26. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMNETZ: Grünes Licht für letzte Trasse des Südostlinks

POLITIK: Aiwanger drängt auf bundesweite Aussetzung von Verbandsklagen

WÄRME: Denkfabrik will Gebäudesanierung sozialer machen

GASNETZ: Netzentgeltrabatte für grüne Gase konsultiert

REGENERATIVE: Polen erzeugt mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle

REGENERATIVE: EU-Kommission mahnt Deutschland

HANDEL & MARKT

STROM: PV neue Nummer 1 unter den Stromquellen in Europa

STATISTIK: Popularität der Wärmepumpe ungebrochen

ELEKTROFAHRZEUGE: Europaweites sattes Plus bei E-Auto-Neuzulassungen

TECHNIK

STROMNETZ: Politprominenz beim Südlink-Start

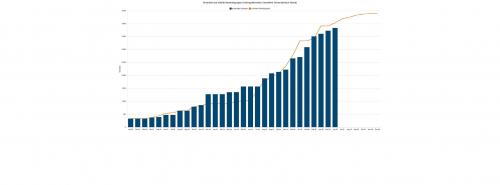

STATISTIK DES TAGES: Öffentliche Ladepunkte auf deutschem Boden

UNTERNEHMEN

BILANZ: Stadtwerke Konstanz trotz rückläufigem Umsatz zufrieden

BILANZ: Gesunkene Ölpreise reduzieren Halbjahresergebnis bei Total Energies

WÄRME: Vonovia schließt Fernwärmekooperation in Leverkusen

WINDKRAFT ONSHORE: Repoweringprojekt mit 235 MW startet

TOP-THEMA

Süden holt auf - Nordosten mit neuen „Bremsideen“

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

WINDKRAFT ONSHORE.

Die süddeutschen Länder machen die rote Laterne beim Windenergie-Ausbau nicht mehr untereinander aus. Dafür tritt nach Ansicht des BWE Mecklenburg auf die Bremse, auch im Bundesrat.

Süddeutschland holt seinen Rückstand im Bestand und der Dynamik der Windkraft nach Überzeugung von Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie (BWE), derzeit auf. In einem energiepolitischen Livestream wies Axthelm am 25. Juli darauf hin, dass die dritthöchste installierte Leistung bei den Neugenehmigungen im ersten Halbjahr aus Bayern stammt.

Der von CSU und Freien Wählern regierte Freistaat, der mit der striktesten Abstandsregel zu Siedlungen die schlechteste Rechtslage für Windkraft-Investoren bot und diese mittlerweile aber abgemildert hat, kam auf 599 MW und damit aufs Siegertreppchen, nach NRW mit 2.677 MW (wir berichteten) und dem klassischen Windland Niedersachsen mit 1.568 MW. Auch das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg holte auf. Früher hatten sich diese Länder untereinander, vielleicht noch mit Sachsen und dem Saarland, um die rote Laterne gebalgt.

Axthelm führte die Entwicklung nicht gerade darauf zurück, dass die Regierungsparteien im Süden plötzlich ihre Liebe zur Windkraft entdeckt hätten, sondern zum einen auf den Willen der Projektierer, zumindest den Genehmigungsantrag in einer Art Frühsommerfieber noch bis 30. Juni gestellt zu haben, damit sie in manchen Gebieten im Juli nicht in eine alte Rechtslage rutschen, in der sie wieder Umweltverträglichkeitsprüfungen und Artenschutzguthaben beibringen müssen.

Deutschland hatte die EU-Notverordnung, die solche Erleichterungen brachte, durch das Platzen der Ampel auslaufen lassen und gleichzeitig die EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) zu spät umgesetzt, nämlich erst am 11. Juli, sodass das Genehmigungsrecht in privilegierten Gebieten im laufenden Monat aufwendiger ist, bis wieder Erleichterungen in Kraft treten.

Außerdem ist, so Axthelm, in Baden-Württemberg die Planung von Windvorrangflächen im Gegensatz zu anderen Ländern in allen Planungsregionen durch, sodass mehr zur Verfügung stehen und Rechtssicherheit herrscht. Im Bundesdurchschnitt müssen die Länder bis 2032 2,1 Prozent der Fläche für Onshorewind ausweisen.

Bei der Genehmigungsdauer vom Antrag bis zum Bescheid darf Bayern nach wie vor ganz rauf aufs Siegertreppchen: Die im ersten Halbjahr abgeschlossenen Verfahren brauchten im Schnitt nur acht Monate. Der Bundesdurchschnitt sank - von 22,4 Monaten aus im Jahr 2023 - stetig auf 14 Monate.

Redispatch-Initiative mit Bremseffekt

Am anderen Ende der bürokratischen Skala steht Mecklenburg-Vorpommern: Seit langem bei Windkraft an Land mit dem größten Amtsschimmel ausgestattet, dauerten die Verfahren bis zum ersten Halbjahr im Mittel 45 Monate - die Dauer, die in Vorjahren drei Jahre kaum überstieg, hat sich also noch vergrößert. Wolfram Axthelm wundert sich, warum ein und dasselbe Bundesrecht in den Ländern so unterschiedlich lange angewendet werden kann.

Und er findet es „überraschend“, dass ausgerechnet eine rot-rote-Regierung „immer wieder Ideen hat, wie man die Windkraft verlangsamen könnte“. Windlobbyist Axthelm bezog sich bei seiner Aussage auf eine Bundesrats-Initiative des Kabinetts von Manuela Schwesig (SPD). Darin fordert es vom Bund, die Zahlung von Entschädigungen an Anlagenbetreiber für das kurzfristige Drosseln oder Abklemmen durch den Netzbetreiber (Redispatch) in sogenannten „kapazitätslimitierten Gebieten“, wo besonders viel Erneuerbare am Rande der Netzkapazität einspeisen, vier Jahre lang auszusetzen.

Dagegen glaubt der BWE-Geschäftsführer nicht, dass das Bundeswirtschaftsministerium unter der neuen Führung von Katherina Reiche (CDU) die nach der Sommerpause zu beratende weitere Umsetzung der RED III in einer Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verzögert, damit die beihilferechtliche Genehmigung Brüssels für das künftige Förderregime erst 2026 eintrudelt.

Heißer Energieherbst

Insgesamt sieht Wolfram Axthelm im Restjahr 2025 nach den Parlamentsferien eine besondere Dichte von zehn für die Windkraft bedeutenden Bundesgesetzen, darunter auch die Umsetzung der EU-NIS-2-Richtlinie, die die Bundesnetzagentur zur zentralen Behörde für Cyberresilienz macht und das Innenministerium ermächtigt, den Ausbau konkreter cyberanfälliger Komponenten aus der kritischen Infrastruktur (Kritis) anzuordnen. Die Windkraft gehört zur Kritis, und das findet der BWE auch gut so.

Zu den weiteren Gesetzen für den Herbst zählt die weitere Umsetzung der RED III im Bereich Offshorewind und für einen beschleunigten Netzausbau. Bereits am 30. Juli soll das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschieden, so Axthelm.

Beschäftigen werden den Bundestag seiner Prognose nach auch Novellen des Energiewirtschaftsgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes, der Umsetzung des Net-Zero Industry Act der EU und des Luftverkehrsgesetzes.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Quelle: Susanne Harmsen

Grünes Licht für letzte Trasse des Südostlinks

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat den letzten Abschnitt des Südostlinks genehmigt. Die Erdkabelverbindung soll ab 2027 Windstrom von Nord- nach Süddeutschland transportieren.

Die Bundesnetzagentur hat am 25. Juli das Planfeststellungsverfahren für den Südostlink abgeschlossen. Mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt D1 zwischen Pfreimd und Nittenau in der Oberpfalz sind nun alle sechs Bauabschnitte der Gleichstromverbindung zwischen Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und dem Umspannwerk „Isar“ bei Landshut genehmigt. Das teilte der Präsident der Behörde, Klaus Müller, mit. Mit einer Inbetriebnahme der Leitung sei ab dem Jahr 2027 zu rechnen. „Die Planungen und Genehmigungen dauerten rund acht Jahre“, sagte Müller.

Die etwa 540 Kilometer lange Leitung ist eines der zentralen Vorhaben der Energiewende. Sie soll Windstrom aus dem Norden und Osten Deutschlands in den Süden transportieren und damit zur Versorgungssicherheit beitragen. Dies teilte der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mit, der den bayerischen Teil des Projekts verantwortet. Die Übertragungskapazität beträgt 2.000 MW pro Vorhaben.

Genehmigung mit EU-Unterstützung beschleunigt

Der jetzt genehmigte Abschnitt D1 ist rund 55 Kilometer lang und verläuft durch die Landkreise Schwandorf und Amberg-Sulzbach. Die Bauarbeiten hatten dort bereits Anfang 2024 begonnen – ermöglicht durch eine vorgezogene behördliche Freigabe.

Die Antragsunterlagen für D1 sowie zwei weitere Abschnitte wurden nach der EU-Notfallverordnung eingereicht, die eine beschleunigte Genehmigung erlaubte, unterstrich Müller. Diese Verordnung ist im Juni 2025 ausgelaufen und soll durch die nationale Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) ersetzt werden.

Umfangreiche Beteiligung und Abstimmung

Tennet zufolge war das Genehmigungsverfahren von einem intensiven Austausch mit Politik, Behörden und Öffentlichkeit geprägt. Das Unternehmen organisierte rund 160 Veranstaltungen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunen, Fachbehörden, Verbänden und Bürgerinitiativen. Zusätzlich fanden zahlreiche Gespräche mit Anwohnenden und Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern statt.

Der Abschnitt in Bayern wird vollständig als Erdkabel ausgeführt – auf rund 270 Kilometern werden dazu vier Kabel in zwei parallel verlaufenden Gräben verlegt. Tennet berichtet, dass die Bauarbeiten in allen sechs Abschnitten des Vorhabens 5 bereits laufen. In mehreren Teilabschnitten – unter anderem bei Hof, Bernhardswald und am Konverterstandort Isar – wurden erste Kabel eingezogen.

Rund 50 Kilometer Kabelschutzrohre seien bereits verlegt, mehrere Flussquerungen wie die des Regen seien in der Umsetzung. Neben der Kabelverlegung entstehen laut Unternehmen oberirdische Einrichtungen wie Zwischenstationen für Lichtwellenleiter und die Kabelabschnittsstation.

Zweites Vorhaben folgt bis 2030

Südostlink besteht laut Bundesbedarfsplan aus zwei Vorhaben. Vorhaben 5, das jetzt vollständig genehmigt ist, beginnt in Wolmirstedt und bei Landshut. Vorhaben 5a beginnt weiter nördlich im mecklenburg-vorpommerschen Klein Rogahn und soll ebenfalls zum Umspannwerk Isar führen. Die Inbetriebnahme von Vorhaben 5a ist für 2030 vorgesehen. Während Tennet für den südlichen Teil zuständig ist, verantwortet der in Berlin ansässige Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz den nördlichen Verlauf in den neuen Bundesländern.

Laut Bundesnetzagentur trägt Südostlink nicht nur zur deutschen Versorgungssicherheit bei, sondern entlastet auch europäische Nachbarländer. Der Stromtransport auf direkterer Route vermeidet sogenannte Ringflüsse über ausländische Netze. Die EU stuft das Projekt deshalb als „von überragender Bedeutung“ ein. Müller unterstrich den starken Effekt auf das Tempo der Genehmigungsverfahren. (Siehe Grafik)

Aiwanger drängt auf bundesweite Aussetzung von Verbandsklagen

Quelle: Fotolia / saschi79

POLITIK. Der bayerische Wirtschaftsminister fordert von der Bundesregierung, das Klagerecht von Umweltverbänden einzuschränken. Viele Infrastrukturvorhaben könnten „zum Rohrkrepierer werden“.

Zur Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen fordert Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine bundesweite Aussetzung des Verbandsklagerechts. Die Möglichkeit von Verbandsklagen im Umwelt- und Naturschutzrecht sei „ein Faktor, der nach wie vor zu erheblichen Verzögerungen beim Ausbau der Energieinfrastruktur führen kann und damit der durch die Festlegung des überragenden öffentlichen Interesses intendierten Beschleunigungswirkung entgegenstehen kann“, schreibt der Freie-Wähler-Chef in einem Brief an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Aiwanger fürchtet massive Schwächung der Investitionsbereitschaft

Um beim Bau etwa von Straßen, Leitungen, Schienen oder Stromtrassen schneller voranzukommen, sei daher „eine Einschränkung, zumindest aber ein dreijähriges Aussetzen des Verbandsklagerechts für Infrastrukturmaßnahmen insbesondere im Energiebereich“ erforderlich, betonte Aiwanger. Die bisher bestehenden Klagemöglichkeiten für nicht direkt von den Bauprojekten betroffenen Umweltverbände verhinderten verlässliche Planungsgrundlagen und führten dadurch zu einer massiven Schwächung der Investitionsbereitschaft in die Energieinfrastruktur in Deutschland.

Auf Nachfrage erklärt Aiwanger, dass die bestehenden Klagemöglichkeiten den Ausbau der Energieinfrastruktur zum Teil massiv einbremsen würden. „Das ist weder den Bürgern im Land noch unserer Wirtschaft zu vermitteln. Wenn die Bundesregierung in den kommenden Jahren Investitionen von hunderten Milliarden Euro ermöglichen will, muss sie das Verbandsklagerecht ändern und eindampfen.“ Sonst würden viele Vorhaben „zum Rohrkrepierer werden“.

An diesem Freitag ist Reiche im unterfränkischen Oerlenbach beim Baubeginn der Stromtrasse Suedlink in Bayern zu Gast – auch hier gibt es massive Proteste von Anwohnern gegen die meist unterirdischen Leitungen für erneuerbaren Strom aus Norddeutschland. Aiwanger selbst war in früheren Jahren übrigens auch vehementer Trassengegner. Inzwischen spricht er sich wie die gesamte Staatsregierung aber auch für den Bau weiterer Leitungen aus.

Aiwanger fordert auch Veränderung von Aarhus-Konvention

Aiwangers Forderung an Reiche geht aber noch weiter – so spricht er sich in dem Brief nicht nur dafür aus, dass die CDU-Ministerin sich „innerhalb des Bundeskabinetts und auf allen Ebenen“ für das Moratorium im Verbandsklagerecht einsetzen möge. Aus seiner Sicht wäre auch eine Änderung der sogenannten Aarhus-Konvention erforderlich. 2007 ratifizierte Deutschland das internationale Abkommen, welches eine Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten einfordert.

Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung haben sich Union und SPD bereits auf Reformen im Klagerecht geeinigt: „Das Verbandsklagerecht vor Verwaltungsgerichten werden wir reformieren, straffen und auf die tatsächliche Betroffenheit ausrichten. Wir werden es bis auf das europarechtliche Mindestmaß absenken und durch Initiativen der Bundesregierung auf eine weitere internationale Reduzierung hinwirken.“

Greenpeace warnt vor gefährlichen Folgen für Demokratie

„Was Minister Aiwanger fordert, ist brandgefährlich. Die Rechte von Umwelt- und Naturschutzverbänden auszusetzen, verstößt gegen nationales und internationales Recht“, sagte Saskia Reinbeck von Greenpeace. Wer das Klagerechte angreife, beschädige die Stabilität der Gesellschaft.

Denkfabrik will Gebäudesanierung sozialer machen

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

WÄRME. Der Thinktank Zukunft Klimasozial hat Vorschläge zur Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude vorgelegt – mit Fokus auf soziale Staffelung und Mieterschutz.

Die wissenschaftliche Denkfabrik „Zukunft KlimaSozial“ schlägt eine grundlegende Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vor. Ziel sei es, einkommensschwache Haushalte stärker zu entlasten und die Wärmewende sozial gerechter zu gestalten. Der am 24. Juli 2025 veröffentlichte Vorschlag kombiniert eine gezielt gestaffelte Förderpraxis mit ergänzenden mietrechtlichen Maßnahmen.

„Damit die Klimaziele im Gebäudesektor erreicht werden und gleichzeitig niemand finanziell überfordert wird, brauchen wir einen Instrumentenmix aus zielgenauer, sozial gestaffelter Förderung und einfacher Umsetzung“, erläuterte Direktorin Brigitte Knopf. Laut Knopf sei es zentral, die BEG als etablierten Rahmen beizubehalten, jedoch stärker auf soziale Gerechtigkeit auszurichten. Nur so könne die Wärmewende breite Akzeptanz finden und alle Bevölkerungsgruppen einbinden.

Konkret schlägt der Thinktank vor, die bestehenden Teilprogramme der BEG – etwa zur Komplettsanierung, zu Einzelmaßnahmen oder zum Heizungstausch – künftig nach sozialen Kriterien zu staffeln. Bei privaten Eigentümerinnen und Eigentümern soll sich die Förderung am sogenannten äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommen orientieren, nicht wie bislang am zu versteuernden Einkommen. Bei Vermietenden soll die Mietpreisbindung als Maßstab dienen.

Niedrige Einkommen und Mieter unterstützen

„Die bisherige BEG-Förderung erreicht vor allem Haushalte mit höherem Einkommen“, sagt Astrid Schaffert, Referentin bei Zukunft Klimasozial und Hauptautorin des Reformvorschlags. Um diese Schieflage zu korrigieren, müsse die Förderung einkommensabhängig angepasst werden. Haushalte mit sehr geringem Einkommen sollen eine vollständige Finanzierung durch Zuschüsse und zinsgünstige Kredite erhalten können.

Darüber hinaus empfiehlt der Thinktank eine stärkere Förderung besonders ineffizienter Gebäude, sogenannter Worst Performing Buildings. Auch Maßnahmen zur effizienteren Nutzung von Wohnraum und eine Erweiterung der Förderung für serielles Sanieren – insbesondere im Bereich der Außendämmung – sind Teil des Konzepts. Die Fördervergabe soll weiterhin über das bestehende Nachweissystem erfolgen, um den Verwaltungsaufwand gering zu halten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Reformvorschlags betrifft den Mietmarkt. Steigende Heizkosten und Modernisierungsumlagen könnten einkommensschwache Mieterinnen und Mieter finanziell überfordern, wenn energetische Sanierungen unterbleiben oder Kosten ungebremst weitergegeben werden. Laut Astrid Schaffert sollten Förderboni daher gezielt an bezahlbare Mieten, Sozialbindungen und eine gemeinwohlorientierte Vermietung geknüpft werden.

Zukunft Klimasozial wurde 2024 von der Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf gegründet. Der Thinktank versteht sich als Impulsgeber für eine integrierte Klima- und Sozialpolitik und bringt wissenschaftliche Analysen in politische und gesellschaftliche Diskussionen ein. Mit dem Reformvorschlag zur BEG will die Organisation aufzeigen, wie Klimaschutz im Gebäudesektor ohne soziale Verwerfungen möglich ist.

Der Vorschlag zur sozialen Sanierungsförderung steht als PDF zum Download bereit.

Netzentgeltrabatte für grüne Gase konsultiert

Quelle: Shutterstock / Visionsi

GASNETZ. Die Bundesnetzagentur konsultiert einen Entwurf, der Preisnachlässe für CO2-arme Gase an Speichern und Grenzübergangspunkten ausschließt. Die EU-Verordnung sieht diese eigentlich vor.

Die Bundesnetzagentur hat am 21. Juli 2025 ein Festlegungsverfahren zur Umsetzung der europäischen Gas- und Wasserstoffverordnung (GasVO) eingeleitet. Im Mittelpunkt steht ein Konsultationsentwurf, der vorsieht, Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland von der Pflicht zu befreien, an Speicheranbindungspunkten sowie an Grenzübergangspunkten (GÜP) Netzentgeltrabatte für erneuerbare und kohlenstoffarme Gase zu gewähren. Damit würde die Behörde eine zentrale Vorgabe der GasVO auf nationaler Ebene nicht umsetzen.

Laut Artikel 18 Absätze 1 und 4 der GasVO sollen ab Anfang 2026 für die Einspeisung solcher Gase an Speicherpunkten sowie beim grenzüberschreitenden Transport grundsätzlich Nachlässe auf Netzentgelte von bis zu 100 Prozent gelten. Ziel ist es, die Integration klimafreundlicher Gase in das bestehende Erdgasnetz zu fördern. Die Rabattregelung betrifft insbesondere Biogas, das in Deutschland über Speicherpunkte eingespeist oder grenzüberschreitend transportiert wird.

Einspeisung von Biogas bleibt entgeltfrei

Die GasVO räumt den nationalen Regulierungsbehörden jedoch die Möglichkeit ein, Ausnahmen zu beschließen. Auf dieser Grundlage plant die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur, von der Rabattpflicht abzusehen. Der jetzt zur Konsultation gestellte Entwurf sieht vor, an Speicherpunkten und GÜP keine Netzentgeltermäßigungen zu gewähren. Ausgenommen davon bleiben Preisnachlässe an Einspeisepunkten aus Erzeugungsanlagen, also etwa an Biogasanlagen direkt.

Wie aus dem Konsultationsentwurf hervorgeht, würde die bestehende nationale Rechtslage in Bezug auf Biogaseinspeisung damit faktisch fortgeschrieben. Bereits im Frühjahr hatte die Behörde im Rahmen eines Diskussionspapiers die Möglichkeit einer Ausnahme zur Debatte gestellt. Die eingegangenen Stellungnahmen, die am 15. April 2025 veröffentlicht wurden, hätten die Behörde nach eigener Darstellung dazu bewogen, von dieser Option Gebrauch zu machen.

Betroffen von der möglichen neuen Festlegung sind alle Fernleitungsnetzbetreiber. Diese sowie weitere Marktteilnehmer können bis zum 4. August 2025 Stellungnahmen einreichen. Ob und in welchem Umfang die Bundesnetzagentur den Festlegungsentwurf nach Abschluss der Konsultation umsetzt, bleibt offen. Eine Entscheidung wird voraussichtlich nach Auswertung der Stellungnahmen erfolgen.

Der Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur steht im Internet bereit.

Polen erzeugt mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle

Quelle: Shutterstock / PopTika

REGENERATIVE. Die Regierungsumbildung in Polen mündet in ein Energie-Superministerium. Ein Umschwung zeichnet sich auch in der Stromerzeugung ab: Erneuerbare rangieren erstmals vor Kohle.

Im Zuge einer umfassenden Regierungsumbildung hat der polnische wirtschaftsliberale Ministerpräsident Donald Tusk ein Superministerium für Energie geschaffen. Darin wurden die nunmehr aufgelösten Ressorts für Klima und Umwelt sowie Industrie zusammengeführt. Zum Minister wurde Milosz Motyka ernannt, der zuvor im Klima- und Umweltministerium Energie und Elektroenergetik verantwortete.

Vordergründig will Tusk seine Regierung gegen den designierten rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki stabilisieren. Die Umbildung geschieht aber auch zu einer Zeit, wo die Bemühungen um eine Dekarbonisierung der Wirtschaft sichtbare Früchte tragen.

Denn Polen hat im Juni erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen als aus Kohle gewonnen. Im vergangenen Monat machten erneuerbare Energiequellen 44,1 Prozent am polnischen Strommix aus und übertrafen knapp Kohle, die auf 43,7 Prozent kam. Der Rest stammte aus Erdgas.

Starker Ausbau der Photovoltaik

Das geht aus einer Studie des Forum Energii hervor, einem in Warschau ansässigen Energieforschungsinstitut. Die Entwicklungen seien auf den deutlichen Kapazitätsausbau von Photovoltaikanlagen in den vergangenen Jahren und die außergewöhnlich hohen Windgeschwindigkeiten im Juni zurückzuführen, heißt es darin. Im Winter werde es jedoch schwierig, diese Rekorde zu wiederholen, was sich auch in höheren Spotpreisen für Strom niederschlagen werde. Dies habe auch mit dem zuletzt schwachen Ausbau von Onshore-Windenergie zu tun. Seit Jahresbeginn sei sechsmal mehr installierte Leistung durch neue Photovoltaikanlagen als durch Windparks entstanden.

2024 stammte noch rund 57 Prozent des erzeugten polnischen Nettostroms aus dem Verbrennen von Stein- und Braunkohle. Der Anteil der erneuerbaren Energien in Form von Biomasse, Solar- und Onshore-Windenergie lag damals erst bei rund 29 Prozent. Insgesamt wurden 157,1 Milliarden kWh in das öffentliche Netz Polens eingespeist.

Ziel: 2040 mindestens 50 Prozent EE-Anteil

Nach den Planungen der Tusk-Regierung sollen die erneuerbaren Energien im Jahr 2040 einen Anteil von mindestens 50 Prozent am polnischen Energiemix haben. Der Großteil dürfte auch dann noch aus Wind- und Solarenergie stammen. Der frisch ernannte Energieminister Motyka sieht sich seitens des Verbandes für erneuerbare Energien hohen Erwartungen ausgesetzt. Die jüngsten Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie die Novelle des Windparkgesetzes seien ein guter Anfang für einen moderneren und demokratischeren Ansatz, wodurch auch die Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet sei. Es müssten jedoch auch verstärkt Unternehmen gefördert werden, die in Biomethan und Energiespeicher investieren, fordern die Branchenvertreter.

Im polnischen Parlament wird derzeit über eine Novelle des Windkraftanlagengesetzes beraten, wodurch die Vorgaben für den Bau von Windparks unter anderem durch die Einführung eines Beteiligungsfonds für Anrainer gelockert werden sollen.

Förderung für Windenergie soll sinken

Zum Wochenende kündigte Motyka allerdings an, die Förderung der Windenergie bleibe bis Ende 2025 gleich, werde aber 2026 voraussichtlich deutlich gesenkt. Ihm liege eine Neukalkulation der Preise vor, wonach sich die hohen Tarife, die aus Fehlern der Vorgängerregierung resultierten, nicht halten ließen.

Ungeachtet dessen zieht Polen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zahlreiche Investoren an. Vor kurzem erhielt etwa die VSB Gruppe aus Dresden den Zuschlag für einen Solarpark mit einer installierten Leistung von 303 MW in der Woiwodschaft Niederschlesien auf einer Fläche von rund 260 Hektar nordöstlich von Breslau. Der Baustart ist für Oktober 2025 geplant, die Inbetriebnahme wird für das zweite Quartal 2027 erwartet. Die geplante Anlage soll jährlich Strom für rund 117.000 Haushalte erzeugen. Die Vergütung erfolgt über einen Contract for Difference-Vertrag, der eine langfristige Preisabsicherung bietet.

EU-Kommission mahnt Deutschland

Quelle: Shutterstock / lovelyday12

REGENERATIVE. Die Europäische Kommission leitet Schritte gegen 26 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland ein, die die Richtlinie für Erneuerbare Energien nicht in nationales Recht umgesetzt haben.

Die Frist für die Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2023/2413 ist kürzlich abgelaufen. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, die Bereitstellung von erneuerbarer Energie in allen Wirtschaftszweigen zu beschleunigen. Dies gilt nicht nur für den Energiesektor, sondern auch und vor allem für Bereiche, die weniger Fortschritte verzeichnen und für die ebenfalls neue oder verstärkte Ziele festgelegt wurden – wie Wärme- und Kälteversorgung, Gebäude, Verkehr und Industrie. Bislang hat nur Dänemark die vollständige Umsetzung der Richtlinie fristgerecht mitgeteilt.

Laut der Kommission haben 26 Staaten, darunter Deutschland, sie nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt. Die EU-Kommission richtet daher Aufforderungsschreiben an diese Mitgliedstaaten, die nun zwei Monate Zeit haben, um darauf zu reagieren und die Umsetzung der Richtlinie abzuschließen. Andernfalls kann die Kommission eine zweite, schärfere Verwarnung in Form einer mit Gründen versehenen Stellungnahme aussprechen. Die Richtlinie wurde 2023 angenommen. Die Mitgliedstaaten mussten die Umsetzung der Richtlinie bis zum 21. Mai 2025 mitteilen.

Vertragsverletzungsverfahren wurden gegen 26 Mitgliedstaaten eingeleitet. Dies sind Belgien, Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland und Schweden. Diese Länder hätten es versäumt, der Kommission die vollständige Umsetzung der Bestimmungen der in nationales Recht mitzuteilen.

EU-Klimaschutzziele in Gefahr

Die Richtlinie enthält wichtige horizontale und bereichsübergreifende Maßnahmen zur Förderung der Bereitstellung von erneuerbarer Energie, wie verstärkte Herkunftsnachweise, die Erleichterung der Integration des Energiesystems durch die Förderung der Elektrifizierung und des erneuerbaren Wasserstoffs sowie Vorkehrungen zur Gewährleistung einer nachhaltigeren Bioenergie-Erzeugung.

Laut Kommission sei die Umsetzung dieser Rechtsvorschriften von entscheidender Bedeutung, um den Ausbau der heimischen sauberen Energie zu beschleunigen, die Treibhausgasemissionen im Energiesektor weiter zu verringern und die Energieversorgungssicherheit zu stärken. Derzeit machen diese mehr als 75 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in der Union aus. Zudem werde durch die Umsetzung ein Beitrag zur Senkung der Energiepreise und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU geleistet.

Die EU-Richtlinie zu Erneuerbaren Energien steht im Internet bereit.

Quelle: Pixabay / congerdesign

PV neue Nummer 1 unter den Stromquellen in Europa

STROM. Die Europäische Union schafft ihr Ziel in Sachen Solarenergie. Gleichwohl scheint der Höhepunkt beim Zubau nun erreicht zu sein, so Solarpower Europe.

Im Juni 2025 wurde Solarenergie erstmals zur wichtigsten Stromquelle in der Europäischen Union. Mit einem Anteil von 22,1 Prozent am gesamten Strommix hat sie Kohle, Gas und auch Windkraft hinter sich gelassen. Darauf weist der Branchenverband Solarpower Europe in seinem Bericht zu den Ausbauzahlen für das erste Halbjahr 2025 hin.

Die Europäische Union steuert damit auf das selbst gesetzte „RePowerEU“-Ziel zu, bis Ende des Jahres eine installierte Solarleistung von insgesamt 320.000 MW zu erreichen. „Was früher schwer vorstellbar war, ist in rasantem Tempo Realität geworden – ein Beleg dafür, dass Solarenergie eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der europäischen Stromerzeugung spielt“, heißt es in einer Analyse des europäischen Solarverbands.

Trotz dieses symbolträchtigen Meilensteins erlebt der Solarmarkt derzeit seinen ersten Abschwung seit vielen Jahren. Nach außergewöhnlich hohen Zubauraten in den Jahren 2022 mit plus 47 Prozent und 2023 mit plus 51 Prozent stagnierte der Ausbau 2024 bei lediglich 3,3 Prozent. Für 2025 wird nun erstmals seit fast einem Jahrzehnt ein Rückgang prognostiziert – im mittleren Szenario um 1,4 Prozent.

Anteil privater Haushalte an Neuinstallationen halbiert sich

Besonders betroffen ist der Dachanlagensektor, allen voran Photovoltaiksysteme auf Wohngebäuden. Haushalte und kleinere Unternehmen verschieben ihre Investitionen – ausgelöst durch sinkende Strompreise und geschwächte Fördermechanismen. In vielen Mitgliedstaaten wurden Anreize gestrichen oder gekürzt, ohne geeignete Alternativen zu schaffen. Der Anteil privater Haushalte an den Neuinstallationen, der zwischen 2020 und 2023 noch bei rund 30 Prozent lag, dürfte 2025 nur noch bei etwa 15 Prozent liegen.

Im Gegensatz dazu wird bei Freiflächenanlagen ein weiterer Ausbau erwartet. Dieses Segment dürfte rund die Hälfte der neu installierten Kapazitäten ausmachen. Stabilisierend wirken insbesondere langfristige Stromabnahmeverträge (Corporate Power Purchase Agreements, cPPAs).

Rückgang bei PPAs

Doch auch hier zeigen sich erste Bremsspuren: Die Zahl neu unterzeichneter Solar-PPAs sank im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem ersten um 60 Prozent. Um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen, fordern Branchenakteure eine Verbesserung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig gewinnen Ausschreibungen und Vergabeverfahren an Bedeutung, da sie durch Wettbewerb die Preise weiter senken.

Langfristig strebt die EU eine installierte Solarleistung von 750.000 MW (Gleichstrom) bis zum Ende des Jahrzehnts an. Nach aktuellem Stand würden mit den derzeitigen Ausbauraten jedoch nur rund 723.000 MW erreicht. Um diese Lücke zu schließen, müsse laut Solarpower Europe der systemische Wert von Solarstrom erhöht werden. Flexibilität im Energiesystem und Speichertechnologien sind dabei zentrale Hebel.

Kurzfristig sei insbesondere ein beschleunigter Ausbau der Batteriespeicher entscheidend. Langfristig seien hohe Investitionen in die Netzinfrastruktur notwendig, um die europäischen Solar- und Erneuerbaren-Ziele für 2030 erreichen zu können.

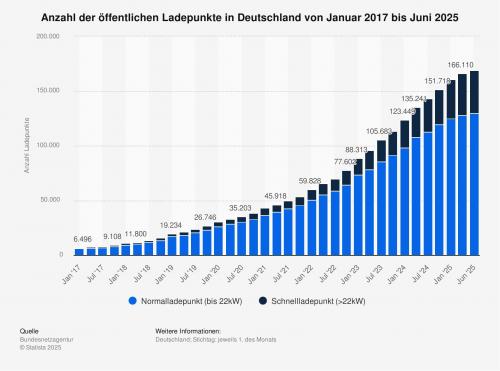

Popularität der Wärmepumpe ungebrochen

Quelle: Fotolia / 3Dmask

STATISTIK. Der Absatz von Wärmepumpen ist weiter hin aufsteigend, so zwei Branchenverbände. Der Trend geht immer mehr weg von Gas und Öl.

Im ersten Halbjahr 2025 hat sich die Wärmepumpe an die Spitze des deutschen Heizungsmarkts gesetzt. Wie aus einer gemeinsamen Marktstatistik des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) hervorgeht, wurden zwischen Januar und Juni rund 139.000 Geräte abgesetzt. Einer gemeinsamen Mitteilung beider Verbände zufolge seien das mehr Geräte als bei jeder anderen Heiztechnologie.

„Zwar lägen die offiziellen Zahlen für Öl- und Gasheizungen anders als die Absatzzahlen der Wärmepumpe noch nicht vor“, heißt es weiter. Aber Herstellerberichte deuten auf einen anhaltenden Rückgang bei fossilen Heizsystemen hin und bestätigten die Verlagerung hin zu elektrischen Wärmepumpen, so der Verband.

Der Absatz der Wärmepumpen legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent zu – getragen von einem bereits positiven ersten Quartal mit einem Plus von 35 Prozent und einem deutlichen Schub im zweiten Quartal mit plus 75 Prozent.

„Hauseigentümer bevorzugen inzwischen eindeutig die Wärmepumpe“, sagt BWP-Geschäftsführer Martin Sabel. „Eine Mehrheit hat längst verstanden, dass das Heizen mit fossilen Energien keine Zukunft hat. Es ist klimaschädlich und angesichts der Weltlage mit hohen Risiken hinsichtlich des Preises und der Versorgungssicherheit verbunden“, so Sabel weiter.

Ziel: Stabile Brücke zum ETS 2 schlagen

Mit Blick auf die kommenden Jahre fordert die Branche verlässliche Rahmenbedingungen, insbesondere bei der Förderpolitik. Damit der eingeschlagene Kurs gehalten werden kann, sei es essenziell, dass im Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung die kommenden Jahre ausreichend Mittel bereitstehen, um die aktuelle Förderkulisse über den neuen Bundeshaushalt hinaus zu sichern.

Ziel sei es, eine stabile Brücke bis 2027 zu schlagen – dann tritt der EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) in Kraft. Dieser soll langfristig die Förderung gegenfinanzieren, während gleichzeitig der steigende CO2-Preis fossile Heizsysteme im Betrieb zunehmend verteuert.

Die Wärmepumpentechnologie gilt mittlerweile nicht nur als Schlüsselinstrument der Wärmewende, sondern auch als wirtschaftlicher Faktor mit strategischer Bedeutung. „Die Hersteller von Wärmepumpen in Deutschland zählen auf dem europäischen Markt zu den Technologieführern und spielen im globalen Wettbewerb eine starke Rolle“, betont Sabel. Laut dem europäischen Branchenverband EHPA flossen europaweit rund sieben Milliarden Euro in den Ausbau von Produktionskapazitäten und die Qualifikation von Fachkräften.

Die Wärmepumpe ist damit zum zentralen Produkt einer mittelständisch geprägten Industrie mit rund 70.000 Arbeitsplätzen in Deutschland geworden. Hinzu kommen zahlreiche Beschäftigte im Fachhandwerk, in der Planung, bei Versorgern und in der Wohnungswirtschaft – ein Indiz dafür, dass die Transformation der Heiztechnik längst auch ein beschäftigungspolitisches Thema ist.

|

| Quelle: Bundesverband Wärmepumpe |

Europaweites sattes Plus bei E-Auto-Neuzulassungen

Quelle: Shutterstock

ELEKTROFAHRZEUGE. Fast 870.000 batterieelektrische Pkw rollten in der Europäischen Union im ersten Halbjahr neu auf die Straßen. In zwei Mitgliedsstaaten sanken die Verkaufszahlen.

Pluszeichen in Europa bei den Neuzulassungen von E-Autos: Nach Angaben des Automobilherstellerverbands AECA wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres in der EU 869.271 batterieelektrische Fahrzeuge abgesetzt. Das sind 22 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024. Den Anteil dieser Modelle am Gesamtabsatz beziffert der Verband auf 15,6 Prozent, im ersten Halbjahr 2024 betrug er 12,5 Prozent.

Für Deutschland, den größten Absatzmarkt in der EU, verzeichnen Hersteller ein Plus von 35,1 Prozent. Die Nummer 2 unter den Autoländern, Frankreich, entwickelt sich gegen den Trend. Die Zahl der neu zugelassenen batterieelektrischen Fahrzeuge fällt um 6 Prozent geringer aus als im Vergleichszeitraum.

In Belgien, der Markt mit dem drittgrößten Absatzvolumen, zeigt sich ein Plus von 19,1 Prozent. Die Niederlande, die Nummer 4, weisen 6,1 Prozent batterieelektrische Vehikel aus. Auf Schrumpfkurs ist der kleine Markt in Rumänien, dort zeigt sich ein Minus von 44,3 Prozent, 3.210 neue Fahrzeuge weist die Statistik für das erste Halbjahr dort aus.

Fast 2 Millionen neue Pkw mit Hybrid-Antrieb

Die Neuzulassungen für Hybridfahrzeuge summieren sich auf über 1,9 Millionen Fahrzeuge (exakt 1.942.762 Stück). Das sind 17,1 Prozent mehr als in den ersten Monaten des vergangenen Jahres. In Frankreich zeigt sich ein Plus von 34,1 Prozent. In Spanien sind 32,8 Prozent mehr, in Italien 10 Prozent, in Deutschland 9,9 Prozent. Hybridmodelle machen laut ACEA nun 34,8 Prozent des gesamten EU-Marktes aus.

Plug-in-Hybridfahrzeuge kommen EU-weit auf 469.410 Neuzulassungen – ein Anstieg um 19,5 Prozent gemessen an der Zahl für Januar bis Juni 2024. Das Absatzplus in Deutschland beträgt 55,1 Prozent. In Spanien beläuft es sich auf 82,5 Prozent, in Italien auf 56,3 Prozent. Auf Plug-in-Hybride entfallen 8,4 Prozent aller Pkw-Zulassungen.

Deutliche Bremsspuren zeigen sich im Vertrieb von Benzin- und Dieselautos. Deren Marktanteil rutscht im ersten Halbjahr auf 37,8 Prozent – nach 48,2 Prozent im Vorjahr.

Ein Minus errechnet sich für den Automarkt in der EU insgesamt. ACEA weist rund 5,58 Millionen Neuzulassungen aus. Das bedeutet einen Rückgang um 1,9 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2024.

Die europaweiten Zulassungszahlen stehen als Download im Internet bereit.

v.li.: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Transnet BW-CEO Werner Götz beim Südlink-Baustart. Quelle: Transnet BW / Benjamin Stollenberg

Politprominenz beim Südlink-Start

STROMNETZ. Mit Politikprominenz begann am 25. Juli in Oerlenbach (Unterfranken) der Bau der Erdleitung Südlink, die erneuerbar erzeugten Strom aus dem Norden ab 2028 nach Bayern bringen soll.

Damit die Energiewende gelingen kann und Windstrom aus dem Norden auch im Süden ankommt, beginnen nun auch die Arbeiten für die große Stromtrasse Südlink in Bayern. Für den feierlichen Baustart der Trasse in Bayern reisten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) an.

„Wir haben totalen Energie-Hunger“, sagte Söder in Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen). Ganz in der Nähe laufen derzeit erste Vorbereitungsmaßnahmen für den Bau der Trasse. Bayern sei das industrielle Leistungsherz Deutschlands und brauche viel Strom, sagte Söder. Die Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung wird teuer und später fertig als geplant, wegen zahlreicher Klagen von Bürgern und Organisationen. Ab Ende 2028 soll sie Bayern und Baden-Württemberg mit grüner Energie versorgen. In Bayern wird Südlink rund 130 Kilometer lang sein und durch Unterfranken verlaufen.

Jahrelange Kritik

Seit Jahren kämpfen viele Bürgerinitiativen gegen den Bau des etwa 700 Kilometer langen Projekts. Sie halten die 4.000-MW-Trasse für ökologisch unsinnig und unwirtschaftlich und befürchten, dass der Stromverbraucher am Ende die Zeche zahlt. Daher wird die Leitung wohl sechs Jahre später als ursprünglich gedacht in Betrieb gehen. Wegen der Umplanung von Freileitungen auf viel teurere Erdkabel wird sie rund zehn Milliarden Euro kosten. Mit der Verbindung, deren Kapazität der Leistung von etwa vier Atomkraftwerken entspricht, sollen rund zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Ein Erdkabelprojekt in dieser Dimension sei in Deutschland Neuland, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Transnet BW, Werner Götz. Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber errichtet die Leitung. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, dürften 8,5 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt worden sein. Götz bedankte sich insbesondere bei den Mandatsträgern der von Südlink betroffenen bayerischen Städte, Kommunen und Landkreise sowie beim bayerischen Bauernverband für den jahrelangen konstruktiven Austausch. Dieser werde auch in der Bauphase fortgeführt.

Stromnetze am Limit

In Bayern umfasst Südlink zwei Baulose von Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld bis zu einem der beiden Endpunkte, dem Konverter in Bergrheinfeld/West im Landkreis Schweinfurt. Die Tiefbauarbeiten werden hier von der Firma Leonhard Weiss umgesetzt. Das zweite Baulos erstreckt sich von Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen bis nach Altertheim an der Grenze zu Baden-Württemberg im Landkreis Würzburg. Hier führt die Firma Strabag den Tiefbau durch.

Nach Darstellung der Bundesregierung kommt das Stromnetz peu a peu an seine Kapazitätsgrenze. Schon heute kann Ökostrom mitunter nicht eingespeist werden, weil dafür die bisherigen Leitungen nicht ausreichen. Denn wenn die Netze überlastet sind, könnten im schlimmsten Fall die Lichter ausgehen. „Unsere Stromnetze sind heute schon stark ausgelastet“, erklärte Ministerin Reiche und der Stromverbrauch in Deutschland werde steigen.

Deshalb seien mehr Erzeugung und mehr Leitungen notwendig. „Wir müssen zu jedem Zeitpunkt sicher versorgt sein“, betonte Reiche. Zugleich kündigte sie an, künftig neue Stromtrassen vor allem als Freileitungen umzusetzen. Erdkabel wie beim Südlink hätten das Projekt um „fast Faktor vier, viereinhalb verteuert“, sagte sie CDU-Politikerin beim Baustart von Südlink. Diese Mehrkosten müssten von allen Stromnetznutzern gezahlt werden, betonte Reiche.

Windstrom aus dem Norden für Industrie im Süden

Südlink soll vor allem in Norddeutschland erzeugten Windstrom in die südlichen Bundesländer liefern, aber auch Sonnenstrom aus dem Süden in den Norden bringen. Für den Bau verantwortlich sind die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW. Parallel wird weiter östlich der Südostlink vorangetrieben, der bereits 2027 fertig sein soll. Die beiden Stromtrassen werden nach Darstellung der Bundesnetzagentur die Leitungsprobleme lösen, die durch den neuen Strommix mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien entstehen können.

Was die künftige Inbetriebnahme von Südlink für die Strompreise bedeutet, ist unklar. Fest steht, dass die Kosten des Projekts über Jahrzehnte auf die Netzentgelte umgelegt werden und damit bei den Verbrauchern landen. Gleichzeitig soll die neue Trasse Engpässe in der Stromversorgung verhindern - das spart Geld. Im besten Fall muss weder Strom dazugekauft werden, noch müssen zusätzliche Kraftwerke hochgefahren werden. Weniger Engpässe belasten den Geldbeutel damit weniger.

Öffentliche Ladepunkte auf deutschem Boden

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Hauptgebäude der Stadtwerke Konstanz. Quelle: Stadtwerke Konstanz

Stadtwerke Konstanz trotz rückläufigem Umsatz zufrieden

BILANZ. Unter dem Strich fuhr das kommunale Unternehmen am Bodensee im vergangenen Jahr einen Verlust ein. Der Energiebereich wirtschaftet profitabel.

Die Stadtwerke Konstanz blicken auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2024 zurück. Der Umsatz der Gruppe betrug 234,82 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser noch bei 296,63 Millionen Euro. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus deutlich gesunkenen Energiepreisen, hieß es bei der Vorlage der Geschäftszahlen 2024. Damit verbunden seien auch deutlich geringere Beschaffungskosten für das Unternehmen.

Die Stadtwerke Konstanz sind ein klassisches Querverbundunternehmen mit zahlreichen Geschäftsfeldern: Strom, Erdgas, Wärme, Wasser, Telekommunikation, öffentlicher Personennahverkehr, Parkhäuser, Bäderbetrieb sowie – als Besonderheit – ein Fährbetrieb über den Bodensee. Das Gesamtergebnis nach Steuern liegt nach Angaben des Unternehmens bei minus 3,75 Millionen Euro. Das ist besser als im Jahr zuvor, als noch 5,77 Millionen Euro Verlust anfielen. Das Kerngeschäft mit Energie und Wasser lag 2024 hingegen mit 10,88 Millionen Euro über den Erwartungen.

Geschäftsführer Gordon Appel hebt zudem die Investitionen hervor: „Als Unternehmensgruppe haben wir die Investitionen auf rund 31,45 Millionen Euro gesteigert, vor allem in regionale Infrastrukturprojekte.“ Die Wertschöpfung in der Region habe sich auf rund 70,17 Millionen Euro gesteigert. Der eingeschlagene Kurs soll fortgeführt werden. Auch im Jahr 2025 stehen Investitionen in Wärmenetze, Photovoltaik, Glasfaser sowie den Ausbau der Stromnetze im Fokus.

Im Bereich der Stromversorgung verzeichneten die Stadtwerke geringere Verkaufszahlen aufgrund von Kundenwechseln. Der Absatz sank um 16 Millionen kWh auf 176 Millionen kWh. Der Umsatz reduzierte sich auf 56,48 Millionen Euro, nach 70,82 Millionen Euro im Vorjahr. Grund dafür sind vor allem Preissenkungen im Zuge der gesunkenen Energiepreise. Das Ergebnis konnte dennoch mit 4,02 Millionen Euro verbessert werden.

Beim Erdgas ist ein Rückgang der Verkaufszahlen um 2,1 Prozent auf 507 Millionen kWh zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist auf die milde Witterung zurückzuführen. Auch hier führten die insgesamt gesunkenen Energiepreise zu niedrigeren Umsätzen. Trotzdem konnte das Ergebnis auf 4,37 Millionen Euro gesteigert werden.

Die Erzeugung elektrischer Energie verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 37,5 Prozent auf 20,3 Millionen kWh. Im Jahr 2024 wurden drei neue Blockheizkraftwerke und sieben Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Zudem wurden zwölf öffentliche Ladepunkte an drei neuen Standorten sowie durch die Erweiterung eines bestehenden Standorts realisiert.

Der Bereich Telekommunikation wuchs ebenfalls: Die Anzahl der Neuverträge stieg deutlich. Insgesamt wurden 11.357 Anschlüsse mit Telekommunikationsprodukten versorgt, nach 8.917 im Vorjahr. Der Umsatz stieg entsprechend auf 7,1 Millionen Euro, im Vorjahr lag er bei 6,4 Millionen Euro.

Der Busbetrieb konnte im vergangenen Jahr eine Steigerung der Beförderungszahlen um 5,7 Prozent auf 13,65 Millionen Fahrgäste verzeichnen.

Die Beförderungsleistung der Fähre Konstanz–Meersburg ging im vergangenen Jahr witterungsbedingt um rund 8,4 Prozent zurück. Insgesamt nutzten 3,61 Millionen Fahrgäste die Verbindung. Im Vorjahr waren es 3,94 Millionen. Die Zahl der beförderten Pkw lag bei 1,16 Millionen, im Vorjahr bei 1,21 Millionen.

Gesunkene Ölpreise reduzieren Halbjahresergebnis bei Total Energies

Quelle: Fotolia / Eisenhans

BILANZ. Trotz höherer Produktionsmengen gelang es dem französischen Energiekonzern nicht, die niedrigeren Öl- und Gaspreise zu kompensieren.

Patrick Pouyanne, CEO von Total Energies, verweist auf „robuste“ Finanzergebnisse, die das Unternehmen im zweiten Quartal erzielt habe: der Cashflow habe sich nur um 5 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar (5,63 Milliarden Euro) reduziert, während sich der Ölpreis im gleichen Zeitraum um 10 Prozent verringert habe. Dass der Cashflow nicht noch stärker zurückgegangen ist, verdankt TotalEnergies der gestiegenen Kohlenwasserstoffproduktion.

Am 24. Juli hat der französische Öl- und Gaskonzern für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres seine Geschäftszahlen präsentiert, die vielfach mit einem Minuszeichen versehen sind. So ist der Nettogewinn im ersten Halbjahr um 31 Prozent auf 5,58 Milliarden Euro zurückgegangen. Die gestiegenen Fördermengen, die sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 3 Prozent auf 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhten, konnten den Ölpreisrückgang, der sich auf Halbjahresbasis sogar auf 15 Prozent beläuft, nicht auffangen.

Neue Ölfelder

Das bereinigte Betriebsergebnis im Geschäftsfeld Exploration & Produktion verringerte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 15 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Zu dem Produktionsplus beigetragen haben neue Felder, die in Produktion gegangen sind. Dazu zählen unter anderem das Ballymore-Offshore-Ölfeld mit 75.000 Barrel pro Tag in den USA sowie ein weiterer Offshore-Produktionsstart in Brasilien.

Im Geschäftsfeld Integrated LNG fiel im ersten Halbjahr das Minus moderat aus, das bereinigte Betriebsergebnis verringerte sich um 2 Prozent auf 2 Milliarden Euro. Total Energies verweist auf einen zehnprozentigen Preisrückgang beim LNG-Verkaufspreis, der sich niedergeschlagen habe.

Auch im Segment Integrated Power, wo Total Energies unter anderem seine Erneuerbaren-Aktivitäten verbucht, kam es zu einem leichten Rückgang beim bereinigten Betriebsergebnis, das im ersten Halbjahr um 3 Prozent auf 920.000 Millionen Euro zurückging, obwohl sich die Stromproduktionsmenge aus Wind, Solar, Wasserkraft und Gas um 23 Prozent auf 22,9 Milliarden kWh erhöhte.

Fast 10 Milliarden Euro investiert

Die getätigten Investitionen des Konzerns beliefen sich im ersten Halbjahr auf 9,9 Milliarden Euro, unter anderen hat Total Energies das auf Onshore-Windparks spezialisierte Energieunternehmen VSB übernommen und dafür 1,88 Milliarden Euro bezahlt. Der strategische Zukauf zielt darauf ab, dass sich Total Energies bei Erneuerbaren Energien breiter aufstellen will. Für das Gesamtjahr 2025 hat sich das französische Energieunternehmen einen Investitionsrahmen von 14,5 bis 14,9 Milliarden Euro gesteckt.

Die Aktionäre sollen trotz des Gewinnrückgangs mit einer höheren Dividende bedacht werden als im Vorjahr. Eine zweite Zwischendividende soll sich auf 0,85 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 belaufen, was einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Darüber hinaus will man im dritten Quartal eigene Unternehmensaktien im Wert von bis zu 1,71 Milliarden Euro zurückkaufen.

Vonovia schließt Fernwärmekooperation in Leverkusen

Quelle: Fotolia / Detlef

WÄRME. Das Nahwärmenetz von Vonovia in Alkenrath soll an das klimafreundliche Fernwärmenetz der EVL angeschlossen werden. Bei rund 600 Wohnungen sollen fossile Energieträger ersetzt werden.

Das Wohnungsunternehmen Vonovia will sein gasbasiertes Nahwärmenetz im Leverkusener Stadtteil Alkenrath an das Fernwärmenetz der Energieversorgung Leverkusen (EVL) anschließen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Sascha Steiner, Regionalbereichsleiter bei Vonovia und zuständig für die Wohnungen in Leverkusen, sowie Thomas Eimermacher, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL, unterzeichnet.

Für die Anbindung des bestehenden Nahwärmenetzes mit rund 40 Immobilien wird die EVL einen Netzanschluss an der Übergabestation von Vonovia errichten. Nach Angaben von EVL-Geschäftsführer Thomas Eimermacher könnten dadurch bei rund 600 Wohneinheiten fossile Energieträger durch Abwärme ersetzt werden. „Wir machen damit einen wichtigen Schritt in Richtung Wärmewende“, erklärte er.

Wärmenetz-Ausbau im gesamten Stadtgebiet geplant

Die EVL plant, ihre Wärmenetze im gesamten Stadtgebiet auszubauen und weiter zu dekarbonisieren. Der aktuell noch vorhandene Anteil an Erdgas soll langfristig durch erneuerbare Energien oder industrielle Abwärme ersetzt werden. Parallel dazu bringt das Unternehmen seine Expertise und Daten in die Kommunale Wärmeplanung ein und arbeitet somit am Maßnahmenfahrplan mit, um die Treibhausgasneutralität in allen Wärmenetzen bis 2045 zu erreichen.

Vonovia sieht sich in Alkenrath als Vorreiter bei der klimafreundlichen Energieversorgung. „Wir sind froh, unseren Mieterinnen und Mietern künftig Wohnungen mit Fernwärme anbieten zu können. Das Projekt zeigt, dass Partner auf dem Weg zur klimaneutralen Energieversorgung gemeinsam gut vorankommen“, sagte Steiner.

Die Fernwärme der EVL gilt aufgrund ihres niedrigen Primärenergiefaktors als zentraler Baustein für eine nachhaltige Wärmeversorgung in der Region. Rund drei Viertel der gelieferten Fernwärme stammen aus dem Müllheizkraftwerk des Entsorgungsunternehmens AVEA, in dem Strom und Wärme im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess erzeugt werden. Ein weiteres Viertel wird in drei Gasheizwerken der EVL bereitgestellt.

Insgesamt gibt die EVL nach eigenen Angaben jährlich rund 143,4 Millionen Kilowattstunden Fernwärme an 1061 Hausstationen (80 Prozent Haushalte, 20 Prozent Gewerbe) ab. Das Versorgungsnetz hat eine Länge von 67,4 Kilometern.

Durch die Nutzung industrieller Abwärme und die Vermeidung dezentraler Heizkessel können CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Für Eigentümerinnen und Eigentümer von Neubauten wie auch Bestandsimmobilien gilt Fernwärme daher als komfortable, wartungsarme und platzsparende Alternative, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Repoweringprojekt mit 235 MW startet

Gunar Hering (l.) und Tim Ebert bei der Unterzeichnung. Quelle: Enertrag / Sebastian Reh

WINDKRAFT ONSHORE. Ein neuer Windpark in Sachsen-Anhalt soll regionale Beteiligung und moderne Technik verbinden. Die Unternehmen Enertrag und Ebert treiben das Repoweringprojekt „Sonnenberg V“ voran.

In Groß Germersleben, rund 35 Kilometer südwestlich von Magdeburg (Sachsen-Anhalt) haben Enertrag und „Ebert Erneuerbare Energien“ mit dem geplanten Windpark „Sonnenberg V“ ein derzeitig bundesweit seltenes Großprojekt begonnen. Die Partner planen, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung vom 24. Juli erklären, den Bau neuer Anlagen und eine Stärkung der lokalen Wertschöpfung. Den Kooperationsvertrag hierzu haben sie bereits unterschrieben. Nach Angaben beider Unternehmen soll Sonnenberg V ein Modell für die Kombination von Repowering, regionaler Teilhabe und technischer Erneuerung sein. Die Bezeichnung „V“ steht dabei für eine fortlaufende Projektstufe innerhalb der bestehenden Windparkentwicklung am Standort Sonnenberg.

Enertrag mit Hauptsitz in Dauerthal (Brandenburg) betreibt bereits seit fast zwei Jahrzehnten einen Bestandspark mit 37 Windrädern an diesem Standort. Ebert Erneuerbare Energien, seit 2020 in der Region aktiv, hat gemeinsam mit Flächeneigentümern die „Bürgerwindpark Groß Germersleben Planungsgesellschaft mbH & Co. KG“ (BEG) aufgebaut.

Kernelement der Kooperation ist ein gemeinsamer Flächenpool, in den über 400 Grundstücke eingebracht werden. Die Beteiligten sollen dadurch gleichmäßig vom Projekt profitieren. Sowohl die Gemeinde als auch Landwirte und Bürger aus Groß Germersleben, Klein Oschersleben und Peseckendorf sind eng in die Planung eingebunden, wie die Partner mitteilen.

Gesamtleistung von 235 MW anvisiert

Enertrag und Ebert Erneuerbare Energien streben den Bau von 29 Windenergieanlagen an – mit Leistungen zwischen 6 und 8 MW pro Turbine und einer Gesamtnennleistung von bis zu 235 MW. Der Genehmigungsantrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz wurde bereits eingereicht. Enertrag kündigt an, einheitliche Turmhöhen und Anlagentypen verbauen zu wollen, um Betrieb und Wartung zu vereinfachen. Das Projekt soll zudem Teil eines größeren Verbundsystems werden. Ein Teil der erzeugten Energie ist für einen Elektrolyseur in Osterweddingen bei Magdeburg vorgesehen. Dieser befindet sich noch im Bau und gehört zu Enertrags Konzept zur Speicherung, Nutzung und Rückverstromung erneuerbarer Energie – mit Fokus auf der Sektorkopplung.

Die Rollenverteilung ist klar geregelt: Enertrag übernimmt insbesondere die Bauleitplanung und das Genehmigungsverfahren, Ebert Erneuerbare Energien verantwortet die Bürgerbeteiligung und bringt über die BEG Flächenrechte ein. Eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft soll die Erschließung koordinieren. Nach der Genehmigung ist eine Aufteilung der Projektrechte geplant: 73 Prozent für Enertrag, 27 Prozent für die BEG. Zusätzlich soll eine Windenergieanlage für eine kommunale oder bürgereigene Gesellschaft reserviert werden. Der Baubeginn ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant – vorbehaltlich der behördlichen Freigaben. Der Rückbau der 37 Altanlagen soll stufenweise erfolgen. Dabei berücksichtigen die Partner auch die EEG-Förderfähigkeit einzelner Altanlagen bis Ende 2031.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

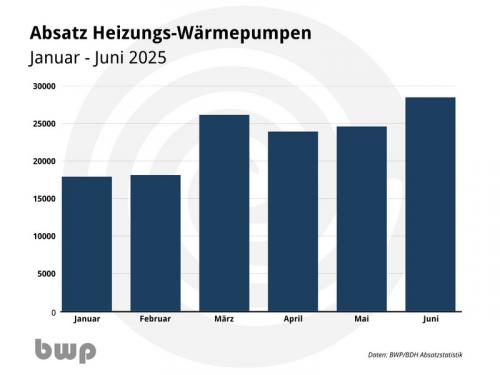

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Notierungen pendeln in übergeordneter Seitwärtsbewegung

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

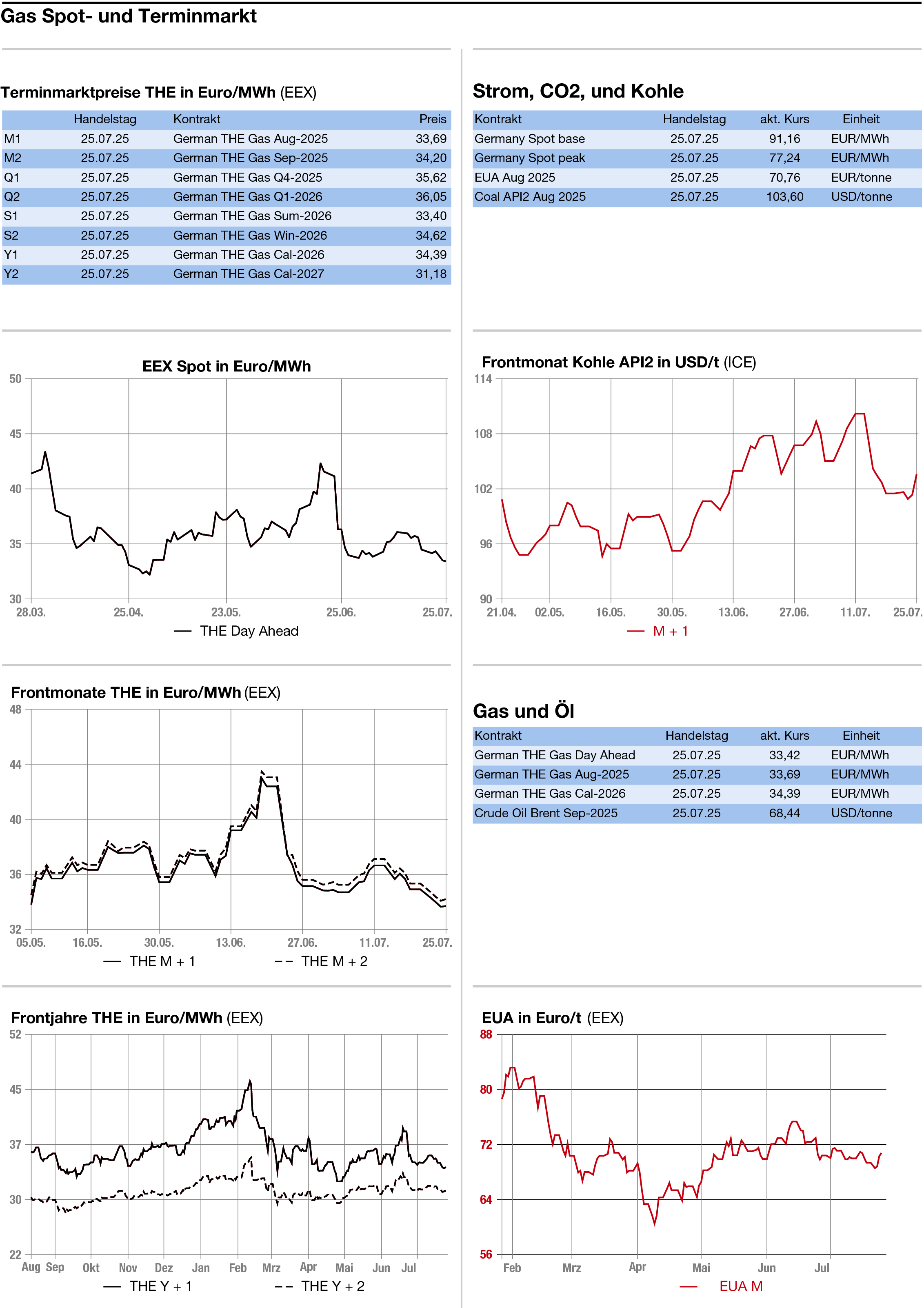

Zumeist etwas fester haben sich die Energiemärkte am Freitag gezeigt. Die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der USA verleiht den Notierungen ein wenig Unterstützung. Die Europäische Union und die USA stehen laut Berichten kurz vor einem Abkommen, das einen Importzoll von 15 Prozent auf EU-Waren vorsieht. Doch gibt es solche Schlagzeilen bereits seit Tagen, bislang aber ohne Vollzugsmeldung. Möglicherweise ist die US-Regierung bemüht, die von ihr gesetzten Fristen bis zum Ende auszureizen und den handelspolitischen Gegner EU bis zuletzt unter Druck zu setzen.

Geht man mit Blick auf die Märkte jedoch einen Schritt zurück, so zeigt sich, dass auch die Handelspolitik nur wenig an der vollkommen unspektakulären Seitwärtsbewegung geändert hat, die der Schläfrigkeit sommerlicher Verhältnisse entspricht.

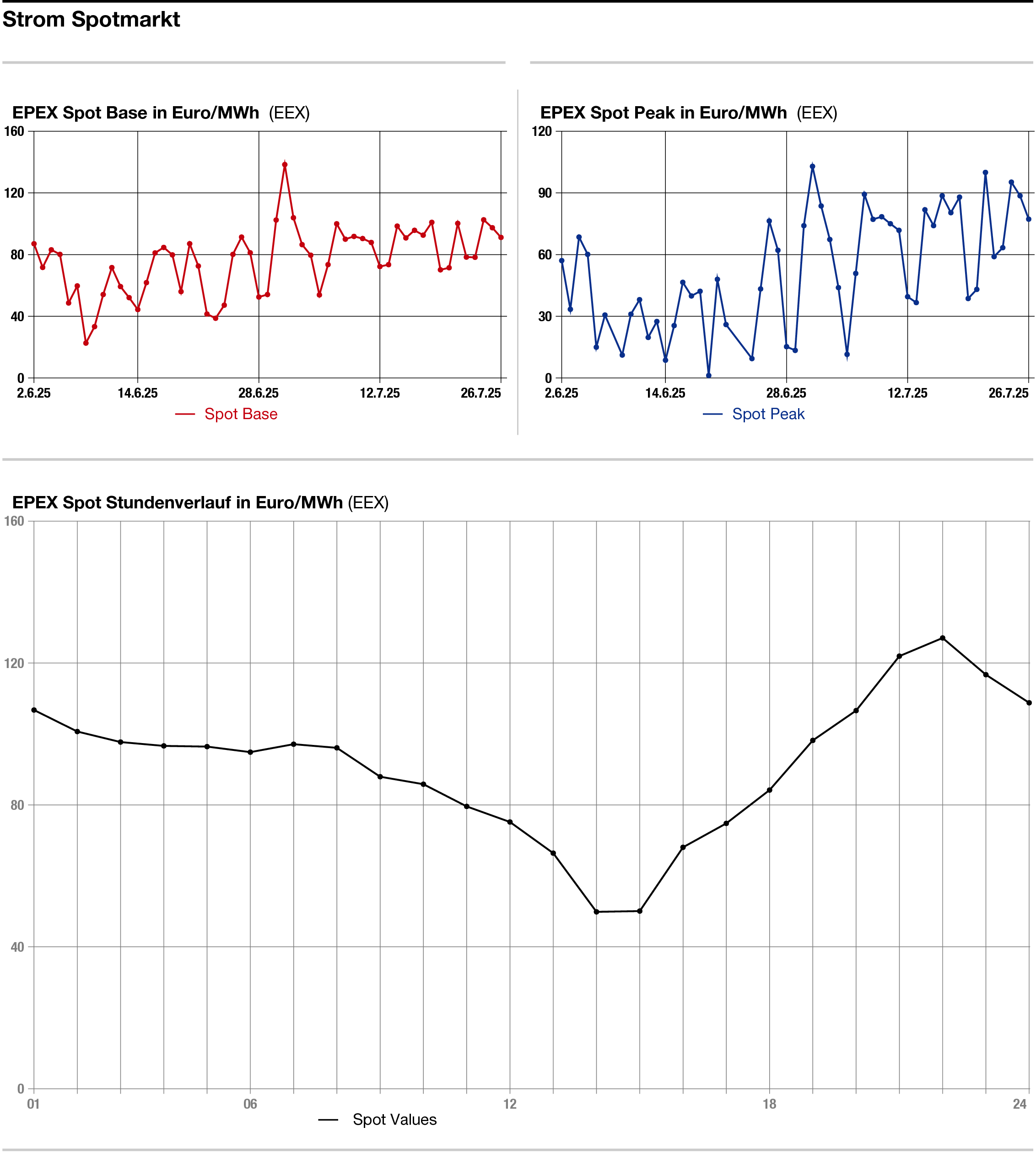

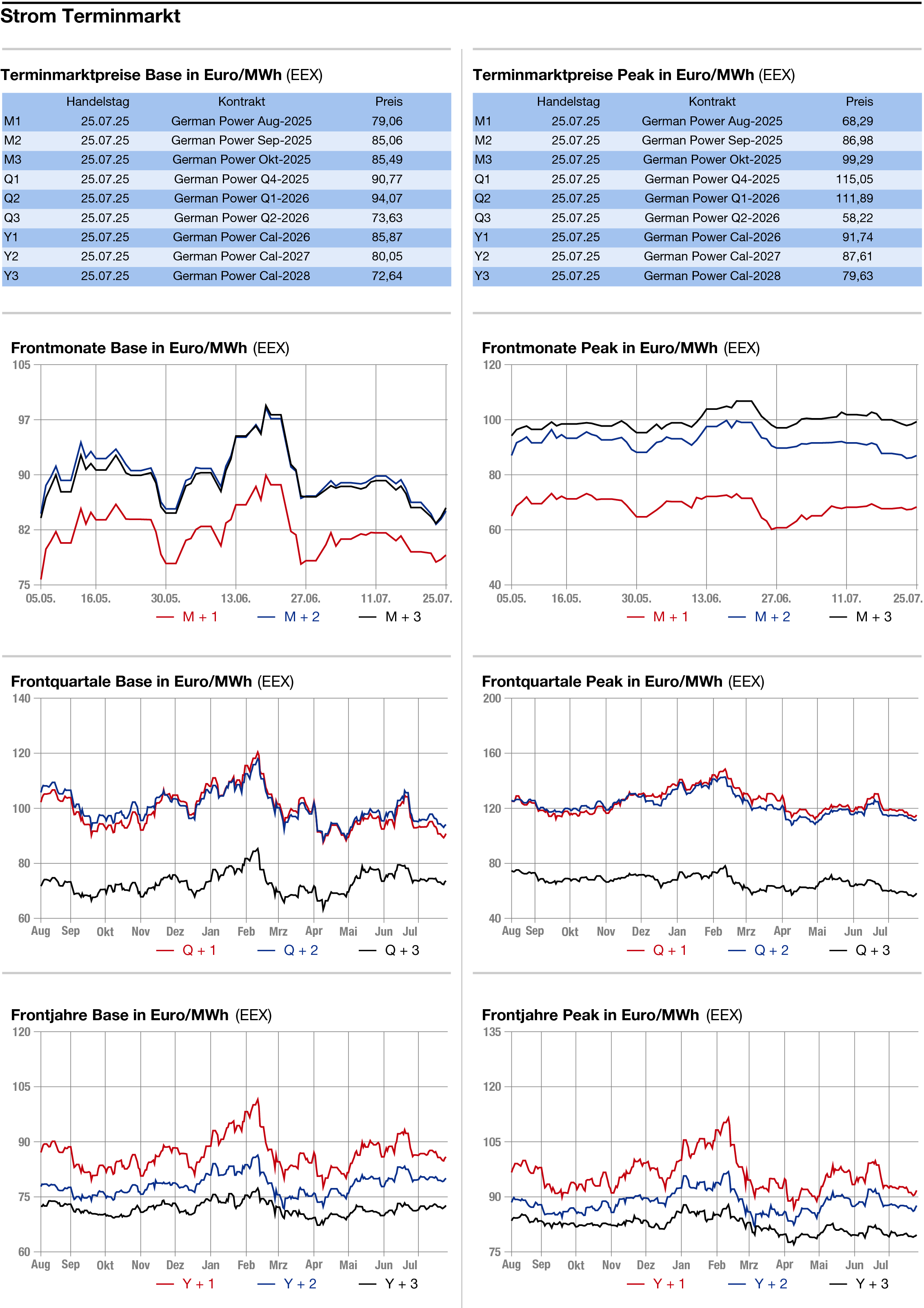

Strom: Etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base mit 85 Euro je Megawattstunde gesehen. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast ebenfalls mit 85 Euro je Megawattstunde gehandelt. Am Donnerstag war der Freitag selbst am OTC-Markt mit nur 97,50 Euro gesehen worden. Der Preisrückgang entspricht einer höheren Erneuerbaren-Einspeisung zum Wochenstart.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Montag 21,8 Gigawatt im Base gegenüber nur 16,8 Gigawatt am Berichtstag. Am kommenden Dienstag soll der Beitrag von Wind und Solar mit 28,8 Gigawatt in der Grundlast noch deutlich höher ausfallen. Für die kommenden Tage erwarten die Wetterdienste für Deutschland einen überdurchschnittlich bedeckten Himmel, ein recht moderates Windaufkommen und zum Teil deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr 0,82 auf 85,55 Euro. „Weiterhin gähnt das Sommerloch“, kommentierte ein Händler. „Das merkt man an den wenigen Kundenanfragen und auch an den sich erweiternden Spreads zwischen Geld- und Briefkursen.“

CO2: Gut behauptet haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 notierte gegen 13.40 Uhr mit einem Aufschlag von 0,15 auf 71,02 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 7,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,20 Euro, das Tief bei 70,64 Euro. Am Donnerstagnachmittag hatte der Dec 25 kräftig zugelegt und sich wieder deutlich über die Marke von 70 Euro zurückgekämpft. Der Preisanstieg war allerdings überwiegend technisch bedingt. Die Prognosen für eine kühle Witterung in den kommenden zwei bis drei Wochen dürften die Nachfrage nach fossiler Energie für Kühlungszwecke dämpfen und damit auch den Bedarf an Emissionszertifikaten.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,62 Euro, dann bei 70,07 Euro und 68,71 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,29 Euro, danach bei 71,56 Euro und 71,90 Euro ausgemacht.

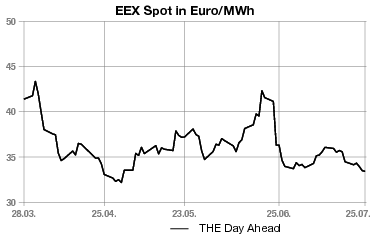

Erdgas: Gut behauptet haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF notierte gegen 13.19 Uhr mit einem Plus von 0,250 auf 32,500 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es im Day ahead um 0,100 auf 33,600 Euro nach oben. Mit aktuell gut 32 Euro notiert der Referenzpreis TTF nur noch leicht über dem diesjährigen Tief Ende April. Einige Analysten halten Gas daher mittlerweile für überverkauft.

Für Entlastung sorgen reichliche Importe, die den Füllstand der europäischen Gasspeicher immerhin schon wieder auf 65 Prozent haben steigen lassen. Der Abstand zum üblichen Füllstand hat sich seit Ende Mai um 3 auf knapp 9,5 Prozentpunkte verringert. In ihrem aktuellen Gasmarktbericht stellt die IEA heraus, dass Europa, welches wegen des verstärkten Einsatzes der Gaskraftwerke in der ersten Jahreshälfte einen deutlichen Anstieg der Gasnachfrage von 6,5 Prozent verbuchte, von einer eher schwachen Gasnachfrage in Asien profitiert hat, während gleichzeitig das Angebot an LNG aus den USA und dem Nahen Osten wächst. In diesem Jahr soll das LNG-Angebot um 5,5 Prozent (bzw. 30 Milliarden Kubikmeter) steigen, und im nächsten um weitere 7 Prozent (bzw. 40 Milliarden Kubikmeter), der stärkste Zuwachs seit 2019.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: