29. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STUDIEN: Große Akzeptanz für Freiflächen-PV

WÄRME: Heizungsindustrie warnt vor historischem Absatztief

BADEN-WÜRTTEMBERG: Land fördert Sanierung kommunaler Gebäude

PERSONALIE: Daniel Föst wird neuer Hauptgeschäftsführer des ZVSHK

HANDEL & MARKT

GASNETZ: Erdgasleitung SEL auf der Zielgeraden

PHOTOVOLTAIK: Eprimo und Netto starten Balkon-PV-Offensive

WASSERSTOFF: Grüner Wasserstoff für die Uckermark

FINANZIERUNG: Frisches Kapital für die Wärmewende in Potsdam

TECHNIK

STROMNETZ: Netzbetreiber beschaffen gemeinsames Leitsystem

ELEKTROFAHRZEUGE: Neue Elektro-Transporter erweitern DHL-Flotte

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten stabilisieren sich unter 10 Euro

STATISTIK DES TAGES: Installierte Stromleistung weltweit von Erneuerbaren

UNTERNEHMEN

BILANZ: Rückläufiges Ergebnis der SW Tübingen nach der Energiekrise

BILANZ: Naturenergie bleibt auf Investitionskurs

PERSONALIE: Vorstand der Zeag Energie AG wird erweitert

PERSONALIE: Neuer Geschäftsführer bei Transnet BW

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Schwacher Start in die Woche

TOP-THEMA

Stadtwerke Karlsruhe sichern sich Tiefbaukompetenz

Stephan Bornhöft (links) der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice und Peter Ohm der Greulich & Co. GmbH. Quelle: Stadtwerke Karlsruhe

ÜBERNAHME.

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe übernimmt das örtliche Tiefbauunternehmen Greulich. Damit will sie den Ausbau der Netze für Strom, Wärme und Wasser beschleunigen.

Stromleitungen verlegen, Fernwärmenetze erweitern, Glasfaser ausbauen – nahezu alle Infrastrukturvorhaben von Stadtwerken beginnen im Erdreich. Um unabhängiger von externen Kapazitäten zu werden, beteiligen sich aktuell vermehrt Energieversorger an Tiefbauunternehmen. Auch die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH geht diesen Schritt: Sie übernimmt die Greulich & Co. GmbH, ein in Karlsruhe ansässiges Unternehmen für Tief- und Rohrleitungsbau.

Mit dem Kauf will die Netzgesellschaft zusätzliche Kapazitäten aufbauen und Fachkräfte langfristig an sich binden. Ziel sei es, Bauvorhaben in den Sparten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme künftig schneller und flexibler umsetzen zu können. Die rund 80 Mitarbeitenden von Greulich bleiben im Unternehmen, wie der Energieversorger versichert. Das übernommene Unternehmen soll fortan als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem Dach des Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe firmieren.

Die bisherigen Eigentümer veräußerten die Firma aus Altersgründen, wie es aus dem Norden Baden-Württembergs weiter heißt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Netzservice bedeutet die Übernahme keine Abkehr von bestehenden Partnerschaften im Tiefbau. Vielmehr sollen die hinzugewonnenen Kapazitäten das eigene Leistungsportfolio erweitern, um wachsende Anforderungen im Infrastrukturausbau besser abdecken zu können.

Neue Perspektiven für Greulich & Co.

Greulich & Co. wurde 1923 gegründet und ist auf Tief- und Rohrleitungsbau für die Energie- und Wasserversorgung spezialisiert. Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere Arbeiten im Bereich Gas, Wasser und Fernwärme. Mit dem Einstieg der Stadtwerke-Gruppe erhalte das Unternehmen neue Perspektiven, heißt es in der Mitteilung.

„Wir gewinnen mit der Übernahme qualifizierte Fachkräfte und stärken unsere Baukompetenz dort, wo sie für die Energiewende am dringendsten gebraucht wird“, erklärt Stephan Bornhöft, Geschäftsführer des Stadtwerke Karlsruhe Netzservice und neuer Gesellschaftervertreter von Greulich & Co. Die Übernahme sei ein konsequenter Schritt, um den Ausbau der Netzinfrastruktur voranzutreiben und gleichzeitig die bewährte Zusammenarbeit mit externen Partnern fortzuführen.

Auch Peter Ohm, der bisherige Inhaber, sieht in dem Verkauf eine zukunftssichere Lösung: „Für mich war entscheidend, dass mein Team eine langfristige Perspektive behält. Der Netzservice bringt Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten mit – und ein echtes Interesse am Netzausbau.“

Energieversorger setzen verstärkt auf eigene Tiefbaukompetenz: Die Stadtwerke Herne (Nordrhein-Westfalen) kauften im April das Tiefbauunternehmen Josef Koch. Ebenfalls im April dieses Jahr hatten die Stadtwerke Amberg (Bayern) den lokalen Tiefbauer Alfred Arbogast vollständig übernommen und damit nach eigenen Angaben nicht nur ihr Portfolio erweitert, sondern den Familienbetrieb auch vor der Insolvenz bewahrt. Auch die DEW 21 aus Dortmund, hat Anfang des Jahres die Übernahme der Kneip Leitungstiefbau GmbH bekanntgegeben.

Quelle: Capcora

Große Akzeptanz für Freiflächen-PV

STUDIEN. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Zustimmung zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist hoch, ebenso wie die Erwartung an die Bundesregierung.

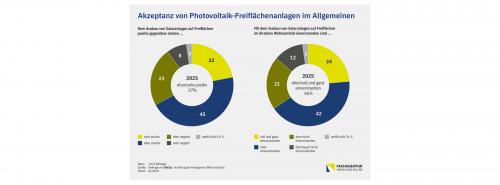

71 Prozent der Bevölkerung befürworten grundsätzlich die Nutzung und den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Fachagentur Wind und Solar vom März 2025. Unter den Befragten, die bereits Freiflächen-PV-Anlage im Wohnumfeld kennen, liegt die Zustimmung bei 70 Prozent, bei den übrigen bei 62 Prozent.

Als zentrale Argumente für den Ausbau werden Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Unabhängigkeit von Energieimporten genannt. Kritisch gesehen werden dagegen die Flächenkonkurrenz zur Landwirtschaft, mögliche Umweltwirkungen und die Veränderung des Landschaftsbilds.

Dabei gehen viele der Befragten wohl fälschlicherweise davon aus, mit ihrer positiven Einstellung eher alleine dazustehen: Tatsächlich lehnen nur 33 Prozent den Bau einer PV-Anlage in ihrem direkten Wohnumfeld ab. Sie schätzten jedoch im Durchschnitt, dass 53 Prozent der Menschen vor Ort die Anlagen ablehnen würden.

Noch höhere Zustimmungswerte können der Befragung zufolge PV-Anlagen auf oder an Gebäuden verzeichnen. 95 Prozent stehen demnach ihrem Ausbau positiv gegenüber. Die Zustimmung zu Agri-PV liegt mit 67 Prozent etwa im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlagen.

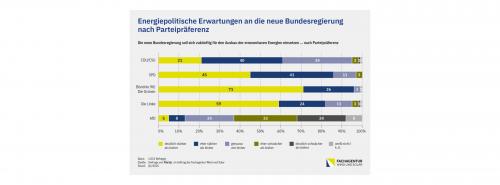

Groß sind dabei die Erwartungen an die Bundesregierung. Parteiübergreifend wünschten sich 83 Prozent der Befragten, dass sich die neue Bundesregierung mindestens genauso stark für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt wie die vorherige Ampelregierung. Über die Hälfte der Befragten will das Engagement sogar verstärkt wissen.

Heizungsindustrie warnt vor historischem Absatztief

Quelle: Shutterstock / JPC-PROD

WÄRME. Der Absatz von Heizungen ist weiter stark rückläufig. Der Branchenverband BDH fordert deshalb politische Vorgaben und stabile Förderbedingungen für die Energiewende im Gebäudesektor.

Die deutsche Heizungsindustrie meldet für das erste Halbjahr 2025 erneut sinkende Verkaufszahlen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden in den ersten sechs Monaten lediglich rund 296.500 Heizgeräte verkauft – ein Rückgang um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereits 2024 hatte die Branche einen massiven Einbruch von 46 Prozent verzeichnet. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, droht das schwächste Jahresergebnis seit eineinhalb Jahrzehnten.

Der Rückgang betrifft demnach speziell konventionelle Systeme: Der Absatz von öl- und gasbasierten Heizungen brach um bis zu 81 Prozent ein. Wärmepumpen hingegen legten um 55 Prozent auf 139.500 verkaufte Geräte zu, Biomasseheizungen um 42 Prozent. Erstmalig wurden im ersten Halbjahr 2025 mehr Wärmepumpen als Gasheizungen verkauft. Trotz des Wachstums bleibt die Wärmepumpe damit deutlich hinter dem politischen Ziel der Bundesregierung zurück. Diese hatte ab 2024 eine jährliche Installationsrate von 500.000 Geräten angestrebt.

Politische Unklarheit bremst Investitionen

Der BDH sieht in der anhaltenden Verunsicherung der Verbraucher die Hauptursache für die schwache Marktentwicklung. Die geplante Überarbeitung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), unklare Aussagen zu künftigen Förderkonditionen und eine als widersprüchlich empfundene Kommunikation der Politik führten laut Verband dazu, dass viele Haushalte Investitionen in moderne Heiztechnik aufschieben. Diese Zurückhaltung betreffe auch Maßnahmen zur energetischen Sanierung.

„Die aktuelle Entwicklung gefährdet nicht nur die klimapolitischen Zielsetzungen im Gebäudesektor, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit einer Schlüsselbranche“, warnt der BDH. Mit rund 84.000 Beschäftigten sei die Heizungsindustrie ein bedeutender industrieller Wertschöpfungszweig in Deutschland. Um das Vertrauen von Investierenden wiederherzustellen, fordert der Verband eine schnelle Klärung der ordnungsrechtlichen Vorgaben sowie stabile und planbare Förderinstrumente. Der BDH bietet der Bundesregierung an, gemeinsam praktikable Regelungen für die Wärmewende im Gebäudebestand zu entwickeln.

|

| Infografik Marktentwicklung Heizsysteme - Für Vollansicht bitte auf die Grafik klicken 2015-2025 Quelle: BDH |

Sanierungsbedarf ist hoch

Laut dem Gebäudereport der Deutschen Energie-Agentur (Dena) sind rund vier Millionen Heizungen in Deutschland älter als 30 Jahre. Um die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu erreichen, müssten künftig jährlich mehr als eine Million Heizsysteme modernisiert werden. Dafür brauche es laut BDH neben gesetzlichen Vorgaben auch stabile Rahmenbedingungen für Förderung und Energiekosten, um Investitionssicherheit zu schaffen.

13,5 Millionen Haushalte in Deutschland wohnen im eigenen Haus. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach heizen 15 Prozent schon mit einer Wärmepumpe und ein wachsender Anteil bis zu 40 Prozent plant den Umstieg. Für Hersteller und Handwerk ergebe sich daraus ein Umsatzpotenzial von mehreren Milliarden Euro – vorausgesetzt, die politischen Rahmenbedingungen stimmen.

Carolin Friedemann, Geschäftsführerin des Instituts für klimaneutrale Neubau- und Dämmtechnik (IKND), beobachtet aktuell einen regelrechten Wärmepumpen-Boom: „Immer mehr Hausbesitzende entscheiden sich aus Überzeugung für die Wärmepumpe. Doch Verunsicherung ist Gift für Heizkosten, Mittelstand und Klima.“

Kostenvergleich zeigt Vorteil für Wärmepumpen

Nach Berechnungen des Verbraucherportals Finanztip belaufen sich die Gesamtkosten einer neuen Erdgasheizung über 20 Jahre auf über 25.500 Euro. Zwar liegt der Anschaffungspreis für die Erdgastherme laut Anbieter oft nur bei rund 8.000 Euro, doch CO2-Kosten und weitere Betriebskosten treiben die Gesamtkosten deutlich in die Höhe.

Im Vergleich koste eine Wärmepumpe im Einfamilienhaus oft rund 30.000 Euro brutto, jedoch reduziere sich dieser Betrag durch staatliche Förderung erheblich. Für viele Haushalte sind 50 Prozent Zuschuss realistisch, bei geringem Einkommen sogar bis zu 21.000 Euro. Damit liegt die tatsächliche finanzielle Belastung teils deutlich unter der einer neuen Erdgasheizung. Außerdem sei diese Technik zukunftssicher, während Gasheizungen eventuell irgendwann der Brennstoff ausgeht.

Laut dem aktuellen Klimaschutzbericht 2025 des Bundesumweltministeriums verursacht der Gebäudesektor weiterhin zu hohe Emissionen. Sollte sich der Trend zur Wärmepumpe fortsetzen, könnten bis 2029 allein durch selbstnutzende Eigentümer jährlich rund zehn Prozent der heutigen CO2-Emissionen im Gebäudebereich eingespart werden.

Die Marktentwicklung im Wärmemarkt des BDH steht als PDF zum Download bereit.

Land fördert Sanierung kommunaler Gebäude

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Baden-Württemberg hat den ersten Teil seines Programms Klimaschutz-Plus neu aufgelegt – mit attraktiven Zuschüssen für die energetische Sanierung kommunaler Gebäude.

Das Landesförderprogramm „Klimaschutz-Plus Teil 1 – Gebäudesanierung“ ist Ende Juli 2025 neu gestartet. Kommunen in Baden-Württemberg können ab sofort wieder Fördermittel für die energetische Sanierung ihrer Verwaltungs- und Schulgebäude beantragen.

Für das Jahr 2025 stellt das Land bis zu 20 Millionen Euro bereit, für 2026 bis zu 30 Millionen Euro. Zuständig für die Förderabwicklung ist die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank), die Anträge entgegennimmt. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) unterstützt kommunale Antragsteller bei fachlichen Fragen.

Neu in der überarbeiteten Förderrunde ist der sogenannte BW-Bonus. Laut KEA-BW ergänzt das Land die bestehende „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ mit einem Aufschlag von 25 Prozent der förderfähigen Ausgaben für Maßnahmen an der Gebäudehülle. In Kombination mit den Bundesmitteln kann sich die Gesamtförderung damit auf bis zu 45 Prozent belaufen. Besonders kleinere Kommunen sollen profitieren: Die Antragsstellung wurde laut Landesregierung digitalisiert und vereinfacht.

Förderung auch für Schulsanierungen

Neben der Sanierung von Verwaltungsgebäuden bietet das Programm auch Zuschüsse für energieeffiziente Schulsanierungen. Kommunen können bis zu 15 Prozent der förderfähigen Kosten zusätzlich zur Schulbauförderung des Landes erhalten. Wird der KfW-Effizienzhausstandard 55 erreicht, sind bis zu 1,5 Millionen Euro pro Projekt möglich.

Der Förderstart unterliegt jedoch engen Fristen: Für den BW-Bonus können Kommunen Anträge stellen, wenn ein positiver Förderbescheid des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) nach dem 29. Juni 2025 erteilt wurde. Der Antrag auf Landeszuschuss muss dann innerhalb von zwei Wochen eingereicht werden. Der gleiche Zeitraum gilt für den Schulbonus, sobald ein positiver Förderbescheid durch die obere Schulaufsichtsbehörde vorliegt.

KEA-BW als zentrale Anlaufstelle

Die Landesenergieagentur Baden-Württembergs KEA-BW mit Sitz in Karlsruhe berät Kommunen, Ministerien, Energieversorger, Netzbetreiber und mittelständische Unternehmen bei Fragen zur Energieeinsparung, zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur nachhaltigen Mobilität. Auch Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden oder Flächen sowie kirchliche Einrichtungen gehören zur Zielgruppe. Im Rahmen des Programms Klimaschutz-Plus informiert die KEA-BW über Förderbedingungen und berät zur Antragstellung.

Die konkreten Förderbedingungen für „Klimaschutz Plus“ stehen im Internet bereit.

Daniel Föst wird neuer Hauptgeschäftsführer des ZVSHK

Daniel Föst, neuer ZVSHK-Hauptgeschäftsführer. Quelle: ZVSHK

PERSONALIE. Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) beruft zum 8. September 2025 Daniel Föst als neuen Hauptgeschäftsführer.

Der Fachmann für Gebäudeenergie und Hochbau Daniel Föst wird zum 8. September neuer Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Der Verbandsvorstand entschied sich für den Kommunikationsexperten und früheren FDP-Bundestagsabgeordneten wegen seiner langjährigen Managementerfahrung. Föst habe ein „ausgeprägtes politisches Verständnis und einen klaren Blick für die Herausforderungen mittelständischer Strukturen“, so die Leitung des Verbandes.

Föst bringe umfangreiche unternehmerische und selbstständige Erfahrungen mit – unter anderem als Marketingberater, Kommunikationstrainer und Hochschuldozent. Als Landesvorsitzender der FDP Bayern war er zudem verantwortlich für Führung, Organisation und Haushaltssteuerung eines politisch aktiven Mitgliederverbandes mit klaren Gremienstrukturen – eine Erfahrung, die ihn mit den Anforderungen verbandlicher Arbeit bestens vertraut gemacht hat.

In den Jahren 2017 bis 2025 war Föst Mitglied des Deutschen Bundestages. Als bau- und wohnungspolitischer Sprecher seiner Fraktion habe er sich intensiv mit Fragen rund um Klimaschutz, Gebäudetechnik, Wohnraumentwicklung und Fachkräftesicherung befasst. „Mit Daniel Föst gewinnen wir einen Hauptgeschäftsführer, der betriebswirtschaftlich denkt, Führungsstärke mitbringt und ein Gespür für die Menschen hat“, sagt ZVSHK-Präsident Michael Hilpert.

Mit seinem Amtsantritt als Hauptgeschäftsführer wird Föst hauptamtlich die operative Führung des Verbandsteams in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) und Berlin übernehmen. Andreas Müller, der seit April die Hauptgeschäftsführung interimsweise übernommen hatte, kehrt zurück auf seine Position des Geschäftsführers Technik.

Das Absenken des Rohrstrangs der SEL. Quelle: Terranets BW

Erdgasleitung SEL auf der Zielgeraden

GASNETZ. Schon Anfang der 2030er Jahre soll die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) Wasserstoff durch Baden-Württemberg transportieren. Jetzt starten die Arbeiten am letzten Bauabschnitt.

24 Kilometer sind schon fertig, 43 Kilometer sind gerade im Bau und mit den Arbeiten am letzten, 61 Kilometer langen Abschnitt will Terranets BW im August beginnen: Der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) schreitet plangemäß voran, wie der Transportnetzbetreiber mitteilt. Die vollständige Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.

Die Pipeline soll dann zunächst Erdgas von der hessischen Landesgrenze über Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen, Geislingen, Heidenheim bis nach Bayern transportieren und die Anbindung moderner Gaskraftwerke ermöglichen. Ab Anfang der 2030er Jahre, so die Planung, soll die SEL dann als „erste Pipeline mit Anbindung an die europäische und nationale Wasserstoff-Infrastruktur in Baden-Württemberg Wasserstoff transportieren“.

Der erste, 24 Kilometer lange Abschnitt der SEL in den Landkreisen Heilbronn und Ludwigsburg transportiert bereits seit Ende 2024 Gas. Baubeginn für den zweiten Abschnitt zwischen Löchgau (Landkreis Ludwigsburg) und Esslingen war im Frühjahr 2025. Anfang August will Terranetz BW mit dem etappenweisen Bau des dritten, 61 Kilometer langen Abschnitts der SEL zwischen Heidelberg und Heilbronn beginnen.

Die bauvorbereitenden Maßnahmen dafür laufen bereits seit dem Frühjahr. Dazu gehören unter anderem archäologische Untersuchungen, vorgezogene Artenschutzmaßnahmen und das Anlegen von acht Rohrlagerplätzen zwischen Heidelberg und Heilbronn.

Dabei stießen Archäologen Anfang Juli auch auf Relikte aus der Römerzeit. Ein Überraschungsfund: „Dass sich hier Reste von Siedlungen befinden, die schon über 1.800 Jahre alt sind, war uns nicht bekannt“, sagt Sascha Schmidt, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Arbeitsgemeinschaft Arfo sind an der SEL für die archäologischen Untersuchungen zuständig sind.

Die SEL ist Teil des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes. Terranetz BW soll als Wasserstoffnetzbetreiber Teile des bundesweiten Wasserstoffnetzes umsetzen und plant die sukzessive Umstellung des gesamten Gastransportnetzes in Baden-Württemberg und Hessen.

Eprimo und Netto starten Balkon-PV-Offensive

Quelle: Eprimo / Netto

PHOTOVOLTAIK. Neukunden des Ökostromanbieters Eprimo erhalten bei Vertragsabschluss bis Ende August einen Gutschein für ein Balkonkraftwerk vom Lebensmitteldiscounter Netto.

Der Energiediscounter und der Lebensmittelhändler Netto Marken-Discount starten eine deutschlandweite Aktion für Balkonkraftwerke. Wer Neukunde bei Eprimo wird, bekommt einen Gutschein im Wert von bis zu 200 Euro für eine steckerfertige Mini-PV-Anlage aus dem Online-Shop von Netto zum Ökostromvertrag dazu.

„Wir zeigen gemeinsam, dass Photovoltaik kein Luxus mehr ist“, sagte Eprimo-CEO Katja Steger. Das Interesse an Solarenergie sei weiterhin groß, aber der Preis wurde lange Zeit als Hürde empfunden. „Deshalb möchten wir günstige, qualitativ hochwertige Anlagen zum Alltagsgegenstand von noch mehr Menschen machen“, fügte Steger hinzu.

Die Kooperation mit Netto sei Teil der aktuellen Solarkampagne des Unternehmens. Damit setze sich der Energielieferant zum Ziel, Photovoltaik für möglichst alle Verbraucherinnen und Verbraucher zugänglich zu machen – auch für Mieter, die seit 2024 das Recht auf Vermieterzustimmung zur Installation einer Balkonsolaranlage haben. Der Gutschein sei gültig für das gesamte Angebot auf der Netto-Webseite, falls Neukunden keinen geeigneten Balkon haben.

Grüner Wasserstoff für die Uckermark

Die Industriehalle in Prenzlau. Quelle: Tom Schweers

WASSERSTOFF. Enertrag hat sich ein Industrieareal in Prenzlau gesichert. Dort soll ein 130-MW-Elektrolyseur entstehen – samt Trailerstationen, Fernwärmeoption und Anbindung ans H2-Kernnetz.

Der Projektentwickler Enertrag mit Sitz in Dauerthal (Brandenburg) hat mit der Unterzeichnung eines Kaufvertrags in Prenzlau (Brandenburg) die Voraussetzungen für den Bau einer industriellen Wasserstoffproduktion geschaffen. Dort plant Enertrag eine Anlage mit 130 MW Anschlussleistung, die künftig grünen Wasserstoff aus grünen Strom erzeugen soll. Die Umsetzung ist Teil des europäischen Förderprogramms „Hy2Infra“.

Zum Hintergrund: „Hy2Infra“ hat zum Ziel, grenzüberschreitende Produktions-, Speicher- und Transportkapazitäten für grünen Wasserstoff in mehreren EU-Staaten aufzubauen. In Deutschland koordiniert das Bundeswirtschaftsministerium die Umsetzung gemeinsam mit der europäischen IPCEI-Plattform und fördert ausgewählte Projekte mit staatlichen Mitteln. IPCEI steht für „Important Projects of Common European Interest“. Laut Enertrag gehört „Hy2Infra“ zu den größten IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekten in Deutschland.

Das Areal in Prenzlau befindet sich im Industriegebiet Prenzlau Nord: Die Produktion wird in eine vorhandene Industriehalle integriert. Laut Unternehmen ist auch die Anbindung an das entstehende deutsche Wasserstoff-Kernnetz vorgesehen. Der erzeugte Wasserstoff soll über die sogenannte „FLOW“-Pipeline, ein zentraler Leitungsabschnitt des künftigen Kernnetzes in Ostdeutschland, eingespeist werden. Darüber hinaus plant Enertrag mehrere Trailer-Abfüllstationen zur flexiblen Belieferung, etwa für Mobilitätsanwendungen oder dezentrale Industriebedarfe.

Das Produktionsziel der Anlage beziffert Enertrag mit bis zu 12.500 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Jahr. Als Abnehmer sieht das Unternehmen energieintensive Branchen wie Stahl-, Zement-, Glas- und Düngemittelindustrie. Die Investitionssumme für das Projekt liegt eigenen Angaben nach bei rund 300 Millionen Euro.

Gewerbesteuereinnahmen im Millionenbereich erwartet

Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos) sieht in dem 130-MW-Elektrolyseur eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Das Projekt werde Aufmerksamkeit für die Stadt erzeugen und neue Perspektiven schaffen. Enertrag kündigt bis zu 25 neue Arbeitsplätze an. Zusätzlich rechnet die Kommune mit Gewerbesteuereinnahmen im Millionenbereich.

Gemeinsam mit den Stadtwerken Prenzlau prüft Enertrag, ob die Abwärme aus der Elektrolyse künftig in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist werden kann. Sollte dies technisch und wirtschaftlich umsetzbar sein, könnte die Abwärme einen Beitrag zu einer klimaneutralen und kostengünstigen Wärmeversorgung vor Ort leisten. Enertrag spricht in diesem Zusammenhang von einem „attraktiven Standort für neue wie bestehende Unternehmen im Industriegebiet“ – mit Zugang zu grünem Wasserstoff, Wärme und moderner Energieinfrastruktur.

Auch beim Thema Wasserversorgung gibt es laut Unternehmen eine lokal abgestimmte Lösung: Der für die Elektrolyse benötigte Wasserbedarf wird vollständig aus bestehenden Kontingenten gedeckt. Auswirkungen auf die allgemeine Trinkwasserversorgung seien nicht zu erwarten.

Enertrag produziert bereits seit 2011 grünen Wasserstoff und betreibt europaweit integrierte Energieinfrastrukturen aus Wind-, Solar-, Batterie- und Elektrolyseanlagen. Nach eigenen Angaben erzeugt das Unternehmen mit seinen Wind- und Solaranlagen jährlich rund zwei Milliarden kWh Strom. Ergänzt wird dieses Erzeugungsportfolio durch Speichertechnologien und Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff bereitstellen. Insgesamt entwickelt Enertrag Energieprojekte mit über 30.000 MW Leistung – in neun Ländern auf vier Kontinenten.

Frisches Kapital für die Wärmewende in Potsdam

Freuen sich über die Kreditverträge: Die EWP-Geschäftsführer Christiane Preuß (Mitte) und Eckard Veil (links) sowie Projektleiter Finanzierung Stephan Grenzius (rechts). Quelle: EWP

FINANZIERUNG. Der kommunale Versorger „Energie und Wasser Potsdam“ erhält von Banken 375 Millionen Euro für die Wärmewende in der Stadt.

Die Tinte ist längst trocken: Wie die Energie und Wasser Potsdam (EWP) mitteilt, sind am 23. Juli die „Voraussetzungen für eine der größten Investitionen in der Unternehmensgeschichte geschaffen“ worden. Die Geschäftsführung des mehrheitlich kommunalen Unternehmens hat mit einem Bankenkonsortium Kreditverträge über 375 Millionen Euro abgeschlossen.

Mit der Kreditfreigabe durch den Aufsichtsrat unter Vorsitz von Bürgermeister Burkhard Exner sei ein wesentlicher Teil der Investitionen gesichert, die für die Umsetzung der zentralen Projekte der Wärmewende bis 2030 notwendig seien, teilte die EWP mit. Der Versorger will das frische Kapital nicht auf einen Schlag abrufen, „sondern über die gesamte Projektlaufzeit bis zur Inbetriebnahme hinweg gestaffelt“.

Die EWP will mit dem Geld nach dem Laufzeitende ihres Gas-Heizkraftwerkes schrittweise auf eine dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien umstellen. „Mit der gesicherten Finanzierung können wir den Ersatz des Gas-Heizkraftwerks, das seine Laufzeit erreicht hat, jetzt realisieren“, sagt EWP-Geschäftsführer Eckard Veil.

Gleichzeitig sichere man sich bereits genehmigte staatliche Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe und bringe diese in die Umsetzung, so Veil weiter. Als eines der ersten Projekte nennt er die Tiefengeothermie-Bohrung am Heizkraftwerk Süd, die zum Jahreswechsel starten soll.

„Mit dieser Entscheidung wird die EWP für die Landeshauptstadt Potsdam einen großen Schritt in Richtung klimafreundlicher, verlässlicher und gemeinwohlorientierter Wärmeversorgung ermöglichen“, unterstreicht seine Kollegin in der Geschäftsführung, Christiane Preuß.

Projektgruppe Kooperation Leitsystem. Quelle: Rhönenergie

Netzbetreiber beschaffen gemeinsames Leitsystem

STROMNETZ. Drei Netzbetreiber aus der Thüga-Gruppe beschaffen gemeinsam ein Netzleitsystem von PSI und planen langfristig eine gemeinsame Netzführung.

Harz Energie Netz, Osthessen Netz und Wemag Netz haben eine Kooperation gestartet, um ein gemeinsames Netzleitsystem zu beschaffen und künftig Synergien bei Betrieb und Netzführung zu heben. Das Projekt mit dem Namen „Kooperation Leitsystem (KoopLeit)“ werde in der Energiewirtschaft mit Interesse verfolgt, wie den Partnern zufolge Rückmeldungen aus der Branche zeigten.

Ziel sei die Implementierung eines leistungsfähigen Mehrsparten-Leitsystems, das den wachsenden Anforderungen an Netzführung, Versorgungssicherheit und Systemdienstleistungen entspreche, heißt es in einer Mitteilung. Die drei Partner wollen von der Auswahl und Implementierung bis hin zu einem möglichen späteren Gemeinschaftsbetrieb eng zusammenarbeiten. Zunächst sollen in Osterode, Fulda und Schwerin technisch identische Leitstellen entstehen.

Thomas Murche, technischer Vorstand der Wemag AG in Schwerin, betont: „Unsere Vision geht über die reine Kooperation hinaus. Wir möchten künftig auch anderen Netzbetreibern die Möglichkeit bieten, sich an unser Leitsystem anzuschließen und den Betrieb ihrer Leitstellen als Dienstleistung zu übernehmen.“

Inbetriebnahme 2028 geplant

Mit dem Abschluss des Vergabeprozesses haben die drei Netzbetreiber einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Zuschlag für das gemeinsame Leitsystem ging an die PSI Software SE aus Berlin. Das Unternehmen soll ein System entwickeln, das nicht nur heutigen, sondern auch künftigen Anforderungen gerecht wird.

Die Grundlage für die Vergabe bildete eine von einem neunköpfigen Team aus den drei Gesellschaften erarbeitete Konzeptstudie, die von einem externen Beratungsunternehmen begleitet wurde. Dabei wurden verschiedene Kooperationsszenarien untersucht und entschieden, zunächst drei technisch gleiche, aber jeweils eigenständige Netzleitsysteme zu beschaffen.

„Wir teilen die Vision, unsere Standorte später zu vernetzen und die Vorteile einer gemeinsamen Netzführung zu nutzen“, sagt Dirk Schaper, Geschäftsführer der Harz Energie Netz aus Osterode. Die Entscheidung für PSI fiel nach einem intensiven Auswahlprozess, der auf einer harmonisierten Netzführungsrichtlinie basierte. So können trotz unterschiedlicher Netzstrukturen einheitliche Standards etabliert werden. Die Inbetriebnahme des neuen Leitsystems ist für 2028 geplant.

Arnt Meyer, Geschäftsführer der Rhön Energie Fulda, deren Tochter Osthessen Netz ist, bewertet das Projekt als „Leuchtturm für die Zusammenarbeit in der Energiewirtschaft“, da es Effizienz, Qualität und Resilienz steigere und eine langfristige Kooperation zum Ziel habe – über die gemeinsame Weiterentwicklung von Leitsystemkomponenten und Netzführungsprozessen hinaus.

Neue Elektro-Transporter erweitern DHL-Flotte

E-Transporter von Ford. Quelle: DHL

ELEKTROFAHRZEUGE. DHL Group und Ford bauen ihre Partnerschaft aus: 2.400 neue E-Transporter werden die Zustellflotte in Deutschland verstärken.

Der Logistikdienstleister DHL Group und der Autohersteller Ford vertiefen ihre langjährige Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität. Bis Ende 2025 werden 2.400 zusätzliche E-Transporter von Ford Pro die Zustellflotte im deutschen Paket- und Postbereich erweitern. Zum Einsatz kommen die Modelle E‑Transit und E‑Transit Custom.

Damit steige die Zahl der bei „Post & Paket Deutschland“ eingesetzten Ford E-Transporter auf 4.900. Die gesamte elektrische Zustellflotte umfasse nun rund 35.000 Fahrzeuge. Der Großteil der neuen Ford Transit sei bereits ausgeliefert, die Zwischenbilanz falle positiv aus, heißt es in einer Mitteilung von DHL.

Die E-Transporter kommen in unterschiedlichen Einsatzfeldern zum Tragen: Der E‑Transit wird laut Hersteller vor allem in städtischen Liefergebieten eingesetzt, bietet ein Ladevolumen von 18 Kubikmetern und eine Reichweite von bis zu 315 Kilometern.

Der kleinere E‑Transit Custom eigne sich für die kombinierte Zustellung von Briefen und Paketen im ländlichen Raum und verfüge über 6,8 Kubikmeter Ladevolumen bei bis zu 328 Kilometern Reichweite. Im Vergleich zu konventionellen Antrieben spare jedes Fahrzeug jährlich bis zu vier Tonnen CO2 und rund 1.200 Liter Diesel ein.

Kooperation bereits beim Street Scooter

Neben der Fahrzeuglieferung umfasst die Partnerschaft auch digitale Telematiklösungen, mobile Wartungsservices sowie Umbau- und Wartungskonzepte. Dadurch können laut Ford bis zu 70 Prozent aller Wartungs- und Reparaturarbeiten direkt in DHL-Depots durchgeführt und die Betriebszeit der Flotte um bis zu sechs Stunden pro Monat erhöht werden.

„Ford ist für uns ein wichtiger Partner bei unserem Ziel, die letzte Meile in der Zustellung weiter zu elektrifizieren“, sagt Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland. Die Zustellerinnen und Zusteller hätten positive Rückmeldungen zu den Fahrzeugen gegeben. Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für Deutschland, Österreich und Schweiz, betont: „Mit unseren E‑Transit‑Modellen und dem Ford Pro Ökosystem aus Software- und Service-Dienstleistungen steigern wir die Betriebszeit und Produktivität der DHL-Flotte.“

Die Kooperation zwischen DHL und Ford besteht schon länger. Bereits 2018 und 2019 bauten beide Unternehmen am Ford-Standort Köln E-Transporter des Typs Streetscooter Work XL, von denen noch über 2.100 Fahrzeuge im Einsatz sind. 2022 wurde eine strategische Partnerschaft vereinbart. Deren Ziel sei es, gemeinsam den Einsatz von Elektro-Transportern für den weltweiten Logistikbetrieb zu beschleunigen.

DHL verfolgt das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu arbeiten. Bis 2030 soll der Anteil von E-Fahrzeugen in der Zustellflotte für die erste und letzte Meile auf über 66 Prozent steigen. Ford strebt parallel CO2-Neutralität in Europa an, einschließlich Produktion und Logistik.

Gestehungskosten stabilisieren sich unter 10 Euro

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

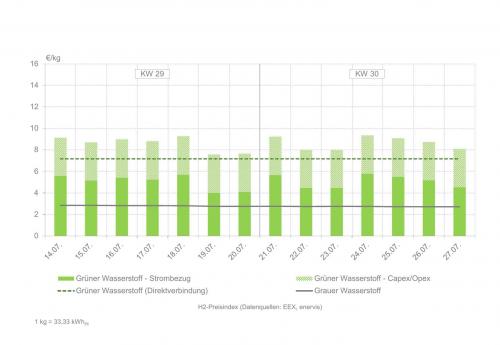

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 29 und 30 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen wieder konstant unter der Marke von 10 Euro pro Kilogramm geblieben. Das Zweiwochenhoch lag bei 9,36 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 7,58 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,59 auf 8,65 Euro/Kilogramm gestiegen.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,71 und 2,84 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

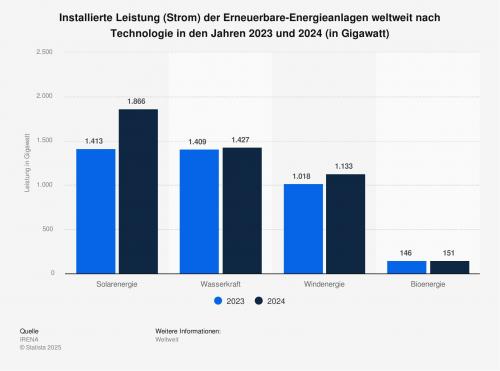

Installierte Stromleistung weltweit von Erneuerbaren

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt laut den Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) die installierte Leistung der erneuerbaren Energieanlagen weltweit nach Energieträgern in den Jahren 2023 und 2024. Im Jahr 2024 verfügten die weltweit installierten Off- und Onshore-Windenergieanlagen über eine Gesamtleistung von rund 1.133 Gigawatt.

Quelle: Stadtwerke Tübingen

Rückläufiges Ergebnis der SW Tübingen nach der Energiekrise

BILANZ. Die Stadtwerke Tübingen (SWT) erreichten 2024 ein leicht positives Ergebnis. Die Nachwirkungen der Energiekrise und hohe Kosten für Bus und Bäder schlugen sich im Jahresergebnis nieder.

Die Energiekrise der Vorjahre hat auch den Energiehandel der Stadtwerke Tübingen (SWT) vor Herausforderungen gestellt. Dabei haben besonders die extremen Schwankungen der Beschaffungskosten für Strom und Erdgas das Ergebnis des Jahres 2024 belastet. Dies berichtete die Geschäftsführung am 28. Juli. Trotz gestiegener Absatzmengen sanken die Umsatzerlöse um über 20 Prozent auf 594 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024.

Dies sei im Wesentlichen auf die nach der Energiekrise wieder gesunkenen Preise für Strom und Erdgas zurückzuführen. Dennoch konnten die SWT die Verluste bei der Verkehrssparte „TüBus“ und bei den Bädern in Höhe von insgesamt rund 11 Millionen Euro tragen. Inklusive Konzessionsabgaben und Gewerbesteuer, tragen die Stadtwerke 15,7 Millionen Euro zum Haushalt der Universitätsstadt Tübingen bei.

Hohe Investitionen in die Energiewende

Energie-, Wärme- und Verkehrswende verursachen weiterhin einen hohen Investitionsbedarf in Tübingen. 2024 haben die SWT rund 38 Millionen Euro investiert. Vor allem in den Ausbau und die Transformation der Wärmeversorgung, in den Busverkehr und in die Stromnetze. Auch für die Folgejahre wird ein hoher Investitionsbedarf in diesen Bereichen erwartet.

Um die erforderlichen Mittel aufzubringen, werden bestimmte Einschränkungen in den nächsten Jahren erforderlich sein. Beispielsweise wird, wie bereits bekannt, der Neubau eines Hallenbades durch die Stadtwerke bis auf Weiteres zurückgestellt.

Außerdem haben die SWT Maßnahmen ergriffen, um das Defizit der ÖPNV-Sparte zu reduzieren. Dafür wurden vom „TüBus“-Aufsichtsrat zwei Pakete mit Angebotsreduzierungen beschlossen, von denen das eine bereits seit März 2025 gültig ist und das zweite im Dezember 2025 folgt.

Das Defizit beim „TüBus“ lag 2024 bei über sieben Millionen Euro. Gründe hierfür sehen die SWT vor allem in den stetig und deutlich steigenden Betriebs-, Personal- und Energiekosten. Um die Verkehrswende in Tübingen mit der Elektrifizierung der Bus-Flotte voranzubringen, kommen auf das Unternehmen in den nächsten Jahren größere Investitionen zu. Neben der Beschaffung neuer E-Busse muss parallel auch die E-Bus-Ladeinfrastruktur aufgebaut werden.

| Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr2023 | |

| Ebit in Millionen Euro | 7,10 | 18,80 |

| Ebitda in Millionen Euro | 20,05 | 33,58 |

| Investitionen in Millionen Euro | 37,89 | 42,09 |

| Eigenkapitalquote Prozent | 26,6 | 28,2 |

Der Geschäftsbericht 2024 der Stadtwerke Tübingen steht im Internet bereit.

Naturenergie bleibt auf Investitionskurs

Quelle: Fotolia / alexmat46

BILANZ. Der Energieabsatz der Naturenergie-Gruppe ist gesunken, das operative Ergebnis ebenfalls. Dennoch baut das Unternehmen seine Investitionen in Netze und Wasserstoff weiter aus.

Die Naturenergie-Gruppe mit Sitz im schweizerischen Laufenburg im Kanton Aargau, nahe der deutschen Grenze, wird rechtlich von der „naturenergie holding AG“ geführt. Sie hat im ersten Halbjahr 2025 weniger Strom verkauft und weniger Gewinn erzielt als im Vorjahreszeitraum. Dennoch hält sie an ihrer Investitionsstrategie fest.

Wie die Unternehmensgruppe in einer Mitteilung vom 28. Juli mitteilt, lag der Energieabsatz in den ersten sechs Monaten des aktuell laufenden Geschäftsjahres bei 3,73 Milliarden kWh und damit rund zwölf Prozent unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig sank das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 11,3 Millionen Euro auf 91,4 Millionen Euro. Als Grund nennt das Unternehmen vor allem die schlechtere Wasserführung am Hochrhein und die dadurch gesunkenen Erträge aus der Wasserkraft.

Auch das Adjusted Ebit, das Sondereffekte ausklammert und die operative Entwicklung widerspiegelt, lag mit 87,9 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr. Besonders schwach habe das Segment „Erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur“ abgeschnitten. Die Naturenergie-Gruppe beziffert es mit einem Ergebnis von 75,5 Millionen Euro. Dieser Wert liegt rund zehn Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Im Segment „Kundennahe Energielösungen“ hingegen dreht sich das negative Vorjahresergebnis – dort schlugen höhere Erlöse im Commodity-Vertrieb positiv zu Buche: von minus 3,0 Millionen Euro im Vorjahreshalbjahr zu 1,5 Millionen Euro in diesem Halbjahr.

Schwerpunkt liegt auf Netzen, Wärme und Wasserstoff

Trotz des Ergebnisrückgangs will die Naturenergie-Gruppe ihren Wachstumskurs fortsetzen. Im ersten Halbjahr 2025 investierte sie nach eigenen Angaben insgesamt 74 Millionen Euro. Das ist 17 Millionen Euro mehr als von im Vorjahreshalbjahr. Den Fokus legte die Gruppe auf den Ausbau der Stromnetze, klimafreundliche Wärmelösungen sowie Wasserstofftechnologien. Die Investitionen dienten, wie es weiter aus dem Aargau heißt, vornehmlich der Umsetzung der Energiewende und dem steigenden Bedarf, Stromnetze in Deutschland und der Schweiz auszubauen. Mit über 1.260 Vollzeitstellen verzeichnet die Gruppe außerdem ein leichtes Beschäftigtenwachstum.

Naturenergie ist zwar rechtlich eine eigenständige Holding mit Sitz in der Schweiz, gehört aber zur Karlsruher EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Über ihre Tochtergesellschaften – darunter die „naturenergie hochrhein AG“, die „enalpin AG“, die „tritec AG“ und die „naturenergie netze GmbH“ – deckt sie weite Teile der Energieversorgung in Südbaden und der Schweiz ab. Neben der Stromproduktion aus Wasser- und Sonnenkraft ist sie auch in den Bereichen Photovoltaik, Wärme, Wohnen und Elektromobilität tätig.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Unternehmensgruppe trotz der angespannten Rahmenbedingungen ein operatives Ebit von rund 160 Millionen Euro. Die Investitionen sollen weiter steigen: Das Netto-Investitionsvolumen könnte laut Prognose mehr als 150 Millionen Euro betragen.

| 1. Halbjahr 2025 | 1. Halbjahr 2024 | Veränderung in Prozent | |

| Betriebsertrag in (in Mio. Euro) | 810,2 | 868,6 | -6,7 |

| Ebit (in Mio. Euro) | 91,4 | 102,7 | -11,0 |

| Adjustet Ebit (in Mio. Euro) | 87,9 | 89,7 | -2,0 |

| Eigenkapitalquote in Prozent | 62 | 58 | +7,2 |

| Investitionen (brutto, in Mio. Euro) | 74,3 | 57,7 | +28,8 |

| Vollzeitstellen | 1.261 | 1.226 | +2,9 |

Vorstand der Zeag Energie AG wird erweitert

Der neue Vorstand: Alexander Bürkle (l.) und Franc Schütz. Quelle: Zeag/Nico Kurth

PERSONALIE. Die Zeag Energie AG aus Heilbronn erweitert ihren Vorstand um ein weiteres Mitglied.

Zum 1. August stellt der baden-württembergische Energieversorger Zeag Energie AG seine Unternehmensführung neu auf: Das bisher alleinige Vorstandsmitglied Franc Schütz erhält mit Alexander Bürkle einen gleichberechtigten Vorstandskollegen. Mit dem Schritt reagiert der Aufsichtsrat des regionalen Energieversorgers auf die zunehmend „komplexen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ der Branche, heißt es in einer Mitteilung.

Alexander Bürkle ist seit mehreren Jahren als kaufmännischer Leiter bei der Zeag tätig. In seiner neuen Rolle als Vorstand bleibt er für die kaufmännischen Belange des Unternehmens verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt er das strategische Kernsegment „Digitale Märkte“, das neben dem Vertrieb auch Energielösungen für Haushalts- und Geschäftskunden umfasst. Zusätzlich fällt künftig der IT-Bereich in seinen Verantwortungsbereich.

Franc Schütz, der seit 2020 den Vorstand der Zeag allein leitete und nun vom Aufsichtsrat in seinem Amt bestätigt wurde, wird sich künftig auf zwei andere zentrale Geschäftsbereiche fokussieren: Er verantwortet die Netzaktivitäten der Tochtergesellschaften NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken und NHL Netzgesellschaft Heilbronner Land, sowie den Bereich „Grüne Energie“. Letzterer bündelt den Ausbau und Betrieb Erneuerbarer-Energien-Anlagen in der Region Heilbronn-Franken.

Die Zeag Energie AG ist ein Tochterunternehmen der EnBW. Sie hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn nach Steuern von 21,3 Millionen Euro abgeschlossen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 237,6 Millionen Euro und lagen damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 329 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konnte hingegen auf 14,7 Millionen Euro gesteigert werden, nach 7,3 Millionen Euro im Jahr 2023 (wir berichteten).

Neuer Geschäftsführer bei Transnet BW

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Dr. Oliver Strangfeld wird einer von drei Geschäftsführern des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW GmbH mit Sitz in Stuttgart.

Dr. Oliver Strangfeld wird künftig die Ressorts Finanzen, Einkauf sowie Netzwirtschaft und Digitalisierung beim süddeutschen Netzbetreiber Transnet BW verantworten. Die Geschäftsführung besteht damit ab März 2026 aus Dr. Werner Götz als Vorsitzendem, Michael Jesberger und Oliver Strangfeld, teilte das Unternehmen mit.

Strangfeld folgt auf Dr. Rainer Pflaum, der seit dem Jahr 2010 der Geschäftsführung der Transnet BW angehört. Sein Vertrag endet am 28. Februar 2026, heißt es vonseiten des Unternehmens. Bereits ab dem 1. September 2025 wird Strangfeld bei Transnet BW tätig sein, um sich durch die Übernahme strategischer Aufgaben auf seine künftige Rolle vorzubereiten. Damit soll ein geordneter Übergang sichergestellt werden.

Oliver Strangfeld wurde in Heidenheim geboren und studierte Physik an der Universität Bonn. Im Jahr 2009 kam er zur EnBW, dem Mutterkonzern von Transnet BW. Seit 2019 ist er Mitglied der Geschäftsführung der EnBW Kernkraft GmbH und verantwortet dort das Ressort Finanzen.

Mit dem anstehenden Wechsel in der Führungsspitze stellt sich Transnet BW strategisch für die kommenden Jahre auf. Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Güsewell sagte, Oliver Strangfeld werde nicht nur die Bezahlbarkeit der Energiewende im Blick behalten, „sondern auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die Digitalisierung im Unternehmen weiter vorantreiben.“

|

| Dr. Oliver Strangfeld Quelle: Transnet BW |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

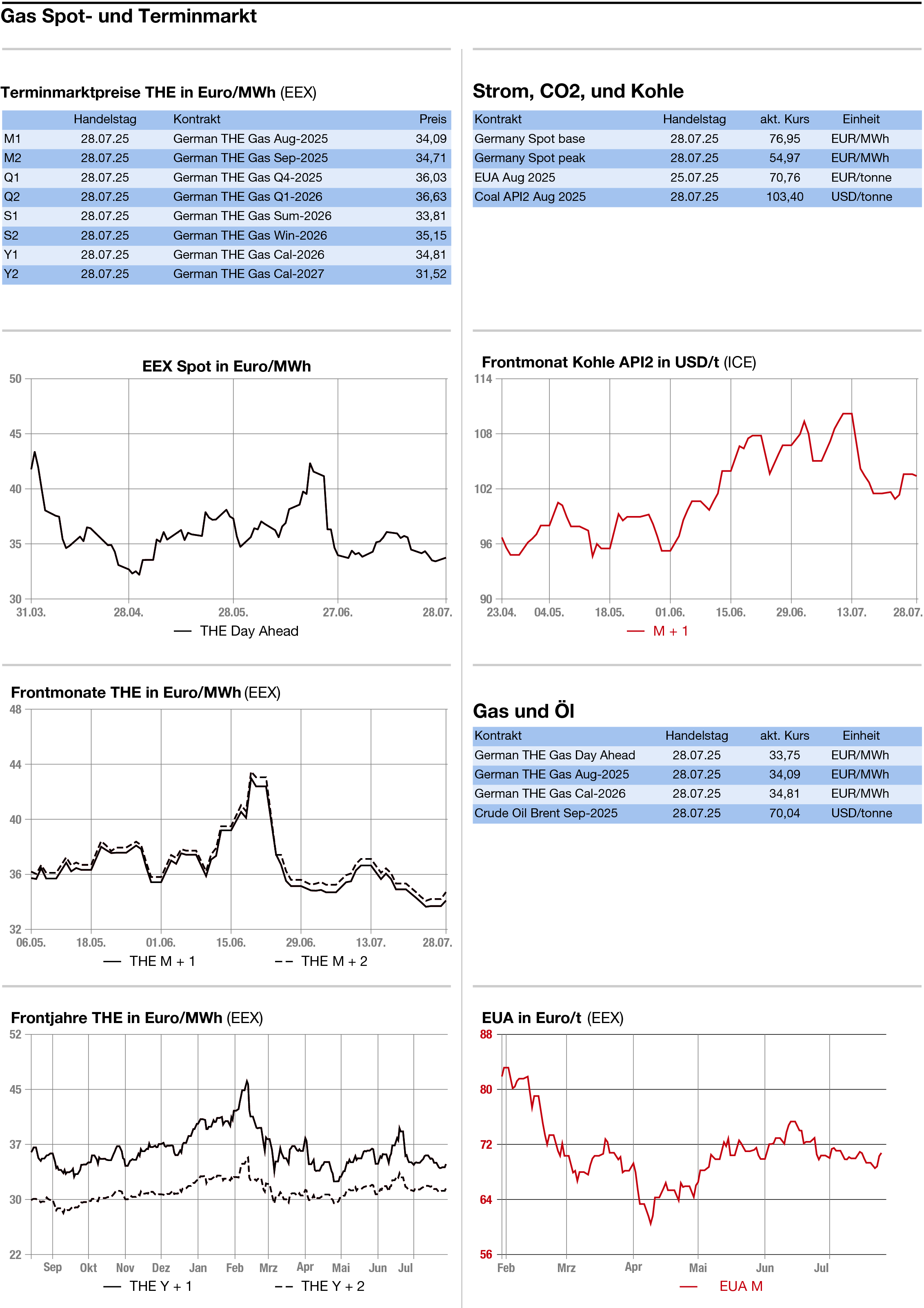

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Schwacher Start in die Woche

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

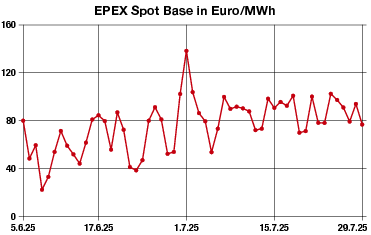

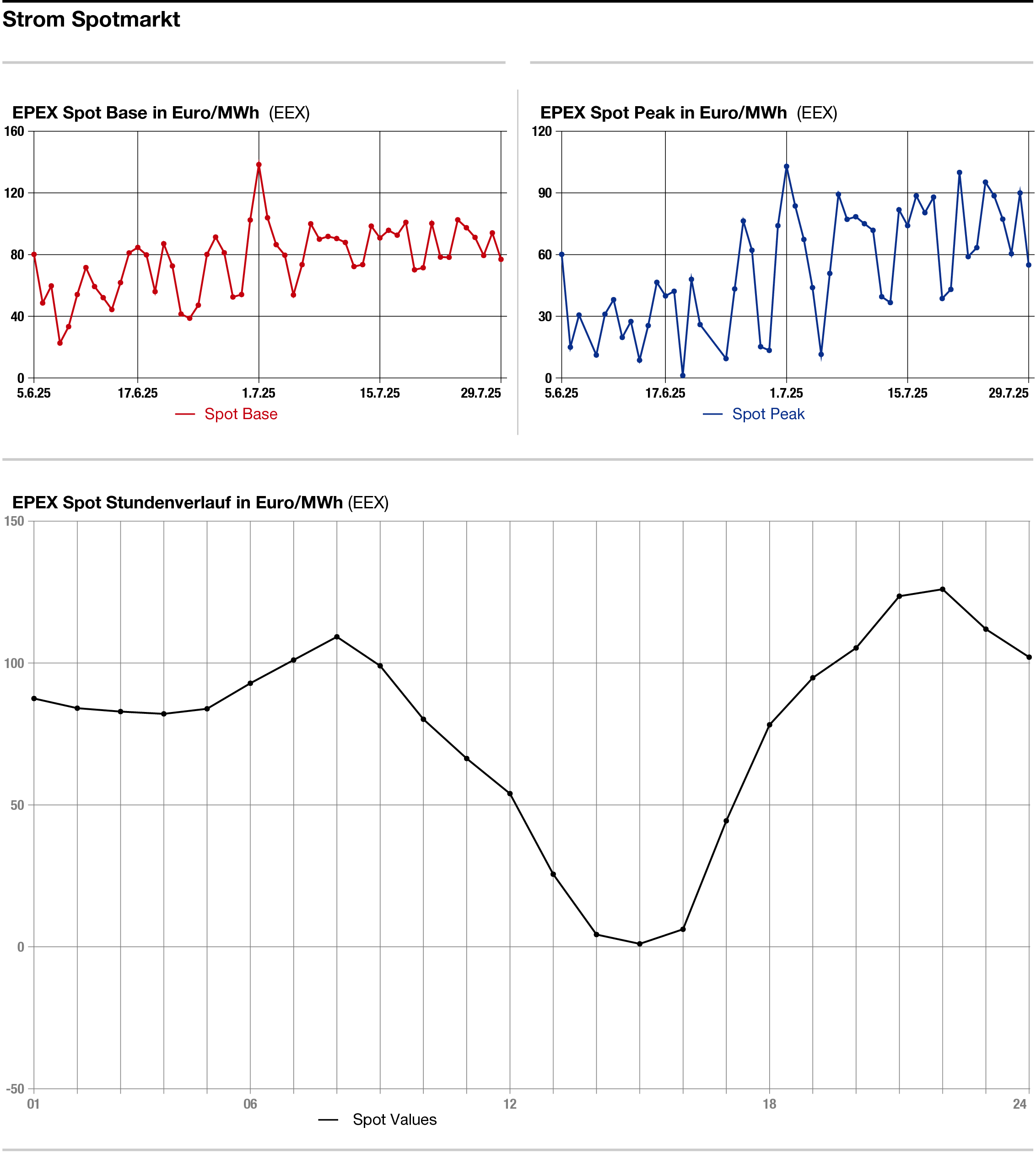

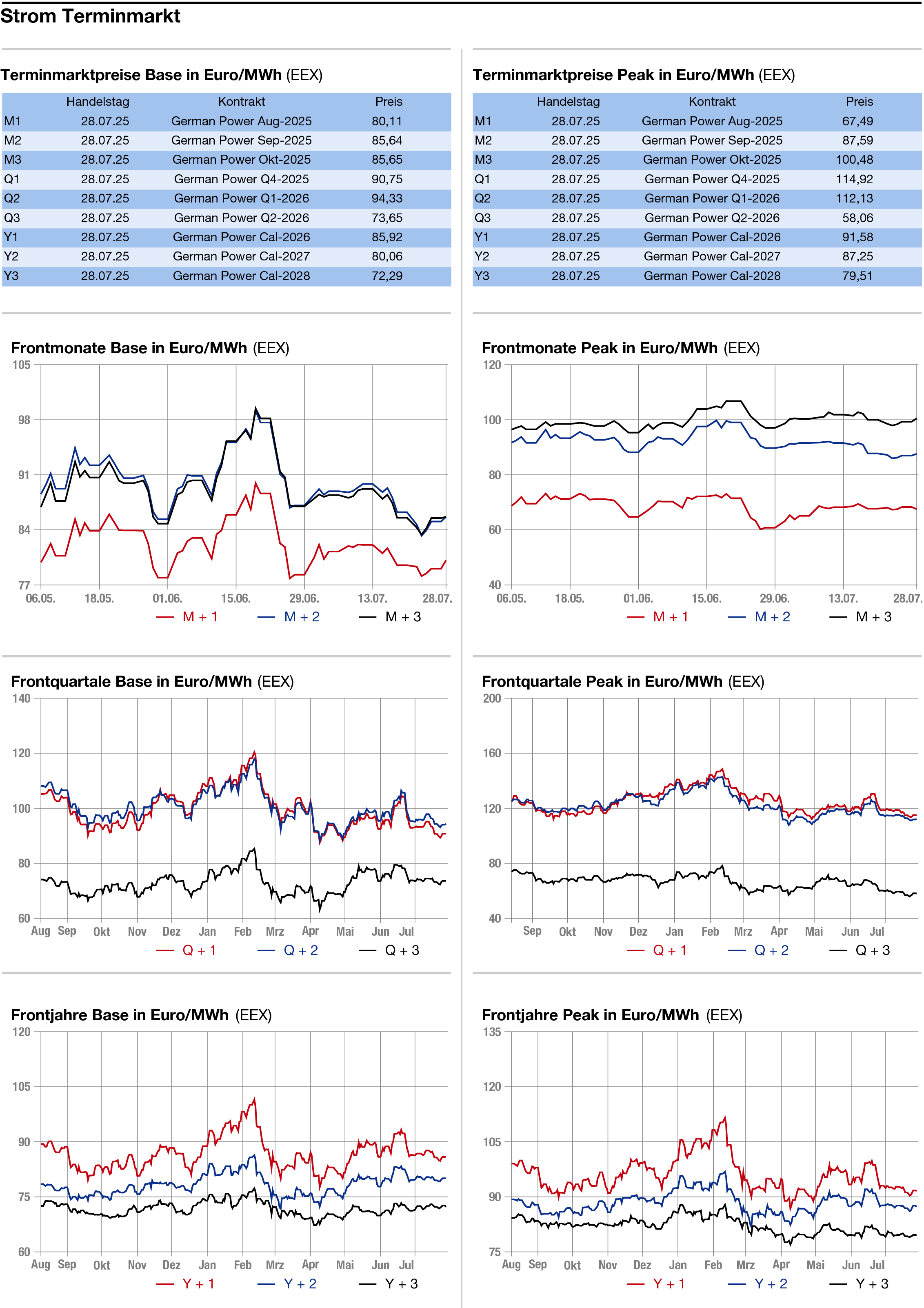

Überwiegend schwächer haben sich die Energiemärkte zum Start in die neue Woche präsentiert. Übergeordnetes Thema war auch hier die Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, wobei sich die Begeisterung an den europäischen Aktienmärkten in Grenzen hielt. Das Abkommen beinhaltet unter anderem die Verpflichtung zu Energiekäufen in Höhe von 750 Milliarden US-Dollar, was vor allem zu höheren LNG-Lieferungen aus den USA nach Europa führen dürfte. Entsprechend schwächer zeigten sich die Gaspreise, CO2 gab ebenfalls nach.

Strom: Überwiegend etwas schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 77,25 Euro je Megawattstunde im Base und mit 55,25 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Am Freitag war der Montag selbst im Base mit 97,50 Euro und im Peak mit 89,00 Euro bepreist worden. Börslich wurde der Day-ahead mit 76,95 Euro in der Grundlast und 54,97 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast gesehen.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag etwas höher ausfallen als noch am Montag. Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen von Eurowind einen weiteren Anstieg, bevor ab Donnerstag ein kontinuierlicher Rückgang der Einspeisemengen erwartet wird. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,13 Euro auf 85,42 Euro je Megawattstunde.

CO2: Deutlich schwächer haben sich die CO2-Preise am Montag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,96 Euro auf 70,38 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,25 Euro, das Tief bei 70,37 Euro je Tonne CO2.

Das Auktionsvolumen sinkt in dieser Woche durch die fehlende vierzehntägliche polnische Auktion, dies könnte für etwas Unterstützung sorgen. Darüber hinaus dürfte die Stimmung eher neutral bis bearish bleiben. Die kühle Witterung spreche für eine verhaltene Nachfrage nach Emissionszertifikaten, so die Analysten von Vertis. Sie gehen daher von einer Seitwärtsbewegung aus, wobei das untere Ende der Trading-Range 69 bis 72 Euro getestet werden dürfte.

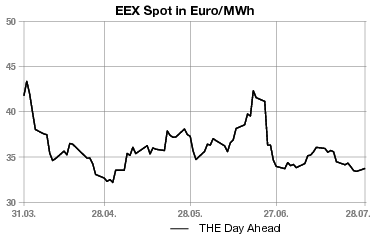

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,40 Euro auf 32,05 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,425 Euro auf 33,15 Euro je Megawattstunde nach unten. Belastet werden die europäischen Gasmärkte aktuell durch die Aussichten auf teils deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen. Zudem habe eine verhaltene asiatische Nachfrage für Entspannung beim Wettbewerb um die freien Lieferungen gesorgt.

Die Verlängerung der Wartungsarbeiten an der norwegischen LNG-Verarbeitungsanlage Hammerfest sowie ein ungeplanter Ausfall der Anlage Nyhamna könnten in den kommenden Tagen noch einen stützenden Effekt auf den Gasmarkt haben. Die Einigung der EU und der USA auf ein Handelsabkommen hatte weder auf den europäischen noch auf den US-Gasmarkt große Auswirkungen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: