31. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: VKU und BDEW fordern Kurskorrektur bei NEST

POLITIK: Kabinett billigt Haushalt 2026 und Zukunftsagenda

WÄRMENETZ: Bundesregierung will Fernwärme stärker regulieren

STUDIEN: Agora: Wärmewende effizienter und sozialer gestalten

IT: Wirtschaftsverbände begrüßen NIS-2-Gesetz unter Vorbehalten

HYDROGEN BACKBONE: OGE fordert Investitionssicherheit für H2-Netze

KLIMASCHUTZ: DIHK-Unternehmen bleiben in Sachen Energiewende skeptisch

FINANZIERUNG: Studie: Gaskraftwerke nicht aus KTF finanzieren

ÖSTERREICH: Elektrizitätswirtschaftsgesetz: E-Wirtschaft sieht Anpassungbedarf

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Allianz erwartet H2-Versicherungsboom

GASTBEITRAG: Grün allein reicht nicht

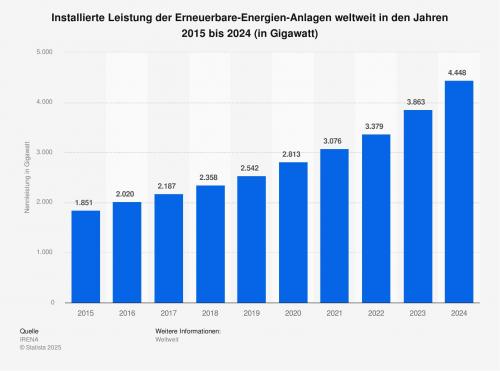

STATISTIK DES TAGES: Weltweit installierte Leistung Erneuerbarer

TECHNIK

STROMNETZ: Kupfer mit Köpfchen

PHOTOVOLTAIK: Zwei Modulausrichtungen für mehr Netzstabilität

UNTERNEHMEN

BILANZ: Uniper macht 1,4 Milliarden Euro weniger Gewinn

FINANZIERUNG: Mit 500 Euro gehört das Stadtwerk auch Ihnen

SMART METER: Beegy bietet HEMS als White-Label-Produkt an

TOP-THEMA

Eine Wolkenfront schiebt sich vor reine PV-PPA

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

PPA-BAROMETER.

Der Markt für grüne Power Purchase Agreements (PPA) ist professioneller geworden. Ein Selbstläufer sind sie nach wie vor nicht - wie das siebte PPA-Barometer von E&M und Enervis zeigt.

Der Solarausbau hierzulande schwächelt heuer ein bisschen. Die bis Jahresmitte neu installierte Leistung liegt unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Ob das für dieses Jahr geplante Ausbauvolumen von 18.000 MW erreicht wird, scheint fraglich.

Da passt es ins Bild, dass vor solare Power Purchase Agreements (PPA) als einem Finanzierungsinstrument für Freiflächen-Projekte eine Wolkenfront gezogen ist. Angesichts der seit Mai unter 2 Cent/kWh gesunkenen PV-Marktwerte keine Überraschung. „Wer als Betreiber oder Investor sein Solarprojekt nicht mit einem Batteriespeicher kombiniert, dürfte kaum einen Partner für einen PPA-Vertrag finden“, weiß Amani Joas, Chef des seit 2022 aktiven Energiehandelshauses CFP Flexpower in Hamburg. „Wenn wir ein Marktsignal wahrnehmen, dann das, dass der Markt für Flexibilisierung steigt und dass Hybridprojekte dafür ein Muss sind.“

Die Einschätzung von CFP Flexpower sieht Enervis-Geschäftsführer Nicolai Herrmann durch die Ergebnisse der siebten PPA-Markterhebung von E&M und Enervis voll bestätigt. An ihr haben 36 Unternehmen teilgenommen, sieben mehr als 2024. „Die Luft für PV-Projekte, die sich allein auf Basis eines PPA refinanzieren, wird dünner – zwar sind die Strom-Gestehungskosten der Solarprojekte in den letzten zwölf Monaten weiter leicht zurückgegangen, gleichzeitig haben aber die erzielbaren PPA-Preise erheblich nachgegeben. Das liegt einerseits an sinkenden Strompreisen, aber vor allem auch an einer zunehmenden Zahl negativer Preise und der erheblichen Kannibalisierung der PV-Marktwerte. Diese Entwicklung macht es schwierig, die Kosten neuer PV-Projekte alleine über einen PPA zu decken.“

|

| Nicolai Herrmann Quelle: Enervis |

Nach wie vor, so ein weiteres Ergebnis des PPA-Barometers, sind PPA alles andere als ein Selbstläufer bei der grünen Strombeschaffung: „Rund 80 Prozent der teilnehmenden Marktakteure sehen die aktuell niedrigen PPA-Preise als Hindernis für den Abschluss neuer PPA, während bei Wind-PPA ein tendenziell ausgewogener Markt beobachtet wird“, so Nicolai Herrmann.

Auch kurzfristig sind PPA nicht der Königsweg bei der Finanzierung neuer regenerativer Projekte: „PPA funktionieren vor allem dort, wo eine konkrete Nachfrage nach Grünstrom auf ein entsprechendes Angebot trifft, Nachfrage von Unternehmen oder kleineren Verbrauchern, die entweder direkt oder gebündelt durch Energieversorger einkaufen und dabei eine noch auskömmliche Zahlungsbereitschaft an den Tag legen. Solche Käufer-Verkäufer-Kombinationen fallen nicht vom Himmel, sie müssen gezielt angebahnt werden.“

|

| Patrick Koch Quelle: Statkraft |

Statkraft: größere Flexibilität gefragt

Bei Statkraft laufen die PPA-Geschäfte in Deutschland rund. „Wir sind stabil unterwegs“, sagt Patrick Koch, der in der Düsseldorfer Dependance für deutsche grüne PPA zuständig ist. 2024 habe Statkraft allein an Industriekunden an die 6 Milliarden kWh via PPA geliefert, „das könnten wir wohl auch in diesem Jahr schaffen.“

Allerdings hat Energiehändler Koch zuletzt zwei Veränderungen wahrgenommen: „Die klassischen Langläufer-PPA zum Fixpreis gibt es zwar noch, bei der Beschaffung ist mittlerweile aber größere Flexibilität beim Preis und den Vertragslaufzeiten angesagt.“ PPA werden laut Koch von mehr Gewerbe- und Industriekunden wie Baseload-Produkte gehandhabt: „PPA müssen einfach reibungslos in die Gesamtstrategie beim Energieeinkauf passen, der grüne Nachhaltigkeitsaspekt ist oft nicht mehr das entscheidende Kriterium.“

Statkraft sieht jedenfalls keinen Anlass, seine PPA-Strategie zu ändern: „Nach Wunsch unserer Kunden strukturieren wir die gewünschten PPA – und zwar nach den unterschiedlichen regenerativen Technologien, nach Laufzeiten und Preisen.“ Deshalb bleibe das PPA-Geschäft weiterhin ein „sehr individuelles Geschäft.“

Mitentscheidend: die nächste EEG-Novelle

Wie sich das deutsche PPA-Segment weiterentwickelt, hängt stark von der Energiepolitik ab, unter anderem von der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Herbst. Nicolai Herrmann von Enervis: „Eine zentrale Unsicherheit hat unsere Umfrage herausgearbeitet: die geplante Umstellung des EEG auf Differenzkontrakte (CfD, die Redaktion). Je nach Ausgestaltung hat das erhebliche Rückwirkungen auf den PPA-Markt, da beispielsweise allen CfD-Projekten langfristig die Wechseloption in PPA verwehrt wird. Daher sollte die Energiepolitik genau prüfen, ob und wie PPA neben einem neu zu definierenden CfD-System bestehen sollen.“

Das komplette aktuelle PPA-Barometer von E&M und Enervis erscheint am 1. August in der gedruckten E&M und in deren E-Paper.

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

VKU und BDEW fordern Kurskorrektur bei NEST

REGULIERUNG. BDEW und VKU kritisieren die Entwürfe zur NEST-Regulierung der Bundesnetzagentur und warnen vor negativen Folgen für Investitionen und Versorgungssicherheit.

Die Bundesnetzagentur steht wegen ihrer geplanten Reform der Anreizregulierung in der Kritik. Als Synonym für die Reform steht das Akronym NEST, das auf ein Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur mit dem Titel „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“ zurückgeht.

Die NEST-Reform betrifft zentrale Rahmenbedingungen für Investitionen in Strom- und Gasnetze, darunter die Dauer der Regulierungsperiode, die Berechnung von Effizienzvorgaben und das Kapitalverzinsungsmodell.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) warnen nun vor massiven Investitionshemmnissen für die Netzbetreiber. Zum Ende der Konsultationsfrist haben beide Verbände ihre Stellungnahmen eingereicht und fordern tiefgreifende Nachbesserungen an den vorgelegten Entwürfen.

„Immer mehr Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wollen ans Netz. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anschlussbegehren von Verbrauchern, etwa für Speicher, Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur“, sagt BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Um diese Transformation zu ermöglichen, seien erhebliche Investitionen und stabile regulatorische Rahmenbedingungen nötig. Die aktuellen Vorschläge der Behörde hingegen schwächten laut Andreae die Investitionsanreize.

Konkret kritisiert der BDEW beispielsweise

- die geplante Verkürzung der Regulierungsperiode von fünf auf drei Jahre,

- den Abbau bestehender Sicherungsmechanismen im Effizienzvergleich,

- eine praxisferne Methodik zur Prognose des sektoralen Produktivitätsfaktors (Xgen),

- sowie die unzureichende Berücksichtigung der Inflationsentwicklung.

Kritik von Verteilnetzbetreibern

Der VKU sieht ebenfalls dringenden Anpassungsbedarf und hebt die Herausforderungen der rund 700 kommunalen Verteilnetzbetreiber hervor, die er vertritt. Eine vom Verband durchgeführte Umfrage belegt eine weitgehende Ablehnung der Vorschläge: Über 87 Prozent der befragten Unternehmen bewerten die geplanten Änderungen negativ oder sehr negativ für den Energiemarkt. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagt: „Die Pläne der Bundesnetzagentur benachteiligen insbesondere kleinere Stromnetzbetreiber massiv.“ Diese würden aus dem vereinfachten Verfahren gedrängt und müssten künftig mit mehr Bürokratie und geringerer Planungssicherheit rechnen.

Zudem kritisiert der VKU, dass der OPEX-Zuschlag zur Berücksichtigung gestiegener Betriebskosten nur großen Netzbetreibern im Regelverfahren zugutekommen solle – obwohl auch kleinere Unternehmen von denselben Kostensteigerungen betroffen seien. Die vorgesehenen Maßnahmen widersprächen damit dem ursprünglichen Ziel der Reform: die Regulierung einfacher und investitionsfreundlicher zu gestalten.

Die geplante Verkürzung der Regulierungsperiode schaffe zusätzliche Bürokratie, so Liebing weiter. „Das macht das System komplizierter und schafft neue Unsicherheiten.“ Die Netzbetreiber kämen so in eine „Dauerschleife der Regulierung“. Insgesamt befürchtet der VKU, dass viele Unternehmen gezwungen sein könnten, Investitionen in die Netzinfrastruktur zu verschieben oder ganz aufzugeben. Dabei seien gerade die Verteilnetzbetreiber zentrale Akteure der Energiewende: Über 90 Prozent der Erneuerbare-Energien-Anlagen würden an die Verteilnetze angeschlossen.

Verbände suchen das Gespräch

Für eine erfolgreiche Umsetzung des NEST-Prozesses fordert der VKU, die Redispatch-Kosten nicht pauschal in den Effizienzvergleich einzubeziehen, das OPEX-Instrument auch über die kommende Regulierungsperiode hinaus verfügbar zu machen und die Anforderungen für kleine Betreiber praxistauglicher zu gestalten.

Beide Verbände fordern die Bundesnetzagentur auf, ihre Vorschläge grundlegend zu überarbeiten. Ingbert Liebing appelliert deshalb an die Behörde, sich für eine konstruktive Zusammenarbeit zu öffnen: „Wir sind gesprächsbereit und bringen uns gern ein, um den NEST-Prozess und die Energiewende zu einem Erfolg zu führen.“

Die VKU-Stellungnahmen zum NEF Gas und Strom sowie zum RAMEN-Entwurf stehen im Internet bereit.

Kabinett billigt Haushalt 2026 und Zukunftsagenda

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: Georg Eble

POLITIK. Die Bundesregierung hat den Bundeshaushalt 2026 beschlossen, mit mehr Geld für Energieinfrastruktur, Hightech und Wärmenetze. Der Stadtwerkverband VKU sieht dennoch Finanzlücken.

Das Bundeskabinett hat am 30. Juli 2025 den Entwurf für den Bundeshaushalt 2026 sowie die Finanzplanung bis 2029 verabschiedet. Damit legt die Bundesregierung die Grundlage für zentrale wirtschafts-, energie- und forschungspolitische Vorhaben der laufenden Legislatur. Zu den Beschlüssen zählt auch die sogenannte „Hightech Agenda Deutschland“, die Investitionen in sechs Schlüsseltechnologien vorsieht.

Laut Bundesfinanzministerium (BMF) setzt der Etatentwurf 2026 klare Schwerpunkte: Geplant sind Investitionen in den Ausbau der Energieinfrastruktur, Entlastungen bei den Stromkosten sowie die Förderung von Innovationen in Industrie und Mittelstand.

65 Milliarden für das BMWE

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) erhält insgesamt rund 65 Milliarden Euro. Davon entfallen etwa 8 Milliarden Euro auf den Kernhaushalt des Ministeriums, 29 Milliarden Euro auf den Klima- und Transformationsfonds (KTF), 7 Milliarden Euro auf das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sowie 20,5 Milliarden Euro aus dem Einzelplan 60, unter anderem zur Finanzierung der EEG-Förderung.

Konkret sollen mit den Mitteln etwa Zuschüsse zu Übertragungsnetzkosten, Strompreiskompensation für energieintensive Unternehmen sowie der Ausbau der Wärmenetze finanziert werden. Für die Bundesförderung Effiziente Wärmenetze (BEW) plant der Bund im Jahr 2026 rund 1,4 Milliarden Euro ein – rund 400 Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen. Auch in den Folgejahren soll die BEW weiter finanziert werden.

Wärmewende weiter unterfinanziert

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bewertet die Aufstockung grundsätzlich positiv, sieht jedoch weiterhin eine erhebliche Finanzierungslücke. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erklärte, für den klimaneutralen Umbau der Fernwärme seien jährlich mindestens 3,5 Milliarden Euro notwendig. Viele Kommunen hätten ihre Wärmepläne fast fertiggestellt – entscheidend sei nun eine ausreichende Finanzierung bei Projektbeginn. Deshalb fragt Liebing: „Was soll eine Planung, wenn das Geld für die Umsetzung fehlt?“ Andernfalls drohe der kommunalen Wärmeplanung der Verlust an Akzeptanz.

Kritisch sieht der VKU auch die geplante Umschichtung der BEW-Mittel vom KTF in das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Diese Maßnahme erwecke den Eindruck, Mittel würden haushaltstechnisch verschoben, um im KTF Spielraum für Strompreissubventionen zu schaffen. Das stelle laut Liebing die Zusätzlichkeit der Mittel infrage.

Darüber hinaus fordert der VKU Klarheit zur angekündigten Strompreisentlastung. Zwar sieht der Haushaltsentwurf 6,5 Milliarden Euro zur Senkung der Übertragungsnetzkosten vor, doch aus Sicht des VKU reichen diese Maßnahmen nicht aus, um bundesweit eine spürbare Entlastung zu erzielen. Eine faire Verteilung sei nur bei einer gleichzeitigen Reform der Umlagenstruktur möglich.

Forschungsförderung für Kernfusion

Neben den finanzpolitischen Beschlüssen hat das Kabinett auch die „Hightech Agenda Deutschland“ auf den Weg gebracht. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) will damit zentrale Technologien fördern, darunter künstliche Intelligenz, Quanten- und Biotechnologie sowie Mikroelektronik und klimaneutrale Energieerzeugung. Unter letzteres fällt auch die fortgesetzte Erforschung der Kernfusion. Die Agenda enthält konkrete Zielmarken und Förderinitiativen in sechs Technologiefeldern. Ein 360°-Monitoring soll die Fortschritte künftig systematisch erfassen. Im Herbst 2025 starten sogenannte Roadmapping-Prozesse, die gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Ländern und EU entwickelt werden sollen.

Weitere Themen der Kabinettssitzung waren unter anderem der Gesetzentwurf zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie zur Cybersicherheit (Wir berichten) sowie ein Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten der Länder und Kommunen. Zudem beschloss das Kabinett den Wirtschaftsplan des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2026.

Der Haushaltsentwurf wird im Herbst 2025 im Bundestag beraten. Änderungen durch das parlamentarische Verfahren sind möglich. Die Beschlüsse gelten als Grundlage der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Bundesregierung bis 2029.

Bundesregierung will Fernwärme stärker regulieren

Quelle: Shutterstock / guentermanaus

WÄRMENETZ. Die Bundesregierung reagiert auf das Gutachten der Monopolkommission und kündigt eine Reform der Fernwärme-Regulierung an – mit Fokus auf mehr Transparenz und Verbraucherschutz.

Die Bundesregierung will den Regulierungsrahmen für die leitungsgebundene Wärmeversorgung überarbeiten. Das geht aus ihrer Stellungnahme zum 25. Hauptgutachten der Monopolkommission hervor. Die Monopolkommission hatte in ihrem Bericht „Wettbewerb 2024“ umfassende strukturelle und wettbewerbliche Defizite im Fernwärmemarkt identifiziert. Die Bundesregierung teilt wesentliche Einschätzungen der Kommission und kündigt an, die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) zu novellieren.

Laut Monopolkommission ist die Fernwärmeversorgung ein natürliches Monopol. Nach ihrer Einschätzung verfügen Fernwärmeanbieter in vielen Regionen über erhebliche Marktmacht. Diese entstehe durch die technische und wirtschaftliche Alternativlosigkeit eines Netzanschlusses und werde durch sogenannte Lock-in-Effekte nach Vertragsabschluss verstärkt.

In ihrer Stellungnahme verweist die Bundesregierung darauf, dass bestehende Instrumente wie Preisänderungsklauseln zwar einen gewissen Schutz der Kundinnen und Kunden bieten, aber unzureichend seien. Zwar binde eine solche Klausel die Preisentwicklung an öffentliche Indizes und sei rechtlich reguliert, doch fehlten Anreize für eine kosteneffiziente und faire Preisgestaltung. Die Regierung sieht Handlungsbedarf und will den Rechtsrahmen anpassen, um sowohl Investitionssicherheit für Versorger als auch bezahlbare Preise für Endkunden zu gewährleisten.

Neue Transparenzpflichten

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte die Bundesregierung die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht auf die Fernwärme ausgedehnt. Seitdem liegt die Beweislast für angemessene Preise beim Versorger. Dennoch bestehe laut der Monopolkommission weiterhin eine erhebliche Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Kunden. Die von der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW) im Mai 2024 gestartete Transparenzplattform waermepreise.info sei ein guter Anfang, reiche aber nicht aus.

Die Kommission fordert, eine gesetzliche Meldepflicht wesentlicher Preiskennzahlen an eine zentrale Transparenzstelle in der AVBFernwärmeV zu verankern. Auch die Bundesregierung sieht darin Potenzial und will prüfen, inwiefern entsprechende Vorgaben aus der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) umgesetzt werden können.

Besonderes Augenmerk legt die Monopolkommission auf die Preisänderungsklauseln in Fernwärmeverträgen. Diese setzen sich derzeit aus einem Kosten- und einem Marktelement zusammen. Die Kommission empfiehlt, das Marktelement stärker zu gewichten, da es weniger manipulationsanfällig sei und die Wettbewerbssituation besser widerspiegele.

Die Bundesregierung zeigt sich zurückhaltend: Eine pauschale Regelung könne der Heterogenität der Fernwärmeerzeugung nicht gerecht werden und zu Verzerrungen führen – etwa, wenn fossil dominierte Preisindizes in klimafreundliche Netze eingepreist würden. Auch der Vorschlag, einen bundesweit einheitlichen Index als Grundlage für Preisänderungen einzuführen, findet keine Zustimmung. Aus Sicht der Bundesregierung würde ein solcher Index regionale Unterschiede nicht ausreichend berücksichtigen und die Transparenz eher verschlechtern.

Die Einführung einer sogenannten Price-Cap-Regulierung, wie sie von der Monopolkommission angeregt wird, lehnt die Bundesregierung ab. Zwar sei eine Preisobergrenze theoretisch geeignet, überhöhte Preise zu verhindern, in der Praxis aber kaum umsetzbar. Zudem bestehe die Gefahr, dass eine Obergrenze als Zielgröße für Preiserhöhungen interpretiert werde. Auch ein effektives behördliches Durchsetzungssystem existiere derzeit nicht.

Als Alternative bringt die Bundesregierung das Konzept eines „Price Benchmark“ ins Spiel – also eines Referenzpreises, der als Anhaltspunkt für kartellrechtliche Prüfungen dienen könnte.

Strukturelle Marktöffnung nur langfristig denkbar

In der Fernwärmeerzeugung und -verteilung sieht die Monopolkommission langfristig Potenzial für ein wettbewerbliches Marktdesign. Der Netzbetrieb sei zwar ein natürliches Monopol, Erzeugung und Vertrieb könnten jedoch für den Wettbewerb geöffnet werden. Dafür wäre ein gesetzlich geregelter Netzzugang für Dritte erforderlich.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) verweist allerdings auf technische und wirtschaftliche Hürden. Ein regulierter Drittzugang sei rechtlich wie organisatorisch sehr aufwendig und könne sogar zu höheren Preisen führen. Zudem seien die Ziele Dekarbonisierung und Preisstabilität nicht zwangsläufig mit einem höheren Wettbewerbsniveau vereinbar.

Die Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Monopolkommission 2024 steht als PDF zum Download bereit.

Agora: Wärmewende effizienter und sozialer gestalten

Quelle: Agora Energiewende

STUDIEN. Die Denkfabrik Agora Energiewende fordert von der Bundesregierung eine gezieltere Verteilung der Fördermittel für Wohngebäude, um Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu verbinden.

Mit gezielteren Fördermaßnahmen könnte die Bundesregierung im Gebäudesektor mehr CO2 einsparen und gleichzeitig Haushalte mit niedrigem Einkommen besser unterstützen. Das ist das zentrale Ergebnis der neuen Studie „Soziale Wärmewende: Wie Wohngebäude sozialverträglich klimaneutral werden“ der Denkfabrik Agora Energiewende. Die Analyse basiert auf einem agentenbasierten Simulationsmodell, das Investitionsentscheidungen von Eigentümerinnen und Eigentümern unter verschiedenen politischen Rahmenbedingungen abbildet.

Voraussetzung für die Umsetzung der Empfehlungen ist laut Agora, dass die im Haushalt 2025 vorgesehenen Mittel für die Wärmewende auch in den Folgejahren vollständig zur Verfügung stehen. Kürzungen, wie im aktuellen Haushaltsentwurf 2026 geplant, würden laut Studie kontraproduktive Signale an Haushalte, Handwerk und Bauwirtschaft senden. Die 78-seitige Untersuchung zeige, dass mit einer veränderten Förderlogik bis 2030 rund zehn Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden könnten. Bis 2045 könne der Gebäudesektor so klimaneutral werden – und das ohne eine zusätzliche Belastung des ohnehin angespannten Wohnungsmarkts, so die Studienautoren.

Günstigeres Preisverhältnis für Strom nötig

Vier Maßnahmen seien zentral für eine sozial verträgliche Wärmewende: der beschleunigte Ausbau von Strom- und Wärmenetzen bei gleichzeitiger Stilllegung von Gasverteilnetzen, einkommensabhängige Förderung für Sanierung und Heizungstausch, klare gesetzliche Vorgaben für neue Heizsysteme sowie ein günstigeres Strom-Gaspreis-Verhältnis.

„Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen für Gebäude senken die Emissionen zu spät und zu wenig“, sagte Julia Bläsius, Direktorin von Agora Energiewende Deutschland. Die derzeitige Förderstruktur lasse viele Potenziale ungenutzt. Besonders effektiv sei eine Umschichtung der Mittel zugunsten von Haushalten mit geringerem Einkommen und sehr ineffizienten Gebäuden.

Förderung nach Einkommen staffeln

Konkret schlägt die Studie vor, Fördersätze stärker nach Einkommen zu staffeln und zusätzliche Kredit- oder Leasingangebote für klimaneutrale Heizsysteme bereitzustellen. In einkommensschwachen Haushalten könne die Förderquote nahezu 100 Prozent betragen. Zudem solle die Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) künftig nicht mehr auf hohe Effizienzstandards abzielen, sondern auf große Effizienzgewinne. „Bei den Häusern, bei denen am meisten Wärme verloren geht, lässt sich mit den gleichen Mitteln mehr für den Klimaschutz erreichen“, so Bläsius.

Flankierend dazu empfiehlt Agora, Vermietenden zusätzliche Anreize zu bieten, etwa durch höhere Fördersätze bei begrenztem Anstieg der Kaltmieten. Sozialpolitische Instrumente könnten individuelle Härtefälle zusätzlich abfedern.

Vier Szenarien durchgerechnet

Die Denkfabrik hat verschiedene Politikansätze in vier Szenarien getestet. Während das „Weiter so“-Szenario und ein reines CO2-Preis-Modell die Klimaziele für den Gebäudesektor bis 2045 verfehlen, gelingen diese im ordnungsrechtlichen Szenario – allerdings mit erheblichen Mehrkosten für Eigentümerinnen und Eigentümer. Am wirksamsten sei laut Agora ein ausgewogener Politikmix aus gezielter Förderung, klaren gesetzlichen Vorgaben und verbesserten Marktbedingungen.

Bläsius fordert deshalb: „Die Bundesregierung sollte alle Hausbesitzenden in die Lage versetzen, ihre Immobilie klimaneutral zu modernisieren.“ Die technologischen Voraussetzungen dafür seien gegeben. Entscheidend sei nun, dass die politische Förderung langfristig planbar und sozial ausgewogen ausgestaltet werde.

|

| Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor bei Politikmix von Maßnahmen - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken. Quelle: Agora Energiewende |

Die Agora-Studie „Soziale Wärmewende“ steht im Internet bereit.

Wirtschaftsverbände begrüßen NIS-2-Gesetz unter Vorbehalten

Quelle: Shutterstock / solarseven

IT. Das Bundeskabinett hat das NIS-2-Umsetzungsgesetz beschlossen. BEE, BDEW und BREKO begrüßen das Vorhaben, kritisieren aber konkrete Regelungen und fordern Nachbesserungen.

Die Bundesregierung hat am 30. Juli 2025 den Entwurf zur Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, die Cybersicherheit in kritischen Infrastrukturen und der Wirtschaft zu stärken. Wirtschaftsverbände wie der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) unterstützen das Vorhaben grundsätzlich. In ihren Stellungnahmen fordern sie jedoch Nachbesserungen bei der Ausgestaltung einzelner Regelungen.

Mit dem sogenannten NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG) setzt Deutschland die EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit um. Der Entwurf erweitert den Kreis betroffener Einrichtungen auf rund 29.500 Organisationen, darunter auch viele mittelständische Unternehmen. Neu geregelt werden Meldepflichten, Risikomanagementmaßnahmen sowie Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung. Zuständig für die Umsetzung ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das laut dem Gesetzentwurf eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Beratung übernehmen soll.

BDEW warnt vor Überlastung beim Prüfverfahren

„Der Regierungsentwurf knüpft an die guten Erfahrungen mit den IT-Sicherheitskatalogen an“, erklärte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Sie warnt jedoch vor möglichen Engpässen bei der Prüfung sogenannter kritischer Komponenten. Nach dem Entwurf sollen Betreiber kritischer Infrastrukturen melden, wenn sie IT-Komponenten von Herstellern einsetzen, die als nicht vertrauenswürdig gelten könnten – etwa aus sicherheitspolitisch sensiblen Herkunftsstaaten.

Andreae sieht darin ein legitimes Ziel, warnt aber vor einer Überlastung des Verfahrens. Bei vierstelligen Meldezahlen pro Jahr sei zu befürchten, dass Projekte zur Energiewende oder zum Netzausbau ins Stocken geraten. Der BDEW schlägt stattdessen eine Ausschlussliste mit nicht vertrauenswürdigen Herstellern vor. Anbieter mit Sitz in der EU sollten pauschal als vertrauenswürdig gelten.

BEE fordert differenzierte Anforderungen für KMU

Der BEE sieht in dem Entwurf einen wichtigen Schritt zur Stärkung der IT-Sicherheit in der Wirtschaft. BEE-Präsidentin Simone Peter lobt die zentrale Rolle der Bundesnetzagentur als zuständige Behörde für Cybersicherheitsmaßnahmen im Energiesektor. Auch verpflichtende Risikomaßnahmen für kritische Anlagen und gemeinsame Informationsmanagementsysteme in Unternehmensverbünden bewertet der Verband positiv.

Kritisch sieht der BEE jedoch die praktische Umsetzbarkeit für kleinere Betreiber. Der Verband fordert eine stärkere Differenzierung der Anforderungen nach Unternehmensgröße sowie präzisere Definitionen der betroffenen IT-Systeme. Zudem müsse die Rolle der Behörden bei der Einstufung betroffener Unternehmen klarer gefasst werden. Andernfalls drohten insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, überfordert zu werden.

BREKO sieht Risiken für Glasfasernetze

Der BREKO unterstreicht, dass Telekommunikationsunternehmen bereits umfangreich in Netz- und IT-Sicherheit investierten. Geschäftsführer Stephan Albers

kritisiert am Gesetzentwurf die Ausweitung der Untersagungsmöglichkeit für sogenannte kritische Komponenten auch auf Glasfasernetze. Dies könne zu rechtlicher Unsicherheit und vermeidbaren bürokratischen Belastungen führen. Der BREKO fordert eine Überarbeitung dieser Regelung, um wirtschaftliche Risiken zu minimieren und laufende Investitionen in den Netzausbau nicht zu gefährden. Ob der Gesetzentwurf die Bedenken der Verbände im parlamentarischen Verfahren noch aufnimmt, bleibt offen.

BSI erhält zentrale Rolle

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird mit dem neuen Gesetz zur zentralen Aufsichtsbehörde für IT-Sicherheit in Deutschland ausgebaut. Nach Angaben des BSI wird sich der Kreis der regulierten Einrichtungen von derzeit rund 4.500 auf 29.500 vergrößern. Dazu zählen künftig auch viele Unternehmen außerhalb der klassischen kritischen Infrastrukturen. Für sie gelten neue Pflichten wie Registrierung, Meldung erheblicher Sicherheitsvorfälle sowie Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen – etwa Risikobewertungen, Sicherheitskonzepte oder Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner erklärte: „Mit dem heutigen Regierungsentwurf geht Deutschland einen wichtigen Schritt in Richtung einer resilienten Cybernation.“ Besonders betonte sie die Verantwortung der Geschäftsführungen. Um vom Gesetz betroffene Einrichtungen zu unterstützen, stellt das BSI Informationen und eine interaktive Prüfung zur Betroffenheit auf seiner Website bereit.

Die BEE-Stellungnahme zum NIS2-Gesetzentwurf steht im Internet bereit.

OGE fordert Investitionssicherheit für H2-Netze

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

HYDROGEN BACKBONE. In einem neuen Politikimpuls drängt OGE auf mehr Tempo beim europäischen Wasserstoffausbau. Fehlende Investitionssicherheit bremse Projekte wie den „H2med“-Korridor massiv.

Mit einem aktuellen Politikimpuls macht Open Grid Europe − kurz OGE − Druck auf die europäische Politik: Der Aufbau grenzüberschreitender Wasserstoffinfrastrukturen komme zu langsam voran. Zwar sei das deutsche Wasserstoffkernnetz beschlossen und erste Leitungen würden vorbereitet. Doch zentrale Importkorridore wie der „H2med“-Korridor litten unter fehlender Investitionssicherheit. Ohne diese Weichenstellungen werde der Hochlauf der europäischen Wasserstoffwirtschaft scheitern, warnt das Fernleitungsnetzunternehmen mit Sitz in Essen.

Zum H2med-Korridor: Das geplante Pipeline-Netz soll Wasserstoff von Portugal und Spanien über Frankreich bis ins deutsche Kernnetz transportieren. An dem Projekt beteiligt sind die portugiesische Redes Energeticas Nacionais (REN), der spanische Fernleitungsnetzbetreiber Enagas sowie die französischen Unternehmen Terega und Natran. Die federführende Rolle auf deutscher Seite übernimmt die OGE. Die gesamte Trasse soll rund 2.500 Kilometer lang sein und eine jährliche Transportkapazität von 2 Millionen Tonnen Wasserstoff erreichen. Den kommerziellen Betrieb haben die Partner ab den frühen 2030er Jahre vorgesehen.

Die Pipeline wird aus drei zentralen Teilstücken bestehen. Erstens die Leitung „CelZa“, die das portugiesische Celorico da Beira mit dem spanischen Zamora verbindet – auf einer Länge von 248 Kilometern und mit einem Betriebsdruck von bis zu 100 bar. Zweitens die „BarMar“-Leitung, die auf rund 450 Kilometern durch das Mittelmeer von Barcelona nach Marseille führt und mit bis zu 210 bar betrieben werden soll. Drittens das anschließende Teilstück durch Frankreich bis nach Medelsheim im Saarland, wo die Leitung ins deutsche Wasserstoffkernnetz einmünden soll.

Barmar und Celza sind als Project of Common Interest (PCI) anerkannt und erhalten Mittel aus der Connecting European Facility (CEF) der EU. Für die Gesamtinfrastruktur des H2med-Korridors sind Investitionen in Höhe von 10,7 Milliarden Euro vorgesehen – 2,5 Milliarden Euro davon entfallen auf Celza und Barmar.

Instabiler wirtschaftlicher Rahmen trotz Förderung

Trotz dieser Planung bleibe der wirtschaftliche Rahmen instabil, so die Einschätzung von OGE. Das zentrale Problem: Es existierten zwar potenzielle Abnehmer und Produzenten von Wasserstoff, doch beide Seiten könnten sich mangels klarer Zeit- und Kostenpläne nicht verbindlich festlegen. Gleichzeitig bräuchten aber die Infrastrukturbetreiber solche Zusagen, um Investitionen auszulösen. Es entsteht ein klassisches Henne-Ei-Dilemma, wie die Essener erklären. Sie beziehen sich dabei auf eine Marktanalyse des Hydrogen Councils, einer globalen Industrieinitiative zur Förderung von Wasserstoff. Laut dieser hätten in Europa bislang nur vier Prozent der Wasserstoffgroßprojekte eine finale Investitionsentscheidung (FID) erreicht. In Nordamerika läge die Quote dagegen bei 15 Prozent, in China sogar bei 35 Prozent.

Einen möglichen Lösungsansaz sieht der OGE in dem in Deutschland vorgesehenen Amortisationskonto. Es ermögliche eine Vorfinanzierung des Netzausbaus durch staatliche Unterstützung. So ließen sich hohe Netzentgelte für die ersten Kunden vermeiden. Gleichzeitig biete das Modell Investoren mehr Planungssicherheit, weil sich die Investitionsrisiken auf mehrere Jahre verteilen. OGE fordert deshalb, einen vergleichbaren Mechanismus auch auf europäischer Ebene zu etablieren.

Das wirtschaftliche Potenzial sei erheblich. Allein auf der Iberischen Halbinsel könnten mithilfe von Sonne und Wind große Mengen an grünem Wasserstoff erzeugt werden. Bis zu 75 Prozent des deutschen Bedarfs ließen sich laut OGE langfristig über diese Route decken. Bei einer unverbindlichen Marktabfrage im November hatten sich rund 170 Unternehmen mit über 500 Projekten beteiligt. Schon Anfang der 2030er Jahre könnte die volle Transportkapazität der Barmar-Leitung ausgelastet sein.

OGE mahnt jedoch: Ohne konkrete politische Weichenstellungen auf europäische Ebene droht der Wasserstoffhochlauf an fehlender Umsetzung zu scheitern. Der Appell des Essener Fernleitungsnetzbetreibers richtet sich an die europäischen Entscheidungsträger, Finanzierungsmodelle wie das Amortisationskonto auf EU-Ebene zu ermöglichen. Andernfalls, so die Befürchtung, werde das deutsche Kernnetz nicht ausreichend befüllt werden können.

Die digitale Ausgabe von „Politikimpuls: Moleküle, Mittelmeer und Machbarkeit – was braucht es für eine europäische H2-Infrastruktur?“ lässt sich über die Internetseite von OGE einsehen.

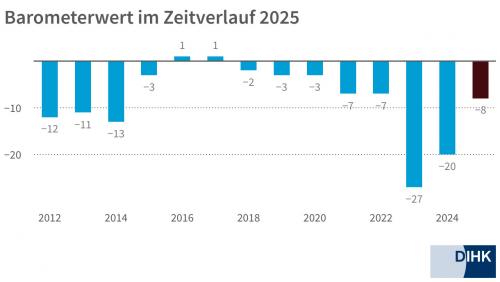

DIHK-Unternehmen bleiben in Sachen Energiewende skeptisch

Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK. Quelle: DIHK

KLIMASCHUTZ. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat ihr 14. Energiewende-Barometer veröffentlicht. Die Stimmung der Unternehmen verbesserte sich innerhalb eines Jahres etwas.

Die Skepsis der Mitgliedsunternehmen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Sachen Energiewende ist weiterhin groß. Das zeigt das aktuelle 14. Energiewende-Barometer. Die Befragung von 3.600 Unternehmen zeichnet ein Bild von Unsicherheit und Investitionszurückhaltung.

Der Barometerwert liegt bei minus 8,3 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100. Auch wenn sich der Wert gegenüber den Vorjahren leicht verbessert hat, überwiegen weiter die kritischen Stimmen. Besonders negativ fällt die Einschätzung bei Industrieunternehmen aus: Hier liegt der Barometerwert bei minus 25,7. Die Sparten Handel (–9,8), Bau (–4,9) und Dienstleistungen (–0,6) sind weniger pessimistisch.

|

| Bei minus 8,3 Punkten steht der Barometerwert im Jahr 2025 Quelle: DIHK |

Die Unternehmen nennen nach wie vor hohe Energiekosten, wachsende Bürokratie und mangelnde politische Verlässlichkeit als Argumente für die negativen Bewertungen. „In vielen Betrieben dominieren aktuell Skepsis und Verunsicherung beim Stichwort Energiewende“, sagt Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK. „Das führt dazu, dass weniger Kapazitäten und finanzielle Mittel für Klimaschutz zur Verfügung stehen.“

Vor allem die hohen Energiepreise sehen die Unternehmen kritisch. 41 Prozent aller Unternehmen und 63 Prozent der Industriebetriebe sehen sich durch die hohen Energiepreise vor allem gegenüber ihren internationalen Konkurrenten benachteiligt.

Jedes zweite große Industrieunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern überlegt deswegen, seine Produktion im Inland einzuschränken. „Viele Industrieunternehmen verließen schrittweise den Standort“, so Dercks, „bei großen Industriebetrieben sogar mit weiter steigender Tendenz.“

Dabei ist der Wille zur Transformation grundsätzlich vorhanden: 89 Prozent der befragten Unternehmen haben sich ein Ziel zur Klimaneutralität gesetzt, rund 40 Prozent wollen dieses Ziel bis spätestens 2040 erreichen. Doch der Weg dorthin wird als schwierig angesehen. Bürokratie, fehlende Planbarkeit und langsame Genehmigungsverfahren werden als Gründe genannt.

„Hinzu kommt Unsicherheit darüber, welchen Kurs die neue Regierung in der Energiewende einschlägt“, so Dercks. „Die Folge: Die Unternehmen warten ab. Die Energiewende steht vielerorts auf Standby.“

Die DIHK fordert daher gezielte Maßnahmen: eine weitere Senkung der Strompreisbestandteile, bessere Bedingungen für Eigenversorgung und Power Purchase Agreements, technologieoffene Förderstrukturen und Planbarkeit über Legislaturperioden hinweg. Besonders kritisch äußern sich Unternehmen zum Thema grüner Wasserstoff: Zwar halten ihn viele für zentral zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse, doch die Zugänglichkeit ist regional wie zeitlich zu wenig planbar.

Der aktuelle Barometerbericht zeigt, dass sich die Unternehmen grundsätzlich zur Energiewende bekennen – jedoch klare, pragmatische und verlässliche Rahmenbedingungen einfordern. Ob die Koalition diesen Erwartungen gerecht wird, bleibt offen. Derzeit, so die DIHK, stünden viele Betriebe auf der Bremse.

Das „14. Energiewende-Barometer der IHK-Organisation 2025“ kann auf der DIHK-Webseite heruntergeladen werden.

Studie: Gaskraftwerke nicht aus KTF finanzieren

Quelle: Shutterstock / Krisana Antharith

FINANZIERUNG. Gaskraftwerke, Gasspeicherumlage, Gasheizungen – das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft mahnt, wofür der Klima- und Transformationsfonds nicht herhalten sollte.

Was alles soll mit den Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden? Darüber gehen die Meinungen auseinander – in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Unstrittig ist, dass der Topf nicht reicht, um die Klimaziele zu erreichen. Die Bundesregierung will zusätzliche Mittel von 10 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in den KTF pumpen. Die Denkfabrik Agora beziffert die Finanzierungslücke, Zuflüsse aus dem Sondervermögen eingerechnet, auf rund 24 Milliarden Euro pro Jahr. Das Forum Ökologische-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) taxiert die jährlichen öffentlichen Finanzbedarfe auf knapp 30 bis 90 Milliarden Euro – und hat jetzt vor diesem Hintergrund energiepolitische Maßnahmen bewertet, die der schwarz-roten Koalition vorschweben.

Zentrale Fragestellung der FÖS-Experten: Welche Ausgaben sollten mit den knappen Mitteln finanziert werden, „damit sie zielgenau die bestmögliche Wirkung für den Klimaschutz erreichen“? Außer Frage steht für sie, dass rein konsumtive Ausgaben, wie die Gasspeicherumlage oder die Senkung der Stromsteuer nicht geeignet sind für eine Schuldenfinanzierung. „Eine Finanzierung über Mittel aus dem Sondervermögen wäre auch aufgrund der Zweckvorgaben des Grundgesetzes für das Sondervermögen nicht möglich“, schreiben sie. Auch für die Mittel aus den Emissionshandelseinnahmen im KTF gebe es klare Vorgaben und Begrenzungen für Form und Umfang der möglichen Ausgleichszahlungen.

Mindestens sechs Bewertungskriterien

An die Regierung appellieren sie, mindestens diese sechs Kriterien bei der Evaluierung von Politikinstrumenten heranzuziehen: Klimaschutzwirkung, Fördereffizienz, Hebelwirkung – gemeint ist die Mobilisierung privaten Kapitals –, Innovationswirkung, Politikmix und Verteilungswirkung.

Einige energiepolitische Maßnahmen hat das FÖS nach diesen Kriterien bewertet. So etwa die Überlegungen im Bundesenergieministerium zum Bau neuer Gaskraftwerke. Fazit des FÖS: „Als energiewirtschaftliche Maßnahme schneidet eine Förderung von Erdgaskraftwerken insgesamt schlecht ab. Die Klimaschutzwirkung ist zweifelhaft, auch wenn CCS zum Einsatz käme, und kann aufgrund fehlender Bedingungen zur Umstellung auf Wasserstoff auch nicht erwartet werden“, betonen sie in ihrer Studie. Eine Förderung fossiler Kraftwerke ohne Umrüstverpflichtung auf Wasserstoff stehe im Zielkonflikt zur Klimaschutzpolitik.

Die Förderung von wasserstofffähigen Kraftwerken „in begrenztem Rahmen“ halten die Experten klimapolitisch für sinnvoll, „vorausgesetzt, eine Umstellung auf klimaneutralen Wasserstoff ist sichergestellt“. Die potenzielle Treibhausgas-Minderungswirkung sei aber teuer und hänge stark von der Wasserstoffverfügbarkeit und der weiteren Kostenentwicklung ab, heißt es weiter in der Studie.

Absage an wasserstofffähige Gasheizungen

Schlecht schneiden in der Bewertung die Überlegungen zur Förderung wasserstofffähiger Gasheizungen ab. Neben einer unsicheren Klimawirkung spreche vor allem die geringere Fördereffizienz von Wasserstoffheizungen im Vergleich zur Wärmepumpe und die Kostengefahr für Verbraucher bei künftigen Betriebskosten gegen eine stärkere Förderung. Grüner Wasserstoff werden absehbar knapp bleiben, so die FÖS-Autoren. „Dessen Nutzung sollte daher in Sektoren priorisiert werden, in denen keine oder nur noch teurere CO2-Vermeidungsoptionen bestehen.“

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sollte, so eine weitere Empfehlung, auf Maßnahmen fokussiert werden, „die nachweislich Klimanutzen bringen und sich sinnvoll in Politikmix einbetten“. Dazu gehört nach Auffassung der Autoren neben Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle besondere die Umstellung auf Wärmepumpen.

Das FÖS plädiert für einen „strategischen Rahmen“ staatlicher Investitionspolitik, damit Investitionen „wirksam, effizient und zielgerichtet“ in die Transformation fließen können „Der Abbau klimaschädlicher Subventionen und die konsequente Einpreisung externer Kosten sind entscheidend, um Marktverzerrungen zu korrigieren und fiskalische Effizienz sicherzustellen“, so die Studienautoren.

Die Studie „KTF-Mittel zielgenau und wirksam einsetzen“ steht kostenfrei auf der Website des FÖS bereit.

Elektrizitätswirtschaftsgesetz: E-Wirtschaft sieht Anpassungbedarf

Quelle: Pixabay / Jürgen Sieber

ÖSTERREICH. Die Energiebranche sieht im Gesetzentwurf viel Positives, lehnt aber die Einspeisetarife für Erzeuger ab. Bedenken bestehen auch beim geplanten Preisänderungsrecht.

Viel Positives, aber auch erheblichen Anpassungsbedarf in zentralen Fragen sieht der Elektrizitätswirtschaftsverband Oesterreichs Energie im Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Das berichteten der Präsident des Verbands und Generaldirektor des Stromkonzerns Verbund, Michael Strugl, sowie Generalsekretärin Barbara Schmidt bei einer Pressekonferenz am 30. Juli in Wien.

Laut Strugl begrüßt die Branche „sehr, dass wir das Gesetz, so wie es aussieht, noch heuer bekommen werden“. Strugl ergänzte, bekanntlich sei zum Beschluss des ElWG im Bundesparlament eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Daher hoffe er auf einen Schulterschluss und darauf, „dass das Gesetz nicht entlang von parteipolitischen Konfliktlinien und ideologischen Positionen auf der Strecke bleibt“. Die Politik müsse Rechts- und Planungssicherheit schaffen und damit der E-Wirtschaft ermöglichen, die für die Energiewende nötigen Milliardeninvestitionen in Kraftwerke, Speicher sowie Netze zu tätigen.

Als aus Sicht der Branche begrüßenswerte Inhalte des ElWG nannte Generalsekretärin Schmidt unter anderem die Einführung einer „stärkeren Leistungskomponente“ bei den Netztarifen für Haushalte, die Begrenzung der Einspeiseleistung von Windkraft- sowie PV-Anlagen, wenn dies aus Gründen der Netzsicherheit nötig ist, die Möglichkeit, Stromrechnungen digital zu legen, sowie flexible Netzentgelte, mit denen netzdienliches Verhalten belohnt werden könne.

Einspeisetarif für Erzeuger „kontraproduktiv“

Kritisch sieht die E-Wirtschaft dagegen insbesondere, dass künftig sämtliche Stromerzeuger ein Entgelt für die Einspeisung elektrischer Energie in die Netze zu bezahlen haben. Laut Strugl betont die Politik immer wieder, die Stromkosten müssten sinken. Aber dazu sei es notwendig, die Produktion elektrischer Energie in Österreich zu erhöhen. Dem wirke jedoch der geplante Einspeisetarif für die Erzeuger entgegen: „Das ist kontraproduktiv. Ich verstehe das nicht und weiß nicht, wem das eingefallen ist.“ Der politisch beabsichtigten Entlastung der Stromkunden diene die Maßnahme jedenfalls nicht. Sie würden vielleicht weniger an Netzkosten zu bezahlen haben, dafür aber höhere Energiepreise.

Grundsätzlich zu begrüßen ist laut Strugl die Befreiung von Stromspeichern, die systemdienlich betrieben werden, von den Netznutzungs- sowie Netzverlustentgelten. Es komme jedoch auf die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden Bestimmungen an. Strugl zufolge betrachtet die E-Wirtschaft Speicher per se als systemdienlich, weil sie den Ausgleich zwischen Erzeugung und Bedarf ermöglichen: „Daher müssen wir den Speicherausbau vorantreiben.“ Seitens der E-Wirtschaft seien mehrere leistungsstarke Pumpspeicherkraftwerke im Bau. Diese dürften durch die neuen Bestimmungen nicht belastet werden.

Keine Rechtssicherheit

Änderungsbedarf sieht die E-Wirtschaft Strugl zufolge ferner bei den geplanten Vorgaben für Preisänderungen. Im Entwurf des ElWG heißt es dazu, allfällige Änderungen der Strompreise für Haushalts- sowie Gewerbekunden müssten „in einem angemessenen Verhältnis zu dem für die Änderung maßgebenden Anlass stehen. Das Verhältnis ist jedenfalls angemessen, wenn es im Zeitpunkt der Änderung in Ansehung des Anlasses nicht offenbar unbillig ist.“

Derlei Formulierungen bieten den Stromlieferanten laut Strugl indessen keine Rechtssicherheit. Aus diesem Grund würden wohl auch künftig hauptsächlich befristete Lieferverträge angeboten, denen die Kunden ausdrücklich zustimmen müssten.

Bedenken hegt die E-Wirtschaft weiters im Zusammenhang mit dem geplanten Sozialtarif für Bedürftige. Laut Generalsekretärin Schmidt soll dieser für rund 250.000 Haushalte gelten, in denen etwa 500.000 Personen leben. Es sei notwendig, diesbezüglich eine „treffsichere Regelung“ zu finden, die die Branche nicht belaste. Nach derzeitigen Schätzungen hat die E-Wirtschaft mit jährlichen Kosten von rund 50 Millionen Euro zu rechnen, die ihr über die Abgeltung ihres Verwaltungsaufwands teilweise ersetzt werden. Unklar ist jedoch, ob die 50 Millionen Euro ausreichen werden, bestätigte Schmidt der Redaktion. Entscheidend dafür sei, wie hoch die Zahl der Begünstigten letztlich ausfalle.

Schmidt fügte hinzu, die E-Wirtschaft müsse bis einschließlich 2030 jährlich 200 Millionen Euro zur Sanierung des Bundesbudgets beisteuern. Nun komme eine weitere Belastung auf sie zu. Bei allem Verständnis gelte es, diese in Grenzen zu halten. Die Energiepolitik sei „kein geeignetes Mittel zur Lösung sozialer Fragen“.

Das ElWG befindet sich noch bis 15. August in Begutachtung. Laut Schmidt wird Oesterreichs Energie eine Stellungnahme abgeben, die das Gesetz „systemisch“ betrachtet.

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

Allianz erwartet H2-Versicherungsboom

WASSERSTOFF. Die Versicherungsgesellschaft Allianz Commercial erwartet stark steigende Prämien bei Wasserstoffprojekten. Sicherheit und Risikomanagement rücken dabei in den Vordergrund.

Die Nachfrage nach Wasserstoff steigt weltweit – und mit ihr die Bedeutung von Versicherungen, die Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette absichern. Die auf Industrie- und Spezialversicherungen spezialisierte Allianz Commercial mit Sitz in München prognostiziert, dass sich die Prämienvolumina in diesem Bereich bis 2030 auf mehr als drei Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 2,6 Milliarden Euro) erhöhen. Der Versicherungskonzern sieht sich selbst dabei als zentralen Akteur beim Aufbau einer sicheren Wasserstoffwirtschaft.

Aktuell existieren laut dem Konzern weltweit bereits über 1.500 angekündigte Wasserstoffprojekte – im Jahr 2021 waren es noch rund 200. Für deren Umsetzung sind bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von 588 Milliarden Euro nötig, so der Münchner Konzern. Er verweist in diesem Zusammenhang auf einen Report des Hydrogen Councils − einer globalen Industrieinitiative zur Förderung von Wasserstoff – und der Unternehmensberatung McKinsey. Laut deren Auswertung führt Europa das Feld an: Mit 617 geplanten Projekten entfällt ein Investitionsvolumen von rund 172 Milliarden Euro auf den europäischen Kontinent.

Viele Risiken entlang der Wasserstoffkette

Trotz der hohen Dynamik in der Projektentwicklung stellt der Umgang mit Wasserstoff die Branche vor erhebliche Herausforderungen, wie das Versicherungsunternehmen erklärt. Bekannte Gefahren wie Explosionen, Lecks und spröder werdendes Material würden auf neue Risiken treffen, etwa in der Transport- oder Lagerlogistik. Auch beim Einsatz in Brennstoffzellenfahrzeugen oder in der Hochtemperaturverbrennung seien die Anforderungen an Sicherheitskonzepte hoch. Versicherungen seien daher gefragt, nicht nur finanzielle Deckungen anzubieten, sondern auch beim Risikomanagement beratend zur Seite zu stehen.

„Aus Versicherungsperspektive sind in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor allem Geschäftsbereiche wie Energie, Natural Resources und Haftpflicht gegenüber Wasserstoffrisiken besonders exponiert“, erklärt Anthony Vassallo, Global Head of Natural Resources bei Allianz Commercial. Die Auswirkungen auf die Branche könnten weitreichend sein, da wasserstoffbasierte Technologien eine große Bandbreite an Anwendungen abdecken.

Ein besonderes Risiko gehe dabei von sogenannten Serienschäden aus, ergänzt Harald Dimpflmaier, bei der Allianz Commercial Regional Head of Natural Resources für Deutschland und die Schweiz. Viele Großanlagen basieren auf Serienfertigung, etwa bei Elektrolyseuren. Fehlerhafte Designs könnten sich so über viele Standorte hinweg auswirken – vergleichbar mit Problemen bei Windkraftanlagen in der Vergangenheit.

Sicherheitstechnische Standards im Fokus

Für eine sichere Wasserstoffwirtschaft seien technische Maßnahmen unerlässlich. Die Allianz Commercial nennt etwa regelmäßige Wartung, die Auswahl wasserstofftauglicher Materialien und Schulungen des Personals als entscheidende Faktoren. Auch die Standortwahl spiele eine Rolle: Freiluftanlagen verringern die Wahrscheinlichkeit von Zündvorgängen. Ziel müsse sein, nicht nur Zwischenfälle zu vermeiden, sondern auch die Folgen möglicher Schäden zu minimieren – etwa durch bauliche Schutzmaßnahmen gegen Explosionen oder Naturereignisse.

Laut Vassallo dürften in den kommenden Jahren vor allem die Bereiche Energie, Natural Resources und Haftpflicht besonders stark von Wasserstoffrisiken betroffen sein. Damit werde die Versicherungswirtschaft seiner Ansicht nach zur Schlüsselfigur beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft.

Der Report „Hydrogen Insights 2024“ des Hydrogen Councils und McKinsey ist im Internet downloadbar.

Grün allein reicht nicht

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Erneuerbare Energien müssen hinsichtlich ihrer Krisenfestigkeit und Versorgungssicherheit neu bewertet werden. Ein Gastbeitrag von Sebastian Heitmann* von Extantia Capital Management.

Fossile Energien sind zurück, zumindest kurzfristig. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) stieg ihr Anteil am globalen Energiemix 2023 um 19,3 Prozent. Gleichzeitig wachsen geopolitische Unsicherheit durch Konflikte, instabile Lieferketten und Handelskriege ebenso wirtschaftliche Volatilität. Die Energiewende ist nicht mehr nur ein klimapolitisches Projekt, sondern auch sicherheitspolitische Notwendigkeit.

Lange war Wirtschaftlichkeit das Hauptkriterium für Investitionen in grüne Energie. Doch die jüngsten Krisen zeigen, dass Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Reaktionsfähigkeit genauso entscheidend sind. Erneuerbare müssen künftig doppelt liefern: nachhaltig und krisenfest.

Das wirft eine zentrale Frage auf: Welche Technologien erfüllen diesen Anspruch unter realen Bedingungen – politisch, wirtschaftlich, technisch? Welche sind nicht nur klimafreundlich, sondern auch widerstandsfähig gegen externe Schocks? Ein realistischer Technologiecheck ist nötig, jenseits von Wunschdenken, entlang klarer Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale.

Das langfristige Potenzial der Erneuerbaren:

- Solarenergie ist die Erfolgsstory der vergangenen Dekade: günstig, skalierbar, international wettbewerbsfähig. Doch ohne Speicherlösungen bleibt sie wetterabhängig und anfällig. Die Kombination aus Photovoltaik und Speicher wird entscheidend für Resilienz.

- Windkraft ist etablierter Teil des europäischen Energiemixes, onshore wie offshore. Doch sie hat Schwächen: hohe Kosten, komplexe Netzintegration, Akzeptanzgrenzen besonders in dicht besiedelten Regionen.

- Geothermie ist vielleicht die am meisten unterschätzte Option. Sie liefert konstante Energie, unabhängig von Wetter, ideal für Grundlast und industrielle Wärme. Ihre Schwächen: hoher Kapitalbedarf, technisches Risiko, fehlende Expertise. Fortschritte in Bohrtechnik und digitale Modellierung machen sie investierbarer. Regional differenziert kann sie zum Gamechanger werden.

- Wasserkraft gilt als effizient und hat sich bewährt. Doch die Ausbaupotenziale sind in vielen Ländern ausgeschöpft. Ökologische Eingriffe, lange Genehmigungen und Nutzungskonflikte begrenzen ihre Zukunftsfähigkeit besonders in Europa.

- Bioenergie ist eine vielseitige und wertvolle Ergänzung im erneuerbaren Energiemix, insbesondere im ländlichen Raum und in industriellen Anwendungen. Als speicherbare und grundlastfähige Energieform trägt sie zur Versorgungssicherheit bei. Ihr Potenzial entfaltet sie besonders dort, wo regionale Kreisläufe bestehen, etwa bei der Nutzung von Abwärme, landwirtschaftlichen Reststoffen oder organischen Abfällen. Damit leistet Bioenergie einen wichtigen Beitrag zu einer ressourceneffizienten und dezentralen Energiewende.

Deshalb braucht es einen Paradigmenwechsel in der Investitionslogik, weg von globalen „Wundertechnologien“ hin zu lokal verankerten, systemisch eingebetteten Energie-Portfolios. Entscheidend ist, wie gut eine Technologie ins Energiesystem passt und nicht, wie oft sie weltweit installiert wurde.

Die Energiewende braucht Tempo, keine Frage. Aber auch Richtung. Wir können nicht auf Technologien setzen, die unter realen Bedingungen nicht liefern. Wer Energieversorgung wirklich transformieren will, muss kritischer mit Technologieversprechen umgehen. Der Erfolg grüner Energie misst sich nicht am Ausbauziel, sondern daran, ob sie auch im nächsten Sturm standhält.

*Sebastian Heitmann ist Co-Gründer und Partner der Extantia Capital Management GmbH, einem Venture-Capital-Unternehmen für Climate‑Tech mit Sitz in Berlin.

|

| Sebastian Heitmann Quelle: Extantia Capital Management GmbH |

Weltweit installierte Leistung Erneuerbarer

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt die Entwicklung der installierten Leistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen weltweit in den Jahren 2015 bis 2024. Die Daten stammen von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena). Im Jahr 2024 verfügten die alternativen Energieanlagen weltweit über eine Gesamtleistung von rund 4.448 GW.

Quelle: Eon

Kupfer mit Köpfchen

STROMNETZ. Eon hat die 10.000ste digitale Ortsnetzstation installiert. Die zugehörigen Netzgesellschaften bauen damit das konzerneigene Stromnetz in Sachen Digitalisierung weiter aus.

Der Energiekonzern Eon hat 10.000 digitale Ortsnetzstationen („dONS“) in seinem Netzgebiet in Betrieb. Damit treibt der größte Verteilnetzbetreiber Deutschlands beziehungsweise betreiben seine Tochtergesellschaften die Digitalisierung der Netzinfrastruktur konsequent weiter voran, heißt es in einer Mitteilung. Dass die Sache gut vorankommt, begründet Eon auch mit einem einheitlichen technischen Standard für diese Anlagen, der es ermögliche, monatlich bis zu 500 weitere Stationen neu zu installieren.

Die Echtzeitüberwachung des Stromflusses trägt dazu bei, Spannungsschwankungen zu vermeiden und die Netzstabilität zu verbessern – ein entscheidender Faktor angesichts der wachsenden Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen wie PV und Windkraft. Darüber hinaus unterstützt die Technologie die Integration steuerbarer Lasten, etwa Wärmepumpen oder Wallboxen, und ist damit ein zentraler Hebel für die Umsetzung der Energiewende auf Verteilnetzebene.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den schnellen Rollout ist der eigens entwickelte Standard für digitale Ortsnetzstationen im Eon-Konzern. „Diese Standardisierung vereinfacht die Beschaffungs- und Fertigungsprozesse, erleichtert die Zusammenarbeit mit verschiedenen Lieferanten und hebt weitere Synergien, indem zum Beispiel Bauprozesse schneller werden“, heißt es weiter. Gleichzeitig können alle Netzgesellschaften des Konzerns auf einheitliche Systemarchitekturen und Datenmodelle zurückgreifen.

Das Ausmaß der Effizienzgewinne wird im schnelleren Rollout deutlich: Wurden in den Anfangsjahren lediglich einige hundert Stationen jährlich in Betrieb genommen, liegt die Ausbaurate laut Eon mittlerweile bei bis zu 500 Einheiten im Monat. Damit wächst nicht nur die Zahl der überwachten Netzpunkte, sondern auch die Fähigkeit des Systems, auf dynamische Lastflüsse flexibel zu reagieren. Thomas König, im Eon-Vorstand zuständig für Energienetze, erklärt: „Die eigens von Eon entwickelten Ortsnetzstationen verbinden Kupfer mit Köpfchen und setzen neue Standards in der Branche. Die Inbetriebnahme der 10.000sten digitalen Ortsnetzstation unterstreicht unseren Anspruch, als größter Verteilnetzbetreiber Deutschlands die Energiewende aktiv voranzutreiben.“

Zwei Modulausrichtungen für mehr Netzstabilität

Das Team der ÜZ Mainfranken vor dem Solarpark Schwebheim bei Schweinfurt. Quelle: ÜZ Mainfranken / Katharina Kirsch

PHOTOVOLTAIK. In Schwebheim nahe Schweinfurt soll eine neue PV-Anlage mit bis zu 20 MW Leistung künftig Solarstrom liefern. Zwei unterschiedlich ausgerichtete Felder stabilisieren die Einspeisung.

Ein neu errichteter Solarpark in Schwebheim nahe Schweinfurt (Bayern) soll künftig Solarstrom ins regionale Netz einspeisen – möglichst gleichmäßig über den Tag verteilt. Die Anlage besteht aus zwei voneinander getrennten Solarfeldern mit unterschiedlicher Modulausrichtung. Ein Teil der rund 33.000 Solarmodule ist nach Süden ausgerichtet, der andere in Ost-West-Richtung. Diese Kombination wurde laut dem Betreiber, der ÜZ Mainfranken, bewusst gewählt, um Erzeugungsspitzen am Mittag zu glätten und die Einspeisung zu stabilisieren.

Die ÜZ Mainfranken ist eine Energieversorgungsgenossenschaft mit Sitz in der Gemeinde Lülsfeld, die rund 125.000 Menschen in Unterfranken mit Strom und Internet versorgt. Sie sieht in ihrem Zweifelder-Solarkonzept einen praktischen Beitrag zur Netzstabilität. „Solche Lösungen machen die dezentrale Energiewende im Betrieb effizienter“, versichert Gerd Düll, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft.

Auch die Bürger konnten sich finanziell an dem Solarprojekt beteiligen. Deren Interesse an dem Beteiligungsmodell sei größer gewesen als erwartet, wie die ÜZ Mainfranken erklärt. Realisierungspartner des Projekts waren die Solarprojektierer Max Solar aus Traunstein und Gündermann Solar aus Schwebheim. Bei der Einweihung unterstrich Landrat Florian Töpper (SPD) die gute Zusammenarbeit zwischen Landkreis, Gemeinde und Unternehmen. Schwebheims Bürgermeister Volker Karb (CSU) betonte die Bedeutung des Projekts für die lokale Energiewende.

Quelle: Jonas Rosenberger

Uniper macht 1,4 Milliarden Euro weniger Gewinn

BILANZ. Uniper meldet für das erste Halbjahr um 78 Prozent weniger Gewinn im Vergleich zu 2023. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet der Konzern einen Rückgang um 50 bis 65 Prozent.

Der verstaatlichte Energiekonzern verbucht für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 379 Millionen Euro. Das sind 1,36 Milliarden Euro, rund 78 Prozent, weniger als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Der bereinigte Nettogewinn beträgt nach Unternehmensangaben voraussichtlich 135 Millionen Euro nach 1,14 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024.

Uniper begründet den geringeren Gewinn mit „reduzierten Ergebnisbeiträgen aus Absicherungsgeschäften“ und „Optimierungsaktivitäten“ im Gasportfolio. Zusätzlich trage „der Entfall von Erträgen aus der Gasersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland zu dem Ergebnisrückgang bei“, heißt es.

Für das Gesamtjahr bekräftigt das Unternehmen die Prognose vom Februar. Danach geht das Management von einem bereinigten Ebitda zwischen 0,9 und 1,3 Milliarden Euro aus. Als bereinigtes Nettoergebnis erwartet man zwischen 250 und 550 Millionen Euro. Das wäre ein Rückgang um 50 bis 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2024 erzielte Uniper ein bereinigtes Ebitda in Höhe von 2,61 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis betrug 1,60 Milliarden Euro.

Sparkurs mit Stellenabbau

Im März dieses Jahres hatte der mit Milliardenbeihilfen gerettete Konzern rund 2,6 Milliarden Euro an den Bund zurückgezahlt. Er war damit einer Beihilfe-Auflage der EU-Kommission nachgekommen.

Sparen will Uniper bei den Personalkosten. Im kommenden Jahr sollen 400 Stellen wegfallen, 7.500 Mitarbeitende zählte das in 40 Ländern tätige Unternehmen Ende 2024. Auf betriebsbedingte Kündigungen soll dabei möglichst verzichtet werden. Im Fokus stehe, vakante Stellen nicht neu zu besetzen sowie einvernehmliche Lösungen wie vorzeitige Ruhestandsregelungen zu finden. „Wir konzentrieren uns auf Projekte mit verlässlichem Ergebnisbeitrag und überprüfen regelmäßig unsere Finanz- und Personalplanung“, so ein Unternehmenssprecher im Juli.

CEO Michael Lewis hatte bereits im vergangenen Jahr durchblicken lassen, dass Uniper mittelfristig mit einem geringeren finanziellen Ergebnis rechnet. Die geplanten Stellenstreichungen sind Teil eines größeren Sparkurses, mit dem das Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen reagiert. Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang hat man nicht ausgeschlossen.

Mit 500 Euro gehört das Stadtwerk auch Ihnen

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Die Stadtwerke Esslingen bei Stuttgart bieten Bürgern im September erstmals eine direkte Beteiligung an der GmbH. Diese soll ihre bereits begonnene Wärmewende mitfinanzieren.

Vom 15. September an können sich Bürger über Genussscheine mit bis zu 6 Millionen Euro direkt an der Stadtwerke Esslingen GmbH (SWE) beteiligen. Esslinger und Kunden werden nur bei hoher Nachfrage bevorzugt.

Das zusätzliche Mischkapital (Mezzanine) aus der Schwarmfinanzierungskampagne soll in die Wärmewende in der Kreishauptstadt bei Stuttgart fließen, konkret, in den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Innenstadt und im Stadtteil Oberesslingen. Dieser hat bereits begonnen: Bis Ende nächsten Jahres werden zunächst gut 4 Kilometer Leitung verlegt. Die Fast-Großstadt Esslingen mit ihren rund 94.000 Einwohnern will 2040 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als Deutschland und zehn Jahre früher als die EU.

Partner für die Durchführung des Crowd Investings ist Dallmayer Consulting. Das inhabergeführte Unternehmen aus dem bayerischen Karlstein ist ein auf Bürger-, Kunden- und Mitarbeiterbeteiligungen spezialisierter Dienstleister für Kommunen, Stadtwerke, Genossenschaften und Unternehmen. Er betreibt eine entsprechende Beteiligungsplattform.

Genussscheine sind von 500 Euro an zu haben. Die Mindestverzinsung beträgt 3,2 Prozent pro Jahr. Für „viele“ SWE-Kunden, so das Stadtwerk, liege sie sogar bei 3,7 Prozent. Die Laufzeit ist mindestens fünf Jahre. Die Beteiligung erfolgt ausdrücklich am gesamten Unternehmen, um das Anlegerrisiko zu streuen, und nicht nur an einem einzelnen Projekt. Laut SWE-Geschäftsführer Jörg Zou waren gute Erfahrungen anderer Stadtwerke mit Bürgerbeteiligungen ein Antrieb, dies zu übernehmen.

Die SWE informieren auf ihrer Website und in einem telefonischen Anlegerservice über weitere Details und versprechen, Mails zu dem Crowd Investing zu beantworten.

Beegy bietet HEMS als White-Label-Produkt an

Quelle: Beegy GmbH

SMART METER. Die MVV-Tochter Beegy GmbH will Stadtwerke und Installationsbetriebe als Partner für ihr Heim-Energie-Management-System (HEMS) gewinnen.

Beegy mit Sitz in Mannheim ermöglicht Energieversorgern und Installateuren, ein Heim-Energie-Management-System unter eigenem Markennamen zu vertreiben. „Das Beegy HEMS ist das einzige HEMS, das von Stadtwerken für Stadtwerke entwickelt wurde“, teilte Geschäftsführer Carsten Bruns mit. Stadtwerke können das Beegy HEMS, das bei der Muttergesellschaft MVV, den Stadtwerken Kiel und der Energieversorgung Offenbach schon im Einsatz ist, unter dem eigenen Label als Plattform oder auch als Full-Service nutzen.

Mehr als 3.000 HEMS-Installationen hat Beegy nach eigenen Angaben bereits durchgeführt. Dabei setzt das Unternehmen auf eigene Hard- und Softwaretechnik. Ziel sei es, eine möglichst breite Herstellerkompatibilität zu erreichen, unter anderem bei Wechselrichtern, Speichern, Wärmepumpen und Wallboxen. Zielgruppe sind Stadtwerke, Installationsbetriebe sowie der Großhandel.

Anders als viele Marktbegleiter setzt das Unternehmen mit seinen 250 Mitarbeitern auf eine physische Lösung beim Kunden vor Ort. Das HEMS wird lokal installiert und ist nicht als reine Cloud-Lösung konzipiert. Alle Komponenten – PV-Anlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Wallbox – kommunizieren über ein eigenes, abgesichertes Subnetz mit dem Beegy-System.

„Das lokale Subnetz ist getrennt vom heimischen WLAN, auch die meist übliche Internetanbindung der einzelnen Komponenten kann gezielt unterbunden werden“, heißt es weiter. Das Ziel ist weniger Angriffsfläche, mehr Robustheit und einfache Integration für Stadtwerke und Installateure.

Technisch erfülle das Beegy-System alle Anforderungen an ein modernes HEMS: Überschussladen, Überschussheizen, netzdienliche Steuerung und Optimierung der Energieflüsse im Gebäude seien damit möglich. Dazu gehöre auch die Umsetzung der Anforderungen aus Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, so das Untenrnehmen.

Die Steuerimpulse werden über die Steuerbox am Smart-Meter-Gateway empfangen, das HEMS übernimmt die Umsetzung im Haus. Damit lassen sich laut Anbieter bei einem vollelektrifizierten Gebäude Einsparungen von mehreren tausend Euro pro Jahr erzielen – durch optimierten Eigenverbrauch, Lastverschiebung und reduzierte Netzbezugskosten.

Ein weiterer Vorteil; Für den Handwerker steht mit der „Beegy Box“ eine vorkonfigurierte AC-Box zur Verfügung, die neben dem Zählerkasten montiert wird. Sie muss nur noch hinter dem Zähler angeschlossen werden. Damit entfallen laut Beegy aufwändige Arbeiten im Zählerschrank. Außerdem bleibt der Zählerschrank unangetastet, was das Haftungsrisiko für Installateure senkt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

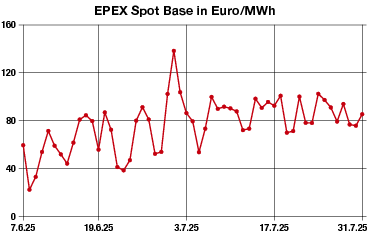

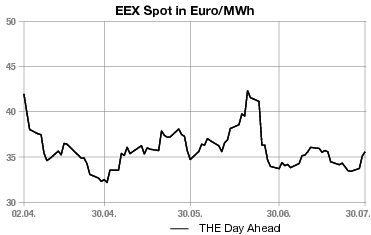

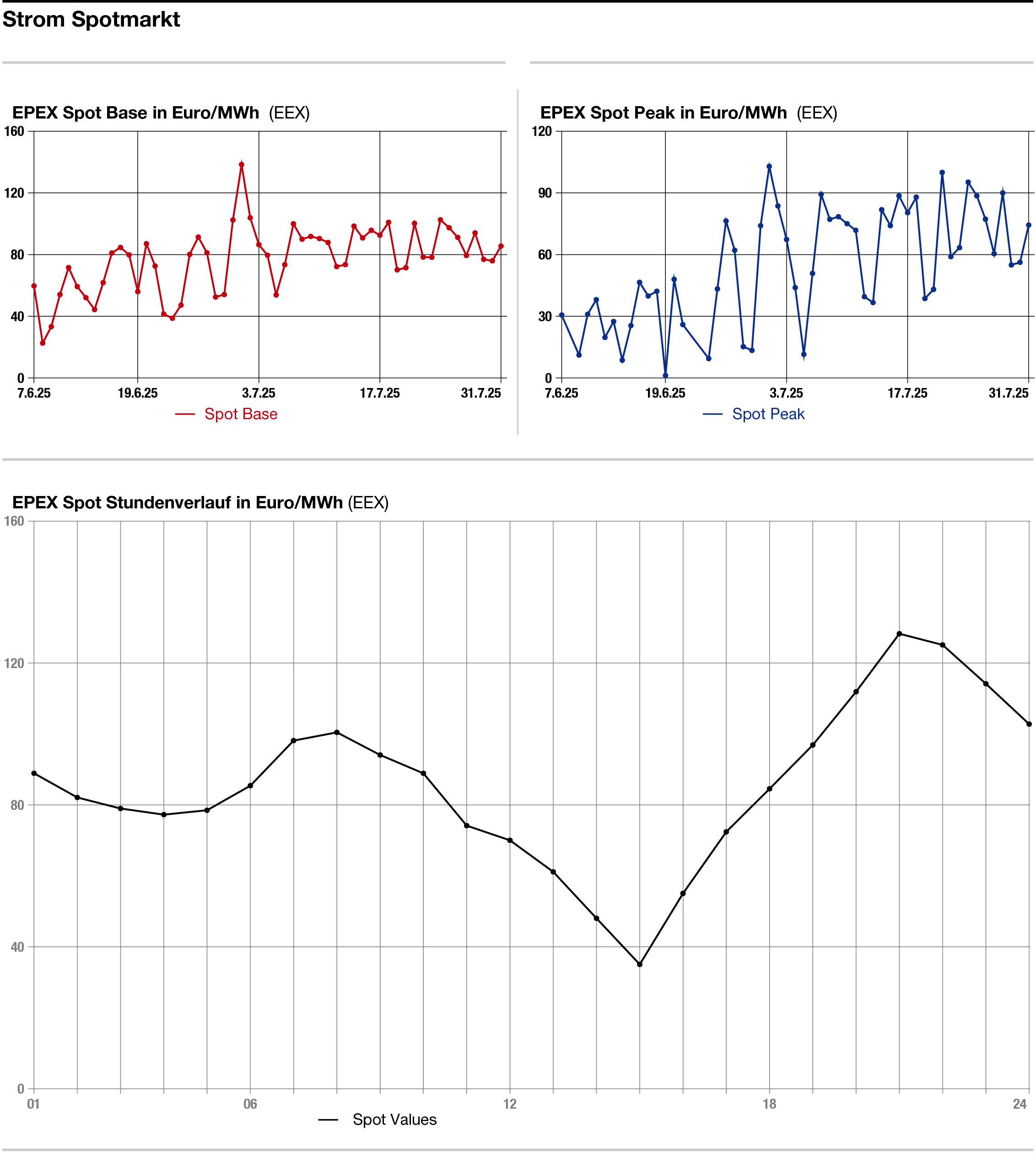

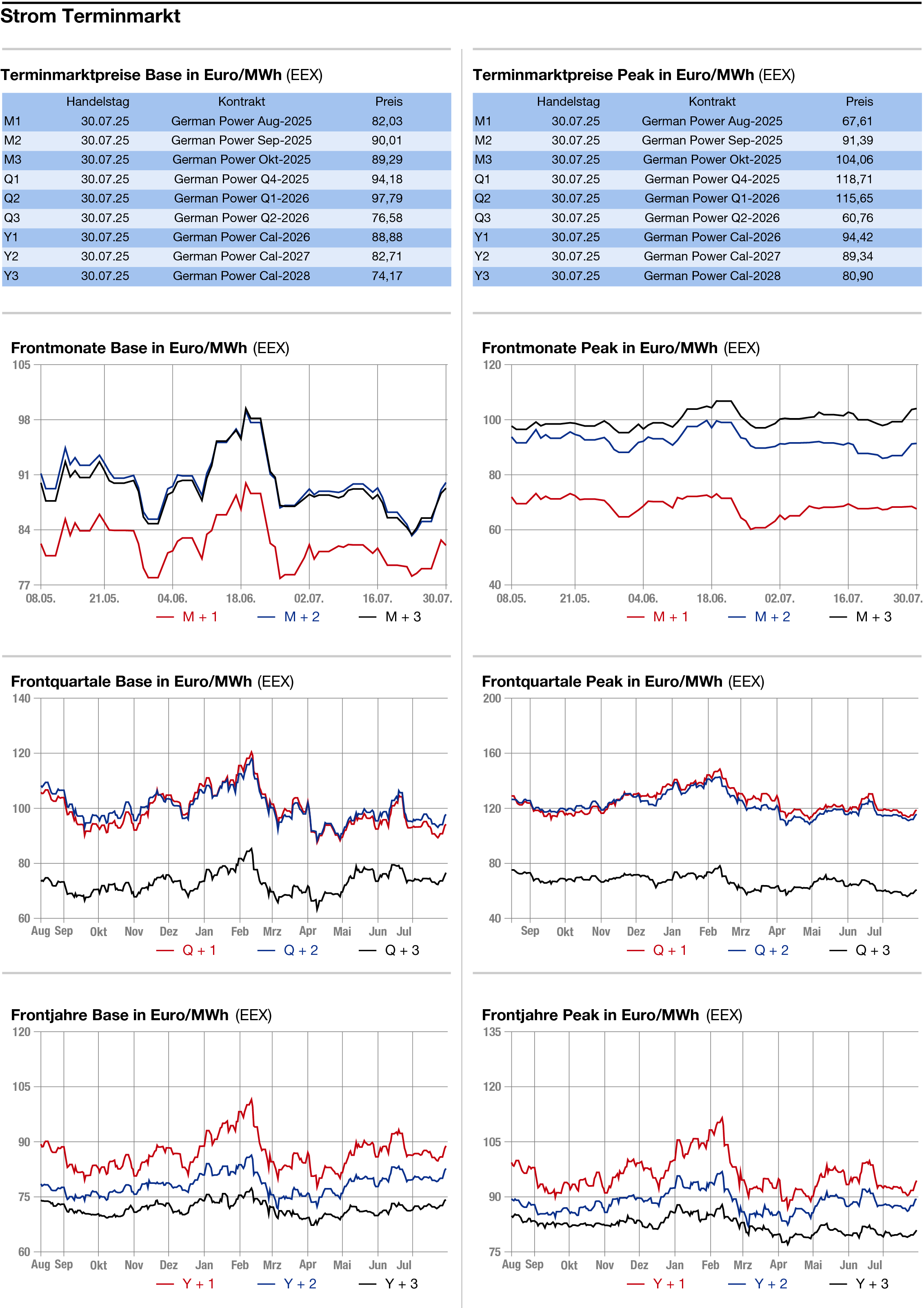

STROM

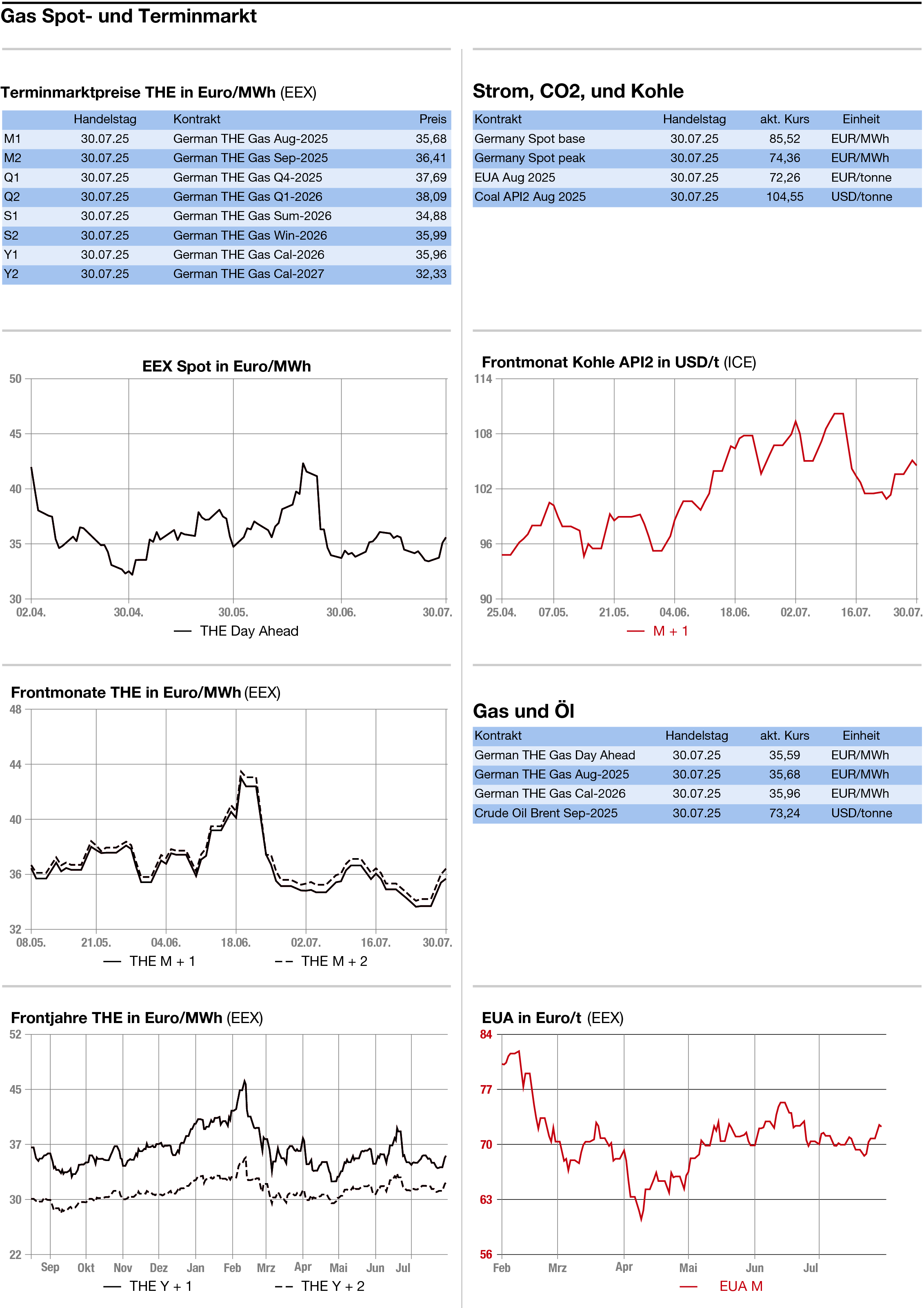

GAS

Energiemarkt zeigt sich ohne klare Trends

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich hat sich der Energiekomplex zur Mitte der Arbeitswoche präsentiert. Während Strom mit den Aussichten auf eine kühle, sonnenarme Witterung etwas zulegte, bewegten sich Gas und CO2 abwärts. Die Gewinne des Vortages wurden damit teilweise wieder abgegeben. Kohle zeigte sich ebenfalls schwächer.

Strom: Größtenteils fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann in der Grundlast 9,50 auf 85,75 Euro je Megawattstunde und in der Spitzenlast 18,00 auf 74,75 Euro je Megawattstunde. An der Börse mussten für den Donnerstag im Base 85,52 Euro und im Peak 74,36 Euro gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Donnerstag etwas geringer ausfallen als am Mittwoch. Für die darauf folgenden Tage erwarten die Meteorologen von Eurowind zunächst sinkende, und dann wieder steigende Einspeisemengen. Am Dienstag, 5. August, soll die Erneuerbaren-Einspeisung mit mehr als 40 Gigawatt besonders hoch ausfallen, wobei es in erster Linie sehr windig werden dürfte.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,80 auf 88,10 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Etwas schwächer haben sich die CO2-Preise am Mittwoch in ruhigem Handel gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,20 auf 72,88 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis dahin nur schwache 7,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,35 Euro je Tonne, das Tief bei 72,52 Euro.

Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Dec 25 am Dienstag kräftig zugelegt hatte. Der Dienstag war laut Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, der volatilste Handelstag seit dem 19. Juni, was sich auch in überdurchschnittlich hohen Umsätzen von mehr als 32 Millionen Zertifikaten im Benchmark-Kontrakt zeigte.

Erdgas: Schwächer haben die europäischen Gaspreise am Berichtstag notiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,500 auf 33,675 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,375 auf 34,800 Euro nach unten.

Die europäischen Erdgaspreise hatten zunächst teilweise weiter zugelegt, nachdem US-Präsident Trump mit einer neuen Frist von zehn Tagen den Druck auf Russland erhöht hat. Sollte es in diesem Zeitraum nicht zu einem Waffenstillstand mit der Ukraine kommen, könnte dies zu schweren Sanktionen gegen Moskaus Ölexporte führen, was große Abnehmer von russischem Rohöl wie Indien treffen würde.

„Eine Verknappung des weltweiten Öl-Angebots würde das Risiko einer Verschärfung des Wettbewerbs um LNG-Lieferungen auf dem internationalen Markt mit sich bringen“, sagen Analysten der ANZ. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachfrage nach Flüssigerdgas in Asien steigt, was das Risiko von Versorgungsengpässen erhöht, gerade jetzt, wo Europa seine Vorräte für den Winter aufstockt.

Zunächst rückten am Mittwoch aber die Aussichten auf weiterhin niedrige Temperaturen und eine recht hohe Windstromausbeute als bearishe Faktoren am Markt in den Vordergrund.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: