1. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: Grünes Licht für zusätzliche systemstützende Maßnahmen

PHOTOVOLTAIK: Netzagentur leitet Verfahren gegen Westnetz ein

WÄRMENETZ: Internationale Fernwärme-Ansätze als Vorbild für Deutschland

BIOKRAFTSTOFFE: Deutschland klagt gegen EU wegen Biokraftstoff-Betrugs

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT OFFSHORE: Zwei Nordsee-Flächen für 2.500 MW unter dem Hammer

WASSERSTOFF: Thyssengas will H2-Versorgungsnetz erweitern

STROMNETZ: Onshore-Windpark nimmt am Regelenergiemarkt teil

TECHNIK

SOLARENERGIE: IBC Solar integriert Wärmepumpen in PV-Systeme

IT: SIV wirbt Stadtwerke in Brandenburg von SAP ab

SPEICHER: Batterie statt AKW

IT: KI soll Netzbetrieb effizienter und sicherer machen

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT ONSHORE: Vattenfall: Genehmigungsanträge für fast 1 GW

WASSERKRAFT: Verbund: Niedrigere Wasserführung senkt Halbjahresgewinn

BILANZ: OMV-Gewinn sinkt um 44 Prozent

PERSONALIE: Ausscheide-Termin des Baywa-Re-CEO steht fest

STATISTIK DES TAGES: Braunkohleförderung in Deutschland von 1990 bis 2024

TOP-THEMA

Rennen um den weißen Wasserstoff

Quelle: Fotolia

WASSERSTOFF.

In Deutschland gibt es natürliche Wasserstoffvorkommen. Diese könnten kommerziell relevant werden, meinen Wissenschaftler.

Wasserstoff wird in Zukunft aus Nordafrika nach Deutschland kommen, aus Australien und aus Nordamerika – möglicherweise, aber nicht nur. Dass es hierzulande Wasserstoffvorkommen gibt, dürfte der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sein. Das „GeoZentrum“ Nordbayern der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg forscht über die natürlichen Wasserstoffvorkommen in Deutschland und spricht mittlerweile von einem „Rennen“, das um das wertvolle Gas im Boden begonnen habe.

Erste Erkundungen seien sehr vielversprechend. Überlegungen, den sogenannten weißen Wasserstoff in Kombination mit Erdwärme zu erschließen, würden derzeit angestellt. Dabei könnten kommunale Partnerschaften, etwa mit Stadtwerken, eine wichtige Rolle spielen.

„Die hohen Werte an Wasserstoff bestätigen uns in der Annahme, dass es kommerziell nutzbare Vorkommen von natürlichem Wasserstoff in Nordbayern gibt“, sagt Projektleiter Jürgen Grötsch vom Lehrstuhl für Geologie. Diese könnten durchaus zu einem Eckstein im künftigen Energiesystem werden.

Nicht nur in Nordbayern, sondern in vielen anderen Regionen in Deutschland und weltweit dürfte natürlicher Wasserstoff zu finden sein. Dafür gibt es laut Grötsch „genügend Hinweise“. Für die Projektentwicklung hierzulande wurde bereits das Start-up Tellus Energy ausgegründet, das sich auch an potenzielle Kooperationspartner aus der Riege der kommunalen Versorger wenden soll.

Die Wissenschaftler wollen sich dann mit den Praktikern aber nicht nur Gedanken über die Erschließung der Wasserstoffreservoirs Gedanken machen, sondern auch über die Nutzung vor Ort. Schließlich soll der logistische Aufwand minimiert werden.

In etwa fünf Jahren könnten die ersten Projekte starten − im praxisrelevanten Rahmen, nehmen die Forscher an. Die Standorterkundungen durch Tellus Energy sind bereits angelaufen.

Einen ausführlichen Beitrag zur Erschließung natürlicher Wasserstoffvorkommen in Deutschland lesen Sie in der Print-Ausgabe und im E-Paper von Energie & Management zum 1. August.

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

Grünes Licht für zusätzliche systemstützende Maßnahmen

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat heute den Systemstabilitätsbericht 2025 der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht. In ihrer Bewertung unterstützt sie deren Forderungen.

Die Bundesnetzagentur befürwortet die entschlossene Umsetzung der Empfehlungen, die die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in ihrem kürzlich vorgelegten Systemstabilitätsbericht an den Regulierer vorgeschlagen haben. Das teilte die Behörde anlässlich ihrer am 31. Juli ebenfalls veröffentlichten Bewertung mit. Präsident Klaus Müller erklärte: „Unser Ziel ist es, die hohe Zuverlässigkeit des deutschen Stromsystems auch in Zukunft zu sichern.“

Die ÜNB tragen bei Strom die Systemverantwortung. Ihre Empfehlungen adressieren auch weitere Akteure und umfassen unter anderem Anpassungen in internationalen, supranationalen und deutschen technischen Regelwerken. Das betrifft zum einen technische Anforderungen an Anlagen im Stromnetz. Diese müssen zur Stabilität beitragen, etwa durch regelbare Blindleistung und Momentanreserve.

Konkrete Anpassungsmaßnahmen

Konkret geht es um die schnelle Überarbeitung der Netzkodizes „Requirements for Generators“, „Demand Connection“ und „High Voltage Direct Current“ (HVDC) durch die Europäische Kommission. Anpassungen sind zum anderen im Zusammenspiel von Netzbetrieb und Marktprozessen notwendig. Hier geht es zum Beispiel darum, Erzeugungsüberschüsse durch geeignete Marktsignale und -anreize zu vermeiden, damit sie nicht im Netzbetrieb aufgefangen werden müssen.

Erforderlich sind aus Sicht der ÜNB und der Behörde auch die Anpassung des Systemschutzplans und der Konzepte für den Netzwiederaufbau durch die Übertragungsnetzbetreiber.

Die Bundesnetzagentur sieht sich durch den Systemstabilitätsbericht in ihrer Auffassung bestätigt, dass es schnell einer gesetzlichen Grundlage für den Zubau flexibler Back-up-Kraftwerke bedarf, die zugleich Anforderungen an deren systemstabilisierende Eigenschaften umfasst.

Stromsystem für Energiewende ertüchtigen

Im Systemstabilitätsbericht wird kontinuierlich in einem Zwei-Jahres-Turnus untersucht, wie robust das deutsche Stromsystem gegenüber Störungen ist. Aufgabe der Bundesnetzagentur ist es, den Bericht und den beschriebenen Handlungsbedarf zu bewerten und mit eigenen Untersuchungen zu ergänzen.

Der Systemstabilitätsbericht 2025 der ÜNB und die Bewertung der Bundesnetzagentur stehen im Internet bereit.

Netzagentur leitet Verfahren gegen Westnetz ein

Quelle: Shutterstock

PHOTOVOLTAIK. Aktuell warten Solaranlagen-Besitzer in mehreren Bundesländern auf ihre Einspeisevergütung, teils seit über einem Jahr. Einer der säumigen Zahler, die Westnetz, meldet IT-Probleme.

In mehreren Bundesländern berichten Verbraucherzentralen von teils erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung der Einspeisevergütung für Solarstrom. Betroffen sind vor allem Betreiber privater Photovoltaikanlagen, die Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Nach Angaben der Verbraucherzentralen dauert es in Einzelfällen mehr als ein Jahr, bis die Zahlungen erfolgen. Besonders häufig genannt wird die Westnetz GmbH, eine Tochter des Energiekonzerns Eon mit Sitz in Dortmund.

Das Unternehmen ist mit 175.000 Kilometern Leitungslänge Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber (Strom und Erdgas) und deckt weite Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen ab.

Die Bundesnetzagentur hat ein Aufsichtsverfahren gegen Westnetz eröffnet. Grund seien zahlreiche Beschwerden über verzögerte Auszahlungen im Zusammenhang mit einer größeren IT-Umstellung. Westnetz räumt ein: „Aktuell kommt es zu längeren Bearbeitungszeiten, beispielsweise beim Versand der Zähler oder bei der Auszahlung von EEG-Vergütungen.“

Eine Sprecherin des Unternehmens sagte der Deutschen Presse-Agentur, die längeren Bearbeitungszeiten beträfen nur einen Teil der Kundinnen und Kunden. Neben der Systemumstellung nannte sie auch den Boom bei erneuerbaren Energien als Ursache. Die Zahl der Anschlussanfragen für Photovoltaikanlagen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, von 30.000 im Jahr 2021 auf mehr als 115.000 im Jahr 2023. 2024 habe sich die Zahl bei 70.000 „normalisiert“.

Westnetz kündigte an, zusätzliches Personal einzusetzen, um die Situation zu verbessern. Wie schnell die Rückstände abgebaut werden können, bleibt offen.

Probleme auch in anderen Bundesländern

Eine Sprecherin der Bundesnetzagentur erläuterte: „Es kommt teilweise zu Verzögerungen, weil in den vergangenen Jahren viele neue Anlagen hinzugekommen sind.“ Die meisten Auszahlungen liefen zwar reibungslos, dennoch sei man im Austausch mit den betroffenen Netzbetreibern.

Verbraucherschützer in mehreren Bundesländern bestätigen die wachsende Zahl an Beschwerden. Allein in Nordrhein-Westfalen will die Verbraucherzentrale seit Jahresbeginn 65 Fälle dokumentiert haben.

VZ-NRW-Energiereferent Thomas Zwingmann kritisiert gegenübe der DPA im Fall Westnetz vor allem die „mangelhafte“ Kommunikation des Unternehmens. Auch in Rheinland-Pfalz und Thüringen berichten die Beratungsstellen von einer Zunahme der Fälle.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt stehe zudem der Betreiber Mitnetz - auch eine Eon-Konzerngesellschaft - wegen ähnlicher Probleme in der Kritik. Dort wird ebenfalls eine IT-Umstellung als Grund genannt.

Rat für betroffene Anlagenbetreiber

Max Müller, Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, rät betroffenen Anlagenbetreibern, ihre Ansprüche per Einwurfeinschreiben geltend zu machen. Gesetzlich steht Betreiberinnen und Betreibern von Solaranlagen eine Abschlagszahlung bis zum 15. eines Monats zu. Bei verspäteter Auszahlung bestehe Anspruch auf Verzugszinsen. Falls eine direkte Klärung mit dem Netzbetreiber nicht möglich sei, könnten auch die Bundesnetzagentur, die Clearingstelle EEG oder ein rechtlicher Beistand eingeschaltet werden.

Und die gesetzliche Vergütung sinkt auch noch

Der Zeitpunkt ist für viele Betreiber besonders ungünstig: Am 1. August 2025 sinkt die Einspeisevergütung, wie im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 vorgesehen, um 1 Prozent. Derzeit erhalten Anlagen mit Teileinspeisung 7,94 Cent/kWh, bei Volleinspeisung liegt die Vergütung bei 12,60 Cent. Die neuen Vergütungssätze veröffentlicht die Bundesnetzagentur zum Monatsanfang. Wer seine Anlage erst jetzt anmeldet, bekommt also künftig etwas weniger für den eingespeisten Solarstrom.

Das Verfahren der Bundesnetzagentur gegen Westnetz ist auf der Webseite verfügbar.

Internationale Fernwärme-Ansätze als Vorbild für Deutschland

Quelle: EWI

WÄRMENETZ. Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln hat Regulierungskonzepte für Wärmenetze in anderen Ländern analysiert. Dabei identifizierte das EWI Reformbedarf in Deutschland.

Um die europäischen und nationalen Klimaziele zu erreichen, ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland unerlässlich. Neben dezentralen Lösungen wie Wärmepumpen spielen Wärmenetze eine zentrale Rolle. Eine aktuelle Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) befasst sich mit dem regulatorischen Rahmen für deren Dekarbonisierung.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen internationale Regulierungsansätze aus Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Ziel ist es laut EWI, aus den dortigen Erfahrungen Impulse für eine Weiterentwicklung des deutschen Regulierungsrahmens abzuleiten.

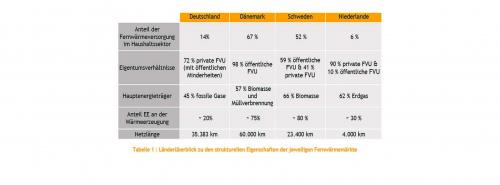

Unterschiedliche internationale Ansätze

Die Studie zeigt, dass sich die betrachteten Länder stark in ihren Fernwärme-Strategien unterscheiden:

- Schweden verfolgt einen marktbasierten Ansatz. Dort stehen Transparenzpflichten für Versorger sowie individuelle Verhandlungsrechte für Haushalte im Vordergrund.

- Dänemark setzt hingegen auf ein stark reguliertes Non-Profit-Modell, das mit indikativen Preisobergrenzen und verbindlicher kommunaler Wärmeplanung kombiniert wird.

- In den Niederlanden befindet sich der Fernwärmesektor derzeit im Umbruch. Kommunen erhalten mehr Steuerungskompetenzen, während der bislang geltende Erdgas-Referenzpreis schrittweise durch eine Cost-plus-Regulierung (Kosten plus zugestandene Marge) ersetzt wird.

Aus Sicht des EWI erscheint der aktuelle regulatorische Rahmen in Deutschland angesichts der Herausforderungen beim Ausbau und der Dekarbonisierung von Wärmenetzen unzureichend. Die anstehende Novelle der Fernwärmeverordnung („Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“, AVBFernwärmeV) ließe sich aber laut Studie als Chance nutzen, um Ansätze aus dem Ausland aufzugreifen.

So könnten etwa verbindlichere Wärmeplanungs-Instrumente, wie sie in Dänemark und den Niederlanden existieren, auch in Deutschland Anwendung finden. Ebenso wird die in Schweden praktizierte transparente Preisbildung als positives Beispiel genannt. Indikative Preisobergrenzen – wie sie etwa in Dänemark existieren – könnten Investitionssicherheit schaffen, würden jedoch laut EWI auch administrative Herausforderungen mit sich bringen.

|

| Länderübersicht zur Struktur der Fernwärmeversorgung - Für Vollbild bitte auf die Tabelle klicken Quelle: EWI |

Sensibles Thema Anschlusszwang

Ein weiteres zentrales Thema der Untersuchung ist: Wie lässt sich eine Anschluss- und Nutzungspflicht für Fernwärme in Deutschland rechtlich und praktisch ausgestalten, ohne dabei die gesellschaftliche Akzeptanz zu gefährden?

Ein Modell wie in Dänemark, das den Anschlusszwang mit der kommunalen Wärmeplanung verknüpft und bei hohen Verbraucherpreisen lockert, würde laut EWI nicht nur gesetzliche Änderungen voraussetzen. Es erfordere auch deutlich mehr Transparenz bei der Preisbildung und die Einrichtung einer unabhängigen Preisaufsichtsbehörde. Aufgrund des damit verbundenen Aufwands sollten laut Studie auch Alternativen geprüft werden.

Ein möglicher Ansatz sei das niederländische Modell, bei dem Kommunen mit Inkrafttreten des Wärmegesetzes (Wcv) Wärmenetzgebiete ausweisen können. In diesen Gebieten erhalten Eigentümer ein verbindliches Anschlussangebot, das nur unter bestimmten Bedingungen abgelehnt werden kann.

Auch Novelle der Wärmelieferverordnung steht an

Trotz vorhandener Förderinstrumente bestehen laut EWI Unsicherheiten in Bezug auf die langfristige Wirtschaftlichkeit von Fernwärme-Projekten. Deshalb sei es umso wichtiger, den regulatorischen Rahmen so zu gestalten, dass Investitionssicherheit besteht, Markttransparenz gewährleistet ist und die Akzeptanz bei Verbraucherinnen und Verbrauchern steigt.

Dabei erkennt das EWI Zielkonflikte zwischen Transparenz, Refinanzierung und Bürokratieaufwand an. Neben der Fernwärmeverordnung seien weitere Regelungen entscheidend, etwa zur rechtlichen Verbindlichkeit kommunaler Wärmepläne, die Novelle der Wärmelieferverordnung (WärmeLV) oder der Umgang mit dem Rückbau bestehender Gasnetze.

Laut EWI kann die Transformation der Fernwärmeversorgung nur gelingen, wenn der regulatorische Rahmen klar, verlässlich und praktikabel ist. Nur dann lasse sich der Ausbau effizient vorantreiben, ohne neue rechtliche Unsicherheiten oder bürokratische Hürden zu schaffen. Internationale Regulierungsansätze könnten dabei als Orientierung dienen – müssten aber an die deutschen Gegebenheiten angepasst werden.

Die EWI-Studie zum Ausbau von Wärmenetzen steht als PDF zum Download bereit.

Deutschland klagt gegen EU wegen Biokraftstoff-Betrugs

Quelle: Fotolia / Bernd Leitner

BIOKRAFTSTOFFE. Das Bundesumweltministerium beteiligt sich an einer Klage gegen die EU-Kommission. Sie sei im Fall mutmaßlich falsch deklarierter Biokraftstoffimporte aus China untätig, so der Vorwurf.

Im Streit um möglicherweise betrügerisch als nachhaltig deklarierte Biokraftstoff-Importe aus China hat sich das Bundesumweltministerium (BMUKN) der Klage eines französischen Agrarverbands gegen die EU-Kommission angeschlossen. Aus Sicht des Ministeriums und deutscher Branchenvertreter hat die Generaldirektion Energie der Brüsseler Behörde ihre Pflicht versäumt, den Verdacht von 2023 aufzuklären.

Die Klage wurde ursprünglich vom französischen Verband der Erzeuger von Ölsaaten und Eiweißpflanzen eingereicht. Hintergrund ist der Vorwurf, dass große Mengen sogenannter fortschrittlicher Biokraftstoffe aus China unrechtmäßig als nachhaltig zertifiziert wurden. Die EU-Kommission hatte erst Mitte Juli 2025 einen Bericht dazu vorgelegt. Darin kommt sie zum Schluss, die Betrugsfälle seien nicht zweifelsfrei erwiesen.

Verband kritisiert Untätigkeit der EU

Laut dem Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) reagiert das BMUKN mit der Klage auf ein seit Jahren schwelendes Problem. Elmar Baumann, Geschäftsführer des VDB, spricht von „schwerwiegenden Marktverwerfungen in der Branche“. Er kritisiert vor allem, dass die Kommission nicht innerhalb der vorgeschriebenen sechs Monate auf den Anfang 2023 eingereichten Prüfungsantrag Deutschlands reagiert habe.

„Die EU-Kommission vernachlässigt ihre Aufgabe, für wirksame Kontrollen fortschrittlicher Biokraftstoffe zu sorgen“, erklärt Baumann. Brüssel müsse endlich verbindliche Vorgaben machen, die eine Registrierung aller Produzenten einschließen. Wäre die Entscheidung der Kommission fristgerecht erfolgt, hätte Deutschland rechtlich auf die betroffenen Liefermengen reagieren können – etwa mit einem Ausschluss von der Anrechnung auf die Treibhausgasquote.

Durch die Verzögerung sei das Vorgehen der Kommission letztlich wirkungslos geblieben, so der Vorwurf des BMUKN. Mit der nun eingereichten Klage soll auch politischer Druck aufgebaut werden, um Brüssels Rolle bei der Durchsetzung ihrer eigenen Nachhaltigkeitskriterien zu schärfen.

EU-weite Dokumentation in Arbeit

Die EU-Kommission räumte in ihrem Bericht „systemische Schwächen“ bei den Prüfprozessen der freiwilligen Zertifizierungssysteme ein. Infolgedessen wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung angekündigt.

Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe überarbeite die Durchführungsregelungen zur Nachhaltigkeitszertifizierung (EU/2022/996). Nach Angaben der Kommission sollen die Arbeiten bis Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Ein zentraler Baustein ist die verbindliche Nutzung der EU-Datenbank, um Biokraftstoff-Mengen rückzuverfolgen. Das System wird derzeit nur freiwillig eingesetzt, soll künftig jedoch für alle relevanten Unternehmen verpflichtend werden. Ziel ist eine lückenlose Dokumentation entlang der Lieferkette, um Manipulationen zu erschweren.

Zudem prüft die Kommission, wie freiwillige Zertifizierungssysteme strenger überwacht werden können. Dazu gehören neue Akkreditierungsregeln, die bis Ende 2025 EU-weit umgesetzt werden sollen. Sollte sich zeigen, dass bestimmte Zertifizierer unzureichend arbeiten, kann die Kommission sie künftig zur Umsetzung von Aktionsplänen verpflichten.

Quelle: Georg Eble

Zwei Nordsee-Flächen für 2.500 MW unter dem Hammer

WINDKRAFT OFFSHORE. Am 1. August endet die Gebotsfrist für zwei Offshore-Windflächen in der Nordsee mit zusammen 2.500 MW. Der Verband BWO kritisiert das Auktionsdesign als investitionshemmend.

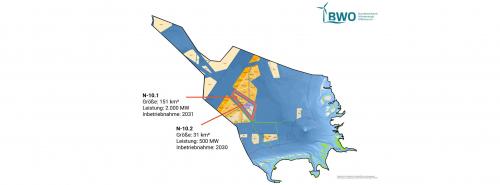

Die Frist zur Gebotsabgabe für zwei Offshore-Windflächen in der deutschen Nordsee läuft am 1. August aus. Die Bundesnetzagentur versteigert die zentral voruntersuchten Gebiete N-10.1 und N-10.2 mit zusammen 2.500 Megawatt (MW) ausgeschriebener Leistung. Auktionsergebnisse werden in den kommenden zwei Wochen erwartet.

Unterschiedliche Größen und Anschlusszeiten

Die größere der beiden Flächen, N-10.1, umfasst 151 Quadratkilometer – etwa so viel wie das Staatsgebiet von Liechtenstein – und ist mit einem Netzanschluss von 2.000 MW vorgesehen. Das Netzanbindungssystem NOR-10-1 soll 2031 in Betrieb gehen. Die kleinere Fläche N-10.2 misst 31 Quadratkilometer und soll 500 MW zur Verfügung stellen. Ihr Netzanschluss erfolgt gemeinsam mit dem bereits vergebenen Projekt „Waterekke“ (Fläche N-9.3) über das System NOR-9-3, das für 2030 geplant ist.

Laut Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) liegt das erwartete Volllaststundenprofil für beide Flächen bei unter 3.000 Stunden pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Offshore-Standorten in der deutschen Nord- und Ostsee ist dies ein unterdurchschnittlicher Wert. Südöstlich angrenzend liegt die Fläche SEN-1, auf der künftig klimafreundlicher Wasserstoff produziert werden soll. Ein Ausschreibungstermin für diese Fläche ist laut Bundesnetzagentur noch nicht bekannt.

Der BWO warnt

Unabhängig vom Ausgang der Versteigerung äußert der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) Kritik am aktuellen Ausschreibungsdesign. Geschäftsführer Stefan Thimm verweist auf das Ergebnis der Juni-Auktion, bei der nur zwei Gebote eingingen und das Zuschlagsniveau deutlich niedriger ausfiel als in früheren Runden: „Investoren reagieren spürbar auf die zunehmenden politischen und wirtschaftlichen

|

| Karte der zum 1. August 2025 ausgeschriebenen Windkraft-Flächen in der Nordsee - für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: BSH / BWO |

Risiken. Die Ergebnisse der letzten Auktion sind ein Warnsignal.“ Der BWO fordert eine Reform des Auktionsverfahrens, um Investitionssicherheit zu schaffen.

Zuschlagskriterien und Gebühren

Die beiden Flächen wurden durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hinsichtlich Umwelt-, Boden- und Standortbedingungen voruntersucht, was die künftigen Betreiber von bestimmten Pflichten und Risiken entlastet. Sie müssen bei Zuschlag für N-10.1 eine einmalige Gebühr von 37,3 Millionen Euro und für N-10.2 rund 9,8 Millionen Euro entrichten.

Die Zuschlagsentscheidung erfolgt zu 60 Prozent auf Grundlage des gebotenen Preises. Weitere 40 Prozent entfallen auf qualitative Kriterien. Negative Gebote, also Angebote mit dem Ziel staatlicher Zahlungen, sind gesetzlich ausgeschlossen.

Die qualitativen Kriterien umfassen vier Aspekte:

- Anteil erneuerbarer Energien bei der Herstellung der eingesetzten Komponenten

- bestehende Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA) für die künftigen Windparks

- Einsatz schall- und bodenschonender Gründungstechnologien

- Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, gemessen am Anteil der Auszubildenden

Thyssengas will H2-Versorgungsnetz erweitern

Quelle: Shutterstock / Shawn Hempel

WASSERSTOFF. Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas startet eine Machbarkeitsstudie zum Netzausbau bei Düsseldorf. Gemeinsam mit regionalen Akteuren soll eine H2-Versorgung aufgebaut werden.

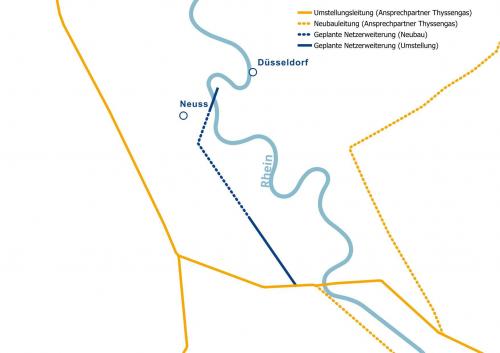

Wasserstoff für den Düsseldorfer Westen und Neuss: Thyssengas prüft zusammen mit der Netzgesellschaft Düsseldorf, den Stadtwerken Neuss und dem Aluminiumwalz-Unternehmen Speira, welche Trassen für die Anbindung an das künftige Wasserstoff-Kernnetz in Betracht kommen. Die Partner haben dazu jetzt eine Machbarkeitsstudie initiiert.

Gegenstand der Studie sei ein „dreiteiliges Ausbaukonzept“, teilt der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber mit. Ausgangspunkt soll die Anbindung an eine bestehende Erdgasleitung sein, die im Rahmen des von der Bundesnetzagentur genehmigten H2-Kernnetzes auf Wasserstoff umgestellt werde, heißt es. Daran anschließend soll ein kurzes Teilstück einer weiteren Erdgasleitung für den Transport von Wasserstoff umgerüstet werden. Im dritten und letztem Schritt soll dieses Netzsystem durch einen Neubau ergänzt werden, um industrielle Abnehmer anzuschließen und eine Netzkopplung mit den Verteilnetzbetreibern herzustellen, erklärt Thyssengas. Die Studie soll bis Ende dieses Jahres fertig sein.

„Der H2-Hochlauf gelingt nur, wenn wir über das Kernnetz hinausdenken und auch Regionen, die nicht unmittelbar am Kernnetz liegen, bei der H2-Versorgung mitdenken“, sagt Ansgar Taubitz, Referent für „Marktentwicklung Wasserstoff“ bei Thyssengas. „Mit der Machbarkeitsstudie wollen wir zeigen, wie ein Ausbau unseres künftigen Wasserstoffnetzes aussehen kann.“

|

| Überlegungen für den Netzausbau bei Düsseldorf und Neuss (Zum Vergrößern auf die Grafik klicken) Quelle: Thyssengas |

Die Stadtwerke Neuss versprechen sich von der Studie einen bedeutsamen Schritt für die Region: „Für uns ist es entscheidend, die Unternehmen und Verbraucher in der Region an eine zukunftsfähige Infrastruktur anzubinden“, sagt der technische Geschäftsführer Thomas Walkiewicz.

Der Industriepartner Speira hofft auf einen „zeitnahen Zugang zum H2-Kernnetz“. Wasserstoff sei für das Unternehmen ein „Schlüssel zur Dekarbonisierung“, erklärt Geschäftsführer Volker Backs.

Onshore-Windpark nimmt am Regelenergiemarkt teil

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Ein Windpark der MVV Energie in Nordhessen stellt nun Sekundärregelleistung für den Strommarkt bereit.

Die Anlagen des Windparks „Siegfriedeiche und Buhlenberg“ in Nordhessen sind der „erste Onshore-Windpark“ in Deutschland, der Sekundärregelleistung (SRL) bereitstellt. Die Windpark-Betreiberin MVV Energie habe erfolgreich die Präqualifikation des Windparks für den Regelenergiemarkt durchlaufen, teilte das Unternehmen mit. Und: „Seit Mitte Juli 2025 nimmt der Windpark am Regelreservemarkt teil und trägt damit aktiv zur Stabilität des deutschen Stromnetzes bei.“

Die ursprünglich als zwei Windparks errichteten Windkraftanlagen wurden dabei zu einer Einheit zusammengefasst. Die sechs Anlagen des Windparks „Siegfriedeiche“ verfügen über eine Gesamtleistung von 16,7 MW, die drei des Windparks „Buhlenberg“ kommen auf 8,34 MW.

Mit der zuvor erfolgreich durchlaufenen Präqualifikation erfüllt der Windpark die Voraussetzungen für die Teilnahme am SRL-Markt. Bei der SRL muss der Stromerzeuger auf Abruf des Übertragungsnetzbetreibers innerhalb von 30 Sekunden die Einspeisung hoch- oder herunterfahren.

Spätestens nach fünf Minuten muss der Betreiber die vollständig vereinbarte Leistung – mindestens 5 MW – bereitstellen und über einen Zeitraum von 15 Minuten halten. Innerhalb des vergebenen Vier-Stunden-Abschnitts muss er dies zwei Mal schaffen können („Doppelhöcker-Test“). Die Regelenergie dient dazu, Frequenzabweichungen im Stromnetz auszugleichen, Strom also auszuregeln.

Die Präqualifikation stellt den Nachweis über die technische Zuverlässigkeit, Steuerbarkeit der Anlagen und Kommunikation des Anbieters dar. Dazu zählen unter anderem die Einbindung automatisierter Messsysteme, eine durchgehende Echtzeit-Datenanbindung sowie belastbare Nachweise über das Regelverhalten der Anlage. „Diese Anforderungen wurden im Rahmen der Präqualifikation vollständig erfüllt“, so die MVV.

Schritt für die Marktintegration der Erneuerbaren

Die Einbindung eines Windparks in die SRL gilt als wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Strommarkts. „Damit zeigen wir, dass erneuerbare Energien auch netzsichernde Dienstleistungen erbringen können“, sagt Jan Brübach, Geschäftsführer der MVV Trading GmbH, die die Regelleistung vermarktet. Bislang kam Regelenergie von Windanlagen auf hoher See, wobei die Offshore-Parks über eine um ein Vielfaches höhere MW-Leistung verfügen als die Windparks an Land.

Die MVV Trading arbeitet bereits an der Präqualifikation weiterer Windparks. Parallel dazu laufen erste Vorbereitungen, um künftig auch Photovoltaik-Anlagen für den SRL-Markt zu erschließen. Zitat: „Wir sehen in der Vermarktung von Sekundärregelleistung ein großes Potenzial, die Energiewende weiter voranzutreiben und gleichzeitig einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung zu leisten.“

Von links: Dirk Haft, Cees Mager und Julius Möhrstedt arbeiten zusammen. Quelle: IBC Solar / Triple Solar

IBC Solar integriert Wärmepumpen in PV-Systeme

SOLARENERGIE. Photovoltaik-Module erzeugen künftig auch Wärme: IBC Solar startet den Vertrieb eines PVT-Systems des niederländischen Herstellers Triple Solar. Ziel ist eine lautlose Heizlösung.

Der Photovoltaik-Anbieter IBC Solar aus Bad Staffelstein bei Bamberg (Bayern) erweitert sein Portfolio um eine integrierte Strom- und Wärmelösung für Gebäude. Das Unternehmen übernimmt künftig den Vertrieb eines Photovoltaik-Thermie-Systems − kurz PVT − des niederländischen Herstellers Triple Solar. Dieses erzeugt sowohl Strom als auch Wärme zur gleichen Zeit, heißt es aus Oberfranken.

Das System basiert auf Hybridmodulen, die Sonnenlicht in elektrische Energie und Umgebungsluft in thermische Energie umwandeln. Eine speziell abgestimmte Wärmepumpe ergänzt die Module zu einer Komplettlösung, die die Stromversorgung, die Heizwärme und Warmwasser-Bereitstellung übernimmt.

Der niederländische Anbieter Triple Solar produziert die PVT-Module und die speziell entwickelte PVT-Wärmepumpe, wie die Bad Staffelsteiner mitteilen, vollständig im eigenen Werk in den Niederlanden. Die einzelnen Bauteile des Systems stammen überwiegend aus europäischen Lieferketten, sprich, nicht aus China.

Fokus auf dicht bebaute Wohngebiete

Die Kombination aus Modul und Wärmepumpe liefert laut Hersteller bis zu 4,5 Mal so viel Wärmeenergie, wie sie Strom verbraucht. Damit liegt die Effizienz des Systems deutlich über klassischen Luft-Wasser-Wärmepumpen, versichert IBC Solar. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Gasheizung lasse sich der CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduzieren. Zudem entfallen Außeneinheit und Betriebsgeräusche, was das System besonders für innerstädtische Wohnlagen attraktiv mache. Mehr als 7.000 Wohneinheiten in den Niederlanden seien bereits mit dem System ausgestattet.

Mit dem neuen Angebot will IBC Solar gezielt den Markt für integrierte Energiesysteme in Deutschland adressieren. Vorstandschef Dirk Haft sieht in der Kooperation mit Triple Solar eine strategische Ergänzung des eigenen Portfolios. Der Fokus liege auf urbanen und dicht bebauten Gebieten, in denen konventionelle

Triple Solar bringt nach eigenen Angaben mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von PVT-Systemen mit. Firmenchef Cees Mager bezeichnet die Partnerschaft mit IBC Solar als wichtigen Schritt, um im deutschen Markt Fuß zu fassen. Besonders wichtig sei die etablierte Vertriebsstruktur und Logistik des deutschen Partners sowie das Netzwerk im Handwerk.

Wie die beiden Partner mitteilen, ist das System von sofort an für zertifizierte Installationsbetriebe über den Vertriebsweg von IBC Solar erhältlich. Schulungen und Services rund um die neue Technologie übernimmt Triple Solar. Ziel ist eine durchgängige Umsetzung vom Vertrieb bis zur Inbetriebnahme, um die Wärmewende im Gebäudesektor zu beschleunigen.

|

| In mehr als 7.000 Wohneinheiten in den Niederlanden ist das PVT-System bereits installiert Quelle: IBC Solar / Triple Solar |

SIV wirbt Stadtwerke in Brandenburg von SAP ab

Firmengebäude der SIV AG Roggentin (Mecklenburg-Vorpommern). Quelle: SIV.AG

IT. Drei Stadtwerke in Brandenburg steigen gemeinsam von SAP auf die SaaS-Plattform der SIV AG um. Ziel ist eine einheitliche IT-Struktur mit höherem Automatisierungsgrad.

Die Stadtwerke Strausberg, Ludwigsfelde und Neuruppin stellen ihre IT-Systeme gemeinsam auf die Plattform „kVASy“ der „SIV.AG“ um. Die drei kommunalen Versorger wollen ihre Geschäftsprozesse damit vereinheitlichen, optimieren und stärker automatisieren.

Nach einer europaweiten Ausschreibung fiel die Entscheidung, den bisherigen Anbieter SAP mit seinem Produkt IS/U durch die SaaS-Lösung der SIV AG aus Roggentin (Mecklenburg-Vorpommern) zu ersetzen. Den Vertrag hierfür unterzeichneten die Partner am 29. Juli 2025 in Neuruppin, wie der Softwaredienstleister mitteilt.

Mit der Umstellung wollen sie, wie der Dienstleister erklärt, Synergien heben – vor allem durch einheitliche Prozessstrukturen, bessere Datenqualität und die Möglichkeit zur gemeinsamen Weiterentwicklung.

Die Stadtwerke Strausberg GmbH versorgt seit 35 Jahren rund 15.000 Haushalte mit Strom und Wärme, einen Großteil davon aus eigener Erzeugung auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Auch über die Stadtgrenzen hinaus engagiert sich das Unternehmen in den Bereichen Solar, Wind, Wasser und Biogas.

Die Stadtwerke Ludwigsfelde beliefern etwa 16.600 Haushalte mit Strom, Gas und Wärme – rund 40 Prozent des Bedarfs decken sie mit einer eigenen KWK-Anlage. Der gelieferte Strom stammt vollständig aus zertifizierten Ökostrom-Quellen.

In Neuruppin wiederum reicht die Geschichte der Energieversorgung bis ins Jahr 1864 zurück. Heute betreiben die Stadtwerke Neuruppin neben Strom-, Gas- und Fernwärmenetzen auch die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Region.

SIV-Vorstand Andreas Lüth sieht in dem Wechsel zur SIV-Plattform „mehr als nur ein Systemprojekt“. So ermögliche die Plattform den Werken, ihre strategischen Ziele schneller umzusetzen.

Projektbeginn ist nach den Sommerferien 2025. Die SIV AG wird dabei alle Marktrollen und Sparten der drei Stadtwerke auf ihre Plattform migrieren. Kvasy gilt als modular aufgebaute Lösung für alle Prozesse in der Energie- und Wasserwirtschaft und wird derzeit nach Angaben des Unternehmens von mehr als 300 Kunden bundesweit eingesetzt. Seit 2016 gehört SIV zur international tätigen Harris Group. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende.

|

| Die drei Stadtwerke Strausberg, Ludwigsfelde und Neuruppin setzen auf die IT von SIV Quelle: SIV |

Batterie statt AKW

Früher Kernkraftstandort, heute "Energiepark": Der Standort Philippsburg. Quelle: Transnet BW

SPEICHER. Der baden-württembergische Energieversorger EnBW plant am Kraftwerksstandort Philippsburg eines der größten Batteriespeicherprojekte Deutschlands.

400 MW Leistung und eine Kapazität von 800.000 kWh: Die EnBW hat dem Stadtrat im baden-württembergischen Philippsburg ein Vorhaben für einen Großbatteriespeicher vorgestellt. Das Projekt wäre eines der größten in Deutschland und könnte den ehemaligen Kraftwerksstandort, rund 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe auf einer Insel im Rhein gelegen, zu einem Knotenpunkt für Strom aus Erneuerbaren machen.

Die Reaktion des Philippsburger Bürgermeisters Stefan Martus (CDU) fällt einer Mitteilung des Energieversorgers zufolge schon einmal positiv aus: „Philippsburg ist bereits seit einem halben Jahrhundert einer der wichtigsten Energiestandorte in ganz Deutschland – und diese herausragende Rolle soll unsere Gemeinde auch in Zukunft haben: als Ankerpunkt und riesiger Speicher für eine nachhaltige Stromerzeugung“, mit diesen Worten stellt er sich hinter das Projekt.

Die EnBW-Übertragungsnetz-Tochter Transnet BW soll den Netzanschluss mit der entsprechenden Leistung voraussichtlich Mitte 2027 für die Ein- und Ausspeicherung bereitstellen. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern: Die finale Investitionsentscheidung (FID) stehe noch ebenso aus wie eine Baugenehmigung, heißt es in der Mitteilung des EnBW-Konzerns. Bei optimalem weiterem Verlauf sei aber eine Realisierung bis Ende 2027 denkbar.

Keine Beeinträchtigung durch Rückbau

Der Rückbau der beiden Kraftwerksblöcke auf dem Gelände soll keinen Einfluss auf das Projekt haben. EnBW hatte hier von 1979 bis 2011 mit einem Siedewasserreaktor (Block 1) und zusätzlich von 1984 bis 2019 mit einem Druckwasserreaktor (Block 2) insgesamt gut 570 Milliarden kWh Strom produziert. Block 1 befindet sich seit 2017 und Block 2 seit 2020 im Rückbau. Dafür veranschlagt der Betreiber jeweils etwa zehn bis 15 Jahre.

|

| 2020 ließ EnBW die beiden Kühltürme in Philippsburg sprengen Quelle: EnBW |

Auf einem benachbarten Teil des Energieparks hat Transnet BW im Dezember ein großes Gleichstrom-Umspannwerk in Betrieb genommen (wir berichteten). Dieser Konverter ist Teil der neuen Gleichstrom-Verbindung Ultranet und soll Windstrom aus Norddeutschland im Südwesten der Republik verfügbar machen.

KI soll Netzbetrieb effizienter und sicherer machen

Quelle: Pixabay / Aberrant Realities

IT. Ein neues VDE-Papier zeigt Potenziale von KI in der Netzleittechnik auf. Empfohlen wird eine stufenweise Implementierung. Voraussetzung: ein klarer regulatorischer Rahmen.

Die Netzleittechnik in Stromnetzen steht nach Einschätzung der Energietechnischen Gesellschaft im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE ETG) vor einem grundlegenden Wandel. In einer aktuellen Analyse beschreiben die Autoren von der ETG erhebliche Chancen für künstliche Intelligenz (KI), um Betrieb und Steuerung der zunehmend komplexen Stromnetze effizienter und sicherer zu gestalten.

Zugleich betonen sie, dass Einführung und Betrieb von KI-gestützten Anwendungen hohe Anforderungen an die Regulierung, das Risikomanagement und an eine vertrauenswürdige Implementierung stellen. Diese drei Bereiche müssten „gemeinsam gedacht“ werden, mahnen die Spezialisten der ETG.

Allerdings sei die Einführung von KI in der Netzleittechnik kein Selbstzweck. Deshalb stellen die Verfasser der Studie auch eine ganze Reihe von Anwendungsfällen dar. Besonders wichtig ist ihnen, darauf hinzuweisen, dass zum einen das Risiko einer Überregulierung besteht, zum anderen jedoch beispielsweise der neue „AI Act“ der EU zu vage formuliert sei und Spielräume lasse, die eine praxisgerechte Umsetzung erschweren. Netzbetreiber müssten deshalb eng mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um praktikable und überprüfbare Richtlinien zu entwickeln.

Implementierung in vier Schritten

Als weiteren entscheidenden Faktor für die Nutzung der KI im Netzbereich sehen sie die Risiko-Nutzen-Abschätzung. Jeder KI-Einsatz müsse so geprüft werden – auch im Vergleich zu klassischen, nicht KI-basierten Lösungen.

Potenziale bestünden vor allem dort, wo Entscheidungen vorbereitet, Datenmengen schneller ausgewertet oder Muster erkannt werden können, die klassische Verfahren nicht erfassen. Beispiele sind die verbesserte Prognose von Last und Erzeugung, die Früherkennung von Anomalien, die Angriffserkennung oder Assistenzsysteme für Netzführer. Zugleich seien Risiken wie fehlerhafte Prognosen oder falsche Anomalieerkennungen zu berücksichtigen.

Einen Abschnitt haben die Autoren mit „Vertrauen schaffen durch einen Implementierungsprozess“ überschrieben. Sie schlagen dafür ein Vorgehen in vier Stufen vor: von der Anforderungsspezifikation über Entwicklung und Modellprüfung bis zum Betrieb mit kontinuierlichem Monitoring. Grundlage sei ein klares, überprüfbares Anforderungsprofil, ergänzt um formale Verifikationen, Testverfahren und menschliche Aufsicht. Ziel sei ein breiter, nachhaltiger Einsatz von KI-Anwendungen, der Vertrauen schafft und auch in kritischen Infrastrukturen akzeptiert wird.

Als besonders geeignete Einsatzfelder nennt das Hintergrundpapier risikoarme oder leicht verifizierbare Anwendungen, etwa Prognosen oder Assistenzsysteme beziehungsweise Bereiche, in denen die Folgen eines Fehlers „als eher gering eingeschätzt werden können“, wie es am Ende des Papiers heißt.

Qualifiziertes Personal soll letzte Instanz bleiben

Auf jeden Fall solle qualifiziertes Personal trotz zunehmender Automatisierung die letzte Entscheidungsinstanz bleiben und gezielt geschult werden, um KI-Ergebnisse kompetent bewerten zu können.

KI bietet nach Einschätzung des VDE ETG erhebliche Chancen, den Netzbetrieb resilienter, effizienter und sicherer zu machen. Voraussetzung sei ein schrittweises Vorgehen, das Risiken adressiert, klare Regulierungsanforderungen erfüllt und Vertrauen bei Betreibern wie Aufsichtsbehörden schafft.

Die Studie mit dem Titel „Künstliche Intelligenz in der Netzleittechnik“ steht auf der Internetseite des VDE zum Download zur Verfügung.

Quelle: Vattenfall

Vattenfall: Genehmigungsanträge für fast 1 GW

WINDKRAFT ONSHORE. 950 MW neue Windkraft-Leistung in Deutschland: Der Energieriese Vattenfall hat im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben Genehmigungsanträge für 22 Windparks gestellt.

Zwei Drittel der deutschen Projekt-Pipeline aus Vattenfalls Unternehmenssparte für Onshore-Windkraft haben den Amtsweg erreicht. Wie Vattenfall mitteilt, sind im ersten Halbjahr insgesamt 22 Genehmigungsanträge für Onshore-Windprojekte bei Behörden eingereicht worden. 16 davon habe man in „Beschleunigte Verfahren“ gemäß dem Windbeschleunigungsgesetzes (WindBG) gebracht, heißt es. Das war bis Ende Juni möglich. Nach einer einmonatigen Pause wegen der verspäteten Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) greift eine ähnliche Regelung vom 1. August an.

Viele der Vattenfall-Projekte sind in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vorgesehen. Die kommunalpolitischen Voraussetzungen sind laut Vattenfall gut: „Wir nehmen eine positive Stimmung in Gemeinden wahr“, sagt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Redaktion. Zum Teil sei Vattenfall von den Kommunen in Ausschreibungsverfahren ausgewählt worden.

Baustart im Herbst in der Eifel

Das Gesamtvolumen der beantragten Projekte beziffert der Konzern auf 950 MW. Insgesamt ist von einer 1.500-MW-Pipeline für Onshorewind in Deutschland die Rede. Für drei Projektanträge, die im vergangenen Jahr gestellt wurden, rechnet Vattenfall „in Kürze“ mit dem Baurecht. Inzwischen genehmigt ist ein Vorhaben in der Eifel, es handelt sich um das Projekt „Wolfsberg“, wie der Unternehmenssprecher auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Die Bauarbeiten sollen diesen September starten.

„Deutschland ist ein attraktiver Markt für Onshorewind und wir freuen uns über den jetzt erzielten Meilenstein. Zugleich würden wir es auch begrüßen, wenn das Tempo bei den Genehmigungsverfahren weiter hochgehalten wird und die unlängst durch Bundestag und Bundesrat beschlossene Richtlinie RED III jetzt zügig zur Anwendung kommt“, sagt Catrin Jung, seit 1. Juli Chefin des Geschäftsbereichs Wind bei Vattenfall. Bundestag und Bundesrat hatten das Umsetzungsgesetz für Windkraft an Land am 11. Juli abschließend gebilligt. Für Offshorewind und Stromnetze soll ein gesondertes Umsetzungsgesetz im Entwurf am 6. August vom Kabinett beschlossen werden.

Vattenfall zählt in seinem Geschäftsbereich Wind derzeit rund 1.400 Windenergieanlagen an Land und auf See. Die Gesamtleistung gibt das Unternehmen mit 6.600 MW an. Bis 2029 wollen die Schweden rund 7 Milliarden Euro in die Windenergie investieren.

Verbund: Niedrigere Wasserführung senkt Halbjahresgewinn

Quelle: Pixabay / urformat

WASSERKRAFT. Mit Wasserkraftwerken hat Österreichs größter Stromkonzern um 28 Prozent weniger elektrische Energie erzeugt als im ersten Halbjahr 2024. Das bedeutete um 12 Prozent weniger Gewinn.

Vor allem wegen der stark gesunkenen Stromerzeugung mittels seiner Wasserkraftwerke war das Halbjahresergebnis des Verbunds deutlich niedriger als im ersten Halbjahr 2024. Wie der größte österreichische Stromkonzern am 31. Juli mitteilte, stieg zwar der Umsatz um 3,7 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) verringerte sich indessen um 20 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) sank um 13 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro. Seinen Halbjahresgewinn (Konzernergebnis) schließlich beziffert der Verbund mit 803 Millionen Euro, was einem Rückgang um 12 Prozent entspricht.

Die Stromerzeugung des Verbunds basiert zu rund 90 Prozent auf Wasserkraftwerken. Somit belastet eine um 1 Prozent geringere Wasserführung mit 7,5 Millionen Euro das Konzernergebnis. Wie der Verbund mitteilte, erzeugte er mit seinen Wasserkraftanlagen im ersten Halbjahr 2025 rund 12,4 Milliarden kWh, um 28 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024.

Auch die Stromerzeugung mittels Windkraft und Photovoltaik war witterungsbedingt rückläufig. Sie sank um rund 11 Prozent auf 1,1 Milliarden kWh. Demgegenüber erhöhte sich die Erdgas-Verstromung um

Absatz sinkt um 12 Prozent

Zwar konnte der Verbund einen höheren Absatzpreis für seinen Strom aus Wasserkraft lukrieren. Dieser belief sich auf 117,20 Euro/MWh, um gut 3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2024. Jedoch verringerte sich der Stromabsatz um 12 Prozent auf 29,9 Milliarden kWh.

Die an Endkunden verkaufte Menge sank um 3 Prozent auf 6,53 Milliarden kWh. An Weiterverteiler verkaufte der Verbund mit 13 Milliarden kWh um 9 Prozent weniger Strom als im ersten Halbjahr 2024, an Händler schließlich mit 10,3 Milliarden kWh um 21 Prozent weniger.

In Österreich belief sich der Stromabsatz auf 14,7 Milliarden kWh, was einem Rückgang um 19 Prozent entsprach. Der zweitwichtigste Markt des Verbunds war weiterhin Deutschland mit einer Abnahmemenge von 12,8 Milliarden kWh nahezu konstant.

Ausbau in Deutschland

In Vorbereitung ist der Bau des Energiespeichers Jochenstein-Riedl an der bayrisch-oberösterreichischen Grenze, etwa 18 Kilometer östlich von Passau. Der Verbund plant dort eine 300 MW starke Pumpspeicheranlage, für die eine Geländemulde bei Jochenstein als Oberbecken adaptiert wird. Vorgesehen ist, etwa 400 Millionen Euro in das Vorhaben zu investieren. Der Baubeschluss soll im Herbst fallen.

Ebenfalls im Herbst möchte der Verbund mit der Revitalisierung des 35-MW-Laufkraftwerks Rosenheim beginnen, das seit 1960 besteht. Bereits in Errichtung befindet sich eine etwa 2,2 Kilometer lange Fischwanderhilfe.

Ausblick verringert

Seinen Ausblick für das Gesamtjahr passte der Verbund an. Er erwartet nun ein Ebitda von 2,75 bis 3,1 Milliarden Euro. Bisher war von 2,7 bis 3,3 Milliarden Euro die Rede gewesen. Das voraussichtliche Konzernergebnis wird mit 1,45 bis 1,65 Milliarden Euro statt bisher 1,35 bis 1,75 Milliarden Euro angegeben. Somit würde das Ebitda um 11 bis 21 Prozent sinken, das Konzernergebnis um 12 bis 22 Prozent.

OMV-Gewinn sinkt um 44 Prozent

Quelle: Fotolia / alexmat46

BILANZ. Zu schaffen machten dem österreichischen OMV-Konzern im ersten Halbjahr gesunkene Ölpreise und Verkaufsmengen sowie Währungseffekte. Das Management zeigt sich dennoch zufrieden.

Der Umsatz des österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV lag im ersten Halbjahr 2025 bei 12 Milliarden Euro. Er war damit um rund 7 Prozent niedriger als im ersten Halbjahr 2024. Der Gewinn brach um mehr als 44 Prozent auf 680 Millionen Euro ein.

Das operative Ergebnis (Ebit) nach Sondereffekten sank in allen drei Geschäftsbereichen, namentlich Chemicals, Fuels & Feedstock und Energy:

- Im als „Wachstumsmotor“ betrachteten Chemiegeschäft erlitt die OMV einen Rückgang des Ebits nach Sondereffekten um fast 20 Prozent auf 139 Millionen Euro.

- Im Bereich Fuels & Feedstock, zu dem die Raffinerien gehören, war eine Verringerung um 69 Prozent auf 167 Millionen Euro zu verzeichnen.

- Den Bereich Energy schließlich schloss die OMV zum Halbjahr mit einem Sinken des Ebits nach Sondereffekten um 13 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro ab. Bei den Sondereffekten weist die OMV ein Minus von 154 Millionen Euro aus, verglichen mit -355 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2024.

Weniger Gas teurer verkauft

Dies wurde durch das Erdgasgeschäft nicht ausgeglichen. Zwar erhöhte sich der durchschnittlich erzielte Gaspreis binnen Jahresfrist um knapp die Hälfte und belief sich auf im Schnitt 33,71 Euro/MWh. Die Verkaufsmenge verringerte sich indessen um 23 Prozent auf 109.000 Barrel/Tag.

Weiterhin negativ wirkte sich der Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts in Malaysia (Sapura OMV) aus, der Ende 2024 erfolgt war.

Größter Gasfund in Österreich seit Jahrzehnten

OMV-Generaldirektor Alfred Stern zeigte sich bei der Bilanzpressekonferenz am 31. Juli dennoch zufrieden. Ihm zufolge war die OMV nach wie vor „hochprofitabel“. Die Gründung der Borouge Group Internation - des globalen Kunststoffkonzerns, den die OMV mit ihrem Miteigentümer Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) schaffen möchte - verlaufe „planmäßig“ und werde voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen. Auch die Erschließung des rumänischen Offshore-Gasfelds Neptun Deep befinde sich „im Zeitplan“. Wie berichtet, soll dort erstmals 2027 Gas gefördert werden.

Fortschritte gibt es dem Quartalsbericht zufolge auch bei der Erschließung des Gasfelds Wittau etwa 40 Kilometer östlich von Wien. Die OMV hatte dieses Feld im Juli 2023 entdeckt und als „größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren“ bezeichnet. Sein Volumen soll sich auf 28 Millionen Barrel Öläquivalent respektive 48 Milliarden kWh belaufen, was ausreichen würde, um Österreichs Gesamtbedarf mehr als ein halbes Jahr lang zu decken.

Laut dem aktuellen Quartalsbericht baut die OMV eine 12 Kilometer lange Pipeline, die das Feld mit der Gasaufbereitungsanlage in Aderklaa nordöstlich von Wien verbindet. Geplant ist, die Förderung in Wittau im zweiten Halbjahr 2026 zu beginnen. Die Gasproduktion der OMV in Österreich soll sich damit um etwa 50 Prozent erhöhen.

OMV-Chef äußert sich zu angeblichen Störmanövern Rumäniens

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte über Unstimmigkeiten in der rumänischen Tochter OMV Petrom gegeben. Ein von der Regierung Rumäniens nominierter Aufsichtsrat soll Stern scharf attackiert und dessen Rücktritt als Petrom-Aufsichtsratschef gefordert haben. Stern konstatierte dazu, die Petrom habe sich in den vergangenen Jahren in jeder Hinsicht positiv entwickelt. Dies sei ein klares Indiz für die professionelle Arbeit und die gute Kooperation mit Bukarest. Im Vordergrund stünden wirtschaftliche Interessen sowie die Anliegen der Aktionäre: „Partikularinteressen werden unsere Entscheidungen nicht beeinflussen.“

Ölpreis sinkt, Gaspreis steigt

Fürs Gesamtjahr erwartet OMV einen durchschnittlichen Preis für Brent-Rohöl von etwa 70 US-Dollar/Barrel (gut 61 Euro), um 14 Prozent weniger als 2024. Der durchschnittlich realisierte Gaspreis soll auf 30 bis 35 Euro/MWh steigen, was gegenüber 2024 einer Zunahme um 20 bis 40 Prozent entspräche.

Auf rund 300.000 Barrel/Tag weiter rückläufig dürfte die Kohlenwasserstoff-Produktion sein. Sie hatte 2024 etwa 340.000 Barrel/Tag betragen. Demgegenüber rechnet die OMV mit einem Anstieg ihrer Förderkosten von 10 auf 11 US-Dollar/Barrel (auf 9,60 Euro).

Ausscheide-Termin des Baywa-Re-CEO steht fest

Die Zentrale der Baywa in München. Quelle: Baywa AG

PERSONALIE. Matthias Taft, Vorstandsvorsitzender der Erneuerbaren-Gesellschaft Baywa Re AG mit Sitz in München, wird das Unternehmen zum 31. August 2025 verlassen. Die Nachfolge ist noch unklar.

CEO Matthias Taft verlässt die Baywa Re zum 31. August. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgt die Auflösung des Vertrags in „bestem gegenseitigen Einvernehmen“. Eine Nachfolge wurde bislang nicht benannt.

Bis zur Bestellung eines neuen CEO durch den Aufsichtsrat übernehmen die weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Daniel Gäfke (Chief Operating Officer), Elmar Geissinger (Chief Financial Officer) und Hans-Joachim Ziems (Chief Restructuring Officer) kommissarisch die bisherigen Aufgabenbereiche von Taft.

Der Abgang fällt in eine Phase des Umbruchs der Baywa Re und der Muttergesellschaft Baywa AG. Nach der Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan der Baywa AG im Juni hat auch die Baywa Re AG ein umfassendes Refinanzierungspaket abgeschlossen. Dieses wurde am 9. Juli bekanntgegeben und hat ein Gesamtvolumen von 3 Milliarden Euro (wir berichteten). Es umfasst Bankfinanzierungen, Gesellschafterdarlehen sowie Garantien.

|

| Matthias Taft (2017) Quelle: Baywa |

Baywa Re bleibt dabei zu 51 Prozent im Besitz der Baywa AG. Der Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) hat seinen Anteil auf 49 Prozent erhöht. Trotz der stabilisierten Finanzierungsbasis soll es weiterhin zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen.

Matthias Taft war 15 Jahre bei der Baywa Re. Er äußerte sich davon „überzeugt, dass der operative Turnaround gelingt und Baywa Re zu alter Stärke zurückkehren wird“.

Braunkohleförderung in Deutschland von 1990 bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden rund 91,9 Millionen Tonnen Braunkohle in den Tagebauen der vier Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt gefördert. In den deutschen Kohlekraftwerken wurden in diesem Jahr etwa 80,9 Millionen Tonnen eingesetzt. Der Kohleausstieg in Deutschland soll bis zum Jahr 2038 in Deutschland abgeschlossen sein.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

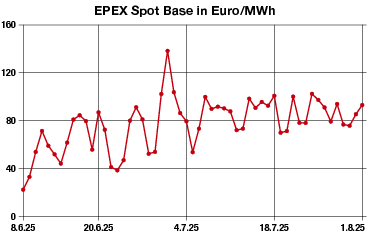

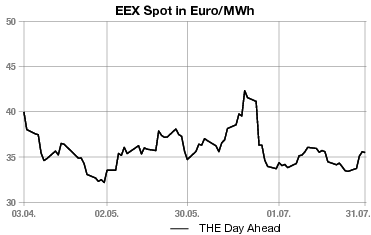

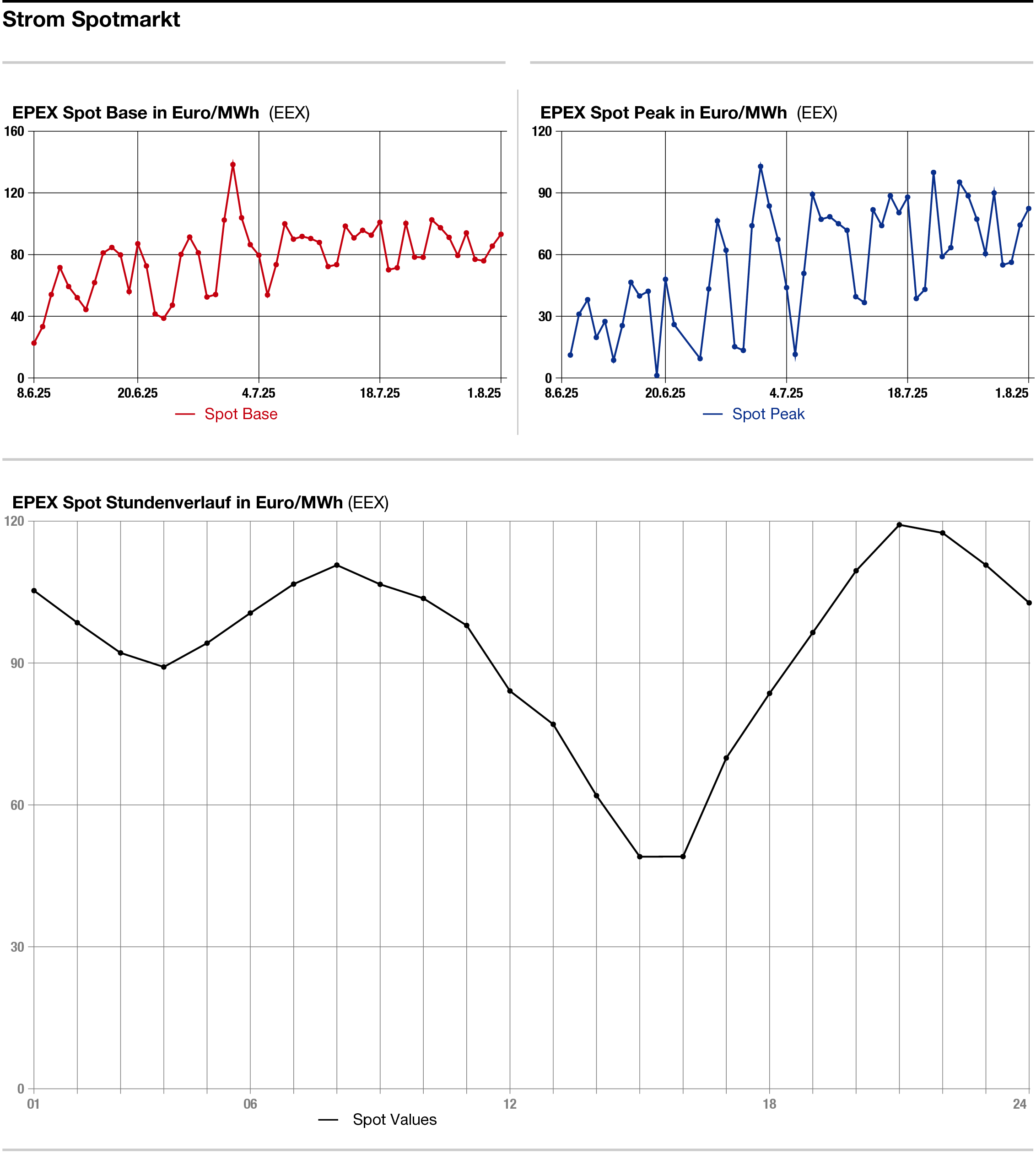

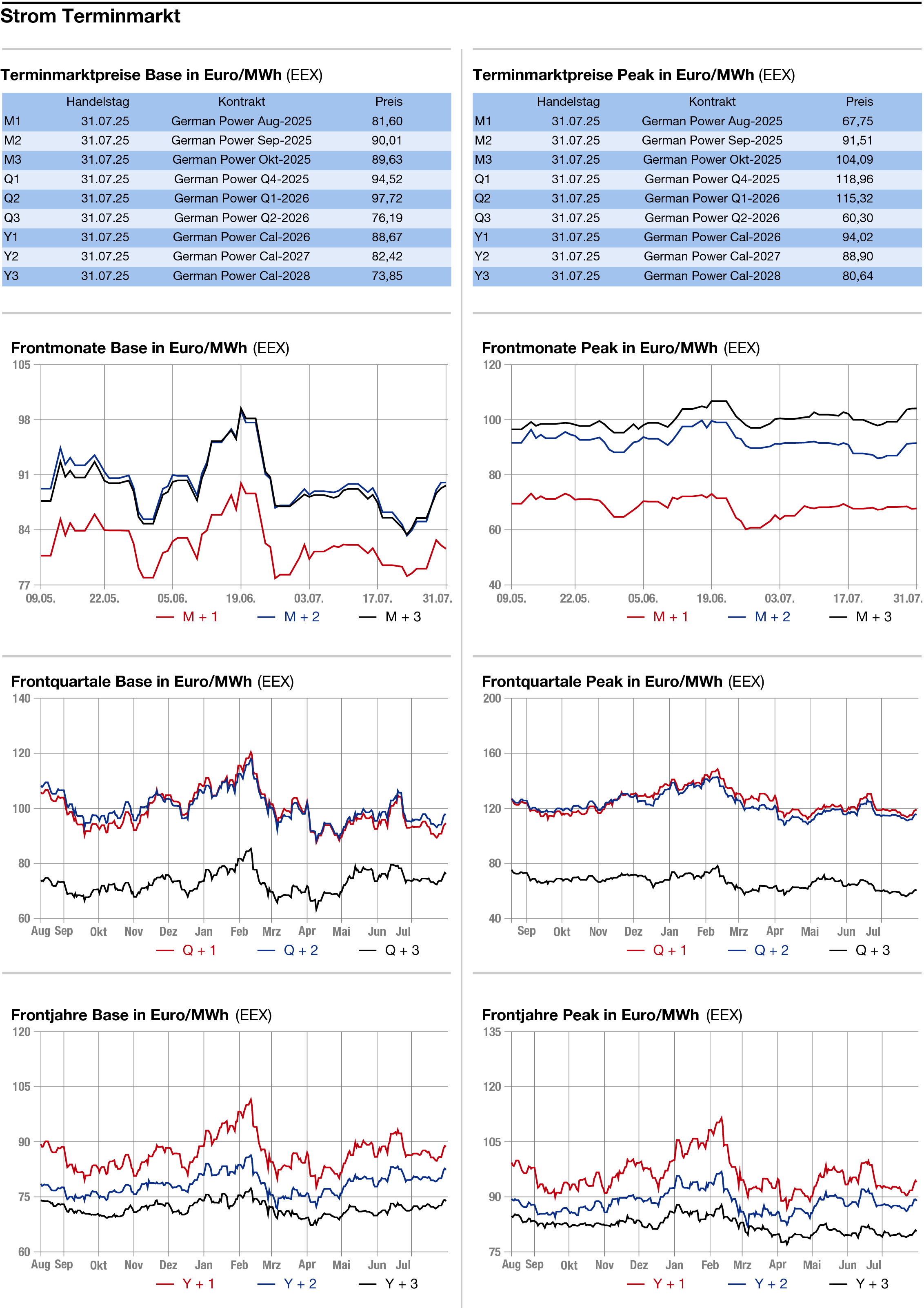

Strom-Day-ahead: Peak liegt 10 Euro unter Base

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

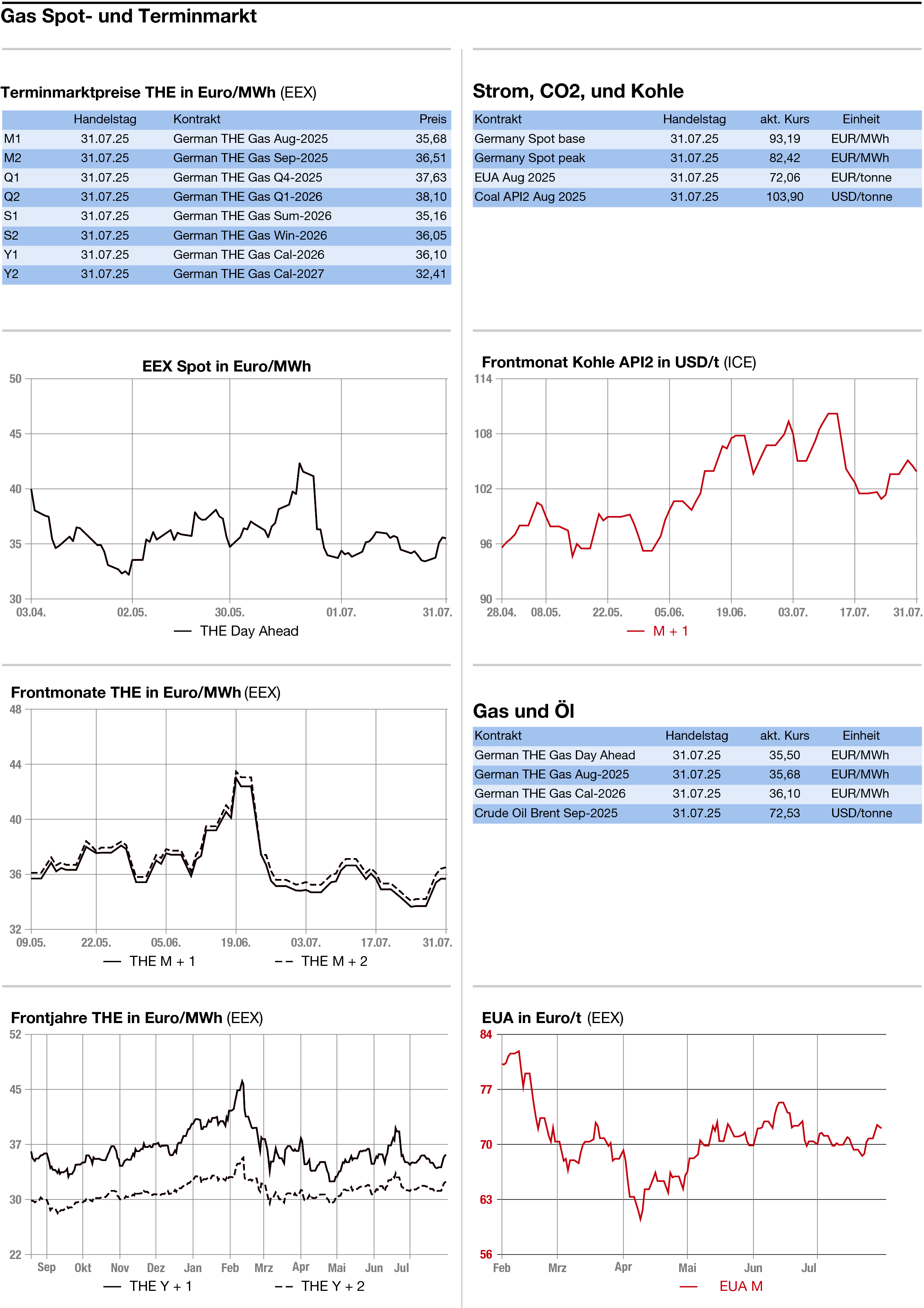

Zumeist leicht fester aber ohne großen Schwung haben sich die Energiemärkte am Donnerstag gezeigt. Die Strom-, Gas- und CO2-Preise lagen leicht im Plus. Die Interpretation der Aussagen der US-Notenbank drückte an den Aktienmärkten auf die Stimmung und könnte damit auch die Energiemärkte belasten. Die Fed hat am Vorabend zwar wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen.

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead gewann im Base 7,75 Euro auf 93,50 Euro/MWh sowie im Peak 8,00 Euro auf 82,75 Euro/MWh. Börslich wurde der Freitag in der Grundlast mit 93,19 Euro und in der Spitzenlast mit 82,42 Euro/MWh gehandelt.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Freitag im Vergleich zum Vortag ein gutes Stück zurückgehen. Ab Samstag werden dann aber wieder steigende Einspeisemengen erwartet, wobei weiterhin der Höhepunkt am Dienstag, 5. August, mit knapp 50 Gigawatt gesehen wird. Dabei dürfte es mit mehr als 38 Gigawatt vor allem viel Windstrom geben.

Das US-Wettermodell geht ab dem 7. August von einem Rückgang der Windeinspeisung unter den saisonalen Durchschnitt aus. Ab diesem Zeitpunkt dürften dann aber die Temperaturen wieder in den deutlich überdurchschnittlichen Bereich klettern.

CO2: Unverändert hat sich der CO2-Markt am Donnerstag präsentiert. Der Dec 25 gewann bis 14.00 Uhr 0,02 auf 72,88 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,07 Euro, das Tief bei 72,22 Euro.

Erdgas: Mit einem kleinen Plus hat sich der europäische Gasmarkt am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 14.00 Uhr 0,17 Euro auf 34,55 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,30 Euro auf 35,92 Euro/MWh nach oben.

Die fundamentale Situation habe sich im Vergleich zum Vortag wenig verändert, sodass nicht von größeren Bewegungen am Gasmarkt auszugehen sei, sagte LSEG-Analyst Yuri Onyshkiv laut Reuters.

Die Gasflüsse aus Norwegen blieben am Donnerstag stabil, die Temperaturen dürften in den kommenden Tagen weiterhin auf einem unterdurchschnittlichen Niveau bleiben. Der erwartete Temperaturanstieg ab dem 8. August habe keine nennenswerten Auswirkungen auf die Nachfrage-Prognosen, ergänzte Onyshkiv.

„Es gibt keine große Panik, der Markt geht weiterhin davon aus, dass Europa es schaffen wird, die Speicher aufzufüllen“, ergänzt Karsten Sander Nielsen, Analyst bei Mind Energy. Laut aktuellen Daten von Gas Infrastructure Europe sind die europäischen Gasspeicher derzeit zu 67,6 Prozent gefüllt. Er weist aber auf die steigenden Temperaturen in Asien und damit eine höhere LNG-Nachfrage als möglichen bullishen Faktor hin.

Unterdessen hatte laut Reuters das schwere Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka weder Auswirkungen auf die russischen LNG-Exporte noch auf die Atomstromproduktion in Japan, wo es aufgrund des Erdbebens am Tag zuvor eine Tsunami-Warnung gab.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: