2. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Infrastrukturfonds: Länder sollen Mittel selbst steuern

RECHT: Neuer Gerichtsbeschluss im Streit über Stromkabel für Gasförderung

KLIMASCHUTZ: Welt verfehlt Ziel zur Verdreifachung von erneuerbaren Energien

BIOGAS: Deutscher Biomethan-Ausbau stockt laut Verband

STROMNETZ: Acer genehmigt „FNAM“

HANDEL & MARKT

VERTRIEB: Studie: Empfehlungen für zukunftsfähiges Produktportfolio

GAS: Uniper sichert sich Erdgaslieferungen aus Kanada

ERDGASHANDEL: LNG-Terminal Wilhelmshaven zählt 100. Anlandung

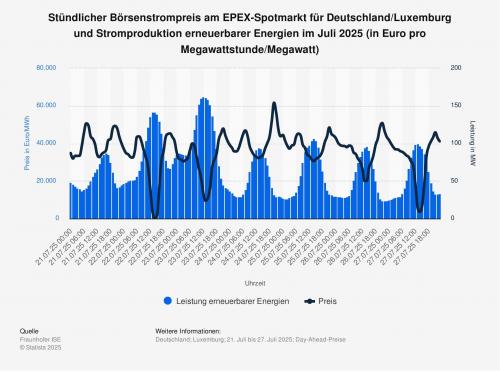

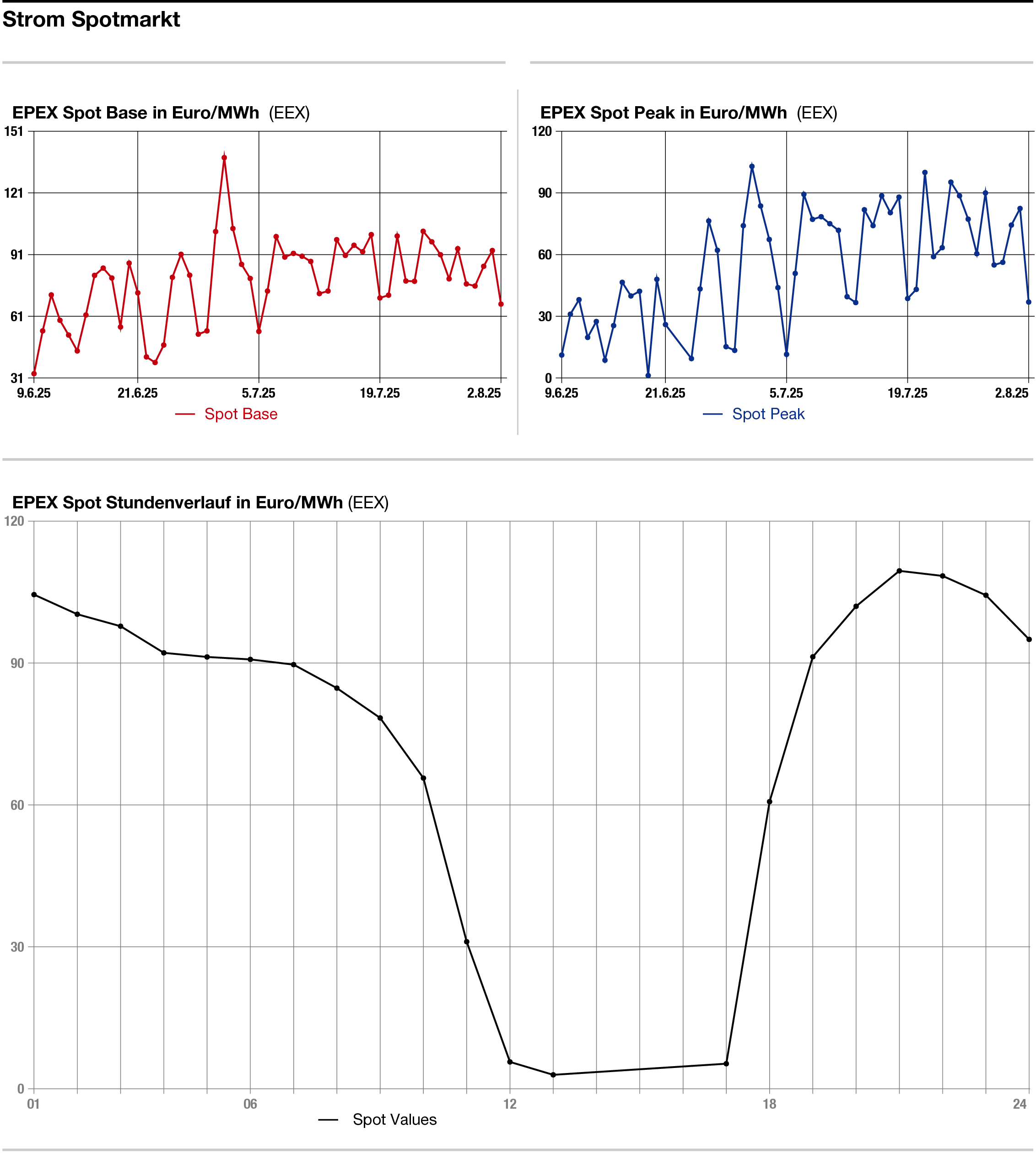

STATISTIK DES TAGES: Strom-Stundenpreise und Ökostrom-Einspeisung 21. bis 27. Juli

IN EIGENER SACHE: Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

TECHNIK

WIRTSCHAFT: Dunkelflauten ohne Gaskraftwerke nicht stemmbar

STROMNETZ: Weiterer Südlink-Abschnitt in Niedersachsen genehmigt

UNTERNEHMEN

SPECULANTIUS: Verlängerung im Schwarzwald wegen guter Zahlen

KLIMAGESCHÄFT: Bosch schließt Milliarden-Übernahme ab

BILANZ: Engie verbucht weniger Gewinn im ersten Halbjahr

PERSONALIE: Enercity-Vorstand wieder komplett

PERSONALIE: Neue Werksleitung in Rödental

TOP-THEMA

Schon jetzt teurere negative Preise als im Gesamtjahr 2024

Quelle: Fotolia / Photo-K

VERTRIEB.

Die Stunden, in denen für Day-ahead-Stromlieferungen noch quasi eine Draufzahlgebühr fällig wird, sind bereits im ersten Halbjahr teurer zu stehen gekommen als im ganzen Vorjahr.

Von Januar bis Juni 2025 wurden in der Day-ahead-Auktion der Börse Epex Spot für die deutsch-luxemburgische Preiszone bereits 17,1 Milliarden kWh Strom zu negativen Stundenpreisen gehandelt, wofür die Anbieter 257 Millionen Euro zahlen mussten. Die Kosten sind damit im ersten Halbjahr höher gewesen als im Gesamtjahr 2024, als die kumulierte Draufzahlgebühr sich auf 236 Millionen Euro für 18,7 Milliarden kWh belaufen hatte. 2022 mussten gar weniger als 5 Millionen Euro für 1,9 Milliarden kWh bezahlt werden.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der AfD-Fraktion zu regionalen Überschüssen im deutschen Stromsystem und deren Verwendung hervor. Das Papier beziffert den Marktanteil der Epex Spot im Day-ahead-Handel auf repräsentative 90 Prozent.

Auf die Frage, wer die negativen Preise bezahlen muss, führt das federführende Energieministerium (BMWE) die Oppositionsfraktion in die Irre. Es schreibt: „Die Vermarktungskosten bei negativen Preisen tragen die Marktakteure. Beispielsweise zahlt ein Kraftwerk, das in dieser Situation noch Strom einspeist, dann für seine Inflexibilität.“

Inwiefern die BMWE-Antwort in die Irre führt

In Wirklichkeit dürften den Großteil der Viertelmilliarde Euro im Halbjahr die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) tragen müssen. Denn so gut wie kein gewinnorientierter Marktakteur wird Strommengen zu negativen Preisen, also mit einem Obolus versehen, ins Orderbuch der Day-ahead-Auktion stellen wollen.

Das ominöse Braunkohle-Kraftwerk, für das es angeblich billiger kommt, auf Volllast weiterzufahren, als zu Stunden eines generellen Überangebots herunter- und danach wieder heraufzufahren, das gibt es zwar, aber der Betreiber nimmt im Zweifel gar nicht an der Strom-Spotauktion teil, sondern hat seinen Strom womöglich längst im Terminmarkt verkauft.

Die „Marktakteure“, die keine sind

Es gibt nur einen Börsenteilnehmer, von dem man es sich rational vorstellen kann, dass er mit negativen Preisen in die Auktion geht - wofür auch der Verlauf der Day-ahead-Angebotskurve spricht: die vier ÜNB als gemeinsamer Akteur. Sie handeln damit natürlich nicht im Eigeninteresse, sondern erfüllen einen gesetzlichen Auftrag aus dem EEG, den deutschen Ökostrom, der nicht direktvermarktet wird, an einer Börse zu vermarkten, und zwar vollständig. Da spielt es dann keine Rolle, ob zu manchen Stunden auch ohnedies zu viel Strom angeboten wird. Die ÜNB sind insoweit auch kein „Marktakteur“, sondern der ausführende Ast eines politischen Eingriffs in einen Markt.

Die ÜNB handeln vielmehr fast ohne Risiko und verrechnen den Schaden, der ihnen aus der Vermarktung geförderten Ökostroms entsteht, mit den Einnahmen aus den Stunden mit positiven Preisen. Dadurch entsteht jeden Monat ein Plus, das aber wegen der Preiskannibalisierung durch den Solarausbau tendenziell geringer wird. Auch das Plus behalten die ÜNB nicht, sondern verrechnen es mit den Förderauszahlungen an die Erneuerbaren-Anlagenbetreiber, und die Differenz zahlt der Bund bisher aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Millionen Kleinanlagen-Betreiber ohne Verantwortung

Das heißt, die Antwort des BMWE müsste in Wirklichkeit lauten: Die negativen Preise zahlen im Wesentlichen die Steuerzahler. Jedenfalls die wenigsten Erneuerbaren-Anlagenbetreiber. Denn unter 100 kW installierter Leistung müssen sie ihren Strom in der Regel nicht direktvermarkten, sondern können die Vermarktung den Netzbetreibern überlassen. Vor allem die Betreiber der mittlerweile 5,4 Millionen kleinen Dach-PV-Anlagen auf Privathäusern bekommen ihre jeweilige Einspeiseförderung zu jeder Stunde pro kWh, egal wie viel oder wenig sie einspeisen und egal, wie niedrig die Großhandelspreise im Day-ahead sind. Und nur neuere Anlagen müssen durch den Netzbetreiber abschaltbar sein. Der Fördersatz ist am 1. August wieder um nur 1 Prozent gesunken, und auch das nur bei jüngeren Anlagen (wir berichteten).

Dagegen haben die Betreiber und Direktvermarkter größerer Anlagen, wozu alle Windparks, Biogasanlagen und große PV-Parks auf Freiflächen oder auf großen Gewerbedächern gehören, ein Eigeninteresse, zu absehbar negativen Strompreisen nicht selbst auch noch Strom ins Netz einzuspeisen, also zum Beispiel das Windrad aus dem Wind zu drehen. Sie verlieren nämlich zu negativen Preisstunden ihre Einspeiseförderung („Marktprämie“), je nach Inbetriebnahmejahr bei sechs, vier, drei negativen Stundenpreisen in Folge oder schon bei einer einzigen Stunde.

Die vollständige Antwort der Bundesregierung, in der es auch um Redispatch-Zahlen geht, ist auf einem Bundestagsserver bereitgestellt.

Quelle: Pixabay / Jörn Heller

Infrastrukturfonds: Länder sollen Mittel selbst steuern

POLITIK. Die Bundesregierung hat zwei Gesetzentwürfe eingebracht, zu den Infrastrukturmittel für Länder und Kommunen und für neue Schuldenregeln. Der Bundestag berät darüber am 12. September.

Die Bundesregierung hat zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, die zentrale Weichen für Infrastrukturinvestitionen der Länder und Kommunen sowie die Umsetzung neuer EU-Vorgaben zur Haushaltskontrolle stellen. Die Vorlagen wurden am 2. Juli 2025 im Kabinett beschlossen und am 11. Juli 2025 im Bundesrat behandelt. Ihre erste Lesung im Bundestag ist für den 12. September geplant. Etliche Festlegungen sind zwischen Bund und Ländern noch umstritten.

Kernstück ist der „Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen“ (Bundestagsdrucksache 21/1085). Ziel ist es, die rechtliche Grundlage für die Verteilung von bis zu 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ zu schaffen. Die Mittel sollen laut Bundesregierung insbesondere in die Bildungs-, Verkehrs- und Gesundheitsinfrastruktur sowie in Digitalisierung und Energieversorgung fließen.

Verteilung nach Einwohnerzahl

Die Verteilung der Gelder auf die Länder soll sich am sogenannten Königsteiner Schlüssel orientieren. Dem Gesetzentwurf zufolge würden Nordrhein-Westfalen rund 21 Prozent, Bayern 15,7 Prozent und Baden-Württemberg 13,1 Prozent der Summe erhalten. Die Länder entscheiden eigenständig über die Aufteilung zwischen Landes- und Kommunalinvestitionen, sollen dabei jedoch laut Entwurf die Bedürfnisse finanzschwacher Kommunen besonders berücksichtigen.

Gefördert werden ausschließlich investive Maßnahmen mit einem Mindestumfang von 50.000 Euro. Die Bewilligung muss bis Ende 2036 erfolgen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verwendung bis Ende 2043 möglich. Zur Kontrolle sieht das Gesetz Berichtspflichten der Länder sowie Regelungen zur Zweckbindung der Mittel vor.

Einwände des Bundesrates abgelehnt

Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben grundsätzlich, fordert aber größere Flexibilität bei der Mittelverwendung. So solle etwa die Pflicht zur besonderen Berücksichtigung finanzschwacher Kommunen entfallen. Auch Zinsverbilligungen für bestimmte Vorhaben sollten erlaubt werden. Darüber hinaus bat der Bundesrat um Klarstellungen zu den berücksichtigungsfähigen Begleitkosten sowie zur Ausgestaltung der Berichterstattung.

Die Bundesregierung weist am 1. August einen Großteil der Forderungen zurück. Sie verweist auf die Verantwortung der Länder für die sachgerechte Verwendung der Mittel und auf haushalts- sowie EU-rechtliche Vorgaben. Einzelne Klarstellungen, etwa zu Planungs- und Baunebenkosten, sollen laut Bundesregierung jedoch in der noch zu verhandelnden Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern geregelt werden.

Ein zweiter Gesetzentwurf (21/1087) betrifft die einfachgesetzliche Umsetzung von Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dieser Artikel erlaubt den Ländern seit einer Grundgesetzänderung eine begrenzte strukturelle Verschuldung. Laut Entwurf dürfen sie künftig Kredite bis zu 0,35 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Jahr aufnehmen. Auch hier soll die Verteilung zwischen den Ländern über den Königsteiner Schlüssel erfolgen.

Stabilitätsrat früher einbinden?

Zudem sieht das „Strukturkomponente-für-Länder-Gesetz“ (StruKomLäG) Änderungen im Stabilitätsratsgesetz, Haushaltsgrundsätzegesetz und im Sanktionszahlungs-Aufteilungsgesetz vor. Hintergrund ist die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts der Europäischen Union vom April 2024. Künftig sollen die Nettoausgaben der Mitgliedstaaten als zentraler Kontrollindikator dienen. Der Stabilitätsrat soll diesen sogenannten Nettoausgabenpfad regelmäßig prüfen. Dieser unabhängige Beirat des Rates wird dafür gestärkt und soll künftig zweimal jährlich Stellung nehmen.

Der Bundesrat unterstützt die Maßnahmen grundsätzlich, spricht sich jedoch für eine frühzeitigere Einbindung des Stabilitätsrates aus. Außerdem fordert er, dass der Bund bis 2037 allein für mögliche EU-Sanktionszahlungen aufkommt. Begründet wird dies mit der überproportionalen Verantwortung des Bundes für etwaige Defizite. Die Bundesregierung lehnt beide Forderungen ab. Sie argumentiert, dass die Einhaltung der EU-Fiskalregeln eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sei.

Der Nationale Normenkontrollrat hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die Gesetzentwürfe. Er empfiehlt jedoch, Erfolgskriterien bereits im Gesetz zu verankern und die Einführung einer digitalen Plattform zur Mittelbewirtschaftung zu prüfen. Auch dieser Punkt soll in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern weiter behandelt werden.

Neuer Gerichtsbeschluss im Streit über Stromkabel für Gasförderung

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

RECHT. Darf das umstrittene Stromkabel zur Gasplattform bei Borkum jetzt gebaut werden? Ein neuer Gerichtsbeschluss sorgt für Bewegung - aber nicht für klare Verhältnisse.

Im Streit um die Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg eine Beschwerde der Deutschen Umwelthilfe (DUH) abgewiesen. Die DUH hatte beantragt, die wasserrechtliche Genehmigung für ein Stromkabel zur geplanten Förderplattform des Unternehmens One-Dyas vorerst zu stoppen.

Das Kabel soll Strom vom nahegelegenen Windpark Riffgat liefern. Es würde durch ein Schutzgebiet verlaufen, in dem laut Gericht geschützte Riff-Formationen liegen, die durch die Bauarbeiten beeinträchtigt oder beseitigt würden. Die Genehmigung war im Frühjahr unter anderem um zusätzliche Kompensationsauflagen ergänzt worden.

Kabel darf trotzdem nicht verlegt werden

Trotz des OVG-Beschlusses bleibt die Verlegung des Kabels vorerst untersagt. In einem weiteren Verfahren hatte die DUH im Juli vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg mit einem Antrag Erfolg. Die Umwelthilfe hatte beantragt, dass bestimmte Befreiungen vom Naturschutzrecht vorläufig nicht gelten sollen. Diese waren vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erteilt worden. Eine dagegen gerichtete Beschwerde liegt nun beim OVG in Lüneburg. Erst wenn auch in diesem Verfahren das Gericht die Befreiungen bestätigt, könnte das Vorhaben umgesetzt werden.

Die Umwelthilfe misst der Entscheidung des OVG nur geringe Bedeutung bei. „Für One-Dyas ist da erst mal nichts gewonnen“, sagte DUH-Energieexperte Constantin Zerger. Die Organisation konzentriere sich auf das laufende Verfahren zum Schutz des seltenen Steinriffs. Dass wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Genehmigungen in getrennten Verfahren behandelt würden, sei aber schwer nachvollziehbar.

Unternehmen hofft, Land bleibt zurückhaltend

One-Dyas sieht die Entscheidung hingegen als wichtigen Zwischenschritt. „Wir freuen uns, dass das OVG in Lüneburg bestätigt hat, dass One-Dyas eine gültige Genehmigung für die Kabelverlegung besitzt“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Man bereite sich auf den Bau vor, warte aber auf die Entscheidung im zweiten Verfahren.

Auch das niedersächsische Umweltministerium betonte, dass das Kabel erst verlegt werden dürfe, wenn auch im noch laufenden Verfahren zu den Befreiungen vom Naturschutzrecht ein entsprechender Gerichtsbeschluss vorliege. Die Entscheidung zur wasserrechtlichen Genehmigung sei nur ein Teilaspekt. Man werde den Beschluss des OVG nun sorgfältig prüfen, sagte ein Sprecher.

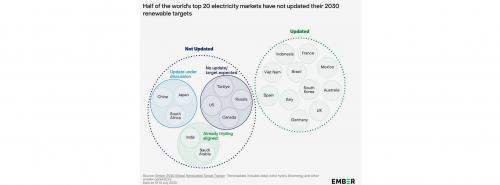

Welt verfehlt Ziel zur Verdreifachung von erneuerbaren Energien

Quelle: Fotolia / malp

KLIMASCHUTZ. Laut der Denkfabrik Ember plant der Großteil der Staaten zu wenig Ausbau erneuerbarer Energien. So werde das COP28-Ziel zur Verdreifachung dieser Kapazitäten bis 2030 verfehlt.

Fast zwei Jahre nach dem viel beachteten Beschluss der Weltgemeinschaft auf der Weltklimakonferenz COP28, die weltweite Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen, zeigt sich: In der nationalen Politik vieler Staaten ist dieser Ehrgeiz bisher kaum angekommen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der britischen Denkfabrik Ember hervor, die am 15. Juli 2025 abgeschlossen wurde.

Die Untersuchung basiert auf offiziellen Angaben von 96 Ländern sowie der EU als Block, die zusammen rund 97 Prozent der global installierten erneuerbaren Leistung, der Stromnachfrage und der sektorspezifischen Emissionen abdecken. Die globale Zielmarke liegt laut COP28-Vereinbarung bei mindestens 11 Millionen MW erneuerbarer Kapazität bis zum Jahr 2030. Aktuell summieren sich die nationalen Ausbauziele jedoch nur auf knapp 7,4 Millionen MW.

Das entspricht einem Zuwachs von lediglich zwei Prozent gegenüber dem Stand zur COP28 im Dezember 2023. Damit bewegt sich der globale Zielpfad weiterhin auf eine Verdopplung gegenüber dem Basisjahr 2022 zu – und nicht auf die beschlossene Verdreifachung. Die Lücke zur Zielmarke beträgt laut Ember noch rund 3,7 Millionen MW.

Unterschiedlicher Ausbaustand

Von den 20 größten Stromproduzenten weltweit haben bislang nur China und Südafrika ihre Ausbauziele aktualisiert. Weitere große Märkte wie die USA, Kanada, Russland und Türkei haben ihre Ziele bislang weder überarbeitet noch neue vorgelegt. Eine Nachbesserung noch im laufenden Jahr gilt als unwahrscheinlich.

Insgesamt haben seit COP28 lediglich 22 Länder ihre nationalen Ziele bis 2030 aktualisiert, davon sieben außerhalb der EU: Australien, Brasilien, Indonesien, Mexiko, Südkorea, das Vereinigte Königreich und Vietnam.

Innerhalb der EU überarbeiteten 15 Mitgliedstaaten ihre Ausbaupläne im Rahmen der Fortschreibung ihrer Nationalen Energie- und Klimapläne (NECPs). Dabei erhöhten beispielsweise Frankreich und Spanien ihre Ziele um 5.000 MW beziehungsweise 19.000 MW. Deutschland und Italien beließen ihre bisherigen Werte hingegen unverändert.

Kaum echte Reaktionen auf COP28

Auffällig sei laut der Studie, dass die meisten Anpassungen auf routinemäßige Planungszyklen zurückreichen. Echte Reaktionen auf das COP28-Abkommen gebe es kaum. Keines der Länder verknüpfte die Überarbeitung der Ausbauziele mit einer Aktualisierung ihrer national festgelegten Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Das deutet laut Ember auf einen bislang begrenzten Einfluss internationaler Vereinbarungen auf die nationale Energiepolitik hin.

|

| Länder, die ihre Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien aktualisiert haben (rechts) oder nicht (links) - (Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Ember |

Dabei seien ambitionierte nationale Ziele laut Ember entscheidend, um Investitionen zu lenken, Netzinfrastrukturen zu planen und die Flexibilität von Stromsystemen sicherzustellen. Ziele seien weniger dazu da, konkrete Projekte zu erzwingen, sondern um die Voraussetzungen für einen systematisch geplanten und wirtschaftlich tragfähigen Ausbau zu schaffen. „Ein Ziel hilft Regierungen dabei, erneuerbare Energien dort zu bauen, wo sie sinnvoll integriert werden können“, heißt es in der Analyse.

Ohne eine kurzfristige Erhöhung der nationalen Ambitionen droht die Weltgemeinschaft laut Ember eine entscheidende Chance zu verpassen: das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Die Verdreifachung der erneuerbaren Kapazitäten gilt als zentrale Voraussetzung, um Emissionen aus dem Stromsektor substanziell zu senken – und damit zentrale Klimaziele, Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung gleichzeitig voranzutreiben.

Die Internationale Energieagentur (IEA) und die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien (Irena) bewerten den Ausbaupfad auf 11 Millionen MW bis 2030 als notwendig, um mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel zu bleiben. Insgesamt 198 Unterzeichnerstaaten von COP28 haben sich diesem Ziel im offiziellen Verhandlungstext verpflichtet.

133 Länder unterzeichneten zusätzlich eine freiwillige Selbstverpflichtung. Im November 2024 folgte auf der COP29 in Baku das ergänzende „Global Energy Storage and Grids Pledge“, das von 65 Ländern getragen wird. Doch wie die Analyse von Ember zeigt, bleibt der nationale Ehrgeiz bislang deutlich hinter diesen multilateralen Selbstverpflichtungen zurück.

Der Ember-Bericht zu den globalen Ausbauzielen für Erneuerbare Energie bis 2030 steht in englischer Sprache zum Download bereit.

Deutscher Biomethan-Ausbau stockt laut Verband

Quelle: Fotolia / Gerhard Seybert

BIOGAS. Deutschland verzeichnet im vorigen Jahr einen Höchstwert von 21 neuen Biomethan-Anlagen, doch der Fachverband Biogas warnt vor einem internationalen Anschlussverlust.

Deutschland hat 2024 den stärksten Ausbau von Biogas-Einspeiseanlagen seit zehn Jahren erlebt. Laut dem Fachverband Biogas gingen bundesweit 21 neue Anlagen in Betrieb. Gemeinsam mit bestehenden Anlagen könnten so jährlich rund 1,4 Milliarden Kubikmeter Biomethan pro Jahr ins deutsche Gasnetz eingespeist werden. Das entspricht etwa einem Drittel der inländischen Erdgasförderung oder 1,6 Prozent des gesamten Gasverbrauchs.

Dennoch warnt der Verband davor, dass Deutschland beim Thema Biomethan international an Boden verliert. „Dieses kleine Zwischenhoch kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Weltmarktführer Deutschland beim Biomethan allmählich den Anschluss verliert“, sagte Horst Seide, Präsident des Fachverbands Biogas, am 31. Juli vor Journalisten.

Während die Europäische Union mit ihrem „RePowerEU“-Plan seit dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt auf Biogas, Biomethan und Bio-LNG setzt, fehle es in Deutschland an langfristiger politischer Unterstützung. Die EU-Kommission plant laut ihrer aktuellen Roadmap eine Diversifizierung der Gasversorgung und benennt explizit Biogas als einen tragenden Bestandteil für die erwartete Nachfrage von 100 bis 150 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr bis 2040 beziehungsweise 2050.

Biomethan-Zugang ins Netz sichern

Der Europäische Biogasverband (European Biogas Association, EBA) sieht hier ein vollständiges Potenzial für Biogas. Um diesen Beitrag leisten zu können, müsse Deutschland jedoch dringend regulatorische Weichen stellen, betont Seide. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV), die bisher den Zugang für Biomethan zum deutschen Gasnetz regelt. Diese Regelung läuft zum 31. Dezember 2025 aus.

Zwar sieht das novellierte Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eine Übergangsregelung vor, doch für viele Projekte mit jahrelangen Vorlaufzeiten und Investitionssummen in Millionenhöhe reiche das nicht aus. Seide fordert deshalb eine dauerhafte Nachfolgeregelung, um Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen.

THG-Quoten-Markt stabilisieren

Zusätzlich belastet laut dem Verband ein instabiler Markt für Treibhausgas-Quoten (THG-Quoten) die Branche. Der Preisverfall sei unter anderem auf falsch deklarierte Kraftstoffmengen und Mehrfachanrechnungen zurückzuführen. Das führe zu erheblicher Unsicherheit bei Unternehmen, die Biokraftstoffe wie Biomethan für den Verkehrssektor bereitstellen.

Christoph Spurk, Vizepräsident des Fachverbands, sieht ebenfalls dringenden Handlungsbedarf. Zwar profitierten deutsche Firmen derzeit vom Export ihrer Technologie, doch das könne den Strukturverlust im Inland nicht ausgleichen. „Es ist ein Trauerspiel, mitansehen zu müssen, wie das Mutterland der Biogasnutzung immer weiter den Anschluss verliert – und Biomethan im Ausland gleichzeitig so viel Potenzial entfaltet“, sagte Spurk. Noch gelte Biogastechnologie aus Deutschland international als Qualitätsstandard, aber diese Position sei gefährdet.

Laut Spurk rechnet die EBA mit dem Bau von rund 900 neuen Biomethan-Anlagen in Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dass deutsche Hersteller daran mitverdienen, sei wichtig – aber kein Ersatz für eine starke heimische Produktion. Um diese zu sichern, fordert der Verband neben einer Nachfolgeregelung für die GasNZV auch eine Anhebung der THG-Quote sowie des Pflichtanteils für fortschrittliche Kraftstoffe. Zudem müssten Betrugsmechanismen im Quotenhandel wirksam unterbunden werden.

EEG Novelle für Biomasse

Darüber hinaus sieht der Verband im jüngst notifizierten Biomassepaket der Bundesregierung die Notwendigkeit für eine umfassende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Nur so könnten die Potenziale für die flexible Vor-Ort-Verstromung und für speicherbare grüne Gase wie Biomethan realisiert werden.

Seide betonte abschließend: „Biogas ist volkswirtschaftlich immer günstiger als neue fossile Gaskraftwerke, schneller verfügbar und klimafreundlich.“ Durch die gezielte Nutzung von Biomethan und Bio-LNG könnten Anlagen auch Versorgungslücken bei Dunkelflauten überbrücken.

Acer genehmigt „FNAM“

Quelle: Davina Spohn

STROMNETZ. Mit dem FNAM bekommen Netzbetreiber in der EU ein Werkzeug an die Hand, um nicht-fossile Flexibilität am Strommarkt miteinander zu vergleichen und abzustimmen.

Die europäische Energieregulierungsagentur Acer hat die EU-weite Methodik namens FNAM zur Ermittlung des Strom-Flexibilitätsbedarfs gebilligt. Das teilte Acer auf seiner Webseite mit.

Die „Flexibility Needs Assessment Methodology“, kurz FNAM, wurde vom Verband der Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E) und der Organisation der Verteilnetzbetreiber (EU DSO Entity) erarbeitet. FNAM soll den Netzbetreibern helfen, zu bestimmen, wie viel nicht-fossile Flexibilität notwendig ist, um Schwankungen bei Erzeugung und Verbrauch im jeweiligen Stromsystem zu bewältigen.

Unter „nicht-fossiler Flexibilität“ versteht Acer den Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen bei Erzeugung und Verbrauch im Stromnetz – ohne den Rückgriff auf Gas oder Kohle. Der Ausgleich erfolgt dabei durch Lastverschiebung, Batteriespeicher oder flexible Erzeugung. In einem Stromsystem mit hohem Wind- und Solaranteil ist diese Fähigkeit wichtig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Abregelungen zu vermeiden.

Europaweiter Standard

Die FNAM schafft erstmals einen „europaweiten Standard für die Bewertung und Zieldefinition von Flexibilitätsbedarfen“, heißt es vonseiten Acers. Das erleichtere grenzüberschreitende Abstimmungen, etwa beim Netzausbau oder bei der Nutzung gemeinsamer Flexibilitätsquellen.

FNAM unterscheidet dabei zwischen Netzflexibilität, also der Anpassung an lokale Netzengpässe, und Systemflexibilität, der Fähigkeit, sich an marktwirksame Veränderungen im gesamten Stromsystem anzupassen. Beide Dimensionen sollen künftig einheitlich erfasst und bewertet werden.

Mit der nun erfolgten Genehmigung der Methodik durch Acer startet ein Fahrplan zur Ermittlung des nationalen Flexibilitätsbedarfs. Bis Juli 2026 müssen die Mitgliedstaaten eine standardisierte Analyse vorlegen und daraus bis Januar 2027 Zielwerte für saubere, nicht-fossile Flexibilität ableiten. Acer erstellt auf dieser Grundlage bis Juli 2027 einen EU-weiten Bericht mit Empfehlungen zu grenzüberschreitenden Herausforderungen und regulatorischen Hürden.

Quelle: Fotolia / ty

Studie: Empfehlungen für zukunftsfähiges Produktportfolio

VERTRIEB. Eine PWC-Studie mahnt: Energieversorger müssen ihre Produktportfolios straffen, digitale Tarife ausbauen und kundennahe Services entwickeln, um im Wettbewerb zu bestehen.

Ein Kennzeichen des Umbruchs in der Energielandschaft hierzulande sind schlanke Prozesse, modulare IT-Systeme und stark kundenzentrierte Geschäftsmodelle. Anbieter wie Tibber oder Octopus, die sich selbst als „digitale Ölostromanbieter“ bezeichnen, sind damit in Wettbewerb mit den klassischen Energieversorgern getreten.

In einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft PWC weisen die Autoren darauf hin, dass dadurch für die etablierten EVU der Druck erheblich gewachsen ist, in digitale Plattformen, in entsprechende Prozesse und IT-Systeme sowie neue Geschäftsmodelle und Produkte zu investieren. Commodity-Produkte müssten einfacher und Non-Commodity-Produkte sowie energienahe Dienstleistungen müssten geschaffen beziehungsweise innovativer und flexibler gestaltet werden. Denn die Kundenerwartungen seien im Wandel und durch die Angebote der Neueinsteiger in den Markt stark beeinflusst.

Im ersten Quartal 2025 hat PWC 1.000 Personen – je 50 Prozent Männer und Frauen – aus verschiedenen Altersgruppen online befragt, unter anderem nach ihrer Wechselbereitschaft. Demnach wechseln über 25 Prozent ihren Anbieter alle ein bis zwei Jahre. Etwa 27 Prozent tun dies alle drei bis vier Jahre. Nur 21 Prozent gehen nicht von einem Wechsel innerhalb der nächsten zwei Jahre aus. Insgesamt stellen die Berater fest, dass bei etwa 80 Prozent der Kunden ein Wechselrisiko besteht.

Für 71 Prozent der Befragten ist der Gesamtpreis entscheidend, gefolgt von einer langfristigen Preisgarantie und einem vertrauenswürdigen Anbieter. Nachhaltigkeitsaspekte oder regionale Bezüge spielen hingegen eine geringere Rolle.

Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, von dynamischen Stromtarifen gehört zu haben, die eine Verlagerung des Stromverbrauchs anreizen sollen. Rund 85 Prozent der Befragten sind auch bereit, ihr Verbrauchsverhalten zumindest bei einzelnen Verbrauchsarten anzupassen, um Kosten zu sparen. Immerhin 74 Prozent würden ihr Verbrauchsverhalten für jährliche Einsparungen bis 150 Euro ändern.

Berater empfehlen Tarif-Detoxing

Kunden, die Non-Commodity-Produkte wie beispielsweise Wallboxen oder Speicher besitzen, sind der Studie zufolge weniger preissensibel bei der Wahl ihres Stromtarifs. Gleichzeitig zeige sich in dieser Gruppe aber eine höhere Wechselbereitschaft als bei den Kunden, die nur Commodity-Produkte beziehen. Damit werde „die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen, die weniger aufgrund ihres Preises als vielmehr ihres Umfangs interessant sind, besonders relevant“, schreiben die Autoren.

Für die strategische Ausrichtung und die Optimierung des Portfolios der EVU werben die Berater im zweiten Teil des Dokuments für ihre eigenen Dienste und empfehlen einen strukturierten Ansatz in fünf Schritten: Erstens gelte es, eine klare Produktvision und ein Zielbild zu entwickeln, das Markttrends, Regulierungen und Kundenbedürfnisse berücksichtigt. Zweitens müsse der Status quo des Produkt- und Tarifportfolios systematisch analysiert werden. Drittens müsse ein sogenanntes „Tarif-Detoxing“ erfolgen, bei dem veraltete oder redundante Tarife entfernt werden. Viertens gelte es, auf Basis der Analyse ein optimales Produkt- und Tarifportfolio zu modellieren, das neue Produkte und digitale Lösungen einschließt. Fünftens folge eine Impact-Analyse, um Kundenreaktionen, organisatorische Anpassungen und IT-Bedarf frühzeitig zu berücksichtigen und Risiken wie Sonderkündigungen zu minimieren.

Bedenken bei Energieversorgern

„Wir spüren bei einigen Energieversorgern große Bedenken, das bestehende Tarifportfolio in den Sparten Strom und Gas umfassend zu verschlanken“, schreibt Lisa Bartlett, Senior Managerin Energy Transformation bei PWC. Die Unternehmen sorgten sich, die Kunden aufgrund von Unzufriedenheit und Sonderkündigungsrecht zu verlieren. Programme zur Customer Experience und zur Kundenbindung könnten diese Risiken jedoch minimieren.

Im Fazit heißt es dann: Nur EVU mit einer konsequenten Bereinigung und Digitalisierung ihrer Produktportfolios könnten wettbewerbsfähig bleiben. „Dynamische Tarife, digitale Services und kundennahe Zusatzprodukte bieten Chancen, sich zu differenzieren, die Kundenbindung zu stärken und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.“

Das PWC-Papier mit dem Titel „Zukunft der Energieversorger im Fokus – Strategische Optimierung des Produktportfolios 2025“ steht zum Download zur Verfügung.

Uniper sichert sich Erdgaslieferungen aus Kanada

Quelle: Shutterstock / VladSV

GAS. Uniper hat mit dem Konzern Tourmaline Oil einen achtjährigen Liefervertrag geschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 6,6 Milliarden Kubikmeter. Abgerechnet wird auf Basis von TTF-Preisen.

Uniper hat seine Unterschrift unter einen langfristigen Liefervertrag mit Kanadas größtem Erdgasproduzenten Tourmaline Oil Corp. gesetzt. Wie der Düsseldorfer Energiekonzern bekannt gibt, beginnt die Lieferung im November 2028 und soll über acht Jahre laufen. Täglich soll Tourmaline dann rund 80.000 MMBtu (Million British Thermal Units) liefern. Dies entspricht, wie Uniper weiter erklärt, was einer Gesamtmenge von etwa 6,6 Milliarden Kubikmetern. 1 MMBtu wird in etwa 293 kWh umgerechnet. Geplant ist, dass das Erdgas zunächst an einen nordamerikanischen Handelspunkt geliefert wird. Von dort aus wird Uniper den Transport und die Weitervermarktung übernehmen.

Das Preisniveau orientiert sich laut Uniper am niederländischen Großhandelsindex der TTF, dem Gas-Handelsplatz in Europa. Dadurch soll Tourmaline Zugang zum europäischen Marktpreisniveau bekommen, während Uniper seine Beschaffung auf internationaler Ebene weiter diversifizieren kann. Das Unternehmen nutzt dabei seine Handelsplattformen sowie Erfahrungen im Bereich Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), um zusätzliche Mengen abzusichern und die Versorgung mittel- bis langfristig unabhängiger zu gestalten.

Der Vertrag mit Tourmaline reiht sich ein in eine Serie strategischer Schritte von Uniper: Bereits im Mai hatte der Konzern ein LNG-Abkommen mit dem australischen Unternehmen Woodside Energy bekannt gegeben. Es umfasst ein Volumen von bis zu einer Million Tonnen LNG pro Jahr. Zuvor hatte ein Schiedsgericht Uniper die Kündigung der langfristigen Verträge mit Gazprom Export ermöglicht. Die nicht gelieferten Mengen aus Russland wurden dem Unternehmen mit 13 Milliarden Euro entschädigt. Seither erweitert Uniper seine Bezugsquellen gezielt, um Versorgungssicherheit und Preisstabilität neu aufzustellen.

Mit dem Vertrag stärkt Uniper die Komponente Nordamerika im eigenen Beschaffungsportfolio. Der Konzern hält dort bereits Beteiligungen und Lieferbeziehungen. Insgesamt umfasst das vorgelagerte Gasportfolio von Uniper nach eigenen Angaben jährlich rund 130 Milliarden kWh, ergänzt durch LNG-Beschaffung und kurzfristige Marktzugänge.

LNG-Terminal Wilhelmshaven zählt 100. Anlandung

Die Venture Gator erreicht Wilhelmshaven I. Quelle: DET

ERDGASHANDEL. Am LNG-Terminal Wilhelmshaven 1 ist der 100. LNG-Carrier angelandet. Die Anlage speiste seit 2022 rund 100 Milliarden kWh Erdgas ins Netz und bleibt bis Jahresende ausgelastet.

Mit dem Eintreffen des LNG-Schiffes „Venture Gator“ am 31. Juli hat das Terminal Wilhelmshaven 1 seine 100. Anlandung seit Inbetriebnahme Ende 2022 verzeichnet. Der Standort am Voslapper Groden in Niedersachsen wurde als erster schwimmender LNG-Hub Deutschlands in Betrieb genommen (wir berichteten). Nach Angaben der Deutschen Energy Terminal GmbH (DET), die das Terminal vermarktet, summiert sich die durch Regasifizierung eingespeiste Menge seither auf rund 100 Milliarden kWh Erdgas – rechnerisch ausreichend für rund 1,6 Millionen Haushalte mit einem Jahresverbrauch von je 2.000 Kubikmeter.

Die DET betreibt das Terminal im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Für den operativen Betrieb ist die LNG Terminal Wilhelmshaven GmbH (LTeW), eine Tochter von Uniper, verantwortlich. Das Terminal nutzt das Schiff „Höegh Esperanza“, eine sogenannte „Floating Storage and Regasification Unit“ (FSRU), auf dem die angelieferten Mengen über ein Ship-to-Ship-Verfahren entladen und ins Netz eingespeist werden. Pro Lieferung werden laut Betreiber rund 160.000 Kubikmeter Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) mit einer Entladerate von bis zu 9.000 Kubikmeter pro Stunde umgeschlagen.

Technischer Partner ist das norwegische Unternehmen Höegh Evi, das die FSRU stellt und weltweit die größte Flotte dieser Spezialschiffe betreibt. Darüber hinaus entwickelt Höegh Evi maritime Infrastrukturen für Ammoniak-, Wasserstoff- und CO2-Importe.

Keine ungeplanten Ausfälle verzeichnet

Seit Inbetriebnahme der Anlage kam es laut DET weder zu ungeplanten Ausfällen noch zu meldepflichtigen Arbeitsunfällen. 2023 liefen 45 LNG-Tanker mit insgesamt 6,9 Millionen Kubikmetern Flüssigerdgas den Hafen an, 2024 waren es 39 Schiffe mit 5,9 Millionen Kubikmetern. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die DET 16 Anlandungen; bis Jahresende sind 17 weitere geplant. Die für 2025 verfügbaren Regasifizierungskapazitäten gelten als vollständig vergeben. Auch für 2026 nahm der Markt in der jüngsten Vermarktungsrunde sämtliche angebotenen Mengen ab.

„Die 100. Anlieferung ist nicht nur ein logistischer, sondern auch ein energiepolitischer Meilenstein“, erklärte Peter Röttgen, Geschäftsführer der DET. Der Standort Wilhelmshaven habe sich als verlässlicher Pfeiler der Versorgungssicherheit in der Krise bewährt. Ziel sei es nun, diesen Beitrag langfristig zu sichern – und das Terminal perspektivisch auch für den Import erneuerbarer Energieträger zu ertüchtigen.

Strom-Stundenpreise und Ökostrom-Einspeisung 21. bis 27. Juli

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Einspeiseleistung von Windkraft- und PV-Anlagen schwankt je nach Wetter. Wenn sie viel Ökostrom einspeisen, steigern sie das Gesamtangebot am Strommarkt, was je nach Nachfrage die Spotpreise drückt. Umgekehrt, wenn die Produktion wegen Dunkelflaute gering ist, kann der Preis an der Börse steigen, weil Gas- oder Steinkohlekraftwerke den Einheitspreis setzen. Im Allgemeinen ist Ökostrom günstiger als aus fossilen Energien. Die Grafik zeigt die negative Korrelation zwischen Erneuerbaren-Einspeisung und Day-Ahead-Stundenpreisen.

Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

Quelle: E&M

IN EIGENER SACHE. Unsere Juli/August-Ausgabe 2025 ist erschienen. Lesen Sie sie bequem und einfach auf Ihrem Smartphone und Tablet! Einfach dafür einloggen. Ein Blick in die Inhalte dieser Ausgabe.

Die neue Printausgabe der E&M ist da. Alles dazu finden Sie auf unserer Info-Seite!

Einige Themen der Juli/August-Ausgabe vom 1. August 2025:

- Titel: Auf zur Aufholjagd!

- Nachruf: Helmut Sendner, Gründer und Herausgeber von Energie & Management, ist im Alter von 77 Jahren verstorben

- Umfrage: E&M präsentiert zum siebten Mal das PPA-Barometer. Eine Erkenntnis: Die Vermarktung von reinen PV-Langfristverträgen wird anspruchsvoller

- Innovation: Siemens Smart Infrastructure liefert eine Fülle an Ideen für die Energiewende. Ein Besuch zu digitaler Steuerung, SF6-freier Technik und „Cold Ironing“

- Energieautarkie: Caterpillar zeigt in Spanien, wie Microgrids und Wasserstoff Netzstabilität sichern

- Kooperationen: Wie Stadtwerke zu einem schnelleren Rollout von intelligenten Messsystemen kommen

- BHKW des Monats: Eine iKWK-Anlage der Stadtwerke Duisburg nutzt geklärtes Abwasser als Wärmequelle

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

Dunkelflauten ohne Gaskraftwerke nicht stemmbar

WIRTSCHAFT. In einer Mitteilung weist das britische Beratungsunternehmen Wood Mackenzie auf die zunehmenden Risiken durch sogenannte Dunkelflauten hin.

Dunkelflauten sind längere Zeiträume mit gleichzeitig schwacher Wind- und Solarstromerzeugung. Wie Wood Mackenzie schreibt, lösen diese Wetterphasen nicht nur massive Preisschwankungen an den Strommärkten aus, sondern offenbaren auch systemische Schwächen in der Energieversorgung.

Im europäischen Durchschnitt ist laut Angaben jährlich mit rund 1,6 Dunkelflauten zu rechnen. Diese treten besonders häufig zwischen November und Januar auf – 41 Prozent dauern länger als drei Tage. In Belgien, einem der am stärksten betroffenen Länder, registrieren die Analysten im Mittel drei Ereignisse pro Jahr, während Portugal keine einzige Dunkelflaute verzeichnet.

Der Grund für diese Unterschiede liegt laut Wood Mackenzie in der geografischen Verteilung von Wind- und Solarressourcen. Nord- und Mitteleuropa – insbesondere Länder mit einem hohen Anteil an Offshore-Windkraft wie Deutschland – sind besonders anfällig, da Windflauten meist großräumig auftreten. In Südeuropa ist das Risiko geringer, da die Sonneneinstrahlung auch im Winter zur Mittagszeit vergleichsweise stark bleibt. Dies deckt sich besser mit der Lastspitze und erleichtert durch Batteriespeicher eine effektive Lastverschiebung.

„50 Prozent der Großhandelserlöse von Gaskraftwerken“

Wood Mackenzie analysierte zwei Ereignisse im November und Dezember 2024. Das Ergebnis. In Deutschland reichten die Preise während nur zweier Dunkelflaute-Ereignisse im Jahr 2024 aus, „um mehr als 50 Prozent der Großhandelserlöse von Gaskraftwerken mit Spitzenlastfunktion zu erzielen“, so Matthew Campbell, Senior Research Analyst für europäische Strommärkte bei Wood Mackenzie. Im November 2024 stiegen die deutschen Intraday-Preise auf bis zu 820 Euro/MWh. Gas- und Kohlekraftwerke wurden massiv hochgefahren, die Stromimporte lagen im Durchschnitt über drei Tage bei 10.500 MW.

„Unsere Analyse zeigt, dass Knappheitssituationen künftig eine immer größere Rolle für die Erlöse steuerbarer Anlagen spielen werden. Die Wirtschaftlichkeit neuer flexibler Kraftwerke hängt entscheidend von Einnahmen während weniger, aber kritischer Phasen mit niedriger Erneuerbaren-Einspeisung ab“, so Campbell weiter. „Trotz sinkender Betriebsstunden bleibt die Gaskraft ein zentraler Baustein für das System – ihr Wert steigt in vielen europäischen Märkten.“

Experte: Mehr geografische Differenzierung bei EE-Anlagen

Die Modellierung für das Jahr 2030 unterstreicht die Bedeutung thermischer Kraftwerke: In Deutschland könnten Gas und Kohle während einer Dunkelflaute rund 40 Prozent der Last decken, Importe würden über 20.000 MW pro Tag erreichen. Der Bedarf an steuerbarer Leistung werde durch den fortschreitenden Ausbau fluktuierender Erzeugung weiter steigen.

Laut Campbell müsse die Energiepolitik künftig stärker auf geografische Diversifizierung von Wind- und Solarparks setzen, statt sich ausschließlich auf quantitative Zielerreichung zu konzentrieren. „Besonders problematisch ist die Korrelation von niedriger Windleistung mit sehr kalten Tagen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Angebotsengpässe und Nachfragespitzen erheblich“, so Campbell. Daraus ergebe sich ein klarer Bedarf für gezielte Kapazitätsmechanismen und ein Umdenken bei der Marktgestaltung.

Weiterer Südlink-Abschnitt in Niedersachsen genehmigt

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren für einen weiteren Abschnitt des Südlink abgeschlossen. Die 55 Kilometer lange Erdkabelleitung verläuft in Niedersachsen.

Am 31. Juli erteilte die Bundesnetzagentur einem weiteren Südlink-Abschnitt die Genehmigung. Der Abschnitt verläuft in den Landkreisen Hildesheim und Northeim in Niedersachsen und ist rund 55 Kilometer lang. Die beiden Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes laufen hier wie in einem Großteil des Südlinks parallel zueinander. Die Leitungen sind als Erdkabel geplant. Mit dem Beschluss seien laut Behörde nun 13 der insgesamt 15 Abschnitte des Südlinks genehmigt.

Trassenverlauf zwischen Region Hannover und Einbeck

Die Trasse beginnt an der Grenze der Region Hannover zum Landkreis Hildesheim bei Elze. Sie verläuft zunächst zwischen den Höhenzügen des Thüster/Duinger Berges und dem Külf in Richtung der Stadt Alfeld (Leine). Von dort führt sie weiter in Richtung Freden (Leine), passiert das Unterbecken des Pumpspeicherkraftwerkes Erzhausen innerhalb der Leineaue und folgt anschließend der Leine in Richtung Einbeck.

Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW plant eine rund zwei Kilometer lange Unterquerung der Leine im Bereich Einbeck-Volksen mit einem grabenlosen Verlegeverfahren. Damit reduzieren sich die Baustellenflächen im Vergleich zu einem Horizontalbohrverfahren. Der Eingriff in das Überschwemmungsgebiet der Leine wird so verringert.

Nördlich von Einbeck-Salzderhelden wird eine Kabelabschnittsstation errichtet, die der Wartung und Überwachung der Höchstspannungsleitungen dient. Kurz danach schwenkt der Trassenverlauf in südliche Richtung bis zur Abschnittsgrenze bei der Einbecker Ortschaft Strodthagen.

Hintergrund Südlink

Der Südlink besteht aus zwei Gleichstromleitungen. Das Vorhaben 3 verbindet Brunsbüttel in Schleswig-Holstein mit Großgartach/Leingarten in Baden-Württemberg. Das Vorhaben 4 führt von Wilster ins bayerische Bergrheinfeld. Beide Leitungen werden als Erdkabel geplant. Sie verlaufen auf einem Großteil der Strecke parallel. Verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb sind die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW.

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Planfeststellungsbeschluss für Vorhaben B3 und Vorhaben B4 am 1. September.

Quelle: OpenAI

Verlängerung im Schwarzwald wegen guter Zahlen

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht die E&M-Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

Peter Kälble (60) kann als Alleingeschäftsführer der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG beziehungsweise genauer, ihrer Verwaltungs-GmbH, das Vierteljahrhundert voll machen - und darüber hinaus. Er soll seinen beiden Gesellschaftern viel Freude bereiten.

Es ist wie ein pünktliches oder verspätetes Geschenk zum 60. Geburtstag, den Peter Kälble im Juli hatte: Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Schramberg, die aus Vertretern der Stadt im württembergischen Schwarzwald und der EnBW besteht, hat Kälbles Geschäftsführervertrag vorzeitig bis Ende 2028 verlängert. Das berichtet das Lokalportal Neue Rottweiler Zeitung, das angeblich eine Mitteilung der Stadtwerke veröffentlicht hat. Auf diese hat unsere Redaktion aber keinen Zugriff. Eine Bitte um Bestätigung bei dem Kommunalversorger lief am 1. August zunächst ins Leere.

Geschenkt im buchstäblichen Sinne bekam Kälble die vorzeitige Verlängerung freilich nicht. Vielmehr bereitet der Wirtschaftsingenieur seinen beiden Gesellschaftern offenbar Freude, und das seit 2001. Schöpft er die neue Vertragslaufzeit aus, wird er also 28 Jahre an der Spitze der Stadtwerke Schramberg gestanden haben.

Das Lokalportal zitiert dazu Michael Kling, Leiter des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee bei der EnBW-Tochter Netze BW und für kommunale Beziehungen verantwortlich: „Es gibt Stadtwerke in der Region, die wirtschaftlich zu kämpfen haben – Schramberg gehört ganz klar zu den Positivbeispielen. Wir sehen seit Jahren eine stabile, wirtschaftlich tragfähige Aufstellung.“ Dies sei ganz wesentlich das Verdienst Kälbles und seiner auf 87 Köpfe angewachsenen Belegschaft.

Und in der Tat: Das besonders breit aufgestellte Stadtwerk, das die 21.000-Einwohner-Stadt mit Strom, Erdgas, Wasser, Wärme, Bädern und Parkhäusern versorgt und Abwasser entsorgt, hat 2024 allein an den Stadtsäckel 1,3 Millionen Euro ausgeschüttet. Dazu kommen 1 Million Euro Konzessionsabgabe und 600.000 Euro Gewerbesteuer, die freilich auch private Ver- und Entsorger zahlen müssten. Der Jahresumsatz hat sich in Kälbles Amtszeit auf 60 Millionen Euro verdreifacht.

Sprecher der EnBW-Stadtwerke

Auch im Ehrenamt ist Kälbles Dienstalter beeindruckend: Er hat 2012 eine Vereinigung von heute mehr als 30 Stadtwerken und Netzgesellschaften mit EnBW-Beteiligung mitgegründet: das „Kooperationsnetzwerk Baden-Württemberg“. Seitdem ist er dort auch der Sprecher der Stadtwerke. Wer sich an die Marktöffnung vor bald 30 Jahren erinnert oder an den grotesken aktuellen Konzessionsübergabe-Streit mit Netze BW im badischen Landesteil denkt, weiß, dass das Verhältnis zwischen Gemeinden und EnBW-Konzern nur teilweise harmonisch ist.

Er selbst kündigte „intensive Veränderungen“ im Stadtwerk durch die Umstellung der Wärmeversorgung, die Digitalisierung der Netze und steigenden Fachkräftebedarf an und ordnete die Lage des Stadtwerks folgendermaßen ein: „Wir haben die turbulenten Zeiten sehr gut überstanden und freuen uns, dass wir trotz der Energiekrise unseren Kundenstamm ausbauen konnten.“

Bosch schließt Milliarden-Übernahme ab

Quelle: Pixabay / Mohamed Hassan

KLIMAGESCHÄFT. Bosch kauft für Milliarden das Heizungs- und Klimatechnikgeschäft eines Konkurrenten. Davon will der Konzern in den USA und Asien profitieren.

Bosch hat die größte Übernahme in seiner Firmengeschichte abgeschlossen. Der Kauf des Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäfts für Wohn- und kleine Gewerbegebäude vom Johnson Controls wurde am 31. Juli planmäßig vollzogen, wie der Technologiekonzern mitteilte. Der Erwerb des Klimaanlagen-Gemeinschaftsunternehmens von Johnson Controls und dem japanischen Industriekonzern Hitachi ist damit ebenfalls durch.

Bosch hatte die Übernahme vor einem Jahr verkündet. Damals waren auch die Verträge unterschrieben worden. Der Kaufpreis beträgt rund 7,4 Milliarden Euro. Der Gebäudetechnik-Konzern Johnson Controls hat US-amerikanische Wurzeln, seinen Hauptsitz aber im irischen Cork. Die neuen Einheiten sollen bis 2027 in den Geschäftsbereich Home Comfort mit Verwaltungssitz in Wetzlar (Hessen) integriert werden. Die Bosch-Tochter verdoppelt sich damit nahezu − auf mehr als 25.000 Beschäftigte und einen Umsatz von über 8 Milliarden Euro. Die Zahl der Werke steigt von 17 auf 33, die der Entwicklungsstandorte von 14 auf 26.

Unternehmenschef Stefan Hartung teilte dazu mit: „Bosch nutzt seine Chancen konsequent und steigt im Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft jetzt in die Champions League auf“. Damit beschleunige man das Wachstum und balanciere das Geschäft aus. Bosch werde dadurch kraftvoller und robuster.

Hinter dem größten Kauf in der fast 140 Jahre langen Geschichte des Konzerns stecken strategische Überlegungen: Bosch will damit seine Marktposition in den USA und Asien verbessern. Außerdem sollen so der Bereich Klimatisierung gestärkt und das Geschäft mit Wärmepumpen global ausgebaut werden. Das Unternehmen mit Sitz in Gerlingen bei Stuttgart war mit seiner Tochter Home Comfort − zu der auch Marken wie Buderus gehören − bislang hauptsächlich im Heizungsmarkt in Europa vertreten. Nun kommen York in den USA, Hitachi in Asien sowie weitere lokale Marken hinzu.

Bosch sieht große Wachstumschance

Bosch sieht im Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft viel Potenzial für Wachstum: Der Weltmarkt belief sich im vergangenen Jahr nach Bosch-Analysen auf ein Volumen von mehr als 150 Milliarden Euro. Der Konzern geht davon aus, dass er bis 2030 jedes Jahr um mehr als fünf Prozent zulegen wird. Die Treiber für diesen Trend sind nach früheren Angaben der technologische Fortschritt, der Kampf gegen den Klimawandel und neue gesetzliche Vorgaben. Das Marktwachstum will Bosch mit seiner neuen Einheit übertreffen.

Bosch ist als weltweit größter Autozulieferer bekannt, verkauft aber unter anderem auch Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und Wärmepumpen. Die breite Aufstellung - sonst ein Vorteil - wurde dem Konzern zuletzt aber zum Nachteil. Denn aktuell läuft es für Bosch in fast allen Sparten schlechter - unter anderem wegen der niedrigeren Fahrzeugproduktion, der Zurückhaltung vieler Menschen beim Konsum und der lahmenden Baukonjunktur.

Engie verbucht weniger Gewinn im ersten Halbjahr

Hauptsitz von Engie Deutschland in Köln. Quelle: Engie Deutschland / Olaf-Wull Nickel

BILANZ. Der Energiekonzern Engie weist für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres einen Gewinn vor Zinsen und Steuern in Höhe von 5,1 Milliarden Euro aus.

Der französische Energieversorger Engie hat trotz eines Gewinnrückgangs seine Jahresprognose bekräftigt. Negative Wechselkurseffekte, vornehmlich durch die Abwertung des brasilianischen Real, führten zu einem Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern ohne Kernenergie auf organischer Basis um 6,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.

Auch machte sich ein Verlust von Erträgen aus dem Verkauf von Anteilen an Anlagen in Marokko, Singapur und Pakistan bemerkbar. Höhere Temperaturen in Frankreich begünstigten dagegen das Ergebnis, so das Unternehmen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank auf organischer Basis um 5,5 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, während der Umsatz auf organischer Basis um 2,9 Prozent auf 38,1 Milliarden Euro stieg.

Für 2025 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem wiederkehrenden Nettogewinn zwischen 4,4 und 5 Milliarden Euro und einem EBIT ohne Erträge aus der Kernkraft zwischen 8 und 9 Milliarden Euro.

Enercity-Vorstand wieder komplett

Eefje Pompen. Quelle: Enercity

PERSONALIE. Eefje Pompen hat zum 1. August ihre Position als Arbeitsdirektorin und Vorstandsmitglied beim kommunalen Energieversorger Enercity mit Sitz in Hannover angetreten.

Die gebürtige Niederländerin Eefje Pompen ist seit August neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei Enercity. Das teilte das Unternehmen mit. Damit ist der Vorstand wieder voll besetzt. Er besteht nun aus Eefje Pompen, Aurelie Alemany, Vorstandsvorsitzende (CEO), sowie Prof. Dr. Marc Hansmann, der für Finanzen und Infrastruktur zuständig ist.

Pompen folgt auf Dirk Schulte, der das Unternehmen Ende 2024 verlassen hatte, um Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg zu werden. Die verbleibenden Vorstände hatten die Personalaufgaben seitdem übergangsweise übernommen.

Pompen hat Kommunikationswissenschaften in Nimwegen studiert und war zuletzt bei der Mercedes-Benz Group tätig – als Head of Global HR Transformation, Digitization & Operations.

„Mit der Französin Aurelie Alemany als CEO und der gebürtigen Niederländerin Eefje Pompen besteht die Führungsspitze nun zu zwei Dritteln aus Frauen“, heißt es aus Hannover. Zudem sei der Vorstand so international, wie noch nie.

Neue Werksleitung in Rödental

Maren Meusel. Quelle: Stadt Rödental

PERSONALIE. Maren Meusel übernimmt zum 1. Oktober die Leitung der Stadtwerke Rödental. Die 41-Jährige bringt Erfahrung aus zwei Berufswelten mit.

Neues Gesicht an der Spitze der Stadtwerken Rödental in Oberfranken: Die Werksleitung des kommunalen Unternehmens übernimmt Maren Meusel. Die Diplom-Betriebswirtin tritt den Posten am 1. Oktober an, teilen die Stadtwerke mit. Sie folgt auf Martin Ertl, der auf den Chefstuhl bei der Energieversorgung Limburg gewechselt ist (wir berichteten).

Meusel bringt zum einen Erfahrung aus der Unternehmensberatung mit. Zu ihren beruflichen Stationen gehören Price Waterhouse Coopers sowie Rödl und Partner. Zum anderen kennt sie die Energiewirtschaft aus eigener Praxis. So war sie etwa bei den Städtischen Überlandwerken in Coburg tätig. Ihre Aufgaben erstreckten sich dem Vernehmen nach auf Strategieentwicklung, Controlling, Wirtschaftsplanung, Risikomanagement sowie auf M&A-Prozesse.

Für Meusel, die derzeit in Coburg lebt, ist es eine Rückkehr: Die 41-Jährige ist in Rödental aufgewachsen. In ihrer Heimatstadt wolle sie gemeinsam mit ihrem Team die Energiewende aktiv mitzugestalten und die Stadtwerke Rödental als zuverlässigen Partner für die Region weiterentwickeln, freut sich die designierte Werkleiterin auf den neuen Job.

Die Stadtwerke Rödental versorgen nach eigenen Angaben rund 13.500 Menschen mit Strom, Wärme & Wasser, sowie Internet, TV und Elektromobilität.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

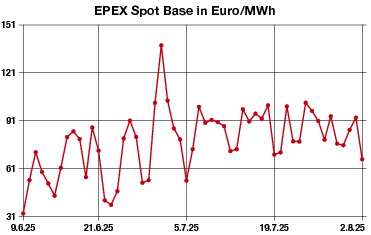

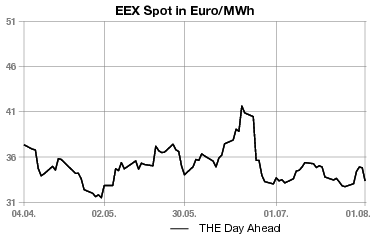

STROM

GAS

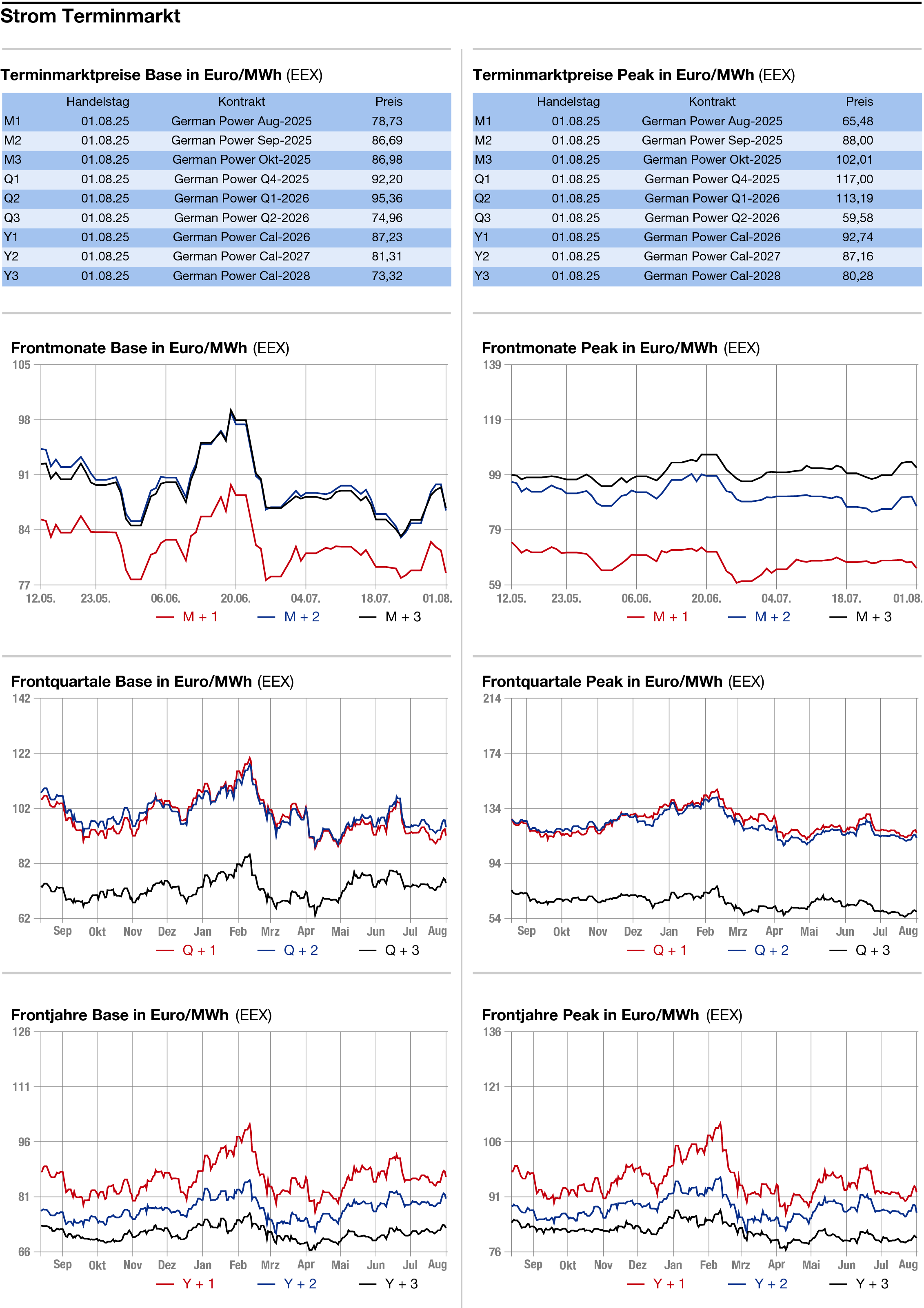

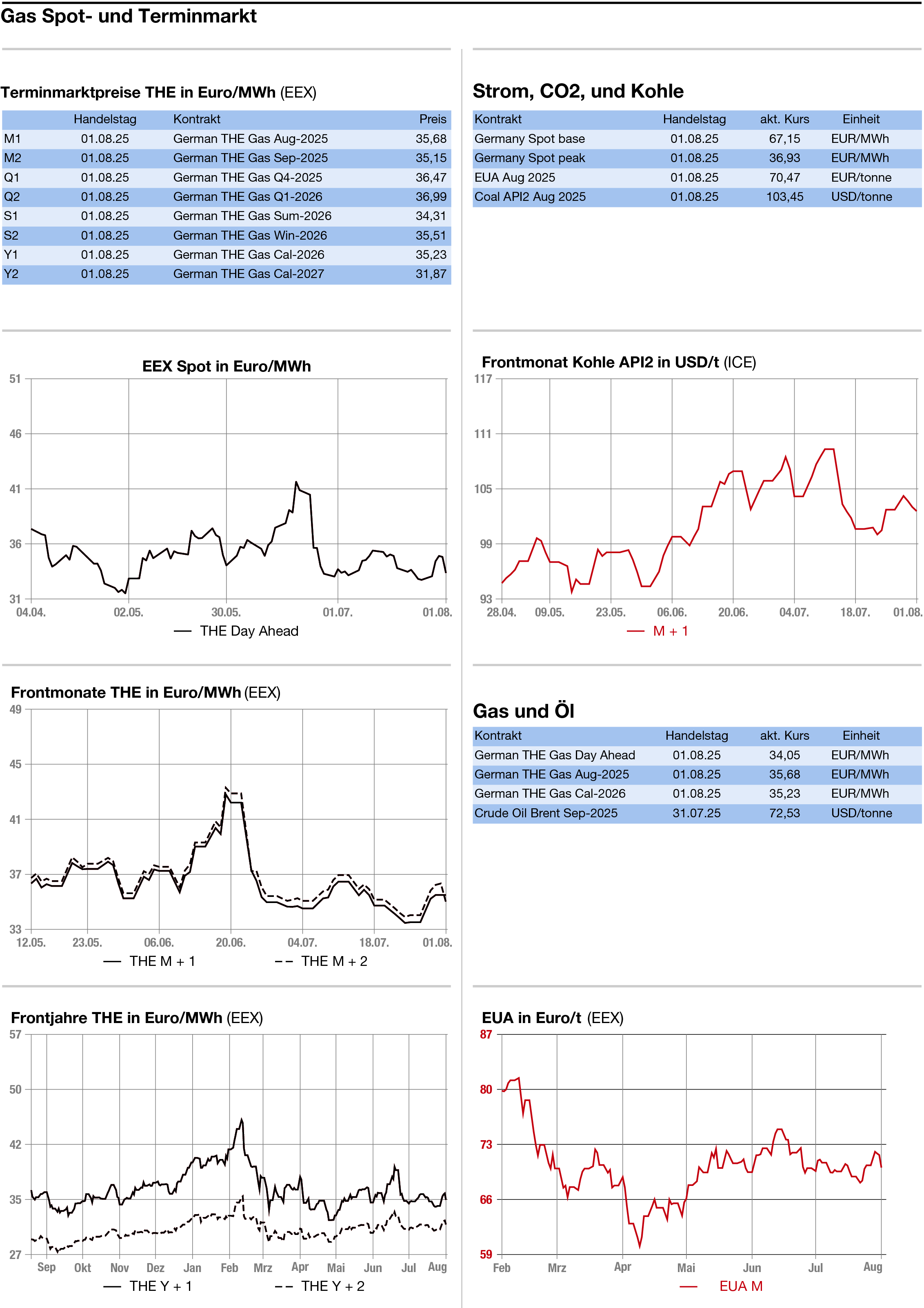

Aktienmärkte schlagen auf Energiepreise durch

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend schwächer haben sich die Energiemärkte am Freitag präsentiert, sie nahmen damit die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten auf. Die europäischen Aktienbörsen waren nach neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump mit kräftigen Abgaben in den Handel am Freitag gestartet.

Bereits kurz vor Ablauf der Frist, die Trump Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu unterbreiten, hat das Weiße Haus zahlreiche neue Zölle verhängt. So sind die Zölle auf kanadische Importe auf 35 Prozent erhöht worden, die Schweiz wird mit Zöllen von 39 Prozent bedacht oder Indien mit 25 Prozent. Die Energiemärkte warten zudem nach wie vor auf mehr Klarheit bezüglich der Energiekäufe, zu denen sich die EU im Abkommen mit den USA verpflichtet hat.

Strom: Durch die Bank schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde an der Börse im Base mit 83,00 Euro je Megawattstunde gehandelt. Am Donnerstag war der Freitag selbst in der Grundlast mit 93,50 Euro im außerbörslichen und 93,19 Euro im börslichen Handel bewertet worden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Montag etwas höher ausfallen als am Freitag, bevor dann am Dienstag laut Wetterprognosen die höchste Erneuerbaren-Menge der kommenden Tage anfallen soll. Ab Mittwoch dürften die Erneuerbaren-Beiträge zur Stromgewinnung dann kontinuierlich sinken. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,97 Euro auf 87,74 Euro je Megawattstunde.

CO2: Mit deutlichem Minus hat sich der CO2-Markt zum Ende der Arbeitswoche präsentiert. Der Dec 25 verlor 1,21 Euro auf 71,45 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,43 Euro, das Tief bei 71,33 Euro je Tonne CO2. Während sich der CO2-Markt am Freitag abwärts bewegte, hatten die Emissionszertifikate in den letzten Juli-Tagen insgesamt deutlich zugelegt, wie die Analysten von Belektron zusammenfassten.

Es scheine, als habe der Markt nur auf den entscheidenden Impuls für eine Aufwärtsbewegung gewartet und in der abgelaufenen Woche zwei Argumente gefunden: Zum einen die Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. Auch wenn der Deal nicht eindeutig bullish sei, habe er etwas Unsicherheit aus den Energiemärkten genommen und Hoffnung auf Stabilität gegeben. Das zweite Argument war die Anpassung des Auktionskalenders für den Zeitraum September bis Dezember 2025 – auch wenn dieser mit einem Gesamtvolumen für die Auktionen in diesem Zeitraum von 192.112.500 Tonnen CO2 weitgehend den Erwartungen entsprochen habe.

Erdgas: Uneinheitlich haben die europäischen Gaspreise am Freitag notiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,305 Euro auf 34,920 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead dagegen um 0,075 Euro auf 35,075 Euro je Megawattstunde nach oben. Geplante sowie ungeplante Wartungsarbeiten an der norwegischen Gasinfrastruktur, zum Beispiel an der Verarbeitungsanlage Kårstø, sorgten für geringere Lieferungen nach Europa. Hinzu kommt laut Marktteilnehmern der steigende Wettbewerb mit asiatischen Käufern um die freien Lieferungen.

Dem gegenüber standen aber die Aussichten auf eine sehr hohe Windeinspeisung sowie weiterhin unterdurchschnittliche Temperaturen zum Start in die neue Arbeitswoche. Erst ab der zweiten Wochenhälfte sollen die Temperaturen wieder steigen und sogar in den überdurchschnittlichen Bereich klettern.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: