5. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WÄRME: BWP: Wärmepumpen-Förderung auf langfristig sichere Füße stellen

GASKRAFTWERKE: Reiche zu Gaskraftwerken: Sorge im Osten unbegründet

HANDEL & MARKT

PPA-PREISINDEX: Deutsche PPA-Preise sinken im Juli

NORDRHEIN-WESTFALEN: Solare Batteriegroßspeicher dünn gesät

STATISTIK DES TAGES: CO2-Preise im Europäischen Emissionshandel 2023 bis 2025

TECHNIK

STROMNETZ: Langfristiger Rahmenvertrag für SF6-freie Schaltanlagen

F&E: Flexibilität entscheidet über Milliardenkosten

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: VKU macht sich für Kooperationen stark

FACHKRÄFTE: Initiative gegen Führungsvakuum in Stadtwerken

WÄRMENETZE: Steag Iqony kauft Unipers Fernwärme

BILANZ: Rolls-Royce entwickelt neue Motorenplattform

BIOGAS: VNG und Investor CVC wollen Biogas-Tochter wachsen lassen

PERSONALIE: Chefwechsel bei Lechwerken

PERSONALIE: Zeppelin Power Systems hat neue Chefin

TOP-THEMA

Unklarheiten bei Abschaffung der Gasspeicherumlage kritisiert

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK.

BDEW, VKU und VIK bewerten die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage prinzipiell positiv, fordern aber rechtssichere und ausgewogene Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026 stößt bei Branchenverbänden auf grundsätzliche Zustimmung – jedoch auch auf deutliche Kritik an einzelnen Punkten des Gesetzesentwurfs. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sowie der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) fordern Korrekturen, um Rechtssicherheit und eine faire Verteilung der Kosten zu gewährleisten.

Laut dem BDEW sei es nachvollziehbar, dass die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag angekündigte Abschaffung der Gasspeicherumlage nun gesetzlich umsetzen will. Der Verband begrüßt, dass Gasverbraucher ab 2026 entlastet werden sollen und die Finanzierung künftig über den Bundeshaushalt erfolgt. Entscheidend sei jedoch, dass die rechtlichen Regelungen rechtzeitig in Kraft treten. Nur dann könnten die Netzbetreiber die sinkenden Kosten zum Jahresbeginn an ihre Kunden weitergeben.

Kritisch sieht der BDEW die geplante Verwendung von Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zum Ausgleich des Umlagekontos. Diese seien für investive Ausgaben vorgesehen. Der Ausgleich solle stattdessen direkt aus dem Bundeshaushalt erfolgen. Auch die vorgesehene Verordnungsermächtigung in § 35h des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG-E) lehnt der Verband ab. Sie ermögliche eine spätere Wiedereinführung der Umlage und stehe damit im Widerspruch zur politischen Zielsetzung. Der Paragraf solle gestrichen werden.

Ungleichgewicht zwischen Gas- und Strompreis

Der VKU teilt die grundsätzliche Unterstützung für die Abschaffung der Umlage. Die Regelung sei ein sinnvoller Schritt zur Entlastung der Verbraucher. Allerdings warnt der Verband vor einem Ungleichgewicht: Während Gaskunden profitieren, blieben Stromkunden – insbesondere Haushalte sowie Handels- und Dienstleistungsunternehmen – weiterhin stark belastet. Einseitige Entlastungen zugunsten fossiler Energieträger könnten den Dekarbonisierungszielen zuwiderlaufen.

Zudem lehnt der VKU eine generelle Pflicht für Gaslieferanten ab, ihre Preise zu senken. Die Gasspeicherumlage sei nur eine von mehreren Komponenten der Gaspreisbildung. Eine automatische Senkung könne zu Verzerrungen führen. Stattdessen schlägt der VKU eine Verpflichtung zur Neukalkulation vor – analog zur Stromgrundversorgungsverordnung.

Scharfe Kritik äußern BDEW und VKU an der erneut sehr kurzen Frist für die Stellungnahme. Weniger als 48 Stunden reichten nicht aus, um den komplexen Entwurf angemessen zu prüfen. Beide Verbände behalten sich daher vor, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zusätzliche Vorschläge einzubringen.

Industriekunden früher entlasten

Auch der VIK begrüßt die geplante Abschaffung der Umlage als „mutiges Signal“. Der Verband hebt hervor, dass sich die Umlage seit ihrer Einführung im Oktober 2022 fast verfünffacht habe – von 0,59 Euro/MWh auf zuletzt 2,89 Euro/MWh. Für Industriebetriebe mit hohem Erdgasbedarf sei sie zu einem relevanten Kostenfaktor geworden. Im internationalen Wettbewerb führe das zu Standortnachteilen, Produktionsdrosselungen und Verlagerungen ins Ausland.

VIK-Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert fordert deshalb eine frühere Entlastung für industrielle Großverbraucher. Idealerweise solle die Umlage bereits zum 1. Oktober 2025 entfallen – zu Beginn des neuen Gaswirtschaftsjahres. Darüber hinaus schlägt der Verband vor, die Umlage für das Jahr 2025 rückwirkend auf null zu setzen. Unternehmen könnten so bereits geleistete Zahlungen erstattet bekommen.

Besorgt zeigt sich der VIK über die geplante Möglichkeit zur Wiedereinführung der Umlage bis 2027. Die im Entwurf enthaltene Rückkehroption (§ 35h EnWG-E) schaffe regulatorische Unsicherheit. „Planungssicherheit ist für Investitionen in der Industrie essenziell“, so Seyfert. Die Rückkehrklausel sei daher abzulehnen, solange keine klaren Kriterien für ihre Anwendung definiert seien.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren dürfte es daher vor allem auf Nachbesserungen bei der Finanzierung, der Regelung zur Preisweitergabe und dem Umgang mit der Rückkehroption ankommen. Die Energieverbände fordern hier klare und verlässliche Regelungen – nicht zuletzt im Interesse von Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.

Quelle: Shutterstock / jamesteohart

BWP: Wärmepumpen-Förderung auf langfristig sichere Füße stellen

WÄRME. Die Bundesregierung hält im Haushaltsentwurf die Förderung von Wärmepumpen aufrecht. Der Bundesverband BWP fordert dennoch politische Impulse für den beschleunigten Heizungsumstieg.

Die Bundesregierung hat Ende Juli den Entwurf für den Bundeshaushalt 2026 verabschiedet und damit den Startschuss für das parlamentarische Verfahren gegeben. Aus Sicht des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) positiv ist die Fortsetzung der Förderung für den Heizungstausch auf dem bisherigen Niveau. Die Gebäudeförderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG) bleibt mit rund zwölf Milliarden Euro der größte Einzelposten im Klima- und Transformationsfonds (KTF).

BWP-Geschäftsführer Martin Sabel, begrüßte die Entscheidung am 4. August vor Journalisten. Zugleich mahnte er: „Branche und Verbraucher benötigen die Sicherheit, dass ausreichend Mittel bereitstehen, um die Heizungsförderung auf dem aktuellen Niveau fortzuführen.“ Nur so lasse sich eine Brücke ins Jahr 2027 schlagen, wenn der EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) in Kraft trete. Dieser solle perspektivisch die Förderung finanzieren und durch steigende CO2-Preise den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme wirtschaftlich attraktiver machen.

„Der Markt braucht jetzt vor allem Planungssicherheit“, so Sabel. Stadtwerke, Wohnungsunternehmen und Kommunen könnten nur dann in Contracting-Programme oder die Quartiersversorgung mit Wärmepumpen investieren, wenn die Förderrichtlinien langfristig gesichert seien. Zugleich wurden insgesamt deutlich weniger neue Heizungen verbaut, was die Unsicherheit bei den Hausbesitzern belege.

Jeder Fördereuro erzeugt vierfache Investitionen

Laut dem Expertenrat für Klimafragen sind BEG und Gebäudeenergiegesetz (GEG) die wichtigsten Instrumente für den Klimaschutz im Gebäudesektor. In 60 Prozent der geförderten Fälle werde eine besonders CO2-intensive Heizung – etwa eine alte Gas- oder Ölheizung – ersetzt. Sabel hob hervor, dass die Förderung nicht nur Treibhausgase senke, sondern auch die Modernisierung ganzer Heizungsanlagen auslöse. Vielfach würden Hauseigentümer den Heizungstausch mit zusätzlichen Maßnahmen wie der Erneuerung der Elektrik oder der Installation von Photovoltaik kombinieren.

Hinzu komme die wirtschaftliche Bedeutung: Nach Berechnungen des BWP löst jeder investierte Euro an Förderung fast das Vierfache an Folgeinvestitionen aus. Davon profitieren das lokale Handwerk, mittelständische Hersteller sowie Energieversorger und Planungsbüros. „Die Wärmepumpe ist zum wichtigsten Produkt einer mittelständisch geprägten Branche mit rund 70.000 Industriearbeitsplätzen geworden“, so Sabel. Weitere Beschäftigte seien im Handwerk, bei Wohnungsunternehmen oder in der Energieberatung tätig.

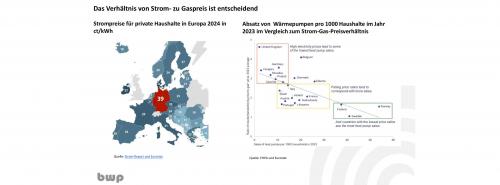

Strompreis bleibt strukturell belastet gegenüber Gas

Im Haushaltsentwurf 2026 sind auch Zuschüsse zu den Übertragungsnetzentgelten vorgesehen. Eine Senkung der Stromsteuer – wie im Koalitionsvertrag angekündigt – ist hingegen nicht enthalten. Aus Sicht des BWP reicht das nicht aus. Sabel fordert, die Strompreise insgesamt zu senken, etwa durch die Reduktion von Umlagen und Netzentgelten.

„Entscheidend ist, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Entlastung von fünf Cent pro Kilowattstunde auch tatsächlich bei allen Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt“, forderte er. Der Verband warnt zudem davor, dass Zuschüsse zu den Übertragungsnetzentgelten regional unterschiedlich wirkten und nur mittelbar beim Endkunden ankämen.

Sabel kritisierte, dass Erdgas wegen der geringeren Abgabenbelastung gegenüber Strom Vorteile habe, die der Entscheidung zur Wärmepumpe schade. Eine Analyse bestätige, dass in anderen europäischen Ländern mit anderem Preissystem, sich die strombasierten Systeme längst durchgesetzt hätten. „Ausgerechnet in Nordeuropa, wo es wesentlich kältere Winter gibt, hat sich die Wärmepumpe dank günstiger Strompreise längst durchgesetzt“, sagte er.

|

| Gas- und Strompreisverhältnis im Vergleich in europäischen Ländern - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken. Quelle: BWP |

BEG-Mittel priorisieren Heizungsmodernisierung

Die Bundesregierung hat laut BWP die Struktur der BEG-Mittel verändert: Künftig fließt mehr Geld in Einzelmaßnahmen – ein Signal, dass die Heizungsmodernisierung im Fokus stehe. Die Wärmepumpe spiele dabei eine zentrale Rolle, sagt Sabel: „Die Zahlen zeigen klar, dass die Zukunft in erneuerbaren Alternativen liegt.“

Die Industrie sei bereit, auch einen weiteren Hochlauf zu bewältigen – bis zu 500.000 Geräte jährlich seien mittelfristig realistisch, versicherte Klaus Ackermann, Geschäftsführer der Nibe Systemtechnik. Sabel sieht die Bundesregierung in der Pflicht, den Kurs beizubehalten: „Deutschland darf nicht erneut einen Megatrend verschlafen, weil an überholten Technologien festgehalten wird – wie es in der Photovoltaikindustrie der Fall war.“

Reiche zu Gaskraftwerken: Sorge im Osten unbegründet

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Der Bund will neue Gaskraftwerke bauen. Aber wird Süddeutschland durch einen Bonus systematisch bevorzugt? Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche verneint das.

Reiche widerspricht Sorgen, dass Ostdeutschland beim Bau neuer Gaskraftwerke systematisch benachteiligt werden könnte. „Die Angst ist unbegründet“, sagte die CDU-Politikerin bei einem Besuch in der ostdeutschen Kohleregion Lausitz. „Wir brauchen überall in Deutschland Kraftwerke.“ Daran werde auch die Lausitz teilhaben.

Hintergrund ist der sogenannte Südbonus: Der Bund plant, Süddeutschland beim Bau neuer Gaskraftwerke zu bevorzugen. Dies hatte in Sachsen Kritik ausgelöst. Reiche sagte, mit der EU-Kommission sei man „sehr, sehr weit“, mehr Kraftwerkskapazität genehmigt zu bekommen. „Wir werden also mehrere Ausschreibungswellen haben“, fügte sie hinzu.

Die Lausitz habe hervorragende Voraussetzungen, betonte Reiche. Das Wasserstoffkernnetz sei nicht weit, man habe große Abnehmer und mit dem Energiekonzern Leag ein Unternehmen, das sich „in einer schwierigen, aber beherzt angenommenen Transformation befindet“. Sie sei selbst Teil der Kohlekommission gewesen und habe dafür gesorgt, dass Mittel für den Osten bereitstünden. Dem fühle sie sich verpflichtet, sagte Reiche.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist der Bau von bis zu 20 Gigawatt Gaskraftwerksleistung bis 2030 vorgesehen. Die Kraftwerke sollen einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - etwa in sogenannten Dunkelflauten, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Geplant ist eine staatliche Förderung. Reiche hatte in früheren Angaben Süddeutschland zum Schwerpunkt erklärt.

Quelle: E&M

Deutsche PPA-Preise sinken im Juli

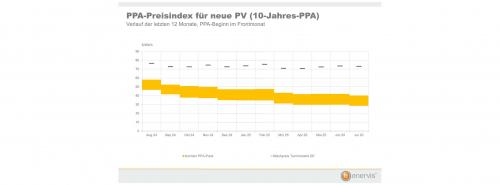

PPA-PREISINDEX. Die Preiskorridore für marktübliche Power Purchase Agreements sind im Juli 2025 gesunken. Das ergibt der PPA-Preisindex von E&M und Enervis.

Die erzielbaren Preiskorridore für typische Strom-Direktlieferverträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen (Power Purchase Agreements, PPA) haben sich in Deutschland im Juli − in Abhängigkeit vom Strom-Terminmarkt der Börse EEX − nach unten entwickelt. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Analysehauses Enervis für den gemeinsamen PPA-Preisindex mit Energie und Management.

Demnach haben sich die Preise im Terminmarkt im Juli, die die Referenzpreise für PPA bilden, gegenüber dem Juni reduziert. Während das Frontjahr 2026 wieder auf etwa 85 Euro/MWh gesunken ist, liegt das längerfristige Preisniveau weiterhin bei knapp 70 Euro/MWh für die Base-Lieferung.

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung, mit einem Lieferstart im August 2025 lag der Preiskorridor im Juli zwischen 29 Euro/MWh und 40 Euro/MWh. Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im Juli für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 73 Euro/MWh.

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf bestehende, über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (sogenannte Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom August an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im Juli von 48 Euro/MWh bis 67 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis vom Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt somit auf dem Niveau des Vormonats Juni.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 86 Euro/MWh und damit nur 0,10 Euro/MWh unter dem Mischpreis im Juni.

Die Methodik des PPA-Preisindex

Auf die Marktpreis-Bandbreiten von PPA kommen die Analysten von Enervis so: Sie nehmen vom ermittelten durchschnittlichen Preis der jeweils einschlägigen Terminmarkt-Lieferprodukte auf dem Graustrom-Terminmarkt der Börse EEX - dem Dreh- und Angelpunkt für die Bepreisung dieser langfristigen Direktlieferverträge - verschiedene Ab- und Zuschläge vor:

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Solare Batteriegroßspeicher dünn gesät

Quelle: Jonas Rosenberger

NORDRHEIN-WESTFALEN. Die installierte PV-Leistung ist in NRW im ersten Halbjahr um 20 Prozent weniger gewachsen als in der gleichen Zeit 2024. Solare Batteriegroßspeicher sind kaum verbreitet.

Die Zahlen gefallen dem Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW nicht: Zum ersten Mal hat er ermittelt, wie viele solare Batteriespeicher im bevölkerungsreichsten Bundesland neu installiert worden sind. Und kleine und große PV-Speicher zueinander ins Verhältnis gesetzt. Fazit: „Die Landesregierung wäre gut beraten, für einen schnelleren Ausbau von größeren Batteriespeichern mehr Druck auf die Netzbetreiber auszuüben“, sagt LEE NRW-Geschäftsführer Christian Vossler.

Insgesamt 52.200 Speichereinheiten mit einer Leistung von 40 MW sind nach Zählung des Verbands bis Mitte dieses Jahres neu in Betrieb gegangen. Den Anteil der Speicher mit einer Leistung bis zu 15 kW beziffert die Lobbyorganisation auf 98 Prozent. Bei Großspeichern spricht sie von „Seltenheitswert“. „Nur 46 Speicher bringen überhaupt eine Leistung über 50 kW“, heißt es. Diese Anlagen stünden aber für knapp 30 Prozent der installierten Gesamtleistung.

Großspeicher seien ein unverzichtbarer Baustein, um mehr steuerbare, flexible Einheiten in das Stromversorgungssystem zu bringen. Nebenbei vergünstigten sie den Strompreis, sagt Vossler. Deshalb müssten die Netzbetreiber die Netzanschlussanträge wesentlich schneller bearbeiten. „Weiterhin haben die kommunalen Behörden für ein einfaches und schnelles Planungs- und Genehmigungsverfahren zu sorgen“, betont er.

12 Prozent des Zubaus auf Freiflächen

Was den PV-Ausbau angeht, ergibt die Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur durch den LEE ein Plus von etwa 940 MW. Knapp 90.000 Anlagen sind in den ersten sechs Monaten des Jahres ans Netz gegangen. Das bedeutet nach Rechnung des Verbands ein Minus ungefähr 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Ländervergleich verorten sich die Nordrhein-Westfalen auf Rang drei, hinter Bayern (1.943 MW) und Baden-Württemberg (1.039 MW).

Der Zubau werde weiterhin durch den schwachen Ausbau auf den Freiflächen getrübt, moniert der Verband. Zwölf Prozent der neu installierten Leistung seien auf dieses Segment entfallen, in Bayern seien es rund 57 Prozent gewesen. „Auf der Freifläche, bei Gewerbeanlagen und auch bei landeseigenen Liegenschaften muss zukünftig deutlich mehr passieren“, sagt Vossler. Der LEE fordert „eine noch stärkere Unterstützung der Kommunen sowohl bei der Genehmigung als auch bei der aktiven Planung von Flächen und Anlagen“.

Der Ausbau der Solarstromerzeugung hat sich in den vergangenen Monaten bundesweit verlangsamt. Eine Marktstammdatenregister-Auswertung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW) ergab eine Stromerzeugungskapazität von 107.500 MW – verteilt auf Dächer, Freiflächen und Balkone. Damit war das gesetzlich festgeschrieben Ausbauziel für 2030 zur Hälfte erreicht.

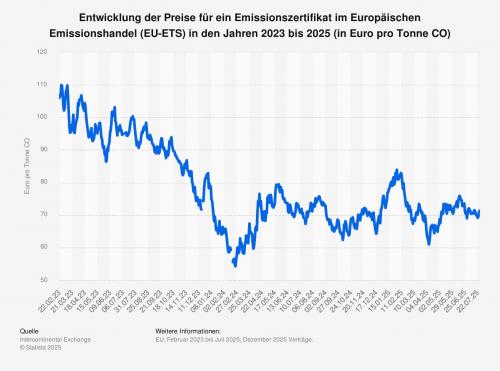

CO2-Preise im Europäischen Emissionshandel 2023 bis 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der Preis für Emissionszertifikate im Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) hatte im Februar 2023 mit 100,34 Euro pro Tonne CO2 ein bisheriges Allzeithoch erreicht, war aber bis Ende Februar 2024 auf 56 Euro (minus 44 Prozent gesunken). Ende Juli 2025 lag der Preis bei rund 70 Euro. Ein Grund ist die geringe Nachfrage: Die Industrie in der EU produziert weniger, als erwartet, und verbraucht damit auch weniger fossile Brennstoffe. Dadurch ist auch die Nachfrage an Zertifikaten geringer. Sie wird dazu durch eine erhöhte Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien gesenkt. Das EU-ETS wurde 2005 eingeführt und war der weltweit erste verpflichtende Markt für den Handel mit CO2-Zertifikaten. Das System wurde eingeführt, um Treibhausgas-Emissionen zu bepreisen und damit Unternehmen Anreize zu liefern, ihre klimaschädlichen Emissionen zu senken. Jedes Jahr wird eine weiter gekappte Anzahl von Zertifikaten (EUA) auf den Markt gebracht, die zwischen Unternehmen gehandelt werden („cap and trade“).

Quelle: Schneider Electric

Langfristiger Rahmenvertrag für SF6-freie Schaltanlagen

STROMNETZ. Schneider Electric und Eon haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von SF6-freien Mittelspannungsschaltanlagen geschlossen.

Schneider Electric und Eon haben eine langfristige Kooperation vereinbart, um den Ausbau der Energienetze voranzutreiben. Der Rahmenvertrag umfasst die Lieferung von Mittelspannungsschaltanlagen ohne Schwefelhexafluorid-Isolierung (SF6) und digitalen Technologien, die die Netzinfrastruktur von Eon modernisieren sollen. Die Vereinbarung knüpfe an eine über zwanzigjährige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen an, heißt es in einer Mitteilung von Schneider Electric.

Lisbeth Buschkühl, Chief Procurement Officer von Eon, erklärte, der Vertrag sichere den Zugang zu SF6-freien Technologien, ermögliche Standardisierung und erleichtere die Umsetzung der Energiewende. Die Vereinbarung sieht vor, dass Schneider Electric jährlich GM-AirSeT-Primärschaltfelder und RM-AirSeT-Sekundärschaltfelder liefert. Ein zuvor gestartetes Pilotprojekt bei der Eon-Tochter Westnetz habe die Eignung der neuen Technik bestätigt. Beide Schaltanlagen kommen ohne Schwefelhexafluorid aus.

Die AirSeT-Technologie des Unternehmens ersetzt SF6 durch Luft und Vakuum.

Schneider Electric hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 15 Jahren ein umfangreiches Portfolio SF6-freier Schaltanlagen entwickelt und seine Produktionskapazitäten in Europa ausgebaut. Für den Vertrag mit Eon sind vor allem die Fertigungsstätten in Regensburg und die ungarische Duna Smart Factory wesentlich. E.ON hat die Standardisierung zentraler Netzkomponenten vorangetrieben, wodurch neue, in Europa entwickelte Schaltanlagen schneller verfügbar sind.

Mike Hughes betonte die Bedeutung der Partnerschaft: Unternehmen könnten gemeinsam den Wandel hin zu einer nachhaltigeren, digitalen Energieinfrastruktur beschleunigen. SF6-freie Technologien trügen dazu bei, neue regulatorische Vorgaben einzuhalten und die Energieversorgung zukunftssicher zu gestalten, so der CEO DACH von Schneider Electric.

Hintergrund der Umstellung auf SF6-freie Schaltanlagen ist die EU-F-Gasverordnung, die ab 2026 den Einsatz von SF6 in neuen Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV verbietet. SF6 hat ein Treibhauspotenzial, das 24.300-mal höher ist als das von CO2, und bleibt rund 1.000 Jahre in der Atmosphäre. Der Einsatz SF6-freier Anlagen gilt daher als wichtiger Schritt zur Reduzierung klimarelevanter Emissionen.

Flexibilität entscheidet über Milliardenkosten

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Wie Elektrolyseure und Speicher Energiekosten senken können, zeigt eine Studie der Universität Hannover. Sie untersucht Bedarf, Verteilung und Wirkung von Flexibilität im Energiesystem.

Elektrolyseure und Batteriespeicher gelten als zentrale Bausteine für ein zukunftsfähiges Stromsystem. Wie entscheidend ihr Ausbau für die Energiewende ist, skizziert eine Studie der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) und des Instituts für Solarenergieforschung Hameln. Die Forschenden haben modelliert, wie sich ein möglichst wirtschaftlicher Pfad zur klimaneutralen Stromversorgung bis 2050 gestalten lässt – unter Berücksichtigung politischer Zielvorgaben und technischer Realitäten.

Im Fokus der Wissenschaftler steht die Frage, wie sich mit gezieltem Einsatz von Flexibilitätstechnologien das Gesamtsystem stabilisieren lässt. Denn mit dem wachsenden Anteil fluktuierender Energie aus Wind und Sonne steigen auch die Anforderungen an die Stromnetze. Während bei starkem Wind oder intensiver Sonneneinstrahlung Überkapazitäten entstehen, können sogenannte Dunkelflauten zeitweise zu Versorgungsengpässen führen.

Elektrolyse im Norden, Batterien im Süden

Das Forschungsteam hat ein volkswirtschaftlich optimiertes Szenario entwickelt, das neben dem notwendigen Ausbau von Flexibilitäten auch deren geografische Verteilung berücksichtigt. In diesem Modell übernehmen Elektrolyseure künftig vor allem im windreichen Norden Deutschlands die Produktion von grünem Wasserstoff. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn mehr Strom vorhanden ist, als aktuell gebraucht wird. Batteriespeicher hingegen werden dezentral im gesamten Bundesgebiet verteilt, mit einem Schwerpunkt im Süden, wo besonders viel Solarstrom anfällt.

Die beiden Technologien erfüllen unterschiedliche Aufgaben im System, wie die Forscher schreiben: Elektrolyseure wandeln Strom in Wasserstoff um, der sich langfristig speichern und in Industrieprozessen einsetzen lässt. Batteriespeicher hingegen übernehmen den kurzfristigen Ausgleich, insbesondere für den täglichen Rhythmus von Solarerzeugung und Verbrauch. Beide zusammen tragen dazu bei, Überschussstrom nicht ungenutzt zu lassen – ein Umstand, der heute mitunter dazu führt, dass Windräder abgeschaltet werden, obwohl Energie verfügbar wäre.

Laut Studienautor Alexander Mahner müssten bis 2050 rund 35 Prozent des erzeugten Stroms zwischengespeichert oder in Wasserstoff umgewandelt werden, um ihn effizient nutzen zu können. Bleibe dieser Ausbau aus, könnten die Gesamtkosten der Energiewende um bis zu 60 Milliarden Euro steigen. Denn ohne ausreichende Flexibilität müsse Deutschland verstärkt Energie importieren. Dies wäre sowohl ein Risiko für die Versorgungssicherheit als auch für das Erreichen der Klimaziele.

Ausbau nicht im Blindflug

Die Studie unterstreicht, dass Flexibilität kein Zusatznutzen, sondern eine Notwendigkeit für das Energiesystem der Zukunft ist. Ihre Rolle sei ebenso zentral wie der Ausbau von Wind- und Solarstrom. Um das System tragfähig zu gestalten, brauche es aber nicht nur mehr Technik, sondern auch eine koordinierte Planung. Die Forschenden fordern vor diesem Hintergrund, den Ausbau von Speichern und Elektrolyseuren gezielt zu steuern, anstatt ihn „im Blindflug“ dem Markt zu überlassen.

Für die räumliche Verteilung der Flexibilitätsoptionen wurde Deutschland im Modell in verschiedene Regionen unterteilt. So lassen sich lokale Lastschwerpunkte, Netzengpässe und Erzeugungsprofile gezielt einbeziehen. Das Forschungsteam zeigt: Wo welche Technologie sinnvoll platziert wird, entscheidet maßgeblich über Effizienz und Kosten des Gesamtsystems.

Die Modellierung basiert auf einem Szenario, das sich eng an die Vorgaben des deutschen Klimaschutzgesetzes anlehnt. Betrachtet wird der Zeitraum bis 2050, wobei das heutige Energiesystem als Ausgangspunkt dient. Die Analyse wurde vom Energiedienstleister EWE AG unterstützt. Die vollständige Studie „Weniger Abregeln durch mehr Flexibilität im Energiesystem“ ist über die Internetseite der Universität Hannover downloadbar.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

VKU macht sich für Kooperationen stark

STADTWERKE. Eine Studie von EY im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen gibt einen Überblick über aktuelle Kooperationen in der Energiewirtschaft und deren Rahmenbedingungen.

Kommunale Energieversorger tragen maßgeblich zur Energiewende bei und arbeiten durch gezielte Kooperationen effizienter als häufig behauptet. Dies ist eine der Erkenntnisse einer aktuellen Studie, welche die Beratungsgesellschaft EY im Auftrag des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) erstellt hat. Demnach steigern Stadtwerke durch Kooperationen ihre Leistungsfähigkeit, ohne die Vorteile ihrer Eigenständigkeit dabei aufzugeben.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing betont, die Energiewende sei dezentral angelegt und setze auf regionale Kompetenzen. Mit dem Regulierungsvorhaben NEST – das Akronym geht zurück auf ein Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung mit dem Titel „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“ – fördere die Bundesnetzagentur jedoch eine Zentralisierung, die kleinere Verteilnetzbetreiber finanziell benachteilige. Dies könne vor allem im ländlichen Raum den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen. „Wer Kooperationen fördert, stärkt die Energiewende. Wer Fusionen erzwingt, gefährdet ihre Akzeptanz“, so Liebing.

Die EY-Studie untersucht mehr als zehn Kooperationsmodelle, darunter gemeinsame Windparkprojekte, digitale Netzplattformen und White-Label-Lösungen im Vertrieb. Beispiele wie die SUN GmbH in Nordhessen, die Energieallianz Bayern oder Smartoptimo zeigen laut Studie, wie Stadtwerke durch gemeinsame Projekte Know-how bündeln, Kosten senken und Innovationen vorantreiben.

Die Studie widerspricht zudem der These, kleinere Versorger seien strukturell ineffizient. Ihre Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern, die regionale Wertschöpfung und ihre hohe Akzeptanz machten sie jedoch vielmehr zu wichtigen Partnern der Transformation.

Kooperationen regulatorisch grundsätzlich wie Fusionen behandelt

„Stadtwerke sind keine Bremsklötze, sondern Beschleuniger der Energiewende – bürgernah, resilient und innovativ“, sagt Liebing. Kooperationen ermöglichten Skaleneffekte, ohne demokratische Kontrolle oder regionale Identität aufzugeben. Klare Governance-Strukturen, eine Risikodiversifizierung und Kapitalbündelung, Skaleneffekte und Standardisierung, Wissens- und Technologietransfer, modulare Beteiligungsoptionen sowie eine vertrauensvolle und offene Kommunikation sind laut Studie die wesentlichen Erfolgsfaktoren.

Der VKU fordert, politische Rahmenbedingungen für Kooperationen zu verbessern, etwa durch vereinfachte Verfahren, Planungssicherheit für Investitionen und gezielte Förderprogramme. Die aktuellen Entwürfe der Bundesnetzagentur zur Regulierung von Verteilnetzbetreibern bewertet der VKU hingegen kritisch, da diese kleinere Netzbetreiber schwächen könnten. „Wenn wir die Energiewende ernst nehmen, brauchen wir stabile Investitionsbedingungen“, mahnt Liebing.

Insbesondere kritisieren die Autoren der Studie, die Bundesnetzagentur erkenne vielfach das Pachtmodell nicht als investitionsförderlich an. Entsprechend könnten sich Beteiligungen negativ auf die Anreizregulierung auswirken. Kooperationen würden demnach unwirtschaftlich. Allerdings sei das Pachtmodell für viele kommunale Unternehmen bei kooperativen Netzgesellschaften attraktiv, um kommunales Eigentum zu sichern und Bewertungsrisiken zu vermeiden.

Darüber hinaus zwinge die geltende Regulierung bei der Zusammenfassung mehrerer Netzgebiete in einer Netzgesellschaft das Unternehmen zu einheitlichen Netzentgelten über das gesamte Netzgebiet. Dies führe zu einer ungleichen Lastverteilung und letztlich häufig zu politischem Widerstand in den Kommunen. Beispiele in Hessen hätten gezeigt, dass dies ein häufiger Grund für das Scheitern von Kooperationen oder gar für deren Rückabwicklung sei.

Kooperationen würden regulatorisch grundsätzlich wie Fusionen behandelt. Diese Gleichsetzung hemme jedoch sinnvolle Zusammenschlüsse. Dabei sind den Beratern zufolge Kooperationen nicht nur ein Erfolgsfaktor für die Gegenwart der Stadtwerke, sondern auch ein strategisches Gestaltungsinstrument für deren Zukunft.

Die Studie mit dem Titel „Mit vereinten Kräften – Gezielte Kooperationen als Erfolgshebel der Energiewende“ steht auf der Internetseite des VKU zum Download zur Verfügung.

Initiative gegen Führungsvakuum in Stadtwerken

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

FACHKRÄFTE. „CEO der Zukunft“ heißt ein neues Cross-Mentoring-Programm, das darauf zielt, Nachwuchs für die Führungsebene kommunaler Unternehmen aufzubauen. Dahinter stehen 30 aktuelle Chefs.

Der demografische Wandel macht auch vor Führungsetagen nicht halt. Nach einer Studie, die der Bundesverband der Energiewirtschaft (BDEW) bei der Unternehmensberatung Ernst & Young in Auftrag gegeben hat, droht neben dem Fachkräftemangel auch bei Chefs ein „massiver Engpass“. In den kommenden fünf bis sieben Jahren, so ein Ergebnis der Stadtwerke-Studie, gehen mehr als die Hälfte der heutigen Geschäftsführer in den Ruhestand.

„CEO der Zukunft“ will dem „drohenden Führungsvakuum“ begegnen. Ins Leben gerufen haben das Programm der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun und der Chef der Stadtwerke Lübeck Gruppe, Jens Meier. Die beiden haben mit der Idee in der Branchen offene Türen eingerannt: Insgesamt 30 Stadtwerke-CEOs unterstützen die Initiative als Mentorin oder Mentor. Die Liste liest sich wie ein Who's who der kommunalen Energiewirtschaft.

Programm richtet sich an erfahrene Führungskräfte

Darüber hinaus bringen sich die DZ Bank, Schwarz Digits, Kearney, M3 Management Consulting, Siemens Energy und die Rechtsanwaltskanzlei Becker, Büttner, Held als „Programmpartner“ fachlich ein und als Sponsoren.

Das Ausbildungsprogramm für den Führungnachwuchs ist auf zwei Jahre angelegt. Es umfasst:

- Mentoring durch erfahrene CEOs kommunaler Unternehmen

- Führungstrainings mit dem Schulz von Thun Institut

- Executive-Seminare durch Programmpartner

Jens Meier sieht in dem Programm viel mehr als ein Mentoring: „Es ist ein strategischer Impulsgeber für Wandel. Wir machen Talente sichtbar, vernetzen sie gezielt und bereiten sie auf die komplexe Führungsverantwortung von morgen vor. Wer die Zukunft sichern will, muss heute in Führung investieren“, so der Chef der Stadtwerke Lübeck.

Informationen über die Initiative und die Bewerbungsmodalitäten finden sich im Internet unter „CEO der Zukunft“.

Steag Iqony kauft Unipers Fernwärme

Quelle: Steag GmbH / Jürgen Föhlich

WÄRMENETZE. Im Oktober 2024 hatte Uniper angekündigt, den Auflagen der EU-Kommission folgend ihr Fernwärmegeschäft zu veräußern. Nun hat sich ein Käufer gefunden.

Die zur Steag Iqony Group gehörende Iqony Fernwärme GmbH übernimmt die Uniper Wärme GmbH (UWG). Eine entsprechende Vereinbarung mit der Uniper Kraftwerke GmbH sei bereits geschlossen worden, teilt die Steag Iqony Group mit.

Unter dem Dach der UWG betreibt Uniper bislang eines der größten deutschen Fernwärmenetze mit mehr als 700 Kilometern Länge. Teil der Übernahme ist auch die Beteiligung der UWG an der Grüne Quartiere GmbH, wie ein Sprecher von Steag Iqony der Redaktion bestätigte. Die Grüne Quartiere GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der UWG mit der Eon Energy Solutions GmbH und der Avacon Natur GmbH.

Der Verkaufsprozess, den Uniper im Oktober 2024 gestartet hatte (wir berichteten), ist Teil des Auflagenpaketes, an das die EU-Kommission im Dezember 2022 die beihilferechtliche Genehmigung der Staatshilfen für das Unternehmen geknüpft hatte. Der Bund zahlte damals rund 13,5 Milliarden Euro an die in der Gaskrise in Schieflage geratene Uniper und wurde mit über 99 Prozent Mehrheitseigentümerin. Mittlerweile hat Uniper einen Teil der Hilfen – 530 Millionen Euro im September 2024 und 2,6 Milliarden Euro im März 2025 – zurückgezahlt.

Zu den finanziellen Details des UWG-Verkaufs, für den noch die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden müssen, macht das Unternehmen keine Angaben. Medienberichte schätzen den Wert des Wärmnetzes auf 300 bis 400 Millionen Euro.

Eine Perspektive für die Beschäftigten

„Als Steag Iqony Group freuen wir uns sehr, den Zuschlag für die Übernahme des Fernwärmegeschäfts von Uniper erhalten zu haben“, kommentiert Andreas Reichel, CEO und Arbeitsdirektor der Steag Iqony Group. „Denn als einer der größten Anbieter von klimafreundlicher Fernwärme können wir damit Netze im Ruhrgebiet effizient zusammenführen und damit auch die Dekarbonisierung weiter vorantreiben. Das ist Wärmewende made im Revier“.

Die Steag Iquony mit Sitz in Essen ist bereits jetzt einer der größten deutschen Fernwärmeversorger. Im März dieses Jahres hatte sie von der MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG) deren Gesellschaftsanteile an der Iqony Fernwärme GmbH übernommen und sie damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Steag Iqony Group gemacht (wir berichteten).

Iqony Fernwärme betreibt in Bottrop, Essen und Gelsenkirchen ein Fernwärmenetz mit einer Gesamtlänge von rund 740 Kilometern. Nach Angaben des Unternehmens erwirtschaften die knapp 160 Beschäftigten einen Umsatz von rund 210 Millionen Euro. Den rund 130 Beschäftigten der Uniper Wärme will Iqony „mit unserer unternehmerischen Erfahrung eine klare und vertraute Perspektive geben“, sagt Reichel.

Neben dem Verkauf des Fernwärmegeschäfts muss Uniper den Auflagen der EU-Kommission entsprechend bis Ende 2026 noch folgende Verkäufe tätigen:

- 84-prozentige Beteiligung am Unipro-Geschäft, Russland

- Steinkohlekraftwerk in Datteln, Deutschland

- Stromgeschäft Nordamerika, ohne Gasportfolio, LNG- und wasserstoffbezogene Aktivitäten

- Geschäft mit Schiffstreibstoffen Uniper Energy DMCC, Mittlerer Osten

- Gaskraftwerk in Gönyu, Ungarn

- 20-prozentige Beteiligung an der Opal-Pipeline

- 20-prozentige indirekte Beteiligung an der BBL-Pipeline

- 18-prozentige Beteiligung an der Gasgesellschaft Latvijas Gaze, Lettland

- Internationales Helium-Geschäft

Bis Ende 2026 darf Uniper zudem nur Akquisitionen tätigen, die für die Sicherung des Fortbestands des Unternehmens oder für die Dekarbonisierung des eigenen Geschäfts notwendig sind.

Rolls-Royce entwickelt neue Motorenplattform

Quelle: Rolls-Royce Power Systems

BILANZ. Rolls-Royce Power Systems hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert: Wachstumstreiber sind die Energieversorgung von Rechenzentren sowie das Behördengeschäft.

Der Friedrichshafener Motoren- und Antriebshersteller Rolls-Royce Power Systems, zu dem die Motorenmarke „mtu“ gehört, hat im ersten Halbjahr sein Wachstum fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 20 Prozent, das Ergebnis legte sogar um 89 Prozent zu, teilte das Unternehmen am 4. August mit. Die Wachstumstreiber bei Rolls-Royce waren − wie auch bereits im vergangenen Jahr − zum einen Lösungen für die Energieversorgung von Rechenzentren und zum anderen das Behördengeschäft mit militärischen und zivilen Anwendungen. Die Werke seien ausgelastet.

Der Umsatz, bereinigt um das im vergangenen Jahr verkaufte Handelsgeschäft mit Motoren an die Kölner Deutz AG im unteren Leistungsbereich, stieg um 20 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, das bereinigte Betriebsergebnis um 89 Prozent auf 371 Millionen Euro. Am 31. Juli 2024 hatte Rolls-Royce Power Systems den Verkauf des Geschäfts mit Off-Highway-Motoren im unteren Leistungsbereich an Deutz abgeschlossen. Der Verkaufspreis lag nach Angaben der Unternehmen im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Die Auftragsdeckung ist nach Unternehmensangaben für dieses Jahr bereits zu 100 Prozent erfüllt, für das Jahr 2026 zu 43 Prozent. Der Auftragseingang belief sich auf 3,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 32 Prozent verglichen zum Vorjahr, der auf die starke Nachfrage im Bereich Energieversorgung zurückzuführen ist. Dort sei der Auftragseingang um 68 Prozent gestiegen, teilte Rolls-Royce Power Systems weiter mit.

„Gleichzeitig investieren wir so umfangreich wie nie zuvor: in neue Motorenplattformen, zukunftsweisende Technologien und den Ausbau unserer Werke“, sagte Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und stärken unsere technologische Führungsposition.“

Neue Montagelinie in Friedrichshafen

Rolls-Royce entwickelt derzeit eine neue „mtu-Motorenplattform“. Die neuen Motoren sollen im Vergleich zum Wettbewerb eine höhere Leistungsdichte, geringere Emissionen und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch bieten und ab dem Jahr 2028 verfügbar sein. Außerdem werden die Motoren für militärische Landfahrzeuge wie Panzer für eine höhere Leistungsdichte weiterentwickelt, um die entsprechende Nachfrage zu bedienen. Weitere Investitionen sind in China und den USA geplant.

Mitte des Jahres 2026 soll laut dem Unternehmen ein Teil der angelegten Modernisierung der Produktionsanlagen in Friedrichshafen mit der Inbetriebnahme einer neuen Montagelinie für die MTU-Baureihe 4000 abgeschlossen sein. Weitere Teile des Werks sollen ebenfalls kontinuierlich modernisiert werden.

Rolls-Royce Power Systems hat seinen Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Der britische Mutterkonzern Rolls-Royce ist vor allem als Triebwerkshersteller bekannt. Der Fokus liegt auf der zivilen Luft- und Raumfahrt sowie den Energiesystemen.

VNG und Investor CVC wollen Biogas-Tochter wachsen lassen

Quelle: Shutterstock / Natascha Kaukorat

BIOGAS. Die VNG AG und der Infrastrukturinvestor CVC DIF wollen gemeinsam die Balance Erneuerbare Energie GmbH weiterentwickeln. VNG behält die Mehrheit am Unternehmen.

Laut einer Mitteilung von VNG, haben sich der Gaskonzern mit Hauptsitz in Leipzig und CVC darauf verständigt, die Balance Erneuerbare Energie GmbH langfristig wachsen zu lassen. VNG bleibt demnach mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Die restlichen 49 Prozent hat der Infrastrukturinvestor mit Hauptsitz im niederländischen Schiphol übernommen. Eine entsprechende Genehmigung haben die Kartellbehörden nun erteilt, heißt es weiter.

Die 2006 gegründete und bislang 100-prozentige VNG-Tochter Balance bleibe weiterhin vollkonsolidierter Bestandteil des VNG-Konzerns. Über Details der Transaktion, die bereits im April dieses Jahres bekannt gegeben worden war, haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

Die Wachstumsstrategie von Balance soll gestärkt und ihre Position als „eine der größten Biogasplattformen Deutschlands“ weiter ausgebaut werden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Das Closing markiert einen wichtigen Meilenstein für unsere Konzernstrategie ‚VNG 2030+‘“, sagt Ulf Heitmüller. Der Vorstandsvorsitzende der VNG AG betont, CVC DIF teile die Werte des Gasimporteurs und dessen Vision einer klimaneutralen Energiezukunft. „Biogas bleibt weiterhin ein zentraler Bestandteil unserer Strategie ‚VNG 2030+‘, denn dieser klimafreundliche Energieträger ist ein bedeutender Baustein der Energiewende“, so Heitmüller.

Die Balance Erneuerbare Energie GmbH betreibt nach Angaben von VNG derzeit mehr als 40 Biogasanlagen in Nord- und Ostdeutschland. Deren installierte Leistung beträgt rund 197 MW.

Chefwechsel bei Lechwerken

Dr. Malte Sunderkötter. Quelle: Lechwerke / Daniela Ponath

PERSONALIE. Malte Sunderkötter übernimmt den Vorstandsposten von Christian Barr bei den Lechwerken. Der eine kommt von Eon, der andere geht dorthin zurück.

Rochade zwischen den Lechwerken und Eon: Malte Sunderkötter, CEO von Eon Grid Solutions sowie Mitglied der Geschäftsführung von Edialog Netz rückt zum 1. November in den Vorstand der Lechwerke. Er folgt auf Christian Barr, der im Gegenzug die Leitung eines Netzprojekts bei Eon übernehmen wird. Als Leiter des Netzprojekts „Enterprise Asset Management“ werde Barr seine langjährige Expertise aus der nationalen und internationalen Energiewirtschaft mit Schwerpunkten im Finanzbereich sowie dem operativen Netzgeschäft künftig an zentraler Stelle bei Eon einbringen, teilen die Lechwerke mit. Der 54-Jährige war im Herbst 2023 in Augsburg in den Vorstand gerückt.

Sunderkötter werde künftig unter anderem den Netzbereich verantworten, heißt es. Der 46-jährige promovierte Wirtschaftsingenieur gehört der Geschäftsführung von Eon Grid Solutions seit September 2017 an. Bei den Lechwerken arbeitet er künftig an der Seite Dr. Dietrich Gemmel (63), der seit Sommer 2021 Vorstand ist.

Der Eon-Konzern hält rund 90 Prozent der Anteile an der Lechwerke AG. Knapp sieben Prozent befinden sich im Besitz der öffentlichen Hand. Größter Anteilseigner ist der Bezirk Schwaben.

Zeppelin Power Systems hat neue Chefin

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Carolin Wolfsdörfer ist die neue Geschäftsführerin der Zeppelin Power Systems.

Zum 1. August hat Carolin Wolfsdörfer die Geschäftsführung der Zeppelin Power Systems GmbH übernommen, teilte der Konzern am 4. August mit. Bereits seit dem 1. April 2025 ist Wolfsdörfer als Chief Operating Officer (COO) Teil der Geschäftsführung. Die Ingenieurin war zuvor mehr als 38 Jahre für die ZF Group tätig, wo sie unter anderem Werke in den USA aufgebaut und geleitet hat.

Nach dem Ausscheiden von Eva-Maria Graf Anfang des Jahres hatte Alexandra Mebus, Arbeitsdirektorin (CHRO) des Zeppelin Konzerns, die Geschäftsführung interimistisch übernommen. In ihrer neuen Funktion berichtet Carolin Wolfsdörfer direkt an Patrick van Alem, CEO der Strategischen Geschäftseinheit (SGE) Power Systems. Van Alem hatte die Leitung der SGE Anfang Juni im Zuge der Akquisition der PEPP Group BV übernommen.

Zeppelin Power Systems ist ein Anbieter für Antriebe und Energiesysteme und hat seinen Sitz in Hamburg. Das Unternehmen gehört zum Zeppelin Konzern. Der Konzern ist weltweit in 29 Ländern mit über 12.000 Mitarbeitenden vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 hat Zeppelin einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.

|

| Carolin Wolfsdörfer Quelle: Zeppelin Power Systems |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

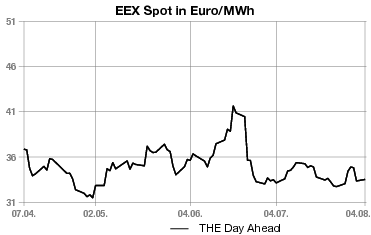

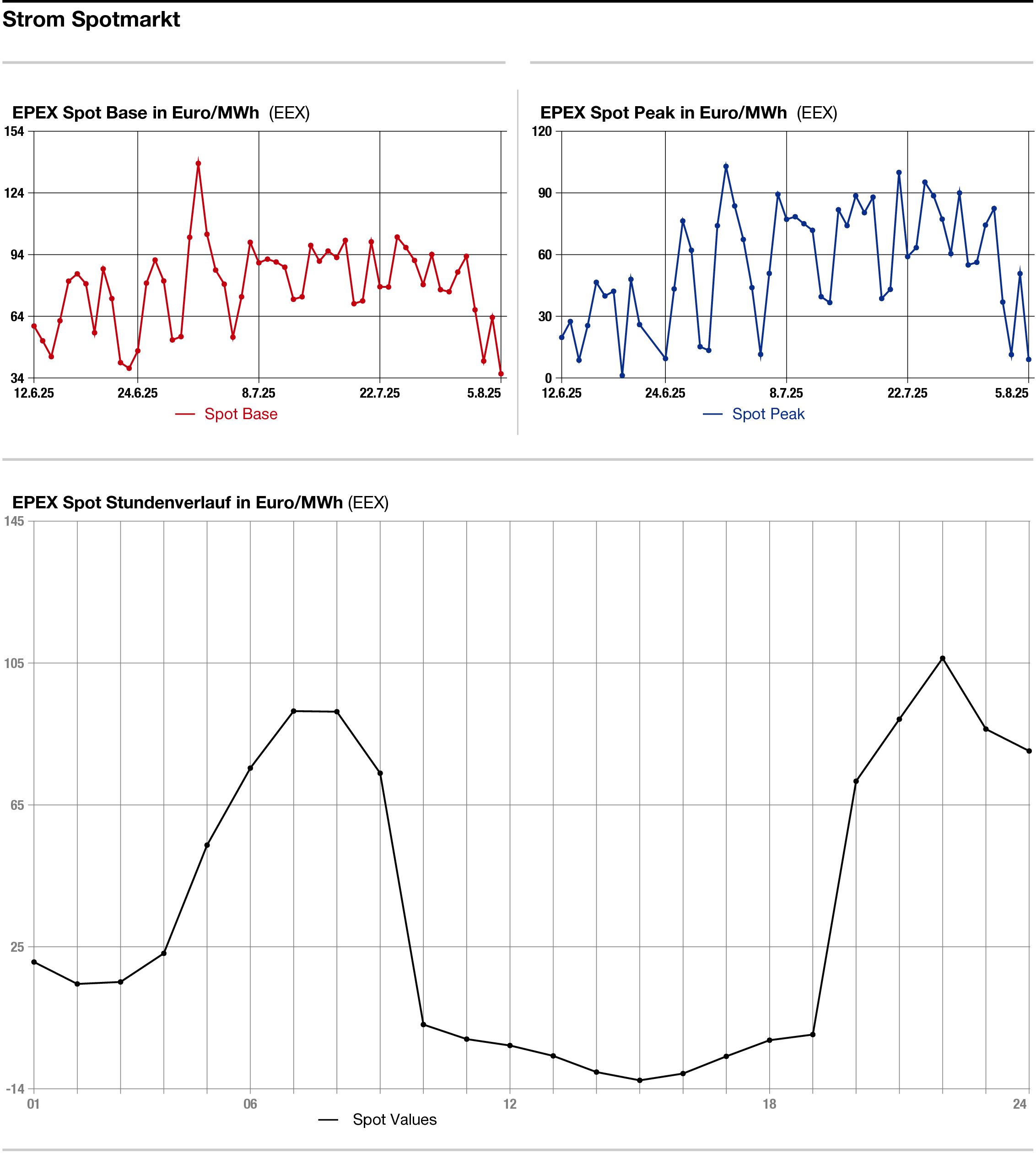

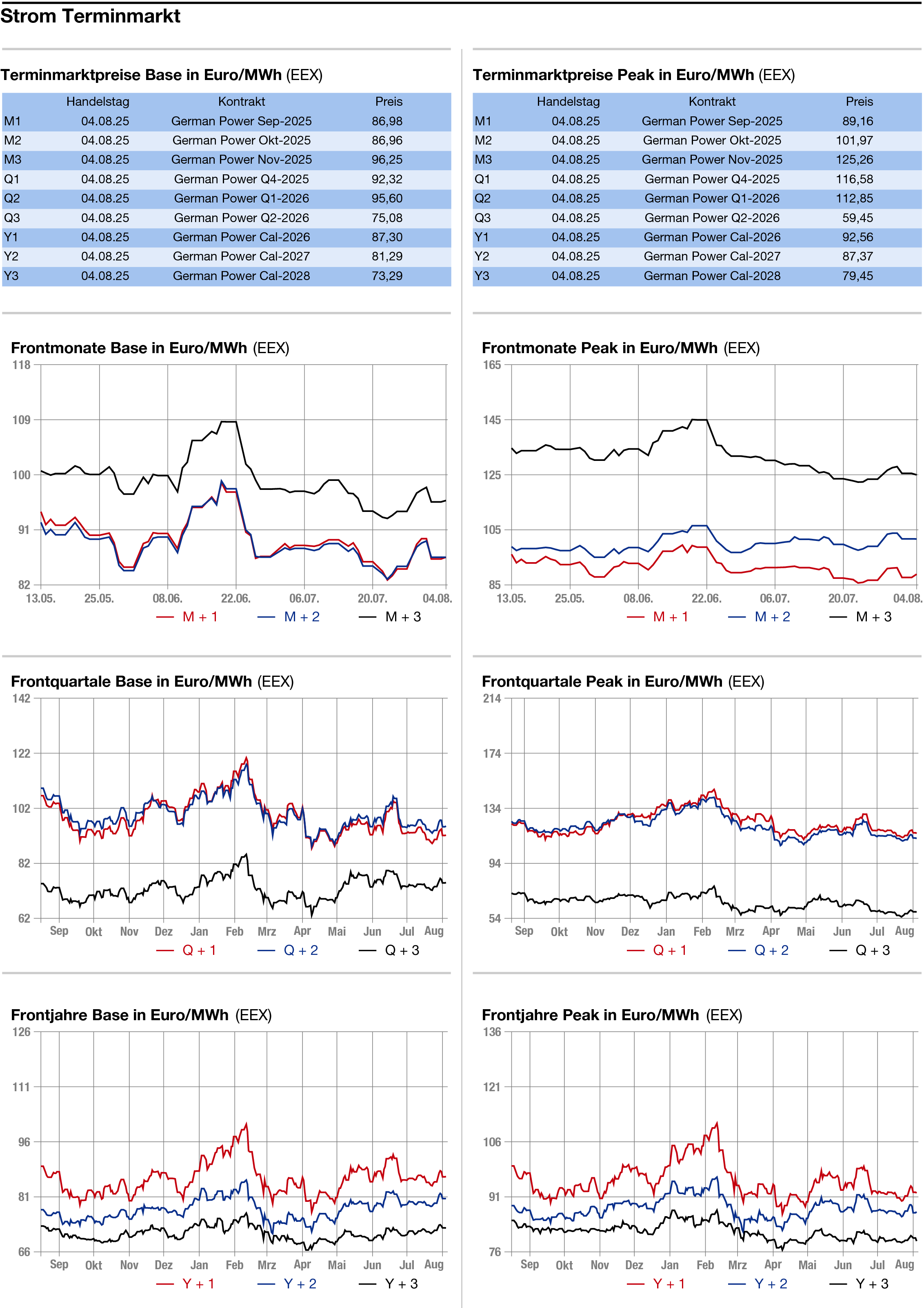

STROM

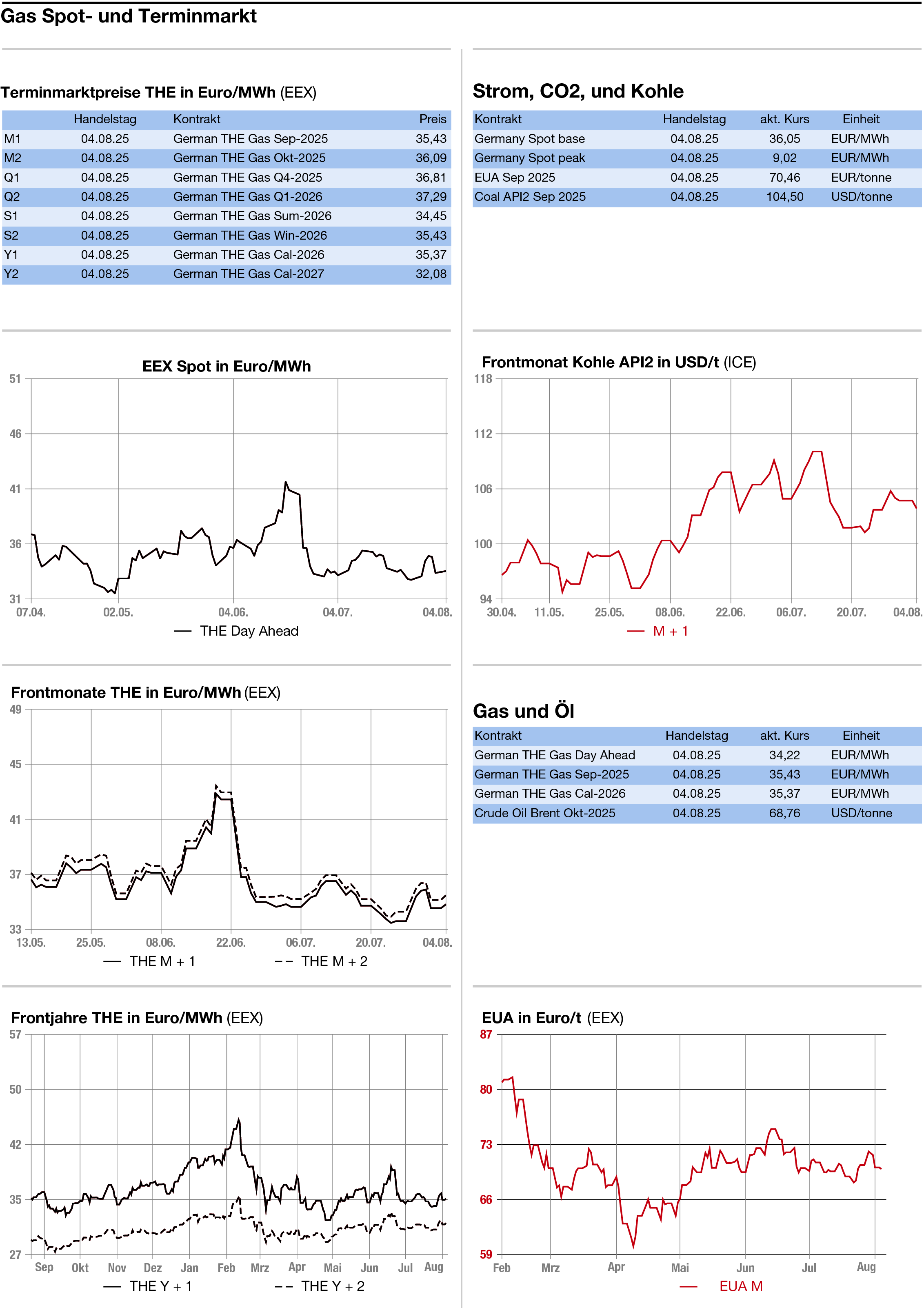

GAS

Französische Kernkraftwerke leiden unter Kühlwassermangel

Quelle: E&M

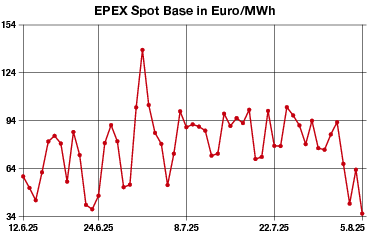

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Schwächer hat sich der Energiekomplex am Montag gezeigt, während die Stimmung an den Aktienmärkten wieder etwas bergauf ging. Für die Energiemärkte dürfte das Wetter zum Ende der neuen Arbeitswoche wieder eine größere Rolle spielen.

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde im Base mit 36,25 Euro je Megawattstunde und im Peak mit 9,25 Euro je Megawattstunde gehandelt. An der Börse mussten 36,05 Euro für die Grundlast und 9,02 Euro je Megawattstund für die Spitzenlast gezahlt werden. Am Freitag war der Montag selbst im börslichen Handel mit 83,00 Euro im Base gesehen worden. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag deutlich höher ausfallen als noch am Montag. Ab Mittwoch werden wieder sinkende Beiträge der Erneuerbaren zur Stromproduktion erwartet. Am langen Ende des deutschen Strommarktes verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,86 Euro auf 86,88 Euro je Megawattstunde.

Der Energieversorger EDF in Frankreich hat erneut Probleme mit der Kühlung einiger Atomreaktoren. Aktuell betroffen ist demnach unter anderem das Kraftwerk Bugey, dessen vier Reaktoren laut dem Übertragungsnetzbetreiber RTE mit eingeschränkter Kapazität laufen. Hinzu kommt, dass Meteorologen ab Donnerstag auch in Frankreich eine neue Hitzewelle erwarten, die die Probleme verschärfen dürfte. Insgesamt liegt die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke aktuell bei 70 Prozent. Auch der Ausfall des Reaktors Flamanville 3 wurde verlängert, die Reparaturen sollen bis zum 1. Oktober dauern.

CO2: Schwächer hat sich der CO2-Markt zum Start in die neue Arbeitswoche gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,38 Euro auf 70,63 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,33 Euro, das Tief bei 70,15 Euro je Tonne CO2. Das Auktionsvolumen ist in der neuen Woche wieder höher, da die vierzehntägliche polnische Auktion stattfindet. Laut den Analysten von Vertis steigt das Angebot am Primärmarkt damit um 18 Prozent von 11,3 auf 13,4 Millionen Zertifikate. Die Analysten gehen für die kommenden Woche von einer anhaltenden Seitwärtsbewegung aus.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Montag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,20 Euro auf 33,80 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,875 Euro auf 34,200 Euro je Megawattstunde nach unten. Mit der sich nähernden Frist am 8. August von US-Präsident Donald Trump für Wladimir Putin könnte die wachsende geopolitische Unsicherheit die Gaspreise steigen lassen, so die Analysten von Vertis, aber unter Umständen auch die Aktienmärkte belasten. Auch vom Wetter könnte ab der zweiten Wochenhälfte wieder Unterstützung für die Gasmärkte kommen, denn die Meteorologen erwarten steigende Temperaturen und gleichzeitig sinkende Windstrombeiträge. Entsprechend ist ein Anstieg des Strombedarfs für den Betrieb von Klimaanlagen zu erwarten, während gleichzeitig mehr Gas zur Stromerzeugung benötigt werden dürfte.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: