6. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Kartellamt ohne Bedenken gegen OGE-Pipelines

EXPLORATION: Betreiber will längere Frist für Bohrung in Reichling

GASKRAFTWERKE: Reiche verspricht der Lausitz Gaskraftwerke

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT OFFSHORE: Windindustrie will China-Anteil bei Magneten senken

ELEKTROFAHRZEUGE: KfW sieht Fortschritte bei Elektromobilität

THERMISCHE ABFALLBEHANDLUNG: ITAD warnt vor Verdoppelung der Preise

TECHNIK

IT: KI-gestützte Lösung hilft bei der Vermarktung von Flexibilitäten

SMART METER: Netzwerkmanagement-System überwacht Smart Meter Gateways

WÄRMENETZ: Forschungsteam entwickelt Tool für Wärmepumpen-Integration

STROM: Nasa plant Atomreaktor auf dem Mond

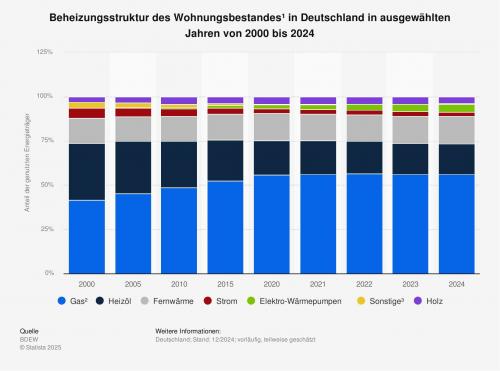

STATISTIK DES TAGES: Heizungsstruktur in Deutschland zwischen 2000 und 2024

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN: Rolls-Royce setzt bei Notstromsystemen auf E-Fuels

WINDKRAFT OFFSHORE: RWE sichert sich Serviceschiffe für Nordsee

WASSERSTOFF: Entega startet H2-Projekt am Müllheizkraftwerk

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Gaspreise mit Aufwärtspotenzial

TOP-THEMA

EU signalisiert laut Reiche Zustimmung

Gaskraftwerk in Marl. Quelle: Evonik

NEUE GASKRAFTWERKE.

Deutschland bekommt laut Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der EU grünes Licht für einen Großteil der geplanten Gaskraftwerke, die als Backup dienen sollen.

Deutschland hat nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine grundsätzliche Einigung mit der Europäischen Union über den Bau neuer Gaskraftwerke erzielt. Bei einem öffentlichen Auftritt in Spremberg (Brandenburg) erklärte Reiche auf Nachfrage, dass „signifikant mehr als die Hälfte“ der geplanten Kapazitäten mit der EU verhandelt werden konnte. Über die konkreten Bedingungen will das Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt informieren, wie das Handelsblatt am 5. August schreibt.

Geplant ist, dass der Staat Ausschreibungen für Gaskraftwerke organisiert. Diese sollen in Dunkelflauten einspringen, wenn bis spätestens 2038 die Kohlekraftwerke stillgelegt sind. Laut Koalitionsvertrag strebt die Bundesregierung an, bis 2030 Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 20.000 MW anzureizen. Weil diese Anlagen nur wenige Stunden im Jahr laufen, will der Staat sie finanziell fördern. Dafür ist eine beihilferechtliche Genehmigung durch die EU erforderlich.

Erste Marge mit 10.000 MW ausschreiben

Die jetzt erreichte Zustimmung würde einer beihilferechtlichen Freigabe für mindestens 10.000 MW gleichkommen. Bereits in der Vergangenheit hatte Reiches Vorgänger Robert Habeck (Grüne) versucht, ein entsprechendes Ausschreibungsmodell mit der Europäischen Kommission abzustimmen. Seine Pläne waren jedoch zuletzt durch die Haushaltskrise ins Stocken geraten.

Reiche kündigte nun an, dass sie mit einer sogenannten „Schnellboot-Lösung“ starten wolle. Diese soll ein erstes Ausschreibungsvolumen zwischen 5.000 und 10.000 MW umfassen. Auf Nachfrage zum möglichen Einsatz von grünem Wasserstoff in den geplanten Kraftwerken verwies die Ministerin allerdings auf Unsicherheiten im Markt: „Einen Zeitraum für grünen Wasserstoff und die Mengen kann ich Ihnen heute nicht geben, weil wir die Marktentwicklung nicht sehen.“

Die Bundesministerin stellte damit klar, dass es in der aktuellen Ausgestaltung der Ausschreibungen keine verbindlichen Vorgaben zum Einsatz von grünem Wasserstoff geben werde. Anders als Habeck, der ursprünglich vorsah, neue Gaskraftwerke vollständig oder perspektivisch mit Wasserstoff zu betreiben, will Reiche offenbar technologieoffener agieren. Noch wird in Deutschland nur sehr wenig grüner Wasserstoff produziert, auch fossil erzeugter Wasserstoff spielt aufgrund hoher Kosten im Energiemarkt bislang nur eine untergeordnete Rolle.

Studien setzen auf Batteriespeicher

Begleitend zu den politischen Ankündigungen wurde der geplante Ausbau der Gaskraft zuletzt in mehreren Studien bewertet. Eine Untersuchung im Auftrag des CDU-internen Netzwerks Klimaunion kommt zu dem Schluss, dass zusätzliche Gaskraftwerke grundsätzlich geeignet sind, Versorgungslücken bei den Erneuerbaren zu schließen.

Innerhalb der Koalition gibt es allerdings auch Kritik. Thomas Heilmann, Vorsitzender der Klimaunion, warnte vor den Folgekosten staatlicher Subventionen: „Jede neue Subvention für Gaskraftwerke wird ein Preistreiber für unsere Stromkosten, weil der Gaspreis immer stärker zum Taktgeber für den gesamten Strommarkt würde.“

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Alternativen wie Batteriespeicher in vielen Szenarien effizienter sein könnten. Auch der Thinktank Epico und das Analysehaus Aurora Energy kommen in einer gemeinsamen Analyse zu dem Ergebnis, dass bereits 10.000 MW zusätzlicher Gaskapazität bis 2035 ausreichen könnten – vorausgesetzt, die Stromnachfrage steigt nur moderat.

Energieverband stellt konkrete Forderungen

Dennoch hält Reiche am Ziel von 20.000 MW bis 2030 fest. Unterstützung erhält sie dabei vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Der Verband bewertet die Einigung mit der EU als positiven Schritt. Man hoffe nun auf zügige und praxisnahe Ausschreibungen. Denn der Bau neuer Anlagen dauert mehrere Jahre. Aus VKU-Sicht sei entscheidend, dass auch bestehende Standorte eine Chance bekommen und kleinere, dezentrale Kraftwerke berücksichtigt werden.

Der VKU fordert zudem technologieoffene Ausschreibungen, um auch den Bau neuer Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) zu ermöglichen. Diese könnten nach Einschätzung des Verbands eine wichtige Rolle bei der gleichzeitigen Versorgung mit Strom und Wärme spielen – insbesondere in Städten und Gemeinden.

Auch ein regionaler Ausgleich bei der Verteilung der Ausschreibungsvolumina wird diskutiert. In der Politik kursiert etwa die Idee eines sogenannten „Südbonus“, da Süddeutschland wegen des Atom- und Kohleausstiegs stärker vom Wegfall gesicherter Kraftwerksleistung betroffen ist. Dies wurde an Kohlekraftwerkstandorten wie Spremberg (Brandenburg) kritisiert.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Kartellamt ohne Bedenken gegen OGE-Pipelines

KLIMASCHUTZ. Keine grundsätzlichen Bedenken, aber künftige Neubewertung möglich: Das Kartellamt gibt vorläufig grünes Licht für zwei von OGE geplante CO2-Pipelines.

Die Open Grid Europe GmbH (OGE) hat – aufgrund des hohen Investitionsvolumens im einstelligen Milliardenbereich – das Bundeskartellamt um Hinweise gebeten, ob kartellrechtliche Bedenken gegen zwei in Kooperation mit Ontras beziehungsweise Fluxys geplante Pipeline-Projekte bestehen.

Das Kartellamt gab nun vorläufig grünes Licht: „Nach aktuellem Stand wäre auch ohne Kooperation nicht zu erwarten, dass die beteiligten Unternehmen in den nächsten Jahren konkurrierende CO2-Pipeline-Projekte in Angriff nehmen würden“, lässt sich Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, in einer Mitteilung der Behörde zitieren. Aus wettbewerblicher Sicht bestünden gegen die beiden Kooperationsvorhaben keine grundsätzlichen Bedenken.

OGE hatte im Dezember 2023 mit dem belgischen Netzbetreiber Fluxys eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, der zufolge OGE ein CO2-Pipelinesystem von West- und Süddeutschland bis zur deutsch-belgischen Grenze errichten will. Von dort aus plant Fluxys eine CO2-Transitpipeline durch Belgien bis Zeebrügge (wir berichteten).

Die Kooperation zwischen OGE und Ontras sieht den Bau einer Export-Pipeline von einer Region mit emissionsintensiven Industrien zu möglichen Exportstandorten vor. Hierbei verantworten die Unternehmen jeweils einen Abschnitt der Pipeline.

„Bei der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern müssen jedoch die Leitplanken des Kartellrechts beachtet werden. Da die Beteiligten in anderen Bereichen als Wettbewerber anzusehen sind, darf die Zusammenarbeit nur in dem Maße erfolgen, wie dies für die Realisierung der Projekte erforderlich ist“, sagt Kartellamtschef Mundt.

Bei der kartellrechtlichen Bewertung der Projekte sei zu berücksichtigen, dass sich diese noch in einem sehr frühen Stadium befinden, heißt es weiter. Die Marktverhältnisse im Bereich des CO2-Transports entwickelten sich dynamisch. Dies könne dazu führen, dass einzelne Elemente der Kooperation zukünftig gegebenenfalls neu bewertet werden müssen. Sollte die Nachfrage nach CO2-Transportleistungen künftig stark steigen, wären auch konkurrierende Pipeline-Projekte denkbar, sodass neue Projekte der vorliegenden Größenordnung dann kartellrechtlich genauer zu prüfen wären. Grundsätzlich seien die beteiligten Unternehmen selbst dafür verantwortlich, ihre Kooperationen kartellrechtskonform auszugestalten.

Betreiber will längere Frist für Bohrung in Reichling

Quelle: Pixabay / Mimzy

EXPLORATION. Die geplante Gasbohrung im bayerischen Reichling verzögert sich. Nun will das zuständige Unternehmen die Genehmigung zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen bis 2027 verlängern lassen.

Wegen des Zeitverzugs beim Aufbau der geplanten Gasförderung in Reichling (Bayern) hat die „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“ beim bayerischen Wirtschaftsministerium einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt. Konkret geht es um die bergrechtliche Erlaubnis „Lech“, die das Unternehmen zur gewerblichen Suche nach Kohlenwasserstoffen berechtigt. Die aktuelle Genehmigung läuft Ende September 2025 aus − nun soll sie um zwei Jahre bis zum 30. September 2027 verlängert werden. Das entsprechende Schreiben vom 29. Juli dieses Jahres wurde laut Ministerium an alle relevanten Behörden und Kommunen verschickt.

Der Grund für den Zeitverzug liegt laut Ministeriumsangaben in langwierigen Abstimmungen mit Fachbehörden, unter anderem im Zusammenhang mit dem Wasserrecht. Auch wetterbedingte Verzögerungen beim Aufbau des Bohrplatzes spielten eine Rolle.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war der Antrag auch Thema einer Gemeinderatssitzung in Reichling am 4. August. Die beteiligten Fachstellen – darunter die Regierung von Oberbayern, das Landesamt für Umwelt, das Bergamt Südbayern und das Landratsamt Landsberg am Lech – haben nun bis zum 5. September Zeit, Stellung zu nehmen.

Regionaler Widerstand

Das Gasprojekt nahe des Ammersees südlich von München ist regional umstritten. Neben kritischen Stimmen aus der Bevölkerung fordern auch Umweltverbände ein Ende der Förderung fossiler Energieträger (wir berichteten). In Stellungnahmen unter anderem von Greenpeace Bayern und dem Bund Naturschutz in Bayern wird vor negativen Folgen für Umwelt und Klima gewarnt.

Das Wirtschaftsministerium betont in dem Schreiben allerdings, dass bei unveränderter Sach- und Rechtslage ein gesetzlicher Anspruch auf Verlängerung bestehe. Eine Ablehnung könne demnach nur erfolgen, wenn sich wesentliche Rahmenbedingungen geändert hätten.

Der Zeitpunkt des Antrags überrascht, da der Aufbau des Bohrturms in Reichling bereits läuft und der Beginn der Bohrarbeiten in Kürze erwartet wird (wir berichteten). Offenbar befürchtet das Unternehmen, dass der ursprünglich eingeplante Zeitraum bis 2025 nicht ausreicht, um die Erkundungsarbeiten vollständig abzuschließen.

Hinter dem Vorhaben steht die „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss aus der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (80 Prozent) und der Genexco GmbH (20 Prozent), die im Bereich Erdöl- und Erdgasexploration tätig ist.

Sollte sich bei der geplanten Bohrung ein wirtschaftlich nutzbares Erdgasvorkommen bestätigen, will das Unternehmen das Feld über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren erschließen. Erwartet wird, wie bereits berichtet, ein Volumen von 400 bis 500 Millionen Kubikmetern Erdgas. Dies ist genug, um den Jahresbedarf von rund 10.000 bis 15.000 Haushalten zu decken. Ob es jedoch tatsächlich zu einer Förderung kommt, wird sich erst im Zuge der laufenden Probebohrung zeigen.

Reiche verspricht der Lausitz Gaskraftwerke

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Anlässlich eines Besuchs von Bundeswirtschaftsministerin Reiche bekräftigt die Leag ihre Gaskraftwerkspläne und fordert von der Politik einen klaren regulatorischen Rahmen.

Politiker reisen im Sommer gerne durch Deutschland. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist da keine Ausnahme. Bei einem Besuch in der Lausitz erklärte sie, die Angst vor einer systematischen Benachteiligung der bisherigen Kohleregion sei unbegründet. Sie bezog sich dabei auf die Pläne der Bundesregierung zum Bau neuer Gaskraftwerke. Sie verwies auf Gespräche mit der EU-Kommission über die Genehmigung von zusätzlichen Kraftwerkskapazitäten.

Zwischenzeitlich hat sich auch die Leag zu Wort gemeldet und ihre Kraftwerkspläne bekräftigt. Am Standort des bisherigen Braunkohlekraftwerks Schwarze Pumpe soll das erste wasserstofffähige Gaskraftwerk der Lausitz gebaut werden. Es soll eine Leistung von bis zu 850 MW haben. Der Konzern sieht die vorhandene Kraftwerks-Infrastruktur, den ebenfalls in Schwarze Pumpe angesiedelten großen Batteriespeicher und zahlreiche Abnehmer für Abwärme im Umfeld „ideale Voraussetzungen für ein Gaskraftwerk der nächsten Generation“, wie es in einer Mitteilung der Leag heißt.

Darüber hinaus sollen noch weitere Gaskraftwerke an Standorten des nach eigenen Angaben zweitgrößten deutschen Stromerzeugers entstehen: In Lippendorf bei Leipzig sowie in Leipheim in Bayern.

„Bis 2030 gehen allein aus unserem Kraftwerkspark 3.000 MW vom Netz. Wir brauchen dringend Ersatz für diese gesicherte Leistung. Deshalb arbeiten wir seit Monaten mit Hochdruck an Neubauprojekten für unsere Kraftwerksstandorte“, sagte Adi Roesch. Der Vorstandsvorsitzende der Leag betonte, an den drei genannten Standorten seien „H2-ready-Kraftwerke“ mit einer installierten Leistung von rund 2.000 MW in Planung. Und er fügte hinzu: „Jetzt ist die Politik gefragt, den Investitionsstau bei Zukunftskraftwerken mit einer klaren Regulatorik und fairen Ausschreibungsbedingungen aufzulösen.“

Bei ihrem Besuch habe die Bundeswirtschaftsministerin versichert, die Botschaft sei angekommen, heißt es in der Mitteilung der Leag. Dort wird Reiche mit den Worten zitiert: „Versorgungssicherheit ist ein Gebot der Stunde. Sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie ist auch für den Industriestandort, für Arbeitsplätze in Brandenburg von höchster Bedeutung.“ Deshalb sei sie froh, dass die Leag diesen Kurs unterstütze.

„Wir sind in den Gesprächen mit der EU-Kommission sehr viel weiter, als wir noch vor drei, vier Monaten zu hoffen gewagt haben. Und ich kann Ihnen berichten, dass wir einen signifikanten Anteil der geplanten 20.000 MW Gaskraftwerkskapazität noch in diesem Jahr in den Markt stellen und in eine Versteigerung geben werden“, so die Ministerin. Sie versprach, dass Gaskraftwerke in der Lausitz nicht nur gebraucht, sondern auch tatsächlich gebaut werden.

Quelle: Georg Eble

Windindustrie will China-Anteil bei Magneten senken

WINDKRAFT OFFSHORE. Das Bundeswirtschaftsministerium und die europäische Windindustrie haben eine Roadmap vorgelegt, um die Abhängigkeit von chinesischen Permanentmagneten zu verringern.

Die europäische Windindustrie hat gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) eine Roadmap veröffentlicht, die Wege aufzeigt, wie sich die derzeit fast vollständige Abhängigkeit von chinesischen Permanentmagneten in Windturbinen reduzieren lässt. Die in Brüssel präsentierte Strategie soll die Versorgungssicherheit verbessern und bis 2035 die Hälfte der verwendeten Magnete aus alternativen Quellen decken.

Permanentmagnetgeneratoren gelten als Schlüsseltechnologie für effiziente, kompakte und wartungsarme Windenergieanlagen, insbesondere im Offshore-Bereich. Derzeit stammen über 90 Prozent der verwendeten Permanentmagneten und der dafür benötigten seltenen Erden aus China. Laut Angaben der Industrie besteht hier dringender Handlungsbedarf.

Ziel der jetzt veröffentlichten Resilienz-Roadmap ist es, die Importabhängigkeit schrittweise zu verringern. Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent, bis 2035 mindestens 50 Prozent der eingesetzten Permanentmagneten aus resilienten, also nicht einseitig marktabhängigen Bezugsquellen stammen. Für seltene Erden strebt die Branche einen Anteil von 35 Prozent aus resilienter Herkunft bis 2030 an.

|

| Zeitplan für die resilientere Versorgung mit Permanentmagneten in der EU (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: BMWE |

Die Roadmap wurde in einem partizipativen Prozess erarbeitet. Beteiligt waren neben dem BMWE unter anderem europäische Windturbinenhersteller, Zulieferunternehmen sowie die Verbände VDMA Power Systems, Bundesverband Windenergie (BWE), Bundesverband der Offshore-Windparkbetreiber (BWO), die Stiftung Offshore-Windenergie und Wind Europe.

Ministerium unterstützt Handelskontakte

Die Unternehmen identifizierten dafür drei Meilensteine: Bis Mitte 2025 sollen Absichtserklärungen mit alternativen Lieferanten vorliegen. Ende 2026 sind konkrete Abnahmeverträge vorgesehen. Bis Ende 2028 sollen erste Lieferungen starten, damit erste resilient ausgestattete Windkraftanlagen 2029 gebaut werden können.

Politisch flankiert werden die Maßnahmen unter anderem durch Förderinstrumente wie den Rohstofffonds, das Energieforschungsprogramm und Investitionsgarantien. Außerdem unterstützt das BMWE Unternehmen bei der Anbahnung internationaler Partnerschaften – beispielsweise mit Staaten wie Australien und Japan – und wirkt auf die EU-Regelsetzung im Rahmen des Critical Raw Materials Act (CRMA) und des Net Zero Industry Act (NZIA) ein.

Die Windindustrie betont, dass technologische Offenheit, Umsetzbarkeit und europäische Harmonisierung zentrale Kriterien für den Erfolg der Resilienzstrategie seien. Dazu gehört auch ein pragmatisches System zur Verifizierung der Herkunft von Permanentmagneten, etwa über digitale Produktpässe. Resilienz bedeute laut Roadmap nicht nur Diversifikation, sondern auch die Förderung von Wiederverwertung und Innovation. Diese sollen dazu beitragen, den Materialeinsatz insgesamt zu senken.

Die Roadmap dient laut Beteiligten nicht nur der Windindustrie selbst. Sie soll auch anderen Branchen mit vergleichbaren Abhängigkeiten als Blaupause für eigene Strategien dienen. Das BMWE signalisiert laut eigener Aussage die Bereitschaft, ähnliche Prozesse auch für weitere Schlüsselindustrien der Energiewende zu begleiten.

Die achtseitige Roadmap „Von der europäischen Windindustrie erarbeiteter Resilienz-Fahrplan für Permanentmagnete“ steht auf der Internetseite des BMWE zum Download bereit.

KfW sieht Fortschritte bei Elektromobilität

Quelle: KfW

ELEKTROFAHRZEUGE. Laut KfW Research hat sich der Anteil reiner E-Autos an Deutschlands Autoexporten auf 27 Prozent erhöht. Auch die Neuzulassungen steigen spürbar.

Der globale Markt für Elektroautos wächst deutlich. Laut einer aktuellen Analyse von KfW Research hat sich der Anteil reiner Elektrofahrzeuge an den weltweiten Pkw-Neuzulassungen innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2024 war jeder fünfte neue Pkw ein reines E-Auto. Auch in Deutschland zeigen die Zahlen einen klaren Aufwärtstrend.

Wie aus der Untersuchung hervorgeht, ist der Anteil reiner Elektroautos an den deutschen Autoexporten im ersten Quartal 2025 auf 27 Prozent gestiegen. Monatlich wurden im Durchschnitt rund 82.000 Elektroautos ausgeführt, mit einem Warenwert von insgesamt 3,4 Milliarden Euro pro Monat. Der Wert der Exporte lag damit beim Fünffachen der Importe reiner E-Autos.

Auch im Inland ist der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge gewachsen. Nach Angaben der KfW stieg der Anteil reiner Elektroautos und Plug-in-Hybride an den Neuzulassungen im zweiten Quartal 2025 auf 29 Prozent. Im ersten Quartal lag der Anteil noch unter 20 Prozent.

„Die Zeichen für einen weiteren Aufschwung der Elektromobilität in Deutschland verdichten sich. Sowohl der Klimaschutz als auch die deutsche Automobilindustrie könnten von einer weitergehenden Elektrifizierung profitieren“, sagt Dr. Johannes Rode, Senior Economist bei KfW Research und Mitautor der Analyse.

Private Haushalte offener für E-Autos

Parallel zur Marktentwicklung haben sich laut KfW-Energiewendebarometer auch die Einstellungen privater Haushalte verändert. Die Studie basiert auf einer jährlich durchgeführten, repräsentativen Befragung von mehreren tausend Haushalten in Deutschland. Im Jahr 2025 nahmen daran 5.119 Haushalte teil.

Zehn Prozent der befragten Haushalte besitzen bereits ein Auto mit Elektroantrieb. 49 Prozent zeigen sich grundsätzlich offen für die Nutzung eines E-Autos. Allerdings planen nur drei Prozent der Haushalte konkret, im kommenden Jahr ein E-Auto anzuschaffen – ein Rückgang gegenüber den Vorjahren. 37 Prozent lehnen den Kauf kategorisch ab. Weitere acht Prozent würden nur dann auf ein E-Auto umsteigen, wenn es keine anderen Antriebe mehr gäbe.

Dennoch sinken die Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität. Zwar bleibt der hohe Anschaffungspreis mit 59 Prozent der häufigste Ablehnungsgrund, doch andere Bedenken verlieren an Gewicht. Die Sorge um die Ladeinfrastruktur sank laut KfW innerhalb von fünf Jahren von 72 auf 51 Prozent. Auch Zweifel an der Reichweite gingen von 54 auf 44 Prozent zurück. Nur noch 30 Prozent der Befragten empfinden die Ladezeiten als Hindernis – gegenüber knapp 50 Prozent fünf Jahre zuvor.

Eigenstrom zum Tanken

Auch beim Thema Umweltbilanz haben sich die Einschätzungen gewandelt. Noch 2020 hielten 47 Prozent der Haushalte Elektroautos für nicht umweltverträglich. 2025 teilen diese Einschätzung nur noch 34 Prozent. Ausschlaggebend könnte hier die zunehmende Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien beim Laden sein.

Nach Angaben von KfW Research stammen inzwischen 36 Prozent des Ladestroms aus selbst erzeugtem Grünstrom – vor allem aus Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern. Weitere 44 Prozent werden als Grünstrom über externe Anbieter bezogen. Der Anteil von 36 Prozent selbsterzeugtem Ladestrom gilt laut Studie als bislang höchster gemessener Wert.

Um den Markthochlauf weiter zu unterstützen, empfiehlt KfW-Ökonom Rode gezielte Maßnahmen: Informationskampagnen zur Sicherheit von E-Autos, bessere Ladeoptionen in Mehrfamilienhäusern und wirtschaftliche Anreize für zeitlich optimiertes Laden könnten laut Rode entscheidend zur weiteren Akzeptanz beitragen.

Informationen zu Förderungen für Elektromobilität stehen auf der Internetseite der KfW Bank bereit.

ITAD warnt vor Verdoppelung der Preise

Quelle: Fotolia / kav777

THERMISCHE ABFALLBEHANDLUNG. Steigende Müllgebühren drohen: Laut ITAD könnte die Einbeziehung thermischer Abfallbehandlungsanlagen ins Brennstoffemissionshandelsgesetz die Entsorgungskosten deutlich erhöhen.

Die „Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland“ − kurz ITAD − schlägt Alarm. Sie befürchtet, dass es durch die weitere Einbeziehung thermischer Abfallbehandlungsanlagen (TAB) in das

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu einer Verdoppelung der Entsorgungskosten von Abfällen kommen könnte.

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu einer Verdoppelung der Entsorgungskosten von Abfällen kommen könnte.

In einem Brief an die Bundesminister Katherina Reiche (BMWE), Bundesminister Carsten Schneider (BMUV) und Bundesminister Thorsten Frei (Chef des Bundeskanzleramts) fordert ITAD erneut dazu auf, die Anlagen ihrer Mitglieder aus dem BEHG herauszunehmen. Hintergrund ist eine anstehende Ermächtigungsverordnung zur Durchführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHV), die voraussichtlich noch in der Kalenderwoche 32 im Bundeskabinett und somit ohne Beratung im Bundestag verabschiedet werden soll.

ITAD hatte zu dem Verfahren eine Stellungnahme abgegeben. Bereits im Gesetzgebungsverfahren zum BEHG – noch unter der Ampel-Koalition - hatten sich die Bundestagsabgeordneten der Union und Teile der SPD gegen eine Aufnahme der TAB in das BEHG ausgesprochen.

Die Zusatzkosten für die BEHG-Zertifikate ab Januar 2027 können laut ITAD noch nicht beziffert werden, da sie erst Monate später nach dem sehr komplexen Preisbildungssystem der BEHV bestimmt werden und sich an das EU-ETS-II-System anlehnen sollen, das aber frühestens ab 2027 startet. Für das EU-ETS II existieren breite Preis-Modellspannen (45 bis 380 Euro je Tonne CO2), die meisten Modelle deuten auf Preise von mehr als 100 Euro je Tonne hin - die Zertifikatskosten pro Tonne Abfall können dann über den eigentlichen Entsorgungskosten liegen.

Verlässliche Planungsgrundlage fehlt

Den Betreibern von TAB, gleiches gelte für Klärschlamm- und Sonderabfallverbrennungsanlagen, fehle somit eine verlässliche Planungsgrundlage für die Preisgestaltung, insbesondere bei Gewerbeabfällen. Die Erstellung von validen Wirtschaftsplänen vom Jahr 2027 an, die als Grundlage für die Gebührenkalkulation dienen, ist laut ITAD somit nicht möglich. Anstehende Investitionsentscheidungen in die weitere Abwärmenutzung oder in den Klimaschutz werden noch komplexer – Planungssicherheit und Bürokratieabbau sehen aus Sicht der Interessengemeinschaft anders aus.

Aus diesen Gründen fordert ITAD, dass zumindest von 2026 an ein Festpreis für die Zertifikate eingeführt wird, bis Klarheit darüber herrscht, ob und wie „Siedlungsabfallverbrennungsanlagen“ in den EU-ETS I einbezogen werden sollen; die Ergebnisse des entsprechenden Impact Assessments muss die EU im Juli 2026 vorlegen.

In der Interessengemeinschaft sind mehr als 90 TAB mit rund 95 Prozent der bundesdeutschen Behandlungskapazität Mitglied. Sie verwerten mit mehr als 7.000 Mitarbeitenden jährlich über 25 Millionen Tonnen Abfälle, überwiegend aus Haushalten, Umweltschutzmaßnahmen und Gewerbe.

Durch die Nutzung der dabei entstehenden Abwärme wird Strom (rund 10 Milliarden kWh sowie Prozessdampf und Fernwärme (circa 25 Milliarden kWh) genutzt, sodass fossile Energieträger substituiert werden. Mit der Verwertung der Metalle aus den Verbrennungsrückständen werde somit ein relevanter Netto-Beitrag aus den TAB zum Klimaschutz mit mehreren Millionen Tonnen CO2 geleistet.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KI-gestützte Lösung hilft bei der Vermarktung von Flexibilitäten

IT. Kisters und Flex Power Hub haben eine vollautomatisierte Lösung für den Regelenergiemarkt entwickelt.

Der IT-Spezialist Kisters kooperiert mit der Handelsplattform Flex Power Hub bei der Vermarktung von Flexibilitäten. Die Partner bieten eine vollständig automatisierte, KI-gestützte Lösung für den Regelenergiemarkt an. Somit werde eine durchgängige Prozesskette von der Prognose und Bewertung der Flexibilitäten bis zur Gebotsabgabe an den Übertragungsnetzbetreiber geschaffen, versprechen die Unternehmen.

Die Kisters-Plattform konsolidiere und analysiere Daten zu Fahrplänen und Grenzpreisen. Auf dieser Basis generiere Flex Power Hub automatisiert KI-gestützte Gebote auf Grundlage individuell justierbarer Strategien. Dennoch bleibe der gesamte Prozess jederzeit auch manuell steuerbar, heißt es in einer Mitteilung von Kisters.

Die Berechnung der Preiserwartungen und Liefermengen erfolge alle 15 Minuten, was eine präzise Planung und höhere Markterlöse ermöglichen soll. Ein automatisches Backtesting erlaube die Bewertung von Strategien anhand historischer Daten.

Die Lösung sei schnell einsatzbereit, lasse sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren und sei skalierbar für wachsende Märkte.

„Wir demokratisieren den Regelenergiemarkt durch diese technologische Partnerschaft“, sagt Martin Simmerstatter, Managing Partner bei Flex Power Hub. So könnten beispielsweise Betreiber von Batteriespeichern und Stadtwerke ihre Anlagen ohne hohen Personal- oder Kostenaufwand gewinnbringend integrieren und neue Erlösquellen erschließen. „Oder ihren großen Vermarktern eigene, optimierte Gebote vorgeben“, so Simmerstatter.

Netzwerkmanagement-System überwacht Smart Meter Gateways

Quelle: Spine

SMART METER. Der IT-Dienstleister Spine hat ein Netzwerkmanagement-System zur Überwachung von Smart Meter Gateways entwickelt, das nun bei ersten Messstellenbetreibern im Wirkbetrieb ist.

Nach dem Pilotprojekt folgt der Wirkbetrieb. Der IT-Dienstleister Spine hat nun bekannt gegeben, dass sein Netzwerkmanagement-System zur Überwachung von Smart Meter Gateways erfolgreich die Pilotphase bei den Stadtwerken Witten und Bocholt überstanden hat. Die Stadtwerke-Kooperation Smartoptimo, die auch als Gateway-Administrator tätig ist, war mit an Bord. Nach umfassender Erprobung sei das System nun in den Wirkbetrieb übergegangen.

Gemeinsam mit dem Smart-Meter-Gateway-Hersteller Theben Smart Energy hat Spine das Netzwerkmanagement-System entwickelt. Es handelt sich dabei um eine cloudbasierte Plattform. Zu deren wesentlichen Funktionen gehören die zentrale Überwachung sowie gegebenenfalls die Fehleranalyse der Gateways. Darüber hinaus stehen Echtzeitdaten über den Verbindungsstatus sowie die Signalstärke zur Verfügung. Dadurch könne der Installationsprozess verkürzt werden, hieß es im Februar dieses Jahres in einer Mitteilung von Spine, als das System vorgestellt wurde.

„Der erfolgreiche Abschluss des Pilotprojekts zeigt, dass Netzwerkmanagement weit mehr ist als nur ein technisches Add-on – es ist ein strategischer Hebel für Tempo, Transparenz und Qualität im Rollout“, sagt Martin Stötzel. Die Erfahrungen der Partner bisher werden direkt in die Weiterentwicklung des Systems einfließen, so der Chief Product Officer bei Spine.

Das im Februar 2024 gegründete Unternehmen betreibt die IT-Lösung auch und hostet die Server-Infrastruktur. Das IT-Start-up stellt zudem die webbasierte Anwendung für Messstellenbetreiber und deren Dienstleister, wie Smartoptimo, zur Verfügung.

Neben dem Netzwerkmanagement-System bietet Spine auch eine Lösung für das CLS-Management zur Umsetzung des §14a EnWG an - also für das Steuern von Verbrauchsanlagen in der Niederspannung. Darüber hinaus hat das Start-up eine Heim-Energiemanagement-Plattform zur Optimierung des Zusammenspiels von PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox bei Endkunden entwickelt.

Forschungsteam entwickelt Tool für Wärmepumpen-Integration

Quelle: Fotolia / fefufoto

WÄRMENETZ. Im Projekt „TrafoWärmeNetz“ entwickelt ein Forschungsteam ein Tool, das Stadtwerken und Kommunen helfen soll, ihre Wärmenetze auf den Einsatz für Wärmepumpen umzustellen.

Wärmepumpen gelten als zentrale Technologie zur Dekarbonisierung von Wärmenetzen. Deren Integration in bestehende Strukturen ist jedoch bislang technisch komplex, personalintensiv und wirtschaftlich wenig standardisiert. Im Projekt „TrafoWärmeNetz“ entwickelt ein Forschungskonsortium daher ein digitales Werkzeug, das Kommunen, Stadtwerken und Netzbetreibern dabei unterstützen soll, ihre Nah- und Fernwärmenetze systematisch auf den Einsatz von Wärmepumpen umzustellen.

Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt läuft bis Ende 2026. Beteiligt sind neben der Hochschule München und dem Fraunhofer ISE auch Drees & Sommer, die Stadtwerke am See, die Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm sowie Danpower. Koordiniert wird das Vorhaben vom Projektträger Jülich.

Dekarbonisierungspotenzial bei bis zu 10 Millionen Tonnen CO2

„Schätzungen nach können durch die nachhaltige Transformation der kleinen und mittleren Bestandsfernwärmenetze rund 200 Tausend Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden“, erklärt Madjid Madjidi, Professor für integrale, EDV-gestützte Planung in der Gebäudetechnik an der Hochschule München. „Mit dem geplanten Ausbau der Wärmenetze und der vollständigen Dekarbonisierung der Wärmeversorgung steigt dieser Wert potenziell sogar auf jährlich bis zu 10 Millionen Tonnen CO2.“ Um dieses Potenzial zu heben, würden sich Wärmepumpen oder hybride Systeme hervorragend anbieten.

Das Ziel ist, vor allem kleineren und mittleren Netzbetreibern standardisierte Abläufe zur Verfügung zu stellen. Diese Netze mit einer Leistung zwischen 300 kW und 10 MW versorgen in der Regel Wohnquartiere oder Stadtteile. „Aktuell wissen viele Betreiber nicht, welche Potenziale ihre Bestandswärmenetze überhaupt haben oder wie sie diese technisch und energiewirtschaftlich sinnvoll umrüsten können. Oftmals fehlen ihnen dafür schlichtweg Daten und Vergleiche. Diese Lücke möchten wir mit unseren Forschungsergebnissen und dem digitalen Planungswerkzeug künftig schließen“, sagt Mathias Lanezki, Projektverantwortlicher von Drees & Sommer.

Das digitale Planungstool soll dabei helfen, Potenziale im Bestand zu analysieren, geeignete Systemkonfigurationen zu bewerten und Simulationen zur technischen Umsetzbarkeit durchzuführen. Dabei berücksichtigt es unterschiedliche Verbrauchsprofile, Wärmeerzeuger-Kombinationen und infrastrukturelle Voraussetzungen.

Demonstrator simuliert Wärmelasten

Ein erster Software-Demonstrator wurde bereits entwickelt, der in der Lage ist, den Wärmebedarf eines Gebäudes − und perspektivisch auch mehrerer Gebäude − präzise zu simulieren. Die Ergebnisse sind laut Dress & Sommer mit etablierten Simulationswerkzeugen wie IDA ICE vergleichbar, benötigen jedoch weniger Rechenzeit. Die Software soll mittelfristig frei zugänglich sein und auf Open-Source-Komponenten basieren.

Ein weiterer Baustein bildet die Abbildung regionaler Wärmebedarfe über Open Street Map und eine Prozesskette mit Excel-Schnittstellen. Diese ermöglicht es laut den Projketverantwortlichen, Wärmebedarfe zu ermitteln, Netztopologien zu planen und hydraulisch zu bewerten. Anwender können einzelne Prozessschritte modular anpassen oder externe Werkzeuge integrieren.

Mit dem Tool will das Projektteam die Grundlage schaffen, die Umstellung von fossilen auf strombasierte Wärmeerzeugung wirtschaftlich tragfähig und technisch umsetzbar zu gestalten. Der Demonstrator bildet die Basis für das geplante Planungstool, das nach Projektabschluss branchenweit zur Verfügung stehen soll.

Nasa plant Atomreaktor auf dem Mond

Quelle: Fotolia

STROM. Die US-Weltraumagentur Nasa plant einem Medienbericht zufolge den Bau eines Atomreaktors auf der Mondoberfläche.

Laut internen Dokumenten, die der US-Nachrichtenseite Politico vorliegen, soll die Raumfahrtbehörde innerhalb von 60 Tagen konkrete Vorschläge aus der Industrie für einen 100-kW-Reaktor einholen, der bis 2030 in Betrieb gehen soll. Die Pläne soll Nasa-Chef Sean Duffy demnach in den kommenden Tagen bekannt geben.

Hintergrund ist der wachsende Wettbewerb mit China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft plant um dieselbe Zeit ihre erste bemannte Mondmission. In dem Nasa-Papier wird gewarnt, dass die erste Nation mit einem funktionsfähigen Reaktor auf dem Mond eine „Ausschlusszone“ ausrufen könnte − mit erheblichen Nachteilen für die USA.

Tatsächlich ist die Idee eines Atomreaktors auf dem Mond keine neue: Russland hatte die Idee schon vor vielen Jahren ins Spiel gebracht, die Nasa dazu zuletzt ebenfalls geforscht. Ein solches Kraftwerk könnte die benötigte stabile Stromversorgung für künftige Mondmissionen bereitstellen, wenn dort während der rund zweiwöchigen Dunkelphase zwischen Untergang und Aufgang der Sonne keine Solarenergie geschöpft werden kann.

Die USA wollen nach mehr als 50 Jahren wieder zurück auf den Mond: Mit dem „Artemis“-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. Der Zeitplan hat sich aber schon mehrfach verschoben und es ist unklar, ob US-Präsident Donald Trump daran festhalten wird.

Heizungsstruktur in Deutschland zwischen 2000 und 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Rolls-Royce setzt bei Notstromsystemen auf E-Fuels

UNTERNEHMEN. Rolls-Royce Power Systems hat mit „INERATEC“, einem Hersteller von Power-to-X Anlagen und E-Fuels, eine Partnerschaft geschlossen.

Das Ziel der Partnerschaft zwischen dem Antriebs- und Motorenhersteller und dem E-Fuel-Produzenten Ineratec ist es, die „klimaneutralen E-Fuels künftig in Notstromsystemen von Rechenzentren einzusetzen“. Dies kündigten beide Unternehmen am 5. August in einer Mitteilung an. Gemeinsam wollen die Unternehmen Ineratecs synthetischen E-Diesel aus grünem Wasserstoff und CO2 als Ersatz für fossilen Diesel in Notstromaggregaten einsetzen. Der Fokus liege zunächst auf deutschen Rechenzentren.

Die Zusammenarbeit beginnt laut Rolls-Royce mit einer Markteinführung in Deutschland – kurze Lieferwege durch Ineratecs Produktionsstandort „ERA ONE“ in Frankfurt am Main würden eine schnelle Umsetzung absichern. „MTU-Notstromaggregate von Rolls-Royce sind bereits für den Betrieb mit nachhaltigen Kraftstoffen freigegeben. Unsere Kunden aus dem Bereich kritische Infrastruktur wie beispielsweise Rechenzentren, die ihren CO2-Fußabdruck verbessern wollen, können bald auch E-Fuels nutzen“, erklärte Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Ineratec produziert nach eigenen Angaben E-Fuels und E-Chemikalien für die Luftfahrt, die Schifffahrt und der chemischen Industrie. Die modularen, skalierbaren Anlagen nutzen erneuerbaren Wasserstoff und biogenes CO2 zur Herstellung von synthetischem Kerosin, Benzin, Diesel, Wachsen, Methanol oder Erdgas. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe.

RWE sichert sich Serviceschiffe für Nordsee

Serviceschiffe für RWE. Quelle: North Star

WINDKRAFT OFFSHORE. Offshore-Windparks sollen effizienter gewartet werden. Dafür sichert sich RWE langfristig vier moderne Serviceschiffe vom britischen Schiffseigner North Star.

RWE will den Betrieb seiner Offshore-Windparks künftig mithilfe langfristig gecharterter Spezialschiffe absichern. Dazu hat der Essener Energiekonzern Charterverträge mit dem britischen Schiffseigner und Offshore-Dienstleister North Star geschlossen. Zwei neue Serviceschiffe sollen bereits ab diesem Winter und ab Sommer 2026 in deutschen und britischen Gewässern zum Einsatz kommen. Zusätzlich reserviert RWE zwei weitere Neubauten für die Jahre 2028 und 2029. Dies gibt der Energiekonzern in einer Mitteilung vom 5. August bekannt.

Bei den gecharterten Schiffen handelt es sich um die „Grampian Eagle“ und die „Grampian Kestrel“, die North Star speziell für Wartungseinsätze in Offshore-Windparks gebaut hat. Die Verträge sehen Laufzeiten von zwölf Jahren für die Grampian Eagle und zehn Jahren für die Grampian Kestrel vor. Verlängerungsoptionen von jeweils bis zu drei Jahren sind möglich, wie es weiter heißt.

Nordseeeinsatz in zwei Regionen geplant

Die Grampian Eagle soll ab Sommer 2026 im britischen Offshore-Windpark Triton Knoll eingesetzt werden. Die Grampian Kestrel wird bereits ab dem kommenden Winter im deutschen Nordseeparks von RWE aktiv sein – insbesondere nördlich der Insel Helgoland. Die Spezialschiffe Star verfügen, wie es weiter heißt, über Unterkünfte für Servicetechniker und können mehrere Tage in den Windparks verbleiben. Ein integriertes Gangway-System sorgt laut RWE auch bei rauer See für einen sicheren Zugang zu den Windenergieanlagen.

Wachsendes Portfolio erfordert Planungssicherheit

Mit der frühzeitigen Sicherung der Schiffsressourcen reagiert RWE auf eine angespannte Marktlage. Die beiden zusätzlich reservierten Einheiten sollen ab 2028 und 2029 zum Einsatz kommen. Den Bau übernimmt der norwegische Schiffbauer Vard im Auftrag von North Star.

RWE betreibt aktuell 19 Offshore-Windparks in fünf Ländern. Die installierte Leistung dieser Anlagen summiert sich laut Unternehmensangaben auf 6.200 MW. Von dieser Gesamtleistung entfallen 3.300 MW auf Beteiligungen des Unternehmens. Zudem entstehen derzeit vier weitere Offshore-Projekte mit zusammen 4.800 MW. RWE ist daran mit 3.100 MW beteiligt.

North Star mit Hauptsitz in Aberdeen (Schottland) ist eigenen Angaben zufolge der größte Schiffseigner und -manager Großbritanniens. Das Unternehmen betreibt derzeit 45 Schiffe, darunter Spezial- und Rettungsfahrzeuge, und beschäftigt rund 1.400 Personen. Der Fokus liegt auf Dienstleistungen für Offshore-Infrastrukturen in den Bereichen Wind sowie Öl und Gas. In den Ausbau seiner Offshore-Windflotte hat North Star bislang über 500 Millionen Britische Pfund (umgerechnet etwa 574 Millionen Euro) investiert.

Entega startet H2-Projekt am Müllheizkraftwerk

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

WASSERSTOFF. Am Müllheizkraftwerk in Darmstadt entsteht eine neue Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Die Entega hat dafür nun den Technikauftrag vergeben.

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsdienstleister Entega aus Darmstadt beginnt mit dem Bau eines 3-MW-Elektrolyseurs auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks (MHKW) in der hessischen Wissenschaftsstadt. Den Auftrag für die technische Ausstattung hat das Unternehmen nach einer europaweiten Ausschreibung an die „FEST GmbH“ aus Goslar vergeben. Der auf Wasserstofftechnik spezialisierte Anlagenbauer wird unter anderem den Elektrolyseur, einen Verdichter und eine Abfüllstation für Wasserstofftrailer liefern und installieren.

Den Baubeginn für die Anlage setzen die Partner im Oktober dieses Jahres an. Der Regelbetrieb ist laut Entega für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Finanziert wird das Vorhaben über das Reallabor „DELTA“, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. Das Akronym steht für „Darmstädter Energie‑Labor für Technologien in der Anwendung“ und ist eines von mehreren Reallaboren der Energiewende.

Ziel des Verbundprojektes ist es, am Beispiel städtischer Quartiere innovative Energie- und Mobilitätslösungen unter realen Bedingungen zu erproben. In Darmstadt werden dazu unter anderem Strom-, Wärme- und Gasnetze, Mobilitätsangebote und Wasserstofftechnologien verknüpft.

Das Müllheizkraftwerk dient dabei, wie es in einer Mitteilung der Entega heißt, als strategisch gewählter Standort: Es biete die nötige Infrastruktur, etwa für Netzanschlüsse, Sicherheitsvorkehrungen und Trailerlogistik. Entega betreibt das MHKW im Auftrag des Eigentümers – des Zweckverbands Abfallverwertung Südhessen (ZAS) – und kann die neue Wasserstoffanlage nahtlos in den bestehenden Betrieb integrieren. So entstehe ein kommunal getragenes Energiesystem mit Verbindung von Abfallverwertung, Stromerzeugung und grüner Wasserstoffproduktion.

Der geplante Elektrolyseur soll Strom aus erneuerbaren Quellen nutzen. Ziel ist eine Jahresproduktion von rund 310 Tonnen grünem Wasserstoff. Dieser soll vor allem im öffentlichen Nahverkehr Darmstadts zum Einsatz kommen. Nach Angaben des Unternehmens entspricht die Menge dem Jahresbedarf von etwa 40 mit Wasserstoff betriebenen Linienbussen.

Nach Berechnungen von Entega lassen sich durch die Substitution von Dieselbussen jährlich rund 4.000 Tonnen CO2 vermeiden. Der Wasserstoff soll überwiegend per Trailer an die Verkehrsbetriebe geliefert werden, wo er direkt an den Betriebshöfen in die Fahrzeuge getankt wird.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

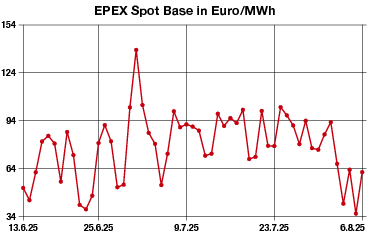

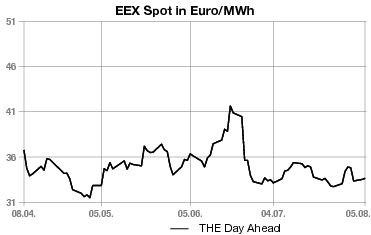

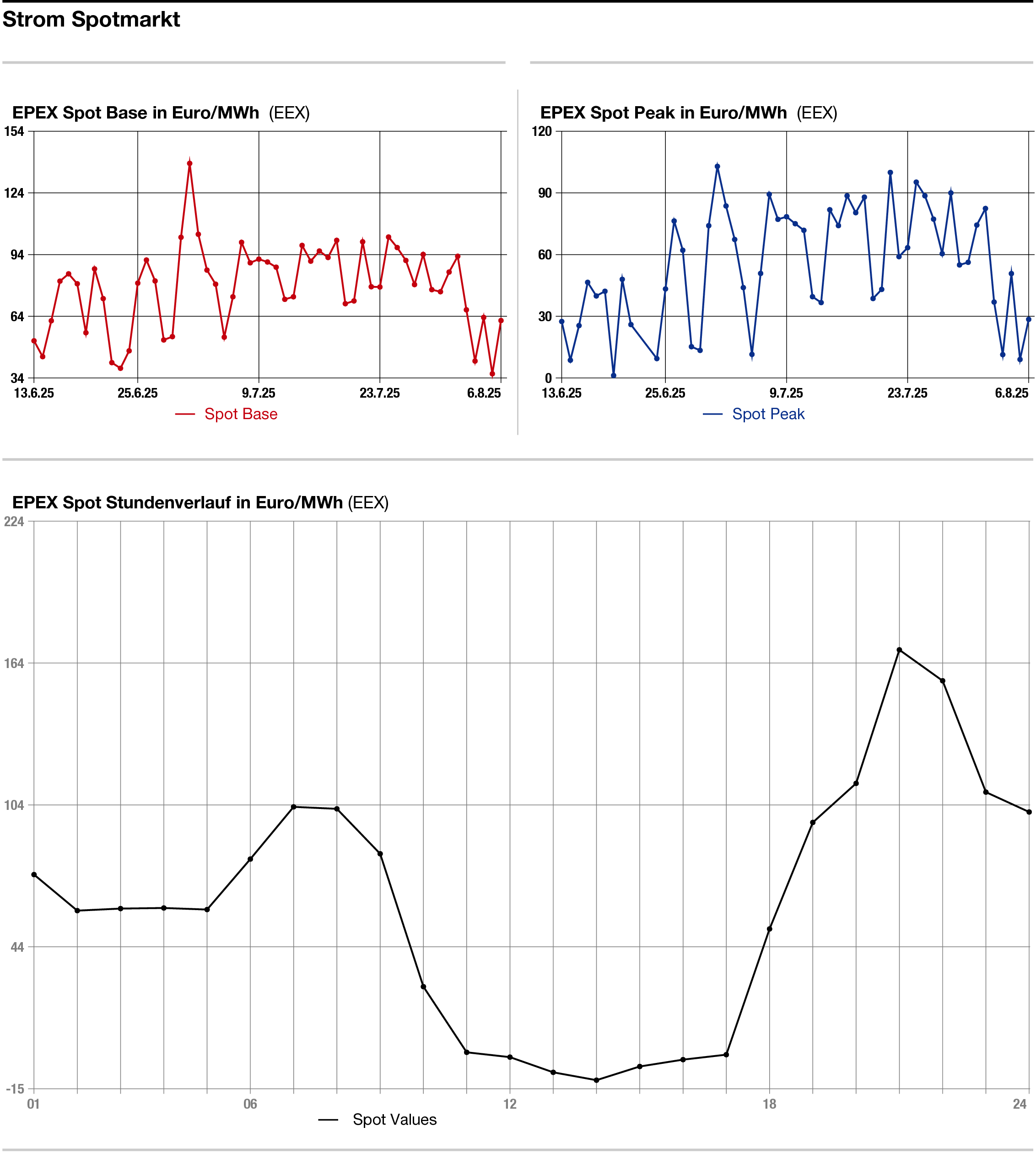

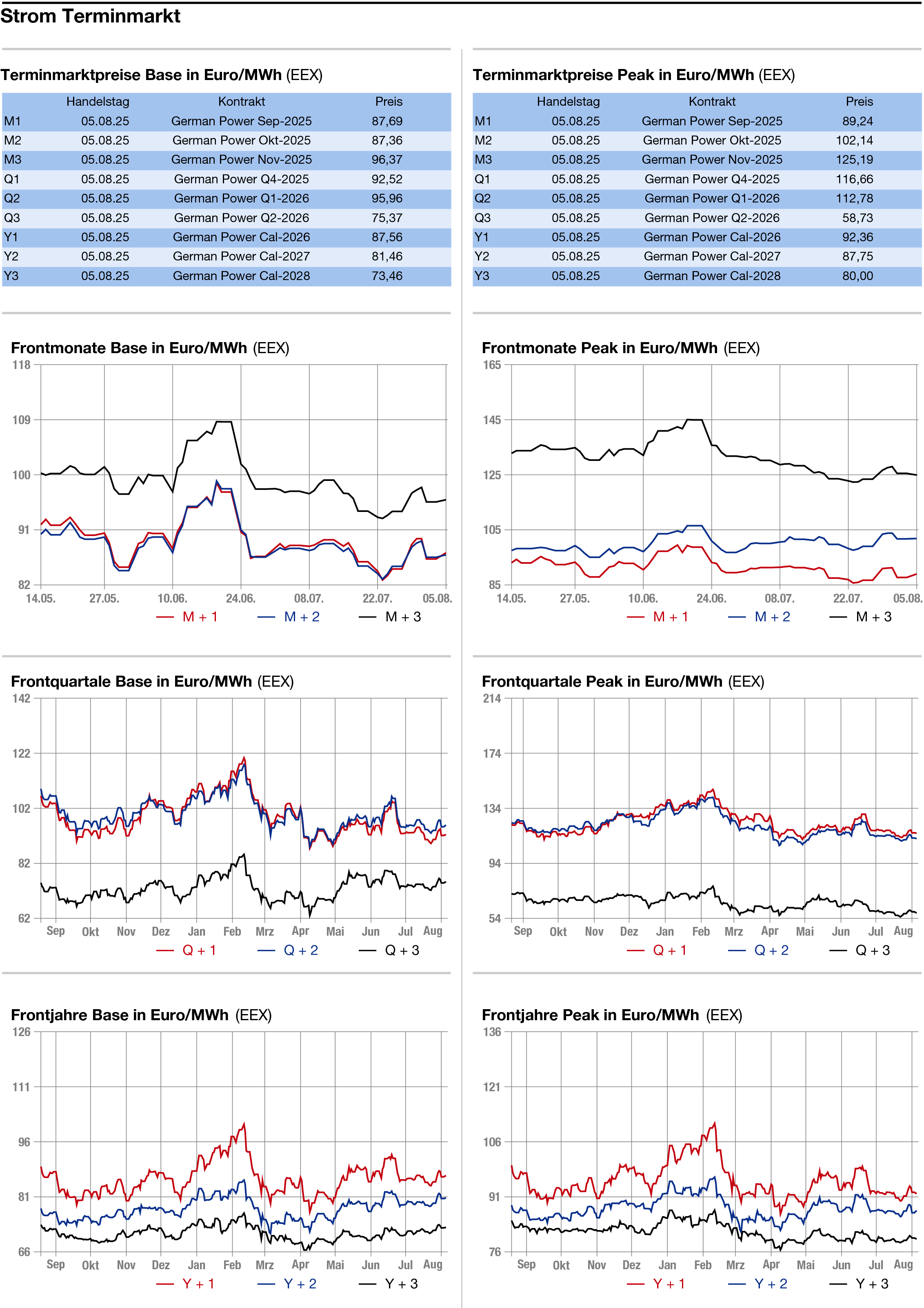

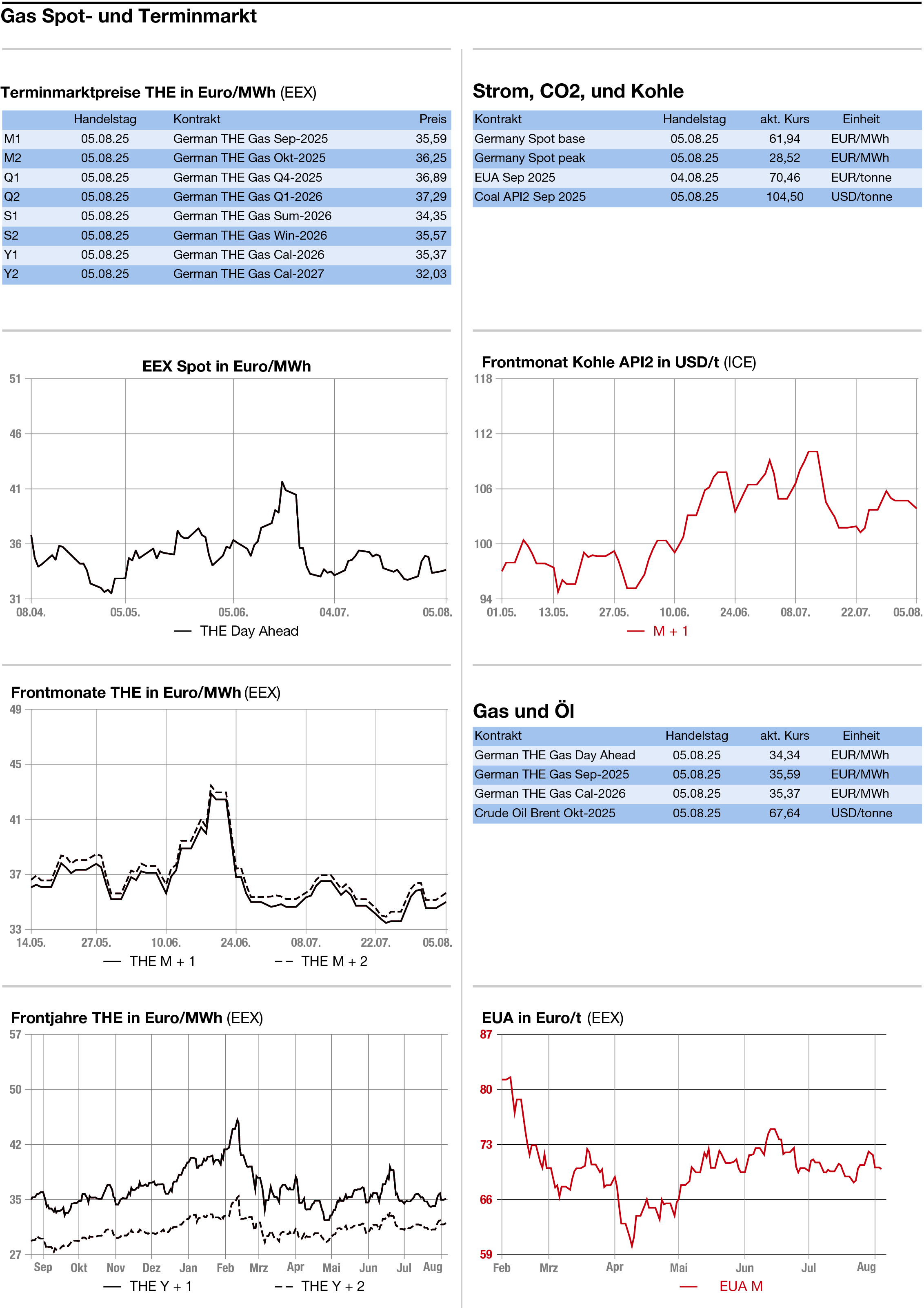

STROM

GAS

Gaspreise mit Aufwärtspotenzial

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energienotierungen am Dienstag gezeigt. Die Strompreise bewegten sich teilweise aufwärts. Vor allem der Day-Ahead gewann aufgrund der Erneuerbaren-Prognose für den Mittwoch, der zwar etwas sonniger, aber vor allem weniger windig ausfallen soll als der Vortag. Gas und CO2 bewegten sich unterdessen mehr oder weniger stark abwärts, wobei Analysten vor allem für die Gaspreise noch etwas Aufwärtspotenzial sehen.

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-Ahead gewann im Base 25,75 auf 62,00 Euro/MWh und im Peak 19,50 auf 28,75 Euro/MWh. An der Börse mussten für den Mittwoch in der Grundlast 61,94 Euro und für die Spitzenlast 28,52 Euro gezahlt werden.

Der Anstieg bei Day-Ahead war auf den für Mittwoch prognostizierten Rückgang bei der Erneuerbaren-Einspeisung zurückzuführen. Zwar soll die Stromproduktion aus Erneuerbaren mit etwa 32 GW zur Mitte der Arbeitswoche noch immer recht hoch ausfallen, für die kommenden Tage werden aber deutlich geringere Werte erwartet. Dabei soll es vor allem weniger windig werden, während die Sonneinstrahlung gleichzeitig etwas zunehmen dürfte.

Die US-Meteorologen haben ihre Prognosen im Vergleich zum Vortag weitgehend unverändert gelassen und erwarten weiter überdurchschnittliche Temperaturen und unterdurchschnittliche Windstrommengen ab dem 7. August. Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,22 auf 87,10 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer hat sich der CO2-Markt am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 verlor 0,52 auf 71,37 je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,54 Euro, das Tief bei 70,50 Euro. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,38 Euro, dann 70,25 Euro und 68,86 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,52 Euro, danach bei 71,87 Euro und 72,81 Euro ausgemacht.

Erdgas: Mit leichten Verlusten haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor um 0,225 auf 33,925 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 0,1 auf 34,25 Euro/MWh nach unten.

Auch wenn es in der Vorwoche zumeist aufwärts gegangen war, haben die Gaspreise die seit etwa fünf Wochen etablierte Range von 32 bis 35 Euro/MWh noch immer nicht verlassen, wie Bloomberg berichtet. Die Handelsspanne sei damit im Juli so eng gewesen wie noch in keinem Monat in diesem Jahr, hieß es weiter. Die anstehende Rückkehr der sommerlichen Temperaturen nach Nordwesteuropa sowie für die kommenden Wochen geplante Wartungsarbeiten an der norwegischen Gasinfrastruktur könnten noch Unterstützung für den Gasmarkt mit sich bringen.

Auch Florence Schmit von der Rabobank weist auf anhaltende Aufwärtsrisiken hin und benennt folgende Faktoren: eine mögliche Erholung der Nachfrage in Asien, eine angespannte globale LNG-Versorgungslage und eben die bevorstehenden Wartungsarbeiten an norwegischen Gasleitungen, die ab Ende August zu einer Verknappung des Angebots führen könnten. „Selbst ein moderater Anstieg des asiatischen LNG-Verbrauchs kann schnell dazu führen, dass Lieferungen aus Europa umgeleitet werden, was die regionale Versorgung verknappt und einen Aufwärtsdruck auf die Preise auslöst.“ Die Rabobank prognostiziert, dass der TTF-Preis bis zum Jahresende wieder auf 37 bis 38 Euro pro Megawattstunde steigen wird.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: