7. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Kabinett gibt grünes Licht für CCS-Gesetz

POLITIK: Bundesregierung will Auftragsvergaben beschleunigen

KLIMASCHUTZ: Klimaschutzbericht zeigt sinkende Emissionen

PERSONALIE: Bundesregierung beruft Klimarat mit neuer Besetzung

WINDKRAFT OFFSHORE: BMWE nach geplatzter Offshorewind-Auktion unter Druck

POLITIK: Mehr Stromsteuer für Kläranlagen und große Biomasse

HANDEL & MARKT

ELEKTROFAHRZEUGE: Ladeinfrastruktur für 25.000 Stellplätze

GAS: Aserbaidschan liefert Gas in den Nahen Osten

TECHNIK

STROMNETZ: Fraunhofer optimiert Lastprognose in Erfurt

IT: Saarlouis plant Strom- und Gasnetze in 3D

RHEINISCHES REVIER: RWE erkennt nur 20 Bergschäden an

WASSERKRAFT: Bislang größtes serbisch-rumänisches Wasserkraft-Projekt

UNTERNEHMEN

BILANZ: Siemens Energy: GuD hochprofitabel, Wind hochdefizitär

MOBILITÄT: Eine Tankstelle für alle in Ulm

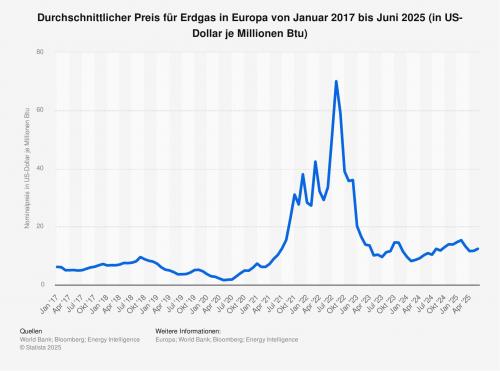

STATISTIK DES TAGES: Erdgas-Preis in Europa von Juni 2017 bis Juni 2025

TOP-THEMA

Kabinett bringt schnellere Wärmewende auf den Weg

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: Georg Eble

POLITIK.

Die Bundesregierung beschloss, Geothermie und Großwärmepumpen als „überragendes öffentliches Interesse“ einzuordnen. Die Gasspeicherumlage soll aus dem Staatshaushalt gezahlt werden.

Die Bundesregierung will die klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland schneller voranbringen. Am 6. August 2025 hat das Bundeskabinett dafür den Entwurf eines Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG) beschlossen. Im Zentrum des Gesetzes aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) steht die Einordnung von Geothermieanlagen, großen Wärmepumpen und Wärmespeichern als Vorhaben von „überragendem öffentlichen Interesse“.

Ziel ist, Genehmigungen für Wärmeprojekte schneller zu ermöglichen, die Erdwärme, Wasser, Abwasser oder industrielle Abwärme nutzen. Unter anderem sollen Anträge künftig digital eingereicht werden können, Genehmigungen für Betriebspläne binnen eines Jahres erfolgen und Projektmanager als feste Ansprechpartner benannt werden. Schweigen Behörden innerhalb eines Monats, darf dies laut Entwurf als Zustimmung gewertet werden – ausgenommen sind wasserrechtliche Genehmigungen.

BDEW fordert Nachschärfungen

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht im GeoBG einen wichtigen Schritt zur Stärkung klimaneutraler Wärmequellen, fordert jedoch Nachbesserungen:

- Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae lobt die Verfahrensvereinfachung, hält jedoch den Schutz der öffentlichen Wasserversorgung für unterbewertet.

- Darüber hinaus kritisiert der BDEW, dass Geothermieanlagen im Außenbereich – also außerhalb von Bebauungsplänen – nicht gesetzlich privilegiert werden. Das erschwere den Ausbau, obwohl vergleichbare Regelungen für Wind- und Solarenergie bestehen.

- Zudem sei der Anwendungsbereich des Gesetzes zu eng gefasst. Auch kleinere Wärmeleitungen und -speicher sollten einbezogen werden, fordert der Verband.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht in dem Gesetzentwurf zahlreiche Maßnahmen, die den Ausbau der Geothermie deutlich beschleunigen könnten. Er befürwortet unter anderem die festen Fristen, digitalen Prozesse und die Einführung fester Ansprechpartner in Behörden. Ergänzend schlägt der VKU bundeseinheitliche Handbücher und Leitfäden für innovative Wärmetechnologien vor.

Für wasserrechtliche Fragen regt der VKU die Schaffung eines Projektmanagements an, das auch wasserwirtschaftliche Vorhaben koordinieren soll, und äußert sich im Übrigen ähnlich wie der BDEW.

Geothermieverband hofft auf Investitionssicherheit

Der Bundesverband Geothermie (BVG) bewertet den Kabinettsbeschluss als Signal für eine zukunftsgerichtete Wärmeversorgung. Geschäftsführer Gregor Dilger sieht in der neuen Einstufung von Geothermieanlagen eine „erhöhte Investitionssicherheit“ für Stadtwerke, Bürger und Investoren. Die im Gesetz vorgesehenen Fristen und Verfahrenserleichterungen sind auch aus Sicht des BVG geeignet, Projekte zügiger umzusetzen.

Dilger mahnt jedoch, dass die Umsetzung in der Praxis ausreichend behördliche Kapazitäten erfordere. Die Bundesregierung solle außerdem das angekündigte Absicherungsprogramm für das Fündigkeitsrisiko rasch umsetzen, um die Finanzierungslücke bei Tiefengeothermie-Projekten zu schließen.

Gasspeicherumlage aus dem Klima- und Transformationsfonds

Parallel zum GeoBG hat das Kabinett auch die Abschaffung der Gasspeicherumlage beschlossen. Künftig sollen die Kosten in Höhe von 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) gedeckt werden. Diese Entlastung betrifft sowohl Haushalte als auch Industrie – bei einem Vier-Personen-Haushalt liegt die erwartete Ersparnis zwischen 30 und 60 Euro pro Jahr.

Der BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie) kritisiert die Finanzierung aus dem KTF erneut. Präsidentin Simone Peter spricht von einer „Zweckentfremdung“ und warnt vor falschen Anreizen zugunsten fossiler Energien. Die Abschaffung der Umlage schaffe ein Ungleichgewicht zwischen Gas und Strom und konterkariere die Klimaziele.

Auch die oppositionellen Grünen äußern sich kritisch. Fraktionsvize Julia Verlinden wirft der schwarz-roten Koalition vor, Klimaschutzmittel für fossile Heizungen zu verwenden und Investoren sowie Haushalte, die auf Elektromobilität und Wärmepumpen gesetzt haben, zu verunsichern. Denn für diese käme die versprochene Stromsteuerentlastung nicht. „Das ist kein Klimaschutz, sondern Klimaschmutz“, sagte sie (siehe auch separate Meldungen zum Bundeskabinett mit den Themen CCS, Vergaberecht, Klimaschutzbericht und Klimarat).

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Kabinett gibt grünes Licht für CCS-Gesetz

KLIMASCHUTZ. Das Bundeskabinett hat die Änderung des Kohlendioxid-Speicher- und Transportgesetzes beschlossen. Damit soll der Rechtsrahmen für CCS-Projekte in Deutschland geschaffen werden.

In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause hat die Bundesregierung am 6. August unter anderem die Änderung des Kohlendioxid-Speicher- und Transportgesetzes (KSpTG) beschlossen. Ziel der Novelle ist es, Abscheidung, Transport, Speicherung und Export von Kohlendioxid (CO2) rechtlich zu ermöglichen. Die Technik „Carbon Capture and Storage“ (CCS) soll künftig zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse beitragen. Während Industrieverbände den Schritt als notwendig für den Standort Deutschland werten, äußern Umweltverbände deutliche Kritik.

Laut Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), kann die CO2-Abscheidung eine Schlüsselrolle beim Übergang zur Klimaneutralität spielen. Dercks begrüßt, dass CCS-Infrastruktur künftig im „überragenden öffentlichen Interesse“ stehen soll. Das könne Genehmigungsverfahren beschleunigen. Kritisch sieht er jedoch die Beschränkung der CO2-Abscheidung auf Gas- und Biomassekraftwerke. Auch die vorgesehene Regelung auf Länderebene wird kritisch gesehen, da eine flächendeckende Speicherung an Land aus Sicht der DIHK wirtschaftlicher wäre.

Die Elektrotechnik-Sparte im deutschen Maschinen- und Anlagenbau bewertet die Gesetzesänderung ebenfalls positiv. „Die Entscheidung der Bundesregierung ist eine Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, erklärte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbands Power Systems. Rendschmidt sieht durch das neue Gesetz neue Marktchancen sowohl für Anbieter als auch für Nutzer von CCS-Technik.

Zugleich fordert er eine zügige Verabschiedung der geplanten Carbon-Management-Strategie sowie die Ratifizierung des Londoner Protokolls, das den grenzüberschreitenden CO2-Transport regelt.

Umweltschützer fürchten fossilen Lock-in

Kritik am Kabinettsbeschluss kommt dagegen von Umweltverbänden. Greenpeace bezeichnet das KSpTG als Gefahr für den Klimaschutz. Die Referentin für Klima- und Energiepolitik, Sophia van Vügt, sieht in CCS vor allem ein Mittel, um fossile Geschäftsmodelle zu verlängern: „Statt Emissionen wirksam zu reduzieren, will die Koalition sie unter der Nordsee verpressen.“ Sie befürchtet, dass Subventionen den Einsatz von Gaskraftwerken stützen und Investitionen in erneuerbare Energien verdrängen könnten.

Auch der WWF fordert Nachbesserungen am Gesetzesentwurf. Aus seiner Sicht darf CO2-Infrastruktur nicht pauschal als im öffentlichen Interesse eingestuft werden. Vor allem müsse der Bau von Leitungen auf unvermeidliche Industrieemissionen beschränkt bleiben. Meeresschutzgebiete seien vollständig freizuhalten, da sie als natürliche Kohlenstoffsenken nicht beeinträchtigt werden dürften.

Der Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU) geht davon aus, dass der Einsatz von CO2-Abscheidung bei fossilen Gaskraftwerken im Regelfall nicht zum Einsatz kommt. Hohe Investitionskosten, geringe Auslastung der Gaskraftwerke und teure Infrastruktur seien dafür ursächlich. Zukunftsorientierte Alternativen wie der Einsatz von Wasserstoff dürften durch diese rechtliche Option nicht ins Hintertreffen geraten. Der Schutz der Wasserressourcen müsse zudem stets Vorrang vor CCS haben.

CCS nur für unvermeidbare Emissionen

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) veröffentlichte anlässlich des Kabinettsbeschlusses ein Positionspapier zum Thema „Carbon Management“. Darin fordert der Verband, CCS ausschließlich zur Abscheidung unvermeidlicher Emissionen und in Kombination mit Bioenergie einzusetzen (BECCS). BEE-Präsidentin Simone Peter warnt davor, mit CCS neue fossile Abhängigkeiten zu schaffen.

Nach Angaben des BEE könnten BECCS-Anlagen bis 2050 rund 60 Prozent der verbleibenden Treibhausgas-Emissionen kompensieren. Diese sogenannten „Negativemissionen“ entstehen, weil bei der Verarbeitung von Biomasse CO2 abgeschieden wird, das zuvor durch Photosynthese der Atmosphäre entzogen wurde. Das trage zur Erreichung der Klimaneutralität bei.

Im Jahr 2024 lagen die Treibhausgasemissionen in Deutschland laut BEE bei 649 Millionen Tonnen CO2 – ein Rückgang um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang sei vor allem auf die Energiewirtschaft zurückzuführen, vor allem auf den geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe und den kontinuierlichen Ausbau erneuerbarer Energiequellen.

Die Gesetzesnovelle bildet einen Teil der geplanten Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung. Diese soll bis Ende 2025 vorgelegt werden und den künftigen Umgang mit unvermeidlichen Emissionen sowie den Aufbau entsprechender Infrastruktur regeln. Grundlage dafür bildet auch das völkerrechtliche London-Protokoll, das bislang den Export von CO2 zur Speicherung im Ausland einschränkt. Deutschland hat die nötige Änderung des Protokolls bisher nicht ratifiziert.

Der Entwurf zum Kohlendioxidspeichergesetz (KSpTG) steht im Internet bereit (siehe auch separate Meldungen zum Bundeskabinett mit den Themen Vergaberecht, Geothermie / Gasspeicherumlage, Klimaschutzbericht und Klimarat).

Bundesregierung will Auftragsvergaben beschleunigen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Quelle: Susanne Harmsen

POLITIK. Das Bundeskabinett hat den Entwurf für ein Vergabebeschleunigungsgesetz beschlossen, um öffentliche Ausschreibungen schneller, digitaler und mittelstandsfreundlicher zu gestalten.

Die Bundesregierung hat am 6. August den Entwurf für ein Gesetz für die schnellere Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand beschlossen. Mit dem sogenannten Vergabebeschleunigungsgesetz soll die Ausschreibungspraxis von Bund, Ländern und Kommunen deutlich vereinfacht und digitalisiert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), das den Entwurf erarbeitet hat, spricht von einem Bürokratieabbau mit Entlastungswirkungen von knapp 100 Millionen Euro für die Wirtschaft und etwa 280 Millionen Euro für die Verwaltung.

Zentrale Maßnahme der Reform ist die Anhebung der Wertgrenze für Direktvergaben des Bundes von derzeit 15.000 Euro auf künftig 50.000 Euro. Damit soll Personal in Behörden entlastet werden. Nach Angaben des BMWE werden jährlich mehrere hunderttausend öffentliche Aufträge vergeben – allein 2023 waren es laut Vergabestatistik rund 195.000 Verfahren mit einem Volumen von 125 Milliarden Euro bei Einzelaufträgen über 25.000 Euro. Hinzu kommen weitere Vergaben unterhalb dieser Schwelle.

„Wir machen die öffentliche Beschaffung einfacher, schneller und flexibler – und das mittelstandsfreundlich“, erklärte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor Journalisten in Berlin. Es gehe darum, dringende Investitionen etwa aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz schneller zu realisieren. Die Reform soll außerdem helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken.

Neben der Anhebung der Direktvergabegrenzen sieht der Gesetzentwurf vor, Nachweis- und Dokumentationspflichten deutlich zu reduzieren. Zudem sollen Vergabe- und Nachprüfungsverfahren digitalisiert werden.

Die aufschiebende Wirkung bei sofortigen Beschwerden gegen Entscheidungen der Vergabekammern wird obendrein abgeschafft. Dadurch könnten öffentliche Auftraggeber in bestimmten Fällen Aufträge schneller vergeben, ohne das vollständige Gerichtsverfahren abwarten zu müssen.

Die mittelstandsfreundliche Vergabe bleibt laut BMWE ein zentrales Prinzip. Der bisher geltende sogenannte Losgrundsatz – also die Aufteilung größerer Aufträge in kleinere Lose – bleibt grundsätzlich bestehen. Eine Ausnahme ist jedoch für Vorhaben aus dem Sondervermögen Infrastruktur vorgesehen, um zeitkritische Investitionen zu beschleunigen. Diese Ausnahme ist laut Ministerium eng begrenzt, sodass die Teilhabe kleiner und mittlerer Unternehmen weiterhin gewährleistet sei.

Extra-Regeln für Start-ups

Auch für Start-ups und junge Unternehmen sieht der Entwurf neue Spielräume vor. So soll künftig stärker auf die besonderen Umstände kleinerer und innovativer Anbieter Rücksicht genommen werden – etwa durch flexiblere Anforderungen an Unternehmensalter und Umsatzhistorie. Öffentliche Auftraggeber sollen zudem Nebenangebote stärker berücksichtigen können, um neue Lösungen zu fördern.

Die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung der Direktvergabegrenze für Start-ups auf 100.000 Euro wird laut BMWE aus rechtstechnischen Gründen separat geregelt, soll jedoch parallel zum Vergabebeschleunigungsgesetz in Kraft treten. Auch im Unterschwellenbereich sind weitere Vereinfachungen vorgesehen, die mit den Bundesländern abgestimmt werden sollen.

Der Entwurf zum Gesetz zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge steht im Internet bereit (siehe auch separate Meldungen zum Bundeskabinett mit den Themen CCS, Geothermie / Gasspeicherumlage, Klimaschutzbericht und Klimarat).

Klimaschutzbericht zeigt sinkende Emissionen

Quelle: Fotolia

KLIMASCHUTZ. Die Regierung hat den Klimaschutzbericht vorgelegt. Trotz sinkenden CO2-Ausstoßes bleibt Handlungsbedarf. Besonders im Verkehr und beim Wohnen plant sie daher ein neues Programm.

Die Bundesregierung hat am 6. August den Klimaschutzbericht 2025 beschlossen und dem Bundestag vorgelegt. Das jährlich erscheinende Dokument bilanziert die Entwicklungen bei klimaschädlichen Emissionen, die Umsetzung laufender Klimaschutzmaßnahmen sowie die Wirkung bisheriger Programme. Grundlage ist Paragraf 10 des Bundes-Klimaschutzgesetzes.

Laut dem Bericht sind die Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 2024 um 3,4 Prozent auf 649 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente gesunken. Besonders stark fiel der Rückgang im Bereich der Energiewirtschaft aus, der deutlich unter den gesetzlich festgelegten Zielwerten blieb.

Rückgänge zeigen sich auch in anderen Sektoren. Dagegen verfehlten der Gebäudesektor und der Verkehr erneut ihre Jahresziele. Das kann Konsequenzen für die Einhaltung der europäischen Klimavorgaben nach der Effort-Sharing-Regelung (ESR) nach sich ziehen.

Klimaschutzziele 2030 erreichbar – bis 2045 fraglich

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung hält der Bericht fest, dass das Klimaziel für 2030 – eine Reduktion der Emissionen um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 – nur erreichbar ist, wenn sämtliche bereits geplanten Maßnahmen vollständig umgesetzt werden.

Das langfristige Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 hingegen sei ohne zusätzliche Schritte nicht zu erreichen. Der Expertenrat für Klimafragen mahnt laut Bericht dringenden Handlungsbedarf an, vor allem mit Blick auf die weiter zu hohen Emissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erklärte, der eingeschlagene Weg sei richtig, doch besonders im Verkehrs- und Gebäudebereich müsse stärker gehandelt werden. Schneider betonte zudem die zunehmende Bedeutung von Anpassungsmaßnahmen an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels. Klimaschutz sei nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, sondern biete auch wirtschaftliches Potenzial: „Wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen, entstehen neue Technologien, neue Arbeitsplätze und neue Geschäftsmodelle – vom grünen Stahl über nachhaltige Dienstleistungen bis zum klimaneutralen Gebäude“, so der Minister.

Der Bericht hebt die Rolle des Klimaschutzes als Treiber für Innovation hervor. Im Energiesektor profitiere der Umbau durch den Ausbau der Erneuerbaren, Fortschritte bei Speicherlösungen und die Digitalisierung der Netze. Im Gebäudebereich entstünden neue Märkte für emissionsarme Heiztechnologien wie Wärmepumpen und Geothermie. Die Industrie setze zunehmend auf klimafreundliche Produktionsprozesse – unterstützt durch Klimaschutzverträge, Wasserstoffstrategien und Elektrifizierung. Auch im Verkehrsbereich sei ein Strukturwandel im Gange, ausgelöst durch Elektromobilität und alternative Antriebe.

Neues Klimaschutzprogramm bis Jahresende geplant

Um die Emissionen weiter zu senken, plant die Bundesregierung ein neues Klimaschutzprogramm, das noch 2025 vorgelegt werden soll. Es soll unter anderem zusätzliche Maßnahmen für die Sektoren Gebäude und Verkehr enthalten, bestehende Fördermechanismen anpassen und soziale Ausgleichsmechanismen stärken. Vor allem Haushalte mit geringem Einkommen sollen stärker unterstützt und so zur aktiven Teilhabe an der Transformation befähigt werden.

Ein neues Sozialmonitoring soll obendrein künftig die sozialen Wirkungen von Klimaschutzmaßnahmen systematisch erfassen. Als Beispiel für bereits umgesetzte Maßnahmen nennt der Bericht den einkommensabhängigen Bonus beim Heizungstausch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Dieser Ansatz soll künftig angesichts steigender CO2-Preise ausgeweitet werden (siehe auch separate Meldungen zum Bundeskabinett mit den Themen CCS, Geothermie / Gasspeicherumlage, Vergaberecht und Klimarat).

Bundesregierung beruft Klimarat mit neuer Besetzung

Quelle: Shutterstock / Monster Ztudio

PERSONALIE. Die Bundesregierung hat neue Mitglieder in den Expertenrat für Klimafragen berufen. Das Gremium prüft regelmäßig die deutschen Treibhausgas-Emissionsdaten wissenschaftlich.

Die Bundesregierung hat auf Vorschlag von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) die Mitglieder des Expertenrats für Klimafragen (ERK) für die zweite Amtsperiode berufen. Das teilte das Bundesumweltministerium am 6. August mit. Die neue Amtszeit des Gremiums beginnt am 1. September 2025 und endet am 30. August 2030.

Der ERK ist ein regierungsunabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium, das seit 2020 auf Grundlage des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) besteht. Das fünfköpfige Gremium prüft jährlich die Emissionsdaten des Umweltbundesamtes (UBA) und legt der Bundesregierung sowie dem Bundestag eine Bewertung vor. Dabei fließen auch sozialwissenschaftliche Perspektiven ein.

Zwei alte, drei neue Gesichter

Zwei der bisherigen Mitglieder wurden erneut berufen: Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln sowie Dr. Barbara Schlomann vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe. Beide waren bereits in der ersten Amtsperiode Teil des Rats.

Neu in das Gremium berufen wurden Prof. Dr. Dr. Tanja Kneiske von der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) in Cottbus, Prof. Dr. Allister Loder von der Technischen Universität München sowie Prof. Dr. Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Laut Bundesumweltminister Schneider verbindet die neue Zusammensetzung Kontinuität mit frischen Impulsen. Die Mitglieder brächten unterschiedliche disziplinäre Perspektiven mit und verfügten über ein breites Kompetenzspektrum, so das Ministerium. Ziel sei es, den Transformationsprozess zur Klimaneutralität wissenschaftlich fundiert zu begleiten.

Rat übte oft Kritik an Klimapolitik

In der vergangenen Amtsperiode hatte der Expertenrat mit Gutachten und Stellungnahmen mehrfach auf Zielverfehlungen bei der Emissionsminderung hingewiesen. Die Mitglieder kritisierten wiederholt die Maßnahmen der Bundesregierung als unzureichend. Mit seinen Bewertungen hat der Rat laut Ministerium „zahlreiche Impulse für die Weiterentwicklung der nationalen Klimapolitik gegeben“.

Der Expertenrat agiert unabhängig und ist nicht weisungsgebunden. Seine Berichte dienen als Grundlage für die politische Bewertung und gegebenenfalls Nachsteuerung klimapolitischer Maßnahmen. Die Entscheidung über die Ratsmitglieder erfolgte durch das Bundeskabinett. Die Amtszeit ist auf fünf Jahre begrenzt. Eine einmalige Wiederberufung ist laut KSG möglich.

Informationen zum Expertenrat für Klimafragen stehen im Internet bereit.

BMWE nach geplatzter Offshorewind-Auktion unter Druck

Quelle: Shutterstock / Thampapon

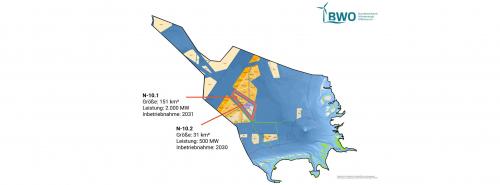

WINDKRAFT OFFSHORE. Jetzt ist auch in Deutschland eine Vergabe von Meeresflächen für Windkraft gescheitert. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche reagierte bereits auf die Auktion ohne Bieter.

Die Vergabe von Flächen in der deutschen Nordsee für insgesamt 2.500 MW Windkraft ist am 1. August ohne Bieter geblieben und bringt damit den nationalen Ausbaupfad der Offshore-Windkraft durcheinander. Organisationen der Offshore-Branche sehen sich in ihrer jahrealten, jüngst mehrfach wiederholten Kritik am Ausschreibungsdesign bestätigt. Sie üben jetzt umso mehr Druck auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus, dieses noch im laufenden Jahr in einer Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes zu ändern.

Reiche verwies in einem Videostatement laut Zusammenfassung des BMWE darauf, dass Großbritannien nach einer ebenfalls geplatzten Verauktionierung von Seeflächen sein Ausschreibungsdesign nachgeschärft habe. Das BMWE schaue sich die Ursachen dafür, dass kein Bieter eine der beiden angebotenen Flächen für lau haben wollte, genau an und werde mit den Akteuren reden.

Als mögliche „Perspektiven“ nannte sie, dass die Flächen N-10.1 und N-10.2 womöglich geologisch gar nicht für Windkraft geeignet gewesen seien. Dabei waren sie vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) „zentral voruntersucht“. Bei den Flächen in den Juni-Ausschreibungen muss der erfolgreiche Bieter dagegen diese Untersuchungen selbst auf eigene Kosten beauftragen. Typischerweise werden aber für jene Kategorie vom BSH aber Flächen herangezogen, deren Eignung wahrscheinlich ist.

|

| Karte der zum 1. August 2025 erfolglos ausgeschriebenen Windkraft-Flächen in der Nordsee für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: BSH / BWO |

Die untersuchte Fläche N-9.4 war im Juni noch für 180 Millionen Euro an den Ölkonzern Total vergeben worden (wir berichteten). Das BSH hatte zuvor die auszuschreibende Leistung überraschend auf 1.000 MW halbiert, dennoch muss Total die Fläche mit 1.200 MW „überbauen“ - einer der Kritikpunkte der Offshore-Branche ist diese starre Überbauungsregel, die seit diesem Jahr in Kraft ist.

|

| Der Verschattungseffekt in einer Simulation auf den noch nicht ausgeschriebenen Flächen N-21 bis N-26 und Doggerbank macht teilweise 30 Prozent aus Quelle BSH |

In diesem Jahr finden keine Offshorewind-Ausschreibungen mehr statt. Die nächsten sind nicht untersuchte Flächen am 1. Juni 2026. Dann soll auch die geplatzte Ausschreibung der untersuchten Flächen noch einmal angegangen werden, kündigte die Bundesnetzagentur unter Verweis auf das bisherige Windenergie-auf-See-Gesetz an. Schon jetzt ist klar: Deutschland verfehlt das Vergabevolumen aus diesem Gesetz für dieses Jahr von 3.500 bis 5.000 MW auch mit der Überbauungsregel weit - für Windparks, die im vierten Quartal 2030 und im dritten Quartal 2031 fertig geworden wären.

BDEW: Marktbasiertes Modell ungenügend

Der Energieverband BDEW erklärte, das seit 2023 geltende, „rein marktbasierte Ausbau-Modell auf Basis von Power Purchase Agreements (PPA)“ werde aufgrund gestiegener Projektierungs- und Vermarktungsrisiken und -kosten nicht mehr reichen, um die Ausbauziele für Offshore-Wind in den kommenden Jahren vollständig zu erreichen und gleichzeitig die Investitionssicherheit und Akteursvielfalt zu erhalten.

Er fordert daher erneut, den Investitionsrahmen und das Ausschreibungsdesign - nach dem Vorbild Dänemarks und Großbritanniens, die nach geplatzten Auktionen zu Subventionsregimen zurückgekehrt sind oder dies angekündigt haben - auf zweiseitige Contracts for Difference (CfDs) umzustellen. Freilich solle die Möglichkeit der PPA-Finanzierung „nicht gänzlich“ ausgeschlossen werden.

Auch sollten bei einer WindSeeG-Reform die zunehmenden Abschattungseffekte zwischen und innerhalb von Offshore-Windparks aufgrund der dichten Bebauung in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) adressiert werden. Der BDEW spricht sich unter anderem für die Reduktion der Leistungsdichte in der deutschen AWZ auf unter 10 MW pro Quadratkilometer aus.

VDMA und Stiftung Offshore

Für die Komponentenhersteller kommentierte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Fachverbandes VDMA Power Systems, es hätten sich nach Dänemark und Großbritannien auch in Deutschland keine Bieter mehr gefunden, „die bereit sind, ungedeckelt negativ zu bieten und zusätzlich zweifelhafte und teure Nichtpreiskriterien zu erfüllen. Wie in Dänemark muss das dynamische Gebotsverfahren nun auch in Deutschland beerdigt werden.“

Auch der VDMA Power Systems forderte erneut von Berlin CfD ohne Verzicht auf PPA, industriepolitische Maßnahmen in Umsetzung des EU-Net-Zero Industry Act sowie mindestens eine Verdopplung der bisher sechsmonatigen Frist für den Nachweis der technischen Betriebsbereitschaft neuer Offshore-Windparks nach Netzanschluss.

Die Stiftung Offshore-Windenergie bekräftigte im Wesentlichen ähnliche Kernforderungen. Geschäftsführerin Karina Würtz erklärte: „Das laute Schweigen des Marktes ist ein klares Zeichen gegen das aktuelle Ausschreibungsdesign. Ein ‚Weiter so‘ ist damit vom Tisch.“

Mehr Stromsteuer für Kläranlagen und große Biomasse

Das Bundesfinanzministerium in Berlin. Quelle: BMF

POLITIK. Das Bundesfinanzministerium (BMF) will Befreiungen von der Stromsteuer einschränken. Davon betroffen wären auch Klärgasanlagen, warnt der VKU. Und große biomassebefeuerte BHKW.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) plant eine Reform des Stromsteuergesetzes, die kommunale Kläranlagen künftig stärker belasten könnte. Nach einem aktuellen Referentenentwurf sollen bestimmte Steuerbefreiungen für Strom aus Klärgas, Deponiegas oder Biomasse entfallen – vor allem, wenn dieser in Anlagen mit mehr als 2 MW elektrischer Leistung erzeugt wird. Bisher war dieser Strom vollständig von der Steuer befreit, sofern er lokal selbst verbraucht wurde.

Ziel der Neuregelung ist laut Ministerium die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben. Zugleich soll mit den geplanten Einschränkungen die Entlastung für das produzierende Gewerbe teilweise gegenfinanziert werden. Die Reform ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die schwarz-rote Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf den Weg gebracht hatte.

Besonders betroffen wären größere Klärwerke, die zur Strom- und Wärmeerzeugung auf hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) setzen. Ein Beispiel wäre der kommunale Wasserversorger und Abwasserentsorger Hamburg Wasser. Das Unternehmen betreibt unter anderem eine Gas- und eine Dampfturbine, die jeweils deutlich über der 2-MW-Grenze liegen. Bereits 2024 bezifferte Hamburg Wasser die zu erwartenden Mehrkosten auf jährlich 800.000 Euro. Diese Kosten müssten über die Abwassergebühren auf die Haushalte umgelegt werden, warnte das Unternehmen.

VKU sieht „versteckte Steuerrhöhung“

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2024 rund 1,5 Milliarden kWh Strom aus Klärgas erzeugt. Das entspricht 0,3 Prozent der Bruttostromerzeugung in Deutschland. In den meisten Fällen wird dieser Strom direkt am Ort der Erzeugung genutzt, etwa für den Eigenbedarf von Kläranlagen. Eine Besteuerung würde daher vor allem die kommunale Daseinsvorsorge verteuern.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hatte bereits im vergangenen Jahr vor negativen Auswirkungen gewarnt. In einer Stellungnahme bezeichnete der VKU die Reformpläne als „versteckte Steuererhöhung“ und sprach von einem Rückschritt für die Energiewende. Der Verband rechnet mit bis zu 2 Prozent höheren Abwassergebühren, sollte die Befreiung gestrichen werden.

Langfristig könnte sich dieser Effekt noch verstärken, da neue gesetzliche Anforderungen – etwa die Einführung einer vierten Reinigungsstufe – den Strombedarf der Kläranlagen weiter erhöhen würden.

Auch der Bundesrat hatte sich 2024 kritisch geäußert. Die Länderkammer forderte, Strom aus Klär- und Deponiegas sowie Biomasse weiterhin als Strom aus erneuerbaren Energien zu behandeln und von der Steuer zu befreien. Da das Energie- und Stromsteuergesetz jedoch nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf, kann dieser lediglich verzögern – nicht verhindern.

Fünf Milliarden Euro Staatseinnahmen aus Stromsteuer jährlich

Trotz der relativ geringen Strommengen aus Klärgas befürchten Kritiker eine symbolisch wirksame Abkehr von einer dezentralen, klimafreundlichen Energieversorgung. Der zusätzliche Finanzdruck auf kommunale Betreiber könnte auch Investitionen in die Modernisierung oder Energieeffizienz hemmen – mit langfristigen Folgen für Infrastruktur und Gebührenentwicklung.

Laut BMF bleibt die Steuerbefreiung für Strom aus Klärgas nur dann erhalten, wenn dieser in hocheffizienten KWK-Anlagen mit maximal 2 MW Leistung erzeugt wird. Damit würde der Gesetzgeber faktisch eine Obergrenze einziehen, die sich vor allem gegen größere kommunale Akteure richtet. Für kleinere Anlagen dürfte die Steuerbefreiung hingegen weiter gelten.

Die Stromsteuer selbst beträgt seit 2003 unverändert 2,05 Cent/kWh. Im Jahr 2024 belief sich das Aufkommen auf rund 5,2 Milliarden Euro. Sie ist damit eine stabile Einnahmequelle des Bundeshaushalts. Eingeführt wurde sie, um die Erhöhung der Beiträge zur Rentenversicherung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu begrenzen. Nun plant die Regierung eine Absenkung der Steuer auf das europarechtliche Minimum von 0,05 Cent/kWh für Produzenten.

Für Haushalte läge sie dann von Brüssel aus bei 0,1 Cent/kWh, was aber laut Koalition nicht finanzierbar ist. Daher soll sie nur für industrielle Großverbraucher sinken. Im Wahlkampf war die Absenkung noch für aller Verbraucher versprochen worden.

Quelle: Jonas Rosenberger

Ladeinfrastruktur für 25.000 Stellplätze

ELEKTROFAHRZEUGE. Bis 2030 will der Ladeinfrastruktur-Dienstleister „Service4Charger“ 25.000 Stellplätze elektrifizieren. Er kooperiert dafür mit dem Immobilienmanager HIH Real Estate.

Die HIH-Real-Estate-Gruppe, ein bundesweit tätiger Asset- und Property Manager mit Sitz in Hamburg, will ihr Immobilienportfolio in Deutschland schrittweise elektrifizieren. Dafür geht sie eine langfristige Partnerschaft mit dem Berliner Ladeinfrastruktur-Dienstleister Service 4 Charger ein, wie am 5. August bekannt wurde. Initiiert wurde die Kooperation durch das HIH-Tochterunternehmen „eternigy“, das auf Ladeinfrastruktur spezialisiert ist. Ein gemeinsam aufgesetzter Rahmenvertrag sieht vor, Service 4 Charger als bevorzugten Partner für AC-Ladelösungen in den Objekten der Gruppe einzusetzen.

Zum Start übernimmt Service 4 Charger zehn bereits ausgerüstete Standorte mit insgesamt 197 Stellplätzen und 87 Ladepunkten. Als Charge Point Operator ist das Unternehmen für Betrieb, Abrechnung, Vertragsmanagement sowie Wartung zuständig. Zusätzlich prüft HIH derzeit 26 weitere Objekte mit mehr als 3.600 Stellplätzen.

Service 4 Charger will sich mit dieser Kooperation als Umsetzungspartner für Ladeinfrastruktur in Büro- und Gewerbeimmobilien etablieren. Laut CEO Lucas Althammer investiert das Unternehmen nicht nur in die Technik, sondern übernimmt auch die operative Verantwortung. Ein bundesweites Netz festangestellter Fachkräfte – intern „Mobile Heroes“ genannt – soll dabei eine schnelle Umsetzung sichern.

Gestiegene Anforderungen an Immobilien

Auch HIH Real Estate betrachtet die Partnerschaft als Teil ihrer ESG-Strategie. Laut Lukas Thiede, Head of E-Mobility, wächst der Druck sowohl durch regulatorische Vorgaben als auch durch steigende Anforderungen von Mieterseite. Gesetze wie das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) und die europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) verschärfen vor allem für Bestandsimmobilien die Anforderungen.

Ab Januar 2027 müssen laut EPBD alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen Ladeinfrastruktur vorhalten oder zumindest vorbereiten. Die Partnerschaft mit Service 4 Charger soll dafür skalierbare, hardwareunabhängige Lösungen liefern – inklusive Planung, Netzanschluss, Inbetriebnahme, Kommunikation mit Netzbetreibern und intelligentem Lastmanagement. Nutzer erhalten Zugang via App oder Ladekarte, unterstützt durch digitale Anmeldeprozesse und technischen Support.

Service 4 Charger hat nach eigenen Angaben seit 2020 mehr als 17.000 Ladepunkte installiert, gewartet oder im Service betreut. Insgesamt wurden mehr als 500 Projekte umgesetzt. Das Unternehmen ist mit gut 50 Standorten bundesweit vertreten.

HIH Real Estate verwaltet ein Immobilienvermögen von 75 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 900 Mitarbeitende. Die Gruppe deckt nach eigenen Angaben den gesamten Lebenszyklus gewerblicher Immobilien ab – von der Projektentwicklung über Fondsstrukturierung bis zum laufenden Management.

Aserbaidschan liefert Gas in den Nahen Osten

Quelle: Fotolia / WoGi

GAS. Aserbaidschan liefert durch eine neue, über türkisches Territorium verlaufende Pipeline von sofort an Erdgas nach Syrien. Der Fokus des zentralasiatischen Landes liegt auch auf Strom.

„Trend“ und „BNE Intellinews“ berichten übereinstimmend, die neueröffnete Gasröhre von Aserbaidschan über die Türkei nach Syrien habe eine Kapazität von bis zu 2 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Der syrische Energieminister Al-Bashir erklärte demnach: „Die Leitung wird die Lieferung von täglich bis zu 6 Millionen Kubikmetern Gas ermöglichen, beginnend mit der Lieferung von 3,4 Millionen Kubikmetern Gas täglich.“

Diese Menge werde es ermöglichen, die Energieproduktion um 750 MW zu steigern, was sich direkt in einer Verbesserung der Stromversorgung durch etwa vier zusätzliche Betriebsstunden pro Tag niederschlagen wird, was wiederum die Entwicklung vorantreiben und die Industrie und Wirtschaft ankurbeln wird. Nach türkischen Angaben kann durch die Pipeline rechnerisch der Strombedarf von fünf Millionen Haushalten gedeckt werden.

Bis vor kurzem lag der Schwerpunkt Aserbaidschans auf Europa, nun kommt der Nahe Osten als weiterer Absatzmarkt hinzu. Der Export von Gas nach Syrien wurde dank der engen Energiepartnerschaft zwischen Aserbaidschan und der Türkei möglich. Diese Beziehung hat sich bereits durch groß angelegte Infrastrukturprojekte bewährt, wie

- die Gaspipeline Baku–Tiflis–Erzurum, die den Grundstein für die aserbaidschanischen Gasexporte in den Westen legte,

- die Ölpipeline Baku–Tiflis–Mittelmeerhafen Ceyhan – eine der größten der Region –

- und den Südlichen Gaskorridor, ein strategisches Projekt zur Lieferung von kaspischem Gas nach Europa.

Zudem könnte Syrien nicht nur als Abnehmer aserbaidschanischen Gases, sondern auch als Transitknoten für weitere Lieferungen fungieren, vor allem nach Jordanien und Ägypten. Obwohl die Pipeline zwischen Syrien und Jordanien zuvor zerstört wurde, ist ihr Wiederaufbau machbar, was letztendlich einen Korridor für Gaslieferungen bis nach Nordafrika eröffnen könnte.

Geopolitisches Signal

Parallel dazu prüft Aserbaidschan die Möglichkeit, Strom in Länder des Nahen Ostens zu exportieren. Die Strategie, einen grünen Energiekorridor vom Kaspischen Meer nach Europa zu schaffen, hat sich bereits als wirksam erwiesen, und diese Erfahrung könnte auch für die südliche Richtung adaptiert werden.

Der Beginn der aserbaidschanischen Gasexporte nach Syrien kann als geopolitisches Signal verstanden werden, das den Anspruch Aserbaidschans auf eine regionale Führungsrolle untermauert, nicht zuletzt gestützt auf die Partnerschaft der gleichermaßen ambitionierten Türkei.

Digitalisierte Leitstelle der SWE Netz in Erfurt. Quelle: SWE Netz GmbH

Fraunhofer optimiert Lastprognose in Erfurt

STROMNETZ. Die SWE Netz GmbH in Erfurt hat erfolgreich eine neue Software des Fraunhofer IOSB-AST zur Analyse und Prognose der Netzlast getestet.

Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) hat mit seinem Institutsteil für Angewandte Systemtechnik (AST) für die Erfurter SWE Netz GmbH Daten zur elektrischen Netzlast umfassend analysiert.

Die Forscher haben dabei auf Daten zurückgegriffen, die 14 Jahre abdecken, und sie mit Hilfe einer neuen Anwendung innerhalb der Energiemanagement-Lösung „EMS-DM Prophet“ untersucht. In den sogenannten „Watt Analyzer“ seien auch öffentlich zugängliche Daten aus dem Marktstammdatenregister eingeflossen, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts.

Im Ergebnis sei für das Referenzjahr 2024 in einer Simulation auf 15-Minuten-Basis eine Reduzierung des Fehlers bei der Abbildung der Netzlast von 3,89 Millionen kWh auf 0,93 Millionen kWh gelungen. Dies entspreche einer Verbesserung um 76 Prozent gegenüber dem bisher verwendeten Modell. Genützt habe neben der besseren Abbildung tageszeitlicher und saisonaler Muster vor allem die Integration von Langfristtrends, so die Wissenschaftler.

Auch Lastverläufe im Gasnetz lassen sich analysieren

„Für Entscheidungsprozesse zum weiteren Ausbau unserer Netzinfrastruktur als auch für verschiedenste energiewirtschaftliche Betrachtungen ist die möglichst genaue Kenntnis künftiger Netzlasten für uns von sehr hoher Bedeutung“, erklärt Frank Heidemann. Die Einführung des webbasierten Watt Analyzers innerhalb der Energiemanagementlösung ermögliche es, künftig genauere Netzlastprognosen über einen größeren Betrachtungszeitraum zu erstellen, so der Geschäftsführer der SWE Netz.

„Mit den heute schon vorhandenen und vielfach genutzten Kurzfristprognosen sind wir sehr zufrieden“, fährt er fort. Für die künftig selbständige Nutzung der neuen Anwendung spiele der Know-how-Transfer im Rahmen der Kooperation mit Fraunhofer IOSB-AST eine wichtige Rolle.

Saarlouis plant Strom- und Gasnetze in 3D

3D-Visualisierung der Infrastruktur im Untergrund. Quelle: Stadtwerke Saarlouis

IT. Strom- und Gasleitungen, Kanäle und Hausanschlüsse wandern in Saarlouis ins dreidimensionale Modell. Die Stadtwerke schaffen damit die Grundlage für fundierte Planungsentscheidungen.

Die Stadtwerke Saarlouis (Saarland) heben ihre Netzdokumentation auf ein neues Niveau. Künftig erfassen sie Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfasernetze nicht mehr nur zweidimensional, sondern im digitalen 3D-Format. Ergänzt um Daten zur Bebauung und zum Untergrund, soll daraus ein vollständiges digitales Abbild der Stadt entstehen, wie der Versorger am 5. August bekanntgab. Der sogenannte digitale Zwilling solle langfristig die Planungssicherheit erhöhen, Kosten senken und die kritische Infrastruktur besser schützen.

Mit rund 134 Mitarbeitenden versorgen die Stadtwerke Saarlouis etwa 37.000 Einwohner der Kreisstadt. Sie betreuen ein Stromnetz von 700 Kilometern Länge in Mittel- und Niederspannung. Dazu kommen 152 Kilometer Gasnetz, 238 Kilometer Wassernetz sowie ein 500 Kilometer langes Glasfasernetz. Letzteres wird aktuell weiter ausgebaut.

Die Stadtwerke merken an, digitale Netzdaten würden zunehmend zur Steuerung von Investitionen, zum Netzausbau und für Simulationen genutzt. „Je besser die Daten, desto fundierter die Entscheidungen“, erklärt Silke Kockler-Schikofsky. Auch Reparatur- und Schadensmeldungen fließen laut der Leiterin Netzdokumentation und Planauskunft bei den Stadtwerken in die Datenbank ein. So lassen sich demnach etwa kritische Leitungsabschnitte frühzeitig identifizieren und gezielt erneuern.

Umfassender Datenpool anvisiert

Zentrales Ziel sei es, gemeinsam mit der Stadtverwaltung einen umfassenden Datenpool zu schaffen, auf den beide Seiten zugreifen können. „Dieser gemeinsame Pool wird es ermöglichen, die gesamte Stadt inklusive Untergrund als 3D-Modell darzustellen“, so Ralf Levacher, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke. Davon soll man besonders bei Maßnahmen zum Schutz der Kritis profitieren – etwa bei der Simulation von Hochwasser oder der Planung neuer Wärmeinfrastrukturen.

Die Entwicklung der Netzdokumentation ist, so der Versorger weiter, eng mit der Digitalisierung kommunaler Infrastruktur verknüpft. Vom analogen Papierplan über erste digitale Zwillinge in 2D reiche die Entwicklung inzwischen bis zur datenbankgestützten 3D-Abbildung. Ein solches Modell erlaube nicht nur Netzanalysen und Lastflussberechnungen, sondern auch gezielte Umbauten oder Rückbaumaßnahmen.

Ausschöpfen verschiedener Datenquellen

Um den digitalen Zwilling mit realen Daten zu speisen, setzen die Stadtwerke Saarlouis auf verschiedene Quellen: Tiefbauarbeiten wie Hausanschlüsse oder Rohrreparaturen dokumentieren sie per Handy-Scan mittels Laser-Technologie (LiDAR). Dabei entstehen sogenannte Punktwolken, die exakte

Als weitere Datenquellen nutzt das Unternehmen ein digitales Geländemodell des Landesamts für Vermessung, hochauflösende Luftbilder sowie interne Leitungsdokumentationen mit Sachdaten aus den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation.

Die Visualisierung erfolgt mithilfe der Software „MapEdit“ und dem zugehörigen 3D-Viewer des Anbieters Mensch und Maschine Deutschland GmbH. Entscheidend ist laut Kockler-Schikofsky, alle Informationen in einem zentralen Datenpool zu vereinen und für verschiedene Anwendungen nutzbar zu machen.

Der Aufwand für die digitale Umstellung sei hoch, heißt es bei den Stadtwerken ohne nähere Angaben. Doch die Vorteile überwiegen aus ihrer Sicht: Die neue Datentiefe verbessere die Zusammenarbeit mit Planern, Behörden und Baufirmen. Zudem helfe das 3D-Modell, Investitionen effizienter zu steuern und bei zukünftigen Ausbauplänen etwaige Konflikte mit bestehenden Leitungen oder Oberflächen frühzeitig zu erkennen.

RWE erkennt nur 20 Bergschäden an

Quelle: Fotolia / TwilightArtPictures

RHEINISCHES REVIER. Sinkt bei der Entwässerung in Bergbaugebieten der Boden nicht gleichmäßig ab, kann es zu Gebäudeschäden kommen, sogenannten Bergschäden.

Im Rheinischen Braunkohlenrevier wurden der Betreibergesellschaft RWE Power im vergangenen Jahr 153 neue Gebäudeschäden gemeldet. Nur 20 davon hätten sich nach sorgfältiger Prüfung als neue Bergschadensfälle erwiesen, berichtete RWE Power im neuesten Jahresbericht zur Bergschadenssituation, den der Landtag jetzt im Internet veröffentlichte.

„Die Bergschadenssituation war in den letzten Jahren in etwa gleichbleibend“, heißt es in dem Bericht. 2023 waren von 155 gemeldeten Fällen 17 als neue Bergschäden anerkannt worden. 2022 zählte RWE 14 neue Fälle − bei 145 Erstmeldungen.

Prüfung von Erstmeldungen dauert bis zu acht Wochen

Hinzu kamen im vergangenen Jahr 457 Wiederholungsmeldungen, bei denen an Objekten zum wiederholten Male Schäden gemeldet wurden. Auch hier lagen die Meldezahlen der vergangenen Jahre in der gleichen Größenordnung: 2023 wurden 442 Wiederholungsmeldungen verzeichnet, ein Jahr zuvor 429. Prüfung und Bearbeitung von erstmalig gemeldeten Schäden dauerten 2024 laut RWE im Durchschnitt sieben bis acht Wochen.

Liegt ein Bergschaden vor, zahlt RWE vollen Schadenersatz. Können sich die Betroffenen nicht mit RWE einigen, können sie die Schlichtungsstelle Braunkohle anrufen. In den vergangenen fünf Jahren wurden dort jedes Jahr im Schnitt zwölf Anträge gestellt. 2024 waren es neun. „2024 konnten erneut in nahezu allen abgeschlossenen Fällen gemeinsam einvernehmliche Lösungen gefunden werden“, heißt es in dem Bericht.

RWE: Geringe Anzahl von Klagen

RWE spricht in dem Bericht von einer positiven Wirkung der Schlichtungsstelle, die sich auch in einer geringen Anzahl der gerichtlichen Auseinandersetzungen widerspiegele. 2024 sei eine Bergschadensklage beendet worden, ohne dass eine bergbauliche Schadensverursachung festgestellt wurde. „Hier wurde jedoch seitens der Kläger Berufungsklage eingereicht.“

Bislang größtes serbisch-rumänisches Wasserkraft-Projekt

Quelle: Pixabay / Thomas Ehrhardt

WASSERKRAFT. Serbien und Rumänien wollen die Donau am Eisernen Tor erneut für ein Pumpspeicherkraftwerk stauen - mit einer installierten Leistung, die in beiden Ländern ihresgleichen sucht.

Serbien und Rumänien haben den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Djerdap 3 am Eisernen Tor an der Donau vereinbart und wollen den Vertrag umgehend unterzeichnen, berichtet „Seenews“ unter Berufung auf die serbische Energieministerin Dubravka Djedovic Handanovic.

„Der Bau dieses Pumpspeicherkraftwerks kann die Stabilität der Stromnetze verbessern, die Integration erneuerbarer Energiequellen in das regionale Stromnetz erleichtern und Lösungen für die saisonale Speicherung von Strom bieten, was im Interesse beider Parteien liegt“, fügte sie hinzu.

Serbien hat bereits die hydrologische Studie und die vorläufige Machbarkeitsstudie für das Projekt Djerdap 3 abgeschlossen, wie lokale Medien Djedovic Handanovic im März 2024 zitierten. Vom Südufer der aufgestauten Donau am Eisernen Tor aus erstreckt sich der serbische Nationalpark Djerdap. Gemäß dem Integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan Serbiens, der den Zeitraum bis 2030 mit einer Vision bis 2050 abdeckt und von der Regierung im Juli 2024 verabschiedet wurde, soll Djerdap 3 eine installierte Gesamtleistung von 1.800 MW haben und bis 2038 zu geschätzten Kosten von 1,4 Milliarden Euro fertiggestellt werden.

Der serbische staatliche Stromerzeuger EPS und sein rumänisches Pendant, das mehrheitlich staatliche Unternehmen Hidroelectrica, betreiben bereits gemeinsam die Wasserkraftwerke Djerdap 1 und 2 an der Donau an der Grenze zwischen den beiden Ländern.

Serbien verfügt derzeit über ein einziges Pumpspeicherkraftwerk – das 614-MW-Kraftwerk Bajina Basta im Westen des Landes – und plant den Bau eines weiteren – das 646-MW-Kraftwerk Bistrica, ebenfalls im Westen.

Hidroelectrica-Angaben zufolge verfügt Rumänien über eine Wasserkraft-Kapazität von insgesamt 92 MW. Das Land plant außerdem den Bau eines 1.000-MW- Pumpspeicherkraftwerks namens Tarnita-Lapustesti.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Siemens Energy: GuD hochprofitabel, Wind hochdefizitär

BILANZ. Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy meldet für das zurückliegende Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 697 Millionen Euro. Die Windkraft-Sparte schreibt weiter tiefrote Zahlen.

Der Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt. Nach einem Nettogewinn von 501 Millionen Euro im zweiten Quartal stehen nun für das dritte des laufenden Geschäftsjahres bei Siemens Energy (April bis Juni) 697 Millionen Euro in den schwarzen Zahlen zu Buche. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr war der Energietechnik-Konzern mit 102 Millionen Euro im Minus gelandet.

Das Ergebnis vor Sondereffekten summiert sich auf 497 Millionen Euro. Sondereffekte schlagen mit 458 Millionen Euro zu Buche, Geld „hauptsächlich aus der Abspaltung des Energiegeschäfts von Siemens Limited in Indien, wie es heißt. Den Umsatz im dritten Quartal beziffert Siemens Energy auf 9,8 Milliarden Euro (drittes Quartal 2023/24: 8,8 Milliarden Euro).

In allen Sparten verzeichnet der Konzern starke Fortschritte, ausgenommen das Windkraftgeschäft. Für Siemens Gamesa weist der am 6. August vorgelegte Quartalsbericht ein bereinigtes Ergebnis vor Sondereffekten von minus 438 Millionen Euro aus. Im Vorjahreszeitraum betrug der Verlust 446 Millionen Euro.

Als Gründe für die anhaltenden roten Zahlen der Windkraft-Tochter nennt das Management „Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem fortlaufenden Hochlauf der Offshore-Aktivitäten sowie Qualitätsprobleme im Onshore-Bereich“. Zudem sei das Ergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres „negativ beeinflusst durch die jährliche Aktualisierung der statistischen Modelle, die zur Bewertung der gesamten Windturbinen-Flotte eingesetzt werden“.

Das Auftragsvolumen von Siemens Gamesa wuchs auf 4,89 Milliarden Euro (drittes Quartal 2023/24: 665 Millionen Euro). Ausschlaggebend dafür waren zwei Großaufträge für Windturbinen in der Ostsee, deren Auftragswert sich laut Unternehmen auf 3,3 Milliarden Euro summiert (wir berichteten über den Auftrag von Iberdrola und Masdar für „Windanker“).

Die Probleme im Windkraftgeschäft spiegeln sich deutlich im Free Cashflow des Konzerns wider. Vor Steuern bilanziert Siemens Energy für das dritte Quartal 419 Millionen Euro. Das sind 308 Millionen Euro weniger als im Vergleichsquartal 2024. Der Rückgang im Jahresvergleich sei vor allem „auf die Entwicklung des operativen Nettoumlaufvermögens bei Siemens Gamesa sowie auf Investitionen im Einklang mit dem Auftragswachstum zurückzuführen“, teilen die Münchner mit.

In der Gassparte verbucht der Konzern vor Sondereffekten ein Ergebnis in Höhe von 406 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 186 Millionen Euro). Das Geschäft mit Gas- und Dampfturbinen (GuD) „verzeichnete auch im jüngsten Quartal eine anhaltend starke Nachfrage“, heißt es im Geschäftsbericht. Das Wachstum sei durch Aufträge in den USA getragen worden, „die etwa die Hälfte des gesamten Auftragseingangs ausmachten“. Das Auftragsvolumen im dritten Quartal des Geschäftsjahres erreicht 6,2 Milliarden Euro.

In der Sparte Netztechnologie beträgt das Ergebnis vor Sondereffekten 448 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 237 Millionen Euro). Der Auftragseingang kletterte zeitgleich von 3,5 auf 4,2 Milliarden Euro. Siemens Energy verweist auf „starkes Wachstum im Lösungsgeschäft, ergänzt durch einen deutlichen Anstieg im Produktgeschäft“. Die Nachfrage kommt auch in dem Fall vor allem aus den USA.

US-Zölle schmälern Ergebnis um 100 Millionen Euro

Nicht glücklich zeigt sich das Management mit der Zollpolitik der USA. Die von der Trump-Regierung verhängten Zölle hätten sich in der Ergebnisentwicklung mit 100 Millionen Euro ausgewirkt, „vor allem bedingt durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit langfristigen Serviceverträgen“.

„Unsere Geschäftsbereiche haben ein weiteres starkes Quartal geliefert und damit die solide Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt“, kommentiert Siemens-Energy-Chef Christian Bruch im Quartalsbericht die Entwicklung. „Damit befinden wir uns auf gutem Weg, die im zweiten Quartal angehobene Prognose zu erreichen, und bewegen uns derzeit in Richtung des oberen Endes der Spanne.“

Der Kurs der Siemens-Energy-Aktie ist seit Anfang des Jahres um fast 100 Prozent gestiegen.

Eine Tankstelle für alle in Ulm

Quelle: Shutterstock

MOBILITÄT. Nahe der A8 soll bis 2027 eine Tankstelle gebaut werden, die künftig neben konventionellen Kraftstoffen auch Strom und Wasserstoff für Lkw und Pkw vorhält.

In unmittelbarer Nähe zur Autobahnabfahrt A8 im Norden von Ulm soll sie realisiert werden, die „Tankstelle der Zukunft“. So lautet der Projektname eines Mobilitätshubs, der 2027 in Betrieb gehen soll. Am 5. August hat die Stadt zusammen mit dem künftigen Bauherrn und Betreiber, dem Unternehmen Golsner & Lutzenberger GbR aus Günzburg (Bayern) das Konzept vorgestellt. Ziel sei es, so teilt die Stadt Ulm mit, „ein funktional und ökologisch hochwertiges Gesamtkonzept umzusetzen, das sich flexibel an veränderte technologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen anpassen lässt“.

Vorgesehen ist, auf einem knapp 21.000 Quadratmeter großen Industriegelände eine Tankstelle zu errichten, die neben den herkömmlichen Benzin- und Diesel-Kraftstoffen auch Ladestrom und Wasserstoff für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien bereitstellt. In dem Industriegebiet sind bereits Unternehmen ansässig wie Liqui Moly, die Deutsche Bahn, Seifert Logistics Group und der Drogerie-Spezialist Müller. Bernhard Golsner, einer der Bauherren und künftiger Betreiber, bezeichnet die Tankstelle gegenüber dem Südwestrundfunk SWR als „Vollsortiment“ − „Wir wollen hier ein Vollsortiment: alle Energieträger an einem Standort.“

Geplant ist eine Tankstelle mit Benzin- und Dieselsäulen, Shop- und Bistro-Bereich, Autowaschanlage und Toiletten. Auch eine McDonald’s-Filiale soll es auf dem Areal geben. Zudem entsteht ein umfassend ausgestatteter Elektroladepark mit insgesamt 48 überdachten Ladepunkten für Pkw sowie acht Ladepunkten speziell für Lkw. Vorgesehen sind sowohl Normal- als auch Schnelllader. Für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer werden zusätzliche Serviceangebote bereitgehalten – darunter Ruhezonen, sanitäre Anlagen und kostenloses WLAN.

Die Wasserstofftankstelle wird gleichermaßen für Pkw wie auch Lkw konzipiert. Die Projektplanungen sehen Wasserstoffbetankungsmöglichkeiten für Busse (350 bar) wie Pkw (700 bar) vor. Damit die Wasserstofftankstelle durchgängig zur Verfügung steht, soll sie rund um die Uhr geöffnet sein. Zudem soll es nicht länger als zwölf Minuten dauern, bis ein Pkw betankt ist, bei Bussen und Lkw soll die Betankungsdauer nicht über 15 Minuten hinausreichen.

Laut Medieninformationen werden 20 Millionen Euro in das Vorhaben fließen, für das nun die Bauanträge gestellt werden müssen. Unter welcher Dachmarke der Mobilitätshub künftig auftrete, sei noch offen. Hierzu liefen Gespräche, so Elmar Lutzenberger laut dem Nachrichtenportal Schwäbische. Der Spatenstich soll Mitte kommenden Jahres erfolgen.

Erdgas-Preis in Europa von Juni 2017 bis Juni 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der durchschnittliche Preis für Erdgas in Europa hat sich im Zeitraum von Januar 2017 bis Juni 2025 wechselhaft entwickelt. Die Preisangaben beziehen sich auf den virtuellen Handelspunkt im niederländischen Gasnetz (Title Transfer Facility, TTF). Im Juni 2025 belief sich dort der durchschnittliche Preis von einer Million British Thermal Units Erdgas (BTU) auf 12,37 US-Dollar. Eine Million BTU entspricht 0,293 MWh.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

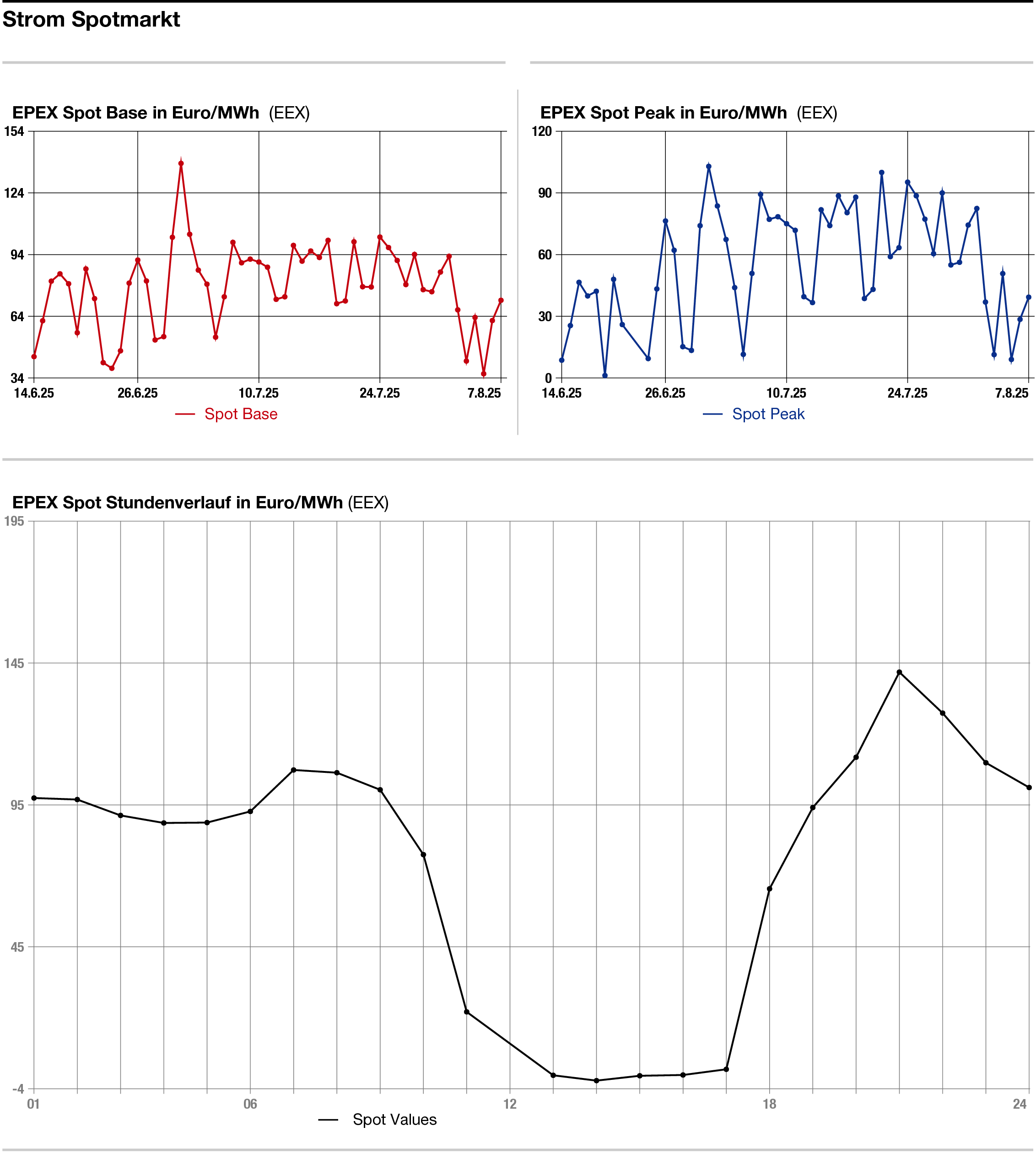

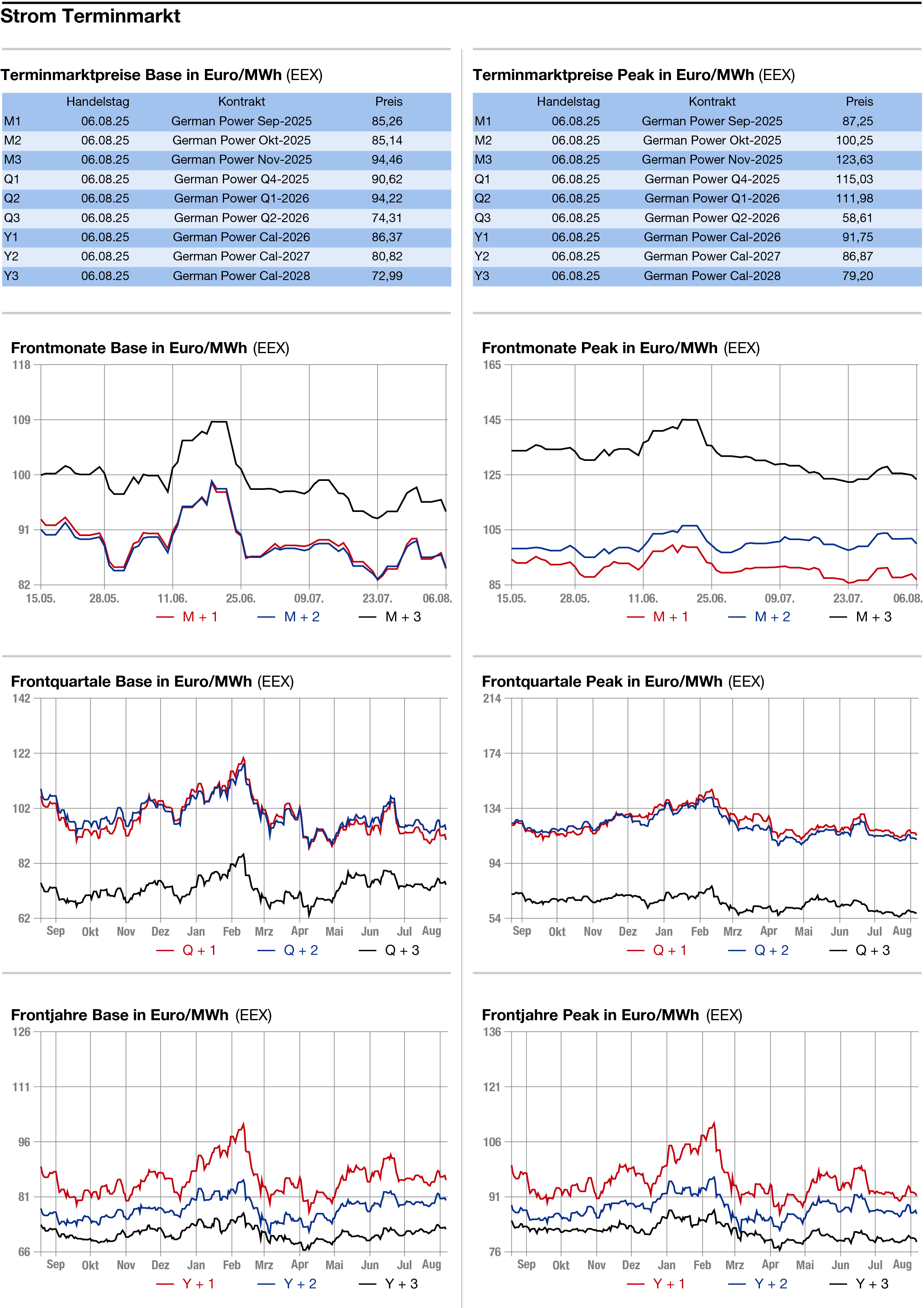

MARKTBERICHTE

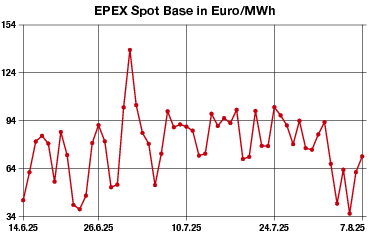

STROM

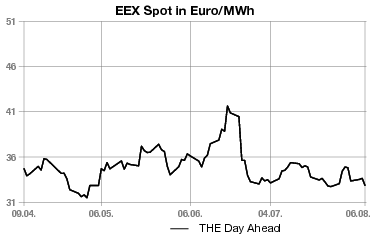

GAS

Warnung vor Euphorie angesichts des Gasangebots

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend etwas schwächer hat sich der Energiekomplex zur Wochenmitte gezeigt. Eine Ausnahme bildete erneut der Strom-Day-ahead, der mit der Aussicht auf eine schwächere Erneuerbaren-Einspeisung zulegte. Auf den Gaspreisen lasteten unterdessen die guten Fortschritte, die Europa aktuell beim Einspeichern von Gas für den Winter macht. Analysten warnen aber vor zu viel Euphorie und weisen auf die Risiken hin, die geopolitische Verwerfungen und die teilweise damit verbundene Entwicklung des Gasangebots noch mit sich bringen können. Am Ölmarkt wurden am Mittwoch wieder die wöchentlichen Lagerbestandsdaten in den Blick genommen. An den Aktienmärkten steht weiterhin Donald Trumps Zollpolitik im Fokus, nachdem der US-Präsident betont hatte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde sie mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der jüngst vereinbarten 15 Prozent.

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch präsentiert. Der Day-ahead gewann hingegen im Base 10,00 auf 72,00 Euro je Megawattstunde und im Peak 11,00 auf 39,75 Euro je Megawattstunde. An der Börse mussten für den Day-ahead 71,79 Euro im Base und 39,31 Euro im Peak gezahlt werden.

Ausschlaggebend für den Anstieg beim Day-ahead war die Aussicht auf einen deutlichen Rückgang der Erneuerbaren-Einspeisung am Donnerstag im Vergleich zum Vortag. Auch für die darauffolgenden Tage werden nach wie vor rückläufige Einspeisemengen prognostiziert. Das US-Wettermodell sieht bis etwa 15. August unterdurchschnittliche Windstrombeiträge. Bis zum Ende des Prognosezeitraums am 21. August dürfte es zudem überdurchschnittlich warm sein, lediglich um den 18. August herum werden ein bis zwei etwas kühlere Tage mit unterdurchschnittlichen Werten erwartet.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,33 auf 86,76 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise zur Mitte der Arbeitswoche gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,34 auf 71,25 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis dahin nur schwache 8,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,71 Euro, das Tief bei 71,00 Euro.

Am Dienstag hatte der Dec 25 sich zunächst seitwärts-abwärts bewegt, bis das starke Auktionsergebnis den Kontrakt mit nach oben zog. Im Laufe des Handelstages sei eine stetige Nachfrage zu beobachten gewesen, fasste Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital zusammen. Am Mittwoch setzte dann allerdings wieder eine Abwärtsbewegung ein und ein Teil der Gewinne des Vortages wurden wieder abgegeben. Papp sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,93 Euro, dann 70,38 Euro und 68,86 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,87 Euro, danach bei 72,81 Euro und 73,35 Euro ausgemacht.

Erdgas: Uneinheitlich haben sich die europäischen Gaspreise am Mittwoch gezeigt. Der Frontmonat September am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,40 auf 33,90 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead mit einem Plus von 0,075 auf 34,30 Euro je Megawattstunde dagegen minimal nach oben.

„Europa bemüht sich, genügend Gas für die Phase mit einer hohen Nachfrage zu speichern. Die neuesten Daten der Gas Infrastructure Group zeigen, dass die Speicherzufuhr letzte Woche den stärksten Anstieg seit Juni verzeichnet hat“, so die Analysten von ANZ. „Das trägt dazu bei, die europäischen Gaspreise trotz anhaltender Risiken unter Kontrolle zu halten.“ Die GIE-Daten zeigen, dass die Lagerbestände in der EU am Montag zu fast 70 Prozent gefüllt waren. Händler bleiben jedoch nervös angesichts möglicher Unterbrechungen der russischen Lieferungen, sollte die USA strengere Sanktionen gegen den Kreml verhängen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: