8. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bundestag soll Energiewirtschaftsgesetz nachschärfen

GAS: Deutsche Umwelthilfe hält LNG-Terminal für rechtswidrig

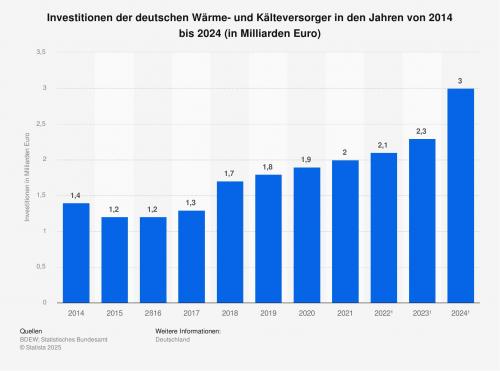

STATISTIK DES TAGES: 2024 investierten deutsche Wärmeversorger 3 Milliarden Euro

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT OFFSHORE: Offshoreverband wirft Reiche Ablenkungsmanöver vor

REGENERATIVE: Direktvermarktung legt um weitere 1.000 MW zu

WINDKRAFT ONSHORE: Bürger, Banken und PNE planen gemeinsamen Windpark

VERTRIEB: Regionale Gaspartnerschaft bis 2030 verlängert

TECHNIK

BIOGAS: Klimafreundlicher Lkw-Kraftstoff ohne Anreize

WASSERSTOFF: Lubmin gewinnt Kapital für Wasserstoffausbau

WIRTSCHAFT: Lyten will Northvolt übernehmen

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Stadtwerke Stendal wieder in kommunaler Hand

BILANZ: Deutz steigert Umsatz auf über eine Milliarde Euro

BILANZ: SMA Solar kämpft mit schwacher Nachfrage und billiger Konkurrenz

WINDKRAFT ONSHORE: PNE verkauft 34-MW-Windpark in Nordrhein-Westfalen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energienotierungen ohne großen Schwung

TOP-THEMA

Gaskonzern Uniper sagt langsamere Energiewende voraus

Unipers CEO Michael Lewis bremst den eigenen Erneuerbaren-Ausbau. Quelle: Volker Stephan

BILANZ.

Uniper behält 2025 wohl etwas mehr Geld in der Kasse, als noch im Februar vorausgesagt. Deutschlands größter Gasimporteur macht Abstriche bei Personal und der grünen Transformation.

Die Uniper-Vorstände Michael Lewis (CEO) und Jutta Dönges (CFO) haben in Düsseldorf die Halbjahreszahlen vorgestellt und dabei die wichtige Rolle des Energieträgers Gas für die Versorgungssicherheit hervorgehoben. Bei der Bilanzpräsentation am 7. August sagte Michael Lewis, Gas bleibe „für viele Jahre unverzichtbar“ und eine Brücke zur Energiewende.

Die Chefetage bestätigte im Wesentlichen die bereits Ende Juli veröffentlichten Zahlen. Mit einer Ausnahme: Die Korridore für das erwartete Jahresergebnis haben sich zum Positiven verschlankt, als Untergrenze für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gilt nun 1 Milliarde Euro (zuvor 900 Millionen Euro), für den bereinigten Nettogewinn nun 350 Millionen Euro (statt 250 Millionen Euro). An den möglichen Höchstwerten hat sich mit 1,3 Milliarden beziehungsweise 550 Millionen Euro nichts verändert.

Das erste Halbjahr 2025 konnte mit den Erfolgsjahren 2023 und 2024 erwartungsgemäß nicht mithalten. Bereinigtes Ebitda (379 Millionen Euro) und bereinigter Nettogewinn (135 Millionen Euro) liegen jeweils rund 1 Milliarde Euro unter den Vorjahreswerten (wir berichteten). Dennoch sieht Michael Lewis Uniper als „widerstandskräftig“ an. Es gehe nun darum, dem Unternehmen auch künftig eine wichtige Rolle im europäischen Energiesystem zu sichern.

Ausbau der eigenen Erneuerbaren-Anlagen gedrosselt

Uniper ist seit dem Ende des Gasbezugs aus Russland und der Beschaffungskrise im Besitz der Bundesrepublik. Das Unternehmen habe aber den „Turnaround geschafft“, sagte Finanzchefin Jutta Dönges, was sich in einer verbesserten Bewertung durch die Ratingagenturen niederschlage. Uniper sei „auf dem richtigen Weg“, der sich durch finanzielle Disziplin und Maßnahmen zur Kosteneffizienz auszeichne. 400 Stellen will Uniper im kommenden Jahr streichen.

Kaum hat die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Zubau von Gaskraftwerken mit 20.000 MW Kapazität angekündigt, flaut das Interesse von Uniper am Ausbau eigener Erneuerbaren-Kraftwerke etwas ab. Vom ursprünglichen Ziel, bis 2030 insgesamt 2.900 MW an regenerativen Anlagen zubauen zu wollen, sind noch 2.000 MW übrig geblieben.

Michael Lewis wollte dieses Minus allerdings nicht als „drastische Reduzierung“ verstanden wissen. Die Ausbaumarke werde Uniper nur etwas später in den 30er-Jahren erreichen. Er ließ allerdings keinen Zweifel daran, „dass wir die Energiewende langsamer durchführen müssen“. Das sei angesichts der kommenden Gaskraftwerke zwangsläufig.

Für Uniper bedeutet dies konkret eine Abkehr vom Ziel, bis 2030 die Stromerzeugung zu 80 Prozent auf „grün“ zu stellen. Nun heißt es, 50 Prozent des Stroms bis dahin „kohlenstoffarm“ zu produzieren. „Wir haben durch die neue Kraftwerksstrategie der Bundesregierung mehr Gas im Portfolio als erwartet“, so Michael Lewis. Die neuen Gaskraftwerke, deren Anzahl und Standorte noch offen sind, seien erst nach 2030 mit klimafreundlichen Molekülen (Wasserstoff) zu betreiben. Auch das Abscheiden und Einlagern von Kohlendioxid (CCS) benötige noch Zeit.

Langfristiger Einkauf von LNG vereinbart

Je schneller Katherina Reiche die Details für die Kraftwerke festlege, „desto schneller können wir neue Kraftwerkskapazitäten aufbauen“, so Lewis. Ein Gasblock benötige vier bis fünf Jahre bis zur Inbetriebnahme. Reiches ausgegebenes Maximalziel von 20.000 MW bis 2030 sei „unwahrscheinlich“, 8.000 bis 10.000 MW wären aus Michael Lewis’ Sicht „gut“.

Verflüssigtes Erdgas (LNG), dessen Import Deutschland zuletzt stark vorangetrieben hatte, sei aus Sicht des CEO grundsätzlich eine sinnvolle Ergänzung zum Pipelinegas. Uniper habe zuletzt in langfristigen Verträgen mit Laufzeiten von bis zu 15 Jahren relevante LNG-Mengen für Deutschland und Europa gesichert, darunter 4,8 Millionen Tonnen (68 Milliarden kWh) über das kanadische Unternehmen Tourmaline Oil und 2 Millionen Tonnen (28 Milliarden kWh) jährlich über Woodside (Australien).

Einige Uniper-Themen sind aus Vorstandssicht vorrangig von der Bundesregierung anzugehen. Nach wie vor gibt es für die Aktionäre keine Dividende. Dazu ist noch unklar, wann Schwarz-Rot das Unternehmen wieder von der Leine lässt.

Für den näher rückenden Winter hat Michael Lewis eine gute Nachricht parat. Die Zeit werde zwar „ein bisschen knapp“, aber die Gasspeicher sollten sich ausreichend füllen. Derzeit liegt der Stand in Deutschland bei durchschnittlich 63 Prozent, weniger als vor einem Jahr (85 Prozent). Unipers Lagerstätten sind im Vergleich derzeit höher befüllt (68 Prozent). Der CEO mahnte hier ein „komplett neues“ Vergütungsmodell für Speicher an. Andernfalls ziehe das Unternehmen die angekündigte Stilllegung des Porenspeichers im bayerischen Breitbrunn (1 Milliarde Kubikmeter Volumen) durch.

Der Reichstag in Berlin. Quelle: Pixabay / Jörn Heller

Bundestag soll Energiewirtschaftsgesetz nachschärfen

POLITIK. Die Bundesregierung hat die EnWG-Novelle beschlossen. Laut Verbänden fehlen zentrale Vereinfachungen für Solaranlagen und Biogas. Sie hoffen nun auf Verbesserungen im Bundestag.

Die am 6. August vom Bundeskabinett beschlossene Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) stößt auf deutliche Kritik in einigen Verbänden. Die Solar- und Speicherbranche und auch die Biogasvertreter vermissen Regelungen für vereinfachte Netzanschlüsse.

Aus Sicht des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) fehle die Umsetzung zuvor verabredeter Maßnahmen aus branchenspezifischen Dialogen. Der Verband fordert nun die Abgeordneten des Bundestages auf, den vorliegenden Entwurf im parlamentarischen Verfahren gezielt nachzubessern. „Die verabschiedete Fassung blendet entscheidende Maßnahmen aus, auf die Projektierer und Bürger dringend warten“, so Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar.

Vereinfachung von Netzanschlüssen fehlt

Konkret bemängelt der Verband das Fehlen zentraler Vorschläge zur Vereinfachung, Standardisierung und Digitalisierung von Netzanschlüssen. Diese Vorschläge seien laut BSW im Rahmen eines Branchendialogs gemeinsam mit Netzbetreibern und Marktakteuren erarbeitet worden und fänden breite Unterstützung in der Energiewirtschaft.

Ein zentrales Anliegen ist laut Körnig die bessere Transparenz über die Auslastung von Stromnetzen. Projektierer könnten so bereits vor Einreichung eines Netzanschlussbegehrens abschätzen, ob ein Anschluss technisch möglich ist. Das würde Planung und Kosten erheblich erleichtern.

Darüber hinaus fordert der Verband die verbindliche Einführung digitaler Netzanschlussprozesse. Dazu gehören laut BSW unter anderem einheitliche Fristen, Sanktionsmechanismen bei Nichteinhaltung sowie die Möglichkeit, Netzkapazitäten verbindlich zu reservieren. Diese müssten den Projektfortschritt realistisch abbilden, um Blockaden durch inaktive Anschlusszusagen zu verhindern.

Solarpaket 2024 und EU-Recht: Umsetzung stockt

Auch über die EnWG-Novelle hinaus sieht der Verband akuten gesetzlichen Handlungsbedarf. So fordert der BSW-Solar die Integration weiterer Elemente aus dem Solarpaket 2024 und dem geplanten Solarspitzengesetz 2025, etwa zur Förderung von Agri-Photovoltaik und Parkplatz-Solaranlagen. Aktuell verzögert eine fehlende beihilferechtliche Genehmigung der EU die Umsetzung – ein Umstand, den Körnig als „vermeidbare Blockade“ einstuft.

Gleiches gilt für neue Regelungen zur solaren Spitzenlastglättung durch Batteriespeicher. Auch hier fordert der Verband eine gesetzliche Klarstellung im Rahmen der laufenden Novelle, um Projekte planbar zu machen.

Ein weiteres Problemfeld betrifft die gemeinschaftliche solare Versorgung in Mehrfamilienhäusern und Gewerbearealen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Definition von „Kundenanlagen“ besteht Rechtsunsicherheit für Mieterstrommodelle, On-Site Power Purchase Agreements (PPA) und die neue gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. „Der Gesetzgeber muss die entstandene Regelungslücke schnell schließen“, fordert Körnig.

Auch Bioenergiebranche fordert Nachbesserung

Neben der Solarwirtschaft kritisiert auch das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) die EnWG-Novelle. Laut HBB-Leiterin Sandra Rostek wurden zentrale Vorschläge zur Weiterentwicklung der Biogaseinspeisung nicht berücksichtigt. Im Fokus steht insbesondere der Übergang zur neuen Regelung nach Auslaufen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV).

Die Bioenergieverbände fordern eine dauerhafte Nachfolgeregelung, die einen wirtschaftlichen und unbürokratischen Netzanschluss von Biomethananlagen ermöglicht. Zudem müssten die Kosten für Netzanschlüsse fair zwischen Anlagenbetreibern und Netzbetreibern aufgeteilt werden, so das HBB.

„Ohne diese Regelungen bleibt vielen Biogasanlagen der Umstieg auf eine reine Gaseinspeisung verwehrt – das gefährdet eine dezentrale und nachhaltige Energieversorgung im ländlichen Raum“, betont Rostek. Nun setze man auf die Abgeordneten im Bundestag, um im Gesetzgebungsverfahren noch entscheidende Korrekturen zu erreichen.

Regierung setzt auf Verbraucherschutz und Digitalisierung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) unter Leitung von Katherina Reiche (CDU) betont hingegen die Bedeutung der EnWG-Novelle für den Verbraucherschutz und die Digitalisierung des Energiesektors. So sollen Energieversorger künftig verpflichtet werden, sich gegen extreme Preissprünge abzusichern – ein Instrument, das laut Ministerium Haushaltskunden vor den Folgen künftiger Energiekrisen schützen soll.

Zudem will das BMWE mit neuen Regelungen zum Energy Sharing den gemeinsamen lokalen Verbrauch selbst erzeugter Energie rechtlich absichern. Auch der Rollout intelligenter Messsysteme (Smart Meter) soll weiter beschleunigt werden.

Die Empfehlungen der Biogasverbände zum EnWG stehen als PDF zum Download

Der Entwurf der EnWG Novelle 2025 steht im Internet bereit.

Deutsche Umwelthilfe hält LNG-Terminal für rechtswidrig

Quelle: Shutterstock / aerial motion

GAS. Die Deutsche Regas darf ihr LNG-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran auch nach dem 31. Juli 2025 betreiben, trotz fehlender Landstromversorgung. Die Deutsche Umwelthilfe bezweifelt das.

Der Betrieb des LNG-Importterminals „Deutsche Ostsee“ im Hafen Mukran auf Rügen ist laut Angaben der Betreiberfirma Deutsche Regas auch über den 31. Juli 2025 hinaus zulässig. Das Unternehmen mit Sitz in Lubmin verweist dabei auf einen Genehmigungsbescheid des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU VP), der ihr bereits am 20. Dezember 2024 übergeben wurde.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den Weiterbetrieb der Anlage ohne Landstromversorgung scharf. Nach Angaben der DUH ist die Genehmigung von 2024 an die Bedingung geknüpft, dass ab 2025 ausschließlich eine Landstromversorgung erfolgt. Eine befristete Ausnahme galt bis zum 31. Juli 2025. Für eine Verlängerung dieses Betriebs seien laut Genehmigungsunterlagen umfassende Nachweise über die Auswirkungen auf Luftqualität und Lärmbelastung erforderlich gewesen.

Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern erklärte auf Anfrage dieser Redaktion: „Ein von der DUH geforderter Betriebsstopp wegen des Weiterbetriebs ohne KWK-Anlage erscheint derzeit rechtlich nicht geboten, da die Frist zum Betrieb des LNG-Terminals Deutsche Ostsee ohne Landstrom mit Bescheid vom 16.06.2025 nochmals bis zum 31.12.2025 verlängert wurde.“

Hintergrund sei das noch laufende Änderungsgenehmigungsverfahren, in dem die Betreiberin Deutsche Regas den Betrieb des LNG-Terminals ohne Kraft‑Wärme‑Kopplung (KWK) beantragt hat. Eine Landstromanbindung werde von der Betreiberin nicht weiter verfolgt. Stattdessen soll das LNG-Terminal mit SCR-Katalysatoren sowie mit Schallschutzmaßnahmen nachgerüstet werden, so das Ministerium. Alle Auflagen, die bereits im Dezember 2024 erlassen wurden, blieben unverändert in Kraft. So müssten Katalysatoren nachgerüstet und Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Stromversorgung des Terminals umstritten

Ursprünglich sollte die Energieversorgung des auf einem Spezialschiff betriebenen Terminals ab 2025 über eine landseitige KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) erfolgen. Diese Lösung war Voraussetzung für die im April 2024 erteilte Betriebsgenehmigung und sollte Emissionen minimieren. Wegen Lieferengpässen bei technischen Komponenten konnte die Anlage laut Regas jedoch nicht wie geplant bis Ende 2024 fertiggestellt werden. Stattdessen betreibt das Unternehmen das Terminal mit schiffseigenen Generatoren, die mit einer SCR-Anlage (selektive katalytische Reduktion) ausgestattet sind.

Nach Darstellung der Deutschen Regas ist der Einsatz dieser SCR-Technologie nicht nur zulässig, sondern auch umweltfachlich vorteilhaft im Vergleich zur ursprünglich geplanten KWK-Anlage – insbesondere im Hinblick auf Stickoxid-Emissionen. Formal sei jedoch ein sogenanntes Änderungsgenehmigungsverfahren erforderlich, das die Regas eingeleitet habe.

DUH fordert Einsicht in Umweltdaten

Die DUH kritisiert, dass vorgeschriebene Messungen von Abgas und Lärm von der zuständigen Genehmigungsbehörde (StALU Vorpommern) bisher nicht veröffentlicht wurden. Auch auf wiederholte Anfragen der DUH habe sich das Amt nicht dazu geäußert, ob die relevanten Messdaten zur Verfügung gestellt wurden.

Der Bundesgeschäftsführer der DUH, Sascha Müller-Kraenner, bezeichnete diesen Umgang mit der Öffentlichkeit als inakzeptabel. „Wir fordern die sofortige Veröffentlichung der Messdaten und Nachweise durch Betreiber und Behörde. Das LNG-Terminal darf nur weiterbetrieben werden, wenn klar ist, dass Umwelt und Menschen nicht gefährdet werden“, sagte Müller-Kraenner am 5. August.

Laut DUH war die Deutsche Regas verpflichtet, bis spätestens Ende März 2025 Messdaten zur Luft- und Lärmemission vorzulegen. Die Umwelthilfe fordert Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf, für Transparenz zu sorgen und – sollte die Datenlage unvollständig sein – einen sofortigen Betriebsstopp anzuordnen.

Das Ministerium antwortete dazu: „Die im Rahmen der bisherigen Fristverlängerungsentscheidung vom 20.12.2024 durch Auflagen geforderten Messdaten zu Luftschadstoff‑ und Lärmemissionen, einschließlich der Dieselaggregate, wurden bis Juni 2025 ordnungsgemäß bzgl. der FSRU Neptune vorgelegt.“ Die fachliche Prüfung sei weitgehend abgeschlossen. Die FSRU Energos Power werde aktuell nicht am Standort betrieben.

Eine Veröffentlichung der Messdaten sei aktuell nicht möglich, da es sich um betriebs- und geschäftsbezogene Informationen der Deutschen Regas handelt. Über die Offenlegung wird – gesetzlich geregelt – nach Abschluss der rechtlichen Prüfung gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG) und § 29 VwVfG‑MV per Bescheid entschieden. „Die erforderliche Anhörung der Betreiberin wurde bereits durchgeführt; eine Entscheidung wird zeitnah erwartet“, so das Ministerium.

2024 investierten deutsche Wärmeversorger 3 Milliarden Euro

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 haben die deutschen Wärme- und Kälteversorger 3 Milliarden Euro investiert, laut Erhebung des Energieverbandes BDEW. Die Investitionen stiegen seit 2017 kontinuierlich an und entfallen zum Großteil auf die Instandhaltung und den Netzausbau.

Quelle: Shutterstock / Thampapon

Offshoreverband wirft Reiche Ablenkungsmanöver vor

WINDKRAFT OFFSHORE. Bei der Suche nach den Ursachen für die geplatzte Offshorewind-Ausschreibung vom 1. August widerspricht der BWO Erklärungsansätzen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

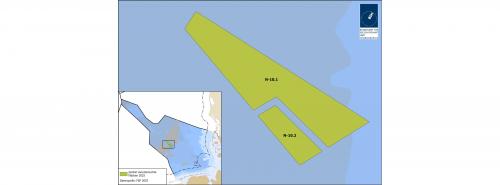

Die im Bundesverband Offshore-Windenergie (BWO) zusammengeschlossenen Betreiber deutscher Windparks auf See haben die gescheiterte Ausschreibung weiterer Meeresflächen für 2.500 MW Windkraft auf ein „toxisches“ Ausschreibungsdesign zurückgeführt, das unverzüglich geändert werden müsse. Einen Erklärungsansatz von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellte der BWO als Nebelkerze dar, der die Kompetenz des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Verantwortungsbereich von SPD-Verkehrsminister Patrick Schnieder (SPD) infragestellt.

Bis zum Stichtag 1. August hatte sich kein Projektierer für die Nordseeflächen N-10.1 und N-10.2 gemeldet, auch nicht mit einem Null-Cent-Gebot − erstmals in der Geschichte der deutschen Offshorewind-Ausschreibungen seit 2023, in denen bisher, soweit bekannt, dreistellige Millionenbeträge bis hin zu Milliardenbeträgen geboten worden waren (wir berichteten).

Ministerin Reiche hatte am 6. August, nachdem dieses Ergebnis von der Bundesnetzagentur bekanntgegeben worden war, zwei mögliche Erklärungsansätze genannt: dass die Flächen geologisch ungeeignet sein könnten, und dass die Stromerlöse bei als mittelmäßig dargestellten Vollbenutzungsstunden angesichts häufiger gewordener negativer Strom-Großhandelspreise zu gering seien.

BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm hielt daraufhin am 8. August vor der Presse auf eine Frage dieser Redaktion dagegen, dass es sich bei N-10.1 und N-10.2 um geologisch und anderweitig vom BSH (vor)untersuchte und ausdrücklich für geeignet erklärte Flächen handelt. „Die Flächen sind geeignet. Alles andere ist Ablenkung“, sagte Thimm. Die Ministerin stellte sich also gegen die meeresgeologische Expertise des BSH.

Niemand stellt sich schützend vors BSH

Die zentrale maritime Bundesbehörde BSH ist, was Offshorewind angeht, Reiches Wirtschaftsministerium (BMWE) zugeordnet, bei etlichen anderen Themen aber dem Verkehrsressort (BMV) von Patrick Schnieder (SPD). Das BMV verwies daher gegenüber dieser Redaktion auf das BMWE. Auch das angefragte BSH verwies auf Reiches Haus. Von dort hat die Redaktion bis jetzt keine Stellungnahme erreicht.

Pikant: BSH-Präsident Helge Heegewaldts Karriere ist eng mit Katherina Reiche verbunden, war er mit ihr doch in der Ära Merkel, als sie Parlamentarische Staatssekretärin war, erst ins Umwelt- und dann ins Verkehrsressort gewechselt. Keiner steht also bisher nach außen den BSH-Beamten bei, namentlich dem Abteilungsleiter „Ordnung des Meeres“, Nico Nolte, der unter anderem die Flächenuntersuchungen verantwortet.

Thimm fand aber auch Begrüßenswertes in Reiches Aussagen, und zwar ihren Vorschlag, sich das britische Vergabesystem näher anzuschauen, bei dem Differenzverträge (CfD) im Mittelpunkt stehen. Er forderte, die CfD-Garantiepreise dann auch zu indexieren, das heißt, zwischen Zuschlag und Realisierung an die Entwicklung der Verbraucher- oder der Industriepreise anzupassen.

Keine großen Änderungen am Ausschreibungsdesign für 2026

Die Zeit, noch so am Ausschreibungsdesign zu drehen, damit es schon bei den nächsten Runden im Juni und August 2026 greift, ist gering: Sie beschränkt sich auf die parlamentarischen Sitzungen von September bis Dezember 2025. Denn nach bisherigem Windenergie-auf-See-Gesetz müssen die 2.500 MW für 1. Juni 2026 noch einmal ausgeschrieben und auf die dann ohnehin geplante Ausschreibung der Nordseeflächen N-12.4 und N-12.5 mit jeweils 1.000 MW draufgepackt werden. Und die ausschreibende Bundesnetzagentur braucht mehrere Monate Vorlauf für die Bekanntmachung der Konditionen. Der einzige Unterschied zu August 2025 wäre jetzt schon, dass dann auch Subventionsverlangen zulässig sind.

Bei der geplatzten Ausschreibung hätte das höchste Gebot in Euro/MW, also die höchste Zahlungsbereitschaft; Subventionsforderungen waren nicht zulässig, 60 Prozent der Zuschlagskriterien ausgemacht. Der Rest waren vier qualitative Kriterien. Der BWO kritisiert im Wesentlichen jedes einzelne Kriterium als ungeeignet, um die deutsche See für Investoren aus aller Welt nachhaltig attraktiv für Windenergie zu machen. Stefan Thimm sagte allgemein über das Ausschreibungsdesign, das seit 2023 herrscht: „Wir haben es mit einem Giftcocktail zu tun.“

Aus Sicht des BWO ist die Auktion geplatzt, weil angesichts steigender Kosten und Probleme in der Lieferkette bei gleichzeitig fallenden Strom-Großhandelspreisen und mehr Bürokratie kein Investor mehr die Risiken tragen wollte. Thimm: „Die Realität hat den Gesetzgeber und uns eingeholt.“ Bei einem 2.000-MW-Windpark, wie ihn die Fläche N-10.1 dereinst beherbergen soll, spreche man von einem Investment von 6 Milliarden Euro.

Was zweiseitige CfD sind

Zweiseitige Differenzverträge (CfD) sind wettbewerblich ermittelte Power Procurement Agreements (PPA) mit einem Garantiepreis für den eingespeisten Strom in Cent/kWh zwischen Kraftwerksvermarkter und dem Staat − statt eines Abnehmers aus der Wirtschaft. Liegen die Großhandelspreise unter dem CfD-Zuschlagspreis, bekommt der Kraftwerksvermarkter die Differenz vom Staat.

Liegen sie aber darüber, wird die Differenz vom Staat abgeschöpft. Das ist der große Unterschied etwa zum deutschen Subventionssystem. Die EU verlangt von den Mitgliedsstaaten, bis Ende 2026 zu zweiseitigen CfD überzugehen.

Liegen sie aber darüber, wird die Differenz vom Staat abgeschöpft. Das ist der große Unterschied etwa zum deutschen Subventionssystem. Die EU verlangt von den Mitgliedsstaaten, bis Ende 2026 zu zweiseitigen CfD überzugehen.

Direktvermarktung legt um weitere 1.000 MW zu

Quelle: Fotolia / Simon Kraus

REGENERATIVE. Für den August sind rund 1.140 MW mehr zur Direktvermarktung angemeldet worden. Die Gesamtleistung aller Erneuerbaren-Anlagen, die vermarktet werden, stieg damit auf rund 123.700 MW.

Die Direktvermarkter von Erneuerbare-Energien-Anlagen haben für August eine bundesweit installierte Leistung von 1.140 MW mehr als im Vormonat angemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtleistung in der Direktvermarktung auf 123.743 MW. Das ergibt die neue Direktvermarktungs-Statistik, die die vier Übertragungsnetzbetreiber am 7. August veröffentlicht haben.

Im Juli waren 1.005 MW hinzugekommen, im Juni waren 1.079 MW mehr Leistung direktvermarktet worden als im Mai, im April war mit einem Plus von 1.222 MW der bisherige Jahresrekord zu verzeichnen gewesen, und das März-Wachstum war mit 935 MW nur leicht unter der Gigawatt-Schwelle geblieben.

Direktvermarktungspflichtig sind in der Regel grüne Kraftwerke ab 100 kW. Umgekehrt heißt dies, dass die mehreren Millionen Photovoltaik-Anlagen auf Privatdächern mit weitaus geringeren Leistungen in der Direktvermarktungs-Statistik nicht auftauchen.

Zuwächse bei Windkraft an Land und Solar

In der Direktvermarktung maßgeblich ist das vom EEG-geförderten Marktprämienmodell: Die Marktprämie wuchs um knapp 790 MW auf 96.398 MW. Das Segment Solar wuchs von 30.583 auf 31.004 MW und damit um etwa 420 MW. Bei der Windkraft an Land gab es ebenfalls einen leichten Zuwachs um 375 MW auf derzeit 50.848 MW.

Bei den restlichen Segmenten stagnieren die Zahlen entweder oder sind, wie bei der Windkraft auf See und der Biomasse, leicht rückläufig. Im Bereich Offshore befinden sich 6.382 MW in der Direktvermarktung, bei der Biomasse 7.147 MW und bei der Wasserkraft 919 MW. Geothermie liegt unverändert bei 45 MW und Gas bei 50 MW.

In der sonstigen Direktvermarktung stieg die Leistung insgesamt von 26.995 MW auf 27.345 MW − also um rund 350 MW. Dieser Zuwachs ist bei der sonstigen Direktvermarktung rein auf einen Zuwachs an Solarenergie zurückzuführen. Die restlichen Erneuerbaren-Segmente treten hier auf der Stelle.

Bürger, Banken und PNE planen gemeinsamen Windpark

Quelle: Pixabay / Simon

WINDKRAFT ONSHORE. In Löningen nahe Oldenburg entsteht ein 86-MW-Windpark mit einer ungewöhnlich breit angelegten Eigentümerstruktur aus Bürgern, Grundeigentümern und der PNE-Gruppe.

Ein geplantes Windenergieprojekt in Löningen (Niedersachsen) hat die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erhalten. Das gab die PNE AG mit Sitz in Cuxhaven in einer Mitteilung bekannt. Das teilte die PNE AG mit Sitz in Cuxhaven in einer Unternehmensmitteilung mit. Die Umsetzung erfolgt durch die PNE-Gruppe in Kooperation mit einer Projektierungsgesellschaft der ortsansässigen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg.

Der Windpark soll aus zwölf Windenergieanlagen bestehen und eine Gesamtleistung von 86,4 MW erreichen. Wie die PNE-Gruppe erklärt, entspricht dies rein rechnerisch dem Jahresstromverbrauch von rund 52.000 Drei-Personen-Haushalten.

Besonders an dem Vorhaben ist die geplante Eigentümerstruktur: Die Besitzrechte an den Windkraftanlagen sollen nach deren Inbetriebnahme auf drei Gruppen verteilt werden – auf die Grundeigentümer, auf die PNE-Gruppe und auf die Bürger aus der Stadt Löningen. Letztere erhalten laut Unternehmensangaben die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Bürgerwindmodells finanziell zu beteiligen.

Das Projekt mit dem Namen „Überhäsiges Viertel“ – so die interne Projektbezeichnung des geplanten Windparks – stehe exemplarisch für eine partnerschaftlich organisierte, dezentrale Energiewende. Die PNE-Gruppe unterstreicht, solche Modelle würden wirtschaftliche Tragfähigkeit mit lokaler Akzeptanz verbinden.

Auch die Rolle der Volksbanken gehe über die klassische Projektfinanzierung hinaus. Über eine eigene Projektierungsgesellschaft würden sie direkt an der Entwicklung mitwirken und seien somit operativ am Ausbau der Windkraft in der Region beteiligt.

Ausbau mit regionalem Fokus

Die PNE-Gruppe zählt zu den etablierten Projektierern in der Branche. Seit über 30 Jahren entwickelt sie Windparks an Land und auf See, zunehmend auch Photovoltaikprojekte. Zum Leistungsspektrum gehören sämtliche Projektphasen von der Standortsuche bis zum Repowering. Darüber hinaus bietet sie Dienstleistungen rund um Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung von Windparks sowie Batteriespeicherlösungen und Power-to-X-Technologien an.

Mit dem Projekt in Löningen will die Unternehmensgruppe gezielt lokale Strukturen einbinden und die regionale Wertschöpfung erhöhen. Der Strom soll nicht nur klimafreundlich erzeugt, sondern auch wirtschaftlich vor Ort verankert werden.

Regionale Gaspartnerschaft bis 2030 verlängert

Quelle: Fotolia / Photo-K

VERTRIEB. Energie SaarLorLux und der Stadtwerke-Verbund Kommpower haben vorzeitig eine Fortführung ihrer Kooperation bei der Gasversorgung um fünf weitere Jahre vereinbart.

Bereits 2020 hatten Energie SaarLorLux und Kommpower ihre 2016 geschlossene Kooperation vorzeitig verlängert. Nun haben die Partner sich für eine Anschlussvereinbarung entschieden, die ihre Zusammenarbeit im Bereich der Gasversorgung zumindest bis 2030 besiegelt. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte den Unternehmen zufolge am 5. August im „Haus der Zukunft“ von Energie SaarLorLux in Saarbrücken.

Im Kooperationsmodell übernimmt Energie SaarLorLux die Rolle des Gaslieferanten, während die Kommpower-Werke die direkte Kundenbetreuung und Vermarktung vor Ort leisten.

Kommpower ist ein Verbundprojekt der Stadtwerke Saarbrücken mit den kommunalen Versorgern aus Eppelborn, Friedrichsthal, Heusweiler, Kleinblittersdorf und Lebach. Unter der gemeinsamen Marke verantworten sie die Erdgasversorgung für zahlreiche Haushalte in den beteiligten Kommunen sowie angrenzenden Gebieten.

Martin Kraus, Vorstand von SaarLorLux, und Ivars Gludausis, Geschäftsführer der Stadtwerke Saarbrücken, begründen die Vertragsverlängerung mit dem durchweg positiven Kundenfeedback und der erfolgreichen Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Diese habe sich durch Versorgungssicherheit, regionale Nähe und kundenorientierte Lösungen ausgezeichnet. Falk Ihrig, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft der Stadtwerke Saarbrücken und gleichzeitig Koordinator im Kommpower-Verbund, betont vor allem das gewachsene Vertrauen.

Für die Kundinnen und Kunden von Kommpower bedeutet die Fortführung des Modells, dass sie auch künftig auf stabile Preise, Versorgungssicherheit und persönliche Ansprechpartner setzen können. Angesichts volatiler Energiemärkte und sich wandelnder regulatorischer Rahmenbedingungen werde regionale Verlässlichkeit zunehmend wichtiger, betonen beide Partner unisono.

Energie SaarLorLux ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Engie Deutschland (51 Prozent) und den Stadtwerken Saarbrücken (49 Prozent). Das Joint Venture ist allerdings nicht nur als Gaslieferant aktiv, sondern auch als Strom- und Fernwärmeversorger. Darüber hinaus bietet es energienahe Dienstleistungen. Seit 2022 betreibt der Versorger mit seinem Gasmotorenkraftwerk nach eigenen Angaben eine der modernsten Kraftwerke in Deutschland. Dessen Herzstück sind fünf Jenbacher-J920-FleXtra-Motoren von Innio mit einer elektrischen Leistung von 53 MW, einer thermischen Leistung von 52,5 MW und einem Gesamtwirkungsgrad von mehr als 92 Prozent.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Klimafreundlicher Lkw-Kraftstoff ohne Anreize

BIOGAS. LNG-Lkw tankten im ersten Halbjahr 2025 fast ausschließlich Biogas. Trotz des Erfolgs bemängelt ein Branchenverband fehlende politischen Anreize für die Flottenumstellung.

Verflüssigtes Biogas − sogenanntes Bio-LNG − hat fossiles LNG im Schwerlastverkehr in Deutschland fast vollständig ersetzt. Nach Angaben des Branchenverbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft stammen im ersten Halbjahr 2025 rund 98 Prozent des LNG-Absatzes an deutschen Tankstellen aus erneuerbaren Quellen. Damit sei Bio-LNG inzwischen der dominierende Kraftstoff in diesem Segment. Laut Verband konnten durch dessen Einsatz über 230.000 Tonnen CO2-Äquivalente im Vergleich zum Diesel vermieden werden.

Die Absatzmengen stagnieren dennoch. Mit 85.917 Tonnen verkauften LNGs lag der Absatz im ersten Halbjahr 2025 unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von rund 90.000 Tonnen. Vorstand Timm Kehler führt dies auf unzureichende politische Rahmenbedingungen zurück: „Bio-LNG spart Emissionen – doch die Maut bleibt so hoch wie bei Diesel-Lkw. So lässt die Politik funktionierende Lösungen auf der Strecke.“

Aktuell gebe es laut Verband weder steuerliche Vorteile noch Mautermäßigungen für Bio-LNG-betriebene Lkw. Kehler kritisiert, dass emissionsarme Antriebe bislang nicht gleichbehandelt würden. Dies erschwere Investitionen in nachhaltige Flotten, obwohl die Logistikbranche bereit sei, in klimafreundliche Technologien zu investieren.

Bio-LNG bundesweit verfügbar

Bio-LNG sei inzwischen bundesweit verfügbar. Deutschlandweit stehen laut Verband mehr als 190 Tankstellen bereit. Dennoch werde der Markthochlauf durch fehlende politische Signale gebremst. „Die Politik darf nicht länger tatenlos zusehen, wie funktionierende, klimafreundliche Lösungen mit lokaler Wertschöpfung ausgebremst werden“, sagt Kehler.

Neben nationalen Regelungen kritisiert der Verband auch europäische Vorgaben. Die CO2-Flottengrenzwerte der EU fokussierten einseitig auf batterie- oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Erneuerbare gasförmige Kraftstoffe wie Bio-LNG würden bei der Fahrzeugbewertung bislang nicht berücksichtigt. Eine technologieoffene Ausgestaltung sei notwendig, um den tatsächlichen CO2-Fußabdruck realistisch abzubilden.

Auch bei der Treibhausgasminderungsquote sieht der Verband Anpassungsbedarf. Eine ambitioniertere Ausgestaltung über das Jahr 2030 hinaus, kombiniert mit einem langfristigen Förderrahmen, könne zusätzliche Investitionen auslösen. Dabei gehe es laut Kehler nicht um synthetische Kraftstoffe, sondern um tatsächlich verfügbare Mengen aus deutscher Landwirtschaft. „Wir reden von tausenden Tonnen real existierender Produkte deutscher Landwirte und einer klaren Wertschöpfung im ländlichen Raum.“

Angesichts der Klimaziele und der angestrebten Energieunabhängigkeit warnt Kehler davor, Bio-LNG als Lösung im Schwerlastverkehr zu ignorieren. „Die Branche hat geliefert – doch die Politik bleibt zu passiv. Wer es mit den Klimazielen und Resilienz im Schwerlastverkehr ernst meint, muss jetzt handeln“, forderte er.

Lubmin gewinnt Kapital für Wasserstoffausbau

Quelle: Fotolia

WASSERSTOFF. H2 Apex sichert sich 15 Millionen Euro für die erste 100-MW-Ausbaustufe seines Wasserstoffprojekts in Lubmin von Copenhagen Infrastructure Partners. Weitere Schritte sind geplant.

Der Standort Lubmin an der Ostseeküste entwickelt sich weiter zu einem Zentrum der Wasserstoffproduktion. Jetzt steigt mit Copenhagen Infrastructure Partners ein internationaler Großinvestor in ein Wasserstoffvorhaben des Projektierers „H2APEX“ in Lubmin ein. Die Beteiligung erfolgt über einen Fonds, der sich mit 70 Prozent an der ersten Ausbaustufe des Projekts beteiligt. H2 Apex hat seinen Sitz in Rostock entwickelt und betreibt Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff.

Zum Einstieg investiert Copenhagen Infrastructure Partners, wie die Rostocker mitteilen, zunächst 15 Millionen Euro. Ziel sei es, das Vorhaben gemeinsam bis zur finalen Investitionsentscheidung zu führen. Auch für die Finanzierung der späteren Umsetzungsphasen wolle man weiter kooperieren, wie H2 Apex versichert. Das Gesamtvolumen des Projekts beziffert das Unternehmen mit „mehreren“ hundert Millionen Euro.

Die Lubminer Anlage soll bis 2028 fertiggestellt sein und im ersten Ausbauschritt eine Leistung von 100 MW erreichen (wir berichteten). Damit will H2 Apex jährlich bis zu 10.000 Tonnen grüner Wasserstoff erzeugen. Langfristig plant das Unternehmen, die Kapazitäten des Elektrolyseurs in mehreren Schritten auf bis zu 600 MW zu steigern. Die Finanzierung wird durch eine Förderung im Rahmen des EU-Programms „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) ergänzt. Für das Projekt in Lubmin erhält H2 Apex aus diesem Topf 167 Millionen Euro.

H2 Apex mit verstärkter Präsenz vor Ort

Bereits im Frühjahr hatte H2 Apex die Projektgesellschaft „HH2E Werk Lubmin GmbH“ übernommen und damit ein weiteres Vorhaben am Standort in sein Portfolio integriert. Die Region bietet laut dem Projektierer für die Wasserstoffproduktion infrastrukturelle Vorteile: In Lubmin laufen Stromkabel von Offshore-Windparks an, ein Umspannwerk ist vorhanden, ebenso wie bestehende Gasleitungen. Diese sollen nach Unternehmensangaben bis 2027 so umgerüstet werden, dass sie auch Wasserstoff transportieren können. Zudem ist in Lubmin ein direkter Zugang zu Kühlwasser und Hafenlogistik gegeben.

Zu dem Investor: Copenhagen Infrastructure Partners verwaltet derzeit 13 Fonds und hat eigenen Angaben zufolge rund 32 Milliarden Euro Kapital bei mehr als 180 institutionellen Anlegern eingesammelt. Der dänische Fonds investiert vor allem in erneuerbare Energien und energiebezogene Infrastrukturprojekte weltweit. Mit der Beteiligung in Lubmin steigt er erstmals direkt in ein deutsches Projekt für grünen Wasserstoff ein.

Weitere Elektrolyseure in Betrieb und Bau

Grüner Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrieprozesse. H2 Apex sieht hierin einen „Zukunftsmarkt“. Bei diesem will sich das Unternehmen nicht allein auf die Projektentwicklung beschränken, sondern künftig auch eigene Elektrolyseure betreiben.

Neben den geplanten Projekten in Lubmin betreibt H2 Apex bereits einen Elektrolyseur am Standort Rostock-Laage. Dort ist seit 2020 eine Demonstrationsanlage mit 2 MW in Betrieb, die Strom aus Wind- und Solaranlagen nutzt. Am selben Standort entsteht zudem ein Großelektrolyseur mit 100 MW Leistung, mit dem H2 Apex ab 2027 jährlich mehr als 7.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren will. Beide Anlagen werden vom Unternehmen selbst betrieben.

Lyten will Northvolt übernehmen

Quelle: Shutterstock / Anton Vierietin

WIRTSCHAFT. Ein Unternehmen aus dem Silicon Valley will den insolventen Batteriehesteller Northvolt übernehmen. Das macht Hoffnung für die geplante Batteriefabrik in Norddeutschland.

Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen. Darunter ist auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Das kündigte der im kalifornischen San Jose ansässige Batterietechnik-Spezialist am 7. August an, ohne Angaben zum finanziellen Rahmen der Vereinbarung zu machen.

Lyten hatte sich bereits im November 2024 ein großes Northvolt-Werk in Kalifornien gesichert. Vor rund einem Monat hatte das Unternehmen aus dem Silicon Valley zudem verkündet, das Werk der Schweden im polnischen Danzig zu übernehmen. Nun habe man eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf der

Northvolt-Stammfabrik samt Expansionswerk im schwedischen Skellefteå, des Entwicklungszentrums Northvolt Labs in Västerås, der geplanten Fabrik Northvolt Drei bei Heide sowie sämtlichen geistigen Eigentums abgeschlossen, teilte Lyten mit. Diese Vermögenswerte seien zuvor auf insgesamt fünf Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro) geschätzt worden. Der Betrieb an den beiden schwedischen Standorten werde nach dem Abschluss der Transaktion wiederaufgenommen.

Hoffnung für Fabrik in Schleswig-Holstein

Bis dahin dürften noch Monate vergehen: Lyten rechnet damit, die Übernahmen im vierten Quartal abzuschließen, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungsprozesse in Schweden, Deutschland und der EU durchlaufen wurden.

Hinsichtlich der Fabrik bei Heide arbeite man mit Northvolt und der Bundesregierung daran, an dem Programm festzuhalten, eine Batterieproduktionsanlage mit einer Anfangskapazität von 15 Gigawattstunden zu errichten. Dabei geht es sicher auch um einst Northvolt zugesicherte Fördermittel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte den Vorvertrag eine erfreuliche Nachricht. „Bis zum endgültigen Abschluss, dem Closing, müssen allerdings noch einige Hürden genommen, insbesondere Einzelheiten und Vollzugsbedingungen in Schweden und Deutschland geklärt werden.“ Das werde voraussichtlich einige Wochen bis Monate dauern.

Northvolt galt als Hersteller von Batterien für E-Autos lange Zeit als große Hoffnung der europäischen Automobilbranche. Die Schweden expandierten, mussten jedoch immer wieder neue Rückschläge wie den Rückzug eines Milliardenauftrags für Batteriezellen durch den Autobauer BMW verkraften und mit immer größer werdenden Schulden ringen.

Vor knapp einem Jahr zog das Unternehmen in Schweden dann die erste Reißleine, indem es die Entlassung von schätzungsweise 1.600 Beschäftigten in Schweden ankündigte und gleichzeitig diverse Expansionspläne auf Eis legte. Im November beantragte das Unternehmen Gläubigerschutz in den USA und hoffte auf ein erfolgreiches Restrukturierungsverfahren.

Auch das half nicht: Wegen anhaltender Finanzierungsprobleme stellte Northvolt Mitte März Insolvenzantrag für den Betrieb in Schweden. Unklar blieb bis zuletzt, wie es mit geplanten Gigafabrik bei Heide weitergehen sollte. Das deutsche Tochterunternehmen Northvolt Germany ist zwar eine eigenständige Gesellschaft, als Teil des insolventen Mutterkonzerns aber indirekt von dem Verfahren betroffen.

Als im März 2024 mit dem Bau in Schleswig-Holstein begonnen wurde, waren die Hoffnungen in der strukturschwachen Region groß. Zum symbolischen Baustart für das 4,5-Milliarden-Euro-Projekt kamen auch der damalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der damalige Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne). Geplant war damals der Bau von Batteriezellen für bis zu einer Million Elektroautos pro Jahr.

Bei der staatlichen Förderung droht ein Millionenverlust für den Steuerzahler. Northvolt hatte von der staatlichen Förderbank KfW für den geplanten Fabrikbau bei Heide über eine Wandelanleihe rund 600 Millionen Euro erhalten. Bund und Land bürgten für die Wandelanleihe jeweils zur Hälfte. Hinzu kamen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten. Ein Teil des Geldes soll noch vorhanden sein. Die EU-Kommission genehmigte Anfang 2024 zudem direkte Fördermittel in Höhe von rund 700 Millionen Euro (137 Millionen Euro vom Land, 564 vom Bund). Dieses Geld wurde bislang nicht ausgezahlt.

Die Spitzen von Stadt und Stadtwerken mit Bastian Sieler und Thomas Bräuer (2. und 3.v.l.). Quelle: Stadtwerke Stendal

Stadtwerke Stendal wieder in kommunaler Hand

STADTWERKE. Die Hansestadt Stendal übernimmt wieder die Mehrheit am örtlichen Versorger. Die beiden externen Partnerunternehmen geben dafür Anteile am sachsen-anhaltinischen Stadtwerk ab.

In Stendal ist der Versorger bald wieder mehrheitlich in kommunaler Hand. Nach dem bevorstehenden Eintrag ins Handelsregister liegen dann 50,1 Prozent der Anteile bei der rund 38.000 Menschen zählenden Hansestadt. Die Gelsenwasser AG und die Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG verkleinern sich auf jeweils 24,95 Prozent.

An Volumen verliert auch die Bezeichnung für den Versorger: Aus „Stadtwerke – Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal“ wird neu „Stadtwerke Stendal GmbH“. Den Übernahmeprozess hatte die Kommune damit eingeleitet, dass sie die Abwassergesellschaft Stendal mbH in die Stadtwerke überführte. Dies erfolgte am 23. Juli.

Der parteilose Oberbürgermeister Bastian Sieler erklärt in einer Mitteilung, dass es eines seiner zentralen Ziele der ersten Amtszeit gewesen sei, der Stadt wieder die Mehrheit an den Stadtwerken zu sichern. Dies gebe der Kommune bessere „strategische Handlungsmöglichkeiten“, zum Beispiel bei der Energie- und Wärmewende. Sieler ist seit 2022 im Amt.

Eine Sprecherin der Kommune erklärte auf Anfrage, Stendal habe den „Wert“ der Abwassergesellschaft als Gegenleistung für die 25 zusätzlichen Prozent an den Stadtwerken eingebracht. Geld sei für die zusätzlichen Anteile also nicht geflossen.

In den Aufsichtsrat des Versorgers entsendet die Stadt künftig vier Mitglieder, je zwei stellen die Stadtwerke Magdeburg und Gelsenwasser. Das neunte Mitglied stammt aus dem Betriebsrat der Stadtwerke und verfügt lediglich über eine beratende Stimme. Geschäftsführer der Stadtwerke sind Thomas Bräuer und sein Vize Andreas Görig.

Die Stadtwerke Stendal haben seit der Wende stets externe Partner im Boot gehabt. Dies war anfangs neben Magdeburgs Stadtwerk die Eon Avacon AG, die allerdings durch Übernahmepläne in Salzgitter ihre Stendaler Beteiligung im Jahr 2007 veräußern musste.

Die Stadtwerke betreiben für die Strom- und Wärmeproduktion sowohl BHKWs als auch Solaranlagen. Ein neun Anlagen umfassender Windpark („Waldwind Altmark“) im Stendaler Stadtgebiet ist in Planung.

Die Sprecherin der Kommune sagte, es sei offen, ob der Windpark in Uchtspringe sich umsetzen lasse. Es gebe Kritik im Ort und der Stadtrat müsse das Projekt mehrheitlich unterstützen. Zunächst wolle die Politik das für September erwartete Beteiligungsgesetz des Landes abwarten.

Deutz steigert Umsatz auf über eine Milliarde Euro

Die Firmenzentrale von Deutz in Köln. Quelle: Deutz AG

BILANZ. Trotz schwieriger Märkte verzeichnet Deutz im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus von 15 Prozent. Zukäufe und das Sparkonzept „Future Fit“ hätten das Ergebnis stabilisiert, heißt es.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat in den ersten sechs Monaten des aktuell laufenden Geschäftsjahres seine Umsätze trotz eines schwierigen Marktumfelds deutlich gesteigert. Laut dem am 7. August veröffentlichten Halbjahresbericht wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf rund 1.007 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte um 30,7 Prozent auf 1.034 Millionen Euro zu.

Das Unternehmen profitierte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach eigenen Angaben von einer breiteren Geschäftsausrichtung und der Integration neuer Geschäftsfelder. Neben der Übernahme des US-amerikanischen Herstellers von Stromgeneratoren „Blue Star Power Systems“ zählt dazu auch die Eingliederung ausgewählter Daimler-Truck-Motoren von Rolls-Royce Power Systems (wir berichteten). Außerdem hat Deutz im Juni den Abgasnachbehandlungsspezialisten HJS Emission Technology sowie das niederländische Unternehmen Urban Mobility Systems übernommen. Dieses ist spezialisiert auf batterieelektrische Antriebe für Off-Highway-Anwendungen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das erste Halbjahr 2025 beziffert Deutz mit 47,1 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum lag es noch bei 50,1 Millionen Euro und damit sechs Prozent höher. Die Ebit-Marge betrug 4,7 Prozent (1. Halbjahr 2024: 5,7 Prozent).

Unternehmenschef Sebastian Schulte betonte, dass sich die Portfoliostrategie und das laufende Sparprogramm „Future Fit“ positiv auf die Ertragslage ausgewirkt hätten. Der Konzern plant, mit diesem Programm die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 50 Millionen Euro zu senken. Für das laufende Jahr erwartet Finanzvorstand Oliver Neu bereits Einsparungen von über 25 Millionen Euro.

Deutliches Umsatzplus bei Deutz Solution und Deutz Energy

Das Unternehmen bestätigte aufgrund der Halbjahreszahlen seine Jahresprognose. Deutz rechnet weiterhin mit einem Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro und einer bereinigten Ebit-Rendite zwischen fünf und sechs Prozent. Als Voraussetzungen hierfür nennt es eine leichte Markterholung im zweiten Halbjahr sowie der Wegfall der US-Zollunsicherheiten nach einer Einigung mit der EU.

Der konzernweite Absatz ging im ersten Halbjahr um 9,1 Prozent auf 67.440 Einheiten zurück (1. Halbjahr 2024: 74.162 Einheiten). Den Umsatzanstieg bei gleichzeitigem Absatzrückgang führt das Unternehmen zurück auf höhere Durchschnittspreise und die Integration der neuen Unternehmen.

Das margenstarke Geschäft im Segment „Deutz Engines & Services“ wuchs um 8,7 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Im Segment „Deutz Solutions“ stieg der Umsatz infolge des Ausbaus im Energiebereich deutlich von 11 Millionen auf 83,7 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelten sich die Aktivitäten der Sparte „Deutz Energy“. Hier konnte Deutz den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 Millionen auf 79,3 Millionen Euro ausbauen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg auf 60,8 Millionen Euro (1. Halbjahr 2024: 3,3 Millionen Euro). Daraus ergibt sich laut dem Unternehmen ein positiver Free Cashflow von 4,5 Millionen Euro, bereinigt um M&A-Effekte sind es 14,4 Millionen Euro.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 beschäftigte der Motorenbauer 5.571 Mitarbeitende. Das sind rund 10,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

| 1. Halbjahr 2025 | 1. Halbjahr 2024 | Veränderung | |

| Umsatz (in Mio. Euro) | 1.007,1 | 875,5 | + 15 % |

| Auftragseingang (in Mio. Euro) | 1.034,1 | 791 | + 30,7 % |

| Bereinigtes Ebit (in Mio. Euro) | 47,1 | 50,1 | - 6 % |

| Ebit-Marge (in %) | 4,7 | 5,7 | - 17,5 % |

| Konzernweiter Absatz (in Stück) | 67.440 | 74.162 | - 9,1 % |

| Mitarbeiterzahl zum 30. Juni 2025 | 5.571 | 5.043 | + 10,5 % |

SMA Solar kämpft mit schwacher Nachfrage und billiger Konkurrenz

Quelle: Jonas Rosenberger

BILANZ. SMA Solar setzt aufgrund des schwachen Halbjahresergebnisses weiter auf Einsaprungen und will bei Heim- und Gewerbeanlagen das Produktangebot noch einmal verkleinern.

Schwächelnder Heimatmarkt, hoher Wettbewerbsdruck, Zollstreitigkeiten und das interne Restrukturierungsprogramm drücken weiter auf das Konzernergebnis von SMA Solar. Es rutschte im ersten Halbjahr 2025 auf ein Minus von 42,4 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am 7. August mit. Im ersten Halbjahr vergangenen Jahres war das Ergebnis mit 44,1 Millionen Euro noch positiv.

Das Ebit des Wechselrichterherstellers aus Niestetal, nordöstlich von Kassel (Hessen), liegt entsprechend bei minus 19 Millionen Euro (1. Halbjahr 2024: 56,2 Millionen Euro). Das operative Ebitda im Konzern erreichte 55,1 Millionen Euro und lag damit ebenfalls niedriger als im Vorjahreszeitraum (80,6 Millionen Euro).

Auch der Konzernumsatz ist laut den veröffentlichten Zahlen rückläufig. Beim Umsatz liegt der Konzern im ersten Halbjahr 2025 bei 684,9 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es 759,3 Millionen Euro.

Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2025 bei 1,16 Milliarden Euro (30. Juni 2024: 1,35 Milliarden Euro). „Der Markt für Heim- und Gewerbeanlagen verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine weiterhin schwache Entwicklung. Neben rückläufigen Zubauraten in Deutschland hat sich der Wettbewerbs- und Preisdruck durch asiatische Anbieter nochmals erhöht“, sagte Jürgen Reinert, Vorstandsvorsitzender SMA.

Der Konzern leidet weiterhin unter einer schwächelnden Nachfrage − nicht zuletzt, weil die Läger bei den Händlern noch voll sind. Neben Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen will SMA Solar auch das Produktportfolio verschlanken.

Wie bereits am 8. Mai 2025 bekannt gegeben, rechnet der Konzernvorstand mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und einem Ebitda von 70 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2024 lag das Ebitda bei minus 16 Millionen Euro und der Umsatz bei 1,53 Milliarden Euro.

Konzernchef Reinert hatte bereits im März dieses Jahres ein Sparprogramm angeordnet und angekündigt, den Konzern umbauen zu wollen (wir berichteten). Demnach will SMA Solar durch Restrukturierungen in den nächsten zwei Jahren 150 bis 200 Millionen Euro einsparen. „Ungefähr die Hälfte davon wird durch den Personalabbau erzielt“, erklärte Olaf Heyden aus dem Vorstand der SMA Solar im März.

Die weiteren 50 Prozent sollen sich sich gleichermaßen auf Unternehmensausgaben für beispielsweise Materialkosten, externe Mitarbeiter, Dienstleister, Werbung und Marketing verteilen. Rund 700 Stellen will der Konzern am Unternehmenssitz in Niestetal streichen, 400 weitere im Ausland.

PNE verkauft 34-MW-Windpark in Nordrhein-Westfalen

Quelle: Katia Meyer-Tien

WINDKRAFT ONSHORE. Die PNE AG hat ihren im Bau befindlichen Windpark Sundern-Allendorf in Nordrhein-Westfalen an die Encavis AG verkauft. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

Die in Cuxhaven ansässige PNE AG hat ihr Windparkprojekt im sauerländischen Sundern-Allendorf an die Encavis AG verkauft. Der Windpark befindet sich aktuell im Bau und soll im ersten Halbjahr 2026 ans Netz gehen. Die schlüsselfertige Anlage besteht aus fünf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 34 MW. Laut Angaben von PNE können damit künftig rund 22.800 Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.

Die Genehmigung für den Bau des Windparks hatte der Hochsauerlandkreis im Juni 2023 erteilt. PNE begann mit den Bauarbeiten im August 2024. Nun übernimmt die Hamburger Encavis das Projekt im Rahmen eines Forward-Sale-Vertrags und wird es künftig auch betreiben. „Wir freuen uns, dass wir dieses hochwertige Projekt schlüsselfertig an Encavis übergeben können“, sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG.

Die PNE-Gruppe, ein seit über 30 Jahren tätiger Projektierer von Wind- und Solarparks, bringt nach eigenen Angaben ihre langjährige Erfahrung in Planung, Finanzierung und Bau ein. Encavis will mit dem Erwerb des Windparks Sundern-Allendorf seine Wachstumsstrategie fortsetzen, wie Ceo Mario Schirru erklärte. Das Unternehmen habe sein deutsches Windportfolio in den vergangenen zehn Monaten um rund 160 MW erweitert.

Der Anteil der Windenergie an der eigenen Gesamterzeugungskapazität in Deutschland liege nun bei rund 45 Prozent. Die Encavis betreibt nach eigenen Angaben ein Portfolio mit Onshore-Windparks, Solarparks und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern. Zudem biete das Unternehmen Investoren Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Eine Tochtergesellschaft ist auf technische Dienstleistungen für Photovoltaik spezialisiert.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

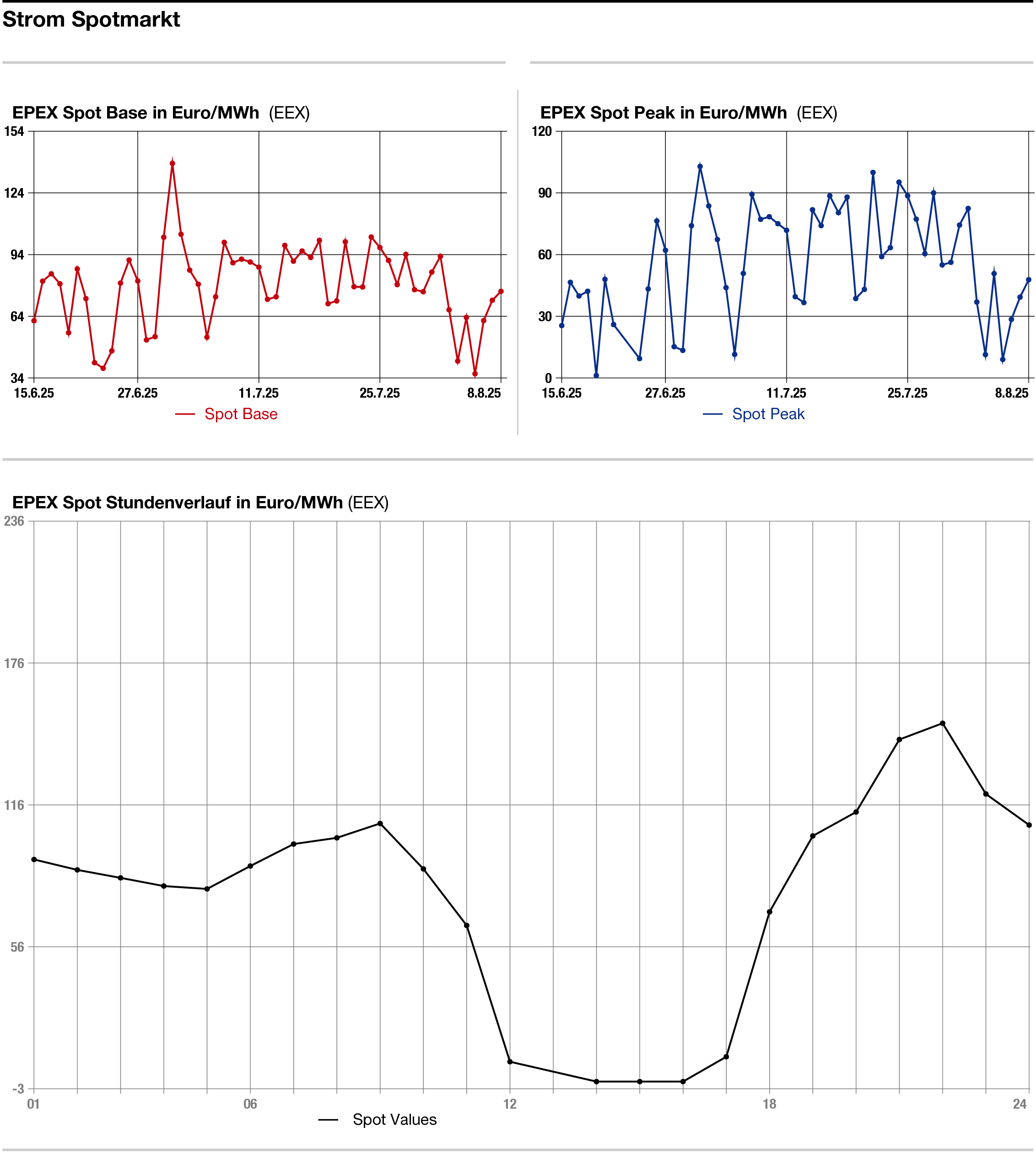

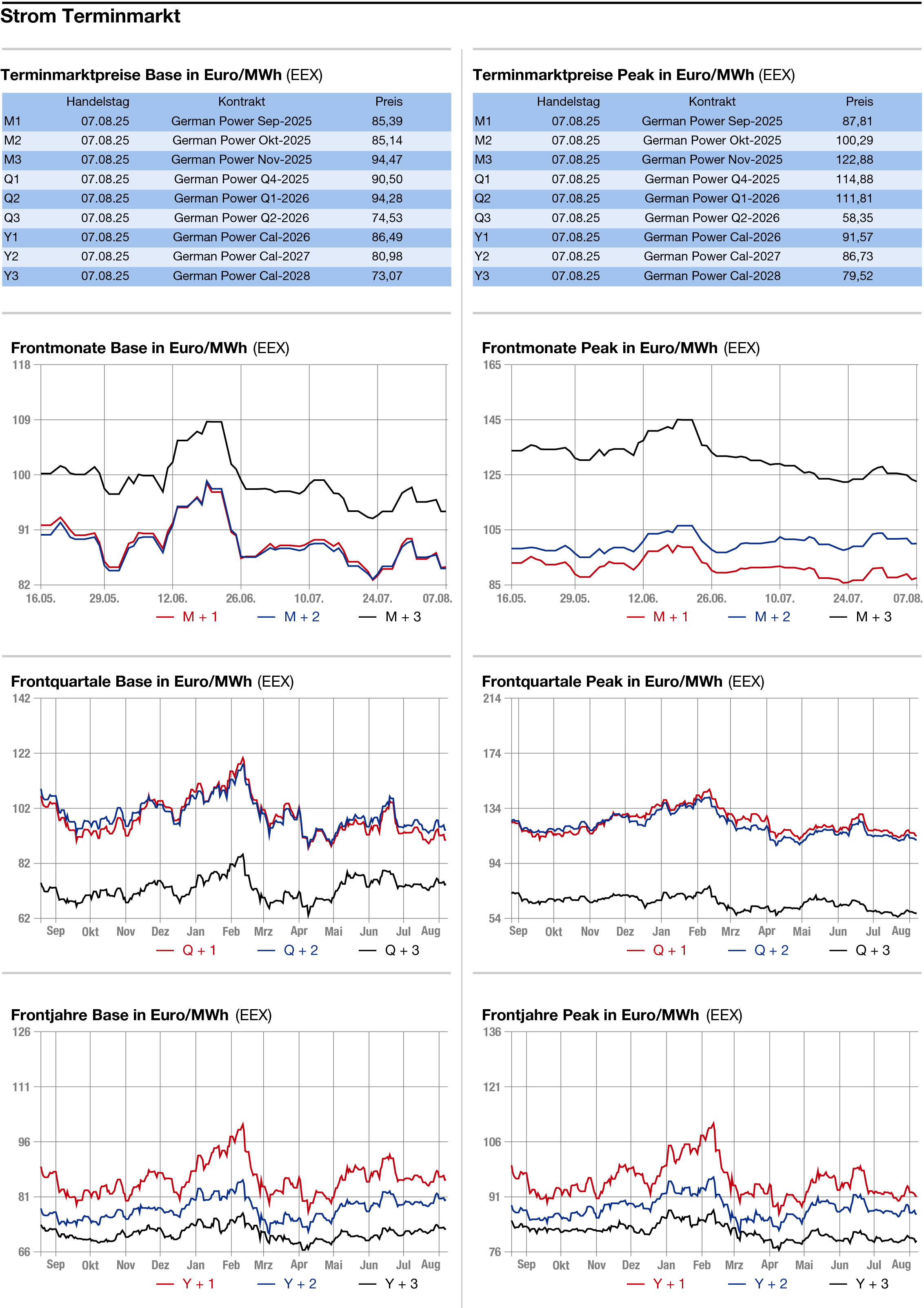

STROM

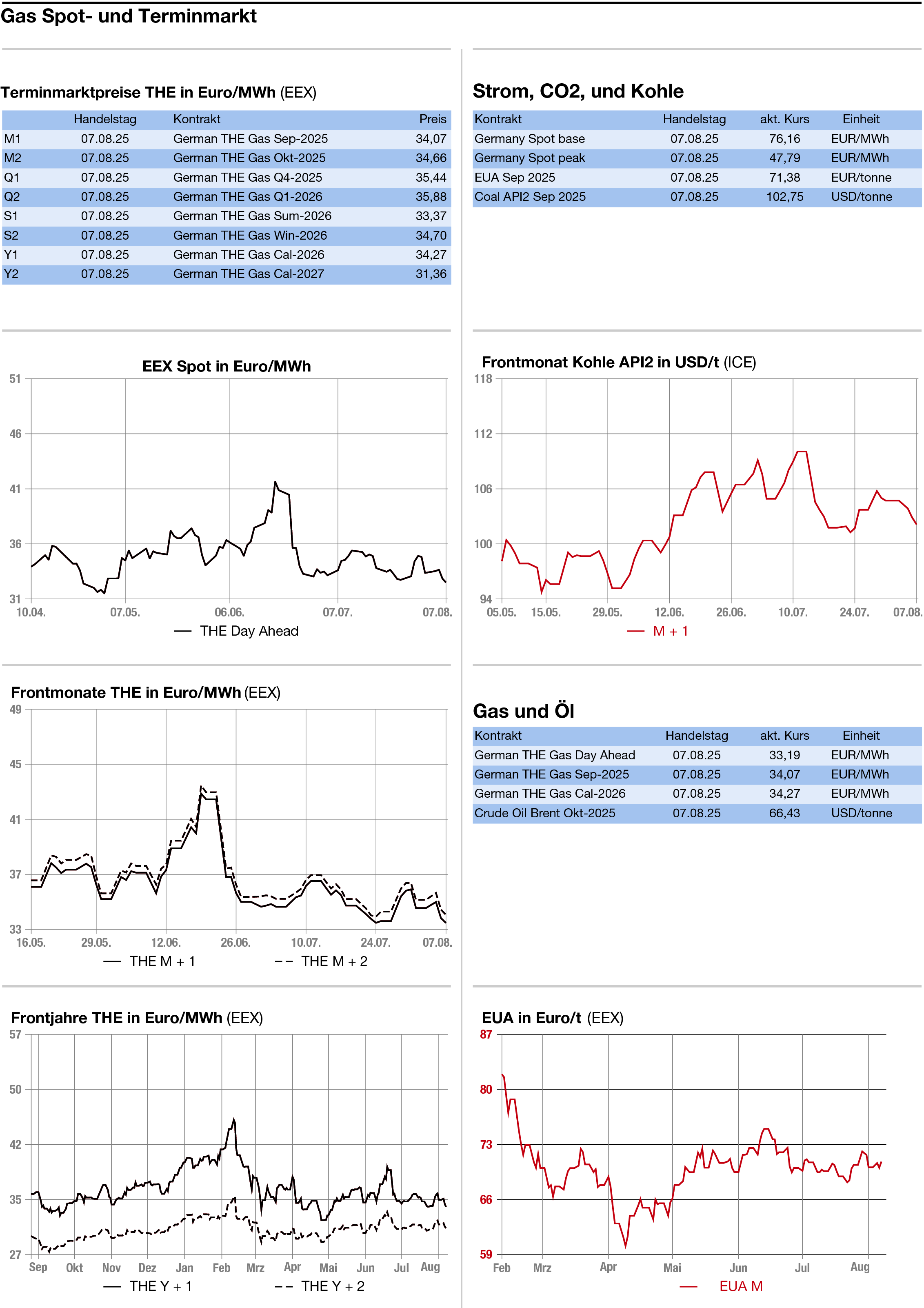

GAS

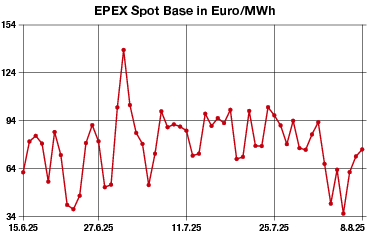

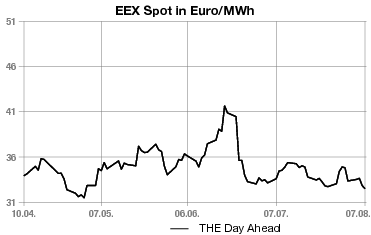

Energienotierungen ohne großen Schwung

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich und ohne großen Schwung haben sich die Energiemärkte am Donnerstag gezeigt. Strom und Gas präsentierten sich leichter, CO2 legte geringfügig zu, die Gewinne von Öl waren gleichfalls nicht spektakulär. Damit übersetzte sich die geopolitisch bedingte gute Stimmung an den Aktienmärkten nur zum Teil in Aufschläge an den Energiemärkten, die weiter unter den US-Zöllen litten und zudem durch marktspezifische Faktoren, wie etwa die steigenden Speicherstände bei Gas, belastet wurden. Marktbeobachter weisen überdies darauf hin, dass die wieder aufgekeimten Friedenshoffnungen im Ukraine-Krieg sich keineswegs in höheren Preisen für Öl und Gas niederschlagen müssen, denn mit dem Ende des Krieges dürfte sich zwar ein weltwirtschaftlicher Nachfrageschub ergeben, aber auch russisches Öl und Gas wieder ungehindert auf die Weltmärkte strömen.

Strom: Zumeist etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann im Base 4,50 auf 76,50 Euro je Megawattstunde sowie im Peak 8,50 auf 48,25 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde der Freitag in der Grundlast mit 76,16 Euro und in der Spitzenlast mit 47,79 Euro gehandelt. Für den Zeitraum von 13 bis 16 Uhr waren geringfügig negative Preise ermittelt worden.

Etwas beigetragen zum festeren Day-ahead dürfte die geringfügig geringere Erneuerbaren-Einspeisung, die die Meteorologen von Eurowind für den Freitag prognostizieren. Während für Berichtstag 22,5 Gigawatt an Wind- und Sonnenstrom vorhergesagt wurden, sollen es für den Folgetag nurmehr 22,3 Gigawatt sein.

Maßgeblich für die höheren Preise waren laut Händlern in erster Linie die Warnungen des französischen Versorgers EDF vor Kapazitätseinschränkungen bei drei Kernkraftwerken, die mit Rhone-Wasser gekühlt werden. Wegen der anstehenden Hitzewelle könnte sich eine Minderproduktion von bis zu 7,7 GW ergeben, so EDF. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr im Konvoi mit Gas um 0,56 auf 86,20 Euro.

CO2: Wenig verändert hat sich der CO2-Markt am Donnerstagnachmittag präsentiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.29 Uhr 0,10 auf 71,09 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,15 Euro, das Tief bei 71,30 Euro. Nach etwas leichterem Beginn zogen die Notierungen ab 12.30 Uhr nach oben. Die Analysten von ABN Amro erwarten für die kommenden Wochen eine Seitwärtsbewegung bei den Emissionszertifikaten. Wegen eines knapperen Angebots werde der Preis im zweiten Quartal des kommenden Jahres allerdings durchschnittlich bei 82 Euro liegen, so die Analysten. Von den bevorstehenden höheren Temperaturen versprechen sich die Marktbeobachter von Belektron allenfalls geringe bullishe Impulse.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,93 Euro, dann bei 70,38 Euro und 68,86 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,555 Euro, danach bei 71,85 Euro und 73,35 Euro ausgemacht.

Erdgas: Mit einem leichten Minus hat sich der europäische Gasmarkt am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat September am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.16 Uhr 0,250 auf 33,000 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,900 auf 33,425 Euro je Megawattstunde nach unten. Händler führen die Abgaben auf die gute Versorgung und die steigenden Speicherstände zurück. Zudem ist der Gasflow aus Norwegen mit 341,8 Millionen Kubikmetern für den Berichtstag sehr hoch. Ein wenig dürfte auch die anscheinende Bewegung im Ukraine-Konflikt die Notierungen belasten, da sie die Hoffnung auf höhere russische Gasexporte nährt.

Die für Mitteleuropa angekündigten höheren Temperaturen, die den Saisondurchschnitt um 3 bis 4 Grad Celsius übertreffen könnten, reichen vor diesem Hintergrund nicht aus, um den Preisen einen Schub nach oben zu vermitteln.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: