9. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERBÄNDE: Wasserstoff für Versorgungssicherheit einbinden

FINANZIERUNG: Bankenverband fordert flexiblere Kreditregelungen für Stadtwerke

SMART METER: BVED kritisiert geplante Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes

REGENERATIVE: Platzbedarf für PV und Windkraft erfasst

STUDIEN: FÖS-Analyse sieht Milliardenrisiko bei Leag-Rekultivierung

KEIN LANDSTROM: Frist für Rügener LNG-Terminal verlängert

HANDEL & MARKT

ELEKTROFAHRZEUGE: Preisabstand zwischen Verbrennern und E-Autos schrumpft

WIRTSCHAFT: Wärmekraftwerk auf Kleinanzeigen-Portal feilgeboten

STATISTIK DES TAGES: Marktwert 2025 der weltweit größten Öl- und Gaskonzerne

TECHNIK

GEOTHERMIE: Geothermieprojekt Graben-Neudorf nimmt Fahrt auf

F&E: Universität Magdeburg testet Kopplung der Energienetze

PHOTOVOLTAIK: Saarland erzielt höchste Solarstromausbeute

UNTERNEHMEN

BILANZ: EnBW plant „historisch hohe“ Investitionen

KLIMASCHUTZ: EWE investiert Milliarden in Klimaneutralität bis 2035

ELEKTROFAHRZEUGE: Enercity startet smarte Lade-App für zu Hause

TOP-THEMA

Kabinettsbericht akzeptiert Zielverfehlung

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

KLIMASCHUTZ.

Die Bundesregierung hat den Klimaschutzbericht 2025 beschlossen. Er zeigt sinkende Emissionen, aber Defizite bei Verkehr und Gebäuden. Wirksame Maßnahmen bis 2045 fehlen, so Kritiker.

Das Bundeskabinett hat am 6. August den Klimaschutzbericht 2025 beschlossen und dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Der jährliche Bericht nach Paragraf 10 Bundes-Klimaschutzgesetz dokumentiert die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland, laufende Klimaschutzmaßnahmen und den Stand bisheriger Programme. Laut Bericht sind die Emissionen 2024 erneut gesunken. Mit den bestehenden Maßnahmen könnte Deutschland sein Klimaziel für 2030 ganz knapp erreichen, für die folgenden Jahre nicht mehr.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) betonte, dass Deutschland im Klimaschutz auf dem richtigen Weg sei, mahnte jedoch zu entschlossenerem Handeln insbesondere in den Sektoren Verkehr und Gebäude. Klimaschutz sei nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch ein Treiber für Innovation und wirtschaftliche Erneuerung. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung ein umfassendes Klimaschutzprogramm vorlegen.

Gebäude- und Verkehrssektor weiter über dem Limit

2024 gingen die gesamten Treibhausgasemissionen um 3,4 Prozent auf 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zurück. Der Energiesektor verzeichnete den stärksten Rückgang und blieb deutlich unter seinen Zielwerten. Dagegen verfehlten die Sektoren Verkehr und Gebäude erneut ihre Jahresemissionsmengen, was Konsequenzen für die Einhaltung der EU-Verpflichtungen im Rahmen der sogenannten Lastenteilung (Effort Sharing Regulation, ESR) hat. Deutschland könnte gezwungen sein, Emissionszuweisungen von anderen Staaten zu kaufen, deren Preis und Verfügbarkeit ungewiss sind.

Laut Projektionsdaten 2025 ist das Ziel, die Emissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken, erreichbar. Das Langfristziel der Treibhausgasneutralität 2045 würde jedoch ohne zusätzliche Maßnahmen verfehlt. Der Expertenrat für Klimafragen forderte deshalb in seinem Bericht vom Mai weitere Schritte, vor allem in den Sektoren Verkehr und Gebäude.

Klimaschutzmaßnahmen bringen laut Bericht wirtschaftliche Impulse in allen Sektoren: Der Energiesektor profitiert vom Ausbau der erneuerbaren Energien, neuen Speichertechnologien und der Digitalisierung der Netze. Im Gebäudebereich entstehen Märkte für klimafreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Geothermie. In der Industrie treiben Wasserstofftechnologien und Elektrifizierung nachhaltige Produktionsprozesse voran. Im Verkehr führt der Ausbau der Elektromobilität zu Veränderungen in Infrastruktur, Technik und Logistik.

Kontroverse um 65-Prozent-Regel für neue Heizungen

In der Endfassung des Berichts fehlen Formulierungen, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und seine 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien im Heizen als „zentrales Instrument“ für die Wärmewende bezeichnen. Der Vizechef von Thermondo, Richard Lucht, wertet dies auf Linked in als Hinweis, dass die Regel abgeschafft werden könnte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lehnte die Vorgabe im Wahlkampf ab und plädiert für eine reine CO2-Bepreisung. Kritiker aus Politik und Umweltverbänden warnen, dies könne den Gasheizungsanteil erhöhen und Klimaschutzziele gefährden.

Bleibt es bei den Zielverfehlungen, müsste Deutschland laut Bericht Zertifikate im Umfang von 224 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent erwerben. Bei einem derzeitigen Preis von rund 70 Euro pro Tonne entspräche das etwa 12,3 Milliarden Euro. Ein solcher Zukauf könnte europaweit die Preise für Emissionszertifikate erhöhen und einkommensschwache Haushalte belasten.

Kritik an der Klimaschutzpolitik

Der Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, Hans-Martin Henning, führt die Einhaltung der Jahresemissionsmengen bis 2030 auf einen Puffer aus den Krisenjahren 2021 bis 2024 zurück. Ohne diesen Puffer wären Überschreitungen wahrscheinlich. Vizechefin Brigitte Knopf kritisiert zudem, dass der aktuelle Koalitionsvertrag keinen zusätzlichen Beitrag zur Zielerreichung leiste.

Die Deutsche Umwelthilfe wirft der Bundesregierung vor, notwendige Sofortmaßnahmen zu unterlassen. Geschäftsführer Jürgen Resch kritisiert besonders die hohen Überschreitungen im Verkehrs- und Gebäudesektor sowie die Entwicklung im Land- und Forstbereich, der statt CO2 zu binden, erhebliche Mengen freisetze. Er fordert stattdessen unter anderem ein Tempolimit, den Abbau klimaschädlicher Subventionen und Investitionen in Moor- und Waldschutz.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Quelle: Susanne Harmsen

Wasserstoff für Versorgungssicherheit einbinden

VERBÄNDE. Der Energieverband BDEW erinnert die Bundesregierung, dass die Versorgungssicherheit mit Energie zentral für den Wirtschaftsstandort und die Akzeptanz der Energiewende ist.

Das Bundeswirtschaftsministerium lässt aktuell ein Monitoring zur Energiewende erstellen. Aus diesem Anlass erinnert die Hauptgeschäftsführerin des BDEW, Kerstin Andreae, an die Bedeutung der Versorgungssicherheit. In diesem Bereich ist Deutschland weltweit führend. „Mit der Transformation des Energiesystems müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Versorgungssicherheit langfristig auf Spitzenniveau zu halten“, fordert Andreae von der Bundesregierung. „Insbesondere braucht es dringend mehr gesicherte Leistung in der Stromerzeugung und eine nachhaltig gesicherte und diversifizierte Versorgung mit Gas“, sagte sie am 8. August.

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung sei in Deutschland im weltweiten Vergleich sehr hoch. Sie konnte bislang auch bei einem steigenden Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien sogar noch gesteigert werden. „Dies zeigt, dass die Leistungen der Netzbetreiber bei den Investitionen in Infrastruktur und Netzmodernisierung Früchte tragen, ein Standortvorteil für Deutschland“, so Andreae.

Schnell Flexibilität anreizen und Kraftwerke ausschreiben

Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauche Deutschland schnell mehr steuerbare, gesicherte Leistung, etwa aus neuen (H2-ready-)Kraftwerken und Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie für begrenzte Zeiträume von Stunden bis einige Tagen Pumpspeicherwerke und Batteriespeicher. „Gleichzeitig müssen wir die Einbindung von Flexibilitäten systemisch und verstärkt angehen“, forderte die BDEW-Vertreterin. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte zuletzt rasche Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke bis Jahresende angekündigt, allerdings ohne die Umrüstbarkeit auf Wasserstoff. Kritiker fürchten dadurch eine langfristige Bindung an fossiles Erdgas.

Bis 2038 gehen, wie im Kohleausstieg geplant, steuerbare Stromerzeugungskapazitäten aus dem Markt. „Daher braucht es jetzt das Schnell-Boot: die Umsetzung des Kraftwerkssicherheitsgesetzes (KWSG). Die entsprechenden Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke und Gaskraftwerke müssen spätestens bis Anfang 2026 erfolgen, damit die Anlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen“, mahnt Andreae. Dazu seien eigentlich nur wenige, aber wichtige Anpassungen am bisherigen KWSG-Entwurf notwendig, um Investitionen rechtssicher auszulösen. „Die Akzeptanz der Energiewende würde leiden, wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet wird“, unterstreicht sie.

„Zusätzlich brauchen wir in Ergänzung einen technologieoffenen Kapazitätsmarkt, der den Bau weiterer Kapazitäten, inklusive Flexibilitäten und Speichern anreizt, und auch den Bestand von Biogasanlagen, KWK-Anlagen und Wasserkraftwerken berücksichtigt“, so die BDEW-Chefin. Dazu habe der Verband mit dem Integrierten Kapazitätsmarkt (IKM) einen Vorschlag erarbeitet, der auch mit einem funktionierenden KWSG harmonieren würde.

Stromnetze stärken und Gasversorgung diversifizieren

Neben dem Zubau von gesicherter Leistung zur Deckung der Residuallast sei zentral, dass der stabile Betrieb des Stromnetzes durch die Bereitstellung der dafür notwendigen Systemdienstleistungen gesichert werden kann. Auch die Umwandlung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien zur Wasserstoffproduktion könne das Netz stabilisieren und diese Energiemengen übersaisonal als Moleküle speichern. „Das kann weitere Importabhängigkeiten reduzieren und hält Wertschöpfung in der EU“, sagte Andreae.

Versorgungssicherheit werde auch verbessert, wenn die Gasversorgung in Deutschland weiter diversifiziert werde, fügte sie hinzu. „Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern gilt es zu vermeiden, um Produktions- und Lieferschwankungen ausgleichen zu können. Hierbei spielen auch Gasspeicher eine wichtige Rolle“, sagte Andreae. Die von der EU gestalteten Rahmenbedingungen, beispielsweise durch die geplante Methanemissionsverordnung, müssen den Zugang zum Weltmarkt offenhalten und Langfristverträge weiterhin ermöglichen. Diese seien die beste Absicherung gegen starke Preisschwankungen am Spotmarkt.

Wasserstoffhochlauf vorantreiben

„Deutschland und Europa müssen weiter den Ausbau der erneuerbaren Energien und verstärkt den Wasserstoffhochlauf vorantreiben, um klimafreundlicher, aber auch resilienter und unabhängiger zu werden. Hierzu braucht es einerseits einen bedarfsgerechten Ausbau der H2-Infrastruktur, für den auch Umwidmungen bestehender Gasnetze infrage kommen können. Zugleich gilt es auf EU-Ebene eine Wasserstoffallianz zu bilden, die sich für eine pragmatische und kosteneffizientere EU-Regulierung einsetzt.

Dies fordern wir gemeinsam mit 13 weiteren Verbänden aus Energiewirtschaft und Industrie. Mit der richtigen Rahmensetzung auf EU-Ebene und einer verstärkten Zusammenarbeit von EU-Staaten kann der Wasserstoffhochlauf zu einer Erfolgsgeschichte werden“, ist Kerstin Andreae überzeugt.

Bankenverband fordert flexiblere Kreditregelungen für Stadtwerke

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Der Verband öffentlicher Banken plädiert in einem Positionspapier dafür, den Kommunen und deren Stadtwerken bei der Finanzierung der Energiewende mehr Handlungsspielraum zu gewähren.

Die Transformation der Energieversorgung sei eine Gemeinschaftsaufgabe, ist gleich am Anfang des dreiseitigen Positionspapiers des Verbands öffentlicher Banken (VÖB) zu lesen. Dafür seien „effiziente Strukturen“ auf Landes- und Bundesebene notwendig. Vor allem richtet der Verband den Blick auf die kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen für die Kreditaufnahme der Kommunen.

Die vom Verband kommunaler Unternehmen veranschlagten notwendigen Investitionen für den Umbau der Energieinfrastruktur von 721 Milliarden Euro bis 2030 führen dem VÖB zufolge zu „erheblichen Sprunginvestitionen sowie zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldungsgrade“. Gleichzeitig seien die Kommunen mit verlustbringenden Aufgaben konfrontiert, die bisher im Querverbund der Versorger ausgeglichen wurden. Entsprechend benötigen die Kommunen die Ausschüttungen der Versorger.

Angesichts der anstehenden Investitionen werden die Städte und ihre Versorger den Finanzbedarf nicht ausschließlich durch klassische Bankkredite decken können, so der VÖB. Deshalb gehe es darum, Wege zu finden, um das Eigenkapital zu erhöhen. Energiewende-Fonds, Gewinnthesaurierungen, Bürgerbeteiligungen, Projektfinanzierungen, kooperative Partnerschaftsmodelle und öffentliche Förderungen – nennt der Verband als mögliche Instrumente. Daneben sollte vor allem „die Handlungsfähigkeit der primären kommunalen Gesellschafter gestärkt und eine Bund-Länder-Kooperation angestrebt werden, um Finanzierungskosten gerecht und sozialverträglich zu verteilen“, heißt es in dem Positionspapier.

Positive Erfahrungen mit der „Gemeinschaftsaufgabe“

Der VÖB weist darauf hin, eine vereinfachte Genehmigungspraxis für zweckgebundene Kreditaufnahmen sei die Voraussetzung dafür, dass die Kommunen ihrer Gesellschafterpflicht zur Bereitstellung einer ausreichenden Eigenkapitalbasis für ihre Stadtwerke nachkommen können. Bei der zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Transformation der Energieversorgung handle es sich „um eine nachhaltigkeitsrentierliche Maßnahme“.

Einen entsprechenden kommunalrechtlichen Rahmen gebe es bereits in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Eine bundesweite Anpassung könne es Städten und Gemeinden erleichtern, Kredite gezielt in Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Instrumente ihrer Beteiligungsgesellschaften umzuwandeln, ohne ihre Handlungsfähigkeit im Kernhaushalt zu beeinträchtigen.

Der VÖB verweist zudem auf positive Erfahrungen mit der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ nach Artikel 91a Grundgesetz. Ein vergleichbares Modell könne als „Gemeinschaftsaufgabe zur Beförderung der Transformation der Energieversorgung“ etabliert werden, um Förderinstrumente zu bündeln und sowohl öffentliche als auch private Investitionen zu mobilisieren.

Förderbanken könnten dabei mit ihrer regionalen Verankerung und Expertise eine zentrale Rolle spielen. Sie seien in der Lage, Haftungsfreistellungen, Garantien oder Zuschüsse zu organisieren und so die Umsetzung von Projekten im Rahmen der Energiewende zu beschleunigen.

Das Positionspapier „Finanzierung der Transformation der Energieversorgung“ steht auf der Internetseite des Verbands öffentlicher Unternehmen zur Verfügung.

BVED kritisiert geplante Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes

Quelle: Shutterstock / Proxima Studio

SMART METER. Der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement warnt vor Wettbewerbshemmnissen durch die geplante Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes, sieht aber auch positive Ansätze.

Die am 6. August vom Bundeskabinett beschlossene Änderung des Energiewirtschaftsrechts erstreckt sich unter anderem auch auf das Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG). Der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement e.V. (BVED) bewertet die Vorschläge differenziert.

Besonders kritisch sieht der Verband die vorgesehenen Höchstentgelte im Bündelangebot sowie eine zweijährige Haltefrist nach Einbau eines intelligenten Messsystems. Beide Maßnahmen könnten nach Einschätzung des BVED die Dynamik im wettbewerblichen Messstellenbetrieb bremsen und den Smart-Meter-Rollout verzögern.

Die Einführung staatlich festgelegter Höchstentgelte für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb im Bündelangebot (§ 6 MsbG) lehnt der BVED entschieden ab. Zwar begrüßt er die Herausnahme der Sparte Elektrizität aus dem Kostenvergleich, sieht in staatlich vorgegebenen Preisen jedoch einen erheblichen Eingriff in einen funktionierenden Markt. Höchstentgelte verhinderten individuelle, kundenorientierte Lösungen, stellten Preisuntergrenzen dar und führten nicht zu mehr Wettbewerb, sondern zu Stillstand, so Hauptgeschäftsführer Markus Weidling. Stattdessen plädiert der Verband für eine marktbasierte Preisbildung zwischen Messstellenbetreibern und Gebäudeeigentümern. Mieterschutzregelungen seien aus seiner Sicht in der Betriebskostenverordnung besser verortet.

Auch die geplante Haltefrist von zwei Jahren (§ 5 MsbG) nach Einbau eines intelligenten Messsystems lehnt der BVED ab. Diese bevorteile die grundzuständigen Messstellenbetreiber, welche die Pflichteinbaufälle vornehmen, und erschwere überregionalen Anbietern den Marktzugang.

Die Karenzzeit würde bedeuten, dass ein Anschlussnutzer erst zwei Jahre nach Einbau eines intelligenten Messsystems den Messstellenbetreiber wechseln kann. Dies soll verhindern, dass intelligente Messsysteme kurz nach der Installation wieder ausgetauscht werden müssen, wenn der Anschlussnutzer einem anderen Unternehmen den Messstellenbetrieb überträgt.

Große Immobilienunternehmen benötigten jedoch einheitliche, skalierbare Lösungen – auch zur Erfüllung von Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit, argumentiert der Verband. Die Haltefrist führe zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Betreiber und behindere effizientes Energiemonitoring in professionell gemanagten Beständen.

Positiv bewertet der Verband die geplante Einbindung der Sparte Wasser in das Bündelangebot als Schritt hin zu spartenübergreifenden, kundenfreundlichen Lösungen. Auch die Rücknahme einer verkürzten Informationsfrist findet Zustimmung, da Eigentümerinnen und Eigentümer so mehr Zeit hätten, Angebote einzuholen und zu vergleichen.

Der BVED vertritt seit etwa 40 Jahren die Interessen der Mess- und Dienstleistungsunternehmen im Energie- und Wasserdatenmanagement. Nach Angaben des Verbands betreuen seine Mitgliedsunternehmen als Partner der Wohnungswirtschaft rund 80 Prozent des deutschen Mehrfamilienhausbestands.

Platzbedarf für PV und Windkraft erfasst

Quelle: Fotolia / K-U Haessler

REGENERATIVE. Bis Ende 2024 waren in Deutschland 45.200 Hektar mit Photovoltaik- und 14.383 Hektar mit Windkraftanlagen belegt, teilte die Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage mit.

In Deutschland wurden bis Ende 2024 rund 45.200 Hektar für Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Die Zahlen beziehen sich auf alle Flächenkategorien und beinhalten sowohl landwirtschaftlich als auch nicht landwirtschaftlich nutzbare Areale. Eine Nutzung dieser Flächen für die Landwirtschaft sei nicht möglich, so die Bundesregierung.

Für Windkraftanlagen lag die Flächeninanspruchnahme bei insgesamt 14.383 Hektar. Grundlage der Berechnung ist eine durchschnittliche Belegung von 0,5 Hektar pro Windenergieanlage bei einem Gesamtbestand von 28.766 Anlagen zum 31. Dezember 2024. Rund 1.266,5 Hektar entfielen dabei auf Forstflächen, auf denen 2.533 Anlagen installiert waren.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Entwicklung über die letzten zehn Jahre liegt für Photovoltaik vor, für Windkraft jedoch erst ab 2020, da frühere Daten nicht vollständig vorlagen. Der Zubau auf Forstflächen ist laut Bundesregierung seit 2010 in Veröffentlichungen der Fachagentur Wind und Solar dokumentiert.

Agri-Photovoltaik teilt den Platz

Zu möglichen Ertrags- oder Qualitätsveränderungen land- oder forstwirtschaftlicher Flächen durch Windkraft- oder Photovoltaikanlagen gebe es bislang nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse. Entsprechende Untersuchungen laufen derzeit im Rahmen nationaler und internationaler Forschungsprojekte, unter anderem zu Agri-Photovoltaik. Bei dieser Technik sind Landbau oder Weidehaltung unter den PV-Paneelen möglich.

Beim Thema Flächenverbrauch verweist die Bundesregierung auf die Ziele der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030. Diese sieht vor, den täglichen Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflächen bis spätestens 2030 auf unter 30 Hektar zu senken und bis 2050 einen Netto-Null-Verbrauch zu erreichen. Aktuell liegt der tägliche Zuwachs laut Bundesregierung jedoch noch bei etwa 52 Hektar.

Für Länder und Kommunen gebe es derzeit keine einheitliche Übersicht zu rechtlichen oder finanziellen Anreizen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. Fördermaßnahmen wie die Integrierte Ländliche Entwicklung setzten aber auf den Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und beinhalteten auch die Förderung der Entsiegelung brachliegender Flächen.

|

| Entwicklung der Flächennutzung in Deutschland 1992-2021 (Für Vollansicht bitte auf das Bild klicken) Quelle: Destatis |

Raumordnungsgesetz geändert

Als gesetzliche Maßnahme wurde im Juli 2025 das Raumordnungsgesetz geändert. Erstmals ist dort der Aspekt der Mehrfachnutzung verankert, um Planungssicherheit zu schaffen und zusätzliche Flächenneuinanspruchnahme zu vermeiden. Zudem wird das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz fortgeführt, das kooperative Modelle zwischen Landwirtschaft, Kommunen und Naturschutz unterstützt.

Nach Angaben der Bundesregierung sind auch Entsiegelungsmaßnahmen auf Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Teil der Strategie. Diese Maßnahmen erfolgen vor allem auf ehemaligen Militärflächen mit dem Ziel, natürliche Bodenfunktionen wiederherzustellen.

Die Flächensparziele der Bundesregierung stehen im Internet bereit.

FÖS-Analyse sieht Milliardenrisiko bei Leag-Rekultivierung

Braunkohlefolgekosten in der Lausitz beleuchtet eine Kurzstudie im Aufrag von Greenpeace und der Umweltgruppe Cottbus. Quelle: Greenpeace

STUDIEN. Eine Analyse im Auftrag von Greenpeace und Grüner Liga sieht beim Leag-Konzernumbau hohe Risiken für die Finanzierung der Braunkohle-Folgekosten in Brandenburg und Sachsen.

Der Umbau des Lausitzer Energiekonzerns Leag könnte nach Einschätzung des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) erhebliche Finanzlücken bei der Rekultivierung der Braunkohletagebaue hinterlassen. Das FÖS legte am 8. August eine Analyse vor, die Greenpeace und das Umweltnetzwerk Grüne Liga in Auftrag gegeben hatten. Sie warnt, dass Milliardenkosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden könnten.

Die neu gegründete Lausitz Energie Verwaltungs GmbH (LE-V) soll künftig das unrentable Braunkohlegeschäft übernehmen, während ertragreiche Geschäftsfelder wie erneuerbare Energien in haftungsfreie Tochterfirmen ausgelagert werden. Laut FÖS verfügt die LE-V weder über eine ausreichende Kapitaldecke noch über eine rechtlich gesicherte Haftung des tschechischen Mutterkonzerns EPH im Insolvenzfall.

Analyse der Werthaltigkeitsbescheinigung

Die Grundlage der Analyse ist eine Werthaltigkeitsbescheinigung der Leipziger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Flascha GmbH, die im Rahmen der Umstrukturierung im Unternehmensregister veröffentlicht wurde. Erstmals wird darin die Höhe der kalkulierten Folgekosten für die Rekultivierung beziffert: 5,4 Milliarden Euro. Das FÖS hält es für unwahrscheinlich, dass die Leag diesen konservativ geschätzten Betrag aufbringen kann. Die Prüfer verweisen auf unsichere Einnahmen, sehr hohe und langfristige Kosten sowie einen fehlenden finanziellen Puffer.

Als zentrale Risiken nennt die Analyse, dass ein Großteil der Kosten erst nach 2050 und damit lange nach dem gesetzlich beschlossenen Kohleausstieg anfällt. Zudem sei die angenommene jährliche Preissteigerung von 1,62 Prozent unrealistisch niedrig. Die Rückstellung für unvorhersehbare Ewigkeitslasten liege mit 282 Millionen Euro deutlich unter dem erwartbaren Bedarf.

Unrentable Geschäftszweige abgespalten

Durch die Abspaltung ertragreicher Sparten sei das Eigenkapital der Braunkohlefirmen erheblich gesunken: um mehr als 80 Prozent bei der Lausitz Energie Bergbau AG und um rund 50 Prozent bei der Lausitz Energie Kraftwerke AG. Dies erhöhe die Insolvenzgefahr und damit das Risiko, dass öffentliche Haushalte für die Rekultivierungskosten aufkommen müssen – entgegen dem Verursacherprinzip.

|

| Finanzlage der Leag laut Werthaltigkeitsbescheinigung von 2025 (Für Vollbild bitte auf die Tabelle klicken) Quelle: FÖS |

Greenpeace geht von deutlich höheren Belastungen aus. Die Organisation schätzt die ungedeckten Rekultivierungskosten auf rund 10 Milliarden Euro und den Sanierungszeitraum bis in die Mitte des 22. Jahrhunderts. Bereits im Juni hatten Greenpeace und die Anwaltskanzlei Günther die Oberbergämter von Brandenburg und Sachsen sowie die Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU) aufgefordert, im Zuge der Umstrukturierung Gläubigerschutz zu beantragen.

„Die Umstrukturierung der Leag ist ein Paradebeispiel, wie ein Unternehmen Profite privatisiert und Kosten sozialisiert“, sagte Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. René Schuster von der Grünen Liga erklärte, die Analyse belege die Befürchtung, dass eine „Bad Bank“ ohne ausreichende Absicherung für Milliardenkosten entstehe.

Die Analyse der FÖS zu den Leag-Finanzen steht als PDF zum Download bereit.

Frist für Rügener LNG-Terminal verlängert

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

KEIN LANDSTROM. Da beim Rügener LNG-Terminal - anders als geplant - kein Landstrom genutzt wird, muss eine Änderungsgenehmigung her. Die gibt es nicht. Der Betrieb darf dennoch weitergehen.

Das Rügener LNG-Terminal darf länger ohne die ursprünglich vorgesehene Landstromversorgung betrieben werden. Das Umweltministerium in Schwerin hat die Übergangsfrist Mitte Juni bis Ende 2025 verlängert. Das laufende Genehmigungsverfahren bleibt davon unberührt. Bestehende Auflagen wie Schallschutzmaßnahmen gelten weiterhin.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte angesichts des Fristablaufs entweder die Vorlage von Messdaten zu Emissionen oder einen Betriebsstopp gefordert. Die Veröffentlichung dieser Daten sei derzeit nicht möglich, erklärte das Ministerium. Es handele sich um geschäftsbezogene Angaben der Deutschen Regas. Über eine Offenlegung werde nach Abschluss der Prüfung entschieden.

Den Angaben zufolge plant die Deutsche Regas nicht mehr wie im ursprünglichen Antrag vorgesehen eine Landstromanbindung mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Stattdessen erzeugen Generatoren den Strom, was Emissionen verursacht. Laut Ministerium soll das Terminal mit Katalysatoren und Schallschutzeinrichtungen nachgerüstet werden.

Quelle: Shutterstock / UKRID

Preisabstand zwischen Verbrennern und E-Autos schrumpft

ELEKTROFAHRZEUGE. Der Elektroaufpreis in Deutschland ist auf ein Allzeittief gefallen. Das dürfte mit zur aktuellen Renaissance der Stromer beigetragen haben. Wer profitiert, zeigen neue Zahlen des KBA.

Der Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern schrumpft. Inzwischen liegt er nach Berechnungen des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer beim Vergleich der beliebtesten Modelle unter 3.000 Euro, wenn man Rabatte und andere Preisinstrumente einrechnet. Noch vor einem Jahr war es weit mehr als das Doppelte.

Der Vergleich beruht auf dem Durchschnittspreis der jeweils 20 beliebtesten Modelle inklusive Rabatten. Die Fahrzeuge sind unter sich also nicht eins zu eins vergleichbar. Die starke Veränderung des Abstands zeigt aber dennoch klar, wie sich die Preissituation verändert. „Das Elektroauto bahnt sich seinen Weg in Europa und Deutschland“, sagt Dudenhöffer. „Die Preisentwicklung ist dabei ein ganz entscheidender Faktor.“

Treiber sind einerseits steigende Listenpreise und niedrigere Rabatte bei Verbrennern, andererseits sinkende Listenpreise und höhere Rabatte bei Elektroautos, so Dudenhöffer. Konkret liegen die durchschnittlichen Rabattniveaus bei Verbrennern und Stromern praktisch gleichauf bei gut 17 Prozent. Noch im Januar hatte es bei Stromern noch gut 3 Prozentpunkte unter dem der Verbrenner gelegen.

Sinkende Preise, steigende Neuzulassungen

Der sinkende Preisabstand dürfte intensiv zu den gestiegenen Elektroautoverkäufen der letzten Monate beigetragen haben - und könnte das in den kommenden Monaten weiter tun. Vom Stromeraufschwung profitieren vor allem die deutschen Hersteller und ihre ausländischen Töchter, wie die aktuellen Neuzulassungszahlen beim Kraftfahrt-Bundesamt für Januar bis Juli zeigen.

Unangefochten an der Spitze liegt VW, das 61.600 Stromer-Neuzulassungen und einen Marktanteil von fast 21 Prozent verbuchen kann. Zusammen mit den Töchtern Skoda, Audi und Seat belegt es die Plätze eins, drei, vier und fünf bei den Elektroauto-Neuzulassungen seit Jahresbeginn. Rechnet man auch noch Porsche auf Rang 15 mit ein, kommen die Wolfsburger bei Stromern damit auf einen Marktanteil von fast 46 Prozent in Deutschland - alles in allem fast 136.000 Autos.

Die Nummer zwei im Markt ist auf Marken- und Konzernebene BMW, dessen Kernmarke mit gut 28.000 Stromern als einzige in die VW-Phalanx an der Spitze eindringt. Inklusive Mini kommen die Münchner auf 12 Prozent beziehungsweise 35.500 Autos. Dahinter folgten Mercedes, Hyundai und Opel mit 17.400, 15.700 und gut 10.000 Fahrzeugen. Tesla ist inzwischen auf Rang neun abgerutscht und kommt laut KBA-Statistik auf genau 10.000 Neuzulassungen in Deutschland. Betrachtet man nur den Juli, reicht es für den bei vielen Kunden in Ungnade gefallenen Konzern von Elon Musk sogar nur noch für Rang 14.

Interessant dabei ist auch, wer bei Elektroautos besser oder schlechter abschneidet als im Gesamtmarkt. VW und seinen Töchtern gelingt dies ebenso wie BMW, nicht aber Mercedes oder Opel.

Zur aktuellen Entwicklung bei Rabatten und Elektroauto-Neuzulassungen könnte auch beigetragen haben, dass seit Jahresbeginn strengere Vorgaben für CO2-Flottengrenzwerte in der EU gelten. Viele Hersteller müssen mehr Elektroautos verkaufen, um die Ziele zu erfüllen.

Wärmekraftwerk auf Kleinanzeigen-Portal feilgeboten

Quelle: Pixabay / Steve Buissinne

WIRTSCHAFT. Vom Modellprojekt zum Objekt der Insolvenzimmobilien-Verwertung: Die Kraftwerksanlage der „Energieversorgung Wenzenbach“ in Bayern steht auf kleinanzeigen.de zum Verkauf.

Kraftwerksverkauf per Kleinanzeige: Das auf Insolvenzimmobilien spezialisierte Unternehmen Immvert hat das Wärmekraftwerk der Energieversorgung Wenzenbach (EVM) auf dem Portal kleinzeigen.de inseriert. „Spezialimmobilie zur Wärmelieferung und Stromerzeugung“ zu verkaufen, heißt es. Zum Verkauf stehe ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von circa 1.223 Quadratmetern, „auf dem sich ein massiv errichtetes Gewerbeobjekt befindet, das der Wärmeversorgung des angrenzenden Wohngebiets diente“. Die Bruttogrundfläche des Gebäudes in der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, beziffert der Immobilien-Anbieter auf rund 440 Quadratmeter. Eine Preisangabe findet sich nicht in dem Inserat.

Die Anzeige, die seit 22. Juli online steht und seither 1.360 Mal angeklickt wurde, stellt gleichsam den letzten Akt einer langen Suche dar. Ein Jahr ist es her, dass das Amtsgericht Regensburg das Hauptverfahren über die insolvente EVM eröffnete. Sechs Monate zuvor hatte das Unternehmen die Schieflage angezeigt. Hintergrund war ein langjähriger Streit um Fernwärmerechnungen. Anwohner warfen dem Unternehmen vor, nicht nachvollziehbar hohe Rechnungen ausgestellt zu haben. Die EVW kreidete Kunden an, falsche Angaben zum Verbrauch zu gemacht und Zahlungen verweigert zu haben.

Im Februar 2024 schaltete die EVM den Kunden die Fernwärme ab. Geschäftsführer Jochen Stiersdorfer begründete die Einstellung der Fernwärmelieferungen mit drohender Zahlungsunfähigkeit. Man sei „an der Erzeugung, dem Bezug oder der Fortleitung des Wärmeträgers durch Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht mehr zugemutet werden kann, gehindert“, zitierte der Bayerische Rundfunk aus einem Brief der EVW. Der Geschäftsführer beklagte, dass er Einnahmen von Abnehmern nicht erhalte, die ihm vertraglich zugesichert seien. Das Defizit bezifferte er auf insgesamt 1,6 Millionen Euro. Anfang März stellte er Insolvenzantrag.

Alternative Nutzung nur nach Rücksprache mit dem Landratsamt

Wenzenbachs Bürgermeister, Sebastian Koch (SPD), hätte nach eigener Aussage gerne einen Investor gesehen, der die BHKW und das Wärmenetz der EVW in dem Neubaugebiet „Roither Berg“ übernimmt. Es sei keiner in Sicht, berichtete er im August vergangenen Jahres gegenüber dieser Redaktion. Und wenig zuversichtlich gab sich auch der Insolvenzverwalter. „Es gab Interessenten, aber es ist kein Gebot abgegeben worden“, sagte Harald Schwartz. Nach aktuellem Stand werde es darauf hinauslaufen, dass er bei der nächsten Gläubigerversammlung die Zerschlagung des Unternehmens vorschlagen werde, sagte der Rechtsanwalt der Nürnberger Kanzlei SRI im August 2024.

Die Anwohner am Roither Berg haben sich von der Fernwärme verabschiedet. „Wenn man jetzt durchs Gebiet spaziert, sieht man nicht mehr viel Häuser ohne Wärmepumpe“, schilderte der Bürgermeister vor einem Jahr. Grundsätzlich ausgeschlossen ist eine Fernwärmeerzeugung nicht. „Das Verkaufsobjekt erfüllt derzeit alle Genehmigungen und kann bei Bedarf grundsätzlich weiterbetrieben werden“, schreibt Immvert. Im Untergeschoss sei Platz für mehrere Blockheizkraftwerke. Räume für Trafostationen böten die Möglichkeit, vor Ort Strom zu erzeugen. Ebenfalls denkbar sei eine alternative Nutzung, „aber nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Landratsamt umsetzbar“, heißt es weiter.

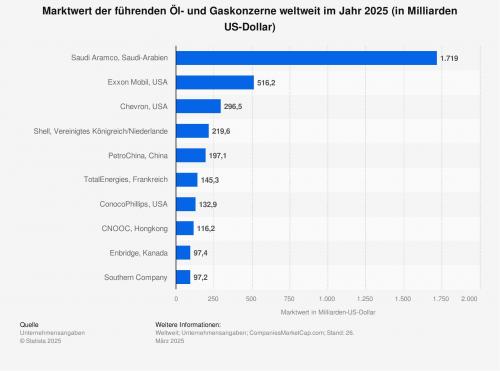

Marktwert 2025 der weltweit größten Öl- und Gaskonzerne

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der wertvollste Ölkonzern im Jahr 2025 ist Saudi Arabian Oil Company, kurz Saudi Aramco, mit einem Marktwert von rund 1,72 Billionen US-Dollar. An zweiter Stelle folgt das US-amerikanische Unternehmen Exxon Mobil, das einen Marktwert von etwa 516 Milliarden US-Dollar hat. Das erste europäische Unternehmen auf der Liste ist das britisch-niederländische Unternehmen Shell. Es hat einen Marktwert von aktuell 219,6 Milliarden US-Dollar.

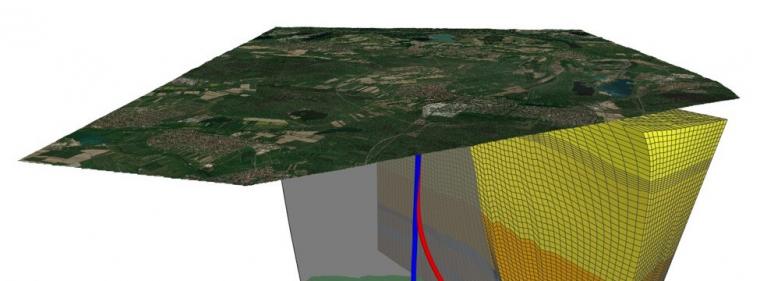

3D-Model von Graben-Neudorf. Quelle: Deutsche ErdWärme

Geothermieprojekt Graben-Neudorf nimmt Fahrt auf

GEOTHERMIE. In Graben-Neudorf konkretisiert sich das Geothermieprojekt der „Deutschen ErdWärme“. In diesem Jahr soll noch ein Injektionstest folgen, eine zweite Bohrung ist bereits in Planung.

Die Deutsche Erdwärme bereitet die nächste Phase ihres Tiefengeothermieprojekts in der Gemeinde Graben-Neudorf in Baden-Württemberg vor. Im vierten Quartal 2025 ist ein mehrwöchiger Injektionstest geplant. Hierfür wurde beim Bergamt Freiburg ein Genehmigungsantrag eingereicht. Ziel ist es, die Injektionsfähigkeit des geothermischen Reservoirs unter realen Betriebsbedingungen zu testen. Mit Temperaturen von 200 Grad Celsius verfügt das geothermische Reservoir nach Auskunft des Geothermiespezialisten über eine außergewöhnlich hohe Qualität.

Parallel zur geplanten Testphase wird eine zweite Bohrung vorbereitet. Dabei sollen aktuelle geologische Daten in die technische Auslegung miteinfließen. Die Ergebnisse des Injektionstests sollen anschließend in die Projektfortführung einbezogen werden.

Es soll ein Heizwerk zur Einspeisung in das regionale Fernwärmenetz errichtet werden (wir berichteten). Ob die Anlage später ausschließlich zur Wärmeerzeugung dient oder als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zusätzlich Strom erzeugen wird, hängt von den Ergebnissen weiterführender Tests und der infrastrukturellen Ausgestaltung ab. Ein zentrales Element der Planungen ist die mögliche Wärmeversorgung angrenzender Kommunen wie Bruchsal, Dettenheim und Bretten.

3D-Modell soll geologische Transparenz erhöhen

Anlässlich des Besuchs von Staatssekretär Andre Baumann vom Umweltministerium Baden-Württemberg am 8. August stellte die Deutsche Erdwärme ein neues 3D-Modell des Untergrunds vor. Die Simulationssoftware ermöglicht eine dreidimensionale Visualisierung geologischer Strukturen und soll zur besseren Vermittlung der Projektgrundlagen beitragen. Damit sollen auch Akteure ohne geologisches Fachwissen gezielter eingebunden werden.

„Mit einer 3D Visualisierung schaffen wir ein besseres Verständnis für die geologischen Begebenheiten von Geothermieprojekten und können Stakeholder ohne Geologie-Expertise besser einbinden“, erklärte Rolf Herrmann, Head of Geothermal Engineering bei Deutsche Erdwärme. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Skalierung der Geothermie als Kerntechnologie der Wärmewende.“

|

| Rolf Herrmann, Head of Geothermal Engineering von der Deutschen Erdwärme, (links) und Staatssekretär Andre Baumann Quelle: Deutsche Erdwärme |

Nach Angaben der Projektleitung verbessert die Anwendung die Transparenz von Tiefengeothermieprojekten. Sie erlaubt es, dynamische Prozesse wie die Injektion und Förderung von Thermalwasser zu simulieren. Die 3D-Darstellung ist auch Bestandteil der Kommunikationsstrategie des Unternehmens und soll die Akzeptanz in der Region erhöhen.

Staatssekretär Baumann betonte bei seinem Besuch die Rolle der Geothermie für die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg. „Geothermie-Vorhaben wie in Graben-Neudorf sind ein gutes Beispiel für mutiges Vorangehen in der Wärmewende. Dabei heben sie einen Schatz und helfen, eine nachhaltige und zugleich unabhängige Energieversorgung sicherzustellen. Damit können wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen deutlich reduzieren und zugleich unsere Klimaziele voranbringen.“

Die Umsetzung des Projekts ist Teil der kommunalen Wärmeplanung und soll zur Reduktion fossiler Energieträger beitragen. Tiefengeothermie nutzt die in tiefen geologischen Schichten gespeicherte Wärmeenergie. Diese kann über geeignete Bohrungen erschlossen und mittels Wärmetauscher für die Wärme- oder Stromproduktion eingesetzt werden. Die Technologie gilt als grundlastfähig, emissionsarm und unabhängig von Witterungseinflüssen – Eigenschaften, die sie als Bestandteil einer dekarbonisierten Energieversorgung besonders relevant machen.

Universität Magdeburg testet Kopplung der Energienetze

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Sektorenkopplung soll Stromnetze entlasten und Kosten senken. In Ebendorf bei Magdeburg erprobt ein Magdeburger Forschungsteam nun ein integriertes Energiesystem im Echtbetrieb.

In Ebendorf bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) ist ein Projekt zur technischen Umsetzung der Sektorenkopplung gestartet. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg will gemeinsam mit Partnern vor Ort ein ganzes Dorf als Modellregion für ein vernetztes Energiesystem nutzen. Ziel des Projektes ist es, Strom-, Gas- und Wärmenetze so zu koppeln, dass überschüssiger Strom aus Wind- und Solaranlagen künftig vor Ort gespeichert oder in andere Energieformen umgewandelt werden kann – statt wie bisher abgeregelt zu werden.

Laut dem Leiter des Projekts, Prof. Dr. Martin Wolter vom Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme, wird damit auf ein akutes Problem im deutschen Energiesystem reagiert. Im vergangenen Jahr verursachten Maßnahmen zur Beseitigung von Netzengpässen laut Wolter rund 3 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten – finanziert über die Netzentgelte der Verbraucher. Ein Großteil dieser Eingriffe sei nötig geworden, weil Strom aus erneuerbaren Quellen zwar verfügbar, aber nicht transportierbar war. Stattdessen hätten konventionelle Kraftwerke – meist Gaskraftwerke – einspringen müssen, um den Energiebedarf zu decken.

Strom, Wärme und Gas in einem System

Das Projekt in Ebendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Barleben im Landkreis Börde, will diese strukturellen Schwächen durch die lokale Kopplung der Energiesektoren abmildern. Die Universität untersucht dabei gemeinsam mit Praxispartnern, wie sich Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abstimmen lassen. Eine zentrale Rolle spielt die Umwandlung von Strom in Wärme oder Gas, die sich dann in bestehende Infrastrukturen einspeisen lassen. So könnten Engpässe kurzfristig umgangen und zugleich die CO2-Bilanz verbessert werden.

Für die erste Projektphase wollen die Forschungspartner den Bedarf an Strom und Wärme für die rund 1.800 Einwohner in Ebendorf detailliert erfassen. Auf dieser Grundlage sollen in einem weiteren Schritt konkrete Konzepte für eine sektorenübergreifende Infrastruktur entstehen. In ihrem geplanten Energiesystem berücksichtigen sie Photovoltaik, Batteriespeicher, eine lokale Biogasanlage, Wärmepumpen sowie Power-to-Gas-Technologien. Alle Komponenten werden digital vernetzt, um Angebot und Nachfrage möglichst effizient zu steuern.

Engagierte Gemeinde als Schlüssel zum Erfolg

Laut der Universität bringt Ebendorf ideale Voraussetzungen für ein solches Pilotprojekt mit. Der Ort weise nicht nur einen hohen Wärmebedarf auf, sondern auch eine hohe Dichte an erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Auch eine engagierte Bürgerschaft gebe es. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt das Vorhaben mit 2,5 Millionen Euro. Neben der technischen Machbarkeit wollen die Partner auch gesellschaftliche Aspekte untersuchen, wie die Akzeptanz der Maßnahmen.

Im weiteren Projektverlauf ist ein übertragbares Modell geplant, das auf andere ländliche Regionen übertragbar sein soll. Noch in diesem Jahr wollen die Forschenden erste Ergebnisse aus der Netzverknüpfung vorlegen und damit zeigen, wie Energiewende und Versorgungssicherheit auch ohne umfangreichen Netzausbau vorangebracht werden können.

Saarland erzielt höchste Solarstromausbeute

Quelle: Davina Spohn

PHOTOVOLTAIK. PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern im Saarland erzeugten im 1. Halbjahr 2025 bundesweit am meisten Strom. Auch Bayern und Thüringen lagen über dem Schnitt. Eine Eon-Analyse zeigt dies.

Im Saarland haben private Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern im ersten Halbjahr 2025 mehr Solarstrom erzeugt als in allen anderen Bundesländern. Das geht aus einer Analyse der Eon Energie Deutschland GmbH hervor, einem bundesweit tätigen Energieversorger mit Sitz in München. Demnach lag der mittlere Ertrag pro Anlage im Saarland bei rund 6.240 kWh. Diese Menge reicht laut der Eon-Tochter aus, um den Strombedarf eines Vierpersonenhaushalts mit Wärmepumpe für sechs Monate zu decken – inklusive rund 11.000 gefahrenen Kilometern mit einem Elektroauto.

Mit diesem Ertrag konnten Hausbesitzer laut Unternehmen rund 4,3 Tonnen CO2 vermeiden. Als Grundlage für die Berechnung zog Eon Energie Deutschland Daten des Deutschen Wetterdienstes sowie Emissionsfaktoren des Umweltbundesamts hinzu. Als Referenzwert diente ein Haushaltsstromverbrauch von 8.000 kWh pro Jahr.

Bayern fällt zurück – Mai als ertragreichster Monat

Auf dem zweiten Platz folgt Bayern mit einer Solarstromproduktion von durchschnittlich 6.200 kWh. Der Freistaat hatte im Vorjahreshalbjahr noch den Spitzenplatz belegt. Thüringen liegt mit rund 6.130 kWh auf Rang drei. Auch in diesen Bundesländern konnten Hausbesitzer mit einer typischen Einfamilienhaus-PV-Anlage mit 10 kW Leistung mehr als 4,2 Tonnen CO2 einsparen.

Der Monat mit der höchsten Solarstromausbeute war bundesweit der Mai. Im Saarland produzierten PV-Anlagen in diesem Monat durchschnittlich 1.600 kWh. Rheinland-Pfalz verzeichnete mit 1.515 kWh das zweitbeste Monatsresultat. Auch in Bremen und Niedersachsen war der Mai mit jeweils rund 1.500 kWh besonders ertragreich.

Deutschlandweiter Durchschnitt bei knapp 6.000 kWh

Im Bundesdurchschnitt produzierten PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 5.940 kWh Solarstrom. Diese Menge reicht laut Eon für den Strombedarf eines Haushalts mit Wärmepumpe und E-Auto – inklusive rund 9.700 gefahrenen Kilometern.

Auch im bundesweiten Mittel lag der stärkste Monat im Mai, mit durchschnittlich etwa 1.450 kWh Stromerzeugung pro Anlage. Die Analyse beruht laut Eon auf eigenen Auswertungen sowie öffentlich zugänglichen Wetter- und Verbrauchsdaten.

Mit der Veröffentlichung solcher Analysen will Eon nach eigenen Angaben das öffentliche Bewusstsein für den Nutzen der Solartechnik im privaten Bereich stärken. Die Ergebnisse dienen nicht nur als Leistungsnachweis für bestehende Kunden, sondern unterstützen auch die Vermarktung eigener PV-Angebote und energienaher Dienstleistungen.

Konzernzentrale von EnBW in Karlsruhe. Quelle: EnBW / Andy Ridder

EnBW plant „historisch hohe“ Investitionen

BILANZ. Die EnBW Energie Baden-Württemberg meldet für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang, bestätigt aber die Jahresprognose. Was der Konzern-Vorstand jetzt von der Politik fordert.

Rückläufige Erträge im Handelsgeschäft, dazu unvorteilhafte Wetterbedingungen für die erneuerbaren Energien − insbesondere wenig Wind bei Offshore und zu wenig Wasser für die Laufwasserkraftwerke der EnBW − haben den Gewinn des baden-württembergischen Energieversorgers geschmälert. Das breit aufgestellte Geschäftsmodell der EnBW habe sich aber „erneut als resilient bewiesen“, so der stellvertretende EnBW-Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Thomas Kusterer bei der Vorstellung der Zahlen am 8. August.

Demnach lag in den ersten sechs Monaten dieses Jahres das operative Konzernergebnis (Adjusted Ebitda) bei 2,4 Milliarden Euro und damit etwas niedriger als im Vorjahreszeitraum mit 2,6 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss ging zum Ende des ersten Halbjahres 2025 auf 632 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 927 Millionen Euro). Grund hierfür war laut dem Finanzbericht des Konzerns neben der Entwicklung des Ebitda ein gesunkenes Finanzergebnis, das im Wesentlichen aus einer niedrigeren Marktbewertung von Wertpapieren verglichen zum Vorjahr resultiert. An Umsatz hat die EnBW rund 17,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit ebenfalls weniger als im ersten Halbjahr vergangenen Jahres mit 18,3 Milliarden Euro.

Die Investitionen des EnBW-Konzerns lagen mit rund 3,1 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 25 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die Mittel flossen in den Ausbau der Strom- und Gasnetze, den Ausbau der Offshore-Windkraft, wie etwa in den Offshorewindpark „He Dreiht“, sowie in den Bau wasserstofffähiger und flexiblerer Gaskraftwerke.

Bis zu 50 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren

„Als EnBW befinden wir uns in einer Phase historisch hoher Investitionen, allein in den ersten sechs Monaten 2025 waren dies über drei Milliarden Euro“, sagte CFO Kusterer auf der Medienkonferenz. „Bis 2030 planen wir, bis zu 50 Milliarden Euro zu investieren. Daraus resultiert ein überdurchschnittlich hoher Kapitalbedarf.“ Mit einer Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr in Höhe von 3,1 Milliarden Euro habe der Versorger dafür die Voraussetzungen geschaffen. Von diesen 50 Milliarden Euro sollen laut Kusterer rund 60 Prozent in den Aus- und Umbau der Netze fließen, weitere 30 Prozent seien für den Zubau an Erneuerbaren-Anlagen sowie neue Gaskraftwerke vorgesehen und die restlichen zehn Prozent sollen für kundennahe Dienstleistungen, etwa den weiteren Aufbau von Ladesäulen ausgegeben werden.

Aktuell befinden sich Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung von rund 1.700 MW im Bau, teilte EnBW weiter mit. Bis 2030 soll der Anteil der Erneuerbaren an der installierten Erzeugungskapazität der EnBW zwischen 75 und 80 Prozent betragen, aktuell liegt er bei rund 60 Prozent. Die Zahl der Schnellladesäulen soll sich in den nächsten fünf Jahren „verdreifachen“ − von derzeit rund 7.000 auf dann 20.000 Stück.

Forderung nach „bezahlbarer“ Energiewende

Kusterer forderte mit Blick auf die Energiepolitik, jedoch jetzt die Weichen richtig zu stellen: „Für die weitere nachhaltige Transformation des Energiesystems brauchen wir klare und verlässliche Rahmenbedingungen.” Die Energiewende müsse nicht nur sicher und nachhaltig, sondern auch bezahlbar sein. „Dazu brauchen wir dringend das Kraftwerkssicherheitsgesetz und darüber hinaus die Verzahnung mit einem ab 2028 vorgesehenen Kapazitätsmechanismus. Die konkrete bedarfsorientierte Ausgestaltung wird am Ende darüber entscheiden, ob die notwendigen flexibel einsetzbaren Gaskraftwerke als Partner der erneuerbaren Energien gebaut werden“, so der CFO.

Gleiches gelte für die Investitionen in den Ausbau und Betrieb der Transport- und Verteilnetze. Ohne einen stabilen Regulierungsrahmen und eine im internationalen Vergleich angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals seien die notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur nicht zu stemmen.

Für das volle Geschäftsjahr 2025 bestätigt EnBW die bereits im Geschäftsbericht 2024 veröffentlichte Prognose: Das erwartete Adjusted Ebitda des Konzerns liegt unverändert in einer Bandbreite zwischen 4,8 und 5,3 Milliarden Euro.

EWE investiert Milliarden in Klimaneutralität bis 2035

Quelle: Fotolia / frenta

KLIMASCHUTZ. Der Energieversorger EWE aus Oldenburg hat erstmals einen Klimatransitionsplan vorgelegt. Erklärtes Ziel ist Klimaneutralität bei eigenen Emissionen bis 2035.

Der Energie- und Telekommunikationsdienstleister EWE AG hat erstmals einen Klimatransitionsplan veröffentlicht. Das Dokument beschreibt den Weg des Unternehmens zur Klimaneutralität bei den eigenen Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2) bis 2035. Der Plan ist Teil der nichtfinanziellen Berichterstattung, wurde von einem Wirtschaftsprüfer testiert und erfüllt die Vorgaben der EU-weiten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Nach Angaben des Unternehmens ist Klimaschutz ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie. „Mit dem Klimatransitionsplan schaffen wir Transparenz, zeigen konkrete Maßnahmen auf und bekennen uns verbindlich zur Transformation hin zu einer klimaneutralen Energiezukunft“, erklärte Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG. Der Plan bündelt erstmals alle relevanten Aktivitäten und Ziele in einem Gesamtrahmenplan, der sowohl als strategisches Steuerungsinstrument dient als auch als Grundlage für den Dialog mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

16 Milliarden Euro Investitionen

Für den Umbau des Energiesystems sieht EWE bis 2035 Investitionen von mehr als 16 Milliarden Euro vor. Geplant sind unter anderem der Ausbau von Energienetzen, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, zusätzliche Ladepunkte für Elektromobilität, eine klimafreundliche Wärmeversorgung sowie der Glasfaserausbau. „Die EU und Deutschland haben sich erneut zu ihren Klimazielen bekannt. Das bestärkt uns, unseren Weg weiterzugehen“, sagte Friedrich Janssen, Leiter Konzernentwicklung. Gleichzeitig müsse das Unternehmen flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können.

Seit 2018 hat EWE nach eigenen Angaben die direkten Emissionen (Scope 1) um rund 64 Prozent gesenkt, unter anderem durch den frühzeitigen Kohleausstieg, der 2024 abgeschlossen wurde. Die indirekten Emissionen aus zugekaufter Energie (Scope 2) wurden um etwa 50 Prozent reduziert. Größte Herausforderung bleiben die Emissionen der Kategorie Scope 3, also aus eingekauften Gütern und Dienstleistungen sowie verkauften Produkten. Hier verzeichnete EWE seit 2018 eine Minderung um 3,9 Prozent und hat Maßnahmen zur Verbesserung der Datengrundlage eingeleitet, beispielsweise bei der Erfassung des Pendelverhaltens der Mitarbeitenden.

Lieferanten und Partner einbeziehen

Die Konzerntransformation betrifft alle Unternehmensbereiche. So sollen CO2-Emissionen künftig bei Beschaffungsentscheidungen berücksichtigt und perspektivisch auch auf Rechnungen ausgewiesen werden. Im Produktportfolio plant EWE eine konsequente Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu klimafreundlichen Lösungen wie grüner Wärme, Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität. Ein interdisziplinäres Projektteam – bestehend unter anderem aus Mitarbeitenden der Konzernentwicklung, des Einkaufs, des Umweltmanagements und des Controllings – arbeite intensiv daran, den Klimaschutz konzernweit zu verankern, heißt es.

Dohler betonte, dass EWE auch Lieferanten und Partner in den Transformationsprozess einbinde und Kunden klimafreundliche Angebote mache. Für das Gelingen seien stabile politische Rahmenbedingungen erforderlich. Die Bundesregierung habe zuletzt wichtige Signale gesetzt, etwa durch Investitionsankündigungen, gezielte Entlastungen und einen Fokus auf Resilienz. Nun müsse es um technologieoffene Förderinstrumente, Planungs- und Investitionssicherheit sowie faire Netzentgelte gehen.

Der Klimatransitionsplan werde jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um technologische Entwicklungen und regulatorische Veränderungen zu berücksichtigen.

EWE hat den Klimatransitionsplan auf der Website veröffentlicht.

Enercity startet smarte Lade-App für zu Hause

Quelle: Shutterstock / Supamotionstock

ELEKTROFAHRZEUGE. Der hannoversche Energieversorger verspricht Einsparungen von bis zu 30 Prozent beim Laden an der heimischen Wallbox. Voraussetzung ist ein Smart Meter und ein dynamischer Tarif.

Elektrofahrzeuge dann zu laden, wenn die Netzauslastung gering ist oder besonders viel Wind- und Solarstrom eingespeist wird, kann dazu beitragen, das Stromnetz flexibler zu machen und zu stabilisieren. Ein netzdienliches Ladeverhalten kann sich für E-Fahrzeugbesitzer auch finanziell auszahlen. Der Energieversorger aus der niedersächsischen Landeshauptstadt, Enercity, hat mit „SmartLaden“ eine Applikation in die App-Stores gebracht, die für das Laden von Fahrzeugen zu Hause an der Wallbox entwickelt wurde. Nutzer und Nutzerinnen könnten so bis zu 30 Prozent ihrer Ladekosten einsparen, teilt Enercity mit. Die größten Kostenvorteile lassen sich mit der App erzielen, wenn dem System möglichst viele Freiheiten beim Ladezeitpunkt eingeräumt wird.

Die intelligente Ladelösung greift auf die stündlichen Großhandelspreise an der Strombörse zurück und ermittelt, wann es besonders kostengünstig ist, das E-Auto aufzuladen. Der Ladevorgang startet automatisch, Nutzer und Nutzerinnen müssen sich nicht um den Ladevorgang kümmern, behielten laut Unternehmensangaben aber jederzeit „die volle Kontrolle“: Ladezeiten können bei Bedarf manuell in der App angepasst werden, etwa wenn das E-Auto früher fahrbereit sein soll. Es kann auch ein gewünschter Akkustand angegeben werden, der zu einer bestimmten Zeit erreicht sein soll.

100 Euro Bonus für Stromkunden

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Smart Meter sowie ein dynamischer Stromtarif, der aber nicht zwangsläufig bei Enercity abgeschlossen werden muss. Wer sich dennoch für den „enercity-Dynamiktarif“ entscheidet, erhält einen Bonus von 100 Euro.

Zum Start ist die App mit Automarken wie Volkswagen, Audi, BMW, Cupra, Mercedes, Tesla, Renault, Skoda, Kia und Hyundai kompatibel; weitere Marken sollen folgen. Eine Online-Prüfung zeigt vorab, ob das eigene Fahrzeug unterstützt wird.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

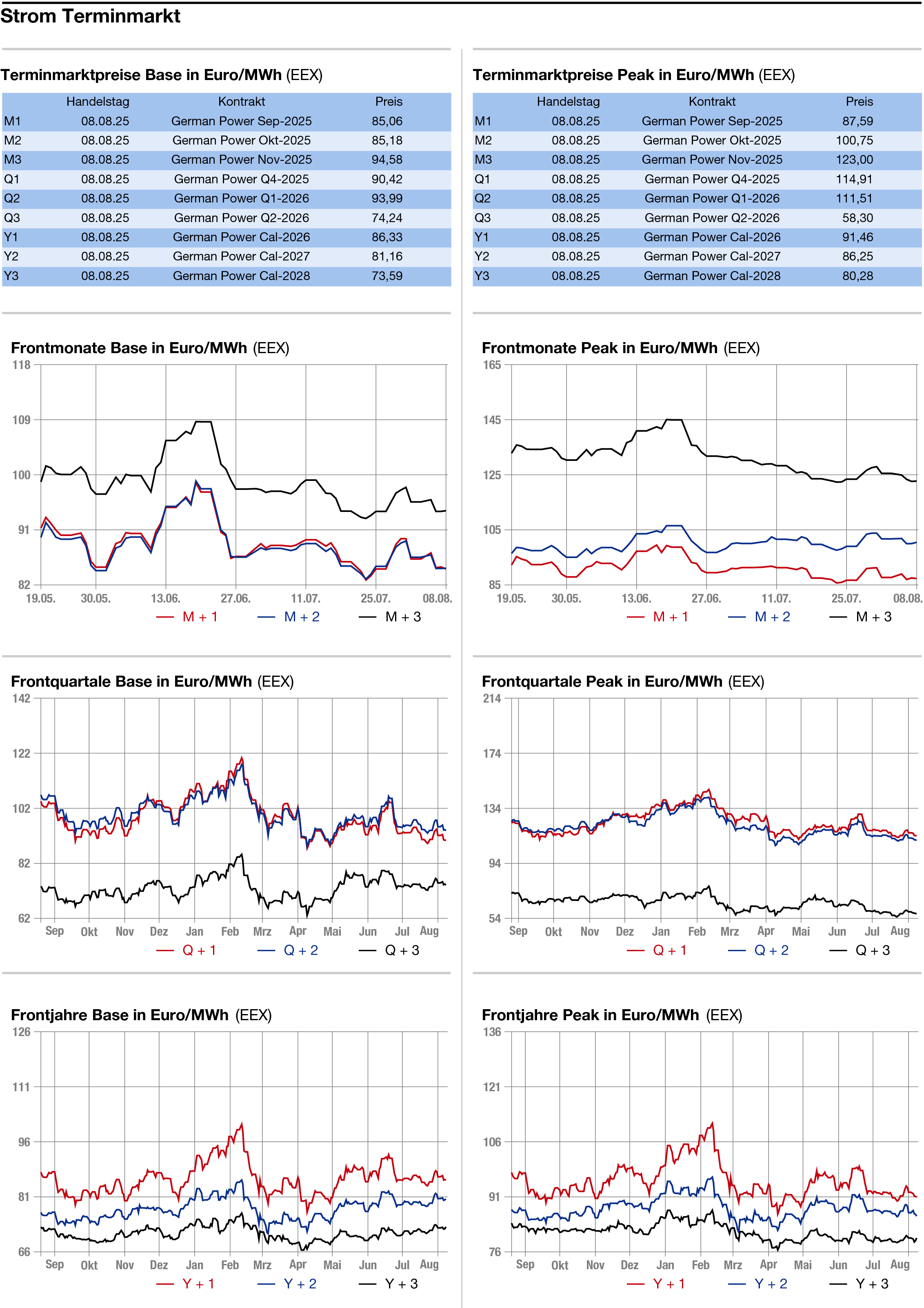

MARKTBERICHTE

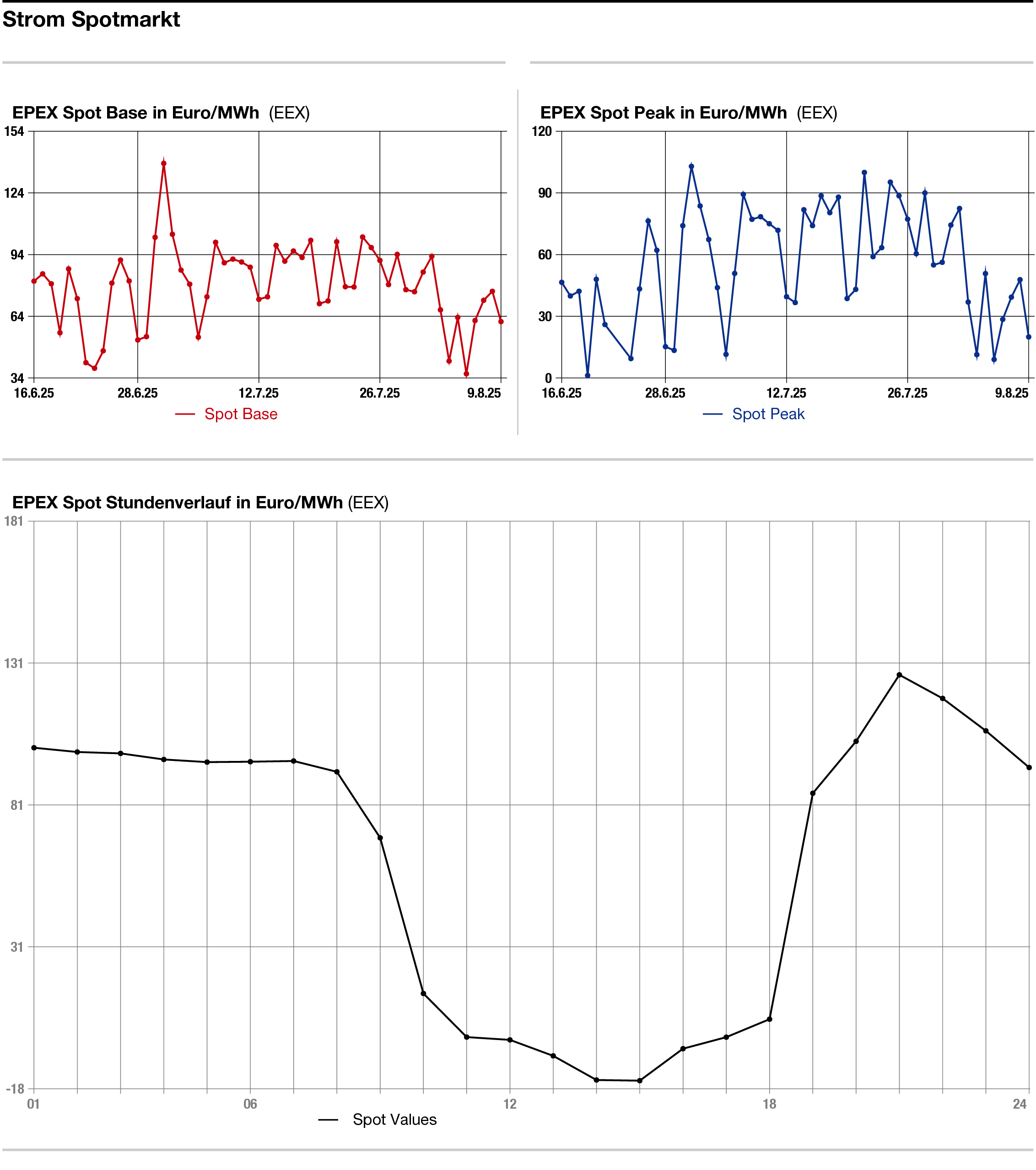

STROM

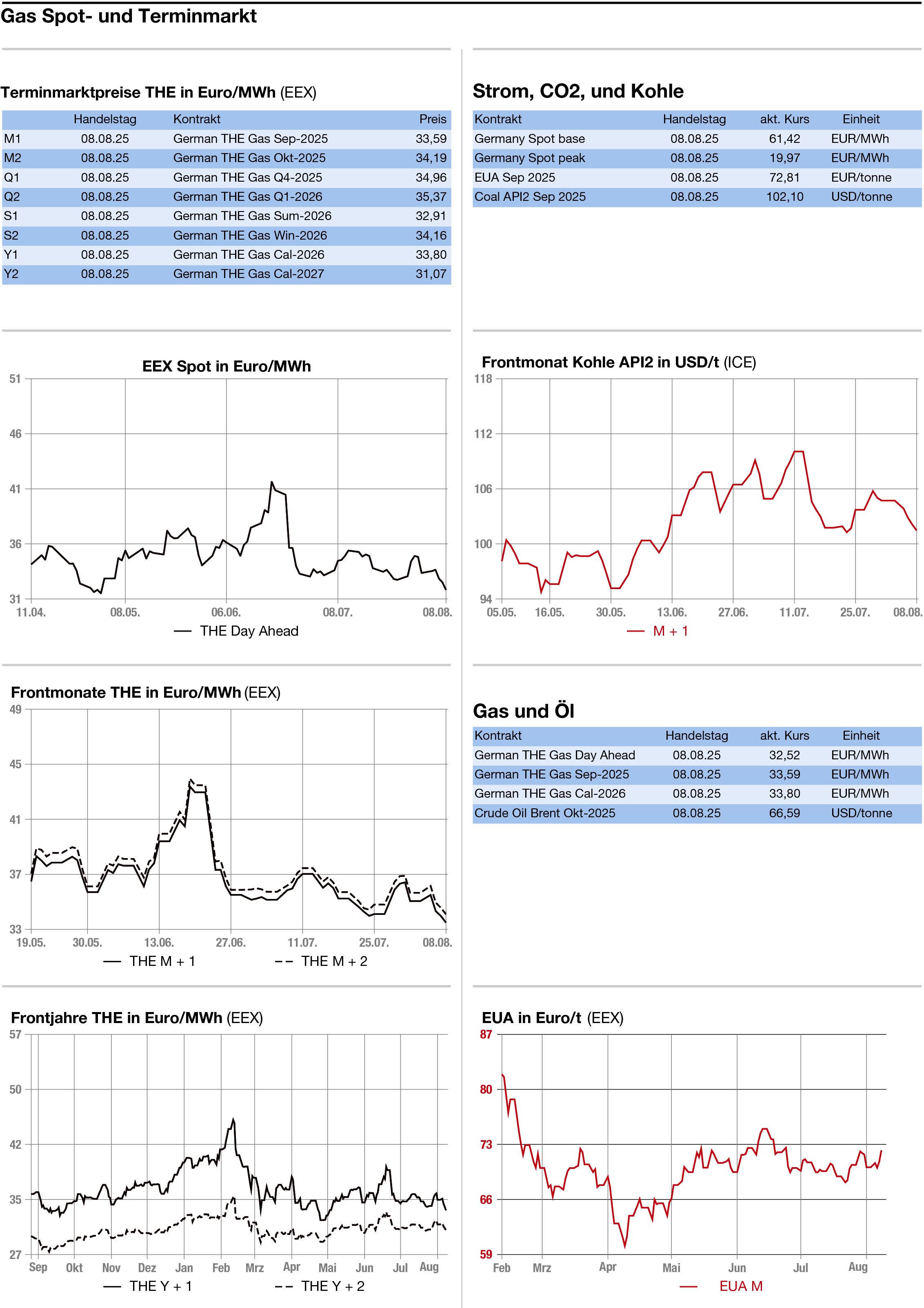

GAS

CO2-Handelsaktivität reduziert sich augusttypisch

Quelle: E&M

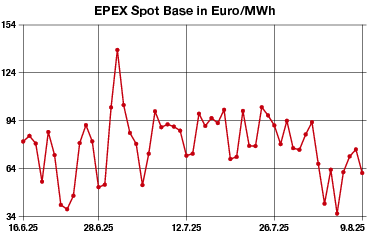

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Der Energiekomplex hat sich am Freitag größtenteils im Plus gezeigt. Die Aussichten auf höhere Temperaturen und eine unterdurchschnittliche Windstrom-Menge sorgten für Unterstützung bei Strom, Gas und CO2.

Ein Treffen zur Erörterung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine würde die geopolitische Risikoprämie auf Öl erheblich verringern und möglicherweise Auswirkungen auf Trumps sekundäre Zölle gegenüber Indien haben, wodurch die Marktängste hinsichtlich der Lieferungen gemildert würden. Neue US-Zölle gegenüber wichtigen Handelspartnern und schwache US-Wirtschaftsdaten vergrößern die Sorgen hinsichtlich der Ölnachfrage.

Strom: Durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde an der Börse mit 85,00 Euro je Megawattstunde im Base gehandelt. Am Donnerstag war der Freitag börslich mit 76,16 Euro in der Grundlast und 47,79 Euro in der Spitzenlast bewertet worden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Montag ein gutes Stück geringer ausfallen als am Freitag, dies hat sich im Preis für den Montag gezeigt. Für den Dienstag stellen die Meteorologen von Eurowind mehr oder weniger stabile Erneuerbaren-Beiträge in Aussicht, ab Mittwoch dürften die Werte dann wieder deutlich steigen.

Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag 0,48 Euro auf 86,68 Euro je Megawattstunde.

CO2: Mit deutlichem Plus hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 gewann um 14.00 Uhr 1,14 auf 72,91 Euro je Tonne hinzu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,98 Euro, das Tief bei 71,80 Euro.

Typisch für den August, hat sich die Handelsaktivität am CO2-Markt zuletzt reduziert, fassen die Analysten von Belektron das Geschehen der vergangenen Tagen zusammen: Die durchschnittlichen Handelsvolumina seien zurückgegangen und die Preisspannen seien enger geworden. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die Preise kurzfristig weiter in einer eher engen Bandbreite bewegen werden.

Hohe Temperaturen auf der Iberischen Halbinsel und in Nordwesteuropa könnten die Nachfrage im Energiesektor allerdings etwas ankurbeln. Zudem haben die Investmentfonds ihre Long-Positionen leicht erhöht, was eine gewisse Unterstützung bietet.

Auch die Tatsache, dass das Auktionsvolumen im August halbiert ist, dürfte die Preise noch unterstützen. Die näher rückende Compliance-Frist Ende September, die oft Auslöser für Preisbewegungen ist, könnte den Belektron-Analysten zufolge zu erneuter Volatilität führen.

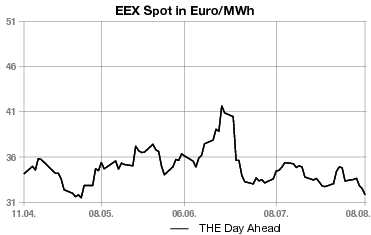

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,200 Euro auf 33,225 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE verteuerte sich der Day-ahead um 0,170 Euro auf 33,595 Euro.

Der Gasmarkt wartete am Freitag auf Neuigkeiten zu einem Treffen zwischen den USA und Russland, das nach Einschätzung von Marktteilnehmern richtungsweisend für die Entwicklung an den internationalen Energiemärkten sein könnte. Nach einem Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit Russlands Präsident Wladimir Putin scheine Bewegung in den zuletzt festgefahrenen Ukrainekrieg zu kommen, so die Analysten der Commerzbank.

Die anhaltende Hitzewelle sorgt zwar weiterhin dafür, dass ein Anstieg der Nachfrage in Asien als möglich erachtet wird. Die Analysten von UBS berichten jedoch, dass es keinen bedeutenden Anstieg der asiatischen Importe gegeben hat, der zu einer Verknappung auf dem Markt führen würde. Stattdessen wird in Asien vor allem auf Kohleverstromung zurückgegriffen. Der ausbleibende Anstieg der Gasnachfrage habe bisher dazu beigetragen, die aktuelle Preisspanne bei Erdgas aufrechtzuerhalten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: