13. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WIRTSCHAFT: BDEW will Verwaltungswende im Energiesektor

SACHSEN: Sachsen fördert Wärmewende mit 85 Millionen Euro

ÖSTERREICH: Grüne gegen Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes

HANDEL & MARKT

BETEILIGUNG: Windzins von mehr als 5 Prozent in Oberbayern möglich

BIOGAS: Fehlende Anschlussförderung für Biogasanlagen macht nervös

REGENERATIVE: Kieler Stadtwerke starten Direktvermarktung

STATISTIK DES TAGES: Weltweite Elektrolysekapazitäten für Wasserstoff in 2024

TECHNIK

F&E: Neues Speichersystem für Wasserstoff in Arbeit

GEOTHERMIE: Eine einheitliche Geothermie-Karte für Deutschland

FRANKREICH: Quallen legen größtes französisches Kernkraftwerk lahm

UNTERNEHMEN

KOOPERATION: Mainz modernisiert Energiepark für Wasserstoff

PHOTOVOLTAIK: Flughafen Nürnberg zapft in großem Stil die Sonne an

PHOTOVOLTAIK: Stadtwerke und Hafenbetreiber in Duisburg bauen PV-Anlagen

PHOTOVOLTAIK: Solarpark Gornau mit 60 MW am Netz

TOP-THEMA

Stadtwerke Köln sagen das Ende der Gewinne ab 2027 voraus

Andreas Feicht fordert Unterstützung für die Stadtwerke Köln. Quelle: E&M

STADTWERKE.

Am Rhein sprudelt das Geld nicht mehr. Die Stadtwerke Köln sehen ab 2027 große Probleme, mit den Gewinnen der Rheinenergie den Gesamtkonzern noch ins Plus hieven zu können.

Steigende Verluste im Öffentlichen Nahverkehr und erheblicher Investitionsbedarf für Strom- und Wärmeprojekte verringern die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadtwerke Köln (SWK) künftig noch Gewinne an die Kommune überweisen können. Ab dem Jahr 2027 oder spätestens ab 2028, sagte Vorstandssprecher Andreas Feicht, sei eine „schwarze Null aus eigener Kraft“ für den Verbundkonzern gefährdet.

Das Investitionsvolumen bezifferte Feicht in einer Medienrunde zu den Themen „Transformation und Finanzbedarf“ mit etwa 10 Milliarden Euro bis 2035. Vorstandskollege Michael Theis formulierte vor diesem Hintergrund die Erwartung an die Kommune, finanziell zu unterstützen. Dies könne durch eine Erhöhung des Eigenkapitals geschehen oder durch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt an die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB).

Verluste bei über 300 Millionen Euro

Die Einnahmeseite bei den KVB verschlechtert sich zusehends. Nach einem Minus von 185,1 Millionen Euro im Jahr 2024 erwarten die Verantwortlichen eine Verdopplung der Verluste in den kommenden Jahren, die ab 2031 stabil über 300 Millionen Euro betragen sollen. Auch die Bäder belasten die Bilanz traditionell.

Schon 2023 hat das Unternehmen ein „Ergebnissicherungskonzept“ (ESK) aufgelegt. Mit dessen Aktualisierung will der Konzern einerseits über verschiedene Maßnahmen 100 Millionen Euro pro Jahr an Kosten sparen. Hinzu kommt die Hoffnung, dass die Stadtwerke nicht mehr als 160 Millionen Euro Verlust bei den KVB ausgleichen müssen. Der kalkulierte Fehlbetrag von nahezu 400 Millionen Euro für 2034 spricht eine andere Sprache.

Für 2024 weist die Bilanz der SWK noch 77,8 Millionen Euro aus. Der Gewinn geht zu großen Teil an die notorisch klamme Rheinmetropole, die nun allerdings vor der Aufgabe steht, selbst Mittel für die Tochter auftreiben zu müssen.

Hohe Investitionen für erneuerbare Wärmeversorgung

An den Investitionen für die Daseinsvorsorge jedenfalls geht laut SWK-Vorstand kein Weg vorbei. Von den 10 Milliarden Euro bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sind allein 4 Milliarden Euro für die Energie-Tochter Rheinenergie vorgesehen. Das Geld ist zum einen für den Bau von Europas größter Fließwasser-Wärmepumpe vorgesehen (280 Millionen Euro), die das Unternehmen in Niehl in den Rhein einlassen will. Dazu sollen die Stromnetze (880 Millionen Euro) und die Fernwärmeleitungen (470 Millionen Euro) wachsen.

Auch der Nahverkehr benötigt Investitionen in Höhe von etwa 4 Milliarden Euro. Die KVB wollen neue Stadtbahnen anschaffen, das Stadtbahnnetz ausbauen und die eigene Busflotte vollständig elektrifizieren.

Insgesamt zeigt die Investitionskurve der Stadtwerke nach oben, im Vergleich zu 2021 (374 Millionen Euro) haben die Ausgaben sich 2024 nahezu verdoppelt (715 Millionen Euro). Für den Bereich Energie und Wasser nahm der Konzern allein 314 Millionen Euro in die Hand.

In dem vorgelegten Informationspapier spricht der Konzern davon, die „Daseinsvorsorge zukunftsfähig machen“ zu wollen. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, die Bonität des Konzerns zu erhalten. Der Vorstand setzt dabei massiv auf die politische Unterstützung in Köln.

Quelle: Pixabay / Lorenzo Cafaro

BDEW will Verwaltungswende im Energiesektor

WIRTSCHAFT. Der BDEW hat ein Konzept vorgelegt, wie das Once-Only-Prinzip in der Energiewirtschaft eingeführt werden könnte. Ziel ist ein niedrigerer Verwaltungsaufwand durch zentrale Datennutzung.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat am 12. August ein Diskussionspapier zur Einführung des Once-Only-Prinzips (OOP) im Energiesektor vorgelegt. Dieses Prinzip bietet laut dem Verband „eine große Chance für die Energiebranche und für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung insgesamt“.

Das OOP sieht vor, dass Unternehmen Daten nur einmal zentral an eine Behörde übermitteln. Weitere Behörden können diese Informationen rechtssicher und datenschutzkonform nachnutzen. Ziel ist es, Mehrfachmeldungen an Institutionen wie Bundesnetzagentur, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder Statistisches Bundesamt zu vermeiden.

Das Papier zeigt Datenfelder mit redundanten Meldepflichten auf, analysiert bestehende Schnittstellen und skizziert ein Modell für eine schrittweise Umsetzung. Der Verband will damit einen Impuls setzen, um politische Entscheidungen und koordinierte Umsetzungsprozesse anzustoßen.

Mehrfachmeldungen kosten Milliarden

Unternehmen der Branche müssen derzeit über 1.050 Informationspflichten erfüllen. Der jährliche Erfüllungsaufwand für die gesamte Energiewirtschaft beläuft sich laut dem Diskussionspapier des BDEW auf rund 8,2 Milliarden Euro, davon entfallen etwa 1,5 Milliarden Euro allein auf Bürokratiekosten für die Erfüllung dieser Pflichten.

Von der Energiewirtschaft werden regelmäßig identische oder vergleichbare Daten mehrfach an verschiedene Behörden übermittelt. Netzbetreiber, Energieversorger, Anlagenbetreiber oder Energiedienstleister melden Daten unter anderem an die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), die statistischen Ämter von Bund und Ländern sowie das Umweltbundesamt (UBA). Diese Mehrfachmeldungen führen zu Ineffizienzen, Inkonsistenzen in der Datenbasis und einem höheren Koordinationsaufwand, kritisiert der Verband.

Das in der EU bereits für bestimmte Bereiche geltende Once-Only-Prinzip adressiert dieses Problem. Unternehmen sollen Daten nur einmal an staatliche Stellen übermitteln müssen, auch wenn diese von mehreren Institutionen benötigt werden. Der Koalitionsvertrag 2025 sieht hierzu bereits ein grundsätzliches Doppelerhebungsverbot sowie Verpflichtungen zum Datenaustausch innerhalb der Verwaltung vor. Dazu gehören zentrale digitale Plattformen und ein Moratorium für neue Statistikpflichten.

Der Bundestag hatte sich am 27. Juni 2025 mit dem Aufbau einer gemeinsamen Infrastruktur zum Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen von Bund und Ländern befasst. Die Abgeordneten beschäftigten sich in der ersten Lesung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only Technical-Systems (NOOTS)“ (wir berichteten). Im Anschluss der Aussprache wurde die Vorlage an den Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung überwiesen.

Pilotprojekte als Startpunkt

Nach Einschätzung des BDEW schaffen das Registermodernisierungsgesetz und der NOOTS-Staatsvertrag zwar wesentliche Grundlagen für eine vernetzte Verwaltung. Für die Energiewirtschaft fehlen jedoch sektorspezifische Vorgaben. Der Verband schlägt vor, mit Pilotprojekten in Bereichen wie Energieverbrauchsdaten, Energieaudits sowie Anlagen- und Förderdaten zu beginnen.

Ergänzend seien gesetzliche Anpassungen erforderlich, etwa im Energiewirtschaftsgesetz und Bundesstatistikgesetz. Diese sollen die rechtssichere Nachnutzung von Daten regeln und klare Zuständigkeiten schaffen.

Der BDEW betont, dass die Energiewirtschaft aufgrund ihres hohen Datenaufkommens auf eine moderne digitale Verwaltungsstruktur angewiesen ist. Das Diskussionspapier sieht daher vor, bestehende technische und rechtliche Grundlagen gezielt zu verknüpfen, Verantwortlichkeiten zu definieren und konkrete Umsetzungsprojekte anzustoßen.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen will der Verband den Verwaltungsaufwand für Unternehmen reduzieren, die Datenqualität erhöhen und die Grundlage für fundierte politische Entscheidungen im Energiesektor schaffen.

Das Diskussionspapier mit dem Titel „Einmal melden − vielfach nutzen: Vorschlag zur Einführung des Once-Only-Prinzips in der Energiewirtschaft“ ist online auf der Internetseite des BDEW verfügbar.

Once-Only-Prinzip für Verwaltungsleistungen

Der NOOTS-Staatsvertrag verfolgt das Ziel, ein gemeinsames flächendeckendes informationstechnisches System zu etablieren, das perspektivisch den gesamten Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen automatisiert. Nachweise und Daten, die der öffentlichen Verwaltung bereits vorliegen, sollen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen nicht erneut erhoben, sondern direkt automatisiert abgerufen, übermittelt und nutzbar gemacht werden (Once-Only-Prinzip).

Sachsen fördert Wärmewende mit 85 Millionen Euro

Quelle: iStock / chelovek

SACHSEN. Das sächsische Energieministerium stellt 85 Millionen Euro für Projekte zur erneuerbaren Fernwärmeversorgung bereit. Gesucht werden Vorhaben zur Fernwärme oder -kälteerzeugung.

Das sächsische Energieministerium (SMWA) hat den Förderaufruf „Zukunftsfähige Energieversorgung“ gestartet. Bis zum 7. November dieses Jahres können Unternehmen, Kommunen, Zweckverbände, Genossenschaften und Vereine ihre Anträge auf Förderung von Vorhaben zur treibhausgasneutralen Fernwärmeversorgung einreichen. Für das Programm stehen rund 85 Millionen Euro aus dem EU-Just-Transition-Fonds (JTF) und Landesmitteln bereit.

„Mit einem Budget von rund 85 Millionen Euro aus dem Just Transition Fund und sächsischen Landesmitteln unterstützen wir über den Aufruf die Wärmewende, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe in Sachsen zu reduzieren“, teilte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) dazu am 7. August mit. „Es ist unser Ziel, die Energiekosten für die Verbraucher zu senken und so die Akzeptanz der Energiewende zu fördern.“

Die Förderung richtet sich an Projekte zur Erzeugung von Fernwärme oder -kälte aus erneuerbaren Energien, einschließlich der dafür nötigen Stromversorgung. Ziel ist der zügige Umstieg auf erneuerbare Wärmequellen und die Verringerung des Einsatzes fossiler Brennstoffe. Auch saisonale Wärmespeicher sind förderfähig. Das Programm deckt laut dem Ministerium eine breite Palette an Technologien ab, um ein flexibles Versorgungssystem für Städte und Gemeinden aufzubauen.

Förderkulisse und Zielgebiete

Der JTF wurde in der aktuellen EU-Förderperiode 2021-2027 eingerichtet, um die Regionen, die in besonderer Weise vom Strukturwandel infolge des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft betroffen sind, zusätzlich zu unterstützen. In Sachsen zählen dazu das Mitteldeutsche Revier mit den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig sowie die Stadt Leipzig, das Lausitzer Revier mit den Landkreisen Görlitz und Bautzen und die Stadt Chemnitz. Insgesamt stehen Sachsen aus dem JTF rund 645 Millionen Euro zur Verfügung.

Derzeit stammt in Deutschland nur etwa ein Fünftel der Fernwärme aus erneuerbaren Quellen. In den sächsischen Braunkohlerevieren besteht ein erheblicher Nachholbedarf, da die Wärmeerzeugung dort oft ein Nebenprodukt der Stromproduktion ist. Die Fördermaßnahme soll den Anteil erneuerbarer Wärme in diesen Regionen deutlich erhöhen. Die Antragstellung erfolgt über die Sächsische Aufbaubank (SAB) im Rahmen der „Förderrichtlinie Energie und Klima/2023“. Detaillierte Informationen zu Förderinhalten und Verfahren sind auf der Internetseite der SAB abrufbar.

Grüne gegen Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Laut Parteichefin Leonore Gewessler würden mit den geplanten Einspeisegebühren für Stromerzeuger vor allem PV- und Windkraftanlagen belastet, die der Energiewende dienen.

Die Grünen werden dem Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) in seiner vorliegenden Form nicht zustimmen. Das betonte die Chefin der kleinsten im österreichischen Bundesparlament vertretenen Partei und vormalige Energieministerin, Leonore Gewessler, am 11. August in einem „Sommergespräch“ mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF). Wie mehrfach berichtet, bedarf die regierende Koalition aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) zum Beschluss des ElWG einer Zweidrittelmehrheit. Sie muss sich damit um die Zustimmung entweder der Grünen oder der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), der stärksten Fraktion im Parlament, bemühen.

Gewessler begründete ihre Ablehnung damit, dass sämtliche Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung künftig Gebühren für die Einspeisung der von ihnen erzeugten elektrischen Energie in die öffentlichen Netze bezahlen sollen. Zurzeit betrifft diese Pflicht nur Anlagen mit mehr als 5 MW Leistung. Gewessler zufolge würden mit der neuen Bestimmung Personen und Unternehmen faktisch bestraft, „die einen Beitrag leisten, um die Energiewende voranzubringen“. Besonders betroffen seien Inhaber von Photovoltaikanlagen sowie Windkraft-Unternehmen. Dies komme für die Grünen nicht in Frage. Wie Gewessler feststellte, läuft die Begutachtungsfrist für das ElWG noch bis einschließlich 15. August: „Wir werden sehen, was nach der Begutachtung als Vorschlag kommt.“

Für die Finanzierung des Ausbaus der Stromnetze schlug Gewessler einen „Netzinfrastrukturfonds“ vor. Sie räumte ein, dass ein solches Instrument bereits von der Wirtschaftskammer (WKÖ), der gesetzlichen Vertretung der österreichischen Unternehmen, sowie vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) ins Spiel gebracht worden war. Zur Höhe der Dotierung des Fonds machte Gewessler keine Angaben. Gespeist werden könnte dieser laut Gewessler mit der Abschöpfung sogenannter „Übergewinne“ der ehemaligen Landesenergieversorger, also der neun großen Energieunternehmen, die nach wie vor mehrheitlich im Besitz der Bundesländer sind.

Das Problem: Die „Übergewinne“ werden schon derzeit teilweise abgeschöpft. Insgesamt sollen die betroffenen Unternehmen inklusive des mehrheitlich dem Bund gehörenden Stromkonzerns Verbund damit bis einschließlich 2030 rund 200 Millionen Euro pro Jahr zur Sanierung des Bundesbudgets beitragen.

Kritische Stellungnahmen

Unterdessen langte bereits eine beträchtliche Anzahl von Stellungnahmen zum ElWG ein. Etliche davon kamen von Privatpersonen, die sich gegen die Installation eines digitalen Stromzählers (Smart Meter) aussprachen. Die flächendeckende Ausrollung der Geräte ist indessen weitgehend abgeschlossen: Bis Ende vergangenen Jahres hatten die Netzgesellschaften mindestens 95 Prozent der von ihnen betreuten Zählpunkte mit Smart Metern zu versehen.

Vertreter von Landesregierungen verwahrten sich gegen geplante Eingriffe in ihre Kompetenzen. Energieunternehmen wiederum beklagten unklare Bestimmungen bezüglich der Änderung von Preisen für Endkunden. Ferner bekundeten auch sie die Ablehnung von Einspeisegebühren für Erzeugungsanlagen.

Ähnlich äußerten sich in einer gemeinsamen Aussendung vom 12. August Stephan Pernkopf (ÖVP), der in der Landesregierung Niederösterreichs für Energiepolitik zuständig ist, sowie sein Parteifreund Markus Achleitner, der die Energiepolitik des Landes Oberösterreich verantwortet. Beide Politiker betonten, es dürfe keine Einspeisetarife „für kleine PV-Anlagen und damit die Häuselbauer“ geben. Stattdessen müssten Stromspeicher, die mit derartigen Anlagen gekoppelt sind, verstärkt gefördert werden.

Eine Beteiligung am Windpark Rottbach ist möglich. Quelle: Bürgerenergie Maisacher Land

Windzins von mehr als 5 Prozent in Oberbayern möglich

BETEILIGUNG. Geld in den Wind zu schießen kann sich lohnen. Die Menschen rund um das oberbayerische Maisach dürfen sich an Windenergieanlagen beteiligen. Es locken Zinsen von bis zu 5,25 Prozent.

In Maisach-Rottbach sind die Grundlagen für zwei Windturbinen gelegt. Das Landratsamt des oberbayerischen Kreises Fürstenfeldbruck hat Mitte Juli die Genehmigung für das Projekt ausgesprochen, das drei Partner vorantreiben.

Die rund 247 Meter hohen Anlagen wollen die Gemeinde Maisach, die Stadtwerke Fürstenfeldbruck und die Genossenschaft „Bürgerenergie Maisacher Land“ gemeinsam errichten. Letzte Hürde ist der Zuschlag durch die Bundesnetzagentur, den die Beteiligten für Oktober erhoffen. Der Bau der Anlagen soll 2026 starten, ans Netz gehen sollen sie im Verlauf des Jahres 2027.

Die Bürgergenossenschaft regelt die Beteiligungsmöglichkeit über Nachrangdarlehen. In einem dazugehörigen Informationspapier spricht sie davon, 40 Prozent an der gemeinsamen Projektgesellschaft halten zu wollen. Die Stadtwerke sollen etwa 55 Prozent des Projekts finanzieren, die Gemeinde den Rest. Insgesamt belaufen die Kosten sich auf etwa 20 Millionen Euro.

Privatleute sollen ab Anfang 2027 insgesamt zwei Millionen Euro in dem Projekt parken können. Dafür ist eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft Voraussetzung, die ab 200 Euro möglich ist − allerdings ausschließlich für Menschen aus Maisach und Nachbargemeinden. Anteile an den Turbinen sind ab 2.000 Euro zu haben und ab dieser Einstiegssumme in 1.000-Euro-Schritten.

Wer auf sein Geld zehn Jahre verzichten kann, erhält einen Zins von 4,25 Prozent. Hierfür sind insgesamt 500.000 Euro der Zeichnungssumme vorgesehen. Bei einem Anlagezeitraum von 20 Jahren steigt der Zins auf 5,25 Prozent. Hier liegt der Deckel bei 1,5 Millionen Euro.

Die Tilgung des eingezahlten Geldes erfolgt für das erste Modell nach fünf Jahren mit jährlich dann 20 Prozent der Investition (bis Dezember 2036). Beim zweiten Modell setzt die Rückzahlung nach zehn Jahren mit jährlich jeweils 10 Prozent ein und endet Ende 2046.

Die Windturbinen sollen jährlich mindestens 20,5 Millionen kWh Ökostrom produzieren und damit 6.500 Durchschnittshaushalte versorgen können. Geplant sind Anlagen von Enercon, die über eine Nennleistung von jeweils gut 5,5 MW verfügen.

Fehlende Anschlussförderung für Biogasanlagen macht nervös

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

BIOGAS. Die Sorge um die Zukunft alter Biogasanlagen wächst. Ein Erneuerbaren-Landesverband drängt auf eine Anschlussförderung für bundesweit 252 MW Leistung. Der Kontakt nach Berlin ruckelt.

Der Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) lenkt seinen besorgten Blick gleichermaßen nach Brüssel wie nach Berlin. Solange die EU-Kommission die Notifizierung des Biomassepakets nicht vornimmt, hängen alte Biogasanlagen in der Schwebe. Von der Bundesregierung erwartet die Branche nun mehr Druck in der Sache.

Das Problem besteht darin, dass es ohne das Biomassepaket nur zu einem geringen Volumen bei der nächsten Biomasse-Ausschreibung in Deutschland kommen kann. Sie ist für Oktober angesetzt und die letzte im laufenden Jahr. Ohne Notifizierung in Brüssel schauen die Betreiber von Altanlagen, die zum Jahresende aus der 20 Jahre geltenden Förderung fallen, nicht nur wegen der fehlenden Anschlussförderung in die Röhre.

Sollten sie überdies auf anderen Wegen keinen Abnehmer für ihren Strom (und ihre Wärme) finden, drohe „im schlimmsten Fall die Stilllegung“, teilt der LEE NRW mit. Dies betreffe bis zu 252 MW Leistung bundesweit, in NRW fielen allein 80 Biogasanlagen mit etwa 30 MW Leistung aus dem Förderregime.

Die Notifikation durch die EU-Kommission ist nichts anderes als eine beihilferechtliche Genehmigung dafür, bereits geförderte Altanlagen in neuen Ausschreibungen erneut mit Subventionen versehen zu können. Nur auf diesem Wege würde eine Erhöhung des Ausschreibevolumens in Deutschland von 187 MW auf über 1.000 MW erfolgen. „Wenn das Biomassepaket nicht rechtzeitig genehmigt wird, droht Deutschland ein massiver Rückschritt bei der Energiewende“, warnt Thomas Griese, Vize des LEE NRW.

Der Verbandsfunktionär verlangt von der Bundesregierung, stärker auf Brüssel einzuwirken. Es gehe um rund eine Milliarde kWh Ökostroms, der umgerechnet dem Bedarf von 300.000 Haushalten entspricht.

Seit Anfang Juli liege der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein Schreiben des LEE NRW vor, in dem der Verband für ihren raschen Einsatz bei der EU-Kommission appelliert. Bisher gebe es aus Berlin indes keine Reaktion. Falls die Koalition die Biogasanlagen vom Netz gehen lassen wolle, während sie andererseits in überdimensioniertem Maße teure Gaskraftwerke subventioniere, sei dies ein „bewusster Boykott der Energiewende“, so Thomas Griese.

Johannes Rittmann, Referent für Erneuerbare Energien beim Verband, sieht ebenfalls „riesige Ungewissheiten“ und eine aktuell „investitionsunfreundliche Gemengelage“. Schließlich ist für eine weitere Förderung der alten Anlagen in den Ausschreibungen eine Erweiterung und Flexibilisierung Voraussetzung. Diese „Überbauung“ (höhere Leistung als zuvor) sei gesetzlich gefordert und in NRW von 90 Prozent der Anlagenbetreiber auch gewollt oder bereits umgesetzt.

Bleibt die Erhöhung des Ausschreibungsvolumens durch die Notifizierung des Biomassepakets aus, würden die Betreiber diese Investitionsvorhaben fallen lassen, argwöhnt der LEE NRW. Das würde „für viele Landwirte den Verlust ihres zweiten wirtschaftlichen Standbeins bedeuten“, so Thomas Griese.

Kieler Stadtwerke starten Direktvermarktung

Quelle: Stadtwerke Kiel

REGENERATIVE. Regionale Betreiber von Wind- und Solaranlagen können ab sofort ihren Strom über die Kieler Stadtwerke direkt am Großhandelsmarkt vermarkten.

Der kommunale Energieversorger, mit Sitz in Kiel (Schleswig-Holstein), bietet Betreibern von Photovoltaik- und Windkraftanlagen aus der Region die Direktvermarktung ihres Stroms an. In einer Mitteilung vom 12. August gibt er dies bekannt. Zum Hintergrund: Diese Vermarktungsform ermöglicht den Verkauf der erzeugten Energie unmittelbar am Großhandelsmarkt, anstatt sie zu festen Vergütungssätzen einzuspeisen. Für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW ist diese Form der Vermarktung gesetzlich vorgeschrieben.

Das Angebot der Stadtwerke Kiel richtet sich an Anlagenbetreiber, die noch eine Förderung im Rahmen des Marktprämienmodells erhalten. Zudem können auch Betreiber an der Vermarktung teilnehmen, deren Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgelaufen ist. Die Stadtwerke übernehmen dabei, wie sie in ihrer Mitteilung versichern, sämtliche administrativen und technischen Aufgaben. Sie fungieren als Direktvermarkter, an den die Betreiber ihren Strom verkaufen. Anschließend bringen die Stadtwerke die erzeugte Energie an die Strombörse.

Mit der Direktvermarktung will der Energieversorger eine marktorientierte Stromerzeugung fördern, wie es weiter heißt. Für Betreiber bedeutet es eine potenziell höhere Wertschöpfung, da sie direkt von Marktpreisen profitieren können. Gleichzeitig trägt die flexible Steuerung der Stromproduktion zur Stabilität des Energiesystems bei.

Das Unternehmen will die Einspeisung je nach technischer Verfügbarkeit und Preisniveau steuern, sodass die teilnehmenden Anlagen optimal am Großhandelsmarkt agieren können. Dies solle nicht nur die Versorgungssicherheit erhöhen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der regionalen Windkraft- und Photovoltaikanlagen verbessern.

Interessierte Betreiber aus der Region finden weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten im Bereich Direktvermarktung auf der Internetseite der Stadtwerke Kiel. Dort sind die Rahmenbedingungen sowie die erforderlichen Schritte für die Teilnahme an der Direktvermarktung aufgelistet.

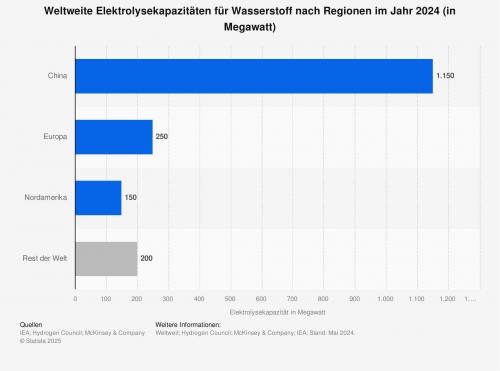

Weltweite Elektrolysekapazitäten für Wasserstoff in 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Mit über 1.150 MW besitzt die Volksrepublik China im Jahr 2024 noch vor Europa und Nordamerika die größte Kapazität zur Herstellung von Wasserstoff mittels Elektrolyse. Der europäische Kontinent wies zum gleichen Zeitpunkt (Stand: Mai 2024) eine Elektrolysekapazität von 250 MW auf. Die Werte wurden von Statista im Juni dieses Jahres veröffentlicht und stammen von der Internationalen Energieagentur (IEA), dem Hydrogen Council und der Unternehmensberatung McKinsey & Company.

Quelle: Fotolia / alphaspirit

Neues Speichersystem für Wasserstoff in Arbeit

F&E. Ein Forschungsverbund in Mecklenburg-Vorpommern tüftelt an einem neuen Speichersystem für Wasserstoff: Sogenannte Formiatsalze sollen Transport und Lagerung sicherer machen.

In Mecklenburg-Vorpommern haben Forschungseinrichtungen und Unternehmen das Projekt „FormaPort“ gestartet, um ein neuartiges chemisches Speichersystem für grünen Wasserstoff zu entwickeln. Die Basis bilden Formiatsalze. Dabei handelt es sich um Salze der Ameisensäure, die chemisch in der Lage sind, Wasserstoff in gebundener Form zu speichern.

Diese Salze gelten nach Aussage der Forschung als ungiftig, nicht brennbar und lassen sich als feste Stoffe transportieren. So lässt sich grüner Wasserstoff sicher über weite Strecken befördern. Mit der neuen Technologie wollen die Forschungspartner eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Speichermethoden bieten und den Transport von Wasserstoff aus Regionen mit hoher Erzeugungskapazität, etwa aus sonnen- oder windreichen Gebieten, deutlich vereinfachen.

Der Landeswirtschaftsminister Wolfgang Blank (SPD) hat den Förderbescheid in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro am 8. August an die vier Projektpartner übergeben. Dazu gehören die Hochschule Wismar, die ihre Expertise in Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Umwelttechnik in das Forschungsprojekt mit einbringt. Des Weiteren die „AKROS Energy GmbH“ aus Laage nahe Rostock. Das Unternehmen entwickelt Demonstrationsanlagen für die Speicherung und Freisetzung von Wasserstoff. Ein weiterer Partner ist das Leibniz-Institut für Katalyse („LIKAT“) in Rostock, das an spezifischen Katalysatoren für den Prozess forscht. Die „TAB GmbH“ aus Bentwisch, ebenfalls bei Rostock, arbeitet an der Konstruktion eines energieeffizienten Kristallisators zur Gewinnung des Speichermaterials.

Erste Untersuchungen im Labormaßstab

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Insgesamt beläuft sich das Budget inklusive Eigenanteilen der beteiligten Partner auf rund 4,4 Millionen Euro. Die Hochschule Wismar erhält davon knapp 1,1 Millionen Euro, um die verfahrenstechnischen Grundlagen für ein kontinuierliches industrielles Verarbeitungsverfahren der Formiatsalze zu erarbeiten. Dabei nehmen die Wissenschaftler insbesondere die Kristallisation, die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten sowie das Handling des Materials in den Fokus.

Erste Untersuchungen laufen derzeit im Labormaßstab am „LIKAT“. Dort demonstrieren die Forschenden, wie sich Wasserstoff in die Salze einlagern und wieder freisetzen lässt. In der nächsten Projektphase wollen sie die Prozesse in größerem Maßstab testen. Geplant ist, entsprechende Anlagen auf dem Gelände der Akros Energy GmbH zu installieren.

Die Versuche bestätigen laut dem mecklenburg-vorpommerischen Wirtschaftsministerium, dass sowohl die eingesetzten Speichersalze als auch das daraus gebildete Formiat gesundheitlich unbedenklich und sicher zu handhaben sind. Für die weitere Entwicklung stehen den Forschungspartnern neben den Einrichtungen in Rostock auch die Labore der Hochschule Wismar und des Standorts Malchow auf der Insel Poel (Mecklenburg-Vorpommern) zur Verfügung.

Das Vorhaben ist auf vier Jahre angelegt und hat neben der technischen Umsetzung auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Blick. Ein Absolvent der Hochschule Wismar wird im Rahmen des Projekts eine kooperative Promotion beginnen, unterstützt von Professor Christian Stollberg und Professor Mathias Wilichowski. Zum Jahresende soll zudem ein Postdoktorand das Team ergänzen.

Eine einheitliche Geothermie-Karte für Deutschland

Quelle: GeotIS

GEOTHERMIE. Wo ist die oberflächennahe Geothermie durch Erdwärmesonden möglich – und wo nicht? Erstmals zeigt dies eine interaktive Karte für Deutschland.

Das LIAG-Institut für Angewandte Geophysik in Hannover hat gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Verwaltung erstmals eine deutschlandweit einheitliche Eignungskarte für den Einsatz von Erdwärmesonden veröffentlicht, teilte das Liag am 12. August mit. Grundlage ist das Forschungsprojekt „WärmeGut“, an dem neben dem Liag auch die Georg-August-Universität Göttingen, die „geoEnergie Konzept GmbH“ sowie alle 16 geologischen Landesdienste beteiligt waren.

Die Datenbasis umfasst daher geologische Informationen aller Bundesländer. Sie wurde interdisziplinär aufbereitet und in einem Ampelsystem dargestellt: Grün signalisiert uneingeschränkte Eignung für Erdwärmesonden, Gelb weist auf Einschränkungen hin, Rot markiert Ausschlussgebiete. Über die interaktive Karte lassen sich auch weiterführende Informationen und Kontaktdaten der zuständigen Fachbehörden abrufen.

Nächster Schritt: Kollektoren und Brunnen

Das Kartenangebot richtet sich an Kommunen, Fachbetriebe und private Bauherren. Es soll eine schnelle Orientierung über die geologischen Voraussetzungen vor Ort ermöglichen. Ob ein konkreter Standort tatsächlich für eine Erdwärmenutzung in Frage kommt, entscheiden weiterhin die zuständigen Behörden.

Laut Projektleiterin Professorin Inga Moeck kann die Karte die kommunale Wärmeplanung unterstützen und die Rolle der Geothermie in der Energiewende stärken. „Uns ist es gemeinsam mit den Projektpartnern und den staatlichen geologischen Diensten gelungen, eine digitale Karte zu entwickeln, die sowohl den individuellen Anforderungen der jeweiligen Bundesländer als auch einer leicht verständlichen Vereinheitlichung der komplexen Datenlage gerecht wird“, erklärt Projektleiterin Moeck. „Das ist ein historischer Meilenstein für die Geothermie-Forschung.“

Das Forschungsteam arbeitet derzeit an weiteren Darstellungen zu Kollektoren- und Brunnensystemen. Ziel ist es, in künftigen Versionen auch konkrete Berechnungen zur nutzbaren Wärmeenergie an einem Standort zu ermöglichen.

Booster für Forschung an der unsichtbaren Geothermie

Das Geothermische Informationssystem des Liag („GeotIS“) stellt seit Jahren der Forschung, Verwaltung und Öffentlichkeit geologische und energiewirtschaftlich relevante Daten bereit. Mehr als 30.000 Bohrungen sowie Temperatur- und Strukturdaten bilden die Grundlage für die interaktiven Karten. Neben den neuen Ampelkarten für Erdwärmesonden bietet Geotis auch Informationen zu bestehenden Tiefengeothermie-Anlagen in Deutschland.

„Ohne Geothermie kann die Wärmewende nicht gelingen“, erklärt Projektleiterin Moeck und verweist auf Studien aus dem Liag und der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG). Unter den erneuerbaren Energien wird die Geothermie laut der Professorin oft vergessen, zumal die natürlich strömende Wärme in der Erde - anders als Wind oder Sonne - nicht gesehen oder gefühlt werden kann. Moeck weiter: „Wir erwarten, dass diese Karte auf die Geothermie als Maßnahme in der kommunalen Wärmeplanung aufmerksam macht und sowohl der Energiewende als auch der wissenschaftlichen Geothermie-Forschung entscheidenden Schub verleiht.“

Das Projekt wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Die Karte steht über das Geothermische Informationssystem Geotis kostenfrei zur Verfügung.

Quallen legen größtes französisches Kernkraftwerk lahm

Quelle: Pixabay / Pete Linforth

FRANKREICH. Die AKW-Anlage Gravelines im Norden Frankreichs ist mit sechs Reaktoren die größte des Landes. Nun mussten vier Blöcke abgeschaltet werden − wegen Meerestieren.

Vier Reaktorblöcke des größten französischen Atomkraftwerks Gravelines am Ärmelkanal sind wegen eines Quallenschwarms in den Wasserpumpstationen abgeschaltet worden. Es gebe eine „massive und unvorhersehbare“ Ansammlung von Quallen in den Filtertrommeln der Pumpstationen, die sich im nicht nuklearen Teil der Anlage befinden, teilte der Betreiber Electricite de France (EDF) am 11. August mit.

Zunächst wurden laut Mitteilung am 10. August drei Einheiten automatisch abgeschaltet, am frühen Morgen des 11. August die Vierte. Die Sicherheit der Anlage, der Mitarbeitenden oder der Umwelt sei aber nicht gefährdet, hieß es.

Mit sechs Druckwasserreaktoren ist das Kraftwerk in Gravelines im Norden Frankreichs nach Angaben einer EDF-Sprecherin das größte des Landes. Weil an den anderen zwei Einheiten laut dem Energiekonzern derzeit Wartungsarbeiten durchgeführt werden, steht die Produktion vorübergehend komplett still.

Auf die Stromversorgung habe der Vorfall aber keinen Einfluss, betonte die Konzernsprecherin. Andere Kraftwerke könnten den Ausfall ausgleichen, zudem sei die Stromnachfrage im Sommer weniger hoch.

Um welche Art von Quallen es sich handele, werde derzeit untersucht, sagte die Sprecherin weiter. Wann die Reaktorblöcke wieder hochgefahren werden könnten, war zunächst nicht klar. Der Sprecherin zufolge werde dies wahrscheinlich schrittweise passieren.

Der Vorfall ist nicht der Erste seiner Art: Auch in Schweden hatten Quallen schon einmal einen Atomreaktor zum Stillstand gebracht.

Der Energiepark Mainz. Quelle: Linde GmbH

Mainz modernisiert Energiepark für Wasserstoff

KOOPERATION. Mainzer Stadtwerke und Linde modernisieren den Energiepark Mainz. Sie produzieren weiter Wasserstoff und setzen dafür auf neue Technik für die nächsten 15 Jahre.

Die Mainzer Stadtwerke AG, ein kommunaler Versorger mit Sitz in Mainz (Rheinland-Pfalz), und die Linde GmbH verlängern ihre Kooperation für den Energiepark Mainz um 15 Jahre. Wie beide Partner jeweils mitteilen, wollen sie in moderne Anlagen investieren, um vor Ort weiter Wasserstoff aus erneuerbarem Strom zu produzieren und die Effizienz zu steigern.

Der Energiepark Mainz ging im Jahr 2015 als bundesweit beachtetes Pilotprojekt in Betrieb. Seitdem erzeugen die Partner dort grünen Wasserstoff mithilfe von Windenergie. Unternehmen setzen diesen Energieträger als klimafreundlichen Kraftstoff in der Mobilität ein, zudem als Brennstoff in Kraftwerken und als Prozessgas in der Industrie.

Seit diesem Sommer arbeiten die Partner am „Energiepark Mainz 2.0“. In Zuge dessen ersetzen sie die zehn Jahre alten PEM-Elektrolyseure durch neue Anlagen mit einer Leistung von insgesamt knapp 5 MW. PEM steht für Polymer-Elektrolyt-Membran. Über diese Membran wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Aufgrund ihrer flexiblen Fahrweise gilt die PEM-Elektrolyse als besonders geeignet für den dynamischen Betrieb mit Strom aus volatilen Energiequellen.

Zudem planen die Mainzer Stadtwerke und Linde die Modernisierung der Wasserstoff-Abfüllanlage, die künftig mit 300 bar Ausgangsdruck arbeiten soll − statt wie bisher mit 200 bar. Das senkt die Transportkosten und steigert die Effizienz. Zusätzlich erneuern die Projektpartner den Verdichter, die Wasserstofftrocknung sowie die gesamte Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

Klares Signal für Wasserstoff an die Region

Nach Angaben der Mainzer Stadtwerke sichert die Modernisierung den Standort langfristig ab und stärkt die Rolle des Energieparks in der regionalen Energieversorgung. Technische Vorständin Kerstin Stumpf betont laut Unternehmen, dass die Investition auch ein klares Signal für den weiteren Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland setzt.

Linde beliefert vom Energiepark Mainz aus seit 2015 Industriekunden – vor allem aus der chemischen Industrie und der Lebensmittelproduktion – in der Region und darüber hinaus mit dem grünen Wasserstoff. Die Auslieferung erfolgt per Trailer, nachdem der Wasserstoff vor Ort verdichtet und abgefüllt wurde. Eine Pipelineanbindung besteht nicht. Linde verweist darauf, dass Mainz Teil eines wachsenden Netzwerks von Wasserstoffproduktionsanlagen in Deutschland ist. Diese seien so platziert, dass sie nahe bei Industriekunden liegen und gut per Trailer erreichbar sind.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstützt das Projekt mit rund 2,5 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen planen die Partner für 2027.

Flughafen Nürnberg zapft in großem Stil die Sonne an

Am Flughafen Nürnberg ist eine neue Solaranlage am Netz. Quelle: Airport Nürnberg / Daniel Karmann

PHOTOVOLTAIK. Ein Flughafen fliegt auf Sonnenenergie: In Nürnberg reihen sich nun die Solarmodule kilometerlang unweit der Startbahn aneinander. An bestimmten Tagen will der Airport stromautark sein.

Über 1,7 Kilometer Länge und 60 Meter Breite ziehen sich nun neue Solarmodule auf dem Gelände des Flughafens in Nürnberg. Der bayerische Airport hat nun sein bislang größtes Sonnenkraftwerk in Betrieb genommen.

Die mehr als 22.800 Module können zu Spitzenzeiten 13,4 MW leisten, was eine Maximalausbeute von 13,4 Millionen kWh Ökostrom pro Jahr verspricht. Laut einer Mitteilung des Flughafens sei an sonnenreichen Tagen eine vollständige Selbstversorgung durch die Anlage möglich. Statistisch reicht die Stromproduktion für den Jahresbedarf von 3.800 Vier-Personen-Haushalte, dank der Anlage gelangen rund 4.900 Tonnen CO2 pro Jahr nicht in die Atmosphäre.

Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe richtet den Blick nach vorn. Als nächsten Schritt plant die Flughafen Nürnberg Energie GmbH, Tochtergesellschaft des Airports, die Installation intelligenter Speicher. Mit diesem Konzept, entwickelt vom Institut für Energietechnik (IfE) aus Amberg, „wollen wir den erzeugten Strom größtenteils direkt vor Ort nutzen“, so Hupe. Ein weiteres Ziel sei die Wärmeproduktion über den Strom.

Die neue Freiflächenanlage, realisiert durch das Nürnberger Unternehmen Greenovative, steht in Ost-West-Richtung. Dies soll einerseits das Blenden von Piloten verhindern und andererseits für die bestmögliche Stromproduktion morgens und abends sorgen. Das Sonnenkraftwerk überragt die Leistungsdaten der seit 2017 am Flughafen entstandenen Solaranlagen, etwa auf einer Flugzeughalle und einem Parkhaus, um ein Vielfaches.

Albert Füracker (CSU) zeigt sich von der Größe der Solaranlage, die immerhin 14 Fußballfelder erreicht, beeindruckt. Sie sei „ein kraftvolles Signal für nachhaltige Energieerzeugung, Klimaschutz und zukunftsfähige Technologien“, so der bayerische Finanz- und Heimatminister, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft ist.

Stadtwerke und Hafenbetreiber in Duisburg bauen PV-Anlagen

Quelle: Pixabay / Alex Csiki

PHOTOVOLTAIK. Arbeit für das Gemeinschaftsunternehmen von Stadtwerken und Hafengesellschaft in Duisburg: „Solarport“ errichtet im Stadtgebiet zwei PV-Anlagen.

In Duisburg geht es an die Realisierung zweier PV-Projekte, die bei der Ausschreibung „Solar Aufdach“ der Bundesnetzagentur zum Stichtag 1. Juni einen Zuschlag erhalten haben. Beworben hatte sich die Solarport GmbH, ein Unternehmen, das jeweils zur Hälfte den Stadtwerken und der Duisburger Hafen AG, Duisport, gehört.

Wie die Hafengesellschaft mitteilt, wird eine der Anlagen auf einer Neubauhalle auf der „Mercatorinsel“ errichtet. Die andere entsteht auf einer bestehenden Halle am „Logport I“, ein Logistikzentrum in Duisburg-Rheinhausen. Die PV-Anlagen sollen eine Leistung von 1,65 und 1,04 MW haben und im kommenden Jahr in Betrieb gehen.

„Mit Solarport bündeln wir unsere Kräfte für die Energiegewinnung im Hafengebiet und insbesondere auf Hallendächern. Wir verfügen über zahlreiche Flächen, die sich zur Nutzung von Sonnenenergie eignen. Mit den Stadtwerken haben wir den idealen Partner, um dieses Potenzial zu heben“, sagt Markus Bangen, Chef der Hafengesellschaft.

Die Solarport GmbH ist eine junge Gründung, der Eintrag in das Unternehmensregister des Bundesanzeigers ist auf September 2024 datiert. „Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ist mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden. Auch daher empfiehlt sich ein schrittweiser Aufbau des Erzeugungsportfolios. Umso mehr freuen wir uns, dass wir direkt bei der ersten Ausschreibungsrunde für die Gebote beider Projekte einen Zuschlag erhalten haben“, sagt Solarport-Geschäftsführer Andreas Burchert.

Bei den Stadtwerken freut man sich darauf, „unsere Expertise in den Bereichen Planung, Betrieb und Steuerung der Anlagen“ in das Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, wie Stadtwerke-Vorstand Andreas Gutschek betont. „Gerade die Photovoltaik spielt bei der Stromerzeugung in dicht besiedelten Gebieten wie Duisburg eine tragende Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien.

Solarpark Gornau mit 60 MW am Netz

Solarpark Gornau. Quelle: Goldbeck Solar

PHOTOVOLTAIK. Im sächsischen Gornau hat Solaranbieter Goldbeck Solar für Münch Energie einen 60-MW-Solarpark fertiggestellt.

Goldbeck Solar hat den Bau des Solarparks Gornau im Erzgebirgskreis abgeschlossen. Auftraggeber war Münch Energie. Die Photovoltaikanlage verfügt über eine Leistung von 60 MW und erstreckt sich über eine Fläche von 40 Hektar. Die jährliche Stromproduktion wird mit rund 65 GWh angegeben. Diese Menge entspricht dem Bedarf von bis zu 18.500 Haushalten.

Für den Netzanschluss wurde eine 31,5-kV-Kabeltrasse mit einer Länge von über einem Kilometer verlegt. Nach Abschluss aller Prüfungen ist die Anlage seit August am Netz. Der Solarpark soll laut Betreiber jährlich rund 18.000 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden.

Das Unternehmen übernahm sämtliche Projektschritte von Planung und Beschaffung über den Bau bis zum Netzanschluss. Neben der Photovoltaikanlage wurde die notwendige Infrastruktur zur Einbindung ins regionale Stromnetz geschaffen.

Der Solarpark Gornau steht für die Kooperation zwischen Projektentwicklern und EPC-Dienstleistern im Segment großer Freiflächenanlagen. Die Fertigstellung wird von den Beteiligten als Beitrag zu den nationalen und europäischen Klimazielen eingeordnet. Münch Energie und Goldbeck Solar planen weitere Projekte.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

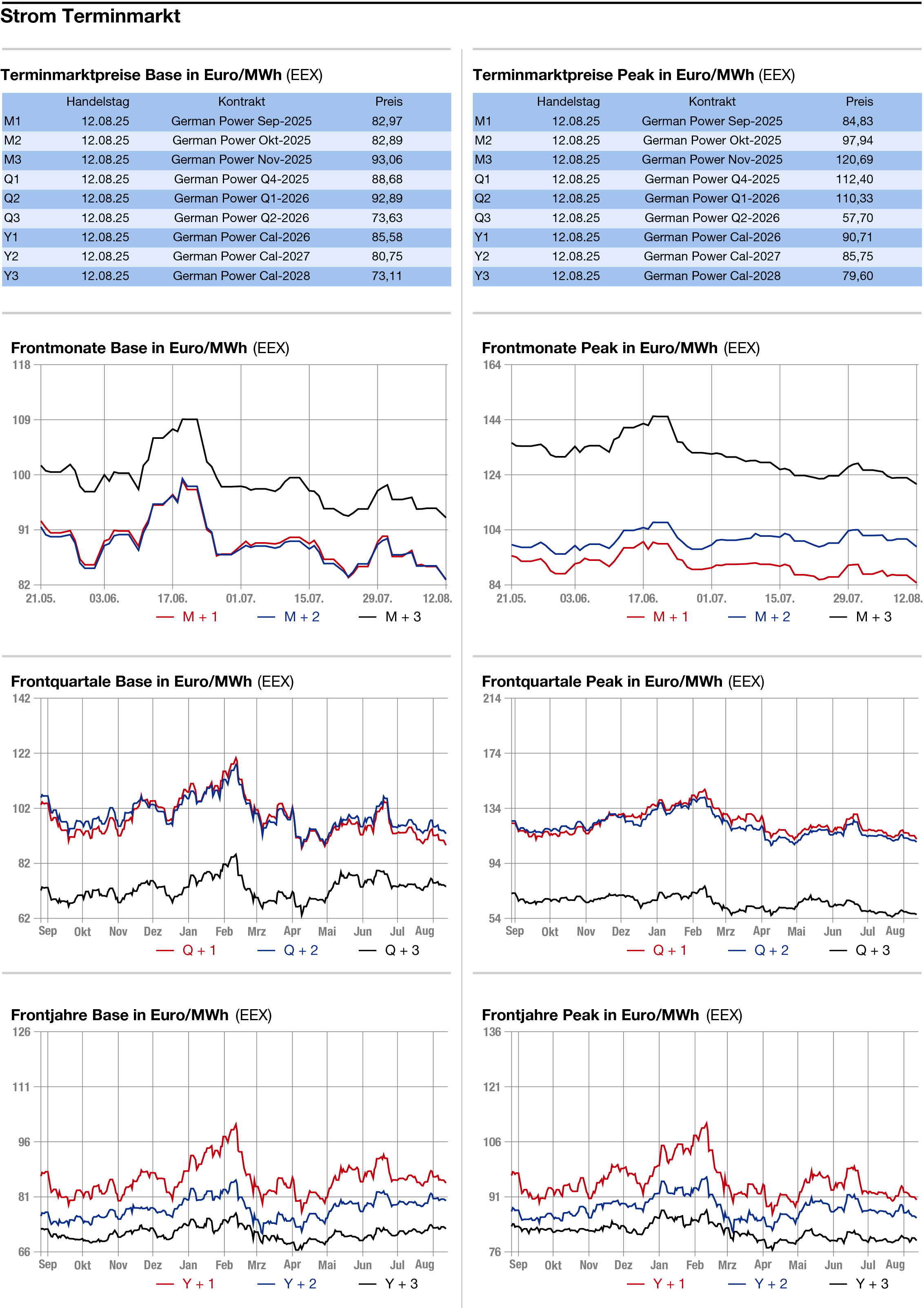

STROM

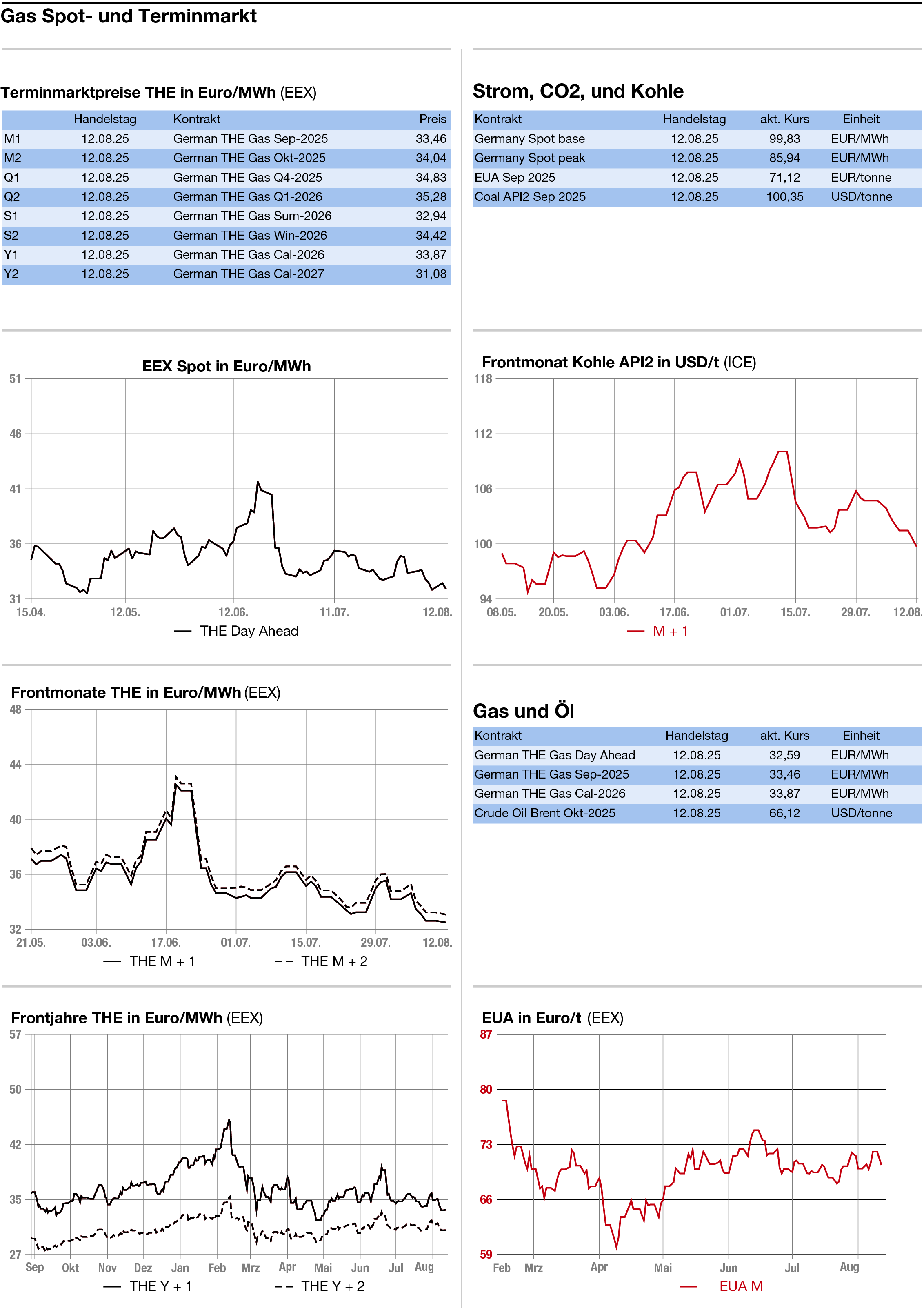

GAS

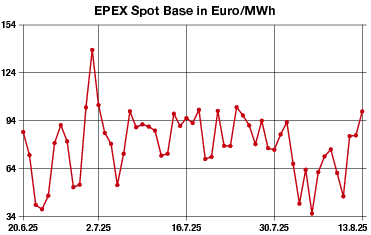

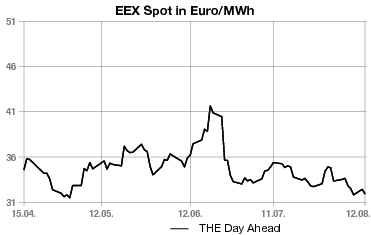

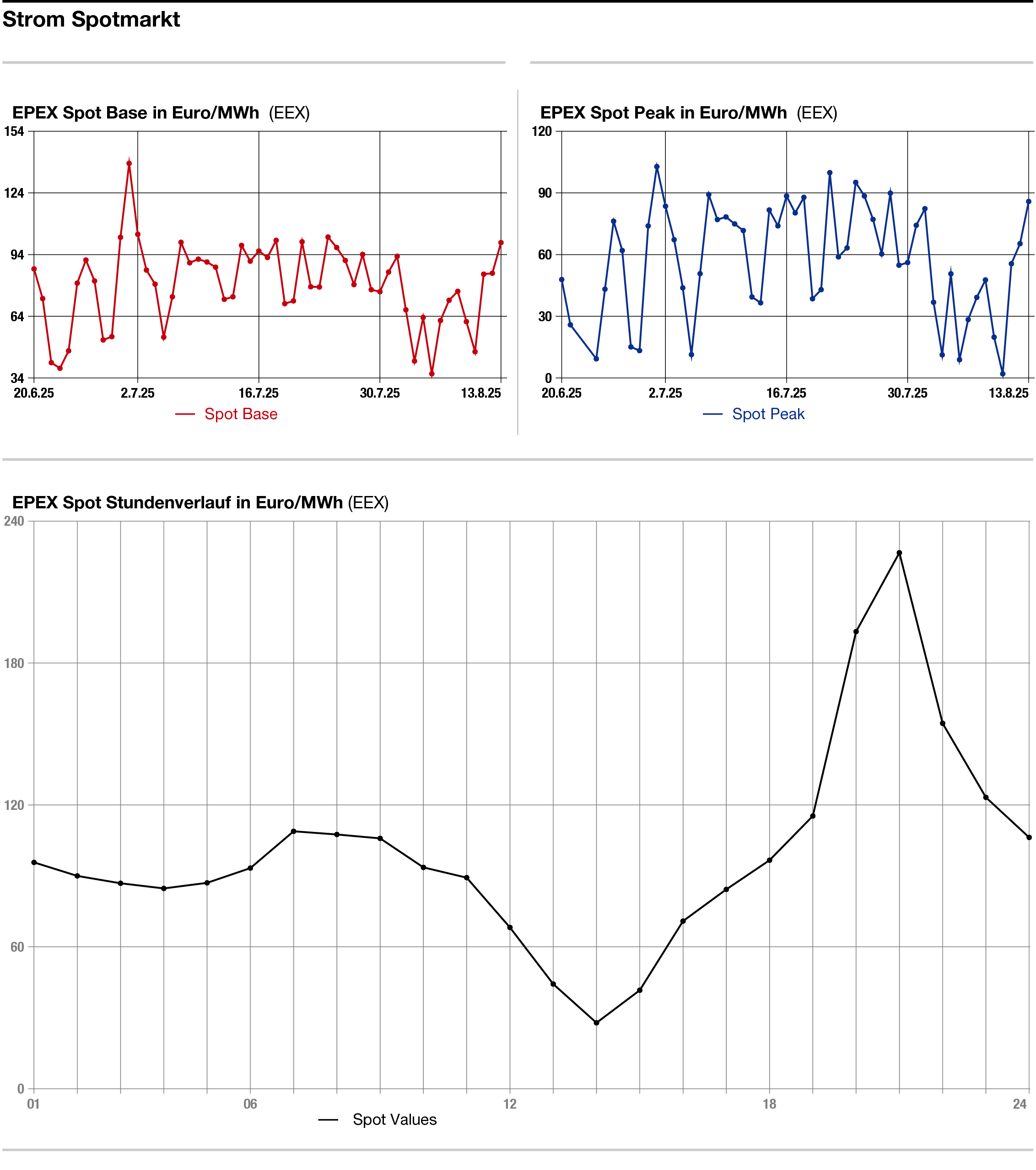

Französische Atomkraftprobleme stützen Spotmarkt

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Größtenteils schwächer haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Nachdem am Vortag ein Anstieg der Temperaturen in Teilen Nordwesteuropas teilweise für festere Gaspreise gesorgt hatte, scheint dieser Effekt am Dienstag wieder weitgehend verpufft zu sein. An den südeuropäischen Strommärkten bleibt die Hitze ein Thema, zumal in Frankreich zusätzlich Quallen für Einschränkungen bei der Stromproduktion des Atomkraftwerksbetreibers EDF sorgen.

Während die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten verhalten war, sorgten die Inflationsdaten in den USA für etwas Optimismus. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Juli entgegen den Erwartungen nicht verstärkt, wobei die Kerninflation etwas deutlicher als erwartet zunahm. Die erneute Verlängerung der Zollpause für China für weitere Verhandlungen war so erwartet worden.

Strom: Überwiegend schwächer haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Dienstag gezeigt. Der Day-Ahead gewann hingegen im Base um 14,75 auf 100 Euro/MWh hinzu, im Peak ging es um 20,50 auf 86,25 Euro/MWh nach oben. An der Börse mussten 99,83 Euro in der Grundlast und 85,94 Euro in der Spitzenlast gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch leicht über dem Niveau des Vortages liegen. Ab Donnerstag werden dann deutlich niedrigere Beiträge von Wind und Sonne zur Stromgewinnung erwartet. Dass der Day-Ahead trotz der Erneuerbaren-Prognose zulegte, dürfte vor allem an Nachrichten aus dem Nachbarland gelegen haben, wo sich die Spotpreise kräftig aufwärts bewegten.

Denn der Kernkraftwerksbetreiber EDF steht zusätzlich zu hitzebedingten Schwierigkeiten mit dem Kühlwasser aktuell noch vor einem eher ungewöhnlichen Problem: Quallen. Vier Reaktoren des Kraftwerks Gravelines im Norden Frankreichs mussten abgeschaltet werden, da tausende Quallen die Kühlsysteme verstopft haben. Sie hatten laut Betreiber jedoch keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen, die Sicherheit des Personals oder die Umwelt. Die anderen beiden Reaktoren waren ohnehin gerade aufgrund von Wartungsarbeiten vom Netz. Gravelines ist das größte französische Atomkraftwerk, die sechs Druckwasserreaktoren haben jeweils eine Nettoleistung von 910 MW.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes verlor das Cal 26 um 0,53 auf 85,65 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich auch die CO2-Preise am Berichtstag präsentiert. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,52 auf 71,86 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,42 Euro, das Tief bei 71,66 Euro. Nachdem am Montag die kurze Hitzewelle die Energiemärkte teilweise noch stützte, schien das Thema am Dienstag schon weitgehend eingepreist, hieß es im Handel. Auch von den Aktienmärkten kam keine Unterstützung, eingetrübt wurde die Stimmung durch den ZEW-Index, der keinen Aufschwung der Wirtschaft zeigt.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14 Uhr 0,265 auf 32,810 EuroMWh. Am deutschen THE ging es um 0,350 auf 33,10 Euro nach unten.

Vergleichsweise geringe Windstrommengen bei einer gleichzeitig erhöhten Stromnachfrage für den Betrieb von Klimaanlagen hatten am Vortag noch für Unterstützung gesorgt. Die Auswirkungen auf die Energiepreise seien allerdings nur von kurzer Dauer gewesen, da bereits ab dem Wochenende wieder ein Temperaturrückgang erwartet werde, und die Versorgungslage insgesamt nach wie vor sehr gut sei, hieß es am Markt.

Darüber hinaus wird der Markt nach Einschätzung von Händlern die ganze Woche von dem geplanten Treffen zwischen Trump und Putin am Freitag beherrscht werden. Trump selbst hat die Erwartungen heruntergespielt und erklärt, das Treffen diene dazu, „auszuloten“, ob ein Friedensabkommen möglich sei, wie Analysten von ANZ Research anmerken. Man sei gespannt, inwiefern ein möglicher Deal die verbleibenden russischen Gaslieferungen nach Europa betreffen wird, sagte Tony Jordan vom Beratungsunternehmen Auxilione.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: