14. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

SACHSEN: Wasserstoff in Sachsen unter Druck

STROM: Nord-Länder für Abschaffung der einheitlichen Stromgebotszone

ÖSTERREICH: Regierung sieht größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre

HANDEL & MARKT

STUDIEN: Grüne Prozesswärme statt Dauersubventionen

SMART METER: One Metering bündelt 40-Millionen-Euro-Volumen für Zähler und Gateways

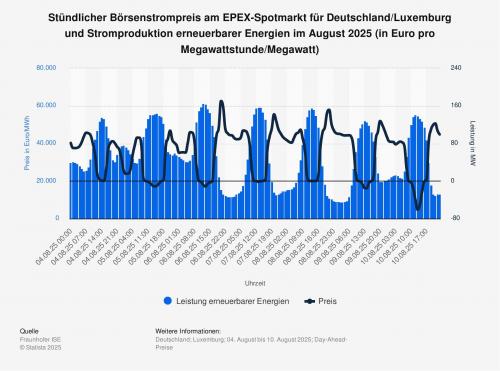

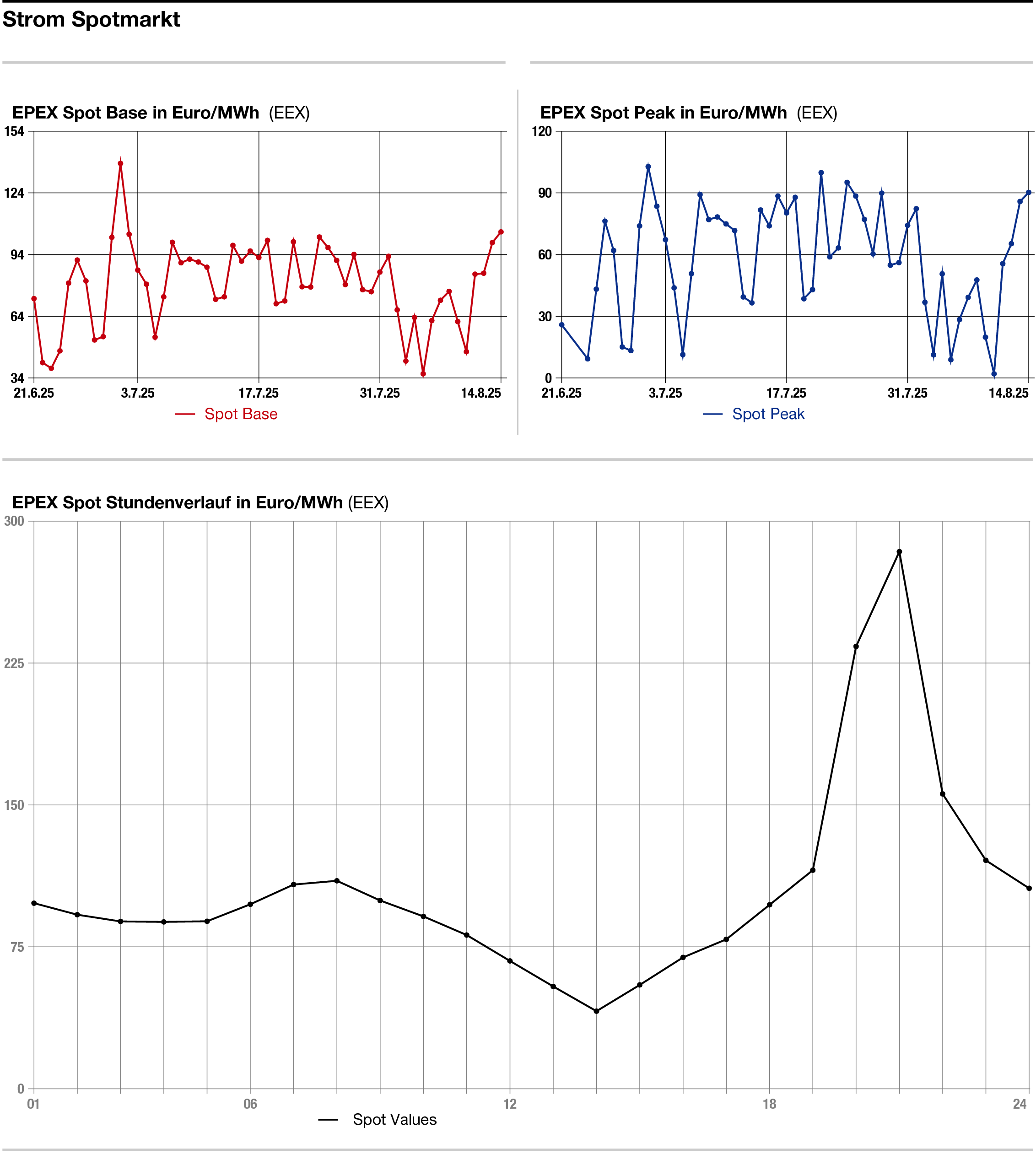

STATISTIK DES TAGES: Stündlicher Börsenstrompreis am EPEX-Spotmarkt im August 2025

TECHNIK

F&E: Wasserstoffrat legt Forschungsbedarf offen

WASSERSTOFFWIRTSCHAFT: DIW: Wasser kein Engpass für Elektrolyse

IT: Schneller überbaubare Netzanschlusspunkte finden

STROMNETZ: Schnelle Netzanschlussprüfung jetzt auch für Hochspannung

UNTERNEHMEN

PERSONAL: EVM geht neue Wege beim Recruiting

STROMNETZ: Berater raten Netzbetreibern zu mehr Kundennähe

GEOTHERMIE: Stadtwerke suchen nach Wärme in Kaiserslauterns Tiefe

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Temperaturen stützen die Preise

TOP-THEMA

Eon liegt zum Halbjahr auf Kurs und mit der Netzagentur im Clinch

Fordert 8 Prozent Eigenkapitalrendite: Eon-CEO Leonhard Birnbaum. Quelle: Volker Stephan

BILANZ.

Mit einem Appell für eine effiziente Energiewende hat Eon-Chef Leonhard Birnbaum die Präsentation der Halbjahreszahlen versehen. Die Essener liegen mit ihrem Ergebnis über dem Vorjahr.

Zufrieden mit der eigenen Performance, kritisch gegenüber der Regulierungsbehörde: Eon steht nach dem ersten Halbjahr 2025 noch besser da als im Vorjahr. Die Präsentation der Zahlen am 13. August nutzte CEO Leonhard Birnbaum, um hart mit der Bundesnetzagentur ins Gericht zu gehen. Sie „riskiert mit ihren Festlegungen, die Energiewende auszubremsen“, so der Eon-Chef vor einer Medienrunde.

Das Dauerthema in der Branche, von Birnbaum als „Elefant im Raum“ bezeichnet, ist die künftige Netzregulierung. Es sei eine international wettbewerbsfähige Verzinsung der eingesetzten Summen erforderlich, sonst gebe es perspektivisch keine private Investition in die deutschen Netze. Wie in Großbritannien müsse die Eigenkapitalrendite nominal 8 Prozent nach Steuern betragen. Auch die weiteren Netzkosten seien noch „Stolpersteine“.

Eon als großer Netzbetreiber steckt bis 2028 bekanntlich einen Großteil der 43 Milliarden Euro Investitionen in die Netze, die in Deutschland eine Länge von etwa 700.000 Kilometer haben. Die Investitionen für die nächste Regulierungsperiode (2029 bis 2034) wollte Eon jedoch nach wie vor nicht beziffern. Der Grund: Die Konsultationen mit der Bundesnetzagentur liefen noch, aufgrund des fehlenden „regulatorischen Umfelds“ habe Eon noch „nicht genügend Sicherheit“ für eine gesicherte Aussage, so Finanzchefin Nadia Jakobi.

|

| Kann die Investitionen ab 2029 noch nicht beziffern: Eon-CFO Nadia Jakobi. Quelle: Volker Stephan |

Nettoverschuldung liegt laut CFO im Rahmen

Die bisherigen und laufenden Investitionen in die Netze zahlten sich für Eon auch im ersten Halbjahr aus. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (Ebitda) stieg um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,9 Milliarden Euro). Der bereinigte Gewinn erreichte 1,9 Milliarden Euro, ein Plus von 10 Prozent oder 100 Millionen Euro.

An der Jahresprognose hält der Essener Energiekonzern fest. Es werde beim Ebitda auf 9,6 bis 9,8 Milliarden Euro hinauslaufen, beim Gewinn auf 2,85 bis 3,05 Milliarden Euro. Jeder Anteilsschein werde dann einen Wert von 1,09 bis 1,17 Euro erreichen.

Finanzchefin Jakobi sagte, Eon liege mit der Nettoverschuldung im üblichen Rahmen. Das Viereinhalbfache des Ebitda werde auch Ende 2025 erreicht. Bei rund 10 Milliarden Euro und einer Verschuldung von leicht unter 44 Milliarden Euro sind „wir wie 2024 voll auf Kurs“.

Allmählich ungeduldig wird Leonhard Birnbaum mit dem Fortgang der Energiewende. Es sei zum Beispiel Pragmatismus gefragt beim Zubau von Gaskraftwerken. Robert Habeck (Grüne) habe mehr als 20.000 MW zubauen wollen, mit der Option, sie auf Wasserstoff umzustellen. Wenn seine Nachfolgerin im Bundeswirtschaftsministerium, Katherina Reiche (CDU), nun über 20.000 MW rede, dann sei das nicht das von vielen befürchtete „Zuschütten mit fossilen Energien“, so Birnbaum.

Deutschland solle nach Auffassung des CEO nun „mit Gelassenheit“ denBau der erforderlichen Kraftwerke angehen und mit den ersten 5.000 bis 10.000 MW Leistung beginnen. Mit einem „alle zwei Jahre“ zu wiederholenden Monitoring könne die Politik hernach feststellen, ob wirklich mehr notwendig sei.

Das von Reiche initiierte Monitoring der Energiewende insgesamt hält Leonhard Birnbaum für sinnvoll. An erneuerbaren Kraftwerken sei nur noch das zuzubauen, „was gebraucht wird“. Als Netzbetreiber wisse Eon sehr genau, dass weitere Anschlüsse in Gebieten mit bestehenden Netzengpässen zu hohen Kosten führten, etwa durch das spätere Abregeln. Die Netze „sind am Limit“, ein „technologieoffener Kapazitätsmarkt“ nötig. Subventionen für Erneuerbare müsse der Gesetzgeber „deutlich streichen“. Stromspeicher etwa „entlasten meist gar nicht, sondern treiben die Kosten.“

Auch Eon kann nicht alle Anschlusswünsche erfüllen. Das zeige sich etwa bei geplanten Rechenzentren. Bisher haben die Essener 5.000 MW Leistung bedienen können, Anfragen gebe es laut Birnbaum über 50.000 MW. Die gewünschte Leistung betrage im Schnitt 250 MW bei insgesamt 400 Anträgen. Wer in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang zum Zuge kommt, „damit tun wir uns schwer“, so der Eon-Chef. Es brauche hier ein intelligentes „Queue-Management“ mit Hilfe der Politik.

Quelle: iStock / chelovek

Wasserstoff in Sachsen unter Druck

SACHSEN. Der zweite Umsetzungsbericht zur sächsischen Wasserstoffstrategie zeigt: Der Markthochlauf läuft, wird aber weltweit langsamer. Sachsen sieht dennoch Erfolge.

Das sächsische Energie- und Wirtschaftsministerium hat am 12. August den zweiten Umsetzungsbericht zu seiner im Januar 2022 gestarteten Wasserstoffstrategie vorgelegt. Sachsen treibt demnach mit Forschungseinrichtungen, Unternehmen und öffentlicher Hand den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft konsequent voran. Zugleich macht das Ministerium jedoch deutlich, dass der weltweite Hochlauf ins Stocken geraten ist – bedingt durch regulatorische, wirtschaftliche und infrastrukturelle Hürden. Ziel des Freistaats bleibt es dennoch, die eigene Expertise und Produkte bundes- und europaweit zu platzieren.

Der Bericht verweist darauf, dass die Energiekrise infolge des Kriegs in der Ukraine den Handlungsdruck erhöht und die Rolle von erneuerbaren Energien und Wasserstofftechnologien gestärkt hat. Trotz dieser politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verlangsamen sich international sowohl die Umsetzungsgeschwindigkeit als auch die erwarteten Marktvolumina.

Bedeutend für den weiteren Ausbau ist nach den Worten von Energie- und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) die Genehmigung des nationalen Wasserstoff-Kernnetzes im Oktober 2024. Dieses Leitungsnetz soll bis 2032 auf 9.040 Kilometer wachsen und Produzenten, Speicher, Importeure und Verbraucher verbinden (wir berichteten).

„Das Wasserstoff-Kernnetz ist das grundlegende Rückgrat für den Hochlauf der deutschen und europäischen Wasserstoffwirtschaft“, lässt sich Panter in einer Mitteilung seines Ministeriums zitieren. Es öffne die Tür zur internationalen Zusammenarbeit, insbesondere mit Partnern wie Tschechien und Andalusien. In der ersten Ausbaustufe des Kernnetzes sei auch die Anbindung wichtiger sächsischer Regionen vorgesehen – darunter Dresden, Leipzig, Zwickau, die Lausitz und der Industriebogen Meißen. Bereits im Frühjahr 2025 nahm die Ontras Gastransport GmbH einen Teilabschnitt in Betrieb (wir berichteten).

Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass aktuell keine flächendeckende Anbindung aller Regionen möglich ist. Die Landesregierung wolle sich dafür einsetzen, rasch Planungssicherheit für ganz Sachsen zu schaffen.

Prüfstände für kleinere und mittlere Unternehmen

Zusätzlich entsteht in Chemnitz das „Hydrogen Innovation Center“ (HIC) als eines von vier nationalen Innovations- und Technologiezentren. Es erhielt Förderzusagen vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie vom sächsischen Wirtschaftsministerium. Das HIC soll insbesondere Klein- und Mittelständlern den Zugang zu hochmodernen Test- und Entwicklungsumgebungen ebnen, wie das Ministerium anführt – von der Komponentenfertigung bis zu kompletten Systemlösungen. Geplant seien Labor- und Prüfstände, auf denen sich neue Technologien für Wasserstoffantriebe unter realen Bedingungen erproben lassen.

Panter betont in der Mitteilung seines Hauses, für den nachhaltigen Markthochlauf sei einiges entscheidend. Er nennt Investitionssicherheit, verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, transparente Preisbildung und abgestimmte Infrastrukturentwicklung. Wasserstoff könne in Industrie und Mobilität wichtige Beiträge leisten, sei jedoch nicht für alle Anwendungen gleichermaßen geeignet.

Nord-Länder für Abschaffung der einheitlichen Stromgebotszone

Quelle: Jonas Rosenberger

STROM. Die Forderung nach unterschiedlichen Strompreiszonen ist nicht neu. Bisher ist dies stets gescheitert. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Die norddeutschen Bundesländer fordern erneut ein anderes Stromsystem für niedrigere Preisen in ihren Regionen. Das könnte zulasten von Verbrauchern im Süden gehen. Wie das Handelsblatt berichtete, schlagen die Regierungschefs von Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Brandenburg vor, die bislang einheitliche sogenannte Stromgebotszone in Deutschland abzuschaffen. Die Bundesregierung äußerte sich ablehnend.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland kommen nicht infrage. Diese Bundesregierung ist angetreten, um die Benachteiligung Bayerns durch die Ampel zu beenden − und nicht, um diese auszubauen. Auch der Norden muss verstehen: Wer die großen Wirtschaftsstandorte im Süden schädigt, der schadet dem ganzen Land. Das werden wir nicht zulassen.“

Nord-Länder wollen Reform

Im Norden ist die Windstromproduktion in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden. Der Stromnetzausbau, um den Windstrom in große Verbrauchszentren im Süden zu transportieren, aber hinkt hinterher. Um Stromleitungen nicht zu überlasten, sind Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung des Netzes notwendig.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte der Zeitung, unterschiedliche Stromgebotszonen seien ein starker marktwirtschaftlicher Anreiz für einen sinnvollen regionalen Ausbau der Stromnetze und der regenerativen Stromproduktion sowie für den Einsatz innovativer Technologien.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, eine Aufteilung in Strompreiszonen könne die Lösung dafür sein, wenn es beim Netzausbau nicht vorangehe. „Damit gäbe es in den Regionen mit gutem Ausbaustand bei den Erneuerbaren deutlich günstigere Strompreise, was gut für Unternehmensansiedlungen ist.“ Zugleich steige in den Regionen mit höheren Strompreisen der Druck, Netze und erneuerbare Energien auszubauen. Es gehe nicht an, dass die Länder bestraft werden, die beim Ausbau der Erneuerbaren gut aufgestellt seien.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verwies auf den Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD, in dem es heißt: „Wir halten an einer einheitlichen Stromgebotszone fest.“ Der Sprecher sagte weiter, die Vorteile einer einheitlichen Preiszone würden überwiegen. Beim Netzausbau gebe es Fortschritte.

Forderungen nach unterschiedlichen Strompreiszonen sind nicht neu. Bayern zum Beispiel hatte dies stets abgelehnt.

Regierung sieht größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Dieser Tage endet die Begutachtungsfrist für das österreichische Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Die Redaktion sprach mit der zuständigen Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Heftige Kritik gab es im Zuge der am 15. August endenden Begutachtung des österreichischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes nicht zuletzt an dem Plan, Einspeisetarife für sämtliche Stromerzeuger einzuführen. Der E-Wirtschafts-Verband Oesterreichs Energie befürchtet „Wettbewerbsverzerrungen, Standortnachteile und ein Rückgang inländischer Investitionen – denn die Erzeugung in Österreich ist bereits jetzt vergleichsweise stark belastet. Zudem gibt es derzeit in keinem unserer Nachbarländer nennenswerte Netztarife für Erzeuger“.

Die zuständige Staatssekretärin Elisabeth Zehetner von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) kommentiert dies gegenüber der Redaktion pragmatisch: „Die stark zunehmende dezentrale Erzeugung, der wachsende Speicherbedarf, der Ausbau der Elektromobilität und neue Anforderungen durch smarte Technologien erhöhen den Druck auf unsere Netze, die erheblich ausgebaut werden müssen. Während die bestehenden Netzkosten bislang vor allem von den Strombeziehern getragen werden, entstehen die tatsächlichen Kosten überwiegend durch die Bereitstellung von Anschlussleistung – unabhängig davon, ob Strom eingespeist oder bezogen wird.“

Zehetner zufolge bedeuten die geplanten, von der Einspeisung abhängigen Tarife „einen fairen Beitrag zur Finanzierung, Sicherung und Weiterentwicklung unserer Netzinfrastruktur und damit auch zur langfristigen Investitionssicherheit. Innerhalb der EU haben bereits mehr als zehn Mitgliedstaaten einspeisebezogene Netzentgelte auf Verteilernetzebene eingeführt. Auch die EU- Kommission hat im Juli entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Wir gehen hier also keinen Sonderweg“.

Ferner bringe das ElWG eine Reihe von Verbesserungen mit sich. Dazu gehörten unter anderem mehr Rechtssicherheit für Energiegemeinschaften sowie den Peer-to-Peer-Handel, aber auch „dynamische Tarife zur Belohnung flexiblen Verbrauchs, Investitionsanreize für Speicher, Digitalisierung und netzdienliche Technologien sowie klare, beschleunigte Verfahren für Planung und Netzausbau“.

Von wegen „Mogelpackung“

Die Kritik, das im ElWG vorgesehene Preisänderungsrecht bringe weder den Kunden noch den Energieunternehmen die gewünschte Rechtssicherheit, werde seitens der Regierung sehr ernst genommen, versichert Zehetner: „Wir werden alle im Begutachtungsverfahren vorgebrachten Bedenken sorgfältig prüfen. Unser Ziel ist, dass am Ende des parlamentarischen Prozesses eine Regelung steht, die sowohl den notwendigen Gestaltungsspielraum für eine funktionierende Energiewirtschaft bietet als auch eindeutige rechtliche Klarheit schafft.“

Entschieden weist Zehetner den Vorwurf der Opposition zurück, die sogenannte „Preis-runter-Garantie“ für die Endkunden bei sinkenden Großhandelspreisen sei eine „Mogelpackung“. Die Stromlieferanten würden nach dem Wortlaut des Entwurfs verpflichtet, spätestens sechs Monate nach einer entsprechenden Veränderung des Großhandelspreises „oder nach Wegfall des Anlasses für den ursprünglich vereinbarten Preis oder für eine Entgelterhöhung“ ihre Endkundenpreise zu senken. Das bedeute aber keineswegs, die Verträge sämtlicher Kunden automatisch auf Floater mit sich ständig ändernden Preisen umzustellen, stellt Zehetner klar: „Wichtig ist, dass Kundinnen und Kunden auch in Zukunft das Recht auf einen Fixpreis-Vertrag haben.“

Zur Kritik der Regulierungsbehörde E-Control, die monatliche Rechnungslegung für Endkunden werde nicht als Standard eingeführt, hält Staatssekretärin Zehetner fest, derzeit sei „die jährliche Abrechnung der gängige Standard“. Das Energieministerium wolle aber bewusst keine starren Vorgaben machen, sondern den Kunden ermöglichen, „frei nach persönlicher Präferenz und finanzieller Situation“ zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung zu wählen.

Im Wesentlichen sieht Zehetner die Bundesregierung energiepolitisch auf gutem Wege. Mit dem ElWG-Entwurf habe diese „die größte Strommarktreform der vergangenen 20 Jahre auf den Weg gebracht“. Nun sei das Ziel, das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz „schnellstmöglich in Begutachtung zu schicken, um Genehmigungs- und Ausbauprozesse deutlich zu verkürzen“. Überdies arbeite die Regierung „mit Hochdruck und in engem Austausch mit der Branche“ am Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG). Als zentralen Aspekt dabei sieht Zehetner „ein Marktprämienmodell nach dem Vorbild des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, damit auch im Bereich grüner Gase ein verlässlicher Investitionsrahmen entsteht“.

Quelle: Fotolia

Grüne Prozesswärme statt Dauersubventionen

STUDIEN. Eine Prognos-Studie für die Deneff zeigt: Grüne Prozesswärme wächst und bietet Potenzial für Jobs, Export und Klimaziele – die Politik muss aber die richtigen Weichen stellen.

Obwohl industrielle Prozesswärme 23 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs bei der Wärme bundesweit ausmacht, wird sie seitens der Politik kaum beachtet, kritisiert Christian Noll. „Die Prozesswärme ist die vergessene Hälfte der Wärmewende“, so der geschäftsführende Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff). Deutschland schöpfe seine Effizienzpotenziale nach wie vor nicht aus. „Doch die Prozesswärme entscheidet sehr deutlich mit über Wettbewerbsfähigkeit, industrielle Souveränität Europas und die Klimaziele“, gibt er zu bedenken.

Welche Potenziale in diesem Segment schlummern, hat Prognos untersucht und die Studie mit dem Titel „Marktanalyse: Net-Zero Technologien für energieeffiziente Prozesswärme“ am 13. August gemeinsam mit der Deneff vorgestellt. Demnach entwickelt sich die industrielle Prozesswärme zu einem der dynamischsten Segmente der deutschen Green-Tech-Branche. Sie ist für rund zwei Drittel des industriellen Endenergieverbrauchs verantwortlich und verursacht knapp 90 Prozent der verbrennungsbedingten Emissionen in der Industrie – wird aber bisher zu über 75 Prozent fossil erzeugt.

Laut einer Studie der Hochschule Niederrhein, die die Deneff bereits im vergangenen Jahr vorstellte, könnten Effizienzmaßnahmen und klimaneutrale Technologien den industriellen Energieverbrauch deutlich reduzieren (wir berichteten). Etwa die Hälfte der Prozesswärme ließe sich wirtschaftlich einsparen, was einem Drittel des gesamten industriellen Energiebedarfs entspricht. Für Unternehmen bedeutet das ein jährliches Einsparpotenzial von rund 21 Milliarden Euro – und damit könnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit spürbar steigern.

Die Branche für grüne Prozesswärme erwirtschaftet laut der aktuellen Prognos-Studie derzeit rund 5,5 Milliarden Euro jährlich und beschäftigt über 60.000 Menschen in Deutschland – ein Zuwachs von mehr als 70 Prozent seit 2010. Besonders stark wächst der Bereich industrieller Wärmepumpen mit 13,3 Prozent pro Jahr. Installations- und Beratungsleistungen sowie Prozessleit- und MSR-Technik sind weitere Schlüsselbereiche.

Die Exporterlöse haben sich seit 2010 mehr als verdoppelt und lagen 2023 bei über 1 Milliarde Euro. Wichtigste Abnehmer sind die Schweiz, die Niederlande und Österreich. Weltweit gilt der Bereich Wärmepumpen als bedeutendstes und dynamischstes Segment, das den größten Teil des globalen Marktwachstums ausmacht.

Die Prognos-Analyse geht bei Einhaltung der Klimaziele von einem starken Marktwachstum aus: Bis 2030 könnte die Bruttowertschöpfung in Deutschland auf rund 25 Milliarden Euro steigen, bei etwa 270.000 Beschäftigten. Bis 2050 wäre eine Verachtzehnfachung des Marktvolumens auf 91 Milliarden Euro möglich, mit bis zu einer Million Beschäftigten.

„Dauersubventionen keine Lösung“

Noll betonte allerdings: „Effizienzmaßnahmen sind keine Selbstläufer.“ Zudem würden subventionierte Energiepreise ohne ökologische Gegenleistungen Effizienzanreize reduzieren. Seiner Meinung nach können „Dauersubventionen nicht die Lösung sein.“ Die Politik sollte die Energieproduktivität und damit Effizienzmaßnahmen deutlich mehr in den Blick nehmen statt allein Energiepreise zu dämpfen. Hier sei die Prozesswärme ein sehr guter Ansatzpunkt. Und es gibt laut Deneff einen doppelten Wettebwerbsvorteil: zum einen könnten Unternehmen Effizienzlösungen „Made in Germany“ exportieren, zum anderen würden Effizienzmaßnahmen den Subvenstionsbedarf reduzieren.

Die Deneff fordert daher industriepolitische Impulse, gezielte Förderung, einen beschleunigten Netzanschluss und eine klare Strategie zur Dekarbonisierung der Prozesswärme. Nur so könne Europas Technologieführerschaft verteidigt und ausgebaut werden, betont Geschäftsführer Christian Noll.

|

| Die Kurzstudie „Marktanalyse: Net-Zero Technologien für energieeffiziente Prozesswärme“ als PDF. Zur Vollansicht auf die Grafik klicken Quelle: Deneff |

Die Prognos-Studie „Marktanalyse: Net-Zero Technologien für energieeffiziente Prozesswärme“ zeigt zusammenfassend:

- Die Wertschöpfung im Bereich grüne Prozesswärme ist seit 2010 um durchschnittlich fast 7 Prozent pro Jahr gewachsen. Besonders dynamisch: industrielle Wärmepumpen mit 13,3 Prozent Wachstum jährlich.

- Die Zahl der Beschäftigten ist seit 2010 um rund 70 Prozent gestiegen – auf aktuell etwa 60.000 Personen.

- Der Export grüner industrieller Prozesswärmetechnologien aus Deutschland hat sich seit 2010 auf über 1 Milliarde Euro verdoppelt. Wichtigste Abnehmer: die Schweiz, die Niederlande und Österreich.

One Metering bündelt 40-Millionen-Euro-Volumen für Zähler und Gateways

Smart Meter. Quelle: Katia Meyer-Tien

SMART METER. Die „oneMETERING eG“ hat ihr zweites EU-weites Ausschreibungspaket und langfristige Lieferverträge für Zähler und Smart Meter Gateways abgeschlossen.

Die im Jahr 2020 gegründete One Metering eG hat ihr zweites EU-weites Ausschreibungspaket erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Rahmenverträge mit einer Laufzeit fünf Jahren erstrecken laut einer Mitteilung der Genossenschaft auf ein Gesamtvolumen von mehr als 40 Millionen Euro. Die Ausschreibungen waren in zwei Verfahren aufgeteilt: Für Gas- und Wasserzähler wurden zwei Lieferanten ausgewählt. Für Stromzähler und Smart-Meter-Gateways haben fünf Lieferanten einen Zuschlag erhalten.

Den Vorständen Thomas Schulz und Dietmar Mohr zufolge profitieren die beteiligten Stadtwerke neben Skaleneffekten durch gebündelte Nachfrage auch von flexiblen Preiskanälen, „die sich für Anbieter wie Nachfrager als transparente Preisgleitklausel an Indizes orientieren“.

Ein weiterer Vorteil sei „die stabile Sicherheit der Lieferketten“, die sich aus dem bestehenden Anbieter-Pool ergebe. Laut Mohr kann die Genossenschaft mittlerweile selbst im Fall einer Geschäftsaufgabe oder bei Lieferschwierigkeiten eines Herstellers einspringen. Die Ausschreibungen enthalten zudem Reserven, um auch den Bedarf neuer Mitglieder abzudecken.

CLS-Steuerboxen ebenfalls im Blick

Strategisch plant die Genossenschaft den Ausbau ihres Portfolios entsprechend der künftigen Marktentwicklung. Dazu gehört auch das Steuern von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen. Deshalb beobachten die Mitglieder derzeit genau die Entwicklung der dafür notwendigen Geräte, insbesondere der CLS-Steuerboxen. „Wenn sie noch in diesem Jahr für unsere Genossenschaftsmitglieder einsetzbar werden, dann könnten wir schon im nächsten Jahr mit einer ebenfalls EU-weiten Ausschreibung unsere dritte Stufe zünden“, so Schulz und Mohr unisono.

Die Vorstände verzeichnen ein steigendes Interesse sowohl von potenziellen neuen Lieferanten als auch von möglichen Neu-Mitgliedern an der Genossenschaft. Neben kleineren Stadtwerken, die vor allem die Skaleneffekte bei reduziertem Aufwand schätzen, zeigten auch größere Versorger zunehmendes Interesse, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn die One Metering eG biete mehr Flexibilität und Sicherheit, als es mit eigenständigen Ausschreibungen möglich wäre.

Eine EU-weite Ausschreibung erfordere für einzelne Stadtwerke in der Regel eine Vorbereitungszeit von sechs bis neun Monaten. Allein die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit transparenten Bewertungskriterien binde Kapazitäten von rund zwei Mann-Monaten. Hinzu kämen Kosten für Beratung, juristische Vertragsgestaltung und die Vergabestelle, die sich insgesamt im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen – unabhängig von der ausgeschriebenen Stückzahl. Durch das gemeinsame Verfahren der Genossenschaft können diese Aufwände deutlich reduziert werden.

Die One Metering eG ist eine im Jahr 2020 gegründete Einkaufsgenossenschaft von Stadtwerken und kommunalen Versorgungsunternehmen in Deutschland, die insgesamt nach eigenen Angaben rund 550.000 Messstellen für Strom betreuen. Mitglieder sind die Aachener Regionetz GmbH, die ebenfalls dort ansässige Regio IT GmbH, die Alliander Netz Heinsberg GmbH, die Stadtwerke Jülich sowie die Stadtwerke Velbert. Ziel der Genossenschaft ist die Bündelung von Beschaffungsvolumina, um Skaleneffekte zu erzielen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den administrativen Aufwand für ihre Mitglieder zu senken.

Stündlicher Börsenstrompreis am EPEX-Spotmarkt im August 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Das Phänomen negativer Strompreise ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Im Jahr 2025 lag der Strompreis in Deutschland insgesamt 457 Stunden im negativen Bereich. Im Gegensatz dazu tritt bei einer Dunkelflaute eine starke Reduzierung der erneuerbaren Stromproduktion auf, wenn wenig Wind weht und keine Sonne scheint. Das führt zu steigenden Strompreisen, da auf teurere Energiequellen zurückgegriffen werden muss.

In der Vergangenheit wurden Extremwerte von bis zu rund 2.437 Euro pro Megawattstunde erreicht, während der niedrigste Preis bei etwa -500 Euro lag. Ab 2025 sind Energieversorger gesetzlich verpflichtet, ihren Kunden dynamische Stromtarife anzubieten. Dies soll die Endverbraucherpreise enger mit der Preisentwicklung an der Strombörse abstimmen und könnte zu einer faireren Preisgestaltung führen. Allerdings macht der Börsenstrompreis nur einen Teil des Endverbraucherpreises aus, da Steuern, Zuschläge und Netzentgelte einen erheblichen Anteil ausmachen.

Quelle: Shutterstock

Wasserstoffrat legt Forschungsbedarf offen

F&E. Ein neues Papier des Nationalen Wasserstoffrats zeigt, welche Technologien für grünen und CO2-armen Wasserstoff marktreif sind. Es macht auch deutlich, wo noch geforscht werden muss.

Der Nationale Wasserstoffrat hat ein Grundlagenpapier vorgelegt, das die technischen Handlungsfelder für die Bereitstellung von grünem und CO2-armem Wasserstoff sowie seiner Derivate systematisch darstellt. Er stuft darin die Technologien entlang der Wertschöpfungskette nach ihrem technologischen Reifegrad („Technology Readiness Level“, TRL) ein – von wenig erprobten Verfahren (TRL ≤ 6) bis hin zu industriell eingesetzten Anwendungen (TRL ≥ 8).

Viele Bereitstellungspfade gelten dem Papier zufolge bereits als marktreif und sind durchgängig grün klassifiziert, etwa die Herstellung von Ammoniak aus grünem Wasserstoff oder die Methanolsynthese mit CO2, das aus nicht fossilen, biogenen Quellen stammt. Andere Technologien benötigen noch gezielte Forschung und Entwicklung, um sie zur industriellen Reife zu führen. Vorgestellt werden diese in Form von Steckbriefen, die sowohl den aktuellen Stand als auch kurz- und langfristige Entwicklungsbedarfe benennen.

Zu den Technologien mit hohem Forschungsbedarf zählt etwa die CO2-Abscheidung aus der Umgebungsluft (Direct Air Capture, DAC). Bisher existieren nur Demonstrationsanlagen, ein relevanter Beitrag zu Wasserstoffderivaten erwartet das Gremium erst „in einigen Jahren“. Auch neuere Verfahren wie die Plasmalyse befinden sich erst in frühen Pilotphasen. Bei der Plasmalyse wird Erdgas, Biogas oder synthetisches Methan per Hochtemperaturplasma in Wasserstoff und festen Kohlenstoff umgewandelt.

Weitere Handlungsfelder sind Flüssige Organische Wasserstoffträger (LOHC), bei denen bislang industrielle Dehydrierungsanlagen fehlten, sowie die Fischer-Tropsch-Synthese mit CO2 aus nicht fossilen Quellen, deren direkte Umsetzung noch in den technischen Anfängen stecke. Für den Einsatz von Ammoniak als Energieträger sieht der Wasserstoffrat Entwicklungsbedarf bei Handhabung, Abgasreinigung und Rückumwandlung zu Wasserstoff.

Im Transportbereich nennt der Rat Optimierungsmöglichkeiten bei Verflüssigung und Speicherung von Wasserstoff für den Schiffstransport – insbesondere, um Energieverluste zu verringern. Auch bei etablierten Verfahren wie der Dampfreformierung mit CO2-Abscheidung fehlten bisher Langzeiterfahrungen im Dauerbetrieb.

Unter die Lupe genommen wurden zudem verschiedene Elektrolyse-Technologien: Die verbreitete Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEM) sollte beim Materialeinsatz und bei der Zellstabilität verbessert werden. Die Hochtemperatur-Elektrolyse (HTEL) brauche Fortschritte bei Langzeitstabilität und Wärmemanagement, und die Alkalische-Membran-Elektrolyse (AEM) erfordere ein Upscaling und eine automatisierte Produktion.

Als Querschnittsthema heben die Experten die Wasserstoffsicherheit hervor. Dabei geht es um die Materialverträglichkeit, den sicheren Umgang bei hohen Wasserstoffanteilen und die Entwicklung geeigneter Mess- und Sicherheitstechnik.

Mit dem Papier will der Nationale Wasserstoffrat eine fachliche Grundlage für die Bewertung technologischer Entwicklungspfade schaffen. Er will damit die Ausrichtung künftiger Fördermaßnahmen unterstützen. Seit 2020 berät das Gremium die Bundesregierung bei der Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie.

Das siebenseitige Papier „Forschungs- und Entwicklungsbedarfe –Bereitstellungspfade für erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff und seine Derivate“ lässt sich über die Internetseite des Nationalen Wasserstoffrates herunterladen.

DIW: Wasser kein Engpass für Elektrolyse

Quelle: Fotolia / Amir Kaljikovic

WASSERSTOFFWIRTSCHAFT. Der Wasserbedarf für Elektrolyseanlagen lässt sich in Deutschland decken. Das zeigt eine DIW-Studie. In einzelnen Regionen könnte jedoch knappes Wasser die Standortwahl beeinflussen.

Der Wasserstoffbedarf steigt durch den Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion. Dennoch sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) keine Gefahr eines flächendeckenden Wassermangels in Deutschland. In Modellrechnungen für das Jahr 2030 zeigt das Institut, dass der Wasserbedarf für Elektrolyse im Verhältnis zum gesamten Wasserverbrauch in fast allen Bundesländern gering bleiben wird. Die Studienautoren gehen jedoch davon aus, dass in einzelnen Regionen die Wasserversorgung stark beansprucht sein wird. Dies könnte Einfluss auf die Standortwahl für Elektrolyseanlagen haben. Entscheidend für die Entwicklung seien aber vor allem die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und der Ausbau des Wasserstoffkernnetzes.

Derzeit vor allem grauer Wasserstoff

Derzeit liegt der Wasserstoffbedarf in Deutschland laut den Berliner Wissenschaftlern bei etwa 46 Milliarden kWh. Dieser Wasserstoff liegt in überwiegender Form als grauer Wasserstoff vor - entstanden aus der Dampfreformierung von Erdgas. Bis 2030 soll sich der Bedarf, so berechnet es das DIW, mindestens verdoppeln, wobei der Anteil von grünem Wasserstoff deutlich steigen soll.

Das DIW zeigt sich optimistisch, dass durch den geplanten Ausbau des Wasserstoffkernnetzes nahezu alle Bundesländer mit Wasserstoff versorgt werden könnten. Mit einem funktionierenden Netz ließen sich Elektrolyseanlagen bevorzugt in Regionen errichten, in denen sowohl grüne Energien als auch Wasser in ausreichender Menge vorhanden sind. Diese Gegebenheiten sieht das DIW vor allem im Norden Deutschlands.

|

| Grafik zu der regionalen Verfügbarkeit von Wasser für die Elektrolyse (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: DIW Berlin |

Falls der Netzausbau geringer ausfällt als geplant, halten die Forscher dezentrale Anlagen in Verbrauchernähe für erforderlich − insbesondere in Industriezentren. Doch selbst dann würde der Frischwasserbedarf in den meisten Bundesländern unter 0,5 Prozent der heutigen Wasserentnahmen liegen. Die DIW-Studie kommt zudem zu dem Schluss, dass die Wasserkosten nur einen geringen Einfluss auf die Standortentscheidung haben: Diese Kosten machten im Schnitt rund 0,6 Prozent der Elektrolysekosten aus – vorausgesetzt, das Wasserstoffpipelinenetz wird wie vorgesehen gebaut.

Neun Liter Reinstwasser gleich ein Kilogramm Wasserstoff

Die Autoren empfehlen, den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes schnell voranzutreiben. So könnten neue Elektrolyseure vor allem dort entstehen, wo genug Wasser verfügbar ist. Außerdem raten sie, bei Genehmigungen und Förderprogrammen stärker darauf zu achten, ob Wasserressourcen in einer Region bereits stark genutzt werden. Offenere Informationen zu den tatsächlich gezahlten Wasserpreisen würden zudem helfen, ihre Rolle bei Investitionsentscheidungen besser zu bewerten.

Bei der Elektrolyse wird aus Wasser und Strom Wasserstoff gewonnen. Stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, spricht man von grünem Wasserstoff. Das für den Elektrolyseprozess notwendige Wasser kann aus Grund- oder Oberflächengewässern entnommen und muss zu Reinstwasser aufbereitet werden. Pro Kilogramm Wasserstoff werden rund neun Liter Reinstwasser sowie zusätzlich Wasser für Kühlprozesse benötigt.

Besonders geeignet für Elektrolyse sind Bundesländer mit hoher Windstromerzeugung und ausreichender Wasserversorgung. Im Fall knapper Frischwasserressourcen lässt sich auch entsalztes Meerwasser für die Elektrolyse nutzen. Für die von der Bundesregierung geplanten 10.000 MW Elektrolyseleistung bis 2030 errechnet das DIW einen jährlichen Wasserbedarf von etwa 26 Millionen Kubikmetern – das entspricht laut dem Institut rund 0,15 Prozent der heutigen Wasserentnahmen in Deutschland.

Die Studie „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“ ist über die Internetseite des DIW einsehbar.

Schneller überbaubare Netzanschlusspunkte finden

Hubert Aiwanger und Egon Leo Westphal mit dem Online-Tool. Quelle: Bayernwerk / Michael Hitzek

IT. Netzanschlüsse sind ein kostbares Gut. Daher ist eine Doppelnutzung bestehender Knoten im Verteilnetz ratsam. Das Bayernwerk stellt ein Online-Tool für Erneuerbaren-Projektierer bereit.

„SNAP“ lautet das Zauberwort, das der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk für mehr Tempo bei der Energiewende anwendet. Das Akronym steht für „schnelle Netzanschlussprüfung“, die mit einem nun ergänzten Online-Werkzeug gelingen soll.

Bayernwerk-Chef Egon Leo Westphal schaltete die erweiterte Software gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) frei. Beide versprechen sich viel von der IT-Lösung: vor allem einen schnellen Überblick, welcher vorhandene Netzanschlusspunkt für ein zusätzliches Erneuerbaren-Projekt erreichbar ist, und dazu vermiedene Kosten in Millionenhöhe.

Das Prinzip ist nicht neu – und wird republikweit geschätzt: Wo bereits ein Öko-Kraftwerk ans Netz angeschlossen ist, hat der Leitungsknoten meist noch Kapazität für eine weitere Anlage. Überbauung heißt das im Fachjargon. In der Praxis passen zum Beispiel Windkraft- und Solaranlage gut zueinander, weil beide nicht immer gleichzeitig ihre volle Einspeiseleistung einbringen.

Snap soll als Online-Plattform nun Projektentwicklern zügig eine Übersicht verschaffen, wo sie ihre Anlage systemdienlich und ohne große Investitionen ansiedeln können – oder darüber, wo in dem ausgesuchten Gebiet gegebenenfalls noch ein freier Netzanschluss möglich ist. Anschlusspunkte so zu optimieren, darin „schlummert ein wahrer Kapazitätsschatz“, so Egon Leo Westphal.

Die Bayernwerk AG habe eine Analyse für das eigene Verteilnetz vorgenommen, so der CEO, und darin ein Potenzial von 4.900 MW mittels Überbauung anschließbarer Leistung ermittelt. Westphal spielt den Ball ins Feld von Hubert Aiwanger, wenn er erklärt, diese Leistung entspreche den im Freistaat bis 2030 geplanten 1.000 neuen Windrädern. Dieses Ziel hatte die bayerische Landesregierung ausgegeben. Entsprechend lobt der Minister das neue Snap-Tool, weil es eine der „pragmatischen und intelligenten Lösungen“ zur gemeinsamen Nutzung und Überbauung vorhandener Anschlusspunkte sei. Westphal ergänzt, die Optimierung der Punkte spare Planungszeit und Geld. Verteilnetzbetreiber müssten weniger von den teuren, neuen Anschlussstellen bauen. Auf rund 750 Millionen Euro schätzt Westphal das theoretische Einsparpotenzial.

Snap verspricht den Interessierten nun eine tagesaktuelle und unverbindliche Auskunft über den nächstgelegenen Anschlusspunkt im regionalen Verteilnetz. Das ging schon länger, nun aber gibt es weitere Funktionen. Zur Anzeige kommen auch die Anlagen im Bayernwerk-Netz, die sich theoretisch überbauen lassen. Dazu lassen sich Flurkarten einblenden, auch die Suche in einem gewünschten Umkreis ist möglich. Schließlich besteht auch eine Schnittstelle zum Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, das die Kontaktdaten von Eigentümern der Netzanschlüsse bereithält.

Schnelle Netzanschlussprüfung jetzt auch für Hochspannung

Quelle: Shutterstock

STROMNETZ. Die Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom und LEW Verteilnetz haben ihr Online-Tool zur Netzanschlussprüfung auf die Hochspannungsebene erweitert.

Die Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom und LEW Verteilnetz (LVN) haben ihr digitales Angebot zur Netzanschlussprüfung ausgebaut. Das Online-Tool „Schnelle Netzanschlussprüfung“ (SNAP) ist in der neuen Version nun nicht mehr nur für Mittelspannungsanschlüsse, sondern auch für Anfragen auf Hochspannungsebene nutzbar. Damit richten sich die Unternehmen insbesondere an Projektierer von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die einen Anschluss an das Stromnetz planen.

Mit dem Tool können Interessenten den gewünschten Netzanschlusspunkt online abfragen und innerhalb weniger Sekunden eine erste Bewertung erhalten. Mitnetz Strom und LEW Verteilnetz zählen nach eigenen Angaben zu den ersten Verteilnetzbetreibern in Deutschland, die einen solchen Service für Mittel- und Hochspannung flächendeckend und in Echtzeit anbieten. Zusätzlich stellt das Tool eine Übersicht über freie Netzkapazitäten in den jeweiligen Netzgebieten bereit.

Die erweiterte Pro-Version steht registrierten Nutzern zur Verfügung. Die Anschlusspunkte umfassen derzeit Umspannwerke sowie 110-kV-Abspannmaste. Bis zu einer Distanz von zehn Kilometern zum Einspeisepunkt wird ein bearbeitbares Trassenrouting angezeigt, das potenzielle Hindernisse automatisch berücksichtigt. Bei größeren Entfernungen wird der Anschlusspunkt anhand einer Luftlinie definiert.

Für die Nutzung geben Anlagenbetreiber auf den entsprechenden Internetseiten der Netzbetreiber den Einspeiseort oder die Einspeiseadresse sowie die gewünschte Einspeiseleistung ein. Anschließend wird angezeigt, ob und an welchem Punkt die gewünschte Leistung eingespeist werden kann. Die Angaben beruhen auf tagesaktuellen Netzdaten und stellen eine unverbindliche Ersteinschätzung dar.

Mitnetz Strom bietet das Tool SNAP bereits seit 2020 an. Mit der Einführung der Pro-Version erfüllen beide Unternehmen nach eigenen Angaben bereits jetzt die im Energiewirtschaftsgesetz (§ 17 EnWG) vorgesehenen Anforderungen an die Digitalisierung der Netzanschlussprozesse bei Verteilnetzbetreibern.

Quelle: Shutterstock / Nep0

EVM geht neue Wege beim Recruiting

PERSONAL. Gemeinsam mit spezialisierten Agenturen und der Agentur für Arbeit versucht EVM, dem Fachkräftemangel auch durch Recruiting im Ausland entgegenzuwirken.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, insbesondere in den technischen Berufen, geht die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) neue Wege. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, sucht es gezielt Kooperationen mit international agierenden Partnern, um Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Auf diese Weise seien bereits drei neue Mitarbeiter gewonnen worden, heißt es weiter: Ein Elektroniker aus Marokko hat als Netzmonteur Strom im Bereich Asset-Service begonnen. Zwei Auszubildende aus Indien werden demnächst ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker beginnen.

„Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, müssen wir neue Wege gehen – auch über Landesgrenzen hinweg“, erklärt EVM-Vorstand Christoph Hesse.

Spezialisierte Agenturen und die Bundesagentur für Arbeit sind der EVM zufolge in den Rekrutierungsprozess involviert. Sie unterstützen das Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Kandidaten, helfen aber auch bei der Abwicklung von Einreiseformalitäten. Außerdem engagierten sie sich bei der Integration der neuen Mitarbeiter vor Ort. Bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen stehe außerdem ein weiterer Dienstleister aus Koblenz den neuen Kollegen zur Seite.

„Wir setzen auf qualifizierte Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft“, betont Mithun Basu, ebenfalls Vorstand der EVM. Und er betont: „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bringen nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern bereichern auch unsere Unternehmenskultur durch ihre Perspektiven und Erfahrungen.“

Laut EVM verfügen alle neu angeworbenen Mitarbeiter über Deutschkenntnisse auf mindestens B2-Niveau. Dem Goethe-Institut zufolge bedeutet dies eine selbständige Sprachverwendung auf gutem Niveau, die eine fließende Verständigung gewährleistet. Bei Bedarf werde aber auch zusätzlicher Sprachunterricht angeboten. Weiter heißt es in der Mitteilung, die Einarbeitung erfolge im Unternehmen „strukturiert und mit besonderem Fokus auf kulturelle Sensibilisierung. Workshops mit Führungskräften und Ausbildern sowie externe Expertise sorgen für ein wertschätzendes und inklusives Arbeitsumfeld.“

Nach eigenen Angaben prüft die EVM derzeit den weiteren Ausbau des Rekrutierungsprogramms. „Hilfreich wäre sicher auch ein klares Bekenntnis der Politik zur Fachkräftezuwanderung. Und ganz wichtig: die Digitalisierung und Vereinfachung der Verfahren“, erklärt Mithun Basu. Gerade die Integration mehrerer Geflüchteter habe deutlich gemacht, welche Hürden zu überwinden sind. Da alle Beteiligten „Durchhaltevermögen“ bewiesen hätten, hätten schließlich die Kollegen aus Syrien und dem Iran die Integration erfolgreich geschafft und seien nun „geschätzte und wertvolle Teammitglieder im technischen Bereich“.

Berater raten Netzbetreibern zu mehr Kundennähe

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Beratungsgesellschaft Bearing Point hat eine Studie erstellt und in diesem Zusammenhang die Erwartungen von Kunden an ihren Netzbetreiber erfragt.

Nur 30 Prozent der Netzkunden sind mit den Leistungen ihres Netzbetreibers zufrieden. Etwa genauso viele wissen überhaupt, wer ihr Netzbetreiber ist. Dies sind wesentliche Erkenntnisse aus der „Netzbetreiberstudie 2025“ der Beratungsgesellschaft Bearing Point.

Marion Schulte, Globale Leiterin Utilities, Transportation & Logistics bei der Consulting-Firma, mahnt vor diesem Hintergrund: „Die Energiewende ist kein Zukunftsprojekt, sie ist Realität. Doch ohne digitalisierte Prozesse und kundenfreundliche Schnittstellen droht sie an Bürokratie zu scheitern.“ Netzbetreiber dürften nicht „analoge Verwalter“ sein, sondern müssten die Transformation als „digitale Enabler“ mitgestalten.

Die Studie analysiert unter anderem die Erwartungen und Erfahrungen von Netznutzern im Umgang mit den Netzbetreibern. Dabei fallen den Verfassern zufolge fünf Dinge besonders auf.

Zum einen kennen 30 Prozent der Befragten ihren Netzbetreiber nicht. Die Unternehmen seien quasi unsichtbar für die Kunden. Entsprechend ergebe sich dringender Handlungsbedarf in Sachen Kommunikation. Zum anderen seien knapp 70 Prozent der Befragten bereit, in Energiewendeanlagen und Geräte zu investieren, etwa in PV-Anlagen, Wallboxen oder Balkonkraftwerke. Daraus ergebe sich zwangsläufig ein steigendes Volumen von Kundenanfragen. Für diese sollten sich die Netzbetreiber wappnen, etwa mit einer Optimierung der internen Prozesse. Gleichzeitig sei eine intelligente Bedarfsplanung für die benötigten Netzkapazitäten unabdingbar.

Kunden wollen Echtzeitinformationen

Die Befragung hat laut Bearing Point auch gezeigt, dass nur 30 Prozent mit den Dienstleistungen ihres Netzbetreibers zufrieden sind. So erwarten die Kunden beispielsweise eine durchgängige digitale Abwicklung der entsprechenden Prozesse. Allerdings bemängeln 25 Prozent der Anlagenbesitzer im Zuge von Genehmigungen lange Wartezeiten und ein hohes Maß an Bürokratie. Von einer langen Bearbeitungszeit sprechen 36 Prozent.

Eng mit der Digitalisierungsaufgabe verknüpft ist die Erwartung von 80 Prozent der Haushalte, dass der Netzbetreiber ihnen Echtzeitinformationen, etwa zu Zählerständen, zu ihrem Verbrauch oder zu Störungen liefert. Deshalb sollten die Unternehmen Kundenportale einrichten, deren Funktionsumfang an die durchaus hohen Kundenerwartungen anpassen und sie mit einem sehr intuitiven User Interface ausstatten. Denn fehlende oder schwer herauszufilternde Informationen könnten zu einer hohen Zahl an Nachfragen und zu einer negativen Einstellung dem Unternehmen gegenüber führen. Schließlich wünschen sich 83 Prozent der Befragten eine transparente Kostenübersicht und allgemein mehr Transparenz in den Prozessen.

Die Berater nehmen die Kritik der Netznutzer zum Anlass, entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben und die Rolle der Netzbetreiber als „digitale Enabler der Energiewende“ hervorzuheben.

Für die Studie wurden nach Angaben von Bearing Point 1.503 Privatpersonen in Deutschland befragt, die im eigenen Haushalt als Mitentscheider für die Themen Auto, Energie und Haustechnik gelten.

Die wesentlichen Ergebnisse der Netzbetreiber-Studie „Vom Engpass zum Schlüssel für Kunden: Die Funktion der Netzbetreiber in der Energie- und Wärmewende“ können bei der Beratungsgesellschaft angefordert werden.

Stadtwerke suchen nach Wärme in Kaiserslauterns Tiefe

Diese Vibro-Trucks schickt die Pfälzer Wärme durch die Stadt. Quelle: Stadtwerke Kaiserslautern

GEOTHERMIE. Auf in die Unterwelt: Die Stadtwerke Kaiserslautern wollen ab Herbst heißes Wasser in den tiefen Schichten unter der pfälzischen Kommune finden. Die Fernwärme soll daraus Nutzen ziehen.

Das Stadion am Betzenberg gilt unter Fußballfans als heißes Pflaster. Gerne würden die Stadtwerke Kaiserslautern das auch über die Gesteinsschichten unter der Oberfläche der rheinland-pfälzischen Kommune insgesamt sagen können. Um Tiefenwasser für die Fernwärme nutzen zu können, startet der Versorger im Herbst Erkundungen des Erdreichs. Sobald alle nötigen Genehmigungen vorliegen, wollen die Stadtwerke Sensoren anbringen und die Erkundungsfahrzeuge auf ihre langsame Tour durch das gut 153 Quadratkilometer große Stadtgebiet schicken. Die sogenannten Vibro-Trucks senden durch das wiederkehrende Aufsetzen von Bodenplatten Schallwellen in die Tiefe. Das Echo des Gesteins lässt sich schließlich in eine dreidimensionale Karte mit den potenziellen Thermalquellen übersetzen.

Mit der Tiefengeothermie will der Versorger eine zusätzliche Energiequelle für sein Fernwärmenetz aufspüren. Ziel sei es laut einer Mitteilung des Versorgers, Brennstoffimporte für das Heizen zu reduzieren und unabhängig von Preisschwankungen zu werden.

Die Stadtwerke-Tochter Pfälzer Wärme organisiert und überwacht den Erkundungsprozess. Für die Fahrpläne und Wegerechte der Trucks hat der Versorger das aus Celle stammende Unternehmen IPS Informations- & Planungsservice GmbH hinzugeholt.

Die Untersuchungstechnik, im Fachjargon 3D-Seismik genannt, kommt nicht ohne Lärm aus. Schließlich legen die Vibro-Trucks alle 30 Meter einen Stopp ein und schicken die wahrnehmbaren Signale in die Tiefe. Empfänger des Echos sind die sogenannten Geophone. Von diesen Aufzeichnungsgeräten setzt Kaiserslautern etwa 28.000 Stück ein. Anhand der Messergebnisse wollen die Stadtwerke über die Standorte möglicher Bohrungen entscheiden. Im westfälischen Münster nimmt sich der örtliche Versorger beispielsweise ein Jahr Zeit für das Auswerten des großen Datenmaterials. Die 3D-Karte des Erdreichs liegt hier wohl Anfang 2026 vor.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

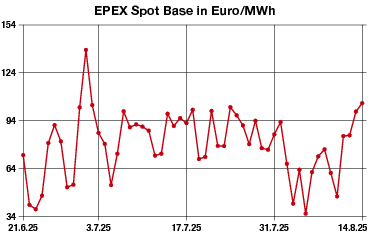

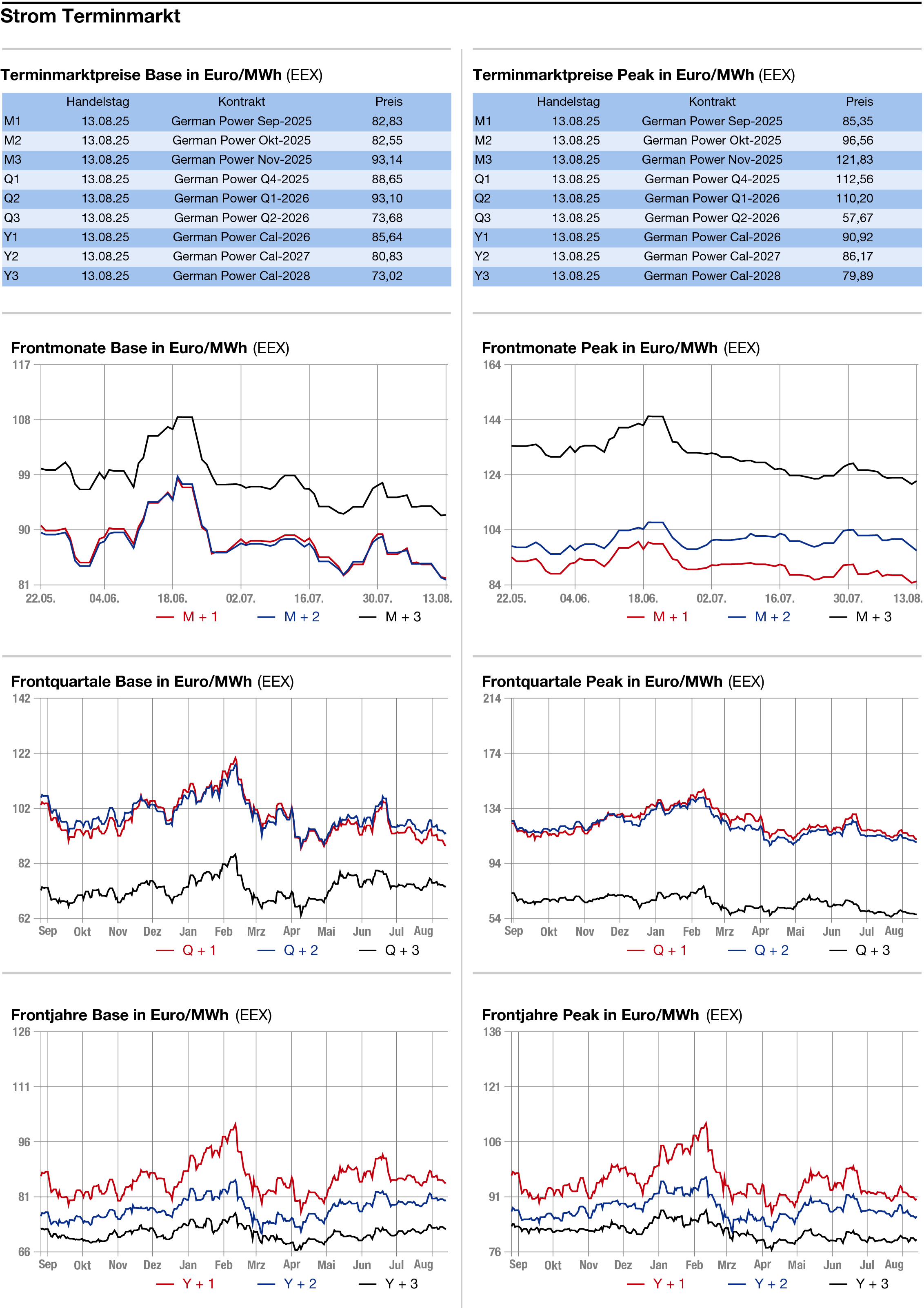

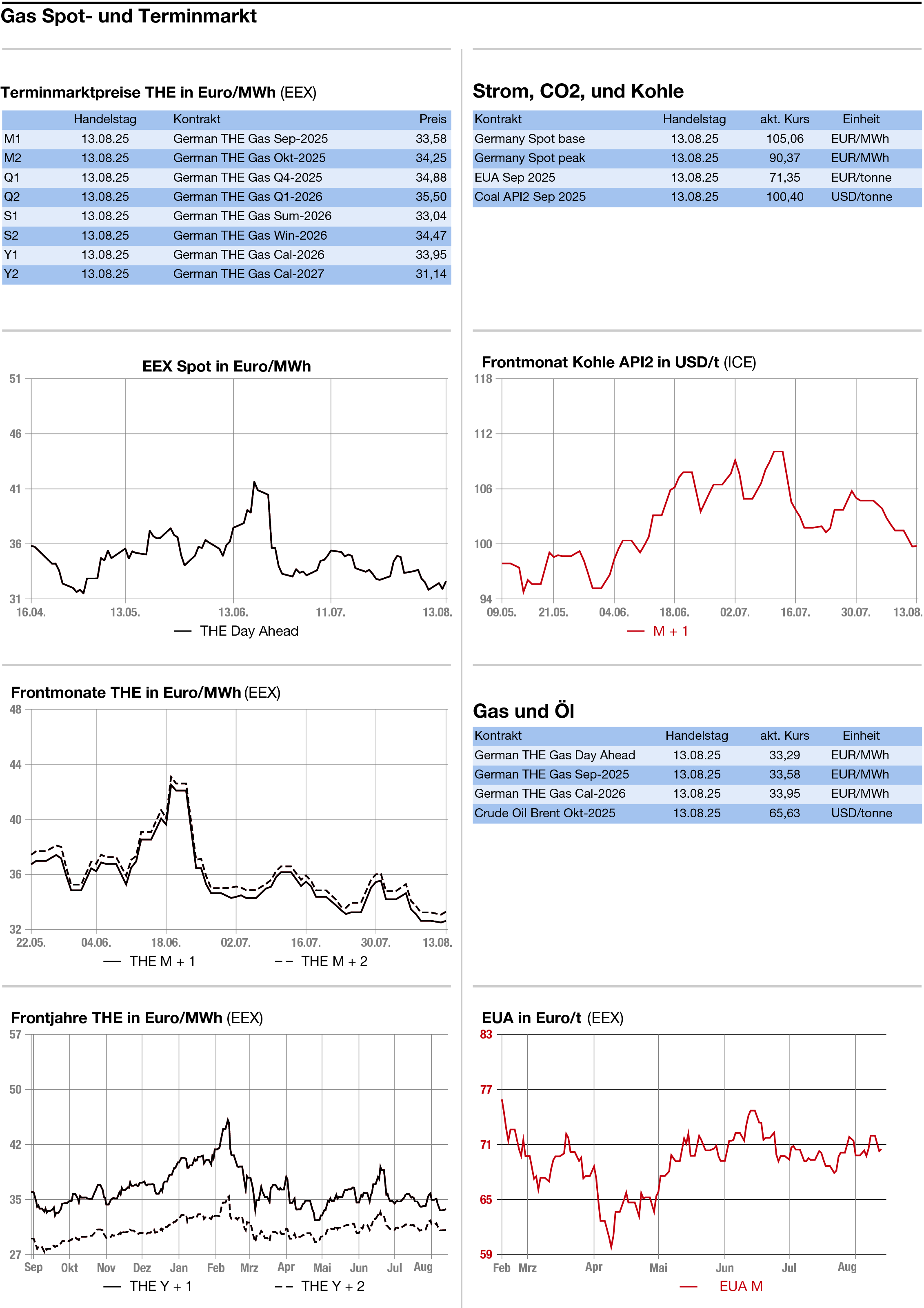

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Temperaturen stützen die Preise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich hat sich der Energiekomplex zur Mitte der Arbeitswoche gezeigt. Die Strompreise fanden keine klare Richtung. Während der Day-ahead mit der Erneuerbaren-Prognose etwas nachgibt, sind entlang der Kurve sowohl steigende als auch sinkende Preise zu sehen. Die Gaspreise zeigen sich von sommerlich heißen Temperaturen und unterdurchschnittlichen Windstrommengen sowie den Problemen bei der französischen Atomstromproduktion unterstützt.

Strom: Uneinheitlich hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann im Base 5,25 auf 105,25 Euro je Megawattstunde. Im Peak ging es um 4,50 auf 0,75 Euro je Megawattstunde nach oben. An der Börse wurde der Day-ahead mit 105,23 Euro in der Grundlast und 93,92 Euro in der Spitzenlast bewertet.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Donnerstag ein gutes Stück niedriger ausfallen als am Mittwoch. Für den Freitag und die darauffolgenden Tage werden dann aber wieder höhere Werte erwartet. Das US-Wettermodell erwartet in seiner neuesten Prognose zumeist unterdurchschnittliche Windstrommengen mit kurzen Ausreißern nach oben sowie überdurchschnittliche Temperaturen.

In Frankreich hat Kraftwerksbetreiber EDF den Ausfall von zwei Reaktoren des Atomkraftwerks Gravelines aufgrund einer Verstopfungen des Kühlwassersystems durch Quallen noch einmal verlängern müssen. Lediglich der Reaktor 6 ist aktuell wieder in Betrieb. Auch die Hitze macht den französischen Atomkraftwerken weiter zu schaffen, so müssen beispielsweise auch die Reaktoren Bugey 2 und Golfech 2 aufgrund von Kühlwasserproblemen länger als gedacht vom Netz bleiben.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,54 auf 72,04 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis dahin nur schwache 8,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,15 Euro, das Tief bei 71,26 Euro.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag präsentiert. Der Frontmonat September am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,125 auf 33,650 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead minimal um 0,050 auf 33,025 Euro nach oben.

Die überdurchschnittlichen Temperaturen in dieser Woche haben in Kombination mit unterdurchschnittlichen Windstrommengen und den hitzebedingten Problemen mit der Atomkraftproduktion in Frankreich am Mittwoch doch wieder die Preise gestützt. Gleichzeitig steigen die Gasvorräte auf dem gesamten Kontinent laut Analysten weiter stetig an, unterstützt durch die gedämpfte Nachfrage aus Asien, insbesondere aus China, und robuste Pipeline-Lieferungen aus Norwegen.

Auch die LNG-Importe bleiben solide und liegen über den saisonalen Normwerten, wie Trading Economics berichtet. Die Speicherstände in der EU liegen demnach bei fast 72 Prozent, verglichen mit 87 Prozent zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr, wobei Deutschland über 64 Prozent, Italien über 83 Prozent und Frankreich bei etwa 80 Prozent liegen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: