15. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: Gutachter kritisieren Pläne der Bundesnetzagentur

POLITIK: Steuer auf Biogasanlagen und Klärwerke soll steigen

ATOMMÜLLLAGER ASSE: Fässer in Kammer 12 erstmals sichtbar

HANDEL & MARKT

STROMSPEICHER: Batteriespezialist Lion startet Großprojekt-Offensive

VERTRIEB: Regen beschert BKW niedrigere Preise

STATISTIK DES TAGES: Deutsche Importmenge von LNG bis August 2025

TECHNIK

WINDKRAFT ONSHORE: Enerkite plant Kundenbetrieb und startet Investorensuche

WINDKRAFT ONSHORE: Repowering-Projekt: Weniger Anlagen mit mehr Erzeugung

F&E: Roboter zerlegt E-Motoren automatisch

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Mecklenburgischer Versorger in wirtschaftlicher Not

BILANZ: MVV passt nach schwächeren Zahlen Ergebnisprognose an

BILANZ: PNE bestätigt Jahresziel trotz schwachem Halbjahr

PERSONALIE: Führungswechsel bei Mitnetz Strom und Gas

PERSONALIE: Ole Wittko gibt Leitung in Mittelbaden ab

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Notierungen zeigen sich schwächer

TOP-THEMA

RWE will 3.000 MW vom ersten Gaskraft-Kuchen

Markus Krebber spricht von einem ordentlichen Halbjahr. Quelle: RWE / Andre Laaks

BILANZ.

Geringere Erträge aus konventionellen Kraftwerken und Offshore-Anlagen haben das Ergebnis von RWE gedrückt. Chef Markus Krebber bezeichnet das erste Halbjahr als gut und ordentlich.

RWE hat im ersten Halbjahr 2025 weniger gute Geschäfte gemacht als im Vorjahreszeitraum. Dies entspreche aber den Erwartungen, sagte Vorstandsvorsitzender Markus Krebber bei der Präsentation der Zahlen am 14. August.

Vor allem die rückläufigen Einnahmen bei den konventionellen Kraftwerken („flexible Energieerzeugung“), bei den Windparks auf hoher See und folglich im Energiehandel drücken das Ergebnis. Schwache Winde wirkten sich zwar auch auf die Windkraftanlagen an Land aus. Durch den anhaltenden Zubau von Onshore-Parks brachten mehr Turbinen unter dem Strich auch mehr Geld ein, flankiert durch die Gewinne aus Solaranlagen.

In Summe landet der Essener Energiekonzern nach den ersten sechs Monaten bei 2,1 Milliarden Euro im bereinigten Ergebnis vor Steuern (Ebitda) und bei 775 Millionen Euro bereinigtem Gewinn. Zur Mitte 2024 waren die Zahlen besser: 2,9 Milliarden beziehungsweise 1,9 Milliarden Euro.

Bis zu 5,1 Milliarden Euro Gewinn im Gesamtjahr

Das Ergebnis hatte RWE erwartet, entsprechend ordnete Markus Krebber es als „gut“ – und später „ordentlich“ – ein. Auch an der Prognose für das Gesamtjahr machte er keine Abstriche. RWE will beim Ebitda den Korridor zwischen 4,5 und 5,1 Milliarden Euro erreichen, beim Gewinn peilen die Essener 2,3 bis 2,9 Milliarden Euro an.

Auf die Aktie umgerechnet liegt das Halbjahresresultat bei 1,06 Euro und damit etwa auf der Hälfte des angestrebten Jahreswerts von 2,10 Euro. Bis 2030 soll der Gewinn hier auf etwa 4 Euro steigen. Ausschütten will RWE am Jahresende 2025 mit 1,20 Euro je Anteilsschein „wieder zehn Cent mehr als im Vorjahr“, so der Unternehmenschef.

Finanzchef Michael Müller zeigte sich nach wie vor überzeugt vom Ansatz, sowohl flexible Energieerzeugung als auch die Integration Erneuerbarer zu verfolgen. Wind- und Solarenergie habe das Unternehmen vor allem in den USA ausgebaut. Die schwierige Haltung der Trump-Administration zu den Erneuerbaren und ihre Zoll-Politik drücken die Stimmung gleichwohl etwas.

Markus Krebber geht aufgrund des „dynamisch wachsenden Strombedarfs“ in den USA davon aus, dass mit Windkraft und Solaranlagen an Land weiter gute Geschäfte zu machen sein werden. RWE beziehe so viele Komponenten wie möglich von US-Firmen. Wo Importe nötig sind, „müssen unsere Lieferanten möglichst das Zollrisiko übernehmen“, so der Vorstandschef. Alles in allem sei das Investitionstempo dadurch allerdings „verlangsamt“.

Die Lage in Deutschland beschreibt er ähnlich. Die Nullrunde bei der jüngsten Offshore-Auktion spreche dafür. Großbritannien gebe hier ein besseres Bild ab, zweiseitige Differenzverträge (CfD) würden durch die garantierten Strompreise Planungssicherheit für neue Projekte geben. RWE bereitet Pläne für Meeresfarmen mit einer Gesamtleistung von 7.500 MW vor. Wie viel davon in die Auktion für Oktober gehen, wollte er nicht sagen.

Schulterschluss von Politik und Wirtschaft nötig

Eine Aufteilung in regionale Strompreiszonen würde in Deutschland laut Krebber jahrelange Unsicherheit und Unternehmen dazu bringen, Investitionen zurückzustellen. Die Energiewende einem „Realitätscheck“ zu unterziehen, wie die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dies tue, sei wichtig. Wenn der Erneuerbaren-Ausbau „nicht beim Verbraucher ankommt“, sei das schlecht. Es gelte, den Zubau mit dem Netzausbau zu synchronisieren.

Bei dem von der Ministerin angekündigten Bau neuer Gaskraftwerke will RWE ein gehöriges Wörtchen mitreden. Fast ein Drittel der noch für dieses Jahr erwarteten Ausschreibung soll auf die Essener entfallen: 3.000 MW von 10.000 MW, die Krebber noch bis Jahresende „auf den Weg gebracht“ sehen möchte. Zulieferverträge seien verhandelt, Genehmigungsprozesse in Vorbereitung. Wichtig sei nun ein „einfaches“ Ausschreibungsdesign für die Gaskraftwerke: „Unnötige Überregulierung macht die Energiewende nur teuer.“

Markus Krebber glaubt, die ersten neuen Gaskraftwerke bis 2030 ans Netz bringen zu können. Insgesamt sei ein „Schulterschluss von Politik und Wirtschaft“ bedeutsam, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten. RWE stehe für sinnvolle Investitionen bereit, 2,5 Milliarden Euro steckte das Unternehmen im ersten Halbjahr in neue Erzeugungskapazitäten. 11.200 MW seien in Bau, davon wolle RWE bis Ende 2025 bereits 3.000 MW in Betrieb nehmen.

Die Investitionen (bis Ende 2025 sollen es 7 Milliarden Euro werden) steigerten die Nettoverschuldung zur Jahresmitte auf 15,5 Milliarden Euro. Zum Ende des Bilanzjahres soll das Verhältnis von Verschuldung zu Ebitda den Faktor 3 betragen, damit hätte die Nettoverschuldung bereits jetzt den Maximalwert erreicht.

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

Gutachter kritisieren Pläne der Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Ein Gutachten im Auftrag des BDEW zeigt auf, wie künftig Produktionsfortschritte in der Anreizregulierung berücksichtigt werden sollten.

Im Auftrag des Bundesverbands der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) hat die Beratungsgesellschaft Polynomics in Zusammenarbeit mit den Professoren Klaus Gugler von der Wirtschaftsuniversität Wien und Mario Liebensteiner von der Universität Erlangen-Nürnberg den „Xgen“ analysiert. Das Gutachten stellt Reformbedarf fest und macht auch konkrete Vorschläge, wie künftig dieses zentrale Element der Anreizregulierung bei Strom- und Gasnetzen bestimmt werden könnte.

Beim „Xgen“ handelt es sich um den sogenannten „generellen sektoralen Produktivitätsfaktor“. Damit vergleicht die Bundesnetzagentur in der Anreizregulierung die Output-Preisentwicklung der Netzwirtschaft mit der Output-Preisentwicklung der Gesamtwirtschaft – und dies alles unter der Annahme, es herrsche perfekter Wettbewerb in der Gesamtwirtschaft. Da aber echter Wettbewerb im natürlichen Monopol der Netzgebiete nicht möglich ist, will der Regulierer Anreize für Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen setzen.

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor bildet „die Differenz zwischen der Produktivitäts- und Inputpreisentwicklung in der regulierten Branche und jener der Gesamtwirtschaft ab. Er simuliert damit einen kontinuierlichen Wettbewerbsdruck, dem das Monopolunternehmen ausgesetzt wäre, wenn es sich auf einem Wettbewerbsmarkt behaupten müsste“, erläutern die Ökonomen in ihrem Gutachten. Xgen wirkt quasi als ein pauschaler Abschlag auf die Erlöse der Netzbetreiber, wenn deren Produktivität höher eingeschätzt wird als die der Gesamtwirtschaft.

Plädoyer für Abschaffung des Zeitverzugs

Für die Weiterentwicklung der Anreizregulierung im Rahmen des NEST-Verfahrens – das Akronym geht zurück auf ein Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung mit dem Titel „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“ – will die Bundesnetzagentur auch den Xgen methodisch weiterentwickeln. Dafür sollen die Gesamtkosten eines Netzbetreibers als Basis herangezogen werden.

„Dieser Ansatz ist nicht nachvollziehbar, da Anpassungen aufgrund des jährlichen Kapitalkostenausgleichs zukünftig nicht mehr auf die Kapitalkosten und die Betriebskosten, sondern nur noch auf die Betriebskosten erfolgen sollen“, heißt es von Seiten des BDEW. „Werden die Gesamtkosten eines Netzbetreibers für die Berechnung des Xgen herangezogen, aber nicht auf seine Kapitalkosten, sondern nur auf seine Betriebskosten angewendet, werden den Netzbetreibern systematisch Erlöse entzogen, die ihnen als effizient anerkannte Erlöse eigentlich zustehen – mit direkten Folgen auf ihre Investitionsfähigkeit und die Umsetzung der Energiewende“, gibt der BDEW zu bedenken. Er sieht deshalb die Gefahr einer „komplizierten Regulierung“, die mehr Unsicherheit erzeugen und die Netzbetreiber in ihrer Investitionsfähigkeit einschränken würde.

Dagegen hätten die Gutachter gleich mehrere Vorschläge auf den Tisch gelegt, die wissenschaftlich fundiert, mit dem derzeitigen Regulierungssystem insgesamt kompatibel, aber dem Ansatz der Bundesnetzagentur methodisch überlegen sind. Mit einem OPEX Xgen – einer Berechnung auf Basis der Betriebskosten – könnten die effizienten Betriebskosten korrekt und ohne Verzerrung abgebildet werden. Falls die bisherigen Daten zu volatil oder unsicher seien, könne ein Aussetzen des Xgen diesen Unsicherheiten Rechnung tragen.

Wenn es kein eigenes Instrument verfügbar sei, um Veränderungen in der Versorgungsaufgabe der Netzbetreiber zu berücksichtigen, könnte ein sogenannter historischer Xgen eine sinnvolle Alternative sein. Dabei würde sich die Berechnung allein auf die Entwicklung der Netzwirtschaft stützen – ohne Vergleich mit der Gesamtwirtschaft.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, betont, die Regulierung müsse die Rolle der Netzbetreiber stärken, und zwar „mit Planungssicherheit, verlässlichen Erlösen und einem klaren Investitionsanreiz“. Den Gutachtern zufolge ist auch die Beibehaltung des Zweijahresverzugs bei der Anpassung der Erlösobergrenze an die Inflation nicht sachgerecht. Diese würde systematisch zu einer Unterdeckung der tatsächlichen Betriebskosten führen. Sie plädieren deshalb für eine Abschaffung des Zeitverzugs.

Der BDEW hat angekündigt, am 18. August eine ausführliche Stellungnahme im Konsultationsverfahren zur Methodenfestlegung des Xgen abzugeben.

Das Gutachten „Zukünftige Ausgestaltung des Xgen in der deutschen Anreizregulierung“ steht auf der Internetseite des BDEW zum Download bereit.

Steuer auf Biogasanlagen und Klärwerke soll steigen

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Ende der Verbändeanhörung: Der VKU und die Biogasbranche fassen ihre Kritik an einer Steuererhöhung für größere Biogasanlagen und die meisten Kläranlagen zusammen.

Am 13. August endete die Verbändeanhörung zur Novellierung des Energie- und des Stromsteuergesetzes, zu dem das Bundesfinanzministerium (BMF) einen Referentenentwurf vorgelegt hatte. Das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) nutzten die Gelegenheit ihrer Stellungnahmen auch, um ihre anhaltende Kritik an Einzelregelungen in öffentlichen Mitteilungen zu wiederholen.

Das BMF unter Minister Lars Klingbeil (SPD) setzt in dem Entwurf eine seit Juni bekannte Vereinbarung mit der Union um, lediglich Industrie, Land- und Forstwirtschaft durch die Herabsetzung der Stromsteuer von 2,05 auf den EU-Mindestsatz von 0,50 Euro/MWh zu entlasten, nicht aber, wie im Koalitionsvertrag ursprünglich angekündigt, auch die restliche Wirtschaft und die Haushalte. Die Entlastung beschränkt sich auch auf die Jahre 2024 (rückwirkend) und 2025.

Zusätzlich werden Stromspeicher und E-Fahrzeuge ganz von der Stromsteuer befreit. Zwecks „Bürokratieabbaus“ fällt künftig aber auf Strom aus Anlagen, die mit einer elektrischen Nennleistung oberhalb von 2 MW Bio-, Klär- und Deponiegase verfeuern, neuerdings Stromsteuer an. Diese Stromquellen werden künftig nicht mehr als erneuerbar anerkannt.

„Schlag ins Gesicht“ der gesamten Bioenergie-Branche

Sandra Rostek, Leiterin des HBB, in dem mehrere Verbände der Bioenergiebranche zusammengeschlossen sind, nannte den Entwurf einen „Schlag ins Gesicht einer ganzen Branche“. Die Nichtanerkennung von Bio-, Klär- und Deponiegas als erneuerbar widerspreche dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem EU-Recht. Betreiber von Biogasanlagen und Holzheizkraftwerken würden steuerlich mit jenen von Kohle- und Gasblöcken gleichgestellt.

Der behauptete Bürokratieabbau, in dessen Zug laut BMF künftig Nachhaltigkeitszertifizierungen entfallen würden, sei „vorgeschoben“ und „bleibt auf der Strecke“, so Rostek. Biogasanlagen-Betreiber bräuchten diese Nachweise nach wie vor, etwa für die gültige Teilnahme an den Ökostrom-Ausschreibungen. Der Eigenverbrauch und die direkte Biomasse-Stromlieferung an Dritte würden ebenfalls nicht von der Stromsteuer befreit, kritisierte die Büroleiterin.

Zudem darf sich die Energiesteuer-Befreiung nach Ansicht des HBB nicht auf E-Autos beschränken, sondern müsste auf Biokraftstoffe ausgeweitet werden, um die Verkehrswende ganz umzusetzen. Der VKU hielte eine Befreiung obendrein auch für die elektrische Wärmeproduktion etwa in Wärmepumpen für „sinnvoll“. Die Stromsteuer stattdessen aber nach den Vorstellungen des BMF bei Wärmenetzen nur noch ausnahmsweise und damit „bürokratisch“ erstattet werden.

VKU: Vierfache Stromsteuer-Last

Der VKU warnte vor einer vierfachen Steuerbelastung für „viele“ Abwasserentsorger, deren klärgasbefeuerte Stromerzeugungsanlagen über 2 MW kommen. Die Zeche zahle letztlich das Gros der Haushalte und Betriebe über höhere Abwassergebühren. Jeder müsse mal „aufs Klo“, so die kommunalwirtschaftliche Lobby in leicht verständlicher Sprache. Der Energiebedarf erhöhe sich bei etwa 600 Kläranlagen ohnehin um 30 Prozent, weil sie eine vierte Reinigungsstufe bekommen müssen. Ein Fünftel der Kosten wird auf die Bürger und Betriebe umgelegt. Dies sieht die EU-Kommunalabgabenrichtlinie (KARL) vor, die bis 2027 umzusetzen ist.

Die Entlastung des produzierenden Gewerbes begrüßen sowohl VKU als auch HBB. Der VKU hält an seiner Forderung fest, auch die restliche Wirtschaft und die Haushalte von einem Großteil der Stromsteuer zu befreien. Die vorgesehene Erstattung beim Eigenverbrauch und bei Strom-Direktlieferungen an Dritte dagegen entspreche keiner Befreiung und erhöhe den bürokratischen Aufwand.

Der VKU und das HBB haben ihre jeweiligen vollständigen Stellungnahmen zu dem ausschließlich an Verbände verschickten BMF-Entwurf veröffentlicht.

Fässer in Kammer 12 erstmals sichtbar

Quelle: Shutterstock / lassedesignen

ATOMMÜLLLAGER ASSE. Die radioaktiven Abfälle sollen aus der Schachtanlage Asse geborgen werden. Nun war ein erster Blick in eine Kammer möglich, die als eine starke Radonquelle gilt.

Auf dem jahrelangen Weg zur Bergung des radioaktiven Mülls aus der Schachtanlage Asse im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel konnten die Betreiber nach eigenen Angaben erstmals in die Einlagerungskammer 12 blicken. Nach einer Erkundungsbohrung in 750 Metern Tiefe wurden durch ein tennisballgroßes Loch einige Fässer erkennbar, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitteilte. „Unser erster Eindruck ist, dass zumindest die sichtbaren Fässer in einem guten Zustand sind“, sagte BGE-Chefin Iris Graffunder.

Ziel sei nun, die Kammeratmosphäre und Aktivitätswerte zu analysieren. „Dafür brauchen wir mehr Platz und müssen die Bohrung noch erweitern“, sagte Graffunder. In der Einlagerungskammer 12 befinden sich nach Angaben der Betreibergesellschaft 7.464 Gebinde, davon 6.747 Fässer und 717 sogenannte Verlorene Betonabschirmungen, die dort in den Jahren 1973 und 1974 liegend gestapelt wurden.

Bekannt wurde die Kammer laut BGE, weil sich im Zugangsbereich ein Sumpf mit kontaminierter Lösung bildete. Dies sei auch ein Grund dafür gewesen, die Schachtanlage Asse II im Jahr 2009 unter das Atomrecht zu stellen. Die Kammer zählt nach Angaben der Bundesgesellschaft zu den Radonquellen in der Schachtanlage.

Insgesamt liegen in der Schachtanlage in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, die in den 60er und 70er Jahren dort eingelagert worden waren. Da die Asse seit Jahren als instabil gilt, sollen die Fässer zurückgeholt werden. Dass dies geschehen muss, ist seit Jahren gesetzlich geregelt. Für die Stilllegung und Räumung ist die Betreibergesellschaft BGE mit Sitz in Peine verantwortlich. Nach jüngsten Plänen soll frühestens 2033 mit der Rückholung der Abfälle begonnen werden.

Quelle: Jonas Rosenberger

Batteriespezialist Lion startet Großprojekt-Offensive

STROMSPEICHER. Eine neue Kooperation soll den Ausbau von Energiespeichern vorantreiben. „LION E-Mobility“ plant mit den Münchner Solarkraftwerken über 40 Großprojekte.

Der Batteriespezialist „LION E-Mobility AG“ aus dem schweizerischen Zug will gemeinsam mit der Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH den Markt für Energiespeicher ausbauen. Die Tochtergesellschaft Lion Smart Production GmbH hat dazu eine strategische Partnerschaft mit dem bayerischen Solarprojektentwickler geschlossen. Ziel ist es, wie die Schweizer in einer Mitteilung vom 13. August bekannt geben, sowohl Photovoltaik-Großanlagen mit Speichern zu kombinieren als auch eigenständige Speicherlösungen zu realisieren.

Laut Lion befinden sich derzeit über 40 Projekte in Planung. Neben der Zwischenspeicherung von Solarstrom sollen die Batteriesysteme auch für Netzdienstleistungen eingesetzt werden. Damit will das Unternehmen zusätzliche Erlösquellen erschließen. Die Speicher von Lion Smart sind, wie es weiter heißt, mit integrierten Wechselrichtern ausgestattet und für eine schnelle Implementierung in Projekten ausgelegt.

Joachim Damasky sieht in der Zusammenarbeit den Schlüssel zu einem skalierbaren Geschäftsmodell. Der Vorstandsvorsitzende von Lion verweist auf die Verbindung der eigenen Speichertechnologie mit der Projektentwicklungserfahrung des Partners. Auch Florian Genssler erwartet sich Vorteile durch die Kooperation. Der Geschäftsführer der Münchner Solarkraftwerke verweist auf die stark wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Speichern, die eine schnelle Umsetzung gemeinsamer Projekte begünstigt.

Die Partner wollen insbesondere Kunden ansprechen, die Speicherlösungen flexibel mit oder ohne Photovoltaikanlage einsetzen möchten. Neben PV-gekoppelten Lösungen sollen auch Stand-Alone-Speicherprojekte umgesetzt werden. Lion verspricht sich davon eine langfristige Stärkung der Position als Anbieter kompletter Energiespeicherlösungen.

Die Lion E-Mobility AG wurde 2011 gegründet und ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert. Das Unternehmen produziert Lithium-Ionen-Batteriepacks für Elektrofahrzeuge sowie stationäre und industrielle Anwendungen. In der deutschen Fertigungsstätte betreibt Lion hochautomatisierte Montagelinien mit einer jährlichen Kapazität von rund 2 Millionen kWh.

Die Tochtergesellschaft Lion Smart GmbH entwickelt Batteriesysteme mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit. Dazu gehört auch ein immersionsgekühltes Batteriesystem. Bei diesem werden die Zellen in eine nicht leitende Flüssigkeit eingetaucht, um Wärme effizient abzuführen und die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen. Die Kooperation mit den Münchner Solarkraftwerken gilt als ein Schritt, um das Portfolio im Bereich Großspeicher zu erweitern.

Die Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH aus München entwickelt und realisiert Photovoltaikanlagen und Energiespeicherprojekte in Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf große Freiflächenanlagen sowie kombinierte Speicherlösungen und verfügt über Erfahrung in Planung, Genehmigung und Bau.

Regen beschert BKW niedrigere Preise

Wasserstkraftanlage in Aarberg. Quelle: BKW

VERTRIEB. Die Schweizer BKW senkt zum Jahreswechsel die Tarife in der Grundversorgung. Der Versorger gibt damit die gute Wasserausbeute aus ihren eigenen Anlagen weiter.

Die Schweizer BKW senkt zum Jahreswechsel die Tarife in der Grundversorgung. Der Versorger gibt damit die gute Wasserausbeute aus ihren eigenen Anlagen weiter. Demnach reduziert die BKW die Energietarife in der Grundversorgung um 0,9 Rappen pro Kilowattstunde. Ein Haushalt mit rund 4.500 kWh Verbrauch könne rund 3,40 Schweizer Franken pro Monat respektive um 40 Schweizer Franken pro Jahr (minus 3,15 Prozent) sparen.

Weil die BKW ihre Kundschaft in der Grundversorgung überwiegend mit Strom aus eigenen Kraftwerken versorgt, orientieren sich die Tarife primär an den Produktionskosten dieser Anlagen. Das Jahr 2024 war nach Auskunft des Versorgers reich an Niederschlag und daher ein sehr gutes Jahr für die Wasserkraftwerke. In der Folge sanken die Produktionskosten. Auch der Netznutzungstarif, der für Betrieb und Unterhalt der Stromnetze erhoben wird, sinkt im kommenden Jahr leicht.

Gründe für die tieferen Kosten sind laut der BKW die Senkung des sogenannten WACC (Weighted Average Cost of Capital). Das ist der Satz, mit dem das in der Netzinfrastruktur gebundene Kapital verzinst wird. Zudem gab es eine Tarifreduktion der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid, die das Höchstspannungsnetz betreibt. Außerdem hat die Swissgrid ebenfalls eine Tarifreduktion zum Jahreswechsel bei den allgemeinen Systemdienstleistungen bekanntgegeben.

Deutsche Importmenge von LNG bis August 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Am 10. August 2025 importierte Deutschland beispielsweise verflüssigtes Erdgas in einem Umfang von 363 Gigawattstunden pro Tag. Im Vergleich zu den gasförmigen Erdgasimporten von Deutschland fällt die bisherige Importmenge von LNG gering aus, jedoch handelt es sich bei den Importen von Erdgas über Pipelines zum Beispiel aus den Niederlanden und Belgien häufig um wieder gasifizierte LNG-Importe dieser Länder.

Fertiggestellte Bodensation EK100 10P von Enerkite. Quelle: Enerkite

Enerkite plant Kundenbetrieb und startet Investorensuche

WINDKRAFT ONSHORE. Das Berliner Start-up Enerkite, Entwickler von Flugwindkraftanlagen, hat nach eigenen Angaben die Bodenstation „EK100-10P“ fertiggestellt. Im Jahr 2026 sollen erste Kundentests starten.

Das Berliner Unternehmen Enerkite hat die Betriebsbereitschaft seiner neuen Bodenstation EK100-10P gemeldet. Nach Angaben des Start-ups soll das System im kommenden Jahr nach weiteren Flugtests bei ausgewählten Kunden im Demonstrationsbetrieb zum Einsatz kommen. Es handel sich um einen mobilen Prototyp, der schnell in Betrieb genommen könnte und für den temporären Einsatz ausgelegt ist. Etwa für die Eigenstromversorgung in Industrie und Landwirtschaft oder für Inselnetze.

Parallel hat Enerkite die Finanzierungsplattform enerkite-invest.de gestartet, die in Kooperation mit dem österreichischen Crowdinvesting-Anbieter Conda betrieben wird. Laut Enerkite können sich Investoren dort erstmals mit einer Kombination aus erfolgsabhängiger Beteiligung und fester jährlicher Verzinsung engagieren. Das Zielvolumen der laufenden Kampagne beträgt nach Unternehmensangaben 1,5 Millionen Euro. Diese Mittel sollen den geplanten Demonstrationsbetrieb der Bodenstation bei Partnerkunden finanzieren.

Erste Pilotkunden bekannt

Enerkite sieht die Technologie als Ergänzung zu bestehenden erneuerbaren Energien, insbesondere für eine grundlastfähige Versorgung direkt beim Kunden. Der Hersteller verweist auf mehr als 200 vorliegende Kaufanfragen und nennt als ersten Kunden das Unternehmen Seipp & Kehl, ein Industriezulieferer mit Sitz in Gemünden (Hessen). Weitere Pilotprojekte seien mit dem Projektentwickler Tegel Projekt, dem Energieanlagenentwickler „e.disnatur“ und dem Ladeinfrastruktur-Anbieter Volkswagen Group Charging geplant. Außerdem befinde sich Enerkite nach eigenen Angaben mit drei weiteren deutschen Industrieunternehmen in „fortgeschrittenen Gesprächen“.

Das EK100-System sei für eine industrielle Serienfertigung mit mehr als 10.000 Einheiten pro Jahr und Werk konzipiert, heißt es weiter. Enerkite gibt an, bei der Produktion auf Standards aus der Landmaschinenfertigung zu setzen und nur wenige Varianten anzubieten, um einen schnellen Produktionshochlauf zu ermöglichen. Eine vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Econ) erstellte Studie, die im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden soll, bescheinige der heimischen Flugwindkraftproduktion Potenzial für Arbeitsplätze und Innovation. Erste Ergebnisse seien im Juli im Bundestag vorgestellt worden.

Nach Unternehmensangaben hat Enerkite seit der Gründung über 6,5 Millionen Euro über Crowdinvesting eingeworben, vor allem über die Plattform „FunderNation“. Hinzu kommen laut Enerkite 6,1 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Die neue Plattform solle künftig auch für Projektfinanzierungen genutzt werden, etwa beim Aufbau neuer Kundenstandorte.

Enerkite entwickelt Flugwindkraftanlagen, die mit einem automatisierten Flügel in Höhen von über 200 Metern arbeiten und die Energie am Boden in Strom umwandeln (wir berichteten). Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 25 Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde.

Repowering-Projekt: Weniger Anlagen mit mehr Erzeugung

Windpark Elster. Quelle: VSB-Gruppe

WINDKRAFT ONSHORE. Die VSB-Gruppe hat den repowerten Windpark Elster in Betrieb genommen und sieht dies als Zeichen in Zeiten, in denen die Energiewende an Tempo verliere.

Nach Angaben des Projektentwicklers VSB handelt es sich um einen der größten Windparks seiner Art. Mit einer installierten Leistung von 105,6 MW sei Elster eines der „stärksten Repowering-Projekte Europas“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die neuen Windkraftanlagen sollen jährlich rund 235 Millionen kWh erzeugen und damit etwa 180.000 Tonnen CO2 vermeiden, die bei gleicher Stromausbeute bei der Verstromung von Braunkohle angefallen wären. Rund 204.000 Tonnen des fossilen Brennstoffs wären dafür nötig gewesen.

Felix Grolman hält das Projekt für wegweisend für die Energiewende in Deutschland. Statt 50 Anlagen seien jetzt nur 16 notwendig, was eine Flächenreduktion um ein Drittel bedeute. Gleichzeitig werde die Energieausbeute um das Sechsfache gesteigert. „Genau solche Projekte braucht Deutschland jetzt, um die CO₂-Reduzierung voranzutreiben“, so der CEO der VSB-Gruppe.

Der Geschäftsführer der planenden und bauausführenden VSB Deutschland, Thomas Winkler, blickt auf einen aus seiner Sicht wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekt des Repowering-Projekts, nachdem 2021 und 2022 die alten Anlagen zurückgebaut waren: „Viele davon konnten weiterverwendet werden, etwa als Quelle für Ersatzkomponenten oder zur Stromversorgung an neuen Standorten, zum Beispiel in Australien bei einer Goldmine. So verlängern wir die Lebensdauer der Technik und schonen wertvolle Ressourcen.“

Damit eng verknüpft ist die gesamte Ökobilanz des Anlagentyps Siemens Gamesa SG 6.6.-155. Christian Essiger, der beim Hersteller das deutsche Onshore-Geschäft leitet, rechnet vor, dass jede Anlage über ihren Lebenszyklus hinweg rund 48-mal mehr Energie erzeugt, als für die Herstellung, die Errichtung und den Betrieb notwendig ist.

Für den Herbst dieses Jahres hat die Dresdner VSB-Gruppe, die seit 2025 zu Total Energies gehört, den Bau von zwei zusätzlichen Anlagen angekündigt.

Wesentliche Kennzahlen des Windparks nach dem Repowering im Vergleich zum „alten“ Windpark (in Klammern): Zahl der Anlagen: 16 (50); Leistung einer Anlage: 6,6 MW (0,6 MW); Leistung gesamt: 105,6 MW (30 MW); Nabenhöhe: 165 Meter (77,8 Meter); Rotorblattlänge: 77,5 Meter (20 Meter); Energieertrag: 235 Millionen kWh (36 Millionen kWh).

Roboter zerlegt E-Motoren automatisch

Automatisierte Demontage: der Demonstrator am Fraunhofer IWU. Quelle: Fraunhofer IWU

F&E. Elektromotoren und Batteriespeicher enthalten wertvolle Rohstoffe. Ein Fraunhofer Forschungsteam zeigt, wie automatisierte Demontage den Recyclingprozess wirtschaftlicher machen könnte.

Ein neues Verfahren für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft hat das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Fraunhofer IWU) in Chemnitz entwickelt. Das Forschungsprojekt lief unter dem Namen „ZIRKEL“. Dies steht für „Zirkuläre Wertschöpfung für Elektromotoren und Batteriespeicher“. Projektziel war es, Elektromotoren und Hochvoltbatterien aus Elektrofahrzeugen so zu gestalten und zu zerlegen, dass wertvolle Rohstoffe effizient zurückgewonnen werden können. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt förderte das auf dreieinhalb Jahre angesetzte Projekt.

Zum Hintergrund: Elektromotoren bestehen zu großen Teilen aus Kupfer, Aluminium und seltenen Erden wie Neodym, deren Rückgewinnung angesichts knapper Ressourcen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Fraunhofer IWU konzentrierte seine Arbeit auf die automatisierte Demontage dieser Motoren. Dafür entwickelten die Forscher einen adaptiven Portalroboter, der mithilfe von Bildverarbeitung und KI-Algorithmen Schraubverbindungen erkennt und löst − auch bei stark verschmutzten oder verschlissenen Komponenten.

Ausgangspunkt war ein mehrstufiger Workshop, in dem Elektromotoren aus dem Volkswagen-Konzern zerlegt und die Arbeitsschritte dokumentiert wurden. Daraus entstand eine detaillierte Demontageanleitung, aus der die Wissenschaftler Designempfehlungen für die Motoren entwickelten. Die Empfehlungen waren beispielsweise, Schraubverbindungen zu vereinheitlichen und Bauteile so zu gestalten, dass Monteure und Roboter leichter an sie herankommen. Ein Schwerpunkt lag auf der möglichst unbeschädigten Rückgewinnung der im Rotor verbauten Neodym-Magnete. Zu diesem Zweck testeten die Partner mechanische und hydraulische Verfahren, um die Magnete für eine Wiederverwendung zu gewinnen.

Optimiertes Design für späteres Recycling

Die erarbeitete Methodik zeigt laut Fraunhofer, dass sich mit einem „Design for Recycling“ − also einer produktionsseitigen Vorbereitung auf den späteren Rückbau − die Wirtschaftlichkeit von Recyclingprozessen deutlich steigern lässt. Das von den Forschern entwickelte Robotersystem arbeitet adaptiv. Dies verkürzt Rüstzeiten, da das System einmal eingestellte Schraubentypen für unterschiedliche Bauteile wiedererkennen kann. Zudem kommt es mit kostengünstiger Standard-Hardware wie Stereokameras aus.

Neben dem Fraunhofer IWU waren an „ZIRKEL“ weitere Partner aus Industrie und Forschung beteiligt, darunter Volkswagen, Liebherr-Verzahntechnik, Deckel Maho Pfronten, Ascon Systems, Arxum, Synergeticon, Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik und federführend die Technische Universität Braunschweig. Gemeinsam wollen sie die entwickelten Prozesse in die industrielle Anwendung überführen und so einen Beitrag leisten, um Kreisläufe bei kritischen Rohstoffen zu schließen.

Quelle: Jonas Rosenberger

Mecklenburgischer Versorger in wirtschaftlicher Not

STADTWERKE. Bei einem Versorger vor den Toren Rostocks sitzt nun eine Frau am Ruder. Vorübergehend. Ulrike Hoge-Peters überwacht die Stadtwerke Laage als vorläufige Insolvenzverwalterin.

Die finanzielle Lage bei den Stadtwerken Laage ist schlecht. Offenbar so schlecht, dass seit dem 8. August ein vorläufiges Insolvenzverfahren über den mecklenburgischen Versorger eröffnet ist. Es handelt sich um einen ökonomischen Abstieg mit Ankündigung.

Denn noch vor Ende des Jahres 2024 hatte es einen Krisengipfel der Gesellschafter gegeben. In der schwächsten Position damals: Christin Zimmermann (FDP), Bürgermeisterin der Stadt Laage, die Mutter des angeschlagenen Versorgers ist. Sie ging als Bittstellerin in eine Zusammenkunft mit Spitzen von Stadt und Stadtwerken im benachbarten Teterow. Der dortige Versorger, seit 2011 mit 25 Prozent an Laage beteiligt, möge doch von Forderungen an die Laager zurücktreten.

Im Raum stand damals ein Fehlbetrag von etwa 1 Million Euro, die Bürgermeisterin soll die Partner zum Verzicht auf einen Teil der Gelder bewegt haben. Die Summe wollte Laages Erster Stadtrat Christian Paulus auf Anfrage dieser Redaktion nicht bestätigen. Auch sonst gibt der Leiter der Zentralen Dienste in der Verwaltung sich wortkarg. Für die Stadtwerke, so Paulus, dürfe derzeit ausschließlich die bestellte Insolvenzverwalterin sprechen.

Suche nach Übernahmeinteressenten gestartet

In dieses Amt hat das Amtsgericht Rostock mit Bekanntmachung (Aktenzeichen 61a IN 456/25) Ulrike Hoge-Peters von der Kanzlei HGW bestellt. Sie soll das verbliebene Vermögen sichern. Sie hat mit dem Beschluss die Hoheit über die Finanzen und eingehende Gelder. Aufgrund der Kürze ihrer Amtszeit, so die Rechtsanwältin auf Anfrage, könne sie sich noch kein Urteil erlauben, wie die Chancen auf ein Überleben der Stadtwerke stehen.

Ziel des Verfahrens sei es allerdings, so Hoge-Peters weiter, das Unternehmen mit den bisherigen Geschäftsfeldern zu erhalten. Voraussichtlich komme eine „übertragende Sanierung“ in Betracht. Damit würde der Geschäftsbetrieb von einem gesunden Unternehmen übernommen. Für sie gehe es nun darum, mit verschiedenen Interessenten ins Gespräch zu kommen. Ob es bereits welche gibt und ob die Stadtwerke Teterow zu diesem Kreise zählen, dazu wollte die Rechtsanwältin keine Stellung beziehen.

Der frühere Geschäftsführer der Stadtwerke Teterow, zugleich für die Geschäfte in Laage zuständig, hatte zu Beginn des Jahres 2025 in einer Beschlussempfehlung für den Rat empfohlen, das Engagement in Laage aufzugeben. In einer Vorlage hieß es damals sinngemäß, auch durch die gescheiterte Übernahme der Netze sei keine Wirtschaftlichkeit des Engagements zu erreichen.

Der aktuelle Geschäftsführer der Stadtwerke Teterow, Marc Fischer, nahm auf Anfrage dieser Redaktion Stellung zur finanziellen Misere in Laage. Den Antrag auf das vorläufige Insolvenzverfahren hätten Teterow und Laage gemeinsam beschlossen. Der Insolvenzantrag habe direkt mit den Ende 2024 verhandelten Schulden zu tun, die Marc Fischer nicht beziffern wollte.

Die Stadtwerke Laage hatten anfangs als städtischer Eigenbetrieb klassische Aufgaben eines Bauhofs in der Stadt vor den Toren Rostocks zu erledigen. Mit der Zeit kam die Wärmeversorgung hinzu. Mit der Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen 2011 – und mit dem Einstieg der Stadtwerke Teterow – wagte Laage sich auch auf das Geschäftsfeld Energievertrieb vor. Dem kleinen Versorger machte aber offenbar die Energiekrise einen Strich durch die Pläne.

Teterow gab vor 14 Jahren insgesamt 185.000 Euro für den 25-Prozent-Anteil an den Nachbarstadtwerken aus. Dafür übernahmen die Nachbarn auch die technische und kaufmännische Geschäftsführung. Der Teilerlass von Schulden hatte Anfang 2025 politischen Streit im Teterower Rat ausgelöst. Denn auch die Stadtwerke Teterow würden nicht im Geld schwimmen, argwöhnten einige Stadtparlamentarier.

MVV passt nach schwächeren Zahlen Ergebnisprognose an

Quelle: Shutterstock / Lisa-S

BILANZ. Niedrigere Großhandelspreise sowie geringere Strom- und Gas-Absätze haben nach neun Monaten bei der MVV Energie zu einem Umsatz- und Ergebnisrückgang geführt.

Die Bilanz-Kennziffern, die die Mannheimer MVV Energie AG für die ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres am 14. August veröffentlicht hat, bleiben bei Umsatz und Ergebnis deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Gabriel Clemens, der am 1. April dieses Jahres den Vorstandsvorsitz bei dem Unternehmen übernommen hat, verwies in einer Unternehmensmitteilung auf ein „schwieriges Umfeld“ sowie „außen- und innenpolitische Unwägbarkeiten“, die eine bereits angespannte gesamt- und energiewirtschaftliche Lage zusätzlich verschärften würden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres, die sich aufgrund eines abweichenden Zeitraums vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. Juni 2025 erstreckten, verringerte sich der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 991 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden Euro. Dies ist ein Minus von 17 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted Ebit) sank um 16 Prozent beziehungsweise um 62 Millionen Euro auf 323 Millionen Euro. Der Überschuss verringerte sich – nach 252 Millionen Euro im Vorjahr – in den ersten drei Quartalen um 18 Prozent auf 207 Millionen Euro. Niedrigere Großhandelspreise für Strom und Gas werden seitens MVV als hauptsächliche Treiber für den Umsatzrückgang angeführt. Hinzu kamen noch geringere Strom- und Gasabsatzmengen.

Insbesondere im US-Markt führen veränderte politische Rahmenbedingungen für Erneuerbare zu zusätzlichen Unsicherheiten“, betonte Clemens. Darüber hinaus belasteten unter anderem ein widriges Windaufkommen, was zu geringeren Windstromerträgen führte, sowie eine niedrigere Anlagenverfügbarkeit das Segment-Ergebnis.

Angesichts der Entwicklung im Segment „Neue Energien“ passte MVV seine Prognose nach unten an: Erwartet wird nun ein Gesamtjahresergebnis zwischen 350 und 370 Millionen Euro. Zuvor waren 350 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

| 2024/25 | 2023/24 | Prozentuale Veränderung | |

| Umsatz | 4.897 | 5.888 | -17 |

| Bereinigtes Ebit | 323 | 385 | -16 |

| Periodenüberschuss | 207 | 252 | -18 |

50 Millionen Euro mehr investiert

MVV verweist darüber hinaus auf ein deutlich gestiegenes Investitionsvolumen, das im Berichtszeitraum auf 301 Millionen Euro erhöht worden ist. Das sind nicht nur 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, sondern ist laut Unternehmensangaben die zweithöchste Investitionssumme, die die MVV in den ersten neun Monaten eines Geschäftsjahres verzeichnet habe.

Das Geld floss zumeist in den Ausbau grüner Vorhaben im Bereich Wärme, Strom sowie Produkte- und Dienstleistungen. Dazu zählen Projekte wie ein von der Konzerntochter Juwi neu errichteter 13,5-MW-Solarpark in Freudenberg (Baden-Württemberg), ein 22-MW-Windpark im nordrhein-westfälischen Olsberg sowie der Windpark Siegfriedeiche und Buhlenberg in Hessen, der am Regelenergiemarkt teilnimmt und Sekundärregelleistung bereitstellt – als „deutschlandweit erster Windpark an Land“, wie das Mannheimer Energieunternehmen betont.

PNE bestätigt Jahresziel trotz schwachem Halbjahr

Quelle: Fotolia / Kurhan

BILANZ. Nach höherem Verlust im ersten Halbjahr erwartet der Wind- und Solarparkentwickler PNE AG für 2025 eine bessere zweite Jahreshälfte und bestätigt seine Prognose.

PNE ist im ersten Halbjahr tiefer in die Verlustzone gerutscht. Im zweiten Quartal verzeichnete der Cuxhavener Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks zwar Windverhältnisse im Rahmen der Erwartungen. Jedoch konnte er den Rückgang der Stromerzeugung aus Windenergie im ersten Halbjahr nicht ausgleichen. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und sieht eine solide Basis für die zweite Jahreshälfte 2025.

Von Januar bis Juni sank das operative Ergebnis (Ebitda) auf 4,7 Millionen Euro, nach 8,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Ebit-Verlust stieg von 6,9 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro. Unter dem Strich ergab sich ein Fehlbetrag von 20 Millionen Euro, gegenüber 15 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Umsatz erhöhte sich dagegen auf 73,9 Millionen Euro, nach 60,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung lag mit 173,8 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert von 174,9 Millionen Euro.

„Für die zweite Jahreshälfte sind wir sehr zuversichtlich“, sagte CEO Heiko Wuttke laut einer Mitteilung der PNE AG. Bei zahlreichen Projekten in Deutschland und auf internationalen Märkten befinde sich das Unternehmen in der Schlussrunde der Verkaufsgespräche. Die geplanten Projektverkäufe in Deutschland, Polen und Frankreich sollen abgeschlossen werden. Wuttke hatte Ende März betont, einen ausgewogenen Mix aus dem Ausbau des Eigenportfolios und dem Verkauf von Projekten anzustreben.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet PNE weiterhin mit einem Konzern-Ebitda zwischen 70 und 110 Millionen Euro. 2024 hatte die Gesellschaft 69 Millionen Euro erreicht.

Führungswechsel bei Mitnetz Strom und Gas

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

PERSONALIE. Ab Dezember leitet Kai Richter die kaufmännische Geschäftsführung von Mitnetz Strom und Gas. Er folgt auf Christine Janssen, die zu 50 Hertz wechselt.

Kai Richter wird zum 1. Dezember dieses Jahres neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz Strom) und der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (Mitnetz Gas) mit Sitz in Kabelsketal (Sachsen-Anhalt). Die beiden Unternehmen gehören zu den größten regionalen Verteilnetzbetreibern in Ostdeutschland. Richter tritt die Nachfolge von Christine Janssen an, die bereits zum 1. Oktober als Finanzvorständin zum Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz wechselt (wir berichteten).

Der 41-jährige Diplom-Kaufmann studierte Betriebswirtschaftslehre. Vor seinem Wechsel zur Avacon AG im Sommer 2023, wo er als Leiter Controlling und Finanzen tätig ist, hatte er verschiedene leitende kaufmännische Positionen bei Süwag, Innogy und RWE inne.

Laut Stephan Lowis, Aufsichtsratsvorsitzender von Mitnetz Strom und Vorstandsvorsitzender des Mutterkonzerns envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), bringt Richter umfassende Erfahrung im kaufmännischen Bereich des Verteilnetzes mit. Er steht an der Seite des technischen Geschäftsführers Lutz Eckenroth.

Mitnetz Strom ist eine 100-prozentige Tochter der Envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) und betreut ein Stromverteilnetz von rund 71.000 Kilometern Länge in Teilen von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mitnetz Gas gehört vollständig zur Mitgas Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH und ist für rund 7.000 Kilometer Gasnetze in denselben Bundesländern verantwortlich.

Ole Wittko gibt Leitung in Mittelbaden ab

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalansky

PERSONALIE. Der kaufmännische Geschäftsführer des Überlandwerks Mittelbaden scheidet im September aus. Die Nachfolge ist offen, vorerst übernimmt ein internes Mitglied.

Beim Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG in Lahr (Baden-Württemberg) kommt es zu einer Veränderung an der Unternehmensspitze: Der kaufmännische Geschäftsführer Dr. Ole Wittko verlässt den regionalen Verteilnetzbetreiber zum 15. September dieses Jahres − auf eigenen Wunsch, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Laut dem Mutterunternehmen Elektrizitätswerk Mittelbaden hat Wittko die Gründung der Gesellschaft „maßgeblich“ umgesetzt und das Unternehmen seitdem durch die Herausforderungen der Energiewende gesteuert. Dabei habe er den Betrieb strategisch zu einem zukunftsfähigen Netzbetreiber weiterentwickelt, wie sich der Vorstandsvorsitzende Bernhard Palm in der Mitteilung zitieren lässt.

Das Überlandwerk wurde im Jahr 2020 gegründet, nachdem ein langjähriger Rechtsstreit zwischen den Anteilseignern Süwag Energie AG und Elektrizitätswerk Mittelbaden beigelegt worden war. Streitpunkt waren damals die Stromnetzkonzessionen in mehreren Gemeinden der Region − darunter Achern, Renchen, Rheinau, Sasbach und Sasbachwalden. Seit der Gründung führte Wittko das Unternehmen gemeinsam mit dem Technischen Geschäftsführer Matthias Böhmann.

Die Süwag Energie AG, die wie das Elektrizitätswerk Mittelbaden am Überlandwerk beteiligt ist, würdigte ebenfalls Wittkos Arbeit. Vorstand Mike Schuler betonte, Wittko habe einen wichtigen Beitrag zum heutigen Erfolg der Gesellschaft geleistet.

Ein Nachfolger steht nach eigenen Angaben noch nicht fest. Die kaufmännischen Aufgaben übernimmt vorerst Matthias Heck, der bereits seit April 2025 als Sprecher der Geschäftsführung tätig ist. Gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Matthias Böhmann führt er das Unternehmen, bis die Nachfolge feststeht.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

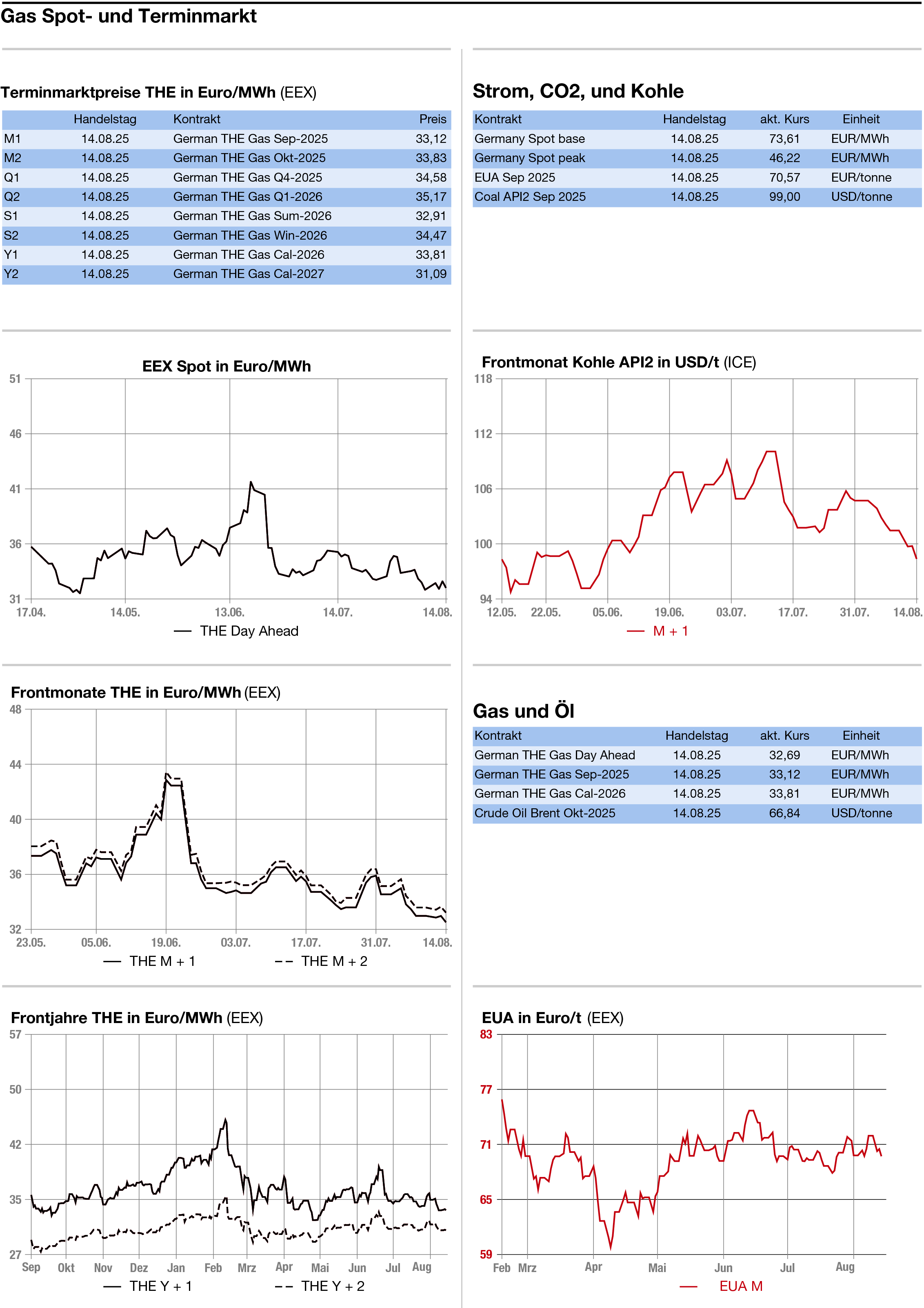

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Notierungen zeigen sich schwächer

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

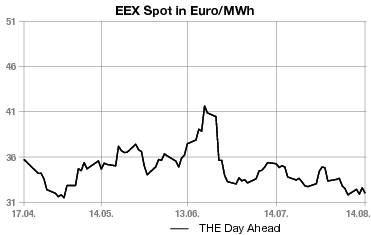

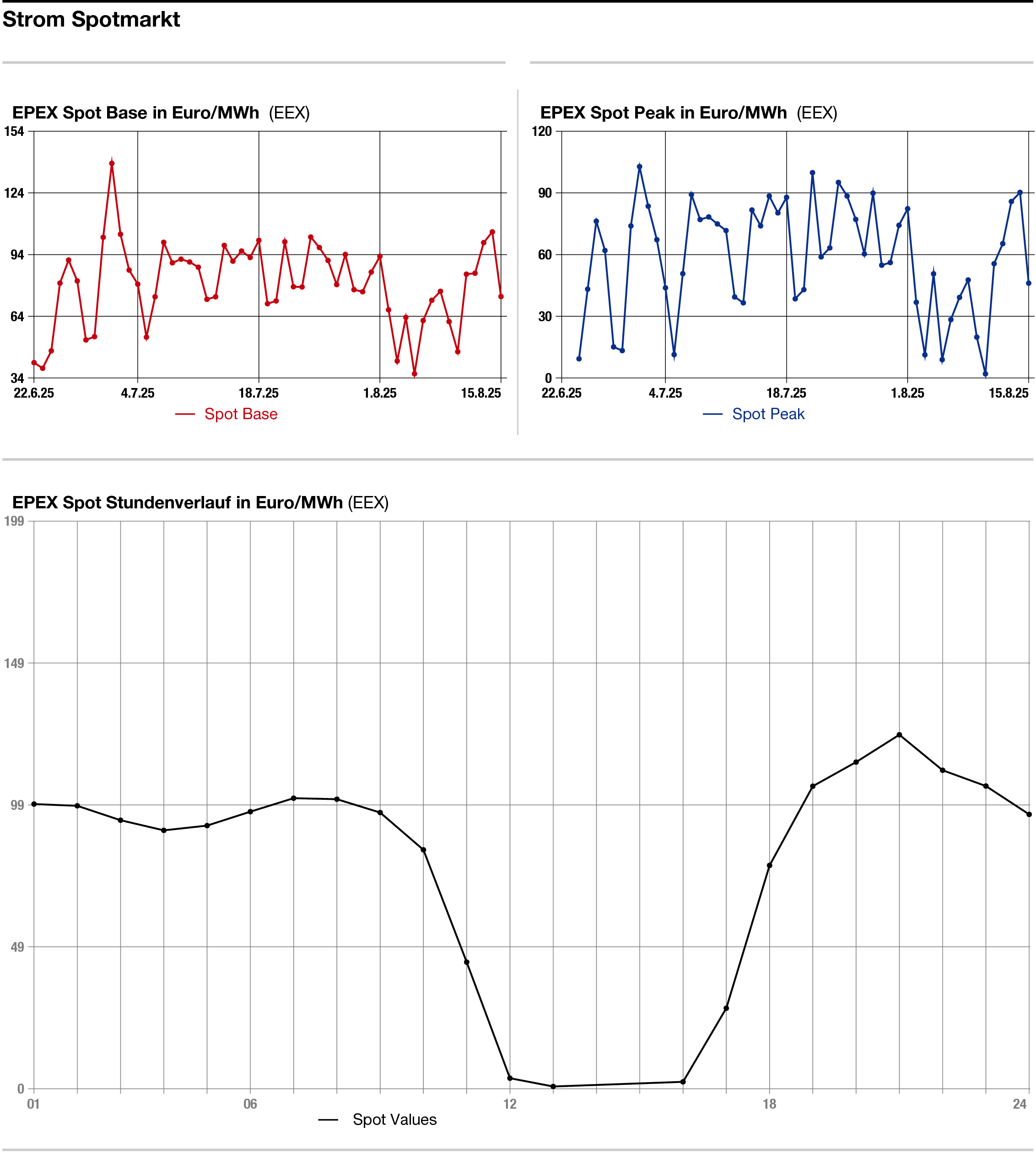

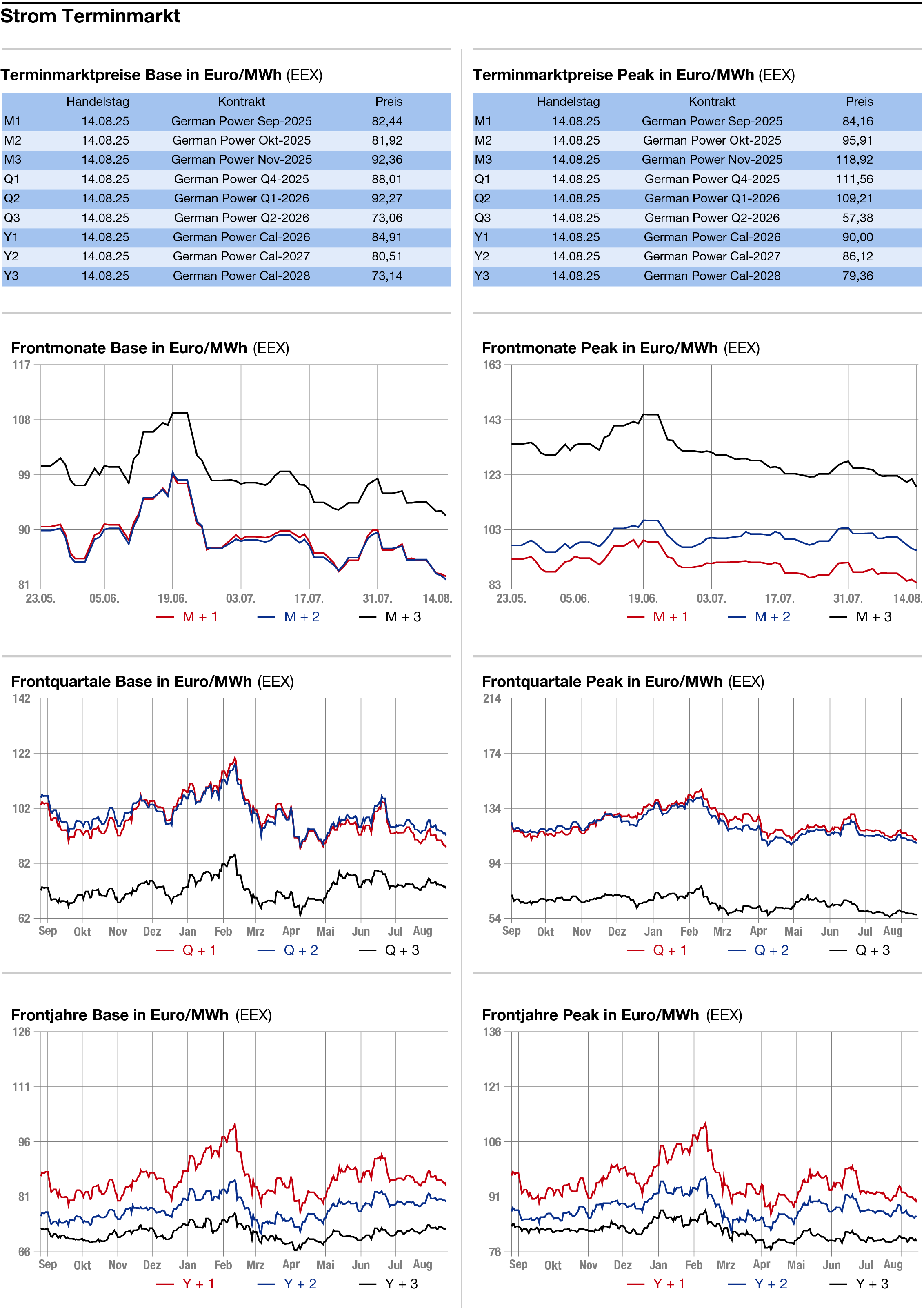

Größtenteils schwächer hat sich der gesamte Energiekomplex am Donnerstag präsentiert. Belastet wurden die Notierungen durch die Aussicht auf ein Ende der aktuellen Hitzewelle und damit unterdurchschnittliche Temperaturen. Auf der anderen Seite könnten aber schwächere Windstrommengen noch etwas Unterstützung mit sich bringen.

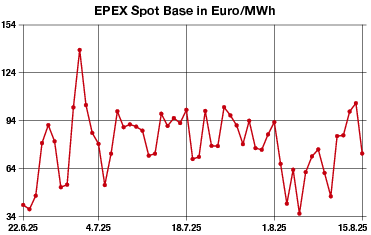

Strom: Schwächer haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead verlor außerbörslich im Base 31,50 auf 73,75 Euro je Megawattstunde und im Peak 44,25 auf 46,50 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde die Grundlast mit 73,61 Euro und die Grundlast mit 46,22 Euro gehandelt.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte den Meteorologen von Eurowind zufolge am Freitag im Vergleich zum Vortag ein gutes Stück ansteigen, am Samstag ebenfalls. Ab Sonntag werden dann wieder rückläufige Einspeisemengen erwartet.

Das US-Wettermodell sieht in seinem jüngsten Lauf leicht unterdurchschnittliche Windstrommengen ab dem 21. August bis zum Ende des Prognosezeitraums. Die Windstromproduktion dürfte in diesem Zeitraum um den saisonüblichen Mittelwert herum pendeln, dabei aber überwiegend im leicht unterdurchschnittlichen Bereich liegen.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,87 auf 84,79 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben die CO2-Preise am Berichtstag notiert. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,64 auf 71,10 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,88 Euro, das Tief bei 70,57 Euro.

Laut dem COT-Report haben Investmentfonds ihre Netto-Long-Positionen in der vergangenen Woche um mehr als 8 Millionen Tonnen und in den vergangenen drei Wochen um rund 14 Millionen Tonnen erhöht, wie die Analysten von Belektron berichten. Trotz dieser spürbaren spekulativen Kaufaktivität seien die Preisreaktionen verhalten ausgefallen.

Laut ING-Analysten haben Investmentfonds ihre Netto-Long-Positionen am TTF in der jüngsten Berichtswoche um 17 Terawattstunden (TWh) auf 105 TWh reduziert. „Dies ist die kleinste Position, die Fonds seit Ende Mai in der Title Transfer Facility gehalten haben“, sagen sie. „Spekulanten reduzieren wahrscheinlich ihr Risiko im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin, da Unsicherheit darüber herrscht, ob es zu einem Waffenstillstand oder zu strengeren Sanktionen kommen wird.“

Die Nachfrage Chinas nach Flüssigerdgas (LNG) dürfte in den kommenden Monaten weiterhin schwach bleiben und damit zu niedrigeren Preisen im gesamten Jahr 2026 beitragen, so Capital Economics. Die LNG-Importe gingen im Juni gegenüber dem Vorjahr um etwa 11 Prozent zurück, was den achten Rückgang in Folge bedeutet. „Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang der Importe damit über 21 Prozent im Jahr 2025“, sagt Lily Millard von Capital Economics. „Nicht nur die LNG-Importe sind zurückgegangen, auch die gesamten Erdgasimporte sind seit Jahresbeginn um fast 8 Prozent gesunken, und die heimische Produktion konnte diesen Rückgang nicht ausgleichen.“

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: