16. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

EFFIZIENZ: Deneff warnt vor Subventionsspirale

VERBÄNDE: BDEW empfiehlt Maßnahmen gegen Fachkräftemangel

HANDEL & MARKT

PHOTOVOLTAIK: Ausschreibungsrunde für PV-Anlagen erneut überzeichnet

REGENERATIVE: Böblingen beliefert Technologiepark weiter mit Ökostrom

GEOTHERMIE: Erdsonden versorgen Sportstätte mit Wärme und Kälte

TECHNIK

ELEKTROMOBILITÄT: Ladebordsteine in der Praxis bewährt

WÄRME: Kläranlagen-Abwärme soll Jena-Nord mit Wärme versorgen

STATISTIK DES TAGES: 2024 wärmstes Jahr in Deutschland seit 1881

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: Aira erhält 150 Millionen Euro frisches Kapital

PHOTOVOLTAIK: Grenzüberschreitende Kooperation auf dem Acker

ELEKTROMOBILITÄT: Bonn macht Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

ELEKTROFAHRZEUGE: Über 300 Ladepunkte im Angebot der Stadtwerke Duisburg

ELEKTROFAHRZEUGE: Auch Kaiserslautern lässt die ersten E-Busse vom Hof

PERSONALIE: Marco Franke nun Dessaus neuer Mobilitätschef

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex größtenteils im Minus

TOP-THEMA

Eppinger Solarpark aus Bürgerhand ist ein förderfreies Projekt

Das Umspannwerk für den Bürgersolarpark Eppingen steht inzwischen. Quelle: BEG Kraichgau

BETEILIGUNG.

Die Bürgerenergie-Genossenschaft Kraichgau stemmt gerade ihr bisher größtes Projekt. Mit Partnern entsteht ab Herbst ein 60-MW-Solarpark, der förderfrei und 30 Millionen Euro teuer ist.

Der „Bürger-Solarpark“ Eppingen geht ab Herbst in die Bauphase. Die federführende „BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau eG“ (BEG Kraichgau) bezeichnet das 30 Millionen Euro teure Vorhaben als ihr „Leuchtturmprojekt“.

Die im baden-württembergischen Sinsheim ansässige Genossenschaft hat sich seit 2010 der Energiewende aus Bürgerhand verschrieben. Der Solarpark im benachbarten Eppingen wird eine Kapazität von 60 MW aufweisen und damit das bislang größte Erneuerbaren-Kraftwerk der BEG, die inzwischen mehr als 1.100 Mitglieder stark ist.

In einer Senke zwischen Eppingen und Richen werden die Kollektoren sich auf einer Fläche von 45 Hektar ausbreiten, ein zehn Hektar großer Grünabschnitt eingerechnet. Für das Solarkraftwerk musste ein eigenes Umspannwerk her, für das der Spatenstich im April erfolgte und das inzwischen errichtet ist. Netze BW hat laut Angaben der Initiatoren den Anschluss an eine nahe liegende 110-kV-Leitung zugesagt.

„Leuchtturmprojekt“ bewegt 30 Millionen Euro

Wie eine Sprecherin der BEG Kraichgau auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt, sei die Möglichkeit zur Beteiligung für Privatleute nach wie vor gegeben. Von der Investitionssumme wolle die Genossenschaft 20 Prozent über Eigenkapital, also auch das in Nachrangdarlehen angelegte Geld von (neuen) Mitgliedern, aufbringen. Das wären 6 Millionen Euro.

Etwa 1 Million Euro fehle noch an diesem Betrag, so die Sprecherin. Bis zum Baubeginn des Solarparks im Herbst soll das Geld eingegangen sein. Wer mitmachen und -verdienen will, muss mindestens 1.000 Euro aufbringen. Davon gehen 100 Euro für einen Anteil an der Genossenschaft ab (Dividende etwa 3 Prozent pro Jahr), 900 Euro erhalten im Zuge des Nachrangdarlehens über zehn Jahre einen Zins von 4 Prozent. Während der zweijährigen Planungsphase hatte die BEG noch 4,5 Prozent festgelegt.

Der Solarpark setze nicht auf eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, sagt die Sprecherin. Die BEG Kraichgau möchte einen Großteil der erwarteten Jahresproduktion von 60 Millionen kWh Strom an Großunternehmen über Direktabnahmeverträge (PPA) vermarkten.

Auch mit den Stadtwerken Eppingen seien Gespräche über eine Stromlieferung im Gange. Schließlich will die BEG über die genossenschaftliche Stromvertriebspartnerin Bürgerwerke eG die Energie auch direkt an Privatkunden liefern.

Die Kraichgauer sind bei diesem Ansinnen nicht auf sich gestellt, denn mit der Heidelberger Energiegenossenschaft eG (HEG) und der „BürgerEnergie“ Karlsruhe eG (BEnKA) sind zwei weitere Genossenschaften am Solarpark beteiligt. 2026 wollen die Partner den Bürgersolarpark in Eppingen ans Netz anschließen.

Quelle: Fotolia / Photo-K

Deneff warnt vor Subventionsspirale

EFFIZIENZ. Der Energieeffizienzverband Deneff warnt vor einer teuren Subventionsspirale und empfiehlt bei der Stromsteuerreform eine Doppelstrategie.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will mit einer Reform des Energie- und Stromsteuergesetzes Wirtschaft und Standort stärken. Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) und der EDL Hub der Deneff sehen darin die Gefahr, dass es zu einer teuren „Subventionsspirale“ kommt, teilte der Verband mit.

Er empfiehlt, sämtliche Entlastungen an verpflichtende Maßnahmen zu knüpfen. „Subventionierte Strompreise ohne Effizienzanreize können den Stromverbrauch ohne Blick auf die Systemkosten treiben und so immer neue Entlastungen erforderlich machen“, so die Verbandsmeinung. Für den Deneff braucht es daher klare Regelungen für Mieterstrom und gezielte Anreize für Energieeffizienz, um die Systemkosten senken zu können.

„Mieterstrom ist einer der schnellsten und wirtschaftlichsten Wege, um Verbraucherinnen und Verbraucher direkt vor Ort mit bezahlbarem, sauberem Strom zu versorgen und gleichzeitig die Netze zu entlasten“, erklärt Rüdiger Lohse, Geschäftsführer des Deneff EDL Hub. „Wenn wir die bürokratischen Hürden abbauen und Rechtsklarheit schaffen, können wir das enorme Potenzial dieser Modelle endlich heben.“ Besonders wichtig sei hier, dass auch Energiedienstleister mit einbezogen werden, um Investitionssicherheit zu gewährleisten.

Auch die Stromsteuerentlastung für das produzierende Gewerbe bewertet die Deneff zwar positiv. Diese müsse aber von gezielten Effizienzanreizen flankiert werden, damit milliardenschwere „Dauersubventionen des Stromverbrauchs verhindert werden“, betont Christian Noll, Geschäftsführender Vorstand der Deneff. „Gerade deshalb gewinnt das Energieeffizienzgesetz als verlässlicher Rahmen für Audits, Energiemanagementsysteme und kontinuierliche Verbesserungen noch stärker an Bedeutung.“

BDEW empfiehlt Maßnahmen gegen Fachkräftemangel

Quelle: Pixabay / Alexa

VERBÄNDE. Die Energie- und Wasserwirtschaft will dem Fachkräftemangel begegnen. Der BDEW zeigt Handlungsfelder auf.

Bei der Berufswahl achten junge Menschen zunehmend auf Sinnhaftigkeit, Zukunftsperspektiven und gesellschaftliche Relevanz. All dies bietet die Energie- und Wasserwirtschaft, davon zeigt sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) überzeugt. Neben sicheren Arbeitsplätzen punkte die Branche vor allem mit der Mitarbeit an der klimaneutralen Energieversorgung der Zukunft.

Trotz dieser Attraktivität kämpfe auch die Energie- und Wasserwirtschaft mit dem Fachkräftemangel, wie der Verband in einer qualitativen Umfrage herausgefunden hat. Diese baut auf einer früheren Erhebung auf und fand bei Unternehmen aus verschiedenen Segmenten statt. Ziel der Erhebung war es, konkrete Maßnahmen zur Fachkräftesicherung herauszukristallisieren, den Erfahrungsaustausch zu fördern und erfolgreiche Ansätze zu teilen.

Das Ergebnis zeigt, dass der Fachkräftemangel zentrale Prozesse der Energie- und Wasserwirtschaft betrifft. Besonders gefragt seien praxisnahe technische Fachkräfte mit Meisterabschluss oder beruflicher Ausbildung sowie IT-Spezialisten. Auch akademische Abschlüsse, insbesondere Master, sind laut dem Bundesverband begehrt. Die Bereitschaft der Branche, in Menschen, Bildung und Zukunft zu investieren, sei groß.

Lebenslanges Lernen sollte Standard sein

Laut BDEW-Vorsitzender Kerstin Andreae bedeutet die Arbeit in der Branche, aktiv an der Energiewende mitzuwirken, CO2-Emissionen zu senken, erneuerbare Energien auszubauen und die Digitalisierung der Netze voranzubringen. Dafür brauche es engagierte Fachkräfte mit den passenden Kompetenzen.

Nach Einschätzung des BDEW sollte die Energie- und Wasserwirtschaft in drei zentralen Handlungsfeldern aktiv werden: Erstens gelte es, die berufliche Bildung zu stärken – etwa durch gezielte Förderung von Ausbildungsberufen, Meisterqualifikationen und Programmen für Quereinsteiger. Zweitens empfiehlt der Verband, Zuwanderung zu erleichtern, unter anderem durch weniger Bürokratie, schnellere Verfahren, bessere Integrationsangebote und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Drittens sollte die Branche die Möglichkeit zu Weiterbildungen ausbauen und lebenslanges Lernen als Standard etablieren.

BDEW-Mitgliedsunternehmen können die vollständigen Ergebnisse der Umfrage nach Anmeldung auf der Internetseite des BDEW abrufen.

Quelle: Pixabay / HarmvdB

Ausschreibungsrunde für PV-Anlagen erneut überzeichnet

PHOTOVOLTAIK. Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der PV-Ausschreibung zum Gebotstermin 1. Juli veröffentlicht. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag über dem der Vorrunde.

Die Bundesnetzagentur hat am 14. August die erfolgreichen Gebote der Ausschreibung für PV-Freiflächenanlagen und für Solaranlagen, die auf baulichen Anlagen errichtet werden, die weder Gebäude noch Lärmschutzwände sind (Solaranlagen des ersten Segments), des Gebotstermins 1. Juli 2025 bekanntgegeben.

Demnach war die Ausschreibungsrunde zum Gebotstermin 1. Juli 2025 erneut überzeichnet. Die ausgeschriebene Menge betrug in dieser Runde 2.266 MW. Von den 313 eingereichten Geboten mit einem Volumen von 2.820 MW konnten 258 Gebote mit einem Umfang von 2.271 MW bezuschlagt werden. 36 Gebote wurden vom Verfahren ausgeschlossen.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte schwanken zwischen 4,00 und 6,26 Cent/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert liegt in dieser Runde bei 4,84 Cent/kWh und damit leicht oberhalb des Niveaus der Vorrunde (4,66 Cent/kWh).

Das mit weitem Abstand größte Zuschlagsvolumen entfiel wie in den vorherigen Gebotsrunden auf Gebote für Standorte in Bayern (689 MW, 106 Zuschläge), gefolgt von Standorten in Rheinland-Pfalz (251 MW, 23 Zuschläge) und Niedersachsen (250 MW, 18 Zuschläge).

„Der Wettbewerb sorgt weiterhin für stabile Zuschlagswerte weit unterhalb des Höchstwerts“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. „Seit über einem Jahr sind die Zuschlagswerte auf ähnlichem Niveau. Anhaltender Wettbewerb schafft auch verlässliche Rahmenbedingungen für die Bieter im Ausschreibungsverfahren“, so Müller weiter.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen des ersten Segments findet am 1. Dezember dieses Jahres statt.

Böblingen beliefert Technologiepark weiter mit Ökostrom

Quelle: Stadtwerke Böblingen

REGENERATIVE. Bis 2028 sichern die Stadtwerke Böblingen die nachhaltige Energieversorgung des „Technologieparks H130“. Neben Ökostrom liefert das Unternehmen auch Wärme und Kälte.

Die Stadtwerke Böblingen − SWBB − haben ihre Energiepartnerschaft mit dem Technologiepark H130 bis 2028 verlängert. Das Areal liegt im Gewerbegebiet Böblinger Hulb, einem großflächigen Industrie- und Gewerbestandort im Westen der Stadt, der laut Stadtverwaltung seit den 1970er-Jahren zu den wichtigsten Wirtschaftszentren der Region zählt. Auf dem Gelände sind Unternehmen aus Industrie, Handel, Logistik und Dienstleistungen ansässig.

Der Technologiepark H130 ist ein eigenständiger Büro- und Gewerbekomplex innerhalb der Hulb. Er wurde in den 1970er-Jahren vom US-Technologiekonzern Hewlett-Packard errichtet und diente lange als Unternehmensstandort. Heute beherbergt er Firmen unterschiedlicher Branchen. Der Name „H130“ leitet sich ab von der früheren Hausnummer „Herrenberger Straße 130“, unter der das Gelände in der Stadt nahe Stuttgart zu finden ist.

An diesen Standort liefern die SWBB jährlich rund 21 Millionen kWh zertifizierten Ökostrom. Die Kooperation umfasst seit 2018 zudem die Versorgung mit Fernwärme, Kälte und Druckluft für Produktionsprozesse. Von dieser Energieversorgung profitieren alle Unternehmen, die im H130 ansässig sind. Auch im Bereich Elektromobilität ist der Standort ausgebaut: 22 Ladepunkte stehen für Mitarbeitende und Unternehmensfuhrparks zur Verfügung.

Laut SWBB-Geschäftsführer Nico Hoffmann ist die Vertragsverlängerung ein Signal für langfristige Versorgungssicherheit und nachhaltige Energieversorgung in Böblingen. Geplant sind neben zusätzlichen Photovoltaikanlagen auch der Ausbau der Kälte- und Druckluftversorgung.

Die Wärmeversorgung erfolgt über die SWBB-eigene Energiezentrale, die an das lokale Fernwärmenetz angebunden ist. Dieses basiert überwiegend auf hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die zentrale Kälteerzeugung ersetzt den Betrieb zahlreicher Einzelanlagen in den Gebäuden und senkt so den Energieeinsatz.

Neben der Energiebelieferung übernehmen die SWBB auch das Energiemonitoring und die technische Betriebsführung am Standort. So lassen sich Verbrauchsoptimierungen erzielen und CO2-Emissionen senken. Für den Technologiepark H130, in dem technologieintensive Branchen ansässig sind, gilt eine stabile und unterbrechungsfreie Energieversorgung als entscheidender Standortfaktor.

Erdsonden versorgen Sportstätte mit Wärme und Kälte

Raphaela Klug (links) und Elke Temme in der Technikzentrale. Quelle: Stadtwerke Bochum

GEOTHERMIE. Das Bochumer Lohrheidestadion wird künftig via Erdwärme beheizt und gekühlt. Finanziert wurde das Projekt über einen Sparkassenbrief − ein Projekt von Sparkasse und Stadtwerken Bochum.

Dem gepflegten Grün des Fußballstadions mit Leichtathletikanlage sieht man es nicht mehr an, dass dort vor wenigen Monaten Erdsonden in den Untergrund gebohrt wurden. Nun konnte die Geothermieanlage im Lohrheidestadion in Betrieb genommen werden, teilten die Stadtwerke Bochum mit.

Das Projekt wurde aus Mitteln des Sparkassenbriefs „Natürlich Bochum“ finanziert, teilte der Versorger dazu weiter mit. Der Sparkassenbrief ist ein Aktionsprojekt der Sparkasse Bochum und den Stadtwerken Bochum, bei dem Bürgerinnen und Bürger über ein Finanzprodukt lokale, klimafreundliche Projekte unterstützen konnten.

Das Erdsondenbohrfeld im Untergrund, das die Stadtwerke Bochum in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG im vergangenen Jahr dort angelegt hatten, besteht insgesamt aus 38 Bohrungen mit einer Tiefe von je 150 Metern. Zum Energiekonzept gehören außerdem zwei Wärmepumpen sowie eine Photovoltaikanlage.

Elke Temme, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bochum, erklärt dazu: „Zwei spezielle Wärmepumpen nutzen die natürliche Wärme der Erde, um künftig das Stadion zu beheizen oder zu kühlen. Den Strom für die Wärmepumpen liefern künftig 100 Photovoltaikmodule, die wir auf dem Dach der Sportstätte errichten“.

Ein Glykol-Wasser-Gemisch zirkuliert zwischen den insgesamt 38 Erdwärmesonden und den zwei Wärmepumpen. „Zum Heizen wird dem Erdreich Wärme entzogen, zum Kühlen wird dem Untergrund wieder Wärme zugeführt, weshalb man von einem reversiblen Prozess spricht. Mittels zwei Wärmepumpen werden insgesamt etwa 237 kW Wärmeleistung und etwa 190 kW Kälteleistung zur Verfügung gestellt“, erläutert Stadtwerke-Projektleiterin Raphaela Klug.

Ein Teil des für den Betrieb der Wärmepumpen notwendigen Stroms soll künftig über eine 40-kW-Photovoltaik-Dachanlage auf dem Tribünendach des Lohrheidestadions bereitgestellt werden. Die Anlage soll ab Herbst installiert werden. Unter idealen Bedingungen deckt die sie in Zukunft den Leistungsbedarf der Kälteanlage zu 100 Prozent und im Winter rund 60 Prozent der erforderlichen Leistung für die Wärmepumpen.

Ladebordstein in Düsseldorf. Quelle: Mark Hermenau

Ladebordsteine in der Praxis bewährt

ELEKTROMOBILITÄT. Die positive Resonanz der ersten 60 Tage sowohl auf Seiten des Betreibers als auch der Nutzer, haben die Stadtwerke Düsseldorf bestärkt, das Angebot an Ladebordsteinen auszuweiten.

Die Stadtwerke Düsseldorf haben nach 60 Tagen im Betrieb eine erste Bilanz ihrer Ladebordsteine gezogen. In einer Mitteilung bringt es der Versorger auf den Punkt: „klein, aber oho“. Die Erfahrungen mit den neuen öffentlichen Ladepunkte seien so positiv, dass zu den bislang zwei Standorten weitere Standorte mit der neuen Technik, die von Rheinmetall geliefert wird, hinzukommen sollen. Bis Ende 2025 sollen insgesamt 23 E-Ladepunkte in Form von Ladebordsteinen den Bürgerinnen und Bürgern der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zur Verfügung stehen.

„Düsseldorf verfügt über einen tollen Mix aus komfortablen Lademöglichkeiten und mit mehr als 1.500 öffentlichen Ladepunkten bieten wir hier eine starke Infrastruktur für elektrisches Fahren“, erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller und betont gleichzeitig, alle Mobilitätsarten würden in der Landeshauptstadt fortentwickelt, „so dass sie eine gleichberechtigte Rolle in der zukünftigen, klimafreundlichen Mobilität Düsseldorfs einnehmen“.

Im vergangenen Juni hatten die Stadtwerke die ersten seriell gefertigten Ladebordsteine in Betrieb genommen. Erste Prototypen waren seit Mitte des vergangenen Jahres auf einem Gelände der Stadtwerk getestet worden. Zwischenzeitlich hatten die Ladebordsteine nicht nur die Serienreife erlangt und umfassende Tests bestanden, sondern die Ladevorgänge konnten auch eichrechtskonform abgerechnet werden, wie der Versorger im Juni mitteilte. Damit waren für die Stadtwerke alle Voraussetzungen erfüllt, um die ersten sechs Ladebordsteine an der Derendorfer Allee der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nach Angaben des Unternehmens kam es dort zwischen Anfang Juni und Ende Juli zu insgesamt mehr als 500 Ladevorgängen.

Als großes Plus der neuen Technik, dies hatte auch Stadtwerkevorständin Charlotte Beissel im Juni bereits betont, wird allgemein der geringe Platzbedarf angesehen. „Mit den neuen Ladebordsteinen lässt sich eines der größten Probleme im urbanen Raum lösen: der oft fehlende Platz“, sagte Beissel. Daher seien die neuen Ladepunkte ein perfektes Mittel zur Nachverdichtung der vorhandenen Infrastruktur. Denn aufgrund des begrenzten Platzangebots sei es bisher nicht immer möglich gewesen, Ladesäulen am bevorzugten Wunschstandort zu genehmigen, auch wenn vielleicht dort gerade die Nachfrage beziehungsweise Akzeptanz bei den E-Autofahrern hoch wäre, so Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral.

Im bisherigen Betrieb bescheinigen die Stadtwerke den Ladebordsteinen eine Funktionsquote von 99 Prozent. Auch Falschparker seien nur selten zu beklagen gewesen, denn die jeweiligen Ladestellen seien mit großen Piktogrammen auf dem Asphalt deutlich gekennzeichnet. Und schließlich konnte auch Regen den gekapselten Elektronikmodulen nichts anhaben. Von einer Verschmutzung durch Hundekot sei nichts bekannt.

Kläranlagen-Abwärme soll Jena-Nord mit Wärme versorgen

Stadtwerke-Projektleiter Jonas Waldhäusl. Quelle: Stadtwerke Jena / Tina Schnabel

WÄRME. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck planen, Abwasserwärme aus der Kläranlage Jena-Zwätzen für Unternehmen in einem Gewerbegebiet nutzbar zu machen.

Aus bisher ungenutztem Abwasser Wärme gewinnen – dieses Ziel verfolgen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit dem Projekt „ANIKA – Abwärmenutzung mittels integrierter Kläranlage“. Dabei soll die Wärme des gereinigten Abwassers der zentralen Kläranlage Jena-Zwätzen künftig Unternehmen im Gewerbegebiet Jena-Nord zur Verfügung gestellt werden.

Eine im Auftrag der Stadtwerke erstellte Machbarkeitsstudie der Dornier Gruppe bestätigt die technische, wirtschaftliche und rechtliche Umsetzbarkeit. Am 14. August stellten die Stadtwerke die Ergebnisse der Interessengemeinschaft (IG) Jena-Nord und Stadtentwicklungsdezernent Dirk Lange vor. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Abwärmenutzung technisch, wirtschaftlich und rechtlich umsetzbar und ein Anschluss der Betriebe mit überschaubarem Aufwand möglich ist.

Das Abwasser aus der Kläranlage weist ganzjährig Temperaturen von mindestens zwölf Grad Celsius auf. Über Großwärmepumpen soll diese Wärme in nutzbare Heizenergie umgewandelt werden. Ergänzend sind ein Wärmespeicher und eine Power-to-Heat-Anlage vorgesehen, um auch bei schwankendem Bedarf eine sichere Versorgung zu gewährleisten.

Die Machbarkeitsstudie ermittelte ein wirtschaftlich nutzbares Potenzial von rund 120 Gigawattstunden pro Jahr, was dem durchschnittlichen Jahreswärmebedarf von etwa 10.000 Haushalten entspricht. Neben der Analyse des aktuellen Wärmebedarfs wurden auch Aspekte der Genehmigung und Netzplanung berücksichtigt.

Vertreter der IG Jena-Nord begrüßten die Pläne. Für viele Unternehmen sei es wichtig, sich unabhängiger von fossilen Energieträgern und volatilen Märkten aufzustellen. Laut Stadtwerke-Projektleiter Jonas Waldhäusl bietet ANIKA preisstabile, regionale und regenerative Wärme ohne hohe Anfangsinvestitionen. Stadtentwicklungsdezernent Dirk Lange sieht in dem Vorhaben eine Verbindung von Stadtentwicklung, Klimaschutz und Standortstärkung. IG-Vorsitzender Georg Hädicke betonte die Bedeutung gemeinsamer Projekte für die Zukunftsfähigkeit des Standorts, während Markus Henkenmeier von der Wirtschaftsförderung Jena den Beitrag zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts hervorhob.

Die Stadtwerke wollen nun in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung einsteigen, Gespräche mit Unternehmen und Behörden führen sowie Ausschreibung und Vergabe vorbereiten. Der Baustart ist für 2028 vorgesehen, die Inbetriebnahme von ANIKA für 2030.

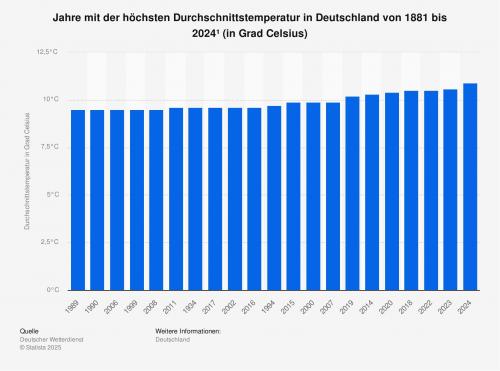

2024 wärmstes Jahr in Deutschland seit 1881

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Quelle: Fotolia / nmann77

Aira erhält 150 Millionen Euro frisches Kapital

FINANZIERUNG. Der schwedische Wärmepumpen-Hersteller Aira erhält 150 Millionen Euro Eigenkapital von Bestandsinvestoren, um seine Wärmepumpen-Angebote in Europa auszubauen.

Das Unternehmen Aira mit Hautsitz in Stockholm hat eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro abgeschlossen. Laut dem Unternehmen stammt die Finanzierung von Investoren, die bereits an Aira beteiligt sind: die Kapitalgesellschaften Altor, Kallskär, Kinnevik, Lingotto und Temasek.

Seit seiner Gründung im Juni 2023 ist Aira nach Deutschland, Italien und Großbritannien expandiert. Der Anbieter setzt auf ein umfassendes Wärmepumpen-Angebot, das monatliche Finanzierungsoptionen, einen Komplettservice sowie eine 15-jährige Garantie umfasst. Das Unternehmen beschäftigt, wie es aus Schweden heißt, rund 1.200 Mitarbeitende, betreibt 18 regionale Hubs und vier Akademien zur Ausbildung von Wärmepumpen-Fachkräften in Europa.

CEO Peter Prem erklärte, die jüngste Finanzierung unterstreiche das Vertrauen der Investoren und ermögliche den Übergang vom Start-up zum Scale-up. Aira wolle die Mittel nutzen, um die Produktionskapazitäten im Werk in Breslau (Polen) zu erweitern und das Produktportfolio im schwedischen Forschungszentrum weiterzuentwickeln. Zudem will das Unternehmen seine strategischen Partnerschaften im Energie- und Wohnsektor ausbauen.

Die Branche steht, wie das Unternehmen anführt, vor einem großen Umbruch: In europäischen Haushalten seien noch rund 130 Millionen Gasheizungen installiert. Diese verursachten etwa zehn Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Europa. Der Umstieg auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe könnte die Heizkosten um bis zu 40 Prozent senken und – bei Nutzung von Ökostromtarifen – die Emissionen vollständig vermeiden.

Prem betonte zudem, der europäische Wärmepumpenmarkt könne bis 2030 ein Volumen von mehr als 150 Milliarden Euro erreichen. Aira entwickle, produziere, verkaufe und installiere die Geräte selbst. Mit diesem Ansatz und dem Zugang zum Kapital sehe mach sich gut aufgestellt, um die Dekarbonisierung der privaten Heizsysteme voranzubringen.

Grenzüberschreitende Kooperation auf dem Acker

Bei Wien entsteht ein Hybridkraftwerk aus Agri-PV und Windenergie. Quelle: Oekostrom AG / Ben Leitner

PHOTOVOLTAIK. Deutsch-österreichische Zusammenarbeit auf dem Acker und auf dem Feld der Erneuerbaren: Bei Wien entsteht ein Kombikraftwerk aus Agri-PV, Speicher und existierendem Windpark.

Die Genossenschaft Green Planet Energy und die Ökostrom AG machen in der Nähe von Wien gemeinsame Sache bei einem Erneuerbaren-Projekt. Während sich auf Entwicklerseite Unternehmen aus Hamburg und Wien zusammentun, handelt es sich beim Projekt selbst um direkte Nachbarn: Eine Agri-PV-Anlage gesellt sich zu einem bereits vorhandenen Windpark.

Das gemeinsame Nutzen von Anschlussinfrastruktur hat gerade landauf, landab Konjunktur. Überbauen heißt das Stichwort: Statt neue Netzanschlüsse teuer zu bauen, binden die Beteiligten weitere Produktionsanlagen an einen vorhandenen Punkt an. Dabei fällt kaum ins Gewicht, dass nicht immer alle Anlagen auf voller Leistung einspeisen können.

In Parndorf vor der österreichischen Hauptstadt gibt es bereits einen Windpark, den die Ökostrom AG 2003 ans Netz gebracht hat. Bei der neu entstehenden Agri-PV-Anlage ist der Wiener Erneuerbaren-Entwickler nicht ganz überraschend wiederum beteiligt. Die Solarmodule auf dem Acker im Burgenland baut das Unternehmen mit der Greenpeace-Ausgründung und den örtlichen Stadtwerken Hartberg.

Die Solarmodule verfügen über eine Leistung von 17 MW. In Betrieb gehen sollen sie mit Beginn des Jahres 2026, dann können sie rechnerisch über 6.000 Haushalte mit Grünstrom versorgen. In das Kraftwerk-Ensemble integrieren die Partner einen Batteriespeicher. Für einen weiteren ökologischen Effekt sorgen die „Bewohner“ der Solarfläche: Schafe weiden zwischen den Kollektoren.

|

| Beim Spatenstich für das Hybridkraftwerk aus Agri-PV und Wind bei Wien (von links): Christoph Grosssteiner (Ökostrom Produktions GmbH), Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs, Burgenland-Landesrätin Daniela Winkler, Ökostrom-Vorstand Jan Häupler, Christoph Ehrenhöfer (Stadtwerke Hartberg), Julian Tiencken (Green Planet Projects) und Peter Kuntner (Ökostrom). Quelle: Ökostrom / Ben Leitner |

Bonn macht Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur

Der 555. Ladepunkt im Betrieb (v.l. Katja Dörner, Olaf Hermes, David Lutz). Quelle: SWB/Martin Magunia

ELEKTROMOBILITÄT. In Bonn ist der 555. öffentliche Ladepunkt ans Netz gegangen. Planmäßig sollen die verkehrsbedingten Emissionen in der Bundesstadt bis 2035 um 85 Prozent sinken.

Gut ein Jahr nach der Inbetriebnahme des 400. Ladepunkts hat Bonn die Marke von 555 öffentlichen Ladepunkten erreicht. Am 14. August wurde die neue Station in Graurheindorf von Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Olaf Hermes, dem Vorsitzender der SWB-Konzerngeschäftsführung, offiziell eröffnet. Der Ausbau soll zum einen den steigenden Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer decken und zum anderen helfen, die kommunalen Klimaziele zu unterstützen. SWB Energie und Wasser betreibt rund 70 Prozent der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Bonn.

Der Verkehrssektor ist für mehr als ein Viertel der CO₂-Emissionen in Bonn verantwortlich. Um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, müssen die verkehrsbedingten Emissionen von 530.000 Tonnen CO2 im Jahr 2022 auf jährlich 77.000 Tonnen sinken – eine Reduktion um 85 Prozent. Hermes betonte, Elektromobilität sei der Schlüssel zu diesem Ziel, heißt es in einer Mitteilung der Bonner Stadtwerke. Auch für Gewerbebetriebe und künftig im Rhein-Sieg-Kreis soll das Angebot ausgebaut werden.

OB Dörner hob die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtwerken hervor. Die Elektrifizierung des Verkehrs sei ein zentraler Bestandteil des Bonner Klimaplans und reduziere neben Treibhausgasen auch Lärmemissionen. David Lutz, Aufsichtsratsvorsitzender von SWB Energie und Wasser, bezeichnete die Zahl 555 als Symbol für Fortschritt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur stärke den Standort, sichere Investitionen und fördere die Akzeptanz der Elektromobilität.

SWB Energie und Wasser setzt auf ein hohes Tempo beim Ausbau und steigert schnell den Anteil an Schnellladepunkten (DC). Derzeit gibt es 80 DC-Ladepunkte, davon 28 mit etwa 50 Kilowatt (kW) und 52 mit 150 kW Leistung. Künftig sollen vermehrt Ladehubs an stark frequentierten Verkehrspunkten entstehen. Unweit des neuen Schnellladers stehen bereits vier weitere AC-Ladepunkte mit je 22 kW bereit.

Mit insgesamt über 1.350 privaten und öffentlichen Ladepunkten gehört SWB Energie und Wasser zu den größten Anbietern in der Region. Monatlich nutzen nach Angaben des Unternehmens rund 9.000 Kundinnen und Kunden dessen Ladeinfrastruktur.

Über 300 Ladepunkte im Angebot der Stadtwerke Duisburg

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Über 300 Ladepunkte finden sich inzwischen im Stadtgebiet von Duisburg, die unter der Regie des örtlichen Versorgers entstanden sind. Damit sind 60 Prozent der Zielvorgabe erfüllt.

Die Stadtwerke Duisburg haben die nächste Zwischenetappe beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektromobile erreicht. Mit der Fertigstellung an zehn weiteren Standorten der Ruhrmetropole kommt der Versorger nun auf insgesamt 302 Ladepunkte, die über 124 verschiedene Stellen in der Stadt verteilt sind.

Nach Angaben der Stadtwerke sind in jüngster Zeit 22 Ladepunkte hinzugekommen, in der Regel Doppellader. An einem neuen Standort im Stadtteil Duissern sind es gleich vier Punkte, von denen zwei über eine Schnellladeleistung von 50 kW verfügen.

Insgesamt bietet der Versorger in Duisburg 42 Schnellladepunkte an, die zwischen 49 und 150 kW stark sind.

Als Ziel haben die Stadtwerke ausgegeben, 500 eigene Ladepunkte anzubieten. Dieses Versprechen ist damit im Sommer 2025 zu gut 60 Prozent eingelöst. Die Ladepunkte zählen zum Verbund von „ladenetz.de“, der aktuell 275 Anbieter mit mehr als 105.000 Ladepunkten versammelt.

Die Ladesäulen der Stadtwerke sind auch mit einer Ladekarte des Versorgers zu nutzen. Der eigenen Strom- oder Gas-Kundschaft händigt das Unternehmen die Karte kostenfrei aus. Sonst ist sie für 60 Euro im Jahr zu beziehen.

Für die kWh Autostrom verlangen die Stadtwerke seit Mai 2025 48 Cent beim langsamen und 58 Cent beim schnellen Laden. Wer ohne Karte und mit Lade-App an einer Duisburger Säule vorfährt, zahlt 58 bzw. 68 Cent, dazu 5 Cent pro Minute und einmalig 1 Euro pro Ladevorgang.

Auch Kaiserslautern lässt die ersten E-Busse vom Hof

Die ersten Elektrobusse fahren jetzt auch auf Kaiserslauterns Straßen. Quelle: Stadtwerke Kaiserslautern

ELEKTROFAHRZEUGE. Als historischen Moment für den Nahverkehr in Kaiserslautern feiert der Versorger in der pfälzischen Stadt den Einsatz der ersten Elektro-Busse. Dabei kommt der Moment mit Verzögerung.

Bis zum Ende kommenden Jahres wollen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) 16 batterieelektrische Busse im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Es sind die ersten Fahrzeuge dieser Art, die Umstellung der Busflotte auf klimaschonende Antriebe beginnt in der pfälzischen Stadt erst jetzt.

Als „historischen Moment für den Nahverkehr in Kaiserslautern“ feiert SWK-Vorstand Arvid Blume die Anschaffung, die das Unternehmen mit Investitionen in die erforderliche Lade-Infrastruktur begleitet.

Beim emissionsfreien Nahverkehr klafft in Kaiserslautern eine Lücke von 40 Jahren. Denn 1985 war vor Ort die Geschichte der elektrisch betriebenen Oberleitungsbusse zu Ende gegangen. Seither setzte der Versorger bei der Mobilitätstochter SWK Verkehrs-AG auf Dieselbusse. Seit 2018 gelangten die ersten Hybridfahrzeuge in den 60 Busse starken Fuhrpark, die dank Batterieunterstützung den Spritbedarf etwas drosselten.

Auch bei den E-Bussen bleibt der Versorger seinem Vertragspartner treu. Daimler Buses aus Mannheim hat den Auftrag für die Solo-Busse vom Typ Mercedes-Benz eCitaro erhalten. Laut Mitteilung besteht die Lauterer Busflotte „nahezu zu 100 Prozent“ aus Daimler-Fabrikaten.

Kaiserslautern, heißt es weiter, bereite sich mit der Anschaffung auf „die Zukunft des Nahverkehrs“ vor und setze sich für den Klimaschutz ein. Dass diese Zukunft bereits eine längere Vergangenheit hat, zeigt der Blick in die Republik. Im westfälischen Münster rollten die ersten Strom-Busse genau vor zehn Jahren über die Straßen der Domstadt, das hessische Offenbach stellt seit 2019 auf E-Mobilität um.

Eine Sprecherin der SWK erklärt auf Anfrage, dass die Umstellung zwar mit Verzögerung erfolge, aber noch im Zeitrahmen und mit der Quote, die die Clean Vehicles Directive (CVD) bis 2025 vorgebe. Außerdem sei Kaiserslautern mit seinen Förderanträgen 2021 und 2022 leer ausgegangen. Zusätzliche Landesmittel, wie in Nordrhein-Westfalen, gebe es nicht, sodass die SWK auf eine Bundesförderung warten mussten.

Für Kaiserslautern spendiert das Bundesministerium für Verkehr (BMV) nach Angaben der SWK insgesamt 3,2 Millionen Euro. Der Staat gleicht mit den Finanzspritzen zum Beispiel Mehrkosten der Verkehrsunternehmen im Vergleich zum Kauf von Dieselbussen weitgehend aus.

Marco Franke nun Dessaus neuer Mobilitätschef

Torsten Ceglarek übergibt die DVG-Chefstelle an Marco Franke (r.). Quelle: Stadtwerke Dessau

PERSONALIE. Veränderung in der Führungsetage der Dessauer Stadtwerke. Die Leitung der Mobilitätssparten beim Sachsen-Anhaltiner Verbundunternehmen liegt nun in neuen Händen.

Generationenwechsel eingeleitet: Der langjährige Geschäftsführer der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG), Torsten Ceglarek, hat diese Aufgabe abgegeben. Seit dem 1. August leitet Marco Franke die Verkehrssparte des sachsen-anhaltinischen Verbundunternehmens.

Damit obliegt Franke auch die Verantwortung in den weiteren Mobilitätsgesellschaften: bei der Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft mbH und der Flugplatz Dessau GmbH. Torsten Ceglarek kümmert sich künftig um Sonderprojekte, etwa die Modernisierung der Straßenbahn und die Weiterentwicklung der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn, einem touristischen Kurzstrecken-Angebot mit Fahrplan von März bis November.

Marco Franke weiß, mit wem er es künftig in der Spitze der Stadtwerke-Gruppe zu tun hat. Denn der Verkehrsfachwirt und BWL-Absolvent ist bereits seit 2022 als Referent der Geschäftsführung beschäftigt. Seine Verantwortung wuchs in den Folgejahren durch die Leitung des Flugplatzes Dessau, als Prokurist der Flugplatz GmbH, der Verkehrs GmbH und der Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft.

Dino Höll, Geschäftsführer der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) - Stadtwerke Dessau, äußert sich in einer Mitteilung des Versorgers zuversichtlich, dass durch den eingeleiteten Wissenstransfer die Grundlage für die langfristig erfolgreiche Arbeit der Verkehrssparte geschaffen sei.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

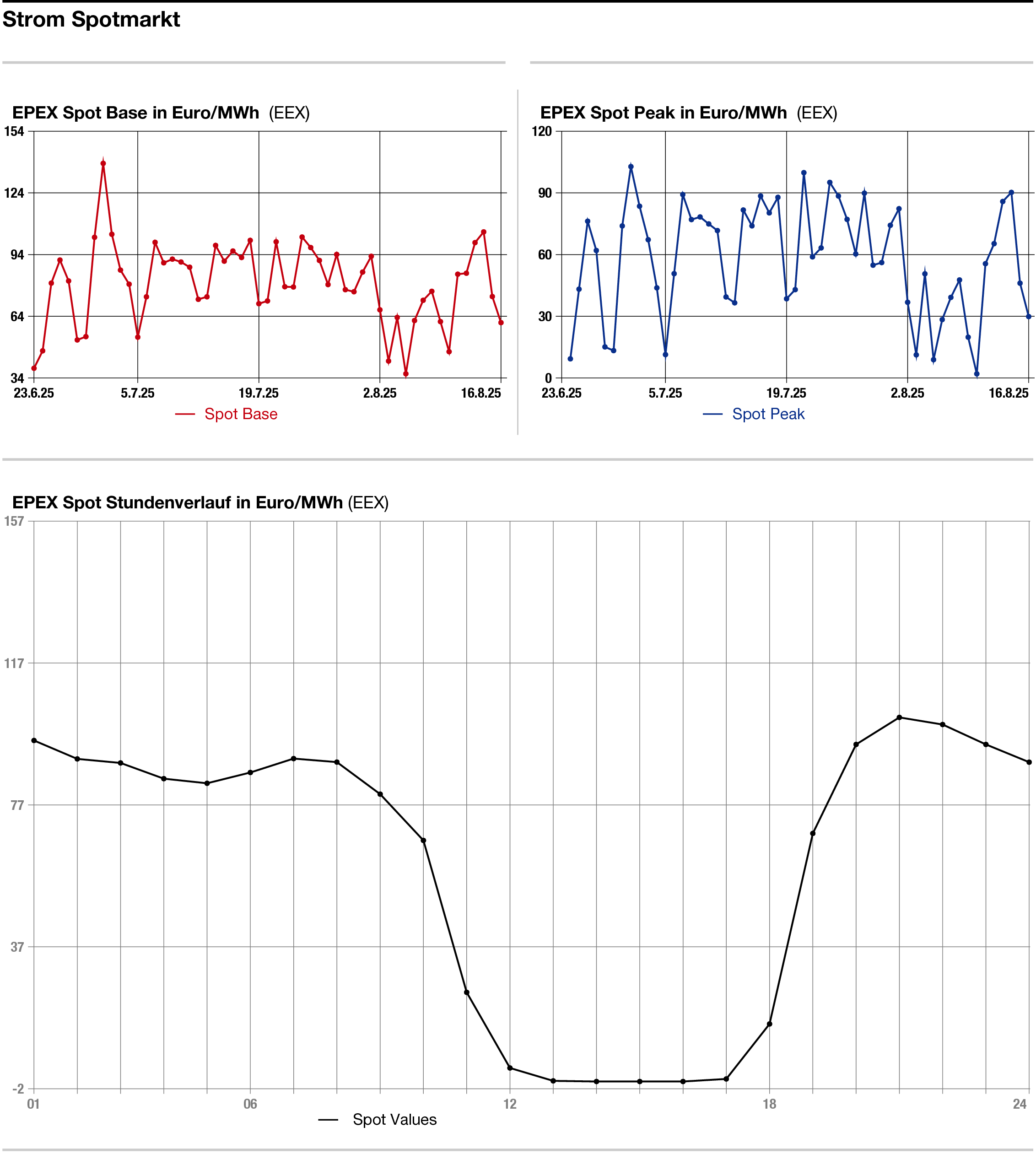

MARKTBERICHTE

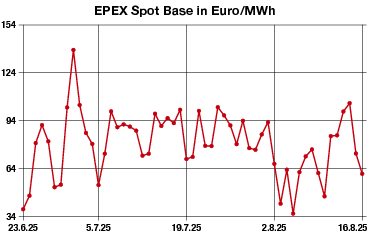

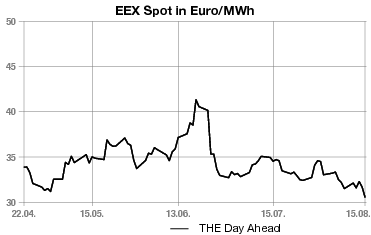

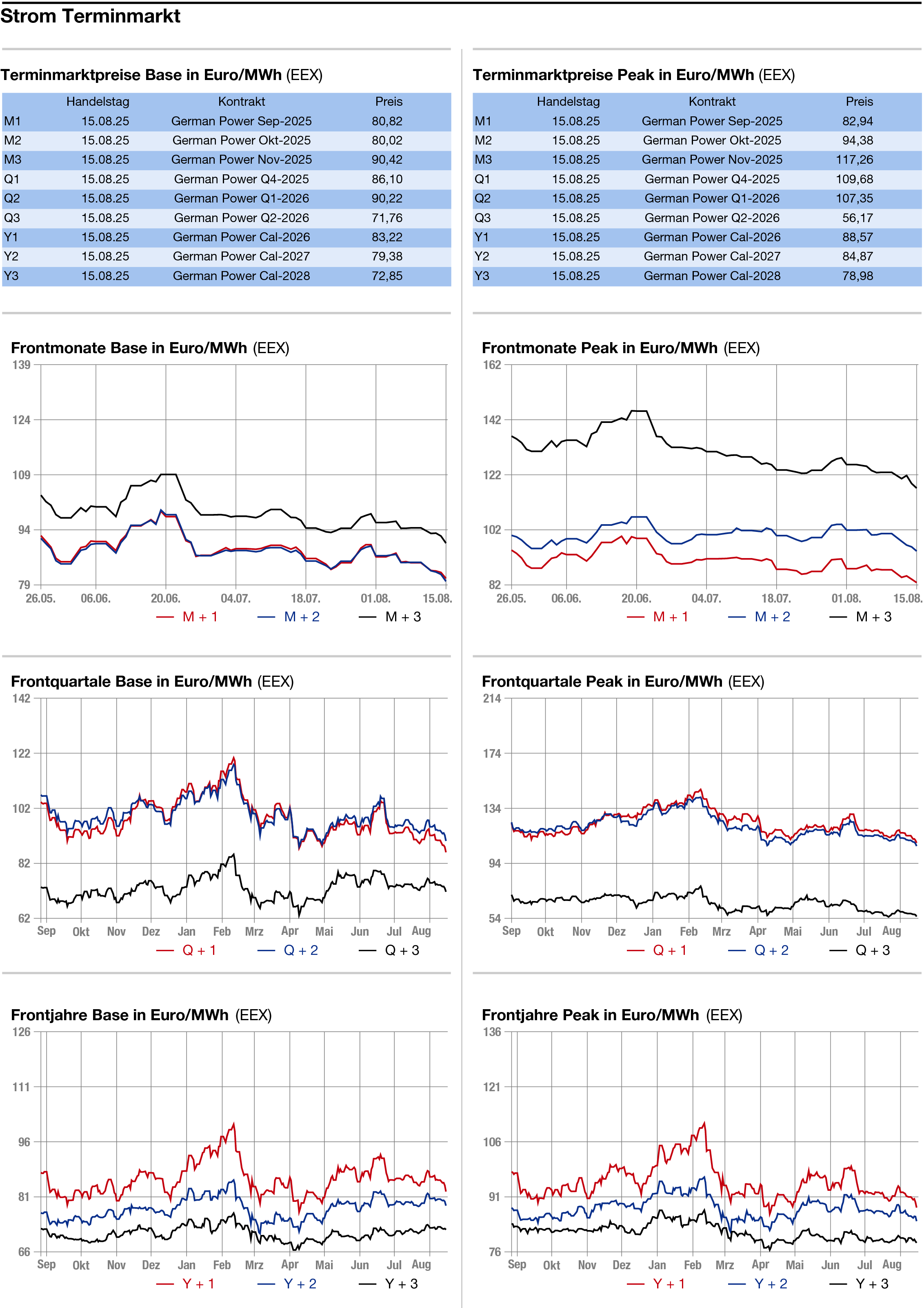

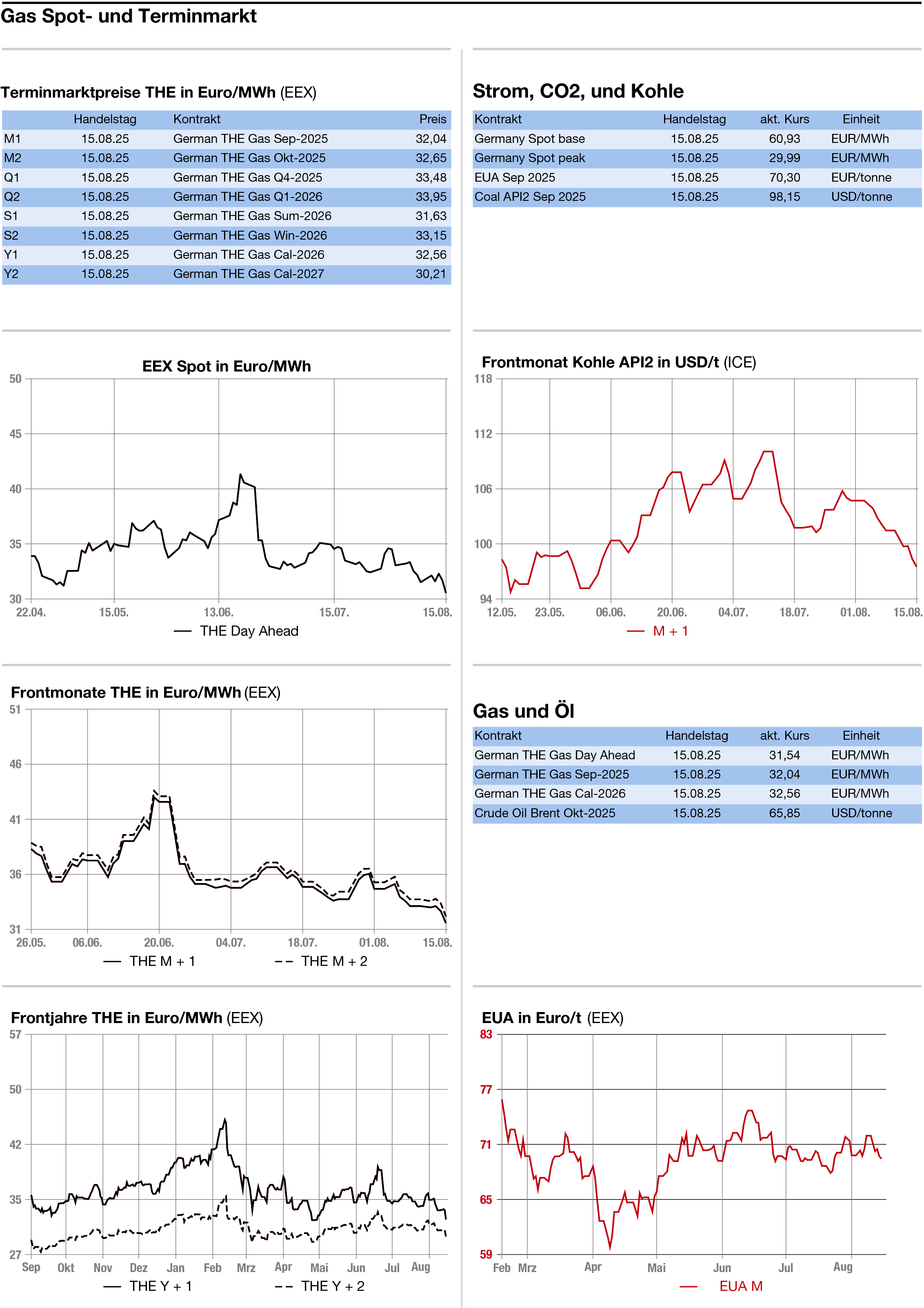

STROM

GAS

Energiekomplex größtenteils im Minus

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Die Energiemärkte haben die Arbeitswoche mit überwiegend schwächeren Notierungen beendet. Strom-, Gas- und CO2-Preise gaben am Freitag zumeist nach. Neben niedrigere Temperaturen prägte vor allem das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin die Handelsstimmung.

Strom: Überwiegend schwächer haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Freitag gezeigt. Der Montag wurde an der Börse mit 99,00 Euro je Megawattstunde im Base und 75,00 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Am Donnerstag mussten für den Freitag selbst für die Grundlast 73,61 Euro und für die Spitzenlast mit 46,22 Euro bezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Montag deutlich geringer ausfallen als noch am Freitag. Für Dienstag und Mittwoch werden dann relativ stabile Werte erwartet, ab Donnerstag soll die Stromproduktion aus Wind und Sonne wieder ansteigen. Das US-Wettermodell erwartet bis etwa zum 25. August eine größtenteils unterdurchschnittliche Windeinspeisung. Die Temperaturen dürften bis zum 22. August leicht über dem Durchschnitt liegen.

Am langen Ende des Strommarktes verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,40 auf 84,39 Euro je Megawattstunde.

CO2: Etwas schwächer haben sich die europäischen CO2-Preise am Freitag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,21 auf 70,75 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt nur schwache 6,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,31 Euro, das Tief bei 70,62 Euro.

Am Donnerstag waren die Emissionszertifikate, belastet von den Strom- und Gaspreisen, auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen. Dabei habe der Dec 25 einige technische Unterstützungsmarken unterschritten, bevor nahe der Trendlinienunterstützung wieder Kaufinteresse aufkam, fasste Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital zusammen.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor 0,55 auf 31,70 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,35 auf 32,30 Euro nach unten.

Die Marktteilnehmer warteten am Freitag mit Spannung auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska. Die Notierungen sind seit Monatsbeginn um etwa zehn Prozent gefallen und haben damit den niedrigsten Stand seit Mai erreicht, wie Bloomberg berichtet. Am Freitag war der TTF-Frontmonat sogar zwischenzeitlich in die Nähe des Jahrestiefs gefallen.

Obwohl nur wenige Händler eine Rückkehr von russischem Pipelinegas nach Europa erwarten, selbst wenn ein Waffenstillstand in der Ukraine vereinbart wird, könnte jede Verschärfung oder auch Lockerung der Sanktionen gegen russische Energie erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Versorgung haben, heißt es weiter.

Da die Gaspreise im Vorfeld des Treffens – wenn auch innerhalb einer engen Spanne – nachgegeben haben, rechnen Analysten von Energy Aspects mit einer möglichen Erholung. Ihrer Einschätzung nach könnte der Markt eine rasche Rückkehr russischer Gaslieferungen überschätzen und entsprechend wieder zulegen, wenn dies nicht eintrifft.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: