19. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WINDKRAFT: Windenergie in Bayern legt zu

PHOTOVOLTAIK: NRW startet Initiative für PV auf Mehrparteienhäusern

ÖSTERREICH: Viel Diskussionsbedarf zu geplantem E-Recht

HANDEL & MARKT

450-MHZ-NETZ: Meilenstein für das 450-MHz-Netz

PHOTOVOLTAIK: Otovo übernimmt Zolar-Kunden auf Anfrage

WÄRME: Pelletpreise steigen im August leicht an

GAS: EU importiert bis Jahresmitte mehr russisches Flüssigerdgas

TECHNIK

STUDIEN: „Industrielle Nutzung von Biomasse stärken“

MOBILITÄT: Bayern will ab 2026 weitere Wasserstoffzüge testen

STATISTIK DES TAGES: Ladeleistung öffentlicher Ladepunkte in Deutschland

UNTERNEHMEN

VERTRIEB: 2G Energy führt neues Produkt in den USA ein

WÄRMENETZ: Frankfurt startet Wärmenetz für Schulen und Kitas

PERSONALIE: Katja Stommel gibt CEO-Posten bei Volkswind ab

PERSONALIE: Neue Geschäftsführer der Creos Deutschland

TOP-THEMA

VIK legt Diskussionspapier zu Kundenanlagen vor

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

REGULIERUNG.

Der Energieverband VIK fordert eine schnelle und praxistaugliche Reform der Kundenanlagenregelung.

Das Urteil des Bundesgerichtshofes im Mai sowie vorangegangene Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu Kundenanlagen sorgen für Unsicherheit in der Branche. Was gilt noch als Kundenanlage und was nicht? Die Mitglieder des Verbands der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) als Großabnehmer für Strom und Erdgas sind davon besonders betroffen. Der Energieverband für die Industrie hat nun ein „Diskussionspapier zu möglichen Lösungsvorschlägen für eine nachhaltige Kundenanlagenregelung“ vorgelegt.

Die „Kundenanlage“ ist eine Ausnahme von der Netzregulierung für bestimmte Konstellationen mit Stromerzeugung und Hausnetz. Als solche bietet sie unter anderem für Contractoren, Quartiers- und Mieterstrom-Anbieter verschiedene bürokratische Vorteile und die Flexibilität, die eigenen Strom-Endpreise allein festzulegen. Diese Ausnahme muss nach der abgeschlossenen Prozessserie enger gefasst werden.

„Wir haben konkrete und praxistaugliche Lösungsvorschläge erarbeitet, die eine rechtssichere und zukunftsfähige Regelung ermöglichen – und fordern die Politik auf, diese jetzt aufzugreifen“, so Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des VIK. Aus Sicht des VIK drohten erhebliche Belastungen für Betreiber und angeschlossene Letztverbraucher, wenn die bestehenden Netzstrukturen einer Kundenanlage in die Netzregulierung überführt würden.

Wie es in dem vorliegenden Diskussionspapier heißt, beträfe das insbesondere Industrie- und Gewerbestandorte, die seit Jahrzehnten auf gewachsenen Energieinfrastrukturen basieren und diese im Verbund effizient nutzen. Die Einführung umfassender Regulierungsvorgaben würde nach Einschätzung des Verbands nicht nur zu bürokratischem Mehraufwand, sondern auch zu schwer kalkulierbaren Zusatzkosten für Umbauten, Prüfungen und externe Dienstleistungen führen, ohne dass daraus ein erkennbarer Mehrwert für Wettbewerb oder Versorgungssicherheit entstünde.

Charakteristisch ist, dass die Anlagen nicht gewinnorientiert betrieben werden, auf ein abgegrenztes Areal beschränkt sind, eine überschaubare Zahl von Letztverbrauchern versorgen und die freie Lieferantenwahl nicht eingeschränkt ist. Unter diesen Voraussetzungen sieht der VIK keinen Anlass, die Anlagen einer komplexen Regulierung zu unterwerfen.

Der Verband verweist darauf, dass der bestehende Rechtsrahmen bereits Instrumente bietet, um Marktzugang für Dritte sicherzustellen. So sei innerhalb von Kundenanlagen ein Lieferantenwechsel möglich, sodass Wettbewerbsgrundsätze gewahrt bleiben. Entscheidend sei deshalb, die bestehenden Ausnahmen nicht aufzugeben, sondern rechtssicher zu verankern.

Um dies zu erreichen, skizziert der VIK ein Vorgehen auf drei Ebenen: „europäisch, national und untergesetzlich“. Am schnellsten wären Anpassungen nach Einschätzung des Verbands auf der untergesetzlichen Ebene möglich, etwa durch Festlegungen der Bundesnetzagentur, die geschlossene Verteilernetze und industrielle Standortversorgungen von unnötigen Auflagen befreien könnten.

Darüber hinaus beschreibt der VIK zwei konkrete Lösungsansätze: Erstens könnten Kundenanlagen um sogenannte Drittstrommengen bereinigt werden. Dritte innerhalb der Anlage würden dabei so behandelt, als wären sie direkt an das vorgelagerte Netz angeschlossen und mit eigenen Zählpunkten ausgestattet. Damit bliebe die Kundenanlage auf die betriebliche Eigenversorgung beschränkt und wäre von der Netzregulierung auszunehmen. Zweitens schlägt der Verband die Einführung eines neuen „Paragraf 110a EnWG“ vor, mit dem „Besondere Geschlossene Verteilernetze“ geschaffen werden könnten.

Das „Diskussionspapier zu möglichen Lösungsvorschlägen für eine nachhaltige Kundenanlagenregelung“ ist auf der Internetseite des VIK zum Download zur Verfügung.

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

Windenergie in Bayern legt zu

WINDKRAFT. Im ersten Halbjahr 2025 wurden unter weiß-blauem Himmel 743 neue Windräder beantragt. Genehmigungen und Inbetriebnahmen ziehen ebenfalls an und verstärken den Ausbau.

Der Ausbau der Windenergie gewinnt in Bayern an Tempo. Nach Angaben des bayerischen Wirtschaftsministeriums wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 743 neue Anlagen beantragt. Damit überstieg die Zahl die Anträge der gesamten Jahre 2022 bis 2024 deutlich (siehe Tabelle unten). Parallel dazu erteilten die Behörden bis Ende Juni 96 Genehmigungen, mehr als im gesamten Vorjahr. Außerdem gingen zehn neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 52,7 MW ans Netz.

Laut Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trägt die Lockerung der 10H-Regel zu dieser Entwicklung bei. Diese Vorschrift, die seit 2014 einen Mindestabstand von der zehnfachen Anlagenhöhe zu Wohngebäuden vorschrieb, war 2022 gelockert worden. In ausgewiesenen Vorranggebieten und den Bayerischen Staatsforsten gilt sie nicht mehr. Neben dieser Änderung hätten laut Ministerium auch verstärkte Beratungsangebote, die Windkümmerer − regionale Ansprechpartner, die Kommunen und Projektierer begleiten − sowie Projekte in den Staatsforsten die Dynamik befördert.

Beteiligungsgesetz in Arbeit

Ein weiterer Baustein soll ein geplantes Beteiligungsgesetz sein, das Kommunen an den Erträgen von Windparks beteiligt. Vorgesehen sind 0,2 Cent pro eingespeister kWh, was laut Ministerium pro Anlage jährlich rund 30.000 Euro ausmachen kann. Damit soll die Akzeptanz in den betroffenen Regionen erhöht werden.

Das Ministerium weist zugleich darauf hin, dass der Zuwachs im Juni auch einem Vorzieheffekt geschuldet war. Viele Projektierer hatten ihre Anträge noch vor Fristende eingereicht, um von auslaufenden Erleichterungen im Windenergieflächenbedarfsgesetz zu profitieren. Diese Sonderregeln betrafen unter anderem Artenschutz- und Umweltverträglichkeitsprüfungen und endeten im Juni 2025. Eine vom Bundesrat beschlossene Novelle sieht inzwischen Beschleunigungsgebiete vor, die weiterhin vereinfachte Verfahren ermöglichen.

Aiwanger teilt in einer Mitteilung seines Ministeriums − des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie − mit, dass die positiven Zahlen kein Anlass für Nachlässigkeit seien. Vielmehr müsse der Ausbau mit Blick auf Netzkapazitäten, Speicherlösungen und Abnahmeverträge konsequent weitergehen.

Die Flächenziele schreiben vor, dass Bayern bis 2032 insgesamt 1,8 Prozent seiner Landesfläche für die Windenergie ausweisen muss. Damit soll gewährleistet werden, dass ausreichend Standorte zur Verfügung stehen. Das Referenzertragsmodell sorgt außerdem dafür, dass auch windärmere Regionen wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben, indem es bei den Ausschreibungen einen Ausgleich zwischen besonders windstarken und schwächeren Standorten schafft. Nach Einschätzung des Ministeriums sind beide Vorgaben entscheidend für die Planungssicherheit in Bayern. Aus Aiwangers Sicht sei es entscheidend, dass die Bundesregierung die Rahmenbedingungen nicht erneut infrage stelle.

Höherer Druck auf Wirtschaftlichkeit der Projekte

Nach Angaben des Ministeriums nimmt auch der Wettbewerb in den Ausschreibungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu. Das erhöhe den Druck auf die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte. Umso wichtiger sei eine klare und verlässliche Regulierung, damit Planungsverbände, Kommunen und Projektentwickler langfristig arbeiten können.

Ein Überblick über die bisherigen Zahlen zeigt die beschleunigte Entwicklung in dem südlichen Freistaat:

| Anträge | Genehmigungen | Inbetriebnahmen | |

| 2025 (Stand 30. Juni 2025) | 743 | 96 | 10 |

| 2024 | 281 | 93 | 9 |

| 2023 | 64 | 17 | 7 |

| 2022 | 18 | 8 | 14 |

NRW startet Initiative für PV auf Mehrparteienhäusern

Quelle: Shutterstock

PHOTOVOLTAIK. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der Wohnungswirtschaft eine Absichtserklärung für eine bessere Nutzung von Solar auf Mehrfamilienhäusern unterzeichnet.

Das Ziel: Bis 2030 soll ein bedeutender Anteil der Mehrparteienhäuser im Land mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Um dies zu erreichen, haben das Land, der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen, Unternehmen, Genossenschaften und die Initiative „NRW.Energy4Climate“ eine Photovoltaik-Initiative für Mehrparteienhäuser gestartet. Zum Auftakt unterzeichneten die Beteiligten am 18. August eine gemeinsame Absichtserklärung, teilte das Landeswirtschaftsministerium mit.

Das Potenzial von Dachflächen von Mehrparteienhäusern in Nordrhein-Westfalen für die Erzeugung von Solarstrom soll bestmöglich erschlossen werden. Mit gemeinsam entwickelten Informations- und Unterstützungsangeboten sollen praktische Hürden beim PV-Ausbau abgebaut werden – von technischen und rechtlichen Fragen bis hin zu bürokratischen Herausforderungen. „Nordrhein-Westfalen soll Vorreiter beim Mieterstrom-Ausbau werden“, schreibt das Ministerium weiter. Konzepte für eine direkte Teilhabe von Mietern am erzeugten PV-Strom werden durch Beratungs- und Informationsangebote unterstützt.

Neben der Bereitstellung von Informations- und Beratungsangeboten durch NRW.Energy4Climate geht es in der Initiative auch darum, rechtliche, technische und bürokratische Hürden beim Ausbau abzubauen. Im Fokus steht auch die Förderung von Mieterstrommodellen. Konzepte wie gemeinschaftliche Gebäudeversorgung sollen die Teilhabe erleichtern und stabile sowie wirtschaftlich kalkulierbare Stromkosten ermöglichen.

PV-Anlagen sollen besser in Strategie berücksichtigt werden

Die beteiligten Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, darunter Vivawest Wohnen, Vonovia, die GAG Immobilien AG oder die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, haben zugesichert, PV-Anlagen stärker in ihre Unternehmensstrategien einzubinden und innovative Geschäftsmodelle zu erproben. Gleichzeitig verpflichtet sich das Land, auf Bundes- und EU-Ebene für bessere Rahmenbedingungen einzutreten, damit der PV-Ausbau auf Mehrparteienhäusern schneller umgesetzt werden kann.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne): „Gerade in den vielen städtischen Regionen in Nordrhein-Westfalen gibt es noch zahlreiche ungenutzte Dächer auf Mehrparteienhäusern – das wollen wir im Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft ändern. Durch Mieterstrommodelle oder eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung profitieren auch Mieter unmittelbar von bezahlbarer Sonnenenergie.“

Das Land Nordrhein-Westfalen will laut seiner Energie- und Wärmestrategie bis 2030 landesweit 21.000 bis 27.000 MW PV-Leistung installiert haben. Nach Berechnungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima bieten allein die Dachflächen in NRW „ein theoretisches Potenzial“ von rund 84.000 MW, womit sich knapp 68 Milliarden kWh Strom erzeugen ließen. Ein erheblicher Teil dieser Flächen entfällt auf Mehrparteienhäuser, die bislang nur zum Teil mit PV ausgestattet sind.

Die gemeinsame Absichtserklärung „Initiative zum Ausbau der Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern“ lässt sich auf der Internetseite des NRW-Wirtschaftsministeriums herunterladen.

Viel Diskussionsbedarf zu geplantem E-Recht

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

ÖSTERREICH. Zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz sind 517 Stellungnahmen eingegangen. Umstritten sind unter anderem Einspeisetarife für Erzeuger, Preisänderungen und gemeinwirtschaftliche Pflichten.

Insgesamt 517 Stellungnahmen ergingen zum Entwurf des österreichischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Die Frist für die öffentliche Begutachtung dieses neuen „Grundgesetzes“ für das Agieren der Elektrizitätsunternehmen endete am 15. August und damit zu Maria Himmelfahrt – im mehrheitlich katholischen Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Einige der Betroffenen hatten ihre wichtigsten Kritikpunkte bereits vor Ende der Frist öffentlich bekanntgegeben und wiederholten diese nun in ihren offiziellen Stellungnahmen.

Der E-Wirtschaftsverband Oesterreichs Energie und mehrere seiner Mitgliedsunternehmen, aber auch die Interessengemeinschaft Windkraft (IG Windkraft) und der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria), etwa bekundeten neuerlich ihre Ablehnung des geplanten Netznutzungsentgelts für alle Stromeinspeiser. Oesterreichs Energie lehnt dieses ab, „da Anlagen ab 5 MW bereits heute spezifische Entgelte zahlen. Zusätzliche Belastungen würden die heimische Stromproduktion verteuern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen“.

Die IG Windkraft erläuterte, bereits jetzt bezahlten faktisch alle Erzeuger Netznutzungsentgelte unterschiedlicher Art in erheblicher Höhe: „Ein durchschnittlicher Windpark mit 45,5 MW ist 2025 mit rund 3,2 Millionen Euro Kosten bei Netzanschluss (einmalig) sowie jährlichen Kosten für die Netznutzung von rund 0,5 Millionen Euro konfrontiert. Bereits heute unterwirft Österreich die heimische Erzeugung höheren Netzkosten als die meisten anderen europäischen Länder.“

Dem entgegnete die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) als gesetzliche Vertretung der österreichischen Unternehmen, wegen der tendenziell steigenden Kosten für die Stromnetze sei es „notwendig, dass alle Netznutzer ihre Beiträge leisten, um eine verursachergerechte Kostentragung herzustellen und damit die Strompreise zu senken. Denn die Ursache für den kostenintensiven Netzausbau stellt die zeitgleich erfolgende Überschusseinspeisung dar. Durch die Einführung von Netznutzungsentgelten für Einspeiser besteht ein Anreiz, Erzeugungsanlagen so auszulegen, dass die erzeugte Energiemenge selbst verbraucht wird“.

Ähnlich argumentierte die Arbeiterkammer (AK) als gesetzliche Vertretung der unselbständig Beschäftigten. Ihr zufolge schafft das Netznutzungsentgelt für Erzeuger „Fairness und fördert netzdienliches Verhalten“. Ausnehmen möchte die AK aber PV-Anlagen mit 10 bis 15 kW Einspeiseleistung, weil deren Besitzer „über die verbrauchsseitig zu entrichtenden Entgelte ohnehin bereits zur solidarischen Netzfinanzierung“ beitragen.

Preisänderungsrecht unklar

Ein weiterer umstrittener Punkt im ElWG ist die Spitzenkappung für die Einspeisung von Strom aus Windparks sowie Photovoltaikanlagen. Laut der IG Windkraft ist diese für Windparks sinnlos, da sie im Gegensatz zu PV-Anlagen keine Einspeisespitzen aufweisen. Überdies hält der Windkraftverband die geplante Bestimmung im ElWG für EU-rechtswidrig: „Eine pauschale, dauerhafte, unentgeltliche Spitzenkappung“, wie sie das ElWG vorsehe, sei „explizit nicht“ von der Erneuerbaren-Richtlinie RED III gedeckt.

Kritik üben die E-Wirtschaft sowie die Marktaufsichtsbehörden ferner am vorgesehenen Preisänderungsrecht, das ihnen zufolge etliche Unklarheiten aufweist. Der Bundeswettbewerbsbehörde etwa „erschließt sich nicht, welche Vorteile die Einführung eines unmittelbar auf dem Gesetz beruhenden Preisänderungsrechts gegenüber der bisher vertraglichen Lösung bieten soll. Eine Verbesserung der Verbraucherrechte ist durch den damit verbundenen Entzug der Klauselkontrolle jedenfalls nicht zu erwarten“.

Zu Diskussionen könnte außerdem der Plan führen, den Energieunternehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen, darunter „die Gewährleistung einer wirtschaftlichen, sicheren, leistbaren und ökologisch nachhaltigen Energieversorgung“. Versorger, die mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, sollen diese „als eines der vorrangigen Unternehmensziele“ in ihren Statuten verankern. Die betroffenen Unternehmen, darunter die Energie Steiermark, sehen sich damit „gegenüber den vielen nicht-öffentlichen Unternehmen diskriminiert beziehungsweise. im Wettbewerb benachteiligt“.

450-MHz-Funkmast. Quelle: Netze BW / Sparte Dienstleistungen

Meilenstein für das 450-MHz-Netz

450-MHZ-NETZ. Netze BW hat den 100. Funkmast errichtet. Bis Ende des Jahres soll eine vollständige bundesweite Abdeckung erreicht sein. In Baden-Württemberg sind es aktuell 70 Prozent.

Die Energiewirtschaft benötigt ein Kommunikationsnetz, das auch im Schwarzfall eine sichere Daten- und Sprachkommunikation ermöglicht und das bei Smart-Grid-Anwendungen eine gute Erreichbarkeit der Geräte und Anlagen ermöglicht. Dafür baut die Branche ein 450-MHz-Netz auf. Nun hat Netze BW in einer Mitteilung bekannt gegeben, dafür den 100. Funkmast errichtet zu haben.

„Die Fertigstellung des 100. Funkstandorts ist ein bedeutender Meilenstein für die Netze BW und die gesamte Energiebranche. Mit dem 450-MHz-Netz schaffen wir eine Infrastruktur, die nicht nur die Energiewende unterstützt, sondern auch in Krisensituationen zuverlässig funktioniert“, sagt Martin Konermann, Technischer Geschäftsführer bei Netze BW. Es sei damit ein entscheidender Schritt getan, um die Energieversorgung auch im Störungsfall wiederherstellen zu können.

Laut Netze BW beträgt die Funkversorgung Baden-Württembergs mit der Technologie aktuell 70 Prozent. Zum Jahresende rechnet die Netze-BW-Sparte „Dienstleistungen“ mit einer Funkabdeckung von rund 95 Prozent. Ein Großteil der errichteten Standorte befindet sich dem Unternehmen zufolge in bislang unterversorgten oder schwer zugänglichen Regionen des Bundeslandes. Gerade dort ergebe sich ein besonders hohes Potenzial für eine ergänzende Nutzung, etwa zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung.

Bundesweites Netz bis Ende 2025

Betreiber des 450-MHz-Netzes ist 450 Connect. Das Unternehmen hat 2021 von der Bundesnetzagentur die Zuteilung für die 450-MHz-Frequenz mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2040 erhalten – mit der Vorgabe, bis Ende 2025 ein bundesweites Funknetznetz aufzubauen. Da das 450-MHz-Netz mit relativ wenigen Standorten und aktiven Netzelementen auskommt, ist die Schwarzfallfestigkeit im Vergleich zu anderen Telekommunikationsnetzen über Batteriepuffer und Notstromversorgung deutlich einfacher und kostengünstiger zu gewährleisten als bei anderen Mobilfunknetzen.

450 Connect ist ein von der Energie- und Wasserwirtschaft getragenes Joint Venture, an dem vier Gesellschafter mit jeweils 25 Prozent beteiligt sind. Zum einen ist dies der niederländische Telekommunikations- und Stromnetzbetreiber Alliander, zum anderen ein Konsortium regionaler Energieversorger sowie die durch Stadtwerke geprägte Versorger-Allianz 450, die rund 200 Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche repräsentiert. Vierter Gesellschafter ist der Eon-Konzern. Netze BW engagiert sich seit Jahren in der Versorger-Allianz 450.

Otovo übernimmt Zolar-Kunden auf Anfrage

Quelle: Pixabay / congerdesign

PHOTOVOLTAIK. Nach der Insolvenz und der Fokussierung auf das Handwerk lässt der Berliner Solarteur Zolar den Service für die Privatkunden von der norwegische Otovo übernehmen.

Die Privatkunden des Solarprojektierers Zolar mit Sitz in Berlin können in Serviceangelegenheiten künftig zu Otovo wechseln. Zolar und das in Oslo ansässige Unternehmen Otovo haben sich darauf geeinigt, „den ehemaligen B2C-Kunden von Zolar ein Angebot zur Betreuung ihrer PV-Anlagen zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zolar hatte im September 2024, acht Jahre nach seiner Gründung, das Geschäft mit direkten Installationen für private Hauseigentümer eingestellt und zudem ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Stattdessen stellt das Unternehmen nun seine digitale Plattform sowie Finanzierungsangebote für Ratenkauf ausschließlich Handwerksbetrieben zur Verfügung.

Ehemalige Kunden von Zolar können ihre Anlagenbetreuung mittels des Servicepaketes „Otovo Care“ durchführen lassen. Otovo Care richtet sich dabei an Eigentümer von Solarstromanlagen, die Unterstützung bei Wartung, Fehlerdiagnose und im Garantiefall benötigen. „Ehemalige Zolar-Kunden können ihre Betreuung unkompliziert zu Otovo Care übertragen und dort ein monatlich oder jährlich abgerechnetes Abonnement abschließen“, heißt es weiter.

Der Vertragsabschluss erfolgt online über die Internetseite von Otovo, wobei die relevanten Anlagendaten direkt aus den bestehenden Zolar-Systemen übernommen werden. Kunden müssen dafür keine technischen Informationen nachreichen.

Otovo ist ein europaweiter Marktplatz für Solaranlagen und Batterien zur Miete oder zum Kauf. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben seit 2016 im Erneuerbaren-Markt aktiv und betreut mehr als 30.000 Kunden in 13 europäischen Ländern. Mithilfe eigener Technologie analysiert Otovo Dächer, verbindet sich mit lokalen Installateuren und unterbreitet automatisch ein Angebot.

Es sei bedauerlich, wenn ein Anbieter den Markt verlässt, aber umso wichtiger sei es, dass für die Kunden gesorgt würde, sagt Andreas Thorsheim, CEO von Otovo. „Mit Otovo Care können wir ehemaligen Zolar-Kunden sofort wieder Sicherheit, Service und Verlässlichkeit bieten.“

Pelletpreise steigen im August leicht an

Quelle: Shutterstock / tchara

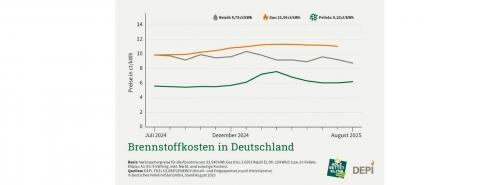

WÄRME. Die Preise für Holzpellets legen nach dem Sommertief wieder zu. Im August meldet das Deutsche Pelletinstitut einen Anstieg von 2,7 Prozent pro Tonne.

Nach den aktuellen Angaben des in Berlin ansässigen Deutschen Pelletinstituts („DEPI“) kostet eine Tonne Holzpellets im August durchschnittlich 310,82 Euro. Damit liegt der Preis 2,7 Prozent über dem Vormonat. Die Fachleute des Instituts empfehlen Verbrauchern, ihre Bestellungen für die Heizsaison bald zu tätigen, da mit dem Ende der Sommerferien die Nachfrage wieder anzieht.

Die Nachfrage nach Pellets steigt im Spätsommer regelmäßig an, sobald Haushalte und Handel ihre Vorräte auffüllen. Geschäftsführer Martin Bentele betont in einer Mitteilung des Instituts, dass sich eine zeitnahe Einlagerung noch zu den vergleichsweise günstigen Konditionen lohne. Für die Qualitätssicherung rät er zum Kauf von ENplus-zertifizierten Pellets, da hier eine lückenlose Kontrolle von Produktion bis Lieferung gewährleistet sei.

Eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets liegt derzeit bei 6,22 Cent. Damit sich laut Depi, dass Pellets auch weiterhin günstiger als Heizöl und Erdgas bleiben. Während Heizöl derzeit bei rund 8,73 Cent pro Kilowattstunde liegt und Erdgas bei 11,06 Cent, beträgt der Preis für Pellets 6,22 Cent/kWh. Damit halten Holzpellets ihren Preisvorteil im Wärmemarkt stabil.

In den Regionen zeigen sich leichte Unterschiede: In Süddeutschland wird die Tonne Pellets bei einer Abnahmemenge von sechs Tonnen mit 312,01 Euro gehandelt, in Nord- und Ostdeutschland mit 307,03 Euro und in Mitteldeutschland mit 305,42 Euro. Bei größeren Bestellungen von 26 Tonnen liegen die Preise niedriger: Im Süden bei 297,34 Euro, in Mitteldeutschland bei 288,52 Euro und im Norden und Osten bei 292,90 Euro.

Das Depi erhebt und veröffentlicht seit 2011 monatlich den Pelletpreis. Zuvor hatte der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) diese Aufgabe übernommen. Grundlage ist der Durchschnittspreis für Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1, jeweils für Abnahmemengen von drei, sechs und 26 Tonnen. Erhoben werden bundesweite Werte sowie regionale Preisniveaus für Süd-, Mittel- und Nordostdeutschland.

EU importiert bis Jahresmitte mehr russisches Flüssigerdgas

Quelle: Shutterstock / VladSV

GAS. Für ihre Energieversorgung importiert die EU Flüssigerdgas, trotz des andauernden Angriffskriegs Moskaus gegen die Ukraine auch aus Russland. Es wird nicht weniger.

Die EU hat im ersten Halbjahr 2025 Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 4,48 Milliarden Euro importiert. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr war es noch Gas im Wert von rund 3,47 Milliarden Euro, wie aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.

Insgesamt wurde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) im Wert von rund 26,9 Milliarden Euro importiert. Das meiste − für rund 13,7 Milliarden Euro − kam aus den USA. Angaben der EU-Kommission zufolge waren die Vereinigten Staaten 2024 mit fast 45 Prozent der Gesamteinfuhren von LNG der größte LNG-Lieferant der EU.

Anders als für fossile Energieträger wie Öl und Kohle hat die EU wegen Abhängigkeiten bislang keine Gas-Sanktionen auf den Weg gebracht. Als LNG und via der Pipeline Turkstream kommt derzeit weiter Erdgas in die Staatengemeinschaft.

Quelle: Pixabay / Andreas Breitling

„Industrielle Nutzung von Biomasse stärken“

STUDIEN. Biomasse könnte ein wichtiger Baustein für die Dekarbonisierung der Industrie werden. Ein Dossier der Dena zeigt, wie das gelingen kann.

Ein neues Dossier der Deutschen Energie-Agentur (Dena) zeigt auf, wie Biomasse künftig gezielter eingesetzt werden kann und welche politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen. Denn: „Biomasse kann einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie leisten – wenn sie effizient und strategisch eingesetzt wird“, schreibt die Dena zu ihrem nun vorgelegten Dossier.

Bislang wird Biomasse in Deutschland vor allem zur Wärmeerzeugung in Gebäuden, zur Stromproduktion oder als Kraftstoff im Straßenverkehr genutzt. Nach Angaben der Dena deckte Biomasse 2022 rund 10 Prozent des Endenergieverbrauchs und vermied dadurch etwa 74 Millionen Tonnen CO2.

Der Industrie bleibt die stoffliche und energetische Nutzung bislang jedoch weitgehend verschlossen. Da viele Branchen wie Chemie-, Stahl- und Aluminiumindustrie auch langfristig auf Kohlenstoff angewiesen sind, kann Biomasse hier eine wichtige Rolle übernehmen. Grüner Strom und Wasserstoff reichen nicht aus, „um sämtliche Prozesse zu defossilisieren“. Biomasse könne als nicht-fossile Kohlenstoffquelle dienen oder in Verbindung mit CO2-Abscheidung und Speicherung (BECCS) sogar Negativemissionen ermöglichen. BECCS steht dabei für „Bio-Energy with Carbon Capture and Storage“.

Besonders sinnvoll sei der Einsatz dort, wo fossile Brennstoffe schwer zu ersetzen sind. Dazu zählen die stoffliche Nutzung in der Chemieindustrie, die Reduktion in der Stahlherstellung oder der Ersatz von Grafitelektroden in der Aluminiumproduktion. Auch für Hochtemperaturprozesse wie in der Zement- und Kalkindustrie eröffnet Biomasse Potenziale, insbesondere wenn CO2-Abscheidung ohnehin notwendig ist.

„Aktuell gibt es diese Anwendungen kaum: Fossile Alternativen wie Erdgas sind günstiger und der CO2-Preis entfaltet nur geringe Lenkungswirkung.“ Hinzu kommt eine einseitige Förderlandschaft: Während das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bestimmte Anwendungen stützen, fehlt eine sektorübergreifende Strategie für die industrielle Nutzung. Dadurch besteht die Gefahr, dass Biomasse nicht dort eingesetzt wird, wo sie den höchsten Mehrwert für Klima und Energiesystem bringt.

„Das Dossier gibt konkrete Empfehlungen, um wirksame Anreize für den Einsatz von Biomasse in der Industrie zu schaffen“, schreibt die Dena weiter. Gefordert wird eine gezielte Ausrichtung der Anreizsysteme. Kostenlose Zuteilungen im EU-Emissionshandel sollten reduziert, der Carbon-Leakage-Schutz gleichzeitig ausgebaut werden. Eine Lebenszyklusbetrachtung oder Umlage könnte Wettbewerbsvorteile für biogene Alternativen schaffen. Klimaschutzverträge sollten auch die stoffliche Nutzung von Biomasse berücksichtigen.

Für bestimmte Produkte könnten Mindestanteile nicht-fossiler Rohstoffe vorgeschrieben werden, und besonders in der Zement-, Kalk- und Abfallwirtschaft ließe sich durch die Kombination von Biomasse mit CO2-Abscheidung ein doppelter Nutzen erzielen.

Biomasse kann nicht flächendeckend fossile Rohstoffe ersetzen, ist aber für bestimmte Anwendungen unverzichtbar. Damit sie ihren Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie leisten kann, braucht es nach Ansicht der Dena klare Prioritäten, technologieoffene Anreize und eine systemübergreifende Strategie. Nur so lässt sich das begrenzte Potenzial effizient ausschöpfen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sichern.

Langfristig sei zudem eine umfassende Roadmap notwendig, die vorhandene Instrumente bündelt und Zielkonflikte reduziert. „Die Nationale Biomassestrategie (NABIS) sollte zügig abgeschlossen oder durch eine neue, kohärente Roadmap ersetzt werden“, fordert die Dena abschließend.

Das Dossier „Gezielte Nutzung von Biomasse für eine klimaneutrale und wettbewerbsstarke Industrie“ kann auf der Dena-Webseite heruntergeladen werden.

Bayern will ab 2026 weitere Wasserstoffzüge testen

Wasserstoffzug von Siemens Mobility auf seiner Fahrt zwischen Augsburg und Peißenberg. Quelle: BRB

MOBILITÄT. Bayern will den Testbetrieb von Wasserstoffzügen trotz einer gewissen Skepsis bezüglich der Technik erweitern.

Drei Wasserstoff-Züge sollen voraussichtlich ab Dezember 2026 in Oberbayern auf der Strecke von Mühldorf nach Burghausen eingesetzt werden, berichtete das bayerische Verkehrsministerium. Bereits seit Ende 2024 ist von Augsburg aus ein mit Wasserstoff betriebener Zug im Probebetrieb.

Die Technik soll helfen, umweltfreundliche Alternativen für Strecken ohne Oberleitungen zu finden. Denn bis zum Jahr 2040 will die Staatsregierung den Einsatz von Dieselzügen auf nicht elektrifizierten Strecken abgeschlossen haben.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) ist allerdings bislang nicht gänzlich davon überzeugt, dass Wasserstoff dafür die beste Technologie ist: „Auch Wasserstoffzüge können eine Alternative sein. Allerdings sind diese sehr teuer und der Betrieb deutschlandweit von Pannen geprägt.“ Das weitere Vorgehen werde von den Erfahrungen des Testbetriebes abhängen, sagt er.

Minister sieht aktuell Akkuzüge vor Wasserstoffantrieb

Bernreiter macht klar, dass er aktuell die Nachrüstung der Bahnstrecken mit Oberleitungen und auch den Betrieb von akkubetriebenen Zügen als bessere Lösung ansieht. Dem Ministerium zufolge gibt es derzeit Planungen für die Elektrifizierung der Bahnstrecken auf etwa 1.000 Kilometern. Es seien 680 Kilometer davon im aktuellen Bundesverkehrswegeplan vorgesehen, der Freistaat selbst plane Oberleitungen für weitere Strecken mit einer Gesamtlänge von rund 330 Kilometer.

„Die Elektrifizierung sämtlicher Strecken in Bayern bleibt das Fernziel“, berichtet das Ministerium. Angesichts der Kosten und begrenzter Planungskapazitäten werde dies aber „erst sehr langfristig zu erreichen sein“.

Wasserstoffzüge könnten bis dahin eine Übergangslösung sein. Der bereits eingesetzte Testzug fährt seit mehr als einem halben Jahr bei der Bayerischen Regiobahn von Augsburg entweder nach Füssen im Allgäu oder nach Peißenberg im westlichen Oberbayern. Wenn der Testzug in die Werkstatt muss, wird er allerdings durch Dieselzüge ersetzt.

Unternehmen testet Wasserstoff unter realen Bedingungen

Detaillierte Informationen dazu, wie der Probebetrieb läuft, sind allerdings weder vom Betreiber noch von dem Hersteller Siemens Mobility zu bekommen. „Die Zuverlässigkeit ist insgesamt gut, jedoch gab es vereinzelte technische Herausforderungen, die im Rahmen eines neuen Systems nicht ungewöhnlich sind“, berichtet ein Siemens-Sprecher.

Da nur ein Fahrzeug zur Verfügung stehe, sei eine klassische Verfügbarkeitsmessung wie bei größeren Flotten nicht sinnvoll. Laut Siemens geht es hauptsächlich um die Überprüfung der Technik unter realen Einsatzbedingungen. Die hohe Verfügbarkeit der Mireo-Plus-H-Wasserstoffzüge zeige sich aber auf der Heidekrautbahn Berlin-Brandenburg. Dort würden mehrere Züge im täglichen Betrieb eingesetzt.

Unterdessen plant Bayern bereits konkret den verstärkten Einsatz von Elektrozügen, die von Akkus gespeist werden. So hat der Freistaat beschlossen, dass mehrere Strecken in Schwaben und im Bayerischen Wald künftig mit solchen Bahnen befahren werden sollen. Dafür werden in mehreren Orten Ladestationen gebaut. Die Züge können aber auch aufgeladen werden, wenn sie einen Teil ihrer Fahrt auf Strecken mit Oberleitungen machen.

Zeitweise war auch angedacht worden, dass beispielsweise im Allgäu auf kombinierte Elektro-Wasserstoff-Bahnen gesetzt werden könnte. Dies wurde dann aber wieder verworfen.

Laut Ministerium hat ein Gutachten gezeigt, „dass die Kombination von Akku- und Wasserstoffantrieb in einem Fahrzeug technisch sehr aufwändig und mit hohen Risiken verbunden wäre“. Zudem müsste eine teure Versorgungs- und Betankungsinfrastruktur für den Wasserstoff gebaut werden.

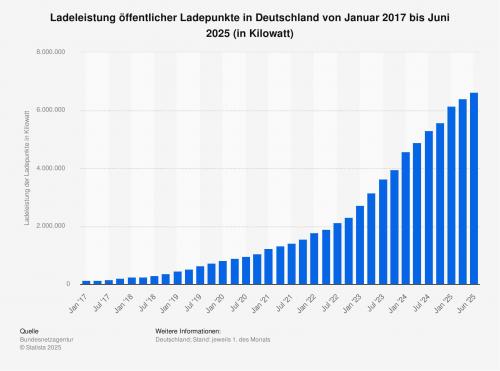

Ladeleistung öffentlicher Ladepunkte in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die gesamte Leistung aller in Deutschland in Betrieb befindlichen öffentlichen Ladesäulen lag im Juni 2025 bei rund 6.600 MW. Bei der Ladeleistung handelt es sich um die Nennleistung der Ladeeinrichtungen und nicht um die kumulierte Leistung der einzelnen Ladepunkte. Die Werte stammen von der Bundesnetzagentur und beschreiben also die insgesamt bundesweit gleichzeitig nutzbare Leistung der Ladepunkte.

Quelle: Fotolia / Joachim Wendler

2G Energy führt neues Produkt in den USA ein

VERTRIEB. 2G Energy hat eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen CK Power geschlossen. Das Ziel ist es, ein neues Demand-Response-Produkt einzuführen.

Der KWK- und Wärmepumpenhersteller 2G Energy will zum Jahresende in den USA ein neues Demand-Response-Aggregat auf den Markt bringen, teilte das Unternehmen am 18. August mit. Für die Markteinführung ist 2G Energy eine Partnerschaft mit CK Power eingegangen. Das Unternehmen mit Sitz in St. Louis (Missouri) entwickelt und verkauft Motoren- und Generatorensysteme.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält CK Power laut 2G Energy Vertriebs-, Vermarktungs- und Service-Rechte für das neue Demand-Response-Produkt von 2G in den Vereinigten Staaten. Der Vorverkauf soll Ende 2025 starten, erste Auslieferungen sind für Anfang 2026 vorgesehen. Mittelfristig ist auch der Einsatz des Produkts in weiteren internationalen Märkten geplant.

Das neue Aggregat für das Lastmanagement basiert auf einem V12-Gasmotor. Es richtet sich an Anwendungen, bei denen flexible Energieverfügbarkeit und Netzunterstützung im Vordergrund stehen. Es liefert bis zu 650 kW und soll zur Netzstabilisierung und Lastspitzenabdeckung beitragen. Ziel ist es, Lastspitzen im Stromnetz abzufedern, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Integration volatiler erneuerbarer Energien zu unterstützen.

„Mit CK Power haben wir einen langjährig etablierten Partner mit starker Marktpräsenz und technischer Kompetenz gewonnen“, erklärte Pablo Hofelich, CEO der 2G Energy AG. „Die USA sind für uns der ideale Startmarkt für unser neues Demand-Response-Produkt – mittelfristig sehen wir großes Potenzial auch in weiteren Regionen weltweit“.

Frankfurt startet Wärmenetz für Schulen und Kitas

Gemeinsam für den Ausbau der Fernwärme (von links): Tina Zapf-Rodriguez, Sylvia Weber und Martin Giehl. Quelle: Mainova

WÄRMENETZ. In Frankfurt am Main beginnt der Anschluss von Schulen und Kitas an das Fernwärmenetz. Die Stadt und die Mainova setzen damit ein zentrales Projekt für die Wärmewende um.

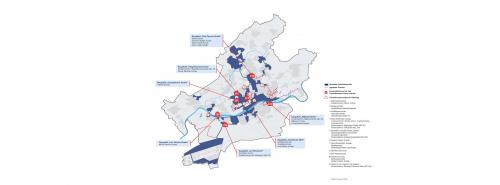

Rund 60 Gebäude, vor allem Schulen und Kindertagesstätten, wollen die Stadtverwaltung und der regionale Energieversorger Mainova bis 2030 an das Fernwärmenetz der Stadt anschließen. Den Auftakt bilden, wie die Partner in einer Mitteilung bekannt geben, 22 Einrichtungen, die ab September dieses Jahres in mehreren Bauabschnitten an das Netz angebunden werden. Die Arbeiten laufen schrittweise bis 2027.

Nach Angaben der Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) eignet sich Fernwärme besonders für Bestandsgebäude, da ihre hohen Vorlauftemperaturen die Versorgung erleichtern. Die Stadt sehe deshalb in dieser Technik die bevorzugte Option für ihre älteren Immobilien. Auch Klimadezernentin Tina Zapf-Rodriguez (Grüne) betont die Bedeutung der Maßnahme für die städtischen Klimaziele. Entscheidend sei, dass die Fernwärme schrittweise auf CO2-freie Quellen umgestellt werde. Neben der Energie aus dem Müllheizkraftwerk sollen künftig ein Biomassekraftwerk, Geothermie sowie Abwärme aus Rechenzentren, Abwasser und Industrieanlagen beitragen.

Mainova, deren Sitz in Frankfurt am Main ist und die rund eine Million Menschen bundesweit mit Strom, Gas, Wärme und Wasser versorgt, plant, das Fernwärmenetz bis 2040 mehr als zu verdoppeln. Vorstand Martin Giehl erklärt in der Mitteilung, die städtischen Gebäude bildeten dabei wichtige Ankerkunden für den Netzausbau. Im Zuge der aktuellen Maßnahmen werden zwölf Kilometer neue Leitungen verlegt. Dies ermögliche auch privaten Anwohnern, sich künftig an das Netz anschließen zu lassen.

Die Baumaßnahmen teilen sich in verschiedene Gebiete auf − etwa an der Fritz-Tarnow-Straße, der Schwalbacher Straße oder in der Hamburger Allee. Je nach Standort sollen die Arbeiten zwischen wenigen Monaten und bis zu zwei Jahren dauern. Um Belastungen zu verringern, will die Stadt jeweils mehrere Gebäudeabschnitte in einer Maßnahme bündeln. Parallel zur Fernwärme erneuert die Mainova-Tochter NRM (Netzdienste Rhein-Main GmbH) in einigen Baugebieten zusätzlich die Gas- und Trinkwasserleitungen.

Katja Stommel gibt CEO-Posten bei Volkswind ab

Quelle: Shutterstock / Monster Ztudio

PERSONALIE. Die CEO der Axpo Tochtergesellschaft Volkswind und Leiterin der Division Wind, Katja Stommel, übergibt auf eigenen Wunsch per 1. November 2025 die Verantwortung.

Mit Klaus Heckenberger, zuletzt Geschäftsführer bei Eurowind Energy GmbH, konnte eine erfahrene Führungskraft als Nachfolger gewonnen werden. Seit der Gründung von Volkswind im Jahr 1993 prägte Katja Stommel, gemeinsam mit zwei Partnern, maßgeblich die Entwicklung des Unternehmens über drei Jahrzehnte, wie es in einer Mitteilung von Volkswind heißt.

Volkswind zählte damals zu den Pionieren der Windenergie in Deutschland. Heute ist das Unternehmen Teil der Axpo-Gruppe und hat als führender Windparkentwickler in Europa mit über 90 Windparks bereits über 1.600 MW nachhaltigen Strom entwickelt.

Mit Klaus Heckenberger übernimmt, wie es weiter heißt, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit 15 Jahren Erfahrung in der Windenergie die Leitung der Division Wind und von Volkswind. Der Diplomingenieur der Elektrotechnik hat Weiterbildungen in Windenergietechnik und -management sowie Wasserstoff an der Universität Oldenburg abgeschlossen. Seit 2010 ist er im Bereich Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Windenergie tätig – zuletzt als Geschäftsführer bei Eurowind Energy GmbH, davor bei UKA Nord und Energiequelle. Zuvor hatte er verschiedene Führungsfunktionen im Bereich Telekommunikation bei Corning, Telia und Siemens inne.

Heckenberger tritt Anfang Oktober bei Axpo ein und übernimmt zum 1. November die Verantwortung als Division Head Wind und CEO Volkswind. Stommel soll die Übergabe während einer kurzen Übergangsfrist begleiten und will sich anschließend vollständig dem Family Office der Familie Stommel im Bereich „Land- und Forstwirtschaft“ widmen.

Neue Geschäftsführer der Creos Deutschland

Rafael Sierra (l.) und Frank Gawantka, Geschäftsführer von Creos Deutschland. Quelle: Creos Deutschland / Jennifer Weyland

PERSONALIE. Rafael Sierra übernimmt beim Netzbetreiber Creos Deutschland GmbH einen von zwei Geschäftsführerposten.

Rafael Sierra folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Jens Apelt beim in Homburg ansässigen Verteilnetzbetreiber für Erdgas und Strom. Er war zuletzt Geschäftsführer der VSE Verteilnetz GmbH sowie Strategieexperte bei der Encevo Deutschland GmbH (beide Saarbrücken). Ab dem 1. September werden Frank Gawantka und Sierra gemeinsam die Geschäfte der Creos Deutschland GmbH führen, teilte das Unternehmen mit.

Sierras Vorgänger Apelt wechselt in den Aufsichtsrat der Creos Deutschland. In seiner Funktion als Geschäftsführer der Encevo Deutschland GmbH bleibt er weiterhin für das Netzgeschäft verantwortlich. Zudem wird er sich künftig verstärkt dem Geschäftsbereich „Technical Services“ widmen. Die Encevo Deutschland GmbH mit Sitz in Saarbrücken ist an mehreren Stadtwerken beteiligt.

Der Verteilnetzbetreiber Creos Deutschland beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Mit einem 1.600 Kilometer langen Gasnetz sowie einem 400 Kilometer langen Hoch- und Mittelspannungsnetz stellt das Unternehmen die Versorgung in 340 Städten und Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz sicher. Creos ist eine Tochter der Encevo Deutschland GmbH, deren Muttergesellschaft die Encevo S.A. in Luxemburg ist.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energienotierungen vor Trump-Gesprächen zumeist leichter

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte zum Wochenauftakt gezeigt. Auch für den Energiehandel stehen die Gespräche vom Montagabend zwischen US-Präsident Donald Trump, den Europäern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Mittelpunkt. Leichtere Notierungen an einigen Märkten dürften darauf hinweisen, dass diese eher auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen setzen, wodurch russische Energieträger es wieder leichter haben dürften, auf westliche Märkte zu gelangen. Allerdings ist ein solches Ergebnis alles andere als sicher und ein Händler sprach mit Bezug auf die Gespräche von diesem Montag von einem Lotteriespiel. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Selenskyj unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen. Dagegen war von Druck auf Putin durch die Amerikaner nach den Gesprächen nicht mehr die Rede.

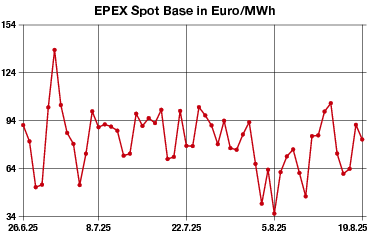

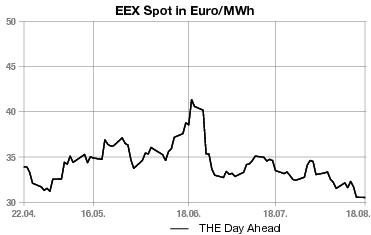

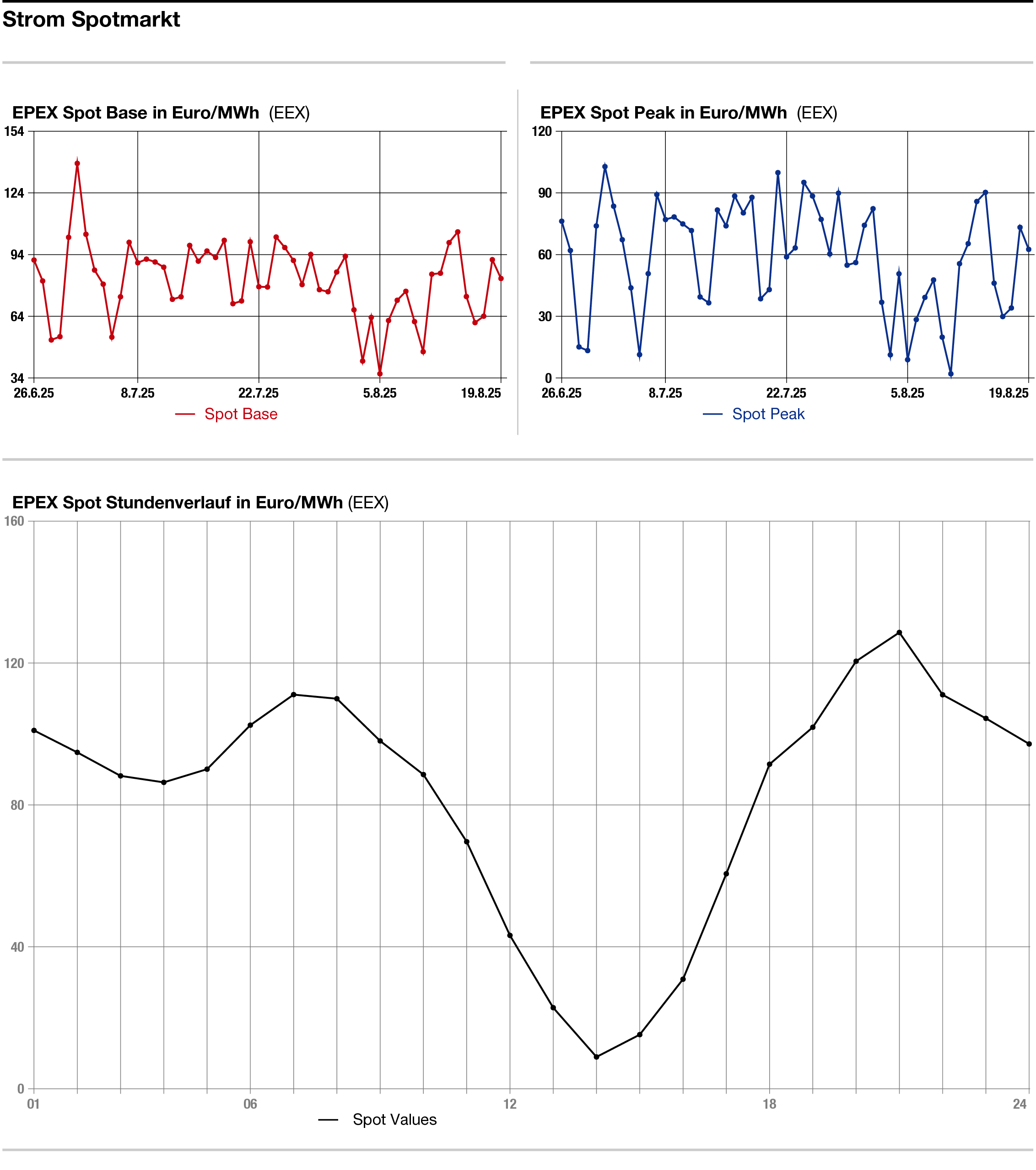

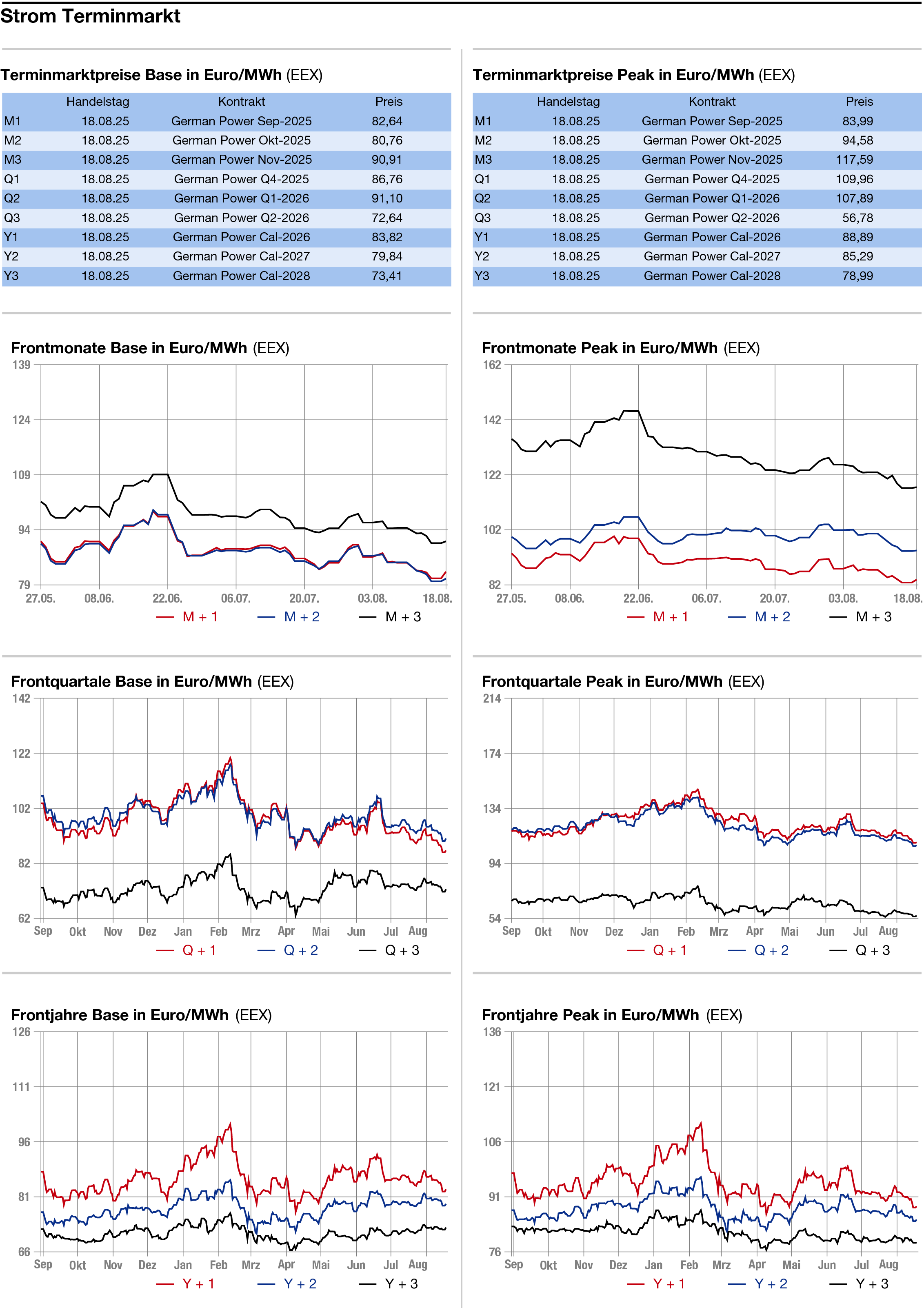

Strom: Fast durch die Bank leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Day-Ahead wurde im Base mit 82,75 Euro/MWh und 63 Euro/MWh im Peak bewertet. An der Epex Spot wurde die Grundlast mit 82,39 Euro gehandelt, für die Spitzenlast mussten 62,66 Euro gezahlt werden. Am Freitag war der Montag börslich mit 99 Euro im Base und 75 Euro im Peak bewertet worden. Als Ursache für den Preisrückgang vom Montag auf Dienstag verwiesen Händler auf die höhere Erneuerbaren-Einspeisung von 20,9 GW, die für den Folgetag erwartet wird. Für den Berichtstag prognostiziert Eurowind nur 19,1 GW. Bis Donnerstag dürften die Beiträge von Wind und Solar ähnlich wie am Dienstag ausfallen, danach sticht der Freitag mit prognostizierten 28,2 GW heraus.

Händler verwiesen zudem auf einen insgesamt wenig dynamischen Energiemarkt als Grund für Abgaben. Vor den nach Börsenschluss angesetzten Gesprächen in Washington zwischen den Europäern, Trump und Selenskyj hätten sich viele Marktteilnehmer zurückgehalten. Zudem geht nun auch die Hitze in Frankreich zurück, was den Kapazitäten der französischen Kernkraftwerke zugutekommen dürfte. Am langen Ende verlor das Cal 26 um 1,42 auf 82,97 Euro.

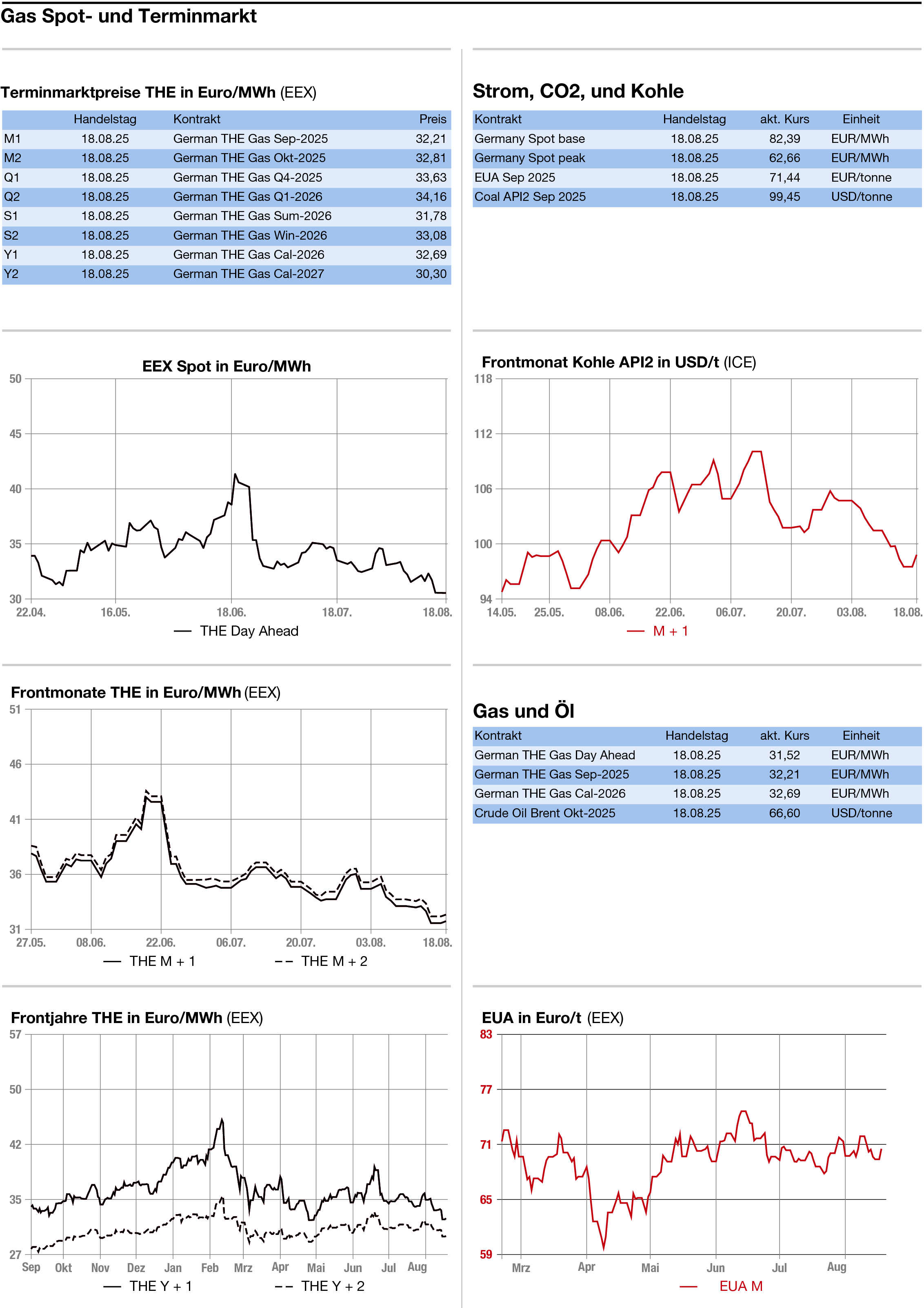

CO2: Wenig verändert haben sich die CO2-Preise am Montag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 13 Uhr 0,04 auf 70,72 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 10,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,11 Euro, das Tief bei 70,30 Euro. Insgesamt schwankte der Markt am Berichtstag um den Vortagesschluss. Der Markt verhalte sich vorsichtig vor den Gesprächen zwischen Trump, den Europäern und Selenskyj am Montagabend, hieß es. Der Boden des gegenwärtigen Preiskorridors liegt laut Redshaw Advisors bei 69,89 Euro für den Benchmark-Kontrakt.

Erdgas: Überwiegend etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag präsentiert. Allerdings bewegen sich die Notierungen vor dem Hintergrund der laufenden Ukraine-Gespräche noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Frontmonat am niederländischen TTF legte bis gegen 12.42 Uhr um 0,425 auf 31,275 Euro/MWh zu. Am deutschen THE notierte der Day-Ahead unverändert mit 31,825 Euro.

Die Gespräche zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin am Freitag sowie die Unterredungen zwischen Trump, den Europäern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wecken Hoffnungen auf ein Friedensabkommen in der Ukraine, das den Weg für eine Lockerung der Sanktionen und eine Erhöhung der Gasversorgung ebnen könnte.

Unterdessen hat die EU im ersten Halbjahr 2025 Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 4,48 Milliarden Euro importiert. Das sind 29 Prozent mehr als gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Laut dem norwegischen Gasnetzbetreiber Gassco beträgt der Gasflow aus Norwegen, für den Berichtstag auskömmliche 315,2 Millionen Kubikmeter. An den Folgetagen dürften die Gasmengen aus Norwegen ähnliche Größenordnungen erreichen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: