21. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WINDKRAFT OFFSHORE: Das künftige Offshore-Auktionsregime: CfD versus CfD

PHOTOVOLTAIK: Solarhandwerk warnt vor Nachfrageeinbruch

PHOTOVOLTAIK: Solarverband fordert Erhalt der Einspeisevergütung

POLITIK: Schnieder für klarere Ansagen zur Stromsteuer

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT ONSHORE: Neues Wettbieten im Ländle um Flächen im Staatsforst

AUFTRAG: E-Optimum bezieht PPA-Strom von Engie

STATISTIK: Energiepreise drücken auf Erzeugerpreise

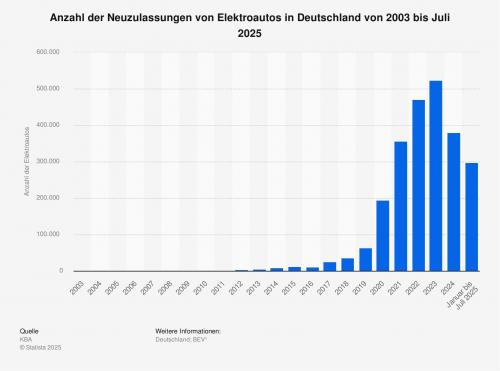

STATISTIK DES TAGES: Neu zugelassene E-Autos in Deutschland bis Juli 2025

TECHNIK

GEOTHERMIE: Seismik-Messungen unter München und Umgebung geplant

IT: Teure Schäden mit vorausschauender KI vermeiden

WASSERSTOFF: Enertrag baut Wasserstoffwerk für H2-Züge

STROMNETZ: Masten im ersten Abschnitt der Ostküstenleitung stehen

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT: Windenergie statt Braunkohle

SPEICHER: Pumpspeicher-Projekt in Thüringen nimmt nächste Hürde

STROMSPEICHER: Juwi nun auch Betriebsführer für Einzelspeicher

PERSONALIE: Geschäftsführer verlässt Rosneft Deutschland nach Plan

TOP-THEMA

Netzagentur ermittelt wegen Manipulationsverdachts

Quelle: Shutterstock

GASNETZ.

Ungewöhnlich hohe Mengen bei der Umstellung von L- auf H-Gas treiben die Kosten. Die Trading Hub Europe hebt daher die Konvertierungsumlage an. Die Bundesnetzagentur ermittelt.

Die deutsche Marktgebietsverantwortliche, mit Sitz in Ratingen (Nordrhein-Westfalen), hat zum 1. Oktober die Konvertierungsumlage auf 0,18 Euro/MWh festgelegt. Damit reagiert die Trading Hub Europe (THE) auf die erstmals seit längerer Zeit wieder stark gestiegenen Regelenergiekosten. Zur Erklärung: Die Umlage ist ein von den Netznutzern zu zahlender Betrag, der die Kosten für zusätzlichen Regelenergieeinsatz deckt, die durch die technische Umstellung von Gasqualitäten entstehen − in diesem Fall von L-Gas auf H-Gas.

Laut THE führen die derzeit außergewöhnlich hohen Konvertierungsmengen zu einem erhöhten Einsatz von externer Regelenergie und damit zu steigenden Ausgaben. Externe Regelenergie sind ein- oder auszuspeisende Gasmengen, die die in THE zusammengeschlossenen Ferngasnetzbetreiber zur Druckhaltung ein- oder verkaufen müssen, wenn ihre eigenen Maßnahmen − interne Regelenergie − nicht mehr ausreichen.

Parallel zur Konvertierungsumlage existiert das sogenannte Konvertierungsentgelt. Es wird dann fällig, wenn Bilanzkreisverantwortliche selbst Gas von einer Qualität in die andere einspeisen. Für die Richtung H- nach L-Gas belässt die THE dieses Entgelt weiterhin bei 0 Euro/MWh. Damit unterscheidet es sich klar von der Konvertierungsumlage, die die durch Konvertierungen verursachten Gesamtkosten des Systems abdeckt.

Wenige Bilanzkreise für Regelenergieeinsatz verantwortlich

Die Bundesnetzagentur bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass seit Mitte Mai große Volumina für die Konvertierung von L- auf H-Gas eingesetzt wurden. Nach Angaben der Behörde summierten sich die Kosten von Mitte Mai bis Mitte Juli dieses Jahres auf etwa 60 Millionen Euro. Ein Sprecher machte vor allem einige wenige Bilanzkreisverantwortliche für den Einsatz der Regelenergie verantwortlich.

Die Markttransparenzstelle prüfe daher mögliche Marktmanipulationen nach der europäischen Energiehandels-Transparenzverordnung „Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency“ − kurz „REMIT“. Ermittlungen gegen mehrere Bilanzkreisverantwortliche seien bereits eingeleitet worden. Diese stammen aus verschiedenen Staaten, weshalb auch ausländische Regulierungsbehörden sowie die europäische Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) informiert wurden.

Wie die Bundesnetzagentur betonte, stehen die Untersuchungen zu möglichen Marktmanipulationen allerdings noch am Anfang. Weitere Angaben zum Verhalten der beteiligten Marktakteure machte die Behörde wegen des laufenden Verfahrens nicht.

Ergänzend dazu wies die THE auf besonders hohe Tageswerte in einem kürzeren Zeitraum hin: Am 25. Juni lagen die Ausgaben für die Konvertierung bei fast 3,4 Millionen Euro − dem höchsten Tageswert. Der jüngste Tag mit mehr als 1 Million Euro Kosten war demnach der 31. Juli.

Weitere Entgelte

Neben der Umlage für die Konvertierung von L- nach H-Gas legte die THE auch weitere Entgelte für die kommende Abrechnungsperiode fest. Die Bilanzierungsumlage für Standardlastprofile (SLP) und registrierende Leistungsmessung (RLM) bleibt bei 0 Euro/MWh. Unverändert auch das Entgelt für den virtuellen Handelspunkt (VHP), das weiterhin 0,00198 Euro/MWh beträgt. Alle Umlagen und Entgelte gelten für die Dauer eines Gaswirtschaftsjahres von 1. Oktober bis 1. Oktober, jeweils um 6 Uhr.

| bis 1. Oktober 2025 | vom 1. Oktober 2025 an | |

| SLP-Bilanzierungsumlage | 0 | 0 |

| RLM-Bilanzierungsumlage | 0 | 0 |

| Konvertierungsentgelt (H/L) | 0 | 0 |

| Konvertierungsumlage | 0 | 0,18 |

| VHP-Entgelt | 0,00198 | 0,00198 |

Quelle: Shutterstock / Thampapon

Das künftige Offshore-Auktionsregime: CfD versus CfD

WINDKRAFT OFFSHORE. Nach der ersten geplatzten deutschen Offshore-Ausschreibung hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bereits Differenzverträge (CfD) in den Mund genommen. Ein weites Feld.

Bei der jüngsten Ausschreibung von deutschen Nordseeflächen für weitere 2.500 MW Offshore-Windkraft am 1. August hatte es wie berichtet keine Bieter gegeben. Dies geschah erstmals in der Geschichte der deutschen Ausschreibungen für Windenergieanlagen auf See, nachdem das aktuelle Design 2023 mit Zahlungsbereitschaft in Milliardenhöhe gestartet war.

Nach dem bisherigen Recht wird die Ausschreibung am 1. Juni 2026 einfach nochmal probiert − parallel zu einer ohnehin stattfindenden Auktion. Das will eigentlich niemand, wohl auch das Wirtschaftsministerium (BMWE) nicht, und Matthias Janssen, Associate Director bei dem Beratungsunternehmen Frontier Economics, hält es auch für unsicher, dass die gesamte Kapazität tatsächlich an jenem Tag mitversteigert wird. Er kann sich eine teilweise Verschiebung vorstellen, sagte er sinngemäß bei einer Onlineveranstaltung des Bundesverbandes Windenergie Offshore (BWO).

Denn Ministerin Katherina Reiche hatte in einer eiligst einberufenen Pressekonferenz nach der Bekanntgabe des Reinfalls unter anderem erwähnt, dass sich ihr Haus das britische System zweiseitiger Differenzverträge (Contracts for Difference, CfD) anschaue. Sprich, die Rückkehr zu Subventionsversprechen. Aber anders als im bisherigen deutschen Erneuerbaren-Förderrecht, sondern eben mit CfD.

Und Reiche möchte mit der Branche darüber reden. Es geht um Milliarden, allein der Netzanschluss kostet bis 2045, wenn die 70.000 MW erreicht sein sollen, 160 Milliarden Euro. Ein 2.000-MW-Windpark kostet derzeit 6 Milliarden Euro, so BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm in einer vorherigen Veranstaltung. Das heißt, die Novellierung des Windenergie-auf-See-Gesetzes wird dauern, müsste aber dieses Jahr abgeschlossen werden, um den nächsten Ausschreibetermin am 1. Juni 2026 zu retten.

Zwei Grundtypen von CfD aus Vorarbeit Habecks

Reiche, so ging aus dem Vortrag Matthias Janssens hervor, kann immerhin auf Vorarbeiten des damaligen BMWK unter Robert Habeck (Grüne) zurückgreifen, da Deutschland ohnehin Ende 2026 auf CfD umstellen muss. Dann endet nämlich die beihilferechtliche Genehmigung des EEG durch Brüssel.

Und zwar hat das damalige BMWK zwei Grundtypen von CfD herausgearbeitet, alle mit ihren Stärken und Schwächen. Der eine ist die typische Einspeisevergütung, die nur einen CfD-Preis für tatsächlich eingespeiste Kilowattstunden Strom garantiert („as-produced model“). Oberhalb dessen erzielte Erlöse müssen an den Staat zurückgezahlt werden.

Eine andere Variante ist ein Preiskorridor, innerhalb dessen der Betreiber nichts vom Staat bekommt. Unterhalb bekommt er die Differenz ausbezahlt, oberhalb muss er die Differenz an den Staat zahlen.

Dann gibt es aber auch noch kapazitätsbasierte Modelle: Die eine CfD-Option honoriert zwar auch die jeweilige Einspeisemenge, aber auch eine potenzielle Einspeisemenge. Nachteil: Sie reizt auch die Erzeugung bei negativen Strompreisen an.

Die andere CfD-Option ist eine glatte Kapazitätszahlung in Euro/MW, ungeachtet des tatsächlichen Erzeugungspotenzials. Die am Markt erzielten Erlöse gehen alle an den Staat zurück, nach einem angenommenen Einspeiseprofil oder nach tatsächlichen Spotpreisen.

Dänemark hat sich nach einer gescheiterten Auktion ohne Subventionsversprechen im Dezember 2024 für ein solches kapazitätsbasiertes Modell entschieden, in Großbritannien gibt es schon länger erzeugungsmengenbasierte CfD über alle Erneuerbaren und die Kernkraft hinweg.

Solarhandwerk warnt vor Nachfrageeinbruch

Quelle: Pixabay / Alex Csiki

PHOTOVOLTAIK. Die von Katherina Reiche (CDU) geplante Abschaffung der Einspeisevergütung sorgt für Verunsicherung. Der BDSH fordert klare Regeln, um Arbeitsplätze zu sichern.

Die Diskussion um die künftige Förderung von Solarstrom hat Mitte August neue Dynamik erhalten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigte an, die Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen beenden zu wollen, da diese nicht mehr zeitgemäß sei. Mit dieser Aussage traf die Ministerin zwar den Nerv vieler Kritiker des Fördersystems, gleichzeitig löste sie jedoch große Unsicherheit in der Branche aus. Ohne eine klare Anschlussregelung drohen Investitionsstaus und ein Rückgang der Nachfrage nach Solaranlagen, wie der Bundesverband des Solarhandwerks − kurz BDSH − befürchtet.

Der Verband verweist darauf, dass nicht die Diskussion über die Abschaffung selbst das Problem sei, sondern die Art der Kommunikation. Aus Sicht des BDSH führe das Fehlen einer Perspektive dazu, dass private Haushalte wie auch Betriebe ihre Investitionsentscheidungen aufschieben oder unter Zeitdruck treffen.

Vorzieheffekt befürchtet

Der Branchenverband geht von einem massiven Vorzieheffekt aus: Viele Käufer könnten noch im Jahr 2025 eine Anlage installieren, um als Bestandskunden zu gelten. Im Jahr darauf könnte die Nachfrage abrupt einbrechen. Dadurch wären bis zu 150.000 Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette gefährdet.

Parallel zum politischen Signal warnt der Verband vor einem generellen Rückschritt bei der Energiewende. Laut BDSH hat bereits der Zubau neuer Photovoltaik-Anlagen im ersten Halbjahr 2025 spürbar nachgelassen. Als Gründe führt der Verband regulatorische Unsicherheiten, fehlende Digitalisierung sowie sinkende Wirtschaftlichkeit an.

Um die Ausbauperspektive der Photovoltaik zu sichern, hat der BDSH Ministerin Reiche ein Dokument mit fünf konkrete Handlungsfeldern übermittelt:

- Beschleunigter Rollout intelligenter Messsysteme: Komplexe Vorgaben und hohe Kosten erschweren nach Verbandssicht die Einführung von Smart Metern, vor allem für kleine und mittlere Betriebe. Der BDSH fordert daher eine klare Standardisierung, damit Netzengpässe frühzeitig erkannt und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden können.

- Vereinheitlichung und Digitalisierung des Netzanschlusses: Die derzeit regional sehr unterschiedlichen und bürokratisch aufwändigen Vorgaben beim Netzanschluss bremsen den Bau neuer Anlagen. Laut Verband braucht es eine bundesweit einheitliche und digitale Abwicklungsplattform, um Verfahren zu vereinfachen und Projekte schneller umzusetzen.

- Förderung von Energy Sharing und Mieterstrom: Gerade für Haushalte ohne eigene Dachflächen seien faire Rahmenbedingungen wichtig. Der BDSH schlägt reduzierte Netzentgelte für lokalen Mieterstrom und zentrale Abwicklungsstrukturen vor, um eine breitere Beteiligung an der Energiewende zu ermöglichen.

- Verlässliche Investitionsbedingungen: Diskussionen über zusätzliche Netzentgelte oder unklare Aussagen zu künftigen Förderprogrammen würden Endkunden wie Betriebe verunsichern. Der Verband fordert vor diesem Hintergrund stabile politische Signale und langfristige Förderperspektiven, damit Investitionen nicht zurückgestellt werden.

- Stärkung des mittelständischen Solarhandwerks: Das Handwerk trägt die Energiewende vor Ort, wie es in dem Verbandspapier heißt. Jedoch stehe es unter Druck durch unsichere Vorgaben, steigende technische Anforderungen und einen wachsenden Fachkräftemangel. Der BDSH plädiert deshalb für gezielte Programme in Ausbildung und Digitalisierung sowie für eine zeitlich befristete „PV-Soforthilfe“.

Solarverband fordert Erhalt der Einspeisevergütung

Quelle: Pixabay / congerdesign

PHOTOVOLTAIK. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie widerspricht Katherina Reiche in einem offenen Brief. Die Organisation fordert von der Wirtschaftsministerin klare Zusagen für Solarenergie.

Mit Bezug auf jüngste Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur möglichen Streichung der Einspeisevergütung für Solarstrom meldet sich nun die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) zu Wort. In einem offenen Brief widerspricht der Verband der Ministerin und fordert die Bundesregierung zu klaren Zusagen für den Ausbau der Photovoltaik auf.

Die DGS stellt in ihrem Schreiben klar, dass Photovoltaik in Deutschland nicht nur eine Nischentechnologie ist, sondern eine tragende Säule der Energiewende. Rund 14 Prozent des Bruttostromverbrauchs würden bereits heute aus Photovoltaik gedeckt. Damit sei Solarenergie unverzichtbar für das Erreichen der Klimaziele. Laut DGS arbeiten rund 150.000 Beschäftigte in tausenden Unternehmen daran, diese Technologie zu betreiben, weiterzuentwickeln und auszubauen.

Die Organisation betont zudem, dass Photovoltaik-Anlagen längst einen Beitrag zur Stabilität der Stromnetze leisten. Viele Anlagen seien in die Steuerung und Regelung des Energiesystems eingebunden und könnten damit zur Netzstabilität beitragen. Darüber hinaus sei Solarstrom aus Dachanlagen deutlich günstiger als Strom aus dem Netz. Nach Einschätzung der DGS stärkt dies die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und erhöht die wirtschaftliche Resilienz Deutschlands.

Zentraler Punkt des offenen Briefes ist die Forderung, die Einspeisevergütung für Solarstrom nicht zu streichen oder zu kürzen. Die DGS macht deutlich, dass sie insbesondere für kleine Photovoltaik-Anlagen weiterhin notwendig ist, um Investitionen sicherzustellen und Bürger an der Energiewende teilhaben zu lassen. Jede Kürzung würde nach Einschätzung der Organisation Investitionen gefährden und den Ausbau verlangsamen.

Darüber hinaus fordert die DGS ein klares politisches Bekenntnis zu den Ausbauzielen für Photovoltaik und Speicher. Auch die konsequente Umsetzung der Pariser Klimaziele wird eingefordert. Der Verband verlangt verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen sowie den Abbau bürokratischer Hürden, die den Ausbau der Photovoltaik derzeit erschweren. Statt neue fossile Kraftwerke zu errichten, brauche es Speicher, Flexibilitätslösungen und einen entschlossenen Ausbau der erneuerbaren Energien.

Appell an die Politik

„Die Energiewende duldet keinen Aufschub. Extreme Wetterereignisse und steigende CO2-Emissionen zeigen: Wir müssen jetzt handeln“, erklärt Jörg Sutter, Photovoltaik-Experte der DGS. Deutschland brauche mehr Solarenergie, nicht weniger. Aus Sicht des Verbandes ist es die Aufgabe des Bundeswirtschaftsministeriums, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Energiewende gelingen kann.

Der offene Brief der DGS steht auf der Internetseite der Organisation zur Einsicht bereit.

Schnieder für klarere Ansagen zur Stromsteuer

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Gordon Schnieder hofft auf Rückenwind aus Berlin für die Landtagswahl. Dafür braucht es seiner Meinung nach aber gewisse Veränderungen.

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Gordon Schnieder wünscht sich mehr Kommunikation und klarere Ansagen von Schwarz-Rot im Bund. „Ich bin und bleibe ein Verfechter der Stromsteuersenkung für alle“, sagte er am Rande einer Klausurtagung der CDU Rheinland-Pfalz in Mainz. „Wenn das jetzt für einen Teil nicht gelingen sollte im Haushaltsgenehmigungsverfahren oder Gesetzgebungsverfahren, dann hätte ich gerne eine Antwort darauf, wann es dann kommt.“ Auch den Menschen müsse gesagt werden, wann das anstehe.

Anders als zunächst angekündigt, hatte die Bundesregierung die Stromsteuer nicht für alle Bürger gesenkt, sondern nur für bestimmte Unternehmen (wir berichteten). Das hatte großen Unmut hervorgerufen. Es genüge nicht, nur zu sagen, die Entlastung auch für private Haushalte komme irgendwann, betonte Schnieder. „Da müssen wir kommunikativ auch untereinander nochmal etwas dran arbeiten.“

Meinungsverschiedenheiten dürfe es geben, sagte der Spitzenkandidat der Union für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im kommenden März. „Wir müssen auch politisch ringen und streiten dürfen, das darf man auch öffentlich tun“, sagte Schnieder. Das gehöre zum Handwerk dazu. „Aber wir müssen es kommunikativ ordentlich machen.“

Stromsteuersenkung für alle

Die Bundesländer hatten bereits im Juli dieses Jahres den Druck auf die Bundesregierung für eine Stromsteuersenkung für alle erhöht (wir berichteten). Der Bundesrat beschloss eine Empfehlung, in welcher die Bundesregierung gebeten wird, die geplanten Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten inklusive der Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für alle Verbrauchergruppen − Unternehmen wie Haushalte − so schnell wie möglich umzusetzen.

Gegen die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromsteuer nicht für alle Bürger und für alle Betriebe zu senken, hatten zuvor schon zahlreiche Ministerpräsidenten, auch aus der Union, protestiert. Eigentlich ist dies im Koalitionsvertrag zugesagt, allerdings unter einem Finanzierungsvorbehalt.

Quelle: Pixabay / andreas160578

Neues Wettbieten im Ländle um Flächen im Staatsforst

WINDKRAFT ONSHORE. Zwei für den Windkraftausbau vorgesehene Flächen im baden-württembergischen Staatswald befinden sich in der Warteschleife. Forst BW muss die Areale neu vergeben.

Im südlichen Schwarzwald und in der Neckar-Alb-Region erfolgt die Entwicklung von Waldwindparks mit Verzögerung. Der Grund: Zwei von der zuständigen Behörde Forst Baden-Württemberg (Forst BW) bereits vergebene Flächen haben die ursprünglichen Entwickler zurückgegeben.

Im Schwarzwald handelt es sich um ein Gebiet am Höhenzug Blauen, das sich über die Orte Malsburg-Marzell und Schliengen zieht. In einem Akt besonderer Transparenz hatte die Bürgerwindpark Blauen GmbH im November 2024 ihren Rückzug vom Projekt erklärt. Sie hatte bei der im Oktober 2021 gestarteten Ausschreibung von Forst BW den Zuschlag erhalten.

Bei den Zuschlägen im Rahmen der „Vermarktungsoffensive ForstBW“ handelt es sich zunächst um die Vergabe von Pachtverträgen durch die Landesbehörde. Die Flächen lassen aufgrund ihres Zuschnitts dann eine gewisse Anzahl von Windturbinen zu, für die allerdings ein übliches, aufwändiges Genehmigungsverfahren anzuschließen ist.

EWS Schönau berät über erneutes Angebot

Für das genannte Areal am Blauen hatten sich drei Genossenschaften zusammengetan: die Bürgerwindrad Blauen EE eG, die Bürgerenergie Südbaden eG (BEGS) und die Ökostrom-Pioniere der Elektrizitätswerke Schönau eG (EWS). Nach Darstellung des Trios hätten sich die Rahmenbedingungen für den Bau von Windkraftanlagen seit Anfang 2022 „drastisch verändert“ − zum Schlechten.

Mit dem Hinweis, dass das ursprüngliche Pachtangebot später keine Rendite mehr zulasse, stieß die Projektgesellschaft bei Forst BW offenbar auf taube Ohren. Mit einer niedrigeren Pacht auf einem „marktüblichen Niveau“, so die Genossenschaften, hätte „das Land Baden-Württemberg einen Beitrag dazu leisten [können], seine eigenen Ausbauziele für Windenergie zu erreichen“. Eine Änderung des Vertrags war nicht zu erreichen. Es folgte die Auflösung des Kontrakts „im Einvernehmen mit Forst BW“ Ende vergangenen Jahres.

Die Hoffnung blieb, dass das Genossenschafts-Trio bei der Neuausschreibung der Fläche zu anderen Konditionen erneut zum Zuge kommen könnte. Matthias Lautenbach, Finanzvorstand der Genossenschaft, sah aber „ungewisse Chancen“ wegen der mutmaßlichen Konkurrenz von Großkonzernen und deren „Kapitalstärke“.

Angesprochen darauf, ob die Bürgerwindrad-Projektgesellschaft wiederum ein Angebot eingereicht habe, hielt Tobias Tisch gegenüber dieser Redaktion hinterm Berg. Der Windenergie-Chef der Schönauer EWS sagte, die Partner seien in Beratungen. Angebote für die Blauen-Fläche sind bis zum 16. September möglich, sagte eine Sprecherin von Forst BW auf Anfrage.

Baywa Re zieht sich aus Lichtenstein zurück

Auch eine weitere Fläche war eigentlich bereits vergeben: das Alb-Areal „Hochhardt“ im Bereich Lichtenstein (Landkreis Reutlingen). Hier hatte das bezuschlagte Unternehmen Baywa Re, die Erneuerbaren-Tochter des angeschlagenen Münchener Mischkonzerns, einen Rückzieher gemacht. Die Gemeinde Lichtenstein schreibt in einer Ratsvorlage, dass Baywa Re im April 2025 „wirtschaftliche Gründe“ für den Ausstieg aus dem Vorhaben genannt habe. Forst BW habe das Pachtverhältnis entsprechend aufgehoben.

Die Forstbehörde hat die Lichtensteiner Fläche von 120 Hektar nun um ein Areal erweitert. Mit den Flächen auf dem Gebiet des benachbarten St. Johann kommen dadurch 204 Hektar auf einen Schlag unter den Hammer. 173 Hektar davon befinden sich auf Vorrangflächen für Windenergie. Hier endet die Frist für das Einreichen von Geboten am 2. September. Dieser Zeitpunkt gilt ebenfalls für eine dritte − neu ausgewiesene − Fläche, die sich in Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) befindet und 181 Hektar groß ist (50 Hektar Vorrangfläche).

Als dritte Fläche hatte Forst BW zuletzt ein Gebiet in Neuenbürg (Enzkreis) neu zu vergeben. Diese Ausschreibung wiederholte die Behörde im September 2024. Hier hat inzwischen der Karlsruher Konzern EnBW den Zuschlag erhalten.

Ein Projekt der EWS Schönau ist von diesen Entwicklungen übrigens nicht betroffen. Für einen Windpark am Zeller Blauen im Wiesental hat das Landratsamt Lörrach die Genehmigung erteilt. Bis zu sieben Turbinen wollen die Schönauer mit Projektpartner Alterric, dem gemeinsamen Unternehmen der Aloys Wobben Stiftung (Enercon) und des Oldenburger Konzerns EWE, bis 2028 auf dem Höhenzug errichten.

E-Optimum bezieht PPA-Strom von Engie

Quelle: Fotolia / psdesign1

AUFTRAG. Das Energieunternehmen E-Optimum hat mit Engie Deutschland einen PPA über den Bezug von Windstrom geschlossen.

Das in Offenburg beheimatete Unternehmen „e.optimum“ hat mit Engie Deutschland einen Stromliefervertrag abgeschlossen. Das Power Purchase Agreement (PPA) umfasst rund 100 Millionen kWh Windstrom aus Onshore-Anlagen, die im Jahr 2026 an E-Optimum geliefert werden sollen, teilte das Unternehmen mit.

„Mittlerweile stammen rund zehn Prozent des jährlichen Stromabsatzes von E-Optimum aus nationalen Photovoltaik- sowie Wind-Onshore-Anlagen − das entspricht circa 300 Millionen Kilowattstunden“, heißt es weiter. Mit den Direktlieferverträgen ermögliche der auf Gewerbe und Industrie spezialisierte Energiehändler seinen Kunden, von Strom aus erneuerbaren Quellen zu profitieren, ohne dass diese selbst in Verhandlungen mit Erzeugern und Versorgern eintreten müssen.

Es ist nicht das erste PPA, das E-Optimum in diesem Jahr geschlossen hat. Bereits im Februar hatten E-Optimum und der internationale Rohstoffhändler Engelhart einen Vertrag über die Lieferung von 86 MW Onshore-Windstrom aus Deutschland vereinbart. Die Belieferung begann noch im selben Monat und läuft bis Jahresende.

Zusätzlich soll die dänische Danske Commodities zwischen Juli 2025 und Dezember 2026 insgesamt 180 Millionen kWh Strom aus ihrem Portfolio deutscher Windkraftanlagen liefern. Einen entsprechenden PPA hatten die beiden Unternehmen im Juni bekanntgegeben.

E-Optimum beliefert nach eigenen Angaben bundesweit rund 45.000 Gewerbe- und Industriekunden mit jährlich 5 Milliarden kWh Strom und Erdgas. Das Angebot wird durch Ökostrom- und Ökogasprodukte ergänzt.

Engie Deutschland beschäftigt rund 5.900 Mitarbeitende und ist in den Bereichen erneuerbare Energien, Speicherlösungen und Energiedienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet für Industrie, Kommunen und Wohnungswirtschaft Konzepte zur klimaneutralen Energieversorgung.

Energiepreise drücken auf Erzeugerpreise

Quelle: Shutterstock

STATISTIK. Die Erzeugerpreise lagen im Juli 2025 um 1,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Hauptursache waren niedrigere Energiepreise, besonders bei Erdgas und Strom.

Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise verglichen zum Vorjahresmonat waren im Juli 2025 die niedrigeren Energiepreise, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (Destatis) am 20. August mit. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren demnach im Juli 2025 um 1,5 Prozent niedriger als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate bei -1,3 Prozent gelegen. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1 Prozent, im Monatsvergleich gingen sie um 0,2 Prozent zurück.

Energie war im Juli 2025 laut Destatis um 6,8 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Erdgas in der Verteilung verzeichnete ein Minus von 8,6 Prozent. Strompreise lagen 7,8 Prozent unter dem Vorjahreswert, Fernwärme war 2,1 Prozent günstiger. Mineralölerzeugnisse verbilligten sich um 7,9 Prozent. Heizölpreise sanken um 5,7 Prozent, Kraftstoffe um 3,9 Prozent.

Gegenüber Juni 2025 stiegen die Energiepreise leicht um 0,1 Prozent. Strom legte um 0,9 Prozent zu, Fernwärme um 0,8 Prozent und Kraftstoffe um 0,7 Prozent. Dagegen sanken die Erdgaspreise im Monatsvergleich weiter um 1,1 Prozent, Heizöl war 1,0 Prozent günstiger.

Neu zugelassene E-Autos in Deutschland bis Juli 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Vibro-Trucks. Quelle: DMT GROUP

Seismik-Messungen unter München und Umgebung geplant

GEOTHERMIE. Der Untergrund im Großraum München wird seismisch genau unter die Lupe genommen. Der Spezialist DMT startet im Jahr 2026 eine großangelegte Seismik-Messung.

Vibro-Trucks werden Anfang nächsten Jahres durch die Straßen der bayerischen Landeshauptstadt fahren und in den Untergrund horchen. Die bayerische Landeshauptstadt München und die umliegenden Gemeinden wollen das weitere Erschließungspotenzial von geothermischer Energie erkunden. Mit der seismischen Erkundung des Untergrunds wurde DMT, ein Unternehmen des TÜV Nord, im Rahmen des Forschungsvorhabens „GIGA-M“ beauftragt, teilte DMT am 20. August mit. Im ersten Halbjahr 2026 soll die bisher größte Messkampagne im urbanen Siedlungsraum Deutschlands starten.

Der Großraum München liegt im voralpinen Molassebecken, einer für geothermische Nutzung geologisch besonders gut geeigneten Region. Seit 2007 unterstützt DMT die Region München bei der Erkundung des tiefen Untergrundes nach nutzbarer Wärme. Mithilfe der neuen, weiträumigen seismischen Messkampagne soll die Datenbasis geschaffen werden, für eine deutliche Erweiterung der geothermischen Nutzleistung von derzeit rund 400 MW auf über 1.000 MW. Mit 1.100 Quadratkilometer Messfläche ist dies laut Auskunft von DMT die bislang größte seismische Untersuchung, die je in einem deutschen Siedlungsgebiet durchgeführt wurde.

Die Seismik-Kampagne ist ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Stadtwerke München (Leitung Seismik), der Energie-Wende-Garching (Partner der Seismik), der Energieagentur Ebersberg-München, des Landkreises München und der Landeshauptstadt München. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt. Ziel der Seismik-Kampagne ist es, geeignete Heißwasser-Reservoire unterhalb von München zu identifizieren.

Um das Potenzial im tiefen Untergrund zu erfassen, senden spezielle Messfahrzeuge (Vibro-Trucks) leichte seismische Impulse in den Boden. Diese Impulse werden von Gesteinsformationen reflektiert und von einem Netz aus Geophonen (Empfängermodulen) aufgezeichnet. Aus den gewonnenen Daten wird dann ein detailliertes 3D-Modell des Untergrunds erstellt. Auf Basis dieses Modells können im Anschluss genaue Zielbereiche für die Erschließung heißen Thermalwassers festgelegt werden.

„Zuvor wurde in Münster Ende 2024 die bislang größte zusammenhängende Stadtfläche in Deutschland seismisch untersucht – nun löst München ab“, sagte Christian Henke, Leiter Seismik Exploration & Processing bei DMT (wir berichteten). Mit mehr als dem Vierfachen der Fläche des Projekts in Münster sei die Erkundung in München von bislang einzigartiger Dimension.

Teure Schäden mit vorausschauender KI vermeiden

Quelle: Pixabay / Aberrant Realities

IT. Künstliche Intelligenz hilft der Erneuerbaren-Wirtschaft, Störungen in Prozessen und an Anlagen frühzeitig zu erkennen und Schäden zu vermeiden. Das Tool gibt es sogar kostenfrei.

Welch eine Verheißung: Schäden an Erneuerbaren-Anlagen erkennen, bevor sie entstehen. Für die vorausschauende Wartung von Anlagen und Prozessen stellt das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE (Fraunhofer IEE) nun eine kostenfreie Software zur Verfügung.

„EnergyFaultDetector“ haben das Forschungsinstitut und das Team Automated Energy Fault Detection and Identification (AEFDI) ihr Kind getauft. Hervorgegangen sei es aus einer Reihe von Forschungsprojekten, heißt es in einer Mitteilung des in Kassel beheimateten Fraunhofer IEE. Ziel war es, mittels Algorithmen Anomalien erkennen zu können und daraus eine flexible Anwendung zu kreieren, die automatisiert frühzeitig Fehler aufspürt.

In Windparks zum Beispiel gehen Schäden und daraus folgende Ausfallzeiten ins Geld. In einem anderen Projekt hatte das Fraunhofer IEE ermittelt, welche technologischen Innovationen Parkbetreiber am dringendsten benötigen, um Fehlern vorbeugen zu können. Der entwickelte Detektor könne in Echtzeit auffälliges Verhalten in technischen Anlagen erkennen, nicht nur in Windenergieanlagen, sondern auch in energiewirtschaftlichen Prozessen oder Fernwärmeeinrichtungen.

Die Open-Source-Lösung kommt ohne zusätzliche Sensorik oder Hardware aus und zieht seine Schlüsse über einen Autoencoder-Ansatz aus den vorhandenen Betriebsdaten. Zur Fehlererkennung kommt die Analyse der Ursachen hinzu, woraus Unternehmen Maßnahmen zur Instandhaltung ableiten können. Der Detektor lasse sich „flexibel auf unterschiedliche Anlagen anpassen“, so Florian Rehwald, Projektverantwortlicher am Fraunhofer IEE.

Die Software stellt das Institut als Python-Bibliothek zur Verfügung. Besonders schnell sei der Einstieg möglich, weil ein Modul lediglich eine Zeile Code benötigt, um Betriebsdaten zu analysieren und die Fehlerquelle einzukreisen. Das Fraunhofer IEE hilft interessierten Unternehmen auch dabei, die Software in ihre Betriebsführungssysteme einzubringen. Daneben ist ein kostenloser Demozugang zu einer Windüberwachungsplattform im Angebot.

Enertrag baut Wasserstoffwerk für H2-Züge

Zug "Mireo Plus H". Quelle: Siemens Energy

WASSERSTOFF. Auf der Strecke der Brandenburger Heidekrautbahn fahren seit rund sechs Monaten Wasserstoffzüge. Projektentwickler Enertrag startet nun den Bau eines Wasserstoffwerkes.

Wasserstoff statt Diesel: Seit Ende vergangenen Jahres fahren auf der Brandenburger Heidekrautbahn Wasserstoffzüge des Typs „Mireo Plus H“. Diese Züge beziehen ihre Energie für den Elektro-Antrieb aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Seit Kurzem ist eine Wasserstofftankstelle in Basdorf (Gemeinde Wandlitz) für diese Strecke im Probebetrieb, im September beginnt der Projektentwickler Enertrag außerdem mit dem Bau eines Wasserstoffwerkes, teilten die Partner des Projektes „Wasserstoffschiene Heidekrautbahn“ mit. Zu den Partnern gehören neben Enertrag die Kreiswerke Barnim sowie die Niederbarnimer Eisenbahn.

„Sowohl die Wasserstofftankstelle als auch die Elektrolyse-Anlagen waren nicht pünktlich zum Dezember vergangenen Jahres fertig“, sagte Sebastian Achtermann, Geschäftsführer der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Zudem habe in den ersten Betriebstagen zu wenig Wasserstoff zur Verfügung gestanden. Diese Kinderkrankheiten seien aber normal. Der Wasserstoff wird aktuell über den Markt bezogen. In Zukunft will die NEB über eine Elektrolyse-Anlage grünen und regional hergestellten Wasserstoff beziehen.

Für die Projektkoordination sowie den Bau der Tankstelle sind die Kreiswerke Barnim verantwortlich. Das Wasserstoffwerk wird von Enertrag unweit der Bahnstrecke gebaut. Nach Angaben von Enertrag soll das H2-Werk mit einer Leistung von 4 MW bei Oberhavel entstehen. Wissenschaftlich begleiten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg das Projekt.

Die Projektpartner zeigen sich insgesamt jedoch erfreut darüber, dass die Züge auf der Strecke fast reibungslos fahren. Es habe nur zum Start Anlaufschwierigkeiten gegeben, „die aber lediglich logistischer und nicht technischer Natur waren“. Seitdem laufe der Betrieb mit den neuen Fahrzeugen stabil.

Das Projekt „Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieben im Nahverkehr des Landkreises Barnim“ wird im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit rund 25 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) gefördert.

Die Umstellung der Regionalbahn RB27 auf Wasserstoffzüge ist dabei Teil eines größeren Forschungsprojektes. Kern des vom Bund und von den Ländern Berlin und Brandenburg geförderten und wissenschaftlich begleiteten Pilot-Verbundprojektes ist der Aufbau einer regionalen Wasserstoffinfrastruktur − und damit die Umsetzung der gesamten Wertschöpfungskette: von der Produktion des grünen Wasserstoffs mit Hilfe von lokal erzeugtem Strom aus Wind- und Sonnenenergie bis zu dessen Verbrauch durch regional agierende Unternehmen, wie beispielsweise der Niederbarnimer Eisenbahn mit der Heidekrautbahn.

Enertrag produziert bereits seit 2011 grünen Wasserstoff und betreibt europaweit integrierte Energieinfrastrukturen aus Wind-, Solar-, Batterie- und Elektrolyseanlagen. Nach eigenen Angaben erzeugt das Unternehmen mit seinen Wind- und Solaranlagen jährlich rund zwei Milliarden kWh Strom. Ergänzt wird dieses Erzeugungsportfolio durch Speichertechnologien und Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff bereitstellen.

Masten im ersten Abschnitt der Ostküstenleitung stehen

Quelle: Fotolia / Miredi

STROMNETZ. Der Bau der Ostküstenleitung in Schleswig-Holstein hat einen Meilenstein erreicht. Alle Masten zwischen Henstedt-Ulzburg und dem Umspannwerk Lübeck stehen.

Der Bau der Ostküstenleitung in Schleswig-Holstein kommt voran. Alle 115 Masten im 50 Kilometer langen Bauabschnitt zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und dem Umspannwerk Lübeck-West in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) seien pünktlich fertig geworden, teilte der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mit.

Auch in den beiden anderen Abschnitten kommen die Bauarbeiten der für die Energiewende wichtigen Ostküstenleitung gut voran. Zwischen Lübeck-West und Lübeck-Siems hätten auf 35 Kilometern Länge die Arbeiten zum Einhängen der Stromleitungen begonnen. Im dritten Abschnitt zwischen Lübeck-West und Göhl im Kreis Ostholstein mit 50 Kilometern Länge sei im Juli der Planfeststellungsbeschluss ergangen. Dort werde mit einer Sondergenehmigung bereits seit Anfang des Jahres gebaut.

Bis zur geplanten Inbetriebnahme der 380-kV-Ostküstenleitung Ende 2027 werden 225 Masten errichtet. Gleichzeitig werden 301 alte Masten abgebaut. Es sind Masten der 220-kV-Leitung sowie der 110-kV-Leitung, die abschnittsweise auf der neuen Ostküstenleitung mitgeführt werden. In zwei Abschnitten im Kreis Segeberg (Henstedt-Ulzburg und Kisdorf) werden die Kabel unter der Erde verlegt. Auch dort verschwinden alte Masten aus dem Landschaftsbild.

Die Ostküstenleitung ist wichtig für die Energiewende in Deutschland. In Schleswig-Holstein wird weit mehr Wind- und Sonnenstrom erzeugt als verbraucht. Die neue Leitung hilft, den grünen Strom in den Süden zu transportieren. Außerdem verbindet sie über das Baltic Cable Deutschland mit dem europäischen Stromnetz.

Quelle: RWE

Windenergie statt Braunkohle

WINDKRAFT. Auf einem ehemaligen Braunkohleabbaugebiet im Rheinischen Revier hat der RWE-Konzern einen Windpark errichtet. Das Unternehmen sucht generell Flächen für den Windkraftausbau.

Das Essener Energieunternehmen RWE hat im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen den Windpark Aldenhoven mit einer Leistung von 34,2 MW in Betrieb genommen. Auf einer rekultivierten Fläche des Braunkohletagebaus Inden hat das Unternehmen seit Frühjahr 2024 sechs Windenergieanlagen der 5,7-MW-Klasse errichtet.

Wie RWE weiter mitteilt, ist damit das Ausbauprogramm nicht abgeschlossen: Unweit des Standorts plant RWE in Düren-Merken Anfang 2026 den Baubeginn für zwei weitere Anlagen der 7-MW-Klasse. Die Investitionsentscheidung hierfür hat der Konzern bereits getroffen.

Neben der Stromausbeute für das Unternehmen sollen auch die Kommunen in der Region von den Windrädern profitieren. RWE zahlt nach eigenen Angaben 0,2 Cent je produzierter kWh an die umliegenden Gemeinden. Für den Windpark Aldenhoven ergäben sich daraus voraussichtliche jährliche Einnahmen von bis zu 150.000 Euro, so das Unternehmen.

Katja Wünschel, CEO RWE Renewables Europa & Australien: „Wir schätzen das Rheinische Revier als idealen Windstandort. Wir haben hier bereits Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 249 MW installiert, 77 MW errichten wir zurzeit und weitere Anlagen stehen bereits in den Startlöchern.“

Nach eigenen Angaben baut RWE derzeit in Deutschland Windparks mit einer geplanten Gesamtleistung von 170 MW. Insgesamt betreibt das Unternehmen in seinem Heimatmarkt Windkraftanlagen mit einer Leistung von 676 MW.

Um den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranzutreiben, sucht RWE bundesweit geeignete Flächen für Wind-, Solar- und Batterieprojekte. Informationen finden interessierte Landeigentümer auf der Internetseite von RWE.

Pumpspeicher-Projekt in Thüringen nimmt nächste Hürde

Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal. Quelle: Vattenfall / Thomas Schubert

SPEICHER. Der geplante Neubau des Pumpspeicherwerkes „PULS“ im Thüringer Schiefergebirge in der Nähe von Saalfeld geht in die nächste Phase. Vattenfall sieht aber auch die Politik in der Pflicht.

Der Energieversorger Vattenfall plant den Neubau eines neuen Pumpspeicherwerkes (PSW) mit dem Namen „PULS“ im Thüringer Schiefergebirge in der Nähe von Saalfeld. Nun ist nach umfangreichen Untersuchungen zur Machbarkeit von „den Entscheidungsgremien im Unternehmen grünes Licht für die weitere Planung des Vorhabens gegeben“ worden, teilte Vattenfall am 19. August mit.

Allerdings sei damit keine finale Investitionsentscheidung gefallen. „Wie diese dann ausfällt, hängt letztlich von den regulatorischen Rahmenbedingungen für Pumpspeicher ab. Denn für Investitionen in diesen Größenordnungen braucht es als Grundvoraussetzung eine langfristige Planbarkeit. Dies betrifft nicht nur potenzielle Neubauprojekte, sondern auch unsere Bestandsanlagen, für deren Ertüchtigung wir hohe Summen investieren“, erklärt Benjamin Tupaika, Chef der Wasserkraft-Sparte von Vattenfall in Deutschland.

Neuer Pumpspeicher könnte bis zu 500 MW haben

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden erst einmal Annahmen zu wesentlichen Kenngrößen der Anlage getroffen, zum Beispiel, dass die Nennleistung des Pumpspeicherwerkes „PULS“ bis zu 500 MW betragen kann und wie groß das Ober- und das Unterbecken dimensioniert sein müssten, um die Anlage mit ausreichend Wasser für den jahrzehntelangen Betrieb zu betreiben. Dennoch dient die Studie laut Vattenfall zunächst nur als Grundlage.

Mit der Machbarkeitsstudie kann das Unternehmen nun in die Planungsphase starten. Aufgrund der Komplexität des Vorhabens geht Vattenfall derzeit davon aus, das Planfeststellungsverfahren gegen Ende des Jahrzehnts abschließen zu können. Allerdings wird Vattenfall erst nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens über die Investition entscheiden.

Den entscheidenden Faktor für die Wirtschaftlichkeit sieht der Energieversorger indes bei den Netznutzungsentgelten, die der Versorger für den Betrieb seiner Speicher zahlt. Derzeit wird angesichts steigender Kosten zwischen allen Beteiligten eine Reform der Netzentgelte diskutiert. Mit einem Vorschlag seitens der Bundesnetzagentur wird in der ersten Jahreshälfte 2026 gerechnet. Vattenfall plädiert dafür, bei der anstehenden Reform die Systemdienlichkeit von Stromspeichern unbedingt zu berücksichtigen und entsprechend zu honorieren.

Vattenfall betreibt bundesweit eine Pumpspeicher-Flotte von 2.700 MW. Die größten Assets sind die beiden Pumpspeicherwerke Goldisthal in Thüringen mit 1.060 MW sowie Markersbach in Sachsen mit 1.050 MW.

Juwi nun auch Betriebsführer für Einzelspeicher

Juwi bietet nun auch die Betriebsführung von Einzelspeichern an. Quelle: Juwi

STROMSPEICHER. Der Erneuerbaren-Entwickler Juwi erweitert sein Geschäft mit Batteriespeichern. Die Mainzer werben nun auch mit der Betriebsführung von Einzelspeichern um Kundschaft.

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) versprechen Juwi offenbar lohnenswerte Geschäfte. Das Betätigungsfeld erweitert der Mainzer Projektentwickler nun um die Betriebsführung für Einzelanlagen, so genannte Stand-Alone-Batteriespeicher.

Insgesamt hat Juwi laut einer Mitteilung im gesamten BESS-Bereich inzwischen Systeme mit einer Leistung von 180 MW unter seinen Fittichen. Sie verfügen über eine Gesamtkapazität von 350.000 kWh. Der Markt wachse stetig, sodass das zur Mannheimer MVV Energie gehörende Unternehmen für sich hier weiteres Potenzial sieht. Juwi verweist auf Studien, die einen Hochlauf auf 50.000 MW Batteriespeicher-Leistung bis 2050 vorhersagen.

Für Stand-Alone-Speicher hatte Juwi bereits seit 2021 Serviceleistungen im Angebot, jetzt kommt die Betriebsführung hinzu. Daneben offeriert das Unternehmen eine unterbrechungsfreie Fernüberwachung, Service im Mittelspannungsbereich, Thermografie und das Instandsetzen von Kältetechnologie im BESS-Bereich.

Geschäftsführer verlässt Rosneft Deutschland nach Plan

Quelle: Shutterstock / Monster Ztudio

PERSONALIE. Kurz vor Ende der laufenden Treuhandperiode verlässt einer der Geschäftsführer planmäßig Rosneft Deutschland.

Udo Giegerich verlässt am 8. September Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH. Der Vertrag mit dem Geschäftsführer ende vereinbarungsgemäß zwei Tage vor dem Ende der bis 10. September angeordneten Treuhandverwaltung, teilt die Bundesnetzagentur mit.

Rosneft Deutschland ist die Tochter des staatlichen russischen Mineralölkonzerns, der unter Kontrolle des Putin-Regimes steht. Der deutsche Ableger hält Beteiligungen an drei Erdöl-Raffinerien in Deutschland (Schwedt/Brandenburg, Karlsruhe/Baden-Württemberg und Vohburg/Bayern) und gilt als eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen hierzulande.

Im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatte die damalige Ampelregierung das Unternehmen unter staatliche Kontrolle gestellt. Die bis heute geltende Treuhandanordnung hatte die Bundesnetzagentur zuletzt im März 2025 für ein halbes Jahr bis in den September verlängert.

Die Zukunft von Rosneft Deutschland ist ungeklärt. Der Aufforderung, einen Käufer zu finden, ist die russische Seite bisher nicht nachgekommen. Inzwischen werden die Rufe nach einer Enteignung von Rosneft Deutschland lauter, auch auf die Gefahr hin, dass die Muttergesellschaft auf Entschädigung pochen könnte.

Die Aufgaben von Udo Giegerich fallen nach der Mitteilung der Bundesnetzagentur nun dem verbleibenden Geschäftsführer, Johannes Bremer, zu. „Zunächst“, heißt es im Wortlaut. Udo Giegerich habe zur Stabilisierung beider Rosneft-Unternehmen beigetragen und Kontakte zu Banken und wichtigen Geschäftspartnern aufgebaut und gestärkt, heißt es weiter.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

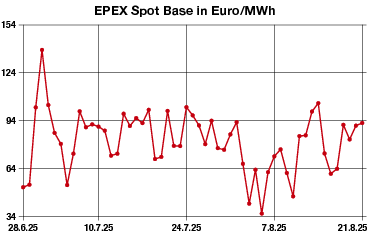

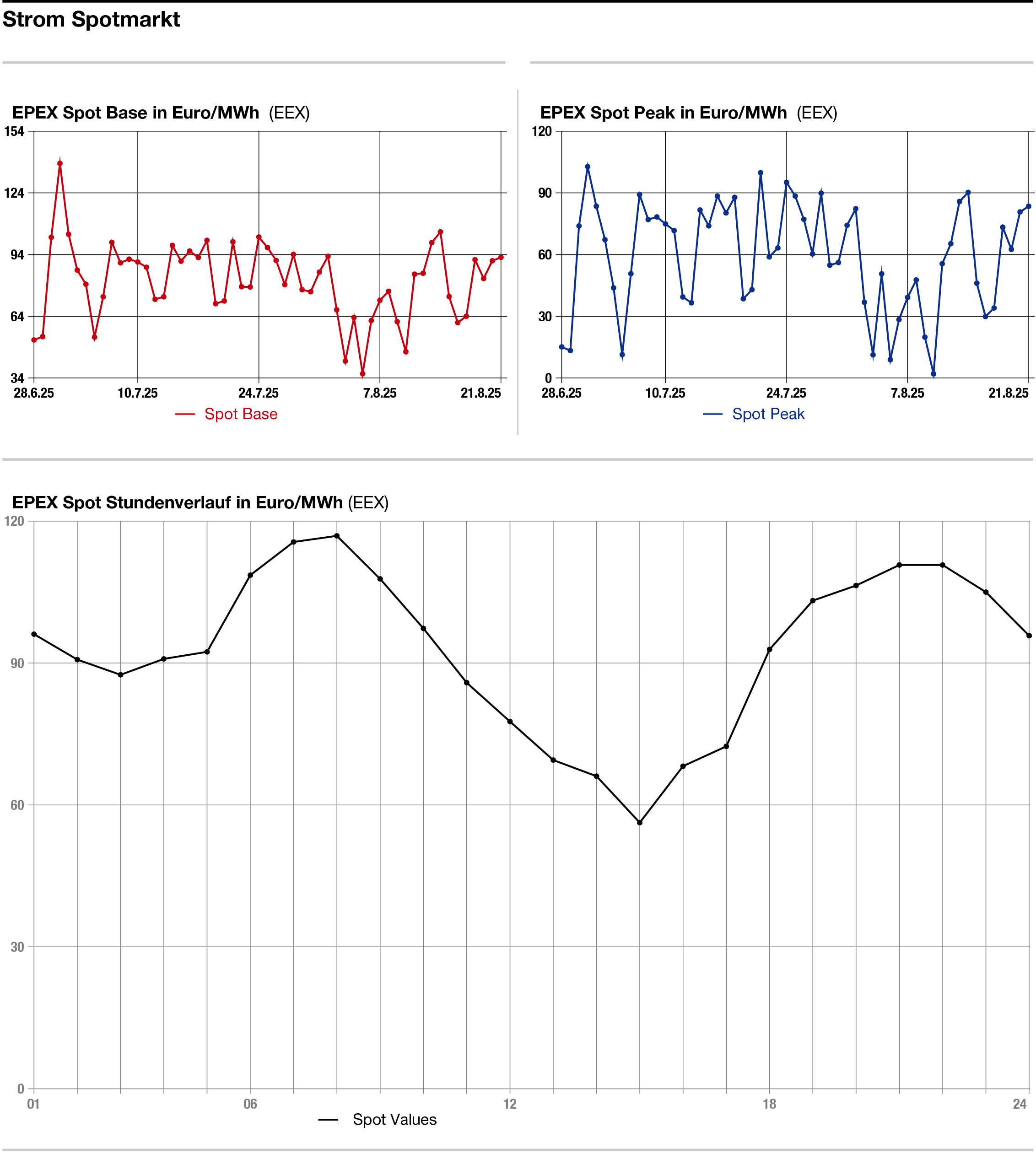

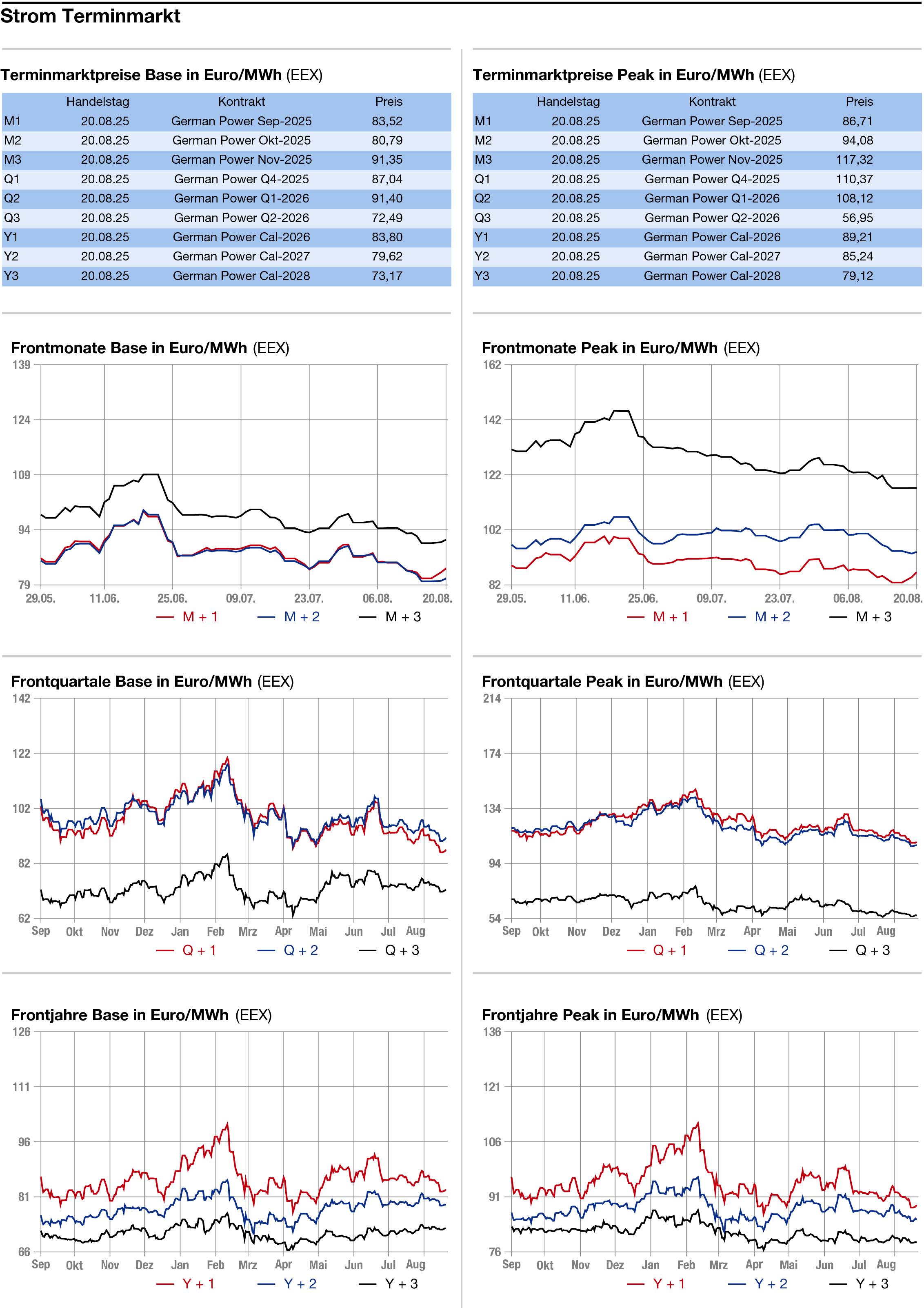

STROM

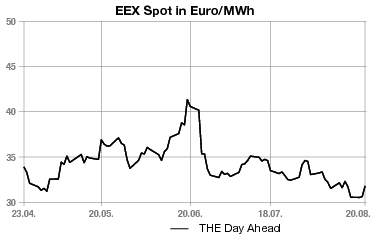

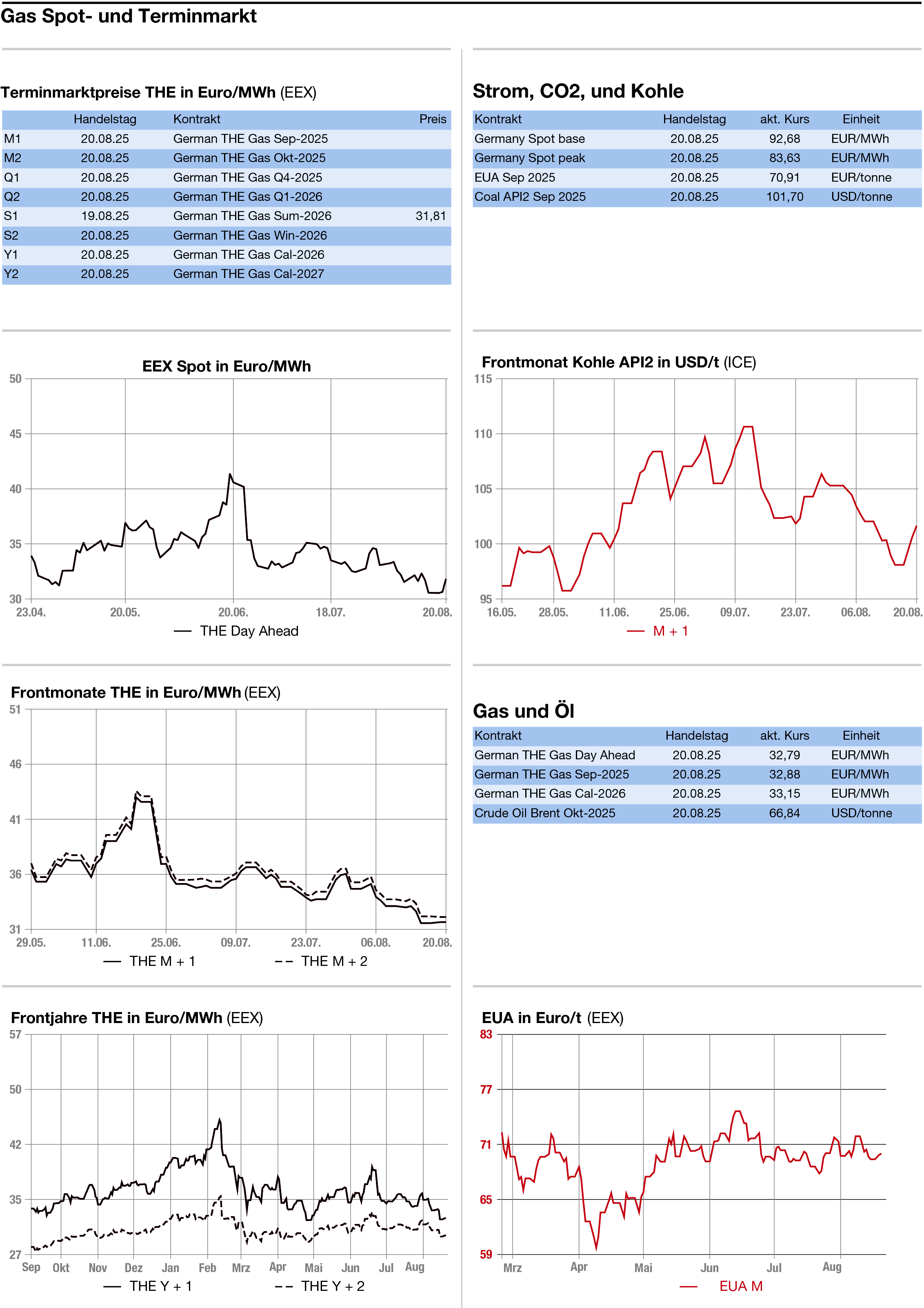

GAS

Notierungen uneinheitlich - Warten auf das Notenbank-Treffen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich hat sich der Energiekomplex zur Mitte der Arbeitswoche gezeigt. Strom und CO2 gaben ein wenig nach, Gas und Öl legten dagegen mit dem Abklingen der Hoffnung auf eine rasche Lösung des Ukrainekonflikts etwas zu. Unterdessen schauen auch die Energiemärkte bereits auf das Notenbank-Treffen in Jackson Hole. Fed-Chef Jerome Powell könnte mit seiner Rede am Freitag versuchen, etwas Unsicherheit in die Zinssenkungserwartungen zu bringen, meint Mike Sanders von Madison Investments. Die US-Geldmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent für eine Zinssenkung im nächsten Monat ein.

Strom: Tendenziell etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann im Base 1,75 auf 93,00 Euro je Megawattstunde. Im Peak ging es um 2,85 auf 84,00 Euro je Megawattstunde nach oben. An der Börse wurde der Day-ahead mit 92,68 Euro in der Grundlast und 83,63 Euro in der Spitzenlast bewertet. Den wenig modifizierten Day-ahead-Preisen entspricht ein nur marginal verändertes Erneuerbaren-Aufkommen am Donnerstag. Für den Berichtstag prognostizierten die Meteorologen von Eurowind 21,21 Gigawatt an Beiträgen von Wind und Solar, für den Donnerstag werden 21,25 Gigawatt erwartet. Der Freitag dagegen soll mit 32 Gigawatt deutlich mehr Erneuerbarenstrom liefern. An den Folgetagen wird die Einspeisung laut Eurowind jedoch Schritt für Schritt wieder zurückgehen.

Am langen Ende verlor das Stromfrontjahr 0,22 auf 83,15 Euro.

CO2: Etwas leichter haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 sank bis gegen 14.05 Uhr 0,25 auf 70,91 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,54 Euro, das Tief bei 70,65 Euro. Da die Gespräche in den USA keine klaren Anzeichen für einen Frieden erkennen ließen, nahmen die Händler bereits am Dienstag eine weniger optimistische Haltung ein. Technisch zeichnet sich dadurch eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ab. Der Schlusskurs vom Vortag positioniere die EUAs wieder fest im neutralen Bereich, eingeklemmt zwischen dem gleitenden 100-Tage- und dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, so die Analysten von Redshaw Advisors. Unterdessen sind an der ICE die Netto-Longpositionen in der vergangenen Woche um kräftige 8,6 Millionen auf 20,2 Millionen Zertifikate zurückgegangen. Der Gasflow aus Norwegen beträgt laut Gassco für den Berichtstag stabile 320,2 Millionen Kubikmeter.

Erdgas: Gut behauptet haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag präsentiert. Der Frontmonat September am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.25 Uhr 0,050 auf 31,300 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,250 auf 31,850 Euro nach oben. Je schaler die Hoffnung auf einen raschen Frieden in der Ukraine wird, der vermehrt russisches Gas an die westlichen Märkte bringen dürfte, desto eher werden sich die Notierungen weiter nach oben orientieren. Wenig Impulse dürften hingegen in den kommenden Tagen vom Wetter ausgehen. Laut dem US-Wettermodell sollen die Temperaturen in Nordwesteuropa im leicht unterdurchschnittlichen Bereich verharren, zwar ist mit wenig Wind zu rechnen, doch die Sonneneinstrahlung dürfte noch bis Dienstag der kommenden Woche überdurchschnittliche Werte erreichen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: