22. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASKRAFTWERKE: LEE NRW kritisiert Regierungspläne für neue Gaskraftwerke

RECHT: Flugverkehr lässt Windkraft in Hamburgs Hafen Luft zum Atmen

STROMNETZ: EWE-Chef Dohler gegen Stromzonen-Teilung

ÖSTERREICH: Grüne: Elektrizitätswirtschaftsgesetz gründlich überarbeiten

HANDEL & MARKT

IT: BEMD-Transparenzinitiative: Plattformen im Fokus

KLIMASCHUTZ: Eon investiert 2 Millionen Euro in Umweltprojekte

VERTRIEB: Yello nun mit dynamischem Tarif für Haushaltskunden

TECHNIK

F&E: EU-Projekt testet klimafreundliche Stahlprozesse

WASSERSTOFF: Grüner Wasserstoff für die Chipproduktion

STATISTIK DES TAGES: Entwicklung der installierten Leistung von Wärmepumpen

UNTERNEHMEN

GEOTHERMIE: Geopfalz scheitert mit erstem Flächenkauf für Erdwärme

STUDIEN: Kommunale Top-Managerinnen finanziell immer noch benachteiligt

MOBILITÄT: Zehn neue E-Busse in Bonn auf den Straßen

STROMSPEICHER: Voltfang eröffnet größte Second-Life-Batteriefabrik Europas in Aachen

PERSONALIE: Mindener Stadtwerke begrüßen neuen Chef im September

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiepreise überwiegend fester

TOP-THEMA

Erdwärme beugt sich Urteil zu Geothermie im Rheinhafen Karlsruhe

Quelle: Shutterstock / sergign

RECHT.

Die Deutsche Erdwärme fügt sich einem Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Damit verbleibt das Explorationsgebiet um den Karlsruher Rheinhafen bei EnBW und Stadtwerken Karlsruhe.

Ende einer gerichtlichen Auseinandersetzung: Die „Deutsche ErdWärme“ (DEW) akzeptiert einen Spruch des Verwaltungsgerichts Karlsruhe und kämpft nicht länger um eine Lizenz für das Geothermie-Gebiet rund um den Karlsruher Rheinhafen.

Die Klage richtete sich gegen das beim Regierungspräsidium Freiburg angesiedelte Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Bergamt). Dieses hatte das einst zusammenhängende Karlsruher Untersuchungsgebiet für Erdwärme, Sole und Lithium in zwei Flächen aufgeteilt. Und dies zu einem Zeitpunkt, als die DEW die Verlängerung ihrer alleinigen Lizenz beantragt hatte.

Mit der Aufteilung des Gebiets kamen so 2023 die Partner Energie Baden-Württemberg (EnBW) und Stadtwerke Karlsruhe im Westen der badischen Stadt zum Zuge. Dieser Teil umfasst auch das Gebiet des Rheinhafens, wo EnBW bereits das Rheinhafendampfkraftwerk (RDK) betreibt und dieses mit den Stadtwerken zu einem Geothermie-Heizwerk umfunktionieren möchte.

Gericht findet Verlängerungsantrag als zu spät eingereicht

Das Verwaltungsgericht resümierte, dass Erdwärme einen Verlängerungsantrag beim Bergamt im Regierungspräsidium eingereicht hatte. Dieser erfolgte drei Wochen vor Ablauf der befristeten bergrechtlichen Erlaubnis zum Aufsuchen der Bodenschätze. Das baden-württembergische Umweltministerium schaltete sich elf Tage vor Fristende ein. Die Mitteilung: Die befristete Erlaubnis erlösche, wenn die Behörde sie nicht innerhalb der Frist verlängert.

Das Regierungspräsidium meldete sich erst zwei Monate nach Fristende bei der Deutschen Erdwärme. Info: Die Erlaubnis sei erloschen, eine rückwirkende Verlängerung anders als früher unmöglich. Parallel hatte Freiburg die Teilung der Karlsruher Erkundungsfläche vorgenommen und das Rheinhafen-Areal EnBW und den Stadtwerken Karlsruhe zugeschlagen. Erdwärme blieb der Rest und das Nachsehen.

Das Verwaltungsgericht erkannte zwar an, dass Erdwärme einen „maßgeblichen Rechtsverlust“ dadurch erlitten habe, dass das Regierungspräsidium den Verlängerungsantrag nicht bis Fristende behandelte. Dass es zeitlich knapp wurde, sei aber auch ein Versäumnis des Geothermie-Unternehmens. Erdwärme hätte früher einreichen oder auch einen Eilrechtsantrag stellen können.

Geschäftsführer betont Gemeinsamkeiten mit EnBW und Stadtwerken

„Wir sind über das Urteil nicht glücklich“, sagt Erdwärme-Geschäftsführer Herbert Pohl im Gespräch mit dieser Redaktion. Die nächste Instanz dennoch nicht anzurufen sei so zu verstehen, dass „wir jetzt das überragende Ziel für Karlsruhe darin sehen, das Wärmenetz zu dekarbonisieren“. Es sei „im Sinne aller Beteiligten“, dass die Planungen weiterlaufen und die Deutsche Erdwärme nicht ihre Rechtsmittel ausschöpfe.

Die DEW hatte nach der Zweiteilung der Karlsruher Erkundungsfläche noch die Lizenz für einen Großteil des Stadtgebiets sowie Flächen der angrenzenden Kommunen im Norden (Stutensee und Weingarten) und Süden (Rheinstetten und Ettlingen) behalten. Allerdings ist nicht ausgemacht, ob der über Geothermie zu deckende Wärmebedarf überhaupt für mehrere Heizkraftwerke in einem engen Radius ausreicht. „Es gibt dort kein unbegrenztes Potenzial an Geothermie-Projekten“, so Herbert Pohl.

Der Erdwärme-Geschäftsführer geht davon aus, dass die gesplitteten Bereiche jeweils über ein Potenzial von 20 bis 30 MW thermischer Leistung verfügten, die eine Jahresproduktion von jeweils etwa 150 bis 300 Millionen kWh Wärme ermöglichen könnten. Die Entwicklung eines eigenen Standorts in den lizenzierten Gebieten sei von vielen Überlegungen abhängig, nicht zuletzt von der Anbindung an das Wärmenetz des örtlichen Versorgers. Die Deutsche Erdwärme wolle nun Gespräche mit den Stadtwerken aufnehmen, um Kooperationsmöglichkeiten in Karlsruhe auszuloten.

EnBW und die Stadtwerke Karlsruhe nahmen zunächst keine Stellung zu der Anfrage, wie sie das Urteil aufnehmen und welche Schritte die Unternehmen nun bei ihren eigenen Rheinhafen-Plänen unternehmen wollen. Die offizielle Frist für die Möglichkeit der Deutschen Erdwärme, das Oberverwaltungsgericht in der Sache anzurufen, ist ohnehin noch nicht ganz abgelaufen. Die Aussagen von Herbert Pohl dazu sind allerdings eindeutig.

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

LEE NRW kritisiert Regierungspläne für neue Gaskraftwerke

GASKRAFTWERKE. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW warnt vor hohen Kosten und Risiken durch geplante Gaskraftwerke und fordert technologieoffene Lösungen für die Versorgungssicherheit.

Die Bundesregierung plant den Bau neuer Großkraftwerke, die zunächst mit Erdgas betrieben werden sollen, um die Stromversorgung in Phasen sogenannter „Dunkelflauten“ sicherzustellen. Kritiker sehen darin jedoch einen teuren und langfristig riskanten Weg.

„Diese Pläne sind überteuert und langwierig, zumal das Bundeswirtschaftsministerium bewährte, schneller verfügbare und nachhaltigere Alternativen außen vorlässt“, erklärt Christian Vossler, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW). Der Verband verweist auf eine Studie von Frontier Economics, die unterschiedliche Optionen für Reservekapazitäten untersucht.

Matthias Janssen, Studienleiter bei der Beratungsgesellschaft, betont, eine Festlegung auf wenige Technologien berge Risiken. Deshalb empfehle man, auf technologieneutrale Fördermechanismen zu setzen. „So kann ein ausgewogener Mix an Lösungen rechtzeitig und effizient zur Verfügung stehen“, sagt Janssen. Eine breite technologische Basis ermögliche eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Umsetzung.

Lange Vorlaufzeiten und hohe Subventionen

Nach Einschätzung des LEE NRW geht die Bundesregierung mit ihrer Fixierung auf Großkraftwerke die Risiken von langen Vorlaufzeiten und hohen Subventionen ein. „Steckt die heimische Energieversorgung erst einmal in dieser Sackgasse, ist es zukünftig aufgrund der hohen Kosten für Großkraftwerke nicht mehr möglich, dynamisch auf Entwicklungen bei der Stromnachfrage, der Verfügbarkeit von Brennstoffen, Technologiekosten und Innovationen zu reagieren“, so Vossler.

Zugleich werde eine neue fossile Abhängigkeit erzeugt, die man nach den Erfahrungen mit russischen Gasimporten eigentlich vermeiden wollte.

Die Studie verweist auf zahlreiche Alternativen, die kurzfristig verfügbar oder bereits im Ausbau seien. Dazu gehören dezentrale Motoren und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), bei denen durch den Einsatz von Speichern eine Entkopplung von Wärme und Strom möglich ist. Außerdem bestehe die Möglichkeit, später auf grünen Wasserstoff umzurüsten.

Darüber hinaus bieten bestehende Biomasse- und Biogasanlagen nach Angaben des LEE NRW ein erhebliches Potenzial. Durch Umbauten mit größeren Gasspeichern und leistungsstärkeren Motoren könnten aus dem heutigen Bestand von etwa sechs Gigawatt bis zu 24 Gigawatt flexible Leistung für Spitzenzeiten bereitgestellt werden. Auch Batteriespeicher gelten als unverzichtbarer Bestandteil des künftigen Energiesystems. Deren kurzfristiges Potenzial schätzen der Verband und die Berater auf 15 bis 24 GW bis 2030. Zudem nehme die Entwicklung von Langzeitspeichern an Fahrt auf. Allerdings müssten die Netzanschlussverfahren noch vereinfacht werden.

Eine weitere Option ist die Flexibilisierung der Stromnachfrage. Industrie und Gewerbe könnten durch Lastverschiebungen zur Versorgungssicherheit beitragen. Das Potenzial liege zwischen 6 und 21 Gigawatt. Hinzu kommen flexible Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen und Power-to-Heat-Anwendungen.

Zusammengenommen lassen sich laut Studie bereits bis 2030 substanzielle Beiträge im zweistelligen Gigawattbereich erreichen. „Der Großkraftwerksbedarf ist deutlich geringer als behauptet“, resümiert Vossler. Fraglich erscheine auch der Zeitplan der Bundesregierung, bis 2030 alle neue Gaskraftwerke ans Netz zu bringen. Lange Lieferzeiten für Turbinen könnten die Vorhaben verzögern.

Sollten Ausschreibungen stattfinden, empfiehlt die Studie, die nachgefragte Kapazität so gering wie möglich anzusetzen und die Verfahren technologieoffen zu gestalten. So ließen sich Geschwindigkeits- und Kostenvorteile kleinerer Anlagen nutzen.

Für den LEE NRW steht fest, dass Technologieneutralität entscheidend ist, um Kosten zu senken und die Energiewende zu beschleunigen. Sollte die Bundesregierung an ihrem Kurs festhalten, sieht der Verband die Gefahr einer erheblichen Bremswirkung für den weiteren Umbau des Energiesystems.

Die Studie von Frontier Economics mit dem Titel „Kraftwerksstrategie: Festlegung auf Gas oder Technologiemix?“ steht zum Download zur Verfügung.

Flugverkehr lässt Windkraft in Hamburgs Hafen Luft zum Atmen

Quelle: Fotolia / vege

RECHT. Flughafen versus Hafen: Ein Anflugkorridor für den Luftverkehr erschwerte bis zuletzt den Ausbau der Windenergie. Eine außergerichtliche Einigung hilft nun den Ökoplänen im Binnenhafen.

Die Frage der Lufthoheit über dem Hamburger Hafen ist nun beantwortet: Der Flugzeugverkehr dreht ein wenig bei, damit die Windenergie mehr Luft zum Atmen bekommt. Ein Luftkorridor hatte den Zuwachs von Turbinen im Hafen bis zuletzt eingeschränkt.

Zum Hintergrund: Jeder Flughafen verfügt über Einflugzonen, die auch für den Fall eines Sichtfluges zur Verfügung stehen müssen. Wer eine Maschine auf Sicht fliegt und zum Landen bringen will, benötigt dafür in dem ausgewiesenen Korridor Orientierungspunkte, sogenannte Pflichtmeldepunkte. Windkraftanlagen würden diesen buchstäblich im Wege stehen.

So auch im Fall des Hamburger Hafens. Hier gibt es ambitionierte Pläne, den Umschlagplatz mit mehr erneuerbarer Energie zu versorgen. Erst recht, seit der Hamburger Senat in einem Masterplan bis zu 43 zusätzliche Standorte für die Windkraft identifiziert hat. Der Haken an der Sache: Neben Artenschutzbelangen war die Sicherheit des nahe gelegenen Hamburger Flughafens zu berücksichtigen.

Und hier bissen sich die Windkraftpläne im Hafen lange mit dem Anflugkorridor des Flughafens. Die Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft war in einen Fall eingebunden, der den Standort einer geplanten Windenergieanlage zum Gegenstand hatte, die das Klärwerk des Hafens mit Ökostrom versorgen soll.

Die geltende Rechtslage hätte den Bau verhindert. Zwei Pflichtmeldepunkte über dem Autobahnkreuz Hamburg und der Köhlbrandbrücke führten die Sichtflugstrecke über den Teil des Hafens, in dem die Windkraftanlage entstehen soll. Allerdings kam es laut Maslaton zu einer außergerichtlichen Einigung. Die Flugsicherung und andere Behörden ließen demnach zu, die Pflichtmeldepunkte und die Sichtflugstrecke zu verlegen.

Jetzt liegt der Sichtflugkorridor entlang neuer Punkte, an einer Brücke über der Bahnlinie Lüneburg-Hamburg und am Rangierbahnhof Veddel (Spreehafen). Über den konkreten Klärwerk-Fall hinaus, sind die potenziellen Windkraftflächen des Hamburger Hafens nicht mehr tangiert. Für Maslaton ist es der Beweis, dass „Windenergie und Luftverkehr Hand in Hand gehen können“. Die dafür erforderlichen Zutaten: entsprechender politischer Wille, fachliche und luftverkehrsrechtliche Expertise sowie Behörden, „die sich nicht auf das Verhindern beschränken“.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) freut sich, dass „der Ausbau der Windenergie in Hamburg endlich einen entscheidenden Schritt vorankommen könnte“. Weil der Anflugkorridor nun weiter im Osten liegt, könnten „deutlich mehr“ als die zuletzt sieben möglichen Turbinen im Hafen eine Genehmigung erhalten. Ob alle 43 im Masterplan genannten Anlagen zu erreichen sind, bleibe abzuwarten, da der Hamburger Hafen auch in anderen Rechtsfragen eine Sonderrolle einnehme.

EWE-Chef Dohler gegen Stromzonen-Teilung

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Bundesländer aus dem Norden Deutschlands befürworten mehrere Strompreiszonen statt einer großen. Sie hoffen auf niedrigere Strompreise. EWE hat an der Idee Zweifel.

In der Debatte um Strompreiszonen hat sich der Chef des Oldenburger Energieversorgers EWE, Stefan Dohler, gegen eine Reform ausgesprochen. „Das ist für mich nicht der richtige Weg, weil es eine lange Phase der Verunsicherung bedeuten würde“, sagte Dohler auf eine entsprechende Frage der Mediengruppe Kreiszeitung aus Syke bei Bremen.

Dennoch sollten sich Unternehmen dort günstiger ansiedeln können, wo grüner Strom produziert werde, sagte Dohler, der auch Präsident des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist. Der Transport von grünem Strom in entfernte Regionen verursache zusätzliche Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssten.

Eine Strompreiszone ist ein Gebiet innerhalb des Strommarktes, in dem Strom gekauft und verkauft werden kann. Innerhalb einer Zone bildet sich der Großhandelspreis aus Angebot und Nachfrage. Von einer Aufteilung des Marktes erhoffen sich Beobachter in Norddeutschland, dass die Preise sinken.

Über eine Aufsplittung der deutschen Strompreiszone in kleinere Zonen wird immer wieder diskutiert. Zuletzt hatten Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Brandenburg für eine Reform geworben. Bayern und Baden-Württemberg lehnten das ab. Die Bundesregierung plant keine Änderung, wie sie mitteilte.

Weiter nannte Dohler die Entscheidung des Stahlherstellers Arcelor Mittal, staatliche Förderung zum klimafreundlichen Umbau von Werken nicht anzunehmen, einen „Weckruf“. Vorgesehen war auch der Einsatz von Wasserstoff. „Wir sind in Deutschland mit sehr viel Euphorie in das Thema Wasserstoff reingelaufen“, sagte Dohler. Es dürfe nicht das „typische Kaputtreden“ folgen.

„Ich bin mir sicher: Ohne Wasserstoff müssen wir uns vom Thema Klimaneutralität verabschieden“, sagte Dohler. Die Politik müsse jetzt helfen. Es brauche keine Subventionen, aber Bürokratie müsse vereinfacht werden.

Grüne: Elektrizitätswirtschaftsgesetz gründlich überarbeiten

Quelle: Pixabay / Jürgen Sieber

ÖSTERREICH. Vor allem auf die geplanten Einspeisegebühren für Stromerzeuger soll die Regierung verzichten, fordert die vormalige Energieministerin Gewessler in Verein mit den Ökostromproduzenten.

Der Entwurf des österreichischen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) muss grundlegend überarbeitet werden. Dies forderten die Parteichefin der Grünen, Lenonore Gewessler, und Vertreter der Interessenverbände im Bereich der erneuerbaren Energien bei einer Pressekonferenz am 21. August in Wien. Sie hatten zuvor eine Gesprächsrunde zum ElWG abgehalten. Verlangt wurde bei der Pressekonferenz insbesondere der Verzicht auf die Einführung von Netzgebühren für sämtliche Stromerzeuger. Bislang haben nur Betreiber von Anlagen mit mindestens 5 MW solche Gebühren zu bezahlen.

Gewessler bekräftigte, das künftige ElWG müsse „diejenigen belohnen, die mit ihren Investitionen die Energiewende vorantreiben“. Daher sei eine gründliche Neufassung des ElWG-Entwurfs erforderlich. Für den Beschluss des ElWG im Parlament eine Zweidrittelmehrheit nötig. Die Bundesregierung aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) braucht daher die Zustimmung entweder der Grünen oder der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), der stärksten Fraktion im Parlament.

Regierung braucht Zustimmung aus der Opposition

Gewessler verwies auf die „weit mehr als 500 großteils kritischen“ Stellungnahmen zum ElWG-Entwurf. Angesichts dessen müssten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (beide ÖVP) einsehen, „dass sie auf dem Holzweg sind“.

Allerdings stammt der größte Teil der Stellungnahmen von Personen, die die Installation digitaler Stromzähler (Smart Meter) ablehnen und dabei mit Gesundheitsgefährdungen durch Elektrosmog sowie mit der angeblichen Überwachung ihres Verbrauchsverhaltens argumentieren. Gewessler räumte dies der Redaktion gegenüber ein, konstatierte indessen, die übrigen Stellungnahmen würden jene zu den Smart Metern bei weitem aufwiegen.

Die Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), Martina Prechtl-Grundnig, ergänzte bei der Pressekonferenz, die Regierung müsse „jedenfalls“ auf die geplanten Netzgebühren für die Stromeinspeisung verzichten. Dass dieser Punkt im ElWG-Entwurf als „Verhandlungsmasse“ für die Grünen aufgenommen aufgenommen wurde, bezweifeln die Vertreter der „Erneuerbaren“ mittlerweile, erfuhr die Redaktion am Rande der Pressekonferenz. Teilen der ÖVP, insbesondere dem mächtigen Wirtschaftsbund, sei dieses Thema offenbar zu wichtig. Der Wirtschaftsbund dominiert die Wirtschaftskammer (WKÖ), die gesetzliche Vertretung der österreichischen Wirtschaft.

In der Tat verlautete der Obmann der Bundessparte Industrie in der WKÖ, Siegfried Menz, am 19. August, Österreichs produzierende Unternehmen seien mit „drohenden Netzkostensteigerungen von jährlich mehreren Prozent“ konkfrontiert. Dem gelte es entgegenzuwirken: „Die Einspeiser müssen auch ihren Beitrag leisten und zumindest einen Teil der Kosten des Netzes mittragen.“ Menz verwies auf ähnliche Äußerungen der deutschen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Gwessler will Abschöpfung von Übergewinnen

Gewessler konstatierte dem gegenüber am 21. August erneut, die tendenziell steigenden Kosten für den Ausbau der Stromnetze könnten über einen Infrastrukturfonds gedeckt werden. Ihr schwebe dessen Dotierung mittels Abschöpfung sogenannter „Übergewinne“ der Elektrizitätsunternehmen vor. Allerdings trägt die Energiewirtschaft mittels dieser Abschöpfung bereits 200 Millionen Euro pro Jahr zur Budgetsanierung bei und soll laut Äußerungen Gewesslers auch die geplante Dämpfung der Lebensmittelpreise mitfinanzieren.

Dem diesbezüglichen Hinweis der Redaktion begegnete Gewessler mit der Feststellung, natürlich könne auch sie ein und denselben Euro zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einmal ausgeben. Es gelte aber, wirtschaftlich „breite Schultern“ für die Ausstattung des Fonds heranzuziehen.

Unterdessen führen die Vertreter der „Erneuerbaren“-Verbände Gespräche mit Regierungs- sowie Oppositionspolitikern, hieß es gegenüber der Redaktion. Vor etwa zwei Wochen fand eine grundsätzlich konstruktive Aussprache mit Staatssekretärin Zehetner statt. Geplant ist seitens der Branche, in den kommenden Wochen Studien zu den Netztarifen sowie zu den Strompreisen vorzulegen, um damit die eigenen Positionen zum ElWG zu untermauern.

Ob das Gesetz noch heuer beschlossen werden kann, gilt als nicht sicher. Für die Plenarsitzung vom 15. bis 17. Oktober könnte die Zeit knapp werden. Denkbar ist aber ein Beschluss in der Sitzung vom 19. und 20. November oder vom 10. bis 12. Dezember.

Quelle: Shutterstock / ARVD73

BEMD-Transparenzinitiative: Plattformen im Fokus

IT. Der Bundesverband der Energiemarktdienstleister (BEMD) hat zum vierten Mal einen Überblick über Plattformen und IT-Lösungen in der Energiewirtschaft erarbeitet.

Für seinen aktuellen Marktüberblick hat der BEMD IT-Unternehmen um Angaben zu etwa 400 Bewertungskriterien gebeten. Zu 25 Anwendungen haben 23 Unternehmen Informationen geliefert.

„Ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, dass wir eine hundertprozentige Vollständigkeit erreichen. Aber wir haben sicherlich den mit Abstand umfassendsten Überblick am Markt über Plattform- und Lösungsanbieter in der Energiewirtschaft“, sagt Dirk Briese im Gespräch mit E&M.

Schon mit der dritten Erhebung der „Transparenzinitiative Meter-to-Cash“ waren die Plattformen und ihre Anbieter in den Fokus der Analyse gerückt. Mittlerweile sieht sich auch die Mehrheit der IT-Unternehmen als Plattform-Anbieter.

Für diese gehe es vor allem um eine effektive Integration und durchgängige Abbildung von Prozessen, so Jörn Haußen, Leiter der Arbeitsgruppe Meter-to-Cash beim BEMD und im Hauptberuf für die Energiemarktstrategie des IT-Dienstleisters Gisa verantwortlich.

Forum „Transparenzinitiative 4.0“ in Halle

Während Lösungsanbieter Software vermarkten, die einen klar definierten Leistungsumfang hat, habe die Umfrage gezeigt, dass Plattformanbieter eine möglichst vollständige Abdeckung der Standardprozesse anstreben. Entsprechend seien Plattformen so konzipiert, dass sie einfach erweiterbar sind, über definierte und standardisierte Schnittstellen externe Applikationen einbinden oder über sogenannte Software Development Kits eine Reihe von Programmierwerkzeugen und Programmbibliotheken zur Verfügung stellen können. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist laut Briese die Tendenz der Plattformanbieter, ihre Produkte als Software-as-a-Service zu vermarkten.

Ein Name fehlt dieses Mal noch in der Liste der Plattformbetreiber: die Thüga. Ihre eigene Abrechnungsplattform, die TAP, war, wie der Stadtwerke-Verbund auf seiner Internetseite schreibt, 2024 ins Stocken geraten, aber im Herbst 2024 wieder angeschoben worden. Das Go-Live ist für 2026 geplant.

Auch wenn die Thüga noch nicht an der aktuellen Umfrage teilgenommen hat, wird sie beim Forum „Transparenzinitiative 4.0“ am 11. September in Halle an der Saale laut BEMD jedoch mit dabei sein. Dort wird zum einen eine Ergebnisübersicht zur Marktanalyse erfolgen. Diese schließt auch ein, dass sich Teilnehmern der Studie in einem Pitch aktuellen Fragen im Kontext der IT-Lösungen und Plattformen im Bereich „Meter to Cash“ stellen. Zum anderen wird in Halle aber auch der Einsatz neuer Technologien detailliert diskutiert werden. Denn die aktuelle Version der Transparenzinitiative hat verdeutlicht, dass sowohl die sogenannte Robotic Process Automation (RPA) als auch KI-Technologie verstärkt in Plattformen und IT-Lösungen genutzt werden.

Einen ausführlichen Beitrag über den Meter-to-Cash-Marktüberblick lesen Sie in der Printausgabe von E&M am 1. September.

Eon investiert 2 Millionen Euro in Umweltprojekte

Quelle: Pixabay / Jody Davis

KLIMASCHUTZ. Über seinen Tarif „ZukunftsStrom“ hat Eon 2 Millionen Euro für Umweltprojekte in Deutschland eingesammelt. Neue Fördermaßnahmen sollen bald starten.

Der Energiekonzern Eon meldet, dass sein Ökostromtarif „ZukunftsStrom“ inzwischen 2 Millionen Euro für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen eingebracht hat. Kunden beteiligen sich über diesen Tarif mit jeder verbrauchten Kilowattstunde an einem sogenannten Zukunftsbeitrag, der regionale Initiativen in Deutschland finanziert. Für jede verbrauchte Kilowattstunde fließen 0,3 Cent in ausgewählte Projekte.

Nach Angaben des Energiekonzerns mit Hauptsitz in Essen wurden mit diesen Mitteln bereits drei Vorhaben umgesetzt: In Glasin in Mecklenburg-Vorpommern stand die Renaturierung einer Moorlandschaft im Mittelpunkt. In Bielefeld in Nordrhein-Westfalen legten Partnerorganisationen neue Hecken und Streuobstwiesen an, um die Artenvielfalt zu fördern. In Ebern in Bayern ging es darum, Waldflächen wieder nutzbar zu machen und für eine nachhaltige Bewirtschaftung vorzubereiten. Die Förderung setzt Eon nach eigenen Angaben gemeinsam mit spezialisierten Partnern in Deutschland um. Weitere Förderungen sollen laut dem Konzern zeitnah starten. Details dazu teilt das Unternehmen nicht mit.

Neben der finanziellen Unterstützung von Projekten erhalten Kunden des Tarifs nach Angaben von Eon Strom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien in Deutschland stammt. Eingespeist wird er auch aus sogenannten Ü20-Anlagen, also Erzeugungsanlagen, deren Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ausgelaufen ist. Betreiber solcher Anlagen können ihre Produktion mithilfe der Abnahme durch Eon fortführen, heißt es weiter.

Eon verweist auf eine interaktive Deutschlandkarte, die zeigt, aus welchen Regionen der Strom für den Tarif stammt. Damit wolle man Transparenz schaffen, welche Anlagen die Zukunftsstrom-Tarifkunden mit ihrer Entscheidung konkret unterstützen. Den Zukunftsbeitrag setze das Unternehmen gemeinsam mit Projektpartnern um, die auf Umwelt- und Naturschutz spezialisiert sind.

Auf einer Eon-Internetseite findet sich die interaktive Deutschlandkarte, die die Erzeugungsanlagen lokalisiert, die den Ökostrom für die Tarifkunden liefern. Auf einer separaten Seite schließlich gibt es Informationen zu den durch den Tarif geförderten Projekte.

Yello nun mit dynamischem Tarif für Haushaltskunden

Quelle: Shutterstock / Redpixelpl

VERTRIEB. Die Vertriebsgesellschaft der EnBW bietet nun auch einen Stromtarif, der sich an den Börsenpreisen orientiert.

Der in Köln ansässige Energielieferant Yello bietet zwei flexible Stromtarife an. Dabei handelt es sich ein dynamisches und ein zeitvariables Angebot. Voraussetzung: Für beide Tarife benötigen die Kunden einen Smart Meter, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Der dynamische Stromtarif orientiert sich an den stündlichen Preisen an der Strombörse Epex Spot. Kunden zahlen jeweils den aktuellen Börsenpreis zuzüglich eines festen Arbeitspreises von 17,91 Cent/kWh sowie einem monatlichen Grundpreis von 19,06 Euro. Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht, die Kündigungsfrist beträgt 28 Tage. Über die Yello-App lassen sich Verbrauch und Kosten detailliert nach Tag, Woche, Monat und Jahr einsehen. Zudem erhalten Kunden eine verbrauchsgenaue monatliche Abrechnung.

Der zeitvariable Tarif bietet zwölf Stunden am Tag – von 0 bis 6 Uhr sowie von 10 bis 16 Uhr – einen günstigeren Preis. In diesen sogenannten Sparzeiten beträgt der Verbrauchspreis 26,51 Cent/kWh, außerhalb davon 32,78 Cent/kWh. Der Grundpreis liegt bei 18,02 Euro pro Monat. Dieser Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten, es gilt eine Preisgarantie für diesen Zeitraum.

Mit den beiden neuen Angeboten können Kunden ihren Verbrauch stärker an die Preisstruktur anpassen, etwa indem das Elektroauto nachts geladen oder die Spülmaschine tagsüber in den Sparzeiten gestartet wird. „Strom kostet nicht immer gleich viel. Er ist dann günstiger, wenn viel Ökostrom im Netz und die Nachfrage niedrig ist. Mit den flexiblen Stromtarifen ermöglichen wir unseren Kunden, ihren Verbrauch bewusst zu steuern und so Kosten zu senken“, sagt Tobias Justus, Business Lead bei Yello.

Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und Messstellenbetriebsgesetz wurde bereits ab August 2021 geregelt, dass variable Tarife angeboten werden können. Ab diesem Jahr besteht die Verpflichtung für Unternehmen, mindestens einen dynamischen Tarif anzubieten, sofern ein intelligentes Messsystem beim Kunden installiert ist.

Quelle: Eon

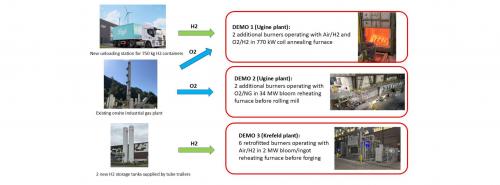

EU-Projekt testet klimafreundliche Stahlprozesse

F&E. Die Swiss Steel Group, Herstellerin von Speziallangstahl aus Emmenbrücke, erprobt im EU-Projekt „HYDREAMS“ Wasserstoff für klimafreundlichere Stahlprozesse. Erste Tests laufen.

Die Stahlindustrie verursacht, so schreibt es die Swiss Steel Group in einer Mitteilung, rund acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Besonders problematisch sei dabei die thermische Bearbeitung von Stahl, die bislang überwiegend mit Erdgas betrieben wird. Genau hier setzt das Projekt „HYDREAMS“ an, das nach Angaben des Unternehmens seit April 2023 von der Europäischen Union gefördert wird. Es untersucht, wie sich Heiz- und Glühöfen mit Wasserstoff statt Erdgas betreiben lassen. Nach Angaben der Swiss Steel Group untersucht das Forschungsprojekt zwei zentrale Ofentypen: Heizöfen und Glühöfen. Zusätzlich testen die Forscher zwei verschiedene Brennerarten − Impuls- und Flammensysteme.

Bislang gebe es, so Swiss Steel weiter, keine umfassenden Studien dazu, wie sich die Verbrennung von Wasserstoff auf die Stahlqualität auswirkt. Jedoch: Unterschiede in Flammengeschwindigkeit, Strahlungsintensität und Abgaszusammensetzung könnten die Materialeigenschaften beeinflussen. Diese Forschungslücke wollen die Forschungspartner von Hydreams schließen, indem es unter realistischen Bedingungen die Auswirkungen von Wasserstoff auf verschiedene Stähle systematisch untersucht.

Erste Ergebnisse der beteiligten Forscher stammen aus Laboruntersuchungen, bei denen 13 Stahlgüten im Test waren. Laut Swiss Steel Group wurden bislang keine strukturellen Unterschiede oder Veränderungen der Zusammensetzung festgestellt.

Der Nachhaltigkeitsmanager Laurent Sieye vom Tochterunternehmen Ugitech, einem Edelstahlhersteller mit Sitz in Ugine (Frankreich) erklärt, dass der Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff noch nicht ausgereift sei. Er verweist auf Risiken wie mögliche NOx-Emissionen, negative Einflüsse auf die Stahlqualität oder eine kürzere Lebensdauer feuerfester Materialien.

Mehrstufig angelegtes Projekt

Das Projekt verläuft in mehreren Stufen. Laut Swiss Steel werden auf die Versuche im Labor Strömungssimulationen und Modellierungen folgen. Das heißt, es werden Strömungsbewegungen von Gasen oder Flüssigkeiten am Computer berechnet. Anschließend sollen industrielle Tests stattfinden. Am Institut für Wärmetechnik der Technischen Universität Graz (Österreich) läuft bereits ein Pilotofen mit speziellen Brennern.

Für die kommenden Jahre sind laut Swiss Steel drei industrielle Demonstratoren vorgesehen, die unterschiedliche Heizprozesse und Produktarten abbilden sollen. Im Einzelnen sind dies Blooms (rechteckige oder quadratische, massive Stahlhalbzeuge), Schmiedebarren (große, meist massive Stahlblöcke, die durch Schmieden weiterverarbeitet werden) und Coils (aufgerollte Stahlbände für die Weiterverarbeitung in der Automobil-, Bau- oder Haushaltsgeräteindustrie). Der erste Demonstrator nahm im März 2025 im Krefelder Werk der Swiss Steel Group seinen Betrieb auf. Er umfasst sechs nachgerüstete Brenner, die mit Luft/Wasserstoff betrieben werden. Er läuft in einem 2 MW Ofen für Blooms und Schmiedebarren. Zwei weitere Demonstratoren sollen 2026 im französischen Ugine starten.

Die Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Emmenbrücke in der Schweiz stellt nach eigenen Angaben Speziallangstahlprodukte her. Das Unternehmen produziert ausschließlich auf Basis von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen. Mit dieser Kreislaufwirtschaft erzielte die Gruppe 2024 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro und beschäftigte etwa 7.500 Mitarbeitende. Swiss Steel unterhält Produktions- und Vertriebsstandorte in mehr als 25 Ländern.

Grüner Wasserstoff für die Chipproduktion

In Betrieb genommener 2-MW-Elektrolyseur in Villach, mit Wasserstofftanks im Hintergrund. Quelle: Linde

WASSERSTOFF. Die Halbleiterproduktion im österreichischen Villach wird nun vollständig mit grünem Wasserstoff betrieben. Linde stellt die Versorgung mit einem Elektrolyseur vor Ort sicher.

Seit August dieses Jahres betreibt der Halbleiterhersteller Infineon am Standort in Villach (Kärnten) seine Halbleiterproduktion ausschließlich mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Möglich macht dies eine von der Linde GmbH betriebener Elektrolyseur, der direkt auf dem Werksgelände errichtet wurde und am 20. August in Betrieb genommen wurde. Der dafür nötige Strom stammt, so gibt es Linde in einer Mitteilung bekannt, ausschließlich aus regenerativen Energiequellen aus der Region.

Infineon Technologies Austria, Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG mit Sitz in Neubiberg bei München, sieht darin sowohl einen Beitrag zu den eigenen Klimazielen als auch zur Versorgungssicherheit. Bisher bezog das Werk den benötigten Wasserstoff auf Erdgasbasis − sogenannten grauen Wasserstoff − per Trailer aus Deutschland. Mit der Umstellung auf vor Ort erzeugten grünen Wasserstoff entfallen diese Transporte. Damit sinken laut Infineon die CO2-Emissionen in der Lieferkette deutlich.

|

| Bei der Inbetriebnahme des Villacher Elektrolyseurs (v.l.): Robert Schmid (Linde), Thomas Reisinger (Infineon Austria), Botond Tordai (Linde) und Stefan Walder (Infineon Austria) Quelle: Infineon |

Zum Hintergrund: Die Halbleiterindustrie benötigt Wasserstoff als Prozessgas mit extrem hohem Reinheitsgrad. Er dient dazu, Materialschichten exakt zu bearbeiten und Mikrochips präzise herzustellen. Bei der Anlage in Villach handelt es sich um einen PEM-Elektrolyseur. Das Akronym steht für „Polymer-Elektrolyt-Membran“. Über diese Membran wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Wegen ihrer flexiblen Hochlaufzeiten gilt die PEM-Elektrolyse als besonders geeignet für den dynamischen Betrieb mit Strom aus volatilen Energiequellen.

Anlage deckt gesamten Jahresbedarf des Standorts an Wasserstoff

Der Elektrolyseur bei Infineon verfügt über eine Leistung von 2 MW und kann pro Jahr rund 290 Tonnen Wasserstoff erzeugen, wie Linde mitteilt. Diese Menge deckt nach Angaben des Betreibers den gesamten Jahresbedarf des Standorts ab.

Linde hat Planung, Bau und Betrieb der Anlage übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Pullach (Bayern) zählt weltweit zu den größten Anbietern von Industriegasen und sieht die Inbetriebnahme als Beispiel dafür, wie Dekarbonisierung in energieintensiven Industrien umgesetzt werden kann.

Die Anlage entstand im Rahmen des Projektes „H2Pioneer“. Dieses hat sich um Ziel gesetzt, den Einsatz von grünem Wasserstoff in industriellen Prozessen in Österreich zu erproben. Neben Linde und Infineon sind daran auch der österreichische Energieversorger Verbund sowie mehrere Forschungseinrichtungen beteiligt. Dartuner die „HyCentA Research GmbH“, das Energieinstitut der Johannes Kepler Universität Linz und die Vorzeigeregion „WIVA P&G“. Gefördert wird das Projekt durch den Klima- und Energiefonds Österreich, dotiert mit Mitteln des Klimaschutzministeriums.

Infineon Austria mit Hauptsitz in Villach bündelt die Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Konzerns in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt fast 6.000 Menschen, davon rund 2.500 in Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Infineon Austria einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 686 Millionen Euro gilt das Unternehmen als forschungsstärkster Betrieb des Landes. Auch Linde verweist auf die internationale Relevanz des Villacher Projekts. Der Industriegasekonzern hatte im vergangenen Geschäftsjahr einem weltweiten Umsatz in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 28,3 Milliarden Euro).

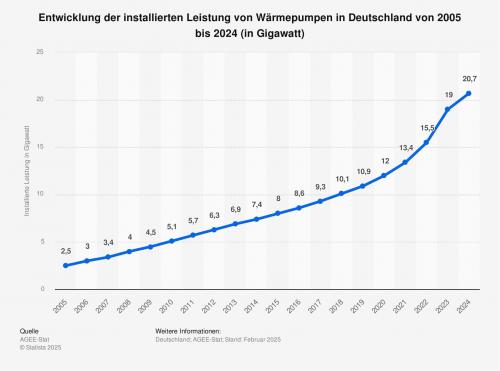

Entwicklung der installierten Leistung von Wärmepumpen

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die installierte Leistung von Wärmepumpen in Deutschland betrug im vergangenen Jahr rund 21 GW. Die Integration von Wärmepumpen ist ein wichtiger Beitrag zur Treibhausgasreduktion und somit zum Klimaschutz im Bausektor, da sie − im Gegensatz zu Gasheizungen − mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden können. Vor allem der Anteil von Neubauten mit installierten Wärmepumpen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Angaben stammen von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat).

Geothermieprojekt in Waldsee. Quelle: Geopfalz

Geopfalz scheitert mit erstem Flächenkauf für Erdwärme

GEOTHERMIE. Die Suche beginnt von Neuem: Geopfalz muss den ersten auserkorenen Standort für eine Geothermieanlage in der Ortsgemeinde Waldsee abschreiben. Der Flächenankauf gelang nicht.

Ohne Grund und Boden kein Abtauchen in die Tiefe: Der erste Versuch zur Ansiedlung einer Geothermie-Anlage in der Ortsgemeinde Waldsee ist gescheitert. Das Unternehmen Geopfalz bekam in einem Gewerbemischgebiet nicht die erforderlichen Grundstücksflächen zusammen.

Geopfalz ist eine gemeinsame Projektgesellschaft der Stadtwerke aus Schifferstadt und Speyer. Waldsee ist ein unmittelbarer Nachbarort der beiden rheinland-pfälzischen Kommunen am Oberrheingraben. Die Ortsgemeinde hatte den Erdwärme-Plänen von Geopfalz grünes Licht erteilt.

Die kommunalen Versorger aus Schifferstadt und Speyer wollen über eine gemeinsame Geothermie-Anlage klimaneutrale Wärme für die Region erzeugen. Das dafür ins Leben gerufene Projekt „Rhein-Pfalz“ treibt die Erdwärme-Anlage voran.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass in Waldsee nun alternative Standorte für die Geothermie-Infrastruktur in den Fokus rücken sollen. Über das weitere Vorgehen will Geopfalz in zwei Versammlungen am 1. September die Menschen in dem kleinen Ort informieren. Das öffentliche Interesse sei groß, schreibt Geopfalz. Die Kritik ist es auch – Freie Wähler und einige besorgte Bürger lehnen die Tiefenwärme vor der eigenen Haustür rundheraus ab.

Geopfalz benötigt für Bohrplatz und spätere Betriebsgebäude nach eigenen Angaben eine zusammenhängende Fläche von etwa 25.000 Quadratmetern. Im Gewerbegebiet gab es unterschiedliche Grundstückseigentümer, die offenbar nicht alle verkaufen wollten. So fehlten später etliche Puzzleteile für das Vorhaben. Der nächste Anlauf steht unter Umständen vor einer ähnlichen Herausforderung.

Nach einem Grundstückserwerb ist die Bergbehörde zu beteiligen. Liegen die erforderlichen Genehmigungen vor, will Geopfalz Ende 2026 mit den Bohrungen beginnen. Der Regelbetrieb der Anlage soll 2030 starten.

Kommunale Top-Managerinnen finanziell immer noch benachteiligt

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

STUDIEN. Die „Public Pay Studie“ hat die Höhe und Ausgestaltung der Top-Managementvergütung öffentlicher Unternehmen untersucht. Stadtwerke zahlen mit am besten.

Der Lehrstuhl für Public Management & Public Policy der Zeppelin Universität Friedrichshafen und die Personalberatung LAB & Company in Düsseldorf haben zum vierten Mal ihre „Public Pay Studie“ vorgelegt. Darin haben sie die Gehälter des Top-Managements in kommunalen Unternehmen ermittelt. Untersucht wurden 16 öffentliche Branchen – unter anderem die Zahlungen an die Manager von Stadtwerken, ÖPNV-Unternehmen, Unternehmen der Wohnungswirtschaft, aber auch von Krankenhäusern, Kultur- und Kunsteinrichtungen oder von Sparkassen.

„Die durchschnittliche Gesamtdirektvergütung pro Kopf liegt bei 172.000 Euro (Median), allerdings mit substanziellen Unterschieden zwischen Branchen und Unternehmensgrößenklassen“, heißt es dazu in der Studie. Frauen werden dabei immer noch schlechter bezahlt als Männer.

Auch zwischen den Branchen gibt es teilweise deutliche Unterschiede: In der Branche „Energie- und Wasserversorgung und Stadtwerke“ verdient das Top-Management 256.000 Euro im Jahr. Im Bereich ÖPNV/Verkehr liegt das Salär mit 187.000 Euro schon erheblich niedriger, aber immer noch deutlich über dem Wert aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens mit 117.000 Euro.

Neben der reinen Höhe der Vergütungen untersucht die Studie auch deren Zusammensetzung. Während die Grundvergütung den größten Anteil einnimmt, gewinnen variable Bestandteile und Zusatzleistungen an Bedeutung. Zudem werden branchenspezifische Besonderheiten sichtbar: Im Energie- und Verkehrssektor sind leistungsabhängige Vergütungen häufiger als etwa im Gesundheitswesen.

Im Bereich Energie- & Wasserversorgung zeigt die Public Pay Studie 2025 deutliche Besonderheiten. Die Branche weist mit 256.000 Euro Medianvergütung einen der höchsten Werte aller untersuchten Sektoren auf. Die Höhe spiegelt nach Studienangaben die zentrale Rolle wider, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in der öffentlichen Infrastruktur übernehmen.

Die Analyse unterscheidet dabei nach Unternehmensgrößen: Je größer das kommunale Unternehmen, desto höher fallen die Vergütungen aus. Besonders bei Stadtwerken mit einem Umsatz von mehr als 250 Millionen Euro steigt die Medianvergütung signifikant an. Dies wird damit begründet, dass die Komplexität der Aufgaben, die Verantwortung für Netzstabilität und Versorgungssicherheit sowie die Steuerung großer Investitionsvolumina in der Energiewirtschaft deutlich zunehmen.

Ein weiterer Befund ist die hohe Spreizung innerhalb der Branche. Während kleinere Stadtwerke auf niedrigere Vergütungsniveaus verweisen, liegen die Werte bei regionalen und überregionalen Versorgern erheblich höher. Zudem wird in dieser Branche ein vergleichsweise großer Anteil variabler Vergütung gezahlt, was den marktnahen Charakter der Tätigkeit verdeutlicht.

„Gender Pay Gap“ im öffentlichen Sektor

Insgesamt dokumentiert die Analyse, dass die Top-Managementvergütung im Bereich „Stadtwerke, Energie- & Wasserversorgung“ stark durch externe Rahmenbedingungen geprägt ist: Energiewende, Regulierungsvorgaben, Netzausbau, Klimaschutzanforderungen und Digitalisierung wirken sich direkt auf die Unternehmensführung aus – und spiegeln sich damit auch in den Vergütungsstrukturen wider.

Die Public Pay Studie 2025 liefert auch Hinweise auf den „Gender Pay Gap“ im öffentlichen Sektor. „Branchenübergreifend erhalten Frauen eine durchschnittliche Vergütung von 149.000 Euro und Männer 177.000 Euro“, heißt es in der Studie. Zwar werden die Unterschiede teilweise auf Branchenwahl, Unternehmensgröße oder Funktionsbereiche zurückgeführt, doch zeigt sich auch eine strukturelle Dimension.

Nach einer anderen Studie der Zeppelin Universität liegt der Frauenanteil in Geschäftsführungsorganen öffentlicher Unternehmen immer noch auf einem niedrigen Niveau. 23 Prozent der Top-Jobs in kommunalen Unternehmen werden von Frauen bekleidet. Besonders hoch ist der Anteil im „Gesundheits- & Sozialwesen“ mit 38,4 Prozent, während er in der Branche „Stadtwerke, Energie- & Wasserversorgung“ lediglich 12,5 Prozent beträgt. Insgesamt zeigt die Public Pay Studie, dass Frauen häufiger in Branchen vertreten sind, die im Vergleich niedrigere Vergütungen aufweisen.

Untersucht wurden die Gehälter für das Gesamtjahr 2023 von 10.650 Top-Managern aus rund 7.200 öffentlichen Unternehmen der Städte über 30.000 Einwohner, der Landkreise sowie von Bund und Ländern. Daten von 2.079 Personen aus 1.148 Unternehmen wurden zu der Studie herangezogen.

Die „Public Pay Studie 2025“ kann im Internet heruntergeladen werden.

Zehn neue E-Busse in Bonn auf den Straßen

Die neuen E-Busse für Bonn an der Ladestation. Quelle: Stadtwerke Bonn

MOBILITÄT. Die Stadtwerke Bonn haben weitere zehn E-Busse angeschafft. Zudem wurde von Daimler auf dem Betriebshof eine E-Bus-Ladeinfrastruktur errichtet.

Die Stadtwerke Bonn (SWB) haben zehn weitere E-Busse für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die Solobusse sollen nach einer Testphase im Laufe des letzten Quartals im Linienverkehr starten, teilten die Stadtwerke am 21. August mit. Der Aufbau der nötigen Schnellladeinfrastruktur ist auf dem Freigelände des SWB-Betriebshofs Friesdorf erfolgt. Sowohl die batterieelektrischen Stadtbusse des Typs „eCitaro“ als auch die stationäre Ladestation stammen von Daimler.

Daimler Buses hat bei diesem Projekt zur schrittweisen Umstellung des Bonner ÖPNV-Busbetriebs auf Elektrobusse die Gesamtverantwortung für alle Planungs- und Bauleistungen übernommen. Diese erstreckten sich von sämtlichen Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten bis zur Elektroinstallation und der Einrichtung der Ladesäulen mit insgesamt zehn Ladepunkten.

Die Ladeinfrastruktur umfasst zwei Ladepunkte mit Steckerladung, die über eine Ladearm-Konstruktion die E-Citaro-Busse mit Strom versorgen. Dazu kommen acht Ladepunkte mit Pantografen − auch Scherenstromabnehmer genannt − als stationäres System, bei dem die Pantografen an einer Stahltraverse als Kabelbrücke montiert sind. Die Pantografen senken sich beim Aufladen auf die Ladeschienen, die auf den Busdächern installiert sind („Panto-Down“). Die acht Ladepunkte sind an zwei Busspuren errichtet worden, an denen jeweils vier Busse hintereinander stehen und gleichzeitig aufgeladen werden können.

Bestellt hatte der Bonner Versorger die Busse im April 2024 (wir berichteten). Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach Angaben des kommunalen Verkehrsunternehmens rund 8,5 Millionen Euro. Der Zweckverband „go.Rheinland“ als Bewilligungsbehörde fördert die Anschaffung mit Landesmitteln in Höhe von insgesamt gut 3,4 Millionen Euro. Mit zehn neuen Stromern wächst die E-Busflotte auf 17 Fahrzeuge. Bis 2035 will man in Bonn sukzessive alle dieselbetriebenen Linienbusse ersetzen.

Voltfang eröffnet größte Second-Life-Batteriefabrik Europas in Aachen

Quelle: Land NRW / Marius Becker

STROMSPEICHER. Neues Leben für alte E-Auto-Batterien. In Aachen hat die größte Second-Life-Batteriefabrik in Europa offiziell ihren Betrieb aufgenommen.

Das Aachener Unternehmen Voltfang hat eine neue Produktionsstätte eröffnet. Auf rund 6.000 Quadratmetern im Technopark Aachen, dem ehemaligen Industriepark Rothe Erde, entstand die nach Unternehmensangaben größte Second-Life-Batteriefabrik Europas. Der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) nahm die Stätte offiziell in Betrieb.

Voltfang will mit dem Standort seine Produktionskapazitäten deutlich ausweiten. Bis Ende 2026 sollen zusätzlich 250 Millionen kWh an Speicherkapazität bereitgestellt werden. Die neue Produktionsanlage trägt den Namen „Voltfang Future Fab“.

Voltfang wurde 2021 als Ausgründung der RWTH Aachen gegründet. Es entwickelt und fertigt stationäre Batteriespeicher aus wiederverwendeten Elektroautobatterien. Die Systeme können beispielsweise mit Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen gekoppelt werden und bei Bedarf Strom einspeisen. Neben den sogenannten Second-Life-Batterien setzt Voltfang auf ein eigenes Energiemanagementsystem.

Ministerpräsident Wüst sagte bei der Eröffnung: „Voltfang zeigt, wie nachhaltige Innovationen echte Impulse bringen und zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie beitragen. Mit der Eröffnung der größten Second-Life-Batteriefabrik Europas setzt Voltfang einen Meilenstein für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Aus gebrauchten Batterien werden leistungsfähige Speichersysteme, die Versorgungssicherheit erhöhen und kritische Abhängigkeiten von globalen Lieferketten verringern.“

Nach Angaben des Unternehmens beschäftigt Voltfang inzwischen mehr als 100 Mitarbeitende und arbeitet mit über 200 Partnern zusammen. Bis heute seien mehr als 6.900 Batteriemodule „vor einem vorzeitigen Ende gerettet“ worden.

So hat Voltfang im Frühjahr am Flughafen Stuttgart einen stationären Speicher mit 540 kWh Kapazität in Betrieb genommen. Parallel dazu hat das Unternehmen im Mai mit dem Bau eines Großspeichers mit rund 20 MWh und 9,5 MW Leistung im Raum Aachen/Alsdorf in Nordrhein‑Westfalen begonnen. Dessen Inbetriebnahme ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Finanziell hat Voltfang im Sommer zudem mehrere Schritte unternommen, um sein Wachstum abzusichern. Im Juni sammelte das Unternehmen in einer Series-B-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro ein, die in den Ausbau der Produktion fließen sollen.

Im Juli folgte eine Avallinie über 3 Millionen Euro mit der Commerzbank. Dabei handelt es sich um eine von einer Bank eingeräumte Kreditlinie, bei der die Bank nicht selbst Geld auszahlt, sondern für die Verbindlichkeiten ihres Kunden bürgt.

Mindener Stadtwerke begrüßen neuen Chef im September

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

PERSONALIE. Die Mindener Stadtwerke stehen ab September unter neuer Führung.

Der Zeitpunkt für den Dienstbeginn des neuen Geschäftsführers bei den Mindener Stadtwerken steht nun fest. Sebastian Brinkmann tritt seine neue Stelle am 1. September in Ostwestfalen an.

Dies bestätigte Alina Gödeke, Leiterin des Vertriebs und Marketings der Mindener, auf Anfrage dieser Redaktion. Sebastian Brinkmann hatte der Versorger im März als designierten Chef präsentiert (wir berichteten), das genaue Eintrittsdatum für den 35-Jährigen stand aber noch aus.

Der Geschäftsführer löst Christoph Meyer ab, der die Führung der beiden Gesellschaften Mindener Stadtwerke und Mindener Wasser erst Anfang 2022 übernommen hatte. Im Herbst 2024 hatte er aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten, das Dienstverhältnis endete am 30. Juni 2025. Über seine Online-Präsenz im Karrierenetzwerk Linkedin hat er mitgeteilt, sich inzwischen als Interimsmanager selbstständig gemacht zu haben.

Nachfolger Sebastian Brinkmann war bis zuletzt noch als Leiter der Technischen Abteilung der Stadtwerke Hamminkeln Gasnetz Verwaltungsgesellschaft mbH tätig, was Einfluss auf den Dienstbeginn des Maschinenbauingenieurs in Minden hatte. Er steht künftig mehr als 60 Mitarbeitenden bei Stadtwerken und Wasserversorgung vor. Laut Vertriebsleiterin habe der Aufsichtsrat den neuen Geschäftsführer mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet.

|

| Beginnt im September in Minden: Sebastian Brinkmann Quelle: Stadtwerke Minden |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

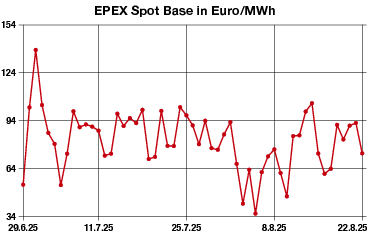

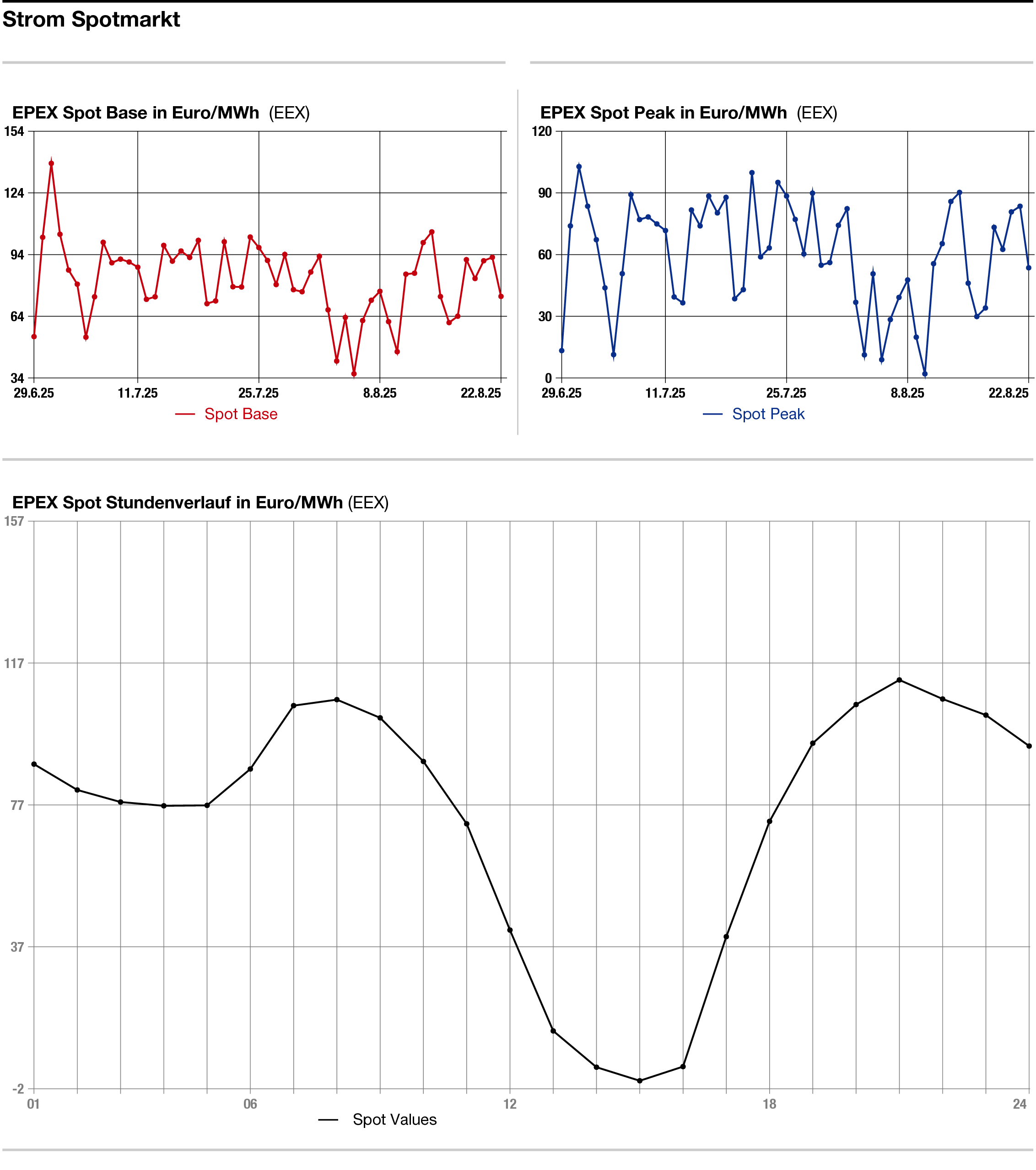

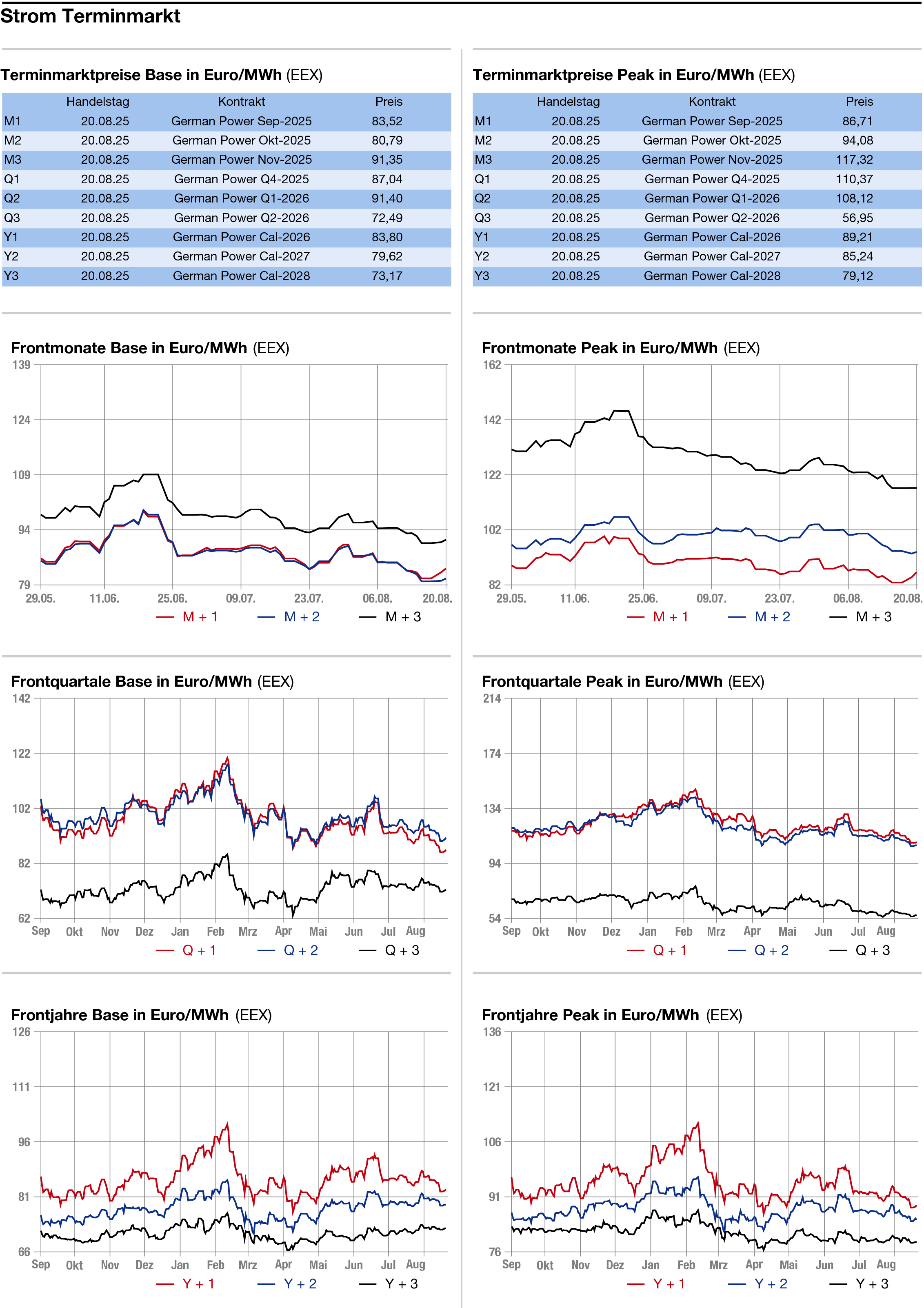

STROM

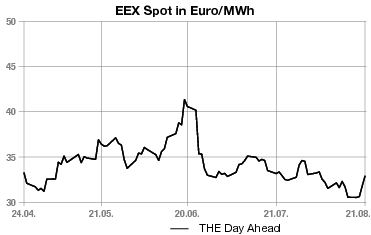

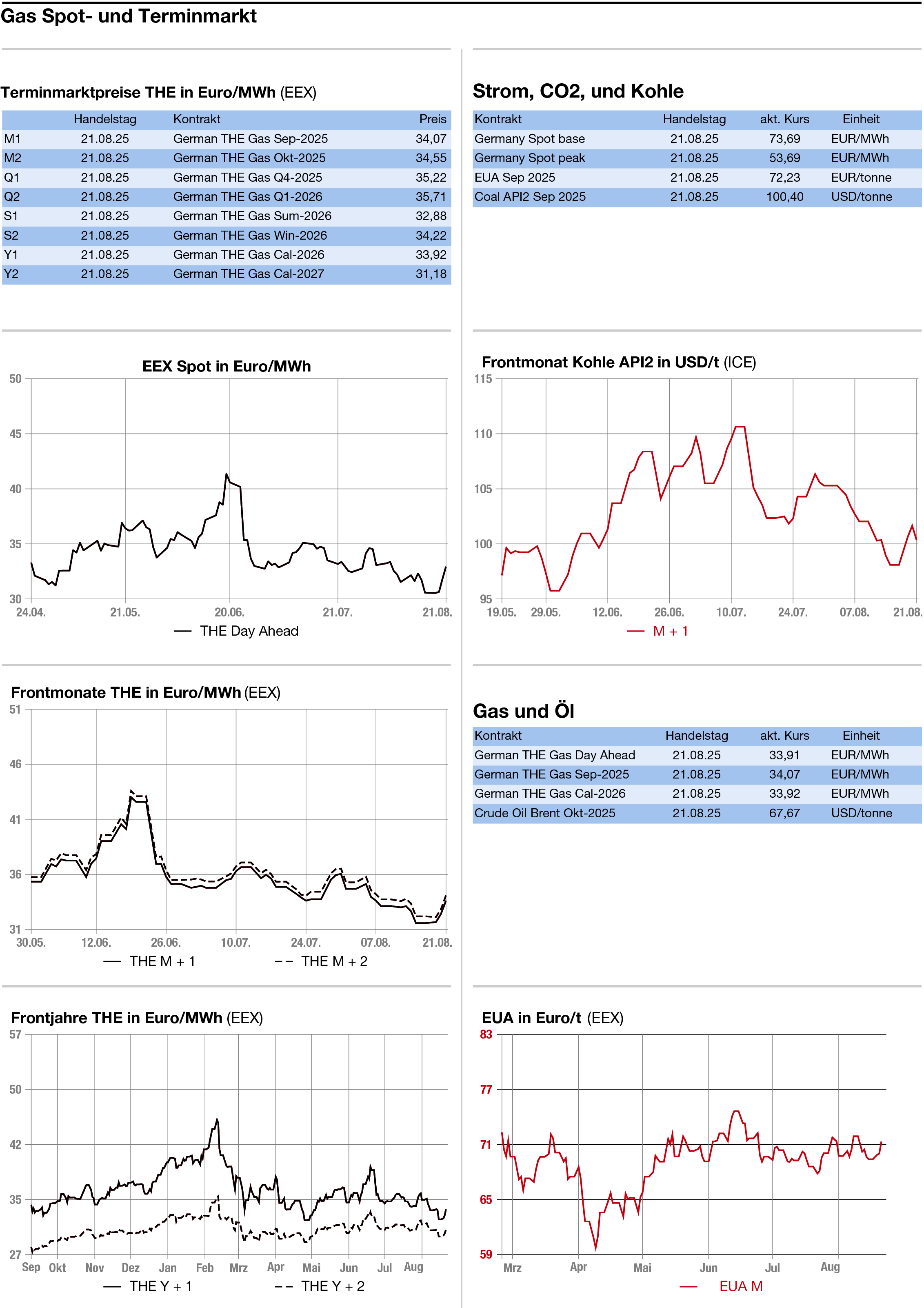

GAS

Energiepreise überwiegend fester

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Größtenteils fester hat sich der gesamte Energiekomplex am Donnerstag präsentiert. Nachdem sich die geopolitische Aufregung um die Ukraine wieder gelegt hat, schwingen die Notierungen in ihr zuvor gesehenes Preisniveau zurück. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sollte zunächst nicht anstehen.

Strom: Fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor außerbörslich im Base 19,25 auf 73,75 Euro je Megawattstunde und im Peak 30,00 auf 54,00 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde die Grundlast mit 73,69 Euro und die Spitzenlast mit 53,69 Euro gehandelt.

Die Einspeiseleistung der Erneuerbaren soll den Meteorologen von Eurowind zufolge am Freitag im Vergleich zum Berichtstag von 20,8 auf 28,5 Gigawatt ansteigen. Dieses Mehr an Erneuerbaren-Strom belastet den Day-ahead-Preis. Zudem soll die Last in Deutschland laut MBI-Research zurückgehen, was ebenfalls auf die Preise drückt. Für die Folgetage rechnen die Meteorologen von Eurowind mit etwas zurückgehenden Beiträgen von Wind und Solar. Dabei gehen die Experten aber nunmehr von etwas höheren Werten aus als noch am Vortag erwartet wurde.

Am langen Ende legte das Stromfrontjahr im Konvoi mit Gas und CO2 um stattliche 2,25 auf 85,40 Euro zu.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Berichtstag notiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.58 Uhr 0,98 auf 72,27 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,34 Euro, das Tief bei 71,06 Euro. Mit den Kursgewinnen schließt sich der CO2-Markt der festeren Tendenz bei Strom und Gas an. Allerdings bleiben die Notierungen auch am Donnerstag innerhalb der etablierten Range von 70 bis 73 Euro je Tonne. Laut den Analysten von Belektron befindet sich der Markt weiter im Sommermodus.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 12.09 Uhr 0,95 auf 32,395 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging der Day-ahead um 0,750 auf 33,175 Euro je Megawattstunde nach oben. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort.

Die Gaspreise nähern sich folglich wieder dem Niveau an, das vor den Politikertreffen im Zusammenhang mit den Ukraine-Friedensbemühungen bestand. Tendenziell bearish für den deutschen Gasmarkt ist allerdings der Umstand, dass der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland mittlerweile bei 67 Prozent liegt. Dabei schließt sich langsam die Lücke zwischen dem Durchschnitt der Jahre 2017 und 2021 und 2025. Der Gasverbrauch pro Woche verharrt in Deutschland zudem weiter deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: