23. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASKRAFTWERKE: Erneut Ausschreibung der Feuerwehr-Kraftwerke verschoben

POLITIK: Bundesregierung will ab 2026 Stromkunden entlasten

RECHT: Ermittlungen gegen Ex-Chef der Stadtwerke Pforzheim

HANDEL & MARKT

KLIMASCHUTZ: TU-Professor fordert Strompreise nach Regionen

SPECULANTIUS: Norweger wollen bei Tennet Deutschland einsteigen

WÄRME: Biogastarife oft über Grundversorgungspreis

ELEKTROFAHRZEUGE: E-Bikes als Lastverschiebungspotenzial

TECHNIK

KERNKRAFT: Schweden will kleine modulare Atomreaktoren bauen

WÄRME: Projektstart für Großwärmepumpe in Schwedt

STATISTIK DES TAGES: Umsätze der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 2024

UNTERNEHMEN

HEIZKRAFTWERKE: Vattenfall verkauft größte Müllverbrennungsanlage in Mecklenburg-Vorpommern

KERNKRAFT: Ausfall von Kernkraftwerk Gösgen belastet Alpiq-Ergebnis

UNTERNEHMEN: E-Werk Buchauer gibt Netz und Vertrieb ab

PERSONALIE: Plötzlicher Schlussstrich in Hoyerswerda

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Strom und Erdgas zum Wochenende teurer

TOP-THEMA

Etabliertes Spitzentrio in der Direktvermarktung

Quelle: Fotolia / vencav

E&M-ERHEBUNG.

Viele neue Wind- und Solarparks geben der Direktvermarktung von Grünstrom wieder Schwung. Das zeigt die 22. E&M-Branchenerhebung.

50 Unternehmen haben zur Jahresmitte an der 22. E&M-Erhebung zur Direktvermarktung teilgenommen – so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Was sicherlich ein Indiz dafür ist, dass die Direktvermarkter ihre Erfolge öffentlich machen wollen. Dank einiger Gesetzvorhaben der Ampelregierung hat vor allem der Wind- und Solarenergieausbau Fahrt aufgenommen, was die Portfolien fast aller Marktteilnehmer wieder anwachsen lässt.

Der zunehmende Wettbewerb hat die Top Drei in den Rankings unverändert gelassen, und das seit einem Jahr: Die unabhängig agierende Total-Energies-Tochter Quadra Energy hat mit einem Portfolio von gemeldeten 11.000 MW weiter die Nase vorn – und zwar vor der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) mit 10.125 MW und die unabhängig agierende Shell-Tochter Next Kraftwerke mit 8.180 MW.

In Düsseldorf, Sitz von Quadra Energy, zeigt sich Geschäftsführer Thomas Krings, zufrieden mit dem ersten Halbjahr: „Im Vergleich zum Jahresanfang ist unser Portfolio erneut gewachsen, um 600 Megawatt.“ Fast im gleichen Atemzug erwähnt Krings, „dass Portfoliowachstum kein Selbstzweck für uns ist. Unsere Devise lautet: Kundenzufriedenheit geht vor Mengenwachstum.“ Das Ziel sei es aber, den Marktanteil von rund 15 Prozent bei der Direktvermarktung neuer Windenergieanlagen zu halten.

Jahrelang gab es für das Portfolio des Dritten im Ranking, Next Kraftwerke mit Sitz in Köln, nur eine Richtung: nach oben. Nun zweimal in Folge ein Minus im Portfolio. „Dass wir über die zurückliegenden zwölf Monate einige Hundert Megawatt abgegeben haben, nehmen wir gerne in Kauf“, sagt Geschäftsführer Mark Lindenberg zu E&M. „Uns liegt viel an einem ausgewogenen Portfolio. Wir balancieren unseren Bestand über einen höheren Anteil gut regelbarer Photovoltaikanlagen aus.“ Next Kraftwerke lege den Fokus nicht darauf, Nummer eins bei den Vermarktern zu werden.

Interkommunaler Newcomer Lokalwerke

Erstmals in der E&M-Übersicht sind die Lokalwerke Westmünsterland vertreten. Zu diesem Verbund hatten sich im Herbst 2023 die Stadtwerke Ahaus und die SVS-Versorgungsbetriebe GmbH für die Kommunen Stadtlohn, Vreden und Südlohn (ehemals SVS) zusammengeschlossen. Schon vor der Fusion haben die beiden Kommunalversorger die Dienstleistung für die Direktvermarktung angeboten, sagt Clemens Lösing, der bei den Lokalwerken die Abteilung Marktentwicklung und Innovation leitet.

Aktuell vermarkten die Lokalwerke jede Menge Kilowattstunden in den Bereichen Windkraft, Biomasse, Solar und Kraft-Wärme-Kopplung, sagt Lösing, „Wir wollen den Betreibern regenerativer Kraftwerke signalisieren, dass auch wir das Geschäft in diesem Sektor des Energiemarktes kennen und als regionaler Partner bereitstehen.“ Immerhin haben die Lokalwerke, deren Portfolio derzeit 255 MW umfasst, Kunden im gesamten Bundesgebiet. Und es sollen mehr werden. „Wir gehen von einem weiteren Wachstum unseres Portfolios aus und wollen diesen Geschäftsbereich weiter ausbauen“, betont Lösing.

Ob das gelingt, wird vielleicht schon die nächste Direktvermarktungs-Erhebung von E&M zeigen. Die Fragebögen zu den Stichtagen 31. Dezember 2025 und 1. Januar 2026 gehen voraussichtlich diesen November raus. Angesichts der ersten, nicht so richtig überzeugenden Amtsmonate der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wird es in der Direktvermarktung spannend bleiben.

Alle Ergebnisse, Interviews und Einschätzungen zur 22. Direktvermarktungs-Erhebung von E&M finden Sie in der am 1. September erscheinenden gedruckten Ausgabe und im E-Paper auf den Seiten 8 bis 13.

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

Erneut Ausschreibung der Feuerwehr-Kraftwerke verschoben

GASKRAFTWERKE. Die Kapazitätsreserve besteht aus stillgelegten Gasblöcken, die als letzte Rettung fürs Stromsystem einspringen. Das BMWE braucht noch mehr Zeit für das Go aus Brüssel.

Die Bundesnetzagentur hat am 19. August in einer neuen Festlegung die Ausschreibung der 2.000 MW Kapazitätsreserve abermals verschoben, und zwar diesmal auf den 2. März 2026. Bereits Ende März hatte der Energieregulierer extrem kurzfristig die ursprünglich für 1. April dieses Jahres vorgesehene Ausschreibung verschoben, und zwar auf diesen Dezember. Daraus wird nun auch nichts.

Der Grund war und ist immer der gleiche: Für die nächste zweijährige Bereitstellungsperiode, die am 1. Oktober 2026 beginnt, fehlt die nötige beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission. Nach den Ausführungen der Netzagentur in ihrer Bekanntmachung zu schätzen, liegen die Positionen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) und Brüssels noch weit auseinander, und das geht ins Grundsätzliche:

Während Deutschland meint, es müsse nur die bisherige Genehmigung von 2018 verlängert werden, verlangt die Kommission als Hüterin des Wettbewerbs und des Energiebinnenmarktes einen neuen Antrag. Sie begründet dies mit bedeutenden Änderungen im EU-Recht, etwa die aktuelle Strommarktverordnung oder die klima-, umwelt- und energiebeihilferechtlichen Richtlinien.

Die „Kapazitätsreserve“ gehört neben der „Netzreserve“ und den „netztechnischen Betriebsmitteln“ zu einem unübersichtlichen Geflecht von Sicherheitssegmenten im deutschen Stromsystem. Die bis 2021 regierende Große Koalition hatte es eingerichtet, um den absehbaren Atom- und Kohleausstieg zu flankieren und den marktbasierten Spot- und Regelenergiehandel zu ergänzen.

Dazu kamen auch der regulatorisch erzwungene Weiterbetrieb „systemrelevanter“ fossiler Kraftwerke sowie unter der Ampel 14 fossile Blöcke, die in der Energiekrise Ende 2022 bis diesen 1. April aus der „Sicherheitsbereitschaft“ - einem weiteren Segment - an den Markt zurückgeholt worden waren.

Bei der Kapazitätsreserve handelt es sich um alte fossile Kraftwerke und abschaltbare Industrielasten, die nicht mehr am Strommarkt teilnehmen dürfen und nur vorgehalten werden, um als letzte Feuerwehr hochzufahren (oder runterzufahren), wenn überraschenderweise Stromangebot und -nachfrage weder im Handel noch mit Regelenergie in Einklang zu bringen wären. Dies ist bisher noch nie eingetreten.

Eine gemähte Wiese für die bisherigen Betreiber

Die Kapazitätsreserve steht in mehrerlei Hinsicht auf tönernen Füßen: Sie beruht auf der gleichnamigen Verordnung. Die Bundesnetzagentur meint, sie müsse sich in ihren Festlegungen, die die Ausschreibungen und Zuschläge definieren, daran halten. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof den nationalen Energieregulierern vollen Spielraum innerhalb der geltenden Gesetze zugesprochen.

Zudem ist das Segment eine Goldgrube für ein Oligopol mit fast den immergleichen acht Gasblöcken, das bereits ziemlich genau abschätzen kann, dass die ausgeschriebene Leistung von 2.000 MW erneut stark unterzeichnet bleibt. Ausländische Kraftwerke sind nicht zugelassen - wie Brüssel diesen Abschottungsaspekt noch einmal genehmigen könnte, ist fraglich.

Das heißt, die Bieter können in die Vollen gehen. Für die laufende Bereithaltungsperiode gab es nur Gebote für gut 1.200 MW, von RWE, Leag und Statkraft, bei RWE kam noch ein Gasblock dazu, und erstmals bot auch eine industrielle Last in Gegenrichtung, mit nur 9 MW.

Kostenexplosion - weiter so

Alle Gebote mussten in voller Leistung bezuschlagt werden, weil sie formal und technisch in Ordnung waren, und zwar alle knapp unterhalb des Höchstpreises von 100.000 Euro/MW/Jahr, obwohl der genügsamste Bieter nur 19.000 Euro verlangt hatte und der gewichtete Schnitt unter 46.000 Euro lag. Doch die Verordnung sieht zwingend ein Markträumungsverfahren vor. Das gibt es sonst nur bei der Day-ahead-Auktion.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber der vorherigen Bereitstellungsperiode um 76 Prozent auf 120 Millionen Euro jährlich. Die Netzagentur traute sich nach der Ausschreibung vom April 2024 nicht, die fehlenden 800 MW nochmal auszuschreiben - mangels Erfolgsaussicht.

Ob es überhaupt eine Feuerwehr-Leistung braucht, wie hoch sie sein soll, warum nicht alles in die „Netzreserve“ wandern kann, die die Netzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber unter sich ausmachen, zu diesen Fragen berufen sich das Ministerium und die Netzagentur auf die jeweils andere Institution - eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Oder aber die zugrundeliegenden Daten sind aus dem Jahr 2018. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das BMWE von sich aus die Kapazitätsreserveverordnung infrage stellt.

Die Bekanntmachung der Netzagentur mit Verweisen auf frühere Festlegungen ist auf ihrer Website veröffentlicht.

Bundesregierung will ab 2026 Stromkunden entlasten

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: Georg Eble

POLITIK. Die Bundesregierung will die Netzentgelte als ein Bestandteil des Strompreises verringern. Das Wirtschaftsministerium bringt dazu Gesetzesänderungen auf den Weg.

Stromkunden in Deutschland sollen vom kommenden Jahr an entlastet werden. Passieren soll dies über einen Zuschuss des Bundes in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zur Finanzierung der Übertragungsnetzkosten. Damit solle die Kostenbelastung der Stromkunden aus den Netzentgelten gedämpft werden, hieß es aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums.

Es brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf in die regierungsinterne Abstimmung. Die strukturell hohen Strompreise seien nach wie vor eine große Herausforderung für die Wirtschaft und belasteten die Verbraucher.

Der Bundeszuschuss soll aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden, einem Sondertopf des Bundes. Der Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten wird nun für 2026 umgesetzt. Auch in den folgenden Jahren solle es eine Entlastung mit einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro im KTF für die Stromkunden geben, hieß es aus dem Ministerium.

Dies solle über die Netzentgelte erfolgen und möglicherweise auch anteilig über andere Umlagen, die ebenfalls die Strompreise senken würden. Über die Verteilung wolle die Bundesregierung aber noch entscheiden. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es, Ziel sei es, die Netzentgelte dauerhaft zu deckeln.

Die Senkung der Netzentgelte ist Teil eines Maßnahmenpakets der Bundesregierung. Das Kabinett hatte bereits Pläne für eine Entlastung der Gaskunden auf den Weg gebracht. Konkret sollen Unternehmen und Verbraucher von Kosten der Gasspeicherumlage befreit werden. Geplant ist außerdem, die Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe ab 2026 zu verstetigen.

Erst einmal nicht kommen soll aber eine im Koalitionsvertrag von CDU CSU und SPD angekündigte Senkung der Stromsteuer für alle - das hatte breite Kritik ausgelöst. Die Regierung hatte auf Haushaltszwänge verwiesen.

Die Netzentgelte als Bestandteil des Strompreises, über die unter anderem der teure Ausbau der Stromnetze finanziert wird, sind deutlich gestiegen. Die Entgelte fallen für die Nutzung des Stromübertragungsnetzes an. Sie werden dann von den Energieversorgern auf die Verbraucher umgeschlagen.

Durch den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten solle die „energiewendebedingte Steigerung“ der Netzentgelte gedämpft werden, heißt es im Gesetzentwurf. Dadurch sollten die damit verbundenen Kostenbelastungen der an das Übertragungsnetz sowie an nachgelagerte Verteilernetze angeschlossenen Stromkunden abgemildert werden.

Erwartung von Reiche

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte vor einem Monat der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten gesagt: „Die Entlastungen müssen über die Netzbetreiber an die Kunden weitergegeben werden. Meine klare Erwartung an die Branche ist: Die Entlastungen müssen beim Kunden ankommen.“

Es lasse sich nicht pauschal sagen, wie hoch die Entlastung jedes Kunden im Endergebnis sein werde, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der

Energie- und Wasserwirtschaft. Das sei regional sehr unterschiedlich.

„Es ist zum einen abhängig davon, wie viel Strom im jeweiligen Verteilnetz aus dem Übertragungsnetz entnommen wird, zum anderen von der Kundenstruktur in dieser Region.“

Ermittlungen gegen Ex-Chef der Stadtwerke Pforzheim

Herbert Marquard. Quelle: Stadtwerke Pforzheim

RECHT. Der Interimsgeschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Herbert Marquard, soll an vorheriger Wirkungsstätte gegen Compliance-Regeln verstoßen haben. Die Aufklärung läuft.

Noch keinen Monat auf seinem neuen Posten in Bietigheim-Bissingen sieht Herbert Marquard sich mit Vorgängen aus der Zeit bei den Stadtwerken Pforzheim (SWP) konfrontiert. Der 71-Jährige soll im Zusammenhang mit der Vergabe des Auftrags für die Beleuchtung des Pforzheimer Heizkraftwerks gegen Compliance-Regeln verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim erkennt einen Anfangsverdacht und hat Ermittlungen aufgenommen. Marquard weist die Vorwürfe zurück. Das Medienecho ist groß.

Die Stadtwerke Pforzheim erreichten nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr ein Fingerzeig auf den damaligen Geschäftsführer: „Ein anonymer Hinweisgeber stellte Vermutungen auf, wonach bei der Vergabe der entsprechenden Arbeiten ein Compliance-Verstoß begangen worden sein könnte“, teilte das Unternehmen gegenüber E&M mit.

Ein Jahr später ist der Sachverhalt aus Sicht der Stadtwerke nach wie vor unklar. „Nach einer umfangreichen Aufarbeitung gibt es noch Detailfragen“, schreibt die Sprecherin des kommunalen Versorgers. Für Marquard ist die Geschäftsführertätigkeit in Pforzheim noch nicht völlig abgehakt. Aufgrund der offenen Detailfragen sei „eine formale Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2024 in der Sondersitzung des Aufsichtsrats im Juli 2025 noch nicht erfolgt“.

In Bietigheim-Bissingen wusste man von Anfang an Bescheid

Und auch das stellt der vormalige Dienstgeber klar: „Marquard kam zu Beginn des Jahres 2019 in einer finanziellen Krisensituation zu den SWP und trug in seiner Zeit als SWP-Chef maßgeblich zur Stabilisierung und finanziellen Gesundung des Unternehmens bei.“

In Bietigheim-Bissingen, wo er als Interimsmanager seit 1. August die Geschäfte führt, zeigt man sich nicht überrascht. Marquard habe bereits bei seiner Vorstellung im Aufsichtsrat der Stadtwerke auf die Vorgänge hingewiesen und Compliance-Verstöße ausräumen können, berichtet die Stuttgarter Zeitung und beruft sich auf eine Unternehmenssprecherin. Man vertraue auf eine „positive Erledigung der staatsanwaltlichen Untersuchung“.

Die Staatsanwaltschaft prüft mehrere Sachverhalte. Zum einen gehe es um den Verdacht, dass Marquard bei der Auftragsvergabe keine Vergleichsangebote eingeholt haben soll. Er soll vergleichsweise teurer beschafft haben.

Zum anderen prüfe man, ob die damalige SWP-Geschäftsführung pflichtwidrig auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen verzichtete, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage vom E&M erklärt. Hintergrund: Die Nutzung der Lichtanlage soll wegen zeitweiliger Beleuchtungsverbote nicht oder nur eingeschränkt möglich gewesen sein.

„Hetzkampagne“ eines Mitarbeiters

Darüber hinaus steht laut Justizsprecher der Anfangsverdacht im Raum, dass Marquard von dem beauftragten Beleuchtungsunternehmen persönliche Gegenleistung erhalten habe. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang werde derzeit noch nicht geprüft. Bei allen Punkten des Verfahrens verweist die Staatsanwaltschaft ausdrücklich auf die geltende Unschuldsvermutung und darauf, dass sich die Ermittlungen in einem sehr frühen Stadium befänden.

Marquard erklärte die Vorwürfe gegenüber der Stuttgarter Zeitung als „Hetzkampagne eines einzelnen Mitarbeiters“. Warum der Mitarbeiter das getan hat, sei ihm „unerklärlich und bis heute nicht greifbar“.

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

TU-Professor fordert Strompreise nach Regionen

KLIMASCHUTZ. Die Energiewende verursacht laut Ariadne-Report Mehrkosten von bis zu 26 Milliarden Euro jährlich. Ein Professor der TU Berlin sieht dennoch keinen Grund, die Umsetzung auszubremsen.

Die Debatte über die Kosten der Energiewende bekommt durch den aktuellen „Ariadne-Report 2025“ neuen Auftrieb. Der Report untersucht Wege, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann – ökonomisch tragbar und technisch machbar.

Die 27 wissenschaftlichen Einrichtungen, die die Studie erstellt haben, errechnen Mehrkosten im Vergleich zu einem Weiter-so mit fossilen Energien, wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral werden will. Sie liegen bei zwischen 16 und 26 Milliarden Euro. Das entspricht laut der Technischen Universität (TU) Berlin, die die Studie mit erstellt hat, 0,4 bis 0,7 Prozent der aktuellen Wirtschaftsleistung.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte dazu kürzlich einen „Realitätscheck“ an (wir berichteten). Sie will damit Kosten, Netzausbau und Versorgungssicherheit stärker in den Blick rücken und Ausbau, Speicher sowie Infrastruktur besser aufeinander abstimmen.

Jedoch: Solche Prüfprozesse können den Fortschritt verzögern, warnt Prof. Dr. Tom Brown, Leiter des Fachgebiets „Digitaler Wandel in Energiesystemen“ an der TU Berlin und Mitherausgeber des Ariadne-Reports. Auf der Internetseite der Universität betonte er: „Wir sollten uns durch das Prüfen nicht vom Tun abbringen lassen.“ Entscheidend sei, jetzt zu handeln. Vorrang hätten der Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie die Elektrifizierung des Verbrauchs. Zusätzliche Prüfungen sollten nur dazu dienen, Hindernisse abzubauen – nicht, Projekte auszubremsen.

Mit Blick auf die Debatte um die Mehrkosten unterstreicht Brown, dass die Energiewende langfristig günstiger für Deutschland sei. Sie verringere Abhängigkeiten von fossilen Importen, reduziere Klimarisiken und sichere die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Brown fordert, Hemmnisse für die Flexibilisierung der Energienachfrage zu beseitigen. Unternehmen und Haushalte müssten Strom verstärkt dann nutzen können, wenn erneuerbare Energien verfügbar sind. So ließen sich Kosten senken und die Versorgung stabilisieren.

Ein weiterer Schwerpunkt ist für ihn die bessere Abstimmung von Strom- und Wasserstoffnetzen. Nur eine integrierte Planung könne verhindern, dass an einer Stelle Engpässe entstehen, während andernorts Kapazitäten ungenutzt bleiben. Zudem spricht er sich für den verstärkten Einsatz von Freileitungen aus, die schneller und kostengünstiger zu bauen seien als Erdkabel.

Regionale versus einheitliche Strompreise

Besonders deutlich plädiert Brown für regional unterschiedliche Strompreise. Das derzeitige Einheitspreissystem bilde die Realität nicht ab. Wo viel Wind- und Solarstrom eingespeist wird, könnten die Preise niedriger sein. In Regionen mit geringer Erzeugung würden höhere Preise Investitionen anstoßen. Das erhöhe die Akzeptanz vor Ort und fördere den Ausbau der Netze.

Brown erinnerte daran, dass die Energiewende nicht allein eine technische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe sei. Politische Maßnahmen müssten deshalb soziale Fragen berücksichtigen. Die Einbindung der Bevölkerung sei entscheidend, um Widerstände gegen neue Netze oder Anlagen zu vermeiden

Das Ariadne-Konsortium, zu dem neben der TU Berlin auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gehört, entwickelt seit Jahren Szenarien für eine kosteneffiziente Energiewende. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Alle Aussagen von Prof. Dr. Tom Brown finden sich auf der Internetseite der Universität wieder. Der Ariadne-Report „Die Energiewende kosteneffizient gestalten – Szenarien zur Klimaneutralität 2045“ ist ebenfalls für die Internetpräsenz der TU Berlin abrufbar.

Norweger wollen bei Tennet Deutschland einsteigen

Quelle: OpenAI

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht diese Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

Der staatliche niederländische Übertragungsnetzbetreiber Tennet will schon länger seine deutsche Netztochter loswerden. Nun soll es ein Angebot aus Norwegen geben.

Ein zentraler Teil der deutschen Energieinfrastruktur könnte bald neue Miteigentümer bekommen. Deutschlands größter Stromnetzbetreiber, die Tennet TSO GmbH mit Sitz in Bayreuth, gehört bislang dem niederländischen Staat.

„Ein Konsortium aus dem norwegischen Staatsfonds und der niederländischen Pensionskasse APG soll bis Mitte September ein bindendes Gebot für die Übernahme von Anteilen an dem Unternehmen abgeben“, schreibt das Handelsblatt. Es beruft sich dabei auf drei mit dem Vorgang beteiligte Personen.

Wie es weiter heißt, wollen die Niederländer entweder das Angebot aus Norwegen annehmen oder im Herbst an die Börse gehen. In einem zweiten Schritt könnte auch der deutsche Staat einsteigen.

Tennet hat den Verkaufsprozess für sein Deutschland-Geschäft im März eingeleitet. Per öffentlicher Bekanntmachung wurden Investoren aufgefordert, ihr Interesse an einem Einstieg bei dem Übertragungsnetzbetreiber einzureichen.

Die Tennet TSO GmbH ist mit gut 13.500 Kilometern der größte deutsche Übertragungsnetzbetreiber und umfasst das ehemalige Eon-Höchstspannungsnetz. Das Unternehmen gehört indirekt dem Königreich der Niederlande, das den deutschen Teil aufgrund des hohen Investitionsbedarfs seit Jahren verkaufen will. Der Wert soll bei etwa 20 Milliarden Euro liegen.

Biogastarife oft über Grundversorgungspreis

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Das Vergleichsportals Verivox rechnet vor, welchen preislichen Vorteil eine Wärmepumpe unter bestimmten Bedingungen gegenüber einer Gasheizung hat.

Gastarife mit einem hohen Anteil an Biomethan sind für Haushalte teurer als herkömmliche Erdgasangebote. Darauf weist das Vergleichsportal Verivox in einer Pressemitteilung hin. Dennoch wachse das Angebot an Biogastarifen deutlich. Während im August 2023 insgesamt 189 entsprechende Produkte bei Verivox gelistet waren, seien es im August 2025 bereits 326.

Besonders stark vertreten seien Tarife mit einem Biomethan-Anteil von mindestens 65 Prozent, mit denen sich die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Gasheizungen im Neubau erfüllen ließen. Aktuell verzeichnet Verivox nach eigenen Angaben 42 Tarife solcher Tarife.

Nach einer aktuellen Auswertung liege der Preis für Tarife mit 65 Prozent Biomethan-Anteil bei durchschnittlich bei 15 Cent/kWh und damit noch über den Grundversorgungstarifen für konventionelles Erdgas. Die Preisspanne liege zwischen 12 und 20 Cent. Günstiger seien Tarife mit 15 Prozent Biomethan, die im Mittel 14 Cent/kWh kosten. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnittspreis für konventionelles Erdgas habe im August 2025 bei rund 11 Cent gelegen und die Grundversorgungstarife bei rund 14 Cent/kWh.

Amortisation im Bestand nach sechs bis neun Jahren

Thorsten Stork, Energieexperte von Verivox, warnt deshalb, wer beim Neubau auf eine Gasheizung mit Biogas setze, müsse mit höheren Brennstoffkosten rechnen. Eine Wärmepumpe sei zwar teurer in der Anschaffung, führe jedoch zu geringeren laufenden Kosten. Ähnlich sei die Situation im Bestand. Für fundierte Entscheidungen sei eine Energieberatung empfehlenswert.

Vor diesem Hintergrund rechnet das Vergleichsportal vor: Die Anschaffung einer Gasheizung im Neubau kostet im Schnitt 15.000 Euro, während eine Wärmepumpe mit rund 30.000 Euro zu Buche schlägt. Förderungen würden in dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

Bei einem Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden liegen die Heizkosten einer Gasheizung mit 65-Prozent-Biogastarif bei etwa 1.800 Euro, während die Wärmepumpe mit 3.000 kWh Stromerbrauch für die gleiche Heizleistung rund 800 Euro verursacht. Der Kostenunterschied von 1.000 Euro jährlich führt dazu, dass sich die Mehrinvestition innerhalb von rund 15 Jahren amortisieren kann.

Beim Austausch einer alten Gasheizung im Bestand betragen die Kosten rund 8.000 Euro. Für den Wechsel zu einem Wärmepumpensystem veranschlagt Verivox etwa 30.000 Euro. Durch die staatliche Förderung werden beim Heizungstausch jedoch 50 Prozent der Wärmepumpenkosten übernommen, sodass der Eigenanteil bei 15.000 Euro liege. Nachdem bei ausgetauschten Gasheizungen spätestens ab 2029 ein Biogastarif mit einem Biomethananteil von mindestens 15 Prozent genutzt werden muss, kalkuliert Verivox mit einem durchschnittlichen Gaspreis von 13 Cent/kWh für zehn Jahre.

Bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden – Bestandsgebäude haben in der Regel einen höheren Verbrauch als Neubauten – und einem Preis von 13 Cent pro Kilowattstunde entstehen jährliche Heizkosten von etwa 2.600 Euro. Eine effiziente Wärmepumpe verursache dagegen Stromkosten von rund 1.400 Euro, eine weniger effiziente etwa 1.800 Euro. Je nach Wirkungsgrad ergebe sich so eine Einsparung von 800 bis 1.200 Euro pro Jahr.

Der Mehrpreis von 7.000 Euro – 15.000 Euro Eigenanteil bei der Wärmepumpe minus 8.000 Euro für den Tausch einer alten gegen eine neue Gasheizung – amortisiere sich damit in sechs bis neun Jahren.

E-Bikes als Lastverschiebungspotenzial

Quelle: Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Einer Umfrage zufolge ist inzwischen mehr als jeder Vierte mit einem E-Bike unterwegs. Die hohe Zahl an Akkus hätte mittlerweile Potenzial zur Lastverschiebung beim Laden.

Eon hat die Umfrage in Auftrag gegeben und mitgeteilt, dass sich aktuell 28 Prozent der deutschen Fahrradfahrer mit elektrischer Unterstützung fortbewegten – doppelt so viele wie noch im Jahr 2020. Besonders sattelfest zeigen sich die Menschen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo die Quoten über 30 Prozent liegen.

In manchen Regionen ist das elektrische Rad längst kein Trend mehr, sondern Standard. So meldet der Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen mit 52,5 Prozent die höchste Dichte an E-Bike-Besitzern, dicht gefolgt von Grafschaft Bentheim und dem Emsland in Niedersachsen. Wer dort ohne Akku unterwegs ist, wirkt fast schon nostalgisch.

Interessant ist dabei die Frage, was die wachsende Zahl der Elektrofahrräder für das Energiesystem bedeutet. Eon hat errechnet, dass sich durch flexible Ladezeiten eine verschiebbare Strommenge von rund 118 Millionen kWh pro Jahr ergibt.

Knapp 60 Prozent der Besitzer wären zudem bereit, ihren Akku gezielt dann zu laden, wenn besonders viel Wind- oder Sonnenstrom im Netz vorhanden ist. Für Netzbetreiber ist das nicht unwichtig, schließlich entlastet es die Infrastruktur und sorgt für eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien.

Sechs Prozent der Befragten planen, innerhalb der nächsten zwölf Monate ein E-Bike anzuschaffen – Familien mit Kindern sind hier deutlich kaufbereiter als kinderlose Haushalte. Dabei rückt auch das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus: Über die Hälfte der Kaufinteressierten achtet auf Recyclingpotenziale.

Fazit: Das E-Bike ist aus der deutschen Mobilitätslandschaft kaum noch wegzudenken. Und wer sich einen Überblick über die regionale Verteilung verschaffen möchte, kann im interaktiven Energieatlas von Eon bis auf Landkreisebene nachsehen, wo am meisten elektrisch geradelt wird.

Quelle: Shutterstock / lassedesignen

Schweden will kleine modulare Atomreaktoren bauen

KERNKRAFT. Schweden setzt auf neuartige kleine modulare Reaktoren, um erstmals seit Jahrzehnten wieder die Kernkraft im Land auszubauen.

„Zum ersten Mal seit 50 Jahren werden in Schweden neue Kernkraftwerke gebaut“, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson. Demnach sind fünf oder sechs Reaktoren (Small Modular Reactor, SMR) geplant, sie sollen im Atomkraftwerk Ringhals im Südwesten des Landes entstehen.

Die Schweden hatten sich 1980 in einem nicht verbindlichen Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Seitdem wurden sechs von ursprünglich zwölf Reaktoren abgeschaltet. Die verbleibenden Reaktoren decken rund 30 Prozent des schwedischen Strombedarfs. Mittlerweile gibt es wieder eine politische Mehrheit dafür, die Kernkraft auszuweiten.

Für die geplanten neuen SMR gibt die Regierung eine Leistung von rund 1.500 MW an, was zwei traditionellen Reaktoren entsprechen würde. SMR sind kleiner, dafür aber flexibler einsetzbar als herkömmliche Atomreaktoren. Bislang sind sie in der EU noch nicht im Einsatz. Neben Schweden forscht insbesondere Frankreich an der Entwicklung.

Der staatliche schwedische Energieversorger Vattenfall hatte auch klassische Reaktortechnologie in Betracht gezogen, entschied sich nun jedoch für SMR. Nach Angaben des Unternehmens laufen Verhandlungen mit dem britischen Konzern Rolls-Royce und GE Vernova aus den USA über den Bau der Mini-Reaktoren. Vattenfall-Chefin Anna Borg sagte, die Kosten seien „noch Verhandlungssache“. Als Zeitfenster für den Bau nannte sie bis etwa 2035.

Projektstart für Großwärmepumpe in Schwedt

Quelle: Shutterstock

WÄRME. Die Stadt Schwedt in Brandenburg nutzt die Abwärme aus der örtlichen Ölraffinerie PCK. Nun kommt eine Großwärmepumpe für die Wärmeversorgung hinzu.

Die Errichtung einer Großwärmepumpe in der Stadt Schwedt kann starten. Nach dem positiven Fördermittelbescheid können die Stadtwerke Schwedt gemeinsam mit dem Zweckverband Ostuckermärkische Abwasserwirtschaft (ZOWA) das Vorhaben umsetzen.

„Ziel des Projekts ist es nicht, die bestehende Fernwärmeversorgung durch das PCK zu ersetzen, sondern diese durch eine zusätzliche, umweltfreundliche Wärmequelle zu ergänzen“, wird Reiner Buchholz von den Stadtwerken Schwedt auf der Internetseite des Unternehmens zitiert.

Die Anlage soll über eine Leistung von 1 MW verfügen und jährlich rund 8 Millionen kWh Wärme bereitstellen. Grundlage der Wärmegewinnung ist das gereinigte Abwasser, das bislang ungenutzt abgegeben wurde. Kurz vor der Einleitung in den Abwasserkanal wird das konstante Temperaturniveau genutzt, um mithilfe der Wärmepumpe Energie zurückzugewinnen.

Die Investitionssumme liegt bei rund 3 Millionen Euro, wovon 1,1 Millionen Euro über das Bundesprogramm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ finanziert werden. Der Zowa stellt das benötigte Grundstück bereit und prüft zusammen mit den Stadtwerken, ob die gewonnene Wärme auch direkt für die Kläranlage selbst genutzt werden kann. Damit ließe sich der Erdgasverbrauch senken und der CO2-Ausstoß im Klärwerksbetrieb reduzieren.

Nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2028 wird die Großwärmepumpe ihre Wärme in das Fernwärmenetz der Stadtwerke einspeisen. Das örtliche Fernwärmenetz versorgt über 90 Prozent der Haushalte im Kerngebiet. Allerdings: „Auch nach Inbetriebnahme der Großwärmepumpe bleibt der Wärmebezug vom PCK bestehen“, heißt es weiter.

Die Stadtwerke Schwedt planen einen weiteren Ausbau der Fernwärme im Innenstadtbereich. Konkrete Entscheidungen hierzu werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung getroffen, die in diesem Sommer startet. „Erste Ergebnisse werden Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 erwartet“, heißt es abschließend von den Stadtwerken.

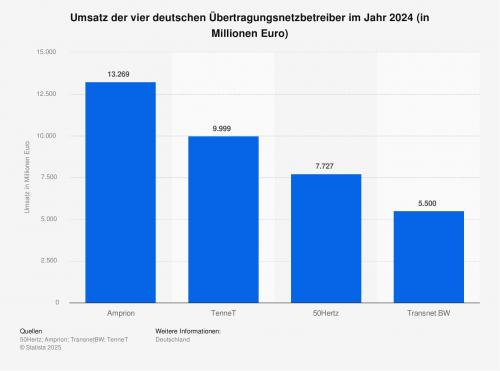

Umsätze der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt den Umsatz der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2024. Die Übertragungsnetzbetreiber sind für die Infrastruktur der überregionalen Stromnetze verantwortlich. Im Jahr 2024 erwirtschaftete beispielsweise TenneT einen Umsatz in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro.

Quelle: Vattenfall

Vattenfall verkauft größte Müllverbrennungsanlage in Mecklenburg-Vorpommern

HEIZKRAFTWERKE. Die Enercity-Tochter Danpower übernimmt bis Ende des Jahres die Abfallverwertung im Rostocker Hafen.

Die Hannoveraner Enercity übernimmt über ihre 100-Prozent-Tochter Danpower GmbH, Potsdam, die größte Abfallverwertungsanlage Mecklenburg-Vorpommerns. „Die Verträge wurden gestern unterschrieben“, teilte Vattenfall am 22. August mit.

Konkret handelt es sich um die thermische Abfallverwertung im Hafen von Rostock, die bislang zur Vattenfall Europe New Energy GmbH gehört. Die Anlage wird im Kraft-Wärme-Kopplung-Modus betrieben und verbrennt als Hauptbrennstoff Siedlungsabfälle. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Anlage in Rostock ist seit 2010 in Betrieb und verfügt laut Vattenfall-Internetseite über eine elektrische Leistung von rund 15 MW und eine Wärmeleistung von 27 MW. Jährlich werden etwa 175.000 Tonnen Abfälle energetisch verwertet. Daraus entstehen rund 70 Millionen kWh Strom sowie bis zu 160 Millionen kWh Prozessdampf.

Der Strom wird bisher in das Netz des Rostocker Hafens eingespeist. Perspektivisch sei ein Anschluss an das städtische Fernwärmenetz vorgesehen, um die dort unvermeidbar entstehende Abwärme zusätzlich für die Wärmeversorgung nutzbar zu machen. Die rund 50 Beschäftigten am Standort sollen übernommen werden.

Danpower betreibt bereits drei vergleichbare Anlagen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. In Deutschland werden pro Jahr rund 26 Millionen Tonnen Abfälle in 128 Anlagen verarbeitet, wobei auch künftig ein erheblicher Teil des Restmülls einer thermischen Verwertung zugeführt werden muss.

„Als Frontrunner treiben wir die Energie- und Wärmewende technologieoffen voran – von innovativen Projekten mit Geothermie bis hin zur konsequenten Nutzung von klimafreundlichen Abwärmepotenzialen“, sagte Aurelie Alemany, Vorstandsvorsitzende von Enercity. „Nach Hannover, Hamburg und Bremen freuen wir uns, in Rostock das nächste Großprojekt zur Wärmewende starten zu können.“

Vattenfall will sich in seinem Deutschlandgeschäft auf fossilfreie Stromerzeugung und Energiedienstleistungen konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Endkundengeschäft ist das schwedische Unternehmen nach eigenen Angaben in Deutschland seit vielen Jahren Marktführer bei Wasserkraftstrom und investiert verstärkt in Solar, Wind und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.

Ausfall von Kernkraftwerk Gösgen belastet Alpiq-Ergebnis

Quelle: Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG

KERNKRAFT. Das Kernkraftwerk Gösgen in der Schweiz bleibt bis Ende Februar 2026 abgeschaltet. Alpiq erwartet dadurch für 2025 einen Ertragsrückgang im dreistelligen Millionenbereich.

Das Schweizer Kernkraftwerk Gösgen (KKG) im Kanton Solothurn wird nach Angaben der Betreiber erst frühestens Ende Februar 2026 wieder Strom produzieren. Die Kraftwerksleitung teilte am Freitag, 22. August 2025, mit, dass sich das Wiederanfahren der Anlage um sechs Monate bis Ende Februar 2026 verzögert.

Für die Alpiq Holding AG, die mit 40 Prozent größte Aktionärin der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG ist und auch die Geschäftsleitung innehat, hat der verlängerte Stillstand spürbare Auswirkungen. Bis Ende Februar 2026 erwartet Alpiq anteilsmäßig eine Minderproduktion bis zu 2,2 Milliarden kWh. Das operative Geschäftsergebnis 2025 werde daher um 140 bis 160 Millionen Schweizer Franken (149 bis 170 Millionen Euro) niedriger ausfallen als ursprünglich geplant. Das erste Halbjahr 2025 sei hingegen nicht betroffen gewesen. Die Halbjahreszahlen will Alpiq wie vorgesehen am 28. August veröffentlichen.

Für die gesamte Periode vom Ende Juni 2025 bis Ende Februar 2026 gehen die Betreiber von einem Produktionsausfall von insgesamt nahezu 6 Milliarden kWh aus. Der dadurch entgangene Ertrag für alle Aktionäre des KKG summiere sich auf umgerechnet rund 533 Millionen Euro, teilte die KKG AG mit. Auf Alpiq entfalle davon ein Anteil von umgerechnet etwa 213 Millionen Euro.

Anpassung an aktuelle Standards erforderlich

An der Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, welche die Anlage betreibt, sind fünf Partner beteiligt: Alpiq AG (40 %), Axpo Power AG (25 %), Stadt Zürich (15 %), Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW, 12,5 %) und Energie Wasser Bern (EWB, 7,5 %).

Die Betreiber betonten, dass sich der technische Zustand des Kraftwerks nicht verschlechtert habe, er sei unverändert „sehr gut“. Allerdings müsse eine Kernenergieanlage unabhängig vom Baujahr stets den aktuellen wissenschaftlichen und technischen Standards entsprechen. Die Aufsichtsbehörde habe folglich im Rahmen ihres Ermessens die Anforderungen an das KKG angepasst. Um diese neuen Vorgaben vollständig zu erfüllen, verzögere sich die Wiederinbetriebnahme.

Das Kernkraftwerk Gösgen war 1979 in Betrieb gegangen und hat seither den Betreibern zufolge mehrere Modernisierungsprojekte erlebt, so dass die Anlage nun eine Lebensdauer von 60 Jahren habe.

Das Kernkraftwerk Gösgen liefert seinen Aktionären anteilsmäßig Strom, verfügt jedoch über keine Endkunden. Die Anteilseigner sind nun darauf angewiesen, die fehlende Strommenge am Markt zu beschaffen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten. Auch Alpiq wird die benötigten Mengen am Markt zukaufen müssen.

Alpiq hat laut dem Geschäftsbericht 2024 ein Ebitda von 962,4 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet. Dies sind umgerechnet rund 1,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lausanne, dessen Verwaltungsrat vom früheren Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen geleitet wird, hatte zum 31.12.2024 insgesamt 1.350 Mitarbeitende.

Mit dem eigenen Kraftwerkspark hat Alpiq im vergangenen Jahr 6,78 Milliarden kWh aus Wasserkraft, 6,71 Milliarden kWh aus Kernkraft, 3,38 Milliarden kWh aus fossilen Energieträgern und 427 Millionen kWh aus kleiner Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik erzeugt.

E-Werk Buchauer gibt Netz und Vertrieb ab

Quelle: Shutterstock

UNTERNEHMEN. Die Stromversorgung des E-Werk Buchauer geht zum 1. Januar 2026 an das E-Werk Stern in Bad Endorf. Die Mitarbeiter sollen mit wechseln.

Das E-Werk Buchauer im bayerischen Buchau bei Frasdorf gibt seine Stromversorgung, einschließlich Netzbetrieb und Vertrieb zum Jahreswechsel an das E-Werk Stern im 16 Kilometer nördlich gelegenen Bad Endorf ab. Das Familienunternehmen erachtet diesen Schritt als notwendig, um den steigenden technischen, gesetzlichen und finanziellen Anforderungen gerecht zu werden.

Das E-Werk Stern, das seit 1910 besteht und heute in vierter Generation von Andreas Stern geführt wird, übernimmt damit alle Kunden, die bislang vom E-Werk Buchauer versorgt werden. Für die künftige Organisation gilt: Das E-Werk Stern KG verantwortet den Netzbetrieb, während die Stern Strom GmbH die Stromlieferverträge übernimmt. Das E-Werk Stern beschäftigt 15 Mitarbeitende und verfügt über einen eigenen Störtrupp sowie Tiefbaukapazitäten.

Nach Angaben der Familie Buchauer soll die Integration in die bestehende Stromversorgung des E-Werks Stern reibungslos erfolgen. Die Kunden müssen nichts weiter unternehmen, wie es aus Buchau heißt. Nähere Informationen will Stern in den kommenden Monaten direkt an die Betroffenen versenden.

Auch bei der persönlichen Betreuung soll sich von Kundenseite aus wenig ändern: Carolin Buchauer, bislang Ansprechpartnerin im E-Werk Buchauer, wechselt mit zum neuen Betreiber. Zudem sollen die weiteren Mitarbeiter des E-Werks Stern und der Stern Strom GmbH künftig zur Verfügung stehen.

Parallel zur Übergabe wird der Bereich Elektrotechnik mit Hausgeräteservice aus dem Unternehmen ausgegliedert. Der bisherige Meister Michael Böck übernimmt diesen Geschäftszweig ab dem 1. Januar unter dem Namen „Böck Elektrotechnik“. Nach Angaben der Familie Buchauer soll dadurch auch dieser Bereich langfristig gesichert werden.

Plötzlicher Schlussstrich in Hoyerswerda

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Aus für den Geschäftsführer der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda: Der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens hat Thomas Bleier abberufen.

Die Lokalpresse spricht von einem Paukenschlag. Ohne dass es zuvor öffentliche Kritik an ihm gegeben haben soll, ist dem Geschäftsführer der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda (SWH) der Stuhl vor die Tür gesetzt worden. Laut Bericht löste der Aufsichtsrat den Vertrag mit Thomas Bleier im August auf. Bleier war Anfang 2023 auf den Posten gekommen.

Interimsweise übernimmt der Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe (VGB) – ein Tochterunternehmen der SWH – Bleiers Aufgaben übernehmen berichtet die Sächsische Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Wann die Suche nach einem Nachfolger starte, sei noch offen, heißt es.

Zu Gründen für die Trennung von Bleier macht die Stadt keine Angaben. Eine Anfrage von E&M blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Lokalzeitung zitiert SWH-Aufsichtsratschef Uwe Blazejczyk und Hoyerswerdas Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD), wonach man einen Führungswechsel „aufgrund der wichtigen Themen im Strukturwandel und im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der SWH-Gruppe“ vornehmen wolle. Das soll am 19. August beschlossen worden sein.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

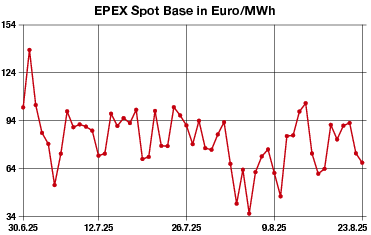

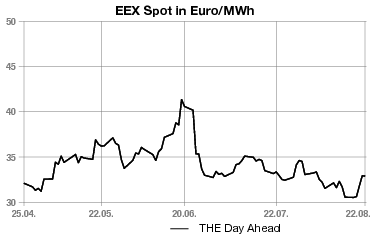

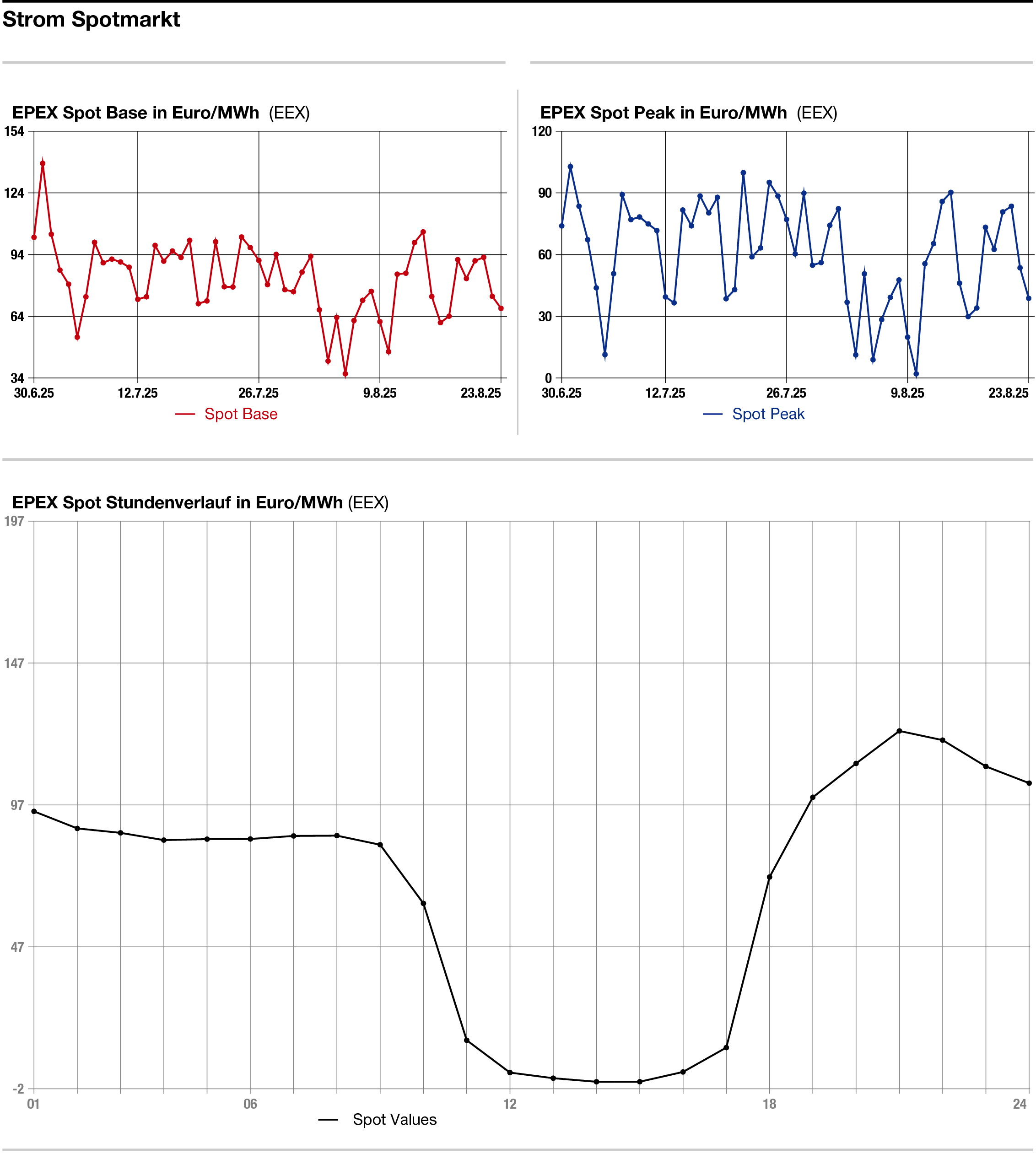

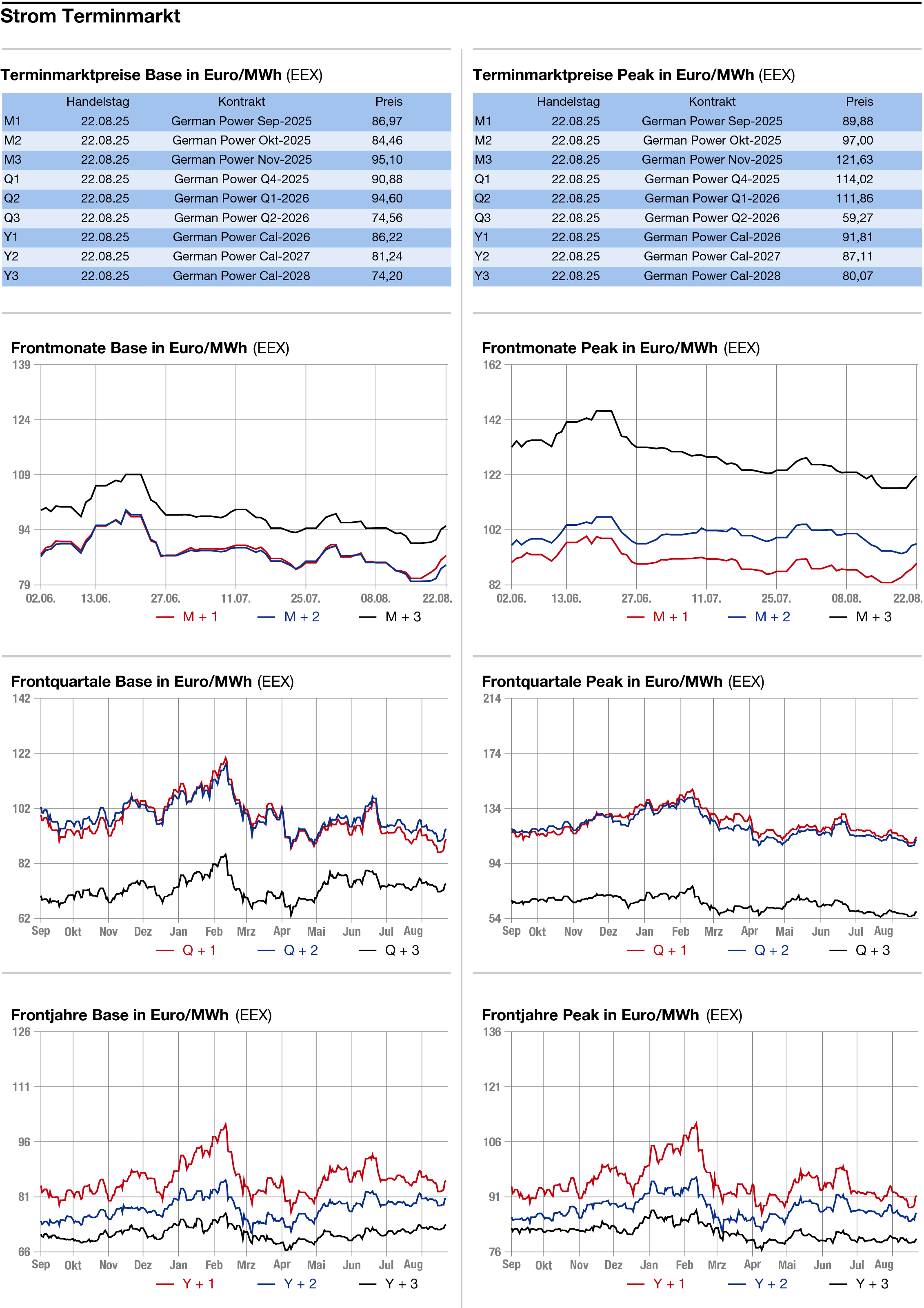

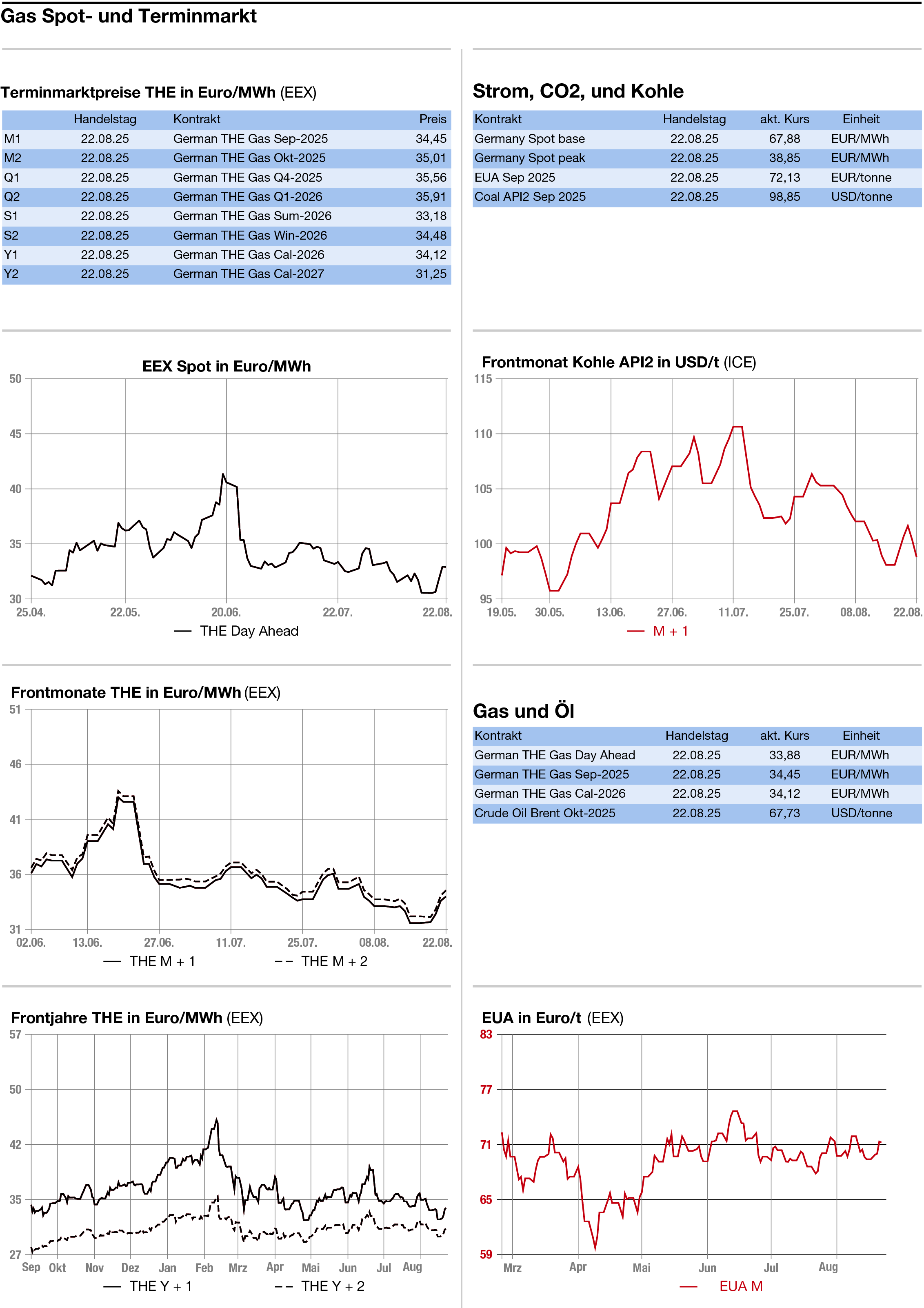

STROM

GAS

Strom und Erdgas zum Wochenende teurer

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Tendenziell fester haben sich die Energienotierungen am Freitag gezeigt. Nach der „taubenhaft“ aufgenommenen Rede von US-Notenbankchef Powell in Jackson Hole wird nun eine Zinssenkung durch die US-Notenbank erwartet. Von der neu aufgeflammten Zinssenkungsfantasie profitierten Aktien und der Euro, aber auch die Energiemärkte, insbesondere Öl und Gas, da billigeres Geld Konjunktur und die Energienachfrage stimuliert.

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde mit 87,50 Euro/MWh im Base gehandelt, an der Börse wurde der erste Tag der Arbeitswoche mit 88,00 Euro/MWh gehandelt. Am Donnerstag war der Freitag selbst außerbörslich mit 73,75 Euro in der Grundlast bewertet worden. Händler führen den Preisanstieg vom Freitag auf Montag auf die geringere Erneuerbaren-Einspeisung zurück, die für den ersten Tag der neuen Woche erwartet wird.

Der Montag soll den Analysten von Eurowind zufolge mit Beiträgen von Wind und Solar in Höhe von 23,6 Gigawatt aufwarten. Für den Freitag selbst wurde eine Einspeisemenge im Umfang von 27,9 Gigawatt prognostiziert. An den Folgetagen dürften die Erneuerbaren-Beiträge etwas zurückgehen.

Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag 0,44 Euro auf 85,84 Euro/MWh.

CO2: Mit einem geringfügigen Minus hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 13.25 Uhr 0,14 Euro auf 72,48 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 8,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,80 Euro, das Tief bei 72,27 Euro. Am Berichtstag ging es in einer engen Bandbreite ohne klare Richtung hin und her.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 16.45 Uhr 0,28 Euro auf 33,52 Euro/MWh. Am deutschen THE verteuerte sich der Day-ahead um 0,70 Euro auf 34,27 Euro/MWh.

Damit bezogen auch die europäischen Gaspreise durch die Powell-Rede Impulse für die Preisentwicklung. Zudem rückt nun immer mehr die neue Gaswartungssaison in Norwegen in den Mittelpunkt des Geschehens. Für den Zeitraum von Ende August bis Mitte September hat der norwegische Fernleitungsnetzbetreiber Gassco Minderkapazitäten von über 100 Millionen Kubikmeter täglich angekündigt.

Bereits für den Berichtstag meldet Gassco einen Gasflow von nurmehr knappen 306,0 Millionen Kubikmeter. Das Produktionsfeld Troll weist aktuell einen ungeplanten Kapazitätsrückgang von 5,4 Millionen Kubikmetern aus.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: