26. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Reiche hält an Systementwicklungsstrategie fest

ENERGIEERZEUGUNG: China nimmt weiter mehr Kohlekraft ans Stromnetz

STATISTIK DES TAGES: Volumen des Netzengpassmanagements im deutschen Stromnetz

HANDEL & MARKT

PHOTOVOLTAIK: SWB startet Solarprogramm für Bonner Mehrfamilienhäuser

WINDKRAFT OFFSHORE: Siemens könnte chinesische Windturbinen noch verdrängen

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten wieder gestiegen

GRÜNDUNG: Neue Wasserstoff-Gesellschaft in Duisburg am Start

TECHNIK

WÄRME: Borkumer Hafenwasser für die Wärme auf der Insel

WINDKRAFT OFFSHORE: Forderung: Offshorewind-Chemikalien regulieren

STROMSPEICHER: 15-MW-Batteriespeicher für Pfaffenhofen

TECHNOLOGIE: Weltweit erste CCS-Anlage in Betrieb

UNTERNEHMEN

MOBILITÄT: Über 500 Ladepunkte an Globus-Märkten

PERSONALIE: Nordhessischer Versorger leitet Führungswechsel ein

PERSONALIE: Förster kein Jahr länger in Gelsenkirchen

PERSONALIE: Rittal verstärkt Geschäftsführung

TOP-THEMA

Tennet schlägt neue Netzanschlussregeln vor

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ.

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet mahnt Reformen bei den Regeln für Netzzugänge an. Ein Positionspapier soll zeigen, an welchen Hebeln anzusetzen ist.

Speicher bieten ein großes Potenzial für die Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch. Sie gelten als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Integration der erneuerbaren Energien ins Stromnetz und für dessen Stabilisierung. Nachdem nun immer mehr Großspeicherprojekte geplant werden und einen Netzanschluss begehren, schlagen die Netzbetreiber Alarm.

„Der enorme Ansturm auf Netzanschlüsse – vor allem durch Batteriespeicher – zeigt, dass die aktuellen Regeln nicht mehr zur Realität des Energiemarkts passen“, sagt Tim Meyerjürgens. Der CEO des Übertragungsnetzbetreibers Tennet malt ein düsteres Szenario an die Wand. Ohne Reformen drohe der Zugang zum Stromnetz zum Engpass zu werden.

Denn nicht nur Speicher, sondern auch systemrelevante Kraftwerke, Rechenzentren und die Industrie benötigen einen direkten Zugang zum Netz. Angesichts des regelrechten Ansturms auf die Netzanschlusskapazitäten, seien dringend neue Anschlussverfahren, smarte Lösungen zur Ressourcennutzung und mehr Flexibilität bei Planung und Ausbau der Umspannwerke als zentrale Drehkreuze vonnöten, so Meyerjürgens. Andernfalls sei mit negativen Konsequenzen für die Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort zu rechnen.

Deshalb präsentiert Tennet in einem Positionspapier eine Reihe von Vorschlägen, um – wie der Titel des fünfseitigen Papiers heißt – „Politische Impulse zur Weiterentwicklung des Netzanschlussprozesses“ zu setzen.

Es müsse möglich sein, bestimmte Kundengruppen bei Netzanschlüssen zu priorisieren. Neue steuerbare Kraftwerke, netzdienliche Lasten oder netzdienliche Speicher seien Beispiele dafür. Zeitnah müsse ein neues Netzanschlussverfahren etabliert werden, das eine volkswirtschaftlich sinnvolle, ausgewogene und effiziente Allokation der begrenzten Ressourcen erlaubt. Dafür seien allerdings transparente Kriterien notwendig, damit der Übertragungsnetzbetreiber vom Windhundprinzip abweichen und „diskriminierungsfrei differenzieren kann“, schreiben die Verfasser des Papiers.

Priorisierung von Speichern

Für Batteriespeicher müssen nach Ansicht von Tennet kurzfristige Lösungen geschaffen werden – zumindest dann, wenn nicht alle Kundengruppen gemeinsam in den Genuss einer neuen Regelung kommen können. Denn hier sieht der Übertragungsnetzbetreiber den größten Handlungsbedarf. Tennet weist darauf hin, dass die für Batteriespeicher im Netzanschlussverfahren genutzte Verordnung zur Regelung des Netzanschlusses von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie (KraftNAV) ursprünglich als Individualprozess für Kraftwerke ausgelegt war. Der Verordnungsgeber sei damals im Jahr 2007 von rund zehn Kraftwerken pro Jahr für alle Regelzonen insgesamt ausgegangen.

Außerdem sollte eine Fortführung der Netzentgeltbefreiung von Batteriespeichern über 2029 hinaus „dringend an Netzdienlichkeitskriterien, beispielsweise über flexible Netzanschlussverträge geknüpft werden“. Eine „bedingungslose Netzentgeltbefreiung“ sei nicht mehr zeitgemäß. Um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie eine solche Regelung aussehen könnte, empfiehlt Tennet einen Blick in die Niederlande, wo Netzkunden 45 Prozent Rabatt auf die Netzentgelte erhalten, wenn sie sich in 15 Prozent aller Stunden Restriktionen für den Leistungsbezug vorgeben lassen. Darüber hinaus plädiert der Übertragungsnetzbetreiber für eine verpflichtende Einführung flexibler Netzanschlussverträge. Damit sei eine bessere Auslastung der Netzanschlüsse möglich.

Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf die Absicherung und den planungsrechtlichen Schutz von Flächen rund um Umspannwerke. So könnten Netzbetreiber im Bedarfsfall schnell erweitern.

Zudem sollte es Netzbetreibern ermöglicht werden, bei Neubauten oder Erweiterungen von Umspannwerken zusätzliche Schaltfelder vorzusehen, und zwar über das Maß hinaus, was im Moment als „bedarfsgerecht“ angesehen wird. Eine Differenzierung des Baukostenzuschusses nach Kundengruppen soll einen Anreiz setzen, dass sich zum einen auch im Süden Deutschlands eine gleichmäßige Verteilung von Speichern und im Norden von stromintensiven Kunden ergibt.

Schließlich plädiert Tennet dafür, dass die Mehrfachnutzung von Netzanschlusspunkten stärker gefördert und dass eine netzübergreifende Anschlussplanung auf regionaler Ebene eingeführt wird. „Es ist wichtig, dass alle politischen Ebenen – von der kommunalen Verwaltung bis zur EU-Kommission – gemeinsam an Lösungen für diese Herausforderung arbeiten“, betont Meyerjürgens.

Das Positionspapier mit dem Titel „Politische Impulse zur Weiterentwicklung des Netzanschlussprozesses“ steht auf der Internetseite von Tennet zur Verfügung.

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Quelle: Georg Eble

Reiche hält an Systementwicklungsstrategie fest

POLITIK. Die Ampelregierung hat eine Systementwicklungsstrategie auf den Weg gebracht. Die neue Regierung will diese fortführen.

Die Koalition will die noch unter der Vorgängerregierung vorgestellte sogenannte „Systementwicklungsstrategie“ für die Energiewirtschaft weiter fortführen. Das machte sie in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag klar. „Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre, beginnend mit dem Jahr 2027, bis zum Ablauf des 30. September eine Systementwicklungsstrategie vor“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

„Die Systementwicklungsstrategie umfasst eine Bewertung des Energiesystems im Rahmen der Ziele des Energiewirtschaftsgesetzes, eine Systemkostenplanung einschließlich Szenarien und eine strategische Planung zur optimalen Nutzung aller sinnvoll verfügbaren Energieträger; sie formuliert Ziele zur Weiterentwicklung der Energieversorgung und der Netze für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren“, heißt es weiter. Damit soll ein transparenter Überblick über die Kosten der Energiewende geschaffen werden.

Vorgesehen ist dabei eine Systemkostenplanung mit unterschiedlichen Szenarien, eine strategische Ausrichtung zur optimalen Nutzung verfügbarer Energieträger sowie konkrete Ziele für die Weiterentwicklung von Energieversorgung und Netzinfrastruktur. Die Strategie soll Politik als auch Wirtschaft eine belastbare Entscheidungsgrundlage bieten.

Großen Wissensbedarf hatte die AfD auch beim Thema planbare Kraftwerkskapazitäten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will neue Gaskraftwerke bauen lassen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentraler Punkt dabei ist die Ausschreibung von rund 40 neuen Gaskraftwerken mit einer Leistung von insgesamt etwa 20.000 MW, vor allem in Süddeutschland.

Nach Angaben der Bundesregierung sollen diese in einem wettbewerblichen Verfahren bezuschlagt werden, eine Vorfestlegung auf Standorte gebe es nicht. Eine verpflichtende Umstellung auf Wasserstoffbetrieb sei dabei nicht vorgesehen. Allerdings steht fest, „dass alle Kraftwerke den nationalen und europäischen Klimazielen unterliegen und damit langfristig vollständig dekarbonisiert sein müssen“, schreibt die Regierung.

Die Bundesregierung überlegt zudem einen sogenannten Südbonus. Dabei handelt es sich um eine regionale Steuerungskomponente, mit der Gasanlagen im Süden Deutschlands gezielt gefördert werden sollen. Die konkrete Ausgestaltung sei noch offen, orientiere sich aber an Überlegungen der Vorgängerregierung, heißt es weiter.

Gaskraftwerke werden von der Regierung generell als Brückentechnologie verstanden. Die Belieferung der Kraftwerke mit Erdgas wird durch Unternehmen sichergestellt. Denn: „Der Gaseinkauf obliegt den Unternehmen und nicht der Bundesregierung.“ Aktuell wird Erdgas per Pipeline nach Deutschland vor allem aus Norwegen, den Niederlanden sowie Belgien importiert. Das LNG, das an deutschen Terminals direkt angelandet wird, kommt zum Großteil aus den USA.

Bei der Frage zu Plänen zur Atomkraft war die Antwort der Regierung eindeutig: Die Bundesregierung bekräftigte, dass die kommerzielle Nutzung der Kernenergie in Deutschland beendet bleibt. Eine Neubewertung der Kernkraft sei nicht vorgesehen. Deutschland halte am Atomausstieg fest, der 2011 beschlossen und 2023 mit der endgültigen Stilllegung der letzten Anlagen umgesetzt wurde.

Zur Frage einer möglichen Nutzung von Small Modular Reactors (SMR) zur Energiegewinnung äußerte sich die Bundesregierung nicht konkret. Was eine mögliche Nutzung der Kernkraft in anderen Staaten angeht, verwies sie auf die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten beim Thema Energieerzeugung.

China nimmt weiter mehr Kohlekraft ans Stromnetz

Quelle: Fotolia / kw-on

ENERGIEERZEUGUNG. Kein Land der Welt baut erneuerbare Energie so stark aus wie China. Trotz allem setzt Peking weiter auf Kohle. Warum löst sich China nicht von dem klimaschädlichen Energieträger?

China hat im ersten Halbjahr 2025 so viel Kohlekraft neu ans Netz genommen wie seit neun Jahren nicht mehr. Und das trotz seines rapiden Ausbaus bei erneuerbaren Energien. Einer Analyse des Zentrums für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) zufolge schloss die Volksrepublik Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 21.000 MW an − ein Spitzenwert für ein erstes Halbjahr seit 2016.

2025 dürften den Marktbeobachtern zufolge insgesamt mehr als 80.000 MW ans Netz gehen. Die Entwicklung der Kohlekraft in China zeige keine Anzeichen einer Abschwächung und werde noch über Jahre Teil des Energie-Systems sein, sagte Analystin Christine Shearer laut einer Mitteilung.

Spitzenreiter bei grüner Energie

Parallel setzt die Volksrepublik weiter auf grüne Energie. Für 2025 rechnet das Crea mit einem Zubau von mehr als 500.000 MW bei Wind- und Sonnenenergie. Zum Vergleich: Deutschland baute 2024 nach Angaben der Bundesnetzagentur knapp 20.000 MW bei Solar- und Windenergie sowie Biomasseanlagen auf insgesamt installierte 190.000 MW zu.

Der Ausbau grüner Energie half laut einer Analyse im Online-Fachportal Carbon Brief, dass der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlenstoffdioxid im ersten Halbjahr 2025 in China verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um ein Prozent sank. Der Energiesektor als größter CO2-Emittent blies in dieser Zeit demnach 3 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid in die Luft.

Kohle als Rückhalt

Chinas Boom bei sauberer Energien treibe das Wirtschaftswachstum und die Dekarbonisierung voran, doch die anhaltende Expansion bei Kohle verschwende auch Investitionen, sagte Crea-Analystin Qi Qin. Chinas Regierung setzt auf Kohle, wenn nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Crea bemängelt, dass China seine Kohlekraftwerke nur selten in dieser Weise flexibel nutzt.

Crea zufolge genehmigte Peking im ersten Halbjahr neue Kohleprojekte mit einer Gesamtleistung von 25.000 MW. Zudem machen neue und wiederbelebte Anträge 75.000 MW aus. Die Analysten vermuten, dass die Projekt-Träger das Zeitfenster bis 2030 nutzen wollen. Denn bis dahin will China den Höhepunkt seiner CO2-Emissionen erreicht haben. Zudem ist noch offen, welche Energie- und Klimaziele sich Peking in den kommenden 15. Fünf-Jahres-Plan für die Jahre 2026 bis 2030 schreiben wird.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gilt als wichtiger Teil im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. Die Weltgemeinschaft hatte sich schon vor einigen Jahren während der Klimakonferenz in Glasgow auf den Ausstieg aus Kohle zugunsten des Klimas geeinigt − und es seitdem mehrfach bekräftigt. Dabei sitzt auch China mit am Tisch.

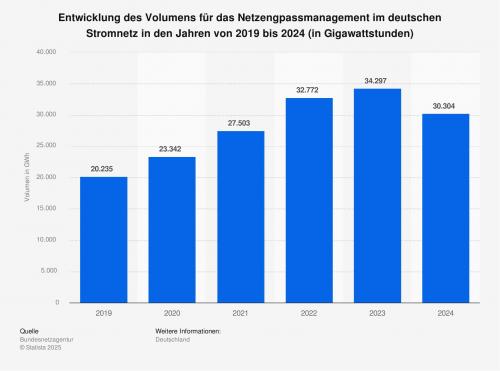

Volumen des Netzengpassmanagements im deutschen Stromnetz

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 umfassten die Netzengpassmanagementmaßnahmen im deutschen Stromnetz rund 30.300 Gigawattstunden (30,3 Milliarden kWh). Das sind etwa 4.000 Gigawattstunden (4 Milliarden kWh) weniger als im Vorjahr. Die Netzbetreiber sind dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems zu ergreifen. Zu den Instrumenten des Netzengpassmanagements zählt unter anderem das Redispatch.

Quelle: Jonas Rosenberger

SWB startet Solarprogramm für Bonner Mehrfamilienhäuser

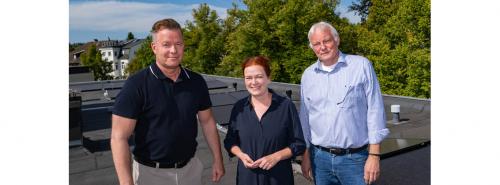

PHOTOVOLTAIK. Der Versorger Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg (SWB) hat das Angebot „Photovoltaik für Mehrfamilienhäuser“ ins Leben gerufen. Die Grundlage stammt aus dem Solarpaket 1.

Der Versorger SWB Energie und Wasser hat in Bonn ein Programm zur Nutzung von Dachflächen von Mehrfamilienhäusern für Photovoltaik gestartet: Eigentümer verpachten ihre Dächer, die Stadtwerke bauen und betreiben die Anlagen. Mieter können den erzeugten Solarstrom beziehen. Damit sollen die vielen Dachflächen von Mehrfamilienhäusern künftig häufiger energetisch genutzt werden, teilte die SWB am 15. August mit.

Bei einem Auftakttermin im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg stellten die Stadtwerke das Modell vor. „In Bonn gibt es neben vielen Einfamilien- und Reihenhäusern eine sehr hohe Anzahl an Mehrfamilienhäusern mit großen, homogenen Dachflächen. Deshalb sehen wir hier ein starkes Potenzial, die regenerative Stromerzeugung weiter auszubauen“, sagte Olaf Hermes, SWB-Konzerngeschäftsführer und Geschäftsführer von SWB Energie und Wasser. Es würde zwar das Mieterstrom-Modell geben, aber die Umsetzung scheiterte laut SWB-Chef bislang nahezu deutschlandweit an bürokratischen Hürden für die Stromerzeuger.

Daher will die SWB eine Möglichkeit nutzen, die es seit dem Solarpaket I aus dem Jahr 2024 gibt. Die Grundlage für dieses neue Angebot ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV). Ein wesentlicher Vorteil der GGV ist, dass „es jetzt einfacher für uns ist, Strom aus Solaranlagen direkt an Bewohner eines Hauses zu liefern“, erklärt Stefan Haupt, Projektleiter bei SWB Energie und Wasser. Die GGV soll regulatorische Hürden reduzieren und insbesondere kleineren Vorhaben den Einstieg in die Eigenversorgung mit Solarstrom erleichtern.

Den ersten Schritt gehen die Gebäudeeigentümer, indem sie über die Verpachtung des Daches und den Bau der Photovoltaik-Anlage durch die Stadtwerke entscheiden. Die Mieter können sich anschließend individuell für Solarstrom entscheiden. Voraussetzung ist, dass mindestens 60 Prozent des Strombedarfs über Verträge gedeckt werden.

Feste Preiszusage für Solarstrom

Die Kilowattstunde Solarstrom wird zu einem Preis von 25 Cent angeboten. Der Vertrag läuft über 20 Jahre. „BonnNetz“ misst den Verbrauch viertelstündlich. Reststromanbieter können die Bewohner frei wählen. Alle Investitions- und Betriebskosten trägt SWB Energie und Wasser, teilte der Versorger dazu weiter mit.

Laut Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) bietet das Programm einen Zugang zum Solarstrom für die große Zahl der Bonner Mieter: „Ab jetzt können Mietende nicht nur mit Balkonkraftwerken an der Energiewende teilhaben und ihre monatlichen Stromkosten senken, sondern auch dank des preisgünstigeren Solarstroms direkt vom Hausdach. Das erhöht die soziale Gerechtigkeit innerhalb der Energiewende.“ Nach Angaben der Stadtwerke gibt es in Bonn über 21.000 Mehrfamilienhäuser − mehr als ein Drittel aller Gebäude.

Ein Pilotprojekt in der Lindenallee in Bad Godesberg ist bereits umgesetzt worden. Auf dem Dach eines 15-Parteien-Hauses wurde eine Anlage mit 30 kW installiert. Alle Mieter nehmen teil. Zwei weitere Pilotobjekte befinden sich im Testbetrieb.

Das Programm ist Teil des Bonner Klimaplans 2035. Der Stadtrat hatte diesen im März 2023 beschlossen. Er definiert Entwicklungspfade zur Klimaneutralität und umfasst ein Arbeitsprogramm für Verwaltung und Stadtwerke. Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern gilt darin als ein zentraler Baustein.

|

| SWB-Chef Olaf Hermes (links) hat gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Harald Meier, Sprecher der Eigentümergemeinschaft Lindenallee 13, die Mieterstrom-Anlage auf dem Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg vorgestellt Quelle: SWB / Benjamin Westhoff |

Siemens könnte chinesische Windturbinen noch verdrängen

Quelle: Shutterstock / Thampapon

WINDKRAFT OFFSHORE. Der künftige Eigner zweier deutscher Offshore-Windparks, Luxcara, hatte mit umstrittenen chinesischen Windturbinen geplant. Jetzt kommt die europäische Siemens Gamesa ins Spiel.

Der grüne Hamburger Infrastrukturinvestor Luxcara hat bei Siemens Gamesa die 97 Windturbinen für den geplanten Offshore-Windpark „Waterekke“ reserviert und sich gleichzeitig bei dem deutsch-spanischen Windturbinen-Hersteller eine Option geholt, auch das Vorhaben „Waterkant“ auszustatten. Bei „Waterkant“ dürfte der Deal mit Siemens Gamesa also darauf hinauslaufen, dass die chinesische Ming Yang ihren Status als bevorzugter Turbinenlieferant verliert.

Damit gäbe es bis auf Weiteres in Nord- und Ostsee keinen Windpark mit chinesischen Windturbinen. Luxcara hatte im Frühjahr 2024 das Preferred Supplier Agreement mit Ming Yang abgeschlossen und im Sommer bekanntgegeben. Die Auswahl hatte wegen sicherheits- und industriepolitischer Bedenken Empörung bei EU-Kommission, im Bundestag und bei europäischen Windenergie-Verbänden ausgelöst. Und auch jetzt ist davon die Rede, dass der neue Turbinentyp mit dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) abgestimmt sei. Das ist dafür originär gar nicht zuständig, man kann die Aussage in der Mitteilung also auch so lesen, dass Luxcara dem Druck des BMWE gegen chinesische Windturbinen nachgegeben hat.

Luxcara hatte im August 2023 überraschend den Zuschlag für seine erste Windparkfläche überhaupt ersteigert und sie später „Waterkant“ genannt. Im Borkum-Cluster soll ein Windpark mit 270 MW, nach anderen Angaben mit 300 MW entstehen. Ein Jahr später hatte der Vermögensverwalter für eine in der Nähe liegende Fläche für 1.500 MW („Waterekke“) am meisten geboten und den Zuschlag bekommen. Das kleinere, erste Projekt soll Ende 2028 Netzanschluss bekommen, das größere, zweite 2029 fertig werden. Die vereinten Strommengen entsprechen dem Verbrauch von bis zu 2,4 Millionen Haushalten, der Ökostrom wird aber wohl so wie bei allen anderen förderfreien Vorhaben scheibchenweise über langfristige Stromverträge (Power Purchase Agreements, PPA) an Industrie und Techkonzerne im Voraus verkauft werden.

„Waterekke“ soll nun 97 Windturbinen des Typs SG 15.0-XXX mit jeweils 15,5 MW Leistung bekommen. Für „Waterkant“ „prüft“ Luxcara nach eigenen Angaben den Einsatz dieses Typs und hat bei Siemens Gamesa für diese Option 19 weitere Turbinen reserviert. Erklärtes Ziel ist es, sowohl Beschaffungsprozesse als auch den Betrieb beider Windparks zu bündeln und dadurch Synergien zu heben.

Dass die Mitteilung zu „Waterekke“ recht verbindlich ist, dafür spricht, dass Luxcara die Genehmigungsunterlagen mit dem Siemens-Gamesa-Typ bereits beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eingereicht haben will. Auch für das kleinere Projekt „Waterkant“ wurde der „geplante“ Wechsel des Turbinentyps mit den Genehmigungsbehörden und dem Bundeswirtschaftsministerium abgestimmt.

Auf Anfrage stellt Luxcara die Motive und Hintergründe für seinen Schwenk so dar: Seit der „vorläufigen“ Entscheidung für Ming Yang hätten sich „zentrale Faktoren wie Lieferkettenstabilität, Marktbedingungen und regulatorische Erwartungen (!) weiterentwickelt“. Mit dem Zuschlag für „Waterekke“, erst im August 2024, sei „Waterkant“ neu bewertet worden. Man „prüfe“ die Verwendung der gleichen Turbinen, um Synergien zu heben. Auch das klingt danach, dass sich Ying und Yang gegen Ming Yang bereits verschoben haben.

Gestehungskosten wieder gestiegen

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

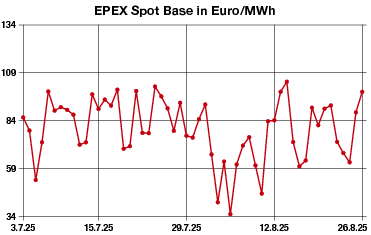

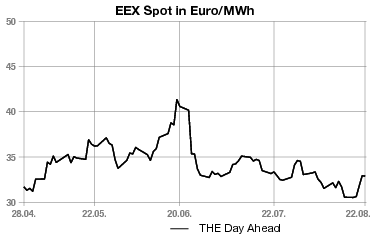

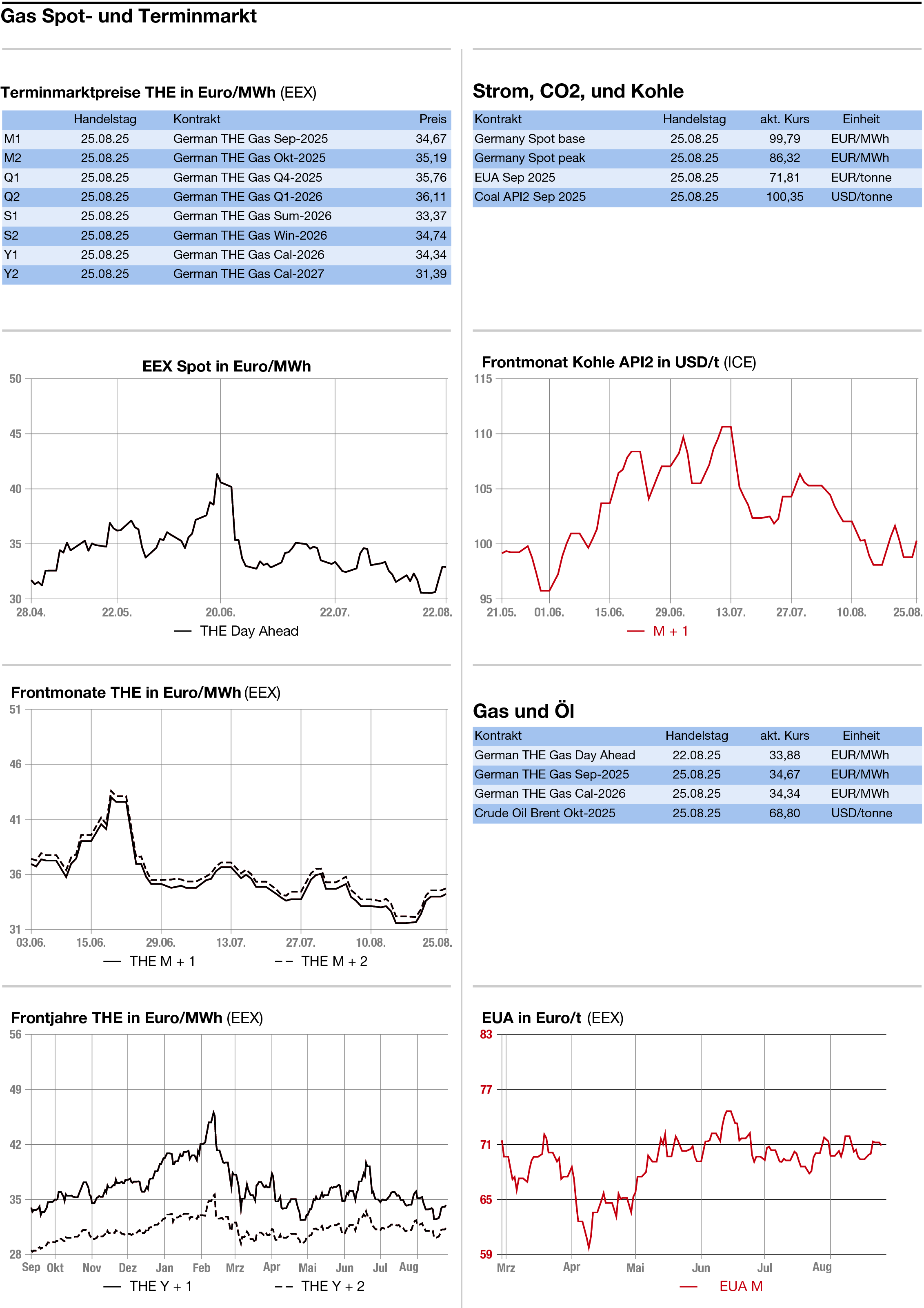

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 33 und 34 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen wieder gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 9,50 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 7,08 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,22 auf 8,14 Euro/Kilogramm gesunken. Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,61 und 2,74 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

Neue Wasserstoff-Gesellschaft in Duisburg am Start

Quelle: Shutterstock / Rido

GRÜNDUNG. In Duisburg haben vier regionale Partner die „hydrogenXpertise GmbH“ gegründet. Die neue Gesellschaft soll Wasserstoffprojekte entwickeln und Unternehmen beraten.

Vier große Akteure aus der Rhein-Ruhr-Region haben ihre Kompetenzen im Bereich Wasserstoff in einer gemeinsamen Gesellschaft gebündelt. Die Duisburger Hafen AG, die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV), die Rheinenergie AG aus Köln und die Westenergie AG aus Essen haben die „hydrogenXpertise GmbH“ gegründet. Ziel der neuen Gesellschaft ist es, die Potenziale von Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette besser zu nutzen und den Hochlauf der Technologie in der Region zu unterstützen. Sie hat ihren Sitz in Duisburg.

Die Gesellschaft ist jeweils zu gleichen Teilen in Besitz der vier Mutterunternehmen, wie es seitens der Partner heißt. Als Geschäftsführer wurden Moritz Voormann von Westenergie und Ulrich Daamen von der DVV benannt. Unterstützt werden sie von Olaf Mack von Rheinenergie und Alexander Garbar von Duisport, die als Prokuristen tätig sind.

„hydrogenXpertise“ will zunächst kein Großprojekt aufsetzen, wie es aus dem Ruhrgebiet weiter heißt. Das Leistungsportfolio soll sich stattdessen schrittweise an der Nachfrage orientieren. Dabei stehen nach Angaben der Gründer Beratung, Projektunterstützung und organisatorische Begleitung im Mittelpunkt. Ein besonderer Fokus soll auf der Fördermittelberatung liegen. Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region soll auf diese Weise der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft erleichtert werden.

Beratung und Entwicklung als Kernaufgabe

Neben klassischen Beratungsleistungen will die Gesellschaft auch Schulungen anbieten. Dazu Workshops und Marktforschungen. Die Partner betonen, dass sie sich bewusst auf niedrigschwellige Angebote konzentrieren, um Nischenvorteile zu schaffen. Damit will die Gesellschaft nach eigenen Angaben die regionale Wertschöpfung sichern.

|

| Geschäftsführung und Gesellschafter von H2X (von links): Ulrich Daamen, Marcus Vunic, Susanne Fabry, Moritz Voormann, Markus Bangen und Jan Poppe Quelle: Rheinenergie AG / Ralph Kruppa |

Laut den beteiligten Unternehmen ergänzt die Gesellschaft die bestehenden Aktivitäten der Partner, die bereits jeweils eigene Erfahrungen im Bereich Wasserstoff sammeln konnten. Duisport ist vor allem in der Logistik aktiv, Westenergie und Rheinenergie verfügen über Erfahrungen in der Energieerzeugung und -versorgung, während die DVV kommunale Strukturen einbringt.

Die Gründung reiht sich in eine wachsende Zahl von Zusammenschlüssen im deutschen Wasserstoffsektor ein. Laut Branchenberichten wird die „hydrogenXpertis“ dabei als Versuch gesehen, der Region Rhein-Ruhr ein stärkeres Profil im Wettbewerb mit anderen Wasserstoff-Hubs in Deutschland zu verschaffen. Die Partner wollen sich so besser im Umfeld nationaler Förderprogramme und europäischer Projekte positionieren.

Über Wärmetauscher im Hafen kommt Energie auf die Insel Borkum. Quelle: Kuhr GmbH

Borkumer Hafenwasser für die Wärme auf der Insel

WÄRME. Einmal ins Hafenbecken tauchen und damit einen ganzen Häuserblock erwärmen: Das ist in Kurzform die Funktionsweise der neuen Heizlösung der Stadtwerke auf der Insel Borkum.

Das Nordseewasser spielt eine immer größere Rolle für Borkum. Natürlich wegen der Erreichbarkeit mit Fähren und dem Badespaß an den Stränden, nun kommt allerdings noch ein Mosaikstein für die Wärmeversorgung auf der Insel hinzu.

Die Stadtwerke Borkum haben Wärmetauscher im Hafenbecken installieren lassen, um daraus die Energie für den Betrieb einer Wärmepumpe und zweier Pufferspeicher zu beziehen. Die Beteiligten − auch das Planungsbüro Bohse und Eulitz aus Rhede und das Papenburger Handwerksunternehmen Kuhr zählen dazu − sehen das Konzept als wegweisend an.

Dafür spricht auch, dass die Europäische Union Fördermittel aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont 2020“ für das Vorhaben lockergemacht hat. Ein Merkmal der Borkumer Anlage ist, dass sie es nicht mit Süßwasser zu tun hat, wie dies etwa bei Flusswärmepumpen der Fall ist. „Wir mussten auf resistentes Rohrmaterial zurückgreifen, weil Salz Metalle angreift“, erklärt der für das Konzept zuständige Planer Albert Bohse im Gespräch mit der Redaktion.

115 Wohneinheiten lassen sich mit der Lösung versorgen

Sechs Wärmetauscher aus dem Hafenbecken entziehen der Nordsee Wärme, ohne das Wasser selbst zu entnehmen. Die umspülten Leitungen sind verbunden mit einer Technikzentrale auf der Insel, die alte Ölanlagen der Marine nutzt. Darin befinden sich eine Wärmepumpe, die 110 kW leistet, und eine Hochtemperatur-Wärmepumpe (80 kW), die Wasser auf 70 Grad Celcius erhitzen kann. Bei den Pufferspeichern handelt es sich um zwei Schichtenspeicher, die das Wasser effizient nach Temperatur speichert.

Die Anlage begann Ende 2024 den Probebetrieb und ist seit Frühjahr die Wärmequelle für ein Wohnquartier am früheren Marinehafen. An der Anlage hängen 115 Wohneinheiten. Die ersten Leistungsdaten bestätigen die Macher. Durch Wassertemperaturen von 18 bis 19 Grad Celcius habe mehr Nutzenergie zur Verfügung gestanden als gedacht, so Bohse. Dadurch musste die Anlage selbst weniger Energie aufwenden, um die Heizlast zu decken.

Auch gibt es positive Erkenntnisse für die Wartung. Da allerlei Pflanzen und Lebewesen aus dem Meer sich auf und an den Wärmetauschern niederlassen können, gingen die Partner von engen Prüfintervallen aus. „Es hat sich allerdings gezeigt, dass Muscheln, Algen oder Plankton sich deutlich weniger am Material festsetzen“, so Bohse. Eine eigens entwickelte Konstruktion zum Säubern der Anlage, eine Art technischer Bademeister, wacht über die Funktionstüchtigkeit.

Die Insel Borkum will bis 2030 klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, treiben die kommunalen Stadtwerke diverse Erneuerbaren-Projekte voran, zum Beispiel Tiefengeothermie und Quartierskonzepte. Über die Wärmetauscher-Anlage sollen perspektivisch weitere Gebäude ihre Wärme und Warmwasser erhalten.

Forderung: Offshorewind-Chemikalien regulieren

Quelle: Shutterstock / Paul Biryukov

WINDKRAFT OFFSHORE. Es fehlen internationale technische Standards für die Verwendung von Chemie auf Offshore-Windparks. Das monieren das BSH und andere maritime Forschungseinrichtungen der Nordsee.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) fordert zusammen mit maritimen Forschungseinrichtungen aus Frankreich und Belgien internationale Branchenstandards für Einsatz und Vermeidung chemischer Substanzen bei der Errichtung und im Betrieb von Offshore-Windparks. Dies ergebe sich aus dem künftigen Ausbau der Windkraft auf See, teilte das BSH im Rahmen des Interreg-3-Forschungsprojekts „Anemoi“ mit. So will etwa Deutschland seine installierte Leistung in Nord- und Ostsee von jetzt 9.200 MW bis 2045 auf 70.000 MW steigern.

Laut BSH, das in dem Forschungsvorhaben auch mit dem Internationalen Rat für Meeresforschung zusammenarbeitete, fehlen international verbindliche technische Richtlinien für Genehmigung und Betrieb von Offshore-Windparks, wie sie etwa der Schiffsverkehr kenne.

Gleichzeitig gibt die zentrale maritime Behörde Deutschlands einen Überblick, was bereits jetzt in der deutschen See gilt: Projektierer müssen bei ihm im Bauantrag ein Konzept zur Beschreibung, Minderung und Vermeidung von Emissionen einreichen, genauso fürs Abfall- und fürs Abwassermanagement, das Handling von Betriebsstoffen, Brandlösch- und Kühlsystemen sowie für den Korrosionsschutz. Und jeder Flächennutzungsplan des BSH für die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ, zwischen 12 und 200 Seemeilen von der Küste) enthält eine Fülle von Festlegungen zugunsten von Arten- und Umweltschutz.

Verboten sind etwa zinkbasierte Anoden für den Rostschutz oder biozidhaltige Anstriche, um Bewuchs zu verhindern. Deutschland sei international ein Vorreiter, schreibt das BSH. Doch es wünscht sich alternative Korrosionsschutzsysteme, geschlossene Kühlkreisläufe und biologisch abbaubare Betriebsstoffe.

Ausmaß des Eintrags soll noch erforscht werden

Wie viel an chemischen Substanzen die deutschen, französischen und belgischen Offshore-Windparks tatsächlich ins Meer einleiten, das wissen auch nach dem Forschungsprojekt weder das BSH noch dessen Kollegen vom französischen Forschungsinstitut für die Nutzung der Meere (IFREMER) und vom belgischen Forschungsinstitut für Agrar-, Fischerei- und Lebensmittelforschung (ILVO). Die Tonnage war auch nicht Gegenstand des „Anemoi“-Teilprojektes. Gerade in Meeresregionen mit mehreren potenziellen Verschmutzern an einem Ort sei die Herkunft der Chemikalien mit Bordmitteln schwer nachzuvollziehen. Die Institutionen regen daher weitere Forschung, moderne Analysemethoden und standardisierte Modellierungsverfahren an. Auch Messungen vor und nach Errichtung eines Windparks seien anzuraten. Die Bundesregierung hatte kürzlich der AfD-Fraktion Auskünfte über den relativ geringen Eintrag der Offshore-Windparks gegeben (wir berichteten).

Da wird bestimmt noch Raum für ein weiteres Teilprojekt sein, schließlich läuft „Anemoi“ bis Ende 2026, und andere Teilprojekte hatten sich auf den Eintrag von Coatings (Beschichtungen) ins Seewasser oder in die Sedimente sowie auf den Mikroplastik-Abrieb von Rotorblättern fokussiert (wir berichteten).

62 umweltrelevante Stoffe

Die Forscher wissen jetzt − nach dem Studium von Forschungsaufsätzen, Berichten und Sicherheitsdatenblättern − nur, was alles an Chemie potenziell ins Meer geraten könnte. Sie kamen auf 228 chemische Substanzen. Von ihnen sind demnach 62 „besonders umweltrelevant“, weil sie „potenziell“ toxisch, persistent (nicht abbaubar), hormonell wirksam oder krebserregend „sein können“, so die Mitteilung. Oder sie reichern sich in der Nahrungskette an. Sie sind entweder von der Europäischen Chemikalienagentur erfasst oder in der EU-Wasserrahmenrichtlinie aufgeführt.

64 Prozent der Substanzen gehören zur organischen Chemie, weitere 19 Prozent zur anorganischen. 70 Prozent entstammen Korrosionsschutzsystemen, jede zehnte ist ein Öl oder ein Schmierstoff. Hinzu kommen Kühl- und Feuerlöschmittel.

Die englischsprachige Studie ist im Internet veröffentlicht.

15-MW-Batteriespeicher für Pfaffenhofen

Spatenstich für den Batteriespeicher am Umspannwerk Reisgang. Quelle: Bayernwerk Natur GmbH

STROMSPEICHER. Am Umspannwerk Reisgang entsteht ein Großspeicher zur Bereitstellung von Regelenergie und zur Netzentlastung in der Region Pfaffenhofen an der Ilm.

Die Bayernwerk Natur GmbH hat die Intilion AG mit der Lieferung eines Lithium-Ionen-Großspeichersystems für den neuen Netzspeicherstandort im oberbayerischen Ilmmünster beauftragt. Der Speicher mit 30.000 kWh Kapazität und 15 MW Leistung entsteht am Umspannwerk Reisgang und soll zur Frequenzstabilisierung und besseren Nutzung des regional erzeugten PV-Stroms beitragen. Die Inbetriebnahme ist für Ende dieses Jahres geplant.

Das Speichersystem basiert auf der LFP-Technologie. Diese nutzt Lithium-Eisenphosphat als Kathodenmaterial und soll als modulare Containerlösung realisiert werden. Neben den Batteriecontainern umfasst die Lieferung Umrichter- und Transformatoreneinheiten sowie die unternehmenseigene Steuerungstechnik von Intilion. Diese besteht aus der Application Unit für die zentrale Steuerung und Netzregelung sowie der Control Unit zur Vernetzung der Komponenten, Wechselrichtersteuerung und Einbindung von Brandschutz- und Klimasystemen.

Das Projekt zielt darauf ab, Primärregelleistung bereitzustellen und mittägliche Einspeisespitzen aus Photovoltaikanlagen lokal zwischenzuspeichern. Die Kooperation von Bayernwerk Natur und Intilion baut auf mehreren vorangegangenen Speicherprojekten auf. Beide Unternehmen sehen den Bau als Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Umsetzung der Energiewende in Bayern.

Weltweit erste CCS-Anlage in Betrieb

Quelle: Shutterstock / Andrzej Rostek

TECHNOLOGIE. Vor der norwegischen Küste ist die weltweit erste Anlage zur kommerziellen Einspeicherung von Industrie-CO2 in Betrieb gegangen.

„Wir haben jetzt das allererste CO2 in das Reservoir eingeleitet und sicher gelagert“, erklärte der Geschäftsführer des Betreibers Northern Lights, Tim Heijn, am 25. August: „Unsere Schiffe, Anlagen und Bohrungen sind jetzt in Betrieb.“ Das Treibhausgas wird an Industrieanlagen abgeschieden, verflüssigt und per Schiff zum Öygarden-Terminal in der Nähe von Bergen an der Westküste Norwegens transportiert. Dort wird es in große Tanks umgefüllt und dann durch eine 110 Kilometer lange Pipeline transportiert. Zur dauerhaften Speicherung wird es in einer Tiefe von etwa 2,6 Kilometern unter dem Meeresboden verpresst. Northern Lights ist ein Joint Venture der Ölkonzerne Equinor, Shell und TotalEnergies.

Das erste nun eingelagerte CO2 stammt nach Angaben von Northern Lights aus dem Zementwerk des deutschen Unternehmens Heidelberg Materials in Brevik im Südosten Norwegens. Northern Lights hat bislang eine überschaubare Zahl von Verträgen dieser Art geschlossen, etwa mit einer Ammoniakanlage des Düngerherstellers Yara in den Niederlanden.

Die CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage - das Abscheiden und Einlagern von Kohlendioxid) gilt als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Bereichen, in denen CO2 nicht gänzlich eingespart werden kann. Die Technologie ist jedoch komplex und bislang sehr teuer. Ohne staatliche Unterstützung ist es für die Industrie derzeit rentabler, Emissionszertifikate zu kaufen, als für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung ihres CO2 zu bezahlen. Northern Lights erhält Förderung vom norwegischen Staat. Die jährliche CO2-Speicherkapazität liegt bislang bei 1,5 Millionen Tonnen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll sie auf 5 Millionen Tonnen ansteigen. Das Zementwerk in Brevik alleine produziert jährlich rund 800.000 Tonnen CO2.

Ladepunkte bei Globus-Markthallen in ganz Deutschland. Quelle: EnBW

Über 500 Ladepunkte an Globus-Märkten

MOBILITÄT. EnBW und das Handelsunternehmen Globus haben in weniger als zwei Jahren über 500 Ladepunkte errichtet. Bis Ende 2025 wollen die Partner rund 750 Schnellladepunkte installiert haben.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im Einzelhandel gewinnt an Tempo. EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit Sitz in Karlsruhe und die Globus-Gruppe mit Hauptsitz in St. Wendel (Saarland) ziehen eine positive Bilanz ihrer Kooperation: Bereits seit Juli 2022 arbeiten beide Partner zusammen, um Schnellladeinfrastruktur an Globus Markthallen zu errichten (wir berichteten). Damals kündigten sie bundesweit mehr als 800 Ladepunkte an. Der erste konkrete Standort wurde im Frühjahr 2024 in Limburg (Hessen) in Betrieb genommen. Seitdem haben EnBW und Globus 39 Markthallen mit Schnellladestationen ausgestattet. Insgesamt stehen dort inzwischen mehr als 500 Ladepunkte zur Verfügung. Das entspricht durchschnittlich 14 Ladeplätzen je Standort

Ein Schwerpunkt war die Eröffnung eines großen Ladeparks an der Globus-Markthalle in Eschborn bei Frankfurt am Main (Hessen). Mit 40 Ladepunkten gehört dieser Standort zu den größten Ladearealen im EnBW-Portfolio. Globus-Manager Nils Behrens, verantwortlich für das Projekt, betonte den Nutzen für Kunden, die während des Einkaufs ihr Auto laden können. EnBW verweist zudem auf die Bedeutung von Kooperationen mit dem Einzelhandel, um Ladeangebote stärker in den Alltag zu integrieren. Volker Rimpler, Chief Technology Officer bei EnBW mobility+, erklärte, dass Partnerschaften mit Handelsunternehmen wie Globus entscheidend seien, um Ladeinfrastruktur nahtlos in den Alltag der Nutzer einzubinden.

Ausbaupläne für weitere Standorte

Die Kooperation wollen die Partner in den kommenden Monaten weiter ausbauen. Noch in diesem Jahr will EnBW nach eigenen Angaben an elf weiteren Globus-Standorten Schnellladestationen errichten. Insgesamt umfasst das gemeinsame Programm mehr als 50 Standorte mit etwa 750 Ladepunkten bundesweit. Damit bleibt die Zusammenarbeit auf Expansionskurs.

Mit über 7.000 Schnellladepunkten betreibt EnBW eigenen Angaben bereits heute das größte Schnellladenetz in Deutschland. Das Unternehmen will beim Ausbau auf Standorte mit hoher Alltagsrelevanz setzen − etwa im Handel oder entlang wichtiger Autobahnen. Neben der eigenen Infrastruktur bietet EnBW über das „HyperNetz“ Zugang zu mehr als 800.000 Ladepunkten in Europa.

Die Globus-Markthallen beschäftigen deutschlandweit rund 20.000 Mitarbeitende. Die Wurzeln liegen im saarländischen St. Wendel, wo das Familienunternehmen im Jahr 1828 gegründet wurde. Es kombiniert Lebensmitteleinzelhandel mit eigenen handwerklichen Betrieben wie Metzgereien und Bäckereien.

Nordhessischer Versorger leitet Führungswechsel ein

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Staffelstab-Übergabe mit Vorlauf: Die Stadtwerke Eschwege suchen bereits jetzt eine Geschäftsleitung, die ab 2028 allein die Verantwortung tragen soll.

Führungsaufgabe in Nordhessen zu vergeben: Bei der Stadtwerke Eschwege GmbH ist der Spitzenposten zu haben. Schon jetzt sucht der kommunale Energie- und Wasserversorger eine Nachfolgelösung für den Zeitpunkt, wenn der amtierende Chef in den Ruhestand tritt.

Markus Lecke leitet seit Anfang der 2000er-Jahre die Stadtwerke in der Kreisstadt. Er tritt mit Ablauf des Jahres 2027 in den Ruhestand und wolle dem Versorger noch bis Ende des laufenden Vertrags zur Verfügung stehen, sagte er auf Anfrage dieser Redaktion.

Dass Eschwege laut Stellenausschreibung „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ die Nachfolge regeln will, liege auch daran, dass er dem oder der Neuen ausreichend lange für eine gemeinsame Einarbeitungszeit zur Seite stehen will, so Markus Lecke. Stadt und Stadtwerke haben den Bewerbungsprozess in die Hände der Beratungstochter der Anwaltskanzlei Becker Büttner Held (BBH) gelegt.

Die Stadtwerke verfügen über etwa 120 Mitarbeitende und waren dem hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum im März 2025 eine besondere Erwähnung wert. Lob gab es seinerzeit für die ambitionierte Kommunale Wärmeplanung, die vom Land eine Förderung über 60.000 Euro erhalten hatte.

Eschwege sei Vorreiter für ganz Hessen, weil es die Pläne bereits 2022 und damit sechs Jahre vor der geforderten Abgabe angestoßen hatte, so das Land. Die Stadtwerke entwickelten schon 2023 mit der Kommune und einem Beratungsunternehmen die Wärmepläne. Im laufenden Jahr setzte der Versorger den Bau des Nahwärmenetzes in der Innenstadt fort. Die Energie soll zum Beispiel durch eine Flusswärmepumpe aus der Werra in die Leitungen gelangen.

Förster kein Jahr länger in Gelsenkirchen

Quelle: Shutterstock / Yoska

PERSONALIE. An der Spitze der Stadtwerke Gelsenkirchen kündigen sich Veränderungen an. Einer der beiden Geschäftsführer will seinen auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern.

Die Stadtwerke Gelsenkirchen stecken überraschend in einer Personaldiskussion. Wie jetzt an die Öffentlichkeit gelangte, will einer der beiden Geschäftsführer nicht länger für den Versorger der Ruhrgebietsstadt arbeiten: Harald Förster.

Er hatte den Leitungsposten im Frühjahr 2021 übernommen. Damals war die Stelle neu zu besetzen, da der Vorgänger Ulrich Köllmann noch vor Ablauf seines Vertrages in den Ruhestand wechselte. Mit dem Monat März 2026 endet der erste Fünf-Jahres-Vertrag für Harald Förster. Stand jetzt, werde er ihn nicht verlängern, erklärt ein Sprecher der Stadtwerke auf Anfrage dieser Redaktion.

Laut Specher habe Harald Förster den auslaufenden Vertrag gekündigt und ein neues Vertragsangebot ausgeschlagen, das ihm ein weiteres Jahr in der alten Funktion zusichern würde. Ein Jahr ist eine in der Energiewirtschaft und bei Stadtwerken eher unübliche Offerte, gängig sind fünf weitere Jahre. Harald Förster sehe keine Möglichkeit, in dem kurzen Zeitraum die langfristigen Projekte der Stadtwerke umzusetzen.

Harald Förster erkenne hinter dem Angebot gleichwohl „kein zerrüttetes Verhältnis mit dem Verwaltungsvorstand der Stadt“, so der Sprecher weiter. Offenbar spielt die anstehende Kommunalwahl, NRW wählt im September 2025 neu, eine Rolle. Die Stadt Gelsenkirchen will vor dem Termin und möglichen Machtverschiebungen im politischen Raum offenbar keine weit reichenden Personalentscheidungen mehr treffen.

Der Stadtwerke-Sprecher sagte, es sei „grundsätzlich möglich“, dass ein anders lautendes Vertragsangebot für Harald Förster nach der Wahl Thema sein könnte. Kommentieren wolle er dies aber nicht. Die Besetzung der ab April 2026 vakanten Stelle komme wahrscheinlich vor der Kommunalwahl nicht mehr aufs Tapet.

Den zweiten Geschäftsführer in Gelsenkirchen stellt üblicherweise die Emscher Lippe Energie GmbH (ELE), an der die Stadt Gelsenkirchen gemeinsam mit Bottrop und Gladbeck die Mehrheit hält (50,1 Prozent). Die ELE ist der Grundversorger für Strom und Erdgas in den drei Kommunen, wodurch die Stadtwerke selbst in diesem Bereich nicht tätig sind.

Seit Mitte 2022 ist Manfred Ackermann, zuvor bei den Stadtwerken Emden tätig, einer der beiden ELE-Chefs und gleichzeitig Geschäftsführer der Gelsenkirchener Stadtwerke. Die Stadtwerke bieten Dienstleistungen in der Energiewirtschaft und der Telekommunikation an und betreiben den Hafen.

|

| Kein Jahr länger in Gelsenkirchen: Harald Förster Quelle: Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH |

Rittal verstärkt Geschäftsführung

Mario De Marco. Quelle: Rittal

PERSONALIE. Mario De Marco ist beim IT-Systemanbieter Rittal in die Geschäftsführung aufgerückt. Er verantwortet seit Juli den internationalen Vertrieb.

Zuletzt gab es die Position Chief Sales Officers (CSO) nicht mehr, jetzt hat sie der IT-Systemanbieter Rittal wieder eingeführt. Und mit einem Mann aus den eigenen Reihen besetzt. Seit Juli führt Mario De Marco den internationalen Vertrieb des Unternehmens mit Hauptsitz in Herborn, Hessen.

De Marco arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten für das IT-Haus. In Führungspositionen im Export und Vertrieb habe er die Entwicklung internationaler Märkte vorangetrieben, Händlerstrukturen aufgebaut und bei der Gründung mehrerer Tochtergesellschaften mitgewirkt, teilte das Unternehmen mit.

Vor seiner Berufung in die Geschäftsführung war er als Geschäftsbereichsleiter „International Market Management und International Subsidiary Management“ tätig. In dieser Funktion habe er „als Schnittstelle zwischen den internationalen Vertriebsgesellschaften, Kunden und Headquarter agiert“, heißt es.

De Marco hatte erheblichen Anteil am Aufbau der internationalen Vertriebsstrukturen, kommentiert Niko Mohr, CEO von Rittal International, die Personalie. Den Posten des CSO habe man wieder geschaffen, „um die internationalen Kunden und deren lokale Anforderungen noch besser bedienen zu können“, betont das IT-Unternehmen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

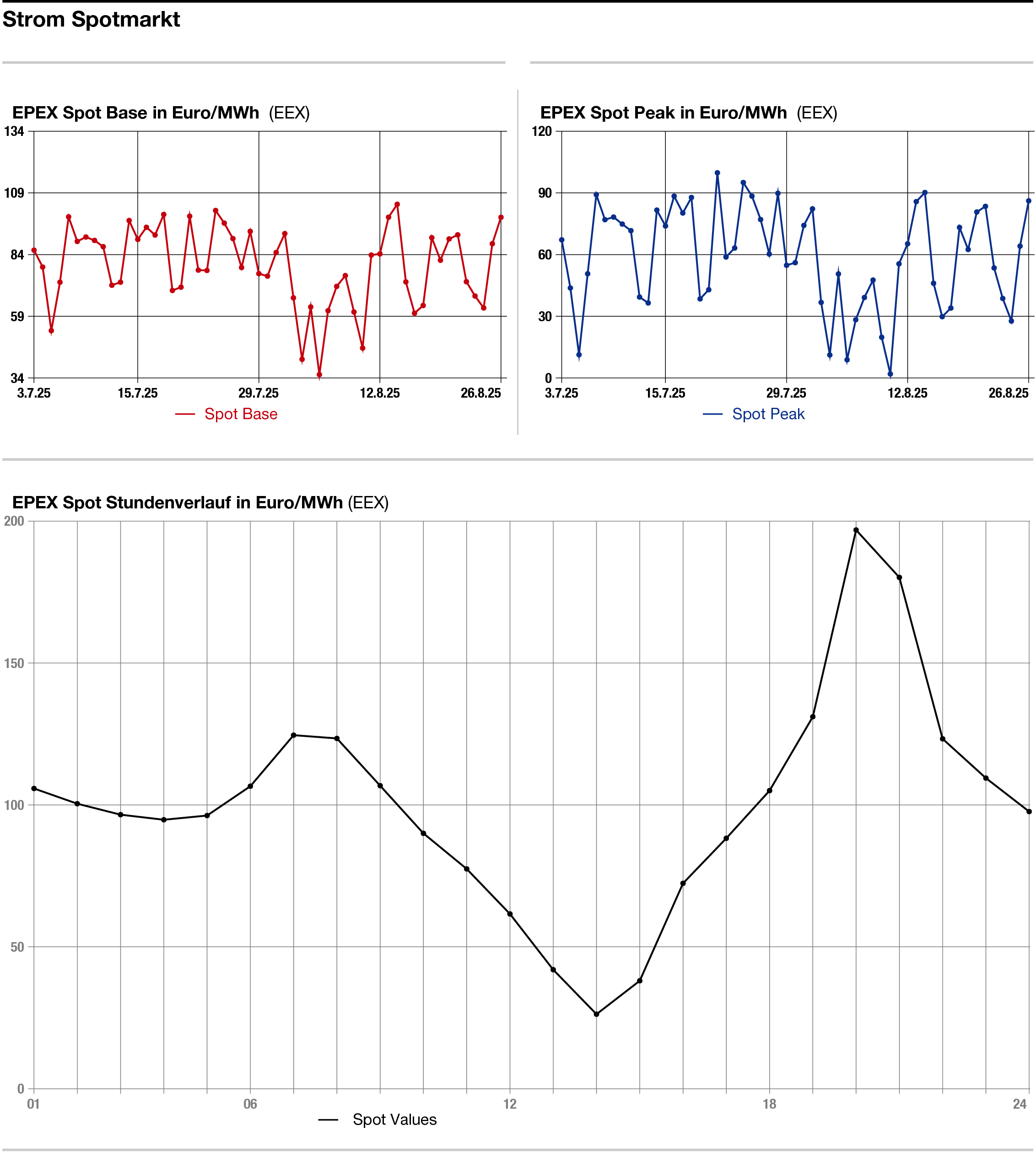

STROM

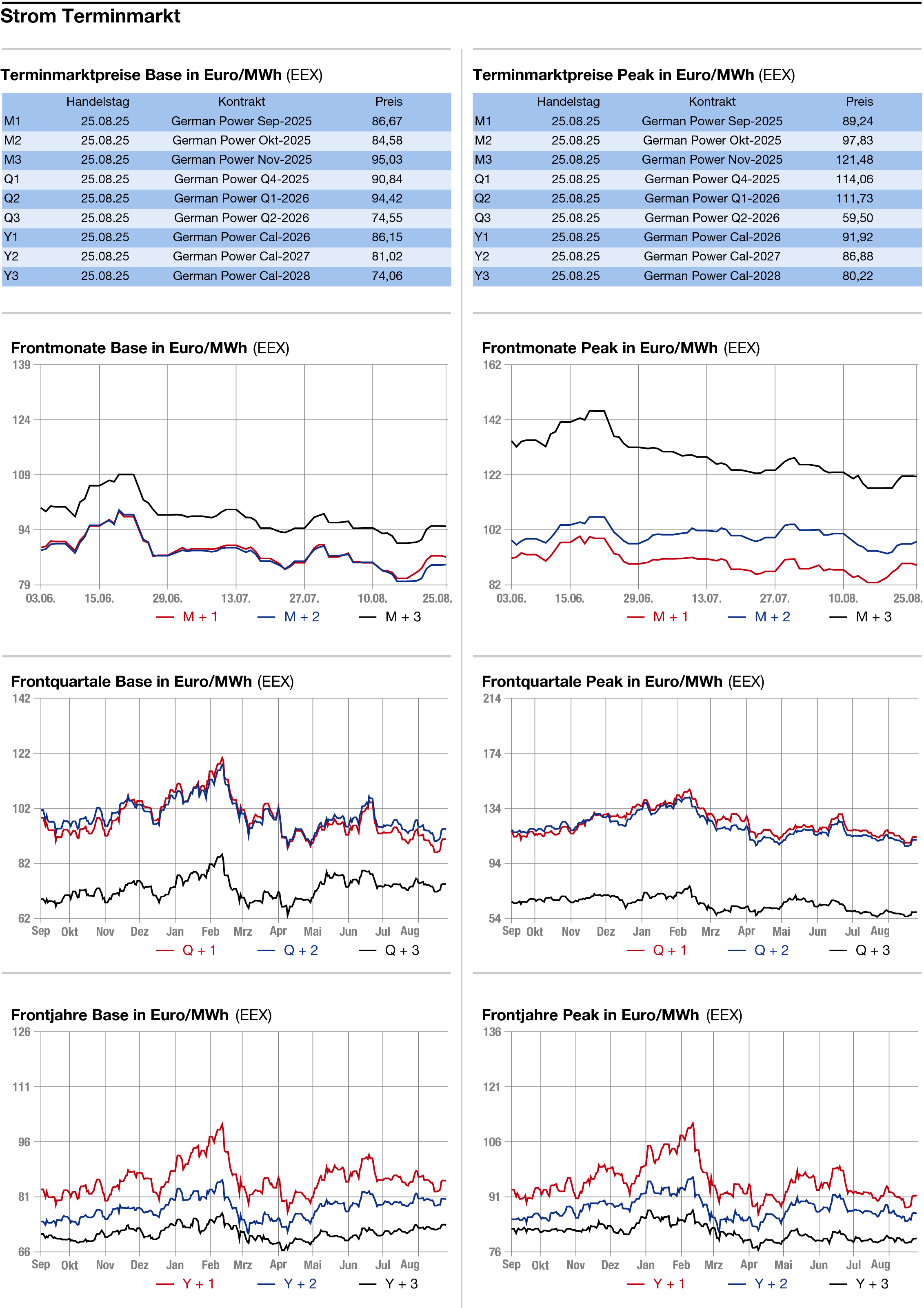

GAS

Niedrige Speicherfüllstände stützen Erdgaspreis

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energienotierungen am Montag gezeigt. Die Strompreise fanden keine klare Richtung, während die für CO2-Zertifikate nachgaben. Am Gasmarkt drückten zwar geringere Notierungen auf die Preise, doch bleiben die im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigeren Speicherstände ein stützender Faktor, flankiert von geopolitischen Risiken und Wartungsarbeiten in Norwegen.

Strom: Uneinheitlich haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 100,00 Euro/MWh im Base und 86,50 Euro/MWh im Peak gehandelt. Am Freitag wurde der Montag selbst mit 87,50 Euro/MWh in der Grundlast bewertet. An der Börse kostete der Day-ahead am Montag 99,79 Euro/MWh im Base und 86,32 Euro/MWh im Peak.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag fallen und auch in den darauffolgenden Tagen geringer ausfallen als noch am Montag. Erst ab Samstag werden wieder höhere Beiträge von Wind und Sonne zur Stromproduktion erwartet. Das US-Wettermodell erwartet für die kommenden 14 Tage zumeist leicht unterdurchschnittliche Windstrommengen. Die Temperaturen dürften sich in diesem Zeitraum um den saisonüblichen Mittelwert herum bewegen.

Am langen Ende verlor das Strom Cal 26 bis zum Nachmittag 0,14 auf 85,70 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Montag präsentiert. Der Dec 25 verlor bis 14.00 Uhr 0,57 Euro auf 71,96 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 8,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,60 Euro, das Tief bei 71,82 Euro.

Die Preise für die Emissionszertifikate dürften vorerst in einer Spanne zwischen 70 Euro und 73 Euro/Tonne verharren, so die Einschätzung der Analysten von Vertis. Fundamental betrachtet dürften die in weiten Teilen Europas überdurchschnittlich prognostizierten Temperaturen insgesamt eher unterstützend wirken, in Deutschland dürfte die geringe Windeinspeisung unterdessen aber kompensiert werden, da unterdurchschnittliche Temperaturen den Bedarf an Klimatisierung reduzieren.

Eine gewisse Unterstützung für CO2 sei auch durch den Gasmarkt und die möglichen wartungsbedingten Einschränkungen in Norwegen sowie das Stocken der Ukraine-Friedensverhandlungen zu erwarten, so die Analysten weiter. Für die letzte Augustwoche ist zudem mit einer leichten Belebung der Handelsaktivität zu rechnen. Ob diese allerdings bereits ausreicht, dem Markt eine klare Richtung zu geben, bleibt vorerst fraglich.

Erdgas: Die europäischen Erdgaspreise gaben am Montag nach. Am niederländischen TTF verlor der Frontmonat bis 14.00 Uhr 0,38 auf 33,18 Euro/MWh.

Laut Gas Infrastructure Europe sind die Speicher in der EU derzeit zu knapp 76 Prozent gefüllt – deutlich unter dem Vorjahreswert von 91 Prozent und ebenfalls unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 83 Prozent. Die im Vergleich niedrigeren Füllstände stützen die Preise, da die Marktteilnehmer eine anhaltend stärkere Nachfrage nach zusätzlichem Gas erwarten, um die Speicher rechtzeitig vor Beginn der Heizsaison aufzufüllen.

Gestützt werden die Preise zudem von der nachlassenden Zuversicht im Hinblick auf ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Staatschef Wladimir Putin sowie von Sorgen über bevorstehende Wartungsarbeiten in norwegischen Gasanlagen. Hier entspannt sich die Lage zwar etwas, denn die Ausfälle bei den Gasfeldern Troll und Gullfaks fallen geringer aus als zunächst erwartet. Dennoch begrenzten die planmäßigen Wartungsarbeiten an der norwegischen Gasinfrastruktur, die sich bis in den September hineinziehen, weiterhin die Flexibilität im Angebot.

In Asien stockten Käufer in der vergangenen Woche ihre LNG-Importe auf, um die Speicher nach dem Sommer wieder zu füllen. Die Einfuhren nach China, Japan und Südkorea legten im 30-Tage-Schnitt zu, wobei Chinas tägliche Importe laut ANZ Research den höchsten Stand seit Januar erreichten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: