27. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Reiche soll Strombedarf realistisch prognostizieren

WIRTSCHAFT: Deutschland und Kanada stärken Rohstoffpartnerschaft

RECHT: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Baywa-Manager

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Stromnetzbetreiber in Deutschland

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT OFFSHORE: Trump stoppt fast fertigen US-Windpark auf See

IT: In wenigen Minuten zum Direktvermarktungs-Angebot

AUFTRAG: Windstrom fließt nun direkt in den Bau von Schwerlastregalen

POLITIK: Wissenschaftlicher Beirat kritisiert Industrieförderung

TECHNIK

GEOTHERMIE: Geiselbullacher Geothermiebohrungen noch in diesem Jahr

STROMNETZ: Netzknoten stärkt ostsächsische Stromversorgung

WINDKRAFT OFFSHORE: Vattenfall plant Offshore-Betriebsbasis in Eemshaven

UNTERNEHMEN

BILANZ: Streit um Millionenverlust der Stadtwerke Mühldorf

BILANZ: Stadtwerke Landsberg mit Millionenüberschuss

BETEILIGUNG: Trianel gewinnt Wuppertal und Siegen als Partner

WÄRMETECHNIK: Thermondo setzt auf externe Fachbetriebe

PERSONALIE: Eons Vertriebstochter mit neuem Digitalchef

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Impulsarmer Energiegroßhandel

TOP-THEMA

Wasserstoff-Pläne liegen auch in Leipzigs Süden brach

Wasserstoff spielt im Heizkraftwerk Süd vorerst keine Rolle. Quelle: Stadtwerke Leipzig

WASSERSTOFF.

Der Wasserstoff-Hochlauf ist in Leipzig zum Stillstand gekommen. Das Gasheizkraftwerk Süd geht noch nicht einmal in den für 2026 angekündigten Probebetrieb mit dem grünen Gas.

Erdgas bleibt der Stoff, der in Leipzigs modernem Gasheizkraftwerk die Hauptrolle spielt. Und danach kommt lange nichts, denn der Probebetrieb mit Wasserstoff ist auf ungewisse Zeit verschoben. Das bestätigten die Stadtwerke Leipzig auf Anfrage dieser Redaktion.

Das Kraftwerk im südlichen Stadtteil Lößnig ist noch sehr jung, im Jahr 2022 in Betrieb gegangen. Thomas Brandenburg, damals Abteilungsleiter „Aufbaustab neue Erzeugung“, hatte klare Pläne für die fossilfreie Strom- und Wärmeproduktion. Wasserstoff solle zunächst als Beimischung einen Anteil von 30 Prozent erhalten, Mitte der 30er-Jahre dann könne grüner H2 das Erdgas vollständig ablösen, hoffte er damals. Das ist Schnee von gestern, auch Kraftwerksentwickler Brandenburg hat inzwischen bei der Leag als Geschäftsführer der Einheit „Clean Power“ angeheuert.

Die Hälfte des Leipziger Strom- und Fernwärmebedarfs kann das Werk Süd decken. Bloß ist der Wasserstoff-Fahrplan ungewisser denn je. Angesprochen auf den Rückzieher, spielt ein Sprecher der Leipziger Stadtwerke den Ball ins Feld der Bundesregierung. Bis heute sei das versprochene Geld aus Berlin nicht geflossen. „Wenn der Bund dieses Projekt gefördert hätte, hätten wir die Tests in diesem Jahr begonnen“, so der Sprecher.

Infrastruktur und grüner Wasserstoff nicht ausreichend vorhanden

Mit dem „Projekt“ meint der Sprecher das „Burn4H2“-Vorhaben. Am Standort Leipzig Süd sollten Wasserstoffturbinen einen Praxistest durchlaufen, um sie kostenoptimiert im Verbundsystem mit Energiespeichern, Solarthermie, Wärmepumpen, Elektrolyseuren und regenerativen Energieerzeugern einzusetzen.

Daraus wird nun erst einmal nichts. „Unsere Prioritäten haben sich für dieses Projekt verschoben“, so der Sprecher. Das hat auch damit zu tun, dass der Hochlauf des Wasserstoffs in Deutschland nicht recht vorankommt. Für den Dauerbetrieb des Kraftwerks mit Wasserstoff fehle derzeit nicht nur die Infrastruktur. Auch sei grüner Wasserstoff weder verfügbar noch bezahlbar.

An der Tauglichkeit des Kraftwerks für einen möglichen Wasserstoff-Einsatz lässt er allerdings keinen Zweifel. Der Hersteller (Siemens) habe die Funktionsfähigkeit der Turbinen zum Betrieb mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff „vertraglich zugesichert“.

Den Fuß auf die Wasserstoffbremse haben zuletzt etliche Firmen gesetzt. Die Leag hatte Ende Juni bekannt gegeben, das Wasserstoff-Zentrum in Boxberg mit einem auf 500 MW zu skalierendem Kraftwerk auf Eis zu legen. Ohne Kraftwerkssicherheitsgesetz des Bundes und angesichts des ausbleibenden H2-Hochlaufs erschien dem Unternehmen aus Cottbus das Risiko zu hoch. Eon, Arcelor Mittal und EWE sind weitere Schwergewichte, die Wasserstoff-Projekte inzwischen auf die lange Bank schieben.

Als Absage an die Dekarbonisierung wollen die Stadtwerke Leipzig den H2-Stopp nicht verstanden wissen. Das Unternehmen verweist auf andere Projekte, etwa Windenergievorhaben oder die als Deutschlands größte Solarthermie-Anlage gepriesene Kollektoren-Sammlung im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau. Ab Frühjahr 2026 sollen hier jährlich 26 Millionen kWh Fernwärme entstehen. Dazu wandelt das Projekt „RE=FILL“ ab 2028 am Standort Leuna anfallende Abwärme von Total Energies in Wärme für 100.000 Haushalte um.

Quelle: Stiftung Klimaneutralität

Reiche soll Strombedarf realistisch prognostizieren

POLITIK. Die Stiftung Klimaneutralität analysiert das geplante Energiewende-Monitoring und fordert von Bundeswirtschaftsministerium Transparenz bei seinen Annahmen und niedrigere Systemkosten.

Die Stiftung Klimaneutralität hat im Vorfeld der angekündigten Veröffentlichung des Energiewende-Monitorings durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) eine Analyse vorgelegt. Darin betont die 2020 in Berlin gegründete Denkfabrik, dass es sich bei dem Monitoring nicht allein um eine technische Bestandsaufnahme handele, sondern um eine politische Weichenstellung für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.

Der Co-Direktor der Stiftung Klimaneutralität, Thomas Losse-Müller erklärte, es gebe zwei zentrale Anforderungen an die Schlussfolgerungen des Monitorings: Die Maßnahmen müssten mit der geltenden Rechtslage vereinbar sein und Klimaneutralität bis 2045 ermöglichen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass Strompreise sinken, um die industrielle Basis Deutschlands zu erhalten. Losse-Müller forderte von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), offenzulegen, auf welchen Annahmen ihre Bewertungen beruhen.

Strombedarf steigt verzögert

Die Stiftung verweist darauf, dass die Strombedarfe im Jahr 2030 geringer ausfallen werden als bislang prognostiziert. Gründe dafür seien die verzögerte Elektrifizierung von Wärme und Verkehr sowie eine konjunkturelle Schwäche infolge der Corona-Pandemie und der Gaskrise. Dies sei jedoch kein Anlass, den Ausbau erneuerbarer Energien zu verlangsamen. Losse-Müller betonte, der Bedarf werde nur später eintreten. Ein Mangel an ausreichendem Stromangebot könne zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wenn Prognosen auf schwacher wirtschaftlicher Entwicklung basieren.

Nach Einschätzung der Stiftung wird der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung schneller steigen, wenn trotz geringerer Nachfrage der Ausbau ambitioniert fortgesetzt wird. Da Wind- und Solarenergie inzwischen die günstigsten Technologien seien, könne eine verstärkte Nutzung fossile Kraftwerke verdrängen und die Strompreise senken. Laut Stiftung senke jeder Euro an Fördermitteln für erneuerbare Energien die Stromkosten um das 1,6- bis 1,9-fache.

|

| Entwicklung der deutschen Stromnachfrage in verschiedenen Szenarien. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Stiftung Klimaneutralität |

Systemkosten senken

Ein Schwerpunkt der 20-seitigen Analyse liegt auf den Systemkosten. Nach Berechnungen der Stiftung können bis 2045 Einsparungen von rund 200 Milliarden Euro erzielt werden. Die größten Hebel liegen bei der stärkeren Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen, der Optimierung von Offshore-Anbindungen, beim Überbau bestehender Wind- und PV-Anlagen, einem raschen Ausbau der Übertragungsnetze und dem Einsatz von Großbatteriespeichern. Weitere Potenziale sieht die Stiftung bei Freileitungen statt Erdkabeln sowie durch Digitalisierung von Netzanschlüssen und eine flexiblere Nachfragegestaltung. „Statt den Ausbau der Erneuerbaren sollten wir den Anstieg der Systemkosten bremsen“, sagte Losse-Müller.

Die Stiftung kritisiert, dass die Höhe des künftigen Strombedarfs stark von politischen Zielsetzungen abhängt. Entscheidend sei etwa, ob Deutschland seine industrielle Basis langfristig sichern wolle und welchen Anteil es an der globalen Rechenkapazität anstrebe. Nach den Berechnungen der Denkfabrik würde bereits die Aufrechterhaltung des derzeitigen deutschen Anteils von vier Prozent an der weltweiten Rechenleistung bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf von 23 Milliarden kWh verursachen.

Sollte Deutschland zusammen mit der Europäischen Union ein Viertel der globalen Kapazitäten anstreben, ergäbe sich ein Mehrbedarf von 51 Milliarden kWh. Diese Dimensionen seien in bisherigen Szenarien, die vor dem globalen Aufschwung der Künstlichen Intelligenz erstellt wurden, nicht berücksichtigt.

Acht strategische Dimensionen

Die Stiftung Klimaneutralität verweist in ihrer Analyse auf acht strategische Dimensionen, die das Energiewende-Monitoring berücksichtigen müsse. Dazu gehören neben der Sicherstellung der Klimaneutralität bis 2045 und dem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien auch eine realistische Strombedarfsprognose, die sich an den wirtschaftspolitischen Zielbildern der Bundesregierung orientiert. Das Stromangebot müsse auch die Produktion von Wasserstoff ermöglichen. Zudem sei ein technologieoffener Kapazitätsmarkt mit unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen erforderlich, um die Versorgungssicherheit kostengünstig zu gewährleisten.

Die „Einordnung des Energiewende-Monitorings“ der Stiftung Klimaneutralität steht als PDF zum Download bereit.

Deutschland und Kanada stärken Rohstoffpartnerschaft

Lithium-Mineral. Quelle: Shutterstock / Spodumen

WIRTSCHAFT. Deutschland und Kanada haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen auszuweiten. Ziel ist es, Lieferketten zu sichern und Unternehmen enger zu vernetzen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat seine Kooperation mit Kanada im Bereich kritischer Rohstoffe intensiviert. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der kanadische Energieminister Jonathan Hodgson unterzeichneten dazu am 26. August in Berlin eine gemeinsame Erklärung. Laut dem BMWE soll die Vereinbarung die Versorgungssicherheit deutscher Unternehmen stärken und neue Perspektiven für gemeinsame Projekte eröffnen.

Kanada zählt zu den weltweit führenden Bergbauländern. Das Land fördert zahlreiche kritische Rohstoffe, darunter Kobalt, Graphit, Lithium, Nickel und Kupfer. Auch bei der Gewinnung Seltener Erden will Kanada seine Aktivitäten ausbauen. Diese Rohstoffe sind zentrale Bestandteile für Batterien, Elektromotoren, Windkraftanlagen oder medizinische Geräte.

Reiche betonte, Deutschland und Kanada setzten mit der Vereinbarung ein klares Signal für stabile Lieferketten. Für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen sei der Zugang zu kritischen Rohstoffen entscheidend. Sie verwies darauf, dass deutsche Firmen bereits heute mit kanadischen Partnern bei der Rohstoffgewinnung zusammenarbeiten und dass diese Kooperation gezielt ausgebaut werden solle.

Gemeinsame Unternehmensprojekte

Die Bundesregierung verwies auf bereits bestehende Maßnahmen wie den Rohstofffonds, ungebundene Finanzkreditgarantien für Rohstoffprojekte oder die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Diese Instrumente sollen nun durch die bilaterale Kooperation mit Kanada ergänzt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung gemeinsamer Projekte von Unternehmen beider Länder, der Zusammenarbeit bei Verarbeitungstechnologien sowie einer engeren Vernetzung.

Zudem soll der politische Dialog über Rahmenbedingungen der Rohstoffproduktion vertieft werden. Nach Angaben des BMWE kann dies dazu beitragen, wettbewerbsfähige Wertschöpfungsketten auch außerhalb Chinas aufzubauen.

Im Rahmen der Vereinbarung wurden drei Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding, MoU) zwischen Unternehmen unterzeichnet. Sie betreffen die Zusammenarbeit von Vacuumschmelze mit Torngat Metals, von Enertrag mit Rock Tech Lithium sowie von Aurubis mit Troilus Gold. Diese MoU sollen den Austausch im Bereich Rohstoffgewinnung und -verarbeitung vertiefen.

Nach Angaben des BMWE suchen deutsche Unternehmen schon heute verstärkt Partner in Kanada, sowohl in der Rohstoffgewinnung als auch in Weiterverarbeitung und Recycling. Mit den neuen Vereinbarungen will die Bundesregierung diese Entwicklung unterstützen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern langfristig festigen.

Die deutsch-kanadische Absichtserklärung steht im Internet bereit.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Baywa-Manager

Quelle: Pixabay / Sang Hyun Cho

RECHT. Der einst stocksolide Mischkonzern Baywa ist seit 2024 ein Sanierungsfall. Nun prüft die Staatsanwaltschaft, ob Vorstände die Bilanz 2023 schönten.

Nach der Fast-Pleite des Mischkonzerns Baywa im vergangenen Jahr ermittelt nach Angaben des Aufsichtsrats die Münchner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungsbehörde prüft, ob Vorstände im Jahresabschluss 2023 die Finanzlage des Unternehmens falsch dargestellt haben. Das berichtete Aufsichtsratschef Gregor Scheller zu Beginn der Hauptversammlung in München. „Die Baywa wird eng mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.“

Einst stocksdolide, heute ein Sanierungsfall

Gegen wen sich die Ermittlungen richten, sagte Scheller nicht. Unterschrieben wurde der Jahresabschluss 2023 unter anderem vom damaligen Vorstandschef Marcus Pöllinger und dem Finanzvorstand Andreas Helber, die mittlerweile beide das Unternehmen verlassen haben, beziehungsweise verlassen mussten.

Die Baywa hatte im Jahresabschluss 2024 einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro gemeldet, der zu einem beträchtlichen Teil auf Abschreibungen von Buchwerten in der Bilanz zurückzuführen war (wir berichteten). Scheller sprach von der „größten Krise“ der Unternehmensgeschichte. Bei den Ermittlungen geht es nun offenkundig darum, ob Buchwerte der Bilanz im Vorjahr geschönt waren. Vor der Münchner Staatsanwaltschaft hatte bereits die Finanzaufsicht Bafin im November 2024 eine Untersuchung der Baywa-Bilanz 2023 eingeleitet.

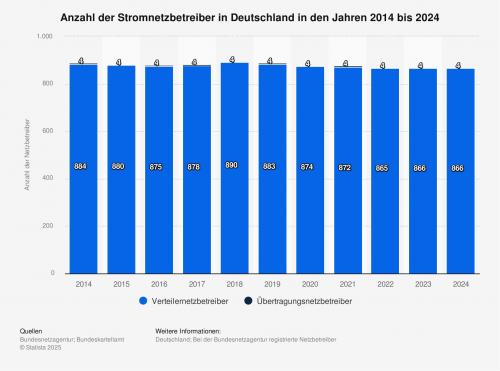

Anzahl der Stromnetzbetreiber in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 866 Stromnetzbetreiber gezählt. Gegenüber dem Jahr 2014 ist die Zahl der genannten Betreiber um 18 zurückgegangen. Stromnetzbetreiber können in Übertragungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber unterteilt werden.

Quelle: Fotolia / vadim petrakov

Trump stoppt fast fertigen US-Windpark auf See

WINDKRAFT OFFSHORE. Die USA machen Ernst mit dem Stopp des Offshorewind-Zubaus an den Küsten: Europäer dürfen ein 700-MW-Projekt nicht weiterbauen. Derweil verkauft Orsted ein schottisches Projekt.

45 der 65 Windenergieanlagen von „Revolution Wind“ stehen schon. „Revolution“ ist ein Windpark von Orsted und Skyborn Renewables vor der Küste des US-Bundesstaats Rhode Island. Der Ökostrom ist bereits auf 20 Jahre an Rhode Island (400 MW) und Connecticut (300 MW) verkauft.

Das alles ficht US-Präsident Donald Trump von den Maga-Republikanern nicht an, der bereits direkt bei seinem Amtsantritt im Januar angekündigt hatte, jedes Windkraftprojekt an der amerikanischen Küste zu stoppen, das noch in der Entwicklung oder im Bau ist. Das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) des US-Innenministeriums, das 2024 die Bauarbeiten genehmigt hatte, hat am 22. August den dänischen Energiekonzern Orsted und den Hamburger Projektentwickler Skyborn Renewables angewiesen, die Bauarbeiten an „Revolution Wind“ zu stoppen. Es führte dafür nicht näher bezeichnete Bedenken für die nationale Sicherheit der USA an.

Die Projektierer sind der Anordnung nachgekommen. Orsted zumindest behält sich aber alle Schritte vor, um „Revolution Wind“ doch noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertigzustellen. Die Optionen reichen ausdrücklich von klarstellenden Gesprächen mit den Genehmigungsbehörden bis zu einer Klage gegen den Baustopp.

„Revolution“ ist nicht der einzige Offshore-Windpark von Orsted in den USA. Den Dänen gehört auch der erste kommerzielle US-Meereswindpark „South Fork Wind“, bei dem sie das Glück hatten, schon voriges Jahr vor Trumps Amtsantritt mit dem Bau fertig zu sein. Er liegt in direkter Nachbarschaft von „Revolution“ auf Rhode Islander Staatsgebiet, speist aber mit einer Maximalleistung von 132 MW ausschließlich in den US-Bundesstaat New York ein. Orsted hebt hervor, dass dessen Kapazitätsfaktor von 53 Prozent im ersten Halbjahr so hoch ist wie von jedem anderen Grundlast-Kraftwerk des Bundesstaates.

Orsteds Aktie gab nach der Ad-hoc-Meldung über „Revolution“ deutlich nach, von fast 28 Euro auf unter 24 Euro, erholte sich danach aber wieder etwas. Sie notierte am 26. August kurz vor 17 Uhr bei 25,45 Euro.

Rückzug aus „Salamander“

Ob im Zusammenhang mit dem US-Rückschlag oder nicht − Orsted zieht sich ohne Begründung aus einem Gemeinschaftsprojekt für den schwimmenden (floating) 100-MW-Demonstrationswindpark „Salamander“ 35 Kilometer vor der schottischen Küste bei Peterhead zurück. Die Dänen verkauften ihre 80 Prozent an den Projektrechten an den norwegischen Entwickler schwimmender Offshore-Fundamente (Öl, Gas, Wind) und ganzer Windparks „Odfjell Oceanwind“ (OOW) zu einem nicht genannten Preis.

Es ist eine freundliche Übernahme durch OOW, geht man nach den zustimmenden Äußerungen der Juniorpartner Simply Blue Group und Subsea 7 in einer abgestimmten Mitteilung. Auch die königliche Grundstücksverwaltung Crown Estate Scotland befürworte den Deal, hieß es.

Die alten Partner hatten in der 2023er-Vergaberunde („Innovation and Targeted Oil and Gas leasing round“, INTOG) den Zuschlag und eine Differenzvertrags(CfD)-Subvention für „Salamander“ erhalten. Der neue Partner hob das „investitionsfreundlliche“ CfD-Regime von Großbritannien beziehungsweise Schottland hervor.

Schottland will bis 2030 über insgesamt 5.000 MW schwimmende Offshore-Windleistung verfügen. Projekte wie „Salamander“ dienen als Test, um für den Bau größerer Floating-Windparks zu lernen. Der neue Seniorpartner von „Salamander“ OOW hatte kürzlich vor seinem Heimatland Norwegen den schwimmenden 24-MW-Windpark „Scalewind“ in Betrieb genommen. Projektiert sind auch „Goliatwind“ und „Utsirawind“.

In wenigen Minuten zum Direktvermarktungs-Angebot

Quelle: Shutterstock / William Potter

IT. Das Grünenergie-Unternehmen Iqony bietet von sofort an Betreibern von Wind- und Solarenergieanlagen quasi in Echtzeit Angebote für Direktvermarktungs-Verträge. Das ist erst der Anfang.

Das Essener Grünenergie-Unternehmen Iqony hat gemeinsam mit dem Hamburger Start-up Trace Electrity einen Online-Konfigurator für die Direktvermarktung von Strom aus Wind- und Photovoltaikanlagen entwickelt und scharfgeschaltet. Wie Iqony abgestimmt mit Trace mitteilte, können Betreiber von Anlagen mit Direktvermarktungs-Pflicht, das heißt, mit mindestens 100 kW installierter Leistung, mit dem neuen Tool innerhalb „weniger“ Minuten eine unverbindliche Preisindikation erhalten.

Der webbasierte Konfigurator soll nach Angaben von Iqony und Trace den bislang häufig aufwendigen und analogen Angebotsprozess vereinfachen. Mit wenigen Schritten können Betreiber auf einer Unterseite von Iqony kostenlos und rund um die Uhr ein unverbindliches Angebot erstellen lassen. Es werden unter anderem das Unternehmen, die Energiequelle und der Standort der Anlage abgefragt.

Zunächst konzentriert sich das digitale Angebot auf die Direktvermarktung von erneuerbarem Strom. Diese hat Iqony nach eigenen Worten ausgewählt, weil darin ein besonderes Potenzial liege, Geschäftsprozesse zu optimieren.

Geplant ist, die Plattform noch im Laufe des Jahres auf weitere Bereiche wie grüne Power Purchase Agreements (PPA, anlagenbezogene Direktlieferverträge) und Marktzugangsverträge auszuweiten.

Windstrom fließt nun direkt in den Bau von Schwerlastregalen

Ohra wandelt künftig Windstrom direkt in Schwerlastregale um. Quelle: SL Naturenergie

AUFTRAG. Wind in Schwerlastregale umwandeln, das macht ein besonderer Liefervertrag möglich. In NRW hat ein Windkraftentwickler den dritten Industriebetrieb direkt an einen Windpark angebunden.

Wenn zwischen Firma und Windturbine eine Kabelverbindung besteht, ist die Seltenheit einer Direktversorgung realisiert. In Nordrhein-Westfalen ist die SL Naturenergie Treiber dieses Modells. Jetzt ist bereits der dritte Vertrag des Gladbecker Unternehmens mit einem Industriebetrieb in trockenen Tüchern.

25 Jahre lang werde die „OHRA Regalanlagen GmbH“ den Ökostrom aus einem Windpark im Rheinischen Revier beziehen, teilt SL Naturenergie mit. Ohra ist eine Tochter der Hölscher Holding, einem Spezialisten für Lager- und Logistikeinrichtungen, und stellt Schwerlastregalsysteme her.

Dass Direktbelieferungskontrakte noch keine Selbstverständlichkeit darstellen, bewies auch ein besonderer Gast bei der Vertragsunterzeichnung. Die NRW-Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) machte auf ihrer Sommertournee am Windpark „Berrenrather Börde“ Station. Der steht auf einer Fläche des ehemaligen Braunkohle-Tagebaus an der Stadtgrenze zwischen Kerpen und Hürth.

Flugplatz verhindert höhere Windturbinen

Bis zu Ohras Regalwerk in Kerpen muss der Strom zweieinhalb Kilometer Distanz überwinden. Die vier produzierenden Enercon-Anlagen wirken dabei wie aus der Zeit gefallen, dabei sind sie brandneu. Es handelt sich um Enercon-Maschinen des Typs E-82, ihre Leistung beträgt 2,3 MW und ihre Gesamthöhe erreicht mit knapp 120 Metern nur etwa die Hälfte heute handelsüblicher Onshore-Anlagen.

Die geringe Dimensionierung erklärt eine Sprecherin von SL Naturenergie mit einem nahe gelegenen Militärflughafen. Die Basis in Nörvenich belege alle Bauten in einem gewissen Radius mit einer Höhenbeschränkung.

Dennoch ist die Jahresproduktion des Quartetts mit erwarteten 12 Millionen kWh weit höher als der Vertragsgegenstand. Ohra nehme jährlich etwas mehr als 1 Million kWh ab. Den Rest, so die Sprecherin, speise SL Naturenergie ins öffentliche Netz ein. Zumindest so lange, bis Ohra weitere Teile der Produktion elektrifiziere und womöglich auf größere Strommengen aus dem Windpark zurückgreife.

SL-Geschäftsführer Klaus Schulze Langenhorst sieht für Industrieunternehmen in der Direktbelieferung den Vorteil von „langfristiger Planungssicherheit“ zu bezahlbaren Preisen. Außerdem sei die Vereinbarung ein Zeichen dafür, dass „Strukturwandel und Energiewende Hand in Hand gehen“. Denn der Strom aus Windenergie gelange von einem ehemaligen Braunkohleabbaugebiet aus direkt in einen Industriebetrieb.

Sein Unternehmen hatte seit Juni 2024 bereits mit Thyssenkrupp – für ein Stahlwalzwerk in Hagen-Hohenlimburg – und einem Produktionswerk von Schöneweiss in Hagen ähnliche Lieferverträge abgeschlossen (wir berichteten jeweils).

Wissenschaftlicher Beirat kritisiert Industrieförderung

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium warnt in seinem Gutachten zur europäischen Industriepolitik vor einer ausufernden Subventionspolitik „ohne Kompass“.

Am 26. August hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ein neues Gutachten mit dem Titel „Industriepolitik in Europa“ veröffentlicht. Darin mahnen die Expertinnen und Experten eine klarere Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an und warnen vor einer zunehmenden Abhängigkeit von Subventionen.

Nach Einschätzung des Gremiums besteht die Gefahr, dass die Vielzahl von Fördermaßnahmen und Begründungen − von der Stärkung der Resilienz über geopolitische Erwägungen bis hin zur Dekarbonisierung − dazu führt, dass Industriepolitik zu einem „Sammelsurium ohne wirtschaftspolitischen Kompass“ wird. Dies könne für die Volkswirtschaft nachteilige Folgen haben, weil Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen dann stärker an politisch motivierten Förderungen und weniger an realen Marktchancen ausrichten.

Weniger Bürokratie hilft mehr

Der Vorsitzende des Beirats, Eckhard Janeba, betonte, dass weniger Regulierung und eine konsequente Entbürokratisierung derzeit die wirksamste Industriepolitik für Deutschland und Europa seien. Damit solle vermieden werden, dass die Wirtschaft durch bürokratische Vorgaben zusätzlich belastet wird.

Im Gutachten wird dargelegt, dass industriepolitische Eingriffe mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft vereinbar sein können, wenn gesellschaftliche Ziele anders nicht erreichbar sind. Achim Wambach, der die Arbeit maßgeblich betreut hat, erklärte, industriepolitische Maßnahmen müssten auf wenige, klar definierte Ziele beschränkt bleiben und marktkonform ausgestaltet sein, um negative Effekte zu vermeiden.

Verhältnismäßigkeit prüfen

Als zentrale Aufgaben nennt der Beirat den Umgang mit geopolitischen Risiken und die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Dafür sprechen die Gutachter mehrere Empfehlungen aus. Vor jedem Eingriff solle eine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfinden. Viele Ziele ließen sich besser durch horizontale Maßnahmen wie Standards oder Preissignale erreichen als durch selektive Subventionen.

Fördermittel sollten nach Ansicht des Beirats wettbewerblich vergeben und anschließend evaluiert werden. Zudem solle das europäische Wettbewerbsrecht strikt auf den Schutz des Wettbewerbs und die Förderung des Verbraucherwohls begrenzt bleiben und nicht für andere industriepolitische Ziele herangezogen werden.

Resilienz neu definieren

Im Bereich der Resilienz verweist das Gremium auf seinen bereits 2023 vorgestellten Vorschlag, ein „European Supply Security Office“ einzurichten. Eingriffe sollten nur dort erfolgen, wo Unternehmen nicht selbst für sichere Lieferketten sorgen könnten. Skeptisch zeigt sich der Beirat gegenüber der im Rahmen der Netto-Null-Industrie-Verordnung formulierten Vorgabe, bis 2030 mindestens 40 Prozent des europäischen Bedarfs an sauberen Technologien in Europa zu produzieren. Dieses Ziel lasse sich weder klimapolitisch noch mit Blick auf die Versorgungssicherheit rechtfertigen.

Auch der Erhalt bestimmter Sektoren aus Gründen lokaler Beschäftigung sei kein tragfähiges Argument. Die soziale Marktwirtschaft ziele auf Vollbeschäftigung insgesamt, nicht auf die Bewahrung einzelner Branchen.

Mit Blick auf die Klimapolitik verweist der Beirat auf den zweiten europäischen Emissionshandel (EU-ETS II), der ab 2027 in Kraft tritt und rund 90 Prozent der europäischen Emissionen erfassen soll. Vor diesem Hintergrund seien viele zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen überflüssig oder sogar kontraproduktiv, da sie die Kosten der Transformation erhöhen könnten.

Klimaschutz-Belastungen besser ausgleichen

Für exportorientierte Unternehmen sieht das Gutachten Handlungsbedarf. Da sie im internationalen Wettbewerb durch strengere europäische Klimavorgaben benachteiligt seien und der CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) diese Nachteile nicht ausgleiche, seien ergänzende Maßnahmen erforderlich, um ihre Produktion in Europa zu sichern.

Das Gutachten versteht sich laut Beirat als Beitrag zur aktuellen industriepolitischen Debatte. Es fordert mehr Klarheit über die Rolle des Staates in der Wirtschaft und die konsequente Einhaltung marktwirtschaftlicher Grundsätze, um Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft in Europa zu sichern.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des BMWE steht im Internet bereit.

Die Info-Veranstaltung, bei der die ATW das Geiselbullacher Geothermieprojekt im Frühjahr vorstellte, war gut besucht. Quelle: ATW GmbH

Geiselbullacher Geothermiebohrungen noch in diesem Jahr

GEOTHERMIE. Für das Geothermieprojekt im oberbayerischen Geiselbullach ist ein Generalunternehmer gefunden. Jetzt soll es ganz schnell gehen.

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich bereits im Dezember, sollen im oberbayerischen Geiselbullach die Bohrungen starten: Die Daldrup & Söhne AG hat den Generalunternehmerauftrag für eine Tiefengeothermiedublette erhalten. Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Geiselbullach soll der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist zwei abgelenkte Tiefengeothermiebohrungen mit Bohrlängen von rund 2.430 m und 3.300 m abteufen. Der Beginn der Arbeiten für den Bau des Bohrplatzes ist für September vorgesehen

Erteilt hat den Auftrag die Amperland Thermalwärme GmbH (ATW), die als Tochtergesellschaft des Olchinger Gemeinsamen Kommunalunternehmens für Abfallwirtschaft A.ö.R. (GfA) eigens für die Durchführung des Projektes gegründet worden war. Die GfA betreibt in Geiselbullach bereits seit 1983 eine Abfallverbrennungsanlage, die jährlich 57 Millionen kWh Strom und etwa 87 Millionen kWh Wärme erzeugt und damit etwa 1.200 Wohnhäuser sowie 50 Industriebetriebe in den umliegenden Gemeinden mit Wärme versorgt. Angesichts der vor Ort bereits bestehenden Expertise in der Wärmeversorgung und der vorhandenen Infrastruktur gilt das Gelände der Abfallverbrennungslage bei den Projektbeteiligten als idealer Standort: Ein umfassendes Sicherheitskonzept besteht bereits, der benötigte Strom kann durch Eigenerzeugung gewonnen werden und die geothermische Wärme kann in die bestehenden Leitungsnetze eingespeist werden.

Daldrup & Söhne beziffert den Auftragswert in einer aktuellen Mitteilung mit rund 16,8 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens ist es das erste Mal in Deutschland, dass die thermische Abfallverwertung mit Geothermie kombiniert wird. Für die finanzielle Umsetzung des Projektes hat die ATW einen Förderbescheid über 8,8 Millionen Euro erhalten. Das Geld stammt aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) und soll die finanzielle Umsetzung des Geothermieprojektes sowie den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Olching ermöglichen.

Netzknoten stärkt ostsächsische Stromversorgung

Quelle: Davina Spohn

STROMNETZ. Ein neuer Netzknoten soll die Stromversorgung in Ostsachsen sichern. Sachsen Netze startet dafür ein Bauprojekt im Landkreis Görlitz, das bis 2027 fertig sein soll.

Die „SachsenNetze GmbH“, Netzbetreiber für Strom und Gas und Tochter der „SachsenEnergie“, hat im Landkreis Görlitz mit dem Bau eines neuen Netzknotens begonnen. Am 25. August setzten Vertreter des Unternehmens gemeinsam mit Kommunalpolitikern den symbolischen Spatenstich.

Für den Bau des Netzknotens investiert der Netzbetreiber mit Sitz in Dresden eigenen Angaben nach 17 Millionen Euro. Die Anlage soll, wie in einer Mitteilung des Unternehmens zu lesen ist, die Kapazität des Hochspannungsnetzes im Landkreis Görlitz erhöhen. Dadurch lassen sich mehr erneuerbare Energieanlagen anschließen, und auch die Versorgung zusätzlicher Verbraucher wird möglich. Hintergrund ist der wachsende Strombedarf durch Industrie, Haushalte sowie durch die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr und Wärmeversorgung.

Der Standort des Netzknotens ist die Gemeinde Horka unweit der polnischen Grenze. Der Netzbetreiber wählte ihn, da er in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Hochspannungsleitungen liegt. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar − nahezu so groß wie zwei Fußballfelder − entstehen Schaltfelder für acht Hochspannungsleitungssysteme und Kupplungen. Perspektivisch ist auch der Anschluss an das Höchstspannungsnetz vorgesehen, wie es aus Dresden heißt. Ende 2027 will Sachsen Netze die Anlage in Betrieb nehmen.

Laut Geschäftsführer Steffen Heine profitieren vom Netzausbau nicht nur Industrieunternehmen, sondern auch Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen. Landrat Stephan Meyer (CDU) unterstrich beim Spatenstich, dass ein modernes Hochspannungsnetz die Grundlage für Investitionen und Wertschöpfung in der Region schafft.

Der Netzknoten Horka ist Teil einer langfristigen Netzausbaustrategie. Bis 2028 plant Sachsen Netze die Optimierung und Erneuerung von Hochspannungsleitungen auf einer Länge von 170 Kilometern. Zudem sollen 20 Umspannwerke ausgebaut werden, wie es weiter heißt. Zwischen 2029 und 2033 sollen weitere Maßnahmen an 125 Kilometern Leitungen und 29 Umspannwerken folgen. Bis 2045 sind umfangreiche Sanierungen an zusätzlichen 280 Kilometern Leitungen und 25 Umspannwerken vorgesehen.

Vattenfall plant Offshore-Betriebsbasis in Eemshaven

Das EMO-Gelände in Eemshaven. Quelle: Vattenfall

WINDKRAFT OFFSHORE. Vattenfall hat mit der Ems Maritime Offshore (EMO) einen Vertrag zur Nutzung eines Betriebsstandorts im niederländischen Eemshaven für den Windpark Nordlicht geschlossen.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat sich einen Standort für die Betriebsführung seines geplanten Offshore-Windparks Nordlicht gesichert. Wie das Unternehmen am 26. August mitteilte, wurde mit der Ems Maritime Offshore B.V. (EMO) ein Mietvertrag über die Nutzung einer Betriebsbasis im niederländischen Hafen Eemshaven unterzeichnet. Die Ems Maritime Offshore B.V. ist in Eemshaven ansässig und Tochter der 2010 gegründeten Ems Maritime Offshore GmbH aus Emden.

Das Gelände soll künftig als „Operation & Maintenance“-Basis für den Bau und Betrieb der Offshore-Windparks Nordlicht 1 und 2 dienen. Ein wesentlicher Vorteil sei laut Unternehmen die vorhandene Hafeninfrastruktur, die das Anlegen von Service Operation Vessels (SOVs) und Crew Transfer Vessels (CTVs) erleichtert.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Cyril Moss, Projektleiter Nordlicht bei Vattenfall, erklärte, man benötige für ein Offshore-Vorhaben dieser Größe verlässliche Partner. Mit der EMO setze Vattenfall auf ein Unternehmen mit Erfahrung und deutschen Wurzeln. Die Betriebsbasis in Eemshaven ermögliche kürzere Anfahrtszeiten zu den Projektflächen in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und trage damit zu einem effizienten und klimafreundlichen Betrieb bei.

Auch die EMO sieht in der Vereinbarung einen wichtigen Schritt. Geschäftsführer Marcel Diekmann sagte, mit Vattenfall gewinne man einen bedeutenden Partner und sichere damit nachhaltig Dienstleistungen in der Offshore-Logistikkette. Noch im laufenden Jahr will die EMO mit dem Bau des Betriebsgebäudes beginnen. Es soll Hallen- und Werkstattflächen, Außenlagerflächen sowie Büroräume umfassen. Die Fertigstellung ist für Oktober 2026 vorgesehen.

Nach Angaben des Unternehmens wird das Gebäude barrierefrei und nach hohen Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Geplant sind unter anderem Photovoltaikanlagen, eine Beheizung mit Wärmepumpen, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie der Einsatz nachhaltiger Baustoffe.

Servicevertrag geschlossen

Parallel dazu hat Vattenfall mit der EMO einen Servicevertrag abgeschlossen. Dieser umfasst die Abfertigung der SOVs mit verschiedenen Hafenleistungen. Kleinere CTVs werden über eine eigene schwimmende Anlegestelle der EMO bedient. Der Standort Eemshaven bietet den Vorteil der Nähe zu den deutschen Projektflächen. Kürzere Anfahrtszeiten sollen den Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen senken und zugleich einen effizienteren Betrieb ermöglichen.

Der Zeitplan für das Windparkprojekt Nordlicht sieht vor, dass die Bauarbeiten für Nordlicht 1 im Jahr 2026 starten. Die ersten Turbinen sollen im Herbst 2027 ans Netz gehen. Bis 2028 soll die gesamte Anlage in Betrieb sein. Bereits 2024 hatte Vattenfall Aufträge an verschiedene Partner vergeben: Vestas liefert die Windturbinen, Havfram übernimmt Transport- und Installationsdienstleistungen mit CO2-armen Verfahren, und TKF stellt die Kabel für die Anbindung der beiden Teilprojekte bereit.

Quelle: Pixabay / Bruno Germany

Streit um Millionenverlust der Stadtwerke Mühldorf

BILANZ. In Mühldorf am Inn ist die Lokalpolitik aufgeschreckt. Die Stadtwerke sollen im Jahr 2022 rund 7 Millionen Euro Verlust eingefahren haben. Der Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe.

Am 28. August ist Tag der Abrechnung. So erhoffen es sich zumindest Abgeordnete von CSU, SPD und Grünen im Stadtrat von Mühldorf am Inn. Dann kommt es bei einem Sondertreffen mit dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsratschef der Stadtwerke, Alfred Lehmann und Erstem Bürgermeister Michael Hetzl (parteilos), zur Aussprache über einen Millionenverlust des bayerischen Versorgers.

Ein Minus von 7 Millionen Euro steht für das Geschäftsjahr 2022 im Raum. Für die Stadtwerke, die Gewinne in sechs- bis siebenstelliger Höhe einzufahren gewohnt sind, ist dies eine bittere Pille. Wie bitter, darüber versuchen die verschiedenen Parteien aktuell die Deutungshoheit zu gewinnen.

Noch gibt es für die Jahre ab 2022 keine testierten Abschlüsse. Teile der Lokalpolitik werfen dem Bürgermeister angesichts des massiven Verlusts und der ausbleibenden Unterrichtung mangelnde Transparenz vor. Der wiederum weist Vorwürfe der „Vertuschung“ empört zurück, wie ein Sprecher der Stadt Mühldorf auf Anfrage dieser Redaktion ausrichtet.

Der Ton vor den Kommunalwahlen im März wird rauer

Die Emotionen kochen auf beiden Seiten hoch, und das interessierte Publikum ahnt, dass es im Vorfeld der Kommunalwahlen (März 2026) nicht nur um die Stadtwerke, sondern auch um Ansehen und Siegchancen im Chemiedreieck östlich von München geht. Mit „Wahlkampfscharmützel“ hat Bürgermeister Hetzl die öffentliche Kritik an ihm abgekanzelt. Er spricht von einem „durchschaubaren“ Versuch, Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke zu säen. Dadurch wäre auch der allgemeine Wunsch, ein neues Hallenbad zu bauen, auf einmal ein Streitthema.

Die besagten Ratsfraktionen sind in Aufruhr, weil sie durch eigene Recherchen im Bundesanzeiger den 2022er-Verlust aufgedeckt haben wollen. Bei einem solchen Minus, so heißt es, sei eine Information durch den Aufsichtsrat und/oder die Stadtspitze zwingend erforderlich. Es gebe „deutliche Anzeichen“ dafür, dass die Info über den Verlust dem Stadtrat „bis heute bewusst“ vorenthalten worden sei.

Ihrem Ansinnen wollten sie eigentlich durch eine Sondersitzung des Rats Nachdruck verleihen. Allerdings prallte der Antrag ab, die Verwaltung machte Formfehler geltend – es mangele an der erforderlichen Anzahl an Unterschriften.

Der Bürgermeister sieht sich in dieser Sache als Brückenbauer. Es kommt nun am 28. August doch zu einer Zusammenkunft – zwar nicht in Form einer Sondersitzung des Rats, sondern nach dem grünen Licht des Aufsichtsrates zu einer informellen Informationssitzung. Im Anschluss sei nicht daran gedacht, an die Öffentlichkeit zu treten, so der Stadtsprecher auf Nachfrage. Der Bürgermeister zieht sich auf formale Zwänge zurück. Die Stadtwerke berichten als GmbH dem Stadtrat in dem Moment, „sobald testierte Jahresabschlüsse vorliegen“. Dies „ist und bleibt bewährte Praxis“.

Der Stadtwerke-Geschäftsführer sieht die extrem hohen Beschaffungskosten für Strom als Grund, sein Unternehmen habe mehr Haushaltskunden als geplant in die Grundversorgung nehmen müssen. Das „führte erstmalig zu einem negativen Jahresergebnis“, so Alfred Lehmann.

Politik verlangt mehr Einblick in die Finanzen

Dass seit 2022 keine begutachteten Bilanzen vorliegen, sorgt ebenfalls für Missstimmung. Offen sei der Abschluss auch, schiebt das Rathaus nach, weil es einen noch ungeregelten Versicherungsschaden gebe, über den die Stadtwerke mit einer Assekuranz Konsens erzielen wolle. Es solle sich um einen Schaden in relevanter Größenordnung handeln, mehr verriet der Stadtsprecher nicht.

Während Lehmann das Jahresergebnis aktuell mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer feststelle, spricht Bürgermeister Hetzl von einem „derzeit ausgewiesenen Fehlbetrag von rund 7 Millionen Euro“, der sich „noch verändern“ könne. Um sodann darauf zu verweisen, dass der Versorger in den Jahren um 2022 herum Speck angefuttert habe: Die Gewinne betrugen demnach 2019 rund 1,4 Millionen Euro, 2020 und 2021 jeweils etwa 600.000 Euro und für 2023 seien rund 2,8 Millionen Euro zu erwarten.

Die Lokalpolitik verlangt ferner Aufklärung darüber, wie die Stadtwerke das Minus auffingen. Auch hier argwöhnen die Fraktionen, ihnen hätte eine Info über einen aufgenommenen Millionenkredit zugestanden. Dazu heißt es aus dem Rathaus, die Stadtwerke verbuchten ihre jährlichen Gewinne und Verluste selbst. Sie alleine trügen einen Verlust. Falls öffentlich der Eindruck entstehe, die städtischen Finanzen und damit die Steuerzahlungen der Mühldorfer Bevölkerung seien betroffen oder gefährdet: „Das ist mitnichten der Fall“, so die Rathausspitze.

Und das neue Hallenbad, lässt der Bürgermeister ausrichten, sei im Übrigen nicht in Gefahr: „Die Stadtwerke können dieses Projekt problemlos stemmen.“ So oder so – es dürfte ein spannender Kommunalwahlkampf in Mühldorf werden.

Stadtwerke Landsberg mit Millionenüberschuss

Quelle: Fotolia / Minerva Studio

BILANZ. Die Stadtwerke Landsberg haben ihren Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt. Ein Highlight im vergangenen Jahr war die Erarbeitung einer neuen Strategie.

Die Stadtwerke Landsberg mit Sitz im bayerischen Landsberg am Lech haben das Geschäftsjahr 2024 mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen. Trotz herausfordernder Markt- und Regulierungsbedingungen im Stadtwerkeumfeld erwirtschaftete das kommunale Unternehmen einen Gewinn von 2,57 Millionen Euro.

Wie es auf Anfrage dieser Redaktion aus dem Unternehmen heißt, habe sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf knapp 49,75 Millionen Euro belaufen. Er lag damit unter dem Vorjahreswert von 54,39 Millionen Euro. Der Gewinn stieg jedoch deutlich an: von 125.500 Euro im Jahr 2023 auf 2,57 Millionen Euro im Jahr 2024. Die Investitionen lagen mit 9,09 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau von 13,39 Millionen Euro.

Die Stadtwerke Landsberg erwirtschaften als Querverbundunternehmen ihr Geld in zahlreichen Bereichen. Dazu gehören Stromerzeugung, Stromnetzbetrieb, Strom- und Gasvertrieb, Fernwärme, E-Mobilität, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Glasfaserausbau, der Betrieb von Parkgaragen sowie das örtliche Inselbad.

Wie die Stadtwerke mitteilten, schloss das Inselbad auch 2024 mit einem negativen Ergebnis ab. „Dieses Defizit ist bewusst akzeptiert – denn es steht für Daseinsvorsorge, gesellschaftlichen Mehrwert und gesetzlich vorgegebene Leistungen mit begrenzten Erlösmöglichkeiten“, heißt es weiter.

Ein zentrales Projekt der Stadtwerke war im vergangenen Jahr der weitere Ausbau der Glasfaserinfrastruktur. Seit 2012 wurden bereits mehrere hundert Wohn- und Gewerbeeinheiten mit direkten Glasfaseranschlüssen in der Kommune ausgestattet. In einer neuen Kooperation mit der Telekommunikationstochter der Stadtwerke München „M-net“ und der Aigner Hausverwaltungen OHG können nun zusätzlich rund 1.700 Haushalte angeschlossen werden.

Stadtwerke übernehmen Tiefbauarbeiten

Die Stadtwerke übernehmen dabei die Tiefbauarbeiten und verlegen die Glasfaserleitungen von der Straße bis in die Gebäudekeller. M-net führt die Anschlüsse anschließend bis in die einzelnen Wohnungen. Dadurch entstehen nach Angaben der Stadtwerke leistungsfähige FTTH-Anschlüsse (Fiber-to-the-Home) mit derzeit möglichen Übertragungsraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Ein weiteres Highlight im vergangenen Jahr war die Ausarbeitung einer neuen Strategie. Ziel war und ist es, das Unternehmen frühzeitig auf künftige Anforderungen in der Energie- und Versorgungswirtschaft vorzubereiten.

Der Prozess wurde von Vorstand Jörg Gründinger initiiert und als partizipatives Projekt angelegt. Mitarbeitende konnten sich bewerben, um in einem Projektteam mitzuwirken. 18 Beschäftigte wurden für einen Initialworkshop ausgewählt, deren Ergebnisse in die künftige Unternehmensstrategie „SWL der Zukunft“ einfließen.

Ein Ergebnis: Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, haben die Stadtwerke eine zusätzliche Führungsebene etabliert. Neben der bestehenden Bereichsleitung Marketing, Vertrieb & Beschaffung wurden neue Positionen für Technik & Netze sowie für den Kaufmännischen Service geschaffen. Damit soll eine klarere Aufgabenverteilung, effizientere Prozesse und eine stärkere Fokussierung des Vorstands auf strategische Themen ermöglicht werden.

Bis Mitte 2024 war die Geschäftsführung noch als Doppelspitze organisiert, inzwischen liegt die Verantwortung allein bei Gründinger. „Der Alleinvorstand kann sich dadurch, neben dem Tagesgeschäft, stärker auf strategische Fragestellungen und die Zukunftsgestaltung der Stadtwerke Landsberg konzentrieren“, so die Begründung aus dem Unternehmen.

Trianel gewinnt Wuppertal und Siegen als Partner

Quelle: Shutterstock / Rido

BETEILIGUNG. Die Wuppertaler Stadtwerke und die Siegener Versorgungsbetriebe sind neue Gesellschafter der Trianel GmbH in Aachen und übernehmen Anteile der Stadtwerke Trier.

Die Trianel GmbH in Aachen hat ihre Gesellschafterbasis erweitert. Seit Ende August gehören die Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW) und die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) zur Kooperation kommunaler Energieversorger, teilte Trianel am 26. August mit. Beide Unternehmen übernehmen zusammen 1,49 Prozent der Anteile, die zuvor von den Stadtwerken Trier gehalten wurden.

Laut Trianel-Sprecher der Geschäftsführung, Sven Becker, stärke der Beitritt die Ausrichtung auf die Energiewende. Becker betonte, die neuen Partner passten mit ihrem Fokus auf Dekarbonisierung und moderne Daseinsvorsorge gut in das Netzwerk. Die Stadtwerke Trier hatten sich nach 16 Jahren als Gesellschafter strategisch neu aufgestellt und ihre Beteiligung abgegeben.

Die WSW mit Sitz in Wuppertal sehen die Mitgliedschaft bei Trianel als Unterstützung für ihre Klimastrategie. „Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Vermarktung von grünem Strom sind essenziell. Das gelingt am besten in Kooperation“, erklärte WSW-Vorstandsvorsitzender Markus Hilkenbach. Trianel biete dafür die passenden Strukturen.

Erprobte Zusammenarbeit vertieft

Auch die SVB, die in Siegen die Energie- und Wasserversorgung verantworten, betonen den Nutzen gemeinsamer Projekte. Geschäftsführer Thomas Mehrer verwies auf die bisherigen Erfahrungen mit dem Partnerprogramm Trianel Connect. Diese hätten die Entscheidung erleichtert, Gesellschafter zu werden.

Mit dem Einstieg der beiden Stadtwerke erhöht sich die Zahl der Trianel-Gesellschafter auf 53. WSW halten künftig 1,0 Prozent, die SVB 0,49 Prozent. Becker dankte den Stadtwerken Trier für die langjährige Zusammenarbeit und kündigte an, dass die Verbindung auch über Projektpartnerschaften bestehen bleibe.

Die Trianel GmbH ist eine Kooperation kommunaler Energieversorger, die 1999 gegründet wurde. Sie bietet Stadtwerken und regionalen Energieversorgern Leistungen in den Bereichen Handel, Projektentwicklung und Energiedienstleistungen.

|

| Beim Beitritt v.li.: Oliver Runte (Geschäftsführer von Trianel), Thomas Mehrer (SVB-Geschäftsführer), Markus Hilkenbach (CEO der WSW), Markus Schlomski (Vorstand, WSW) und Sven Becker (Sprecher der Geschäftsführung Trianel) Quelle: Trianel |

Thermondo setzt auf externe Fachbetriebe

Handwerker bei der Montage einer Wärmepumpe. Quelle: Thermondo

WÄRMETECHNIK. Thermondo öffnet sein Installationsgeschäft für Betriebe aus Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Erste Unternehmen unterstützen die Wärmepumpen-Montage in mehreren Regionen.

Deutschlands größter Wärmepumpen-Installateur bindet erstmals externe Fachbetriebe in sein Installationsgeschäft mit ein. Damit erweitert Thermondo mit Hauptsitz in Berlin seine bisherigen Strukturen um Partnerfirmen aus dem Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Mit dem Schritt reagiert das Unternehmen eigenen Angaben nach auf die steigende Nachfrage nach Wärmepumpen und will seine Kapazitäten flexibler gestalten.

Bislang setzte der Anbieter von Heizungstechnik nahezu ausschließlich auf festangestellte Handwerker. Nun sollen externe Installationsbetriebe die Arbeit der eigenen Teams ergänzen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. In einer Pilotphase haben bereits mehrere Unternehmen in Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg und Bayern Aufträge übernommen. Mehr als 100 Wärmepumpen wurden gemeinsam installiert, eine Ausweitung ist vorgesehen.

Flexiblere Strukturen im Wachstumsmarkt

Im ersten Halbjahr 2025 war die Wärmepumpe die meistverkaufte Heizungsart in Deutschland. Industrie und Handwerk investieren Milliarden in den Hochlauf, Hausbesitzer setzen zunehmend auf klimafreundliche Heizsysteme. Der Wärmepumpen-Spezialist erklärt, externe Partner würden helfen, bundesweit eine gleichmäßigere Auslastung der Teams zu erreichen. Ein strenges Auswahlverfahren soll dafür sorgen, dass die Partnerbetriebe denselben Qualitätsmaßstäben folgen wie die eigenen Handwerker.

Der Anbieter baut damit auf Erfahrungen aus den Gewerken Elektro und Fundamentbau auf. Dort hätten externe Kooperationen bereits eine schnelle Skalierung ermöglicht. Auch künftig bleibt die Zusammenarbeit als Ergänzung gedacht: Über 600 festangestellte Fachkräfte arbeiten weiterhin für das Unternehmen, das parallel weitere Handwerker und Quereinsteiger sucht.

Strukturiertes Onboarding

Zur Steuerung der Kooperationen wurde in der Berliner Zentrale eine eigene Abteilung für Partnermanagement geschaffen. Neue Fachbetriebe durchlaufen ein strukturiertes Onboarding mit Schulungen und regelmäßigen Prüfungen. Kriterien wie technische Zulassung, fachliche Erfahrung und Kundenzufriedenheit entscheiden über die langfristige Zusammenarbeit.

Wie Thermondo mitteilt, würden gerade kleine und mittlere Fachunternehmen von einer Kooperation profitieren. Sie erhielten planbare Aufträge und müssten weniger Zeit für Akquise oder Bürokratie einplanen. Die Vorbereitung und Koordination der Baustellen übernehme Thermondo. So könnten sich die Partner voll auf die eigentliche Installation konzentrieren.

Eons Vertriebstochter mit neuem Digitalchef

Tobias Mitter. Quelle: Eon Energy

PERSONALIE. Eons Vertriebstochter stellt das Digitalisierungsressort neu auf und schafft dafür den neuen Führungsposten eines Chief Information Officer. Der dafür Auserwählte kommt von Gridx.

Wechsel in der Führungetage der Eon Energy Deutschland GmbH: Die bisherige Digitalisierungschefin Sandra Rauch (CDO) verlässt die Vertriebstochter des Essener Energiekonzerns. Stattdessen kommt Tobias Mitter nach München.

Mitter führt als CIO ab 1. September das neu zugeschnittene Information-Ressort. Eon Energy arbeite mit der Neuausrichtung auf ein stärkeres Verzahnen von Business und Digital hin, heißt es in einer Mitteilung. Interdisziplinäre Teams aus Business und IT sollen künftig Tempo machen beim Entwickeln neuer Produkte, bei der Digitalisierung im Vertrieb und beim Einsatz künstlicher Intelligenz.

Tobias Mitter ist im Konzern kein Unbekannter. Seine aktuelle Station ist die Eon-Tochter „gridX“, ein Entwickler von Managementsystemen für das Vernetzen von Solaranlagen, Elektromobilen und Wärmepumpen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende in Aachen und München und ist seit 2021 Teil von Eon.

Bei Gridx übernahm Tobias Mitter im Februar 2023 die Aufgabe des Technikvorstands (CTO). Seine Kenntnisse solle er nun bei der weiteren Entwicklung des Eon Home Energiemanagers einsetzen, so der CEO von Eon Energy, Filip Thon.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

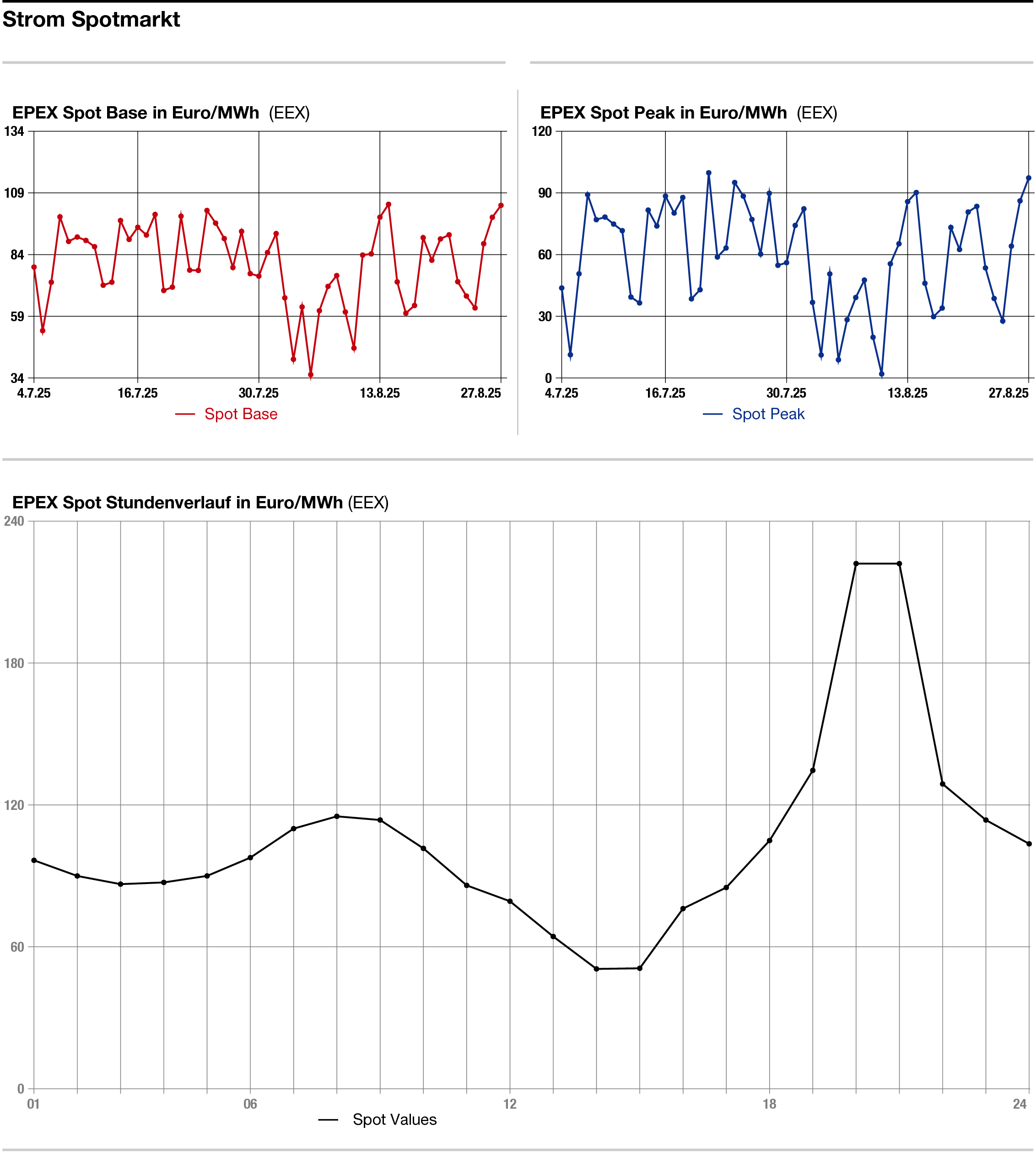

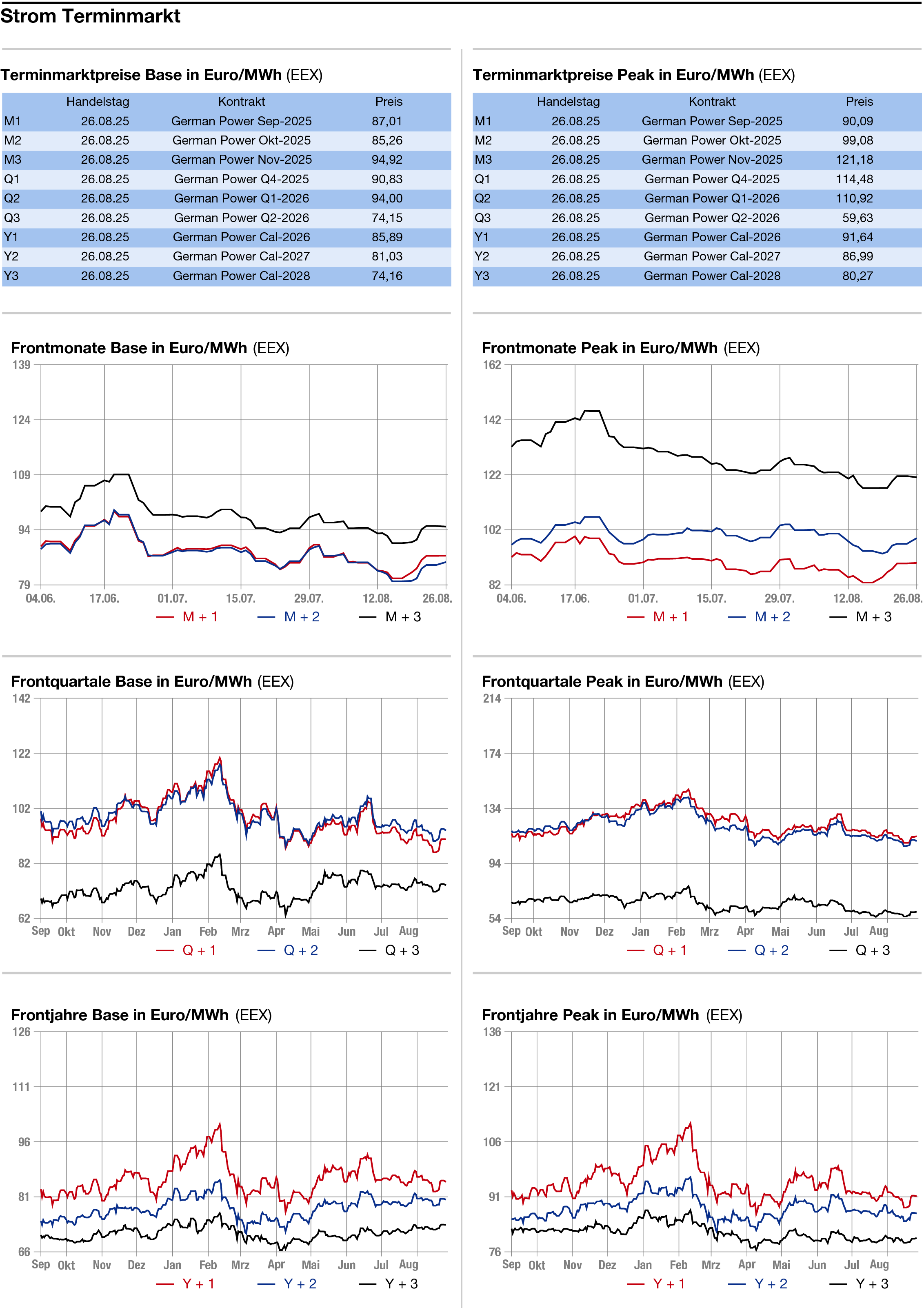

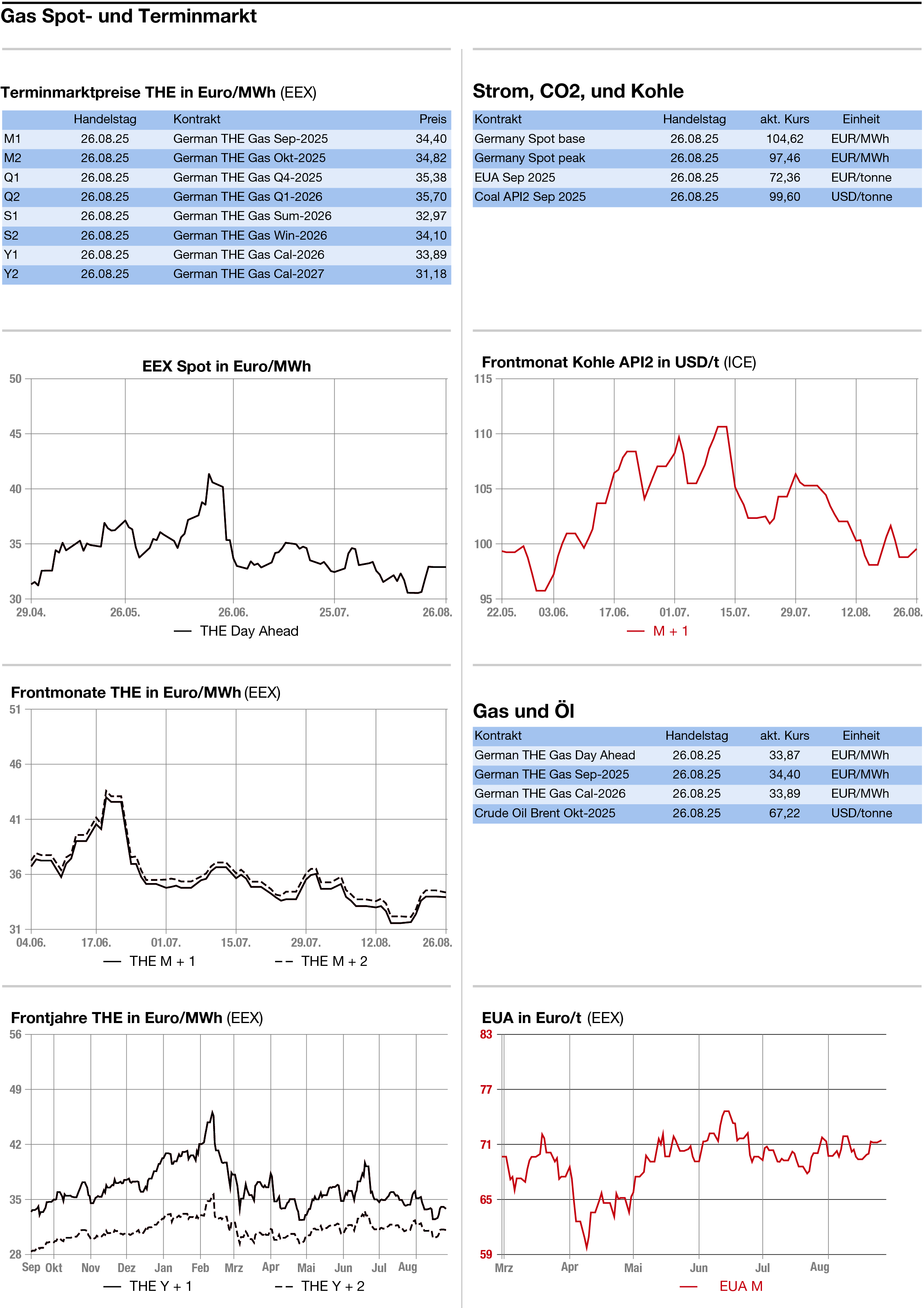

STROM

GAS

Impulsarmer Energiegroßhandel

Quelle: E&M

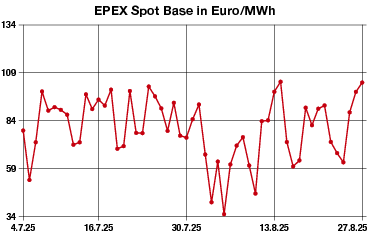

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Wenig verändert haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Marktteilnehmer sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Horizont allerdings zeichnen sich bereits neue Kalamitäten ab, auf die die Märkte in der ein oder anderen Weise reagieren könnten. So hat US-Präsident Donald Trump Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit Verweis auf einen angeblichen Hypothekenbetrug entlassen. Nach Ansicht von Marktbeobachtern erhöht der Schritt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen noch, wie sie von Trump beharrlich gefordert werden.

Zudem droht der US-Präsident China im Streit um Seltene Erden mit neuen Zöllen. Auch der Streit um Digitalsteuern gegen US-Technologie-Unternehmen gewinnt wieder an Schärfe − so auch mit der EU. Die Gefahr weltweiter Handelskriege mit ihren negativen Folgen für Konjunktur und Energienachfrage ist also weiter latent.

Strom: Tendenziell etwas fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead gewann im Base um 4,75 auf 104,75 Euro je Megawattstunde hinzu, im Peak ging es um 11,25 auf 97,75 Euro je Megawattstunde nach oben. An der Börse mussten 104,62 Euro in der Grundlast und 97,46 Euro in der Spitzenlast gezahlt werden.

Händler verweisen als Ursache für den höheren Day-ahead auf den Anstieg der Last, die laut MBI Research am Mittwoch 52,5 Gigawatt betragen soll nach 52,2 Gigawatt am Berichtstag.

Die Erneuerbaren-Enspeisung soll sich hingegen kaum ändern. Eurowind prognostiziert 19,5 Gigawatt für den Mittwoch gegenüber 19,4 Gigawatt für den Berichtstag. Der Donnerstag wird mit einem sehr schwachen Erneuerbaren-Aufkommen von 11 Gigawatt gesehen. An den drei letzten Augusttagen soll die Erneuerbaren-Einspeisung dagegen stark zunehmen, was auf eine erhöhte Windeinspeisung zurückzuführen ist.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes verlor das Cal 26 im Verbund mit der ebenfalls wenig dynamischen Entwicklung bei CO2 und Gas um 0,08 Euro auf 85,62 Euro je Megawattstunde.

CO2: Wenig verändert haben sich die CO2-Preise am Dienstag. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.02 Uhr in impulsarmen Handel 0,06 Euro auf 72,25 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt recht schwache 10,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,28 Euro, das Tief bei 71,58 Euro.

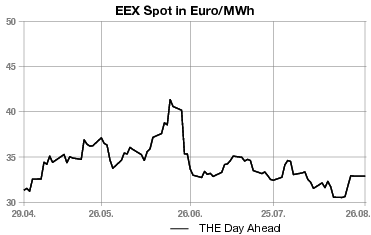

Erdgas: Uneinheitlich in enger Bandbreite haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF zeigte sich gegen 13.54 Uhr unverändert mit 33,425 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,225 auf 34,100 Euro nach oben.

Damit präsentierte sich Erdgas unbeeindruckt von dem aktuell schwachen Gasflow aus Norwegen. Dieser beträgt für den Berichtstag nur 299,3 Millionen Kubikmeter. In Norwegen hat die Wartungssaison begonnen, die von Anfang September an zu noch massiveren Kapazitätseinschränkungen führen dürfte. Gassco gibt die Minderkapazitäten mit bis zu rund 120 Millionen Kubikmetern an. Die intensiven Wartungsarbeiten sollen sich dem norwegischen Netzbetreiber zufolge bis über die Mitte des kommenden Monats hinaus hinziehen.

Von den Wetterprognosen dürften dagegen kaum Impulse für den Gasmarkt ausgehen. Das US-Wettermodell geht für Deutschland von einem steigendem Windaufkommen bis zum Monatswechsel und von einem überwiegend bedeckten Himmel aus. Die Temperaturen sollen sich leicht oberhalb der Durchschnittswerte bewegen.

Als bullisher Faktor könnte sich allerdings die derzeit anziehende LNG-Nachfrage asiatischer Kunden erweisen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: