28. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

IT: Kritik am geplanten MaBiS-Hub

POLITIK: BDEW: Unötige Eile der Bundesregierung

GASTBEITRAG: Stromsteuerreform braucht Doppelstrategie

POLITIK: Österreich muss effizienter fördern

HANDEL & MARKT

BIOGAS: Biogasbranche hofft auf deutlichen Zubau bis 2026

PHOTOVOLTAIK: Verband: Eigene PV schlägt niedrigere Stromsteuer

PHOTOVOLTAIK: Neues Agri-PV-Projekt wird in Süddeutschland gebaut

REGENERATIVE: Schottlands Zauber betört die Erneuerbaren-Branche

TECHNIK

ENERGIEWENDE: ZVEI sieht Milliardenpotenzial in Netzen und Wärmewende

RECHT: Unternehmen dürfen auf Langeoog für Stromkabel bohren

STATISTIK DES TAGES: Anzahl an Ölheizungen nach Leistungsklasse 2024

UNTERNEHMEN

IT: Stadtwerke Schwäbisch Hall verkaufen Somentec

STROMSPEICHER: Vermögensverwalter Meag baut Batteriespeicher-Portfolio aus

KLIMASCHUTZ: Asew mit neuem Geschäftsfeld sehr zufrieden

E&M-PODCAST: Wachsame Augen aufs PV-Feld

PERSONALIE: Biogeen mit neuem CEO

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex wartet auf neue Impulse

TOP-THEMA

Bioenergieverbände fordern Übergangslösung

Quelle: Fotolia / Wolfgang Jargstorff

BIOMASSE.

Die Bioenergieverbände im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) warnen vor einer massiven Stilllegungswelle und fordern kurzfristige Sonderregelungen für bestimmte Bestandsanlagen.

Die Sorge um bestehende Biogasanlagen wächst. Die Bioenergieverbände (HBB) haben am 27. August nochmals an die Politik appelliert, dass viele Betreiberinnen und Betreiber in den Startlöchern stehen würden – jedoch fehle die Anschlussförderung. Solange die EU-Kommission die Notifizierung des bereits im Januar beschlossene Biomassepakets nicht vornehme, hängen Bestandsanlagen in der Schwebe.

Bis zu drei Gigawatt flexibler Kraftwerksleistung könnte das Biomassepaket allein in den nächsten zwei Jahren anreizen. Ohne die Genehmigung des Biomassepakets seitens der EU werden allerdings nicht nur diese Kapazitäten nicht gebaut, so die eindringliche Warnung von Seiten des Verbands, sondern darüber hinaus Anlagen vom Netz genommen. Die Zukunft der Branche stehe auf der Kippe.

„Investitionen in Milliardenhöhe stecken fest“, sagte Marlene Mortler, Vorsitzende des Bundesverbandes Bioenergie. Gleichzeitig müssten hunderte erfolgreiche Bioenergieanlagen stillgelegt werden, die eine starke Stütze unseres Energiesystems hätten sein könnten, so Mortler bei einer Onlinekonferenz.

Das Biomassepaket zielt darauf ab, dass künftig die Perspektiven für Biogasanlagen mit Anschluss an ein Wärmenetz verbessert werden (wir berichteten). Zugleich fordert der Gesetzgeber auf der Stromseite eine systemdienliche Fahrweise. Vor allem das vom Bundestag beschlossene höhere Ausschreibungsvolumen wird laut Branche dringend benötigt, da andernfalls wieder Hunderte Bioenergieanlagen keinen Zuschlag für eine Anschlussförderung erhalten würden, so die Sorge der Fachverbände. Im Biomassepaket angekündigt wurden für 2025 rund 1.600 MW und für nächstes Jahr 1.126 MW an Ausschreibungsvolumen.

Die Bundesnetzagentur hat am 27. August das Volumen für die Ausschreibung für den 1. Oktober aber auf lediglich 363 MW festgelegt – und damit nach dem alten EEG. Die Behörde könne das Volumen erst erhöhen, wenn die beihilferechtliche Genehmigung aus Brüssel vorliege. Sollte dies noch vor dem 1. Oktober geschehen – was in der Branche alle hoffen – dann könnte das Volumen kurzfristig erhöht werden. Die Bundesnetzagentur fühlte sich außerdem dazu genötigt, den Hinweis zu geben, Betreiberinnen und Betreiber könnten sich sowohl auf das alte System bewerben – was laut HBB viele Betreiber jedoch gar nicht wollen – oder auf das neue System bewerben, das zum einen noch kein grünes Licht aus Brüssel hat und zum anderen eine Baugenehmigung bis Anfang September 2025 voraussetzt. Auch eine solche Genehmigung hätten viele Betreiber schlicht noch nicht.

Übergangslösungen für bestimmte Bestandsanlagen

„Selbst wenn der Genehmigungsprozess noch vor dem ersten Oktober erfolgreich abgeschlossen würde, käme dies für hunderte Bioenergieanlagen zu spät,“ sagte Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Als kurzfristige Lösung und zur Überbrückung der „aktuellen Notsituation“ schlägt er daher eine de-minimis-kompatible schnelle Überbrückungshilfe für die Anlagen vor, deren EEG-Vergütung in 2025 endet. Konkret geht es um Anlagen, die in den Jahren 2004 und 2005 in Betrieb gegangenen sind und seitdem EEG-Förderung erhalten haben.

Das Problem dieser Betreiber: Viele Anlagen, deren EEG-Vergütung 2025 endet, hätten durch überzeichnete Ausschreibungen keine Anschlussförderung erhalten und stehen laut Verband vor dem wirtschaftlichen Aus. Eine Überbrückungshilfe von maximal 300.000 Euro pro Anlage über drei Jahre wäre hier eine Hilfe.

Auch Horst Seide, Präsident des Fachverband Biogas, sprach sich ebenfalls für diese Lösung aus: „Eine kurzfristige Übergangsregelung schafft Anlagenbetreibern die Option, sich in zukünftigen Ausschreibungen nach den Vorgaben des dann hoffentlich genehmigten Biomassepakets zu beteiligen“, sagte Seide. Bis zu 24 Gigawatt Leistung könnte langfristig allein aus der Biogasbranche kommen und so Stunden mit geringem Wind- und Solarstromangebot kostengünstig ausgleichen.

Aktuell sind laut Seide jedoch knapp 700 Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von circa 400 MW direkt betroffen und könnten noch in diesem Jahr stillgelegt werden. Seide: „Bei einer doppelten oder gar vierfachen Überbauung entspräche dies schnell der Größenordnung von zwei bis drei Gaskraftwerksblöcken und einem Ausschreibungsvolumen von mindestens einem GW.“

Weitere Informationen zu dieser Idee einer Überbrückungshilfe, hat das HBB auf seiner Homepage veröffentlicht.

Quelle: Shutterstock / Toria

Kritik am geplanten MaBiS-Hub

IT. Der Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation Edna warnt vor Risiken für die Verteilnetzbetreiber im Rahmen der Neuordnung von Bilanzkreisabrechnungen.

Mit der geplanten Einführung eines „MaBiS-Hub“ will die Bundesnetzagentur die Prozesse der Bilanzkreisabrechnung neu ordnen und effizienter machen. Das Festlegungsverfahren für die „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBis)“ läuft seit Herbst 2024.

Der MaBiS-Hub soll einheitlich von den ÜNB als Betreiber aufgebaut und verwaltet werden. Der MaBiS Hub soll künftig zentrale Aufgaben bei der Messwertverarbeitung sowie bei der Aggregation der Zeitreihen übernehmen. Dazu gehört auch ein einheitliches System an Datenformaten und IT-Standards.

Der Edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation sieht nun allerdings in den Ergebnissen des laufenden Verfahrens erhebliche Nachteile für die Verteilnetzbetreiber (VNB). Bereits heute seien diese beim sogenannten Deltazeitreihenübertrag (DZÜ) häufig benachteiligt, wenn es um das Clearing bilanzieller Abweichungen geht.

Werde eine fehlerhafte Übertragung nicht ausdrücklich zurückgewiesen, bleibe das Risiko bislang am Verteilnetzbetreiber hängen – selbst dann, wenn er die Abweichung nicht verursacht habe. „Ohne eine klare Regelung nach dem Verursacherprinzip besteht künftig kein Interesse mehr an einem signifikanten Clearing, die Risiken trägt automatisch der VNB“, so Edna-Vorstand Oliver Kunz in einer Stellungnahme.

Edna kritisiert Rollenverteilung

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik an der geplanten Zentralisierung an. Bislang führen die Verteilnetzbetreiber die Aggregation ihrer Zeitreihen dezentral durch und behalten damit die Hoheit über die Datenflüsse in ihren Netzen. Mit dem MaBiS-Hub soll diese Kompetenz an die Übertragungsnetzbetreiber übergehen, die den Hub gemeinsam betreiben sollen.

Künftig liefern die VNB die erforderlichen Messdaten lediglich zu, während die Aggregation und Abrechnung zentral erfolgt. Für die Verteilnetzbetreiber bedeutet dies nicht nur einen Verlust an Datenhoheit, sondern auch an Systemverantwortung. Zudem befürchtet Edna, dass die Transparenz sinkt: Die Zusammensetzung der vom Hub gebildeten Summenzeitreihen könnten die Netzbetreiber nicht mehr nachvollziehen.

Edna kritisiert zudem die Rollenverteilung. Der Verband fordert, dass Kostenrisiken für Bilanzabweichungen und Clearing klar nach dem Verursacherprinzip zugeordnet werden. Andernfalls drohe eine systematische Benachteiligung der Verteilnetzbetreiber. Sie müssten Daten liefern, ohne den Entstehungsprozess der zentral berechneten Zeitreihen vollständig kontrollieren zu können – und blieben dennoch im Zweifel auf den Folgekosten sitzen.

Die Bundesnetzagentur verweist dagegen auf die Vorteile einer zentralen Architektur. Ein wesentliches Ziel ist laut Behörde, die Marktkommunikation zu vereinfachen und Fehlerquellen zu reduzieren.

Das Festlegungsverfahren mit mehreren Konsultationen läuft aktuell. Nach Abschluss der ersten Festlegung zur Messwertverarbeitung – voraussichtlich 2026 – soll der MaBiS-Hub in der zweiten Hälfte 2028 in den offiziellen Betrieb gehen.

BDEW: Unötige Eile der Bundesregierung

Quelle: Europäische Union / Mario Salerno

POLITIK. Die Bundesregierung will die Regeln zur EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung umsetzen. Das ergibt wenig Sinn, kritisiert der BDEW. Denn diese werden in Brüssel noch überarbeitet.

Das Bundeskabinett berät in dieser Woche über den Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in nationales Recht. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, verpflichtet diese, ihre Nachhaltigkeitsleistungen nach einheitlichen Standards offenzulegen.

Wie der BDEW mitteilt, überprüfe die Europäische Kommission aktuell allerdings genau die Berichtspflichten im Rahmen eines sogenannten Omnibusverfahrens. Sie will damit überflüssige und belastende Anforderungen abbauen und die bestehenden Vorgaben praxisgerechter gestalten.

Aus Sicht des BDEW kommt die geplante rechtliche Umsetzung der Regierung daher zum falschen Zeitpunkt. Eine Befassung mit der nationalen CSRD-Umsetzung vor Abschluss der europäischen Überarbeitung führe „zu Unsicherheiten für viele Unternehmen“, warnt der Verband. Statt vorschnell eigene Sonderregeln einzuführen, soll sich die Bundesregierung „mit Nachdruck auf EU-Ebene für eine zügige Finalisierung des laufenden Omnibusverfahrens einsetzen“.

Nur so lasse sich eine klare und vor allem umsetzbare Ausgestaltung der Berichtspflichten erreichen. Nationale Abweichungen hält der Verband für kontraproduktiv. Dies betrifft beispielsweise die im Entwurf der Bundesregierung vorgesehene Pflicht zur Aufstellung von Nachhaltigkeitsberichten im XHTML-Format. „Eine Offenlegung im europäischen Standard ist ausreichend“, so der BDEW. Zusätzliche technische Vorgaben bedeuteten lediglich Mehrarbeit ohne erkennbaren Mehrwert.

Für BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae ist entscheidend, „dass Deutschland die Unternehmen nicht wieder ohne Not mit bürokratischem Mehraufwand belastet, indem es über die europäischen Vorgaben hinausgeht.“ Sie erinnert daran, dass die Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag bürokratische Übererfüllung bei der Umsetzung von EU-Recht ausgeschlossen hat. „Daran muss sie sich messen lassen.“

Grundsätzlich sei es aber richtig, mehr Transparenz über die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen zu schaffen. „Das ist ein wichtiges Signal für Wirtschaft und Gesellschaft.“

Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten müssen erstmals 2028 über ihre sozialen und ökologischen Aktivitäten berichten – und zwar für das Geschäftsjahr 2027. Börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben bis 2029 Zeit.

Stromsteuerreform braucht Doppelstrategie

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Warum der Energieeffizienz-Verband Deneff eine Doppelstrategie für eine effizient gedachte Stromsteuerreform für dringend notwendig hält, erklärt Christian Noll* im Gastbeitrag bei E&M.

Die Energiewende stellt Unternehmen vor gewaltige Aufgaben: steigende Energiepreise, wachsender Wettbewerbsdruck und der Umbau hin zu klimaneutralen Prozessen. Die geplante Verstetigung der Stromsteuersenkung auf EU-Mindestniveau ist deshalb ein wichtiger Schritt, um Planungssicherheit zu gewährleisten, Investitionen zu erleichtern und Transformation zu beschleunigen. Doch Entlastungen allein reichen nicht. Nur wenn sie mit konsequenten Effizienzanreizen und dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) als Basis kombiniert werden, lassen sich Energie- und Systemkosten dauerhaft beherrschen und die Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Wettbewerbsfähigkeit sichern – Energieeffizienz als Basis

Hohe Strompreise belasten alle Unternehmen – besonders energieintensive Branchen. Die Verstetigung der Stromsteuersenkung ist notwendig, um die Elektrifizierung von Prozessen voranzutreiben. Doch sinkende Strompreise dürfen nicht dazu führen, dass Effizienz aus dem Blick gerät. Die Stromsteuer wurde vor 26 Jahren als ökologischer Anreiz eingeführt – dieser bleibt unverzichtbar. Jeder unnötige Verbrauch erhöht Systemkosten und Subventionsbedarf. Enorme Einsparpotenziale sind weiterhin ungenutzt: Allein bei industrieller Prozesswärme lassen sich bis zu 226 TWh einsparen – das entspricht mehreren Großkraftwerken und 21 Milliarden Euro jährlich.

Darum dürfen die Anforderungen an Energieaudits und Energiemanagementsysteme nicht verwässert werden. Sie sind Grundlage, um Potenziale zu erkennen, systematisch zu heben und Fortschritte messbar zu machen. Wer diese Standards schwächt, riskiert später deutlich härtere Eingriffe. Ein neuer Deal mit der Wirtschaft könnte lauten: Entlastung ja − aber in Verbindung mit aktiven Beiträgen zur Begrenzung der Systemkosten.

Mieterstrom und Innovationen als Hebel

Ein weiterer Hebel ist der rechtliche Rahmen für Mieterstrom. Deneff fordert weniger Bürokratie, eine klare Berücksichtigung von Energiedienstleistern und eine bessere Abstimmung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Nur so lassen sich Investitionen sinnvoll skalieren. Mieterstrommodelle nutzen lokal erzeugten Strom direkt vor Ort – in Gewerbeparks, Quartieren oder Mehrfamilienhäusern. Sie senken Netzkosten, entlasten Netze und stärken die Akzeptanz der Energiewende.

Darüber hinaus braucht es neue Ansätze, um Effizienzpotenziale schneller zu erschließen. Ein bundesweites „Super-ESCO“, das Unternehmen mit Angeboten zur Planung, Finanzierung und Umsetzung von Effizienzprojekten unterstützt, könnte hier ein Gamechanger sein. Es senkt Investitionshürden, reduziert Risiken und sorgt dafür, dass Einsparungen endlich systematisch mit Hilfe marktlicher Energiedienstleister gehoben werden.

Fazit: Intelligente Industriepolitik

Die Doppelstrategie aus Entlastung und Effizienz ist kein Entweder-oder, sondern ein klares Sowohl-als-auch. Sie schafft kurzfristig Spielräume für Investitionen, stärkt Resilienz gegenüber Preisschwankungen und senkt systematisch die Energiekosten. Jetzt kommt es darauf an, dass die Politik die Stromsteuerreform nicht isoliert denkt, sondern konsequent mit Effizienzmaßnahmen, einem tragfähigen Rechtsrahmen für Mieterstromprojekte und innovativen Modellen wie einem Super-ESCO verknüpft. So wird aus der Stromsteuerreform mehr als ein reines Kostenthema: ein Instrument für eine wettbewerbsfähige, klimafreundliche Wirtschaft.

|

| Quelle: Deneff |

*Christian Noll ist Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF)

Österreich muss effizienter fördern

Quelle: Pixabay / Elias

POLITIK. Die Förderungen im Bereich Klima und Energie sollten stärker fokussuiert und besser koordiniert werden, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag der Regierung.

Wesentliche Förderinstrumente Österreichs im Bereich Klima und Energie sollten stärker fokussiert, besser koordiniert und einem kontinuierlichen Monitoring unterworfen werden. Das zeigt die Studie „Effizienz von Klima- und Energieförderungen in Österreich“ des Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag des Umweltministeriums (BMLUK) sowie des für Energiepolitik zuständigen Wirtschaftsministeriums (BMWET).

Präsentiert wurde sie am 26. August am Rande des Europäischen Forums Alpbach von Umweltminister Norbert Totschnig und Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, die beide der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) angehören. Sie hatten die Studie mit dem Ziel angeordnet, die Transparenz der als unübersichtlich geltenden Förderlandschaft zu steigern, um in der Folge die Effizienz der vorhandenen Instrumente zu erhöhen und Unnötiges abzuschaffen - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Budgetverfahrens der EU, dem Österreich unterliegt.

Wie es in der 117 Seiten umfassenden Studie heißt, ergänzen einander die untersuchten Maßnahmen und Instrumente, darunter die Umweltförderung im Inland, der Klima- und Energiefonds sowie das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) nicht optimal: „Aus einer Gesamtperspektive ist die breite Aufstellung und damit die Verknüpfung von unterschiedlichen Anforderungen aus den Marktzyklusphasen sowie den Sektoren des Energiesystems sinnvoll. Allerdings geht mit dieser Breite einher, dass der Ziel-Fokus der Maßnahmen aufgeweicht wird. Verschärfend wirkt die Aufnahme von energiesystemfremden Zielen.“

Zu den „energiesystemfremden Zielen“ gehören unter anderem die Steigerung der Bruttowertschöpfung, Beschäftigungseffekte sowie „sozialer Ausgleich“. Als Nebenwirkung sei dergleichen durchaus begrüßenswert: „Eine Konzentration auf diese weiteren Wirkungen kann für die energie- und klimapolitischen Maßnahmen aber kontraproduktiv sein. Es besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen überfrachtet und ihre gezielte Steuerung erschwert werden.“ Und Prognos warnt: Ein „Weiter wie bisher“ könne es nicht geben, wenn Österreich seine ambitionierten Ziele wie die bilanziell vollständige Stromversorgung mittels erneuerbarer Energien ab 2030 sowie die „Klimaneutralität“ ab 2040 erreichen wolle.

Suboptimale Förderungen

Unter den Beispielen für suboptimales Agieren nennt Prognos den Klima- und Energiefonds. Dieser habe sich seit seiner Etablierung im Jahr 2007 zwar grundsätzlich bewährt. Indes habe ihm die Politik mittlerweile Aufgaben wie etwa die Förderung von Photovoltaikanlagen mit bis zu 5 kW Leistung zugewiesen, die nicht zu seinem inhaltlichen Fokus gehörten. Denn im Kern solle der Fonds „zur Marktbildung beitragen und die Überführung von Innovationen in die Anwendung und damit auch der Kompetenzbildung auf der Angebotsseite dienen“. Daher empfehle sich, ihn wieder auf diesen Schwerpunkt auszurichten. Auch sollten „Fördergegenstände mit stärkerem Bezug zu Forschung und Entwicklung“ zu anderen, besser geeigneten Stellen verlagert werden.

Als nicht optimal erachtet Prognos ferner das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. So seien 2022 Ausschreibungen über 45,3 Milliarden kWh durchgeführt worden. Die von den Anlagenbetreibern eingereichten Projekte hatten jedoch lediglich ein Volumen von 20,6 Milliarden kWh oder 45,6 Prozent des Ausschreibungsvolumens. Im Jahr 2023 wurden 66,3 Milliarden kWh ausgeschrieben, jedoch nur 21,5 Milliarden kWh oder 32,4 Prozent dieses Volumens abgerufen. Dies könnte laut Prognos sinngemäß auf unattraktive Ausschreibungsbedingungen zurückzuführen sein.

Die am wenigsten effiziente Maßnahme zur CO2-Einsparung war laut Prognos übrigens die „Sanierungsoffensive“, bei der es unter anderem um Fassadendämmungen ging.

Umweltminister Totschnig konstatierte, die Regierung, der außer der ÖVP die Sozialdemokraten und die Liberalen angehören, werde „an mehreren Stellen nachschärfen und das Steuergeld deutlich effizienter einsetzen als bisher. Während wir den Klimabonus, der überhaupt keine positive Wirkung auf das Klima hatte, bereits ersatzlos gestrichen haben, werden wir bei Förderungen wie der thermischen Sanierung und dem Heizkesseltausch die Effizienz erhöhen“.

Staatssekretärin Zehetner ergänzte, die Regierung wolle dafür sorgen, „dass jeder Euro mehr CO2 spart, mehr Dynamik in die Energiewende bringt und mehr Jobs in Österreich sichert.“

Noch vor Jahresende soll auch das EAG novelliert werden: Geplant ist unter anderem der Entfall der PV-Förderungen durch den Klima- und Energiefonds.

Die Studie ist auf der Website von Prognos verfügbar.

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

Biogasbranche hofft auf deutlichen Zubau bis 2026

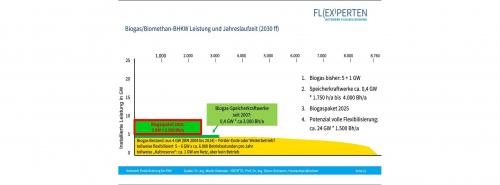

BIOGAS. Die EU-Kommission hat ihre Zustimmung zum Biomassepaket signalisiert. Damit könnten Biogas-Speicherkraftwerke weiter ausgebaut und bestehende Anlagen flexibilisiert werden.

Über Jahre galt Biomasse als Randthema der Energiewende. Inzwischen rückt die Technologie stärker in den Fokus – nicht zuletzt wegen der Debatte um neue fossile Erdgas-Kraftwerke. Wie das Netzwerk Flexperten am 27. August erinnerte, können Biogasanlagen Strom flexibel bereitstellen und als regenerative Speicherkraftwerke Wärme für Netze liefern.

Nun hat den Flexperten zufolge die EU signalisiert, das Biomassepaket der Bundesregierung beihilferechtlich zu bestätigen. Allerdings fehlt noch die schriftliche Ausfertigung dieser Entscheidung, weshalb die Oktoberausschreibung der Bundesnetzagentur in zwei Varianten, nach altem und neuem Recht ergeht und erst in letzter Minute angepasst werden kann. Die Flexperten raten Teilnehmern dazu, zwei Gebote abzugeben und das jeweils ungültige bis zum 30. September zurückzuziehen. Praktiker kritisierten in einem Webinar, dass man ja für eine konkrete Anlage ein Gebot abgibt und nicht Luftschlösser erfinden kann.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hatte mit dem Ende Januar verabschiedeten Biomassepaket die Modernisierung bestehender Biogasanlagen und den Bau von Speicherkraftwerken im Auge. Unterstützung kam dabei von Verbänden wie dem Fachverband Biogas, dem Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung im Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sowie von Umweltorganisationen, Wissenschaft und Forschung.

Schnelle Umsetzung nötig

Jetzt gelte es, das Biomassepaket schnellstens rechtsgültig zu machen. Andernfalls drohe das Aus für hunderte Anlagen zum Jahresende. Mehrere Milliarden Euro an Investitionen wären gefährdet, obwohl sie einen wertvollen Beitrag zur klimafreundlichen Energieversorgung leisten. Das gelte gerade als Backup in Zeiten mit wenig Wind und Sonne, erinnerte der Verband.

Mit der nun möglichen Umsetzung der Novelle soll die installierte Leistung von Biogasanlagen in kurzer Zeit deutlich steigen. Bislang sind in Deutschland rund 6.000 MW an Biogas-Stromerzeugung installiert. „Durch das Biogaspaket kommen weitere 3.000 MW hinzu, was einem Zuwachs um 50 Prozent entspricht“, erläuterte Flexperten-Geschäftsführer Uwe Welteke-Fabricius. Zudem wird der sogenannte Flexibilitätszuschlag an die Inflation angepasst und um mehr als 50 Prozent erhöht. Laut Flexperten eröffne dies die Chance, die bestehende Biogasmenge effizienter zu nutzen und zusätzliche 10.000 bis 15.000 MW an Blockheizkraftwerken (BHKW) zu errichten.

Auch für Wärmenetze sei die Novelle von Bedeutung: Viele Anlagen könnten künftig als regenerative Speicherkraftwerke betrieben werden und so kommunale Netze versorgen. „Das ist ein wichtiger Schritt, um Biogas stärker in die Energiewende einzubinden“, so Welteke-Fabricius.

Kritikpunkte am Biomassepaket

Allerdings sehen Verbände und Betreiber noch Nachbesserungsbedarf. So sei der Übergang für ältere Anlagen nicht ausreichend geregelt. Wer ab Januar 2026 in die zweite Vergütungsperiode wechselt, müsse die geforderte Flexibilisierung in sehr kurzer Zeit umsetzen – ein Vorhaben, das wegen der Dauer von Genehmigungsverfahren schwer zu realisieren sei. Kritisiert wird zudem, dass Netzbetreiber bisher nicht verpflichtet sind, zusätzliche Speicherkraftwerke zeitnah ans Netz anzuschließen.

Auch über 2026 hinaus brauche es Planungssicherheit, mahnen die Flexperten. „Ohne eine Verstetigung der Förderbedingungen droht bereits in zwei Jahren die nächste Stilllegungswelle“, warnte Welteke-Fabricius. Um Betreiber auf die neuen Regelungen vorzubereiten, wollen die Flexperten gemeinsam mit Partnern Informationsveranstaltungen anbieten. Themen sind unter anderem die Umsetzung des Biogaspakets, die Anpassung älterer Anlagen an neue Anforderungen sowie mögliche Synergien mit kommunalen Wärmenetzen.

|

| Mögliche Biogas-BHKW-Entwicklung bis 2030 - Für Vollansicht bitte auf die Grafik klicken. Quelle: Netzwerk Flexperten |

Für eine künftige Verbesserung des Biomassepakets fordert der Verband Übergangsregelungen für Anlagen, die 2004 – 2006 in Betrieb gingen sowie eine Frist zur Flexibilisierung des Betriebs gemäß Strombedarf. Er schlägt eine Bagatellgrenze für Anlagen mit nur 400 bis 800 kW Leistung vor, da hier die Umbauten zu teuer wären.

Zudem sollten auch Bestandsanlagen in die Förderregeln einbezogen und der Netzzugang verbindlich geregelt werden. Auch nach 2026 sollten 3.000 bis 4.000 MW pro Jahr ausgeschrieben werden, damit Biogas zur Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme beitragen könne, appellierten die Flexperten.

Die aktuelle Bundesnetzagentur-Ausschreibung für Biomasse steht im Internet zur Verfügung.

Verband: Eigene PV schlägt niedrigere Stromsteuer

Quelle: Jonas Rosenberger

PHOTOVOLTAIK. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sparen mehr, wenn sie sich eine PV aufs Dach setzen, als wenn auch sie die Stromsteuer-Senkung bekämen. Meint der BSW.

Kleine und mittelständische Unternehmen sollen sich nach Ansicht des Fachverbandes BSW-Solar nicht auf die Senkung der Stromsteuer fixieren, die sie doch nicht bekommen. Stattdessen würden sie mit eigener Photovoltaik-Erzeugung mehr Energiekosten sparen, als sie steuerlich entlastet werden könnten.

Die schwarz-rote Regierung hatte im Juli entschieden, die im Koalitionsvertrag für alle Verbrauchergruppen vorgesehene Senkung auf das EU-Mindestniveau auf die energieintensive Industrie zu beschränken (wir berichteten).

Nach Berechnungen des Bundesverbandes der Solarwirtschaft profitieren „gerade“ KMU von einer Kombination aus drei betriebswirtschaftlichen Umständen:

- Der erste Umstand kam erst im Juli hinzu: Gewerbliche Anlagenbetreiber können seit einer entsprechenden Gesetzesänderung bereits im ersten Betriebsjahr einer PV-Anlage bis zu 30 Prozent der Errichtungskosten sonderabschreiben. Im Bündel mit einer Umstellung des Fuhrparks auf Elektro sind es gar bis zu 50 Prozent.

- Der eigene PV-Strom vom gewerblichen Dach kostet das Unternehmen, umgelegt auf die kWh, nur 5,7 bis 12 Cent, zusammen mit einem Batteriespeicher zwischen 7,3 und 16 Cent, während der Netzstrom für KMU mit 18 Cent zu Buche schlägt.

- Schließlich bekommen Mittelständler für PV-Strom, den sie doch einspeisen, EEG-Vergütung.

Zwischen diesem Januar und Juni war 7 Prozent mehr Solarleistung auf industriellen und gewerblichen Dächern in Deutschland installiert worden als im ersten Halbjahr 2024. Im Gesamtjahr 2024 betrug das Plus des Zubaus auf Jahresbasis 30 Prozent.

Auf Industriedächern sind 12.000 PV-Systeme verbaut, auf landwirtschaftlichen Dächern 81.000, so das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Rein zahlenmäßig ist dies freilich nichts gegen die Gesamtzahl an PV-Anlagen in Deutschland: gut 5,4 Millionen, so eine Recherche dieser Redaktion im Register. Der springende Punkt ist aber, dass laut Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen (IIS) nur 19 Prozent der Hallen im gewerblichen und logistischen Bereich von einer Solaranlage gekrönt werden. Der BSW-Solar schätzt, dass weit mehr als 100.000 KMU selbst PV-Strom erzeugen.

Neues Agri-PV-Projekt wird in Süddeutschland gebaut

Quelle: Fotolia / nt

PHOTOVOLTAIK. Im süddeutschen Waldburg sollen zwei Agri-PV-Anlagen mit insgesamt 18 MW Leistung entstehen. Die Gemeinde sowie die Bürgerschaft können sich an dem Projekt beteiligen.

Noch werden die Flächen rein für die Landwirtschaft genutzt. Das soll sich aber in den nächsten Monaten ändern: In Waldburg, in der Nähe des Bodensees, soll eines der derzeit größten Agri-Photovoltaik-Projekte hierzulande gebaut werden − verteilt auf mehrere Anlagen. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss zum Bau zweier Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 MW gefasst, teilte die „solmotion project GmbH“ am 27. August mit. Das Ravensburger Solarunternehmen Solmotion wird die Anlagen auch realisieren. Das Unternehmen errichtete unter anderem bereits ein 10-MW-Agri-PV-Projekt in der benachbarten Gemeinde Schlier.

Die erste Anlage des Waldburg-Projekts soll auf einer Fläche von rund 13 Hektar in Neuwaldburg entstehen und soll eine Anschlussleistung von etwa 8 MW haben. Die zweite Anlage verteilt sich auf zwei Teilflächen: rund 2,7 Hektar am Kreisverkehr Kalksteig und rund 8 Hektar bei Greut. Zusammen sind hier 10 MW geplant. Beide Anlagen sollen mit Batteriespeichern ausgestattet werden, um eine optimale Nutzung des erzeugten Solarstroms zu gewährleisten.

Aktuell hat Solmotion Projekte mit insgesamt etwa 400 MW in Süddeutschland in Planung. Die ersten gehen 2025 in die Umsetzung, bis zu 100 MW sollen im Jahr 2026 folgen, so die Ankündigung des Unternehmens.

„Die Nachfrage nach Agri-PV ist enorm. Wir sind uns sicher, dass die von uns geplanten Projekte erfolgreich realisiert werden. Agri-PV funktioniert bei uns – ohne, dass wir auf die beihilferechtliche Genehmigung der EU warten müssen“, erklärte dazu Geschäftsführer Michael Keil.

Sowohl die Gemeinde als auch Bürgerinnen und Bürger können sich an dem Projekt beteiligen – wahlweise über ein Nachrangdarlehen oder durch den Erwerb von Wechselrichteranteilen. Damit soll ein Teil der Wertschöpfung direkt zurück in die Region fließen. Mit den neuen Anlagen in Waldburg wollen Gemeinerat und das Unternehmen ein Zeichen für Klimaschutz, Energieunabhängigkeit und regionale Wertschöpfung setzen – nicht nur für Oberschwaben, sondern für ganz Deutschland.

Schottlands Zauber betört die Erneuerbaren-Branche

Schottlands Wind beflügelt auch deutsche Erneuerbaren-Fantasien. Quelle: Volker Stephan

REGENERATIVE. Whisky, Windenergie und Wasserstoff: Die Spuren der Erneuerbaren sind überall in Schottland zu finden. E&M hat sich umgesehen.

Whisky ist ein alter Exportschlager Schottlands. Was die Brennereien nördlich des Hadrianwalls hervorbringen, ist rauchig-braun und rauscht weltweit die Kehlen hinab. Wasserstoff, grün gefärbt, soll nun der nächste Bestseller werden: In Lockerbie begegnen sich Säule und Hoffnungsträger der schottischen Wirtschaft auf besondere Weise – und die Beteiligung von Eon zeigt im Süden des Landes, dass Schottland in vielerlei Hinsicht weit oben auf dem Zettel deutscher Energieunternehmen steht.

Die Abfahrt von der A74, der wichtigen Nord-Süd-Trasse auf der Insel, führt in den unscheinbaren Norden der Stadt, die 1988 durch den als Terrorakt eingestuften Absturz einer Passagiermaschine traurige Berühmtheit erlangte. Es wäre falsch, dem Verdacht zu erliegen, der Dunst um Steven’s Croft komme vom Maischen im Rahmen der Whisky-Destillation. Nein, über dem Biomasse-Kraftwerk im Eigentum von Eon wabert schlicht die für den Landstrich so typische dichte Luftfeuchte.

Whisky + Biomasse = E-Fuels

Der Nebel beflügelt die Fantasie, durch eine Art biblisches Wunder könne Wasserstoff zu Whisky werden. Doch es verhält sich anders: Das bei der Herstellung des Nationaldestillats entstehende CO2 und biogenes Kohlendioxid aus Eons Biomasse-Kraftwerk, das Holz verwertet, sollen eine Liaison mit Wasserstoff eingehen.

|

| Eons Biomassekraftwerk in Lockerbie Quelle: Volker Stephan |

Aus der Synthese entstehen E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Und dies in einem Umfang, der „die Grundlage für treibhausgasreduzierte Lösungen in Schiff- und Luftfahrt und sogar für den Motorsport“ zu legen vermöge, sagt Markus Wambach. Er ist Vorstand beim Beratungsunternehmen MHP, einer Tochter von Porsche, die in Lockerbie die Interessen der am internationalen Netzwerk „HyLion“ beteiligten Unternehmen jongliert.

Wasserstoff soll bis 2030 in Schottland eine Erzeugungskapazität von bis zu 5.000 MW und bis 2045 fünf Mal mehr erreichen. Der Hochlauf ist deutlich zu sehen, je östlicher, desto grüner. Nächster Stopp: Aberdeen, Großbritanniens nördlichste Großstadt. Und bedeutendster Seehafen für das nach Whisky und Wasserstoff dritte und wichtigste „W“ – Windkraft. Aus dieser Ressource lässt sich hier oben aus einem einfachen Grund immenses Kapital schlagen: „Schottland verfügt über gigantische Flächen auf dem Meer“, sagt Meinolf Otto. Er arbeitet für die Export- und Investitionsförderungsagentur Scottish Development International (SDI), die im Auftrag der Regionalregierung schottische und internationale Unternehmen zusammenbringt.

Auf bis zu 60.000 MW beziffert Schottland, das bis 2045 den Treibhausgasausstoß auf netto Null herunterfahren will, das Potenzial an Offshore-Kapazität. 3.000 MW sind bereits am Netz, für insgesamt 30.000 MW ist der Ausbaupfad festgelegt. Nächstes Etappenziel ist 2030, wenn bis zu 12.500 MW entwickelt sein sollen, meist vor Schottlands Osten und Norden. Schottland, so „AquaVentus“-Geschäftsführer Robert Seehawer, zeichne sich durch „wenig Menschen und viel Wind“ aus, gegenüber Staaten wie Deutschland mit großer Bevölkerung und energiehungriger Industrie. Daraus folgt: Das 5,5 Millionen Einwohner zählende Land produziert im Idealfall Wasserstoff über den eigenen Bedarf hinaus für den Export.

Pipelinenetz für grünen H2 auf See

Der als Förderverein organisierte Unternehmensverbund Aquaventus arbeitet an der Idee, grünen Wasserstoff direkt an Offshore-Windparks in der Nordsee zu erzeugen und von dort in Rohrleitungen zu den Abnehmer-Märkten zu transportieren. „AquaDuctus“ heißt das zugehörige Projekt. Eine gemeinsame Transportinfrastruktur verschiedener Staaten sei kostengünstiger, als „parallel teure Einzelprojekte zu realisieren“, so Seehawer.

|

| Nächste Ausfahrt Windkraft an Land: RWEs größte Farm ist Enoch Hill Quelle: Volker Stephan |

Der finale Teil der Erneuerbaren-Exkursion führt weg vom Meer, über die Straße in den von sanften Hügeln und schläfrigen Schafen geprägten Südwesten, nach Cumnock. Dort hat RWE jüngst den Windpark Enoch Hill in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtkapazität von 69,6 MW ist es die größte Onshore-Farm des Essener Konzerns in Schottland. Warum die Insel so attraktiv ist, liegt an einem anderen Zauberwort neben Whisky. Deutsche Entwickler lassen sich hier von Differenzverträgen (CfD) verzaubern. Sie sichern Windparks feste Vergütungen zum vereinbarten Gebotspreis zu, schöpfen aber auch Mehreinnahmen im Falle höherer Marktpreise ab.

Die vollständige Schottland-Reportage lesen Sie im Sonderteil „Stark im Wind“ der Print-Ausgabe von Energie & Management, die am 1. September erscheint.

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

ZVEI sieht Milliardenpotenzial in Netzen und Wärmewende

ENERGIEWENDE. Die Energiewende kann dem Branchenverband ZVEI zufolge Milliarden an Wertschöpfung auslösen. Dafür fordert der er stabile Strompreise und Planungssicherheit beim Netzausbau.

Die Energiewende ist aus Sicht des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) untrennbar mit der Entwicklung der Elektro- und Digitalindustrie (EDI) verknüpft. Der Verband stellte am 27. August in Berlin sein Positionspapier „Agenda für die Industrie von morgen“ vor.

Er verweist darin auf eine Analyse des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Diese sieht in der EDI die Branche mit dem größten Wertschöpfungspotenzial bis 2035. Für den Umbau von Stromnetzen, Wärmeerzeugung und Mobilität liefere sie zentrale Technologien – von Smart Metern über Netztechnik bis hin zu Wärmepumpen und Komponenten für die Ladeinfrastruktur.

Der ZVEI unterstreicht in seinem Papier, die Branche erziele bereits rund 220 Milliarden Euro Jahresumsatz und zähle etwa 900.000 Beschäftigte in Deutschland. Ihr Anteil an der industriellen Wertschöpfung liege bei etwa einem Siebtel. Die Verbandsanalyse sieht nun die Chance, die Wertschöpfung der EDI in den kommenden zehn Jahren nahezu zu verdoppeln – im besten Fall auf 182 Milliarden Euro jährlich.

|

| Das Positionspapier „Agenda für die Industrie von morgen“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: ZVEI |

Der ZVEI hebt insbesondere die Wachstumsmärkte Energie- und Wärmewende hervor. Nach seinen Berechnungen könne allein dieses Segment ein Wertschöpfungspotenzial von bis zu 153 Milliarden Euro eröffnen. Der Wärmepumpenmarkt könnte davon bis zu 36 Milliarden Euro ausmachen, während die industrielle Prozesswärme auf rund 25 Milliarden Euro geschätzt wird. Auch die Elektrifizierung der Stromnetze und deren Digitalisierung seien zentrale Bausteine, die nicht nur für die Industrie selbst, sondern auch für Stadtwerke und Energieversorger von strategischer Bedeutung sind.

Um dieses Potenzial auszuschöpfen, fordert der ZVEI klare politische Weichenstellungen. Dazu zählt der Verband einen wettbewerbsfähigen Strompreis und eine zügige Umsetzung des neuen Emissionshandels ETS 2. Des Weiteren eine Energiesteuerreform auf EU-Ebene mit Blick auf die Klimawirkung. Auch der beschleunigte Ausbau digitaler Stromnetze und der Smart-Meter-Rollout gelten laut Verband als Voraussetzung, um die Energiewende wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.

Erhebliches Marktvolumen in Mobilität und Mikroelektronik

In der Mobilität erwartet der Verband ein erhebliches Marktvolumen durch die Antriebswende. Hier könnte die deutsche Wertschöpfung bis 2035 auf knapp 300 Milliarden Euro anwachsen. Gemeinsam mit weiteren Märkten wie Ladeinfrastruktur oder autonomes Fahren ergibt sich im optimistischen Szenario ein Potenzial von über 400 Milliarden Euro.

Darüber hinaus betont das Positionspapier die Bedeutung der Mikroelektronik als Schlüsseltechnologie. Ohne ausreichende staatliche Unterstützung drohe Europa im globalen Wettbewerb weiter Marktanteile zu verlieren. Bereits heute fördere die Bundesregierung Chipprojekte. Aus Sicht des ZVEI müsste diese Förderung verstetigt und ausgebaut werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Bedeutung für die Energiewirtschaft

Für die Energiewirtschaft ergeben sich nach Einschätzung des ZVEI direkte Handlungsfelder. Vor allem die Rolle der Netze, die Elektrifizierung der Wärmeversorgung und die Integration von Speichern betreffen unmittelbar Stadtwerke und Energieversorger. Der Verband mahnt an, dass politische Unsicherheiten beim Netzausbau dringend vermieden werden müssten, um Investitionen in Infrastruktur zu erleichtern.

Für die Digitalisierung von Netzen und Anlagen solle der Staat Anreize schaffen und den Ausbau intelligenter Steuerungstechnik vorantreiben. Gleichzeitig verweist der Verband auf Engpässe am Arbeitsmarkt: Längere Besetzungszeiten bei Fachkräften in der Elektrotechnik könnten den Hochlauf der Energiewende bremsen.

Das zwölfseitige Positionspapier „Agenda für die Industrie von morgen“ lässt sich über die Internetseite des ZVEI downloaden.

Unternehmen dürfen auf Langeoog für Stromkabel bohren

Quelle: Shutterstock / sergign

RECHT. Stromkabel für Offshore-Windanlagen sollen auch unter Langeoog verlegt werden. Ein Gericht hat dafür nötige Bohrungen erlaubt. Die Inselverwaltung will künftig genau hinschauen.

Zwei Unternehmen dürfen auf der Nordseeinsel Langeoog Erkundungsbohrungen für mögliche Stromkabel durchführen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden, wie das Gericht mitteilte. Sollten die Bohrungen der Netzbetreiber Amprion und Tennet erfolgreich sein, würden die Kabel in Zukunft Strom aus Offshore-Windparks an die Küste bringen, sagte ein Inselsprecher.

Die Inselverwaltung teilte mit, die Gerichtsentscheidung „mit Respekt zur Kenntnis“ zu nehmen, obwohl damit den Angaben nach entgegen einer gültigen Lärmschutzverordnung entschieden wurde. Ein Termin für das Hauptsacheverfahren steht nach Angaben des Gerichts noch nicht fest und könne „auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen“.

Rat und Bürgermeister betonten laut einer Mitteilung, dass sie sich nicht gegen die Energiewende stellen wollen. Andere Lebensgrundlagen dürften aber auch nicht in den Hintergrund rücken.

Die Inselverwaltung teilte weiter mit, dass „der Schutz der Süßwasserlinsen und der einzigartigen Natur Langeoogs im Wattenmeer“ höchste Priorität hätten. Die Süßwasserlinse, ein unter der Insel lagerndes Trinkwasservorkommen, sei die Grundlage für die Trinkwasserversorgung der Insel und unverzichtbar. Die Verwaltung will nach eigene Angaben „auf die strengste Einhaltung aller Umwelt- und Sicherheitsauflagen pochen“.

Auch auf anderen Inseln wird für Stromtrassen gebohrt. Amprion bohrt etwa auf Norderney für die sogenannten Netzanbindungssysteme „BalWin1“ und „BalWin2“. Sie sollen künftig jeweils bis zu 2.000 MW Windstrom transportieren. Auf Baltrum lässt Tennet mit Bohrungen die Netzanbindungen „BalWin3“ sowie „LanWin1“ und „LanWin4“ bauen. Die verschiedenen Kabel verlaufen dabei künftig auch unter dem Nationalpark Wattenmeer. Umweltverbände kritisieren das.

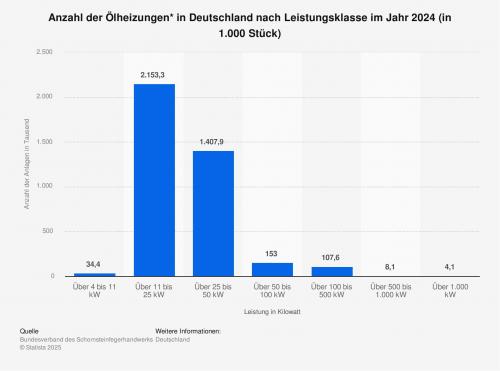

Anzahl an Ölheizungen nach Leistungsklasse 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt die Anzahl der Ölheizungen in Deutschland nach Leistungsklasse bis zum Jahr 2024. Im vergangenen Jahr waren demnach auf deutschem Boden insgesamt rund 3,9 Millionen Ölheizungen in Betrieb; rund 1,4 Millionen Ölheizungen davon mit einer Leistung von über 25 bis 50 kW. Die Angaben stammen vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks Deutschland. Grundlage dieser Erhebung sind die Angaben der rund 7.700 bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

* Anzahl der messpflichtigen Ölfeuerungsanlagen nach 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung.

Quelle: Pixabay / Brian Penny

Stadtwerke Schwäbisch Hall verkaufen Somentec

IT. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben sich mit der Altamount Software GmbH über den Verkauf des Software-Herstellers Somentec verständigt.

Wie aus einer Mitteilung der von Altamount hervorgeht, haben das Unternehmen und der kommunale Energieversorger eine Vereinbarung zur Übernahme der Somentec Software GmbH unterzeichnet.

Die Softwareschmiede im südhessischen Langen, die aktuell nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeitende hat, gehört seit 2013 zum Unternehmensverbund der Stadtwerke Schwäbisch Hall und ist seit 2020 eine hundertprozentige Tochter. Gegründet wurde sie bereits 1994. Vor allem als Anbieter von Software für Abrechnungs- und Kundendatenmanagement für die Energiewirtschaft hat sich Somentec einen Namen gemacht.

„Mit Altamount hat die Somentec einen starken Partner an der Seite, der sowohl das notwendige technologische Know-how als auch die strategische Ausrichtung mitbringt, um die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich zu gestalten“, sagt Ronald Pfitzer, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH und bisheriger Sprecher der Geschäftsleitung der Somentec Software GmbH.

Somentec passe perfekt zur Strategie von Altamount, „in vertikal spezialisierten Märkten führende Softwarelösungen anzubieten“, erklärt Andreas Philippi, CEO des neuen Eigentümers. Und Timm Overmans, Head of M&A bei Altamount sieht den Schritt in den Energiemarkt als bedeutenden Meilenstein: „Unser Ziel ist es, eine starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten.“ Nähere Angaben zur Transaktion machen die Beteiligten nicht.

Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der Investmentgesellschaft Chapters Group AG und hat nach eigenen Angaben vor allem den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance sowie Risk & Compliance (GRC) zum Ziel.

Vermögensverwalter Meag baut Batteriespeicher-Portfolio aus

Quelle: Jonas Rosenberger

STROMSPEICHER. Ein Batteriespeicherprojekt in Höxter wechselt den Eigentümer. Meag hat alle Anteile übernommen und baut damit ihre europäische Speicherplattform weiter aus.

Die Munich Ergo Asset Management GmbH − die „MEAG“ − mit Sitz in München hat den Batteriepark Höxter westlich von Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) vollständig erworben. Verkäuferin ist die SMA Altenso GmbH aus Niestetal (Hessen), eine hundertprozentige Tochter des Wechselrichterherstellers SMA Solar Technology AG. Das Projekt umfasst, wie die Meag bekannt gibt, einen Batteriespeicher mit einer geplanten Leistung von 130 MW und einer Kapazität von 354.000 kWh. Der Speicher soll im ersten Quartal 2027 den Betrieb aufnehmen.

SMA Altenso soll, wie es weiter heißt, auch nach der Transaktion in das Projekt eingebunden bleiben. Das Unternehmen soll sowohl Generalunternehmer als auch langfristiger Betriebsführer der Anlage sein.

Mit dem Batteriespeicher in Höxter erweitert die Meag ihr noch junges Speicherportfolio, das bisher den Batteriespeicher Metelen nahe der Stadt Gronau im Münsterland umfasst. Zusammen erreichen die beiden Projekte nun eine Gesamtleistung von 222,5 MW und eine Gesamtkapazität von 585.000 kWh. Sie bilden nach Angaben der Meag die Grundlage für eine Plattform, die auf den Erwerb und die Entwicklung weiterer Batteriespeicherprojekte in Europa ausgerichtet ist.

Ausbau einer Speicherplattform

Dominik Damaschke, Leiter Illiquid Assets Equity bei der Meag, hebt die Bedeutung von Stromspeichern für die Netzstabilisierung, die Integration der Erneuerbaren und die Versorgungssicherheit hervor. Auch bei SMA Altenso würdigt man die Bedeutung des Projekts. Alessandro Materozzi, Leiter Projektentwicklung, bezeichnete Höxter als einen wichtigen Schritt für dringend benötigte Speicherlösungen in Deutschland.

Die Meag ist eine Tochtergesellschaft von Munich Re. Sie verwaltet weltweit Vermögenswerte in Höhe von rund 355 Milliarden Euro. Davon entfallen etwa 63 Milliarden Euro auf Kunden außerhalb der Munich Re Gruppe. Neben Europa ist das Unternehmen auch in Asien und Nordamerika vertreten.

Die SMA Altenso GmbH konzentriert sich auf Energielösungen. Zum Geschäftsfeld gehören neben Batteriespeichern auch Wasserstoffanwendungen, des Weiteren Systeme für Insel- und Hybridlösungen, die sich unabhängig oder in Verbindung mit bestehenden Netzen betreiben lassen.

Asew mit neuem Geschäftsfeld sehr zufrieden

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Mit der Erstellung von Treibhausgasbilanzen für kommunale Stadtwerke hat die Asew eine Marktlücke erkannt. Nun hat sie die 100. fertiggestellt.

Vor vier Jahren hat die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (Asew) ihr Angebot „THG-Bilanzierung für Stadtwerke“ vorgestellt. Die Organisation, angesiedelt beim Verband kommunaler Unternehmen, hat nun die 100. Treibhausgasbilanz für kommunale Versorger erarbeitet. Dadurch sei man eine „führende Institution und erste Ansprechpartnerin im Bereich Treibhausgasbilanzierung für Stadtwerke“, heißt es in einer Mitteilung.

Wie es weiter heißt, basieren alle durch die Asew erstellten THG-Bilanzen auf dem Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Dabei handelt es sich um ein international anerkanntes Bilanzierungs- und Berichtsrahmenwerk für Treibhausgasemissionen, das Ende der 1990er-Jahre vom World Resources Institute (Washington D.C.) und dem World Business Council for Sustainable Development (Genf) entwickelt wurde.

Dabei sind die Anforderungen laut Asew immer strenger geworden. „Das hängt wesentlich wohl auch mit der gestiegenen gesellschaftlichen Sensibilität hinsichtlich des Themas Greenwashing zusammen“, sagt Jonas Lepping, Abteilungsleiter Klimaschutz & Nachhaltigkeit bei der Asew.

Daten oft schwer verfügbar

Ein zentrales Element ist bei der Erstellung die sogenannte Wesentlichkeitsanalyse der Treibhausgase nach Scope 3. Scope 3 ist der dritte und größte Bereich bei der Berechnung von CO2-Emissionen nach dem Greenhouse Gas Protocol. Er umfasst alle Emissionen, die nicht direkt im Unternehmen selbst entstehen und die das Unternehmen auch nicht direkt steuern kann.

Diese machen in der Regel den größten Teil des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens aus. Bei Energieversorgern gehört auch die abgesetzte Energie (Strom, Gas, Wärme) dazu. Gemeinsam mit den Mitarbeitern im Stadtwerk legt die Asew prüfsichere organisatorische Bilanzgrenzen fest und bewertet systematisch die 15 vom GHGP vorgegebenen Kategorien. Die Erfahrung zeige, dass diese Scope-3-Wesentlichkeitsanalyse bei den meisten Energieversorgern sehr vergleichbare Ergebnisse erzielt.

Gleichwohl gelten Scope-3-Bilanzen als besonders herausfordernd: Daten sind oft schwer verfügbar und beruhen auf Annahmen oder Durchschnittswerten. Folgerichtig ergibt sich für die Asew aus den mittlerweile 100 begleiteten Bilanzen eine klare Erkenntnis: Die Qualität der Ergebnisse hängt unmittelbar von der Güte der Daten ab. Ein positiver Nebeneffekt dabei: Viele Stadtwerke im Asew-Netzwerk haben aufgrund dessen inzwischen nicht nur Emissionsziele, sondern auch Datenqualitätsziele eingeführt und umgesetzt.

„Unsere Erfahrungen zeigen, wie wichtig eine frühzeitige und gründliche Auseinandersetzung mit der unternehmenseigenen THG-Bilanz für Stadtwerke ist“, sagt Maria Möhner, Teamleiterin Klimaschutz bei der Asew. „Dies erleichtert es ungemein, einen fundierten Transitionsplan zu erstellen und die Wechselwirkungen der Maßnahmen sowie deren Auswirkungen auf die Bilanz wirklich zu verstehen.“

Wachsame Augen aufs PV-Feld

Quelle: E&M

E&M-PODCAST. Immer wieder lassen neue Player in der Energiewirtschaft aufhorchen, wie ein Start-up für Agri-PV-Anlagen. Ein Sicherheitsunternehmen schützt Freiflächenanlagen und Windkraftbaustellen.

Kühe, die im Schatten weiden, Beeren, die vor Hagel geschützt wachsen und obendrauf Sonnenstrom - dies ermöglichen Agri-PV-Anlagen. Werden PV-Module auf Ständern errichtet, kann die Fläche doppelt genutzt werden. Noch zu wenig wird das Potenzial genutzt, meint das Start-up Metavolt. Mitgründer Stephan Berkenhoff erläutert im Energiefunk, wie Agri-PV heute schon wirtschaftlich errichtet werden kann.

Gerade Freiflächenanlagen für Solarstrom sind immer öfter Opfer von Dieben, die Kabel oder Wechselrichter stehlen. Zum hohen Schaden am Material kommen die Ausfälle an Stromerträgen. Je mehr solche Anlagen zur Stromversorgung beitragen, um so wichtiger ist ihre Sicherheit. Diese bietet beispielsweise das Sicherheitsunternehmen „LivEye“ mit mobiler Videokontrolle an. Der Marktführer für Baustellen von Windkraftanlagen überwacht auch PV-Anlagen, wie E&M-Redakteur Georg Eble im Interview mit dem CEO Carsten Simons erfuhr.

Gesprächspartner:

- Stephan Berkenhoff, Co-CEO Metavolt

- Carsten Simons, CEO LivEye

Warum Energiefunk?

Vierzehntäglich mittwochs bringt eine neue Folge des Energiefunks Fakten, Meinungen und Skurriles aus der Energiewelt. Neben dem Bericht steht die persönliche Meinung, der Aufruf, Ausbruch oder die plötzliche Einsicht der Energieakteure im Mittelpunkt. Dazu gehören Kurzinterviews aus Politik, Verbänden, Unternehmen oder Wissenschaft, Schlagzeilen der Woche, Trends, Entwicklungen, Prognosen zu aktuellen Prozessen in der Energiewelt und natürlich Meldungen aus der digitalen Welt. Auch das Kurzporträt eines Unternehmens oder innovativen Projekts wird aus aktuellem Anlass gezeichnet.

Wir nehmen die Macher der Energiewelt beim Wort. Ganz gleich, ob Erfolgsmeldung oder Rückzugsgefecht, bei uns stehen Politiker, Unternehmer oder Forscher Rede und Antwort. Zündende Idee oder Schlag in Wasser? Entscheiden Sie selbst beim Zuhören. Oder schicken Sie uns Ihre Meinung zum Thema, reden Sie mit.

Hören ist manchmal leichter als Lesen. Es geht auch unterwegs oder beim Autofahren oder sogar im Dunkeln. Und Sie bekommen den Originalton. Keine gefilterten Berichte, sondern die Aussage pur. Als wären Sie dabei, sozusagen „Ohrenzeuge“. Das kann Sie erheitern, aufregen, den Kopf schütteln oder die Ohren spitzen lassen. Die Wahl liegt bei Ihnen − also reinhören!

Der E&M Energiefunk kann bei iTunes, über Spotify, auf SoundCloud sowie bei Deezer und Google Play Music und Amazon Alexa oder per RSS-Feed abonniert und angehört werden. Bei Google Play gibt es ihn auch als App.

Biogeen mit neuem CEO

Jörg Selbach-Röntgen. Quelle: biogeen GmbH

PERSONALIE. Jörg Selbach-Röntgen ist neuer CEO der in Münster ansässigen „biogeen GmbH“.

Jörg Selbach-Röntgen wird zum 1. September CEO und Mitglied der Geschäftsführung beim Biogas- und Biomethananlagenbetreiber Biogeen. Er komplementiert das Team um Jens Eberlein (CCO) und Andreas Gaun (CFO), teilte Biogeen am 27. August dazu mit. Selbach-Röntgen hat laut der Mitteilung den Auftrag, das Unternehmen gemeinsam mit dem Gesellschafter, der Schweizer Partners Group, auf einen „weiteren Wachstumskurs zu führen und Biogeen als eine der führenden Plattformen im europäischen Biogas- und Biomethanmarkt zu positionieren“.

Sein Vorgänger Henner Paskarbies wechselte nach langjähriger Tätigkeit als CEO im April dieses Jahres in den Beirat von Biogeen. Die Schweizer Investmentgesellschaft Partner Group hatte im Jahr 2023 die Biogassparte von der Energielenker Green Energy übernommen. Seit dem Einstieg der Partners Group firmiert die Gruppe unter der Marke Biogeen.

Der 47-jährige Diplom-Kaufmann Jörg Selbach-Röntgen verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Energiebranche. Von 2020 bis Ende 2024 war er Deutschland-CEO der MET Group.

Biogeen betreibt Biogas- und Biomethananlagen in Deutschland. Mit Standorten in Münster, Chemnitz, Magdeburg, München und Nordwalde ist das Unternehmen spezialisiert auf die Erzeugung und Vermarktung erneuerbarer Energien – darunter Strom, Wärme, Bio-LNG und Biomethan. Das Portfolio umfasst rund 50 Anlagen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

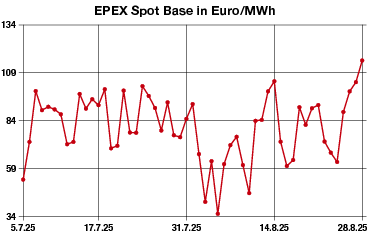

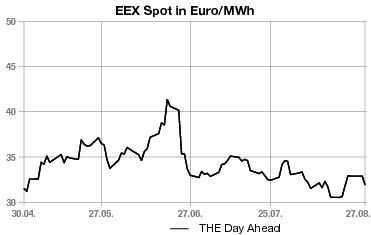

STROM

GAS

Energiekomplex wartet auf neue Impulse

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

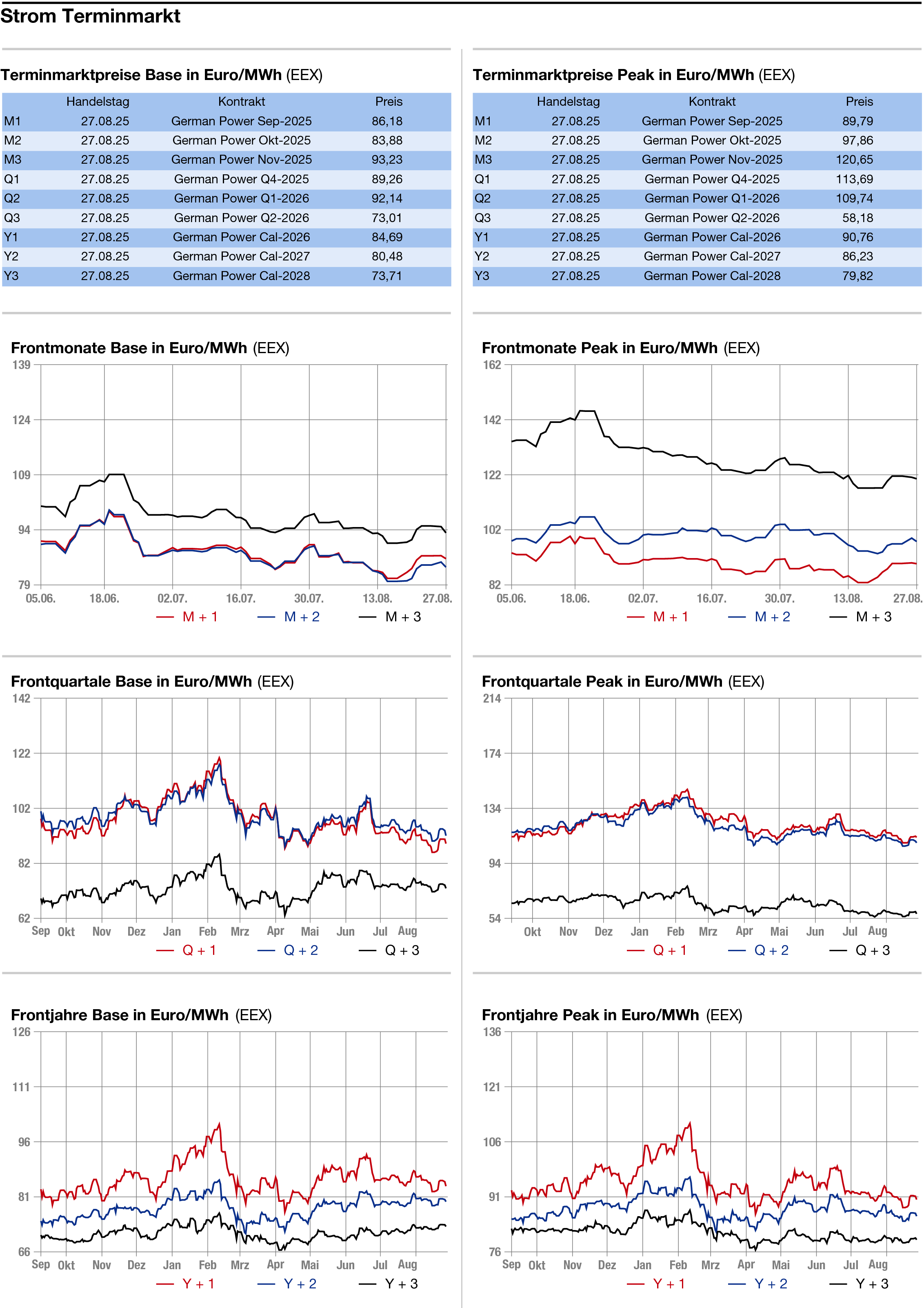

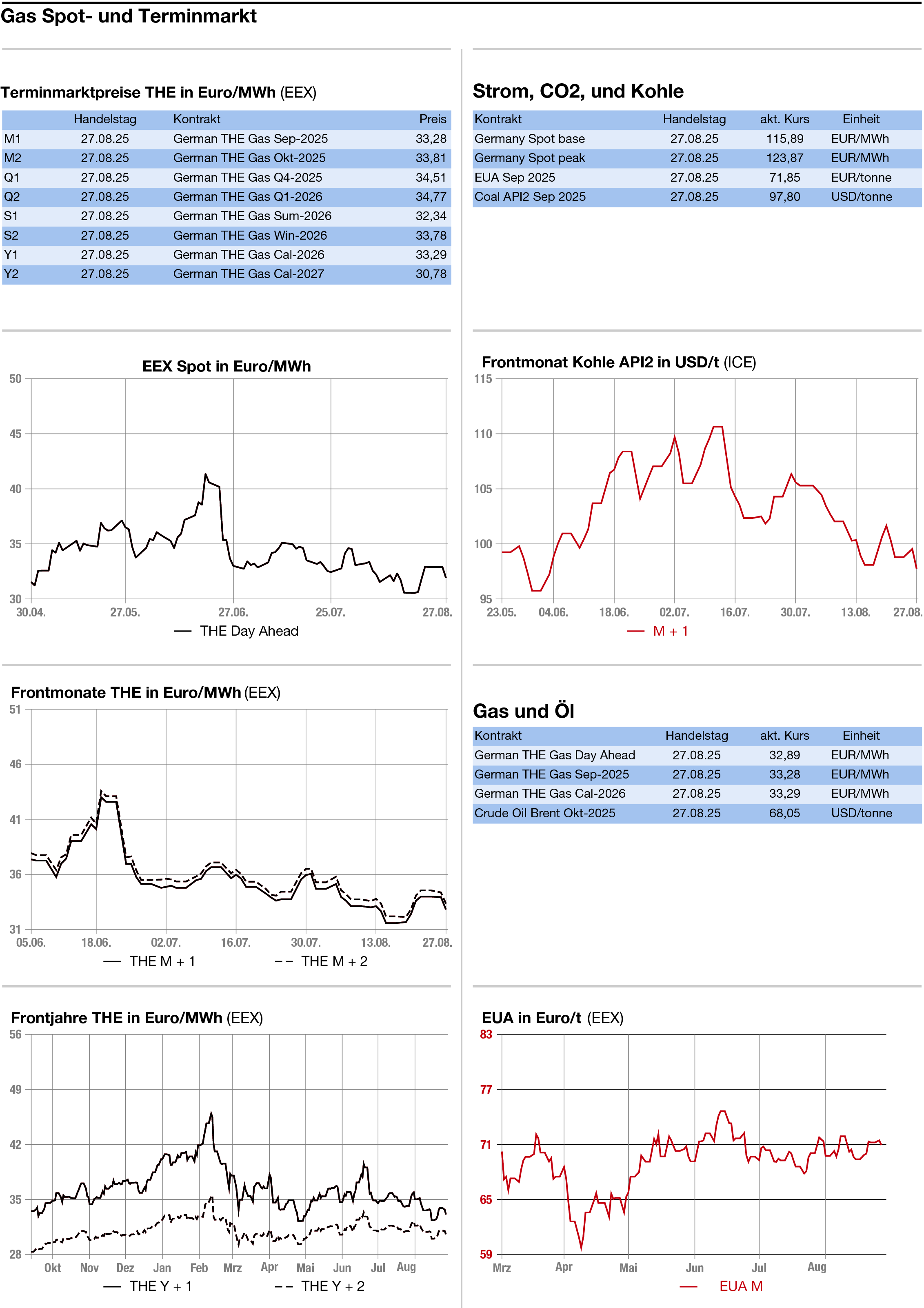

Tendenziell ein wenig leichter hat sich der Energiekomplex zur Mitte der Arbeitswoche gezeigt. Strom, Gas und CO2 und Kohle gaben ein wenig nach, Öl legte dagegen geringfügig zu. Händler sprachen von einem ruhigen und impulsarmen Geschäft.

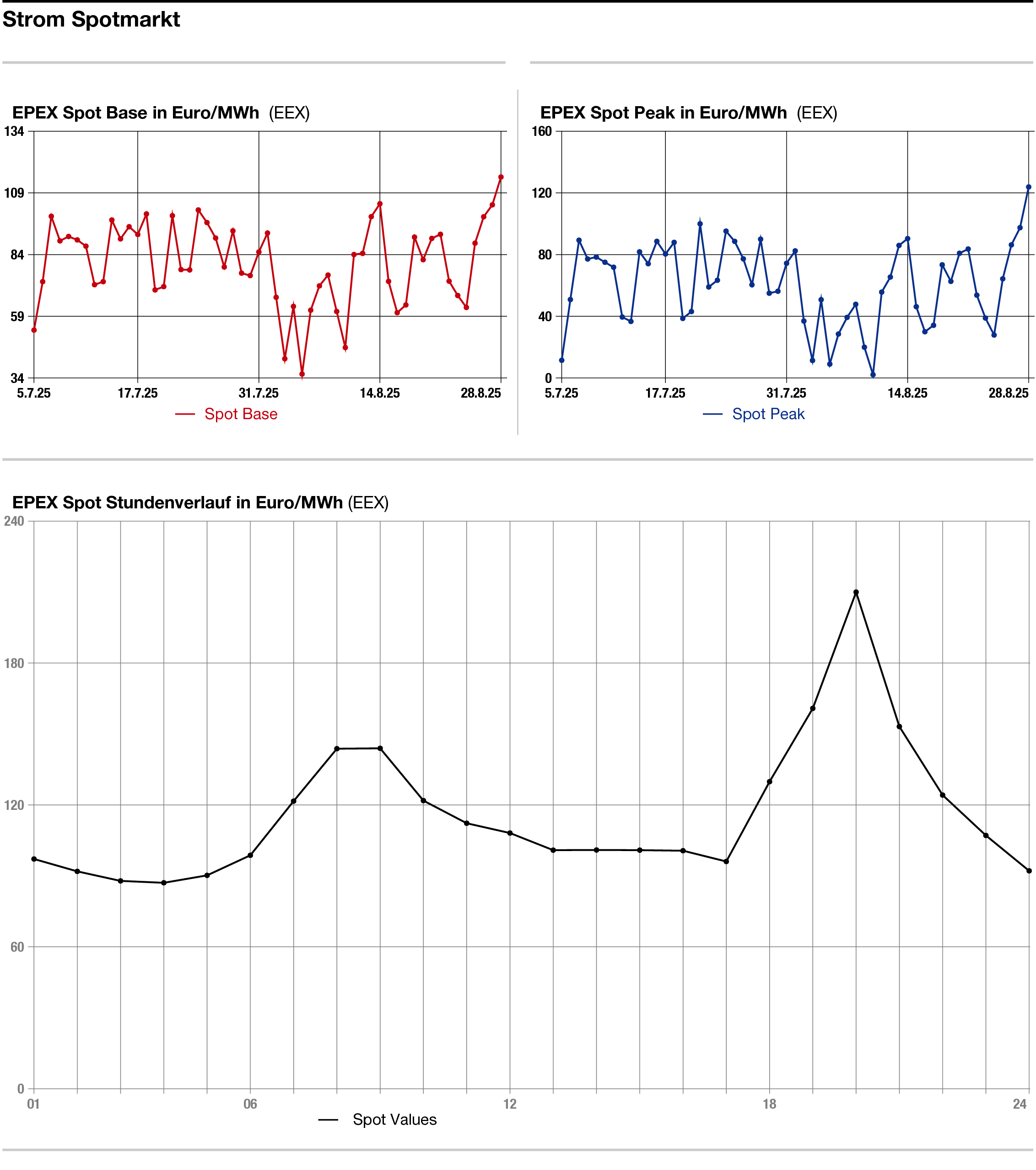

Strom: Tendenziell etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann im Base 11,25 auf 116,00 Euro je Megawattstunde. Im Peak ging es um 26,25 auf 124,00 Euro je Megawattstunde nach oben. An der Börse wurde der Day-ahead mit 115,89 Euro in der Grundlast und 123,87 Euro in der Spitzenlast bewertet. Damit war das erste Mal seit langem die Spitzenlast wieder höher als die Grundlast.

Ursache für den hohen Preis des Day ahead ist die sehr schwache Erneuerbaren-Einspeisung, die für den Donnerstag vorhergesagt wird. Die Meteorologen von Eurowind prognostizieren nur 9,8 Gigawatt gegenüber noch 20 Gigawatt für den Berichtstag. An den Folgetagen sollen die Beiträge von Wind und Solar jedoch wieder anspringen. Für den Freitag werden 22,1 Gigawatt an Erneuerbaren-Einspeiseleistung für Deutschland erwartet.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr im Verbund mit Gas und CO2 0,65 auf 84,96 Euro.

CO2: Etwas leichter haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 sank bis gegen 13,34 Uhr um 0,14 auf 72,61 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 9,653 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,30 Euro, das Tief bei 72,40 Euro. Zwar wurde im frühen Geschäft die Marke von 73 Euro durchbrochen, doch als die Gewinne danach nicht ausgebaut werden konnten, wurden diese rasch wieder eliminiert.

Erdgas: Knapp behauptet haben sich die europäischen Gaspreise in impulsarmem Handel am Berichtstag präsentiert. Der Frontmonat September am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.42 Uhr 0,525 auf 32,750 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,575 auf 33,525 Euro nach unten.

Der Gasflow aus Norwegen beträgt laut Gassco infolge der laufenden Wartungssaison für den Berichtstag nur sehr schwache 280,8 Millionen Kubikmeter, was die Preise etwas stützt. Tendenziell bearish für das kurze Ende dürften sich allerdings die Wetterprognosen erweisen.

Die Wetterdienste rechnen für Deutschland und Nordwesteuropa mit Temperaturen, die relativ eng um das Saisonmittel schwanken sollen. Der Bedarf an zusätzlicher kurzfristiger Gasbeschaffung dürfte damit in den kommenden Tagen nur gering ausfallen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: