29. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: Verbände fordern runden Tisch zu Kundenanlagen

POLITIK: Kabinett verschiebt Zuschuss zu Netzentgelten

VERTRIEB: Umfrage: Kunden zweifeln am Effekt des Netzkostenzuschusses

INSIDE EU ENERGIE: Das Klimaziel der EU bleibt umstritten

WÄRME: Österreichischer Krach um Fernwärmetarife

HANDEL & MARKT

STROM: Dynamische Stromtarife lohnen sich so mittel

GAS: LNG-Terminal Wilhelmshaven 2 ist fertig für den Regelbetrieb

GASKRAFTWERKE: Kasachstan setzt auf mehr Strom aus Gas statt Kohle

TECHNIK

WASSERSTOFFINFRASTRUKTUR: Spatenstich für deutsch-niederländische Wasserstofftrasse

STROMNETZ: Studie bescheinigt hybridem Netzbooster großes Potenzial

STROMSPEICHER: Green Flexibility baut Großspeicher in Bayerisch-Schwaben

STROMNETZ: Vorletzter Abschnitt für Ultranet hat Baurecht

UNTERNEHMEN

BETEILIGUNG: Die Enni arrondiert ihr Gasnetz

UNTERNEHMEN: Evonik gründet Service-Tochter Syneqt

FINANZIERUNG: Eon sichert 2025er Finanzierung mit Green Bonds

PERSONALIE: Uniper-Finanzvorständin wechselt in die Automobilbranche

STATISTIK DES TAGES: Aktueller Stand der Energiewende

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Gas drückt Energiekomplex nach unten

TOP-THEMA

Bundesnetzagentur soll KI-Wächter werden

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

IT.

Das Bundesdigitalministerium will die EU-KI-Verordnung umsetzen. Es macht die Bundesnetzagentur in einem Referentenentwurf zur zentralen Aufsichts- und Förderbehörde.

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat einen Referentenentwurf zur Umsetzung der europäischen KI-Verordnung vorgelegt. Nach Angaben aus dem Entwurf, der dieser Redaktion vorliegt, bekommt die Bundesnetzagentur eine zentrale Rolle. Die Behörde soll für die Marktüberwachung von Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) zuständig sein und zusätzlich Förderaufgaben wahrnehmen.

Die EU-Verordnung 2024/1689, auch als AI Act oder KI-Verordnung bezeichnet, war am 1. August 2024 in Kraft getreten. Sie schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen im europäischen Binnenmarkt. Der Rechtsrahmen soll laut EU Innovationen fördern und gleichzeitig hohe Standards beim Schutz von Gesundheit, Sicherheit, Grundrechten und Umwelt gewährleisten. Zentrale Elemente sind Verbote bestimmter Praktiken, Anforderungen an Hochrisiko-Systeme sowie Transparenzpflichten. Die Vorgaben gelten von August 2026 an unionsweit verbindlich.

Damit Deutschland die Vorgaben fristgerecht umsetzt, sieht das BMDS vor, die Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungsbehörde einzusetzen. Darüber hinaus soll sie ein oder mehrere Reallabore betreiben, in denen Unternehmen KI-Anwendungen testen können. Laut Entwurf sollen vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups mit Sitz in der EU Zugang zu diesen Einrichtungen erhalten.

Zur Kontrolle wird eine Unabhängige KI-Marktüberwachungskammer (UKIM) geschaffen, die der Bundesnetzagentur organisatorisch unterstellt ist, jedoch eine eigene Geschäftsstelle bekommt. Sie soll dem Bundestag jährlich über Entwicklungen und Risiken im Bereich KI berichten.

129 neue Stellen

Für die Umsetzung plant das BMDS zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. Konkret soll die Bundesnetzagentur 129 neue Stellen erhalten. Dafür veranschlagt das Ministerium laufende Personalkosten von 9,8 Millionen Euro pro Jahr sowie weitere Sach- und Gemeinkosten.

Hinzu kommen einmalige Investitionen von etwa 3 Millionen Euro für IT-Systeme sowie laufende Ausgaben von 6,3 Millionen Euro jährlich, unter anderem für den Betrieb eines Reallabors und den Aufbau einer digitalen Registratur.

Ein Teil der Ausgaben könnte über Gebühren oder Bußgelder refinanziert werden, heißt es im Entwurf. Diese Einnahmen fließen jedoch direkt in den Bundeshaushalt und stehen der Bundesnetzagentur nicht unmittelbar zur Verfügung. Die zusätzlichen Stellen sollen daher über den Gesamthaushalt finanziert werden.

Innerhalb der EU-Frist

Das Gesetzgebungsverfahren ist notwendig, weil die EU-Verordnung von den Mitgliedstaaten verlangt, bis spätestens August 2025 nationale KI-Behörden zu benennen. Neben der Bundesnetzagentur sind weitere Abstimmungen mit Institutionen wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgesehen.

Durch praxisnahe Reallabore sollen Unternehmen Möglichkeiten und Risiken von KI-Anwendungen frühzeitig erkennen können. Damit sollen Markteintrittsbarrieren gesenkt und Innovationen unterstützt werden.

Verband wünscht weniger Bürokratie

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt die fristgemäße Umsetzung der EU-Vorgaben. Die Digitalisierung sei ein zentraler Treiber für die Energiewende, beispielsweise mit dem Einsatz intelligenter Messsysteme über KI-Anwendungen, Smart Grids, digitale Zwillinge und virtuelle Kraftwerke bis hin zu Prozessautomatisierung und vernetzten Datenökosystemen.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae mahnte allgemein: „Regulierungen, die digitale Innovationen auf nationaler oder europäischer Ebene ausbremsen, sollten kritisch überprüft werden.“ Nur wenn bürokratische Hürden abgebaut würden bei zugleich hohen Sicherheitsstandards, ließen sich Innovation, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit in Einklang bringen.

Die Bundesregierung solle auf EU-Ebene die Digitalgesetzgebung vorantreiben, forderte sie. So sollten im „Omnibus IV Simplification Package“ Potenziale zur Vereinfachung und Vereinheitlichung gehoben werden. Dabei gelte es, Kosten und Nutzen sorgfältig abzuwägen. Der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ sei beizubehalten, und digitale Plattformen oder Prozesse seien in enger Abstimmung mit der Branche zu entwickeln, so Andreae.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Verbände fordern runden Tisch zu Kundenanlagen

REGULIERUNG. 28 Verbände aus Industrie und Wohnungswirtschaft fordern von der Bundesregierung eine schnelle Lösung zum Umgang mit Kundenanlagen. Der Bundesgerichtshof hatte diese neu interpretiert.

In einem gemeinsamen Appell fordern 28 Wirtschaftsverbände von der Bundesregierung schnelle Klarheit beim rechtlichen Status von Kundenanlagen in der Stromversorgung. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Mai 2025, das auf einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) basiert. Nach Ansicht der Verbände drohen durch die neue, enge Auslegung des Kundenanlagen-Begriffs massive Belastungen für Wirtschaft, Immobilienwirtschaft, Kommunen und Industrie.

Bislang galten Kundenanlagen – etwa Stromverteilstrukturen in Wohngebäuden, Industrieparks oder Einkaufszentren – als weitgehend regulierungsfrei. Das Urteil könnte jedoch dazu führen, dass sie künftig wie regulierte Verteilnetze behandelt werden. Verbände wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) befürchten, dass dies höhere betriebliche Kosten ohne volkswirtschaftlichen Mehrwert nach sich zieht.

Der DIHK-Bereichsleiter Energie, Sebastian Bolay, erklärte: „Das BGH-Urteil zu Kundenanlagen hat weitreichende Konsequenzen für die Breite der Wirtschaft und sorgt für eine große Verunsicherung in den betroffenen Betrieben.“ Bis zu 100.000 Unternehmen in Deutschland nutzten aktuell die „bewährte“ Regelung, mit der sie innerhalb des Betriebs Strom an Dritte weiterleiten können, ohne der Regulierung eines Netzbetreibers zu unterliegen. „Sollte das BGH-Urteil auch für Bestandsanlagen gelten, bedeutet dies enorme Mehrkosten für die betroffenen Unternehmen“, mahnte Bolay.

Die derzeit unregulierten Installationen reichen von Hausverteilanlagen in Mehrfamilienhäusern über Energieversorgung in Einkaufszentren bis hin zu Industrieparks und Flughäfen, in denen Unternehmen Strom an Schwesterfirmen, Dienstleister, private und gewerbliche Mieter weiterleiten. Wenn diese Strukturen künftig wie Netzbetreiber reguliert würden, müssten sie zusätzliche Messinfrastruktur installieren und Personal für Netzpflichten einstellen. Allein der technische Umbau könne Kosten in Millionenhöhe pro Standort verursachen.

Energiewende in Wohngebäuden erschwert

Für die Wohnungswirtschaft würde das Urteil nach Einschätzung der Verbände die Wirtschaftlichkeit von Mieterstrom-Projekten infrage stellen. Jede Hausverteilanlage könne künftig als Netz gelten, was höhere Strompreise für Mieter bedeute und die politisch gewünschte Beteiligung von Mehrfamilienhäusern an der Energiewende erschwere. Auch bei Bürogebäuden, Logistikzentren oder Rechenzentren wären Investitionen in Photovoltaik oder Wärmepumpen gefährdet.

Netzbetreiber verweigern schon Neuanschlüsse

Die Unsicherheit wirke sich bereits auf den Markt aus. Laut dem Appell verweigern einzelne Netzbetreiber Neuanschlüsse von Kundenanlagen, obwohl es dafür bislang keine rechtliche Grundlage gebe.

Die Verbände fordern daher, dass die Bundesregierung kurzfristig einen Runden Tisch zur Kundenanlage einrichtet, um Lösungsmöglichkeiten auch mit Blick auf die europäische Ebene zu besprechen.

Zudem solle die Bundesnetzagentur klarstellen, dass Neuanschlüssen weiterhin nichts im Wege steht, solange die aktuellen Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) eingehalten werden. Nach Ansicht der Verbände ist eine gesetzliche Lösung auf EU- und Bundesebene notwendig, die weiterhin bestimmte nicht markterhebliche Infrastrukturen von der Netzregulierung ausnimmt.

Kabinett verschiebt Zuschuss zu Netzentgelten

Quelle: Fotolia / oqopo

POLITIK. Das Bundeskabinett hat den geplanten Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten vertagt. Energieverbände fordern bis Oktober Klarheit, um die Entlastungen 2026 umsetzen zu können.

Das Bundeskabinett hat am 27. August nicht den geplanten Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten in Höhe von 6,5 Milliarden Euro beschlossen. Mit dem Zuschuss sollen die Stromkosten für Verbraucher und Unternehmen ab Januar 2026 sinken. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist eine schnelle Entscheidung erforderlich, um damit die Stromversorger die Entlastung umsetzen können.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae, mahnte, damit die Entlastung ab Januar 2026 wirksam werde, müssten die gesetzlichen Grundlagen spätestens bis zum 10. Oktober verabschiedet sein. Der Zuschuss solle über die Übertragungsnetzbetreiber und Energieversorger an die Kunden weitergegeben werden. „Erprobte Verfahren sind sinnvoll, wenn wenig Zeit für die Umsetzung ist“, erklärte Andreae. Verzögerungen könnten entstehen, falls Alternativen auf ihre beihilferechtliche Relevanz geprüft werden müssten.

Hintergrund der Vertagung könnte massive Kritik aus Wirtschaft und Verbraucherschutz sein, dass die Netzbetreiber nicht verpflichtet sind, den staatlichen Zuschuss auch über Entgeltsenkungen an die Kunden weiterzugeben. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hatte in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf das Ziel der Strompreisentlastung befürwortet, aber seine Verteilungswirkung zu ungleich genannt.

Laut VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing profitieren vom vorgesehenen Zuschuss vor allem stromintensive Industriebetriebe, während Mittelstand und private Haushalte kaum entlastet würden. „Mit rund 30 Prozent Anteil an den Stromkosten sind die Netzentgelte ein wirksamer Hebel“, so Liebing. Der Gesetzentwurf sehe aber nur einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten vor.

Um eine breitere Wirkung zu erzielen, fordert der VKU, die Hälfte des 6,5 Milliarden Euro umfassenden Zuschusses auf weitere netzbezogene Umlagen wie die Offshore-Netzumlage zu verteilen. Dadurch könnten auch mittelständische Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser sowie private Haushalte entlastet werden. Im Frühjahr hatten VKU und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) ein Gutachten vorgelegt, das eine solche Erweiterung der Entlastung vorschlägt.

Der VKU kritisiert außerdem die sehr kurze Frist von einem Arbeitstag für Stellungnahmen zum aktuellen Referentenentwurf. Diese Praxis widerspreche den Grundsätzen des Koalitionsvertrages und könne eine fundierte Beteiligung erschweren.

Umfrage: Kunden zweifeln am Effekt des Netzkostenzuschusses

Quelle: Pixabay

VERTRIEB. Führt der geplante Netzkostenzuschuss tatsächlich zu sinkenden Preisen? Eine Umfrage im Auftrag von Octopus Energy hat eine weitreichende Skepsis von Kunden zu Tage gefördert.

Octopus Energy hat beim Marktforschungsinstitut Civey eine Umfrage in Auftrag gegeben, um vor allem herauszufinden, wie groß das Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist, dass der von der Bundesregierung geplante Netzkostenzuschuss sich auch in einer Entlastung der Endkundenpreise niederschlägt. Einer Mitteilung von Octopus Energy zufolge haben 87,5 Prozent mit „gering“ geantwortet. Ein „großes“ Vertrauen haben lediglich 8,5 Prozent an den Tag gelegt.

Das Bundeskabinett verschob derweil am 28. August den Beschluss über den Netzkostenzuschuss (siehe separate Meldung).

Civey hat nach Angaben von Octopus zwischen dem 22. und 24. August 2025 rund 5.000 volljährige Bürgerinnen und Bürger online befragt. Die Ergebnisse seien unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,6 bis 2,7 Prozentpunkten repräsentativ, heißt es weiter. „Die Netzentgelte sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und belasten Haushalte massiv. Entscheidend ist jetzt, dass die Entlastung vollständig bei ihnen ankommt“, fordert Bastian Gierull. Der Zuschuss dürfe nicht die Gewinne von Netzbetreibern und Versorgern erhöhen, so der CEO von Octopus Energy Germany.

Grundsätzlich würden 61,5 Prozent eine Entlastung von Stromkunden begrüßen. Angesichts der im Koalitionsvertrag angekündigten Entlastung von 5 Cent pro kWh hätten allerdings nur 19,9 Prozent der Befragten für die nun im Raum stehende Einsparung von 2 Cent/kWh Verständnis. Außerdem gaben 62,1 Prozent an, der geplante Zuschuss an die Netzbetreiber und die daraus resultierende Entlastung um rund 2 Cent habe praktisch keinen Einfluss auf ihre Finanzen.

Senkung der Stromsteuer würde schnell wirken

Insgesamt fühlen sich der Umfrage zufolge 66 Prozent durch ihre Stromkosten sehr stark finanziell belastet. Im Ranking der am stärksten belastenden Kosten liegen die der Elektrizität an zweiter Stelle, hinter den Lebensmittelpreisen, aber noch vor der Miete und den Wohnkosten.

Das größte Problem in Deutschland ist nach Ansicht von Gierull „der unfaire Strommarkt“. Die am stärksten belasteten Verbraucher würden oft „mehrere hundert Euro zu viel“ bezahlen, weil sie in „sündhaft teuren Altverträgen oder der Grundversorgung festhängen“.

Es gebe aber Wege, um sehr schnell und unbürokratisch zu einer finanziellen Entlastung zu kommen, so der Deutschland-Chef von Octopus Energy. Die wären entweder die Senkung der Stromsteuer, die zunächst nur für die energieintensive Industrie, Forst- und Landwirtschaft kommt, oder eine Reduzierung der Netzentgelte.

Die Bundesregierung plant, von 2026 an zur Finanzierung der Kosten der Übertragungsnetze den Betreibern einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu gewähren. Daran knüpft sie die Hoffnung, dass die Netzbetreiber ihre eigene Entlastung an die Kunden weitergeben.

Octopus Energy Deutschland gehört zu einer Reihe von Unternehmen, die sich als digitale Ökostrom-Anbieter bezeichnen und keine Stromnetze unterhalten. Sie nehmen sowohl die Rolle des Energielieferanten ein als auch die des wettbewerblichen Messstellenbetreibers. In ihren Produktportfolien setzen sie stark auf flexible beziehungsweise dynamische Tarife, die zum Teil den Einsatz eines intelligenten Messsystems voraussetzen. Außerdem gehört die Vermarktung der Flexibilitätspotenziale ihrer Kunden zum Geschäftsmodell dieser Anbieter.

Das Klimaziel der EU bleibt umstritten

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Schon im September soll neu über das CO2-Minderungsziel der Europäischen Union entschieden werden. Die EU-Kommission hatte Anfang Juli vorgeschlagen, die Treibhausgase der EU bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Davon könnten 3 Prozent (des Ausstoßes im Jahr 1990) auch außerhalb der EU erbracht werden. In Brüssel denkt man darüber nach, internationale Zertifikate zu erwerben, die den Anforderungen von Artikel 6 des Pariser Abkommens genügen. Die Emissionen innerhalb der EU könnten dann entsprechend höher ausfallen. In Brüssel sieht man darin auch einen Beitrag zur Entwicklung eines globalen Emissionshandels.

Die Zeit drängt, denn am Klimaziel für 2040 soll sich auch das Klimaziel für 2035 orientieren, das die EU bis Ende September beim Klimasekretariat der UN anmelden will. Es soll die anderen Vertragsstaaten des Klimaabkommens motivieren, sich mehr Klimapolitik als bisher vorzunehmen. Die Verhandlungen darüber stehen auf der Tagesordnung der nächsten Klimakonferenz im November.

Ob Klimakommissar Wopke Hoekstra mit einem offiziell beschlossenen Klimaziel zur Klimakonferenz Cop 30 fahren kann, ist aber nicht sicher. Denn der Vorschlag der Kommission trifft im Europäischen Parlament und im Ministerrat auf Widerstand. Seine Regierung werde den „unrealistischen“ Vorschlag der Kommission nicht unterstützen, sagt der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Fiala befindet sich zwar im Wahlkampf, aber auch Polen und andere Staaten halten eine Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes um 90 Prozent für eine wirtschaftspolitische Hypothek, die sich die EU nicht leisten könne. Der französische Präsident Emmanuel Macron will darüber zumindest ausführlich diskutieren.

Ob sich die Umweltminister über das neue Klimaziel, wie von der dänischen Ratspräsidentschaft geplant, am 18. September einig werden, ist deshalb fraglich. Zumal die Kritiker darauf verweisen können, dass die Kommission bislang nicht untersucht hat, welche Folgen der Rückgriff auf Artikel 6 des Klimaabkommens für die Industrie und die Glaubwürdigkeit der europäischen Klimapolitik haben würde.

Wissenschaftlicher Beirat greift Net-Zero Industry Act an

Die EU-Klimapolitik dürfte auch Gegenstand der deutsch-französischen Regierungskonsultationen am 29. August sein. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hat dem Kanzler eine Reihe von guten Ratschlägen mit auf den Weg an die Cote d’Azur gegeben. Deutschland solle die nach der sogenannten Netto-Null-Verordnung (NZIA) angestrebte Quote von 40 Prozent des Bedarfs an klimafreundlichen Technologien, die innerhalb der EU produziert werden sollen, ignorieren. Eine solche Quote sei weder klimapolitisch noch für eine sichere Versorgung sinnvoll.

Der Beirat warnt auch davor, den Wettbewerb gegen vermeintlich klimapolitische Vorteile auszuspielen. Das beste klimapolitische Instrument sei der Emissionshandel. Zusätzliche Maßnahmen würden die Transformation der EU-Wirtschaft nur teurer machen.

Eine Ausnahme machen die Experten mit Blick auf den Klimazoll der EU (CBAM). Der schütze die europäischen Unternehmen nur vor Konkurrenz auf dem europäischen Markt. Für Exporte nach Drittstaaten seien andere Instrumente notwendig.

DNR, Klimaallianz und andere Umweltverbände haben an den Kanzler und den Präsidenten appelliert, sich für ein anspruchsvolles Klimaziel einzusetzen. Die Senkung der Treibhausgase um 90 Prozent müsse innerhalb der EU erbracht und dürfe nicht durch Verlagerungen ins Ausland verwässert werden.

Oder eigenes CO2 zurückholen

In der Kommission werden inzwischen neue Pläne für den Ankauf von Emissionsrechten geschmiedet, dieses Mal innerhalb der EU. Um Anreize für die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre (CO2 Removals / CDR) zu schaffen, könnte die EU zertifizierte CDR aufkaufen. Die Generaldirektion Klima hat in dieser Woche drei Berichte dazu vorgelegt.

CDR in großem Umfang seien mittelfristig unverzichtbar, um die EU klimaneutral zu machen, heißt es in dem Bericht. Die entsprechenden Technologien müssten deswegen „schnell und kosteneffektiv“ ausgerollt werden. Die notwendigen Investitionen scheiterten bislang an mangelnder Nachfrage.

Ein Ankaufprogramm durch einen „Removal Fund“ für die nächsten fünf Jahre könne hier Abhilfe schaffen. Denkbar seien auch die Gründung einer „Carbon Central Bank“ oder andere Finanzierungsinstrumente, um das Programm umzusetzen. Im EU-Haushalt ist dafür kein Geld vorgesehen. Mittelfristig könnten die CDR-Zertifikate aber in den Emissionshandel einbezogen werden.

Österreichischer Krach um Fernwärmetarife

Quelle: Fotolia / Detlef

WÄRME. Die Fernwärmeversorger können eine Kurzanalyse ihrer Preise durch ein Wiener Beratungsunternehmen nicht nachvollziehen. Sie wehren sich gegen die „Schädigung“ ihres Ansehens.

Eine Kurzanalyse der österreichischen Fernwärmetarife durch das Wiener Beratungsunternehmen Kreutzer Fischer Partner sorgt für Aufregung in der Branche. Gestützt auf die Daten einer im Auftrag des Umweltministeriums (BMLUK) betriebenen Onlineplattform, untersuchte das Unternehmen nach eigenen Angaben „mehr als 900 Endkundentarife für Fern- und Nahwärme“.

Verglichen wurden „die standardisierten Jahreskosten für eine Wohneinheit mit 75 Quadratmetern Nutzfläche sowie 8 kW Verrechnungsanschlusswert, inklusive 20 Prozent Umsatzsteuer. Zudem wurde zwischen Bestandstarifen und Tarifen für Neukundenanschlüsse unterschieden“, hieß es.

Laut Kreutzer Fischer & Partner fand sich der teuerste Tarif sowohl bei den Bestands- als auch bei den Neukundentarifen mit jeweils 1.602 Euro pro Jahr in Wien. Den billigsten Tarif für die Bestandskunden ermittelte das Beratungsunternehmen im Burgenland mit 437 Euro, bei den Neukunden fand sich dieser in Kärnten mit 588 Euro.

Ausdrücklich konstatierte Kreutzer Fischer & Partner, ein Wechsel des Fernwärmeanbieters sei bekanntlich „nicht möglich“. Vielmehr handle es sich um einen „Markt vieler mehr oder weniger großer territorialer

Wien Energie: Vergleich von Äpfeln mit Birnen

Der hauptstädtische Kommunalversorger Wien Energie bezeichnete die Zahlen in einer Aussendung als „nicht nachvollziehbar. Der im Bundesländervergleich für Wien angeführte Höchstpreis ist kein Tarif von Wien Energie und betrifft nicht die klassische Fernwärme. Die Mehrheit der Fernwärme-Kunden von Wien Energie unterliegt dem amtlichen Preisbescheid, hier liegen die jährlichen Kosten derzeit bei 974 Euro.“

Überdies fehlten in der Kurzanalyse „wesentliche Tarife aus den Bundesländern, wie beispielsweise die Fernwärmetarife für Salzburg-Stadt, Steyr und St. Pölten“, was die Darstellung verzerre. Grundsätzlich vergleiche Kreutzer Fischer & Partner „Äpfel mit Birnen“, konkret „Gaskessel, die nur ein Gebäude versorgen“, sowie zur Nahwärmelieferung an wenige Häuser genutzte Biomasseanlagen mit dem rund 1.300 Kilometer langen Wiener Fernwärmenetz, über das rund 470.000 Haushalte sowie 8.000 Betriebe versorgt werden.

Ähnlich äußerte sich der Fachverband Gas Wärme (FGW) als gesetzliche Vertretung der österreichischen Fernwärmewirtschaft. Die Darstellung von Kreutzer Fischer & Partner sei „fehler- und lückenhaft und es entsteht insgesamt ein verzerrtes Bild der Branche“. Dies sei „geeignet, das Ansehen einer hinsichtlich Versorgungssicherheit und Klimaschutz zentralen Branche zu schädigen“ und werde „entschieden“ zurückgewiesen.

Grundsätzliches Kalkulationsproblem

Andreas Kreutzer, einer der Geschäftsführer von Kreutzer Fischer & Partner, teilte der Redaktion auf Anfrage mit, es stehe „außer Streit, dass im urbanen Raum die Errichtungskosten je Kilometer höher sind als am flachen Land. Allerdings können im urbanen Umfeld aufgrund der höheren Bebauungsdichte je Kilometer Rohrleitung auch mehr Endverbraucher-Anschlüsse generiert werden, sodass sich mancherorts die Investitionskosten je Anschluss annähernd angleichen.“

Überdies gebe es ein grundsätzliches Problem mit den Kalkulationen, nämlich, „dass die Preise im Großen und Ganzen immer die mehr oder weniger aktuelle Anschlussquote repräsentieren und nicht eine kalkulatorische Anschlussquote von beispielsweise 90 Prozent. Dadurch werden die Investitionen auf eine geringere Anzahl an Verbrauchern umgelegt, als theoretisch möglich wäre.“

Befürworten würde Kreutzer die angedachte Überwachung des Fernwärmemarkts durch den nationalen Regulierer E-Control, der zurzeit für den Strom- und Gasmarkt zuständig ist. Die in der Kurzanalyse seines Unternehmens erwähnte „Verpflichtung, konkurrenzierende Wärmeanbieter das Leitungsnetz nutzen zu lassen“, sei zwar wünschenswert, aber technisch nicht umsetzbar.

Quelle: Fotolia / galaxy67

Dynamische Stromtarife lohnen sich so mittel

STROM. Eine Studie hat die Auswirkungen von dynamischen Tarifen anhand der Strompreise 2024 ausgewertet. Preissignal und Verbraucherbedürfnis passen oft nicht zusammen.

Die Studienergebnisse zeigen: Ein reines Preissignal reicht nicht aus, um das Verbrauchsverhalten von Stromkunden in großem Umfang zu steuern. Zwar verlagern sich Lasten, doch entstehen dabei neue Probleme. Ohne zusätzliche Kurzzeitspeicher oder Batterien führen dynamische Tarife zu erheblichen Verwerfungen im Tagesablauf, heißt es in der Studie von Prof. Dr.-Ing. Markus Löffler vom Westfälischen Energieinstitut in Gelsenkirchen.

Löffler hat in seiner Studie „Dynamische Stromtarife zur Regelung EE-versorgten Stromverbrauchs“ die Auswirkungen flexibler Preismodelle auf den Stromverbrauch 2024 simuliert. Grundlage sind 243 Szenarien, in denen unterschiedliche Verbrauchs- und Angebotslagen durchgerechnet wurden. Die Studie untersucht dabei, was passiert wäre, wenn alle Verbraucher in Deutschland bereits 2024 mit dynamischen Tarifen abgerechnet hätten.

Die Modellrechnungen knüpfen an das reale Lastprofil und die stündlich ermittelten Börsenpreise von 2024 an. Damit zeigt die Untersuchung auf, welche Effekte sich im Alltag einstellen würden. Das reicht von veränderten Spitzenlasten bis hin zu möglichen Kosteneffekten auf dem Strommarkt.

„Nichts passt zusammen“

Besonders in Wochen mit starkem Überangebot erneuerbarer Energie weicht der simulierte Verbrauch erheblich vom tatsächlichen Alltag ab. „Nichts passt zusammen“, heißt es in der Studie und führt zu konkreten praktischen Problemen. Verbraucher müssten beispielsweise mitten in der Nacht ihre Wäsche waschen oder industrielle Stromkunden außerhalb der üblichen Produktionszeiten ihre Anlagen betreiben.

Zwar könnten dynamische Tarife in Einzelfällen Vorteile bieten, doch strukturelle Probleme wie unzureichende Speicherkapazitäten und schleppender Netzausbau bleiben ungelöst. „Die Flexibilisierung des Strommarktes über dynamische Preismechanismen ist grundsätzlich eine Form der Energierationierung, die strukturelle Probleme sichtbar offenlegt“, sagt Löffler. „Als alleiniges Instrument sind flexible Tarife kein Game-Changer.“

Nach seinen Berechnungen können Kosteneffekte im Gesamtsystem durch notwendige Zusatzinvestitionen in Speichertechnik sogar aufgezehrt oder ins Negative verkehrt werden. Die Studie zeigt, dass eine flexible Anpassung des Verbrauchs an Preissignale ohne Kurzzeitspeicher kaum machbar sei. Diese Zusatzinvestitionen in Speicher könnten aber dazu führen, dass es „kaum zu nennenswerten finanziellen Entlastungen beim Strombezug kommt“ oder diesen sogar überproportional verteuert.

Trotzdem haben dynamische Tarife Potenzial

Dennoch sieht Löffler Potenzial. Er verweist auf die psychologische Wirkung dynamischer Tarife: Sie könnten das Bewusstsein der Verbraucher für die Herausforderungen der Energiewende schärfen und so Akzeptanz für weitere Maßnahmen schaffen. Zudem eröffnen sich Geschäftsfelder für neue Produkte, die auf den Tarifen aufsetzen wie Heimspeichern oder Elektromobilität. Auch innovative Geschäftsmodelle von Energieversorgern könnten in diesem Umfeld entstehen. Die Stromkunden dürften aber nicht den Eindruck gewinnen, dass sie am Ende trotz dynamischer Tarife finanziell enttäuscht werden, so die Studienautoren.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind Stromanbieter verpflichtet, dynamische Stromtarife anzubieten. Politik und Energiebranche verbinden mit diesem Schritt große Erwartungen: Verbraucher sollen ihren Stromverbrauch stärker an die wetterabhängige Einspeisung erneuerbarer Energien anpassen. Damit sollen Lastspitzen abgeflacht, das Stromsystem entlastet und die Integration von Wind- und Solarstrom verbessert werden. Für Löffler sind dynamische Stromtarife ein interessanter Baustein, „doch ohne Speicher, Netzausbau und ein robustes Marktdesign bleiben sie weit hinter den Erwartungen zurück“.

Die Studie „Dynamische Stromtarife zur Regelung EE-versorgten Stromverbrauchs“ kann auf der Internetseite des Westfälischen Energieinstituts heruntergeladen werden.

LNG-Terminal Wilhelmshaven 2 ist fertig für den Regelbetrieb

Quelle: Shutterstock / aerial motion

GAS. Die mehrwöchige Testphase für das zweite Wilhelmshavener LNG-Terminal der Deutschen Energy Terminal GmbH (DET) ist nun abgeschlossen.

Das schwimmende LNG-Terminal „WHV02“ der staatlichen Deutschen Energy Terminal GmbH (DET) geht am 29. August in den kommerziellen Betrieb. „Vorausgegangen war ein mehrwöchiger Testbetrieb mit einer Reihe von Funktions- und Leistungsprüfungen“, teilte die DET mit. Damit betreibt das Unternehmen nun zwei schwimmende LNG-Anlagen in Wilhelmshaven. Das LNG-Terminal Wilhelmshaven 1 ging bereits 2022 in Betrieb. Die DET arbeitet im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums.

Das neue Terminal nutzt das Schiff Excelsior zur Regasifizierung des angelandeten flüssigen Erdgases. Danach wird das Erdgas in das deutsche Netz eingespeist. Eigentümer der Excelsior ist die US-amerikanische Excelerate Energy. Sie steuert nach DET-Angaben den gesamten Betrieb einschließlich der Regasifizierungsleistung an Bord des offiziell als Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) bezeichneten Schiffs.

Die Betriebsführung vor Ort für das Terminal „WHV02“ übernimmt die Gasfin Services GmbH. Deren Managing Director, Danny van Schie, erklärte: „Nach Gasfins intensiver Rolle als Berater während der Planungs- und Realisierungsphase, der offiziellen Übernahme des Betriebsmanagements und dem erfolgreichen Testbetrieb freuen wir uns nun umso mehr über den Start des kommerziellen Betriebs.“ Mit Wilhelmshaven 2 übernimmt Gasfin nach dem LNG-Standort in Brunsbüttel das zweite Terminal, für das das Unternehmen im Auftrag der DET die Betriebsführung verantwortet.

Mit dem „Commercial Management“ sowie der Wartung und Instandhaltung des Terminals hat DET das litauische LNG-Unternehmen KN Energies betraut.

Noch in diesem Jahr soll die Excelsior eine Kapazität von bis zu 1,9 Milliarden Kubikmetern Erdgas ins deutsche Netz einspeisen, was rund 20 Milliarden kWh entspricht. Ab 2026 soll sich die Regasifizierungs- und Einspeisekapazität des Terminals auf bis zu 4,6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöhen, was an die 50 Milliarden kWh entspricht.

Die Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) hatte Anfang Juli in einer Vermarktungsrunde bereits entsprechende Regasifizierungskapazitäten angeboten. „Sämtliche Mengen für 2025 wurden von Händlern vollständig gebucht, ebenso alle verfügbaren Kapazitäten für das Folgejahr“, heißt es vonseiten der DET.

Kasachstan setzt auf mehr Strom aus Gas statt Kohle

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Das direkt südlich an Russland angrenzende Kasachstan modernisiert mit Milliardenaufwand seinen Park an fossilen Kraftwerken. Teilweise geht es um einen Fuel Switch weg von der Kohle.

Kasachstans Programm zur Modernisierung des Energie- und Versorgungssektors umfasst 29 Energieerzeugungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 7.300 MW bis 2029 im Wert von 6,2 Billionen Tenge (circa 10,5 Milliarden Euro), berichtet die „Astana Times“ unter Verweis auf eine Präsentation von Asylzhan Musin, Direktor der Abteilung für Stromentwicklung im Energieministerium von Astana zu den aktuellen Entwicklungen im Energiesektor.

66 Prozent der Mittel fließen in 15 neue Projekte, die voraussichtlich zusätzliche 5.259 MW Erzeugungskapazität im ganzen Land schaffen werden. Zu den wichtigsten Vorhaben zählen laut Musin die Umstellung der Kraftwerke CHP-2 und CHP-3 in Almaty von Kohle auf Erdgas, der Bau eines Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks mit 1.000 MW in der Region Turkistan und die Entwicklung eines 160-MW-Kraftwerks bei MAEK LLP in der Region Mangystau.

Im Rahmen der Initiative werden 700 MW flexible Kapazitäten in den Regionen Atyrau, Aktobe und Zhambyl eingeführt, um die Stabilität und Flexibilität des nationalen Stromnetzes zu verbessern.

Von dem Investitionspaket fließen 27 Prozent in 14 Projekte zur Modernisierung bestehender Kraftwerke und zur Erweiterung der Kapazität um 2.050 MW.

Abteilungsleiter Musin betonte, dass die Umsetzung dieser Projekte den Gesamtverschleiß der Kraftwerke innerhalb der nächsten fünf Jahre um 17 Prozent reduzieren werde. Kasachstan hat bislang den Löwenanteil seiner Energie durch Kohleverstromung erzeugt.

Spatenstich der Wasserstoffleitung an der niederländischen Grenze. Quelle: Moritz Brilo

Spatenstich für deutsch-niederländische Wasserstofftrasse

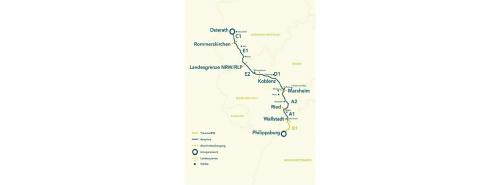

WASSERSTOFFINFRASTRUKTUR. Thyssengas hat in Hoogstede den Bau einer deutsch-niederländischen Wasserstoffleitung begonnen. Von 2027 an soll die Trasse zwischen Vlieghuis und Ochtrup Wasserstoff transportieren.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Dortmunder Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas in Hoogstede (Niedersachsen) die Umrüstung einer bestehenden Erdgasleitung auf Wasserstoff eingeleitet. Das Projekt verbindet den niederländischen Ort Vlieghuis mit Ochtrup im Münsterland (Nordrhein-Westfalen). Auf einer Länge von rund 53 Kilometern will das Unternehmen die Infrastruktur bis 2027 für den Transport von Wasserstoff ertüchtigen.

Die Leitung ist laut Thyssengas eines der ersten grenzüberschreitenden Vorhaben im Rahmen des von der Bundesnetzagentur 2024 genehmigten Wasserstoff-Kernnetzes. Zur Erinnerung: Dieses soll bis 2032 eine Gesamtlänge von 9.040 Kilometern erreichen und damit zentrale Wasserstoffstandorte (wie Häfen, Erzeugungsanlagen, Speicher und Industriezentren) in allen Bundesländern miteinander verbinden.

Mit dem Bau der grenzüberschreitenden Wasserstoffleitung zwischen den Niederlanden und Deutschland schafft Thyssengas nach eigenen Angaben den Anschluss an das entstehende deutsche Wasserstoffnetz und eine Verbindung zu den Importhäfen niederländischen Amsterdam, Eemshaven und Rotterdam.

24-Stunden-Überwachung der Bauarbeiten

Thyssengas informierte die Gäste der Auftaktveranstaltung über die geplanten Sicherheitsstandards. Dazu gehören mehrstufige Verfahren sowie eine durchgehende Überwachung im 24-Stunden-Betrieb. Nach Unternehmensangaben spielt auch der Schutz von Umwelt und Natur eine zentrale Rolle.

Der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann (CDU) betonte in einem Grußwort, dass die Region vom Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz profitieren könne. Er verwies auf die geografische Lage, bestehende Infrastruktur und ansässige Unternehmen, die durch die Umstellung Chancen für Wertschöpfung und neue Geschäftsfelder erhielten (siehe auch Infokasten).

Thyssengas und Wasserstoff

Thyssengas betreibt ein Gasnetz von rund 4.400 Kilometern, das sich überwiegend in Nordrhein-Westfalen, teilweise aber auch in Niedersachsen erstreckt. Über dieses Netz beliefert das Unternehmen nachgelagerte Verteilnetzbetreiber, Industriebetriebe und Kraftwerke. Der Fernleitungs-Netzbetreiber setzt für die Energiewende gezielt auf Wasserstoff und investiert in die Umstellung bestehender Leitungen. Nach eigenen Angaben will Thyssengas damit den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen an sieben Standorten im Netzgebiet rund 550 Mitarbeitende.

Mit dem Projekt Vlieghuis-Ochtrup geht Thyssengas nach eigener Darstellung einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Energieversorgung. Geschäftsführer Thomas Becker hob hervor, dass der Fernleitungsnetzbetreiber beim Aufbau der nationalen Wasserstoffinfrastruktur eine zentrale Verantwortung trage.

Mit dem Projekt Vlieghuis-Ochtrup geht Thyssengas nach eigener Darstellung einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Energieversorgung. Geschäftsführer Thomas Becker hob hervor, dass der Fernleitungsnetzbetreiber beim Aufbau der nationalen Wasserstoffinfrastruktur eine zentrale Verantwortung trage.

Studie bescheinigt hybridem Netzbooster großes Potenzial

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Ein Konsortium aus wissenschaftlichen Einrichtungen und Transnet BW hat die Bedingungen für den effizienten Betrieb eines hybriden Netzboosters untersucht.

Die Kombination aus wasserstofffähiger Gasturbine und Batteriespeicher kann nach Erkenntnissen baden-württembergischer Wissenschaftler und des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten. Ein Forschungsprojekt, an dem auch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Technische Hochschule Ulm (THU) sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) beteiligt waren, konnte zeigen, dass ein solcher hybrider Netzbooster wirtschaftlich betrieben werden kann und Redispatch-Kosten senkt.

„Die grundlegende Idee besteht darin, groß dimensionierte Batteriespeicher zu nutzen, die bei Auftreten eines Fehlers im Stromnetz innerhalb kürzester Zeit eine Entlastung bewirken können“, schreiben die Forschenden in ihrem Abschlussbericht zum Projekt mit der Bezeichnung „HydrogREenBoost“.

Für ihre Analyse hatte die TH Ulm eigens ein Netzlabor eingerichtet, um die Komponenten unter realistischen Bedingungen zu testen, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Ergebnis halten die Wissenschaftler und Netzspezialisten fest: Innerhalb von 2,4 Sekunden sei der Batteriespeicher aus dem Standby-Zustand auf Nennleistung hochgefahren und nach 25,4 Minuten durch die Wasserstoffturbine abgelöst worden. „Der Test konnte ein konstantes Leistungsband nachweisen – flexibel, effizient und emissionsarm“, heißt es wörtlich. Teure Redispatch-Maßnahmen, wie etwa die Abregelung erneuerbarer Energien, könnten auf diese Weise vermieden und das Netz entsprechend höher ausgelastet werden.

Amortisaion in drei bis sieben Jahren

Im Rahmen des Projekts haben die Wissenschaftler ein Instrument entwickelt, mit dem eine effiziente Auslegung der Systemkomponenten des Netzboosters möglich ist. Bei der Untersuchung verschiedener Umsetzungsszenarien habe sich eine 500-MW-Anlage mit einer Batteriespeicherkapazität von 176,5 MWh und einer ans Gasnetz angeschlossenen Turbine als besonders „vielversprechend“ herausgestellt. Vor diesem Hintergrund sprechen die Wissenschaftler von drei bis sieben Jahren Amortisationszeit durch die Einsparung von Redispatch-Kosten – je nach Ausbauzustand des Netzes. Darin eingerechnet sind auch mögliche Erlöse durch eine Vermarktung der Anlage am Regelreservemarkt. Diese belaufen sich auf 26,3 bis 42,2 Millionen Euro pro Jahr, wie dem Abschlussbericht zu entnehmen ist. Die mittleren Kosten zur Umsetzung des Projekts werden mit 425,5 Millionen Euro angegeben. Sofern man eine Variante mit zusätzlichem Wasserstoffspeicher wähle, könne man zwar die Resilienz des gesamten Systems erhöhen. Dies führe aber gleichzeitig zu höheren Kosten.

Die Forschenden weisen ausdrücklich noch darauf hin, dass Erlöspotenziale in Märkten, die künftig möglicherweise für die Bereitstellung von Blindleistung, Momentanreserve oder schwarzstartfähiger Leistung entstehen, nicht berücksichtigt wurden. Weitere Einnahmen könnten beispielsweise auch durch einfache Handelsgewinne mit gespeichertem Strom, durch die Erzeugung von Strom mit der Gasturbine in Zeiten hoher Last im Netz oder durch die Erzeugung und den direkten Verkauf von Wasserstoff erzielt werden. Auch diese seien nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Der Abschlussbericht der Projektpartner zu „HydrogREenBoost“ steht im Internet zum Download zur Verfügung.

Green Flexibility baut Großspeicher in Bayerisch-Schwaben

Rendering der geplanten Anlage in Krumbach. Quelle: Green Flexibility

STROMSPEICHER. Das Batteriespeicher-Start-up Green Flexibility startet ein Projekt in Krumbach. Die Anlage soll zeigen, wie regionale Netze stabiler und flexibler werden können.

Die „green flexibility development gmbh“ mit Sitz in Berlin hat den Baustart für eine neue Großbatteriespeicher-Anlage im bayerischen Krumbach angekündigt. Das Projekt umfasst eine Leistung von 10 MW und eine Speicherkapazität von 25.000 kWh. Die Berliner investieren nach eigenen Angaben rund 10 Millionen Euro in die regionale Energieinfrastruktur in Krumbach.

Der Speicher soll in direkter Nähe zu einem Umspannwerk entstehen. Diese Lage sei bewusst gewählt worden, um die bestehende Netzinfrastruktur effizient nutzen zu können. Gemeinsam mit dem Netzbetreiber, dem Überlandwerk Krumbach - Mitglied der Lechwerke(LEW)-Gruppe und damit eine Eon-Konzerngesellschaft - wurde eine netzneutrale Fahrweise abgestimmt. Dadurch soll verhindert werden, dass das Stromnetz bei regionalen Engpässen zusätzlich belastet wird. Grundlage dafür ist das firmeneigene Konzept „REGIOlink“.

Dieses firmeneigene Konzept schafft, so erklärt es Christoph Lienert, einen Mehrwert für die Region und unterstützt gleichzeitig die Transformation hin zu einem dezentraleren und stabileren Energiesystem. Laut dem Co-Gründer und Geschäftsführer von Green Flexibility soll die Krumbacher Anlage künftig das Stromnetz stabilisieren, Lastspitzen abfedern und überschüssige Energie aus Wind- und Solaranlagen aufnehmen.

Erst kürzlich hatte Green Flexibility ein weiteres Batteriegroßspeicher-Projekt im Süden Deutschlands bekanntgegeben. Zusammen mit dem Allgäuer Überlandwerk (AÜW) aus dem bayerischen Kempten will das Unternehmen den derzeitigen Batteriespeicher-Pool im Allgäuer Netzgebiet verdoppeln. Zwölf Batteriecontainer werden aktuell nahe dem Umspannwerk bei Immenstadt im Allgäu aufgebaut. Deren Speicherkapazität soll bei insgesamt 35.000 kWh liegen (wir berichteten).

Vorletzter Abschnitt für Ultranet hat Baurecht

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat das vorletzte Planfeststellungsverfahren für die geplante Höchstspannungsleitung „Ultranet“ abgeschlossen. Diese führt von Osterath nach Philippsburg.

Amprion als Übertragungsnetzbetreiber hat am 28. August die Genehmigung für den Bau des vorletzten Abschnitts der Ultranet erhalten. Die Bundesnetzagentur genehmigte zugleich den Betrieb der Stromleitung in diesem Abschnitt von Rommerskirchen bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz.

Die 63 Kilometer lange Strecke verbindet die beiden bereits genehmigten Abschnitte C1 (Osterath - Rommerskirchen) und E2 (Landesgrenze NRW / RLP - Punkt Koblenz) des im Bundesbedarfsplangesetz aufgeführten Vorhabens 2 (Osterath - Philippsburg). Das als Ultranet bezeichnete Projekt wird gemeinsam von den Übertragungsnetzbetreibern Transnet BW und Amprion errichtet. Die Stromleitung ist insgesamt rund 340 Kilometer lang und reicht von Osterath in Nordrhein-Westfalen bis nach Philippsburg in Baden-Württemberg.

Trassendetails

Ultranet soll weitestgehend auf bestehenden Leitungstrassen als Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) gebaut werden. Die Leitung erhöht die Übertragungskapazität vom windstarken Norden Deutschlands in das verbrauchsstarke Baden-Württemberg. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant. Gemeinsam mit der sich nördlich anschließenden Stromleitung A-Nord bildet Ultranet den sogenannten Korridor A. Dieser verläuft von Emden nach Philippsburg.

Die Trasse beginnt in der Umspannanlage Rommerskirchen im Rhein-Erft-Kreis. Sie verläuft in südöstlicher Richtung vorbei an Pulheim, Brauweiler, Frechen und durch Hürth. Dort knickt der Verlauf in südliche Richtung ab und passiert Brühl. Die Trasse führt vorbei an Wesseling, Sechtem und Bornheim. Auf Höhe Bornheim biegt sie in südliche Richtung nach Alfter ab. Sie verschwenkt bei Meckenheim in südöstliche Richtung und endet kurz vor der Ortschaft Grafschaft im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler.

Der Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben 2-E1 steht im Internet bereit.

Quelle: Enni

Die Enni arrondiert ihr Gasnetz

BETEILIGUNG. Die Gelsenwasser AG reicht das Eigentum am Erdgasnetz der NRW-Gemeinde Rheurdt weiter an die Enni. Im Gegenzug erhöhen die Gelsenkirchener den Anteil am Moerser Versorger.

Die „ENNI Energie & Umwelt Niederrhein“ (Enni) mit Sitz in Moers übernimmt in der benachbarten 6.500-Einwohner-Gemeinde Rheurdt die Gasversorgung vom Gelsenwasser-Konzern. Diese baut im Gegenzug ihre Anteile an der Enni aus, heißt es in einer Mitteilung, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

„Enni hat großes Interesse an der Versorgung der direkt an ihre Netze angrenzenden Gemeinde, um Synergien im Netzbetrieb zu heben und ihr Know-how auch in Themen der Wärmewende in das Ökodorf einbringen zu können“, so das Statement aus Moers.

Das rund 30 Kilometer lange Gasnetz in der Gemeinde Rheurdt soll rückwirkend auf Januar 2025 auf die Enni übergehen. Für die rund 1.200 Gasnetzkunden werde sich nichts ändern, hieß es weiter. Denn die für den Netzbetrieb zuständige Gelsenwasser Energienetze bleibt Betriebsführer. Gelsenwasser bleibt in Rheurdt „über einen Pachtvertrag weiter als technischer Dienstleister mit vertrauten Gesichtern und den bekannten Rufnummern aktiv“.

Bislang hält die Stadt Moers 62,88 Prozent der Anteile an der Enni. Die Mönchengladbacher NEW ist mit rund 18 Prozent, Gelsenwasser mit 15 Prozent beteiligt. 4,22 Prozent liegen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn. Das Unternehmen liefert Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser, betreibt Netze und ist zudem im Bereich Abfallwirtschaft und Bäderbetrieb tätig.

Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer kann sich weitere Gasnetze am Niederrhein in der Hand seines Unternehmens vorstellen. Wie es weiter heißt, wollen Gelsenwasser und Enni „nach dem jetzigen Schritt ihre Partnerschaft noch weiter ausbauen“.

Die Gelsenwasser AG in Gelsenkirchen ist eines der größten deutschen Versorgungsunternehmen für Strom, Erdgas, Wärme, Wasser und Abwasser. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz der Städte Dortmund und Bochum.

Evonik gründet Service-Tochter Syneqt

Gas- und Dampfturbinenkraftwerk im Chemiepark Marl. Quelle: Evonik

UNTERNEHMEN. Kraftwerke, Pipelines und die Werksfeuerwehr: Evonik bündelt seine Infrastruktur-Aktivitäten in den Chemieparks Marl und Wesseling mit „Syneqt“ in einer eigenen Firma.

Der Chemiekonzern Evonik fasst sein Servicegeschäft in den Chemieparks Marl und Wesseling ab 2026 in einer eigenen Tochtergesellschaft namens Syneqt zusammen. Das neue Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Zum Servicegeschäft zählt Evonik unter anderem die Strom- und Dampferzeugung in vier Gas- und Dampfkraftwerken, den Betrieb von Pipelines und die Werksfeuerwehr.

In Marl arbeiten in diesen Bereichen rund 3.000 Menschen, in Wesseling sind es rund 500. Konzernweit beschäftigte der Konzern Ende Juni knapp 31.300 Menschen. Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten änderten sich grundsätzlich nicht, betonte Evonik. Hierzu seien entsprechende Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern geschlossen worden. Sitz des neuen Unternehmens ist Marl.

Evonik sei bislang Betreiber und zugleich Nutzer der Chemieparks in Marl und Wesseling, hieß es. Künftig will sich der Konzern stärker auf das Kerngeschäft Chemieproduktion konzentrieren. Bereits vor zwei Jahren hatte Evonik angekündigt, seine Infrastruktur-Aktivitäten bis Ende 2025 eigenständig aufzustellen.

Die in Syneqt gebündelten Bereiche bedienten schon heute neben Evonik rund zwei Dutzend Unternehmen mit Services, hieß es. Man verfüge über ein branchenführendes Energie-, Stoff- und Datenverbundsystem und ein sehr hohes Sicherheits-Niveau, betonte der Sprecher der Syneqt-Geschäftsführung, Thomas Basten. „Dieses Angebot wollen wir künftig mit gezielten Investitionen, zum Beispiel in digitale Services, weiter ausbauen und damit auch für Kunden außerhalb der Werksgelände noch attraktiver werden.“

Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist offen: „Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen“, teilte Evonik mit. Optionen dieser Art würden aber noch geprüft.

Eon sichert 2025er Finanzierung mit Green Bonds

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Grüne Anleihen mit einem Umfang von 1,1 Milliarden Euro decken bei Eon rund 70 Prozent des eigenen Finanzierungsbedarfs für 2025 ab. Die Nachfrage der Investoren war groß.

Der Energiekonzern Eon mit Sitz in Essen hat Ende dieses Monats zwei grüne Anleihetranchen am Kapitalmarkt platziert. Das Volumen beläuft sich, wie der Konzern am 27. August mitteilt, auf insgesamt 1,1 Milliarden Euro. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die zweite und zugleich letzte öffentliche Euro-Transaktion des laufenden Jahres. Damit hat Eon seinen gesamten Fremdfinanzierungsbedarf für 2025 gedeckt.

Die beiden Anleihen teilen sich in eine Tranche über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Tranche über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent. Die Transaktion sei auf eine sehr hohe Nachfrage gestoßen, wie es aus Essen heißt: Das Orderbuch habe sich auf mehr als 2,75 Milliarden Euro belaufen.

Der Konzern rechnet für das aktuell laufende Geschäftsjahr mit einem Finanzierungsbedarf von 3 Milliarden Euro. Damit liegt das Volumen unter der eigenen üblichen Spanne von 3,5 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr. Eon verweist in diesem Zusammenhang auf Vorfinanzierungen, die bereits 2024 erfolgt seien. Insgesamt deckte das Unternehmen rund 70 Prozent seines Finanzierungsvolumens mit grünen Anleihen ab und übertraf damit deutlich das selbst gesteckte Ziel von mindestens 50 Prozent.

Die Erlöse aus den beiden grünen Anleihen will Eon ausschließlich in Projekte leiten, die nach den Kriterien der EU-Taxonomie als nachhaltig eingestuft sind. Dazu zählen etwa Investitionen in Stromnetze, die den Anschluss erneuerbarer Energieanlagen ermöglichen, oder in Infrastruktur, die für eine klimaneutrale Energieversorgung notwendig ist. Auch Maßnahmen zur Energieeffizienz sowie digitale Lösungen zur Netzsteuerung können aus den Mitteln finanziert oder refinanziert werden. Konkretere Angaben, in welche grünen Energieprojekte das Geld aus den beiden neuen Anleihen fließen soll, macht Eon nicht.

Uniper-Finanzvorständin wechselt in die Automobilbranche

Jutta Dönges. Quelle: Continental

PERSONALIE. Der Chief Financial Officer (CFO) der Uniper SE, Dr. Jutta Dönges, verlässt das staatliche Energieunternehmen.

Jutta Dönges gibt den Posten als Finanzvorstand bei Uniper auf und wechselt zur Aumovio SE. Die 52-jährige scheide spätestens zum Vertragsende aus, könne aber auch zu einem früheren Zeitpunkt wechseln, sobald eine Nachfolge bestellt sei, heißt es vonseiten Unipers. Ihr Vertrag läuft offiziell bis Ende Februar 2026. Dönges gehört dem Vorstand des Energieunternehmens seit März 2023 an.

Nach Angaben der Continental AG übernimmt Dönges spätestens zum 1. März 2026 die Position der Finanzvorständin bei der Aumovio SE. Das Unternehmen entsteht im Zuge der geplanten Abspaltung der Automotive-Sparte von Continental und soll am 18. September 2025 als eigenständige Gesellschaft an die Börse gebracht werden. Dönges wird für drei Jahre in den Vorstand berufen und dort die Rolle des CFO bei dem neuen Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main übernehmen.

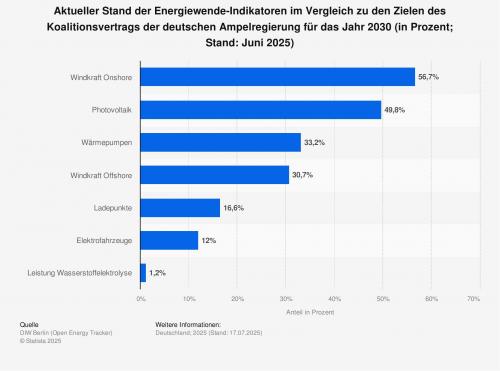

Aktueller Stand der Energiewende

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Eine Erhebung des Open Energy Trackers zeigt den Umsetzungsgrad der deutschen Energieziele bis 2030: Mit Stand Juni 2025 wurden 57 Prozent der geplanten Windkraftanlagen an Land gebaut. Auch der Photovoltaikanlagen-Park ist zur Hälfte da. Viel Arbeit gibt es für die Bundesregierung noch beim Ausbau von Ladepunkten, Elektroautos und der Wasserstoffelektrolyse.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

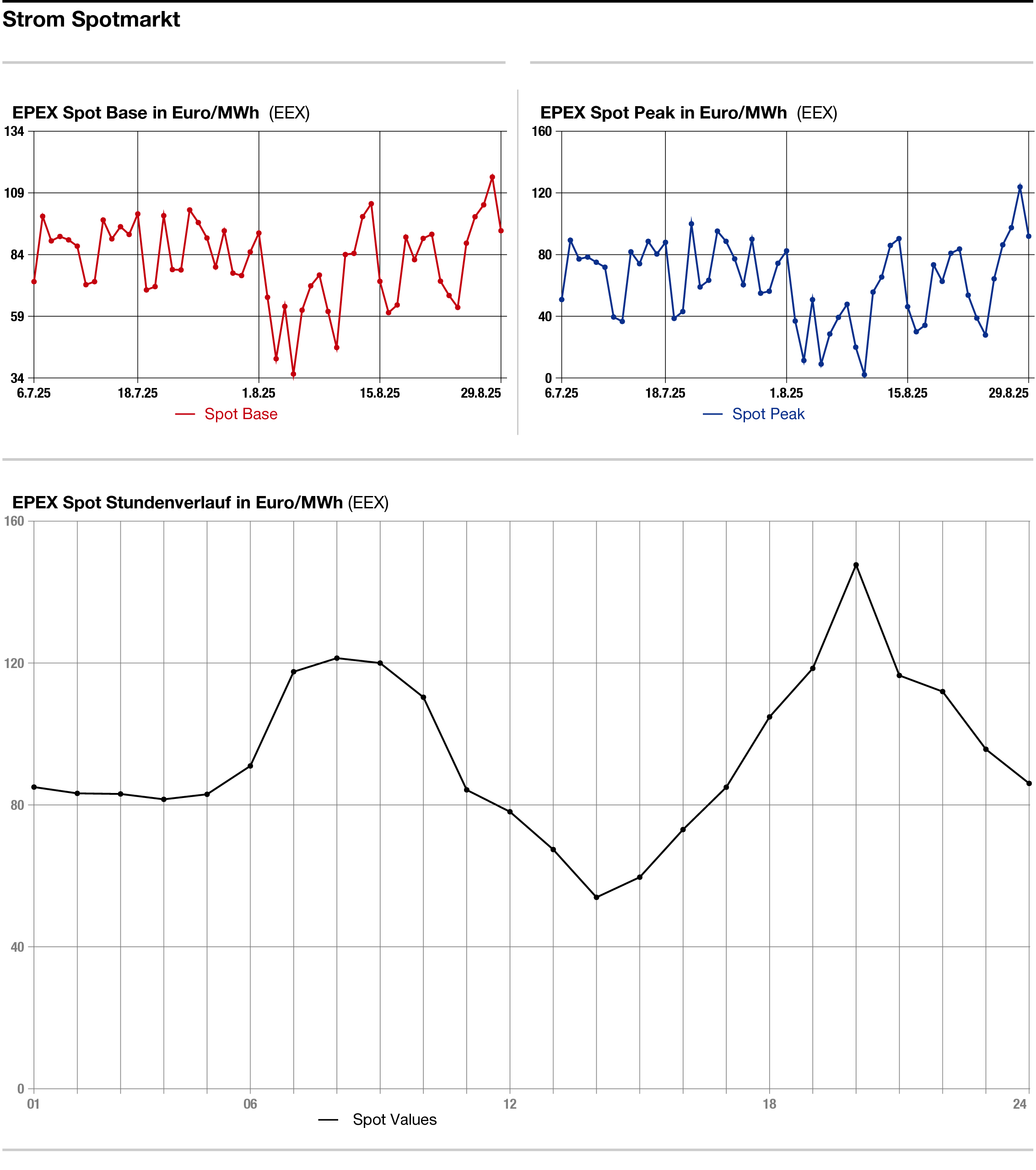

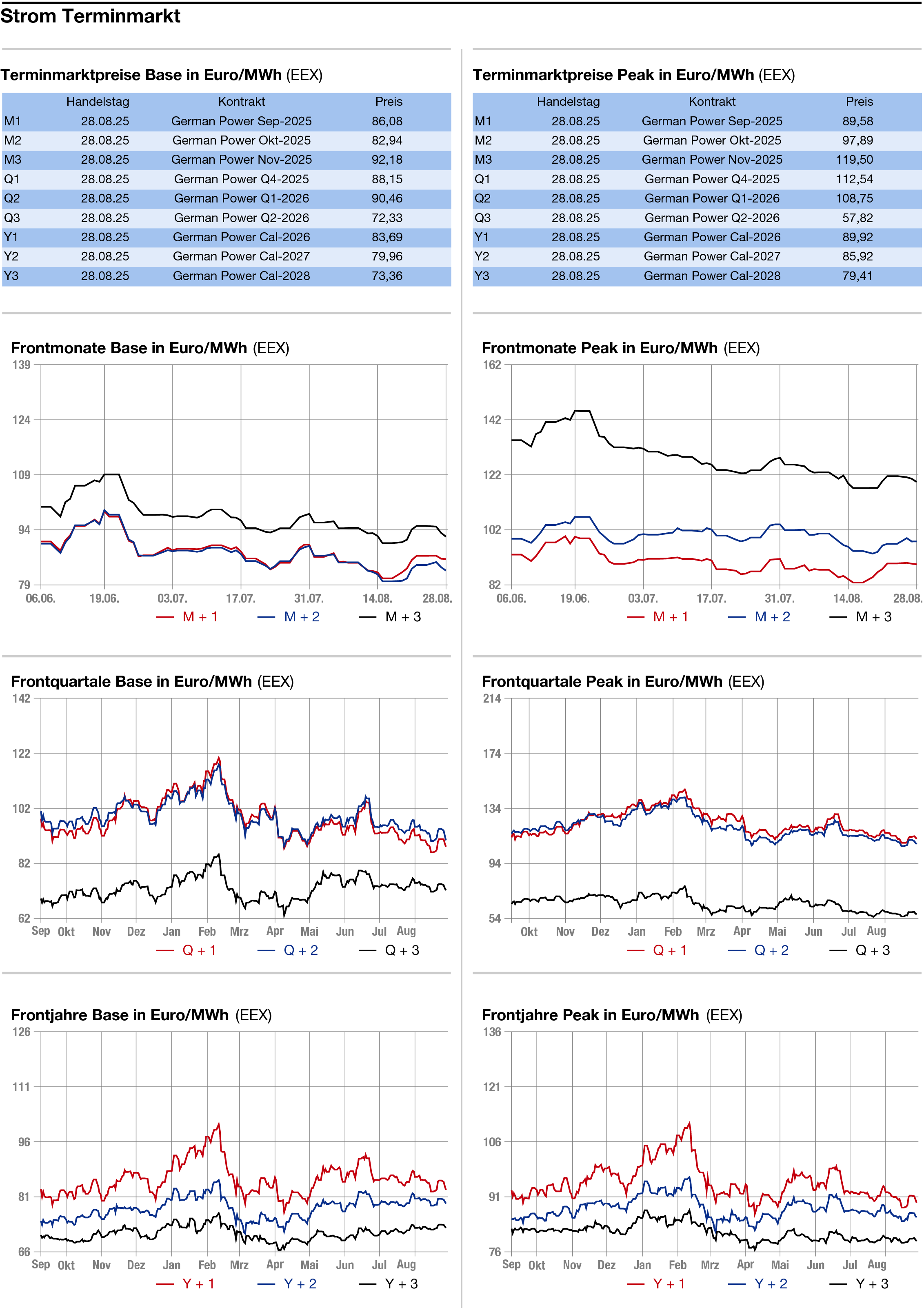

STROM

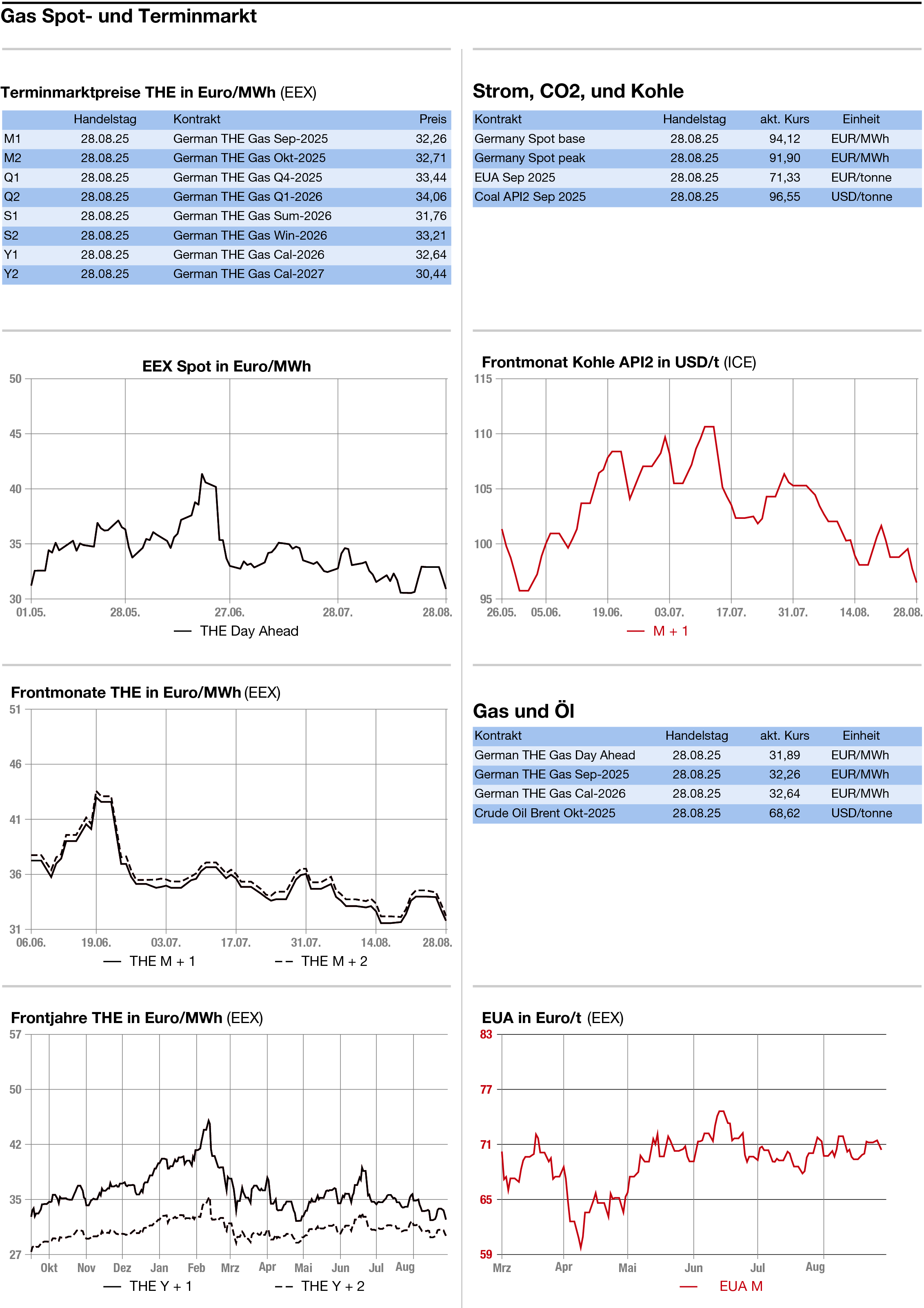

GAS

Gas drückt Energiekomplex nach unten

Quelle: E&M

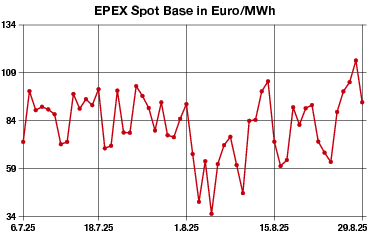

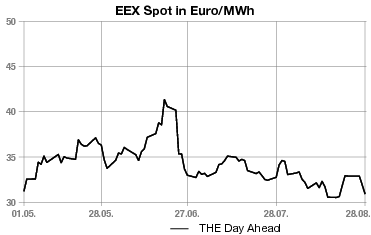

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Mit Abgaben haben sich die Energienotierungen am Donnerstag gezeigt. Dabei dürften die Verluste wieder einmal vom Gasmarkt ausgehen, der von bearishen Wetterprognosen und einem hohen LNG-Angebot belastet wird. Die Anstöße aus dem Gasmarkt werden um so dankbarer aufgenommen, da es an den Märkten für Strom, und CO2 an Eigenbewegung noch mangelt.

Strom: Leichter haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Donnerstag gezeigt. Der Day-Ahead verlor außerbörslich im Base 21,75 auf 94,25 Euro/MWh und im Peak 31,75 auf 92,25 Euro/MWh. Börslich wurde die Grundlast mit 94,12 Euro und die Spitzenlast mit 91,90 Euro gehandelt.

Die Erneuerbaren-Einspeisung soll den Meteorologen von Eurowind zufolge am Freitag im Vergleich zum Berichtstag von 11 auf 18,3 GW ansteigen. Dieses Mehr an Erneuerbarenstrom belastet den Day-Ahead-Preis. Zudem soll die Last in Deutschland laut MBI-Research von 53,3 GW am Berichtstag auf 52,2 GW am Freitag zurückgehen, was ebenfalls auf die Preise drückt. Für das Wochenende rechnen die Meteorologen von Eurowind mit noch etwas weiter ansteigenden Beiträgen von Wind und Solar. Am langen Ende verlor das Stromfrontjahr im Konvoi mit Gas und CO2 stattliche 1,70 auf 83,26 Euro.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Berichtstag notiert. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.06 Uhr 0,89 auf 71,35 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,34 Euro, das Tief bei 71,31 Euro. Mit den Kursverlusten schließt sich der CO2-Markt der schwächeren Tendenz bei Strom und Gas an. Allerdings bleiben die Notierungen auch am Donnerstag innerhalb der etablierten Range von 70 bis 73 Euro/Tonne.

Die Analysten des Handelsunternehmens Belektron weisen darauf hin, dass sich aus dem Ende der Compliance-Frist Ende September noch Kaufimpulse ergeben könnten. Halter von Longpositionen könnten sich veranlasst sehen, diese zu halten. Anzeichen von Stärke zeigt der Markt laut Belektron bei den Primärmarktauktionen, die zuletzt fester ausgefallen waren als die Notierungen am Sekundärmarkt.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.15 Uhr 2,050 auf 31,325 Euro/MWh. Am deutschen THE ging der Day-Ahead um 1,20 auf 31,80 Euro/MWh nach unten. Händler verweisen auf höhere LNG-Lieferungen als Ursache für Abgaben. Dies trügen dazu bei, die geringere norwegische Produktion aufgrund saisonaler Wartungsarbeiten auszugleichen. „Die LNG-Importe sind diese Woche in Teilen der Europäischen Union gestiegen, insbesondere in Deutschland und Italien”, sagen Analysten der ANZ unter Berufung auf Schiffsverfolgungsdaten.

Medienberichten zufolge ist zudem eine LNG-Lieferung aus dem mit Sanktionen belegten russischen Terminal Arctic 2 nach China verbracht worden, woran sich Spekulationen über ein höheres LNG-Angebot knüpfen.

Gleichzeitig wird laut den Analysten auch die Windenergieerzeugung in Nordwesteuropa zunehmen, was die Nachfrage nach Gas dämpfen dürfte. Das US-Wettermodell rechnet mit sehr viel Wind in Deutschland ab Donnerstag der kommenden Woche.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: