30. August 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASTBEITRAG: Fernwärme: Die Politik zwischen Anspruch und Realität

BIOMASSE: Bioenergieverbände fordern praxisnahe RED-III-Regeln

WÄRME: Fast jede zweite Kommune startet Wärmeplanung

KERNKRAFT: Deutschland und Frankreich legen Streit um Kernenergie bei

HANDEL & MARKT

VERTRIEB: VW-Tochter bietet Energiebeschaffung für Dritte an

STADTWERKE: Osnabrücker Stadtwerke bieten PV und Speicher als Paket

VERTRIEB: Wechselservices für Strom und Gas ganz brauchbar

WIRTSCHAFT: Thyssenkrupp fordert langsameres Tempo beim CO2-Handel

TECHNIK

STROMSPEICHER: Netzanschluss-Anfragen übersteigen 500.000 MW

KLIMASCHUTZ: Klimaneutrales Zementwerk entsteht in Schleswig-Holstein

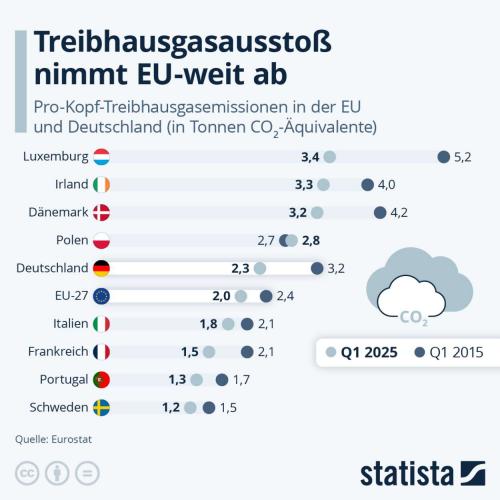

STATISTIK DES TAGES: Treibhausgasausstoß nimmt EU-weit ab

UNTERNEHMEN

BIOGAS: Badenova verkauft seine Biogasanlagen

BILANZ: Darmstadt nimmt Millionenbetrag ein

BILANZ: Alpiq verdient im ersten Halbjahr weniger

FINANZIERUNG: 240 Millionen Euro Kredit für Erneuerbaren-Projektierer

WÄRME: Panasonic eröffnet neue Wärmepumpen-Fabrik in Tschechien

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Märkte bleiben richtungslos

TOP-THEMA

„Auch Zuglinien mit grünem Wasserstoff versorgen“

Ulrich Heindl. Quelle: Georg Eble

WASSERSTOFF.

Über einen PV-Zuschlag an Enertrag und dessen Zusammenhang mit Elektrolyse hat Ulrich Heindl von dem brandenburgischen Projektentwickler dieser Redaktion ein Interview gegeben.

Ulrich Heindl ist Executive Vice President Engineering bei Enertrag mit Hauptsitz in Dauerthal. Der Allgäuer ist dem Büro München zugeordnet.

Enertrag hat mit einer 10,2-Megawatt-Photovoltaikanlage in Oranienburg – auch Brandenburg – einen Zuschlag erhalten, und zwar das “Enertrag Wasserstoffwerk Heidekrautbahn”. Was steckt dahinter?

Ulrich Heindl: Das ist ein Projekt, das wir dort im Rahmen unseres Verbundkraftwerks errichten: PV wird kombiniert mit Erzeugung von Wasserstoff, den wir an eine Zuglinie liefern.

Haben Sie in der Sektorkopplung mehr vor?

Heindl: Im Rahmen der Verkehrswende wollen wir nicht nur Pkw oder Lkw, sondern auch Zuglinien mit Wasserstoff versorgen. Nur wenn der Wasserstoff grün erzeugt wird, unterstützt er auch die Reduktion von CO2.

|

| Ein wasserstoffbetriebener Zug „Mireo Plus H“ der Heidekrautbahn Quelle: Siemens Energy |

Sie bekommen nur für ins Netz eingespeisten Strom eine Vergütung. Der wird schon mal nicht für Wasserstoff verwendet. Was ist der Hintergrund?

Heindl: Zwischen der Verwendung des Stroms direkt und zur Wasserstoff-Erzeugung wollen wir das flexibel halten. Deswegen haben wir uns auch entschieden, mit den im Rahmen des Wasserstoffwerks errichteten PV-Anlagen separat an der Ausschreibung teilzunehmen.

Was ist schon realisiert an dem Verbundkraftwerk und was harrt noch der Inbetriebnahme?

Heindl: Alles ist momentan in Bau. Die PV-Anlage ist weiter fortgeschritten. Im Wasserstoffwerk werden die ersten Komponenten gerade auf die Fundamente gestellt. Da rechnen wir damit, dass die Inbetriebnahme bis Ende des Jahres erfolgt.

Was ist die Kapazität dieses Wasserstoffwerks?

Heindl: Das Wasserstoffwerk hat eine Kapazität von sechs Megawatt Elektrolyse für die Wasserstoffproduktion.

Was für ein Verfahren verwenden Sie?

Heindl: Wir haben uns bei dem Projekt für eine PEM-Elektrolyse entschieden, von einem Hersteller aus Deutschland. Die PEM-Elektrolyse (Proton Exchange Membrane, die Redaktion) hat den Vorteil, dass sie flexibler rauf- und runtergefahren werden kann. Für uns ist das in dem Zusammenhang wichtig, weil wir sehr schnell auch auf die Verfügbarkeit von Strom aus PV und aus dem Netz, den wir über grüne PPA (Power Purchase Agreements, die Redaktion) beziehen, reagieren wollen.

Die Heidekrautbahn fährt bereits mit Wasserstoff. Geht es jetzt nur noch um den Switch zwischen blauem und grünem Wasserstoff?

Heindl: Sie haben recht, die Heidekrautbahn fährt bereits seit letztem Dezember und wird auch schon von uns, von Enertrag, mit Wasserstoff versorgt, der aber momentan noch grau erzeugt wird. Wir wollen ihn sowohl grün als auch vor Ort erzeugen, um eine lokale Wertschöpfung darzustellen. Deswegen wird, sobald das Werk Ende des Jahres fertig ist, die Versorgung von dort erfolgen.

Wie ist generell Ihr Ansatz zur Sektorkopplung? Was ist dazu in den nächsten Monaten und Jahren von Enertrag zu erwarten?

Heindl: Seit 25 Jahren ist Enertrag ein Wind- und Solarenergie-Erzeuger. Wir sind diesbezüglich auch international aktiv. Aber auch schon seit 15 Jahren produzieren wir grünen Wasserstoff in der Nähe von unserem Hauptsitz in Dauerthal, weil unser Gründer, Jörg Müller, schon sehr früh erkannt hat, dass Wind- und Solarstrom die Energiewende nicht alleine schaffen werden, sondern dass durch die Volatilität etwas Zusätzliches, Ergänzendes erforderlich ist. Das Optimale dafür ist grüner Wasserstoff, den man mit Solar- und Windstrom erzeugt, speichern kann und gegebenenfalls auch zur Rückverstromung wiederverwenden kann.

Diesbezüglich wollen wir Verbundkraftwerke errichten, damit wir Wind und Solar überbauen können, den erzeugten Strom teilweise in Batterie oder in Wasserstoff speichern und so die Netzverknüpfungspunkte optimal auslasten können. Diesen Verbundkraftwerks-Charakter haben wir schon in der Uckermark realisiert und wollen ihn in den nächsten Jahren an anderen Standorten, sowohl in Deutschland als auch in den internationalen Märkten, in denen wir aktiv sind, umsetzen.

Bildet die Regulatorik, vor allem auch die Ausschreibungsregulatorik, dieses Erfordernis der Sektorkopplung im Sinne von ”Nutzen statt abregeln”, von Elektrifizierung anderer Sektoren mit Ökostrom ab?

Heindl: Ganz aktuell noch nicht, aber wir haben schon Bewegung gesehen. Für Hybridisierung und Überbauung wurden in der letzten Legislaturperiode schon Initiativen gestartet. Wir warten jetzt darauf, dass es aktuell in den Ausschreibungen umgesetzt wird. Da sind wir ganz optimistisch, dass das zeitnah geschehen wird.

Aber die verschiedenen erneuerbaren Technologien bleiben in den Ausschreibungen getrennt.

Heindl: Wird wohl so bleiben. Auch da würden wir uns wünschen, dass es Bewegung gibt. Aber da gehen wir einfach Schritt für Schritt vor.

Quelle: E&M

Fernwärme: Die Politik zwischen Anspruch und Realität

GASTBEITRAG. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, hält den Ausbau der Wärmenetze bei gleichzeitiger Dekarbonisierung für möglich, wenn die Regierung jetzt handelt.

Fernwärme soll dekarbonisiert, verdichtet und ausgebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen. Das Wärmeplanungsgesetz schreibt schrittweise steigende Quoten für die Nutzung von erneuerbaren und klimaneutralen Energien in den Wärmenetzen vor. Spätestens ab dem Jahr 2045 müssen Fernwärmenetze laut Gesetz vollständig klimaneutral betrieben werden.

Bereits im Juni 2023 wurden in der Erklärung zum Fernwärmegipfel hohe Neuanschlussraten an Wärmenetze proklamiert: 100.000 Neuanschlüsse von Gebäuden pro Jahr sollen es sein, um den Anteil der Fernwärme an der Wärmeversorgung zu steigern. Bis 2045 wäre das eine Verdreifachung der Anzahl angeschlossener Gebäude.

Was ist daraus geworden? Trotz der vor über zwei Jahren vereinbarten Maßnahmen, die den rechtlichen Rahmen für den notwendigen Aus- und Umbau der Wärmenetze schaffen sollten, ist bislang zu wenig geschehen. Die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Fernwärmenetze zeigen nicht die erforderlichen Anreize und sind oft sogar hinderlich. Wenn der bisherige politische Kurs beibehalten wird, stehen sowohl der notwendige Ausbau und die Nachverdichtung als auch die Dekarbonisierung der Wärmenetze bis 2045 ernsthaft infrage.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Drei besonders relevante greife ich heraus:

1. Die Wärmelieferverordnung bremst den Ausbau von Wärmenetzen. Sie gilt für den vermieteten Gebäudebestand. Da Wärmenetze vor allem in verdichteten Stadtgebieten betrieben werden, sind vermietete Bestandsgebäude die größte Kundengruppe der Wärmenetzbetreiber. Hier liegt zugleich das größte Potenzial für Nachverdichtung und Netzerweiterung. Das Problem: Neuanschlüsse an ein Wärmenetz dürfen keine höheren Betriebskosten verursachen als die bisherige - meist fossile - Heizung.

Dieses Ungleichgewicht behindert eine sozial verträgliche Wärmewende: Aufgrund der zukünftig deutlich steigenden CO2-Preise wäre ein Festhalten an der bisherigen Vergleichssystematik ein Pyrrhussieg für die Verbraucher, da der Wechsel auf eine kostengünstige, dekarbonisierte Heizung unnötig verzögert und an teuren fossilen Brennstoffen festgehalten wird. Daher sollte zusätzlich die Vergangenheitsbetrachtung durch einen zukunftsgewandten Betriebskostenvergleich zwischen den GEG-konformen Erfüllungsoptionen ersetzt werden.

Außerdem dürfen beim Austausch der Heizung die Investitionskosten in der Regel nicht über die Betriebskosten abgerechnet werden. Jedoch kann der Vermieter für eine dezentrale klimaneutrale Eigenversorgung die Kaltmiete bis zu einem bestimmten Betrag anheben. Der Fernwärmeversorger erhebt dagegen einen Wärmepreis, der auch Deckungsbeiträge für die Investitionen beinhaltet.

Letztendlich können also Investitionskosten für Wärmenetzanschlüsse nicht in gleichem Maß auf die Miete umgelegt werden wie bei wärmenetzunabhängigen Heizungen. In der Praxis führt das dann dazu, dass sich Vermieter häufig für die Eigenlösung entscheiden, unabhängig davon, welche Option für die Gesamtmiete am günstigsten wäre. Trotz dieser Fehlanreize ist die Wärmelieferverordnung bislang unverändert geblieben.

2. Die bislang veranschlagten Fördermittel reichen nicht aus, um alle Wärmenetze zu finanzieren. Mehrere Studien (u.a. Fortschrittsmonitor von BDEW und EY oder Prognos) zeigen, dass der tatsächliche Förderbedarf für Wärmenetze mehr als dreimal so hoch liegt wie bisher angenommen und in den Förderprogrammen vorgesehen ist. Zwar haben viele Unternehmen trotz knapper Mittel begonnen zu investieren, doch die Ungewissheit über das langfristige Fördervolumen bremst weitere Vorhaben. Die beiden zentralen Fördermöglichkeiten bestehen über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW). Klar ist: Es braucht einen Hochlauf der BEW auf zunächst mindestens 3,5 Milliarden Euro pro Jahr und eine verlässliche Verstetigung der Förderung für die Zukunft.

3. Mit der Wärmeplanung haben Kommunen ein strategisches Instrument für den Ausbau der Wärmenetze, doch vielerorts besteht Unsicherheit bei der Umsetzung. Entscheidend ist, diese zu verringern, etwa durch verbindliche Qualitätsstandards für Wärmepläne und eine gesicherte Finanzierung der Wärmewende. Die Finanzierung könnte z.B. durch die Einrichtung eines Fonds flankiert werden, der Anreize für Kapitalbeteiligungen schafft und die Eigenkapitalausstattung der investierenden Unternehmen stärkt.

Die Wärmewende ist die Königsdisziplin der Energiewende und ein zentraler Baustein der Klimaschutzpolitik. Fernwärme wird essenzieller Baustein, nicht nur für eine klimaneutrale, sondern auch für eine sozialverträgliche Wärmeversorgung. Der Ausbau und die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung setzen zudem starke Impulse für die regionale Wirtschaft. Die Energiewirtschaft ist bereits aktiv, nun kommt es darauf an, dass die neue Regierung die richtigen Rahmenbedingungen setzt.

|

| Kerstin Andreae Quelle: BDEW |

Bioenergieverbände fordern praxisnahe RED-III-Regeln

Quelle: Fotolia / Wolfgang Jargstorff

BIOMASSE. In der Stellungnahme zur Umsetzung der EU-RED-III kritisiert das Hauptstadtbüro Bioenergie Pläne des Umweltministeriums zu Forstauflagen und mahnt praxisnahe Vorgaben für Bioenergie an.

Am 29. August endete die Stellungnahmefrist des Bundesumweltministeriums (BMUKN) zu den Referentenentwürfen für die Biokraftstoff- und Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung. Mit den Regelungen soll die europäische Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III) im Bereich Bioenergie umgesetzt werden.

Die im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) zusammengeschlossenen Verbände äußerten sich überwiegend positiv zu den Plänen, insbesondere zur vorgesehenen Verschärfung der Betrugsprävention im Biokraftstoffsektor. Diese Maßnahmen sollen laut HBB-Leiterin Sandra Rostek dazu beitragen, dass heimische Produzenten besser vor irreführenden Importen geschützt werden. Zudem begrüßen die Verbände die vorgesehene Bestandsschutzregelung bei den Treibhausgasvorgaben für bestehende Biogasanlagen und Holzheizkraftwerke.

Weniger Bürokratie ermöglichen

Rostek wies zugleich darauf hin, dass zusätzliche Schritte nötig seien. Sie forderte ein Zulassungsverfahren für Produzenten fortschrittlicher Biokraftstoffe, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu sichern. Auch bei der Einführung der Unionsdatenbank (UDB) für Nachhaltigkeitsnachweise sieht das HBB Nachbesserungsbedarf. „Übergangs- und Buchungsfristen sowie eine Schnittstelle zur nationalen Datenbank Nabisy sind erforderlich, um Doppeleingaben zu vermeiden und die Unternehmen nicht mit zusätzlicher Bürokratie zu belasten“, forderte Rostek.

Positiv bewertet das HBB, dass die Bundesregierung für bestimmte Bestandsanlagen die Treibhausgasminderungsanforderungen bis Ende 2030 aussetzen will. Damit nutze sie die Spielräume der EU, erklärte Rostek. Kritisch sei jedoch, dass dies nicht für die sogenannten Flächenkriterien gelte. Zudem vermisse die Branche erleichterte Nachweissysteme für Anlagen ab 7,5 MW, die feste Biomasse einsetzen. Rostek verwies darauf, dass das BMUKN zwar in einzelnen Punkten Erleichterungen vorsieht – etwa bei Übergangsfristen aufgrund eines Engpasses an Auditoren –, die RED-III-Möglichkeiten jedoch nicht vollständig ausschöpfe. Chancen zum Bürokratieabbau, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, würden so ungenutzt bleiben.

Scharfe Kritik äußerten die Bioenergieverbände an den geplanten Eingriffen in die Forstwirtschaft. Laut HBB versuche das BMUKN, über die Nachhaltigkeitsverordnung neue forstwirtschaftliche Regelungen einzuführen, die über die EU-Vorgaben hinausgehen. Rostek warnte, dies käme einem „Waldgesetz 2.0“ gleich und würde sowohl die Gesetzgebungskompetenz des Bundestags als auch die Zuständigkeiten der Länder unterlaufen.

Die Stellungnahmen zu Biokraftstoff und Biomassestrom stehen als PDF zum Download bereit.

Fast jede zweite Kommune startet Wärmeplanung

Quelle: BBSR

WÄRME. Knapp die Hälfte aller Gemeinden in Deutschland hat laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit einer kommunalen Wärmeplanung begonnen.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn hat eine Analyse zum Stand der kommunalen Wärmeplanung veröffentlicht. Demnach haben bis Anfang Mai dieses Jahres 5.085 Gemeinden in Deutschland damit begonnen, Wärmepläne zu erstellen. Das entspricht 47 Prozent aller Gemeinden. Weitere 488 Kommunen, also rund 4,5 Prozent, haben ihre Wärmepläne bereits fertiggestellt.

Nach Berechnungen des BBSR leben inzwischen mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in Kommunen, die an einer Wärmeplanung arbeiten oder diese bereits abgeschlossen haben. „Gemessen an den gesetzlichen Fristen ist dieser Stand als deutlicher Fortschritt zu bewerten“, so das Bundesinstitut. Die 20-seitige Analyse betrachtet die Bundesländer konkret.

Baden-Württemberg mit Vorsprung

Besonders weit ist demnach Baden-Württemberg, wo knapp ein Viertel der Gemeinden bereits fertige Wärmepläne vorlegen konnten. Hintergrund ist die dort früh eingeführte landesrechtliche Verpflichtung. Bundesweit zeigt sich, dass auch viele kleinere Kommunen mit unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schon mit der Planung begonnen haben, obwohl sie gesetzlich erst bis Mitte 2028 dazu verpflichtet wären. Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen ihre Wärmepläne dagegen bis Mitte 2026 vorlegen.

Die Wärmeplanung ist im Wärmeplanungsgesetz (WPG) geregelt, das am 1. Januar 2024 in Kraft trat. Es verpflichtet die Länder, flächendeckende Wärmepläne zu ermöglichen. Die meisten Länder übertragen die Aufgabe an die Kommunen. Das Gesetz soll sicherstellen, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden künftig wissen, ob ein Anschluss an ein Wärmenetz vorgesehen ist oder ob sie auf dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen setzen müssen.

|

| Stand der kommunalen Wärmeplanung nach Bundesländern (Für Vollansicht bitte auf die Tabelle klicken) Quelle: BBSR |

Finanzierung von Bund und Ländern

Die Finanzierung erfolgt teils über Bundesmittel, teils über Landesregelungen. Rund ein Drittel der Kommunen erhielt Unterstützung aus Bundesmitteln, weitere Zahlungen wurden über Landesprogramme oder Ausgleichszahlungen abgewickelt. Zusätzlich stellt der Bund 500 Millionen Euro bereit, die in fünf Jahresscheiben an die Länder verteilt werden. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt nach unterschiedlichen Mechanismen, etwa als Pauschale in Nordrhein-Westfalen oder über Antragsverfahren wie in Bayern.

Nach Einschätzung des BBSR hat die Wärmeplanung seit 2024 spürbar an Dynamik gewonnen. Die gesetzliche Verpflichtung habe für mehr Sensibilisierung gesorgt und einen langfristigen Planungshorizont eröffnet, der für mehr Sicherheit bei Kommunen, Wirtschaft und privaten Haushalten sorge.

Allerdings sei die reine Zahl an Wärmeplänen nur ein erster Schritt. Entscheidend werde in den kommenden Jahren die Qualität der Pläne sein, betont das Institut. Nur wenn die Konzepte als tragfähige Grundlage für konkrete Maßnahmen dienten, könnten sie wirksam zur Umsetzung der Wärmewende beitragen.

Die Analyse des BBSR zur Wärmeplanung steht im Internet zum Download bereit.

Deutschland und Frankreich legen Streit um Kernenergie bei

Quelle: Pixabay / minka2507

KERNKRAFT. Lange lagen Berlin und Paris in Sachen Atomkraft über Kreuz. Nun aber gibt es eine Einigung, trotz unterschiedlicher Sichtweisen in der Energiepolitik an einem Strang zu ziehen.

Deutschland und Frankreich haben ihren langen Streit zur Atomkraft weitgehend beigelegt. Beide Länder vereinbarten auf einem Regierungsgipfel in Südfrankreich ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene, um zu einer Gleichbehandlung emissionsarmer Energiequellen einschließlich der Kernenergie zu kommen. Trotz unterschiedlicher Modelle − Frankreich setzt auf einen Ausbau der Kernenergie, während Deutschland alle AKW abgeschaltet hat − wollen beide sich in der Energiepolitik nicht mehr im Wege stehen, sondern unterstützen.

Konkret bedeutet das, dass Deutschland sich der Nutzung der Kernenergie durch Frankreich nicht mehr entgegenstellt, etwa auf der Ebene europäischer Gesetzgebung. Den Franzosen geht es nicht um eine Finanzierung von Atomanlagen aus EU-Mitteln, allerdings um Fördermittel für Forschungsvorhaben zur Entwicklung neuer, kleinerer Reaktortypen.

Deutschland wiederum sichert sich die Unterstützung Frankreichs beim Aufbau von Wasserstoffverbindungen nach Südwesteuropa sowie einer stärkeren Integration der Stromnetze zwischen Deutschland und Frankreich. Auch dies wurde in der im südfranzösischen Toulon getroffenen Grundsatzvereinbarung festgezurrt.

Zur Gleichbehandlung emissionsarmer Energiequellen und einer Einstufung von Atomstrom als nachhaltig hatte die Bundesregierung sich zuvor mehrfach uneins gezeigt. Gegenwind kam von der SPD, die die jetzt mit Frankreich getroffene Grundsatzvereinbarung nun aber wohl mitträgt. Merz und Macron hatten den neuen gemeinsamen Kurs in der Energiepolitik schon beim Antrittsbesuch des Kanzlers Anfang Mai in Paris verkündet.

Quelle: Pixabay

VW-Tochter bietet Energiebeschaffung für Dritte an

VERTRIEB. Über seine Energiegesellschaft Elli steigt der Konzern in die Strombeschaffung für andere Unternehmen ein.

Der Volkswagen-Konzern erweitert das Geschäftsfeld seiner Energiegesellschaft Elli und steigt in die Strombeschaffung für externe Unternehmen ein. Damit bietet Elli Energiehandel als Serviceprodukt an und positioniert sich als „Partner für eine strukturierte und nachhaltige Stromversorgung“, heißt es in einer Mitteilung von Elli.

Unternehmen können künftig auf Elli zurückgreifen, um ihren Strombezug zu organisieren. Das Angebot umfasst die Strukturierung des Energiebedarfs und die Nutzung des Marktzugangs an der Strombörse Epex Spot. 2023 hatte Elli die erforderliche Lizenz erworben und seitdem eine Testphase durchgeführt. Nun öffnet das Unternehmen seine Handelsaktivitäten auch für Dritte.

Über mehrere Monate hinweg testete das Unternehmen den Stromhandel in einem Pilotbetrieb und setzte dabei eine eigens entwickelte Smart-Energy-Plattform ein. Diese ermöglicht die automatisierte Integration flexibler Assets – etwa stationärer Batteriespeicher – in den Strommarkt. „Auf Basis dieser erfolgreichen Tests wurde das Trading-Team ausgebaut – Elli handelt heute 24/7 im Kurzfristmarkt.“

Professionelles Risikomanagement

Nach eigenen Angaben will Elli vor allem durch solide finanzielle Ausstattung und professionelles Risikomanagement überzeugen. „Für das Management von Marktpreisrisiken bedarf es leistungsfähiger Partner mit sehr guter Kreditwürdigkeit – die Volkswagen Group Charging kann hier ihre Stärken als dynamisches Unternehmen innerhalb des Volkswagen-Konzerns ausspielen“, heißt es aus dem Unternehmen.

Giovanni Palazzo, CEO von Elli: „Mit dem Schritt vom Eigenhandel zur Energie-Dienstleistung erschließen Elli und der Volkswagen Konzern neue Geschäftsfelder in einem stark wachsenden Marktumfeld.“ Weitere Informationen will das Unternehmen im Rahmen der Automobilmesse IAA Mobility 2025 in München Anfang September mitteilen.

Elli wurde 2018 gegründet und ist die Energietochter des Autobauers mit Sitz in Berlin. Neben dem Handel entwickelt das Unternehmen Produkte rund um das Laden von Elektrofahrzeugen, vom Ladepunkt zu Hause bis zu öffentlichen Ladelösungen. Ziel sei es, das Ladeerlebnis und die Energieversorgung für Kunden aus einer Hand anzubieten.

Osnabrücker Stadtwerke bieten PV und Speicher als Paket

Quelle: Jonas Rosenberger

STADTWERKE. Mit einem neuen Komplettpaket für Photovoltaik und Speicher erweitern die Stadtwerke Osnabrück ihr Angebot. Eigenheimbesitzer sollen so einfacher an der Energiewende teilhaben.

Die Stadtwerke Osnabrück bieten nun neben Wärmepumpen auch ein Komplettpaket für Photovoltaik und Speicher an. Damit ergänzt das Unternehmen sein bestehendes Angebot für Eigenheimbesitzer, die ihre Wärmeversorgung und Stromnutzung klimafreundlich gestalten wollen.

Bereits Ende 2024 starteten die Stadtwerke mit einem Wärmepumpen-Komplettpaket. Dieses umfasst Beratung, Planung und Installation durch regionale Handwerksbetriebe sowie den Technologiepartner Viessmann Climate Solutions. Nach Angaben von Energiechef Jan-Hendrik Funke gingen bisher 120 Anfragen ein, was den Bedarf an einfachen Lösungen für den Heizungstausch verdeutliche.

Mit dem neuen Paket für Photovoltaik und Speicher erweitert das kommunale Unternehmen aus Niedersachsen sein Angebot. Kunden erhalten je nach Bedarf eine individuell abgestimmte Kombination aus Solaranlage, Batteriespeicher und einem passenden Stromtarif. Geschäftsführer Peter Möhle vom kooperierenden Handwerksbetrieb Hermann Möhle GmbH betont, das Ziel liege darin, Haushalte ganzheitlich bei der Eigenstromerzeugung und -nutzung zu unterstützen.

Fokus auf intelligente Vernetzung

Viessmann-Vertriebsmanager Norbert Neuhaus weist darauf hin, dass besonders Besitzer von Wärmepumpen oder Elektroautos von Eigenstrom profitieren. Das Paket ermögliche es, Erzeugung, Verbrauch und Speicherung intelligent zu verknüpfen. Planung, Installation und auf Wunsch auch die Wartung übernehmen lokale Fachbetriebe. Die Stadtwerke bündeln Technik und Tarif zu einem abgestimmten Energiekonzept.

Neue gesetzliche Regelungen wie das Solarspitzengesetz würden, so heißt es weiter, die Anforderungen an PV-Anlagen verschärfen. So erhalten Betreiber keine Einspeisevergütung mehr, wenn die Börsenpreise negativ sind. Zudem ist ab einer Anlagengröße von 7 kW nur mit Smart Meter und Steuerbox die volle Netzeinspeisung möglich. Eigenverbrauch, Speicherung und flexible Einspeisung ins Netz gewinnen damit an Bedeutung. Funke erklärt, die Stadtwerke wollten die technischen und regulatorischen Anforderungen so bündeln, dass sie für die Kunden nicht zur Hürde, sondern zum Vorteil werden.

Wechselservices für Strom und Gas ganz brauchbar

Quelle: Pixabay / justynafaliszek

VERTRIEB. Wechselservices suchen für private Strom- und Gaskunden den besten Tarif, so das Versprechen. Stiftung Warentest hat sich das angesehen.

Auf dem Papier ist so ein Wechseldienst eine feine Sache: Er übernimmt den Vergleich von Strom- und Gastarifen, kündigt alte Verträge und schließt neue ab. Kunden können dadurch automatisch in günstigere Angebote wechseln und mehrere hundert Euro pro Jahr sparen, ohne sich selbst kümmern zu müssen. Allerdings arbeiten die Anbieter meist provisionsbasiert, weshalb nicht immer der absolut billigste Tarif vermittelt wird.

Stiftung Warentest hat in der Ausgabe Finanzen 09/2025 neun Anbieter von Wechselservices untersucht. Darunter waren auch Anbieter wie Wechselpilot, Stromauskunft.de und Cheapenergy24.de. Das Ergebnis: Zwei davon erfüllten alle Untersuchungskriterien: Wechselfabrik und Stromauskunft. Die Tester weisen aber darauf hin, dass die Mängel der anderen Dienstleister nicht so gravierend seien, dass sie von deren Nutzung abraten müssten. Ein Anbieter fällt hingegen durch: „Von Remind.me raten wir ab.“

Es ist kein Geheimnis, dass sich mit einem Anbieterwechsel durchaus Geld sparen lässt. Wie die Verbraucherorganisation vorrechnete, lag der durchschnittliche Arbeitspreis für Strom im August 2025 bei rund 35 Cent/kWh. Neukunden hingegen zahlten etwa 28 Cent/kWh. „Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden würde übers Jahr also 245 Euro sparen.“ Bei einem Gasverbrauch von 20 000 kWh ließen sich 400 Euro pro Jahr sparen, wenn 2 Cent/kWh weniger gezahlt werden.

20 bis 30 Prozent Provision

Die Stiftung Warentest hebt hervor, dass einige Dienste erst aktiv werden, wenn der Kunde zustimmt, andere hingegen automatisch wechseln, sobald ein günstigeres Angebot vorliegt – mit einer Frist zur vorzeitigen Ablehnung. Die Provision fällt je nach Anbieter unterschiedlich aus: meist 20 Prozent bis 30 Prozent der erzielten Ersparnis.

Die Tester prüften im Zeitraum Mai bis Juli 2025 neun Dienste anhand mehrerer Kriterien wie der Vollständigkeit der Tarifvorschläge, der korrekten Darstellung der Ersparnis nach Abzug eventueller Provisionen oder dem Vergleich der vorgeschlagenen Tarife mit marktüblichen Vergleichsportalen wie Check 24 oder Verivox. Der Anbieterpreis durfte maximal fünf Prozent über dem günstigsten Portaltarif liegen.

Warentest betont: Wer selbst regelmäßig Tarife vergleicht (etwa über Vergleichsportale) und wechselt, kann in vielen Fällen günstiger fahren – der Aufwand sei verhältnismäßig gering, unterstützt durch frei zugängliche Ratgeber.

Thyssenkrupp fordert langsameres Tempo beim CO2-Handel

Hochofen des Stahlkonzerns in Duisburg-Hamborn. Quelle: Thyssenkrupp

WIRTSCHAFT. Deutschlands größter Stahlkonzern will laut einem Medienbericht, dass die EU den Zeitplan für die Reduzierung von CO2-Verschmutzungsrechten deutlich verlangsamt.

Thyssenkrupp bittet sich laut ARD-Magazin „Panorama“ in einer Stellungnahme an die EU-Kommission unter anderem aus, noch bis in die 2040er Jahre neue kostenlose Verschmutzungsrechte zu bekommen - also mindestens sechs Jahre länger als bisher festgelegt. Erst ab dann sollen die Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie emittieren, tatsächlich zahlen müssen, lautet die Forderung.

Für Konzerne wie Thyssenkrupp geht es dabei den Angaben nach jedes Jahr schätzungsweise um hunderte Millionen Euro. Der europäische Emissionshandel ist das zentrale Instrument der EU für den Klimaschutz. Die Idee dabei ist, dass jedes Unternehmen so viele CO2-Zertifikate kaufen muss, wie es Emissionen ausstößt. Energieintensive Industrien - wie auch die Stahlindustrie - bekommen bisher einen Großteil der Zertifikate geschenkt. Diese Praxis soll planmäßig 2034 auslaufen - dagegen spricht sich nun auch Thyssenkrupp aus.

Eine weitere Forderung des Stahlkonzerns: Die Menge der CO2-Zertifikate in der EU soll langsamer als geplant sinken. Wenn es nach Thyssenkrupp geht, sollen noch bis 2050 neue Verschmutzungsrechte an die Industrie vergeben werden, elf Jahre länger als im aktuellen Zeitplan der EU. Der sieht vor, dass ab 2039 keine neuen Verschmutzungsrechte mehr vergeben werden. Die alten bleiben jedoch handelbar.

Stahlkonzern: Wäre keine Schwächung des Klimaschutzes

Das sind dem Bericht zufolge nur zwei von zahlreichen Änderungsvorschlägen, die Thyssenkrupp in seiner Stellungnahme an die EU-Kommission formuliert. „Die allgemeinen Rahmenbedingungen (Energiepreise, Wasserstoffpreise, weltweite Überkapazitäten, Importdruck auf Europa) haben sich massiv verschlechtert und treiben die Kosten nach oben“, begründete Thyssenkrupp seine Forderungen auf Anfrage von „Panorama“. Weitere Investitionen in die Transformation seien nur möglich, wenn sich der Anstieg der CO2-Kosten verlangsamen lasse. Eine Schwächung des Klimaschutzes sieht Thyssenkrupp darin nicht.

Simon Wolf, Experte für Klimapolitik bei der Nichtregierungsorganisation Germanwatch, äußerte sich gegenüber dem ARD-Magazin kritisch zu den Forderungen: „In der Summe würden sie die Lenkungswirkung des Emissionshandels massiv einschränken, und das würde dann auch den Klimaschutz torpedieren.“

Auch aus der Stahlindustrie selbst kommt Widerspruch: Der Chef des Stahlkonzerns Salzgitter AG Gunnar Groebler kritisierte die Forderungen des Konkurrenten. Aus seiner Sicht hatte die Industrie genug Zeit, sich auf die steigenden CO2-Kosten einzurichten, sagte er „Panorama“: „Wir reden über 20 Jahre, wo auch absehbar war, was passiert. Das jetzt abzuschwächen, bestraft auch die, die früher losmarschiert sind. Das wäre fatal“, führte Groebler aus.

Quelle: Shutterstock / Nutthapat Matphongtavorn

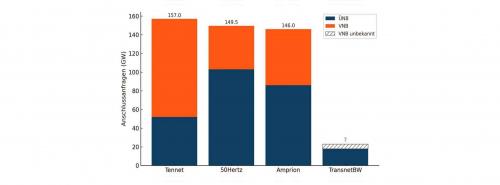

Netzanschluss-Anfragen übersteigen 500.000 MW

STROMSPEICHER. Eine Befragung von Netzbetreibern zeigt mittlerweile Anschlussanfragen für über 500.000 MW Leistung für Batteriespeicher. Das Verfahren müsse laut Branche schnell reformiert werden.

Die Zahl der Netzanschlussanfragen für große Batteriespeicher in Deutschland ist auf über 500.000 MW gestiegen. Dies ergab eine aktuelle Auswertung von sieben Netzbetreibern durch Regelleistung-online.de. Allein bei diesen summierten sich die gemeldeten Anfragen auf 470.500 MW. Auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) liegt demnach die angefragte Leistung bei 259.000 MW. Einzelne große Verteilnetzbetreiber (VNB) haben bereits eigene Zahlen veröffentlicht. Edis nennt 39.500 MW, Westnetz 60.000 MW und Mitnetz 7.000 MW. Diese Werte sind in der aktuellen Gesamtauswertung bereits enthalten.

Die deutsche Spitzenlast liegt derzeit bei etwa 75.000 MW. Nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz sollen bis 2030 rund 400.000 MW erneuerbare Erzeugungsleistung installiert sein – 215.000 MW PV, 115.000 MW Onshore-Wind und mindestens 30.000 MW Offshore-Wind. Vor diesem Hintergrund sei die Höhe der gemeldeten Speicheranfragen deutlich überzogen, so die Netzbetreiber. Fachleute halten sie für unrealistisch und in absehbarer Zeit nicht notwendig.

|

| Anfragen nach Netzanschlussleistung für Großspeicher Mitte 2025 nach Netzgebieten (Für Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Regelleistung-online.de |

Netzanschlussverfahren setzt falsche Anreize

Als Hauptursache gilt das derzeitige Netzanschlussverfahren. Es setze nach Einschätzung der Netzbetreiber falsche Anreize. Nach dem Prinzip „first come, first served“ sicherten sich Projektentwickler mit frühen, oft sehr hohen Anmeldungen einen Platz im Netz, unabhängig von der Realisierbarkeit. Eine verbindliche Vorprüfung fehlt, wodurch auch spekulative Projekte Netzkapazitäten blockieren.

Der administrative Aufwand für Netzbetreiber steigt, da viele Anfragen mit geringer Umsetzungswahrscheinlichkeit bearbeitet werden müssen. Das Verfahren gilt daher als ungeeignet, um den Speicherausbau zu steuern. Ohne Reform drohen Verzögerungen, die nicht nur Batteriespeicherprojekte betreffen, sondern auch andere Anschlussnehmer wie Wind- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur oder Rechenzentren.

Vorschläge für Reformen

Sowohl Tennet als auch 50 Hertz haben bereits Vorschläge zur Reform des Verfahrens unterbreitet (wir berichteten). Diskutiert werden verschiedene Ansätze, um die Antragsflut einzudämmen und echte Projekte zu fördern:

- Schnelle Vorprüfung: Digitale Dienste wie der Online-Service „SNAP“ von Mitnetz könnten bundesweit etabliert werden. Sie liefern mit wenigen Angaben eine Einschätzung zur grundsätzlichen Anschlussmöglichkeit.

- Reservierungsgebühren: Einheitliche Regeln für Reservierungen – inklusive Gebühren, Baukostenzuschüssen und Fristen – könnten spekulative Anmeldungen reduzieren. Eine eigene Speicher-Anschlussverordnung wird vorgeschlagen.

- Reform der Netzentgelte: Flexible und dynamische Netzentgelte im Rahmen der AgNes-Festlegung würden speicherfreundliches Verhalten fördern und Netzinteressen berücksichtigen.

- Zentrale Plattform: Ein digitales, bundesweites Portal für Netzanschlussanträge mit Statusverfolgung soll Transparenz und Geschwindigkeit erhöhen.

- Kapazitätsauktionen: Bei Engpässen könnten Kapazitäten versteigert oder nach klaren Kriterien wie Projektreife, Standortnähe oder Systemdienlichkeit vergeben werden.

Für die bereits registrierten Projekte könnte eine einmalige Bestandsprüfung durch die Netzbetreiber unrealistische Projekte aussortieren. Eine Überführung in eine Warteliste nach Kriterien wie Systemnutzen oder Antragszeitpunkt würde die Anträge ordnen und rückwirkende Reservierungsgebühren könnten rein spekulative Anfragen herausfiltern.

Die mehr als 500.000 MW an gemeldeten Speicheranfragen spiegeln laut Netzbetreibern nicht den tatsächlichen Bedarf, sondern die Fehlanreize im Anschlussverfahren wider. Vertreter der Branche fordern daher eine grundlegende Reform, die Digitalisierung, klare Regeln für Reservierungen, flexible Netzentgelte und transparente Priorisierungen umfasst. Nur mit einem solchen System könne der dringend benötigte Speicherausbau gelingen, ohne die Energiewende durch überlastete Verfahren auszubremsen.

Klimaneutrales Zementwerk entsteht in Schleswig-Holstein

Frank Wetzel, Matthias von der Brelje, Kerstin Jorna (v. l.). Quelle: Holcim

KLIMASCHUTZ. Holcim will in einem seiner Zementwerke den anfallenden Kohlenstoff komplett abscheiden und der Industrie als Rohstoff zur Verfügung stellen.

Der Baustoffkonzern Holcim Deutschland mit Sitz in Hamburg plant, bis zum Ende des Jahrzehnts sein Zementwerk in Lägerdorf (Schleswig-Holstein) zu einem der ersten klimaneutralen Zementwerke weltweit umzurüsten. Im Rahmen des Projekts „Carbon2Business“ sollen dort künftig jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden, aufbereitet und als Rohstoff für die Industrie nutzbar gemacht werden.

Möglich macht das die Nähe zum Elbehafen in Brunsbüttel, von wo aus das CO2 anderen Industrien als Rohstoff zur Verfügung gestellt werden soll. Das Kohlendioxid soll entweder mittels „Carbon Capture and Utilization“ (CCU) genutzt oder mittels „Carbon Capture and Storage“ (CCS) unterirdisch offshore im Meer gespeichert werden.

Damit das CO2 von Lägerdorf nach Brunsbüttel gelangt, ist eine rund 30 Kilometer lange Pipeline geplant, die vom Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe aus Essen errichtet werden soll. Das aufbereitete CO2 kann zum Beispiel in der chemischen Industrie dabei helfen, fossile Grundstoffe zu ersetzen.

EU fördert Projekt mit 110 Millionen Euro

„Die Europäische Union hat das Projekt Carbon2Business als erstes von insgesamt drei strategischen Projekten aus Deutschland im Rahmen des Net-Zero Industry Act ausgewählt“, teilte der Zementhersteller mit. Die EU unterstützt das Vorhaben von Holcim mit rund 110 Millionen Euro.

Kerstin Jorna, EU-Generaldirektorin für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (DG Grow), bezeichnete das Vorhaben als „beispielhaftes Projekt“ im Rahmen des Net-Zero Industry Act. Es zeige, wie „Dekarbonisierung die Wettbewerbsfähigkeit fördert und Europas Netto-Null-Ziel in einen globalen Wettbewerbsvorteil verwandelt“.

Der Net-Zero Industry Act ist ein EU-Gesetz, das die Produktion klimafreundlicher Schlüsseltechnologien wie Solar, Wind, Batterien oder Wasserstoff in Europa beschleunigen soll. Bis 2030 will die EU mindestens 40 Prozent ihres Bedarfs an diesen Technologien innerhalb Europas decken.

Frank Wetzel, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sagt: „Mit dem Net-Zero Industry Act hat Europa wichtige Impulse für die Stärkung von Transformationstechnologien und die industrielle Dekarbonisierung gesetzt – und Deutschland geht entschlossen voran.“

Technologien zur Abscheidung, Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid seien ein zentraler Schlüssel, um den Industriestandort Deutschland zukunftsfähig zu halten. „Ich freue mich, dass das Projekt als erstes deutsches strategisches Projekt hier als Vorreiter in Europa voranschreitet.“

Treibhausgasausstoß nimmt EU-weit ab

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union sind in den vergangenen zehn Jahren gesunken. Laut Daten von Eurostat lag der EU-Durchschnitt im ersten Quartal 2025 bei 2 Tonnen CO2-Äquivalenten − ein Rückgang von 18 Prozent, verglichen mit dem Jahr 2015. Auch Deutschland verzeichnete eine Abnahme, von 3,2 auf 2,3 Tonnen, liegt damit aber weiterhin über dem EU-Mittel.

Biogasanlage in Eschbach. Quelle: Badenova / Jonas Conklin

Badenova verkauft seine Biogasanlagen

BIOGAS. Die „badenovaWÄRMEPLUS“ will sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. Den Biogasbereich veräußert das Unternehmen daher an einen neuen Betreiber.

Die Badenova Wärmeplus, Tochtergesellschaft des Energieversorgers Badenova, verkauft ihre beiden Biogasanlagen in Eschbach und Neuried an Avrio Energie, teilte der Versorger aus Südbaden am 29. August mit. Der Verkauf ist laut Badenbova Teil einer strategischen Konsolidierung. Das Unternehmen will sich künftig auf die Kernbereiche Windkraft, Photovoltaik, Geothermie und grüne Fernwärme konzentrieren. Die Transaktion umfasst zwei Biogas-Standorte in Baden-Württemberg – eine Anlage befindet sich im Gewerbepark Eschbach, die zweite in Neuried.

Die Übergabe der Biogasanlagen an Avrio Energie ist nach Auskunft von Badenova-Vorstand Dirk Sattur ein strategischer Schritt in diesem Prozess: „Sie schafft Freiräume für gezielte Investitionen im Kerngeschäft und stellt gleichzeitig sicher, dass die Biogasanlagen in einem spezialisierten Umfeld weiter ausgebaut werden.“

Mit Avrio Energie sei ein professioneller Käufer gefunden worden, ergänzte Michael Klein, Geschäftsführer der Badenova Wärmeplus. Klein: „Wichtig war uns, dass die Biogasanlagen auch in Zukunft in guter Zusammenarbeit mit den Landwirten und Partnern in der Region Biomethan herstellen können, und unsere Mitarbeitenden bei ihrem neuen Arbeitgeber eine professionelle Unterstützung für die Weiterentwicklung der Anlagen vorfinden.“

Badenova will Biomethan aus den Anlagen weiter nutzen

Avrio Energie betreibt bislang zwei Standorte in Thüringen und bringt Erfahrung in der Umrüstung von Biogasanlagen auf Biomethanproduktion mit. Mit dieser Übernahme verdoppelt der Betreiber und Investor seine Biomethan-Kapazität auf über 200 Millionen kWh pro Jahr, und will die Anlagen „gemeinsam mit den übernommenen Mitarbeitenden zukunftsorientiert weiterentwickeln“. Geplant sind laut Avrio Investitionen in die Modernisierung und Effizienzsteigerung. Die Mitarbeitenden an beiden Standorten werden übernommen.

Die Anlage im Gewerbepark Eschbach speist jährlich bis zu 60 Millionen kWh Biogas ins Erdgasnetz ein. Die Anlage in Neuried erzeugt derzeit Strom in vier Blockheizkraftwerken rund 12 Millionen kWh im Jahr und soll künftig auf Biomethanproduktion umgerüstet werden.

Allerdings werden nicht alle Verbindungen zur Badenova gekappt. Badenova wird dem eigenen Bekunden nach das in den Anlagen produzierte Biomethan weiterhin für die Versorgung ihrer Blockheizkraftwerke und Fernwärmekunden nutzen.

Darmstadt nimmt Millionenbetrag ein

Quelle: Fotolia / Andrey Popov

BILANZ. Die Stadt Darmstadt hat in der Heag Holding AG die städtischen Gesellschaften gebündelt. Die wirtschafteten im Geschäftsjahr 2024 durchaus erfolgreich.

Die Darmstädter Heag Holding AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem durchweg positiven Ergebnis abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben stieg das Jahresergebnis der Holding auf 11,5 Millionen Euro. Das sind rund 2,9 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. In der Heag Holding hat die Stadt Darmstadt rund 100 kommunale Gesellschaften gebündelt. Die wichtigste ist der Energieversorger Entega.

Das Ergebnis der Heag Holding AG setzt sich vor allem aus den Beteiligungserträgen der städtischen Gesellschaften zusammen. Diese Erträge stiegen 2024 von 29,5 auf 32,4 Millionen Euro. Grund waren die Ausschüttungen der Entega und der Wohnungsbaugesellschaft „bauverein AG“. Erwartete Verluste verzeichnete die Verkehrsgesellschaft „Heag mobilo“ in Höhe von 12,8 Millionen Euro. Zusammengerechnet konnte die Holding so rund 11,5 Millionen Euro an Beteiligungserträge an die Stadt abführen.

Im Konzernverbund, in dem die operativen Ergebnisse aller Töchter einfließen, fiel der Überschuss jedoch geringer aus als im Jahr zuvor: Das Konzernergebnis lag zum 31. Dezember 2024 bei 61,4 Millionen Euro, nach 94,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rückgang ist laut Unternehmen im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Sondereffekte im Energiebereich wegen gesunkener Großhandelspreise 2024 nicht mehr anfielen.

Zudem flossen von der Heag im vergangenen Jahr 31,2 Millionen Euro an die Stadtverwaltung, nach 30,5 Millionen Euro im Vorjahr. „Der Betrag setzte sich zusammen aus Dividendenauszahlungen, Konzessionsabgaben, Zinsaufwendungen/Avalprovisionen sowie Gewerbe-, Grund- und Lohnsteuer“, heißt es weiter.

Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz und Vorsitzender des Heag-Aufsichtsrats sagte: „Das erneut verbesserte Jahresergebnis der Heag belegt, dass sowohl das Beteiligungsmanagement der Heag als auch ihre Beteiligungen – allen voran die Entega – sich in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich positionieren konnten.“

Alpiq verdient im ersten Halbjahr weniger

Quelle: Alpiq

BILANZ. Der SchweizerVersorger Alpiq verbucht für das erste Halbjahr 2025 ein Reinergebnis in Höhe von umgerechnet 261 Millionen Euro – 42 Millionen weniger als vor einem Jahr um diese Zeit.

Der schweizerische Versorger Alpiq hat im ersten Halbjahr 2025 laut eigenen Angaben ein solides operatives Ergebnis mit einem bereinigten Ebitda von 398,1 Millionen Schweizer Franken (462,8 Millionen Franken im gleichen Vorjahreszeitraum) und einem bereinigten Reinergebnis von 247,2 (Vorjahreszeitraum: 286,8) Millionen Franken erzielt. Im Gegensatz zum ersten Halbjahr 2024, als sich nicht-operative Effekte deutlich positiv auswirkten, schlugen die gleichen Effekte in den ersten sechs Monaten 2025 markant negativ zu Buche, was zu einem negativen Effekt für das Ebitda nach IFRS von minus 172,1 Millionen Franken führte.

Die Gruppe bleibt finanziell sehr gut aufgestellt, um weiterhin in flexible Stromproduktions- und Speicherkapazitäten zu investieren. Der operative Cashflow war positiv, das Netto-Finanzguthaben stieg auf 618,4 Millionen Franken, und die Liquidität erreichte 1,68 Milliarden Franken. Der Nettoumsatz betrug 3156,8 (Vorjahreszeitraum: 2883,6) Millionen Franken.

Investitionen in Kernmärkte

In den ersten sechs Monaten 2025 hat Alpiq ihr Geschäft in ihren geografischen Kernmärkten ausgebaut und im ersten Halbjahr 96,6 Millionen Franken in neue oder bestehende Anlagen investiert. Neben dem bereits umfangreichen hochflexiblen Kraftwerkspark setzt Alpiq auf zusätzliche flexible Stromproduktions- und Speicherlösungen. In Valkeakoski (Finnland) steht der Bau eines 30-MW-Batterie-Energiespeichersystems kurz vor dem Abschluss, die Inbetriebnahme hat begonnen. Ebenfalls in Finnland, in Haapajärvi, soll 2027 das bisher größte derartige Projekt mit einer Leistung von 125 MW den Betrieb aufnehmen. Und in Frankreich soll im ersten Quartal 2027 ein 100-MW-System in Betrieb gehen.

Das Wertschöpfungselement Assets, das auch Optimierung und Kommerzialisierung der eigenen Stromproduktion von Alpiq umfasst, erwirtschaftete ein bereinigtes Ebitda von 444,4 Millionen Franken. Auch das Origination-Geschäft, welches komplexe, auf nationale Vorschriften und Anforderungen zugeschnittene Kundenlösungen beinhaltet, leistete einen positiven Beitrag und erzielte ein den Erwartungen entsprechendes, bereinigtes Ebitda von 37,4 Millionen Franken. Trading, das bei Alpiq den Handel mit Strom, Gas und Zertifikaten umfasst, war hingegen stark durch Marktturbulenzen infolge geopolitischer Instabilität und geänderter Tarifregelungen betroffen. Am Ende des Halbjahres stand ein bereinigtes Ebitda von minus 26,3 Millionen Franken zu Buche.

240 Millionen Euro Kredit für Erneuerbaren-Projektierer

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Der Erneuerbaren-Projektierer Abo Energy erhält von Banken insgesamt 240 Millionen Euro. Ein Gutteil des Konsortialkredits soll bestehende Darlehen und Schuldscheine ersetzen.

Das vergangene Jahr bescherte dem Unternehmen das nach eigener Aussage zweitbeste Ergebnis in seiner Geschichte. Doch der Jahresüberschuss in Höhe von 25,6 Millionen ging einher mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten. Mit rund 374 Millionen Euro stand Abo Energy Ende 2024 laut Geschäftsbericht in der Kreide; im Jahr davor waren es rund 132 Millionen Euro weniger. Gut 122 Millionen machten 2024 Anleihen aus, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten summierten sich auf 192 Millionen Euro. Jetzt freut sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden über einen Konsortialkredit von mehreren Banken über 240 Millionen Euro.

Das frische Geld soll „zu einem wesentlichen Teil“ bestehende Kredite und Schuldscheine ersetzen, teilt der Erneuerbaren-Projektierer mit. Die 240 Millionen Euro verteilen sich nach Unternehmensangaben zu je einem Drittel auf klassische Darlehen, revolvierend einsetzbare Betriebsmittellinien und Avallinien für Bürgschaften. Hinter dem Kredit stehen sieben Banken, Konsortialführer ist die Commerzbank. Beraten wurden die Kreditgeber dem Vernehmen nach von der Anwaltssozietät Clifford Chance. Als Berater von Abo Energy fungierte die Wirtschaftskanzlei Noerr.

„Die Transaktion stieß auf großes Interesse auch bei Banken, die bislang nicht zur Finanzierung von Abo Energy beigetragen hatten“, wird Abo-Energy-Geschäftsführer Alexander Reinicke in einer Mitteilung zitiert. Namhafte deutsche und internationale Institute hätten „sich zu marktüblichen Konditionen und Laufzeiten am Konsortialkredit beteiligt“.

Geld für neue Projekte

Der Kredit soll nicht zuletzt auch in neue Projektentwicklung fließen. Abo Energy würden finanzielle Mittel bereitgestellt, „um die Entwicklung und Umsetzung innovativer und nachhaltiger Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu fördern“, schreibt die Kanzlei Clifford Chance.

Die Abo Energy KGaA ging im Frühjahr 2024 aus der Abo Wind AG hervor. Die Umstrukturierung damals zielte auch darauf, durch Kapitalerhöhungen des weltweit tätigen, börsennotierten Erneuerbaren-Projektierers zu finanzieren. Das Eigenkapital des Unternehmens betrug zum Stichtag 31. Dezember 2024 rund 213 Millionen Euro.

Panasonic eröffnet neue Wärmepumpen-Fabrik in Tschechien

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

WÄRME. Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizungen. Im Kampf um den europäischen und deutschen Markt rüstet der japanische Riese Panasonic nun auf.

Mit dem Ausbau seiner Wärmepumpen-Produktion in Tschechien will der japanische Konzern Panasonic den europäischen Markt aufmischen. „Wir haben ehrgeizige Wachstumsziele und werden die europäischen Markenhersteller herausfordern“, sagte ein Sprecher des Unternehmens bei der Eröffnung eines neuen Werks im westböhmischen Pilsen. Demnach ist geplant, die Produktion dort bis 2030 auf 1,4 Millionen Wärmepumpen-Innen- und Außeneinheiten pro Jahr zu steigern.

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala sagte, die Investition zeige, dass sein Land „attraktive Bedingungen für technologisch anspruchsvolle und innovative Projekte“ biete. Zu den Hauptabsatzmärkten des neuen Werks wird laut Panasonic Deutschland zählen. Die Fabrik liegt knapp 70 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt. Die Japaner haben nach eigenen Angaben rund 320 Millionen Euro in den Neubau und die Produktionsanlagen investiert. Vor Ort sollen bis zu 700 neue Arbeitsplätze entstehen.

Viel Automation und Robotik

Die Vorteile einer Produktion in Europa sieht man bei Panasonic in kürzeren Lieferzeiten, geringeren Transportkosten und niedrigeren CO2-Emissionen. Zudem könne man schneller auf lokale Marktentwicklungen reagieren. In Pilsen werde ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt. Die neue Fertigungslinie ermögliche aufgrund des hohen Automatisierungs- und Robotikanteils eine höhere Effizienz als bisher.

Im ersten Halbjahr gab es beim Wärmepumpen-Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 55 Prozent auf 139.500 Stück. Das geht aus Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) hervor. Bei Panasonic gibt man sich daher auf Nachfrage optimistisch: „Trotz der Tatsache, dass die Nachfrage im Markt weiterhin unter dem außergewöhnlichen Niveau von 2023 liegt, sehen wir im deutschen Markt klar eine positive Entwicklung“, hieß es.

Wärmepumpen nutzen Wärme aus der Umwelt, um Gebäude zu heizen. Sie gelten als klimafreundliche Alternative zu Erdgas und Heizöl. Bekannte deutsche Hersteller von Wärmepumpen sind unter anderem Vaillant, Viessmann, Buderus, Bosch und Stiebel Eltron.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

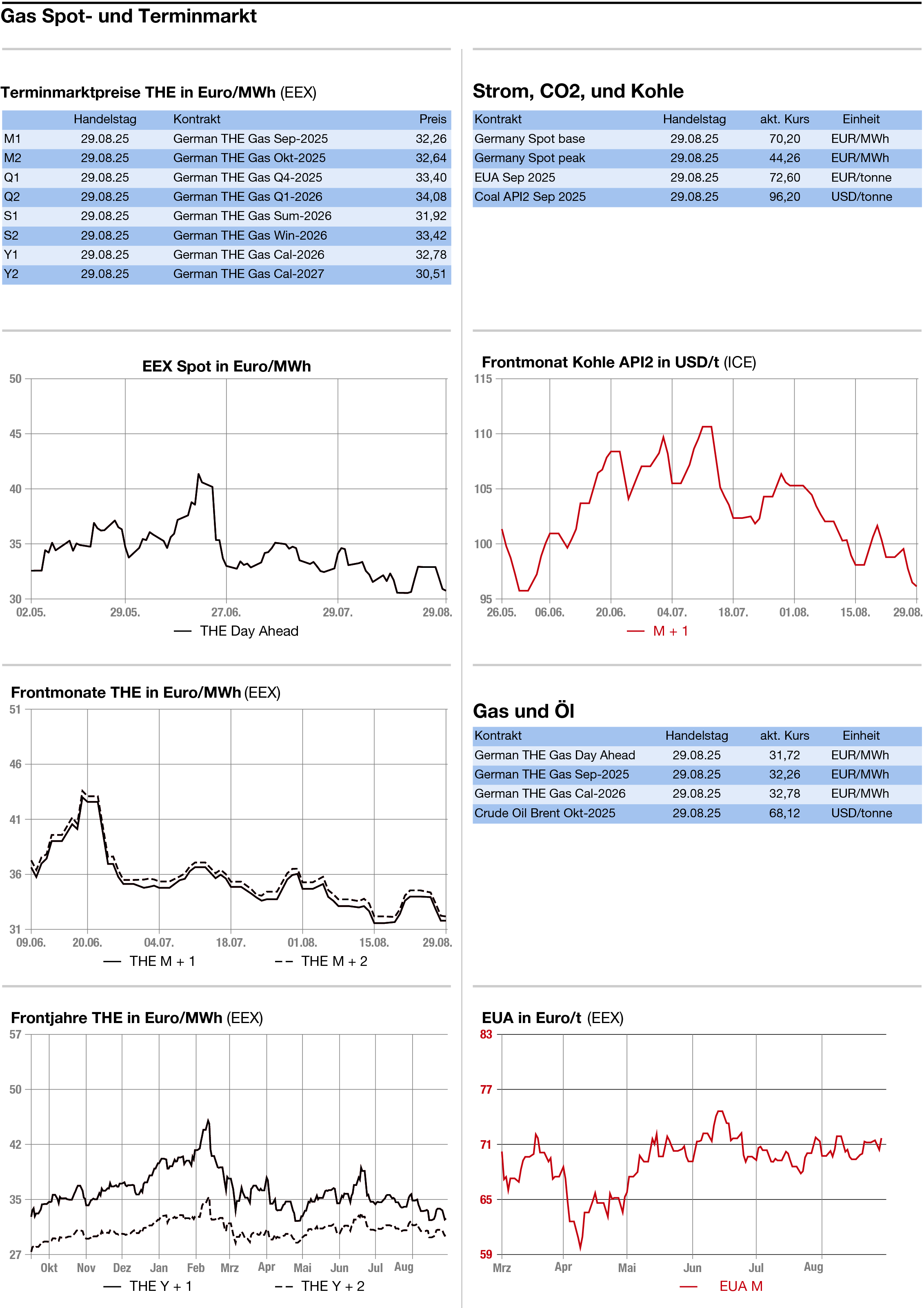

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Märkte bleiben richtungslos

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energienotierungen zum Wochenausklang gezeigt, die damit ihren lustlosen und impulsarmen Handel auch am letzten Tag der Arbeitswoche fortführten. Die Risiken für die Energienotierungen, von denen es einige gibt, sind im Moment nicht massiv genug, um die Märkte in die ein oder andere Richtung zu bewegen, zumal sie oft auch gegenläufig ausgerichtet sind. Auch von den Aktienmärkten kamen für den Handel mit Energieträgern am Berichtstag kaum Anstöße.

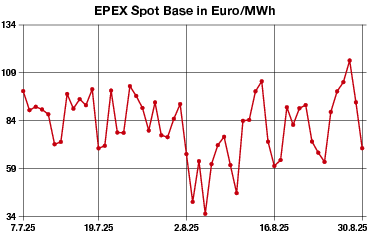

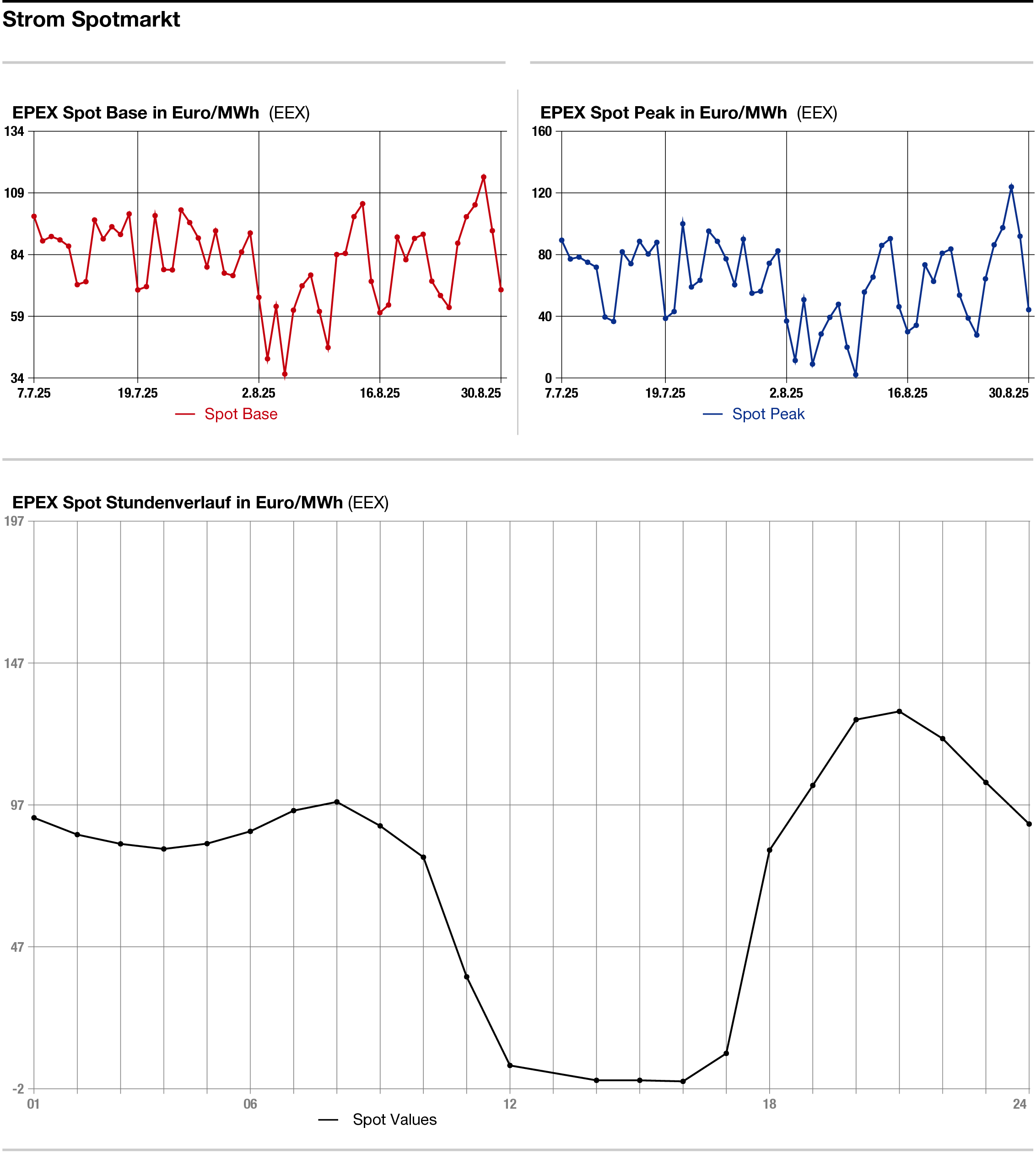

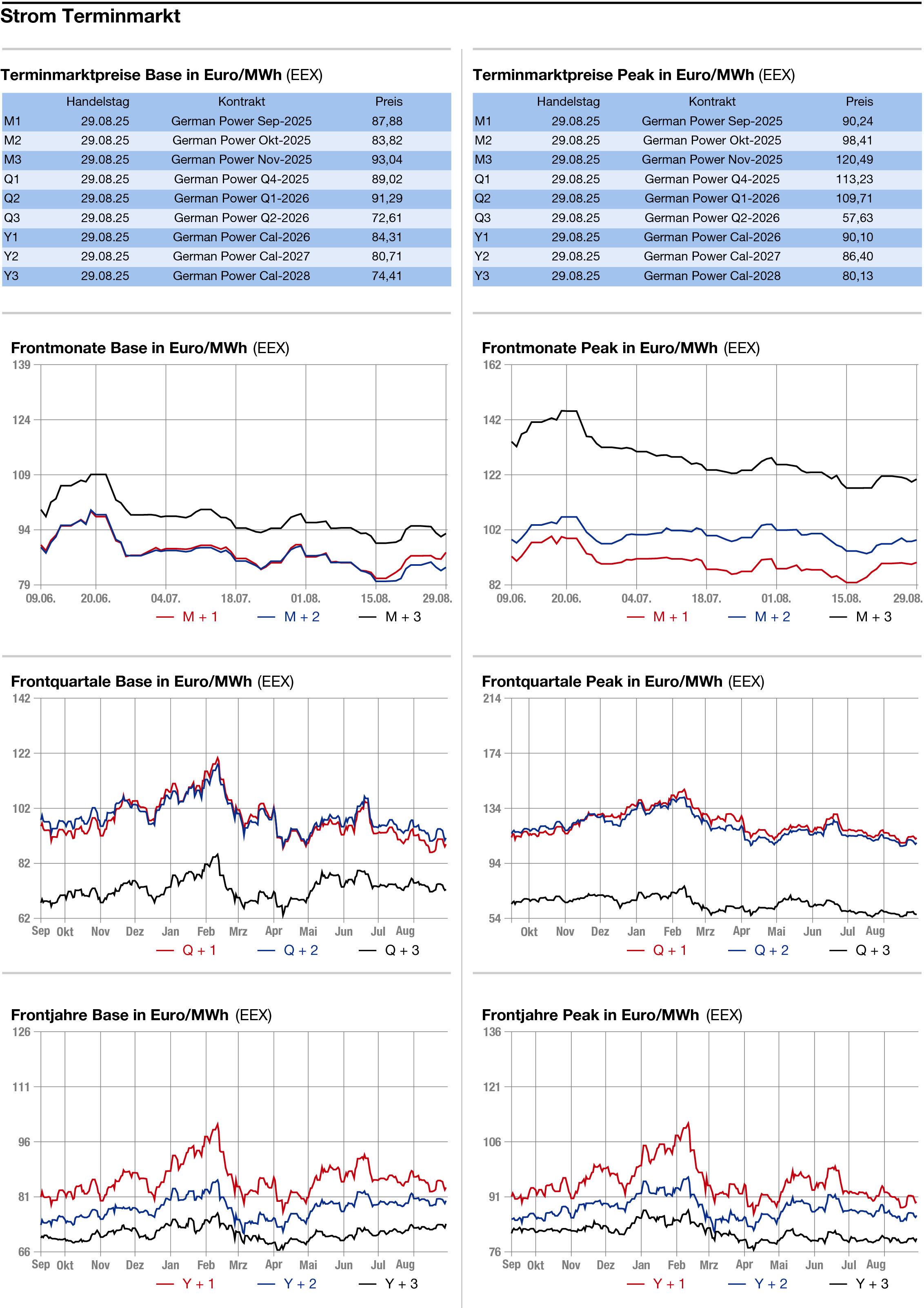

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde mit 94,00 Euro je Megawattstunde im Base gehandelt, an der Börse wurde der erste Tag der Arbeitswoche mit 94,45 Euro gesehen. Am Donnerstag war der Freitag selbst außerbörslich mit 94,25 Euro in der Grundlast bewertet worden. Händler führen die kaum veränderten Preise von Freitag auf Montag auf die wenig veränderte Erneuerbareneinspeisung zurück, die für den ersten Tag der neuen Woche erwartet wird.

Der Montag soll den Analysten von Eurowind zufolge mit Beiträgen von Wind und Solar in Höhe von 19,1 Gigawatt aufwarten. Für den Freitag selbst wurde eine Einspeisemenge im Umfang von 18,3 Gigawatt prognostiziert. Für den Day-ahead-Preis ist auch die Last wichtig. Am Montag kompensiert eine etwas höhere Last den moderaten Anstieg der Erneuerbaren-Stromerzeugung. Zur Wochenmitte hin dürften die Erneuerbaren in Deutschland infolge einer Windspitze jedoch deutlich zulegen. Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag im Konvoi mit CO2 um 0,65 auf 83,81 Euro je Megawattstunde.

CO2: Mit einem deutlichen Plus hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis 13.34 Uhr 0,96 auf 72,68 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,95 Euro, das Tief bei 71,60 Euro. Die Notierungen legten ab 11 Uhr zu, doch erneut erwies sich die Widerstandsmarke von 73 Euro als nicht überwindbar. Die ANZ Bank indessen erwartet für die kommenden drei Monate Preise am ETS von bis zu 80 Euro infolge eines sich verknappenden Angebots und einer stabilen Nachfrage.

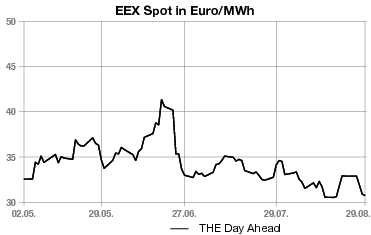

Erdgas: Tendenziell etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,20 auf 31,50 Euro je Megawattstunde. Der neue Frontmonat Oktober notierte mit einem Abschlag von 0,25 auf 31,60 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE verteuerte sich der Day-ahead um 0,45 auf 32,25 Euro.

Gas bleibt unter Druck infolge von Medienberichten, wonach China russisches LNG beziehe. Damit komme mehr LNG an den Markt, so ein Händler. Die Wetteraussichten seien zudem nicht bullish für Gas. Zwar prognostiziert das US-Wettermodell für Nordwesteuropa und Deutschland höhere Temperaturen ab der Mitte der neuen Woche. Diese Prognose aber wird vom europäischen Modell nicht geteilt. Das Wind- und Solarstromaufkommen dürfte sich mit Ausnahme einer Windspitze in der zweiten Hälfte der neuen Woche mäßig entwickeln.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: