2. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

RHEINLAND-PFALZ: Bundesumweltminister Schneider wirbt für Klimaschutz

GAS: Grünes Licht für Erdgasförderung vor Borkum

KOHLEKRAFTWERKE: Auch 2025 kein Verbot von Kohleverfeuerung

REGENERATIVE: DUH-Umfrage zeigt breite Unterstützung für Energiewende

HANDEL & MARKT

GAS: Gasverband: Versorgung für den Winter steht

EMISSIONSHANDEL: EEX führt CBAM-Referenzpreis ein

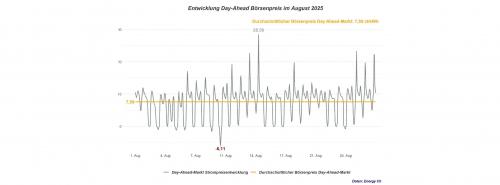

STATISTIK: Sonne verbilligt Day-Ahead-Preis

ELEKTROFAHRZEUGE: Shell will Ladenetz für E-Lkw verknüpfen

IN EIGENER SACHE: Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

TECHNIK

IT: Ein digitaler Kamerad für die Netzbetreiber

F&E: Leag mischt Braunkohle mit Holzpellets

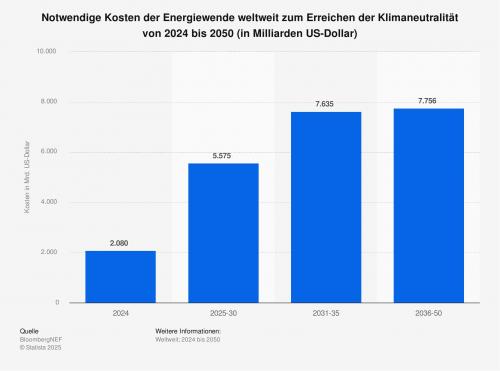

STATISTIK DES TAGES: Notwendige Kosten der Energiewende weltweit

UNTERNEHMEN

GEOTHERMIE: Enercity findet Fläche für Geothermieprojekt

WÄRME: Bielefeld visualisiert den Fernwärmeausbau

STROMNETZ: 50 Hertz baut Netzanbindung Südharz

PERSONALIE: Chargecloud erweitert sein Führungsteam

PERSONALIE: Neuer Geschäftsführer in Bad Keuznach

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Festere Preise an allen Börsen

TOP-THEMA

„Beweis für eine hohe Kundenzufriedenheit“

Sven Nels, Geschäftsführer Baywa Re Energy Trading. Quelle: Baywa Re

REGENERATIVE.

Baywa Re hat in den vergangenen Monaten für so manche Schlagzeile gesorgt. Das Unternehmen hat sich nun wieder stabilisiert, was auch die Arbeit der Trading-Tochter erleichtert.

Für Baywa Re Energy Trading stehen zum Abschluss des ersten Halbjahres gut 5.000 MW an Direktvermarktungsleistung zu Buche. Es ist ein Zuwachs, den Sven Nels dem zurückgewonnenen Vertrauen von Betriebsführern und Investoren zuschreibt. Es sei nicht verwunderlich, dass man kritisch beäugt werde, wenn man in einer finanziell schwierigen Situation ist, so der Geschäftsführer der Trading-Tochter der Baywa. „Das hat zu signifikanten Einbußen im Portfolio geführt“, sagt er.

Das Unternehmen habe aber auch sehr viele Stammkunden, betont Nels. Gerade im Biomasse-Segment herrsche eine große Loyalität. „Und jetzt, da unsere Restrukturierungsfinanzierung durch ist, greifen wir wieder an“, gibt sich Nels kämpferisch.

Ein solides Wachstum im Direktvermarktungsportfolio während des ersten Halbjahres 2025, schürt seinen Optimismus auf die Fortsetzung des aktuell positiven Trends. Im Verhältnis zu anderen Top-Ten-Direktvermarktern sei das Unternehmen im Verhältnis zur Größe sogar ein bisschen stärker gewachsen als die Wettbewerber.

Mehr als 500 MW Anfragen für Batteriespeicher

Nels sieht die Trading-Gesellschaft der Baywa als sehr breit aufgestellten Direktvermarkter. Der größte Beitrag zum Wachstum sei von der Photovoltaik gekommen. Allerdings erwarten der Geschäftsführer und seine Mitarbeiter ein geradezu „stürmisches Wachstum“ bei den Batteriespeichern. „Wir haben deutlich mehr als 500 MW Anfragen als Optimierer und Stromabnehmer von Batteriespeichern“, so Nels. Die Projekte seien jedoch noch in einem frühen Stadium, schränkt er ein.

„Von unserer Seite könnten es gerne noch mehr Speicher sein, aber es werden gar nicht so viele zugebaut. Von daher muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch viele Speicher kommen, denn die energiewirtschaftliche Notwendigkeit ist unbestritten“, sagt Nels. Viel Zubau sei bei sogenannten Co-Location-Anlagen zu erwarten, denn durch den Engpass bei Netzanschlüssen seien Stand-Alone-Anlagen schwieriger zu realisieren.

Auffallend war in der ersten Hälfte des laufenden Jahres der große Zuwachs bei der Direktvermarktung für Dritte. Als White-Label-Lösung für Stadtwerke kommt Baywa Re Energy Trading auf fast 1.000 MW. Bisher waren es lediglich 100 bis 500 MW. Für Partner, die einen lokalen und sehr guten Kundenzugang, aber zu kleine Portfolien für den Intraday-Handel haben, wie etwa bei Stadtwerken, sei es sehr attraktiv, die Direktvermarktung von einem Dienstleister abwickeln zu lassen. Nels wertet ein solches Geschäft als „Beweis für eine hohe Kundenzufriedenheit“.

Baywa Re Energy Trading hat die Krise der Baywa Re personell gut überstanden. Es habe keine Kündigungen gegeben, betont Nels. „Wir haben im Energiehandel – wie in der Vergangenheit – sogar einen leichten Stellenzuwachs“, sagt er. Derzeit beschäftigt die Handelstochter 85 Mitarbeiter – hinzukommen Werksstudenten sowie Bachelor- und Master-Kandidaten.

Das vollständige Interview mit Sven Nels lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von Energie & Management.

Quelle: LEE Rheinland-Pfalz

Bundesumweltminister Schneider wirbt für Klimaschutz

RHEINLAND-PFALZ. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) besucht Rheinland-Pfalz. Eine Studie des Landesverbands zeigt, dass erneuerbare Energien Bürgern und Kommunen Millionen einbringen.

Die Energiewende entwickelt sich in Rheinland-Pfalz zunehmend zum Wirtschaftsfaktor. Das ist das Fazit einer aktuellen Studie des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE). Demnach steigt die regionale Wertschöpfung bis 2030 auf mindestens eine Milliarde Euro. Schon 2022 lag die Nettowertschöpfung bei rund 930 Millionen Euro, wovon etwa 656 Millionen Euro direkt an Bürger und Kommunen gingen. Parallel zu den Studienergebnissen reist Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) am 1. September durch Rheinland-Pfalz, um Klimaschutzprojekte zu besichtigen.

Schneider besucht dabei unter anderem den Daimler-Truck-Standort in Wörth. Dort entstehen batterieelektrische und brennstoffzellenbetriebene Lastwagen. Schneider hob hervor, dass diese Technologie inzwischen alltagstauglich sei. „Heute sieht man, dass es funktioniert und auch für Speditionen wirtschaftlich sein kann“, erklärte der Minister. Ein weiteres Beispiel für innovative Ansätze ist ein kommunales Nahwärmenetz in Offenbach an der Queich. Es kombiniert Geothermie, Photovoltaik und Solarthermie, versorgt öffentliche Gebäude wie Rathaus und Kita klimaneutral und kann im Sommer auch zur Kühlung genutzt werden.

Innovative Wärme bei BASF

In Bad Dürkheim informiert sich Schneider über ein Weinbauprojekt, das mit Mitteln aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert wird. Dort werden Methoden erprobt, die Artenvielfalt im Weinberg zu steigern und die Wasserhaltefähigkeit der Böden zu verbessern. Zum Abschluss der Reise besucht Schneider den BASF-Standort in Ludwigshafen. Der Konzern arbeitet an einer Vielzahl von Vorhaben für eine klimaneutrale Industrie.

Dazu gehören eine Demonstrationsanlage für einen elektrisch beheizten Steamcracker, die Nutzung fermentierter Biomasse in einem Bio-Hub sowie die Entwicklung von Ammoniak aus erneuerbaren Energien. Zudem soll dort 2027 die weltweit größte industrielle Wärmepumpe in Betrieb gehen, die mit bis zu 310 Millionen Euro aus Klimaschutzverträgen der Bundesregierung gefördert wird.

„Erfolgreicher Klimaschutz bedeutet auch, unsere Wirtschaft so fit zu machen, dass sie auf den Märkten der Zukunft bestehen kann“, sagte Schneider. Er betonte, dass Klimaschutzprojekte nicht nur ökologische Vorteile brächten, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland stärken könnten.

LEE-Studie fordert mehr Investitionen

Laut der Studie entfällt ein erheblicher Teil der Wertschöpfung aus erneuerbaren Energien auf kleine Dach-PV-Anlagen und auf Wärmepumpen. Diese Aufträge sicherten vor allem Beschäftigung im Handwerk. Auch Pachtzahlungen aus Windkraftprojekten tragen bei: 2022 beliefen sie sich auf rund 64 Millionen Euro. Bis 2030 sollen sie auf bis zu 93 Millionen Euro steigen. Hinzu kamen im Jahr 2022 rund 38 Millionen Euro an Steuern und Abgaben für die Gemeinden, mit einem erwarteten Anstieg auf bis zu 50 Millionen Euro in den nächsten Jahren.

Katrin Eder (Grüne), Klimaschutzministerin in Rheinland-Pfalz, bezeichnete die Ergebnisse als Beleg für die doppelte Wirkung der Energiewende. Sie sei nicht nur Klimaschutz, sondern zunehmend auch ein Wirtschaftsmotor. „Die neue Energiewelt ist dezentral, Wertschöpfung verbleibt in der Region, Arbeitsplätze vor Ort werden gesichert“, sagte Eder. Sie betonte zudem, dass die Prognosen konservativ gerechnet seien und ein schnellerer Ausbau insbesondere der Windenergie noch höhere Einnahmen ermögliche.

Vor diesem Hintergrund stellte der LEE sein Perspektivpapier für die kommende Legislaturperiode vor. Darin fordert der Verband klare politische Rahmenbedingungen, beschleunigte Genehmigungsverfahren und mehr Investitionen. Die erneuerbaren Energien seien nicht nur eine Antwort auf den Klimawandel, sondern ein zentraler Baustein für regionale Stärke und wirtschaftliche Entwicklung. Mit den Studienergebnissen und den vorgestellten Projekten sehen sowohl das Land Rheinland-Pfalz als auch der Bund die Energiewende als doppelte Chance: für mehr Klimaschutz und für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Das Perspektivpapier EE in Rheinland-Pfalz steht als PDF zum Download bereit.

Grünes Licht für Erdgasförderung vor Borkum

Quelle: Shutterstock / Red ivory

GAS. Der niederländische Energiekonzern One-Dyas darf in der Nordsee vor der Insel Borkum nun auch auf deutschem Hoheitsgebiet nach Erdgas bohren. Doch der Streit ist noch nicht zu Ende.

Mitten in der Nordsee vor der Insel Borkum liegt unter der Staatsgrenze von Deutschland und den Niederlanden ein großes Erdgasfeld. Darüber, ob das Erdgas gefördert werden darf, gibt es seit Jahren Streit: Befürworter sehen durch das zusätzliche, heimische Gas die Energiesicherheit gestärkt, Umweltschützer und Insulaner dagegen fürchten durch die Förderung Schäden für die Meeresumwelt und sehen Klimaschutzziele in Gefahr.

Nun hat das zuständige Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) angeordnet, dass die Erdgasbohrungen auch unter dem Meeresboden auf deutschem Gebiet erlaubt sind - per Sofortvollzug. Der sogenannte Sofortvollzug für die Bohrungen wurde von dem Energiekonzern One-Dyas beantragt. Auf niederländischem Gebiet fördert das Unternehmen bereits seit März in einer Testphase Gas. One-Dyas möchte mit der Erdgasförderung schnellstmöglich auch auf deutscher Seite beginnen. Eine grundsätzliche Genehmigung dafür hatte das LBEG bereits im vergangenen Sommer erteilt. Gegen diese Genehmigung klagt ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen um die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Diese Klage hatte bislang eine aufschiebende Wirkung für die Bohrungen.

„Im Interesse einer sicheren Energieversorgung“

Das Landesbergbauamt führt dafür mehrere Gründe an - nennt aber allem voran die Energiesicherheit. „Mit dieser Entscheidung kommt das LBEG dem überwiegenden öffentlichen Interesse an einer sicheren Energieversorgung nach“, teilt die Behörde mit. Wegen einer unsicheren weltpolitischen Lage sei es „im Interesse einer sicheren Energieversorgung geboten“, die Abhängigkeit von Erdgasimporten aus Regionen außerhalb der EU zu verringern.

Zudem verweist das LBEG auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg von Mitte August. Demnach darf ein Seekabel, mit dem die Erdgasförderplattform mit Windstrom versorgt werden soll, gebaut werden. Auch ein für die Erdgasförderung nötiges völkerrechtliches Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden liegt inzwischen unterzeichnet vor. Allerdings muss ein Ausführungsgesetz zum Abkommen laut Landesbergbauamt noch Bundestag und Bundesrat passieren.

Noch unklar ist, wann die Bohrungen starten. Eine dpa-Anfrage bei One-Dyas blieb zunächst unbeantwortet. „Im Prinzip können sie jetzt loslegen“, sagt ein LBEG-Sprecher. Wahrscheinlich müssten aber noch vorbereitende Arbeiten erfolgen. Unklar sei auch, inwieweit der Sofortvollzug vor Gericht beklagt werde.

DUH: „Völlig unverantwortlich“

Die Umwelthilfe hält den Sofortvollzug für „völlig unverantwortlich“. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner bemängelt, dass die Klimabilanz und die Naturschutzverträglichkeit des Gasförderprojektes noch gar nicht gerichtlich geprüft wurde. „Der Sofortvollzug ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Inselgemeinden, die seit Jahren gegen dieses Projekt kämpfen. Er ist auch ein fatales Signal für den Klima- und Naturschutz.“ Die Umwelthilfe kündigte an, weitere rechtliche Schritte zu prüfen, um die Gasförderung zu stoppen. Ob der Verein einen Widerspruch gegen den Sofortvollzug einlegt, der eine neue aufschiebende Wirkung haben könnte, war zunächst unklar.

Umweltminister: Gas vor Borkum wird „nicht gebraucht“

Die Landesregierung ist bei der Gasförderung geteilter Meinung - das gilt auch für den angeordneten Sofortvollzug. Energieminister Christian Meyer (Grüne) hält neue Gas- und Ölförderungen für unnötig - auch angesichts des Ziels, dass Niedersachsen bis 2040 klimaneutral werden will. „Ich teile auch die Auffassung, dass das Gas vor Borkum zur Sicherstellung der Gasversorgung in Deutschland nicht gebraucht wird“, teilt der Grünen-Politiker mit. Meyer verweist darauf, dass die Bundesregierung die sogenannte Gasmangellage zum 1. Juli beendet hatte. „Dagegen ist der Klima-, Natur- und Umweltschaden durch die Gasförderung am Rande des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer erheblich“, sagt er.

Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) verteidigt dagegen den angeordneten Sofortvollzug. Das Landesbergbauamt, das dem Wirtschaftsministerium untersteht, sei „sehr gewissenhaft“ vorgegangen, sagt Tonne. „Alle zur Verfügung stehenden Daten und Untersuchungen sind in diese Entscheidung eingeflossen und entsprechend gewürdigt worden.“ Am Ende seien die Bohrungen zu genehmigen gewesen. Die Rechtssicherheit stehe für die Landesregierung an erster Stelle - und diese liege „ganz klar vor“.

Auch 2025 kein Verbot von Kohleverfeuerung

Quelle: Photocase / Markus Imorde

KOHLEKRAFTWERKE. Die Bundesnetzagentur ordnet zum zweiten Mal kein Kohleverfeuerungsverbot an. Grund hierfür ist das freiwillige Ausscheiden von genügend Kohlekraftwerken aus dem Markt.

Erneut ordnet die Bundesnetzagentur im Jahr 2025 kein Kohleverfeuerungsverbot an. Grundlage wäre das Gesetz zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung (KVBG). Grund für den Verzicht ist, dass bis zum Anordnungstermin am 1. September bereits so viele Kohlekraftwerke aus dem Markt ausgeschieden sind, dass das gesetzlich geforderte Zielniveau für das Zieljahr 2028 bereits unterschritten ist.

Als Zielniveau wird die im jeweiligen Zieljahr gesetzlich noch zugelassene Menge der Nettonennleistung von Steinkohle- und Braunkohlekleinanlagen bezeichnet. Seit Beginn des Kohleausstiegsprozesses nach dem KVBG ist damit bereits zum zweiten Mal kein Kohleverfeuerungsverbot zur Erreichung der gesetzlichen Ziele erforderlich.

Versorgungssicherheit bleibt gewährleistet

Bei allen Kraftwerksstilllegungen überprüfen die Übertragungsnetzbetreiber die Systemrelevanz der Kraftwerke. Die Kraftwerke können danach Bestandteil der Netzreserve werden. In der Netzreserve stehen die Kraftwerke in kritischen Situationen zur Absicherung des Stromnetzes bereit. Die Versorgungssicherheit ist so jederzeit gewährleistet.

Seit dem Jahr 2024 ordnet die Bundesnetzagentur Kohleverfeuerungsverbote gemäß KVBG nur noch entschädigungslos ohne Ausschreibungen an. Ein Kohleverfeuerungsverbot wird ab dem Anordnungstermin im Jahr 2024 jeweils 30 Monate nach der Anordnung wirksam. Damit wird die Kohleverstromung ab 2027 weiter reduziert und schließlich beendet. Anordnungen ergehen jeweils anhand des Alters der Kohlekraftwerke, bis das jährliche Reduktionsziel erreicht ist. Dabei erhalten zuerst alte Anlagen eine Anordnung, dann neuere.

Die Bundesnetzagentur hat bis zum Jahr 2023 in sieben Ausschreibungsrunden insgesamt 10.900 MW Nettonennleistung zur Stilllegung ausgeschrieben. Über das Gebotsverfahren konnten 41 Anlagen mit rund 10.700 MW erfolgreich bezuschlagt werden. Für drei weitere Anlagen mit einer Nettonennleistung in Höhe von 1.400 MW hat die Bundesnetzagentur ein Verbot der Kohleverfeuerung angeordnet.

Weitere Details zum Kohleausstieg stehen im Internet bereit.

DUH-Umfrage zeigt breite Unterstützung für Energiewende

Quelle: Fotolia / K-U Haessler

REGENERATIVE. Eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland will mehr Investitionen in erneuerbare Energien statt Gaskraftwerke, so eine Umfrage von Pollytix im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe.

Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Pollytix hervor, die vom 21. Mai bis 2. Juni 2025 unter 3.101 Wahlberechtigten ab 18 Jahren durchgeführt wurde. Auftraggeber war die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Laut der Erhebung sehen 73 Prozent der Befragten die Energiewende als wichtig für Deutschland an und wünschen sich mehr Investitionen in erneuerbare Energien. Demgegenüber lehnt eine Mehrheit von 59 Prozent den Bau neuer Gaskraftwerke ab. Unter den Anhängerinnen und Anhängern der Union steigt die Ablehnung auf 61 Prozent.

Auch bei der Förderung von PV-Anlagen auf Hausdächern zeigt sich eine klare Haltung: 71 Prozent sprechen sich für die Fortführung der staatlichen Unterstützung aus. Nach Einschätzung von Pollytix gehört die Dach-PV zu den wichtigsten Treibern der Energiewende in Bürgerhand.

|

| Umfrageergebnis 2025 zur Energiewende nach Wählergruppen (Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Pollytix |

Politik soll Energiewende vorantreiben

Die DUH interpretiert die Ergebnisse als Auftrag an die Bundesregierung. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner erklärte, die Energiewende werde von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen. „Die Menschen wünschen sich mehr erneuerbare Energien und keine neuen fossilen Projekte“, sagte er.

Müller-Kraenner forderte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, den Rückhalt in der Bevölkerung ernst zu nehmen und die Förderung von Solarenergie langfristig zu sichern. „Lässt sich Wirtschaftsministerin Reiche stattdessen weiterhin von der Gaslobby einspannen, riskiert sie nicht nur die Klimaziele und Energieunabhängigkeit Deutschlands, sondern auch den Rückhalt in der Bevölkerung“, so Müller-Kraenner.

Die DUH verweist darauf, dass sich die Zustimmung zur Energiewende in allen Wählergruppen zeigt, auch bei denjenigen, die Parteien mit traditionell fossiler Energiepolitik nahestehen. Aus Sicht der Organisation müsse die Bundesregierung jetzt die politischen Rahmenbedingungen schaffen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Laut Pollytix zeige sich in der Datenlage, dass ein Großteil der Bevölkerung konkrete Erwartungen an die Politik formuliert – von Investitionen in Erneuerbare über klare Absagen an fossile Projekte bis hin zur Sicherung der Bürgerbeteiligung bei der Energiewende.

Die Umfrageergebnisse zur Energiewende stehen als PDF zum Download bereit.

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

Gasverband: Versorgung für den Winter steht

GAS. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher lässt den Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft „beruhigt“ auf den Winter blicken. Eine Sichtweise, die nicht überall geteilt wird.

„Reicht nicht“, „Deutsche Gasspeicher nur mäßig gefüllt“, „Warnsignal? Deutsche Gasspeicher deutlich weniger voll als in Vorjahren“ – Schlagzeilen dieser Tage wecken die Befürchtung, dass es in der kommenden Heizperiode zu Engpässen kommen könnte. Und noch keine zwei Monate ist es her, dass der Verband der Gasspeicherbertrieber Ines bei einer gebuchten Speicherkapazität von 70 Prozent Alarm schlug: Ein solcher Füllstand reiche nicht aus, „um die Gasversorgung in einem sehr kalten Winter zu gewährleisten“, hieß es.

Für die „Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ ist die 70-Prozent-Marke jetzt Grund, „beruhigt“ auf die nächsten Monate zu blicken. „Die deutschen Gasspeicher haben zum 31. August die Füllstandsmarke von durchschnittlich 70 Prozent überschritten und damit bereits jetzt eine für November angestrebte wichtige Marke erreicht“, teilt der Verband mit. Darüber hinaus seien die Kapazitäten in den Speichern zu 80 Prozent vermarktet. Fazit: „Die Versorgungssicherheit ist auch im kommenden Winter gewährleistet“.

Ines sah im Juli das mögliche Szenario, dass bei einem extrem kalten Winter die Speicher bereits Ende Januar 2026 entleert sein könnten. Die Lobbyorganisation erinnerte die Bundesregierung daran, dass über das Gasspeichergesetz Instrumente zur Verfügung stehen, um den Füllstand zu erhöhen. In Berlin winkte man ab.

Spreads haben sich gedreht

Als Grund für die schleppende Einspeisung gilt der ungewöhnliche jahreszeitliche Verlauf der Gaspreise. Üblicherweise sind die Preise im Sommer niedriger als im Winter. In diesem Jahr lagen die Sommer- über den Winterpreisen. Die sogenannten Spreads haben sich inzwischen wieder in die übliche Lage gedreht. Der Preisunterschied ist jedoch geringer als in früheren Jahren. „Die Einspeisung ist langsam angelaufen, hat inzwischen aber Fahrt aufgenommen“, betont der Sprecher der „Gas- und Wasserstoffwirtschaft“, Charlie Grüneberg, gegenüber E&M.

Aus Sicht von Verbandsvorstand Timm Kehler unterstreichen die aktuellen Daten die Leistungsfähigkeit der deutschen Gasinfrastruktur: „Die hohen Speicherstände, unsere in den vergangenen Jahren aufgebaute LNG-Infrastruktur und die reibungslose Zusammenarbeit von Gashändlern im In- und Ausland geben uns Sicherheit für die bevorstehende Heizperiode.“

Viele Speicher seien bereits zu über 80 Prozent gefüllt und auch das 45-Prozent-Ziel, das für bestimmte Porenspeicher gilt, sei erreichbar, so Kehler. Maßgeblich zum Erfolg beigetragen hätten „langfristige Lieferverträge, das Zusammenspiel internationaler Partner, aber auch die kontinuierliche Speicherbefüllung durch Handelsunternehmen sowie die stabilen Importe über die neue schwimmende LNG-Infrastruktur“.

EEX führt CBAM-Referenzpreis ein

Quelle: Fotolia / frenta

EMISSIONSHANDEL. Ein neuer Index soll für mehr Transparenz bei der CO2-Bepreisung sorgen. Die EEX veröffentlicht den „CBAM-Referenzpreis“ künftig jeden Freitag.

Die European Energy Exchange (EEX) hat einen neuen CBAM-Referenzpreis eingeführt. Dieser neue Index soll mehr Transparenz bei der CO2-Bepreisung schaffen, indem er zeitnah Orientierung über das Preisniveau bietet, wie die EEX mitteilte. Der Index sei entwickelt worden, um Unternehmen bei der Einschätzung von Importkosten zu unterstützen, welche ab 2026 unter den EU „Carbon Border Adjustment Mechanism“ (CBAM) fallen werden. Die erste Veröffentlichung erfolgte am 29. August. Der Index wird künftig jeden Freitag um 13 Uhr veröffentlicht.

Der neue Index soll Unternehmen eine wertvolle Referenz für die Berechnung der eingebetteten CO2-Kosten für ausgewählte Branchen wie Strom, Wasserstoff oder Eisen- und Stahlimporte bieten und sie so bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU unterstützen, insbesondere beim Management von Risiken.

Der CBAM-Referenzpreis basiert auf dem durchschnittlichen Preis der EUA-Auktionen, die im Auftrag der EU-Mitgliedstaaten von der EEX durchgeführt werden und liefert Daten für alle Regionen, einschließlich solcher mit früheren Geschäftszeiten wie im asiatisch-pazifischen Raum. Der Referenzpreis ist in 31 Währungen auf wöchentlicher Basis verfügbar. Für das Jahr 2026 wird die EEX zusätzlich den vierteljährlichen Durchschnitt der Auktionspreise veröffentlichen. Historische Wochenwerte stehen zudem für das Jahr 2024 zur Verfügung.

„Mit der wöchentlichen Veröffentlichung am Ende der Handelswoche stellen wir wertvolle Daten zeitnah zur Verfügung und unterstützen Unternehmen weltweit dabei, sich auf die Umsetzung des CO2-Grenzausgleischsmechanismus nach der Übergangsphase vorzubereiten“, sagte EEX-CEO Peter Reitz.

Die Daten sind auf der EEX-Website verfügbar.

Sonne verbilligt Day-Ahead-Preis

Der Day-Ahead-Preis seit Januar 2023. Quelle: Rabot

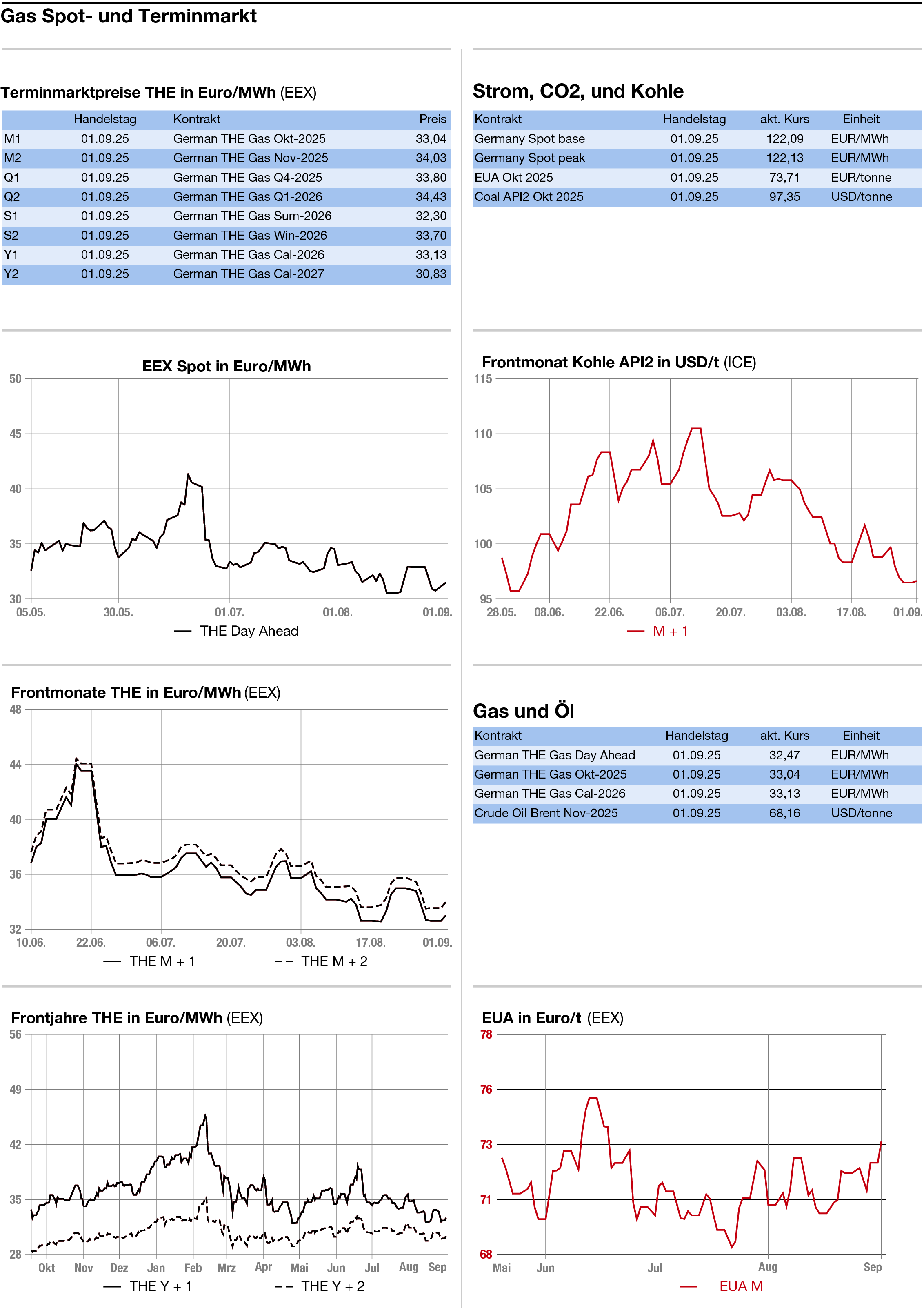

STATISTIK. Eine reichliche PV-Produktion im August sorgte für günstige Day-Ahead-Preise an der Strombörse Epex Spot.

Der durchschnittliche Strompreis im August für den nächsten Tag (Day-Ahead) lag an der Strombörse bei 7,6 Cent/kWh und damit rund 1,2 Cent niedriger als im Juli. Dort betrug der Preis im Schnitt 8,78 Cent/kWh. Das hat das Energieunternehmen Rabot Energey errechnet.

Von den 744 Stunden im August lag der Strompreis „56 Stunden lang der im negativen Bereich“, heißt es weiter. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung stieg auf 61,5 Prozent.

Als Hauptursache für die rückläufigen Preise nennt Rabot Energy die starke Solarstromproduktion. Photovoltaikanlagen speisten im August mehr als neun Milliarden kWh ins Netz ein – ein außergewöhnlich hohes Niveau. Bemerkenswert ist laut Rabot Energy, dass die Solarstromproduktion bereits im Juli ähnlich hoch ausfiel, die Preise jedoch deutlich höher lagen.

Einer der Gründe: In Frankreich mussten im Juli mehrere Atomkraftwerke ihre Leistung reduzieren oder vorübergehend abgeschaltet werden. Ursache waren Quallen, die die Filter von Kühlwasserpumpen verstopften. Diese treten bei steigenden Wassertemperaturen verstärkt auf, was Fachleute als Folge des Klimawandels einstufen.

Frankreich importierte mehr PV-Strom aus Deutschland

„Der Ausfall der französischen Atommeiler verknappte Strom auch in Deutschland. Ohne diesen Effekt wären die Preise im Juli wohl ähnlich niedrig ausgefallen wie im August“, erklärt Jan Rabe, Mitgründer und Geschäftsführer von Rabot Energy.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Hitzeperioden und Trockenheit französische Kernkraftwerke zu Drosselungen gezwungen, weil Flüsse nicht genügend Kühlwasser führten. „Die Vorfälle zeigen, dass Atomkraft kein verlässlicher Energielieferant ist, wie so oft behauptet“, so Rabe weiter.

Gleichzeitig profitieren auch die europäischen Nachbarn von der hohen Einspeisung deutscher Photovoltaikanlagen. Frankreich etwa erhöhte Ende Juni seine Stromimporte aus Deutschland deutlich, um die Produktionsausfälle seiner Atomkraftwerke auszugleichen.

Shell will Ladenetz für E-Lkw verknüpfen

Quelle: Shutterstock

ELEKTROFAHRZEUGE. Mit dem Ansatz, öffentliche, halböffentliche sowie Depot-Ladestationen zu verknüpfen, will Shell den Ausbau des Ladenetzes für Lkw kostengünstig voranbringen.

Shell verfolgt Pläne, ein Ladenetz für Schwerlastfahrzeuge zwischen Autobahnen und Depots aufzuspannen. Darüber berichtet das Branchenportal electrive.net. Umfassen soll die Infrastruktur sowohl Ladestationen, die öffentlich zugänglich sind wie Ladesäulen von Shell Recharge, als auch halböffentliche und private Depotstandorte anderer Unternehmen.

Als Zielgruppe hat Shell dabei unter anderem Logistikunternehmen wie Contargo im Blick. Mit dem Unternehmen arbeitet Shell bereits über die Konzerntochter SBRS, die seit 2022 zur Shell-Gruppe gehört, zusammen. SBRS stellt Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Software zur Energiebedarfsoptimierung von Flottenbetreibern zur Verfügung.

Für Contargo hat SBRS ein privates Ladenetz für schwere Elektro-Lkw aufgebaut und Ladestationen an 14 Containerterminals installiert. Zudem wurde laut SBRS jedes „eDepot“ mit einem Software-Managementsystem ausgestattet. In Belgien hat SBRS beim Logistikunternehmen Remitrans ein halböffentliches Depot errichtet, das am 4. August eröffnet wurde. Halböffentlich bedeutet, dass die Ladeinfrastruktur zeitlich eingeschränkt zur Verfügung steht. Andere Lkw-Fahrer können die Ladestationen dann nutzen, wenn die Fahrzeuge von Remitrans die Infrastruktur nicht benötigen.

Shell-Tochter: Um 25 Prozent geringere Lkw-Betriebskosten

Mit diesem als „integriertes Ladenetz für Schwerlastflotten“ bezeichneten Konzept will Shell die noch bestehenden Lücken in der Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr kostengünstig schließen. Mit „Shared Charging“ ließe sich laut SBRS die Infrastruktur besser auslasten. In einem Depot kommt es zumeist zu Spitzenlasten, wenn in der Nacht oder mittags Fahrzeuge aufgeladen werden. Zu anderen Tageszeiten bleibe die Infrastruktur häufig ungenutzt. Flottenbetreiber könnte ihre Anlagen „optimal“ nutzen, zudem ließen sich die Gesamtbetriebskosten für Elektro-Lkw senken und die Netzeffizienz würde unterstützt, wenn die Nachfrage nach Ladestrom über verschiedene Zeiträume und Nutzer verteilt würde.

SBRS verweist auf Einsparpotenziale von 25 Prozent bei den Gesamtbetriebskosten für E-Fahrzeuge und den Vorteil stabiler und reduzierter Energiepreise. „Unser integriertes Ladenetz unterstützt Flottenbetreiber durch zuverlässigen Zugang und trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten für batterieelektrische Lkw zu senken. Diese Senkung wird durch eine Kombination aus Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen ermöglicht – von stabilen, vergünstigten Energiepreisen und Ladeoptimierung bis hin zur Monetarisierung des Depotzugangs außerhalb der Spitzenzeiten“, erläutert Conrad Mummert, Managing Director of „Shell eDepot Solutions“.

Laut Branchenportal electrive.net habe Shell noch keine Details zur Verknüpfung der verschiedenen Ladestandorte präsentiert. Für die Umsetzung des Vorhabens „einschließlich Ladehardware, Softwareintegration und Energiesystem-Unterstützung“ soll die Konzerntochter SBRS zuständig sein.

Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

Quelle: E&M

IN EIGENER SACHE. Unsere September-Ausgabe 2025 ist erschienen. Lesen Sie sie bequem und einfach auf Ihrem Smartphone und Tablet! Einfach dafür einloggen. Ein Blick in die Inhalte dieser Ausgabe.

Die neue Printausgabe der E&M ist da. Alles dazu finden Sie auf unserer Info-Seite!

Einige Themen der September-Ausgabe vom 1. September 2025:

- Titel: Wenn der Ex zahlen soll

- Politik: Katherina Reiche hat mit hohen Ambitionen den Posten der Bundeswirtschaftsministerin angetreten. Wir ziehen eine erste Bilanz.

- Direktvermarktung: Zum 22. Mal hat E&M seine einzigartige Branchenerhebung zur Direktvermarktung durchgeführt. Fazit: Es kommt wieder Schwung in den Markt

- Stark im Wind: E&M gibt in seinem Sonderteil einen Überblick über die neuesten Trends im Windmarkt. Mit dabei: eine Reise nach Schottland

- Digitalisierung: Der BEMD hat eine neue Auflage seiner Transparenzinitiative Meter to Cash abgeschlossen

- Erdgas: Das Ende der Gasspeicherumlage kommt nicht überall so gut an

- BHKW des Monats: Rolls-Royce hat ein CO2-neutrales Energiesystem für das Duisburg Gateway Terminal geliefert.

- Wärme: Die Gemeinde Prien am Chiemsee nutzt den See als Energielieferant für ihr Freizeitbad

Quelle: Shutterstock / ImageFlow

Ein digitaler Kamerad für die Netzbetreiber

IT. Forschende des Fraunhofer IOSB-AST haben einen KI-Agenten entwickelt, der Netzbetreiber bei täglichen Aufgaben unterstützen soll.

Zwei Modi, viel Hilfe: Angesichts der immer komplexer werdenden Aufgaben von Netzbetreibern hat das Fraunhofer IOSB-AST (Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, Institutsteil für angewandte Systemtechnik) einen sogenannten „GridCompanion“ vorgestellt. Der Sprachmodell-basierte Ansatz soll automatisierte Handlungsempfehlungen, Reports und Visualisierungen bieten, wie das Institut mitteilt.

Kern des KI-Agenten ist ein Chatbot, über den der Netzbetreiber mit dem Assistenten interagieren kann. Dieser verfügt über zwei Modi: Den Agentenmodus, der im Problemfall mithilfe von Netzsimulationstools und erweiterten Daten- und Analyseverfahren schnell strukturierte Lösungen bieten soll. Auch eine Automatisierungsfunktion ist in diesem Modus verfügbar, die ereignisbasierte Workflows auslösen soll. So könne beispielsweise in dem Fall, dass aus dem Leitsystem eine Fehlermeldung ausgegeben wird, sowohl eine gezielte Fehlersuche zur Identifikation potenzieller Ursachen eingeleitet als auch Handlungsoptionen automatisiert mittels Simulation ausgewertet werden. Dadurch könne der „GridCompanion” auch bei der automatischen Erkennung von überlasteten Betriebsmitteln oder der Überwachung von Spannungsbändern unterstützen, heißt es in der Mitteilung des Fraunhofer IOSB-AST.

Bei großen Netzbetreibern im Evaluationsbetrieb

Der zweite verfügbare Modus des Agenten soll netzspezifische Dokumente wie Standards, Handbücher oder Unternehmensrichtlinien integrieren und analysieren können. Anwender sollen Dokumente so schnell und effizient nutzen können, beispielsweise um Fehlermeldungen oder Handlungsempfehlungen mit betrieblichen Vorgaben abzugleichen. Zum Einsatz kommt dabei die sogenannte Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Technik, die es möglich macht, große Sprachmodelle (LLMs) mit externem Wissen zu kombinieren.

Momentan befindet sich der Agent bei drei nicht näher bezeichneten „großen deutschen Netzbetreibern“ im Evaluationsbetrieb. Und die Forschenden planen bereits die Weiterentwicklung des Agenten: Künftig sollen beispielsweise die Anbindung des Systems an Leitsysteme über standardisierte Schnittstellen, die Integration als lokales On-Premise-Sprachmodell sowie die Erweiterung um Cybersecurity-Funktionalitäten möglich werden.

Leag mischt Braunkohle mit Holzpellets

Leag-Mitarbeiter vor der Holzbrikettpresse. Quelle: Leag

F&E. Am Standort Schwarze Pumpe setzt das Energieunternehmen Leag auf neue Brennstoffprodukte für Industrie- und Gewerbekunden.

Am Standort Schwarze Pumpe in Brandenburg treibt die Cottbuser Leag die Entwicklung neuer Brennstoffprodukte voran. Anlässlich des 70. Jubiläums des Industrieparks präsentierte das Unternehmen einen neuen Mischbrennstoff namens „Blend“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dabei handelt es sich um ein Produkt, das „Braunkohlestaub mit einem biogenen Anteil durch Aufmahlung von Holzpellets“ kombiniert. Ziel ist es, den klassischen fossilen Brennstoff durch einen biogenen Anteil klimaverträglicher zu machen.

Im kommenden Jahr soll eine neue Anlage dafür in Betrieb genommen werden. Geplant sei eine Produktionskapazität von rund 300.000 Tonnen pro Jahr, so die Leag. „Der Mischbrennstoff hat die Grundeigenschaften von Braunkohlestaub, besitzt durch den Biomasseanteil aber eine deutlich bessere CO2-Bilanz“, erläutert Betriebsleiter Stefan Weichert. Das Produkt kann in bestehenden Feuerungsanlagen eingesetzt werden und ermöglicht Industrie- und Gewerbekunden eine Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks, ohne dass Investitionen in neue Technik notwendig werden, so die Idee von „Blend“.

Holzbrikett-Produktion startet im September

Bereits im September wird in Schwarze Pumpe eine Pilotanlage zur Herstellung von Holzbriketts starten. Die Presse ist zunächst auf eine Jahresleistung von 16.000 Tonnen Biomassebriketts ausgelegt. Sollte sich das Verfahren im Betrieb bewähren und eine ausreichende Nachfrage bestehen, ist eine Ausbaustufe vorgesehen, die die Kapazität auf bis zu 120.000 Tonnen jährlich erhöht, so das Unternehmen.

Mit der neuen Technik können nicht nur klassische Holzbriketts für private Kaminöfen hergestellt werden. Auch Reststoffe aus der Landwirtschaft oder Klärschlamm lassen sich verarbeiten. Insbesondere für die Prozesswärme im produzierenden Gewerbe könnten solche Biobrennstoffe eine Alternative zu fossilen Energieträgern darstellen. „Die Aufbereitung und Veredlung biogener Reststoffe und Abfälle zu hochwertigen Brennstoffen ist ein wesentlicher Faktor zur Nutzung dieses großen Potenzials.“

Grund für die neuen Produkte ist der gesetzliche (Braun-)Kohleausstieg und die damit verbundene Transformation des Leag-Veredlungsbetriebs am Standort Schwarze Pumpe. Sowohl für Industrie- und Gewerbebetriebe als auch privaten Verbrauchern mit Ofenheizung oder Kamin möchte die Leag damit umweltfreundlichere Alternativen zu Braunkohlestaub und -Braunkohlebriketts anbieten.

Produktion von Holzpellets

Daneben setzt die Leag vor allem auf die Holzpellet-Produktion. Die Werke der Leag Pellet GmbH in Schwedt, Wismar, Löbau und Oranienbaum verfügen zusammen über eine Produktionskapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr. Hinzu kommen die Standorte des schwedischen Partners Scandbio AB in Schweden und Lettland, die eine ähnliche Menge herstellen. Scandbio ist zudem ein bedeutender Fernwärmeversorger in Skandinavien.

Als Rohstoff für die Pellet-Produktion setzt die Leag nach eigenen Angaben ausschließlich auf Resthölzer und Nebenprodukte aus Sägewerken sowie Schadholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Beschaffung erfolgt überwiegend regional in einem Umkreis um die Standorte und unterliegt strengen Kontrollen.

Notwendige Kosten der Energiewende weltweit

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Global erreichten die Investitionen in die Energiewende 2024 mit rund 2,1 Billionen US-Dollar einen neuen Rekordwert. Um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, müssten die jährlichen Investitionen in den kommenden Jahren jedoch verdreifacht werden. Die Berechnungen stammen aus dem Report „Energy Transition Investment Trends 2025“.

Quelle: Shutterstock / RGtimeline

Enercity findet Fläche für Geothermieprojekt

GEOTHERMIE. Die Landeshauptstadt Hannover stellt im Rahmen eines langfristigen Erbbaurechtsvertrages die Fläche für die Wärmegewinnung mittels Geothermie zur Verfügung.

Die Stadt Hannover hat mit einem langfristigen Erbbaurechtsvertrag den Weg für grüne Wärme aus Hannover-Lahe geebnet. Das Geothermieprojekt des örtlichen Versorgers Enercity soll bis zu 30 MW grundlastfähige Leistung für das hannoversche Fernwärmenetz liefern. Bereits ab 2027 soll in Lahe erneuerbare Wärme gewonnen werden.

Rund 20.000 Haushalte sollen künftig mit Fernwärme aus rund 3.200 Metern Tiefe versorgt werden. Die Geothermieanlage soll rund 15 bis 20 Prozent des hannoverschen Fernwärmebedarfs abdecken. Damit leiste sie einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität der Stadt bis 2035 und zum Ausstieg aus der Kohle, heißt es von den Projektpartnern Enercity und Eavor.

Zum Einsatz kommt bei dem Tiefenwärmeprojekt der sogenannte Eavor-Loop. Die Technik basiert auf einem geschlossenen Kreislaufsystem, das ohne Zugang zu unterirdischen Heißwasserreservoirs auskommt. In mehreren Kilometern Tiefe werden horizontale und vertikale Bohrungen miteinander verbunden und bilden so ein unterirdisches Rohrnetz. Darin zirkuliert eine Wasser-Glykol-Mischung, die sich durch den natürlichen Temperaturunterschied zwischen Erdoberfläche und Erdinnerem eigenständig bewegt.

Kontinuierlicher Fluss ohne Pumpen

Der sogenannte Thermosiphon-Effekt sorgt dafür, dass die Flüssigkeit ohne Pumpen kontinuierlich fließt. Auf ihrem Weg nimmt sie Wärme aus dem umgebenden Gestein auf, die anschließend an der Oberfläche über Wärmetauscher in das Fernwärmenetz eingespeist wird.

Am Standort Lahe sollen zwei dieser Systeme mit jeweils 15 MW Leistung realisiert werden. Zusammen können sie rund 250 Millionen kWh Wärme pro Jahr bereitstellen – genug, um mehrere zehntausend Haushalte mit Wärme zu versorgen. Enercity hebt hervor, dass die Versorgung wetterunabhängig und grundlastfähig sei.

Nach Angaben des Unternehmens Eavor GmbH mit Sitz in München handelt es sich um das erste Projekt dieser Art in einer deutschen Großstadt. „Unser Ziel ist es, mit skalierbarer Tiefengeothermie Städte mit erneuerbarer und verlässlicher Energie zu versorgen – ohne Emissionen, Fracking oder natürliche Thermalquellen“, sagt Geschäftsführer Marco Becker.

Die Technologie gilt als vielversprechend, weil sie international bereits in Pilotanlagen in Kanada und den USA erprobt wurde. Auch in den Niederlanden und in Japan laufen erste Projekte.

Enercity plant, die Wärme aus Lahe zunächst in das bestehende Fernwärmenetz einzuspeisen. Perspektivisch könnten weitere Standorte in der Region erschlossen werden. Die Investitionskosten liegen im dreistelligen Millionenbereich. Ein Teil der Finanzierung soll durch Fördermittel von Bund und Land gedeckt werden.

Bielefeld visualisiert den Fernwärmeausbau

Karte der Stadtwerke Bielefeld. Quelle: E&M

WÄRME. Die Stadtwerke Bielefeld haben eine interaktive Fernwärme-Ausbaukarte veröffentlicht. Dort können Privatleute und Unternehmen auch ihr Interesse an einem Anschluss hinterlegen.

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen können mit der neuen interaktiven Fernwärme-Ausbaukarte für Bielefeld prüfen, ob ihr Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen werden kann. Die digitale Karte zeigt nicht nur die bereits bestehenden Anschlussmöglichen, sondern auch Eignungsgebiete, in denen ein Ausbau sinnvoll ist, sowie Prüfgebiete, die noch näher untersucht werden, teilten die Stadtwerke Bielefeld mit.

Über diese neue Karte können Privatleute und Unternehmen auch ihr Interesse an einem Fernwärmeanschluss hinterlegen. „Diese Angabe ist unverbindlich, liefert den Stadtwerken aber wichtige Hinweise für die weitere Planung − etwa wann ein Heizungstausch bevorsteht und wie hoch das Interesse in den unterschiedlichen Gebieten ist“, erklärte Katharina Wecken, Projektleiterin Wärmeplanung bei den Stadtwerken Bielefeld.

Die Karte ist Bestandteil des kommunalen Wärmeplanungsprozesses, den der Stadtrat im Juni 2025 beschlossen hat. Ziel ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis spätestens 2040. Die Stadtwerke sehen den Ausbau der Fernwärme als zentrales Instrument zur Umsetzung dieser Strategie.

Das Tool soll Transparenz über die Planungen schaffen und die Beteiligung der Einwohner erleichtern. Die Karte ist online unter waermeplanung.stadtwerke-bielefeld.de abrufbar.

50 Hertz baut Netzanbindung Südharz

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Eine neue 380-kV-Freileitung wird ab 2028 im Südharz die bestehende 220-kV-Leitung ablösen. Netzbetreiber 50 Hertz stärkt mit der erhöhten Transportkapazität die Netzstabilität.

Am 1. September startete der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz die Arbeiten an der Erneuerung der Netzanbindung Südharz. Das wichtige Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz soll die bestehende 220-kV-Leitung durch eine 380-kV-Freileitung ersetzen. Die 145 Kilometer lange Leitung startete bei Sömmerda in Thüringen mit der Gründung des ersten Mastes. Im Anschluss folgen die Errichtung der Masten (das sogenannte „Maststocken“) und der Seilzug, teilte das Unternehmen mit. Die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen.

Die neue Leitung werde in zwei Abschnitten – einem Nord- und einem Südabschnitt – geplant und gebaut. Der Bau beginnt in Abschnitt Süd zwischen Nordhausen und Erfurt. Hier werden 180 Masten errichtet. Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten erfolgten bereits bauvorbereitende Maßnahmen wie Wegebau sowie archäologische und artenschutzfachliche Untersuchungen. Die neue Freileitung verlaufe dabei künftig teilweise anders als die bisherige, insbesondere mit Rücksicht auf Wasservögel an den Erfurter Seen nördlich der Landeshauptstadt. So wird die neue Leitung künftig entlang der A71 nach Norden das Seengebiet umgehen.

Deutliche Entlastung bestehender Netze

Im Anschluss baut 50 Hertz die Bestandsleitung zurück, die bis zur Inbetriebnahme der neuen Leitung benötigt wird. Mit dem Vorhaben wird die im Jahr 1988 errichtete 220-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Wolkramshausen bei Nordhausen und Vieselbach bei Erfurt durch eine leistungsfähigere 380-kV-Freileitung ersetzt. Die Strombelastbarkeit erhöht sich dadurch auf zukünftig 4.000 Ampere pro Drehstromsystem.

Das Projekt dient dem bedarfsgerechten Ausbau des Höchstspannungsnetzes in der Region. Es erhöht die Versorgungssicherheit und leistet mit seiner gesteigerten Übertragungskapazität einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. Die Netzverstärkungsmaßnahme gründet auf dem mittlerweile sehr hohen Leistungsfluss von Nordost nach Südwest. Durch die Realisierung des Projektes Netzanbindung Südharz wird die bestehende Verbindung zwischen Bad Lauchstädt und Vieselbach deutlich entlastet.

Dies erhöhe die Übertragungskapazität etwa für Windenergie deutlich. Vor

allem im Norden Thüringens gibt es zahlreiche Windkraftanlagen. Damit soll die Anzahl sogenannter Netzeingriffe, die bei einer Überlastung des Stromnetzes nötig sind, verringert werden. Nach Angaben des regionalen Netzbetreibers Thüringer Energienetze (TEN) kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt 95 solcher Netzeingriffe mit einer Dauer von insgesamt 492 Stunden, bei der Windräder, Solaranlagen oder andere Anlagen für erneuerbare Energien abgeregelt wurden. Die Anlagenbetreiber erhielten so laut Bundesnetzagentur rund 1,48 Millionen Euro Entschädigungszahlungen.

Genehmigung der Bundesnetzagentur kam 2025

Die Bundesnetzagentur hatte den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben am 17. März 2025 an 50 Hertz übergeben. Damit waren die rechtlichen Voraussetzungen für den Baustart gegeben. Der Ausbau des Übertragungsnetzes zwischen Schraplau/Obhausen (Querfurt) und Vieselbach ist im Bundesbedarfsplangesetz seit 2015 als Vorhaben 44 verankert.

Für den Abschnitt Nord des Vorhabens zwischen dem künftigen Umspannwerk Schraplau/Obhausen (Querfurt) und dem UW Wolkramshausen lief ein separates Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. Dieses endete am 17. Juli 2025 mit der Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses an 50 Hertz.

Chargecloud erweitert sein Führungsteam

Führungsriege bei Chargecloud (v.l.): Dr. Marius Mölders, Oliver Adrian, Jessica Blank und Markus Bach. Quelle: Chargecloud

PERSONALIE. Das Kölner Softwareunternehmen Chargecloud baut seine Führung aus. Oliver Adrian übernimmt die Rolle von COO und CRO, Marius Mölders wird CFO.

Der Kölner Anbieter cloudbasierter Lösungen für die Elektromobilität hat seine Unternehmensleitung erweitert. Oliver Adrian verantwortet künftig die Bereiche Betrieb und Vertrieb in Personalunion als Chief Operating Officer (COO) und Chief Revenue Officer (CRO). Dr. Marius Mölders tritt als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsleitung ein.

Markus Bach bleibt, wie das Unternehmen mitteilt, Chief Executive Officer (CEO) und behält auch die Funktion des Chief Technology Officer (CTO). Jessica Blank ist weiterhin als Chief Strategist für die Umsetzung der Unternehmensstrategie zuständig. Damit besteht die Führungsebene des 2016 gegründeten Unternehmens nun aus vier Personen.

Die Erweiterung der Geschäftsleitung begründet Chargecloud mit dem internationalen Wachstumskurs des Unternehmens. In diesem Jahr hat die Gesellschaft eine Tochter in Italien gegründet, weitere in Spanien und Frankreich sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Management will die Organisation so aufstellen, dass die Expansion in Europa strategisch und finanziell unterstützt wird.

Adrian bringt mehrjährige Erfahrung aus der Elektromobilität und Ladeinfrastruktur mit. Vor seinem Wechsel leitete er bei Ford die europäische Strategie für Lade- und Energielösungen. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Hubject tätig, unter anderem als Vice President und interimistischer CEO für Nordamerika. Dort verantwortete er die Expansion im US-Markt. Mölders arbeitete zuletzt für Mitsubishi Power Europe, eine Tochter der japanischen Mitsubishi Heavy Industries Group. Dort leitete er das Controlling der Energiesparte für die Region Europa, Naher Osten und Afrika. Davor übernahm er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Finanzsteuerung, Investor Relations und Rechnungswesen.

Neuer Geschäftsführer in Bad Keuznach

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Die Unternehmensgruppe Bad Kreuznach hat Klaus-Dieter Dreesbach zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt.

Klaus-Dieter Dreesbach ist neuer Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Bad Kreuznach. Der 65-Jährige ist bereits seit 2008 stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung.

Mit der neuen Aufgabe rückt er an die Spitze der Gesellschaft. Dreesbach folgt auf Christoph Nath. Dieser wechselt wiederum zum 1. Oktober zum Stadtwerkeverbund Remscheid (wir berichteten). Lokalen Medien zufolge hatte Nath Anfang Juli die Gesellschafterversammlung gebeten, seinen Vertrag vorzeitig aufzuheben.

Die Stadtwerke Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz versorgen rund 75.000 Menschen mit Strom, Gas und Wasser.

|

| Klaus-Dieter Dreesbach Quelle: Unternehmensgruppe Bad Kreuznach |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

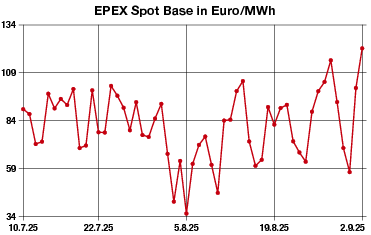

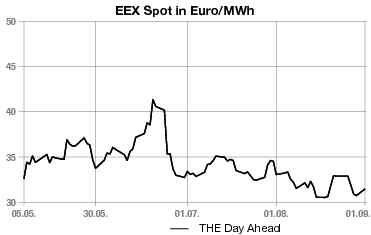

MARKTBERICHTE

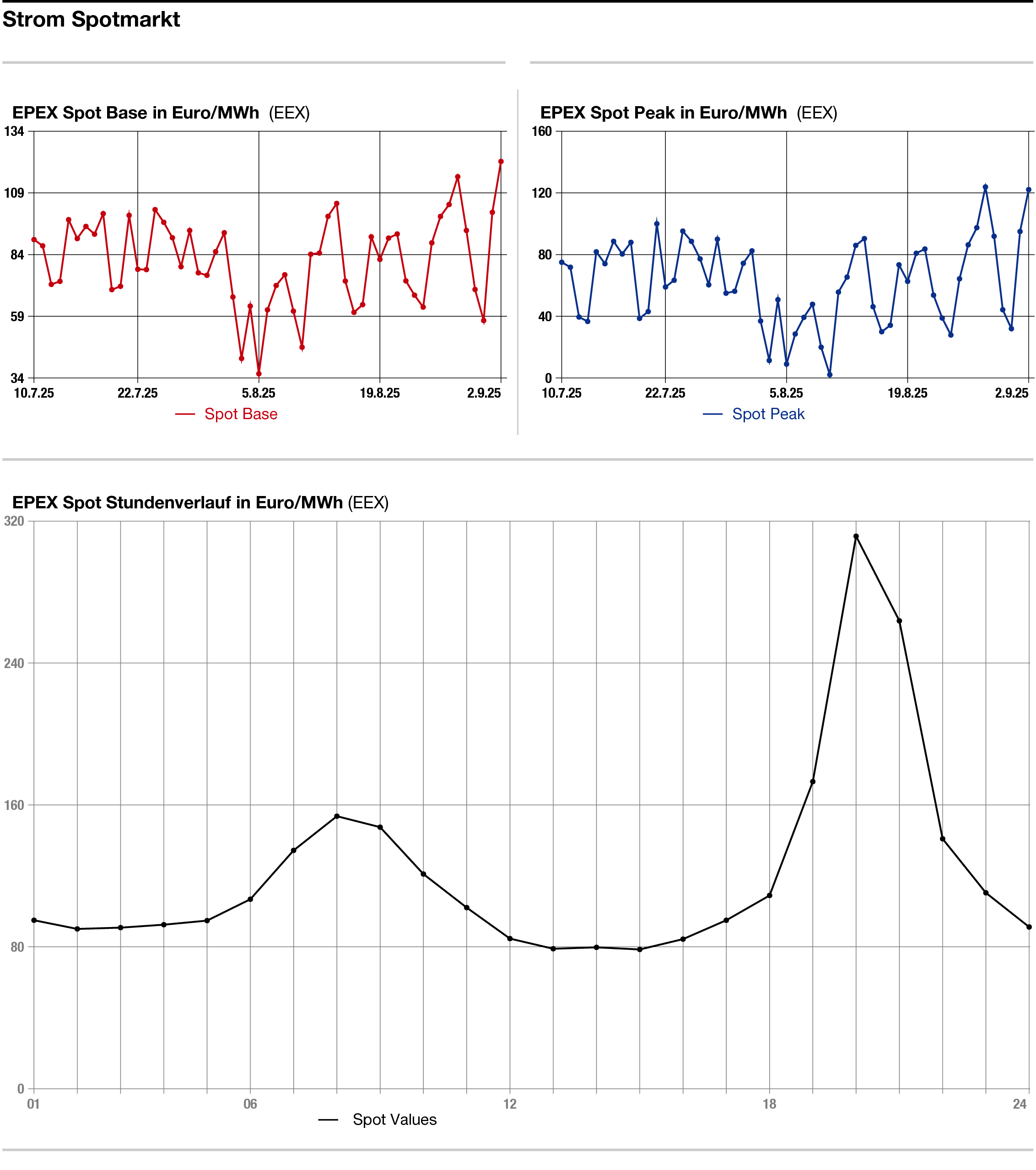

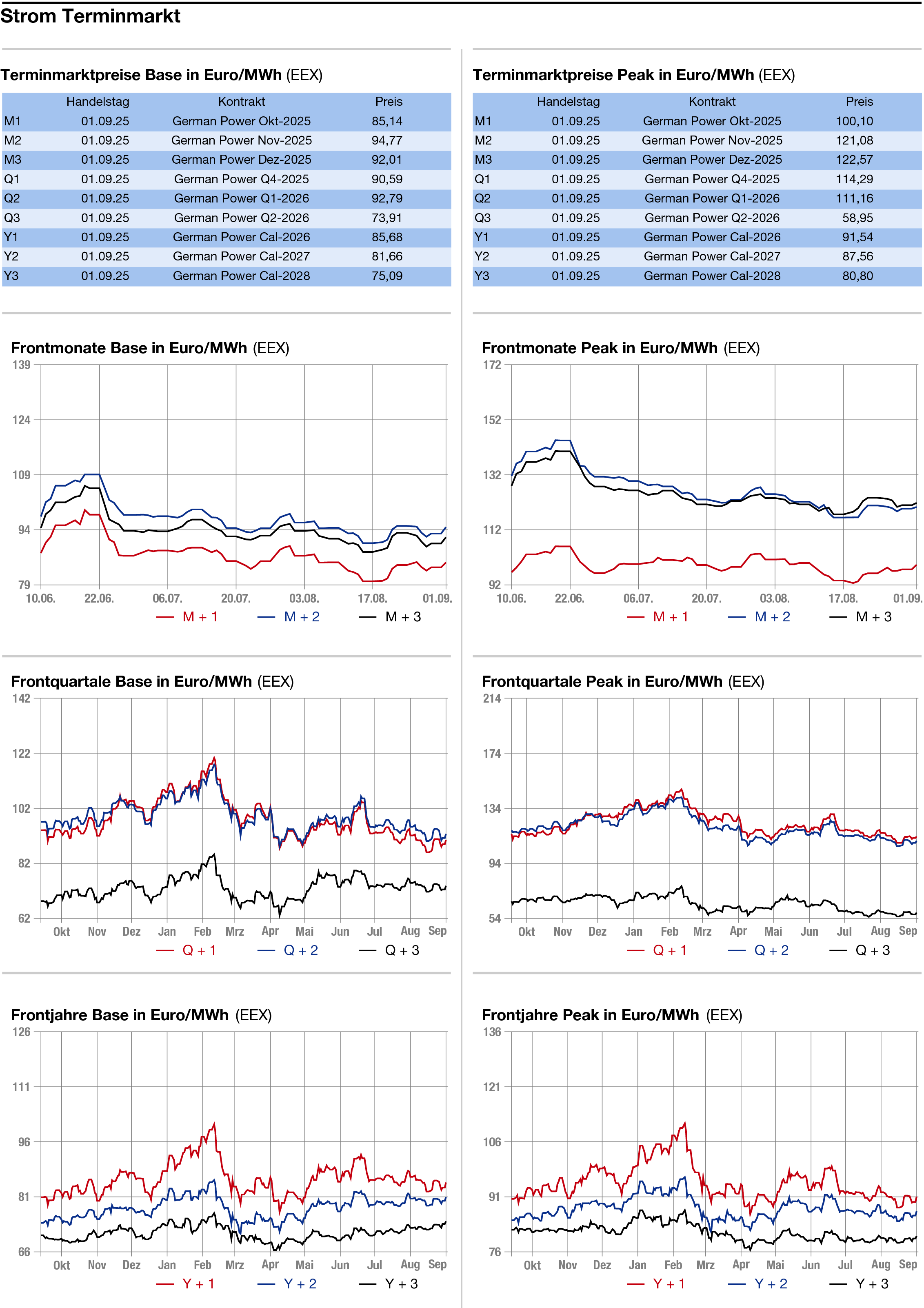

STROM

GAS

Festere Preise an allen Börsen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Die Energiemärkte haben die Woche mit überwiegend festen Tendenzen begonnen. Am Strommarkt verteuerten sich die kurzfristigen Kontrakte deutlich, gestützt durch schwächere Erneuerbaren-Einspeisung, während das Cal 26 ebenfalls zulegte. Auch CO2-Zertifikate zeigten sich fester. Hier könnten Debatten um die Folgen der Klimapolitik für Industrie und Beschäftigung sowie Forderungen von Thyssenkrupp nach einem langsameren Abbau freier Zuteilungen zusätzliche Volatilität auslösen.

Strom: Überwiegend fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Montag präsentiert. Der Dienstag kostete im Base 122,25 Euro je Megawattstunde, im Peak mussten 122,50 Euro gezahlt werden. Am Freitag war der Montag selbst mit 94,00 Euro bewertet worden. An der Börse kostete der Day-ahead am Montag in der Grundlast 122,09 Euro und im Peak 122,13 Euro je Megawattstunde.

Die Erneuerbaren-Einspeisung soll am Dienstag ein gutes Stück geringer ausfallen als noch am Montag. Ab Mittwoch wird dann ein deutlicher Anstieg der Einspeisemengen erwartet. Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag um 1,40 Euro auf 85,32 Euro je Megawattstunde.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise zum Wochenstart gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,91 Euro auf 73,90 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 74,23 Euro, das Tief bei 72,78 Euro je Tonne. Viel diskutiert wurde am CO2-Markt die Äußerung der Gewerkschaft IG BCE, die der Regierung vorwirft, mit ihrer CO2-Bepreisungs- und Emissionshandelspolitik Industrie und Arbeitsplätze zu gefährden. Bereits jetzt sei die Chemieproduktion um 20 Prozent zurückgegangen, da die Hersteller zunehmend einer steigenden Belastung durch den CO2-Preis ausgesetzt seien.

Zugleich hat der Industriekonzern Thyssenkrupp die Europäische Union aufgefordert, den vorgesehenen Zeitplan für den Abbau kostenloser Emissionszertifikate im europäischen ETS-System zu überdenken. Am CO2-Markt könnte die Debatte nach Einschätzung von Marktteilnehmern zusätzliche Volatilität auslösen. Sollten die kostenlosen Zertifikate schneller entfallen, wäre kurzfristig mit steigender Nachfrage nach Emissionsrechten zu rechnen – was tendenziell preistreibend wirkt. Auf längere Sicht könnte ein verlangsamter Abbau hingegen zu einer gewissen Entspannung beitragen und die Preisdynamik dämpfen.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Montag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,35 Euro auf 32,00 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,645 Euro auf 32,100 Euro je Megawattstunde nach oben. Am Montag sorgten vor allem die Aussichten auf eine schwächere Erneuerbaren-Einspeisung für festere Gaspreise. Insgesamt scheint die Lage jedoch relativ entspannt zu sein.

Sorgen im Hinblick auf Versorgungsengpässe vor Beginn der Heizsaison stehen aktuell laut Marktteilnehmern nicht mehr im Vordergrund. Die Gasspeicher in der EU sind laut dem Branchenverband Gas Infrastructure Europe zu mehr als 77 Prozent gefüllt und damit auf Kurs, das Ziel von 80 Prozent bis zum 1. November zu erreichen.

Die durchschnittlichen LNG-Importe lagen Ende August nach Angaben der Analysten von ANZ Research um 51 Prozent über dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt und halfen, die verringerten norwegischen Zuflüsse infolge planmäßiger Wartungsarbeiten auszugleichen. China hat seine Käufe aufgrund reichlicher heimischer Bestände zurückgefahren, womit mehr LNG verfügbar war. Auch wenn der TTF-Frontmonat am Montag zulegte, liegt der Kontrakt im Monatsvergleich jedoch fast sechs Prozent im Minus.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: