3. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WASSERSTOFF: Berlin und Canberra vertiefen Energiepartnerschaft

KLIMASCHUTZ: Deutschland emittierte 2024 zu viel CO2

BADEN-WÜRTTEMBERG: Neue Vorgaben für Kommunen durch Klimaschutzgesetz

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Elektroautos bis Juli 2025

HANDEL & MARKT

PPA-PREISINDEX: Rückläufiges PPA-Preisniveau im August

CONTRACTING: Enercity übernimmt Wärmeprojekte der Kasseler EAM

SMART METER: SGW Metering wird Teil der Ista-Gruppe

VERTRIEB: Stadtwerke Osnabrück setzen auf Callcenter

TECHNIK

WINDKRAFT OFFSHORE: Windpark „He Dreiht“ ist fertig verkabelt

PHOTOVOLTAIK: Stadtwerke Heidenheim erwerben Solarpark

STROMSPEICHER: Von China in die Schweiz: Großbatterien auf dem Wasserweg

EFFIZIENZ: Fortschritt in der Kältepufferung

UNTERNEHMEN

BILANZ: Bensheimer Versorger schnallt Gürtel enger

PERSONALIE: Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda haben einen neuen Chef

STROM: Enercity versorgt Alma Mater

BILANZ: SMA-Solar-Vorstand geht für 2025 von einem Verlust aus

VERTRIEB: EWE wird bei der Kundenansprache persönlicher

PHOTOVOLTAIK: Werke von Meyer Burger in Deutschland werden geschlossen

TOP-THEMA

Expertenstreit über Anpassung des Batterierechts

Quelle: Fotolia / JFL Photography

POLITIK.

Im Umweltausschuss des Bundestags haben Sachverständige den Gesetzentwurf zur Anpassung des Batterierechts diskutiert. Die Meinungen gingen weit auseinander.

Der Umweltausschuss des Bundestags hat am 1. September in einer öffentlichen Anhörung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Batterierechts an die EU-Verordnung beraten. Der Entwurf, der unter dem Titel „Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz“ vorliegt, soll das bestehende Batteriegesetz (BattG) ablösen und in einem neuen Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG) gebündelt werden. Während einige Experten das Vorhaben begrüßten, äußerten andere erhebliche Bedenken.

Der Entwurf sieht vor, europäische Vorgaben zu Herstellung, Kennzeichnung, Entsorgung und Recycling von Batterien in deutsches Recht zu überführen. Dazu gehören Beschränkungen für gefährliche Stoffe, Regelungen zur Konformität, Pflichten in der Lieferkette sowie höhere Sammelziele. Bis 2027 sollen 63 Prozent aller Gerätebatterien erfasst werden, bis 2030 dann 73 Prozent. In Deutschland liegt die Sammelquote derzeit bei 50 Prozent.

Keine zusätzlichen Belastungen einführen

Besonders strittig war die Frage, ob der Entwurf über die EU-Vorgaben hinausgeht. Von der Unionsfraktion benannte Sachverständige kritisierten, die Bundesregierung schaffe damit zusätzliche Belastungen ohne erkennbaren Mehrwert. Auch Georgios Chryssos von der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS) warnte vor einer „überhasteten Verabschiedung“. Nach seiner Einschätzung seien die EU-Regeln bereits unmittelbar vollziehbar, eine nationale Umsetzung sei daher nicht zwingend notwendig. Er befürchtete zudem neue bürokratische Hürden.

Auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) sprach von einem „Goldplating“. Gunther Kellermann vom ZVEI kritisierte, dass die Bundesregierung für die Beitragsmessung acht Kriterien festschreiben wolle, während die EU lediglich zwei vorsieht. Dadurch werde das System komplizierter und intransparent.

Pfandsystem und Brandschutz gefordert

Dagegen unterstützten die von SPD, Grünen und Linken benannten Sachverständigen die Pläne grundsätzlich. Sie forderten jedoch zusätzliche Regelungen, etwa im Umgang mit Bränden durch Lithium-Ionen-Akkus. Anja Siegesmund vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) bezeichnete das Thema als „blinden Fleck“ im Gesetz. Nach Angaben des BDE verursachen Lithium-Batterien täglich rund 30 Brände, die Schäden in dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr verursachen. Siegesmund plädierte für ein Pfandsystem, um Risiken besser abzusichern.

Auch aus kommunaler Sicht wurden einzelne Aspekte hervorgehoben. Tim Bagner vom Deutschen Städtetag begrüßte die Pflicht für Hersteller von Industrie- und Fahrzeugbatterien, sich an einer Organisation für Herstellerverantwortung zu beteiligen. Kritisch bewertete er jedoch die vorgesehene Bindungsfrist von zwölf Monaten für kommunale Entsorgungsträger. Diese müssten bei Bedarf kurzfristig den Anbieter wechseln können, um Probleme bei der Zwischenlagerung zu vermeiden.

Strittige Rücknahmewege

Holger Thärichen vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sprach sich dafür aus, mehr Batterietypen an kommunalen Sammelstellen anzunehmen. Gleichzeitig empfahl er, die Rücknahmepflicht für bestimmte Batterien wie E-Bike-Akkus erst ab 2026 einzuführen, damit ausreichend Spezialbehälter bereitgestellt werden können.

Auch die Handelsbranche äußerte Bedenken. Antje Gerstein vom Handelsverband Deutschland (HDE) verwies darauf, dass die Rücknahme von Batterien im Handel zwar seit Jahren etabliert sei, die sachgerechte Lagerung von beschädigten Lithium-Batterien die Unternehmen aber überfordere. Hier seien Wertstoffhöfe mit geschultem Personal besser geeignet.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bemängelte Schwächen in der Umsetzung der sogenannten Ökomodulation. Marieke Hoffmann von der DUH warnte, dass Hersteller mit besonders umweltschädlichen Batterien ihre Verantwortung umgehen könnten. Sie forderte eine Systembeteiligungspflicht, verbindliche Zwischenziele und stärkere Anreize zur Sammlung. Aus der Opposition kam grundsätzliche Kritik. Der von der AfD benannte Sachverständige Reinhard Müller-Syhre sprach von einem „gigantischen Moloch“ an Bürokratie, der Innovationen behindere.

Obwohl die Anhörung viele Schwachstellen aufzeigte, bleibt das Ziel der Bundesregierung, die EU-Vorgaben in nationales Recht zu überführen. Strittig ist dabei vor allem, wie weit der deutsche Gesetzgeber über die europäischen Mindeststandards hinausgehen darf – und wie praxisnah die Vorgaben ausgestaltet sind.

Quelle: Fotolia

Berlin und Canberra vertiefen Energiepartnerschaft

WASSERSTOFF. Der Parlamentarischer Staatssekretär Stefan Rouenhoff (CDU) führt in Australien Gespräche zu Wasserstoff, Rohstoffen und Freihandel im Rahmen der Energiepartnerschaft.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), Stefan Rouenhoff (CDU), ist in dieser Woche zu politischen Gesprächen in Australien. Dort trifft er Vertreter der Regierung, besucht Industrieprojekte und nimmt am Australia-EU Hydrogen Supply Chain Forum teil. Laut BMWE stehen die Themen Wasserstoff, Rohstoffe und Freihandel im Zentrum der Reise.

Rouenhoff erklärte vor seiner Abreise am 2. September, Deutschland und Australien seien seit vielen Jahren enge Partner. Die geopolitischen und ökonomischen Entwicklungen stellten beide Länder jedoch vor neue Herausforderungen. Ziel der Bundesregierung sei es daher, die Zusammenarbeit im Rohstoff- und Energiesektor weiter auszubauen. Australien verfüge über umfangreiche Rohstoffvorkommen, einen starken Bergbausektor und günstige Bedingungen für die großskalige Produktion von Wasserstoff. Von einer engeren Kooperation könnten beide Seiten profitieren.

Freihandelsabkommen mit der EU anvisiert

In Canberra spricht Rouenhoff zudem mit Vertretern der Ministerien für Rohstoffe, Klima und Energie, Auswärtiges und Handel sowie für die Verteidigungsindustrie. Er wirbt dort für konkrete Schritte zu einer vertieften Zusammenarbeit. Außerdem setzt er sich für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der Europäischen Union ein. Diese liegen seit einiger Zeit auf Eis. Ein Abschluss würde laut Rouenhoff die außenwirtschaftlichen Beziehungen auf ein breiteres Fundament stellen.

Auf dem Australia-EU Hydrogen Supply Chain Forum will der Staatssekretär die im vergangenen Jahr vereinbarte gemeinsame Wasserstoffausschreibung im Rahmen von H2 Global vorantreiben. Gemeinsam mit Unternehmen sollen Fragen zu Liefer- und Absatzketten erörtert werden. Deutschland und Australien hatten sich 2024 darauf verständigt, jeweils bis zu 200 Millionen Euro in ein gemeinsames Ausschreibungslos einzubringen.

Wasserstoff über H2 Global handeln

H2 Global ist das derzeit größte öffentliche Ausschreibungsverfahren für den Bezug von grünem Wasserstoff. Kern sind Auktionen, bei denen Produkte zum niedrigsten Angebotspreis angekauft und anschließend in Deutschland oder der EU weiterverkauft werden. Die Differenz zwischen Erzeuger- und Endkundenpreis wird durch staatliche Mittel ausgeglichen. Mit der gemeinsamen Ausschreibung wollen Berlin und Canberra die internationale Wasserstoffwirtschaft stärken.

Die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Australien besteht seit 2017 und wurde 2024 zu einer umfassenden Energie- und Klimapartnerschaft erweitert. Beide Länder arbeiten in Fragen zu Wasserstoff, Energieeffizienz, Klimaschutz und Energiesicherheit zusammen. Besonders intensiv ist die Kooperation beim Thema Wasserstoff. Der bilaterale Warenhandel belief sich 2024 auf rund 15 Milliarden Euro.

BDEW mahnt mehr Tempo beim Wasserstoffhochlauf an

Auch in Deutschland schreitet der Wasserstoffhochlauf voran. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden 2024 etwa 200 MW zusätzliche Elektrolysekapazität installiert, mehr als im Vorjahr. Für 2025 sei ein Zuwachs von weiteren 900 MW geplant. Dennoch seien bislang nur etwa ein Prozent der geplanten Anlagen in Betrieb. Der BDEW fordert, die Rahmenbedingungen auf EU-Ebene so auszugestalten, dass Produktionskosten sinken und ein europaweiter Hochlauf möglich wird.

„Gasförmige Energieträger wie Wasserstoff bleiben auch in einem klimaneutralen Energiesystem unverzichtbar, insbesondere in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie“, erinnerte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Bereits heute werden jährlich rund 42 Milliarden kWh grauer Wasserstoff verbraucht, die perspektivisch dekarbonisiert werden müssen.

Der aktuelle Bedarf werde in den kommenden Jahren um ein Vielfaches steigen, weil Wasserstoff der Schlüssel für die Dekarbonisierung vieler Sektoren sei. Der Verband ruft die Bundesregierung daher auf, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, eine europäische Wasserstoff-Allianz zu initiieren und dabei eine führende Rolle einzunehmen.

Deutschland emittierte 2024 zu viel CO2

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Deutschland hat im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Tonnen mehr CO2 ausgestoßen als es nach der Europäischen Klimaschutzverordnung (ESR) an Emissionszuweisungen erhalten hatte.

Der einstige Klimaschutzvorreiter Deutschland gerät in die roten Zahlen. Im Jahr 2024 überschritt die Bundesrepublik die Emissionszuweisungen die ihr nach der Europäischen Klimaschutzverordnung (ESR) zustanden um 4,4 Millionen Tonnen CO2. Diese Daten gehen aus der Übersicht nach dem Bundesklimaschutzgesetz zu den ESR-Durchführungsvorschriften hervor. Diese hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag am 2. September als Unterrichtung zugeleitet.

In den Vorjahren hatte Deutschland die jährlichen Emissionszuweisungen noch unterschritten, mit 21,8 Millionen Tonnen im Jahr 2021, 19,6 Millionen Tonnen im Jahr 2022 und 10,5 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Da die Emissionszuweisungen an Deutschland seit dem Jahr 2021 von 427,3 Millionen Tonnen auf 370,5 Millionen Tonnen 2024 gesunken sind, reichen die Reduktionen nicht mehr aus. Insbesondere im Gebäude- und Verkehrsbereich erreicht Deutschland auch die selbst gesteckten Treibhausgasminderungsziele seit Jahren nicht.

Die ESR regelt die Verpflichtungen der EU-Mitgliedsstaaten zur Reduktion des Ausstoßes ihrer Treibhausgase in den Jahren 2021 bis 2030, damit die EU insgesamt ihr Ziel erreicht, bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu senken. Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050. Die ESR erfasst Bereiche, die noch nicht Teil des Europäischen Handels mit Emissionszertifikaten sind.

Neue Vorgaben für Kommunen durch Klimaschutzgesetz

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Seit einem Monat gilt in Baden-Württemberg ein novelliertes Klimagesetz. Gemeinden müssen nun Wärmepläne erstellen, größere Kommunen auch Konzepte zur Klimaanpassung.

Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) ist am 6. August in aktualisierter Fassung in Kraft getreten. Mit der Novelle setzt das Land Vorgaben des Bundes auf Landesebene um, insbesondere aus dem Wärmeplanungsgesetz und dem Klimawandelanpassungsgesetz. Wie die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) am 2. September nun mitteilte, wurden die Neuerungen für Kommunen auf ihrer Webseite zusammengefasst.

Künftig sind alle Gemeinden unabhängig von ihrer Einwohnerzahl verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erarbeiten. Bisher galt diese Pflicht nur für große Kreisstädte und Stadtkreise. Damit will das Land sicherstellen, dass auch kleinere Kommunen einen Weg hin zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung entwickeln. Bestehende oder in Bearbeitung befindliche Pläne bleiben gültig.

Unterschiedliche Fristen nach Einwohnerzahl

Die neuen Vorschriften sehen unterschiedliche Fristen vor. Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen ihren Wärmeplan bis spätestens 30. Juni 2028 beim zuständigen Regierungspräsidium einreichen. Dieses prüft die Unterlagen auf Plausibilität und kann Nachforderungen stellen. Für kleinere Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gilt ein vereinfachtes Verfahren, das geringere Anforderungen an Datenerhebung und Berichtspflichten stellt. Zudem können Gemeinden ihre Wärmepläne im Verbund erarbeiten, um Synergien zu nutzen und Kosten zu senken.

Ein neuer Abschnitt im KlimaG BW regelt künftig detailliert den Ablauf der Wärmeplanung. Dazu gehören eine Prüfung der Eignung von Gebieten für Wärmenetze, die Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung von Versorgungsoptionen für das Zieljahr 2040. Dieses Zieljahr liegt fünf Jahre vor der bundesweit festgelegten Frist 2045. Betreiber bestehender und neuer Wärmenetze müssen ihre Systeme schrittweise dekarbonisieren, sodass sie bis Ende 2040 klimaneutral arbeiten.

Klimaanpassung wird verpflichtend

Neben der Wärmeplanung verpflichtet das novellierte Gesetz bestimmte Kommunen zur Erstellung von Klimaanpassungskonzepten. Stadtkreise, große Kreisstädte und Landkreise müssen entsprechende Strategien entwickeln, um auf die Folgen des Klimawandels reagieren zu können. Landkreise sind zusätzlich verpflichtet, Konzepte auch für ihre kreisangehörigen Gemeinden zu erstellen, sofern diese nicht den Status einer Großen Kreisstadt haben.

Unterstützung erhalten die Kommunen vom Kompetenzzentrum Klimawandel der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Es bietet Schulungen, Handreichungen und stellt Daten im Klimaatlas BW bereit. Für die Umsetzung der neuen Pflichtaufgaben erhalten die Kommunen laut Landesregierung eine finanzielle Gegenfinanzierung.

Mit der Novelle soll die Rolle der Kommunen beim Klimaschutz gestärkt werden. Während die übergeordneten Klimaziele des Landes unverändert bleiben, rücken lokale Maßnahmen zur Wärmewende und zur Anpassung an den Klimawandel stärker in den Vordergrund.

Die Gesetzesänderungen stehen auf der Webseite der KEA-BW bereit.

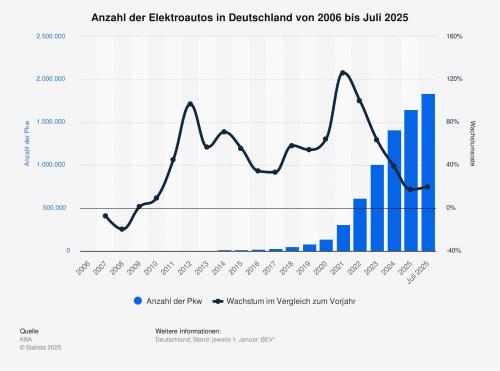

Anzahl der Elektroautos bis Juli 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Rund 1,8 Millionen Elektroautos gab es zum Stand am 1. Juli 2025 in Deutschland. Das waren etwa 20,1 Prozent mehr als am 1. Juli des Vorjahres. Die Anzahl an zugelassenen Elektroautos in Deutschland überstieg Ende des Jahres 2022 erstmals die Millionenmarke. Abgebildet werden Pkw mit ausschließlich elektrischer Energiequelle (BEV). Je nach Definition werden auch Plug-In-Hybrid-Pkw als Elektroautos gezählt. Ihr Bestand belief sich am 1. Juli 2025 erstmals auf über eine Million Fahrzeuge.

Quelle: E&M

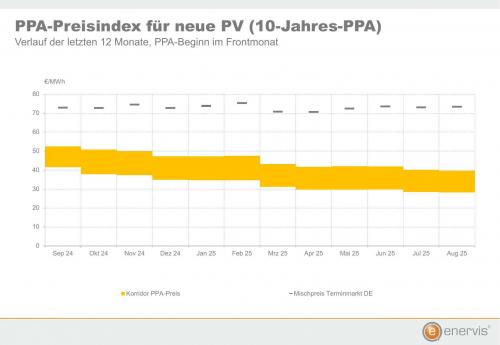

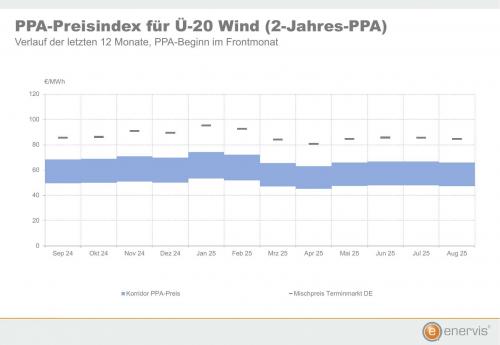

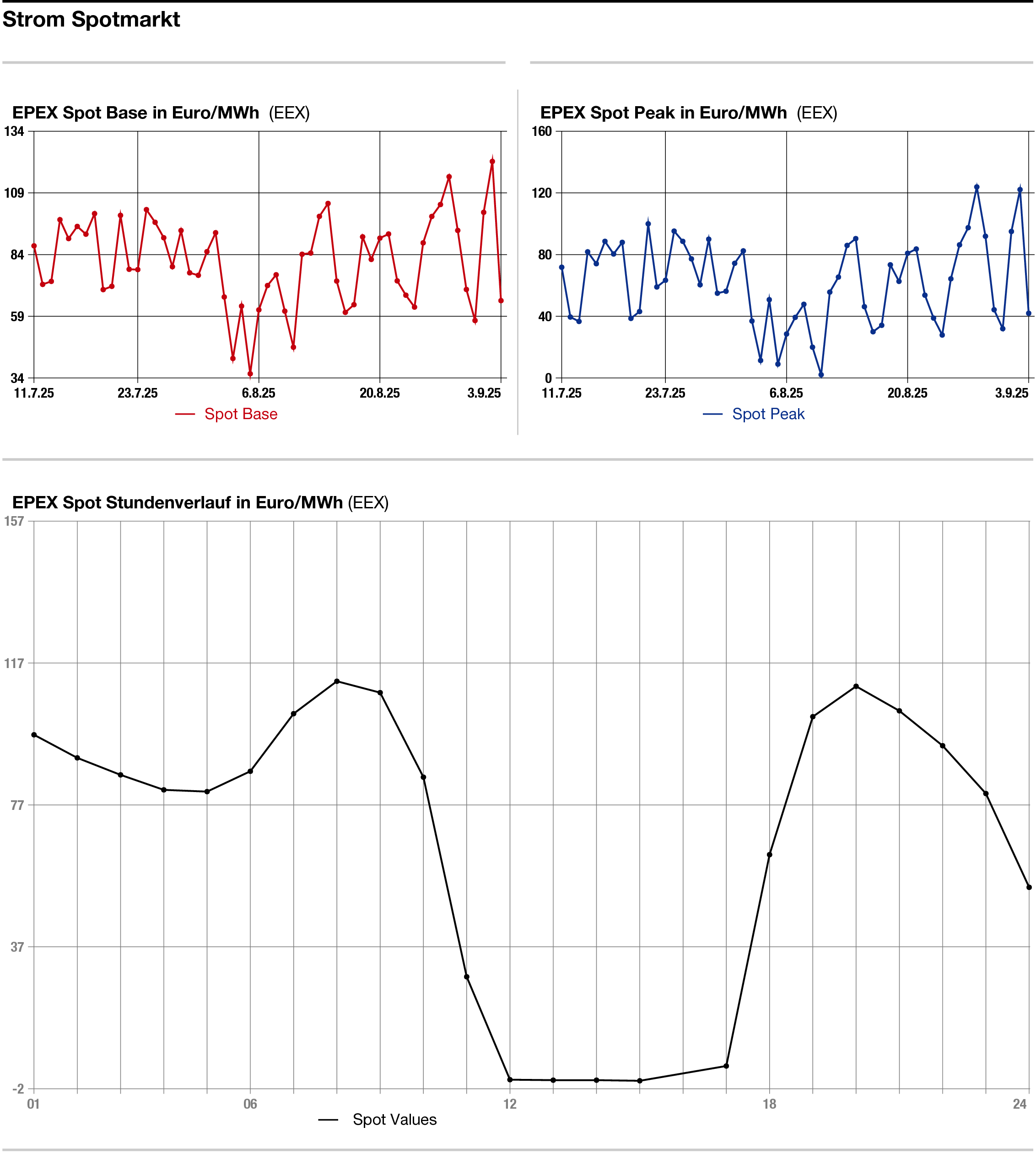

Rückläufiges PPA-Preisniveau im August

PPA-PREISINDEX. Die Preiskorridore für marktübliche Power Purchase Agreements sind im August 2025 gesunken. Das ergibt der PPA-Preisindex von E&M und Enervis.

Die erzielbaren Preiskorridore für typische Strom-Direktlieferverträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen (Power Purchase Agreements) haben sich in Deutschland im August − in Abhängigkeit vom Strom-Terminmarkt der Börse EEX − nach unten entwickelt. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Analysehauses Enervis für den gemeinsamen PPA-Preisindex mit Energie & Management.

Demnach haben sich die Preise im Terminmarkt im August, die die Referenzpreise für PPA bilden, gegenüber für kürzere Laufzeiten reduziert. Während das Frontjahr 2026 weiterhin knapp 85 Euro/MWh notiert, liegt das längerfristige Preisniveau bei etwa 70 Euro/MWh für die Base-Lieferung.

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung mit einem Lieferstart im September 2025 lag der Preiskorridor im August zwischen 28 Euro/MWh und 40 Euro/MWh. Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im August für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 73 Euro/MWh.

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf bestehende, über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom September an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im August von 47 Euro/MWh bis 66 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis von Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt unterhalb des Niveaus des Vormonats Juli.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 85 Euro/MWh.

Die Methodik des PPA-Preisindex

Auf die Marktpreis-Bandbreiten von PPA kommen die Analysten von Enervis so: Sie nehmen vom ermittelten durchschnittlichen Preis der jeweils einschlägigen Terminmarkt-Lieferprodukte auf dem Graustrom-Terminmarkt der Börse EEX − dem Dreh- und Angelpunkt für die Bepreisung dieser langfristigen Direktlieferverträge − verschiedene Ab- und Zuschläge vor:

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Enercity übernimmt Wärmeprojekte der Kasseler EAM

Enercity Contracting-Chef Michael Hartung und EAM-Geschäftsführer Sven Nuhn bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Quelle: Enercity Contracting

CONTRACTING. Der Kasseler Energieversorger EAM hat sechs Wärmeprojekte an die Enercity Contracting verkauft. Die EAM will sich regional stärker fokussieren.

Die Contracting-Tochter der Enercity AG hat von der Kasseler EAM sechs Projekte zur Wärmeversorgung im Norden von Deutschland gekauft, teilten die Hannoveraner am 2. September mit. Demnach hat die Enercity Contracting Projekte mit einer Gesamtwärmeleistung von 13 MW übernommen. Die Anlagen befinden sich in Hamburg, Kiel, Lübeck und Neustadt am Rübenberge. Neben der Wärmeversorgung von Gebäudekomplexen umfasst das Portfolio auch drei Nahwärmenetze.

Enercity Contracting will durch die Übernahmen die eigene Präsenz im Norden erhöhen, wo sie mit zwei Niederlassungen in Hamburg und Bremen vertreten ist. „Die Projekte der EAM entsprechen unserem Kerngeschäft. Wir freuen uns darauf, die Kunden weiterhin zuverlässig mit Wärme zu versorgen und gemeinsam die Wärmewende aktiv zu gestalten“, sagte Enercity Contracting-Geschäftsführer Michael Hartung.

Die EAM hingegen will sich stärker auf das eigene Geschäftsgebiet konzentriere. „Der Verkauf der Projekte erfolgt vor dem Hintergrund unserer Fokussierung auf den Kern unseres Geschäftsgebiets in der Mitte Deutschlands. Hier wollen wir verstärkt die Energie- und Wärmewende gestalten“, erläutert Sven Nuhn, Geschäftsführer der EAM Natur Energie. Die EAM ist derzeit in weiten Teilen Hessens, in Südniedersachsen sowie in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz aktiv.

Die sechs Projekte sind in der Energie-Nordcluster GmbH gebündelt, einer Ausgliederung der EAM Natur Energie GmbH, die mit ihren norddeutschen Wärmeprojekten nun rückwirkend zum 1. Januar 2025 Teil der Enercity Contracting Nord GmbH ist.

SGW Metering wird Teil der Ista-Gruppe

Von links: Björn Dewever, GF Ista Express Service, Michaela Hitzberger, CTO Ista, Michael Ullrich, Gründer SGW Metering, Sabrina Ullrich, GF SGW Metering, Hagen Lessing, CEO Ista. Quelle: Ista

SMART METER. Seit dem 1. September gehört SGW Metering zur Ista-Gruppe. Das Unternehmen aus Lohmar soll sein Bestandsgeschäft weiterführen und künftig auch immobiliennahe Hardware-Lösungen anbieten.

Mit der Übernahme der SGW Metering hält umfassende Expertise bei der Installation intelligenter Messsysteme Einzug in die Ista-Gruppe. Das Unternehmen aus Lohmar bei Köln, das bisher von der Gründerfamilie geführt wurde, habe mit seiner langjährigen Erfahrung in der Energiewirtschaft überzeugt. „Mit dem hinzugewonnenen Know-how stärken wir die Integrationstiefe und erhöhen die Geschwindigkeit bei der Umsetzung unserer Strategie“, sagt Ista-CTO Michaela Hitzberger.

In der Ista-Gruppe ist die Ista Express Service seit 2020 für das Geschäft rund um die Installation und Wartung von Messgeräten zuständig. Bisher ging es vor allem um Heizkostenverteiler, Wasserzähler und Rauchwarnmelder in Privaträumen und Gewerbeimmobilien. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Produktportfolio erweitert und sich auch der intelligenten Heizungssteuerung, dem Lademanagement sowie Messdienstleistungen für Strom, Gas und Fernwärme zugewendet.

„Zusammen mit SGW Metering schaffen wir operative Exzellenz für die Installation aller Produkte für die Ista Gruppe − vom Heizkostenverteiler über intelligente Messsysteme bis hin zur smarten Heizungsoptimierung“, betont Björn Dewever. Der Geschäftsführer der Ista Express Service wird künftig auch als Co-Geschäftsführer die SGW Metering leiten. Die bisherige Geschäftsführerin aus der Gründerfamilie, Sabrina Ullrich, wird zusammen mit Dewever die neue Doppelspitze bilden.

Mit Ista habe die Gründerfamilie einen Partner gefunden, der das bestehende Geschäft der SGW Metering nicht nur weiterführe, sondern als Plattform für den konzernweiten Ausbau von Installationsleistungen weiterentwickle, so Ullrich.

Die Ista-Gruppe ist ein Immobilien-Dienstleister, der nach eigenen Angaben weltweit „über 45 Millionen funkende Geräte im Einsatz“ hat und „Lösungen für energieeffiziente und zukunftssichere Gebäude“ entwickelt. Der Konzern beschäftigt mehr als 6.300 Mitarbeiter in 20 Ländern. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Gruppe insgesamt einen Umsatz von 1,22 Milliarden Euro.

Stadtwerke Osnabrück setzen auf Callcenter

Quelle: Shutterstock / Redpixelpl

VERTRIEB. Das kommunale Unternehmen aus Osnabrück arbeitet nun mit der TMA Telesmart im Kundenservice zusammen.

Seit September übernimmt die TMA Telesmart GmbH aus Hagen (Nordrhein-Westfalen) Teile des Energie-Kundenservice und -Vertriebs der Stadtwerke Osnabrück. Das Unternehmen übernimmt künftig die Bearbeitung von Inbound-Anrufen (Kundenanfragen) sowie schriftlichen Kundenanliegen und bringt zugleich seine Erfahrung in der vertriebsorientierten Outbound-Telefonie ein. Bei letzterem werden Kunden aktiv per Telefon angerufen, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen.

„Mit der Partnerschaft reagieren die Stadtwerke auf steigende Anforderungen im Kundenservice und Vertrieb“, teilten die Stadtwerke mit. TMA Telesmart verfüge über umfassende Kompetenz in Inbound- und Outbound-Services sowie in der digitalen Prozessoptimierung. An dem Callcenter-Unternehmen ist unter anderem der Energieversorger Enervie Südwestfalen Energie und Wasser AG mit 50 Prozent beteiligt.

Die Stadtwerke haben zuvor schon in eigene digitale Servicemaßnahmen investiert. Wie es weiter heißt, sei ein zentraler Bestandteil der Transformation im Vertrieb und Service der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Seit Februar 2025 unterstützt der Chatbot „Klara“ die Kunden der Stadtwerke bei der schriftlichen Kommunikation.

Bei Standardprozessen wie Zählerstandsmeldungen, Abschlagsänderungen, Bankdatenänderungen und bei der Beantwortung häufig gestellter Fragen kommt der Chatbot zum Einsatz. „Rund 50 Prozent aller Anliegen werden dadurch bereits vollautomatisch bearbeitet“, heißt es weiter. Komplexere Fälle übergibt „Klara“ per „Human Handover“ direkt an einen Berater.

Wie es weiter aus Osnabrück heißt, ist seit kurzem zudem ein Voicebot für die automatisierte Bearbeitung standardisierter Hotline-Anfragen im Einsatz – mit dem Ziel, Wartezeiten zu reduzieren. Kunden sprechen ihr Anliegen direkt ins Telefon oder in ein Sprachsystem.

Neben der digitalen Entwicklung investieren die Stadtwerke Osnabrück auch in den persönlichen Kundenkontakt. So wurde ein zusätzliches Kundenzentrum in Ibbenbüren übernommen. Zudem ist der Umbau des Osnabrücker Kundenzentrums geplant, um Beratungsqualität und Abläufe weiter zu verbessern.

Kabelverlegung auf See. Quelle: EnBW / Weltenangler

Windpark „He Dreiht“ ist fertig verkabelt

WINDKRAFT OFFSHORE. Die EnBW meldet, dass die interne Parkverkabelung für ihren Offshore-Windpark „He Dreiht“ fertiggestellt ist. Damit kann der Strom von den künftig 64 Windturbinen zum Konverter fließen.

Im Auftrag der EnBW hat Seaway 7 das letzte von 64 Seekabeln der internen Parkverkabelung des Offshore-Windparks He Dreiht verlegt und angeschlossen. Dies teilte der Bauherr EnBW am 2. September mit. Somit sind alle 64 Fundamente der Windkraftanlagen miteinander verbunden. Die Fundamente wurden bereits 2024 installiert.

Das Unternehmen Seaway 7 hat mit zwei Installationsschiffen insgesamt rund 100 Kilometer Seekabel auf dem Meeresboden der Nordsee abgelegt und eingespült. Die Kabel wurden in die Fundamente der Windkraftanlagen eingezogen und angeschlossen. Der Kabelhersteller JDR hatte die 66 Kilovolt Seekabel in Polen und Großbritannien gefertigt.

Diese interne Verkabelung des Windparks wurde auch mit der Konverterplattform verbunden, die vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet betrieben wird und bereits im Juni auf See installiert wurde. Hier wird später der erzeugte Strom gebündelt, von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und über zwei Hochspannungs-Gleichstrom-Exportkabel an Land gebracht.

Windstrom kommt ab 2026

Seit dem Frühjahr dieses Jahres wird die neueste Generation von Windkraftanlagen aus dem Hause Vestas mit jeweils 15 MW Leistung installiert. He Dreiht kann rechnerisch den Strombedarf von rund 1,1 Millionen Haushalten decken. Im Frühjahr nächsten Jahres soll er in Betrieb gehen.

Das EnBW-Projekt ist der derzeit größte Offshore-Windpark in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 960 MW. Er wird etwa 85 Kilometer nordwestlich von Borkum und 110 Kilometer westlich von Helgoland errichtet und kommt ohne Förderung aus. Das Investitionsvolumen beträgt rund 2,4 Milliarden Euro. Das Großprojekt wird vom Offshore-Büro der EnBW in Hamburg koordiniert. Mehr als 500 Personen arbeiten zu Hochzeiten auf dieser Großbaustelle im Meer und über 60 Schiffe sind beteiligt.

Stadtwerke Heidenheim erwerben Solarpark

Juwi-Abteilungsleiter Frederik Faißt (rechts vorne) und mit Michael Holdenrieder, Vorstand der Stadtwerke AG bei der Vertragsunterzeichnung. Quelle: Juwi

PHOTOVOLTAIK. Der kommunale Energieversorger in Heidenheim übernimmt vom Projektentwickler Juwi einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von knapp 11 MW.

Die Stadtwerke Heidenheim holen sich einen weiteren Solarpark ins Erneuerbaren-Portofolio. Wie der Projektentwickler Juwi mitteilt, hat der kommunale Versorger die im Bau befindliche Anlage bei der Gemeinde Contwig in der Südwestpfalz erworben. In Betrieb gehen soll der „Solarpark Truppacherhof“ Ende Dezember dieses Jahres.

Die installierte Gesamtleistung soll rund 10,8 MW betragen. Die jährlich erzeugte Strommenge beziffert Juwi auf 12,3 Millionen kWh. Der Park besteht aus insgesamt rund 17.500 Modulen, die regenerativ erzeugte Energiemenge deckt den jährlichen Strombedarf von etwa 4.200 Haushalten und entspricht zugleich einer Einsparung von rund 13.000 Tonnen CO2 im Vergleich zur Energieerzeugung in einem konventionellen Kraftwerk.

Das EE-Portfolio der Heidenheimer Stadtwerke wächst mit der neuen Anlage nach Unternehmensangaben auf eine Gesamtleistung von rund 260 MW an, die Erzeugung auf rund 503 Millionen kWh Strom pro Jahr. Dies sei „bald das Dreifache des gesamten Stromverbrauchs im Netzgebiet Heidenheim“, heißt es.

Den Erwerb des Solarparks Truppacherhof sieht man in Heidenheim als „eine optimale Ergänzung unseres grünen Eigenerzeugungsportfolios“, so der Vorstand der Stadtwerke AG, Michael Holdenrieder.

Von China in die Schweiz: Großbatterien auf dem Wasserweg

Batteriespeicher-Anlage in Kappel, Schweiz. Quelle: Intilion

STROMSPEICHER. Das Batteriespeicher-Unternehmen „INTILION“ hat für Bau einer Großanlage eine Logistikette von China bis in die Schweiz eingefädelt.

Batteriecontainer, Transformatoren, Wechselrichter, Steuerungen, Kabelmaterial, weiteres Zubehör − um Strom in großem Maßstab zu speichern, braucht es bekanntlich eine Menge Hardware. Hardware, die europäischen Speicherfirmen aus Kostengründen zu einem großen Teil in Fernost produzieren oder dort einkaufen. Der Paderborner Branchenvertreter Intilion hat dabei jüngst nach eigenen Angaben logistisch den Wasserweg von China bis in die Schweiz eingeschlagen.

Intilion fädelte für den Bau eines Großspeichers für den Versorger Primeo Energie die komplette Transportlogistik ein. Die Speicheranlage entsteht in Kappel im Kanton Solothurn und soll eine Kapazität von rund 65 MWh erreichen. 16 Batteriecontainer wurden in China verschifft, Zielhafen war Rotterdam. Von dort aus hätte es auf der Straßen weitergehen können, doch die Wahl fiel auf den Rhein. Mit einem einzigen Binnenschiff seien die Container von Rotterdam nach Birsfelden in der Schweiz gebracht worden, heißt es.

„Effizienter und nachhaltiger“

„Diese Transportlösung war nicht nur effizienter und nachhaltiger, sondern auch mit deutlich geringerem Risiko verbunden. Der Transportweg über den Rhein ersparte allen Beteiligten zudem ein umfangreiches grenzüberschreitendes Genehmigungsverfahren, wie es bei Sondertransporten auf der Straße notwendig gewesen wäre“, erklärt Intiliondie Entscheidung für den Wasserweg.

Von Birfelden, bei Basel gelegen, aus rollten die Komponenten für die Speicheranlage per Lkw entweder direkt zur Baustelle oder in ein eigens in der Nähe eingerichtetes Zwischenlager mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Das Lager soll auch für Flexibilität bei unvorhergesehenen Projektverzögerungen sorgen.

„Das Projekt hat gezeigt, dass wir auch komplexe Transporte mit empfindlichen Komponenten vollumfänglich steuern können“, freut sich Philipp Knaup, COO des Paderborner Unternehmens. In den kommenden Wochen sollen die Komponenten vor Ort montiert und verkabelt werden.

Fortschritt in der Kältepufferung

Quelle: Zortea

EFFIZIENZ. Zortea hat ein Europa-Patent für eine neue Schichtungstechnik erhalten. Sie soll die Energieeffizienz bei der Kältepufferung in Gebäuden deutlich verbessern.

Die Zortea Gebäudetechnik GmbH hat eine neu entwickelte „optimierte Schichtungstechnik“ für Speicher patentieren lassen. Die geschützte Technologie adressiere eine zentrale Schwachstelle regenerativer Energieversorgung: die verlustarme Speicherung und Verteilung von Niedertemperaturen in komplexen thermischen Systemen beziehungsweise in Speichern. Besonders in der Kälteversorgung, deren Bedeutung im Zuge des Klimawandels zunehmen wird, markiert laut Zortea das neue Verfahren einen technologischen Fortschritt.

Die Stabilität der Temperaturschichten ist an physikalische Gesetzmäßigkeiten wie der temperaturabhängigen Dichte des Wassers und des Strömungsverhaltens gebunden. Diese Parameter müssen in der Konstruktionsweise eines Speichers und bei der Prozesssteuerung berücksichtigt werden“, erläutert Christian Zortea, Geschäftsführer und Technischer Leiter der Zortea. Gerade in Schichtspeichern sei die Präzision der Temperaturschichtung und deren Erhalt bei der Be- und Entladung ein entscheidendes Effizienzkriterium.

Im Kern der Innovation steht daher eine verbesserte Temperaturschichtung in Pufferspeichern. Ziel ist es, trotz geringer Dichteunterschiede im kalten Temperaturbereich stabile thermische Schichten zu erzeugen und dauerhaft zu erhalten. Das Unternehmen verweist auf eine Schichtungsdynamik, die bei 6 Grad Celsius etwa 14,5-mal träger reagiere als bei 70 Grad Celsius. Die neue Speichertechnologie adressiert dieses Problem mit einem angepassten Schichtungsverfahren.

Hydraulik als Schlüsselfaktor für Systemeffizienz

Zortea beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit hydraulischen Verteil- und Speichersystemen. Zentrale Technologie der Österreicher ist die sogenannte „Zortström-Zentrale“, die das Leistungsspektrum eines energetischen Komplettsystems abdeckt und dabei die Funktionen eines Pufferspeichers, einer hydraulischen Weiche und eines Regelungsinstruments übernimmt. Ein zentrales Verfahren des Zortström-Betriebs ist – neben der vollständigen hydraulischen Entkopplung aller Heiz- und Kühlkreise – die präzise, vielschichtige und beständige Temperaturtrennung.

Die vollständige hydraulische Entkopplung der einzelnen Versorgungskreise – also aller ankommenden und abgehenden Volumenströme – erzeugt optimale Systembedingungen für einen maximal effizienten Einsatz von Hochleistungstechnologien“, zeigt sich der Geschäftsführer überzeugt. Dieses Prinzip ermöglicht eine präzise Temperaturregelung in jedem Versorgungskreis. Der häufig bei konventionellen Verteillösungen auftretende „Aufschaukel-Effekt“ – bedingt durch wechselseitige Störungen im Pumpenbetrieb – wird vermieden. Dadurch können Energieeinsparungen beim Pumpenbetrieb zwischen 60 und 90 Prozent erzielt werden.

Die neue patentierte Schichtungstechnik erweitert die Zortström-Funktionalität insbesondere im Niedertemperaturbereich, so das österreichische Unternehmen. Durch verbesserte Speicherstabilität und exakte Temperaturschichtung kann Abwärme effizienter aufgenommen und über Fernwärme- oder Fernkältenetze genutzt werden.

Speicher kann auch kalt über warm schichten

Auch geothermische Quellen lassen sich durch die optimierte Schichtung einfacher einbinden – sowohl zur Heizung im Winter als auch zur Kühlung im Sommer. Zortea verweist auf die Fähigkeit der Speicher, sogar thermodynamisch komplexe Umkehrschichtungen zu ermöglichen, also kalte über warme Wasserschichten zu lagern. Das Unternehmen reagiert nach eigener Auskunft mit dieser neuen Entwicklung auf die steigende Bedeutung der Kälteversorgung im Gebäudesektor. Laut Geschäftsführer Christian Zortea wird perspektivisch mehr Energie für Kühlung als für Heizung benötigt. Die patentierte Technik ist ein direktes Ergebnis der internen Forschung zu diesem Bedarf.

Mit dem neuen Verfahren hält Zortea nach eigenen Angaben aktuell 18 erteilte Patente. Zortea will die patentierte Lösung als Schlüsselkomponente für mono-, bi- und multivalente Versorgungssysteme positionieren. Die Technik könne in Einfamilienhäusern ebenso zum Einsatz kommen wie in großmaßstäblichen Infrastrukturen – darunter Krankenhäuser, Industrieanlagen, Flughäfen oder Quartierslösungen mit Fernwärmebezug.

Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf das Zusammenspiel zwischen Speichertechnik und Wärmepumpensystemen. Letztere gewinnen im ländlichen Raum, oft kombiniert mit Photovoltaik, zunehmend an Bedeutung. In urbanen Räumen sieht Zortea hingegen mehr Potenzial in Nah- und Fernwärmenetzen, die sich gut für die Einspeisung von Abwärme aus der Kälteerzeugung eignen würden.

Zortea Gebäudetechnik mit Sitz in Hohenems im österreichischen Vorarlberg ist auf hydraulische Systemlösungen für die Wärme- und Kälteversorgung in Gebäuden spezialisiert.

Bensheims Bürgermeisterin Christine Klein und GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann. Quelle: GGWE AG

Bensheimer Versorger schnallt Gürtel enger

BILANZ. Das Gruppen-Gas und Elektrizitätswerk Bergstraße, GGEW, schließt das Jahr 2024 mit einem schmalen Jahresüberschuss ab.

Das Jahr 2024 hat man in Bensheim als „schwieriges Jahr“ erlebt. Ein Jahr, das die Geschäftsführung des regionalen Versorgers „Gruppen-Gas und Elektrizitätswerk Bergstraße“, abgekürzt, GGEW, „als Triebfeder für die digitale Transformation und Investitionen in die Zukunft“ begreift. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen „groß angelegten internen Veränderungsprozess“ initiiert.

Die internen Prozesse sollen verschlankt und die Arbeitsweise effizienter gestaltet, der digitale Vertrieb datengetriebener und serviceorientierter werden, teilt die GGEW anlässlich der Vorstellung des Jahresabschlusses für 2024 mit. „Derzeit sind alle Prozesse auf dem Prüfstand“, sagt Unternehmensvorstand Carsten Hoffmann. Mit einer unternehmensweiten Digitalstrategie wolle man nicht nur „datenbasierte Service-Optimierungen“ vorbringen, sondern auch die Basis für innovative Geschäftsmodelle legen. Die angestoßenen Projekte hätten bereits erste Ergebnisse gebracht.

Deutlich geringer als im Vorjahr fällt der Jahresüberschuss der Aktiengesellschaft aus. 700.000 Euro stehen auf der Habenseite, 2023 waren es 3,8 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse summieren sich auf rund 234 Millionen Euro, 8 Millionen weniger als im Jahr davor. Nicht bescheiden müssen sich die Gesellschafter. „Mit vier Millionen Euro schüttet die GGEW AG in diesem Jahr planmäßig und verlässlich an die Kommunen aus“, berichtet Hoffmann.

Knackpunkt: Kundenzufriedenheit

Druck verspürt das Unternehmen im Wettbewerb. Hoffmann verweist auf die „immer stärker werdenden Konkurrenz durch digitale Energieanbieter“. Dies sei eine „massive Herausforderung“ für die gesamte Energiebranche.

Auch bei der Frage der Kundenzufriedenheit sehen die Südhessen vor Herausforderungen gestellt. Weiterhin seien die „Nachwehen der Krise“ zu spüren. Gesetzliche Änderungen wie die Preisbremsen für Strom und Gas seien für eingespielten Prozesse vieler Versorger zur Zerreißprobe geworden, „oft zulasten der Kundenzufriedenheit“. Das habe sich zum Teil auch „langfristig auf das Image ausgewirkt“. Das waren sicher Faktoren, die zu einer Unzufriedenheit führten – doch mittlerweile haben wir das Jahr 2025. Diese Gründe können wir heute nicht mehr gelten lassen“, betont Hoffmann.

Vorangegangen ist es mit der Energiewende. Im Erneuerbaren-Portfolio befinden sich drei weitere PV-Anlagen, insgesamt sind es jetzt 43. Die Zahl der Windenergieanlagen beziffert der Versorger auf 45. Die Gesamtleistung der EE-Anlagen gibt er mit 133 MW an, die im vergangenen Jahr erzeugte Grünstrommenge mit 244 Millionen kWh an.

„Besonders freut uns, dass wir − so zeigt das Beispiel der Photovoltaik-Freiflächenanlage ‚Im Bruch‘ in Lampertheim − auch verstärkt Synergien mit regionalen Partnern nutzen konnten. Die Zusammenarbeit mit den Partnern in dem Projekt in Lampertheim oder auch in Wald-Michelbach zeigen auf, wie wertvoll gemeinsame Projekte für das Erreichen der Klimaziele sind“, sagt Florian Grob, Bereichsleiter Erneuerbare Energien bei GGEW.

| Kenngröße | 2024 | 2023 |

| Umsatz (Mio. Euro) | 234,3 | 242,4 |

| Jahresüberschuss (Mio. Euro) | 0,7 | 3,8 |

| Investitionen (Mio. Euro) | 20,7 | 18,9 |

| Stromabgabe an Endkunden (Mio. kWh) | 338,1 | 345,4 |

| Gasabgabe an Endkunden (Mio. kWh) | 666,1 | 724,5 |

| Zahl der Mitarbeitenden | 331 | 313 |

Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda haben einen neuen Chef

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Nachdem im August der Aufsichtsrat der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda den Geschäftsführer abberufen hatte, gibt es nun einen Nachfolger.

Die Lokalpresse sprach kürzlich von einem Paukenschlag. Ohne dass es zuvor öffentliche Kritik an ihm gegeben haben soll, wurde der Geschäftsführer der Städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda (SWH), Thomas Bleier, abberufen (wir berichteten). Bleier war Anfang 2023 auf den Posten gekommen. Zu den Gründen für die Trennung machte die Stadt als Gesellschafter keine Angaben.

Nun gibt es einen Nachfolger. In einer außerordentlichen Stadtratssitzung in Hoyerswerda wurde am 1. September der bisherige Geschäftsführer offiziell abberufen. Gleichzeitung wurde Wolf-Thomas Hendrich mit Wirkung als neuer SWH-Geschäftsführer berufen.

Wolf-Thomas Hendrich ist bereits seit 2019 Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH und übernimmt nun zusätzlich die Führung bei den Wirtschaftsbetrieben. Die Städtische Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda sind ein 100-prozentiges kommunales Unternehmen der Stadt Hoyerswerda. Die über 300 Mitarbeitenden der Unternehmensgruppe erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro.

„Der Führungswechsel an der Spitze des Stadt-Konzerns wurde notwendig, um die Herausforderungen zu meistern, aber auch die großen Chancen aus dem Strukturwandel weiter zu nutzen“, erklärte dazu Hoyerswerdas Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh mit. Man habe mit der SWH-Gruppe zwar viel erreicht.

„Allerdings stehen mit der energetischen Sanierung der Lausitzhalle, der Realisierung der Energieleitzentrale und der Wärmetransformation die technisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Projekte noch an. Hier gilt es die zugesagten Fördermittel zu nutzen und die Projekte zeitnah auf die Schiene zu bringen“, so Ruban-Zeh.

Zur SWH-Gruppe gehören als eigene Tochtergesellschaften die Versorgungsbetriebe, das Lausitzbad, die Lausitzhalle, die Verkehrsgesellschaft sowie die Breitband Hoyerswerda GmbH (BBH).

Enercity versorgt Alma Mater

Windkraft für die Leibniz Universität Hannover. Quelle: Enercity

STROM. 53 Millionen kWh für Lehre und Forschung in Hannover: Enercity hat den Zuschlag bei der Ökostromausschreibung der Leibniz Universität erhalten.

Enercity bleibt Vollversorger der Alma Mater in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es sich bei der Ökostromausschreibung der Leibniz Universität durchgesetzt. Der neue Vertrag gilt ab 2026 für drei Jahre, die Strommenge beträgt insgesamt 53 Millionen kWh. Das Energieunternehmen Enercity beliefert die Hochschule bereits seit Längerem mit Strom im Rahmen eines Vertrags über das Land Niedersachsen.

Die neuen Lieferungen setzen sich aus zwei Chargen zusammen. Die Grundlast für die verschiedenen Liegenschaften, die Enercity über den Terminmarkt abdeckt, beträgt dem Vernehmen nach 46 Millionen kWh. Rund 7 Millionen kWh sichert ein Power Purchase Agreement (PPA). Der Strom dafür soll aus zwei Enercity-Windenergieanlagen mit einer installierten Nennleistung von je 2 MW kommen. „Die Strommenge wird als Pay-as-Produced-Lieferung bereitgestellt“, so der Versorger.

„Unser zentrales Ziel ist es, die Treibhausgasneutralität der Leibniz Universität voranzutreiben“, sagt Regina Nogueira, Vizepräsidentin für Internationales und Nachhaltigkeit der „nährenden Mutter“ (Lateinisch: Alma Mater). Der Bezug von Ökostrom unter Berücksichtigung lokaler erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen sei dabei ein entscheidender Bestandteil, kommentiert die Professorin den neuen Vertrag.

SMA-Solar-Vorstand geht für 2025 von einem Verlust aus

Quelle: SMA Solar Technology AG

BILANZ. Der deutsche Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology passt seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an und erweitert die Restrukturierungsmaßnahmen.

Die SMA Solar Technology AG mit Sitz in Niestetal bei Kassel erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen operativen Verlust. Nachdem das Unternehmen bei früheren Prognosen noch von einem positiven Ergebnis ausgegangen war, hat der Vorstand für 2025 eigentlich einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) im Bereich von 70 bis 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das wurde nun revidiert.

Angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage in den Segmenten für Privat- und Gewerbeanlagen rechnet SMA nun mit einem negativen Ebitda zwischen minus 30 und minus 80 Millionen Euro. Der Umsatz soll sich auf 1,45 bis 1,50 Milliarden Euro belaufen. Er liegt damit leicht unter der bisherigen Prognose von 1,50 bis 1,55 Milliarden Euro.

Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich die Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions im Laufe des dritten Quartals 2025 „noch einmal deutlich verschlechtert“. Infolge dieser Entwicklung fallen zusätzliche Wertminderungen auf Vermögenswerte an. Dazu zählen Vorratsabwertungen, Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte sowie Sachanlagen wie Produktionsanlagen.

Darüber hinaus bildet das SMA-Management Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen. Insgesamt geht der Vorstand von Einmalaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 170 bis 220 Millionen Euro aus.

Als Reaktion auf die schwache Marktentwicklung erweitert das Unternehmen die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen in der Division Home & Business Solutions. Dazu gehören eine Anpassung des Produktportfolios und der Wertschöpfungstiefe, eine stärkere Nutzung internationaler Standorte sowie eine effizientere Servicestrategie. SMA strebt an, auf diese Weise bis Ende 2027 zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 100 Millionen Euro zu erzielen

EWE wird bei der Kundenansprache persönlicher

Quelle: Quelle: EWE

VERTRIEB. Der Oldenburger EWE-Konzern hat seine Marketingstrategie verändert und präsentiert eine neue Leitidee in der Kundenansprache.

Die EWE hat ihr Marketingkonzept verändert. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das Zuhause, sondern der Kunde. Das drückt sich vor allem im neuen Claim aus: „Ganz du. Mit EWE.“ lautet nun der aktuelle Werbeslogan. Er löst nach zehn Jahren den Spruch „Zuhause läuft’s“ ab, teilte das Unternehmen mit. Das Corporate Design, geprägt vor allem durch das gelbe EWE-Logo, wurde dabei nicht angefasst.

Ziel der neuen Kommunikationsstrategie sei es, die Bedürfnisse der Kunden „konsequenter als bisher in den Mittelpunkt zu stellen“, heißt es weiter. Während der bisherige Ansatz das Zuhause als zentrales Leitmotiv hatte, richte sich der Fokus stärker auf die Menschen selbst und ihre persönlichen Lebensumstände. „Unsere Kommunikation soll Emotionen wecken, Orientierung geben und nahbar bleiben – immer mit einem Augenzwinkern, wenn es passt“, so Oliver Lettau, Marketing Privatkunden bei EWE.

Mit dem neuen Claim „Ganz du. Mit EWE.“ stellt das Unternehmen seine Kommunikation neu auf. Künftig setz EWE auf eine „moderne, empathische und zugleich fachlich kompetente Tonalität, die Authentizität und Nähe in den Vordergrund stellt“. Dabei werde eine Bildsprache verwendet, die unterschiedliche Lebensrealitäten abbildeten. Erste Umsetzungen sind bereits in Werbespots für das lineare Fernsehen, in digitalen Kampagnen im Internet und Social Media sowie auf Plakaten sichtbar.

„EWE begleitet die Menschen heute weit über das klassische Energieangebot hinaus – von Photovoltaikanlagen über Wärmepumpen bis hin zu Mobilfunklösungen“, sagt Corinna Heße, Marketingleiterin bei EWE. „Mit dem neuen Claim bringen wir unser Selbstverständnis auf den Punkt: Wir sind Begleiter, die es unseren Kunden einfacher machen, in einer komplexer werdenden Welt selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.“

|

| Der neue Claim soll die Kunden persönlich ansprechen Quelle: EWE |

Werke von Meyer Burger in Deutschland werden geschlossen

Quelle: Meyer Burger

PHOTOVOLTAIK. Die Insolvenzverwalter müssen den Geschäftsbetrieb der beiden deutschen Gesellschaften des Schweizer Solarzellenherstellers Meyer Burger einstellen.

Da sich kein Investor gefunden hat, wurden die beiden Standorte von Meyer Burger in Deutschland auf Anweisung der Insolvenzverwalter geschlossen. Die Geschäftsbetriebe der „Meyer Burger (Germany) GmbH“ in Hohenstein-Ernstthal (bei Chemnitz) sowie der Solarzellen-Produktion „Meyer Burger (Industries) GmbH“ in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal seien am 1. September eingestellt worden, teilte die zuständige Kanzlei Flöther und Wissing mit.

Da der Insolvenzgeldzeitraum abgelaufen sei, wurde dem Großteil der über 500 Beschäftigten gekündigt oder ist freigestellt worden, heißt es weiter. Trotzdem bemühten sich die beiden Insolvenzverwalter Lucas Flöther und Reinhard Klose noch um neue Investoren. „Ob diese Gespräche jedoch zu einem Ergebnis führen, ist völlig offen.“

Bei der Meyer Burger (Germany) GmbH sind 206 Beschäftigte freigestellt worden. 62 Mitarbeitende bleiben vorerst im Unternehmen, um den Insolvenzverwalter bei den Abwicklungsarbeiten zu unterstützen, heißt es von seiten der Insolvenzanwälte.

Bei der Schwestergesellschaft Meyer Burger (Industries) GmbH mussten 271 Beschäftigte gekündigt werden. Unter ihnen befinden sich 38 Personen, die ebenfalls für Abwicklungsaufgaben vorgesehen sind. Arbeitnehmer mit Sonderkündigungsschutz sind von den bisherigen Maßnahmen ausgenommen; ihre Kündigung erfolgt nach Zustimmung der zuständigen Behörde.

Insolvenzverwalter Klose erklärte: „Wir bedauern sehr, dass für die Mitarbeiter nach aktuellem Stand keine Perspektive auf Weiterbeschäftigung besteht. Trotz der schwierigen Lage haben alle Beschäftigten ein hohes Maß an Engagement gezeigt. An ihnen hat es ganz sicher nicht gelegen.“

Meyer Burger war zuvor selbst monatelang vergeblich auf Investorensuche. Die Deutschland-Abteilungen von Meyer Burger hatten am 31. Mai bekannt gegeben, ein Insolvenzverfahren beantragt zu haben. Das Unternehmen ist schon länger in Schwierigkeiten; vor allem die billige PV-Konkurrenz aus China macht dem Unternehmen zu schaffen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

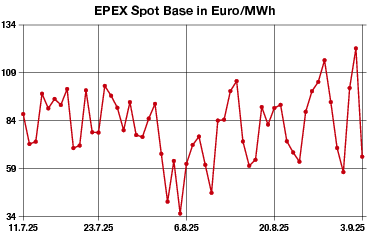

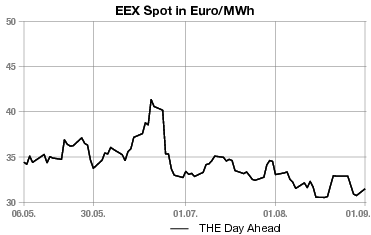

Mehr Sonne und Wind drücken den Strompreis

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

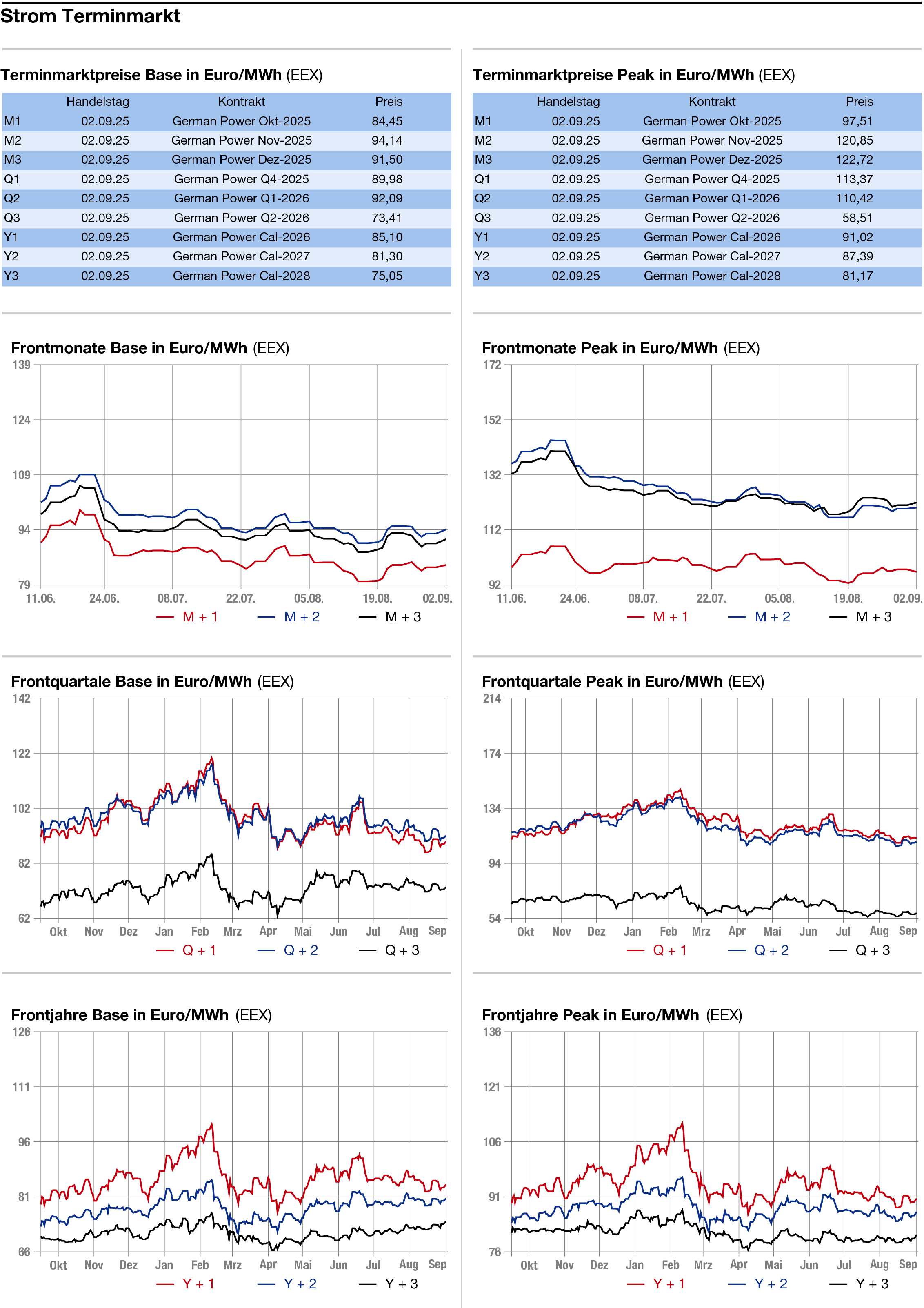

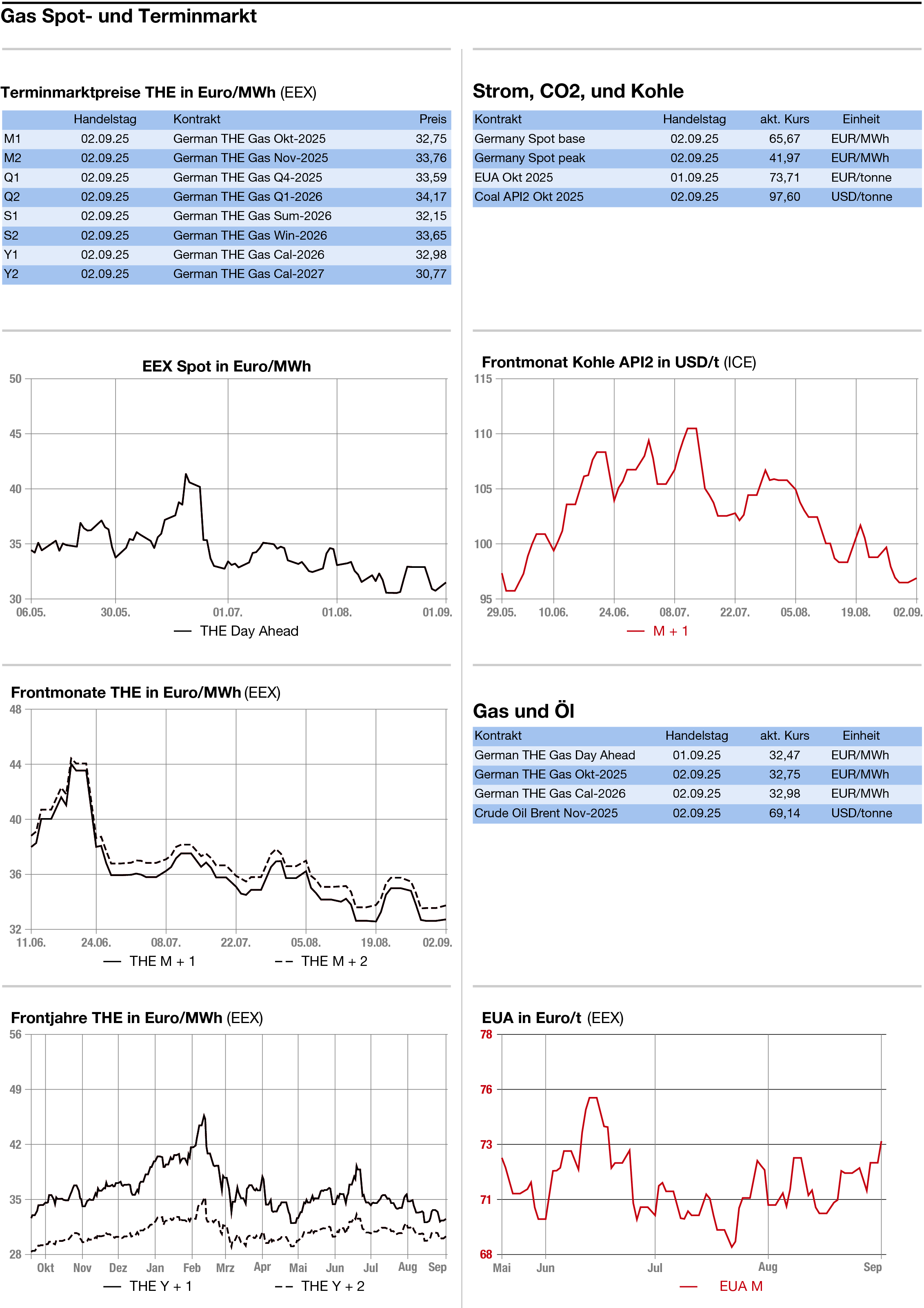

An den Energiemärkten zeigte sich am Dienstag ein gemischtes Bild: Während die deutschen Strompreise am Spotmarkt angesichts deutlich steigender Einspeisung aus Wind- und Solarkraft stark nachgaben, tendierten die längerfristigen Kontrakte etwas fester. Im CO2-Handel kam es nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen. Die Gaspreise legten leicht zu, belastet von verlängerten Wartungsarbeiten am norwegischen Troll-Feld und unterdurchschnittlichen Speicherständen.

Strom: Überwiegend fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Dienstag präsentiert. Der Day-ahead gab jedoch mit der Aussicht auf einen kräftigen Anstieg der Erneuerbaren-Einspeisung deutlich nach. In der Grundlast wurde ein Minus von 56,50 Euro auf 65,75 Euro je Megawattstunde verzeichnet, in der Spitzenlast ging es um 80,25 Euro auf 42,25 Euro je Megawattstunde nach unten. An der Börse wurde der Mittwoch mit 65,67 Euro im Base und 41,97 Euro im Peak bewertet.

Die Einspeiseleistung von Wind und Solar dürfte den Angaben von Eurowind zufolge am Mittwoch mit knapp 34,5 Gigawatt deutlich höher ausfallen als am Dienstag, für den die Meteorologen 16,1 Gigawatt in Aussicht gestellt hatten. Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,47 Euro auf 85,78 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,39 Euro auf 73,58 Euro je Megawattstunde. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 19,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 74,44 Euro, das Tief bei 73,56 Euro je Tonne. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem sich der Markt am Montag zeitweise kräftig nach oben bewegt hatte. Während sich die Notierungen im August in einer relativ engen Bandbreite bewegt hatten, sei der Start in den September sehr stark ausgefallen, kommentierte Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital.

Erdgas: Leicht fester haben sich die europäischen Erdgaspreise am Dienstagvormittag gezeigt. Marktteilnehmer beobachten weiterhin aufmerksam die Lieferungen aus Norwegen – dem größten Einzelversorger der Region – die derzeit durch saisonale Wartungsarbeiten beeinträchtigt sind. „Die Gasflüsse aus Norwegen nach Europa stehen unter Druck“, erklärten Analysten der ING. So seien Arbeiten am Troll-Feld um sechs Tage verlängert worden. Nach Angaben des Instituts sind die täglichen norwegischen Gaslieferungen nach Europa inzwischen auf unter 240 Millionen Kubikmeter gefallen, nachdem sie Anfang August noch bei rund 340 Millionen Kubikmetern pro Tag gelegen hatten.

Die europäischen Gasspeicher sind aktuell zu 77,5 Prozent gefüllt und liegen damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 85 Prozent. Dennoch gilt das EU-Ziel, bis zum 1. November eine Füllstandsmarke von 80 Prozent zu erreichen, als realistisch.

Die Verlängerung der Wartungsarbeiten am Troll-Feld ist nach Einschätzung von Marktteilnehmern ein spürbarer Faktor für das kurzfristige Angebot, insbesondere da Norwegen im Sommer üblicherweise einen Großteil der europäischen Gasimporte abdeckt. Dass die Speicherfüllstände hinter dem Fünfjahresmittel zurückbleiben, sorgt zusätzlich für eine gewisse Nervosität am Markt.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: