5. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMNETZ: VIK vermisst Planungssicherheit beim Netzentgeltzuschuss

POLITIK: Regierung beruft Berater für Wirtschaft und Finanzen

GAS: Aktivisten besteigen Gasbohrturm in Bayern

ÖSTERREICH: Österreich: Regierung will Strom- und Gaspreise festsetzen können

POLITIK: 10 Jahre Pariser Klimaabkommen - das ist dabei herausgekommen

HANDEL & MARKT

STUDIEN: Langsamer Erneuerbaren-Ausbau erhöht Emissionen

STADTWERKE: Von Bonn bis Tauberfranken: Neue Partner für Initiative Klimawerke

WASSERSTOFF: Deutsch-schottische Zusammenarbeit bei Wasserstoff vereinbart

GAS: Ernüchterung über russisch-chinesischen Gasdeal

TECHNIK

STROMNETZ: Energinet und 50 Hertz starten Bauphase für Bornholm-Projekt

STROMSPEICHER: Preissignale sollen Großbatterien noch netzdienlicher machen

POLITIK: Europäischen Think Tank zieht es nach Berlin

STATISTIK DES TAGES: Welche Aufgaben übernehmen Contractoren für Kommunen?

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Duisburg investiert 200 Millionen Euro in Wärmewende

BILANZ: 2G Energy setzt auf Wärmepumpen und Data Center Solutions

PERSONALIE: Wechsel in Holzminden

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Erdgaspreise am TTF und THE rückläufig

TOP-THEMA

Risiken für Stromversorgung ab 2030 flexibel beheben

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG.

Das Bundeskabinett hat den Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur beschlossen. Energieverbände sehen akuten Handlungsbedarf beim Kraftwerkneubau und flexiblen Kapazitäten.

Das Bundeskabinett hat am 3. September den Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand der Versorgungssicherheit im Strombereich beschlossen. Der Bericht zeigt laut Behörde, dass zusätzliche steuerbare Kapazitäten notwendig sind, um den steigenden Bedarf bis 2035 zu decken. Ohne rechtzeitigen Zubau drohen Versorgungslücken. Mehrere Branchenverbände haben den Bericht bewertet und ihre Forderungen an die Politik bekräftigt.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betonte die Notwendigkeit neuer steuerbarer Kraftwerke. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae erklärte, dass bislang keine strukturelle Gefährdung der Versorgungssicherheit bestanden habe. Damit dies so bleibe, brauche es jedoch Investitionen in gesicherte Leistung wie wasserstofffähige Gaskraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), Pumpspeicherwerke und Batteriespeicher.

Die Politik müsse spätestens Anfang 2026 Ausschreibungen für Gaskraftwerke auf den Weg bringen, so Andreae. Außerdem forderte der Verband einen technologieoffenen Kapazitätsmarkt und die Weiterentwicklung des KWK-Gesetzes.

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht Handlungsdruck. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing hob hervor, dass Gaskraftwerke und KWK-Anlagen besonders in sogenannten Dunkelflauten unverzichtbar seien.

Die Bundesnetzagentur warne vor einer Versorgungslücke, falls der Ausbau der erneuerbaren Energien stocke oder der Neubau von Gaskraftwerken nicht vorankomme. Nach den Berechnungen sei bis 2035 ein Zubau von über 20.000 MW erforderlich. Bei geringerer Flexibilität auf der Verbrauchsseite könne der Bedarf sogar auf 35.000 MW steigen. Der VKU forderte zudem die Verlängerung des KWK-Gesetzes und plädierte für einen Kapazitätsmarkt.

Industrie will Kapazitätsmechanismus

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) verwies auf das Ergebnis des Berichts, dass die Versorgungssicherheit ab 2028 in allen Szenarien gefährdet sei. Laut Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert drohe eine Überschreitung des Versorgungsstandards, sogenannte Brownouts, die zur zeitweisen Abschaltung großer Lasten führen. Seyfert betonte, dass Flexibilität in der Industrie nur begrenzt verfügbar sei und kein Ersatz für gesicherte Kraftwerksleistung darstelle. Der VIK fordert daher einen technologieneutralen Kapazitätsmechanismus.

Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) hob in seiner Stellungnahme die Defizite bei Digitalisierung und Flexibilität hervor. Geschäftsführer Robert Busch kritisierte die unzureichende Ausstattung der Verteilnetzbetreiber mit Smart Metern. Ohne verlässliche Daten könnten Speicher und flexible Verbraucher nicht systemdienlich eingebunden werden. Busch forderte gesetzliche Vorgaben für eine schnellere Digitalisierung sowie eine Entbürokratisierung des Smart-Meter-Rollouts. Statt staatlich geförderter Großkraftwerke brauche es marktgetriebene Lösungen und eine Absicherungspflicht für Stromlieferungen.

Speicherbranche sieht sich vernachlässigt

Auch der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) äußerte Kritik. Der Verband bemängelte, dass die Potenziale von Batteriespeichern im Bericht nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig erklärte, dass bereits heute zahlreiche Netzzusagen für Speicher vorlägen, die im Bericht unberücksichtigt blieben. Ein realitätsnahes Monitoring sei erforderlich, um politische Fehlentscheidungen und unnötigen Neubau fossiler Gaskraftwerke zu vermeiden.

Der Handelsverband Energy Traders Deutschland (Efet Deutschland) begrüßte den Bericht und verwies auf die zentrale Rolle des Energiehandels in einem dezentraleren Energiesystem. Der Verband sprach sich für marktorientierte Preissignale und gegen übermäßige staatliche Eingriffe aus. Ausschreibungen für steuerbare Kapazitäten sollten kurzfristig erfolgen, langfristig sei ein technologieneutraler Kapazitätsmechanismus notwendig.

Die Bundesnetzagentur hatte in ihrem Bericht einen zusätzlichen Bedarf steuerbarer Leistung von bis zu 24.500 MW bis 2035 errechnet. Voraussetzung für die Versorgungssicherheit seien neben dem Kraftwerkneubau auch der planmäßige Ausbau der Stromnetze und ausreichende Redispatchkapazitäten.

Der BNetzA-Bericht zur Versorgungssicherheit bis 2035 steht im Internet bereit.

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

VIK vermisst Planungssicherheit beim Netzentgeltzuschuss

STROMNETZ. Der Industrieverband VIK bewertet den geplanten Netzentgeltzuschuss des Bundeswirtschaftsministeriums positiv, fordert aber reine längere Laufzeit und gezieltere Entlastungen.

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) begrüßt den im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) vorgesehenen Netzentgeltzuschuss für das Jahr 2026. Geplant sind nach Angaben des Ministeriums 6,5 Milliarden Euro zur Senkung der Übertragungsnetzentgelte. Dies beschloss das Bundeskabinett am 3. September. Darüber hinaus sieht der Haushaltsentwurf einen Zuschuss von insgesamt 26 Milliarden Euro für die Jahre 2026 bis 2029 vor.

Der VIK-Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert nannte dies ein „wichtiges Signal an die energieintensive Industrie“. Er betonte, dass die Bundesregierung damit die Belastung durch steigende Netzentgelte anerkenne und die Transformation unterstützen wolle. Zugleich machte er deutlich, dass nur die Mittel für 2026 rechtlich abgesichert seien. „Die Industrie benötigt Planungssicherheit, gezielte und verlässliche Entlastungen, um Investitionen in Elektrifizierung und Dekarbonisierung langfristig abzusichern“, so Seyfert.

Kritikpunkte der Industrie

Trotz der positiven Grundhaltung verweist der Verband auf mehrere Kritikpunkte. So fehlt nach Einschätzung des VIK eine Entlastung für 2025. Die Verdopplung der Netzentgelte im Vergleich zu 2023 habe bereits zu erheblichen Mehrbelastungen geführt. Eine ausschließlich auf 2026 beschränkte Entlastung greife zu spät und entfalte ihre Wirkung nicht im laufenden Geschäftsjahr.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Rechtssicherheit für die Zeit nach 2026. Zwar seien Haushaltsmittel bis 2029 vorgesehen, doch ohne eine gesetzlich verankerte Regelung sei die Planungsgrundlage für Investitionen in klimaneutrale Technologien unsicher. Auch für das Jahr 2026 sieht der Verband Risiken. Laut VIK kann der Zuschuss nach Paragraf 24c Absatz 5 Energiewirtschaftsgesetz widerrufen werden, was die entlastende Wirkung einschränke.

Strukturelle Ursachen hoher Netzkosten angehen

Darüber hinaus weist der Verband auf strukturelle Ursachen der Netzkosten hin. Ein wesentlicher Teil der Kosten entstehe durch Redispatch-Maßnahmen und eine wachsende Netzreserve. Diese resultierten aus Fehlsteuerungen bei der Umsetzung der Energiewende. Nach Ansicht des VIK sollten diese Kosten dauerhaft aus den Netzentgelten herausgelöst und staatlich getragen werden.

Kritisch bewertet der Verband zudem die pauschale Förderung für alle Letztverbraucher. Unternehmen mit individuellen Netzentgelten oder besonderen Versorgungsstrukturen profitierten prozentual weniger. Aus Sicht des VIK sind daher spezifische Entlastungsinstrumente erforderlich, die gezielt auf die Kostenbelastung der Industrie eingehen.

Positiv hebt der Verband auch die geplante Absenkung der Stromsteuer hervor. Diese könne einen wichtigen Beitrag zur Entlastung leisten. Der VIK mahnt jedoch eine schnelle Umsetzung an, um kurzfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und die Transformation des Energiesystems zu unterstützen.

Regierung beruft Berater für Wirtschaft und Finanzen

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Die Bundeswirtschaftsministerin hat vier renommierte Ökonomen in den neuen wissenschaftlichen Beraterkreis berufen. Zugleich ernannte auch der Bundesfinanzminister einen Beirat.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) setzt künftig auf die Unterstützung eines wissenschaftlichen Beraterkreises. Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) mitteilte, sollen vier Ökonomen die Ministerin und die Leitungsebene des Hauses ehrenamtlich beraten. Der Kreis soll insbesondere Fragen der Marktwirtschaft und Ordnungspolitik begleiten.

Der wirtschaftliche Beirat von Wirtschaftsministerin Laut Reiche soll helfen, die Wachstumskräfte zu stärken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. „Um das zu erreichen, braucht es entschlossene Reformen im Geiste der sozialen Marktwirtschaft“, sagte die Ministerin. Dem Gremium gehören Veronika Grimm, Justus Haucap, Stefan Kolev und Volker Wieland an. Alle vier Ökonomen bringen langjährige Erfahrung aus Forschung, Beratung und Politikbegleitung mit.

Die vier Fachleute

Grimm ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg (UTN) und leitet dort das Energy Systems und Market Design Lab. Sie erklärte, ein moderner Ordnungsrahmen sei notwendig, um Innovationschancen zu nutzen und Regulierung gezielt anzupassen. Grimm ist unter anderem Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Haucap, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, betonte die Bedeutung von Unternehmertum und Wettbewerb. Er war zuvor Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung und ist in mehreren wissenschaftlichen Beiräten aktiv.

Kolev, wissenschaftlicher Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin und Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, sprach von der Notwendigkeit eines „ordnungspolitischen Neustarts“. Seiner Einschätzung nach sei mehr Wettbewerb ein Schlüssel zu Innovation und Widerstandsfähigkeit.

Wieland, Professor für Monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt/Main und Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability, forderte eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Er plädierte dafür, die Regulierung zu vereinfachen, um Investitionen in Produktion und neue Technologien zu erleichtern. Wieland gehörte von 2013 bis 2022 dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an.

Aufgabenstellung für die Räte

Das BMWE erklärte, die Beraterinnen und Berater würden zeitgemäße wissenschaftliche Konzepte entwickeln und die Bundesregierung bei deren Umsetzung unterstützen. Schwerpunkte seien dabei wirtschafts-, energie- und ordnungspolitische Fragen. Grundlage der Arbeit seien auch die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags.

Die Berufung des Kreises fällt in eine Phase, in der die Bundesregierung auf eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik setzt. Neben Investitionsprogrammen zur Stärkung der Infrastruktur verfolgt die Koalition das Ziel, Bürokratie abzubauen und den Standort Deutschland international wettbewerbsfähig zu halten.

Mit der institutionellen Beratung durch Wissenschaftler will die Bundesregierung sicherstellen, dass die politischen Weichenstellungen wissenschaftlich fundiert und kritisch begleitet erfolgen. Den Wirtschaftsbeirat gab es auch schon in Vorgängerregierungen.

Auch das Bundesfinanzministerium hat nun einen Beirat

Auch das SPD-geführte Bundesfinanzministerium benannte einen Beirat zum Einsatz des 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens für Infrastruktur. Der vom Bundesfinanzministerium berufene Beirat will auf gezielte Investitionen achten und auch Anregungen für mehr Wachstum geben. Dies erläuterte der Vorsitzende des Gremiums, der Unternehmer Harald Christ, gegenüber der Deutschen Presseagentur.

„Es ist das größte Investitionsprogramm seit dem Aufbau Ost, der ja auch mit einer Kraftanstrengung große Wirkung entfaltet hat“, sagte Christ. Es gelte, den jahrelangen Investitionsstau in der Infrastruktur aufzulösen und den Standort Deutschland langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Im Beirat sei Expertise aus Investment und Infrastruktur, dem Kommunalen, von Gewerkschaften, aus Aufsichtsräten, Forschung und Wissenschaft abgedeckt.

Aktivisten besteigen Gasbohrturm in Bayern

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

GAS. Der Protest gegen die geplante Gasförderung unweit des Ammersees in Bayern reißt nicht ab. Aktivisten entern den Bohrturm und bringen deutliche Kritik in Form von Bannern an.

Aktivisten der Gruppe „Ende Gelände“ sind am 3. September aus Protest auf den Gasbohrturm im oberbayerischen Reichling geklettert. Rund zehn Aktivisten brachten laut einer Sprecherin Banner auf dem Bohrturm an. Auf ihnen stand „Gas ist Gift“ sowie mit Blick auf Bayerns Wirtschaftsminister von den Freien Wählern: „Hubert Aiwanger – Wie verbohrt kann man sein? Gasausstieg jetzt – hier und weltweit“.

„Mit neuen Gasförderungen befeuern Hubert Aiwanger und die bayerische Landesregierung für schnelle Profite aus fossiler Energie nicht nur die Klimakatastrophe, sondern sie ignorieren auch die Sorgen der Menschen vor Ort“, sagte die Sprecherin der Gruppe. In Zeiten des Klimawandels sei die Gasbohrung nicht zu akzeptieren. Dies wollten sie mit einer Aktion zivilen Ungehorsams zeigen.

In der Gemeinde Reichling unweit des Ammersees, rund 70 Kilometer westlich von München, hatte im August eine Gasbohrung begonnen. Das Vorhaben sorgte in der Gemeinde sowie bei Umwelt- und Klimaschutzaktivisten für breiten Protest.

Die Anwohner fürchten etwa um ihre Trinkwasserversorgung, da die Quelle des Ortes nicht weit entfernt liegt. Die Region sorgt sich zudem wegen negativer Auswirkungen auf Immobilienpreise und den Wirtschaftsfaktor Tourismus. Zu einer Kundgebung mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer beim Bohrturm in Reichling waren Ende August rund 300 Menschen gekommen.

Es handelt sich zunächst um eine Probebohrung, die einen verfüllten Zugang zu der vermuteten Gasspeicherstätte offenlegen soll. Bereits in den 1980er-Jahren war in Reichling nach Gas gesucht worden, damals wurde das Projekt jedoch wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit wieder ad acta gelegt. Im Zuge der steigenden Energiepreise seit Ausbruch des Ukraine-Krieges setzte dann eine Neubewertung ein.

Sollte die Probebohrung erfolgreich verlaufen, soll im Anschluss die Gasförderung beginnen. „Für die Erkundungsbohrung sind vier Wochen eingeplant, im Anschluss erfolgt der vollständige Abbau der Bohranlage“, hieß es von der verantwortlichen „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“.

Österreich: Regierung will Strom- und Gaspreise festsetzen können

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Die bei der Klausur am 2. und 3. September beschlossene Preisfestsetzung dient der Inflationseindämmung. Ein privat finanzierter Standortfonds soll beim Ausbau der Energienetze helfen.

Bei ihrer Klausur am 2. und 3. September in Wien kündigte Österreichs Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft an. Die Vorhaben hinsichtlich des Energiesektors waren teils bereits bekannt, etwa die „gesetzliche Verankerung des öffentlichen Interesses, um die Energiepreise zu reduzieren“ sowie die „Schaffung eines Energiekrisenmechanismus zur Verhinderung von exzessiven Preisanstiegen im Energiebereich“. Sie sollen, wie berichtet, mit dem kommenden Elektritzitätswirtschaftsgesetz (ElWG) eingeführt werden.

Neu ist bei der staatlichen Preisgesetzgebung „die Aufnahme von Strom und Gas“. Für diese beiden Energieformen sollen künftig vom Konsumentenschutzministerium „volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise“ festgesetzt und ungewöhnlich hohe Preissteigerungen nachträglich untersagt werden können. Zurzeit sind derartige Eingriffe nur bei Fernwärme und Erdöl zulässig. Mit der Preisfestsetzung möchte die Regierung der Inflation entgegenwirken, die sich derzeit auf 4,1 Prozent beläuft.

Ebenfalls neu ist die „Senkung des Ökostrombeitrags für alle Haushalte und Unternehmen ab 1. Jänner 2026“. Details dazu nannte die Regierung nicht. In den Jahren 2022 bis 2024 hatte sie den Ökostrombeitrag, einen Zuschlag zu den Netztarifen, auf Null gesetzt.

Standortfonds für Netzausbau

Zumindest seitens der Bundesregierung neu ist ferner die Ankündigung, über einen „Standortfonds“ verstärkt Privatkapital zur Finanzierung des Ausbaus der Energienetze und sonstiger wirtschaftlich wichtiger Infrastrukturen mobilisieren zu wollen. Allerdings wurden auch hierzu keine Details genannt. Einen solchen Fonds hatten zuvor bereits die Wirtschaftskammer, der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich sowie die ehemalige Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgeschlagen.

Bereits wieder vom Tisch ist die Ankündigung Bundeskanzler Christian Stockers von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), die rund 140 Stromnetzbetreiber in einer einheitlichen Verteilnetzgesellschaft zusammenzufassen.

Hinsichtlich der „kleinen“ Netzbetreiber wäre der ökonomische Nutzen kaum darstellbar. Die neun größten Verteilnetzbetreiber wiederum sind im Besitz der Bundesländer, die kein Interesse haben, sie in eine einzige Gesellschaft einzubringen. Derartige Pläne waren in der Vergangenheit immer wieder ventiliert und ebenso oft verworfen worden.

Umstrittener „Verfahrensturbo“

Nicht neu ist die Ankündigung, Genehmigungsverfahren beschleunigen zu wollen. Wie berichtet, hatte die Regierung schon am 23. Juli einen sogenannten „Verfahrensturbo“ avisiert. Dieser umfasst das seit Januar 2023 in Diskussion befindliche Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) sowie Novellen zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) und zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G).

Die AVG-Novelle ist noch bis 5. September in Begutachtung. Die Wirtschaftskammer äußerte sich in ihrer Stellungnahme grundsätzlich positiv. Sie sprach von einem „essenziellen Beitrag zur Belebung der Wirtschaft und Erhöhung der Standortattraktivität Österreichs“. Kritik kam von Umweltorganisationen, die eine „Aushöhlung von Parteienrechten und Umweltschutzstandards“ befürchten.

10 Jahre Pariser Klimaabkommen - das ist dabei herausgekommen

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

POLITIK. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Das Pariser Klimaabkommen wurde vor zehn Jahren verabschiedet. Die Umsetzung der Vereinbarung, die inzwischen 195 Staaten unterschrieben haben, bleibt lückenhaft. Das geht aus einer Untersuchung der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Studies (CEPS) hervor.

Die Selbstverpflichtungen der Vertragsstaaten zur Senkung ihrer Treibhausgase würden, wenn sie umgesetzt würden, dazu führen, dass sich die Erdatmosphäre voraussichtlich um 3 Grad erwärmen werde – und das 1,5-Grad-Ziel verfehlt werde.

Viele Länder hätten sich zwar verpflichtet, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Aber die Umsetzung dieser Zusagen im Rahmen der nationalen Selbstverpflichtungen, sogenannter Nationally Determined Contributions (NDC), sei nicht immer glaubwürdig.

Das gelte auch für die Zusage der Industrieländer, den Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel sei zwar in den letzten Jahren erreicht worden, insgesamt blieben die Finanzströme vom Norden in den Süden aber „unzureichend“ und würden zunehmend unsicher.

Die Institutionen der globalen Klimapolitik wie das UN-Klimasekretariat arbeiteten zwar weitgehend wie vorgesehen, die Umsetzung des Abkommens sei jedoch lückenhaft: Die nationalen Selbstverpflichtungen der Vertragsstaaten seien nicht besonders ehrgeizig und sie würden auch nicht konsequent umgesetzt.

Umsetzung der nationalen Selbstverpflichtungen (NDC) unzureichend

Umfang und Anspruch der NDC reichen nach Ansicht des CEPS nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Hoffnung, dass sich die Vertragsstaaten anspruchsvolle Ziele setzen würden, habe sich nicht erfüllt.

Diplomatischer Druck zeige zwar eine gewisse Wirkung im Hinblick auf die nächste Runde der Selbstverpflichtungen, viele NDC blieben aber hinter den nationalen Möglichkeiten zurück.

Die Transparenz und die Vergleichbarkeit der NDC seien weiter unzureichend. Verbindliche Regeln zur Berichterstattung und Kontrolle gebe es nur für Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase(mitigation) aber nicht für die Anpassung an den Klimawandel(adaptation) oder die Umsetzung der Klimaschutzpolitik im Hinblick auf die Finanzierung, technologische und andere Voraussetzungen (capacity building). Entsprechend wenig aussagekräftig seien die NDC vieler Vertragsstaaten.

Insbesondere die Entwicklungsländer hätten dabei viel „Raum für Flexibilität“, den sie auch nutzten. So gebe es ein breites Spektrum an Szenarien und Methoden, die bei der Aufstellung der NDC zum Einsatz kämen und eine zuverlässige Beurteilung oder Vergleiche nahezu unmöglich machten.

Die Vertragsstaaten hätten bei der Formulierung ihrer NDC weitgehend freie Hand. Dieser dezentrale Ansatz erleichtere es vielen Ländern, sich an der internationalen Klimapolitik zu beteiligen, führe aber zu einem recht unterschiedlichen Engagement. Auf nationaler Ebene fehle oft die Verbindlichkeit. NDC und ihre Umsetzung blieben abhängig von tagespolitischen Entscheidungen wie jüngste Entwicklungen in Australien, Brasilien oder den USA zeigten.

Annahme hat sich als falsch erwiesen

Die Annahme, dass robuste Regeln, Transparenz und diplomatischer Druck zu einer engeren Kooperation beim Klimaschutz führen, hat sich nach Ansicht der Autoren als falsch erwiesen.

Die Umsetzungslücke des Pariser Abkommens hat nach Ansicht der Autoren zwei Ursachen. In vielen Ländern mangele es der Klimapolitik an Unterstützung von außen und es gebe nur geringe Anreize, sich an die in Paris vereinbarten Regeln zu halten. So werde zwar erwartet, dass die Staaten ihre nationalen Klimaziele im Laufe der Zeit anheben, dafür gebe es aber weder konkrete Vorgaben noch eine rechtliche Verbindlichkeit oder Sanktionen. Die Umsetzung des Abkommens beruhe alleine auf der Transparenz der gemachten Zusagen und dem diplomatischen Druck der Vertragsstaaten untereinander. Beides habe sich als nicht ausreichend erwiesen.

Hinzu komme, dass viele Entwicklungsländer ihre klimapolitischen Ziele mit dem Vorbehalt formulierten, dass die Industrieländer ihnen ausreichende finanzielle Mittel und Technologie zur Verfügung stellten. Insbesondere über die Finanzierung gebe es aber regelmäßig Streit angesichts des Umstandes, dass immer noch nicht geklärt sei, was genau unter Klimafinanzierung zu verstehen sei.

Schätzungen zufolge brauchen die Entwicklungsländer eine Billion US-Dollar pro Jahr, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Es sei aber vollkommen unrealistisch, dass solche Summen in absehbarer Zeit aufgebracht würden.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

Langsamer Erneuerbaren-Ausbau erhöht Emissionen

STUDIEN. Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert „überzogene“ Ausbauziele bei Erneuerbaren. Eine Enervis-Kurzstudie für Greenpeace hält dagegen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat das im Koalitionsvertrag geforderte Energiewende-Monitoring auf den Weg gebracht. Noch liegen keine Ergebnisse vor, aber bereits jetzt sind die inhaltlichen Vorgaben für das Monitoring umstritten. Vor allem der geringer prognostizierte Stromverbrauch für die kommenden Jahre wird diskutiert und mit ihm der Ausbau der erneuerbaren Energien.

„Wird der Ausbau der Erneuerbaren gebremst, steigen die CO2-Emissionen in Wärme und Verkehr deutlich an“, so das Ergebnis einer Kurzstudie. Der Energieanbieter Green Planet Energy und Greenpeace haben diese beim Hamburger Beratungshaus Enervis in Auftrag gegeben. Die Studie untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Ausbaugeschwindigkeiten auf die CO2-Emissionen in den Sektoren Verkehr und Wärme bis 2035.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen zwei Szenarien. Das Referenzszenario bildet den politischen Zielpfad ab, wie er in den Ausbauplänen des EEG 2023 festgeschrieben ist. Bis 2030 soll die Photovoltaik demnach auf 215 GW anwachsen, Windenergie an Land auf 115 GW und Windkraft auf See auf 30 GW. Außerdem sind 15 Millionen Elektrofahrzeuge und sechs Millionen Wärmepumpen vorgesehen.

Dem gegenüber steht ein Alternativszenario, das von einem deutlich langsameren Ausbau ausgeht: Hier werden bis 2035 nur 377 GW erneuerbarer Leistung installiert – rund 123 GW weniger als im Referenzszenario. Auch die Zahl der Wärmepumpen und Elektroautos bleibt deutlich geringer.

Die Folge: Im Jahr 2035 liegt die Nettostromnachfrage im Referenzszenario bei etwa 805 Milliarden kWh. Im Alternativszenario fällt sie um 47 Milliarden kWh niedriger aus, da weniger Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge betrieben werden. Zwar erreicht auch in diesem Szenario der Stromsektor einen hohen Anteil erneuerbarer Energien, doch die kumulierten CO2-Emissionen sind bis 2035 rund zwei Prozent höher als im Referenzszenario.

Verzögerte Elektrifizierung erhöht CO2-Ausstoß

Weitaus gravierender sind die Unterschiede in den Sektoren Wärme und Verkehr. Durch die verzögerte Elektrifizierung entstehen bis 2035 im Wärmesektor rund 231 Millionen Tonnen CO2 mehr als bislang geplant – das entspricht einer jährlichen Mehrbelastung von etwa 21 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Der gesamte Gebäudesektor stieß 2024 rund 101 Millionen Tonnen CO2 aus.

Im Verkehrssektor summieren sich die Mehremissionen auf 73 bis 150 Millionen Tonnen, also jährlich sieben bis 14 Millionen Tonnen zusätzlich. Hier zeigt sich: Ein verhaltener Hochlauf von Elektroautos führt direkt zu höheren Abgaswerten, da konventionelle Antriebe länger im Einsatz bleiben.

„Mehr Ökostrom ist der Schlüssel für die Dekarbonisierung in allen Sektoren. Fehlt er, geraten Wärme- und Mobilitätswende ins Stocken“, teilte Green Planet Energy mit. Die Beteiligten fürchten, dass das Energiewende-Monitoring die Energiewende ausbremsen könnte. Statt die Ziele für erneuerbare Energien, Wärmepumpen und Elektroautos herunterzuschrauben, sollte die Bundesregierung alle Anreize auf eine schnelle Elektrifizierung ausrichten, so das Fazit.

Die „Kurzstudie: Auswirkungen unterschiedlicher EE-Ausbaugeschwindigkeiten auf die CO₂-Emissionen in den Sektoren Verkehr und Wärme“ von Enervis Energy Advisors im Auftrag von Green Planet Energy und Greenpeace steht im Internet zur Verfügung.

Von Bonn bis Tauberfranken: Neue Partner für Initiative Klimawerke

Quelle: Jonas Rosenberger

STADTWERKE. Elf Energieversorger starten in die zweite Auflage der Initiative „Klimawerke“. Das Netzwerk setzt auf gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu Themen wie Dekarbonisierung oder Finanzierung.

Die Initiative Klimawerke setzt ihre Arbeit fort, das teilte BET Consulting am 4. September mit. Nach Abschluss der ersten Projektphase startet das bundesweite Netzwerk mit elf Energieversorgern in die zweite Runde. Ziel bleibt weiterhin der Austausch zu Strategien für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Resilienz. Während die erste Auflage von 2022 bis 2025 über die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert wurde, finanziert sich das Netzwerk nun eigenständig.

Neu dabei sind Energie Schwaben, die „morgenEnergie“, die Stawag aus Aachen und das Stadtwerk Tauberfranken. Das Netzwerk bringt laut BET damit kommunale Unternehmen unterschiedlicher Größe und Ausrichtung zusammen. Die Leitung übernimmt weiterhin BET Consulting übernimmt weiterhin die Leitung des Netwzerkes und die Organisation der Treffen.

Initiative Klimawerke soll sich langfristig etablieren

Die Mitglieder der Initiative verfolgen seit der Gründung im Jahr 2022 gemeinsam das Ziel, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein – also fünf Jahre früher als Deutschland insgesamt (wir berichteten). Zentrale Themen waren in der ersten Runde die THG-Bilanzierung, die Dekarbonisierung von Energieversorgern sowie die Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung.

„Gerade bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen und der Entwicklung innovativer Ansätze zur Förderung der Nachhaltigkeit profitieren Energieversorger enorm vom Erfahrungsaustausch“, teilte Olaf Unruh, Geschäftsführer bei BET Consulting, nun mit. „Mit den Klimawerken bieten wir eine Plattform, die praxisnah, kollegial und lösungsorientiert ist.“

Der Fokus werde zunächst weiterhin auf der Treibhausgasbilanzierung und Dekarbonisierung, dem Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Finanzierung, der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Klimaresilienz liegen, heißt es weiter. Ziel sei es, praktische Ansätze für die Transformation der Unternehmen zu entwickeln und den Austausch dauerhaft zu etablieren.

Das Beratungsunternehmen BET organisiert künftig drei Treffen pro Jahr, es werde auch künftig „fachliche Impulse“ geben und die Mitglieder bei Nachhaltigkeitsthemen unterstützen. Das Auftakttreffen der zweiten Runde fand am 28. August statt. Weitere Termine sind im Oktober und Dezember geplant. Neue Mitglieder können jederzeit beitreten. Das Vorgängerprojekt endete im April dieses Jahres mit einem digitalen Abschlusstreffen.

Diese elf Stadtwerke starten in die zweite Runde der Klimawerke:

- Badenova

- Stadtwerke Bonn

- Energie Schwaben (neu)

- Stadtwerke Hildesheim

- Morgen Energie (neu)

- Osterholzer Stadtwerke

- Stawag (neu)

- Eure Stadtwerke Steinburg

- Stadtwerke Düren

- Stadtwerke Tauberfranken (neu)

- Wuppertaler Stadtwerke

Deutsch-schottische Zusammenarbeit bei Wasserstoff vereinbart

Quelle: Aquaventus

WASSERSTOFF. Die deutsche Wasserstoffinitiative „AquaVentus“ und der Branchenverband Hydrogen Scotland haben sich in Aberdeen auf ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit geeinigt.

Am Rande der Messe „Offshore Europe“ haben Aquaventus und Hydrogen Scotland eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel des Memorandum of Understandings sei es, die Wasserstoffproduktion und den Transport im Nordseeraum auszubauen und die vorhandenen Infrastrukturpotenziale gemeinsam zu nutzen, so eine Mitteilung von Aquaventus.

Beide Partner wollen die Entwicklung und den Einsatz von Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben – von der Erzeugung über Transport und Speicherung bis hin zur Nutzung von Wasserstoff für die Dekarbonisierung des Energiesystems. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Windkraft, Offshore-Elektrolyse und einem europäischen Wasserstoff-Backbone, um den Aufbau eines überregionalen Energiemarktes zu beschleunigen.

Hydrogen Scotland vertritt mit mehr als 200 Mitgliedern Industrieunternehmen, Städte und Kommunen, Hochschulen sowie Entwicklungsagenturen. Der Verband fördert die schottische Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und unterstützt seine Mitglieder bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten.

Die Aquaventus-Initiative vereint rund 100 Unternehmen, Organisationen und Forschungsinstitute. Sie verfolgt das Ziel, eine Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr aus Offshore-Windenergie in der Nordsee zu erzeugen und über Pipelines an Land zu transportieren. Gleichzeitig sollen europaweit die Rahmenbedingungen für die Installation von 10 Gigawatt Erzeugungsleistung aus Offshore-Wind geschaffen und die erforderliche Transportinfrastruktur aufgebaut werden.

Jörg Singer, Vorstandsvorsitzender von Aquaventus, betonte: „Deutschland ist als größter Industriestandort Europas auf verlässliche Mengen grünen Wasserstoffs angewiesen. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Schottland eröffnet enorme Chancen.“

Nigel Holmes, CEO von Hydrogen Scotland, ergänzt: „Schottland ist aufgrund seines enormen Offshore- und Onshore-Windpotentials einzigartig positioniert. In enger Zusammenarbeit mit Aquaventus bauen wir eine Brücke über die Nordsee – nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern für einen echten europäischen Wasserstoffmarkt.“

Parallel zur Unterzeichnung des Memorandums hat Aquaventus ein Positionspapier vorgestellt. Unter dem Titel „Deutsch-britische Wasserstoffpartnerschaft – Ein europäischer Impuls für Energiesouveränität und industrielle Transformation“ widmet es sich den Möglichkeiten einer vertieften internationalen Zusammenarbeit, insbesondere mit dem windreichen Vereinigten Königreich. Das Papier steht zum Download bereit.

Ernüchterung über russisch-chinesischen Gasdeal

Quelle: Pixabay / Rudy and Peter Skitterians

GAS. Bei dem zwischen Russland und China unterzeichneten Gasabkommen handelt es sich wohl nur um eine weitere Absichtserklärung. Investoren reagierten prompt.

Die Aktien des russischen Energiekonzerns Gazprom sind auf die Meldung über ein „rechtsverbindliches“ Memorandum mit China über den Bau der Pipeline „Power of Siberia 2“ eingebrochen, berichtete die „Moscow Times“. Die Gazprom-Aktie verlor an der Moskauer Börse 3,1 Prozent, was den Marktwert des Unternehmens um mehr als 100 Milliarden Rubel (1,05 Milliarden Euro) reduzierte. Der Gazprom-Kurs fiel doppelt so stark wie der Leitindex mit einem Minus von 1,4 Prozent.

Die Investoren stellten offenbar sehr schnell fest, dass es sich bei dem in Peking unterzeichneten Abkommen lediglich um eine weitere Absichtserklärung und nicht um einen verbindlichen Liefervertrag handelte. Zudem warnten Analysten wie Sergei Kaufman, Analyst bei der Investmentfirma Finam, dass das Projekt die ohnehin schon angespannte Finanzlage von Gazprom zusätzlich belasten könnte, sollte es tatsächlich umgesetzt werden.

China hat sich den vorliegenden Informationen zufolge nicht zur Bereitstellung von Finanzmitteln für das rund 21 Milliarden Euro teure Projekt verpflichtet. Schlimmer noch: Gazprom-CEO Alexei Miller hatte bestätigt, dass die Preisbedingungen erst später festgelegt würden.

Bislang wollte China das Erdgas zu den stark reduzierten russischen Inlandspreisen kaufen, die nach russischen Angaben bei etwa 0,12 bis 0,13 US-Dollar pro Kubikmeter (US-Dollar/cbm) liegen. Moskau verlangt dagegen den bislang bei der „Power of Siberia 1“ gezahlten Preis von derzeit etwa 0,265 bis 0,285 US-Dollar/cbm. Selbst das wäre noch ein Preisnachlass von rund 30 Prozent gegenüber den aktuellen europäischen Preisen.

Der Branchenanalyst Mikhail Krutikhin sieht Russland Gefahr laufen, chinesische Verbraucher auf eigene Kosten zu subventionieren. „Angesichts der enormen Kosten für den Bau der Pipeline und die Erschließung der Felder wird Russland tatsächlich weiterhin den chinesischen Gasverbrauch zu seinem eigenen Nachteil subventionieren“, sagte er.

Die „Power of Siberia 2“ ist eine von Gazprom geplante Erdgas-Pipeline, die von westsibirischen Gasfeldern über die Mongolei nach Nordchina führen soll. Sie soll eine Transportkapazität von rund 50 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr haben und damit einen großen Teil der weggebrochenen Liefermengen nach Europa ersetzen. Russland und China haben zwar einige Memorandum unterzeichnet, allerdings gibt es bislang keinen verbindlichen Liefervertrag mit festgelegten Preis- und Finanzierungsbedingungen.

Gazprom wies zwar im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 12,8 Milliarden Euro und im ersten Halbjahr von fast 10,7 Milliarden Euro aus, aber das Kerngeschäft mit Gas ist defizitär mit einem Minus von rund 11,7 Millionen Euro. Die Barreserven des Unternehmens sind von rund 21,3 Milliarden Euro zu Beginn des Jahres 2022 auf etwas mehr als 5,7 Milliarden Euro bis Mitte 2025 geschrumpft.

Analystenschätzungen zufolge könnte Gazprom mit höheren Lieferungen über „Power of Siberia 1“ und eine zusätzliche Fernost-Route mehr als 100 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr zusätzlich nach China liefern und damit seinen Umsatzzuwachs um bis zu 20 Milliarden Dollar generieren – in der Theorie. „Im Moment handelt es sich nur um eine Absichtserklärung“, sagte Igor Sokolov, Analyst bei Alor Broker. „Wäre das Wort ‚Memorandum‘ durch ‚Vertrag‘ ersetzt worden, hätte der Aktienkurs von Gazprom um bis zu 20 Prozent steigen können.“

HGÜ-Konverterstation. Quelle: Siemens

Energinet und 50 Hertz starten Bauphase für Bornholm-Projekt

STROMNETZ. Der dänische Netzbetreiber Energinet und 50 Hertz haben bei Siemens Energy vier Konverter fürs Projekt „Bornholm Energy Island“ bestellt. Es soll Offshore-Strom weitertransportieren.

Das dänisch-deutsche Projekt Bornholm Energy Island geht in die Bauphase. Die Übertragungsnetzbetreiber Energinet aus Fredericia (Dänemark) und 50 Hertz (Berlin) haben bei Siemens Energy vier Konverteranlagen und weitere technische Komponenten bestellt. Diese sollen auf den dänischen Inseln Bornholm und Seeland sowie auf dem deutschen Festland installiert werden. Nach Angaben der Unternehmen endet damit eine Übergangsphase, in der das Vorhaben aufgrund politischer Abstimmungen pausierte.

Der Vertrag umfasst Planung, Bau, Transport, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme der Anlagen. Die Fertigstellung ist für Mitte der 2030er Jahre vorgesehen. Auf der Insel Bornholm sollen zwei Konverter entstehen, ergänzt durch eine Gleichstrom-Schaltanlage und ein Umspannwerk. Diese Infrastruktur soll den Strom aus künftigen Offshore-Windparks aufnehmen, auf 525 kV transformieren und über Kabel nach Deutschland und Dänemark übertragen.

Projekt kostet sieben Milliarden Euro

Laut Siemens Energy beläuft sich das Projektvolumen für Bornholm Energy Island auf etwa sieben Milliarden Euro. Aus dem EU-Programm Connecting Europe Facility fließen 645 Millionen Euro nach Dänemark. EU-Energiekommissar Dan Jorgensen übergab den Förderbescheid in Kopenhagen an Energieminister Lars Aagaard. Die Mittel sollen vor allem die dänischen Kosten senken, da der Großteil des produzierten Stroms nach Deutschland geliefert werden soll.

Das Kabel zwischen Bornholm und Mecklenburg-Vorpommern soll 2.000 MW übertragen können, die Leitung zur dänischen Insel Seeland 1.200 MW. Für die Kabelverbindungen haben die Netzbetreiber bereits Vereinbarungen mit dem dänischen Hersteller NKT geschlossen. 50 Hertz beauftragte das Unternehmen 2023 mit dem Bau der Verbindung nach Deutschland, Energinet nach einer Ausschreibung mit der Strecke nach Seeland.

Netzanbindung für Windstrom

50 Hertz-Chef Stefan Kapferer erklärte, mit dem Auftrag an Siemens Energy seien wichtige Grundlagen für die Umsetzung gelegt. Er verwies auf eine von der Bundesregierung verabschiedete Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die Haftungsfragen bei Ausfällen internationaler Offshore-Anbindungen regelt.

„Eine solche Garantie ist die Voraussetzung dafür, dass es zu einer erfolgreichen Ausschreibung der Windparkflächen vor Bornholm und ganz grundsätzlich zu einer effizienten Offshore-Vernetzung zwischen den Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten kommen kann“, erläuterte Kapferer. Damit sei auch der Weg für die künftige Anbindung weiterer Windparks frei.

Energinet-Chef Thomas Egebo sprach von einem Schritt in Richtung einer Energieversorgung, die Europa unabhängiger von externen Quellen macht. Siemens Energy-Vorstand Tim Holt betonte die Rolle des Stromnetzes als Rückgrat eines stabilen Energiesystems. Parallel zum Vertragsabschluss starten die Genehmigungsverfahren. Energinet bereitet öffentliche Anhörungen auf Bornholm vor. 50 Hertz hat erste Informationsveranstaltungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald organisiert, wo ein neues Umspannwerk entstehen soll.

Bornholm Energy Island gilt als Pionierprojekt. Ziel ist, mehrere Offshore-Windparks an einem Knotenpunkt zusammenzuführen und den Strom grenzüberschreitend nutzbar zu machen. Energinet und 50 Hertz verweisen auf ihr Gemeinschaftsprojekt Kriegers Flak Combined Grid Solution, das seit 2021 Strom zwischen Dänemark und Deutschland austauscht und als Vorbild für Bornholm dient. Das Bundeswirtschaftsministerium bezeichnete das Projekt als „Leuchtturm und Vorbild für weitere Kooperationsvorhaben dieser Art in Europa“.

Preissignale sollen Großbatterien noch netzdienlicher machen

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Ein Team der Beratungsgesellschaft Neon Neue Energieökonomik ist im Auftrag von Eco Stor der Frage nachgegangen, wie netzdienlich Großbatterien sind.

Nicht zuletzt die Vielzahl der Netzanschlussbegehren für Großspeicher und die Reaktionen der Netzbetreiber darauf haben die Großspeicher in den vergangenen Monaten und Jahren in die Schlagzeilen gebracht. Der Preisverfall für Batteriezellen und Marktchancen, etwa am Regelleistungsmarkt, haben Batteriespeichern den Weg ins Stromsystem geebnet.

Hin und wieder werde kritisiert, Großbatterien würden sich auf „Kosten des Netzes am Markt optimieren“, schreiben die Autoren in ihrer Einleitung. Dass sich Batteriespeicher tatsächlich ausschließlich an Marktpreisen – unabhängig von der lokalen Netzsituation – orientieren, liege allerdings am deutschen Strommarktdesign. Netzengpässe würden in einer einheitlichen Preiszone nicht bepreist. Daher seien „alle Akteure am Strommarkt blind für das Netz“.

Vor diesem Hintergrund stelle sich oft die Frage, ob Batterien netzdienlich seien. Auf diese Frage will das Team um Prof. Lion Hirth eine Antwort geben und gleichzeitig „Netzdienlichkeit“ überhaupt erst einmal definieren. Diese lässt sich kurz und knapp auf den Punkt bringen: Netzdienlich ist, was Netzkosten reduziert.

Anhand von zwei Großbatterien, eine in Schleswig-Holstein und eine in Bayern, können die Autoren der Studie – für sie überraschenderweise, wie sie schreiben – nachweisen, dass Großbatterien tatsächlich das Netz entlasten. Demnach können sie Redispatch-Kosten in Höhe von 3 bis 6 Euro pro kW Batterieleistung und Jahr vermeiden.

Dynamisches Redispatch-Preissignal am vielversprechendsten

„Großbatterien sind also in diesem Sinne keinesfalls grundsätzlich als belastend für das Netz einzustufen, auch wenn dies in der energiepolitischen Debatte manchmal suggeriert wird“, betont Lion Hirth. Allerdings ergebe sich die Netzentlastung rein zufällig, da es ja keine regionalen Preise gebe, die Netzengpässe berücksichtigen.

Der Auftraggeber der Studie, der Speicheranlagenentwickler Eco Stor, sieht Batterien als unverzichtbares Element des Energiesystems der Zukunft. Um „das Beste aus Batterien herausholen“ zu können, seien jedoch netzdienliche Anreize notwendig, so Geschäftsführer Georg Gallmetzer.

Deshalb haben die Autoren der Studie untersucht, welche Instrumente die Netzdienlichkeit stärken können, denn, auch wenn Großbatterien bereits heute Redispatch-Kosten reduzieren, sei dieser Beitrag viel kleiner als er sein könnte.

Von drei analysierten Instrumenten hat sich den Verfassern zufolge ein Preissignal als besonders vielversprechend gezeigt, welches den Strompreis bei positivem Redispatch-Bedarf am betroffenen Standort um 100 Euro/MWh steigen und bei negativem Redispatch-Bedarf um 80 Euro/MWh sinken lässt. So entstehe für Speicher gezielt ein finanzieller Anreiz, sich in Engpasssituationen netzdienlich zu verhalten.

„Ein dynamisches Redispatch-Preissignal schafft sowohl den größten Netz-Mehrwert als auch die geringsten Einbußen beim Markt-Mehrwert“, erläutert Clemens Lohr von Neon. Das bestehende Marktsignal werde gezielt in Richtung netzdienlicher Betriebsweisen verändert, ohne die Teilnahme an Day-Ahead-, Intraday- oder Regelleistungsmärkten einzuschränken.

Vor diesem Hintergrund schlagen die Ökonomen als Instrument mit der größten volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ein Sondernetzentgelt vor, das täglich von den Netzbetreibern bestimmt wird und die jeweils erwartete lokale Engpasssituation widerspiegelt.

Die Studie „Netzdienlichkeit von Großbatterien“ steht im Internet zur Verfügung. Sie ist eine Erweiterung der Untersuchung „Netzentgelte für Großbatterien“, die im Juni als Konsultationsbeitrag zum AgNes-Verfahren (Allgemeine Netzentgeltsystematik Strom) eingereicht worden war.

Europäischen Think Tank zieht es nach Berlin

Quelle: Shutterstock / canadastock

POLITIK. Die European Initiative for Energy Security (EIES) will sich in der Bundeshauptstadt in die politische Debatte einbringen und Wege zur Energie-Versorgungssicherheit aufzeigen.

Die physische und cybertechnische Sicherheit kritischer Energieinfrastruktur, die Regulatorik im Wind- und Batteriesektor und die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen sind Bereiche, in denen EIES jüngst Studien vorgelegt hat. Dies sollen auch weiterhin Schwerpunkte der wissenschaftlichen und politischen Arbeit des Think Tanks sein.

„Energiesicherheit ist die neue Standortfrage“, erklärt Sabrina Schulz, Direktorin von EIES Deutschland, die das Berliner Büro leitet. Sie weist auf die Abhängigkeit von volatilen Weltmärkten und von teuren fossilen Importen hin. Dies seien Gefahren, denen man mit europäischen Wertschöpfungsketten und strategischen Partnerschaften begegnen können. Dies alles müsse gepaart sein mit dem Schutz der Energieinfrastruktur.

Damit eine Europäisierung der Lieferketten für Windenergieanlagen, Speicher und andere wichtige Energieanlagen gelingt, müsse vor allem die Rohstoffversorgung gesichert werden. EIES empfehle daher die Umsetzung des EU Critical Raw Materials Act, wie sie im Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung verankert sei, heißt es in einer Mitteilung des Think Tanks.

Außerdem sieht er eine engere Kooperation zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor als wesentliche Voraussetzung, um strategische Rohstoffprojekte in Europa und weltweit zu entwickeln. Finanzierungslösungen in Anlehnung an den deutschen Rohstofffonds und Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern „auf Basis gegenseitigen Interesses“ seien dabei hilfreich.

Die Initiative kritisiert, schon länger bestehende Rohstoffpartnerschaften, beispielsweise mit Chile, Peru und Kasachstan, seien bis heute „leere Hüllen“. Deutsche Unternehmen würden vor Investitionen zurückschrecken. „Wenn die Bundesregierung hier nicht handelt, werden sich auch weiterhin chinesische Unternehmen die vielversprechendsten Rohstoffvorkommen sichern“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Die European Initiative for Energy Security wurde 2023 in Brüssel vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise gegründet. Sabrina Schulz war zuvor unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, bei der KfW Bankengruppe sowie bei dem von der Bundesregierung geförderten Sustainable Development Solutions Network Germany tätig.

|

| Dr. Sabrina Schulz Quelle: EIES/et-Hoffotografen |

Welche Aufgaben übernehmen Contractoren für Kommunen?

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Eine zunehmende Rolle spielt die kommunale Wärmeplanung. Energiedienstleister sind mit zahlreichen Kommunen im Austausch und unterstützen diese vor allem mit der Bereitstellung von Daten und Fachwissen. Neben der Umsetzung konkreter Maßnahmen sind sie in der Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit eingebunden und übernehmen häufig die Koordination von Arbeitsgruppen. Das ist ein Ergebnis der diesjährigen Markterhebung des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting (Vedec). Weitere Marktzahlen zur Contractingbranche finden sich auf der Homepage des Vedec.

Am Erzeugungsstandort Wanheim installieren die Stadtwerke Duisburg neue Technologien. Quelle: Stadtwerke Duisburg

Duisburg investiert 200 Millionen Euro in Wärmewende

STADTWERKE. Flusswärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Power-to-Heat-Anlagen: Die Stadtwerke Duisburg modernisieren ihren Energiepark Wanheim von Grund auf.

Energiewende im Duisburger Stadtteil Wanheim: Wo heute noch ein Gaskraftwerk mit Technik aus den 1970-Jahren Wärme erzeugt, wollen die Stadtwerke drei neue Erzeugungsarten installieren. Flusswärmepumpen, Blockheizkraftwerke und Power-to-Heat-Anlagen sollen ab Ende dieses Jahrzehnts grüne Fernwärme erzeugen. Das Investitionsvolumen beziffert das kommunale Unternehmen auf rund 200 Millionen Euro.

„Die Modernisierung des Energieparks Wanheim ist ein wichtiger Meilenstein der Energiewende vor Ort“, sagt Marcus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke. Ziel sei es, die Fernwärmeversorgung in Duisburg bis 2035 komplett auf CO2-neutrale Erzeugung umzustellen.

Insgesamt 60 MW Leistung sollen künftig vier Flusswärmepumpen am Rhein liefern. Die Stadtwerke rechnen mit 6.000 Vollbenutzungsstunden. Damit ließe sich der Wärmebedarf von etwa 23.500 Haushalten abdecken. Aufgestellt werden die Wärmepumpen in einem neuen Gebäude. Für die Wasserversorgung könne die Kühlwasser-Infrastruktur des Heizkraftwerks in Wanheim weiter genutzt werden, sodass der Zu- und Ablauf des Flusswassers bereits baulich gesichert sei, heißt es.

Bis zu 15 BHKW

In einem weiteren neuen Gebäude sollen bis zu 15 Blockheizkraftwerke (BHKW) aufgestellt werden. Jedes dieser Module soll eine Leistung von 4,5 MW elektrisch und 5,3 MW thermisch haben – in Summe 67 MW elektrisch und 80 MW thermisch. Das Gebäude werde „umfassend schallisoliert“, zudem bekämen die BHKW Schallschutzhauben, so die Stadtwerke.

Hinzu kommen sollen jeweils 30 MW Leistung aus zwei Power-to-Heat-Anlagen. „Die Elektrokessel können vor allem dann Wärme aus Strom produzieren, wenn überschüssiger, regenerativ erzeugter Strom im Netz vorhanden ist, der nicht von den Verbrauchern benötigt wird. So tragen sie dazu bei, Stromerzeugungspotenziale von Windrädern und Photovoltaikanlagen besser auszuschöpfen, statt sie in Schwachlastzeiten abzuschalten“, betont Andreas Gutschek, Stadtwerke-Vorstand für Infrastruktur und Digitalisierung.

Der Baustart ist für Mitte 2026 geplant. In Betrieb gehen sollen die Anlagen bis Anfang 2029.

2G Energy setzt auf Wärmepumpen und Data Center Solutions

Quelle: Pixabay / David Schwarzenberg

BILANZ. 2G Energy hat im ersten Halbjahr den Umsatz durch ein starkes Neuanlagengeschäft gesteigert. Neue Geschäftsbereiche wie Großwärmepumpen sollen das weitere Wachstum absichern.

Der deutsche KWK- und Großwärmepumpenhersteller 2G Energy hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz deutlich um 30 Prozent auf 169,9 Millionen Euro gesteigert, teilte das Unternehmen am 4. September mit. Den größten Beitrag leistete dabei das Neuanlagengeschäft, das um 55 Prozent auf 82,7 Millionen Euro wuchs. Der Serviceumsatz legte um 12 Prozent auf 87,2 Millionen Euro zu. Die Gesamtleistung stieg auf 193 Millionen Euro.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich auf 5,7 Millionen Euro nach 4,1 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ebit-Marge kletterte leicht auf 3,3 Prozent. Während 2024 positive Wechselkurseffekte das Ergebnis gestützt hatten, wirkten 2025 negative Effekte belastend.

Neue Geschäftsfelder sollen Wachstum stärken

2G Energy mit Sitz in Heek (Nordrhein-Westfalen) hat sein Portfolio erweitert. Die Markteinführung von Großwärmepumpen verlief laut dem Unternehmen planmäßig − mit Auftragseingängen im Zielkorridor von mindestens 10 Millionen Euro für das laufende Jahr. Treiber sind kommunale Wärmeplanungen sowie vermehrte Nachfragen aus der Industrie. Ein Grund ist laut dem Vorstand von 2G die Einführung eines Industriestrompreises. Dieser dürfte die „Betriebskosten von Großwärmepumpen um rund ein Drittel senken“, schreibt das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht.

Parallel stößt laut 2G das Green-Cube-Konzept, eine Kombination aus KWK-Anlage und Wärmepumpe, auf erfreuliche Nachfrage bei Stadtwerken und mittelständischen Betrieben. Zudem hat das Unternehmen den Geschäftsbereich Data Center Solutions gegründet. Mit dem Containerkonzept biete das Unternehmen, insbesondere Betreibern von Rechenzentren, schlüsselfertige Standardlösungen, dies es erlauben, die Energieversorgung schnell und passgenau auf den verfügbaren Raum und den Leistungsbedarf abzustimmen.

Warten auf Biomassepaket drückt Gewinnerwartung

Produktseitig stehe das Unternehmen im Auslandsmarkt USA außerdem kurz vor der Markteinführung des Demand-Response-Aggregats. Diese Aggregate können flexibel zur netzunabhängigen Stromproduktion oder zur Netzstabilisierung eingesetzt werden (wir berichteten).

Neben dem Neuanlagengeschäft trugen größere Projektabschlüsse im zweiten Quartal sowie ein konstant hoher Fabrikoutput zum Umsatzplus bei. Regional kam der größte Zuwachs aus Europa, wo sich die Umsätze fast vervierfachten. In Deutschland stieg der Absatz von KWK-Anlagen durch EEG- und KWKG-Novellen. Der Auftragseingang wuchs konzernweit um 18 Prozent auf 110,7 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte 219,8 Millionen Euro. Damit ist die Produktion bis Mitte 2026 ausgelastet.

Aufgrund der noch ausstehenden behilferechtlichen Genehmigung des EEG-Biomassepakets durch die EU korrigierte der Vorstand die Prognose für 2025 auf die Untergrenze: erwartet werden 430 bis 440 Millionen Euro Umsatz. Da der aktuelle Auftragsbestand jedoch auf Rekordniveau liegt, und die Nachfrage nach wie vor hoch ist, bestätigt der Vorstand die Umsatz-Prognose 2026 mit einem erwarteten Jahresumsatz von 440 bis 490 Millionen Euro.

Erstmals hat das neu zusammengesetzte Führungsteam einen Finanzbericht veröffentlicht. Der Vorstand arbeitet seit August in einem Dreier-Team unter dem Vorsitz von Pablo Hofelich (CEO), zusammen mit Friedrich Pehle (CFO) und Frank Grewe (CTO). Christian Grotholt und Ludger Holtkamp sind Ende Juli planmäßig aus dem Vorstand ausgeschieden (wir berichteten).

Wechsel in Holzminden

Gebäude der Stadtwerke Holzminden. Quelle: Stadtwerke Holzminden

PERSONALIE. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Holzminden und der Weserstadtwerke-Service hat beide Unternehmen verlassen.

Geschäftsführer Thorsten Welling hat seine Posten bei der Stadtwerke Holzminden GmbH und der Weserstadtwerke-Service GmbH Ende Juli aus persönlichen Gründen aufgegeben. Das teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit. Über den weiteren beruflichen Weg des 53-Jährigen ist bislang nichts bekannt. Welling war seit August 2017 in Holzminden.

Die Stadtwerke werden künftig von Matthias Bieler als Alleingeschäftsführer geleitet, der bislang technischer Geschäftsführer war. Die Position des kaufmännischen Geschäftsführers bei der Weserstadtwerke-Service GmbH übernahm Andreas Brandl. In der Geschäftsführung bleibt Bieler weiterhin als technischer Geschäftsführer vertreten.

Die Stadt Holzminden in Niedersachsen hält 75,1 Prozent an den Stadtwerken. Weitere 24,9 Prozent der Anteile liegen bei der Gelsenwasser AG in Gelsenkirchen. Im Energiebereich bieten die Stadtwerke Erdgas, Strom und Wärme an.

Die Weserstadtwerke-Service GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das zu gleichen Teilen den Stadtwerken Holzminden und der Gas- und Wasserversorgung Höxter gehört. Die Servicegesellschaft unterstützt beide Gesellschafter mit kaufmännischen und technischen Leistungen wie Abrechnung, Einkauf, Netzdiensten, Personalverwaltung und IT.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

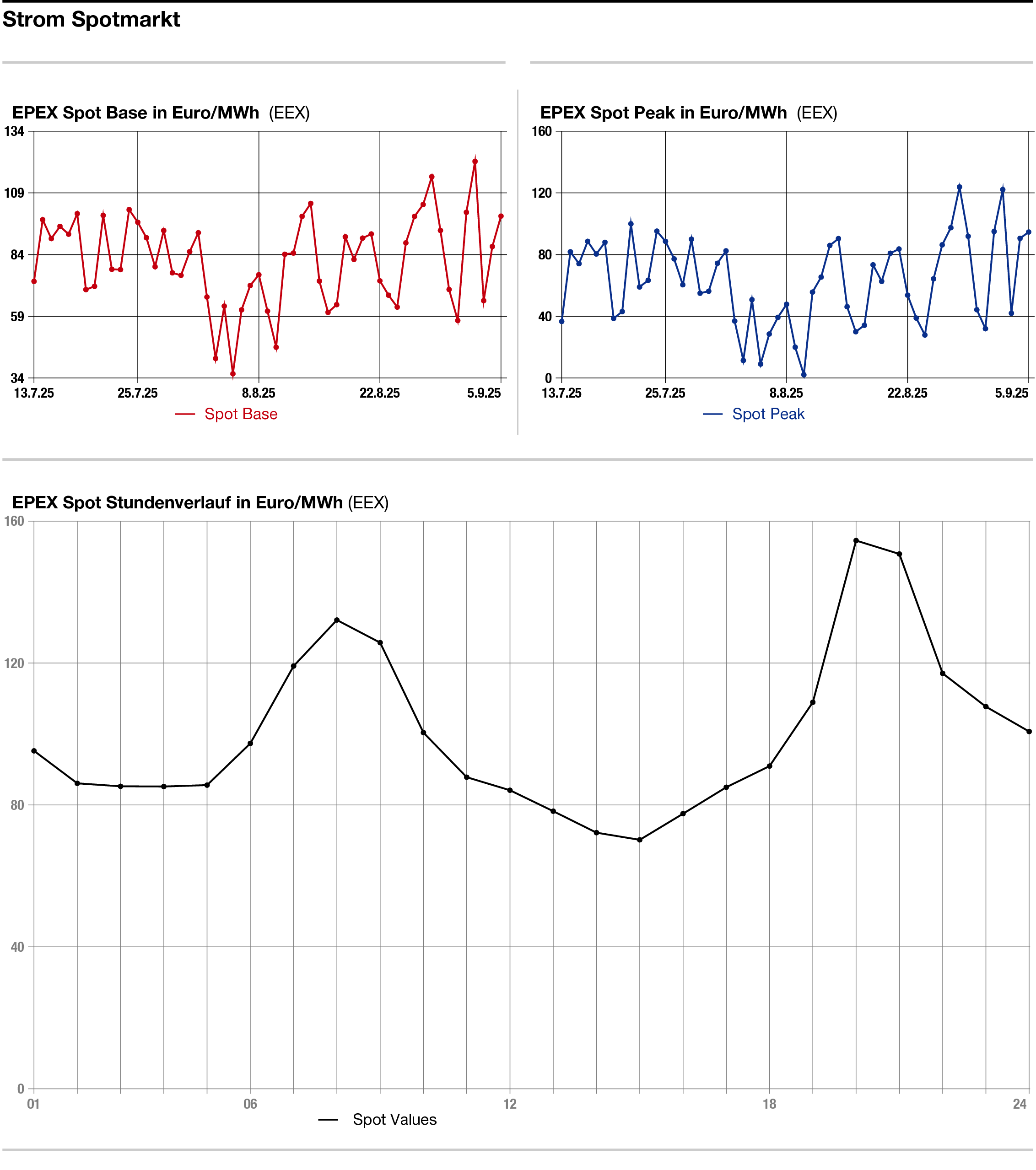

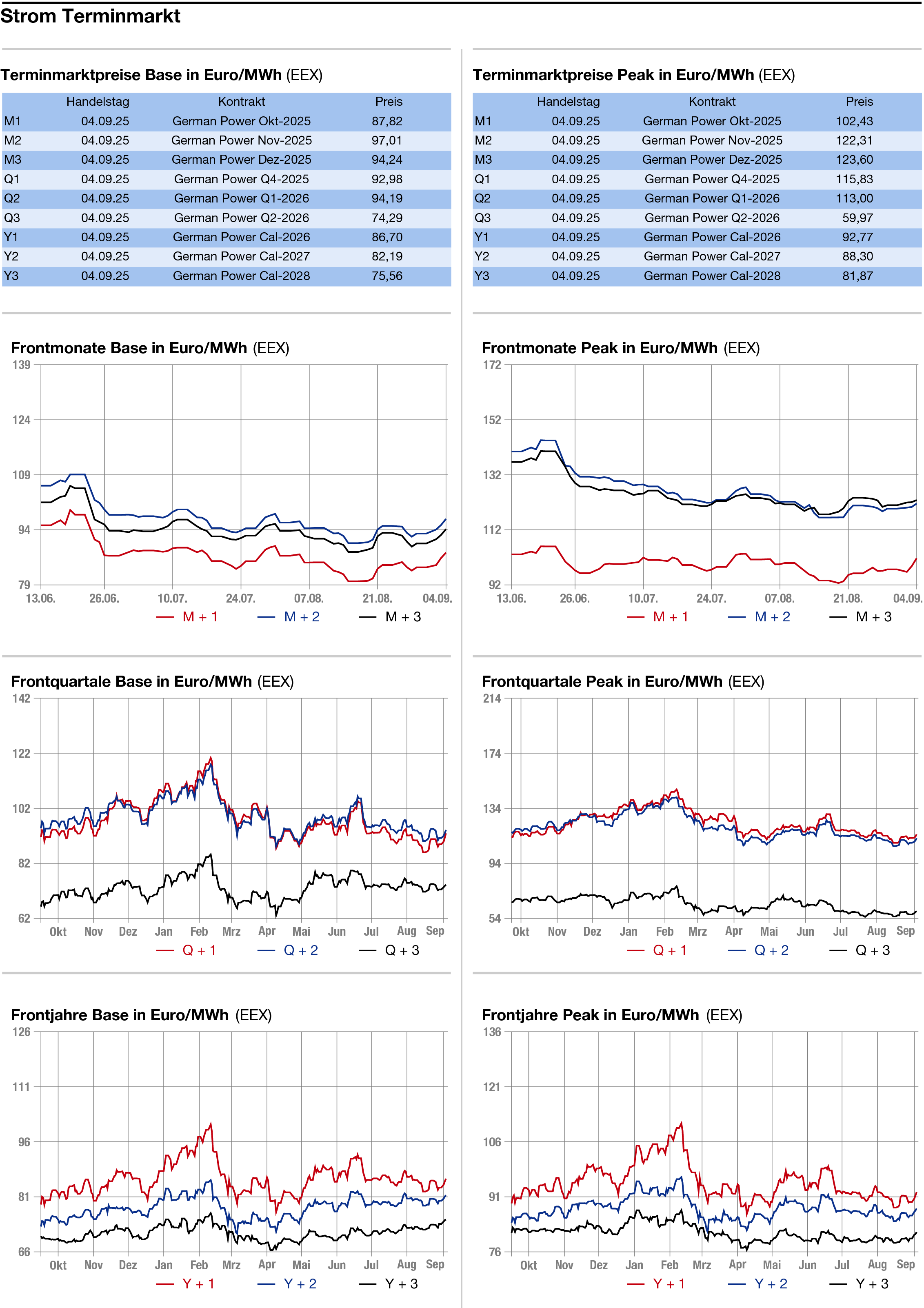

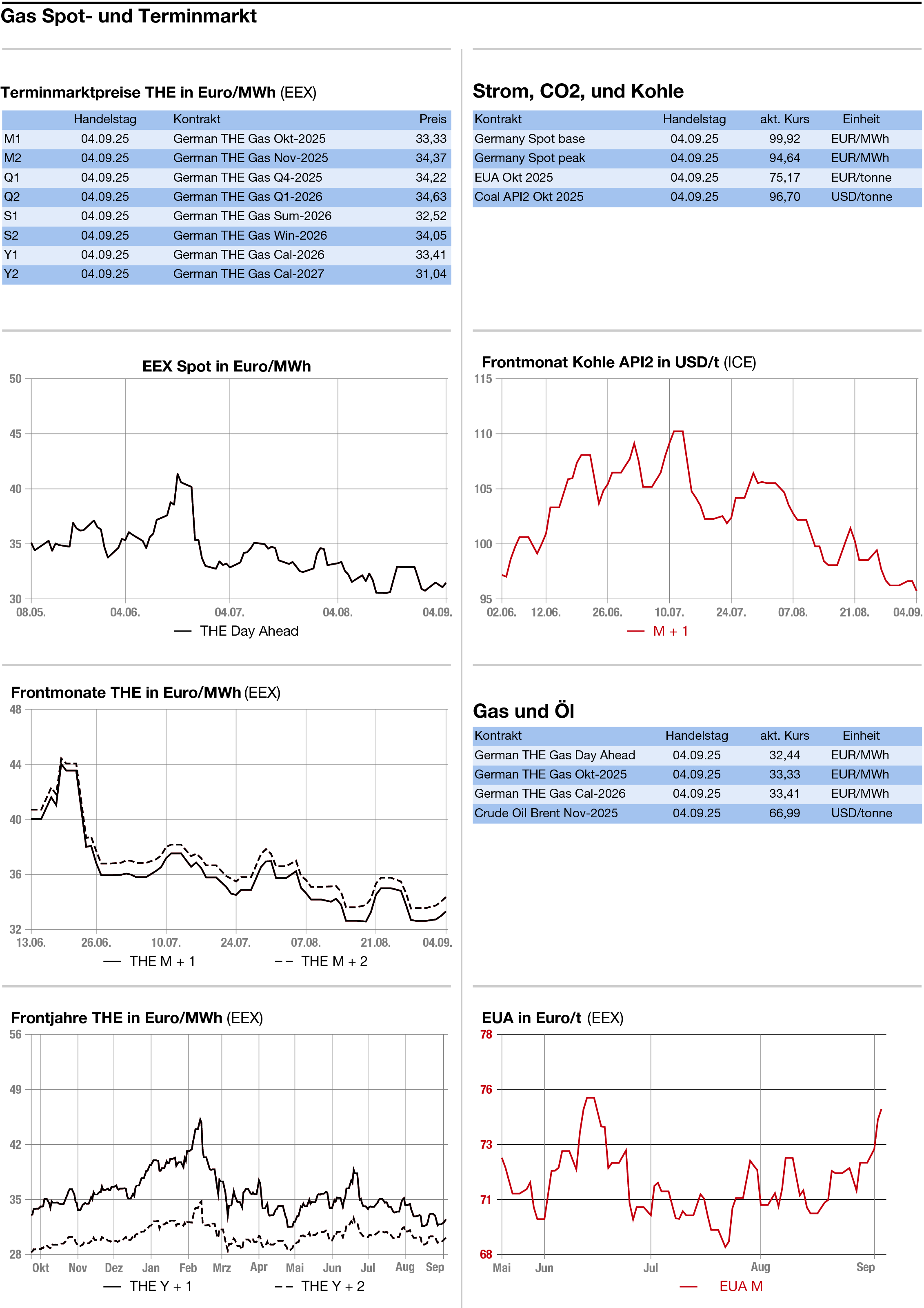

MARKTBERICHTE

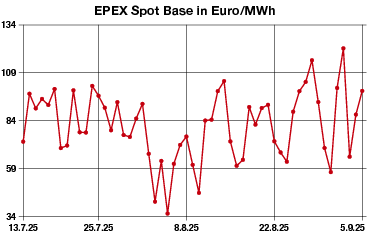

STROM

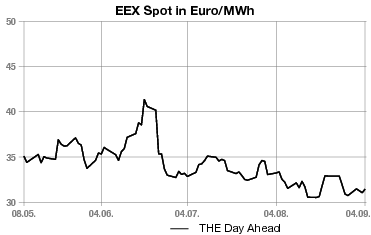

GAS

Erdgaspreise am TTF und THE rückläufig

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich hat sich der Energiekomplex am Donnerstag gezeigt. Während die Strompreise durchweg fester tendierten, zeigte sich der CO2-Markt nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag nahezu unverändert. Die europäischen Gaspreise gaben hingegen leicht nach: komfortable Speicherstände und kontinuierliche LNG-Zuflüsse wirken dämpfend.

Strom: Durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead gewann im Base 12,50 Euro auf 100,25 Euro/MWh, für den Peak ging es um 4,25 Euro auf 95,00 Euro/MWh nach oben.

Für den Freitag haben die Meteorologen von Eurowind einen kräftigen Rückgang der Erneuerbaren-Einspeisung in Aussicht gestellt. Mit Ausnahme vom Sonntag, an dem mehr Wind und Sonne anfallen sollen, wird auch für die darauf folgenden Tage eine relativ stabile Einspeisung erwartet.

Das US-Wettermodell erwartet bis zum 10. September eine zumeist unterdurchschnittliche Windstromeinspeisung. Nach einer kurzen, windigeren Phase soll es dann ab dem 13. September wieder unterdurchschnittliche Einspeisemengen geben. Die Temperaturen sieht das US-Modell bis zum Ende des Betrachtungszeitraums am 19. September überdurchschnittliche Werte.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,55 Euro auf 86,08 Euro/MWh.

CO2: Kaum verändert hat sich der Markt für Emissionszertifikate am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis 14 Uhr lediglich 0,01 Euro und steig auf 74,96 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 75,42 Euro, das Tief bei 74,58 Euro/Tonne. Der Markt habe nach dem kräftigen Anstieg des Vortages am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt, sagten Marktteilnehmer.

Mit vermehrter kurzfristiger Nachfrage von Compliance-Käufern und dem Aufbau von Long-Positionen durch Investmentfonds konnte der wichtige technische Widerstand bei 73,35 Euro für den Dec 25 durchbrochen werden. Diese Marke hatte zuvor mehrfach als starke Barriere gewirkt, so die Analysten von Belektron.

Bemerkenswert sei, dass die jüngste Rallye nicht durch spezifische bullische Nachrichten getrieben wurde, so die Analysten. Allerdings prognostizieren manche Meteorologen einen kälteren Winter als üblich, was die Energienachfrage ankurbeln könnte. Bleibt das Angebot angespannt, könnte dies die Aufwärtstendenz zusätzlich verstärken.

Die Energiemärkte senden laut den Analysten gemischte Signale. Während die Korrelation zwischen Emissionszertifikaten EUA und TTF-Gas bestehen bleibe, zeigten EUA eine höhere Sensitivität nach oben, wo hingegen die Gaspreise bei schwächeren Märkten zu schärferen Rücksetzern neigten.

Erdgas: Etwas schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14 Uhr 0,20 Euro auf 31,95 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,12 Euro auf ebenfalls 31,95 Euro/MWh nach unten.

Obwohl die fundamentale Lage durch hohe Speicherstände vergleichsweise komfortabel wirkt, bleibe der Markt aber sensibel gegenüber potenziellen Angebotsrisiken durch geopolitische Unsicherheiten, so die Einschätzung von Analysten.

„Das weltweite Angebot könnte sich verknappen, falls weitere US-Beschränkungen die russischen Energieexporte treffen“, erklären Analysten von ANZ Research. „Europa konkurriert mit anderen Regionen um ein begrenztes LNG-Angebot, was die Region anfällig für plötzliche Veränderungen auf der Angebotsseite macht.“

Die verschärfte Konkurrenz um verfügbare LNG-Mengen würde vor allem Europa treffen, da es im Winterhalbjahr stark auf LNG-Importe angewiesen ist und in direkter Konkurrenz zu Asien steht. Die jüngsten Preisverluste von über 5 Prozent auf Wochensicht spiegelten die derzeit entspannte Versorgungslage wider, allerdings sorge die geopolitische Dimension für eine Art „Preisuntergrenze“, da Risikoaufschläge einkalkuliert seien, hieß es im Handel.

Kurzfristig dürfte das Zusammenspiel von Speicherauffüllung, LNG-Ankünften und geopolitischen Schlagzeilen den Ton im Markt angeben. Unterdessen füllen die EU-Mitgliedstaaten ihre Speicher weiter auf; die Füllstände liegen bereits über 78 Prozent.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: