Parallel legte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine eigene Studie unter dem Titel „Neue Wege für die Energiewende – Plan B“ vor. Darin warnt der Verband vor hohen Kosten der Energiewende und fordert eine politische Kurskorrektur. Der Netzausbau und der Zubau erneuerbarer Energien solle gebremst werden, um die Investitionen zeitlich zu strecken. Der BEE wies diese Darstellung entschieden zurück.

BEE-Präsidentin Simone Peter bezeichnete das DIHK-Szenario als kontraproduktiv, da es auf den verstärkten Import fossiler Energieträger und Wasserstoff setze und den Ausbau erneuerbarer Energien bremse. „Das würde Deutschland in neue Abhängigkeiten stürzen und das Ziel der Klimaneutralität über Bord werfen“, sagte sie. Ein solches Vorgehen schwäche die Krisenfestigkeit des Energiesystems.

Flexibilität kann Kraftwerke ersetzen

Peter erklärte, der Bericht der Bundesnetzagentur mache deutlich, dass Versorgungssicherheit nur durch den im Gesetz verankerten Ausbau erneuerbarer Energien und die Nutzung aller Flexibilitätspotenziale gewährleistet werden könne. „Die reine Fokussierung auf Gaskraftwerke ist damit vom Tisch“, so Peter. Allerdings unterschätze die Prognose die Potenziale von Speichertechnologien, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie.

Der Bericht entwirft zwei Szenarien. Im sogenannten Zielszenario, das den planmäßigen Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetzen unterstellt, errechnet die Behörde einen zusätzlichen Bedarf bis zu 22.400 MW Kraftwerksleistung bis 2035. Im alternativen Szenario „verzögerte Energiewende“ müssten rund 35.500 MW neue Kraftwerksleistung errichtet werden, falls die Ausbauziele nicht erreicht würden.

Der BEE liest aus dem Bericht kein Votum allein für Gaskraftwerke heraus. „Je umfassender dezentrale Flexibilitätsoptionen genutzt werden, desto geringer ist der Bedarf an neuen fossilen Kraftwerken“, sagte Peter.

Ausbau erneuerbarer Energie sichert den Industriestandort

Der Verband verweist auf wirtschaftliche Vorteile und eine höhere Resilienz im Energiesystem. Gleichzeitig kritisiert der BEE, dass die Szenarien auf Modellierungen aus dem Jahr 2024 beruhen, die die Dynamik beim Ausbau von Batteriespeichern nicht abbildeten. Auch das Potenzial heimischer Elektrolyseure werde nicht berücksichtigt. Zudem fehlten Annahmen zu einem weiterentwickelten Strommarktdesign. Laut Peter seien deshalb Anpassungen bei den Prämissen notwendig, um eine umfassende Flexibilitätsstrategie umzusetzen.

Der BEE betont die Bedeutung einer starken Erneuerbaren-Industrie in Deutschland, die eng mit Maschinenbau und Zulieferern verbunden sei und in ländlichen Regionen Arbeitsplätze sichere. Ein Abschwächen des Ausbaus könne die Branche empfindlich treffen.

Auch die im DIHK-Papier angeregte Verschiebung des Klimaneutralitätsziels um zwei Jahre lehnt der BEE ab. „Die Klimaschutzziele sind der Leitstern, an dem sich die deutsche Energiepolitik ausrichten muss“, so Peter. Es brauche Kontinuität und Planbarkeit statt neuer Unsicherheiten.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe deutlich gemacht, dass Resilienz eine zentrale Voraussetzung für Versorgungssicherheit sei. Der Verband versteht Resilienz nicht nur als energiepolitische, sondern auch als sicherheits-, geo- und industriepolitische Aufgabe. „Resilienz im Energiesektor muss systemisch gedacht werden“, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Ein Dreiklang aus Vorsorge, Vorbereitung auf Krisenbewältigung und kontinuierlichem Monitoring sei notwendig. Ziel sei ein Energiesystem, das Schocks abfedern, sich schnell erholen und an veränderte Bedingungen anpassen könne.

Kritische Infrastrukturen besonders schützen

Besondere Aufmerksamkeit fordert der Verband für den Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS). Dafür seien klare Zuständigkeiten, weniger Bürokratie und eine praxisnahe Umsetzung europäischer Richtlinien notwendig. Andreae betonte zudem die Bedeutung einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur. Mit dem Aufbau eines 450-MHz-Netzes habe die Energiewirtschaft dafür eine Grundlage geschaffen.

Im Stromsektor sieht der Verband die Transformation hin zu erneuerbaren Energien auf einem guten Weg. Damit die Versorgung auch bei fehlender Einspeisung von Wind- und Solarstrom gesichert bleibt, seien allerdings neue wasserstofffähige Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung notwendig. Ein Kapazitätsmarkt solle spätestens 2028 eingeführt werden. Parallel dazu fordert der Verband systemische Anreize für Flexibilität, beschleunigte Digitalisierung sowie den Ausbau von Netzen und Systemdienstleistungen.

Sicherung von Rohstoffen und Technologien

Zunehmend in den Fokus rücken laut BDEW auch Abhängigkeiten von Schlüsselkomponenten und Rohstoffen. Neben bekannten Abhängigkeiten bei Photovoltaikmodulen und Speichern betreffe dies auch andere Technologien. Der Verband verweist auf den Net Zero Industry Act der EU, der Anreize für eine europäische Fertigung vorsieht. Notwendig sei eine Stärkung europäischer Produktionskapazitäten sowie Strategien zur Sicherung kritischer Rohstoffe.

Für gasförmige Energieträger betont der BDEW die Bedeutung diversifizierter Bezüge und leistungsfähiger Speicher. Diese könnten saisonale Schwankungen abfedern und die Systemstabilität sichern. Die Beschaffung solle bei den Unternehmen liegen, allerdings brauche es realistische Nachfrageszenarien und verlässliche Rahmenbedingungen.

Beim Wasserstoff sieht der Verband einen wichtigen Beitrag zur Resilienz. Notwendig seien Investitionen in Infrastruktur, Nachfrageaufbau sowie Speichermöglichkeiten. Auch Biomethan könne einen Beitrag leisten, da es erneuerbar, speicherbar und in bestehende Netze integrierbar sei.

Darüber hinaus hebt der BDEW die Notwendigkeit hervor, Klimarisiken stärker in Planung und Betrieb von Infrastrukturen einzubeziehen. Laut dem Verband unterstützen die deutschen Energieunternehmen die Initiative der EU-Kommission für ein europaweites Rahmenwerk zum Klimarisiko-Management.

Damit Unternehmen die notwendigen Maßnahmen umsetzen können, fordert der Verband verlässliche Rahmenbedingungen und geeignete Finanzierungsinstrumente. Resilienz verursache zusätzliche Kosten, denen keine direkten Erlöse gegenüberstünden. Daher brauche es Planungssicherheit und klare politische Leitlinien, um Investitionen abzusichern.

Das BDEW-Papier „Resilienz im Energiesektor: Handlungsfelder und -bedarfe“ steht im Internet bereit.

Der VIK sieht in der Anpassung deutscher Gesetze in Sachen CCS (Carbon Capture and Storage) und CCU (Carbon Capture and Utilization) einen wichtigen Schritt für die deutsche Energie- und Klimapolitik. Das schreibt der Verband in einer Mitteilung. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte die Bundesregierung am 6. August die Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) beschlossen. Der Bundestag muss das Gesetz noch verabschieden.

Mit der Novelle des KSpG wird die Grundlage geschaffen, CO2 künftig in unterseeischen Offshore-Speichern der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sowie auf dem Festlandsockel dauerhaft zu lagern.

Der VIK fordert, dass der Export von CO2 in Staaten mit geeigneten Speicherkapazitäten möglich werde. Dies sei entscheidend, damit Technologien wie CCS und CCU in größerem Umfang zum Einsatz kommen können.

VIK-Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert erklärte, dass die Industrie dringend stabile Rahmenbedingungen benötige, um Investitionen in diese Technologien auf den Weg zu bringen. Nur so könnten wirtschaftlich und technisch schwer vermeidbare Emissionen wirksam gemindert und die Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden. Ein sicherer Rechtsrahmen sei daher nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch eine Voraussetzung dafür, dass energieintensive Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben.

Der VIK drängt darauf, die gesetzlichen Anpassungen noch in diesem Jahr zu verabschieden. Nur so lasse sich die notwendige Investitionssicherheit erreichen und eine zeitliche Lücke im Rechtsrahmen vermeiden. Weiterhin werden nach Einschätzung des Verbandes die nationalen Speicherpotenziale für CO2 auf Dauer nicht ausreichen.

Für Unternehmen sei deshalb die Möglichkeit, CO2 in europäische Offshore-Speicher exportieren zu können, ein entscheidender Standortfaktor. Zudem mahnt der VIK, dass die Umsetzung der Regeln eng an internationalen Vorgaben orientiert sein müsse – zusätzliche Auflagen („Gold-Plating“) würden Investitionen gefährden.

Der VIK sieht in der Novelle des KSpG einen wichtigen, aber nicht alleinigen Baustein. „Mit der Verabschiedung und Umsetzung wird die Basis gelegt, dass deutsche Industrieunternehmen verlässlich in CCS-Projekte investieren können“, so Seyfert. Entscheidend sei, dass die Verfahren praxisnah und international anschlussfähig gestaltet werden – nur so bleibe der Industriestandort Deutschland im Wettbewerb zukunftsfähig.

So heißt es im Bericht, dass im Mittel der Jahre 2014 bis 2023 die Durchschnittstemperatur bei 10 Grad Celsius und damit 2,2 Grad über dem Referenzzeitraum 1881 bis 1910 gelegen habe. 2024 war mit 10,6 Grad das drittwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. „In Zukunft könnte die Temperatur noch deutlicher ansteigen und wochen- bis monatelange Hitzeperioden mit Temperaturen jenseits der 30 Grad zur Regel werden.“

Die Folgen sind laut Ministerium bereits sichtbar. Städte verzeichnen eine signifikant steigende Wärmebelastung, was gesundheitliche Risiken erhöht. Auch Gewässer sind betroffen: Im Bodensee ist die Temperatur in allen Tiefenschichten deutlich gestiegen, die Sauerstoffwerte im Tiefenwasser nehmen ab.

In der Landwirtschaft breiten sich wärmeliebende Schädlinge wie die Grüne Reiswanze aus. Der Weinbau leidet unter sinkenden Säurewerten, was die Qualität des Rieslings mindert. Zudem zeigen die Wälder eine abnehmende Widerstandskraft, während im Nordschwarzwald die Schneedecke immer seltener Wintersport zulässt.

Für die Stadtwerke sendet der Bericht hingegen unterschiedliche Botschaften aus. Während die wetterbedingte Anfälligkeit der Stromversorgung tendenziell sinkt, verschärfen sich die Herausforderungen beim Umgang mit der Ressource Wasser.

Stromversorgung wird immer sicherer

So analysiert der Bericht unter anderem die Stromnetze. Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hagel oder Starkregen können Leitungen beschädigen und Ausfälle verursachen. Dennoch ist die wetterbedingte Nichtverfügbarkeit seit 2007 im Bereich der Mittelspannung deutlich zurückgegangen. Auch bei der Niederspannung zeigt sich kein steigender Trend.

Größere Ausschläge wie 2018, als je Kunde mehr als vier Minuten witterungsbedingte Ausfälle registriert wurden, blieben in den Folgejahren aus. Die Resilienz der Netzinfrastruktur hat sich demnach verbessert, auch wenn die Risiken durch Klimaveränderungen bestehen bleiben.

Zugleich richtet sich der Fokus auch auf den Wasserverbrauch der Wirtschaft. Hitze- und Dürreperioden führen zunehmend zu Einschränkungen bei der Entnahme von Kühl- und Prozesswasser. Besonders thermische Kraftwerke müssen bei Niedrigwasser oder hohen Temperaturen ihre Leistung anpassen, da die Kühlwassernutzung begrenzt werden kann.

Gleichzeitig hat sich der Frischwasserbedarf der Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten statistisch erheblich verringert. Ursache sind effizientere Prozesse, innerbetriebliches Wassermanagement und der Rückgang des Kühlwasserbedarfs durch den Atomausstieg und den Umbau des Energiesystems. Damit hat sich das Wirtschaftswachstum vom Wasserverbrauch weitgehend entkoppelt. Positiv wirkt sich dies auch auf die Umwelt aus: Geringere Wärmeeinleitungen belasten Flüsse und Seen weniger.

Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) weist darauf hin, dass die Regierung in Stuttgart bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen habe, um die Folgen des Klimawandels zu lindern. Unter anderem hat sie im neuen Klimaschutzgesetz die Kommunen verpflichtet, Konzepte zu erarbeiten, wie sie ihre Bürger vor den Folgen heißerer Sommer schützen. „Bei der Umsetzung unterstützen wir sie finanziell durch deutlich erhöhte Fördermittel für Klimaschutz und Klimawandelanpassung.“

Der „Monitoringbericht 2025 zur Anpassungsstrategie an den Klimawandel in Baden-Württemberg“ steht auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zur Verfügung.

Dem westfälischen Versorger war sieben Jahre nach der Inbetriebnahme der 3,2-MW-Anlage (Typ: GE Wind 3.2-130) im südlichen Stadtgebiet endgültig der Geduldsfaden gerissen. Die bei der Stromproduktion entstehenden Geräusche (Tonalität) ließen sich trotz Nachbesserungen von GE nicht abstellen, der ordnungsgemäße Betrieb war damit ausgeschlossen.

|

| Das Ende ist nahe: Diese GE-Turbine in Münster ist nun kein Streitfall mehr und verschwindet für immer Quelle: Stadtwerke Münster |

Im Februar 2025 kündigten die Stadtwerke schließlich den Abbau der defekten Anlage an und schlugen den Rechtsweg ein, um den ihnen entstandenen Schaden zurückzubekommen. Geschäftsführer Sebastian Jurczyk wollte „zur Not bis in die letzte Instanz“ gehen (wir berichteten).

Das ist nun nicht mehr nötig. Die Beteiligten hätten sich auf den Rückbau geeinigt und auch auf eine Entschädigungszahlung für die Stadtwerke. Auf Anfrage dieser Redaktion wollte eine Sprecherin des Versorgers zwar keine Auskunft zur Höhe der Wiedergutmachung erteilen. Die Stadtwerke würden aber „ohne finanziellen Schaden“ aus der Angelegenheit hervorgehen, so Sebastian Jurczyk in einer kurz gehaltenen Mitteilung.

Damit ist von einer Millionenzahlung von GE Vernova an die Münsteraner auszugehen, die im mittleren einstelligen Bereich liegen dürfte. Denn der Bau der Anlage hatte seinerzeit 3,8 Millionen Euro gekostet. Zudem wollten die Westfalen entgangene Einnahmen aus der Stromproduktion einklagen. Kosten für den Rückbau entstehen nun auch.

Wie und wann die Anlage für immer aus dem Stadtbild verschwindet, ist von den beiden Parteien noch zu klären. Mitteilen wollen sie dies zuerst der zuständigen Bezirksregierung Münster. Die Stadtwerke stellen aber klar, dass am Standort in der Bauerschaft Loevelingloh keine neue Windkraftanlage entstehen soll. „Die Fläche richten wir nach dem Rückbau wieder für die landwirtschaftliche Nutzung her und geben sie an den Flächeninhaber zurück“, so die Sprecherin auf Anfrage.

Allerdings stehen diese Zahlen, hochgerechnet aus gut 1.000 Befragungen zwischen dem 28. März und 9. April, im Widerspruch zum tatsächlichen Kaufverhalten. Reine Stromer kamen im August auf einen Marktanteil von 19 Prozent unter allen Neuzulassungen (wir berichteten).

„HERE Technologies“ und das Institut SBD Automotive haben in ihrem eigenen „Index 2025“ zudem eine noch höhere Kaufbereitschaft für E-Autos in Deutschland ermittelt: 25 Prozent würden bei der nächsten Neuanschaffung „höchstwahrscheinlich“ einen elektrischen Antrieb wählen.

In der Allensbach-Untersuchung setzen Befragte, die vor einer Neuanschaffung stehen, zur Hälfte auf Verbrenner (32 Prozent Benziner, 18 Prozent Diesel). 19 Prozent erwägen den Kauf eines Hybridfahrzeugs, für zwei Prozent kommt ein Wasserstoff-Antrieb infrage.

Kaum Bewegung gibt es gemäß der Studie bei der allgemeinen Akzeptanz von E-Autos. Grundsätzlich können 22 Prozent sich vorstellen, ein künftiges Fahrzeug mit Strom zu laden, statt mit Sprit zu betanken. Hier sei der Wert seit 2021 nahezu stabil, heißt es in einer Mitteilung des VDA. Für eine Mehrheit (60 Prozent) kommt ein Stromer nicht infrage.

Wer einen Stromer fährt, bewertet Ladeangebot besser

Der Antriebswechsel ist für jüngere Generationen aber offenbar kein größerer Schritt mehr. 27 Prozent der Befragten unter 30 Jahren stehen einem Stromer offen gegenüber. In der Gruppe der Menschen mit höherem Status und mehr Geld wächst der Anteil sogar auf ein Drittel.

Wie die E-Mobilität einen Schub erhalten könnte, darüber hat VDA-Präsidentin Hildegard Müller klare Vorstellungen. Sie erwartet von der Bundesregierung Anreize, vor allem solle der Ladestrom günstiger werden. Dies sei möglich über geringere Stromnebenkosten wie Netzentgelte und Stromsteuer für Ladestrom.

Auch solle Schwarz-Rot die im Koalitionsvertrag zugesagte Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Fahrzeuge bis 2035 umsetzen. „Die derzeitige Regelung läuft bereits zum Jahresende aus – umso dringender brauchen Verbraucher und Unternehmen jetzt zeitnah Planungssicherheit“, sagt Hildegard Müller.

Was den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge betrifft, macht die Studie einen Unterschied in der Wahrnehmung offenkundig. Unter allen Befragten, also auch Menschen ohne eigenes E-Auto, empfindet eine Mehrheit die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladepunkten als „weniger gut“ (39 Prozent) oder „gar nicht gut“ (17 Prozent). Elektromobilisten bewerten das Angebot in ihrer Umgebung dagegen zu rund 75 Prozent positiv.

Entsprechend dieser Erfahrung nennen Kaufinteressierte bereits zu 30 Prozent, dass eine verbesserte Ladeinfrastruktur ihre Wahl für ein E-Auto beeinflusst. Am häufigsten genannt sind hier günstigere Steuern und Versicherungen (35 Prozent), der Beitrag zum Klimaschutz (34 Prozent), gestiegene Reichweiten (34 Prozent), geringere Geräuschentwicklung (32 Prozent) sowie hohe Preise für Benzin und Diesel (32 Prozent).

Hildegard Müller fordert, bei wachsenden Zulassungszahlen für Stromer die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen – und hier vor allem die Schnelllader. Der Ausbau der Stromnetze müsse dies flankieren. Sie kritisiert, dass drei von zehn Gemeinden noch über keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt verfügten. Zwei Drittel der Kommunen hätten keinen Schnellladepunkt im Angebot.

Die Allensbach-Studie „Mobilität und Verkehr 2025“ hat der VDA im Internet veröffentlicht.

Besonders stark wuchs die Zahl der Elektro-Fahrzeuge. Mit 39.367 Neuwagen erreichte diese Antriebsart einen Marktanteil von 19 Prozent und übertraf den Vorjahreswert um 45,7 Prozent, teilte das KBA dazu am 3. September weiter mit. Plug-in-Hybride steigerten sich um 76,7 Prozent auf 23.973 Fahrzeuge, was einem Anteil von 11,6 Prozent entspricht.

Rückgang von Benzin- und Dieselfahrzeugen

Die klassischen Antriebe verloren hingegen etwas an Bedeutung. Benziner erreichten 57.253 Neuzulassungen und damit 27,6 Prozent Marktanteil, was einem Rückgang von 18,2 Prozent entspricht. Diesel-Pkw kamen auf 27.219 Neuwagen und 13,1 Prozent Anteil, ein Minus von 9,2 Prozent. Flüssiggas betriebene Pkw (LPG) lagen bei 795 Zulassungen (-16,6 Prozent), während lediglich zwei Brennstoffzellen-Pkw neu auf die Straße kamen. Neuzulassungen für die Antriebsarten Erdgas und Wasserstoff wurden keine registriert.

Mit einem Anteil von 34,4 Prozent waren die SUV das stärkste Segment. Zweistellige Anteile erreichten auch die Kompaktklasse, Kleinwagen und Geländewagen. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuwagen reduzierte sich um 10,9 Prozent und lag im August bei 105 Gramm pro Kilometer.

Die Statistik verdeutlicht, dass in den vergangenen Monaten neben den fossilen Energieträgern wie Erdgas und Kohle inzwischen insbesondere die erneuerbaren Energien zentraler Bestandteil der deutschen Stromerzeugung und -versorgung sind. Trotz Schwankungen hat unter anderem der Anteil der Nettostromerzeugung aus dem Energieträger Wind im dargestellten Zeitraum zugenommen und betrug im Juli 2025 rund 23,2 Prozent.

„Mit dem Ausbau des Lorawan-Netzwerkes unterstützt SH Netz den Aufbau einer smarten und widerstandsfähigen Infrastruktur in Schleswig-Holstein, welche nicht nur unsere Netze digitalisiert, sondern auch ein richtiger Schritt in die digitale Vorsorge ist“, teilte Sven Lüders, Projektmanager Lorawan bei SH Netz, mit.

Die SH Netz ist eine Tochtergesellschaft der Hansewerk AG und betreibt rund 52.000 Kilometer Stromleitungen und 16.000 Kilometer Gasleitungen. Neben Betrieb und Instandhaltung der Netzinfrastruktur übernimmt SH Netz auch Netzanschlüsse, Einspeisemanagement für Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie den Betrieb von Messsystemen.

Hintergrund des nun gestarteten Ausbaus ist eine gewonnene Ausschreibung zum Ausbau des Lorawan-Netzes. SH Netz arbeitet nach eigenen Angaben größtenteils mit kleinen batteriebetriebenen Sensoren, die eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren vorweisen können. Der Ausbau des Lorawan-Netzes komme aber nicht nur der Digitalisierung des Energienetzes zugute, er sei auch eine Unterstützung für die Modernisierung kommunaler Infrastruktur und Datenerfassung.

Sensoren übermitteln Fehler auf die Plattform der SH Netz

Letzteres erfolgt unter anderem im Bereich der Wasserwirtschaft, zum Beispiel über die Überwachung von Wasserständen. Auswirkungen des Klimawandels wie Sturmfluten und Starkregenereignisse der vergangenen Jahre haben laut SH Netz gezeigt, dass von Schleswig-Holsteins Binnengewässern auch ein Risiko ausgehen kann. Aus diesem Grund hat der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen (DHSV) seit 2021 begonnen, alte Pegelmesseinrichtungen gegen Lorawan-Sensoren auszutauschen. Unter anderem wurden bereits die Gemeinden Brunsbüttel, St. Annen und Wesselburen sowie die Schleuse Büsum mit der neuen Technik ausgestattet. Sensoren erlauben dem DHSV, aus der Ferne auf aktuelle Pegelstände zuzugreifen und im Notfall schnell reagieren zu können.

Auch existieren intelligente Wasserzähler, die ihren Zählerstand per Lorawan übermitteln. Der Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt hat zum Beispiel bereits 1.500 Messtellen mit der Technik ausgestattet und der Wasserverband Süderdithmarschen folgt mit einem Ausbau von 550 Messtellen. So sollen insgesamt bis zu 25.000 Zähler auf diese Art für den Kunden ausgelesen werden. Auch Pumpwerke und Kläranlagen sollen Lorawan-Sensoren erhalten.

In den vergangenen Jahren hat SH Netz auch in einigen Gemeinden die Schaltung der Straßenbeleuchtung eingerichtet und Lorawan-Schaltgeräte verbaut. Beispiele sind die Stadt Heide, die Gemeinde Wahlstedt und die Gemeinde Ellerbek. Damit könne die Straßenbeleuchtung nun mit verschiedenen smarten Kombinationen geschaltet und gedimmt werden.

Fehlermeldungen und Störungen können so quasi in Echtzeit übertragen und erkannt werden. Dies geschieht über eine von SH Netz bereitgestellte Plattform. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden werden bei einem Defekt sofort per SMS benachrichtigt und können so schnell etwaige Störungen beheben.

EnBW, Deutschlands größter Schnellladesäulenbetreiber, hat am 4. September an der A7 in Hamburg (Anschlussstelle 26 Hamburg-Stellingen) einen weiteren Schnellladepark in Betrieb genommen.

Das Besondere an diesem HPC-Ladepark ist laut einer Unternehmensmitteilung zum einen die „direkte Metropolnähe“, die den Standort für Fernreisende und den Hamburger Stadtverkehr interessant macht. Zur Verfügung stehen 20 Ultraschnellladesäulen mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. E-Fahrzeuge, die technologisch dafür ausgelegt sind, können laut EnBW-Angaben innerhalb von 15 Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern laden.

Zum anderen gibt es auf der Fläche des HPC-Ladeparks auch einen Batteriewechselstandort von Nio. An der „Power Swap Station“ des chinesischen Autoherstellers kann der leere Akku eines Nio-Modells innerhalb kurzer Zeit gegen einen nahezu vollgeladenen ausgetauscht werden. EnBW und Nio hatten im Dezember 2022 ihre Partnerschaft bekannt gegeben und angekündigt, dass Nio bis zu 20 EnBW-Schnellladeparks mit Batteriewechselstationen ausstatten wird.

Volker Rimpler, Chief Technology Officer bei der EnBW mobility+, hob anlässlich der Eröffnung die strategische Bedeutung des Standorts hervor: „Der neue Schnellladepark in Hamburg-Stellingen zeigt, dass schnelles Laden im urbanen Raum direkt mit dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur im Fernverkehr kombiniert werden kann. Standorte wie dieser passen optimal zu unserer Strategie, E-Mobilität für unsere Kund*innen alltagstauglich zu gestalten.“

EnBW betreibt derzeit rund 7.000 Schnellladepunkte in Deutschland und will sein Netz bis 2030 auf 20.000 Schnellladepunkte erweitern.

Deloitte lässt keinen Zweifel daran, dass Europa der Konkurrenz aus Asien das Feld der Batterieherstellung nicht überlassen sollte. Die Automobilbranche würde andernfalls bei der Batterie als „wichtigster und teuerster Komponente“ von Elektrofahrzeugen eine „langfristige strategische Schwachstelle“ offenbaren. Sie äußere sich in dem fehlenden Einfluss auf die Preisgestaltung und in der Gefahr unterbrochener Lieferketten.

Die Studie ist eine Mahnung an Wagenbauer und Zulieferer, mit der passiven Rolle von Batterieabnehmern zu brechen. Deloitte unterfüttert dies mit Marktdaten, strategischen Modellen und Gastbeiträgen von Experten. Auch technologische Bereiche, in denen Europa führend werden könne, nennt die Studie. Nur entschlossenes Handeln, heißt es weiter, könne zu einem widerstandsfähigen und skalierbaren Batterie-Ökosystem führen.

Dass dieses dringend notwendig ist, zeigt der Blick auf drei entwickelte Szenarien. Im ersten Zukunftsentwurf bleibe Europa auf einem „passiven Kurs“ und unternehme keine koordinierten Maßnahmen. Das ist gleichbedeutend mit nur vereinzelten Investitionen in Batterietechnik, mit verzögerten oder ganz gestrichenen Projekten. In der Folge stagniere die heimische Produktion, und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten sowie die Anfälligkeit für geopolitische Störungen blieben bestehen.

Weg zu strategischer Souveränität

Das Szenario „Begrenzter Fortschritt“ sieht Europa in einer etwas aktiveren Rolle, gekennzeichnet durch selektive Investitionen, Joint Ventures und öffentlich-private Partnerschaften. In der Folge würden einige Produktionskapazitäten entstehen. Die Analysten zeichnen hierbei ein Bild von Europa, das zwar einen moderaten Anteil an der weltweiten Batterieproduktion bekomme. An der teilweisen Abhängigkeit von Technologie und Materialien aus dem Ausland ändere sich aber nichts. Die strategische Kontrolle Europas sei eingeschränkt.

Das für die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie günstigste Szenario nennt Deloitte „Strategische Souveränität“. Hier greifen zwei Ebenen ineinander: eine koordinierte Industriepolitik und groß angelegte Investitionen der Wirtschaft. Diese sicherten eine Führungsrolle bei Batterietechnologien der nächsten Generation und somit eine starke Marktposition. Das innereuropäische Ökosystem sei robust, weil es sich durch einen sicheren Zugang zu Rohstoffen, eine fortschrittliche Recycling-Infrastruktur und technologische Innovationen auszeichnet.

Beschreite Europa diesen Weg, könne es bis 2028 einen Marktanteil von über 40 Prozent an der weltweiten Batterieproduktion erreichen. In den beiden anderen Szenarien berechnet Deloitte einen Anteil von weniger als einem Viertel bzw. maximal 35 Prozent.

Deloitte betont, dass der Weg zur Souveränität mit Unterstützung des Clean Industrial Plan der Europäischen Union „in greifbarer Nähe“ sei, „aber Zeit ist von entscheidender Bedeutung“. Die Studie skizziere laut dem Beratungsunternehmen einen klaren und umsetzbaren Fahrplan, um Europa aus der Abhängigkeit von Batterien und den diktierten Preisen zu führen und zu einem „strategischen Global Player“ werden zu lassen.

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur in Möhringen und Gaisburg wird mit zusammen über 24 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg unterstützt nach dem Landesgemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz. Verkehrsminister Winfried Hermann nahm an der Eröffnungsfeier teil. Laut SSB können auf dem Betriebshof bis zu 28 E-Busse gleichzeitig über Nacht geladen werden. Der Ladevorgang erfolgt über Pantografen im sogenannten „Panto-Down“-Verfahren.

Daimler übernimmt auch die Wartung

Daimler Buses übernahm als Generalunternehmer die schlüsselfertige Umsetzung der Ladeinfrastruktur. Dazu gehörten neben der Errichtung der Ladehardware auch der Stahlbau, die Elektroinstallation und die Einrichtung eines Lademanagementsystems. Ergänzend wurde ein dreijähriger Servicevertrag abgeschlossen, der Wartung, Ersatzteile sowie eine 24/7-Hotline umfasst.

Im Fuhrpark der SSB sind derzeit 20 E-Busse vom Typ Mercedes-Benz eCitaro G und eCitaro G fuel cell im Einsatz. Bis Oktober 2026 sollen 43 weitere Solo- und Gelenkbusse folgen. Die Fahrzeuge sind mit Hochvolt-Batterien der neuesten Generation ausgestattet. Laut Daimler Buses können die Gelenkbusse mit einer Speicherkapazität von bis zu 686 kWh rund 200 Kilometer ohne Zwischenladung zurücklegen.

Neubau auch in Gaisburg

Parallel entsteht auf dem SSB-Betriebshof in Stuttgart-Gaisburg eine weitere Ladeanlage mit 37 Ladepunkten, von denen 33 mit Pantografen und vier mit CCS2-Steckern ausgestattet sind. Die erste Ausbaustufe soll im Spätherbst 2025 den Betrieb aufnehmen. Nach Fertigstellung beider Anlagen wird die SSB über insgesamt 65 Ladepunkte verfügen.

Thomas Moser, Vorstandssprecher und Technischer Vorstand der SSB, erklärte, dass die Umstellung auf E-Busse der größte Transformationsprozess im Linienbusverkehr der Stadt seit fast hundert Jahren sei. Ziel der Landeshauptstadt Stuttgart ist es, bis 2027 alle Innenstadtlinien mit lokal emissionsfreien Bussen zu betreiben.

Darüber hinaus plant die SSB, ergänzend zu den Ladeanlagen in den Betriebshöfen, Zwischenladepunkte entlang einzelner Innenstadtlinien zu errichten. Damit soll die Flexibilität des elektrischen Fuhrparks erhöht und der Betrieb weiter abgesichert werden.

„Dieser Schritt ermöglicht es uns, die grüne Transformation Europas als Spielmacher weiter aktiv voranzutreiben und unsere ambitionierten Wachstums- und Investitionsziele zu verwirklichen“, erläuterte Thomas König, COO Energy Networks bei Eon.

Gas Distribution betreibt ein regionales Netz von 4.600 Kilometern Gasleitungen mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen, beschäftigt etwa 120 Mitarbeitende und verteilte im Jahr 2024 insgesamt 2,8 Milliarden kWh Gas.

Gas Net verwaltet ein Netz von 65.000 Kilometern, hat mehr als 2.200 Mitarbeitende, versorgt rund 2,2 Millionen Kundenanschlüsse und verteilte im vergangenen Jahr mehr als 59 Milliarden kWh Gas.

„Auf Wunsch lassen sich Hybridkraftwerke aus Windpark, Batteriespeicher und Netzanschluss realisieren“, heißt es weiter von Enercon, ohne ins Detail zu gehen. Auch Lösungen für „Management und Steuerung“ der Projekte bietet das Unternehmen künftig an. Als Beispiel nennt es ein Anlagenmonitoring, vorausschauende Wartung, Reparatur- und Ersatzteilmanagement sowie Schutzpakete zur Cyber-Sicherheit.

Darüber hinaus kann der Kunde auch eine „laufende Optimierung des Betriebs“ buchen. Dafür bietet Enercon „Performance-Upgrades“ an. Dabei handelt es sich um „ertrags- oder lastoptimierte sowie schallreduzierte Betriebsmodi“ für die Enercon-Produkte.

„Mit der Neuausrichtung wandeln wir uns vom Anlagenhersteller mit Service zum aktiven Lösungsanbieter und Wegbereiter für das vernetzte Grüne Energie-Ökosystem – mit unseren Windturbinen im Mittelpunkt“, sagt Enercon-CEO Udo Bauer. „Für uns liegt darin die Chance, auch die nächste Phase der Energiewende zusammen mit unseren Kunden aktiv mitzugestalten und den Aufbau eines integrierten, vernetzten erneuerbaren Energiesystems voranzutreiben.“

Auch das Logo und der Schriftzug „Enercon“ wurde im Zuge der Neuausrichtung leicht angepasst, erklärte das Unternehmen.

Im Wesentlichen bestätigt wurde der Bericht des Kurier durch eine Aussendung der zuständigen Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), einer Teilorganisation des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Wie es darin hieß, sagte die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber der Belegschaft der OMV bei der Betriebsversammlung ihre Unterstützung zu. In der Aussendung wurde Teiber mit den Worten zitiert, es handle sich um einen „schweren Schlag für den Wirtschaftsstandort, der vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfolgsmeldungen und dem hochgelobten OMV-Adnoc-Borealis Deal überraschend kommt“. Bekanntlich wollen die OMV und ihr 24,9 - Prozent-Anteilseigner Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) mit der Borouge Group International (BGI) den viertgrößten Polyolefin-Erzeuger der Welt schaffen. In diesen möchten sie den Kunststoffkonzern Borealis einbringen, der zu 75 Prozent der OMV gehört.

Gewerkschaft kämpferisch

Teiber betonte, die GPA habe in diesem Zusammenhang im März dieses Jahres eine schriftliche Standort- und Beschäftigungsgarantie gefordert, die aber nie ergangen sei: „Wie viel mündliche Versprechen wert sind, zeigt sich unglücklicherweise in diesem Fall erneut.“ Teiber forderte die Bundesregierung auf, über die Österreichische Beteiligungs-AG (Öbag) „den Einfluss der Republik geltend zu machen, um diesen Kahlschlag zu verhindern“. Die Öbag verwaltet die Anteile Österreichs an der OMV, die sich auf 31,5 Prozent belaufen. Eine Reaktion der Regierung erfolgte bis dato nicht.

Bei der Betriebsversammlung sicherte das OMV-Management der Belegschaft zu, mit deren Vertretern für den Personalabbau „sozialverträgliche Lösungen“ erarbeiten zu wollen. Teiber warnte davor, dieses Versprechen nicht einzuhalten: „Sollten keine fairen Angebote auf den Tisch gelegt werden, sichern wir der Belegschaft unsere volle Solidarität zu und schließen auch gewerkschaftliche Maßnahmen nicht aus.“

Zumindest ein Mitarbeiter wird die OMV im fraglichen Zeitraum freiwillig verlassen: Generaldirektor Alfred Stern, der, wie berichtet, seinen bis einschließlich 31. August 2026 laufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Mit der neuen Funktion übernimmt Klenke die Koordination des Investmentkomitees von Getec. Er soll eng mit den transaktionsbeteiligten Teams im Unternehmen zusammen arbeiten, Standards und Prozesse etablieren sowie die Investitionspipeline überwachen.

Die M&A-Aktivitäten sind Teil von Getecs Ausrichtung auf eine dekarbonisierte Energieversorgung für Immobilien- und Industriekunden in Europa. Das Unternehmen will durch gezielte Zukäufe seine Marktposition festigen und den eigenen Transformationskurs stützen.

|

| Stefan Klenke Quelle: Getec |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

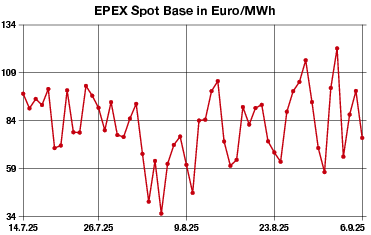

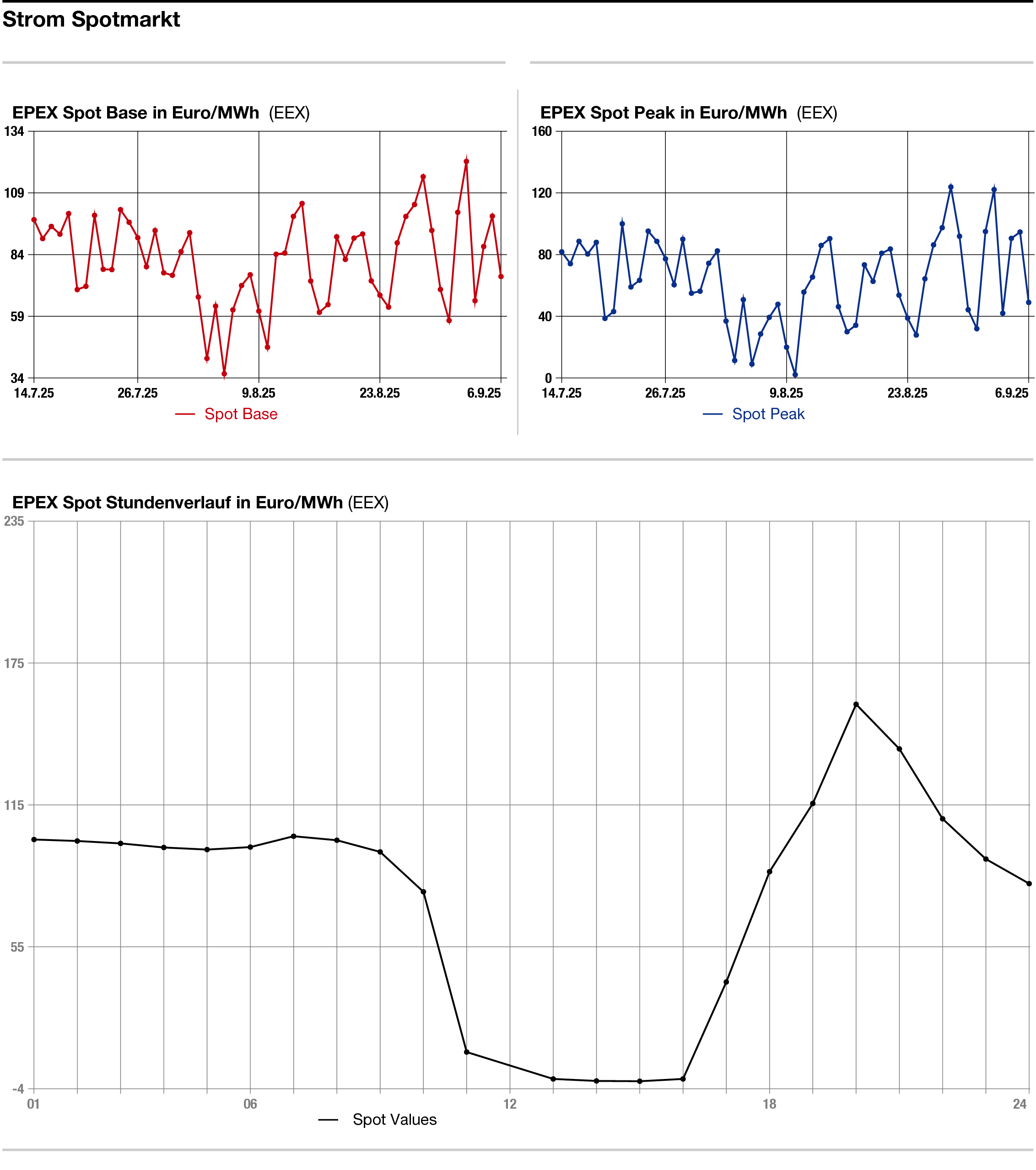

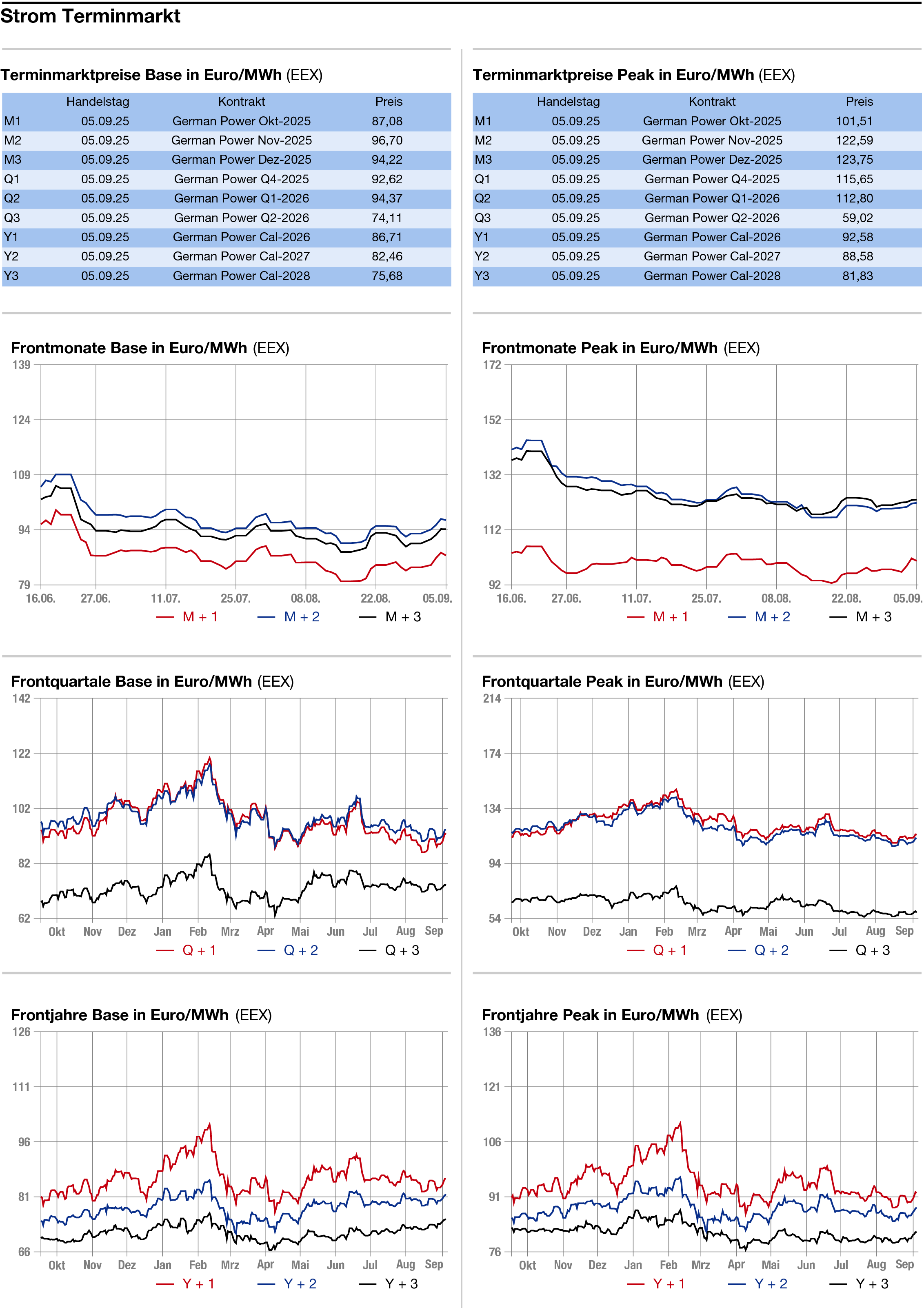

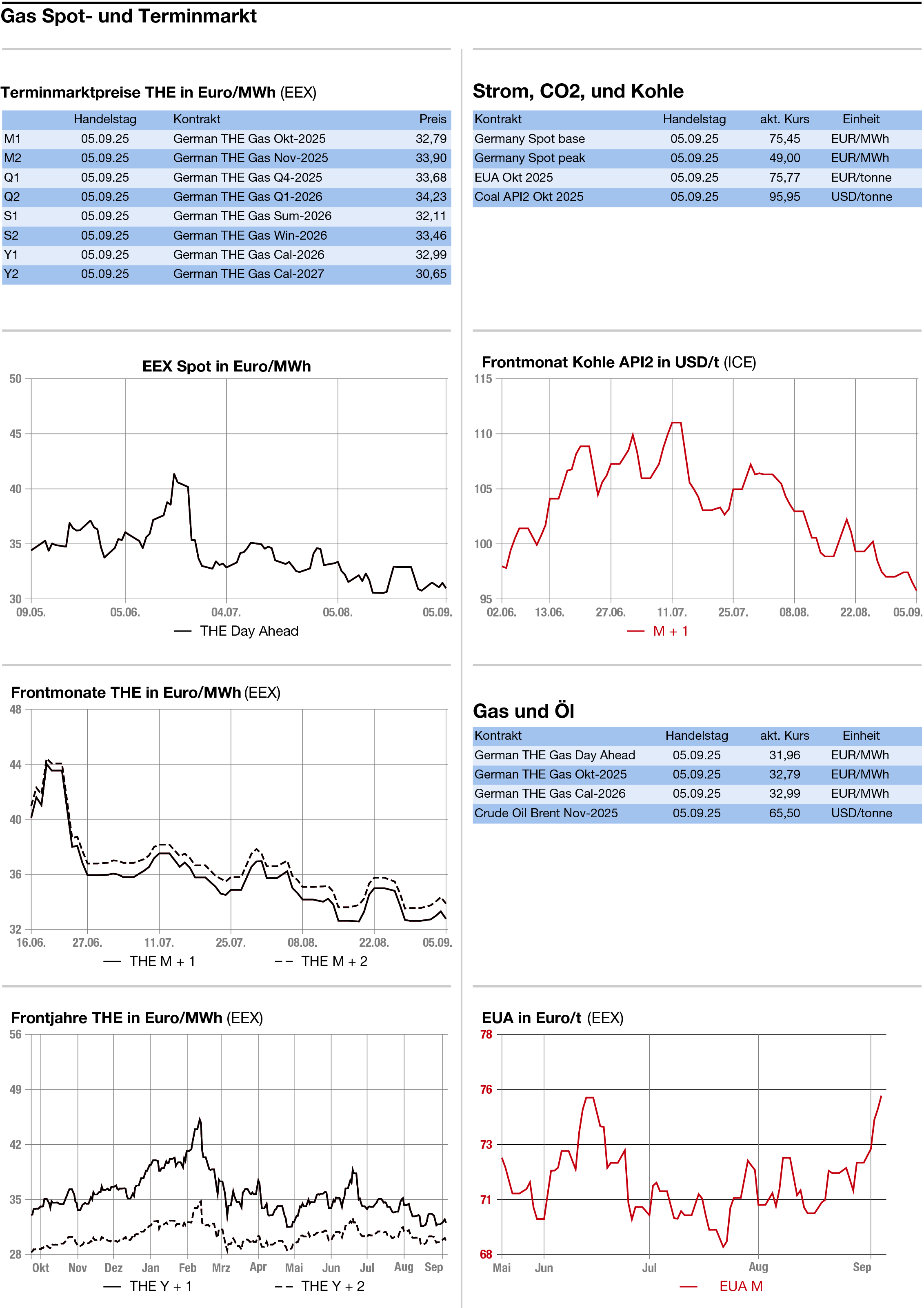

Strom: Fast durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt zum Ende der Woche gezeigt. Der Montag wurde an der Börse im Base mit 115,55 Euro je Megawattstunde gehandelt. Der Freitag selbst war am Donnerstag mit 110,25 Euro in der Grundlast und mit 95,00 Euro in der Spitzenlast bewertet worden. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Montag deutlich geringer ausfallen als noch am Freitag. Für den Dienstag wird dann noch einmal ein kräftiger Rückgang erwartet, bevor die Beiträge von Wind und Sonne zur Stromerzeugung am Mittwoch wieder zulegen dürften. Das US-Wettermodell sieht ab dem 11. September überdurchschnittliche Windstrommengen. Besonders windig dürfte demnach der Start in die 38. Kalenderwoche ausfallen. Die Temperaturen dürften ab diesem Zeitpunkt in den unterdurchschnittlichen Bereich fallen.

CO2: Die CO2-Preise haben ihren Aufwärtskurs auch am Freitag fortgesetzt. Bis gegen 14.00 Uhr gewann der Dec 25 um 0,63 auf 76,07 Euro je Tonne hinzu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,25 Euro, das Tief bei 75,29 Euro. Am Donnerstag hatte der Kontrakt bereits ein 11-Wochen-Hoch erreicht, am Freitag schaffte er es dann über die Marke von 76 Euro.

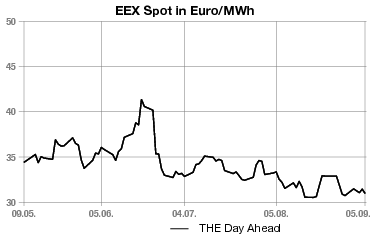

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,125 auf 32,675 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,625 auf 32,725 Euro nach oben. Gestützt wurden die Notierungen von einer anziehenden Nachfrage in Asien sowie Angebotsengpässen in Europa. In Japan sorgten hohe Temperaturen zuletzt für einen kräftigen Anstieg des Strombedarfs und damit für eine spürbare Belebung des LNG-Marktes. Parallel dazu belasteten Arbeitskämpfe in Frankreich die dortige Atomstromproduktion und verstärken den Druck auf die europäischen Energiemärkte. Die Ausfälle zwingen die Versorger, stärker auf alternative Energieträger wie Erdgas zurückzugreifen. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren – einer steigenden asiatischen Nachfrage und europäischer Versorgungsrisiken – treibt die Preise zum Ende der Woche nach oben.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: