9. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

ÖL: Bundesregierung verlängert Kontrolle über Rosneft

KLIMASCHUTZ: WWF Deutschland veröffentlicht Länderranking Energiewende

WINDKRAFT OFFSHORE: Orsted klagt gegen Baustopp-Befehl in USA

STATISTIK DES TAGES: Erwartete aus dem Markt ausscheidende Kraftwerksleistung bis 2028

HANDEL & MARKT

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten weiter gestiegen

REGENERATIVE: Marktwerte geben nach

ELEKTROFAHRZEUGE: Deutsche E-Mobilität verliert im europäischen Vergleich

STROM: Weniger Windkraft treibt fossile Stromerzeugung

TECHNIK

FUSION: Schweizer BKW steigt in deutschen Regelenergiemarkt ein

STROMNETZ: Bidirektionales Laden mit Mercedes-Benz

RAFFINERIEN: „Toaster“ erreicht Shell Rheinland

STROMNETZ: Siemens Energy erweitert Transformatorenfertigung

UNTERNEHMEN

STROMNETZ: RWE findet Co-Investor für Amprion-Beteiligung

WASSERSTOFF: Deutsch-französisches Wasserstoffprojekt für grünen Stahl

MOBILITÄT: Kiel versorgt Schiffe mit Landstrom

PERSONALIE: Vigeveno wechselt von Shell zur MET Group

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Gaseinspeicherung auf Zielkurs

TOP-THEMA

Netzengpässe behindern Stromhandel

Quelle: Acer

STROMNETZ.

Die EU-Agentur Acer bemängelt den Stromnetzausbau. Viele Staaten erreichten nicht die Vorgabe, 70 Prozent ihrer Übertragungskapazität für grenzüberschreitenden Handel bereitzustellen.

Die Agentur für die Zusammenarbeit der europäischen Energieregulierungsbehörden (Acer) hat am 8. September in Kopenhagen ihren Überwachungsbericht für 2025 zu Stromkapazitäten und Überlastungsmanagement veröffentlicht. Acer-Direktor Christian Zinglersen stellte die Ergebnisse beim informellen Treffen der Energieminister des Rates unter dänischer Präsidentschaft in Kopenhagen vor.

Im Mittelpunkt des Berichts steht die gesetzlich vorgeschriebene 70-Prozent-Regel aus dem Clean-Energy-Paket von 2019. Sie verpflichtet die europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), bis Ende 2025 mindestens 70 Prozent ihrer physikalischen Übertragungskapazität für den grenzüberschreitenden Stromhandel bereitzustellen. Laut Acer soll dies Preisspitzen verhindern, Handelshindernisse abbauen und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern.

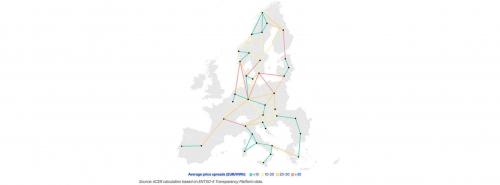

Nach Einschätzung der Agentur haben die Netzbetreiber bislang nur begrenzte Fortschritte erzielt. In der sogenannten Kernregion hätten ÜNB 2024 im Durchschnitt lediglich 54 Prozent der verfügbaren Kapazitäten auf den am stärksten belasteten Leitungen bereitgestellt. Damit drohe die Einhaltung der Frist zum Jahresende 2025 zu scheitern. „Die 70-Prozent-Regel ist entscheidend, um die Resilienz der Stromversorgung zu erhöhen und die Märkte besser zu verknüpfen“, mahnt der Bericht.

580 Millionen Euro verschwendet

Die Analyse zeigt auch konkrete wirtschaftliche Auswirkungen: Hätten die Netzbetreiber 2024 die 70-Prozent-Vorgabe erfüllt, wären allein in der Kernregion zusätzliche Wohlfahrtsgewinne von mindestens 580 Millionen Euro möglich gewesen. Zudem hätte die Umsetzung rund die Hälfte der schwersten Preisspitzen im Sommer 2024 in Südosteuropa vermeiden können.

Laut Acer erreichen nur Tschechien und Slowenien bereits die 70-Prozent-Vorgabe. Am schlechtesten erfüllen sie Rumänien mit nur 33 Prozent und Österreich mit 37 Prozent ihrer Netzkapazität für den internationalen Stromhandel.

Um Engpässe zu beheben, griffen die Netzbetreiber 2024 auf Abhilfemaßnahmen wie Redispatching zurück. Dafür gaben sie nach Acer-Angaben rund 4,3 Milliarden Euro aus, um rund 60 Milliarden kWh umzuleiten – ein Volumen vergleichbar mit dem Jahresverbrauch Österreichs. Die Kosten für diese Eingriffe stiegen damit weiter an.

|

| Durchschnittliche Preisunterschiede im grenzüberschreitenden Stromhandel 2024 (Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Acer |

Empfehlungen von Acer

Acer empfiehlt den Mitgliedstaaten, Investitionen in Netzausbau und sogenannte Nicht-Leitungslösungen („non-wire alternatives“) wie flexible Laststeuerung zu priorisieren. Zudem sollten ÜNB und nominierte Strommarktbetreiber (NEMOs) ihre Methoden zur Berechnung und Zuweisung von Kapazitäten verbessern. Schließlich sei die vollständige Umsetzung des EU-Rahmens für Überlastungsmanagement notwendig, um Netzengpässe effizienter zu koordinieren.

Neben der Analyse veröffentlichte Acer ein interaktives Dashboard, das Daten zu grenzüberschreitendem Stromhandel, Überlastungskosten und Fortschritten bei der 70-Prozent-Regel aufschlüsselt. Die Agentur betont, dass eine stärkere Marktintegration entscheidend ist, um die wachsenden Mengen erneuerbarer Energien in die Netze einzubinden und die Abhängigkeit der EU von fossilen Importen weiter zu reduzieren.

Deutsche Stromgebotszone aufteilen

Deutschland hat erst 50 Prozent seiner Netzkapazität für den grenzüberschreitenden Handel geöffnet, weil der Netzausbau zu langsam vorangeht. Daher plädiert Acer dafür, die einheitliche Gebotszone Deutschland-Luxemburg in fünf Gebotszonen aufzuteilen. Damit sollen die Staus in den Netzbereichen erheblich reduziert werden.

Ziel der EU ist es, ihr Stromversorgungssystem zu dekarbonisieren und ihre Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffimporten zu verringern. Dieser Prozess könne durch die neue Netzinfrastruktur sowohl innerhalb als auch über die Grenzen der Länder beschleunigt werden. Neben den Stromnetzen müsse auch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2030 verdoppelt werden, so das EU-Ziel.

Der Acer-Bericht 2025 steht in englischer Sprache als PDF zum Download bereit.

Quelle: Pixabay / Nicola Giordano

Bundesregierung verlängert Kontrolle über Rosneft

ÖL. Die Bundesregierung verlängert die Treuhandverwaltung für Rosneft Deutschland bis März 2026. Die Bundesnetzagentur behält damit die Kontrolle über drei Raffinerien im Land.

Die Bundesregierung hat die Treuhandverwaltung über die Rosneft Deutschland GmbH (RDG) und die RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) bis zum 10. März 2026 verlängert. Grundlage für die Anordnung ist das Energiesicherungsgesetz (EnSiG), teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) in Berlin mit. Treuhänderin bleibt die Bundesnetzagentur, die damit weiterhin die Kontrolle über die deutschen Rosneft-Beteiligungen ausübt.

Betroffen sind insbesondere die Anteile an den Raffinerien PCK Schwedt in Brandenburg, „MiRo“ in Karlsruhe (Baden-Württemberg) und Bayernoil in Vohburg (Bayern). Rosneft Deutschland zählt mit einem Anteil von rund zwölf Prozent an der deutschen Erdölverarbeitung zu den größten erdölverarbeitenden Unternehmen im Land. Nach Angaben der Bundesregierung gewährleistet die Verlängerung der Treuhandverwaltung die Versorgungssicherheit, speziell in den Bundesländern Berlin und Brandenburg, und sichert den Standort Schwedt.

Verkauf in Vorbereitung

Das Ministerium betonte, oberstes Ziel aller Maßnahmen im Zusammenhang mit Rosneft Deutschland bleibe die Versorgungssicherheit. Rosneft Russland habe zudem signalisiert, dass ein Verkauf von Rosneft Deutschland vorbereitet werde. Ein solcher Schritt sei aus Sicht der Bundesregierung der rechtssicherste und zugleich schnellste Weg, um Investitionen in die Raffinerien zu ermöglichen und die Standorte langfristig zu sichern.

Möglich sei dies, weil Rosneft die Klagen gegen die bisherigen Treuhandentscheidungen ruhend gestellt habe. Damit werde einem möglichen rechtlichen Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorgebeugt.

Die Raffinerie PCK Schwedt spielt eine zentrale Rolle für die Versorgung des Nordostens Deutschlands. Sie liefert Treibstoffe, Heizöl und Kerosin nach Berlin und in die Region. Das Werk wird mehrheitlich von Rosneft-Töchtern gehalten. Nach dem Ausstieg Deutschlands aus russischem Pipeline-Öl musste sich die Anlage neue Lieferquellen erschließen.

Hintergrund der Treuhandverwaltung

Die Treuhandverwaltung der Rosneft-Töchter RDG und RNRM war im Jahr 2022 eingeführt worden. Hintergrund war der Angriff Russlands auf die Ukraine. Damals entschied die Bundesregierung, die Kontrolle über kritische Infrastruktur im Energiebereich sicherzustellen. Nach Angaben des BMWE wäre ohne Treuhand die Versorgung gefährdet, da wichtige Geschäftspartner, darunter Rohöllieferanten, angekündigt hatten, ihre Beziehungen zu Rosneft einzustellen, sollte die Kontrolle an die russische Konzernmutter zurückfallen.

Rechtsgrundlage für die Maßnahme ist § 17 EnSiG. Demnach kann ein Unternehmen unter Treuhandverwaltung gestellt werden, wenn ohne diese die Versorgungssicherheit beeinträchtigt wäre. Mit der Anordnung gehen die Stimmrechte aus den Geschäftsanteilen auf die Bundesnetzagentur über, während die Verfügungsmöglichkeiten der Gesellschafter eingeschränkt bleiben.

Die Treuhandverwaltung war bislang jeweils für sechs Monate angeordnet worden. Ohne die aktuelle Entscheidung wäre sie in dieser Woche ausgelaufen. Die Kosten der Verwaltung müssen nach Angaben des BMWE weiterhin von RDG und RNRM selbst getragen werden.

WWF Deutschland veröffentlicht Länderranking Energiewende

Quelle: Fotolia / PhotographyByMK

KLIMASCHUTZ. Der Umweltverband WWF Deutschland hat in einer Analyse die Fortschritte der 16 Bundesländer bei der Energiewende verglichen. Hamburg bildet das Schlusslicht.

Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern stehen in Sachen Energiewende unter den deutschen Bundesländern ganz vorn. Dies stellte der WWF in einem Ländervergleich fest. Ziel war es, die transformatorische Leistung auf Ebene der Länder und ihrer Kommunen darzustellen.

Unter dem Titel „Das große Bundesländer-Ranking zur Energiewende“ wurden zwölf Kriterien in vier Bereichen untersucht: Erneuerbare Energien, Verkehr und Mobilität, Flächenverbrauch und Naturschutz sowie Gebäude und Wärme.

Auf den vorderen Plätzen liegen Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Diese Länder zeichnen sich durch eine hohe Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern profitieren insbesondere von ihrer geografischen Lage an Nord- und Ostsee, die günstige Bedingungen für Windenergie schafft. Brandenburg konnte zudem durch Fortschritte bei der Sanierung von Gebäuden punkten.

Das WWF-Dokument weist Brandenburg im Durchschnitt aller untersuchten Bereiche mit einem Wert von 4,50 als bestplatziertes Bundesland aus. Auf Platz 2 folgt Schleswig-Holstein mit 5,83 und auf Platz 3 Mecklenburg-Vorpommern mit 6,25. Die Werteskala reicht dabei von 1 (bester Wert) bis 16 (schlechtester Wert). Ganz hinten rangieren das Saarland, vor Hessen und Hamburg. Die Hansestadt belegt mit einem Durchschnittswert von 10,33 den letzten Platz.

Kein „allumfassendes und abschließendes Bild“

Das Ranking beruht auf einer Auswahl von Kennzahlen, die die Entwicklung in den zentralen Handlungsfeldern abbilden sollen. Nicht berücksichtigt wurden sämtliche vorhandenen Indikatoren, sondern nur ausgewählte Kriterien. „Es wird dabei also nicht der Anspruch erhoben, ein allumfassendes und abschließendes Bild der Transformation zu vermitteln“, heißt es in der Analyse. Der WWF versteht die Untersuchung daher als Momentaufnahme, die Fortschritte sichtbar machen und Handlungsbedarfe verdeutlichen soll.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Bundesländer in einzelnen Kategorien sehr unterschiedlich abschneiden. Während die norddeutschen Länder bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren vorn liegen, erreicht Brandenburg vergleichsweise gute Ergebnisse bei der energetischen Sanierung des Gebäudebestands. Das Saarland wiederum weist den höchsten Anteil an Naturschutzgebieten auf, obwohl es weit hinten platziert ist.

Der WWF macht deutlich, dass alle Bundesländer gefordert sind, die Transformation zügig voranzutreiben. „Bei der Energiewende geht es um unsere Lebensgrundlagen. Und dafür brauchen wir die Anstrengungen aus Bayern ebenso wie aus Sachsen-Anhalt oder Bremen. Zögerlichkeit und zaudernde Politik schaden am Ende nicht nur den Menschen im eigenen Bundesland, sondern in ganz Deutschland“, sagt Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland.

Die Publikation „Von der Küste übers Land bis zu den Bergen: Das große Bundesländer-Ranking zur Energiewende“ des WWF steht auf der Internetseite des Verbands zum Download zur Verfügung.

In einer frühen Fassung des Berichts hieß es, Baden-Württemberg befinde sich auf dem vorletzten Platz. Der WWF Deutschland hat dies mittlerweile korrigiert. In der aktuellen Gesamtschau rangiert das Bundesland nun auf Platz 8.

Orsted klagt gegen Baustopp-Befehl in USA

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT OFFSHORE. Der dänische Energiekonzern Orsted und der Projektentwickler Skyborn Renewables gehen gerichtlich gegen den Stopp der Bauarbeiten für ihren US-Windpark vor Rhode Island vor.

Gegenwind für Windkraft-Gegner Donald Trump: „Revolution Wind“, ein Gemeinschaftsunternehmen des dänischen Energiekonzerns Orsted und der Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft Skyborn Renewables wehren sich gegen die Anordnung der US-Administration, die Bauarbeiten am Windpark „Revolution“ zu stoppen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben am 4. September Klage beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den District of Columbia eingereicht. Zudem kündigte es einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung an.

Das Vorgehen zielt auf das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Die Einrichtung des US-Innenministeriums hatte am 22. August Revolution Wind aufgefordert, die Bauarbeiten für den Windpark vor der Küste Rhode Islands einzustellen. Als Begründung nannte die Behörde Bedenken für die nationale Sicherheit der USA (wir berichteten).

Revolution Wind habe im Jahr 2023 „alle erforderlichen bundesstaatlichen und staatlichen Genehmigungen erhalten“, schreibt das Unternehmen. Vorangegangen seien Prüfungen über einen Zeitraum von mehr als neun Jahren. Daran beteiligt gewesen seien „das US-Verteidigungsministerium, die US-Küstenwache, das US-Army Corps of Engineers, den National Marine Fisheries Service und mehrere andere Behörden“. US-Präsident Donald Trump hatte bereits direkt bei seinem Amtsantritt im Januar verkündet, jedes Windkraftprojekt an der amerikanischen Küste zu stoppen, das noch in der Entwicklung oder im Bau ist.

Zweifel an rechtlicher Befugnis der US-Behörde

Das Windkraft-Unternehmen bezweifelt, dass das BOEM über die rechtliche Befugnis für den Baustopp-Befehl verfügte. Und ist der Auffassung, dass die angegebene Grundlage für den Baustopp gegen geltendes Recht verstößt.

Der Offshore-Windpark soll einmal eine Leistung von 704 MW liefern. 45 der insgesamt 65 vorgesehenen Windenergieanlagen von „Revolution Wind“ sollen stehen. Die Installation der Exportkabel sei fast abgeschlossen, das Umspannwerk an Land sei zu 90 Prozent fertiggestellt, heißt es.

Erwartete aus dem Markt ausscheidende Kraftwerksleistung bis 2028

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die erwartete aus dem Markt ausscheidende konventionelle Kraftwerksleistung in Deutschland im Zeitraum von 2025 bis 2028 beträgt rund 6.100 Megawatt. Rund 2.800 Megawatt fallen dabei unter den Kohleausstieg gemäß KVBG (Kohleverstromungsbeendigungsgesetz). Die Daten stammen von der Bundesnetzagentur.

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

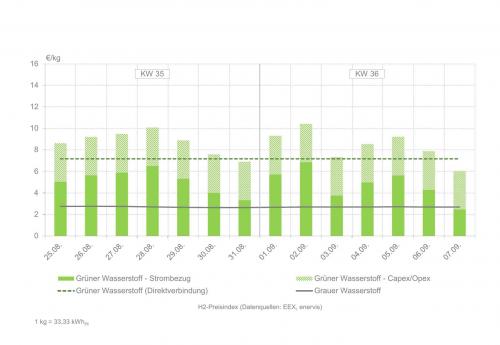

Gestehungskosten weiter gestiegen

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 35 und 36 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen weiter gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 10,43 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 6,05 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,68 auf 8,39 Euro/Kilogramm gesunken. Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,63 und 2,75 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

Marktwerte geben nach

Quelle: Shutterstock / Jevanto Productions

REGENERATIVE. Abkühlung für die Übertragungsnetzbetreiber im August: Die Preise für pflichtvermarkteten Ökostrom fielen gegenüber Juli geringer aus, lagen aber über den Werten im Mai und Juni.

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) trafen bei der Pflichtvermarktung geförderten Ökostroms im August auf geringere Marktwerte als im Vormonat. Die Preise liegen nicht weit entfernt von jenen im August vor einem Jahr. Das zeigen die neuen Zahlen, die die ÜNB am 5. September auf ihrer Transparenzplattform veröffentlicht haben.

Strom aus Onshore-Windkraftanlagen brachte im August 6,824 Cent/kWh. Das waren 1,347 Cent/kWh weniger als im Juli. Von Juni auf Juli war der Marktwert von Windkraft an Land um gut 3 auf 8,171 Cent/kWh nach oben geschossen. Im August 2024 betrug der Marktwert 6,168 Cent/kWh

Windkraft auf See gab bei der Pflichtvermarktung im Vergleich zum Juli um 1,605 Cent/kWh nach. Der Marktwert im August erreichte 6,698 Cent/kWh. Im Vorjahr lag er im gleichen Monat bei 6,804 Cent/kWh.

Der Preis für Solarstrom sank von 5,923 Cent/kWh im Juli auf 3,832 Cent/kWh im zurückliegenden Monat, lag damit aber noch fast 2 Cent über dem Wert vom Juni (1,843 Cent/kWh). Im Jahr 2024 notierte der Marktwert im August bei 4,263 Cent/kWh.

Graustrom brachte 1 Cent/kWh weniger

Graustrom notierte vergangenen Monat bei 7,699 Cent/kWh. Im Juli war der Wert auf 8,780 Cent/kWh gestiegen. 2024 erzielte Graustrom im Juli 6,770 Cent/kWh, im August 8,205 Cent/kWh.

Nach den Zahlen, die die deutschen Übertragungsnetzbetreiber am 10. Juli veröffentlicht hatten, waren damals sowohl die Marktwerte geförderten Ökostroms beträchtlich gestiegen als auch die monatlichen Gesamteinnahmen aus der Pflichtvermarktung der Anlagen an der Spotbörse. Allerdings schoss der Bund so viel zu wie in keinem Monat des Jahres 2025 zuvor. Demnach hatte sich die Vermarktungseinnahmen gegenüber Mai von 125 auf 374 Millionen Euro verdreifacht.

Die neuen Daten zu Einnahmen und Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber aus dem EEG-Mechanismus sind auf der Transparenzplattform noch nicht veröffentlicht (Stand: 8. September). Die Zeitreihen der Monatsmarktwerte von Ökostrom von Januar 2011 bis August 2025 stehen auf der Website hier.

Deutsche E-Mobilität verliert im europäischen Vergleich

Fast alles elektrisch, aber nicht alles gut: Norwegens Mobilität. Quelle: Volker Stephan

ELEKTROFAHRZEUGE. Deutschland schwächelt bei der Elektromobilität. Eine Untersuchung sieht das Land auf Rang sechs in Europa abgerutscht. Nur an die Stelle jedes 170. Fahrzeugs sei ein Stromer getreten.

Gemäß einer neuen Erhebung hat Deutschland im europäischen Vergleich einen Platz verloren, was die „Elektromobilitätsreife“ angeht. Unter diesem Oberbegriff haben der Datenanalyst „HERE Technologies“ und das Forschungsunternehmen SBD Automotive zum dritten Mal die Einführung von E-Autos untersucht.

Deutschland ist laut der jährlichen Studie nun auf Rang sechs unter 30 untersuchten Staaten zu finden. Die Studie bewertet vier Bereiche und berechnet daraus einen Mittelwert. In die Untersuchung fließen die Dichte an öffentlichen Ladestationen, deren durchschnittliche Ladeleistung, der Anteil der Elektrofahrzeuge am Gesamtfahrzeugbestand und das Verhältnis von Ladestationen zu Elektrofahrzeugen ein.

Die schlechtere Platzierung führen Here und SBD vor allem auf den nur langsam wachsenden Bestand an Elektroautos zurück. Der Anteil der batterie-elektrischen Fahrzeuge sei lediglich um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Nur in jedem 170. Fall habe ein Stromer einen Verbrenner ersetzt.

Immer mehr Deutsche wollen als nächstes Auto einen Stromer

Eine Neuerung bei der Erhebung lindert Deutschlands Rückschritt gleichwohl etwas. Erstmals befragten die Analysten etwa 1.000 Autofahrende in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien. Im Juli und August äußerten die Deutschen zwar weiter Kritik zum Beispiel an Reichweiten und Kaufpreis von E-Autos sowie am Ausbaustand der Ladesäulen. Allerdings würden zwei Drittel ein E-Auto anschaffen, wenn es nicht mehr als ein Benzin- oder Dieselfahrzeug kostete.

Außerdem sagte ein Viertel der befragten Deutschen, beim nächsten Autokauf „höchstwahrscheinlich“ auf einen Stromer zu setzen. Das ist der Höchstwert im Staatenvergleich und „ein weiteres Signal für das hiesige Wachstumspotenzial“, so die Analysten. Dieser Wert liegt übrigens höher als in einer aktuellen Erhebung des Allensbach-Instituts für den Verband der Automobilindustrie (wir berichteten).

In Europa hat Norwegen das Rennen im Index 2025 für sich entschieden, vor Luxemburg, Vorjahressieger Dänemark, Belgien und den Niederlanden. Bestwerte erzielten die Nordeuropäer auf der Straße: 84 Prozent der Neuzulassungen gingen auf E-Fahrzeuge zurück, der Anteil an allen zugelassenen Automobilen wuchs inzwischen auf 22 Prozent. Ein kleiner Schönheitsfleck ist das Verhältnis von öffentlichen Ladesäulen zu E-Mobilen: Mit 1:25 liege Norwegen hier am unteren Ende, so die Studie. Dafür punkten die Skandinavier bei der Anzahl an ultra-schnellen Ladesäulen.

Das Elektro-Musterland muss zugleich ein schmerzliches Dilemma aushalten: Norwegen ist ganz vorne bei Erneuerbaren und E-Autos, gründet seinen Staatsreichtum (Pensionsfonds) allerdings auf der fortwährenden Ausbeutung zahlreicher Erdöl- und Gasfelder. Vor den Parlamentswahlen am 8. September hat ein besonderer Protest diesen Widerspruch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt: Ein Cousin des norwegischen Klima- und Umweltministers Andreas Bjelland Eriksen (Arbeiderpartiet) ist vor dem Parlament (Storting) in den Hungerstreik getreten.

Weniger Windkraft treibt fossile Stromerzeugung

Quelle: Shutterstock

STROM. Im ersten Halbjahr 2025 sank die Stromproduktion aus Windkraft wegen des Wetters deutlich. Laut Statistischem Bundesamt stieg dagegen der Anteil von Kohle und Gas.

Im ersten Halbjahr 2025 hat sich die Zusammensetzung der deutschen Stromproduktion verschoben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, sank der Anteil der erneuerbaren Energien an der inländischen Stromerzeugung auf 57,8 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte er noch 61,6 Prozent betragen. Hauptursache war ein deutlicher Rückgang bei der Windkraft, die weniger Strom lieferte als im Vorjahr.

Die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern nahm hingegen zu. Kohle und Erdgas steigerten ihre Anteile und machten zusammen mit anderen fossilen Quellen 42,2 Prozent der Stromproduktion aus. Damit lag der Wert um 3,8 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden von Januar bis Juni rund 221 Milliarden kWh Strom erzeugt und ins Netz eingespeist. Das entsprach einem leichten Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Schwacher Wind, aber viele Sonnenstunden

Aufgrund ungewöhnlich schwacher Windverhältnisse verringerte sich die Einspeisung aus Windkraftanlagen um 18,1 Prozent auf 60,2 Milliarden kWh. Dennoch blieb Wind mit einem Anteil von 27,2 Prozent der wichtigste Energieträger in der deutschen Stromproduktion.

|

| Deutsche Stromeinspeisung nach Quellen im Vergleich 1. Halbjahr 2024 und 2025 (Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Destatis |

Photovoltaik verzeichnete dagegen deutliche Zuwächse. Die Stromproduktion aus Solaranlagen stieg um 27,9 Prozent auf 39,3 Milliarden kWh. Damit deckte die Photovoltaik 17,8 Prozent der Stromerzeugung ab und rückte auf Platz drei hinter Kohle vor. Destatis führt diesen Anstieg auf den Zubau neuer Anlagen und eine hohe Zahl von Sonnenstunden zurück.

Importüberschuss sinkt

Neben der inländischen Produktion spielten auch Stromimporte eine Rolle. Im ersten Halbjahr wurden 37,8 Milliarden kWh Strom importiert, ein Plus von 0,8 Prozent. Die Exporte legten stärker zu und stiegen um 6,5 Prozent auf 29,5 Milliarden kWh. Damit verringerte sich der Importüberschuss auf 8,3 Milliarden kWh, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch 9,8 Milliarden kWh betragen hatte. Insgesamt standen in Deutschland im ersten Halbjahr 229,2 Milliarden kWh Strom zur Verfügung. Dies waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Klimaschutzziele in weiter Ferne

Nach den gesetzlichen Vorgaben soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 80 Prozent steigen. Der aktuelle Rückgang zeigt jedoch, dass wetterbedingte Schwankungen und der anhaltend hohe Anteil fossiler Energieträger die Erreichung dieses Ziels erschweren.

Quelle: Fotolia / Joachim Wendler

Schweizer BKW steigt in deutschen Regelenergiemarkt ein

FUSION. Die Schweizer BKW AG übernimmt den Münchner Flexibilitätsanbieter Südvolt GmbH, um in den deutschen Markt für Regelenergie und Systemdienstleistungen einzutreten.

Die Schweizer Energie- und Infrastrukturgruppe BKW AG mit Hauptsitz in Bern übernimmt die Südvolt GmbH aus München. Das teilte das Unternehmen am 8. September 2025 mit. Südvolt ist ein Flexibilitätsanbieter mit direktem Zugang zu allen vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern. Das Unternehmen betreibt ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk und vermarktet ein Kundenportfolio von über 1.000 MW Leistung.

Südvolt stellt Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung bereit und arbeitet mit Großkunden aus energieintensiven Branchen sowie mit Stadtwerken zusammen. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeitende. Mit der Akquisition setze die BKW ihre Konzernstrategie „Solutions 2030“ um, die auf Investitionen in Energiespeicher, dezentrale Flexibilitäten und internationale Expansion ausgerichtet ist.

Laut Stefan Sewckow, Konzernleitungsmitglied und Chief Commercial Officer Energy Markets bei der BKW, verschafft der Kauf einen strategischen Zugang zu einem der wichtigsten Flexibilitätsmärkte in Europa. Er erklärte, die BKW stärke damit ihre Position in der Vermarktung von Flexibilitäten und erweitere ihr internationales Portfolio.

BKW will in Deutschland weiter wachsen

Nach Angaben der BKW folgt die Übernahme auf Investitionen in große Batteriespeicher und ergänzt bestehende Aktivitäten in Deutschland. Dort ist die BKW bereits in der Energieproduktion, im Stromleitungsbau sowie in der Gebäudeplanung und Projektsteuerung aktiv. Das Unternehmen kündigte an, in diesen Bereichen weiter wachsen zu wollen.

Flexibilität gilt als Schlüsselfaktor für das Gelingen der Energiewende. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarstrom steigt die Bedeutung von Systemdienstleistungen, um die Netzstabilität sicherzustellen. Südvolt verfügt nach Angaben der BKW über einen etablierten Zugang zum deutschen Regelenergiemarkt sowie über ein qualifiziertes Team und belastbares Kundenportfolio.

Jürg Eschmann, Leiter der Business Unit Asset Optimisation bei der BKW, betonte, die Kombination aus Marktpräsenz und Fachkompetenz der Südvolt ermögliche es, Flexibilitätslösungen zügig auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Damit trage die BKW zur Versorgungssicherheit im künftigen Energiesystem bei.

Bidirektionales Laden mit Mercedes-Benz

Quelle: Mercedes-Benz Mobility

STROMNETZ. Der Autobauer Mercedes-Benz steigt ab kommendem Jahr mit seinen E-Autos in das Geschäft mit bidirektionalem Laden ein.

Mercedes-Benz bietet das bidirektionale Laden für E-Auto-Nutzer an, die ihr Fahrzeug zu Hause über eine Wallbox laden. Im Laufe des Jahres 2026 komme eine entsprechende Lösung unter dem Namen „MB.CHARGE Home“ auf den Markt, heißt es von Mercedes. Technikpartner ist dabei „The Mobility House“.

Den Anfang bei den Mercedes-Fahrzeugen macht der vollelektrische GLC, weitere Modelle wie die neue CLA-Baureihe sollen folgen. Geplant ist ein Start in Deutschland, Frankreich und in Großbritannien. „Weitere Märkte werden schrittweise erschlossen.“

Kern des Angebots ist die Integration des Fahrzeugs in ein digitales Ladesystem. Über The Mobility House wird eine bidirektionale Wallbox bereitgestellt, die zugleich den Zugang zum Energiemarkt ermöglicht. Der Partner liefert außerdem einen Grünstromtarif mit Einspeisevergütung. Beratung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen koordiniert aus einer Hand.

Das System „MB.CHARGE Home Pro Intelligent“ erweitert die Standardlösung um bidirektionale Funktionen. Damit kann das Fahrzeug in Zeiten hoher Strompreise und geringer Verfügbarkeit Strom aus seiner Batterie vergütet ins Netz zurückspeisen. Auf diese Weise wird das Auto zur aktiven Energiequelle.

System berücksichtigt Abfahrtszeiten

Das Angebot baut auf „MB.CHARGE Home“ auf. Dort wird das Auto nur mit Strom beladen, gibt aber keinen zurück ins Netz. Das System berücksichtigt Abfahrtszeiten und den gewünschten Ladestand des Fahrzeugs und verschiebt den Ladevorgang gezielt in Zeiträume mit besonders günstigen Tarifen – in der Regel nachts oder bei hoher Einspeisung aus erneuerbaren Energien.

Die Steuerung erfolgt über eine Smartphone-App. Das System steuert alle Prozesse. „Zusätzlich ist vorgesehen, dass das Fahrzeug künftig in Verbindung mit einer kompatiblen bidirektionalen Wallbox als Energiequelle für zu Hause in einem bestehenden Back-up-Power-System genutzt werden kann“, heißt es weiter.

Mit diesem Schritt positioniert sich Mercedes-Benz nach eigenen Angaben erstmals im Pkw-Segment für bidirektionales Laden. „Mercedes-Benz liefert das mit dem Fahrzeug vernetzte digitale Ladeökosystem, The Mobility House den passenden Ökostromtarif und die Anbindung an den Energiemarkt. Alle Ladevorgänge zu Hause erfolgen dadurch zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien“, erklärte Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.

„Toaster“ erreicht Shell Rheinland

In Wesseling sollen künftig Grundöle produziert werden. Quelle: Shell Deutschland

RAFFINERIEN. Für die neue Grundöl-Anlage wurden zentrale Anlagenbauteile angeliefert. Der E-Heater nutzt künftig Strom aus erneuerbaren Energien.

Shell baut um im Kölner Süden: In Wesseling, wo vormals auf dem Raffineriegelände Kraftstoffe hergestellt wurden, entsteht eine neue Grundölanlage. Im März wurde in dem Werksteil des Shell Energy and Chemicals Park Rheinland die Rohöl-Destillationseinheit abgeschaltet, seitdem ist Shell in Wesseling „rohölfrei“, wie es seinerzeit hieß.

Aufgebaut wird nun die Grundölanlage, die 2028 in Betrieb gehen soll und deren „Herzstück“ ein elektrischer Prozessofen ist. Am 2. September wurden, so teilt Shell Deutschland auf seiner Internetseite mit, fünf riesige Elemente angeliefert. Der vom Projektteam augenzwinkernd als „Toaster“ bezeichnete elektrische Prozessofen soll künftig dazu beitragen, den CO2-Ausstoß der Grundölanlage zu reduzieren. Denn anders als herkömmliche, zumeist gasbefeuerte Elektroheizer wird der E-Heater künftig ausschließlich mit erneuerbarem Strom betrieben.

Laut Shell ist er der erste seiner Art in der petrochemischen Industrie. Gefertigt wurden die Bauteile, zu denen unter anderen bis zu 13 Meter lange Heizrohre gehören, im rumänischen Buzau. Nachdem die Teile nun angeliefert wurden, soll in Wesseling die Montagephase starten.

Jährliche CO2-Einsparung von 620.000 Tonnen

„Die Ankunft des Toasters ist ein starkes Zeichen für den Wandel, den wir hier im Rheinland aktiv gestalten“, sagt Jan-Peter Groot Wassink, Vice President des Shell Energy and Chemicals Park Rheinland. „Was bislang nur auf dem Papier existierte, entsteht nun tatsächlich auf dem Gelände von Shell Rheinland – und zeigt eindrucksvoll, wie Technologie und Nachhaltigkeit zusammenfinden.“

Die erwartete Einsparung von jährlich rund 620.000 Tonnen CO2 am Shell Standort Rheinland resultiert allerdings nicht nur aus dem erneuerbaren Strom, den der „Toaster“ nutzt, sondern auch durch Einstellung der Rohölverarbeitung zu Kraftstoffen in Wesseling. Die Grundöle, die Shell stattdessen künftig am Standort produziert, kommen unter anderem als Schmierstoffe sowie in der Pharma- und Kosmetikindustrie zum Einsatz.

Bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr will Shell künftig in der neuen Grundölanlage herstellen. Diese könnte nach Unternehmensangaben rund 40 Prozent des deutschen Bedarfs abdecken, der nach Marktschätzungen bei rund 700.000 Tonnen in Deutschland liegt. Die Anlage wird laut Shell, wenn sie fertiggestellt ist, die größte Basisöl-Anlage in Deutschland sein.

Siemens Energy erweitert Transformatorenfertigung

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Siemens Energy hat angekündigt, rund 220 Millionen Euro in seine Transformatorenfertigung in Nürnberg zu investieren.

Bis 2028 soll die Fertigungsfläche im Werk in Nürnberg um etwa 16.000 Quadratmeter erweitert und die Produktionskapazität um rund 50 Prozent erhöht werden. Zu den derzeit rund 1.000 Mitarbeitenden sollen bis dahin noch 350 weitere Beschäftigte hinzukommen, wie aus einer Mitteilung von Siemens hervorgeht.

Die Investitionen belaufen sich dem Unternehmen zufolge auf 220 Millionen Euro. Mit der Investition reagiere Siemens auf die stark gestiegene weltweite Nachfrage nach Großtransformatoren, die für den Netzausbau benötigt werden.

Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fördert der Freistaat das Projekt mit rund 20 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen insbesondere Forschung und Entwicklung am Standort gestärkt werden. Der Freistaat fördere den Ausbau des Transformatorenwerks als „regionalwirtschaftlich bedeutendes Zukunftsprojekt“, heißt es in einer Mitteilung von Siemens.

Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy bereits angekündigt, ebenfalls in Nürnberg 90 Millionen Euro in eine neue Konverterfertigung zu investieren. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren rund eine Milliarde Euro in Deutschland investiert. Außerdem habe der Konzern 2024 rund 1.300 neue Arbeitsplätze hierzulande geschaffen. Bis Ende 2026 sollen noch bis zu 1.500 Stellen hinzukommen.

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

RWE findet Co-Investor für Amprion-Beteiligung

STROMNETZ. RWE und die Investmentgesellschaft Apollo Global Management gründen ein Joint Venture, in das der neue Partner 3,2 Milliarden Euro einbringt.

Die in einer aktuellen Mitteilung von RWE angekündigte Partnerschaft soll langfristig die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils des Energiekonzerns am Übertragungsnetzbetreiber Amprion sicherstellen. Es sei vereinbart worden, dass Apollo im Namen seiner verwalteten Fonds und Unternehmen 3,2 Milliarden Euro an RWE überweist und dafür eine Beteiligung an dem neu zu gründenden Joint Venture erhält. Dann werde dieses Gemeinschaftsunternehmen den bisherigen Anteil von RWE an Amprion halten.

Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Anschließend werde sich das neue Unternehmen „gezielt am Netzausbauplan von Amprion und dem strategischen Einsatz des Eigenkapitals ausrichten“.

Die operative Kontrolle des Joint Ventures werde bei RWE liegen, heißt es weiter. Während die Beteiligung vom Energiekonzern weiter verwaltet und auch im Geschäftsabschluss vollständig konsolidiert werde, sollen die ausgeschütteten Dividenden künftig zwischen den beiden Partnern aufgeteilt werden.

Die 3,2 Milliarden Euro werde RWE im Voraus erhalten und sie „bedarfsgerecht über das JV in Amprion reinvestieren“, schreibt der Energiekonzern wörtlich in seiner Mitteilung.

Laut RWE habe die Beteiligung an Amprion bereits in den vergangenen Jahren ein „attraktives Investment mit stabilen Renditen auf Basis regulierter Vermögenswerte“ dargestellt. Dies sei auch die Basis der Erwartungen für die nächsten zehn Jahre und das umfangreiche Investitionsprogramm, welches Amprion für diese Zeit vorgesehen hat.

Mehrere Optionen zum Verkauf der Anteile geprüft

Amprion selbst hat ebenfalls eine Mitteilung verschickt, in der der Übertragungsnetzbetreiber die Transaktion „als ein Zeichen des Vertrauens in die Strategie des Unternehmens“ und dessen Leistungsfähigkeit würdigt. Apollo sei ein weltweit tätiger und erfahrener Infrastrukturinvestor. Daher passe er „sehr gut zum langfristig orientierten Geschäftsmodell des Übertragungsnetzbetreibers“.

Angesichts des erheblichen Investitionsbedarfs in den kommenden Jahren hatte der Energiekonzern allerdings schon seit geraumer Zeit überlegt, seinen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber zu veräußern. Offiziell hatte sich RWE-Chef Markus Krebber laut Medienberichten zurückhaltend geäußert, aber beispielsweise im März dieses Jahres auf den hohen Kapitalbedarf für den Netzausbau hingewiesen (wir berichteten). Daher würden verschiedene Optionen und Finanzierungsmöglichkeiten bezüglich der eigenen Amprion-Beteiligung geprüft. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge schätzten Analysten damals den Wert des RWE-Anteils an Amprion auf rund 1,6 Milliarden Euro.

Neben RWE mit 25,1 Prozent ist noch die M31 Beteiligungsgesellschaft mit 74,9 Prozent Anteilseigner des Übertragungsnetzbetreibers. Bei M31 handelt es sich um ein Konsortium von Versorgungswerken und institutionellen Anlegern aus der Versicherungswirtschaft – überwiegend aus Deutschland, wie Amprion auf seiner Internetseite erläutert. Dazu zählen etwa die Ärztliche Beteiligungsgesellschaft (AEBG), die Meag Munich Ergo, Swiss Life und Talanx. Zum Teil seien diese Anleger mittelbar an der M31 beteiligt.

Deutsch-französisches Wasserstoffprojekt für grünen Stahl

Quelle: SHS - Stahl-Holding-Saar

WASSERSTOFF. Die deutsche Stahl-Holding-Saar-Gruppe hat mit der französischen Verso Energy einen grenzüberschreitenden Liefervertrag über grünen Wasserstoff abgeschlossen.

Die SHS-Stahl-Holding-Saar Gruppe (SHS-Gruppe) und das französische Energieunternehmen Verso Energy haben einen Abnahmevertrag über die jährliche Lieferung von mindestens 6.000 Tonnen grünem Wasserstoff abgeschlossen. Ab dem Jahr 2029 sollen über die Dauer von zehn Jahren die Stahlfabriken der SHS-Gruppe mit dem aus Ökostrom gewonnenen Wasserstoff beliefert werden, heißt es in einer Mitteilung.

Damit kann die SHS-Gruppe förderkonform die angestrebte Reduktion ihrer CO2-Emissionen um bis zu 55 Prozent bis Anfang der 2030er Jahre erreichen. Zur Gruppe gehören die Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger), Saarstahl Aktiengesellschaft (Saarstahl) und die Roheisen- und Rohstoffgesellschaft Saar mbH (Rogesa).

Für die Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion will Verso Energy Wasserstoff liefern, der als RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) zertifiziert ist. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass der Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, heißt es weiter. In Kombination mit dem Einsatz von Stahlschrott und neuer Anlagentechnik – darunter eine Direktreduktionsanlage und Elektrolichtbogenöfen in Dillingen und Völklingen – will die Gruppe künftig CO2-reduzierten Stahl herstellen.

Produziert werden soll der Wasserstoff im lothringischen Carling. Verso Energy plant dort in einem ersten Schritt Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro in einen Elektrolyseur, der mit erneuerbarem Strom betrieben wird. Der erzeugte Wasserstoff wird in das „mosaHYc“-Leitungsnetz (Moselle-Saar-Hydrogen-Conversion) eingespeist, an den Standort Dillingen transportiert und dort für die Stahlproduktion genutzt.

Geliefert wird über die H2-Leitung „mosaHYc“

Die SHS-Tochter Rogesa hatte im März 2024 ein Ausschreibungsverfahren für regional produzierten Wasserstoff gestartet. Im April 2024 hatte die SHS-Gruppe Verträge für den Bau des deutsch-französischen Leitungsnetzes „mosaHYc“ unterzeichnet, das von den Gasnetzbetreibern Creos Deutschland Wasserstoff GmbH und Natran Deutschland SA (vormals GRT Gaz SA) errichtet wird.

Über die H2-Leitung soll künftig die Versorgung der grenznahen Industrie mit Wasserstoff gesichert werden. In der Endausbaustufe rechnet die SHS-Gruppe mit einem Bedarf von bis zu 120.000 Tonnen Wasserstoff jährlich und wäre damit der größte Abnehmer in der Region.

Stefan Rauber, Geschäftsführer der SHS-Gruppe, sagte: „Für Saarstahl und Dillinger gibt es nur eine Richtung: nach vorne. Wir gehen unseren Weg zur klimafreundlichen Stahlproduktion in Deutschland und im Saarland unbeirrt weiter. Das ist ein Bekenntnis zum Standort Deutschland und Europa.“

Kiel versorgt Schiffe mit Landstrom

Quelle: Pixabay / WikimediaImages

MOBILITÄT. Der Seehafen Kiel hat den Ausbau seiner Landstromversorgung für Kreuzfahrtschiffe und Fähren abgeschlossen.

Am Wochenende ging laut dem Hafenbetreiber die zweite Landstromanlage von Siemens für Kreuzfahrtschiffe am Terminal Ostseekai in Betrieb. Nun könnten gleichzeitig bis zu drei Kreuzfahrtschiffe und vier Fähren mit emissionsfreiem Strom versorgt werden. Der Hafen stellt den Angaben zufolge seit 2019 grünen Landstrom zur Verfügung und nimmt dabei eine Vorreiterrolle in Europa ein.

In die Landstrominfrastruktur seien in den vergangenen Jahren 50 Millionen Euro investiert worden, betonte der Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG, Dirk Claus. Im kommenden Jahr sollen 80 Prozent aller Schiffe mit Landstrom versorgt werden, kündigte Claus an.

Schiffe brauchen auch im Hafen Strom. Wenn dafür die Motoren mit Diesel laufen müssen, entstehen vermeidbare CO2-Emissionen. Zudem belasten die Abgase die Luft in den Hafenstädten. Weltweit ermittelt der Verband Deutscher Reeder erst 20 Seehäfen mit dieser Lösung, darunter Hamburg, Rostock und Stralsund.

Vigeveno wechselt von Shell zur MET Group

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

PERSONALIE. Der Schweizer Energiegroßhändler MET Group hat Huibert Vigeveno zum neuen Group Chief Executive Officer (GCEO) ernannt.

Die im Kanton Zug ansässige MET Group hat Huibert Vigeveno zum neuen Group Chief Executive Officer (GCEO) mit Wirkung zum 1. Januar 2026 ernannt, teilten die Schweizer am 8. September mit. Benjamin Lakatos, GCEO von MET Group, wird sich laut Mitteilung künftig auf seine Rolle als Executive Chairman im Board of Directors (Aufsichtsratsvorsitzender) konzentrieren.

Damit reagiere die MET Group auf das „enorme Wachstum“ in den vergangenen Jahren. Huibert Vigeveno soll die „Performance des Unternehmens weiter steigern, den Kundenstamm rasch erweitern und die Expansionspläne beschleunigen“, teilte die MET Group dazu mit. Der Niederländer bringe dafür umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer, weltweit tätiger Organisationen mit.

|

| Huibert Vigeveno und Benjamin Lakatos (rechts) Quelle: MET Gruppe |

Zuletzt war Vigeveno Mitglied des Global Executive Committee von Shell und Director of Downstream, Renewables and Energy Solutions des Konzerns. Zuvor war er Executive Chairman von Shell in China und leitete dort die Übernahme der BG Group durch Shell.

MET Group ist ein Energiegroßhändler mit Hauptsitz in der Schweiz. Über Tochtergesellschaften ist MET Group in 20 Ländern präsent, auf 32 nationalen Gasmärkten aktiv und an 44 internationalen Handelsplätzen vertreten. Die Gruppe hat 1.350 Beschäftigte. Im Jahr 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse von MET Group auf 17,9 Milliarden Euro, das Volumen des gehandelten Erdgases auf 140 Milliarden Kubikmeter (bcm) und das Volumen des gehandelten Stroms auf 76 Milliarden kWh.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

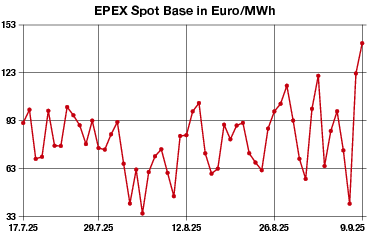

STROM

GAS

Gaseinspeicherung auf Zielkurs

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

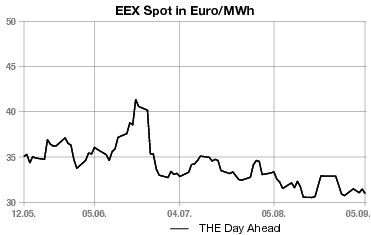

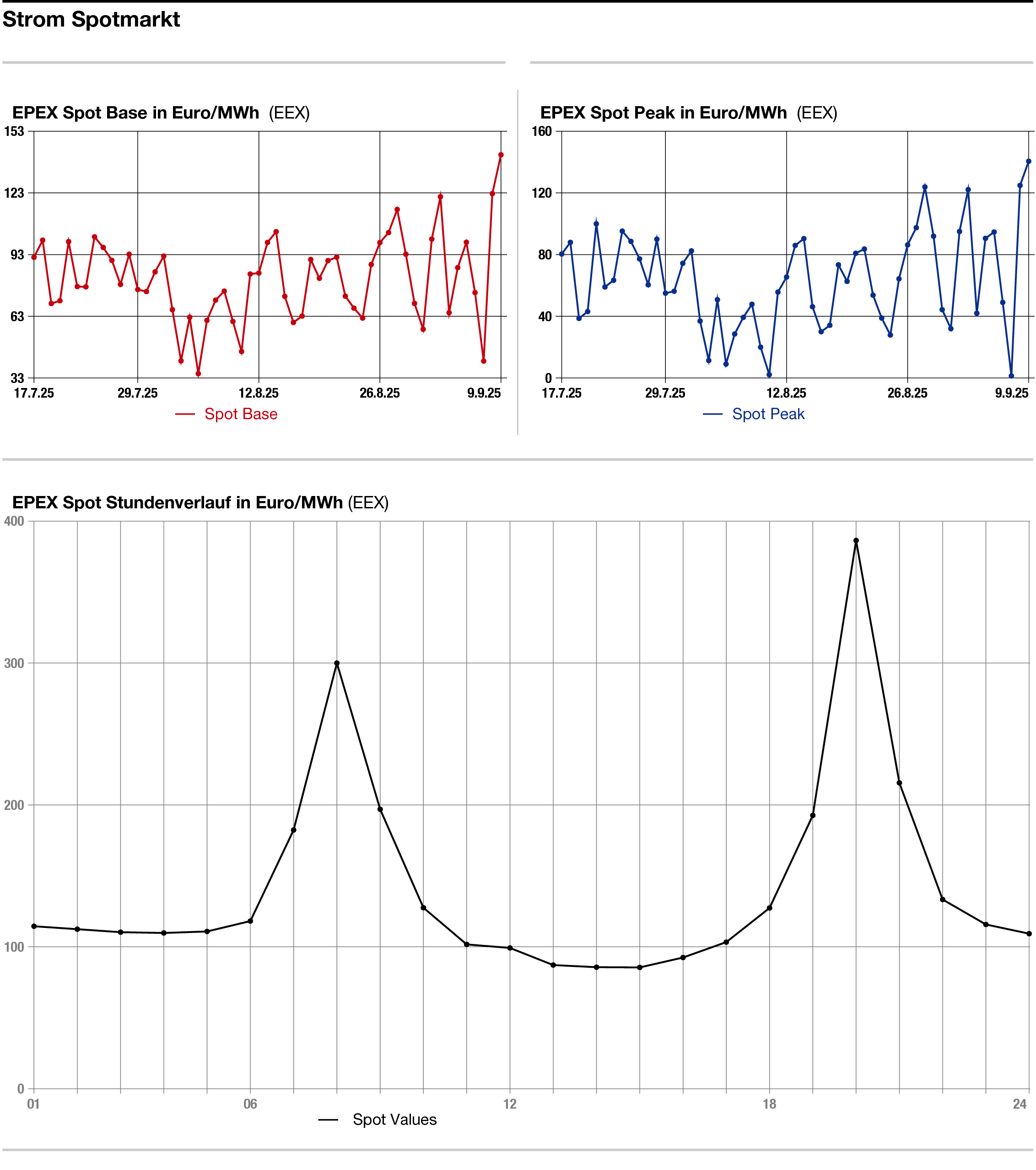

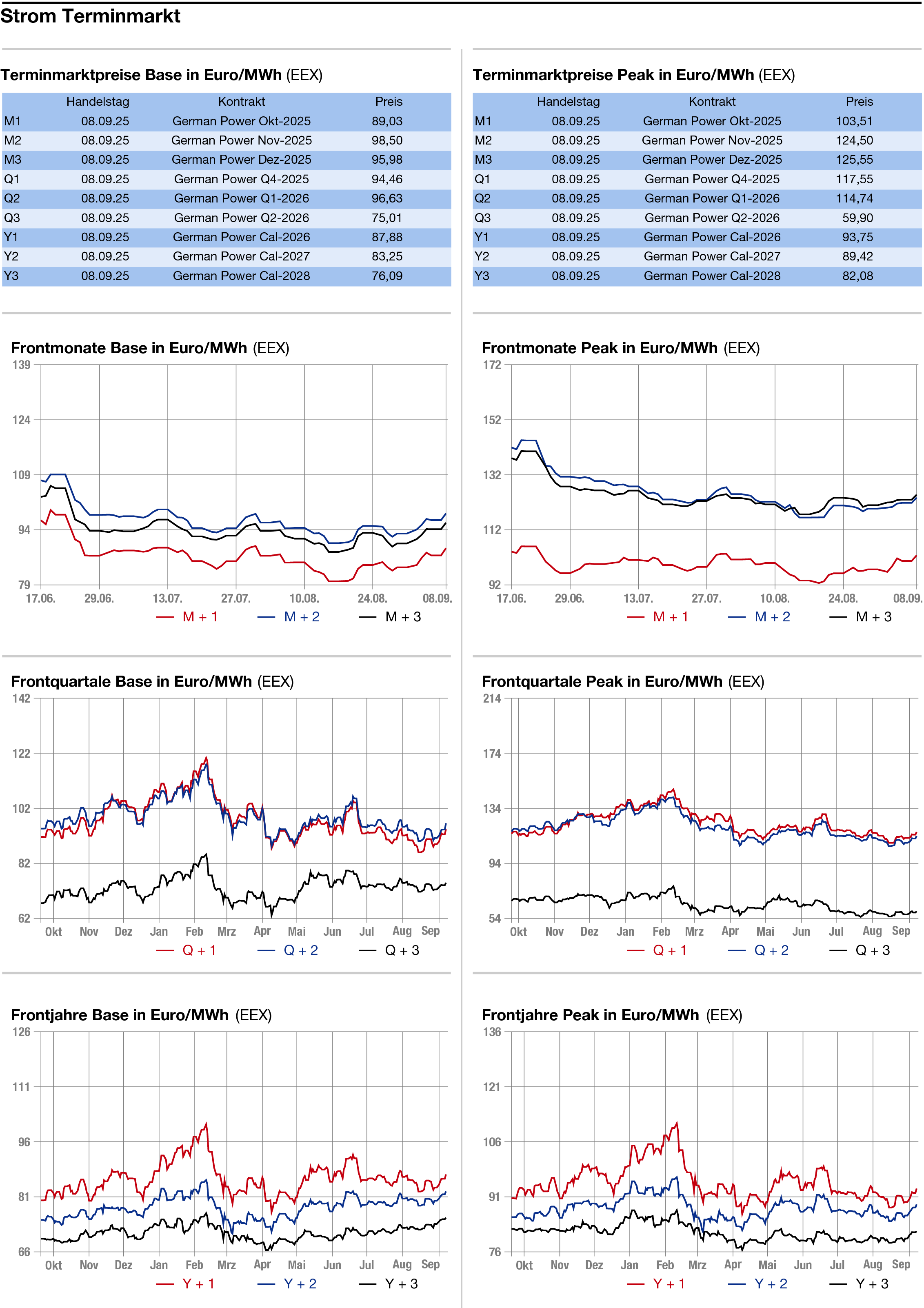

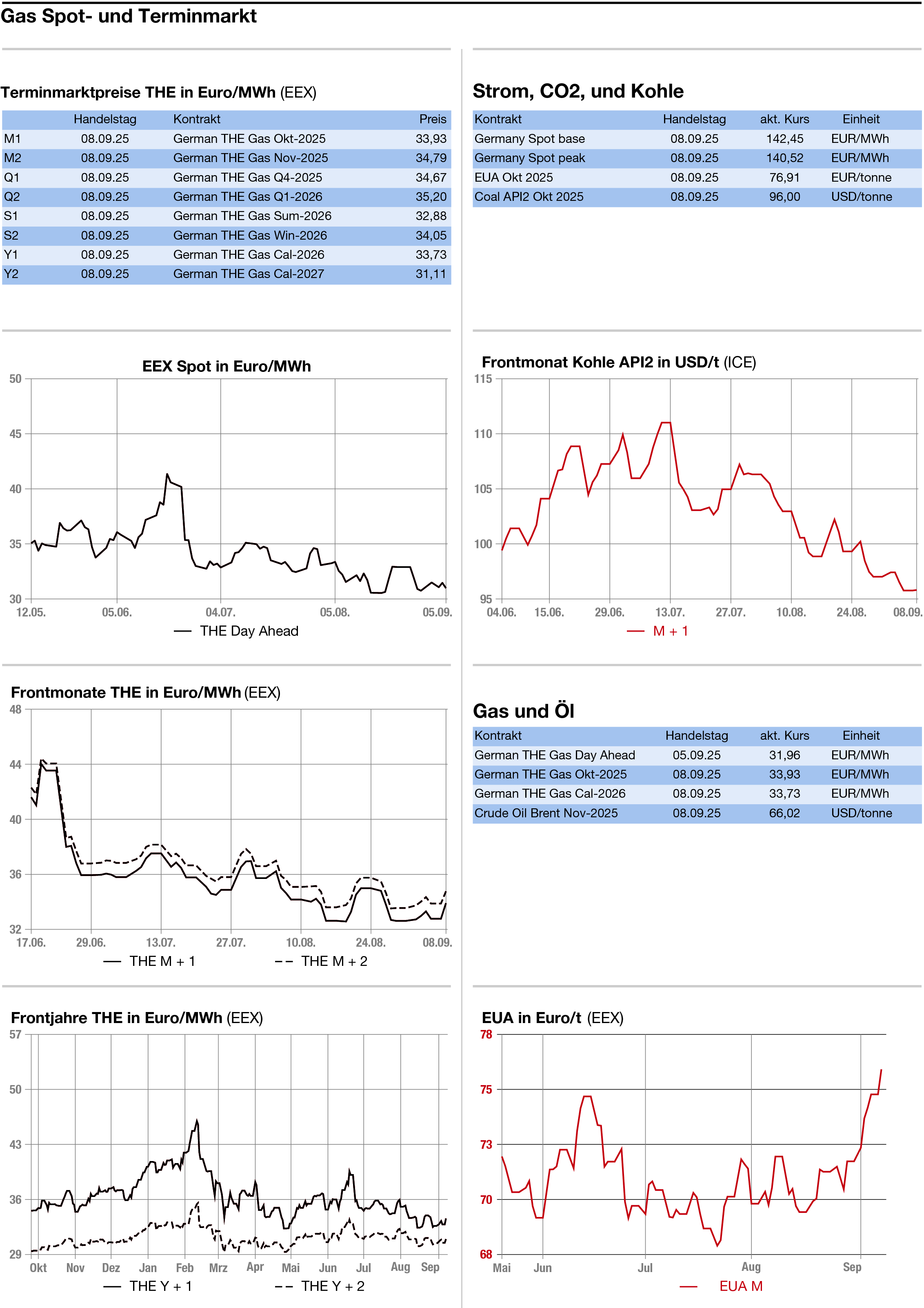

Uneinheitlich hat sich der Energiemarkt zum Wochenauftakt präsentiert. Während die deutschen OTC-Strompreise überwiegend fester tendierten, blieb die CO2-Benchmark nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche in einem moderaten Aufwärtstrend. Unterstützung kam dabei erneut von den Energiemärkten. Auch die Gaspreise zogen leicht an, gestützt durch Befürchtungen, dass die Versorgung im vierten Quartal ins Stocken geraten könnte. Aktuell begrenzen steigende Speicherstände und komfortable LNG-Flüsse das Aufwärtspotenzial. Die europäischen Aktienmärkte blickten auf die Vertrauensabstimmung in Frankreich am Montagabend.

Strom: Zumeist fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Montag präsentiert. Der Dienstag wurde im Base mit 142,75 Euro je Megawattstunde bewertet und im Peak mit 141,00 Euro je Megawattstunde. An der Börse mussten für den Dienstag 142,45 Euro in der Grundlast und 140,52 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag deutlich geringer ausfallen als noch am Montag. Für den Mittwoch werden noch einmal deutlich geringere Werte erwartet, bevor ab Donnerstag wieder ein Anstieg der Stromproduktion aus Wind und Sonne erwartet wird. Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag um 0,31 Euro auf 87,50 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Etwas fester haben sich die CO2-Preise am Montag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,36 Euro auf 76,40 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,48 Euro, das Tief bei 75,50 Euro je Tonne.

Am vergangenen Freitag hatten die CO2-Preise größten wöchentlichen Ansteig seit drei Monaten verzeichnet, wie Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, erinnert. Der Markt setzte damit die Gewinne der beiden vorangegangenen Handelstage fort und erreichte ein Zwölf-Wochen-Hoch. Nach der engen Kopplung an den Gasmarkt während des Sommers habe sich der Markt nun davon etwas gelöst, wobei die anfängliche Kauflaune am Freitagnachmittag in eine Konsolidierungsphase übergegangen sei, so Papp.

Aktuelle Daten von Gas Infrastructure Europe zeigen, dass die Gasspeicher in der EU zu mehr als 78 Prozent gefüllt sind und damit weiter im Plan liegen, bis Anfang November – wenn mit kälteren Temperaturen die Nachfrage nach gasintensiver Heizenergie steigt – die Zielmarke von 80 Prozent zu erreichen. Die komfortable Versorgungslage deckt sich mit Umfragen, wonach die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent zugenommen haben.

Damit festigt Europa seine Versorgungssicherheit nach dem Stopp der Pipeline-Gasflüsse aus Russland. Parallel dazu stiegen die LNG-Exporte aus den USA im August auf ein Rekordhoch, nachdem wichtige Anlagen ihre Wartungsprogramme abgeschlossen hatten. Dennoch bestehen Sorgen, dass die Versorgung im Schlussquartal ins Stocken geraten könnte – ein Teil des Marktes setzt daher auf steigende Preise, zumal viele offene Optionspositionen von einem Preissprung profitieren würden.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: