10. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

ELEKTROFAHRZEUGE: E-Autobranche wehrt sich gegen Abkehr vom Verbrenner-Aus

RECHT: Gericht verurteilt Senec-Händler

RECHT: Bad Belzig muss auf Millionen-Schadenersatz warten

ÖSTERREICH: Gesetz soll Erneuerbaren-Ausbau beschleunigen

HANDEL & MARKT

STROMSPEICHER: E-Autos können Gaskraftwerke überflüssig machen

STUDIEN: Wärmewende droht an Kosten zu scheitern

MOBILITÄT: Analyse nennt E-Fuels im Pkw-Bereich unvernünftig

STROMNETZ: Stromausfall im Berliner Südosten durch Brandstiftung an Masten

STATISTIK DES TAGES: Wesentlichen Hemmnisse am Contractingmarkt

TECHNIK

F&E: Ein Bielefelder Stadtteil soll Strom intelligent verbrauchen

F&E: Drohnen und U-Boot überwachen Natur um Offshore-Windpark

STADTWERKE: „AGil“ testet Geschäftsmodelle für Erneuerbare im ländlichen Raum

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN: Techem kauft wettbewerblichen Messstellenbetreiber

UNTERNEHMEN: Deutz holt sich frisches Kapital für Zukäufe

IT: Kooperationsvertrag zwischen Stadtwerke Hilden und Telekom

PERSONALIE: Thüga stellt Leiter für Konzernstrategie vor

PERSONALIE: Westfalen Weser benennt neuen Geschäftsführer

PERSONALIE: Geschäftsführer in Potsdam nicht abberufen

TOP-THEMA

BDEW fordert längeres Leben für Offshore-Windparks

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT .

Offshore-Windparks sollten bis zu zehn Jahre länger in Betrieb bleiben, ehe das Repowering einsetzt. Eine Studie im Auftrag des BDEW erkennt darin Vorteile bei Stromertrag und Kosten.

Die Lebenszeiten von Windfarmen auf dem Meer sollen weniger streng festgelegt sein. Eine größere Flexibilität bei der Laufzeit könne zu einer höheren Stromproduktion und geringeren Gesamtkosten führen, sagt der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Seine Position leitet er aus einer beim Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES in Auftrag gegebenen Studie ab.

Am 9. September, dem Tag der Veröffentlichung der Untersuchung, springt auch EnBW auf den Zug auf. Der Karlsruher Energiekonzern fordert unter Bezugnahme auf die Studie einen „möglichst langen Weiterbetrieb“ von Offshore-Anlagen, statt Windparks innerhalb eines Clusters zeitgleich abzubauen.

Eine Verlängerung des Betriebs auf bis zu 35 Jahre erscheint dem BDEW angemessen. Die reguläre Betriebsdauer läuft nach derzeitiger Genehmigungspraxis nach 25 Jahren aus. Für die Studie hat das Fraunhofer IWES die drei Windgebiete (N1-3) in der deutschen Nordsee vor den ostfriesischen Inseln („DolWin“-Cluster) untersucht, auch die noch nicht angeschlossenen Turbinen. Die ersten Windparks würden nach geltenden Bestimmungen Mitte 2040 außer Betrieb gehen, die jüngsten Mitte 2053.

Prognose sieht sinkende Kosten und höheren Stromertrag

Um herauszufinden, ob ein Weiterbetrieb und ein daran ausgerichtetes Repowern von Offshore-Windparks sinnvoll ist, haben die Forschenden verschiedene Parameter berücksichtigt. Dazu zählen Betriebs- und Investitionskosten, Ausfallraten, Rückbau- und Brachliegezeiten sowie die Kapazitäten von Transportschiffen und Lieferketten.

Für fünf Szenarien ermittelte die Studie Vergleichswerte für die Kosten je 1.000 kWh und den Stromertrag, bezogen auf den Zeitraum 2040 bis 2066. Den Ausgangswert (Szenario 1) bildete der Fall, dass ein Windpark nach den bisher festgelegten 25 Jahren den Betrieb einstellt und der direkte Rück- und Neubau erfolgt. Hier gibt die Untersuchung Kosten von 55,18 Euro je 1.000 kWh an.

Würde die strenge Austauschregelung aufgegeben und der Betrieb jeder Anlage pauschal zehn Jahre länger dauern, sinken die Kosten auf 49,30 Euro, der Stromertrag fällt hier leicht gegenüber dem sofortigen Neubau auf 95 Prozent. In den drei weiteren Weiterbetriebsszenarien sinken jeweils die Kosten (zwischen 50,76 und 53,60 Euro je 1.000 kWh), und der Stromertrag steigt um etwa vier bis zehn Prozent gegenüber Szenario 1.

Der Vorteil der längeren Betriebsdauer von Meeresturbinen liege laut Studie in den höheren Stromerträgen, für die weder Rück- und Neubaukosten anfallen, „insbesondere gesellschaftliche Kosten für den Netzanschluss und Preisstützungssysteme“. Je koordinierter der Weiterbetrieb erfolge, desto höher falle der Stromertrag – trotz erwartbarer Reparaturanfälligkeit der Altanlagen – aus.

Unterstützung kommt von der EnBW. Michael Splett, Leiter Betrieb Offshore Wind, warnt: „Wenn viele Anlagen gleichzeitig ersetzt werden müssten, würde das die Lieferketten enorm belasten.“ Ein Verzicht auf die zeitgleiche Außerbetriebnahme eines gesamten Clusters ermögliche dagegen einen zeitlich gestaffelten Rückbau mehrerer Offshore-Windparks. Dies vermeide Engpässe bei Hafeninfrastruktur und Lagerkapazitäten.

Sofern nach 25 Jahren indes der direkte Neubau der Flächen mit leistungsstärkeren Maschinen (gesetzt ist hier eine 22-MW-Anlage) erfolge, lasse sich laut Studie auf der anderen Seite mehr Strom zu niedrigeren Betriebskosten gewinnen. Dieser Mehrgewinn, schreiben die Forschenden, mache jedoch Investitionen in Höhe von 23,65 Milliarden Euro erforderlich.

Bundesregierung soll Regelwerk neu fassen

In Summe ergebe ein koordinierter Weiterbetrieb auch an anderer Stelle Sinn, so die Studie. Er nehme Druck von den Lieferketten durch „vergleichsweise moderate Anforderungen“. Auch komme auf das Ökosystem Meer eine geringere Belastung zu gegenüber der frühzeitigen Demontage von Windparks und dem sofortigen Neubau. Die Ergebnisse des Dolwin-Clusters ließen sich nicht automatisch auf andere Offshore-Gebiete übertragen, so die Forschenden. Sie empfehlen stattdessen jeweils eine genaue Einzelfallbetrachtung.

Angesichts der Studienergebnisse spielt BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae den Ball ins Feld der Politik. Die Bundesregierung solle das Thema bei der anstehenden Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans für Offshore-Windparks „unbedingt“ berücksichtigen.

Die „Evaluation verschiedener Weiterbetriebs- und Nachnutzungsszenarien von Offshore-Windparks und Offshore-Netzanbindungssystemen in der Deutschen Bucht“ vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES steht auf der BDEW-Seite zur Verfügung,

Quelle: Pixabay / Joenomias

E-Autobranche wehrt sich gegen Abkehr vom Verbrenner-Aus

ELEKTROFAHRZEUGE. Inmitten der Diskussion um eine mögliche Abkehr vom Verbrenner-Aus haben sich in Brüssel dutzende Unternehmen der E-Autobranche für eine Beibehaltung eingesetzt.

„Weichen Sie nicht zurück“, heißt es in einem am 8. September veröffentlichten offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius hob unterdessen den „technologieoffenen“ Ansatz der schwarz-roten Koalition hervor.

Zu den 150 Unterzeichnern des offenen Briefes gehören unter anderem Autobauer wie Volvo und Polestar, aber auch in Europa ansässige Batteriehersteller wie Verkor, Samsung und LG Energy, sowie Betreiber von Ladestationen wie Fastned, Ionity oder Alpitronic und Energieversorger wie Iberdrola aus Spanien oder EDP aus Portugal. Sie fordern die EU-Kommission auf, „mutigere Maßnahmen zu ergreifen, um die industrielle Führungsposition Europas“ im Bereich der Elektromobilität zu sichern.

Hintergrund ist, dass für das Jahr 2035 die sogenannten Flottengrenzwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen bei Autos auf null sinken, was einem faktischen Aus für neue Pkw mit Verbrenner-Motoren gleichkommt. Damit will die EU im Bemühen um eine Begrenzung der Erderwärmung die Emissionen im Straßenverkehr drastisch senken, die derzeit 16 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes ausmachen.

Zuletzt waren diese Vorgaben aber von Teilen der Autoindustrie verstärkt angefochten worden, insbesondere da zahlreiche Hersteller mit schleppenden Verkaufszahlen bei ihren E-Autos sowie US-Zöllen und wachsender Konkurrenz aus China konfrontiert sind.

Die Unterzeichner des offenen Briefes hoben hervor, dass die Unternehmen der Elektroautobranche bereits Milliardeninvestitionen getätigt und mehr als 150.000 Arbeitsplätze geschaffen hätten. Eine Verzögerung des Nullemissionsziels drohe das Vertrauen der Investoren zu untergraben - und den weltweiten Wettbewerbern „einen dauerhaften Vorteil“ zu verschaffen.

Polestar-Chef Michael Lohscheller sagte den Sendern RTL und ntv, das klar sei, dass die Zukunft der Mobilität emissionsfrei sei. „Und ich glaube, das jetzt zu verzögern oder noch zu verändern, ist falsch“, fügte er hinzu und warnte vor Verunsicherung bei den Käuferinnen und Käufern. „Was jetzt passiert ist: Unsicherheit entsteht bei Kunden. Und das ist eigentlich das Schlechteste, was man erreichen kann, wenn man klare Ziele hat.“

Gericht verurteilt Senec-Händler

Quelle: Shutterstock / sergign

RECHT. Im Fall von gedrosselten Heimspeichern des Anbieters Senec hat das Landgericht Bochum zugunsten des Käufers entschieden. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

Das Landgericht Bochum hat am 22. August zugunsten eines Besitzers eines Batteriespeichers des Herstellers Senec geurteilt. Nach einer Mitteilung der Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erhält der Kläger vom Händler „für seinen mangelhaften Batteriespeicher SENEC.Home V3 hybrid duo 7.5 kWh rund 10.000 Euro zurück.“ Hintergrund ist die dauerhafte Drosselung der Speicherkapazität auf 70 Prozent nach Brandvorfällen durch den Hersteller Senec, einer EnBW-Tochter.

Der Fall reiht sich in eine Vielzahl von juristischen Verfahren im Zusammenhang mit Problemen von Senec-Hausspeichern. Auslöser der Klage war – wie in weiteren Verfahren – die Vorgehensweise des Leipziger Speicheranbieters nach Bränden und technischen Problemen im Frühjahr 2022.

Damals hatte das Unternehmen vorsorglich die Leistung mehrerer Tausend Photovoltaik-Stromspeicher reduziert oder die Anlagen vollständig vom Netz genommen. Ob dieses Vorgehen rechtlich zulässig war oder ob dadurch erhebliche Sachmängel entstanden sind, wird derzeit in zahlreichen Gerichtsverfahren geprüft. Im Mittelpunkt steht dabei der Einspruch von Verbrauchern gegen die über längere Zeiträume erfolgte Drosselung der Speicherkapazität.

Die dauerhafte Drosselung auf 70 Prozent stelle einen erheblichen Mangel dar, so das Bochumer Landgericht in dem vorliegenden Fall, schreibt die Kanzlei. „Ein Batteriespeicher, der die höchstmögliche Speicherkapazität nie erreicht, erfüllt die vertragliche Vereinbarung offensichtlich nicht“, wird die Richterin zitiert. „Es handelt sich um eine wesentliche Einschränkung der Ladekapazität und damit um einen erheblichen Mangel.“ Allerdings, so schreibt die Kanzlei: Das Urteil gegen den Händler ist noch nicht rechtskräftig.

Mehrere Landgerichte, darunter Ravensburg, Koblenz, Heidelberg und Stade, haben die nachträgliche Drosselung von Senec-Stromspeichern bereits als erheblichen Sachmangel bewertet. Auch Oberlandesgerichte wie München, Oldenburg, Dresden und Hamm haben verbraucherfreundliche Signale gesetzt und die Mangelhaftigkeit der Speicher bestätigt oder angedeutet. Damit erhöhen sich nach Angaben von Dr. Stoll & Sauer die Chancen der Verbraucher auf Schadensersatz und Rückgabe ihrer Anlagen.

Bad Belzig muss auf Millionen-Schadenersatz warten

Quelle: Fotolia / vege

RECHT.

Fünf Monate nach dem zweitinstanzlichen Urteil gegen einen ihrer Ex-Geschäftsführer haben die Stadtwerke Bad Belzig noch keinen Cent Schadenersatz gesehen.

Es wäre ein Tropfen auf den heißen Stein, doch in Bad Belzig würde man sich über eine Zahlung „freuen“, wie Bürgermeister Robert Pulz im April dieses Jahres gegenüber unserer Redaktion sagte. 3,5 Millionen Euro plus Zinsen soll der Mann, der die Stadtwerke der brandenburgischen Kommune von 2019 bis Ende 2021 führte, als Schadenersatz zahlen. Den finanziellen Schaden, der durch die Stromgeschäfte des ehemaligen Geschäftsführers entstand, bezifferte das Stadtoberhaupt damals auf rund 35 Millionen Euro. Nach zwei Gerichtsurteilen wartet man in Bad Belzig auf Geld vom Ex.

„Eine Zahlung der Schadenersatzansprüche ist nicht erfolgt“, teilt die Kommune auf Anfrage mit. Fünf Monate ist es her, dass das Brandenburgische Oberlandesgericht die Berufung des Ex-Chefs (Az. 4 U 144/23) gegen das Urteil des Landgerichts Potsdam vom 16. November 2023 (Az. 6 O 103/22) zurückwies.

Der Beklagte habe seine Pflichten als Geschäftsführer verletzt, „indem er nach bereits im März 2021 vorausgegangenen Stromleerverkäufen und trotz gestiegener Marktpreise im Juni 2021 erneut Stromleerverkäufe im Umfang eines Mehrfachen des Gesamtjahresenergiebedarfs der Stadtwerke tätigte“, stellte das OLG fest. Die Revision zum Bundesgerichtshof l (BGH) ließ das Gericht nicht zu.

Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH

Gleichwohl beschäftigt der Fall die nächste Instanz. „Die Akten liegen mittlerweile beim BGH, welcher die Zulassung einer Revision des Urteils des Brandenburgischen Oberlandesgerichts prüft“, heißt es aus Bad Belzig. Und: Da sich die Akten zur Prüfung beim BGH befinden, könne ein noch zu behebender Formfehler des OLG auch noch nicht behoben werden.

Im Verfahren II ZR 72/25 sei bislang keine Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde ergangen, teilt der BGH mit. Dazu, wie die Anwälte des ehemaligen Geschäftsführers die Nichtzulassungsbeschwerde begründen, macht der BGH keine Angaben.

Ob der Ex das Geld am Ende selber aufbringen müsste, ist noch nicht klar. Er hat eine D&O-Versicherung, ist aus Bad Belzig zu erfahren. „Es scheint, dass die Versicherung die Anwaltskosten übernommen hat“, sagt Bürgermeister Robert Pulz. Ob die Versicherung auch für den Schaden aufkommt, weiß man im Rathaus bis dato nicht.

Eine D&O-Police – die Abkürzung steht für Directors und Officers – schützt vor den finanziellen Folgen von Managementfehlern oder Pflichtverletzungen. Die Gretchenfrage im Einzelfall ist, wann ein Deckungsausschluss gilt. Bedingt vorsätzliche Pflichtverletzungen sind in Policen neueren Datums oft abgedeckt. Bei vorsätzlichen Pflichtverletzungen greift der Schutz nicht.

Der Beklagte habe mit den Leerverkäufen im Juni 2021 „eindeutig die Grenzen des wirtschaftlich vertretbaren und den Regeln kaufmännischer Sorgfalt entsprechenden Risikos überschritten“, heißt es in der Urteilsbegründung des OLG. Und: „Der Beklagte handelte mit bedingtem Vorsatz, auch in Bezug auf die Zufügung eines Nachteils“ gegenüber den Stadtwerken.

Gesetz soll Erneuerbaren-Ausbau beschleunigen

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Am 9. September sandte Österreichs Bundesregierung den seit Januar 2023 erwarteten Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG) zur Begutachtung aus.

Im EABG vorgesehen sind unter anderem ein „überragendes öffentliches Interesse an Vorhaben der Energiewende“, Ausbauziele für die Bundesländer und Trassenkorridore für die Leitungen.

Das Gesetz dient im Wesentlichen der Umsetzung der „Erneuerbaren-Richtlinie“ der EU (RED III) und schreibt fest, dass für Projekte zur Umsetzung der Energiewende ein konzentriertes Genehmigungsverfahren durchzuführen ist, das die Inhalte aller zu berücksichtigenden Gesetze umfasst.

Dies ist für Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu unterziehen sind, schon jetzt der Fall. Nach Ansicht der Regierung besteht aber das Risiko, dass „dieses vorteilhafte österreichische Spezifikum“ durch die Einführung der Beschleunigungsgebiete für den Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß der RED III entfallen könnte.

Für die Abwicklung der Verfahren nach dem EABG sind grundsätzlich die Ministerpräsidenten („Landeshauptleute“) der neun Bundesländer zuständig. Für Strom- und Wasserstoffleitungen, die mehrere Bundesländer betreffen, ist der Wirtschaftsminister verantwortlich, für Vorhaben nach dem Eisenbahngesetz der Verkehrsminister. Letzteres ist nötig, weil die Österreichischen Bundesbahnen eigene Kraftwerke errichten und betreiben.

Festgeschrieben wird im EABG auch, „dass ein überragendes öffentliches Interesse an Vorhaben der Energiewende besteht“. Dem sind in den Verfahren alle anderen Interessen unterzuordnen.

Enthalten sind in dem Entwurf Ziele für die Bundesländer bezüglich der Steigerung der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) betonte bei der Präsentation des EABG-Entwurfs, diese Vorgaben seien verbindlich und mit Sanktionen verbunden.

Dem Entwurf zufolge ist „die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen in jedem Bundesland nach Maßgabe des Anhangs 3 (Erzeugungsrichtwerte) bis zum Jahr 2030 zu erhöhen“. Verfehlen die Länder die Ziele, „hat die Bundesregierung Maßnahmen zu setzen, die eine verpflichtende Erfüllung der Erzeugungsrichtwerte sicherstellen“.

Parzellenscharfe Trassenkorridore

Eine Reihe von Vorhaben muss künftig keinem Genehmigungsverfahren mehr unterzogen werden. Darunter sind laut Anhang 1 des Gesetzes Windparks mit höchstens 9 MW Gesamtleistung in Gewerbe-, Industrie- und Bergbaugebieten, Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit höchstens 5.000 Quadratmetern sowie Agri-PV-Anlagen mit bis zu 20.000 Quadratmetern, sofern sie nicht in Schutzgebieten errichtet werden.

Die Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber werden verpflichtet, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsminister parzellenscharfe Trassenkorridore für Stromleitungen zu erstellen. So will die Regierung gewährleisten, dass „ausreichend Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endverbraucher unter Berücksichtigung von Notfallszenarien und zur Integration von elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen“ verfügbar sind. Innerhalb der Korridore dürfen keine Flächenwidmungen erfolgen, die den Netzausbau behindern.

Geld für Widmung

Den Gemeinden möchte die Bundesregierung erlauben, „auf Grundlage einer Vereinbarung mit den Projektwerbern Entgelte für eine nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes neu errichtete Photovoltaikanlage, Windkraftanlage oder elektrische Leitungsanlage“ einzuheben. Als Gegenleistung für diesen „Energiewendebeteiligungsbeitrag“ sollen sich die Kommunen verpflichten, entsprechende Flächenwidmungen vorzunehmen oder in ihrem Eigentum befindliche Grundstücke zur Verfügung zu stellen.

Stichwort Grundstücke: Namhaften österreichischen Juristen besteht ein grundlegender Zielkonflikt zwischen dem Ausweis der auch im EABG-Entwurf vorgesehenen Beschleunigungsgebiete für Energiewende-Projekte gemäß der RED III und dem Ausweis von Renaturierungsgebieten gemäß der „Wiederherstellungsverordnung“ der EU. Dies könnte der Verfahrensbeschleunigung hinderlich werden. Minister Hattmannsdorfer teilte der Redaktion mit, er sehe keinen Interessenkonflikt. Der Vorrang der RED III sei „eindeutig“. Die Begutachtungsfrist für das EABG läuft bis einschließlich 21. Oktober.

Der Elektrizitätswirtschaftsverband Oesterreichs Energie beurteilte den EABG-Entwurf grundsätzlich positiv. Der Bundesverband Erneuerbare Energie kritisierte, die Ausbauziele für die Bundesländer seien unverbindliche „Minimalwerte“. Insgesamt bleibe der Entwurf „zahnlos und wenig kraftvoll“.

Bidirektionales Laden von E-Autos birgt viel Potenzial. Quelle: Eon

E-Autos können Gaskraftwerke überflüssig machen

STROMSPEICHER. Zweieinhalb Gaskraftwerke abends einfach vom Netz nehmen. Diese Fantasie stammt von Filip Thon, Chef von Eons Vertriebstochter − möglich durch Batterien aus E-Autos als Stromquelle.

Eon hat ein Auge auf die Elektroautos der Republik geworfen. Laut Rechnung des Energiekonzerns könnten schon heute die Batterien der vorhandenen E-Fahrzeuge in den Abend- und Nachtstunden so viel Strom zurück ins Netz abgeben, dass er den Bedarf von zweieinhalb Millionen Haushalten decken würde.

„Knapp zweieinhalb große Gaskraftwerke könnten stillstehen“, sagt Filip Thon, CEO von Eon Energie Deutschland mit Sitz in München. Diese Aussage bezieht sich auf derzeit 225.000 Stromer in Deutschland, die technisch für das bidirektionale Laden geeignet sind. Bidirektional – das ist das mögliche Hin- und Herwandern des Stroms zwischen Netz und Batterie. Als Mittelwert je Batterie hat Eon ein Fassungsvermögen von 65 kWh angesetzt.

Schon 60 Prozent der aktuellen Akkukapazität könnten nach Thons Rechnung jene rund 8 Millionen kWh Strom bereitstellen, die 2,5 Millionen Haushalte zwischen 17.30 und 5.30 Uhr üblicherweise verbrauchen. Auf einen Fünf-Stunden-Zeitraum begrenzt (bis 22.30 Uhr), stünde abendliche Energie sogar für 4,2 Millionen Haushalte zur Verfügung.

Eon nutzt die eigene Auswertung von Daten des Kraftfahrzeugbundesamts, um auf das große Potenzial des bidirektionalen Ladens für den Klimaschutz hinzuweisen. Gefüttert durch die nächste Hochrechnung: Komme es 200 Mal im Jahr zu einem Rückfluss von 60 Prozent der Akkukapazität, idealerweise gefüllt mit Ökostrom, ließen sich 238 Millionen Kubikmeter (2,4 Milliarden kWh) Erdgas und damit über 500.000 Tonnen CO2 einsparen.

Die Eon-Datenanalysten haben zudem eine Bestenliste erstellt, die die Bundesländer nach der Anzahl der bidirektional ansteuerbaren Auto-Batterien ordnet – und damit nach dem Speicherpotenzial für Strom. Das Ergebnis kommt nicht überraschend, bilden doch die bevölkerungsstärksten Länder das Führungsquartett: Nordrhein-Westfalen vor Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

In NRW sind 46.261 Autos „bidi-ready“, die bei angenommenen 60 Prozent Ladestand 1,61 Millionen kWh Strom zur Verfügung stellen könnten (ausreichend für 517.000 Musterhaushalte). Bayerns Werte sind: 38.445 bidirektional-fähige Stromer, 1,33 Millionen kWh, 430.000 Haushalte; Niedersachsen: 32.828 E-Autos, 1,14 Millionen kWh, 367.000 Haushalte; das Ländle: 32.758 E-Autos, 1,14 Millionen kWh, 366.000 Haushalte. Schlusslicht ist das kleine Bremen: 1.237 Stromer, 43.000 kWh, 13.800 Haushalte.

Die Länderstatistik zum Potenzial des bidirektionalen Ladens hat Eon in seinem „Energieatlas“ im Internet bereitgestellt.

Wärmewende droht an Kosten zu scheitern

Quelle: Shutterstock

STUDIEN. Der McKinsey-Energiewendeindex zeigt: Die Wärmewende ist zentral für die Energiewende, doch Kosten, Fachkräftemangel und unklare Rahmenbedingungen bremsen sie massiv.

Die Wärmeversorgung verursacht mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Laut dem aktuellen Energiewendeindex der Unternehmensberatung McKinsey erfordert die Dekarbonisierung des Sektors bis 2030 Investitionen zwischen 245 und 430 Milliarden Euro. Die Studie hat die bereits vorliegenden kommunalen Wärmepläne analysiert – als Datengrundlage dienen die zehn größten Kommunen in Baden-Württemberg, die ihre Wärmeplanung aufgrund frühzeitiger gesetzlicher Regelung bereits bis Ende 2023 abgeschlossen hatten.

Trotz regionaler Unterschiede zeigen die Pläne für die Wärmewende flächendeckend ambitionierte Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs durch Gebäudesanierungen sowie für den Ausbau grüner Wärmenetze und Wärmepumpen. Für den künftigen, emissionsreduzierten Energieträgermix zeichnet sich über alle Kommunen hinweg der gleiche Ansatz ab: Während Regionen mit hoher Wärmebedarfsdichte auf Wärmenetze setzen, sollen in dünner besiedelten Gebieten vor allem Wärmepumpen zum Einsatz kommen.

Die bisherigen Fortschritte reichen allerdings nicht aus, um das im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Die Sanierungsrate liegt aktuell bei 0,6 Prozent, müsste aber auf bis zu 2 Prozent steigen. Fehlende Wirtschaftlichkeit, 12.000 unbesetzte Stellen im Handwerk und knappe Mittel in Kommunen und Haushalten zählen ebenfalls zu den größten Hindernissen, laut dieser Studie.

Hoher Investitionsbedarf bei Wärmenetzen

Der Wärmebedarf wird in Deutschland noch überwiegend durch Erdgas, Öl und Kohle gedeckt. Künftig sollen Wärmenetze und Wärmepumpen die Versorgung sichern. Wärmenetze versorgen derzeit rund 1,3 Millionen Gebäude, doch fast zwei Drittel der Erzeugung basieren noch auf fossilen Energieträgern.

Für den Ausbau bis 2030 sind jährlich 100.000 zusätzliche Anschlüsse vorgesehen. Nachverdichtung und Erweiterung bestehender Netze könnten bis zu 80 Prozent des Wachstums abdecken, erfordern aber Investitionen von bis zu 15 Milliarden Euro. Der Neubau neuer Netze würde weitere bis zu 5 Milliarden Euro beanspruchen.

Ausbau erneuerbarer Wärmeerzeugung

Das Wärmeplanungsgesetz schreibt einen Anteil von mindestens 50 Prozent erneuerbarer Energien oder Abwärme in Wärmenetzen bis 2030 vor. Derzeit liegt dieser Wert bundesweit bei rund einem Drittel. Um das Ziel zu erreichen, müssten zusätzliche 75 bis 80 Terawattstunden aus grünen Quellen bereitgestellt werden.

Auch Wärmepumpen sollen eine zentrale Rolle spielen. Zwar waren Ende 2024 rund 1,7 Millionen Anlagen installiert, doch die von der Bundesregierung anvisierten 500.000 Neuinstallationen jährlich bleiben unerreicht. Der Branchenverband Wärmepumpe (BWP) rechnet 2025 nur mit 260.000 neuen Geräten. Unsicherheiten bei Förderung und Netzentgelten sowie Engpässe im Stromnetz erschweren seiner Erkenntnis nach die Entwicklung.

Pragmatismus in der Umsetzung

„Um die Dekarbonisierung der Wärme voranzutreiben, sollten auch pragmatische Ansätze erwogen werden“, sagt Fridolin Pflugmann, Co-Autor und ebenfalls Partner in Frankfurt. McKinsey empfiehlt daher zusätzliche Maßnahmen, die in vielen kommunalen Wärmeplänen bislang unzureichend berücksichtigt sind. Eine Optimierung von Heizungen und der Einsatz smarter Steuerungssysteme könnten den Energiebedarf spürbar reduzieren. Rund 80 Prozent der Heizungsanlagen sind falsch eingestellt; Korrekturen könnten bis zu 5 Prozent Einsparung bringen.

Zudem könnte die Geothermie einen wichtigen Beitrag leisten. Das Potenzial beträgt laut Studien bis zu 900 Terawattstunden. Über 150 Projekte mit bis zu 2 GW Leistung sind derzeit in Planung. Auch die schrittweise Ablösung von Ölheizungen durch Erdgas- oder Wärmepumpensysteme wird als kurzfristige Option genannt, um Emissionen zu senken.

Analyse nennt E-Fuels im Pkw-Bereich unvernünftig

Quelle: Shutterstock / luchschenF

MOBILITÄT. Das Institut CAR hat im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland die Kosten von E-Fuels für Pkw untersucht. Sie seien zu teuer und schüfen neue Abhängigkeiten, so das Ergebnis.

Eine aktuelle Analyse des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland nennt synthetische Kraftstoffen (E-Fuels) im Pkw-Bereich ökonomisch nicht sinnvoll. Laut der Untersuchung treiben E-Fuels die volkswirtschaftlichen Kosten in die Höhe, verschärfen die Importabhängigkeit Deutschlands und weisen eine geringe Energieeffizienz auf.

Geht man davon aus, dass bis 2045 die Umstellung auf Elektromobilität nicht vollständig gelingt, könnten noch rund 15 Millionen Verbrenner-Pkw auf deutschen Straßen unterwegs sein. Unter der Annahme, dass diese Fahrzeuge dann mit E-Fuels betrieben würden, entstünden laut CAR bereits bei konservativ angesetzten Produktionskosten von 1,75 Euro pro Liter Kosten in Höhe von rund 22 Milliarden Euro jährlich. Damit würde ein Drittel der Pkw-Flotte so viel kosten wie heute die gesamte Pkw-Flotte mit 49 Millionen Fahrzeugen und fossilen Kraftstoffen.

Teurer Treibstoff

Hinzu käme, dass Verbraucherinnen und Verbraucher an der Zapfsäule deutlich höhere Preise als die reinen Produktionskosten zahlen müssten. Steuern und Abgaben würden die Literpreise erheblich verteuern.

„Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass E-Fuels zu einem breiten Einsatz im Pkw-Bereich kommen, dann ist das ein sehr teuer erkaufter Weg der politisch oftmals geforderten Technologieoffenheit im Vergleich zur Elektromobilität“, sagte Prof. Helena Wisbert, Professorin für Automobilwirtschaft an der Ostfalia Hochschule Wolfsburg. Nach Ansicht der Co-Autorin der Studie bleibe die Elektrifizierung ökonomisch die bevorzugte Lösung im Pkw-Bereich.

Noch drastischer fallen die Kosten laut der Studie aus, wenn man mit Produktionspreisen von 2 Euro pro Liter rechnet. In diesem Szenario würden die Ausgaben für E-Fuels im Jahr 2045 die heutigen jährlichen Gesamtkosten für den Import aller fossilen Energieträger in Deutschland übersteigen. Diese belaufen sich derzeit auf rund 81 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt 2025 liegt bei etwa 500 Milliarden Euro.

E-Mobilität macht unabhängiger

Für die Initiative Klimaneutrales Deutschland kommentierte die Geschäftsführerin Carolin Friedemann: „Die Studie ist ein Realitätscheck für E-Fuels und zeigt sehr eindrücklich, welche Kosten und Abhängigkeiten der Einsatz von E-Fuels mit sich bringt“. Ihrer Ansicht nach sei es notwendig, die Verbraucherinnen und Verbraucher frühzeitig über die Folgen zu informieren. „Bei allem Wunsch nach Technologieoffenheit ist es geboten, die damit einhergehenden Kosten zu kommunizieren, damit es nicht zu einem bösen Erwachen kommt.“

Neben den ökonomischen Aspekten weist die Analyse auch auf geopolitische Abhängigkeiten hin. Eine großflächige heimische Produktion von E-Fuels sei nicht möglich, sodass Deutschland auf Importe angewiesen wäre. Mögliche Partnerländer wie Australien oder Chile seien weit entfernt, zudem fehle oft die Infrastruktur für einen Export nach Europa. Laut der Untersuchung würde Elektromobilität hingegen den Bedarf an Brennstoffimporten deutlich senken und so die Versorgungssicherheit stärken.

Die Erfahrungen der Energiekrise und die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten verstärken nach Einschätzung der Autoren die Bedeutung dieser Frage. E-Fuels könnten die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten verschärfen, während der Ausbau der Elektromobilität Kosten senkt und die Abhängigkeit verringert.

Die Studie „Szenarienanalyse zur Rolle von E-Fuels im Pkw-Bereich in Deutschland im Jahr 2045 – eine volkswirtschaftliche Berechnung“ steht als PDF zum Download bereit.

Stromausfall im Berliner Südosten durch Brandstiftung an Masten

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. 50.000 Kunden haben im Berliner Südosten keinen Strom. Zwei Hochspannungsmasten brannten in der Nacht. Die Polizei vermutet extremistische Brandstiftung.

Ein Stromausfall im Berliner Südosten am 9. September trifft Tausende Menschen. Im Bereich Johannisthal seien etwa 50.000 Kunden ohne Strom, sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin am Morgen. Grund sei ein Brand an zwei Strommasten, der mittlerweile gelöscht sei. Die Berliner Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kriminaltechnik und Kriminalpolizei seien vor Ort. Die Ermittlungen hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts

übernommen. Nach erster Einschätzung der Polizei war es ein politisch motivierter Brandanschlag von Extremisten. Hinweise darauf seien die Wahl der beiden Strommasten als Anschlagsziel und das Vorgehen der Täter, hieß es von der Polizei.

Das Feuer war am 9. September um 3.30 Uhr morgens gemeldet worden. Eine Stunde brauchten Feuerwehrleute, um den Brand zu löschen. An den beiden hohen Strommasten am Königsheideweg waren dicke Leitungen durch das Feuer beschädigt und teilweise zerstört worden.

Die Täter setzten nach ersten Erkenntnissen einen sogenannten Brandbeschleuniger, also etwa Benzin, ein. Die Polizei prüft am Nachmittag ein Bekennerschreiben zum Anschlag, das auf der linksradikalen Internetseite „Indymedia“ veröffentlicht wurde. Demnach habe sich der Anschlag gegen den Technologiepark Adlershof im Südosten Berlins gerichtet.

Großer Ausfall absolute Ausnahme

Neben den Haushalten sind Gewerbebetriebe und der Verkehr betroffen. Zu Einschränkungen komme es bei der Tram, zudem seien Ampeln ausgefallen, hieß es von der Polizei. Die S-Bahn fahre mit eigenem Stromnetz weiter. Nur die Bahnhöfe hätten keine Energie.

Noch ist unklar, wie lange der Stromausfall dauert. Ihre Kollegen seien vor Ort, sagte der Sprecher von Stromnetz Berlin. „Diese Dimension ist die absolute Ausnahme“, sagte er. Vergleichbar sei der Fall mit einer Störung 2019 in Köpenick, sagte der Sprecher. Damals waren zwei 110-kV-Kabel gleichzeitig bei Bauarbeiten beschädigt worden. Der Stromausfall traf mehr als 30.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe und dauerte rund 30 Stunden.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten aktuell an der Teilwiederversorgung erster Kunden“, versicherte der Netzbetreiber Stromnetz Berlin. Die Hintergründe des Brandes sind aktuell noch unklar. Stromnetz Berlin-Geschäftsführer Erik Landeck sagte, gegen 10 Uhr konnten 15.000 von knapp 50.000 betroffenen Kunden wieder mit Energie versorgt werden. Man habe Reserve-Leitungen umgeschaltet, sodass die Versorgung bestimmter Gegenden ab dem späten Vormittag wieder möglich gewesen sei.

Wie lange die anderen Haushalte noch auf Strom warten müssen, sei leider unklar, so Landeck weiter. Reparaturen seien so schnell noch nicht möglich gewesen. Aber es gebe andere technische Möglichkeiten zur Umleitung. „Wir richten uns darauf ein, dass wir nicht heute damit fertig werden“, sagte Landeck vor Ort. Die technischen Arbeiten können demnach erst beginnen, wenn die Polizeiarbeiten beendet sind. „Wir werden keine neuen Masten aufstellen können“, erläuterte er.

Notfalllösungen in Betrieb

Durch den Stromausfall sind auch Mobilfunk- und Festnetzverbindungen sowie die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 gestört worden. Die Polizei forderte betroffene Menschen auf, in dringenden Notfällen sich direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Feuerwache zu wenden. Die Feuerwehr veröffentlichte eine Liste von 13 Anlaufpunkten.

Zudem schickte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Lautsprecherwagen in die vom Stromausfall betroffenen Ortsteile im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Diese sollen unter anderem über die Anlaufpunkte informieren. Zeitgleich würden zwei Katastrophenschutz-Leuchttürme in dem vom Stromausfall betroffenen Gebiet aufgebaut. Sie bieten Kommunikationsmöglichkeiten und grundlegende Hilfen wie Wasser, Wärme und Erste Hilfe.

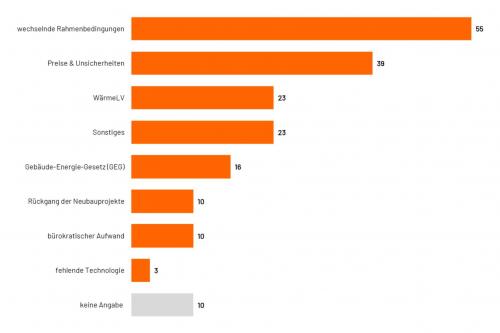

Wesentlichen Hemmnisse am Contractingmarkt

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

|

| Was sind die wesentlichen Hemmnisse? Mehrfachnennungen waren möglich (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Vedec |

Als größte Hindernisse für den Contracting-Markt identifizieren die Akteurinnen und Akteure die Energiepreiskrise, die in der Wärmelieferverordnung verankerte Kostenneutralität und Preissteigerungen bei der Anlagentechnik. Die unklare Gesetzeslage erschwert eine langfristige Planung, auf die Contracting-Anbieter angewiesen sind. Das ist ein Ergebnis der diesjährigen Markterhebung des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting (Vedec). Weitere Marktzahlen zur Contractingbranche finden sich auf der Homepage des Vedec.

Projekte in Bielefeld erforschen den intelligenten Stromverbrauch. Quelle: HSBI / P. Pollmeier

Ein Bielefelder Stadtteil soll Strom intelligent verbrauchen

F&E. Erneuerbaren-Strom intelligent und netzdienlich verbrauchen: Das erproben in Bielefeld nun Stadtwerke und Hochschule gemeinsam in einem Stadtteil.

Zwei Forschungsprojekte bringen den Versorger und die Hochschule (HSBI) im ostwestfälischen Bielefeld zueinander. Die Stadtwerke und das Institut für Technische Energie-Systeme (ITES) der HSBI wagen im Stadtteil Sennestadt den Feldversuch, den Stromverbrauch der Zukunft intelligent zu steuern.

Die Partner suchen Antworten auf die Frage, wie sich die flexible Stromeinspeisung durch immer mehr Erneuerbaren-Anlagen und der Bedarf in Haushalten mit neuen Verbrauchern (E-Autos, Wärmepumpen) zusammenbringen lassen. Als Testgebiet haben sie sich mit Sennestadt ein aus den 1950er-Jahren stammendes Quartier ausgesucht.

Im ersten Forschungsprojekt, das den Namen „ProSeCO – Probabilistischer Sektorenkopplungs-Optimierer“ trägt, steht das Überwachen und Steuern von Niederspannungsnetzen im Vordergrund. Wahrscheinlichkeitsberechnungen sollen helfen, den Stromverbrauch in den Haushalten vorherzusagen und dadurch Überlastungen im Netz zu vermeiden.

Der Rückgriff auf Wahrscheinlichkeiten ist nach Meinung der Partner erforderlich, weil nach wie vor wegen des unzureichenden Rollouts von Smart Metern kaum Daten über das Verbrauchsverhalten in den Haushalten vorliegen. Stadtwerke, Hochschule und die kommunale Städtebaugesellschaft Sennestadt GmbH schaffen hier mit einem digitalen Zwilling Abhilfe, der die Netze mit nur wenigen vorhandenen Daten abbilden kann.

Der Zwilling wiederum steht in Verbindung mit einem Energiemanagementsystem (EMS), das E-Autos oder Batteriespeicher netzdienlich steuern und erneuerbaren Strom optimal einsetzen kann. Ausgehend von den Informationen, die dem Netzbetreiber vorliegen, lassen sich einzelnen Strängen im Netz spezielle Lastprofile zuordnen. Daraus berechnet das System, wie wahrscheinlich Spitzenlasten auftreten.

Das zweite Projekt lautet „FlexLabQuartier – Klimaneutrale Transformation von Quartieren“ und will im Sinne der Energiewende Einfluss auf das Verbrauchsverhalten der Menschen in Sennestadt nehmen. Das Ziel ist, lokal erzeugten Strom aus Solaranlagen direkt für das Laden von Elektrofahrzeugen zu nutzen.

Eine grundsätzliche Hürde für die Energiewende erkennen die Forschenden darin, dass deren Akzeptanz auch von den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen der Menschen abhängig sei. Die Empfehlung, wann zum Beispiel ein Auto am besten zu laden sei, wollen sie entsprechend „verständlich und zugänglich“ halten. Der Hebel ist eine App, die Ladezeiten zu den Zeiten mit dem meisten Sonnenstrom anzeigt.

Stadtwerke und Hochschule pflegen seit mehr als zehn Jahren den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Sie halten die Zusammenarbeit für wertvoll, weil sie zum einen den Transfer von Forschungsergebnissen und praxisnahen Innovationen fördere. Zum anderen entstünden dadurch intelligente, effiziente und nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung.

Drohnen und U-Boot überwachen Natur um Offshore-Windpark

Das autonome Mini-U-Boot von Sea Me Quelle: RWE

F&E. Eine spezielle Drohne und ein Mini-U-Boot überwachen beim Forschungsprojekt „SeaMe“ am RWE-Offshorewindpark Kaskasi die Meeresfauna, insbesondere Schweinswale und Seevögel.

Europaweit flog erstmals eine Langstreckendrohne zur Umweltüberwachung über einen Offshore-Windpark, teilt Betreiber RWE mit. Um den Windpark Kaskasi in der Nordsee tauchte zudem ein autonomes Unterwasserfahrzeug. KI-basierte Videokameras beobachten unter und über Wasser die Reaktion der Meerestiere auf den Windpark. Auch erste Ergebnisse aus der Sammlung von Umwelt-DNA-Proben liegen vor, berichtet der Energiekonzern.

Das gesamte Forschungsprojekt „Sea Me“ ist insgesamt auf drei Jahre angelegt. Es soll ein Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Offshore-Windparks und dem Ökosystem gewinnen.

Datenerfassung beginnt

Dafür kommt auch ein Fischerkennungssystem mit Videokameras auf einem autonomen Unterwasserfahrzeug zum Einsatz. Außerdem wurden hochauflösende Videokameras installiert, um Vögel und ihr Verhalten zu erfassen.

Gestartet ist das Projekt im Herbst 2024. Zunächst wurden die verschiedenen Technologien an Land getestet und für ihren Einsatz auf See vorbereitet. Nun geht das Projekt in die nächste Phase und beginnt mit der zeitgleichen Datenerfassung im RWE-Windpark Kaskasi vor Helgoland.

Thomas Michel, COO RWE Offshore Wind, erläuterte: „Wir wollen unsere Windparks im Einklang mit der Natur bauen und betreiben.“ Mit dem Sea-Me-Projekt setze man auf neue Techniken und die gleichzeitige Erfassung von verschiedensten Parametern. Die von Bio Consult SH eingesetzte Langstreckendrohne kann bis zu 15 Stunden in der Luft bleiben. Diese Methode biete eine weniger invasive Möglichkeit zur Überwachung von Vögeln und Meeressäugern wie Schweinswalen, als Flugzeuge oder Schiffe.

Dauerbeobachtung statt punktueller Daten

Langzeit-Unterwasserkamerasysteme seien Tag und Nacht im Einsatz, in Zusammenarbeit mit dem dänischen Start-up Anemo Robotics. Die Kameras zeichnen über mehrere Monate hinweg alle 15 Minuten 30-sekündige Clips auf und generieren damit einen umfangreichen Datensatz, der sowohl kurzfristiges Verhalten als auch langfristige ökologische Trends sichtbar macht.

Das Unterwasserfahrzeug kann Fische, Meeressäuger und am Meeresboden lebende Tiere identifizieren und gleichzeitig ozeanografische Parameter erfassen. Es wurde vom Robotics Innovation Center, einem Forschungsbereich des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), entwickelt. Dafür sei das Unterwasserfahrzeug mit entsprechenden Kameras, Sonaren und ozeanografischen Sensoren ausgestattet.

Artenbestimmung über DNA-Spuren

Anstatt die Biodiversität durch das Sammeln und Entnehmen von Tieren aus ihrer Umgebung zu untersuchen, konzentriere sich das Sea-Me-Team auf die genetischen Spuren, die von Tieren im Wasser hinterlassen werden.

Durch den Abgleich der gefundenen DNA-Sequenzen mit einer Datenbank bekannter Arten können die Wissenschaftler präzise feststellen, von welchen Lebewesen die DNA stammt, ohne die Tiere zu stören. Erste Analysen der vor Helgoland genommenen Proben haben 143 verschiedene Arten nachgewiesen – von Phyto- und Zooplankton über Würmer, Krabben und Fische bis hin zu Meeressäugern.

Der Windpark Kaskasi liegt rund 35 Kilometer nördlich der Insel Helgoland. Mit einer installierten Gesamtleistung von 342 MW ist der Windpark in der Lage, rechnerisch etwa 400.000 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen.

Weiterführende Informationen stehen auf der Sea-Me-Webseite bereit.

„AGil“ testet Geschäftsmodelle für Erneuerbare im ländlichen Raum

Quelle: Jonas Rosenberger

STADTWERKE. Das Projekt „AGil“ soll neue Geschäftsmodelle für Stadtwerke entwickeln, um Strom aus Wind und Solar lokal nutzbar zu machen. Wasserstoff spielt dabei eine zentrale Rolle.

In Südniedersachsen startet ein Forschungsprojekt, das die Rolle ländlicher Räume in der Energiewende untersucht, teilte die Südniedersachsen Stiftung mit. Unter dem Titel „AGil“ − dieser steht für „Akteurstimulierende und sektorkoppelnde Geschäftsmodelle für Stadtwerke im ländlichen Raum“ − wollen Wissenschaft, Energieversorger und Netzbetreiber Wege aufzeigen, wie Stromüberschüsse aus Wind- und Solaranlagen vor Ort genutzt werden können. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Vorhaben drei Jahre lang mit 1,2 Millionen Euro.

Kern des Projekts sind Geschäftsmodelle für Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber. Statt Strom zu negativen Preisen ins Netz einzuspeisen, soll er lokal in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert werden. Diese Einbindung von Wasserstofftechnologien bildet einen Schwerpunkt der Arbeit.

Netzsteuerung und flexible Verbraucher

Parallel wird geprüft, wie Stromnetze dezentral gesteuert und mit Speichern sowie flexiblen Verbrauchern betrieben werden können. Dabei stehen Anwendungen wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge oder Elektrolyseure im Fokus. Die interdisziplinären Teilprojekte betrachten technische, wirtschaftliche, rechtliche und politische Rahmenbedingungen.

Aus den Ergebnissen soll ein Modell entstehen, das Stadtwerke bei Investitionen und der Umsetzung neuer Geschäftsstrategien unterstützt. Ziel ist eine lokale Wertschöpfung auf Basis erneuerbarer Energien und die Stärkung der Versorgungssicherheit.

Beteiligt sind die Universität Göttingen, die TU Clausthal, die Hochschule Darmstadt mit der Forschungsgruppe Sofia sowie die Harz Energie Netz GmbH, die Stadtwerke Göttingen AG und die Stadtwerke Uslar GmbH. Koordiniert wird „AGil“ von der Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen bei der Südniedersachsen Stiftung.

Auf der Webseite der Südniedersachsen Stiftung finden sich weitere Informationen zum Projekt AGil.

Quelle: Techem

Techem kauft wettbewerblichen Messstellenbetreiber

UNTERNEHMEN. Der Energiedienstleister Techem hat den wettbewerblichen Messstellenbetreiber Inexogy mehrheitlich übernommen.

Techem mit Sitz in Eschborn hat die Mehrheit am wettbewerblichen Messstellenbetreiber „inexogy“ übernommen. Im Zuge der Beteiligung planen beide Partner Investitionen von 320 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. Damit soll die Installation und der Betrieb von 1,5 Millionen intelligenten Messsystemen finanziert werden.

Das Ziel der Kooperation ist die Erweiterung der digitalen Plattform von Techem, die künftig auch den Messstellenbetrieb integriert. Die Partner wollen mit den zusätzlichen Kapazitäten die Digitalisierung der Energiewende voranbringen und die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ermöglichen.

„Wir wollen den effizienten und digitalisierten Rollout in Deutschland so unkompliziert und einfach wie möglich gestalten. Mit Inexogy haben wir die richtigen Partner gefunden und können damit die Digitalisierung der Energiewende maßgeblich vorantreiben“, teilte dazu Matthias Hartmann mit, CEO der Techem Gruppe.

Inexogy mit Sitz in Saarlouis (Saarland) bietet bundesweit sämtliche Dienstleistungen rund um die Installation und den Betrieb intelligenter Messsysteme (iMSys) an. Dazu gehören unter anderem die Tourenplanung, Installation, Wechselprozesse, Einbau, Marktkommunikation sowie die Visualisierung der Messwerte.

Über eine API-Schnittstelle wird zudem eine durchgängige Datenverfügbarkeit gewährleistet, dies sei wesentlich für Anwendungsfälle wie dynamische Stromtarife, Direktvermarktung, virtuelle Kraftwerke oder die netzdienliche Steuerung.

Inexogy bringt seine bestehenden Dienstleistungen und Erfahrungen aus dem Messstellenbetrieb mit ein und erweitert mit Unterstützung von Techem sein Partnergeschäft. Dazu zählen dynamische Tarife, Mieterstromprojekte und die Unterstützung von Netzbetreibern beim flächendeckenden Rollout intelligenter Messsysteme. Techem ergänzt die Partnerschaft mit seiner Plattform für den Gebäudesektor und einem internationalen Kundenstamm von über 13 Millionen Wohnungen.

Mieterstrom und Plattformintegration

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt im Bereich Wohnungs- und Gewerbeimmobilien sowie Industrie- und Retailsegmenten. Dort wollen die Unternehmen den Einsatz intelligenter Messsysteme ausweiten und zusätzliche Anwendungsfälle realisieren. Techem sei damit in der Lage, übergreifende Dekarbonisierungslösungen wie etwa Mieterstrom-Modelle und EV-Charging als Dienstleister anzubieten.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Mieterstrommodell von Inexogy, das bereits in mehr als 1.000 Projekten umgesetzt wurde. Techem plant, diese Dienstleistung stärker in sein Angebot einzubinden, um dezentrale Energieversorgung im Gebäudebereich auszuweiten.

Die gemeinsame Plattform soll künftig Daten, Akteure und Anwendungen bündeln. Sie ermöglicht so skalierbare Lösungen für Mieterstrom, Ladeinfrastruktur und Wärmeversorgung. Techem und Inexogy positionieren sich damit als zentraler Anbieter für digitale Energiedienstleistungen im Smart-Meter-Umfeld.

Deutz holt sich frisches Kapital für Zukäufe

Quelle: Deutz AG

UNTERNEHMEN. Die Deutz AG hat 13,9 Millionen neue Aktien ausgegeben und 131,1 Millionen Euro erlöst. Das Kapital fließt in eine Übernahme und soll den Handlungsspielraum für Zukäufe stärken.

Deutz hat im Zuge seiner Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 131,1 Millionen Euro eingenommen, teilte der Kölner Konzern am 9. September mit. Der Nettoerlös soll zur Finanzierung der kürzlich erfolgten Übernahme der Sobek Group sowie weiteres anorganisches Wachstum verwendet werden.

Das deutsche Unternehmen Sobek mit drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen ist in mehreren spezialisierten Anwendungsfeldern tätig, darunter Motorsport sowie Drohnen. Mit der Akquisition setzt Deutz nach eigener Aussage seine „Dual+“-Strategie fort, sich breiter aufzustellen, unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu machen.

Wie der Motorenhersteller Deutz nun mitteilte, platzierte der Konzern rund 13,9 Millionen neue Aktien im Rahmen eines Platzierungsverfahrens zu 9,45 Euro je Aktie − unterhalb des Schlusskurses von 9,95 Euro am 8. September. Dadurch erhöht sich das Grundkapital um 10 Prozent. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. September zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen zugelassen und voraussichtlich ab 12. September handelbar sein.

Deutz stellt sich mit Zukäufen breiter auf

Das Unternehmen profitierte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach eigenen Angaben von einer breiteren Geschäftsausrichtung und der Integration neuer Geschäftsfelder (wir berichteten). Trotz schwieriger Märkte verzeichnete Deutz im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzplus − dank Zukäufe und einem Sparkonzept.

Neben der Übernahme des US-amerikanischen Herstellers von Stromgeneratoren „Blue Star Power Systems“ zählt dazu auch die Eingliederung ausgewählter Daimler-Truck-Motoren von Rolls-Royce Power Systems.

Außerdem hat Deutz im Juni den Abgasnachbehandlungsspezialisten HJS Emission Technology sowie das niederländische Unternehmen Urban Mobility Systems übernommen. Dieses ist spezialisiert auf batterieelektrische Antriebe für Off-Highway-Anwendungen.

Deutz hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, sich künftig mit einem breiteren Portfolio aufstellen zu wollen, um „resilienter“ zu werden. Dies umfasst bei den Kölnern einen stärkeren Fokus darauf, auch Systemdienstleistungen anzubieten, sowie Kosteneinsparungen im Konzern.

Dazu gehört auch ein Stellenabbau. Weltweit sollen bis zu 300 Stellen „sozialverträglich“ wegfallen. Der Konzern plant, die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 50 Millionen Euro zu senken. Für das laufende Jahr erwartet Finanzvorstand Oliver Neu bereits Einsparungen von über 25 Millionen Euro.

Kooperationsvertrag zwischen Stadtwerke Hilden und Telekom

Quelle: iStock / zhudifen

IT. Die Stadtwerke Hilden und die Telekom haben eine Kooperation zum Glasfaserausbau geschlossen. Die Telekom erhält ein exklusives Nutzungsrecht.

Die Stadtwerke Hilden (SWH) und die Telekom Deutschland haben eine Kooperation zum Ausbau des Glasfasernetzes vereinbart. Grundlage ist ein Kooperationsvertrag, nach dem die Stadtwerke die Infrastruktur errichten und die Telekom ein exklusives Nutzungsrecht erhält.

Das Ziel beider Partner ist der flächendeckende Glasfaserausbau bis hinein in die Gebäude („Fibre to the Home“, FTTH). Geplant ist der Anschluss von knapp 27.000 Haushalten und Unternehmen in mehreren Bauabschnitten bis Ende 2031.

Der Bürgermeister von Hilden, Claus Pommer, betonte die Bedeutung der Vereinbarung für die Stadtentwicklung. Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider verwies zudem auf die Relevanz der Glasfaser für die Digitalisierung und die Steuerung der Energienetze. Für die Telekom erklärte Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen, die Zusammenarbeit sichere eine effiziente Netznutzung.

Ausbau und Struktur

Für die Umsetzung gründeten die Stadtwerke die Tochtergesellschaft „Breitbandnetz Hilden GmbH“. Daniel Heuberger von den Stadtwerken Hilden übernimmt als Geschäftsführer bei der neuen Tochter. Diese übernimmt den Bau und Betrieb des Netzes bis in die Gebäude.

Die Telekom mietet die Infrastruktur an, bietet darüber ihre eigenen Produkte an und öffnet das Netz auch für andere Anbieter über Wholesale-Verträge. Die Stadtwerke Hilden behalten so die Möglichkeit, unter der Marke „hildenMedia“ eigene Endkundenprodukte anzubieten.

Die Glasfaseranschlüsse sollen Übertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s ermöglichen. Der Ausbau erfolgt abschnittsweise, sodass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Anschlüsse nach technischer Anbindung schrittweise beauftragen können.

Ziel der Partner ist eine flächendeckende Versorgung von Hilden mit Glasfaser bis in die Gebäude. Der Vertrag sieht eine enge Zusammenarbeit vor, um Synergien bei Bau und Vermarktung zu nutzen und den Ressourceneinsatz zu optimieren.

Thüga stellt Leiter für Konzernstrategie vor

Quelle: Thüga

PERSONALIE. Der Stadtwerkeverbund Thüga hat eine Stabsstelle Konzernstrategie eingerichtet. Leiter wird zum 1. November Dr. Kim Petrick.

Mit der Stabsstelle Konzernstrategie setze die Thüga auf eine klare, zukunftsgerichteten Ausrichtung im Energiemarkt, heißt es dazu aus München. Die Leitung übernimmt zum 1. November Kim Petrick. „In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Thüga AG, Dr. Constantin H. Alsheimer.“

Petrick kommt vom Eon-Konzern, wo er seit 2018 als Direktor der Eon Inhouse Consulting GmbH die strategischen Schwerpunkte und Programme des Konzerns entscheidend mitprägte. Zuvor war der promovierte Wirtschaftsingenieur über viele Jahre als Berater und Partner bei Bain & Company tätig. Dort begleitete er Projekte in den Bereichen Energie, Industrie und Infrastruktur – unter anderem in München, Dubai und San Francisco.

Mit Petrick habe die Thüga einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten für die strategische Unternehmensentwicklung gewonnen, sagte Vorstandsvorsitzender Alsheimer. „Für seine Aufgabe, die konsequente und schnelle Umsetzung unseres Strategieprogramms Horizonte+2030, ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit.“

Mit dem Strategieprogramm „Horizonte+2030“ will die Thüga ihre Präsenz in den Regionen weiter stärken und die Zusammenarbeit der Partnerunternehmen im Verbund gezielt fördern, heißt es weiter. Dafür hat das Unternehmen kürzlich vier Leiter der Regionen ernannt (wir berichteten). Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Koordinierung der Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Politik und Stadtwerken und die Übernahme von Mandaten in Thüga-Partnerunternehmen.

Beratung und Dienstleistungen sollen in dem Strategieprogramm zu einem umfassenden Lösungsangebot weiterentwickelt werden, weiterhin soll die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle intensiviert werden. Darüber hinaus stehen Geschwindigkeit, Effizienz und Wirksamkeit im Fokus – mit dem klaren Anspruch, die „erste Wahl für Stadtwerke“ zu sein, heißt es aus München.

|

| Kim Petrick Quelle: Thüga |

Westfalen Weser benennt neuen Geschäftsführer

Quelle: Markus Laukamp

PERSONALIE. Zum 1. November 2025 kommt ein neuer Geschäftsführer für die Gesellschaften Westfalen Weser Energieerzeugung und Westfalen Weser Energiespeicher.

Dr. Markus Laukamp übernimmt die Geschäftsführung der beiden in diesem Jahr gegründeten Gesellschaften Westfalen Weser Energieerzeugung GmbH und Westfalen Weser Energiespeicher GmbH. Die beiden Unternehmen sind Untergesellschaften der Holding Weser Energie GmbH & Co. KG, „in denen die neuen Aktivitäten gebündelt und vorangetrieben werden sollen“, heißt es aus Paderborn.

Der promovierte Physiker und Betriebswirt Laukamp kommt von der belgischen Wind Grid NV, einer Tochter der Elia Group, die er seit 2022 leitet. Davor war er lange Jahre als Geschäftsführer bei Steag New Energies (heute: Iqony) und Dong Energy (heute: Oersted) tätig. Ins Berufsleben startete der heute 57-Jährige bei der Beratungsgesellschaft Booz Allen Hamilton.

Die Westfalen Weser sieht sich nicht nur als Netzbetreiber und Anbieter von energienahen Dienstleistungen in Ostwestfalen und Süd-Niedersachsen, was von der Westfalen Weser Netz GmbH und die Energieservice Westfalen Weser GmbH betrieben wird.

Das kommunale Unternehmen will sich mit den beiden neuen Gesellschaften auch verstärkt in der Erzeugung, dem Handel und der Speicherung von erneuerbarer Energie in der Region engagieren, „um die Energiewende sektorübergreifend angehen zu können“.

Geschäftsführer in Potsdam nicht abberufen

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Bei der Energie und Wasser Potsdam (EWP) bleibt Geschäftsführer Eckard Veil auf seinem Posten. Gesellschafter sollen Medienberichten zufolge seine Ablösung beantragt haben.

„Das Dienstverhältnis von Eckard Veil wird fortgeführt.“ Der Geschäftsführer könne sein Amt weiter ausführen. Das teilte die Pressestelle der EWP auf Anfrage der Redaktion mit. Der Aufsichtsrat sei am 5. September zu seiner Sitzung in Potsdam zusammengekommen. Die Mitglieder hätten „die Zusammenhänge mit der Gesellschafterversammlung der EWP GmbH vom 16. Juni 2025 beraten und aufgearbeitet“, heißt es weiter. Zusätzliche Fragen wollte das Unternehmen nicht beantworten.

Über den Fall war zuvor in zahlreichen Medien berichtet worden. Auslöser war die EWP-Gesellschafterversammlung am 16. Juni. Zentrales Thema war die Zukunft des technischen Geschäftsführers Eckard Veil. Der kommissarische Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Exner (SPD) soll dessen Abberufung gefordert haben.

Hintergrund ist eine Klage des Minderheitsgesellschafters Edis gegen einen EWP-Kredit in Höhe von 375 Millionen Euro, mit dem die Wärmewende in Potsdam finanziert werden soll. Edis ist eine Eon-Tochtergesellschaft und hält 35 Prozent an der EWP. Veil wurde vorgeworfen, in diesem Zusammenhang ohne ausreichende Abstimmung innerhalb der Geschäftsführung sowie ohne Einbindung des Aufsichtsrats gehandelt zu haben.

Ein Beschluss zu seiner Abberufung erfolgte bei der Gesellschafterversammlung nicht, sodass die Entscheidung letztlich an den Aufsichtsrat verwiesen wurde – mit nun bekanntem Ergebnis.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

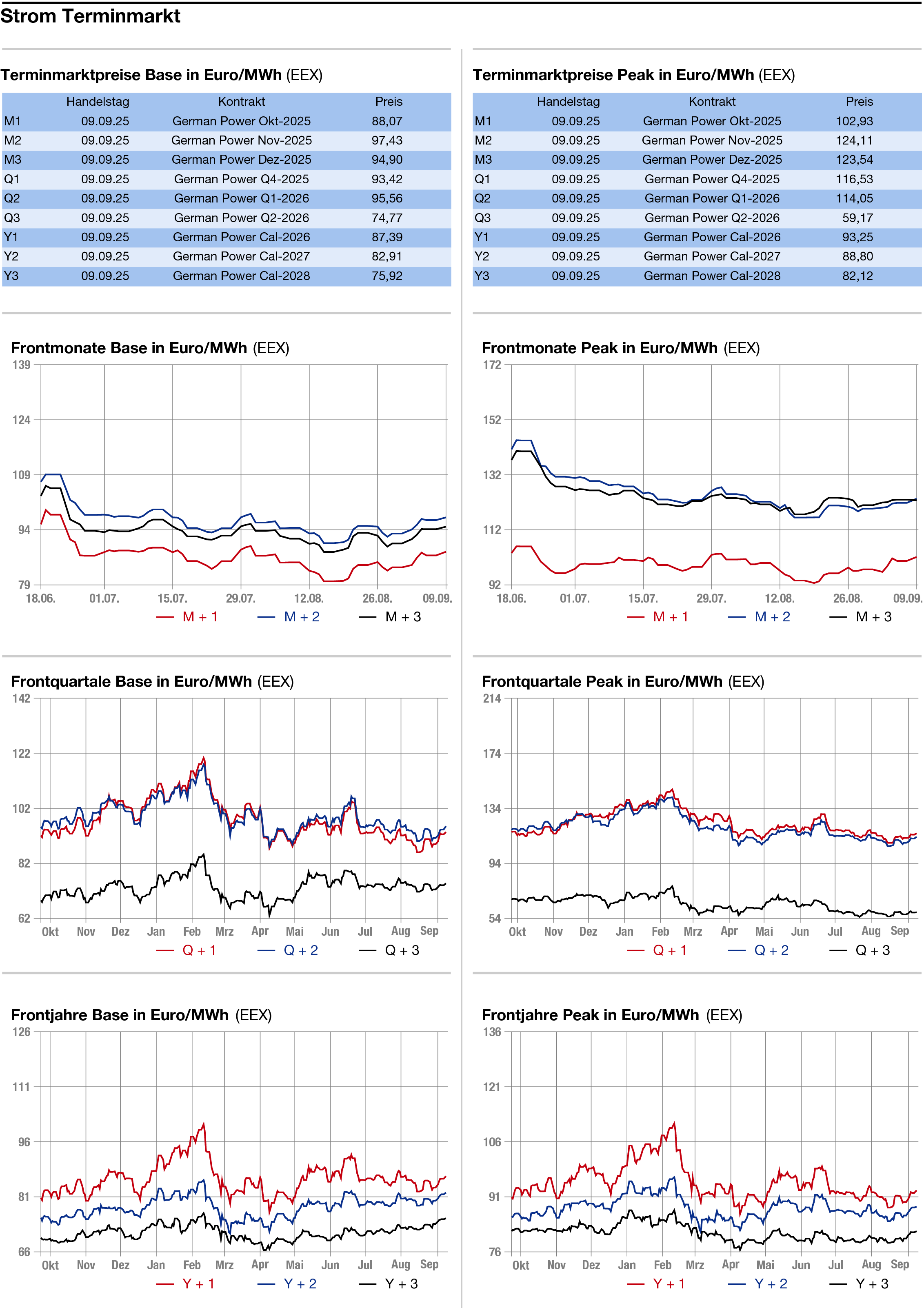

STROM

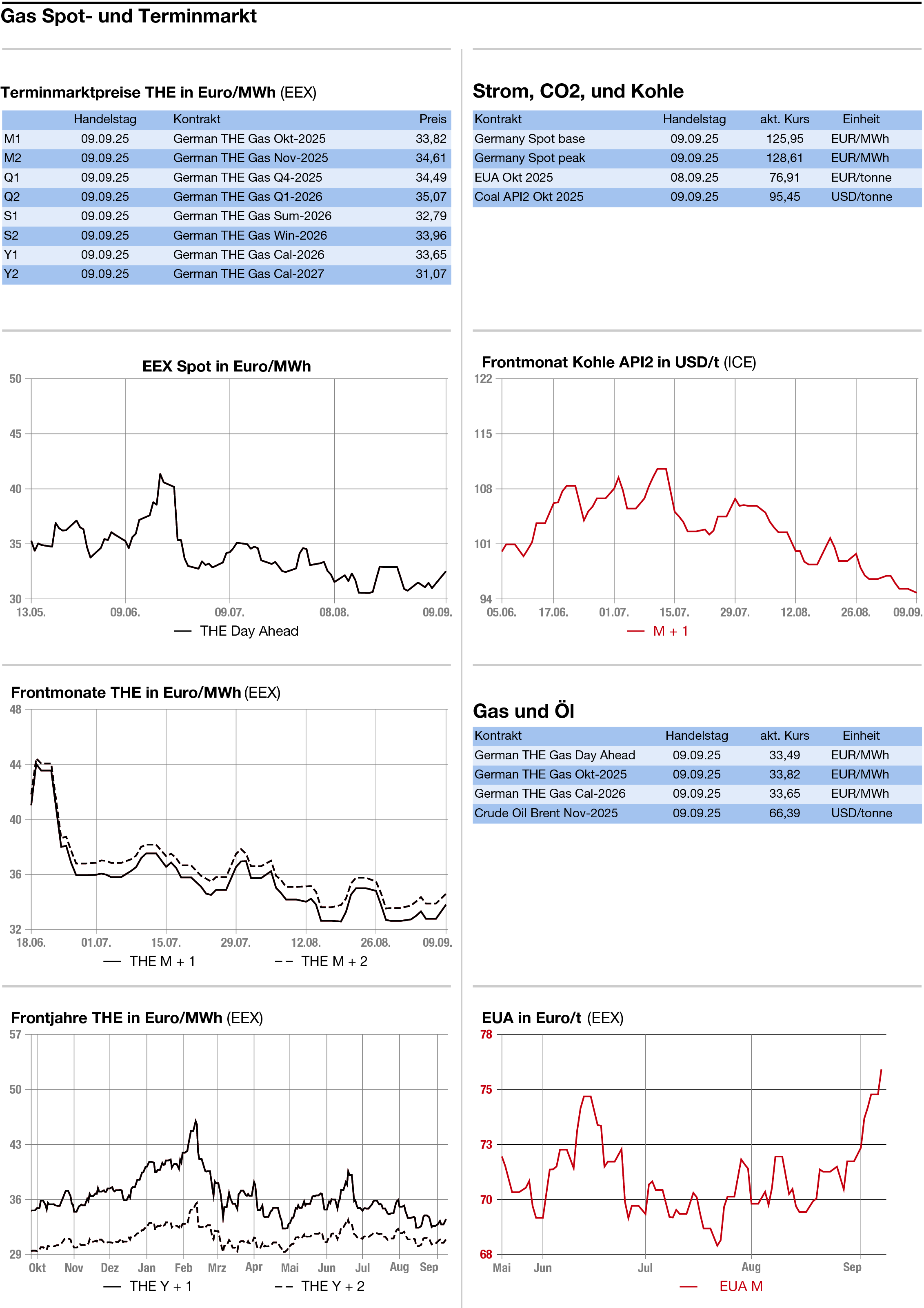

GAS

CO2-Preis kann Sieben-Monate-Hoch nicht halten

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend schwächer haben sich die Energienotierungen präsentiert. Während die deutschen Strompreise überwiegend nachgaben, gaben auch die CO2-Preise mit Gewinnmitnahmen nach, nachdem sie am Vortag noch ein Sieben-Monats-Hoch erreicht hatten. Am Gasmarkt standen schwächere Notierungen im Fokus, obwohl zuletzt eine steigende Nachfrage aus Asien die Preise gestützt hatte. Höhere LNG-Lieferungen nach Europa sorgten am Dienstag für schwächere Preise.

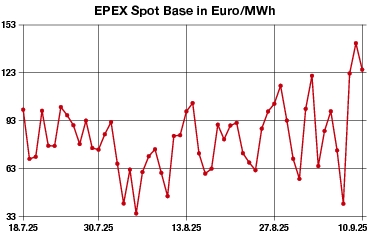

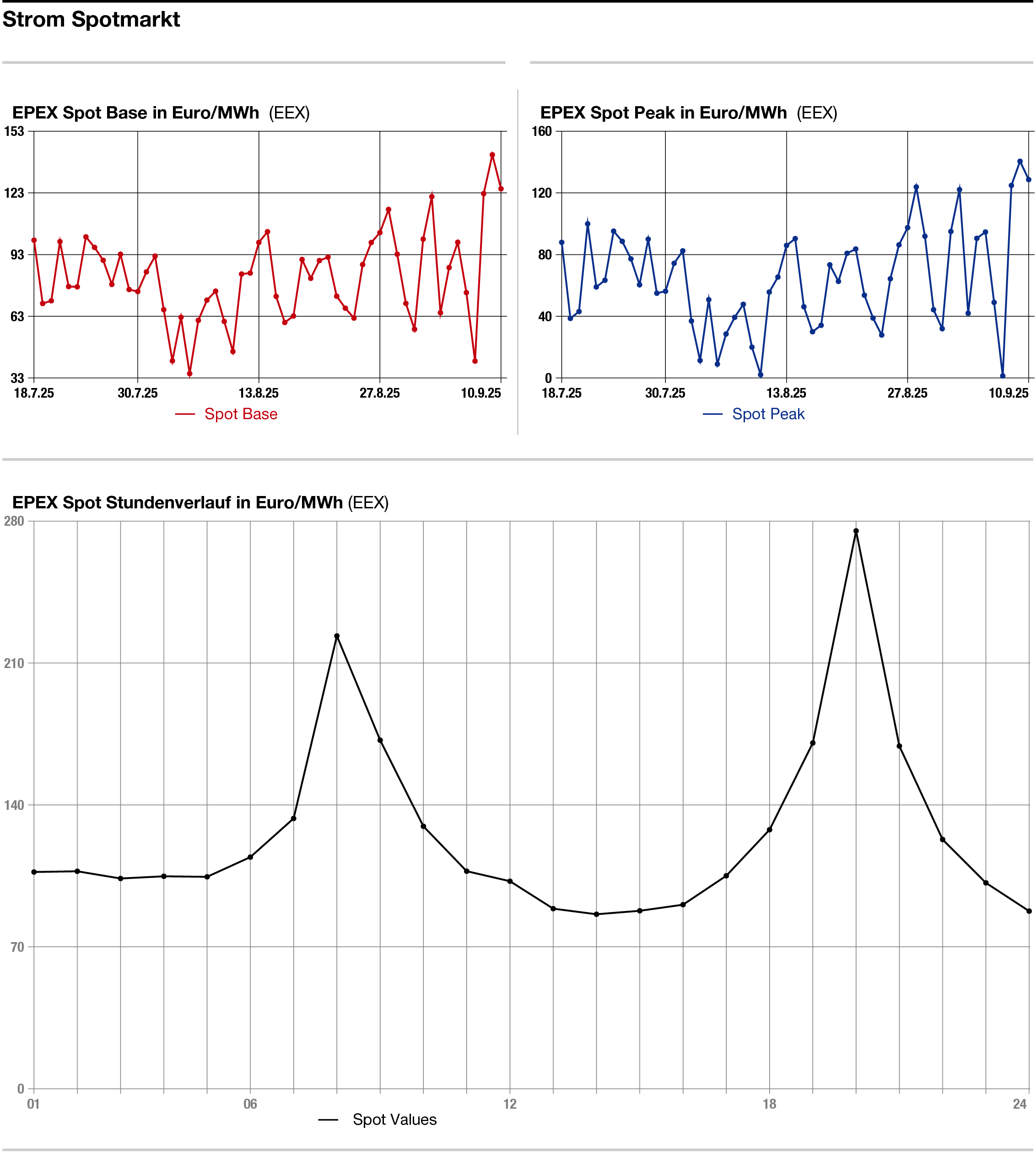

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead verlor 16,50 Euro auf 126,25 Euro/MWh im Base und 12,00 Euro auf 129,00 Euro/MWh im Peak. An der Börse kostete der Day-ahead in der Grundlast 125,95 Euro/MWh , für die Spitzenlast mussten 128,61 Euro/MWh gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch in etwa auf dem Niveau des Vortages liegen. Ab Donnerstag werden dann aber wieder steigende Einspeisemengen erwartet. Das US-Wettermodell stellt weiterhin Windstrommengen in Aussicht, die sich um den saisonalen Mittelwert herum bewegen dürften. Die Temperaturen sich ebenfalls zunächst auf dem Niveau des saisonüblichen Durchschnitts halten.

Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,66 auf 86,83 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 14 Uhr 0,84 Euro auf 76,32 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,23 Euro, das Tief bei 76,23 Euro.

Die Preise für Emissionszertifikate hatten am Montag ihren bisherigen Jahreshöchststand überschritten und ein Sieben-Monats-Hoch erreicht, gestützt vor allem durch die Gasnotierungen. Dabei hatte das Handelsvolumen mit 38,6 Millionen Zertifikaten etwas über dem Durchschnitt der vergangenen 3 Wochen gelegen.

Am Dienstag gab es gemischte Signale für den CO2-Markt, der sich aufgrund von Gewinnmitnahmen abwärts bewegte. Während die Strompreise zulegten und damit etwas Unterstützung boten, war die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten nach dem Scheitern der französischen Regierung in der Vertrauensabstimmung eher verhalten.

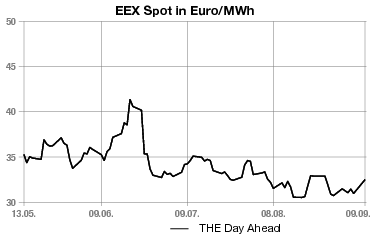

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14 Uhr 0,72 Euro auf 32,37 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,67 Euro auf 32,98 Euro/MWh nach unten.

Die Gaspreise stiegen zuletzt laut Marktteilnehmer unter anderem, um die Wettbewerbsfähigkeit bei den freien Lieferungen am Spotmarkt zu erhöhen. Hintergrund ist eine gestiegene Nachfrage aus China, wie Marktteilnehmer berichten. Die Preise in Europa steigen üblicherweise, wenn asiatische Käufer mehr LNG benötigen, um zu verhindern, dass Lieferungen kurzfristig aufgrund eines höheren Preisniveaus nach Asien umgeleitet werden.

Vergangene Woche sind die LNG-Importe nach Europa im Wochenvergleich aber um 30 Prozent gestiegen, wie Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital aus vorläufigen Daten berichtet. Damit versuche Europa aktuell, beim Befüllen der Gasspeicher das Tempo zu halten, während die Gasflüsse aus Norwegen aufgrund der geplanten Wartungsmaßnahmen aktuell geringer ausfallen. Mit Spannung wurde zudem auf die Revision der US-Arbeitsmarktdaten geblickt.

Der Markt dürfte nach Einschätzung von Händlern aber weiterhin zur Nervosität neigen, denn man blicke langsam aber sicher auf die anstehende Wintersaison und erste längerfristige Prognosen, auch wenn diese üblicherweise wenig aussagekräftig sind. „Gelesen werden sie dennoch sehr aufmerksam“, sagte ein Marktbeobachter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: