11. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

EUROPAEISCHE UNION: EU-Gericht bestätigt Einstufung von Kernkraft und Gas als nachhaltig

BIOGAS: Bioenergieverbände fordern mehr heimische Gasproduktion

ELEKTROMOBILITÄT: Langstrecken sind für E-Autofahrer kein Hindernis mehr

PERSONALIE: Frauke Thies wird Co-Direktorin Europa bei Agora

HANDEL & MARKT

GAS: Nachfrage nach LNG in Europa weiter ansteigend

NETZE: Gasunie baut Standort Achim zu internationalem Knotenpunkt aus

HANDEL: Neue Spot- und Terminmarktprodukte für Baltikum und Finnland

SMART METER: Smart Meter weiter mehrheitlich unbekannt

TECHNIK

PHOTOVOLTAIK: Vattenfall eröffnet größten Agri-PV Park Deutschlands

WINDKRAFT: Nato setzt auf Windkraftanlagen in der Ostsee

WINDKRAFT ONSHORE: Trianel errichtet ersten Windpark in Schleswig-Holstein

WASSERSTOFF: Fraunhofer-Studie legt H2-Strategie für Lingen vor

UNTERNEHMEN

STROMNETZ: Stromnetz Berlin setzt Reparaturen fort

KWK: EWE nimmt in Erkner Heizhaus in Betrieb

BETEILIGUNG: Stadtwerke Magdeburg übernehmen Anteile an Energiedienstleister

CONTRACTING: Rheinenergie versorgt Logistikstandort von Levi Strauss

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex überwiegend im Plus

TOP-THEMA

Neuer Adapter bindet 30 Zähler an nur ein Gateway an

Eröffnet das Forum Netz & Vertrieb: Sebastian Jurczyk, Münsters Stadtwerke-Chef. Quelle: Volker Stephan

SMART METER.

Es funkt zwischen Zählern und Smart Meter Gateway: Der Einbau vieler smarter Messstationen in Mehrparteienhäusern soll sich durch die Erfindung eines Osnabrücker Start-ups erledigen.

Ein Produkt geht durch die Wand: Mit einem Kommunikationsadapter will die „peerMetering“ GmbH Stockwerke und Beton überwinden, um den Stromverbrauch einzelner Parteien an ein einziges Smart Meter Gateway im Mehrparteienhaus zu übermitteln. Das Osnabrücker Startup verspricht, per Funkverbindung bis zu 30 Zähler an ein Gateway anschließen zu können.

Die Zertifizierung des Erstlings „PM-01“ sei punktgenau am Vortag eingegangen, sagt Peer-Metering-Gründer Jan-Frederic Graen während des Fachforums „Netz & Vertrieb“ am 10. September in Osnabrück. Das Forum ist eine Veranstaltung des Messstellen-Dienstleisters Smartoptimo, einst als Kooperation der Stadtwerke aus Osnabrück (SWO) und Münster (SWM) in die Welt gesetzt.

Die SWO sind neben Smartoptimo einer der Geldgeber für Peer Metering. Für den Versorger sagt Vorstandsvorsitzender Daniel Waschow, er habe der Serienreife von „PM-01“ entgegengefiebert, weil sie einen Beitrag zu niedrigeren Systemkosten bei Netzbetreibern leisten könne.

|

| Stolze Paten des „PM-01“: (v.l.) Daniel Waschow (SWO), Tino Schmelzle (SWO Netz), Jan-Frederic Graen (Peer Metering) und Fritz Wengeler (Smartoptimo) Quelle: Volker Stephan |

Die Lösung geht mit den Daten selbst durch dicke Wände

Mehrere moderne Messeinrichtungen an nur ein Smart Meter Gateway anzubinden, also eine 1:n-Lösung, scheitert in größeren Immobilien heute noch häufig an zu großen Distanzen und zu dicken Wänden. Kabelverbindungen oder kabellose M-Bus-Lösungen stoßen damit an ihre Grenzen. Die Folge: Für jeden Zähler im Wohnblock wäre ein eigenes Gateway einzubauen. Peer Metering versteht die eigene Entwicklung folglich als wirtschaftlicher und zeitsparender, weil sie Daten per Funk über eine Distanz 150 Metern und durch Betonwände hindurch an das Gateway senden könne.

Der Wirtschaftlichkeitsaspekt erstreckt sich auch auf die Zeitersparnis beim Einbau und Anschluss an die intelligenten Messsysteme und Gateways. Denn der zweiteilige Kommunikationsadapter lässt sich mit wenigen Handgriffen auf die Gehäuse elektronischer Stromzähler in den Wohneinheiten aufsetzen. Das ist die Sendeeinheit des Adapters. Der Empfänger lasse sich ebenso leicht anbringen, so Graen. Der empfangende Wireless M-Bus setzt per „plug & play“ direkt am Gateway auf und gibt die einlaufenden Daten unmittelbar weiter.

Im Moment, sagt Jan-Frederic Graen im Gespräch mit dieser Redaktion, sei der Adapter auf Zähler des Herstellers EBZ zugeschnitten. Davon gebe es etwa eine halbe Million Exemplare in Deutschland, Tendenz steigend. Auf EHZ-Steckzähler sowie Dreipunkt-Zähler etwa der DZG wolle Peer Metering sein Produkt künftig ebenfalls anpassen.

Smartoptimo-Geschäftsführer Fritz Wengeler zeigt sich erfreut, dass die Testläufe mit 110 Modulen in Osnabrück, Münster oder auch Kiel erfolgreich waren. Sie hätten bewiesen, dass die Hardware in verschiedenen Konstellationen kompatibel sei und sich in die Prozesskette einfüge. Allein in Osnabrück könnte das Produkt von Peer Metering für 20 bis 30 Prozent des Wohnungsbestands infrage kommen, sagt Tino Schmelzle, der Chef der Stadtwerke-Neztgesellschaft SWO Netz.

Inzwischen seien Anfragen für gut 550 Geräte bei Peer Metering eingegangen, so Jan-Frederic Graen. Gedacht sei es grundsätzlich für alle Messstellenbetreiber in Deutschland, auch werbliche. Zum Start der Serienproduktion wolle Peer Metering mehrere Zehntausend der Geräte anfertigen lassen, vollständig hierzulande hergestellt.

Quelle: Pixabay / Dusan Cvetanovic

EU-Gericht bestätigt Einstufung von Kernkraft und Gas als nachhaltig

EUROPAEISCHE UNION. Atomkraft und Gas als grüne Geldanlagen? Das EU-Gericht lässt eine Klage Österreichs gegen die Einstufung der EU-Kommission abblitzen.

Die EU-Kommission darf Kernkraft und Gas einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union zufolge weiterhin als klimafreundlich einstufen. Eine Klage Österreichs gegen die Taxonomie wiesen die Richterinnen und Richter in Luxemburg ab, wie das Gericht mitteilte. Gegen das Urteil kann die Alpenrepublik noch vor der nächsthöheren Instanz vorgehen, dem Gerichtshof der Europäischen Union.

Die Taxonomie ist eine Art Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte. Das Klassifizierungssystem soll Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern bei nachhaltiger Geldanlagen unterstützen. Österreich kritisiert, dass dabei Kernenergie und fossiles Gas als wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel eingestuft werden. Wien warf Brüssel „Greenwashing“ vor, also dass etwas als klimafreundlich gekennzeichnet wird, obwohl es das gar nicht ist. Rückenwind bekommt Österreich von Umweltorganisationen, die ebenfalls gegen die Einordnung klagten.

EU will nachhaltige Investitionen fördern

Das EU-Gericht hatte nichts an der Einschätzung der EU-Kommission zu Kernenergie und Gas auszusetzen. Die Wirtschaftstätigkeiten gelten damit grundsätzlich als nachhaltig im Sinne der Taxonomie-Verordnung der EU.

Auch Übergangswirtschaftstätigkeiten − für die es keine technisch und wirtschaftlich sinnvollen CO2-armen Alternativen gibt − können nach dieser EU-Verordnung nachhaltig sein. Investitionen in Gas- oder Atomkraftwerke etwa gelten unter anderem dann als klimafreundlich, wenn diese die aktuell emissionsärmsten Technologien nutzen.

Die Luxemburger Richterinnen und Richter führten an, dass die Erzeugung von Kernenergie nahezu keine Treibhausgasemissionen verursache und dass derzeit keine ausreichenden alternativen Technologien zur Verfügung stehen, um den Energiebedarf stetig und zuverlässig zu decken.

Auch Gas könne einen Klimaschutz-Beitrag leisten, stellte das Gericht fest. Hintergrund ist, dass Gaskraftwerke die noch klimaschädlicheren Kohlekraftwerke ersetzen können. Das EU-Klimasiegel sei Teil eines „schrittweisen Vorgehens, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen in Etappen zu verringern und zugleich die Versorgungssicherheit zu ermöglichen“, betonten die Richterinnen und Richter.

Bioenergieverbände fordern mehr heimische Gasproduktion

Quelle: Fotolia / Gerhard Seybert

BIOGAS. Die Verbände im Hauptstadtbüro Bioenergie haben ein Positionspapier für die Stärkung von Biomethan und Bio-LNG vorgestellt. Sie fordern, die heimischen Energiequellen zu erschließen.

Die im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) zusammengeschlossenen Verbände haben am 10. September in Berlin ein Positionspapier zur Zukunft von Biomethan und Bio-LNG veröffentlicht. In dem 20-seitigen Dokument sprechen sie sich für den Abbau von Hemmnissen bei der Produktion und Einspeisung sowie für eine stärkere politische und infrastrukturelle Verankerung von Biomethan aus.

Nach Angaben von Sandra Rostek, Leiterin des HBB, könne erneuerbares Methan einen zentralen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. „Erneuerbares Methan aus heimischer Produktion ist mehr als nur ein Energieträger – es ist der Schlüssel zu einem resilienten, unabhängigen und zukunftssicheren Energiesystem“, erklärte Rostek. Das Gas könne Dunkelflauten überbrücken, Kosten reduzieren und die europäische Energieversorgung verknüpfen.

Europäische Nachbarn fördern Biogas

Die Bioenergieverbände verweisen darauf, dass viele europäische Länder ihre Biogas- und Biomethanproduktion derzeit deutlich ausweiten. Auch in Deutschland sehen sie erhebliches Potenzial: Langfristig könnten bis zu 150 Milliarden kWh erneuerbares Methan in das Gasnetz eingespeist werden. Davon entfielen 78 Milliarden kWh auf Biomethan aus Biogasaufbereitung und 72 Milliarden kWh auf synthetisches Methan aus Wasserstoff und CO2.

Würde ausschließlich auf Wasserstoff zur saisonalen Speicherung und zur Überbrückung von Dunkelflauten gesetzt, wären laut Rostek kostenintensive Umrüstungen bestehender Gasspeicher sowie der Neubau von Kraftwerken und Infrastruktur nötig. Durch den Einsatz von erneuerbarem Methan könnten diese Kosten deutlich gesenkt werden. Zudem sei das deutsche Gasnetz ein bestehender Vermögenswert, der langfristig genutzt werden sollte.

|

| Entwicklung der Biogas- und Biomethanproduktion in der EU (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Hauptstadtbüro Bioenergie |

Politische Weichenstellungen jetzt notwendig

Die Verbände fordern deshalb, Biomethan und Bio-LNG stärker in politische Strategien und Infrastrukturplanungen einzubeziehen. Dringend notwendig sei zudem eine Nachfolgeregelung für die Gasnetzzugangsverordnung, die Ende 2025 ausläuft. Das Positionspapier enthält darüber hinaus detaillierte Vorschläge zu Förderinstrumenten, Potenzialberechnungen und zur technischen Umsetzung.

Auch die Absatzmärkte sehen die Autoren des Papiers als entscheidend für den weiteren Ausbau. Im Verkehrssektor solle ein fairer Wettbewerb zwischen allen Klimaschutzoptionen geschaffen werden. Im Stromsektor sei die „grüne Eigenschaft“ von Brennstoffen stärker zu berücksichtigen. Gebäude- und Fernwärmebereich sollten durch technische und wirtschaftliche Offenheit möglichst viele Optionen für eine erneuerbare Wärmeversorgung erhalten.

Das Positionspapier der Bioenergieverbände des HBB steht als PDF zum Download bereit.

Langstrecken sind für E-Autofahrer kein Hindernis mehr

Quelle: Shell

ELEKTROMOBILITÄT. Fahrer von Elektroautos sind Wiederholungstäter, das zeigt eine aktuelle Elektromobilitätsstudie von Shell. Eine Mehrheit würde sich erneut für ein Elektroauto entscheiden.

Die Elektromobilität etabliert sich im Alltag in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt die neue Elektromobilitätsstudie, die Shell am 9. September vorgelegt hat und für die mit dem Forschungspartner Strive 4.600 Teilnehmende in Deutschland befragt wurden.

Elektrofahrzeuge werden demnach vornehmlich im privaten Bereich genutzt. Vier von fünf E-Autofahrern verwenden ihr Fahrzeug für Fahrten zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Nur jeder Fünfte nutzt ein E-Fahrzeug gewerblich.

Wer sich einmal für ein E-Auto entschieden hat, bleibt zumeist dabei. 83 Prozent der E-Autofahrer in Deutschland würden laut Studie wieder auf einen Stromer setzen. Auch längere Strecken schrecken nicht mehr ab. 86 Prozent der E-Fahrer haben mit ihrem Fahrzeug bereits Langstrecken absolviert, fast 60 Prozent machen sich laut Shell-Studie zumindest einmal alle zwei bis drei Monate auf einen längeren Weg. Die Datenauswertung von Shell zeigt, dass knapp die Hälfte der Elektroautofahrer über 15.000 Kilometer pro Jahr zurücklegt, jeder fünfte zwischen 21.000 und 30.000 Kilometer und jeder zehnte mehr als 30.000 Kilometer im Jahr.

Mehr Fahrkomfort mit dem E-Auto

Die Studie verweist auf Vorteile aus Sicht der E-Autofahrer. Zwei Drittel empfinden das Fahren im Elektroauto als komfortabler, 55 Prozent sehen darin eine aktive Möglichkeit, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Zudem geben 43 Prozent der Befragten an, im Vergleich zu Benzin oder Diesel Kosten einzusparen.

Trotzdem zögern viele Verbrenner-Fahrer noch. Die größten Hemmnisse bleiben Reichweite und Ladeinfrastruktur (45 Prozent), gefolgt von den Anschaffungskosten (44 Prozent) und der Vergleich mit Verbrennern auf langen Strecken. Hier halte sich die Wahrnehmung, so bilanziert Shell, dass E-Autos zwar komfortabel und umweltfreundlich seien, aber teuer und sich nicht überall aufladen lassen.

Ladeinfrastruktur wächst

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Ladenetz. Zum 1. Mai 2025 wies die Bundesnetzagentur rund 167.000 öffentliche Ladepunkte aus – ein Plus von 17 Prozent verglichen zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Fahrerinnen und Fahrer bestätigt laut Studie diese Verbesserungen. Gleichwohl bleiben Zuverlässigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis kritische Punkte. Besonders die Schnellladefähigkeit ist entscheidend: Sechs von zehn Fahrer planen ihre Routen gezielt nach Ladepunkten, fünf von sechs akzeptieren Umwege für komfortable Ladeorte mit zusätzlichen Services.

Für Florian Glattes, General Manager des Shell Mobility Geschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, belegt die Studie, „dass Elektromobilität längst im privaten und beruflichen Alltag in Deutschland angekommen ist“. Für ihn senden die Ergebnisse die Botschaft: „E-Autofahrer sind überzeugt, wenngleich manche Verbrenner-Fahrer skeptisch bleiben. Politik und Industrie müssen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – für mehr Infrastruktur, mehr Wahlfreiheit und einen klaren Weg zu Netto-Null.“

Frauke Thies wird Co-Direktorin Europa bei Agora

Frauke Thies. Quelle: Agora Energiewende

PERSONALIE. Frauke Thies wechselt von der Geschäftsführung der Agora Energiewende in Berlin in die Europaleitung der Denkfabrik. Sie führt mit Emeline Spire das Brüsseler Büro.

Die Berliner Denkfabrik Agora Energiewende hat ihre Führung in Brüssel neu aufgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt Frauke Thies die Position der Ko-Direktorin Europa. Gemeinsam mit Emeline Spire, die seit 2024 als Direktorin für europäische Politik tätig ist, wird sie künftig das Brüsseler Büro leiten. Thies war zuvor drei Jahre lang Exekutivdirektorin der Agora Think Tanks, zu denen neben Agora Energiewende auch Agora Industrie und Agora Agrar gehören.

Mit dem Wechsel erweitert die Denkfabrik nach eigenen Angaben ihren Schwerpunkt auf europäische Energie- und Klimapolitik. Die neue Doppelspitze soll das Brüsseler Team in einer Phase führen, in der die Europäische Union Fragen der Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Finanzierung der Klimaneutralität ausbalancieren muss.

Laut Agora sollen Thies und Spire künftig mit dem Europa-Team konkrete Politikvorschläge entwickeln. Diese sollen unter anderem die Resilienz europäischer Lieferketten für klimaneutrale Technologien stärken, eine kosteneffiziente Infrastruktur für die Energiewende aufbauen und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Industrie und Verbraucher sichern. Ein weiteres Ziel ist laut der Organisation, die Zusammenarbeit mit Thinktanks und politischen Akteuren in den Mitgliedstaaten zu intensivieren.

Nachfolge in Berlin gesucht

Markus Steigenberger bleibt Geschäftsführer der Agora Think Tanks. Der Aufsichtsratsvorsitzende R. Andreas Kraemer erklärte, Thies habe in ihrer bisherigen Funktion wichtige Partnerschaften in Brüssel und auf internationaler Ebene aufgebaut. Über ihre Nachfolge an der Spitze der Organisation soll der Aufsichtsrat zeitnah entscheiden.

Frauke Thies begründete ihren Wechsel mit der zunehmenden Verzahnung von Energie- und Klimapolitik mit anderen Politikfeldern wie Sicherheit, Handel und Industrie. Die neue Rolle ermögliche ihr, sich stärker auf diese Schnittstellen zu konzentrieren. Spire kündigte an, die Zusammenarbeit mit Partnern in großen EU-Staaten wie Frankreich und Polen ausbauen zu wollen.

Hintergrund der Brüsseler Büroleiterinnen

Thies leitete von 2022 bis 2025 die Agora Think Tanks in einer Doppelspitze mit Steigenberger. Zuvor verantwortete sie das Klimaschutz-Portfolio der Open Society Foundations und war in verschiedenen europäischen Verbänden aktiv, unter anderem als Geschäftsführerin des Verbandes „smartEn“. Ihre Karriere begann sie bei Greenpeace im Bereich EU-Energiepolitik.

Spire bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im europäischen Energiesektor ein. Vor ihrem Wechsel zu Agora arbeitete sie bei der französischen Energieregulierungsbehörde CRE und beim belgischen Übertragungsnetzbetreiber Elia Group. Sie studierte unter anderem an der Ecole Nationale des Ponts et Chaussees in Paris, am College of Europe in Brügge und an der London Business School.

Quelle: E&M / Meyer-Tien

Nachfrage nach LNG in Europa weiter ansteigend

GAS. Die Internationale Gas-Union hat ihren Gasreport 2025 vorgelegt. Erdgas legte im Jahr 2024 weltweit beim Absatz zu.

Die Internationale Gas-Union (IGU) hat ihren Gasreport 2025 vorgestellt. Er zeigt: Der weltweite Erdgasverbrauch wächst weiter, wenn auch in moderatem Tempo. Im Jahr 2024 belief sich die Nachfrage auf 4.122 Milliarden Kubikmeter – ein Anstieg von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das laufende Jahr geht die Organisation von einem Wachstum von 1,7 Prozent aus.

Getragen wird diese Entwicklung auch durch einen höheren Verbrauch in Europa. Nach den krisenhaften Jahren mit hohen Preisen und einem teils deutlichen Rückgang des Verbrauchs verzeichnete der Kontinent im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Anstieg um 6,1 Prozent. Damit ist Europa neben Nordamerika die einzige Region mit klarer Wachstumsdynamik.

Die IGU sieht darin ein Zeichen, dass Erdgas für Europa weiterhin unverzichtbar ist: „Erdgas bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Energiesicherheit in einem sich ständig wandelnden Energiesystem“, heißt es zu Beginn im Executive Summary. Auch die geringeren CO2-Emissionen im Vergleich zur Nutzung von Öl und Kohle machten Erdgas für Abnehmer weiterhin attraktiv.

Zu den Ursachen für die steigende Erdgas-Nachfrage zählten weiterhin die wachsende Stromverbräuche im Sommer aufgrund der zunehmenden Hitze und der Bedarf an Flexibilität bei der Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen. Erdgas wird von der IGU als „Stabilisator“ beschrieben, der kurzfristig einspringen kann, wenn erneuerbare Energien wetterbedingt nicht ausreichend liefern.

LNG-Handel steigt das elfte Jahr in Folge

Größeren Raum im Gasreport nimmt auch das Thema LNG ein. Im Jahr 2024 stieg der weltweite LNG-Handel bereits im elften Jahr in Folge auf nunmehr 555 Milliarden Kubikmeter. Die größten Exporteure blieben die USA, Katar und Australien.

Wenig verwunderlich: Immer mehr verflüssigtes Erdgas kommt nach Europa. Hier nahmen die LNG-Importe im ersten Halbjahr 2025 um 16 Milliarden Kubikmeter zu – ein Plus von 23,6 Prozent. Hauptgrund dafür war die Befüllung der europäischen Erdgasspeicher und die Absicherung gegen mögliche Lieferausfälle.

In Asien fiel die Beschaffung hingegen verhaltener aus, da höhere Spotpreise und die Konkurrenz mit Europa preisempfindliche Käufer wie China und Indien zurückhielten. So verzeichnete China, der weltweit größte LNG-Importeur, im ersten Halbjahr 2025 einen Rückgang der LNG-Importe um 19,4 Prozent.

Für die kommenden Jahre erwartet die IGU eine enge Markt- und Preisentwicklung, da neue Verflüssigungskapazitäten zwar geplant sind, aber erst bis 2030 in Betrieb gehen werden. Rund 270 Milliarden Kubikmeter genehmigter oder im Bau befindlicher Kapazitäten sollen mittelfristig Abhilfe schaffen.

Die IGU weist zugleich darauf hin, dass sich Prognosen für die Energiezukunft zunehmend schwieriger gestalten. Klimawandelbedingte Extremwetterereignisse, wie Hitzewellen oder Dürren, belasten Stromsysteme ebenso wie der wachsende Energiehunger neuer Technologien – etwa durch den Ausbau von Rechenzentren. Erdgas, so der Tenor des Berichts, könne hier kurzfristig als „verlässliche und flexible Quelle“ dienen, um Engpässe zu vermeiden und gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien abzusichern.

Während LNG die Brücke zur globalen Versorgung bildet, rückt auf europäischer Ebene eine andere Option verstärkt in den Vordergrund: Biomethan. Die IGU bescheinigt dieser Form erneuerbarer Energie ein „enormes Potenzial“, da die Produktionstechnologien ausgereift und die bestehenden Gasinfrastrukturen weitgehend kompatibel sind. In Europa haben Einspeisetarife und langfristige Abnahmegarantien den Ausbau forciert.

Die „International Gas Union“ wurde 1931 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Barcelona, Spanien. Sie vertritt mehr als 150 Organisationen aus über 80 Ländern, darunter Energieunternehmen, Versorger, Verbände sowie Gas- und LNG-Produzenten.

Der „Global Gas Report 2025“ kann auf der Webseite der IGU heruntergeladen werden.

Gasunie baut Standort Achim zu internationalem Knotenpunkt aus

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (links), Gasunie-Geschäftsführerin Britta van Boven und Michael Kleemiß, Manager Projects bei Gasunie. Quelle: Gasunie

NETZE. Gasunie baut den Standort Achim in Niedersachsen zum zentralen Energie- und Wasserstoffknotenpunkt aus. Eine neue Verdichterstation und Leitungsprojekte sollen die Versorgung sichern.

Der Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie Deutschland baut den Standort niedersächsischen Standort Achim östlich von Bremen zum internationalen Knotenpunkt der Energieversorgung aus, teilte Gasunie am 9. September mit. Eine neue Verdichterstation und zwei Leitungsprojekte sollen Gasströme bündeln und den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft unterstützen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne informierte sich bei einem Baustellenbesuch über den Projektfortschritt. „Die Industrie braucht bezahlbaren Wasserstoff in großen Mengen. Achim als internationales Energiedrehkreuz wird zum Baustein für die Versorgungssicherheit Deutschlands und ist ein Zeichen des Engagements von Gasunie, die Energiewende voranzutreiben“, sagte Tonne.

In Achim wird derzeit die elektrisch betriebene Verdichterstation Achim West errichtet. Mit einer Investitionssumme von rund 250 Millionen Euro werden auf dem rund sieben Hektar großen Gelände derzeit Fundament- und Tiefbauarbeiten durchgeführt.

Die neue Verdichterstation soll Ende 2026 in Betrieb gehen und zwei bestehende Stationen entlasten. Die Anlage wird Erdgas aus Norwegen, den Niederlanden sowie von den LNG-Terminals Stade und Brunsbüttel aufnehmen und über die Norddeutsche Erdgasleitung (NEL) weiterleiten. Zwei Verdichtereinheiten sollen Ende 2026 starten, eine dritte im Jahr 2027 folgen.

Wasserstoffanbindung geplant

Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland, betonte die strategische Bedeutung der neuen Infrastruktur für die Entwicklung des Wasserstoffmarktes. Denn Parallel dazu bereitet Gasunie den Anschluss Achims an das deutsche Wasserstoff-Kernnetz vor. Eine Leitung Richtung Südniedersachsen wird Teil des 9.000 Kilometer langen Systems.

„Bereits in einer ersten Ausbaustufe wird der Transport von Wasserstoff von Emden und der niederländischen Grenze bis nach Hamburg ermöglicht“, erklärte van Boven. Achim werde damit in den Aufbau einer internationalen Wasserstoffwirtschaft eingebunden.

Mit der Energietransportleitung (ETL) 187 plant Gasunie den Bau und Betrieb einer rund 38 Kilometer langen Leitung für Wasserstoff zwischen der Verdichterstation Achim-Embsen und der Station Lehringen südöstlich von Verden. Die Leitung ist im bundesweiten Wasserstoff-Kernnetz enthalten. Sie trägt laut Gasunie somit zur Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft bei. Die Leitung ist Bestandteil des Gasunie-Wasserstoffprojektes Hyperlink, das den deutschen mit dem niederländischen und dänischen Wasserstoffmarkt verbinden soll.

Für die Versorgung mit Erdgas baut Gasunie zusätzlich die ETL 182. Sie soll 86 Kilometer lang werden und Gasmengen aus den LNG-Terminals an der Elbe nach Achim transportieren. Von dort gelangt das Gas in das deutsche Verbundnetz. Die Leitung befindet sich in der Planfeststellung und soll bis 2027 fertiggestellt werden.

Mit dem Ausbau stärkt Gasunie den Standort Niedersachsen als Energiezentrum. Achim spielt bereits heute eine zentrale Rolle, da fast jede fünfte in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde Gas über den Ort transportiert wird. Mit der Erweiterung wächst seine Bedeutung für nationale und internationale Energieflüsse.

Neue Spot- und Terminmarktprodukte für Baltikum und Finnland

Quelle: Jeibmann Photographik

HANDEL. Die EEX hat ihr Gasangebot um Spot- und Terminmarktprodukte für Litauen, Lettland-Estland und Finnland ergänzt. Am ersten Handelstag wurden 19.366 MWh umgesetzt.

Die European Energy Exchange (EEX) hat neue Produkte für die baltisch-finnischen Gasmärkte gestartet. Das erweiterte Produktangebot umfasst Produkte für den Gas-Spotmarkt − Within-Day, Day, Weekend, Saturday, Sunday, Bank Holiday, Individual Day −, wie die Börse am 10. September mitteilte.

Zudem gibt es Produkte für den Terminmarkt (Monat, Quartal, Season, Jahr) für Litauen, die gemeinsame Marktzone Lettland-Estland und Finnland. Darüber hinaus ermöglicht die EEX den Handel von Location Spreads zwischen diesen Märkten und ausgewählten weiteren europäischen Gasmärkten, die an der EEX handelbar sind.

Am ersten Handelstag wurde laut EEX ein Gesamtvolumen von 19.366 MWh umgesetzt. „Die Integration der baltisch-finnischen Gasmärkte in die gemeinsame Gas-Handelsplattform der EEX ermöglicht es Teilnehmern aus der Region, mit nur einer Mitgliedschaft Zugang zu allen EEX-Gasmärkten zu erhalten, und öffnet die baltisch-finnischen Märkte für ein breiteres Netzwerk an Teilnehmern“, sagte Peter Reitz, CEO der EEX. Dies wirke sich positiv auf die Liquidität dieser Märkte aus.

Smart Meter weiter mehrheitlich unbekannt

Quelle: Shutterstock / JWPhotoworks

SMART METER. Mehr als die Hälfte der Deutschen wissen laut einer You-Gov-Umfrage nicht, was Smart Meter sind. Bei dynamischen Stromtarifen steigt das Wissen auf die Hälfte der Befragten.

In Deutschland fehlt es auch 2025 noch an Wissen über intelligente Stromzähler. Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Smart-Meter-Initiative (SMI) gaben 58 Prozent der Befragten an, nicht zu wissen, was Smart Meter sind. Das sind nur zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, als 60 Prozent angaben, den Begriff nicht zu kennen.

Die Smart-Meter-Initiative wurde im Jahr 2024 von den digitalen Ökostromanbietern Ostrom (Berlin), Tibber (Stockholm, Deutschland-Sitz Berlin), Octopus Energy (London, Deutschland-Sitz München) und Rabot Energy (Berlin) gegründet. Ziel ist es, den Einbau intelligenter Messsysteme in Deutschland voranzubringen. Laut Initiative gehören die Zähler in vielen europäischen Ländern bereits zum Standard, während in Deutschland noch erhebliche Wissenslücken bestehen.

Wissen wächst nur langsam

Ein Beispiel: Nur 27 Prozent derjenigen, die mit Smart Metern vertraut sind, wussten 2025, dass der Messstellenbetreiber für die Bestellung zuständig ist. 2024 lag dieser Anteil bei 22 Prozent. Fast die Hälfte der Befragten nannte hingegen fälschlicherweise den Stromanbieter, 14 Prozent den Vermieter. „Bei rund 860 verschiedenen Messstellenbetreibern ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher fast unmöglich, den Überblick zu behalten“, sagte Merlin Lauenburg, Deutschland-Chef von Tibber.

Deutlich mehr Menschen als im Vorjahr kennen inzwischen dynamische Stromtarife. 50 Prozent der Befragten gaben an, zu wissen, was diese sind. 2024 lag der Anteil noch bei 38 Prozent. Dynamische Tarife rechnen den Stromverbrauch stundengenau nach dem jeweils aktuellen Börsenstrompreis ab. Dennoch konnte nur gut die Hälfte der Befragten, die angaben, den Begriff zu kennen, richtig erklären, wie diese Tarife funktionieren.

„Die Verbreitung von Smart Metern in Kombination mit dynamischen Stromtarifen ist essenziell für das Gelingen der Energiewende“, sagte Jan Rabe, CEO von Rabot Energy. Zwar habe die Bundesregierung mit dem verpflichtenden Rollout ab 2025 die Weichen gestellt. Es fehle aber an Aufklärung, Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit.

Kundenvorteile im Blick

Beim Wissen um persönliche Vorteile gibt es Fortschritte: 41 Prozent der Befragten, die Smart Meter kennen, sehen für sich einen Nutzen. 2024 waren es 35 Prozent. Gleichwohl wissen 32 Prozent nach wie vor nicht, welchen Vorteil die Zähler haben können. Von negativen Strompreisen an der Börse haben 65 Prozent der Befragten noch nichts gehört.

Die Zahl solcher Stunden nimmt laut den Daten der Plattform SMARD zu. Im vergangenen Jahr war der Börsenstrompreis 457 Stunden im negativen Bereich, bis Anfang September 2025 bereits 465 Stunden. Haushalte mit E-Autos oder Wärmepumpen könnten davon profitieren, wenn sie den Verbrauch gezielt in günstige Stunden verlagern. „Damit können Privathaushalte in der Breite von den günstigen Strompreisen profitieren und gleichzeitig die Netze entlasten“, erklärte Rabe.

Nach einer Studie von Agora Energiewende kann ein Vier-Personen-Haushalt mit Wärmepumpe, Smart Meter und dynamischem Tarif perspektivisch bis zu 600 Euro jährlich sparen. Laut der Umfrage gaben 42 Prozent der Befragten, die von negativen Strompreisen gehört haben oder unsicher sind, an, persönlich davon profitieren zu können. Im Vorjahr waren es 35 Prozent.

Die Erhebung wurde im Zeitraum vom 18. bis 20. August 2025 durchgeführt. Befragt wurden online 2.002 Personen ab 18 Jahren. Die Ergebnisse sind laut Yougov repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung.

Der Agri-PV-Park Tützpatz. Quelle: Vattenfall

Vattenfall eröffnet größten Agri-PV Park Deutschlands

PHOTOVOLTAIK. Vattenfall hat in Tützpatz (Mecklenburg-Vorpommern) Deutschlands größte Agri-PV Anlage mit 76 MW offiziell in Betrieb genommen. Stromabnehmerin ist die Deutsche Telekom.

Vattenfall hat am 10. September den Agri-PV Park Tützpatz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte offiziell ans Netz gebracht. Mit einer Leistung von 76 MW gilt die Anlage nach Unternehmensangaben als derzeit größtes deutsches Freiflächen-Solarprojekt, das landwirtschaftliche Nutzung und Stromerzeugung kombiniert. Die Solarmodule erstrecken sich über rund 93 Hektar. Errichtet wurde die Anlage seit Ende 2023 ohne staatliche Förderung. Der Anschluss erfolgte an das regionale Netz der Edis Netz mit Sitz in Fürstenwalde.

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts basiert laut Vattenfall auf einem langfristigen Stromliefervertrag (PPA). Vertragspartnerin ist die Power and Air Condition Solution Management GmbH (PASM), eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. PASM übernimmt die gesamte Stromproduktion der Anlage für einen Zeitraum von zehn Jahren. Rechnerisch entspricht die Abnahme dem Jahresbedarf von rund 4.600 Mobilfunkstandorten der Telekom.

Doppelte Flächennutzung mit Zukunft

Claus Wattendrup, Leiter des Bereichs Solar & Batteries bei Vattenfall, erklärte bei der Eröffnung, Tützpatz sei das erste Agri-PV Projekt des Unternehmens in dieser Größenordnung. Das Team habe erhebliche Anstrengungen unternommen, um das Projekt trotz Herausforderungen umzusetzen. Wattendrup betonte, dass Landwirtschaft und fossilfreie Stromerzeugung sich nicht ausschlössen, sondern einander ergänzten.

Auch die Telekom hob den doppelten Nutzen des Projekts hervor. Bernd Schulte-Sprenger, Geschäftsführer von PASM, sagte, der Vertrag mit Vattenfall verbinde ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Stabilität. Die Stromlieferung aus Tützpatz trage zur Kostenstabilität bei, steigere die Flächeneffizienz und unterstütze den Konzern Deutsche Telekom AG beim Ziel der Klimaneutralität im eigenen Betrieb.

Große Chance fürs Flächenland

Das Projekt fand zudem politische Unterstützung. Mecklenburg-Vorpommerns Finanz- und Digitalisierungsminister Heiko Geue (SPD) bezeichnete den Agri-PV Park als größtes Vorhaben seiner Art in Deutschland. Aus seiner Sicht zeigt die Anlage, dass Landwirtschaft, Energieproduktion und Klimaschutz erfolgreich miteinander verknüpft werden können. Er sprach von einer „Jahrhundertchance“ für das Bundesland: Durch erneuerbare Energien könnten klimaneutrale Industrien angesiedelt werden, was zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze nach Mecklenburg-Vorpommern bringe.

Mit dem Betrieb in Tützpatz setzt der schwedische Energiekonzern Vattenfall auf den Ausbau von Projekten ohne Fördermittel. Laut Unternehmensangaben soll der Solarpark zeigen, dass Agri-PV ein Modell für künftige Flächennutzung sein kann, bei dem Energiegewinnung und landwirtschaftliche Produktion parallel möglich sind.

Hühnerhaltung und Ackerbau

Der Agri-PV Solarpark Tützpatz besteht aus drei Teilflächen, auf denen künftig sowohl Tierhaltung als auch Ackerbau erfolgen. Auf der Teilfläche Tützpatz 1 wurden die Solarmodule auf klassische Gestellsysteme mit verschiedenen Neigungswinkeln aufgeständert. Dort sollen künftig auf ausgewiesenen Flächen Hühner in mobilen Ställen gehalten werden. In der Planung sind insgesamt sechs mobile Hühnerställe mit jeweils bis zu 2.500 Tieren.

Auf den Teilflächen Tützpatz 2 und Tützpatz 3 soll künftig Ackerbau mit verschiedenen Fruchtfolgen betrieben werden. Hier wurden Trackersysteme als Unterkonstruktion für die Solarmodule errichtet. Die Module sind auf einer Längsachse montiert, auf der sie dann in einer Ost-West-Ausrichtung aus der Horizontalen nach links und nach rechts gekippt werden können. Zudem sind die Abstände zwischen den Modulreihen größer. Bei gekippten Modulen sind die Ackerflächen dann mit Landmaschinen befahrbar und können so bearbeitet werden.

Nato setzt auf Windkraftanlagen in der Ostsee

Quelle: Shutterstock / Paul Biryukov

WINDKRAFT. Der Offshore-Windpark Baltic Power in Polen soll Strom liefern und zugleich als Überwachungsplattform für „NATO“ und Militär dienen.

Die 120 Meter hohen Türme des polnischen Windparks Baltic Power sollen außer zur Stromerzeugung auch zur Erkennung von Drohnen, Spionageschiffen und Kabelsabotage für die Nato dienen. Zwölf Seemeilen von der Stadt Leba entfernt wurden schon die ersten von insgesamt 76 Windkraftanlagen errichtet.

Baltic Power, ein Joint Venture der polnischen Orlen und der kanadischen Northland Power, wird einer der größten Offshore-Windparks Polens. Die Turbinen, worüber einmal rund 1,5 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden sollen, sind aber auch mit Technologien ausgestattet, womit sich die Bewegungen von Schiffen, Flugzeugen und Drohnen verfolgen lassen. In der Regierung sehe man Infrastruktur „heute anders als noch vor einem Jahr“, kommentiert dies Ignacy Niemczycki, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten.

Windkraftanlagen werden mit Ortungssystemen ausgestattet

Baltic Power, weniger als 200 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt, wird mit Radar- und Ortungssystemen ausgestattet, für die das polnische Verteidigungsministerium Bedarf sieht. So können die Turbinen als vorgeschobene Stützpunkte dienen, von denen aus sich das Geschehen Dutzende Kilometer vor der Küste überwachen lässt.

Mittels moderner Radarsysteme können Objekte von der Größe eines Vogels und damit auch kleine Drohnen bis zu einer Entfernung von zehn Kilometern kontinuierlich verfolgt werden. Experten zufolge ist das Bild des Geschehens auf See umso besser, je mehr Windparks sich zu einem Netzwerk verbinden lassen. Je weiter sie außerdem von der Küste entfernt sind, desto effektiver lassen sich potenzielle Bedrohungen erkennen, bevor sie sich dem Land nähern. Allerdings besteht noch Klärungsbedarf, inwieweit etwa die Betreiber von Baltic Power Zugriff auf militärische Daten haben sollten oder wer genau die gesammelten Informationen besitzen und verwalten soll.

In den vergangenen Jahren war die Ostsee immer wieder Schauplatz von Sabotageakten. Deshalb richtet die Nato zunehmend auch spezielle Militäranlagen zum Schutz kritischer Infrastruktur auf See ein. Hierbei spielen Windkraftanlagen eine wichtige neue Rolle. Anders als Ölplattformen, die nur sehr kostspielig zu sichern sind, sind Windkraftanlagen über ein großes Gebiet verteilt, hoch und bereits mit verschiedenen integrierten Sensoren und Navigationssystemen ausgestattet.

Rückschlag für Windkraft-Förderung in Polen und der Slowakei

Unterdessen hat der polnische Präsident Karol Nawrocki sein Veto gegen ein geplantes Gesetz zur Förderung der Windkraft eingelegt, wodurch der Ausbau der Windkraft beschleunigt und der Mindestabstand zwischen neuen Windrädern und Wohngebäuden von 700 auf 500 Meter verkürzt werden sollte. Im Energieministerium ist nun ein neuer Gesetzesentwurf in Arbeit. Auch künftig soll der Ausbau der Windkraft erleichtert werden, allerdings ohne geringere Mindestabstände.

In der Slowakei sind die Vorzeichen für Windkraft derzeit ebenfalls nicht günstig. Denn der Bau von Windparks soll deutlich erschwert werden. Dies sieht ein Regierungsentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung vor, wonach die slowakische Umweltinspektion künftig auch für den Bau von Energieanlagen aus erneuerbaren Quellen zuständig ist.

Windparks können danach nur noch errichtet werden, wenn von einem solchen Bauvorhaben betroffene Kommune verbindlich zustimmen. Auch müssen Genehmigungen beim Slowakischen Stromübertragungsnetz und der Regulierungsbehörde für die Netzindustrie eingeholt werden. Umweltminister Tomas Taraba fand deutliche Wort zur Zielrichtung der Pläne. Er selbst könne sich nicht vorstellen, dass Windparks derartige Genehmigungen erhielten, da das slowakische Übertragungsnetz nicht dafür ausgelegt sei. Die Slowakei setze vielmehr auf Kern- und Wasserkraft.

Trianel errichtet ersten Windpark in Schleswig-Holstein

Quelle: Trianel

WINDKRAFT ONSHORE. Die Bauarbeiten für den Trianel-Windpark Tasdorf sind angelaufen. Es wird der größte Windpark der Erneuerbaren-Gesellschaft.

Seit Ende August 2025 laufen im Landkreis Plön die Bauarbeiten für den Trianel-Windpark Tasdorf. In der Nähe der Gemeinden Tasdorf, Großharrie und Bönebüttel entstehen derzeit die Zuwegungen und ersten Tiefbauarbeiten. Es ist das erste Windkraftprojekt der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) in Schleswig-Holstein und zugleich ihr bislang größter Windpark, teilte die Stadtwerke-Kooperation mit Sitz in Aachen mit.

Geplant sind acht Windenergieanlagen des Typs Nordex N149/5.X mit einem Rotordurchmesser von 149 Metern sowie einer Gesamthöhe von bis zu knapp 200 Metern. Jede Anlage verfügt über eine Leistung von 5,7 MW, zusammen ergibt das 45,6 MW. Der Windpark soll künftig bis zu 110 Millionen kWh Strom pro Jahr liefern – ausreichend für rund 30.000 Haushalte.

Der Standort liegt laut Trianel in einem ausgewiesenen Windvorranggebiet und gilt aufgrund seiner hohen Windhöffigkeit als besonders ertragreich. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2027 vorgesehen. Partner des Projekts sind die ABO Energy AG in Wiesbaden sowie die Schwestergesellschaft Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG.

Der Windstrom wird über ein neu errichtetes Umspannwerk ins Netz eingespeist. „Das Umspannwerk wurde so konzipiert, dass die Anschlusskapazität bei Bedarf durch kleinere Ausbaumaßnahmen erweitert werden kann und weitere Anlagen angeschlossen werden können“, teilte Manuel Horten mit, Projektleiter bei der Trianel.

Mit dem Bau des Windparks Tasdorf erweitert die Trianel Erneuerbare Energien ihr Windkraft-Portfolio auf rund 280 MW installierte Leistung. Das gesamte Erneuerbaren-Portfolio der Gesellschaft umfasst derzeit an die 100 MW PV-Leistung sowie 236 MW Wind-Leistung. Beteiligt an der Gesellschaft sind aktuell 36 Stadtwerke aus Deutschland.

Fraunhofer-Studie legt H2-Strategie für Lingen vor

Quelle: iStock / Frank Harms

WASSERSTOFF. Eine Studie des Fraunhofer ISI zeigt, wie sich Lingen im Emsland als Wasserstoffregion entwickeln könnte. Sie enthält Empfehlungen zu Infrastruktur, Forschung und Netzwerken.

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) hat untersucht, wie sich Lingen im Emsland langfristig im Wasserstoffmarkt positionieren kann. Die Analyse basiert auf Daten und Gesprächen mit Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik. Die Forschenden empfehlen, regionale Strukturen für Wasserstoffprojekte zu schaffen, Abwärme aus der Elektrolyse für die Wärmeversorgung zu nutzen und die Forschung zu Antrieben sowie synthetischen Kraftstoffen auszubauen.

In Lingen (Ems) haben Unternehmen wie RWE und BP in den vergangenen Jahren erste Grundlagen gelegt. Elektrolyseure, Netzanbindungen und das Netzwerk H2-Region Emsland sichern den Marktzugang. Darüber hinaus fördert und bündelt die Stadt die Wasserstoffaktivitäten in der Region, unter anderem über das gemeinsam von Lingen (Ems) und dem Landkreis Emsland geschaffene Netzwerk H2-Region Emsland. Bislang fehlte jedoch eine koordinierte Strategie, um diese Aktivitäten zu bündeln. Die vorgelegte Studie liefert dazu eine Grundlage.

Nutzung von Abwärme und digitale Energiesysteme

Das Fraunhofer ISI verweist auf die Möglichkeit, bei der Elektrolyse entstehende Wärme in Haushalten und Gewerbe einzusetzen. Perspektivisch kann auch die Rückverstromung durch wasserstofffähige Gasturbinen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Am Standort Emsland plant das RWE – Gaskraftwerk Emsland bereits gemeinsam mit Kawasaki den Einsatz solcher Anlagen – insbesondere für Dunkelflauten. RWE arbeitet hierzu mit Kawasaki an Pilotprojekten im Gaskraftwerk Emsland.

|

| Kurzstudie H2 Innovate als PDF (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) |

Parallel soll die Entwicklung digitaler Energiesysteme gestärkt werden. Am Standort Lingen existieren mit dem IT-Campus und dem KI Park bereits Strukturen, die Smart-Grid-Lösungen voranbringen können.

Forschung zu Antrieben und Kraftstoffen

Unternehmen der Region, wie Krone, Bücker & Essing oder BP, beschäftigen sich bereits mit alternativen Antrieben und synthetischen Kraftstoffen. Die Studie empfiehlt, diese Kompetenzen gezielt mit Hochschulkooperationen zu verknüpfen. Am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück könnten zusätzliche Studiengänge, Labore und Professuren entstehen, um die regionale Forschungslandschaft auszubauen. Damit soll ein regionaler Innovationsschwerpunkt entstehen, der sowohl Grundlagen- als auch Anwendungsforschung abdeckt und neue Kooperationen ermöglicht.

Neben der Forschung sehen die Autorinnen und Autoren den Aufbau von Unterstützungsstrukturen als entscheidend. Vorgeschlagen wird ein Testzentrum („H2Factory Lingen“), in dem Unternehmen ihre Technologien praktisch erproben können. Ergänzend sollen regionale Netzwerke verstärkt auf Wasserstoff ausgerichtet werden, etwa durch Austauschformate für Unternehmen.

Auch für Start-ups enthält die Studie Empfehlungen. Ein Accelerator-Programm mit Inkubatoren und Co-Working-Angeboten könnte Gründungen im Wasserstoffbereich fördern. Damit würden neue Akteure frühzeitig in die regionale Wertschöpfung integriert.

Oberbürgermeister Dieter Krone bezeichnet die Ergebnisse als „Grundlage für die Weiterentwicklung des Standorts“. Ziel sei es, Fachkräfte zu binden, Investitionen anzuziehen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Mit der Studie „H2 Innovate“ liege nun ein Fahrplan vor, den die Stadtverwaltung in Kooperation mit Wirtschaft und Wissenschaft nutzen wolle.

Die Studie „H2Innovate: Strategien für die lokale Verankerung von Wasserstoffanwendungen“ steht auf der Seite des Fraunhofer ISI zu Verfügung

Quelle: Davina Spohn

Stromnetz Berlin setzt Reparaturen fort

STROMNETZ. Nach dem Brandanschlag auf Strommasten in Berlin-Johannisthal läuft die Kabelreparatur. Die noch betroffenen 20.000 Haushalte will Stromnetz Berlin bis zum 11. September versorgen.

Im Berliner Südosten sind nach dem großflächigen Stromausfall vom 9. September noch rund 20.000 Haushalte und Gewerbebetriebe ohne Elektrizität. Der Netzbetreiber Stromnetz Berlin teilte am Morgen des 10. September mit, dass die Versorgung voraussichtlich bis zum 11. September vollständig wiederhergestellt werden könne. Ursache des Ausfalls ist ein mutmaßlicher Brandanschlag auf zwei Strommasten in Berlin-Johannisthal, der zunächst für 50.000 Abnehmer den Strom lahm legte (wir berichteten).

Nach Angaben von Stromnetz Berlin sind die betroffenen Leitungen durch das Feuer stark beschädigt und derzeit nicht nutzbar. Um die Versorgung wieder aufzubauen, verbindet das Unternehmen mehrere Kabel vor Ort neu. Dafür wurden in der Nacht Baugruben geöffnet und armdicke Kabel mit Muffen verbunden. Diese Kupplungen sind mehr als zwei Meter groß und müssen unter besonderen Bedingungen montiert werden. Der Vorgang sei technisch sehr komplex und dauere etliche Stunden, so das Unternehmen.

Durch Umleitungen und Zwischenlösungen konnten in den letzten 24 Stunden bereits zahlreiche Kunden wieder ans Netz gebracht werden. Um die Netzstabilität zu sichern, bittet Stromnetz Berlin jene Haushalte, die bereits wieder versorgt sind, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. So könnten weitere Anschlüsse schneller folgen.

Notfallhilfe der Feuerwehr

Die Berliner Feuerwehr meldete in der Nacht keine größeren Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Ausfall. Allerdings ist die Notrufnummer 112 weiterhin eingeschränkt erreichbar. Deshalb bleiben 15 zusätzliche Notruf-Annahmestellen im Gebiet besetzt. Auch vier Katastrophenschutz-Leuchttürme, an denen Anwohnerinnen und Anwohner Handys laden, erste Hilfe oder Informationen erhalten können, sind weiterhin in Betrieb. Mehrere Schulen im Südosten Berlins bleiben nach Angaben der Behörden am 10. September geschlossen.

Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Brandanschlag aus. Das Landeskriminalamt prüft ein Bekennerschreiben, das auf der linksradikalen Internetplattform „Indymedia“ veröffentlicht wurde. Es gelte als authentisch, hieß es aus Polizeikreisen. Martin Matz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, erklärte im RBB-Inforadio, dass die Tat Spezialwissen erfordert habe. Dies weise auf mögliche Insiderkenntnisse hin. In den vergangenen Jahren habe es eine Reihe ähnlicher Anschläge auf kritische Infrastruktur in Berlin gegeben.

Mehr Schutz für kritische Infrastruktur

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verurteilte den Angriff scharf. Der Stromausfall im Südosten sei die Folge eines gefährlichen Anschlags, der sich direkt gegen die Berliner Bevölkerung richte. „Mit diesem Angriff auf unsere Strominfrastruktur wurden bewusst Menschenleben und die Sicherheit unserer Stadt gefährdet“, erklärte Wegner. Er betonte zugleich sein Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Berlin lasse sich nicht einschüchtern.

Kritik kam auch aus den Reihen der Grünen. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion, Gollaleh Ahmadi, sprach von einem „Alarmsignal“. Die Hauptstadt sei nicht ausreichend auf Angriffe gegen die kritische Infrastruktur vorbereitet. Berlin brauche eine umfassende Sicherheitsstrategie mit klaren Zuständigkeiten, abgestimmten Notfallplänen und Investitionen in Schutzmechanismen, so Ahmadi. Der Stromausfall zeigt, wie abhängig die Versorgung von einzelnen Netzkomponenten ist.

EWE nimmt in Erkner Heizhaus in Betrieb

Teil des neuen Heizsystems: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt Außenluft. Quelle: Nadine Auras

KWK. In Erkner ist ein neues Wärmeerzeugungssystem in Betrieb gegangen. Großwärmepumpen und ein Biomethan-BHKW speisen nun mehr als 50 Prozent erneuerbare Wärme ins Wärmenetz.

Die EWE-Tochter TEWE hat das neue Wärmeerzeugungssystem im Heizhaus Erkner Mitte in Betrieb genommen, teilte der Energieversorger am 9. September mit. Nach nur etwas mehr als einem Jahr Bauzeit liefert die Kombination aus Großwärmepumpen und Biomethan-Blockheizkraftwerk klimaneutrale Fernwärme für die Kleinstadt Erkner (Landkreis Oder-Spree in Brandenburg).

„Mit der nun vollständig in Betrieb genommenen Anlagentechnik setzen wir unser Ziel in die Tat um, die Fernwärmeversorgung in Erkner effizienter, klimafreundlicher und zukunftssicher zu gestalten“, erklärt Andreas Saadhoff, TEWE-Geschäftsführer.

Bislang betrieb die EWE-Tochergesellschaft TEWE in Erkner drei mit Erdgas betriebene Heizkraftwerke und ein dreigeteiltes Fernwärmenetz. Diese wurden in den vergangenen Monaten teilweise modernisiert und umgebaut. Durch den Umbau des ersten Heizhauses beträgt der Anteil erneuerbarer Energien im angeschlossenen Wärmenetz jetzt mehr als 50 Prozent. Das liegt zum einen an dem Brennstoff Biomethan für das BHKW und zum anderen an den installierten Wärmepumpen. Bislang wurde die Wärme im Heizhaus Mitte ausschließlich mit Erdgas-Kesseln erzeugt.

Zu den größten Kunden zählen die Stadt Erkner selbst, ein Bildungszentrum sowie die städtische Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE), der größte Vermieter in der 12.000-Einwohner-Stadt. Auch ein Einfamilienhaus, die evangelische Kita am Kirchturm, ein Kino, Turnhallen sowie ein Ärztehaus sind bereits angeschlossen. Aktuell wird nach Auskunft von EWE zudem eine Seniorenresidenz neu integriert.

Technik für maximale Effizienz

Das Biomethan-BHKW erzeugt mit 360 kW elektrischer und 400 kW thermischer Leistung gleichzeitig Strom und Wärme. Der vor Ort erzeugte Grünstrom treibt das Wärmepumpensystem mit 530 kW Leistung an. Die Wärmepumpentechnik kombiniert eine Luft-Wasser- und eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, beide betrieben mit natürlichen Kältemitteln, teilte EWE dazu weiter mit.

Damit lässt sich Heizwasser bis auf 80 Grad Celsius erhitzen – versorgt aus Umweltwärme und einem Wärmespeicher. Die erwartete Jahresarbeitszahl (COP) liegt bei rund 3 bis 4. Die Wärmepumpen werden mit Strom aus dem eigenen BHKW betrieben – das entlastet das Stromnetz. Im Winter unterstützt ein bestehender Erdgaskessel die Versorgung.

Ein Modell für die Wärmewende

Rund 2,5 Millionen Euro hat TEWE in die neue Anlage investiert, davon rund 600.000 Euro aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Die Planung und Baubegleitung übernahm EWE als Gesellschafter der TEWE.

„Erkner zeigt, wie die Wärmewende in der Fläche gelingen kann – technologieoffen, effizient und mit starken lokalen Partnern“, so Andreas Saadhoff. Auch die beiden weiteren Energiezentralen in Erkner (Buchhorst und Flakensee), die noch mit Erdgas arbeiten, sollen schrittweise auf klimafreundliche Technik umgestellt werden. Konkrete Konzepte werden derzeit erarbeitet.

Stadtwerke Magdeburg übernehmen Anteile an Energiedienstleister

Quelle: Shutterstock / Rido

BETEILIGUNG. Private Gesellschafter der Energie Mess- und Servicedienste GmbH haben ihre Anteile an das lokale Energieunternehmen in Magdeburg verkauft.

Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) haben ihren Anteil an der Energie Mess- und Servicedienste GmbH (Enermess) erhöht. Das mehrheitlich kommunale Unternehmen hält nun 85 Prozent an dem Energiedienstleister.

Die privaten Gesellschafter Rolf Knapp und Bernd Hofmann hätten ihre Anteile aus Altersgründen verkauft, heißt es in einer Mitteilung. Der geschäftsführende Gesellschafter Andre Hartke stocke gleichzeitig auf 15 Prozent auf und bleibe Mitgesellschafter

Enermess ist mit mehr als 270 Mitarbeitenden an fünf Standorten bundesweit präsent und ist nach SWM-Angaben „eines der größten Unternehmen für Energiedienstleistungen in Deutschland“. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurück. Als Magdeburger Wasserzähler GmbH gegründet, spezialisierte es sich früh auf das Zähler- und Messwesen.

Einen deutlichen Wachstumsschub brachte die Marktraumumstellung von L- auf H-Gas, die zahlreiche Infrastrukturprojekte nach sich zog. Heute bietet Enermess ein breites Spektrum an Leistungen – von Zählerservice und Rohrnetzprüfungen bis hin zu Servicecenter-Dienstleistungen – und deckt dabei die Sparten Gas, Wasser, Wärme und Strom ab.

Nach Angaben der SWM steht die Transaktion im Zeichen der langfristigen Sicherung und des Ausbaus von Enermess. „Die Übernahme weiterer Anteile ist für uns eine Investition in die Zukunft“, erklärte Thomas Pietsch, Sprecher der Geschäftsführung der SWM. Man wolle nicht nur die bestehenden Geschäftsfelder stabilisieren, sondern auch zusätzliche Dienstleistungen im Unternehmensverbund entwickeln.

Mit der neuen Eigentümerstruktur soll die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortgeführt werden, heißt es aus Magdeburg.

Rheinenergie versorgt Logistikstandort von Levi Strauss

Das europäischen Distributionszentrums für Levi Strauss in Dorsten. Quelle: Delta Development Germany

CONTRACTING. Rheinenergie hat den Betrieb der Energiezentrale des Logistikstandorts von Levi Strauss im nordrhein-westfälischen Dorsten übernommen. Der Contractingvertrag läuft 20 Jahre.

Die „RheinEnergie – next energy solutions“ hat via Energie-Contracting für zwanzig Jahre den Betrieb sowie die Wartung der Energiezentrale des The Levi Strauss & Co. European Distribution Center in Dorsten übernommen, teilte Rheinenergie am 10. September mit. Die Anlage versorgt die rund 70.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie mit Wärme und Kälte über ein geothermisches System mit mehr als 50 Erdwärmesonden. Ergänzt wird das Konzept durch eine Photovoltaikanlage sowie Batteriespeicher.

„Mit der Rheinenergie haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der den reibungslosen und effizienten Betrieb der Anlage langfristig sicherstellt. Für uns ist das ein wichtiger Baustein, der zu einem zukunftsfähigen Gebäude gehört“, sagt Edwin Meijerink, CEO bei Delta Development Germany. Rheinenergie-Vorstand Stephan Segbers verwies auf die Ausrichtung des Unternehmens auf energieeffiziente Lösungen in Zusammenarbeit mit Industrie- und Gewerbekunden.

In dem Geschäftsbereich „next energy Solutions“ setzt der Kölner Energieversorger Energiekonzepte für Kunden aus Industrie, Gewerbe und Immobilienwirtschaft um – von Einzelleistungen bis zu hochkomplexen Verbundlösungen. Im Zentrum stehen laut Rheinenergie langfristige Partnerschaften mit Unternehmen, sowohl in der rheinischen Region als auch deutschlandweit.

Das Distributionszentrum gilt in der Branche als Referenzprojekt. Neben der Energieversorgung orientiert sich auch die Gestaltung der Arbeitsplätze am WELL-Standard. Der WELL-Standard (WELL Building Standard) ist ein Zertifizierungssystem für Gebäude, das den Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer legt. Er wird vom International WELL Building Institute (IWBI) vergeben. Architektur und Baukonzept sollen Maßstäbe für künftige Logistikimmobilien setzen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

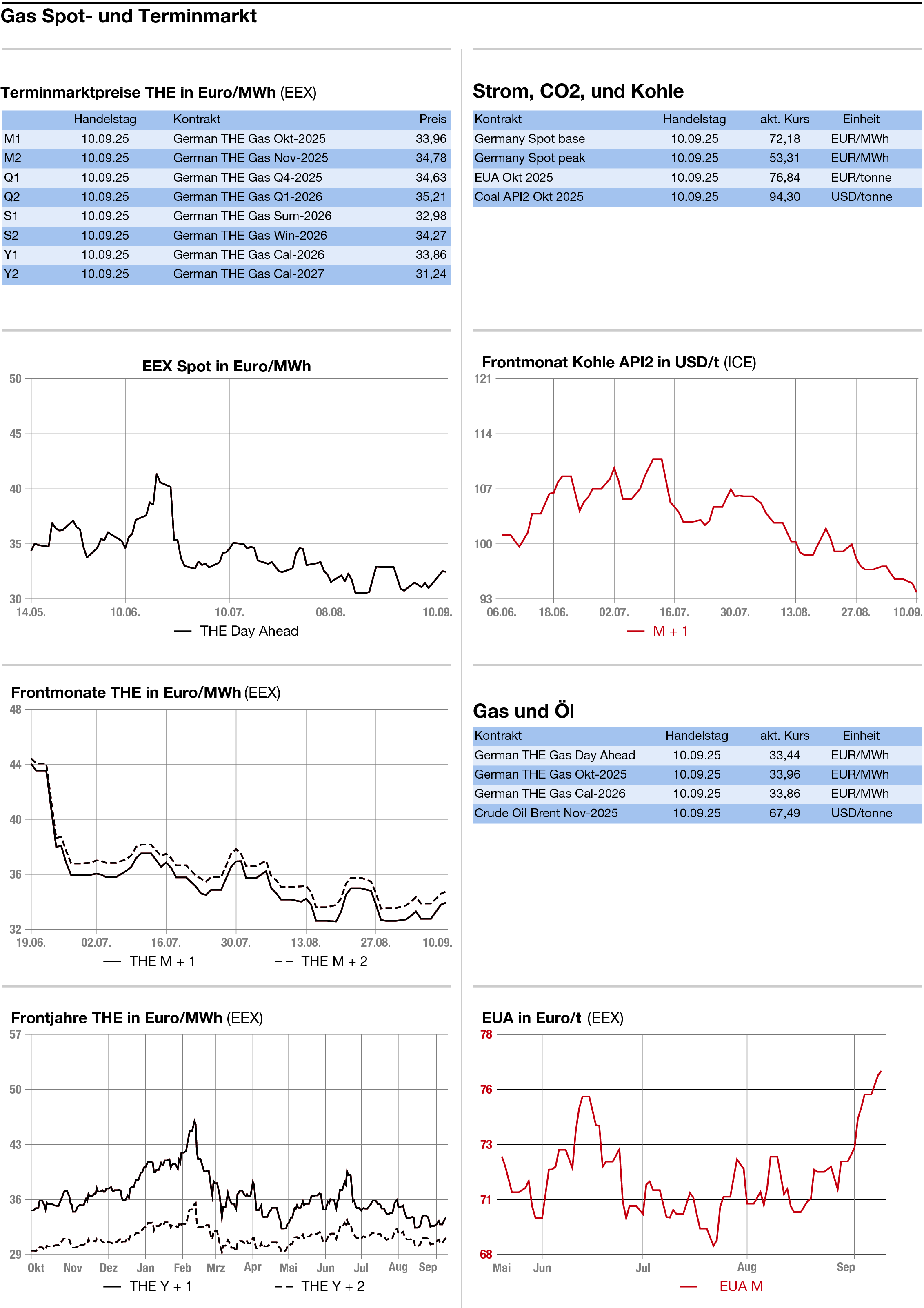

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiekomplex überwiegend im Plus

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

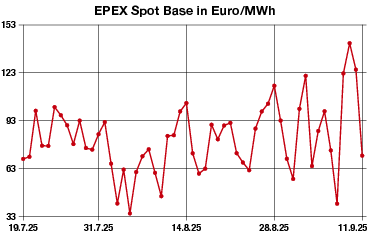

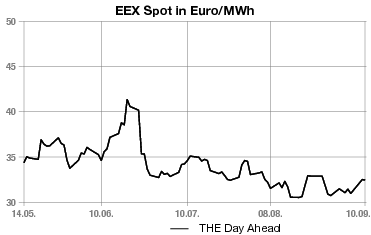

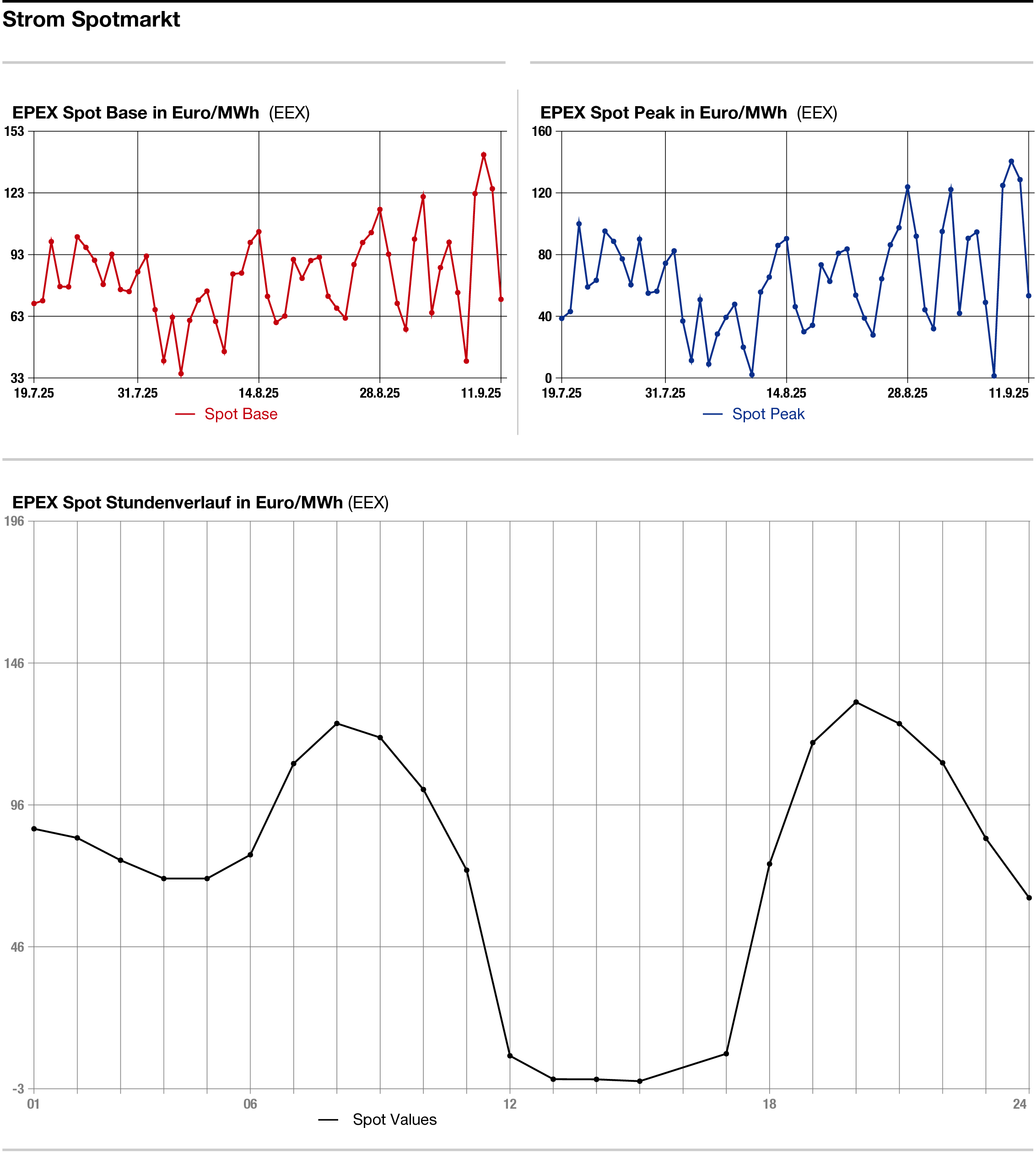

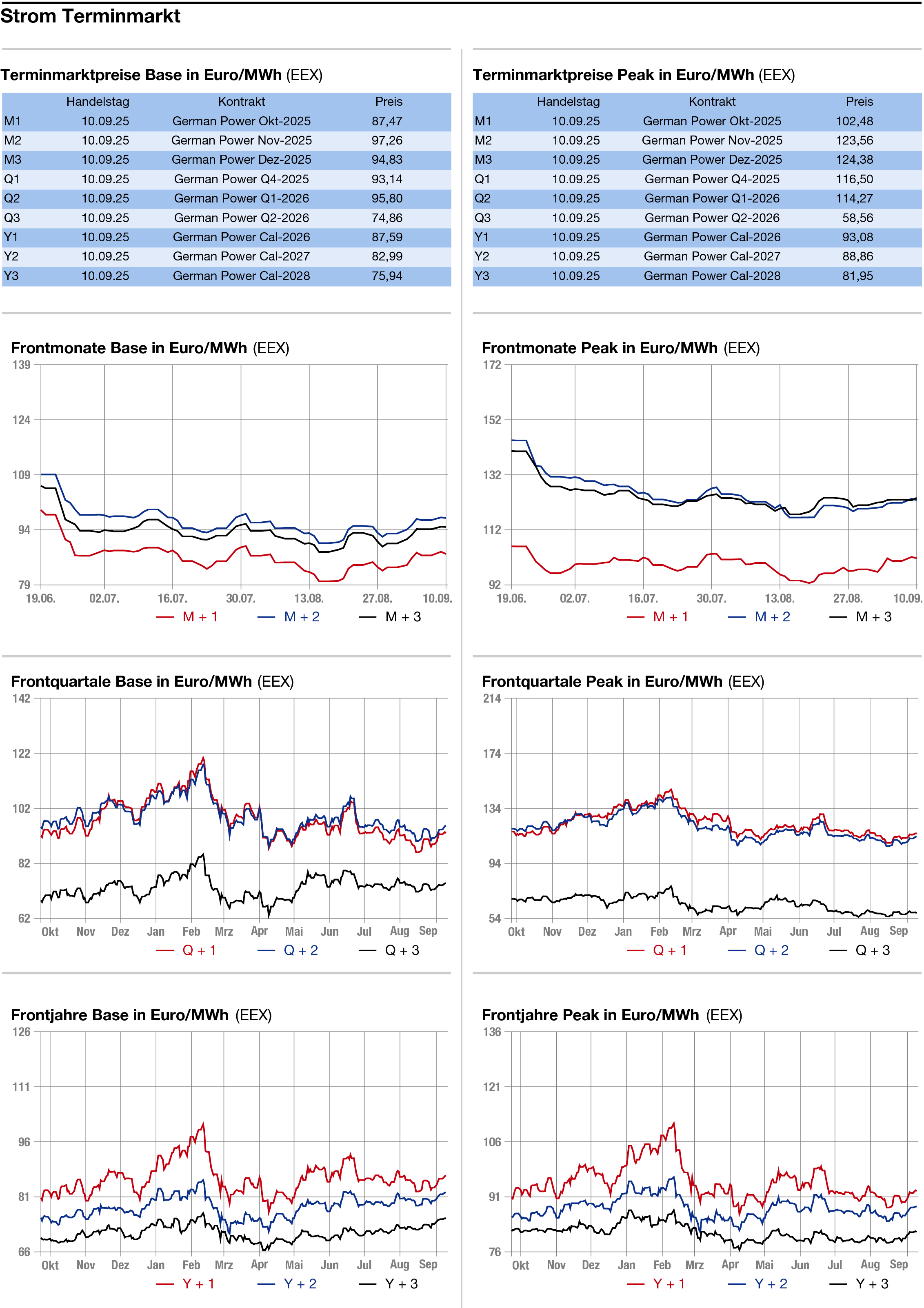

Überwiegend fester hat sich der Energiekomplex zur Wochenmitte präsentiert. Während die deutschen OTC-Strompreise entlang der Kurve etwas zulegten, gaben die Day-Ahead-Notierungen kräftig nach, belastet von der Aussicht auf eine deutlich höhere Erneuerbaren-Einspeisung. Auch das Frontjahr stand unter Druck. Am CO2-Markt sorgten fehlende neue Impulse für eine Seitwärtsbewegung, leichte Unterstützung brachte die ausfallende polnische Auktion. Erdgas verteuerte sich dagegen, getrieben von geopolitischen Spannungen nach einem israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar und Überlegungen der EU zu neuen Sanktionen gegen Russland.

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead verlor hingegen im Base 54 auf 72,25 Euro/MWh und im Peak 75,50 auf 53,50 Euro/MWh. An der Börse wurde der Donnerstag mit 72,18 Euro im Base und 53,31 Euro im Peak bewertet.

Grund für den Preisrückgang war die Prognose für die Erneuerbaren-Einspeisung, die am Donnerstag mehr als doppelt so hoch ausfallen soll als noch am Mittwoch. Für den Freitag wird dann ein weiterer Anstieg der Einspeisemenge in Aussicht gestellt. Auch über das Wochenende und zum Start in die neue Arbeitswoche werden anhaltend hohe Werte prognostiziert. Das US-Wettermodell stimmt damit überein und sieht bis etwa 20. September überdurchschnittliche Windstrommengen. Die Temperaturen dürften in etwa bis zu diesem Zeitpunkt unterdurchschnittlich ausfallen.

Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag um 0,60 auf 87,44 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Mit kleinem Plus hat sich der CO2-Markt zur Wochenmitte präsentiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 14 Uhr 0,05 auf 76,95 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,20 Euro, das Tief bei 76,25 Euro.

Der CO2-Markt zeigte sich am Mittwoch ohne neue Impulse, nachdem es zuletzt teils kräftig aufwärts gegangen war und am Dienstag Gewinnmitnahmen für Abgaben gesorgt hatten. Etwas Unterstützung dürfte die fehlende vierzehntägliche polnische Auktion mit sich gebracht haben.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Mittwoch gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14 Uhr 0,295 auf 33,270 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,320 auf 33,570 Euro nach oben.

Die Preise wurden getrieben von geopolitischen Risiken nach einem israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar. Der TTF-Frontmonat lag am Mittwoch auf Wochensicht zwischenzeitlich über 3 Prozent im Plus. „Auch wenn Katar einen Großteil seines LNG nach Asien liefert, bleibt es ein bedeutender Lieferant für Europa“, betonen Analysten von ANZ. „Jegliche Störung könnte die globalen Preise beeinflussen, insbesondere da die Heizsaison in Europa nur noch wenige Wochen entfernt ist.“ Parallel dazu erwägt die EU laut Medienberichten neue Sanktionen gegen russische Banken und Energieunternehmen, um den Druck auf Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg zu erhöhen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: