12. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

INSIDE EU ENERGIE: Von der Leyen hält an Klimazielen fest

KLIMASCHUTZ: Unternehmen fordern Hilfe für CCS-Pfade

WASSERSTOFF: Die ersten Kilometer H2-Leitung in Bayern genehmigt

ÖSTERREICH: Stromnetzfinanzierung: Politik soll handeln

HANDEL & MARKT

ELEKTROFAHRZEUGE: Batteriespeicher füttert Hamburger Schnellladesäule

WASSERSTOFF: THG-Quotenservice für Betreiber von Wasserstofftankstellen

PHOTOVOLTAIK: Koblenzer Schulen bekommen was aufs Dach

SMART CITY: Hannover schafft gewaltigen Sprung

STATISTIK DES TAGES: Ziele des deutschen Ausbaus von Onshore-Windenergie bis 2030

TECHNIK

NETZE: Pilotprojekt von Green Flexibility und LEW Verteilnetz startet

NIEDERSACHSEN: Erstes Tiefengeothermie-Projekt in Niedersachsen startet

WASSERSTOFF: Zittauer Versuchsanlage nutzt Abwärme der Elektrolyse

STROMNETZ: Phasenschieber im innerdeutschen Netz

UNTERNEHMEN

WÄRMENETZ: Wärmepreis-Jojo bei der EVO und EVD

STADTWERKE: Power-to-Heat-Anlage in Erfurt geht ans Netz

STROMNETZ: Bidirektionales Laden mit BMW

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex im Minus

TOP-THEMA

Kritik an Cybersicherheitsplänen für kritische Infrastruktur

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

POLITIK.

Der Bundestag diskutiert den Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-NIS-2-Richtlinie und das „KRITIS“-Gesetz. Energieverbände sehen darin Risiken für Versorgungssicherheit und Netzausbau.

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-NIS-2-Richtlinie wurde am 11. September im Bundestag in erster Lesung behandelt. Mit dem NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG) soll die Widerstandsfähigkeit von Staat und Wirtschaft gegen Cyberangriffe erhöht werden. Laut Regierungsangaben sollen damit strengere Sicherheitsanforderungen, umfangreiche Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen und schärfere Sanktionen bei Verstößen eingeführt werden. Ziel sei ein „hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau“ in der Europäischen Union.

Der Entwurf sieht vor, den bestehenden Ordnungsrahmen aus IT-Sicherheitsgesetz und IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auf weitere Unternehmen auszuweiten und neue Einrichtungskategorien einzuführen. Zudem soll ein dreistufiges Meldesystem für Sicherheitsvorfälle etabliert werden. Für die Bundesverwaltung plant die Regierung die Einrichtung eines zentralen Koordinators für Informationssicherheit (CISO Bund). Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll zusätzliche Befugnisse bei Aufsichtsmaßnahmen erhalten.

Finanziell rechnet die Bundesregierung mit erheblichen Kosten. Für die Bundesverwaltung entstehen laut Entwurf einmalige Ausgaben von rund 59 Millionen Euro und bis 2029 jährliche Kosten von durchschnittlich 212 Millionen Euro. Unternehmen sollen durch die neuen Vorgaben einmalig mit 2,2 Milliarden Euro und dauerhaft mit etwa 2,3 Milliarden Euro pro Jahr belastet werden.

Kritik aus der Wirtschaft

Parallel steht das Kritis-Dachgesetz im Parlament zur Diskussion. Es soll bundesweit einheitliche Regeln für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen schaffen, die in zehn Sektoren wie Energie, Transport, Gesundheit oder Informationstechnik definiert sind. Nur große Einrichtungen, die mehr als 500.000 Menschen versorgen, fallen unter die neuen Vorgaben. Betreiber sollen verpflichtet werden, angemessene Schutzmaßnahmen umzusetzen, Risikoanalysen zu erstellen und Störfälle zu melden. Bei Verstößen sind Bußgelder vorgesehen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, mit dem Kritis-Dachgesetz solle Deutschland widerstandsfähiger gegen Krisen und Angriffe werden. Der jüngste Brandanschlag auf ein Stromkabel in Berlin, der zu einem großflächigen Stromausfall führte, habe die Bedeutung von Schutzmaßnahmen verdeutlicht.

Die Energiebranche reagierte kritisch auf die geplanten Regelungen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) fordern in einem gemeinsamen Positionspapier eine Überarbeitung von § 41 des geplanten Gesetzes. Die vorgesehene Pflicht zur Anzeige jeder kritischen Komponente beim Innenministerium sei unpraktikabel und führe zu „hunderttausenden Verwaltungsakten ohne Sicherheitsgewinn“, so die Verbände.

Gegenvorschläge der Energieverbände

Stattdessen schlagen sie Blacklists nicht vertrauenswürdiger oder Whitelists vertrauenswürdiger Hersteller vor. Zudem warnen BDEW und VKU vor einem rückwirkenden Verbot bereits eingesetzter Komponenten. Dies könne Investitionen entwerten und Projekte verzögern. Auch ein nationaler Alleingang ohne Abstimmung auf EU-Ebene sei problematisch, da er Wettbewerbsverzerrungen und steigende Energiepreise nach sich ziehen könnte.

„Wir teilen das Ziel, Cybersicherheit zu stärken, aber die aktuellen Verfahren führen zu Rechtsunsicherheit, zusätzlichen Kosten und Engpässen in den Lieferketten“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU, betonte, kommunale Energieversorger benötigten praktikable Lösungen mit Bestandsschutz und europäischer Harmonisierung. „Nur so lässt sich Sicherheit mit Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit in Einklang bringen“, erklärte er.

Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht Handlungsbedarf. „Cybersicherheit ist nationale Sicherheit: Ein Angriff auf das Energiesystem könnte nicht nur einzelne Anlagen, sondern ganze Netzbereiche destabilisieren“, sagte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Der Verband fordert eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes, aber zugleich klare Regeln für digitale Zugriffe durch Dritte.

Das gemeinsame KRITIS-Positionspapier von VKU und BDEW steht im Internet bereit.

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

Von der Leyen hält an Klimazielen fest

INSIDE EU ENERGIE. Die Kommissionspräsidentin hat neue Initiativen zum Netzausbau und zur Dekarbonisierung der europäischen Industrie angekündigt.

Ursula von der Leyen hat im Europäischen Parlament nicht mehr viele Freunde. In ihrer jährlichen Rede zum Zustand der Union musste sie ihre Worte sorgfältig wählen. Das galt auch für die Energie- und Klimapolitik. Der Klimapakt (Green Deal) stand am 10. September in Straßburg zwar nicht mehr im Mittelpunkt der Debatte, an „unseren Zielen für Klima- und Umweltschutz“ will die Kommissionspräsidentin aber festhalten.

Die Kommission sei entschlossen, die sauberen Technologien in Europa zu halten, sagte sie weiter: „Europas Sektor für saubere Technologien muss in Europa bleiben – dafür müssen wir dringend handeln.“ Das wichtigste Instrument dafür seien Leitmärkte für grüne Produkte, „um einen positiven Kreislauf in Gang zu setzen, bei dem Angebot und Nachfrage steigen und die Preise sinken.“

Als finanzielle Starthilfe dafür stellte sie allerdings nur ein „Batterie-Booster-Paket“ in Aussicht. Dafür sollen 1,8 Milliarden Euro bereitgestellt werden. In den Richtlinien für die Vergabe öffentlicher Aufträge werde das Kriterium „Made in Europe“ künftig eine größere Rolle spielen. Auf das freie Spiel der Marktkräfte möchte man sich in Brüssel lieber nicht mehr verlassen. Selbst ihre eigenen Parteifreunde fanden das nicht überzeugend: Ein paar Versprechen zu Batterien seien noch kein Masterplan, sagte die Europaabgeordnete Angelika Niebler (CSU).

Europa will Industrie besser schützen

Europa müsse seine Industrie schützen und neue Anreize für die Dekarbonisierung schaffen, sagte von der Leyen weiter. Das Europäische Parlament leistete dazu wenig später einen Beitrag und verabschiedete mit großer Mehrheit die Vereinfachung der Vorschriften zum Klimazoll, genannt CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanisme). Mit dem CBAM werden Einfuhren aus Ländern belegt, die nach Ansicht der Kommission weniger Klimaschutz betreiben als die Europäer. Die Importeuer müssen deswegen eine Abgabe auf die bei der Produktion entstandenen CO2-Emissionen bezahlen. Durch die jetzt beschlossene Änderung würden 90 Prozent der Importeure vom CBAM verschont, versichert die Kommission, aber 99 Prozent der importierten CO2-Emissionen erfasst. Gleichzeitig wird in Brüssel an einer Ausweitung des Klimazolls auch auf verarbeitete Produkte gearbeitet.

Die Kommissionspräsidentin reagierte auch auf den Bericht der europäischen Regulierungsbehörde „ACER“ von vergangener Woche (wir berichteten), nach dem der Energiebinnenmarkt durch Engpässe in den Leitungsnetzen behindert wird. Die Kommission werde ein neues „Netzpaket“ vorschlagen, um die Genehmigung von Investitionen in die Netze weiter zu beschleunigen. „Netzautobahnen“ sollen den Transport von Strom, Gas und Wasserstoff auch über größere Entfernungen erleichtern.

Vordringlich sollen acht Engpässe in den Verbundnetzen beseitigt werden: Stromtrassen zwischen Spanien und Frankreich, die Anbindung des Stromnetzes von Zypern an den Kontinent, die Verbesserung der Verbindungen zwischen den baltischen Staaten und dem Rest der EU, der Ausbau der Nordsee zu einem „Interconnector hub“, Wasserstoff-Pipelines zwischen der Nordsee und dem Mittelmeerraum sowie in den Südwesten der Union. Außerdem sollen die Länder im Südwesten besser an das Strom- und Gasnetz der EU angebunden werden.

Kommissionspräsidentin setzt auch auf Kernkraft

Die Kommissionspräsidentin sieht darin auch einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Energiepreise und zur „Energiesouveränität“ der Europäischen Union. Die Energiepreise seien eine große Belastung für die Bürger der EU und die Unternehmen. Eine Ursache für die strukturell hohen Energiekosten ist nach ihrer Ansicht die Abhängigkeit von fossiler, russischer Energie. Mit „sauberer Energie aus heimischen Quellen“ könne man deswegen die Preise senken, sagt die Kommissionspräsidentin und ergreift dabei auch Partei für die Kernenergie: „Wir müssen selbst mehr erneuerbare Energie erzeugen – mit Kernenergie für die Grundlast.“

Unterstützung bekam sie dafür von den Richtern der EU in Luxemburg. Die Kernkraft leiste ebenso wie Gaskraftwerke als Übergangstechnologie einen Beitrag zum Klimaschutz, entschied das Gericht. Beide dürfen deswegen im Rahmen der Taxonomieverordnung genauso wie die erneuerbaren Energien als „nachhaltig“ gelten. Schließlich seien sie allemal klimaschonender als Kohlekraftwerke.

Dagegen hat der Gerichtshof die Genehmigung der Beihilfen für das ungarische Atomkraftwerk Paks II durch die Kommission kassiert − allerdings nicht, weil es sich um Beihilfen für die Atomkraft handelt, sondern weil Ungarn den Auftrag nicht europaweit ausgeschrieben, sondern „freihändig“ an den russischen Staatskonzern Rosatom vergeben hat. Die Kommission hätte nicht nur prüfen müssen, ob die Beihilfen, die der ungarische Staat für den Bau des AKW bereitstellt, den Beihilferegeln der EU entsprechen. Sie hätte auch prüfen müssen, „ob die Direktvergabe des Auftrags [...] mit den Unionsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge vereinbar ist“.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Unternehmen fordern Hilfe für CCS-Pfade

Quelle: Shutterstock / Thanadon88

KLIMASCHUTZ. Im Webinar der Deutschen Carbon Management Initiative diskutierten BASF, Yara und GMVA Niederrhein über CCS und CCU. Umweltverbände kritisieren parallel die Gesetzespläne im Bundestag.

Rasmus Portmann, Projektleiter bei der Deutschen Carbon Management Initiative (DCMI), moderierte am 11. September ein Webinar, bei dem drei Unternehmen ihre Ansätze zum Umgang mit Kohlendioxid-Emissionen vorstellten. Vertreter von BASF, Yara International und der Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA) Niederrhein erläuterten ihre Strategien zu Carbon Capture and Storage (CCS). Dabei wird das Treibhausgas CO2 nicht ausgestoßen, sondern aufgefangen und dauerhaft eingelagert.

BASF setzt auf mehrere Technologiepfade

Sandra Arndt, Senior Manager Energy & Climate Policy bei BASF in Ludwigshafen, erklärte, dass der Chemiekonzern bis 2050 klimaneutral werden wolle. Ausgangspunkt sei das Jahr 1990 mit 40,1 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Bis 2018 habe BASF diese auf 21,9 Millionen Tonnen nahezu halbiert. Am Standort Ludwigshafen prüfe das Unternehmen verschiedene Optionen: Umstellung auf erneuerbare Energien, Einsatz von Geothermie und Wärmepumpen, verstärktes Recycling, Bio-Rohstoffe, Direktelektrifizierung sowie emissionsarmer Wasserstoff.

Auch CCS sei eine Möglichkeit. Die Entscheidung hänge laut Arndt von Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Kundenanforderungen, Zugang zu Infrastruktur und technologischem Reifegrad ab. BASF sieht allein in der Petrochemie und in Abfall-Verbrennungsanlagen am Standort Ludwigshafen ein Potenzial von jeweils bis zu einer Million Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Dafür sei es erforderlich, CO2-Nutzung oder Einlagerung (CCU/CCS) gesetzlich für alle Anwendungen zu ermöglichen, forderte Arndt.

|

| Kostenvergleich der CO2-Vermeidung am Dampfcracker bei BASF. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle BASF |

Weitere Einsparmöglichkeiten von CO2 bestünden bei der Strom- und Dampfproduktion. Der Steamcracker müsse als Kern der Verbundproduktion erhalten bleiben. Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, müssten die hohen Investitionskosten einer Umrüstung aufgefangen werden. Laut Arndt zählten dazu staatliche Unterstützung für die Infrastruktur, der Aufbau von CO2-Speichermärkten und die Ratifizierung des London-Protokolls.

Düngemittelhersteller setzt auf CO2-Verpressung

Michael Schlaug, Vizepräsident für die Niederlande beim Düngemittelhersteller Yara International, berichtete über ein Projekt am Standort Sluiskil in den Niederlanden. Dort soll die Kapazität zur Verflüssigung von CO2 aus drei Ammoniak-Anlagen erweitert werden. Das Investitionsvolumen liege bei rund 200 Millionen Euro. Ziel sei die Abscheidung von rund 800.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Yara habe seine Emissionen seit 1990 bereits um 65 Prozent gesenkt – von 5,3 Millionen auf 1,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Die verbleibenden Restmengen sollen künftig durch CCS gebunden werden. Das sei die wirtschaftlichste Lösung, betonte Schlaug. Ab 2026 werde das CO2 per Schiff ins norwegische Northern-Lights-Projekt transportiert und in einer salinen Aquiferschicht in 2.600 Metern Tiefe dauerhaft gespeichert.

Studie zur Abfallverbrennung in Oberhausen

Kim Philipp Hölzer, Projektleiter Carbon Capture, stellte Untersuchungen zur CO2-Abscheidung an der GMVA Niederrhein in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) vor. Die Anlage verarbeitet jährlich rund 700.000 Tonnen Abfall und speist etwa 340.000 MWh Strom sowie 160.000 MWh Fernwärme aus. Gemeinsam mit Remondis, Everllence (ehemals MAN) und dem Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik (IUTA) untersuchte die GMVA im geförderten Projekt „RoCOOTAB“ Möglichkeiten zur CO2-Minderung. Dies steht für „Roadmap CO2 Thermische Abfallbehandlung“.

Hölzer erklärte, dass eine Rauchgaswäsche zusätzlichen Energie- und Flächenbedarf verursache. Eine vollständige Abscheidung und Nutzung des CO2 sei mit hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden. Ohne staatliche Förderung würden die Abfallgebühren deutlich steigen.

Zudem erschwerten regulatorische Unsicherheiten, wie die Einordnung der thermischen Abfallbehandlung in den Emissionshandel oder komplexe Genehmigungsverfahren die Planung. Auch die künftige Marktentwicklung für die Nutzung von CO2 (CCU) sei unklar, ebenso wie die Verfügbarkeit von günstigem grünem Wasserstoff. Hölzer folgerte, dass die Dekarbonisierung der Abfallverbrennung nur mit ausreichender Förderung realistisch sei.

Kontroverse um die CCS-Novelle

Parallel zum Webinar steht im Bundestag die erste Lesung zur Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (CCS-Gesetz) an. Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), kritisierte die Pläne. Sie erklärte, die Bundesregierung riskiere, Klimaschutz zu untergraben, indem Milliarden aus öffentlichen Mitteln in Gas- und CCS-Infrastrukturen flössen. CO2-Pipelines würden pauschal als im „überragenden öffentlichen Interesse“ eingestuft, Enteignungen erleichtert und Klagerechte eingeschränkt. Nach Ansicht des BUND profitiere vor allem die Gaswirtschaft, während wirksamer Klimaschutz und Beteiligungsrechte geschwächt würden.

Die RoCOOTAB-Studie an der GMVA Niederrhein steht im Internet bereit.

Die ersten Kilometer H2-Leitung in Bayern genehmigt

Quelle: Shutterstock / r.classen

WASSERSTOFF. Die ersten fünf Prozent des 300 Kilometer langen Wasserstoff-Leitungsnetzes in Bayern sind genehmigt. Allenthalben ist von einem Meilenstein die Rede.

Was einmal etwa 300 Kilometer umfassen soll, macht in Kürze den allerersten Schritt. Das Wasserstoff-Leitungsnetz in Bayern nimmt mit einem 15 Kilometer langen Teilstück im Südosten an der Grenze zu Österreich seinen Anfang. Die Regierung des Bezirks Oberbayern sprach die Genehmigung aus.

Das hat nun das Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mitgeteilt. Ressortchef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stuft die Plangenehmigung für den Fernleitungsnetzbetreiber Bayernets als „Meilenstein“ für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur ein. Auch Bayernets-Geschäftsführer Matthias Jenn sieht darin einen „wichtigen Meilenstein“ für die Umsetzung der Transformationspläne für den überregionalen Gas- und Wasserstofftransport.

Das erste Teilstück ist im Wesentlichen eine Umrüstung bestehender Leitungen für den H2-Transport. Die 15 Leitungskilometer in Grenznähe zu Österreich laufen unter dem Namen „HyPipe one“ und sind ein Zwanzigstel des im Endausbau etwa 300 Kilometer umfassenden bayerischen Wasserstoffnetzes. Das wiederum trägt den Titel „HyPipe Bavaria – The Hydrogen Hub“ und will die – auch internationale – Anbindung industrieller Regionen wie dem Chemiedreieck oder Ingolstadt garantieren.

Das komplette Netz soll zu Beginn der 2030er-Jahre fertiggestellt sein. „Je schneller wir eine leistungsfähige Wasserstofftransportinfrastruktur im Freistaat aufbauen, desto besser für unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung“, so Aiwanger laut der Mitteilung. Die nun genehmigte Umrüstung der Leitungen solle laut Minister noch im laufenden Jahr beginnen.

Stromnetzfinanzierung: Politik soll handeln

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Österreichs Verteilnetzbetreiber fordern, die Tarife für die Stromeinspeisung auszuweiten, benötigte Leistung verstärkt zu bepreisen und Rechtssicherheit bei Baukosten zu schaffen.

Dringenden Handlungsbedarf der Politik hinsichtlich der Finanzierung der Stromnetze sieht das Forum Versorgungssicherheit, in dem fünf ostösterreichische Verteilnetzbetreiber kooperieren. Das betonte der Geschäftsführer der Linz Netz, Johannes Zimmerberger, bei einem Hintergrundgespräch am 11. September. Ihm zufolge sind bis 2030 Investitionen von rund 24 Milliarden Euro in die Verstärkung der Übertragungs- sowie Verteilleitungen nötig, bis 2040 etwa 44 Milliarden Euro.

Eines der Probleme: Für Erzeugungsanlagen mit weniger als 5 MW Leistung ist derzeit nur das „Netzzutrittsentgelt“ zu bezahlen, das dem Aufwand für die Herstellung des Netzanschlusses dient. Das sogenannte „Netzbereitstellungsentgelt“ zur Abdeckung der Kosten für das vorgelagerte Netz und dessen Ausbau tragen dagegen ausschließlich die Stromverbraucher. Geplant ist, dies mit dem in parlamentarischer Behandlung befindlichen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) zu ändern.

Die Pikanterie: Der Elekrizitätswirtschaftsverband Oesterreichs Energie, dem die Netzbetreiber sowie deren Muttergesellschaften angehören, spricht sich gegen die Änderung aus. Wie berichtet, befürchtet er Nachteile für die österreichischen Erzeuger im internationalen Wettbewerb und in letzter Konsequenz höhere Stromkosten für die Endkunden.

Darauf angesprochen, teilte Zimmerberger der Redaktion mit, die weitaus meisten Erzeugungsanlagen, die derzeit errichtet werden, hätten eine Leistung von weniger als 5 MW und würden an die Mittel- sowie Niederspannungsebene angeschlossen. Überdies hätten sie aufgrund der von ihren Betreibern meist bezogenen Ökostromförderung keine Anreize für netzdienliches Verhalten. Dem gelte es, über die Verrechnung von Netzbereitstellungsentgelten entgegenzuwirken. Die Kosten würden sich laut Zimmerberger in Grenzen halten: Seinen Erhebungen zufolge hätte ein Vierpersonenhaushalt wie sein eigener mit 3.400 kWh Jahresbedarf sowie einer Wärmepumpe und einer 10-kW-PV-Anlage jährlich mit rund 99 Euro zu rechnen.

Zwecks Netzdienlichkeit wäre aus Sicht der Netzbetreiber überdies zu begrüßen, Photovoltaikanlagen seitens der öffentlichen Hand nur mehr zu fördern, wenn diese mit Batteriespeichern gekoppelt sind, ergänzte Zimmerberger. Dem Vernehmen nach plant die Bundesregierung, mit einer Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) bis Jahresende eine entsprechende Vorgabe einzuführen.

Verstärkte Leistungskomponente gefragt

Ferner wiederholte Zimmerberger bereits bekannte Forderungen der (Verteil-)Netzbetreiber. Darunter ist eine Änderung der Struktur der Netztarife durch Einführung einer verstärkten Leistungskomponente für sämtliche Endkunden. Da die Kunden mittlerweile flächendeckend mit digitalen Strommessgeräten (Smart Metern) ausgestattet sind, wäre es grundsätzlich möglich, die von ihnen benötigte Leistung zu messen und entsprechend zu bepreisen. Dies ist im ElWG vorgesehen. Laut der für die Festlegung der Netztarife zuständigen Regulierungsbehörde E-Control wäre die Einführung der seit 2017 diskutierten neuen Tarifstruktur aufgrund der nötiger Vorlaufzeiten ab 2027 möglich.

Schon mehrfach hatten Zimmerberger und seine Kollegen in der Vergangenheit Rechtssicherheit bei den „Baukostenzuschüssen“ angemahnt. Dabei geht es um einmalige Zahlungen, die den Kunden für bauliche Maßnahmen bei der Errichtung neuer Netzanschlüsse verrechnet werden dürfen. Laut Zimmerberger sind PV-Anlagen von diesen Zuschüssen weitgehend ausgenommen, obwohl durch ihre große Anzahl immer wieder Netzverstärkungen nötig werden. „Wenn für zehn neue PV-Anlagen eine zusätzliche Trafostation errichtet werden muss, entstehen Kosten von rund 150.000 Euro, denen keine Baukostenzuschüsse gegenüberstehen. Wären es stattdessen zehn Haushalte, könnten Zuschüsse in Höhe von 30.000 Euro verrechnet werden“, erläuterte Zimmerberger.

Bürokratie ohne Nutzen

Wünschenswert wäre ihm zufolge auch ein staatlicher Fonds für den Netzausbau. Wenig hält Zimmerberger jedoch davon, diesen Fonds durch Beiträge der Energieversorger zu speisen, wie dies die vormalige Energieministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) vorgeschlagen hatte. Zimmerberger bestätigte der Redaktion, dass damit Geld von den Energievesorgern eingehoben würde, um dieses über den Fonds deren Tochtergesellschaften, den Netzbetreibern, für den Leitungsbau zur Verfügung zu stellen.

Allerdings gehen die Energieversorger, grob gesprochen, ohnehin für die Finanzierung der Leitungen in Vorlage und bekommen ihr Geld über die von den Netzbetreibern eingehobenen Tarife wieder zurück. „Wir als Netzbetreiber werden ja über unsere Mutterkonzerne finanziert. Das würde auch mit dem Fonds so bleiben“, erläuterte Zimmerberger. Käme auch das Geld für den Fonds von den Energiegesellschaften, wie Gewessler wünscht, brächte dies somit nur zusätzliche Bürokratie, aber keinen erkennbaren Nutzen.

Ein Batteriespeicher speist Jets Schnellladesäule in Hamburg. Quelle: Voltfang

Batteriespeicher füttert Hamburger Schnellladesäule

ELEKTROFAHRZEUGE. Stärkere Leitungen für eine Schnellladesäule verlegen – das muss nicht überall sein, finden zwei Mobilitätsunternehmen. Sie bauen stattdessen in die Höhe.

Die Investitionen in die Schnelllade-Infrastruktur sind gemeinhin hoch, besonders für den Bau leistungsstarker Leitungen. Zu hoch, finden Tankstellenbetreiber Jet und das Cleantech-Unternehmen Voltfang. Sie stecken ihr Geld lieber in den Bau eines Batteriespeichers, um die Säule zu versorgen.

In Hamburg haben die Unternehmen mit Omexom Smart Technologies ihr erstes gemeinsames Projekt umgesetzt, das auf einen umfangreichen Netzausbau verzichtet. Stattdessen speist ein neben der Säule platzierter Voltfang-Batteriespeicher mit einem Fassungsvermögen von 360 kWh die Energie ein. Selbst beziehe der Stromspeicher seinen Strom über einen vorhandenen 80-kW-Netzanschluss, heißt es in einer Mitteilung von Voltfang.

Zu den weiteren Eigenschaften des Speichers zählt einmal der dynamische Ausgleich von Lastspitzen zur Vermeidung von Netzüberlastung. Außerdem dienen ein Energiemanagementsystem und eine regelbare Unterverteilung von Omexom dazu, das Netz stabil zu belasten und 300 kW Ladeleistung für die beiden Ladepunkte der Säule zur Verfügung zu stellen.

Für Voltfang-CEO David Oudsandji steht das Hamburger Beispiel für eine kostengünstigere „Transformation von klassischen Tankstellen hin zu klimafreundlichen Lade-Hubs“. Sein Vorstandskollege Afshin Doostdar sieht die „Balance zwischen Netzstabilität, maximaler Ladeleistung und Wirtschaftlichkeit“ gewahrt. Die Idee eigne sich auch für Standorte mit schwacher Netzinfrastruktur. Schnelles Laden sei möglich, weil die Speicher die Netzleistung unterstützen und Stromspitzen vermeiden.

Voltfang ist eine Ausgründung der RWTH Aachen. Die Energiespeichersysteme setzen auf weiter verwertete E-Auto-Batterien der europäischen Automobilindustrie.

THG-Quotenservice für Betreiber von Wasserstofftankstellen

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Der Dienstleister H2 Mobility übernimmt für Betreiber von Wasserstofftankstellen den Service für die Abwicklung bei der Treibhausgasminderungsquote.

Über H2 Mobility können Betreiber von Wasserstofftankstellen am Quotenhandel für Treibhausgasminderung (THG) teilnehmen. Der Dienstleister sorgt dafür, dass die Betreiber Zugang zu diesem Markt erhalten, das Unternehmen verkauft die eingesparten Treibhausgasemissionen und sorgt gleichzeitig für eine rechtskonforme Nachweisführung, heißt es von H2 Mobility mit Sitz in Berlin.

Mit dem THG-Quotenhandel können Anbieter von erneuerbarer Energie die dadurch im Verkehrssektor eingesparten Emissionen zertifizieren lassen und an Quotenverpflichtete verkaufen. In der Regel handelt es sich um Mineralölunternehmen, die mit Erwerb von THG-Zertifikaten ihrer Verpflichtung zur CO2-Senkung nachkommen können.

Betreiber von Wasserstofftankstellen können von diesem System profitieren, indem sie ihre eingesparten Treibhausgasemissionen als Zertifikate an Quotenverpflichtete verkaufen. H2 Mobility weist allerdings darauf hin: „Um am THG-Quotenhandel teilzunehmen, müssen Sie Inverkehrbringer von grünem Wasserstoff sein.“

Allerdings sei der THG-Quotenhandel komplex. „Regulatorische Vorgaben, aufwendige Nachweisverfahren und volatile Marktmechanismen machen die Abwicklung zeit- und ressourcenintensiv.“ Darüber hinaus blieben Marktzugänge teilweise durch schwer zu erreichende Mindestmengen an THG-Einsparungen verschlossen.

H2 Mobility bietet die Vermarktung der THG-Zertifikate, die rechtssichere Dokumentation, regelmäßige Preis-Updates und eine modulare Service-Struktur. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bündelung der THG-Einsparungen verschiedener Betreiber und der strategischen Wahl des Verkaufszeitpunkts. Dadurch erhalten auch Betreiber mit geringen Mengen oder fehlender Markterfahrung Zugang zum THG-Markt.

Der Markt der Tankstellenbetreiber, die Wasserstoff für Fahrzeuge anbieten, ist allerdings überschaubar in Deutschland. Das Fachmagazin Energie-Informations-Dienst (EID) listet in seinem jüngsten „Special tanken & laden“ vom 1. September 70 Tankstellen mit 700-bar-Speicherdruck und 51 Tankstellen mit 350 bar auf.

Wasserstoff wird bei 350 bar vor allem in Bussen und Lkw mit großem Tank genutzt, während Pkw mit 700 bar betankt werden, da dort wegen des begrenzten Platzangebots ein höherer Druck erforderlich ist, um eine alltagstaugliche Reichweite zu erzielen.

Koblenzer Schulen bekommen was aufs Dach

Die Solar-Offensive in Koblenz hat die ersten Dächer erreicht. Quelle: EVM / Sascha Ditscher

PHOTOVOLTAIK. In Koblenz will eine Energie-Kooperation die Stromkosten der Kommune senken. Die Dächer erster Schulen verfügen nun bereits über Solaranlagen. Bis Jahresende folgen weitere Projekte.

Sonnige Aussichten am Deutschen Eck: Mit einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Partner erhalten immer mehr öffentliche Gebäude in Koblenz Solaranlagen auf den Dächern. Inklusive der ersten Inbetriebnahmen stehen bis Ende 2025 insgesamt 500.000 Euro für Investitionen zur Verfügung.

Die ausführende Gesellschaft ist „KO-Solar“, ein 2024 von der rheinland-pfälzischen Kommune, der Stadtwerke Koblenz (SWK) und der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) ins Leben gerufenes Unternehmen. Die ersten Module dieser Kooperation befinden sich seit den Sommerferien auf zwei Grundschulen.

Noch vor Silvester sollen auf zwei weiteren Grundschulen, einer Gesamtschule und einer Sporthalle Dachanlagen montiert sein, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Ko-Solar hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stromkosten der öffentlichen Immobilien zu senken und den Klimaschutz zu fördern. Im Idealfall stehen 80 Prozent des erzeugten Sonnenstroms für den Bedarf der jeweiligen Gebäude zur Verfügung, der Rest wandert ins allgemeine Netz.

Bei den einzelnen Projekten bereitet die Kommune den Bau der Anlagen vor. Der Versorger EVM nimmt technische Planung, Bauüberwachung und den Betrieb der Solaranlagen in die Hand. Auch die Geschäftsführung von Ko-Solar ist entsprechend aufgeteilt: Sie besteht aus Steffen Weil, EVM-Bereichsleiter für Erzeugung und Energieanwendungen, und Josef Heinen, Leiter zentrales Gebäudemanagement der Stadt.

Hannover schafft gewaltigen Sprung

Quelle: Shutterstock

SMART CITY. Der Bitkom veröffentlicht jährlich ein Ranking der smartesten Städte Deutschlands. An der Spitze hat sich wenig getan, aber dahinter bewegt sich einiges.

Hannover hat sich beim „Smart City Index“ des Digital-Branchenverbandes Bitkom mit einem Sprung in die Top 10 binnen eines Jahres so stark verbessert wie noch keine Stadt zuvor. Die Stadt rückte um 34 Plätze auf Rang 7 vor, wie Bitkom mitteilte. „Dass wir uns in diesem hochkarätigen Ranking so deutlich nach vorne gearbeitet haben, ist ein starkes Signal“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. „Es zeigt, dass unsere Strategie für eine digitale, nachhaltige und lebenswerte Stadt Wirkung entfaltet“, betonte der Grünen-Politiker.

Spitzenreiter zum dritten Mal in Folge München

Das jährliche Ranking bewertet den Fortschritt bei der Digitalisierung der deutschen Großstädte. Dabei werden die Kategorien Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung untersucht. Analysiert wurden alle 83 Städte mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Einwohnern.

Spitzenreiter in dem Ranking war zum dritten Mal in Folge München - vor Hamburg und Stuttgart. Ebenfalls stark aufgestiegen ist laut Bitkom Bremen, das sich um 29 Plätze auf Rang 42 verbesserte, Bremerhaven kletterte um 18 Plätze auf Rang 58. Schlusslicht im Ranking blieb Salzgitter auf Platz 83.

Hannover ist „Ermutigung für alle Städte“

„Deutschlands Städte kommen bei der Digitalisierung in großen Schritten voran“, sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. „Smarte Städte verbessern spürbar die Lebensqualität der Menschen, sei es durch eine effiziente und bürgernahe Verwaltung, durch vielfältige Mobilitätsangebote oder durch einen verbesserten Umwelt- und Klimaschutz.“ Mit Blick auf Hannover, das als Aufsteiger des Jahres bezeichnet wurde, sagte er: „Hannover ist eine Ermutigung für alle Städte.“

So seien in der niedersächsischen Landeshauptstadt inzwischen 94 Prozent der untersuchten Verwaltungsleistungen nach dem Online-Zugangsgesetz digital verfügbar. Vor einem Jahr seien es erst 50 Prozent gewesen. Nach Angaben der Stadt stehen immer mehr Verwaltungsleistungen digital zur Verfügung − von der Wohnsitz-Ummeldung bis zum Online-Antrag auf Einbürgerung.

Digitalisierungsdezernent Lars Baumann betonte: „Der Aufstieg Hannovers in die Top Ten ist auch das Ergebnis harter Arbeit in der Verwaltung.“ Derzeit arbeitet die Stadt den Angaben zufolge etwa an einer intelligenten Verkehrssteuerung zur Reduzierung von Staus und dem „Smart Lighting“ in mehreren Stadtteilen, um Straßenlaternen energieeffizient zu steuern.

Ziele des deutschen Ausbaus von Onshore-Windenergie bis 2030

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Bis August 2024 betrug der Ausbau der installierten Leistung von deutschen Onshore-Windenergieanlagen rund 62 Gigawatt. Da der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Zukunft stark ansteigen soll, wurden im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) Ausbauziele für die Onshore-Windenergie beschlossen: Im Jahr 2030 sollen Windenergieanlagen an Land mindestens 115 Gigawatt erzeugen.

Spatenstich mit Projektmanager Klaus Nüssel von Green Flexibility, Barbara Plura, technische Netzplanerin bei LEW Verteilnetz und Christoph Lienert, COO & Co-Founder Green Flexibility. Quelle: Green Flexibility

Pilotprojekt von Green Flexibility und LEW Verteilnetz startet

NETZE. Im bayerischen Balzhausen startet der Bau eines 40-MW-Batteriespeichers. Green Flexibility und LEW Verteilnetz realisieren dort das Pilotprojekt „Einspeisesteckdose“.

In Balzhausen südlich von Augsburg haben die Bauarbeiten für einen neuen Batteriespeicher begonnen. Der Speicher verfügt über eine Leistung von 40 MW und eine Kapazität von 80 MWh. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 geplant. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 40 Millionen Euro. Das Projekt ist Teil des Pilotvorhabens „Einspeisesteckdose“ der LEW Verteilnetz GmbH (LVN). Es zielt darauf ab, dezentrale Erzeugungsanlagen netzdienlich in die bestehende Strominfrastruktur zu integrieren.

Das Projekt hatten die Partner im Juni angekündigt (wir berichteten). „Netzbetreiber und Speicherbetreiber arbeiten hier Hand in Hand – ein Modell mit Vorbildcharakter für den weiteren Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland“, teilte Christoph Lienert, Co-Gründer und Geschäftsführer von Green Flexibility, in einer Mitteilung vom 11. September mit.

Beitrag zur Netzstabilität

Das Projekt folgt dem Prinzip der Netzneutralität: In bestimmten Situationen kann die LVN die Einspeiseleistung des Speichers reduzieren, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden. Auf diese Weise sollen Netzengpässe vermieden werden, ohne zusätzliche konventionelle Reservekapazitäten vorhalten zu müssen.

Die Steuerung erfolgt viertelstundengenau auf Basis technischer Vorgaben und in Abstimmung mit allen Beteiligten. Ziel ist es, den Betrieb von Großbatteriespeichern besser mit den Anforderungen der Netzführung zu verbinden.

Das Konzept der „Einspeisesteckdose“ der LVN zielt auf eine flexible Anbindung dezentraler Anlagen. Der Speicher in Balzhausen soll überschüssigen Strom aufnehmen, wenn etwa die Einspeisung aus Photovoltaik die Netzkapazität übersteigt. In Zeiten mit hohem Strombedarf kann er Energie wieder einspeisen, um die Netzstabilität zu unterstützen.

Green Flexibility mit Sitz in Kempten (Bayern) ist auf die Entwicklung und den Betrieb großtechnischer Batteriespeichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen wurde von mehreren Energieunternehmern gegründet. Der Fokus liegt darin, an strategisch wichtigen Netzpunkten Speichersystemen zu realisieren.

Laut Green Flexibility-Geschäftsführer Christoph Lienert verdeutlicht der Projektstart, wie neue Konzepte zeitnah umgesetzt werden können. LVN verweist darauf, dass die Einspeisesteckdose in kurzer Zeit zusätzliche Netzanschlusskapazität ermöglicht habe.

Bis zur geplanten Inbetriebnahme Anfang 2026 erfolgt nun die Errichtung der Batteriecontainer und der notwendigen Infrastruktur.

Erstes Tiefengeothermie-Projekt in Niedersachsen startet

Quelle: Fotolia / fotolium

NIEDERSACHSEN. Bislang wurde das „Feld Ahnsbeck“ zum Testen von Bohrwerkzeug genutzt. Nun soll dort die erste Tiefengeothermieanlage Niedersachsens als Vorzeigeprojekt entstehen.

Bei Ahnsbeck im Landkreis Celle (Niedersachsen) hat die Firma Baker Hughes ein geothermisches Reservoir in 2.500 Metern Tiefe erschlossen, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am 11. September mit. Durch die vielen Test von Bohrgerätschaften, die Baker Hughes an dieser Stelle schon vorgenommen habe, hätten die Experten schon eine Ahnung gehabt, auf einem Hot Spot zu stehen.

Doch die jetzigen Ergebnisse im „Feld Ahnsbeck“ waren so nicht zu erwarten. Messungen ergaben Temperaturen von 113 Grad Celsius, die deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Bohrungen liegen. Damit könnte erstmals in Niedersachsen ein Tiefengeothermie-Projekt Realität werden.

Das LBEG, die zuständige niedersächsische Fachbehörde mit Sitz in Hannover, sieht in Ahnsbeck eine Ausnahme. Anders als bei vielen Projekten sei hier damit das Fündigkeitsrisiko überwunden, erklärte Präsident Carsten Mühlenmeier bei einem Vor-Ort-Besuch. Nun gehe es darum, Wege für die Nutzung der Wärme zu entwickeln. „Wir sind nirgendwo in Niedersachsen so weit wie hier.“ Ahnsbeck könne ein Vorzeigeprojekt werden.

Laut der Universität Göttingen, die das Projekt wissenschaftlich begleitet, liegt die Ursache in einer rund 40 Meter mächtigen Schicht aus Rhätsandstein. Diese Formation bietet günstige Bedingungen für die Wärmegewinnung. Vergleichbare Strukturen sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit den 1980er-Jahren Grundlage für geothermische Heizwerke.

|

| Sven Krueger, Geschäftsführer von Baker Hughes, zeigt LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier und SVO-Geschäftsführer Holger Schwenke (von links) die Bohranlage in Ahnsbeck Quelle: LBEG/Eike Bruns |

Projektleiter Oliver Höhne von Baker Hughes bestätigte, dass die Temperaturen höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Frühere Tests an der Bohrstelle hatten Hinweise auf einen Hot Spot gegeben. Nun belegen die Messungen das Potenzial des Standorts.

Wärmeversorgung im Raum Celle

Der regionale Versorger Stromversorgung Osthannover (SVO) plant, zunächst die Orte Ahnsbeck und Lachendorf an ein Fernwärmenetz anzuschließen. Von dort aus könnte die Versorgung bis nach Celle erweitert werden. Als technische Ergänzung soll die Abwärme einer Papierfabrik dienen, um den Transport über rund zwölf Kilometer sicherzustellen.

Die Umsetzung hängt von Fördermitteln des Bundes ab. Ein entsprechender Antrag für eine Machbarkeitsstudie liegt beim Bundeswirtschaftsministerium, teilte das LBEG dazu weiter mit. SVO-Chef Holger Schwenke machte bei dem Termin deutlich, dass der Start des Projekts von einer positiven Förderzusage abhängt.

Das LBEG hat bislang 42 Erlaubnisse zur Aufsuchung von Tiefengeothermie im eigenen Zuständigkeitsbereich erteilt, davon 32 in Niedersachsen. In keinem Fall konnte bisher ein Projekt mit nachgewiesener Wirtschaftlichkeit realisiert werden. Ahnsbeck könnte daher als erstes Beispiel in Niedersachsen dienen, wie aus einem Erlaubnisfeld ein konkretes Versorgungsvorhaben entsteht.

Zittauer Versuchsanlage nutzt Abwärme der Elektrolyse

Die Versuchsanlage in Zittau ist eröffnet. Quelle: Fraunhofer IEG / Paul Glaser

WASSERSTOFF. Das Wasserstoff-Leitprojekt „H2Giga“ ist um einen Baustein reicher. In Zittau hat eine Versuchsanlage den Betrieb aufgenommen, die Elektrolyse, Wärmepumpe und Wärmenetz verbindet.

Die Wärmeauskopplung aus dem Elektrolyseverfahren nimmt nun eine Versuchsanlage unter die Lupe, die auf dem Gelände der Stadtwerke Zittau in Betrieb gegangen ist. Den Komplex haben die Beteiligten rund um das Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) auf den Namen „Laboranlage Sektorengekoppelte Verwertung der PEM-Elektrolyseprodukte“ (LA-SeVe) getauft.

Bestandteile der Anlage sind neben einem PEM-Elektrolyseur eine Wärmepumpe, die die Abwärme des Elektrolyseprozesses für das Fernwärmenetz der sächsischen Stadt nutzbar machen soll. Der ebenfalls im Verfahren anfallende Sauerstoff könne später auch in den Handel gelangen, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer IEG.

Zunächst erproben die Projektpartner die Abläufe, um die eigenen Konzepte der industriellen Sektorenkopplung zu überprüfen. Sie erwarten sich Aufschluss darüber, wie effizient Elektrolyseur und Wärmepumpe im strom-, wärme- oder wasserstoffgeführten Betrieb miteinander arbeiten. Der Betrieb und die Parameter seien davon abhängig, ob der Fokus auf dem Einsatz grünen Überschussstroms, dem Einsparen fossiler Energieträger oder der optimalen Wasserstoffproduktion liegt, heißt es weiter.

Industrienahe Prozesse testen

Die Latte für das Projekt legen die Beteiligten selbst hoch. Sie wollen „nachweisen, dass die Auskopplung und die effektive Nutzung des Elektrolyseproduktes Wärme die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyse verbessert“, so Thomas Emmert, Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei der Linde GmbH. Linde ist Gesamtprojekt-Koordinator des Projekts „IntegrH2ate“, in dessen Rahmen die Anlage entstanden und dessen weiterer Konsortialpartner das Fraunhofer IEG mit seinem Standort Zittau ist.

„IntegrH2ate“ ist wiederum Teil des Wasserstoff-Leitprojekts „H2Giga“, das als Ziel die serielle Produktion von Elektrolyseuren ausgegeben hat. Für das Zittauer Konzept hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) rund 19 Millionen Euro bereitgestellt. Ressortchefin Dorothee Bär (CSU) war zur Inbetriebnahme angereist und würdigte das Projekt auch als „Baustein des Strukturwandels“ in der Oberlausitz.

Clemens Schneider, Projektleiter am Fraunhofer IEG, sieht den Nutzen der Test-Infrastruktur darin, industrienahe Prozesse für Hersteller und Betreiber testen und qualifizieren zu können. Dazu zählen die Methanisierung von Kohlendioxid, geschlossene Kohlenstoffkreisläufe, Tests von Verdichtern für Sauerstoff und Wasserstoff sowie Wasserstoff-Brenner und weitere Komponenten zur Nutzung der Haupt- und Nebenprodukte aus der PEM-Elektrolyse.

PEM steht für Polymer-Elektrolyt-Membranen, auch Protonenaustauschmembranen genannt. Sie trennen bei der Elektrolyse die beiden Elektroden und lassen gezielt entstehende Produkte passieren.

Für den Bau der Laboranlage benötigten die Projektpartner 2,7 Millionen Euro aus dem Investitionstopf. Der Elektrolyseur findet in einem Container Platz, der zwölf Meter lang und 2,5 Meter breit ist. Eine neue Trafostation liefert den erforderlichen Strom.

Die Wärmepumpe wiederum verfügt über eine thermische Leistung von bis zu 105 kW. Mit dem angegliederten Pufferspeicher, den Pumpen und der Regelungstechnik belegt die Apparatur eine fünf Quadratmeter große Fläche in einer existierenden Halle. Die Wärmepumpe ist über einen Wasserkreislauf an den Elektrolyseur angebunden.

Phasenschieber im innerdeutschen Netz

Quelle: Mainova AG

STROMNETZ. In der Mainmetropole Frankfurt wurde ein weiterer Phasenschiebertransformator zur Entlastung des Stromnetzes errichtet.

Im Umspannwerk Frankfurt Nord ist ein Phasenschiebertransformator (PST) an der Schnittstelle zwischen Übertragungs- und Verteilnetz in Betrieb gegangen. Mainova, ihre Netztochter NRM Netzdienste Rhein-Main sowie der Übertragungsnetzbetreiber Tennet haben das Projekt gemeinsam mit der Stadt Frankfurt umgesetzt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Der Phasenschieber ermöglicht die gezielte Steuerung von Stromflüssen und soll das innerstädtische Netz entlasten. Denn das Frankfurter Stromnetz ist stark strapaziert. Der Strombedarf wächst durch Rechenzentren, Elektromobilität, Wärmepumpen und Industrie deutlich. Gleichzeitig steige die Einspeisung erneuerbarer Energien, deren schwankende Verfügbarkeit das Netz zusätzlich belaste, heißt es weiter.

Die Anlage soll unter diesen Bedingungen eine stabile Versorgung sichern und die Kapazitäten im Ballungsraum besser ausschöpfen. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG: „Das Umspannwerk Nord ist weit mehr als ein technischer Knotenpunkt – es ist ein Symbol für den Wandel.“ Voraussichtlich 2026 soll ein zweiter PST am Standort Frankfurt Nord errichtet werden.

Phasenschiebertransformatoren helfen bei der Steuerung des Stromnetzes in Zeiten volatiler Ökostrom-Einspeisung. Zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind bereits einige PST installiert. Sie regulieren den grenzüberschreitenden Stromaustausch und verhindern, dass ungeplante Stromflüsse – etwa aus Windenergie – über Umwege durch Nachbarländer abgeleitet werden.

Aber auch innerdeutsch nutzen Stromnetzbetreiber verstärkt die PST-Technik. In Hamburg hat der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50 Hertz im August vier Phasenschiebertransformatoren offiziell in Betrieb genommen. Die Anlagen im Umspannwerk Hamburg Ost tragen zur Auflösung von Netzengpässen bei und erhöhen die Auslastung bestehender Leitungen.

Der ÜNB Transnet BW hat den Ausbau des Umspannwerks Pulverdingen (Baden-Württemberg) angekündigt, wo künftig ebenfalls Phasenschieber installiert werden sollen. Der ÜNB Amprion investiert in Lingen-Hanekenfähr (Niedersachsen) in zwei PST, die Teil des künftig leistungsstärksten Netzknotens Deutschlands werden. Sie sollen große Mengen Windstrom aus dem Norden in die Lastzentren im Westen und Süden leiten.

Das "Energiewerk". Quelle: EVO

Wärmepreis-Jojo bei der EVO und EVD

WÄRMENETZ. Die hessischen Wärmeversorger in Offenbach und Dietzenbach kündigen in einem Schreiben gleichzeitig eine Preissenkung und zugleich eine erhebliche Preiserhöhung an.

Mit „zwei Neuigkeiten“ umschreiben die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) und die benachbarte Energieversorgung Dietzenbach GmbH (EVD) in einer Kundenmitteilung die Preisanpassungen für die kommenden beiden Jahre.

Zuerst die gute Nachricht: Beide Wärmeversorger kündigen zum 1. Oktober eine Preissenkung bei Fernwärme von rund vier Prozent an. Dann die schlechte: Für das Jahr darauf stimmen EVO und EVD ihre Fernwärmekunden auf eine saftige Preiserhöhung ein. „Vom 1. Oktober 2026 an wird der Preis aus heutiger Sicht für Kunden um durchschnittlich knapp 20 Prozent steigen.“

Für die Kunden in beiden Kommunen bleibt die Preiskalkulation bei der Heizwärme damit eine Achterbahnfahrt. Denn wie es heißt, sanken die Wärmepreise zuletzt im Oktober 2024 um 19 Prozent, nun folgt die weitere Senkung um 4 Prozent, was eine Einsparung von 170 Euro bei einem jährlichen Verbrauch von 18.000 kWh bedeutet, dann kommt aber die Preissteigerung um rund ein Fünftel.

Der genaue Preisanstieg im kommenden Jahr stehe noch nicht fest, „weil die letzten Indizes zur Preisberechnung erst in einem Jahr vorliegen werden“, heißt es von den Versorgern. „Die absehbare Preiserhöhung fällt uns nicht leicht“, so EVO-Vertriebsleiter Thomas Schneider. „Uns ist bewusst, dass viele Haushalte mit einem begrenzten Budget wirtschaften müssen.“

Die Versorger führen den geplanten Ausstieg aus der Kohle als Grund für die aktuellen Preisanpassungen an. Ab dem Jahr 2030 soll im EVO-Energiewerk, einer Müllverbrennungsanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung, vollständig auf den Einsatz von Kohle verzichtet werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Auskopplung von Abwärme dort deutlich zu erhöhen. Zudem soll die Fernwärme zunehmend durch Abwärme aus Rechenzentren gespeist werden.

Dass beide Unternehmen gleichzeitig agieren, liegt daran, dass die Energieversorgung Offenbach mit 50 Prozent an der Energieversorgung Dietzenbach beteiligt ist, die anderen 50 Prozent hält das örtliche kommunale Stadtwerk.

Nach Angaben der Unternehmen zählt die Fernwärme von EVO und EVD seit Jahren zu den günstigen Angeboten in Hessen und soll auch bundesweit unter dem Durchschnitt liegen. Ein weiterer Vorteil aus Sicht der Anbieter: Kunden erfüllen mit dem Bezug der Fernwärme automatisch die Vorgabe aus dem Gebäudeenergiegesetz, wonach neue Heizungsanlagen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Power-to-Heat-Anlage in Erfurt geht ans Netz

Quelle: Stadtwerke Erfurt

STADTWERKE. Die Stadtwerke Erfurt haben mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz eine Power-to-Heat-Anlag in Betrieb genommen. Die Anlage arbeitet regelbar und soll gezielt zugeschaltet werden.

Die Stadtwerke Erfurt (SWE Energie) und der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz haben in Erfurt eine Power-to-Heat-Anlage offiziell in Betrieb genommen, teilte der Erfurter Versorger am 11. September mit. Der Standort liegt auf dem Gelände der Gas- und Dampfturbinenanlage in der Stotternheimer Straße. Die Investitionssumme belief sich auf rund acht Millionen Euro, getragen von 50 Hertz.

Grundlage für das Projekt ist das Energiewirtschaftsgesetz, das Netzbetreiber verpflichtet, durch Power-to-Heat-Anlagen Engpässe im Stromnetz zu verringern. Die neue Erfurter Anlage verfügt über einen Elektrodenkessel mit 6.000 Litern Volumen und einer elektrischen Leistung von 20 MW. Diese entspricht einer Wärmeversorgung für rund 2.000 Haushalte. Die Betriebsparameter liegen zwischen 98 und 128 Grad Celsius. Die erzeugte Wärme wird direkt ins Fernwärmenetz oder in Wärmespeicher eingespeist.

Steuerung nach Netzauslastung

Die Anlage arbeitet nach Auskunft der SWE Energie stufenlos regelbar und wird dann eingesetzt, wenn Wind- oder Solarstrom im Überfluss verfügbar ist. Statt erneuerbare Erzeugung abzuregeln, wird diese in Wärme umgewandelt und lokal genutzt. Damit sollen fossile Brennstoffe substituiert und die Versorgungssicherheit im Wärmesektor gestärkt werden.

„Mit der Power-to-Heat-Technologie setzen wir ein klares Zeichen für die Wärmenetzstrategie 2040“, erklärte Kay Eberhardt, Bereichsleiter Technik bei SWE Energie. „Das Projekt ermöglicht es, fossile Brennstoffe einzusparen und zugleich die Versorgungssicherheit in Erfurt zu stärken.“

Thüringens Energieminister Tilo Kummer (BSW) hob bei der Inbetriebnahme hervor, dass mit der Anlage Erdgas eingespart und das Netz entlastet werde. Nach seinen Worten zeigt das Projekt, wie Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien in Wärmenetze integriert werden können.

Am Bau beteiligten sich mehrere Industriepartner, darunter Wisag, Kraftanlagen Energies & Services, Siemens Energy und Dornier Power and Heat. Auch regionale Firmen übernahmen Aufgaben im Bereich Automatisierung und Tiefbau.

Die Anlage in Erfurt ist Teil der Strategie von 50 Hertz, Power-to-Heat-Kapazitäten in Ost- und Norddeutschland auszubauen. Vergleichbare Projekte laufen bereits in Leipzig, Hamburg, Rostock, Halle und Stralsund. Mit dem neuen Standort umfasst das Portfolio des Übertragungsnetzbetreibers neun Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 200 MW. Diese sollen Netzengpässe reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen erhöhen.

Bidirektionales Laden mit BMW

Quelle: BMW Group

STROMNETZ. Der Autobauer BMW bietet mit Eon das bidirektionale Laden an. Erstes E-Fahrzeug ist der BMW iX3.

BMW und Eon bringen gemeinsam ein kommerzielles Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden in Deutschland auf den Markt. „Durch bidirektionales Laden wird das Elektrofahrzeug, der BMW iX3, damit erstmals zu einem aktiven Bestandteil des Energiemarkts“, teilte der Autobauer aus München mit.

Grundlage für das bidirektionale Laden ist die Hochvoltbatterie des neuen BMW iX3, die über die BMW Wallbox Professional mit dem Stromnetz verbunden wird. „Die intelligente Steuerung erfolgt zusammen mit Eon und einem speziell entwickelten V2G-Stromtarif, der das Zurückspeisen von Energie ins Netz ermöglicht“, heißt es weiter. Die zugrundeliegende Software haben beide Unternehmen gemeinsam entwickelt.

Kunden, die ihr Fahrzeug regelmäßig anschließen und damit für das intelligente Laden und Entladen zur Verfügung stellen, erhalten einen Bonus von bis zu 720 Euro pro Jahr. Der Betrag errechnet sich aus 24 Cent pro angeschlossener Stunde, maximal 60 Euro pro Monat.

BMW betont, dass Kundinnen und Kunden jederzeit die volle Kontrolle über den Ladevorgang behalten und individuelle Ladeziele einstellen können. Eine Mindestverbindungszeit gibt es nicht. Schutzfunktionen sollen gewährleisten, dass die Batterie stets im optimalen Bereich für eine lange Lebensdauer betrieben wird.

Damit macht die BMW Group das Elektroauto „zum aktiven Teil der Energiewirtschaft mit einem greifbaren Kundenmehrwert“, erklärte Joachim Post, Vorstandsmitglied für Entwicklung bei BMW. Vehicle-to-Grid reduziere die Energiekosten der Kunden, während gleichzeitig ein Beitrag zur stabilen Stromversorgung geleistet werde.

Auch Wettbewerber Mercedes-Benz arbeitet an entsprechenden Lösungen (wir berichteten). Das Unternehmen kündigte dieser Tage an, ab 2026 unter dem Namen „MB.CHARGE Home“ ein bidirektionales Ladeangebot für Privatkunden einzuführen. Technikpartner ist dabei The Mobility House. Erster kompatibler Pkw soll der vollelektrische GLC werden.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

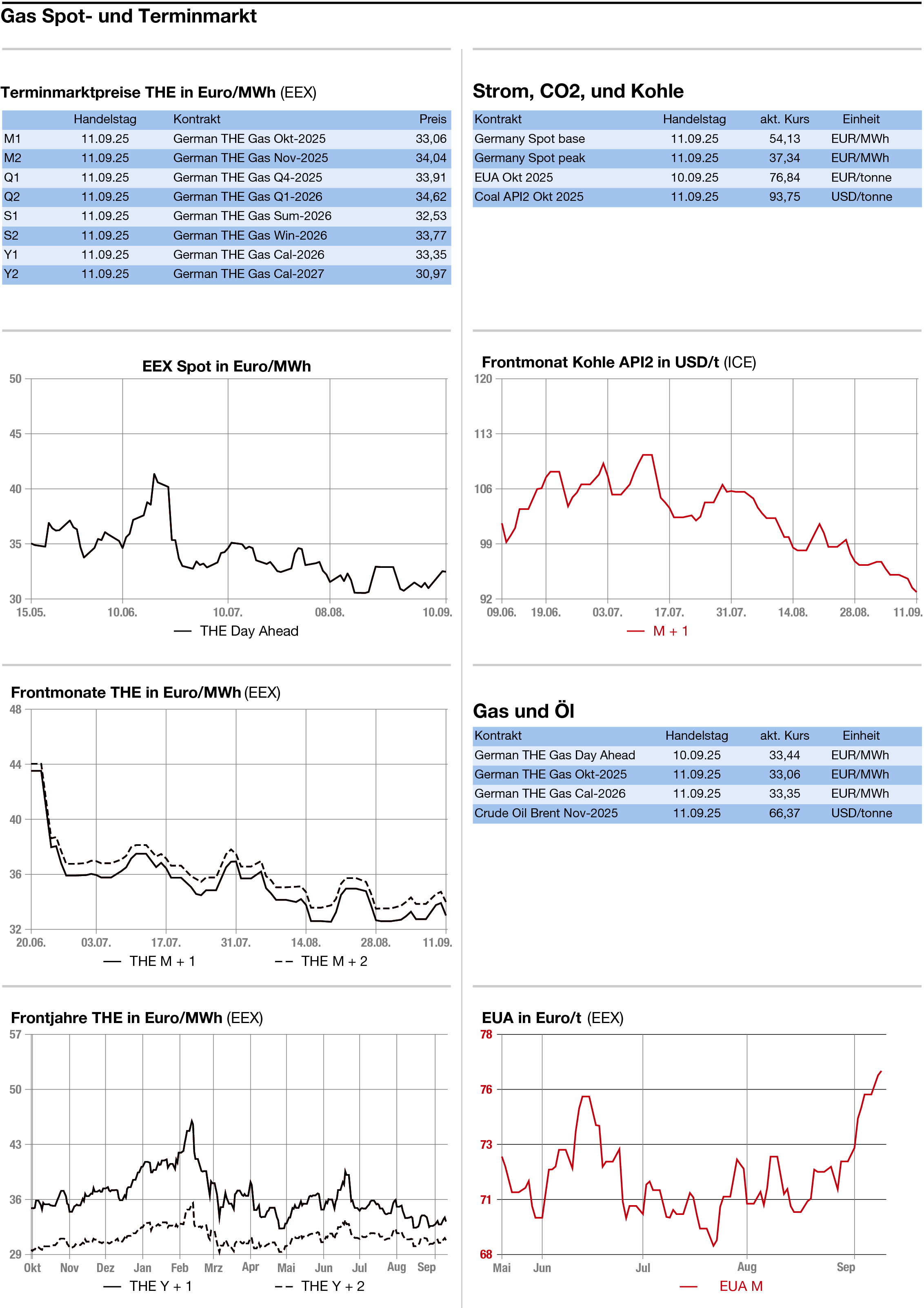

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiekomplex im Minus

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

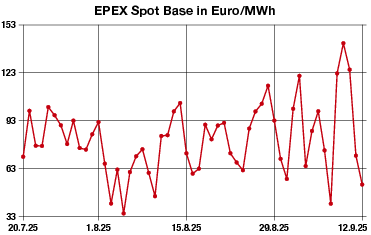

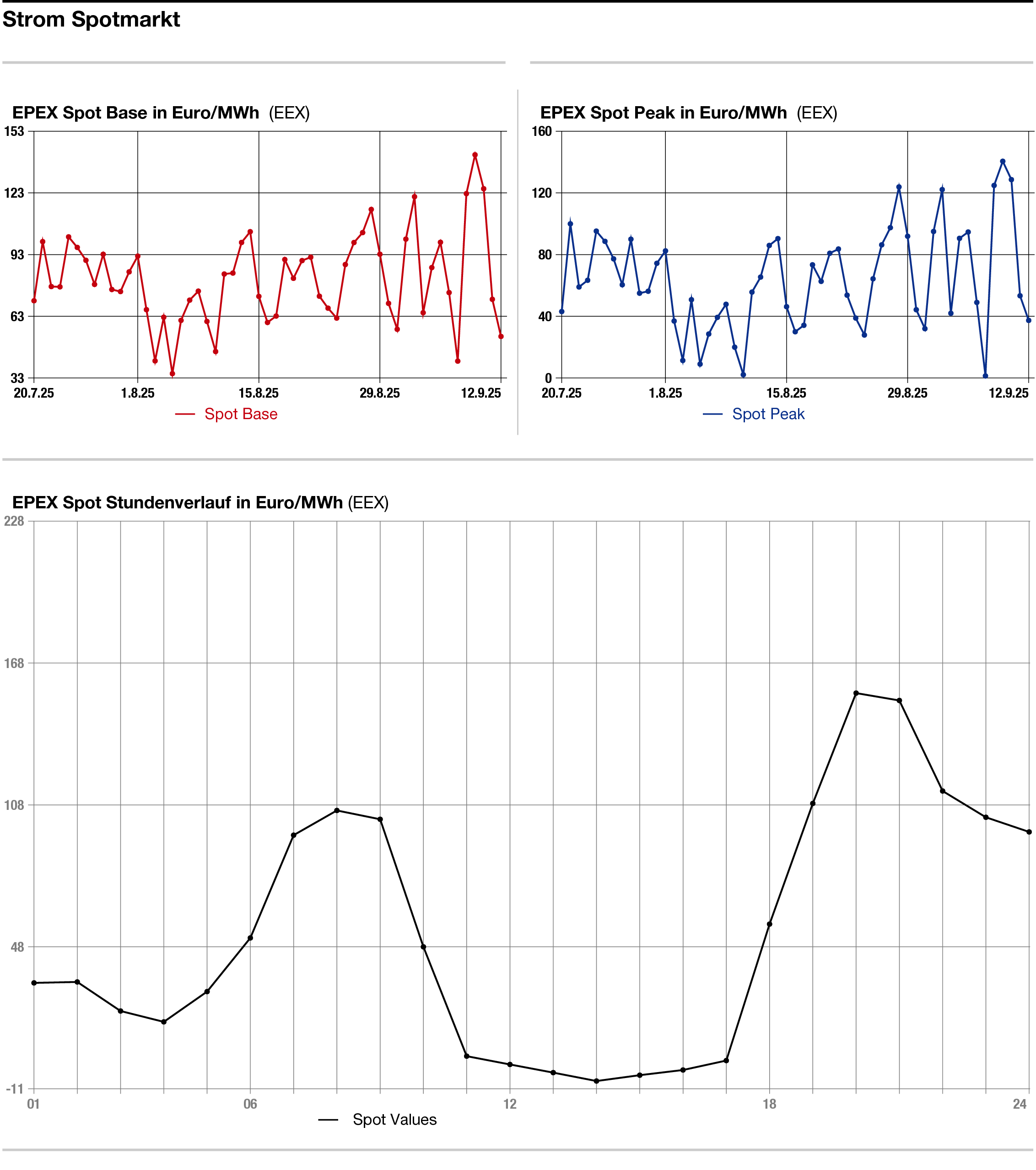

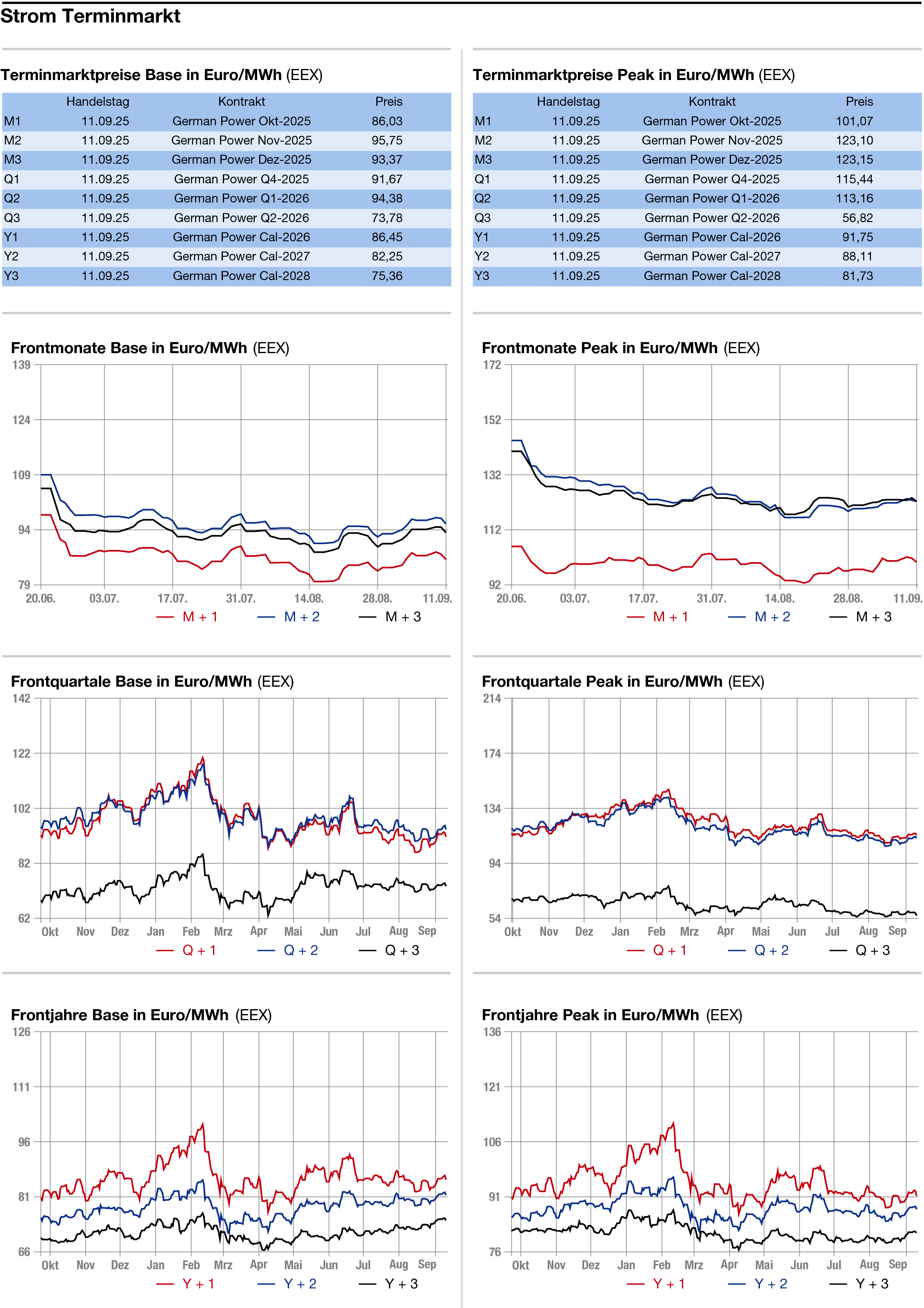

Durchweg schwächer haben sich die Energiemärkte am Donnerstag gezeigt. Am deutschen Strommarkt gaben die Preise sowohl im OTC-Handel als auch im Day-Ahead nach, belastet von der Erwartung höherer Erneuerbaren-Einspeisung. Auch die CO2-Preise verzeichneten Verluste, nachdem am Vortag noch ein Achtmonatshoch markiert worden war; Gewinnmitnahmen prägten das Bild. Erdgas tendierte leichter, bleibt aber wegen geopolitischer Risiken und einer sich abzeichnenden stärkeren Nachfrage aus China anfällig nach oben.

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-Ahead gab im Base um 18,00 auf 54,25 Euro/MWh nach. Im Peak ging es um 16,00 auf 37,50 uro/MWh nach unten.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Freitag im Vergleich zum Vortag noch etwas ansteigen. Für Samstag und Sonntag werden dann wieder etwas geringere Werte erwartet, der Start in die neue Woche soll den Meteorologen von Eurowind zufolge dann vor allem sehr windig ausfallen. Für Montag und Dienstag wird jeweils eine Wind-Einspeiseleistung von mehr als 40 GW erwartet. Ab dem 18. September sieht das US-Wettermodell in seinem jüngsten Lauf dann eine unterdurchschnittliche Windstrom-Einspeisung. Die Temperaturen dürften ab diesem Tag wieder in den überdurchschnittlichen Bereich klettern.

Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,65 auf 86,78 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Donnerstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14 Uhr 0,65 auf 76,45 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,30 Euro, das Tief bei 76,26 Euro.

Marktteilnehmende sprachen von Gewinnmitnahmen am CO2-Markt, nachdem der Preis am Mittwoch auf ein neues Achtmonatshoch gestiegen war, unterstützt von den überwiegend fester tendierenden Energiemärkten. Damit hatte sich der Aufwärtstrend fortgesetzt, der sich beim Dec 25 seit Ende August zeigt und den die Analysten von Belektron vor allem mit der näher rückenden Compliance-Frist erklären.

Zusätzlich zum fundamentalen Rückenwind habe ein technischer Ausbruch für weiteren Auftrieb gesorgt. Der Markt durchbrach eine psychologisch wichtige Marke, was die positive Stimmung zusätzlich befeuerte. In der Folge waren die Preise auf den höchsten Stand seit Ende Februar geklettert.

Der Markt habe dabei eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt, sodass selbst kleine Preisrückgänge stets neues Kaufinteresse anzogen und damit die Preise wieder steigen ließen. Entsprechend halten Marktbeobachter das Abwärtspotenzial für begrenzt.

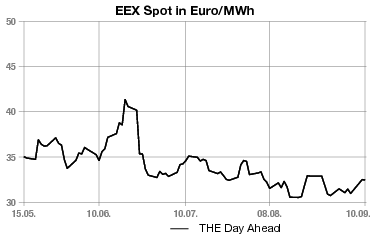

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14 Uhr 0,40 auf 32,95 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 0,53 auf 32,85 Euro nach unten.

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Risiken sehen Händler aber eher wieder Aufwärtspotenzial für die Gaspreise. Hinzu könnte die chinesische Nachfrage kommen, denn China hat laut einem Bericht der Commerzbank im August nicht nur mehr Kohle, sondern auch mehr Erdgas importiert. Die Einfuhren kletterten demnach verglichen zum Vormonat um 11,5 Prozent auf fast 12 Millionen Tonnen. Inwieweit dies auf die tendenziell steigenden Pipeline-Importe zurückzuführen ist, oder ob China mehr am globalen LNG-Markt nachgefragt hat, werde erst im weiteren Monatsverlauf veröffentlicht, hieß es weiter.

Es deute sich aber an, dass China, das in der ersten Jahreshälfte noch zu einer Entlastung am Gasmarkt beigetragen hatte, weil die Importe knapp 8 Prozent unter Vorjahr lagen, in der zweiten Jahreshälfte eine eher wieder stärkere Nachfrage haben werde, so die Commerzbank-Analysten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: