Die Umlage deckt bisher Kosten für die Befüllung der Gasspeicher. Nach Regierungsangaben macht sie bei Haushaltskunden rund 2,4 Prozent und bei Großkunden rund fünf Prozent des Gaspreises aus. Zur Finanzierung will die Bundesregierung ein Umlagenkonto bis Ende 2025 mit 3,4 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) ausgleichen.

Laut Entwurf müssen die Entlastungen an die Endkunden weitergereicht werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) könnte im Einvernehmen mit dem Finanzministerium ein Umlageverfahren erneut einführen, falls dies zur Versorgungssicherheit erforderlich wird.

Energy Sharing erleichtern

Ein weiterer Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht Änderungen des Energiewirtschaftsrechts, um Vorgaben der EU-Richtlinie 2024/1711 zum Verbraucherschutz im Energiesektor in nationales Recht zu übertragen. Im Fokus stehen Regelungen zum sogenannten Energy Sharing, also der gemeinschaftlichen Erzeugung und Nutzung von Strom innerhalb lokaler Gemeinschaften. Außerdem sollen Änderungen im Messstellenbetriebsgesetz den Rollout von Smart Metern beschleunigen, indem Kooperationen zwischen Betreibern erleichtert werden.

Der Gesetzentwurf enthält zudem Anpassungen im Energiefinanzierungsgesetz sowie Vorschriften, die den Netzausbau beschleunigen sollen. Damit reagiert die Bundesregierung auf unionsrechtliche Vorgaben und auf den steigenden Bedarf an Flexibilität im Strom- und Gasbereich. Die Gesetze müssen noch abschließend den Bundestag passieren.

Batteriegesetz verabschiedet

Zudem beschloss der Bundestag am Abend des 11. September die Anpassung an die europäische Batterieverordnung. Damit könnte das neue Batterierecht bereits Anfang 2026 mit erweiterten Rücknahmepflichten in Kraft treten. Grundlage ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, den die Fraktionen von CDU/CSU und SPD per Änderungsantrag angepasst haben. Zuvor hatten im Umweltausschuss beide Regierungsfraktionen dafür gestimmt, während AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke den Entwurf ablehnten.

Das Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz (Batt-EU-AnpG) soll das bisherige Batteriegesetz ersetzen. Vorgesehen sind unter anderem kollektive Sammelsysteme für alle Kategorien von Batterien sowie eine erweiterte Rücknahmepflicht. Ab 2026 müssen kommunale Sammelstellen Lithium-Ionen-Batterien aus E-Bikes und E-Scootern annehmen. Zudem hebt die EU-Verordnung die Sammelziele für Gerätebatterien an: auf 63 Prozent bis Ende 2027 und auf 73 Prozent bis Ende 2030.

Die Kritik der Oppositionsfraktionen fand damit keine Berücksichtigung. Die Grünen forderten ein Pfandsystem für alle Batteriearten, Die Linke eine allgemeine Pfandpflicht. Die AfD stellte die Wirtschaftlichkeit des Batterierecyclings infrage und sprach von unzureichender Einbindung der Hersteller.

Besonders deutlich zeigen sich die Probleme bei Netzanschlussanfragen für Großspeicher. Nach Angaben des BSW-Solar gaben die befragten Unternehmen an, dass im Durchschnitt 79 Prozent der geplanten Speicherprojekte ohne Photovoltaikanlage („Stand-alone“) entweder abgelehnt, verzögert oder bis mindestens Ende 2028 vertragt würden. Bei kombinierten Projekten, bei denen Speicher gemeinsam mit Solarparks errichtet werden sollen, berichteten die Befragten von Schwierigkeiten bei 63 Prozent der Vorhaben.

Schlechte Kommunikation

Die Kommunikation mit den Netzbetreibern bewerten die Unternehmen überwiegend schlecht. Fast drei Viertel der Teilnehmer vergaben dafür die Schulnoten 5 oder 6. Nach Aussage von Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar, werde „eine oft schlechte Kommunikation der Netzbetreiber immer mehr zum Bremsklotz für die Energiewende“. Er forderte verbindliche Vorgaben für Standardisierung, Digitalisierung und Einhaltung von Fristen.

Auch bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen sehen Projektierer zahlreiche Hindernisse. Als größte Probleme nannten die Befragten eine fehlende Transparenz über freie Netzkapazitäten, nicht eingehaltene Fristen bei Auskünften und zu wenig Personal bei den Netzbetreibern. Im Durchschnitt vergingen rund vier Monate von der Antragstellung bis zur Zuweisung eines Netzanschlusspunktes, in Einzelfällen dauere es mehrere Jahre.

Gesetzgeber soll Netzanschlussprozess verbessern

Der Verband fordert deshalb, dass der Bundestag die laufende Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes für Nachbesserungen nutzt. Vorgeschlagen wird unter anderem: eine stärkere Digitalisierung des Netzanschlussprozesses, verbindliche Fristen mit Sanktionen bei Nichteinhaltung sowie Reservierungsmöglichkeiten für Netzkapazitäten, die sich am Projektfortschritt orientieren. Zudem soll ein Recht auf „Überbauung“ von Netzanschlusspunkten eingeführt werden, um die vorhandenen Netzkapazitäten durch den Einsatz von Speichern effizienter nutzen zu können.

Nach Angaben des BSW-Solar planen 90 Prozent der Unternehmen künftig Anträge für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit Speichern zu stellen, bei denen die installierte Erzeugungsleistung die vereinbarte Einspeiseleistung übersteigt. Damit könnte Strom aus erneuerbaren Quellen flexibler ins Netz integriert werden.

Der Gebäudesektor sichert demnach heute rund 600.000 Arbeitsplätze. Betroffen sind vor allem Handwerk, Baugewerbe und mittelständische Technologieunternehmen. Steigt die Sanierungsrate wie klimapolitisch erforderlich auf 1,7 bis 1,9 Prozent, könnte das BIP mittelfristig um bis zu 3,4 Prozent wachsen.

Bedeutung für Investitionen und Beschäftigung

Die Prognos-Berechnungen zeigen, dass die notwendigen Investitionen im Gebäudebestand nur um etwa 11 Prozent steigen müssten. Diese Erhöhung ließe sich mit ohnehin geplanten Instandhaltungen koppeln. Die zusätzlichen Ausgaben könnten sich über Energieeinsparungen und Werterhalt refinanzieren.

Bei sinkenden Sanierungsinvestitionen drohen hingegen Verluste an Wertschöpfung und Beschäftigung. Die Studie betont die Abhängigkeit des Arbeitsmarkts von stabilen Investitionsbedingungen.

Henning Ellermann, Geschäftsführender Vorstand der Deneff, warnt vor Verunsicherung durch ständige Richtungsdiskussionen. Ellermann: „Kaum jemand sieht, was in jedem Landkreis bereits heute an regionalen Investitionen, Konjunktur und Jobs mit der energetischen Gebäudesanierung verbunden ist. Raus aus der wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Misere kommt Deutschland nur, wenn wir endlich beherzt den Hebel umlegen für diese Investitionen.“

Die Studie ordnet die Gebäudesanierung damit nicht nur als klimapolitische Maßnahme, sondern auch als konjunkturellen Faktor ein.

Eine entsprechende Novelle des Tiroler „Erneuerbare-Ausbau-Gesetzes“ werde im Oktober vom Landesparlament (Landtag) beschlossen, berichtete der für Energiepolitik zuständige stellvertretende Ministerpräsident (Landeshauptmannstellvertreter) Josef Geisler von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) in einer Aussendung am 11. September.

Geisler zufolge bedeutet dies jedoch nicht, „dass sich in Tirol in Zukunft keine Windräder drehen werden“. Jeweilige Projekte würden einer Einzelfallprüfung unterzogen. Auch bleibe die Zusage des Landes aufrecht, das erste in Tirol errichtete Windrad mit 100.000 Euro zu fördern.

Laut Geisler hatten die zuständigen Fachabteilungen des Landes mögliche Beschleunigungsgebiete intensiv untersucht. Das Ergebnis: „Aus fachlicher Sicht gibt es in Tirol derzeit keine größeren Gebiete, die sich für eine Ausweisung als Beschleunigungsgebiet für Windkraft eignen und einen signifikanten Beitrag zum Ausbau der Windenergie im Sinne der EU-Vorgaben leisten könnten.“

EU-rechtlich sieht der Landespolitiker die Vorgangsweise Tirols gut gedeckt: Laut der RED III müssten nur „für mindestens einen erneuerbaren Energieträger“ Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden. Und das sei in Tirol eben die Photovoltaik. Das Land setze diesbezüglich wie in der Vergangenheit auf bereits befestigte Flächen wie etwa Großparkplätze.

„Weil der Wirkungsgrad von PV-Anlagen und die Energieausbeute im Winter in höheren Lagen besonders gut sind, werden wir uns die Möglichkeiten in den Skigebieten genauer anschauen.“ Und das Rückgrat der Tiroler Stromversorgung bleibe ohnehin die Wasserkraft. Zu deren weiterem Ausbau seien Gespräche mit dem Bund im Gange.

Kritik der Windbranche

Kritik kam von der Interessengemeinschaft Windkraft (IG Windkraft). Nach ihrer Ansicht würde der Beschluss, keine Beschleunigungsgebiete für Windräder auszuweisen, dem EU-Recht widersprechen. Auf Anfrage der Redaktion erläuterte Geschäftsführer Florian Maringer, zwar heiße es in der Richtlinie, die Mitgliedsstaaten müssten „für eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen Beschleunigungsgebiete“ ausweisen. Dies lasse die Interpretation des Landes Tirol grundsätzlich zu.

Laut einem Gutachten im Auftrag der IG Windkraft müsse jedoch auch der Erwägungsgrund 28 der RED III herangezogen werden. Und diesem zufolge sollten die Mitgliedsstaaten „einen einzigen Plan für alle Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie und jede Technologie oder technologiespezifische Pläne erstellen können“.

Somit lasse die RED III lediglich offen, ob die Mitgliedsstaaten die Beschleunigungsgebiete in einem einzigen Plan oder in mehreren Plänen ausweisen. Sie erlaube aber nicht, die Gebiete nur für eine Technologie festzulegen. Folglich sei die rechtliche Basis für die Argumentation des Landes Tirol „relativ dünn“.

Kärnten: Tirol als Beispiel

Unterstützung bekam das Land Tirol von der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) im Bundesland Kärnten. Sie forderte in einer Mitteilung, Kärnten solle sich „ein Beispiel an Tirol nehmen und keine Beschleunigungszonen für Windkraft ausweisen. Tirol ist Kärnten einen Schritt voraus und verhindert die Zerstörung seiner Berge und Almen durch Windkraft-Industrieanlagen. Was in Tirol möglich ist, ist erst recht in Kärnten möglich“.

Wie berichtet, hatte sich die FPÖ für eine nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs möglicherweise rechtswidrige Volksbefragung zum Ausbau der Windkraft in Kärnten stark gemacht. Bei dieser sprachen sich am 12. Januar 51,5 Prozent der Teilnehmenden gegen „die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen“ aus.

Nachzulesen ist das im Forschungsprojekt „Quo vadis, Beteiligung? Bewertung von Partizipation in Energieprojekten“ (BePart), das vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, dem Ecolog-Institut, dem Bündnis Bürgerenergie und der Renewables Grid Initiative durchgeführt wurde. Untersucht wurden rund 200 Projekte in ganz Deutschland – darunter Windparks, Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Netzausbauvorhaben.

„Die Beteiligung von Gemeinden sowie von Bürgerinnen und Bürgern wird zu einem zentralen Element in der Umsetzung der Energiewende“, sagt Projektleiterin Franziska Mey vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Während Beteiligung einerseits als Schlüssel für einen konfliktarmen Ausbau gilt, wird sie andererseits häufig als Risiko für Verzögerungen wahrgenommen.

Die Auswertung zeigt: Bei Windkraft und Photovoltaik hatten Beteiligungsmaßnahmen keinen nennenswerten Einfluss auf die Projektlaufzeit. Verzögerungen entstanden in fast der Hälfte der Fälle durch behördliche Genehmigungen und Planungsprozesse. Nur selten kam es durch Mitspracherechte zu zeitlichen Verschiebungen.

„Beim Netzausbau hingegen verlängerte Beteiligung einzelne Projekte“, heißt es weiter. Die Autoren führen das auf die höhere Komplexität und die Vielzahl beteiligter Akteure zurück. Beteiligung lohne sich dennoch, weil sie das Vertrauen in eine gerechte Umsetzung der Energiewende fördere.

Sättigungseffekte macht Probleme

Die Analysen machten auch deutlich, dass Konflikte selbst häufig der Auslöser für Beteiligungsmaßnahmen sind. Projektträger reagierten mit Informationsveranstaltungen, Dialogformaten oder Mediation. Künftig empfehlen die Forschenden, diese Ansätze gezielt mit lokaler Wertschöpfung zu verbinden – etwa durch Auftragsvergabe vor Ort oder direkte finanzielle Beteiligung.

In knapp der Hälfte der untersuchten Wind- und Solarprojekte fließen bereits Mittel an die Kommunen, teils verpflichtend wie in Brandenburg. Entscheidend für die Akzeptanz sei jedoch nicht die Höhe der Zahlungen, sondern die regionale Dynamik: Kooperationsbereitschaft, Skepsis oder auch die Anfälligkeit für Falschinformationen hätten mehr Einfluss.

In Regionen mit stark ausgebauter Windenergie zeigten sich zudem Sättigungseffekte. Dort lasse sich durch Beteiligung wenig an der grundsätzlichen Stimmung ändern, so die Studie. „Interviewpartnerinnen und -partner schlossen aus, dass Beteiligungsmaßnahmen hieran etwas ändern könnten.“

Für solche Fälle empfehlen die Studienautoren stärkeres Projektmanagement und professionell moderierte Verfahren. Landesregierungen sollten dafür gezielt Ressourcen bereitstellen, da viele kleinere Kommunen diese nicht hätten.

Die Studie „Quo vadis, Beteiligung? Bewertung von Partizipation in Energieprojekten“ kann auf der Internetseite des Bündnisses Bürgerenergie heruntergeladen werden.

Die Produktion von konventionellem Wasserstoff war demnach praktisch unverändert durch den Einsatz von fossilen Energien dominiert. 2024 wurden 290 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 90 Millionen Tonnen Kohle (umgerechnet auf die Einheit Kohleäquivalent) für die Erzeugung von Wasserstoff genutzt. Die Produktion von emissionsarm erzeugtem Wasserstoff nahm zwar um 10 Prozent zu, war aber mit 0,8 Millionen Tonnen auf weniger als 1 Prozent der globalen Produktion begrenzt.

Bis 2030 wenig emissionsarme H2-Produktion

Das bis 2030 auf Basis angekündigter Projekte verzeichnete Potenzial an emissionsarmer Wasserstoff-Produktion hat sich verringert. Wie aus dem Bericht hervorgeht, wird dieses Potenzial jetzt auf 37 Millionen Tonnen pro Jahr beziffert, während im letztjährigen Report der IEA für 2030 von 49 Millionen Tonnen pro Jahr ausgegangen worden war.

Sowohl das Potenzial von Elektrolyseur-Projekten als auch von Vorhaben, bei denen fossile Energien unter Abscheidung und Nutzung beziehungsweise Speicherung von CO2 (CCU/CCSS) zur Anwendung kommen, ist gesunken, wobei Elektrolyseur-Projekte für mehr als 80 Prozent des Rückgangs verantwortlich waren.

Trotz dieser Neujustierung der Industrie-Pläne wird mit einem starken Wachstum von emissionsarm erzeugtem Wasserstoff bis 2030 gerechnet. Dann soll die emissionsarme Wasserstoffproduktion aus Projekten, die heute in Betrieb sind oder für die eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde, 4,2 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. Das würde einer Verfünffachung gegenüber der Produktion im Jahr 2024 entsprechen.

Dies liegt laut IEA zwar weit unter den Ambitionen der Regierungen und der Industrie zu Beginn dieses Jahrzehnts, bedeutet aber dennoch einen Anstieg von weniger als 1 Prozent der gesamten gegenwärtigen Wasserstoffproduktion auf rund 4 Prozent im Jahr 2030.

Darüber hinaus kommt die IEA in einer neuen, umfassenden Bewertung der Aussichten für die in diesem Jahr angekündigten Projekte zu dem Schluss, dass weitere 6 Millionen Tonnen emissionsarme Wasserstoff-Produktionsprojekte bis 2030 in Betrieb genommen werden könnten, wenn wirksame Politikmaßnahmen zur Schaffung von Nachfrage und zur Erleichterung der Abnahme umgesetzt werden.

Sinkende Erdgaspreise schaden Wasserstoffhochlauf

Die Kostendifferenz zwischen emissionsarmem Wasserstoff und der Produktion auf Basis fossiler Energien bleibt laut Report ein wesentliches Hindernis für die Projektentwicklung, auch wenn eine Verbesserung in Aussicht steht. Der starke Rückgang der Erdgaspreise, der Anstieg der Kosten für Elektrolyseure und die langsamer als erwartet verlaufende Einführung der Technologie haben die Kostendifferenz gegenüber der Produktion aus fossilen Brennstoffen vergrößert.

2022 betrugen die durchschnittlichen Erzeugungskosten für Wasserstoff auf Basis von Erdgas etwa 1 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff. Dem standen Kosten für die Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien von knapp 4 US-Dollar pro Kilogramm in Gegenden mit reichlichen erneuerbaren Ressourcen gegenüber.

Die rund 280 Seiten umfassende Schrift der IEA ist auf der Internetseite der Organisation abrufbar.

Rouenhoff erklärte im Vorfeld, Windenergie an Land und auf See sei „für unsere Energieversorgung von zentraler Bedeutung und ein wesentlicher Treiber der Energiewende“. Für den weiteren Ausbau komme es darauf an, die Erneuerbaren stärker in das Energiesystem zu integrieren und dabei Kosteneffizienz sowie Netzdienlichkeit im Blick zu behalten. Gleichzeitig sei gesellschaftliche Akzeptanz notwendig, um die Energiewende voranzubringen. Auf europäischer Ebene gelte es zudem, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu sichern.

Schleswig-Holsteins Landesregierung vor Ort

Ein politisches Signal setzt auch die Landesregierung Schleswig-Holsteins: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sowie Digitalminister und Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) werden am 16. September ihre Kabinettssitzung auf der Messe abhalten. Laut Günther ist die Husum Wind das Schaufenster einer Branche, die Schleswig-Holstein zu einem Vorreiter der Energiewende gemacht habe.

Die Windkraft sei für das Land ein entscheidender Wirtschaftsfaktor und die Messe zeige, wie sich die Küstenregion zu einem anerkannten Kompetenzzentrum entwickelt habe. Auch auf weiterer Länderebene wird politische Prominenz erwartet. Angesagt haben sich unter anderem Christian Meyer (Grüne), Umwelt- und Energieminister Niedersachsens, sowie Daniel Keller (SPD), Wirtschaftsminister Brandenburgs.

Partnerland Dänemark mit starker Präsenz

Ein internationales Zeichen setzt der Besuch des dänischen Botschafters in Deutschland, Thomas Ostrup Moller. Dänemark ist Partnerland der diesjährigen Messe und beteiligt sich mit Unternehmen und Projekten an der Veranstaltung. Im Mittelpunkt stehen Onshore- und Offshore-Windkraft, grüner Wasserstoff, Netzintegration und Digitalisierung. Der deutsch-dänische Energiedialog soll die enge Kooperation zwischen beiden Ländern im Bereich erneuerbare Energien verdeutlichen.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wird ein Podiumsgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Industrie und Verbänden stattfinden. Dort sollen aktuelle Herausforderungen, Innovationen und Erfolgsfaktoren für den weiteren Ausbau der Windenergie diskutiert werden. Neben den Partnerverbänden Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems nehmen der schleswig-holsteinische Digitalminister Schrödter, Andreas Wenzel von der Deutsch-Dänischen Handelskammer und der Cybersicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker teil.

Husum Wind mit internationalem Fachpublikum

Die Husum Wind findet vom 16. bis 19. September 2025 statt. Erwartet werden rund 600 Ausstellende und mehr als 12.000 Fachbesuchende. Neben den Schwerpunkten Onshore- und Offshore-Technologie rücken Themen wie grüner Wasserstoff, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Digitalisierung in den Vordergrund. Ergänzt wird die Fachmesse durch Kongresse, Foren, Exkursionen sowie die Jobmesse „WindCareer“.

Haber berichtete, die Gasspeicher seien mit Stand vom 8. September zu 82,6 Prozent und damit gut befüllt gewesen, die eingespeicherte Menge habe etwa 82,8 Milliarden kWh betragen. Für den 10. September meldete die Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) einen Füllstand von 82,8 Prozent und eine Füllmenge von rund 83 Milliarden kWh.

Bekanntlich sind die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Erdgasspeicher bis zum Zeitraum 1. Oktober bis 1. Dezember jeden Jahres zu mindestens 90 Prozent zu befüllen. Insgesamt haben die Speicher in Österreich ein Volumen von rund 100 Milliarden kWh, der Jahresbedarf liegt bei 75 Milliarden kWh.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass nur etwa die Hälfte des eingespeicherten Erdgases für die Endkunden in Österreich reserviert ist. Hinzuzurechnen ist die sogenannte „strategische Gasreserve“ der Republik Österreich von 20 Milliarden kWh, die 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschafft wurde und nach derzeitigem Stand bis 1. April 2027 zur Verfügung steht. Haber konstatierte, eine Verlängerung der Verfügbarkeit sei volkswirtschaftlich sinnvoll. Allerdings sollte die Regierung das Senken der Kosten für ihre Vorhaltung veranlassen.

Erhöhte Importkapazitäten

Aus eigener Förderung kann Österreich zurzeit lediglich etwa 6,9 Prozent seines Jahresbedarfs an Erdgas decken. Dieser Wert dürfte im kommenden Jahr auf rund 10 Prozent ansteigen. Der Grund dafür ist, dass die OMV das Erdgas-Feld „Wittau Tief“ etwa 40 Kilometer östlich von Wien in Betrieb nimmt. Ihr zufolge handelt es sich dabei um den größten Gasfund in Österreich in den vergangenen rund 40 Jahren.

Weiterhin unverzichtbar für die Gasversorgung Österreichs sind und bleiben aber jedenfalls Importe. Weil die OMV nach einem Rechtsstreit bereits im Dezember 2024 ihren bis 2040 laufenden Bezugsvertrag mit der russischen Gazprom Export kündigte und der russisch-ukrainische Gastransitvertrag mit 1. Januar 2025 auslief, müssen alternative Routen verstärkt werden.

Dafür gibt es zurzeit vor allem zwei Vorhaben. Mit dem „WAG Loop 1“ soll die Importkapazität aus Deutschland bis Mitte 2027 von 90 auf 117 Milliarden kWh pro Jahr gesteigert werden. Die Republik Österreich unterstützt die Finanzierung der rund 180 bis 200 Millionen Euro teuren Leitung mit einem Kredit von 70 Millionen Euro.

Schon im Verlauf des kommenden Jahres erhöht sich die Einfuhrkapazität aus Italien von 99 auf 154 Milliarden kWh pro Jahr. Dies erfolgt durch das Projekt „Adriatic Line“ des italienischen Fernleitungsbetreibers Snam, das von der EU gefördert wird. Die Snam ist der Haupteigentümer der Trans-Austria-Gasleitung (TAG), in der bis 2022 russisches Erdgas durch Österreich nach Italien floss.

„Russengas“: Vorsicht beim Ausstieg

Zum geplanten Ausstieg der EU aus dem Bezug russischen Erdgases mit Ende 2027 empfahl Gasbereichsleiterin Millgramm ein wohldurchdachtes Vorgehen. Die E-Control habe der EU-Kommission geraten, ihre diesbezüglichen Analysen nochmals zu überprüfen.

Zurzeit geht die Kommission laut einer bei dem Hintergrundgespräch verteilten Unterlage davon aus, „dass die globalen LNG-Produktionskapazitäten ausgebaut werden, die Gasproduktion in der CEE-Region (Zentral- und Osteuropa, Anm.), insbesondere im Schwarzen Meer (Neptun-Deep-Feld), gestartet wird und die Kapazitätsengpässe in West-Ost-Richtung beseitigt werden“. Komme es bei den diesbezüglichen Vorhaben zu Verzögerungen, sollte die EU-Kommission ihren Ausstiegsplan nach Ansicht der E-Control anpassen.

EU-US-Deal schwer einschätzbar

Nicht seriös abschätzen lässt sich der Behörde zufolge, was die unverbindliche Vereinbarung zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump vom 27. Juli über den Import von Öl, Gas sowie Kernbrennstoffen im Wert von 700 Milliarden Euro bis Ende 2028 betrifft.

Nach Einschätzung der E-Control ist selbst bei voller Auslastung der Importkapazitäten für LNG in die EU, die sich auf etwa 2.800 Milliarden kWh pro Jahr belaufen, beim derzeitigen an der österreichischen Gasbörse CEGH verrechneten Preis von etwa 35 Euro/MWh bezüglich Erdgas ein Wert von maximal 100 Milliarden Euro darstellbar.

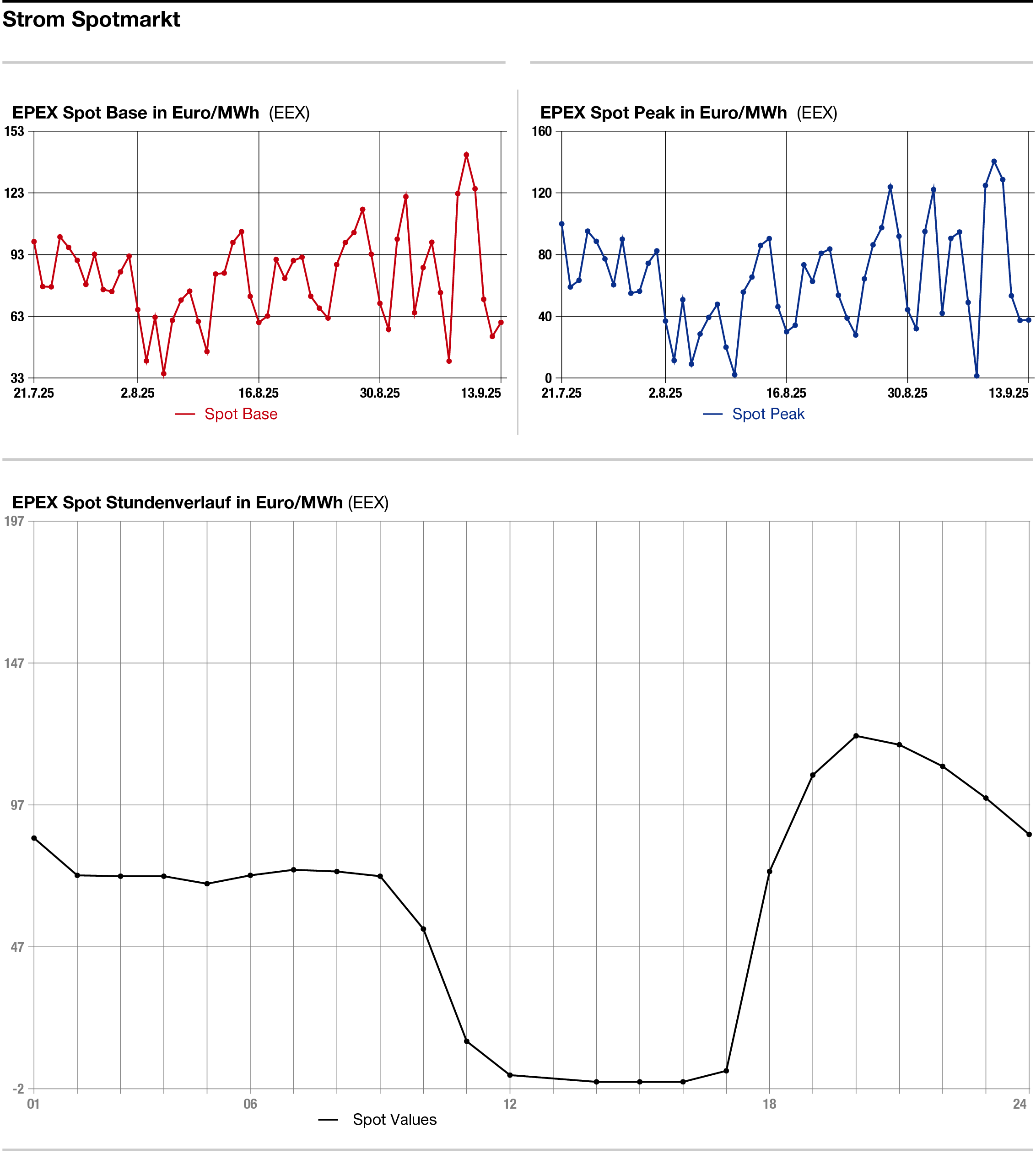

Das Phänomen negativer Strompreise ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Im Jahr 2025 lag der Strompreis in Deutschland insgesamt 457 Stunden im negativen Bereich. Negative Strompreise entstehen, wenn das Angebot an erneuerbarem Strom die Nachfrage übersteigt, was dazu führt, dass Produzenten für den Stromverkauf bezahlen müssen.

Die Plattform ist eine modulare Software-as-a-Service-Lösung zur Digitalisierung und Automatisierung von Netzprozessen für Netzbetreiber. Nutzer können dabei einzelne Module einsetzen oder die Gesamtlösung verwenden.

„Beim Start vor vier Jahren stand vor allem das Thema ‚digitalisierter Hausanschluss‘ im Mittelpunkt“, heißt es aus Naila. Der Anspruch sei die Einrichtung eines schnellen, unkomplizierten und intuitiven Prozesses gewesen, wie ihn der Endkunde vom Online-Shopping kennt.

Im Austausch mit den Kunden entwickelte sich die Lösung zu einem ineinandergreifenden System, das auch die Themen Installateur-Portal, Inbetriebnahme sowie Netzanmeldung und Einspeiser umfasst. „Damit decken wir alle relevanten Netzprozesse Ende-zu-Ende digital und effizient ab. Und dies auf eine Art und Weise, die der Endkunde als benutzerfreundlich wahrnimmt“, sagt Alexander Gebhardt, Bereichsleiter Portal Solutions bei der TSG.

Die Netzbetreiber-Plattform ist modular aufgebaut und kann entweder in einzelnen Komponenten oder als Gesamtlösung genutzt werden. Sie digitalisiert zentrale Netzprozesse wie beispielsweise den Hausanschluss mit Antrag, Angebot und Integration in das ERP-System. Möglich ist auch die Netzanmeldung von Einspeiseanlagen sowie weiteren anmeldepflichtigen Geräten wie Ladeeinrichtungen oder Elektroheizungen.

Zudem unterstützt die Netzbetreiber-Plattform bei der Abwicklung von Inbetriebsetzungsmeldungen durch Installateure, einschließlich Kundenabnahme und Vertragsabschluss. Auch die Verwaltung von Installateuren, Ausweisen und Genehmigungen wird über die Plattform abgebildet.

Zielgröße von 35 bis 40 Kunden

Darüber hinaus bietet die Lösung Schnittstellen zur Anbindung an Backendsysteme wie ERP, GIS/BIS, Abrechnung oder CRM. So werden innerhalb der Lösung aktuell alle gängigen ERP-Systeme wie SAP R/3, SAP S/4HANA, Wilken und Schleupen mit vorhandenen Schnittstellen unterstützt.

Sie berücksichtigt regulatorische Anforderungen, etwa aus Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), und lässt sich flexibel an künftige Anpassungen der Marktregeln ausrichten. Da die Bereitstellung als Software as a Service (SaaS) erfolgt, ist laut Anbieter der IT-Investitionsbedarf für Anwender gering und eine schnelle Implementierung möglich.

Bei Thüga Smart Service laufen bereits die Planungen für die nächsten Schritte. „Wir befinden uns aktuell in vielen Gesprächen mit weiteren interessierten Kunden und peilen für die Plattform eine Zielgröße von rund 35 bis 40 Kunden an“, so TSG-Geschäftsführer Alexander Haßdenteufel.

„Unsere Vision ist es, smarte IT-Lösungen gemeinsam mit und für unsere Kunden zu etablieren“, sagt Haßdenteufel weiter. „Im Fokus stehen dabei unsere energiewirtschaftlichen Plattformen.“ Sie reduzierten als ineinandergreifende Prozesskette von Meter-to-Cash über alle Marktrollen hinweg die Komplexität an Schnittstellen und schaffen damit Betriebssicherheit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.

Der Batteriespeicher soll künftig die bestehenden Windkraftanlagen in der Region ergänzen und zeigen, wie erneuerbare Energien in Kombination mit Speicherlösungen zur Versorgungssicherheit beitragen können. Der Großspeicher entsteht auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern. Rein rechnerisch könnte er etwa 4.000 Haushalte für einen Tag mit Strom versorgen. Der Standort liegt in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Windkraftanlagen, die den Speicher direkt speisen sollen.

Die EWE-Speichertochter übernimmt Planung, Bau, Betrieb und Wartung der Anlage. Die Errichtung in Reußenköge ist Teil einer größeren Speicherstrategie von EWE. Der Konzern hat angekündigt, bis 2035 rund 16 Milliarden Euro in den Umbau seiner Energieversorgung zu investieren. Dazu gehören neben Speichern auch erneuerbare Erzeugung, Netzausbau, Wasserstoffprojekte, Wärmenetze und Elektromobilität.

Be Storaged ist auf die Planung, Realisierung und den Betrieb von Großbatteriespeichern spezialisiert, noch in diesem Jahr will das Unternehmen Großbatteriespeicher mit einer Gesamtspeicherkapazität von mehr als 300 MWh in Betrieb nehmen. Für Reußenköge setzt das Unternehmen auf Komponenten des Systemanbieters Sungrow.

Batteriespeicher gelten als Instrument, um die Volatilität erneuerbarer Erzeugung abzufedern. Sie können Erzeugungsspitzen aufnehmen und bei Bedarf ins Netz zurückspeisen. In einer Region mit hoher Windleistung soll die Anlage zur Stabilisierung der Netzfrequenz beitragen. Der Projektpartner Dirkshof sieht den Speicher als Ergänzung zu den bestehenden Windkraftprojekten.

Auf landwirtschaftlich rekultivierten Flächen des Tagebaus Jänschwalde entsteht ein Photovoltaik-Park mit zunächst 133 MW, der in mehreren Bauabschnitten realisiert wird. Mit einem zweiten Vorhaben, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll, plant die Leag laut einer Mitteilung vom 11. September, die Gesamtleistung des PV-Parks noch weiter zu erhöhen.

Das Anlagendesign des Solarparks sieht eine kombinierte Süd- und Ost-West-Ausrichtung der Modulreihen vor. Ans Netz gebracht wird der Solarpark über das Leag-Umspannwerk Heinersbrück. Dieses soll auch den 105-MW-Windpark Forst-Briesnig II anbinden, der in unmittelbarer Nachbarschaft des Solarparks entsteht und bis 2026 betriebsbereit sein soll.

Laut Unternehmen werde die Verbindung von PV mit unterschiedlicher Modul-Ausrichtung sowie Windenergie, die jeweils eigene Lastprofile aufweisen, die Netzinfrastruktur „optimal ausgenutzt“ und ein weiterer Netzausbau vermieden.

Vorgesehen sind auf der Fläche des PV-Projekts auch Blühwiesen für Bienen und Insekten, Gehölze sowie Korridore für Wildtiere. Landwirte, die die Flächen des Energieparks zuvor bereits landwirtschaftlich genutzt haben, können dies auch weiterhin tun und werden in die Bewirtschaftung und den Betrieb des Energieparks eingebunden.

Der Solarpark ist Bestandteil des Konzepts der „GigawattFactory“, mit dem die Leag in der Lausitz bis 2030 bis zu 7.000 MW und bis 2040 bis zu 14.000 MW Kapazität für Strom aus erneuerbaren Quellen installieren will. Auch Stromspeicher und flexible Gaskraftwerke sind vorgesehen.

Die Versorgung konnte nach Angaben des Unternehmens durch eine Zwischenlösung wiederhergestellt werden. Dadurch konnten 20.000 Kunden schon am ersten Tag wieder versorgt werden. Dafür wurden zwei Masten provisorisch mit Kabeln verbunden. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk sowie Partnerfirmen unterstützten die Arbeiten, sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin.

Während der Reparatur kam es mehrfach zu erneuten Unterbrechungen. So fiel am Mittwochabend eine provisorische Verbindungsleitung für weitere 12.000 Kunden erneut zusammen, wodurch rund 6.100 Haushalte und 200 Gewerbekunden in Adlershof, Alt-Glienicke, Köpenick und Niederschönweide wieder ohne Strom waren. Diese konnten nach Angaben des Betreibers in den frühen Morgenstunden des 11. September endgültig versorgt werden.

Weitreichende Auswirkungen

Auch der öffentliche Nahverkehr war zeitweise betroffen: Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stand der Straßenbahnverkehr teilweise still und Ampelanlagen fielen aus. Zudem kam es zu Einschränkungen im Mobilfunknetz und bei den Notrufnummern 110 und 112.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte im Abgeordnetenhaus, dass die Ermittler von einem linksextremistischen Hintergrund des Anschlags ausgehen. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben werde als authentisch bewertet. Es weise Parallelen zu einem Anschlag im Februar nahe der Tesla-Fabrik in Brandenburg auf. „Wir gehen vom Täterkreis aus dem linksextremistischen Spektrum aus“, sagte Spranger.

Besonders stark betroffen war der Technologiepark Adlershof. Nach Angaben von Geschäftsführer Roland Sillmann konnten viele Firmen den Betrieb nicht aufrechterhalten. In einer typischen Woche liege der Umsatz aller Unternehmen dort bei rund 100 Millionen Euro. Wie hoch die tatsächlichen Schäden seien, lasse sich noch nicht beziffern. Einige Firmen mussten Kühlgut zwischenzeitlich privat lagern, Reinräume müssen komplett neu gestartet werden.

Noch monatelange Reparaturen notwendig

Die eigentliche Reparatur der beschädigten Leitungen hat inzwischen begonnen. Laut dem Sprecher von Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, könne die Wiederinbetriebnahme mehrere Monate dauern und sich möglicherweise bis 2026 hinziehen. „Wir arbeiten jetzt Schritt für Schritt daran, wie wir die beschädigten Leitungen wieder in Betrieb nehmen können“, sagte er.

Da 99 Prozent des Berliner Stromnetzes unterirdisch verlaufen, seien solche Angriffe nur an wenigen Stellen möglich, erklärte Beuster. Auch die beiden beschädigten Masten könnten nach Prüfung weiter genutzt werden. Langfristig plant der Netzbetreiber ohnehin, die verbliebenen oberirdischen Leitungen durch Erdkabel zu ersetzen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Der Stromausfall gilt als der längste in Berlin seit mindestens 25 Jahren. Beim letzten größeren Blackout 2019 in Köpenick waren mehr als 30.000 Haushalte rund 30 Stunden ohne Elektrizität.

Octopus EV bietet ein Komplettpaket, das das Leasing von E-Fahrzeugen, den Zugang zum Roaming-Ladenetz „Octopus Electroverse“ und die Installation einer Wallbox für Privatkunden umfasst. Ergänzt wird das Angebot durch den Ladetarif „Intelligent Octopus“, der das Laden automatisiert und günstige Zeitfenster mit hohem Anteil erneuerbarer Energien nutzt.

„Seit dem Start im Jahr 2018 ist Octopus EV zum führenden Leasinganbieter für E-Autos in Großbritannien geworden“, heißt es weiter. Nach eigenen Angaben begleitet das Unternehmen dort bereits 35.000 Fahrerinnen und Fahrer auf dem Weg zum Elektroauto.

Das Geschäftsmodell setzt darauf, den Wechsel zur Elektromobilität durch eine einfache Abwicklung aus einer Hand attraktiver zu machen. Während sich Kunden andernorts um Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und Stromtarif einzeln kümmern müssen, will Octopus die Hürden durch ein gebündeltes Angebot senken.

In Großbritannien kooperiert Octopus dazu mit dem chinesischen Autohersteller BYD. In diesem Sommer haben beide Unternehmen in Großbritannien das „Power Pack Bundle“ vorgestellt. Es umfasst ein geleastes Elektroauto, eine bidirektionale Ladeeinrichtung sowie einen speziellen Tarif. Das System ermöglicht Vehicle-to-Grid-Anwendungen: Das Auto kann nicht nur laden, sondern bei Bedarf auch Strom ins Netz zurückspeisen.

„Diese Innovationen kommen bald auch nach Deutschland“, heißt es weiter von Octopus, ohne weiter ins Detail zu gehen. Ab Anfang 2026 können Fahrer ihr Elektroauto online leasen, die Installation einer Wallbox beauftragen und gleichzeitig den passenden Stromtarif von Octopus Energy auswählen.

„Die Bayernwerk AG verpflichtet sich zur Förderung des Ehrenamtes und der Ausbildung von Imkerinnen und Imkern“, heißt es weiter. Dazu stelle das Unternehmen dem Imkereiverband seine Räumlichkeiten für Schulungen zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehe die „Förderung von bayerischen Jungimkern und Jungimkerinnen in den Konzessionsgebieten der Bayernwerk Netz GmbH“.

Der LVBI bringt im Gegenzug seine Fachkenntnis in die Kooperation ein, insbesondere bei der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen. Dazu zählen die Pflege und Optimierung von Habitaten, Nisthilfen, Lebensräumen sowie eine angepasste Mahd auf Freiflächen rund um Stromtrassen, Umspannwerke und Photovoltaikanlagen.

Ausgangspunkt der Kooperation war ein Nachhaltigkeitsprojekt des Bayernwerks: Seit zwei Jahren betreuen Imker auf dem Gelände von 17 Umspannwerken Bienenvölker. Das Unternehmen stellt Starterpakete mit Bienenkästen und Informationstafeln bereit.

Inzwischen engagieren sich 35 Imker an Standorten in ganz Bayern. Die Idee geht auf ein Pilotprojekt im bayerischen Landkreis Schwandorf zurück, das von Christopher Reith, selbst Imker, aus der Strategieabteilung des Bayernwerks angestoßen wurde.

„Unsere Bayernwerk-Bienen und der Bayernwerk-Honig sind für mich echte Herzensprojekte“, sagte Egon Leo Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG. Auch Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) unterstützt die Kooperation. „Wenn wir Freiflächen rund um Stromtrassen, Umspannwerke und Photovoltaikanlagen bienen- und damit insektenfreundlich gestalten, leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.“

Seit 2023 ist Barr Vorstand der Eon-Gesellschaft Lechwerke AG (LEW) in Augsburg. In dieser Position steuert Christian Barr unter anderem die Finanzplanung und Kapitalallokation, sichert Investitionsdisziplin in regulierter Infrastruktur und baut kommunale Partnerschaften und Konzessionen aus. Zuvor war er von 2018 an CFO von Eon UK.

|

| Christian Barr Quelle: Uniper SE |

Mit dem Neuzugang richtet Uniper ein neues Vostandsressort ein. Fabienne Twelemann wird Arbeitsdirektorin (CHRO) und Chief Transformation Officer (CTO) mit Verantwortung für die Bereiche Personal, IT, Beschaffung/Immobilien und Operational Excellence. Twelemann ist seit 2024 Leiterin des Personalbereichs bei Uniper.

|

| Fabienne Twelemann Quelle: Uniper SE |

Gleichzeitig verlängert der Aufsichtsrat die Verträge von Holger Kreetz (COO) und Carsten Poppinga (CCO) um jeweils fünf Jahre. Poppinga hat in den vergangenen drei Jahren laut Uniper das globale Handelsgeschäft neu ausgerichtet und den Aufbau eines diversifizierten Gas-Portfolios eingeleitet. Kreetz trieb die Transformation des Uniper-Kraftwerkparks voran und setzte den Aufbau eines wachsenden Portfolios erneuerbarer Energien und grüner Moleküle in Gang.

Damit besteht der Vorstand der Uniper SE von November an aus fünf Mitgliedern: dem CEO Michael D. Lewis, dem neuen Finanzvorstand Christian Barr, Arbeitsdirektorin und CTO Fabienne Twelemann, Holger Kreetz (COO) und Carsten Poppinga (CCO).

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

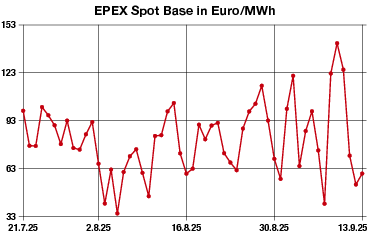

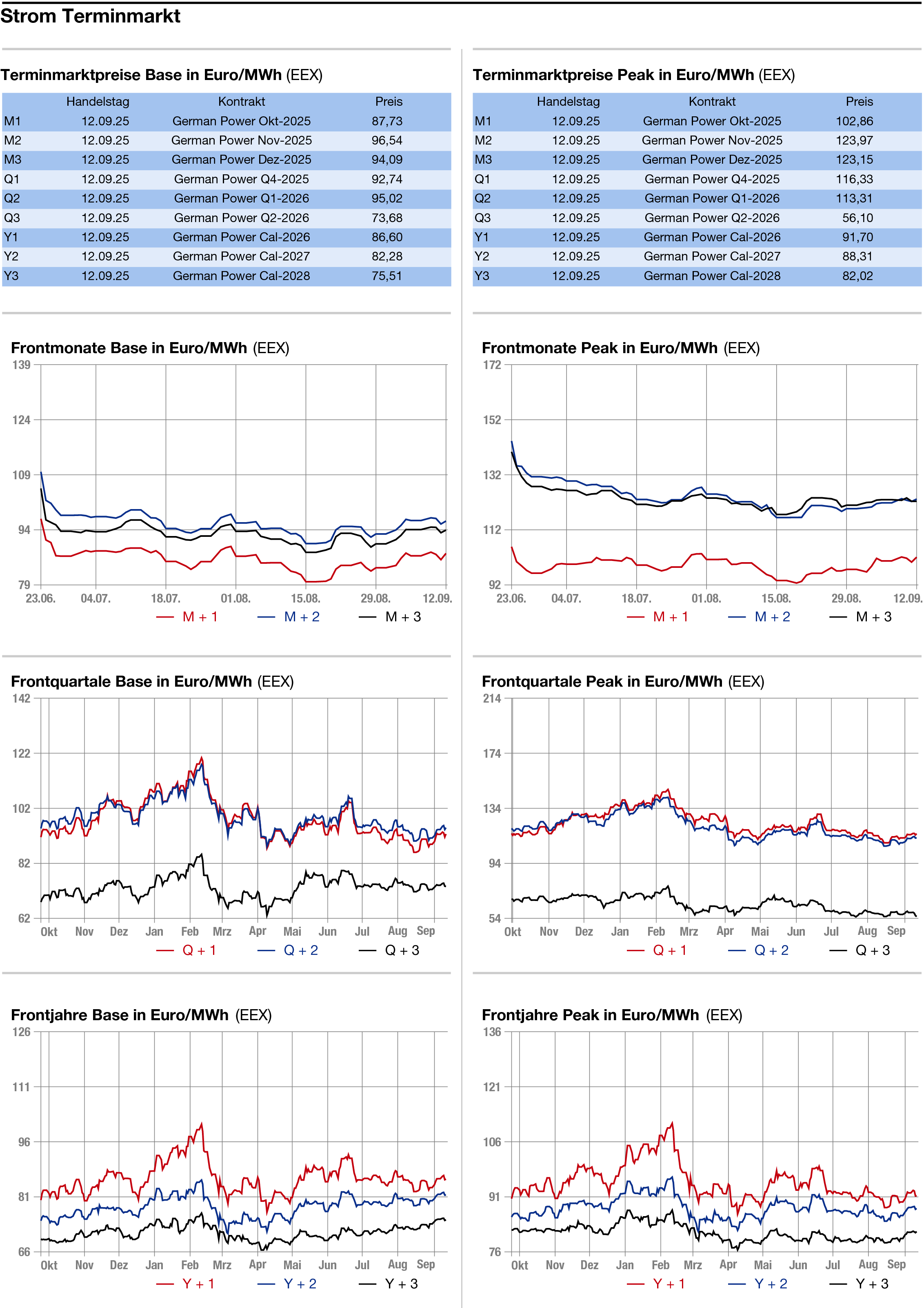

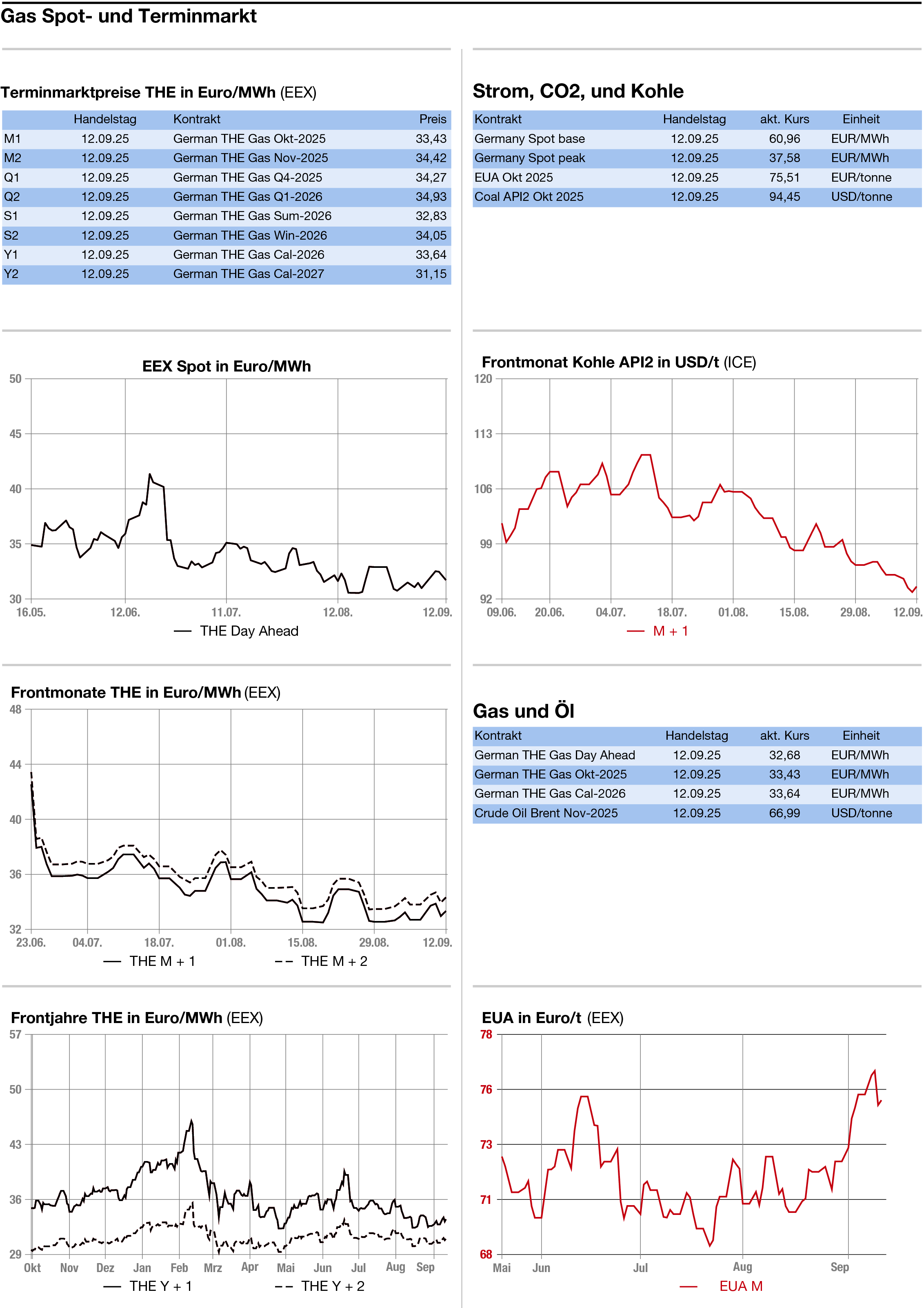

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt zum Wochenende präsentiert. Der Montag wurde an der Börse mit 19,75 Euro je Megawattstunde im Base bewertet. Der Start in die neue Arbeitswoche dürfte den Meteorologen von Eurowind sehr windig ausfallen. Insgesamt wird eine Einspeiseleistung der Erneuerbaren von mehr als 50 Gigawatt für den Montag erwartet. Am Dienstag dürfte die Einspeisung noch einmal etwas zunehmen.

Der höchste Wert wird für Donnerstag mit mehr als 54 Gigawatt erwartet. Laut dem US-Wettermodell dürfte die Wind-Einspeisung bis zum 19. September im überdurchschnittlichen Bereich liegen. Die Temperaturen dürften ab diesem Datum wieder etwas über dem saisonüblichen Mittel liegen.

Am langen Ende des Strommarktes fiel das Cal 26 am Freitag um 0,72 Euro auf 86,06 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Freitag leicht zugelegt. Bis gegen 14.00 Uhr verteuerte sich der Dec 25 um 0,14 auf 75,68 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 75,95 Euro, das Tief bei 75,10 Euro. Marktteilnehmer hatten die Abgaben vom Donnerstag als „Verschnaufpause der Bullen“ bezeichnet, so Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital, nachdem in den Tagen zuvor der Markt per Saldo um insgesamt mehr als 5 Euro nach oben geklettert.

Am Freitag schienen die Bullen sich schon wieder erholt zu haben und ihren Aufwärtskurs fortsetzen zu wollen. Belastend hatte zuvor auch ein Bericht von Bloomberg gewirkt, wonach sich Deutschland dafür einsetzen will, dass das Tempo bei der Kürzung der kostenlosen Zuteilungen im EU-ETS gedrosselt wird, um die Industrie zu entlasten.

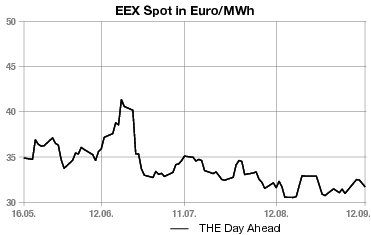

Erdgas: Minimal schwächer haben sich die europäischen Gaspreise zum Ende der Woche gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,05 Euro auf 32,30 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um ebenfalls 0,05 Euro auf 32,25 Euro je Megawattstunde nach unten.

Die steigenden Speicherfüllstände überlagerten die geopolitischen Risiken wie die Sorge vor weiteren Sanktionen gegen Russland, so Bernadett Papp von Pact Capital. Trotz der Abgaben blieb der TTF-Frontmonat damit aber in der engen Handelsspanne der vergangenen Wochen und das Abwärtspotenzial begrenzt.

Europa dürfte seine Speicher bis zum Winterbeginn zu 85 bis 90 Prozent gefüllt haben, prognostiziert der Schweizer Energieversorger Axpo. Diese Einschätzung ist deutlich optimistischer als die einiger anderer Marktbeobachter noch vor einigen Monaten und liegt nahe am Fünfjahresdurchschnitt.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: