16. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Breite Debatte nach Energiewende-Monitoring

HUSUM WIND: Fachmesse zeigt Stärke der Branche

BADEN-WÜRTTEMBERG: Die KEA-BW erhält neues Führungsteam

HANDEL & MARKT

MOBILITÄT: Tübingen stellt E-Carsharing ein

GAS: Deutsche Gasversorgung auch 2024 zuverlässig

ÖSTERREICH: Pumpspeicher Limberg III offiziell in Betrieb

STROMSPEICHER: Bau von Batteriepark bei Neuruppin 2026 geplant

ELEKTROFAHRZEUGE: Mark-E mit speziellem Stromtarif für E-Mobilisten

GAS: Kartellamt prüft Verdacht des Preismissbrauchs

TECHNIK

WÄRME: Abwasserwärme für Hannovers Wärmenetz

WÄRMENETZ: Deutschland und Niederlande testen Wärmeverbindung

TECHNIK: Brennstoffzelle ersetzt Dieselgenerator beim Festival

F&E: Dynamische Netzentgelte für sinkende Systemkosten

STATISTIK DES TAGES: Bewertung der KI-Entwicklung von autonomen Fahren

UNTERNEHMEN

BILANZ: Stadtwerke Aalen zur Jahresmitte überraschend im Plus

PERSONALIE: Amprion erweitert Vorstand um Arbeitsdirektorin

PERSONALIE: Stadtwerke Emsdetten mit neuer kaufmännischer Leitung

IT: KI-Startup Encentive erhält 6,3 Millionen Euro

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Fester Start in die neue Woche

TOP-THEMA

Reiches Energiewende-Kurs schnallt den Gürtel enger

Vorstellung des Monitoringberichts. Ministerin Reiche mit Alexander Kox und Philipp Kienscherf (rechts). Quelle: BMWE

POLITIK.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Berlin den Monitoringbericht zur Energiewende vorgestellt und daraus zehn wirtschaftsorientierte Maßnahmen abgeleitet.

Am 15. September hat die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin den neuen Monitoringbericht zur Energiewende präsentiert. Der Bericht wurde von den Instituten BET (Aachen) und EWI (Köln) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) erstellt und umfasst 260 Seiten.

Für BET stellte ihn Alexander Kox vor, für das EWI Philipp Kienscherf. Auf Grundlage der wissenschaftlichen Analyse skizzierte Reiche zehn Schlüsselmaßnahmen, die nach ihrer Einschätzung notwendig sind, um die Energiewende wirtschafts- und wettbewerbsfreundlich weiterzuführen. Reiche betonte, dass am Ziel der Klimaneutralität bis 2045 festgehalten werde.

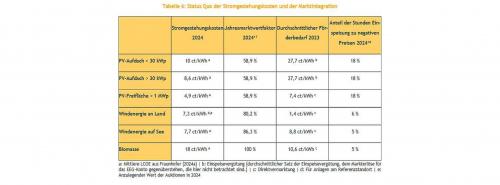

Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei bereits weit vorangeschritten. Fast 60 Prozent des Stroms würden mittlerweile aus Wind, Sonne und Biomasse gewonnen. Zugleich stehe die Energiewende jedoch an einem Scheideweg, weil die Kosten aus dem Ruder liefen. Die Ministerin will daher Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit in den Mittelpunkt rücken. „Energiepolitische Entscheidungen dürften nicht zu Fehlinvestitionen führen, sondern müssten auf Marktmechanismen, Technologievielfalt und Innovation setzen“, sagte Reiche.

Zehn Maßnahmen vorgeschlagen

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören eine realistische Bedarfsermittlung, die systemdienliche Förderung erneuerbarer Energien sowie ein stärkerer Fokus auf Flexibilität und Digitalisierung im Stromsystem. Auch fordert Reiche die Einführung eines technologieoffenen Kapazitätsmarkts, eine Überprüfung von Förderregimen und eine systematische Senkung von Subventionen. Weitere Punkte sind der pragmatische Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, eine forschungsorientierte Innovationspolitik sowie die Etablierung von CO2-Abscheidung und -Nutzung (CCS/CCU) auch für Kraftwerke als Klimaschutztechnologie.

Die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke würden Ende dieses Jahres beginnen. Diese sollen Kohlekraftwerke ersetzen, in Zeiten, da Sonne und Wind ausbleiben. Es bleibe beim Ausbauziel von 80 Prozent erneuerbarerer Stromerzeugung bis 2030, allerdings werde der Strombedarf von heute 510 Milliarden kWh auf nur 600 bis 700 Milliarden kWh steigen, daher könne der Ausbau langsamer geschehen. Er soll auch mit dem Netzausbau Schritt halten. Ein Kapazitätsmarkt soll ab 2027 flexible Erzeugung und Verbrauch von Strom steuern, kündigte Reiche an.

|

| Stromgestehungskosten verschiedener Technologien Stand 2025. Zur Vollansicht bitte auf die Tabelle klicken Quelle: EWI |

Freileitungen statt Erdverkabelung

Der Bericht enthält Analysen zu Strombedarf, Netzausbau und Kostenentwicklungen. Demnach können etwa Freileitungen bei neuen Netzausbauprojekten zu erheblichen Einsparungen führen. Reiche machte zugleich deutlich, dass die hohen Energiepreise die deutsche Wirtschaft belasteten. Deshalb müsse der Ausbau der Erneuerbaren künftig stärker gesteuert werden.

Für PV-Aufdachanlagen mit Speicher will sie die Förderung abschaffen, „da sie sich schon heute durch den billigeren Eigenstrom rechnen“, begründete Reiche. Insgesamt soll die Förderung erneuerbarer Energien, wie von der EU gefordert, auf Contracts for Difference (CFD, Differenzverträge) umgestellt werden, kündigte sie an.

Vielfache Kritik an Reiches Plänen

Die Vorschläge stießen unmittelbar auf Kritik. Michael Kellner, energiepolitischer Sprecher der Grünen, erklärte, die Ministerin wolle die Energiewende abbremsen. Der Monitoringbericht selbst empfehle, die erfolgreiche Politik ihres Vorgängers fortzuführen. Klimaschutz werde von der Regierung untergraben, so Kellner. Angesichts steigender Stromnachfrage durch Elektromobilität, Rechenzentren und Industrie brauche es vielmehr einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte Reiches Vorschläge als „fossile Agenda“. Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner warf der Ministerin vor, die Empfehlungen der Wissenschaft nicht ernsthaft aufzugreifen. Der geplante Kapazitätsmarkt öffne fossilen Kraftwerken neue Chancen, während die Senkung von Subventionen aus Sicht der DUH wichtige Förderprogramme gefährde. CCS/CCU als Klimaschutztechnologie zu etablieren, sei zudem riskant.

Mira Jäger, Greenpeace-Expertin für Klima und Energie, warnt vor Rückschritten in der deutschen Energiepolitik. Die Bundesregierung ignoriere die langfristigen Kosten und Klimaschäden. Die Bundesregierung arbeite mit einem Bilanztrick, indem der Energiebedarf kleingerechnet wird, um das Ziel, 80 Prozent erneuerbaren Stromverbrauch bis 2030, weiterhin zu halten. „Um die deutschen und europäischen Klimaziele zu erreichen, müssen aber Wärmepumpen, Elektromobilität und Elektrifizierung der Industrie massiv ausgebaut werden, was den Strombedarf erhöht“, erinnerte Jäger.

Der Monitoringbericht zur Energiewende steht als PDF zum Download bereit.

Quelle: Shutterstock / nitpicker

Breite Debatte nach Energiewende-Monitoring

POLITIK. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat den Monitoringbericht zur Energiewende vorgestellt. Branchenverbände und Unternehmen reagieren teils zustimmend, teils kritisch.

Mit der Vorlage des neuen Monitoringberichts zur Energiewende durch das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) haben zahlreiche Branchenverbände und Unternehmen ihre Einschätzungen veröffentlicht. Während viele Akteure den Fokus auf Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und Flexibilität begrüßen, warnen andere vor Fehlanreizen oder einem zu geringen Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) lobt ausdrücklich die klare Fortführung der Energiewende. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erklärte, die Klimaziele und der Ausbau der erneuerbaren Energien seien weiter fest verankert. Notwendig sei nun politischer Wille, um die Empfehlungen des Berichts zügig umzusetzen. Der VKU verwies zudem auf die Bedeutung des NEST-Prozesses der Bundesnetzagentur für einen neuen Regulierungsrahmen bei Strom- und Gasnetzen. Ohne faire Investitionsbedingungen für Netzbetreiber könne die Energiewende nicht gelingen.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bewertet den Bericht positiv. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae hob hervor, dass der Ausbau der Erneuerbaren stärker mit den Netzen verzahnt werden müsse. Ein technologieoffener Kapazitätsmarkt ab dem Jahr 2027 und der Ausbau wasserstofffähiger Gaskraftwerke seien zentrale Punkte. Zudem brauche es weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungen.

Wirtschaft will Gaskraftwerke und H2

Der Energieversorger EnBW aus Karlsruhe sieht im Monitoringbericht eine Chance, die Transformation des Energiesystems bedarfsorientierter und kosteneffizienter zu gestalten. CEO Georg Stamatelopoulos kündigte Investitionen von bis zu 50 Milliarden Euro bis 2030 an, schwerpunktmäßig in Deutschland. Ein Schwerpunkt soll dabei auf dem Bau von H2-ready-Gaskraftwerken liegen. Dafür warte man dringend auf die Ausschreibungen.

Der Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ betonte die Bedeutung von Wasserstoff für Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit. Vorstand Timm Kehler forderte technologieoffene Ansätze und einen zügigen Ausbau von Wasserstoffspeichern sowie wasserstofffähigen Kraftwerken.

Der Energiekonzern Vattenfall sprach von einer „soliden Diskussionsgrundlage“ und begrüßte das Festhalten am Ziel von 80 Prozent Erneuerbaren bis 2030. Entscheidend sei nun Klarheit für Investitionen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mahnte, die Energiewende stärker marktbasiert zu gestalten. Präsident Peter Adrian sprach sich gegen einen staatlich finanzierten Kapazitätsmarkt für Gaskraftwerke aus und warnte vor unnötigen Kosten für Unternehmen.

Kritik an Bremsen beim Ausbau erneuerbarer Energien

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) kritisierte hingegen Äußerungen der Ministerin zu möglichen Kürzungen bei der Solarförderung. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig warnte, dass ohne Förderung die Nachfrage nach Solaranlagen deutlich zurückgehen würde. Angesichts steigender Stromnachfrage durch neue Verbraucher wie Wärmepumpen oder Rechenzentren müsse der Ausbau der Photovoltaik beschleunigt statt gebremst werden.

Auch die Bioenergieverbände im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) äußerten sich kritisch. Zwar bestätige der Bericht die Rolle von Biomasse als flexibler Energieträger, jedoch seien die angenommenen Potenziale im Stromsektor deutlich zu niedrig angesetzt. Leiterin Sandra Rostek forderte, bestehende Biogasanlagen stärker zu flexibilisieren.

Agora Energiewende kritisierte, dass die Bundesregierung zentrale Fragen offenlasse und mit einer niedrigeren Stromverbrauchsprognose falsche Signale sende. Direktorin Julia Bläsius forderte, den Ausbau von Wind- und Solarenergie nicht zu drosseln.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ging noch weiter. Abteilungsleiterin Tina Löffelsend warf Ministerin Reiche vor, mit geplanten Gaskraftwerken und CCS-Technologien den Klimakurs zu gefährden. Stattdessen brauche es eine Flexibilitätsagenda für das Energiesystem.

Fachmesse zeigt Stärke der Branche

Quelle: Husum Messe und Congress GmbH

HUSUM WIND. Vom 16. bis 19. September präsentieren rund 600 Ausstellende auf der Husum Wind ihre Technologien. Auch der Bundesverband Windenergie (BWE) setzt vor Ort Schwerpunkte.

Die Fachmesse Husum Wind gilt als zentrale Leistungsschau der Windbranche in Deutschland. Rund 600 Unternehmen stellen im schleswig-holsteinischen Husum Neuheiten aus den Bereichen Onshore- und Offshore-Wind, grüner Wasserstoff, Sektorenkopplung, Speichertechnologien, Digitalisierung, Recycling und Repowering sowie Finanzierungslösungen vor.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) als Interessenvertretung der deutschen Windindustrie kündigt einen breiten Auftritt an. Laut BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek ist die Windenergie mit einem hohen Zubau und stabilen Genehmigungszahlen erfolgreich ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr sei sie erneut der stärkste Energieträger im deutschen Energiemix gewesen.

Heidebroek betonte, dass die Branche auf eine starke europäische Produktions- und Zuliefererindustrie bauen könne, die zugleich internationale Lieferketten nutze. „Die Windenergie ist eine Kernindustrie für Deutschland. Es kommt auf sie an, wenn die Transformation des Energiesystems gelingen soll und die Industrie mit sicherem und bezahlbarem Strom versorgt werden muss“, sagte die BWE-Präsidentin. Neben der aktuellen Rolle im Strommix hob sie die Bedeutung neuer Technologien hervor.

Für die Umgestaltung des Energiesystems seien Fortschritte bei Speichern, Sektorenkopplung und Wasserstoff entscheidend. Nur im Zusammenspiel dieser Ansätze könnten die erneuerbaren Energien effizient genutzt werden. „Wir sehen uns in der Verantwortung, Lösungen für die drängendsten Fragen in der weiteren Ausgestaltung des Energiesystems zu liefern“, so Heidebroek weiter.

Die Fachmesse versteht sich nach Angaben der Veranstalter als Plattform für den Austausch zwischen Industrie, Politik und Finanzwirtschaft. Themen wie die Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und die Anpassung an industrielle Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt.

Der BWE wird während der Messe in Halle 5 am Stand 5A13 präsent sein. Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, sich über die Positionen des Verbands und die Perspektiven der Windbranche zu informieren.

Die KEA-BW erhält neues Führungsteam

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Volker Kienzlen, mehr als 20 Jahre Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW), geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht fest.

Zum Jahreswechsel steht ein Führungswechsel bei der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) an. Am 1. Januar 2026 wird Jan Münster als Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur des Landes Baden-Württemberg starten, teilte die KEA-BW am 15. September mit. Ab dann werden Jan Münster und Martina Hofmann die KEA-BW gemeinsam leiten. Volker Kienzlen wird in den nächsten Monaten seine Aufgaben an Martina Hofmann und Jan Münster übergeben. Hofmann ist seit 2023 Teil der Geschäftsführung.

Jan Münster hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, unter anderem als Nachhaltigkeitsmanager in der Industrie, in der Versorgungswirtschaft und als Geschäftsführer der Energieagentur Südwest GmbH, die er seit 12 Jahren leitet. Der 45-Jährige hat Umweltwissenschaften studiert und kenne das Arbeiten mit Kommunen in einem interdisziplinären Umfeld.

„Die KEA-BW ist die zentrale Anlaufstelle in Sachen Energiewende und Klimaschutz in Baden-Württemberg“, sagte Umweltministerin Thekla Walker. „Mit Jan Münster als neuem Geschäftsführer verstärkt ein erfahrener und engagierter Experte die Spitze der KEA-BW. Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag, die Klimaschutzziele des Landes gemeinsam mit Kommunen und Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und Baden-Württemberg zu einem Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften zu machen.“

Quelle: Shutterstock / lumen-digital

Tübingen stellt E-Carsharing ein

MOBILITÄT. Nach fünf Jahren geben die Stadtwerke Tübingen das Projekt Coono auf. Das Angebot mit reinen E-Autos hat sich nicht gerechnet.

Am Ende waren die Verluste zu hoch. „Trotz umfangreicher Anpassungen und Optimierungen blieben die wirtschaftlichen Ergebnisse defizitär“, heißt es zum Aus des E-Carsharing-Angebots der Stadtwerke Tübingen (SWT). Das kommunale Unternehmen stellt das Projekt namens „COONO“ zum 30. November ein.

Zwiespältig fällt die Bilanz der Stadtwerke aus. Denn es sei durchaus eine Nachfrage in Tübingen vorhanden gewesen, doch auf Dauer war diese „zu gering für ein auf Sicht erfolgreiches Geschäftsmodell“, so die Botschaft. Nach etwas mehr als fünf Jahren beenden die SWT damit den Versuch, die Elektromobilität vor Ort mit einem reinen E-Carsharing voranzubringen.

In den Jahren 2022 und 2023 starteten die Stadtwerke noch eine Vertriebsoffensive. Die E-Auto-Flotte wurde deutlich aufgestockt und das Angebot im Stadtgebiet Tübingen erweitert.

Im vergangenen Jahr wurde zusätzlich ein sogenanntes Free-Floating-Angebot eingeführt. Die Leihfahrzeuge waren nicht an feste Stationen gebunden. Nutzerinnen und Nutzer konnten die Autos flexibel anmieten und nach der Fahrt an einem beliebigen Ort innerhalb der Stadt wieder abstellen.

Zwar stieß dieses Modell bei den Kunden auf positive Resonanz, die Umsätze verbesserten sich leicht. Allerdings gelang es den Stadtwerken nach eigenen Angaben nicht, das Defizit im E-Carsharing merklich zu reduzieren.

Mit dem Ende veräußern die Stadtwerke einen Teil der E-Pkw-Flotte an ihren langjährigen Partner „teilAuto Neckar-Alb eG“. Bestehende Coono-Kunden können kostenlos zu dem anderen Carsharing-Anbieter wechseln.

Die Stadtwerke Tübingen beschäftigen rund 690 Mitarbeitende und ist vollständig in kommunaler Hand. Zum Leistungsportfolio zählen Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser, Telekommunikation, Bäder, Parkhäuser und der ÖPNV in Tübingen.

Deutsche Gasversorgung auch 2024 zuverlässig

Quelle: Meyer-Tien

GAS. Die Bundesnetzagentur hat den Bericht zur Erdgasversorgung im Jahr 2024 vorgelegt. Demnach war durchschnittlich nur eine ungeplante Unterbrechung von anderthalb Minuten zu verzeichnen.

Seit dem Jahr 2006 ermittelt die Bundesnetzagentur aus den Meldungen aller deutschen Gasnetzbetreiber jährlich den SAIDI-Wert. Der SAIDI-Wert gibt die durchschnittliche ungeplante Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem Letztverbraucher in Minuten an. Die Abkürzung SAIDI steht für System Average Interruption Duration Index.

Dieser stellt auch für das vergangene Jahr den deutschen Gasversorgern ein gutes Zeugnis aus. Im Durchschnitt wurden Kundinnen und Kunden in Deutschland 2024 für 1 Minute und 33 Sekunden nicht mit Gas versorgt. Der Wert lag damit leicht über dem des Vorjahres von 1 Minuten und 16 Sekunden. Der langjährige Mittelwert beträgt laut Behörde 1 Minuten und 31 Sekunden. „Die Gasversorgung in Deutschland ist zuverlässig. Das bestätigt der aktuelle Wert für die durchschnittlichen Versorgungsunterbrechungen“, kommentierte der Präsident der Agentur, Klaus Müller.

|

| Versorgungsunterbrechungen beim Erdgas 2024 nach Bundesländern (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: BNetzA |

Wie im Vorjahr, waren die Versorgungsunterbrechungen vor allem auf Schäden an Gasleitungen bei baulichen Maßnahmen zurückzuführen. Die ungeplanten Unterbrechungen gehen beispielsweise auf Einwirkungen durch Dritte, Störungen im Bereich des Netzbetreibers, Rückwirkungen aus anderen Netzen oder sonstige Störungen zurück. Versorgungsunterbrechungen aufgrund höherer Gewalt werden bei der Berechnung des SAIDI-Wertes nicht mit einbezogen.

Die SAIDI-Daten 2024 für das Gasnetz stehen im Internet bereit.

Pumpspeicher Limberg III offiziell in Betrieb

Mit Limberg III steigt die Leistung der Kraftwerksgruppe Kaprun um 480 MW. Quelle: Verbund / Wiedl

ÖSTERREICH. Der Stromkonzern Verbund erweitert damit die Turbinenleistung der Kraftwerksgruppe Kaprun um 53 Prozent. Projekte wie dieses gelten als wesentlich für das Gelingen der Energiewende.

Österreichs größter Stromkonzern Verbund nahm nach rund vier Jahren Bauzeit am 12. September das Pumpspeicherkraftwerk Limberg III offiziell in Betrieb. Es verfügt über zwei drehzahlvariable Pumpturbinen mit insgesamt 480 MW Leistung. Mit dem Projekt erhöht sich die Turbinenleistung der Kraftwerksgruppe Kaprun in den Salzburger Tauern von um 53 Prozent auf 1.382 MW, die Pumpleistung steigt um 75 Prozent auf 1.120 MW. Zum Vergleich: Die kumulierte Leistung sämtlicher Pumpspeicherkraftwerke des Verbunds beläuft sich auf 2.600 MW im Turbinen- sowie 2.300 MW im Pumpbetrieb. Der Verbund investierte laut Generaldirektor Michael Strugl 572 Millionen Euro in das Vorhaben.

In Vorbereitung sind die Arbeiten am weiteren Ausbau von Kaprun. Mit dem Projekt Schaufelberg soll bis etwa Ende des Jahrzehnts eine neue Hauptstufe der Kraftwerksgruppe errichtet werden. Ihre Leistung beläuft sich auf rund 480 MW. Die Kosten beziffert der Verbund mit voraussichtlicht etwa 600 Millionen Euro. Mit der neuen Hauptstufe kann der Verbund die Gruppe Kaprun auch unter den Bedingungen der Wasserrahmenrichtlinie der EU als Pumpspeichersystem nutzen.

Anlässlich der Inbetriebnahme von Limberg III bezeichnete Generaldirektor Strugl die österreichischen Pumpspeicher als „grüne Batterien“ des Landes, die für den Ausgleich der witterungsbedingt schwankenden Stromproduktion von Windparks und Photovoltaikanlagen und damit für das Gelingen der Energiewende von besonderer Bedeutung seien.

Von Oberösterreich bis Vorarlberg

Auch andere österreichische Energieunternehmen erweitern ihre Pumpspeicherkapazitäten. Die landeseigene Tiroler Tiwag etwa nimmt 2026 „Kühtai II“ in Betrieb, eine Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz um insgesamt 190 MW auf rund 970 MW. Seit März läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung für den 400-MW-Pumpspeicher Versetz, der dem Ausbau der Kraftwerksgruppe Kaunertal dient. Deren Leistung von 392 MW würde sich damit mehr als verdoppeln.

Im Bau ist ferner der 170-MW-Pumpspeicher Ebensee der Energie AG Oberösterreich, der 2027 in Betrieb gehen soll. Er nutzt den Traunsee rund 70 Kilometer südwestlich der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz als Unterbecken.

Ende April dieses Jahres schließlich startete die Vorarlberger Illwerke-VKW-AG das freiwillige Vorverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung für das Pumpspeicherkraftwerk Lünersee II. Die Anlage mit 1.100 MW Turbinen- sowie 1.050 MW Pumpleistung soll 2036 in Betrieb gehen und etwa 2,7 Milliarden Euro kosten.

Bau von Batteriepark bei Neuruppin 2026 geplant

Quelle: Fotolia / sdecoret

STROMSPEICHER. Bei Neuruppin im Norden des Landes Brandenburg soll ein Großspeicher entstehen, gebaut wird dieser von der „re.venture GmbH“.

Im kommenden Jahr soll in Kränzlin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein großer Batteriespeicherpark entstehen, um Stromnetz-Engpässe zu vermeiden. Der Betreiber, die „re.venture GmbH“ mit Sitz in Berlin, teilte mit, dass die Baugenehmigung für das Projekt im Netzgebiet der Edis vorliege.

Die Inbetriebnahme ist demnach im Jahr 2027 geplant. Die Anlage auf einer Fläche von 1,5 Hektar habe eine Leistung von 60 MWt mit einer Speicherkapazität von bis zu 480 MWh.

Re Venture in Berlin teilte mit, der Batteriepark bei Neuruppin entstehe in einer Region, die aufgrund des hohen Aufkommens an erneuerbarer Energie anfällig für Netzengpässe sei. Unternehmens-Geschäftsführer Jens Kompauer sagte: „In Brandenburg müssen jedes Jahr erhebliche Mengen an erneuerbarem Strom abgeregelt werden, da das Netz die erzeugte Energie nicht aufnehmen kann.“ Die Anlage in Kränzlin werde in der Lage sein, jährlich bis zu 96 Gigawattstunden an erneuerbarer Energie zu speichern, die andernfalls verloren ginge.

Im Ruhrgebiet etwa planen mehrere Energieunternehmen in den kommenden Jahren einen Batteriepark mit einer Speicherkapazität von 1.800 MWh, wie sie im Juni angekündigt hatten.

Mark-E mit speziellem Stromtarif für E-Mobilisten

Quelle: Katia Meyer-Tien

ELEKTROFAHRZEUGE. Das Energieunternehmen Mark-E aus Hagen bietet bundesweit ein neues flexibles Stromprodukt für Elektromobilität ein.

Nutzer von E-Fahrzeugen können mit dem „Flex Charge Tarif“ von Mark-E einen kombinierten Ansatz aus Festpreisgarantie und flexibler Verbrauchssteuerung wählen. Das Tochterunternehmen der Enervie sei damit „deutschlandweit einer der ersten Anbieter“, heißt es in einer Mitteilung.

Bei dem Tarif erhalten Kundinnen und Kunden eine Festpreisgarantie über 24 Monate und können zusätzlich durch die Wahl von günstigen Ladezeiten ihre Kosten senken. Grundlage ist eine App von Mark-E, die mit dem E-Auto und einem Stromvertrag von Mark-E verknüpft wird. Über die Funktion „Flex-Laden“ geben die E-Autofahrer die gewünschten Ladezeiten und den Ziel-Ladestand an.

„Mark-E optimiert in diesem Zeitraum den Ladevorgang, indem das E-Auto an den Stunden aufgeladen wird, die sich aufgrund einer günstigen Preissituation am Strommarkt ergeben“, heißt es weiter.

Die daraus resultierenden Einsparungen werden in Form von „Flex Coins“ gutgeschrieben. Pro Kilowattstunde, die im Flex-Modus geladen wird, erhalten Kunden einen Bonus von zehn Cent. Wer beispielsweise 3.000 kWh pro Jahr im Flex-Modus lädt, spart rund 300 Euro. Die Flex Coins werden in der App angezeigt und monatlich mit der Stromrechnung verrechnet.

Ab November 2025 soll der Tarif auch mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage kombinierbar sein. Überschüssiger Solarstrom kann dann ohne zusätzliches Energiemanagementsystem in das Laden des Fahrzeugs einbezogen werden. Bereits jetzt stehen die übrigen Funktionen wie die Steuerung der Ladevorgänge oder das Sammeln der Flex Coins zur Verfügung.

Voraussetzung für die Nutzung des Flex Charge Tarifs „sind ein kompatibles E-Auto und einen Smart Meter, damit die Flex Charge App die Zeiten der Ladevorgänge erfassen kann“, so Mark-E weiter. Die Hagener bieten weithin an, die Installation oder den Austausch des Zählers bei Bedarf zu übernehmen.

Kartellamt prüft Verdacht des Preismissbrauchs

Quelle: Pixabay / Frauke Riether

GAS. Zwölf Gasanbieter verlangen mehr als 20 Prozent über dem Schnitt für die Grundversorgung. Für die Kunden könnte es Kompensationen geben.

Wegen womöglich zu hoher Gaspreise sucht Niedersachsens Kartellbehörde das Gespräch mit zwölf Grundversorgern. Dabei handelt es sich um Unternehmen, deren Preise im September 2024 mindestens 20 Prozent über dem Durchschnitt aller Grundversorger lagen.

Ziel sei es, den Verdacht des Preismissbrauchs aufzuklären und gegebenenfalls Kompensationslösungen für die Kunden zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. „Sollte keine Einigung erzielt werden, werden formelle Kartellverwaltungsverfahren eingeleitet.“

Die Kartellbehörde hat bei mehr als 70 Unternehmen die Preise in der Gasgrundversorgung vor, während und nach der Energiekrise von 2021 bis 2024 untersucht. Die Abstände zwischen dem günstigsten und dem teuersten Grundversorger stiegen demnach in der Energiekrise auf das Vierfache und waren auch im vergangenen September noch doppelt so groß wie 2021.

Von links: Martin Kramer von der Stadtentwässerung Hannover, Enercity-Vorstand Marc Hansmann, Aufsichtsratsvorsitzende Anja Ritschel sowie Michael Hartung, Geschäftsführer der Enercity Contracting. Quelle Enercity

Abwasserwärme für Hannovers Wärmenetz

WÄRME. Enercity hat mit dem Bau einer 30-MW-Großwärmepumpe am Klärwerk Herrenhausen in Hannover begonnen.

Mit dem Baubeginn der Großwärmepumpe an der Kläranlage Herrenhausen in Hannover rückt auch der angekündigte Kohleausstieg von Stadt und Versorger Enercity näher. Die Arbeiten am Klärwerk haben nun am 13. September mit einem Spatenstich begonnen.

Die Klärwasser-Wärmepumpe wird nach Enercity-Auskunft eine thermische Leistung von 30 MW haben und soll jährlich knapp 140 Millionen kWh produzieren. Sie soll vor allem während der Wintermonate sieben bis acht Prozent des Jahreswärmebedarfs Hannovers decken. Insgesamt investiert Enercity rund 56 Millionen Euro, gefördert wird das Projekt durch einen Zuschuss in Höhe von 22,5 Millionen Euro aus dem Programm Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).

Gebaut wird die Großwärmepumpe auf dem Gelände der Stadtentwässerung Hannover von der Enercity-Tochter Enercity Contracting. Man kann am Klärwerk „von einer konstant hohen Ausgangstemperatur des Wassers profitieren“, erklärte Marc Hansmann, Vorstand für Finanzen und Infrastruktur bei Enercity.

Das Wasser, das auch in den Wintermonaten eine Temperatur von 12 bis 16 Grad Celsius hat, wird durch einen Filter und dann durch Wärmepumpenmodule geleitet. Das Energiepotenzial wird genutzt, um das für die Fernwärme benötigte Wasser auf eine Betriebstemperatur von 95 Grad Celsius zu erwärmen.

Nach dem Errichten des Betriebsgebäudes können ab Frühjahr 2026 die Montagearbeiten beginnen. Ende 2026 ist die erste Inbetriebnahme geplant und ab 2027 der Regelbetrieb. „Das Klärwerk wird damit auch noch zu einem großen Wärmeerzeuger, der nun direkt ins Fernwärmenetz Hannovers einspeist“, sagte Michael Hartung, Geschäftsführer der Enercity Contracting GmbH.

Das ist in Hannover eine von insgesamt 14 Ersatzanlagen, die anstelle des Kohlekraftwerkes künftig für Wärme und Warmwasser in Hannover bereitstellen sollen. Unter den Maßnahmen finden sich sowohl eine Klärschlammverwertung, Fluss- und Klarwasser-Wärmepumpen, Biomethan-Blockheizkraftwerke, ein Biomasse-Heizkraftwerk und zukünftig auch Geothermie.

Anfang September hatte der Versorger zuletzt mitgeteilt, dass die Hannover mit einem langfristigen Erbbaurechtsvertrag den Weg für grüne Wärme aus Hannover-Lahe ebnete. Das Geothermieprojekt soll bis zu 30 MW grundlastfähige Leistung für das hannoversche Fernwärmenetz liefern (wir berichteten).

Ziel ist es, das Steinkohlekraftwerk bis Ende 2027 stillzulegen. Parallel wird das Fernwärmenetz erweitert – von derzeit etwa 360 Kilometern auf rund 550 Kilometer. Bis 2040 sollen etwa 18.000 Gebäude mit Fernwärme versorgt werden – fünfmal so viele wie heute.

Deutschland und Niederlande testen Wärmeverbindung

Quelle: Shutterstock / guentermanaus

WÄRMENETZ. Das EU-Projekt Cross Heat untersucht, ob deutsche und niederländische Gemeinden ein gemeinsames Wärmenetz aufbauen können. Gefördert wird es mit 2,5 Millionen Euro.

Wärmenetze gelten als zentrale Bausteine der Wärmewende, da sie industrielle Abwärme und geothermische Quellen mit dem Wärmebedarf in Wohn- und Gewerbegebieten verbinden. Häufig stehen einer Nutzung jedoch weniger technische als vielmehr rechtliche Hürden im Weg – insbesondere dort, wo Staatsgrenzen zwischen Angebot und Nachfrage verlaufen.

Das Projekt „CROSS_HEAT“ soll klären, wie ein grenzüberschreitendes Wärmenetz zwischen den Gemeinden Herzogenrath in Nordrhein-Westfalen sowie Kerkrade und Landgraaf in den Niederlanden umgesetzt werden könnte. Gefördert wird es mit rund 2,5 Millionen Euro, davon stammen 50 Prozent aus dem europäischen Interreg-Programm Meuse-Rhine, 30 Prozent vom Land Nordrhein-Westfalen.

Laut dem Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (Fraunhofer IEG) in Bochum liegt der Schwerpunkt auf der Nutzung industrieller Restwärme, die derzeit ungenutzt in die Luft abgegeben wird. Diese Energie soll künftig Wohnhäuser, öffentliche Einrichtungen und Büros beheizen – und zwar über Grenzen hinweg. „Wir wollen zeigen, dass neben den technischen auch die rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen an Staatsgrenzen lösbar sind“, erklärte Projektleiter Rene Verhoeven vom Fraunhofer IEG.

Ein Teil der Forschungsarbeiten konzentriert sich auf den Einsatz von Grubenwasser aus früheren Bergbaustrukturen. Es soll als saisonaler Wärmespeicher genutzt werden, um Schwankungen im Energiebedarf auszugleichen. Das Fraunhofer IEG bringt dazu Ingenieurwissen und Modellierungstools ein, die Investitionspläne auf eine solide technische Grundlage stellen sollen.

Das dreijährige Projekt umfasst eine Reihe von Arbeitspaketen: Dazu zählen die Analyse des Austauschs von Abwärme zwischen Industrie und bebauter Umwelt, die Erfassung geothermischer Quellen und Wärmespeicher, die Entwicklung technischer Szenarien, die Bewertung rechtlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen sowie die Erstellung von Finanzierungsstrategien.

Neben den wissenschaftlichen Partnern werden auch Bürgerinnen und Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen eingebunden. Geplant sind Informationsveranstaltungen, Nachbarschaftsgespräche und ein Infopunkt vor Ort. Damit sollen Akzeptanz und Wissen in der Region gestärkt werden.

Technische und rechtliche Umsetzung erproben

Die Ziele von Cross Heat seien vielfältig: Die Projektgruppe will langfristig stabile und bezahlbare Wärmepreise sichern, die regionale Energieversorgung unabhängiger von fossilen Energieträgern machen und lokale Unternehmen mit zuverlässiger Wärme versorgen. Damit sollen auch wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze in der Region gesichert werden.

In der Euregio, die sich über Teile von Deutschland, den Niederlanden und Belgien erstreckt, entfallen rund 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf Heizwärme. Der Anteil erneuerbarer Wärme liegt dort laut Angaben der Projektpartner mit 9,6 Prozent in den Niederlanden, 11,3 Prozent in Belgien und 17 Prozent in Deutschland noch unter dem europäischen Durchschnitt. Cross Heat will dazu beitragen, diese Lücke zu verringern und regionale Klimaziele zu erreichen.

Das Projekt wird federführend von der niederländischen Gemeinde Kerkrade koordiniert. Beteiligt sind außerdem die Gemeinde Landgraaf, die Stadt Herzogenrath, der regionale Verbund Parkstad Limburg, die Städteregion Aachen, das ITEM-Institut der Universität Maastricht, das Fraunhofer IEG, die nordrhein-westfälische Energieagentur NRW.Energy4Climate, das belgische Forschungsinstitut Vito NV sowie der belgische Cluster Tweed.

Brennstoffzelle ersetzt Dieselgenerator beim Festival

Quelle: Zeppelin Power Systems

TECHNIK. Zeppelin Power Systems hat beim Festival „Sandstedter Sommer“ erstmals ein Brennstoffzellenaggregat eingesetzt. Die Anlage lieferte drei Tage lang Strom aus grünem Wasserstoff.

Zeppelin Power Systems hat Ende August beim „Sandstedter Sommer“ − ein großes Schlagerfestival zwischen Bremen und Bremerhaven − erstmals ein Brennstoffzellen-Stromaggregat eingesetzt, teilte das Unternehmen nun mit. Die Anlage mit einer Nennleistung von 50 kVA versorgte die Veranstaltung drei Tage lang mit Strom. Betrieben wurde sie laut Zeppelin Power Systems ausschließlich mit grünem Wasserstoff, der in Bremerhaven vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme und „HY.City.Bremerhaven“ bereitgestellt wurde.

Das Aggregat kombiniert eine Brennstoffzelle mit einem Batteriespeicher. Es war im Mai vom Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) offiziell eingeweiht worden (wir berichteten). Durch den Einsatz konnten die Veranstalter die Stromversorgung ohne Dieselgeneratoren sicherstellen.

„Unsere Anlage hat unterbrechungsfrei gearbeitet und dabei nahezu geräuschlos Strom erzeugt – ein echter Gewinn für Veranstalter und Besucher“, sagte Yan-Leon Reineke, Projektingenieur bei Zeppelin Power Systems. „Wir wollen zeigen, dass Wasserstoff nicht nur Zukunftsvision, sondern bereits heute Teil der Lösung zur CO2-Vermeidung ist“, so Yan-Leon Reineke weiter.

Bedeutung für Wasserstoffanwendungen

Neben der Stromversorgung für die Bühnen und technischer Anlagen nutzten auch Schausteller die Energieversorgung über die Brennstoffzelle. Das Aggregat wurde nahezu geräuschlos betrieben und sollte damit eine Alternative zu herkömmlichen Aggregaten darstellen. Die Technik richtet sich auf weitere mobile Anwendungen aus. Zeppelin sieht Einsatzmöglichkeiten bei Veranstaltungen, in der Baustellenversorgung und im Bereich temporärer Energieinfrastruktur.

Die Technologie wandelt Wasserstoff direkt in Strom und Wärme um. Bei der Nutzung von grünem Wasserstoff entstehen keine CO2-Emissionen. Damit könne die Brennstoffzellentechnik in bestimmten Einsatzbereichen fossile Generatoren ersetzen. Zeppelin kündigte an, die Technologie auch bei weiteren Veranstaltungen einzusetzen. Die Stromversorgung des Festivals war der erste größere Praxistest außerhalb eines Labor- oder Demonstrationsumfelds.

Zeppelin Power Systems ist Anbieter für Antriebe und Energie. Das Unternehmen gehört zum international tätigen Zeppelin-Konzern. Zeppelin ist weltweit in 29 Ländern mit über 12.000 Mitarbeitenden vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 hat Zeppelin einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Mit einer im Jahr 2025 abgeschlossenen Akquisition konsolidiert sich der Umsatz auf über 5 Milliarden Euro. Seit 1954 ist Zeppelin Power Systems exklusiver Vertriebs- und Servicepartner für Motoren von Caterpillar.

Dynamische Netzentgelte für sinkende Systemkosten

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

F&E. Die Wissenschaft präsentiert Vorschläge, wie der Netzausbau kosteneffizient und sozial verträglich erfolgen kann. Sie empfiehlt dynamische Entgelte, befristet und örtlich gestaffelt.

Eine übergreifende Arbeitsgruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Kopernikus-Netzwerkes erweitert die Diskussion um die Netzentgelte der Zukunft. Rabatte auf die Entgelte für besondere Nutzergruppen lehnen die Forschenden ab. Hilfen sollte eher über Förderprogramme oder soziale Ausgleichsmaßnahmen erfolgen.

Die wichtigste Aussage des Kurzpapiers „Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik: Perspektiven für die Energiewende“ der Arbeitsgruppe „Regulierung“ lautet: Um Belastungsspitzen abzufedern und netzdienliches Verhalten zu fördern, seien dynamische Netzentgelte erforderlich.

Das Manko des derzeitigen Entgeltsystems benennt die Gruppe deutlich. Die pauschalen und statischen Arbeits- und Leistungspreise berücksichtigten die konkrete Netzsituation beim Strombezug nicht. Dazu schafften sie keine Anreize für systemdienliche Flexibilität.

Flexible und systemdienliches Vorgehen hilft beim Sparen

Dynamische Entgelte würden ein Umdenken nötig machen. Preise sollten temporär und räumlich unterschiedlich ausfallen können. Dies rege an, die Stromnetze flexibler und effizienter zu nutzen. Die Annahme der Forschungsgruppe: Wenn Verbrauchende, Erzeugende und Speicher flexibel und systemdienlich agieren, ließen sich die Kosten für den Ausbau und Betrieb der Stromnetze senken.

Netzknappheiten sollten durch die dynamischen Entgelte zu einem zeitlich differenzierten, lokalen und Spannungsebenen-spezifischen Preissignal führen. Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto mehr Möglichkeiten bestehen aus Sicht der Wissenschaft. So könnte aus dynamischen Tarifstufen dann ein „System vollständig dynamischer, zeitlich und örtlich differenzierter Netzentgelte“ werden. Dies wäre ein Anreiz für ein systemdienliches Verhalten der Letztverbraucher.

Auch den zunehmenden Eigenverbrauch von (privat) erzeugtem Strom hat die Arbeitsgruppe beleuchtet. Für diese Strommengen falle derzeit kein Netzentgelt an. Die tatsächlichen Netzkosten fallen jedoch zum Großteil unabhängig vom Verbrauch an. Hier entstehe also eine Finanzierungslücke, wofür andere Netznutzende mit höheren Abgaben einstünden. Auch hier wären dynamische Netzentgelte von Vorteil, weil sie die Grenzkosten des verbleibenden Netzbezugs besser abbildeten.

Den Ruf nach niedrigen Netzentgelten etwa für die Industrie haben auch die Forschenden wahrgenommen. Rabatte seien zwar „politisch wünschenswert“, um die Elektrifizierung zu fördern oder die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wenn diese vergünstigten Konditionen aber nicht die verursachten und zurechenbaren Netzkosten widerspiegelten und kein spezieller Rechtfertigungsgrund greife, liege regelmäßig ein Verstoß gegen die Vorgaben der EU-Netzentgeltsystematik vor. Außerdem stehe die Prüfung gemäß EU-Beihilferecht aus.

Die Forschenden empfehlen letztlich eine Verteilung der Kosten, die auch soziale Ausgleichsmechanismen beinhaltet. Ihr Papier verstehen sie als „belastbare Grundlage“ für weitere Diskussionen und Entscheidungsprozesse.

In die Arbeitsgruppe „Regulierung“ entsenden alle Kopernikus-Projekte Mitglieder. Sie umfassen die Perspektiven des Energiesystems (Projekt Ariadne), der Industrie („SynErgie“), des Stromnetzes (Ensure) und der Synthetischen Energieträger und -stoffe („P2X“). Den Rahmen für Korpernikus setzt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt über den Projektträger Jülich.

Das Kurzpapier „Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik: Perspektiven für die Energiewende“ ist im Internet verfügbar.

Bewertung der KI-Entwicklung von autonomen Fahren

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Mobilität sehen insgesamt mehr Befragte als Risiko (41 Prozent) wie als Chance (30 Prozent). Zudem zeichnet sich auch ein deutlicher Geschlechterunterschied ab, wobei Frauen mit 47 Prozent ein deutlich größeres Risiko in der Entwicklung sehen. Auch die Altersgruppe von über 55 Jahren ist der Entwicklung eher negativ gegenüber eingestellt (51 Prozent).

Sieht eine Trendwende: Geschäftsführer Michael Schäfer. Quelle: Stadtwerke Aalen

Stadtwerke Aalen zur Jahresmitte überraschend im Plus

BILANZ. Silberstreif im Geschäftsbetrieb: Die kriselnden Stadtwerke Aalen sind besser als erwartet ins Jahr 2025 gestartet. Der Halbjahreswert liegt um zwei Millionen Euro besser – und im Plus.

Aufatmen bei den Stadtwerken Aalen. Der baden-württembergische Versorger und die Kommune sprechen von einer „Trendwende“, nachdem offenbar Management-Fehler und ein teurer Energieeinkauf seit 2023 zu einem Defizit von insgesamt 18,6 Millionen Euro geführt hatten. Unter dem neuen Geschäftsführer Michael Schäfer läuft es wieder besser.

Bei einem Medientermin am 12. September stellten Schäfer und Frederick Brütting, Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister (SPD), strukturelle Änderungen bei den Stadtwerken vor. Und sie nutzten die Gelegenheit, einen voraussichtlichen Überschuss von rund 1,5 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2025 bekannt zu geben.

Diese Zahl (1,499 Millionen Euro) bestätigte ein Sprecher der Stadtwerke auf Anfrage dieser Redaktion. Beim Termin war noch von einem Betrag von 1,4 Millionen Euro die Rede. Michael Schäfer war für die ersten sechs Monate ursprünglich von einem Minus in Höhe von 435.000 Euro ausgegangen. Damit stehen die Ostwürttemberger zur Jahresmitte rund zwei Millionen Euro besser da als erwartet.

Stadt stützt mit Kapitalerhöhung und Eigenbetrieb für die Bäder

Eigentlich ist es in Aalen unüblich, mit Zwischenergebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Angesichts der Millionenverluste sei der Versorger derzeit aber auch um größtmögliche Transparenz gegenüber der Bevölkerung bemüht, so der Sprecher. Auch im Falle von negativen Ergebnissen hätte der Versorger diese kommuniziert.

Michael Schäfer ist seit Mitte Dezember 2024 für die Stadtwerke verantwortlich. Zuvor hatte Vorgänger Christoph Trautmann im Lichte der angehäuften Verluste seinen Stuhl räumen müssen. Gegen seine fristlose Entlassung hat er unterdessen Klage eingereicht (wir berichteten).

Ob Aalen durch das unerwartet gute Ergebnis von Ende Juni nun aus den roten Zahlen − es drohen die dritten in Folge − herauskommt, ist möglich. Allerdings bleiben die Stadtwerke auf Nachfrage zurückhaltend. Der Versorger wollte keine Prognose abgeben, ob sich der noch im Frühjahr für 2025 vorausgesagte Verlust im einstelligen Millionenbereich komplett abwenden lasse.

Konkreter äußern Stadtspitze und Stadtwerke-Vorstand sich zur organisatorischen Neuausrichtung, für die der Stadtrat am 11. September in nicht-öffentlicher Sitzung den Weg freigemacht hatte. Aus der Stadtwerke GmbH wird künftig die Stadtwerke GmbH & Co. KG, eine Personengesellschaft. Zugleich lagert die Stadt die notorischen Verlustbringer, die Bäder, in einen Eigenbetrieb aus und stemmt weitgehend deren fortwährendes Minus.

Das Gegenrechnen von Gewinnen der Stadtwerke und den Verlusten der Bäder soll im Querverbund weiter möglich sein. Dies liege derzeit allerdings bei den Finanzbehörden zur Prüfung vor. Die Stadtwerke bleiben im Auftrag des Eigenbetriebs auch Betreiber der Bäder und Arbeitgeber der Beschäftigten.

Die neue Struktur verschafft den Stadtwerken den nötigen finanziellen Spielraum. Einmal dadurch, dass die Verluste nicht mehr in der Bilanz des Versorgers auftauchen. Zum anderen entbindet die Kommune die Stadtwerke auch von aufgelaufenen Altlasten der Bäder. Kredite über 48 Millionen Euro aus den vergangenen Jahren wolle die Stadt „teilweise“ übernehmen, heißt es.

Außerdem macht die Kommune noch einmal das Portmonee auf. 15 Millionen Euro der einzigen Gesellschafterin wandern als Kapitalerhöhung an die Stadtwerke. Das nimmt Druck vom Kessel und ist auch deshalb wichtig, weil der Versorger vor kostspieligen Aufgaben steht. Etwa 43,8 Millionen Euro wollen die Stadtwerke bis 2027 für die Strom- und Wärmenetze ausgeben. Das vom Stadtrat bereits im Juli freigegebene Geld ist binnen zehn Jahren zurückzuzahlen.

Die Bäder sollen ab Herbst 2026 als Eigenbetrieb laufen. Dann zählt auch das in Bau befindliche Hirschbach-Hallenbad dazu. Dessen Kosten liegen voraussichtlich bei 65,7 Millionen Euro – und tauchen ebenfalls nur in der Bilanz des Eigenbetriebs auf.

Amprion erweitert Vorstand um Arbeitsdirektorin

Ab April 2026 COO in Dortmund: Katrin Hilmer. Quelle: Amprion

PERSONALIE. Amprion erweitert die Geschäftsführung. Der Übertragungsnetzbetreiber aus Dortmund wird eine Personalchefin in die oberste Managementebene eingliedern.

Der Vorstand bei Amprion wächst auf vier Verantwortliche. Der Übertragungsnetzbetreiber schafft ab April 2026 die Position einer Chief Operating Officer (COO) und Arbeitsdirektorin. Den Job übernimmt Katrin Hilmer.

Der Aufsichtsrat der Dortmunder begründet die Erweiterung der Geschäftsführung mit dem zunehmend wachsenden Unternehmen. Durchschnittlich sei die Belegschaft über die vergangenen fünf Jahre um 13 Prozent gewachsen. Amprion gibt die Zahl der Mitarbeitenden in Westfalen und an 30 weiteren Standorten mit aktuell über 3.100 an.

Katrin Hilmer ist aktuell noch Geschäftsführerin der DB Energie GmbH und dort zuständig für Personal und Sicherheit. Die gelernte Juristin gehörte bereits zuvor der Bahn-Konzernleitung und der „DB InfraGO“ AG an. Sie wird bei Amprion verantwortlich für die Bereiche Personal/Arbeitsdirektorin, Betrieb, Arbeitssicherheit und europäische Angelegenheiten.

Dem Mann an der Spitze des Amprion-Aufsichtsrats, Uwe Tigges, ist ein Hinweis im Zusammenhang mit der Bestellung Katrin Hilmers wichtig. In einer Mitteilung des Unternehmens spricht er davon, dass diese Personalie auch das Engagement unterstreiche, „den Anteil der weiblichen Führungskräfte nicht nur im Top-Management, sondern insgesamt auszubauen“.

Ihre Kollegen an der Spitze sind allesamt männlich: CEO Christoph Müller, CTO Hendrik Neumann und CFO Peter Rüth.

Stadtwerke Emsdetten mit neuer kaufmännischer Leitung

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

PERSONALIE. Lücke geschlossen: Die Stadtwerke Emsdetten verfügen wieder über eine kaufmännische Leitung, die ab Oktober Prokura erhalten soll.

Die Führung bei den Stadtwerken Emsdetten ist wieder komplett. Mit Michael Lück hat der münsterländische Versorger von der Ems einen kaufmännischen Leiter eingestellt.

Der neue Verantwortliche soll ab Oktober 2025 über Prokura verfügen, teilt das Unternehmen auf Anfrage dieser Redaktion mit. Zunächst muss er dafür die halbjährige Probezeit hinter sich bringen. Sein Vorgesetzter ist der Geschäftsführer der Stadtwerke, Jürgen B. Schmidt.

Die Westfalen versorgen die Stadt mit Strom, Gas und Wärme. Seit dem Jahr 2008 beliefern die Stadtwerke ihre Privat- und Gewerbeanschlüsse ausschließlich mit Ökostrom.

Die Stelle war vakant, weil Alina Ahrens Emsdetten zum Ende des Jahres 2024 verlassen hatte. Sie übernahm im Januar die Position der zweiten Geschäftsführerin bei der Enewa GmbH in Wachtberg, am Südrand Nordrhein-Westfalens.

KI-Startup Encentive erhält 6,3 Millionen Euro

Quelle: Pixabay / Aberrant Realities

IT. Das Hamburger Startup Encentive hat 6,3 Millionen Euro von General Catalyst erhalten. Seine KI-Plattform Flexon steuert industrielle Energieprozesse automatisiert.

Die deutsche Industrie verbraucht nach Angaben der Bundesregierung rund 44 Prozent des gesamten Stroms in Deutschland. Steigende Energiepreise, volatile Märkte und ehrgeizige Klimaziele erhöhen den Druck auf Unternehmen, ihren Verbrauch flexibel zu steuern. Vor allem in energieintensiven Branchen wie Papier, Lebensmittel, Logistik oder Werkstoffe gilt die Optimierung der Energieflüsse als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit.

Das Softwareunternehmen Encentive aus Neumünster und Hamburg entwickelt hierfür Lösungen. Mit seiner Plattform „flexOn“ können Industrieunternehmen Energieprozesse automatisiert steuern, Lastspitzen vermeiden und Speicher effizient nutzen. Die KI analysiere in Echtzeit Verbrauch, Eigenerzeugung und Marktpreise und passt die Anlagen entsprechend an. Laut dem Unternehmen lassen sich Energiekosten dadurch um bis zu 20 Prozent senken, während CO2-Emissionen um 30 Prozent sinken.

Zu den bisherigen Anwendern zählen nach Unternehmensangaben Metro Logistics, Dachser und Klingele. Eingesetzt wird die Software bei Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von mindestens zwei Millionen kWh.

Investition in den Ausbau

In einer jetzt abgeschlossenen Seed-Finanzierungsrunde hat Encentive 6,3 Millionen Euro eingeworben. Angeführt wurde die Runde vom US-Investor General Catalyst, der bereits in Technologieunternehmen wie Parloa, Mistral und Helsing investiert hat. Weitere Kapitalgeber sind Summiteer, SIVentures, Vireo Ventures, HelloWorld sowie die Unternehmer Stefan Müller und Bernhard Niesner.

Mit dem neuen Kapital will Encentive sein Team mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Ingenieurwesen verstärken, zusätzliche Anlagen an seine Plattform anbinden und neue Märkte erschließen. Ziel sei es, die eigene Marktposition zu festigen und Flexon als Standardlösung für die industrielle Energieflexibilisierung zu etablieren, teilte das Unternehmen mit.

Strategische Bedeutung für die Industrie

„Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Energieflüsse automatisiert und intelligent zu steuern, gefährden ihre Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Encentive-COO Torge Lahrsen. Die Plattform ermögliche es, flexibel auf die schwankende Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu reagieren, ohne bestehende Prozesse wesentlich zu verändern.

CEO Nicolas Juhl kündigte an, die Software künftig stärker für Großkunden zugänglich zu machen. Geplant sei eine Onboarding-Suite, mit der Unternehmen Flexon eigenständig integrieren können. Bereits heute verfüge Encentive über ein siebenstelliges Auftragsvolumen aus den Kernbranchen.

Investor sieht industriellen Wandel

General-Catalyst-Partner Robin Dechant erklärte, Energie sei für europäische Industrieunternehmen zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor geworden. Die Plattform von Encentive verwandle diesen Risikofaktor in eine Chance, indem Kosten gesenkt und erneuerbare Energien genutzt würden. Entscheidend sei die Fähigkeit des Teams, moderne KI mit industriellen Anforderungen zu verbinden.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

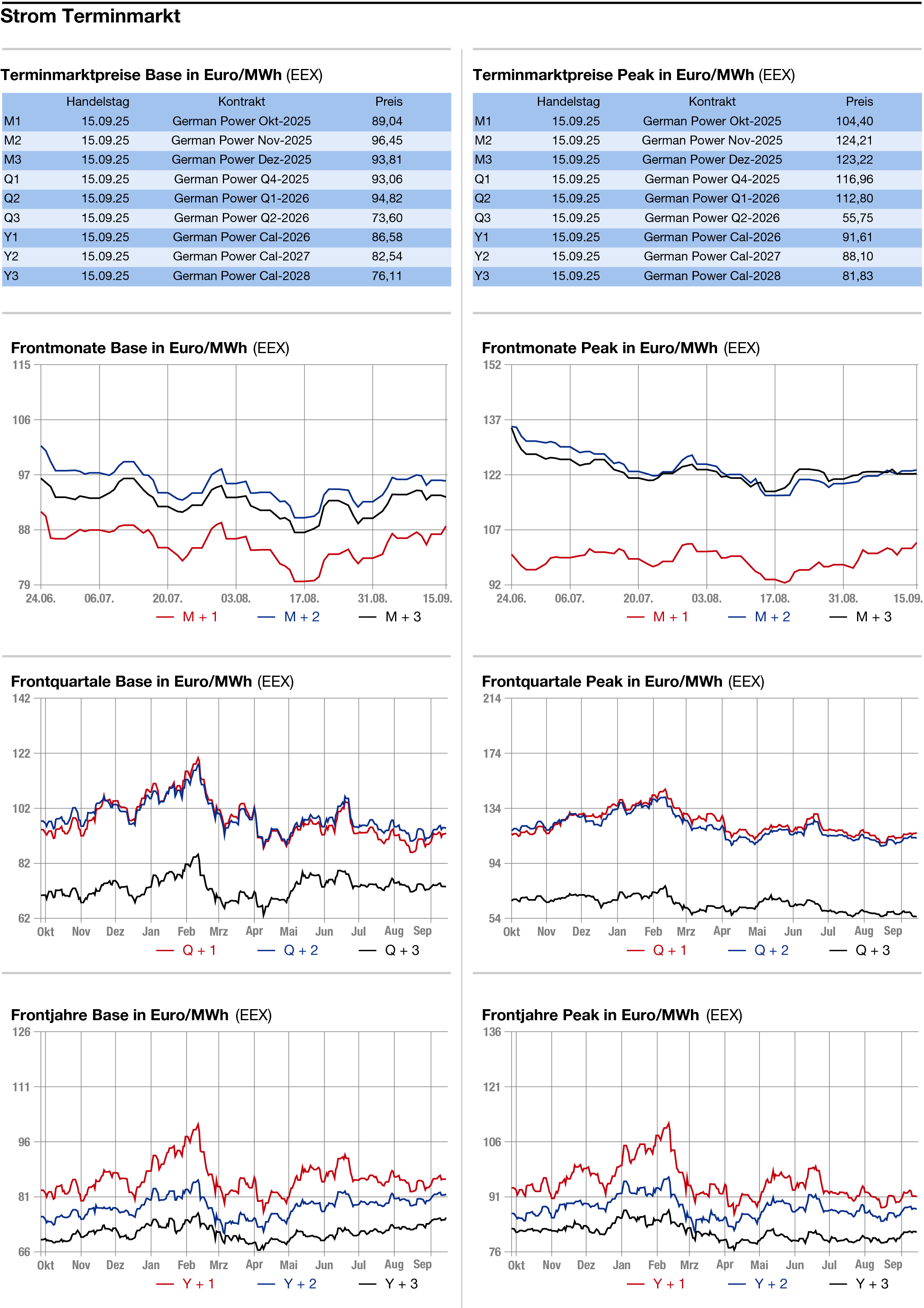

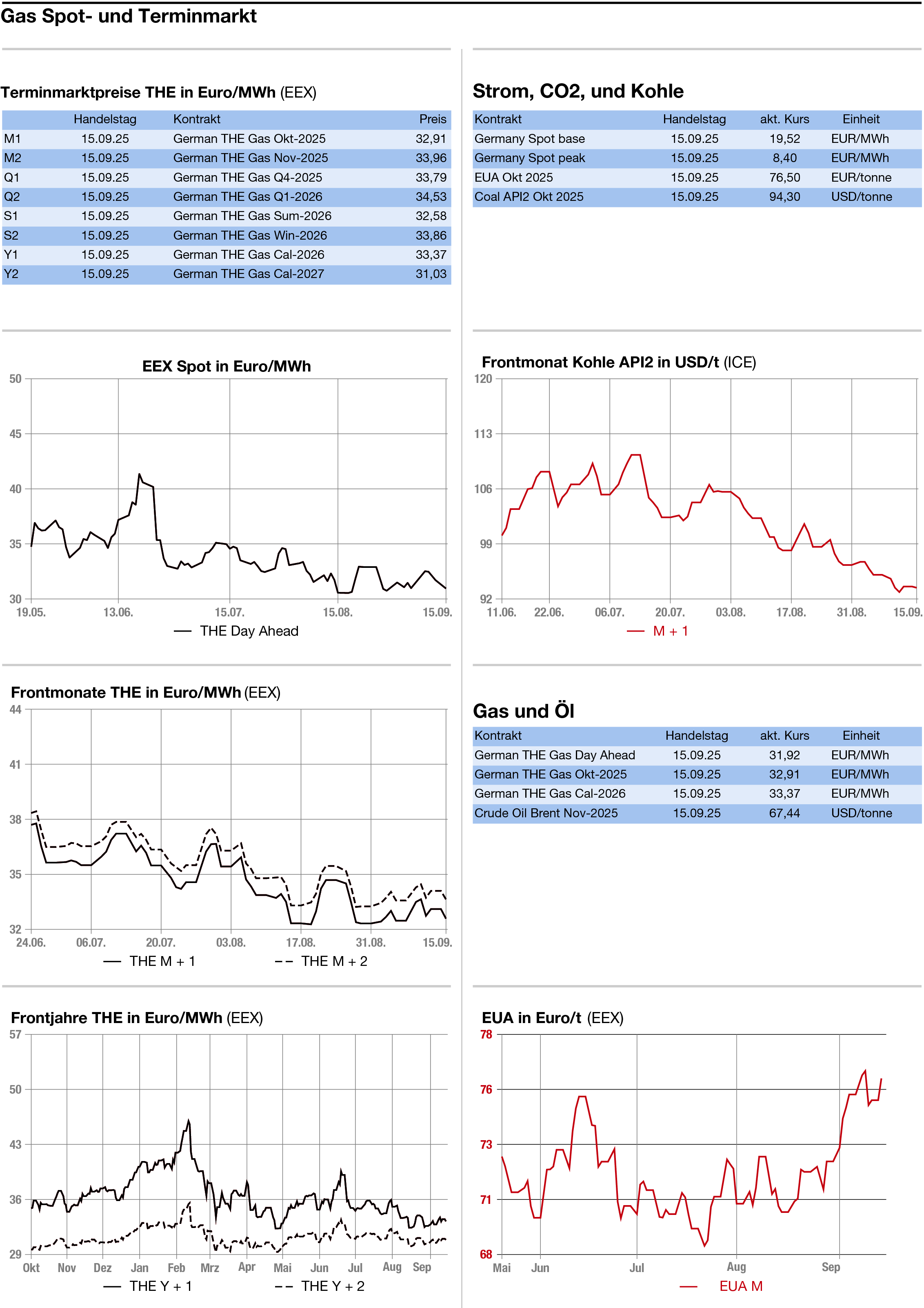

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Fester Start in die neue Woche

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend fester sich der Energiekomplex zu Wochenbeginn präsentiert. Eine Ausnahme bildeten die etwas schwächeren Gaspreise, während Strom und CO2 überwiegend zulegten. Der Dec 25 hielt sich am CO2-Markt unter der Marke von 77 Euro, wobei Marktteilnehmer vor allem auf noch offene Compliance-Käufe und Fondsaktivitäten achten.

Am Gasmarkt überwogen bearishe Faktoren: Stetige LNG-Zuflüsse nach Europa, hohe Windstromprognosen sowie zusätzliche Exporte aus dem russischen Projekt Arctic LNG 2 nach China setzten die Preise unter Druck. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken ein begrenzender Faktor, da die EU ihren Ausstiegsplan aus russischen Energieimporten bis 2028 bekräftigte und über ein beschleunigtes Vorgehen im Rahmen neuer Sanktionen berät.

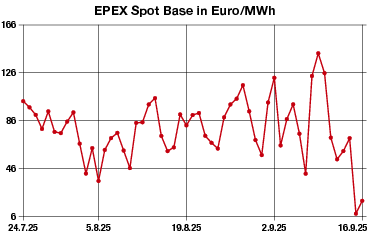

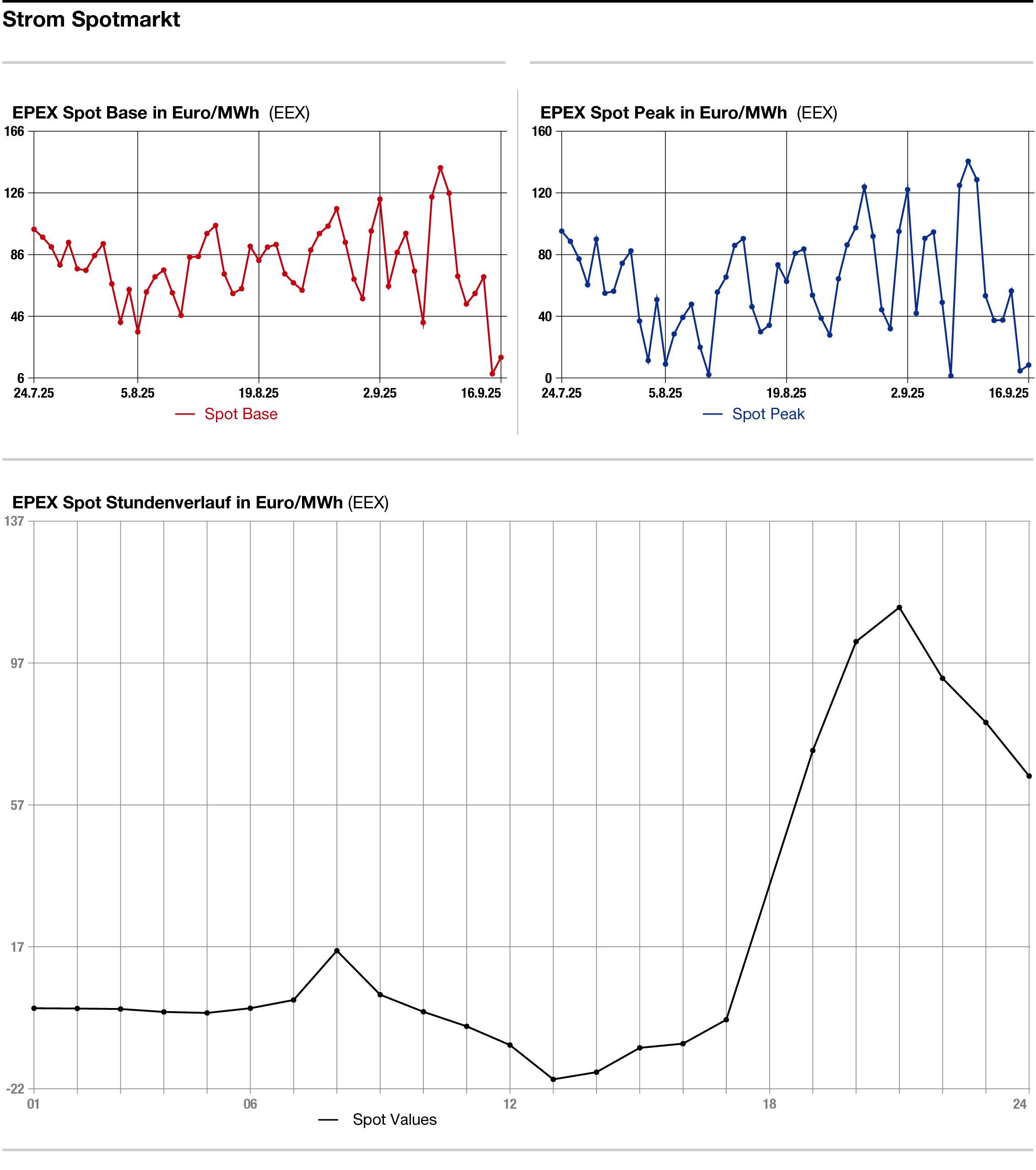

Strom: Überwiegend etwas fester ist der deutsche OTC-Strommarkt in die neue Woche gestartet. Der Dienstag wurde im Base mit 19,75 Euro je Megawattstunde bewertet, für den Peak mussten 8,75 Euro bezahlt werden. An der Börse kostete der Dienstag am Montag 19,52 Euro in der Grundlast und 8,40 Euro in der Spitzenlast.

Die Temperaturaussichten in der laufenden Woche haben eine bearishe Wirkung auf die Strompreise.

Das Gleiche gilt auch für die Windeinspeisung, die über weite Teile der Arbeitswoche im deutlich überdurchschnittlichen Bereich liegen dürfte. Der Höhepunkt wird dabei für den Dienstag mit einer Einspeiseleistung von mehr als 54 Gigawatt erwartet. Entsprechend lagen die Stundenpreise für den Dienstag an der Epex Spot teilweise deutlich im Minus. Erst ab Freitag werden wieder leicht unterdurchschnittliche Windstrommengen in Aussicht gestellt.

CO2: Etwas fester haben sich die CO2-Preise am Montag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,41 Euro auf 76,18 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,36 Euro, das Tief bei 75,11 Euro.

Nach Einschätzung der Analysten von Belektron dürften vom Wetter in den kommenden Tagen keine entscheidenden Impulse ausgehen. Preistreiber dürften daher eher Compliance-Käufer mit noch benötigten Restmengen oder spekulative Adressen sein, so die Analysten. Sollte hier noch verstärktes Kaufinteresse entstehen, könnte der Dec 25 wieder Kurs auf die Marke von 77 Euro nehmen. Sollten die Fonds hingegen zu Nettoverkäufern werden, könnte jede leichte Abwärtsbewegung Gewinnmitnahmen auslösen.

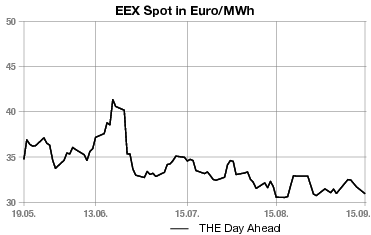

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise zum Start in die neue Woche gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,575 Euro auf 32,100 Euro je Megawattstunde. Als bearishe Faktoren nannten Marktteilnehmer die stetigen LNG-Lieferungen nach Europa sowie die Aussichten auf eine sehr hohe Windeinspeisung auch am Dienstag.

Begrenzt werde das Abwärtspotenzial auf der anderen Seite aber nach wie vor durch die Sorgen im Zusammenhang mit den geopolitischen Risiken. Konkret nennen Händler hier aktuell mögliche neue Sanktionen der EU und USA gegen Russland.

Die EU bekräftigte am Donnerstag laut Reuters ihren Plan, russische Öl- und Gasimporte bis 2028 vollständig auslaufen zu lassen, wie Energiekommissar Dan Jorgensen nach einem Treffen mit US-Energieminister Chris Wright erklärte. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bereits zuvor, dass die EU auch einen schnelleren Ausstieg als Teil eines neuen Sanktionspakets prüfe.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: