17. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERANSTALTUNG: Neue Gaskraftwerke auf das Nötigste beschränken

GAS: Zukunft des Heizens jetzt klären

HOLZ: Holzenergie-Branche verliert die Geduld mit Berlin

POLITIK: Monitoringbericht gibt keinen Grund zur Ausbremsung Erneuerbarer

HANDEL & MARKT

GAS: Speicherfüllstände steigen auf 75 Prozent

WÄRME: Pelletpreise spürbar gestiegen

STATISTIK: BDEW: Es geht voran bei der E-Mobilität

TECHNIK

MOBILITÄT: Neumünsters Luftnummern nun erstmals klimaschonend

WÄRME: Rheinenergie sammelt Verbrauchsdaten

GAS: Gasbohrung am Ammersee am Ziel

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Breitbandanschlüsse in Deutschland

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Energie Calw spinnt ein immer größeres Netz lokaler Versorger

FINANZIERUNG: Esslingen startet Bürgerbeteiligung für Wärmeausbau

CONTRACTING: EGC kauft Berliner Contractor

PERSONALIE: Anew Climate ernennt Deutschland-Chef

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Hohe Windeinspeisung drückt die Preise

TOP-THEMA

Nord-CDU setzt rote Linie gegen Katherina Reiche

Ministerpräsident Daniel Günther auf der Husum Wind. Quelle: Georg Eble

WINDKRAFT ONSHORE.

Die zehn Punkte der Wirtschaftsministerin werden auf der Husum Wind als Angriff auf die Branche verstanden. Ministerpräsident Daniel Günther machte klar, was sein Land verhindern würde.

Die Konsequenzen, die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem vortags vorgelegten Energiewende-Monitoringbericht in zehn Punkten gezogen hat, haben am 16. September zum Auftakt der Leitmesse Husum Wind die eigentlich gute Stimmung bei den Windverbänden gedrückt. Vertreter der schwarz-grünen Regierung des Gastgeberlandes Schleswig-Holstein kündigten in Detailfragen Gegenwehr an.

Der Bericht selbst wurde bei der Eröffnung der Husum Wind von allen Repräsentanten von Industrieverbänden und der Kieler Landesregierung gelobt, die Kritik entzündete sich nur an dessen „Deutung“ durch Ministerin Reiche.

Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, sprach bei der Eröffnung als Erster vor dem Schirmherren, dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Rouenhoff. Günther äußerte keine direkte Kritik an seiner Parteifreundin Reiche oder an der Bundesregierung. An seinen Nachredner Rouenhoff gerichtet, sagte er allerdings: Sei es tatsächlich der Plan, Energiewende-Regionen wie das Windland Nummer eins Schleswig-Holstein erneut mit höheren Netzentgelten zu belegen und damit für ihre „Vorreiterrolle“ abermals zu bestrafen, „werden wir diesem Weg in Schleswig-Holstein einen Riegel vorschieben!“ Günther nannte ausdrücklich den Bundesrat als den Hebel, mit dem seine schwarz-grüne Koalition dann ansetzen würde.

|

| Stefan Rouenhoff als Redner auf der Husum Wind Quelle: Georg Eble |

Seit der Ampelregierung werden die örtlichen Netzkosten des Erneuerbaren-Ausbaus bundesweit gewälzt, was zu niedrigeren Netzentgelten in den entsprechenden Landstrichen geführt hatte. Die vorherige „Ungerechtigkeit“ zu beenden, das habe Schleswig-Holstein mit anderen damals „mühsam geschafft“.

Kieler Regierungschef fordert einen dezentralen Kraftwerkspark

Günther kündigte ein Gespräch mit Katherina Reiche an und äußerte, er gehe davon aus, dass auch sie die Windkraft-Ausbauziele fortsetzt. Von der Tatsache, dass ihr Parlamentarischer Staatssekretär in Schleswig-Holstein Verwandtschaft habe, leite er eine „Verbundenheit“ Rouenhoffs mit dem Energiewende-Status des Landes ab.

Der Kieler Regierungschef meinte auch im Hinblick auf die Gaskraftwerks-Ausschreibungen, mit denen Reiche im Dezember beginnen möchte, diese seien nicht die einzige Lösung für die Systemstabilität. Der regelbare Kraftwerkspark müsse vielmehr „dezentral vernünftig“ aufgebaut werden. Die Energiewende sei nicht nur zur Dekarbonisierung nötig, sondern auch zur größeren Unabhängigkeit von der (fossilen) „Energie von Autokraten“. Sie sei und bleibe eine „Erfolgsgeschichte“, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern im ganzen Land, „wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden“. Günther appellierte an Rouenhoff: „Geben Sie uns Rückendeckung!“

Die Empfehlungen der Monitoring-Autoren BET und EWI selbst nannte der Ministerpräsident eine vernünftige Grundlage für Gespräche. Günther kündigte einen weiteren Entbürokratisierungsschub im Bund noch in diesem Jahr an, unter anderem durch die vollständige Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III an. Noch scheitere vieles im Erneuerbaren-Ausbau an europäischen und deutschen Vorschriften.

Der Landespolitiker machte sich die Forderung von Projektierern zu eigen: „Lasst die Leute einfach mal machen.“ Natürlich müssten die Erneuerbaren am Anfang gefördert werden, aber wichtig sei, „keine Steine in den Weg zu legen. Dann haben Sie Schleswig-Holstein als Partner.“

Rouenhoff für die 80 Prozent

Parlamentarischer Staatssekretär Rouenhoff bekannte sich in seiner Eröffnungsrede zu dem Ziel, bis 2030 rund 80 Prozent des deutschen Strombedarfs aus Erneuerbaren zu decken. „Wir stehen zur Windbranche in Deutschland. Sie trägt maßgeblich zur Dekarbonisierung bei und hat sich zur tragenden Säule des Energiesystems entwickelt“, sagte Rouenhoff.

Die Branche fordere zu Recht Planungssicherheit. Um die nötigen Investitionen anzureizen, auch in hiesige Produktionskapazitäten, und Risiken abzufedern, werde der Bund die Finanzierung auf Differenzverträge (CfD) sowie abgesicherte Power Purchase Agreements (PPA) umstellen. Rouenhoff weiter: „Aber wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit viel stärker in Blick rücken.“

Die „Systemkosten“ der Erneuerbaren, die die Nische verlassen hätten, müssten „voll mitgedacht werden“. Und direkt an die versammelte Windbranche gerichtet: „Es ist an der Zeit, dass auch Sie mehr Systemverantwortung übernehmen. Genau darauf zielt das Energiemonitoring ab.“

Das BMWE arbeite zudem intensiv an der Umsetzung des Net-Zero Industry Act (NZIA) der EU zum Schutz europäischer Cleantech-Branchen.

Quelle: Handelsblatt Gaskonferenz 2025

Neue Gaskraftwerke auf das Nötigste beschränken

VERANSTALTUNG. In Berlin trifft sich die Gasbranche zur Konferenz des Handelsblatts. Da Wasserstoff nur langsam kommt, bleibe Erdgas noch etliche Jahre ein Rückgrat der europäischen Energieversorgung.

Eine politische Diskussionsrunde bezog sich weitgehend auf die Vorstellung des Monitoringberichts der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vom Vortag (wir berichteten). Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, begrüßte, dass die Ministerin sich zur Klimaneutralität 2045 bekannt hatte. Allerdings müsse dies auch mit politischen Maßnahmen gestützt werden, von denen sie noch nicht genug gehört habe.

Für den Bau neuer Gaskraftwerke sehe sie als Mitglied der Regierungskoalition eine Leistung von 20.000 MW als absolutes Maximum. Es solle nicht mehr gebaut werden, als unbedingt für die Versorgungssicherheit nötig, um keine neue fossile Abhängigkeit zu zementieren. „Jedes Megawatt muss gut begründet werden“, forderte sie vom Koalitionspartner. Sie betonte die Kosteneffizienz in der Energiepolitik, auch gerade bei der Förderung des Wasserstoffhochlaufs.

Andreas Lenz, energiepolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, unterstützte die Sicht von Ministerin Reiche, zuerst die Backup-Kraftwerke zu bauen. Nur sie könnten im Falle von zu wenig Wind und Sonne die Versorgungssicherheit gewährleisten. Und schließlich könnten die Erdgaskraftwerke künftig auf Wasserstoff umgestellt werden. Zudem verwies er als Maßnahme zur Unterstützung der Wirtschaft auf die vorgesehenen finanziellen Entlastungen durch den Wegfall der Gasspeicherumlage und die Zuschüsse zu den Stromnetzentgelten sowie die Reduzierung der Stromsteuer.

Industrieabwanderung verhindern

Für die Opposition nahm Michael Kellner, energiepolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, an der Diskussion teil. Er zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis des Berichts. „Das Problem ist nicht der Monitoringbericht, sondern die Mutlosigkeit der Ministerin angesichts der Schlussfolgerungen und politischen Maßnahmen daraus“, sagte Kellner.

Es sei falsch, einen aktuell nicht so stark steigenden Strombedarf als schicksalhaft anzusehen, wie auch die drohende Abwanderung der energieintensiven Industrie. Er rät zu einer neuen Runde von Differenzverträgen, um der Industrie, besonders Branchen wie Stahl und Zement, bei der Umstellung auf klimafreundliche Technologien zu helfen und sie in Deutschland zu halten.

|

| Politische Diskussionsrunde: (v.li.) Moderator, Nina Scheer (SPD), Michael Kellner (Grüne), Andreas Lenz (CDU) Quelle: Susanne Harmsen |

Gasversorgung für den Winter sicher

Für das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) nahm Bernhard Kluttig an der Konferenz teil. Der Abteilungsleiter für Wirtschaftsstabilisierung, Energiesicherheit, Gas, Wasserstoffinfrastruktur im BMWE zeigte sich überzeugt, dass auch ohne Eingriff der Regierung die Gasspeicher für den kommenden Winter gut gefüllt werden. „Das Speicherziel von 80 Prozent Füllstand sollte bis November erreicht werden“, sagte er. Das genüge in einem besonders harten Winter wie 2010 nicht, um über die Heizsaison zu kommen, aber dank der inzwischen aktiven LNG Terminals sei es möglich, nachzuliefern.

Ein rein nationaler Blick sei natürlich im verbundenen Europa zu kurzsichtig, deshalb gebe es die EU-Ziele, die auch kontrolliert würden. Allerdings müsse man wachsam sein gegen mögliche Angriffe auf die Gasinfrastruktur, insbesondere durch Sabotageakte. Das gelte vor allem auch für die drei unterseeischen Pipelines für Gas aus Norwegen. Daher sei es nötig, die vorgesehenen LNG-Terminals tatsächlich auszubauen, da dann notfalls maximal bis zu 70 Prozent des deutschen Bedarfs als LNG importiert werden könnten.

Die vorhandenen Sicherheitsbehörden müssten besser verschränkt werden und zusammenarbeiten, um Gefährdungen kritischer Infrastruktur abzuwehren. „Wir sind da noch etwas hinter der Kurve und können viel von unseren nordischen Nachbarn wie Finnland und Norwegen lernen“, sagte der Abteilungsleiter.

Wasserstoffkernnetz kommt sicher

Auch wenn der Staat aktuell Eigentümer an den Gasimporteuren Sefe und Uniper ist, mische er sich nicht in das operative Geschäft ein. Dennoch wünsche Kluttig sich mehr langfristige Lieferverträge und weniger Einkäufe am Spotmarkt, so wie aktuell. Falls wirklich die EU, wie von US-Präsident Trump gefordert, für 750 Milliarden Dollar Brennstoffe wie Gas importiert würden, könne man es bei Überschüssen auch am Weltmarkt weiterverkaufen, sagte Kluttig.

Wasserstoff sei auf jeden Fall ein Gas der Zukunft, auch wenn aktuell einige Projekte abgesagt oder verzögert werden. Das Wasserstoffkernnetz komme auf jeden Fall, so Kluttig. So würden noch in diesem Jahr 400 Kilometer der Opal-Gasleitung von Lubmin nach Süden umgewidmet. Er hält Differenzverträge (CfD) für ein gutes Mittel, um Investitionssicherheit für Unternehmen zu schaffen. Das habe auch die Wirtschaftsministerin Reiche am Vortag betont, bei der Vorstellung des Monitoringberichts.

Zukunft des Heizens jetzt klären

In der Diskussion: (v.li.) Moderatorin, Markus Staudt (BDH), Matthias Trunk (Gasag) und Andreas Schick (Netze-Gesellschaft Südwest). Quelle: Handelsblatt Gas / Dietmar Gust

GAS. Auf einer Gastagung in Berlin waren sich Experten einig, dass Erdgasheizungen nicht so bald der Brennstoff ausgeht. Ohne Klarheit von der Politik gelinge keine Wärmewende.

Wenn heute weiter Gasheizungen eingebaut werden, die 30 Jahre laufen, gibt es bis 2045 keine Wärmewende zu erneuerbaren Energien, mahnte Annika Rittmann, Sprecherin der Bundesebene der Klimaschutzinitiative Fridays for Futures. Auf dem Gaskongress des Handelsblatts forderte sie klare politische Vorgaben, bis wann Erdgas nicht mehr zum Heizen verwendet wird. Andernfalls fließe weiter viel Geld in die falschen Kanäle. Zudem müssten Gasheizer künftig immer mehr Geld für CO2-Abgaben zahlen, was nicht ausreichend vermittelt werde.

Für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unterstrich Mitgeschäftsführerin Kirsten Westphal, dass auch Kommunen und Energieunternehmen Klarheit benötigen. Zugleich seien sie aber an ihre Versorgerpflichten gebunden. Erdgas sei klimafreundlicher als Kohle oder Öl. Erneuerbare Alternativen seien auch im Fernwärmebereich zunächst teurer, weshalb es verlässliche staatliche Unterstützung für die Umsetzung der kommunalen Wärmewende geben muss.

Ohne klare Aussagen der Politik zur Wärmewende könnten weder Kommunen noch Hausbesitzer handeln, kritisierte auch Felix Matthes, Research Coordinator Energy & Climate vom Öko-Institut. Leider sei von der Bundesregierung außer der Aussage im Koalitionsvertrag, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu verändern, bislang nichts zu hören. Wahrscheinlich erst im Frühjahr 2026 werde die GEG-Novelle kommen, erwartet er.

2025 schlechtestes Heizungsbauerjahr

„Wir laufen auf das schlechteste Heizungsjahr seit Jahrzehnten hinaus“, beklagte Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Wegen der unklaren Politik und Förderlandschaft passiere im Moment nichts im Heizungskeller. Das sei dramatisch für die Heizungsunternehmen, aber auch für die unabdingbaren Arbeiten, die sich aufstauen. „Wir müssten jedes Jahr eine Million Geräte tauschen, die meisten sind 30 Jahre alt“, beschreibt Staudt.

Im Ausbautempo des vergangenen Jahres benötige die Branche 38 Jahre, um den Heizungswechsel zu vollziehen, das sei viel zu lange für das Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Auch die Gebäudesanierung hinke allen Zielen und Erfordernissen hinterher, bedauerte Staudt. Das mache das Heizen, beispielsweise mit einer Wärmepumpe, unnötig energieintensiv und teuer.

|

| Aufmerksame Zuhörer der Gastagung Quelle: Handelsblatt Gas / Dietmar Gust |

Ohne Industrie keine Steuereinnahmen

Aus Sicht der Netzbetreiber sieht Andreas Schick, Geschäftsführer der Netze-Gesellschaft Südwest, die Wärmewende. „Die kommunale Wärmeplanung allein genügt nicht, es muss auch genug Geld für die Umsetzung geben“, sagte er. Angesichts der schlechten Kassenlage vieler Kommunen könnten sie das ohne Hilfen nicht stemmen. Zudem rentiere sich ein neues Wärmenetz nur, wenn sich genügend Abnehmer anschließen.

„Solange das Heizen mit Gas halb so teuer ist wie Fernwärme, wird es schwer, die Menschen davon zu überzeugen“, sagte Schick. Für das aktuelle Stromnetz sei zudem schwer, einen massiv steigenden Anschluss von Wärmepumpen zu bewältigen. „Der Netzausbau aber ist teuer und dauert länger, auch wegen der Lieferfristen wichtiger Bauteile wie Trafos und ähnlichem“, beschrieb er. In seinem Netzgebiet brechen aktuell auch schon industrielle Abnehmer weg. Das führe zu weniger Steuereinnahmen, mehr Arbeitslosen und mangelnden Partnern für Abwärmenutzung, konstatiert Schick.

Wasserstoff in der Wärme für Heizkraftwerke

Matthias Trunk, Vorstand der Berliner Gasag, sieht sein Unternehmen trotz der widersprüchlichen politischen Signale beim Umstieg auf erneuerbare Heizungsmöglichkeiten wie Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie. In Berlin hängen 50 Prozent der Wohnungen am Fernwärmenetz, und könnten zentral auf erneuerbare Versorgung umgestellt werden. Das werde aber sicher zu höheren Heizkosten führen.

Weitere 20 Prozent der Gebäude in den Außenbereichen, müssen selbst investieren, was aber durch Berlin Wärmeplanung bekannt sei, so Trunk. Im besten Fall sollten diese in Wärmepumpen und ergänzend Dach-PV investieren, sofern sie das Geld aufbringen können. Die übrigen 30 Prozent der Gebäude stünden vor einer unklaren Zukunft, weil sie „Prüfgebiet“ sind. „Bei Wasserstoff ist momentan nur der Anschluss der Heizkraftwerke ans Kernnetz klar“, konstatierte Trunk. Für alles andere müsse sein Unternehmen „auf Sicht“ fahren, denn wann wie viel Wasserstoff bereitsteht und in welchen Netzteilen sei nicht absehbar, bedauert Trunk.

Holzenergie-Branche verliert die Geduld mit Berlin

Quelle: Shutterstock

HOLZ. Die Unterstützung der Koalition für die Holzenergie – bloß ein Lippenbekenntnis? Dies befürchtet zumindest der Fachverband Holzenergie (FVH). Er fordert Klarheit für die Wärmewende.

Der Fachverband Holzenergie (FVH) erwartet mehr konkretes Handeln von der Bundesregierung. Außer positiver Signale im Koalitionsvertrag könne die Branche noch nicht viel erkennen, so FVH-Vorstandsvorsitzende Marlene Mortler laut einer Mitteilung des Verbands.

Das positive Bekenntnis zur Holzenergie beende zwar „endlich“ die Grundsatzdiskussionen zur Rolle der Holzenergie in der Wärmewende. Allerdings fehlten verlässliche Rahmenbedingungen im Strom- und Wärmesektor, etwa über das fortzuschreibende Gebäudeenergiegesetz und die künftige Förderung. Dies „lähmt die Wärmewende“, so FVH-Vorständin Julia Möbus, zugleich Geschäftsführerin des Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverbandes (DeSH).

Für Julia Möbius ist es von Bedeutung, dass Strom aus Biomasse weiter als erneuerbar gilt. Alles andere wäre ein „nationaler Sonderweg gegen deutsche und europäische Regelungen“. Auch warnt sie vor einer Forstpolitik im Widerspruch zu etablierten Regeln zur Waldbewirtschaftung, dies sei beim Umsetzen der Erneuerbare Energien Richtlinie III der EU zu beachten.

Gar nicht einverstanden ist die Branche damit, dass Biomasseanlagen mit einer Leistung oberhalb 7,5 MW von der Prozesswärmeförderung ausgeschlossen sind. Die beteiligten Ministerien ignorierten dabei „offensichtlich“ Vorgaben des Koalitionspapiers, argwöhnt Marlene Mortler. „Statt klimafreundlicher Holzkessel werden jetzt weiter Erdgaskessel installiert“, sagt sie.

Die Branche trifft sich ab dem 30. September für zwei Tage in Würzburg zum Fachkongress Holzenergie. Passend dazu hat der Verband sich bei den Mitgliedsunternehmen umgehört und ein Stimmungsbild eingeholt. Die 54 teilnehmenden Firmen äußerten sich in der Umfrage mehrheitlich kritisch über politische Unsicherheit, Bürokratieaufwand und Genehmigungsverfahren. Diese „lähmen nötige Investitionen in Klimaschutz, regionale Wirtschaft und nachhaltige Arbeitsplätze“, so FVH-Vorstand Sebastian Henghuber (MW Biomasse AG).

Die „Ergebnisse Branchenumfrage 2025“ hat der FVH im Internet bereitgestellt.

Monitoringbericht gibt keinen Grund zur Ausbremsung Erneuerbarer

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Nach dem vorgestellten Monitoringericht zum Energiesystem des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) geht eine heftige Debatte um die Schlussfolgerungen daraus weiter.

Am 15. September hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) das Monitoring von BET Consulting und dem Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) vorgestellt (wir berichteten). Verschiedene Verbände bewerten die daraus abgeleiteten Maßnahmen äußerst unterschiedlich.

„Die Energiewende bedarf keiner Neuausrichtung“, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) fordert, den Ausbau der Erneuerbaren und den Netzausbau ambitioniert fortzusetzen und mit einem Gesamtsystem mit Flexibilisierung, Digitalisierung und mehr regionaler Steuerung zu ergänzen.

Reiche hatte angekündigt, die Förderung für PV-Dachanlagen und Speicher zu beenden, weil diese sich schon wirtschaftlich allein tragen. Der Kapazitätsmarkt für flexible Erzeugung und Verbrauch soll erst 2027 kommen. „Das Gutachten stellt auch klar, dass nur bei einem starken Anstieg des Strombedarfs der vollständige Erhalt der gegenwärtigen Industriestruktur gesichert, die Sektorenkopplung umgesetzt und der Bedarf von neuen (KI-)Rechenzentren gedeckt werden kann“, erinnert Peter. Es gehe daher nicht um das „Ob“, sondern um das „Wie“ der weiteren Umsetzung der Energiewende.

Konzept wird vermisst

Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Windkraftverbandes VDMA, warnt davor, die Kostenfrage allein in den Fokus zu rücken. „Nur wer die Technologieentwicklungen und die heimische Wertschöpfung durch Transformationstechnologien im Blick hat, kann erfolgreich sein“, sagt Rauen. „Weder die Studie noch die zehn Schlüsselmaßnahmen des Ministeriums ergeben aber ein klares Konzept für die Zukunft“, bedauert er.

Für die Gewerkschaft IG Metall erklärt der zweite Vorsitzender Jürgen Kerner Zweifel, ob tatsächlich mit einem geringeren Stromverbrauch gerechnet werden sollte. „Wir dürfen nicht jetzt die Potenziale für die zukünftige Entwicklung der Industrie - wie zum Beispiel Wasserstoff und Künstliche Intelligenz (KI) – beschneiden“, mahnt er. Wir brauchen dringend Planungssicherheit für die Unternehmen und Beschäftigten im Bereich des Energieanlagenbaus.

Kostensenkung im Fokus

Adrian Willig, Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), dagegen sagt: „Die Bundesregierung hat die richtigen Schlüsse gezogen“. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien müsse die Bezahlbarkeit im Zentrum stehen, wenn Deutschland als Industriestandort bestehen will. „Nur wenn Netzausbau, Speicher und Erzeugung zusammenpassen, vermeiden wir Engpässe und Akzeptanzprobleme“, so Willig.

Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, fordert: „Entscheidend ist jetzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Energiesystem effizienter zu machen und die Systemkosten zu senken.“ Dazu gehörten dringend auch wirksame Entlastungen für die energieintensiven Industrien. Die Strompreise seien im internationalen Vergleich viel zu hoch – ohne Korrektur verliert unser Industriestandort den Anschluss. Zudem müsse beim Wasserstoffhochlauf endlich Fahrt aufgenommen werden, der für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie von zentraler Bedeutung ist.

Effizienz vernachlässigt

Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) vermisst im Bericht Energieeffizienz, die als zentraler Hebel die Energiewende tatsächlich kosteneffizient gestalten könnte. „Solange Energieeffizienz im Monitoring nur als Black Box behandelt wird, fehlt ein zentrales Puzzlestück. Genau genommen zeigt der Bericht selbst, dass die Bundesregierung die Effizienzfrage viel stärker in den Blick nehmen muss“, sagt Henning Ellermann, geschäftsführender Vorstand der Deneff.

Das Leitprinzip Efficiency First könne die Erneuerbaren-Ziele schneller, günstiger und sicherer erreichbar macht. „Politikentscheidungen, vom Bundeshaushalt bis zu den anstehenden Novellen des Gebäudeenergiegesetzes und des Energieeffizienzgesetzes, müssen endlich daran ausgerichtet werden“, fordert er.

Markus Meyer, Vizepräsident Politik bei Enpal, bedauert, dass die Maßnahmen des BMWE teilweise entgegengesetzt zu den Empfehlungen der Gutachter laufen. „Das sorgt für neue Unsicherheit im Markt. Dabei wären gerade mehr Markt und mehr Wettbewerb die entscheidenden Hebel für eine kosteneffiziente und erfolgreiche Energiewende“, so Meyer aus Sicht eines Anlagenbauers und Dienstleisters.

Quelle: Shutterstock / aerial motion

Speicherfüllstände steigen auf 75 Prozent

GAS. Die Initiative Energien Speichern vermeldet steigende Speicherfüllstände für Gas. Laut ihrem September-Update könnten bis November 81 Prozent erreicht werden.

Die Gasversorgung in Deutschland hat sich seit dem Frühjahr spürbar verbessert. Laut dem aktuellen September-Update der Initiative Energien Speichern − kurz „INES“ − mit Sitz in Berlin liegen die Füllstände der Gasspeicher derzeit bei 75 Prozent. Damit habe sich die Ausgangslage verglichen zum Frühjahr deutlich verändert, wie Sebastian Heinermann, Geschäftsführer von INES, mitteilte: Zum 1. April 2025 lag der Stand noch bei lediglich 29 Prozent und damit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Die Modellierungen der Initiative zeigen, dass die von Marktakteuren gebuchten Speicherkapazitäten bis zum 1. November dieses Jahres komplett gefüllt werden könnten. Da jedoch nicht alle Speicherplätze gebucht sind, entspräche dies einem bundesweiten Füllstand von 81 Prozent, so die INES. Nach deren Einschätzung wäre die Gasversorgung damit bei normalen bis hohen Temperaturen im Winter gesichert. Im Vergleich zum Juli-Update bedeutet dies eine Korrektur nach oben – damals war die Initiative noch von maximal 70 Prozent ausgegangen.

Risiko bei extremen Temperaturen

Trotz der positiven Entwicklung sieht die Berliner Initiative weiter Risiken. Besonders bei extrem niedrigen Temperaturen könnte es zu Engpässen kommen. In diesem Szenario wären die Speicher bereits Ende Januar kommenden Jahres vollständig entleert. Mit den derzeitigen Verbrauchsmustern könnte die Versorgung dann nicht mehr vollständig gesichert werden.

Als Gründe nennt INES zum einen den zuletzt höheren Gasverbrauch, der in den vergangenen Monaten zu beobachten war. Zum anderen verlaufe die Befüllung in anderen europäischen Ländern deutlich langsamer. Da die Gasversorgung europaweit vernetzt ist, schwächt dies den positiven Effekt der steigenden deutschen Speicherstände ab. Auch wenn Deutschland für sich genommen gut vorbereitet sei, die gesamteuropäische Lage bleibe angespannt, heißt es aus Berlin.

Für den Winter 2025/26 hat die Initiative drei Szenarien modelliert. Sie unterscheiden sich je nach Wetterverlauf (siehe auch Grafik unten): Ein Szenario basiert auf den milden Temperaturen des Winters 2020, ein weiteres auf den normalen Werten des Wetterjahres 2016. Das dritte Szenario bildet einen extrem kalten Winter nach, wie er zuletzt 2010 zu beobachten war. Nach den Berechnungen reicht die Gasmenge bei warmen und bei normalen Temperaturen bis zum Ende des Winters. Auch die gesetzliche Vorgabe, zum 1. Februar einen Mindestfüllstand von 30 Prozent vorzuhalten, könne in beiden Fällen eingehalten werden. Lediglich im Kälteszenario werde dieser Wert deutlich unterschritten.

Diskussion über neue Instrumente

Heinermann geht davon aus, dass die aktuelle Entwicklung eine sichere Versorgung bei normalen Bedingungen erwarten lässt. Zugleich verweist er in der Mitteilung der INES auf die Schwierigkeiten, die die Befüllung in diesem Jahr begleitet haben. Bereits im Frühjahr hatte die INES auf Probleme hingewiesen: Anfang 2025 waren die Speicher infolge hohen Verbrauchs und wirtschaftlich bedingter Ausspeicherungen stark entleert worden. Auch die anschließende Einspeicherung verlief bis in den Sommer nur schleppend. Vor diesem Hintergrund sollten nach Einschätzung der Initiative zeitnah Instrumente diskutiert werden, um die Speicherbefüllung im kommenden Jahr abzusichern und kostengünstiger zu gestalten.

Die Szenarien sind Teil einer fortlaufenden Analyse. INES modelliert kontinuierlich die europäischen Gasmärkte und veröffentlicht alle zwei Monate ein Update. Die Szenarien für die Gasversorgung im Winter 2025/26 wurden erstmals im Mai 2025 veröffentlicht, im Juli folgte die erste Aktualisierung. Mit dem September-Update liegt nun die dritte Fassung vor. Das nächste Update plant die Initiative für den 18. November dieses Jahres.

Neben den Szenarien stellt die Initiative weitere Informationen bereit. So lassen sich etwa die aktuellen Füllstände nach Bundesländern auf einer interaktiven Speicherkarte abrufen. Dort sind die Daten auch nach Speichertyp – Kavernen- oder Porenspeicher – sowie nach Gasqualität (etwa L- oder H-Gas und Wasserstoff) filterbar.

Pelletpreise spürbar gestiegen

Quelle: Shutterstock / tchara

WÄRME. Jahreszeitlich bedingt haben die Holzpelletpreise im September angezogen, zeigt die Preisübersicht des Depi.

Der Preis für Holzpellets habe sich im September erhöht, allerdings sei das für die Jahreszeit üblich, schreibt das Deutschen Pelletinstituts (Depi) in Berlin. Aktuell kostet eine Tonne Pellets durchschnittlich 335,04 Euro. Das zeigt die regelmäßige Preisübersicht.

Umgerechnet zahlen Nutzer aktuell 6,70 Cent pro kWh Wärme. Gegenüber dem Vormonat bedeutet dies ein Plus von rund 7,8 Prozent. Doch sind Holzpellets immer noch um einiges billiger als Heizöl „Der Preisvorteil gegenüber Heizöl liegt bei rund 26 Prozent“, so das Depi.

Es weist zudem auf regionale Preisunterschiede hin: In Süddeutschland liegt der Preis bei 339,96 Euro/t, in Nord- und Ostdeutschland bei 338,77 Euro/t, in Mitteldeutschland bei 325,84 Euro/t. Die Abnahmemenge bei dem Beispiel beträgt sechs Tonnen.

Für Großabnehmer mit 26 Tonnen werden bundesweit durchschnittlich 318,15 Euro/t fällig, wobei in der Mitte Deutschlands die niedrigsten Preise mit 309,54 Euro/t zu verzeichnen sind. Die Gebiete Deutschland Süd (323,52 Euro/Tonne) und Deutschland Nord/Ost (321,46 Euro/Tonne) verzeichnen höhere Preise.

Laut Verband ist die Entwicklung typisch für den Übergang in die Heizsaison. „Sobald die Nachfrage zunimmt, steigen erfahrungsgemäß auch die Preise“, sagt Geschäftsführer Martin Bentele. Er rät, bei der Beschaffung auf das „ENplus-Siegel“ zu achten. Diese Zertifizierung gewährleiste eine durchgängige Qualitätssicherung von der Herstellung bis zur Lieferung, was einen reibungslosen Betrieb von Heizung oder Kaminofen sicherstelle.

Der Depi-Pelletpreis wird seit 2011 monatlich veröffentlicht. Er bezieht sich auf Pellets der Qualitätsklasse „ENplus A1“ und berücksichtigt die Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern inklusive Mehrwertsteuer. Er soll einen bundesweiten Referenzwert für Endverbraucher und Energieversorger bilden, so das Deutsche Pelletinstitut.

|

| Quelle: Deutsches Pelletinstitut |

BDEW: Es geht voran bei der E-Mobilität

Quelle: Jonas Rosenberger

STATISTIK. Der Energieverband BDEW hat zum 7. Mal den Elektromobilitätsmonitor vorgelegt. Ein Ergebnis: Die Neuzulassungen von E-Pkw sind im 1. Halbjahr sprunghaft angestiegen.

Der 7. BDEW-Elektromobilitätsmonitor zeige, „es geht voran bei der E-Mobilität in Deutschland“, teilte der BDEW mit. Der Verbandsbericht liefert regelmäßig einen Stand zur Zahl von E-Autos, dem öffentlichen Ladeangebot und weiteren Kenngrößen zur Marktentwicklung.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurden im ersten Halbjahr 2025 in Deutschland knapp 249.000 batterieelektrische Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2024 und 13 Prozent mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2023.

Der Anteil der BEV an den Neuzulassungen lag im August bei 19 Prozent. Mit dieser Entwicklung tragen Elektrofahrzeuge laut BDEW wesentlich zur Absenkung der durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neuwagen bei, was für die Einhaltung der EU-Flottengrenzwerte von zentraler Bedeutung sei.

Parallel zum Anstieg der Fahrzeugzahlen wurde das öffentliche Ladeangebot weiter ausgebaut. Mitte 2025 standen bundesweit rund 184.000 Ladepunkte mit einer installierten Leistung von 8,5 GW zur Verfügung. „Deutschlandweit wurden seit dem 1. Januar 2025 über 20.000 öffentliche Ladepunkte durch die private Wirtschaft zugebaut, ein Plus von 11 Prozent“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere Hochleistungsladesäulen (HPC) haben die Gesamtleistung deutlich erhöht. Trotz steigender Nachfrage lag die gleichzeitige Belegung der Ladepunkte im Durchschnitt bei lediglich 15 Prozent, was bedeutet, dass 85 Prozent der Ladepunkte verfügbar waren.

Laden (fast) immer günstiger als Tanken

Der BDEW-Elektromobilitätsmonitor hebt hervor, dass „Laden fast immer günstiger ist als Tanken“. Nach Auswertung verschiedener Ladeszenarien zeigt sich, dass das Laden in vier von fünf Fällen günstiger ist als das Tanken. Dies gilt für das Laden zuhause, bei Arbeitgebern, an öffentlichen Normalladesäulen oder beim Schnellladen über den Vertragspartner. Nur beim Schnellladen über Roamingpartner können die Kosten höher ausfallen.

Laut einer begleitenden Umfrage empfindet eine deutliche Mehrheit der Nutzer das Laden komfortabler als das Tanken. 84 Prozent würden sich wieder für ein Elektroauto entscheiden, 73 Prozent würden den Kauf eines BEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Frühere Bedenken wie Reichweite oder Ladeinfrastruktur spielen laut BDEW in der Praxis kaum noch eine Rolle. Als zentrales Hemmnis werden dagegen weiterhin die Anschaffungskosten gesehen.

Für Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, bekommt die Elektromobilität daher „gerade neuen Schwung“. Die Bundesregierung müsse die derzeit „positive Dynamik“ nutzen, um die Elektromobilität in Deutschland weiter zu stärken und insbesondere für Privatkunden attraktiver zu machen. Andreae fordert in diesem Zusammenhang einen „starken Heimatmarkt“, um international erfolgreich zu bleiben.

Planspiele wie eine Absenkung der EU-Flottengrenzwerte würden hier nur schaden. Wichtig sei zudem, dass beim geplanten Auto-Dialog die Energiebranche als zentraler Ermöglicher der Elektromobilität beteiligt werde. Die Politik solle nachhaltige Steueranreize schaffen und Maßnahmen wie die Öffnung der Sonderabschreibungen für Leasing-Fahrzeuge oder eine Vorreiterrolle des Bundes bei der eigenen Fahrzeugflotte umsetzen.

Der 7. BDEW-Elektromobilitätsmonitor ist auf der Internetseite des Verbands herunterladbar.

Die Stadtwerke Neumünster helfen beim elektrischen Fliegen. Quelle: Green Aviation Hub

Neumünsters Luftnummern nun erstmals klimaschonend

MOBILITÄT. Der Weg zum Fliegen ohne Kondensstreifen ist noch lang. Einen weiteren Schritt unternimmt Neumünster, wo die Stadtwerke das erste Elektro-Flugzeug Schleswig-Holsteins unterstützen.

Schleswig-Holstein verfügt über sein erstes Elektro-Flugzeug. Zunächst für drei Jahre hat der Flugsport-Club Neumünster die Maschine geleast, sie stammt vom Mannheimer Unternehmen Green Aviation Hub. Auch der örtliche Versorger in Neumünster spielt keine unbedeutende Rolle beim fossil-freien Fliegen.

Die Stadtwerke Neumünster unterstützen die Luftnummer mit einem großzügigen Beitrag. Sie übernehmen die monatlich anfallenden Leasing-Kosten. Für kleinere Flugsportvereine ist dies eine wertvolle Hilfe. Somit fielen für die Mitglieder des Neumünsteraner Clubs ausschließlich die Kosten für die Flugstunden an, heißt es in einer Mitteilung von Green Aviation Hub.

Auch die Ladeinfrastruktur für die Maschine steuern die Stadtwerke bei. Sie sehen ihr Engagement als weiteren Beitrag dazu, neue Trends in der Elektro-Mobilität auszuprobieren, so eine Sprecherin des Versorgers auf Anfrage dieser Redaktion. Weitere Informationen über ihre Unterstützung würden die Stadtwerke auf einem bevorstehenden Flugplatzfest bekannt geben, sagte sie.

In Neumünster wartet nun eine Pipistrel Velis Electro auf ihre ersten klimaschonenden Runden. Die Maschine ist eine Entwicklung aus Slowenien und habe laut Mitteilung von Green Aviation Hub 2020 als erstes Flugzeug mit rein elektrischem Antriebssystem die Zulassung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erhalten. Das bayerische Unternehmen Elektro Solar zog 2023 mit einem Modell nach (wir berichteten).

Der Zweisitzer von Pipistrel kommt auf ein Gewicht von etwa 430 Kilogramm. Der Elektroantrieb verfügt mit zwei integrierten Batterien über eine Leistung von insgesamt 57,6 kW. Mit dieser Ausstattung kann die Maschine laut Mitteilung bis zu 50 Minuten in der Luft bleiben. Dieses Potenzial ist damit vor allem für die Ausbildung von Piloten gedacht. Zunächst dürfen sich die Ausbilder des Flugsportvereins an den Stromer gewöhnen, um danach weitere Mitglieder auf der Maschine zu schulen. Die Batterien sollen binnen zwei Stunden von 30 Prozent den vollen Ladestand erreichen können.

Im Leasingpaket enthalten sind auch einige Serviceleistungen, etwa das Training der Fluglehrer, Betreuung, Versicherung und die Garantie auf die Batterien. Auch die regelmäßigen Wartungsintervalle sowie Software- und Hardwareaktualisierungen sind abgedeckt.

Rheinenergie sammelt Verbrauchsdaten

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Das Forschungsprojekt „D2HeaTEC“ erprobt Strategien zur Dekarbonisierung der Nahwärmeversorgung in Bestandsquartieren. Nun haben die Partner einen der nächsten Schritte vorgestellt.

Seit Oktober 2024 läuft das Forschungsprojekt mit dem Namen „D2HeaTEC“. Es hat eine Laufzeit bis Ende 2027 und soll Wege für die Dekarbonisierung der Nahwärmeversorgung aufzeigen. Nun soll das Kölner Projekt „KlimaVeedel“ des Energieversorgers Rheinenergie wichtige Verbraucherdaten zur Optimierung liefern.

Projektpartner sind die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) sowie die Rheinenergie AG. Gefördert wird das Vorhaben durch Mittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Die Projektpartner konzentrieren sich auf Strategien und Geschäftsmodelle für Bestandsquartiere. Lucas Classen von der ASEW erläutert, dass das Projekt „D2HeaTEC“ Methoden für einen effizienten Betrieb von Wärmenetzen in Quartieren entwickeln und testen soll. Im Fokus steht die Frage, welche Optionen sich für dezentrale Wärmeversorgung in verschiedenen Quartierstypen ergeben.

Rheinenergie bringt „KlimaVeedel“ ein

Die Rheinenergie beteiligt sich mit ihrem Klima Veedel im Stadtteil Köln-Bilderstöckchen. Dort wurde die Wärmeversorgung bereits gemeinsam mit der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft umgestellt. Grundlage sind Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Aufbauend auf dieser Infrastruktur sollen weitere Schritte zur Optimierung erprobt werden.

„Hier sind glücklicherweise gleich mehrere Komponenten zusammengefallen“, erklärte Christian Remacly aus der strategischen Unternehmensentwicklung der Rheinenergie aus. Gemeinsam mit der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft haben der Versorger im Quartier bereits die Wärmeversorgung umgestellt; sie basiert nun auf Wärmepumpen und Photovoltaik. Für das Projekt „D2HeaTEC“ sei dies perfekt: „Von dieser Basis aus können wir praktische Lösungen für die Wärmewende weiterentwickeln. Und bei den Anlagen hört es noch nicht auf. Wir können jetzt den nächsten Schritt gehen und den Energieverbrauch in den Wohnungen selbst noch besser optimieren.“

Ein zentrales Element ist hier die Datenerhebung in den Wohnungen. Die Rheinenergie arbeitet mit den Mietenden zusammen, um Heizverhalten und Energieverbrauch zu erfassen. Ziel ist die Prognose typischer Muster und die bessere Steuerung von Heizungsanlagen und Belüftung. Dafür haben die Mieterinnen und Mieter eine kostenlose mobile App zur Visualisierung Ihrer Heizdaten und moderne Sensortechnik für Ihr Zuhause erhalten.

Rolle der Verbraucher im Projekt

Die Mietenden haben neben der App auch intelligente Thermostate erhalten. Damit können individuelle Heizpläne erstellt und automatisch umgesetzt werden. Zusätzliche Flexibilität, etwa durch Anpassungen der Raumtemperatur, soll die Effizienz steigern und zugleich den Betrieb der Wärmeerzeuger sowie die Steuerung des Nahwärmenetzes verbessern.

Darüber hinaus wird im Projekt ein „digitaler Zwilling“ entwickelt. Mit diesem sollen Handlungsoptionen für den Betrieb einer dezentralen Wärmeversorgung simuliert und bewertet werden. So will „D2HeaTEC“ die Praxiserfahrungen aus dem Quartier in systematisch nutzbare Modelle übertragen.

Gasbohrung am Ammersee am Ziel

Quelle: Shutterstock

GAS. Die Gas-Erkundungsbohrung am Ammersee ist bei 3.400 Metern angekommen. Der Bohrturm soll bald wieder verschwinden. Eine Frage ist aber offen.

Fünfeinhalb Wochen nach dem Auftakt der Suche nach Erdgas im oberbayerischen Reichling am Ammersee ist die Probebohrung beendet. Die geplante Tiefe der Erkundungsbohrung werde im Laufe des Tages erreicht und die Erkundungsbohrung sei damit abgeschlossen, teilte ein Sprecher der verantwortlichen „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“ auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ziel war eine Tiefe von ungefähr 3.400 Metern, anfangs waren für die Bohrung vier Wochen veranschlagt worden.

„Weiterhin dürfen wir Sie informieren, dass die mit der Erkundungsbohrung verbundenen Arbeitsschritte ohne Komplikationen sowie ohne Schädigung der Umwelt erfolgten“, hieß es weiter. Inwiefern die Bohrung erfolgreich war und am Ende tatsächlich Erdgas gefördert werden kann, ist aber den Angaben zufolge noch nicht offen: „Fachlich fundierte Erkenntnisse liegen erst in einigen Wochen vor. Die Analyse, der im Rahmen der Erkundungsbohrung gewonnenen Daten, findet in den kommenden Wochen und Monaten statt“, sagte der Sprecher. Es brauche analysierte Daten, um über eventuelle weitere Schritte entscheiden zu können.

Bohrung lief seit dem 8. August

Am 8. August hatte auf dem umzäunten Gelände in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) die umstrittene Bohrung begonnen. Damit war das Projekt deutlich später gestartet als geplant. Ursprünglich hatten die Bohrarbeiten im ersten Quartal 2025 beginnen sollen, sich aber immer wieder verzögert. Für die Erkundung wurde ein etwa 40 Meter hoher Bohrturm errichtet.

Die Probebohrung hatte zunächst einen verfüllten Zugang zu der vermuteten Gasspeicherstätte offengelegt. Bereits in den 1980er Jahren war in Reichling nach Gas gesucht worden, damals wurde das Projekt aber wegen mangelnder Lukrativität wieder ad acta gelegt. Im Zuge der steigenden Energiepreise seit Ausbruch des Ukraine-Krieges setzte aber eine Neubewertung ein.

Der Bohrturm soll nach Angaben des Sprechers nach einer kurzen Revision der Anlage „bis voraussichtlich Anfang Oktober und damit vor der Analyse gewonnener Daten“ wieder abgebaut und abtransportiert werden. Die Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH ist zu 80 Prozent im Besitz der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf und wird zu 20 Prozent von der Genexco GmbH gehalten. Das Unternehmen plant eine Förderung von Erdgas über zehn bis 15 Jahre. In mehr als 3.000 Metern Tiefe wird eine Gasmenge von 400 bis 500 Millionen Kubikmetern vermutet, diese könnte den Bedarf von 10.000 bis 15.000 Haushalten decken.

Umweltschützer und Anwohner haben seit Bekanntwerden der Gasförderpläne einen massiven Protest gegen das Projekt auf die Beine gestellt. Immer wieder fanden Demonstrationen statt, Aktivisten drangen auf das Gelände ein und besetzten etwa den Bohrturm. Die Anwohner fürchten um ihre Trinkwasserversorgung, da die Quelle des Ortes nicht weit entfernt liegt. Die Region sorgt sich zudem vor negativen Auswirkungen auf Immobilienpreise und den Tourismus. Das Unternehmen hatte immer betont, es bestehe keine Gefahr für die Umwelt.

Anzahl der Breitbandanschlüsse in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der bei Weitem größte Teil der 38,6 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland wird nach wie vor per DSL realisiert. Im Jahr 2024 gibt es in Deutschland rund 23,6 Millionen DSL-Anschlüsse, 8,5 Millionen Anschlüsse per TV-Kabel und rund 5,3 Millionen Glasfaseranschlüsse. In Deutschland nimmt die Verbreitung von Glasfaseranschlüssen nur langsam zu. Im Vergleich zu 2014 ist sie nur um rund elf Prozentpunkte angewachsen. Allerdings scheint das Wachstum in den vergangenen Jahren zunehmend an Fahrt zu gewinnen.

Die EnCW ist nun auch in Großbottwar aktiv. Quelle: Energie Bottwartal

Energie Calw spinnt ein immer größeres Netz lokaler Versorger

STADTWERKE. Calw auf der Mission Energiewende: Immer mehr Kleinstkommunen gründen mit dem Energiedienstleister aus dem Schwarzwald gemeinsame Gesellschaften. Ein jüngeres Beispiel ist Großbottwar.

Er sieht es als „unsere gesellschaftliche Verpflichtung“ an, am „Drehbuch der Energiewende im ländlichen Raum“ mitzuschreiben. In diesem Sinne fügt Horst Graef, Geschäftsführer der Energie Calw GmbH (EnCW), Szene um Szene hinzu. Das von ihm geführte Unternehmen geht reihenweise Energie-Kooperationen mit anderen kleineren Kommunen in Baden-Württemberg ein.

Die Liste der gegründeten Energiegesellschaften wird länger und länger. Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist die Energie Bottwartal GmbH, die Ende September ihr Kundenzentrum am Sitz Großbottwar eröffnet. Das „Groß“ im Namen geht etwas an den Realitäten vorbei, in der Kleinstadt längs des Flusses Bottwar leben gut 8.000 Menschen. Der Ort liegt im Landkreis Ludwigsburg etwa auf der Hälfte zwischen der Kreisstadt im Süden und Heilbronn im Norden.

|

| Die Partner bei der Energie Bottwartal: (von links) Großbottwars Bürgermeister Ralf Zimmermann, die Geschäftsführer Oliver Kämpf und Christian Flack (EnCW) sowie EnCW-Chef Horst Graef Quelle: Energie Bottwartal |

Graef: Das Modell funktioniert

Der EnCW gehe es laut Graef darum, mit vielen Städten und Kommunen die lokale und dezentrale Energiegewinnung und -versorgung voranzutreiben. Allein die Abkürzung legt eine Nähe zu einem Energieriesen nahe: zur EnBW, der Energie Baden-Württemberg. In der Tat sind die Karlsruher seit 2007 Partner bei der EnCW, als einer der Gesellschafter neben den Stadtwerken Calw.

Nun könnte man glauben, die Idee der lokalen Energiewende im ländlichen Raum sei nicht ganz uneigennützig. Schließlich ist in Großbottwar mit der Frankfurter Süwag ein Konkurrent der EnBW Grundversorger bei Strom und Gas. Der Eindruck täuscht allerdings. Denn in anderen Orten, in denen die EnCW ebenfalls Kooperationen eingegangen ist, ist EnBW Platzhirsch.

Die Historie der Calwer Expansionspläne ist lang. Seit Ende 2013 existiert die Tochter Schwarzwald Energy (SE), die bundesweit Ökostrom und Gas anbietet. Im Jahr 2021 folgte die erste gemeinsame Gesellschaft außerhalb der Stadtgrenzen, im benachbarten Weil der Stadt (Landkreis Böblingen). Im Spätsommer 2024 entstand im Enzkreis die Energie Kieselbronn GmbH.

Wie in Weil der Stadt und Kieselbronn folgt die Strategie der Calwer auch andernorts demselben Muster: Die jeweilige Gemeinde hält die knappe Mehrheit am lokalen Energieanbieter, die EnCW kommt auf bis zu 49 Prozent und entsendet eine Vertretung in die geteilte Geschäftsführung. So auch bei der Energie Kämpfelbach GmbH (Enzkreis), gegründet am 30. Juli 2025. So auch in Althengstett (Landkreis Calw) im Frühjahr sowie in den beiden Enzkreis-Gemeinden Friolzheim und Ötisheim in diesem Sommer.

Die Erfahrung aus den verschiedenen Kooperationen zeige, „dass dieses Modell sehr gut funktioniert und für die Kommunen durch die neu gegründeten Gesellschaften enorme Handlungsmöglichkeiten entstehen“, sagte Horst Graef bei einer der Vertragsunterschriften.

In Großbottwar will das gemeinsame Unternehmen beispielsweise der umfassende Ansprechpartner zu Energiethemen sein. Das reicht von der Versorgung mit Strom und Gas, über eigene Solarenergie-Projekte bis hin zu Angeboten im Bereich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur.

Die EnCW selbst ist dabei seit der Gründung 2007 kontinuierlich gewachsen und beschäftigt in sechs Sparten heute etwa 200 Mitarbeitende. Und die Mission der lokalen Energiewende und -versorgung soll noch nicht an ihr Ende gelangt sein, weitere Energiegesellschaften in der Fläche sollen folgen.

Esslingen startet Bürgerbeteiligung für Wärmeausbau

Quelle: Fotolia / jogyx

FINANZIERUNG. Die Stadtwerke Esslingen bieten ab sofort Genussrechte für den Ausbau der Fernwärme an. In Karlsruhe hat das bereits gut funktioniert.

Die Stadtwerke Esslingen haben nun ihre erste Bürgerbeteiligung offiziell gestartet. Über das Projekt „Clever Wärmeausbau ES 1.0“ können sich Bürgerinnen und Bürger an der Finanzierung des Ausbaus des städtischen Fernwärmenetzes beteiligen, teilte das Unternehmen mit.

„Das Emissionsvolumen ist auf 6 Millionen Euro begrenzt“, heißt es weiter. Die Anlage erfolgt in Form von Genussrechten mit einer festen Basisverzinsung von 3,2 Prozent pro Jahr. Die Mindestlaufzeit liegt bei fünf vollen Beteiligungsjahren, der Mindestanlagebetrag bei 500 Euro. Für natürliche Personen ist die Beteiligung auf maximal 25.000 Euro begrenzt, juristische Personen können höhere Beträge zeichnen.

Eine Besonderheit gilt für Bestandskunden: Wer bei den Stadtwerken Wärme, Erdgas oder Wasser bezieht oder Stromkunde bei der SWE-Tochter „grünES GmbH“ ist, erhält einen erhöhten Zinssatz von 3,7 Prozent.

Interessenten können sich auf einer Beteiligungsplattform für „Clever Wärmeausbau ES 1.0“ registrieren. Die Abwicklung der Bürgerbeteiligung übernimmt die Dallmayer Consulting GmbH.

Mit dem Projekt erweitern die Stadtwerke das Fernwärmeleitungsnetz in der Esslinger Innenstadt und in Oberesslingen um 4.285 Trassenmeter. Die Leitungskapazität soll dadurch um 24 Millionen kWh steigen. Baustart war am 1. März 2025, die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

Die Stadt Esslingen verfolgt das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Der Ausbau der Fernwärme gilt dabei als zentraler Baustein der Wärmewende vor Ort.

Ein ähnliches Modell haben die Stadtwerke Karlsruhe im Frühjahr 2025 aufgelegt. Gemeinsam mit der Sparkasse Karlsruhe boten sie Bürgern eine fünfjährige Festgeldanlage mit einer Verzinsung von 2,5 Prozent an. Innerhalb kurzer Zeit flossen über 9 Millionen Euro, die vollständig in den Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes investiert werden sollen.

EGC kauft Berliner Contractor

Quelle: Pixabay / aymane jdidi

CONTRACTING. Der Düsseldorf Energiedienstleister EGC hat ein junges Berliner Contractingunternehmen übernommen. Damit will sich EGC im Immobiliensektor stärker positionieren.

Der Düsseldorfer Energiedienstleister EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG (EGC) hat das Berliner Contractingunternehmen Green Way Energy GmbH übernommen. Dies teilte EGC am 15. September mit. Im Februar 2025 hatte EGC außerdem eine Partnerschaft mit dem Investor KKR Deutschland bekannt gegeben. Der Energiedienstleister will sich insbesondere als Partner für die Immobilienwirtschaft positionieren. Zur Strategie gehört laut EGC auch, dass die Düsseldorfer in den vergangenen Monaten „Branchenexperten und Führungskräfte, unter anderem in den Bereichen Human Resources, Business Development und Legal“, gewinnen konnten − unter anderem Jens Goldmund als Head of Sales.

Mit Goldmund als neuem Head of Sales will EGC seine Vertriebsstrategie stärken. Goldmund war zuvor CEO des Geschäftsbereichs „Energy & Engineering Solutions“ der Elevion Group und leitete bei der Getec Group den Bereich „Portfolios“.

Die Integration von Green Way Energy und die Verstärkung des Führungsteams seien laut EGC nun wichtige Schritte, um das Dienstleistungsangebot weiter auszubauen. Als Energiedienstleister agiert EGC als „One-Stop-Shop“ und deckt die Wertschöpfungskette für die Immobilienwirtschaft insgesamt ab: von der Entwicklung von Strategien über die Planung, Finanzierung und Errichtung der Anlagen bis zum Betrieb. Im gewerblichen Bereich betreibt EGC nach eigenen Aussagen zudem Stromversorgungsnetze.

EGC will mit weiteren Zukäufen wachsen

Die Düsseldorfer betreuen derzeit ein Immobilienportfolio mit rund 800 Heizzentralen für mehr als 100 Kunden. Zu diesen zählen private und öffentliche Wohnungsgesellschaften, institutionelle Immobilieninvestoren wie Versicherungen, Banken und Fondsgesellschaften.

Green Way Energy wurde vor fünf Jahren von den beiden Gesellschaftern Fabian Seifert und Jochen Fürniß gegründet und hat sich seither als Dienstleister für Wärme- und Energieversorgung etabliert. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin fokussiert sich auf Lösungen zur Dekarbonisierung von Bestands- und Neubauimmobilien und betreut Kundschaft im Bereich Real Estate sowie Commercial/Residential.

Der Zukauf sowie die Personalaufstockung sei aber erst der Anfang, lässt sich Michael Lowak, Beiratsvorsitzender von EGC, zitieren: „Wir werden uns in den kommenden Monaten sowohl personell als auch durch Zukäufe weiter verstärken.“

Anew Climate ernennt Deutschland-Chef

Quelle: Fotolia / sdecoret

PERSONALIE. John Cosmo Dwelle ist zum Geschäftsführer des Biomethangeschäfts von Anew Climate ernannt worden. Das Unternehmen hatte zuletzt Verträge der insolventen Landwärme übernommen.

Die US-Biogasfirma Anew Climate hat John Cosmo Dwelle zum Geschäftsführer des Biomethangeschäfts in Deutschland und Europa ernannt, teilte Anew Climate am 16. September mit. Der Wirtschaftsjurist soll den Aufbau des Geschäfts von Anew Climate hierzulande und in Europa leiten. Dwelle bringt laut dem Biogasunternehmen Erfahrung aus der Energiebranche mit, unter anderem von Siemens France SAS. Zuletzt verantwortete er dort die operative Steuerung und Geschäftsfeldentwicklung im Bereich Bioenergie.

Der neue Europachef soll den Markteintritt im deutschen und europäischen Biomethanmarkt weiter ausbauen und das Portfolio erweitern. So soll beispielsweise das Angebot im Kraftstoffsektor mit Bio-LNG sowohl im Straßen- als auch im maritimen Bereich ausgeweitet werden. Mit einem Standort in München will das Unternehmen seine Position als Anbieter von Biomethan und Carbon-Removal-Lösungen in Europa weiter ausbauen. Die Präsenz in Deutschland ergänzt die bestehenden europäischen Standorte in Budapest und Madrid.

|

| John Cosmo Dwelle Quelle: Anew Climate |

„Mit John Cosmo Dwelle gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur über tiefes technisches Know-how verfügt, sondern auch über ein ausgeprägtes strategisches Gespür für die Herausforderungen und Chancen der deutschen und europäischen Märkte für Energietransformation und Klimaneutralität“, erklärt Angela Schwarz, CEO von Anew Climate.

Das Unternehmen Anew Climate ist hierzulande vor allem bekannt geworden als es im vergangenen Jahr bei der insolventen Landwärme mit eingestiegen sind. Im Februar dieses Jahres hatte das Bundeskartellamt zugestimmt, dass die Texaner die verbliebenen Lieferverträge von Landwärme übernehmen dürfen (wir berichteten). Damit konnten rund 100 Biomethan-Lieferverträge fortgeführt werden, erklärte Wilke im Februar dieser Redaktion.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

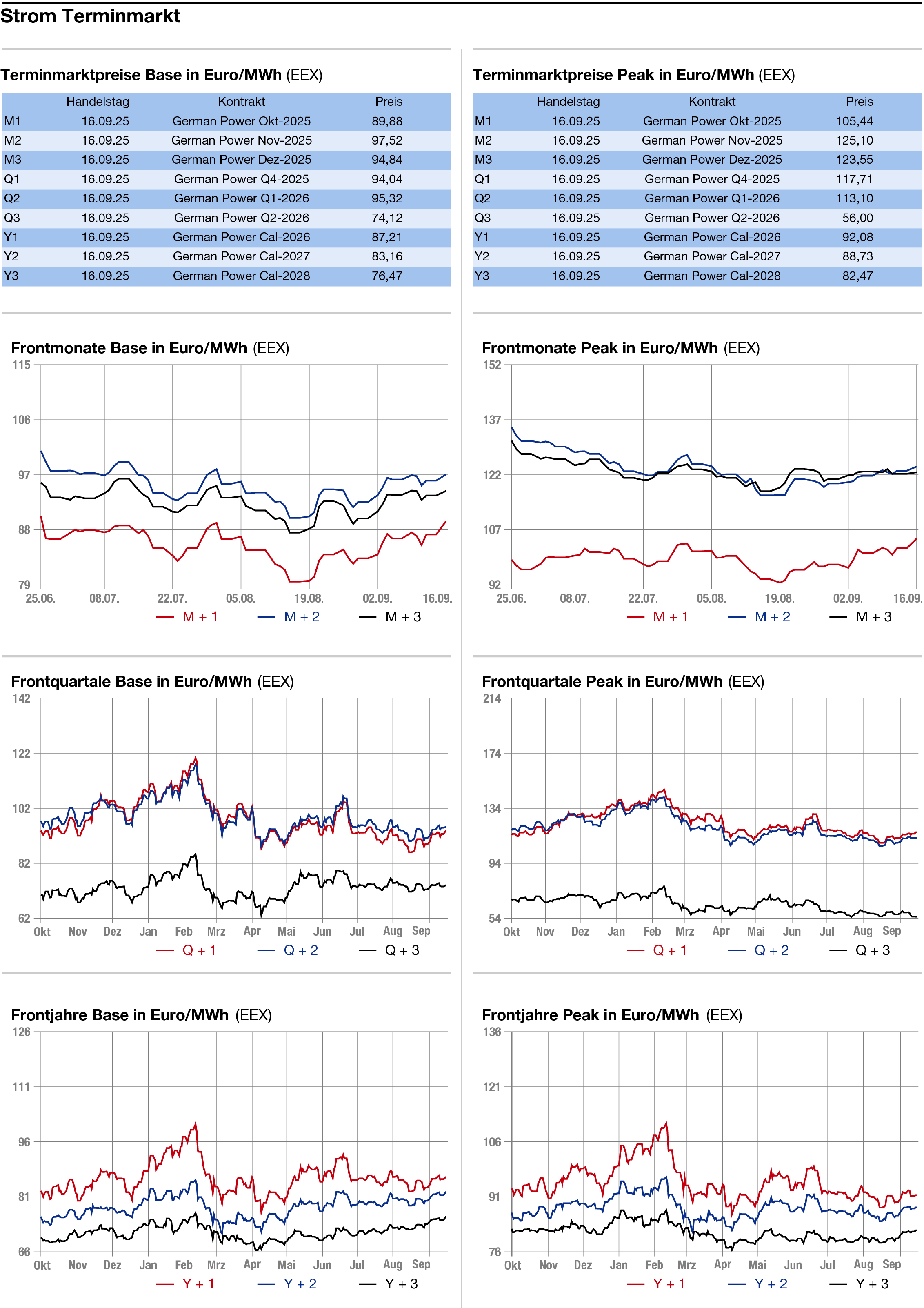

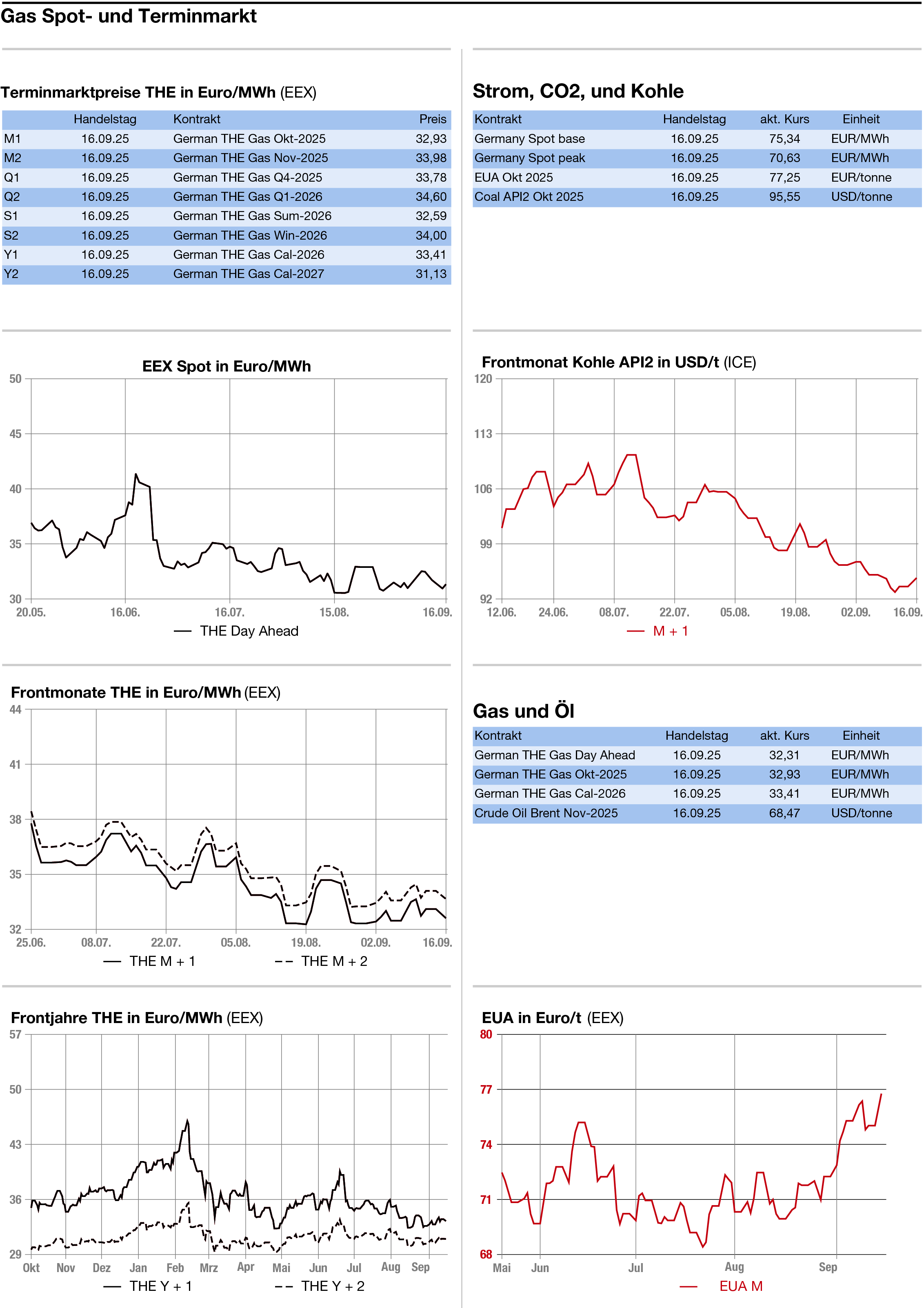

STROM

GAS

Hohe Windeinspeisung drückt die Preise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

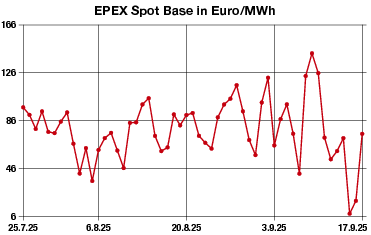

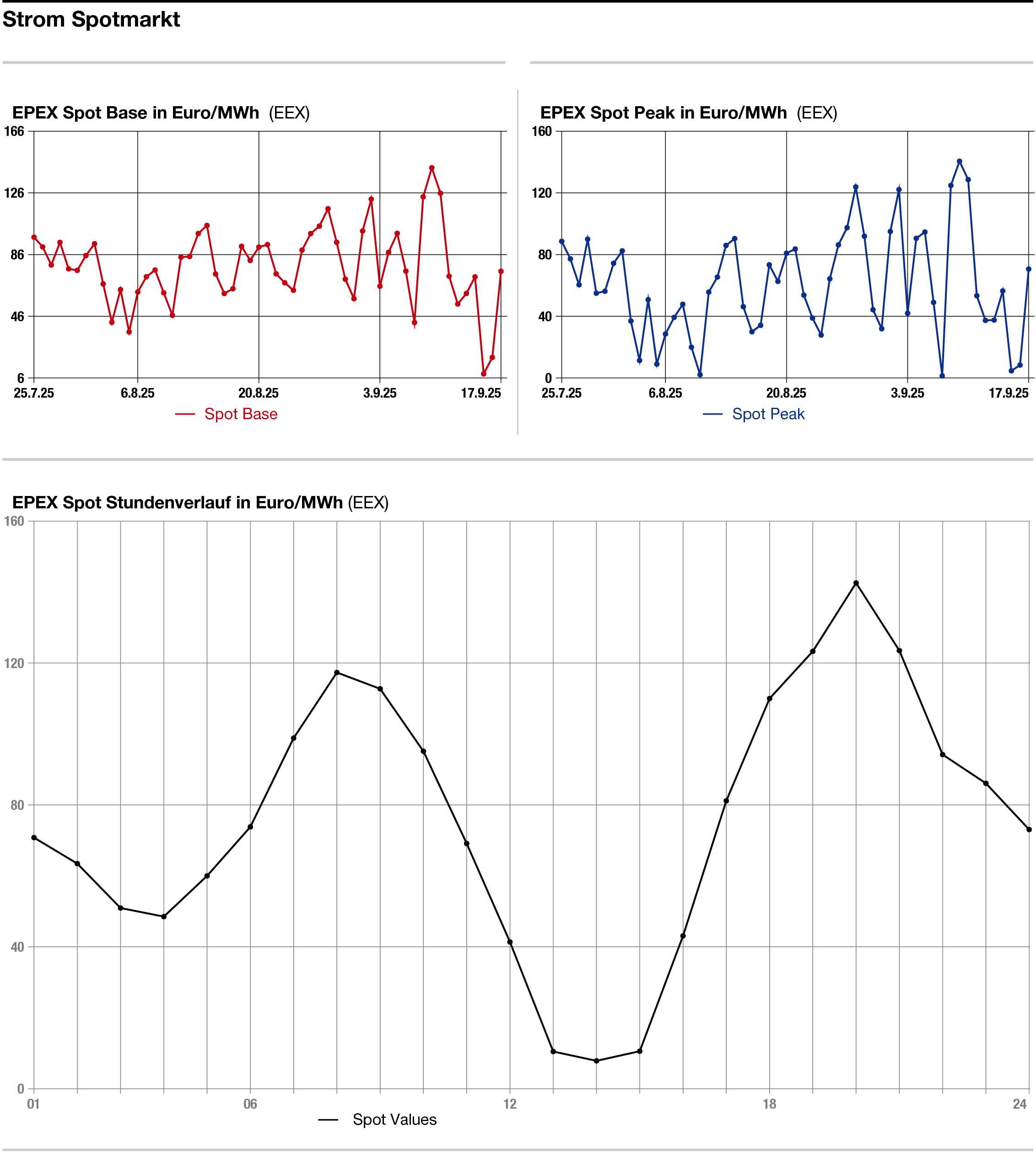

Überwiegend fester haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Während die deutschen Strompreise am kurzen Ende von rückläufigen Erneuerbaren-Prognosen gestützt wurden, zogen auch die CO2-Zertifikate spürbar an und setzten damit ihre Erholung fort. Am Gasmarkt überwogen hingegen die Abwärtsimpulse: Eine recht hohe Windeinspeisung, gut gefüllte Speicher und vorerst in den Hintergrund getretene geopolitische Risiken drückten die Preise. Der Ölmarkt legte leicht zu, getragen von anhaltenden Spekulationen über mögliche westliche Sanktionen gegen russische Lieferungen, während Kohle ebenfalls fester notierte. Händler und Analysten betonen, dass die weiteren Impulse an den Energiemärkten nun vor allem von den politischen Entscheidungen in Brüssel und Washington sowie den Witterungsprognosen abhängen dürften.

Strom: Fast durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead gewann im Base 55,75 auf 75,50 Euro je Megawattstunde, im Peak ergab sich ein Plus von 62,25 auf 71,00 Euro je Megawattstunde.

Grund für den Preisanstieg war der deutliche Rückgang der Erneuerbaren-Einspeisung, der für den Mittwoch in Aussicht gestellt wurde, auch wenn die Einspeiseleistung mit etwas über 35 GW noch immer recht hoch ausfallen dürfte. Für die darauf folgenden Tage erwarten die Meteorologen von Eurowind einen weiteren stetigen Rückgang der Wind- und Solarstrombeiträge.

Ab 18. September dürfte die Windstromproduktion dann wieder im unterdurchschnittlichen Bereich liegen. Die Temperaturen sieht das US-Wettermodell noch bis zum 22. September im überdurchschnittlichen Bereich, anschließend dürfte es etwas kühler werden.

Am langen Ende gewann das Strom-Cal-26 bis zum Nachmittag 0,58 auf 86,71 Euro je Megawattstunde.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 1,00 auf 77,75 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,88 Euro, das Tiefe bei 76,49 Euro.

Das Überwinden von Unterstützungsmarken hatte dem Markt nach Einschätzung von Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital bereits in den vergangenen Tagen einen Schub gegeben. Händler berichteten, dass spekulative Investoren weitere Long-Positionen aufbauten. Auffällig sei dabei, dass sich die EUAs zunehmend von der Entwicklung der Gaspreise abkoppeln und stattdessen eine stärkere Korrelation zum deutschen Strommarkt aufwiesen.

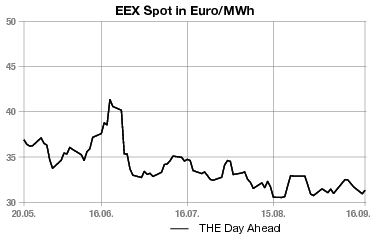

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,235 auf 32,130 Euro je Tonne. Am deutschen THE gab der Day-ahead um 0,825 auf 31,750 Euro nach.

Belastend wirkten vor allem die steigende Einspeisung erneuerbarer Energien sowie kontinuierliche Speicherzuflüsse, während die geopolitischen Risiken zumindest zwischenzeitlich in den Hintergrund rückten. „Die deutschen Strompreise fielen zeitweise auf den niedrigsten Stand seit dem 31. Dezember, da in dieser Woche mit starkem Wind gerechnet wird, der die Einspeiseleistung kräftig ansteigen lässt“, erklärten Analysten von ANZ Research.

Zugleich tragen die weiter gefüllten Gasspeicher zur Entspannung bei: Laut Daten des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe liegen die EU-Speicherstände bereits über 80 Prozent. Damit können Sorgen über mögliche Versorgungsunterbrechungen aus Russland teilweise kompensiert werden, während Marktteilnehmer auf Klarheit zu möglichen westlichen Sanktionen warten. Die ANZ-Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die jüngste Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher US- und EU-Sanktionen gegen Moskaus Energieexporte erhöht habe.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: