18. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WASSERKRAFT: Verbund darf Pumpspeicher Jochenstein-Riedl bauen

STUDIEN: Shell entwirft drei Szenarien für die Zukunft

ELEKTROFAHRZEUGE: Bereits 170.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland

GASTBEITRAG : Europa zwischen Zollstreit und Wasserstoffchance

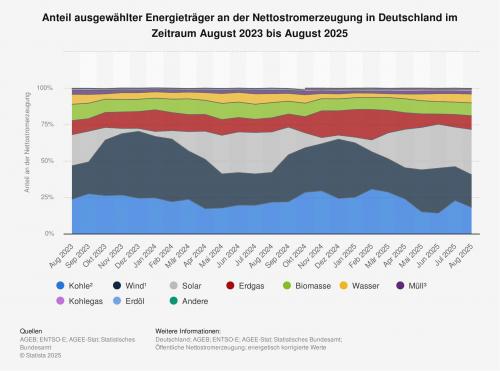

STATISTIK DES TAGES: Ausgewählte Energieträger an der Nettostromerzeugung bis August 2025

HANDEL & MARKT

PHOTOVOLTAIK: Sonnenstrom vom ehemaligem Nato-Flughafen

STROMNETZ: Bauarbeiten unterm Ostseestrand

FINANZIERUNG: Niederländisches Kapital für Hamburger Technologie

TECHNIK

F&E: Stadtwerke Schwerin forschen zu Wickroggen

IT: Wie KI in der Stadtentwicklung helfen kann

ERDGAS: Höegh Gannet verlässt Brunsbüttel Richtung Werft

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN: Hager Group kauft Berliner IT-Unternehmen

PHOTOVOLTAIK: Meyer Burger kündigt Stellen in Deutschland

STROMSPEICHER: Terra One erhält Millionen Euro für elektrochemische Speicher

PERSONALIE: Ex-Eon-Chef Teyssen soll Aufsichtsrat der Lufthansa leiten

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: CO2 so teuer wie seit Monaten nicht mehr

TOP-THEMA

Energieverbände warnen vor Milliardenverlusten durch NEST

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG.

BDEW und VKU legen neue Berechnungen zu NEST vor. Laut den Verbänden drohen Netzbetreibern durch die Pläne der Bundesnetzagentur Erlösrückgänge von fünf Milliarden Euro.

Die Energieverbände BDEW und VKU haben anlässlich der Beiratssitzung der Bundesnetzagentur am 17. September neue Berechnungen zu den Folgen der geplanten Neugestaltung der Anreizregulierung (NEST) vorgestellt. Nach Einschätzung der Verbände drohen den Netzbetreibern durch die geplanten Änderungen Erlösrückgänge von insgesamt rund fünf Milliarden Euro.

Die Behörde hatte im Mai mitgeteilt, die geplanten Methodenänderungen im Regulierungsrahmen würden keine Senkung der Erlöse zur Folge haben. Bereits damals war der BDEW jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass für eine Regulierungsperiode ein Rückgang von 2,3 Milliarden Euro zu erwarten sei. Die nun aktualisierten Hochrechnungen der Branche zeichnen ein noch deutlicheres Bild: 3,5 Milliarden Euro Erlösrückgänge bei den Stromnetzen und 1,5 Milliarden Euro bei den Gasnetzen.

In den Berechnungen enthalten ist auch ein Opex-Aufschlag für Stromverteilnetzbetreiber von 2,4 Prozent der Erlösobergrenze, den die Bundesnetzagentur veranschlagt hat. Laut BDEW und VKU sei dieser Wert für die Branche nicht nachvollziehbar. Sollte er sich ändern, würde sich auch die Erlössituation entsprechend verschieben.

Unattraktiv für Kapitalgeber

Der starke Anstieg der prognostizierten Rückgänge erklärt sich laut den Verbänden vor allem durch bislang unzureichend berücksichtigte Effekte der geplanten Methodikänderungen beim Effizienzvergleich und den Wegfall der Korrektur des Wagniszuschlags in der vierten Regulierungsperiode.

Zudem kritisieren BDEW und VKU die von der Behörde neu vorgeschlagene Methodik bei der Ermittlung des Fremdkapitalzinses. Diese sieht die Umstellung auf einen starren Siebenjahresdurchschnitt vor. Nach Einschätzung der Verbände führt dies allein zu einer zusätzlichen Erlösminderung von rund zwei Milliarden Euro.

Für die Bewertung der Netzregulierung sei die Sicht von Investoren entscheidend, betonten die Verbände.

Investoren bewerteten Netzbetreiber vor allem anhand des kalkulatorischen Anlagevermögens und des regulatorisch zugestandenen Eigenkapitalzinses. Die handelsrechtliche Rendite spiele dabei keine Rolle. Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen sende ein falsches Signal an Investoren, heißt es in den Stellungnahmen.

Kein Geld für die anstehenden Investitionen

„Die Energiewende braucht eine moderne Netzinfrastruktur, die weit mehr leisten muss als bisher“, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Bis 2035 seien Investitionen von mehr als 200 Milliarden Euro erforderlich. Wenn den Netzbetreibern gleichzeitig weniger Geld zur Verfügung stehe, widerspreche das den Zielen.

Andreae forderte die Agentur auf, gemeinsam mit der Branche eine tragfähige und kosteneffiziente Lösung zu erarbeiten. Dazu gehörten eine neutrale Folgenabschätzung, internationale Vergleichbarkeit bei der Verzinsung des Eigenkapitals, die vollständige Anerkennung von Fremdkapitalzinsen und eine faire Abbildung der Betriebskosten.

Auch VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing kritisierte die Pläne: „Kommunale Netzbetreiber müssen Netze zügig ausbauen und modernisieren, für den Anschluss von Erneuerbaren, für Elektromobilität, für die Wärmewende und für digitale Steuerung.“ Das erfordere Milliardeninvestitionen und verlässliche Rahmenbedingungen. „Die vorgesehenen Maßnahmen der Bundesnetzagentur führen in die entgegengesetzte Richtung“, sagte Liebing. Er appellierte an die Behörde, einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der Investitionen ermögliche, statt sie auszubremsen.

Quelle: Verbund

Verbund darf Pumpspeicher Jochenstein-Riedl bauen

WASSERKRAFT. Der österreichische Konzern erhielt nach rund 13 Jahren den Planfeststellungsbeschluss für den Bau eines neuen Pumpskraftwerk an der Grenze zwischen Bayern und Österreich.

Mit 16. September erhielt der österreichische Stromkonzern Verbund den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Pumpspeicherkraftwerks Jochenstein-Riedl an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze, gelegen etwa 18 Kilometer östlich von Passau. Damit verfügt er über die Genehmigung, die Anlage mit 300 MW Leistung zu errichten, in die er rund 400 Millionen Euro investiert.

Das Planfeststellungsverfahren war seit 2012 gelaufen, also etwa 13 Jahre lang. Voraussichtlich Anfang Oktober beginnt der Verbund nun auf österreichischem Staatsgebiet mit gewässerökologischem Vorarbeiten für den Bau des Speichersees Riedl, teilte der Verbund mit. Dieser hat ein Volumen von rund 4,2 Millionen Kubikmetern und liegt etwa 330 Meter über der Donau, die dem Kraftwerk als Unterbecken dient.

Vorgesehen ist, das Pumpspeicherkraftwerk bis 2030 fertigzustellen. Die dort jährlich erzeugten rund 3,5 Millionen kWh werden zu je 50 Prozent in Deutschland und in Österreich genutzt.

1,7 Milliarden Euro für Wasserkraft in Bayern

Insgesamt verfügt der Verbund in Bayern sowie an der Grenze zwischen Bayern und Österreich über 22 Laufwasserkraftwerke. Sie haben eine Gesamtleistung von etwa 1.040 MW und können Strom für rund 1,8 Millionen Haushalte erzeugen.

Laut Verbund-Generaldirektor Michael Strugl plant sein Unternehmen, bis 2030 etwa 1,7 Milliarden Euro in Wasserkraftprojekte in Bayern zu investieren.

Shell entwirft drei Szenarien für die Zukunft

Quelle: Fotolia / alphaspirit

STUDIEN. Shell hat in einem neuen Bericht untersucht, wie sich die Energieversorgung Europas bis 2050 unter verschiedenen Rahmenbedingungen entwickeln könnte und in vier Trends zusammengefasst.

Wie kann die Energieversorgung in den kommenden Jahrzehnten für Europas Industrie gesichert werden? Dieser Frage ist der Ölkonzern Shell in seinem neuen Bericht „The 2025 Energy Security Scenarios: Energy and Artificial Intelligence“ nachgegangen. Shell betont, die Energiesicherheits-Szenarien seien nicht als Prognosen zu verstehen, sondern als Planungsinstrumente, die auf Modellierungen und Experteneinschätzungen beruhten.

Die Analyse entwirft drei mögliche Entwicklungspfade für die kommenden Jahrzehnte:

- Im Szenario „Surge“ ermöglichen künstliche Intelligenz und wirtschaftliche Expansion ein rasches Produktivitätswachstum. Der Energieverbrauch steigt, und dezentrale Systeme gewinnen an Dynamik.

- Das Szenario „Archipelagos“ zeichnet dagegen das Bild nationaler Interessen und geopolitischer Spannungen. Die Energiewende verlangsamt sich, Versorgungssicherheit rückt in den Vordergrund.

- Das ambitionierteste Modell, „Horizon“, setzt auf globale Zusammenarbeit und politische Entschlossenheit, das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Vier Trends für die Industrie

Für Unternehmen in Europa leitet Shell daraus vier entscheidende Trends ab. Erdgas – beziehungsweise LNG – und Biomethan bleiben kurzfristig unverzichtbar, um den Energiebedarf zu decken, auch in einem Energiesystem, das immer stärker auf erneuerbare Energien setzt. Das gilt laut Shell vor allem für energieintensive Industrien.

In allen drei Szenarien steigt die Nachfrage nach LNG in naher Zukunft deutlich an, im Surge-Szenario bis zu den 2040er Jahren auf 700 Millionen Tonnen jährlich. Erdgas soll zudem die volatilen Einspeiser Sonne und Wind im Energiesystem stützen und für mehr Resilienz sorgen. Biomethan findet als lokal verfügbare, klimafreundliche Quelle zunehmend Beachtung.

Ein weiterer Trend ist die Abkehr von bisher stark zentralisierten Energiesystemen hin zu dezentralisierten Einheiten. Im Szenario Surge verdrängen modulare Systeme die bisherigen großen fossilen Infrastrukturen. Dezentrale erneuerbare Erzeugung, ergänzt um Batteriespeicher im skalierten Maßstab, ermöglicht flexiblere Systeme und macht Unternehmen unabhängiger.

Ausgehend von weiterer Digitalisierung und zunehmend wichtiger werdenden Technologien wie KI erwartet Shell, dass sich der weltweite Energiebedarf bis 2050 um 25 Prozent erhöhen wird, während die CO2-Emissionen innerhalb der nächsten Dekade ihren Peak erreichen.

KI dürfte die Energienachfrage zusätzlich ankurbeln, zugleich aber durch Prognosen und optimiertes Management zur Emissionsminderung beitragen. In allen drei Szenarien wirkt Künstliche Intelligenz laut Shell als Hebel für Industrieunternehmen, die Energiekosten zu senken und effizienter zu werden.

Eine gewichtige Rolle kommt künftig – so der vierte Trend der Studie – Speichersystemen und Eigenerzeugung zu. Die installierte Batteriespeicherkapazität könnte laut Analyse bis 2040 um ein Vielfaches steigen, was die Flexibilität und Netzstabilität erhöhen würde. Durch den Aufbau eigener erneuerbarer Anlagen in Kombination mit Batteriespeichern sichern sich Unternehmen mehr Autonomie über ihre Energieversorgung.

Das führt zu größerer Resilienz gegenüber Versorgungs- und Preisschwankungen und unterstützt zugleich die Senkung von CO2-Emissionen auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel.

Der komplette Bericht „The 2025 Energy Security Scenarios: Energy and Artificial Intelligence“ kann auf der Shell-Webseite nachgelesen werden.

Bereits 170.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Bundesnetzagentur sammelt die Meldungen aller öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Demnach stehen zum 1. August 42.147 Schnell- und 132.994 Normalladepunkte bereit.

Als ein Hindernis für die Elektromobilität galt lange der fehlende Zugang zur Steckdose. Inzwischen hat sich die Lage deutlich verbessert: Zum 1. August meldeten Betreiber der Bundesnetzagentur 132.994 Normalladepunkte und 42.147 Schnellladepunkte deutschlandweit. Gemeldete Ladepunkte werden auf der Ladesäulenkarte veröffentlicht. Wo sie sich befinden, können Interessierte auf einer interaktiven Karte standortgenau ansehen.

Öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge müssen technische Mindestanforderungen einhalten. Um die Einhaltung dieser Anforderungen gemäß der Ladesäulenverordnung (LSV) überprüfen zu können, sind die Betreiber zur Anzeige ihrer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur bei der Bundesnetzagentur verpflichtet.

Diese veröffentlicht sie in einer Liste auf Ihrer Webseite.

Aktuell sind demnach gleichzeitig insgesamt 7.000 MW Ladeleistung verfügbar, so die Behörde. Das Ladesäulenregister hat das Ziel, der Öffentlichkeit valide Daten und Informationen zur öffentlichen Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Andere Behörden, Forschungseinrichtungen und Stakeholder nutzen diese Daten, um auch die Entwicklung der Ladeinfrastruktur zu überwachen und zu planen.

|

| Ladepunkte nach Bundesländern Stand August 2025 (für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Bundesnetzagentur |

Die interaktive Ladesäulenkarte steht im Internet bereit.

Europa zwischen Zollstreit und Wasserstoffchance

Quelle: E&M

GASTBEITRAG . Industriepolitik und Klimaschutz zusammen gedacht werden müssen und welche Rolle Wasserstoff dabei spielt, erklärt Jorgo Chatzimarkakis* von Hydrogen Europe in einem Gastbeitrag.

Wenn im Herbst 2025 die Welt zur COP30 zusammenkommt, steht Europa vor einer unbequemen Wahrheit: Die EU droht, ihre eigenen Klimaziele zu verfehlen. Der Zoll-Deal mit den USA, ursprünglich gedacht als strategisches Bündnis gegen Überkapazitäten aus China, hat neue Probleme geschaffen. Statt die Dekarbonisierung zu beschleunigen, steigen Energiepreise, geraten Lieferketten ins Stocken und Projekte werden verschoben.

Gleichzeitig wächst die internationale Konkurrenz. Die USA haben mit dem Inflation Reduction Act ein Investitionsklima geschaffen, das Kapital in Milliardenhöhe anzieht. China sichert sich durch Subventionen und Marktschließung den dominanten Platz in der Wertschöpfungskette – von Solarmodulen über Batterien bis hin zu Elektrolyseuren. Indien nutzt niedrige Produktionskosten, um ebenfalls globales Gewicht aufzubauen. Europa dagegen verliert an Tempo: zu viel Regulierung, zu wenig Markt, zu wenig strategische Industriepolitik.

Die Botschaft für COP30 muss daher klar sein: Europa darf nicht länger nur Regulierer sein, sondern muss zum Gestalter werden. Die Grundlage dafür liegt eigentlich vor uns. Mit dem Net-Zero Industry Act, der Wasserstoffbank und dem European Hydrogen Backbone gibt es Instrumente, die einen klimaneutralen Binnenmarkt möglich machen könnten. Doch sie greifen nicht, solange Investoren durch bürokratische Hürden und widersprüchliche Regeln blockiert werden.

Gerade Wasserstoff zeigt exemplarisch, worum es geht. Ohne ihn sind die Klimaziele schlicht nicht erreichbar: Stahl, Chemie, Schwerlastverkehr, Schifffahrt und Luftfahrt benötigen große Mengen an klimaneutralen Molekülen. Europa hat dafür die Technologieführerschaft – neun der 15 weltweit führenden Elektrolyseurhersteller sitzen hier. Doch statt zu skalieren, verlieren wir Marktanteile. Grund: Preiswettbewerb aus Asien, fehlende Resilienz-Kriterien bei Ausschreibungen und ein zu enger regulatorischer Rahmen für erneuerbaren Wasserstoff.

Was heißt das für COP30? Europa muss drei Botschaften aussenden:

- Erstens: Wir stehen zu unseren Klimazielen, aber wir brauchen realistische Pfade. Technologieoffenheit, inklusive Low-Carbon-Hydrogen und Carbon-Removal-Lösungen, darf kein Tabu sein. Wer nur auf eine Option setzt, verliert.

- Zweitens: Wir wollen faire Märkte. Das bedeutet: Resilienz-Kriterien in allen EU-Ausschreibungen, damit europäische Wertschöpfung gesichert bleibt, und zugleich eine klare industriepolitische Flankierung. Nur so kann Europa unabhängig bleiben – nicht autark, aber diversifiziert.

- Drittens: Wir bieten Partnerschaften an. Europa muss Brücken bauen: zu den USA trotz Handelsstreit, zu Afrika und Lateinamerika für erneuerbare Energien, zu Asien für Technologiekooperation. Klimapolitik gelingt nur global – und Europa muss vom Regelsetzer zum Partner werden.

* Jorgo Chatzimarkakis ist CEO von Hydrogen Europe, dem europäischen Branchenverband für Wasserstoff mit Sitz in Brüssel (Belgien).

|

| Jorge Chatzimarkakis Quelle: Hydrogen Europe |

Ausgewählte Energieträger an der Nettostromerzeugung bis August 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik verdeutlicht, dass in den vergangenen Monaten neben den fossilen Energieträgern wie Erdgas und Kohle inzwischen insbesondere die erneuerbaren Energien zentraler Bestandteil der deutschen Stromerzeugung und -versorgung sind. Trotz Schwankungen hat unter anderem der Anteil der Nettostromerzeugung aus dem Energieträger Wind im dargestellten Zeitraum zugenommen und betrug im August 2025 rund 22,3 Prozent.

Quelle: Die PV-Anlage in Eggebek. Quelle: Enerparc

Sonnenstrom vom ehemaligem Nato-Flughafen

PHOTOVOLTAIK. Der Solarparkentwickler Enerparc hat auf dem Gelände des ehemaligen Nato-Flughafens Eggebek eine PV-Anlage mit 80 MW Leistung installiert, weitere 17 MW sind im Bau.

Das Gelände des ehemaligen Nato-Flughafens in Schleswig-Holstein stand lange leer, weil es mit Kampfmitteln belastet ist. Nunmehr kommt Sonnenstrom vom Ex-Flughafen Eggebek. Zuvor musste der Hamburger Solarparkbetreiber Enerparc seit 2021 umfassende Sondierungs- und Räumarbeiten durchführen. Nun sind rund 70 Hektar bereit für den Solarcluster, von dem 80 MW bereits in Betrieb sind und ein weiterer Abschnitt mit 17 MW noch im Bau ist.

Zur Eröffnung des Parks kamen Joschka Knuth, Schleswig-Holsteins Energie-Staatssekretär und Lisa Hebenstreit, Geschäftsführerin Netztechnik von Schleswig-Holstein Netz. Die Fläche wird laut Enerparc zugleich nachhaltig ökologisch entwickelt. Zwischen den Modulreihen weiden Schafe und der Boden kann über die kommenden Jahrzehnte renaturieren.

Direktstrom fürs Gewerbegebiet

Eine weitere Besonderheit des Projekts ist die Versorgung der Kundenanlage des GPC Gewerbeparks über eine Direct-Wire-Verbindung. 4,5 MW gehen so direkt an die Carstensen GmbH, die als privater Netzbetreiber ansässige Gewerbebetriebe mit Solarstrom. Erste Unternehmen haben bereits Stromabnahmeverträge unterzeichnet. Ein weiterer Betrieb überlegt sogar, seinen Firmensitz dorthin zu verlegen, so Enerparc.

Joschka Knuth erläuterte: „Wir wollen bis 2040 das erste klimaneutrale Industrieland werden.“ Das gelinge nur mit mutigen Unternehmen, die die Energiewende auch Realität werden lassen. „Der Solarpark Eggebek und sein Umfeld wirken als Magneten für weitere Entwicklungen und strahlen weiter über Eggebek hinaus Zukunft aus“, so der Staatssekretär.

Batteriespeicher für den Nachtstrom

Der außerhalb der Kundenanlage Carstensens erzeugte Solarstrom fließt in das öffentliche Netz über das Umspannwerk in Schobüll ein. Dieses hat Enerparc ebenfalls investiert und errichtet. Schon heute kann der PV-Park damit rechnerisch den Bedarf von mehr als 21.000 durchschnittlichen 4-Personen-Haushalten decken. Mit der im Bau befindlichen Erweiterung können 5.000 zusätzliche Haushalte versorgt werden.

Zur Nachtstromversorgung der Anlage kommt ein von Enerparc und dem niedersächsischen Start-up Naext entwickelter Batteriespeicher zum Einsatz. Der Quadragon hat die Größe eines 10-Fuß-Containers und ist einfach modular erweiterbar. Für die Solarstromspeicherung nutzt der Speicher Second-Life-Auto-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 600 kWh.

Weiter große Pläne

Lisa Hebenstreit sagte für die Schleswig-Holstein Netz: „Enerparc trägt mit über 530 MW realisierten PV-Anlagen an unserem Netz maßgeblich zur Energiewende bei – so auch mit dem Projekt Eggebek.“ Am Netz ihres Unternehmens seien insgesamt rund 12.500 MW installierte Leistung aus erneuerbaren Energien angeschlossen. Der Enerparc-Vorstand Stefan Müller erläuterte: „Projekte wie dieses liefern nicht nur einen Beitrag zur Energiewende, sondern schaffen direkten Mehrwert für Kommunen und Unternehmen vor Ort.“

Enerparc agiert neben dem Kernmarkt Deutschland auch in Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 650 Solaranlagen mit einer Leistung von über 4.500 MW ans Netz gebracht und will bis 2030 weltweit insgesamt 10.000 MW PV-Anlagen für das eigene Portfolio und die gleiche Menge für Solarportfolios Dritter entwickeln.

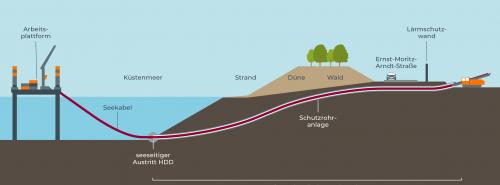

Bauarbeiten unterm Ostseestrand

Quelle: Pixabay / Peter Beckmann

STROMNETZ. Auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst beginnen die Bauarbeiten für den Netzanschluss des geplanten Offshore-Windparks Gennaker.

In Dierhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, beginnt der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz im Projekt „OST-6-1“ mit dem Bau der Netzanbindung für den Offshore-Windpark Gennaker. Das teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit.

Dafür wird zunächst im Ortsteil Dierhagen Strand eine Baustelle eingerichtet und zum Lärmschutz mit zehn Meter hohen Schutzwänden umgeben. Eine weitere Baustelle entsteht auf See, etwa 500 Meter vor der Küste des Ortsteils Neuhaus. In Neuhaus entsteht darüber hinaus ein Montageplatz.

Nach Abschluss der Baustelleneinrichtung beginnen die Horizontalspülbohrungen zwischen der land- und der seeseitigen Baustelle. Strand und Meer werden dabei dreimal parallel auf einer Länge von etwa 1,2 Kilometern in einer Tiefe von bis zu 20 Metern unterquert. Anschließend werden an Land Schutzrohre zu 1,2 Kilometer langen Strängen zusammengeschweißt, aufs Meer geschleppt und dann von See aus in das jeweils fertige Bohrloch eingezogen. Voraussichtlich Ende Februar 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen und die seeseitige Baustelle sowie der Montageplatz wieder abgebaut werden. Der Strand, betont 50 Hertz, bleibe die gesamte Bauphase über nutzbar.

|

| Die geplante Unterquerung des Küstenbereichs Quelle: 50 Hertz |

Die landseitige Baustelle bleibt vorerst bestehen: Hier ist eine weitere Horizontalspülbohrung landeinwärts geplant. Der Bauantrag für die Verlegung der Landkabel zwischen Dierhagen und Gnewitz (Landkreis Rostock) befinde sich derzeit im Genehmigungsverfahren, teilt 50 Hertz mit.

Der Windpark Gennaker ist 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst geplant. Rund um den bereits bestehenden Windpark „Baltic 1“ will Skyborn Renewables bis 2028 mehr als 100 weitere Offshore-Windräder mit einer Gesamtleistung von 900 MW errichten.

Niederländisches Kapital für Hamburger Technologie

Der Energy Trading Autopilot soll die Vermarktung von Flexibiltäten KI-gestützt optimieren. Quelle: Suena Energy

FINANZIERUNG. Mit ihrer Plattform für KI-gestützte Speichervermarktung will die Hamburger Suena Energy Marktführer werden. Und hat dafür jetzt potente Investoren gefunden.

8 Millionen Euro hat sich das Hamburger Technologieunternehmen Suena Energy in einer Series-A-Finanzierungsrunde gesichert. Angeführt wird die Runde vom niederländischen Energieunternehmen Eneco durch dessen Investitionszweig Eneco Ventures. Ebenfalls neu beteiligt ist der Investor „4impact capital“. Auch die bestehenden Investoren Inno Energy, J.O.S.S., Santander und Energie 360 Grad beteiligen sich erneut, wie aus einer Mittelung des Unternehmens hervorgeht.

Suena Energy hat sich auf die KI-gestützte Optimierung der Vermarktung von Batteriespeichern und erneuerbaren Energien spezialisiert. Der dafür entwickelte „Energy Trading Autopilot“ ermöglicht dem Unternehmen zufolge eine „vollständig automatisierte, KI-gestützte Vermarktung von Flexibilitäten auf sämtlichen relevanten Strom- und Regelleistungsmärkten“.

Dafür berechnet die Plattform auf Basis von Echtzeitdaten und Prognosen innerhalb von Millisekunden Fahrpläne für Stand-Alone-Speicher und für Speichersysteme, die mit Erzeugungsanlagen (Co-Located-Speicher) kombiniert sind. Das Ziel dabei: Erlösmaximierung, Risikominimierung und reduzierte Batteriealterung.

Mit dem frischen Kapital will Suena Energy nach eigenen Angaben seine Marktposition ausbauen und dabei den Fokus auf Internationalisierung und Skalierung des Geschäftsmodells richten. Schwerpunkt dabei soll das Marktsegment von Co-Located-Speichern sein. Diese böten nicht nur Synergien im Betrieb und neue Erlösmodelle, sondern erforderten auch eine enge technologische, regulatorische und wirtschaftliche Integration, was mit der sich flexibel an Markt- und Projektbedingungen anpassbaren Suena-Software möglich sei. Suena Energy will die Lösung jetzt europaweit etablieren.

„Die Fähigkeit, komplexe Anlagen wie die Kombination aus erneuerbaren Energien und Speichern in Echtzeit zu optimieren, ist ein entscheidender Baustein für die Energiewende“, begründet Till Wyszynski, Investment Director bei Eneco Ventures, die Investitionsentscheidung. „Suena Energy hat das Potenzial, Marktführer in diesem Bereich zu werden. Wir freuen uns darauf, Suena Energy auf dem Weg zur europäischen Skalierung zu begleiten und gemeinsam neue Potenziale im Flexibilitätsmarkt zu erschließen.“

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

Stadtwerke Schwerin forschen zu Wickroggen

F&E. Die Biogasanlage der Stadtwerke Schwerin soll mit einer spezifischen Zusammensetzung der Substrate besonders effizient werden.

Die Stadtwerke Schwerin setzen bei der Weiterentwicklung ihrer Biogasanlage auf wissenschaftliches Know-how. Gemeinsam mit der Universität Rostock und der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Rostock (Lufa) wird derzeit erforscht, wie sich die Substrate in den Fermentern künftig noch besser nutzen lassen, ohne die Anlage zu beeinträchtigen. Im Zentrum steht dabei der Wickroggen, eine Mischung aus Roggen und Wicke.

Wickroggen verbinde mehrere Vorteile, schreiben die Stadtwerke: Die Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Erbsen, Linsen, Klee) bindet Stickstoff und verbessert damit die Bodenfruchtbarkeit. Zudem bietet die Blüte ein reiches Nahrungsangebot für Insekten und trägt so zur Biodiversität auf den Feldern bei. Bisher setzen die Stadtwerke überwiegend auf Mais- und Roggensilage aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg. Künftig sollen Substrate wie Wickroggen in einem höheren Anteil in der Anlage genutzt werden.

Um den Einfluss der unterschiedlichen Substratmischungen auf die Gasproduktion zu analysieren, arbeiten die Partner mit kleinen Kopien der Schweriner Biogasanlage, sogenannten Bioreaktoren, an der Universität Rostock. Dafür wurden Mikroorganismen direkt aus den Fermentern entnommen.

Unter Laborbedingungen lässt sich präzise nachverfolgen, wie sich variierende Mischungsverhältnisse auf die Prozessstabilität und die Energieausbeute auswirken. „Die richtige Mischung unserer Substrate ist entscheidend, um eine optimale Gasproduktion zu gewährleisten“, sagt Marco Schult, Leiter der Erzeugungsanlagen bei den Stadtwerken Schwerin und Geschäftsführer der Bioenergie Schwerin GmbH.

Die Biogasanlage der Stadtwerke ist seit 2007 in Betrieb. Im Jahr 2024 produzierte sie 22,5 Millionen kWh Ökostrom und 23,4 Millionen kWh grüne Wärme. Damit deckt die Anlage rund sieben Prozent des Schweriner Fernwärmebedarfs.

Wie KI in der Stadtentwicklung helfen kann

Quelle: Pixabay / geralt

IT. Die Anwendungsmöglichkeiten von KI in Smart Cities sind vielfältig. Forschende haben jetzt Fallbeispiele analysiert und geben in einer aktuellen Studie Hinweise zu rechtlichen Hürden.

In einer aktuellen Studie haben Forschende des Difu (Deutsches Institut für Urbanistik) und des Fraunhofer IESE (Institut für experimentelles Software-Engineering) gemeinsam mit Rechtsanwälten der BBH-Gruppe 120 Fallbeispiele für die Nutzung von künstlicher Intelligenz in smarten Städten und Regionen untersucht. Das Ziel: Potenziale für den Einsatz von KI auf kommunaler Ebene aufzuzeigen und konkrete Anwendungsfelder und Beispiele aus der Praxis „handlungsorientiert aufzubereiten“.

Grundsätzlich sei der Einsatz von KI als Querschnittstechnologie in allen kommunalen Handlungsfeldern möglich, heißt es in der Studie – sei es in der Verkehrslenkung, bei der Überwachung von Umweltparametern, der Abwicklung bürokratischer Prozesse, im Abfallmanagement, bei der Energieversorgung oder in Partizipationsprozessen.

Insbesondere den Feldern „Energie und Umwelt“ und „Infrastruktur“ lasse sich aber eine hohe Entwicklungsdynamik erkennen. Überraschend sei das angesichts der doppelten Transformation von Kommunen – sowohl im Bereich der Digitalisierung als auch im Bereich der Nachhaltigkeit − nicht: Die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Klimaanpassung und Stadtplanung erzeugten einen großen Handlungsdruck. KI mit ihren Möglichkeiten zur Datenanalyse und Prognose verspreche hier eine evidenzbasierte Unterstützung von Entscheidungen.

Analyse und Optimierung

Im Handlungsfeld „Energie und Umwelt“ stehen der Studie zufolge bislang KI-Anwendungen zum Monitoring, zur Anomalieerkennung sowie zur Optimierung des Ressourceneinsatzes im Vordergrund. Echtzeitdaten und KI-gestützte Analysemodelle können helfen, Netze und Anlagen technischer Energieinfrastrukturen zu steuern, Unregelmäßigkeiten und Schäden frühzeitig zu erkennen sowie Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Eines der in diesem Zusammenhang in der Studie ausführlicher dargestellten Fallbeispiele ist das Projekt „Grid Insight: Heat“ der Stadtwerke Iserlohn. Diese haben einen „Urbanen Digitalen Zwilling“ (UDZ) für Fernwärmenetze entwickelt, der auf KI basiert. Dieser integriert Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen − beispielsweise Fernwärmezählern, geografischen Informationssystemen und Vertragsdaten −, um ein umfassendes Abbild des Fernwärmenetzes zu erstellen.

Die KI-Komponente erstellt Wärmebedarfsprognosen und optimiert die Einsatzplanung der Erzeugungsanlagen. Die Stadtwerke Iserlohn konnten den Forschenden zufolge ihren Primärenergieverbrauch so um mehr als 15 Prozent senken.

Bei den Stadtwerken Konstanz hat man von 2020 bis 2023 im Projekt „AI4Grids“ den Einsatz von KI-basierten Algorithmen in der Planung und Betriebsführung von Verteilnetzen und Microgrids erprobt. Ziel dabei ist die Synchronisation von Energieerzeugung und Netzkapazitäten durch intelligente Netzsteuerung. Bestehende Netze sollen optimal ausgelastet und der Ausbau nach Möglichkeit vermieden werden.

Ein automatisiertes Verfahren überwacht fortlaufend den aktuellen Netzzustand und erstellt verlässliche Prognosen für die Erzeugung und den Verbrauch. Kritische Belastungen können dadurch frühzeitig identifiziert und Handlungsempfehlungen an die Leitwarte weitergeleitet werden.

Rechtliche Einordnung wichtig

Die Autoren führen noch weitere Beispiele für die Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Stadtentwicklung an. Alle Fallbeispiele werden dabei rechtlich eingeordnet, denn bei der Umsetzung von KI-Projekten gelte es nicht nur den Anforderungen der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz (AI Act) zu genügen, sagt BBH-Partner Julien Wilmes-Horvath, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht: „Der AI-Act ist nur der Anfang: Wer KI-Systeme nutzt, muss auch Urheberrecht, Datenschutz (DSGVO) und IT-Sicherheitsvorgaben im Blick behalten.“

Zentral für einen erfolgreichen KI-Einsatz sei unter anderem, schlussfolgern die Autoren, dass Kommunen über notwendiges technisches, organisatorisches und fachliches Wissen verfügen oder sich dieses Wissen durch externe Partner aneignen. Außerdem brauche es eine klare Vision und den Willen auf allen Ebenen, KI-Projekte umzusetzen. Dafür sei zudem entscheidend, dass KI-Projekte mit anderen Partnern und Nachbarkommunen koordiniert werden.

Herausgegeben wird die Studie „Künstliche Intelligenz in smarten Städten und Regionen. Innovative KI-Anwendungen für die Stadtentwicklung“ vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Sie ist Teil des Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“, das vom BBSR im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) durchgeführt wird. Sie ist im Internet kostenfrei abrufbar.

Höegh Gannet verlässt Brunsbüttel Richtung Werft

Die FSRU Höegh Gannet im Elbehafen von Brunsbüttel. Quelle: RWE

ERDGAS. Das Regasifizierungsschiff Höegh Gannet wird für Umbauten in eine dänische Werft gebracht. Ziel ist es, Emissionen zu senken und die Lärmbelastung in Brunsbüttel zu reduzieren.

Ab dem 18. September herrscht Bewegung im Elbehafen Brunsbüttel: Die Höegh Gannet macht sich auf den Weg in die Fayard-Werft nach Odense in Dänemark. Nach Angaben der Terminalbetreiberin − der Deutschen Energy Terminal GmbH (DET) − soll das 297 Meter lange Spezialschiff dort bis Mitte November dieses Jahres umfassend überholt werden. Das Düsseldorfer Unternehmen verantwortet im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die staatlich initiierten LNG-Terminals in Deutschland.

Mit diesem Schritt reagiert die DET auf die Anforderungen im Bereich Emissionsschutz. So sollen an Bord der Höegh Gannet Katalysatoren nachgerüstet werden, die die Emissionen von Luftschadstoffen deutlich verringern. Damit erfülle die FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) künftig die Vorgaben der Bundesimmissionsschutzverordnung, wie die DET erklärt.

Die neuen Anlagen sollen auch für weniger Lärm sorgen. Ein weiterer Eingriff betrifft die Abgasrohre am Schornstein. Diese werden so gedreht, dass sie nicht länger in Richtung der angrenzenden Wohngebiete zeigen. Schon zuvor hatte DET auf Schalldämpfer gesetzt und die Fahrweise des Schiffs angepasst.

Parallel technische Arbeiten im Hafen

Während das Schiff in der dänischen Werft liegt, sollen auch Arbeiten am Elbehafen stattfinden. Wie die DET mitteilt, werden am Anleger Inspektionen vorgenommen und verschiedene Bauteile instandgesetzt. Dazu gehören die Überprüfung von Fendern, Tauen und Ketten. Auch auf der Gasseite stehen Maßnahmen an: Der Hochdruckschlauch wird ersetzt, ebenso die Filter der Warmwasserleitung. Ziel ist es, die Betriebssicherheit zu gewährleisten, wenn das Schiff Mitte November nach Brunsbüttel zurückkehrt.

Seit Beginn ihres Einsatzes im Januar 2023 hat die Höegh Gannet nach Angaben der DET bereits mehr als 19 Milliarden kWh Erdgas ins deutsche Netz eingespeist. Die Rückkehr des Schiffs sei daher rechtzeitig vor dem Winter wichtig, betont das Unternehmen. Mit Beginn der Heizperiode soll die Versorgung aus Brunsbüttel wieder gesichert sein.

Bereits im Juni hatte die Terminalbetreiberin beim Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein beantragt, die Genehmigung für den Betrieb der FSRU Höegh Gannet in Brunsbüttel zu verlängern (wir berichteten). Bislang war der Einsatz nur bis Februar 2026 genehmigt gewesen. Nun soll der Betrieb bis Februar 2029 abgesichert werden.

Quelle: Hager Group

Hager Group kauft Berliner IT-Unternehmen

UNTERNEHMEN. Advizeo, eine Tochtergesellschaft des Gebäudetechnik-Dienstleisters Hager Group, übernimmt den Berliner Softwareanbieter und Messdienstleister Comgy.

Die Hager-Group-Tochter Advizeo hat das Berliner Softwareunternehmen Comgy übernommen, teilte die Hager Group am 16. September mit. Comgy ist auf die Erfassung und Visualisierung von Energieverbrauchsdaten in Gebäuden spezialisiert. Mit der Übernahme will die Hager Group ihr Angebot im Energiemanagement von Gebäuden weiter ausbauen.

Advizeo wurde im Jahr 2015 in Frankreich gegründet und ist seit 2024 Teil der Hager Group. Das Unternehmen bietet Energiemanagement-Lösungen für Gewerbeimmobilien. Seit Anfang 2025 expandiert Advizeo und ist inzwischen unter der Marke „advizeo by Hager“ auch in Italien und Deutschland aktiv.

Mit der Übernahme von Comgy baut Advizeo seine Präsenz in Deutschland aus und erweitert nach eigenen Angaben sein Leistungsangebot für Asset Manager, Immobilienunternehmen und Gebäudebetreiber. Die Lösungen von Comgy sollen künftig helfen, die Energiebilanz von Gebäuden in Europa zu verbessern.

Bündelung beider Firmen soll Gesamtangebot schaffen

Comgy wurde 2017 gegründet und ist spezialisiert auf die automatisierte Messung, Verwaltung und Visualisierung von Energiedaten. Die modulare Plattform des Unternehmens ermöglicht laut eigenen Angaben eine nahtlose Datenerfassung aus Messgeräten.

Advizeo bietet hingegen Energiemanagement-Lösungen und kombiniert ein Energiemanagement-System, ein Gebäudemanagement-System zur Fernsteuerung von Anlagen sowie fachkundigen Support durch ein Expertenteam. Ziel ist es, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und so Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

Durch die Bündelung beider IT-Anbieter soll künftig ein vollständig integriertes Angebot auf dem Markt kommen, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von der Datenerfassung über Analyse und Handlungsempfehlungen bis zur Umsetzung.

Für Advizeo ist diese Übernahme ein wichtiger „Meilenstein“, erklärte Cyril Sailly, Geschäftsführer von Advizeo: „Indem wir unsere Energieeffizienz-Expertise mit den Datenlösungen von Comgy verbinden, schaffen wir einen starken und verlässlichen Partner für den deutschen Markt.“

Die Hager Group bietet Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden an und erwirtschaftete mit 13.000 Mitarbeitern im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Die Komponenten und Lösungen werden an 23 Standorten in mehr als 100 Ländern vertrieben. Die Hager Group ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Blieskastel (Saarland).

Meyer Burger kündigt Stellen in Deutschland

Quelle: Pixabay / andreas160578

PHOTOVOLTAIK. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger war für ein Revival der Solarproduktion in Deutschland angetreten. Doch angesichts der massiven Konkurrenz aus China ist der Plan gescheitert.

Der Solarhersteller Meyer Burger sieht keine Chance auf eine Rettung der gesamten Gruppe und hat seinen in Deutschland gekündigt. Bis auf ein Team zur Abwicklung der Standorte seien die 600 Beschäftigten freigestellt, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Konkret gehe es um die Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und den Entwicklungsstandort in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen).

Meyer Burger - ursprünglich ein Maschinenbauer - war für eine Renaissance der Solarproduktion in Europa angetreten. Allerdings waren in Deutschland erhoffte staatliche Unterstützungen ausgeblieben. Zudem konnte das Unternehmen nicht mit billigeren chinesischen Modulen mithalten. So hatte es schon im vergangenen Jahr die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Doch auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen.

Bereits zu Monatsbeginn hatte der Insolvenzverwalter der deutschen Gesellschaften informiert, dass mangels Investor der Geschäftsbetrieb der Werke in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal am 1. September eingestellt und der Großteil der Beschäftigten freigestellt sei. Es liefen zwar noch Gespräche mit möglichen Interessenten. „Ob diese Gespräche jedoch zu einem Ergebnis führen, ist völlig offen“, hieß es. „Die Solarbranche in Deutschland und Europa befindet sich nach wie vor in einer höchst schwierigen wirtschaftlichen Lage.“

Terra One erhält Millionen Euro für elektrochemische Speicher

Aktuelles Batteriespeicherprojekt von Terra One in Ahlerstedt nahe Stade. Quelle: be storaged

STROMSPEICHER. Das Berliner Unternehmen Terra One erhält eine Millionenspritze der britischen Aviva Investors für weiteres Wachstum.

Der Berliner Entwickler von großskaligen Batteriespeichern Terra One hat eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro mit Aviva Investors abgeschlossen. Mit diesem Kapital will das 2022 gegründete Unternehmen in den kommenden Jahren den Ausbau seiner Speicherprojekte deutlich vorantreiben.

Eine Mezzanine-Finanzierung ist eine hybride Finanzierungsform, die zwischen Eigen- und Fremdkapital angesiedelt ist. Investoren erhalten in der Regel höhere Zinsen als bei klassischen Bankkrediten, tragen aber auch ein größeres Risiko. Bei einer Insolvenz werden Mezzanine-Mittel in der Regel erst nach den klassischen Kreditgebern, aber noch vor den Gesellschaftern bedient.

Aviva Investors ist die globale Asset-Management-Einheit des britischen Versicherers Aviva plc. Das Unternehmen sieht Energiespeicher als Schlüssel für die Integration erneuerbarer Energien und für mehr Netzstabilität in Europa. Terra One gilt, wie Aviva Investors erklärt, in der Branche als Entwickler, der Projekte schnell und verlässlich umsetzt.

Mit der aktuellen Finanzierung will Terra One seine Position im europäischen Speichermarkt ausbauen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Kombination aus Projekterfahrung, flexiblen Finanzierungsmodellen und einer KI-basierten Handelsplattform, die die Nutzung der Speicheranlagen in Großhandels- und Regelleistungsmärkten optimiert.

Terra One beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 55 Mitarbeiter. In Ahlerstedt nahe Stade (Niedersachsen) baut Terra One derzeit einen Batteriegroßspeicher mit 15 MW Leistung und 30.000 kWh Kapazität.

Aviva Investors verwaltete zum Jahresende 2024 Vermögenswerte von 238 Milliarden britischen Pfund (umgerechnet etwa 275 Milliarden Euro) und ist in neun Ländern in Europa, Nordamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten.

Ex-Eon-Chef Teyssen soll Aufsichtsrat der Lufthansa leiten

Quelle: Fotolia / sdecoret

PERSONALIE. Die Lufthansa Group hat einen Nachfolger für ihren scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Ludwig Kley gefunden. Er kommt auch aus der Energiebranche.

Der ehemalige Eon-Chef Johannes Teyssen soll der Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen werden. Im Anschluss soll er zu dessen Vorsitzenden gewählt werden. Dies teilte der Lufthansa-Konzern am 16. September mit. Kley werde dann mit dem regulären Ablauf seines Mandats nach 13 Jahren − davon acht Jahre als Vorsitzender − aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG ausscheiden.

Beide Manager kommen aus der Energiebranche: Kley war bis 2023 Aufsichtsratsvorsitzender bei Eon und kennt Teyssen aus früheren Zeiten bei dem Energiekonzern. Teyssen oblag bei Eon vom 1. Mai 2010 bis Ende März 2021 der Vorstandsvorsitz.

Mit seinem neuen Posten bei Lufthansa konnte sich Teyssen gegenüber der Konkurrenz durchsetzen: Bis vor kurzem war noch der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders als Nachfolger für Kley gehandelt worden. Enders hatte sein Aufsichtsratsmandat jedoch auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Lufthansa-Hauptversammlung im Mai vorzeitig niedergelegt. Enders Amtszeit hätte mit der Hauptversammlung 2027 geendet.

Erst kürzlich hatte Teyssen den Aufsichtsratsvorsitz beim Erneuerbaren-Unternehmen Encavis übernommen, wie im März dieses Jahres bekannt wurde (wir berichteten).

|

| Johannes Teyssen Quelle: Lufthansa Group |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

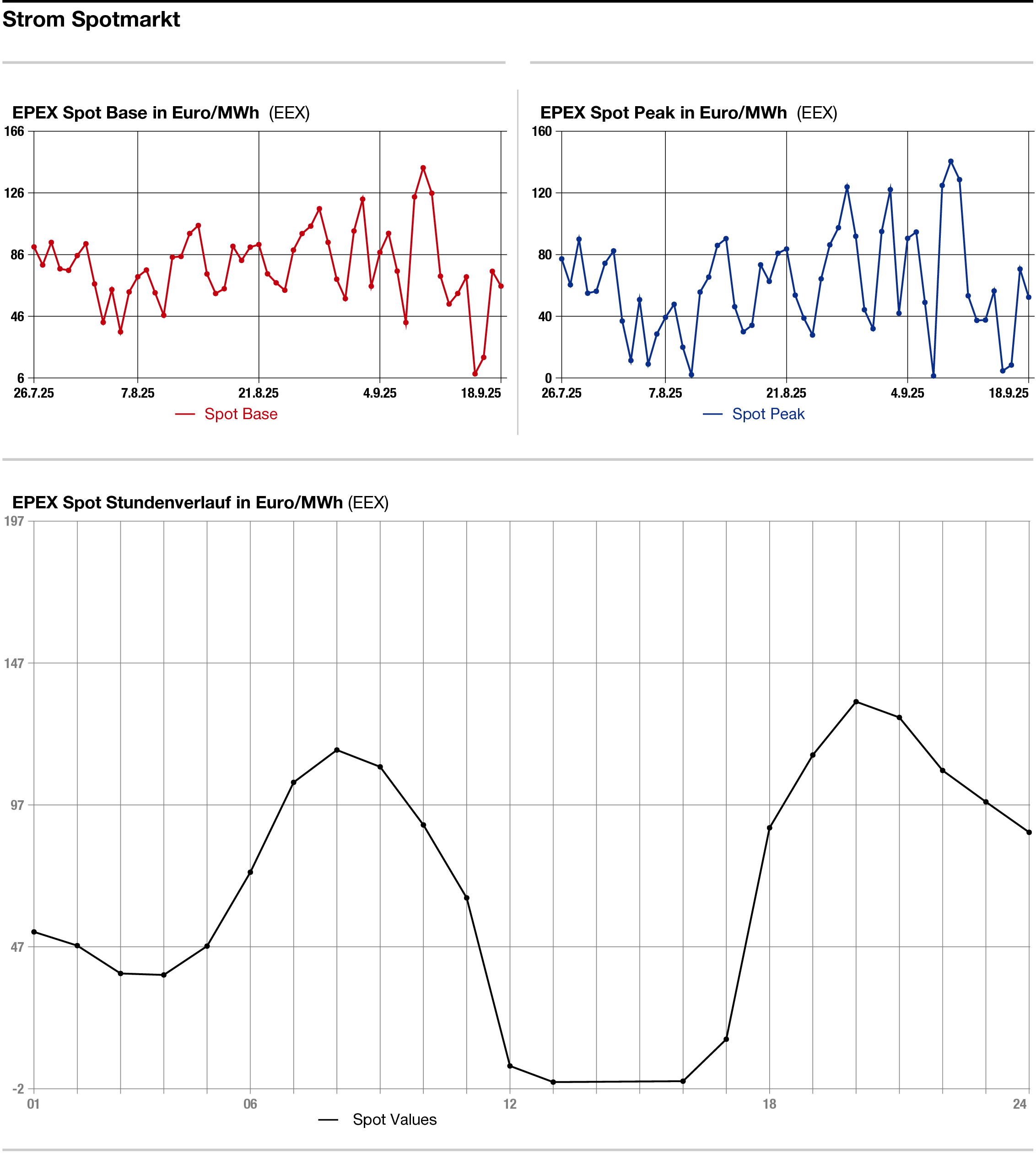

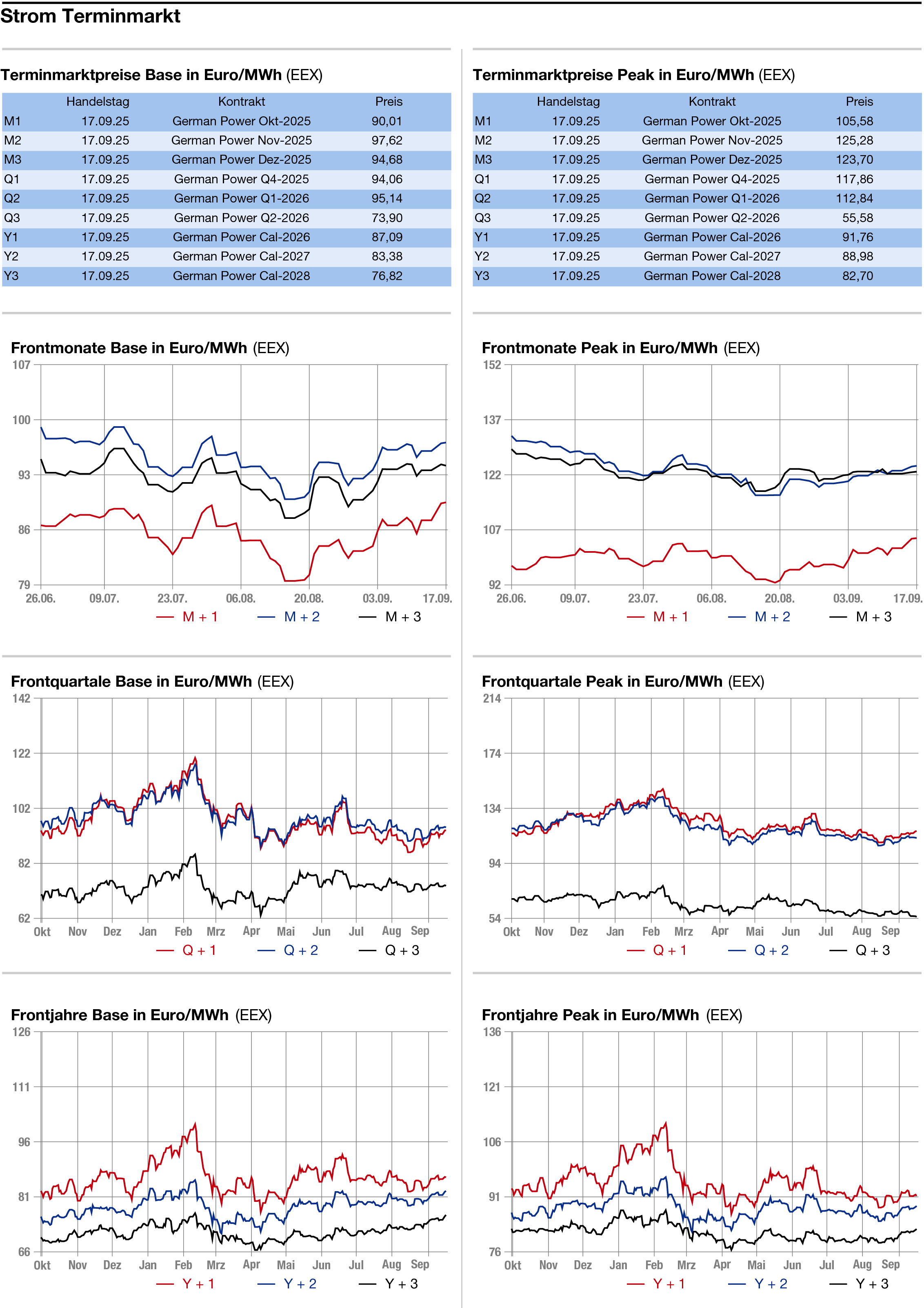

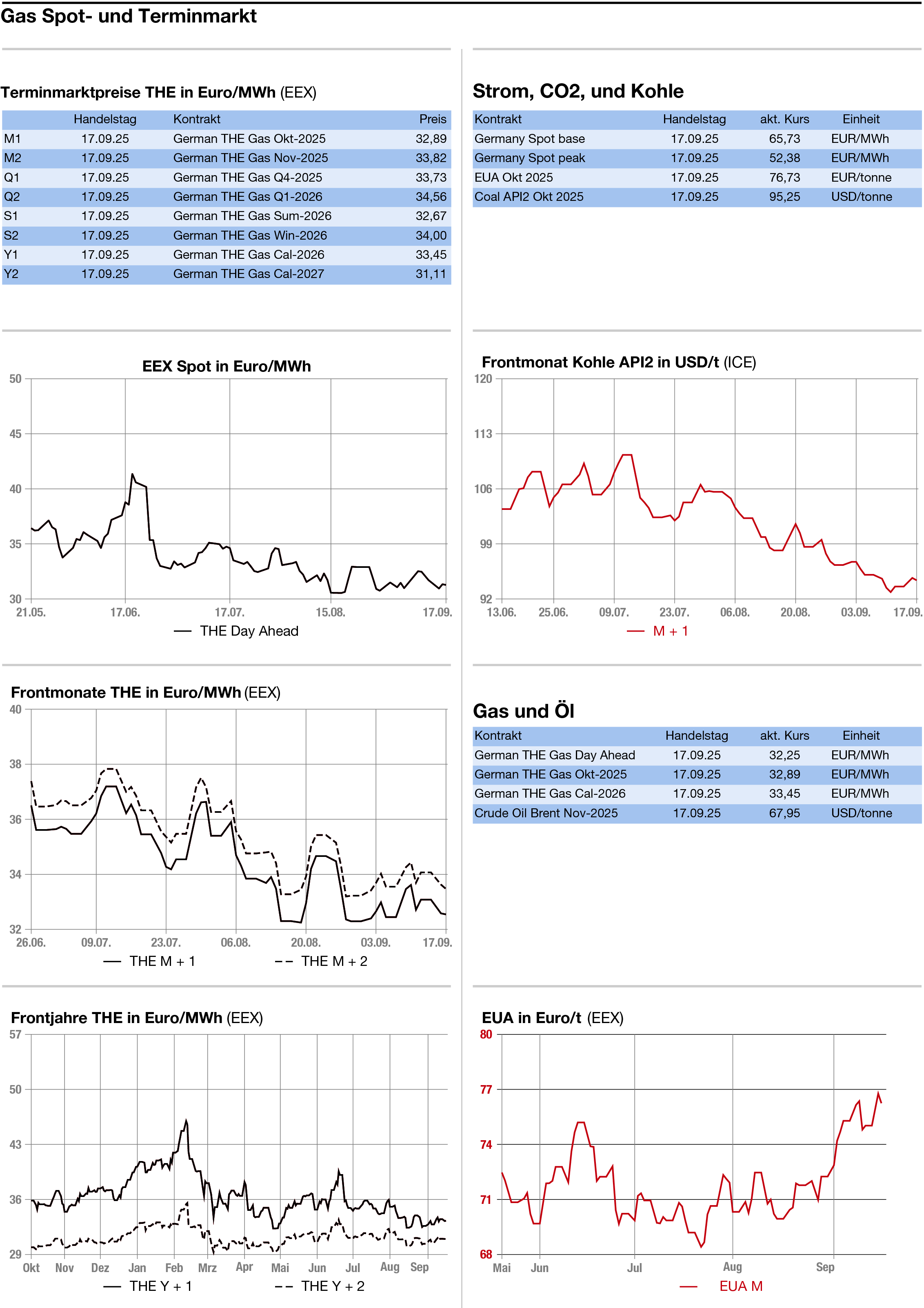

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

CO2 so teuer wie seit Monaten nicht mehr

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

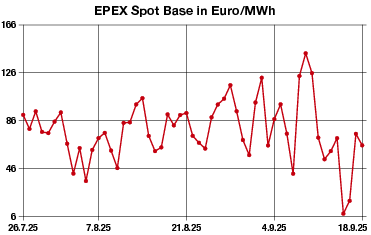

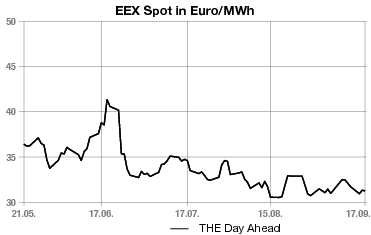

Die kurzfristigen Day-ahead-Notierungen gaben am Strommarkt deutlich nach. Am Gasmarkt überwogen leichte Aufschläge, getragen von wetterbedingten Nachfrageimpulsen, während das übergeordnete Bild von komfortablen Speicherniveaus und stabilen Lieferungen geprägt bleibt. Die CO2-Preise setzten ihren jüngsten Aufwärtstrend fort und erreichten neue Mehrmonatshochs, getragen von technischem Kaufinteresse.

Strom: Der Day-ahead verlor 9,50 Euro auf 66,00 Euro/MWh im Base und 18,25 Euro auf 52,75 Euro/MWh im Peak. An der Börse mussten für den Day-ahead im Base 65,73 Euro/MWh und im Peak 52,38 Euro/MWh gezahlt werden.

Am Donnerstag dürfte die Erneuerbaren-Einspeisung wieder etwas geringer ausfallen, für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen einen stetigen Rückgang der Wind- und Solarstromproduktion.

Das US-Wettermodell sieht bis zum Monatsende knapp unterdurchschnittliche Windstrommengen. Die Temperaturen dürften bis zum 22. September überdurchschnittlich ausfallen und dann etwas zurückgehen.

Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag 0,72 Euro auf 87,40 Euro/MWh.

CO2: Etwas fester hat sich der Markt für Emissionszertifikate am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 gewann bis 14 Uhr 0,13 Euro auf 77,64 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 78,45 Euro, das Tief bei 77,37 Euro je Tonne.

Am Dienstag hatte der Dec 25 einen neuen Widerstand durchbrochen und damit weiteres Kaufinteresse angezogen, sodass im Handelsverlauf ein neues Sieben-Monats-Hoch erreicht wurde.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital, sieht nun Unterstützung für den Dec 25 bei 75,17 Euro, dann bei 74,45 Euro und 73,51 Euro je Tonne. Widerstand hat die Analystin bei 78,73 Euro sowie 79,93 Euro und 84,50 Euro je Tonne ausgemacht.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 14 Uhr 0,125 auf 32,40 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,125 Euro auf 32,375 Euro/MWh nach oben.

Kurzfristige Unterstützung brachte laut Marktteilnehmern das Wetter; denn mit der nachlassenden Windeinspeisung könnte die Gasnachfrage wieder etwas ansteigen.

Der Markt bewege sich übergeordnet aber nach wie vor in einem Spannungsfeld zwischen einer guten Versorgungslage auf der einen Seite sowie den geopolitischen Risiken auf der anderen Seite. Angesichts begrenzter Risikoprämien sei aktuell von einer anhaltenden Seitwärtsbewegung auszugehen, sagte LSEG-Analyst Oleh Skrynyk laut Reuters. „Die EU-Gasspeicher haben mit einem Füllstand von 80 Prozent nun eine wichtige Marke überschritten – das verschafft den Märkten ein gewisses Maß an Beruhigung, da wir in nur wenigen Wochen in die Winterlieferperiode eintreten“, erklärte das Beratungsunternehmen Auxilione.

Laut Engies Energy Scan übt zudem die Kombination aus anhaltenden Lieferungen von Arctic-LNG-2-Mengen nach China und starken LNG-Zuflüssen nach Europa zusätzlichen Druck auf die Preise nach unten aus. Auch die Gasflüsse aus Norwegen seien aktuell stabil, sagten Händler.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: