19. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: EU-Kommission gibt grünes Licht für Biomassepaket

VERBÄNDE: KWK-Branchenverband mit neuer Spitze

STROMNETZ: Bundesregierung prüft Regeln für Netzanschlüsse

POLITIK: Emissionshandel auf dem Prüfstand

WINDKRAFT OFFSHORE: Norddeutsche Regierungschefs dringen auf Ausbau

HANDEL & MARKT

HUSUM WIND: Verbände: Energiewende nicht an Netzausbau koppeln

HUSUM WIND: VDMA und IG Metall: Finger weg von den EEG-Ausbaupfaden

VERTRIEB: BKW Energie bietet Handelsleistung über Enmacc an

STATISTIK DES TAGES: Verteilung der deutschen KI-Startups nach Städten

TECHNIK

STUDIEN: Kaum Wissen über staatliche Fördermittel

IT: Neues Portal soll Energiedatenaustausch erleichtern

BADEN-WÜRTTEMBERG: Bürger können sich am Solarpark Aach beteiligen

UNTERNEHMEN

BATTERIEGROSSSPEICHER: Return will ostdeutsche Speicherstandorte übernehmen

SPECULANTIUS: Ökostrom aus Marokko für die deutsche Energiewende

UNTERNEHMEN: Kraken wird eigenständig

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Bullishe Stimmung

TOP-THEMA

Lösungen für Probleme „Made in Germany“ gesucht

Parlamentarischer Abend des BDI in Berlin. Quelle: Susanne Harmsen

VERANSTALTUNG.

Auf einem Parlamentarischen Abend des Bundesverbandes der Deutschen Industrie bekam die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche mahnende Worte, aber auch Beifall zu hören.

Die deutschen Unternehmen erwarten rasche Taten von der neuen Bundesregierung. Am 17. September besuchte die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Parlamentarischen Abend des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin. BDI-Präsident Peter Leibinger analysierte in seiner Ansprache die „schwerste Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Er machte dafür zwei Ursachen aus: die globale Lage mit Krisen wie Corona und den Angriff Russlands auf die Ukraine einerseits und hausgemachte Ursachen andererseits. „Wir ersticken an Bürokratie und regulatorischen Fesseln“, sagte Leibinger. Mit ersten Maßnahmen der neuen Bundesregierung sei die Industrie sehr zufrieden. Dazu gehöre die Senkung Körperschaftssteuer, Erleichterungen für Personengesellschaften und der Investitionsbooster. „Allerdings werden diese erst langfristig wirken, wir bekommen auch 2025 kein Wachstum“, konstatierte er.

Wirtschaft erwartet Taten bis Weihnachten

„Der angekündigte Herbst der Reformen darf keine Enttäuschung werden“, mahnte Leibinger deshalb. Bis Weihnachten müsse ein Aufbruch erkennbar sein. Die Ministerin lobte er für ihre Schlussfolgerungen aus dem Energiewendemonitoring, die sie Mitte September vorgestellt hatte (wir berichteten). Außerdem seien Reformen des Sozialsystems, Entbürokratisierung und Entschlackung von Vorgaben notwendig. „Die Industrie will helfen und auch bei sich Lösungen Made in Germany für die Probleme Made in Germany finden“, versprach Leibinger.

Die Ministerin antwortete in ihrer Rede, dass die Regierung die Beschreibung der Lage auch in der Koalition erst durchsetzen müsse, um daraus eine gemeinsame Politik abzuleiten. Deutschland habe schon seit 2020 ein verlangsamtes Wachstum. Reiche sieht weltweite Machtverschiebungen. So dominiere China in vielen Gebieten den Welthandel. In Shanghai träfen sich alternativ Regierungschefs mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Indiens Premier Narendra Modi ganz ohne die EU oder den USA. Zudem bekämen die mächtigen Techkonzerne die Funktion einer neuen politischen Elite, wenn sie bei US-Präsident Donald Trump am Tisch säßen.

Daraus folgerte Reiche: „Wir spielen auf der Weltbühne nur mit, wenn wir technologische, wirtschaftlich und auch in der Verteidigung mitreden können. Wir sind zum Erfolg verdammt!“ Dafür bekam sie von den einigen hundert versammelten Unternehmensvertretern Beifall. Sie appellierte an die versammelten Führungskräfte, in ihren Belegschaften Optimismus zu verbreiten und Aufbruchsstimmung. Die Politik wolle sie unterstützen, versicherte sie.

|

| Katherina Reiche und Peter Leibinger beim Parlamentarischen Abend des BDI Quelle: Susanne Harmsen |

Energiepolitik im Fokus

Für die Energiepolitik zitierte die Ministerin ihre Ankündigungen vom Monitoringbericht. Sie will Korrekturen am Ausbau der erneuerbaren Energien und im Netzausbau durchsetzen, um die Bezahlbarkeit zu sichern. Auch dafür bekam sie Beifall aus dem Publikum. So solle die EEG-Förderung auf wettbewerbliche Mittel oder Differenzverträge umgestellt werden, kündigte Reiche an. Zudem wolle sie für alle Lösungsoptionen offen sein und „keine Technologien mehr ausschließen“. Dies verspreche einen intensiven Herbst für ihr Ressort. Reiche bedauerte, dass die Reformen in den Energiepreisen, besonders die Senkung der Stromsteuer, nicht bei allen im Mittelstand ankommen.

Mitte September hatte der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) in der Presse einen „Weckruf“ an die Bundesregierung gesandt. Holger Schwannecke kritisierte darin „nicht eingehaltene Versprechen bei der Stromsteuer, halbherzigen Korrekturen beim Lieferkettengesetz und das Tariftreuegesetz“. Ein drastisch steigender Mindestlohn und Rekordsozialabgaben trieben die Arbeitskosten in die Höhe. Konkret forderte sein Verband: „Runter mit der Einkommensteuerbelastung als der Steuer für den Mittelstand.“

Themen der gesamten Bundesregierung

Wohl auch deshalb ging Reiche auf diese Themen außerhalb ihres Ressorts ein. Sie sehe es als notwendig an: „die Lohnnebenkosten zu senken und das Sozialsystem zu stärken“. In Deutschland betrage die Wochenarbeitszeit nur 33 Stunden durchschnittlich, EU-weit liege sie aber bei 36 Stunden. Hinzu komme ein zu hoher Krankenstand. „Da muss man ran, um die Produktivität zu erhöhen“, forderte Reiche.

Deutschland sei weiter eine Exportnation und auf Handel angewiesen. Darum sei es gut, dass das Mercosur-Abkommen für den Handel mit fünf lateinamerikanischen Staaten jetzt auf der Zielgeraden sei.

„Wir müssen offen für Technologie besonders Digitales sein“, appellierte Reiche. Daher komme die Marktkapitalisierung, ebenso wie aus Biotechnologien, die man nicht mit Verboten gleich abwürgen dürfe. Zudem gelte es, einen europäischen Kapitalmarkt zu entwickeln, damit Firmen nicht abwandern müssen. „Es wird nicht über Nacht alles besser, aber wir sind angetreten, daran zu arbeiten“, schloss die Wirtschaftsministerin unter erneutem Beifall.

Quelle: Fotolia / Wolfgang Jargstorff

EU-Kommission gibt grünes Licht für Biomassepaket

POLITIK. Die Europäische Kommission hat die Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und damit das „Biomassepaket“ beihilferechtlich genehmigt.

Auf der einen Seite ist die Bioenergiebranche erleichtert, dass das Biomassepaket nun beihilferechtlich von der EU-Kommission genehmigt worden ist. Allerdings fordern die Verbände im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) Nachbesserungen für bestimmte Anlagen, die im vergangenen und in diesem Jahr aus der Förderung fallen. Denn die Betreiber dieser Anlagen würden in der Kürze der Zeit nicht mehr von den Änderungen profitieren können, teilte das HBB am 18. September mit.

„Nach Monaten der Unsicherheit ist heute endlich das Biomassepaket und damit wichtige Änderungen am EEG von Seiten der EU beihilferechtlich genehmigt worden. So wurde für hunderte Biogasanlagen im Land ein gangbarer Weg für einen sicheren Fortbestand aufgezeigt“, teilte dazu Sandra Rostek mit, Leiterin des HBB.

Die Notifikation durch die EU-Kommission ist nichts anderes als eine beihilferechtliche Genehmigung dafür, bereits geförderte Altanlagen in neuen Ausschreibungen erneut mit Subventionen versehen zu können. Dafür ist der Weg seitens Europas nun frei. Damit kann in der anstehenden Oktoberausschreibung die Bundesnetzagentur auch das Volumen entsprechend erhöhen − und zwar von 363 MW auf 813 MW. Gleichzeitig werden strengere Anforderungen an die Flexibilität von Biogasanlagen sowie ein neues Vergütungssystem eingeführt.

Das Biomassepaket − genauer die Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2023 (EEG 2023) zur Flexibilisierung von Biogasanlagen und Sicherung der Anschlussförderung − wurde im Januar dieses Jahres von Bundestag und Bundesrat mit einer Mehrheit aus den damaligen rot-grünen Regierungsfraktionen und der damals noch oppositionellen CDU/CSU verabschiedet. Das Ausschreibungsvolumen wurde auf 1.300 MW in diesem und 1.126 MW im Jahr 2026 in Kombination mit dem von 65 auf 100 Euro/kW erhöhten Flexibilitätszuschlag und der Verlängerung des zweiten Vergütungszeitraums angehoben.

Die EU-Kommission hat die Aufstockung einer deutschen Beihilfe für Energie aus Biomasse und Biogas um 7,9 Milliarden Euro genehmigt, teilte sie am 18. September mit. Die Änderungen umfassen etwa eine Ausweitung des Ausschreibungsvolumens, die Einführung einer gesonderten Quote für Biomasseanlagen mit bestehendem Anschluss an ein Wärmenetz sowie eine Begrenzung der förderfähigen Betriebsstunden von Biogasanlagen. Zudem verkürzt sich die Frist, innerhalb der ältere Anlagen in die neue Biomasseförderung wechseln können. Gleichzeitig erhöht sich die Vergütung für flexible Stromerzeugung.

Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass die Beihilfen verhältnismäßig bleiben, da sie auf das notwendige Minimum begrenzt sind, um Anreize für eine erhöhte Stromerzeugung aus Biomasse und Biogas zu schaffen – auch in Zeiten hoher Strompreise. Die Auswirkungen auf Wettbewerb und Handel im Binnenmarkt sind laut der Europäischen Kommission begrenzt.

Hinweise auf Überarbeitungsbedarf

Nichtsdestotrotz weisen die Verbände im HBB auf Überarbeitungsbedarf am Paket hin. „In der kurzen Verhandlungszeit Anfang des Jahres konnten verständlicherweise nicht alle Aspekte ausgewogen bewertet werden“, sagte Rostek. Um große Teile der Branche mitzunehmen, müsse perspektivisch in einem zweiten Biomassepaket die bisherige Systematik auf ein Strommengenmodell umgestellt werden. Weiterhin wäre eine langfristige Kontinuität beim zur Verfügung stehenden Ausschreibungsvolumen unerlässlich. Besserung müsse zudem beim Netzanschluss eintreten.

Anlagen, die in den Jahren 2004 und 2005 erstmals ans Netz gingen und nun an das Ende ihrer 20-jährigen Vergütungsperiode kommen, sind laut dem HBB bei der Ausarbeitung des Biomassepakets vollkommen übersehen worden. Rostek: „Eben jene Anlagen, für die man eigentlich mit der kurzfristigen Änderung des EEG noch etwas tun wollte. Ohne eine entsprechende Übergangsregelung werden viele dieser Anlagen keine Chance haben, die Anforderungen des neuen EEG rechtzeitig zu erfüllen.“ Aktuell sind laut Verband knapp 700 Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von circa 400 MW betroffen.

Die Bioenergieverbände im HBB empfehlen der Bundesregierung daher eine de-minimis-kompatible Überbrückungshilfe. Da die im Haushalt eingeplanten Mittel durch das verzögerte Biomassepaket nicht vollständig verwendet würden, sei eine solche Rettungsmaßnahme auch ohne zusätzliche Kosten finanzierbar. Darüber hinaus könnte die Beihilfe ohne Gesetzesänderung oder langwierige Notifizierung durch die EU-Kommission umgesetzt werden.

KWK-Branchenverband mit neuer Spitze

Quelle: Fotolia / Rawpixel

VERBÄNDE. Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) hat eine neue Führungsspitze gewählt. Der neue Präsident ist Energiepolitiker und kommt aus der SPD.

Andreas Rimkus ist der neue Präsident des Bundesverbands Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK), teilte der Verband am Abend des 17. September mit. Mit ihm „übernimmt nun ein erfahrener Energiepolitiker die Führung“, teilte die neue Verbandsspitze mit. Rimkus gehörte von 2013 bis 2025 dem Bundestag an und war Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Rimkus ist Elektromeister in der Energiewirtschaft bei einem städtischen Energieversorger.

Claus-Heinrich Stahl trat bei der Wahl zum B.KWK-Präsidenten am 17. September nicht wieder an, teilte der Verband auf Nachfrage der Redaktion mit. Stahl wurde im Jahr 2017 in den Vorstand gewählt und war seit September 2019 ehrenamtlich geschäftsführendes Präsidiumsmitglied. „Tatsächlich war der Wechsel im Präsidium vorab so geplant und wir sind froh, mit Andreas Rimkus einen erfahrenen Politikprofi als neuen Präsidenten gewinnen zu können“, sagte Präsidiumsmitglied Stefan Liesner auf Nachfrage dieser Redaktion. Gestern Abend sei mit dem neuen Team eine „Aufbruchstimmung“ zu spüren gewesen, so Liesner.

Vizepräsident Georg Klene dankte Stahl für seinen Einsatz. „Dass der Verband heute finanziell solide aufgestellt und bestens in Politik, Ministerien und Partnerverbänden vernetzt ist, ist in hohem Maße Claus-Heinrich Stahl zu verdanken“, würdigte Klene, langjähriges Mitglied in Vorstand und Präsidium, ihn auf der Mitgliederversammlung. „Er hat in diesem Ehrenamt die Positionen des B.KWK klar vertreten und viele Erfolge bei der Anpassung regulatorischer Vorschriften und Gesetze zu verzeichnen.“

Auch Heinz Ullrich Brosziewski, seit Mai 2011 Vizepräsident des B.KWK, erhielt großen Dank für sein Engagement, das Fachwissen und seine zukunftsorientierten Denkansätze, die er in den Verband eingebracht hat. Auch Brosziewski war bei der Präsidiumswahl nicht wieder angetreten. Er werde dem Verband unter anderem im Vorstand eng verbunden bleiben. Beispielsweise hat sein Engagement im Jahr 2012 dazu beigetragen, dass die Stromsteuerbefreiung von KWK-Anlagen bis 2 MW beihilferechtlich genehmigt wurde. Auch die Einordnung der KWK im Gebäudeenergiegesetz GEG 2024 in Bezug auf die Aufteilung von Mischgasen oder die verbesserte Ermittlung des innovativen Anteils der Wärme bei iKWK-Systemen seien stark durch ihn forciert worden, so der B.KWK in seiner Mitteilung.

|

| Karsten Ahrens (Vizepräsident), Andreas Rimkus (Präsident), Barbara Minderjahn, Georg Klene (Vizepräsident) und Stefan Liesner (Vizepräsident) Quelle: B.KWK |

Außerdem wurden ins Präsidium drei Vize-Präsidenten gewählt. Neu ins Präsidium kam Karsten Ahrens von der Ensight Consulting. Als Jurist soll er die Arbeit des Verbandes mit seiner Expertise ergänzen. Im Zuge der Mitgliederversammlung wiedergewählt zu Vizepräsidenten wurden Georg Klene von den Stadtwerken Lemgo und Stefan Liesner von 2G Energy.

Der neue Präsident Rimkus teilte nach seiner Wahl mit, dass er den B.KWK als „Stimme der Kraft-Wärme-Kopplung“ weiter stärken wolle. „Denn KWK sichert nicht nur die Strom- und Wärmeversorgung in Deutschland, sondern nutzt heute schon erneuerbare Gase und Wasserstoff – und das hocheffizient“, erklärte Rimkus. Sein Ziel: die Kraft-Wärme-Kopplung als „Mutter der Sektorkopplung“ zu positionieren und nicht als Übergangstechnologie zu begrenzen und darüber hinaus die Transformation von fossilen zu erneuerbaren KWK-Brennstoffen zu forcieren.

Auch die Geschäftsstelle des B.KWK erhält einen Neuzugang: Mit Barbara Minderjahn übernimmt eine Verbandsmanagerin im Laufe des Oktobers die Geschäftsführung.

Bundesregierung prüft Regeln für Netzanschlüsse

Quelle: Davina Spohn

STROMNETZ. Die Bundesregierung prüft Maßnahmen zur Beschleunigung von Stromnetzanschlüssen und verweist auf eine engere Abstimmung mit der Bundesnetzagentur.

Die Bundesregierung sieht laut eigener Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen Handlungsbedarf bei Netzanschlüssen an das Stromnetz. Sie wolle Verfahren vereinfachen und beschleunigen, um die Transparenz für Projektierer von erneuerbaren Anlagen zu erhöhen und Planungssicherheit herzustellen. Grundlage seien Ergebnisse des laufenden Monitorings, das in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur durchgeführt wird.

Die Grünen-Abgeordneten Alaa Alhamwi, Katrin Uhlig und Sandra Detzer hatten in ihrer Anfrage auf die bestehenden Verzögerungen bei Netzanschlüssen verwiesen. Projektierer von Wind- und Solaranlagen sowie Batteriespeichern berichten seit längerem über lange Bearbeitungszeiten. Als Problem gilt unter anderem die fehlende Standardisierung bei den über 800 Verteilnetzbetreibern in Deutschland.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode den Branchendialog „Beschleunigung von Netzanschlüssen“ initiiert. Aus diesem Prozess hervorgegangene Gesetzesänderungen wurden jedoch nur teilweise umgesetzt. Ein Teil der Regelungen ist in einem aktuellen Referentenentwurf des BMWE zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts enthalten, weitere Vorschläge blieben bislang unberücksichtigt.

Prüfung verschiedener Lösungen

Die Bundesregierung kündigte nun an, bestehende Ansätze systematisch zu prüfen. Dazu gehören Regelungen für digitale Netzanschlussportale, verbindliche Fristen für Netzbetreiber sowie eine transparentere Darstellung freier Netzkapazitäten. Auch eine regionale Steuerung des Zubaus von Erneuerbare-Energien-Anlagen wird erwogen, um diesen stärker mit dem Netzausbau zu synchronisieren. Laut der Antwort könnten Baukostenzuschüsse ein mögliches Instrument sein, sofern gesetzliche Beschränkungen aufgehoben werden.

Parallel dazu erhöht sich auch der politische Druck aus den Bundesländern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte nach einem Treffen mit Netzbetreibern in München eine Priorisierung bei Netzanschlüssen zugunsten von Industrie und Rechenzentren. Derzeit würden Anschlüsse im Windhundverfahren vergeben, wodurch Batteriespeicher oft schneller berücksichtigt würden.

CSU nun doch für Freileitungen

Söder sprach sich für eine nationale „Prioritätenliste“ aus. Zudem kündigte er an, dass neue Stromtrassen nicht zwingend unterirdisch verlaufen müssten. Dies war allerdings ursprünglich eine Forderung der CSU, die einen jahrelangen Verzug beim Netzausbau bewirkt hatte. Künftig solle auch der Bau von Freileitungen möglich sein, um Verfahren zu beschleunigen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sowie die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW) unterstützten die Vorschläge. Laut VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sei es entscheidend, Industrie und Rechenzentren schneller anzuschließen.

Die Bundesregierung will ihre Optionen nun weiter prüfen. In der Antwort auf die Anfrage der Grünen wird betont, dass Maßnahmen „so bald wie möglich“ dem Gesetzgeber vorgelegt werden sollen. Die Transparenz der Prozesse und die Planungssicherheit auf Seiten der Netzanschlusspetenten sollen erhöht werden. Ziel ist es, dem Gesetzgeber „so bald als möglich“ einen Vorschlag vorzulegen.

Emissionshandel auf dem Prüfstand

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

POLITIK. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die EU will den Emissionshandel (ETS) auf den Verkehr und den Gebäudesektor ausweiten. Das ist im Prinzip beschlossen, wird jetzt aber wieder infrage gestellt.

Der Emissionshandel gilt als das erfolgreichste Instrument der europäischen Klimapolitik. Industrie und Energiewirtschaft, die vom ETS erfasst werden, haben ihre Klimaziele bislang erreicht. Deswegen liegt es nahe, die Bepreisung des CO2-Ausstoßes auf die Sektoren auszudehnen, die bei der Senkung ihrer Treibhausgase nicht so erfolgreich sind. Das gilt besonders für den Verkehr und das Heizen von Gebäuden. Ab 2027 sollen Raffinerien für Emissionen, die durch den Einsatz von Treibstoffen entstehen, Emissionsrechte benötigen. Das Gleiche gilt für Gas, das zum Heizen oder Kochen verwendet wird.

Das könnte für manche Mitgliedsstaaten ein Problem werden, sagt der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth: „Der CO2-Preis wird in Paris gleich hoch sein wie in Ostrumänien, aber die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, auf die er da trifft, sind sehr unterschiedlich.“

|

| E&M-Korrespondent Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Für Deutschland ist das Problem überschaubar, da es bereits einen CO2-Preis für Treibstoffe und Gas für die privaten Haushalte gibt. Es werden nur geringe Preissteigerungen erwartet. Die Regierungen anderer EU-Länder übten jedoch „massiven Druck“ auf das ETS2 aus, sagte Flasbarth dem Tagesspiegel.

Inzwischen verlangen 20 Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, die Pläne zur Einführung des ETS2 zu ändern. Grundsätzlich hält die Bundesregierung am ETS2 fest. Den Deutschen geht es darum, Preisspitzen bei der Einführung zu vermeiden. Dafür müsse man die Richtlinie selbst nicht ändern, heißt es in Berlin. Es reiche, wenn die Regeln für den Einsatz der „Marktstabilitätsreserve“ (MSR) angepasst würden. In der MSR wird ein Teil der Emissionsrechte geparkt, um sie bei überhöhten Preisen auf den Markt zu bringen.

Wunsch nach transparentem Preissignal

Damit würden sich allerdings nicht alle Länder zufriedengeben. Insbesondere die polnische Regierung, die 2027 wiedergewählt werden will, macht sich für weiter reichende Änderungen und eine spätere Einführung des ETS2 stark. Auf breite Unterstützung stößt der Wunsch, die erste Auktion von Emissionsrechten für das ETS2 spätestens Mitte nächsten Jahres durchzuführen. Das würde das im ETS2 zu bildende Preissignal „transparenter“ machen, heißt es in einem Brief von Mitgliedsstaaten an die EU-Kommission.

Auch die Klimalobby fürchtet, dass ein Preisschock bei der Einführung des ETS2 die Akzeptanz des Emissionshandels und der gesamten Klimapolitik unterminieren könnte. Die europäischen Umweltverbände stehen dem ETS2 skeptisch gegenüber. Nur wenn alle Einnahmen aus dem Verkauf der Zertifikate für den sozialen Ausgleich verwendet würden, sei das ETS2 wirksam für den Klimaschutz, heißt es beim Klimanetzwerk CAN. Die in der deutschen „Klima-Allianz“ zusammengeschlossenen NGOs haben bereits im Sommer einen „5-Punkte-Plan“ vorgelegt, der verhindern soll, dass einkommensschwache Haushalte durch höhere Gas- und Spritpreise überfordert werden. Deutschland sollte dafür den Sozialfonds der EU in Anspruch nehmen.

Das Öko-Institut hält „begleitende Maßnahmen“ bei der Einführung des ETS2 ebenfalls für nötig. Der Einbau einer neuen Heizung sei teuer, sagt sein Klimaexperte Jacob Graichen: „Hier bedarf es der Förderung durch den Staat, damit Bürger durch steigende Kosten nicht übermäßig belastet werden.“ Die Nachfrage nach Zertifikaten in Deutschland als größtem Teilmarkt im ETS2 werde auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung im ETS2 haben. Ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen würde erheblichen Druck auf den Preis für die neuen Zertifikate ausüben.

Anderen EU-Staaten fehlt allerdings das Geld für „begleitende Maßnahmen“. Sie drängen darauf, den Kohlenstoffpreis auf Treibstoffe, Gas und Heizöl erst später einzuführen oder das ETS2 „nachzujustieren“.

Eine Verschiebung des Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrssektor läge durchaus im Trend, denn auch andere klimapolitische Instrumente wie das Aus für Verbrennermotoren werden in der EU immer lauter infrage gestellt. Das allgemeine Klimaziel der EU wird jetzt wieder auf höchster politischer Ebene verhandelt. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Treibhausgase der EU bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren. Die Umweltminister sollten darüber zügig entscheiden. Dieser Plan ist gescheitert. Frankreich verlangt stattdessen eine Diskussion über die europäische Klimapolitik und wird dabei von Deutschland unterstützt. Die Europäer müssten noch einmal grundsätzlich darüber reden, welche klimapolitischen Ambitionen sie sich leisten könnten, sagt der französische Staatspräsident Macron.

Norddeutsche Regierungschefs dringen auf Ausbau

Quelle: Fotolia / ptoscano

WINDKRAFT OFFSHORE. Es gibt viele Themen, die die norddeutschen Regierungschefs umtreiben. Bei ihren Treffen in Schwerin geht es vor allem um Windstrom und Hafenausbau. Und dafür braucht es Geld vom Bund.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Pläne des Bundes, beim Bau von Windkraftanlagen auf See massiv zu sparen, scharf kritisiert. Offshore-Windparks vor den Küsten fänden in der Bevölkerung viel mehr Akzeptanz und könnten zudem mit ihrer hohen Leistung einen großen Beitrag leisten zur sicheren Stromversorgung in Deutschland. „Die Pläne von Frau Reiche, weniger Offshore und mehr Onshore, gehen völlig in die falsche Richtung. Wir haben bei uns schon richtig Ärger vor Ort“, sagte die Politikerin zum Auftakt eines turnusmäßigen Treffens mit ihren norddeutschen Amtskollegen in Schwerin.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte als Reaktion auf den kürzlich veröffentlichte Monitoringbericht zur Energiewende Kursänderungen angekündigt. In dem vierseitigen Papier heißt es unter anderem: „Durch die Optimierung des Offshore-Ausbaus können Netzanbindungsleitungen eingespart und die Kosten um bis zu 40 Milliarden Euro reduziert werden.“

Nach Überzeugung der Ministerpräsidenten aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bieten Ostsee und Nordsee noch viel Potenzial für weitere Windparks. Deshalb dringen sie auf schnellere Genehmigungsverfahren und gezielte staatliche Förderung. Im August dieses Jahres waren nach Branchenangaben bei einer Auktion der Bundesnetzagentur erstmals Windkraftflächen in der Nordsee nicht versteigert worden. Als Gründe nannten Branchenvertreter gestiegene Kosten und einen schwer vorhersehbaren Strommarkt. Naturschützer sehen die Offshore-Anlagen meist kritisch.

Schwesig machte zudem deutlich, dass die Küstenländer von der Bundesregierung im Rahmen des milliardenschweren Sondervermögens für Investitionen Unterstützung beim Ausbau der Häfen erwarten. „Die Häfen haben nicht nur für Norddeutschland eine Bedeutung, sondern für ganz Deutschland. Darüber findet die Versorgung von Deutschland statt. Wir haben in allen Häfen Investitionsbedarf und das auch bei der Bundesregierung angemeldet“, betonte die Schweriner Regierungschefin. In ihren Forderungen seien sich norddeutschen Ministerpräsidenten länder- und parteiübergreifend einig.

An dem Treffen nehmen auch Vertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes aus den fünf norddeutschen Ländern teil. Der Austausch mit Wirtschaft und Gewerkschaften sei wichtig, erklärte Schwesig als amtierende Vorsitzende der Konferenz der norddeutschen Regierungschefs.

Quelle: Pixabay / Steve Cliff

Verbände: Energiewende nicht an Netzausbau koppeln

HUSUM WIND. Empörung hat auf der Messe Husum Wind die Ankündigung der Wirtschaftsministerin ausgelöst, den Erneuerbaren-Ausbau vom Netzausbau abhängig zu machen.

Die Ankündigung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in ihren zehn Punkten zum Energiewende-Monitoringbericht, den Zubau an grünen Kraftwerken vom Fortschritt des Netzausbaus abhängig zu machen, trifft auf kategorische Ablehnung in der Erneuerbaren-Branche und beim Elektrotechnik-Verband VDMA Power Systems.

„Das geht gar nicht“, sagte Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie (BWE), auf der Messe Husum Wind. Dies würde die Planbarkeit und Verlässlichkeit der Energiewende beenden und den Investoren Steine in den Weg legen.

Bei einer Presseveranstaltung des Fachverbandes VDMA Power Systems meinte Hartmut Brösamle, Chef des Erneuerbaren-Projektierers WPD, sinngemäß, die aus Reiches Ankündigung sprechende Fixierung auf den Netzausbau lenke davon ab, dass das vorhandene Stromnetz noch ungenutztes Potenzial zur Aufnahme und zum Weitertransport von Ökostrom hat. Und damit auch für zusätzliche Erneuerbaren-Anlagen. Der VDMA insgesamt hat nach Angaben von Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer von dessen Fachverband Power Systems, 2.000 Mitglieder. Davon sind 200 in der Windenergie tätig.

Drei Netzausbau-Maßnahmen ohne Netzausbau

Brösamle nannte drei Möglichkeiten, Synergien im vorhandenen Netz zu heben: Überbauung, Temperaturcontrolling und Batteriepeicher.

- Mit „Überbauung“ ist in diesem Kontext ein Netzanschluss verschiedener Erneuerbaren-Anlagen über die Aufnahmeleistung des Netzverknüpfungspunktes hinaus gemeint, die von der Ampel nur als Kann-Bestimmung ermöglicht worden war, aber noch nicht von allen Netzbetreibern umgesetzt wird.

- Mit „Temperaturcontrolling“ meinte Brösamle das in Projekten wie „Kursyv“ getestete stärkere Auslasten von Stromleitungen anhand der prognostizierten oder gemessenen Temperatur von Leiterseilen statt theoretischer Berechnungen. Die Leiterseile können zeitweise mehr Strom transportieren.

- In Sachen Batteriespeichern, die Über- und Unterproduktion ausgleichen können, kritisiert der Chef von WPD, das Genehmigungsverfahren sei „aufwändiger als für einen Windpark“. Speicher brauchen zusätzlich zum Immissionsbescheid eine Bauleitplanung. Und sie sind baurechtlich im Außenbereich nicht privilegiert.

VDMA und IG Metall: Finger weg von den EEG-Ausbaupfaden

Von links: Ulrich Schulze Südhoff (Enercon), Dennis Rendschmidt (VDMA), Hartmut Brösamle (WPD). Quelle: Georg Eble

HUSUM WIND. Sie soll eigentlich nur eine „Ergänzung“ zum Monitoringbericht sein: Eine in Husum vorgelegte Prognos-Studie empfiehlt das, was Erneuerbaren-Verbände beim BMWE vermissen.

Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegten jährlichen Ausbaupfade müssen beibehalten werden − das ist das Ergebnis einer Kurzstudie, den der Anlagenbauer-Verband VDMA zusammen mit der Industriegewerkschaft Metall (IGM) bei der Prognos AG in Auftrag gegeben hatten. Der VDMA veröffentlichte die Studie am 15. September, am selben Tag wie der Energiemonitoring-Bericht für Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Auf der Messe Husum Wind erläuterte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbandes Power Systems, die Kernpunkte vor den Medien.

Demzufolge wird die Beibehaltung des Ausbaupfades oder die nur vorübergehende Verschiebung jährlicher Leistungsziele um das Jahr 2030 herum volkswirtschaftlich günstiger als eine dauerhafte Beschneidung der Pfade und eine Kappung der Leistungsziele bis zum Klimaneutralitätsjahr 2045.

Dennis Rendschmidt beteuerte, das Prognos-Gutachten sei „kein Gegenmodell, sondern eine breitere Ergänzung“ zum Energiemonitoring-Bericht von BET und Energiewirtschaftlichem Institut der Uni Köln (EWI). Doch freilich wollten VDMA und IGM mit der Kurzstudie der Ministerin, deren Haus sie bereits am Wochenende (13./14. September) ein „Sneak Preview“ davon übermittelt hatten, von vorneherein den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie versuchen sollte, den Monitoringbericht als wissenschaftlich-mediale Grundlage für ein Zurückdrehen der Energiewende zu verwenden.

Sorge: Ministerin will Ausbaupfade senken

Diese Befürchtung ist bei den beiden Verbänden, in der Erneuerbaren-Branche, bei der mitregierenden SPD und den oppositionellen Grünen durchaus virulent und zieht sich durch viele persönliche Gespräche und öffentliche Foren der Husum Wind. Die Skeptiker machen ihre Sorge daran fest, wie Reiche den Monitoringbericht in ihren öffentlichen Äußerungen und Weglassungen deutete.

Ausdrücklich hatte sich die Ministerin nur zu dem 80-Prozent-Ökostromziel für 2030 bekannt. Aber gleichzeitig übernahm sie von BET und EWI nur den unteren Korridor der Strombedarfs-Prognose. Kommentar des grünen Energiewendeministers von Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, auf der Husum Wind: „80 Prozent von weniger sind weniger.“ Sprich: Die jährlichen Ausbaupfade bis dahin müssten alle nach unten angepasst werden, wenn doch nicht so viel Strom verbraucht wird, wie bisher angenommen. Das EEG, in dem sie verankert sind, soll im Herbst ohnehin novelliert werden.

|

| „80 Prozent von was?“, fragte Bärbel Heidebroek in Husum rhetorisch, flankiert von Tobias Goldschmidt (Landesminister, rechts) und Dennis Rendschmidt (VDMA) Quelle: Georg Eble |

„80 Prozent von was?“, hatte BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek bei der Eröffnung der Husum Wind rhetorisch gefragt. Ähnlich äußerte sich beim VDMA Ulrich Schulze Südhoff, Chef des Windturbinen-Herstellers Enercon.

„Das würde den Mittelstand herausdrängen“

Laut Hartmut Brösamle, COO des Cuxhavener Windkraft-Projektierers WPD, würde eine Änderung der Ausbaupfade − und damit an den Ausschreibungsvolumina sowie am Referenzertragsmodell, das den windschwachen Standorten mehr Subventionen verschafft − den Mittelstand komplett aus der Projektierung drängen. Dann könnten sich nur noch große kapitalmarktorientierte Unternehmen halten, warnte er und forderte: „Erneuerbaren-Anlagen müssen fremdfinanzierbar bleiben.“

In einem Segment hatte Katherina Reiche bereits eine Anpassung angekündigt: bei der Offshore-Windenergie. Der Höhepunkt des jährlichen Zubaus um 2030 herum soll auf spätere Jahre verteilt werden.

Diese Anpassung wird vom VDMA Power Systems aber nicht kritisiert, im Gegenteil, er hatte die Verschiebung des 2030er-Peaks selbst angeregt, um die knappen Kapazitäten beim Netzausbau und in den Häfen gleichmäßiger auf die Jahre zu verteilen, bestätigte Geschäftsführer Dennis Rendschmidt. Die Hauptsache sei, dass das Endziel von 70.000 MW für 2045 nicht infrage gestellt wird.

Reiches Ankündigung, den Erneuerbaren-Ausbau an den Fortschritt des Netzausbaus koppeln zu wollen − ein weiteres Indiz für sie, dass sie den Rollback will −, lehnen Brösamle und die Verbandsvertreter kategorisch ab (siehe separate Meldung).

Die Kurzstudie von Prognos ist auf der Website des VDMA anzuschauen und herunterzuladen.

BKW Energie bietet Handelsleistung über Enmacc an

Quelle: BKW

VERTRIEB. Händler können nun über die Enmacc-Handelsplattform auch Commodities des Schweizer Energieunternehmens BKW Energie AG handeln.

Die BKW mit Sitz in Bern erweitert sein Sales Trading nach Deutschland. Es setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit der Handelsplattform Enmacc. Damit haben Energieversorger, Stadtwerke und Industrieunternehmen in Deutschland künftig direkten Zugang zu den Handelsprodukten und flexiblen Beschaffungsmodellen der BKW, heißt es in einer Mitteilung.

Enmacc gilt als eine der größten digitalen Handelsplattformen für Energie in Europa. Mit der Kooperation will die BKW den Markteintritt in Deutschland vereinfachen und den Kunden einen standardisierten, schnellen und transparenten Zugang zu ihren Handelsprodukten bieten. Die digitale Abwicklung soll insbesondere Angebotsprozesse beschleunigen und die Beschaffung effizienter gestalten.

Der deutsche Energiemarkt zählt zu den größten und liquidesten in Europa. Laut BKW bietet er daher „hervorragende Chancen für die Erschließung neuer Kunden und die Ausweitung des Strom- und Gasgeschäfts im europäischen Kontext“.

Für deutsche Abnehmer bedeutet die Kooperation, dass sie von den Handelsstrukturen und der Marktexpertise der BKW profitieren können, ohne auf klassische bilaterale Prozesse angewiesen zu sein. Sales Trading, also der Handel von Energieprodukten im Auftrag von Kunden, wird damit digitalisiert und stärker in Echtzeit verfügbar gemacht.

Der Schritt nach Deutschland markiert für die BKW eine Ausweitung ihrer bisherigen Aktivitäten in der Schweiz und unterstreicht die Bedeutung digitaler Plattformen im Energiehandel. Für Enmacc wiederum erweitert die Partnerschaft das Angebot auf der eigenen Plattform und stärkt die Attraktivität für deutsche Marktteilnehmer. Beide Partner versprechen sich dadurch eine höhere Reichweite und eine effizientere Marktintegration.

Verteilung der deutschen KI-Startups nach Städten

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Eine Standortanalyse der KI-Startups in Deutschland ergab, dass 283 Start-ups aus dem Bereich Künstliche Intelligenz in Berlin angesiedelt sind. Danach folgten die Städte München (200) und Hamburg (71). Die Anzahl der KI-Startups in Deutschland steigt seit Jahren.

Quelle: Shutterstock

Kaum Wissen über staatliche Fördermittel

STUDIEN. Nur etwa 30 Prozent der Unternehmen kennen und nutzen relevante staatliche Förderprogramme. Welche Branchen den meisten Durchblick haben, geht aus einer aktuellen Yougov-Umfrage hervor.

25 Prozent der Entscheider in deutschen Unternehmen haben kaum Überblick über mögliche staatliche Fördermöglichkeiten. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Marktforschungsunternehmen Yougov im Auftrag der Fördermittelberatung EPSA Deutschland im August unter 524 Unternehmensentscheidern durchgeführt hat.

Branchenübergreifend kennen und nutzen demnach 30 Prozent der Unternehmen viele der für sie relevanten staatlichen Förderprogramme. Demgegenüber stehen allerdings 40 Prozent, die ihre Fördermöglichkeiten nur teilweise oder gar nicht nutzen. 12 Prozent gaben an, überhaupt keinen Überblick zu haben.

Aufgeschlüsselt nach Branchen haben die Unternehmen aus der Industrie (Bergbau, Produktion, Energie und Wasser) den größten Durchblick: Hier kennen und nutzten 35 Prozent viele bis alle Programme. Knapp ein Viertel gab an, nur wenige Programme gezielt zu nutzen. 4 Prozent der Entscheider in der Industrie wissen überhaupt nicht, welche Förderungen für sie ihn Frage kommen.

Große Unternehmen nutzen mehr Fördermöglichkeiten

Im Baugewerbe (31 Prozent) und im Bereich Gesundheit, Bildung und Verwaltung (31 Prozent sind es ebenso wie im privaten Dienstleistungssektor (28 Prozent) jeweils etwas weniger als ein Drittel der befragten Unternehmen, die die angebotenen Förderungen nutzen. Die größte Unkenntnis lässt sich im Baugewerbe verzeichnen: Mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen weiß Yougov zufolge überhaupt nicht, welche Programme für sie infrage kommen.

Auch die Größe der Unternehmen spielt eine Rolle: Während 37 Prozent der Mittelständler und 35 Prozent der Großunternehmen viele Fördermöglichkeiten nutzen, sind es bei Kleinst- und Kleinunternehmern nur 19 Prozent. Gefragt nach der Zugänglichkeit von Fördermitteln gaben 38 Prozent der Befragten an, die Bürokratie als größte Hürde zu empfinden. Komplexe Nachweispflichten (27 Prozent) und lange Bearbeitungszeiten (24 Prozent) kritisierten die Befragten ebenso wie fehlenden Überblick (21 Prozent), mangelnde Beratung (18 Prozent) und die Sorge vor Rückforderungen (13 Prozent). Nur 10 Prozent empfinden Fördermittel als gut zugänglich.

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des Yougov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Im Zeitraum zwischen 11. und 20.08.2025 wurden insgesamt 524 Unternehmensentscheider befragt. Die Erhebung wurde quotiert und die Ergebnisse gewichtet. Die Befragten setzen sich repräsentativ nach Beschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße, nach Geschlecht und Altersgruppen von Unternehmensentscheidern, nach Wirtschaftszweigen sowie nach Regionsverteilung von Unternehmen zusammen.

Unter den Teilnehmern waren 44 Prozent Entscheider in Großunternehmen (mehr als 250 Beschäftigte), 21 Prozent in mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) und 25 Prozent Entscheider in Kleinst- oder kleinen Unternehmen. Etwa ein Viertel der Antwortenden kam aus der Industrie und von öffentlichen Dienstleistern (Gesundheit, Bildung, Verwaltung). Gering qualifizierte private Dienstleistungen – etwa Handel, Mobilität, Logistik oder Gastronomie – machten 20 Prozent aus. Hoch qualifizierte, private Dienstleistungen wie IKT, Finanzen, Versicherungen, Wohnungswirtschaft oder Wissenschaft kamen auf 17 Prozent. Weitere 10 Prozent entfielen auf sonstige Bereiche wie Land- und Forstwirtschaft, Kunst, Unterhaltung oder persönliche Dienstleistungen. Das Baugewerbe stellte 6 Prozent.

Neues Portal soll Energiedatenaustausch erleichtern

Quelle: Shutterstock

IT. Ein neuer digitaler Service von 50 Hertz soll die sichere Weitergabe von Energiedaten ermöglichen. Endkunden können ihre Einwilligungen künftig online erteilen.

Die Integration von Elektroautos, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Heimspeichern und Windparks in das Energiesystem erfordert einen verlässlichen Datenaustausch zwischen Endkunden, Messstellenbetreibern und Energieserviceanbietern. Bisher mussten Endkunden ihre Einwilligung zur Nutzung von Energiedaten per Papierformular an den Messstellenbetreiber übermitteln. Ein standardisiertes Verfahren gab es nicht. Mit dem neuen Berechtigungsservice, den der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz gemeinsam mit Stromnetz Berlin und dem Energieserviceanbieter Mako356 entwickelt hat, steht hierfür nun ein digitales Verfahren bereit.

Das neue Endkundenportal „for.Watt“ ermöglicht es Verbrauchern, ihre Einwilligungen zur Datenweitergabe online zu erteilen, einzusehen und zu verwalten. Nach Angaben von 50 Hertz macht dies den Prozess einfacher, transparenter und kundenfreundlicher. Der Datentransfer erfolge sicher und datenschutzkonform, gleichzeitig werde eine Automatisierung der Abläufe möglich, so der Übertragungsnetzbetreiber in einer Mitteilung vom 18. September. Erste Pilotprojekte mit Stromnetz Berlin und Mako356 seien bereits erfolgreich abgeschlossen worden.

Mit dem Berechtigungsservice sollen Energieserviceanbieter einen erleichterten Zugang zu Energiedaten erhalten, während Endkunden ihre Datenhoheit behalten. So könnten neue datengetriebene Dienstleistungen entstehen, etwa Angebote auf Basis historischer Verbrauchsdaten, die einen Wechsel zu dynamischen Stromtarifen prüfen. Nach Angaben von 50 Hertz stärkt der Service die Rolle der Endkundinnen und Endkunden und fördert ein netz- und systemdienliches Verhalten von Millionen dezentraler Anlagen.

Erfüllung der EU-Vorgaben

Der Service erfüllt laut 50 Hertz die Vorgaben der „EU-Durchführungsverordnung 2023/1162“, die ein einheitliches digitales Verfahren für den Zugang zu Energiedaten in allen Mitgliedstaaten vorsieht. Andere europäische Länder wie Estland, Dänemark, Finnland, Polen, die Niederlande, Österreich und Spanien hätten vergleichbare Services bereits eingeführt oder würden daran arbeiten. Damit Deutschland den Anschluss nicht verliert, spielt laut 50 Hertz auch die technische Basis eine Rolle: Entscheidend sei ein schneller Smart-Meter-Rollout, der hierzulande bislang hinter anderen Staaten zurückliege.

Mit dem neuen Service richtet sich 50 Hertz an alle Messstellenbetreiber und Energieserviceanbieter in Deutschland. Er könnte zu einer Branchenlösung werden, wie der Netzbetreiber erklärt. Weitere Informationen stellt das Unternehmen auf dem Internetportal „for.Watt“ bereit.

50 Hertz betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands und versorgt mit rund 2.300 Mitarbeitenden etwa 18 Millionen Menschen. Mehrheitseigner ist die belgische Elia Group, die KfW Bankengruppe hält 20 Prozent.

Bürger können sich am Solarpark Aach beteiligen

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Bürger aus drei Gemeinden im Landkreis Konstanz (Baden-Württemberg) können ein Nachrangdarlehen für den EnBW-Solarpark Aach zeichnen.

Die EnBW bietet Bürgerinnen und Bürgern aus Aach, Eigeltingen und Volkertshausen die Möglichkeit, sich finanziell am benachbarten Solarpark in Aach zu beteiligen. Laut EnBW können sie ab dem 14. Oktober ein Nachrangdarlehen zeichnen.

Die Beteiligung ist auf einen Zeitraum von sieben Jahren angelegt. Interessierte können Beträge zwischen 500 und 10.000 Euro investieren. Der Zinssatz liegt bei 4,5 Prozent pro Jahr, die Ausschüttung erfolgt jährlich. Die Zeichnungsfrist endet, sobald das Emissionsvolumen von einer Million Euro erreicht ist, spätestens jedoch am 6. November, wie das Unternehmen mitteilt.

|

| Der EnBW-Solarpark Aach Quelle: Energiewerk GmbH |

PV bekommt Batterie-Backup

Der Solarpark in Aach ist seit September 2025 in Betrieb. Die installierte Leistung beträgt rund 14,2 MW, was einer rechnerischen Stromerzeugung von etwa 16 Millionen kWh pro Jahr entspricht. In den kommenden Monaten soll zusätzlich ein Batteriespeicher installiert werden. Nach Angaben von EnBW ermöglicht dieser eine bedarfsgerechtere Einspeisung.

Aachs Bürgermeister Manfred Ossola betonte, dass die Bürgerbeteiligung über die Gemeindegrenzen hinausgeht. „Es ist ein schönes Zeichen, dass nicht nur die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, sondern auch die aus unseren Nachbargemeinden Volkertshausen und Eigeltingen die Möglichkeit haben, an diesem Solarpark teilzuhaben“, sagte er. Damit sei die Anlage ein Zeichen für die ganze Region: „Wir leisten unseren Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft“, kommentierte Ossola.

Nils Ulbrich, der bei EnBW für die Projektentwicklung verantwortlich ist, hob die regionale Verankerung hervor. Der Solarpark werde für die Menschen in den Gemeinden über Jahrzehnte ein Nachbar sein. „Mit dem Nachrangdarlehen haben die Bürger die Möglichkeit, auch direkt und persönlich vom Erfolg des Projekts zu profitieren. Das schafft Identifikation“, erklärte Ulbrich.

Informationen zu den Nachrangdarlehen und zur Teilnahme stehen im Internet bereit.

Batteriespeicheranlage aus der Vogelperspektive. Quelle: Return

Return will ostdeutsche Speicherstandorte übernehmen

BATTERIEGROSSSPEICHER. Vier Batteriespeicher in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen wechseln den Besitzer. Das niederländische Unternehmen Return übernimmt die Projekte von Bessmart Energies aus Berlin.

Return, Anbieter von Energiespeicherlösungen mit Hauptsitz in Amsterdam, erwirbt vier Batteriespeicherprojekte des Berliner Entwicklers Bessmart. Die Anlagen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen verfügen zusammen über eine geplante Leistung von 310 MW und einer Kapazität von 670.000 kWh. Wo genau sich die Anlagen befinden, gaben die Partner auf Nachfrage der Redaktion nicht bekannt. Auch über den Kaufpreis gab es keine Auskunft. Nur so viel: Die Anlagen sollen ab 2027 in Betrieb gehen.

Die Standorte liegen, wie es weiter heißt, an wichtigen 110-kV-Knotenpunkten und sollen vor allem in Regionen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien für Netzstabilität sorgen. Engpässe im Stromnetz sollen reduziert und Spannungsschwankungen ausgeglichen werden. Return sieht den Erwerb der vier ostdeutschen Batteriespeicherstandorte als weiteren Schritt in seiner europäischen Expansionsstrategie. Die Niederländer geben eine Projektpipeline von über 7.000 MW an.

Return beschreibt sich als unabhängiger Anbieter von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen entwickelt, erwirbt und betreibt Projekte und bindet diese in sein europaweites Netzwerk ein. Damit verfolgt es einen systemischen Ansatz, der den steigenden Flexibilitätsbedarf im Stromsystem adressiert.

Bessmart Energies entwickelt und realisiert Batteriespeichersysteme und hat bisher international Projekte umgesetzt. Mit dem Verkauf konzentriert sich das Berliner Team auf den deutschen Markt und bringt Projekte durch effiziente Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren zur Baureife. Mit dem Verkauf an Return richten die Berliner ihren Schwerpunkt künftig stärker auf die Projektentwicklung in Deutschland.

Für den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz sollen die geplanten Speicher mehr Flexibilität in Zeiten hoher Einspeisung bringen und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern.

Ökostrom aus Marokko für die deutsche Energiewende

Quelle: OpenAI

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht diese Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

Es erinnert an das gescheiterte Projekt „Desertec“. Das Vorhaben „Sila Atlantik“ soll Strom aus großen Solar- und Windparks in Nordafrika über ein Seekabel nach Deutschland leiten. Wie das Handelsblatt berichtet, sollen die Planungen weit fortgeschritten sein, Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium sollen ebenfalls laufen.

Geplant sei, in Marokko Windräder und PV-Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 15.000 MW zu errichten, die bis zu 26 Milliarden kWh pro Jahr liefern könnten. Das entspricht rund fünf Prozent des deutschen Stromverbrauchs, der 2023 bei rund 520 Milliarden kWh lag.

Wie es weiter heißt, soll der Transport des Stroms über ein 4.800 Kilometer langes Unterseekabel erfolgen, bestehend aus zwei Strängen mit jeweils 1.800 MW Leistung. Damit wäre es laut Handelsblatt die längste Stromverbindung der Welt.

Zum Einsatz soll Gleichstromtechnik kommen, wie sie auch in Deutschland genutzt wird, um Windstrom aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Einer der Kabelstränge soll in Emden an das Netz des Übertragungsnetzbetreibers Tennet angeschlossen werden, der zweite weiter südlich an das Netz von Amprion.

Wie es weiter heißt, stehe hinter „Sila Atlantik“ ein Team erfahrener Manager, die zuvor bei Energieunternehmen wie EnBW oder Oersted tätig gewesen sein sollen. Unterstützt werde das Projekt von namhaften Branchengrößen wie Eon, Uniper und dem britischen Anbieter Octopus Energy. Die Initiatoren versprechen günstige Strompreise, Klimavorteile und eine Stärkung der Versorgungssicherheit in Deutschland.

Im Bundeswirtschaftsministerium ist das Vorhaben bekannt, eine abschließende Bewertung soll es jedoch noch nicht geben. Man hält sich zurück. Entso-E, der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, hingegen habe das Projekt bereits in seinen Zehn-Jahres-Entwicklungsplan aufgenommen.

Der Ansatz erinnert an das Projekt „Desertec“, das Anfang der 2000er-Jahre scheiterte, weil politische, regulatorische und wirtschaftliche Hürden zu hoch waren. Ob „Sila Atlantik“ tatsächlich umgesetzt wird, hängt entscheidend von stabilen Rahmenbedingungen und der internationalen Zusammenarbeit ab.

Kraken wird eigenständig

Quelle: Shutterstock / Rido

UNTERNEHMEN. Die britische Octopus Energy Group gliedert sein Technologieunternehmen Kraken in eine eigene Gesellschaft aus. Das soll die Expansion der Plattform beschleunigen.

Die Plattform Kraken ist mittlerweile auch hierzulande bekannt. Am 18. September hat die britische Muttergesellschaft, Octopus Energy, bekannt gegeben, sein Technologieunternehmen auszugliedern. „Kraken ist inzwischen ein global erfolgreiches Unternehmen, das schon seit einiger Zeit eigenständig operiert – die vollständige Unabhängigkeit ist daher der strategisch logische und folgerichtige nächste Schritt“, erklärte Amir Orad, CEO von Kraken.

Die nun angekündigte Ausgliederung aus dem Mutterkonzern „verschafft uns die Freiheit, zu investieren, zu expandieren und all unsere Versorgerkunden gleichgestellt zu bedienen“, sagte Kraken-CEO Orad. „Wir werden weiterhin Innovation in der Cloud vorantreiben, unsere Utility-Grade-KI ausbauen und riesige Mengen an Energie- und Netzdaten nutzen.“ Zur Unterstützung dieser nächsten Phase hat Kraken Tim Wan zum neuen CFO ernannt. Er bringt unter anderem Erfahrung vom US-Softwareunternehmen Asana mit.

Kraken ist ein cloudbasiertes End-to-End-Betriebssystem. Diese KI-gestützte Plattform Kraken hat inzwischen mehr als 70 Millionen Kunden- und Geschäftskonten weltweit unter Vertrag, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Plattform steuert mehr als 2.000 MW Leistung aus Elektroautos, Heimspeichern und Wärmepumpen. Zu den Nutzern zählen unter anderem Energieversorger wie EDF, Eon und Tokyo Gas.

Kraken ist unter anderem Mitinitiator des Mercury-Konsortiums – einer öffentlich-privaten Initiative, die ein standardisiertes Rahmenwerk für die Integration dezentraler Energielösungen schaffen will. Ziel ist eine Art „Bluetooth für Energie“, das technische Schnittstellen vereinheitlichen soll.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

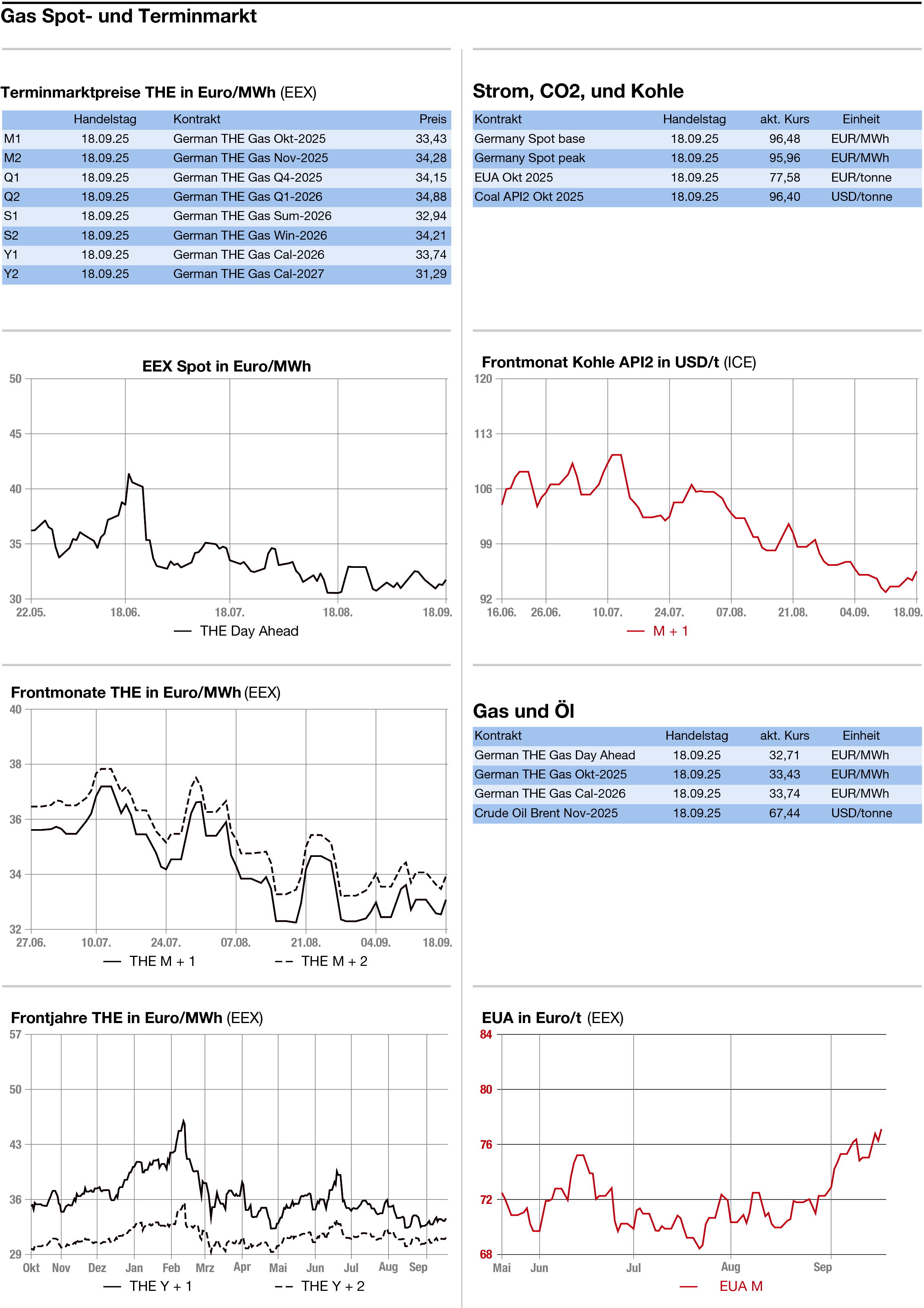

Bullishe Stimmung

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

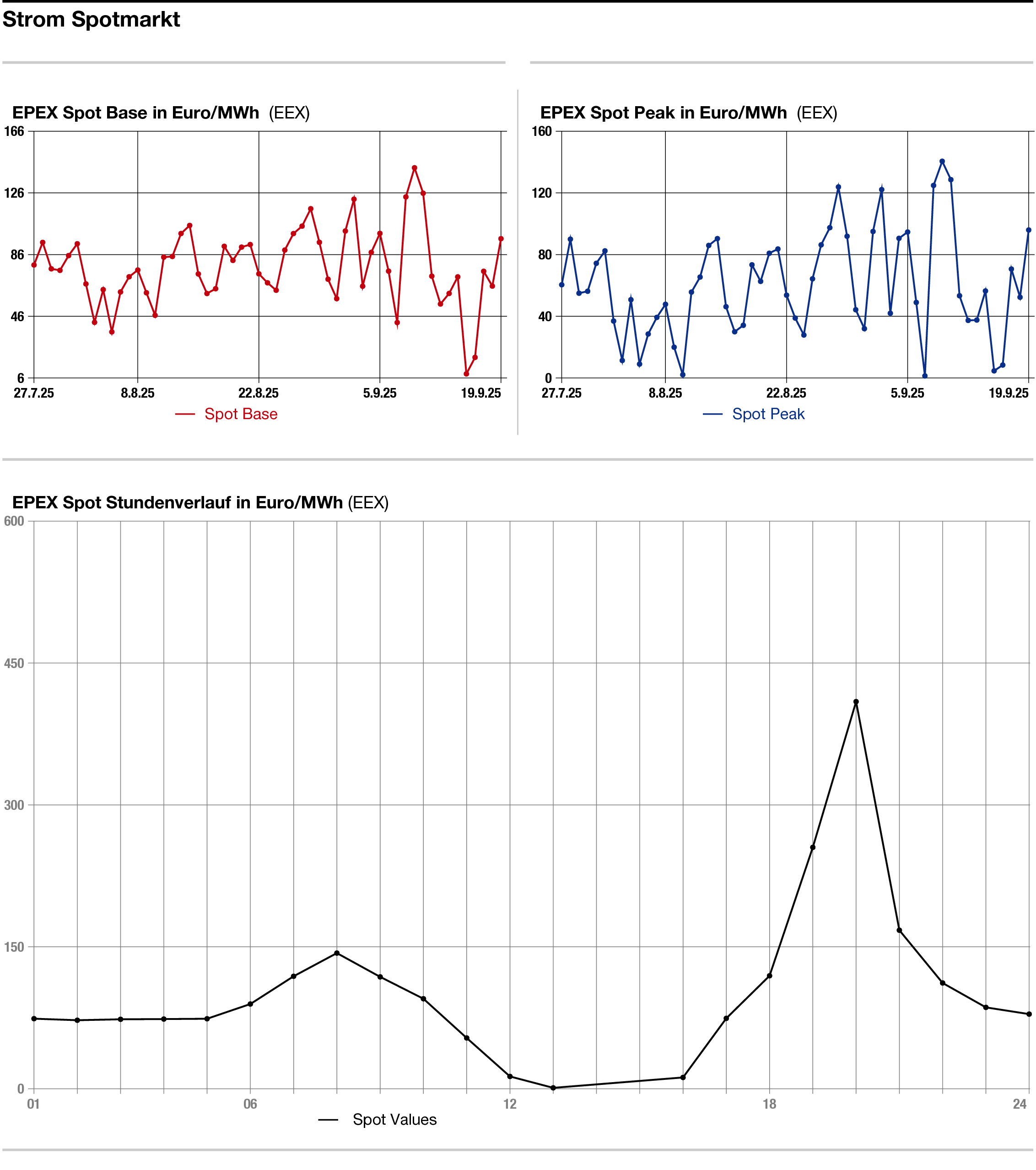

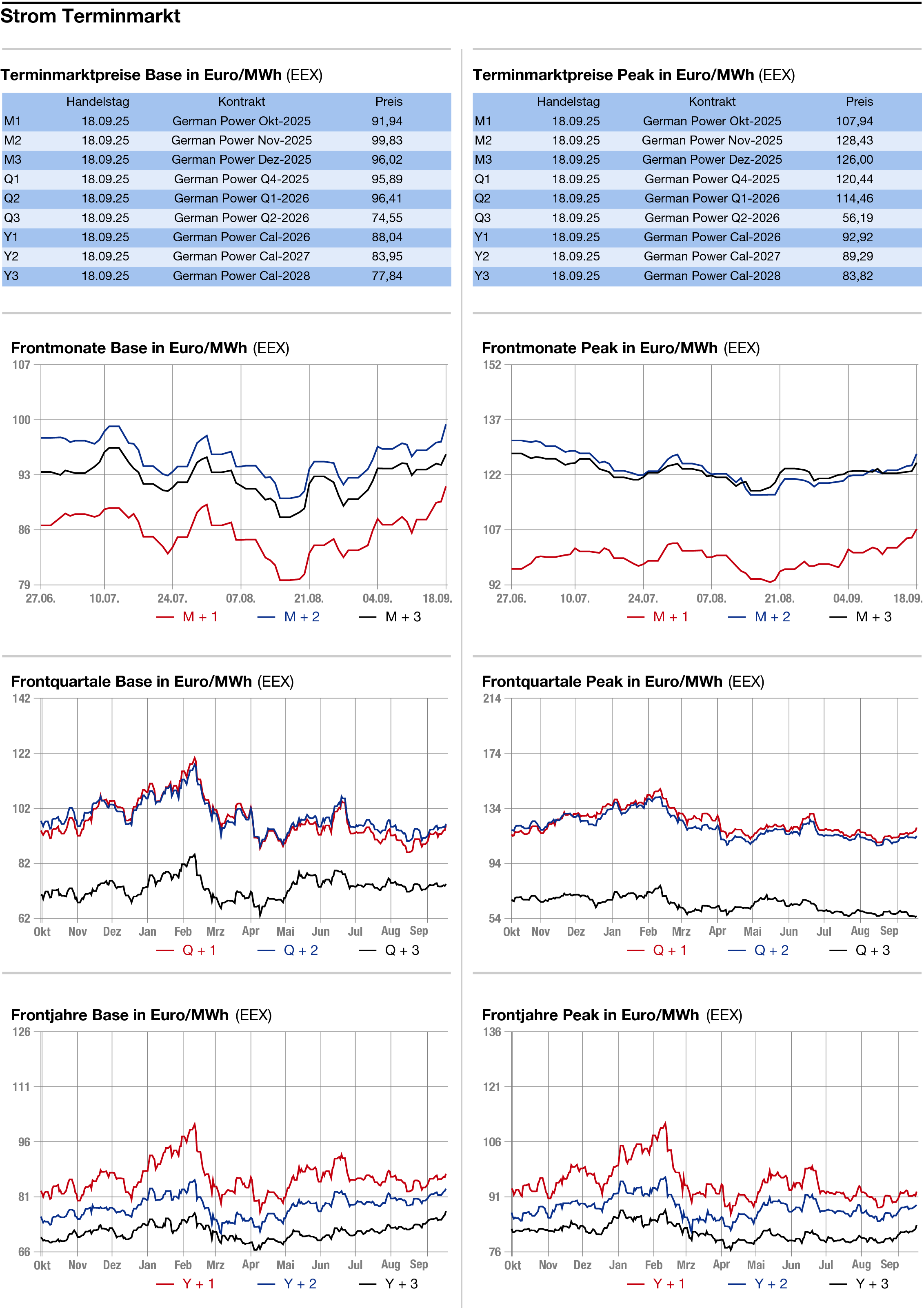

Durchweg fester hat sich der Energiekomplex am Donnerstag präsentiert. Die Strompreise zogen am kurzen und langen Ende an, gestützt von der Erwartung rückläufiger Erneuerbaren-Einspeisung und sinkender Temperaturen. Am CO2-Markt setzte sich die bullishe Stimmung fort, die Notierungen waren bereits in den Vortagen zeitweise auf das höchste Niveau seit mehr als sechs Monaten geklettert. Auch Erdgas legte zu. Hier wartet der Markt auf neue Signale der EU-Kommission zur Beschleunigung des Ausstiegs aus russischen Energieimporten.

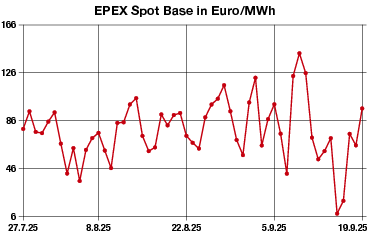

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead gewann im Base 30,75 auf 96,75 Euro je Megawattstunde und im Peak 43,50 auf 96,25 Euro je Megawattstunde. An der Börse kostete der Day-ahead 96,48 Euro in der Grundlast und 95,96 Euro in der Spitzenlast.

Für den Freitag haben die Meteorologen von Eurowind einen deutlichen Rückgang der Erneuerbaren-Einspeisung in Aussicht gestellt. An den darauf folgenden Tagen sollen die Werte weiter fallen. Das US-Wettermodell sieht in den kommenden Tagen Windstrommengen im durchschnittlichen Bereich, ab dem 26. September dürfte die Einspeiseleistung dann unter den Durchschnitt fallen. Auch die Temperaturen sollen zurückgehen, die US-Meteorologen erwarten unterdurchschnittliche Werte ab dem 22. September.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,28 auf 87,72 Euro je Megawattstunde.

CO2: Erneut fester haben sich die CO2-Preise präsentiert. Der Dec 25 gewann 0,87 auf 77,85 Euro. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 78,23 Euro, das Tief bei 76,83 Euro.

Die bullishe Stimmung am CO2-Markt hat sich damit auch am Donnerstag fortgesetzt, der Dec 25 hatte zwischenzeitlich die höchsten Niveaus seit mehr als einem halben Jahr erreicht. Trotz weitgehend neutraler Fundamentaldaten – abgesehen von der näher rückenden Compliance-Frist – setzt sich der Aufwärtstrend kontinuierlich fort, so die Analysten von Belektron. Selbst kleinere Rücksetzer wurden rasch zu neuen Käufen genutzt. Die täglichen Auktionen untermauern diese Stärke, da fast alle zu oder über Sekundärmarktniveau lagen, was auf eine potenziell echte Nachfragebasis hinweise.

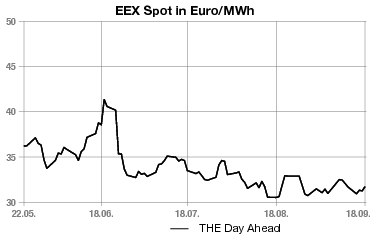

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,35 auf 32,80 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,425 auf 32,775 Euro je Megawattstunde nach oben.

Am Gasmarkt richten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk vor allem auf die nächsten Schritte der EU in Sachen Russland-Sanktionen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte angekündigt, dass die Kommission vorschlagen werde, den Ausstieg aus russischen fossilen Energieimporten zu beschleunigen. An der Versorgungslage gibt es laut Marktbeobachtern weder auf der Angebots- noch auf der Nachfrageseite größere Veränderungen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: