20. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

SPECULANTIUS: Kommt eine Fusion der Staatsunternehmen Uniper und Sefe?

NETZE: VIK warnt vor steigenden Netzentgelten durch höhere Renditen

SMART METER: Verbraucherschützer erstreiten Urteil gegen Messstellenbetreiber

STROMNETZ: Österreich: E-Wirtschaft warnt vor mehr Netzgebühren für Erzeuger

EUROPAEISCHE UNION: Umweltminister ringen sich zu Klimazusagen für UN durch

HANDEL & MARKT

VERANSTALTUNG: Windbranche gibt sich sturmfest

KRAFTWERKE: Uniper verkauft Datteln 4 an Schweizer Rohstoffhändler

AUFTRAG: Gute Geschäfte auf der Husum Wind

VERTRIEB: Kürzere Vertragslaufzeiten für Fernwärme

TECHNIK

STROMNETZ: Beginn der Südlink-Bauarbeiten in Einbeck

KLIMASCHUTZ: Umfrage: Mehrheit gegen Verbrenner-Aus 2035

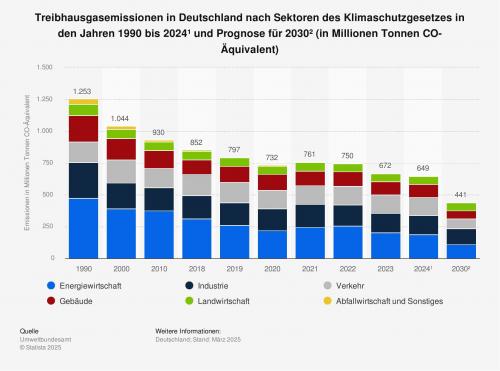

STATISTIK DES TAGES: Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: 50-Hertz-Mutter setzt EU Green Bond Standard um

STROMNETZ: 36 Millionen Euro für Karlsruhes Stromnetz

SMART METER: Hausheld übergibt Technik und Geschäft an Solandeo

BILANZ: Paul Tech will alte Anleihe mit neuem Green Bond ablösen

STADTWERKE: Neuer Partner für „Jürgen“

PERSONALIE: Eckard Veil verlässt nun doch die EWP

PERSONALIE: Neuer Technik-Chef für MVV-Netztochter

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Deutscher Strommarkt ohne klare Richtung

TOP-THEMA

EU-Gasimporte per Schiff und Pipeline fast gleichauf

Quelle: Shutterstock / Igor Grochev

GAS.

Im 1. Halbjahr importierte die EU per Schiff fast so viel Gas wie über Pipelines. Die russischen Lieferungen über Turkstream erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Durch den Stopp des Transits von russischem Gas über die Ukraine zum Jahresanfang sanken die Gasimporte der EU über Pipelines nach Daten des Instituts für Energiewirtschaft und Finanzanalysen im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 um 9 Prozent auf 77,9 Milliarden Kubikmeter Gas. Dafür legten die LNG-Importe mit über 20 Prozent auf 72 Milliarden Kubikmeter kräftig zu. Mit einem Anteil von 48 Prozent an den gesamten Gasimporten erreichten sie einen Höchstwert und näherten sich den Pipeline-Importen an.

Im 1. Halbjahr 2021 umfassten die Importe über Pipelines einen Anteil von 77 Prozent und beliefen sich jetzt auf nur noch 52 Prozent. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine 2022 wuchs der Anteil norwegischer Lieferungen im Pipeline-Mix der EU von 40 Prozent auf 55 Prozent. Somit ist Norwegen für die EU der wichtigste Gaslieferant. Im 1. Halbjahr 2025 gingen die Gaspipeline-Importe der EU aus Norwegen, Aserbaidschan und Libyen im Vergleich zum Vorjahr zurück, während die Importe aus Algerien, Russland über die Türkei und dem Vereinigten Königreich leicht zunahmen.

Russland gibt am Schwarzen Meer Gas

Die russischen Lieferungen in die EU erhöhten sich über Turkstream demnach von 7,2 im 1. Halbjahr 2024 auf 7,7 Milliarden Kubikmeter im 1. Halbjahr 2025. Russland ist bestrebt, die weggefallenen Transitlieferungen über die Ukraine ein Stück weit zu kompensieren. Insgesamt kamen von Januar bis Juni 2025 in Bulgarien aus der Türkei 9 Milliarden Kubikmeter Gas an.

Trifft in der zweiten Jahreshälfte in Bulgarien ebenso viel Gas ein, übersteigt das die Kapazität des Turkstream-Stranges, der auf einen Transport von 15,75 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr ausgelegt und für den russische Gasexporte nach Europa vorgesehen ist. Hauptabnehmer sind Ungarn und Serbien. Der Rest verteilt sich auf Griechenland, Rumänien, die Slowakei und Nordmazedonien.

Tauziehen um Ausstiegspläne

Doch ist das alles noch weit entfernt von den rund 15 Milliarden Kubikmetern Gas, die bis Anfang 2025 über die Ukraine nach Europa flossen. Die Lieferungen von russischem Flüssigerdgas (LNG) in die Europäische Union stiegen im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent auf 11,4 Milliarden Kubikmeter. Das geht aus Daten des europäischen Analysezentrums Bruegel hervor. Insgesamt exportierte Russland in die EU von Januar bis Juni gut 19 Milliarden Kubikmeter Gas und belegt hinter Norwegen, den USA und Algerien den vierten Platz der Gaslieferanten für die EU.

Im September sprach der US-amerikanische Energieminister Chris Wright davon, dass die EU die Gasimporte aus Russland ein Jahr früher als in der Roadmap geplant einstellen und dafür LNG aus den USA beziehen könne. Auch wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen schnelleren Ausstieg in Aussicht stellte, bestätigte eine Kommissionssprecherin Presseberichten zufolge zuletzt die Ausstiegspläne aus russischen Brennstoffen sukzessive bis Ende 2027.

Slowakische Befindlichkeiten

In Wien warb jüngst die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova bei ihrem amerikanischen Amtskollegen um Verständnis: „Wir diskutierten über die Aussage von Präsident Donald Trump, dass die Slowakei und Ungarn nicht nur aufhören sollten, russisches Gas, sondern auch russisches Öl zu kaufen. Ich erklärte ihm, dass wir zunächst die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, um unsere Industrie und unsere Wirtschaft nicht abzuwürgen“, zitierten Medien Sakova.

Nach dem Ende des Gastransits über die Ukraine sei die Slowakei auf die Nachsicht der Nachbarn und auf deren Projekte und Kapazitäten angewiesen. Dafür habe der US-Minister Verständnis geäußert, ergänzte Sakova. Dass die Infrastruktur bereits, wie es eine Studie vom Zentrum für Demokratiestudien und Forschungszentrum CREA zeigt, bereits gut ausgebaut ist, erwähnte sie nicht. Ihr ging es offenbar darum, die ablehnende Haltung von Premier Robert Fico abzumildern. Schließlich war dieser Anfang September in China, um Präsident Wladimir Putin zu bekunden, an russischen Energieimporten festzuhalten.

Quelle: OpenAI

Kommt eine Fusion der Staatsunternehmen Uniper und Sefe?

SPECULANTIUS. In der Rubrik „Speculantius“ veröffentlicht diese Redaktion für den Markt relevante Gerüchte, Meinungen und unbestätigte Berichte.

Medienberichten zufolge soll das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) über eine Zusammenlegung der staatlichen Energieunternehmen Uniper und Sefe nachdenken. „Das Ministerium sei offen für die Idee, die Unternehmen ganz oder in Teilen zusammenzulegen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters“, schreibt das Handelsblatt.

Bereits im Juni hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Auch das Manager Magazin schrieb bereits über die Angelegenheit. Das BMWE, bei dem die Verantwortung für die frühere Gazprom-Tochter Sefe liegt, soll einem Zusammenschluss-Szenario grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Das Bundesfinanzministerium hingegen gilt in den Medienberichten als zurückhaltender.

Das BMWE wollte nichts dazu sagen, so das Handelsblatt, und auch das Finanzministerium verwies darauf, sich nicht an Spekulationen über mögliche Verkäufe zu beteiligen. Hintergrund der Überlegungen sind die Ausstiegspläne der Bundesregierung für beide Unternehmen, die während der Energiekrise 2022 durch eine Verstaatlichung stabilisiert wurden. Die Europäische Kommission hat die Bundesregierung verpflichtet, ihre Beteiligungen an beiden Unternehmen bis 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren.

Finanzministerium erwägt Alternativen

Eine diskutierte Variante sieht die Schaffung eines großen deutschen Gasunternehmens durch die Bündelung der Beschaffungs-, Handels- und Speicheraktivitäten von Uniper und Sefe vor. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen könnte in den kommenden Wochen fallen.

Aus Bankenkreisen heißt es, dass ein Zusammenschluss von Uniper und Sefe bis zu zwei Jahre dauern könnte. Damit wäre ein kurzfristiger Verkauf erster staatlicher Anteile an die Börse oder an Investoren zunächst nicht realistisch. Gleichzeitig wird im Finanzministerium über Alternativen nachgedacht, darunter ein Börsengang von Uniper oder ein Anteilsverkauf an ein einzelnes Unternehmen. Interesse soll unter anderem der norwegische Energiekonzern Equinor signalisiert haben.

Nach Einschätzung von Bankenexperten wäre ein direkter Anteilserwerb durch einen Energiekonzern wie Equinor schwierig, solange der deutsche Staat als Großaktionär beteiligt ist.

Ein Verkauf einzelner Teile von Uniper käme eher in Betracht, falls das Unternehmen zerschlagen würde. Uniper betreibt sowohl Kraftwerke als auch Gasspeicher und ist im Gashandel aktiv. Unterschiedliche Interessenten könnten an verschiedenen Geschäftsfeldern ansetzen. Innerhalb des Konzerns überwiegt jedoch der Wunsch, als Gesamteinheit fortbestehen zu können – mit dem Staat weiterhin als Miteigentümer.

VIK warnt vor steigenden Netzentgelten durch höhere Renditen

Quelle: Shutterstock / BELL KA PANG

NETZE. Der VIK warnt vor überhöhten Renditen für Übertragungsnetzbetreiber. Höhere Eigenkapitalverzinsungen könnten die ohnehin hohen Netzentgelte der Industrie weiter steigern.

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) kritisiert die Pläne zur Anhebung der Eigenkapitalverzinsung für Übertragungsnetzbetreiber. VIK-Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert betonte in einer Mitteilung des Verbands vom 18. September, dass Netzbetreiber zwar eine angemessene Rendite benötigen, um Investitionen in Netzausbau und Systemsicherheit zu finanzieren. Zu hohe Renditen würden jedoch die Kostenlast der Verbraucher erhöhen. „Ungerechtfertigt hohe Netzkosten, für die ohnehin schon von hohen Energiekosten geplagten industriellen Letztverbraucher müssen verhindert werden“, beurteilt Seyfert die aktuelle Debatte.

Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur bewirkt ein Prozentpunkt mehr Eigenkapitalverzinsung eine Erhöhung der Netzentgelte um zwei Prozent. Der VIK fordert daher eine Balance zwischen den Finanzierungsbedarfen der Netzbetreiber und der Belastung der Letztverbraucher. Aus Sicht des Verbandes müsse der Regulierungsrahmen Effizienz sicherstellen und die Mittel zielgerichtet einsetzen. Stringente Effizienzanforderungen an die Netzbetreiber werden somit künftig umso wichtiger, fordert der Industrieverband.

Neben der Höhe der Entgelte hebt der Verband die Planbarkeit hervor. Für die Industrie seien stabile Rahmenbedingungen zentral, um Investitionen in Elektrifizierung und Dekarbonisierung zuverlässig kalkulieren zu können. Die vom VIK begrüßten Vorschläge der Bundesnetzagentur zur Begrenzung extremer Schwankungen bei den Netzentgelten reichen dem Verband jedoch nicht aus. Er fordert eine regelmäßige Prognose der Netzentwickler zu künftigen Kosten. Eine Integration solcher Ausblicke in den Netzentwicklungsplan könne die Investitionsgrundlagen verbessern.

Verbraucherschützer erstreiten Urteil gegen Messstellenbetreiber

Quelle: Shutterstock

SMART METER. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte gegen hohe Preise für den Einbau von intelligenten Messsystemen auf Kundenwunsch geklagt.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich nun zu einer Entscheidung des Landgerichts Halle in Sachsen-Anhalt geäußert, die bereits am 21. August dieses Jahres ergangen ist. Es geht dabei um die Kosten für den Einbau eines intelligenten Messsystems auf Kundenwunsch.

In einer Mitteilung der Verbraucherschützer heißt es, das Gericht habe der Mitteldeutschen Netzgesellschaft (Mitnetz Strom) untersagt, für den Einbau überhöhte Preise zu verlangen. Die Verbraucherzentrale hatte gegen den Verteilnetz- und Messstellenbetreiber geklagt und einen Preis von 883,86 Euro, der im Januar 2025 von einem Kunden mit weniger als 3.000 kWh Jahresverbrauch für den Einbau eines intelligenten Messsystems verlangt worden sei, „als völlig unangemessen“ kritisiert. Dieser Auffassung habe sich das Gericht angeschlossen.

Laut Verbraucherzentrale Bundesverband habe Mitnetz Strom nicht widerlegen können, dass die Preise unangemessen hoch gewesen seien. Die Unangemessenheit sei auch dadurch belegt worden, dass der Einbau auf Kundenwunsch zwei Monate später für knapp 100 Euro angeboten worden sei.

Eine Sprecherin von Mitnetz Strom erklärte auf Anfrage der Redaktion, der Verbraucherzentrale Bundesverband sei zwar vor dem Landgericht Halle mit seiner Klage erfolgreich gewesen. Das Urteil vom 21. August 2025 sei jedoch noch nicht rechtskräftig. Mitnetz Strom habe mittlerweile auch Berufung beim Oberlandesgericht Naumburg eingelegt.

Gesetzliche Regelung seit Februar

Die Sprecherin stellte weiterhin klar, das Urteil beziehe sich lediglich auf den Zählerwechsel auf Kundenwunsch im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 24. Februar 2025. Mit dem Inkrafttreten der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes am 25. Februar 2025 seien die Preise angepasst worden.

Der Einbau von intelligenten Messsystemen auf Kundenwunsch hatte Anfang dieses Jahres für viele Schlagzeilen gesorgt (wir berichteten). So hatten mehrere wettbewerbliche Messstellenbetreiber kritisiert, dass eine Reihe von grundzuständigen Messstellenbetreibern für den optionalen Einbau jenseits des Pflicht-Rollouts teilweise Preise über 800 Euro aufriefen.

Damals hatte beispielsweise Westnetz auf Anfrage der Redaktion erklärt, der für einen optionalen Einbau erhobene Preis sei kostenbasiert. Da diese Einbauten nicht im Zuge des großflächig geplanten Rollouts, sondern als Einzelfall bearbeitet werden müssen, komme es zu höheren Kosten. Gleiches gelte übrigens für Erzeuger mit einer installierten Leistung von weniger als 7 kW. Auch diese fallen nicht in eine der gesetzlich definierten Pflichteinbaukategorien und müssten ganz individuell geplant, logistisch disponiert und abgearbeitet werden.

Den Verbraucherschützern zufolge sind gegen Westnetz sowie gegen die Netzgesellschaft der LEW bei den Landgerichten in Bochum beziehungsweise Augsburg ebenfalls Klagen anhängig.

Einbau auf Kundenwunsch ist Zusatzdienstleistung

Grundsätzlich sind beim Einbau auf Kundenwunsch, der unter die sogenannten Zusatzleistungen fällt, zwei Fälle zu unterscheiden: Zum einen kann ein Kunde, der aufgrund eines Jahresverbrauchs unter 6.000 kWh gar nicht von der gesetzlichen Einbaupflicht erfasst wird, einen optionalen Einbau verlangen. Zum anderen gibt es den vorzeitigen Einbau auf Wunsch eines Kunden, der zwar mehr als 6.000 kWh im Jahr verbraucht, aber nach den Rollout-Planungen des Messstellenbetreibers erst zu einem späteren Zeitpunkt für den Zählertausch vorgesehen ist.

Mit der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Gesetzgeber die Vermutung geäußert, dass ein Entgelt von maximal 100 Euro für den Einbau eines intelligenten Messsystems auf Kundenwunsch angemessen ist. Allerdings könne der Messstellenbetreiber einmalig auch ein höheres Entgelt verlangen, müsse dies aber dann begründen.

Wenn ein Kunde mit weniger als 6.000 kWh Jahresverbrauch den Einbau wünscht, darf der Messstellenbetreiber zusätzlich ein jährliches Entgelt von 30 Euro erheben.

Bei Haushalten, die mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 kWh vom gesetzlichen Pflicht-Rollout intelligenter Messsysteme erfasst sind, darf der Messstellenbetreiber ein jährliches Entgelt von maximal 80 Euro berechnen.

Die grundzuständigen Messstellenbetreiber waren auch von wettbewerblichen Messstellenbetreibern kritisiert worden, etwa der Smart Meter Initiative (SMI). Deren Mitglieder, zu denen Octopus Energy und Tibber gehören, hatten im Januar 2024 angekündigt, gemeinsam − auch mit grundzuständigen Messstellenbetreibern − den Smart Meter Rollout voranbringen zu wollen. Die Initiative hat sich nicht zuletzt deshalb das intelligente Messwesen auf die Fahne geschrieben, weil ihre Mitglieder stark auf variable Tarife setzen und solche Angebote zum Teil den Einsatz eines intelligenten Messsystems voraussetzen.

Österreich: E-Wirtschaft warnt vor mehr Netzgebühren für Erzeuger

Quelle: Fotolia / Tom Bayer

STROMNETZ. Die Einführung eines Netznutzungsentgelts für die Stromerzeuger würde deren Position im europäischen Wettbewerb verschlechtern und könnte letztlich zu höheren Endkundenpreisen führen.

Schon derzeit sind die Netztarife in Österreich für Stromerzeuger höher als jene in benachbarten Ländern. Und mit den geplanten Änderungen im kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) könnte sich die Lage weiter verschärfen, warnt der E-Wirtschafts-Verband Oesterreichs Energie. Er ließ zu der Thematik von dem Beratungsunternehmen Aurora Energy Research eine Kurzstudie erstellen, die Generalsekretärin Barbara Schmidt und der Spartensprecher Erzeugung des Verbands, Karl Heinz Gruber, am 19. September in Wien präsentierten.

Schmidt zufolge geht es im Wesentlichen darum, dass künftig auch Stromerzeuger das sogenannte „Netznutzungsentgelt“ bezahlen sollen. Dies ist ihr zufolge ein „Systembruch“: Zurzeit ist das Netznutzungsentgelt ausschließlich von den Stromverbrauchern zu entrichten. Laut der Rechtslage werden mit ihm „dem Netzbetreiber die Kosten für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems abgegolten“.

Wie es in der Studie von Aurora heißt, ist für die Einspeisung von Strom in ein öffentliches Netz mit einer netzwirksamen Leistung von mindestens 5 MW schon jetzt eine Abgeltung für die Netzverluste („Netzverlustentgelt“) zu entrichten. Überdies müssen die Betreiber entsprechend leistungsstarker Erzeugungsanlagen den Netzgesellschaften für die Sekundärregelung das sogenannte „Systemdienstleistungsentgelt“ bezahlen.

Insgesamt betrachtet ist der Anteil der Einspeiser an der Deckung der Übertragungsnetzentgelte mit rund 22 Prozent der zweithöchste in Europa (EU inklusive Norwegen und der Schweiz). Bei den Verteilnetzentgelten liegt dieser Anteil mit 5 Prozent europaweit an dritter Stelle. An erster Stelle bei beiden Werten befindet sich Schweden mit 38 Prozent bei den Übertragungs- und 16 Prozent bei den Verteilnetztarifen. In Deutschland haben Einspeiser keine Netztarife zu entrichten.

Wettbewerbsnachteil im Binnenmarkt

Laut der Studie bedeutet dies: Etwa 4 bis 5 Prozent jener Erlöse, die die Betreiber von Windparks und Photovoltaikanlagen durch die Förderungen auf Basis des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) erzielen, werden durch die Netztarife egalisiert. Auch haben Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) in Österreich durch die Netzentgelte rechnerisch um etwa 5 Prozent höhere Produktionskosten als derartige Anlagen in Deutschland.

Speicher, darunter die für den Ausgleich der witterungsbedingt schwankenden Stromerzeugung von Windkraft- und PV-Anlagen unverzichtbaren Pumpspeicherkraftwerke, werden durch „die Kombination aus Netzentgelten für Verbrauch und Einspeisung“ besonders belastet. Dies alles sei für die österreichischen Energieunternehmen ein keineswegs zu unterschätzender Nachteil im Wettbewerb auf dem europäischen Strombinnenmarkt, betonten Vertreter von Aurora bei der Präsentation der Studie.

Weitere Verschlechterungen

Käme nun das Netznutzungsentgelt hinzu, würde sich die Situation der Studie zufolge weiter verschlechtern. Überwälzt die Regulierungsbehörde E-Control, die die Netztarife festlegt, beispielsweise 25 Prozent der Netznutzungsentgelte, die derzeit die Verbraucher bezahlen, auf die Erzeuger, verdreifachen sich deren Netztarife. Bei einer Aufteilung der Netznutzungsentgelte auf die Verbraucher und die Erzeuger im Verhältnis 50:50 würden die Netztarife der Erzeuger auf das Siebenfache des jetzigen Werts ansteigen.

„Diese zusätzlichen Kosten würden die bereits bestehenden Wettbewerbsnachteile für Stromeinspeiser und Speicher in Österreich gegenüber Nachbarländern ohne Einspeiseentgelte verschärfen“, heißt es in der Studie. In der Folge sei mit verstärkten Stromimporten aus dem Ausland zu rechnen.

Steigende Strompreise

Wie bereits im Zuge der Begutachtung des ElWG fordert Oesterreichs Energie daher, auf die Ausweitung der Netznutzungsentgelte zu verzichten und sämtliche Speicher von deren Bezahlung auszunehmen. Spartensprecher Karl Heinz Gruber, der auch Geschäftsführer der Verbund Hydro Power, der Wasserkraftgesellschaft des Stromkonzerns Verbund ist, ergänzte, es habe Sinn, wie derzeit nur den Verbrauchern Netznutzungsentgelte zu verrechnen. Dies diene dazu, die Stromkunden zu möglichst effizientem Umgang mit elektrischer Energie zu bewegen. Im Übrigen wären die Erzeuger gezwungen, allfällige Belastungen ihren Kunden weiterzuverrechnen: „Das heißt, die Strompreise für die Endkunden würden steigen.“

Zur Forderung der Netzbetreiber-Plattform „Forum Versorgungssicherheit“, das Netznutzungsentgelt für die Erzeuger wie geplant auszuweiten, beschied Schmidt: Natürlich müssten den Netzgesellschaften die Kosten für ihre steigenden Investitionen abgegolten werden. Dies könne aber auf andere Weise erfolgen, etwa durch eine Erhöhung des zurzeit sehr niedrig pauschalierten Entgelts für den Netzanschluss von PV-Anlagen sowie durch stärker leistungsbasierte Netztarife.

Umweltminister ringen sich zu Klimazusagen für UN durch

Quelle: Shutterstock / AB Visual Arts

EUROPAEISCHE UNION. Vor der UN-Klimakonferenz einigen sich die EU-Umweltminister auf eine Absichtserklärung. Konkrete Beschlüsse fehlen, da das Klimaziel für 2040 weiter umstritten ist.

Die Umweltminister der Europäischen Union haben sich in Brüssel auf eine Zwischenlösung für die kommende UN-Klimakonferenz in Brasilien im November verständigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP einigten sich die 27 Mitgliedstaaten am 18. September lediglich auf eine gemeinsame Absichtserklärung. Hintergrund ist der anhaltende Streit über das verbindliche Klimaziel der EU für das Jahr 2040.

So will die EU nach Angaben des Rats zusagen, ihre Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2035 um 66,25 bis 72,5 Prozent im Vergleich zum Stand von 1990 zu verringern. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte laut AFP nach der Sitzung, dies sei „nach allen internationalen Standards wirklich ehrgeizig“. Neu sind die Zahlen allerdings nicht, sie sind von bereits beschlossenen EU-Zielen abgeleitet.

Die EU will ihre Absichtserklärung bei der UN-Generalversammlung Ende September in New York vorstellen. Eine UN-Frist für einen konkreten Plan Ende September dürfte die EU verstreichen lassen, wie die Nachrichtenagentur weiter folgert. Das Problem: Die EU-Kommission hat die von der UNO verlangte Zusage an das EU-Klimaziel für 2040 geknüpft. Anders als die Zusage an die UNO ist dieses Ziel gesetzlich bindend, verlangt den 27 Ländern Bemühungen um mehr Klimaschutz ab und sorgt daher für Streit.

Die Kommission hatte für 2040 vorgeschlagen, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zu verringern. Für drei Prozentpunkte davon sollen die Mitgliedstaaten CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen lassen können. Die Vorschläge entsprechen grundsätzlich der Position der Bundesregierung in Berlin. Ländern wie Italien, Tschechien und Ungarn sind sie zu ambitioniert, Frankreich verlangt Hilfen für die Industrie.

Zu straffer Zeitplan

Deutschland, Frankreich, Italien und Polen setzen sich dafür ein, das Klimaziel zur Chefsache zu machen und das Thema beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Ende Oktober auf die Tagesordnung zu setzen. Im Anschluss sollen wiederum die Umweltminister entscheiden − zu spät, um das EU-Gesetz bis zur Klimakonferenz in Brasilien im November mit dem Europaparlament fertig auszuhandeln.

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen schneller gewesen wären“, sagte der zuständige Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, in Brüssel laut der AFP. Das Ministerium hofft auf eine Sondersitzung der Umweltminister kurz vor der Klimakonferenz, um immerhin die Zusage an die UN noch zu konkretisieren.

Rund 12.300 Besucher zählte die Messe Husum Wind 2025. Quelle: MHC

Windbranche gibt sich sturmfest

VERANSTALTUNG. Leichter Anstieg der Besucherzahlen, gute Geschäftsabschlüsse, klare Ansagen nach Berlin: Die Messe Husum Wind endet nach stürmischen Tagen mit einer positiven Bilanz.

„Auf der Messe war zu spüren, dass die Branche im Aufbruch ist. Die positiven Impulse, die die Bundesregierung gesetzt hat, beginnen ihre Wirkung zu entfalten“, so Bärbel Heidebroeks positive Bilanz nach der Husum Wind vor zwei Jahren.

Bei der diesjährigen Veranstaltung an der Waterkant blickte die Branche nach den Worten der BWE-Präsidentin auf „ein starkes erstes Halbjahr 2025, mit positiven Entwicklungen bei Zubau, Genehmigungszahlen und Zuschlägen in den Ausschreibungen“ zurück. Der neuen Regierung in Berlin begegnet die Verbandschefin indes sachlich: „Wir stehen zum Dialog mit dem Ministerium bereit“, sagte sie zum Abschluss der Messe am 19. September.

Die Messeveranstalter sprechen von einem Branchentreff mit „ordentlich Wind“. Am Eröffnungstag fegte das Sturmtief Zack durch Schleswig-Holstein. Kurz davor hatte die Bundesenergieministerin Katherina Reiche (CDU), Schirmherrin der Husum Wind, „für Unmut bei Landesregierung und Branche gesorgt“, wie die Messegesellschaft festhält. Die Branche habe in Husum deutlich Flagge gezeigt, resümiert Geschäftsführerin Meike Kern. „Wir haben den Herausforderungen getrotzt und gehen mit Rückenwind aus der Messe hervor.“

Rund 12.300 Messebesuchende zählten die Veranstalter in diesem Jahr – ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2023. Nicht nur bei den Besucherzahlen, auch bei den Ticketverkäufen für die Jobbörse oder der Nachfrage nach den neuen Angeboten, seien die Erwartungen sogar übertroffen worden, resümiert Kern.

Die Jobbörse habe an den zwei Veranstaltungstagen mit 29 Ausstellenden rund 800 interessierte Nachwuchsfachkräfte angelockt. Angebote wie die Netzwerkveranstaltung „Women in Wind“ seien ebenfalls gut angenommen worden: Gut 140 Frauen aus der Windbranche hätten sich zum Austausch und Networking zusammengefunden. Unter der Schirmherrschaft Bärbel Heidebroeks als Moderatorin sei eine Plattform entstanden, „die Frauen in der Branche ermutigt, sichtbarer aufzutreten“.

Die Aussteller kamen in diesem Jahr aus 23 Ländern. Offizielles Partnerland der Messe war Dänemark. Daneben aus dem Ausland stark vertreten waren China und die Niederlande. Unter den nicht-europäischen Ausstellenden waren dieses Mal unter anderem auch die USA, Kanada, Saudi-Arabien und Thailand. Bei den Bundesländern lag laut Veranstalter Schleswig-Holstein vorn, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Bayern. Die Gesamtzahl der Aussteller erreichte knapp 600.

VDMA: Branche kann liefern

Einmal mehr hat sich die Husum Wind als gutes Pflaster für Kooperationen und Geschäfte erwiesen. Enercon und Juwi etwa schlossen einen Partnerschaftsvertrag für eine langfristige Zusammenarbeit bei Windprojekten bis 2030. GE Vernova und Enertrag gaben eine Turbinenbestellung für Deutschland bekannt. UKA, Nordex und die Max Bögl Wind schlossen in Husum einen Vertrag für ein großes Windparkprojekt ab, Alterric unterzeichnete Lieferverträge mit Vestas und Enercon (siehe separaten Bericht). „Die Windindustrie in Deutschland und Europa zeigt sich in Husum leistungsfähig und fit für die Zukunft – wir können liefern“, blickt Dennis Rendschmidt von VDMA Power Systems auf die Messetage zurück.

BWE-Chefin Bärbel Heidebroek bilanziert 2025 eine „ereignisreiche Woche, die mit der Vorstellung des Energiewende-Monitorings durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche am Montagmorgen begann“. Das Gutachten hält Heidebroek für eine „solide Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre“.

„In der Interpretation der Ergebnisse hätten wir uns allerdings mehr Ambitionen und einen optimistischeren Blick nach vorne gewünscht“, sagt sie. Es komme nun darauf an, aus dem Bericht die richtigen Schlüsse für die Zukunft der deutschen Energiepolitik zu ziehen. Die Euphorie von vor zwei Jahren scheint allerdings verflogen.

Uniper verkauft Datteln 4 an Schweizer Rohstoffhändler

Luftaufnahme des Kraftwerks Datteln 4. Quelle: Uniper SE

KRAFTWERKE. Der Düsseldorfer Energiekonzern erfüllt EU-Auflagen und präsentiert einen Käufer für das Steinkohlekraftwerk Datteln 4.

Gut ein Jahr stand „Datteln 4“ im Schaufenster. Nun hat Uniper einen Käufer für Deutschlands modernstes Steinkohlekraftwerk präsentiert. Wie das Düsseldorfer Energieunternehmen am 19. September mitteilte, übernimmt der in der Schweiz ansässige Rohstoffhändler „ResInvest Group“ das Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen.

Neben der Kohleinfrastruktur gehen laut Uniper auch die dazugehörigen Wärmeerzeugungsanlagen an Resinvest. Über den gezahlten Kaufpreis wurde nichts bekannt. Im Vorfeld war in einem Bericht der Börsen-Zeitung auf eine Insider-Einschätzung verwiesen worden, wonach das Kraftwerk mit einer Milliarde Euro zu bewerten sei. Die behördlichen Genehmigungen für den Verkauf stehen noch aus.

Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen, an dem ab 2007 gebaut wurde, ist nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen erst am 30. Mai 2020 in Betrieb gegangen. Es verfügt über eine elektrische Nettoleistung von über 1.052 MW und beliefert die Deutsche Bahn mit Strom. Darüber hinaus erzeugt es Fernwärme für mehr als 100.000 Haushalte im nördlichen Ruhrgebiet. Rund 100 Mitarbeitende sind nach Unternehmensangaben derzeit am Kraftwerksstandort beschäftigt.

Beihilferechtliche Auflagen erfüllt

Mit dem Verkauf des Kraftwerks erfüllt Uniper beihilferechtliche Auflagen der EU-Kommission, die mit der Verstaatlichung des Düsseldorfer Energieunternehmens einhergingen. Am 20. Dezember 2022 hatte die EU-Kommission ein Stabilisierungspaket für Uniper genehmigt. Dieses war notwendig geworden, weil das Unternehmen durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges und den massiven Anstieg der Gaspreise in eine milliardenschwere finanzielle Schieflage geraten war.

Holger Kreetz, Chief Operating Officer von Uniper, betonte anlässlich des Verkaufs die Rolle der Mitarbeitenden vor Ort: „Das Kraftwerk leistet einen bedeutenden Beitrag zur Energieversorgung – vor allem dank der hochprofessionellen und engagierten Mannschaft, die den Betrieb mit großer Leidenschaft sicherstellt. Umso erfreulicher ist es, mit der ResInvest Group a.s. einen Käufer gefunden zu haben, der den sicheren und effizienten Betrieb des Kraftwerks auch künftig gewährleistet.“

Der Gründer und Vorsitzende der Resinvest Group, Tomas Novotny, begründete die Übernahme mit strategischen Überlegungen: „Mit dem Erwerb von Datteln 4 verfolgen wir unsere Strategie weiter, in Infrastruktur-Assets zu investieren, in denen wir langfristigen Wert sehen. Wir setzen uns dafür ein, heute einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig bereit zu sein, den Energiebedarf der Zukunft zu decken.“Die Resinvest Group ist ein privates Unternehmen und hat sich auf Massengüter wie Festbrennstoffe, Biomasse und landwirtschaftliche Nutzpflanzen spezialisiert. Im November 2024 hatte ResInvest zwei Kohlekraftwerke in Polen vom tschechischen Energieunternehmen CEZ übernommen.

Gute Geschäfte auf der Husum Wind

Gute Geschäfte auf der Husum Wind 2025. Quelle: MHC

AUFTRAG. Die Windunternehmen UKA, GE Vernova und Enercon nutzen die Windmesse für große Abschlüsse.

Auf der Fachmesse Husum Wind wurden mehrere Vertragsabschlüsse getätigt. Gemeldet wurden ein 140-MW-Windpark in Niedersachsen, zwei große Bestellungen bei GE Vernova sowie eine strategische Partnerschaft von Next Wind und Enercon.

Der Energieparkentwickler UKA stellte den Kauf der Windturbinen für den Windpark Papenburg vor. Auf dem Prüfgelände der Mercedes-Benz Group nahe Papenburg sollen 20 Turbinen mit insgesamt 140 MW Nennleistung entstehen, geliefert vom Hersteller Nordex. Das Bauunternehmen Max Bögl ist für die Betonfundamente und Hybridtürme mit 164 Metern Nabenhöhe zuständig.

Erste Anlagen sollen 2027 in Betrieb gehen. Nach Fertigstellung soll der Park rund ein Fünftel des jährlichen Strombedarfs der Mercedes-Benz Group in Deutschland decken und zu den größten Onshore-Windparks des Landes zählen.

Ein weiterer Vertragsabschluss betrifft den Windpark Bonacker in Nordrhein-Westfalen. Hier hat der Projektierer Enertrag sieben Turbinen beim Windkraftanlagenbauer GE Vernova bestellt. Die 6-MW-Anlagen werden im Werk Salzbergen in Niedersachsen produziert.

Bis zu 1 Milliarde Euro

Neben Bonacker wurde ein Vertrag mit der Genossenschaft Prokon zur Erneuerung eines Windparks in Fleetmark (Sachsen-Anhalt) mit acht Anlagen bekanntgegeben. Für GE Vernova, seit Kurzem als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert, ist dies ein weiteres Signal für die wachsende Präsenz am deutschen Markt.

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem die strategische Partnerschaft zwischen dem Berliner Projektierer „NeXtWind“ und dem Windanlagenhersteller Enercon. Bis zu einer Milliarde Euro sollen investiert werden, um mehr als 100 neue Windenergieanlagen zu errichten und bestehende Standorte zu modernisieren. Der „Fokus liegt auf optimalem Ressourceneinsatz, Kostensynergien entlang der Wertschöpfungskette und der Umsetzung zentraler energiepolitischer Ziele“, heißt es von den Unternehmen.

Kürzere Vertragslaufzeiten für Fernwärme

Fernwärmeleitung der Stadtwerke Münster. Quelle: Michael C. Moeller

VERTRIEB. Die Fernwärmeverträge in Münster laufen künftig nur noch zwei Jahre. Die Stadtwerke passen ihre Verträge an und reagieren damit auf Kritik von Verbraucherschützern.

Die Stadtwerke Münster ändern die Vertragsbedingungen für die Fernwärmeversorgung. In einer Mitteilung vom 19. September heißt es, dass die Verträge künftig nicht mehr fünf Jahre, sondern nur noch zwei Jahre laufen. Die neue Regelung gilt sowohl für Neuabschlüsse als auch für bestehende Verträge, die automatisch angepasst werden.

Nach Ablauf der zweijährigen Erstlaufzeit verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine Kündigung erfolgt. Das Modell orientiert sich an Prinzipien, die man etwa aus Strom-, Gas- und Mobilfunkverträgen kennt, bei denen kürzere Laufzeiten mit automatischer Verlängerung üblich sind.

Mit diesem Schritt reagiert der Energieversorger aus Nordrhein-Westfalen auf Kritik von Verbraucherschützern. Diese hatten lange bemängelt, dass Wärmekunden im Vergleich zu Strom- oder Gasverträgen überdurchschnittlich lange gebunden waren. Teilweise galten Vertragslaufzeiten von bis zu zehn Jahren. Mit der neuen Regelung gewinnen Haushalte und Unternehmen mehr Flexibilität. Laut Ralf Mertins, Vertriebsleiter der Stadtwerke, ändern sich außer der Laufzeit weder die vertraglichen Inhalte noch die Preise. Er betont, die Wärmeversorgung bleibe für alle Kunden weiterhin gesichert.

Hintergrund zur Wärmewende

Die kürzere Vertragsbindung hat nach Angaben der Stadtwerke auch eine strategische Funktion. Sie ermögliche es, schneller auf technologische und gesetzliche Veränderungen im Wärmesektor zu reagieren. In Münster ist dieser Bereich derzeit für rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs verantwortlich, wie der Versorger auf seiner Internetseite mitteilt. Fernwärme deckt dabei knapp 15 Prozent des Wärmebedarfs der rund 309.000 Einwohnerinnen und Einwohner, rund 80 Prozent entfallen auf dezentrale Erdgas- und Ölheizungen. Der Anteil erneuerbarer Energien im Fernwärmenetz soll in den kommenden Jahren deutlich steigen – bis 2030 auf 30 Prozent.

Die Stadtwerke Münster beschäftigen rund 1.400 Mitarbeitende und versorgen die Stadt sowie das Umland mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Zudem bieten sie Glasfaseranschlüsse und verschiedene Mobilitätsangebote an.

Olaf Lies (SPD) signiert einen Bauhelm beim Baustart von Südlink im südlichen Niedersachsen. Quelle: Transnet BW

Beginn der Südlink-Bauarbeiten in Einbeck

STROMNETZ. In Einbeck im Süden Niedersachsens haben die Bauarbeiten für die Stromtrasse Südlink begonnen. Die Leitung soll Windstrom aus Norddeutschland in den Süden transportieren.

Im Norden von Niedersachsen laufen bereits Bauarbeiten für die Stromtrasse Südlink. Mit dem offiziellen Baustart in Einbeck am 19. September haben nun auch in Südniedersachsen die Arbeiten begonnen. Der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW betonte beim Festakt, mit diesem Abschnitt sei ein wichtiger Schritt für die Energiewende erreicht worden.

Der neue Bauabschnitt im Süden Niedersachsens verläuft auf einer Länge von rund 100 Kilometern von Elze bei Hildesheim bis ins Dreiländereck mit Hessen und Thüringen. Er umfasst die beiden Teilstücke B3 und C1, die westlich von Göttingen entlang der Autobahn A7 verlaufen. Erste Arbeiten in der Region, wie etwa archäologische Untersuchungen, hatten bereits im Vorfeld stattgefunden, wie Transnet BW in einer Mitteilung vom 19. September mitteilt. Nun seien die eigentlichen Tiefbauarbeiten gestartet. Dabei sollen die Baufirmen auf eine Kombination aus offenen Gräben und Bohrungen setzen, um Straßen und Gewässer zu unterqueren.

Die Bundesnetzagentur hatte im Sommer die Planfeststellungsbeschlüsse für diesen Abschnitt erlassen. Damit liegen die rechtlichen Voraussetzungen für den Baubeginn vor. Bereits im vergangenen Dezember hatte es in Einbeck-Salzderhelden erste vorgezogene Arbeiten gegeben. Die Bauleistungen wurden nach einer europaweiten Ausschreibung an eine Arbeitsgemeinschaft aus Köster GmbH und Strabag AG vergeben.

Olaf Lies: Entscheidendes Signal

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sprach beim offiziellen Auftakt von einem entscheidenden Signal für die Energiewende. Er bezeichnete den Südlink als „Schlagader“ der Energieversorgung und hob hervor, dass Niedersachsen mit dem Projekt seine Rolle als Energieland festige.

Transnet-BW-Geschäftsführer Werner Götz betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Kommunen und Verbänden. Der Netzausbau gelinge nur im engen Dialog mit Politik, Landwirtschaft und Bevölkerung, sagte er in Einbeck. Nach seinen Worten hat insbesondere die Vereinbarung mit den Landwirtschaftsverbänden maßgeblich zur Akzeptanz beigetragen.

Neben Transnet BW ist auch der Netzbetreiber Tennet an dem Vorhaben beteiligt (siehe Infobox). Während Tennet in Schleswig-Holstein und großen Teilen Niedersachsens die Verantwortung trägt, koordiniert Transnet BW die Bauarbeiten im Süden Niedersachsens und den südlichen Bundesländern.

Mit dem Baustart bei Einbeck ist ein weiterer Teil der geplanten Gesamtstrecke in Arbeit. Nach Angaben von Transnet BW sollen nun in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Südlink im Überblick

Südlink ist eine insgesamt rund 700 Kilometer langes Gleichstrom-Erdtrasse. Mit einer Übertragungskapazität von 4.000 MW – vergleichbar mit der Leistung von etwa vier Atomkraftwerken – soll die Verbindung Strom für etwa 10 Millionen Haushalte bereitstellen. Geplant ist, Windstrom aus Norddeutschland in die südlichen Verbrauchszentren zu transportieren und Photovoltaik-Strom in die Gegenrichtung zu leiten.

Das Projekt wird von den Übertragungsnetzbetreibern Transnet BW und Tennet getragen, wobei Transnet BW den südlichen Abschnitt samt Konverter in Baden-Württemberg verantwortet und Tennet für den nördlichen Teil sowie die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig ist. Die Baukosten geben die Partner auf etwa 10 Milliarden Euro, die Fertigstellung ist bis Ende 2028 vorgesehen. Ziel des Vorhabens ist es, die Versorgungssicherheit zu stärken und erneuerbare Energien besser in das deutsche Stromnetz einzubinden.

Das Projekt wird von den Übertragungsnetzbetreibern Transnet BW und Tennet getragen, wobei Transnet BW den südlichen Abschnitt samt Konverter in Baden-Württemberg verantwortet und Tennet für den nördlichen Teil sowie die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig ist. Die Baukosten geben die Partner auf etwa 10 Milliarden Euro, die Fertigstellung ist bis Ende 2028 vorgesehen. Ziel des Vorhabens ist es, die Versorgungssicherheit zu stärken und erneuerbare Energien besser in das deutsche Stromnetz einzubinden.

Umfrage: Mehrheit gegen Verbrenner-Aus 2035

Quelle: Shutterstock / ModernNomads

KLIMASCHUTZ. Abschied von Benzin- und Dieselautos? Das können sich viele nur schwer vorstellen. Kategorisch gegen Klimaschutz sind die Deutschen aber nicht.

Das geplante Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor in Europa ab 2035 stößt bei den Deutschen auf breite Ablehnung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur verlangen 44 Prozent der Befragten von der Bundesregierung, sich gegen das Verbot für neue Diesel- und Benzinautos einzusetzen.

Weitere 19 Prozent wollen, dass die Regierung sich für eine Verschiebung starkmacht. Nur 24 Prozent erwarten von der Regierung, dass sie für die Beibehaltung der Regelung im Jahr 2035 eintritt.

Befragt wurden zwischen dem 12. und 15. September 2025 insgesamt 2.057 Wahlberechtigte. Die Umfrage ist nach Angaben des Instituts repräsentativ.

Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden, das wurde 2022 beschlossen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. In Deutschland machen insbesondere Vertreter aus den Unionsparteien und der Wirtschaft Druck, den EU-Beschluss zurückzunehmen. Auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) forderte zuletzt eine Abkehr vom Verbrenner-Aus ab 2035.

Mehrheitlich Rückhalt fand das geplante Verbrenner-Aus in der Umfrage nur bei den Anhängern von Grünen und Linken, der heftigste Widerstand kam von AfD-Wählern.

Macht Klimaschutz das Leben teurer?

Eine deutliche Mehrheit der Befragten von 60 Prozent geht zudem davon aus, dass Klimaschutz das Leben in Deutschland längerfristig teurer macht. Insgesamt 13 Prozent erwarten keine Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten. 17 Prozent meinen, Klimaschutz mache das Leben auf die Dauer günstiger.

Dennoch gibt es einen gewissen Rückhalt für den Klimaschutz. 36 Prozent der Befragten wünschen sich, dass die Regierung mehr dafür tut, 29 Prozent sind mit dem bisherigen Kurs zufrieden, 24 Prozent erwarten weniger Engagement für das Klima.

Die Temperatur der Erde lag im vergangenen Jahr nach EU-Zahlen um 1,6 Grad über der Temperatur des vorindustriellen Zeitalters. Bei der Pariser Klimakonferenz hatte sich die Weltgemeinschaft 2015 das Ziel gesetzt, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, zumindest aber auf deutlich unter 2 Grad. Wissenschaftler halten das für zunehmend unrealistisch.

Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektoren

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 war die Energiewirtschaft für 185 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Die gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland betrugen im selben Jahr rund 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Damit wurde die gesetzlich erlaubte, angepasste Jahresemissionsgesamtmenge von 693,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten unterschritten.

Quelle: Fotolia / nmann77

50-Hertz-Mutter setzt EU Green Bond Standard um

FINANZIERUNG. Mit einem Green Financing Framework führt Eurogrid strengere Standards im Finanzmarkt ein. Grundlage ist der EU Green Bond Standard, der seit Ende 2024 gilt.

Die Eurogrid GmbH, Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz Transmission mit Sitz in Berlin, hat ein Green Financing Framework eingeführt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die erste Umsetzung dieser Art in Deutschland, die sich an dem Ende 2024 in Kraft getretenen EU Green Bond Standard anlehnt. Dieser Standard gilt als besonders strenge Grundlage für Berichterstattung, externe Überprüfung und Strukturierung grüner Anleihen.

Zusätzlich werden die von Eurogrid begebenen Anleihen an den Green Bond Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) ausgerichtet. Diese Prinzipien fordern unter anderem eine klare Zweckbindung der Mittel, transparente Auswahlverfahren für Projekte, eine nachvollziehbare Verwaltung der Gelder und eine regelmäßige Berichterstattung über deren Verwendung.

Das eingeführte Green Financing Framework soll, wie es seitens Eurogrid heißt, nicht nur für Anleihen dienen. Auch weitere Finanzierungsinstrumente wie Commercial Papers oder Kredite sollen sich danach ausrichten.

Laut Eurogrid ist die Strategie eng mit den eigenen Klimaschutzzielen und mit dem Nachhaltigkeitsprogramm „ActNow“ verbunden. Damit verfolgt Eurogrid das Ziel, den eigenen Betrieb bis 2030 klimaneutral zu gestalten und setzt dafür auf emissionsarme Technologien, ressourcenschonenden Netzausbau und soziale Verantwortung.

Basis für die Finanzierung des Netzausbaus

Zugleich soll die Finanzierungsstruktur das Ziel der Konzerntochter 50 Hertz unterstützen. Der Übertragungsnetzbetreiber will bis 2032 den Stromverbrauch in seinem Netzgebiet vollständig aus erneuerbaren Energien decken. Das Unternehmen betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands und versorgt mit rund 2.300 Mitarbeitenden etwa 18 Millionen Menschen. Mehrheitseigner ist die belgische Elia Group, die KfW Bankengruppe hält 20 Prozent.

Nach Angaben von Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz, schafft das Green Financing Framework die Grundlage für die Finanzierung des Netzausbaus. Es ermögliche die Kapitalbeschaffung nach aktuellen Standards und verbessere den Zugang zu attraktiven Konditionen am Finanzmarkt.

Eine unabhängige Bewertung durch die ESG-Ratingagentur Sustainable Fitch bestätigt das Konzept, wie der Mutterkonzern von 50 Hertz weiter mitteilt. In einer Second Party Opinion, einer unabhängigen externen Bewertung von nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten, erhielt Eurogrid die höchste Kategorie „Excellent“. Das Unternehmen ist damit in der Lage, Anleihen nach dem EU Green Bond Standard zu begeben und die Erlöse ausschließlich für Projekte zu nutzen, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen. Bereits bis Ende 2024 seien 99,8 Prozent der Investitionen von Eurogrid als taxonomiekonform eingestuft worden, heißt es weiter.

36 Millionen Euro für Karlsruhes Stromnetz

Quelle: Fotolia / Silviu G Halmaghi

STROMNETZ. Das Stromnetz in Karlsruhe wird modernisiert. Der Netzservice der Stadtwerke will über 36 Millionen Euro investieren, um Schaltanlagen und Transformatoren zu erneuern.

Das Karlsruher Stromnetz steht vor einer umfassenden Modernisierung. Wie die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH in einer Mitteilung vom 18. September berichtet, plant sie innerhalb der kommenden fünf Jahre Investitionen von mehr als 36 Millionen Euro. Das Geld soll in die Hochspannungsinfrastruktur fließen.

Damit will das Unternehmen die Versorgungssicherheit in der Region langfristig sicherstellen und das Netz an steigende Anforderungen anpassen. Laut dem Netzservice soll das Stromnetz rechtzeitig auf zusätzliche Lasten durch Elektromobilität, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Klimatisierung vorbereitet werden.

Konkret umfasst das Vorhaben die Erneuerung von vier Schaltanlagen im 110-kV-Bereich. Diese Anlagen übernehmen eine ähnliche Funktion wie Sicherungen im Niederspannungsnetz: Im Fall von Störungen, etwa bei Kabelschäden durch Bauarbeiten, lassen sich einzelne Netzabschnitte gezielt abschalten. Damit sollen Ausfälle für Kunden möglichst gering bleiben. Zusätzlich sollen neun Transformatoren ausgetauscht werden. Diese Geräte sorgen für die verlustarme Umwandlung von Hoch- in Mittelspannung und haben nach Angaben des Netzservice ihre technische Lebensdauer erreicht.

Bauarbeiten sollen 2026 starten

Der Netzservice schließt derzeit Liefer- und Bauverträge für zentrale Komponenten ab. Die technische Planung will das Unternehmen nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr beenden. Ab 2026 sollen dann die Bauarbeiten und Inbetriebnahmen beginnen. Parallel dazu erneuert der Netzservice bereits Hochspannungskabel in mehreren Abschnitten.

Stephan Bornhöft, Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH, betont, dass die Investitionen nicht nur den laufenden Betrieb absichern sollen. Vielmehr gehe es darum, das Netz leistungsfähiger und digitaler zu gestalten, um künftigen Lastanforderungen gerecht zu werden. Damit, so Bornhöft, könne das Unternehmen langfristig die Stabilität des Netzes gewährleisten und Engpässe vermeiden.

Hausheld übergibt Technik und Geschäft an Solandeo

Smart Meter. Quelle: Shutterstock / ARVD73

SMART METER. Im Ökosystem des britischen Investors Ancala rücken die beiden deutschen Gesellschaften Solandeo und Hausheld näher zusammen.

Laut einer Mitteilung von Solandeo übernimmt der wettbewerbliche Messstellenbetreiber die Technik der Hausheld AG für das intelligente Messwesen. Die Lösung von Hausheld basiert auf dem 1:n-Asatz, mit dem mehrere Zähler und Steuerboxen an ein einzelnes Smart Meter Gateway angebunden werden können. Insbesondere für Liegenschaftsprojekte werde der Smart-Meter-Rollout dadurch vereinfacht. Gleichzeitig werde Hausheld sein Messstellenbetriebsgeschäft an Solandeo übertragen.

Als „absolut sinnvoll“ bezeichnet Bouke Stoffelsma die Zusammenarbeit mit Solandeo als erfahrenem wettbewerblichen Messstellenbetreiber. „Für uns ist das der Auftakt für eine größere Technikoffensive, die das Smart Metering in Deutschland enorm voranbringen wird“, so der CEO der Hausheld AG.

Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt und der Technologietransfer bilde dafür den Auftakt, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel sei eine „deutliche Steigerung“ der Smart-Meter-Installationen in den kommenden zwei Jahren. „Es wird immer beides im Markt brauchen. Die Kunden suchen einerseits eine hohe Schlagzahl im Rollout und andererseits müssen viele Stadtwerke auch bundesweit Kunden bedienen können“, so Stoffelsma. Dies sei jetzt mit einer einheitlichen Smart-Meter-Lösung möglich.

Übernahme des Messstellenbetriebs

Die Übernahme des Messstellenbetriebs für etwa 200 Kunden, die bisher von Hausheld betreut werden, werde im nächsten Quartal erfolgen. Wie Solandeo ausdrücklich mitteilt, gehe es ausschließlich um den wettbewerblichen Messstellenbetrieb, nicht um Kunden, die dem Pflicht-Rollout unterliegen.

Hausheld hatte in den vergangenen Jahren damit geworben, für Messstellenbetreiber einen Voll-Rollout intelligenter Messsysteme, also einen Rollout über die gesetzlichen Pflichteinbaufälle hinaus, umzusetzen. Prominente Beispiele dafür waren die Stadtwerke Wolfenbüttel und Saarlouis. Der kommunale Versorger aus dem Saarland hatte auch 2017 eine Beteiligung an Hausheld erworben. Zunächst waren es 20 Prozent, später wurden die Anteile auf 14,83 Prozent reduziert. Schließlich veräußerten die Stadtwerke im November 2024 ihre Beteiligung an Ancala Partners.

Der Investor ist auch Eigentümer von Solandeo. Die Briten hatten den wettbewerblichen Messstellenbetreiber Anfang 2024 vollständig übernommen, nachdem er ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begonnen hatte.

Paul Tech will alte Anleihe mit neuem Green Bond ablösen

Quelle: Shutterstock / Lisa-S

BILANZ. Die „PAUL Tech AG“ plant die Refinanzierung ihrer Anleihe über 35 Millionen Euro durch die Emission eines neuen Nordic Bonds und bestätigt ihre Prognose für 2025.

Gebäudemanagementspezialist Paul Tech hat die Refinanzierung ihrer im Jahr 2020 aufgelegten Anleihe über 35 Millionen Euro angekündigt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Mannheim mit. Dazu soll ein neuer Senior Secured Green Bond mit einer Laufzeit bis 2029 begeben werden.

Am 17. September begann die Vermarktung des Nordic Bonds im Rahmen einer Roadshow bei institutionellen Investoren, teilte Paul Tech dazu weiter mit. Angeboten wird die Anleihe in einer Privatplatzierung ab einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro. Bei erfolgreicher Platzierung plant Paul Tech, die bestehende Anleihe vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Prognose für Geschäftsjahr 2025

Das Unternehmen bekräftigte in seiner Mitteilung zudem seine Jahresplanung. Demnach erzielte Paul Tech im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 30,83 Millionen Euro sowie ein Ebitda von 0,80 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 2,77 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 80 Millionen Euro, ein Ebitda im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und einen Jahresüberschuss im einstelligen Millionenbereich.

Der Vorstand verweist im Zusammenhang mit der Anleiheemission auf die geplante Expansion im Wärmesektor. Mit dem Programm „PAUL Net Zero“ will das Unternehmen bis 2027 die Wärmeversorgung für 100.000 Mietwohnungen klimaneutral gestalten (wir berichteten). Nach Unternehmensangaben soll dies über eine Kombination aus Wärmepumpen, Photovoltaik und digitaler Steuerung erfolgen. Der Heizungssystem- und anlagenoptimierer Paul Tech setzt dabei auf eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und regelbaren Ventilen zur Herstellung eines permanenten adaptiven hydraulischen Abgleichs.

Paul Tech will bis 2027 rund 100.000 Wohneinheiten ausstatten

Der Mannheimer Gebäudemanagementspezialist hatte zuvor im Juni dieses Jahres mit „MEAG“, dem Vermögensmanager der Munich Re Gruppe, einen Finanzierungsrahmen über 120 Millionen Euro vereinbart – und somit weitere Gelder eingesammelt (wir berichteten). Die Kreditlinie soll den bundesweiten Rollout von „PAUL Net Zero“ mit absichern. Bis Ende Mai 2025 wurden bereits die ersten 2.000 Wohneinheiten mit der Technologie ausgestattet und bis zum Jahresende soll diese Zahl auf 20.000 steigen. Für die kommenden zwei Jahre wurden bislang schon Aufträge für 100.000 Wohneinheiten avisiert.

„Auf dieser Basis treiben wir die Skalierung unserer intelligenten Lösungen für die Wärmewende in Mietshäusern konsequent voran“, sagte im Juni Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender von Paul Tech. 2024 sei für Paul Tech das Jahr der Transformation gewesen − vom Energieeffizienzexperten zum Wärmeanbieter mit Sektorenkopplung, durch signifikante Investitionen in das Produkt Paul Net Zero. Müller: „2025 gehen wir in die Offensive: Mit dem breiten Rollout von Paul Net Zero für bislang 100.000 avisierte Mietwohnungen im Altimmobilienbestand leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Wärmewende.“

Neuer Partner für „Jürgen“

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

STADTWERKE. Die Stadtwerke Oerlinghausen schließen sich dem Netzwerk „Stadtwerkenergie“ an. Damit ziehen künftig fünf kommunale Versorger in Ostwestfalen-Lippe an einem Strang.

Zuwachs bei „Jürgen“: Hinter der Strom- und Gasvertriebsmarke stehen ab Januar 2026 auch die Stadtwerke Oerlinghausen. Das kommunale Versorgernetzwerk zählt dann fünf Gesellschafter.

Die Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, so der Name des Gemeinschaftsunternehmens, ist von den Stadtwerken Bad Salzuflen, Lemgo, Rinteln und Vlotho ins Leben gerufen worden. Vergangenes Jahr feierte der Verbund sein 15-jähriges Jubiläum.

Die Markenbezeichnung „Jürgen“ verdankt das Netzwerk einer Agentur: Die Werbeexperten hätten damals die zehn häufigsten Männernamen in Ostwestfalen-Lippe recherchiert – „mit dem Gedanken, dass sicher viele gerne Strom kaufen würden, der den eigenen Namen trägt“, heißt es.

„Mit diesem starken Partner wird unser Netzwerk sinnvoll erweitert – und damit wachsen zugleich die Möglichkeiten, die Energieversorgung weiterhin zukunftsorientiert und regional zu gestalten“, kommentieren Stadtwerkenergie-Geschäftsführer Hauke Hillebrenner und Frank Lohmeier den Zuwachs aus Oerlinghausen. Michael Benneker, Geschäftsführer der Stadtwerke Oerlinghausen, betont: „Gemeinsam können wir weiteren Kundinnen und Kunden außerhalb von Oerlinghausen ein ausgereiftes Energieangebot unterbreiten.“

Eckard Veil verlässt nun doch die EWP

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Nachdem es zunächst geheißen hatte, Veil bleibe, wird der Geschäftsführer seine Tätigkeit bei dem kommunalen Unternehmen jetzt doch beenden.

Neue Wendung bei der EWP: Eckard Veil (60), der Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP), wird den kommunalen Energieversorger im kommenden Jahr verlassen. Wie der Aufsichtsrat der EWP am 18. September mitteilte, wird Veil, der seit 2019 Geschäftsführer für Technik und Vertrieb ist, seine Tätigkeit zum 31. März 2026 beenden.

Die Trennung erfolgte danach im gegenseitigen Einvernehmen, Veil habe im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung darum gebeten, dass seine Tätigkeit zum Ende des ersten Quartals 2026 endet. Diesem Wunsch sei man gefolgt, heißt es vom Aufsichtsrat, der sich gleichzeitig bei Veil für die geleisteten Dienste bedankte. Der Weggang werde bedauert.

Das ist eine neue Entwicklung, die letzten Statements der EWP klangen noch anders. Geschäftsführer Eckard Veil bleibe auf seinem Posten, das Dienstverhältnis werde fortgeführt, hatte die Pressestelle der EWP auf Anfrage der Redaktion am 9. September mitgeteilt. In Medienberichten war zuvor über die Ablösung von Veil spekuliert worden. Auf einer EWP-Gesellschafterversammlung am 16. Juni ging es bereits um die Zukunft des Geschäftsführers. Der kommissarische Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Exner (SPD) soll dessen Abberufung gefordert haben.

Wärmewende mit „unveränderter Intensität“

Die Personaldebatte um Veil steht in Zusammenhang mit einer Klage des Minderheitsgesellschafters Edis gegen einen EWP-Kredit in Höhe von 375 Millionen Euro. Mit dem Geld sollten Wärmewendevorhaben in Potsdam finanziert werden. Veil wurde vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Klage ohne ausreichende Abstimmung innerhalb der Geschäftsführung sowie ohne Einbindung des Aufsichtsrats gehandelt zu haben.

„Die begonnenen Projekte der Wärmewende werden mit unveränderter Intensität fortgeführt“, wird der EWP-Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Exner in der aktuellen Mitteilung des Aufsichtsrates zitiert. „Die Gesellschaft ist handlungsfähig und mit Monty Balisch als weiterem Geschäftsführer sehr gut besetzt.“

Es ist ein weiterer Geschäftsführer-Weggang für das Unternehmen: Zum 31. Juli 2025 hatte bereits die kaufmännische Geschäftsführerin der EWP, Christiane Preuß, dem Unternehmen den Rücken gekehrt. Preuß wechselt zu den Hamburger Energiewerken und wird dort per 1. Oktober 2025 neue kaufmännische Geschäftsführerin.

Neuer Technik-Chef für MVV-Netztochter

Anton Kirmeier. Quelle: MVV Energie AG

PERSONALIE. Anton Kirmeier übernimmt bei der Netzgesellschaft des Mannheimer Energiekonzerns MVV Energie den Posten des technischen Geschäftsführers.

Von Regensburg nach Mannheim: Anton Kirmeier, seit 2020 bei der Netztochter von Bayernwerk, wechselt zu MVV Netze. Der 45-Jährige übernehme spätestens zum 1. April 2026 die Funktion des technischen Geschäftsführers bei der MVV Netze GmbH, teilt die MVV Energie AG mit. Kirmeier folgt in Mannheim auf Florian Pavel, der im Mai dieses Jahres das Unternehmen verließ. Zusammen mit Volker Glätzer bildet er künftig die Doppelspitze der Netzgesellschaft.

Kirmeier ist studierter Elektrotechniker und hat zudem einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre. Vor seiner Zeit bei den Bayernwerken war er bei den Mainzer Stadtwerken. Und davor arbeitete er für Gesellschaften von RWE. Aktuell ist er beim Bayernwerk in Regensburg Bereichsleiter Assetmanagement und Portfoliomanagement.

„Mit Anton Kirmeier gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit großem technischem Know-how und umfassender Managementerfahrung im Netzbereich. Er verfügt über eine ausgewiesene Expertise beim Netzausbau sowie beim Einsatz innovativer Netztechnologien“ so der Dr. Hansjörg Roll, Technikvorstand von MVV, über den neuen Mann für die Doppelspitze der Netztochter.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

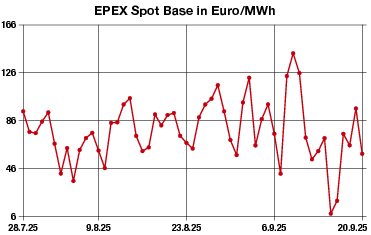

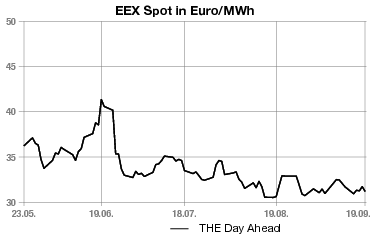

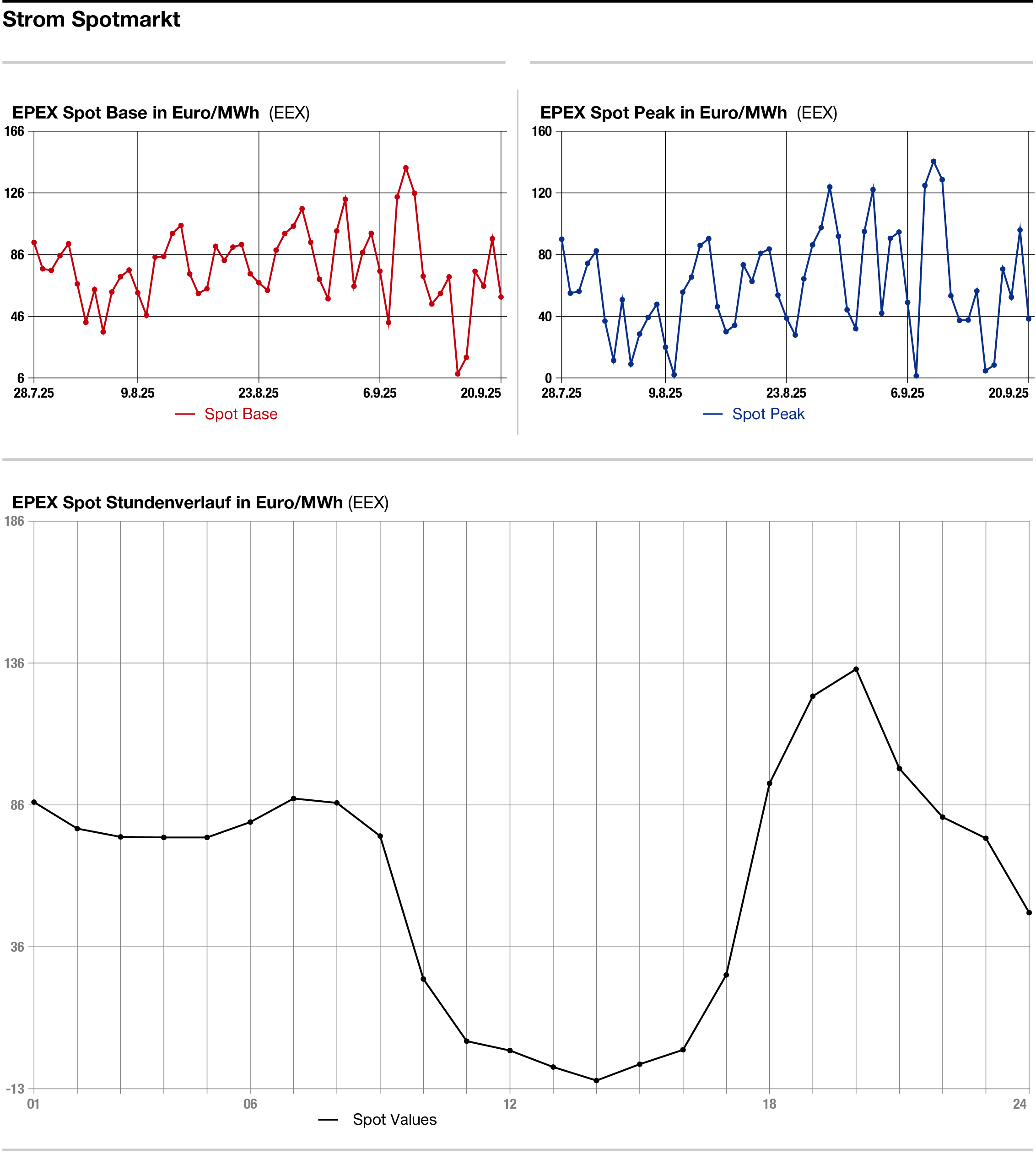

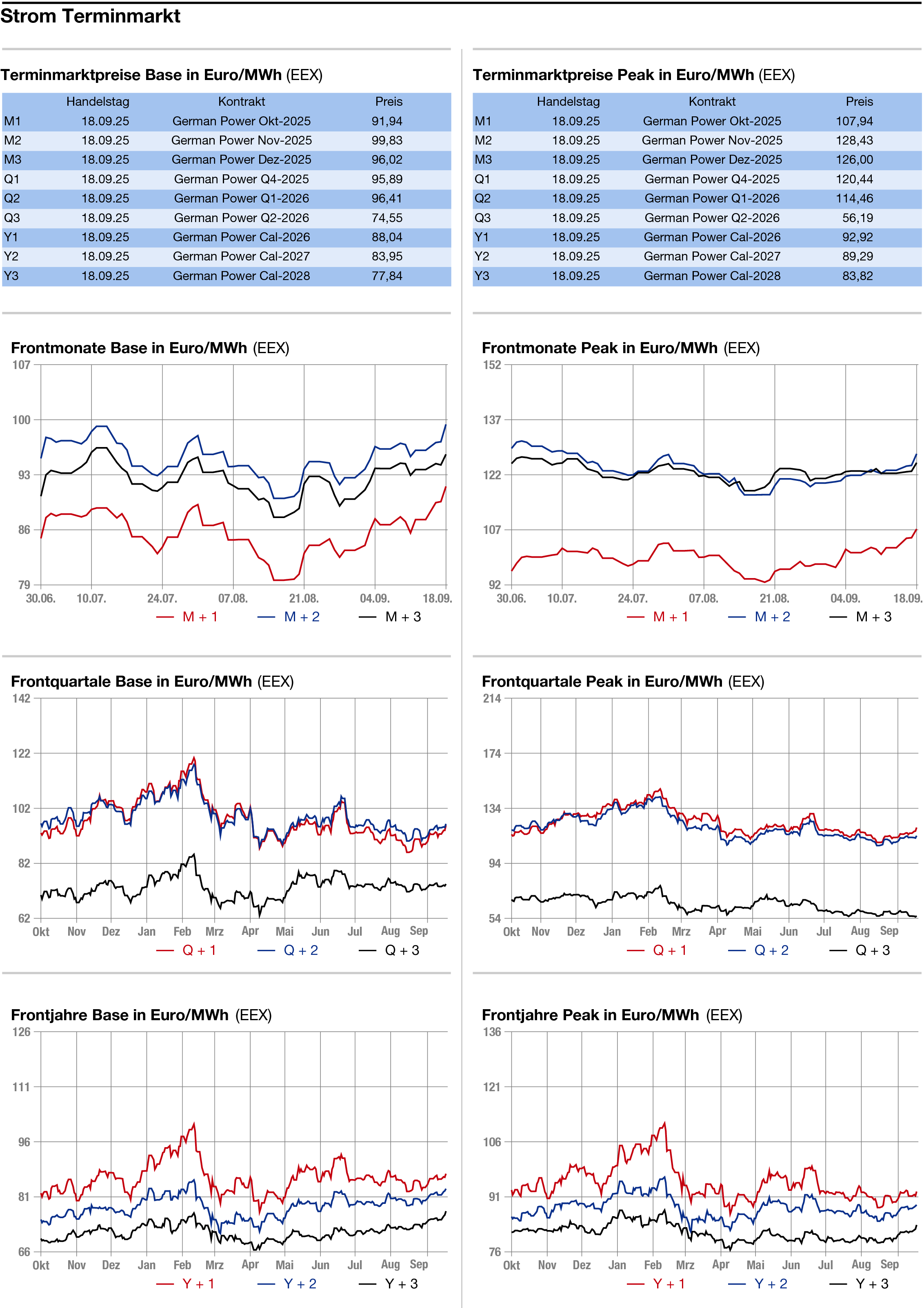

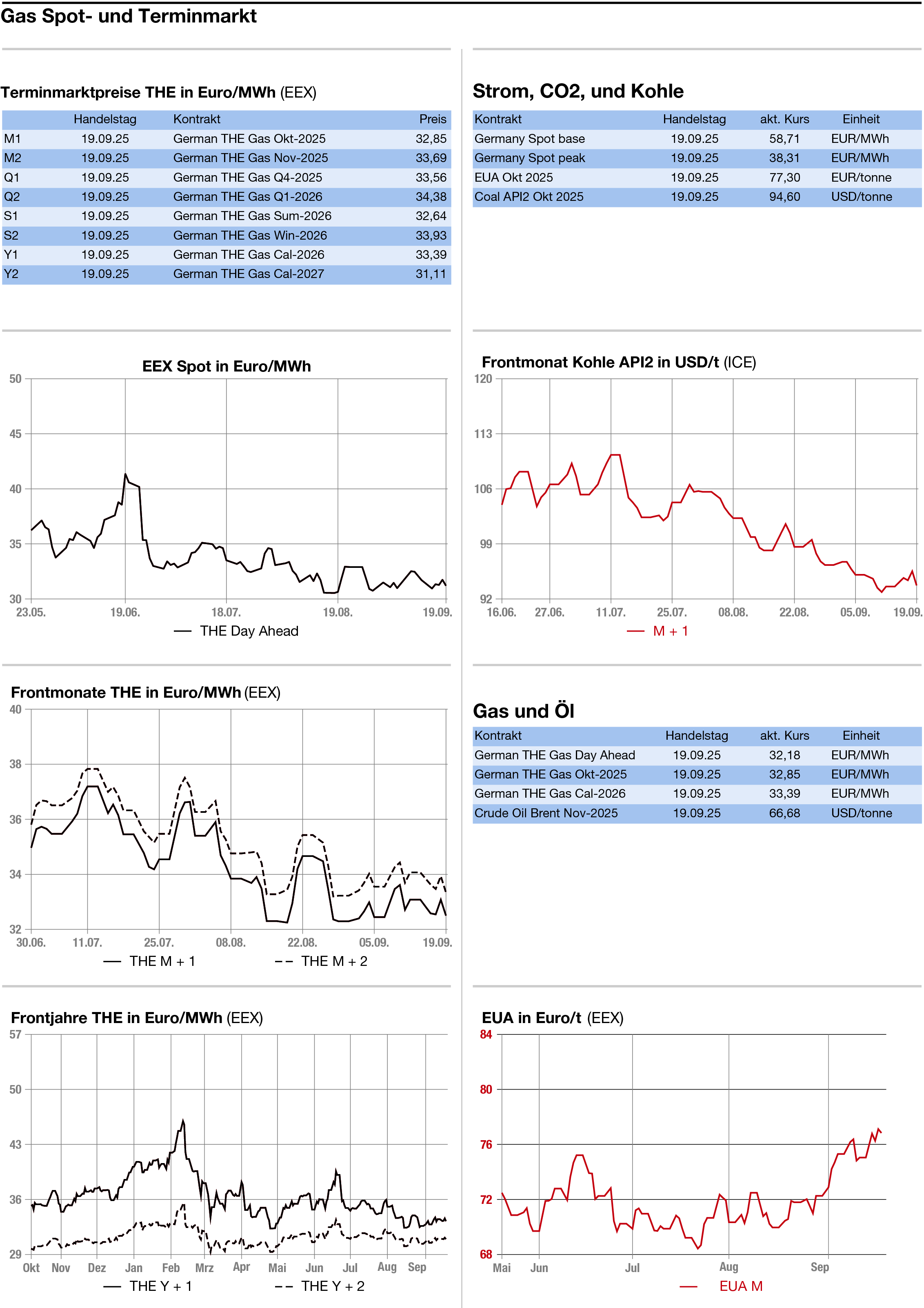

STROM

GAS

Deutscher Strommarkt ohne klare Richtung

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend schwächer hat sich der Energiekomplex zum Wochenausklang gezeigt. Am deutschen Strommarkt fehlte es am Freitag an klarer Richtung, während die CO2-Zertifikate nach den Anstiegen der Vortage den Rückwärtsgang einlegten. Gas präsentierte sich gemischt: Der TTF-Frontmonat verlor leicht, belastet von stabilen LNG-Zuflüssen und mildem Wetter. Kohlepreise tendierten schwächer, Öl geriet nach der Ankündigung neuer EU-Sanktionen gegen Russland unter Druck. Die internationalen Aktienmärkte blickten auf ein geplantes Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Dieses könnte der Vorbote eines Treffens sein, welches zu einem umfassenderen Handelsabkommen führen könnte.

Strom: Ohne klare Richtung hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt, der Montag wurde an der Börse mit 113,00 Euro je Megawattstunde im Base gehandelt. Am Donnerstag war der Freitag selbst mit 96,75 Euro in der Grundlast und 96,25 Euro in der Spitzenlast bewertet worden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte den Meteorologen von Eurowind zufolge am Montag ein gutes Stück geringer ausfallen als noch am Freitag. Für den Dienstag wird ein weiterer Rückgang erwartet, bevor die Einspeisung am Mittwoch wieder etwas ansteigen soll. Zudem dürfte der Start in die neue Woche vergleichsweise kühl ausfallen.

Das Cal 26 zeigte sich mit einem Minus von 0,04 auf 87,68 Euro je Megawattstunde weitgehend unverändert.

CO2: Schwächer haben die CO2-Preise die Arbeitswoche beendet. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,73 auf 77,11 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 77,70 Euro, das Tief bei 77,01 Euro.

Am Donnerstag hatte der Dec 25 die 78-Euro-Marke ins Visier genommen, der Sprung über diese Hürde war schließlich aber nicht gelungen. Von den Energiemärkten kommen aktuell nach wie vor gemischte Signale für die Emissionszertifikate, so Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital. Die Analystin sieht nun Unterstützung für den Dec 25 bei 75,17 Euro, dann bei 75,00 Euro und 73,91 Euro. Widerstände dürften bei 78,73 sowie 79,93 und 84,50 Euro liegen.

Erdgas: Uneinheitlich haben sich die europäischen Gaspreise zum Ende der Arbeitswoche gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen verlor 0,250 auf 32,575 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es hingegen um 0,275 auf 32,925 Euro nach oben.

Belastet wurden die Preise von hohen LNG-Zuflüssen und milder Witterung, die den Verbrauch dämpfte. Die Speicherstände in der EU liegen derzeit bei 80,4 Prozent (Vorjahr: 93,2), wobei Deutschland mit 75,1 Prozent hinter Frankreich (89,9 Prozent) und Italien (90,1 Prozent) zurückbleibt. Die planmäßige Wartung des Emder Terminals könnte kurzfristig etwas Unterstützung mit sich bringen, ebenso wie die Aussichten auf niedrigere Temperaturen in der neuen Woche.

Auf der geopolitischen Seite bleibt das Risiko erhöhter Spannungen bestehen: Russlands sanktioniertes Arctic-LNG-2-Projekt liefert weiter Ladungen nach China. Die EU-Kommission schlug am Freitag eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor, die unter anderem ein Importverbot für russisches LNG ab Anfang 2027 beinhalten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: