24. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Industrieverband fordert freie Fahrt für CO2-Einlagerung

KERNKRAFT: Nationale Beihilfen für ungarisches Kernkraftwerk rechtswidrig

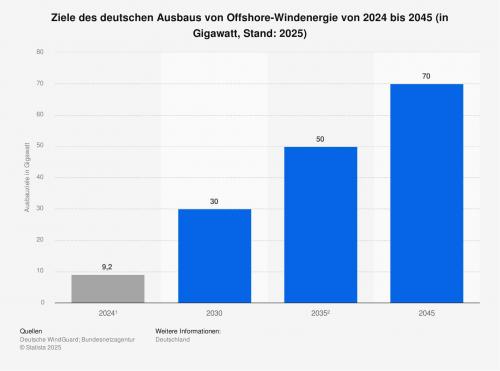

STATISTIK DES TAGES: Deutsche Ausbauziele von Offshore-Windenergie bis 2045

HANDEL & MARKT

SMART METER: Simplify Smart Metering wirbt mit Mehrwerten

STROMHANDEL: Tschechen steigen in deutschen Regelenergiemarkt ein

WÄRME: Heizen wird wieder teurer

WÄRME: Enpal stellt eigene Wärmepumpe vor

TECHNIK

F&E: Hydrogen Innovation Center startet in Chemnitz

EFFIZIENZ: Partnerschaft für Effizienzberatungen geschlossen

UNTERNEHMEN

STROMSPEICHER: Palladio Partners und Voltfang bauen Großbatterien

BETEILIGUNG: Energiegenossenschaft stemmt erstes Projekt in Verl

ELEKTROFAHRZEUGE: Kooperation bringt Schnellladesäulen zu Supermärkten

PERSONALIE: Amann legt Vorstandsmandat bei MVV nieder

PERSONALIE: Staatsekretär Rouenhoff neuer Aufsichtsratschef der Dena

PERSONALIE: Tirol: Energiekonzerne berufen Thomas Gasser ab

STADTWERKE: Quedlinburgs Geschäftsführer verliert alleinige Verantwortung

PERSONALIE: Finanzchef von Energie SaarLorLux nimmt seinen Hut

TOP-THEMA

Kooperation soll Münchens Glasfasernetz-Ausbau beschleunigen

Quelle: iStock / zhudifen

IT.

SWM, M-net und Telekom kooperieren beim Glasfaserausbau. München soll damit als erste deutsche Großstadt einen vollständigen Ausbauplan für FTTH-Anschlüsse erhalten.

Die Stadtwerke München (SWM), ihre Telekommunikationstochter M-net und die Telekom haben eine weitreichende Kooperation für den Glasfaserausbau in München vereinbart, teilten sie in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Damit soll München als erste deutsche Großstadt vollständig mit Glasfaser bis in Wohnungen und Geschäftseinheiten erschlossen werden. Die Vereinbarung umfasst eine offene FTTH-Netzinfrastruktur (Fibre to the Home) und soll für Haushalte und Unternehmen neue Möglichkeiten bei der Anbieterwahl schaffen.

Im Zuge der Partnerschaft erhalten M-net und die Telekom Deutschland gegenseitig Zugang zu den jeweiligen Glasfaserinfrastrukturen in der bayerischen Landeshauptstadt München. Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden im Glasfasernetz von SWM und M-net können ihre Häuser nach Auskunft der Stadtwerke zudem kostenfrei von FTTB (Glasfaseranschlüsse bis zum Haus) auf FTTH (Glasfaseranschlüsse bis zum Endkunden) aufrüsten lassen.

Seit dem Jahr 2009 haben die SWM rund 650.000 Wohnungen und Geschäftseinheiten mit Glasfaserleitungen bis in die Keller erschlossen. Nun folgt der Ausbau bis in die einzelnen Wohneinheiten. Die Kooperation umfasst perspektivisch rund 550.000 dieser Anschlüsse und somit einen Großteil der durch die SWM erschlossenen Wohn- und Geschäftseinheiten. Dabei erhält jede Wohnung und jede Geschäftseinheit eine Glasfaser-Anschlussdose mit zwei Eingängen. Damit entstehen Doppelanschlüsse, die sowohl M-net als auch die Telekom für ihre Angebote nutzen können.

Offene Netze und Anbieterwahl

Kundinnen und Kunden sollen künftig zwischen den beiden Partnern wählen können. Auch andere Anbieter können über Open-Access-Modelle die Infrastruktur nutzen, teilten die Vertragspartner weiter mit. Auf diese Weise soll der Wettbewerb gestärkt und die Auslastung des Netzes erhöht werden. Ein weiterer Effekt der Kooperation ist die Reduzierung paralleler Baustellen, da die Netzbetreiber gemeinsame Strukturen verwenden.

„Während bisher ganze Straßen mehrmals aufgerissen werden mussten, um die Glasfaserkabel der unterschiedlichen Anbieter zu verlegen, kann das durch die Zusammenarbeit deutlich reduziert werden. Ganz im Sinne meines Vorhabens, die Anzahl der Baustellen in unserer Stadt spürbar zu reduzieren“, erklärte Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München.

Die Telekom ergänzt die bereits bestehende Infrastruktur der SWM durch ihren eigenen Ausbau von rund 300.000 Haushalten in München. Über eine gegenseitige Öffnung der Netze erhalten M-net und Telekom Zugang zu den jeweiligen Beständen und erschließen dadurch auch bisher unversorgte Gebiete. Die SWM verpachten dafür Teile ihres passiven Glasfasernetzes an die Telekom. Diese bindet schrittweise 54 Glasfaserknotenpunkte der SWM an, um rund 550.000 Endkundenanschlüsse zu erreichen. M-net erhält im Gegenzug Open-Access-Zugang zur Infrastruktur der Telekom auf Basis aktiver Bitstream-Vorleistungen. So können beide Partner ihre Reichweite im Stadtgebiet deutlich ausweiten. Darüber hinaus stehen die Anschlüsse beider Netzbetreiber jeweils auch anderen Telekommunikationsdienste-Anbietern zur Verfügung.

|

| Stadtwerke München, M-net und Telekom kooperieren (v.li.): Rodrigo Diehl (im Vorstand der Telekom für das Deutschland-Geschäft verantwortlich), Christian Scharpf (Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München), Florian Bieberbach (Vorsitzender der SWM Geschäftsführung) und Maximilian Oertle (Geschäftsführer von M-net) Quelle: SWM |

Quelle: Shutterstock / Andrzej Rostek

Industrieverband fordert freie Fahrt für CO2-Einlagerung

KLIMASCHUTZ. Die Industrie brauche rasch den verlässlichen Rechtsrahmen für die Einlagerung von CO2 (CCS). Das fordert der Industrieverband VIK anlässlich der aktuellen Gesetzgebung.

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) warnt eindringlich vor einer „Verwässerung“ des Kabinettsentwurfs zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG). Der Entwurf legt erstmals die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz von CCS- und CCU-Technologien (Carbon Capture and Storage sowie Carbon Capture and Utilization). Dabei geht es um die Abscheidung von CO2 aus Industrieprozessen, seinen Transport und entweder die dauerhafte Speicherung in geologischen Formationen (CCS) oder die Nutzung als Rohstoff in der Industrie (CCU).

„Klimaneutralität bis 2045 ist ohne CCS/CCU nicht erreichbar“, erklärt VIK- Hauptgeschäftsführer Christian Seyfert. Gerade in der Zement-, Kalk-, Abfall-, Stahl- und Chemieindustrie entstehen Emissionen, die technisch schwer vermeidbar sind. „Ohne eine klare Rechtsgrundlage für Abscheidung, Transport und Speicherung fehlt uns die zentrale Option, diese Restemissionen zu mindern“, gibt er zu bedenken.

Wichtiger Kabinettsentwurf

Mit dem Entwurf des KspG gebe es erstmals eine klare rechtliche Basis für CO2-Speicher in der Nordsee. Diese könnten unter deutschem Meeresgrund (Ausschließliche Wirtschaftszone oder Festlandssockel) eingerichtet werden. Ebenso könnte CO2 in Nachbarstaaten wie Norwegen, die Niederlande oder Dänemark exportiert werden, wo unterseeische Speicher bereits vorbereitet werden. Auch Onshore-Speicherprojekte wären nutzbar, falls Länder sich dafür entscheiden.

Für die Planungs- und Investitionssicherheit gebe der Gesetzentwurf Rechtssicherheit mit der Einstufung von CO2-Leitungen als „überragendes öffentliches Interesse“. Das würde Genehmigungen beschleunigen, ähnlich wie bei der Wasserstoffinfrastruktur. „Unternehmen können so Milliardeninvestitionen tätigen, ohne ins Ausland ausweichen zu müssen“, warb Seyfert.

Nach Industrieangaben bleiben auch bei maximalem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 60 Millionen Tonnen CO2-Emissionen jährlich bestehen. Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral werden will, müsse es einen Weg finden, diese Restemissionen wirksam zu reduzieren. CCS/CCU ist laut VIK dafür die einzige Möglichkeit.

Problematische Vorschläge des Bundesrates

Die Ausschüsse des Bundesrates wollen zentrale Elemente des Kabinettsentwurfs verändern. Aus Sicht des VIK wäre das fatal: Ohne die Einstufung als „überragendes öffentliches Interesse“ drohen langwierige Verfahren und Verzögerungen, die die Erreichung der Klimaziele gefährden.

Die vorgeschlagene Priorisierung allein auf Vermeidungsmaßnahmen blende aus, dass es technisch schwer vermeidbare Emissionen gibt. Industrieunternehmen brauchten Entscheidungsspielraum, welche Defossilisierungsoption – Elektrifizierung, Wasserstoff oder CCS/CCU – für ihren Standort sinnvoll ist.

„Ein Ausschluss von CCS bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) oder H2-ready-Gaskraftwerken wäre ein schwerer Fehler“, so der VIK-Chef. KWK-Anlagen gehörten zu den effizientesten Technologien und sicherten gleichzeitig Strom und Wärme. H2-ready-Kraftwerke benötigten in der Übergangsphase CCS, solange die Wasserstoffinfrastruktur noch nicht verfügbar sei. „Ein deutsches Sonderverbot würde Investitionen verhindern“, warnt Seyfert.

Appell der Industrie

„Deutschland steht an einem industriepolitischen Scheideweg“, so Seyfert weiter. „Entweder wir schaffen jetzt die Voraussetzungen für CCS/CCU – oder wir riskieren den Verlust ganzer Industriezweige ins Ausland.“ Der Kabinettsentwurf biete die notwendige Rechts- und Planungssicherheit. Jede Verschärfung durch zusätzliche Auflagen gefährde Investitionen, Klimaziele und die Zukunft der energieintensiven Industrie in Deutschland.

Nationale Beihilfen für ungarisches Kernkraftwerk rechtswidrig

Quelle: Pixabay / Ulrike Leone

KERNKRAFT. Der Ausbau des ungarischen Kernkraftwerks Paks um zwei Reaktoren steht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf der Kippe.

Im Jahr 2017 hatte die Europäische Kommission staatliche Beihilfen in Höhe von umgerechnet 10 Milliarden Euro für das Großvorhaben genehmigt, die der russischen Rosatom ausbezahlt wurden. Die EuGH-Richter entschieden nun, dass damit gegen europäische Vorgaben verstoßen wurde. Denn die Vergabe des Projekts erfolgte ohne die nach EU-Recht vorgeschriebene vorherige Ausschreibung direkt an den russischen Staatskonzern. Die Europäische Kommission muss nun sicherstellen, dass Paks II nicht mehr aus öffentlichen Mitteln finanziert wird und alle schon an Rosatom gezahlten öffentlichen Gelder von den Russen zurückerstattet werden.

Das Urteil geht auf eine Klage Österreichs zurück, dessen Regierung moniert hatte, die Auftragsvergabe ohne Ausschreibung an einen einzelnen russischen Bauunternehmer sei rechtswidrig und stelle eine Bedrohung für den fairen Wettbewerb auf dem europäischen Energiemarkt dar. Österreich hatte deshalb die Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2017 vor Gericht angefochten, den Prozess aber 2022 zunächst verloren. Der Europäische Gerichtshof hob nunmehr das Urteil von 2022 sowie die ursprüngliche Genehmigung der EU-Kommission von 2017 auf und verurteilte Brüssel zur Übernahme der österreichischen Prozesskosten.

Trotz des EuGH-Urteils halten die ungarische Regierung und Rosatom am Projekt Paks II fest. Denn aus der Entscheidung gehe nicht hervor, dass eine Fortsetzung der Investition verboten sei. Dennoch herrscht in Budapest erhebliche Unsicherheit. Sollte die Investition gänzlich scheitern, wären die bis dahin investierten, umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro praktisch verloren.

Zudem gilt Paks II dem vor zwei Jahren aktualisierten Nationalen Energie- und Klimaplan zufolge als eine der Säulen der ungarischen Stromversorgung in den kommenden Jahrzehnten. Falls die geplanten beiden Reaktoren doch nicht gebaut oder die Arbeiten sich weiter verzögern würden, würde die Importquote an der ungarischen Stromversorgung laut Planungsszenario bis 2030 auf ein historisches Hoch von 33 Prozent steigen.

Warnschuss für slowakische Regierung

Das EuGH-Urteil hat auch in der Slowakei heftige Debatten ausgelöst. Dort wurde vor kurzem der Auftrag für die Erweiterung des Kernkraftwerks Jaslovske Bohunice um einen fünften Reaktor direkt an die US-amerikanische Westinghouse vergeben.

Anfang September hatte die Regierung in Bratislava ein Abkommen über Kernkraft mit den USA genehmigt, dessen genauer Text jedoch geheim bleibt. Zugleich wurde beschlossen, dass der fünfte Block von Westinghouse errichtet wird.

Die Kosten für das Bauvorhaben sind mit 13 Milliarden Euro bis 15 Milliarden Euro veranschlagt. Der Investitionsentscheidung ging weder eine Anhörung von Experten noch eine ordnungsgemäße öffentliche Ausschreibung voraus. Ministerpräsident Robert Fico verteidigt dieses Vorgehen mit der Begründung, der Kreis potenzieller Lieferanten sei begrenzt.

Das slowakische Wirtschaftsministerium hatte im August mitgeteilt, die Europäische Kommission habe bestätigt, dass sie „keine Vorbehalte gegen das bevorstehende Regierungsabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Slowakischen Republik und den Vereinigten Staaten von Amerika im Bereich der Kernenergie“ habe. Dies ist aus Sicht von Rechtsexperten jedoch nicht korrekt. Das Abkommen sei lediglich auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 103 des Euratom-Vertrags und den damit verbundenen sekundären Rechtsvorschriften hin überprüft worden. Dies bedeute nur, dass die europäische Exekutive die Vereinbarkeit der Euratom-Vorgaben mit einem Abkommen zwischen der Slowakei und den USA anerkannt habe, „das die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme eines neuen Reaktors am Standort Jaslovské Bohunice betrifft“.

Deutsche Ausbauziele von Offshore-Windenergie bis 2045

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Ende 2024 lag die Leistung der deutschen Offshore-Windenergieanlagen bei rund 9,2 Gigawatt. Da der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Zukunft stark ansteigen soll, wurden mit einer Gesetzesnovelle 2023 neue Ausbauziele für die Offshore-Windenergie beschlossen: Im Jahr 2045 sollen nach den neuen Zielen Offshore-Anlagen mindestens 70 Gigawatt erzeugen.

Quelle: Shutterstock / Proxima Studio

Simplify Smart Metering wirbt mit Mehrwerten

SMART METER. Eine Initiative wirbt für eine „smarte moderne Messeinrichtung“ und stellt klar, dass diese keine Konkurrenz zum intelligenten Messsystem sein soll.

Flexible Tarife oder die Vermarktung von Flexibilitäten sind in der Regel auf intelligente Messsysteme angewiesen. Dass es zahlreichen wettbewerblichen Messstellenbetreibern mit deren Rollout zu langsam geht, haben sie schon mehrfach kundgetan.

Mit einem einfachen und günstigen Messsystem, das „schlanken Anforderungen“ genügt, und der Orientierung an Lösungen in anderen Ländern könnten der Rollout beschleunigt und der Massenmarkt schnell für innovative Tarife erschlossen werden, war etwa von Octopus Energy zu hören. Die Übermittlung von Zählerdaten in Echtzeit sei das Gebot der Stunde, damit die Tarife zum Fliegen kommen und der Blindflug der Netzbetreiber in der Niederspannung ein Ende habe.

Während Octopus-Deutschland-Chef Bastian Gierull auch ein Steuern von Anlagen wie in anderen Ländern „digital über die Cloud“ vorschlägt, hat die Initiative „Simplify Smart Metering“ in einem Positionspapier klargestellt, dass insbesondere Steuerungsvorgänge über gesicherte Kanäle erfolgen müssen. „Hier sehen wir das Gateway als gesetzt an“, bekräftigen die Autoren nun in ihrem dritten Positionspapier. Daher sei ihr Ansatz auch nicht, wie gelegentlich fälschlicherweise behauptet, eine Konkurrenz zum intelligenten Messsystem.

Simplify Smart Metering spricht sich für die Einführung von „smarten modernen Messeinrichtungen“ aus, also intelligenten elektronischen Zählern ohne Smart Meter Gateway. Dadurch könnten dynamische Tarife schneller und einfacher umgesetzt werden. Genauso könnten optionale Einbaufälle, also unterhalb der Verbrauchsschwelle für den Pflichteinbau, kurzfristig realisiert werden. Außerdem könnte die Netztransparenz durch eine schnelle und flächendeckende Bereitstellung von 15-Minuten-Messwerten erhöht und gegebenenfalls teurer Netzausbau vermieden werden. Insgesamt neun Punkte listen die Autoren in ihrem zweiten Positionspapier von Ende 2024 auf.

Steuern über das Smart Meter Gateway

Nun hat die Initiative im dritten Positionspapier erläutert, dass ihr Ansatz weit über den Nutzen für die Einführung dynamischer Tarife hinausgeht, und spricht von einem „enormen Mehrwert“ in weiteren Anwendungsbereichen, etwa beim 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Denn in Deutschland sei die Fernablesbarkeit längst kein Standard, so dass eine aktuelle Zählerstandsermittlung bedeute, entweder einen Techniker zum Kunden zu schicken, den Kunden zur Selbstablesung aufzufordern oder mit Schätzwerten zu arbeiten. Mit einer smarten modernen Messeinrichtung könnten die Daten schneller, effizienter und verlässlicher erhoben werden.

Gleichzeitig plädiert die Initiative dafür, auch Gaszähler in die Betrachtung einzubeziehen. Hier sei der 24-Stunden-Lieferantenwechsel ebenfalls vorgesehen und berge die gleichen Herausforderungen. Auch hier könne eine smarte moderne Messeinrichtung übergangsweise eingesetzt werden.

Weitere Mehrwerte gibt es den Autoren zufolge unter anderem im Bereich des Energy Sharings, bei der Prognose von Zahlungsströmen, der Bilanzierung auf Seiten des Netzbetreibers oder der Netzdatenübernahme bei Konzessionswechseln. Die Initiatoren sehen smarte moderne Messeinrichtungen auch als Effizienzhebel für die Direktvermarktung von PV-Kleinstanlagen.

Der Kritik, mit einer smarten modernen Messeinrichtung würde eine Parallelwelt errichtet, die letztlich die Gefahr von Stranded Investments in sich birgt, treten die Initiatoren von Simplify Smart Metering“ mit dem Argument entgegen, die Aufrüstung zu einem intelligenten Messsystem zu einem späteren Zeitpunkt sei ohne Zählertausch möglich.

Die Initiative wird nach eigenen Angaben mittlerweile von 45 Unternehmen unterstützt, zu denen neben wettbewerblichen Messtellenbetreibern wie Tibber und Octopus auch grundzuständige Messstellenbetreiber wie Netze Duisburg, Enercity aus Hannover oder N-Ergie aus Nürnberg gehören.

Die Positionspapiere von Simplify Smart Metering können auf ihrer Internetseite heruntergeladen werden.

Tschechen steigen in deutschen Regelenergiemarkt ein

Die 10-MW-Batterie steht in Königsee (Thüringen). Quelle: Second Foundation

STROMHANDEL. Der tschechische Flexibilitätsoptimierer Second Foundation überführt seine erste Großbatterie in Deutschland in den Regelbetrieb. Sie darf bereits das Stromsystem ausregeln helfen.

Der tschechische Flexibilitätsoptimierer Second Foundation ist nach eigenen Angaben von sofort an als Regelenergie-Anbieter in Deutschland zugelassen. Aus Tschechien ist es nach der Leag Lausitzer Kraftwerke AG der zweite Regelenergie-Anbieter in Deutschland.

Die Präqualifikation kommt passend zum Übergang des ersten deutschen Batteriespeichers von Second Foundation in den Regelbetrieb. Im thüringischen Königsee vermarkten das Unternehmen eine Leistung von 10 MW und eine Kapazität von 22 MWh je nach Opportunität im Regelenergie-, Day-ahead- und fortlaufenden Intraday-Markt. Zugelassen ist Second Foundation für alle Segmente, also Primär-, Sekundär- und Minutenreserveleistung (FCR, aFRR, mFFR), für die Batterie-Stromvermarktung erheblich sind aber nur die ersten beiden.

Königsee ist nur der Anfang des deutschen Batterieportfolios von Second Foundation: Kurz vor der Inbetriebnahme stehen je zwei 13,8-MW-Speicher in Quedlinburg und Oberröblingen in Sachsen-Anhalt, in Bau ist eine 6-MW-Anlage im sächsischen Werdau. Das Unternehmen errichtet und betreibt die Speicher selbst.

Second Foundation aus Prag wurde von Vojtech Kacena gegründet. Früher war das Unternehmen eine Tochter der ebenfalls dort ansässigen Private-Equity-Firma BHM-Group, mittlerweile sind alle Verbindungen zu ihr aufgelöst, erfährt man. Mit einer eigenentwickelten Software ist Second in 30 Ländern im Stromhandel aktiv. Batteriespeicher vermarktet sie in fünf Märkten in Europa und Japan mit einer Gesamtleistung von 380 MW. In der Entwicklungspipeline stecken weltweit 4.000 MW Batteriespeicher. Insgesamt beschäftigt Second Foundation 400 Mitarbeiter

In Deutschland seit 2022 mit Inpower

In Deutschland ist Second Foundation seit 2022 tätig. Damals hatte sie die Mehrheit an dem Direktvermarkter „in.power“ mit Sitz in Mainz aus der Insolvenzmasse gekauft und als ihre Direktvermarktungs-Tochter neu aufgestellt. Schon 2024 stieg Inpower in die Vermarktung von Batterieflexibilitäten ein, mit damals 120 MW. Zum 30. Juni 2025 meldete Inpower in der Direktvermarktungs-Erhebung von Energie & Management ein auf 879 MW gestiegenes Portfolio, das sich fast hälftig auf Wind und PV aufteilt und 10 MW Batterien umfasst.

Das eigene Batterieportfolio dagegen verantwortet die Tochter Second Foundation Germany mit Sitz in Berlin. Sie bietet auch Dritten die Vermarktung ihrer Batterien.

Heizen wird wieder teurer

Quelle: Shutterstock / Sharomka

WÄRME. Nach dem Ende der Energiekrise waren die Heizkosten in Deutschland zunächst gesunken. Jetzt wird es wieder deutlich teurer.

Laut dem aktuellen Heizspiegel für Deutschland der Beratungsgesellschaft CO2online steigen 2025 die durchschnittlichen Heizkosten für Haushalte mit Gasheizung gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung der Beratungsgesellschaft hervor. Grundlage der Analyse sind Verbrauchs- und Kostendaten aus mehr als 90.000 Wohngebäuden.

Gaskunden sind damit aber nicht die am stärksten von Preissteigerungen betroffene Gruppe: Bei Holzpellets verzeichnet der Heizspiegel sogar einen Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten für Wärmepumpen (+5 Prozent), Heizöl (+3 Prozent) und Fernwärme (+2 Prozent) steigen moderat. Hauptursachen für die Preissteigerungen sind CO2online zufolge höhere Energiepreise und der kalte Winter zu Jahresbeginn.

Im Jahr 2024 waren die Heizkosten in vielen Haushalten noch rückläufig: Besonders Wärmepumpen (-19 Prozent) und Holzpellets (-20 Prozent) profitierten von sinkenden Energiepreisen. Auch Gasheizungen wurden günstiger (-16 Prozent), während sich Fernwärme (+1 Prozent) und Heizöl (-1 Prozent) kaum veränderten.

|

| Entwicklung der Heizkosten nach Energieträger (für eine vergrößerte Ansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: CO2online |

Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Mehrfamilienhaus liegen dem Heizspiegel zufolge die durchschnittlichen Heizkosten 2025 mit einer Wärmepumpe bei 715 Euro, bei Erdgas bei 1.180 Euro, bei Heizöl bei 1.055 Euro und bei Fernwärme bei 1.245 Euro.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

| Erdgas | 740 | 1.520 | 2.220 | 1.030 | 1.180 |

| Heizöl | 790 | 1.230 | 1.045 | 1.030 | 1.055 |

| Fernwärme | 825 | 945 | 1.210 | 1.225 | 1.245 |

| Wärmepumpe | 855 | 1.205 | 835 | 680 | 715 |

| Holzpellets | 530 | 965 | 770 | 615 | 740 |

Das Heizen mit fossilen Energieträgern bleibt damit teurer als vor der Energiekrise. Und das dürfte sich den Prognosen von CO2online zufolge auch nicht mehr ändern: Die Heizkosten für Gas und Öl könnten in den nächsten 20 Jahren etwa dreimal so hoch ausfallen wie heute, schreibt die Beratungsgesellschaft und stützt sich dabei auf Prognosen auf Basis des Heizspiegels und der Berechnungen des Ariadne-Projekts.

So verursache ein unsaniertes Einfamilienhaus mit Gasheizung über einen Zeitraum von 20 Jahren Heizkosten in Höhe von rund 120.000 Euro. Durch eine energetische Modernisierung und den Wechsel zu einer Wärmepumpe könnten die Kosten im gleichen Zeitraum auf etwa 16.000 Euro sinken.

Deutliches Einsparpotenzial

Ursache für die anhaltende Teuerung fossiler Heizsysteme seien insbesondere steigende CO2-Preise, höhere Netzentgelte und strukturelle Marktveränderungen. Allerdings seien auch die Einsparungspotenziale in den meisten Privathaushalten weiterhin hoch: Laut Heizspiegel könnten 90 Prozent der Haushalte ihre Heizkosten durch Verhaltensänderungen und einfache technische Maßnahmen um durchschnittlich 400 Euro pro Jahr senken. Hochgerechnet ergebe sich daraus ein bundesweites Einsparpotenzial von rund 22 Milliarden Euro jährlich.

Kurzfristig lasse sich durch Optimierungen wie die Anpassung der Heizkurve, Stoßlüften oder die Reduktion des Warmwasserverbrauchs bis zu zehn Prozent Energie einsparen. Mittel- und langfristig seien allerdings Investitionen in Effizienzmaßnahmen wie hydraulischen Abgleich, Rohrdämmung oder der Austausch von Fenstern entscheidend.

„Hohe Energiekosten gibt es (…) vor allem in alten, energetisch schlechten Gebäuden“, kommentiert Melanie Weber-Moritz, Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, die Zahlen. „Nachhaltige Einsparungen lassen sich deshalb in erster Linie durch Investitionen in die Gebäude selbst erzielen, beispielsweise in die Heizungsanlage, die Dämmung oder einen Fenstertausch. Hier muss die Politik die richtigen Weichen dafür stellen, dass solche Investitionen im vermieteten Gebäudebestand mieterfreundlich und sozialverträglich sind.“

Weitere Informationen und einen interaktiven Heizkostenvergleich bietet CO2online auf seinen Internetseiten an.

Enpal stellt eigene Wärmepumpe vor

Wärmepumpe von Enpal. Quelle: Enpal

WÄRME. Enpal ergänzt sein Angebot um eine eigene Wärmepumpe. Sie wurde speziell für die höheren Heizlasten in unsanierten Bestandsbauten und großen Einfamilienhäusern entwickelt.

Der nach eigenen Angaben Marktführer bei der Installation von Wärmepumpen in Deutschland, bringt erstmals ein eigenes Aggregat auf den Markt. Das Gerät sei speziell ausgelegt für die nahtlose Integration mit dem eigenen KI-Energiemanagementsystem, heißt es in einer Mitteilung von Enpal. Dieses übernehme die intelligente Steuerung und Effizienzoptimierung, passe den Betrieb des Gerätes den individuellen Bedürfnissen der Haushalte und Gebäude an und lerne kontinuierlich dazu. Über ihn könnten beispielsweise Wettervorhersagen sowie Energiepreise zukünftig in die Steuerung einbezogen werden.

Mit bis zu 16 kW Heizleistung und einer maximalen Vorlauftemperatur von 80 Grad Celsius eigne sich die neue Wärmepumpe optimal für höhere Heizlasten, erläutert Benjamin Merle-Oberheide, Produktchef bei Enpal. Sie erfülle damit die wachsende Nachfrage im Segment großer Einfamilienhäuser und unsanierter Bestandsbauten.

Bisher hatte Enpal fast ausschließlich Bosch-Wärmepumpen der Produktlinie „Compress 5800i AW“ installiert. Mit der Ergänzung um die eigene Wärmepumpe könne Enpal nun noch mehr Haushalte bedienen. Die gewohnte Kooperation mit Bosch bleibt dabei bestehen.

Zehn Jahre Garantie und Fernwartung

Enpal gewährt eine zehnjährige Garantie und führt Vor-Ort-Wartungen im zweijährigen Rhythmus durch. Eine digitale 24/7-Fernüberwachung erkennt mögliche Störungen frühzeitig und senkt so Wartungsaufwände und -kosten zusätzlich. „Mit unserer neuen Wärmepumpe gestalten wir die gesamte Wertschöpfungskette mit – so erhalten unsere Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand“, betont Merle-Oberheide.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin bietet eine integrierte Gesamtlösung mit Solaranlage, Batteriespeicher, Wallbox, Smart Meter und Wärmepumpe. Herzstück ist eine KI-gestützte Plattform, die laut Enpal zehntausende Speicher zu einem virtuellen Kraftwerk vernetzt und Strombezug sowie -einspeisung am Strommarkt optimiert. Im Kundenportfolio sind dem Anbieter zufolge derzeit insgesamt 300.000 Anlagen.

Seit der Gründung 2017 tritt Enpal als Anbieter von Solaranlagen in Europa sowie als wettbewerblicher Messstellenbetreiber in Deutschland auf. Zu den Investoren von Enpal gehören internationale Technologieinvestoren wie TPG Rise Climate, The Westly Group, Activate Capital, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies, HV Capital und Picus Capital.

Kickoff-Veranstaltung des Hydrogen Innovation Centers in Chemnitz. Quelle: HZwo e. V. / HIC gGmbH

Hydrogen Innovation Center startet in Chemnitz

F&E. In Chemnitz hat das „Hydrogen Innovation Center“ seine Arbeit aufgenommen. Das Zentrum soll kleine und mittlere Unternehmen beim Einstieg in Wasserstofftechnologien unterstützen.

Mit dem Hydrogen Innovation Center − kurz HIC − hat in Chemnitz das erste von bundesweit vier Wasserstoffzentren den Betrieb aufgenommen, wie die HIC gGmbH in einer Mitteilung vom 22. September bekannt gibt. Die Einrichtung richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups, die beim Einstieg in Wasserstofftechnologien Unterstützung erhalten sollen. Sie können im HIC, wie es weiter heißt, Komponenten entwickeln, integrieren, testen und bis zur Marktreife qualifizieren.

Die HIC gGmbH ist Trägerin des Hydrogen Innovation Centers. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des Technologieclusters „HZwo e. V“. Seit 2017 bringt der Cluster Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politische Entscheidungsträger aus Sachsen zusammen, um den Aufbau einer eigenen Wasserstoffwirtschaft im Freistaat voranzubringen.

Das Fördervolumen für den Standort Chemnitz beträgt laut der Trägergesellschaft 84,4 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit etwa 69,9 Millionen Euro, zusätzlich stellt der Freistaat Sachsen rund 14,5 Millionen Euro bereit. Insgesamt investiert der Bund bis zu 290 Millionen Euro in die vier Standorte des nationalen Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff, die sich neben Chemnitz auch in Duisburg (Nordrhein-Westfalen), Pfeffenhausen (Bayern) sowie in Norddeutschland im Aufbau befinden.

Das HIC bietet mietbare Labore, Prüfstände und Werkstätten. Außerdem stellt es Infrastruktur für Tests und Zertifizierungen bereit, insbesondere für Anwendungen im Fahrzeugbereich. Damit richtet sich das Angebot gezielt an Firmen, die bisher keine eigenen Forschungsinfrastrukturen besitzen.

Wasserstoff als „tragende Säule nachhaltiger Mobilität“

Mit dem HIC soll die Region um Chemnitz den Übergang in eine postfossile Wirtschaft beschleunigen. „Wir stehen zu unserer Tradition als Automobil- und Maschinenbauland: Indem diese Schlüsselindustrien an Wasserstoff anknüpfen können, machen wir sie zukunftssicher“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Eröffnung.

Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hob die Bedeutung des neuen Zentrums hervor. Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe würden neben der Elektromobilität eine tragende Säule nachhaltiger Mobilität bilden. Vornehmlich für kleine und mittlere Unternehmen böten sich Chancen für Forschung, Entwicklung und Innovation.

Das HIC umfasst auch zusätzliche Strukturen für Forschung und Ausbildung. Bereits seit März dieses Jahres arbeitet laut der HIC gGmbH ein Forschungs- und Transferzentrum als Teil des HIC in Chemnitz. Die Wissenschaftler entwickeln dort digitale Zwillinge von Stacks und Systemen, die Unternehmen für Simulationen und Tests nutzen können. Das Angebot reiche von Machbarkeitsstudien über Prozessanalysen bis hin zu Patentrecherchen.

In mehreren Bauabschnitten soll zudem bis 2029 am Technologie-Campus Chemnitz ein Neubau entstehen. Rund 100 Arbeitsplätze sind dort vorgesehen. Die Einrichtung wird, wie es aus Sachsen heißt, eng mit der Technischen Universität Chemnitz und verschiedenen Fraunhofer-Instituten kooperieren. Geplant ist auch ein neuer Masterstudiengang „Wasserstofftechnologien“, der im Wintersemester 2025/26 starten soll.

Partnerschaft für Effizienzberatungen geschlossen

Quelle: Shutterstock / Rido

EFFIZIENZ. Das BFE Institut für Energie und Umwelt und CBR Sustainability Partners haben eine Kooperation vereinbart. Sie wollen bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeitszielen unterstützen.

Die Hamburger Beratungsfirma CBR Sustainability Partners und das Mannheimer BFE Institut für Energie und Umwelt kooperieren künftig miteinander und wollen für Industrieunternehmen und öffentliche Auftraggeber Beratungsangebote rund um die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit anbieten, teilten beide Unternehmen am 22. September mit.

Das BFE gehört zur Mannheimer Unternehmensgruppe MVV Energie AG und bietet Energieeffizienzberatungen an. Das Institut entwickelt technische Maßnahmen und Konzepte für Querschnittstechnologien (Heizungs- und Lüftungssysteme, Abwärmenutzung, Druckluft) und unterstützt Unternehmen beim Energieaudit. Darüber hinaus berät BFE Kunden bei der Energiekostenoptimierung und der Erfüllung energierechtlicher Verpflichtungen.

Das Beratungshaus CBR berät vor allem die Industrie, Technologieanbieter und öffentliche Auftraggeber bei der Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. CBR hat nach eigener Auskunft insbesondere Erfahrung in den Bereichen alternative Kraftstoffe, Rohstoffe und Carbon Management.

Beide Unternehmen verfügen außerdem über Know-how im Energie-, Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement − einschließlich Managementsystemen, wie ISO 50001 (Energiemanagement) − sowie in der Berichterstattung nach CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), CO2-Bilanzierung und der Erstellung von Transformationsplänen, Klimastrategien sowie technischen Konzepten für die Kreislaufwirtschaft.

Planansicht einer Großbatterie Quelle: Voltfang

Palladio Partners und Voltfang bauen Großbatterien

STROMSPEICHER. Palladio Partners und Voltfang wollen deutschlandweit Batteriespeicher errichten und vermarkten. Bis 2029 sollen dafür rund 250 Millionen Euro investiert werden.

Der auf Infrastruktur spezialisierte Investor Palladio Partners und der Batterieentwickler und -hersteller Voltfang gehen eine verbindliche Partnerschaft für Großspeicherprojekte ein. Laut einer gemeinsamen Mitteilung streben sie eine langfristige Zusammenarbeit für die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und den Betrieb systemdienlicher Großbatteriespeicher-Projekte an. Erste konkrete Projekte aus der Partnerschaft würden voraussichtlich noch in diesem Jahr die Baureife erreichen.

250 Millionen Euro bis Ende 2029 angestrebt

„Die wachsende Nachfrage nach Stromspeichern bei gleichzeitig gesunkenen Technologiekosten macht es derzeit sehr attraktiv, in den Ausbau von Batteriespeichern zu investieren“, erläutert Oliver Sauer, Partner bei Palladio Partners. „Voltfang passt mit seinem nachhaltigen Angebot sehr gut zu unserem Transformationsfonds und damit dem Interesse unserer Investoren“, sagt er.

„Die Umsetzung von Projekten in dieser Größenordnung erfordert zwei Dinge: skalierbare Batteriekompetenz und solide Finanzierung“, erläutert Voltfang-Gründer David Oudsandji. Palladio habe den Kapitalzugang und ein tiefes Verständnis der Energiemärkte. „Voltfang komplettiert die Partnerschaft mit seiner Technologieexpertise“. Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen sollen im Rahmen der gemeinsamen Projekte in den kommenden Jahren rund 250 Millionen Euro in die deutsche Batteriespeicherinfrastruktur investiert werden.

Voltfang aus Aachen werde als operativer Partner die Verantwortung für Planung, Errichtung, Betriebsführung und Wartung der Projekte übernehmen. Palladio Partners stelle die Kommerzialisierung und Finanzierung der Projekte sicher. Das Kapital stammt aus einem von Palladio Partners verwalteten Fonds für institutionelle Investoren – viele davon aus der Altersvorsorge, wie Versicherungen, Pensionsfonds und Versorgungswerke –, der sich auf die Transformation von Infrastruktur in Deutschland fokussiert.

Ein Partner für die Technik, einer fürs Geld

Eingesetzt werden in den gemeinsamen Projekten von Palladio Partners und Voltfang unter anderem sogenannte Second-Use-Module – eine besonders nachhaltige Lösung von Voltfang. Ungenutzte, ursprünglich für Elektrofahrzeuge vorgesehene Batteriemodule werden geprüft, requalifiziert und für große Speichersysteme für den Einsatz im Stromnetz (Grid-Scale-Bereich) nutzbar gemacht.

Die Energiespeicher sollen aktiv zur Stabilität, Sicherheit und Effizienz des Stromnetzes beitragen. Sie sind sowohl zur Teilnahme am Regelenergie- als auch den Energiegroßhandelsmärkten geeignet.

Nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) sind bis 2030 bundesweit rund 100 Millionen kWh und bis 2045 rund 180 Millionen kWh elektrische Speicherkapazität nötig. Zurzeit haben Großspeicherbatterien in Deutschland eine Gesamtkapazität von lediglich drei Millionen kWh.

Energiegenossenschaft stemmt erstes Projekt in Verl

Eine Solaranlage ist das erste gemeinsame Projekt. Quelle: Verler Energiegenossenschaft

BETEILIGUNG. Ein gutes halbes Jahr hat die Verler Energiegenossenschaft benötigt, um ihr erstes Projekt zu verwirklichen. Beteiligt sind Kommune, Stadtwerk und Bevölkerung der Stadt in Ostwestfalen.

Kein Dreivierteljahr ist vergangen, da stellt die neu gegründete Verler Energiegenossenschaft bereits ihre erste Erneuerbaren-Anlage vor. Auf dem Dach einer Reiterhalle in der ostwestfälischen Stadt hat die Genossenschaft eine Solaranlage montieren lassen.

Die Energiegenossenschaft haben Stadt Verl, Stadtwerk Verl und die kommunale Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (VIW) im Januar 2025 aus der Taufe gehoben. Erklärtes Ziel der Kooperation ist es, die lokale Energiewende zu forcieren. Dabei sind Bevölkerung und Geschäftswelt ausdrücklich eingeladen, sich an der Genossenschaft und den Projekten zu beteiligen.

Die 312 installierten Module mit der überschaubaren Kapazität von 137 kW sollen aber nur der Anfang der gemeinsamen Anstrengungen sein. Wie bei Genossenschaften üblich, stellen sie das vollständig selbst realisierte Startprojekt dar. Die Mittel haben die Gründungsgenossen zur Verfügung gestellt. An künftigen Vorhaben anderer Investoren, so Genossenschaftsvorsitzender Andreas Honert im Gespräch mit dieser Redaktion, wolle die Genossenschaft dann Anteile in Höhe von bis zu 20 Prozent halten.

Auch Windkraft-Vorhaben und Batteriespeicher will die Genossenschaft stemmen. Zunächst liege die Priorität allerdings auf Solaranlagen. Das liegt auch an dem frühen Stadium, in der die Genossenschaft sich befindet. Ende September zählten die Verantwortlichen 85 Mitglieder, die insgesamt etwa 400.000 Euro eingebracht haben. Windkraftanlagen sind naturgemäß nicht unter 10 Millionen Euro zu haben, sodass selbst bei maximal einem Fünftel Beteiligung hier erheblich mehr Kapital vorhanden sein müsste.

Die Genossenschaft selbst ist grundsätzlich für alle Interessierten offen. Eine Beteiligung ist ab einem Anteil von 250 Euro bis zu 50.000 Euro möglich. Laut offizieller Info bleibt das Stimmrecht innerhalb der Genossenschaft allerdings auf Menschen mit Wohnsitz Verl beschränkt.

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Honert ist selbstständiger Handelsvertreter im Sanitärbereich und hat auch die technische Leitung der Genossenschaft inne. Bruno Jacobfeuerborn verantwortet den Bereich Projektleitung. Er ist Geschäftsführer der Deutsche Funkturm GmbH und Mitglied des Verler Stadtrats. Kaufmännischer Leiter der Genossenschaft ist Dean Welland von der Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück.

Die drei Gründungsgenossen entsenden jeweils Vertreter in den Aufsichtsrat. Dies sind Bürgermeister Robin Rieksneuwöhner (CDU) für die Kommune, er ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender, Dennis Banze, Geschäftsführer der Stadtwerk Verl GmbH, und Sebastian Brauner, Geschäftsführer der VIW mbH.

|

| Bürgermeister Robin Rieksneuwöhner, Klimaschutzmanagerin Isabel Barsties und Vorstandsvorsitzender Andreas Honert (v.l.) bei der Gründung der Verler Energiegenossenschaft Quelle: Stadtwerk Verl |

Kooperation bringt Schnellladesäulen zu Supermärkten

GP Joule und Lichtblick kooperieren bei Schnellladesäulen im Einzelhandel. Quelle: Lichtblick

ELEKTROFAHRZEUGE. Kurz einkaufen, schnell laden: Den Einzelhandel haben zwei Unternehmen für sich entdeckt, um dort der Elektromobilität einen Schub zu verleihen. Sie bauen Dutzende Schnellladesäulen.

Gut 150 Schnellladepunkte sollen an Standorten des Einzelhandels neu entstehen. Dieses gemeinsame Ziel haben GP Joule Connect und Lichtblick eMobility ausgegeben. Dafür gehen die beiden Unternehmen laut einer Mitteilung eine Kooperation ein.

Die Säulen baut GP Joule Connect, die Ladeinfrastruktur-Tochter des nordfriesischen Ökoenergie-Unternehmens. Lichtblick eMobility, ein Unternehmen des vom niederländischen Konzern Eneco gehaltenen Hamburger Versorgers Lichtblick, zeichnet für den Betrieb und damit die Stromversorgung verantwortlich.

Zu den konkreten Standorten und dem auserwählten Einzelhandelspartner lässt die Mitteilung sich nicht aus. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärte eine Sprecherin von Lichtblick, die Säulen seien in Norddeutschland vorgesehen. Es handele sich um Flächen bei „einer der größten deutschen Lebensmitteleinzelhandelsketten“, deren Namen sie nicht verraten wollte.

Das Aufladen von E-Autos wollen die Partner kundenfreundlich gestalten. Zum Angebot zählt im ersten Schritt das so genannte Durchleitungsmodell. Dabei können E-Mobilisten den Strom zu dem Preis erhalten, den sie bei ihrem eigenen Anbieter von Fahrstrom zahlen. Später will Lichtblick das Laden zu dynamischen Tarifen ermöglichen. Die Ladeleistung je Säule gibt die Sprecherin mit bis zu 400 kW an.

Lichtblick eMobility sei darüber hinaus damit befasst, in Eigenregie die Schnellladeinfrastruktur für E-Lastwagen auszubauen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Amann legt Vorstandsmandat bei MVV nieder

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Verena Amann, Vorständin mit den Verantwortungsbereichen Personal und IT bei der MVV Energie AG, wird zum 30. September 2025 aus dem Vorstand ausscheiden.

Wie es in einer Mitteilung von MVV heißt, hat Verena Amann ihr Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch niedergelegt. Sie wolle sich „perspektivisch einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden“, heißt es weiter. Amann ist seit 2019 im Vorstand der MVV Energie AG. Der Aufsichtsrat hatte im September 2021 beschlossen, ihren bisherigen Vertrag um fünf Jahre bis zum 31. Juli 2027 zu verlängern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht, erklärte, der Aufsichtsrat bedauere ihre Entscheidung sehr, respektiere sie aber. „„Frau Amann hat die MVV als Personalvorständin in den vergangenen Jahren geprägt und mit Kraft und Kompetenz weiterentwickelt“, so Specht. Er sprach ihr den herzlichen Dank des Gremiums für ihr „großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit“ aus und wünschte ihr alles Gute.

Die scheidende Vorständin zeigte sich „dankbar für sechs besondere Jahre bei MVV“, in denen sie den Fortschritt des Unternehmens mitgestalten durfte. Dem gesamten MVV-Team wünschte sie „viel Erfolg bei der Erreichung seiner ambitionierten Ziele“.

Die Aufgaben von Amann werden laut der MVV-Mitteilung „bis auf Weiteres“ von den übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen. Dies sind Gabriel Clemens (Vorsitzender und kaufmännische Angelegenheiten), Hansjörg Roll (Technik) und Ralf Klöpfer (Vertrieb), der allerdings im vergangenen Februar auch seinen Abschied zum Ende des Jahres angekündigt hat.

Staatsekretär Rouenhoff neuer Aufsichtsratschef der Dena

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalansky

PERSONALIE. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Stefan Rouenhoff ist von den Mitgliedern des Aufsichtsrats zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Dena gewählt worden.

Stefan Rouenhoff (CDU) ist am 22. September zum Aufsichtsratschef der Deutschen Energieagentur (Dena) gewählt worden. Der 46-jährige Volkswirt folgt damit dem bisherigem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Wenzel (Grüne), vormals ebenfalls Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Rouenhoff ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und stammt aus Goch in Nordrhein-Westfalen. Seit Mai 2025 ist er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und dort verantwortlich für Außenwirtschaft, Energie, Rohstoffe und Europa.

Nach der Wahl unterstrich Rouenhoff: „Die Dena ist ein wichtiger Partner für die erfolgreiche Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung.“ Er wolle die Geschäftsführung künftig eng begleiten und gemeinsam mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats neue Impulse für die Ausrichtung der Dena geben. „Gerade in herausfordernden Zeiten sind wir auf einen starken Partner angewiesen“, sagte Rouenhoff.

Mit Wirkung zum 1. September 2025 wurden zudem vier neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Dena entsendet. Neben Rouenhoff sind dies Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), Martina Englhardt-Kopf (CSU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und Johannes Wieczorek (CDU), Abteilungsleiter im Bundesministerium für Verkehr (BMV).

Stefan Wenzel, Claudia Müller (Grüne) und Antje Geese (ehem. Ministerialdirektorin aus dem Bundesverkehrsministerium) legten mit Wirkung zum 31. August 2025 ihr Mandat nieder. Stefan Tidow (Grüne) ist bereits zum 6. Mai 2025 von seinem Amt als Dena-Aufsichtsratsmitglied zurückgetreten. Ingrid-Gabriela Hoven (Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) und Prof. Helmut Schönenberger (TU München) bleiben weiterhin im sechsköpfigen Aufsichtsrat.

Die Vorsitzende der Dena-Geschäftsführung, Corinna Enders, erwartet Impulse, die die Mitglieder des Aufsichtsrates mit ihrer vielfältigen Expertise für die Weiterentwicklung der Dena einbringen werden. „Unser Anspruch bleibt es, die Energiewende gemeinsam entschlossen voranzubringen.“

|

| Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Quelle: BMWE / Susanne Eriksson |

Tirol: Energiekonzerne berufen Thomas Gasser ab

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

PERSONALIE. Dem Vorstand des landeseigenen Energieunternehmens Tiwag und der Innsbrucker Kommunalbetriebe werden schwerwiegende Pflichtverletzungen und Verfehlungen zur Last gelegt.

Per Beschluss vom 22. September berief der Aufsichtsrat des landeseigenen Tiroler Energiekonzerns Tiwag mit sofortiger Wirkung Thomas Gasser von seinem Vorstandsposten ab. Begründet wurde dies mit einem mit seiner Führungsfunktion nicht zu vereinbarendem Verhalten. Näheres nannte die Tiwag nicht. Sie verwies auf ein disziplinarrechtliches Verfahren bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB), infolgedessen Gasser bereits am 18. September von seiner dortigen Vorstandsfunktion entbunden worden war. Das hatten die IKB, die Stadtwerke der Tiroler Landeshauptstadt, ebenfalls am 22. September mitgeteilt.

In ihrer diesbezüglichen Aussendung hieß es, „dass eine interne Prüfung von Verdachtsmomenten schwerwiegende Pflichtverletzungen und Verfehlungen des Vorstandsmitglieds hervorgebracht hat. Aus Gründen der Vertraulichkeit werden keine weiteren Details bekanntgegeben“. Die IBK sind zu 50 Prozent minus 1 Aktie im Eigentum der Tiwag. Die Mehrheit gehört der Stadt Innsbruck.

Seit 2016 in den Vorständen

Gasser gehörte den Vorständen der Tiwag und der IKB seit 2016 an. Sein derzeitiger Vertrag mit der Tiwag wurde Anfang Juli 2024 bis Ende 2027 verlängert. Sein Anfang Juli 2020 verlängerter Vertrag mit der IKB wäre Ende 2025 ausgelaufen. Vor seiner Berufung in die Führungen der beiden Unternehmen leitete Gasser die Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH.

Im Tiwag-Vorstand war Gasser für Erzeugung, Energiewirtschaft, Energiehandel und Energievertrieb zuständig. Sein Posten bei dem Konzern wird diesem zufolge „planmäßig neu ausgeschrieben“. Zwischenzeitlich führen die verbleibenden Vorstände Michael Kraxner und Alexander Speckle das Unternehmen. Kraxner hat seine Funktion erst seit 1. April 2025 inne. Er folgte Erich Entstrasser, der nach neun Jahren an der Spitze der Tiwag in Pension ging. Speckle, der unter anderem für den Kraftwerksbau verantwortlich ist, gehört dem Vorstand seit 1. Januar 2023 an. Sein Vertrag läuft bis Ende 2027.

|

| Thomas Gasser Quelle: IKB |

Quedlinburgs Geschäftsführer verliert alleinige Verantwortung

Bleibt Teil der erweiterten Geschäftsführung: Eiko Fliege. Quelle: Stadtwerke Quedlinburg

STADTWERKE. Die Stadtwerke Quedlinburg unternehmen einen neuen Versuch, die Wogen im Unternehmen zu glätten. Der in der Kritik stehende Geschäftsführer muss die Verantwortung künftig teilen.

In der Welterbestadt am Rande des Harz’ schlagen die Wellen hoch. Der Versorger im sachsen-anhaltinischen Quedlinburg hat ein massives Führungsproblem, dem der Aufsichtsrat nun mit einem Personalmanöver beizukommen versucht. Stadtwerke-Geschäftsführer Eiko Fliege verliert die alleinige Verantwortlichkeit über das weitgehend kommunale Unternehmen.

Der Aufsichtsrat habe beschlossen, die Geschäftsführung zu erweitern, lässt Oberbürgermeister und Aufsichtsratsmitglied Frank Ruch (CDU) auf Anfrage dieser Redaktion über eine Sprecherin der Stadt ausrichten. Die Stadt Quedlinburg hält über ihre Tochter Bäder Quedlinburg GmbH 98 Prozent am Versorger, mit je 1 Prozent sind die Stadtwerke aus Celle (Niedersachsen) und Herford (Nordrhein-Westfalen) beteiligt.

Weiter teilt der Oberbürgermeister mit, Eiko Fliege werde Teil der neuen erweiterten Geschäftsführung sein. Unklar ist, ob diese Entscheidung von Dauer sein wird. Eiko Fliege trat seine Position im März 2021 an. Sofern es sich in seinem Falle um einen Fünf-Jahres-Vertrag handelt, könnte sich eine normale Trennung zu Jahresbeginn 2026 abzeichnen. Dann hätte Quedlinburg mit der Erweiterung der Leitung eine elegante Lösung für die Zukunft getroffen. Zu diesen Details wollten weder die Stadt noch Eiko Fliege auf Anfrage Stellung beziehen.

Stadtwerke-Belegschaft protestiert mit offenem Brief

Die Liste der Vorwürfe gegen den amtierenden Geschäftsführer ist lang, notiert hat sie die Mehrheit der Belegschaft in einem offenen Brief an den Aufsichtsrat, der aus dem März 2025 stammt. Unter dem Strich sprechen die Mitarbeitenden Eiko Fliege darin die Eignung für seine Position ab. Sie fordern explizit eine Abberufung durch den Aufsichtsrat.

Der Geschäftsführer manage die Energiewende nicht angemessen, setze falsche Prioritäten (etwa im Bäderbereich) und trage durch seine Amtsführung Verantwortung für vielfache Kündigungen bei den Stadtwerken, heißt es. So sei der Netzbereich des Versorgers seit Jahresende 2024 ohne Führung. Es sei zu befürchten, dass die Strom- und Gasversorgung mangels Personal und aufgrund fehlender Führungsstruktur nicht aufrecht zu erhalten sei.

Auf die öffentlichen Vorwürfe reagierte der Aufsichtsrat zunächst mit dem Versuch einer Schlichtung. Diese hatte Anfang Mai begonnen und sollte helfen, mittels einer Mediation die Lager zueinander zu bringen. Dass dies gelungen ist, dafür gibt es keine Anzeichen. Der Oberbürgermeister lässt auf Anfrage wissen, dass die Schlichtung angesichts der Neugestaltung der Geschäftsführung nun „nicht mehr nötig“ sei.

Der Aufsichtsrat hatte unter dem anhaltenden Druck der Stadtwerke-Belegschaft schließlich eine Entscheidung über Eiko Flieges Zukunft zu treffen. Dafür kursierten seit Juni verschiedene Termine. Letztlich fasste der Aufsichtsrat jetzt den Beschluss, Eiko Fliege die alleinige Zuständigkeit für die Stadtwerke zu entziehen. Ob damit seine Position beim Strom- und Gasversorger gestärkt ist, bleibt abzuwarten. Eine Anfrage an den Geschäftsführer, wie er die Situation einschätzt, blieb zunächst unbeantwortet.

Finanzchef von Energie SaarLorLux nimmt seinen Hut

Detlef Huth (3.v.l.) scheidet als CFO in Saarbrücken aus. Quelle: Energie SaarLorLux

PERSONALIE. Eine Managerkarriere befindet sich kurz vor der Ziellinie. Detlef Huth wechselt im Oktober in den Ruhestand, zu seinen Stationen zählen die Saar Ferngas, Enovos und Energie SaarLorLux.

Die Energie SaarLorLux AG benötigt einen neuen Finanzvorstand. Detlef Huth macht seinen Platz beim Saarbrücker Versorger Ende September frei und geht in den Ruhestand. Er war an der Saar elf Jahre lang als CFO für Finanzen, IT, Vertriebsportfoliomanagement und Controlling zuständig.

Wie das regionale Energieunternehmen in einer Mitteilung erklärt, wolle es Huths Stelle nach dem Jahreswechsel neu besetzen. Auf Anfrage dieser Redaktion sagte ein Sprecher des Unternehmens, der Nachfolger stehe bereits fest. Um wen es sich handelt, blieb dabei allerdings unbeantwortet. Verkünden wolle der Versorger den Namen vermutlich vor November, so der Sprecher.

Energie SaarLorLux gehört zu 51 Prozent der französischen Engie-Gruppe und zu 49 Prozent den kommunalen Stadtwerken Saarbrücken, deren Geschäftsführer Niklas Wiegand (Engie Deutschland) sowie Karsten Nagel und Ivars Gludausis nun an Huths Abschiedsfeier teilnahmen.

In der Mitteilung würdigt das Unternehmen Huth, der nach seinem Wechsel zu Energie SaarLorLux 2014 die Eigenkapitalbasis nachhaltig verbessert habe. Dies habe die Grundlage für erforderliche Investitionen gelegt. Zuvor hatte er leitende Positionen bei der Saar Ferngas AG inne, in dieser Zeit entstand auch die Enovos Gruppe, Luxemburgs größter Energieversorger. Dort war er ab 2010 kaufmännischer Vorstand.

Energie SaarLorLux verfügt über 160.000 Kundinnen und Kunden in den Bereichen Strom, Gas, Fernwärme, energietechnische Anlagen und energienahe Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 180 Mitarbeitende.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

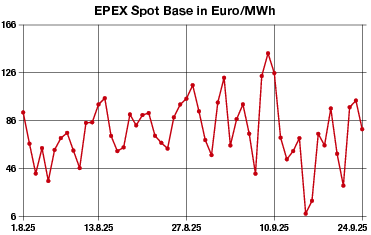

STROM

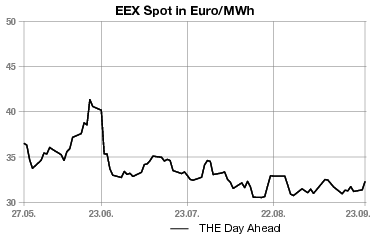

GAS

Gasmarkt nahezu unbeeindruckt vom 19. Sanktionspaket

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

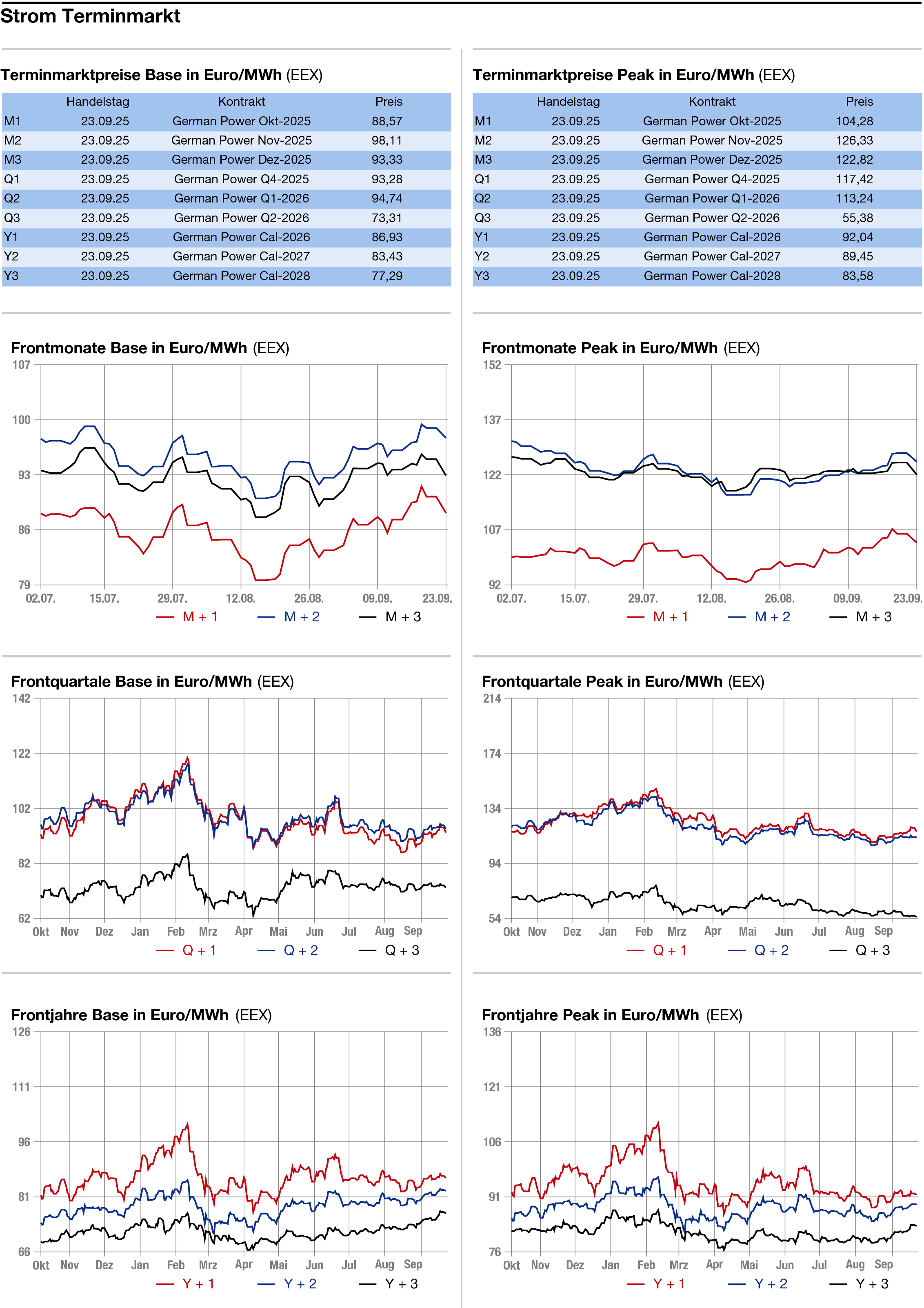

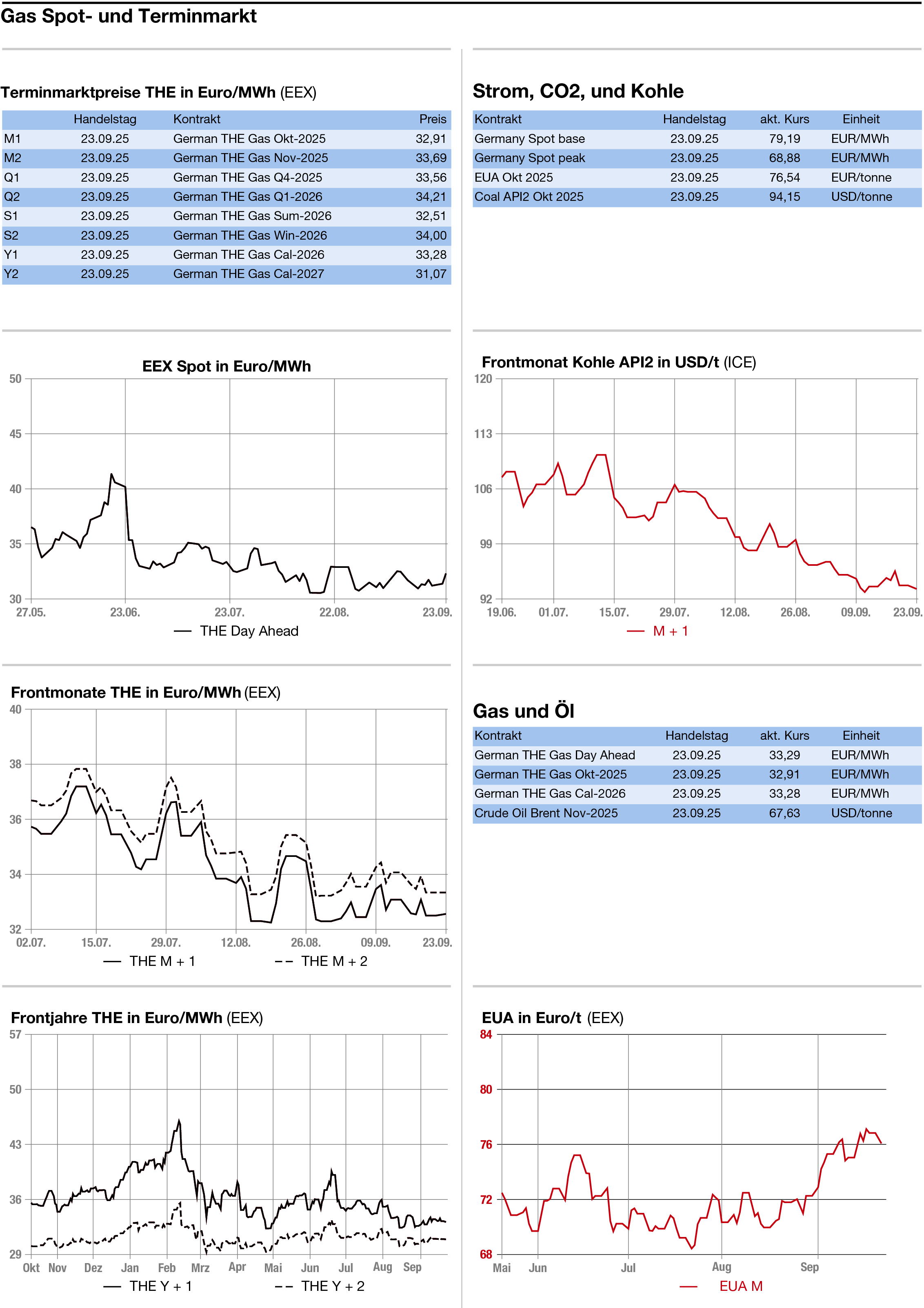

Tendenziell ein wenig fester haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Am Vortag hatten die Notierungen überwiegend etwas nachgegeben. Damit ergibt sich aus leicht übergeordneter Perspektive eine Fortsetzung der laufenden Seitwärtsbewegung, bei der positive und negative Faktoren sich die Waage halten.

Gedämpfte Zahlen vom Dienstag zum Wachstum in der Eurozone spielten offenbar keine große Rolle. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich zwar auf 51,2 Zähler von 51,0 im Vormonat, wie S&P Global berichtete.

Der Einkaufsmanagerindex des für den Energieverbrauch besonders wichtigen verarbeitenden Gewerbes fiel jedoch auf 49,5 Punkte von 50,7 im Vormonat, was eine Schrumpfung signalisiert. Volkswirte hatten dagegen einen konstanten Wert von 50,7 prognostiziert.

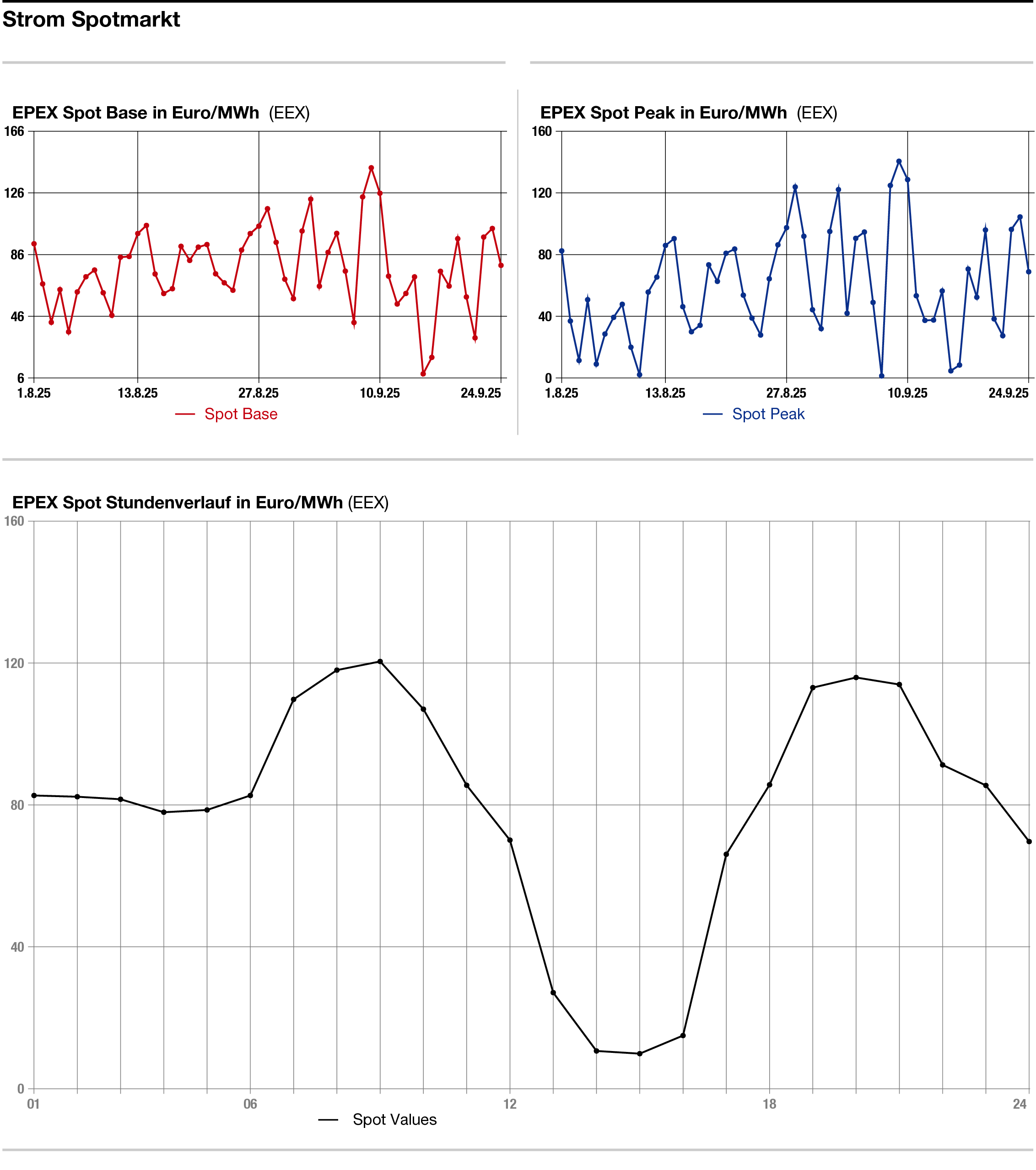

Strom: Ohne klare Tendenz in enger Bandbreite hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead verlor 24,00 auf 79,25 Euro je Megawattstunde im Base und 35,50 Euro auf 69,25 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse kostete der Day-ahead in der Grundlast 79,19 Euro, für die Spitzenlast mussten 68,88 Euro gezahlt werden.

Zurückzuführen ist der Preisrückgang auf die höhere Erneuerbareneinspeisung, die für den Mittwoch erwartet wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten 28 Gigawatt Wind und Solar. Der Berichtstag schlägt bei den Meteorologen zufolge dagegen nur mit 19,7 Gigawatt zu Buche. Für den Donnerstag prognostiziert Eurowind gar 34,4 Gigawatt. Danach sollen die Einspeisemengen an Erneuerbaren wieder Schritt um Schritt zurückgehen.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,01 Euro auf 86,62 Euro je Megawattstunde.

CO2: Gut behauptet haben sich die CO2-Preise am Dienstag. Der Dec 25 stieg bis gegen 13.43 Uhr um 0,10 auf 76,40 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,70 Euro, das Tief bei 75,77 Euro.

Vor dem Auslaufen von Optionen am Mittwoch dieser Woche könnte es zu verstärkter Volatilität am CO2-Markt kommen, hieß es von Marktbeobachtern. Besonders umkämpft dürften dabei die 75 Euro sein. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 75,45 Euro, dann bei 75,17 Euro und 74,18 Euro. Widerstand hat die Analystin erst bei 78,73 Euro, 79,93 Euro und 84,50 Euro ausgemacht.

Erdgas: Ein wenig fester waren die europäischen Gaspreise am Dienstag. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.52 Uhr 0,250 Euro auf 32,150 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,700 Euro auf 33,075 Euro nach oben.

Nahezu unbeeindruckt zeigt sich der Gaspreis von der Meldung, dass die EU im Rahmen des momentan diskutierten 19. Sanktionspakets vorschlägt, ein Jahr früher, und zwar Anfang 2027, den Import von russischem LNG zu verbieten. Darauf haben die Analysten der Commerzbank hingewiesen. Laut Daten der Denkfabrik Bruegel bezog die EU in der ersten acht Monaten des laufenden Jahres zwar noch immer gut 14 Prozent ihrer LNG-Importe aus Russland. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass die USA, die in diesem Jahr bereits 60 Prozent der EU-LNG-Importe stemmten - einen doppelt so hohen Anteil wie im Jahr 2021 bei zugleich steigenden LNG-Einfuhren -, dank des Ausbaus ihrer LNG-Exportkapazitäten den Ausfall der russischen Lieferungen kompensieren.

Für den Berichtstag gibt Gassco den Gasflow aus Norwegen mit 277,3 Millionen Kubikmetern an. Das ist geringfügig mehr, als für den Vortag gemeldet worden war. Ungeplante Minderkapazitäten bestehen weiter für die Felder Troll und Skarv, die allerdings bis Mittwoch behoben sein sollen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: