25. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STUDIE: „Es fehlt an energie- und industriepolitischem Gestaltungswillen“

REGULIERUNG: Stromnetzentgelte für Industrie zur Diskussion gestellt

REGENERATIVE: Energieverbände warnen vor Sonderabgabe in Brandenburg

KLIMASCHUTZ: Ungerechtigkeitsdebatte befeuert Klimapopulismus

HANDEL & MARKT

ENERGIEIMPORTE: Russland zweitwichtigste Erdgas-Bezugsquelle für die EU

STATISTIK DES TAGES: Solarthermieanlagen in Deutschland bis 2024

TECHNIK

EFFIZIENZ: Wie sich Rechenzentren mit der Energiewende vertragen

F&E: Wirtschaftliche Option für saisonale Speicherung

F&E: Südlink-Feldstudie zeigt keine Ernteeinbußen

UNTERNEHMEN

STROMNETZ: Berliner Stromnetz bekommt 380 Millionen Euro Kredit

STROMNETZ: Investoren steigen bei Tennet Deutschland ein

SMART METER: Voltaris etabliert Sicherheitskonzept für MSB-Lieferkette

REGENERATIVE: Photovoltaik und Ackerbau in Schönefeld vereint

UNTERNEHMEN: Genehmigungen für Northvolt-Übernahme erteilt

PERSONALIE: Eon schafft neuen Geschäftsführerposten

TOP-THEMA

Großer Andrang bei Ausschreibung vom 1. August

Quelle: Pixabay / meineresterampe

WINDKRAFT ONSHORE.

Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Windkraft an Land zum 1. August 2025 veröffentlicht. Diese fand fast doppelt so viele Bewerber wie

angebotene Leistung.

angebotene Leistung.

Zum 1. August hatte die Bundesnetzagentur 3.443 MW Leitung für Windkraftanlagen an Land ausgeschrieben. Am 24. September stellte sie die Ergebnisse der Ausschreibung vor. Demnach wurden 604 Gebote mit einer Gebotsmenge von 5.739 MW eingereicht. Der Präsident der Behörde, Klaus Müller, kommentierte: „Die eingereichte Gebotsmenge von mehr als 5,7 GW ist der bisher zweithöchste Wert in einer Ausschreibung.“

Seit vier Gebotsrunden sinkende Zuschlagswerte

Der starke Wettbewerb senkte zudem abermals die Zuschlagswerte für die Vergütung des Windstroms. Im Ergebnis erlangten 376 Gebote mit einer Zuschlagsmenge von 3.448 MW einen Zuschlag. 25 Gebote mussten laut der Behörde vom Verfahren ausgeschlossen werden. Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 6,39 Cent je kWh und 6,64 Cent je kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert sinkt gegenüber der Vorrunde (6,83 Cent je kWh) weiter und liegt mit 6,57 Cent je kWh deutlich unterhalb des festgelegten Höchstwerts von 7,35 ct/kWh.

Nordwesten erhielt die meisten Zuschläge

Die regionale Verteilung zeigt, dass die größten Zuschlags-Volumina auf Gebote für Standorte in Nordrhein-Westfalen (817 MW, 105 Zuschläge) und Niedersachsen (800 MW, 73 Zuschläge) entfielen. Das drittgrößte Volumen ergibt sich für Projekte in Brandenburg (609 MW, 89 Zuschläge). Dies ist der größte Umfang, der jemals in diesem Bundesland in einer Ausschreibung erreicht wurde. Die Veröffentlichung der aktualisierten Statistiken zu der Gebotsrunde wird innerhalb einer Woche nach Erteilung der Zuschläge erfolgen.

BWE: System funktioniert und soll bleiben

Für den Bundesverband Windenergie ist das Ausschreibungsergebnis ein weiterer Beweis dafür, dass die Industrie in der Lage ist, entlang des bisherigen Ausbaupfades zu liefern, der daher beibehalten werden solle. Anlass ist die Sorge des Fachverbandes, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die sich in ihrem Aktionsplan an dem unteren Rand der ohnehin schon nach unten korrigierten Strombedarfsprognose aus dem Energiewende-Monitoringbericht orientierte, daraus auch eine Abflachung des Zubaupfades für die Erneuerbaren herleiten könnte.

Aufgrund des hohen Wettbewerbsniveaus „treten“, so BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek, „die gewünschten Preissteuerungseffekte ein. Das System funktioniert. Wir brauchen jetzt Kontinuität in Zielen und Rahmenbedingungen, damit die Branche weiterhin mit gleichbleibend hoher Dynamik sicher planen kann. Das hat auch das Gutachten zum Energiewende-Monitoring unterstrichen: Der Ausbau muss fortgesetzt und die Planungen für den Strombedarf (müssen, die Redaktion) bei 705 TWh definiert werden, wenn die Industriestruktur in Deutschland erhalten werden soll.“

Erneut appellierte Heidebroek an die Bundesnetzagentur, die Zuschläge schneller zu veröffentlichen. Diesmal dauerte sie gut sieben Wochen, bei den vorherigen Wind-onshore-Ausschreibungen wurden auch mal die zwei Monate überschritten. Die Verzögerungen bremsten den Zubau, so die BWE-Präsidentin. Einen Übergang von statischen Geboten auf Papier, die am Stichtag miteinander verglichen werden, zu dynamischen elektronischen Geboten, wie sie offshore üblich sind, schlug sie nicht vor.

Insgesamt wurden in den ersten drei Onshorewind-Ausschreibungen 2025 schon 11.000 MW bezuschlagt. „Damit befinden wir uns auf stabilem Kurs auf die EEG-Ausbauziele“, erklärte Heidebroek weiter. Ebenfalls mehr als 10.000 MW wurden in den ersten acht Monaten des Jahres neu genehmigt. Hinzu kommt ein tatsächlicher Zubau von 3.000 MW.

Weitere Informationen zur Ausschreibung vom 1. August stehen im Internet bereit.

Quelle: Shutterstock

„Es fehlt an energie- und industriepolitischem Gestaltungswillen“

STUDIE. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft sieht in wesentlichen Punkten Diskrepanzen zwischen dem Monitoring-Bericht zur Energiewende und dem Aktionsplan der Bundesenergieministerin.

Lob für die Arbeit der Wissenschaftler, geteiltes Echo auf die Schlussfolgerungen im Bundeswirtschaftsministerium: Während der Monitoring-Bericht zur Energiewende in der Fachwelt überwiegend auf positive Resonanz gestoßen ist, hat der daran anknüpfende 10-Punkte-Plan von Katherina Reiche (CDU) viel Unmut ausgelöst (wir berichteten). Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) attestiert der Bundesministerin jetzt „fehlenden Gestaltungswillen“ und „mahnt vor dem Ausbremsen des Erneuerbaren-Ausbaus“.

Die FÖS-Experten haben in einer „Kurzanalyse“ die Kernaussagen des Monitoring-Berichts mit Reiches Aktionsplan verglichen. In Auftrag gegeben hatten die Analyse die Elektrizitätswerke Schönau (EWS). Fazit: Das Wirtschaftsministerium weiche mit seinem Aktionsplan „in wesentlichen Punkten“ von den Aussagen und Ergebnissen des Monitorings ab.

Energiewirtschaftliches Zieldreieck auf den Kopf gestellt

Eine grundlegende Diskrepanz zwischen dem Monitoring des Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) an der Universität Köln und der Beratungsgesellschaft BET einerseits und dem Ministerium andererseits zeige sich bei der Sichtweise auf das energiewirtschaftliche Zieldreieck. Die Gutachter betonten, dass Klimaneutralität den anderen beiden Zielen – Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit – übergeordnet ist, so das FÖS. Reiches 10-Punkte-Plan fokussiere hingegen auf Maßnahmen, die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sicherstellen sollen. Versorgungssicherheit habe „oberste Priorität“. Die Systemkosten sollen zentrales Entscheidungskriterium sein.

„So entsteht der Eindruck, dass die verschiedenen Zieldimensionen im Widerspruch zueinander stünden. Es fehlt der klare Zusammenhang und die damit verbundenen Schlussfolgerungen, dass nur ein schnellstmöglich klimaneutrales Energiesystem wirklich dauerhaft versorgungssicher und bezahlbar ist“, schreiben die FÖS-Autoren.

Kritisch sehen sie auch die Exegese der Bundeswirtschaftsministerin im Hinblick auf den künftigen Strombedarf. Bisher beruhen die Ausbauziele für erneuerbare Energie darauf, dass sie Ende des Jahrzehnts 80 Prozent eines Bedarfs von 750 Milliarden kWh decken. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf Studien, wonach der Bedarf zwischen 600 und 700 Milliarden kWh betragen wird und rechnet damit, dass der Wert am „unteren Ende“ liegen wird. Am Ausbauziel des EEG – bezogen auf die geringere Stromnachfrage – will das Ministerium festhalten.

Auch die Gutachter halten Spannbreiten von 600 bis 700 Milliarden kWh im Jahr 2030 für realistisch. Doch sie weisen auf darauf hin, dass bei „einem Erhalt der gegenwärtigen Industriestruktur von einem höheren Strombedarf auszugehen ist“. Und betonen: „Wie schnell sich eine klimaneutrale Industrieproduktion, Elektrolyseure, Wärmepumpen oder Elektroautos durchsetzen, hängt – wie auch im Monitoringbericht betont – entscheidend von klima- und industriepolitischen Weichenstellungen ab.“ Reiches Einschätzung des Strombedarfs zeige vor allem eins: „Es fehlt an energie- und industriepolitischem Gestaltungswillen.“

Flexibilitäten spielen zentrale Rolle

Nicht aus dem Monitoring ableitbar sind nach Auffassung der FÖS-Experten auch Überlegungen der Ministerin zum Zubau von Gaskraftwerken. Im Gutachten werde nicht quantifiziert, wie viel Kapazität an steuerbarer Leistung nötig ist, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, schreiben sie.

Es werde aber der kürzlich erschienene Bericht der Bundesnetzagentur zur Versorgungssicherheit thematisiert. Dieser komme klar zu dem Ergebnis, dass Verzögerungen beim EE-Ausbau und bei der Flexibilisierung der Nachfrage den Bedarf an steuerbaren Kapazitäten weiter erhöhen. Das Gutachten verweise „auf die zentrale Rolle der Flexibilitäten und stellt fest, dass eine kombinierte Nutzung von markt- und netzdienlichen Flexibilitäten auf der Einspeise- und der Nachfrageseite zur Steigerung der netzseitigen Versorgungssicherheit beitragen kann“.

„Der Ausbau der Erneuerbaren braucht keine Bremse, sondern in den nächsten Jahren mehr Dynamik, um auch Industrie, Verkehr und den Wärmesektor klimaneutral zu gestalten“, kommentiert EWS-Vorstand Alexander Sladek die Kurzanalyse des FÖS. „Energie, Wärme, Verkehr und Industrie sind ein großes Orchester. Nur die Berücksichtigung aller Sektoren gleichermaßen führt zu einer Energiewende, die ambitionierten Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander vereint.“ Das Wirtschaftsministerium schlage mit dem 10-Punkte-Plan „einen falschen Weg“ ein.

Die Kurzanalyse „Zukunftsfähiges Stromsystem: Energiewendemonitoring und 10-Punkte-Plan im Vergleich“ steht als frei zum Download bereit.

Stromnetzentgelte für Industrie zur Diskussion gestellt

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat ein Diskussionspapier zu den Stromnetzentgelten für Industrie und Gewerbe vorgelegt. Es wird Teil der AgNeS-Regelung zur allgemeinen Netzentgeltsystematik.

Die Bundesnetzagentur ist beauftragt, eine neue allgemeine Netzentgeltsystematik (AgNeS) zu entwickeln. Am 24. September veröffentlichte sie dazu einen Entwurf, zunächst für Industrie- und Gewerbekunden. Klaus Müller erläuterte dazu: „Wir nehmen die zahlreichen Beiträge in der Konsultation aus dem letzten Jahr sehr ernst. Deswegen wollen wir jetzt mögliche Lösungsansätze diskutieren, in die Erkenntnisse aus der Konsultation eingeflossen sind“.

Der Präsident der Bundesnetzagentur unterstrich weiter: „Mit der Diskussion über die Industrienetzentgeltreduktionen wollen wir für eine besonders wichtige Netznutzergruppe Rechtssicherheit schaffen.“ Ziel der Agentur sei es, das große Potenzial von Lasten als Flexibilitäten für das System der Energieversorgung in Deutschland nutzbar zu machen.

Drei Regelungsvorschläge vorgestellt

Die Bundesnetzagentur stellt drei Vorschläge zur Diskussion. Erstens könnten individuelle Netzentgelte mit entsprechenden Rabatten für eine Veränderung des Abnahmeverhaltens gewährt werden, wenn sich dieses stärker am Strommarkt orientiert. Alternativ sei vorstellbar, einen Anreiz für eine stärkere Nutzung von Flexibilität unter anderem mithilfe von Speichern für ein an Netzbelangen orientiertes Abnahmeverhalten zu setzen. Schließlich könnte eine Netzentgeltermäßigung für direkte Steuerungsmöglichkeiten für Netzbetreiber gewährt werden.

Alle Vorschläge hätten gemeinsam, dass sie eine machbare Gegenleistung für die Gewährung eines Netzentgeltrabatts einfordern. Diese soll die grundsätzlichen Produktionsprozesse der Industrie nicht beeinträchtigen. Hinzu kämen angemessene Übergangsregelungen.

Bandlast-Regel nicht mehr zeitgemäß

Das heutige deutsche Netzentgeltsystem tritt aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes am 31. Dezember 2028 außer Kraft. Die Neuregelung will zugleich netzdienliches Verhalten von Stromkundinnen und -kunden anreizen.

Im heutigen Rechtsrahmen erhalten große Netznutzer gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 der Stromnetzentgeltverordnung ein rabattiertes individuelles Netzentgelt, wenn sie im Jahr mindestens 7.000-Stunden Strom beziehen. Diese sogenannte Bandlast-Regel ist nicht mehr zeitgemäß und rechtlich angreifbar. Die heutige Rabattregelung führt dazu, dass ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Verhalten in Richtung Reaktion auf die aktuellen Preise in vielen Fällen vermieden wird.

Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, den bisherigen Anreiz für Industriekunden, hohe Netzentgeltrabatte durch ein möglichst starres Abnahmeverhalten zu erhalten, nicht fortzuführen. Eine Stromversorgung, die immer mehr durch ein sehr volatiles Stromangebot geprägt ist, benötige auch auf der Abnahmeseite dringend mehr Flexibilität. Dies gelte insbesondere für große Abnehmer.

Branchenworkshop am 30. September

Bereits im Juli 2024 hatte die Bundesnetzagentur ein Verfahren zur Regelung der Elektrizitätsnetzentgelte für Industrie und Gewerbe eingeleitet und ein Eckpunktepapier dazu zur Konsultation gestellt. Im Mai 2025 hat die Bundesnetzagentur ein Verfahren über eine neue Allgemeine Netzentgeltsystematik für Strom (AgNeS) eröffnet und die Regelungen über die individuellen Netzentgelte in dieses Verfahren integriert.

Dies ermöglicht eine bessere Koordination der eng verwobenen Vorhaben zur Regelung der allgemeinen Netzentgelte und der Sondernetzentgelte für Industrie- und Gewerbekunden. Das veröffentlichte Diskussionspapier greift Erkenntnisse aus der Konsultation eines Eckpunktepapiers aus dem Jahre 2024 auf. Die zahlreichen Konsultationsbeiträge zu den Eckpunkten haben der Bundesnetzagentur einen besseren Einblick in die Flexibilitätspotentiale der Industrie ermöglicht.

Auf dieser Grundlage konnte das erklärte Ziel der Flexibilitätssteigerung in konkrete Regelungsideen übersetzt werden. Am 30. September 2025 wird die Diskussion der zukünftigen Regelungen mit einem Branchenworkshop eingeläutet. Die Konsultation des Diskussionspapiers endet am 21. Oktober 2025.

Das Diskussionspapier zu den Industrienetzentgelten steht im Internet bereit.

Energieverbände warnen vor Sonderabgabe in Brandenburg

Quelle: Fotolia / K-U Haessler

REGENERATIVE. Der Brandenburger Landtag debattiert über höhere Sonderabgaben für Wind- und Solarparks. Energieverbände kritisieren das Vorhaben als Risiko für Investitionen.

Der Brandenburger Landtag hat am 24. September in Potsdam einen Gesetzentwurf zur Erhöhung der kommunalen Sonderabgaben für Wind- und Solaranlagen beraten.

Betreiber müssten damit künftig deutlich höhere Zahlungen an Nachbarkommunen leisten. Der Landesverband Erneuerbare Energien Brandenburg (LEE) und die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) fordern eine grundlegende Überarbeitung. Sie warnen, dass das Gesetz die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte gefährde.

Betreiber müssten damit künftig deutlich höhere Zahlungen an Nachbarkommunen leisten. Der Landesverband Erneuerbare Energien Brandenburg (LEE) und die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) fordern eine grundlegende Überarbeitung. Sie warnen, dass das Gesetz die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte gefährde.

Nach den Plänen sollen Betreiber ab 2026 jährlich 5.000 Euro je installiertem MW für Windkraftanlagen zahlen. Da moderne Anlagen Leistungen von sechs MW oder mehr erreichen, bedeutet dies eine Verdreifachung der bisherigen Abgabe. Laut LEE-Vorsitzendem Jan Hinrich Glahr steigen die Bau-, Planungs- und Zinskosten für Projektierer ohnehin stark. „Mit der geplanten Verdreifachung der Sonderabgabe ist die wirtschaftliche Belastbarkeit überschritten. Bei der Solarenergie sehen wir bereits, wie Projekte aufgrund der schwierigen Lage wegbrechen“, sagte Glahr.

Auch die VKU-Landesgruppe, die kommunale Stadtwerke in Brandenburg vertritt, äußert Bedenken. Geschäftsführer Julian Büche erklärte, Wind- und Solarprojekte würden vor Ort eher akzeptiert, wenn kommunale Unternehmen sie umsetzen. „Die Gewinne kommen der Kommune und der örtlichen Gemeinschaft zugute. Eine Zwangsabgabe schadet, weil Projekte bei steigenden Kosten und sinkenden Margen scheitern können“, so Büche.

Forderungen der Verbände

Die Verbände fordern, Bürgerenergiegenossenschaften, Stadtwerke und Direktversorger von der Sonderabgabe auszunehmen. Zudem müsse der Stichtag für Neuregelungen auf 1. Januar 2027 verschoben werden, um laufende Genehmigungsverfahren nicht zu gefährden. Andernfalls drohten Investitionen im Wert vieler Millionen Euro auszufallen. Mit der Augustausschreibung hatten gerade Projekte mit einer Leistung von 605 MW in Brandenburg einen Zuschlag der Bundesnetzagentur bekommen.

Die wirtschaftliche Lage der Branche gilt bereits als angespannt. Nach Angaben des LEE sind die Preise für Zement in den vergangenen Jahren um 42 Prozent gestiegen, die Planungskosten um mehr als 30 Prozent. Die Netzanbindungsabgabe habe sich verdreifacht. Gleichzeitig beziffert die Branche den bundesweiten Investitionsbedarf für die Modernisierung der Energiewirtschaft bis 2030 auf 721 Milliarden Euro.

Nach Einschätzung der Verbände könnten hohe Sonderabgaben die Wertschöpfung in Brandenburg gefährden. Stattdessen müsse die direkte Versorgung von Industrie und Gewerbe mit Strom aus erneuerbaren Energien erleichtert werden. „So schaffen wir Wertschöpfung, Innovation und sichere Arbeitsplätze im ganzen Land“, betonte Glahr.

Genehmigungsmoratorium befürchtet

Die aktuelle Debatte fällt in eine Phase weiterer Konflikte um den Ausbau der Windenergie. Erst vergangene Woche hatte die SPD-BSW-Landesregierung ein Moratorium für neue Genehmigungsverfahren außerhalb ausgewiesener Flächen angekündigt. Der LEE kritisierte dies scharf und warnte vor Vertrauensverlust sowie wirtschaftlichen Schäden für Gemeinden und Unternehmen.

Trotz grundsätzlicher Zustimmung zur kommunalen Steuerung mahnt der Verband schnelle und verlässliche Regionalpläne an. Ohne diese drohten Projekte zu scheitern, die seit Jahren vorbereitet würden. Der LEE-Vorsitzende Glahr warnte zudem vor möglichen Schadensersatzforderungen gegen das Land, wenn genehmigungsfähige Projekte gestoppt würden.

LEE und VKU haben sich in Schreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Energieminister Detlef Tabbert (BSW) und die Fraktionsvorsitzenden von SPD und BSW gewandt. Sie bieten einen Austausch an, um die Rahmenbedingungen für die Energiewende in Brandenburg neu zu justieren. Bislang, so die Kritik, werde eher übereinander als miteinander gesprochen.

Ungerechtigkeitsdebatte befeuert Klimapopulismus

Quelle: Shutterstock / Lightspring

KLIMASCHUTZ. Eine DIW-Studie zeigt, wie Narrative über Verteilungseffekte der Klimapolitik populistische Einstellungen verstärken – je nach Wählermilieu wirken sie unterschiedlich.

Populistische Parteien nutzen gezielt Narrative über die sozialen Folgen von Klimapolitik, um Zustimmung zu gewinnen. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hervor. Matilda Gettins und Lorenz Meister analysierten, wie drei weit verbreitete Narrative über die Kosten von Klimaschutzmaßnahmen auf populistische Haltungen wirken. Grundlage der Studie war ein Umfrageexperiment mit rund 1.600 Teilnehmenden.

Laut den Forschenden verstärkt besonders das Argument, wonach einkommensschwache Haushalte überproportional belastet werden, klimapopulistische Einstellungen. Befragte, die diesem Narrativ zustimmten, äußerten auch geringere Zufriedenheit mit der Demokratie. Betroffen sind vor allem Frauen sowie Menschen mit geringem Einkommen in Ostdeutschland und konservativen Wählermilieus.

Ein zweites Narrativ richtet sich gegen Unternehmen: Wenn diese angeblich keine Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen, finden solche Argumente besonders bei Männern, in ostdeutschen Regionen und in linken Wählergruppen Anklang. Das dritte untersuchte Narrativ, wonach Klimapolitik die deutsche Wirtschaft schwäche, greift hingegen vor allem in rechten Wählerschichten.

Klimapolitik ausgewogen kommunizieren

Die Studie zeigt, dass Narrative ihre Wirkung im Zusammenspiel mit individuellen Lebenslagen und politischen Einstellungen entfalten. Damit können populistische Parteien gezielt an vorhandene Sorgen anknüpfen. „Eine sozial ausgewogene und transparent kommunizierte Klimapolitik ist der wirksamste Schutz vor populistischer Vereinnahmung“, so die Forschenden.

Neben den Narrativen verweisen die Autorinnen auch auf reale Unterschiede bei der Belastung: Haushalte mit hohem Einkommen verursachen deutlich mehr CO2-Ausstoß als ärmere, etwa durch größere Wohnflächen oder häufigere Flugreisen. Maßnahmen wie CO2-Bepreisung treffen jedoch einkommensschwache und ländliche Haushalte stärker, da sie häufiger auf das Auto angewiesen sind. Diese Verteilungskonflikte verstärken das Gefühl sozialer Ungerechtigkeit und können politische Polarisierung befördern.

Die Befragungsergebnisse legen nahe, dass viele Menschen Klimapolitik nicht nur als ökologisches, sondern zunehmend auch als soziales Problem wahrnehmen. Begriffe wie „Kosten“, „Ärmere“, „Reiche“ oder „Steuern“ tauchten in den offenen Antworten besonders häufig auf. Die Analyse ordnet die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit drei Hauptmustern zu: Konflikte zwischen Menschen mit hohem und niedrigem Einkommen, zwischen Unternehmen und Privathaushalten sowie zwischen Staaten.

Ablauf der Befragung

Im Experiment teilten die Forschenden die Teilnehmenden per Zufall verschiedenen Gruppen zu. Während eine Kontrollgruppe ein neutrales Narrativ erhielt, wurden die anderen mit einer der drei konfliktorientierten Erzählungen konfrontiert. Danach wurden ihre populistischen Einstellungen, klimapopulistischen Haltungen und die Zufriedenheit mit der Demokratie gemessen.

Das Ergebnis: Alle untersuchten Narrative können populistische Einstellungen verstärken – jedoch in unterschiedlicher Intensität und in verschiedenen politischen Lagern. Besonders anfällig für Klimapopulismus zeigen sich die Anhängerinnen und Anhänger der AfD sowie des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Weniger verbreitet sind populistische Muster in den Wählerschaften von SPD, Linken und Grünen.

Die Forschenden betonen, dass die Akzeptanz für Klimapolitik entscheidend davon abhängt, wie Kosten verteilt und kommuniziert werden. Ungerechtigkeitsempfinden schwächt nicht nur die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch das Vertrauen in die Demokratie. Um klimapolitische Ziele zu erreichen, sei daher eine gerechte und transparente Kommunikation notwendig, die sowohl soziale als auch ökologische Aspekte berücksichtigt.

Die DIW-Gesamtpublikation zu den Narrativen der Klimapolitik steht als PDF zum Download bereit.

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

Russland zweitwichtigste Erdgas-Bezugsquelle für die EU

ENERGIEIMPORTE. Die USA sind in den letzten vier Jahren zum wichtigsten Gaslieferanten für die EU aufgestiegen. Gemessen am Importwert war Russland im Juli beim Gas die Nummer zwei.

Die EU-27 hat im Juli 2025 nach aktuellen Ermittlungen der europäischen Statistik-Behörde Eurostat Öl, Erdgas und Kohle im Wert von insgesamt 25,83 Milliarden Euro aus Drittstaaten importiert. Davon entfielen mit 18,36 Milliarden Euro rund 71 Prozent auf Öl, mit 6,87 Milliarden Euro knapp 27 Prozent auf Erdgas und mit 0,60 Milliarden Euro gut 2 Prozent auf Kohle.

Vor Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine war Russland der mit Abstand größte Energielieferant für die EU. Das galt für jeden der genannten Energieträger. Gemessen am Wert der Energieeinfuhren aus Russland in die EU belief sich der Anteil beim Öl im Juli 2021 auf 23 Prozent, bei Erdgas auf 43 Prozent und bei Kohle auf 45 Prozent. Insgesamt hatte die EU im Juli 2021 Kohle, Öl und Erdgas im Wert von 6,13 Milliarden Euro aus Russland bezogen. Im Juli 2025 waren es mit 1,31 Milliarden Euro knapp 79 Prozent weniger.

Von den 1,31 Milliarden Euro, die die EU im Juli dieses Jahres für fossile Energieimporte aus Russland aufgewandt hat, entfielen 995 Millionen Euro auf Erdgas und 318 Millionen Euro auf Öl. Kohle wurde nicht mehr aus Russland importiert. Der Wert der Erdgaseinfuhren aus Russland verteilte sich im Juli 2025 mit 657 Millionen Euro auf verflüssigtes Erdgas (LNG) und mit 338 Millionen Euro auf Erdgas, das per Pipeline bezogen worden war.

USA größter Energielieferant für EU

Die USA sind stattdessen zum größten Energielieferanten für die EU aufgestiegen. Der Einfuhrwert der Energiebezüge aus den USA hat sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt, und zwar von 2,11 Milliarden Euro im Juli 2021 auf 4,75 Milliarden Euro im Juli 2025. Davon machten die Bezüge an Öl 2.542 Millionen Euro, an LNG 2.002 Millionen Euro und an Kohle 202 Millionen Euro aus.

Bei Erdgas sind die USA inzwischen der mit Abstand wichtigste Lieferant der EU. Gegenüber Juli 2021 sind die LNG-Einfuhren aus den USA in die EU auf das Achtfache gestiegen. Sie machten im Juli 2025 damit 29 Prozent der gesamten Erdgasimporte der EU aus Drittstaaten aus. An den LNG-Importen der EU waren die USA sogar mit 54 Prozent beteiligt. In der Rangliste der nächstwichtigen Erdgas-Lieferländer – Pipeline und LNG zusammengerechnet – folgten Russland, Algerien, Norwegen, Großbritannien, Aserbaidschan und Katar. Russland war damit auch im Juli – gemessen am Einfuhrwert – noch die zweitgrößte Erdgas-Bezugsquelle für die EU.

Für das gesamte Jahr 2025 wird erwartet, dass sich das globale Angebot an LNG um mehr als 5 Prozent erhöht. Dies wird hauptsächlich mit der Inbetriebnahme neuer LNG-Projekte in Nordamerika erklärt. Dazu gehören das Plaquemines LNG-Projekt und die Erweiterung der LNG-Exportanlage Corpus Christi um Stufe 3.

Wie die International Energy Agency in ihrem jüngsten Quartalsbericht zum Gasmarkt weiter berichtet, ist für 2026 mit einer Ausweitung des LNG-Angebots um 40 Milliarden Kubikmeter entsprechend 7 Prozent im Vergleich zu 2025 zu rechnen. Das wäre der stärkste Anstieg seit 2019. Wichtigste Treiber dieses Wachstums sind die Vergrößerung der Exportmöglichkeiten der USA sowie von Kanada und Katar. Diese Entwicklung dürfte die Bestrebungen der EU-Kommission, die Exporte von LNG aus Russland bereits Ende 2026 zu beenden, begünstigen.

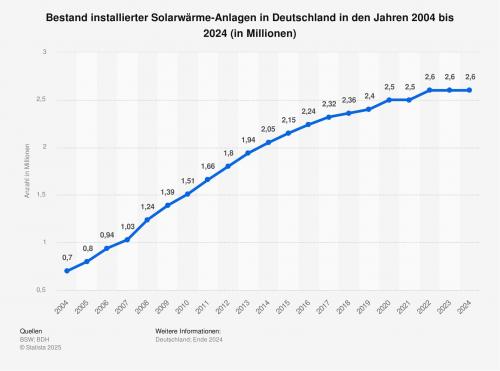

Solarthermieanlagen in Deutschland bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Bestands an Solarthermieanlagen in Deutschland seit 2004. Im Jahr 2024 existierten demnach in Deutschland rund 2,6 Millionen Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Solarthermie. Die Statistik zeigt die kumulierte Anzahl der Solarheizungen in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2024. Die Werte basieren auf Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) und des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).

Quelle: Fotolia / Photo-K

Wie sich Rechenzentren mit der Energiewende vertragen

EFFIZIENZ. Das Öko-Institut schlägt Mindeststandards für eine nachhaltige nationale Rechenzentrumsstrategie vor. Leitprinzipien sollen sein: Energieeffizienz und Bürgerbeteiligung.

Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, wie sie sich niederschlagen, bleibt abzuwarten. Bis 20. September sammelte das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung fachlich Anmerkungen und Anregungen zur geplanten nationalen Rechenzentrumsstrategie ein. Das Öko-Institut hat die Konsultation genutzt, um der Politik Mindeststandards für die Nachhaltigkeit von Rechenzentren zusammenzustellen. Die Forschungseinrichtung plädiert für klare Vorgaben zu Energieeffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien und Bürgerbeteiligung.

Der Strombedarf deutscher Rechenzentren liege bereits heute bei rund 26 Milliarden kWh jährlich. Prognosen zufolge könnte sich dieser Anteil bis 2030 verdoppeln, so das Institut. Hinzu kämen hohe Wasserverbräuche für die Kühlung sowie die Gefahr steigender Treibhausgasemissionen durch den verstärkten Einsatz fossiler Energien. „Rechenzentren dürfen nicht zur Belastung für Klima und Gesellschaft werden“, sagt Jens Gröger, Forschungskoordinator für nachhaltige digitale Infrastrukturen beim Öko-Institut. Der Strom für Rechengiganten sollte ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammen, betont er. Und die Abwärme der Anlagen sollte für die Wärmewende genutzt werden. Auch gelte es, den Energiebedarf im Hinblick auf die Netzstabilität flexibel zu steuern.

Stromverbrauch flexibel an Netzkapazitäten ausrichten

Um die Akzeptanz der Stromfresser in der Bevölkerung zu fördern, sieht das Öko-Institut die Bürgerbeteiligung als probates Mittel: „Die Kommunen sollten die Menschen in der Region frühzeitig einbinden und so die Möglichkeit schaffen, über Vor- und Nachteile mitzuentscheiden. So werden Belastungen nicht einfach verlagert, sondern gemeinsam Lösungen gesucht, die für die Menschen vor Ort tragfähig sind“, empfiehlt das Institut.

Als Mindeststandards für die Nachhaltigkeit sieht die Organisation:

- Rechenzentren dürfen nur an Standorten entstehen, die ökologische Kriterien erfüllen

- Einsatz effizientester Technik

- Regelmäßige Veröffentlichung von Stromverbrauch und Effizienzkennzahlen

- Deckung des Strombedarfs durch zeitgleich erzeugten Ökostrom

- Betreiber investieren in erneuerbare Energien und Netze, ohne die Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen

- Rechenzentren passen ihren Verbrauch an das Angebot im Stromnetz an und unterstützen so die Netzstabilität

- Abwärme wird möglichst vollständig in Nahwärmenetze eingespeist und ersetzt fossile Heizungen

Wirtschaftliche Option für saisonale Speicherung

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Aquiferspeicher schneiden laut einer internationalen Studie am KIT bei den Kosten besonders günstig ab. In Deutschland wären über die Hälfte der Flächen nutzbar, so die Wissenschaftler.

Heizen und Kühlen verursacht rund ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen. Der Kühlbedarf nimmt durch den Klimawandel und steigende Wohnstandards deutlich zu. Bisher stammt die dafür nötige Energie jedoch nur zu einem kleinen Teil aus erneuerbaren Energiequellen, wie Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) betonen. Zusammen mit Forschungspartnern haben sie nun untersucht, welche Rolle Aquiferspeicher für eine klimafreundlichere Versorgung spielen können.

Bei dieser Technologie wird Wasser in Grundwasserleitern eingelagert und zu Zeiten genutzt, in denen Wärme oder Kälte gebraucht wird. Die Wissenschaftler nahmen Daten aus 132 Anlagen in Europa und Nordamerika zur Grundlage ihrer Studie. Das Ergebnis: Im Vergleich zu saisonalen Speicherformen wie Erdsonden-, Tank- oder Erdbeckenspeichern sind Aquiferspeicher die günstigste Speicherform, wenn die geologischen Bedingungen passen. Dazu gehören durchlässige Grundwasserleiter und eine geringe Fließgeschwindigkeit des Grundwassers.

Geringere Kosten bei steigender Leistung

Als besonders wirtschaftlich stufen die Forschenden große Systeme ein: Ab einer Leistung von rund 2 MW sinken die spezifischen Investitionskosten auf etwa 300 Euro je kW. Damit liegen sie deutlich unter den Werten vieler alternativer Speichertechnologien. Pro Kubikmeter gespeichertem Wasser betragen die Kosten laut dem KIT weniger als 10 Euro. Das macht Aquiferspeicher zu einer attraktiven Option für kommunale Wärme- und Kälteprojekte, so die Schlussfolgerung der Wissenschaftler.

Auch im Vergleich zu anderen Systemen zur geothermischen Nutzung, etwa Grundwasser- oder Wärmepumpenanlagen, schneiden Aquiferspeicher laut den Karlsruhern besser ab. Als Gegenbeispiel führen sie Dänemark an: Dort lägen die Kosten wegen geologischer Besonderheiten wie Kreide-Aquiferen und kleinerer Anlagengrößen bei rund 1.000 Euro pro kW.

|

| Studie: „Capital costs of aquifer thermal energy storages (ATES) - a review“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: KIT |

Trotz der Vorteile sind Aquiferspeicher bisher in vielen Ländern kaum verbreitet. In Deutschland wären mehr als 50 Prozent der Fläche für den Einsatz geeignet, so die sechs Studienautoren. Bisher gäbe es jedoch nur wenige Anlagen. „Das Potenzial dieser Speichertechnologie ist enorm groß“, erklärt Philipp Blum vom KIT.

Die Forschenden empfehlen, Aquiferspeicher in die kommunale Wärmeplanung einzubeziehen. Seit 2024 müssen Städte mit mehr als 45.000 Einwohnern in Deutschland verbindliche Wärmepläne erstellen. Der zunehmende Kühlbedarf wird dort bislang aber nicht berücksichtigt, obwohl gerade dieser Einsatzbereich in Zukunft wichtiger werden dürfte.

Option für kommunale Wärme- und Kälteprojekte

Die Analyse zeigt, dass Aquiferspeicher auch bei den Kapitalkosten pro gespeicherter Energiemenge am günstigsten sind. Je nach System lagen die Werte zwischen 0,13 und 1,63 Euro pro kWh. Besonders günstig sei ein System im schwedischen Malmö, das auf 0,13 Euro pro kWh kommt. Dort wird neben der Speicherung auch Meerwasser aus dem Öresund genutzt, um Kälte in das lokale Fernkältenetz einzuspeisen.

Bei Hochtemperatur-Aquiferspeichern geben die Forscher höhere Kosten an, da zusätzlich externe Wärmequellen erforderlich sind. Als Beispiel führen sie eine Anlage im niederländischen Middenmeer an. Diese lagert überschüssige Wärme aus einer Geothermieanlage im Sommer ein und stellt sie im Winter für Gewächshäuser bereit. Dort betragen die Kapitalkosten 0,205 Euro pro kWh.

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass große Aquiferspeicher ab einer Leistung von 2 MW die günstigste Lösung für saisonale Wärme- und Kältespeicherung darstellen. Kommunen sollten diese Technik systematisch in ihre Planungen aufnehmen, sofern die geologischen Voraussetzungen stimmen. Damit könnten Städte und Stadtwerke nicht nur die Wärmewende voranbringen, sondern auch künftigen Kühlbedarf wirtschaftlich und klimafreundlich abdecken.

Die Studie „Capital costs of aquifer thermal energy storages (ATES) - a review“ ist über die Internetseite des KIT einsehbar.

Südlink-Feldstudie zeigt keine Ernteeinbußen

Verlegung von Erdkabeln. Quelle: Tennet

F&E. Ein Projekt der Universität Hohenheim und Transnet BW zeigt: Erdkabel mindern die landwirtschaftlichen Ernteerträge nicht, werden beim Bau bestimmte Regeln beachtet.

Ob Stromtrassen unter der Erde den Ertrag von Getreide, Mais oder Raps mindern, war bislang unklar. Ein Forschungsprojekt der Universität Hohenheim in Stuttgart und des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW liefert nun Zwischenergebnisse. Die Auswertung zeigt, dass landwirtschaftliche Flächen trotz Erdkabeln weiterhin produktiv genutzt werden können – vorausgesetzt, die Bauarbeiten erfolgen fachgerecht.

Das Projekt trägt den Namen „CHARGE“. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Akronym, der Name leitet sich ab von „Felduntersuchung zum Einfluss von Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungserdkabeln auf Böden und landwirtschaftliche Kulturpflanzen“.

Forschung ist an Südlink gekoppelt

Im Rahmen dieses Projektes untersuchen die Wissenschaftler seit 2021, wie sich 525-kV-Gleichstromkabel auf Bodenstruktur, Temperatur und Feuchtigkeit auswirken. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unterstützt das Vorhaben mit knapp 1,3 Millionen Euro. Die Forschung läuft bis 2026 und ist eng an das Vorhaben Südlink (siehe Infobox unten) gekoppelt.

Für die Untersuchung legten die Wissenschaftler an vier Standorten in Baden-Württemberg und Bayern Versuchsflächen an. Dort simulierten beheizbare Stahlrohre den Wärmeeintrag künftiger Kabel, während Kontrollgräben nur ausgehoben und wieder verfüllt wurden. Über vier Jahre erfassten Sensoren Bodentemperatur und -feuchte in bis zu 1,25 Metern Tiefe. Parallel bewirtschafteten Landwirte die Flächen in üblicher Fruchtfolge, mit Weizen, Gerste, Dinkel, Raps und Mais.

Die Forschenden stellten fest, dass Bau und Betrieb zwar die Bodenstruktur beeinflussen, jedoch keine Einbußen bei den landwirtschaftlichen Erträgen verursachen. Nach Angaben von Jonas Trenz, Doktorand am Fachgebiet Pflanzenbau der Universität Hohenheim, kann eine Verdichtung des Bodens durch schweres Gerät entstehen. Entscheidend sei daher die Bauweise: Bodenschichten müssten beim Ausheben getrennt gelagert und fachgerecht wieder eingebracht werden. Auch Arbeiten auf nassen Böden sollten vermieden werden, um Verdichtungen zu verhindern.

Bodenerwärmung vor allem direkt am Kabel

Die Temperaturmessungen zeigten, dass sich der Boden direkt am Kabel auf 14 bis 16 Grad Celsius erwärmt. In 15 Zentimetern Tiefe stieg die Temperatur dagegen nur um 1 bis 3 Grad Celsius. Mit zunehmendem Abstand nahm der Effekt rasch ab. Laut Joachim Ingwersen vom Fachgebiet Biogeophysik der Universität Hohenheim sei bereits in vier Metern Entfernung keine Erwärmung mehr messbar gewesen.

Die Auswertung der landwirtschaftlichen Erträge zeigte keine Einbußen, wie es weiter seitens der Stuttgarter heißt. Teilweise hätten sich sogar Vorteile ergeben: So wuchsen auf flachgründigen oder steinigen Böden die Kulturen kräftiger und lieferten höhere Erträge. Nach Einschätzung von Prof. Dr. Simone Graeff-Hönninger, Leiterin des Fachgebiets Pflanzenbau, hängt der Effekt allerdings stark vom Standort und der Kulturart ab.

Die Forschenden betonen, dass sich ihre Ergebnisse noch nicht eindeutig einzelnen Ursachen zuordnen lassen. Sie wollen die Daten künftig in Pflanzenwachstumsmodelle integrieren, um die Erkenntnisse auf andere Regionen übertragen zu können. Ziel sei es, bodenschonende Bauweisen weiterzuentwickeln und die nachhaltige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen auch bei künftigen Netzausbauprojekten zu sichern.

Mit Blick auf die Energiewende sehen die Wissenschaftler der Universität Hohenheim die besondere Bedeutung ihres Projektes: Da die Flächen für Südlink im Eigentum der Landwirte bleiben, sei es zentral, dass die Bewirtschaftung ohne Einbußen weiterlaufe, teilen sie mit.

Südlink im Überblick

Südlink ist eine insgesamt rund 700 Kilometer langes Gleichstrom-Erdtrasse. Mit einer Übertragungskapazität von 4.000 MW – vergleichbar mit der Leistung von etwa vier Atomkraftwerken – soll die Verbindung Strom für etwa 10 Millionen Haushalte bereitstellen. Geplant ist, Windstrom aus Norddeutschland in die südlichen Verbrauchszentren zu transportieren und Photovoltaik-Strom in die Gegenrichtung zu leiten.

Das Projekt wird von den Übertragungsnetzbetreibern Transnet BW und Tennet getragen, wobei Transnet BW den südlichen Abschnitt samt Konverter in Baden-Württemberg verantwortet und Tennet für den nördlichen Teil sowie die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig ist. Die Baukosten geben die Partner mit etwa 10 Milliarden Euro an. Die Fertigstellung ist bis Ende 2028 vorgesehen.

Das Projekt wird von den Übertragungsnetzbetreibern Transnet BW und Tennet getragen, wobei Transnet BW den südlichen Abschnitt samt Konverter in Baden-Württemberg verantwortet und Tennet für den nördlichen Teil sowie die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig ist. Die Baukosten geben die Partner mit etwa 10 Milliarden Euro an. Die Fertigstellung ist bis Ende 2028 vorgesehen.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Berliner Stromnetz bekommt 380 Millionen Euro Kredit

STROMNETZ. Die Berlin Energie und Netzholding bekommt einen Kredit über 380 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und will ihn für die Ertüchtigung des Netzes verwenden.

Am 23. September unterzeichneten die Berlin Energie und Netzholding GmbH (BEN) und die Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kreditvertrag. „Mit einem Kreditvolumen von 380 Millionen Euro können wir weitere Mittel für Investitionen in das Stromnetz der Hauptstadt Berlin zur Verfügung stellen“, erläuterte Stephan Boy, Geschäftsführer der BEN.

„Damit ermöglichen wir es unserer Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank langfristig die Versorgung der Stadt zu sichern und die weiter voranschreitende Energiewende vorzubereiten“, sagte er. Die BEN ist dabei Finanz- und Management Holding der Stromnetz Berlin GmbH (SNB). Die Unterzeichnung fand im Umspannwerk Spittelmarkt der SNB in Berlin-Mitte statt.

„Die Berlinerinnen und Berliner bekommen ein modernes, digitalisiertes Stromnetz - und damit eine Stromversorgung, die sicherer, verlässlicher und gleichzeitig nachhaltiger wird“, kündigte die Vizepräsidentin der EIB, Nicola Beer an. Die EIB unterstütze gemeinsam mit dem Land Berlin diese Finanzierung. „Neue Stromkabel und Netzkomponenten sowie mehr digitale Dienste bedeuteten für die Berlinerinnen und Berliner mehr Versorgungssicherheit, Wachstum und Lebensqualität in der Hauptstadt“, sagte sie.

Drei Milliarden Euro Investitionen bis 2029

Insgesamt beläuft sich die Investition auf über 770 Millionen Euro. Den essenziellen Anteil an diesem Vorhaben durch den Darlehensvertrag der EIB, begrüßte der Geschäftsführer von Stromnetz Berlin, Erik Landeck ganz besonders: „Unsere Muttergesellschaft BEN und die Europäische Investitionsbank versetzen uns mit diesem Kredit in die Lage, unsere Investitionsplanung für die nächsten Jahre kontinuierlich weiter umzusetzen.“

Damit werde nicht nur die Infrastruktur insbesondere für die Energiewende erweitert und modernisiert, sondern auch die Widerstandsfähigkeit des Netzes erhöht. Das landeseigene Unternehmen plant bis 2029 rund drei Milliarden Euro Investitionen in seine Infrastruktur. „Diese wunderbare Kooperation wurde nur möglich, da das Land Berlin uns in den letzten Jahren mit einem soliden Eigenkapital ausgestattet hat“, hob Landeck hervor. Nur durch dieses Vertrauen sind wir als landeseigene Infrastrukturunternehmen in der Lage, große Schritte in die Zukunft zu gehen“, ergänzte Stephan Boy weiter.

|

| Bei der Kreditunterzeichnung (v.l.n.r.): Senatorin Franziska Giffey, Stephan Boy (BEN), Nicola Beer (EIB), CFO Bernhard Büllmann und CEO Erik Landeck (beide SNB). Quelle: Stromnetz Berlin / Stage View - Pedro Becerra |

Die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) betonte die Rolle des Landes Berlin: „Wie wichtig eine exzellente Stromversorgung für den Innovationsstandort Berlin ist, sehen wir mit der rasanten Digitalisierung unseres Alltags und unserer Unternehmen, der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität und der notwendigen energetischen Transformation.“ Damit einher gingen riesige Anforderungen an das Stromnetz.

„Deswegen investieren wir konsequent in den Ausbau der Netzkapazität, in neue Stromtrassen und nicht zuletzt in die Sicherheit unserer Energieversorgung“, sagte Giffey. Die im vergangenen Jahr gewährte Eigenkapitalzufuhr von 300 Millionen Euro an die SNB war ein wichtiger Schritt, dem nun das 380 Millionen Euro Darlehen der EIB folgt. „Mit dem Klimapakt des Landes werden wir diese Zukunftsinvestitionen in unsere Infrastruktur weiter verstärken“, kündigte die Senatorin an.

Investoren steigen bei Tennet Deutschland ein

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Milliarden-Spritze für Tennet Deutschland: Institutionelle Investoren aus den Niederlanden, Norwegen und Singapur erwerben 46 Prozent der Anteile an dem Übertragungsnetzbetreiber.

Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, jetzt ist das Geschäft offiziell. Die Niederlande beteiligen Investoren an der deutschen Tochter des staatlichen Netzbetreibers. Wie Tennet Deutschland am 24. September mitteilte, erwerben der niederländische Rentenfonds APG, der norwegische Staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM) und der singapurische Staatsfonds (GIC) 46 Prozent der Unternehmensanteile. 54 Prozent bleiben beim niederländischen Staat.

Der Einstieg bringt dem Übertragungsnetzbetreiber insgesamt bis zu 9,5 Milliarden Euro frisches Kapital, heißt es. Das Geld werde „in Teilen beim ersten Abschluss und teilweise in den darauffolgenden Jahren eingebracht“, so Tennet Deutschland. Den Unternehmenswert im Zusammenhang mit dem Deal beziffert die Netzgesellschaft auf rund 40 Milliarden Euro auf cash- und schuldenfreier Basis. Die Kennzahl EV/RAB-Multiple – das Verhältnis zwischen Unternehmenswert und regulierter Vermögensbasis – gibt sie mit 1,09 an. Der „Pre-Money-Eigenkapitalwert“ betrage 10,4 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2025 .

„Diese Ankündigung markiert den Abschluss einer intensiven Phase, in der wir unsere niederländischen und deutschen Aktivitäten innerhalb der Gruppe getrennt, eine neue Finanzierungsstruktur für Tennet Netherlands umgesetzt und die Eigenkapitalfinanzierung für Tennet Germany gesichert haben“, kommentiert Manon van Beek, CEO der Tennet Holding. Mit dieser Finanzierungslösung bleibe Tennet in Europa ein Schlüsselakteur bei der Systemintegration, beim Anschluss von Offshore-Windenergie und bei Branchen-Innovationen.

Weitere Interessenten

Medien hatten Mitte September berichtet, dass Tennet Deutschland nicht an die Börse gehe, sondern stattdessen eine Kapitalerhöhung über institutionelle Investoren anstrebe. Von APG, NBIM und GIC war die Rede. Der Finanzinvestor Apollo, der mit RWE am deutschen Netzbetreiber Amprion indirekt beteiligt ist, soll laut Börsenzeitung ebenfalls Interesse gezeigt haben.

Auch Deutschland hat offenbar seine Fühler wieder ausgestreckt. „Der deutsche Staat hat sein Interesse an einer Minderheitsbeteiligung an Tennet Deutschland deutlich gemacht. Ich befürworte dies“, zitiert die Deutsche Presseagentur aus einem Brief des niederländischen Finanzministers Eelco Heinen an das Parlament in Den Haag. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums äußerte sich positiv zu dem Investoren-Deal und ließ gegenüber der Nachrichtenagentur durchblicken: „Wir prüfen weiterhin eine Minderheitsbeteiligung entsprechend der Vorgabe des Koalitionsvertrags.“

Neue Gespräche mit der KfW-Bank

Die niederländische Tennet Holding will nach eigener Aussage mit der KfW-Bank „zu gegebener Zeit Gespräche über eine mögliche Investition der KfW in Tennet Germany neben Tennet und den institutionellen Investoren“ aufnehmen. Nach mehr als einem Jahr.

Im Juni vergangenen Jahres hatten die Niederländer die Gespräche mit der KfW abgebrochen.„Die Verhandlungen zwischen der Tennet Holding und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland über einen vollständigen Verkauf von Tennet Deutschland sind heute ergebnislos beendet worden“, hieß es damals. Die deutsche Bundesregierung habe die Übernahme wegen der eigenen schwierigen Haushaltslage abgelehnt. Tennet kündigte darauf hin an, „strukturelle Finanzierungsalternativen“ für das Deutschlandgeschäft vorzubereiten.

Im April dieses Jahres machten die Niederländer einen Schnitt. Seither ist die Finanzierung des Übertragungsnetzgeschäfts in Deutschland abgetrennt. Um den Netzausbau selber voranbringen zu können, schloss Tennet Deutschland eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 12 Milliarden Euro mit BNP Paribas, Deutscher Bank, ING und Unicredit.

Voltaris etabliert Sicherheitskonzept für MSB-Lieferkette

Installation eines Smart Meter Gateways. Quelle: Voltaris

SMART METER. Voltaris hat den rund 50 Mitgliedern seiner Anwendergemeinschaft eine Blaupause für ein Sicherheitskonzept geliefert, das sich auf die Auslieferung von Smart Meter Gateways bezieht.

Das neue Sicherheitskonzept sei bereits im eigenen Haus erfolgreich umgesetzt worden, heißt es in einer Mitteilung des Metering-Dienstleisters aus dem rheinland-pfälzischen Maxdorf. Das Montage-Team von Voltaris und die für das Unternehmen tätigen Dienstleister seien bereits nach dem neuen Konzept geschult worden.

„Mit unserem neuen Sicherheitskonzept erfüllen wir die BSI-Vorgaben zur sicheren Auslieferung und Installation der intelligenten Messsysteme“, erklärt Alexander Monzel, stellvertretender Bereichsleiter Zählerdienstleistungen bei Voltaris. Es basiere auf dem Anforderungskatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und könne flexibel an aktuelle Bedrohungen und technologische Entwicklungen angepasst werden.

Der behördliche Anforderungskatalog war in Zusammenarbeit zwischen dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE und dem BSI entstanden. Zuvor wurden die formalen Voraussetzungen geschaffen, um die bisherige Verantwortung der sicheren Lieferkette vom Hersteller der Smart Meter Gateways auf den Messstellenbetreiber (MSB) zu übertragen. Die sogenannte MSB-Lieferkette der Smart Meter Gateways beginnt nach der Auslieferung des Geräteherstellers ab der Warenannahme durch den Messstellenbetreiber und schließt auch die Montage zur Inbetriebnahme und Demontage zur Wiederverwendung durch einen Monteur im Auftrag des MSB in der definierten Einsatzumgebung ein.

Das Sicherheitskonzept von Voltaris erstreckt sich auf Personen, die in der MSB-Lieferkette tätig sind, vor allem im Lager und der Logistik. Ziel sei es Mitarbeitende für die Durchführung von Gehäusesichtprüfungen, die Manipulationserkennung sowie das Erkennen von sicherheitsrelevanten Ereignissen zu schulen, heißt es von Seiten des Metering-Dienstleisters. Darüber hinaus soll es unter anderem gewährleisten, dass relevante Informationen kontinuierlich bereitgestellt und aktualisiert werden.

Konkrete Prozessschritte, wie die physische Zugangskontrolle, Sichtprüfungen während der Montage sowie die Rückmeldung an die zentrale Steuerung, gehören ebenso zum Konzept, wie klare Reaktionsmechanismen bei Abweichungen und Sicherheitsvorfällen.

„Unser Ziel ist es, die Massengeschäftstauglichkeit und Sicherheit der MSB-Lieferkette zu gewährleisten“, so Monzel. Während die Verantwortung des Gateway-Herstellers nach der Warenannahme ende, übernehme Voltaris die vollständige Verantwortung für die sichere Auslieferung und Montage der Smart Meter Gateways. Bei Eigentumsübertragungen auf Kunden gehe die Verantwortung entsprechend auf diese über.

Photovoltaik und Ackerbau in Schönefeld vereint

Spatenstich für Agri-PV-Park in Schönefeld. Quelle: Goldbeck Solar

REGENERATIVE. In Schönefeld bei Berlin entsteht ein Agri-PV-Park mit 48 MW. Die Anlage kombiniert Photovoltaik und Ackerbau und soll ab dem kommenden Jahr grünen Strom für 16.500 Haushalte liefern.

Zwei Projektierer treiben in Schönefeld ein neues Großprojekt voran: Goldbeck Solar und Elysium Solar haben mit dem Bau eines 48-MW-Agri-PV-Parks begonnen. Die Anlage soll ab August 2026 rund 59 Millionen kWh Strom pro Jahr erzeugen. Nach Angaben von Goldbeck Solar reicht dies für die Versorgung von etwa 16.500 Haushalten. Die erwartete CO2-Einsparung gibt das Unternehmen mit rund 21.500 Tonnen jährlich an. Eigentümer des Projekts ist, wie es weiter heißt, der Investmentfonds Klimavest, der von der Commerzbank-Tochter Commerz Real verwaltet wird.

Die Bauzeit soll laut Goldbeck Solar bei rund zehn Monaten liegen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hirschberg an der Bergstraße (Baden-Württemberg) ist auf den schlüsselfertigen Bau industrieller und großflächiger Photovoltaikanlagen spezialisiert.

Kern des Projekts ist eine Agri-PV-Trackertechnologie, die den Ertrag optimieren und gleichzeitig die Bewirtschaftung der Ackerflächen möglich machen soll. Hierfür installieren die Partner bifaziale Solarmodule auf beweglichen Gestellen, die sich am Sonnenstand ausrichten. Der Reihenabstand ist so geplant, dass landwirtschaftliche Maschinen weiter eingesetzt werden können. Damit entsteht eine Doppelnutzung der Fläche: Stromproduktion und Ackerbau nebeneinander.

Nach Angaben von Goldbeck Solar handelt es sich bei dem Vorhaben um das derzeit größte Agri-PV-Projekt mit Ackerbau auf deutschem Boden. Die Anlage grenzt direkt an den Flughafen Schönefeld, was vor dem Baustart besondere planerische Anforderungen mit sich brachte. So seien unter anderem Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entfernt worden. Bereits vorhandene Gas- und Wasserleitungen sowie Stromtrassen hätten zudem eine angepasste Projektplanung erforderlich gemacht.

Das Projekt wird von den Beteiligten als wichtiger Baustein für die regionale Energiewende bewertet. Tobias Schüßler, Chief Operating Officer von Goldbeck Solar, erklärte, dass die Technologie optimierte Stromerträge ermögliche, ohne die landwirtschaftliche Nutzung stark einzuschränken. Richard Härtel, Chief Operating Officer von Elysium Solar, betonte, dass die Kombination von Solarenergie, ökologischer Landwirtschaft, Biodiversitätsmaßnahmen und regionaler Teilhabe neue Standards für die gesellschaftliche Akzeptanz setze.

Goldbeck Solar wurde 2001 gegründet und hat weltweit mehr als 3.500 MW an Solarkraftwerken errichtet. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 550 Mitarbeitende in zwölf Ländern. Elysium Solar entwickelt in Deutschland Photovoltaikprojekte mit dem Fokus auf kombinierte Nutzungskonzepte.

Genehmigungen für Northvolt-Übernahme erteilt

Quelle: Shutterstock / Peter Lundgren

UNTERNEHMEN. Die Übernahme des insolventen Batterieherstellers Northvolt durch die US-Firma Lyten ist genehmigt. Schon nächsten Monat soll die Transaktion abgeschlossen sein.

Nach Angaben von Insolvenzverwalter Mikael Kubu steht der Übernahme des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt durch das US-Unternehmen Lyten nichts mehr im Weg. Die zuständige staatliche Behörde ISP hat dem Kauf ihre Genehmigung erteilt, wie Kubu dem schwedischen Radio sagte. Damit habe man alle benötigten Genehmigungen beisammen. Der Deal soll demnach bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Lyten hatte im August angekündigt, alle verbliebenen Standorte des insolventen Batterieherstellers übernehmen zu wollen. Darunter ist auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide (Schleswig-Holstein). Angaben zum finanziellen Rahmen der Vereinbarung wurden nicht gemacht.

Große Batterieproduktionsanlage in Schleswig-Holstein

Der US-Spezialist hatte sich bereits im November 2024 ein großes Northvolt-Werk in Kalifornien gesichert. Zudem hatte das Unternehmen aus dem Silicon Valley verkündet, das große Werk der Schweden im polnischen Danzig zu übernehmen. An der Fabrik bei Heide will Lyten festhalten. Entstehen soll eine Batterieproduktionsanlage mit einer Anfangskapazität von 15 Millionen kWh.

Northvolt galt als Hersteller von Batterien für E-Autos lange Zeit als große Hoffnung der europäischen Automobilbranche. Die Schweden expandierten, mussten jedoch immer wieder neue Rückschläge wie den Rückzug eines Milliardenauftrags für Batteriezellen durch den Autobauer BMW verkraften und mit immer größer werdenden Schulden ringen. Wegen anhaltender Finanzierungsprobleme hatte Northvolt Mitte März Insolvenzantrag für den Betrieb in Schweden gestellt.

Eon schafft neuen Geschäftsführerposten

Martin Endress. Quelle: Eon

PERSONALIE. Eon Energie Deutschland hat Martin Endress zum Chief Commercial Officer ab Oktober dieses Jahres berufen. Der neu geschaffene Posten bündelt erstmals alle Kundengeschäfte hierzulande.

Die Eon Energie Deutschland GmbH mit Sitz in München erweitert ihre Geschäftsführung um eine neue Funktion: Zum 1. Oktober übernimmt Martin Endress die Rolle des Chief Commercial Officer (CCO). Mit dem neu geschaffenen Posten will der Konzern, wie er in einer Mitteilung erklärt, erstmals die kommerzielle Verantwortung für alle Kundengeschäfte in Deutschland bündeln. Zu dem Aufgabenbereich des neuen CCO zählen neben klassischen Strom- und Gastarifen auch Angebote in den Bereichen Elektromobilität, Solarenergie und Wärme. Insgesamt betrifft dies rund 14 Millionen Kunden bundesweit, wie Eon Energie Deutschland erklärt.

Endress bringt nach Angaben des Unternehmens mehr als 20 Jahre Berufserfahrung aus Energie, IT und Beratung mit. Die neue Position bei Eon Energie Deutschland ist für ihn eine Rückkehr zum Eon-Konzern. Nach Stationen bei Microsoft und der Boston Consulting Group trat Endress 2015 in den Eon-Konzern ein. Dort war er zunächst als Managing Director bei der Eon Inhouse Consulting tätig, bevor er innerhalb der Eon Energie Deutschland die Bereiche Customer Loyalty sowie Digital & Data verantwortete.

2019 wechselte er als Chief Commercial Officer zum Internetdienstleister Ionos und begleitete dort den Börsengang. Anschließend führte er als CEO den Software- und KI-Dienstleister Cloudflight.

Laut Filip Thon, CEO der Eon Energie Deutschland, soll Endress seine Erfahrung im Energievertrieb mit digitaler Expertise verbinden und damit die Entwicklung neuer Produkte und Services für Kundinnen und Kunden beschleunigen.

Die Eon Energie Deutschland GmbH beschäftigt rund 6.000 Mitarbeitende. Sie ist die Dachgesellschaft des Vertriebs im Eon-Konzern und bietet neben Strom- und Gasversorgung auch Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, Wärmepumpen und Dienstleistungen zur Energieeffizienz an. Zum Vertriebsverbund gehören Unternehmen wie „E Wie Einfach“, „eprimo“ und weitere regionale Gesellschaften.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

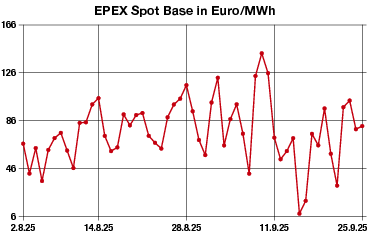

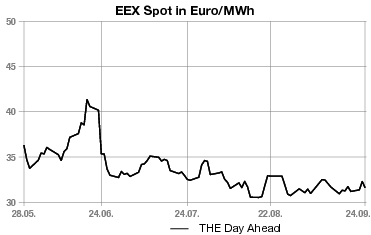

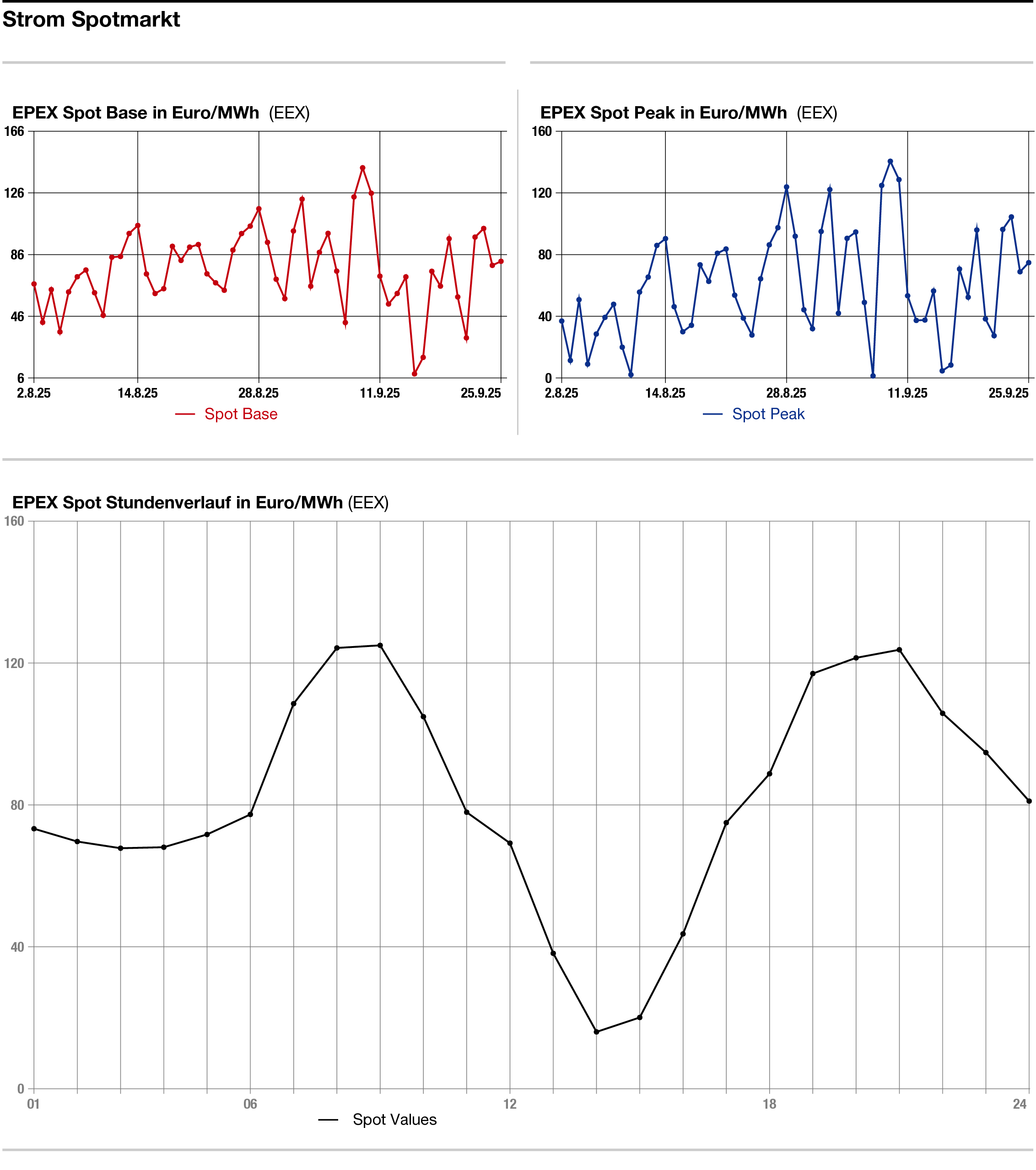

MARKTBERICHTE

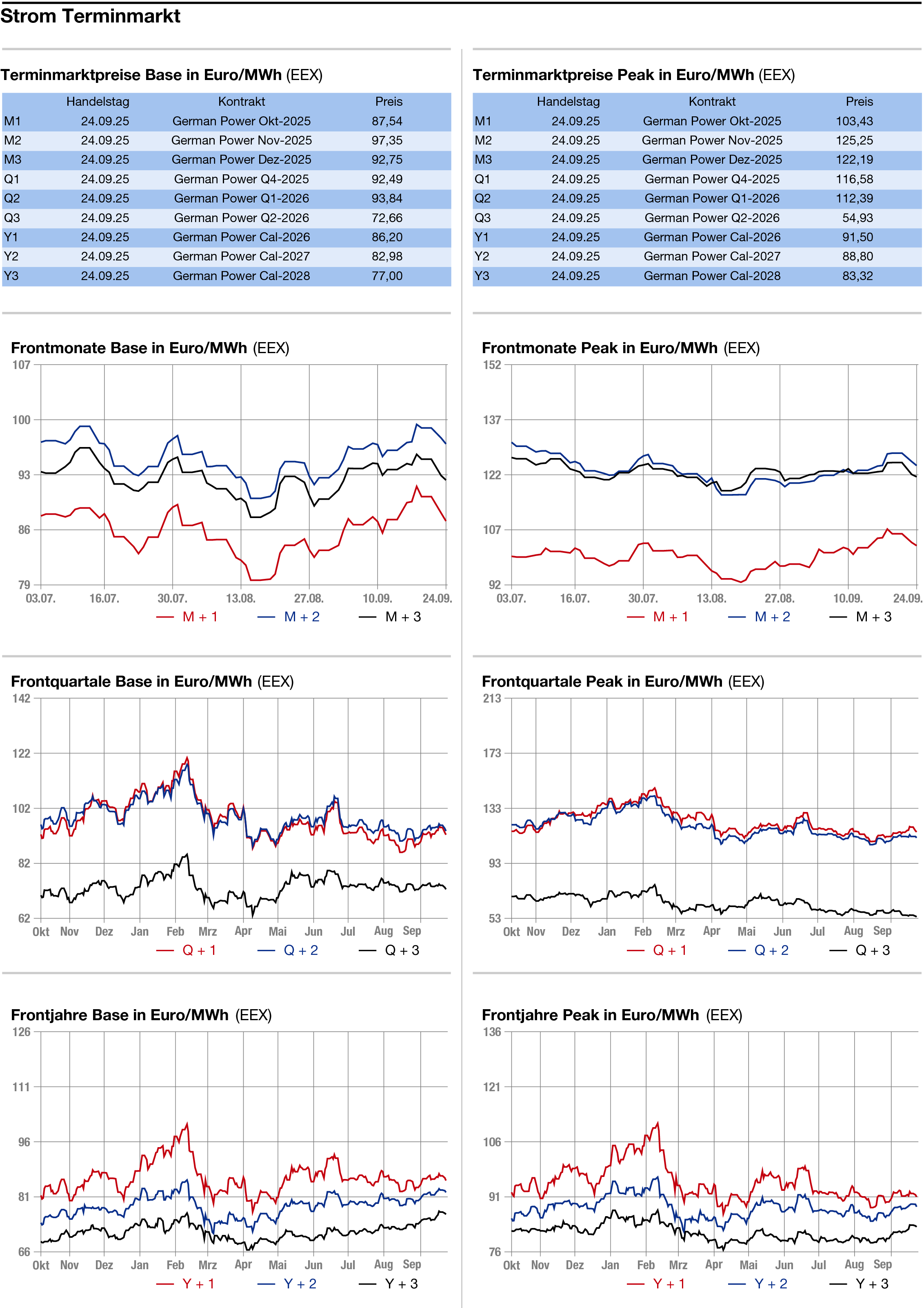

STROM

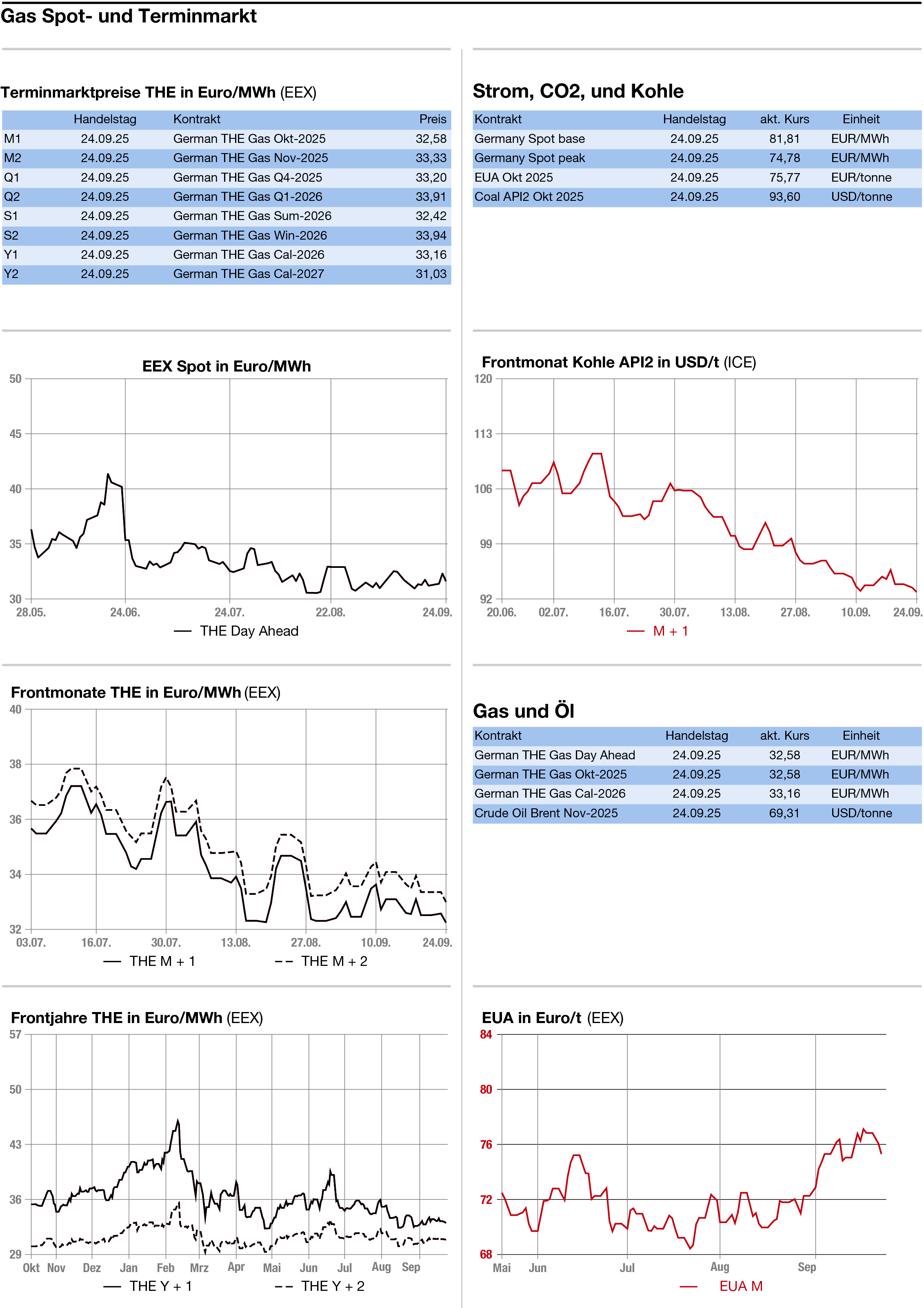

GAS

Energiekomplex gibt zur Wochenmitte etwas nach

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Leichter hat sich am Mittwoch der Energiekomplex gezeigt, der damit seine Trippelschritte in dieser Woche fortsetzte. Nur Rohöl und Gasöl legten wegen eines neuerlichen Kurswechsels von US-Präsident Donald Trump im Ukrainekrieg am Berichtstag etwas zu.

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead hingegen gewann 2,75 auf 82,00 Euro je Megawattstunde im Base und 5,75 auf 75,00 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse mussten für den Day-ahead im Base 81,81 Euro und im Peak 74,78 Euro gezahlt werden.

Am Donnerstag dürfte die Erneuerbaren-Einspeisung laut den Angaben einiger Wetterdienste etwas geringer ausfallen. Auch für die Tage danach erwarten die Meteorologen einen stetigen Rückgang der Wind- und Solarstromproduktion.

Das Strom-Frontjahr verlor bis zum Nachmittag 0,26 auf 86,36 Euro je Megawattstunde und folgte damit der leichteren Tendenz bei Gas und CO2.

CO2: Etwas leichter hat sich der Markt für Emissionszertifikate am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 verlor bis 14.04 Uhr 0,55 auf 76,24 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,78 Euro, das Tief bei 75,77 Euro.

Unterdessen sind an der ICE die Netto-Longpositionen als Beleg einer verbesserten Stimmung in der vergangenen Woche um kräftige 9,2Millionen auf das mehrjährige Hoch von 78 Millionen Zertifikate gestiegen. Einerseits kann dies als Ausdruck einer verbesserten Stimmung gewertet werden. Andererseits seigt damit auch das Risiko einer kräftigen Korrektur.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14.07 Uhr 0,200 auf 32,050 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,485 auf 32,575 Euro nach unten. Damit setzt sich das zuletzt beobachtete kleinschrittige Hin und Her am Gasmarkt fort. Etwas bearish dürften sich die Aussichten auf höhere Temperaturen ausgewirkt haben, die die Wetterdienste für die kommenden Tage für Nordwesteuropa und Deutschland prognostizieren. Allerdings soll sich zunächst auch das Windaufkommen in den genannten Regionen vermindern.

Gassco meldet für den Berichtstag einen Gasflow von 267,0 Millionen Kubikmetern. Das ist etwas weniger als am Vortag. Die Produktion des Gasfelds Asgard ist ungeplant etwas eingeschränkt. Insgesamt betragen die geplanten und ungeplanten Minderkapazitäten für den Berichtstag 85 Millionen Kubikmeter. Sie sollen allerdings schon am Donnerstag auf rund 38 Millionen Kubikmeter zurückgehen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: