26. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

E&M ENERGIEMANAGER-KONFERENZ: Sichere und bezahlbare Versorgung trotz Energiewende

SMART METER: Ermächtigungslücke für die Bundesnetzagentur

INSIDE EU ENERGIE: Schleppende Elektrifizierung

KERNKRAFT: Pleite: NRW beim Reaktorrückbau in Hamm in der Pflicht

KLIMASCHUTZ: China gibt sich Klimaziel für 2035: Ein wenig weniger CO2

HANDEL & MARKT

FÖRDERUNG: BMWE startet zweiten Aufruf zur Wasserstoff-Förderung

HESSEN: Hessen fördert Heavy Duty Charging

GAS: Gasverband: Versorgung für den Winter steht

UNTERNEHMEN

BILANZ: Verbio mit Gewinneinbruch bei hoher Produktion

WINDKRAFT OFFSHORE: Auf dem Meer hat RWE Spaß und Unglück im Glück

WINDKRAFT ONSHORE: Schwaben kaufen NRW-Windpark von Abo Energy

PERSONALIE: Chef des Gründungsteams verlässt die Aggerenergie

PERSONALIE: RWE und Personalvorständin verlängern ein letztes Mal

PERSONALIE: Ulrich Schiller wird COO bei Techem

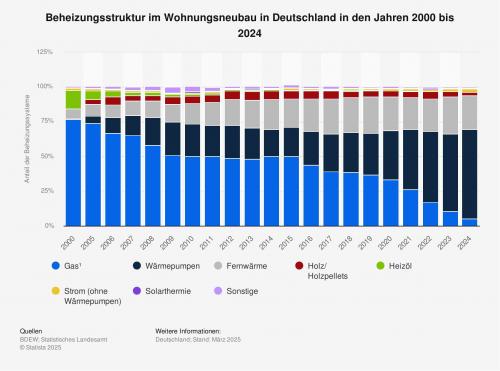

STATISTIK DES TAGES: Neubauten heizten 2024 zu 65 Prozent mit Wärmepumpen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Impulsarmer Handel setzt sich fort

TOP-THEMA

Energiebranche wachsam gegen Cyberangriffe

Diskussion auf der Energiemanager-Konferenz 2025. Quelle: Sophie Kirchner

E&M ENERGIEMANAGERKONFERENZ.

Thema der E&M-Energiemanagerkonferenz war das Spannungsfeld Asset- und Cybersicherheit. Selbstschutz und Resilienz von Energieversorgern seien lebensnotwendig, so das Fazit.

In Berlin trafen sich hochrangige Branchenvertreter am 25. September zur E&M-Energiemanagerkonferenz. Ein Schwerpunkt war die Unternehmenssicherheit. Vor dem Hintergrund des Brandanschlags auf das Berliner Stromnetz mit 50.000 Betroffenen in diesem Monat sagte Claudia Rathfux, Geschäftsführerin der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg: „Absolute Sicherheit ist unmöglich.“ Erst kürzlich sei ein Tor an einem Umspannwerk ihres Unternehmens gestohlen worden.

Videoüberwachung sei eine Möglichkeit, aber nicht flächendeckend möglich. Zu den Vorsorgemaßnahmen zählte sie die Schulung der Mitarbeiter, die aufmerksam sein sollen gegen verdächtige Vorgänge um die Anlagen herum, ebenso wie gegen fragwürdige Mails. Die NNB setze zudem auf Zugangsbeschränkungen und engere Überprüfungen im Unternehmensnetzwerk.

Neu hinzugekommen sei die Absage von Besichtigungen im Unternehmen und seinen technischen Anlagen auch durch Schulklassen. „Wir müssen uns schützen, auch vor vermeintlich harmlosen Besuchen“, sagte Rathfux.

Zusammenhalt mit Partnern

„Wir kooperieren eng in Arbeitskreisen mit anderen Netzbetreibern und tauschen uns über Erfahrungen mit Krisen und Angriffen aus“, ergänzte sie. Zudem sei man im Verein Kompetenzzentrum Kritische Infrastrukturen (KKI e. V.) aktiv. Seine Mitglieder widmen sich dem Schutz dieser Infrastrukturen durch die Sensibilisierung und Vernetzung von Politik, Wissenschaft und Energiewirtschaft.

Große Sorge machten ihr die 3.000 Angriffe im vergangenen Jahr auf die Informationstechnologie und Netzwerke des Unternehmens. „Da sind noch keine Phishingmails dabei“, sagte sie. Claudia Rathfux rechnet damit, dass die Zahl dieser Angriffe durch künstliche Intelligenz (KI) zunimmt und wirksamer wird.

An ihre Kollegen im Publikum gewandt, appellierte sie, auch sorgsam mit Informationen über das Unternehmen im Netz umzugehen. „Was einmal im Netz ist, bleibt auch dort“, sagte Rathfux. So habe die NBB gerade erst den Berliner Senat dazu gebracht, Ausschreibungsunterlagen aus der Vergangenheit aus dem Netz zu nehmen, die sensible Daten über das Gasnetz enthielten.

Cyberangriff in Schwerte

Einen Erfahrungsbericht über einen Cyberangriff trug Sebastian Kirchmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerte (NRW) bei. Sein Unternehmen habe von Strom- bis Gasnetz und Glasfaserversorgung sowie dazu gehörende Baumaßnahmen alles im Portfolio. Am 4. März erlag das gesamte IT-System einem Ransomware-Angriff. Das habe wegen der strengen Trennung der Systeme keinen Einfluss auf die Versorgung der Kunden gehabt. Aber 14 Teilunternehmen waren in der gesamten Datenverarbeitung betroffen.

Mithilfe des ZAC NRW, Zentral- und Anlaufstelle Cybercrime des Bundeslandes, sei es gelungen, binnen sechs Wochen ohne die Zahlung von Lösegeld die Systeme wieder zum Laufen zu bekommen, berichtete Kirchmann.

Allerdings seien, wie angedroht, Daten veröffentlicht worden, weshalb neben der Krisenbewältigung viele Anfragen zu bewältigen gewesen seien. Man habe das Problem über soziale Netzwerke kommuniziert, was in der übergroßen Mehrheit sehr positiv aufgenommen worden war.

Neues KRITIS-Gesetz ist für alle Abteilungen

Über vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Asset-Sicherung sprach Thomas Schmeding, Partner bei Becker Büttner Held (BBH). Er ging auf die neuen Anforderungen an Unternehmen ab 50 Mitarbeitern durch die Novelle des KRITIS-Dachgesetzes für kritische Infrastrukturen ein.

Nicht mehr nur das Netz, auch der Vertrieb und andere Abteilungen müssten nun Sicherheitshandbücher, Meldepfade und Abläufe für den Angriffsfall entwickeln. Zudem seien binnen 24 Stunden die zuständigen Behörden zu informieren. BBH-Partner Schmeding appellierte an die Unternehmen, frühzeitig forensische IT-Experten zu verpflichten, die kurzfristig einschreiten können.

„Nach dem Angriff ist vor dem Angriff“, deshalb müssten sich Unternehmen strategisch gegen Bedrohungen aufstellen, sagte Daniel Zittlau, Senior Manager der 3 M Management Consulting. Es sei wichtig, die einzelnen Abteilungen abzukapseln, damit kein Angriff auf einen Bereich alle anderen in Mitleidenschaft zieht. Er lobte die Anwesenden, dass sie als Chefs gekommen waren und nicht die IT-Mitarbeiter geschickt haben. „IT-Sicherheit ist Chefsache“, unterstrich Zittlau.

Der Gesetzgeber müsse auch Drohnenüberflüge und vermeintlich kleine Betriebsstörungen strenger unter Strafe stellen, forderte Mathias Böswetter, Fachgebietsleiter Cybersicherheit beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Große Zustimmung bei der Energiemanager-Konferenz. Quelle: Sophie Kirchner

Sichere und bezahlbare Versorgung trotz Energiewende

E&M ENERGIEMANAGER-KONFERENZ. Sichere Versorgung bei Dekarbonisierung und zu bezahlbaren Preisen sind das ehrgeizige Ziel in Deutschland. Wie das möglich wird, kam bei der E&M-Energiemanager-Konferenz zur Sprache.

Energiebranche und Industrie meistern Versorgungssicherheit und Energiewende gemeinsam, sagte Christian Seyfert. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) sieht dafür aber auch große Herausforderungen für seine Branche. So seien die industriellen Energieerzeuger extrem effizient in der Betriebsweise für ihren konkreten Zweck. Sollen sie aber künftig die Netze stabilisieren durch flexiblen Betrieb, sinke diese Effektivität.

Das sei nicht nur bedauerlich, sondern könne zum Verlust von Privilegien und Förderungen führen. Daher müssten Gesetzgeber und Regulierer dennoch einen wirtschaftlichen Betrieb der Kraftwerke und die Versorgung der Industriebetriebe ermöglichen. Aktuell störe der Entwurf für die Netzentgelte (AgNeS) von Industrie und Gewerbe, den die Bundesnetzagentur diese Woche vorgelegt hatte, die Planungssicherheit der Unternehmen. Seyfert plädierte dafür, die Netzentgelte insgesamt abzustimmen und nicht in einzelne Sektoren aufzuspalten.

Der VIK-Mann befürchtet in den nächsten Jahren wegen der hohen Energiepreise eine weitere Abwanderung der Industrie. Noch sei die Versorgungssicherheit ein Pluspunkt für Deutschland, doch Seyfert fürchtet in naher Zukunft Brownouts: dass Industriebetriebe in ihrer Stromversorgung gedrosselt werden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Dann sei auch dieser Vorteil Deutschlands dahin, mahnt er.

Moleküle bleiben Rückgrat der Versorgung

Trotz der Energiewende werde nicht alles mit Strom zu versorgen sein, sagte Thomas Hüwener, Chef des größten deutschen Ferngasnetzbetreibers Open Grid Europe (OGE). „30 Prozent des deutschen Primärenergieverbrauchs stammen aus Erdgas“, sagte er. Hinzu komme Biogas und in der Zukunft Wasserstoff. In jedem Fall brauche es auch künftig Moleküle für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung, so Hüwener.

„Die LNG-Terminals liefern momentan pro Stunde eine Million Kubikmeter Erdgas, ohne sie ginge es nicht“, sagte Hüwener an die Adresse von Kritikern der neu errichteten Importwege nach dem Wegfall der russischen Pipeline-Lieferungen.

Der OGE-Chef wünscht sich strengere Vorgaben des Gesetzgebers für die Befüllung der Gasspeicher. Zwar würden zum Beginn des Winters voraussichtlich 80 Prozent Füllstand erreicht, doch sei dies knapp für einen kalten Winter. Zudem seien die Flüssigerdgas-Lieferungen (LNG) per Schiff störanfällig durch Krisen und Kriege, wie die Schließung der Straße von Hormus bewiesen habe.

OGE: Risiken des H2-Netzes weiter senken

Wasserstoff könne künftig Erdgas teilweise ersetzen, dafür seien die Netzbetreiber dabei, lange Gasnetzabschnitte für das H2-Kernnetz umzurüsten (siehe auch separate Meldung zu Gasunie in Bremen). „2027 können wir das Ruhrgebiet mit Wasserstoff erreichen“, versprach Hüwener. Allerdings müsse der Regulierer den Unternehmen die Chance geben, genügend Fremdkapital für die anstehenden Investitionen einzuwerben. Das sei aktuell nicht möglich, klagte er. Das Modell des Amortisationskontos für das Wasserstoff-Kernnetz sei eine gute Lösung, aber das Risiko für die Unternehmen müsse noch gesenkt werden, forderte Hüwener.

Hinzu komme die neue Aufgabe, ein drittes Molekül zu transportieren. Das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) müsse abgeschieden und abtransportiert werden von den industriellen Prozessen, wo sich seine Bildung nicht vermeiden lasse. Auch dafür müsse der Rahmen gestaltet werden, was aktuell mit dem CO2-Speichergesetz in Arbeit ist.

Stadtwerke verlangen Kraftwerksausschreibungen

Kommunale Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen von der neuen Bundesregierung schnell Klarheit zu den neuen Gaskraftwerken, forderte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der kommunalen Unternehmen (VKU). Leider werde die lange angekündigte Ausschreibung nun wohl erst 2026 kommen. Ingbert Liebing begrüßte das Energiewende-Monitoring der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU): „Wenn der Stromverbrauch langsamer steigt, weil wir nicht 15 Millionen Elektroautos und sechs Millionen Wärmepumpen 2030 haben, lohnt es, Investitionen anzupassen“, sagte er.

Auch nach dem Bericht von EWI und BET würde der Strombedarf in den nächsten fünf Jahren um etwa 20 Prozent steigen. Das schaffe genug Ausbaubedarf für Netze, Speicher und Digitalisierung der Unternehmen. Allerdings müsse der Gesetzgeber für einen Rahmen sorgen, der die Investitionen ermöglicht.

Die E&M Energiemanager-Konferenz ist verknüpft mit der Verleihung eines Preises. „Energiemanagerin des Jahres“ wurde Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Am Abend nach der Konferenz fand in Berlin in einer Festveranstaltung die Preisübergabe statt.

Ermächtigungslücke für die Bundesnetzagentur

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

SMART METER. Der Rollout intelligenter Messsysteme ist ein Dauerthema. Mittlerweile geht es um den Steuer-Rollout. Doch für das Steuern von Erzeugern fehlt noch ein regulatorischer Mosaikstein.

Dem Steuer-Rollout im intelligenten Messwesen steht im Grunde nichts im Wege. Steuerboxen sind zertifiziert, die Smart Meter Gateways ja schon lange. Die Hardware sei also vorhanden und der Kommunikation der Hersteller zufolge auch verfügbar, sagte Frank Borchardt, der beim Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE für die Entwicklung der Themen Digitalisierung und Metering verantwortlich ist, im Gespräch mit E&M. Außerdem sei auch der regulatorische Rahmen gesetzt.

Ein „Aber“ kommt ihm dann doch über die Lippen: „Aufgrund des gesetzlichen Rahmens haben wir im Moment nur die Regulierung aufseiten der Verbraucher. Denn Paragraf 14a im Energiewirtschaftsgesetz und die zur Umsetzung getroffenen Festlegungen der Bundesnetzagentur beziehen sich nicht auf Erzeugungsanlagen.“ Der Paragraf 9 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beziehe sich zwar auf die Steuerung von Erzeugungsanlagen ab 7 kW. Es sei allerdings nirgends klar geregelt, wann eine Erzeugungsanlage gesteuert werde.

„Wir als FNN machen immer wieder darauf aufmerksam, dass dringend eine Ermächtigung der Bundesnetzagentur notwendig ist, um Klarheit zu schaffen“, so Borchardt. Darüber herrsche auch Einigkeit mit der Behörde. Aber diese müsste erst einmal aus dem Gesetz heraus den Auftrag bekommen, tätig zu werden. In diesem Zusammenhang verweist er auf den Paragrafen 14a EnWG, der sich auf steuerbare Verbrauchsanlagen bezieht. Zu dessen Ausgestaltung hat die Bundesnetzagentur schließlich zwei Festlegungen getroffen.

Man könne im Grunde auf der Regulierung der Verbraucher aufbauen. Allerdings sehe es im Moment nicht danach aus, dass es schnell gehen werde. „Die aktuelle EEG-Novelle enthält keinen Ansatzpunkt dafür“, so Borchardt. Dies sei sicherlich auch der komplexen Beziehung zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber geschuldet.

Das Steuern sei zwar von Anfang an ein zentrales Anliegen der Verteilnetzbetreiber gewesen. Während diese sich dann intensiv mit der Verbrauchsseite und dem Paragrafen 14a beschäftigt haben, habe sie das Problem der schnell steigenden Zahl von PV-Anlagen im Netz schlichtweg überholt. Diese Anlagen seien dann in den Fokus der Übertragungsnetzbetreiber geraten. Und jene sind nach dem Solarspitzengesetz dazu verpflichtet, die Fernsteuerung von PV-Anlagen zu gewährleisten.

Das vollständige Gespräch mit Frank Borchardt vom Forum Netztechnik / Netzbetrieb beim VDE lesen Sie in der Print-Ausgabe und im E-Paper von Energie & Management vom 1. Oktober.

Schleppende Elektrifizierung

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die europäische Stromwirtschaft setzt große Hoffnung auf die Elektrifizierung des Energieverbrauchs. Aber die kommt nur schleppend voran.

Der Dachverband Eurelectric hatte die Chancen, die in einer anspruchsvollen Klimapolitik liegen, früh erkannt. Lange vor dem EU-Klimapakt („Green Deal“) machte sich die Stromlobby stark für eine flotte Dekarbonisierung. Grüner Strom soll den Versorgungsunternehmen neue Märkte erschließen.

Bislang haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt. Der Verkauf von Elektroautos (EV) kommt nur langsam in Gang, der Absatz von Wärmepumpen ist 2024 um mehr als 20 Prozent eingebrochen, nach einem Rückgang um fast 7 Prozent 2023. Die Zahl der Ladepunkte für EV stieg zwar um 40 Prozent, von einer gleichmäßigen Erschließung der EU für die Elektromobilität kann aber keine Rede sein: 23 Prozent der Ladestationen entfallen allein auf die Niederlande, jeweils 19 Prozent auf Deutschland und Frankreich. In Osteuropa dagegen kann von einer Ladeinfrastruktur kaum die Rede sein.

Zwar war in den ersten fünf Monaten dieses Jahres fast jedes vierte Auto, das neu zugelassen wurde, ein EV. Von den Zielen der EU sei man aber noch weit entfernt, heißt es im „Powerbarometer“, dem jährlichen Überblick des Verbandes über den Strommarkt. Ursache seien die immer noch zu hohen Preise für die EV, der Abbau der staatlichen Förderung und die vielerorts mangelhafte Infrastruktur.

Ähnlich schlecht bei Wärmepumpen und Industriestrom

Ähnlich sieht es bei den Wärmepumpen aus. Viele Haushalte könnten sich ihre Anschaffung nicht leisten und seien mit der Bürokratie der Fördersysteme überfordert, heißt es. Die hohen Strompreise täten ein Übriges, um die Vorteile der Wärmepumpen gegenüber der traditionellen Gasheizung zu reduzieren. Um das Ausbauziel für 2030 zu erreichen, müssten mehr als doppelt so viele Wärmepumpen pro Jahr verkauft werden wie 2024.

Das Geschäft mit den Unternehmen läuft nicht besser. Die Nachfrage der europäischen Industrie nach Strom ist 2024 zwar um 1 Prozent gestiegen, lag aber immer noch um 7 Prozent unter dem Niveau von 2021. Das liegt vor allem an der schwachen Konjunktur. Die Industrieproduktion in Deutschland und Italien ist weiter rückläufig und inzwischen 8 beziehungsweise 6 Prozent geringer als 2021. Hinzu kommen Effizienzgewinne der Unternehmen und mehr Eigenproduktion von Energie.

Von den hohen Gaspreisen können die Elektrizitätsversorger offenbar nicht profitieren. Energieintensive Unternehmen, nicht zuletzt in Deutschland, verlagern ihre Produktion lieber in Drittstaaten, wo Energie billiger ist, statt auf grünen Strom in Europa umzusteigen.

Das Ergebnis: Der Anteil des Stromverbrauchs am gesamten Energieverbrauch Europas stagniert.

Erste Regionen beschränken neue Rechenzentren

Neue Kunden findet die Branche in der Datenverarbeitung. 2024 benötigten die mehr als 1.000 Datenzentren in der EU und Großbritannien eine Leistung von 9.400 MW. Bis 2030 müssten die Versorger die Anschlussleistung für die Datenzentren mehr als verdoppeln. Die konzentrieren sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland und den Niederlanden, was erhebliche Anforderungen an die Netze in diesen Regionen mit sich bringe. Manche Städte und Regionen würden den Bau von Datenzentren bereits beschränken, um die Versorgung der übrigen Verbraucher nicht zu gefährden.

Unbestritten erfolgreich ist die Elektrizitätswirtschaft bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung. 2024 lagen die CO2-Emissionen um 57 Prozent unter denen im Jahr 2008. Die Industrie brachte es im gleichen Zeitraum nur auf einen Rückgang um 30, der Verkehr sogar nur um 7 Prozent. Die Windenergie- und vor allem die Photovoltaikanlagen kommen allerdings überwiegend aus der Volksrepublik China.

Und das auch in Zukunft: Von den 70.000 MW Solar, die pro Jahr installiert werden müssen, um die europäischen Klimaziele zu erreichen, können die europäischen Hersteller nur etwas mehr als 20.000 MW liefern. Bei Windkraftanlagen sieht es etwas besser aus. Bei Batterien holt die EU auf, ist aber ebenfalls noch weit davon entfernt, den eigenen Bedarf zu decken.

„Saubere“ Energie war im letzten Jahr weiter auf dem Vormarsch: 72 Prozent des Stroms stammte aus Erneuerbaren oder Atomkraft. Die fossile Erzeugung verzeichnete damit einen neuen Tiefstand. Insgesamt belief sich die installierte Kapazität 2024 auf 1.184.000 MW, und Eurelectric geht davon aus, dass 2030 fast doppelt so viel notwendig sein wird, um den Bedarf zu decken: 2 Millionen MW. Davon wären nach der Prognose des Verbandes 830.000 MW PV und 590.000 MW Wind (onshore und offshore). Die Energie- und Klimapläne, die die EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel eingereicht haben, bleiben hinter diesen Wünschen um ein Viertel zurück.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Pleite: NRW beim Reaktorrückbau in Hamm in der Pflicht

Quelle: Shutterstock / lassedesignen

KERNKRAFT. Der Betreiber des Hammer Pannenreaktors THTR ist im Insolvenzverfahren, dem Land drohen Milliarden-Kosten. Für den Rückbau hat die NRW-Regierung eine Ersatzfirma in der Hinterhand.

Der Rückbau des gescheiterten Atomenergie-Projekts in Hamm-Uentrop steuert auf den erwartbaren GAU für den Steuerzahler zu. Die Betreibergesellschaft des nie in den Dauerbetrieb gegangenen Thorium-Hochtemperaturreaktors (THTR) hat Insolvenz beantragt. Das Amtsgericht Dortmund benannte am 23. September David Bunzel zum vorläufigen Verwalter des Verfahrens.

Der Insolvenzantrag der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) folgt dem seit 2024 bekannten Drehbuch. Zunächst hatte die HKG Klage beim Landgericht Düsseldorf gegen Bund und das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Ziel war es, die für die Atomaufsicht zuständigen staatlichen Stellen zu verpflichten, den Einschluss und Rückbau des Pilotreaktors weiter mitzufinanzieren. Dies hatten Bund und Land 2022 erstmals ausgeschlossen.

Der Rechtsweg wurde für die HKG zur Sackgasse. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf bestätigte im September 2024 das erstinstanzliche Urteil und wies die Berufung der Betreiberin zurück. An ihr sind RWE, Eon sowie die Stadtwerke Hagen, Bielefeld, Lüdenscheid, Wuppertal und Aachen direkt oder über Töchter beteiligt.

Das OLG verwies jetzt darauf, dass die Betreibergesellschaft nach dem sicheren Einschluss und der Abklingphase der Brennelemente weder von ihren Gesellschaftern noch von Bund und Land weitere Mittel erwarten könne. Zugleich habe damit die Atomaufsicht zu entscheiden, wie mit dem Rückbau „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ umzugehen sei.

HKG hat nur noch für ein Jahr liquide Mittel

Die HKG sieht Klage, Urteil und Insolvenzantrag als logische Abfolge. Volker Dannert, technischer Geschäftsführer der HKG, erinnert jetzt in einer Pressemitteilung daran, dass die Klage helfen sollte, die Insolvenz zu vermeiden. Ohne die üblichen Bundes- und Landesmittel habe „die Gesellschaft nur noch liquide Mittel für zwölf Monate zur Gewährleistung des sicheren Einschlusses“. Daher sei sie „nach Insolvenzrecht verpflichtet, jetzt den Insolvenzantrag zu stellen“.

Die Gesellschafter der HKG sehen sich aus dem Schneider. Sie seien „über die bereits geleisteten Beiträge hinaus nicht zu weiteren Zahlungen verpflichtet“, sagt Geschäftsführer Dannert. Diese Rechtsansicht hatte die NRW-Landesregierung im September 2024 im Landtag grundsätzlich bestätigt.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) hatte damals erklärt, das Land habe bei Ausfall der Betreibergesellschaft für die laufenden Kosten einzutreten. Das Finanzministerium hatte ergänzt, dass die Gesellschafter über die eingerichtete Betreibergesellschaft vor weiterem finanziellen Ungemach „abgeschirmt“ seien.

Es geht um Kosten in Höhe von mindestens 753 Millionen Euro für den sicheren Einschluss und den frühestens von 2030 an geplanten Rückbau des THTR, für den etwa zehn Jahre veranschlagt sind. Diese 2022 errechnete Summe könnte in Wahrheit inzwischen 1 Milliarde Euro betragen, gab die in der Opposition befindliche NRW-SPD vor einem Jahr zu bedenken.

NRW will sich Geld vom Bund zurückholen

Auf Anfrage dieser Redaktion verwies das NRW-Energieministerium als Atomaufsicht auf das aus seiner Sicht „Wichtigste“. Die nukleare Sicherheit sei trotz der Insolvenz gewährleistet. Sollte die HKG ihre Arbeit nicht fortsetzen können, stehe Ersatz bereit. „Dafür hat das Land vorsorglich einen Rahmenvertrag mit einem qualifizierten Fachunternehmen abgeschlossen“, das jederzeit einspringen könne, so das Ministerium. Den Namen des beauftragten Unternehmens behielt das Ministerium auf Nachfrage für sich.

Nordrhein-Westfalen will auf der Milliarden-Rechnung aber nicht sitzen bleiben. Mona Neubaur hatte damals angekündigt, die Kosten in Berlin einzufordern. Ihre Begründung: Laut Atomgesetz sei NRW im Auftrag des Bundes verantwortlich. Auf Nachfrage bekräftigte das Neubaur-Ministerium seine Auffassung, „im Wege der Bundesauftragsverwaltung tätig“ zu werden und dabei entstehende Kosten „als Zweckausgaben dem Bund als Bundesauftraggeber in Rechnung“ zu stellen.

Die Baukosten in Höhe von 2 Milliarden Euro hatte der Bund seinerzeit zu 69 Prozent und das Land zu 11 Prozent getragen, die öffentliche Investitionszulage in Höhe von 10 Prozent nicht eingerechnet. Der THTR war auf eine elektrische Leistung von 300 MW ausgelegt. Das Innovative des 1971 in Bau gegangenen Projekts waren zu Kugelhaufen angeordnete Brennelemente, die aus Graphit sowie aus aus Thorium gewonnenem Uran bestanden.

Nach etlichen Verzögerungen ging der Reaktor 1983 in den Probebetrieb, 1985 speiste er erstmals Strom ein. Die Kugelelemente brachen allerdings, weitere Pannen und Störfälle brachten das Vorhaben endgültig zu Fall. Seit 1989 ist der THTR stillgelegt.

China gibt sich Klimaziel für 2035: Ein wenig weniger CO2

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. China will die Emissionen bis 2035 um 7 bis 10 Prozent senken - nicht genug, heißt es aus der EU-Kommission. Möglicherweise etwas vorlaut.

Der geplante Beitrag Chinas für das Erreichen der UN-Klimaschutzziele ist aus Sicht der EU-Kommission nicht ausreichend. Leider blieben die von Volksrepublik bei der UN eingereichten Klimaziele „weit hinter dem zurück, was wir sowohl für machbar als auch für notwendig halten“, sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra. „Dieses Ambitionsniveau ist eindeutig enttäuschend.“

China sei mit Abstand der größte Emittent in absoluten Zahlen und verursache rund 30 Prozent der weltweiten Emissionen. Der Niederländer sagte weiter, angesichts des immensen Fußabdrucks Chinas werde es erheblich schwieriger, die globalen Klimaziele zu erreichen.

Hoekstra ergänzte, man wolle China und andere weiterhin dazu drängen, über das derzeitige Ambitionsniveau hinauszugehen und die gemeinsamen Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.

China hatte zuvor in einer Videobotschaft beim Klimagipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York mitgeteilt, bis 2035 den Ausstoß von Treibhausgasen, gemessen an den Höchstwerten, um 7 bis 10 Prozent zu senken.

Vor der nächsten Weltklimakonferenz im November in Brasilien sollten die Teilnehmerländer bei den UN Klimaschutzpläne einreichen, in denen sie darlegen, was sie bis zum Jahr 2035 vorhaben. Die Abgabefrist lief am 24. September ab.

Formaler Plan der EU bis 2035 steht noch aus

Die EU-Staaten allerdings verständigten sich bislang nicht auf ein gemeinsames Ziel bis 2035. Stattdessen reichten sie am Tag des Fristablaufs eine Absichtserklärung für einen Klimaplan ein. Eine konkrete Zielmarke zur Reduzierung von Treibhausgasemission für die nächsten zehn Jahre ist in dieser allerdings nicht enthalten.

Die EU-Länder einigten sich nur auf einen Zielkorridor: Sie wollen ihre Emissionen bis 2035 zwischen 66,25 Prozent und 72,5 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Bis zur Beginn der Klimakonferenz müssen sich die EU-Staaten noch auf einen formalen Klimaplan bis 2035 einigen.

Bislang gibt es die festgeschriebenen Ziele in der EU, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden.

Quelle: Shutterstock / Scharfsinn

BMWE startet zweiten Aufruf zur Wasserstoff-Förderung

FÖRDERUNG. Deutsche Unternehmen können erneut Fördermittel für internationale Wasserstoffprojekte beantragen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dafür einen zweiten Aufruf gestartet.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat einen weiteren Förderaufruf für internationale Projekte rund um erneuerbaren Wasserstoff veröffentlicht. Damit setzt das Ministerium die 2021 gestartete Förderrichtlinie fort: Der erste Aufruf war am 27. September 2021 erfolgt. Unternehmen aus Deutschland können nun bis zum 18. Dezember 2025 Projektskizzen einreichen, um Fördermittel zu beantragen.

Die Förderrichtlinie besteht, wie das Ministerium mitteilt, aus zwei Modulen. Das BMWE verantwortet Modul 1, das den Aufbau industrieller Erzeugungsanlagen für erneuerbaren Wasserstoff und seine Derivate sowie ergänzende Forschungsprojekte wie Machbarkeitsstudien umfasst. Modul 2 liegt, wie es weiter heißt, in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Dieses fördert wissenschaftliche Begleitvorhaben, Analysen und Studien, den Aufbau von Forschungsinfrastruktur sowie Ausbildungsmaßnahmen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette.

Laut BMWE richtet sich die Unterstützung, insbesondere an mittelständische Technologielieferanten und Projektentwickler. Sie sollen in die Lage versetzt werden, innovative Vorhaben im außereuropäischen Ausland zu erproben und dort neue Märkte zu erschließen. Damit will die Bundesregierung die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Wasserstoffunternehmen stärken.

Möglich sei eine Förderung bis zu 30 Millionen Euro pro Projekt. Da die Mittel aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt werden, gilt die Bewilligung unter Vorbehalt bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2026.

Um die Antragstellung zu erleichtern, organisiert das BMWE gemeinsam mit dem BMBF eine Online-Informationsveranstaltung am 13. Oktober. Interessierte können sich dafür online registrieren. Zusätzlich berät der Projektträger Jülich im Auftrag des Ministeriums bei allen fachlichen und administrativen Fragen. Auf der Seite des Projektträgers finden sich zudem Vorlagen für Projektskizzen und Hinweise für Antragsteller, jeweils getrennt nach Modul 1 und 2.

Weitere Informationen und Kontaktdaten stehen auf der eigens eingerichteten Internetseite „One-Stop-Shop Wasserstoff“ zur Verfügung. Dort sind auch die Voraussetzungen für eine Antragstellung und die Randbedingungen für eine Förderung aufgeführt.

Hessen fördert Heavy Duty Charging

Quelle: Fotolia / moonrun

HESSEN. Die hessische Landesregierung will den Betrieb von rein elektrischen Nutzfahrzeugen alltagstauglich machen: Sie gibt Zuschüsse zu privater und öffentlicher Ladeinfrastruktur.

Die hessische Landesregierung stellt Fördermittel für das „Heavy Duty Charging“ bereit. So steht es in einer Mitteilung des Wiesbadener Wirtschaftsministeriums. Bei der Ladeinfrastruktur für schwere, rein elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge, also Fahrzeuge mit einem hohen Energieverbrauch, gebe es noch Ausbaubedarf.

„Die Elektromobilität ist wesentlicher Baustein, um den Verkehr in Hessen zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten“, erklärt Verkehrs- und Energieminister Kaweh Mansoori (SPD). Aber nur wenn Busse, Lkw und Rettungsfahrzeuge schnell und zuverlässig geladen werden könnten, sei die Technologie auch alltagstauglich.

Mit der nun gestarteten Förderinitiative „Heavy Duty Charging“ können Unternehmen, Kommunen und sonstige Einrichtungen in Hessen nun Zuschüsse für Ladepunkte für schwere Nutzfahrzeuge beantragen. Im Detail handelt es sich um

- Elektrische LKW

- Elektrische Busse im öffentlichen Nahverkehr sowie elektrische Reisebusse

- Schwere E-Nutzfahrzeuge in Kommunen und Unternehmen

- Elektrische Land-, Forst-, Bauwirtschaftsfahrzeuge

- Schwere E-Nutzfahrzeuge für Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Entscheidend für die Berechtigung zum Antrag ist der Sitz oder die Betriebsstätte einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts in Hessen. Die Förderung beträgt bis zu 300.000 Euro pro Projekt. Die Zuwendung sei ein nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den förderfähigen Ausgaben und werde als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung gewährt, heißt es weiter aus Wiesbaden. Bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kommunen betrage die Förderquote 40 Prozent, bei Großunternehmen 20 Prozent. Dabei seien kommunale Unternehmen als Großunternehmen einzustufen, „insofern der kommunale Anteilseigner (kontrolliert mind. 25 % des Kapitals / der Stimmrechte) einen Jahreshaushalt von 10 Mio. € oder mehr sowie 5.000 Einwohner oder mehr umfasst“, so das Ministerium.

Budget wird gegebenenfalls aufgestockt

Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Redaktion mitteilte, seien in einem ersten Schritt 800.000 Euro an Mitteln für das Förderprogramm eingeplant. Je nachdem, wie es sich entwickle, werde das Budget gegebenenfalls aufgestockt.

Der Förderzeitraum reicht vom 1. November 2025 bis zum 31. Oktober 2027. Vollständige Anträge müssen bis spätestens 15. Oktober 2025 beim Projektträger HA Hessen Agentur GmbH eingereicht werden. „Projekte, die bis Februar 2026 abgeschlossen sind, werden bevorzugt berücksichtigt“, schreibt das Ministerium.

Detaillierte Informationen zur Förderung der E-Mobilität in Hessen stehen auf der Internetseite der Hessen Agentur zur Verfügung.

Gasverband: Versorgung für den Winter steht

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

GAS. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher lässt den Verband Gas- und Wasserstoffwirtschaft „beruhigt“ auf den Winter blicken. Eine Sichtweise, die nicht überall geteilt wird.

„Reicht nicht“, „Deutsche Gasspeicher nur mäßig gefüllt“, „Warnsignal? Deutsche Gasspeicher deutlich weniger voll als in Vorjahren“ – Schlagzeilen dieser Tage wecken die Befürchtung, dass es in der kommenden Heizperiode zu Engpässen kommen könnte. Und noch keine zwei Monate ist es her, dass der Verband der Gasspeicherbertrieber Ines bei einer gebuchten Speicherkapazität von 70 Prozent Alarm schlug: Ein solcher Füllstand reiche nicht aus, „um die Gasversorgung in einem sehr kalten Winter zu gewährleisten“, hieß es.

Für die „Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ ist die 70-Prozent-Marke jetzt Grund, „beruhigt“ auf die nächsten Monate zu blicken. „Die deutschen Gasspeicher haben zum 31. August die Füllstandsmarke von durchschnittlich 70 Prozent überschritten und damit bereits jetzt eine für November angestrebte wichtige Marke erreicht“, teilt der Verband mit. Darüber hinaus seien die Kapazitäten in den Speichern zu 80 Prozent vermarktet. Fazit: „Die Versorgungssicherheit ist auch im kommenden Winter gewährleistet“.

Ines sah im Juli das mögliche Szenario, dass bei einem extrem kalten Winter die Speicher bereits Ende Januar 2026 entleert sein könnten. Die Lobbyorganisation erinnerte die Bundesregierung daran, dass über das Gasspeichergesetz Instrumente zur Verfügung stehen, um den Füllstand zu erhöhen. In Berlin winkte man ab.

Spreads haben sich gedreht

Als Grund für die schleppende Einspeisung gilt der ungewöhnliche jahreszeitliche Verlauf der Gaspreise. Üblicherweise sind die Preise im Sommer niedriger als im Winter. In diesem Jahr lagen die Sommer- über den Winterpreisen. Die sogenannten Spreads haben sich inzwischen wieder in die übliche Lage gedreht. Der Preisunterschied ist jedoch geringer als in früheren Jahren. „Die Einspeisung ist langsam angelaufen, hat inzwischen aber Fahrt aufgenommen“, betont der Sprecher der „Gas- und Wasserstoffwirtschaft“, Charlie Grüneberg, gegenüber E&M.

Aus Sicht von Verbandsvorstand Timm Kehler unterstreichen die aktuellen Daten die Leistungsfähigkeit der deutschen Gasinfrastruktur: „Die hohen Speicherstände, unsere in den vergangenen Jahren aufgebaute LNG-Infrastruktur und die reibungslose Zusammenarbeit von Gashändlern im In- und Ausland geben uns Sicherheit für die bevorstehende Heizperiode.“

Viele Speicher seien bereits zu über 80 Prozent gefüllt und auch das 45-Prozent-Ziel, das für bestimmte Porenspeicher gilt, sei erreichbar, so Kehler. Maßgeblich zum Erfolg beigetragen hätten „langfristige Lieferverträge, das Zusammenspiel internationaler Partner, aber auch die kontinuierliche Speicherbefüllung durch Handelsunternehmen sowie die stabilen Importe über die neue schwimmende LNG-Infrastruktur“.

Lara Hauck, Britta van Boven und Kristina Vogt auf der Bremer Baustelle Weserdüker Süd. Quelle: Gasunie Deutschland

Gasunie bindet Bremen ans Wasserstoffnetz an

WASSERSTOFFNETZ. Gasunie baut in Bremen die Wasserstoff-Infrastruktur aus. Eine bestehende Erdgas-Fernleitung wird umgerüstet. Ende 2027 soll die Hansestadt Wasserstoff erhalten.

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover treibt den Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Norddeutschland voran. Mit der Umrüstung einer bestehenden Erdgas-Fernleitung in Bremen entsteht ein weiterer Baustein des Wasserstoff-Infrastrukturprojekts Hyperlink, das die Versorgung großer Industrieunternehmen sichern soll.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) strich bei einem Baustellenbesuch die Bedeutung der Anbindung für die Hansestadt heraus. Unternehmen aus Automobilproduktion, Hafenumschlag und Metallverarbeitung bräuchten verlässliche Mengen an Wasserstoff, wenn sie ihre Prozesse klimafreundlich umstellen wollen. Die Infrastruktur sei die Voraussetzung für neue Investitionen und sichere Arbeitsplätze.

Die Umstellung auf klimaneutrale Energie könne nur gelingen, wenn sowohl Produzenten als auch Abnehmer bereit seien, auf Wasserstoff umzusteigen, erklärte Britta van Boven. Die Geschäftsführerin der Gasunie Deutschland erachtet dafür den Ausbau des Wasserstoff-Kernnetzes als entscheidend.

Zur Erinnerung: Das geplante Wasserstoff-Kernnetz soll bis 2032 schrittweise in Betrieb gehen und rund 9.700 Kilometer lang sein. Es basiert größtenteils auf umgerüsteten Erdgas-Fernleitungen, ergänzt durch Neubauabschnitte. Ziel ist es, alle bedeutenden Produktions- und Verbrauchsstandorte in Deutschland anzubinden und die Versorgung der Industrie mit Wasserstoff zu sichern.

Parallel dazu soll das Kernnetz in den europäischen Wasserstoff-Backbone integriert werden, der grenzüberschreitende Transporte ermöglicht. Das Projekt Hyperlink von Gasunie ist Teil dieses Netzes. Nach seiner Fertigstellung wird Hyperlink die Niederlande, Deutschland und Dänemark verbinden.

Fortschritte beim Projekt Hyperlink

Derzeit laufen, wie Gasunie Deutschland am 24. September bekannt gab, auf der Baustelle „Weserdüker Süd“ in Bremen Arbeiten an einer Erdgas-Fernleitung, die künftig für den Wasserstofftransport genutzt werden soll. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November 2025. Örtlich investiert Gasunie Deutschland rund 1,4 Millionen Euro. Von Ende 2027 an soll die Leitung Wasserstoff von der niederländischen Grenze über Bremen bis nach Hamburg transportieren können. Das Land Bremen fördert das Vorhaben im Rahmen des europäischen IPCEI-Prozesses (Important Projects of Common European Interest) mit 387.000 Euro.

Rund 70 Prozent des Projekts Hyperlink beruhen auf dem Umbau vorhandener Erdgas-Fernleitungen. Diese Umwidmung ist laut Gasunie Deutschland kostengünstiger und schneller umzusetzen als Neubauten. Insgesamt wird Hyperlink etwa zehn Prozent zum bundesweiten Wasserstoff-Kernnetz beitragen.

Van Boven wies darauf hin, dass zentrale Abnehmer wie die Stahlindustrie ihre Planungen zuletzt verlangsamt hätten. Das biete Risiken für Netzbetreiber, wenn Leitungen ungenutzt blieben. Umso wichtiger sei es, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmen den Umstieg auf klimaneutrale Energie vollziehen könnten.

Bedeutung für Nordwestdeutschland

Gasunie betreibt in Deutschland ein rund 4.600 Kilometer langes Fernleitungsnetz, das Teil des insgesamt über 17.000 Kilometer langen Systems der niederländischen Muttergesellschaft ist. Dieses Netz übernimmt eine zentrale Rolle als Gasdrehscheibe für Nordwesteuropa. Mit Hyperlink arbeitet Gasunie am Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoff-Infrastruktur, die die Märkte in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark verbinden soll.

Bis Ende dieses Jahres will das Unternehmen 190 Kilometer Leitungslänge und damit etwa ein Fünftel des Gesamtprojekts fertigstellen. Insgesamt plant es 61 Umbaumaßnahmen, davon neun allein in Bremen. Parallel dazu laufen Planfeststellungsverfahren für Neubauten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Quelle: Pixabay / David Schwarzenberg

Verbio mit Gewinneinbruch bei hoher Produktion

BILANZ. Biokraftstoff-Hersteller Verbio hat im Geschäftsjahr 2024/25 zwar „Rekordmengen“ an Biodiesel, Bioethanol und Biomethan produziert, hat aber deutlich weniger verdient.

Das Ergebnis bezeichnete Verbio-Vorstandsvorsitzender Claus Sauter bei der Bilanzpressekonferenz am 25. September als „absolut enttäuschend“. Rückläufige Gewinnspannen aufgrund rückläufiger THG(Treibhausgas)-Prämien bei Bioethanol und Biomethan haben dem Biokraftstoffhersteller Verbio mit Hauptsitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) im vergangenen Geschäftsjahr zugesetzt.

Zudem drückten Wertberichtungen auf das Ergebnis. Reparaturen an einer Anlage in Nevada (USA) und Abschreibungen auf die verbliebenen Strohmengen zur Verarbeitung zu Biomethan belasteten das Ergebnis zusätzlich. Sauter sieht trotzdem gute Chanchen für eine schnelle Erholung.

Der Biokraftstoff-Hersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 zwar mit 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1,19 Milliarden kWh Biomethan „Rekordmengen“ produziert, sagte Sauter. Die Mengen liegen dabei etwas höher als das Jahr zuvor. Das CO2-Einsparvolumen der erzeugten Produkte weltweit stieg ebenfalls um 1,1 Millionen Tonnen auf 5,5 Millionen Tonnen.

Dennoch rutschte der Gewinn massiv nach unten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach nach vorläufigen Zahlen von 121,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 14,2 Millionen Euro ein. Das Konzernbetriebsergebnis (Ebit) betrug minus 118,2 Millionen Euro und lag ebenfalls deutlich unter dem des Vergleichszeitraumes (2023/24: 69,6 Millionen Euro). Der Umsatz sank von 1,66 auf 1,58 Milliarden Euro.

Trotz dieser Entwicklung bei Erlös und Ertrag blieb der operative Cashflow mit 13,9 Millionen Euro positiv. Die Nettofinanzverschuldung stieg auf 164 Millionen Euro, blieb damit nach Auskunft von Verbio aber im prognostizierten Rahmen.

Betrugsprävention muss verbessert werden

Der Markt habe massiv unter rückläufigen Biodiesel-Preisen, vor allem im Jahr 2023, aufgrund betrügerischer Importe aus China zu Beginn dieses Jahres gelitten, betonte Sauter. In diesem Zusammenhang warf der Vorstandsvorsitzende vor allem der ehemaligen deutschen Bundesregierung vor, zu lange nicht konsequnt genug reagiert zu haben. Sauter gehe jedoch davon aus, dass durch die Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III auch die „Betrugsprävention verbessert“ wird.

Claus Sauter: „Mit der konsequenten Umsetzung der RED III und einer besseren Kontrolle der in Europa in Verkehr gebrachten Biokraftstoffe schlagen wir ein neues Kapitel für nachhaltige Mobilität und fairen Wettbewerb in Deutschland auf. Ich denke, dass die europäischen und deutschen Aufsichtsbehörden in den letzten 30 Monaten viel gelernt und endlich die richtigen Konsequenzen gezogen haben.“

An die deutsche Politik appellierte Sauter zudem, den „Quatsch“ mit dem Wasserstoff im Verkehr zu überdenken. Biokraftstoffe seien vor allem für den Schwerlastverkehr die bessere und auch günstigere Option. Verbio betreibt derzeit 36 Tankstellen hierzulande.

Im Berichtszeitraum investierte Verbio rund 125 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Ein Jahr zuvor waren es 180 Millionen Euro. Dieser Rückgang erfolgt laut dem Biokraftstoff-Hersteller planmäßig. Investitionen flossen besonders in Kapazitätserweiterungen, den Ausbau der Tankstellen-Infrastruktur und den Aufbau von Produktionskapazitäten für Spezialchemikalien in Deutschland sowie den Ausbau der Anlagen in den USA.

Strategische Perspektiven

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 − bis Ende Juni − erwartet der Vorstand eine deutliche Ergebnisverbesserung. Hintergrund seien unter anderem eine Normalisierung der Marktbedingungen in Europa sowie der Hochlauf der US-Anlage Nevada im Bundesstaat Iowa. Neben einer höheren Beimischung von Bioethanol in Asien wachse vor allem das Interesse an Biomethan in Industrie, Energieversorgung und Schifffahrt. Verbio rechnet mit einem Ebitda im hohen zweistelligen Millionenbereich und einem moderaten Rückgang der Nettofinanzverschuldung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jedoch vor, die Dividende auszusetzen. Als Begründung nennt das Unternehmen die gebundenen Liquiditätsreserven infolge politischer Entscheidungen zur THG-Quote sowie die schwache Ergebnislage. Denn etwa 100 Millionen Euro bleiben laut dem Finanzbericht von Verbio vorerst im Vorratsvermögen gebunden. Grund ist die politische Entscheidung, dass Überschüsse aus der THG-Quote von 2024 in den Jahren 2025 und 2026 nicht genutzt werden dürfen. Erst von 2027 an können diese Mengen wieder eingesetzt werden − und sollen dann auch Verbio „wieder frei werdende Quotenüberschüsse zusätzliche Spielräume eröffnen“.

Auf dem Meer hat RWE Spaß und Unglück im Glück

Der letzte Pfahl für Dänemarks Windpark "Thor" ist gesetzt. Quelle: RWE

WINDKRAFT OFFSHORE. Die Milliarden sitzen nicht mehr so locker. RWE bemüht sich, bei Frankreichs größtem Offshore-Windpark geräuschlos die Segel zu streichen. Daher auf neuer Partnersuche: Total Energies.

Diese Nachricht birgt alle Zutaten für Trommelwirbel und große Schlagzeilen: Total Energies hat mit dem deutschen Partner RWE den Zuschlag für Frankreichs größten Offshore-Windpark erhalten. Allein: Die Essener haben die Lust auf das Projekt verloren, das vor der Küste der Normandie auf eine Kapazität von 1.500 MW kommt.

„Wir werden das Konsortium verlassen“, teilte eine Sprecherin von RWE auf Anfrage dieser Redaktion mit. Das sei mit Total Energies vereinbart. Allerdings fehlt für diesen Schritt noch die Zustimmung der französischen Genehmigungsbehörden.

4,5 Milliarden Euro sind für die Entwicklung und den Bau der Windfarm „Centre Manche 2“ veranschlagt. Seinen Teil des Investments will der deutsche Energiekonzern allerdings nicht länger einbringen. „Der geplante Ausstieg aus dem Konsortium ist das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung des Projekts im Vergleich zu unserem übrigen Projektportfolio“, richtet die RWE-Sprecherin aus. Was das konkret bedeutet, blieb in der schriftlichen Antwort offen.

Total sucht jetzt neuen Partner

Der Öl- und Gaskonzern Total Energies jedenfalls preist das Projekt weiter als das bislang größte Erneuerbaren-Vorhaben in Frankreich. Mehr als eine Million französischer Haushalte sollen von der

Meeresfarm profitieren, die jährlich etwa 6 Milliarden kWh Strom produzieren will. Der bezuschlagte Verkaufspreis je 1.000 kWh beläuft sich auf 66 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Franzosen.

Die Suche nach einem neuen Partner wolle das Unternehmen nun starten. Bis dahin werde Total Energies das Projekt allein vorantreiben, um Anfang des Jahres 2029 die finale Investitionsentscheidung (FID) zu treffen. In die Stromproduktion einsteigen soll der Park im Jahr 2033.

In Dänemark ist der Wettergott mit „Thor“

Immerhin schwimmt RWE auf einer anderen Erfolgswelle in Sachen Offshore-Wind: Auch der letzte von 72 Pfählen in Dänemarks größtem Windpark „Thor“ ist inzwischen in den Meeresboden gerammt. Die Farm entsteht in der Nordsee, rund 22 Kilometer von der Westküste Jütlands entfernt. An dem 1.080-MW-Park halten die Essener 51 Prozent, Partner ist hier Norges Bank Investment Management.

RWE liegt hier im Zeitplan. Die Montage der Turbinen soll 2026 erfolgen. Über den rauen Winter lässt das Unternehmen die Monopiles erstmals mit wiederverwertbaren Abdeckungen schützen. Die Hälfte der Anlagen soll auf klimaschonend hergestellten Stahltürmen stehen, zudem verfügen 36 Turbinen über wiederverwendbare Rotoren. Mit Inbetriebnahme im Jahr 2027 soll Strom für mehr als eine Million dänischer Haushalte zur Verfügung stehen.

Schwaben kaufen NRW-Windpark von Abo Energy

Quelle: Shutterstock / Blue Planet Studio

WINDKRAFT ONSHORE. Die 300-MW-Marke fest im Blick: Mit dem Kauf eines knapp ein Jahr alten Windparks in Nordrhein-Westfalen bauen die Stadtwerke Heidenheim ihr Erneuerbaren-Portfolio weiter aus.

Die Stadtwerke Heidenheim AG ist weiter auf Einkaufstour. Binnen weniger Tage geben die Ostwürttemberger die Übernahme des nächsten Erneuerbaren-Projekts bekannt. Nun verleibt der bundesweit tätige Versorger sich einen Windpark in Nordrhein-Westfalen ein.

Auf 22 MW Leistung kommen die vier Turbinen, die ihren Betrieb zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 im Sauerland aufgenommen haben. Die Heidenheimer blättern für den in Lennestadt und Eslohe gelegenen „Windpark Herrscheid“ 46 Millionen Euro hin, wie aus einer Mitteilung der Stadtwerke hervorgeht.

Auf Nachfrage dieser Redaktion sagt eine Sprecherin auch, auf wessen Konto der Betrag geht: auf das von „ABO Energy“, den einst unter dem Namen Abo Wind gegründeten Erneuerbaren-Entwickler aus Wiesbaden. Der Vertrag gelte rückwirkend zum 30. Juni.

Die vier Anlagen des Herstellers GE Vernova vom Typ GE 5.5-158 erreichen an der Rotorspitze eine Höhe von 240 Metern und erzeugen jährlich etwa 57 Millionen kWh Strom. Das reicht rechnerisch für 19.000 Musterhaushalte und verhindert im Vergleich zu konventioneller Erzeugung den Ausstoß von 59.300 Tonnen CO2.

Zuletzt hatte Heidenheim den Kauf eines entstehenden 11-MW-Solarparks vom Entwickler Juwi bekannt gegeben. Den fälligen Betrag hierfür wollte die Sprecherin auf Nachfrage nicht verraten. Das Erneuerbaren-Portfolio der Ostwürttemberger wächst durch diese beiden Zukäufe auf 282 MW.

Die Stadtwerke zählen bei diesem Wert alle Anlagen mit, an denen sie mindestens 25 Prozent der Anteile halten. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Ein Agri-PV-Solarpark (30 MW) bei Altheim (Alb-Donau-Kreis) und ein 25-MW-Solarpark im Landkreis Regensburg sind bereits in Planung.

Drei Mal so viel eigener Ökostrom wie im Stammgebiet

Die Ökobilanz der Heidenheimer ist dabei längst im grünen Bereich. Die eigenen Erneuerbaren-Anlagen erzeugen inzwischen mit jährlich etwa 560 Millionen kWh mehr als das Dreifache des im Netzgebiet Heidenheim verbrauchten Stroms (etwa 181 Millionen kWh). Dies unterstreicht die Geschäftsstrategie der Stadtwerke, die 2024 ungefähr 81 Prozent ihres Umsatzes (685 Millionen Euro) überregional erwirtschafteten. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen auf etwa 68 Millionen Euro Gewinn (wir berichteten).

Chef des Gründungsteams verlässt die Aggerenergie

Aufsichtsratsvize Jörg Jansen, Frank Röttger, Dr. Andreas Esser, Aufsichtsratschef Till Cremer (v.l.). Quelle: Aggerenergie / Peter Lenz

PERSONALIE. Frank Röttger hat seit dem Gründungsjahr 2006 dem NRW-Kommunalversorger Aggerenergie vorgestanden. Im nächsten Jahr gibt es eine sanfte Übergabe an seinen jetzt bestellten Nachfolger.

Der kommunale Energie- und Wasserversorger Aggerenergie aus Gummersbach im Oberbergischen Kreis hat für 2026 einen grundlegenden Führungswechsel angekündigt. Laut einer Unternehmensmitteilung geht zunächst zum Jahreswechsel 2025/26 der nebenamtliche Geschäftsführer Uwe Töpfer (65) in den Ruhestand.

Ihm folgt Jörg Bukowski nach, der mit der Kommunalwahl in diesem September ausgeschiedene, parteilose Bürgermeister der Gesellschaftergemeinde Morsbach. Töpfer war vor dem Einstieg bei der Aggerenergie 2014 Bürgermeister von Marienheide gewesen.

Im Hauptamt tritt am 1. Mai 2026 Dr. Andreas Esser (42) als Geschäftsführer an. Er tritt zunächst neben Frank Röttger (59). Dieser ist seit dem Gründungsjahr der Aggerenergie, 2006, Chef in Gummersbach. Röttger wiederum geht dann Ende September 2026 „planmäßig“ in Pension, wie es heißt. Die Aggerenergie war 2006 durch die Fusion eines Strom- und eines Gasversorgers im Aggertal entstanden. Damals hatte die Kölner Rheinenergie die Mehrheit, heute ist es die Rhenag, ebenfalls aus Köln. Den Rest der Anteile halten zehn Kommunen im Aggertal.

|

| Noch Geschäftsführer der Rhein-Sieg Netz und der Westerwald-Netz: Dr. Andreas Esser Quelle: Rhenag |

Der Wirtschaftsingenieur Andreas Esser ist derzeit noch Geschäftsführer bei den Verteilnetzbetreibern Rhein-Sieg Netz GmbH und Westerwald-Netz GmbH, beides Beteiligungen der Rhenag. Seit 2008 ist er in der Energiewirtschaft tätig. Er kennt die Aggerenergie von einem früheren Aufsichtsrats-Mandat her. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Consentec, Statkraft Trading und die Rhenag.

RWE und Personalvorständin verlängern ein letztes Mal

Katja van Doren. Quelle: RWE / Andre Laaks

PERSONALIE. Frühzeitig und mit Lob ist der Vorstandsvertrag von Katja van Doren bei RWE verlängert worden. Dennoch ist es nach den Regeln des Aufsichtsrats die letzte Verlängerung.

Der Aufsichtsrat der RWE AG hat den Vertrag von Katja van Doren (59) als Vorstandsmitglied frühzeitig um weitere drei Jahre verlängert. Ihre aktuelle Bestellung endet somit Ende Juli 2029, mit dem Erreichen der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder.

Katja van Doren ist seit 1999 im RWE-Konzern tätig. Seit 2014 hat sie verschiedene Vorstandsfunktionen im Unternehmen ausgeführt. Seit 2023 ist sie als Arbeitsdirektorin (CHRO) Mitglied des Vorstands der RWE AG. In ihrem Ressort liegt neben HR und Corporate Transformation auch die Verantwortung für IT, interne Revision und Sicherheit. Aufsichtsratschef Dr. Frank Appel schrieb es auch van Doren zu, „dass RWE international als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird“.

Ulrich Schiller wird COO bei Techem

Ulrich Schiller. Quelle: Techem

PERSONALIE. Techem erweitert die Geschäftsführung: Zum 1. April 2026 übernimmt Ulrich Schiller die Position des Chief Operating Officers (COO).

Techem verstärkt die Geschäftsführung mit einem weiteren Mitglied. Zum 1. April 2026 tritt Ulrich Schiller als Chief Operating Officer (COO) in das Unternehmen ein, teilte der Energiedienstleister mit Hauptsitz im hessischen Eschborn am 24. September mit.

Schiller ergänzt künftig das Führungsteam um CEO Matthias Hartmann, CFO Carsten Sürig und Chief Sales Officer (CSO) Nicolai Kuß. Schiller soll die operative Ausrichtung des Unternehmens leiten und die Umsetzung zentraler Digitalisierungsvorhaben beschleunigen.

Seine Zuständigkeiten bei Techem umfassen die Effizienzsteigerung von Prozessen, die Implementierung digitaler Mess- und Steuerungstechnologien sowie die operative Umsetzung von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Dazu gehört insbesondere die Einführung von Smart-Meter-Lösungen und die Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Schiller bringt Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft mit. Als Geschäftsführer der „HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft“ verantwortet er unter anderem Asset- und Portfoliomanagement, Schulbau, Neubau, Technisches Management und IT.

Mit der Berufung gibt zugleich Nicolai Kuß die operative Verantwortung im Geschäftsbereich „Operations“ an den neuen COO ab, wie Techem weiter mitteilte. Kuß soll sich künftig wieder ausschließlich auf den Vertrieb, die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentriert.

Neubauten heizten 2024 zu 65 Prozent mit Wärmepumpen

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik zeigt die Verteilung der Heizungssysteme im Neubau in Deutschland bis 2024: Demnach lag im vergangenen Jahr die Anzahl der zum Bau genehmigten Wohnungen in neu zu errichtenden Wohngebäuden bei 172.322. Davon sollen rund 65 Prozent mit Elektro-Wärmepumpen beheizt werden. Die Zahlen stammen vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und vom Statistischen Landesamt.

*1 einschließlich Biomethan

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

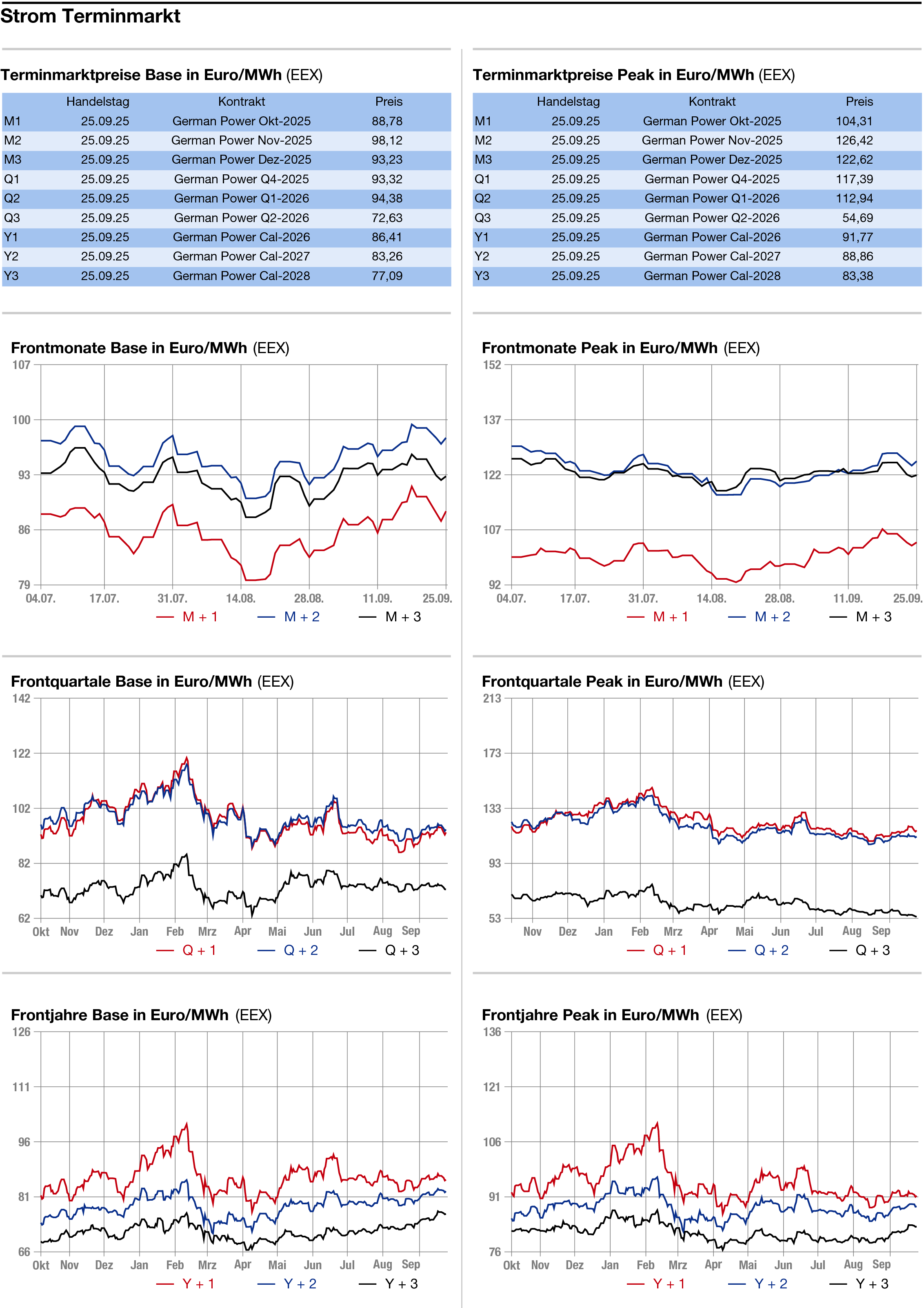

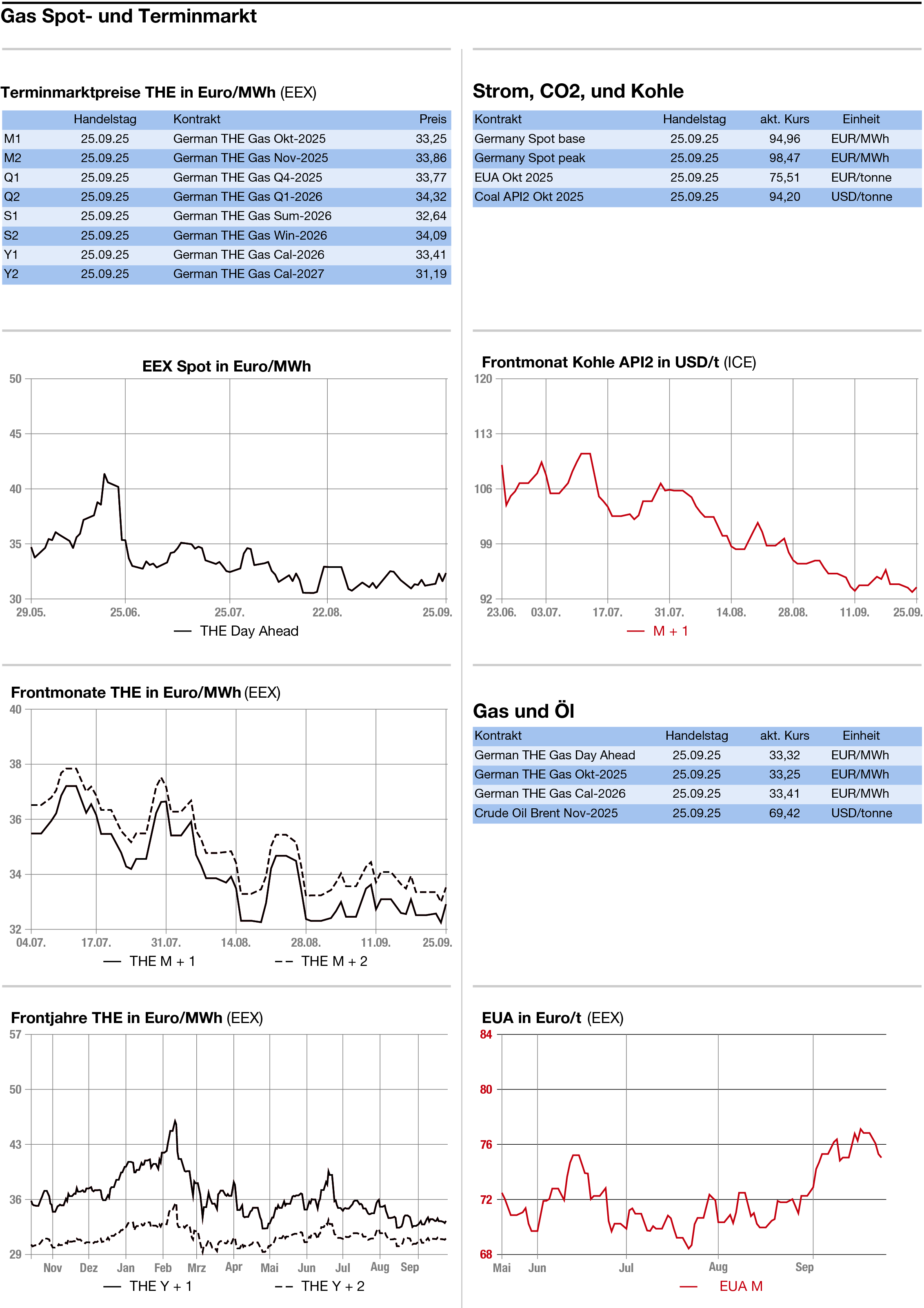

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Impulsarmer Handel setzt sich fort

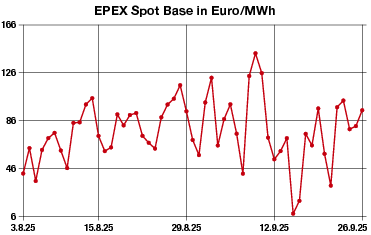

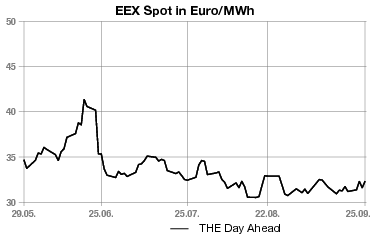

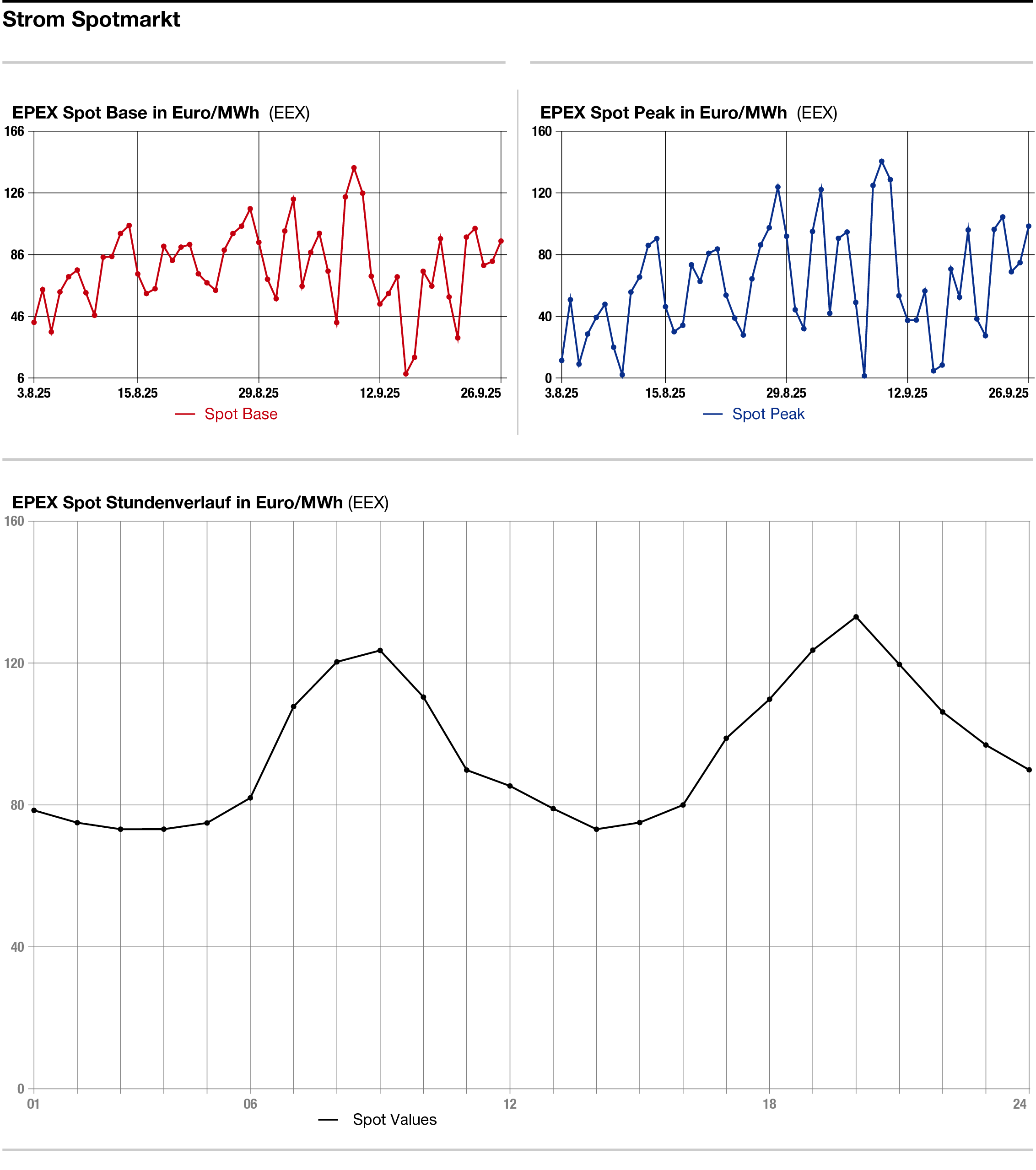

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energienotierungen am Donnerstag gezeigt. Strom und Gas präsentierten sich etwas befestigt. Insgesamt setzte sich der impulsarme Handel an den Märkten fort. Auch von den Aktienbörsen gingen am Donnerstag keine Impulse für die Energiepreise aus. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für konjunkturstimulierende Zinssenkungen bei der nächsten Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses im Oktober zu geben.

Strom: Tendenziell etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert, der damit die Tendenz am Gasmarkt aufnahm. Der Day-Ahead gewann im Base 13,25 auf 96,75 Euro/MWh und im Peak 23,75 auf 98,75 EuroEuro/MWh. An der Börse kostete der Day-Ahead 94,96 Euro in der Grundlast und 98,47 Euro in der Spitzenlast.

Händler führten die Aufschläge beim Day-Ahead auf die deutlich niedrigere Einspeiseleistung von nurmehr 26,8 GW zurück, die für den Freitag erwartet wird. Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind noch 33,5 GW ausgemacht. Der Rückgang bei den Erneuerbaren überkompensierte damit die für den Freitag von MBI Research vorhergesagte geringere Last von 54,4 GW nach 55,5 GW am Donnerstag. Für die Folgetage rechnet Eurowind mit noch schwächeren Beiträgen von Wind und Solar.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum Nachmittag 0,13 auf 86,23 Euro je Megawattstunde.

CO2: Leichter haben sich die CO2-Preise am Donnerstag präsentiert. Der Dec 25 verlor bis 13.15 Uhr 0,50 auf 75,52 Euro. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,52 Euro, das Tief bei 75,36 Euro. Maßgeblich für die Abgaben dürfte das Auktionsergebnis sein, das mit 75,56 Euro deutlich niedriger ausfiel als die Notierungen am Sekundärmarkt. Überdies war der Überzeichnungsgrad mit 1,08 extrem gering.

Die Analysten von Belektron verweisen aus übergeordneter Perspektive dennoch auf eine gute Nachfrage, lokale Tiefs würden zu neuen Käufen genutzt. Auch der am Mittwoch erfolgte Verfall von Optionen habe nicht zu Verwerfungen am Markt geführt. Zudem werde am CO2-Markt seit einigen Monaten eine historisch niedrige Volatilität registriert, so die Analysten. Ein Zeichen dafür, dass die Akteure derzeit keine scharfen Preisveränderungen antizipierten und einpreisten. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 75,17 Euro und 74,50 Euro. Widerstand hat die Analystin erst bei 78,73 Euro, danach bei 79,93 Euro und 84,50 Euro ausgemacht.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.15 Uhr 0,450 auf 32,350 Euro/MWh. Marktbeobachtern zufolge dürfte Erdgas etwas von dem schwachen Windaufkommen profitieren, das ab Samstag für Deutschland und Nordwesteuropa vorhergesagt wird. Das US-Wettermodell hat zudem auch die Temperaturprognosen ein Stück weit zurückgenommen.

Trotz des Preisanstiegs bezeichneten Marktbeobachter die Lage am Gasmarkt als entspannt, da die Einspeicherung im guten Tempo weitergehe. Bearish dürften sich auch die schwachen LNG-Preise in Asien auswirken. China hält sich laut Auskunft von Marktbeobachtern mit LNG-Käufen zurück. Das Land bezieht derzeit preislich attraktive LNG-Lieferungen aus Russland. Der Gasflow aus Norwegen beträgt laut Gassco für den Berichtstag 292,5 Millionen Kubikmeter und liegt damit deutlich höher als am Mittwoch, als 267 Millionen Kubikmeter registriert worden waren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: