27. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GAS: Bulgarien will russischen Gastransit früher stoppen

WÄRMENETZ: Görlitz erhält Millionen-Förderung für grenzüberschreitendes Wärmeprojekt

POLITIK: Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gebilligt

KOHLE: Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach

HANDEL & MARKT

MOBILITÄT: Hybridmodelle bleiben Kauffavoriten der Europäer

ERDGASFAHRZEUGE: Vom Bleiben und Vergehen der Erdgas-Tankstellen

STATISTIK DES TAGES: Füllstand der deutschen Gasspeicher seit August 2021

TECHNIK

F&E: Speicherprojekt kombiniert Talsperren und Bergbau

STROMSPEICHER: Phenogy stellt Natrium-Ionen-Speicher in Bremen vor

SMART METERING: Wirtschaftliche Lösung für den Rollout

UNTERNEHMEN

FERNWÄRME: Stadtwerke Bayreuth bauen neue Wärmezentrale

WÄRMENETZ: Neues Fernwärmenetz von Sachsen-Anhalt nach Sachsen

GASTBEITRAG: Turbo für tiefe Wärme

PERSONALIE: EnviaM-Gruppe mit neuem Vorstandsmitglied

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energienotierungen seitwärts gerichtet

TOP-THEMA

Kerstin Andreae erhält den E&M-Energiemanager-Preis

Quelle: E&M

VERANSTALTUNG.

Auf der Abendveranstaltung im Rahmen der E&M-Energiemanager-Konferenz in Berlin wurde BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae als „Energiemanagerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Am 25. September fand in Berlin die E&M-Energiemanager-Konferenz statt. In einer Abendveranstaltung wurde der E&M-Preis „Energiemanagerin des Jahres“ an die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Energieverbands BDEW, Kerstin Andreae, verliehen. Mit dem Preis würdigt der Medienverlag Energie & Management (E&M) seit über 20 Jahren herausragende Persönlichkeiten aus der Energiewirtschaft. Bestimmt wurde die Preisträgerin durch eine Expertenjury.

Der Laudator Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), betonte die gewachsene Einigkeit der Verbände, die gemeinsame Herausforderungen zu stemmen haben. Gerade die Corona-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine und die resultierende Energiepreiskrise hätten dies befördert. Es sei beiden Verbänden gelungen, die eigene Identität zu bewahren und dennoch zu kooperieren, wo dies die Überzeugungskraft verstärkt. An dieser guten Zusammenarbeit habe Andreae großen Anteil, lobte er.

Auch gegenüber der EU und der Bundesnetzagentur habe sich diese Zusammenarbeit bewährt, um die Brancheninteressen besser durchzusetzen. Aber auch bei unterschiedlichen Positionen habe jeder Respekt für die andere Seite gezeigt, unterstrich Liebing. Gerade die Persönlichkeit Andreaes, ihr klarer Weitblick mit der unerschütterlichen Orientierung auf die Klimaneutralität, gepaart mit Realismus für das aktuell Mögliche mache ihren Erfolg aus. Von den anwesenden Energiemanagerinnen und -managern gab es herzlichen Applaus.

Andreae steht zur Energiewende

Kerstin Andreae sagte in ihrem Dank für die Auszeichnung, sie nehme sie stellvertretend für ihre Branche und die Mitgliedsunternehmen entgegen. Die Energiebranche sei enorm sinnstiftend, auch gerade für sie als Mitglied der Grünen seit 1990. Ihr Anspruch sei es auch als Bundestagsabgeordnete immer gewesen, Ökonomie und Ökologie zu verbinden. „Wir brauchen einen Konsens, dass wir die Energiewende wollen“, appellierte sie.

Dabei solle man über Partikularinteressen hinausblicken können. Aktuell sei Bürokratieabbau das Wichtigste, um schneller voranzukommen. Es gelte, dem Markt zu vertrauen, ihn aber mit passenden Leitplanken zu flankieren. „Investoren anreizen heißt, Rendite zu ermöglichen“, sagte Andreae an die Adresse der Regulierer.

Es gelte zudem, die öffentliche Meinung weiter mitzunehmen, weil die Energiewende nur mit der Bevölkerung umzusetzen sei. Dafür müsse Wasserstoff als Lösung für die Erhaltung der Industrie propagiert werden, Klimaschutz als lohnende Investition und Resilienz durch erneuerbare Energien erklärt werden. „Der Green Deal wird zum Security Deal, um uns unabhängiger von Autokraten zu machen!“, sagte Andreae unter Beifall.

|

| Kerstin Andreae (2.v.re.) bei der Preisverleihung mit (v.l.) Christian Held, Partner der Kanzlei Becker Büttner Held, und Christof Spangenberg, Geschäftsführer m3 management consulting, sowie E&M-Chefredakteur Stefan Sagmeister. Quelle: Sophie Kirchner |

Große Leidenschaft für Brancheninteressen

Die E&M-Auszeichnung geht mit Kerstin Andreae zum ersten Mal an eine Verbandsmanagerin. Die Expertinnen und Experten der Jury hat überzeugt, wie sie den BDEW in den vergangenen Jahren durch bewegte Zeiten geführt hat. Seit dem Ende der russischen Pipeline-Gaslieferungen hat sie entscheidend dazu beigetragen, die Gasversorgung in Deutschland neu aufzustellen. Besonders setzt sie sich für den Umbau der Wärmeversorgung ein – mit Fokus auf gezielten Ausbau und Förderung kommunaler Wärmenetze.

Unter ihrer Führung habe sich der BDEW kontinuierlich weiterentwickelt. Eine zentrale Herausforderung bleibt die Balance zwischen großen Energiekonzernen, Stadtwerken und kommunalen Versorgern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – von Erzeugung und Handel bis zu Netzen und Vertrieb.

Für Professor Christian Held, Partner der Kanzlei Becker Büttner Held und Jurymitglied, bewies Andreae bislang eine glückliche Hand bei der Leitung des wichtigsten Verbandes der deutschen Energiebranche. Dr. Christof Spangenberg, Geschäftsführer der „m3 management consulting GmbH“ und ebenfalls Jurymitglied, erklärt, dass bei Andreae „das Machbare geschieht und Realismus und Pragmatismus erhalten bleiben, ohne die langfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren.“

Hintergrund zum Preis

Der Preis „Energiemanager des Jahres“ wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten von Helmut Sendner, dem Herausgeber von Energie & Management ins Leben gerufen. Er würdigt herausragende Leistungen im Bereich nachhaltiges Energiemanagement. Der Preis wird getragen vom Fachverlag Energie und Management, der Beratungsgesellschaft „m3 management consulting GmbH“ und der Kanzlei Becker Büttner Held. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite zum Energiemanager des Jahres.

Quelle: AdobeStock

Bulgarien will russischen Gastransit früher stoppen

GAS. Bulgariens Premier kündigte an, den Transitvertrag für russisches Gas aus Kurzfristverträgen bis Ende 2026 zu kündigen. Auch eine Gebühr für die Durchleitung ist wieder im Gespräch.

„Was den Aufruf von Präsident Donald Trump während der Vollversammlung betrifft, werden wir uns als Teil der Europäischen Union dem Beschluss der Union anschließen und Kurzfristvertrage zu Nutzung oder Transit von russischem Erdgas im Jahr 2026 kündigen“, erklärte Premier Rossen Scheljaskow Medienberichten zufolge am 24. September in New York. Langfristige Verträge sollen demgegenüber Ende 2027 auslaufen, sowie es im europäischen Ausstiegsfahrplan und Legislativentwurf vorgesehen ist.

Der bulgarische Energieminister Schetscho Stankow sagte, dass die Einstellung der russischen Gasimporte „Bulgarien enormes Potenzial verleiht, ein wichtiges Transitland für Erdgas aus LNG-Terminals in den USA zu werden.“ Zwei jüngst bestätigte Lieferungen lägen für November und Dezember vor, die für den Verbrauch von Bürgern und Unternehmen in Bulgarien bestimmt sind und von LNG-Terminals in den USA kommen.

Florierende Turkstream-Lieferungen

Seit 2022 importiert Bulgarien kein Gas mehr aus Russland und deckt seinen Bedarf mit LNG und Gaslieferungen aus Aserbaidschan. Über den Balkanstrom in Bulgarien erhalten Serbien, Ungarn und die Slowakei ihre Gasimporte über die Schwarzmeer-Gasleitung Turkstream und die Türkei. „Die Kapazität des zweiten Turkstream-Stranges, der auf den südosteuropäischen Markt abzielt, hat 50 Millionen Kubikmeter Gas überschritten und wird weiterwachsen“, berichtete das Energienachrichtenportal Neftegas.ru am 24. September.

Seit Anfang 2025 seien die Gaslieferungen über Turkstream nach Angaben der europäischen Transportnetzbetreiber Entsog im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent auf 12,34 Milliarden Kubikmeter Gas gestiegen. 8 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr importiert allein Ungarn und hat für das Gros Langfristverträge mit dem russischen Gaskonzern Gazprom geschlossen.

Transportgebühr und „Vertikaler Korridor“

Um Haushaltslöcher zu stopfen, brachte die Partei „Wir setzen den Wandel fort“ in das Parlament einen Gesetzentwurf ein, der vorsieht, 3 Milliarden Lew, umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro, mittels Steuern für den russischen Gastransit einzunehmen, anstatt Steuern für die Bevölkerung zu erhöhen. Darüber berichtete der bulgarische nationale Radiosender BNR am 24. September. Die Einführung einer Steuer für den russischen Gastransit sei durch die Drohung der Nichtzulassung in den Schengenraum seinerzeit vereitelt worden. Mit den Forderungen der USA sieht sich Bulgarien ermutigt, diese Abgaben wieder aufs Tapet zu heben, könnten sie Ungarn und die Slowakei doch auch dazu bewegen, sich nach Alternativen umzuschauen.

Bulgarien selbst plant, seine Bauarbeiten am Vertikalen Korridor bis 1. Oktober 20226 abzuschließen, um Gas von LNG-Terminals im Süden an seine Nachbarn durchzuleiten, informierte Bulgartransgaz im September. Der Vertikale Korridor gilt als führende Lösung im Prozess der Beendigung russischer Erdgaslieferungen nach Europa.

Ungarn und Slowakei Sprengsatz für die EU?

Auf die Ansage von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung reagierten ungarische und slowakische Regierungsspitzen mit Rechtfertigungen und rechneten ihre milliardenschweren Verluste durch die Abkehr von russischen Öl- und Gasimporten vor. So klagte der slowakische Außenminister Juraj Blanar über 10 Milliarden Euro Verluste, wenn Gazprom nicht abgenommene Gaslieferungen für Lastfristverträge bis 2034 beim Schiedsgericht einklagen würde.

10 Milliarden US-Dollar Mehrausgaben kämen auf Ungarn zu, monierten Regierungsvertreter. Außerdem hätten Testergebnisse gezeigt, dass die Janaf-Adria-Ölpipeline die Druschba-Pipeline bei der Ölversorgung Ungarns nicht ersetzen könne und Kroatien die Transitgebühr deutlich erhöht habe.

Premier Viktor Orbán selbst antwortete in einem ungarischen Radiointerview am 26. September auf die Behauptung von US-Präsident Trump, er könne Budapest davon überzeugen, auf russisches Öl zu verzichten, mit der Begründung, Ungarn sei ein souveränes Land, das seine eigenen Entscheidungen treffe. „Hunderttausende Familien wären von einem Augenblick auf den anderen ruiniert“, wenn Energie um ein Vielfaches teurer werden würde, stellte er fest.

Erhöht nun Bulgarien tatsächlich die Transitgebühren für russisches Gas, dürfte das in Ungarn und in der Slowakei für Unmut sorgen. Dabei ist die Möglichkeit, sich die Zustimmung zu Sanktionen gegen Russland von der EU teuer bezahlen zu lassen, ein Sprengsatz für ein geeintes Vorgehen der Union.

Görlitz erhält Millionen-Förderung für grenzüberschreitendes Wärmeprojekt

Quelle: Fotolia / fefufoto

WÄRMENETZ. Ein gemeinsames Fernwärmeprojekt zwischen Görlitz und dem polnischen Zgorzelec hat Fördermittel in Höhe von rund 82 Millionen Euro erhalten. Mehrere Netze sollen verbunden werden.

Die Stadtwerke Görlitz (SWG), die mehrheitlich zum französischen Veolia-Konzern gehören, und der polnische Fernwärmeversorger SEC Zgorzelec, Teil des deutschen Eon-Konzerns, arbeiten bei der Dekarbonisierung ihres Wärmenetzes zusammen.

Nun hat das Projekt „United Heat - Klimaneutrale Fernwärme für die Europastadt“ vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 81, 6 Millionen Euro erhalten, teilte die Stadt Görlitz mit.

„Dieser Fördermittelbescheid ist entscheidend für die Umsetzung dieses europaweit einmaligen Vorhabens und das Zusammenwachsen der Europastadt Görlitz/Zgorzelec“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu. „Ohne die gemeinsame Unterstützung von Bund und EU wäre die notwendige Dekarbonisierung des Wärmesektors in unserer Region nicht möglich“, ergänzte Matthias Block, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke.

Zur Realisierung des Projekts haben Stadtwerke und SEC umfangreiche Fördermittel von EU und Bund eingeworben. Im Sommer 2024 hatte bereits die Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) grünes Licht für die Förderung des grenzüberschreitenden Projekts „United Heat“ gegeben und für die beteiligten Partner rund 38 Millionen Euro zugesagt (wir berichteten). Im Jahr 2020 hatten die Bürgermeister beider Städte dazu eine Absichtserklärung für das Projekt „United Heat“ unterschrieben.

Vier Fernwärmegebiete

In Görlitz existieren derzeit vier separate Fernwärmegebiete, die ihre Energie hauptsächlich aus Erdgas beziehen. In Zgorzelec gibt es ein Fernwärmenetz, das mittels Verbrennung von Braunkohle betrieben wird. Die Systeme verursachen jährlich einen Ausstoß von 50.000 Tonnen CO2. Ziel ist es, bis 2030 die Fernwärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Hierfür wird die bestehende Fernwärmeinfrastruktur erweitert und ein 12 Kilometer langes Leitungsnetz geschaffen, um die aktuell getrennten Fernwärmegebiete miteinander zu verbinden. Dies ermöglicht eine Wärmeerzeugung aus unterschiedlichen Quellen.

Ein Drittel des Gesamtwärmebedarfs der Stadt soll bis 2030 mittels Wärmepumpen gedeckt werden. Hierfür soll Wärme aus dem Berzdorfer See und dem gereinigten Abwasser der Kläranlage „Nord“ in Görlitz entnommen werden. 17 Prozent der Fernwärme soll zudem aus Solarthermie in Kombination mit saisonalen Wärmespeichern entstehen, 48 Prozent soll künftig aus Biomasse kommen.

Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gebilligt

Der Bundesrat in Berlin. Quelle: Georg Eble

POLITIK. Brücken, Bahnstrecken, Energie: Mit dem milliardenschweren Sondervermögen soll auch die Infrastruktur wieder fit gemacht werden. In der Länderkammer sind nicht alle zufrieden.

Die Länder haben den Weg für das milliardenschwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz frei gemacht. Das Gesetz fand die nötige Unterstützung im Bundesrat. Das von der Bundesregierung monatelang geplante Finanzpaket war vergangene Woche bereits vom Bundestag beschlossen worden.

Über zwölf Jahre hinweg sollen aus den 500 Milliarden Euro des Sondervermögens zusätzliche Investitionen gestemmt werden, etwa um Brücken und Bahnstrecken zu sanieren oder die Energieinfrastruktur auszubauen. Auch in Digitalisierung, Krankenhäuser und Wohnungsbau sollen die Gelder fließen. Teile der Milliarden gehen an die Länder, Teile in den Klima- und Transformationsfonds des Bundes.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: „Es ist Geld, das dringend gebraucht wird. Wir brauchen dringend Geld für die Modernisierung unserer Infrastruktur.“ Nun gehe es darum, dass die Menschen schnell merken sollten, dass etwas im Land vorangehe. „Wir müssen diese Projekte verbinden mit einer Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung.“

Geld für Gas in der Kritik

Bremens Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) kritisierte, dass die Bundesregierung die zusätzlichen Mittel nicht nur für zusätzliche Investitionen freimachen wolle. Stattdessen solle auch in die Gasversorgung investiert werden. Geld in fossile Energien zu stecken, habe aber überhaupt keinen transformatorischen Charakter.

Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach

Quelle: Pixabay / Ben Scherjon

KOHLE. Zwölf Personen seien am Morgen des 26. Septembers unbefugt in den Bereich des Tagebaus eingedrungen, sagte ein Sprecher der Polizei Düren.

Acht von ihnen kletterten auf einen hohen Schaufelradbagger, die anderen vier besetzten ein Förderband. Sie wollten die Abholzung von Bäumen des sogenannten Sündenwäldchens verhindern. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz und holte die Menschen herunter. Gegen Mittag war die Räumung beendet.

Alle Demonstranten seien zur Feststellung der Personalien kurzfristig in Gewahrsam genommen worden, sagte der Sprecher. Gegen sie seien Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet worden. Für die Räumung seien auch spezialisierte Höhenretter und ein Hubschrauber angefordert worden. Trotz passivem Widerstand der Protestierenden sei der Einsatz insgesamt friedlich verlaufen.

RWE verurteilt die Aktion

Mit der Besetzung wollten die Aktivisten nach eigenen Angaben gegen die bevorstehende Rodung eines Teils des Hambacher Forsts durch den Energiekonzern protestieren. „Es sagt viel über unser Wirtschaftssystem aus, dass es profitabel ist Wälder zu roden und Dörfer einzureißen, um giftige Seen zu füllen, Yachthäfen und Luxusapartments zu bauen und Inseln aufzuschütten“, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe, die sich „Pirat*innen“ nennt. Die Aktivisten befürchten eine Räumung und Rodung des besetzten „Sündenwäldchens“ in den nächsten Wochen.

Der Energiekonzern RWE will nach eigenen Angaben Anzeige gegen die Demonstranten erstatten. „Mit dieser unverantwortlichen Aktion bringen die Störer sowohl Mitarbeiter von RWE als auch sich selbst in Gefahr“, teilte ein Sprecher mit. Die Kohleversorgung der Kraftwerke sei auch während der Besetzung gewährleistet gewesen.

Aktivisten protestieren gegen RWE-Pläne

RWE will das sogenannte Sündenwäldchen am Rande des Tagebaus roden, um Kies abbauen zu können. So soll die Böschung eines später dort geplanten Sees stabilisiert werden. Ein Großteil der Bäume ist bereits gefällt; in der kommenden Rodungssaison, die am 1. Oktober beginnt, soll die verbliebene etwa ein Hektar große Fläche gerodet werden. Dort halten sich seit Monaten Aktivisten in selbstgebauten Baumhäusern auf. In der Vergangenheit kam es deshalb schon häufiger zu Polizeieinsätzen.

Quelle: Shutterstock / ModernNomads

Hybridmodelle bleiben Kauffavoriten der Europäer

MOBILITÄT. Die Pkw-Neuzulassungen in der EU stagnierten bis August 2025. Während die Nachfrage nach Elektroautos wuchs, verloren Benzin- und Dieselmodelle an Bedeutung.

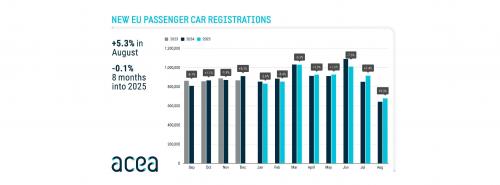

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union bewegte sich in den ersten acht Monaten 2025 auf Vorjahresniveau. Nach Angaben des Herstellerverbandes European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) ging das Gesamtvolumen im Vergleich zu 2024 lediglich um 0,1 Prozent zurück. Trotz dieses marginalen Minus ergab sich in den beiden Sommermonate ein Plus, was auf eine leichte Erholung hindeutet.

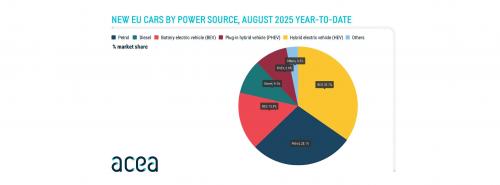

Eine deutliche Entwicklung zeigt sich bei den Antriebsarten. Laut ACEA stieg der Marktanteil von Batterie-elektrischen Fahrzeugen (Battery Electric Vehicle, BEV) bis Ende August dieses Jahres auf 15,8 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 12,6 Prozent gelegen. Insgesamt wurden über 1,13 Millionen Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb neu zugelassen.

Als maßgeblich dafür sieht der ACEA die Entwicklung in Deutschland, wo die BEV-Zulassungen um 39,2 Prozent zulegten. Auch Belgien (+14,4 Prozent) und die Niederlande (+5,1 Prozent) trugen zum Wachstum bei. In Frankreich lagen die BEV-Neuzulassungen im Zeitraum Januar bis August zwei Prozent im Minus, verzeichneten jedoch zuletzt im August einen kräftigen Anstieg von 29,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Noch stärker als Elektroautos wuchsen Hybridmodelle: Von Januar bis August 2025 erreichten sie einen Marktanteil von 34,7 Prozent, was rund 2,5 Millionen Neuzulassungen entspricht. Besonders die großen Märkte Frankreich (+30,5 Prozent), Spanien (+29,3 Prozent) und Deutschland (+10,1 Prozent) trieben laut ACEA diese Entwicklung. Auch Plug-in-Hybride legten kräftig zu. Mit rund 632.000 Fahrzeugen stieg ihr Anteil auf 8,8 Prozent, nach 6,9 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Ein anderes Bild zeichnet der Verband bei Benzin- und Dieselfahrzeugen. So sank die Zahl der neu zugelassenen Benziner in der EU um 19,7 Prozent auf über 2,0 Millionen Fahrzeuge. Besonders stark war das Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Frankreich (-33,5 Prozent), Deutschland (-25,2 Prozent) und Italien (-17,6 Prozent). Der Marktanteil der Benziner fiel damit auf 28,1 Prozent (Vorjahr: 34,9 Prozent). Noch deutlicher verloren Dieselautos: Sie gaben um 25,7 Prozent nach und erreichten nur noch einen Marktanteil von 9,4 Prozent.

|

| Der Anteil der Antriebsarten verschiebt sich deutlich: Hybride dominieren mit mehr als einem Drittel (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: ACEA |

Größter Markanteil in der EU: Volkswagen

Ein Blick auf die Hersteller zeigt ein differenziertes Bild. Der Volkswagen-Konzern hielt in den ersten acht Monaten mit 27,5 Prozent den größten Marktanteil in der EU und legte bei den Neuzulassungen leicht um 4,1 Prozent auf knapp zwei Millionen Fahrzeuge zu. Der französisch-italienische Konzern Stellantis büßte Marktanteile ein: Seine Neuzulassungen sanken um 8,9 Prozent. Renault konnte dagegen um 5,8 Prozent zulegen, Hyundai wuchs um 4,1 Prozent. Unter den reinen Elektroanbietern fiel Tesla deutlich zurück: Die Zulassungen halbierten sich nahezu (-42,9 Prozent). Dagegen baute der chinesische Hersteller BYD seine Position stark aus und steigerte die Zulassungen um 244 Prozent.

Damit verfestigt sich die Verschiebung auf dem europäischen Pkw-Markt: Alternative Antriebe gewinnen weiter an Bedeutung, während Benzin und Diesel stark an Boden verlieren. Für die kommenden Monate hält es sich der ACEA offen, ob die Dynamik bei Stromern und Hybriden anhalten wird oder ob sich das Wachstum im Zuge der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abschwächen wird.

Vom Bleiben und Vergehen der Erdgas-Tankstellen

Quelle: stadtratte / Fotolia

ERDGASFAHRZEUGE. Neuburg und Neustadt sind nicht allein durch Schreibweise und eine Distanz von 300 Autokilometern getrennt. Auch das Angebot an Erdgas-Tankstellen unterscheidet die beiden Orte.

Wer in Neuburg an der Donau lebt und ein mit Gas betriebenes Auto fährt, hat es gut. Besser zumindest als jene, die in Neustadt an der Weinstraße zu Hause sind und ein solches Fahrzeug halten. Der höhere Komfort in Bayern äußert sich in einer Gas-Tankstelle, die von einer Demontage verschont bleibt.

In Neuburg haben die örtlichen Stadtwerke jemanden gefunden, der die Zapfanlage am Südpark übernimmt. Käufer ist die Orange Gas Germany GmbH (OG) aus dem niedersächsischen Verden an der Aller. Die Übernahme der Säule, die an einer Aral-Tankstelle angedockt ist, erfolgte zum 1. September, teilt ein OG-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Die Tochter des niederländischen Unternehmens, das europaweit inzwischen unter OG Clean Fuels firmiert, baut mit dem Zukauf ihre Position in Deutschland aus, im Angebot hat es Bio-CNG aus Abfall und Reststoffen. Zu Jahresbeginn vermeldete OG die 150. Zapfstelle in Eigenregie. Dazu zählen nicht nur Übernahmen, sondern auch bislang unbesetzte Standorte. In der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Ende Oktober eine neue Säule eröffnen, so der Sprecher.

Anders ist die Situation in Rheinland-Pfalz. In Neustadt an der Weinstraße ist der vorhandene Standort offenbar nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Jedenfalls haben die Stadtwerke Neustadt angekündigt, ihre in die Jahre gekommene Erdgas-Anlage an einer Globus-Tankstelle nicht weiter betreiben zu wollen.

Am 2. Januar 2026 soll dort Schluss sein. Ob sich noch ein Interessent für die Übernahme findet, war bis Redaktionsschluss beim Versorger nicht in Erfahrung zu bringen. Firmen wie OG greifen meist dann zu, wenn es einen Ankerkunden und damit auskömmliche Verdienstmöglichkeiten gibt. Gasauto-Fahrende aus Neustadt müssen nun in die nähere Umgebung ausweichen. Entsprechende Tanksäulen finden sich in Speyer, Bad Dürkheim oder Landau.

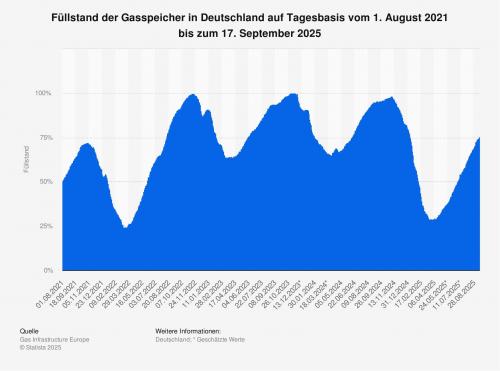

Füllstand der deutschen Gasspeicher seit August 2021

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Am 17. September 2025 waren Deutschlands Gasspeicher zu rund 75,86 Prozent gefüllt. Damit ist der Füllstand deutlich höher als im Jahr zuvor. Das Bundesenergieministerium (BMWE) sowie die Bundesnetzagentur sehen Deutschlands Versorgungssicherheit dennoch als nicht gefährdet. So wurde die seit dem 23. Juni 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans Gas aufgehoben - seit dem 1. Juli 2025 gilt wieder die Frühwarnstufe. Expertinnen und Experten bewerten die Gasversorgungssicherheit kritischer und befürchten bei einem sehr kalten Winter Gasknappheit. Das BMWE sieht jedoch keine Notwendigkeit einer staatlichen Befüllung so wie drei Jahre zuvor, da mit den zusätzlichen LNG-Terminals weitere Bezugsquellen geschaffen wurden. Die statistische Zeitreihe basiert auf Daten der Organisation Gas Infrastructure Europe (GIE).

Die Okertalsperre im Harz: derzeit mit eher wenig Wasser. Quelle: TU Clausthal

Speicherprojekt kombiniert Talsperren und Bergbau

F&E. Ein neues Projekt im Harz verknüpft Talsperren mit alten Bergbauhohlräumen. Damit will die TU Clausthal Energiespeicherung, Wasserschutz und Klimaanpassung miteinander kombinieren.

Die Energiewende verlang nach leistungsstarken Speichern. Zugleich steigt der Druck durch Extremwetter auf die Wasserwirtschaft. Ein Verbund aus fünf Hochschulen und fünf Unternehmen will deshalb Talsperren im Harz mit alten Bergbauhohlräumen kombinieren. Das Projekt trägt den Namen „EWAZ-Transfer“ und wird von der Technischen Universität Clausthal koordiniert.

Mitte September gab Melanie Walter den offiziellen Startschuss für das Projekt an der Okertalsperre, zwölf Kilometer südlich von Goslar (Niedersachsen). Die niedersächsische Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung betonte, dass das Projekt sowohl den Klimaschutz als auch die kommunale Daseinsvorsorge voranbringen soll. Im Fokus stehe die Verbindung von Energiespeicherung mit wasserwirtschaftlichen Aufgaben wie Trinkwassersicherung, Hochwasserschutz und der Abmilderung von Niedrigwasser.

Die TU Clausthal bringt in das Projekt ihre Expertise im Bereich der Nachnutzung von Bergbauinfrastruktur ein. Die Nachnutzung bestehender Bergbauhohlräume entspricht dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft: Bereits vorhandene Strukturen würden weiterverwendet, anstatt neue Eingriffe in die Umwelt vorzunehmen. Das schone Ressourcen und stärke zugleich die regionale Wertschöpfung. Darauf verweisen Universitätspräsidentin Sylvia Schattauer und Professor Jens-Andre Paffenholz vom Institut für Geotechnologie und Rohstoffkunde der TU Clausthal.

Pilot-Kraftwerk geplant

Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines Pilot-Kraftwerks, das Talsperren und Bergbaustrukturen miteinander verbindet. Für die Umsetzung wollen die Forschenden zunächst geotechnische Untersuchungen und Simulationen durchführen. Diese sollen klären, wie sich die Kombination von Talsperren und Bergbauhohlräumen technisch realisieren lässt und welche Kapazitäten für Pumpspeicher dabei entstehen können.

Das Vorhaben verfolgt laut der TU Clausthal mehrere Ziele: Es umfasst die systemische Betrachtung von Standorten, die Anpassung bestehender Infrastruktur an den Klimawandel, die Konzeption des ersten Kombi-Kraftwerks sowie die Optimierung der Betriebsführung. Dabei wollen die Wissenschaftler sowohl den Betrieb im Verbund als auch von Einzelanlagen in den Blick nehmen. Der Ansatz gilt, so betonen sie, als innovativ, da er Energie- und Wassersysteme erstmals eng verzahnt.

Das Projekt ist angesetzt auf über zwei Jahre. Es hat ein Gesamtvolumen von knapp 2,4 Millionen Euro. Davon stammen rund 1 Million Euro aus EU-Fördermitteln. Etwa 1,4 Millionen Euro tragen die beteiligten Industriepartner, darunter die Harzwasserwerke, Uniper, Harz Energie, die VGH Versicherungen und die Öffentliche Versicherung Braunschweig. Neben der TU Clausthal sind auch die TU Braunschweig, die Hochschule Ostfalia, die Universität Göttingen und die Leibniz Universität Hannover beteiligt.

Nach Angaben der TU Clausthal soll das Projekt zeigen, wie Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam an nachhaltigen Lösungen für Energie und Wasser arbeiten können. Aus der Kombination aus Energiespeicherung und Klimaanpassung erhoffen sich die Partner nicht nur für den Harz, sondern auch für andere Regionen in Niedersachsen einen Modellcharakter der Anlage.

Phenogy stellt Natrium-Ionen-Speicher in Bremen vor

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Ein Batteriesystem mit Natrium-Ionen-Technologie ist in Bremen gestartet. Laut dem Hersteller ist es der erste Großspeicher Europas auf Natrium-Basis.

In Bremen ist ein neues Batteriespeichersystem in Betrieb gegangen, das auf Natrium-Ionen-Technologie basiert. Nach Angaben des Speicherherstellers Phenogy mit Sitz in Root bei Luzern (Schweiz) handelt es sich dabei um den ersten großtechnischen Speicher dieser Art in Europa.

Das Bremer Batterie-Energiespeichersystem (BESS) mit Namen „Phenogy 1.0“ ist bei dem Solaranlagenhersteller Solares Energy GmbH installiert. Wie ein Sprecher gegenüber der Redaktion erklärt, ist das System mit einer dort bestehenden 50-kW-Photovoltaik-Anlage gekoppelt. Die Anlage wird, wie der Sprecher erläuterte, im Inselbetrieb betrieben − mit dem Zweck, den lokalen Energieverbrauch zu optimieren. Zudem versorgt die Anlage Ladepunkte für Elektrofahrzeuge mit Strom. Wie es von Phenogy weiter heißt, habe das Batteriespeichersystem eine Leistung von 400 kW und eine jährliche Speicherkapazität von nahezu einer Megawattstunde.

Das Unternehmen betont, die verbaute Natrium-Ionen-Technologie biete im Vergleich zu etablierten Lithium-Systemen mehrere Vorteile. Als Beispiel führt es die bessere globale Verfügbarkeit des Rohstoffs Natrium an. Des Weiteren die geringere Umweltbelastung bei der Gewinnung sowie die Unabhängigkeit von geopolitischen Risiken. Darüber hinaus hebt die Firma die hohe thermische Stabilität der Zellen hervor, die nach ihren Angaben ein minimiertes Brand- und Explosionsrisiko ermögliche.

Nach Angaben des Chief Technology Officer Max Kory ermögliche die eingesetzte Luftkühlung eine sichere und langlebige Energiespeicherung. Phenogy sieht Einsatzmöglichkeiten insbesondere in Unternehmen, Industrieparks und Quartieren, aber auch in kritischer Infrastruktur wie Krankenhäusern, Rechenzentren oder Flughäfen.

|

| Stefan Thiel (Solares AG), Peter Braun und Max Kory (beide Phenogy AG) bei der Inbetriebnahme der Natrium-Ionen-Batterie in Bremen Quelle: Phenogy AG |

Zu den Anwendungen, die das Unternehmen hervorhebt, gehören Eigenverbrauchsoptimierung, Notstromversorgung und sogenannte Microgrids. Auch für die Stabilisierung von Ladeinfrastrukturen im Bereich Elektromobilität oder die Zwischenspeicherung von Strom aus Wind- und Solaranlagen soll das System nutzbar sein.

Die Phenogy AG wurde 2019 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 40 Mitarbeitende. Neben der Zentrale in der Schweiz gibt es Tochtergesellschaften in Deutschland und den USA. Partner im Entwicklungsumfeld sind unter anderem Institute der Fraunhofer-Allianz Batterien sowie die Exentis Group AG, ein Anbieter von 3D-Technologieplattformen für die industrielle Fertigung.

Wirtschaftliche Lösung für den Rollout

Kommunikationsadapter von Peer Metering. Quelle: Volker Stephan

SMART METERING. Ein junges Unternehmen, an dem die Stadtwerke Osnabrück beteiligt sind, hat eine neue Lösung für Rollout intelligenter Messsysteme in Mehrfamilienhäusern präsentiert.

Die 1:n-Lösung gilt als ein wesentlicher Beschleuniger des Smart Meter Rollouts und ausgezeichnete Option für Mehrfamilienhäuser. In größeren Immobilien scheitert die Anbindung mehrerer elektronischer Zähler an ein Smart Meter Gateway allerdings häufig an den baulichen Gegebenheiten. Zu dicker Beton oder zu große Distanzen zwischen den Stockwerken. Die „peer Metering“ GmbH hat kürzlich erläutert, wie sie die Hindernisse überwinden will: mit einer Funkverbindung.

Das junge Unternehmen aus Osnabrück verspricht, bis zu 30 Zähler an ein Gateway anbinden zu können. Der Schlüssel dafür ist ein Kommunikationsadapter. Ihre Lösung präsentierten die Gründer beim Fachforum „Netz & Vertrieb“, zu dem Smartoptimo eingeladen hatte. Gründungsgesellschafter des Metering-Dienstleisters sind die Stadtwerke Münster und Osnabrück. Letztere sind auch größter Anteilseigner von Peer Metering, wie sie kürzlich in einer Mitteilung erklärt haben.

Die Macher und die Nutzer versprechen sich nun vor allem Effizienz beim Rollout und der Digitalisierung der Netze. Im Gespräch mit E&M erklärte Peer-Metering-Gründer Jan-Frederic Graen, zunächst sei der Adapter auf Zähler von EBZ zugeschnitten. Weitere Hersteller sollen jedoch folgen.

Tests in Osnabrück, Münster und Kiel seien erfolgreich verlaufen, sagte Smartoptimo-Geschäftsführer Fritz Wengeler. Und Tino Schmelzle, Chef der Netzgesellschaft der Stadtwerke Osnabrück, geht davon aus, dass die neuartige Funkanbindung allein für 20 bis 30 Prozent Osnabrücker Wohnungsbestands infrage kommt. Mit dem Kommunikationsadapter würden Kabelverbindungen oder mehrere Gateways in großen Objekten obsolet.

Kooperation als Wettbewerbsfaktor

Das Produkt von Peer Metering, wie das Unternehmen selbst, sei ein Beispiel für erfolgreiche Kooperationen, war beim Forum zu hören. Sebastian Jurczyk, Vorstand der Stadtwerke Münster, sprach von Kooperationen als dem neuen Wettbewerb. „Wer sich Kooperationen verschließt, wird die Energiewende nicht schaffen“, prophezeite er in seiner Keynote im Rahmen des Forums.

Der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Osnabrück, Daniel Waschow rechnet sogar „vereinzelt“ mit Fusionen von Versorgern und Diensteistern. Für sein eigenes Haus stellte er jedoch klar, dass es „die eigene Identität nicht aufgeben“ werde.

Einen ausführlichen Beitrag über die neue Metering-Lösung aus Osnabrück und das Forum „Netz & Vertrieb“ lesen Sie in der Print-Ausgabe von Energie & Management am 1. Oktober.

Gemeinsam für den Ausbau des Fernwärmenetzes. Quelle: Stadtwerke Bayreuth

Stadtwerke Bayreuth bauen neue Wärmezentrale

FERNWÄRME. In Bayreuth im Norden Bayerns entsteht eine neue Energiezentrale mit Wärmepumpen. Sie soll das Fernwärmenetz nachhaltiger machen und die Versorgung langfristig sichern.

Die Stadtwerke Bayreuth haben mit dem Ausbau ihres Fernwärmenetzes begonnen. Im Zentrum der Arbeiten steht die neue Energiezentrale in der Ludwig-Thoma-Straße, die mit Wärmepumpen ausgestattet werden soll. Dadurch soll die Wärmeversorgung in der Stadt nachhaltiger werden und mehr Kapazität erhalten. Bereits im Herbst sollen die Bauarbeiten an den Leitungen abgeschlossen sein, die die bestehende Anlage in der Röntgenstraße mit der neuen Zentrale verbinden. Dies geben die Stadtwerke Bayreuth in einer Mitteilung vom 25. September bekannt.

Nach Angaben von Markus Rützel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bayreuth, erfüllt die bisherige Energiezentrale die steigende Nachfrage kaum noch. Gleichzeitig schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Fernwärme regenerativ erzeugt werden müssen. Die neue Anlage soll beides leisten: mehr Leistung und einen deutlich höheren Anteil erneuerbarer Energien.

Das betroffene Fernwärmenetz erstreckt sich über rund 1,5 Kilometer und endet derzeit am Friedrichsforum. Bislang stammt die Wärme ausschließlich aus fossilen Quellen. Künftig werden drei Großwärmepumpen im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen markgräflichen Reitergarnison für mindestens 70 Grad heiße Wärme sorgen. Sie können zunächst bis zu 2 MW liefern, später bis zu 15 MW. Damit erzeugt die neue Zentrale so viel regenerative Wärme wie etwa 400 Einfamilienhaus-Wärmepumpen zusammen, erklärt der Versorger.

Die Verbindung der beiden Energiezentralen schafft laut Rützel zudem mehr Spielraum im Netz. So könnten über die neuen Leitungen doppelt so viele Kunden mit Wärme versorgt werden. Neben den Wärmepumpen sind zwei Wärmespeicher mit jeweils 15 Metern Höhe sowie große Rückkühler vorgesehen. Der erste Bauabschnitt soll 2026 fertiggestellt sein. Die Investitionskosten geben die Stadtwerke Bayreuth mit etwa 1,3 Millionen Euro an.

Rolle der Fernwärme

Ein zweiter Bauabschnitt sieht vor, industrielle Abwärme des Unternehmens Blaha, einem Industriebetrieb für Metallverarbeitung, in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Diese technische Lösung befinde sich laut der Stadtwerke noch in der Planungsphase, werde aber als weiterer Beitrag zur Klimaneutralität bewertet.

Für Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) ist Fernwärme ein zentraler Hebel, um das Ziel einer klimaneutralen Stadt bis 2040 zu erreichen. Er betont, dass Fernwärme gerade in der Innenstadt von Bayreuth entscheidend sei, da andere erneuerbare Optionen wie Biomasseheizungen oder Wärmepumpen im Gebäudebestand oft nicht praktikabel sind.

Stadtwerke-Chef Rützel verweist auf das GEG, das ab 2045 ausschließlich erneuerbare Energien im Gebäudebereich vorschreibt. Er sieht die Fernwärme als eine der wenigen realistischen Lösungen für dicht bebaute Stadtgebiete. Die neue Zentrale gelte daher als wichtiger Schritt, um Bayreuths Wärmeversorgung frühzeitig auf erneuerbare Grundlagen zu stellen, so Rützel.

Neues Fernwärmenetz von Sachsen-Anhalt nach Sachsen

Quelle: Shutterstock / Ayrat A

WÄRMENETZ. Bislang wurde die Abwärme der Raffinerie der Total Energies in Leuna nicht genutzt. Bald soll das durch eine neue Fernwärmeverbindung nach Leipzig anders werden.

Tausende Haushalte in Leipzig sollen in Zukunft durch die Abwärme aus einer Raffinerie mit Wärme versorgt werden. Die Trasse von der Raffinerie im Süden Sachsen-Anhalts bis in die Messestadt in Sachsen soll 19 Kilometer lang sein, teilten die Leipziger Stadtwerke mit. Die Fernwärmeleitung hin zum Heizwerk Kulkwitz soll in zwei Jahren fertiggestellt sein.

Das Projekt kostet den Angaben nach mehr als 230 Millionen Euro. Auch durch den Bau der Trasse soll das Fernwärmenetz von Leipzig dekarbonisiert werden, hieß es. Die Abwärme der Raffinerie sei bislang nicht genutzt worden. In Zukunft soll damit rund 40 Prozent des aktuellen Fernwärmebedarfs in Leipzig gedeckt werden. Umgerechnet entspreche das der Versorgung von etwa 100.000 Haushalten.

„Das Projekt verbindet auf kluge Weise Ressourcen-Effizienz und Klimaschutz mit der zukunftsweisenden Zusammenarbeit unserer Unternehmen in Mitteldeutschland“, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Das Bundeswirtschaftsministerium fördert den Bau demnach mit über 90 Millionen Euro.

Turbo für tiefe Wärme

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Was das Geothermie-Beschleunigungsgesetz wirklich ändert, erläutert Rechtsanwalt Sören Wolkenhauer* in einem Gastbeitrag.

Am 6. August hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG-E) beschlossen. Die Bundesregierung will damit die Wärmewende beschleunigen, damit Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral wird. Das Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Vorgaben der novellierten EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III), wonach bergbaurechtliche Genehmigungen innerhalb von höchstens zwölf Monaten zu erteilen sind.

Wann genau das Gesetz in Kraft tritt, ist noch nicht absehbar. Es muss noch alle drei Lesungen des Bundestages durchlaufen. Zumindest die Vereinbarung im Koalitionsvertrag „schnellstmöglich ein verbessertes Geothermie-Beschleunigungsgesetz auf den Weg zu bringen“ und die Bezeichnung als „dringlich“ (BT-Drs. 382/25, S. 3) lässt auf eine zügige Umsetzung hoffen. Zudem wurde das GeoBG-E als ein Vorhaben des Sommer-Sofortprogramms der schwarz-roten Bundesregierung benannt.

Kernelemente des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes

Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, die Erschließung des energetischen Potenzials der Geothermie und den Ausbau der klimaneutralen Wärme- und Kälteversorgung voranzubringen. Gegenwärtig werden weniger als zwei Prozent der Wärme aus Geothermie und Umweltwärme gewonnen (Umweltbundesamt, Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland 2023).

Der Entwurf setzt an drei Stellen an: Geothermie als überragendes öffentliches Interesse, Beschleunigung von Zulassungsverfahren und Rechtsklarheit.

Das Gesetz erklärt die Errichtung und den Betrieb von Geothermie-Anlagen sowie Wärmespeicher als Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse, die der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen (§ 4 S.1 GeoBG-E). Die entspricht dem Beschleunigungselement des § 2 EEG. Behörden müssen Klima- und Versorgungsschutz stärker gewichten als konkurrierende Schutzgüter. Grenzen findet die Priorisierung jedoch gegenüber dem Interesse der Landes- und Bündnisverteidigung.

Künftig sollen die Geothermie-Verfahren deutlich beschleunigt werden. Dafür enthält der Gesetzesentwurf verschiedene Maßnahmen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung sowie zum Bürokratieabbau.

- Die Gewichtungsvorgabe führt zu einer Vereinfachung der Darlegungs- und Beweislast.

- Die Verfahren für Tiefengeothermieanlagen und untertägige Wärmespeicher werden digitalisiert. Auch für Wärmeleitungen bringt das Gesetz Neuerungen, es verweist auf bewährte Regeln aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Wärmeleitungen werden damit rechtlich Gas- und Wasserstoffleitungen gleichgestellt.

- Einige Wärmepumpen werden privilegiert, sodass für diese ein Genehmigungsverfahren entfällt.

- An der Umsetzung von Tiefengeothermie-Vorhaben besteht ein öffentliches Interesse am vorzeitigen Beginn nach § 57b Abs. 1 Nr. 3 BbergG.

- Prozedurale Erleichterungen durch die Möglichkeit von der Betriebsplanbefreiung abzusehen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit für Behörden bei Verfahren Projektmanager − wie im Immissionsschutzrecht − einzusetzen. Diese sollen Verfahren im Auftrag des Vorhabenträgers strukturieren und begleiten.

Ausblick und offene Fragen

Mit dem Kabinettsbeschluss ist der politische Wille eindeutig. Detaildebatten können die Verabschiedung jedoch noch verschieben. Das Beschleunigungsgesetz kann die Genehmigungsverfahren für Geothermie vereinfachen und verkürzen und die Gewichtung öffentlicher Interessen zugunsten der Tiefengeothermie verschieben. Projektentwickler, Versorger und Industrieunternehmen sollten bereits heute ihre Planungen an dem neuen Gesetz orientieren, müssen jedoch bedenken, dass sich der Gesetzesentwurf bis zur Verabschiedung inhaltlich noch verändern kann.

In der Praxis gibt es, abgesehen von den Genehmigungsverfahren, noch weitere „Hemmschuhe“ für Projekte, um die sich Politik und Gesetzgeber ebenfalls kümmern sollten. Zu nennen sind die teilweise langen Verfahrensdauern beim Bafa bei der Zuwendung von BEW-Fördermittel, die aufgrund des Verbotes von Leistungsvergaben vor Zuwendungsbescheid zu erheblichen Verzögerungen sorgen können. Hier wären klare gesetzliche Förderansprüche wünschenswert.

Schwierigkeiten kann es auch geben, wenn für Projekte öffentliche Flächen, etwa Grünanlagen, genutzt werden sollen. Städtebaurechtlich haben Kommunen noch wenig Erfahrung mit einer solchen Multicodierung von Flächen als Erholungs- und Versorgungsflächen. Zudem müssen bei der Geothermie Fragen des rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums der erdverbundenen Anlagen sowie deren Verbleib bei Nutzungsaufgabe geklärt werden.

*Sören Wolkenhauer ist Rechtsanwalt und Local Partner bei GSK Stockmann

EnviaM-Gruppe mit neuem Vorstandsmitglied

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Bei der „envia Mitteldeutsche Energie AG“ (EnviaM-Gruppe) gibt es einen Wechsel im Vorstand: Patrick Kather übergibt an Dr. Wolfgang Wirtnik.

Es gibt einen Wechsel im Vorstand der EnviaM-Gruppe: Dr. Wolfgang Wirtnik, aktuell noch COO der Eon Energie Deutschland GmbH, wechselt zum 1. Oktober in den Vorstand der Chemnitzer „envia Mitteldeutsche Energie AG“, teilte der Versorger am 26. September mit. Wirtnik soll die „Kundenzentrierung und die Weiterentwicklung der Marke in seiner neuen Rolle konsequent vorantreiben“, sagte Bernd Böddeling, Vorsitzender des EnviaM-Aufsichtsrats.

Er tritt die Nachfolge von Patrick Kather an. Dieser ist derzeit noch Vorstand für Erzeugung und Vertrieb bei EnviaM, und übernimmt zum 1. Oktober die Gesamt-Projektleitung des Projekts „OneBilling“ im Eon-Konzern in Essen. Der Aufsichtsrat hatte den Wechsel am 25. September beschlossen. Anteilseigner von EnviaM sind mehrheitlich der Eon-Konzern sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

Wolfgang Wirtnik hat in Bayreuth Betriebswirtschaftslehre studiert und dort promoviert. Seit 2003 ist er bei Eon. Er begann seinen Werdegang bei der Ruhrgas AG und hat seitdem mehrere Führungspositionen im Vertrieb ausgefüllt, unter anderem im B2B- und B2C Kundenvertrieb. Seit 2022 ist er COO bei Eon Energie Deutschland. Zusätzlich leitete der 55-Jährige, gebürtiger Berliner, den Aufsichtsrat der Eon Energie Dialog GmbH.

Mit dem Wechsel ab Oktober besteht der Vorstand der EnviaM-Gruppe weiterhin aus drei Mitgliedern: dem Vorsitzenden Dr. Stephan Lowis, Sigrid Barbara Nagl und dem neuen Mitglied Wirtnik.

|

| Neu im Vorstand der EnviaM: Wolfgang Wirtnik Quelle: EnviaM / Hannes Kurth |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

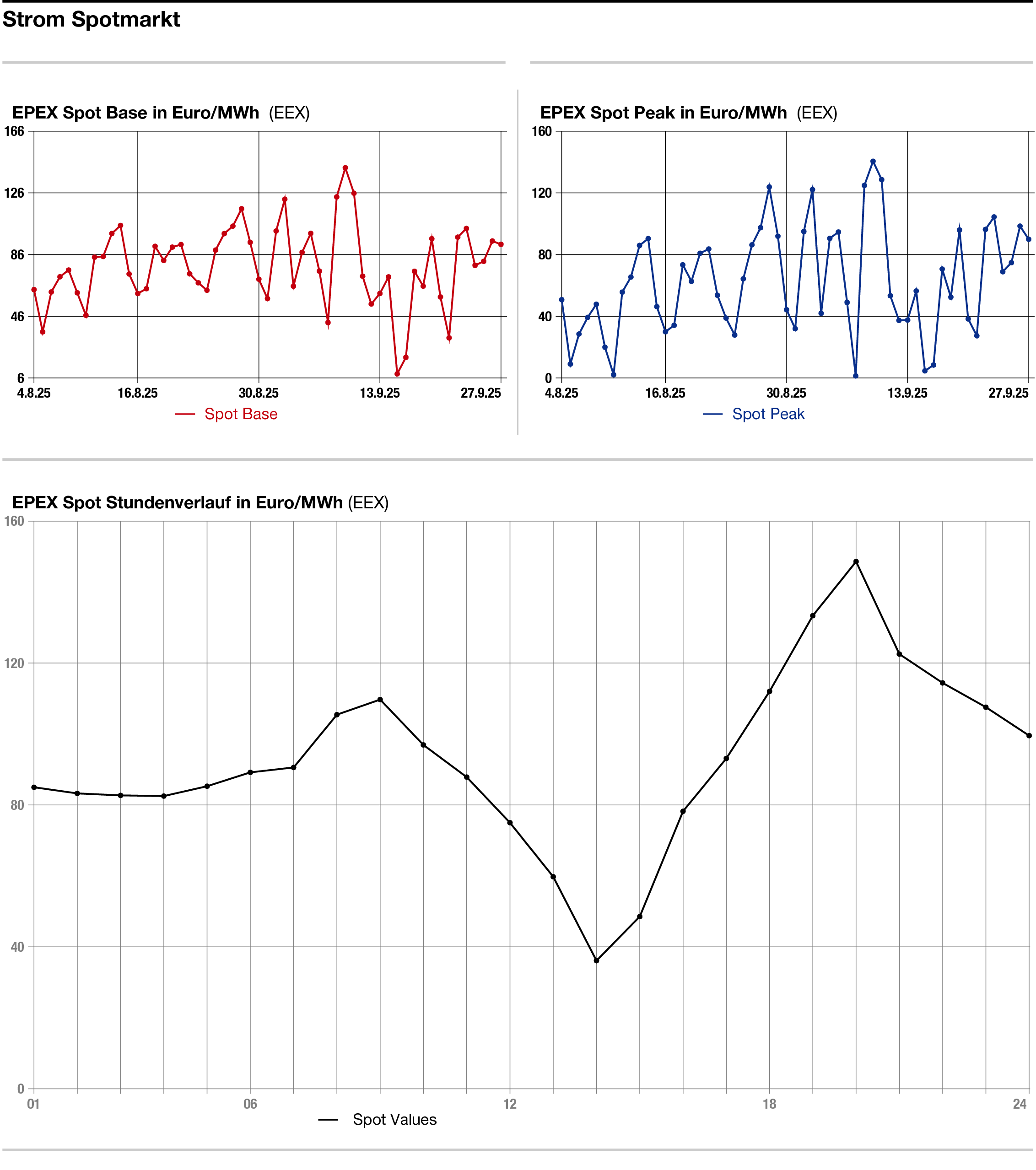

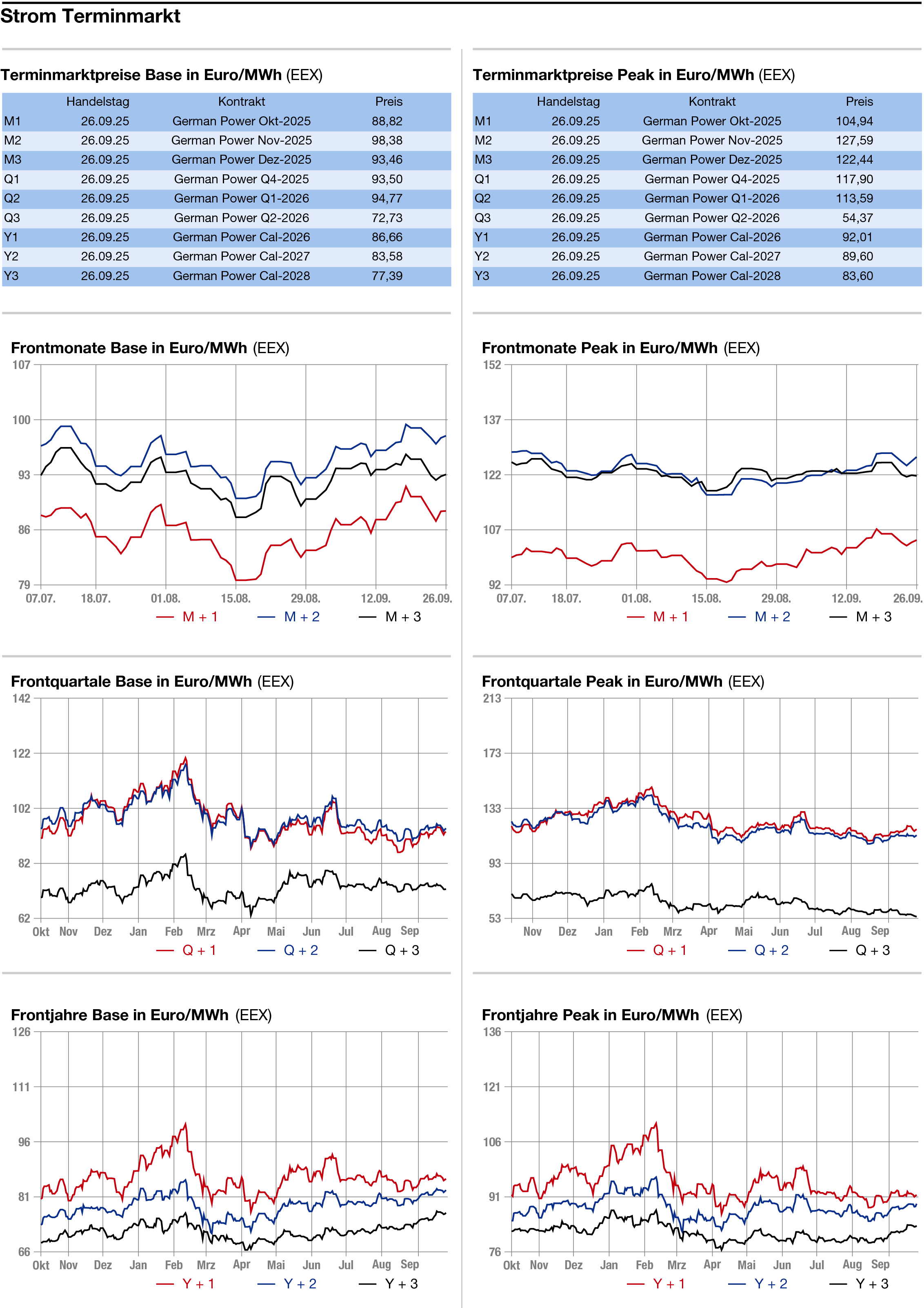

MARKTBERICHTE

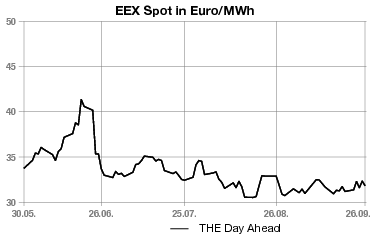

STROM

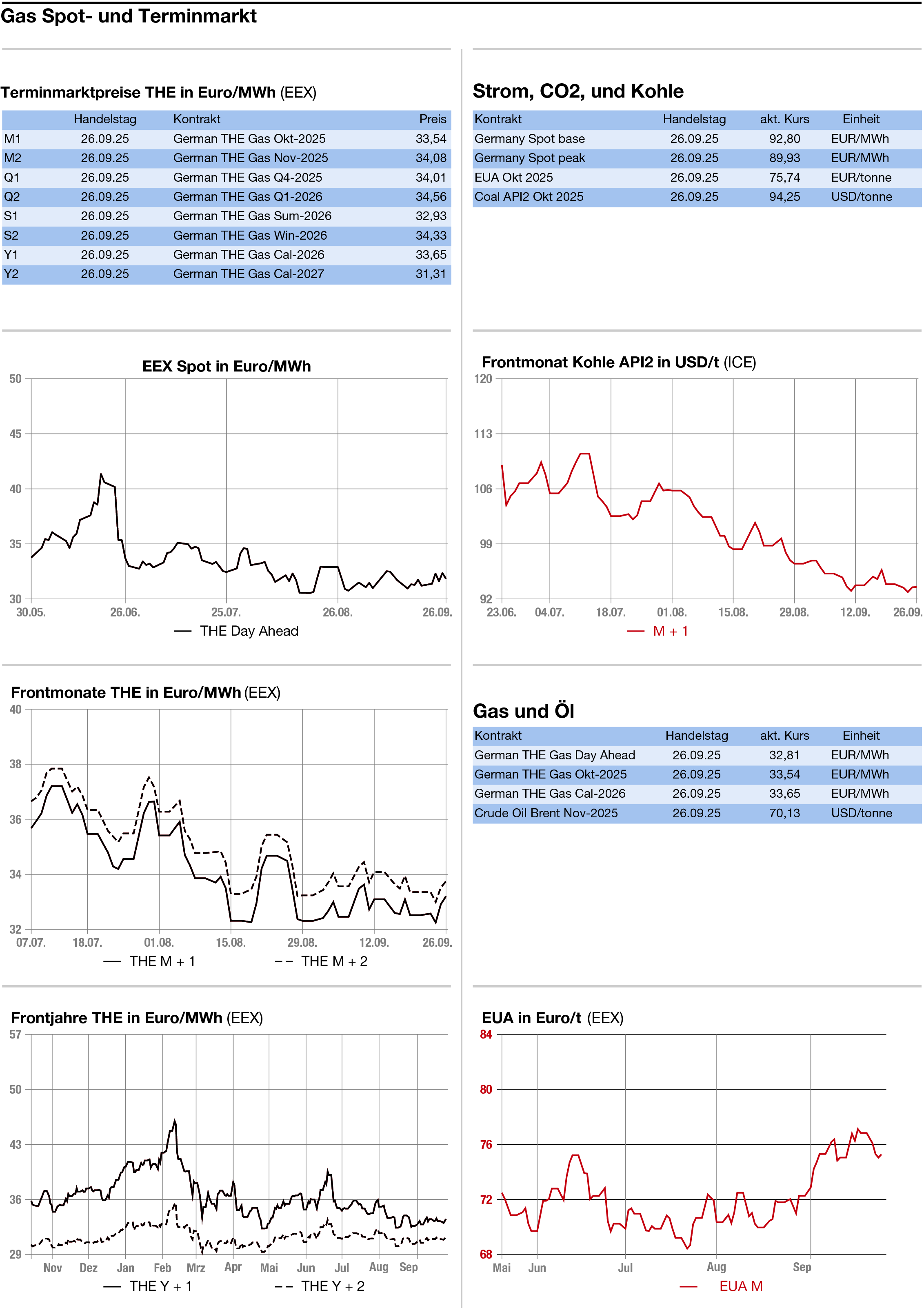

GAS

Energienotierungen seitwärts gerichtet

Quelle: E&M

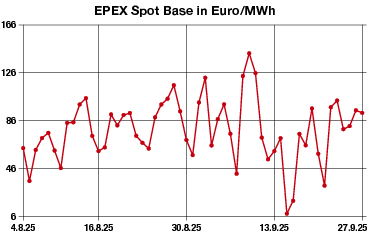

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Mit einer Fortsetzung des seitwärts gerichteten Trends haben sich die Energienotierungen zum Wochenausklang gezeigt. Paradoxerweise könnte die seit Wochen anhaltende Trägheit auch mit der geopolitischen Unsicherheit zu tun haben, der die Märkte ausgesetzt sind.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde mit 134,00 Euro je Megawattstunde im Base gehandelt, an der Börse wurde der erste Tag der Arbeitswoche mit 134,50 Euro gesehen. Am Donnerstag war der Freitag selbst außerbörslich in der Grundlast 95,25 Euro bewertet worden. Händler führten den Preisanstieg von Freitag auf Montag auf die sehr geringe Erneuerbaren-Einspeisung zurück, die für den ersten Tag der neuen Woche erwartet wird.

Der Montag soll den Meteorologen von Eurowind zufolge mit einer Einspeiseleistung in Höhe von nur 15 Gigawatt aufwarten. Für den Berichtstag selbst wurden 26,6 Gigawatt prognostiziert. Auch der Dienstag der kommenden Woche dürfte wegen schwach erwarteter Erneuerbaren-Einspeiseleistung von 17 Gigawatt beim Day ahead noch teuer ausfallen. „An den Energiemärkten tut sich derzeit nicht allzu viel“, sagte ein Händler. „Vielleicht kommt erst gegen Jahresende Bewegung in die Märkte. Dann besteht mehr Sicherheit, was die Gasspeicherstände und die Temperaturaussichten im Winter betrifft.“

Das Strom-Frontjahr gewann bis zum Nachmittag 0,21 auf 86,44 Euro je Megawattstunde.

CO2: Etwas leichter hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 13.30 Uhr 0,22 auf 75,54 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 75,83 Euro, das Tief bei 75,10 Euro. Nach dem Verfall von Optionen am Mittwoch habe sich das Sentiment am Markt verschlechtert, hieß es. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, hat gleichwohl auf eine bullishe Analyse des Research-Hauses Kayross aufmerksam gemacht, wonach die Emissionen aus Sektoren, die unter das EU-Emissionshandelssystem fallen, um knapp 3 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zugelegt haben. Die Emissionen der Kraftwerke stiegen demnach um 1 Prozent, für den Flugverkehr ergab sich eine Zunahme um 4,7 Prozent.

Erdgas: Wenig verändert haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 13.33 Uhr 0,025 auf 32,525 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE sank der Day-ahead um 0,150 auf 33,150 Euro. Die Wetterdienste rechnen mit unterdurchschnittlichen Temperaturen bis in die ersten Oktober-Tage hinein, doch zeigten sich die Märkte wegen der guten Versorgung durch LNG und aus Norwegen deshalb nicht beunruhigt, hieß es. Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den kommenden Tagen sei zu rechnen. Laut dem Fernleitungsnetzbetreiber Gassco beträgt der Gasflow aus Norwegen am Berichtstag 295,9 Millionen Kubikmeter und liegt damit auf etwa gleicher Höhe wie am Vortag.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: