30. September 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VKU-KONGRESS 2025: Stadtwerke fordern Klarheit für Wärmewende

POLITIK: Verbände fordern günstigere Energiewende

GEOTHERMIE: Investoren brauchen verlässlichen Rahmen

KERNKRAFT: Belgien schaltet zwei von vier Reaktoren endgültig ab

HANDEL & MARKT

VERTRIEB: Octopus knackt die 1-Million-Marke

VERTRIEB: Schweizerisch-deutsches Duo vermarktet Batteriespeicher

STROMNETZ: Grobtrasse für 380-kV-Leitung durch Kärnten steht

KLIMASCHUTZ: Rekordsumme für internationalen Klimaschutz vermeldet

TECHNIK

STROMNETZ: Hier sollen bis zu 14.000 MW unter die Elbe

STROMSPEICHER: ADS-Tec Energy plant 1.000-MW-Batteriespeicher

WASSERKRAFT: Laufwasserkraftwerk Stegenwald in Betrieb

STATISTIK DES TAGES: Energiequellen für Heizungen in Deutschland 2024

UNTERNEHMEN

KOOPERATION: Stadtwerke Düsseldorf betreiben „Club“

VERTRIEB: „Sonnencent“ für die Energiewende

PERSONALIE: Übergangslösung für Stadtwerke Tecklenburger Land da

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Wenig Wind stützt den Strompreis

TOP-THEMA

Reform des Heizungsgesetzes führt zum Stillstand

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sieht die geplante Reform des Heizungsgesetzes kritisch. Ein Rechtsgutachten hält die Streichung zentraler Regeln für rechtswidrig.

Die schwarz-rote Bundesregierung plant, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) neu zu fassen. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht die „Abschaffung des bisherigen Heizungsgesetzes“ vor. Das neue Gesetz soll technologieoffener, flexibler und einfacher sein. Kern der Reform ist die Frage, wie mit Paragraf 71 des GEG umzugehen ist. Dieser schreibt vor, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hält eine bloße Streichung von Paragraf 71 für rechtlich nicht haltbar. Laut einem im Auftrag des Verbandes erstellten Gutachten würde ein solcher Schritt sowohl gegen Europarecht als auch gegen deutsches Verfassungsrecht verstoßen.

Gesetze verbieten Abstriche beim Klimaschutz

Die Juristin Miriam Vollmer von der Kanzlei RE Rechtsanwälte verweist darin auf mehrere Vorgaben. Dazu gehören die EU-Lastenteilungsverordnung, die wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor verlangt, sowie die Erneuerbare-Energien-Richtlinie, die einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien beim Heizen vorschreibt.

Auch das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Klimaschutzurteil von 2021 klare Leitplanken gesetzt, so Vollmer. Demnach dürfen Einschnitte zur Reduzierung von Treibhausgasen nicht zulasten künftiger Generationen verschoben werden. Die 65-Prozent-Regelung trage wesentlich dazu bei, die europäischen Klimaschutzvorgaben einzuhalten. Ein ersatzloser Wegfall sei deshalb rechtlich angreifbar und „würde mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gerichten wieder korrigiert“, schloss Vollmer.

Hintergrund GEG

Das aktuelle GEG war nach langen politischen Auseinandersetzungen Anfang 2024 in Kraft getreten. Es soll den schrittweisen Austausch fossiler Heizungen voranbringen. Während Bestandsanlagen weiter genutzt werden dürfen, gilt die Vorgabe von 65 Prozent erneuerbaren Energien bisher nur für Neubauten. Für Bestandsgebäude ist eine kommunale Wärmeplanung vorgesehen, die in größeren Kommunen ab Mitte 2026 und in kleineren ab Mitte 2028 vorliegen soll.

Die neue Bundesregierung will das Gesetz umbauen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Steuerungsgröße künftig gelten soll. Anstelle einer festen Vorgabe wie der 65-Prozent-Regel könnte die Vermeidung von CO2-Emissionen zur zentralen Messgröße werden. Branchenvertreter sehen dies kritisch, weil sich Handwerk und Verbraucher bereits auf die geltenden Anforderungen eingestellt haben. Neue Unsicherheiten könnten die Umsetzung bremsen.

Rasche Klarheit für Heizungsumbau

Auch zeitlich drängt die Reform. „Soll das parlamentarische Verfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, braucht es bald einen Referentenentwurf“, sagte BWP-Geschäftsführer Martin Sabel. Ob die Heizungsregeln eigenständig oder zusammen mit der Umsetzung der neuen EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) novelliert werden, ist bisher offen. Leider führe die rechtliche Unsicherheit derzeit vor allem zum Abwarten bei Gebäudebesitzern, sodass wichtige Heizungssanierungen aufgeschoben werden, bedauerte er.

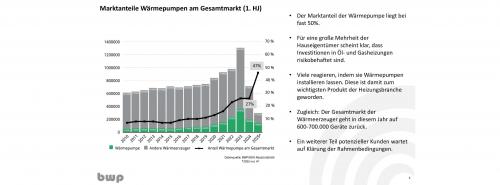

Parallel wächst der Markt für Wärmepumpen. Laut BWP rechnen die Hersteller in diesem Jahr mit bis zu 300.000 verkauften Anlagen, 2026 könnten es 450.000 sein. Damit läge die Branche nahe am Ziel von 500.000 Wärmepumpen jährlich, das bereits 2022 vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) formuliert worden war. Die Nachfrage wird durch staatliche Förderprogramme gestützt. Diese seien für 2025 und 2026 weiter im Haushalt vorgesehen.

Paragraf 71 beibehalten

Aus Sicht des BWP wäre eine Abschaffung von Paragraf 71 ein Rückschritt. „Die 65-Prozent-Regelung ist ein hart erarbeiteter Kompromiss zwischen Politik und Branche. Sie sollte beibehalten werden“, heißt es vom Verband. Eine erneute Debatte über das Heizungsgesetz könnte sonst populistisch geführt werden und am Ende zu einer Regelung führen, die vor Gerichten keinen Bestand hat.

Zudem warnte Juristin Vollmer davor, dass die lange Unentschiedenheit zu Fehlinvestitionen führen könne. „Wer jetzt noch eine Gas- oder Ölheizung neu einbauen lässt, wird durch steigende CO2-Bepreisung in hohe Kosten laufen. Solche Systeme sind ja für eine Laufzeit von Jahrzehnten ausgelegt“, warnte sie. Es gebe keinen Rechtsanspruch auf Entschädigung, wenn die Heizung dann nach wenigen Jahren erneut getauscht werden muss.

VKU-Kongress in Mainz (v.li.): Ingbert Liebing, Daniel Gahr und Kerstin Stumpf. Quelle: Susanne Harmsen

Stadtwerke fordern Klarheit für Wärmewende

VKU-KONGRESS 2025. Beim Stadtwerkekongress in Mainz fordert ihr Verband VKU von der Bundesregierung klare Regeln und mehr Förderung für die Wärmewende.

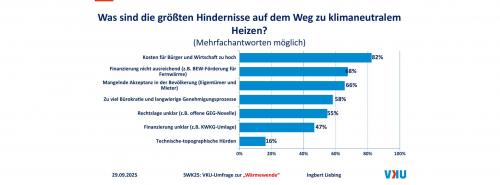

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat beim Stadtwerkekongress in Mainz die Bundesregierung zu schnellen Entscheidungen für die Wärmewende aufgefordert. Laut einer Branchenumfrage unter 609 Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern sehen die Unternehmen hohe Kosten, unzureichende Finanzierung und unklare Rechtslagen als zentrale Hürden.

82 Prozent der Befragten bewerten die Belastung für Bürger und Wirtschaft als zu hoch, 68 Prozent halten die bisherige Finanzierung für nicht ausreichend und 55 Prozent kritisieren unklare rechtliche Rahmenbedingungen. Hintergrund ist unter anderem die ausstehende Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Ergebnisse veröffentlichte der VKU unmittelbar vor Beginn des Kongresses am 30. September. Dieser findet bis zum 1. Oktober statt.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte, die Bundesregierung müsse nun „zügig die Weichen für die Wärmewende stellen“. Dazu gehöre eine Konkretisierung des GEG sowie die Überarbeitung weiterer Regelwerke wie des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), des Wärmeplanungsgesetzes oder der Wärmelieferverordnung. Er sprach von einem „Winter der Entscheidungen“, der den Rahmen für Investitionen in klimaneutrale Wärme schaffen müsse.

Hintergrund Wärmewende

Bis 2045 sollen Heizungen in Deutschland ohne Öl und Gas auskommen. Fernwärme, Wärmepumpen und grüne Gase gelten als Ersatzoptionen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden derzeit jedoch noch 75 Prozent der Wohnungen mit Gas oder Öl beheizt.

Ein Großteil der Stadtwerke ist in die kommunale Wärmeplanung eingebunden: Rund 50 Prozent übernehmen diese Aufgabe direkt für ihre Kommune. 91 Prozent gehen davon aus, dass die Wärmepläne fristgerecht, je nach Größe der Kommune bis Mitte 2026 oder 2028 vorliegen. Diese Pläne sollen den Bürgern Orientierung geben, ob künftig Fernwärme, Wärmepumpen oder andere Lösungen zum Einsatz kommen.

Vor Journalisten betonten Vertreter der Stadtwerke Mainz, dass sie die Wärmeplanung pünktlich abschließen werden. „Für die Umsetzung benötigen wir aber Klarheit, ob es beispielsweise auch einen Anschlusszwang für neue Wärmenetze geben wird“, sagte CEO Daniel Gahr. Zudem seien Regelungen für den Ausfall von industrieller Abwärme zu treffen, ehe man die Versorgung fest daran binden kann, ergänzte seine Stellvertreterin Kerstin Stumpf.

Fernwärme und Wärmepumpen in der Planung

Der Zwischenstand der Umfrage zeigt: 48 Prozent der Unternehmen planen mit einer Mischung aus Fernwärme und Wärmepumpen, 38 Prozent sehen vor allem Strom und Wärmepumpen im Vordergrund, 23 Prozent konzentrieren sich auf Fernwärme. Grüne Gase spielen bisher nur eine Nebenrolle.

Um diese Pläne umzusetzen, wollen fast die Hälfte der Stadtwerke ihre Investitionen bis 2030 mindestens verdoppeln. Der VKU verweist auf Berechnungen, wonach jährlich mehr als 6 Milliarden Euro erforderlich wären, um das Zwischenziel 2030 zu erreichen. Derzeit investieren die VKU-Mitgliedsunternehmen nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Investitionen sollen vor allem in den Ausbau und die Verdichtung von Nah- und Fernwärmenetzen (58 Prozent) sowie in die Verstärkung der Stromnetze (36 Prozent) fließen. Ziel sei, Wärmepumpen, E-Mobilität und Rechenzentren zuverlässig zu versorgen.

Politische Forderungen

Liebing betonte, dass die Kommunen und Stadtwerke ihre Aufgaben angingen, aber vom Bund Unterstützung benötigten. „Wir stehen in den Startlöchern für eine Investitionsoffensive. Jetzt ist der Bund dran“, sagte er. Neben klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen fordern die Stadtwerke eine verlässliche Förderung und weniger Bürokratie.

Konkret setzt sich der VKU für eine Verlängerung und Reform des KWKG ein. Auch die Förderung für den Ausbau der Fernwärme müsse verstetigt und von derzeit gut einer Milliarde Euro auf 3,5 Milliarden Euro jährlich erhöht werden. Wichtig seien zudem schnellere Genehmigungsprozesse.

Die VKU-Umfrage, an der sich 164 Stadtwerke und kommunale Energieversorger beteiligten, wurde zwischen dem 26. August und 15. September 2025 durchgeführt. Sie zeigt auch, dass 84 Prozent der Befragten Klarheit bei den rechtlichen Rahmenbedingungen erwarten, 76 Prozent eine stetige Förderung fordern und 67 Prozent sich weniger Bürokratie wünschen.

Verbände fordern günstigere Energiewende

Quelle: Fotolia / ChaotiC PhotographY

POLITIK. Bei einem Gespräch in Berlin zur Vorbereitung der Energieministerkonferenz forderten Verbände mehr Kostenkontrolle und Planungssicherheit für die Energiewende.

Am 29. September fand in Berlin ein Verbändegespräch im Vorfeld der Energieministerkonferenz Anfang Dezember in Stralsund statt. Dabei haben Vertreter der Wirtschaft deutliche Forderungen an Bund und Länder erhoben. Im Mittelpunkt standen die Kosten der Energiewende, die Rolle von Gas und Wasserstoff sowie die künftige Einbindung der Bioenergie.

BDEW für bessere Investitionsbedingungen

Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nannte das Treffen eine „junge, aber sinnvolle Tradition, um die großen Transformationsaufgaben zu meistern“. Kerstin Andreae unterstrich den großen Beitrag der Energiewirtschaft zum Klimaschutz durch Treibhausgasminderungen. „Die Transformation ist jedoch nicht zum Nulltarif zu haben“, erinnerte sie weiter.

Um die erheblichen Investitionen über die nächsten Jahrzehnte zu bewältigen, seien Investitionen vom internationalen Kapitalmarkt notwendig. „Dazu müssen wir im internationalen Vergleich wettbewerbsfähige und attraktive Renditen anbieten“, sagte Andreae. Daher brauche es dringend Anpassungen im Entgeltsystem der Bundesnetzagentur (NEST-Prozess). „Wir haben als Energiewirtschaft in diesem Zuge Vorschläge dazu gemacht, Kosten zu sparen, indem etwa der Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Netze besser aufeinander abgestimmt werden“, erinnerte Andreae. Auch der Offshore-Ausbau könne kosteneffizienter gestaltet werden und neue Stromtrassen als Freileitungen statt Erdverkabelung verlegt werden. Die Transformationskosten seien aber zugleich Investitionen für den Klimaschutz und die Energiesouveränität und -unabhängigkeit in geopolitisch unruhigen Zeiten, schloss sie.

DIHK fordert Einbindung der Bundesländer

Für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) verwies der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Achim Dercks auf eine aktuelle Studie im Auftrag des Verbandes. Demnach könnten die Kosten der Energiewende bis zu 5,4 Billionen Euro erreichen, wenn der bisherige Kurs unverändert fortgesetzt werde. „Diese Kosten sind für unsere Wirtschaft und unser Land so nicht zu stemmen“, sagte Dercks. Er forderte eine stärkere Ausrichtung auf Marktmechanismen, Technologieoffenheit und Bürokratieabbau. Auch die Bundesländer müssten dazu beitragen.

Ein Schwerpunkt seiner Ausführungen war die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). CCS sei für die Transformation der Industrie unverzichtbar. Dafür brauche es den schnellen Aufbau einer Transport- und Speicherinfrastruktur. „Die Kosten für Speicherung an Land sind bis zu 70 Prozent günstiger als unter der Nordsee oder im Ausland.

Deshalb sollten die Länder die bestehende Öffnungsklausel nutzen und der Speicherung an Land nicht im Wege stehen“, erklärte Dercks. Zudem sprach er sich für die Beibehaltung der deutsch-luxemburgischen Strompreiszone aus. Eine Aufteilung würde laut DIHK zu höheren Strompreisen und zusätzlichen Belastungen der Industrie führen. Netzengpässe sollten stattdessen über dynamische und regional differenzierte Netzentgelte adressiert werden.

Gaswirtschaft setzt auf sichere Versorgung

Auch die Gas- und Wasserstoffwirtschaft meldete sich zu Wort. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ (DGWW), betonte, dass die Akzeptanz der Energiewende nur durch die Verbindung von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden könne. Er sprach sich für eine langfristige Gasbeschaffung, eine klare Strategie zur Nutzung von Speichern und den zügigen Ausbau der LNG-Terminals aus. Nur so ließen sich Strom- und Gaspreise stabil halten und industrielle Arbeitsplätze sichern.

Im Hinblick auf den Wasserstoffhochlauf plädierte Kehler für eine enge Verknüpfung mit CCS. „Wasserstoff und CO2-Speicherung sind keine Gegensätze, sondern eine doppelte Chance für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit“, sagte er.

Bioenergie stärker nutzen

Die Bedeutung der Bioenergie hob Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros Bioenergie (Berlin), hervor. Sie verwies auf dringenden Handlungsbedarf im Wärme- und Stromsektor. Das jüngst beschlossene Biomassepaket helfe zwar vielen Anlagen, doch seien nicht alle Betreiber in der Lage, die neuen Regelungen umzusetzen. „Besonders kritisch ist die Situation für Biogasanlagen aus den Jahren 2004 bis 2006. Ohne Übergangsregelungen drohen Stilllegungen und ein Ausfall von Kapazitäten, die für die Versorgungssicherheit gebraucht werden“, warnte Rostek.

Auch die aktuelle Wärmegesetzgebung müsse laut Rostek dringend überarbeitet werden. Zu komplexe und teils widersprüchliche Regelungen bremsten Investitionen aus. „Anstatt Klarheit und Orientierung zu schaffen, sorgt die Gesetzgebung für Unsicherheit. Das bremst die Wärmewende“, sagte sie. Die Bundesregierung habe bereits Vereinfachungen angekündigt, die Unterstützung der Energieminister sei dafür jedoch entscheidend.

Investoren brauchen verlässlichen Rahmen

Quelle: Shutterstock / RGtimeline

GEOTHERMIE. Perspektivisch könne die Geothermie ein Viertel des Wärme- und Kältebedarfs in Deutschland decken, sagt Herbert Pohl. Doch die Rahmenbedingen müssen besser werden.

Herbert Pohl hält das Geothermie-Beschleunigungsgesetz zwar für wichtig, doch seiner Überzeugung nach ist es auch ein „sehr gutes Zeichen“. Damit habe die Bundesregierung die Geothermie als möglichen Faktor der Wärmewende anerkannt, so der Gründer und CEO der Deutschen Erdwärme. Das vom Kabinett verabschiedete Gesetz allein werde aber keine „Welle an Projekten“ auslösen. „Es ist ein Mosaikstein, mehr nicht“, betont Pohl im Gespräch mit E&M.

Eine gesicherte Finanzierung sei die Grundvoraussetzung für eine Skalierung. Dafür seien nicht nur Fördermittel entscheidend, sondern auch privates Kapital. Doch Investoren bräuchten einen verlässlichen Rahmen. Unsichere Förderinstrumente, ein unübersichtlicher Rechtsrahmen und fehlende industrielle Infrastruktur, die teuer im Ausland beschafft werden muss, wirkten aber abschreckend.

Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, bis 2030 die Wärmewende mit 10 TWh zu unterstützen, hält er für unrealistisch. Bis 2030 die Grundlage für ein Projektportfolio zu schaffen, das später einmal 10 TWh einspeisen kann, ist nach Pohls Auffassung realistisch, bedürfe aber einer Verdopplung der bisherigen Anstrengungen in den kommenden Jahren.

Das Potenzial der Geothermie ist laut Pohl erheblich: Allein mit der Nutzung von natürlichen Thermalwasservorkommen mithilfe der Tiefen Geothermie könne perspektivisch rund ein Viertel des Wärme- und Kältebedarfs in Deutschland gedeckt werden.

Die Fündigkeitsversicherung durch KfW und Munich Re sei wichtiges Instrument für die Skalierung der Geothermie. Pohl warnt allerdings vor überzogenen Erwartungen. „Versichert werden Worst-Case-Szenarien. Das Risiko selbst wird nicht beseitigt“, so der CEO der Deutschen Erdwärme.

Das eigene Unternehmen positioniert er als Projektentwickler mit der notwendigen Expertise. Denn ein Geothermieprojekt sei nicht einfach nur mit zwei Projektmanagern umzusetzen. „Wir beschäftigen unsere Fachleute nicht aus Interesse an Spezialfragen, sondern weil diese Kompetenzen zwingend erforderlich sind“, so Pohl.

Eine noch größere Herausforderung als die technische Umsetzung sei das Prozessmanagement. Die Koordination der beteiligten Unternehmen, die Abstimmung mit den Behörden und nicht zuletzt die Information der Bevölkerung seien Herausforderungen – und die ausgedünnte Dienstleistungslandschaft ein Hindernis. Mit der Öl- und Gasindustrie seien auch die Unternehmen der Bohr- und Servicetechnik ins Ausland abgewandert. „Heute kaufen wir Leistungen in Norwegen oder Rumänien. Das verteuert die Projekte erheblich“, sagt Pohl.

Dennoch entwickelt die Deutsche Erdwärme derzeit rund ein Dutzend Projekte in mehreren Bundesländern. Was ihr CEO sonst noch zu sagen hat, etwa zu Genehmigungsstandards oder Wärmenetzen, lesen Sie in der Printausgabe von Energie & Management am 1. Oktober.

Belgien schaltet zwei von vier Reaktoren endgültig ab

Quelle: Pixabay / Markus Distelrath

KERNKRAFT. Am 30. September nimmt Engie das belgische Kernkraftwerk Tihange 1 endgültig vom Netz. Am 1. Dezember folgt Doel 2. Damit bleiben nur noch zwei Reaktoren länger in Betrieb.

Der französische Energiekonzern Engie wird am 30. September das Kernkraftwerk Tihange 1 in Belgien dauerhaft abschalten. Nach fast 50 Jahren Betrieb wird die Anlage am Standort Huy in der Provinz Lüttich endgültig vom Netz genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, folgt am 1. Dezember die Stilllegung des Reaktors Doel 2 bei Antwerpen. Damit sind künftig fünf von ursprünglich sieben belgischen Reaktorblöcken endgültig geschlossen.

Engie hatte im Frühjahr 2025 mit der belgischen Regierung vereinbart, die Laufzeiten der beiden Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 bis 2035 zu verlängern. Im Frühjahr 2025 unterzeichnete Engie eine Vereinbarung mit der belgischen Regierung, Doel 4 und Tihange 3 bis 2035 zu verlängern. „Andere Erweiterungen waren nicht Teil der Diskussionen mit der belgischen Regierung“, so eine Pressesprecherin auf Anfrage der Redaktion. Unternehmensangaben zufolge ist Kernenergie nicht länger Teil der strategischen Ausrichtung des Konzerns.

Das belgische Parlament hatte im Mai 2025 ein Gesetz verabschiedet, das einen Weiterbetrieb von Tihange 1 und Doel 2 rechtlich ermöglicht hätte. Engie lehnte jedoch eine Fortführung dieser beiden Anlagen ab. „Eine noch längere Laufzeit ist undenkbar“, erklärte Konzernchef Vincent Verbeke im Frühjahr.

Atomkraftgegner begrüßten die Stilllegung von Tihange 1. Miriam Tornieporth von der Organisation „.ausgestrahlt“ erklärte, das Abschalten zeige, dass „der angebliche belgische Wiedereinstieg in die Atomkraft mit Stilllegungen beginnt“. Die Zukunft liege ihrer Einschätzung nach in erneuerbaren Energien.

Jahrelange Probleme mit den Reaktoren

Auch das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen sieht in der Abschaltung einen Sicherheitsgewinn. Sprecher Matthias Eickhoff verwies auf Störfälle in der Vergangenheit und bezeichnete die Entscheidung als Erfolg jahrelanger Proteste. In den Reaktoren Doel-3 und Tihange-2 wurden im November 2012 Risse in den Druckbehältern gefunden, worauf die Reaktoren heruntergefahren wurden.

Nach einer Reparatur wurden sie im Juni 2013 wieder ans Netz genommen, im März 2014 aufgrund des gleichen Problems jedoch auf Anordnung der Agentur für Nuklearkontrolle vorübergehend wieder heruntergefahren. Im August 2014 kam es im Reaktor Doel-4 durch Ölverlust zu einem schweren Turbinenschaden. Der Reaktor konnte bis Dezember 2014 keinen Strom erzeugen.

Derzeit erzeugt Belgien noch an den Standorten Doel und Tihange Strom mit vier Reaktoren und einer installierten Nettoleistung von insgesamt 3.483 MW.

Quelle: Fotolia / Photo-K

Octopus knackt die 1-Million-Marke

VERTRIEB. Der Stromanbieter und wettbewerbliche Messstellenbetreiber will bis 2028 hierzulande drei Millionen Kunden haben.

Dass Octopus Energy sich selbst einmal als „digitalen Ökostromanbieter“ bezeichnet hat, kommt in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens besonders zum Ausdruck. „Mehr als 70.000 Bewertungen auf Trustpilot mit einem Ranking von 4,8 Sternen sowie über 3.000 Google-Bewertungen mit ebenfalls sehr hohen Bewertungen“, heißt es da. Die Verantwortlichen bei Octopus werten dies als Beleg für eine große Kundenzufriedenheit. Octopus zeige mit einem eigenen Kundenservice-Team an vier Standorten in Deutschland, „wie die Energiewende kundennah umgesetzt werden kann“.

Offensichtlich hat das Unternehmen mit Wärmepumpen, der E-Mobilität und digitalen Services über die Stromlieferung hinaus einen guten Riecher bewiesen. Denn nun feiert der Energieversorger das Erreichen einer besonderen Marke: Man habe nach weniger als fünf Jahren am Markt eine Millionen Kunden in Deutschland. Damit gehöre Octopus zu den am schnellsten wachsenden Grünstromanbietern in Deutschland, heißt es aus der Zentrale in München.

Und der Wachstumskurs soll gehalten werden. Noch im vierten Quartal 2025 soll mit nicht näher genannten „führenden Automobilherstellern“ der Rollout von Ladeinfrastruktur beginnen. Außerdem soll das Geschäft mit Wärmelösungen skaliert werden. Darüber hinaus will das Unternehmen, das bisher vor allem Haushalte beliefert, 2026 „verstärkt in den B2B-Strommarkt einsteigen“. Bis 2028 soll dann die Marke von drei Millionen Kunden erreicht sein.

Kooperation mit Meter Asset Provider

Octopus Energy hat sich in Vergangenheit auch immer wieder in seiner Rolle als wettbewerblicher Messstellenbetreiber zu Wort gemeldet. Mit anderen „digitalen Ökostromanbietern“ wie Tibber oder Ostrom hat sich Octopus zur „Smart Meter Initiative“ zusammengeschlossen und will im Verbund den Rollout intelligenter Messsysteme voranbringen. Zudem hat das Unternehmen mit dem Metering-Dienstleister und Infrastrukturinvestor Calisen einen Partner gewonnen, der die Finanzierung der intelligenten Messsysteme von Octopus Energy übernimmt. Damit werde ein neues Marktsegment in Deutschland geschaffen: der Meter Asset Provider (MAP), hieß es bei Bekanntgabe der Kooperation im Februar 2025.

In Großbritannien, wo Octopus und Calisen jeweils ihren Hauptsitz haben, ist diese Rolle schon seit Jahren fest im Ökosystem des intelligenten Messwesens etabliert. Dort gibt es sogar mit der Community of Meter Asset Providers (CMAP) einen Branchenverband, in dem sich Unternehmen zusammengeschlossen haben, die in Smart Meter und die damit verbundene Technik investieren.

In den letzten Monaten war Octopus hierzulande allerdings auch eine der lautesten Stimmen, die kritisierten, der Rollout intelligenter Messsysteme komme nicht schnell genug voran, um die Kunden beispielsweise mit dynamischen Tarifen bei der Energiewende mitzunehmen. Gleichzeitig betonte Deutschland-Chef Bastian Gierull mehrfach, mit einem einfachen und günstigen Messsystem, das „schlanken Anforderungen“ genügt, und der Orientierung an Lösungen in anderen Ländern könnten der Rollout beschleunigt und der Massenmarkt schnell für innovative Tarife erschlossen werden. Die Übermittlung von Zählerdaten in Echtzeit sei das Gebot der Stunde, damit die Tarife zum Fliegen kommen und der Blindflug der Netzbetreiber in der Niederspannung ein Ende hat. Mit einem „Smart Meter Light“ könne dies rasch gelingen.

In der Branche, bei zahlreichen Unternehmen und beim Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stößt diese Idee auf Ablehnung. Sie verweisen auf geltende Gesetze sowie die überragende Bedeutung der im zertifizierten Smart Meter Gateway angelegten Cybersicherheit – gerade, wenn es um die Steuerung von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen geht.

Octopus Energy wurde 2016 in Großbritannien gegründet und versorgt nach eigenen Angaben weltweit rund 27 Millionen Kunden. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2020 am Markt und ist an „den Big Playern dicht auf den Fersen“, wie es CEO Bastian Gierull in einer Mitteilung formuliert.

Schweizerisch-deutsches Duo vermarktet Batteriespeicher

Know-how für die Vermarktung von Stromspeichern. Quelle: SWDU / Terralayr

VERTRIEB. Ein Komplettpaket für kommunale Energieversorger: Die Stadtwerke Duisburg und das Start-up Terralayr kooperieren bei der Vermarktung von Batteriespeichern.

„BESS-Optimierung inklusive technischer Anbindung, potenzielle Co-Investitionen und Unterstützung bei der Projektentwicklung“ – das bieten die Energiehandelsgesellschaft der Stadtwerke Duisburg und das Unternehmen Terralayr jetzt im Verbund an. Die Stadtwerke-Tochter und das Start-up mit Hauptsitz in der Schweiz sind eine Kooperation zur Vermarktung von Batteriespeichern eingegangen. Das Angebot richtet sich an kommunale Energieversorger.

Die Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH gehört zu den großen kommunalen Energiehändlern in Deutschland. Das Unternehmen unterhält nach eigenen Angaben mehr als 200 Geschäftsbeziehungen zu anderen Stadtwerken und Energieversorgern. Der Schwerpunkt liegt auf Marktzugangsdienstleistungen sowie der Optimierung und Vermarktung von Assets. Terralayr bringt die in Kooperation seine Infrastruktur- und Regelenergie-Marktzugangslösung ein.

Flexibler Handel

BESS-Portfolien können in die Terralayr-Plattform integriert werden, durch die die Steuerung und Visualisierung der Assets sowie die Absicherung der Regelenergievermarktung durch einen Regelleistungspool sichergestellt werde, heißt es. Durch die Anbindung an die Flexibilitätsplattform sei es zudem möglich, Speicherkapazitäten sowohl langfristig als auch kurzfristig zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Geschäftsführer der Duisburger Energiehandelsgesellschaft, Michael Arnold, weist auf die wachsende Bedeutung von Speicherlösungen hin. „Batteriespeicher können erheblich zur Netzstabilisierung beitragen und die Nutzung regenerativer Erzeugungsquellen optimieren. Für uns ist es der logische Schritt, unsere Expertise im Energiehandel dafür zu nutzen, diese Anlagen optimal auszusteuern“, sagt Arnold. Gemeinsam mit Terralayr könne man nicht nur die eigenen Anlagen optimieren, „sondern auch Partner deutschlandweit dabei unterstützen, ihre Anlagen ideal einzusetzen“.

Grobtrasse für 380-kV-Leitung durch Kärnten steht

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

STROMNETZ. Die 190 Kilometer lange Leitung soll ab 2033 den Betrieb aufnehmen. Nötig ist sie dem Übertragungsnetzbetreiber zufolge nicht zuletzt für die Absicherung des weiteren Ökostromausbaus.

Der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) und das Verteilnetzunternehmen Kärnten Netz präsentierten am 29. September die Grobtrasse einer rund 190 Kilometer langen 380-kV-Leitung in Kärnten, dem südlichsten der neun österreichischen Bundesländer. Sie soll 2033 in Betrieb gehen und das Umspannwerk Obersielach im Osten Kärntens mit dem Umspannwerk Lienz in Osttirol westlich von Kärnten verbinden. Die Grobtrasse hat eine Breite von rund 200 Metern und ist in Teilstücke von etwa 1.000 Metern Länge gegliedert. Auf dieser Basis wird bis Ende 2026 unter Einbeziehung der regionalen Bevölkerung die Feintrasse erarbeitet. Betroffen sind 36 Gemeinden, davon 32 in Kärnten und vier in Osttrirol.

Mit dem Genehmigungsverfahren möchte die APG im Frühjahr 2027 beginnen. In den Grundzügen ist das Vorhaben mit der Bezeichnung „Netzraum Kärnten“ von der österreichischen Regulierungsbehörde E-Control akzeptiert. Es ist Teil des aktuellen Netzausbauplans der APG und schließt die letzte Lücke im sogenannten „380-kV-Sicherheitsring“ der APG, der sämtliche Bundesländer mit Ausnahme Vorarlbergs und Tirols verbindet. Mit der Genehmigung des Baus der Leitung hat deren Billigung durch die E-Control aber nichts zu tun: Der Regulator bestätigte mit seinem Placet lediglich, dass das Vorhaben auch aus seiner Sicht grundsätzlich notwendig ist und umgesetzt werden sollte. Implizit damit verbunden ist die Verpflichtung der E-Control, die Übertragungsnetztarife in einer Höhe festzulegen, die die Finanzierung des Vorhabens gewährleistet.

Zu den Kosten des Projekts „Netzraum Kärnten“ machte die APG keine Angaben. Im Netzentwicklungsplan 2022 des europäischen Verbands Entso-E ist von Kapitalkosten von rund 500 Millionen Euro die Rede. Allerdings: Die im Frühjahr in Betrieb genommene 128 Kilometer lange Salzburgleitung der APG kam auf etwa eine Milliarde Euro.

Ausgleich zwischen Ost und West

Die APG führt für das Projekt „Netzraum Kärnten“ mehrere Gründe ins Treffen: Österreich plane bekanntlich, seinen Strombedarf ab 2030 bilanziell vollständig mit erneuerbaren Energien zu decken. Dazu soll die Stromerzeugung insbesondere mit Windparks und Photovoltaikanlagen sowie in geringerem Ausmaß mit Wasserkraftwerken um 27 Milliarden kWh oder rund 50 Prozent gesteigert werden. Fast alle Windparks mit insgesamt 4.000 MW sowie 78 Prozent der PV-Anlagen (Leistung: 7.000 MW) befinden sich jedoch in Östösterreich. Die zum Ausgleich ihrer witterungsbedingt schwankenden Stromproduktion unverzichtbaren Pumpspeicher sind dagegen in den Gebirgsregionen Westösterreichs situiert. Somit sind leistungsstarke Leitungen zwischen Ost- und Westösterreich nötig, um den weiteren Ökostromausbau netzseitig abzusichern. Überdies wird sich der APG zufolge der Strombedarf in Österreich innerhalb der kommenden 15 Jahre in etwa verdoppeln. Davon ist auch Kärnten betroffen.

Netztechnisch ist geplant, die zwischen dem Osten und dem Westen Kärntens verlaufenden 110-kV-Leitung der Kärnten Netz so weit wie nötig zu erneuern und auf 173 Kilometern Trassenlänge auf den neuen 380-kV-Masten mitzuführen. Die überflüssigen 110-kV-Maste sollen abgebaut werden. Erhalten bleibt dagegen die durch Kärnten verlaufende 220-kV-Leitung der APG, wofür diese „Kapazitätsgründe“ ins Treffen führt.

Weitere Informationen bietet die APG auf einer Website zum „Netzraum Kärnten“ an.

Rekordsumme für internationalen Klimaschutz vermeldet

Quelle: Fotolia / kav777

KLIMASCHUTZ. Deutschland hat im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben mehr Geld für Klimaprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern bereitgestellt als je zuvor.

Geflossen seien 11,8 Milliarden Euro, wie Umwelt- und Entwicklungsministerium in Berlin mitteilten. Aus dem Bundeshaushalt kamen 6,1 Milliarden Euro. Weitere 4,6 Milliarden Euro haben deutsche Förderbanken wie die KfW am Kapitalmarkt aufgenommen, um damit Kredite etwa für Solar- oder Windanlagen zu finanzieren. Von privaten Investoren, denen günstige Bedingungen geboten wurden, kamen 1,1 Milliarden Euro. Dies vermeldet das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die Weltgemeinschaft vorgenommen, dass Industrieländer ärmere Staaten beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel mit jährlich 100 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 85,5 Milliarden Euro) unterstützen, und zwar bis 2025. Deutschland hat pro Jahr mindestens 6 Milliarden Euro zugesagt und damit sein Ziel im vergangenen Jahr erreicht. Dies sei bei den wenigsten Ländern der Fall, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth.

Zu den Prioritäten bei der Verwendung der Gelder erklärte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD): „Strom aus Wind und Sonne wird immer günstiger und braucht entsprechend weniger öffentliche Finanzierung. Das gibt uns die Chance, knappe öffentliche Mittel künftig noch stärker auf die Anpassung an den Klimawandel auszurichten.“

Der geplante Standort des künftigen Elbtunnels ElbB an der Unterelbe. Quelle: Amprion

Hier sollen bis zu 14.000 MW unter die Elbe

STROMNETZ. Unter der Elbe sollen nahe beieinander zwei 525-kV-Gleichstrom-Tunnel entstehen. Bei einem davon beginnt das Verfahren erneut. Das Ziel: Windstrom gen Westen und Süden transportieren

Amprion hat am 25. September bei der Bundesnetzagentur erneut die Planfeststellung für den gut 5 Kilometer langen Elbtunnel „ElbB“ beantragt, der einen Ast des Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungs(HGÜ)-„Korridors B“ beherbergen soll. Dies geht aus einer Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB), Recherchen dieser Redaktion und Zusatzinfos auf Anfrage hervor.

Das Tunnelprojekt „ElbB“ bleibt trotz des neu aufgerollten Planfeststellungsverfahrens der am weitesten fortgeschrittene Abschnitt des bis zu 440 Kilometer langen 525-kV-Vorhabens Korridor B. Der Korridor B transportiert mit zwei 2.000-MW-Ästen, die sich im niedersächsischen Vechta kreuzen, im Wesentlichen Offshore-Windstrom vom schleswig-holsteinischen Netzknoten Heide West und vom niedersächsischen Wilhelmshaven in das Verbrauchszentrum Nordrhein-Westfalen. Der eine Südast führt nach Marl-Polsum („Vorhaben 48“), der andere nach Hamm („Vorhaben 49 Bundesbedarfsplan“).

Außerhalb des Tunnelabschnitts befindet sich der Korridor B noch im Raumordnungsverfahren, das heißt unter anderem, dass die genaue Trasse noch nicht feststeht.

Warum das Verfahren neu aufgerollt wird

Im April 2024 hatte Amprion für den Elbtunnel schon einmal die Planfeststellung beantragt (wir berichteten). Doch „wenige Hundert Meter“ entfernt, und zwar ebenfalls vom schleswig-holsteinischen Wewelsfleth zum niedersächsischen Wischhafen, sagte ein Projektsprecher auf Anfrage dieser Redaktion, entsteht ein weiterer Elbtunnel namens „ElbX“. Bauherr dort ist der ÜNB Tennet.

„ElbX“ ist schon im Tunnelvortrieb, voraussichtlich ist der Tunnel 2028 fertig. In ihm vereinigen sich von 2028 an die beiden 2.000-MW-Nordäste der 525-kV-HGÜ Südlink, die von Wilster und von Brunsbüttel kommen und dann bis nach Süddeutschland parallel verlaufen. Dort zweigt der eine, kurze Ast Richtung Bergrheinfeld in Bayern ab, der andere führt Richtung Leingarten in Baden-Württemberg weiter und macht Südlink so fast 700 Kilometer lang. Auch Teile des landseitigen Südlink werden bereits errichtet, alle anderen Abschnitte sind in der Planfeststellung (wir berichteten mehrmals).

Südlink ist also in jeder Hinsicht weiter als der Korridor B. Auch Südlink soll meistens Windstrom von Nord nach Süd bringen, in etwa 1.000 Stunden pro Jahr aber auch südlichen Solarstrom nach Norden und generell via die HGÜ Nordlink eine Ausregelung mit dem norwegischen Stromnetz erreichen.

Amprion und sein Projekt „ElbB“ profitierte nun, wie der Sprecher weiter erläuterte, vom bereits durchgeführten Raumordnungsverfahren für „ElbX“. Dieses entfällt dann für „ElbB“. Dafür musste durch eine Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes die Kapazität der zusätzlichen Leerrohre von „ElbB“ auf 8.000 MW verdoppelt werden. Damit ließe sich der Strom weiterer deutscher Offshore-Windparks abtransportieren, deren Flächen zum Teil noch gar nicht bezuschlagt sind. „ElbX“ dagegen bekommt keine Leerrohre, so will es das Gesetz.

Wenn man die geplanten installierten Leistungen zusammenzählt, kann also rund 20 Meter unter der Unterelbe zwischen Wewelsfleth und Wischhafen in zwei Tunnels eine kritische Übertragungsinfrastruktur für bis zu 14.000 MW entstehen. Und allein der Tunnel „ElbX“ für Südlink ist mit 1 Milliarde Euro Baukosten veranschlagt, das ist ein Zehntel der Kosten für das ganze HGÜ-Projekt.

Beide HGÜ müssen derzeit - noch - in die Erde verlegt werden, was die Planung seit 2015 um drei bis fünf Jahre verzögert hat und die Kosten mindestens verdreifacht.

Die weiteren Zieljahre für den Korridor B

Beim Tunnel „ElbB“ rechnet Amprion mit dem Baurecht, also dem Planfeststellungsbeschluss, für Ende 2026. Dieses Zieljahr zumindest ist gegenüber dem ersten Planfeststellungsverfahren dasselbe geblieben. In den letzten beiden Monaten 2025 sollen persönliche Gespräche mit Betroffenen und zwei Antragskonferenzen stattfinden. 2032 soll der gesamte Korridor B fertig sein.

ADS-Tec Energy plant 1.000-MW-Batteriespeicher

Quelle: Jonas Rosenberger / E&M

STROMSPEICHER. In Süddeutschland soll ein Batteriespeicher mit 1.000 MW Leistung entstehen. ADS-Tec Energy übernimmt Planung und Betrieb, die Fertigstellung ist für 2029 vorgesehen.

Der in Nürtingen, rund 20 Kilometer südöstlich von Stuttgart (Baden-Württemberg), ansässige Speicher- und Ladeinfrastrukturhersteller ADS-Tec Energy hat angekündigt, in Süddeutschland eines der größten Batteriespeicherprojekte weltweit umsetzen zu wollen. Die Leistung des geplanten Batterieenergiespeichersystems liege bei rund 1.000 MW, die Kapazität betrage 2 Millionen kWh. Der Stadtrat am vorgesehenen Standort habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. Die Netzanschlussfähigkeit sei ebenfalls bereits positiv vom zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bewertet worden.

Mit dem Vorhaben steigt das Unternehmen in ein neues Segment des Speichermarkts ein. Bisher war ADS-Tec Energy vor allem für Schnellladesäulen sowie kleinere Batteriespeicherlösungen bekannt. Nun will es seine Rolle als Anbieter großskaliger Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbare Energien aufbauen.

Auch PV-Anlagen vorgesehen

Die Entwicklungs- und Finanzierungsphase will ADS-Tec Energy bis Mitte 2026 abgeschlossen haben. 2029 soll der Batteriespeicher dann in Betrieb gehen. Das Unternehmen erklärte, dass die Anlage rechnerisch den täglichen Strombedarf von etwa 250.000 Einfamilienhäusern decken könnte. Ergänzend sollen Photovoltaikanlagen mit einer Leistung im zweistelligen MW-Bereich installiert werden, die vorrangig der Eigenversorgung dienen.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben sämtliche Projektschritte übernehmen – von der Planung über die Finanzierung und den Bau bis hin zu Betrieb und Wartung. ADS-Tec Energy verweist darauf, dass eine vergleichbare Anlage im Jahr 2024 auf Basis der damaligen Marktpreise einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro erzielt hätte. Genaue Angaben zu den Kosten des Vorhabens machte das Unternehmen bislang nicht.

Neben dem Einsatz am Energiemarkt soll der Speicher, wie es weiter heißt, verschiedene Funktionen übernehmen. So soll er den Zugang zum europäischen Energiegroßhandelsmarkt ermöglichen, außerdem zum Kapazitätsmarkt und zu physischen Netzdienstleistungen beitragen. Mit der Größe des geplanten Projekts will ADS-Tec Energy die Flexibilität im Energiesystem erhöhen und zusätzliche Versorgungssicherheit bieten.

Laufwasserkraftwerk Stegenwald in Betrieb

Quelle: Fotolia / colluceo

WASSERKRAFT. Die Anlage mit 14,3 MW ist das siebte Gemeinschaftsprojekt des Verbunds und der Salzburg AG an der Salzach. Ein weiteres Kraftwerk mit 30 MW ist in der Region geplant.

Nach insgesamt etwa 15 Jahren seit Beginn der Planungsarbeiten nahmen die österreichischen Stromkonzerne Verbund und Salzburg AG am 26. September das Laufwasserkraftwerk Stegenwald an der mittleren Salzach in Betrieb. Die rund 100 Millionen Euro teure Anlage hat eine Gesamtleistung von 14,3 MW und kann jährlich 73,8 Millionen kWh Strom erzeugen. Rechnerisch reicht dies aus, um rund 21.000 durchschnittliche Haushalte zu versorgen. Der Spatenstich für Stegenwald erfolgte am 30. Juni 2023.

Erstmals wurden in dem Kraftwerk zwei Kaplanturbinen horizontal verbaut. Dadurch kann nicht nur der Staudamm, sondern auch das Krafthaus bei Hochwässern erforderlichenfalls überströmt werden. Dies erlaubt dem Verbund zufolge, etwa 20 Prozent mehr Wasser abzugeben und so das Gebiet zu entlasten, in dem sich das Kraftwerk befindet. Der Verbund und die Salzburg AG sind an der Anlage mit je 50 Prozent beteiligt. Inklusive Stegenwald haben die beiden Unternehmen gemeinsam bereits sieben Laufkraftwerke mittlerer Größe an der Salzach realisiert. Die Gesamtleistung lieg bei rund 105 MW. Deren jährliche Erzeugung beläuft sich auf knapp 500 Millionen kWh. Mit dem Kraftwerk Golling ist eine weitere Anlage geplant. Deren Leistung soll bei 30 MW liegen, die jährliche Stromerzeugung soll zwischen 110 und 130 Millionen kWh betragen. Dies entspricht dem Jahresbedarf von etwa 35.000 bis 40.000 Haushalten. Der Verbund kündigte an, mit der Umweltverträglichlichkeitsprüfung (UVP) für Golling noch heuer beginnen zu wollen. Dies ist bis dato jedoch nicht erfolgt.

Gerade Aspekte der UVP hatten bei dem Genehmigungsverfahren für Stegenwald eine erhebliche Rolle gespielt. Umweltorganisationen verwiesen auf den Standort des Kraftwerks am ihnen zufolge letzten unverbauten Abschnitt der mittleren Salzach. Zuletzt kam es im Zusammenhang damit im Spätsommer vergangenen Jahres zu einer weiteren mehrwöchigen Verzögerung.

Endgültig entschieden wurde über die Umweltaspekte der Causa Stegenwald erst am 28. März dieses Jahres mit einem Urteil des Landesverwaltungsgerichtshofs Salzburg (LVwG). Das Gericht stellte fest, dass durch die Errichtung des Kraftwerks zwar „mit erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, egal ob zu Wasser oder am Land, zu rechnen ist. Ungeachtet dessen bestehen und überwiegen die besonders wichtigen öffentlichen Interessen an der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energieträgern, am Klimaschutz, an der Versorgungssicherheit sowie an der Schaffung von Arbeitsplätzen, die Interessen des Naturschutzes. Insgesamt geht das Verwaltungsgericht davon aus, dass diesen letztgenannten Interessen der Vorrang gegenüber den Interessen des Naturschutzes zukommt“. Ausdrücklich verwies der Verbund in seiner Aussendung zu Stegenwald denn auch auf etwa 500 Maßnahmen zur Kompensation der Umweltauswirkungen des Kraftwerks. Darunter ist die Errichtung eines rund 500 Meter langen und bis zu 60 Meter breiten naturnahen „Umgehungsgewässers“ als Fischwanderhilfe.

Energiequellen für Heizungen in Deutschland 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik veranschaulicht die Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland nach Energieträgern im vergangenen Jahr. Im Jahr 2024 wurden demnach rund 56 Prozent aller Wohnungen in Deutschland mit Gas beheizt, während der Anteil des Energieträgers Heizöl rund 17 Prozent betrug. Etwa vier Prozent des deutschen Wohnungsbestandes wurde derweil durch Elektro-Wärmepumpen beheizt. Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

*1 Anzahl der Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum; Heizung vorhanden; teilweise geschätzt.

*2 Einschließlich Biomethan und Flüssiggas.

*3 Sonstige (v.a. Kohle)

Haben den "Club" eröffnet: Rheinbahn-Chefin Annette Grabbe (li.), OB Stephan Keller und Stadtwerke-Vorständin Charlotte Beissel. Quelle: Stadtwerke Düsseldorf / Michael Lübke

Stadtwerke Düsseldorf betreiben „Club“

KOOPERATION. Raum für interdisziplinären Austausch: Die Stadtwerke der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt haben den „Club Zukunft Düsseldorf“ eröffnet.

Etablissement für Innovationen: Im „Club Zukunft Düsseldorf“ sollen in den kommenden zehn Jahren Projekte für Energieautarkie, Klimaanpassung und Mobilitätsintegration entstehen. Ins Leben gerufen haben den Ort die Stadtwerke der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Der kommunale Szenetreff befindet im sogenannten Euref-Campus, ein 80.000 Quadratmeter messendes Areal, wo sich Firmen aus dem Energie- und Umwelt- und Mobilitätssektor angesiedelt haben. Der Club ist 500 Quadratmeter groß.

„Mit dem Club Zukunft wollen wir schneller werden – schneller in der Entwicklung von Ideen, schneller in der Umsetzung von Projekten, die unsere Stadt zukunftsfest und lebenswert machen“, sagt Stadtwerke-Vorständin Charlotte Beissel. Es solle ein überparteilicher „Denkort“ sein, an dem interdisziplinär zusammengearbeitet wird. „Nur durch Kooperationen entsteht die erforderliche Geschwindigkeit, um in den kommenden zehn Jahren eine nachhaltige Zukunft zu gestalten“, betont die Chefin des Versorgers, der mehrheitlich dem Energieriesen EnBW gehört.

Als „Partner“ im Club zählen die Stadtwerke zur Eröffnung die Wirtschaftsförderung, Rheinbahn, Stadtsparkasse sowie Industrie- und Handelskammer. „Eine klimaneutrale Stadt braucht ein einfach nutzbares, digital vernetztes Mobilitätsangebot. Der Club Zukunft gibt uns die Chance, schnell zu neuen Lösungen in Austausch zu kommen“, sagt Rheinbahn-Vorständin Annette Grabbe. „Wir werden Impulse setzen und konkrete Initiativen für Verkehrskonzepte der Zukunft auf den Weg bringen.“

Zukunftsforen und Workshops

Ab 2026 sollen regelmäßig Veranstaltungsformate wie Zukunftsforen und Innovationsworkshops stattfinden. Auch Unternehmen, Start-ups, Hochschulen und zivilgesellschaftliche Organisationen seien ausdrücklich eingeladen, sich in die Community einzubringen und den Wirkungskreis des Clubs zu erweitern, heißt es. Der Club sei bewusst auf zehn Jahre angelegt, erklären die Stadtwerke. Bis 2035 sollen dort „relevante Projekte aller teilnehmenden Partner erdacht und angestoßen werden – im Einklang mit dem Ziel der Landeshauptstadt, bis dahin klimaneutral zu sein“.

„Sonnencent“ für die Energiewende

Quelle: Pixabay / Myriams-Fotos

VERTRIEB. Seit 1999 investieren die EWS über ein kundenfinanziertes Förderprogramm in Energiewendeprojekte. Jetzt hat das Programm ein Update bekommen.

27 Jahre gibt es das Förderprogramm „Sonnencent“ der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) bereits. Mehr als 16.000 Vorhaben hat der Regionalversorger über das kundenfinanzierte Förderprogramm in dieser Zeit unterstützt. Nun passt er die Förderbausteine an „die sich wandelnden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen“ an, wie es in einer Mitteilung heißt. So sollen künftig Projekte in den folgenden Bereichen unterstützt werden:

- Gemeinschaftliche Solarenergie und Speicherlösungen

- Bildung und Kampagnen zur Energiewende

- Energiegerechtigkeit weltweit

- Nachhaltige Mobilität

- Studien und Analysen zu Klimaschutz und erneuerbarer Energiezukunft

Finanziert wird die Förderung durch den sogenannten „Sonnencent“, der in Höhe von 0,5 Cent/kWh in den Ökostrom- und Biogastarife der EWS Schönau enthalten ist. Das Programm geht zurück auf die Anfänge der EWS, die als Elterninitiative gegen Atomkraft begannen und – damals noch als „Schönauer Stromrebellen“ – 1999 den „Sonnenpfennig“ einführten, um dezentrale, gemeinschaftliche Energieprojekte unterstützen zu können.

Übergangslösung für Stadtwerke Tecklenburger Land da

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Marc Schrameyer (rechts) gratulierte Dr. Jürgen Schmidberger. Quelle: Stadtwerke Tecklenburger Land

PERSONALIE. Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben Dr. Jürgen Schmidberger zum Geschäftsführer bestellt. Er übernimmt ab Oktober die Leitung von Netzgesellschaft und Holding.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land mit Sitz in Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) haben Dr. Jürgen Schmidberger zum neuen Geschäftsführer berufen. Ab dem 1. Oktober dieses Jahres übernimmt er die Leitung der Netzgesellschaft SWTE Netz GmbH & Co. KG sowie der Holding-Gesellschaft Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Er folgt auf Tobias Koch, der das Unternehmen laut dem Versorger zum 30. September verlässt. Koch will sich beruflich neu zu orientieren, wie es in einer Mitteilung des Versorgers heißt. Bei der Bestellung Schmidbergers handle es sich, so das Unternehmen weiter, um eine Übergangslösung.

Schmidberger ist seit Jahrzehnten in der Energiewirtschaft tätig. Unter anderem war er Vorstand bei der Gasag Berliner Gaswerke AG und bei der Vattenfall Europe AG. Zuletzt arbeitete er als selbstständiger Berater sowie als assoziierter Partner des Aachener Beratungsunternehmens BET. Laut den Stadtwerken entschieden sich die Gesellschafter der sieben beteiligten Kommunen – Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln – damit bewusst für einen erfahrenen Branchenkenner.

Parallel zur Berufung von Schmidberger hat die Gesellschafterversammlung über die Führung der Tochtergesellschaften SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und SWTE Innovation GmbH & Co. KG entschieden. Künftig stehen Michael Bußmann, Ulrich Freese und Juliette Große Gehling an der Spitze. Wie es seitens des Unternehmens heißt, übernehmen sie jeweils die Verantwortung für den technischen, kaufmännischen und zentralen Bereich der SWTE Netz.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

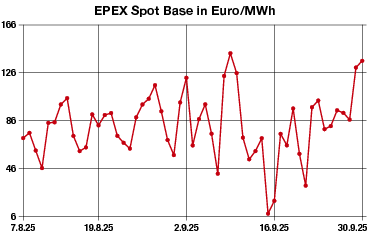

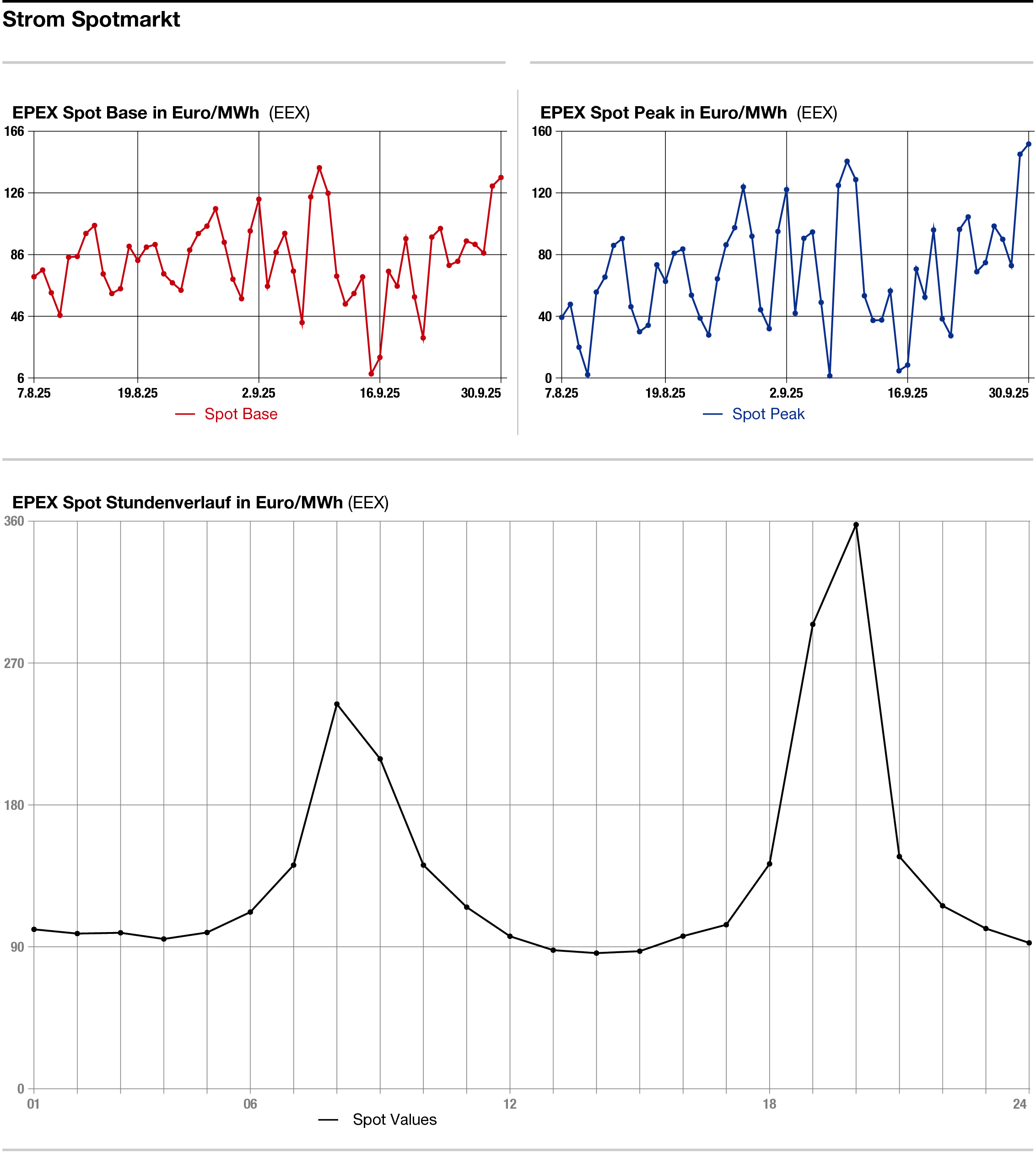

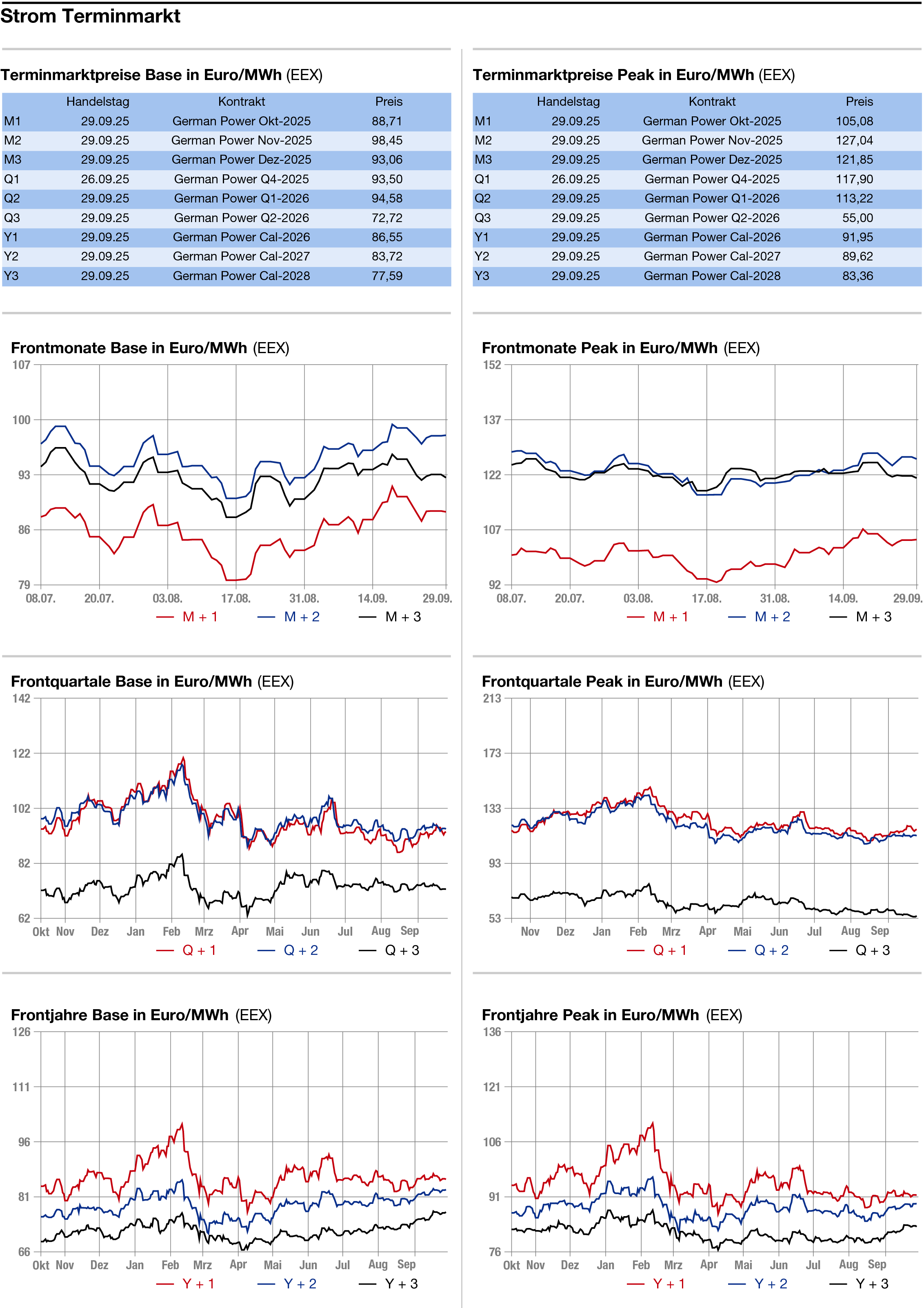

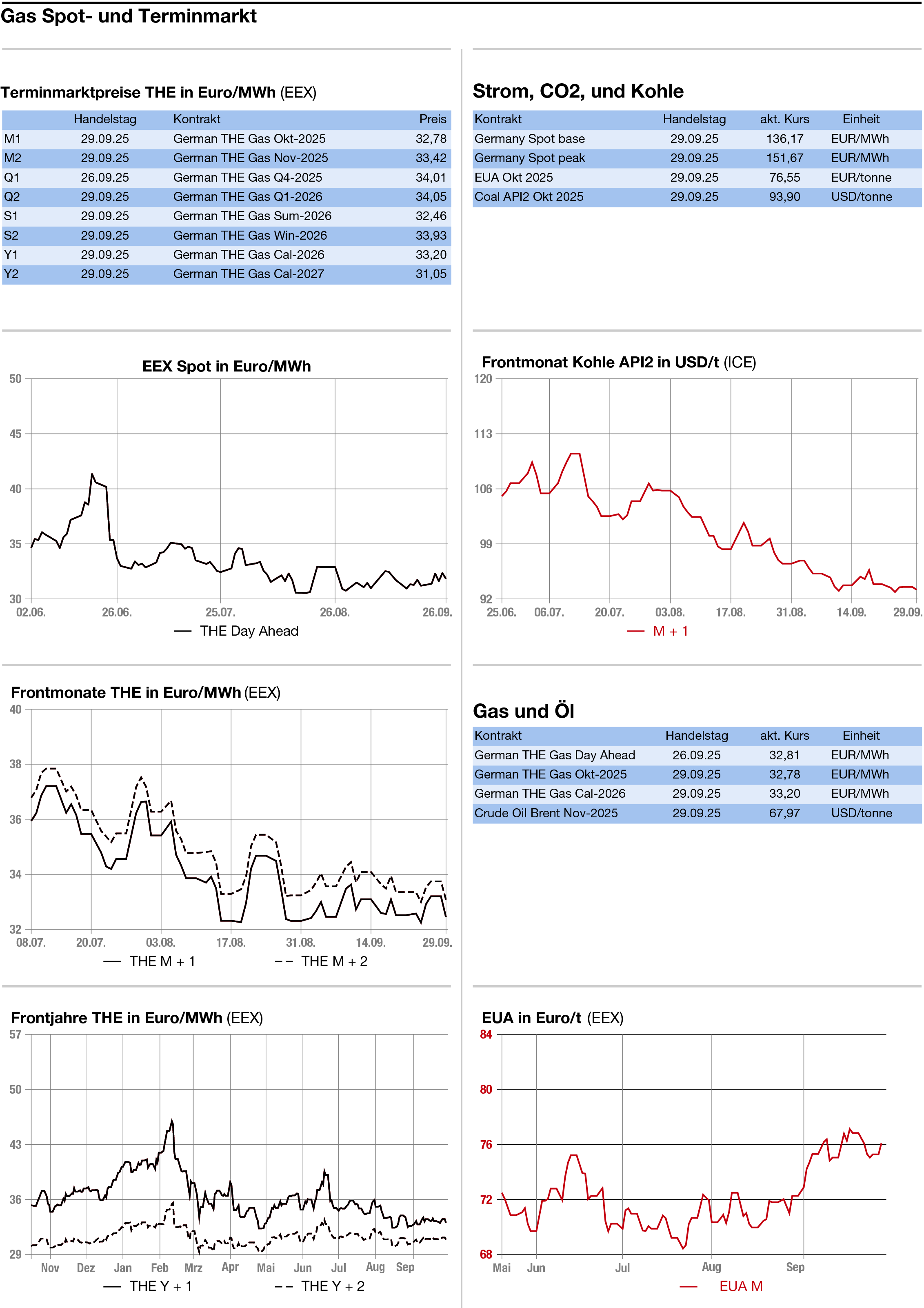

Wenig Wind stützt den Strompreis

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend etwas leichter, jedoch weiter in der überkommenen Range hat sich der Energiekomplex zu Wochenbeginn präsentiert. Strom und Gas zeigten sich mit Abgaben, CO2 notierte kaum verändert. Von den europäischen Aktienmärkten kamen keine Impulse. Auch der Euro-Stoxx-50 trat kaum vom Fleck. Etwas freundlicher zeigte sich hingegen der US-Aktienmarkt. Gas wurde unter anderem durch höhere norwegische Mengen gestützt.

Strom: Tendenziell leichter ist der deutsche OTC-Strommarkt in die neue Woche gestartet. Der Dienstag wurde im Base infolge einer schwachen erneuerbaren Einspeisung mit teuren 136,25 Euro je Megawattstunde bewertet, für den Peak mussten 152,00 Euro je Megawattstunde bezahlt werden. An der Börse kostete der Dienstag am Montag 136,17 Euro in der Grundlast und 151,67 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast.

Ursache für die sehr hohen Day-ahead-Preise ist die schwache Erneuerbaren-Einspeisung von nur 12,5 Gigawatt, die die Meteorologen von Eurowind für den Dienstag erwarten. Am Mittwoch soll der Beitrag von Wind und Solar mit 15,2 Gigawatt gleichfalls noch sehr gering ausfallen. An den Folgetagen dürften das Wind- und Solarstromaufkommen indessen Schritt für Schritt wieder zunehmen. Am langen Ende sank das Strom-Frontjahr um 0,32 Euro auf 86,12 Euro je Megawattstunde und folgte damit der Vorgabe vom Gasmarkt.

CO2: Behauptet haben sich die CO2-Preise am Montag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.37 Uhr 0,01 Euro auf 75,99 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,47 Euro, das Tief bei 75,06 Euro. Die zusätzliche Nachfrage infolge des Ablaufs der Compliance-Frist hat sich laut den Analysten von Vertis als gering erwiesen. Der Dec-25 konsolidiere derzeit um die 76 Euro. Eine deutliche technische Verbesserung ergibt sich den Analysten zufolge erst, wen die Marke von 78 Euro wieder erreicht wird.

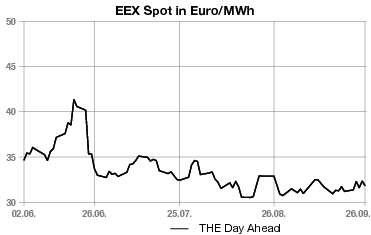

Erdgas: Leichter haben sich die europäischen Gaspreise zum Start in die neue Woche gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor trotz Prognosen für eine fortgesetzt kühle Witterung bis gegen 13.37 Uhr 0,555 Euro auf 32,145 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE sank der Day-ahead um 0,35 Euro auf 32,80 Euro je Megawattstunde.

Händler verwiesen als bearishen Faktor auf das leicht überdurchschnittliche Windaufkommen in Nordwesteuropa, das die Wetterdienste für die laufende Woche vorhersagen. Zur Beruhigung am Gasmarkt trügen auch die anziehenden Einspeichermengen bei, hieß es. Ein weiterer bearisher Faktor war der deutlich gestiegene Gasflow aus Norwegen von 322 Millionen Kubikmetern am Berichtstag. Am Freitag hatte der Gasflow nur 295,9 Millionen Kubikmeter betragen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: