1. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STUDIEN: Studie sieht Milliardenpotenzial in dezentraler Energie

STROMNETZ: Letzter Südlink-Abschnitt in Niedersachsen genehmigt

ÖSTERREICH: Weiter Kontroversen um Elektrizitätswirtschaftsgesetz

REGENERATIVE: Erneuerbare decken 57 Prozent des Stromverbrauchs

HANDEL & MARKT

STROMHANDEL: Day-Ahead-Stromhandel wechselt auf 15-Minuten-Takt

STROM: Sinkende Energiepreise bleiben über Niveau von 2021

WASSERSTOFF: Österreich: OMV errichtet 140-MW-Elektrolyseur

STROMSPEICHER: Engie und Sungrow arbeiten an 800.000-kWh-Batteriespeicher

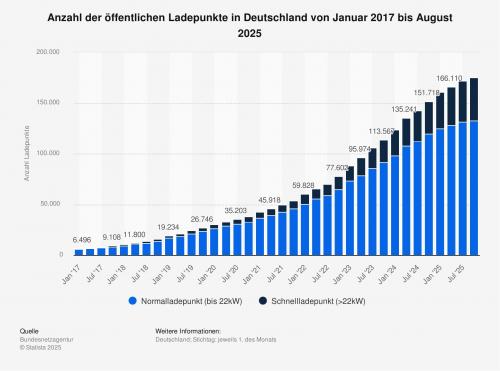

STATISTIK DES TAGES: Öffentliche Ladepunkte in Deutschland bis August 2025

TECHNIK

KOOPERATION: Erfurter Industriebetrieb plant Produktion mit Wasserstoff

WÄRMENETZ: Heizkraftwerk Wedel bleibt bis Ende 2026 am Netz

F&E: Gallium aus Abwasser

ROHSTOFFE: 43 Millionen Tonnen Lithium in der Altmark

IT: Schleupen integriert Datendienste der GET AG

IT: Neue Energiegeräte ohne eigenen Code ins System einbinden

UNTERNEHMEN

BILANZ: Operatives Geschäft bereitet der Mainova viel Freude

HALBJAHRES-BILANZ: Oldenburger EWE sieht sich auf Kurs

PERSONALIE: Würzburger Netzgesellschaft erhält Doppelspitze

PERSONALIE: Nürtingens Neuer macht Chefsessel der Stadtwerke Güstrow frei

SMART METER: Mako365 und Hausheld jetzt strategische Partner

PERSONALIE: Vertrag von Basu bei EVM verlängert

BILANZ: Weiter rote Zahlen bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen

TOP-THEMA

UKA bei Onshorewind-Zuschlägen mit Abstand vorne

Quelle: Fotolia / Felix brönnimann

WINDKRAFT ONSHORE.

Über 700 MW: Der Meißener Projektierer UKA-Gruppe hat bei der jüngsten Wind-onshore-Ausschreibung die größte installierte Zuschlagsleistung erhalten. Stark war auch die Bürgerenergie.

Bei der dritten von vier Ausschreibungen des Jahres für Strom-Einspeisevergütungen von Windenergieanlagen an Land hat die Bundesnetzagentur im August einzelnen Projektierern und den Bürgerenergiegenossenschaften jeweils dreistelllige installierte Leistungen in MW zugesprochen.

Eine Analyse der Einzelzuschläge, die seit Ende September veröffentlicht sind, und von Mitteilungen einzelner Projektierer durch diese Redaktion ergab: Die Erneuerbaren-Projektierergruppe UKA Umweltgerechte Kraftanlagen aus dem sächsischen Meißen bekam mit Abstand die meisten Zuschläge mit der größten installierten Leistung. Unter den Flaggen von UKA und „UGE Umweltgerechte Energieprojekte“ gingen Zuschläge für 70 Anlagen mit 523 MW an die Gruppe. Mit Kooperationspartnern zusammen wurden nach UKA-Angaben mit 104 Anlagen die 700 MW überschritten. Alle Gebote mit Meißener Beteiligung gingen durch.

Das ist gut ein Fünftel der gesamten bezuschlagten Leistung von 3.448 MW. Die Ausschreibung war erneut überzeichnet, die Gebotsleistung von 5.739 MW war laut Behörde die zweithöchste in der Geschichte der Wind-onshore-Ausschreibungen.

Die an die UKA-Gruppe gegangenen Zuschläge verteilten sich, soweit ersichtlich, breit auf sechs Bundesländer, nämlich auf alle ostdeutschen Flächenländer außer Sachsen sowie auf Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

354 MW in lokaler Bürgerhand

Zählt man die Zuschläge an örtliche Bürgerenergiegenossenschaften zusammen, die namentlich als solche erkennbar sind, ergibt sich der zweitgrößte Block an installierter Leistung mit 354 MW in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, NRW und Hessen.

Bürgerenergie-Projekte sind seit der Ampelkoalition insoweit privilegiert, als sie einen Teil der Planungskosten bis zum immissionsrechtlichen Bescheid erstattet bekommen und auch ohne diesen Bescheid Zuschläge erhalten können.

Nummer drei: Prowind

Die drittgrößte installierte Leistung ging am 1. August mit 163 MW an die Osnabrücker Prowind GmbH. Das ist ein in mehreren europäischen Ländern und Kanada aktiver Entwickler von Wind-, PV- und Biogasanlagen mit starkem Bezug zu lokaler Bürgerbeteiligung. Prowind war im Jahr 2000 von dem Landwirt Johannes Busmann gegründet worden, der bereits in den 80er Jahren im niedersächsischen Bad Bentheim sein erstes Windrad errichtet hatte und das Unternehmen heute noch führt. Die 22 aktuellen Zuschläge liegen alle in dem Bundesland.

Auch dreistellig: Enertrag und Alterric

Ebenfalls eine dreistellige installierte Leistung ging als Zuschlag an verschiedene „Windfelder“-Projektgesellschaften des brandenburgischen Erneuerbaren-Projektentwicklers Enertrag. Es handelt sich um 126 MW für sein Heimatbundesland und für NRW.

Auch Alterric, der Projektierer und Betriebsführer von EWE und Aloys-Wobben-Stiftung, brachte nach eigenen Angaben mit 115 MW alle Gebote seiner Gesellschaften und Kooperationspartner nach Hause. Allein unter der Flagge Alterric Deutschland waren es 92 MW.

Große zweistellige Zuschläge

Ein großes Stück vom Ausschreibungskuchen holte sich die EnBW Windkraftprojekte, eine Konzerngesellschaft der Energie Baden-Württemberg: 87 MW in nur drei Vorhaben in Brandenburg und NRW. Die Uhl Windkraft Projektierung bekam Zuschläge über 79 MW in drei nordbayerischen Projekten. Der brandenburgische Wind- und PV-Entwickler Unlimited Energy bekam in seinem Heimatbundesland 66 MW zugesprochen. Der Cuxhavener Windpark-Projektentwickler PNE reüssierte mit 58 MW für drei Vorhaben in seinem Standortbundesland sowie in Brandenburg und NRW.

Zu den weiteren bezuschlagten Erneuerbaren-Projektierern gehören Juwi (38 MW), Getec Green Energy (22 MW), VSB (18 MW) und WPD (6 MW).

Ein Forschungs- und ein Hersteller-Windpark

Kuriositäten der Ausschreibung sind der Zuschlag für den Forschungswindpark Ganderkesee an den Zertifizierer, Wartungs- und Instandsetzungsdienstleister Windguard im Landkreis Oldenburg sowie ein weiterer seltener Zuschlag direkt an einen Hersteller (OEM) von Windenergieanlagen, nämlich an Eno Energy aus Rostock für 12 MW in Sachsen-Anhalt. Der Windguard-Forschungswindpark soll dereinst aus drei kleinen 4,3-MW-Anlagen bestehen.

Kleinere Zuschläge an Kommunale

Stadtwerke und Kommunalunternehmen holten kleinere Lose:

- An der Spitze die Stawag Energie, eine Tochter der Stadtwerke Aachen, mit 35 MW im Sauerland (ebenfalls NRW).

- Die Kooperation EAM Natur bekam 22 MW in ihrem Heimatbundesland Hessen zugesprochen.

- Die Mark-E aus Hagen holte knapp 13 MW,

- die Stadtwerke Schwäbisch Hall bekamen gut 12 MW,

- jene in Fürstenfeldbruck bei München gut 11 MW.

- Und die „ZAK Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt und des Landkreises“ ergatterte einen Zuschlag für ein knapp 7 MW leistendes Windrad, alle für ihre jeweilige Heimatregion.

Studie kosteneffiziente Energiewende. Quelle: Roland Berger

Studie sieht Milliardenpotenzial in dezentraler Energie

STUDIEN. In Berlin hat die „New Energy Alliance“ eine Studie von Roland Berger vorgestellt. Dezentrale Energielösungen könnten demnach bis 2045 mehr als 250 Milliarden Euro Nutzen bringen.

Anbieter aus dem Bereich der dezentralen Energie haben in Berlin das neue Unternehmensbündnis „New Energy Alliance“ gegründet. Zur Allianz zählen unter anderem Enpal, 1KOMMA5°, Lichtblick, Octopus Energy, Thermondo und Volkswagen Group Charging (Elli). Gemeinsam mit weiteren Partnern stellten sie am 30. September 2025 in Berlin eine von der Beratung Roland Berger erarbeitete Studie vor. Diese beziffert den gesamtwirtschaftlichen Nutzen dezentraler Energielösungen für Deutschland bis 2045 auf 185 bis 255 Milliarden Euro.

Laut der Untersuchung, die im Auftrag von Enpal erstellt wurde, können Technologien wie Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern, Wärmepumpen und Elektromobilitätslösungen zu einer tragenden Säule des Energiesystems werden. Roland Berger kommt zu dem Ergebnis, dass dadurch nicht nur Investitions- und Betriebskosten sinken, sondern auch regionale Wertschöpfung entsteht. Zudem könnten bis 2045 rund 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Kostenersparnis für Endverbrauchende

Die größte Wirkung sehen die Autoren bei den Verbrauchern. Privathaushalte und kleine bis mittlere Unternehmen könnten ihre Energiekosten langfristig um etwa 50 Prozent reduzieren. Für Haushalte entspricht das laut Studie einer jährlichen Ersparnis von bis zu 1.200 Euro. Einsparungen ergeben sich aus der direkten Nutzung von lokal erzeugtem Strom sowie durch sinkende Netzkosten.

Marc Sauthoff, Senior Partner bei Roland Berger, erklärte, dass dezentrale Energielösungen einen wichtigen Beitrag zu einem kosteneffizienten und weniger von fossilen Brennstoffen abhängigen Energiesystem leisten können. „Deutschland verfügt bereits über eine starke Branche, die bei geeigneten politischen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren erheblich wachsen kann“, sagte er.

Politische Vorgaben anpassen

Das Bündnis betont, dass der Mehrwert nur mit klaren politischen Vorgaben gehoben werden kann. Dazu zählen nach eigenen Angaben die Digitalisierung des Energiemarkts, die Anpassung der Netzentgelte, der Ausbau intelligenter Stromnetze sowie die Einführung des bidirektionalen Ladens. Auch ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien sei nötig, um zentrale und dezentrale Lösungen zu kombinieren.

Nach Berechnungen der Studie können die Einsparungen im Netzausbau bis zu 40 Prozent betragen. Auch die Redispatchkosten, die durch Eingriffe ins Netz entstehen, könnten um etwa 40 Prozent sinken. Der jährliche Wertschöpfungsbeitrag dezentraler Systeme wird auf bis zu 13 Milliarden Euro geschätzt.

Dezentrale Lösungen ins System integrieren

Vertreter der beteiligten Unternehmen bekräftigten die Forderung nach einer stärkeren Integration dezentraler Lösungen. So sprach Benjamin Merle-Oberheide, Strategiechef von Enpal, von einem „low hanging fruit“ der Energiewende. Philipp Schröder, CEO von Einskommafünfgrad, warnte, dass ohne flexible Verbraucher die Netzausbaukosten steigen würden. Lichtblick-Chef Marc Wallraff hob hervor, dass dezentrale Lösungen Milliarden Euro an Wertschöpfung heben könnten.

Auch Bastian Gierull von Octopus Energy betonte, dass Wärmepumpen und E-Autos heute einsatzbereit seien und verschleppte Entscheidungen Haushalte direkt belasteten. Für Giovanni Palazzo, CEO von Volkswagen Group Charging, liegt das Potenzial vor allem in der Elektromobilität kombiniert mit bidirektionalem Laden. Vertreter der Wohnungswirtschaft, wie Vonovia, verweisen auf Einsparungen bei Nebenkosten durch Photovoltaik und Wärmepumpen.

|

| (von links) Philipp Schröder (CEO Einskommafünf), Bastian Gierull (CEO Octopus Energy Germany), Felix Plog (CEO Thermondo), Giovanni Palazzo (CEO Elli), Benjamin Merle-Oberheide (CPO Enpal) und Marc Wallraff (CEO Lichtblick) Quelle: New Energy Alliance |

Die „New Energy Alliance“ will mit der Studie die politische Debatte um die künftige Struktur des Energiesystems beeinflussen. Aus Sicht des Bündnisses sind weder rein zentrale noch ausschließlich dezentrale Lösungen ausreichend. Erst das Zusammenspiel von erneuerbaren Großanlagen, konventionellen Kraftwerken und dezentralen Systemen könne Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit sicherstellen.

Die Studie „Gesamtkosteneffizienter Energiemix für Deutschland“ steht im Internet bereit.

Letzter Südlink-Abschnitt in Niedersachsen genehmigt

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat einen weiteren Abschnitt des Südlinks genehmigt. Die beiden Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes können nun gebaut werden.

Am 30. September hat die Bundesnetzagentur das Verfahren für einen weiteren Abschnitt des Südlinks abgeschlossen. Die beiden Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes laufen, wie in einem Großteil des Südlinks, parallel zueinander. Die Leitungen sind vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet als Erdkabel geplant. Mit dem Beschluss sind nun 14 der insgesamt 15 Abschnitte des Südlinks genehmigt.

Trassenverlauf zwischen Scheeßel und Region Hannover

Der Abschnitt verläuft in den Landkreisen Rotenburg (Wümme), Nienburg (Weser) und dem Heidekreis in Niedersachsen. Er ist rund 68 Kilometer lang. Die Trasse beginnt nördlich von Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) und verläuft dann östlich des Zentralortes. In dem Bereich des Eichenrings (Gemeinde Scheeßel) quert die Trasse landwirtschaftliche Flächen, die auch als Campingplätze für das Hurricane Festival genutzt werden. Tennet hat mit dem Festivalbetreiber die Bauzeiten abgestimmt, um das Festival nicht zu beeinträchtigen.

Die Trasse führt weiter in Richtung Bothel und passiert die westlichen Stadtteile von Visselhövede. Sie verläuft anschließend nordwestlich von Walsrode und unterquert die Autobahn 27 in geschlossener Bauweise. In dem Bereich des Stadtteils Vethem der Stadt Walsrode errichtet Tennet eine Kabelabschnittsstation. Deren Bau wurde bereits im August 2025 mit Genehmigung der Bundesnetzagentur vorzeitig begonnen.

Die Trasse verläuft dann weiter östlich von Groß Eilstorf (Stadt Walsrode) und quert zwischen Böhme und Frankenfeld die Aller und ihre umliegenden Schutzgebiete auf fast 1,5 km Länge in geschlossener Bauweise. Im Anschluss schwenkt die Trasse in östliche Richtung, verläuft kurz innerhalb des Landkreises Nienburg (Weser) und weiter in Richtung Gilten-Nienhagen und Gilten-Suderbruch (Samtgemeinde Schwarmstedt, Heidekreis). Sie endet an der Grenze des Heidekreises mit der Region Hannover westlich von Stöckendrebber (Stadt Neustadt am Rübenberge).

Rückgrat der Energiewende

Der Südlink besteht aus zwei Gleichstromleitungen. Das Vorhaben 3 verbindet Brunsbüttel in Schleswig-Holstein mit Großgartach/Leingarten in Baden-Württemberg. Das Vorhaben 4 führt von Wilster ins bayerische Bergrheinfeld. Beide Leitungen werden als Erdkabel geplant. Sie verlaufen auf einem Großteil der Strecke parallel. Verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb sind die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW.

Der Planfeststellungsbeschluss für Vorhaben 3 und Vorhaben 4 des Südlinks steht ab 27. Oktober im Internet bereit.

Weiter Kontroversen um Elektrizitätswirtschaftsgesetz

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Bei einer Veranstaltung der E-Wirtschaft wurde vor allem ein Punkt des künftigen Gesetzes mit der zuständigen Staatssekretärin heftig diskutiert: das Netznutzungsentgelt für Erzeuger.

Das kommende österreichische Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) ist nach wie vor heftig umstritten. Das zeigte sich am 29. September bei einer abendlichen Diskussionsveranstaltung in Wien, zu der der E-Wirtschafts-Verband Oesterreichs Energie die zuständige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Elisabeth Zehetner von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), geladen hatte. Die ÖVP stellt mit den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) die regierende Koalition. Das ElWG soll das seit einem Vierteljahrhundert geltende Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) als Basis des Agierens der Strombranche ablösen.

Vehement abgelehnt wird seitens der E-Wirtschaft weiterhin die geplante Einführung des sogenannten „Netznutzungsentgelts“ für die Stromerzeuger. Derzeit mussen ausschließlich die Stromverbraucher dieses Entgelt bezahlen. Dem ElWOG zufolge dient es dazu, „den Netzbetreibern die Kosten für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems“ abzugelten.

Arbeiten an „gerechter Lösung“

Zehetner argumentierte bei der Diskussion einmal mehr, das derzeitige System der Netztarifierung sei zu Beginn der Strommarkt-Liberalisierung vor mehr als 20 Jahren eingeführt worden. Mittlerweile habe sich „die Energielandschaft“ jedoch grundlegend gewandelt. Anders als früher speise nunmehr eine Vielzahl von Prosumern Strom aus Kleinanlagen in die Netze ein und belaste diese damit zusätzlich. „Wer das Netz nutzt, soll verursachergerecht zahlen. Manche werden dadurch belastet, andere entlastet. In Summe sorgen wir aber für eine gerechte Lösung. Und es ist nicht gerecht, dass nur die Verbraucher das Netznutzungsentgelt bezahlen“, konstatierte Zehetner.

Überdies hätten namhafte Vertreter der Regulierungsbehörde E-Control versichert, es sei möglich, das Netznutzungsentgelt auf eine Weise zu gestalten, die Belastungen für die E-Wirtschaft vermeidet, betonte Zehetner. Der E-Control obliegt es, die Höhe der seit Jahren tendenziell steigenden Netztarife und damit auch des Netznutzungsentgelts festzulegen. Zehetner fügte hinzu, die Arbeiten am endgültigen Entwurf des ElWG unter Berücksichtigung der 570 im Zuge der Begutachtung eingelangten Stellungnahmen seien im Gange. Sie rechne mit dessen Vorlage in den kommenden Wochen.

Investitionen weniger attraktiv

Dem entgegnete Michael Strugl, der Präsident von Oesterreichs Energie und Generaldirektor des Stromkonzerns Verbund, über Gerechtigkeitsfragen lasse sich stets trefflich diskutieren. Das Problem beim Netznutzungsentgelt für die Erzeuger sei jedoch, dass damit Investitionen in neue Kraftwerke finanziell weniger attraktiv würden: „Wenn sich etwas nicht rentiert, wird nicht investiert. Das ist keine Eigenheit der E-Wirtschaft, sondern einfach betriebswirtschaftliche Realität.“

Laut Strugl ist es indessen notwendig, zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu schaffen. Damit werde das Angebot an Strom, insbesondere auf Basis erneuerbarer Energien, ausgeweitet. Und das senke in der Folge die Strompreise oder dämpfe diese zumindest. Pro Jahr bezahle Österreich rund 10 Milliarden Euro für den Import fossiler Energieträger. Mit dem Ausbau der Stromerzeugung auf Grundlage der „Erneuerbaren“ lasse sich dem entgegenwirken. Im vergangenen Jahr sei Österreich erstmals seit rund 20 Jahren bilanziell wieder zum Stromexporteur geworden: „Genau das müssen wir tun: mehr Strom erzeugen aus unseren eigenen Ressourcen.“ Und wenn die Regierung die Stromkunden entlasten wolle, könne sie das ganz einfach sowie zügig tun: „Senken Sie die Steuern auf Energie.“

Dialog auf Augenhöhe

Strugl versicherte, der Dialog mit der Bundesregierung funktioniere trotz aller Auffassungsunterschiede klaglos und „auf Augenhöhe. Das ist gut und wichtig“. Er zeigte sich überzeugt, es werde sich letzten Endes ein Weg zu einem tragfähigen ElWG finden lassen. Über weite Strecken sei der bisherige Entwurf, der bis Mitte August zur Begutachtung stand, ohnehin sehr gelungen.

Implizit richtete Strugl einen Appell an die anwesenden Energiesprecher der Oppositionsparteien, der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und der Grünen, sich dem Beschluss des ElWG im Parlament nicht zu verweigern. Zumindest eine dieser Parteien muss zustimmen, um die nötige Zweidrittelmehrheit zu sichern. Strugl rief sie unter Hinweis auf die österreichischen Landesfarben zu einem „rot-weiß-roten Schulterschluss“ auf: „Beschließen Sie dieses Gesetz im Interesse unseres Landes.“

Erneuerbare decken 57 Prozent des Stromverbrauchs

Quelle: Shutterstock / alphaspirit.it

REGENERATIVE. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Nun legen Branchenverbände neue Zahlen vor.

Erneuerbare Energien vor allem aus Wind und Sonne decken inzwischen fast 57 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Dieser Anteil in den ersten drei Quartalen liegt nach Angaben von Branchenverbänden auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Die Erzeugung von Solarstrom stieg demnach um knapp ein Viertel.

Die Stromerzeugung von Windrädern an Land sank um zwölf Prozent. Grund sei ein windschwaches erstes Quartal gewesen, wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen.

Die sogenannte Bruttostromerzeugung lag demnach um 0,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Daran hatten Braun- und Steinkohlekraftwerke einen Anteil von zusammen etwas mehr als 20 Prozent, Gaskraftwerke kamen auf einen Anteil von rund 16 Prozent.

Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) strebt einen Kurswechsel in der Energiewende an. Sie rechnet mit einem weniger starken Anstieg des Stromverbrauchs in den kommenden Jahren. Das könnte Folgen für den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie des Stromnetzes haben. Um Kosten zu senken, plant Reiche außerdem, zum Beispiel die staatliche Förderung für neue, kleine Solaranlagen auf dem Dach zu streichen.

Förderung für den Bau neuer Gaskraftwerke

Das ist allerdings in der Koalition noch keine beschlossene Sache. Am Ziel, den Anteil des Ökostroms bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern, hält Reiche fest. Um die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen, plant die Regierung im Zuge des schrittweisen Kohleausstiegs eine staatliche Förderung für den Bau neuer Gaskraftwerke.

Quelle: Fotolia / THesIMPLIFY

Day-Ahead-Stromhandel wechselt auf 15-Minuten-Takt

STROMHANDEL. Ab 1. Oktober berechnet Europas Strommarkt Preise im 15-Minuten-Takt. Laut Einskommafünfgrad und Vattenfall bringt dies Chancen für Speicher, Flexibilität und Verbraucher.

Am 1. Oktober 2025 beginnt in Europa eine neue Phase des Stromhandels: Die Preisbildung am Großhandelsmarkt wird künftig nicht mehr im Stundentakt, sondern alle 15 Minuten vorgenommen. Damit steigt die Zahl der Preisintervalle von 24 auf 96 pro Tag. Hintergrund ist eine Vorgabe der Europäischen Union (EU) zur Harmonisierung der Handels- und Abrechnungszeiträume. Sie soll das „Single Day-Ahead Coupling“ (SDAC), das zentrale europäische Marktdesign, effizienter machen und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern.

Laut Einskommafünfgrad, einem Hamburger CleanTech-Unternehmen für Energielösungen, spiegelt der Markt damit Angebot und Nachfrage präziser wider. Das Unternehmen verweist darauf, dass schwankende Einspeisungen von Wind- und Solarstrom im neuen System besser abgebildet werden. „Mit dem Schritt zu 15-Minuten-Preisen bildet der Markt die Realität deutlich genauer ab“, erklärte Mitgründer Jannik Schall. Investitionen in flexible Technologien wie Batteriespeicher oder Lastmanagementsysteme könnten dadurch attraktiver werden.

Auch Vattenfall, eines der größten Energieunternehmen Europas mit Sitz in Stockholm, sieht in der Umstellung ein wichtiges Signal für die Energiewende. „Die Umstellung auf Viertelstundenprodukte ist ein echter Paradigmenwechsel für die Energiewende“, sagte Jörg Seidel, Leiter der kurzfristigen Anlagenoptimierung bei Vattenfall. Er betonte, dass erneuerbare Energien dadurch gezielter vermarktet und Speicher effizienter eingesetzt werden können.

Aktuelle Preisreaktion möglich

Für den Großhandel bedeutet die Reform mehr Preisschwankungen im Tagesverlauf. Während bislang Preisanpassungen oft erst im untertägigen Intraday-Markt möglich waren, fließen kurzfristige Änderungen nun bereits in die Day-Ahead-Auktion ein. Das steigert die Genauigkeit der Prognosen und verschärft die Anforderungen an Handelssysteme.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher können sich die Auswirkungen unterscheiden. Wer bereits einen dynamischen Stromtarif nutzt, profitiert unmittelbar: Statt eines Preises pro Stunde gelten künftig 96 Preispunkte pro Tag. Bei hoher Wind- oder Solarproduktion ergeben sich günstigere Einkaufsmöglichkeiten.

Damit diese Vorteile genutzt werden können, ist nach Einschätzung von Einskommafünfgrad eine automatisierte Steuerung des Stromverbrauchs notwendig.

Systeme wie Wärmepumpen, Batterien oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge lassen sich so automatisch in günstigen Zeitfenstern betreiben.

Für Haushalte mit festen Tarifen ist der Effekt indirekt. Hier könnten sich Veränderungen erst mittelfristig durch ein effizienteres Gesamtsystem zeigen. Laut Schall bedeutet die Reform weniger Ausgleichsbedarf und eine stabilere Integration von erneuerbaren Energien. Seidel von Vattenfall hob hervor, dass Flexibilität zunehmend zur „Währung der Energiewende“ werde: Wer seine Geräte viertelstundengenau steuern könne, nutze automatisch mehr Strom aus erneuerbaren Quellen.

Herausforderungen für die Software

Neben den Chancen verweist die Branche auch auf die Herausforderungen. Marktteilnehmer müssen künftig 96 Zeitintervalle pro Tag beobachten und handeln. Das erhöht die Komplexität für Prognosen, Finanzprodukte und Optimierungssoftware. Dennoch sehen Unternehmen wie Vattenfall und Einskommafünfgrad in der Umstellung einen wichtigen Schritt, um erneuerbare Energien effizienter in den Markt zu integrieren und die Kosten für das Gesamtsystem zu senken.

Sinkende Energiepreise bleiben über Niveau von 2021

Quelle: Fotolia / galaxy67

STROM. Private Haushalte zahlten laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr 2025 weniger für Strom und Gas. Die Preise bleiben aber höher als 2021 vor dem Ukrainekrieg.

Die Energiepreise für private Haushalte in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2025 gesunken. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor, die am 30. September in Wiesbaden veröffentlicht wurden. Demnach zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 12,13 Cent/kWh Erdgas und 39,92 Cent/kWh Strom. Damit lagen die Preise für Gas 1,2 Prozent und für Strom 3,1 Prozent niedriger als im zweiten Halbjahr 2024.

Im Vorjahresvergleich zeigt sich ein gemischtes Bild: Während die Gaspreise verglichen zum ersten Halbjahr 2024 um 2,2 Prozent stiegen, fielen die Strompreise um 2,7 Prozent. Im längerfristigen Vergleich mit der Zeit vor dem russischen Angriff auf die Ukraine bleiben die Belastungen für Haushalte aber hoch. So kostete Gas im ersten Halbjahr 2025 noch immer 77,6 Prozent mehr als Ende 2021, Strom lag 21,4 Prozent über dem damaligen Niveau.

Staatliche Belastungen gestiegen

Die Statistik zeigt auch, dass Steuern, Umlagen und Abgaben den Preisauftrieb verstärken. Private Gaskunden mussten in diesem Bereich 5,8 Prozent mehr zahlen als im zweiten Halbjahr 2024. Gründe dafür waren die seit Januar höhere Gasspeicherumlage und die CO2-Steuer. Die Kosten für Energie und Vertrieb sanken dagegen um 9,2 Prozent.

Bei Strom stieg die Belastung durch Steuern, Umlagen und Abgaben um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorhalbjahr. Allerdings zahlten private Stromkunden für Energie und Vertrieb fast zehn Prozent weniger, was den Gesamtpreis dämpfte.

Unterschiedliche Entwicklung bei Großkunden

Für Nicht-Haushalte, etwa Unternehmen und Behörden, entwickelte sich die Situation unterschiedlich. Sie zahlten für Gas im ersten Halbjahr 2025 im Schnitt 6,75 Cent/kWh ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern. Das war ein Anstieg von 6,3 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024. Strom kostete sie im Mittel 19,33 Cent/kWh und damit 5,9 Prozent weniger als im Halbjahr zuvor.

Je nach Jahresverbrauch fallen die Unterschiede jedoch deutlich aus. So zahlten Nicht-Haushalte mit geringem Gasverbrauch (1.000 bis 10.000 Gigajoule) im Schnitt 8,59 Cent/kWh, fast unverändert zum Vorhalbjahr, aber 93 Prozent teurer als Ende 2021. Bei sehr hohem Gasverbrauch von mehr als vier Millionen Gigajoule lagen die Preise bei 5,30 Cent/kWh − ein Plus von 17,5 Prozent gegenüber Ende 2024, aber niedriger als im Jahr 2021.

Beim Strom kostete eine mittlere Verbrauchsgruppe (20 bis 500 MWh jährlich) 26,36 Cent je kWh, 2,9 Prozent weniger als im Vorhalbjahr. Für Großabnehmer mit mehr als 150.000 MWh Jahresverbrauch lag der Preis bei 13,38 Cent je kWh, ein Minus von 3,7 Prozent gegenüber Ende 2024.

Destatis erhebt die Erdgas- und Stromdurchschnittspreise seit 2020 direkt bei Energieversorgern. Grundlage sind alle Verkaufspreise, einschließlich Netzentgelten, Steuern, Abgaben und Umlagen. Ergänzend fließen Verwaltungsdaten zu Energiesteuern und Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ein.

Im europäischen Vergleich werden ergänzende Daten von Eurostat bereitgestellt. Laut Destatis können Interessierte aktuelle Preisübersichten auf der Themenseite „Erdgas- und Stromdurchschnittspreise“ sowie in der GENESIS-Datenbank abrufen.

Österreich: OMV errichtet 140-MW-Elektrolyseur

Quelle: Fotolia

WASSERSTOFF. Die Anlage trägt zur Dekarbonisierung der Kraftstoffproduktion des Konzerns bei. Sie ist die bislang leistungsstärkste in Österreich und eine der fünf leistungsstärksten in Europa.

Den mit 140 MW bislang leistungsstärksten Elektrolyseur Österreichs zur Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff errichtet der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV in Bruck an der Leitha etwa 40 Kilometer südöstlich von Wien. Laut einer Aussendung soll die Anlage, die zu den fünf leistungsstärksten Europas gehört, einen „dreistelligen Millionen-Euro-Betrag“ kosten und Ende 2027 in Betrieb gehen.

Die Anlage ist darauf ausgelegt, jährlich bis zu 23.000 Tonnen „grünen“ Wasserstoffs zu erzeugen. Dieser dient als Beitrag zur Dekarbonisierung der Kraftstoffproduktion der OMV. Der Spatenstich erfolgte am 29. September. Bei Kraftstoffen auf Basis von Wasserstoff konzentriert sich die OMV auf „Sustainable Aviation Fuels“ (SAF), die aufgrund von EU-Vorgaben seit diesem Jahr konventionellem Kerosin beigemischt werden müssen. Im Straßenverkehr erachtet sie „E-Fuels“ dagegen lediglich als Nischenprodukte.

Siemens Energy hat Auftrag erhalten

Errichtet wird ferner eine etwa 22 Kilometer lange Pipeline zum Transport des Wasserstoffs zur Raffinerie Schwechat der OMV, die sich rund 20 Kilometer südöstlich Wiens befindet. Die gewerberechtliche Genehmigung sowie die Baugenehmigung für die Leitung liegen vor. Nach Angaben der OMV können die CO2-Emissionen der Raffinerie durch den „grünen“ Wasserstoff aus Bruck um etwa 150.000 Tonnen pro Jahr verringert werden. Das entspreche „rund 10 Prozent der derzeitigen direkten, produktionsbedingten Emissionen der Raffinerie“.

Wie die OMV mitteilte, wurde das Projekt von der Europäischen Wasserstoffbank hinsichtlich einer möglichen Förderung positiv beurteilt. Eine Unterstützung in nicht genannter Höhe beantragte die OMV bei der staatlichen Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS), der Fördervertrag wird zurzeit finalisiert.

Mit der Errichtung der Anlage beauftragte die OMV ein Konsortium unter Leitung der Siemens Energy. Diese kümmert sich um die übergeordnete Planung. Ferner liefert und installiert sie den Elektrolyseur sowie die für dessen Betrieb nötigen elektrischen Anlagen. Die Errichtung der Gebäude sowie die erforderlichen Erdarbeiten besorgt der Baukonzern Strabag.

Engie und Sungrow arbeiten an 800.000-kWh-Batteriespeicher

Der Großspeicher in Belgien soll bis Ende 2025 fertig installiert sein. Quelle: Sungrow / Engie

STROMSPEICHER. Im belgischen Vilvoorde hat Engie gemeinsam mit Sungrow die erste Ausbaustufe eines Batteriespeichers ans Netz gebracht. Der Speicher soll die Netzstabilität in Belgien verbessern.

In Vilvoorde nahe Brüssel (Belgien) haben der Energiekonzern Engie und der chinesische Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen Sungrow die ersten 400.000 kWh eines Batterie-Energiespeichersystems in Betrieb genommen. Der Energiespeicher ist auf eine Leistung von 200 MW und eine Gesamtkapazität von 800.000 kWh ausgelegt. Mit dem Start der ersten Ausbaustufe stellt Engie als Betreiber zusätzliche Flexibilität für das belgische Stromnetz bereit.

Das Projekt besteht aus zwei Bauphasen, die laut der Partner bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein sollen. Nach Angaben von Engie wird die Anlage dann jährlich Strom für bis zu 96.000 Haushalte bereitstellen können. Eingesetzt werden 320 Einheiten des Energiespeichersystems „PowerTitan“ des Herstellers Sungrow. Die Geräte sind flüssigkeitsgekühlt und sollen durch eine intelligente Steuerung einen effizienten und sicheren Betrieb gewährleisten.

Sungrow beschreibt das Vorhaben als das „größte Projekt dieser Art auf dem europäischen Festland“. Mit dieser Einordnung will das Unternehmen die Bedeutung des Speichers für die künftige Netzstabilität hervorheben. Engie verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Speicher Überschüsse aus erneuerbaren Energien aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen kann.

Das Projekt gilt als Beitrag zur Erreichung der EU-Ziele für 2050. Nach Angaben von Engie soll der Speicher helfen, Stromnetze zu stabilisieren und Netzüberlastungen zu vermeiden. Sungrow verweist zudem auf die eigene Präsenz in der Region. Neben einem Hauptbüro und einem Forschungszentrum in Amsterdam verfügt das Unternehmen über Teams für Vertrieb, technischen Support und After-Sales-Services. Damit wolle man Partnern in der Benelux-Region eine verlässliche Unterstützung bieten.

Öffentliche Ladepunkte in Deutschland bis August 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Markus Schempp (links) und Frank Heidemann vor einem fast fertigen Elektrolyseur von Andritz Schuler. Quelle: SWE

Erfurter Industriebetrieb plant Produktion mit Wasserstoff

KOOPERATION. Wasserstoff soll die Produktion bei Andritz Schuler klimafreundlicher machen. SWE Netz und der Pressenhersteller starten dazu eine Kooperation in Erfurt.

Andritz Schuler, Teil des österreichischen Andritz-Konzerns, will am Standort Erfurt (Thüringen) künftig Wasserstoff in der eigenen Produktion einsetzen. Geplant ist vor allem, die Hallenbeheizung mit Dunkelstrahlern umzustellen. Diese werden derzeit mit Erdgas betrieben, sollen jedoch künftig mit Wasserstoff betrieben werden. Diese speziellen Gas-Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern direkt die Oberflächen im Raum und eignen sich deshalb besonders für große Industriehallen.

Damit Andritz Schuler tatsächlich Wasserstoff nutzen kann, braucht es eine entsprechende Infrastruktur. Hier setzt die Kooperation mit der SWE Netz GmbH an. Die Netztochter der Stadtwerke Erfurt ist für Strom- und Gasnetze in der Region verantwortlich und erarbeitet derzeit einen Gasnetztransformationsplan. Zunächst untersucht sie bestehende Gasleitungen auf ihre Eignung für Wasserstoff. Später soll der Standort an das nationale Wasserstoff-Kernnetz angeschlossen werden. Geschäftsführer Frank Heidemann betont, dass SWE Netz die nötige Infrastruktur frühzeitig bereitstellen möchte, um die Versorgungssicherheit der Industrie zu sichern.

Parallel dazu baut Andritz Schuler seine eigene Kompetenz im Bereich Wasserstofftechnik aus. Seit März dieses Jahres produziert das Unternehmen in einer „Gigafactory“ Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Jährlich können dort etwa 160 bis 200 Geräte mit einer Gesamtkapazität von rund 1.000 MW hergestellt werden. Diese Anlagen sind jedoch für den internationalen Markt bestimmt und nicht vorrangig für den Eigenbedarf am Standort Erfurt.

Standortleiter Markus Schempp erklärt, dass die Umstellung auf klimaneutrale Energieträger ein strategisches Ziel des Unternehmens sei. Die Zusammenarbeit mit SWE Netz eröffne die Möglichkeit, die eigene Produktion langfristig nachhaltig auszurichten.

Das Vorhaben ist eingebettet in das Projekt „Thüringer Wasserstoff Ecosystem“ (TH2ECO), das den Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft vorantreibt. Das Netzwerk bringt Industrie, Forschung und Energieversorger in Thüringen zusammen. Ziel ist es, eine regionale Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff zu entwickeln − von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Anwendung in der Industrie.

Heizkraftwerk Wedel bleibt bis Ende 2026 am Netz

Heizkraftwerk Wedel. Quelle: Vattenfall / Frank Schnelle

WÄRMENETZ. Die Hamburger Energiewerke verschieben die Ablösung des Steinkohle-Heizkraftwerks Wedel. Grund sind Verzögerungen beim Bau der GuD-Anlage im Energiepark Hafen.

Der Bau der Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD) im Energiepark Hafen auf der Dradenau in Hamburg ist laut den Hamburger Energiewerken (HEnW) zu 85 Prozent fertiggestellt. Dennoch wird sich die Inbetriebnahme verzögern. Der Generalunternehmer, der die Anlage schlüsselfertig errichtet, informierte über erhebliche Mehrarbeiten am Rohrleitungssystem.

Die HEnW erklärten, gemeinsam mit dem Auftragnehmer Beschleunigungsmaßnahmen geprüft zu haben. Dazu zählen der Einsatz von 100 zusätzlichen Monteuren sowie ein verstärkter Mehrschichtbetrieb. Trotz dieser Schritte bleibe ein mehrmonatiger Zeitverzug bestehen. Deshalb soll das Heizkraftwerk Wedel erst Ende 2026 abgeschaltet werden. Bis dahin übernimmt es weiterhin die Wärmeversorgung für den Westen Hamburgs. In den Sommermonaten steht das Kraftwerk wie gewohnt still; auch um Revisionen durchführen zu können.

Kirsten Fust, Sprecherin der Geschäftsführung der HEnW, sagte: „Wir bedauern sehr, dass wir das Kraftwerk Wedel später als geplant ablösen können.“ Das Unternehmen setze mit dem Auftragnehmer alles daran, den Bau und die Inbetriebnahme der Anlage zum Ende des Jahres 2026 sicher zu beenden. „An unserem großen Ziel halten wir fest, bis spätestens 2030 den Kohleausstieg umzusetzen, versicherte Fust. „Wir leisten damit den größten Einzelbeitrag zum Erreichen der Hamburger Klimaziele“, sagte sie.

Hintergrund Energiepark Hafen

Die GuD-Anlage ist das zentrale Element des modularen Energieparks Hafen. Dort sollen künftig verschiedene klimaneutrale Wärmequellen wie industrielle Abwärme, thermische Abfallverwertung oder Abwasser-Wärme integriert werden. Die Anlage wird im Kraft-Wärme-Kopplungs-Verfahren betrieben und gilt als technisches Novum in Deutschland, da sie über ein separates Drittwärmesystem Wärmequellen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus einbindet, speichert und absichert.

Zusammen mit einem 50 Millionen Liter Warmwasserspeicher soll sie für eine flexible und sichere Wärmeversorgung sorgen. Nach Angaben der HEnW wird der Energiepark Hafen gemeinsam mit der Abwärme aus dem geplanten Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) jährlich bis zu 360.000 Tonnen CO2 einsparen. Der Anteil klimaneutraler Wärme in der Hamburger Fernwärmeversorgung werde damit auf mehr als 55 Prozent steigen.

Weitere Wärmewende im Plan

Parallel zur GuD-Anlage schreiten die Arbeiten an der Südleitung voran, einer 7,6 Kilometer langen Fernwärmetrasse mit Elbquerung. Diese verbindet künftig den Energiepark Hafen mit dem bestehenden Fernwärmenetz im Westen der Stadt. Laut HEnW sind die Bauarbeiten auf der nördlichen Elbseite abgeschlossen, der Tunnel nahezu fertiggestellt. Auf der südlichen Seite wurden bisher 2,9 der insgesamt drei Kilometer Rohrleitungen verlegt. Bis Weihnachten 2025 soll die gesamte Leitung installiert sein.

Neben Wedel wird auch das Kohle-Heizkraftwerk Tiefstack ersetzt. Dafür entsteht der Energiepark Tiefstack, in dem bereits erste Module umgesetzt sind. Unter anderem wird seit der Heizperiode 2024/2025 industrielle Abwärme aus der Kupferproduktion des Unternehmens Aurubis in das Fernwärmenetz eingespeist. Auch Abwärme aus der Müllverwertung Borsigstraße fließt laut HEnW bereits in die Versorgung ein.

Gallium aus Abwasser

Quelle: Shutterstock

F&E. Forschende des HZDR haben eine Pilotanlage zur biotechnologischen Rückgewinnung von Gallium aus Produktionsabwässern entwickelt. Erste Pilotversuche liefen erfolgreich.

Bis zu fünf Tonnen Gallium pro Jahr könnte allein im deutschen Hochtechnologiesektor durch Recycling gewonnen werden, schreiben Forschende des Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HZDR) in einer aktuellen Mitteilung. Gelingen könnte das mithilfe eines unter Federführung von Biochemieingenieur Rohan Jain entwickelten Prozesses: Siderophore (griechisch für „Eisenträger“) könnten das Element in Produktionsabwässern binden.

Gallium zählt aufgrund seiner begrenzten Verfügbarkeit zu den kritischen Rohstoffen. Es ist insbesondere in der Halbleiterindustrie von großer Bedeutung und beispielsweise in Wafern, elektronischen Chips, LED oder Lasern verbaut. Allerdings, heißt es aus dem Helmholtz-Institut, gehe ein beträchtlicher Teil des Rohstoffs während der Produktionsprozesse verloren, beispielsweise dann, wenn Ätz- oder Polierprozesse Material abtragen. Weil diese Rückstände teilweise stark verdünnt sind oder das Gemisch chemisch komplex ist, ist eine Rückgewinnung bislang nur schwer umsetzbar.

In einer Forschungsanlage im industriellen Maßstab, in der die Abwässer des sächsischen Verbindungshalbleiterherstellers Freiberger Compound Materials (FCM) genutzt werden, gehen die Forschenden jetzt einen anderen Weg: „Wir nutzen die metallbindende Eigenschaft der Siderophore, um Gallium(III)-Ionen aus den Industrieabwässern, wie sie bei der Produktion von GaAs-Wafern bei Freiberg Compound Materials entstehen, zurückzugewinnen. Für die Rückgewinnung des Galliums nutzen wir zwei verschiedene Siderophore. Mit einem patentierten Verfahren lösen wir das Gallium wieder von den Siderophoren, um beides erneut einsetzen zu können. Siderophore sind für uns ein perfektes, stabiles und umweltfreundliches Werkzeug.“ Siderophore sind niedermolekulare organische Verbindungen, die von Mikroorganismen synthetisiert werden, um Eisen aus der Umwelt zu binden und verfügbar zu machen.

Im Labormaßstab – mit einem Durchsatz von zehn Litern pro Tag – haben die Forschenden das Verfahren erfolgreich getestet: Gallium konnte aus zwei verschiedenen Prozess-Abwässern der Wafer-Produktion zu 100 Prozent als Komplex gebunden werden. „Um den Galliumkomplex aus dem Prozess-Abwasser abzutrennen, nutzen wir eine patentierte Trennmethode. Damit konnte das Gallium nahezu vollständig komplexiert und zu 95 Prozent als Siderophoren-Komplex zurückgewonnen werden. Wir konnten die Wiederverwendbarkeit der Siderophore in über zehn Zyklen ohne Funktionsverslust nachweisen“, beschreibt Jain den Verfahrensablauf.

Inzwischen bewältigt die Anlage bereits 100 Liter pro Tag. Nun soll der Pilotversuch am Firmensitz der FCM in Freiberg fortgeführt werden und dort 1.000 bis 2.000 Liter pro Tag bearbeiten.

43 Millionen Tonnen Lithium in der Altmark

Quelle: Shutterstock / Juan Roballo

ROHSTOFFE. Experten haben eines der weltweit größten Lithiumvorkommen in Sachsen-Anhalt bestätigt. Noch aber ist unklar, wie viel davon nutzbar ist.

Das Energieunternehmen Neptune Energy hat aus Tiefenwasser in der Altmark (Sachsen-Anhalt) mithilfe des Ionenaustauschverfahrens batteriefähiges Lithium hergestellt. Es war bereits der zweite Pilotversuch zur direkten Lithiumextraktion, den das Unternehmen und sein Partner Lilac durchgeführt haben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Pilotversuch ist ein weiterer Schritt zur Exploration eines Lithiumvorkommens, das als eines der größten weltweit gilt: Im August ermittelte die Bewertungsfirma Sproule ERCE hier Ressourcen in Höhe von 43 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE).

Lithium gilt als Schlüsselrohstoff für Hightech-Anwendungen. Es wird vor allem für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien benötigt, die in Elektrofahrzeugen, stationären Speichern und tragbarer Elektronik eingesetzt werden. Derzeit ist Europa in hohem Maße auf Importe, insbesondere aus China, angewiesen. Der „Critical Raw Materials Act“ soll das ändern: Bis 2030 sollen zehn Prozent der benötigten kritischen Rohstoffe innerhalb Europas gefördert und 40 Prozent innerhalb Europas weiterverarbeitet werden. Der Import aus einem einzigen Drittstaat soll auf 65 Prozent begrenzt werden.

Gute Voraussetzungen also für Neptune Energy. Das Unternehmen (beziehungsweise seine Vorgängergesellschaften) fördert seit 1969 in der Altmarkt Erdgas und hält in der Region seit 2024 die bergrechtliche Bewilligung „Jeetze-L“ sowie drei Aufsuchungserlaubnisse für Lithium. Die Explorationslizenzen „Milde A-L“ und „Milde C-L“ wurden dem Unternehmen bereits 2024 zugesprochen, 2025 kam dann noch die Lizenz „Milde B-L“ im südöstlichen Teil der Altmark hinzu.

Dritter Pilotversuch gestartet

Wie viel des vorhandenen Lithiums tatsächlich gefördert werden kann, wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Im Gespräch mit dem MDR verweist Michael Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) darauf, dass es sich bei den nun bestätigten 43 Millionen Tonnen LCE in der Altmark noch um ungesicherte Ressourcen handelt. Weltweit gebe es rund 114 Millionen Tonnen gesicherte Reserven und knapp 500 Millionen Tonnen Ressourcen, sagt Schmidt: „Die Zahl zu den Lithiumvorkommen dieses Projektes in der Altmark ist also durchaus groß, aber mit etwas Vorsicht zu betrachten − sie könnte sich durch weitere Untersuchungen auch verändern“. Auch könnten hohe Produktionskosten, strengere Umweltstandards und lange Genehmigungsverfahren Projekte wie diese erschweren, insbesondere im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz.

Neptune Energy hat Mitte September einen dritten Pilotversuch gestartet, mit dem Ziel, ein Adsorptionsverfahren technisch bewerten zu können. Auf die Pilotphase soll eine Demonstrationsphase folgen, in der der Einsatz einer voll integrierten Extraktionsanlage als nächster Schritt hin zur kommerziellen Produktion erprobt wird.

„Die Altmark vereint geologisches Potenzial, gewachsene Infrastruktur und technisches Know-how − ideale Voraussetzungen, um die Transformation von der fossilen Erdgasförderung hin zu einer umweltschonenden Lithiumgewinnung erfolgreich zu absolvieren“, zeigt sich Axel Wenke, Director New Energy bei Neptune Energy, zuversichtlich.

Schleupen integriert Datendienste der GET AG

Quelle: Fotolia

IT. Schleupen hat das Pricing für Bestandskunden sowie das Einspielen der Börsenpreise für die Abrechnung dynamischer Tarife automatisiert. Als Grundlage dienen Datendienste der GET AG.

Qualitativ hochwertige Daten sind im Stromvertrieb entscheidend. Für dynamische Tarife müssen Börsenpreise viertelstundengenau eingelesen werden, während im Bestandskundengeschäft differenzierte Preisangebote erforderlich sind. Der IT-Dienstleister und Software-Entwickler Schleupen greift nun dabei auf Datendienste der GET AG zurück, die automatisierte Prozesse für beide Geschäftsbereiche ermöglichen, teilt Schleupen am 30. September mit.

Im Bestandskundenvertrieb unterstützt das Cockpit Bestandskundenpricing der GET AG Energieversorger bei der Kalkulation und Verwaltung von Preisen über verschiedene Netzgebiete und Produkte hinweg. Das Einbinden von Vertriebsportalen wie Check24, Verivox oder eines eigenen Portals, wie das Internetportal CS.IT, wird laut Schleupen ebenfalls berücksichtigt.

Automatisierte Preisgestaltung für Bestandskunden

Die Lösung ermöglicht die Segmentierung von Kunden nach Parametern wie Tarif, Verbrauch oder Standort. Für jede Gruppe werden anhand von Zielvorgaben individuelle Preise kalkuliert und detailliert ausgewiesen. Kosten- und Gebietsprofile unterstützen effiziente Workflows.

Zur Einbindung dieser Lösung wurde nun für die Plattform Schleupen.CS ein spezielles Tool entwickelt, das die bestehenden Preise an das Cockpit Bestandskunden sendet und die Preisverwaltung neu organisiert. Durch diese Integration können Versorger weitgehend auf kleinteilige Tarifdifferenzierungen verzichten. Die automatisierte Verwaltung der Preise soll die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Anbietern erhöhen.

Auch für die Abrechnung dynamischer Tarife kooperiert Schleupen mit der GET AG. Diese ist offizieller Software-Provider der Epex Spot und liefert die relevanten Börsenpreise per Web-Service an die Schleupen-Plattform. Ein Monitoring-System stellt Verfügbarkeit und Datenqualität sicher. Damit steht den Nutzern von Schleupen.CS ein automatisierter Prozess für Billing und Abrechnung zur Verfügung, der dynamische Tarife im Endkundengeschäft unterstützt.

Neue Energiegeräte ohne eigenen Code ins System einbinden

Kiwigrid hat eine No-Code-Konfiguration für Energiegeräte entwickelt. Quelle: Kiwigrid

IT. Energiegeräte über ein Managementsystem mit Netz und Strommarkt zu koppeln, erfordert eine Software – für jedes neue Gerät. Kiwigrid macht nun einen individuellen Code überflüssig.

Kiwigrid ist einen Schritt weiter, neue Energiegeräte mit möglichst geringem Aufwand in die Software-Umgebung eines Energiemanagementsystems (EMS) einzubinden. Erreicht wird die Software-Konfiguration, teilt das Dresdener IoT-Unternehmen mit, ohne dass ein individueller Code zu schreiben sei.

Die No-Code-Entwicklung habe Kiwigrid jetzt erfolgreich an Viessmann-Wärmepumpen und Keba-Ladestationen getestet. Gleichwohl soll das anwenderfreundliche Produkt künftig alle intelligenten Erzeuger und Verbraucher aufeinander abstimmen und intelligent mit Netz und Strommarkt verbinden können, also auch Solaranlagen, Batteriespeicher oder Wallboxen.

Hinter dem No-Code-Ansatz verbirgt sich die Möglichkeit, Software ohne das Schreiben eines eigenen Codes konfigurieren zu können. Die einzelnen Bausteine ließen sich so einfach zusammensetzen, dass schnell eine stabile Verbindung zwischen Energiegerät und EMS entsteht. Ein weiterer Vorteil bestehe in einer höheren Qualität, da sämtliche Geräte auf einer einheitlichen Code- und Softwarebasis laufen.

Die nächsten Entwicklungsschritte sieht Kiwigrid zunächst darin, dass Partnerunternehmen unkompliziert Konfigurationsprofile erstellen und neue Geräte dadurch eigenständig in Betrieb nehmen. Schließlich wollen die Dresdener künstliche Intelligenz (KI) einbinden. Dies würde dazu führen, Konfigurationsprofile automatisch aus den Produktspezifikationen eines Geräts zu generieren.

Mainova hat bis Juli gute Geschäfte gemacht. Quelle: Mainova

Operatives Geschäft bereitet der Mainova viel Freude

BILANZ. Die Mainova AG ist gut aus den Startlöchern gekommen, bremst aber die Erwartungen für das Gesamtjahr. Es kommt erwartbar weniger Geld aus Sonderverkäufen und Beteiligungen herein.

Das erste Halbjahr hat Frankfurts großem Energiekonzern einen Gewinnsprung vor Steuern beschert. Das EBT in Höhe von 169,7 Millionen Euro liegt fast 100 Millionen Euro besser als nach den ersten sechs Monaten 2024 (73 Millionen Euro).

Von „Rückenwind“ und der Mainova als „wirtschaftlich leistungsfähigem Unternehmen“ spricht Vorstandsvorsitzender Michael Maxelon in einer am 30. September herausgegebenen Mitteilung. Das Gesamtjahr werde allerdings mit dem Vorjahr nicht mithalten können, das hatte das Frankfurter Unternehmen frühzeitig angekündigt.

Gründe für den erwarteten Gewinnrückgang bei den Hessen würden vor allem geringere Erträge aus den Beteiligungen sein, zur Jahresmitte bedeuten 54,3 Millionen Euro einen Rückgang um 21 Millionen Euro. Im Jahr 2024 hatte auch der Verkauf der Anteilsmehrheit (50,1 Prozent) an der Rechenzentrumstochter „Mainova WebHouse GmbH“ zu Einnahmen von insgesamt mehr als 117 Millionen Euro geführt. Dieses Ergebnis werde die Mainova laut Unternehmensangabe deutlich verfehlen.

Nun kommt noch Geld aus der jüngsten Kapitalerhöhung

Das erste Halbjahr 2025 war durch ein gutes operatives Geschäft gekennzeichnet. Überall steht ein Pluszeichen. Beim Strom erwirtschaftete die Mainova 32,4 Millionen Euro, satte 30 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim Gas beträgt der Sprung sogar 44,7 Millionen Euro (gesamt: 53,2 Millionen Euro). Vertriebs- und Netzgeschäft machten hier Fortschritte, zudem kurbelte kühleres Wetter den Verbrauch an.

Bei Erzeugung und Fernwärme kletterte das Ergebnis um 18,4 Millionen Euro auf 26,2 Millionen Euro. Hier habe die Mainova beim Beschaffen der Emissionszertifikate gepunktet. Bei erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen beträgt das EBT 18,7 Millionen Euro, es ist gut 10 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Die Solaranlagen, das Contracting und das Biomassekraftwerk Fechenheim sind hier die Ergebnistreiber. Preise und Mengen stiegen bei der Wasserversorgung − die Folge: ein Plus von 1,2 Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro.

Die Investitionen lagen im ersten Halbjahr bei 129,9 Millionen Euro, das sind gut 50 Millionen Euro weniger als zur Jahresmitte 2024. Bis 2029 steckt die Mainova 2,5 Milliarden in Stromnetz, klimaneutrale Fernwärme, Erneuerbare, Ladeinfrastruktur und Digitalisierung.

Für das zweite Halbjahr erwartet die Mainova frisches Geldes aus der zweiten Tranche der 2023 beschlossenen Kapitalerhöhung. Mit 300 Millionen Euro rechnet das Unternehmen, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Zuletzt hatten die Hauptteilhaber − die Mainmetropole über die Stadtwerke Frankfurt sowie der Stadtwerke-Verbund Thüga − 400 Millionen Euro bereitgestellt.

Rund eine Milliarde Euro war insgesamt als Kapitalbedarf angepeilt. Bis zum 29. August 2028 sollen die daran fehlenden 300 Millionen Euro eingehen, so die Sprecherin. Die Mainova will mit dem gestärkten Eigenkapital den „vollumfänglichen Börsenzugang“ einleiten.

Oldenburger EWE sieht sich auf Kurs

Quelle: Kurhan, Fotolia

HALBJAHRES-BILANZ. Das Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE hat seine Halbjahresbilanz 2025 vorgelegt. Hohe Investitionen in Energiewende und Digitalisierung sind geplant.

Der Oldenburger Energie- und Telekommunikationsdienstleister EWE hat am 30. September seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Demnach gingen Konzernumsatz und operatives Ebit markt- und witterungsbedingt zurück. Dennoch hat EWE seine Investitionen in den klimafreundlichen Umbau der Energieversorgung im ersten Halbjahr 2025 auf hohem Niveau fortgesetzt: Insgesamt beliefen sich die Investitionen des mehrheitlich kommunalen Unternehmens auf 531,4 Millionen Euro (2024: 438,5 Millionen Euro), ein Plus von 21,2 Prozent.

Die Mittel flossen schwerpunktmäßig in den Ausbau der Stromnetze, die Glasfaserinfrastruktur, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sowie in Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien. „Auch in einem herausfordernden Marktumfeld halten wir konsequent an unserem Investitionskurs fest“, versicherte CEO Stefan Dohler. Damit schreite der Umbau der Energieversorgung in Richtung Klimaneutralität voran.

Investitionen in Infrastruktur

„So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Energiewende in Nordwestdeutschland und darüber hinaus gelingt“, betonte Dohler. Die Investitionen fließen demnach vor allem in Netze, erneuerbare Energien, Ladeinfrastruktur und den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft. „Unser Anspruch bleibt, Wachstum, Klimaschutz und finanzielle Stabilität in Einklang zu bringen“, sagte Dohler zugleich. Der Investitionskurs werde von einer soliden Bilanz und verantwortungsbewusstem Risikomanagement getragen.

Der Finanzvorstand Frank Reiners unterstrich den Fokus auf Wachstum und Stabilität: „Unsere Halbjahreszahlen sind solide, da die unter den Erwartungen liegenden Winderträge durch die gute Performance anderer Geschäftsfelder zum Teil kompensiert werden können.“ Entscheidend sei, gleichzeitig den Wachstumskurs fortsetzen zu können.

Schwache Winderträge

Der Konzernumsatz lag um 8,3 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. „Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die bereits erwähnten schwächeren Winderträge, eine weitere Normalisierung der Energiepreise sowie die Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Polen im Dezember 2024“, erläuterte Reiners. Die für die aktuelle Wachstumsphase des Unternehmens relevante Kennzahl – das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf 633,3 Millionen Euro (678,0 Millionen Euro).

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit), in Zeiten erhöhter Investitionen stärker von Abschreibungen belastet, reduzierte sich im ersten Halbjahr auf 329,5 Millionen Euro (380,6 Millionen Euro). Hier seien zusätzlich auch veränderte Marktbedingungen und Sondereffekte prägend, erläuterte der Finanzvorstand.

Verlässlichkeit für Klimaschutz und Wachstum

EWE sieht die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, die langfristige Stabilität erfordert. „Klimaschutz duldet keinen Aufschub – die Kosten des Nicht-Handelns sind ungleich höher als die Investitionen von heute“, erklärte Dohler. „Entscheidend ist, dass die Bundespolitik mit verlässlichen Rahmenbedingungen dafür sorgt, dass die Nachfrage nach den für das Erreichen der Klimaschutzziele richtigen Produkten und Dienstleistungen – wie Wärmepumpen, Photovoltaik oder Ladeinfrastruktur – nicht erneut einbricht“, forderte er.

Ein besonderer Fokus von EWE liege auf dem Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland. Die verschiedenen Projekte hat das Unternehmen unter dem Titel „Clean Hydrogen Coastline“ zusammengefasst – darunter der Bau eines Elektrolyseurs im industriellen Maßstab in Emden. Nach Fertigstellung im Jahr 2027 soll dieser jährlich bis zu 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und werde damit eine der größten Produktionsanlagen Europas.

Zugleich mahnte der EWE-Chef Nachbesserungen auf europäischer Ebene an: „Die aktuellen Strombezugskriterien der EU für die Produktion von grünem Wasserstoff sind nicht mehr zeitgemäß.“ Eine Modernisierung sei dringend notwendig, um die Kosten für die Herstellung um bis zu 50 Prozent zu senken und so die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstoffwirtschaft in Europa sicherzustellen, sagte Dohler.

Kennzahlen von EWE

| H1 2025 in Mio. Euro | H1 2024 in Mio. Euro | Veränderung | |

| Investitionen | 432,1 | 438,5 | + 21,2 Prozent |

| Umsatz | 4.121,5 | 4.495,1 | - 8,3 Prozent |

| oEbitda | 633,3 | 678,0 | - 6,6 Prozent |

| oEbit | 329,5 | 380,6 | - 13,4 Prozent |

Der Halbjahresbericht 2025 der EWE steht im Internet bereit.

Würzburger Netzgesellschaft erhält Doppelspitze

Jürgen Söbbing und Simone Junk. Quelle: WVV

PERSONALIE. Ab dem 1. Oktober wird die Netz-Tochter der Stadtwerke Würzburg mit Simone Junk eine zweite Geschäftsführerin haben.

Mit der neuen Struktur der Mainfranken Netze werde die kaufmännische Kompetenz auf der obersten Führungsebene gezielt verstärkt, heißt es in einer Mitteilung der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH. Doppelspitzen hätten sich in der WVV-Gruppe bereits bewährt, etwa bei der Stadtwerke Würzburg AG oder der Würzburger Straßenbahn GmbH, betont Amin Lewetz, Vorstand Technik der Stadtwerke Würzburg.

Ab dem 1. Oktober 2025 soll dies auch bei deren Netztochter so sein. Dann übernimmt Simone Junk das kaufmännische Resort neben dem bisherigen Geschäftsführer Jürgen Söbbing, der das Unternehmen seit 2021 alleine geleitet hat.

Junk war nach ihrer Ausbildung im WVV-Konzern über 27 Jahre dort in verschiedenen Positionen tätig. Sie kommt nun allerdings von der ÜZ Mainfranken eG, wo sie zwei Jahre als geschäftsführende Vorständin unter anderem Solarpark- und Wärmewende-Projekte umsetzte und ein prädiktives Steuerungsmodell etablierte, zurück in die WVV-Gruppe.

Nürtingens Neuer macht Chefsessel der Stadtwerke Güstrow frei

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

PERSONALIE. Chefsuche in Mecklenburg: Nach dem angekündigten Abschied des Geschäftsführers haben die Stadtwerke Güstrow ein Bewerbungsverfahren eingeleitet.

Jonas Graßhoff macht seinen Sessel frei. Den Geschäftsführer der Stadtwerke Güstrow zieht es weiter. Er wird neuer Chef eines Versorgers am anderen Ende der Republik, im baden-württembergischen Nürtingen.

Bei den Stadtwerken in der Kreisstadt des Landkreises Rostock ist die Nachfolgesuche in vollem Gange. Bis zum 30. September hatten Interessierte Gelegenheit, eine Bewerbung an den Versorger zu schicken. Der oder die Neue steht gut 120 Mitarbeitenden vor, die gemeinsam im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 63 Millionen Euro erwirtschafteten. Die Investitionen im vergangenen Jahr beliefen sich auf gut 7,5 Millionen Euro.

In Güstrow, wo der Bildhauer und Schriftsteller Ernst Barlach ab 1910 wichtige Arbeiten vollendete, umfasst die Geschäftsführung nicht nur die Aufgaben in den Bereichen Fernwärme-, Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung. Sie ist auch zuständig für die Tochtergesellschaft Freizeitbad Oase Güstrow GmbH und die Wartung der Straßenbeleuchtung.

In Nürtingen übernimmt Jonas Graßhoff die Geschäfte vom langjährigen Chef Volkmar Klaußer. Dieser hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen seit längerer Zeit nicht mehr ausüben können, woraufhin die Stadt als Mutterunternehmen eine Nachfolgelösung anstrebte. Die Geschäftsführung beim Versorger im Landkreis Esslingen liegt derzeit beim Vize Hans Sigel.

Jonas Graßhoff wird nach Nürtingen wechseln, sobald die Nachfolge in Güstrow geklärt ist. Die beiden Stadtwerke seien darüber in enger Abstimmung, erklärte ein Sprecher der Stadt Nürtingen auf Anfrage dieser Redaktion.

Mako365 und Hausheld jetzt strategische Partner

Quelle: Shutterstock / Shcherbakov Ilya

SMART METER. Hausheld und Mako365 wollen gemeinsam intelligente Messsysteme ausrollen und Energiedatenanagement betreiben.

Mit der strategischen Partnerschaft ergänzen sich die Geschäftsfelder der beiden Firmen zu einem umfassenden Portfolio, heißt es in einer Mitteilung von Mako365. Man könne nun die gesamte Wertschöpfungskette im intelligenten Messwesen abbilden – von der Hardware über die Software bis zur operativen Prozessbearbeitung.

Das Unternehmen hat eine Softwareplattform entwickelt, die für das Daten- und Prozessmanagement im intelligenten Messwesen ausgelegt ist. Zunächst hatte die Plattform, nach der Einführung der Marktrolle „Energieserviceanbieter“ (ESA), den Datenabruf durch den ESA beim Messstellenbetreiber im Fokus.

Mako365 beschreibt sich selbst als Berater „für alle Marktakteure“, der beispielsweise bei der Ausprägung der Marktrollen „Messstellenbetreiber“ und „Energieserviceanbieter“ unterstütze oder bei Mieterstromprojekten. Geschäftsführer Joachim Lang betont, Ziel der Partnerschaft sei es, „das Smart Metering in Deutschland voranzubringen“.

Und Bouke Stoffelsma, Vorstand der Hausheld AG spricht von „echten Synergien“. Er verspricht: „Durch die Integration der gesamten Smart-Metering-Kette vom Gerät bis zur Prozessbearbeitung schaffen wir eine durchgängige Lösung für den Smart-Meter-Rollout für Stadtwerke und andere Marktakteure.“

Solandeo übernimmt Technik und Mess-Kunden von Hausheld

Hausheld hatte in den vergangenen Jahren damit geworben, für Messstellenbetreiber einen Voll-Rollout intelligenter Messsysteme, also einen Rollout über die gesetzlichen Pflichteinbaufälle hinaus, umzusetzen. Prominente Beispiele dafür waren die Stadtwerke Wolfenbüttel und Saarlouis. Der kommunale Versorger aus dem Saarland hatte auch 2017 eine Beteiligung an Hausheld erworben. Zunächst waren es 20 Prozent, später wurden die Anteile auf 14,83 Prozent reduziert. Schließlich veräußerten die Stadtwerke im November 2024 ihre Beteiligung an Ancala Partners.

Der Investor ist auch Eigentümer von Solandeo. Die Briten hatten den wettbewerblichen Messstellenbetreiber Anfang 2024 vollständig übernommen, nachdem er ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begonnen hatte.

Vor wenigen Wochen hat Solandeo seinerseits angekündigt, die Technik von Hausheld für das intelligente Messwesen zu übernehmen. Die Lösung von Hausheld basiert auf dem 1:n-Asatz, mit dem mehrere Zähler und Steuerboxen an ein einzelnes Smart Meter Gateway angebunden werden können. Insbesondere für Liegenschaftsprojekte werde der Smart-Meter-Rollout dadurch vereinfacht. Gleichzeitig werde Hausheld sein Geschäft als wettbewerblicher Messstellenbetreiber an Solandeo übertragen, hieß es in einer Mitteilung von Solandeo in diesem September.

Damals erklärte Stoffelsma: „Für uns ist das der Auftakt für eine größere Technikoffensive, die das Smart Metering in Deutschland enorm voranbringen wird.“ Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt und der Technologietransfer bilde dafür den Auftakt.

Vertrag von Basu bei EVM verlängert

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Die Energieversorgung Mittelrhein hat das Vorstandsmandat von Mithun Basu verlängert. Gemeinsam mit Christoph Hesse führt er die Geschäfte der Gesellschaft weiter.

Die Energieversorgung Mittelrhein AG − kurz EVM − mit Sitz in Koblenz hat den Vertrag von Mithun Basu als Vorstandsmitglied um fünf Jahre verlängert. Dies gibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom 29. September bekannt. Der 51-Jährige gehört dem Vorstand seit Juli 2023 an und verantwortet die Ressorts Personal, Rechnungswesen und Controlling, Recht, IT, Vorstandsbüro sowie Wasserwirtschaft.

Neben Basu ist Christoph Hesse Teil des Vorstands der EVM. Gemeinsam führen beide die Geschäfte der Gesellschaft und tragen die Verantwortung für die strategische und operative Entwicklung des größten kommunalen Energie- und Dienstleistungsunternehmens in Rheinland-Pfalz. Hesse und Basu sollen nach Angaben des Aufsichtsrats die Energie- und Wärmewende in der Region weiter vorantreiben und dabei Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität im Blick behalten.

David Langner (SPD), Oberbürgermeister von Koblenz und Vorsitzender des Aufsichtsrats, unterstreicht in der Mitteilung die Bedeutung der bisherigen Arbeit des Vorstandsteams. Er verweist darauf, dass Basu und Hesse die EVM in einem dynamischen Marktumfeld stabil weiterentwickelt hätten. Die Verlängerung des Mandats stärke laut Langner die Handlungsfähigkeit des Unternehmens.

Basu ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und hat zusätzlich einen MBA-Abschluss erworben. Vor seinem Wechsel zur EVM war er elf Jahre Geschäftsführer der Mainzer Netze GmbH, wo er das kaufmännische Ressort leitete. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen innerhalb der Energiewirtschaft tätig.

|

| Mithun Basu Quelle: EVM / Matthias Brand |

Die EVM-Gruppe versorgt nach eigenen Angaben rund 122.000 Kunden mit Erdgas und 216.000 mit Strom. Mit etwa 1.000 Beschäftigten zählt sie zu den größten Arbeitgebern in der Region. Zudem ist die EVM über zahlreiche Beteiligungen im Bereich erneuerbare Energien aktiv und betreibt über Tochtergesellschaften auch Telekommunikations- und Wasserversorgungsgeschäfte.

Weiter rote Zahlen bei den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen

Noch einmal rote Zahlen: die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen. Quelle: SWBB

BILANZ. Die Talsohle ist noch nicht durchschritten. Im dritten Jahr in Folge weisen die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen einen Verlust aus. Das Minus ist noch einmal angewachsen.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen haben auch das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Laut Mitteilung des württembergischen Versorgers wuchs das Minus auf 3,879 Millionen Euro an. Die Verluste der jüngeren Vergangenheit summieren sich nach 2,2 Millionen (2022) und 2,6 Millionen Euro (2023) somit auf mehr als 8,6 Millionen Euro.

Die Kommune hatte auf die Entwicklung mit einem Austausch der Geschäftsführung reagiert. Seit 1. August 2025 ist Herbert Marquard übergangsweise im Amt, er löste die abgetretenen Richard Mastenbroek (Geschäftsführer) und Michael Hanus (Co-Geschäftsführer und Erster Bürgermeister) ab.

Für die Misere wollten die Stadtwerke ursprünglich einige Mitarbeitende haftbar machen, denen sie teure Fehler in der Energiebeschaffung ankreideten. Vor dem Arbeitsgericht Stuttgart blieb dieses Ansinnen allerdings erfolglos, eine Berufung zog der Versorger später zurück. Das Gericht hatte den Stadtwerken in dem Urteil den Spiegel vorgehalten und argumentiert, dass eine mangelhafte Beschaffung der Geschäftsführung hätte auffallen müssen (wir berichteten).

Für die aktuellen Zahlen macht der Versorger laut Mitteilung nun die „schwierigen Rahmenbedingungen“ durch die kriselnde deutsche Wirtschaft mitverantwortlich. Die Folge seien Verluste bei den Energieverkäufen durch hohe Beschaffungspreise und eingetretene Firmeninsolvenzen. Auch die Freizeiteinrichtungen der SWBB belasteten das Ergebnis. Hinzu kommen hohe Investitionen, die sich nur langsam amortisierten.

Der Umsatz fiel 2024 um mehr als 50 Millionen Euro auf 136,14 Millionen Euro. Den Verlust von rund 3,9 Millionen Euro fängt die Städtische Holding auf. Unter der neuen Geschäftsführung gehe es darum, „mit attraktiven Energieangeboten für Haushalt und Gewerbe und einem guten Kundenservice“ wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Auch verbreiterten die Stadtwerke ihre Bezugsquellen im Energiebereich. Dazu überprüfe das Unternehmen interne Prozesse und Strukturen sowie die geplanten Investitionen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

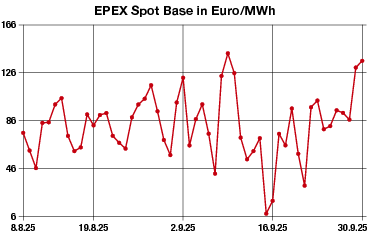

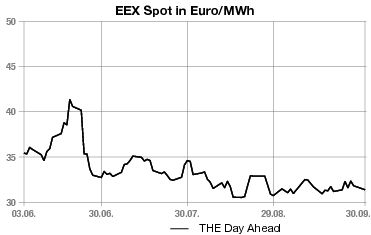

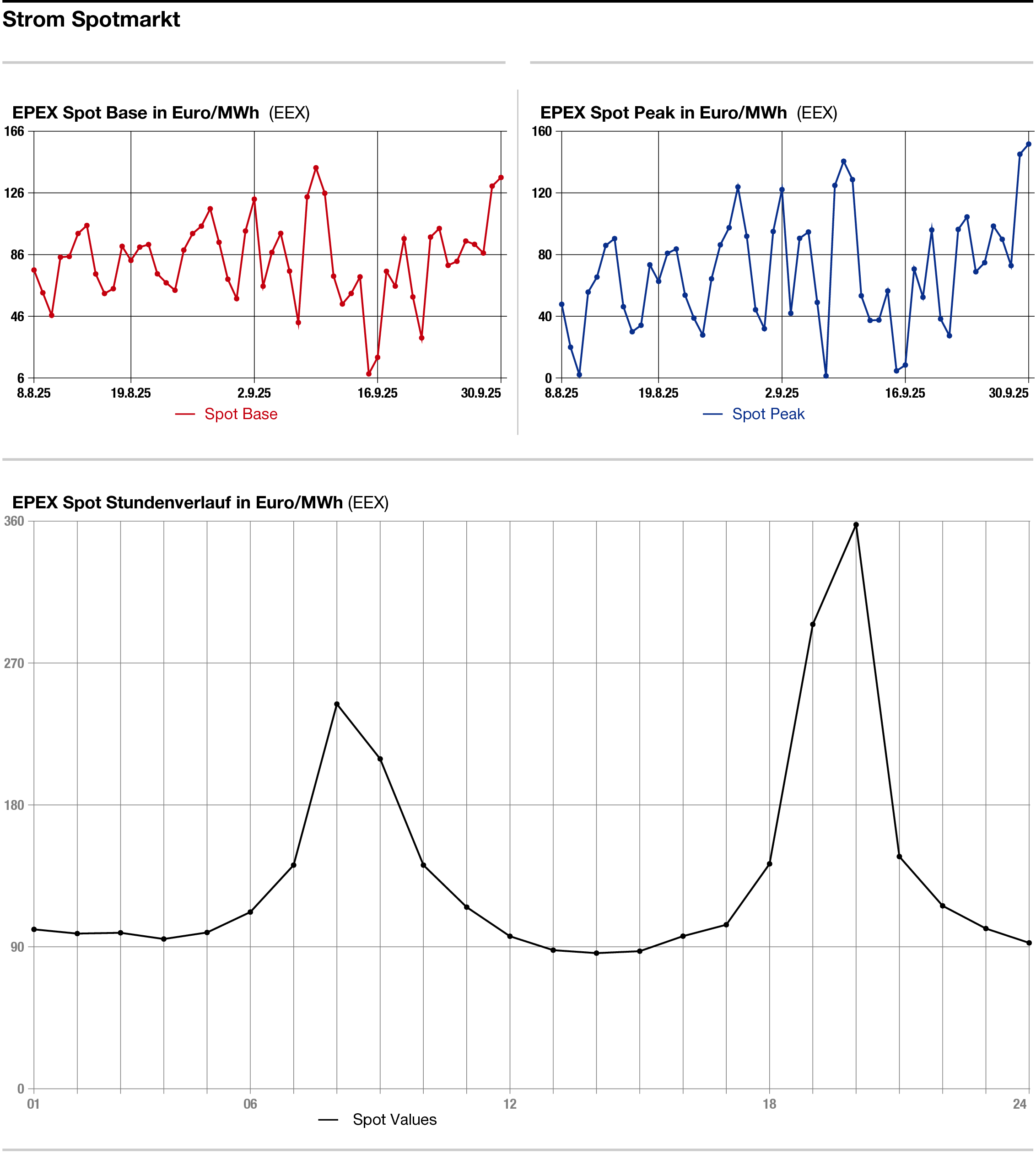

MARKTBERICHTE

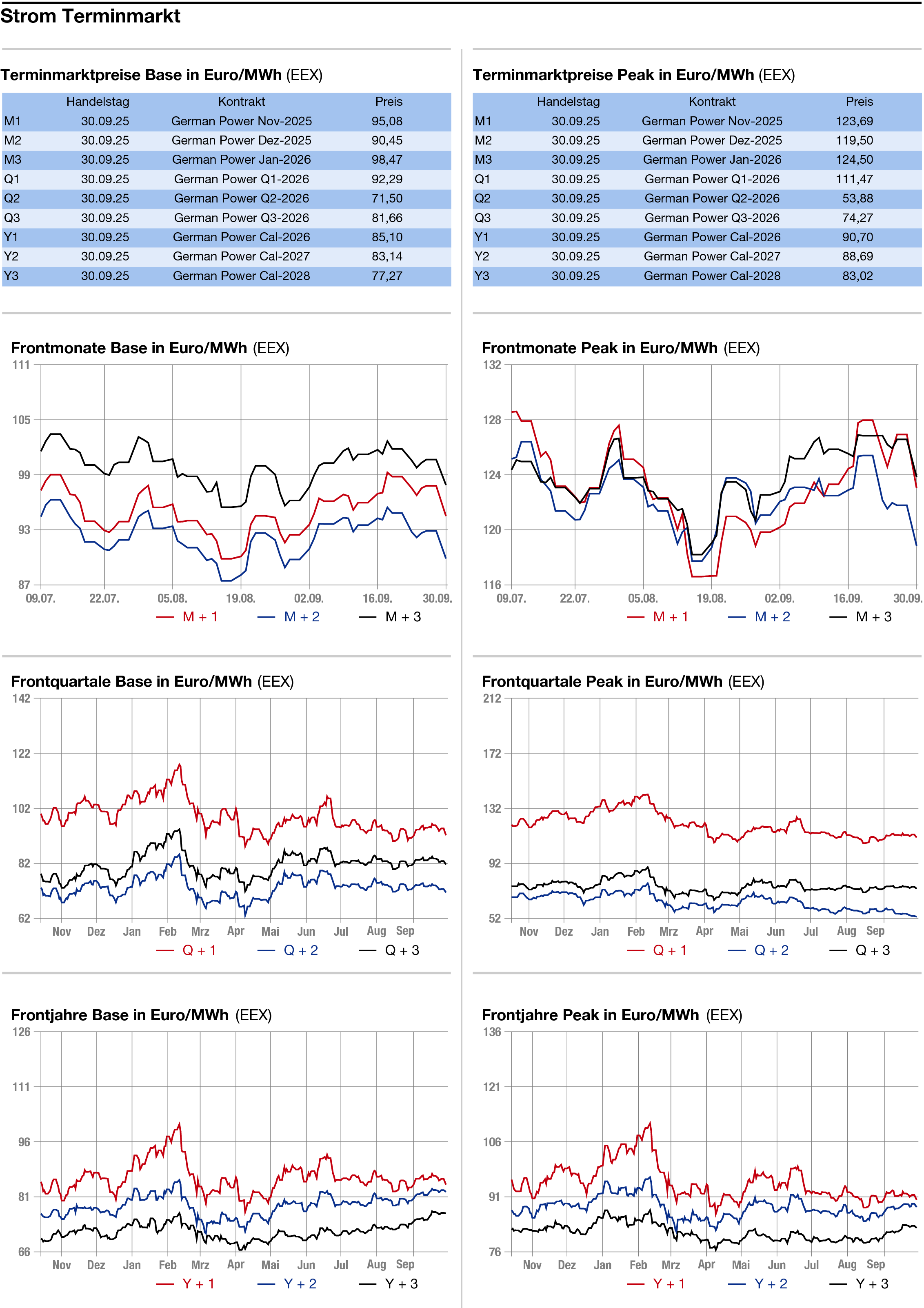

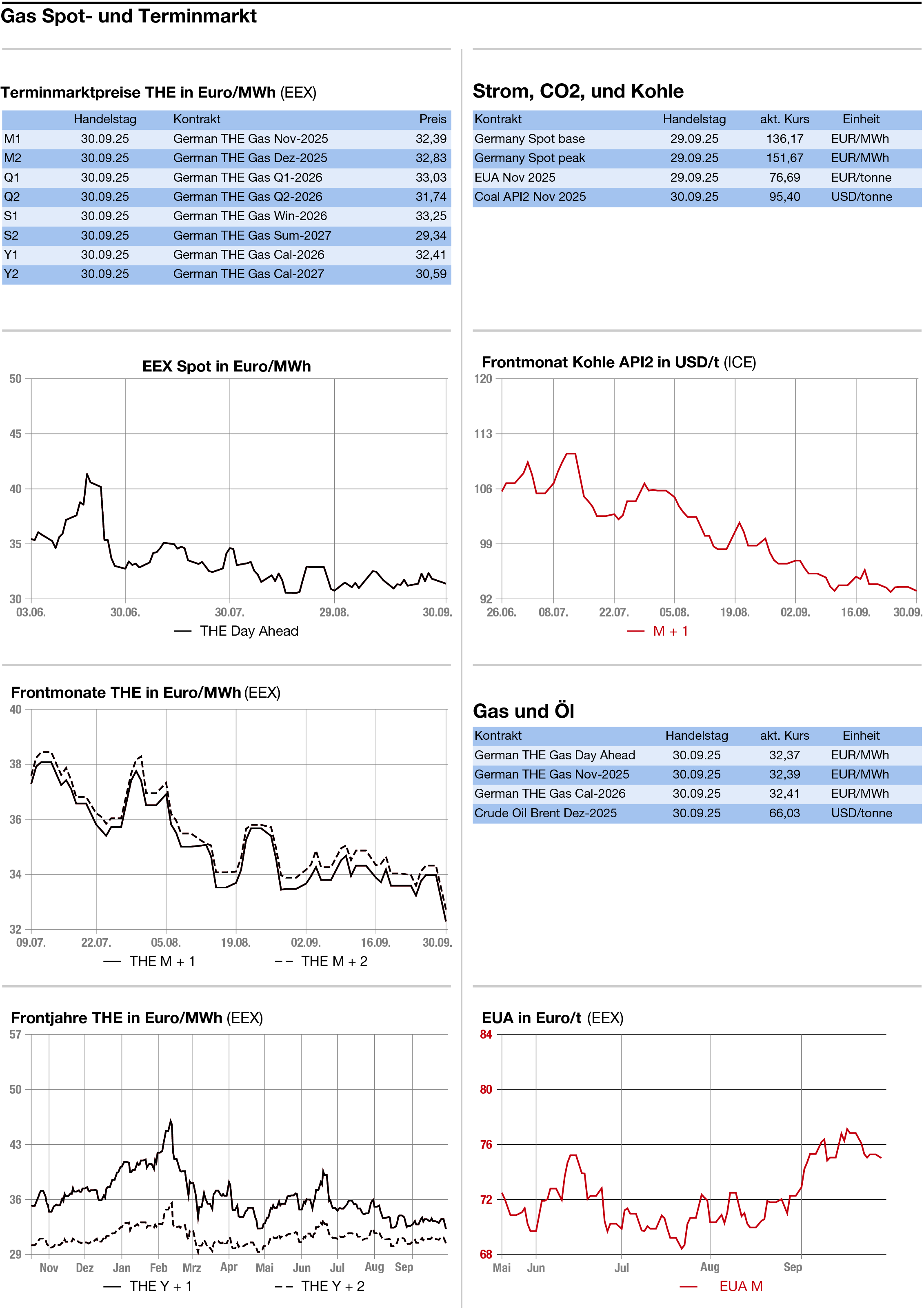

STROM

GAS

Energienotierungen geben weiter etwas nach

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Zumeist mit Abgaben haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt, die damit ihre Tendenz vom Vortag gedämpft fortsetzten. Zum ersten Mal wurde der Day-Ahead für 27 europäische Länder auf Viertelstundenbasis gehandelt.

Marktbeobachter registrierten eine infolge der höheren Granularität eine größere Volatilität. Der höchste Preis musste in Deutschland für den Zeitraum von 19 Uhr bis 19.15 Uhr mit 408,50 Euro/MWh gezahlt werden. Am Ende der Stunde war der Preis jedoch bereits wieder auf 253,14 Euro/MWh gefallen. Ein Entkoppelungsrisiko habe es anlässlich der Premiere nicht gegeben, versicherte die Epex Spot. Allerdings waren die Auktionsergebnisse etwas verzögert übermittelt worden. Die Börsen versprechen sich durch die Maßnahme eine bessere Integration der Erneuerbaren in den Markt und eine effizientere Zuteilung von Kapazitäten.

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-Ahead verlor 19,50 auf 116,75 Euro/MWh im Base und 25,75 Euro auf 126,25 Euro/MWh im Peak. An der Börse kostete der Day-Ahead in der Grundlast 126,57 Euro, für die Spitzenlast mussten 125,93 Euro gezahlt werden. Zurückzuführen ist der Preisrückgang beim Day-Ahead auf die höhere Erneuerbareneinspeisung, die für den Mittwoch erwartet wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten 14,4 Gigawatt an Beiträgen von Wind und Solar. Der Berichtstag schlägt bei den Meteorologen hingegen nur mit 12,3 Gigawatt zu Buche.

An den Folgetagen sollen die Beiträge von Wind und Solar Schritt für Schritt zunehmen. Der Höhepunkt dieser Entwicklung dürfte am Sonntag anfallen. Dann sollen 51 Gigawatt durch Wind und Sonne produziert werden. Am Berichtstag hatten die EEX auf eine Viertelstunden-Auflösung für den Day-Ahead umgestellt. Händlern zufolge ist es derzeit noch zu früh, um eindeutige Ergebnisse der Umstellung zu ermitteln. Am langen Ende verlor das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,58 auf 85,54 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 sank bis gegen 13.12 Uhr um 0,69 auf 76,10 Euro/Tonne. Damit hat CO2 die Gewinne vom Vortag weitgehend wieder abgegeben. Die Konsolidierung des Benchmark-Kontrakts um die 76 Euro setzt sich auch damit unter dem Eindruck schwacher Gas-, Strom- und Ölpreise fort. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 10,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,80 Euro, das Tief bei 76,01 Euro.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 76,33 Euro, dann bei 75,17 Euro und 75,01 Euro. Widerstand hat die Analystin erst bei 78,73 Euro, 79,93 Euro und 84,50 Euro ausgemacht. Technisch neige CO2 etwas zur Schwäche, so die Analysten von Vertis. Eine deutliche technische Verbesserung für den Benchmark-Kontrakt machen die Analysten von der Wiedergewinnung der Marke von 78 Euro abhängig. Derzeit mangelt es am CO2-Markt an Eigenimpulsen. Die kurzfristige Preisentwicklung werde sich daher vor allem in Abhängigkeit von den Nachbarmärkten wie Gas und Strom entwickeln, so die Vertis-Analysten.

Erdgas: Ein wenig leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.19 Uhr 0,550 auf 31,450 Euro/MWh. Trotz des nahenden Beginns der Heizsaison bleibt die Flaute am europäischen Gasmarkt bestehen. Der Referenzpreis TTF bewegt sich seit Ende Juni weitgehend um die Marke von 32 Euro/MWh und somit in der Nähe des Jahrestiefs von knapp über 30 Euro/MWh.

Für Entspannung sorgen die zuletzt schneller gestiegenen Füllstände der europäischen Gasspeicher. Diese waren am Ende der vergangenen Heizsaison, bedingt durch einen kalten Winter, auf deutlich niedrigere Niveaus gefallen als in den zwei Vorjahren. Ende März lagen die Füllstände bei etwa 33 Prozent, während sie ein Jahr zuvor zu diesem Zeitpunkt ganze 25 Prozentpunkte höher waren. Dies hatte Befürchtungen ausgelöst, dass die Speicher vor Beginn der nächsten Heizperiode nicht ausreichend schnell aufgefüllt werden könnten.

Dank einer erheblichen Steigerung der Gasimporte im zweiten Quartal kletterten die Füllstände der Speicher jedoch seit ihrem Tief Ende März um fast 50 Prozentpunkte auf zuletzt 82 Prozent. Dass dies ohne größere Spannungen am Gasmarkt möglich war, ist laut den Analysten der Commerzbank vor allem auf ein reichliches Angebot an Flüssiggas (LNG) zurückzuführen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: