2. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Berlin legt Entwurf für Wasserstoff-Beschleunigung vor

WASSERSTOFF: BEE sieht akuten Handlungsbedarf

KLIMASCHUTZ: Zustimmung zur Energiewende „leicht angestiegen“

HANDEL & MARKT

UNTERNEHMEN: Vattenfall und Epilot bündeln Energiedienstleistungen

IT: KI soll Redispatch von Erneuerbaren-Anlagen minimieren

STATISTIK DES TAGES: Strom-Spotpreis und Ökostrom-Menge bis September 2025

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Ein Ladepunkt der Megawattklasse

TECHNIK: Drahtlose ZigBee-Kommunikation in Smart Panels erweitert

IN EIGENER SACHE: Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT OFFSHORE: Iberdrola startet Bau von Windanker in der Ostsee

WÄRME: BEW verkauft alle Anlagen außerhalb Berlins

HOLZ: Bei zwei Leipziger Holzkraftwerken ist der Ofen wohl bald aus

GEOTHERMIE: Stawag sucht nach weiteren Erdwärmequellen

WÄRMENETZ: DEW21 startet Fernwärmeausbau im Hafenquartier

PERSONALIE: EVO bekommt Technikvorständin

PERSONALIE: IBC Solar vollzieht Generationswechsel

PERSONALIE: Neuer technischer Geschäftsführer in Kassel

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energienotierungen zeigen sich leichter

TOP-THEMA

Netzentgelte sinken 2026 dank Staatszuschuss

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ.

Die vier Übertragungsnetzbetreiber haben die vorläufigen Netzentgelte für 2026 veröffentlicht. Grundlage für die Halbierung ist ein geplanter Staatszuschuss von 6,5 Milliarden Euro.

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50 Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW haben am 1. Oktober 2025 die vorläufigen bundeseinheitlichen Netzentgelte für das Jahr 2026 bekanntgegeben. Diese beruhen auf der Annahme eines staatlichen Zuschusses von 6,5 Milliarden Euro, der aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert und im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) durch einen neuen Paragrafen 24c rechtlich verankert werden soll.

Laut den ÜNB könnten die durchschnittlichen Netzentgelte auf Höchst- und Umspannungsebene durch den Zuschuss um 57 Prozent sinken: von aktuell 6,65 Cent pro kWh auf 2,86 Cent pro kWh. Die Betreiber betonten, dass sie gesetzlich verpflichtet seien, den Zuschuss vollständig an die Netznutzer weiterzugeben. Ihnen selbst entstünden dadurch keine finanziellen Vorteile.

Allerdings ist das zugrunde liegende Gesetz zur Kostenbeteiligung noch nicht verabschiedet. Der Bundestag will den Entwurf in der kommenden Woche in erster Lesung beraten. Sollte bis zum 5. Dezember 2025 keine Rechtssicherheit bestehen, könnten sich die endgültigen Netzentgelte für 2026 entsprechend erhöhen.

Preissenkung für alle Kunden

Die Bundesregierung begründet den Zuschuss mit den hohen Belastungen der Strompreise. Neben den Netzentgelten beeinflussen auch Strombeschaffung, Steuern, Abgaben und Umlagen die Kosten für Endverbraucher. Ziel der geplanten Regelung ist es, die Übertragungsnetzkosten zu senken und die Preisentwicklung im Strommarkt abzufedern.

Die Wirkung der Entlastung auf Kunden in den regionalen Verteilnetzen werde unterschiedlich ausfallen, erklärten die ÜNB. Sie hänge von den jeweiligen Netzcharakteristika ab. Unabhängig davon komme der Zuschuss aber grundsätzlich allen Netznutzern zugute, da er die Übertragungskosten reduziert.

Nach Angaben der Betreiber setzen sich die Netzkosten vor allem aus Ausgaben für Systemstabilität und Investitionen zusammen. Dazu zählen Maßnahmen wie das Engpassmanagement oder der Einsatz von Netzreserven, die Überlastungen vorbeugen sollen. Mit dem Fortschreiten des Netzausbaus erwarten die ÜNB, dass die Kosten für solche Maßnahmen künftig sinken.

Weitere Entlastungen für Unternehmen

Parallel hat die Bundesregierung weitere Entlastungen angekündigt. Ein Gesetzentwurf sieht die Fortführung der Stromsteuersenkung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft vor. Ohne eine gesetzliche Verlängerung würde diese Entlastung Anfang 2026 auslaufen. Laut Regierung könnte das die Investitionsbedingungen verschlechtern. Außerdem sind steuerliche Vereinfachungen für Elektromobilität und Stromspeicher vorgesehen, etwa um doppelte Belastungen zu vermeiden.

Der Gesetzentwurf wurde Anfang September 2025 als eilbedürftig an den Bundesrat übermittelt. Die Stellungnahme der Länderkammer sowie die Antwort der Bundesregierung stehen noch aus.

Stahlindustrie drängt auf dauerhafte Lösung

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl begrüßt die Strompreissenkungen. „Für die Stahlindustrie ist dies eine dringend notwendige und überfällige Entlastung“, erklärt Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel. Die in den letzten beiden Jahren explosiv gestiegenen Netzentgelte seien eine massive Belastung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie in Deutschland. Diese stehe ohnehin existenziell unter Druck aufgrund von globalen Überkapazitäten, daraus folgenden subventionierten Billigimporten sowie einer historisch schwachen Konjunktur.

Seit 2023 musste die Stahlindustrie in Deutschland laut Rippel mit einem Anstieg der Übertragungsnetzentgelte um 130 Prozent und Mehrkosten von 300 Millionen Euro im Jahr fertig werden. „Deshalb kommt es nun darauf an, den staatlichen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro im Haushalt 2026 nicht nur wie geplant zu beschließen, sondern auch verlässlich für die Zukunft abzusichern“, fordert die die Chefin der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Der Gesetzentwurf zur Bezuschussung der Übertragungsnetzkosten bezieht sich derzeit lediglich auf das Jahr 2026. „Wir rufen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, hier Klarheit darüber zu schaffen, dass die Netzkostenentlastungen auch über 2026 hinaus und für die Folgejahre gelten“, fordert Rippel. Am Ende brauche die Industrie eine langfristige Lösung für einen planbaren, international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis, forderte sie.

Der Gesetzentwurf zum Staatszuschuss zu den Netzentgelten steht im Internet bereit.

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

Berlin legt Entwurf für Wasserstoff-Beschleunigung vor

POLITIK. Das Bundeskabinett hat den Entwurf für ein Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz verabschiedet. Er soll Genehmigungen im Wasserstoffsektor erleichtern. Erste Verbände haben darauf reagiert.

Mit dem Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz − kurz WassBG − will die Bundesregierung den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur beschleunigen. Der nun verabschiedete Entwurf umfasst laut einer Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) die gesamte Lieferkette von der Produktion über den Import bis zur Speicherung und zum Transport.

Auch Elektrolyseure an Land und auf See, Importterminals für Wasserstoff und Derivate sowie Speicher und Leitungen sollen künftig schneller genehmigt werden können. Zudem sieht der Entwurf vor, dass Wasserstoffprojekte im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Dies soll, so heißt es weiter, den Genehmigungsstellen zusätzliche Entscheidungssicherheit geben.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) unterstreicht die Notwendigkeit des WassBG: „Der Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für den Wasserstoffhochlauf. Die Genehmigungsverfahren sind heute noch zu langsam und zu bürokratisch.“ Mit dem Gesetz sollen die Verfahren grundlegend vereinfacht und die Abläufe digitalisiert werden.

Im Detail sieht der Entwurf laut Ministerium klare Fristen, digitale Verfahren und beschleunigte Vergaben vor. Darüber hinaus soll das Bundesberggesetz angepasst werden, um die Förderung von natürlichem Wasserstoff zu erleichtern. Gemeint ist damit Wasserstoff, der in geologischen Lagerstätten vorkommt und direkt gefördert werden kann – ähnlich wie Erdgas. Bisher spielt dieser „weiße Wasserstoff“ in Deutschland noch kaum eine Rolle, da die Vorkommen wenig erforscht und wirtschaftlich schwer nutzbar sind. Mit den vorgesehenen Regelungen will die Bundesregierung aber Projekte anstoßen, um diese potenziellen Quellen künftig besser zu erschließen.

Ebenfalls in den Anwendungsbereich aufgenommen werden sollen Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe, insbesondere für den Schiffs- und Luftverkehr. Die Bundesregierung betont, dass der Schutz der öffentlichen Wasserversorgung trotz dieser Beschleunigungen gewahrt bleiben soll. Der Gesetzentwurf wird nun im Bundestag und Bundesrat beraten. Nach den Beratungen in den Ausschüssen folgt die Abstimmung im Bundestag. Sodann ist die Zustimmung des Bundesrats erforderlich, bevor das Gesetz in Kraft treten kann.

Erste Reaktionen aus der Branche

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht in dem Entwurf des WassBG einen wichtigen Schritt, um Verfahren zu verkürzen. Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, erklärt, dass die Bundesregierung mit dem Entwurf viele Anregungen aus der Konsultation aufgenommen habe. Allerdings fordert der Verband weitere materiellrechtliche Erleichterungen, etwa im Bauplanungsrecht, im Vergaberecht und bei Reparaturarbeiten an Leitungen. Zudem kritisiert der BDEW Kürzungen bei der Förderung im aktuellen Haushaltsentwurf. Diese sendeten ein falsches Signal und gefährdeten Planungssicherheit und Investitionen.

Auch der Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V.“ begrüßt den Kabinettsbeschluss. Vorstand Timm Kehler betont, dass das Gesetz die Bedeutung des Energieträgers unterstreiche und Wasserstoff im Energiesystem Vorrang erhalte. Er begrüßt insbesondere die Einbeziehung von Wasserstoffspeichern und Methanolanlagen in den Anwendungsbereich. Kritisch sieht der Verband jedoch, dass das Ziel von 10.000 MW Elektrolyseleistung aufgegeben wurde. Für Zulieferer und Projektentwickler sei eine klare Zielsetzung notwendig.

Das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB), in dem sich mehrere Bioenergieverbände zusammengeschlossen haben, erkennt in dem Entwurf zwar Fortschritte, fordert jedoch eine Ausweitung des Gesetzes auf alle grünen Gase. Leiterin Sandra Rostek hebt in einer Mitteilung des HBB hervor, dass künftig auch Wasserstoff aus biogenen Reststoffen und synthetische Kraftstoffe berücksichtigt werden. Zugleich kritisiert sie, dass Biogas und Biomethan nicht einbezogen sind. Für fairen Wettbewerb und Versorgungssicherheit sei eine breitere gesetzliche Grundlage notwendig. Zudem verweist das HBB auf die Dringlichkeit, die Gasnetzzugangsverordnung, die Ende des Jahres ausläuft, durch eine Nachfolgeregelung im Energiewirtschaftsgesetz zu ersetzen.

Der vom Bundeskabinett beschlossene 55-seitige Entwurf des WassBG ist über die Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums downloadbar.

BEE sieht akuten Handlungsbedarf

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Der Bundesverband Erneuerbare Energie fordert von der Bundesregierung neue Impulse für den Wasserstoffhochlauf. In einem Positionspapier skizziert der Verband neun konkrete Maßnahmen.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) fordert von der Bundesregierung neue Impulse für den Wasserstoffhochlauf, denn grüner Wasserstoff spiele eine zentrale Rolle in der Energiewende. Er verweist auf den jüngst veröffentlichten Monitoringbericht der Bundesregierung zur Energiewende. Laut diesem steigt der Bedarf nach Wasserstoff stark an: Für die Industrie prognostiziert der Bericht bis 2030 eine Nachfrage von 16 bis 26 Milliarden kWh, während eine verpflichtende Quote für Raffinerien Investitionen in rund 5.000 MW Elektrolyseleistung auslösen könnte.

Doch derzeit kommt der Hochlauf nicht voran. In einem Positionspapier führt der Verband Maßnahmen an, mit denen die Bundesregierung die Weichen für einen funktionierenden Hochlauf stellen soll.

Als ersten Baustein hebt der Verband die rasche Umsetzung der EU-Richtlinie RED III hervor. Diese Vorgaben würden eine verlässliche Nachfrage schaffen und Investitionen in zusätzliche Elektrolysekapazitäten auslösen.

Als weiteren Punkt fordert der BEE Ausschreibungen für systemdienliche Elektrolyseure. Werden diese an passenden Standorten geplant, können sie das Stromnetz entlasten, indem sie überschüssigen grünen Strom zur Produktion von Wasserstoff nutzen. Das Wind-auf-See-Gesetz sieht bereits Ausschreibungen von 500 MW solcher Anlagen vor. Aus Sicht des BEE sollte die Regierung die Regelung schnell umsetzen.

Änderungen im EnWG nötig

Das Prinzip „Nutzen statt abregeln“ sei zentral. Laut BEE ließe sich Wasserstoff günstiger erzeugen, wenn Strommengen, die sonst aus Netzgründen abgeregelt würden, für die Elektrolyse nutzbar wären. Dazu müsse die Regierung die Regeln im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) so anpassen, dass Betreiber diesen Strom einfacher und verlässlich einsetzen können.

Darüber hinaus kritisiert der Verband die hohen Strombezugskosten. Abgaben, Umlagen und Netzentgelte belasteten die Produktion erheblich. Unternehmen sollten daher Redispatch-Strom gezielt für die Wasserstofferzeugung nutzen dürfen. Außerdem sollten Netzentgelte entfallen und die Kriterien für grünen Strom auf EU-Ebene so angepasst werden, dass Produzenten deutlich geringere Kosten haben.

Auch die hohen Investitionskosten für Elektrolyseure sind ein Problem. Laut Monitoringbericht machen sie bis zur Hälfte der Gesamtkosten aus. Der BEE fordert deshalb kurzfristige Förderprogramme und eine Absenkung von Baukostenzuschüssen. Zugleich betont er die Bedeutung von Forschung und Entwicklung, um langfristig Kostensenkungen zu erreichen.

Nachfrage anfachen, Unsicherheiten reduzieren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Nachfrage. Für die Industrie schlägt der Verband Klimaschutzverträge, Quoten und gesicherte Abnahmeregelungen vor. Zudem könnten Ausschreibungen der öffentlichen Hand Absatzmärkte schaffen. Für die Energiewirtschaft verweist der BEE auf den Aufbau von H2-ready-Kraftwerken, die sich langfristig mit Wasserstoff betreiben lassen. Damit ließe sich Versorgungssicherheit gewährleisten, wenn steuerbare erneuerbare Energien nicht ausreichen.

Um Unsicherheiten auf Erzeugungs- und Nachfrageseite zu vermeiden, verweist der Verband auf Instrumente wie Doppelauktionen oder gesetzlich verankerte Contracts for Difference. Diese Modelle sind etwa aus Großbritannien bekannt, in Deutschland für den Wasserstoffmarkt aber noch nicht eingeführt. Aus Sicht des BEE könnten sie Investitionssicherheit schaffen und die Marktintegration erleichtern.

Plädoyer für orangen Wasserstoff

Schließlich plädiert der Verband dafür, biogenen Wasserstoff aus Biomasse oder Biogas (oranger Wasserstoff) stärker einzubeziehen. Würde dieser in Raffinerien eingesetzt, könnte er auf die gesetzlich vorgeschriebene Treibhausgasminderungsquote angerechnet werden. So entstünden Anreize, Biogas statt fossiler Rohstoffe zu verwenden.

Nach Einschätzung des BEE bietet eine heimische Produktion von grünem Wasserstoff viele Vorteile: mehr Flexibilität im Stromsystem, geringere Importabhängigkeit und zusätzliche Wertschöpfung im Inland. Damit die Bundesregierung diese Potenziale nutzen kann, müsse sie im Bundeshaushalt 2026 ausreichende Mittel bereitstellen. Zwar sehe der Etat mehr Budget für Wasserstoff vor, doch fehlten Mittel für Investitionssicherungsinstrumente.

Das achtseitige Positionspapier „Grüner Wasserstoff in Deutschland: Neue Impulse notwendig“ ist über die Internetseite des BEE downloadbar.

Zustimmung zur Energiewende „leicht angestiegen“

Quelle: Pixabay / Malte Reimold

KLIMASCHUTZ. Mehr Zustimmung, weniger eigene Handlungsbereitschaft: Das neue Energiewendebarometer von KfW-Research schlägt nach oben und unten leicht aus.

Wie steht es um den Einsatz energiewende-relevanter Technologien in privaten Haushalten? Das ermitteln Wirtschaftsforscher der staatlichen KfW-Bank seit 2018 jährlich in einer repräsentativen Umfrage. Nach dem neuen „Energiewendebarometer“, für das zwischen Dezember 2024 und Ende März 2025 rund 5.000 Haushalten befragt wurden, ist die Zustimmung zur grünen Wende „wieder leicht angestiegen“.

83 Prozent der Haushalte halten demnach die Energiewende „für wichtig oder sehr wichtig“, heißt es in der Studie. Im vergangenen Jahr waren es 82 Prozent, 2023 lag die Zustimmung bei 88 Prozent. Die neue Zahl sei umso erfreulicher, da stärkere Klimaschutzmaßnahmen derzeit in vielen Ländern an Popularität verlören, schreiben die KfW-Forscher.

Anders sieht es aus, wenn es um das eigene Tun geht. Die Bereitschaft, durch eigenes Handeln einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, ist laut der Erhebung gesunken. 59 Prozent der befragten Haushalte signalisieren eirne hohe Handlungsbereitschaft. Vor einem Jahr war es eine Mehrheit von 61 Prozent, vor fünf Jahren von 68 Prozent.

KfW: Haushalte mit hohem Kostendruck in den Blick nehmen

Grünes Bewusstsein und Tun hängt nicht zuletzt am Geld. Eine „auffällig niedrige Zustimmung zeigen Haushalte, die einen sehr hohen Kostendruck bei der Wärmeversorgung empfinden“, so die Studienautoren. Hier sei auch die eigene Handlungsbereitschaft am niedrigsten. „Sie haben wenig Spielraum, um in die Energiewende zu investieren. Auch diese Bevölkerungsgruppe gilt es in den Blick zu nehmen, um die bisher breite Zustimmung zur Energiewende und das private Engagement hochzuhalten“, kommentiert KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.

Die wohlhabendsten Haushalte der Republik nutzten die Technologien über dreimal so häufig wie die einkommensschwächsten Haushalte – 50 Prozent versus 16 Prozent, zeigt das Energiewendebarometer. Ein Jahr zuvor seien die Anteile nur um das 2,5-fache höher gewesen. 13,5 Millionen Haushalte – das entspricht 33 Prozent – nutzen Energiewendetechnologien. Dies bedeutet ein Plus von 800.000 im Vergleich zum Vorjahr. Besonders starke Anstiege verzeichnet KfW-Research bei Batteriespeichern, Elektroautos und Photovoltaikanlagen. Der Anteil der Haushalte mit Batteriespeichern habe sich in vergangenen zwei Jahren auf 9 Prozent verdreifacht. Der Anteil der Haushalte mit E-Auto sei in der gleichen Zeit von 6 auf 9 Prozent gestiegen.

Fast die Hälfte der Haushalte leistet laut der Erhebung einen Beitrag zur Erzeugung von grünem Strom. Rund 16 Prozent der Haushalte haben eine PV-Anlage auf dem Hausdach, 4 Prozent ein Balkonkraftwerk. Weitere 29 Prozent nutzen einen Ökostromtarif ohne eigene PV-Stromerzeugung.

64 Prozent heizen mit fossiler Technik

Auf der Basis fossiler Energiequellen heizen derzeit noch 64 Prozent aller Haushalte. Bei Haushalten mit unterdurchschnittlichen Einkommen sind es 68 Prozent.

Als größtes Hemmnis beim Umstieg auf Wärmepumpen nennt KfW-Research Bedenken im Hinblick auf deren Wirtschaftlichkeit. „Steigende Preise für fossile Brennstoffe aus dem EU-ETS könnten die künftige Verbreitung von Wärmepumpen unterstützen“, so die Autoren. Gegenüber Wärmepumpen und auch Dämmmaßnahmen zeigten sich Haushalte offener als im Vorjahr.

„Der Klimawandel scheint derzeit in der öffentlichen politischen Debatte in den Hintergrund zu geraten. Die grundsätzliche Überzeugung, dass das Thema eine große Bedeutung hat, ist in der Bevölkerung aber weiter vorhanden. Diese Stimmung sollte genutzt werden, um die Energiewende weiter voranzutreiben“, resümiert KfW-Chefvolkswirt Schumacher.

Das KfW-Energiewendebarometer steht im Internet als Download bereit

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Vattenfall und Epilot bündeln Energiedienstleistungen

UNTERNEHMEN. Vattenfall und die IT-Plattform Epilot starten eine strategische Kooperation, um Stadtwerken und Energieversorgern digitale Energiedienstleistungen aus einer Hand anzubieten.

Der Energiekonzern Vattenfall und die Kölner Softwareplattform „epilot“ haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es nach Angaben der Unternehmen, Energiedienstleistungen sowie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Speicher und Ladeinfrastruktur einfacher und digitaler verfügbar zu machen. Stadtwerke und Energieversorger sollen damit Zugang zu einem bundesweiten Netzwerk qualifizierter Installationsbetriebe erhalten.

Laut Vattenfall umfasst dieses Netzwerk derzeit rund 150 Handwerks- und Installationsbetriebe. Das Unternehmen habe seine Kapazitäten in den vergangenen Jahren unter anderem durch Übernahmen ausgebaut, etwa im Großraum Berlin. Künftig sollen diese Dienstleistungen direkt über den „epilot Marketplace“ angeboten werden. Für Versorger bedeutet dies, dass Projekte von der Planung bis zur Installation digital abgewickelt werden können.

Vattenfall-Plattform wird integriert

Im Rahmen der Kooperation wird die von Vattenfall genutzte Plattform „VLink“ schrittweise in die Epilot-Plattform überführt. Bestehende Kunden sollen den Übergang nach Unternehmensangaben ohne Einschränkungen nutzen können. Epilot beschreibt sein System als Any Relationship Management (XRM)-Plattform, die sämtliche Schritte vom Kundenkontakt über Angebotserstellung bis hin zum Vertragsabschluss abbildet.

|

| v.li.: Moritz Heinemann (CGO bei Epilot), Markus Reinhardt (Leiter der dezentralen Energielösungen bei Vattenfall), Michel Nicolai (CEO von Epilot und Dirk Wellkamp (Leiter Vertrieb bei Vattenfall) Quelle: Vattenfall |

Markus Reinhardt, Leiter der dezentralen Energielösungen bei Vattenfall, erklärte, das Unternehmen wolle nicht nur die eigenen Strukturen dekarbonisieren, sondern auch Partnern und Kunden den Weg in die Fossilfreiheit erleichtern. Die Kooperation mit Epilot ermögliche ein digitales und zugleich umsetzungsstarkes Ökosystem für Energielösungen.

Auch Epilot-CEO Michel Nicolai betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit. Zusammen mit Vattenfall entstehe eine zentrale Plattform für End-to-end-Prozesse im Energiedienstleistungsgeschäft, die digitale Schnittstellen mit einem Installationsnetzwerk kombiniere.

Nutzen für Endkunden

Von dem Angebot sollen auch Endkunden profitieren. Nach Angaben der Partner sollen mithilfe der Cloud-Plattform „Exzellenz“ von Epilot Projekte effizienter gesteuert, Wartezeiten verkürzt und die Qualität bei der Umsetzung erhöht werden. Stadtwerke könnten so digitale Vertriebswege nutzen und gleichzeitig auf verlässliche Handwerkskapazitäten zugreifen.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist der Energiedienstleister Badenova mit Sitz in Freiburg. Das Unternehmen will seine Digitalstrategie ausbauen und verbindet zentrale Erzeugungskapazitäten stärker mit dezentralen Kundenangeboten wie Solartechnik oder Ladeinfrastruktur. Dazu vertiefte Badenova im Juli die Zusammenarbeit mit Epilot.

Vattenfall gehört zu den größten europäischen Energieunternehmen mit Ursprung in Schweden. Es ist seit mehr als 100 Jahren in der Energieversorgung tätig und verfolgt das Ziel einer „fossilfreien“, also dekarboisierten Zukunft. Epilot ist eine auf die Energiewirtschaft spezialisierte Software-as-a-Service-Plattform, die Prozesse in Vertrieb, Netz und Service digitalisiert und mit künstlicher Intelligenz skalierbar macht.

KI soll Redispatch von Erneuerbaren-Anlagen minimieren

Die Gründer: von links Leonardo Cee, Mariia Semenenko und Maurits Zevering. Quelle: Diana Shulieshnova / Nextract Energy

IT. Betreiber von Wind- und PV-Anlagen haben trotz Entschädigungsanspruch Ärger mit dem Redispatch. Ein Start-up wird nun bei einigen von ihnen eine KI testen, die ihn vermeiden soll.

Weil der Stromnetz-Ausbau langsamer fortschreitet als der Erneuerbaren-Ausbau und sich damit der normalerweise erzeugte Ökostrom vom Netz nicht mehr ganz abtransportieren ließe, müssen unter anderem solche Erzeugungsanlagen kurzfristig gedrosselt beziehungsweise abgeschaltet werden.

Dieser Redispatch ist ein Ärgernis für die Energiewende, die Volkswirtschaft, die Netzbetreiber und die Betreiber sowohl gedrosselter fossiler als auch erneuerbarer Kraftwerke: Ökostrom, der hätte produziert werden können, um den Strommix grüner zu machen, wird nicht produziert, die Volkswirtschaft bezahlt die Entschädigungen an die Anlagenbetreiber und erhält keinen Gegenwert, die Netzbetreiber sind mit Schalthandlungen beschäftigt, die sie nicht immer abrechnen können, und die Betreiber zumindest von Wind- und großen Solaranlagen laufen ihrer Entschädigung monate- bis jahrelang hinterher.

Das gesamte Netzengpassmanagement, zu dem außer dem Redispatch auch das Countertrading und das gegenläufige Hochfahren fossiler Kraftwerke zählt, ist im ersten Quartal auch deutlich teurer geworden: Um 37 Prozent stiegen die Kosten auf Jahresbasis laut Bundesnetzagentur auf 855 Millionen Euro, um eine Strommenge von 9 Milliarden kWh zu verschieben. Davon entfielen gut 2 Milliarden kWh auf den Erneuerbaren-Redispatch. Das waren zwar 13 Prozent weniger, aber nur, weil im März extreme Flaute herrschte, bei PV alleine war es dagegen mehr als im Vorjahresquartal, wegen extrem viel Sonne. Und der Ausbau geht ja weiter.

Start-up hat Geld für Pilotprojekte beisammen

Anlagenbetreiber sind machtlos gegen den Redispatch. Batterien und Elektrolyseure zum Zwischenspeichern oder Umwandeln überschüssigen Ökostroms in eine andere grüne Energie sind eine Lösung des Problems. Sogenannte Co-Location-Parks. Und falls sich die KI-basierte Software eines Spin-offs der TU Berlin durchsetzt, werden Betreiber von Wind- und Solarparks die Vermeidung von Redispatch auf die Spitze treiben, indem möglichst intelligent zwischen Netz- und Batterieeinspeisung sowie Batterieausspeisung gewechselt wird. So zumindest lautet die Geschäftsidee der Anfang 2024 gegründeten „neXtract energy GmbH“. Das von Geschäftsführer Maurits Zevering (30), Mariia Semenenko und Leonardo Cee gegründete Climate-Tech-Start-up hat nun nach eigenen Angaben bei Business Angels in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde 500.000 Euro eingesammelt.

Mit dem Kapital will das Unternehmen seine Software in Pilotprojekten mit Anlagenbetreibern unter realen Bedingungen testen und zur Marktreife bringen. Die Software nutzt Prognosen auf Basis der KI-Ausprägung Maschinelles Lernen, um Speicher wie Batterien oder Elektrolysesysteme vorausschauend zu steuern. Diese Reallabore sollen die Software zur Marktreife führen.

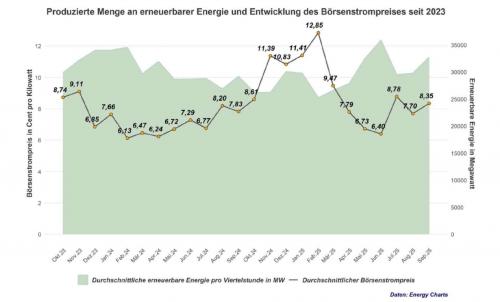

Strom-Spotpreis und Ökostrom-Menge bis September 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im soeben abgelaufenen September 2025 hat der durchschnittliche Börsen-Strompreis im Day-Ahead-Markt bei 8,35 Cent/kWh. Trotz einer hohen Verfügbarkeit von günstigem Solar- und Windstrom sowie rund 60 Stunden mit negativen Preisen stieg der Spotpreis-Durchschnitt damit gegenüber August leicht an, als er noch bei 7,7 Cent/kWh gelegen hatte. Als Hauptgrund für diesen Anstieg nennt der Stromanbieter Rabot Energy die im September gestiegenen CO2-Zertifikatspreise. Tendenziell galt: Je höher die Ökostrom-Einspeiseleistung (hier in Monatsdurchschnitten), desto niedriger der Spotpreis.

Am Lkw-Megawatt-Ladepunkt an der Rastanlage Lipperland Süd sind Ladeleistungen von bis zu 1,2 MW möglich. Quelle: Mike Abmaier

Ein Ladepunkt der Megawattklasse

ELEKTROFAHRZEUGE. An der A2 bei Bielefeld ist der erste Hochleistungsladepunkt für E-Lkw in Betrieb gegangen. Der Ausbau der Infrastruktur bringt aber noch große Herausforderungen mit sich.

An der Rastanlage Lipperland Süd, östlich von Bielefeld an der Autobahn A2 gelegen, können E-Lkw jetzt mit bis zu 1,2 MW laden. In nur 30 bis 45 Minuten sollen schwere Nutzfahrzeuge so ausreichend Strom für eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern aufnehmen können.

Der Ladepunkt ist nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) der erste Hochleistungsladepunkt für E-Lkw in Deutschland – und der erste von vier Standorten, an denen in Deutschland im Projekt „Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr (HoLa)“ die Technologie des Megawatt-Charging-System (MCS) unter realen Bedingungen getestet weden soll. Realisiert wird das Projekt durch ein breit aufgestelltes Konsortium mit Partnern aus Fahrzeugbau, Energieversorgung, Netzbetrieb, Autobahnbewirtschaftung und Forschung unter Führung des Fraunhofer ISI und der P3 Automotive GmbH.

„Das Megawattladen ermöglicht es erstmals, schwere Lkw in extrem kurzer Zeit für lange Strecken aufzuladen – damit wird der Einsatz von batterieelektrischen Lkw im Fernverkehr flexibler und wirtschaftlicher“, kommentierte der zur Inbetriebnahme anwesende Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Christian Hirte: „Projekte wie HoLa zeigen, wie Politik, Forschung und Industrie gemeinsam Tempo machen, um die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs voranzutreiben.“

Netzanschlusskapazität von bis zu 12 MW benötigt

Dass für den Ausbau der Infrastruktur eine enge Kooperation von Politik, Forschung, Industrie und Netzbetreibern dringend notwendig ist, hatte eine ebenfalls im HoLa-Projekt durchgeführte Studie bereits im Sommer 2024 deutlich gemacht (wir berichteten). Der zufolge werden europaweit etwa 1.000 Hochleistungsladepunkte benötigt: „Diese neuen Standorte müssen aber eine ausreichende Netzleistung haben, wobei einige eine Kapazität von bis zu 12 Megawatt benötigen werden, um bis zu 20 MCS-Anschlüsse versorgen zu können“, sagte Patrick Plötz, Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft am Fraunhofer ISI und Studienautor damals. „Dies verdeutlicht die Herausforderungen beim Energiebedarf und der Netzinfrastruktur, den die Elektrifizierung des europäischen Lkw-Güterfernverkehrs mit sich bringt.“

Das Projekt „Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr (HoLa)“ wird im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität mit insgesamt 12 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr gefördert und im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzepts Klimafreundliche Nutzfahrzeuge als Technologie- und Erprobungsprojekt durchgeführt. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm „NextGenerationEU“ bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Das Projektkonsortium umfasst folgende Partner: Fraunhofer ISI, P3 Automotive GmbH, EnBW Mobility+, ABB E-Mobility, Autobahn GmbH, Heliox, Daimler Truck, MAN, Scania, Volvo, Fraunhofer IAO, Universität Stuttgart, Bauhaus Universität Weimar, TU Berlin, TU Dortmund, Shell und VDA.

Drahtlose ZigBee-Kommunikation in Smart Panels erweitert

Quelle: Schneider Electric

TECHNIK. Schneider Electric setzt auf die drahtlose Vernetzung von Energieverteilungskomponenten in der Niederspannung.

Schneider Electric hat eine neue Generation seiner Smart Panels mit integrierter, verschlüsselter zigbeebasierter-Kommunikation am Markt. Wie es in einer Mitteilung heißt, ermögliche die drahtlose Vernetzung von Energieverteilungskomponenten eine flexible, platzsparende und zukunftssichere Lösung für moderne Niederspannungsschaltanlagen. Laut Schneider Electric ist in einer umfangreichen Fallstudie der Nachweis gelungen, dass die drahtlose Kommunikation auch in stark unterteilten Schaltschränken zuverlässig funktioniert – bei richtiger Planung und Antennenplatzierung.

Der Anbieter wirbt mit „entscheidenden Vorteilen“ der drahtlosen Kommunikation gegenüber klassischen, kabelgebundenen Lösungen. So werde der Installationsaufwand reduziert, Platz im Schaltschrank gespart und die Nachrüstung vereinfacht.

Die Panel Server Gateways kommunizieren seien in der Lage, „zuverlässig“ mit bis zu 128 Teilnehmern zu kommunizieren und durch externe Antennen ihre Reichweite zu erweitern. Die neuen Smart Panels seien vollständig kompatibel mit der EcoStruxure-Architektur von Schneider Electric und unterstützen sowohl lokale als auch cloudbasierte Anwendungen für Energiemanagement, Wartung und Dokumentation, etwa effizientes Energiemanagement durch präzise Messung und Analyse, vorausschauende Wartung mit Alarmfunktionen und Zustandsüberwachung, die Detektion thermischer Risiken durch Sensoren und eine papierlose Dokumentation und digitale Projektübergabe.

Das Konzept der drahtlosen Kommunikation ist laut Schneider Electric Ausdruck einer intelligenten und digitalen Energieverteilung in der Niederspannung und setze hier neue Maßstäbe.

Jetzt die neue E&M-Ausgabe als ePaper lesen!

Quelle: E&M

IN EIGENER SACHE. Unsere Oktober-Ausgabe 2025 ist erschienen. Lesen Sie sie bequem und einfach auf Ihrem Smartphone und Tablet! Einfach dafür einloggen. Ein Blick in die Inhalte dieser Ausgabe.

Die neue Printausgabe der E&M ist da. Alles dazu finden Sie auf unserer Info-Seite!

Einige Themen der September-Ausgabe vom 1. Oktober 2025:

- Titel: Kein Netzanschluss unter dieser Nummer

- Politik: Auf der Messe Husum Wind war die Verunsicherung der Branche spürbar. Vielen ist unklar, wie es unter der neuen Regierung weitergeht

- Tagung: In Berlin traf sich die Gasbranche. Zentrale Themen waren die Zukunft des Erdgases und das Warten auf Wasserstoff

- Verband: Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung hat einen neuen Präsidenten. Er ist Energiepolitiker und kommt aus der SPD

- IT: Wie künstliche Intelligenz in der Stadtentwicklung helfen kann

- Smart Meter: Wie ein Funksignal trotz dicker Betonwände zum Netzbetreiber kommt

- BHKW des Monats: Eon hat in Neuss eine „vollautomatisierte, große KWK-Anlage“ in Betrieb genommen

Der erste Monopile für Windanker liegt in Mukran bereit. Quelle: Iberdrola

Iberdrola startet Bau von Windanker in der Ostsee

WINDKRAFT OFFSHORE. Der Energiekonzern Iberdrola hat in Sassnitz-Mukran mit dem Bau des Offshore-Windparks Windanker begonnen. Ab Ende 2026 soll er mit 315 MW Strom für rund 315.000 Haushalte liefern.

Der europäische Energiekonzern Iberdrola hat am 1. Oktober mit dem Bau seines Offshore-Windparks „Windanker“ vor Sassnitz-Mukran (Insel Rügen/Mecklenburg-Vorpommern) begonnen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im spanischen Bilbao ist nach eigenen Angaben der größte Betreiber von Offshore-Windparks in der deutschen Ostsee. Mit Windanker realisiert Iberdrola dort sein drittes Projekt nach „Wikinger“ und „Baltic Eagle“.

Laut Felipe Montero, CEO von Iberdrola Deutschland, bringt der Windpark modernste Offshore-Technologie in die Ostsee, schafft Wertschöpfung in der Region und stärkt die Verbindung zwischen der deutschen und spanischen Industrie. Der Park soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden.

Der neue Windpark soll eine Leistung von 315 MW haben und ab Ende 2026 klimafreundlichen Strom für etwa 315.000 Haushalte erzeugen. Laut Iberdrola wird Windanker Teil des sogenannten Baltic Hub, mit dem die installierte Kapazität des Unternehmens in der Ostsee auf mehr als 1.100 MW anwächst. Insgesamt will Iberdrola dafür rund 3,5 Milliarden Euro investieren. Nach Unternehmensangaben wird das Offshore-Cluster künftig den jährlichen Strombedarf von mehr als 1,1 Millionen Haushalten decken.

21Turbinen von Siemens Gamesa

Zum Baustart setzte Iberdrola das erste Monopile-Fundament. Diese bis zu 84 Meter langen und 2.100 Tonnen schweren Stahlfundamente bilden jeweils die Basis für 21 Turbinen von Siemens Gamesa. Die Turbinen des Typs SG 14-236 DD haben jeweils eine Leistung von rund 15 MW. Gefertigt wurden die Fundamente in einer neuen Produktionsanlage in Spanien, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Navantia Seanergies und Windar Renovables für besonders große Monopiles ausgerüstet wurde.

Die Installation der Gründungen übernimmt das niederländische Unternehmen Van Oord mit dem Installationsschiff „Svanen“. Iberdrola betont, dass durch die internationale Zusammenarbeit Wertschöpfung in mehreren Ländern gesichert werde. Bereits in der Vergangenheit haben die beteiligten Unternehmen Offshore-Projekte in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA umgesetzt.

Weitere Pläne für die Ostsee

In der deutschen Ostsee einschließlich der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sind nach Angaben des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard von Mitte des Jahres sechs Windparks mit einer Gesamtleistung von 1.800 MW installiert. Zusätzlich zu Windanker sei vor Rügen ein weiterer Park „Ostsee Energies“ von Total Energies mit einer Leistung von etwa 1.000 MW geplant. Hinzu kommt etwa 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Darß ein weiterer Park mit der Bezeichnung „Gennaker“, entwickelt von Skyborn Renewables mit 977 MW.

Insgesamt ist dies deutlich weniger als in der deutschen Nordsee. Dort sind, wegen der günstigeren Windverhältnisse, einschließlich der dortigen AWZ aktuell bereits Anlagen mit 7.400 MW Leistung in Betrieb.

Baltic Hub hilft der Energiewende

Seit Dezember 2024 ist das japanische Energieunternehmen Kansai mit 49 Prozent an Windanker beteiligt. Iberdrola hält mit 51 Prozent die Mehrheit. Nach Angaben des Konzerns soll die Beteiligung auch die internationale Finanzierung und Absicherung des Projekts stärken.

Neben der technischen Umsetzung hebt Iberdrola die energiepolitische Bedeutung hervor. Mit Windanker werde nicht nur zusätzliche Offshore-Kapazität in der Ostsee geschaffen, sondern auch ein Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaziele geleistet. Der Baltic Hub werde langfristig zur Stabilisierung der Energieversorgung beitragen und mehrere Hunderttausend Haushalte in Nord- und Mitteldeutschland mit erneuerbarem Strom versorgen.

Iberdrola ist nach eigenen Angaben Europas größter Energieversorger nach Marktkapitalisierung. Weltweit versorgt der Konzern mehr als 100 Millionen Menschen mit Strom und beschäftigt über 42.000 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von fast 50 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 5,6 Milliarden Euro.

BEW verkauft alle Anlagen außerhalb Berlins

Quelle: BEW

WÄRME. Die Berliner Energie und Wärme (BEW) hat ihre Erzeugungsanlagen außerhalb Berlins an den Energiedienstleister EGC verkauft, um sich ganz auf die Hauptstadt zu konzentrieren.

Die Berliner Energie und Wärme GmbH (BEW) richtet ihre Geschäftstätigkeit vollständig auf die Hauptstadt aus. Das Unternehmen, das seit Mai 2024 wieder in Berliner Besitz ist, betreibt das größte Fernwärmenetz Westeuropas und über seine Tochtergesellschaft BEW Solutions auch dezentrale Wärmelösungen. Zum 1. Oktober 2025 hat die BEW Solutions sämtliche außerhalb Berlins verbliebenen Anlagen an den Energiedienstleister EGC mit Sitz in Düsseldorf veräußert. Laut BEW war dieser Schritt seit der Übernahme der ehemaligen Vattenfall-Wärme durch den Stadtstaat Berlin vorgesehen.

Die insgesamt 140 verkauften Anlagen befinden sich in acht Bundesländern, der Großteil davon in Hamburg und Umgebung. In Berlin selbst betreibt BEW Solutions weiterhin rund 360 dezentrale Anlagen, die künftig ausgebaut werden sollen. Sie ergänzen das zentrale Fernwärmenetz überall dort, wo ein Anschluss nicht möglich ist.

Kunden und Mitarbeiter gesichert

„Als Landesunternehmen liegt unser Fokus klar auf Berlin“, erklärte Christian Feuerherd, Vorsitzender der Geschäftsführung der BEW. Er betonte, die bisherigen Kundinnen und Kunden in Hamburg und anderen Regionen würden bei EGC gut aufgehoben sein. Auch die sieben Mitarbeitenden am bisherigen Standort Hamburg wechseln zu EGC.

EGC will mit der Übernahme sein Geschäft in Norddeutschland ausbauen. Michael Lowak, Vorsitzender des Beirats von EGC, erklärte, das erworbene Portfolio stärke die Marktposition des Unternehmens und erweitere dessen technische Kompetenz. Dadurch könne EGC schneller und effizienter Projekte umsetzen.

Mit dem Verkauf konzentriert sich die BEW nun vollständig auf die Versorgung und Dekarbonisierung der Wärme in Berlin. Ziel sei es, die Wärmewende in der Hauptstadt voranzutreiben und sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen anzubieten.

Bei zwei Leipziger Holzkraftwerken ist der Ofen wohl bald aus

Quelle: Fotolia / tchara

HOLZ. Die Stadtwerke Leipzig sind mit zwei Biomassekraftwerken auf dem Holzweg. Spätestens im März 2026 geben sie die außerhalb Sachsens stehenden Anlagen auf − oder an Kaufinteressierte ab.

Mehr als 100 Millionen Euro haben die Stadtwerke Leipzig Mitte der 2000er-Jahre in zwei Biomassekraftwerke gesteckt. Die Hoffnungen, mit Holz Geld verdienen zu können, haben sich nie erfüllt. Jetzt wollen die Sachsen die außerhalb des Freistaats liegenden Kraftwerke loswerden.

Wie ein Sprecher des Leipziger Konzerns mitteilt, sei ein Festhalten an den Anlagen im thüringischen Bischofferode und im sachsen-anhaltinischen Piesteritz wirtschaftlich „nicht mehr darstellbar“. Die Kraftwerke verfügen jeweils über eine Leistung von 20 MW und verbrennen Waldrestholz, das − so das ursprüngliche Konzept − bei Stammeinschlag oder Durchforstung anfällt.

Die Leipziger suchen aktuell Abnehmer für die beiden Anlagen. Gelinge dies nicht, werde Leipzig den Betrieb zum Jahresende 2025 (Bischofferode) und Ende März 2026 (Piesteritz) einstellen. Dem Vernehmen nach liegt ein Verkauf allenfalls bei Piesteritz im Bereich des Möglichen. Dabei handelt es sich um einen Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg, wo die örtlichen Stadtwerke ein Fernwärmenetz betreiben. Das Werk in Piesteritz koppelt auch Wärme aus.

Das Biomassekraftwerk in Bischofferode/Holungen hingegen war von Beginn an ausschließlich für die Stromproduktion vorgesehen. Erhofft hatten die Leipziger auch hier einen Ertrag von 160 Millionen kWh pro Jahr. Bei der Inbetriebnahme hatte der damalige Stadtwerke-Chef Raimund Otto noch von einem „Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte“ gesprochen. Grund: Es war das erst zweite eigene Kraftwerk seit der Wiedergründung der Stadtwerke (1992) nach der Wende. Es speiste erstmals kurz vor Jahresende 2005 ins Netz ein.

Umweltverbände begrüßen die Aufgabe der Holzkraftwerke. Ihr Konzept fuße auf „purer Ressourcenverschwendung“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Nabu, Robin Wood, Biofuelwatch und der Kampagne „180° Wärmewende Leipzig“. Lieber hätten sie es folglich gesehen, wenn die Entscheidung „aus ökologischen Gründen“ gefallen wäre.

Die Verbände kritisieren seit Langem die „ineffiziente und klimaschädliche Stromerzeugung“. Unter den jährlich etwa 250.000 Tonnen verfeuerten Waldholzes hätten sich auch hochwertige alte Buchen und Eichen befunden. Zudem hätte legal verwendetes Holz aus FFH-Gebieten besser im Wald verbleiben sollen, um als Totholz der Artenvielfalt zu dienen. Entsprechend wollen die Verbände die Stadtwerke Leipzig von einem Verkauf der Kraftwerke abbringen. Die Anlagen seien umgehend stillzulegen.

Stawag sucht nach weiteren Erdwärmequellen

Quelle: Stawag

GEOTHERMIE. Die Stawag bereitet seismische Geothermie-Messungen vor, um Tiefengeothermie für die Wärmeversorgung in Aachen zu erschließen. Gesucht werden soll nordöstlich von Aachen.

Die „STAWAG“ will für die künftige Wärmeversorgung in der Region Aachen auch Tiefengeothermie nutzen. Von Dezember an wird der Versorger nun 2D-seismische Messungen im nordöstlichen Umland durchführen, um mögliche geeignete Strukturen für hydrothermale Nutzung zu identifizieren, teilte die Stawag am 1. Oktober mit. Das Projekt ist Teil der Strategie, die Fernwärmeerzeugung von fossilen Energien auf erneuerbare Quellen und Abwärme umzustellen. „Die Tiefengeothermie kann ein enormes Potenzial für eine nachhaltige Wärmeversorgung bieten“, erklärte dazu Stawag-Vorstand Christian Becker.

Die Nutzung von Thermalwasser hat in Aachen Tradition − schon die alten Römer wussten die heißen Quellen zu schätzen. Thermalwasser tritt in Aachen an mehreren Stellen mit bis zu 70 Grad Celsius an die Oberfläche. In Burtscheid nutzt die Stawag es bereits zur Wärmeversorgung mehrerer Gebäude. „Mit der jetzt anstehenden Seismik wollen wir untersuchen, ob es davon entkoppelte, aber ähnliche geologische Strukturen nordöstlich von Aachen gibt“, fügte Frank Brösse, Geschäftsführer der Stawag Energie hinzu.

Braunkohlekraftwerk Weisweiler soll abgelöst werden

Aktuell stammt ein erheblicher Anteil der Aachener Fernwärme noch aus dem Braunkohlekraftwerk Weisweiler. Perspektivisch sollen Wärme aus der Müllverbrennungsanlage, aus Blockheizkraftwerken und Tiefengeothermie die Versorgung sichern. „Wir wollen die Wärmeerzeugung Schritt für Schritt umbauen und parallel die Netze erweitern“, sagte Brösse. Die Aachener Stawag will ab 2029 keine Braunkohle mehr nutzen.

Die Seismik-Messungen nordöstlich von Aachen erfolgen mit 2D-seismischer Technik. Sie macht den Aufbau des Untergrunds sichtbar und zeigt, ob wasserführende Schichten mit ausreichend hoher Temperatur vorhanden sind. Bestätigen sich die Erwartungen, soll in einem nächsten Schritt die Erschließung des Potenzials erfolgen.

In Bayern sind bereits rund 25 Anlagen in Betrieb, die jährlich mehr als 2,8 TWh Wärme liefern. Nordrhein-Westfalen will aufholen: Mit dem 2024 gestarteten Masterplan Geothermie hat das Land ein Programm zur systematischen Nutzung aufgelegt. Unterstützt vom Geologischen Dienst NRW wurden im Raum Aachen erste Messungen durchgeführt, an die die Stawag nun anknüpft.

DEW21 startet Fernwärmeausbau im Hafenquartier

Quelle: Fotolia / fefufoto

WÄRMENETZ. DEW21 wird das nördliche Hafenquartier in Dortmund ab 2026 an das Fernwärmenetz anschließen. Die Wärme soll überwiegend aus Abwärme der Gasrußwerke stammen.

Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) will das nördliche Hafenquartier an ihr bestehendes Fernwärmenetz anschließen, teilte der Versorger am 1. Oktober mit. Die entsprechende Vereinbarung dafür wurde von Peter Flosbach, Technischer Geschäftsführer bei DEW21, und Dominik Serfling, Leiter Stadtentwicklungsprojekte bei DSW21 und Geschäftsführer der „d-Port21 Entwicklungsgesellschaft mbH“, unterzeichnet. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.

Für die Anbindung sind Leitungen von 580 Metern Länge an der Speicherstraße und 690 Metern auf dem Gelände der früheren Knauf-Interfer-Werke geplant. Die Versorgung soll überwiegend über Abwärme der Deutschen Gasrußwerke erfolgen. Nach Angaben von DEW21 ist die Erschließung ein wichtiger Schritt für die Wärmewende in Dortmund. Flosbach betonte die enge Zusammenarbeit mit der „d-Port21 Entwicklungsgesellschaft“, die für die städtebauliche Entwicklung verantwortlich ist. Auch Serfling hob den Stellenwert der Fernwärmeanbindung hervor und bezeichnete sie als Signal für die beginnende Entwicklung des Areals.

Das Projekt ist Teil der Entwicklung des Hafenareals durch die D-Port21-Gesellschaft, an der die Dortmunder Stadtwerke (51 Prozent) und die Dortmunder Hafen AG (49 Prozent) beteiligt sind.

EVO bekommt Technikvorständin

Catharina Friedrich, EVO-Aufsichtsratsvorsitzender Gabriel Clemens (re.) und Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke. Quelle: EVO

PERSONALIE. Catharina Friedrich wird Technikvorständin der Energieversorgung Offenbach. Sie folgt auf Günther Weiß.

Nachfolgeregelung bei der Energieversorgung Offenbach (EVO): Dr. Catharina Friedrich übernimmt zum 1. April 2026 den Technikvorstandsposten von Günther Weiß, der in den Ruhestand geht. Die 48-Jährige wechselt von der Geschäftsführung des IT-Start-Ups Digikoo in Essen in die Chefetage nach Hessen. Sie arbeitet künftig an der Seite von Dr. Christoph Meier, seit 2017 Vorstandsvorsitzender der EVO.

Catharina Friedrich ist Diplom-Mathematikerin und hat am Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungs-Technik an der TU Dresden promoviert. Seit mehr als 15 Jahren ist sie in der Energiebranche tätig. Unter anderem verantwortete sie Planung, Bau und Betrieb von Verteilnetzen bei der Westnetz GmbH und war Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Südwestfalen. Rund vier Jahre lang war sie Mitglied des Vorstands der Rheinischen Energie AG (Rhenag). Im Jahr 2024 wechselte sie als Geschäftsführerin zum Software-Entwickler Digikoo, eine Tochtergesellschaft von Westnetz.

Als Technikvorständin werde Friedrich unter anderem für die Kraftwerke, die Windkraftsparte und die Netze sowie für Sicherheit und Umweltschutz verantwortlich sein, teilt die EVO mit.

IBC Solar vollzieht Generationswechsel

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

PERSONALIE. Der Vorstandsvorsitz bei IBC Solar geht an den Sohn des Unternehmensgründers über. Mit Julius Moehrstedt übernimmt die Gründerfamilie des PV-Anlagenherstellers wieder die Führung.

Zum 1. Oktober 2025 hat Julius Möhrstedt den Vorstandsvorsitz der IBC Solar AG übernommen. Für den familiengeführt Anbieter von Photovoltaiklösungen mit Sitz in Bad Staffelstein im Norden Bayerns ist diese Entscheidung der Übergang in die nächste Generation. Möhrstedt, Sohn des Gründers Udo Möhrstedt, tritt die Nachfolge von Dirk Haft an, der das 1982 gegründete Unternehmen seit 2024 geleitet hatte und nun in den Aufsichtsrat zurückkehrt.

Der neue Vorstandsvorsitzende ist, wie sein LinkedIn-Profil zeigt, seit 2016 bei IBC Solar tätig. Er arbeitete in verschiedenen leitenden Positionen, zuletzt als Sales Transition Manager. In dieser Position leitete er die Vertriebsregion Central Europe und arbeitete eng mit dem bisherigen Vorstand zusammen.

|

| Julius Moehrstedt Quelle: IBC Solar |

IBC Solar ist in den Bereichen Distribution und Projektgeschäft aktiv und bietet zudem eigene Produkte unter der Marke IBC Solar an. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe von Photovoltaikanlagen ab. Zum Kundenkreis zählen Eigenheimbesitzer, Gewerbe, Industrie und Betreiber großer Solarparks. In diesem Segment tritt IBC Solar auch als Projektentwickler und Generalunternehmer auf.

Neuer technischer Geschäftsführer in Kassel

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

PERSONALIE. Zum 1. April wird Boris Katzenmeyer die technische Geschäftsführung der Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) in Kassel übernehmen.

Laut einer aktuellen Mitteilung des kommunalen Netzbetreibers hat der Aufsichtsrat der Städtische Werke Netz + Service GmbH in seiner Sitzung am 26. September 2025 Boris Katzenmeyer für fünf Jahre zum technischen Geschäftsführer bestellt. Er wird seine Position am 1. April 2026 einnehmen und folgt damit auf Andreas Kreher, der sich nach 34 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.

Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, bescheinigte dem im nordhessischen Baunatal lebenden Katzenmeyer eine „lokale Brille“, die „einen zusätzlichen Mehrwert für den Netzausbau und die anstehenden Aufgaben rund um die Energiewende“ biete.

Katzenmeyer, Jahrgang 1980, war zuletzt Bereichsleiter Netzwirtschaft der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH in Frankfurt, einer Tochtergesellschaft der Mainova. In der Mitteilung der NSG wird der gelernte Energieelektroniker und studierte Elektrotechniker auch als Fachmann der Gastechnik und Gasversorgung bezeichnet.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energienotierungen zeigen sich leichter

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

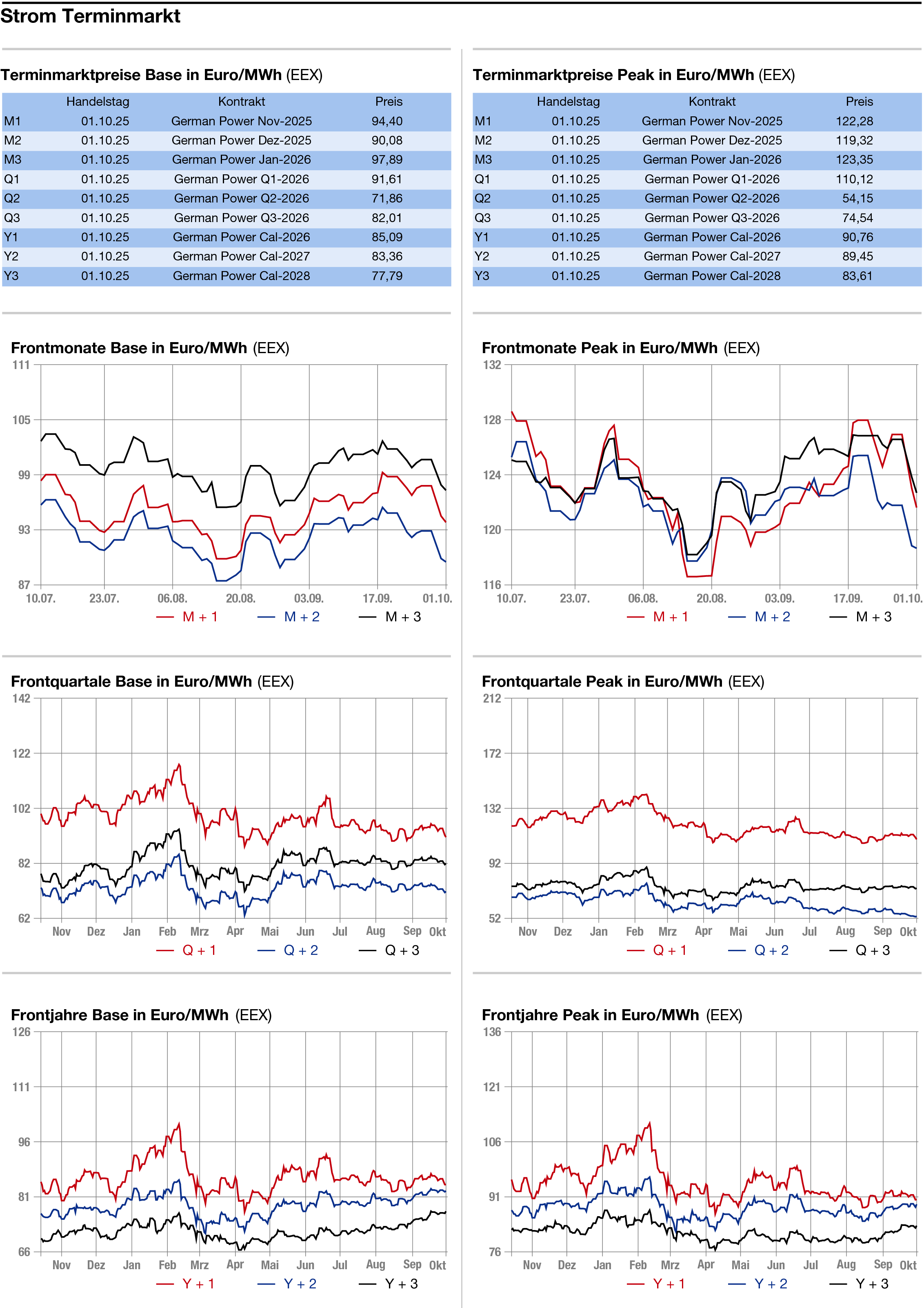

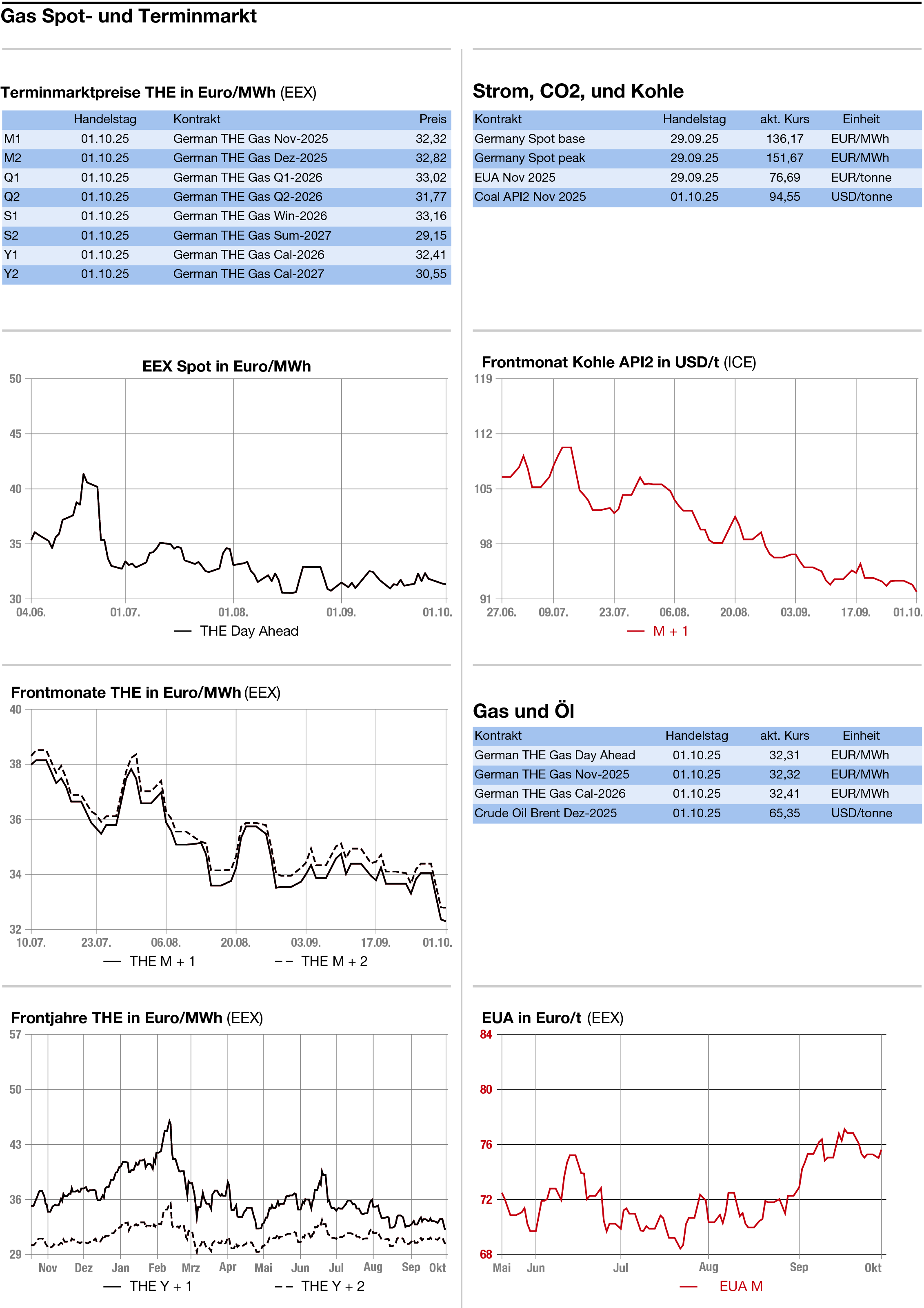

Leichter hat sich am Mittwoch der Energiekomplex gezeigt. Die Notierungen etwa bei Gas oder beim Strom-Frontjahr nähern sich in manchen Fällen der Unterseite ihrer als Unterstützung fungierenden derzeitigen Trading-Range oder haben diese bereits durchbrochen. Zentral für die Preisentwicklung im Energiebereich dürften weiterhin Gas und Erdöl bleiben.

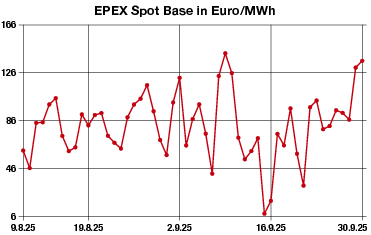

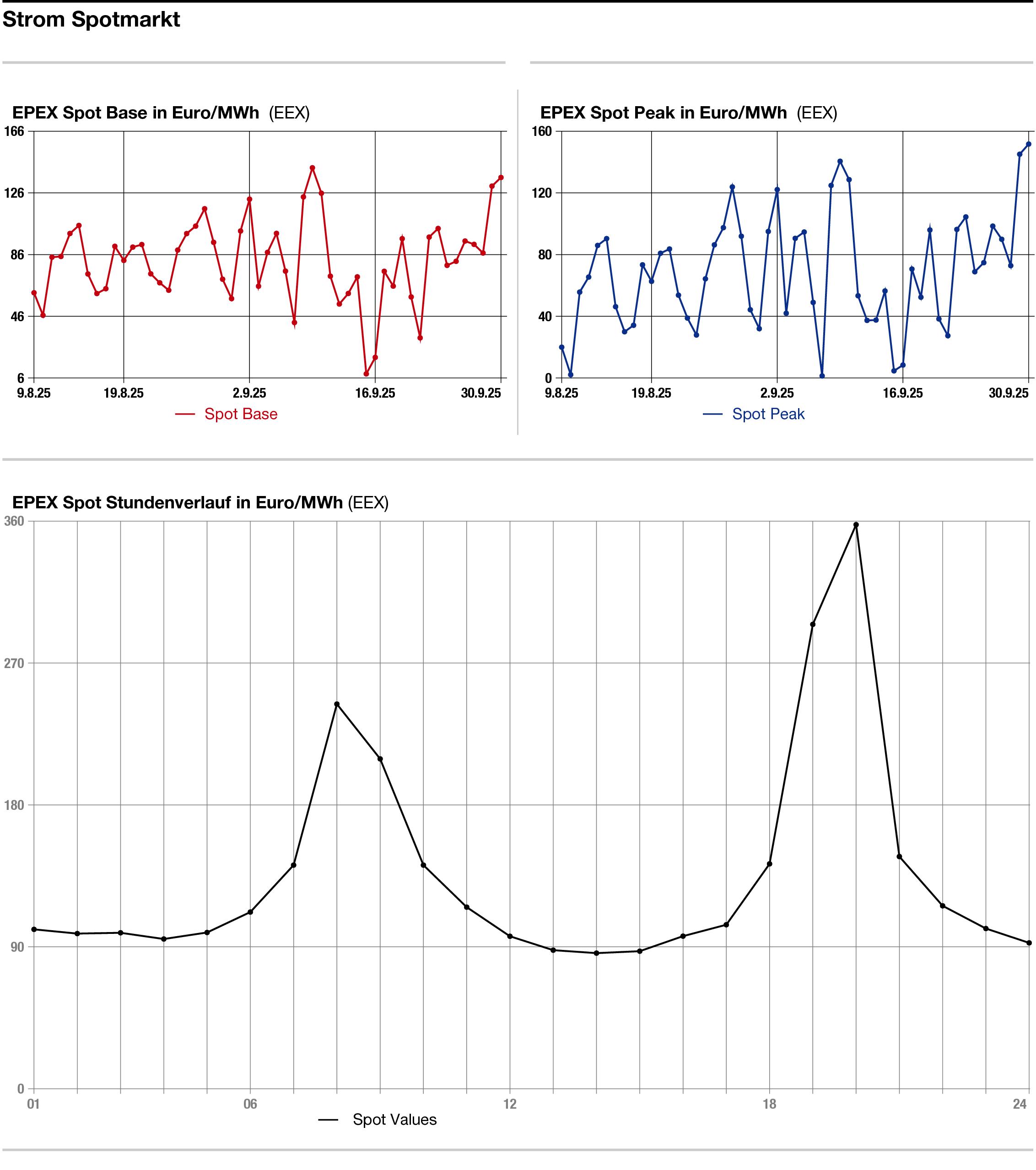

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead verlor 13,75 auf 103,00 Euro je Megawattstunde im Base und 23,00 auf 103,25 Euro je Megawattstunde im Peak. An der Börse mussten für den Day-ahead im Base 102,70 Euro und im Peak 102,89 Euro gezahlt werden. Ausschlaggebend für den Rückgang beim Day-ahead war die höhere Erneuerbaren-Einspeiseleistung von 17,5 Gigawatt, die für den Donnerstag prognostiziert wird. Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind nur 16,2 Gigawatt vorhergesagt. An den Folgetagen sollen die Erneuerbarenbeiträge stark zunehmen und am Sonntag knapp 43 Gigawatt erreichen, wodurch negative Preise auf Viertelstundenbasis absehbar sind. MBI Research berechnet die Last für den Sonntag nur mit 44,2 Gigawatt. Das Strom-Frontjahr verlor bis zum Nachmittag 1,22 auf 84,31 Euro je Megawattstunde und folgte damit der leichteren Tendenz bei Gas und CO2.

CO2: Etwas leichter hat sich der Markt für Emissionszertifikate am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 verlor bis 14.21 Uhr 0,34 auf 75,38 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 19,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 75,92 Euro, das Tief bei 74,51 Euro. Unterdessen sind an der ICE die Netto-Longpositionen um 1,8 Millionen auf 76,2 Millionen Zertifikate gesunken, was als Beleg für eine etwas vorsichtigere Einstellung der Investoren zu werten ist.

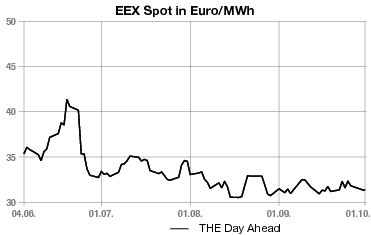

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14.07 Uhr 0,245 auf 31,180 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,275 auf 32,000 Euro nach unten. Der europäische Gaspreis sei unter die seit Ende August beobachtete Handelsspanne von 32 Euro gefallen, so die Analysten von ANZ Research. „Während die geopolitischen Risiken zunehmen, beruhigen sich die Anleger angesichts ausreichender Lagerbestände.“ Die Gasspeicher in der EU sind zu 82 Prozent gefüllt, wobei die Einspeisungsrate in der vergangenen Woche gestiegen ist. Die Preise werden auch durch robuste Flüssiggasimporte und eine gedämpfte Nachfrage in Asien – insbesondere aus China – unter Druck gesetzt. Der Gasflow aus Norwegen beträgt allerdings für den Berichtstag nur relativ schwache 275,4 Millionen Kubikmeter. Maßgeblich hierfür sind ungeplante Wartungsarbeiten. Allein die Störung im Feld Troll ist für Minderkapazitäten im Umfang von 47,4 Millionen Kubikmeter verantwortlich. Sie soll jedoch schon am Donnerstag behoben werden.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: