3. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMSPEICHER: Verwirrung um Nein zum Batteriespeicher in Plattling

POLITIK: Bundeswirtschaftsministerium ordnet sich neu

WINDKRAFT ONSHORE: Öko-Institut analysiert Raumordnung in der EU

INSIDE EU ENERGIE: Gefährliche Zielkonflikte

OFFSHORE-WASSERSTOFF: Aquaventus drängt auf Wasserstoffstrategie fürs Meer

HANDEL & MARKT

KLIMASCHUTZ: 2026 erste Auktionen im nationalen Emissionshandel

KWK: KWK-Index erholt sich wieder

GAS: Bulgarien sucht wieder Gas im Schwarzen Meer

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Daimler baut öffentliches Ladenetz für E-Reisebusse

WASSERSTOFF: RWE zieht sich aus Wasserstoff-Projekt in Namibia zurück

PHOTOVOLTAIK: Solarstrom vom Heidelbeerfeld

UNTERNEHMEN

BILANZ: Weiterer Millionengewinn nach Fast-Pleite am Hochrhein

WINDKRAFT AN LAND: Gerade Jubiläumszahl, ungerader Weg zur Windkraft

PERSONALIE: Ursula Heinen-Esser ist das neue Gesicht der Erneuerbaren

PERSONALIE: VNG verlängert vorzeitig mit Heitmüller

PERSONALIE: Versorger in Südniedersachsen schafft Duo ab

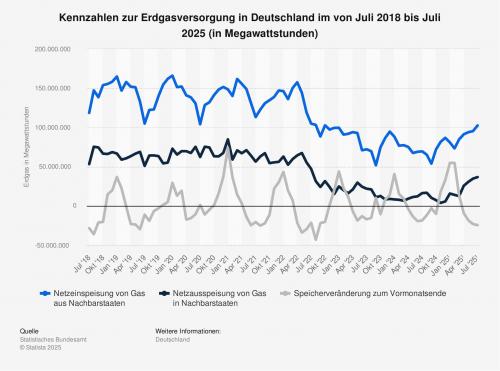

STATISTIK DES TAGES: Kennzahlen zur Erdgasversorgung in Deutschland

TOP-THEMA

Stadtwerk verkündet „bitteres“ Aus für H2-Busflotte

Als Minister Hubert Aiwanger Mittel zusagte, war die Wasserstoffwelt noch in Ordnung. Quelle: SWB Bayreuth

WASSERSTOFF.

Die Stadtwerke Bayreuth haben ihr Millionen-Vorhaben für den Umstieg auf Wasserstoff-Busse begraben. Damit ist auch der Fahrplan für emissionsfreien ÖPNV in der Wagnerstadt hinfällig.

Alles auf null: Wasserstoff wird nicht der Antriebsstoff der Zukunft im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) von Bayreuth. Die Stadtwerke haben den Notausstieg gewählt und beginnen nun mit den Plänen für eine emissionsfreie Busflotte ganz von vorn.

Dabei war der Fahrplan klar: Erste Bestellung eines H2-Busses noch 2025. Bis 2030 sollten 25 der 35 eigenen Fahrzeuge über Wasserstoff-Antriebe verfügen. Für 2038 lautete das Ziel: emissionsfreier ÖPNV in Bayreuth, was auch die weiteren 30 Busse der beauftragten Partnerunternehmen einbezog.

Stefan Rützel, Chef des Versorgers, spricht in einer Mitteilung von einer „bitteren“ Entscheidung. Sie ist nach Ansicht des Geschäftsführers aber unvermeidlich gewesen, weil die einkalkulierten Fördermittel des Bundes für den Umstieg auf Wasserstoff perspektivisch nicht fließen werden. 2023 sei Bayreuth in einer Vergaberunde leer ausgegangen, 2024 schließlich legte der klamme Bund sein Förderprogramm vollständig auf Eis.

Zukunft wird nun doch direkt elektrisch

Für Bayreuth und seinen Versorger ist diese Meldung ein Schlag ins Kontor. Groß hatten die Oberfranken ihre Wasserstoff-Pläne ins Schaufenster gestellt. Zusätzlich zur H2-Busflotte sollte eine ambitionierte Infrastruktur entstehen, mit 5-MW-Elektrolyseur zur Eigenproduktion des teuren Gases, mit H2-Tankstelle für diverse Nutzende. Und auch die bei der Elektrolyse anfallende Abwärme wollten die Stadtwerke intelligent in einem eigenen Neubau verwenden.

Förderzusagen über sieben Millionen Euro hatte der Freistaat gegeben, zwei Millionen davon für den Bau der H2-Tankstelle. „Leidenschaftlich vorangetrieben“ habe der Versorger seine Idee, so Sprecher Jan Koch auf Anfrage dieser Redaktion. Sämtliche Ausschreibungsunterlagen waren bereit für die Veröffentlichung. Das Wasserstoff-Aus „schmerzt uns natürlich“, so Koch.

Aus dieser Erfahrung heraus backt das oberfränkische Bayreuth nun kleine Weckla. Klar ist, dass die Zukunft des Nahverkehrs nun doch dem elektrischen Direktantrieb gilt. Das hatten die Stadtwerke nach einer Machbarkeitsstudie, die zur Hälfte vom Bund finanziert worden war, im Jahr 2023 noch ausgeschlossen. Die Reichweite tauge nicht und mache E-Busse somit unwirtschaftlich, hieß es seinerzeit.

Jetzt sehen die Verantwortlichen das anders. Die Batterietechnik habe sich fortentwickelt, ein Bus könne ohne Zwischenladen einen ganzen Tag durch Bayreuth stromern. Auch sei der Ansatz immer „technologieoffen“ gewesen.

Bei neuen Zeitplänen sind die Stadtwerke allerdings sehr zurückhaltend. Wann der erste E-Bus kommt, steht nicht fest. Nur so viel ist bekannt: Es gebe bereits eine Projektgruppe, die den Elektroansatz verfolgt und ein Konzept erarbeiten soll, so Stadtwerke-Chef Stefan Rützel. Ob sich das 2038er-Ziel halten lässt, ist ungewiss.

Vielerorts Notbremse bei klimaneutralen Busflotten

Die fehlenden Bundesgelder haben auch an anderer Stelle in der Republik zwangsweise zum Umdenken geführt (wir berichteten). Das Friedrichshafener und Überlinger Stadtwerk am See (Baden-Württemberg) etwa hat 2024 gleich 31 neue Dieselbusse angeschafft, in Solingen sind 23 neue Diesel geordert. Bei den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) stockt die weitere Elektrifizierung der Flotte, auch in Hamburg verzögert sie sich. In Lübeck musste die Kommune einspringen, um die Deckungslücke zu schließen und den Stadtwerken den Kauf von 31 weiteren E-Bussen vom laufenden Jahr an zu ermöglichen.

Staatsgelder weder für H2 noch für Elektro: Für Bayreuth bleibt also auch bei batterieelektrieschen Fahrzeugen die Frage, wer die Mehrkosten gegenüber herkömmlichen Bussen auffängt. Die Oberfranken sehen mit dem Schwenk auf Elektro jedenfalls etwas Kostendruck von sich genommen, denn der Umstieg und der Ausbau der Ladeinfrastruktur ließen sich schrittweise angehen.

Dies sei bei den anstehenden Investitionen in die Strom- und Wärmenetze eine willkommene Entlastung. Und die alte Flotte bleibt derweil eine verlässliche Säule des ÖPNV – die Stadtwerke nutzen zu 80 Prozent „Biogas-Busse“. Eine „Brückentechnologie“ nennen sie diese, die nun in die unbestimmte Verlängerung geht.

Quelle: Shutterstock / Nutthapat Matphongtavorn

Verwirrung um Nein zum Batteriespeicher in Plattling

STROMSPEICHER. Das Stadtparlament im bayerischen Plattling hat ein Großspeicher-Projekt abgelehnt. Solange das so ist, will der Netzbetreiber erst gar nicht die Anschlusskapazität prüfen.

So viel steht fest: Die Mehrheit im Stadtrat von Plattling lehnt einen Batterie-Großspeicher derzeit ab. Die Deutschland-Tochter des spanischen Erneuerbaren-Entwicklers Grenergy war an die niederbayerische Kommune mit dem Antrag herangetreten, einen Speicher in der Nähe des Umspannwerks Pielweichs errichten zu dürfen.

Den negativen Ratsbeschluss vom 29. September ordnet Sandro Pfeiffer in diesen Zusammenhang ein: „Derzeit ist die Infrastruktur, die der Betrieb des Batteriespeichers erfordert, nicht vorhanden“, so der städtische Hauptamtsleiter auf Anfrage dieser Redaktion. Er verweist ferner auf den regionalen Netzbetreiber, Bayernwerk Netz aus Regensburg.

Und die Regensburger verweisen ihrerseits auf das inzwischen gängige Procedere. Seit Jahresbeginn 2025 prüft der Netzbetreiber aufgrund der Vielzahl von Netzanschluss-Anfragen erst dann die Netzkapazität, wenn der Projektentwickler eine positive Bauvoranfrage oder Ähnliches in Händen hält. „Netzberechnungen sind sonst nicht sinnvoll“, so ein Sprecher des Bayernwerks auf Anfrage.

In Plattling könnte es sich also mehrfach um den Klassiker der Katze handeln, die sich in den Schwanz beißt. Der Netzbetreiber zeigt auf den Träger der Bauleitplanung und umgekehrt. Lokalparlament und der nachgelagerte Netzbetreiber Stadtwerke Plattling jedenfalls sehen derzeit keine Chance auf einen Netzanschluss.

Bayernwerk Netz prüft aber erst dann, wenn es positive Signale einer Gemeinde gibt. Für die Hauptverwaltung schreibt Sandro Pfeiffer jedenfalls: „Wann und wo der Netzanschluss für den Großbatteriespeicher sein wird, kann die Stadt Plattling zum jetzigen Zeitpunkt derzeit noch nicht abschätzen.“

Wie das interessierte Unternehmen Grenergy die Lage einschätzt, ist ebenfalls ungewiss. Eine schriftliche Anfrage blieb zunächst unbeantwortet. Zudem ist es kompliziert, mit der Berliner Dependance der Spanier ins Gespräch zu kommen. Die einzig angegebene Telefonnummer funktioniert nicht - womöglich ein weiteres Netzanschluss-Problem des Unternehmens.

Dafür geht es in Herten weiter

Da fallen Nachrichten aus dem westfälischen Herten deutlich positiver aus. Die örtlichen Stadtwerke sind mit ihren Plänen für einen Großbatteriespeicher auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald so gut wie am Ziel. Der Speicher ist auf eine Übertragungsleistung von 10 MW ausgelegt und kann zwei Stunden lang Strom liefern.

Weil das Mittelspannungskabel einer früheren Grubengasanlage zur Verfügung steht, sparen die Stadtwerke sich aufwändige Tiefbauarbeiten, so ein Sprecher des Versorgers auf Anfrage.

Bauherr ist die Hertener Batteriespeicher Ewald GmbH, die zu 70 Prozent der Stadtwerke-Tochter Hertener Energiehandelsgesellschaft (HEH) und zu 30 Prozent dem Unternehmen W-Power gehört. Sie nehmen 6,1 Millionen Euro in die Hand. Einzig verbliebene Hürde: das positive Votum des Stadtrats, der am 8. Oktober entscheiden will.

Bundeswirtschaftsministerium ordnet sich neu

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat seine Neustrukturierung nach dem Regierungswechsel abgeschlossen. Diese spiegelt veränderte Verantwortlichkeiten und neue Schwerpunkte wider.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihr Ministerium neu geordnet. Dies war erforderlich, weil seit der Regierungsbildung Aufgaben vom ehemaligen „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ (BMWK), das in „Wirtschaft und Energie“ (BMWE) umgepinselt wurde, zu anderen Ressorts gewechselt sind. So ist, wie der Namenswechsel schon andeutet, der Klimaschutz im Umweltressort angesiedelt, das neu „Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ (BMUKN) heißt. Das neu geschaffene Digitalisierungsministerium (BMDS) kümmert sich um Verwaltungsreformen, und das Forschungsministerium (BMFTR) übernimmt Themen der Energieforschung.

Die erforderliche Neustrukturierung werde auch genutzt, um neue Herausforderungen abzubilden und Schwerpunkte auszubauen, hieß es aus dem BMWE. Das Haus müsse sich aufgrund der geopolitischen Lage zunehmend um die wirtschaftliche Resilienz sowie die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie kümmern.

Die Grundsatzabteilung wird für ein ordnungspolitisch starkes Ministerium ausgebaut, die Zukunftsthemen Innovation, Mittelstand und Start-ups werden jeweils zusammengefasst. Ordnungspolitisch relevante Aufgaben werden in der Grundsatzabteilung „Wirtschaft“ (Abteilung I) gebündelt und zusammenhängende Themen auch organisatorisch zusammengelegt.

Kernfusion in Abteilung III

Die Abteilungen II „Energieeffizienz, Wärme, Energieforschung“ und III „Strom“ sollen Impulse für eine zukunftsgerichtete Energiepolitik geben. Die Energiewende soll stärker auf die Verknüpfung von Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Energie ausgerichtet werden. Dafür bekommt die Abteilung II ein Biomasse-Referat und die Zuständigkeit für innovative Nukleartechnologien, vor allem für die Kernfusion.

In Abteilung III werden die Aufgaben im Zusammenhang mit der Kraftwerksstrategie in einem Referat gebündelt.

Die Industrieabteilung (IV) kümmert sich verstärkt um das Thema Rohstoffe. Ein eigenes Referat entsteht für den Rohstofffonds. Spiegelreferate zu BMFTR und BMUKN sollen wirtschaftspolitisch relevante Themen der anderen Ressorts begleiten.

In Abteilung V wird der Bereich geopolitische Analysen aufgebaut. Außerdem werden hier die Exportinitiativen des BMWE gebündelt. Auch die Zuständigkeit für die Exportkontrolle übernimmt künftig wieder die Abteilung für Außenwirtschaft.

Themenschwerpunkt der Abteilung VI werden Zukunftstechnologien sein. Unter

anderem wird das erfolgreiche Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

dort verankert sein.

In der Mittelstandsabteilung (Abteilung VII) werden unter anderem alle Start-up-Tätigkeiten zusammen mit den Gründungsthemen samt der Gründerfinanzierung gebündelt.

Wasserstoff bekommt neue Abteilung

Es wird eine neue Abteilung VIII für den Bereich Wasserstoff („Sicherheit, Gas und

Wasserstoff, Beteiligungen“) eingerichtet. Grundlage ist die bisherige Abteilung WE. Zusätzlich verantwortet die Abteilung die Bereiche Wirtschaftsresilienz und Sicherheit.

In der Abteilung Z werden zentrale Verwaltungsaufgaben gebündelt, zum Beispiel in einer zentralen Vergabestelle. Auch das Thema Staatsmodernisierung wird hier verortet, das ebenso im Digitalisierungsministerium angesiedelt ist.

Um die Europaabteilung E umfassend auf europapolitische Prozesse zu konzentrieren, wird die Exportkontrolle in Abteilung V „Außenwirtschaft“ überführt, die EU-Kohäsions- und Strukturpolitik hingegen aus der Abteilung I in die Abteilung E, so das Ministerium.

|

| Die Staatssekretäre und Parlamentarischen Staatssekretäre im und beim BMWE Für Vollbild auf die Grafik klicken Quelle: BMWE |

Das neue Organigramm des BMWE steht im Internet bereit.

Öko-Institut analysiert Raumordnung in der EU

Quelle: Ökoinstitut

WINDKRAFT ONSHORE. Eine Studie des Öko-Instituts Freiburg analysiert den Stand der Flächenausweisung für erneuerbare Energien, vor allem Windkraft an Land, in zehn EU-Staaten.

Europa habe beim Ausbau erneuerbarer Energien deutliche Fortschritte erzielt, konstatieren die Autoren einer Studie des Öko-Instituts. Sie entstand gemeinsam mit dem Climate Action Network (CAN) und den Naturschutzorganisationen Bird Life, EEB, WWF und The Nature Conservancy. Für einen weiteren erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien sei eine angemessene und gezielte Raumplanung entscheidend, so die Studie.

Die 55-seitige Studie gibt einen Überblick über den Stand der Raumordnung in zehn EU-Ländern, die technische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die Analyse bezieht sich auf die EU-Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III). Diese wurde 2023 angepasst, um die Umsetzung von Projekten zum Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Flächenausweisung beginnt teilweise erst

„Die RED III bietet ein verlässliches Rahmenwerk für die langfristige Ausbauplanung erneuerbarer Energien“, wertet Susanne Krieger, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Öko-Institut. „Sie schafft Planungssicherheit und eine klare Perspektive, auch wenn nationale politische Strukturen schwanken oder Projekte ins Stocken geraten.“

Im Fokus der Untersuchung stehen die Artikel 15b und 15c der Richtlinie. Diese legen Anforderungen zur Flächenkartierung von erneuerbaren Energien fest und verpflichten, Beschleunigungsgebiete (Renewables Acceleration Areas, RAA) auszuweisen.

Dabei ergab die Studie, dass durch die RED III vor allem Länder, die bisher noch keine Flächen kartiert haben, einen koordinierten Prozess für die landesweite Datenerhebung, -verarbeitung und -integration aufsetzen. Dazu zählen zum Beispiel Portugal, Tschechien oder Kroatien.

In Ländern mit laufenden Raumplanungsprozessen wie Deutschland oder Frankreich gestaltet sich die Umsetzung komplexer. Hier müssen die neuen Anforderungen der RED III an bestehende Verfahren und Gesetze angeknüpft werden, möglichst ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand.

|

| Stand der Flächenausweisung für erneuerbare Energien in zehn Ländern (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Ökoinstitut |

Hochwertige Daten für sichere Planung

„Die größte Herausforderung in der Flächenkartierung liegt darin, den richtigen Ausgleich zwischen Harmonisierung und länderspezifischer Anpassung zu finden“, so Kaya Dünzen, wissenschaftliche Assistenz beim Öko-Institut. „Nur mit hochwertigen Daten, klaren Kriterien und einer konsequenten Einbindung relevanter Akteure lassen sich RAA identifizieren, die Planungssicherheit schaffen und gleichzeitig ökologische Risiken minimieren.“

Neben umweltbezogenen Daten sind beispielsweise Informationen zur Netzinfrastruktur, zum Energiepotenzial und zu Eigentumsstrukturen wichtige zusätzliche Datenquellen. Sie können dabei helfen, optimale Standorte für den weiteren Ausbau zu identifizieren und das Konfliktpotenzial zu verringern. Auch gilt es, betroffene Gemeinden frühzeitig und transparent in Entscheidungsprozesse einzubinden. Nur so lasse sich die Akzeptanz steigern und die lokale Unterstützung für weitere Ausbauprojekte fördern.

Öffentlichkeit beteiligen

Die Studie zeigt zudem administrative Hürden auf wie Personalmangel, fehlende spezialisierte Schulungen und komplexe Verfahren, die die Prozesse verlängern. Auch mangelnde digitale Abläufe hemmen eine effiziente Umsetzung der RED III. Für einen gezielten Ausbau ist daher ein strukturierter Austausch zwischen nationalen und lokalen Behörden sowie öffentliche Konsultationen zwischen Projektentwicklern, wichtigen lokalen Interessengruppen und Netzbetreibern notwendig.

Damit ließen sich Kartierungsprozesse besser koordinieren und methodisch absichern. Politische Instabilität in einigen Mitgliedstaaten führt zusätzlich zu Unsicherheit und verzögert laufende Planungs- und Genehmigungsprozesse oder bringt sie ganz zum Stillstand, konstatieren die Autoren.

Die Studie des Öko-Instituts zur Raumplanung erneuerbarer Energie steht in englischer Sprache im Internet bereit.

Gefährliche Zielkonflikte

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die Klimapolitik der EU läuft Gefahr, sich zu verzetteln. Eine Untersuchung der Denkfabrik Bruegel legt zahlreiche Zielkonflikte offen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf ihrem Gipfel in Kopenhagen nicht mit dem Klimaziel der Union befasst. Das russische Zündelns an der Ostgrenze der EU und die schwindende Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie haben die Sorge um die Erderwärmung in den Hintergrund gedrängt.

Mit dem Clean Industrial Deal (CID) versucht die Kommission, die anspruchsvollen Klimaziele, die sich die EU gesetzt hat, zu retten, ohne die Industrie aus der EU zu vertreiben. Bei der Umsetzung ihrer neuen Politik, die sie im Februar verkündet habe, sei die Kommission indes über Strategiepapiere, Aktionspläne und Dialogforen bislang kaum hinausgekommen, heißt es in dem Papier von Bruegel. Nur die Regeln, nach denen die Mitgliedsstaaten grüne Investitionen subventionieren können (Clean Industry State Aid Framework, CISAF), seien gelockert worden.

Beihilfen zur Senkung der Energiekosten und zur Dekarbonisierung könnten nach dem CISAF einfacher genehmigt werden als bisher. Das sei zwar gut für energieintensive Betriebe und den Einsatz grüner Technologie, berge aber das Risiko von Subventionswettläufen zwischen den Mitgliedsstaaten und einer Fragmentierung des Energiebinnenmarktes. Offizielles Ziel der EU ist genau das Gegenteil: Eine stärkere Integration der nationalen Strom- und Gasmärkte wird von der Kommission immer wieder gerne als Patentrezept gepriesen, um die Energiepreise wieder zu senken.

Damit der CID ein Erfolg wird, muss sich die Kommission nach Ansicht Bruegels auf vier Bereiche konzentrieren:

- die öffentliche Finanzierung,

- den Aufbau von Leitmärkten,

- die Integration des Binnenmarktes

- und die globale Klimapolitik.

EU-Subventionen besser

Auch die geplante Dekarbonisierungsbank soll Mittel aus der Versteigerung von Emissionsrechten erhalten. Dabei müsse es auch nach der Reform des ETS bleiben, die für 2026 vorgesehen ist. Dahinter steht die Vorstellung, europäische Subventionen seien besser als nationale.

Grüne Investoren brauchten aber auch Planungssicherheit. Dafür sei es notwendig, dass sich die EU möglichst schnell auf ein Klimaziel für 2040 verständigt. Nach Ansicht von Bruegel sollte sich die EU vornehmen, ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren.

Genauso wichtig sei es, die Regeln für die öffentliche Beschaffung so zu ändern, dass Absatzmärkte für grüne Produkte entstehen. Behörden, Streitkräfte und andere öffentliche Stellen kauften 14 Prozent der Güter und Dienstleistungen in der EU und könnten wichtige Abnehmer grüner Produkte aus europäischer Produktion werden.

Auch hier lauern jedoch Gefahren. Das von der Kommission gepriesene „Made in Europe“ könne leicht die Kosten treiben und die Inflation anheizen. Bruegel empfiehlt stattdessen, bei der Vergabe öffentlicher Auträge neben dem Preis auch auf Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien zu achten. Als Maßstab sollten vergleichbare Produkte aus Drittstaaten dienen, mit denen die EU Freihandelsabkommen abgeschlossen hat.

Um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen und wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse die EU auch auf dem Weg zu einer veritablen Energieunion vorankommen. Das „Netzpaket“, das die Kommission Ende des Jahres vorlegen will, müsse Maßnahmen enthalten, die zu einer schnellen und effektiven Integration des Energiebinnenmarktes beitragen: mehr Geld, mehr Planung und Abstimmung auf europäischer Ebene, schnellere Genehmigung von Projekten, vor allem Interkonnektoren zwischen den Mitgliedsstaaten.

Bruegels „schädliche“ Leerstelle: der Klimazoll

Auf internationaler Ebene stehe die EU vor der Herausforderung, ihre Industrie vor der Konkurrenz aus weniger klimabewussten Ländern zu schützen, ohne im Protektionismus zu landen. Zielführend dafür sei ein „differenzierter Ansatz“, so Bruegel.

Den Klimazoll (CBAM) der EU hat Bruegel dabei offenbar nicht untersucht. Daran hatte der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, in der letzten Woche Kritik geübt. Der CBAM, so Fuest, werde die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie eher beschädigen. Schutz biete er nur den direkt betroffenen Branchen auf dem europäischen Markt. Alle Produkte, die in der EU mit Hilfe von Importen hergestellt werden, die dem Klimazoll unterliegen, würden jedoch teurer. Beim Ifo geht man davon aus, dass nach der Einführung des CBAM in der jetzigen Form noch mehr Unternehmen ihre Produktion in Drittstaaten verlagern werden.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Aquaventus drängt auf Wasserstoffstrategie fürs Meer

Zusammen für Offshore-Wasserstoff (v. l.): David Hanel, Andreas Wellbrock, Christoph Tewis und Robert Seehawer. Quelle: Aquaventus

OFFSHORE-WASSERSTOFF. Die Nordsee soll Europas Wasserstoff-Kraftwerk werden. In Hamburg haben Aquaventus und Partner nun die Bundesregierung zu einem verbindlichen Offshore-Aktionsplan aufgefordert.

Die Initiative „AquaVentus“ mit Sitz in Berlin hat gemeinsam mit den Entwicklern der Projekte „AquaPrimus“, Northsea Hydrogen und Lhyfe in Hamburg eine Erklärung zur Zukunft des Offshore-Wasserstoffs vorgelegt. In einer „Hamburger Deklaration“ richten die Unterzeichner einen Appell an die Bundesregierung. Sie verlangen einen verbindlichen Fahrplan, um die Erzeugung von Wasserstoff auf See in industriellem Maßstab zu ermöglichen.

Nach Ansicht der Beteiligten droht Deutschland, beim globalen Hochlauf der Offshore-Elektrolyse an Boden zu verlieren. Zwar seien die technologischen Grundlagen gelegt und erste Demonstrationsprojekte in Planung, doch der politische Rahmen bleibe bislang unzureichend. Ohne klare Entscheidungen, gezielte Förderinstrumente und Rechtssicherheit könne die Branche ihre Potenziale nicht entfalten, warnen die Initiatoren.

Die Verfasser skizzieren in der Hamburger Deklaration einen dreistufigen Aktionsplan:

- Zunächst sollen Demoprojekte kurzfristig finanzielle Unterstützung erhalten, um Erfahrungen zu sammeln und technologische Risiken zu reduzieren.

- In einem zweiten Schritt sollten verlässliche Ausschreibungen mit klaren Bedingungen stattfinden, damit Investoren und Projektentwickler Planungssicherheit gewinnen.

- Langfristig müsse ein verbindlicher Fahrplan für 10.000 MW Offshore-Elektrolyseleistung in der Nordsee entwickelt werden. Als mögliche Standorte werden die küstenferneren Zonen 4 und 5 der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) genannt.

|

| Die „Hamburger Deklaration: Jetzt handeln für eine starke Wasserstoffwirtschaft in Deutschland“ Zum Öffnen bitte auf das PDF klicken Quelle: Aquaventus, Aquaprimus, Northsea Hydrogen und Lhyfe |

Neben einem politischen Signal verlangen die Unterzeichner auch die Umsetzung europäischer Vorgaben. Dazu zählen sie die fristgerechte Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III zum 1. Januar kommenden Jahres. Dies ist erst teilweise geschehen. Zudem schlagen sie eine verbindliche Quote für den Einsatz von grünem Wasserstoff und anderen erneuerbaren Gasen auf der Abnehmerseite vor.

Drei Offshore-Projekte mit unterschiedlichem Fokus

Die drei Pilotprojekte der Beteiligten verfolgen unterschiedliche Ansätze:

- „AquaPrimus“ soll als Demonstrationsplattform zentrale Offshore-Technologien erproben, wie Meerwasser-Entsalzung, Elektrolyse und Speicherung.

- Northsea Hydrogen plant mit dem „H2-Demonstrator“ eine Offshore-Elektrolyse mit 10 MW Leistung in einem bestehenden Windpark.

- Lhyfe setzt mit dem Projekt „HOPE“ auf die tägliche Produktion von rund 4 Tonnen grünem Wasserstoff, direkt gekoppelt an Windstrom.

Aquaventus ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Unternehmen, Instituten und Organisationen, die eine Wasserstoffwirtschaft in der Nordsee aufbauen wollen. Ziel ist es, Offshore-Windparks mit insgesamt 10.000 MW Elektrolyseleistung zu errichten und den erzeugten Wasserstoff über die geplante Pipeline „AquaDuctus“ an Land zu transportieren.

Die „Hamburger Deklaration: Jetzt handeln für eine starke Wasserstoffwirtschaft in Deutschland“ ist über die Internetseite von Aquaventus downloadbar.

Quelle: Fotolia / arahan

2026 erste Auktionen im nationalen Emissionshandel

KLIMASCHUTZ. Ab Juli 2026 versteigert die EEX erstmals nationale Emissionszertifikate in einem Preiskorridor vorgegebenen als Übergang zum neuen EU-Emissionshandel ab 2027.

Ab 2026 werden erstmals Emissionszertifikate im nationalen Emissionshandel (nEHS) versteigert. Wie das Umweltbundesamt am 2. Oktober mitteilte, werden

die Versteigerungen in einem Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Zertifikat (1 Zertifikat entspricht 1 Tonne CO2) erfolgen. Sie markieren den Übergang in den neuen europäischen Emissionshandel für Brennstoffe (EU-ETS 2), der 2027 eingeführt wird. Mit der Durchführung dieser Versteigerungen im nEHS hat das Umweltbundesamt die Energiebörse European Energy Exchange (EEX) mit Sitz in Leipzig beauftragt.

die Versteigerungen in einem Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Zertifikat (1 Zertifikat entspricht 1 Tonne CO2) erfolgen. Sie markieren den Übergang in den neuen europäischen Emissionshandel für Brennstoffe (EU-ETS 2), der 2027 eingeführt wird. Mit der Durchführung dieser Versteigerungen im nEHS hat das Umweltbundesamt die Energiebörse European Energy Exchange (EEX) mit Sitz in Leipzig beauftragt.

In den ersten fünf Jahren der Anwendung des nEHS, also von 2021 bis 2025, waren die Zertifikate mit einem Festpreis vergeben worden, der sich von 25 Euro im Jahr 2021 schrittweise auf 55 Euro im Jahr 2025 pro Tonne CO2 erhöht hatte. Berücksichtigt werden im nEHS grundsätzlich alle CO2-Emissionen, die nicht vom europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS 1) erfasst sind. Das sind Erdgas, Kraftstoffe, leichtes Heizöl und Kohle, die insbesondere im Verkehr und im Gebäudesektor eingesetzt werden sowie CO2-Emissionen von Abfallverbrennungsanlagen.

Abgabepflichtig sind – anders als im EU-ETS 1 – die Inverkehrbringer der Kraft- und Heizstoffe, also etwa Gaslieferanten oder Unternehmen der Mineralölwirtschaft. Die Erlöse aus dem nEHS beliefen sich im Jahr 2024 bei einem Zertifikatspreis von 45 Euro pro Tonne auf rund 13 Milliarden Euro. Der für 2025 gültige Preis von 55 Euro pro Tonne wirkt sich mit folgendem Belastungseffekt auf die einzelnen Brennstoffe aus (netto, also ohne die auch darauf erhobene Mehrwertsteuer gerechnet):

- Erdgas: 1,0 Cent pro kWh

- Benzin: 13,2 Cent pro Liter

- Dieselkraftstoff und leichtes Heizöl: 14,7 Cent pro Liter

Entsprechend dem EU-ETS 1 und dem EU-ETS 2 werden die Versteigerungen im nEHS nach dem Einheitspreisverfahren mit einer Bieterrunde und geschlossenem Orderbuch durchgeführt. Beim Einheitspreisverfahren wird der Zuschlagspreis ermittelt, indem alle zugelassenen Gebote, beginnend mit dem höchsten Gebot, nach der Höhe des Gebotspreises gereiht werden. Vom höchsten Preisgebot ausgehend werden die Mengen der Gebote aufsummiert, bis die angebotene Menge an nationalen Emissionszertifikaten erreicht ist. Der Gebotspreis, bei dem die Summe der Gebotsmengen die angebotene Menge an Zertifikaten erreicht oder überschreitet, legt den Zuschlagpreis fest. Bieter erhalten genau dann einen Zuschlag in Höhe ihrer nachgefragten Menge, wenn ihr Gebotspreis mindestens der Höhe des Zuschlagspreises entspricht.

65-Euro-Regel

Deckt sich der Zuschlagspreis bei einer Versteigerung mit dem Höchstpreis von 65 Euro und übersteigt die Gesamtgebotsmenge zu 65 Euro die vorgesehene Versteigerungsmenge, gilt eine sogenannte „65-Euro-Regel“. Alle Bieter, die 65 Euro geboten haben, erhalten den Zuschlag in Höhe ihrer Gebotsmenge. Dies gilt jedoch nur, wenn die Gesamtgebotsmenge zu 65 Euro nicht mehr als das Doppelte der vorgesehenen Versteigerungsmenge in diesem Versteigerungstermin beträgt. Ist die Gesamtgebotsmenge hingegen höher, erfolgt eine anteilige Zuteilung zum Preis von 65 Euro, die auf das Doppelte der vorgesehenen Versteigerungsmenge begrenzt ist.

Nach Abschluss der Versteigerungsphase wird 2026 mindestens einmal pro Woche ein Verkaufstermin durchgeführt. Bei den Verkaufsterminen im Jahr 2026 beträgt der Preis pro 2026er nationales Emissionszertifikat (nEZ) 68 Euro. Die Mengen an 2026er nEZ, die in einer vorgesehenen Nachkaufphase im Jahr 2027 erworben werden können und auf bis zu 10 Prozent des zum 31. Dezember 2026 auf dem Compliance-Konto eines BEHG-Verantwortlichen ausgewiesenen Saldos an 2026er nEZ begrenzt sind, werden zu einem Preis von 70 Euro veräußert. Der Nachkauf ist letztmalig bis spätestens 31. August 2027 möglich. Pro erworbenem Emissionszertifikat fällt ein Transaktionsentgelt in Höhe von 0,0059 Euro (0,0070 Euro, einschließlich gegebenenfalls anfallender Mehrwertsteuer) an.

KWK-Index erholt sich wieder

Quelle: Fotolia / XtravaganT

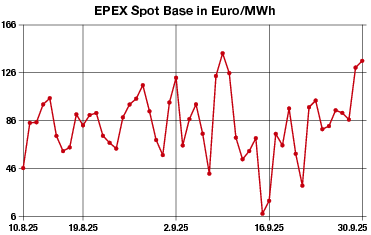

KWK. Der „übliche Preis“ für eingespeisten KWK-Strom oder auch KWK-Index erhöht sich fürs vierte Quartal von 6,973 Cent/kWh auf 8,276 Cent/kWh.

Die Strombörse EEX hat am 2. Oktober den KWK-Index aktualisiert. Für den Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung, der im vierten Quartal 2025 eingespeist wird, erhalten die berechtigten Betreiber von KWK-Anlagen 8,276 Cent/kWh (82,76 Euro/MWh) − und damit mehr als das Quartal zuvor mit 6,973 Cent/kWh.

Dies entspricht dem durchschnittlichen Strom-Großhandelspreis aus dem vorangegangenen Quartal Q3/2025. Der übliche Preis orientiert sich an dem jeweils durchschnittlichen Börsenstrompreis des jeweils vorangegangenen Quartals.

Wie aus einer Tabelle der EEX hervorgeht, war der KWK-Index im vergangenen Jahr nach einem schwachen Start bei 6,767 Cent/kWh kontinuierlich bis zum ersten Quartal 2025 auf 11,189 Cent/kWh geklettert, war im Folgequartal aber auf unter 7 Cent/kWh abgestürzt.

Der KWK-Index spiegelt die durchschnittlichen Baseload-Strompreise des vorangegangenen Quartals wider und dient als Maßstab für die Vergütung von KWK-Strom gemäß des deutschen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). Neben einem ausgehandelten Strompreis für KWK-Strom im Rahmen der Direktvermarktung ist er ein Maßstab für den Preis des ins Netz eingespeisten Stroms.

| Erhebungsquartal mit Bedeutung fürs Folgequartal | üblicher Preis in Cent/kWh |

| Q3 2025 | 8,276 |

| Q2 2025 | 6,973 |

| Q1 2025 | 11,189 |

| Q4 2024 | 10,265 |

| Q3 2024 | 7,599 |

| Q2 2024 | 7,176 |

| Q1 2024 | 6,767 |

| Q4 2023 | 8,227 |

| Q3 2023 | 9,078 |

| Q2 2023 | 9,229 |

| Q1 2023 | 11,580 |

| Q4 2022 | 19,284 |

| Q3 2022 | 37,575 |

| Q2 2022 | 18,698 |

| Q1 2022 | 18,462 |

Bulgarien sucht wieder Gas im Schwarzen Meer

Quelle: Fotolia / WoGi

GAS. Bulgarien hat eine neue Bohrkampagne im Schwarzen Meer zur Förderung von Erdgas begonnen.

Das bulgarische Nachrichtenportal „Novinite“ berichtet unter Berufung auf den dortigen Energieminister Schetscho Stankov von der konservativen Partei GERB, dieser habe sich auf einem nationalen Forum zu strategischen Energieprojekten vorsichtig optimistisch über die potenziellen Ergebnisse der Gasbohrungen vor der nationalen Schwarzmeerküste geäußert.

Bulgarien könnte Stankov zufolge bei Erfolg des Projekts bis zu 30 Prozent zusätzliche Einnahmen aus jeder im Schwarzen Meer geförderten Einheit Erdgas erzielen, welche in den Staatshaushalt fließen könnten, was letztlich allen bulgarischen Bürgern zugutekäme.

Vizepräsidentin Ilijana Jotowa von der Bulgarischen Sozialistischen Partei sprach ebenfalls auf dem Forum und betonte die Bedeutung der nationalen Energiesicherheit. Sie warnte davor, Fehler im Ressourcenmanagement zu wiederholen, zog einen Vergleich mit der Wasserversorgungssicherheit Bulgariens und hob hervor, dass die Energieunabhängigkeit des Landes auch mit der allgemeinen Energiesicherheit der Europäischen Union verbunden sei. Bulgarien habe sowohl Verantwortung als auch Verpflichtungen, seine eigene Energieautonomie inmitten globaler Spannungen und Herausforderungen aufrechtzuerhalten.

Beispielfoto eines seriennahen Prototypen des Mercedes-Benz E-Intouro an einer öffentlichen Ladesäule von Milence. Quelle: Daimler Truck AG

Daimler baut öffentliches Ladenetz für E-Reisebusse

ELEKTROFAHRZEUGE. Daimler Buses errichtet von 2026 an eigene Schnellladepunkte für E-Busse. Ein Pilotprojekt in Köln soll den Grundstein für ein europaweites Netz an touristischen Standorten legen.

Daimler Buses will vom Jahr 2026 an eigene öffentliche Schnellladesäulen für elektrisch angetriebene Überland- und Reisebusse errichten. Der Hersteller fokussiert sich dabei laut einer eigenen Mitteilung auf touristisch stark frequentierte Standorte in Europa, etwa Busparkplätze bei Freizeitparks oder sonstigen Touristenzielen. Es gehe darum, die bislang noch lückenhafte Ladeinfrastruktur für E-Busse außerhalb urbaner Räume deutlich auszubauen. Damit sollen batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge künftig auch längere und entlegenere Destinationen bedienen können.

Den Auftakt bildet ein Pilotprojekt in Köln, initiiert von der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz „NRW.Energy4Climate“ gemeinsam mit der Stadt. Im kommenden Jahr sollen auf dem „Buspark Köln“ am rechtsrheinischen Köln-Niehler Hafen vier Schnellladepunkte entstehen, die speziell für die Anforderungen von Reise- und Überlandbussen ausgelegt sind. Jede der Säulen soll eine Ladeleistung von 400 kW zur Verfügung stellen.

Die Anlagen sollen rund um die Uhr zugänglich sein und mit grünem Strom betrieben werden. Im Unterschied zu E-Linienbussen, die meist über Nacht mit vergleichsweise geringer Leistung von 50 bis 80 kW geladen werden, benötigen Reisebusse diese deutlich höhere Ladeleistung, um innerhalb kurzer Standzeiten wieder einsatzbereit zu werden.

Daimler Buses ist nach eigenen Angaben derzeit der einzige europäische Bushersteller, der eine eigene öffentliche Ladeinfrastruktur aufbaut. Die Tochtergesellschaft Daimler Buses Solutions übernimmt Planung, Bau, Betrieb und Wartung der Anlagen.

Vorfinanziert werden die Projekte aus Eigenmitteln, die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf des Stroms. Flächeneigentümern wird in Aussicht gestellt, dass sie für die Ladesäulen nichts investieren müssen und damit keinen organisatorischen Aufwand haben. Ein Serviceteam von Daimler Buses Solutions soll den laufenden technischen Betrieb sicherstellen. Auf die genauen Konditionen ging Daimler Buses nicht ein, ebenso wenig darauf, wie viele solcher Ladestationen das Netz letztlich haben soll.

Daimler Buses wirbt für sich als Anbieter von kompletten, schlüsselfertigen E-Mobilitäts-Ökosystemen - vom individuell konfigurierten Elektrobus über Machbarkeitsstudien bis zur kompletten Elektromobilitäts- und Wasserstoff-Infrastruktur für den Betriebshof. Darin eingeschlossen sind auch die erforderlichen Baumaßnahmen, Elektroinstallationen, Ladegeräte, Batteriespeicher, Lademanagementsysteme und weitere digitaler Dienste.

Pilot in Köln soll Akzeptanz abklopfen

Till Oberwörder, CEO von Daimler Buses, gibt sich davon überzeugt, dass die Zukunft des Busses elektrisch ist. Der Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur verlaufe bislang jedoch zu langsam. Mit eigenen Schnellladesäulen wolle das Unternehmen einen Impuls für die Branche setzen. Für einen durchgängigen Einsatz im Fern- und Ausflugsverkehr sei ein flächendeckendes Netz leistungsfähiger Ladepunkte erforderlich.

Das Pilotprojekt in Köln soll zugleich Erkenntnisse über die Akzeptanz einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für Reisebusse liefern. Ascan Egerer, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Köln, sieht in dem Vorhaben gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Tourismus.

Parallel treibt Daimler Buses die Elektrifizierung seines Fahrzeugangebots voran, etwa mit einer Serienvariante des Mercedes-Benz „eIntouro“, ausgestattet mit ein oder zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglichen sollen.

Anderes Konzept als das des Joint Ventures Milence

Die nun angekündigten Aktivitäten ergänzen das Angebot von Milence, einem Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, der VW-Tochter Traton und Volvo, das sich auf Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge entlang der Hauptverkehrsachsen konzentriert. Daimler Buses setzt mit seiner aktuellen Initiative hingegen auf Standorte abseits der Autobahnen.

RWE zieht sich aus Wasserstoff-Projekt in Namibia zurück

Quelle: Fotolia

WASSERSTOFF. Der Energiekonzern RWE wollte bis zu 300.000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr aus Afrika beziehen, jetzt steigt er aus dem entsprechenden Vorhaben aus. An dem ist Enertrag beteiligt.

RWE hat sich aus einem geplanten Projekt für grünen Wasserstoff in Namibia zurückgezogen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Nachfrage nach Wasserstoff sowie nach Wasserstoff-Derivaten wie Ammoniak entwickelt sich in Europa langsamer als erwartet“, sagte ein Sprecher. Bereits Ende vergangenen Jahres seien entsprechende Projekte überprüft worden, darunter auch das Vorhaben in Namibia.

RWE und das Konsortium „Hyphen Hydrogen Energy“ hatten 2022 eine Absichtserklärung unterzeichnet (wir berichteten). Demnach sollte RWE von 2027 an pro Jahr bis zu 300.000 Tonnen grünes Ammoniak aus Namibia beziehen. Hyphen war von der namibischen Regierung für die Entwicklung eines „grünen Wasserstoffprojekts“ ausgewählt worden. An dem Konsortium ist der brandenburgische grüne Projektentwickler Enertrag beteiligt.

Ein Sprecher von Enertrag teilte mit, kurzfristig bedeute der Rückzug von RWE, dass ein potenzieller Abnehmer wegfalle; „langfristig bleibt die Entwicklung des Projekts jedoch unberührt.“ Der Bedarf an grünem Wasserstoff und seinen Derivaten in Europa und Asien werde weiter steigen - es sei eine Frage des Wann, nicht des Ob.

Die Bundesregierung sei nicht am Projekt beteiligt. Hyphen sei zwar 2024 als potentielles „strategisches Auslandsprojekt“ eingestuft worden, seitdem sei aber nichts passiert. Es habe daher keine Förderung gegeben, das Projekt sei ausschließlich privatwirtschaftlich finanziert. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums (BMWE) bestätigte, man sei an dem Projekt nicht beteiligt. Zu Namibia bestehe eine Energiepartnerschaft, die weiter aufrechterhalten werden solle.

Wasserstoff zu großen Teilen aus dem Ausland

In einem klimaneutralen Wirtschaftssystem soll Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. Einen großen Teil davon muss Deutschland jedoch aus dem Ausland beziehen. CO2-neutral erzeugt, soll das Gas etwa in neuen Gaskraftwerken Strom liefern, wenn nicht genug Wind- und Sonnenstrom da ist.

In Hochöfen zur Stahlherstellung soll Wasserstoff anstelle von Kohlekoks zum Einsatz kommen und so große Mengen Kohlendioxid vermeiden. Besonders für klimaneutrale Verfahren in der Stahl- und Chemieindustrie, aber auch im Schiffs- oder Schwerlastverkehr soll grüner Wasserstoff Energie liefern.

Solarstrom vom Heidelbeerfeld

Die Ständer über den Heidelbeeren tragen künftig PV-Paneele. Quelle: NRW Energy 4 Climate

PHOTOVOLTAIK. In NRW entsteht eine der ersten größeren Agri-PV-Anlagen des Bundeslandes über 17 Hektar Heidelbeerfeldern. Sie soll die Ernte schützen und aus PV-Modulen Solarstrom liefern.

Ein Landwirt aus dem Münsterland setzt auf die Kombination von Landwirtschaft und Energiegewinnung. Philipp Hoberg, Heidelbeerbauer aus Wadersloh (Kreis Warendorf / NRW), installiert eine Agri-Photovoltaikanlage. Die Solarmodule mit einer Leistung von 23 MW sollen künftig die 17 Hektar große Plantage überdachen. Damit verbindet der Betrieb Schutz für die Früchte mit der Erzeugung von grünem Strom.

Nach Angaben der Landesgesellschaft für Klimaschutz und Energiewende „NRW.Energy4Climate“ bietet die Technologie gleich mehrere Vorteile. Die Überdachung bewahrt Pflanzen vor Ernteverlusten durch Hagel, Starkregen oder Hitzewellen. Zugleich können Landwirte ihre Flächen doppelt nutzen: Sie produzieren Lebensmittel und speisen zusätzlich Solarstrom ins Netz ein, nutzen ihn selbst oder verkaufen ihn direkt an Abnehmer in der Region.

Christian Mildenberger, Geschäftsführer der Landesgesellschaft, betonte die Signalwirkung des Projekts: Wadersloh zeige, dass sich Landwirtschaft und Energiewende verbinden lassen. Agri-Photovoltaik könne nicht nur wirtschaftliche Stabilität für Betriebe schaffen, sondern auch den Ausbau Erneuerbarer vorantreiben. „Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Mut haben, neue Wege zu gehen und Innovation zu leben“, sagte er.

Wadersloh soll Nachahmer finden

Mit dem Projekt in Wadersloh geht eine der ersten größeren Agri-PV-Anlagen in Nordrhein-Westfalen in die Umsetzung. Laut der Landesgesllschaft soll sie beispielhaft zeigen, wie landwirtschaftliche Betriebe auf den Klimawandel reagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten können.

NRW Energy 4 Climate verweist darauf, dass sich die Technologie besonders für ein dicht besiedeltes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen eigne. Da Flächen knapp seien, ermögliche die Doppelnutzung einen effizienteren Ausbau der Solarenergie.

Bei einer Veranstaltung am 30. September in Wadersloh stellte NRW Energy 4 Climate auch eine neue Kurzbroschüre mit dem Titel „Agri-Photovoltaik in Nordrhein-Westfalen – kurz erklärt“ vor. Sie beschreibt Funktionsweise, Rechtsrahmen und mögliche Geschäftsmodelle. Damit will die Energieagentur den Einsatz der Technologie im Bundesland fördern. Die Kurzbroschüre zur Agri-PV in NRW steht im Internet bereit.

Quelle: Fotolia / Andrey Popov

Weiterer Millionengewinn nach Fast-Pleite am Hochrhein

BILANZ. Bad Säckingens Versorger liefert wieder. Je nach Sichtweise bleibt das Ergebnis für 2024 eine halbe Million Euro unter dem Vorjahr – oder eine halbe Million Euro über dem „Erfolgsplan“.

Fast erscheinen die existenziellen Ängste wie eine Episode aus längst vergangenen Zeiten. Die Stadtwerke Bad Säckingen (SWS) am Hochrhein haben dem Stadtrat ihre Bilanz für 2024 vorgelegt. Es endete wieder mit einem Gewinn jenseits der Marke von 3 Millionen Euro, lässt sich dem Bericht der Wirtschaftsprüfer RSM Ebner Stolz entnehmen.

Damit schlossen die Südbadener das zweite Jahr in Folge mit einem satten Plus. 2023 blieben 3,6 Millionen Euro übrig, jetzt sind es rund 3,1 Millionen Euro. Was einerseits einen Gewinnrückgang um eine halbe Million Euro darstellt, ist auf der anderen Seite eine halbe Million Euro mehr als in dem Anfang 2024 ausgegebenen „Erfolgsplan“. Damals hatte der Versorger 2,54 Millionen Euro als Ziel ausgegeben.

Die beiden guten Jahre folgen auf eine prekäre Schieflage, die die Eigenkapitalquote auf nahe Null abschmelzen ließ. Die Kommune und der Minderheitseigner Energiedienst (26,3 Prozent) stützten ihr Unternehmen mit insgesamt 15 Millionen Euro und bewahrten es vor der Pleite (wir berichteten).

Insgesamt standen am Jahresende um 28 Prozent oder 17 Millionen Euro gesunkene Umsatzerlöse zu Buche. Der Wert erreichte 2024 knapp 44 Millionen Euro. Den Rückgang erklären die Verantwortlichen mit geringeren Absatzmengen beim Gas sowie mit gefallenen Preisen bei Strom und Gas.

Bei der Stromversorgung verzeichnen die SWS Erlöse von knapp 20 Millionen Euro. Das sind gut 11 Prozent weniger als 2023. Dabei stieg durch hinzugewonnene Kundinnen und Kunden die abgegebene Menge zwar um fast 6 Prozent auf 47 Millionen kWh. Weil die SWS indes die Preise senkten, spielten sie insgesamt weniger Geld ein.

Durchweg schlechtere Geschäfte machte der Versorger mit Gas. Der Umsatz sank um mehr als die Hälfte (-57 Prozent) auf nur noch 12 Millionen Euro. Hauptgrund war die um 52 Prozent auf unter 159 Millionen kWh zurückgegangene Absatzmenge. Auch ließen sich Tarif- und Sonderverträge mit Neukunden nur zu niedrigeren Preisen abschließen.

Ein leichtes Umsatzplus gegenüber 2023 ergab sich im Bereich Wärme und Contracting: Der Umsatz liegt nun bei 8,1 Millionen Euro und damit 530.000 Euro höher als im Vorjahr. Die zwei Gründe: Der Absatz stieg um gut 7 Prozent auf 30 Millionen kWh, und der Arbeitspreis pro kWh wurde bei Tarifkundinnen und -kunden erhöht. Im Contracting setzten die SWS mit 51.000 kWh etwas mehr (2.000 kWh) ab als im Jahr zuvor.

Gerade Jubiläumszahl, ungerader Weg zur Windkraft

Quelle: Volkswind

WINDKRAFT AN LAND. In Niedersachsen beginnt die Axpo-Tochter Volkswind mit dem Bau ihres 100sten Windparks. Für die scheidende CEO Katja Stommel ein Anlass zum Rückblick.

„Früher reichte ein Schnellhefter für den Genehmigungsantrag, heute sind es mehrere Aktenordner“, sagt Katja Stommel, CEO der Volkswind GmbH, als sie nach den Veränderungen in der Windkraft-Projektentwicklung gefragt wird. Erheblich gestiegen seien die Anforderungen durch Novellen des Bundes-Imissionsschutzgesetzes (BImschG). Auch die Rahmenbedingungen hätten sich ständig verändert: „Mal gab es positive politische Signale, mal negative. Es gibt keinen geraden Weg in die Windkraft – man muss sich immer wieder neu erfinden.“

Der Anlass für die Retrospektive ist ein Jubiläum: Die Volkswind GmbH, 1993 in Ganderkesee bei Bremen gegründet und seit 2015 Teil der Schweizer Axpo Group, baut ihren 100sten Windpark. Entstehen sollen drei Vestas-Anlagen im niedersächsischen Uehrde (Landkreis Wolfenbüttel), wo sie ab Herbst 2026 mit einer Gesamtleistung von 18,6 MW jährlich rund 48 Millionen kWh Strom erzeugen sollen.

Rund 600 Windenergieanlagen hat Volkswind seit seiner Gründung gebaut. Genug, um rechnerisch 800.000 Vier-Personen-Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dabei hat sich im Laufe der Jahre nicht nur der bürokratische Aufwand und die politische Unterstützung gewandelt, sondern auch die technische Leistung der Anlagen.

|

| Volkswind-CEO Katja Stommel Quelle: Volkwind |

Die erste Volkswind-Anlage, erinnert sich Unternehmens-Mitgründerin Stommel, habe gerade einmal 0,5 MW Leistung gehabt: „eine Enercon E-40, die siebte getriebelose Windkraftanlage, die Enercon je gebaut hat“.

Errichtet wurde die Anlage im ostfriesischen Ostbense: „Es war ein Abenteuer voller Herausforderungen. Der Sommer fühlte sich wie Herbst an, der Boden war schlammig, der Lkw versank im Matsch, und wir mussten einen zweiten Kran organisieren, um die Anlage zu bergen. Trotzdem haben wir weitergemacht.“

Inzwischen ist Volkswind in Deutschland und Frankreich mit zwölf eigenen Niederlassungen vertreten. 2022 expandierte das Unternehmen zusammen mit Axpo nach Finnland und Rumänien, weitere Länder sollen folgen.

Katja Stommel wird dann nicht mehr aktiv dabei sein. Sie gibt ihren Posten im November auf eigenen Wunsch ab (wir berichteten). Nachfolgen soll ihr Klaus Heckenberger, zuletzt Geschäftsführer bei der Eurowind Energy GmbH. Er übernimmt von Stommel auch die Position als Leiter der Division Wind bei Axpo.

Ursula Heinen-Esser ist das neue Gesicht der Erneuerbaren

Ursula Heinen-Esser. Quelle: Initiative klimaneutrales Deutschland

PERSONALIE. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat Ursula Heinen-Esser (CDU) zur neuen Präsidentin des Verbands gewählt. Heinen-Esser folgt auf Simone Peter (Grüne).

Am 1. Oktober wählte die Delegiertenversammlung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) eine neue Präsidentin. Nach fast acht Jahren im Amt war die bisherige Präsidentin Simone Peter nicht erneut zur Wahl angetreten. Die neue Präsidentin ist Ursula Heinen-Esser (CDU). In ihrem Dank zur Wahl sagte sie: „Die Energiewende begleitet meine Arbeit schon seit Jahren, sie ist eine enorme Chance für Deutschland.“

Heinen-Esser will den BEE als starke gemeinsame Stimme der erneuerbaren Energien weiter etablieren und „offensiv Vorschläge für die Ausgestaltung der Energiewende unterbreiten“. Vorgängerin Peter sieht die Branche von einer Nischentechnologie zum größten Energielieferanten im deutschen Strommix gewachsen: „Das flexible Backup aus Bioenergie und KWK, Geothermie, Wasserkraft, Speichern und Sektorenkopplung hat das Potenzial, Einspeiseschwankungen auszugleichen und gesicherte Leistung bereitzustellen.“

Als Herausforderungen benannte Simone Peter, die Wärmewende in Gebäuden und Netzen umzusetzen und grünem Wasserstoff den Weg zu bereiten. „Gerne hätte ich es gesehen, wenn noch in meiner Amtszeit eine Reform des Strommarktsystems gelungen wäre“, sagte sie. Heinen-Esser stimmte zu: „Wichtige Gesetzgebungsverfahren liegen in allen Sektoren der Energiewirtschaft vor uns und erfordern eine konzentrierte Begleitung.“

Simone Peter war von von 2009 bis 2012 saarländische Umweltministerin und 2013 bis 2018 Co-Vorsitzende der Grünen gewesen.

Die neue Präsidentin

Ursula Heinen-Esser ist Diplom-Volkswirtin. Von 1998 bis 2013 war sie Mitglied des Bundestages und zusätzlich seit 2007 nacheinander Parlamentarische Staatssekretärin bei den Bundesministerien für Landwirtschaft und für Umwelt. Seit 2021 ist sie ehrenamtliche Präsidentin der Schutzgemeinschaft deutscher Wald.

Im April 2014 wurde sie neben Michael Müller als eine der beiden Vorsitzenden der Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe berufen, bis 2018 Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung.

Von 2018 bis 2022 war sie Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen. 2022 musste sie in der „Mallorca-Affäre“ zurücktreten, weil sie während der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 ihren Urlaub auf Mallorca nicht abgebrochen hatte.

VNG verlängert vorzeitig mit Heitmüller

VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller. Quelle: VNG AG

PERSONALIE. Der Aufsichtsrat der VNG AG hat den Vertrag mit Vorstandschef Ulf Heitmüller bis 2029 verlängert.

Seit 2016 ist Ulf Heitmüller Vorstandsvorsitzender der VNG AG. Nachdem der Aufsichtsrat seinen Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert hat, wird er mindestens noch bis 2029 an der Spitze des Vorstands bleiben. Darüber hinaus ist der Sechzigjährige unter anderem noch Vorstandsvorsitzender der VNG-Stiftung, im Vorstand der Eurogas sowie BDEW-Vizepräsident.

Heitmüller, der ein Studium der Elektrotechnik absolvierte, arbeitete vor seiner Tätigkeit für VNG zuletzt im EnBW-Konzern und war dort Executive Director Trading & Supply.

Dirk Güsewell, der Vorsitzende des VNG-Aufsichtsrats, hat Heitmüller in einer Mitteilung des Unternehmens als einen Vorstandschef mit „klarer Ausrichtung auf Transformation und Versorgungssicherheit“ beschrieben. Seine „fokussierte Führung“ habe den Gaskonzern „erfolgreich durch unsichere und dynamische Zeiten gebracht“. VNG sei heute ein „kerngesundes Unternehmen und wieder auf einen stabilen Wachstumskurs ausgerichtet“.

Heitmüller will nach eigener Aussage unter anderem die „Arbeit am Hochlauf grüner Gase wie Wasserstoff und Biogas auch in einem derzeit nicht ganz so einfachen Umfeld konsequent“ fortsetzen.

Versorger in Südniedersachsen schafft Duo ab

Seit 1. Oktober 2025 alleiniger Geschäftsführer: Marc Pfütz. Quelle: VHM

PERSONALIE. Der Versorger in Hannoversch Münden hat das Prinzip der Doppelspitze ad acta gelegt. Mit dem Jobwechsel des zweiten Geschäftsführers ist Marc Pfütz nun in alleiniger Verantwortung.

Die Geschäftsführung der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH (VHM) hat sich halbiert. Vom einstigen Tandem bleibt Marc Pfütz (40) übrig, der Energie- und Wasserversorger aus Südniedersachsen verzichtet auf eine Nachbesetzung des zweiten Chefpostens.

Seinen Sessel geräumt hat Jens Steinhoff (47). Der zweite Geschäftsführer ist inzwischen in die Leitung der Harz Energie Netz GmbH nach Osterode am Harz gewechselt. Bei der Netztochter des kommunalen Versorgers Harz Energie bildet er mit Dirk Schaper eine – ihm bekannte – Doppelspitze.

Hannoversch Münden hat diese Entwicklung für einen Umbau der eigenen Führung genutzt. Unter Marc Pfütz trägt nun Frank Lindner mehr Verantwortung: Der bisherige Leiter der Finanzbuchhaltung übernimmt die kaufmännische Leitung mit Prokura. Er rückt damit neben Stefan Beer, der bereits als Technischer Leiter und Prokurist tätig ist.

Marc Pfütz verfügt damit an seiner ersten Wirkungsstätte in der Energiewirtschaft über die maximale Verantwortung für 80 Mitarbeitende. 2016 war er von einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft aus Siegen (NRW) nach Hannoversch Münden gewechselt. Bereits ein Jahr später erhielt er als damaliger kaufmännischer Leiter Prokura und wurde dadurch Teil der Geschäftsleitung. Mitte 2023 wurde er einer der beiden Geschäftsführer.

Kennzahlen zur Erdgasversorgung in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Deutschland speiste im Juli 2025 insgesamt rund 102,6 Milliarden kWh Erdgas aus den Nachbarstaaten ein, während gleichzeitig etwa 36,7 Milliarden kWh wieder an die Nachbarstaaten weitergeleitet wurden. Die Veränderung des Speicherstandes von Erdgas belief sich auf insgesamt minus 24,7 Milliarden kWh. Seine geografische Lage im Zentrum Europas und das im Zuge des „Netzentwicklungsplans Gas“ extensiv ausgebaute Gasnetz mit einer Länge von über 500.000 Kilometern und einer Speicherkapazität von insgesamt 24 Milliarden Kubikmetern machen Deutschland zu einem wichtigen Transitland für Erdgas und in Zukunft auch für Wasserstoff. Dabei ist Deutschland mittlerweile nach China der weltweit zweitgrößte Importeur von Erdgas, aber auch der siebtgrößte Exporteur des fossilen Rohstoffs. Der Zeitreihe liegen Daten des Statistischen Bundesamtes zugrunde.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

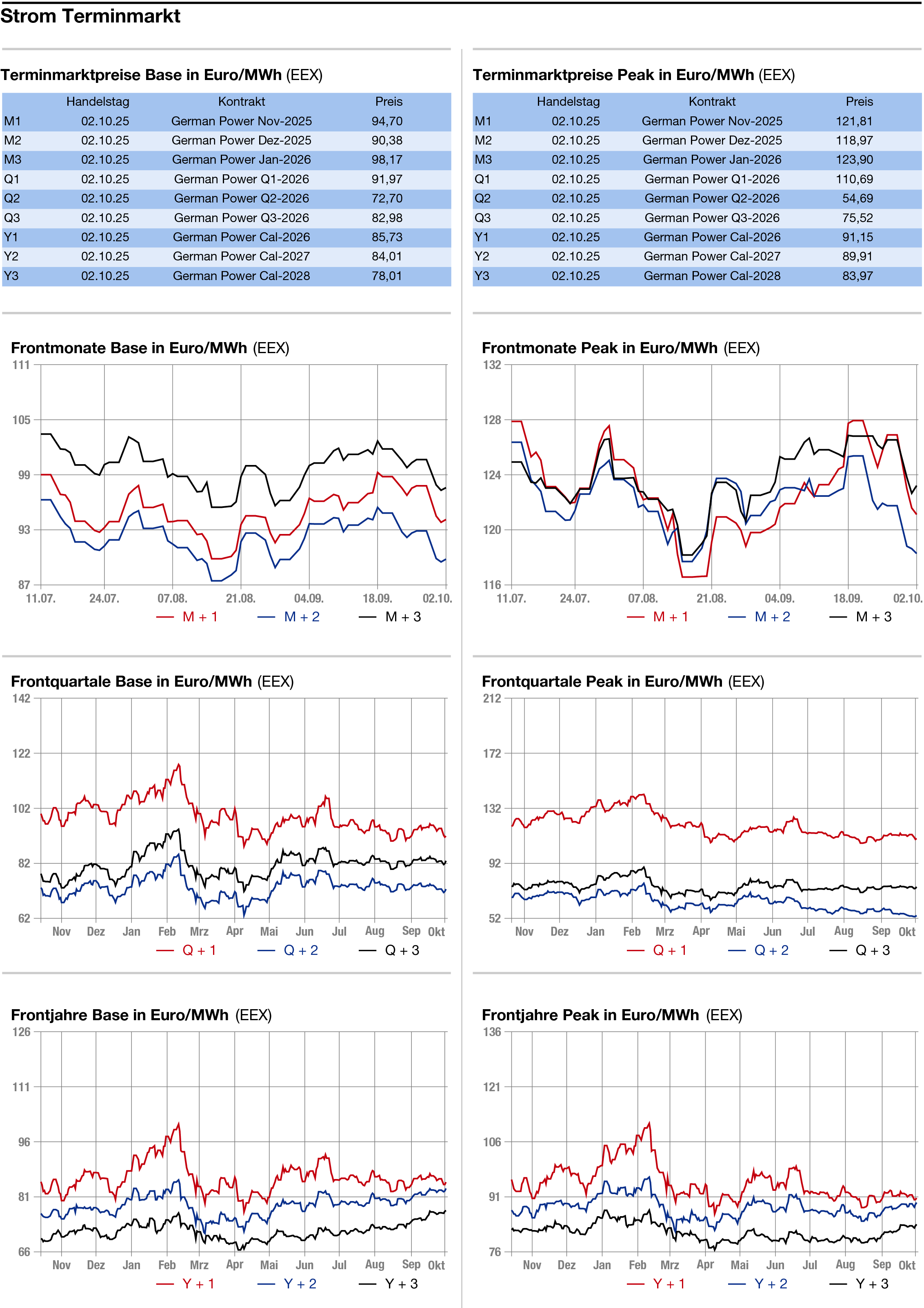

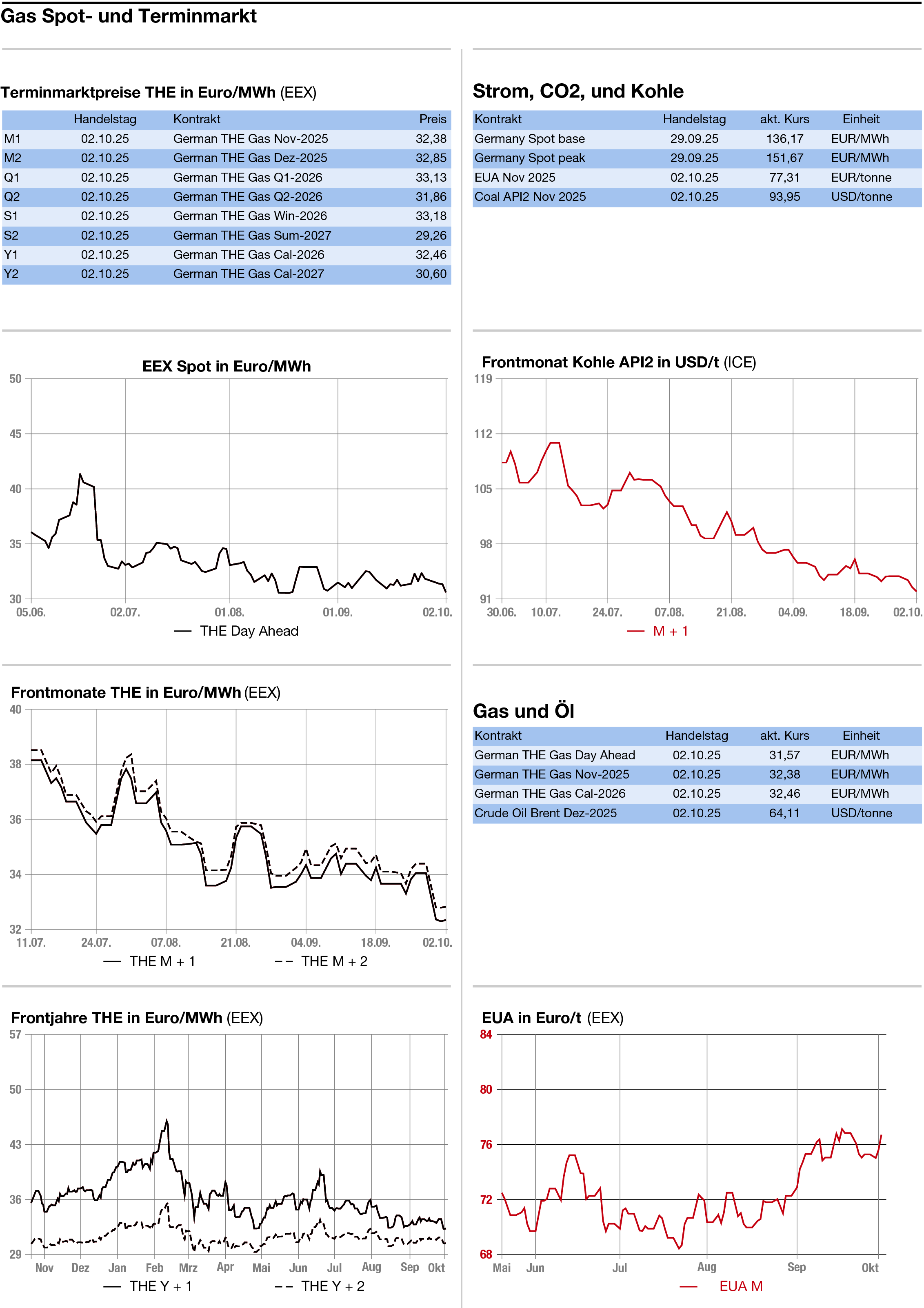

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Durchwachsene Preise vor dem langen Wochenende

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

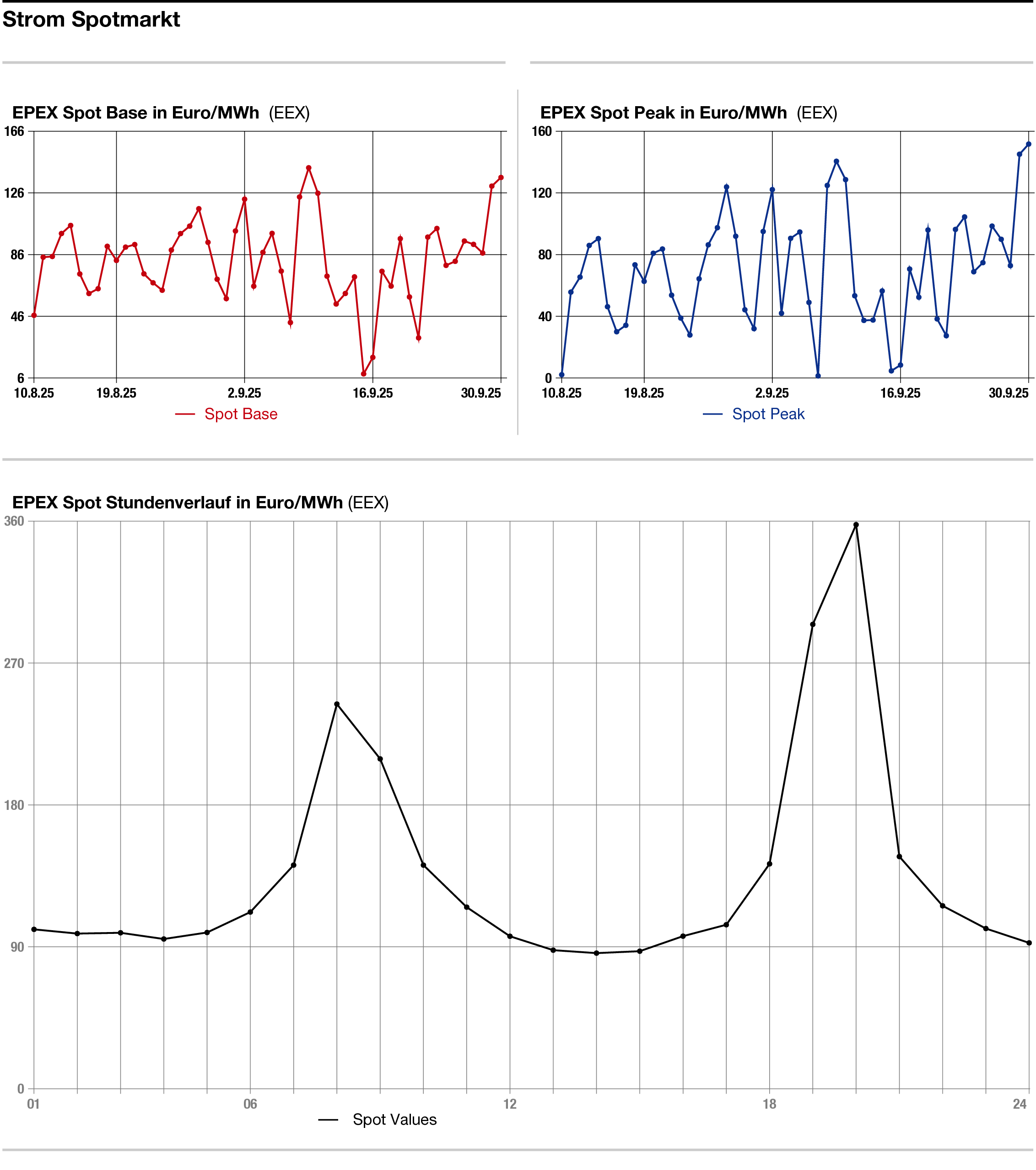

Uneinheitlich in enger Bandbreite haben sich die Energienotierungen am Donnerstag gezeigt. Strom und CO2 präsentierten sich etwas befestigt. Abgaben wurden dagegen bei Gas verzeichnet. Insgesamt setzte sich der impulsarme Handel an den Märkten fort. Damit zeigten sich die Energienotierungen unbeeindruckt von den Aktienmärkten in Europa und Amerika, die wieder einmal von Zinssenkungsphantasien beflügelt waren.

Strom: Tendenziell etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead verlor im Base 36,00 Euro auf 67,00 Euro je Megawattstunde und im Peak 66,25 Euro auf 37,00 Euro je Megawattstunde.

Die Abgaben beim Day-ahead sind auf die verminderte Last wegen des deutschen Nationalfeiertags am 3. Oktober zurückzuführen. Diese wird von MBI Research nur mit 47,2 Gigawatt angegeben. Für den Montag der neuen Woche werden diesen Angaben zufolge 54,8 Gigawatt nachgefragt.

Im fortlaufenden Spothandel wurde dieser Tag im Base mit 73,00 Euro je Megawattstunde gehandelt, wobei laut Eurowind erhebliche 32 Gigawatt Erneuerbareneinspeisung anfallen sollen. Für die Tage danach werden leicht rückläufige Beiträge von Wind und Solar prognostiziert. Laut dem US-Wettermodell sind für die neue Woche durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Windstrommengen zu erwarten.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr bis zum Donnerstagnachmittag 0,48 Euro auf 84,80 Euro je Megawattstunde.

CO2: Ein wenig fester haben sich die CO2-Preise am Donnerstag präsentiert. Der Dec 25 gewann bis 15.10 Uhr 0,20 Euro auf 76,54 Euro je Tonne und verharrte damit in seiner Trading Range. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 17,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,87 Euro, das Tief bei 76,11 Euro je Tonne CO2.

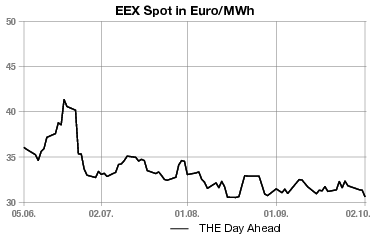

Erdgas: Geringfügig leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen Handelspunkt TTF verlor bis 15.02 Uhr 0,275 Euro auf 31,225 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day ahead um 0,250 Euro auf 31,750 Euro je Megawattstunde nach unten. Händlern zufolge wird Gas durch das höhere Windaufkommen in Nordwesteuropa über das verlängerte Wochenende etwas unter Druck gesetzt.

Die Lagerbestände entwickelten sich zudem positiv, hieß es. Laut der Infrastrukturbetreiber-Vereinigung GIE sind die europäischen Speicher aktuell zu 84,8 Prozent gefüllt. Ebenfalls günstig für den Markt sind die niedrigen LNG-Preise in Asien. Im Gegensatz zur Situation am Ölmarkt sind bei Gas die geopolitischen Spannungen offenbar etwas in den Hintergrund getreten, hieß es von Marktbeobachtern.

Der Gasflow aus Norwegen beträgt laut dem Ferngasnetzbetreiber Gassco für den Berichtstag 302,8 Millionen Kubikmeter und liegt damit nach Beendigung einiger ungeplanter Wartungsarbeiten deutlich höher als am Mittwoch, als 275,4 Millionen Kubikmeter registriert worden waren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: