Teilnehmen können Unternehmen aus Branchen wie Chemie, Zellstoff und Papier, Stahl, Metalle, Zement, Kalk, Keramik, Glas und Gips. Voraussetzung für eine Beteiligung am eigentlichen Gebotsverfahren im Jahr 2026 ist die Anmeldung zum Vorverfahren, die bis spätestens 1. Dezember 2025 erfolgen muss. Firmen, die bereits am Vorverfahren im Sommer 2024 teilgenommen haben, können mit einer Bestätigungserklärung erneut teilnehmen. Die Regeln für das aktuelle Verfahren wurden am 6. Oktober im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Laut BMWE ist das Förderinstrument im Vergleich zur ersten Runde im Jahr 2024 flexibler und technologieoffener ausgestaltet. So sind nun auch Verfahren zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) sowie zur CO2-Abscheidung und -Nutzung (CCU) förderfähig. Auch mittelständische Unternehmen mit kleineren Produktionsanlagen können sich beteiligen. Diese Änderungen waren im März von der EU-Kommission genehmigt worden.

Verfahren startet Mitte 2026

Das eigentliche Gebotsverfahren soll Mitte 2026 starten. Die Vergabe der Verträge erfolgt im Rahmen eines wettbewerblichen Auktionsverfahrens. Dabei geben Unternehmen Gebote für die angestrebten CO2-Einsparungen ab. Zuschläge erhalten die Projekte, die die geforderten Einsparungen zu den geringsten Kosten umsetzen können. Nach Angaben des Ministeriums stellt dieses Verfahren sicher, dass Fördermittel effizient eingesetzt werden.

Die CO2-Differenzverträge gleichen über einen Zeitraum von 15 Jahren Kostenunterschiede zwischen herkömmlichen und CO2-armen Produktionsverfahren aus. Zudem sichern sie Unternehmen gegen Preisschwankungen bei CO2 und Energie ab. Vorgesehen sind dabei verbindliche Einsparziele: Ab dem dritten Jahr der Vertragslaufzeit müssen mindestens 60 Prozent weniger CO2 emittiert werden, bis zum letzten Jahr soll die Reduktion bei 90 Prozent liegen. Die Vergütung orientiert sich an den tatsächlich eingesparten Emissionen.

Technologie der Lösung freigestellt

Das Förderinstrument ist technologieoffen angelegt. Unternehmen können selbst entscheiden, welche Verfahren sie einsetzen, solange die Vorgaben zur CO2-Minderung eingehalten werden. Unterstützt werden können unter anderem Projekte mit industriellen Wärmepumpen, Wasserstoffanwendungen, CCS-Anlagen oder Speichertechnologien. Laut BMWE sollen die Verträge auch dazu beitragen, dass sich neue Technologien am Markt durchsetzen und positive Effekte auf andere Unternehmen entfalten.

Das Ministerium verweist darauf, dass Differenzverträge ein etabliertes Instrument sind, um Investitionen in der Industrie zu fördern. Auch andere europäische Länder wie das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Niederlande oder Österreich nutzen solche Verträge.

In Deutschland ist das Gebotsverfahren für die Klimaschutzverträge noch an den Haushaltsbeschluss gebunden. Im Regierungsentwurf zum Haushalt 2026 sind dafür rund sechs Milliarden Euro vorgesehen. Zudem sei für den Start des Gebotsverfahrens 2026 laut Ministerium eine beihilferechtliche Änderungsgenehmigung der EU-Kommission erforderlich.

Vergabeverfahren

Die Vergabe der CO2-Differenzverträge erfolgt durch ein wettbewerbliches Auktionsverfahren. Dadurch werden die Dekarbonisierungsprojekte identifiziert, die mit den geringsten staatlichen Mitteln umgesetzt werden können. Dies stelle laut Ministerium die Kosteneffizienz des Programms sicher. Unternehmen geben im Zuge der Auktion ihr Gebot in Preis pro Tonne eingespartem CO2 ab. Dabei können sie sowohl Investitions- als auch Betriebskosten (Capex und Opex) berücksichtigen.

Das Gebot reflektiert die Höhe der CO2-Preise, welche den Unternehmen eine

wettbewerbliche, klimafreundliche Produktion ermöglichen würden. Der Staat zahlt die Differenz zwischen dem gebotenen und dem tatsächlichen CO2-Preis. Die Gebote werden aufsteigend sortiert, den Zuschlag erhalten die günstigen Gebote bis das Fördervolumen der Auktion aufgebraucht ist („cut-off Preis“).

Eine detaillierte Nachweisführung und Prüfung der Kostenstruktur sei aufgrund der auktionierten Förderung nicht erforderlich. Auszahlungen erfolgen auf Basis des ETS-Reportings zum CO2-Ausstoß, welches die Unternehmen aufgrund des Europäischen Emssionshandels (ETS) ohnehin anfertigen.

Informationen zum Vorverfahren 2026 für Differenzverträge stehen im Internet bereit.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die bestehenden Regelwerke die Nutzung industrieller Abwärme beeinflussen. Am Beispiel eines Stahlwerks im Industriehafen Bremen analysierte die Autorin Charlotte Schwarzer-Geraedts die planungs- und genehmigungsrechtlichen Anforderungen für Anlagen wie Wärmepumpen, Wärmetauscher und Wärmespeicher. Zudem untersuchte sie die rechtlichen Bedingungen für den Bau und Betrieb von Wärmenetzen sowie mögliche Einspeiseansprüche von Abwärmeerzeugern.

Die Untersuchung zeigt, dass die rechtlichen Vorgaben bislang unzureichend sind, um die Potenziale industrieller Abwärme auszuschöpfen. Nach Einschätzung des Ikem ist die Abwärmenutzung in den relevanten Gesetzen nicht ausreichend verankert. Statt klarer Regelungen existiere ein Geflecht verschiedener Rechtsakte, die Projekte komplizieren und Investoren abschreckt.

Als Beispiel führt das Ikem das Einspeiserecht an: Für Produzenten von Abwärme hätten auf Bundesebene bislang kein Anspruch darauf, überschüssige Wärme in bestehende Wärmenetze einzuspeisen. Eine entsprechende Regelung existiere etwa im Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz, fehle aber in anderen Bundesländern. Diese Lücke erschwert laut dem Ikem die wirtschaftliche Umsetzung neuer Wärmenetzprojekte erheblich.

Jana Eschweiler, Leiterin des Fachbereichs Energierecht am Ikem, sieht darin ein zentrales Hemmnis für die Wärmewende. Sie spricht sich für ein einheitliches Fachgesetz aus, das Planung, Genehmigung und Einspeisung klar regelt. Erst ein solcher Rahmen könne die Nutzung industrieller Abwärme rechtlich absichern und Anreize für Investitionen schaffen.

Die rechtliche Unsicherheit hat bislang zur Folge, dass viele Unternehmen auf Abwärmeprojekte verzichten. Nach Einschätzung der Berliner Forscher behindert dies nicht nur die Transformation einzelner Standorte, sondern auch das Erreichen der nationalen Klimaziele. Deutschland hat sich im Klimaschutzgesetz dazu verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden – ein Ziel, das ohne den Wärmesektor kaum zu erreichen sei, so das Ikem.

Das Forschungsprojekt „hyBit“

Ziel ist es, im Industriehafen Bremen eine beispielhafte Wasserstoff- und Wärmeinfrastruktur aufzubauen. Dabei werden technische, ökonomische und rechtliche Fragen gleichermaßen betrachtet – von der Erzeugung über den Transport bis zur Nutzung.

Das Vorhaben wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und ist Teil des Förderprogramms „Wasserstoffrepublik Deutschland“. Neben der Entwicklung von Demonstrationsprojekten sollen die Ergebnisse als Grundlage für energiepolitische Entscheidungen dienen und den Transfer in andere Regionen erleichtern.

Die 55-seitige Studie „Rechtliche Regulatorik industrieller Abwärme − Eine Darstellung der Rahmenbedingungen auf Bundesebene und am Beispiel des Industriehafens Bremen“ ist über die Internetseite des Ikem downloadbar.

Am 6. Oktober forderte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar), bis 2030 ein verbindliches Ausbauziel von 100 Millionen kWh stationärer Batteriespeicher gesetzlich festzuschreiben. Anlass war die Handelsblatt-Konferenz „Energiespeicher 2025“. Laut BSW-Solar sind Stromspeicher ein zentraler Schlüssel für die Umsetzung der Energiewende zu geringeren Kosten und mit höherer Versorgungssicherheit.

„Batteriespeicher tragen zu einer schnellen, sicheren und kostengünstigen Umsetzung der Energiewende bei, zum Nutzen von Wirtschaft und Verbrauchern gleichermaßen“, sagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig auf der Konferenz. Speicher könnten nach seiner Einschätzung den Bedarf an Reservekraftwerken reduzieren, Abregelungen von Solar- und Windkraftanlagen vermeiden, den Netzausbau verringern und gleichzeitig die Strompreise an der Börse stabilisieren.

Branchenumfrage fordert Netzanschlüsse

Der Verband veröffentlichte aus diesem Anlass Zwischenergebnisse einer Branchenumfrage, die gemeinsam mit der Fachmesse EES in München durchgeführt wird. Demnach erwarten Unternehmen aus der Speicherbranche von der Bundesregierung vor allem eine Beschleunigung und Vereinfachung von Netzanschlüssen. 64 Prozent der Befragten sehen hier den dringendsten Handlungsbedarf.

Weitere häufig genannte Forderungen sind die Verlängerung der Netzentgeltbefreiung beim Strombezug für Speicher sowie die klare Umsetzung von Multi-Use-Regeln, die einen flexiblen Betrieb mit Strom aus unterschiedlichen Quellen ermöglichen. Der BSW-Solar ruft weitere Unternehmen und Branchenakteure dazu auf, sich an der laufenden Umfrage zu beteiligen.

Die Ergebnisse sollen als Grundlage für politische Empfehlungen dienen. Ziel sei es, Hemmnisse beim Ausbau von Speichern schneller zu überwinden und den regulatorischen Rahmen an die Anforderungen einer dekarbonisierten Stromversorgung anzupassen.

Hintergrund Batteriespeicher

Nach Angaben des Verbandes waren Ende Juli 2025 in Deutschland rund 2,2 Millionen stationäre Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von etwa 23 Millionen kWh installiert. Diese Zahl basiert auf Hochrechnungen aus Daten der Bundesnetzagentur. Der BSW-Solar sieht darin zwar ein deutliches Wachstum, das aber noch weit entfernt von den Kapazitäten liegt, die für eine vollständige Energiewende erforderlich wären.

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass die Branche nicht nur höhere Ausbauziele erwartet, sondern auch konkrete Maßnahmen im Netzanschlussprozess. Genannt wird die Einführung unverbindlicher Netzanschlussauskünfte, die es Projektierern ermöglichen würden, sich frühzeitig über Anschlussmöglichkeiten zu informieren. Zudem spricht sich die Branche für verbindliche Reservierungsmöglichkeiten von Netzkapazitäten aus, die an den Projektfortschritt gekoppelt sein sollen. So könnten Investitionen besser abgesichert und gleichzeitig Blockaden durch ungenutzte Netzanschlusszusagen vermieden werden.

Digitalisierung der Anschlussverfahren

Auch eine stärkere Digitalisierung des Netzanschlussverfahrens zählt zu den Vorschlägen. Einheitliche Fristen und Sanktionen bei deren Nichteinhaltung sollen nach Ansicht der Unternehmen für mehr Planungssicherheit sorgen. Darüber hinaus erinnert der BSW-Solar an den im Koalitionsvertrag angekündigten Schritt, Großbatteriespeicher baurechtlich zu privilegieren. Eine zügige Umsetzung dieser Regelung sei notwendig, um weitere Hürden beim Ausbau zu beseitigen.

Nach Einschätzung von Fachleuten hat sich die Rolle der Batteriespeicher in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Sie gelten inzwischen als zentraler Hebel, um Flexibilität ins Stromsystem zu bringen, Netze zu stabilisieren und neue Lösungen für Eigenversorgung und Sektorkopplung zu ermöglichen. Auch die neue Bundesregierung aus SPD und Union hat diese Bedeutung in ihrem Koalitionsvertrag hervorgehoben. Entscheidend sei nun, die angekündigten Maßnahmen rasch in die Praxis umzusetzen.

Der Verband weist darauf hin, dass die Befürworter eines zentralen Modells nicht die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten im Blick haben. Deshalb hat er eine Hochrechnung vorgelegt, welche Aufschluss über die langfristigen Kosten eines zentralen Kapazitätsmarkts geben soll. Sie basiert auf dem Monitoringbericht für das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) von Katherina Reiche (CDU) und den Analysen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK), als es noch von Robert Habeck (Grüne) geführt wurde.

Die Berechnung stützt sich auf Szenarien zur Stromnachfrage und Erzeugung im Zeitraum 2030 bis 2045 aus dem Monitoringbericht. Der Hochrechnung zufolge würde eine Kapazitätsumlage von etwa zwei Cent je Kilowattstunde – wie sie laut früheren BMWK-Angaben im Raum steht – ab 2029 insgesamt rund 435 Milliarden Euro im Zeitraum 2030 bis 2050 verursachen. In einem explorativen Szenario ergäben sich immerhin noch etwa 340 Milliarden Euro.

Diese Summen entsprechen nahezu dem Volumen des Bundeshaushalts 2025 oder des auf zwölf Jahre angelegten Sondervermögens. „Während Befürworter mit harmlosen Cent-Beträgen argumentieren, zeigt unsere Berechnung die wahre volkswirtschaftliche Dimension – wir reden über mehrere hundert Milliarden Euro”, sagt Robert Busch, Geschäftsführer des BNE.

Die tatsächliche Belastung hängt stark von der Entwicklung der Spitzenlast und dem Grad an Flexibilisierung im Stromsystem ab. Steigende Elektrifizierung könnte die Umlagen weiter erhöhen. Selbst unter der konservativen Annahme konstanter Spitzenlasten würden die Kosten dem Verband zufolge noch immer bei rund 200 Milliarden Euro liegen.

Keine Empfehlung für zentralen Ansatz

Für einen Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch würden die 2 Cent zu Kosten von 80 Euro pro Jahr führen, und ein Industriebetrieb mit 100 Millionen kWh müsste 2 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. Diese Belastungen könnten im internationalen Wettbewerb entscheidend sein, insbesondere für Branchen wie Stahl, Chemie oder Papier.

Das frühere Bundeswirtschaftsministerium habe sich aus Kostengründen gegen einen zentralen Kapazitätsmarkt entschieden. Warum die aktuelle Leitung nun eine Festlegung in diese Richtung prüft, bleibe unklar. Der BNE weist darauf hin, dass der Monitoringbericht selbst keine Empfehlung zugunsten eines zentralen Modells gibt. Zudem sei im Koalitionsvertrag ein marktwirtschaftlicher Mechanismus angekündigt worden. „Der sogenannte Kapazitätsmarkt ist hingegen ein Instrumentarium zur Verteilung von Subventionen und hat mit Markt nichts zu tun“, heißt es in einem Positionspapier des BNE.

Administrativ komplex und politisch anfällig, orientiert sich an schwer prognostizierbaren Spitzenlasten, begünstigt Überdimensionierung, kann Flexibilitätsoptionen ausbremsen, drängt Innovationen aus dem Markt und ist nicht technologieoffen – so die fundamentale Kritik des Verbands am zentralen Ansatz. Außerdem verweise der Monitoringbericht auf erhebliche Prognoseunsicherheiten.

Absicherungspflicht als Alternative

Als Alternative macht sich der BNE für eine Absicherungspflicht stark. Dieses Modell setze auf marktwirtschaftliche Preissignale und dezentrale Verantwortung, statt auf „planwirtschaftliche Kapazitätssubventionen“, so Busch. Versorger müssten ihre Lieferverpflichtungen am Terminmarkt oder über eigene Anlagen absichern – etwa durch Kraftwerke, Speicher oder flexible Verbraucher. Dadurch würden Risiken verteilt, Investitionen angereizt und Innovationspotenziale erschlossen.

Die Absicherungspflicht komme ohne Umlage aus, erfordert keine staatliche Förderung und sei mit dem europäischen Binnenmarktrecht vereinbar. Ihr administrativer Aufwand bliebe gering, und sie ließe sich schneller umsetzen als ein Kapazitätsmarkt. Zudem würden alle Technologien gleichbehandelt, was Innovation und Effizienz stärkt. Da mit der Absicherungspflicht ein kosteneffizienteres Modell verfügbar sei, sei die Politik in der Pflicht, Alternativen ernsthaft zu prüfen.

Insbesondere plant Hattmannsdorfer, die bestehende freiwillige Koordinierung der Tätigkeiten der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber „verpflichtend und verbindlich“ zu gestalten. Im Zusammenhang damit will er die Rolle der Austrian Power Grid (APG) stärken, die den überwiegenden Teil der österreichischen Übertragungsnetze betreibt.

Vorgesehen ist, dass die Verteilnetzbetreiber ihre künftig in jedem geraden Jahr zu erstellenden Ausbaupläne der APG vorlegen, „um eine Koordinierung zu gewährleisten“, hieß es in einer bei der Pressekonferenz verteilten Unterlage. Der Bitte der Redaktion, zu erläutern, was unter „Koordinierung“ konkret zu verstehen und wie diese seitens der APG auszuüben ist, entsprach der Minister nicht. Aus der APG erfuhr die Redaktion, die Details würden in der politischen Abstimmung der ÖVP mit ihren Koalitionspartnern fixiert, also den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos).

Zu klären wäre nicht zuletzt, wie sich die Koordinierungsfunktion der APG mit der Rolle der Regulierungsbehörde E-Control in Einklang bringen lässt. Laut dem Begutachtungsentwurf des ElWG haben Verteilnetzgesellschaften, an deren Netz mindestens 25.000 Zählpunkte angeschlossen sind, Ausbaupläne zu erstellen und der E-Control „bis zum 30. September eines jeden geraden Kalenderjahres anzuzeigen“. Entsprechen die Pläne nach Ansicht der Behörde nicht den Vorgaben des Gesetzes, kann diese per Bescheid Änderungen verlangen.

Bekannte „Ableitungen“

Eine weitere „Ableitung“ Minister Hattmannsdorfers aus dem Zwischenbericht der Entso-E besteht in der allerdings schon im Begutachtungsentwurf des ElWG vorgesehenen Begrenzung der Höchstleistung, mit der die Betreiber von Windparks und großen PV-Anlagen Strom in die öffentlichen Netze einspeisen dürfen. Diese „Spitzenkappung“ hat dynamisch unter Berücksichtigung des Netzausbaus zu erfolgen.

Bereits im Entwurf festgelegt ist auch die Verpflichtung für die Betreiber neuer PV-Anlagen mit mindestens 7 kW Leistung, die Steuerung ihrer Anlagen durch den zuständigen Netzbetreiber zu gewährleisten. Laut seinen Aussagen bei der Pressekonferenz am 3. Oktober will Hattmannsdorfer eine analoge Bestimmung auch für die Betreiber von Windkraftanlagen schaffen.

Weiter im Zeitplan

Auf die Frage der Redaktion, mit welchen zeitlichen Auswirkungen auf den Beschluss des ElWG im Parlamentsplenum durch die von ihm gewünschten Änderungen zu rechnen ist, beschied Hattmannsdorfer: „Wir sind im Zeitplan.“ Verzögerungen erwarte er nicht. Die Bundesregierung hatte mehrfach angekündigt, den Beschluss des ElWG noch heuer zustande bringen zu wollen.

Sie bedarf dafür aber bekanntlich einer Zweidrittelmehrheit und somit der Zustimmung der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) als stärkster Parlamentsfraktion oder der Grünen, mit denen die ÖVP in der vergangenen Legislaturperiode regiert hatte.

Ohne deren Parteinamen zu erwähnen, übte Hattmannsdorfer bei der Pressekonferenz am 3. Oktober an den Grünen scharfe Kritik: Deren Energiepolitik sei „sehr einseitig“ gewesen und habe keine Rücksicht auf die Netzstabilität sowie auf die Versorgungssicherheit genommen. Nötig sei daher ein „Paradigmenwechsel“: „Neben den Preisen sind Versorgungssicherheit und stabile Netze die zentralen Wettbewerbsfaktoren.“

Das Problem, so Haselauer, werde sich weiter verschärfen: Österreichweit seien derzeit Photovoltaikanlagen mit rund 8.100 MW Gesamtleistung installiert. Gemäß den politischen Vorgaben soll diese bis 2030 auf 21.000 MW und bis 2040 auf 41.000 MW steigen.

Für Oberösterreich habe das österreichische Umweltbundesamt (UBA) das bis 2030 realisierbare PV-Strommengenpotenzial mit 1,7 Milliarden kWh beziffert. Allerdings seien dort bereits jetzt 1.700 MW installiert. Da diese rechnerisch etwa 1.000 Stunden pro Jahr mit voller Kraft Strom produzieren, bedeutet dies laut Haselauer: „Wir haben die vom UBA für 2030 angegebene Einspeisung schon jetzt und stellen die dafür nötige Netzinfrastruktur bereit.“ Der gelegentlich von der Ökostromszene erhobene Vorwurf, die Netzbetreiber hätten den Ausbau ihrer Systeme „verschlafen“, sei somit nachweislich falsch.

„Netzausbau auf Vorrat“ ermöglichen

Um mit dem geplanten Zubau vor allem von Solarkraftwerken und Windparks zurande zu kommen, benötigen die Netzbetreiber jedoch eine grundlegend neue Strommarkt-Regulierung, forderte Haselauer: „Anders gesagt: Wir brauchen eine Regulierungswende.“ Bislang dürften die Netzbetreiber ihre Infrastrukturen nämlich nicht längerfristig „vorausschauend“ ausbauen, sondern hätten sich strikt nach dem bestehenden und allenfalls sich kurzfristig entwickelnden Bedarf zu richten. Der nunmehr notwendige „Netzausbau auf Vorrat“ sei in der geltenden Regulierungssystematik dagegen nicht vorgesehen.

Erforderlich ist laut Haselauer aber auch eine „Akzeptanzwende“ hinsichtlich des Netzausbaus. Das viel beschworene „Banana-Prinzip“ („build absolutely nothing anywhere near anybody“) dürfe einfach nicht mehr gelten. Und der Bevölkerung müsse klargelegt werden: „Neue Stromleitungen wird man in der Landschaft sehen.“

Großhandelspreise weitergeben

Bei einer Podiumsdiskussion des E-Wirtschafts-Verbands Oesterreichs Energie am 29. September hatte dessen Spartensprecher Netze, Franz Strempfl, konstatiert: Die Netztarife stiegen in Österreich tendenziell, weil die Netzbetreiber die Leitungen so ausbauen müssten, „dass jeder Stromerzeuger jederzeit einspeisen kann, wie viel er will, auch dann, wenn der Strom im Großhandel nichts wert oder sogar negativ bepreist ist“. Strempfl schlug vor, die Preissignale des Großhandels an die Einspeiser weiterzugeben: „Dann würden sie im Fall negativer Preise nicht einspeisen, und wir müssten die Netze weniger stark ausbauen.“

Darauf von der Redaktion hingewiesen, beschied Haselauer, die Weitergabe der Großhandelspreise erfolge in gewissem Sinne ohnehin: So hätten die Stromversorger die Solarstrom-Einspeisevergütungen massiv gesenkt: „Sie zahlen dafür einen Mischpreis, in dem auch viele Stunden mit negativen Preisen im Großhandel einkalkuliert sind.“

Digitalisierung ist zu wenig

Das Argument, der verstärkte Einsatz digitaler Technologien in den Verteilnetzen würde ermöglichen, diese noch besser auszulasten und weitere Leitungsbauten zu vermeiden, wies Oberösterreich-Netz-Geschäftsführer Haselauer zurück: Bereits jetzt nutzten die Verteilnetzgesellschaften digitale Technologien nicht zuletzt zur Spannungsregelung, um die aktuell verfügbare Leitungskapazität automatisch zu optimieren. Aber wo neue Windparks und große PV-Anlagen quasi „auf der grünen Wiese“ errichtet würden, „brauchen wir einfach Leitungsneubauten“.

Höchstspannungsnetz braucht weitere Ost-West-Transversale

Hinsichtlich des Höchstspannungsnetzes wiederum hätten Untersuchungen des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) die Notwendigkeit einer zweiten leistungsfähigen 380-kV-Trasse in Ost-West-Richtung nördlich der Alpen ergeben: „Das ist nötig, um den Strom aus den Windparks im Burgenland zu den Verbrauchszentren in Oberösterreich zu bringen.“

Die Koalition aus CSU und Freien Wählern habe den Fördertopf viel zu knapp kalkuliert, kritisieren die Grünen und beklagen einen „Totalausfall der kommunalen Klimaförderung“. Und das, obwohl Städte und Gemeinden dringend Klimaschutzmaßnahmen umsetzen müssten.

Grüne: Söders Regierung lässt die Menschen im Stich

„Die Klimakrise hat uns fest im Griff - doch schon jetzt reicht die staatliche Klimaschutzförderung für Bayerns Städte und Gemeinden nicht aus“, sagte der Grünen-Abgeordnete Patrick Friedl. Dabei hätten bislang weniger als ein Fünftel aller Kommunen (331 von 2056) eine Förderung beantragen können, berichtete er unter Berufung auf die Angaben des Ministeriums, manche davon vergeblich.

Das Förderprogramm sei von Anfang an zu klein geplant gewesen: In den ersten beiden Förderjahren 2020 und 2021 seien noch jeweils 98 Prozent der Vorhaben genehmigt worden. 2022 seien es dann gut 70 Prozent der Vorhaben gewesen, 2023 69 Prozent und 2024 nur noch 29 Prozent der Vorhaben.

„Anstatt die Menschen zu schützen, drehen CSU und Freie Wähler den Geldhahn zu. Das ist unverantwortlich, ein richtiges Desaster für Bayern“, kritisierte Friedl. „Denn Hitze, Dürre, Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser nehmen im Laufe der Jahre stetig zu - und trotzdem lassen Markus Söder und seine Staatsregierung die Menschen in unserem Land im Stich.“

Grüne: Mehr Geld für Klima-Etat

Die Landtags-Grünen fordern nun eine Fortsetzung der Förderung, eine Aufstockung des Klima-Etats im kommenden Doppelhaushalt (2026/2027) sowie Klimaschutz und Klimaanpassung als Pflichtaufgaben für Kommunen. „Die staatliche Klimaschutzförderung muss dringend und umgehend weitergeführt werden. Sie hilft unseren Städten und Gemeinden, wenn es beispielsweise um Straßenbeleuchtung, energetische Sanierung kommunaler Gebäude, Hitzeschutz oder Starkregenvorsorge geht“, sagte Friedl.

Glauber: Klimaschutz bleibt zentrale Aufgabe

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) betonte: „Der Klimaschutz bleibt eine zentrale Zukunftsaufgabe.“ Die Förderrichtlinie sei „eine bayerische Erfolgsgeschichte“. „Sie zeigt das große Interesse daran, Klimaschutzmaßnahmen vor Ort umzusetzen.“ Deshalb solle die Richtlinie fortgeführt werden - wobei beim Klimaschutz vor Ort auch der Bund als starker Partner gefordert sei. „Damit die Kommunen kraftvoll unterstützt werden können, sollten die Länder an der CO2-Bepreisung beteiligt werden“, forderte Glauber. 25 Prozent der jährlichen Einnahmen daraus sollten in kommunale Klimaschutzmaßnahmen investiert und über die Länder ausgereicht werden.

Ein Ministeriumssprecher betonte, seit Beginn der Förderung seien insgesamt mehr als 45 Millionen Euro Fördermittel für inzwischen rund 460 kommunale Klimaschutzprojekte bewilligt worden. „Diese Projekte führen pro Jahr zu Einsparungen von rund 11.000 Tonnen CO2.“

Um möglichst viele Projekte unterstützen zu können, habe das Ministerium die Umschichtungsspielräume im Haushalt maximal ausgeschöpft. Aufgrund des großen Erfolgs sei es nun das Ziel, die Richtlinie auch über das Jahr 2026 hinaus fortzuführen, betonte er.

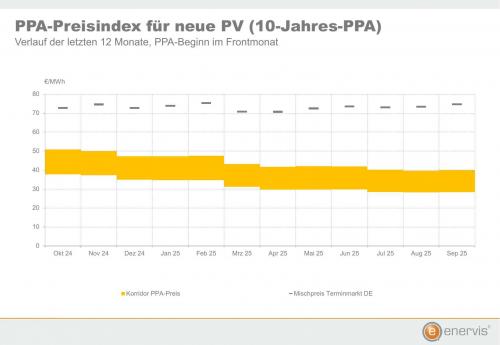

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung mit einem Lieferstart im Oktober 2025 lag der Preiskorridor im September zwischen 28 und 40 Euro/MWh.

Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im September für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 75 Euro/MWh.

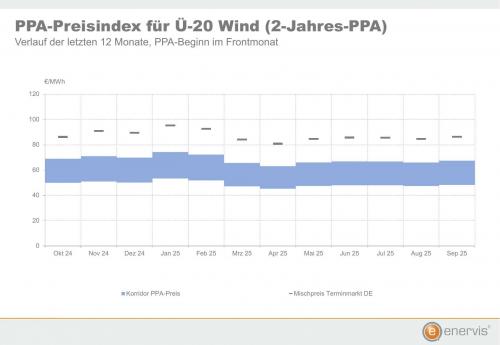

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf bestehende, über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom Oktober an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im September von 48 bis 67 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis von Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt unterhalb des Niveaus des Vormonats August.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 86 Euro/MWh.

Die Methodik des PPA-Preisindex

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Auch für die Vermieter lohnt sich laut den Ergebnissen das Modell, zeigen die Berechnungen. Im Basisszenario ergibt sich für ein typisches Gebäude eine Rendite von 3,6 Prozent, unter Idealbedingungen sogar bis zu 18,5 Prozent – abhängig davon, wie viele Mieterhaushalte am Modell teilnehmen und wie gut die Größe der PV-Anlage und der Batterie an den Bedarf angepasst ist. Dennoch bleibt die Zahl der realisierten Projekte überschaubar: Bei der Bundesnetzagentur sind bislang nur rund 5.400 Mieterstromanlagen registriert – gegenüber gut vier Millionen Photovoltaik-Anlagen insgesamt, schreiben die Autoren der Studie.

Bürokratie bremst Mieterstrommodelle aus

„Vor allem bürokratische Hürden bremsen den Ausbau“, kommentiert Studienautor Ralph Henger die Ergebnisse. Die Vorgaben zur Strommessung und Abrechnung seien kompliziert, die Genehmigungsprozesse von PV-Anlagen durch die Netzbetreiber aufwendig. „Ohne Reformen bleiben wertvolle Potenziale ungenutzt“, warnt IW-Ökonom Henger. Nötig seien digitale Standardprozesse bei Zählerwechsel und der Anmeldung bei den Netz- und Messtellenbetreibern. Zudem sollte die Politik stärkere Anreize setzen, um Solarstrom verglichen zum Netzstrom zu bevorzugen.

Um etwa netzdienliche Verbrauchs- und Einspeiseanpassungen anzureizen, ist neben einem „unverzichtbaren Smart-Meter-Rollout die Anpassung zur Regelbarkeit von PV-Anlagen – teilweise abgedeckt durch das Solarspitzengesetz Anfang 2025 – sowie eine stärkere Verbreitung dynamischer Stromtarife erforderlich“, schreiben die Verfasser der Studie. Zudem sollte eine Reform der starren Einspeisevergütungssätze sowie die Einführung regionaler Komponenten im Strompreis – die Überlastungen im regionalen Stromnetz abbilden – geprüft werden.

Mehr Planungssicherheit nötig

Die gesetzlich festgelegte maximale Vertragslaufzeit von zwei Jahren für Stromverträge – eine Maßnahme des Verbraucherschutzes – beeinträchtigt die Planungssicherheit für Investoren zusätzlich in diesem Konzept. Auch das Gewerbesteuerprivileg wird von den Marktakteuren weiter als Hemmnis wahrgenommen, auch wenn der Umsatzanteil aus Energiedienstleistungen für Mieterstrom mit dem Solarpaket 1 im Jahr 2024 auf 20 Prozent angehoben wurde.

Beim Mieterstrom installieren Hausbesitzerinnen und -besitzer eine Solaranlage und bieten den erzeugten Strom direkt den Bewohnern an. Diese schließen ihren Liefervertrag mit dem Vermieter ab. Weil dabei Netzentgelte und Abgaben entfallen, können die Mieter von günstigeren Preisen profitieren. Nur der restliche Stromverbrauch wird aus dem öffentlichen Netz versorgt.

Die Ariadne-Analyse „Gebäude- und Mieterstrom in Deutschland: Potenziale, Wirtschaftlichkeit und regulatorische Handlungsansätze“ steht auf der Seite des IW Köln kostenlos als PDF zur Verfügung.

Die Analysten sehen drei Hauptgründe für den Preisanstieg:

- Erstens führt die Regierung der Volksrepublik China eine Konsolidierung im Polysiliziumsektor durch. Zwischen 2022 und 2024 war die Produktionskapazität für den zentralen Rohstoff der Solarindustrie um das Vierfache gestiegen, was die Preise in den Keller trieb. Inzwischen hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie den Ausbau neuer Anlagen eingeschränkt und Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Auslastung zu senken. Die Folge: Führende Hersteller produzieren daher nur noch zu 55 bis 70 Prozent ihrer Kapazität. Diese Maßnahmen haben allein im September 2025 zu einem Preisanstieg für Polysilizium um 48 Prozent geführt. Polysilizium ist das zentrale Ausgangsmaterial für Solarzellen, da es in den Wafern verarbeitet wird, aus denen Photovoltaikmodule hergestellt werden.

- Zweitens wirken sich die Einschnitte auf die gesamte Wertschöpfungskette aus. Hersteller von Solarzellen und Modulen haben laut Wood Mackenzie ihre Produktion gedrosselt, da viele ältere PERC-Produktionslinien (Passivated Emitter and Rear Cell) im Zuge der Umstellung auf effizientere N-Typ-Technologien stillgelegt worden sind. Da die neuen Fertigungskapazitäten noch nicht vollständig einsatzbereit seien, sinke das Angebot an Modulen – und die Preise ziehen an.

- Als dritter und entscheidender Faktor nennen die schottischen Analysten fiskalische Maßnahmen: Ab Ende 2025 streicht China die bislang geltende Mehrwertsteuer-Rückerstattung von 13 Prozent für exportierte Solarmodule und Batteriesysteme. Da das Land mehr als 80 Prozent der weltweit produzierten Module und rund 90 Prozent der Lithium-Eisenphosphat-Batteriepacks liefert, wird sich diese Entscheidung unmittelbar auf die globalen Preise auswirken. Laut Analyse dürften sich auch Wechselrichter verteuern, sollten die Steuererleichterungen in diesem Bereich ebenfalls wegfallen.

Yana Hryshko, Senior Research Analyst und Head of Global Solar Chain bei Wood Mackenzie, erklärt, die Marktinterventionen beendeten eine Phase mit unhaltbar niedrigen Preisen. In den Jahren 2024 und 2025 seien Module teilweise für nur 0,07 bis 0,09 US-Dollar (umgerechnet rund 7 bis 9 Eurocent) pro Watt gehandelt worden – Werte, die langfristig unhaltbar gewesen seien. Hersteller hätten zwar Marktanteile gewonnen, gleichzeitig aber hohe Verluste eingefahren und Investitionen gestoppt.

Diese Entwicklung markiert nach Einschätzung der Analysten eine strukturelle Wende im globalen Solarmarkt. An die Stelle ruinöser Preiskämpfe trete eine Phase nachhaltigerer Margen, die es chinesischen Produzenten ermögliche, wieder in Forschung und Entwicklung zu investieren. Für Projektentwickler in Europa und Nordamerika bedeute das jedoch steigende Beschaffungskosten. In den USA könnte sich die Verteuerung laut Wood Mackenzie insbesondere auf Speicherprojekte auswirken, die bislang fast ausschließlich Komponenten aus China beziehen.

Auch bestehende Lieferverträge bleiben von der neuen Marktlage nicht verschont. Laut der Studie werden viele Abnehmer, die 2025 noch zu alten Konditionen bestellt haben, ihre Verträge für Lieferungen nach November nachverhandeln müssen.

Notwendiger Korrekturprozess

Wood Mackenzie wertet die jüngsten Schritte der chinesischen Regierung dennoch als notwendigen Korrekturprozess. Sie beendeten eine Phase, in der kurzfristige Preiskämpfe Innovation und Qualität behindert hätten. Die Analyse versteht die Eingriffe deshalb nicht als vorübergehende Marktstörung, sondern als „strukturelle Korrektur“ hin zu stabileren Bedingungen. Analystin Hryshko betont, die Entwicklung könne letztlich allen Akteuren zugutekommen: Hersteller erhielten wieder Planungssicherheit, Entwickler müssten ihre Kalkulationen anpassen, und politische Entscheidungsträger würden die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern neu bewerten.

Laut Wood Mackenzie könnten die gestiegenen Kosten in den kommenden Jahren auch Anreize schaffen, alternative Lieferketten aufzubauen und die Produktion in anderen Regionen zu stärken. Kurzfristig aber, so das Analysehaus, bleibe China die dominante Quelle für Solarmodule und Batteriesysteme.

Das Experten-Panel unter der Leitung von Klaus Kaschnitz (Austrian Power Grid, Österreich) und Richard Balog (Mavir, Ungarn) startete Mitte Mai. Es stützte sich auf umfangreiche Datenerhebungen von Netzbetreibern, Erzeugern und Großverbrauchern. Ergänzend wurden Regierungsberichte, Unternehmensanalysen und Stellungnahmen von Branchenverbänden ausgewertet, unter anderem vom spanischen Übertragungsnetzbetreiber REE, den Unternehmen Endesa und Iberdrola sowie vom Verband der europäischen Verteilnetzbetreiber.

Allerdings – so heißt es im Bericht – liegen nicht alle Datensätze vollständig vor. Insbesondere fehlen Fehleraufzeichnungen einiger Anlagen, die kurz vor dem Ausfall vom Netz gingen. Daher basiert der Sachverhaltsbericht auf Informationen, die bis zum 22. August 2025 vorlagen. Ein endgültiger Bericht soll folgen.

Die Störung begann am 28. April 2025 um 12:33 Uhr. Auslöser war eine Kettenreaktion technischer Effekte: Mehrere Erzeugungsanlagen zogen Blindleistung aus dem Netz und senkten dadurch die Spannung. Als sich diese Anlagen aufgrund der Überlast automatisch abschalteten, fehlte Kompensation im Netz – die Spannung stieg daraufhin sprunghaft an. Diese Über- und Unterspannungen führten zu Frequenzeinbrüchen, wodurch die Synchronität der Netze mit dem kontinentaleuropäischen Verbund verloren ging.

Bericht enthält keine Schuldzuweisung

Binnen Sekunden lösten sich Spanien und Portugal vollständig vom europäischen Verbundnetz. Die automatischen Schutz- und Notfallprogramme – konform zur EU-Verordnung 2017/2196 über Netzsicherheit und Wiederherstellung – konnten den Zusammenbruch nicht mehr verhindern. Selbst die Verbindungen zu Frankreich und Marokko wurden getrennt, das gesamte iberische Stromsystem fiel aus.

Die Wiederherstellung des Systems dauerte bis in die Nacht: Portugal nahm um 0:22 Uhr am 29. April die Versorgung wieder auf, Spanien folgte um 4:00 Uhr.

Da einige Betreiber keine vollständigen Störungsaufzeichnungen bereitstellen konnten, arbeitet das Panel weiterhin an der Auswertung zusätzlicher Daten. Der Bericht betont, dass die Untersuchung ausschließlich auf Fakten basiert und keine Schuldzuweisungen enthält.

Der endgültige Abschlussbericht soll laut Entso-E im ersten Quartal 2026 erscheinen. Der Zeitrahmen ist allerdings nur als Richtwert zu verstehen, da sich der Aufwand nach der Komplexität der Analysen und der noch zu beschaffenden Daten richtet.

Im Unterschied zum jetzt vorliegenden Sachbericht, der die Ereignisse chronologisch beschreibt, wird der Abschlussbericht eine vertiefte Ursachenanalyse und konkrete Handlungsempfehlungen enthalten. Geplant ist unter anderem eine detaillierte technische Bewertung der Spannungsregelung, die Analyse des Verhaltens von Erzeugern und Schutzsystemen, die Untersuchung von Betriebs- und Kommunikationsabläufen während des Vorfalls sowie Vorschläge, wie ähnliche Systemausfälle künftig verhindert werden können.

Der Bericht „Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025“ kann auf der Internetseite von Entso-E heruntergeladen werden.

In dem Forschungsgebäude der „FFB Fab“ werden künftig ökonomisch und ökologisch nachhaltige Fertigungsverfahren für Zelltechnologien an Produktionslinien bis zum Gigawatt-Maßstab erforscht und weiterentwickelt. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Batteriezell-Produktion können Industrieunternehmen unter wissenschaftlicher Begleitung ausgewählte Prozessschritte erproben. Aktuell arbeiten über 140 Mitarbeitende an innovativen Verfahren zur Batterieproduktion.

Die Forschungsfertigung Batteriezelle ist eines der größten Bauprojekte für die Forschung in Deutschland. Die Einrichtung werde eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der nächsten Generation von Batteriezellen spielen. Sie schließe die Lücke zwischen Grundlagenforschung und der Anwendung im industriellen Maßstab und sei damit von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung der Elektromobilität und der Energiewende, stellte die Fraunhofer Einrichtung fest.

Bis zu 500 Millionen Euro vom Bund

Das Land Nordrhein-Westfalen investiert in Münster 320 Millionen Euro in die Grundstücke und Forschungsgebäude. Der Bund fördert den Aufbau von Forschungsanlagen und Forschungsbetrieb zudem mit bis zu 500 Millionen Euro. Damit soll die FFB als ein neues Instrument in der deutschen und europäischen Innovationslandschaft platzieren, Lücken im Innovationssystem schließen und aus der Forschung heraus eine wettbewerbsfähige Batterieproduktion und -kreislaufführung etablieren.

„Moderne Batteriezellen machen uns technologisch unabhängiger, sichern Arbeitsplätze und helfen uns, Wertschöpfung zurück nach Europa zu holen. Mit unseren Investitionen setzen wir starke Impulse für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und zukunftssichere Arbeitsplätze“, erklärte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur bei der Grundsteinlegung. „Deutschland und Europa brauchen eine eigene wettbewerbsfähige Batterieproduktion. Dazu bauen wir die Forschungsfertigung Batteriezelle als neues Instrument der Innovationslandschaft auf, um aus der Forschung heraus die Batterie zu industrialisieren“, ergänzte Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesforschungsministerium.

„Mit dem ersten Akkuzug in unserem Haus können wir nun die praktischen Schulungen für unsere Triebfahrzeugführer starten“, sagte Betriebsleiter Jens Jäger. Dabei liege ein besonderer Fokus auf dem Umgang mit dem Fahrerassistenzsystem, der Kapazität der Akkus in Verbindung mit den Ladezeiten und den neuen betrieblichen Abläufen zur Nutzung des Stromabnehmers.

Die Testfahrten finden nach Angaben der MRB zwischen Leipzig und Chemnitz sowie auf Umleitungsstrecken statt. Sie sollen die Triebfahrzeugführer unter realistischen Bedingungen auf den künftigen Einsatz vorbereiten.

Die neuen Akkuzüge sollen den Angaben zufolge den Dieselbetrieb auf mehreren Strecken in Sachsen ersetzen. Eigentlich war die Inbetriebnahme bereits für Dezember 2023 geplant. Wegen Lieferverzögerungen kommt derzeit ein Ersatzkonzept mit Diesel-Lokomotiven und Doppelstockwagen zum Einsatz.

Die MRB gehört zur Transdev-Gruppe und betreibt in Sachsen unter anderem die Linien RE 6 Leipzig - Chemnitz und RB 110 Leipzig - Döbeln. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Leipzig und Chemnitz nach eigenen Angaben rund 400 Mitarbeitende.

Der Geschäftsbetrieb von Sungrade werde „in vollem Umfang fortgeführt“, heißt es. „Wir verschaffen uns derzeit einen Überblick über die Lage. Mit den Verantwortlichen habe ich bereits Gespräche geführt und die Mitarbeiter über die Situation informiert. Unser Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb zu erhalten. Hierfür werden wir sämtliche Optionen prüfen“, erklärt Zistler. Die Gehälter der 26 Beschäftigten sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

EnBW-Tochter gehören 30 Prozent von Sungrade

Für die Liquiditätsprobleme sieht Zistler mehrere Gründe. Er spricht von Herausforderungen, die in der gesamten Photovoltaikbranche spürbar geworden seien und verweist auf Material- und Lieferantenthemen, Preisdruck sowie schwankende Marktbedingungen. Zu spüren bekommen haben dürfte Sungrade zudem die Probleme der EnBW-Tochter Senec. Der PV-Speicherhersteller hält laut Handelsregister (Eintrag vom 10. Januar 2022) 30 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Sungrade, ein Handwerksbetrieb, vertreibt und installiert Senec-Speicher.

Die Brandunfälle und die Drosselung von Senec-Speichern sowie Streitfälle mit betroffenen Kunden sind an Senec-Händlern nicht spurlos vorübergegangen. In vielen Fällen sind Händler von Gerichten zur Rückabwicklung von Geschäften verurteilt worden. Häufig kam es dem Vernehmen nach zu Kulanzlösungen.

Senec selbst stoppte 2023 den Vertrieb seiner PV-Speicher mit NCA- (Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid) oder NMC-Modulen (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid) und stellte auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie um (LFP). „Wir haben ein Jahr keinen Speicher mehr verkauft“, berichtete Senec-Geschäftsführer Thomas Augat-Kaiser im Oktober 2024. Für das Jahr 2023 bilanzierte die EnBW-Tochter einen Verlust in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro (wir berichteten).

Verbindlichkeiten von mehr als 6 Millionen Euro

Sungrade wies im Jahresabschluss für 2023 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 6,3 Millionen Euro aus. Im Jahr davor beliefen sich diese Verbindlichkeiten laut Handelsregister auf 5,6 Millionen Euro. Im Jahr 2021 waren es 2,2 Millionen, 2020 waren es 1,5 Millionen.

„Die Entscheidung der Insolvenzanmeldung ist uns nicht leichtgefallen, aber es gibt keine Alternative. Wir hoffen, dass eine zukunftsfähige Lösung möglich ist“, zitiert die Kanzlei Pluta die beiden Sungrade-Geschäftsführer Stefan Sommerer-Wagner und Ralf Prestin.

Sungrade begleitet Kunden nach eigenen Angaben von der Beratung über die Installation bis hin zu Service und Support. Zum Angebot gehören Lösungen aus Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox und Cloud-Technologie. Das Unternehmen, das seit gut zehn Jahren am Markt ist, zählt rund 3.000 installierte Photovoltaikanlagen.

„Die nordrhein-westfälische Transport- und Logistikbranche bekennt sich zum Ziel des emissionsfreien Straßengütertransports. Der E-Lkw spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir sind bereit, kontinuierlich in die entsprechenden Techniken zu investieren und die Flotten mit CO2- / treibhausgasneutralen Energieträgern zu betreiben“, erklärte Horst Kottmeyer, Vorsitzender des Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen. Dies setze aber „verlässliche politische, infrastrukturelle und energetische Rahmenbedingungen wie Planungssicherheit- und Investitionssicherheit sowie Investitionsanreize und günstigen grünen Strom zwingend voraus“, so Kottmeyer.

Starkes Signal

Das Land NRW unterstützt die Logistikunternehmen bei der Antriebswende mit der Informationskampagne „E-Trucks.NRW“. Gemeinsam mit regionalen Partnern aus der Wirtschaft sollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen erreicht werden. E-Lkw seien ein starkes Signal dafür, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg zusammenpassen, stellte NRW- Wirtschaftsministerin Mona Neubaur fest. „Die Betriebskosten sind oft niedriger, vor allem, wenn Logistikunternehmen selbst erzeugten Grünstrom nutzen, und die Fahrzeuge sind derzeit von der Maut befreit“, erklärte Neubaur weiter.

Wie Flöther mitteilte, fließt mit dem Verkauf „ein nennenswerter Betrag in die Insolvenzmasse“ der Gesellschaft. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, die Zahlung sei jedoch bereits erfolgt. Der Verkauf sei an den Meistbietenden erfolgt und vom Gläubigerausschuss genehmigt worden.

Asbeck hatte „SolarWorld“ 1998 gegründet und das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Hersteller von Solarmodulen aufgebaut. Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Preisdruck durch asiatische Anbieter musste Solarworld 2017 Insolvenz anmelden; 2018 folgte das endgültige Aus.

Die Markenrechte waren im Zuge der Insolvenz veräußert und 2021 von Meyer Burger übernommen worden, als das Unternehmen die frühere Solarworld-Produktionsstätte im sächsischen Freiberg erwarb.

Für den Insolvenzverwalter ist der Verkauf der Markenrechte ein kleiner Erfolg in einer schwierigen Phase. „Angesichts der großen Zahl eingeführter Marken in der Branche und des massiven Wettbewerbs im Markt für Solarmodule ist dies ein äußerst zufriedenstellender Erlös“, so Flöther.

Parallel laufen die Investorengespräche für die beiden insolventen deutschen Meyer-Burger-Gesellschaften – die Meyer Burger (Germany) GmbH und die Meyer Burger (Industries) GmbH – weiter. Laut Flöther beginne sich jedoch „das Zeitfenster, in dem eine Investorenlösung möglich ist, zu schließen“.

Meyer Burger hatte im Sommer 2025 nach anhaltenden Verlusten und Liquiditätsproblemen Insolvenz anmelden müssen. Das Unternehmen war einer der letzten europäischen Hersteller von Solarmodulen, die noch in größerem Umfang in Deutschland produzierten. Mit dem Verkauf der Marke Solarworld kehrt nun ein bekannter Name der deutschen Solarindustrie in die Hände seines ursprünglichen Gründers zurück.

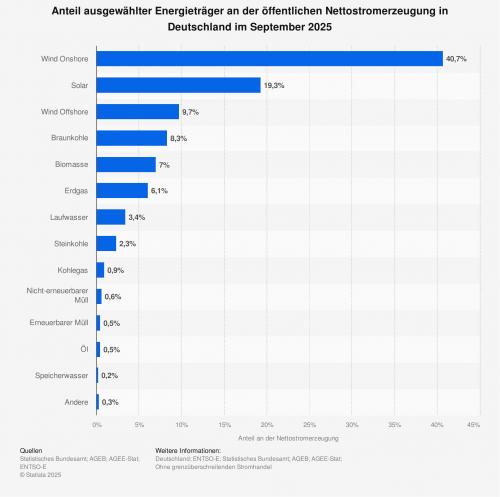

In der Kalenderwoche 37 vom 8. bis 14. September 2025 haben die Windenergieanlagen an Land knapp 41 Prozent des deutschen Strombedarfs gedeckt. Zusammen mit den Windrädern auf See war es leicht mehr als die Hälfte. Der Anteil der Photovoltaikanlagen als zweitgrößter Stromquelle betrug knapp 20 Prozent. Braunkohle trug in jener Woche gut 8 Prozent zum deutschen Strommix bei. Insgesamt wurden 7,6 Milliarden kWh Strom erzeugt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

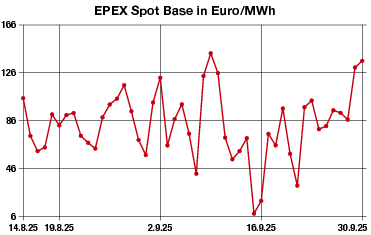

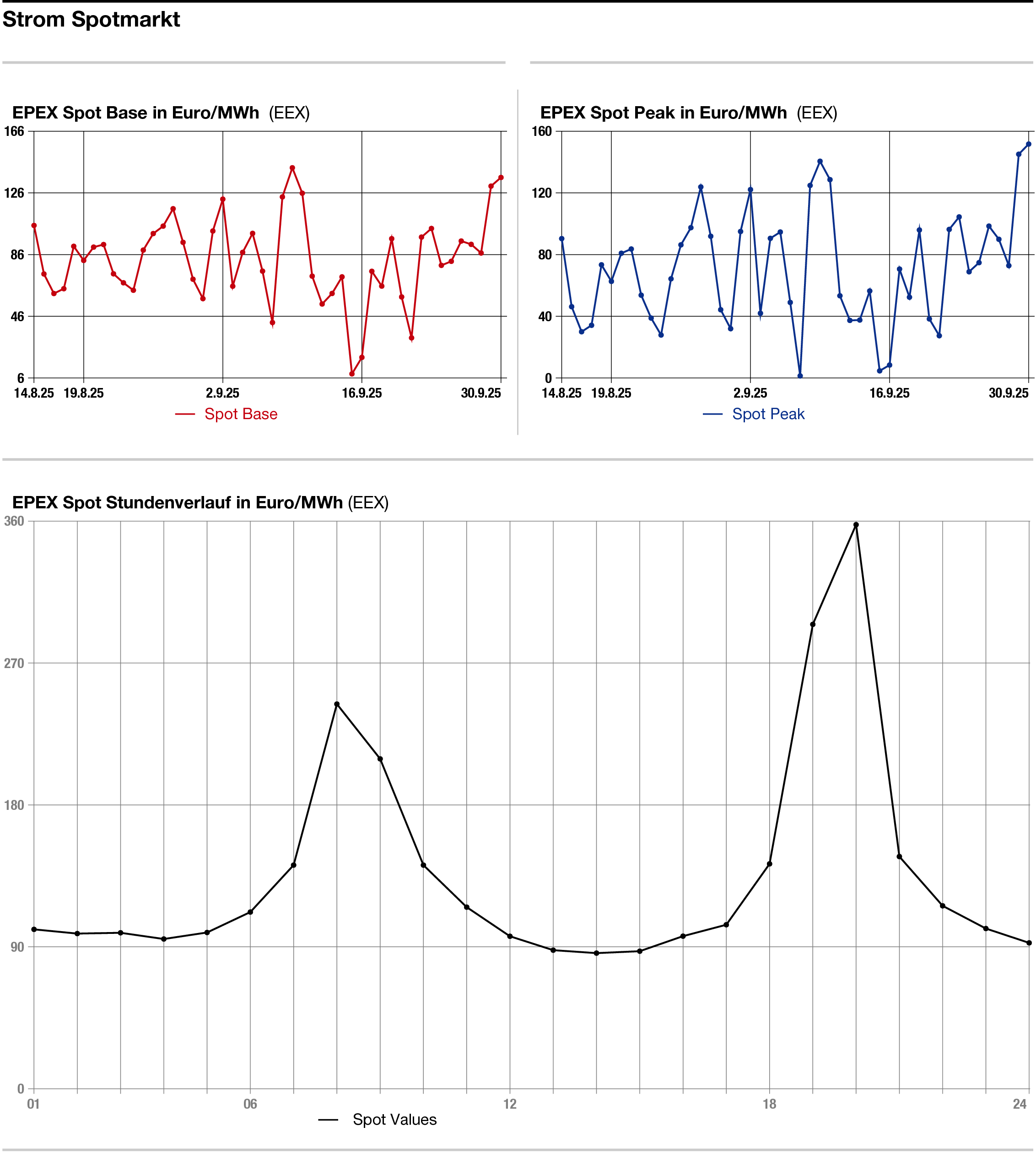

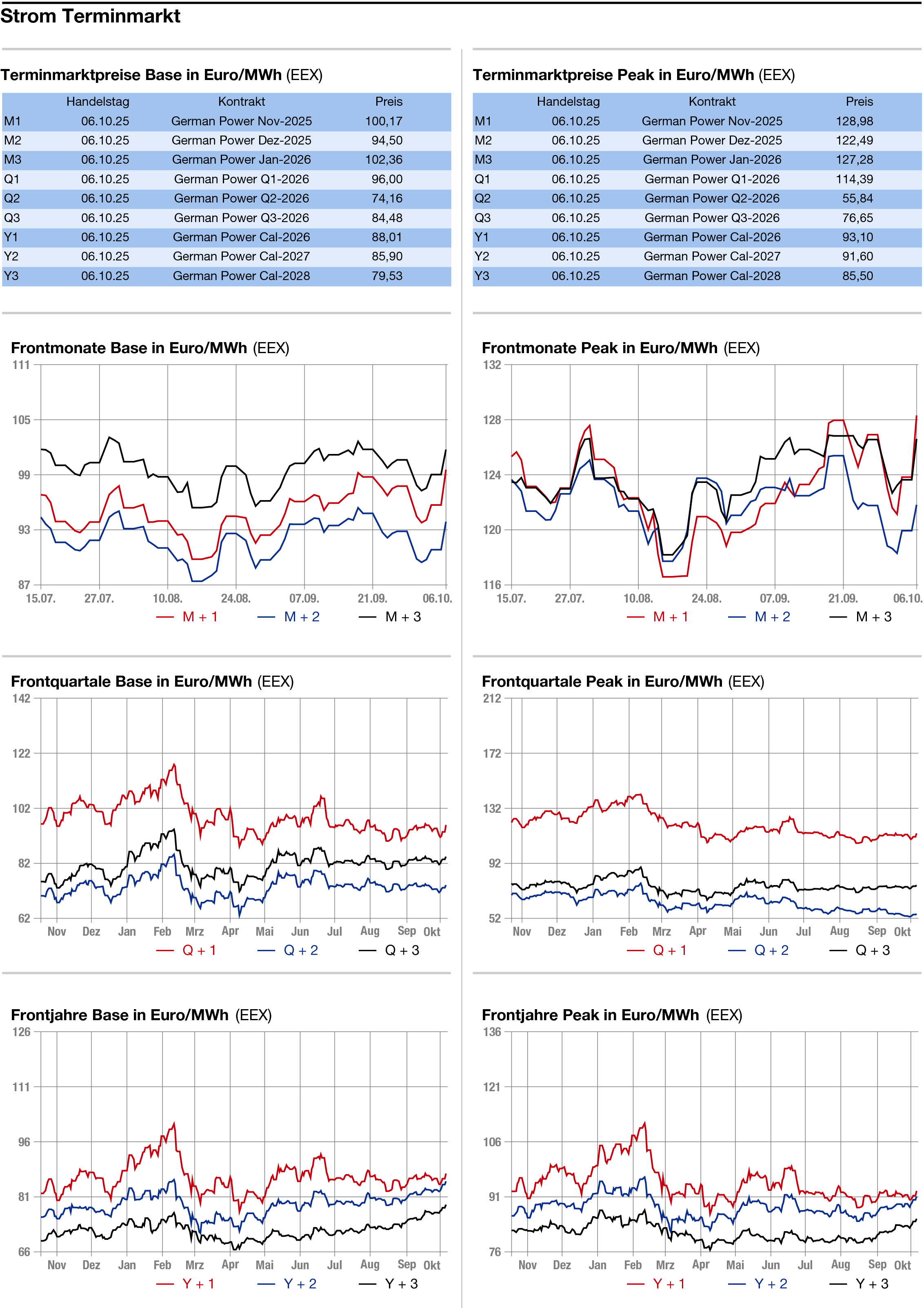

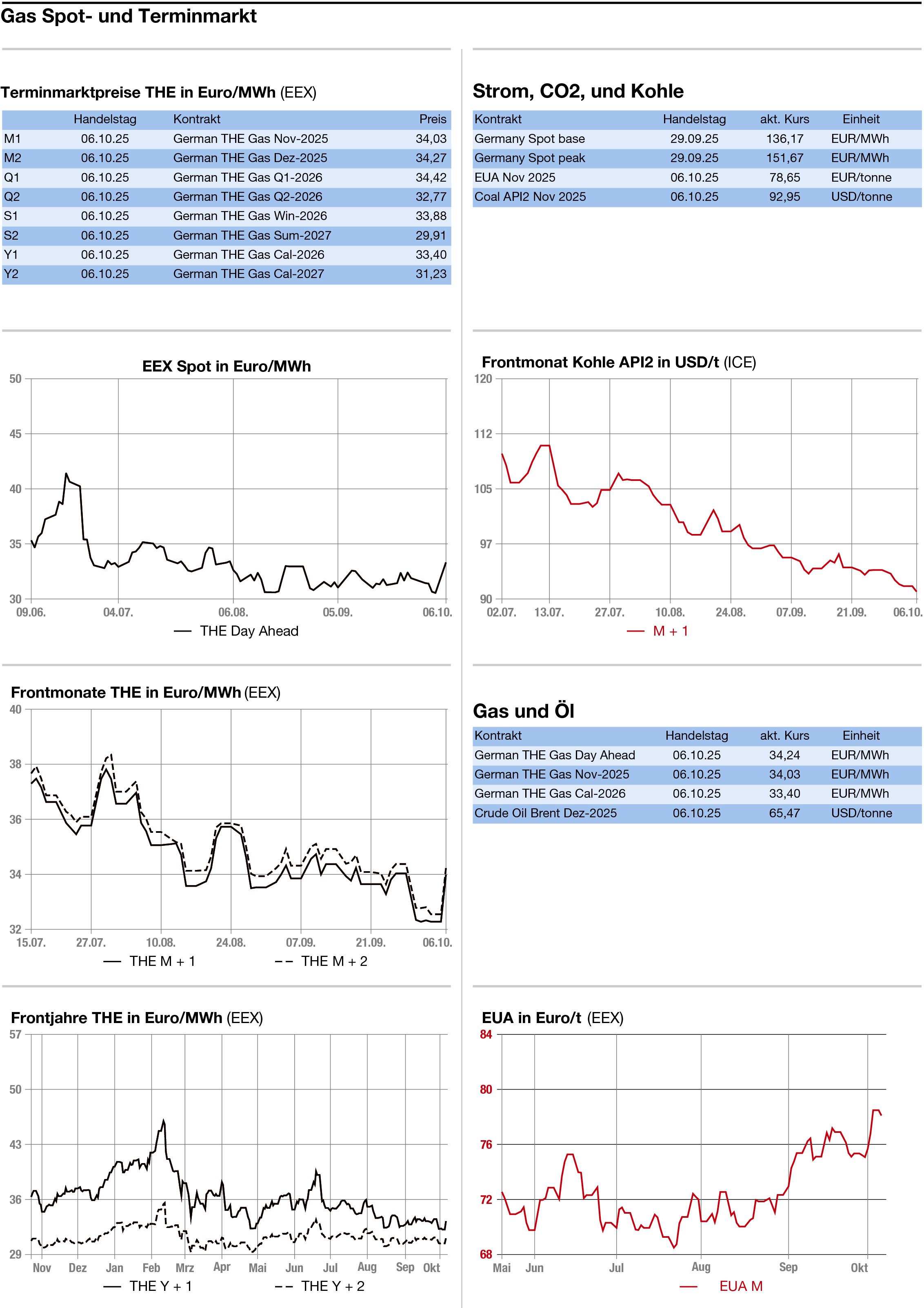

Fester hat sich der Energiekomplex zum Wochenauftakt präsentiert. Getrieben von sinkenden Erneuerbaren-Prognosen zogen die Strompreise am Montag durch die Bank an. Auch der Gasmarkt folgte dem Aufwärtstrend, gestützt durch die Preisentwicklung an den Strom- und Emissionsmärkten, während die fundamentale Lage mit hohen Speicherständen und schwächerer LNG-Nachfrage aus Asien noch preisdämpfend wirken könnte. Am CO2-Markt setzten die Notierungen ihre Aufwärtsbewegung fort und näherten sich der 80-Euro-Marke, Analysten sprechen jedoch von einer stimmungsgetriebenen Aufwärtsbewegung.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag präsentiert. Der Dienstag wurde mit 138,25 Euro je Megawattstunde im Base und 159,75 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. An der Börse kostete der Dienstag 137,96 Euro in der Grundlast und 159,14 Euro in der Spitzenlast.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag im Vergleich zum Montag kräftig sinken. Sowohl Wind als auch Sonne sollen den Meteorlogen von Eurowind zufolge dann nur noch geringe Strommengen liefern. Erst ab Freitag werden wieder deutlich höhere Erneuerbaren-Beiträge erwartet.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 3,13 auf 87,93 Euro je Megawattstunde.

CO2: Fester hat sich der CO2-Markt zum Start in die neue Arbeitswoche gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,58 auf 79,74 Euro je Tonne hinzu.

Am vergangenen Freitag war der Dec 25 zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit sieben Monaten geklettert und hatte die Woche mit einem Plus von 4,2 Prozent und über der Marke von 79 Euro je Tonne beendet.

In der neuen Woche sei es daher durchaus denkbar, dass der Kontrakt einen Versuch macht, auch die 80-Euro-Marke zu überwinden, wie die Analysten von Vertis betonen. Die jüngste Aufwärtsbewegung wirke jedoch stärker stimmungsgetrieben als fundamental untermauert, was darauf hindeuten könnte, dass weiteres Aufwärtspotenzial nicht lange anhält. Ohne klarere fundamentale Impulse dürfte sich der Aufwärtstrend in dieser Woche daher eher vorsichtig fortsetzen.

Mit dem Verkauf von 800.000 irischen Zertifikaten an der EEX in der laufenden Woche steigt das Auktionsvolumen trotz des Fehlens der vierzehntäglichen polnischen Auktion etwas an, so die Analysten weiter, was das Aufwärtspotenzial etwas bremsen könnte.

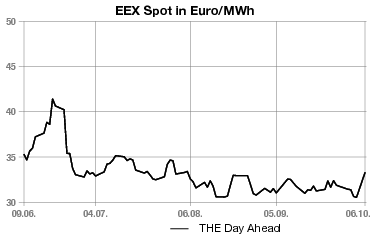

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Montag präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 1,475 auf 32,85 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 1,650 auf 33,40 Euro nach oben. Gestützt wurde Gas zum Start in die neue Woche von den Strom- und CO2-Preisen, während die Versorgungslage weiter eher für schwächere Gasnotierungen spricht. Denn die nachlassende Gasnachfrage in Asien, insbesondere in China, sorgt dafür, dass mehr LNG-Mengen nach Europa umgeleitet werden.

Unterdessen liegen die Gasspeicherfüllstände in der EU mit über 80 Prozent zwar noch unter dem Fünfjahresdurchschnitt, aber deutlich höher, als der Markt vor einigen Monaten erwartet hatte, betonen Analysten von ANZ Research.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: