8. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: „Drei-Punkte-Fahrplan“ für den Klimaschutz

STROMNETZ: Entso-E macht Vorschläge zur Regelenergiebeschaffung

BDEW NETZE 2025: Entgeltfestlegungen für Netzbetreiber kommen dieses Jahr

ÖSTERREICH: EU-Kommission billigt Bestimmungen zur Netzreserve

HANDEL & MARKT

REGENERATIVE: IEA: Verdreifachungsziel von Dubai wird verfehlt

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten weiter wechselhaft

REGENERATIVE: Mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle

STATISTIK DES TAGES: Wärmeerzeugeranteile in Deutschland bis 2024

TECHNIK

KERNKRAFT: Sachsen baut Kompetenzzentrum für Kernfusion auf

WASSERSTOFF: Grüner Wasserstoff für Neste-Raffinerie in Rotterdam

VERTRIEB: Solaranlage trifft Strommanagement

ELEKTROFAHRZEUGE: Kölner Verkehrs-Betriebe steigen auf Elektrobusse um

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN: Baywa zieht Jahresprognose zurück

STROMSPEICHER: Terralayr tritt Initiative „Made for Germany“ bei

UNTERNEHMEN: Drei Mittelständler gründen Regioheat für Wärmeprojekte

GAS: OMV adaptiert Unternehmensstrategie

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Kältere Prognosen, knappe Speicher

TOP-THEMA

Branche mahnt besseren Investitionsrahmen an

Schlange vor dem Netzforum des BDEW in Berlin. Quelle: Susanne Harmsen

BDEW NETZE 2025.

Beim BDEW-Netzforum in Berlin forderten Branchenvertreter Kraftwerksausschreibungen, schnellere Planungen und einen besseren Rahmen für Investitionen in die Energiewende.

Ohne stabile Netze gibt es keine Energiewende so der Konsens des Netzforums des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am 7. Oktober. Laut Andrees Gentzsch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDEW, wurden allein im vergangenen Jahr 1,1 Millionen neue Netzanschlüsse für Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeugung, Batteriespeicher und Ladepunkte geschaffen. Zufrieden zeigte sich Gentzsch mit dem jüngsten Energiewendemonitoring und den daraus abgeleiteten Maßnahmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Zugleich nannte er Wasserstoff und Digitalisierung als Schlüsselfelder, um die Transformation weiter voranzutreiben.

„Wer stabile Netze will, muss auch bereit sein, in sie zu investieren“, forderte Gentzsch mit Blick auf den sogenannten NEST-Prozess, in dem die Bundesnetzagentur derzeit die Refinanzierungsregeln für Netzbetreiber überarbeitet. Die Bundesnetzagentur solle die angedachten Methoden zur Neugestaltung der Anreizregulierung für die Energienetze mit einer vollständigen Folgenabschätzung überprüfen, so Gentzsch.

„Angesichts der großen Herausforderungen durch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft, kommt der Neuregelung der Anreizregulierung für die Energienetze durch die Bundesnetzagentur eine zentrale Bedeutung zu“, sagte er. Die Leistungs- und Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber sei Voraussetzung für einen weiterhin attraktiven und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort.

Nach aktuellen Berechnungen des BDEW erwartet die Branche Erlösrückgänge in Höhe von 3,5 Milliarden Euro im Bereich Stromnetze und von 1,5 Milliarden Euro im Bereich Gasnetze für eine Regulierungsperiode. „Wir appellieren deshalb an die Bundesnetzagentur, gemeinsam mit der Branche eine tragfähige und kosteneffiziente Lösung zu erarbeiten“, forderte Gentzsch unter großem Beifall.

In seiner Keynote betonte Christian Schmidt, Leiter der Abteilung Strom im BMWE, dass die bisherige Hälfte der Energiewende der leichtere Teil gewesen sei. „Nun wird es schwieriger und teurer“, sagte Schmidt. Stromnetzausbau und erneuerbare Erzeugung müssten besser abgestimmt werden. Unstrittige Projekte sollten schnell umgesetzt, andere im Bundesbedarfsplan neu bewertet werden. Zudem müsse die Digitalisierung vorankommen. „Drei Prozent Smart-Meter-Rollout sind kein Ruhmesblatt“, sagte Schmidt.

Er kündigte an, dass die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke im Frühjahr 2026 starten sollen. Diese sollen als flexible Backup-Kapazitäten dienen. Schmidt sprach sich für effizientere Nutzung bestehender Infrastrukturen aus und nannte das bisherige „Windhundprinzip“ bei Netzanschlüssen überholt. „Zombie“-Projekte ohne realistische Umsetzungsabsicht müssten ausgeschlossen werden. Insgesamt veranschlagt die Bundesregierung rund 700 Milliarden Euro Investitionen für den Netzausbau.

|

| Christian Schmidt (BMWE) auf dem BDEW-Netzforum 2025 Quelle: Susanne Harmsen |

Um das Kapital dafür einzuwerben, „müssen wir Lösungen finden“, griff Schmidt die Forderung der Branche auf. Allerdings machte er keine konkreten Zusagen. Auch die Planungsprozesse müssten effektiver und unbürokratischer werden, sagte er abschließend unter Beifall der Zuhörer.

Torsten Maus, Geschäftsführer der EWE Netz (Oldenburg), begrüßte die zehn Maßnahmen des BMWE aus dem Monitoringbericht, mahnte aber zur schnellen Umsetzung. Er vermisse die Gesamtsicht auf das Energiesystem. „Der Bericht schaut zu sehr auf den Stromsektor“, sagte Maus. Notwendig sei ein integrierter Blick auf Wärme, Industrie, Verkehr und Moleküle – also auf das Gesamtsystem der Energiewende. Die Verzögerungen beim Smart-Meter-Rollout gingen auf die späten Vorgaben von Gesetzgeber und Regulierer zurück, erinnerte Maus. Außerdem werde die Branche mit Forderungen wie dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel von wichtigeren Vorhaben abgehalten.

Innovationen sparen Ausbaukosten

Auch technologische Innovationen können die Energiewende befördern. Tetiana Chuvilina, Head of Political Affairs beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet, verwies auf ein gemeinsames Projekt der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber mit Siemens Energy, GE Vernova und Hitachi Energy. Ziel sei die Entwicklung sogenannter Multiterminal-Hubs mit Gleichstrom-Leistungsschaltern, die neue Höchstspannungs-Gleichstromverbindungen (HGÜ) flexibler machen sollen.

Dadurch könnten Konverter eingespart und die Leitungen besser ausgelastet werden. „Ein vernetztes Gleichstromsystem erhöht Stabilität und Effizienz“, sagte Chuvilina. Sie appellierte zugleich an die Bundesregierung, die geplanten Kraftwerksausschreibungen rasch zu starten, um Backup-Kapazitäten bereitzustellen, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen.

Quelle: Fotolia / frenta

„Drei-Punkte-Fahrplan“ für den Klimaschutz

POLITIK. Die Klima-Allianz Deutschland, ein Bündnis aus 153 Organisationen, sieht die Regierung beim Klimaschutz einen Irrweg einschlagen. Sie warnt vor einem Vertrauensverlust der Politik.

Die schwarz-rote Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, „Klimaschutz, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und soziale Ausgewogenheit zusammenzubringen“. Am Zeithorizont, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll, hält sie fest. Doch während die Koalitionäre davon sprechen, Deutschland zukunftsfest zu machen, warnen Zivilgesellschaften vor Rückschritten. „Die Bundesregierung geht beim Klimaschutz nicht nur zu langsam voran, sie stellt sogar zentrale Errungenschaften infrage“, sagt Christiane Averbeck, geschäftsführende Vorständin der Klima-Allianz Deutschland.

Zum „4. Deutschen Klimatag“ am 7. Oktober hat das Bündnis, in dem sich mehr als 150 Organisationen zusammengeschlossen haben, einen „Drei-Punkte-Fahrplan“ vorgelegt, mit dem der Klimaschutz wirksam vorangebracht werden könne, wie es heißt. Die Allianz glaubt, „dass ein Aufweichen bestehender Gesetze das Vertrauen in die Klimapolitik massiv beschädigen würde“.

Averbeck nennt als Beispiel das EU-Verbrenner-Aus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) macht sich dafür stark, das Verbot neuer Verbrennerautos in der EU ab 2035 zu kippen. Sein sozialdemokratischer Umweltminister, Carsten Schneider, sieht das anders. „Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie an dem beschlossenen Gesetz festhält, damit die Autoindustrie Planungssicherheit bekommt und auch mittelfristig Jobperspektiven für Arbeitnehmende in der Elektromobilität erhalten bleiben“, sagt Averbeck.

„Verkehr und Gebäude in den Mittelpunkt“

Es brauche „ein starkes Klimaschutzprogramm, das Verkehr und Gebäude in den Mittelpunkt stellt. Und zwar so, dass die Vorteile bei allen Menschen ankommen – egal wie viel Geld sie haben, wo sie wohnen oder wie alt sie sind“, betont die Vorständin der Klima-Allianz Deutschland. Öffentliche Gelder, besonders aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, müssten in die Zukunft fließen, anstatt in LNG-Terminals oder neue Autobahnen.

Die Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbands, Eva Maria Welskop-Deffaa, appelliert an die Politik, die Gebäudesanierung gezielter zu fördern. „Im Gebäude-Sektor muss die energetische Sanierung zuallererst dort gefördert werden, wo Familien mit niedrigem Einkommen wohnen und in schlecht gedämmten Wohnungen gezwungen sind, einen hohen Anteil ihres Haushaltseinkommens für Energiekosten aufzuwenden. Klimaschutz und Sozialpolitik können und müssen hier Hand in Hand gehen“, sagt sie.

An Deutschlands Rolle in Europa erinnert die Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland, Viviane Raddatz. „Deutschland muss international wieder Schritt halten“, sagt sie. Auf EU-Ebene brauche es vor der Weltklimakonferenz den schnellen Beschluss eines Klimaziels für 2040 von mindestens 90 Prozent Emissionsminderung und den EU-Klimabeitrag für 2035 sowie das konsequente Vorantreiben des Erneuerbaren-Ausbaus und der Elektrifizierung. „Wer jetzt zaudert, gefährdet die Glaubwürdigkeit Europas im weltweiten Klimaschutz.“

Der Drei-Punkte-Plan der Klima-Allianz Deutschland steht auf deren Internetseite zum Download bereit.

Entso-E macht Vorschläge zur Regelenergiebeschaffung

Quelle: Fotolia / JWS

STROMNETZ. Die europäische Regulierungsagentur hat aus der Branche Verbesserungen zur grenzüberschreitenden Beschaffung von Regelenergie erhalten.

Der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E) hat seine Vorschläge für die regionale Beschaffung von Regelenergie eingereicht. Das teilte die europäische Regulierungsagentur Acer mit, die Entso-E dazu aufgerufen hatte. Die Vorschläge beziehen sich auf die grenzüberschreitende Beschaffung von Regelenergie.

Die Methodik zur grenzüberschreitenden Beschaffung wurde von Entso-E entwickelt und von Acer im Juli 2023 genehmigt. Neu eingerichtete regionale Koordinationszentren (Regional Coordination Centres, RCC) unterstützen die Übertragungsnetzbetreiber bei der grenzüberschreitenden Beschaffung von Regelenergie. Entso-E hat dazu am 26. September seine Verbesserungen zur Methodik eingereicht.

Zum Hintergrund: Um das Stromnetz stabil zu halten, beschaffen die Übertragungsnetzbetreiber Regelenergie. Diese Kapazitäten werden in der Regel national organisiert. Allerdings kann es sinnvoll und zudem günstiger sein, die Regelenergie im benachbarten Ausland zu organisieren. Mit der Methode zur grenzüberschreitenden Beschaffung von Regelenergie wurde dazu ein EU-Verfahren umgesetzt.

Das europäische Regelwerk erlaubt es, dass Übertragungsnetzbetreiber auf Regelenergieangebote aus anderen Ländern zurückgreifen, wenn dort ausreichend Stromkapazitäten vorhanden sind. Steht zudem ausreichend grenzüberschreitende Netzkapazität zur Verfügung, können diese Angebote genutzt werden, um den Bedarf an eigener Regelenergie zu verringern. Das senkt die Gesamtkosten der Beschaffung und erhöht die Effizienz der Nutzung vorhandener Reserven innerhalb des europäischen Stromsystems, so der Gedanke.

Acer als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde

Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber schlagen nun vor, die sogenannten Zuverlässigkeitsparameter zu aktualisieren, die die RCC zur Bewertung von grenzüberschreitender Kapazität und Regelenergieangeboten verwenden. Diese Aktualisierung sei wichtig, damit die Übertragungsnetzbetreiber ihre Regelreservekapazität effizient beschaffen und gleichzeitig ihre betrieblichen Risiken steuern können, heißt es von den Netzbetreibern.

Acer fungiert in dem gesamten Prozess als europäische Aufsichts- und Genehmigungsbehörde. Sie prüft den Vorschlag von Entso-E daraufhin, ob er den Anforderungen der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung (EU) 2019/943 entspricht, heißt es weiter. Diese legt fest, dass die Beschaffung von Regelenergie zwar von den nationalen Übertragungsnetzbetreibern verantwortet wird, die Verfahren aber auf regionaler Ebene koordiniert werden dürfen.

Acer wird bis zum 5. Januar 2026 über den Vorschlag entscheiden. Nach einer Genehmigung wären die Koordinationszentren verpflichtet, die neuen Parameter noch im selben Monat umzusetzen. Anschließend sollen die RCC regelmäßig Daten zu den tatsächlich genutzten grenzüberschreitenden Regelenergiekapazitäten veröffentlichen, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Die Vorschläge von Entso-E zum Verfahren können auf der Internetseite von Acer abgerufen werden.

Entgeltfestlegungen für Netzbetreiber kommen dieses Jahr

Diskussion auf dem BDEW-Netzekongress: (v.li.) Patrick Wittenberg (Ceo Edis), Klaus Müller (Präsident Bundesnetzagentur), Britta van Boven (CEO Gasunie), Christoph Müller (CEO Amprion) und Moderator. Quelle: Susanne Harmsen

BDEW NETZE 2025. Auf dem BDEW-Netzeforum 2025 in Berlin stand die Neufestlegung der Entgelte für die Netzbetreiber im Fokus. Vertreter von Behörde und Unternehmen diskutierten ihre Ansichten.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, versicherte auf dem Treffpunkt Netze des BDEW, bereit zum Zuhören zu sein. Seine Behörde sei bei der Festlegung der Netzentgelte (NEST) an gesetzliche Vorgaben von Bund und EU gebunden. Er wolle tragfähige Netzentgelte für die Branche, die zugleich nicht die Kosten für die Verbraucher übermäßig erhöhen.

„Wir sehen den hohen Investitionsbedarf der Branche in der kommenden Regulierungsperiode“, sagte Müller. Er dankte auch für die Vorschläge aus der Praxis, deshalb habe man sich noch einmal auf eine fünfjährige Periode eingelassen. Gute Sachargumente könnten den Regulierer überzeugen. „Jetzt müssen wir in Ruhe die Vorschläge auswerten, die Eigenkapitalverzinsung wird erhöht, mehr kann ich noch nicht sagen“, vertröstete der Präsident.

Ein Ziel der Ausgestaltung der Netzentgeltregulierung sei es, verlässliche Investitionsbedingungen zu schaffen, zugleich solle die Regulierung schneller, einfacher und unbürokratischer werden. Daher gebe es mehr Pauschalierungen und andere Maßnahmen in der Entgeltfestlegung. Dann könne auch auf eine flexiblere, dreijährige Regulierungsperiode gewechselt werden.

Zudem solle die Regulierung die Energiewende mit Standardisierung und Digitalisierung vorantreiben. „Wir wollen nicht, dass Sie Untererlöse haben, aber Ihnen auch keine Übererlöse verschaffen“, sagte er zu den versammelten Branchenvertretern. In jedem Fall werde die Methodik des NEST-Prozesses in diesem Jahr abgeschlossen, versicherte Müller. Die neue Höhe des EKZ werde erst im kommenden Jahr verkündet. Müller dankte allen Netzbetreibern für die bislang erreichten Fortschritte beim Ausbau und der Digitalisierung.

Warten auf die Kraftwerksausschreibungen

Ohne neue Kraftwerke und die Stärkung von Flexibilität sei die sichere Energieversorgung nicht möglich, habe der Versorgungssicherheitsbericht ergeben, unterstrich Müller an die Adresse des Gesetzgebers. Seine Mitarbeiter würden „möglichst noch in diesem Jahr“ mit dem Entwurf der Ausschreibungen für die neuen Gaskraftwerke loslegen, wenn der Gesetzgeber den Rahmen gesetzt habe. Die Zustimmung der EU-Kommission als Voraussetzung könne „jeden Tag“ kommen. Auch die Grundsätze der Netzkostenverteilung (AgNeS) seien in Arbeit, in enger Abstimmung mit Politik und Wirtschaft.

Christoph Müller, Geschäftsführer des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, dankte für das Verständnis des Präsidenten. Er unterstrich, dass in einer Phase steigender Zinsen niemand in den deutschen Netzausbau investieren werde, wenn er keine attraktive Rendite bekomme. Er sieht eine große Einigkeit für AgNeS, in die Netzanschlusskosten auch die Erzeuger von erneuerbarem Strom und Speicher oder Ladeparks einzubeziehen.

Energieversorgung integriert organisieren

Von der Verknüpfung lokaler Energiesysteme berichtete Marco Krasser, Geschäftsführer der SWW Wunsiedel. Sein Unternehmen setze auf sektorübergreifende Systeme, die Strom, Wärme, Elektrolyse und Speicher verbinden. „Dezentralität wird das neue Rückgrat des Energiesystems“, sagte Krasser. Eine völlige Autarkie sei aber weder möglich noch sinnvoll. Vielmehr gelte es, durch Digitalisierung Strom- und Wärmesektoren, Moleküle und Elektronen, Verkehr und Industrie intelligent zu verknüpfen. Das habe in Wunsiedel bereits ermöglicht, steigende Leistungen anzuschließen, ohne „zusätzliches Kupfer“ zu verlegen.

Nathalie Leroy, kaufmännische Geschäftsführerin des Gasnetzbetreibers Open Grid Europe (Essen), richtete den Blick auf die Gasnetze. Industrieanlagen mit unvermeidbaren CO2-Emissionen müssten Lösungswege bekommen, sagte sie. Sie bezeichnete die Abscheidung, den Transport und die Speicherung oder Nutzung von Kohlendioxid (CCU/CCS) als zentrale Zukunftsaufgabe. „Das CO2-Speichergesetz schafft hier endlich den notwendigen Rahmen“, sagte Leroy mit Blick auf den Gesetzentwurf, der derzeit im Bundestag beraten wird. Open Grid Europe bereite den Aufbau lokaler CO2-Netze vor, benötige dafür aber klare Regularien. Beim Wasserstoffkernnetz seien viele Grundlagen gelegt, doch fehle es noch an verbindlichen Preisstrukturen, mit denen Kundenbeziehungen aufgebaut werden.

Julie Bürckle-Weiss, Geschäftsführerin der Badenova Netze aus Freiburg, betonte die Rolle kommunaler Wärmeplanung als Schlüssel für eine dekarbonisierte Versorgung. Das Unternehmen betreibt ein großes Gasnetz mit 158 Kommunen und entwickelt dafür Dekarbonisierungskonzepte. „Regional denken, aber systemisch handeln“ sei das Leitmotiv, so Bürckle-Weiss. Badenova wolle sich über zwei Haupttrassen des Wasserstoffkernnetzes an den European Hydrogen Backbone anschließen und setzt auch auf Kooperationen mit Nachbarländern. Von der Politik forderte sie Förderzusagen für Elektrolyseure, um bezahlbaren Wasserstoff zu produzieren.

EU-Kommission billigt Bestimmungen zur Netzreserve

Quelle: Katia Meyer-Tien

ÖSTERREICH. Die entsprechenden Regelungen wurden mit Geltung ab Oktober 2026 um fünf Jahre verlängert. Dies trägt der Kommission zufolge zur Versorgungssicherheit in der gesamten EU bei.

Die EU-Kommission genehmigt die Verlängerung und Adaptierung der österreichischen Bestimmungen bezüglich des Vorhaltens von Kraftwerken zum stabilen Betrieb des Übertragungsnetzes geltend ab Oktober 2026 um fünf Jahre. Das teilte die Kommission am 6. Oktober mit. Laut ihrer Aussendung sind die seit dem Jahr 2021 in Kraft befindlichen Regeln notwendig und angemessen: „Ferner werden Verzerrungen auf den Energiemärkten so gering wie möglich gehalten, da die geförderten Kapazitäten außerhalb der Strommärkte vorgehalten werden.“

Im Rahmen des Netzreservesystems erhebt der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) alljährlich, wie viel an Kraftwerkskapazität für den sicheren Netzbetrieb im kommenden Winterhalbjahr sowie im darauf folgenden Sommer notwendig ist. Anschließend führt er eine – erforderlichenfalls zweistufige – Ausschreibung durch. Angeboten werden können grob gesprochen Kraftwerkskapazitäten, deren temporäre oder dauerhafte Stilllegung geplant ist. In der Folge schließt die APG Verträge mit den Eigentümern der Anlagen, in denen nicht zuletzt die Höhe der Abgeltungen für deren Vorhalten festgelegt ist. Die Verträge werden vom Regulator E-Control überprüft und allenfalls genehmigt.

Die Abgeltungen sind EU-rechtlich gesehen Beihilfen und bedürfen daher der Genehmigung durch die EU-Kommission. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera verlautete, die nunmehr gebilligten Regelungen würden „einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit in Österreich leisten und so auch zur Versorgungssicherheit im gesamten europäischen Stromnetz beitragen“.

Die APG äußerte sich bislang nicht. Ein Ersuchen der Redaktion um Stellungnahme hinsichtlich der Vergabe der für das Winterhalbjahr 2025/26 sowie den Sommer 2026 ausgeschriebenen Kapazitäten blieb unbeantwortet. Wie berichtet, hatte die APG eine Gesamtkapazität von 2.140 MW ausgeschrieben und entsprechende Angebote erhalten.

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

IEA: Verdreifachungsziel von Dubai wird verfehlt

REGENERATIVE. Die weltweite Kapazität grüner Kraftwerke erhöht sich zwar bis 2030 um 4,6 Millionen MW, so die Internationale Energieagentur. Doch die Versprechen der Cop 28 sind Makulatur.

In der am 7. Oktober von der International Energy Agency (IEA) vorgestellten Schrift „Renewables 2025 – Analysis and forecast to 2030“ wird prognostiziert, dass sich die weltweite Kapazität von Erneuerbare-Energien-Anlagen zur Stromerzeugung im Zeitraum 2025 bis 2030 mehr als verdoppelt. Dieser Zuwachs ist in etwa so groß wie die gesamte Stromerzeugungs-Kapazität von China, der EU und Japan zusammen.

Die globale Grünstrom-Erzeugungsmenge erhöht sich von 9.900 Milliarden kWh (2024) um mehr als 60 Prozent auf 16.200 Milliarden kWh 2030. Damit wäre eine zeitgleiche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung von 32 auf 43 Prozent verbunden. Die IEA erwartet, dass die Erneuerbaren Ende 2025 beziehungsweise spätestens Mitte 2026 die Kohle als bisher stärkste Stromquelle ablösen.

Für den Verkehr wird eine Erhöhung des Ökoenergie-Anteils von 4 Prozent heute auf 6 Prozent 2030 vorausgesagt. Nahezu die Hälfte dieses Wachstums wird E-Fahrzeugen zugerechnet.

Im Wärmemarkt wird eine gleichzeitige Steigerung des regenerativen Anteils von 14 auf 18 Prozent prognostiziert. Als wesentliche Treiber werden die Anwendung von Ökostrom in Industrie und Gebäuden sowie die zunehmende Bioenergie identifiziert.

PV stärkster Treiber

Weltweit werden die mit Abstand größten Zuwächse in der Kapazität von Stromerzeugungsanlagen bei der Photovoltaik angenommen. So schätzt die IEA, dass bis 2030 3,55 Millionen MW Solarkapazität neu installiert werden - fast 80 Prozent des grünen Kapazitätszuwachses. Es folgen Wind an Land mit 732.000 MW, Wind auf See mit 140.000 MW, Wasserkraft mit 154.000 MW, Bioenergie mit 26.000 MW und Geothermie mit 5.000 MW.

Im Vergleich zur Prognose vom Vorjahr wird die Erneuerbare-Energien-Kapazität um 248.000 MW, entsprechend 5 Prozent geringer, eingeschätzt. Als Hauptgründe werden Politikwechsel in den USA und in China genannt. Aufgrund der frühzeitigen Beendigung von US-Steueranreizen und weiterer regulatorischer Änderungen sind die Wachstumserwartungen für die USA um nahezu 50 Prozent reduziert worden.

Das verlangsamte Wachstum in China wird mit dem erfolgten Wechsel von fixen Einspeisetarifen zu Auktionierungen begründet. Auch damit entfallen auf China immer noch fast 60 Prozent des Zubaus. Die Anpassungen für China werden kompensiert durch Auftriebstendenzen vor allem in Indien, Europa sowie den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die Prognose für Offshorewind wurde um mehr als 25 Prozent nach unten revidiert, ebenfalls wegen des Politikwechsels in den USA, aber auch wegen gestrichener oder gestreckter Projekte in Europa, Japan und Indien, weil die Kosten steigen und die Lieferkette Probleme aufweist.

Europa weiter auf Wachstumskurs

Die Prognose für Europa fällt etwas optimistischer aus, auch wenn die Dynamik bei privaten PV-Anlagen und Offshore-Windparks nachlässt. Europaweit erhöht sich die Kapazität grüner Kraftwerke bis 2030 um 67 Prozent auf 1,61 Millionen MW. Nahezu drei Viertel des Zuwachses entfallen auf acht Staaten. Das sind Deutschland, England, Spanien, die Türkei, Italien, Frankreich, Polen und die Niederlande.

PV macht den größten Teil des Wachstums aus, gleichmäßig auf die Größenklassen verteilt, gefolgt von Onshore- und Offshore-Windkraft. Wettbewerbliche Auktionen bleiben Haupttreiber für das Wachstum bei Großprojekten, während dezentrale PV-Anlagen wegen des Eigenverbrauchs attraktiv bleiben.

Auf die EU entfallen nahezu 80 Prozent des europäischen Wachstums. Die IEA rechnet damit, dass die grüne Stromerzeugungsleistung bis 2030 unionsweit von 685.000 MW (2024) auf 1,12 Millionen MW ansteigt. Das von der EU-Kommission für 2030 gesetzte unverbindliche Ziel von 1,236 Millionen MW würde damit verfehlt. Im IEA-Szenario eines beschleunigten Ausbaus ließe sich das Ziel mit 1,26 Millionen MW übertreffen.

Verdreifachungsziel von Dubai vor Scheitern

Das derzeit prognostizierte Wachstum steht nicht in vollem Einklang mit dem 2023 von fast 200 Regierungen auf der Cop-28-Klimakonferenz in Dubai gesetzten Ziel, die Kapazität in diesem Jahrzehnt auf 11,5 Millionen MW zu verdreifachen. Die IEA sagt nur ein Wachstum auf das 2,6-Fache vom Jahr 2022 oder auf 9,5 Millionen MW voraus.

Selbst im Beschleunigungsszenario ließe sich nur das 2,8-Fache oder 10,4 Millionen MW erreichen. Voraussetzungen dafür wären, dass die Politik die Verlässlichkeit des Rahmens und die Netzinvestitionen erhöht, Genehmigungen beschleunigt, das Stromsystem flexibilisiert und Risiken aus Projektfinanzierung herausnimmt.

Der 235 Seiten umfassende Report ist auf der Website der IEA abrufbar.

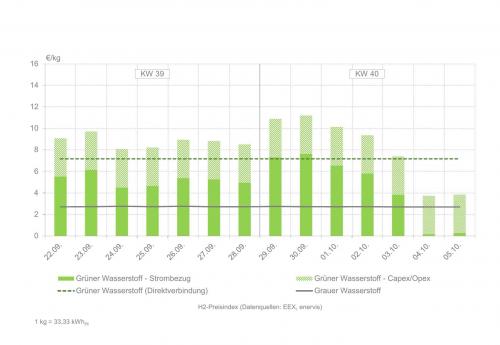

Gestehungskosten weiter wechselhaft

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 39 und 40 (zur Vollansicht bitte auf dei Grafik kicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind zuletzt stark abgesunken. Das Zweiwochenhoch lag bei 11,20 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 3,74 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,77 auf 8,08 Euro/Kilogramm gesunken.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,69 und 2,75 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

Mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle

Quelle: Shutterstock / alphaspirit.it

REGENERATIVE. Erstmals ist im ersten Halbjahr 2025 weltweit mehr Grünstrom als Kohlestrom produziert worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Denkfabrik Ember.

Demnach stieg die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 8 Prozent auf 5.072 TWh. Die Verstromung von Kohle ging währenddessen um knapp ein Prozent auf 4.896 TWh zurück.

Der Anteil der Erneuerbaren am globalen Strommix habe sich damit auf 34,3 Prozent erhöht, so die Ember-Experten. Der Kohleanteil sei auf 33,1 Prozent gesunken. Zum Vergleich: In Deutschland wurden laut Statistischem Bundesamt im ersten Halbjahr rund 220 TWh Strom erzeugt, davon 62 Prozent aus Erneuerbaren und 21 Prozent aus Kohle.

Solar- und Windenergie übertreffen Nachfragewachstum

Die weltweite Stromnachfrage sei im ersten Halbjahr 2025 um 369 TWh gestiegen. „Dieser Anstieg wurde mehr als ausgeglichen durch die Zunahme der Solarstromerzeugung (plus 306 TWh) und der Windstromerzeugung (plus 97 TWh)“, heißt es in der Studie. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft sei deutlich zurückgegangen, die aus Bioenergie leicht gesunken. Aus Kernenergie ist demnach etwas mehr Strom erzeugt worden, während die fossile Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Öl leicht zurückging.

China war der Studie zufolge für 55 Prozent des weltweiten Solarwachstums verantwortlich, gefolgt von den USA (14 Prozent), der EU (12 Prozent), Indien (knapp 6 Prozent) und Brasilien (gut 3 Prozent).

Ember-Experten sehen Anzeichen für Wendepunkt

„Wir erleben die ersten Anzeichen eines entscheidenden Wendepunkts“, erklärte Ember-Stromanalystin Malgorzata Wiatros-Motyka. „Solar- und Windenergie wachsen inzwischen schnell genug, um den weltweit steigenden Strombedarf zu decken.“ Dies markiere den Beginn eines Wandels, bei dem saubere Energie mit dem Nachfragewachstum Schritt halte.

Die Ember-Experten sehen in den Zahlen insgesamt ein Signal dafür, „dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen ihren Höhepunkt erreicht oder bereits überschritten hat“. Dies sei ein entscheidender Moment, um ambitioniert zu handeln und die Energiewende zu beschleunigen, erklärten sie.

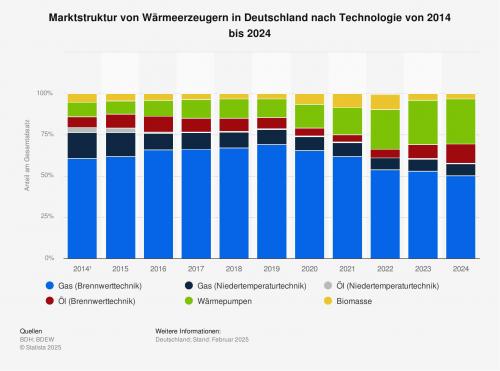

Wärmeerzeugeranteile in Deutschland bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der Markt für Wärmeerzeuger in Deutschland erlebt einen Wandel. Während Gas-Brennwertgeräte mit 50,3 Prozent im Jahr 2024 noch immer den größten Marktanteil halten, zeigt sich ein deutlicher Trend hin zu umweltfreundlicheren Alternativen. Der Anteil von Wärmepumpen am Gesamtabsatz von Wärmeerzeugern lag derweil bei etwa 27,1 Prozent. Der Anteil der Wärmepumpen hat sich über den abgebildeten Zeitraum verdreifacht: Im Jahr 2014 betrug der Anteil nur knapp neun Prozent. Die Werte stammen vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

*1 Eine Erweiterung des Meldekreises in der Produktstatistik „Biomassekessel“ im Jahr 2014 führte zu höheren Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr, die prozentuale Entwicklung zum Vorjahr ist aber negativ.

Quelle: Shutterstock 2254730825

Sachsen baut Kompetenzzentrum für Kernfusion auf

KERNKRAFT. Wissenschaftler in Sachsen und darüber hinaus sollen im Netzwerk „SAXFUSION“ koordiniert an der Kernfusion arbeiten.

Unter dem Namen Saxfusion entsteht im Bundesland Sachsen ein Kompetenznetzwerk für Kernfusion. Ziel sei es, die Kernfusion „als saubere, sichere und grundlastfähige Energiequelle technologisch voranzubringen, strategisch Kompetenzen aufzubauen und die Ergebnisse für Industrie und Gesellschaft nutzbar zu machen“, heißt es in einer gemeinsamen Meldung der beteiligten Institute.

Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) koordiniert das Netzwerk Saxfusion. Es soll die Kompetenzen im Bereich der Fusionsforschung in Sachsen zusammenführen und ausbauen soll. Die Co-Projektleitung übernimmt das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS). Über Kooperationen binde Saxfusion zudem internationale Großprojekte und Industriepartner ein, heißt es weiter.

Die kontrollierte Fusion von Atomkernen bietet langfristig die Möglichkeit, „eine nachhaltige, emissionsfreie Energieversorgung zu gewährleisten“. Hierfür gebe es verschiedene Ansätze, die meist die Erzeugung und Kontrolle eines sogenannten Plasmas zum Ziel haben, bei dem Elektronen und Atomkerne unabhängig voneinander frei beweglich sind.

Einrichtungen wie „ITER“ in Südfrankreich, das Lawrence Livermore National Laboratory in den USA oder Wendelstein 7-X in Greifswald hätten bereits wesentliche technologische Fortschritte erzielt. Dennoch seien zahlreiche Fragen offen, beispielsweise hinsichtlich der Langzeitbeständigkeit von Werkstoffen, die dem Plasma ausgesetzt sind, oder zur effizienten Kontrolle des Fusionsprozesses. „Genau hier setzt Saxfusion an“.

In einer dreijährigen Aufbauphase soll das Saxfusion-Team die vorhandene wissenschaftliche und technische Expertise im Freistaat Sachsen identifizieren und vernetzen. Darüber hinaus sollen gezielt neue Kompetenzen aufgebaut werden, etwa durch strategische Forschungskooperationen und langfristig angelegte Entwicklungsprojekte.

Zu Beginn konzentriert sich das Netzwerk auf vier zentrale Kompetenzfelder: Laser- und Optiktechnologien, die Entwicklung und Diagnostik von Brennstoffkapseln, die Erforschung von Reaktormaterialien und -werkstoffen sowie auf Simulationen und Datenanalysen.

Die Koordination innerhalb des HZDR liegt bei der Abteilung „Computergestützte Strahlenphysik“. Am HZDR sind damit auch das Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) in Görlitz sowie das Institut für Strahlenphysik in Dresden beteiligt. Über das Helmholtz-Zentrum ist das Netzwerk zudem mit europäischen Großforschungsinfrastrukturen wie dem European XFEL und der Extreme Light Infrastructure sowie mit internationalen Fusionsforschungszentren wie ITER und Wendelstein 7-X vernetzt.

Die Finanzierung erfolgt durch die Europäische Union und den Freistaat Sachsen, die das Vorhaben mit rund 2,4 Millionen Euro unterstützen.

Grüner Wasserstoff für Neste-Raffinerie in Rotterdam

Quelle: Shutterstock / Scharfsinn

WASSERSTOFF. In Rotterdam ist laut Sunfire der weltweit größte Hochtemperatur-Elektrolyseur in Betrieb gegangen. Das Projekt zeigt, wie sich Wasserstoff in Raffinerieprozesse integrieren lässt.

Mit dem Start des „MultiPLHY“-Projekts nimmt die industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff in Europa weiter Fahrt auf. In der Raffinerie des finnischen Energiekonzerns Neste wurde ein Hochtemperatur-Elektrolyseur von Sunfire in Betrieb genommen. Nach Angaben des Dresdner Unternehmens handelt es sich um den derzeit größten SOEC-Elektrolyseur (Solid Oxide Electrolysis Cell) in einer industriellen Umgebung. Die Anlage mit einer Leistung von 2,6 MW steht im Zentrum des von Neste, Sunfire, dem französischen Forschungsinstitut CEA und dem Energiekonzern Engie getragenen Projekts.

Der Name „MultiPLHY“ steht für „Multi-megawatt high-temperature electrolyzer to generate green hydrogen for the production of high-quality biofuels“. Projektziel ist es, fossilen Wasserstoff in Raffinerien durch klimafreundlich erzeugten Wasserstoff zu ersetzen und damit die CO2-Emissionen des Sektors zu verringern. In einer mehrmonatigen Testphase wollen die Projektpartner untersuchen, wie zuverlässig und effizient die Technologie im Dauerbetrieb arbeitet. Neste betont, die Anlage liefere wichtige Erkenntnisse für die künftige Integration von grünem Wasserstoff in industrielle Prozesse.

|

| SOEC-Elektrolyseur von Sunfire wurde in Rotterdam installiert Quelle: Sunfire |

Der Elektrolyseur arbeitet bei rund 850 Grad Celcius. Durch die Nutzung von Abwärme aus dem Raffinerieprozess benötigt die Anlage weniger Strom als konventionelle Systeme. Nach Angaben von Sunfire erreicht sie so eine elektrische Effizienz von bis zu 84 Prozent. Das heißt, sie wandelt rund 84 Prozent der eingesetzten Energie in Wasserstoff um. Mit zwölf Modulen produziert das System mehr als 60 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde.

Neste mit Hauptsitz in Espoo, westlich der Hauptstadt Helsinki im Süden Finnlands, gilt laut Sunfire als führender Anbieter nachhaltiger Flugkraftstoffe und erneuerbarer Dieselprodukte. Gemeinsam mit Sunfire betreibt das Unternehmen die Rotterdamer Anlage. Während Engie die techno-ökonomische Bewertung der Anlage übernimmt, koordiniert das Forschungsinstitut CEA das Projekt. Finanziert wird „MultiPLHY“ durch die Clean Hydrogen Partnership im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020.

Beweis für den Einsatz im Industriemaßstab

Sunfire sieht in dem Projekt den Beweis, dass sich die SOEC-Technologie im industriellen Maßstab anwenden lässt. „Dank ihrer Effizienz werden unsere Hochtemperatur-Elektrolyseure in Anwendungen mit verfügbarer Abwärme bevorzugt eingesetzt“, erklärt Sunfire-Chef Nils Aldag. Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen stellt mit 650 Mitarbeitern an insgesamt drei Standorten in Deutschland und der Schweiz Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff her: zum einen Druck-Alkali-Elektrolyseure. Diese sind bereits heute im industriellen Maßstab im Einsatz. Zum anderen Hochtemperatur-SOEC-Elektrolyseure. Diese seien zwar effizienter, aber noch in einem früheren Entwicklungsstadium als Druck-Alkali-Systeme.

In diesem Jahr hat sich Sunfire mehrfach in der Wasserstoffbranche hervorgetan. Im April war das Unternehmen am Energiepark Bad Lauchstädt beteiligt, wo die erste 25 Kilometer lange Wasserstoffleitung zwischen dem Saalekreis und Leuna befüllt wurde. Die Trasse ist Teil des ostdeutschen H2-Startnetzes und gilt als Vorläufer des bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes. Bereits im Januar dieses Jahres hatte Sunfire eine Finanzierung von über 200 Millionen Euro abgeschlossen (wir berichteten jeweils).

Solaranlage trifft Strommanagement

Quelle: Pixabay / Alex Csiki

VERTRIEB. Der PV-Anbieter „Densys pv5“ integriert das Energiemanagementsystem von Spotmy Energy in seine Vertriebsplattform.

Neues digitales Helferlein für Handswerksbetriebe: Der Anbieter von Photovoltaiklösungen „Densys pv5“ und das auf Energiemanagement spezialisierte Start-up Spotmy Energy kooperieren. Ab 9. Oktober werde das Energiemanagementsystem von Spotmy Energy über die Plattform Densys Connect angeboten, heißt es.

Installateure sollen künftig in der Lage sein, ihren Kunden bereits in der Angebotsphase komplette Energiesysteme zusammenzustellen. PV-Anlage, Batteriespeicher, Wallbox, Energiemanagement – über die Plattform sollen die erforderlichen Komponenten ausgewählt, konfiguriert und mit einem Stromtarif kombiniert werden können. Auch die notwendigen Verträge ließen automatisch abschließen, heißt es weiter. Überdies müsse nicht mehr auf den Netzanschluss durch die Verteilnetzbetreiber gewartet werden, da bereits bei der Montage des Wechselrichters ein Smart Meter angeschlossen werde.

Auch Finanzierung per Plattform

Die beiden Unternehmen erwarten sich von dem Ansatz, dass er die Verbreitung von Smart-Energy-Systemen beschleunigt. Auch bei der Finanzierung soll der neue Ansatz für Erleichterung sorgen. Über die Plattform „Densys Connect“ können Kunden künftig Komplettpakete inklusive Finanzierung erhalten – ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand für Installationsbetriebe, erklärt Spotmy Energy.

Chief Product Officer Moritz Breuer sieht in der Kooperation einen Schritt in Richtung Zukunft: „Bis Ende 2026 verkauft und kauft niemand mehr Solaranlagen oder Wärmepumpen, sondern smarte Energiesysteme.“ Mit der Integration in Densys Connect sei das schon heute greifbar.

Kölner Verkehrs-Betriebe steigen auf Elektrobusse um

Elektrogelenkbus des spanischen Herstellers Irizar E-Mobility. Quelle: Jebsen & Jessen E-Mobility

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben das Ziel, ihre Busflotte bis zum Jahr 2030 vollständig auf mit Batterie betriebene Elektrobusse umzustellen.

Im Zuge ihres bislang größten Einkaufs neuer Fahrzeuge haben die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) 78 Elektrobusse des Herstellers „Irizar e-mobility“ bestellt. 38 Fahrzeuge davon sind Gelenkbusse, bei 40 handelt es sich um Solobusse. Mit ihren leistungsfähigen Batterien haben die Gelenkbusse eine Reichweite von 180 bis 230 Kilometer, die Solobusse schaffen 200 bis 260 Kilometer. Die erste Auslieferung ist für Oktober 2026 vorgesehen. Nach der Lieferung aller bestellten Fahrzeuge fahren nach Angaben der KVB fast zwei Drittel der Busse elektrisch. Inklusive der Fahrzeuge von Subunternehmern ist es dann fast die Hälfte.

Die Fahrzeuge lassen sich sowohl auf den Betriebshöfen (als Depotlader) als auch an Endhaltestellen verschiedener Linien (als Gelegenheitslader) laden, heißt es aus Köln. Die Ladeleistung über einen Pantograf beträgt beim Gelenkbus rund 350 kW, beim Solobus rund 290 kW. Abgesehen von den Batterien weisen die KVB auf das Wärmepumpensystem der neuen Elektrobusse hin. Hierdurch erhielten die Fahrgäste jeweils eine den Jahreszeiten angemessene Innenraumtemperatur, heißt es in der Mitteilung.

Bestellt wurden die Busse bei „Jebsen & Jessen e-Mobility“, hergestellt werden sie im spanischen Aduna bei „Irizar e-mobility“. Der Hersteller übernimmt auch die Fertigung der Batterien. Der Elektromotor, Modell Accelara, kommt von Cummins, aus europäischer Produktion. Seit 2014 sind in verschiedenen Städten Europas Elektrobusse von Irizar E-Mobility im Einsatz, unter anderem in Madrid, Valencia, Paris, London, aber auch in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Bremen.

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich finanziell an der Anschaffung der 78 Kölner Elektrobusse. Die Zuwendung des Landes erfolgt nach Paragraf 13 des ÖPNV-Gesetzes NRW als Investitionsmaßnahme im besonderen Landesinteresse. Übernommen werden 60 Prozent der Mehrkosten eines Elektrobusses im Vergleich zum vergleichbaren Dieselbus. Über den Anschaffungspreis haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

Quelle: Baywa

Baywa zieht Jahresprognose zurück

UNTERNEHMEN. Regulatorische Unsicherheiten in den USA belasten das Erneuerbaren-Geschäft des Baywa-Konzerns. Der Vorstand hat daher die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen.

Die Baywa AG hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 zurückgezogen. Das teilte der Münchner Konzern am 6. Oktober mit. Hintergrund sind Unsicherheiten bei der Konzerntochter Baywa Re. Diese überprüft derzeit die finanziellen Auswirkungen der jüngsten regulatorischen Änderungen in den USA. Der „One Big Beautiful Bill Act“ sieht deutliche Einschränkungen bei der Förderung erneuerbarer Energien vor. Nach Unternehmensangaben könnten sich daraus negative Effekte auf das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Abzug der Steuern, Zinsen und Abschreibungen) der Erneuerbaren-Gesellschaft Baywa Re ergeben.

Auswirkungen auf Sanierungsplan

Im Zuge der laufenden Analysen zeichnet sich laut der Baywa ab, dass einzelne Projekte im Vorratsvermögen neu bewertet werden müssen. Damit verliert die im Halbjahresfinanzbericht bestätigte Prognose für das Segment regenerative Energien sowie für den Gesamtkonzern ihre Gültigkeit. Der Baywa-Vorstand erklärte, dass die bisherigen Zielgrößen nicht mehr belastbar seien.

Trotz der Unsicherheiten hält die Baywa AG an ihrem Sanierungskonzept fest. Der Vorstand betonte, dass die geplanten Gegenmaßnahmen bis Ende 2028 greifen sollen. Ziel bleibt eine Stabilisierung des Konzerns, auch wenn die Ertragserwartungen im US-Geschäft unter Druck geraten könnten. Die laufenden Prüfungen sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Terralayr tritt Initiative „Made for Germany“ bei

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Mit einem dreistelligen Millionenbetrag baut Terralayr seine Batteriespeicher in Deutschland aus. So will das Start-up die Stromversorgung für die wachsende KI-Wirtschaft sichern.

Das Berliner Technologieunternehmen Terralayr ist der Initiative „Made for Germany“ beigetreten. Als Anbieter von Batteriespeichersystemen will Terralayr die Energieinfrastruktur in Deutschland modernisieren und den steigenden Strombedarf der Künstlichen Intelligenz (KI) absichern. Geplant sind Investitionen im dreistelligen Millionenbereich in Speicherprojekte und digitale Steuerungstechnik. Dies gab das Unternehmen in einer Mitteilung vom 6. Oktober bekannt.

Nach eigenen Angaben reiht sich Terralayr in der Initiative neben Konzernen wie Nvidia, Airbus, BASF, BMW Group, SAP, Deutsche Bank und „BlackRock“ ein. Insgesamt umfasst das Netzwerk inzwischen 105 Unternehmen, die laut Initiative gemeinsame Investitionszusagen in Höhe von 735 Milliarden Euro abgegeben haben. Terralayr bringt seine technische Expertise in Arbeitsgruppen ein und steht im Austausch mit der Bundesregierung über den Ausbau einer flexiblen Stromversorgung.

Voraussetzung für KI-Industrie

Firmengründer und CEO Philipp Man sieht den Ausbau von Batteriespeichern als Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige KI-Industrie: „KI braucht Rechenzentren, Rechenzentren brauchen Strom. Energie wird zum limitierenden Faktor.“ Deutschland könne durch Elektrifizierung und flexible Speicherung an Bedeutung gewinnen.

Terralayr versteht sich als vollintegrierter Flexibilitätsanbieter. Über seine cloudbasierte Plattform aggregiert und virtualisiert das Unternehmen eigene und fremde Speichersysteme. Es bietet Energieflexibilität als Dienstleistung an, um Betreibern und Vermarktern einfachen Zugang zu Kapazitäten zu ermöglichen. Das Ziel: Durch die dynamische Speichersteuerung soll die Netzstabilität zu erhöht und den Ausbau der Erneuerbaren unterstützt werden.

Bereits vor der neuen Investitionszusage verfügte Terralayr über Projekte mit mehr als 300 MW Leistung und 600 000 kWh Kapazität. Die Projektpipeline liegt laut dem Unternehmen im Gigawatt-Bereich. Zu den Partnern zählen RWE, Vattenfall, Engie sowie die Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH.

Zuletzt hat Terralayr mehrere Kooperationen im Bereich der Speichervermarktung geschlossen. Seit Mai dieses Jahres vermarktet RWE die Speicherkapazitäten des Unternehmens. Ende September folgte eine Partnerschaft mit einem Schweizer Unternehmen zur gemeinsamen Vermarktung von Batteriespeichern auf dem europäischen Markt. Mit diesen Schritten will Terralayr seine Position im wachsenden Speichermarkt festigen (wir berichteten jeweils).

Drei Mittelständler gründen Regioheat für Wärmeprojekte

Quelle: Shutterstock / Rido

UNTERNEHMEN. Mit der neu gegründeten „Regioheat GmbH“ bündeln drei süddeutsche Unternehmen ihre Kompetenzen, um Kommunen bei Planung und Umsetzung effizienter Wärmenetze zu unterstützen.

Drei mittelständische Unternehmen aus Süddeutschland haben die Gesellschaft Regioheat GmbH gegründet, um Kommunen beim Ausbau ihrer Wärmeinfrastruktur zu unterstützen. Die Max Wild GmbH (Berkheim), die E-con AG (Memmingen) und die Geo Data GmbH (Westhausen) bündeln darin ihre Erfahrungen aus Bau, Energie- und Versorgungstechnik sowie Wärmeplanung. Dies gaben die Unternehmen in einer Mitteilung vom 7. Oktober bekannt. Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in Stuttgart und will künftig Beratung, Planung und Umsetzung kommunaler Wärmeprojekte aus einer Hand anbieten.

„Die Wärmewende in Baden-Württemberg braucht lokale Expertise“, sagte Christian Wild, der Geschäftsführer der Regioheat. „Wir bringen alles mit, was eine ganzheitliche und zukunftsfähige Wärmeinfrastruktur braucht: langjährige Erfahrung, regionale Nähe und das komplette Spektrum an Fachwissen für die unterschiedlichen Schritte in der Planung und Umsetzung.“

Regioheat will für Städte, Gemeinden und kommunale Unternehmen realisierbare Wärmelösungen entwickeln. Grundlage sollen stets die lokalen Wärmepläne der Kommunen bilden. Das Unternehmen erstellt Machbarkeitsstudien, technische und wirtschaftliche Konzepte und begleitet Förderanträge im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Dabei übernimmt Regioheat sowohl die Analyse des Ist-Zustands als auch die Konzeptplanung im BEW-Modul 1.

|

| Die Gründer von Regioheat (von links): Rudi Feil (Gesellschafter), Manuel Hommel (Prokurist Geo Data GmbH), Christian Wild (Geschäftsführer), Andreas Müller (Gesellschafter) und Peter Waizenegger (Vorstand E-con AG) Quelle: Regioheat GmbH |

Neben der Projektentwicklung koordiniert Regioheat auch die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Das Unternehmen erstellt technische Unterlagen, begleitet Genehmigungsverfahren und unterstützt Kommunen bei der Ausschöpfung von Fördermitteln. Nach eigenen Angaben will Regioheat damit kommunale Verwaltungen von administrativen Aufgaben entlasten und eine durchgängige Betreuung von der Planung bis zur Umsetzung sicherstellen.

Hinter Regioheat stehen drei Partner mit komplementären Schwerpunkten: Max Wild bringt Erfahrung im Tief- und Netzbau ein, E-con übernimmt Planung und Dimensionierung der Energie- und Versorgungstechnik, Geo Data verantwortet die kommunale Energie- und Wärmeplanung. Laut Geschäftsführer Christian Wild will Regioheat keine Standardlösungen anbieten, sondern Projekte mit realistischem wirtschaftlichem und technischem Ansatz umsetzen.

Mit dem Zusammenschluss reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach kommunaler Wärmeplanung in Baden-Württemberg.

OMV adaptiert Unternehmensstrategie

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

GAS. Der Konzern sieht sich grundsätzlich gut unterwegs, passt aber seine „Strategie 2030“ an das geänderte geopolitische und weltwirtschaftliche Umfeld an und setzt verstärkt auf Erdgas.

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV sieht Fortschritte bei der Umsetzung seiner „Strategie 2030“, aber auch den Bedarf, diese an die geänderten geopolitischen und weltwirtschaftlichen Bedingungen anzupassen. Das berichtete Generaldirektor Alfred Stern beim „Capital Markets Day“ am 6. Oktober in Wien. Stern erläuterte, Europa sehe sich in seiner wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit herausgefordert. Das geopolitische und geoökonomische Umfeld sei „volatil“, die Energiewende verlaufe langsamer als erwartet.

Daher verlagert die OMV laut Stern Investitionen wieder verstärkt in „traditionelle“ Geschäftsfelder und verringert ihre organischen Investitionen im Zeitraum 2026 bis einschließlich 2030 um insgesamt 5 Milliarden Euro auf rund 14 Milliarden Euro. Durch die Entkonsolidierung des Kunststoffkonzerns Borealis, an dem die OMV 75 Prozent hält und der 2026 in die Borouge Group International (BGI) eingebracht wird, sind Investitionen von etwa 3,5 Milliarden Euro nicht mehr der OMV zuzurechnen. Zweitens senkt der Konzern seine Investitionen in den Geschäftsbereichen Fuels sowie Energy um 1,5 Milliarden Euro. Anfang September hatte die OMV bekanntgegeben, bis 2027 rund 2.000 ihrer 24.000 Beschäftigten abzubauen.

Erdgas als „Brückentechnologie“

Verstärkt setzt die OMV auf Erdgas als Energieträger und erhöht ihr Ziel für die Öl- sowie Gasförderung für 2030 von 350.000 auf 400.000 Barrel/Tag. Heuer wird sie rund 300.000 Barrel/Tag fördern. Stern konstatierte, Erdgas bleibe als „Brückentechnologie“ für die Energiewende unverzichtbar, der weltweite Gasbedarf werde bis etwa 2040 stabil sein: „Die OMV ist ideal positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren und ein zuverlässiger Versorger.“ Sie sei von keinem einzelnen Gaslieferanten mehr abhängig und verfüge über das differenzierteste Aufbringungsportfolio ihrer Geschichte.

Der für das Energiegeschäft zuständige OMV-Vorstand Berislav Gaso erläuterte, die für das Erreichen des Förderziels von 2030 erforderlichen Mengen kämen einerseits aus dem Offshore-Gasfeld Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres. Dort werde die OMV ab 2027 bis zu 70.000 Barrel Öläquivalent/Tag fördern. Andere Projekte, vor allem in Norwegen, im Schwarzen Meer sowie Libyen und Österreich, brächten weitere rund 70.000 Barrel/Tag. In Norwegen wurde die OMV im August 2024 im Feld Haydn/Monn fündig, das bis zu 21 Milliarden Kubikmeter Erdgas (rund 140 Millionen Barrel Öläquivalent) enthalten könnte. Im Schwarzen Meer setzt sie außer auf Neptun Deep vor allem auf das Projekt Han Asparu auf bulgarischem Staatsgebiet. Han Asparu könnte ähnliche Dimensionen wie Neptun Deep - rund 100 Milliarden Kubikmeter Erdgas - aufweisen.

Produktionskosten senken

Laut Gaso liegen die Produktionskosten der OMV für ein Barrel Öläquivalent derzeit bei rund 11 US-Dollar. Für 2030 wird eine Senkung auf weniger als 9 US-Dollar angestrebt. Neue Projekte sollen sich bei einem Ölpreis von weniger als 30 US-Dollar/Barrel rechnen.

Ferner möchte die OMV in Südosteuropa zu einem der führenden Stromversorger aufsteigen. Für 2030 ist ein Absatz von mehr als 6 Milliarden kWh geplant. Dabei setzt der Konzern auf das 860 MW leistende Gaskraftwerk seiner rumänischen Tochter OMV Petrom. Überdies soll die Petrom Windkraft- sowie Photovoltaikanlagen mit über 1.300 MW Gesamtleistung errichten.

„Nachhaltige Mobilität“

Im Bereich Fuels will die OMV Chancen durch „erneuerbare Kraftstoffe, chemische Rohstoffe und nachhaltige Mobilität“ nutzen, berichtete der zuständige Vorstand Martijn van Koten. Infolge der EU-Vorgaben zur der Beimengung von „Sustainable Aviation Fuels“ (SAF) auf Basis von „grünem“ Wasserstoff lasse sich dabei eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 6,5 Prozent bis 2040 erwarten. Bei der Elektromobilität wolle der Konzern bis 2030 rund 5.000 „leistungsstarke Ladepunkte“ errichten und damit den derzeitigen Bestand fast verzehnfachen. „In Österreich, Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Bulgarien wollen wir unter die größten drei Anbieter kommen, in Rumänien auf eine führende Position“, kündigte Van Koten an.

Im Chemiegeschäft setzt die OMV gemeinsam mit ihrem 24,9-Prozent-Anteilseigner Adnoc vor allem auf die Schaffung der Borouge Group International (BGI), die der viertgrößte Polyolefinkonzern der Welt werden soll. Van Koten zufolge ist das Projekt im Zeit- sowie im Kostenplan und soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Weiterhin unverzichtbar bleiben aber auch die Raffinerien in Schwechat östlich von Wien sowie in Burghausen im bayrischen Chemiedreieck.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

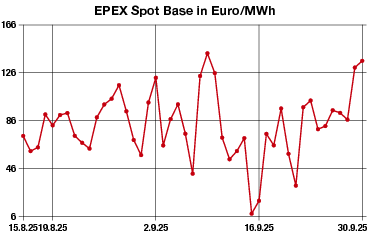

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Kältere Prognosen, knappe Speicher

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

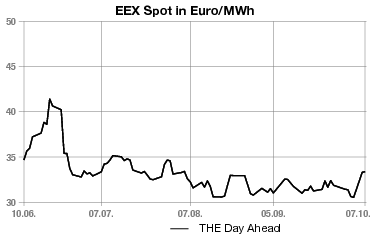

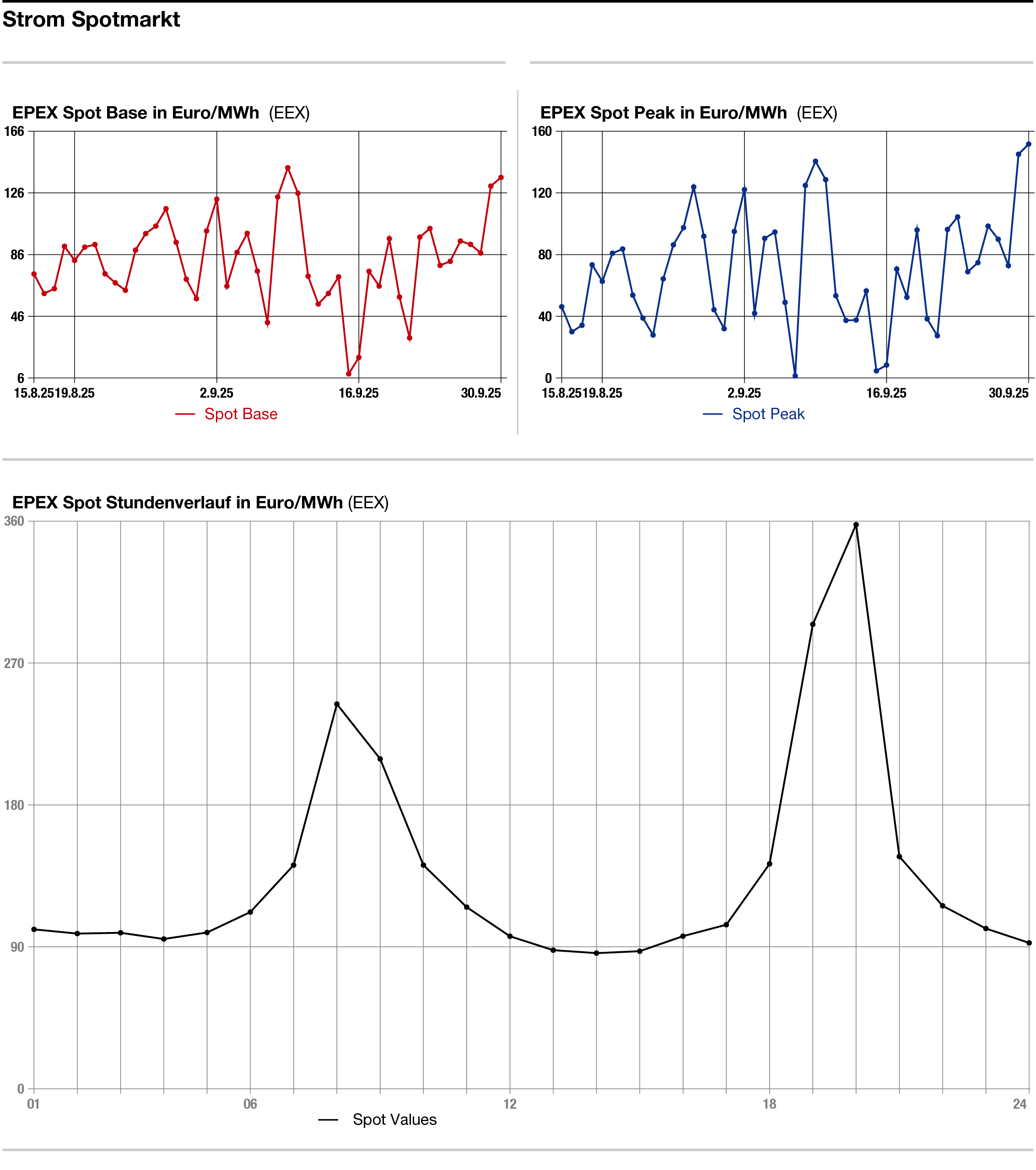

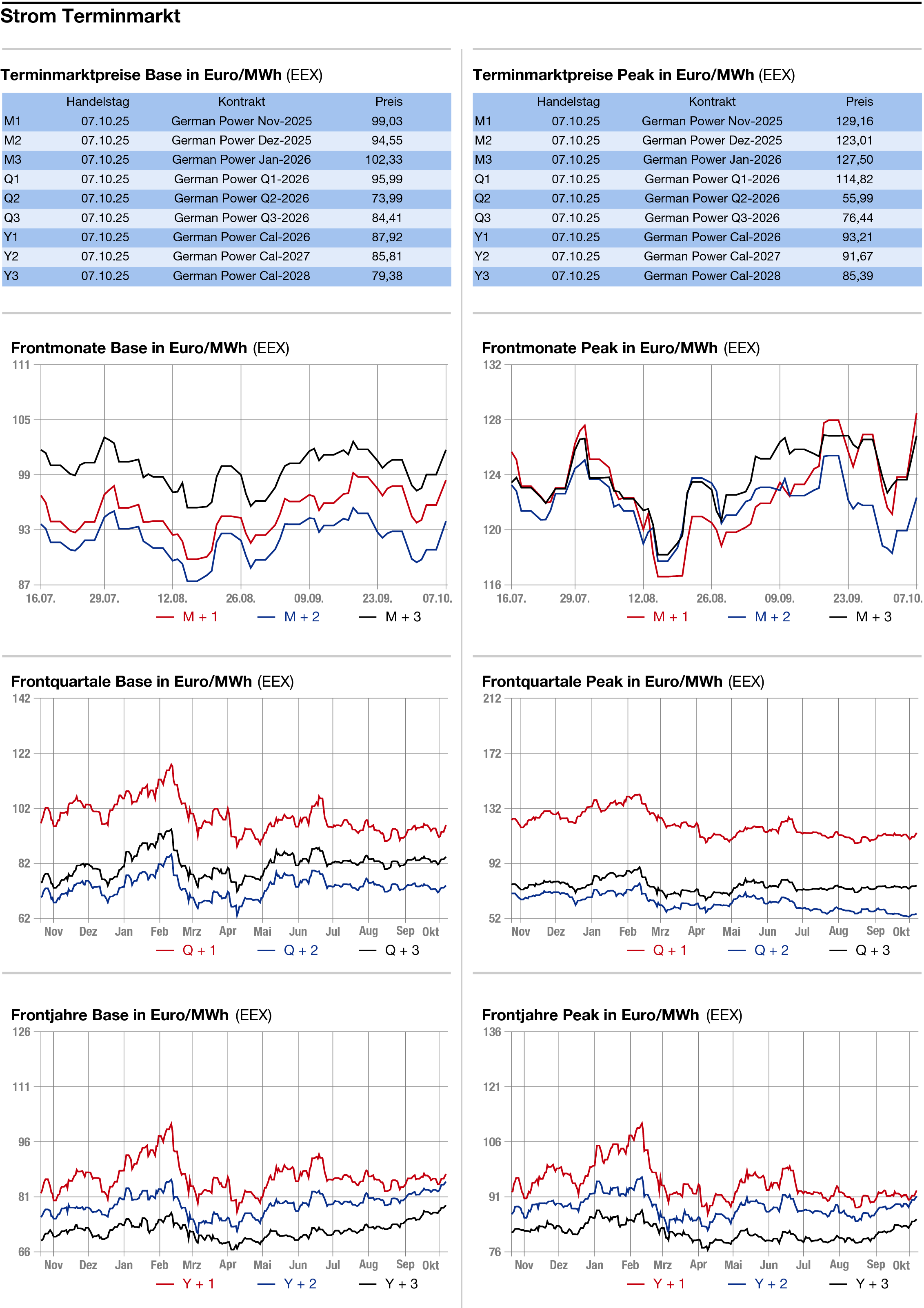

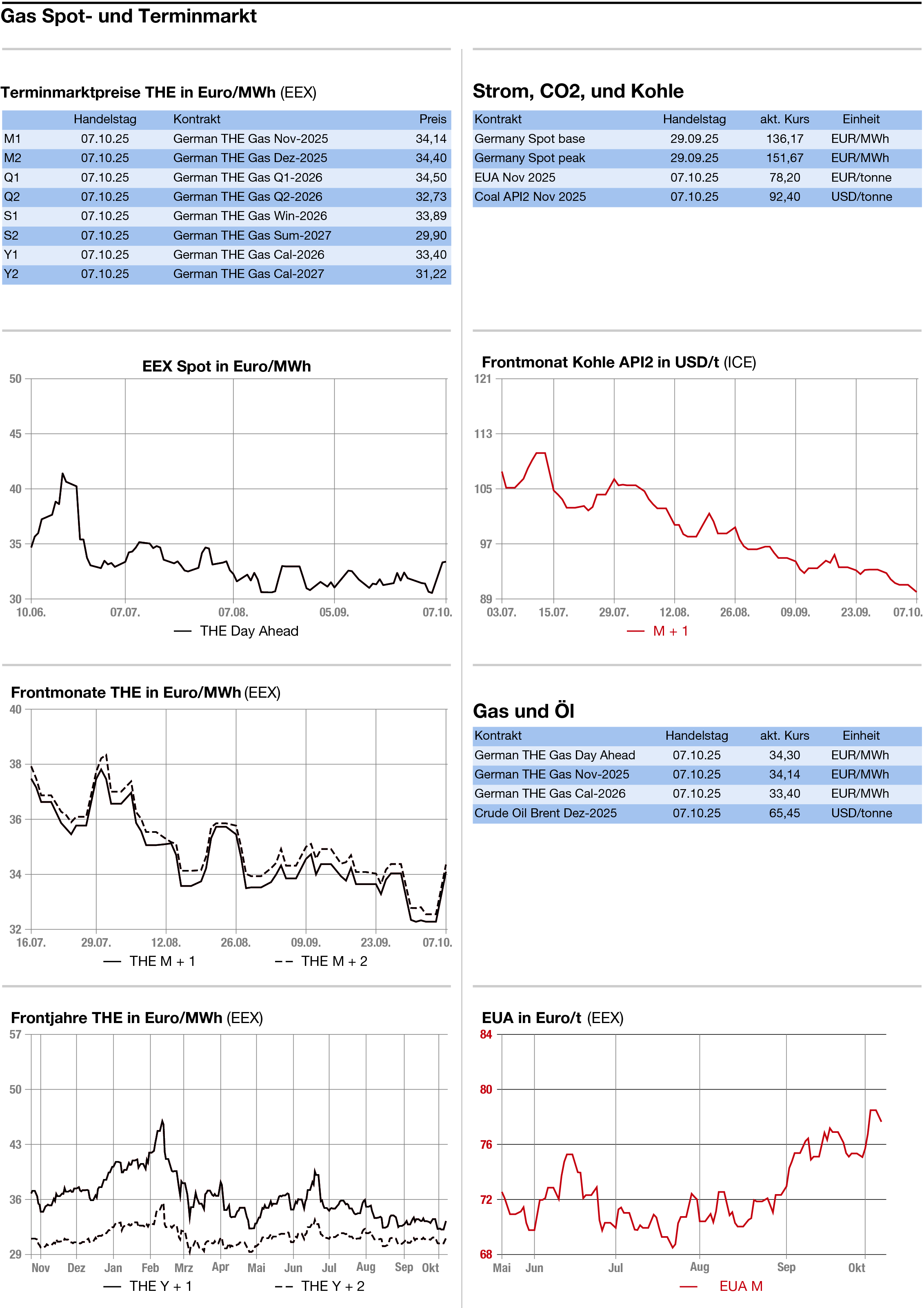

Überwiegend fester hat sich der Energiekomplex am Dienstag präsentiert. Die Preise am Strom-, CO2- und Gasmarkt bewegten sich größtenteils aufwärts. Der deutsche OTC-Strommarkt zog am langen Ende moderat an, während der Day-Ahead wegen höherer Erneuerbaren-Prognosen nachgab. Die CO2-Zertifikate legten im Zuge steigender Gaspreise weiter zu, gestützt von der Aussicht auf eine höhere Kohleverstromung. Am Gasmarkt sorgten kältere Wetterprognosen, geringe Speicherzuwächse und laufende Wartungen in Norwegen für Auftrieb.

Strom: Überwiegend etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-Ahead hingegen verlor mit der Aussicht auf eine etwas höhere Erneuerbaren-Einspeisung im Base 20,50 auf 117,75 Euro/MWh und im Peak 30,75 auf 129,00 Euro/MWh.

Am Mittwoch sowie an den folgenden Tagen dürfte der Beitrag der Erneuerbaren zur Stromproduktion kontinuierlich etwas ansteigen, wobei der Höhepunkt mit einer Einspeiseleistung von 27,5 GW am Freitag erreicht werden dürfte. Das US-Wettermodell stellt bis 21. Oktober leicht unterdurchschnittliche Windstrommengen in Aussicht. Die Temperaturen dürften dagegen noch bis zum 14. Oktober im überdurchschnittlichen Bereich liegen.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 bis zum Nachmittag 0,30 auf 88,23 Euro/MWh hinzu.

CO2: Etwas fester hat sich der Markt für Emissionszertifikate am Dienstag präsentiert. Der Dec 25 legte bis gegen 14.00 Uhr um 0,25 auf 79,00 Euro je Tonne zu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,13 Euro, das Tief bei 78,31 Euro.

Der gestiegene europäische Gaspreis dürfte nach Einschätzung der Analysten der Commerzbank der wesentliche Grund dafür sein, dass die Preise im EU-Emissionshandel den Oktober mit kräftigen Aufschlägen eröffnet haben. Auch aufgrund der in den vergangenen Wochen deutlich gefallenen Kohlepreise ist die Kohlekraft im Vergleich zur Gaskraft lukrativer geworden, was die Struktur der Stromerzeugung verschieben dürfte − bei einem verstärkten Einsatz der emissionsintensiven Kohlekraft würde der Bedarf der Versorger an Emissionsrechten steigen.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,225 auf 33,40 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 0,625 auf 34,275 Euro/MWh nach oben.

Unterstützung erhielt der Markt von ungeplanten Wartungsarbeiten an der norwegischen Gasinfrastruktur sowie von Prognosen, die kälteres Wetter in Aussicht stellen. Ab dem 14. Oktober sollen die Temperaturen in den unterdurchschnittlichen Bereich fallen. Bloomberg stellt laut den Analysten der Commerzbank zudem auch für den kommenden Monat geringere Temperaturen als saisonal üblich in Aussicht.

Vor diesem Hintergrund dürften Sorgen aufkommen, dass die Füllstände der Gasspeicher, die seit dem Frühjahr zwar deutlich gestiegen waren, jedoch weiterhin unter den Niveaus der vergangenen Jahre liegen, demnächst schneller fallen könnten. Neben einem höheren Heizbedarf könnten hierzu auch geringere Gasbezüge aus Norwegen aufgrund anhaltender Wartungsarbeiten beitragen.

Laut GIE-Daten ist die Auffüllung der Gasspeicher bereits in der vergangenen Woche nahezu zum Stillstand gekommen mit einem mickrigen Anstieg von 82,5 auf 82,75 Prozent, wie die Commerzbank-Analysten weiter betonen. Im September lag der Zuwachs pro Woche im Durchschnitt noch bei etwas über einem Prozentpunkt. In Deutschland sind die Füllstände von 76,7 auf 76,3 Prozent leicht gefallen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: