9. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

TOP-THEMA

TREFFPUNKT NETZE 2025: BMWE-Staatssekretär: Ende 2027, Anfang 2028 kommt ein Kapazitätsmarkt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bundeskabinett ebnet Weg für CCS unter dem Meer

REGENERATIVE: Innovationsausschreibung zum 1. September vierfach überzeichnet

ELEKTROMOBILITÄT: Schnellladenetz in Deutschland wächst weiter

WINDKRAFT OFFSHORE: Netzanbindung für Windfarm „Nordlicht I“ genehmigt

HANDEL & MARKT

KLIMASCHUTZ: Methan aus Biogasanlagen heizt Klimaerwärmung an

FINANZIERUNG: Celle öffnet Beteiligung an Solarprojekten für alle Interessierten

STROMNETZ: Blackout-Gefahr beschäftigt die Bundesbürger

WINDKRAFT : Windkraftunternehmen Eno Energy beantragt Insolvenz

TECHNIK

SOLARTHERMIE: Projekt „ProSolNetz“ untersucht Einsatz konzentrierender Solarthermie

STUDIEN: Drastischer Rückgang bei Kohle und Öl prognostiert

WASSERSTOFF: Studie sieht Regelungsbedarf für Wasserstofftankstellen

FVEE-JAHRESTAGUNG: Forschung treibt Energiewende in der Wirtschaft voran

UNTERNEHMEN

KRAFTWERKE: Steag zieht sich komplett aus türkischem Kraftwerksgeschäft zurück

FINANZIERUNG: Eurogrid platziert ersten EU Green Bond

PERSONALIE: Deutsche Windtechnik mit neuem Offshore-CEO

PERSONALIE: Co-Geschäftsführer verlässt Annabergs Versorger

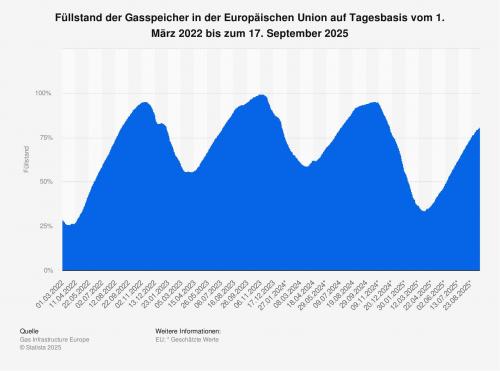

STATISTIK DES TAGES: Füllstand der EU-Gasspeicher seit März 2022

TOP-THEMA

BMWE-Staatssekretär: Ende 2027, Anfang 2028 kommt ein Kapazitätsmarkt

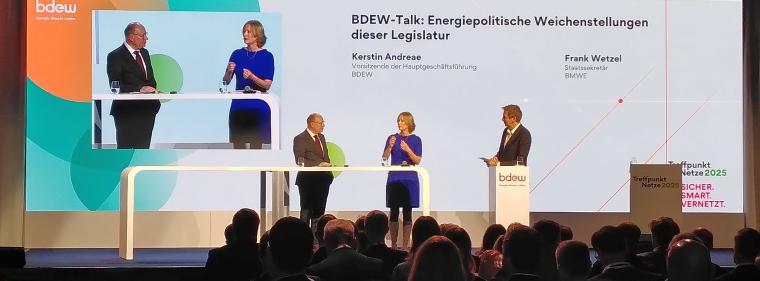

BMWE-Staatssekretär Frank Wetzel und BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae auf dem Netze Kongress 2025 Quelle: Susanne Harmsen

TREFFPUNKT NETZE 2025.

In der Diskussion auf dem Netze-Kongress traf BMWE-Staatssekretär Frank Wetzel auf BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Im Fokus stand die Kraftwerksstrategie.

Auf dem Netze-Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin trafen sich Branche und Politik. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) vertrat Staatssekretär Frank Wetzel. Deutschland stehe an einem Scheideweg in seinem Energiesystem, sagte er. „Wir wollen auf den Erfolgen aufbauen, aber mehr Pragmatismus und mehr marktwirtschaftliche Rationalität einsetzen, wir wollen Bürokratie abbauen und ein Maximum an Innovation ermöglichen“, sagte Wetzel. Das Ministerium suche den engen Dialog mit der Branche.

Ende 2027, Anfang 2028 soll ein Kapazitätsmarkt kommen und zusammen mit neu zu bauenden Kraftwerken Versorgungssicherheit herstellen, trotz des Kohleausstiegs, bekräftigte er. Für die Energiepreise könne die Lösung auf Dauer nicht die Subventionierung von Netzentgelten oder Gasspeicherumlage aus öffentlichen Haushalten sein: „Das System muss sich aus sich selbst erhalten“, appellierte Wetzel. Dennoch dürften die Energiepreise weder Haushalte noch Wirtschaft überfordern, nannte er als Ziel.

Der Staatssekretär bestätigte, dass die bisher im Netzentwicklungsplan festgelegten Verbindungen auch für Wasserstoff wie geplant genehmigt und gebaut werden. Aber für in Planung befindliche Leitungen würde versucht, durch Stromfreileitungen statt Erdkabel Kosten zu sparen. Er verwies auf die erheblichen Fortschritte beim Stromnetzausbau auch durch die beschleunigten Genehmigungsverfahren im Zuge der Energiepreiskrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Kraftwerksausschreibungen jetzt

Die BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae forderte vom Gesetzgeber rasch die Ausschreibungen für die neuen Kraftwerke, damit die Unternehmen sich um den Bau bewerben können. Sie hoffe auf die Rahmenbedingungen bis Ende des Jahres, damit 2026 die Ausschreibungen starten können. Ohne flexible Kraftwerkskapazitäten könne der Ausstieg aus der Kohleverstromung nicht vollzogen werden, was für die Erreichung der Klimaschutzziele notwendig ist.

Sie fragte, wie viel Megawatt neuer Gaskraftwerke ausgeschrieben werden würden. Wetzel antwortete, dass die Ausschreibung in Absprache mit der EU-Kommission technologieoffen erfolgen werde. Die Kapazität müsse aber schnell zuschaltbar sein und über Tage zur Verfügung stehen, um Dunkelflauten überbrücken zu können. Andrea betonte, dass aus Sicht der Energiewirtschaft aktuell nur Gaskraftwerke diese Bedingungen erfüllen könnten und die ersten geplanten 5.000 MW nicht genügten.

Zudem dauere der Bau eines solchen Kraftwerks fünf bis sechs Jahre, weshalb es knapp werde, sie bis 2030 betriebsbereit zu haben. Wetzel antwortete, dass die Verhandlungen mit der EU-Kommission dazu noch liefen und über den Kapazitätsmarkt ab 2028 auch andere Dienstleister zum Zuge kämen, wie Batteriespeicher und flexibel abschaltbare Lasten. Zudem biete die Einspeicherung von CO2 (CCS) neue Möglichkeiten, auch Gaskraftwerke ohne Treibhausgase zu betreiben. Andreae bezweifelte, dass dies für Backup-Kraftwerke mit wenigen Betriebsstunden im Jahr wirtschaftlich werde.

Ausbaupfad der Erneuerbaren nicht reduzieren

In Bezug auf das Energiewendemonitoring im Auftrag des BMWE vom September unterstützte Andreae die Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Das Ziel eines Anteils von 80 Prozent erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung 2030 bleibe. „Dafür darf aber der Ausbaupfad der erneuerbaren Energieanlagen nicht reduziert werden“, mahnte Andreae. Woran es noch hake, sei der entsprechende Netzausbau, der aufholen müsse, wie auch das Monitoring beschreibt.

Andreae erinnerte das Ministerium zudem an die ausstehende Umsetzung des EU-Gasmarktpakets, die für die Stadtwerke unbedingt schnell erfolgen müsse. Darin müsse erlaubt werden, Gasleitungen stillzulegen, aber im Boden zu lassen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Der Staatssekretär bestätigte, dass die Gasverordnung in Arbeit sei und man sich für die nationale Umsetzung „möglichst eng“ an den europäischen Vorgaben orientiere.

Kerstin Andrea warb abschließend um eine enge Zusammenarbeit mit dem BMWE: „Die Energiebranche ist nicht das Problem, wir sind die Lösung!“ Wetzel nahm das Angebot dankend an, betonte aber, dass die Regierung alle Interessen berücksichtigen müsse, nicht nur die von einzelnen Branchen.

Quelle: E&M / Georg Eble

Bundeskabinett ebnet Weg für CCS unter dem Meer

POLITIK. Kohlendioxid soll künftig unter dem Meeresboden gespeichert werden können. Auch der Export von CO2 soll geregelt werden.

Die Bundesregierung hat den Weg für die Speicherung von Kohlendioxid im Meeresuntergrund freigemacht. Das Bundeskabinett beschloss zwei Gesetzentwürfe, mit denen rechtliche Voraussetzungen für den Einsatz der sogenannten CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) geschaffen werden. Damit soll künftig CO2, das etwa bei der Zement- oder Kalkproduktion entsteht, aufgefangen und dauerhaft unter dem Meeresboden gespeichert werden können.

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte, CCS könne einen zusätzlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten, sei aber kein Allheilmittel. Vorrang habe weiter die Vermeidung von Treibhausgasen.

„Allerdings wird es in Teilen der Industrie auch künftig unvermeidbare, prozessbedingte CO2-Emissionen geben“, sagte Schneider. Dafür könne CCS eine Lösung sein, „wenn dabei höchste ökologische Schutz- und Sicherheitsstandards gelten“. In Deutschland sollen Meeresschutzgebiete von der Speicherung ausdrücklich ausgeschlossen bleiben.

Mit dem Vertragsgesetz zur Ratifizierung einer Änderung des Londoner Protokolls schafft die Bundesregierung zudem die völkerrechtliche Grundlage für den Export von CO2 in andere Staaten zur dortigen Speicherung. Parallel soll eine Änderung des Hohe-See-Einbringungsgesetzes (HSEG) den nationalen Rechtsrahmen für die CO2-Einlagerung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und auf dem Festlandsockel schaffen.

Das bereits im August beschlossene Kohlendioxid-Speicherungsgesetz regelt ergänzend, dass unter Meeresschutzgebieten und in einer Pufferzone von acht Kilometern keine CO2-Injektionen erfolgen dürfen. Zudem gelten saisonale Beschränkungen für lärmintensive Arbeiten zum Schutz des Schweinswals.

Die beiden Gesetze müssen noch vom Bundestag verabschiedet werden, eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht erforderlich.

Innovationsausschreibung zum 1. September vierfach überzeichnet

Quelle: Shutterstock

REGENERATIVE. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Innovationsausschreibung zum 1. September 2025 veröffentlicht. Die Innovationsausschreibung war mehr als vierfach überzeichnet.

Während in der parallel veranstalteten Ausschreibung für Biomethananlagen kein Gebot einging, drängten sich viermal mehr Bewerber als Angebote um die Innovationsausschreibung. „Das Wettbewerbsniveau ist unverändert hoch“, kommentierte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller am 8. Oktober. In den Innovationsausschreibungen können nur Gebote für Kombinationen mehrerer Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien oder Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Speichern abgegeben werden.

Die ausgeschriebene Menge umfasste ein Volumen von 486 MW. Laut der Behörde gingen 163 Gebote mit einer Gebotsmenge von 2.182 MW ein. Hiervon konnten 33 Gebote mit einer Gebotsmenge von insgesamt 490 MW bezuschlagt werden. Die Zuschlagsmenge entfiel ausschließlich auf Anlagenkombinationen aus Solaranlagen und Speichern.

Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 4,79 ct/kWh bis 5,59 ct/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert liegt mit 5,31 ct/kWh deutlich sowohl unter dem Höchstwert von 9,00 ct/kWh als auch unter dem Wert der Vorrunde von 6,15 ct/kWh. Die größten Zuschlagsvolumina entfielen auf Gebote für Standorte in Bayern (122 MW, 11 Zuschläge), gefolgt von deutlich geringerem Volumen für Standorte in Schleswig-Holstein (54 MW, zwei Zuschläge) und Brandenburg (51 MW, zwei Zuschläge).

Die Veröffentlichung der Statistiken zu der Gebotsrunde kündigt die Bundesnetzagentur für eine Woche nach Bekanntgabe der Zuschläge an. Am 1. April 2026 findet die nächste Ausschreibungsrunde für Biomethananlagen statt. Die nächste Innovationsausschreibung wird am 1. Mai 2026 durchgeführt.

Weitere Informationen zu den Gebotsterminen für Biomethananlagen und Innovationen finden sich auf der Internetseite der Bundesnetzagentur.

Schnellladenetz in Deutschland wächst weiter

Das Deutschlandnetz Quelle: Bundesministerium für Verkehr

ELEKTROMOBILITÄT. Das Deutschlandnetz wird engmaschiger. Etwa ein Neuntel der angepeilten Regionalstandorte für schnelles Laden von E-Autos ist inzwischen realisiert, dazu ein Achtel der Autobahnsäulen.

Den Ausbau der Infrastruktur für schnelles Laden von E-Mobilen hat die Bundesregierung mit klaren Zielvorgaben versehen. 900 Standorte in Regionen und ländlicher Umgebung sowie 200 Standorte an Autobahnen sollen bis Ende 2026 entstanden sein. Erreicht sind bislang 100 in der Fläche und 25 an Fernstraßen.

Für Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist die erreichte Marke von 100 Schnellladesäulen im regionalen Umfeld ein Erfolg: Er lässt sich mit den Worten „wir machen Tempo“ in einer Mitteilung seines Ressorts zitieren. Ende 2023 hatte die damalige Koalition begonnen, das Deutschlandnetz aufzubauen. 2,3 Milliarden Euro stehen dafür bereit.

Zum 100. Standort in der Fläche hat das Ministerium nun einen Ladepark erkoren, den Baywa Mobility Solutions im bayerischen Bad Neustadt an der Saale betreibt. Die Anlage verfügt über zwölf öffentlich zugängliche Ladepunkte, die das Befüllen der Batterien mit mindestens 200 kW Leistung erlauben.

Über die realisierten Standorte hinaus sind 40 weitere in den Regionen sowie 58 zusätzliche an Autobahnen im Bau. Allein in den drei Monaten von Juni bis August seien 48 Ladeparks hinzugekommen.

„Das Deutschlandnetz trägt erheblich zu einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Deutschland bei und macht die Elektromobilität damit noch alltagstauglicher“, sagt Dagmar Fehler, CEO der Now GmbH.

Unter dem Dach von Now koordiniert die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur die Arbeiten am Deutschlandnetz. Für September bilanzieren die Verantwortlichen 125 eröffnete Standorte (100 regional, 25 Autobahn) mit 746 Ladepunkten. Im Bau befinden sich 98 Standorte (40/58) mit 552 Punkten.

Netzanbindung für Windfarm „Nordlicht I“ genehmigt

Die Lage des Windparks "Nordlicht I" (rotes Quadrat) samt Seekabel (rote Linie). Quelle: BSH

WINDKRAFT OFFSHORE. Der Anschluss von Deutschlands größtem Offshore-Windpark ist gesichert. Die zuständige Behörde hat die Genehmigung für den Bau des Netzanbindungssystems erteilt.

Der Weg für die bislang größte Meeres-Windfarm in deutschen Hoheitsgewässern ist frei. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) teilte mit, am 8. Oktober den Bau des Netzanbindungssystems in der Nordsee genehmigt zu haben. Formell handelt es sich bei dem Behördenakt um den Erlass des Planfeststellungsbeschlusses.

Konkret hat das BSH den Bau der Konverterplattform „BorWin kappa“ und des Seekabels „BorWin6“ durchgewinkt. An die Arbeit machen darf sich nun die Tennet Offshore GmbH. Sie schafft mit den Anbindungskomponenten die Voraussetzung, dass die noch zu bauenden Turbinen des Windparks „Nordlicht I“ ihren Strom auch an Land bekommen.

Nordlicht I wäre mit 980 MW installierter Kapazität das bisher größte Windkraftvorhaben auf See. Das schwedische Unternehmen Vattenfall baut den Park – inzwischen ohne den eigentlichen Partner BASF (wir berichteten) – und hatte dafür im Frühjahr die finale Investitionsentscheidung bekanntgegeben.

Die Konverterplattform von Nordlicht I ist mitten im Windpark geplant, der etwa 90 Kilometer nordwestlich der Insel Norderney entsteht. Baubeginn soll 2026 sein. In zeitlichem Gleichschritt ist der Bau von „Nordlicht II“ geplant, der auf eine Leistung von etwa 630 MW kommt und das zweigeteilte Projekt auf zusammen über 1.610 MW Leistung hievt. Vattenfall spricht davon, das Cluster ab 2026 bauen und 2028 in Betrieb nehmen zu wollen.

Der Ökostrom gelangt künftig auf einer 66-kV-Spannungsebene an die nun genehmigte Konverterplattform. Sie wandelt ihn in Gleichstrom um und gibt die Energie an das Seekabel „BorWin6“ weiter. Das Kabel soll eine Länge von 233 Kilometern erreichen, 93 Kilometer davon durchlaufen die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee in Richtung Büsum. Für diesen Abschnitt gilt der jüngste Beschluss des BSH.

Die zeitliche Abfolge für das Netzanbindungssystem lautet wie folgt: Beginn der Arbeiten noch in diesem Oktober, Installation der Plattform ab April 2026, Verlegen des stromabführenden Kabels ab dem dritten Quartal 2026. Ende 2027 rechnen die Beteiligten mit der Inbetriebnahme der Netzverbindung.

Quelle: RCI-Report

Methan aus Biogasanlagen heizt Klimaerwärmung an

KLIMASCHUTZ. Laut der Renewable Carbon Initiative sind Methanemissionen bislang unterschätzt. Die Deutsche Umwelthilfe prangert speziell Methanschlupf aus Biogasanlagen an.

Methan steht im Fokus einer Analyse des Nova-Instituts vom 8. Oktober. Methan ist nach CO2 das zweitwichtigste Treibhausgas und vor allem kurzfristig extrem klimaschädlich. Für die Renewable Carbon Initiative (RCI) und die Deutsche Umwelthilfe untersuchten die Fachleute vom Nova-Institut das Ausmaß von Methanleckagen entlang der Lieferkette fossiler Brennstoffe wie Erdgas und Erdöl, aber auch Biogas.

Gerade in Deutschland als größtem Biogasproduzent weltweit entweichen demnach jährlich bis zu 370.000 Tonnen Methan, das entspricht 31,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ungewollt. Das sei mehr als die Jahresemissionen kleiner EU-Staaten über die 20 Jahre gerechnet, die Methan zum Abbau in der Atmosphäre benötigt.

Biogasleckagen eindämmen

Die Studie wurde von Semra Bakkaloglu erstellt, die am Imperial College London bereits eine ähnliche Untersuchung für das Vereinigte Königreich veröffentlicht hat. Sie basiert auf Vor-Ort-Messungen an Biogasanlagen in Deutschland und weiteren EU-Ländern. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert angesichts der massiven Emissionen eine verbindliche Obergrenze von maximal einem Prozent Methanverlust im Produktionsprozess. Bestehende rechtliche Vorgaben und Kontrollen müssten zudem konsequent umgesetzt werden.

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kommentiert: „Die Studie zeigt auch, dass sich Methanemissionen mit dem neuesten Stand der Technik in großem Umfang reduzieren lassen, vor allem wenn sie früh erkannt werden.“ Dies sei auch ein Gewinn für die Betreiber, die das Gas stattdessen nutzen können. In Dänemark existiere bereits eine Obergrenze von einem Prozent für Methanschlupf und die Anlagen würden konsequent kontrolliert, so Resch.

Fossile Brennstoffe emittieren mehr

Anhand der Lebenszyklusdatenbanken (LCI-Datenbanken) fand das Nova-Institut zudem eine erhebliche Unterschätzung der Methanemissionen entlang der Lieferkette von Erdöl und Erdgas. Die neuen Erkenntnisse wurden insbesondere durch verbesserte Satellitendaten zu Abfackelung, Ablassen und Leckagen fossiler Rohstoffe identifiziert.

Die Renewable Carbon Initiative (Erneuerbare Kohlenstoffinitiative, RCI) moniert daraus deutliche Unterschiede zwischen der Emissionsberichterstattung von verschiedenen Industriequellen wie der Internationalen Energieagentur (IEA) oder dem Internationalen Verband der Öl- und Gasproduzenten (IOGP).

Die globalen Methanemissionen aus der Erdölförderung werden in den Daten der IEA nun als 15-mal höher ausgewiesen als in den IOGP-Zahlen, wobei die Diskrepanz für Russland das 10-fache und für Saudi-Arabien ein erstaunliches 40-faches beträgt. Ähnliche Lücken gibt es bei Erdgas, für das Daten der Weltbank für wichtige Förderländer Emissionen anzeigen, die bis zu 3,8-mal höher sind als die IOGP-Schätzungen.

Diese Datenrevisionen führen dazu, dass der CO2-Fußabdruck wichtiger fossiler Rohstoffe und nachgelagerter Produkte in diesen LCI-Datenbanken in den letzten Jahren und in den letzten Updates stark angestiegen ist.

Der Bericht appelliert daher an politische Entscheidungsträger, diese aktualisierten LCI-Daten schnellstmöglich auch in ihren Nachhaltigkeits- und Klimastrategien und bei der Bewertung von fossilen Produkten im Vergleich zu erneuerbaren Alternativen zu berücksichtigen. Nur so vermeidet man eine falsche Darstellung der Umweltkosten fossiler Chemikalien, insbesondere in EU-Gesetzgebungen wie der Verpackungsverordnung (PPWR), so die RCI.

Die Studie zu Methanemissionen aus Biogasanlagen steht zum Download als PDF in englischer Sprache bereit.

Celle öffnet Beteiligung an Solarprojekten für alle Interessierten

Quelle: Stadtwerke Celle

FINANZIERUNG. Zum zweiten Mal in der Unternehmensgeschichte sammeln die Stadtwerke Celle privates Geld für Erneuerbaren-Projekte. Jetzt darf auch die ganze Republik in Niedersachsen investieren.

„Solarinvest“ haben die Stadtwerke Celle ihre Einladung an die Bevölkerung in Celle und Umgebung getauft, Geld in Sonnenstrom-Projekten des Versorgers anzulegen. Zwei Millionen Euro sollen insgesamt zusammenkommen, für den offenen Restbetrag hat der niedersächsische Versorger nun sogar alle Zugangsbeschränkungen fallen gelassen.

Etwa 400.000 Euro der gesamten Summe seien aktuell noch nicht gezeichnet, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Edathy im Gespräch mit dieser Redaktion. Die ersten Beteiligungsrunden waren ausschließlich der Kundschaft und den Menschen aus Stadt und Landkreis Celle vorbehalten. Nun dürfe sein Geld in Nachrangdarlehen anlegen, wer wolle, so Edathy. Er geht davon aus, dass der restliche Betrag bald eingegangen sein werde.

Ab 1.000 Euro ist eine Beteiligung möglich. Die Maximalsumme haben die Stadtwerke von anfangs 10.000 Euro nun auf 25.000 Euro angehoben. Thomas Edathy erklärt das damit, dass Interessierte auch einen höheren Betrag angefragt hätten. Die Stadtwerke wollten allerdings zunächst möglichst vielen Menschen ein Invest ermöglichen und hielten den Maximalbetrag entsprechend niedrig.

Die Stadtwerke verzinsen das angelegte Geld über die Laufzeit von fünf Jahren mit 3 Prozent für jene, die einen Strom- oder Gasvertrag mit dem Versorger geschlossen haben und im Umkreis wohnen. Wer nicht zur Kundschaft zählt und nun von außerhalb investiert, erhält 2,85 Prozent.

Das eingenommene Geld fließt in drei Projekte. Eine Freiflächenanlage am Wasserwerk Garßen mit 1,25 MW Leistung soll nebst Trafostation und Batteriespeicher (2.024 kWh) entstehen. An einem Freizeitbad in Celle wollen die Stadtwerke drei Solar-Carports (176 kW Leistung) bauen. Und auf ein Parkhaus will der Versorger eine Solaranlage (132 kW) setzen.

Vor diesem Projekt hatten die Stadtwerke Celle erstmals 2015 eine Bürgerbeteiligung realisiert. Damals warben sie 1,1 Millionen Euro von privat für Solarprojekte ein und verzinsten das Geld mit 2 Prozent. Auch diese Finanzierung begleitete bereits Thomas Edathy (61), der 2013 an die Aller kam.

Blackout-Gefahr beschäftigt die Bundesbürger

Quelle: Fotolia / JWS

STROMNETZ. Eine Umfrage hat ergeben, dass mehr als ein Drittel der Deutschen Angst vor einem Blackout hat, obwohl die meisten im vergangenen Jahr keinen Stromausfall hatten.

Das Meinungsforschungsunternehmen Appinio hat im Auftrag des Energiedienstleisters Elevion 1.000 Deutsche befragt. Von diesen haben 51,6 Prozent angegeben, im vergangenen Jahr keinen Stromausfall – zumindest keinen, der länger als 15 Minuten gedauert hat – gehabt zu haben. 32,8 Prozent sagten, sie hätten in diesem Zeitraum ein- bis zweimal keinen Strom im Haus gehabt. Dennoch ist die Angst vor einem Blackout relativ weit verbreitet.

Auf die Frage „Wie groß ist deine Angst vor einem Blackout in Deutschland, also dass über einen halben Tag oder länger der Strom in weiten Teilen des Landes ausfällt?“ antworteten insgesamt 38,3 Prozent mit „eher groß“ oder „sehr groß“.

Es habe sich gezeigt, dass bei den Befragten mit großer Angst vor einem Blackout das Geschlecht kaum eine Rolle spielt (40 Prozent Frauen; 37 Prozent Männer). Blickt man auf die Bundesländer, in denen die Besorgten wohnen, sind die Unterschiede jedoch augenfällig. Aus Berlin kommen 60 Prozent, aus Brandenburg 58 Prozent. Dagegen leben in Schleswig-Holstein nur 20 Prozent derjenigen, die Angst vor einem Blackout haben.

Allerdings sind die Befragten in Schleswig-Holstein am skeptischsten, wenn es um die Frage geht, ob Unternehmen in Deutschland gut auf einen Blackout vorbereitet sind. Lediglich 14 Prozent sind dieser Ansicht. Bundesweit sind 38 Prozent der Ansicht, dass die Unternehmen hierzulande gut auf einen Blackout vorbereitet sind, während 31 Prozent davon ausgehen, dass dies nicht der Fall ist.

Vor diesem Hintergrund befürworten 73,5 Prozent der Befragten, dass deutsche Unternehmen selbst Strom produzieren, etwa mit Solaranlagen, um unabhängiger vom Strommarkt zu sein. Von den Befragten selbst gaben 13,4 Prozent an, eine Solaranlage zu nutzen, um unabhängiger zu sein, während es 16,6 Prozent vor allem darum geht, Geld zu sparen. Aus Nachhaltigkeitsgründen haben 11,5 Prozent eine Solaranlage angeschafft. Die Mehrheit – nämlich 58,5 Prozent – nutzt allerdings keine private Solaranlage.

Laut einer Mitteilung von Appinio handelt es sich bei der Umfrage um eine repräsentative Erhebung. Das Durchschnittsalter der 1.000 befragten Deutschen beträgt 41,9 Jahre.

Details zur Umfrage finden sich auf der Internetseite von Appinio.

Windkraftunternehmen Eno Energy beantragt Insolvenz

Quelle: Pixabay / Simon

WINDKRAFT . Viele genehmigte Projekte sind eigentlich gut, doch für Eno Energy gibt es trotzdem Probleme. Ein wichtiger Zulieferer hat Verträge gekündigt. Nun hat die Firma Insolvenz beantragt.

Das Windkraftunternehmen „eno energy GmbH“ mit Sitz in Rostock und Rerik hat einen Insolvenzantrag gestellt. Unternehmenssprecher Patrick Rudolf bestätigte einen entsprechenden Bericht des NDR. Die Firma habe aktuell etwa 280 Beschäftigte, entwickle und verkaufe Windparks, aber auch eigene Windkraftanlagen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde laut Beschluss des Amtsgerichts Rostock der Hamburger Anwalt Christoph Morgen bestellt.

Rudolf nannte mehrere Gründe für einen Liquiditätsengpass. Eigentlich gebe es als positiven Effekt viele genehmigte Projekte. Diese binden seiner Aussage allerdings Mittel. Auch gebe es aktuell einen regen Wettbewerb, der sich auf die Preise auswirke.

Schließlich habe ein wichtiger Zulieferer für die selbst entwickelten Turbinen Lieferverträge für Rotorblätter gekündigt. Damit könnten Projekte nicht wie geplant mit den eigenen Turbinen umgesetzt werden, sondern müssten zeitaufwendig umgeplant werden. Das führe dazu, dass Geld zeitlich nicht wie geplant zurück ins Unternehmen fließe.

Laut Rudolf werde das Unternehmen aber voraussichtlich im Geschäft bleiben. Es beinhalte beträchtliche Werte. Eno Energy habe eine Projektpipeline mit einer Gesamtleistung von 1.000 MW. 400 davon seien bereits genehmigt.

Beispiel einer Parabolrinne. Quelle: DLR

Projekt „ProSolNetz“ untersucht Einsatz konzentrierender Solarthermie

SOLARTHERMIE. Ein Forschungsprojekt soll konzentrierende Solarthermie in Deutschland marktfähig machen. Ziel ist der Einsatz in Wärmenetzen und bei Prozesswärme.

Konzentrierende Solarkollektoren gelten als Option für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Das Forschungsprojekt „ProSolNetz“ untersucht, wie diese Technologie wirtschaftlich und technisch in deutschen Wärmenetzen und in der Prozesswärmeerzeugung eingesetzt werden kann. Der Bundesverband Solarwirtschaft und einer der Forschungspartner, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), haben in einem Webinar am 8. Oktober erste Ergebnisse und Tools vorgestellt.

Ein Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung von Werkzeugen zur Ertragsprognose und -überprüfung. Diese sollen Kommunen und Planungsbüros beim Entwurf und bei der Bewertung von Anlagen unterstützen. Ergänzend entsteht ein Konzept zur Systemintegration konzentrierender Solarthermie in bestehende Wärmenetze und industrielle Anwendungen.

Konzentrierende solarthermische Systeme sind in Deutschland bisher kaum verbreitet. Sie gewinnen Wärme aus Sonnenstrahlung, indem Spiegel die einfallende Strahlung auf eine begrenzte Fläche fokussieren. Dadurch wird ein Wärmeträgermedium erhitzt, das die Energie über einen Wärmeübertrager in ein Netz oder einen Prozess einspeist. In Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung werden solche Systeme bereits in Kraftwerken zur Stromerzeugung genutzt.

Softwaretools müssen entwickelt werden

Für Deutschland liegt der Fokus dagegen auf der Bereitstellung von Prozesswärme und der Einspeisung in kommunale Wärmenetze. Ein technischer Vorteil ist die Möglichkeit, Wärme verlustärmer und kostengünstiger zu speichern als Strom, was eine kontinuierliche Versorgung ermöglicht.

Für den BSW Solar könnten solche solarthermischen Anlagen für die Wärmwende genutzt werden. Sie können laut dem Verband mit hoher Effizienz Temperaturen bei und weit über 100 Grad Celius liefern und zusammen mit Speichern eine verlässliche CO2-neutrale Wärmequelle bilden. Durch die Integration von Speichern könne der Anteil der Solarwärme auf 50 bis 60 Prozent erhöht werden.

Das DLR hat im Rahmen des Projektes eine Studie durchgeführt, ob ein Fernwärmenetz zu 100 Prozent via Solarenergie betrieben werden könnte. DLR-Wissenschaftlerin Navina Konz hat beim Webinar zentrale Ergebnisse vorgestellt. Demnach kann ein Solarfeld mit Speichern und Wärmepumpen durchaus ein Wärmenetz rechnerisch zu 100 Prozent versorgen.

Das untersuchte Konzept sieht ein Solarfeld von 100.000 Quadratmetern, eine Wärmepumpe mit 14 MW Leistung und einen Saisonspeicher mit 284.000 Kubikmetern Volumen vor. Die simulierte Anlage erreicht eine Jahreserzeugung von 50.000 MWh, davon 80 Prozent Solar, der Rest über Strom. Die Gesamtkosten einschließlich Speicher und Technik, jedoch ohne Grundstück, belaufen sich auf 85 Millionen Euro. Nach Förderung ergeben sich Wärmegestehungskosten von rund 110 Euro/MWh. Das DLR sieht in diesem Ansatz ein technisch umsetzbares Beispiel für eine vollständig erneuerbare Wärmeversorgung.

Erste Anlagen in Europa am Netz

Zudem wurden an dem Webinar das vom Institut für Solarforschung des DLR entwickelte Simulationstool „Greenius“ sowie das Berechnungstool „ROKA“ vom Unternehmen RZVN vorgestellt. Greenius dient der schnellen Abschätzung von Erträgen und wird vor allem in frühen Planungsphasen und Machbarkeitsstudien eingesetzt. Neben Solarkollektoren lassen sich damit auch Photovoltaikanlagen und Windparks detailliert simulieren.

Das Tool wird vom DLR kostenlos zur Verfügung gestellt, da das Projekt Förderung vom Bund erhält. „ROKA“ ist das Rohrnetzberechnungsprogramm der Rechenzentrum für Versorgungsnetze Wehr GmbH. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde die Software erweitert, damit sie auch konzentrierende Solarkollektoren mit eimbeziehen kann.

Der europäische Markt für konzentrierende Solarkollektoren wächst nach Angaben des BSW Solar. In Spanien ist im Jahr 2023 die bislang größte Anlage zur solaren Prozesswärmeerzeugung für die Brauerei Heineken in Betrieb gegangen. Parabolrinnenkollektoren mit 30 MW Leistung liefern dort Wärme mit Temperaturen zwischen 140 und 160 Grad Celsius. In Belgien sind mittlerweile drei Anlagen zur Versorgung industrieller Prozesse in Betrieb, in Dänemark nutzen zwei Wärmenetzbetreiber Parabolrinnenkollektoren als Teil ihrer Dekarbonisierungsstrategie.

Das Forschungsprojekt „ProSolNetz“ läuft noch bis April 2027. Gefördert wird das Vorhaben „ProSolNetz“ vom Bundesministerium (BMWE) über den Projektträger Jülich (PTJ).

Drastischer Rückgang bei Kohle und Öl prognostiert

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

STUDIEN. Das norwegische Beratungsunternehmen DNV hat einen weiteren „Energy Transition Outlook“ vorgelegt. Der untersuchte Zeithorizont reicht zum ersten Mal bis ins Jahr 2060.

Der aktuell vom norwegischen Beratungsunternehmen DNV in neunter Auflage vorgelegte 2025er „Energy Transition Outlook“ beschreibt die voraussichtliche weltweite Entwicklung von Energieangebot und -nachfrage sowie der CO2-Emissionen bis 2060, ergänzt um eine nach zehn Weltregionen differenzierte Betrachtung.

Dabei wurden keine Szenarien modelliert, mit denen eine Bandbreite möglicher Entwicklungen aufgezeigt wird, vielmehr handelt es sich um den „Best Guess“ des Konzerns, also der aus seiner Sicht realistischsten Einschätzung. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zu vergleichbaren Studien anderer Institutionen besteht in der Wahl des Zeithorizonts, der sich erstmals bis in das Jahr 2060 erstreckt. Nach den Erkenntnissen von DNV hat der Politikwechsel in den USA nur einen marginalen Effekt auf die globale Energie-Transformation.

Der globale Primärenergieverbrauch wird um das Jahr 2040 mit 696 Exajoule (EJ) den Höchststand erreichen – das sind 8 Prozent mehr als im Jahr 2024, das hier ständig das Bezugsjahr ist – und danach um 4 Prozent auf 670 EJ zurückgehen (1 EJ = knapp 278 Milliarden kWh).

Die Zusammensetzung des Primärenergieverbrauchs wird sich laut DNV bis 2060 signifikant verändern. So verringert sich der Anteil fossiler Energien bis 2060 von 80 auf 37 Prozent. Erneuerbare Energien steigern ihren Beitrag von 15 auf 52 Prozent. Auf Kernenergie entfallen 11 Prozent im Jahr 2060 gegenüber 5 Prozent 2024.

Drastischer Rückgang bei Kohle, dann bei Öl

Vor allem aufgrund der Verdrängung durch Ökostrom verringert sich der Verbrauch an Kohle bis 2060 um 81 Prozent. Damit sinkt der Anteil der Kohle am weltweiten Primärenergieverbrauch zeitgleich von 27 auf 5 Prozent.

Der Ölverbrauch verharrt bis 2030 in etwa auf dem heutigen Niveau und geht danach zurück. Für 2060 ergibt sich ein um 52 Prozent niedrigerer Ölkonsum. Der Anteil am Primärenergieverbrauch vermindert sich von 27 auf 13 Prozent.

Für Erdgas wird ein Anstieg der weltweiten Nachfrage von 169 auf 190 EJ im Jahr 2035 erwartet, gefolgt von einer Plateau-Phase bis 2040, die dann von einem bis 131 EJ rückläufigen Pfad abgelöst wird. Der Anteil von Erdgas am Primärenergieverbrauch sinkt bis 2060 von 26 auf 20 Prozent.

Der Erneuerbaren-Beitrag steigt auf das 3,5-Fache. Das stürmische Wachstum wird vor allem von Solar und Wind getrieben, deren Anteil, der 2024 gut 3 Prozent betrug, sich verzehnfachen soll.

Zugunsten der Kernenergie wird ein wiederbelebtes Interesse aufgrund der geopolitischen Entwicklungen, der angestrebten Dekarbonisierung und der zunehmenden Elektrifizierung gesehen. Dabei richtet sich der Fokus vor allem auf die SMR-Technologie, also neuartige Kleinreaktoren. Bis 2060 wird mit einem Anstieg des Primärenergieverbrauchs an Kernenergie um rund 150 Prozent gerechnet.

Mehr als doppelter Stromhunger

Laut DNV ist die globale Energiewende vor allem durch Elektrifizierung charakterisiert. Mit 77 Billionen kWh (PWh) wird der Stromverbrauch im Jahr 2060 um 141 Prozent höher sein als 2024. Damit verdoppelt sich der Anteil von Strom an der Deckung des Endenergieverbrauchs auf 43 Prozent.

Und die Elektrizität wird grüner. Für 2060 wird erwartet, dass 96 Prozent CO2-frei erzeugt werden. Solarenergie wird 47 Prozent stellen. Für die Stromerzeugung aus Windkraft wird mit einem Anstieg auf 32 Prozent gerechnet. Die Beiträge von Wasserkraft und von Kernenergie werden mit jeweils 8 Prozent beziffert. Der Anteil fossiler Energien sinkt von 59 Prozent im Jahr 2024 auf 4 Prozent. Der Stromverbrauch steigt in allen Sektoren, also Verkehr, Gebäude, Industrie und Datenzentren.

Zurückgenommene Prognosen für Wasserstoff und CCUS

Die Perspektiven für Low-Carbon Hydrogen wurden aufgrund des verzögerten Hochlaufs im Vergleich zur 2024er-Ausgabe reduziert. Jetzt wird mit einem Anstieg von heute praktisch Null auf 6 Millionen Tonnen im Jahr 2030, 165 Millionen Tonnen im Jahr 2050 und 259 Millionen Tonnen im Jahr 2060 gerechnet. Die Nutzung von Wasserstoff konzentriert sich 2060 zu jeweils 44 Prozent auf Verkehr und Industrie. 9 Prozent kommen in Gebäuden zur Anwendung.

DNV kommt zu dem Ergebnis, dass die energiebedingten weltweiten CO2-Emissionen 2026 zu sinken beginnen. Bis 2060 dürften sie auf 11 Milliarden Tonnen reduziert werden. Das wäre ein Rückgang um 68 Prozent. Bei Eintreten dieses Pfades wäre bis zum Jahr 2100 mit einem Temperaturanstieg um 2,2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu rechnen. Net-Zero Emissions wären erst vom Jahr 2090 an zu erwarten.

Der „Energy Transition Outlook: CCS to 2050“ kann auf der DNV-Internetseite nach Eingabe einiger persönlicher Daten angefordert werden.

Studie sieht Regelungsbedarf für Wasserstofftankstellen

Quelle: Shutterstock / Alexander Kirch

WASSERSTOFF. Der Aufbau eines flächendeckenden Wasserstoff-Tankstellennetzes stockt. Laut einer Studie der NOW GmbH fehlen verbindliche technische und rechtliche Standards für Planung und Betrieb.

Der Hochlauf der Wasserstoffmobilität steht und fällt mit der Tankstelleninfrastruktur, wie die bundeseigene „Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie“ − kurz NOW GmbH − betont. In einer am 8. November veröffentlichten Studie kommt die in Berlin ansässige Organisation zu dem Schluss, dass der Aufbau eines flächendeckenden Wasserstoff-Tankstellennetzes derzeit an unklaren Vorschriften und fehlenden Normen ausgebremst wird.

In ihrer Studie mit dem Titel „Regulatorik: Status quo und Entwicklungsbedarf“ untersuchen die Analysten, welche rechtlichen, normativen und sicherheitsbezogenen Anforderungen für Wasserstofftankstellen derzeit gelten. Unter die Lupe genommen wurden dabei drei Betankungstechnologien:

- gasförmiger Wasserstoff (GH2) für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge,

- kryo-komprimierter Wasserstoff (CcH2). Dieser Wasserstoff ist stark abgekühlt (von -240 bis -253 Grad Celsius) und gleichzeitig auf bis zu 350 bar verdichtet. Dadurch kann bei gleichem Tankvolumen mehr Wasserstoff gespeichert werden als bei GH2 – ein Vorteil insbesondere für Lkw und Busse, die hohe Energiemengen benötigen.

- flüssiger Wasserstoff (sLH2), der auf über -253 Grad Celsius gekühlt wird und vor allem im Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt und Schifffahrt zum Einsatz kommt. Für Pkw ist die Technologie wegen der aufwendigen Kühlung ungeeignet.

|

| Studie „Regulatorik: Status quo und Entwicklungsbedarf“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: NOW GmbH |

Laut der NOW GmbH existieren zwar bereits zahlreiche Vorschriften und Normen, sie reichen jedoch nicht aus, um ein europaweit sicheres und interoperables Tankstellennetz aufzubauen. Nationale Besonderheiten und unterschiedliche Zuständigkeiten würden Genehmigungsverfahren erheblich verzögern. Zudem seien technische Standards oft uneinheitlich und teilweise veraltet. Laut der Gesellschaft unterscheiden sich etwa die Vorschriften zur Druckprüfung von Wasserstofftanks zwischen den Bundesländern.

Auch die europäischen Normen für Kryo- und Hochdrucksysteme stammen zum Teil noch aus der Frühphase der Technologieentwicklung und bilden den aktuellen Stand der Technik nicht ab. So verweist die Studie darauf, dass europäische Normen wie die ISO 19880-1 bislang nur gasförmige Betankungssysteme abdecken. Für neuere Technologien mit kryo-komprimiertem oder flüssigem Wasserstoff fehlen hingegen einheitliche Sicherheitsstandards.

Einheitliche Regeln nicht als Bürokratie verstehen

In ihrer Schlussbetrachtung betont die NOW, dass Regulierung und Standardisierung als Grundlage für den Markthochlauf zu verstehen sind – nicht als bürokratische Hürde. Ohne einheitliche Regeln drohten Verzögerungen, Unsicherheiten für Investoren und eine Zersplitterung der europäischen Tankstellenlandschaft.

Die Autoren der Studie fordern ein koordiniertes Vorgehen von Industrie, Normungsgremien, Forschung und Behörden. Nur so könne der Aufbau von Wasserstofftankstellen effizienter gestaltet und die Sicherheit der Anlagen gewährleistet werden. Als vorrangig nennen sie die Vereinheitlichung von Prüfverfahren, die Harmonisierung europäischer Normen und die Integration neuer Technologien wie Kryotanks oder automatisierte Betankungssysteme.

Dagmar Fehler, Geschäftsführerin und Sprecherin der NOW GmbH, erklärt: „Für den Markthochlauf von Wasserstoff ist nicht nur die Technologie entscheidend, sondern auch ein klarer regulatorischer Rahmen.“

Begleitend zur Veröffentlichung hat die NOW GmbH ihr Online-Portal zum Thema Regulierung von Wasserstofftankstellen überarbeitet. Das Portal bündelt Fachinformationen zu Sicherheit, Komponenten, Metrologie und Betankungssystemen und bietet direkten Zugang zu relevanten Dokumenten und Regelwerken.

Die NOW GmbH berät die Bundesregierung seit 2008 bei der Umsetzung ihrer klima- und industriepolitischen Ziele. Sie erarbeitet und begleitet Förderprogramme für Wasserstoff, Brennstoffzellen, Batterien und alternative Kraftstoffe. Der Fokus liegt auf dem Aufbau einer sicheren und standardisierten Tankstelleninfrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge.

Die 81-seitige Studie „Regulatorik: Status quo und Entwicklungsbedarf“ ist über die Internetseite der NOW GmbH downloadbar.

Forschung treibt Energiewende in der Wirtschaft voran

Quelle: FVEE-Tagung 2025

FVEE-JAHRESTAGUNG. Auf der Jahrestagung des Forschungsverbunds Erneuerbare Energien (FVEE) in Berlin zeigen Forschende und Unternehmen, wie gemeinsame Projekte Innovationen und Wertschöpfung fördern.

Auf der Jahrestagung des „Forschungsverbunds Erneuerbare Energien“ (FVEE) am 7. und 8. Oktober in Berlin präsentieren rund 300 Fachleute ihre aktuellen Projekte. Unter dem Motto „Energieforschung für den Wirtschaftsstandort Deutschland“ zeigen die Teilnehmenden, wie Forschung zur technologischen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und neue Arbeitsplätze schafft. Der FVEE ist ein Zusammenschluss führender Energieforschungseinrichtungen in Deutschland, die gemeinsam Strategien für die Nutzung erneuerbarer Energien erarbeiten.

„Deutsche Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb um grüne Technologien und Dienstleistungen. Innovationen aus unseren Energieforschungsinstituten verschaffen ihnen klare Vorteile und stärken so den Standort Deutschland“, sagte Tagungsleiter Hans-Peter Ebert vom Center for Applied Energy Research (CAE).

Politikvertreter setzen auf Forscher

Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Industrie betonten den industriepolitischen Wert der Energieforschung. Stephanie von Ahlefeldt vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) sowie Stefan Müller vom Bundesforschungsministerium hoben in ihren Grußworten hervor, dass Forschungsergebnisse zunehmend in industrielle Anwendungen überführt werden.

Als Hauptrednerin sprach Britta Buchholz, Vizepräsidentin für aktive Verteilnetze bei Hitachi Energy Germany AG. Buchholz betonte die Notwendigkeit gemeinsamer Entwicklung: „Wir müssen das Energiesystem auf künftige Herausforderungen vorbereiten. Neue Betriebsmittel und Konzepte sollten in Partnerschaften so entwickelt werden, dass sie erfolgreich implementiert und über Deutschland hinaus skaliert werden können.“

Forschung in Unternehmen

Mehrere Unternehmensvertreter berichteten über erfolgreiche Kooperationen mit der Forschung. Stefan Mecke von der Salzgitter AG zeigte, wie Wasserstoff zur klimaneutralen Stahlerzeugung beiträgt. Harald Jahnke von den Stadtwerken Prenzlau erläuterte, wie digitale Werkzeuge die Transformation der Fernwärme beschleunigen. Bernhard Wern vom Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES) stellte Ansätze vor, wie kleine und mittlere Unternehmen ihren Energiebedarf mithilfe von Biomasse klimaneutral decken können.

Den strategischen Blick auf die Energiewende in der Industrie lieferte Manfred Fischedick, Präsident des Wuppertal Instituts. Er stellte technologische und infrastrukturelle Voraussetzungen für eine klimaneutrale Industrie vor und nannte politische sowie ökonomische Rahmenbedingungen, die für die Umsetzung notwendig seien.

PV und Wasserstoff im Blick

Mehrere Vorträge widmeten sich konkreten Technologiefeldern. Sebastian Nold vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) berichtete über erfolgreiche Technologietransfers in die Photovoltaik-Industrie, die das Risiko für Maschinenbauer senken. Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum Berlin stellte die Innovationsplattform Solar TAP der Helmholtz-Gemeinschaft vor, die den Technologietransfer und die wirtschaftliche Skalierung von Photovoltaik-Anwendungen fördert.

Ein Schwerpunkt lag auch auf der Batterieforschung. Isabelle Südmeyer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erläuterte Fortschritte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Materialentwicklung bis zum Recycling. Im Bereich Windenergie berichtete Jan Teßmer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) über Kooperationen mit der Industrie, darunter den Forschungswindpark WiValdi und das Testfeld WINSENT.

Die Energieinformatik befasste sich mit der Frage, wie Datensouveränität und Effizienz in der Energiewirtschaft zusammenwirken können. Linda Rülicke vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE) stellte Lösungen für sichere und effiziente Datenräume vor, die große Mengen von Energiedaten aus erneuerbaren Quellen verarbeiten können.

Wie Wasserstoff den Strukturwandel in ehemaligen Kohleregionen unterstützen kann, erklärte Jens Artz vom Forschungszentrum Jülich. Biomasse als flexibel einsetzbarer Energieträger wurde von Rene Backes vom Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) vorgestellt. Sie könne durch ihre Umwandlung in Methan, Methanol oder Wasserstoff wesentlich zur Versorgungssicherheit beitragen.

Das Kohlekraftwerk Sugözü. Quelle: Steag Iqony

Steag zieht sich komplett aus türkischem Kraftwerksgeschäft zurück

KRAFTWERKE. Die Essener Steag Iqony Group hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der türkischen Kraftwerksgesellschaft Isken an den bisherigen Miteigentümer Oyak veräußert.

Der türkische Mischkonzern Oyak übernimmt im Zuge des Anteilserwerbs vollständig das Kohlekraftwerk Sugözü. Er hatte zuvor 49 Prozent an der Anlage gehalten. Das Kraftwerk bleibt somit „in bewährten Händen“, teilte Steag Iqony mit. Mit der nun vollzogenen Transaktion ziehe sich die Steag Iqony Group vollständig aus dem türkischen Kraftwerksgeschäft zurück.

Die Kraftwerksgesellschaft Isken betreibt seit 2003 das Steinkohlekraftwerk mit einer Leistung von 1.360 MW nahe der Stadt Iskenderun im Süden der Türkei. „Diese Transaktion markiert das Ende einer über zwei Jahrzehnte währenden, äußerst erfolgreichen deutsch-türkischen Zusammenarbeit“, erklärte Andreas Reichel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Steag Iqony Group.

Durch den Verkauf stärke das Unternehmen seinen Fokus auf den Heimatmarkt und gewinne Spielraum für Investitionen in Wachstumsfelder wie die Fernwärme, so Reichel weiter. Auch Nicole Hildebrand, COO der Steag Iqony Group, betonte die Bedeutung des Schritts für die Unternehmensstrategie: „Mit der Veräußerung reduzieren wir Komplexität, verbessern unser Risikoprofil und schaffen Freiraum für Investitionen in unser Kerngeschäft.“

Der Abschied vom Kohlekraftwerk verbessere zudem die Klimabilanz der Steag Iqony Group deutlich. Das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, bleibe zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, heißt es weiter.

Die Steag Iqony Group mit Sitz in Essen ist ein deutsches Energieunternehmen, das als Holdinggesellschaft für die Tochterunternehmen Steag Power GmbH und Iqony GmbH fungiert. Seit Januar 2024 gehört die Muttergesellschaft Steag GmbH vollständig dem spanischen Infrastrukturinvestor Asterion Industrial Partners. Zuvor war sie in Händen eines kommunalen Konsortiums aus dem Ruhrgebiet.

Eurogrid platziert ersten EU Green Bond

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. 50 Hertz hat über seine Muttergesellschaft Eurogrid erstmals einen Green Bond nach dem neuen EU-Standard platziert.

Das Berliner Unternehmen Eurogrid ist nach eigenen Angaben das erste in Deutschland, das einen Green Bond nach dem neuen EU-Regelwerk begeben hat. Mit der Emission in zwei Tranchen sicherte sich die Muttergesellschaft des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz 1,1 Milliarden Euro. Die Anleihen haben Laufzeiten von vier und 15 Jahren und wurden zu Zinssätzen von 2,886 beziehungsweise 4,165 Prozent ausgegeben.

Die Nachfrage der Investoren war deutlich höher als das Angebot, wie Eurogrid in einer Mitteilung vom 8. Oktober bekannt gibt: So sei die Emission mehrfach überzeichnet gewesen. Das Orderbuch erreichte in der Spitze ein Volumen von über 7 Milliarden Euro. Die Erlöse sollen insbesondere in den Ausbau der Stromnetze, die für die Energiewende in Nord- und Ostdeutschland vonnöten sind.

Das Green Financing Framework von Eurogrid erfüllt nach Angaben des Unternehmens die Anforderungen der EU-Taxonomie sowie des neuen EU Green Bond Standards. Die Ratingagentur Sustainable Fitch bewertete das Konzept mit der Kategorie „Excellent“. Auch die Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) für grüne Anleihen seien umgesetzt.

50 Hertz und die belgische Elia Group, Hauptgesellschafter von Eurogrid, wollen mit der Emission ihre Strategie einer nachhaltigen Unternehmensfinanzierung weiter ausbauen. Das gesteckte Ziel: Bis 2032 soll der gesamte Stromverbrauch im 50-Hertz-Netzgebiet rechnerisch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Signal für die Zukunftsfähigkeit des Stromnetzes

CFO Christine Janssen betonte, dass der erste EU Green Bond in Deutschland ein Signal für die Zukunftsfähigkeit der Netzinfrastruktur sei. Das Green Financing Framework stehe für Transparenz, Glaubwürdigkeit und eine konsequente Ausrichtung an ESG-Kriterien. Die starke Nachfrage zeige, dass nachhaltige Finanzierung an Bedeutung gewinne.

Der neue EU Green Bond Standard (EUGBS) gilt seit Ende 2024. Er wurde von der Europäischen Union eingeführt, um EU-weit klare Kriterien für grüne Anleihen zu schaffen und die Transparenz sowie Qualität nachhaltiger Finanzierungsinstrumente zu erhöhen. Bereits Anfang September hatte Eurogrid mit der Einführung eines Green Financing Frameworks die Grundlage für die nun erfolgte Emission gelegt (wir berichteten). Damit setzte das Unternehmen strengere Maßstäbe für die Transparenz und Überprüfung grüner Finanzierungen im Sinne des EU-Standards.

50 Hertz betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands. Anteilseigner sind über Eurogrid die belgische Elia Group mit 80 Prozent und die staatliche KfW-Bankengruppe mit 20 Prozent.

Deutsche Windtechnik mit neuem Offshore-CEO

Achim Berge Olsen. Quelle: Deutsche Windtechnik

PERSONALIE. Die Deutsche Windtechnik hat ihre Offshore-Geschäftsführung neu geordnet. Achim Berge Olsen übernimmt den CEO-Posten, während sich Jens Landwehr neuen Aufgaben widmet.

Der Bremer Servicedienstleister hat zum 1. Oktober die Leitung seiner Offshore-Einheit neu aufgestellt. Wie das Unternehmen am 8. Oktober mitteilte, hat Achim Berge Olsen die Position des Chief Executive Officer (CEO) der Deutsche Windtechnik Offshore und Consulting GmbH übernommen.

Sein Vorgänger Jens Landwehr wechselt innerhalb des Unternehmens in eine Doppelfunktion als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Technology Officer (CTO). Mit der erweiterten Führungsebene will die Deutsche Windtechnik Zuständigkeiten bündeln und ihre internationale Offshore-Präsenz ausbauen.

Landwehr übernimmt die neuen Aufgaben, wie es weiter heißt, um sich künftig stärker auf die Finanzstrategie und technische Entwicklung zu konzentrieren. Unterstützt wird die Geschäftsführung weiterhin durch Prokurist Marcel Meins, der als Chief Operating Officer (COO) tätig ist.

Mit Achim Berge Olsen kommt ein erfahrener Offshore-Manager an Bord. Vor seinem Wechsel war er Geschäftsführer der wpd offshore GmbH und Vorstand der WPD AG. Zudem war er CEO und später Beiratsmitglied beim Offshore-Spezialisten Skyborn Renewables.

Die Deutsche Windtechnik AG mit Sitz in Bremen zählt zu den führenden unabhängigen Servicedienstleistern der Branche. Das Unternehmen betreut weltweit über 7.800 Windenergieanlagen mit mehr als 2.500 Mitarbeitenden und bietet Instandhaltungsleistungen sowohl für Onshore- als auch Offshore-Anlagen an. Die Offshore-Tochter bündelt Serviceangebote von der Wartung einzelner Komponenten bis hin zu Full-Service-Verträgen.

Co-Geschäftsführer verlässt Annabergs Versorger

Udo Moritz (l.) scheidet aus der Geschäftsführung der Stadtwerke aus. Quelle: SWAB

PERSONALIE. Im Erzgebirge trennen sich die Wege eines Stadtwerks und seines langjährigen Vorstands. Die eingeführte Doppelspitze hatte damit keine zwölf Monate lang Bestand.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG und die zugehörige Stadtwerke GmbH müssen künftig ohne Udo Moritz auskommen. Er habe während einer zweitägigen Aufsichtsratssitzung im September seine Ämter niedergelegt, teilte der Energieversorger aus der sächsischen Kreisstadt mit.

Konkret trat er von den Aufgaben als Technischer Vorstand der AG und als Geschäftsführer der GmbH zurück. Den kompletten Ausstieg aus dem Unternehmen vollzieht Udo Moritz, Jahrgang 1965, Ende März 2026. Über die Gründe ist nichts bekannt, außer dass Udo Moritz „auf eigenen Wunsch“ ausscheide.

Es ist nicht ausgemacht, ob es bei den Stadtwerken wieder zu einer Doppelspitze kommt. Eine Sprecherin des Unternehmens ließ dies auf Anfrage dieser Redaktion offen. Die Leitung übernehme nun Pitt Nennstiel (37), heißt es in der Mitteilung weiter.

Er hatte im Oktober 2024 als kaufmännischer Vorstand und Geschäftsführer der Stadtwerke Annaberg-Buchholz das Management erweitert. Das Tandem an der Spitze ist somit bereits nach weniger als einem Jahr schon wieder Geschichte.

Udo Moritz wird zum Zeitpunkt seines Weggangs rund 32 Jahre für den Versorger gearbeitet haben. 1994 heuerte er bei den Stadtwerken an, 2016 übertrug das Unternehmen ihm die technische Leitung. Im Oktober 2022 beerbte er den damaligen Geschäftsführer Kai Aschermann und fungierte bis zum Einstieg von Pitt Nienstiel als Alleingeschäftsführer.

Füllstand der EU-Gasspeicher seit März 2022

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Am 17. September 2025 waren die Gasspeicher der EU-Mitgliedstaaten zu rund 81,09 Prozent gefüllt. Die Statistik verdeutlicht, dass die dargestellten Füllstände bis zu den Wintermonaten kontinuierlich ansteigen und infolge eines erhöhten Gasbedarfs während der kälteren Monate wieder sinken. Innerhalb der EU verfügt Deutschland über die größte Speicherkapazität von Erdgas. Umgerechnet 255 Milliarden kWh konnte Deutschland im Jahr 2023 speichern. Die Statistik beruht auf Daten der Organisation Gas Infrastucture Europe.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

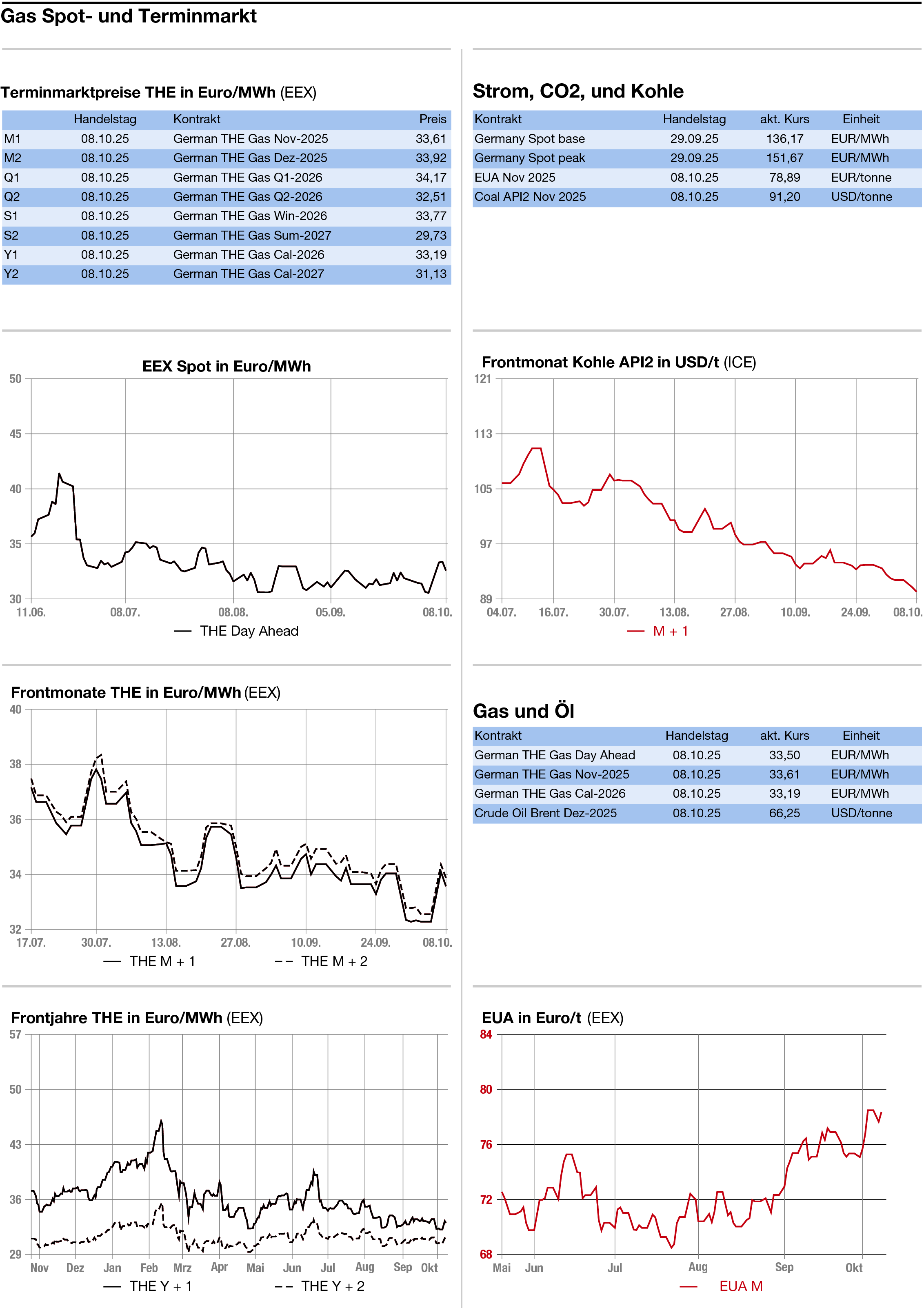

Gaspreise wegen guter Versorgungslage unter Druck

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

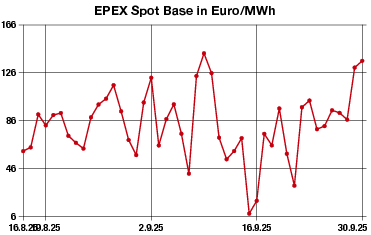

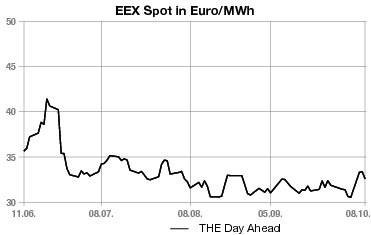

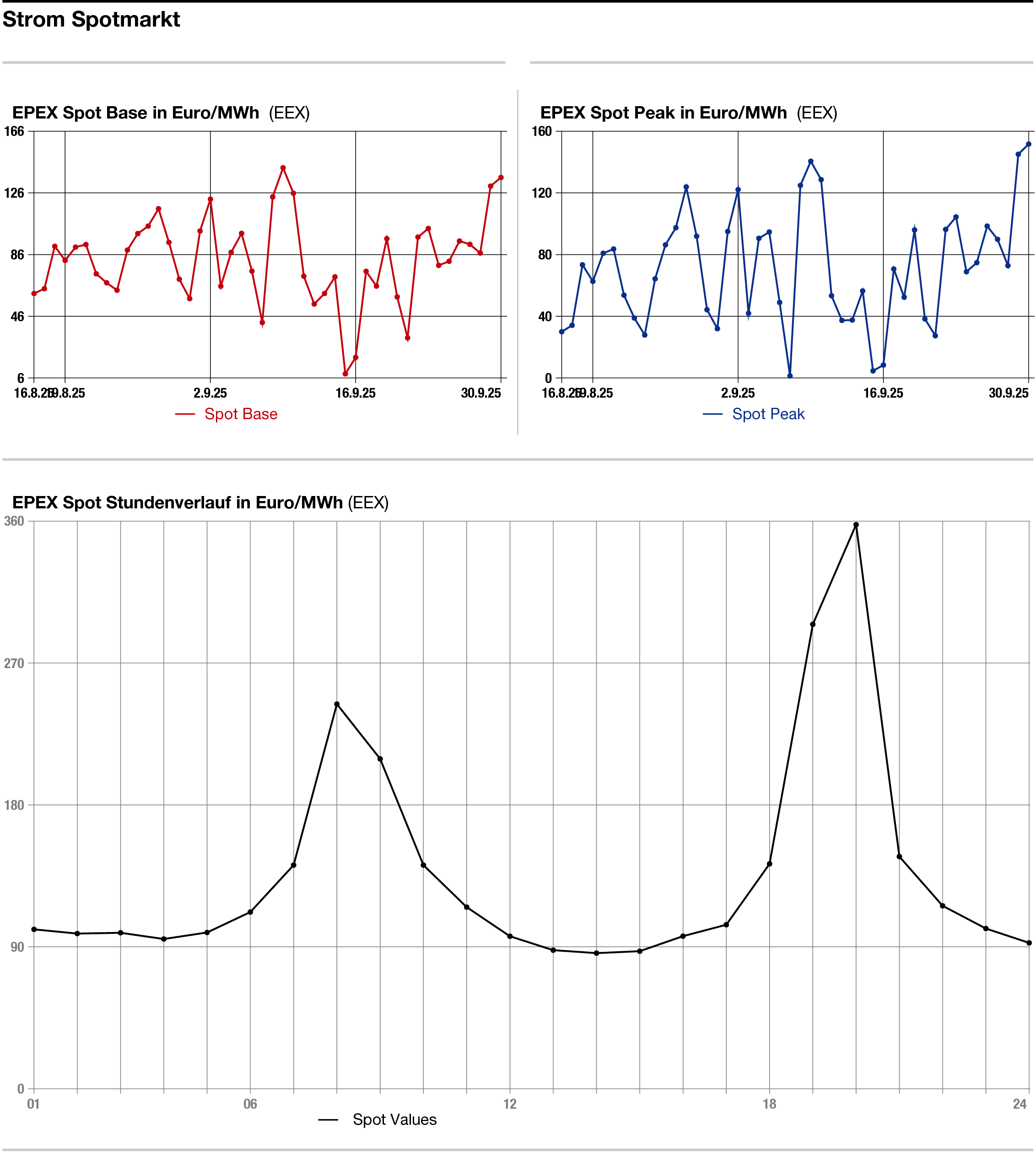

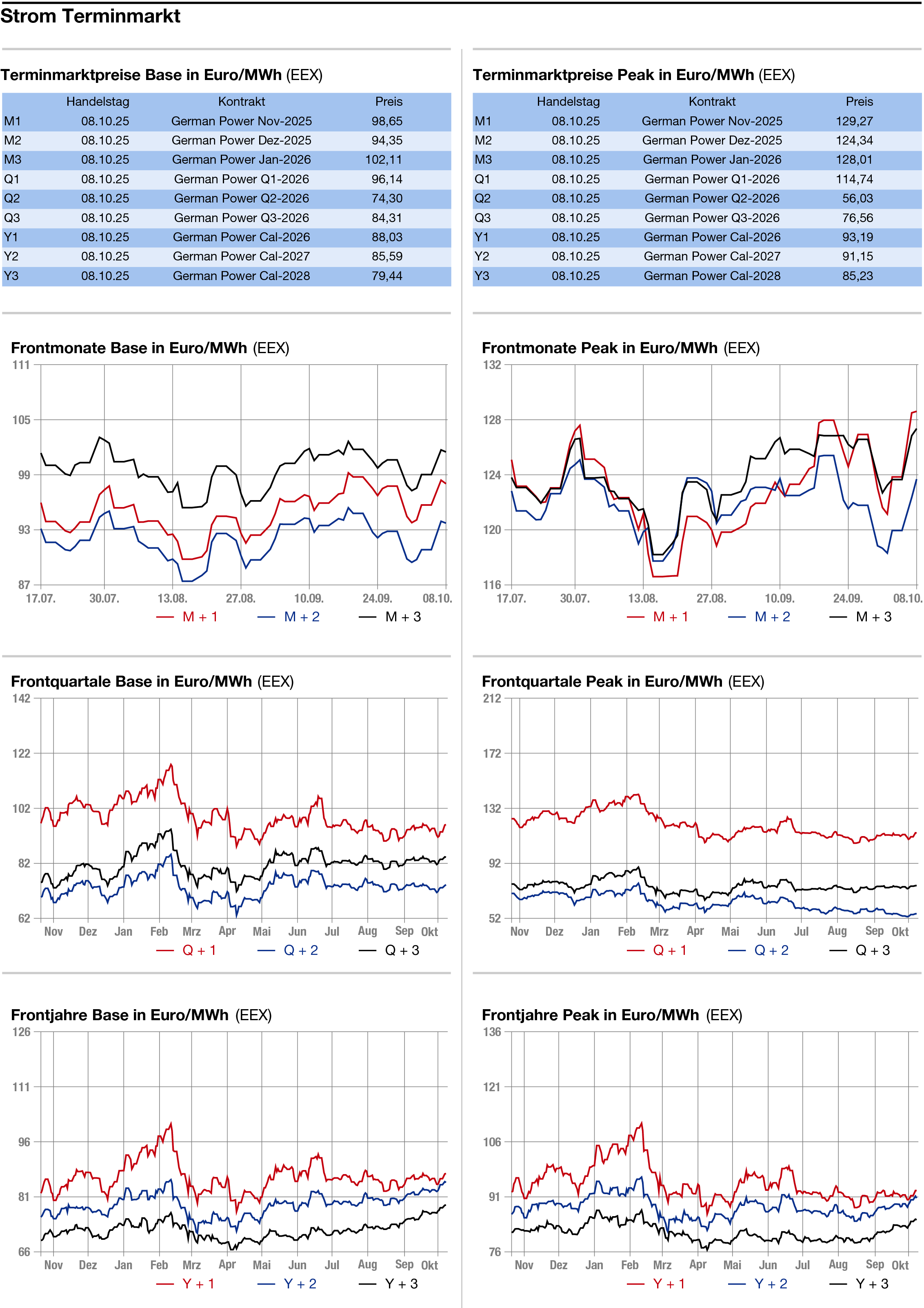

Am deutschen OTC-Strommarkt gab das kurze Ende belastet von steigenden Erneuerbaren-Prognosen nach. Die Emissionszertifikate wurden gestützt von Ember-Daten, die im ersten Halbjahr einen Anstieg der Emissionen im europäischen Stromsektor um fast 5 Prozent zeigen. Am Gasmarkt sorgte die komfortable Versorgungslage für Druck, auch wenn geopolitische Risiken und Wetterprognosen die Preise im Wochenvergleich stützen.

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt zur Mitte der Arbeitswoche präsentiert. Der Day-ahead verlor in der Grundlast 12,50 Euro auf 105,25 Euro/MWh und in der Spitzenlast 21,75 Euro auf 107,25 Euro/MWh. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Donnerstag im Vergleich zum Vortag wieder ein gutes Stück ansteigen. Für den Freitag prognostizieren die Meteorologen von Eurowind ein weiteres Plus, ab Samstag sollen die Beiträge von Wind und Sonne aber wieder etwas zurückgehen.

Das US-Wettermodell stellt für die kommenden zwei Wochen um den saisonüblichen Mittelwert herum schwankende Windstrommengen in Aussicht. Die Temperaturen dürften der jüngsten Prognose zufolge bereits ab dem 12. Oktober in den unterdurchschnittlichen Bereich fallen.

Das Strom Cal-26 verlor bis zum frühen Nachmittag 0,43 Euro auf 87,80 Euro/MWh.

CO2: Etwas fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 gewann bis 14 Uhr um 0,32 Euro auf 78,63 Euro/Tonne hinzu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 11,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,09 Euro, das Tief bei 77,90 Euro.

Die CO2-Emissionen des europäischen Stromsektors sind im ersten Halbjahr um fast 5 Prozent gestiegen, wie Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital, unter Berufung auf den Thinktank Ember berichtet. Grund dafür seien schwache Wind- und Wasserkraftbeiträge gewesen, die eine Rückkehr zur Gasverstromung erzwangen und damit den Zuwachs bei der Solarenergie weitgehend aufhoben. Die Gasstromerzeugung legte im Zeitraum Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent zu, was laut Papp zu zusätzlichen 13 Millionen Tonnen CO2-Emissionen führte.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Mittwoch präsentiert. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14 Uhr 0,50 Euro auf 32,90 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,42 Euro auf 33,750 Euro/MWh nach unten.

Marktteilnehmer verwiesen zur Erklärung auf die gute Versorgungslage. Nach Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe sind die Speicher in der Europäischen Union derzeit zu fast 83 Prozent gefüllt und bieten damit eine komfortable Ausgangslage vor Beginn der Heizsaison, auch wenn der Füllstand unter Vorjahresniveau liegt. Dennoch liegen die TTF-Preise im Wochenvergleich rund 5 Prozent höher, da die Aussicht auf rückläufige Temperaturen und ukrainische Angriffe auf wichtige russische Energieinfrastruktur erneut für Nervosität sorgten.

Zuletzt hatten die Gaspreise bereits mit Russlands bislang größtem Angriff auf die ukrainische Gasinfrastruktur seit Beginn des Krieges angezogen, wie Reuters berichtet. „Russische Raketenangriffe trafen mehrere Anlagen, die Naftogaz als den bislang größten Angriff bezeichnete. Eine Schadensbewertung ist derzeit im Gange. Sollte sich der Schaden als erheblich erweisen, könnte dies den Bedarf der EU an Gas- und LNG-Lieferungen erhöhen“, sagte Wayne Bryan, Principal Analyst für Gasforschung bei LSEG.

„Unsere Prognose geht von einer leichten Preiskorrektur nach unten aus, allerdings besteht in beide Richtungen ein gewisses Risiko – je nachdem, welche neuen Informationen Naftogaz im Zuge der Schadensbewertung veröffentlicht“, fügte er hinzu.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: