11. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Regierung prüft Länderkritik am Energiewirtschaftsgesetz

MOBILITÄT: Bund will EU-Verbrenner-Aus 2035 lockern

REGULIERUNG: E-Control: Arbeiten an Netztarifen 2026 weit gediehen

HANDEL & MARKT

SMART METER: Deutsche priorisieren Datenschutz und Standards für Smart Meter

GASNETZENTGELTE: Höhere Gaspreise für 2026 absehbar

BAYERN: Bayern will Kommunen per Gesetz an Wind- und Solarerträgen beteiligen

TECHNIK

WÄRME: Industrieabwärme für Bestandsnetze am sinnvollsten

STROMSPEICHER: Stadtwerke Villingen-Schwenningen bauen zwei Großbatteriespeicher

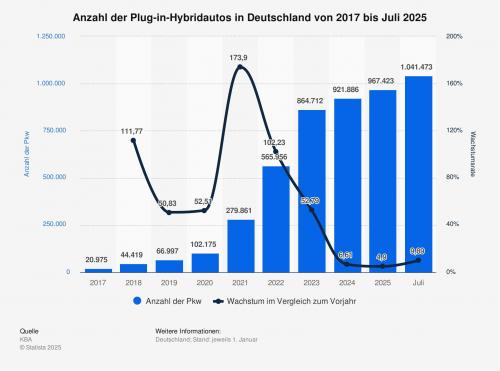

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Plug-in-Hybridautos in Deutschland

UNTERNEHMEN

STUDIE: Führungskräfte von Energieversorgern plädieren für Kooperationen

FINANZIERUNG: Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf der Suche nach Bürgergeld

BETEILIGUNG: Die MVV Energie AG bleibt noch länger Partner in Offenbach

VERTRIEB: Octopus und Energiequelle gründen Joint Venture

PHOTOVOLTAIK: Lechwerke stocken PV-Portfolio auf 60 Megawatt auf

KLIMASCHUTZ: Stahl-Holding-Saar sichert sich Milliarden-Kredit für grüne Transformation

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiekomplex zeigt sich uneinheitlich

TOP-THEMA

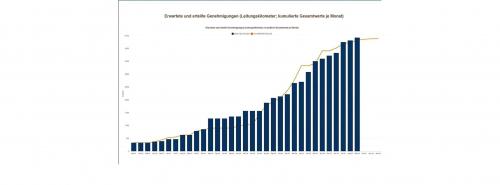

Leitungsausbau soll Strompreiszone sichern

Quelle: Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur Quelle: Susanne Harmsen

STROMNETZ.

Die Bundesnetzagentur hat den letzten Abschnitt des Südlink genehmigt. Er soll bis 2028 fertig werden und dazu beitragen, eine Spaltung der deutschen Strompreiszone zu vermeiden.

Die Bundesnetzagentur gab am 10. Oktober Genehmigung des letzten Abschnitts für den 700 Kilometer langen Südlink bekannt. Klaus Müller sagte vor Journalisten, damit seien acht Jahre Planung erfolgreich abgeschlossen worden. Der Präsident der Behörde dankte seinen Mitarbeitern, den sechs beteiligten Bundesländern und ihren Kommunen sowie den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) Transnet BW und Tennet für die Zusammenarbeit.

Noch in diesem Monat startet Transnet BW mit dem Bau des 76 Kilometer langen Südlink-Abschnitts, der zuletzt genehmigt wurde. Er startet in Gerstungen (Thüringen) und führt nach Mellrichstadt (Bayern). 2028 soll die gesamte Leitung fertig sein und Windstrom aus dem Norden zur Industrie im Süden bringen. Der Planfeststellungsbeschluss der Bundesnetzagentur wird am 8. November 2025 veröffentlicht. Während der Bauphase sollen Gemeinden und Bürger über Bauabläufe und Schwertransporte informiert werden.

Verbindung von Thüringen nach Bayern

Der genehmigte Abschnitt verläuft von der Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen im Werratal bei Herleshausen in südlicher bis südöstlicher Richtung an Marksuhl vorbei. Auf Höhe von Bad Salzungen erreicht die Leitung erneut das Werratal, folgt dessen Verlauf nach Süden und quert zwischen Schwallungen und Wasungen die Werra. Von dort führt sie weiter bis zur Landesgrenze Thüringen/Bayern bei Henneberg, wo sie an den bereits planfestgestellten Abschnitt D2 anschließt.

Südlink besteht aus zwei Gleichstromleitungen in 525-Kilovolt-Technik, die auf weiten Strecken parallel verlaufen. Das Vorhaben 3 führt von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach/Leingarten in Baden-Württemberg, das Vorhaben 4 von Wilster in Schleswig-Holstein nach Bergrheinfeld in Bayern. Beide Leitungen werden vollständig als Erdkabel verlegt und verfügen jeweils über eine Übertragungskapazität von 2.000 MW. Der Baustart erfolgte bereits 2023, auch dank vorzeitiger Baugenehmigungen der Behörde. Das Projekt gilt als zentrales Element für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende

|

| Stand der Genehmigungen für neue Stromleitungen 2025 - Für Vollbild auf die Grafik klicken. Quelle: Bundesnetzagentur |

Netzausbau sichert Strompreiszone

Müller bekräftigte, dass er ab 2026 mit sinkenden Kosten für den Redispatch rechnet. Dabei handelt es sich um Zahlungen für die Erzeuger von erneuerbarem Strom, deren Anlagen abgeregelt werden müssen, weil das Netz nicht genug Kapazität hat, den Strom aufzunehmen. Gleichzeitig müssen anderswo Anlagen hochfahren, um Strom zu erzeugen. Mit steigender Netzkapazität hofft Müller, weiter gute Argumente zu haben, eine von der europäischen Netzbehörde Entsoe geplante Aufteilung der deutsch-luxemburgischen Strompreiszone abzuwenden.

Eine Besonderheit des Projekts ist der Einsatz unterirdischer Infrastruktur: Zwischen Bad Friedrichshall und Leingarten in Baden-Württemberg nutzt die Leitung über 16 Kilometer das bestehende Bergwerk der Südwestdeutsche Salzwerke AG (Heilbronn). Die dortigen Stollen werden ausgebaut, um die Stromkabel unterirdisch zu verlegen. Auch unter der Elbe bei Glücksstadt entsteht ein 5,5 Kilometer langer begehbarer Kabeltunnel. In Baden-Württemberg war beim Trassenbau sogar ein eiszeitliches Mammutskelett gefunden worden.

Südlink war in den vergangenen Jahren Gegenstand zahlreicher politischer und regionaler Debatten, insbesondere in Thüringen. Mit dem Start der Bauarbeiten für den Abschnitt Gerstungen–Mellrichstadt geht es mit der Umsetzung des Projekts nun weiter voran.

Die Prognose der Bundesnetzagentur zum Stromnetzausbau steht im Internet bereit.

Der Bundesrat in Berlin. Quelle: Georg Eble

Regierung prüft Länderkritik am Energiewirtschaftsgesetz

POLITIK. Der Bundesrat reagiert auf die Novelle einiger Energiegesetze. Er verlangt mehr Planungssicherheit für die Gasspeicher-Umlage und ein Verbot von CCS an Gaskraftwerken.

Mit dem Entwurf des Vierten Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) will die Bundesregierung die Finanzierung der Gasspeicher neu regeln. Künftig sollen die Kosten nicht mehr über eine Umlage von Gaskunden getragen werden, sondern aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert werden. Der Bundesrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dazu positioniert und die geplanten Regelungen grundsätzlich begrüßt – zugleich aber Bedenken hinsichtlich der künftigen Planbarkeit für Unternehmen geäußert.

Kritisch sieht die Länderkammer zudem die vorgesehene Möglichkeit, ein Umlagesystem künftig per Rechtsverordnung wieder einzuführen. Diese Ermächtigung könne die Planungssicherheit der betroffenen Unternehmen beeinträchtigen. Der Bundesrat fordert daher eine Prüfung, ob auf die Regelung verzichtet oder sie präzisiert werden kann. Darüber hinaus betont der Bundesrat den generellen Entlastungsbedarf bei den Stromkosten und verweist auf die im Koalitionsvertrag angekündigte Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen.

Die Bundesregierung hat in ihrer Gegenäußerung angekündigt, die Vorschläge des Bundesrats zu prüfen. Sie nimmt die Ausführungen der Länder „zur Kenntnis“ und will speziell die Kritik an der Ermächtigung zur Wiedereinführung einer Umlage inhaltlich bewerten.

Bundesregierung „prüft“ weitergehende Stromsteuerentlastung

Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte im Kabinett, die geplante Abschaffung der Umlage sei ein „wichtiger Schritt, um die Energiepreise zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit zu stärken“. Zugleich betonte sie, dass die Bundesregierung die Bedenken der Länder ernst nehme. Ob die von den Ländern geforderte Klarstellung zur Planungssicherheit und eine weitergehende Stromsteuerentlastung Eingang in den weiteren Gesetzgebungsprozess finden, bleibt offen. Der Entwurf soll nach der Beratung im Bundesrat und Bundestag noch im Winter 2025/2026 beschlossen werden.

Weitere Einwände der Länderkammer abgelehnt

Der Bundesrat hat auch zum Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze (Red III) etliche Prüfungs- und Änderungsvorschläge unterbreitet. So verlangt er unter anderem, den Ausbau in sogenannten Nationalen Naturmonumenten zu unterlassen, weil ihnen „eine gesamtstaatliche Bedeutung und ein herausgehobener Flächenschutz“ zukomme. Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, weil die Aufnahme von Naturmonumenten den Stromnetzausbau erheblich einschränken würde.

Ebenfalls abgelehnt wird die Forderung des Bundesrates, Gaskraftwerke im Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (CCS) auszunehmen. Das schrieb Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme der Länderkammer. Der Bundesrat hatte ausdrücklich begrüßt, dass Kohleverstromungsanlagen ein Anschluss an ein CO2-Leitungsnetz versagt wird, und gefordert, diese Regelung „dringend“ auch auf fossile Gaskraftwerke zur Stromerzeugung anzuwenden. Die Nutzbarkeit von Kohlendioxidspeicherung (CCS-Technologie) für Gaskraftwerke werde derzeit im Rahmen der Kraftwerksstrategie geprüft, so Reiche.

Der Bundesrat verlangte zudem die Vereinfachung der Anwendung des sogenannten Energy Sharings - der gemeinsamen Nutzung elektrischer Energie aus Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Nach Ansicht der Bundesregierung ermöglicht jedoch die Fassung der Vorschrift bereits die Teilhabe von Bürgerenergiegesellschaften am Energy Sharing Modell, so dass eine Klarstellung nicht erforderlich sei.

Bund will EU-Verbrenner-Aus 2035 lockern

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

MOBILITÄT. Ergebnis des Autogipfels: Die Bundesregierung will die von der Europäischen Union fürv 2035 geplante Beschränkung von Pkw-Neuzulassungen auf emissionsfreie Fahrzeuge abwenden.

„Einen harten Schnitt 2035 darf es nicht geben, wenn es nach mir geht“, kommentierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem sogenannten Autogipfel mit Branchenvertretern, Gewerkschaften und Ministerpräsidenten der Auto-Bundesländer, der die nun ins Kriseln geratene einstige deutsche Vorzeigebranche wieder stärken soll. Er werde sich in Brüssel beim EU-Gipfel Ende dieses Monats für eine Änderung stark machen, sagte Merz. Er hat dafür auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf seiner Seite.

Zwar sei die Elektromobilität „die Hauptstraße, auf der gefahren wird“ und „voraussichtlich“ die zentrale Antriebsform der nächsten Jahre, aber es gebe auch andere Technologien, die weiter erforscht und entwickelt werden müssten. „Wir brauchen dafür Zeit, sie im Markt zu erproben und einzuführen“, um so auf unterschiedlichste Weise das Klimaziel gemeinsam zu erreichen. „Nur das schafft die notwendige Wettbewerbsfähigkeit auf der Welt und den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland“, so Merz.

Der Autogipfel habe gezeigt, „dass niemand die Klimaziele und die konsequente Richtung zur Elektromobilität infrage stellt“, unterstrich Lars Klingbeil, „aber wir wollen nicht mit dem Kopf durch die Wand“. Es sei deutlich geworden, dass mehr „Flexibilität und Pragmatismus“ notwendig seien. „Wir müssen immer wieder in den Fokus nehmen, eine starke Industriebranche und Arbeitsplätze im Land aufrecht zu erhalten und auch Arbeitsplätze der Zukunft zu sichern.“ Die Bundesregierung müsse daher schnelle Entscheidungen treffen – dies etwa in Bezug auf Plug-in-Hybride, Range Extender oder Beimischungen in Kraftstoffen als Technologieoptionen. Das sollen nach den Vorstellungen der Koalitionäre die Ausnahmen vom Verbrennerverbot werden. „Für uns ein Weg, den wir für absolut gangbar halten.“

Steuerbefreiung von E-Autos geht in Verlängerung

Klingbeil wies auch darauf hin, dass es „ein klares Signal“ für eine Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektroautos bis 2035 gebe. Und um den Umstieg vom Verbrenner auf einen Stromer zu erleichtern, solle es auch hier „für kleine und mittlere Einkommen“ eine finanzielle Unterstützung geben. Der SPD-Chef: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das umzusetzen.“ Damit solle auch die deutsche Autoindustrie gestärkt werden.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht das Ergebnis des Gipfels in positivem Licht. „Wir brauchen zeitnahe Entscheidungen und eine geeinte deutsche Stimme“, sagte Verbandschefin Hildegard Müller. Dass die Bundesregierung „Flexibilitätsmöglichkeiten wie Plug-in-Hybride und Range Extender unterstützt, ist ein positives Signal.“ Auch moderne Verbrenner-Fahrzeuge mit klimaneutralem Kraftstoff könnten einen Beitrag leisten - Technologien, die wohl weltweit eine Rolle spielen würden.

Von einem großen Aderlass gerade in der Auto-Zulieferindustrie sprach IG-Metall-Vorsitzende Christiane Brenner. Der Arbeitsplatzabbau in der Branche gehe „dramatisch“ weiter. Von der Politik erwarte sie einerseits eine „volle Offensive“ für die Elektromobilität und andererseits auch, die CO2-Regeln für Hybridantriebe und klimaneutrale Kraftstoffe zu flexibilisieren. „Und wir brauchen Batterie-Booster mit europäischer Hilfe. Das ist die Technologie der Zukunft.“

E-Control: Arbeiten an Netztarifen 2026 weit gediehen

Quelle: Fotolia / Bertold Werkmann

REGULIERUNG. In den kommenden Wochen könnten die Bescheide in Begutachtung gehen, berichtet E-Control-Vorstand Alfons Haber. Trotz steigender Tarife stehe Österreich international recht gut da.

Weit gediehen sind die Arbeiten der österreichischen Energiemarktregulierungsbehörde E-Control hinsichtlich der Festlegung der Netztarife für Strom und Erdgas für das kommende Jahr. Das berichtete E-Control-Vorstand Alfons Haber der Redaktion bei der Konferenz „Inspire Energy“ des Stromkonzerns Verbund in St. Wolfgang in Oberösterreich: „Wir bereiten die Kostenbescheide vor, sodass die Regulierungskommission unserer Behörde diese in den kommenden Wochen zur Begutachtung aussenden kann.“

Wie schon in den vergangenen Jahren zeichnen sich laut Haber weitere Tariferhöhungen ab, die bei Gas tendenziell stärker ausfallen dürften als bei Strom. Die Anlagen seien teurer geworden und die Lohnkosten gestiegen. Ferner stagnierten die Abgabemengen. Ob die Tarife 2026 ebenso wie dieses Jahr im zweistelligen Prozentbereich zunehmen werden, wollte Haber nicht mitteilen: „Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen. Ich bitte um Verständnis.“ Im internationalen Vergleich stehe Österreich mit seinen Netztarifen aber jedenfalls nicht schlecht da: „Andere Staaten wie Deutschland verzeichnen höhere Tarife als wir.“ Deshalb überlege die Koalition in Berlin, die Netzkosten staatlich zu stützen.

Auf Leistbarkeit achten

Zu den heftigen Diskussionen über die geplante Einführung des Netznutzungsentgelts für sämtliche Stromerzeuger teilte Haber mit, dies sei eine politische Entscheidung. Es könne aber durchaus gesetzliche Vorgaben geben, die natürlich umgesetzt werden müssten. Und es werde sich zeigen, „was am Ende des Tages im kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) stehen wird“. Hinsichtlich der Höhe der Gebühren liege die Entscheidungskompetenz bei der Regulierungskommission der E-Control: „Natürlich spielen dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sowie die Leistbarkeit für die Haushaltskunden eine wesentliche Rolle.“

Die Grundlage für die Einführung des Netznutzungsentgelts für die Stromerzeuger ist das ElWG. Tritt dieses Anfang 2026 in Kraft, benötigt die E-Control ein Jahr für die Vorarbeiten zu seiner Einführung, erläuterte Haber: „Das heißt, das neue Entgelt käme 2027.“

Schätzungen der Netzausbaukosten differieren stark

Generell gilt es dem E-Control-Vorstand zufolge, die Stromnetze effizienter zu nutzen und damit die Netzkosten so gering wie möglich zu halten. Dazu dienlich wären zwei im ElWG-Begutachtungsentwurf vorgesehene Maßnahmen: die Begrenzung der Einspeiseleistung („netzwirksame Leistung“) von Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie die Berücksichtigung der „Gleichzeitigkeit“.

Laut dem Begutachtungsentwurf dürften PV-Anlagen mit höchstens 60 Prozent ihrer Nennleistung einspeisen. Die Überlegungen hinsichtlich der „Gleichzeitigkeit“ wiederum bestehen darin, anzunehmen, dass nie sämtliche Windkraft- oder PV-Anlagen zur gleichen Zeit mit ihrer vollen netzwirksamen Leistung Strom ins Netz einspeisen. Daraus sowie aus der Begrenzung der netzwirksamen Leistung ergibt sich ein verringerter Bedarf an Netzkapazität insgesamt. Anders gesagt: An ein bestehendes Netz können mehr Windparks und PV-Anlagen angeschlossen werden.

„Verbrauchsseitig lässt sich die Gleichzeitigkeit ebenfalls nutzen“, stellt Haber klar. Beispielsweise lasse sich davon ausgehen, dass zu keinem Zeitpunkt sämtliche Wärmepumpen in einem bestimmten Gebiet mit voller Leistung Strom aus dem Netz beziehen. Auch das reduziere den Kapazitätsbedarf.

Warum die Netzbetreiber die Kosten für den Ausbau ihrer Anlagen mit rund 53 Milliarden Euro beziffern, die E-Control dagegen nur auf etwa die Hälfte dieses Werts kommt, ist laut Haber nicht zuletzt mit den unterschiedlichen Betrachtungszeiträumen zu erklären: „Wir beziehen uns immer auf die kommenden zehn Jahre. Das ist der Zeitraum, für den die Netzentwicklungspläne gelten.“ Die E-Wirtschaft dagegen gehe von längerfristigen Überlegungen aus. „Man muss beim Vergleich solcher Kostenangaben immer sicherstellen, dass man vom selben Sachverhalt redet“, konstatiert Haber.

Konstruktives Miteinander bei der Prüfung der Ausbaupläne

Kein Problem hat der E-Control-Vorstand übrigens mit dem Plan von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dem Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) die künftig verpflichtend zu erstellenden Ausbaupläne der Verteilnetzbetreiber vorzulegen, die auch seine Behörde zu prüfen hat.

Schon bei der freiwilligen Erstellung der Pläne im vergangenen Jahr habe die E-Control darum ersucht, diese mit dem Netzausbauplan der APG in Übereinstimmung zu bringen: „Das hat gut funktioniert. Es war ein sehr konstruktives Miteinander.“

Quelle: Shutterstoc / AI generated

Deutsche priorisieren Datenschutz und Standards für Smart Meter

SMART METER. Eine Umfrage im Auftrag des ZVEI zeigt: IT-Sicherheit und Datenschutz stehen für die Bevölkerung beim Smart-Meter-Rollout an erster Stelle. Es besteht aber noch Informationsbedarf.

Über 80 Prozent der Deutschen messen IT-Sicherheit und Datenschutz bei der Einführung intelligenter Messsysteme eine hohe Bedeutung bei. Dies zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Laut Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung, bestätige das Ergebnis, „dass wir beim Rollout die richtigen Maßstäbe setzen“. Mit dem Smart Meter Gateway werde eine Kommunikationsinfrastruktur geschaffen, die höchste Sicherheitsstandards erfülle.

Deutschland lege mit der Kombination aus elektronischem Zähler und zertifiziertem Smart Meter Gateway die Grundlage für ein cybersicheres Smart Grid, das markt- und netzdienliche Steuerung von Anlagen ermögliche. Durch die intelligente Messung von Stromverbräuchen und Einspeisungen könnten Netzbetreiber lokale Zustände besser erfassen und Verbraucher von dynamischen Stromtarifen profitieren. „So lassen sich Kosten optimieren und Netzengpässe frühzeitig erkennen“, erläutert Weber.

Neben Datenschutz und Sicherheit erwarten viele Bürgerinnen und Bürger Effizienz und Verlässlichkeit bei der Umsetzung. 60 Prozent der Befragten sprachen sich für einheitliche Smart-Meter-Systeme aus, um regionale Unterschiede und teure Nachrüstungen zu vermeiden. Knapp die Hälfte (43 Prozent) befürwortet, dass Netzbetreiber über Smart Meter zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

Transparenz soll Akzeptanz erhöhen

Weber warnte in diesem Zusammenhang vor vereinfachten Lösungen: „Bitte keine Smart Meter light. Diese Diskussionen um vermeintlich schnelle Alternativen müssen vom Tisch.“ Parallele technische Ansätze führten weder zu Kostenvorteilen noch zu Effizienzgewinnen, so Weber weiter. Einheitliche Systeme seien die Voraussetzung für eine stabile Stromversorgung.

Die Umfrage förderte jedoch eine gewisse Uneinigkeit bei der Frage, wie Sicherheit, Stabilität und Kosten gegeneinander abgewogen werden sollten, zu Tage. Ein Drittel der Befragten würde teurere, aber sicherere Geräte bevorzugen, fast ebenso viele ein günstigeres Modell mit geringerer Sicherheit. Rund 22 Prozent der Teilnehmenden erwägen beim nächsten Anbieterwechsel einen Tarif mit variablen Netzentgelten.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Rollout noch mehr Transparenz und Aufklärung benötige, betonte Weber. Noch immer werde das Thema als technisches Nischensegment wahrgenommen. Dabei bilde es das „technische Herzstück für eine störungsfreie, cybersichere und preisoptimierte Stromversorgung“. Für den anstehenden Steuerungsrollout müsse in der Bevölkerung ein besseres Verständnis geschaffen werden.

Die Civey-Umfrage wurde vom 25. bis 27. August 2025 unter rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern durchgeführt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Der statistische Fehler liegt bei durchschnittlich 2,5 Prozentpunkten.

Höhere Gaspreise für 2026 absehbar

Quelle: Fotolia / Photo-K

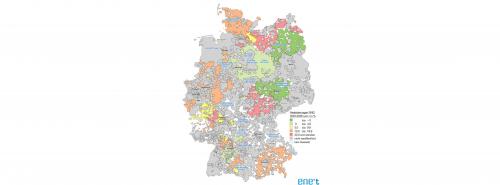

GASNETZENTGELTE. Die vorläufigen Gasnetzentgelte für das kommende Jahr liegen vor. Sie deuten auf weitere Preiserhöhungen hin.

Die ersten vorläufigen Preisblätter der Verteilnetzbetreiber für das Jahr 2026 zeigen: Die Gasnetzentgelte steigen bundesweit erneut deutlich an. Nach Berechnungen des Energiedaten-Dienstleisters „ene't“ auf Basis der bisher veröffentlichten Daten werden die Kosten je nach Abnahmefall im Durchschnitt um 10 bis 12 Prozent ansteigen.

Bislang haben 38 von knapp 700 Verteilnetzbetreiber ihre vorläufigen Entgelte veröffentlicht. Ihre Netzgebiete decken rund 40 Prozent der gasversorgten Fläche ab und lassen damit laut Enet bereits einen klaren Trend erkennen. Schon zum Jahreswechsel 2024/2025 hatten sich die Durchleitungsentgelte spürbar erhöht, nachdem im Rahmen des Festlegungsverfahrens KANU 2.0 (Kostenprüfung und Anreizregulierung Netzbetreiber Utilities 2.0.) kürzere Abschreibungszeiträume zulässig wurden. Kürzere Abschreibungszeiträume bedeuten, dass Netzbetreiber ihre Investitionen schneller über die Netzentgelte zurückholen dürfen. Dadurch verteilen sich die Kosten auf weniger Jahre – und die jährlichen Entgelte steigen.

Ein besonders starker Anstieg zeigt sich laut der Auswertung bei einem Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Anschlussleistung von 11 kW. Im Netz der Stadtwerke Pforzheim (Baden-Württemberg) verteuern sich ab kommendem Jahr auf dieser Grundlage die jährlichen Netzkosten um knapp 49 Prozent auf 732 Euro. Bereits im Vorjahr hatte der Betreiber die Entgelte um 16,5 Prozent angehoben. Auch im Gebiet der „TraveNetz“, die in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern tätig ist, steigen die Kosten deutlich. Dort zahlen Haushalte künftig rund 38 Prozent mehr und damit 635 Euro pro Jahr.

Größter Anstieg in Pforzheim

Gleichzeitig gibt es auch Netzbetreiber, die ihre Entgelte senken. Im Verteilgebiet der „E.DIS Netz“ mit Schwerpunkt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermindern sich die Kosten für Haushaltskunden um 7,4 Prozent auf 961 Euro. Noch zum Jahresbeginn 2025 hatte das Unternehmen seine Entgelte um mehr als 50 Prozent erhöht. Eine leichte Entlastung können auch Verbraucher im Gebiet der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Gas erwarten. Hier reduzieren sich die jährlichen Durchleitungskosten um 5,3 Prozent auf 654 Euro.

Trotz einzelner Senkungen bleibt laut Enet der allgemeine Trend klar: Die Gasnetzentgelte steigen im bundesweiten Mittel weiter an. Endgültige Werte erwarten die Datenanalysten erst mit der Veröffentlichung weiterer Preisblätter in den kommenden Wochen. Erst dann werde sich zeigen, mit welchen Mehrbelastungen Haushalte und Gasvertriebe für das Jahr 2026 rechnen müssen.

Laut den vorliegenden Daten wurden die durchschnittlichen Jahreskosten nach der Zahl der angeschlossenen Postleitzahl-Ort-Kombinationen gewichtet. Weiße Flächen in der Kartendarstellung stehen für nicht gasversorgte Gebiete. Alle Preise verstehen sich netto und beinhalten auch die Messkosten.

Bayern will Kommunen per Gesetz an Wind- und Solarerträgen beteiligen

Quelle: Fotolia / saschi79

BAYERN. Der Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags hat ein kommunales Beteiligungsgesetz für neue Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen gebilligt.

Kommunen, auf deren Gemeindegebiet Windenergie- oder PV-Freiflächenanlagen errichtet werden, sollen „künftig eine verpflichtende Beteiligung im Wert zwischen 0,2 und rund 0,3 Cent pro Kilowattstunde erzeugten Stroms erhalten“. Dies habe der zuständige Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, teilte das Wirtschaftsministerium in München mit.

Für eine Windenergieanlage mit einer Leistung von 7 MW ergibt sich daraus ein jährlicher Betrag zwischen 28.000 und 42.000 Euro, rechnet das Ministerium vor. Bei einer PV-Freiflächenanlage mit 10 MW Leistung liegen die jährlichen Einnahmen zwischen 20.000 und 30.000 Euro.

Mit der geplanten Änderung des Bayerischen Gesetzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften (BayWiVG) soll die bislang freiwillige bundesgesetzliche Regelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes um eine verbindliche landesrechtliche Beteiligungspflicht ergänzt werden. Die Gemeinden können die Beteiligung entweder über Direktzahlungen oder individuell vereinbarte Modelle umsetzen.

Die vorgesehene Regelung sei bewusst einfach gestaltet, so das Ministerium. Es seien keine Melde- oder Berichtspflichten vorgesehen. Gemeinden und Projektträger sollen die Beteiligung direkt und unbürokratisch vereinbaren können. Zusätzlich sind freiwillige Modelle zur Bürgerbeteiligung geplant, die direkt zwischen Projektierern und Bürgern vor Ort umgesetzt werden können.

Ausgenommen von der Pflicht zur finanziellen Beteiligung sind Anlagen, die keine EEG-Förderung erhalten, sowie spezielle PV-Anlagen wie Agri-, Parkplatz-, Moor- oder schwimmende Photovoltaikanlagen. Ebenfalls ausgenommen sind Projekte von Bürgerenergiegesellschaften. Für bereits genehmigte oder weit fortgeschrittene Projekte gelten Übergangsregelungen, um Planungssicherheit zu gewährleisten.

Ziel des Gesetzes ist es laut Ministerium, die Akzeptanz für neue Erneuerbare-Energien-Projekte zu erhöhen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit bayerischer Vorhaben zu erhalten. „Nach der Zustimmung im Wirtschaftsausschuss wird der Gesetzesentwurf noch im Finanz- und im Verfassungsausschuss behandelt“, heißt es weiter. Anschließend wird er dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt.

Rechenzentren zählen zu den großen Abwärmeproduzenten. Quelle: Vattenfall

Industrieabwärme für Bestandsnetze am sinnvollsten

WÄRME. Industrieanlagen, Rechenzentren und Elektrolyseuren erzeugen Abwärme, die oft ungenutzt bleibt. Eine neue Analyse zeigt, wo sie sich besonders lohnt und welche Netze davon profitieren.

Wie groß das ungenutzte Potenzial industrieller und technischer Abwärme ist, verdeutlicht eine neue Untersuchung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI). Sie zeigt, unter welchen Bedingungen sich der Einsatz wirtschaftlich rechnet. Besonders kontinuierliche Quellen wie Rechenzentren sind demnach attraktiv, da der sogenannte Systemwert der Abwärme höher sein kann als die Erschließungskosten.

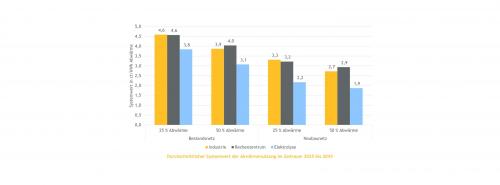

Der Systemwert beschreibt das Einsparpotenzial bei den Gesamtkosten des Wärmenetzes, wenn Abwärme genutzt wird. In Neubaunetzen liegt dieser laut EWI zwischen 1,9 und 3,3 Cent/kWh, in Bestandsnetzen zwischen 3,1 und 4,6 Cent/kWh. Der Unterschied ergibt sich, so erklären es die Autoren, aus den höheren Vorlauftemperaturen in bestehenden Netzen, die den Einsatz von Großwärmepumpen teurer machen. Damit steigt der Wert der eingespeisten Abwärme.

Die Untersuchung des EWI basiert auf drei typischen Abwärmeprofilen: Industrie, Rechenzentrum und Elektrolyseur. Die Ergebnisse zeigen: Abhängig von Temperatur, Entfernung zum Netz und Auslastung unterscheiden sich die wirtschaftlichen Chancen deutlich. Es gilt: Je höher die Auslastung und je kürzer die Transportwege, desto geringer fallen die Kosten pro Kilowattstunde bereitgestellter Abwärme aus.

|

| Studie „Abwärmenutzung in Fernwärmenetzen − Modellgestützte Analyse des Systemwerts exemplarischer Abwärmeprofile“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: EWI |

Rechenzentren mit stabilen Temperaturen

Rechenzentren liefern laut den Kölner Analysten eine gleichmäßige und dauerhaft verfügbare Wärmequelle. Selbst wenn die Temperatur für Bestandsnetze angehoben werden muss, bleibe die Nutzung oft wirtschaftlich. Industrieabwärme dagegen zeichne sich zwar durch ein hohes Temperaturniveau aus, sei aber in vielen Fällen unregelmäßig verfügbar. Das führe zu höheren Kosten bei der Nutzung. Dagegen wiesen Elektrolyseure zwar niedrige Temperaturen und ein schwankendes Profil auf, ließen sich jedoch bei geringen Entfernungen und in Neubaunetzen wirtschaftlich integrieren.

Ann-Kathrin Klaas, die die Analyse gemeinsam mit Maximilian Walde und Tobias Leibfritz erarbeitet hat, betont: „Der spezifische Systemwert der Abwärme sinkt mit steigendem Anteil an der Wärmenachfrage, da zuerst die teuersten Erzeugungsanlagen ersetzt werden.“ Deshalb komme es auf eine gezielte Kombination von Wärmequellen an.

Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung

Für Kommunen stuft das EWI seine Erkenntnisse als besonders relevant ein. Die Nutzung von Abwärme könne in der kommunalen Wärmeplanung eine wichtige Rolle spielen, wenn die jeweiligen Eigenschaften der Quellen systematisch analysiert würden. Industrieabwärme eigne sich vor allem zur Dekarbonisierung von Bestandsnetzen mit hohen Vorlauftemperaturen. Rechenzentren und Elektrolyseure könnten hingegen einen Beitrag zur Versorgung neuer, niedrigtemperierter Netze leisten.

|

| Der durchschnittliche Systemwert der Abwärmenutzung im Vergleich (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: EWI |

Die Studie „Abwärmenutzung in Fernwärmenetzen – Modellgestützte Analyse des Systemwerts exemplarischer Abwärmeprofile“ ist im Rahmen der „Förderinitiative Wärmewende“ der Gesellschaft zur Förderung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln entstanden.

Die Studie „Abwärmenutzung in Fernwärmenetzen − Modellgestützte Analyse des Systemwerts exemplarischer Abwärmeprofile“ lässt sich über die Internetseite des EWI downloaden.

Stadtwerke Villingen-Schwenningen bauen zwei Großbatteriespeicher

Quelle: SVS

STROMSPEICHER. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) investieren rund 10 Millionen Euro in zwei Großbatteriespeicher

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) wollen bis 2026 zwei Batteriespeicher ans Netz bringen, die gemeinsam eine Leistung von bis zu 15 MW bereitstellen. Das erläutert SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Gülpen betont die Bedeutung des Projekts für die Energiewende vor Ort: „Wir als Stadtwerker dürfen nicht am Bahnsteig stehen und warten, bis uns der Zug vor der Nase abgefahren ist. Wir sollten in den Batteriespeicher-Zug einsteigen und als Lokführer den Zug lenken.“ Die Speichertechnologie sei ein zentraler Baustein für eine stabile Stromversorgung, da sie die schwankende Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen ausgleiche.

Neben dem Beitrag zur Versorgungssicherheit spielen laut Gülpen auch wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle. Bei Inbetriebnahme bis August 2029 profitieren die Speicher von einer 20-jährigen Netzentgeltbefreiung, was die Rentabilität deutlich erhöhe. „Für eine Inbetriebnahme im Jahr 2026 ist die Befreiung gesichert“, so Gülpen. Diese Netzentgeltbefreiung sei ein Hauptgrund für die gute Wirtschaftlichkeit. „Wir planen mit einer ganz knapp zweistelligen Gesamtkapitalrendite.“ Die Amortisation werde nach seiner Einschätzung innerhalb von vier bis sechs Jahren erreicht.

Die SVS planen, mit den Speichern überschüssige Energie zwischenzuspeichern und bei Bedarf ins Netz einzuspeisen. Die Batteriesätze werden in standardisierten Containern untergebracht. Ein Großbatteriespeicher wird auf dem SVS-Werksgelände mit bis zu 5 MW gebaut, der andere mit bis zu 10 MW an einem Umspannwerk außerhalb des Stadtbezirks Villingen, „weil dort die größte kurzfristige Leistungsreserve besteht“.

Das Projekt ist Teil der SVS-Initiative „Auf zur Grünen Null“, mit der Villingen-Schwenningen bis 2040 klimaneutral werden will. Nach Aussage des Geschäftsführers können die Batteriespeicher nicht nur zur Netzstabilisierung beitragen. Sollten die Batterien in 15 Jahren Leistung nachgelassen haben, bestehe die Möglichkeit, diese weiterzunutzen – beispielsweise für die Blindleistungsbereitstellung oder als Netzpuffer.

|

| SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen Quelle: SVS |

Anzahl der Plug-in-Hybridautos in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Zum Stichtag am 1. Juli dieses Jahres wurden in Deutschland erstmals mehr als eine Million Plug-in-Hybride gezählt, was einem Anstieg von rund 9,9 Prozent im Vergleich zum 1. Juli 2024 entsprach. Das Wachstum hat sich in den vergangenen Jahren stark verlangsamt. So wurde 2022 noch eine Wachstumsrate von über 100 Prozent verzeichnet. Die Zahlen basieren auf Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). Plug-in-Hybride (PHEV) sind Autos, die mit einem elektrischen und einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. Dabei können sie, im Gegensatz zu anderen Hybridautos, auch am Stromnetz geladen werden.

Quelle: Pixabay / Mohamed Hassan

Führungskräfte von Energieversorgern plädieren für Kooperationen

STUDIE. Eine Partnerschaft eingehen, ohne sich aufzugeben: Was wie ein Rat für Liebende klingt, ist laut einer Studie ein Erfolgsrezept für Energieversorger. Das Zauberwort lautet: Kooperation.

Die Energienetze und Gemeindewerke Südpfalz, die Regionalwerke Neckar-Kocher oder auch die gegenseitige Beteiligung der Stadtwerke Northeim und der Harz Energie – diese drei Beispiele stehen für realisierte Kooperationen unterschiedlicher Energieversorger. Partnerschaften wie diese sehen viele Verantwortliche von Energieunternehmen laut einer Studie als zukunftsweisenden Weg.

Die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat für ihre „Kooperationsstudie Energie 2025“ die Antworten von 81 Führungskräften aus der Energiewirtschaft ausgewertet. 96 Prozent von diesen bezeichneten einer Mitteilung zufolge eingegangene oder beendete Kooperationen als erfolgreich.

Die weitere Analyse legt nahe, dass Partnerschaften mit anderen Energieversorgern oder Unternehmen aus der privaten Wirtschaft bestimmte Entwicklungsschritte oder Projekte erst möglich machen. Die Befragten sehen dies besonders für die Bereiche Einkauf und Beschaffung sowie Energieerzeugung.

Klare Botschaft: Zusammenarbeit ja, Fusion nein

Was haben Energieversorger davon, gemeinsame Sache mit anderen zu machen? Sie zahle sich besonders durch eine bessere Rentabilität, geringere Kosten und ein wachsendes Know-how aus, heißt es. Kleinere Versorger etwa äußerten sich besonders zufrieden, weil sie mittels gemeinsamer IT- und Verwaltungsstrukturen Prozesse optimiert und Renditen verbessert hätten.

Kooperationen seien ein Weg, neue Geschäftsfelder zu erschließen und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Vor Augen haben die Unternehmen hier besonders Projekte der Digitalisierung oder Fortschritte bei Vertrieb und Kundenservice. Dazu empfinden sie die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung als besonders geeignet für eine mögliche Zusammenarbeit.

Entscheidend für den Projekterfolg seien „insbesondere die frühzeitige Abstimmung zwischen den Partnern und eine klar definierte Rollenverteilung“, sagt Diana Basilio, Rödl-Partnerin und Co-Autorin der Studie, laut der Mitteilung.

Die Studie nennt – wie erwähnt – drei Beispiele für gelungene Kooperationen. So seien die Stadtwerke Northeim und der Versorger Harz Energie inzwischen jeweils aneinander beteiligt. Dies habe es der südniedersächsischen Kommune Northeim ermöglicht, ihren eigenständigen Versorger zu erhalten. Gleichzeitig profitiere die Kommune von der technischen, kaufmännischen und strategischen Expertise des Unternehmens aus Osterode am Harz.

Mit den beiden neuen Gesellschaften „Energienetze Südpfalz GmbH & Co. KG“ und „Gemeindewerke Südpfalz GmbH“ ist zunächst das Ende der Gemeindewerke aus den rheinland-pfälzischen Kommunen Rülzheim und Hördt verbunden. Die Gemeinden gehen nun bei Netz und Energieversorgung einen gemeinsamen Weg. Dritter im Bunde ist der Stadtwerke-Verbund Thüga, der über seine Energienetze-Tochter das örtliche Gasnetz einbringt. Auch für den operativen Betrieb ist die Thüga zuständig.

Im Landkreis Heilbronn haben sich die drei baden-württembergischen Stadtwerke aus Bad Friedrichshall, Neuenstadt am Kocher und Neckarsulm ebenfalls für eine Gasnetz-Kooperation entschieden. In den eigens gegründeten Regionalwerken Neckar-Kocher stemmen sie den Bau, den Betrieb und die Wartung der eingebrachten Gasnetze. Andere Sparten sowie Vertrieb und Investitionsentscheidungen bleiben von der Zusammenarbeit unberührt.

Interessant ist ein anderes Ergebnis der Studie. Trotz aller Segnungen der Zweisamkeit soll eine Formel nicht gelten: Aus zwei mach eins. Von einer Fusion wollen die meisten der Befragten nichts wissen. Dies, so Rödl & Partner, bestätige einen langfristigen Trend und die bereits 2013 in einer vergleichbaren Kooperationsstudie geäußerten Vorbehalte gegenüber einem Verschmelzen von Unternehmen.

Die Ergebnisse der zwischen Mai und August 2025 durchgeführten Befragung hat die Gesellschaft Rödl & Partner als „Kooperationsstudie Energie“ im Internet zur Verfügung gestellt.

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf der Suche nach Bürgergeld

Die Freiflächenanlage im Ulmer Örlinger Tal. Quelle: SWU

FINANZIERUNG. Kleininvestoren können sich an einer bestehenden lokalen Photovoltaik-Freiflächenanlage der Stadtwerke beteiligen.

Die Beteiligung von Bürgern und Kunden an kommunalen Infrastrukturanlagen wird immer beliebter. Und die Bandbreite der Angebote nimmt weiter zu. Windräder, PV-Anlagen, Batteriespeicher, Fernwärmenetze. Das jüngste Finanzierungsangebot kommt von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU). Sie wolle für die in diesem Jahr in Betrieb genommene Photovoltaik-Freiflächenanlage im Örlinger Tal drei Millionen Euro über Bürgerbeteiligungen und Mitarbeitereinlagen einwerben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Interessierte können dabei sogenannte Nachrangdarlehen zwischen 500 und 25.000 Euro zeichnen. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre, die jährliche Verzinsung liegt bei 3,75 Prozent. Der offizielle Start der Beteiligungsphase ist am 22. Oktober 2025. „Die Vergabe erfolgt nach zeitlichem Eingang und unter der Voraussetzung, dass die Zeichnungskriterien erfüllt sind“, heißt es.

Für Mitarbeitende sowie Stadtwerke-Stromkunden gilt ein Vorzeichnungsrecht vom 15. bis 22. Oktober 2025. Vorrang haben dabei Kunden, die bereits SWU-Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Damit will der Versorger gezielt jene ansprechen, die sich schon heute für eine nachhaltige Energieversorgung entschieden haben. Das Vorzeichnungsrecht für Mitarbeitende soll zudem „die Attraktivität der SWU als Arbeitgeber“ stärken.

Mit dem Beteiligungsmodell möchte die SWU die Bevölkerung stärker in die regionale Energiewende einbinden. Das Angebot sei dabei weniger auf Renditemaximierung ausgerichtet, sondern auf gemeinsame Verantwortung, regionale Wirkung und emotionale Bindung. „Wer investiert, weiß genau, woher der erzeugte Strom kommt, und kann die Entwicklung der Anlage mitverfolgen.“ Die Einbindung der Bürgerschaft stärke zudem die regionale Wertschöpfung, da die Mittel aus der Beteiligung unmittelbar in neue nachhaltige Projekte der SWU fließen.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage im Ulmer Örlinger Tal versorgt rund 1.700 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie. Sie ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Ulm. Die Bürgerbeteiligung dient der SWU als Referenzprojekt für weitere Anlagen dieser Größenordnung. Sollte es erfolgreich verlaufen, sollen weitere Beteiligungsangebote für künftige Initiativen folgen.

Die MVV Energie AG bleibt noch länger Partner in Offenbach

Stadt und Stadtwerke Offenbach sowie die MVV bleiben Partner bei der EVO. Quelle: EVO

BETEILIGUNG. Offenbachs Energieversorgung bleibt weiter das gemeinsame Betätigungsfeld der Stadtwerke Offenbach Holding und der MVV Energie AG. Die Partner verlängern ihre Kooperation.

Mindestens bis Ende 2040 bleibt die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) in den gewohnten Händen. Die Konsortialpartner Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH) und die MVV Energie AG dehnen ihre Zusammenarbeit in dem Unternehmen um zehn Jahre aus. Die EVO beliefert Offenbach mit Strom, Gas und Fernwärme und ist für die Abwasserentsorgung zuständig.

Der Mannheimer Konzern war im Jahr 2000 mit 50,1 Prozent bei der EVO eingestiegen. Letztmals verlängerten die Beteiligten 2017 ihren Kontrakt, er war bis 2030 gültig. Den Aufschlag von zehn Jahren werten die Anteilseigner als Signal, „dass die EVO die Energiewende weiter energisch vorantreiben kann“, sagt Felix Schwenke, SOH-Aufsichtsratsvorsitzender und Offenbachs Oberbürgermeister (SPD), laut einer Mitteilung.

Für die MVV betont der Vorstandsvorsitzende Gabriel Clemens, das langfristige Engagement in Offenbach und für eine „starke, kommunal verankerte Energieversorgung“ fortsetzen zu wollen. Die verlängerte Kooperation sei auch ein Zeichen, die eingeleiteten Millionen-Investitionen in die Offenbacher Infrastruktur „abzusichern“.

Auf dem Ausgabenplan der EVO stehen mehrere Hundert Millionen Euro für den Ausbau der klimafreundlichen Wärmeerzeugung und die Ertüchtigung des Hochspannungsnetzes in Stadt und Kreis Offenbach. Die Vertragsverlängerung biete dank der Rückendeckung der Aktionäre „nun auch für die nächsten Jahre verlässliche Rahmenbedingungen“, so EVO-Vorstandsvorsitzender Christoph Meier. Die EVO bleibe dabei als eigenständiges, kommunales Unternehmen ein Impulsgeber für die Region.

Octopus und Energiequelle gründen Joint Venture

Quelle: Fotolia / Photo-K

VERTRIEB. Octopus Energy Generation und der Projektentwickler „Energiequelle“ nehmen mit einem neuen Joint Venture gewerbliche und industrielle Verbraucher ins Visier.

OQTO-X heißt das Gemeinschaftsunternehmen von Octopus Energy Generation und Energiequelle, das die Partner nun angekündigt haben. Laut einer Mitteilung gehören Industrie und Gewerbe in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien zur Zielgruppe. Die Unternehmen sollen bei der Planung, Installation und Finanzierung von Solaranlagen und Großbatterien unterstützt werden. Darüber hinaus werde OQTO-X auch ins Energiemanagement einsteigen. Bis 2030 sollen dafür laut einer Mitteilung rund 200 Millionen Euro investiert werden.

Für Octopus Energy sei dies bereits die zehnte Investition heißt es weiter. Innerhalb eines nicht näher bestimmten Zeitraums, der lediglich mit den „nächsten Jahren“ beschrieben ist, wolle das Unternehmen insgesamt 1 Milliarde Euro hierzulande investieren.

Michael Raschemann, Geschäftsführer und Gründer von Energiequelle, sieht für sein Unternehmen in der Direktversorgung von Unternehmen mit lokal erzeugtem, grünem Strom ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld. Und Zoisa North-Bond, CEO von Octopus Energy Generation, freut sich, mit Energiequelle zusammen „noch mehr grüne Energie in einige der Industrie-Hochburgen Europas zu bringen und die Dekarbonisierung dort voranzutreiben.

Die Projektpipeline von Energiequelle umfasst laut der Mitteilung mehr als 1,7 Gigawatt, während die Erzeugungssparte von Octopus Energy nach eigenen Angaben in Deutschland mehr als 3,3 Gigawatt an Solar- und Windprojekten managt.

Mit der Bekanntgabe des Joint Ventures verwies Octopus auch auf seine Ankündigung während der Internationalen Automobilausstellung im vergangenen September, mit Octopus Electric Vehicles „Großbritanniens Marktführer im Leasing von Elektroautos, Anfang nächsten Jahres nach Deutschland zu bringen“. Derweil schon erreicht ist die Kundenzahl von 1 Million Haushalten in Deutschland. Diesen Meilenstein hatte Octopus Energy Germany ebenfalls im vergangenen September verkündet.

Lechwerke stocken PV-Portfolio auf 60 Megawatt auf

Startsignal für PV-Anlage bei Daiting: Tim Dickhaus, LEW-Leiter Energielösungen, MdL Eva Lettenbauer, LEW-Vorstand Dietrich Gemmel, MdB Lisa Badum und Roland Wildfeuer (v.l.n.r.). Quelle: Michael Hochgemuth / LEW

PHOTOVOLTAIK. Der Strom ist bereits zum Teil verkauft, der Bau der Anlage jetzt in die Wege geleitet worden: Die Lechwerke errichten im Landkreis Donau-Ries ihre bisher größte PV-Anlage.

Spaten in die Hand für die grüne Wende: Die Lechwerke haben Nahe der bayerischen Gemeinde Daiting, Landkreis Donau-Ries, zusammen mit Politikern aus der Region das Startzeichen zum Bau einer weiteren PV-Freiflächenanlage gegeben. Daitings Bürgermeister Roland Wildfeuer (CSU), Eva Lettenbauer (Grüne), Abgeordnete im Bayerischen Landtag und Daitingerin, die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum (Grüne) sowie LEW-Vorstand Dietrich Gemmel und Tim Dickhaus, LEW-Leiter Energielösungen stießen symbolisch ins Erdreich. Die Anlage, die auf einem Areal von 22 Hektar entsteht, soll einmal eine Leistung von 24 MW haben.

Der PV-Park bei Daiting wird damit der größte im PV-Portfolio der Lechwerke sein. Die Gesamtleistung des Portfolios wächst mit ihm auf 60 MW, wie das Unternehmen mitteilt. In Betrieb soll er im ersten Halbjahr 2026 gehen. Die erwartete Stromerzeugung beziffern die LEW auf bis zu 26 Millionen kWh. Im Vergleich zum deutschen Strommix würden jährlich rund 11.500 Tonnen CO2 eingespart.

Die Lechwerke wollen Grünstrom über Power Purchase Agreements (PPA) absetzen. „Diese langfristigen Direktlieferverträge ermöglichen es Firmenkunden, den regional erzeugten Ökostrom zu einem fest vereinbarten Preis zu sichern. Damit profitieren Betriebe von planbaren Energiekosten und verbessern gleichzeitig ihre CO2-Bilanz – ohne eigene Investitionen in Erzeugungsanlagen“, sagt Tim Dickhaus. Unternehmen könnten sich noch Anteile an der Erzeugung des PV-Parks sichern, ein Teil der Erzeugungsmenge sei bereits verkauft.

Bürger sollen sich finanziell beteiligen können

Daitinger Bürgerinnen und Bürger sollen sich finanziell an der Anlage beteiligen können. Wie das aussehen soll, ist noch offen. Die konkrete Prüfung und Ausgestaltung einer Bürgerbeteiligung könne erst erfolgen, sobald der Bau weitgehend abgeschlossen ist und die Gesamtkosten feststehen, so die Lechwerke.

„Mit dem Spatenstich setzt Daiting heute gemeinsam mit der LEW ein sichtbares Zeichen für die Energiewende. Zudem profitieren wir als Kommune von der Anlage auch finanziell. Das hilft uns bei der kommunalen Daseinsvorsorge“, kommenierte Bürgermeister Roland Wildfeuer den Baustart.

Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer betonte: „Damit wir sichere und bezahlbare Energie haben, brauchen wir auf Gebäuden und Freiflächen mehr Windkraft- und Solaranlagen und die Menschen hier müssen immer mitreden und mitverdienen können.“

Stahl-Holding-Saar sichert sich Milliarden-Kredit für grüne Transformation

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Die saarländische Stahlindustrie setzt den eingeleiteten Kurswechsel in Richtung einer grünen Transformation fort.

Ein Konsortium aus 16 Banken stellt der Stahl-Holding-Saar (SHS) insgesamt 1,7 Milliarden Euro an Krediten für das Transformationsprojekt Power4Steel zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Power4Steel gilt als eines der größten Dekarbonisierungsprojekte in Europa. „Damit ist die Finanzierung über die gesamte Laufzeit des Investitionsprojektes gesichert“, informierte die SHS.

In den vergangenen Monaten hatte Branchenschwergewicht Arcelormittal seine Dekarbonisierungsprojekte an den Standorten Eisenhüttenstadt und Bremen eingestellt. Die Salzgitter AG informierte kürzlich darüber, dass der Konzern weitere Schritte zum Einstieg in die klimaneutrale Stahlproduktion verschieben will. Vorstandschef Gunnar Groebler begründet dies mit geänderten Rahmenbedingungen.

Die Finanzierung bei der SHS wurde durch ein Konsortium nationaler und internationaler Banken bereitgestellt und kombiniert eine Unternehmens- mit einer Investitionsfinanzierung, hieß es weiter. Die Investitionsfinanzierung ist durch die Exportkreditagenturen OeKB (Österreich) und SACE (Italien) abgesichert. Ergänzt werde die Finanzierung durch erhebliche Eigenmittel sowie direkte Fördermittel der Bundesregierung und des Saarlandes aus dem 2,6-Milliarden-Euro-Programm zur Transformation der saarländischen Stahlindustrie.

„Das ist ein weiterer zentraler Meilenstein auf unserem Weg in eine CO2-reduzierte Zukunft. Wir sind überzeugt, dass Klimaschutz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen können und müssen, und bekennen uns mit der Umsetzung von Power4Steel klar zum Produktionsstandort Deutschland“, betonte Stefan Rauber, Geschäftsführer der SHS und Vorsitzender des Vorstands von Saarstahl und Dillinger.

Im Rahmen des Projekts Power4Steel entstehen an den Produktionsstandorten Dillingen und Völklingen eine neue Direktreduktionsanlage sowie zwei Elektrolichtbogenöfen, die die bisherigen Hochöfen und Konverter schrittweise ersetzen. Bis 2030 sollen die Emissionen um rund 55 Prozent gesenkt werden, bis 2045 ist eine komplett klimaneutrale Produktion vorgesehen. Langfristig strebt die SHS an, innerhalb ihrer Peergroup der größte Produzent von grünem Stahl zu werden.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiekomplex zeigt sich uneinheitlich

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

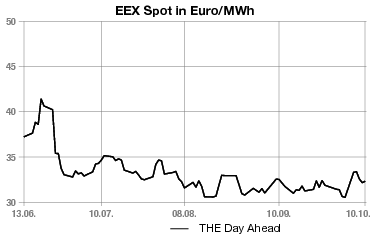

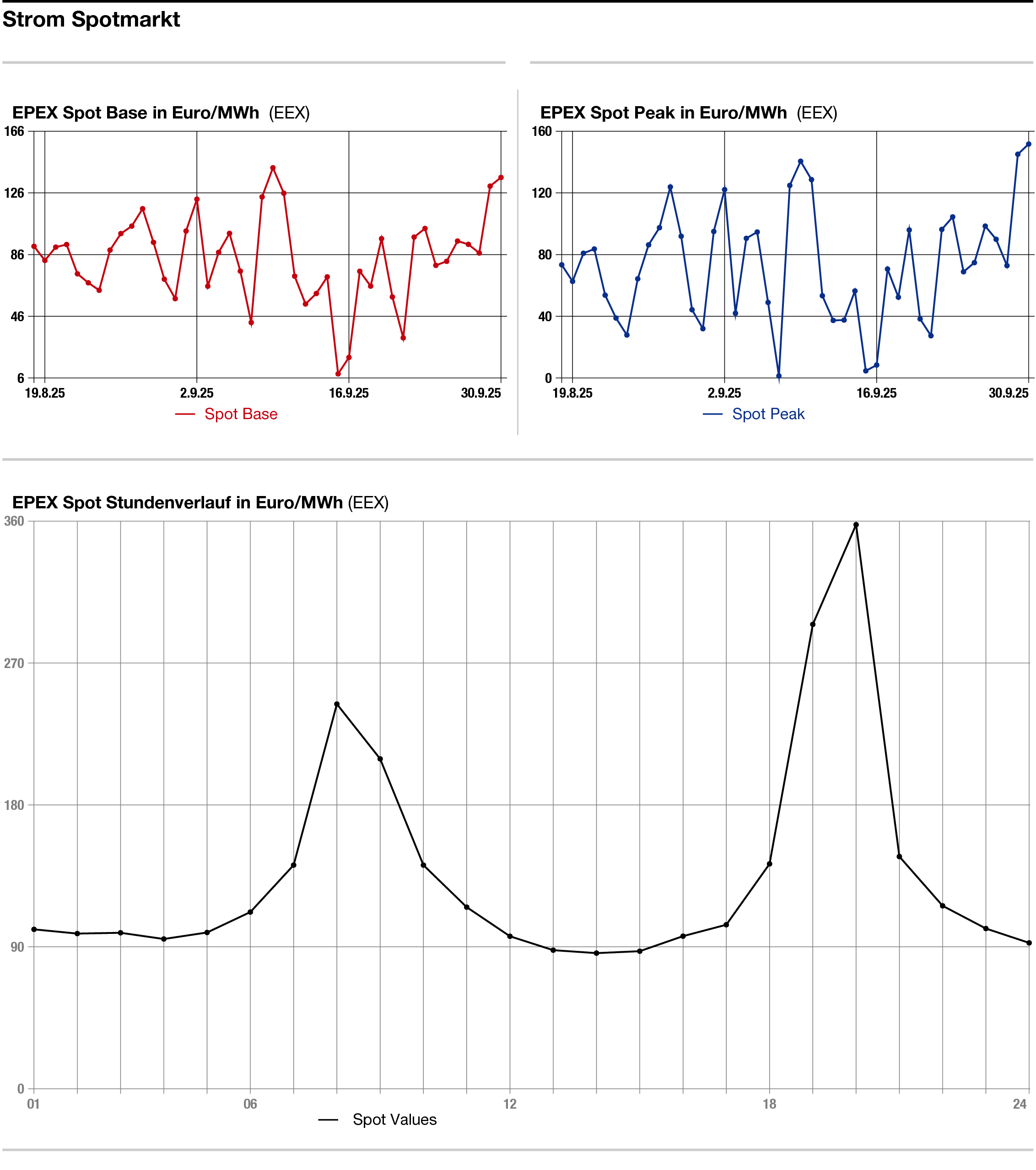

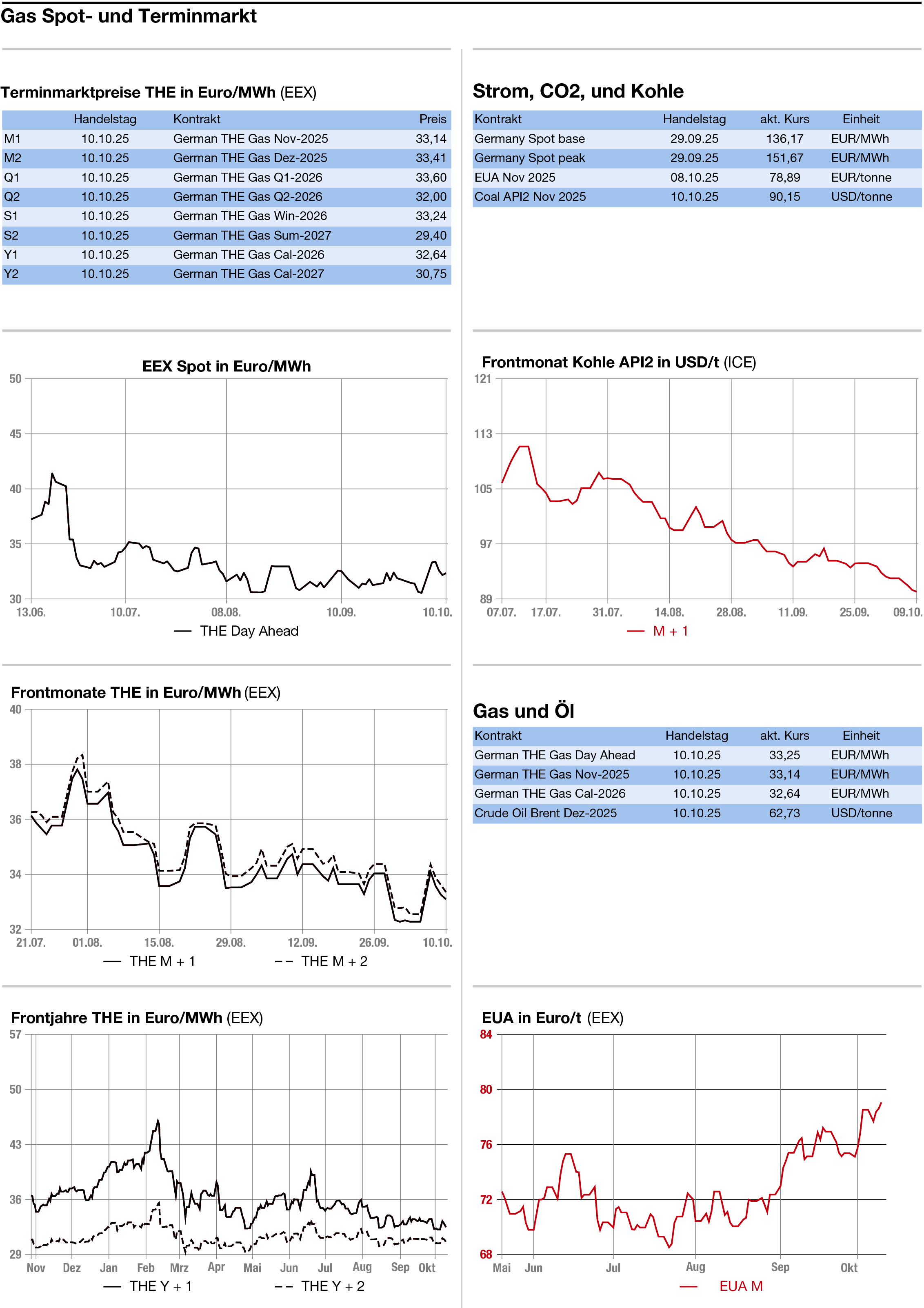

Uneinheitlich hat sich der europäische Energiemarkt zum Wochenschluss präsentiert. Während die Strom- und CO-Preise zulegten, gaben Gas und Öl nach. Am deutschen OTC-Strommarkt sorgten stark rückläufige Erneuerbaren-Einspeisemengen für Auftrieb, auch das Frontjahr zeigte sich behauptet. Am CO2-Markt stützte der festere Stromkomplex die Notierungen, wodurch der Dec-25 erneut in Richtung der 80-Euro-Marke tendierte. Dagegen setzten die Gaspreise ihre leichte Abwärtsbewegung fort – belastet durch die Aussicht auf zusätzliche US-LNG-Kapazitäten und schwächere asiatische Nachfrage, bei zugleich komfortablen europäischen Speicherständen.

Strom: Durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt zum Ende der Arbeitswoche gezeigt. Der Montag wurde an der Börse im Base mit 149,90 Euro je Megawattstunde bewertet. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte sich den Meteorologen von Eurowind am Montag im Vergleich zum Freitag mehr als halbieren. Für den weiteren Verlauf der neuen Arbeitswoche werden dann wieder leicht steigende Mengen an Erneuerbaren-Strom in Aussicht gestellt. Die Windeinspeisung dürfte dem US-Wettermodell zufolge allerdings bis zum Monatsende unter dem saisonüblichen Durchschnitt liegen – genau wie die Temperaturen.

Am langen Ende des Strommarktes gewann das Cal 26 um 0,33 auf 87,69 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Fester hat sich der CO2-Markt am Freitag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,35 auf 79,58 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 80,31 Euro, das Tief bei 79,01 Euro.

Unterstützung für den Dec 25 kam vom Strommarkt, sodass der Kontrakt nach Einschätzung von Bernadett Papp, Head of Market Analysis bei Pact Capital, erneut den Sprung über die 80-Euro-Marke versuchen könnte.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,425 auf 31,950 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE zeigte sich unverändert im Vergleich zum Vortag mit 32,750 Euro je Megawattstunde.

„Die Terminkontrakte fielen nach Berichten über die bevorstehende Inbetriebnahme des LNG-Projekts Golden Pass in Texas“, sagen Analysten von ANZ. „Es gehört zu den größten Exportanlagen, die an den Start gehen, und kündigt eine Angebotswelle an, die den Markt im kommenden Jahr in einen Überschuss drücken könnte.“

Schwache Nachfrage aus China reduziert zudem den Wettbewerb auf den LNG-Märkten und macht vor der Heizsaison zusätzliche Ladungen für Europa frei. Laut Gas Infrastructure Europe sind die EU-Speicher derzeit zu 82,8 Prozent gefüllt.

Hinzu kommen stabile norwegische Gasflüsse, auch wenn Ausfälle wie am Troll-Feld die Händler daran erinnern, dass Versorgungsrisiken nicht vollständig verschwunden sind. Analysten von LSEG erwarten, dass sich die Preise in einer engen Spanne mit leichtem Aufwärtspotenzial bewegen dürften – insbesondere, wenn sich ein engeres Angebotsumfeld und eine anziehende Nachfrage zunehmend überlagern.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: