14. Oktober 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Mehrheit in Hamburg stimmt für schnelleren Klimaschutz

POLITIK: VKU will Offshore-Wind-Ausbau reduzieren

BADEN-WÜRTTEMBERG: Warum der PV-Ausbau zu stocken droht

WÄRMENETZ: Wärmewende-Allianz startet in Berlin

STROMNETZ: APG: Elektrizitätswirtschaftsgesetz rasch beschließen

HANDEL & MARKT

LNG: Importe von verflüssigtem Erdgas stark gestiegen

F&E: Studie warnt vor Rückschlägen im Wasserstoffsystem

GASMARKT: Die Türkei zielt mit Gasstrategie gegen Russland

STATISTIK DES TAGES: Erwartete Kosten für den Verteilernetzausbaubedarf

TECHNIK

IT: Alliander modernisiert Smart-Meter-Administration

STROMNETZ: Omexom elektrifiziert Stuttgarter ÖPNV

LADEINFRASTRUKTUR: Deutlicher Anstieg bei Kabeldiebstahl an Ladesäulen

UNTERNEHMEN

BETEILIGUNG: US-Investmentgesellschaft übernimmt Hamburger Stromhändler

PERSONALIE: Kaufmännischer Geschäftsführer in Chemnitz geht

ADVERTORIAL: Teil von etwas Großem sein − die Thüga-Gruppe

TOP-THEMA

Streit um Carbon Management bei Bundestagsanhörung

Quelle: Shutterstock / Thanadon88

KLIMASCHUTZ.

In einer Bundestagsanhörung zur Änderung des CO2-Speicherungsgesetzes prallen Positionen aufeinander: Industrieverbände begrüßen das Vorhaben, Umweltverbände warnen vor Folgen.

Im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags haben Fachverbände und Umweltorganisationen am 13. Oktober kontrovers über die geplante Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) diskutiert. Während Industrievertreter den Gesetzentwurf der Bundesregierung als notwendigen Schritt für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit bezeichnen, warnt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor milliardenschweren Fehlanreizen und einer Schwächung der Energiewende.

Die Bundesregierung will mit der Gesetzesänderung den rechtlichen Rahmen für Carbon Management – also der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS und CCU) – in Deutschland schaffen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) soll die Novelle die Einbindung in europäische CO2-Transport- und Speicherinfrastrukturen ermöglichen und Investitionen in CO2-arme Technologien erleichtern.

Industrieverbände warten ungeduldig

Laut der Deutschen Carbon Management Initiative (DCMI), der Carbon Management Allianz (CMA) und dem Bundesverband Carbon Management (BVCMS) ist der Gesetzentwurf überfällig. Die Verbände betonen, dass die Industrie für die Einführung von CCS bereitstehe. „Mit dem Gesetzesvorschlag soll endlich in Deutschland legal werden, was in anderen Ländern längst zum Klimaschutzinstrument gehört“, sagte Timm Kehler, Vorstand des Verbands Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft (DGWW), der Träger der DCMI ist. Kehler sieht in der geplanten Regelung Chancen für Investitionen, industrielle Wertschöpfung und eine günstige Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff. Auch Markus Rosenthal, Geschäftsführer des Bundesverbands Carbon Management, unterstrich den industriepolitischen Nutzen. Carbon Management sei „entscheidend für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse“, insbesondere in Branchen mit unvermeidbaren Emissionen wie Zement, Stahl oder Chemie. Nur mit CCS und CCU könne Deutschland seine Klimaziele erreichen, so Rosenthal.

Die Verbände sehen in dem Gesetz zudem eine industriepolitische Chance, eine neue Wertschöpfungskette in Deutschland zu etablieren. „Damit geplante Investitionen tatsächlich realisiert werden, braucht es aber neben der gesetzlichen Grundlage auch verlässliche Förder- und Finanzierungsinstrumente“, sagte Georg Ehrmann, Geschäftsführer der Carbon Management Allianz. Wichtig seien zudem beschleunigte Genehmigungsverfahren und der Aufbau von CO2-Transportnetzen und Speichern in europäischer Kooperation.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig bis zu 5.000 Kilometer CO2-Leitungen gebaut und Offshore-Speicherstätten in der Nordsee genutzt werden dürfen. Das stößt beim BUND auf scharfe Kritik. Kerstin Meyer, Leiterin Wirtschaft und Finanzen des Umweltverbands, erklärte, mit dem CCS-Gesetz bremse die Bundesregierung die Energiewende aus. „Sie setzt auf eine wirkungslose Technik, die in anderen Ländern bereits gescheitert ist, und wird damit Milliarden versenken“, sagte Meyer.

CCS schaffe keinen Klimaschutz, sondern verlängere die Nutzung fossiler Energien.

Der BUND warnt, dass durch die vorgesehene „CCS-ready“-Klassifizierung neue Gaskraftwerke gefördert und damit langfristig an fossile Energieträger gebunden würden. Das Gesetz schaffe Unsicherheit für Unternehmen und lenke Investitionen in „fossile Sackgassen“. Statt auf CCS solle die Bundesregierung laut Meyer auf einen verbindlichen Gasausstieg vor 2040 und den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien setzen. Wissenschaftliche Bewertungen zum Potenzial von CCS sind uneinheitlich. Der Weltklimarat (IPCC) bezeichnet die Technologie als teuer und nur begrenzt wirksam, hält sie aber in einzelnen Szenarien für notwendig, um Klimaschutzziele zu erreichen. Industrieverbände verweisen dagegen auf Länder wie Norwegen oder die Niederlande, die CCS-Projekte bereits erfolgreich betreiben.

Die Bundesregierung will die Novelle noch in diesem Jahr verabschieden. Der Wirtschaftsausschuss plant weitere Beratungen über Detailregelungen, unter anderem zur Haftung, Genehmigung und Finanzierung von CO2-Speichern. Während die Industrie auf Planungs- und Investitionssicherheit drängt, fordert der BUND ein Moratorium für neue CCS-Projekte.

Der Hamburger Hafen. Quelle: Pixabay / Karsten Bergmann

Mehrheit in Hamburg stimmt für schnelleren Klimaschutz

KLIMASCHUTZ. Bei einem Volksentscheid am 12. Oktober ging es darum, ob Hamburg bereits bis 2040 klimaneutral werden soll. Ja, sagte eine Mehrheit.

Der Volksentscheid „Hamburger Zukunftsentscheid“ zielte auf eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzgesetzes ab – und erhielt eine Mehrheit. Nach Angaben des Statistikamts Nord stimmten 53,2 Prozent der Teilnehmenden für den Gesetzentwurf der Initiative. An der Abstimmung nahmen 43,6 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten teil. Damit wurde das in Hamburg geltende Quorum von 20 Prozent der Wahlberechtigten deutlich überschritten.

Der Volksentscheid zielt darauf ab, dass die Freie und Hansestadt Hamburg bereits bis 2040 klimaneutral wird – fünf Jahre früher, als es der bisherige Klimaplan des Senats vorsieht. Nach Angaben der Initiative sollen verbindliche jährliche CO2-Obergrenzen, eine Sozialverträglichkeitsprüfung bei Klimaschutzmaßnahmen sowie eine Reduzierung des Autoverkehrs gesetzlich verankert werden. Ziel sei ein „gerechtes und verbindliches Klimaschutzgesetz“, das ökologische Maßnahmen mit sozialer Verantwortung verbindet, heißt es in der Stellungnahme der Initiative.

Unterstützt wird der Zukunftsentscheid nach eigenen Angaben von einem Bündnis aus mehr als 160 Sozialverbänden, Wirtschaftsunternehmen und Kultureinrichtungen, darunter die Gewerkschaft „ver.di“, die Evangelische Kirche in Hamburg, aber auch die Türkische Gemeinde Hamburg und viele Vertreter aus Wissenschaft und Kultur.

|

| Vorläufiges Ergebnis des Hamburger Volksentscheides 2025 (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Statistik Nord |

Die Politik in Hamburg war mit großer Mehrheit gegen den Volksentscheid. In der Hamburgischen Bürgerschaft lehnten – mit Ausnahme der Fraktion Die Linke – alle Fraktionen den Gesetzentwurf ab. Innerhalb der Grünen zeigte sich eine Spaltung: Während die Bürgerschaftsfraktion dagegen stimmte, unterstützte die Landespartei den Volksentscheid offiziell.

Nach dem Abstimmungsergebnis kündigte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) laut Deutscher Presse-Agentur (DPA) an, der Senat werde den Hamburger Klimaplan an die neuen gesetzlichen Vorgaben anpassen. Dies sei durch die Verfassung und Rechtslage geboten. Für die Umsetzung gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Der Senat werde prüfen, wie Klimaschutzmaßnahmen bezahlbar und sozialverträglich ausgestaltet werden können.

Kritik kam hingegen von wirtschaftsnahen Organisationen. Der Industrieverband Hamburg warnte nach Angaben der DPA vor Produktionsverlagerungen und Jobverlusten. Auch Handelskammer-Präses Norbert Aust äußerte Bedenken, dass Hamburg „im Wettbewerb um Investitionen, Arbeitsplätze und Innovationen zurückfallen“ könnte.

VKU will Offshore-Wind-Ausbau reduzieren

Der Reichstag in Berlin. Quelle: Shutterstock / canadastock

POLITIK. Im Bundestag wurden Experten zum geplanten Gesetz zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie angehört. Der VKU fordert Nachbesserungen beim Ausbau von Offshore-Windparks.

Der Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie hat am 13. Oktober über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze beraten. Grundlage der Anhörung war der Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze“ (Drucksache 21/1491).

Ziel ist es laut Bundesregierung, Genehmigungsverfahren für den Bau von Offshore-Windenergieanlagen und Stromnetzen zu beschleunigen. Vorgesehen sind dafür sogenannte Beschleunigungsflächen auf See sowie Infrastrukturgebiete für Übertragungs- und Verteilnetze. Für diese sollen vereinfachte und rechtssichere Zulassungsverfahren gelten.

Als Sachverständige nahmen unter anderem Vertreter aus Energiewirtschaft, Wissenschaft und Umweltorganisationen teil: Tetiana Chuvilina von Tennet für die Übertragungsnetzbetreiber, Andrees Gentzsch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Carla Langsenkamp vom WWF Deutschland, Kai Roger Lobo vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht und Rüdiger Nebelsieck von der Kanzlei PNT Partner.

Nachbesserungen am Gesetz gefordert

Der VKU begrüßte die Grundrichtung des Gesetzes. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Kai Roger Lobo erklärte, der Verband unterstütze das Ziel, den Ausbau erneuerbarer Energien und Stromnetze zu beschleunigen. Allerdings brauche es Nachbesserungen, um „mehr Wettbewerb, Effizienz und einen schnellen Netzausbau“ zu erreichen.

Auch der BDEW will Netzausbau und Engpassmanagement mit dem Ausbau erneuerbarer Energien optimal verknüpfen, um das Tempo hochhalten zu können. „Nur so lassen sich Abregelungen und andere volkswirtschaftliche Ineffizienzen vermeiden“, sagte Geentsch. Gleichzeitig sollte die Verschlankung von Verfahren vorangetrieben werden, etwa durch den Verzicht auf Übererfüllungen von EU-Vorgaben oder durch eine Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung sowie Bagatellregelungen für geringfügige Netzanpassungen.

Sehr sinnvoll sei im Gesetzentwurf, dass der dringend erforderliche Ausbau der Stromverteilnetze in den Blick genommen wird. Die Verteilnetzbetreiber stehen einer Flut von Netzanschlussbegehren gegenüber. Daher müsse es gelingen, die Bedingungen für einen schnelleren Netzausbau zu verbessern. „Deshalb ist es richtig, dass die Vorgaben der RED III auch für das Verteilernetz in der Hochspannung anwendbar werden sollen“, so der BDEW-Vertreter.

Offshore-Ausbau qualitativ ausschreiben

Besonders bei den Offshore-Ausschreibungen sieht der VKU Handlungsbedarf. Nach Lobos Einschätzung seien zuletzt fast ausschließlich große Energiekonzerne bei den Vergaben zum Zuge gekommen. Das gefährde die Akteursvielfalt und könne zu „Klumpenrisiken bei der Projektrealisierung“ führen. Künftig sollten daher kleinere Flächen ausgeschrieben werden – maximal 1.000 MW pro Fläche – und ein Unternehmen sollte nur eine Fläche pro Jahr erhalten dürfen. Dadurch könnten sich laut Lobo mehr Akteure am Ausbau der Offshore-Windenergie beteiligen, was die Branche widerstandsfähiger mache.

Darüber hinaus fordert der VKU, Ausschreibungen stärker an qualitativen Kriterien auszurichten. Dazu zählen laut Lobo neben dem tatsächlich erzielbaren Stromertrag auch ökologische Gesichtspunkte sowie die Möglichkeit, erzeugten Strom flexibel für Wasserstoffproduktion, Wärmenetze oder Elektromobilität zu nutzen. Kommunale Unternehmen hätten großes Interesse, in Offshore-Windparks zu investieren oder langfristige Stromlieferverträge abzuschließen. Dafür brauche es „faire Chancen und klare Regeln, die Vielfalt statt Konzentration fördern“, forderte Lobo.

Auch bei den Ausbauzielen mahnt der VKU mehr Realismus an. Das derzeitige Ziel von 70.000 MW installierter Leistung bis 2045 sei überambitioniert, so Lobo. Eine so dichte Bebauung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) führe dazu, dass sich Windparks gegenseitig den Wind nähmen und weniger Strom erzeugten. Damit steige der Aufwand für den Netzausbau unverhältnismäßig. Wirtschaftlich sinnvoller sei ein Ziel von etwa 50.000 MW, ohne die Klimaschutzziele zu gefährden.

Warum der PV-Ausbau zu stocken droht

Quelle: Fotolia / aldorado

BADEN-WÜRTTEMBERG. In Baden-Württemberg sind 2025 bereits 1.550 MW neue PV-Listung installiert worden. Doch die Pläne der Bundesregierung könnten den Aufwärtstrend bremsen, vor allem bei Dachanlagen.

Der Ausbau der Photovoltaik im Ländle bleibt auf einem hohen Niveau. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 haben Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen im Land zusammen 1.550 MW neue Solarleistung installiert. Insgesamt kamen laut dem Branchenverband Solar Cluster Baden-Württemberg rund 104.000 Anlagen auf Dächern und Freiflächen hinzu. Grundlage der Berechnung sind Daten des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur und Auswertungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

Von den neu errichteten Anlagen entfallen 1.018 MW auf Gebäudedächer und 532 MW auf Solarparks. Damit hat die Freiflächen-Photovoltaik ihren Anteil am Zubau deutlich gesteigert – von 25 Prozent im Vorjahr auf 34 Prozent. Insgesamt sind in Baden-Württemberg nun Anlagen mit rund 14.000 MW am Netz.

Doch der Trend könnte bald gebremst werden. Laut dem Solar Cluster droht der geplante Wegfall der Einspeisevergütung für Kleinanlagen ab 2027 den positiven Verlauf abrupt zu stoppen. Vor diesem Hintergrund fordert Geschäftsführer Andreas Schlumberger die Bundesregierung dazu auf, von diesen Plänen abzurücken. „Die Zielmarke von 4.000 MW Zubau pro Jahr darf nicht aus dem Blick geraten“, so Schlumberger.

Zubauziel von 4.000 MW gefordert

Das Rekordjahr 2024 mit 2.120 MW könnte laut Solar Cluster in diesem Jahr nur schwer übertroffen werden. Um die Energiewendeziele zu erreichen, müsse der Ausbau künftig sogar deutlich beschleunigt werden. Der Südwesten brauche jährlich rund 4.000 MW neue Solarleistung, um Industrie und Haushalte dauerhaft mit günstigem, klimafreundlichem Strom zu versorgen, so das Cluster weiter.

Diese Zielmarke deckt sich mit Prognosen anderer Institutionen. So gehen die vier Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan von bis zu 3.500 MW Solarzubau pro Jahr allein für Baden-Württemberg aus. Umgerechnet auf die Praxis würde das bedeuten, dass täglich rund 350 neue Dachanlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern, zehn Anlagen auf Gewerbebauten und 140 Solarparks pro Jahr ans Netz gehen müssten.

Besorgt zeigt sich das Solar Cluster über die aktuelle politische Diskussion in Berlin. Schlumberger warnt, die geplante Streichung der Einspeisevergütung für private Dachanlagen sowie Äußerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) über eine angeblich „überzogene Energiewende“ sorgten für Verunsicherung. Diese dürfte sich bereits in der schwächer wachsenden Zahl neuer Dachanlagen zeigen.

Das bisherige Fördersystem nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist nur bis Ende 2026 europarechtlich abgesichert. Eine Anschlussregelung sei laut dem Cluster zwingend erforderlich, um Investoren und Betreiber nicht zu verunsichern. Ohne klare Rahmenbedingungen drohe der Markt für kleinere Photovoltaikanlagen einzubrechen.

Neben dem Bund sieht Schlumberger auch das Land in der Pflicht. Baden-Württemberg solle sein aktuelles Ausbauziel von 1.850 MW pro Jahr anheben und verstärkt für Photovoltaik werben. Auch die Regionalverbände könnten beitragen, indem sie die Regionalplanung für Solarparks gemeinsam mit den Kommunen schneller voranbringen.

Wärmewende-Allianz startet in Berlin

Wärmenetzausbau in München. Quelle: Stefan Sagmeister

WÄRMENETZ. Der Bundesverband Kalte Wärmenetze (BVKW) hat in Berlin seine Initiative Wärmewende-Allianz vorgestellt. Ziel sei eine effizientere, sozial gerechte und technologieoffene Wärmewende.

In Berlin hat der Bundesverband Kalte Wärmenetze (BVKW) am 13. Oktober zu seiner ersten Netzwerkveranstaltung eingeladen. Dabei stellte der Verband seine neue Initiative „Wärmewende-Allianz“ vor, die Kooperationen zwischen Fachverbänden, Institutionen und Organisationen fördern soll. Gemeinsam wollen die Partner den Umbau der Wärmeversorgung in Deutschland vorantreiben.

Laut BVKW ist die Umstellung auf erneuerbare Energien im Wärmesektor eine der größten klimapolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre. Der Wärmebedarf mache rund die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland aus, mehr als 80 Prozent davon stammten bislang aus fossilen Quellen. „Ohne eine tiefgreifende Transformation wird das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 nicht erreichbar sein“, erklärte BVKW-Vorstand Klaus Meyer.

Niedrigere Temperaturen heizen effektiver

Ein zentrales Thema der Veranstaltung war die Rolle sogenannter kalter Wärmenetze. Diese Netze der fünften Generation arbeiten mit niedrigen Temperaturen und versorgen Gebäude über dezentrale Wärmepumpen. Nach Angaben des Verbands ermöglichen sie die Nutzung verschiedener lokaler Energiequellen wie oberflächennaher Geothermie, Umweltwärme oder industrieller Abwärme. Der BVKW bezeichnet sie als „Schlüsseltechnologie der Wärmewende“.

Zu den Vorteilen kalter Wärmenetze zählen laut Verband geringere Wärmeverluste, niedrigere Betriebskosten und flexible Einsatzmöglichkeiten – etwa durch die Kombination unterschiedlicher erneuerbarer Quellen. Sie eigneten sich sowohl für Neubaugebiete als auch für Bestandsquartiere. Durch die Möglichkeit zur gebäudeübergreifenden Kühlung könnten sie zudem einen Beitrag zur Klimaanpassung leisten.

Politische Rahmen verbessern

Neben Meyer sprach auch Klaus Mindrup, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der SPD, der den politischen Impuls der Veranstaltung setzte. Er betonte, dass die Wärmewende nicht nur ein technisches, sondern auch ein gesellschaftliches Projekt sei: „Sie betrifft Haushalte, Unternehmen, Kommunen und Politik gleichermaßen.“

Der BVKW fordert in seinem aktuellen Positionspapier eine Reform der Förderpolitik im Wärmesektor. Fördermittel sollten konsequent an Effizienz ausgerichtet werden, heißt es darin. Besonders kalte Wärmenetze müssten stärker berücksichtigt werden.

Sie hätten den Vorteil größerer Haltbarkeit wegen der niedrigeren Vorlauftemperaturen. Außerdem entstehe das Potenzial, im Sommer hohe Temperaturen abzuleiten und so Gebäude zu kühlen. Der Verband fordert ein Ende der Subventionierung von Holzheizungen aus, da Holz als Brennstoff nur begrenzt verfügbar sei.

|

| Klaus Mindrup (SPD) bei der BVKW-Netzwerktagung in Berlin Quelle: Susanne Harmsen |

Wichtig seien laut BVKW zudem sozial ausgewogene Zuschüsse, faire Kreditangebote und verlässliche Förderbedingungen. Die Wärmewende müsse sozial verträglich gestaltet werden, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu sichern. „Niemand darf bei der Wärmewende zurückgelassen werden“, betont der Verband.

Auch die kommunale Wärmeplanung spiele eine entscheidende Rolle. Sie müsse technologieoffen, aber systematisch erfolgen, um Doppelstrukturen und Fehlanreize zu vermeiden. Kommunen sollten bei der Planung finanziell und fachlich unterstützt werden, insbesondere kleinere Städte und Gemeinden mit begrenzten Ressourcen.

Der BVKW mit Sitz in Berlin ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Unternehmen, Ingenieurbüros und Forschungseinrichtungen, die sich für die Entwicklung und Umsetzung kalter Wärmenetze einsetzen. Mit der Wärmewende-Allianz will der Verband nun gezielt Partnerschaften mit Akteuren der Energiewende eingehen, um Fachwissen zu bündeln und Projekte zu beschleunigen.

Das zwölfseitige Positionspapier „Reform der Förderpolitik im Wärmesektor und die Rolle kalter Wärmenetze“ steht auf der Internetseite des BVKW zum Download bereit.

APG: Elektrizitätswirtschaftsgesetz rasch beschließen

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

STROMNETZ. Dem österreichischen Übertragungsnetzbetreiber zufolge muss das Gesetz im Januar oder Februar 2026 in Kraft treten, damit die Netzreserve für 2026/27 ausgeschrieben werden kann.

Nach der Billigung der Bestimmungen über die österreichische Netzreserve bis einschließlich 2030 durch die EU-Kommission muss das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) so rasch wie möglich beschlossen werden. Das forderte der technische Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG), Gerhard Christiner, bei der Konferenz „Inspire Energy“ des Stromkonzerns Verbund, die am 10. Oktober zu Ende ging.

Christiner teilte der Redaktion mit, das ElWG müsse spätestens im Januar oder Februar 2026 in Kraft treten. Erst auf seiner Basis könne die APG die Ausschreibung der für den sicheren Netzbetrieb nötigen Kraftwerkskapazitäten für den Winter 2026/27 sowie den Sommer 2027 beginnen. Für das Ausschreibungsprozedere sowie den Abschluss der Verträge mit den Kraftwerksbetreibern ist etwa ein halbes Jahr zu veranschlagen. „Wir müssen wissen, wie wir ausschreiben sollen. Es ist also Zeitdruck da“, betonte Christiner. Wie berichtet, ist für den Beschluss des ElWG eine Zweidrittelmehrheit im Bundesparlament erforderlich. Daher benötigt die Koalition aus der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) die Zustimmung der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) oder der Grünen.

Klargestellt habe die EU-Kommission auch, dass das Netzreserve-Modell nach 2030 nicht mehr weitergeführt werden kann, berichtete der APG-Vorstand: „Die Kommission will einen stärker marktorientierten Ansatz, in letzter Konsequenz also einen Kapazitätsmarkt. Das wird man auch in Österreich diskutieren müssen.“

Kritische Kapazitätsreservierung

Kritisch sieht Christiner die nicht im Zusammenhang mit der Netzreserve stehende EU-rechtliche Verpflichtung, 70 Prozent der Kapazität auf den transnationalen Kuppelleitungen für internationale Stromtransite freizuhalten: „Die EU-Kommission lässt dabei völlig außer Acht, wie sich die nationalen Stromflüsse gestalten.“ Er erläutert dies wie folgt: Immer häufiger werde Strom aus dem Nordwesten Europas in den Südosten importiert. Dabei könne es vorkommen, dass die APG die Stromflüsse von den 380-kV-Kuppelleitungen innerösterreichisch auf 220-kV-Leitungen verlagern müsse. Das Problem: „Wenn die 380-kV-Kuppelleitung durch den Stromtransit zu 70 Prozent ausgelastet ist, kann die 220-kV-Leitung unter Umständen zu 140 Prozent ausgelastet werden.“

Damit aber müsse die APG Engpassmanagement-Maßnahmen ergreifen, um den sicheren Netzbetrieb weiter zu gewährleisten. Und diese Maßnahmen hätten natürlich die österreichischen Kunden zu bezahlen. Verständnis für diese Problematik zeige bislang weder die EU-Kommission noch die Agentur der europäischen Energiemarkt-Regulierungsbehörden (Acer), bedauerte Christiner: „Wir glauben, die 70-Prozent-Regelung ist letzten Endes systemgefährdend, weil sie uns automatisch ins Engpassmanagement zwingt.“

Koordination wird „keine Revolution“

Keine Schwierigkeiten sollte laut Christiner dagegen der Plan des österreichischen Wirtschaftsministers Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) mit sich bringen, die Ausbaupläne der Verteilnetzbetreiber durch die APG koordinieren zu lassen. Zwar sieht das kommende ElWG vor, dass auch der Regulierungsbehörde E-Control die Pläne vorzulegen sind. Die APG arbeite aber schon jetzt bei der alle zwei Jahre erfolgenden Erstellung ihres Netzentwicklungsplans eng mit der E-Control zusammen. Und ähnlich werde aller Voraussicht nach die Kooperation mit der Behörde in Bezug auf die Verteilnetzpläne erfolgen, konstatierte Christiner: „Das wird keine Revolution, sondern eine konsistente Fortsetzung bewährter Praktiken.“

Bei ihren Projekten stimmen einander APG und die Verteilnetzbetreiber stets ab, ergänzte Christiner. Das Vorhaben „Netzraum Kärnten“ beispielsweise werde von der APG gemeinsam mit der Kärnten Netz umgesetzt. Die APG plane, einen Teil der 110-kV-Leitungen der Kärnten Netz auf ihrer künftigen 380-kV-Trasse mitzuführen. Ähnliches sei bei der im April offiziell in Betrieb gegangenen Salzburgleitung erfolgt. Durch die von Minister Hattmannsdorfer angekündigten gesetzlichen Vorgaben zu verstärkter Koordination werde sich somit nichts Grundlegendes ändern.

Möglicherweise ist die Koordination ohnehin nur die Vorstufe zu Größerem. Hattmannsdorfer hatte am Rande der Inspire vor der Presse betont, an dem Vorhaben, die rund 140 Verteilnetzbetreiber in eine einzige Gesellschaft zu verschmelzen, festzuhalten. Laut Insidern wäre denkbar, in weiterer Folge ein einziges Unternehmen zu schaffen, das für den Betrieb sämtlicher Stromnetze zuständig sein könnte. Derlei hatte der damalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) bereits vor 25 Jahren angestrebt.

Quelle: Shutterstock / VladSV

Importe von verflüssigtem Erdgas stark gestiegen

LNG. In den ersten neun Monaten des Jahres gelangten laut Bundesnetzagentur 74 Milliarden kWh LNG per Schiff nach Deutschland. Fast die Hälfte davon im dritten Quartal.

Die Importmengen der Vorjahre sind bereits übertroffen. In der Zeit von Januar bis September transportierten Schiffe 74 Milliarden kWh verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) nach Deutschland. Das meldet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur. 2024 hatten sich die Importe in zwölf Monaten auf 69 Milliarden kWh summiert, 2023 waren es 70 Milliarden kWh. Rund 35 Milliarden kWh kamen demnach allein im dritten Quartal dieses Jahres ins Land. Damit machte vor der Küste eingespeistes LNG in der Zeit von Juli bis September 13,25 Prozent des importierten Erdgases aus. Für die ersten neun Monate des Jahres ergeben die Zahlen der Bundesnetzagentur einen Anteil von 10,9 Prozent.

Der Importweg führte zumeist über die Nordsee. Rund 33 Milliarden kWh fanden über die beiden Terminals in Wilhelmshaven und das Terminal in Brunsbüttel ins deutsche Gasnetz. 2 Milliarden kWh speiste das Ostsee-Terminal vor Rügen ein. Dort sei es wegen der Vertiefung und Erweiterung des Hafens zu Einschränkungen gekommen; man rechne für das vierte Quartal wieder mit einer ähnlichen Auslastung wie im zweiten Quartal, erklärte die Betreiberfirma Deutsche Regas gegenüber der dpa.

Der Gasexperten Sebastian Gulbis vom Beratungsunternehmen Enervis führt den Anstieg der Importe nicht nur auf gestiegene Importkapazitäten – Ende August nahm das zweite LNG-Terminal in Wilhelmshaven den kommerziellen Betrieb auf – zurück, sondern auch auf Deutschlands Rolle als LNG-Drehscheibe. So seien Anfang Januar die Transportverträge Richtung Österreich von Russland ausgelaufen, rief Gulbis gegenüber der dpa in Erinnerung.

Österreich, Tschechien, die Schweiz und zum Teil auch Ungarn, die Slowakei und Slowenien würden nun über Deutschland versorgt. „Wir sind wieder ein deutlich wichtigeres Transitland geworden“, so der Enervis-Experte. Die insgesamt nach Deutschland importierte Erdgasmenge sei höher als Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Studie warnt vor Rückschlägen im Wasserstoffsystem

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Hohe Kosten, fehlende Fachkräfte und politische Unsicherheit bremsen den Aufbau eines Wasserstoffökosystems in Baden-Württemberg. Welche Faktoren besonders kritisch sind.

Ein neues Whitepaper des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) in Karlsruhe untersucht, warum der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Baden-Württemberg ins Stocken geraten ist. Laut Fraunhofer ISI seien die in Baden-Württemberg identifizierten Hemmfaktoren und Handlungsempfehlungen auch für andere Regionen in Deutschland relevant, die ebenfalls ein Wasserstoffökosystem aufbauen wollen.

Die Karlsruher Analyse ist Teil des vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten Projekts „H2-Companion“ und beruht auf qualitativen und quantitativen Erhebungen in den Modellregionen „H2-Wandel“ und „H2 GeNeSiS“. In Heilbronn-Franken (H2-Wandel) und Stuttgart (H2 GeNeSiS) werden konkrete Anwendungen von Wasserstofftechnologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette erprobt. .

Laut Fraunhofer ISI haben die Forschenden zentrale Hemmfaktoren identifiziert: Wissens-, Kosten-, Markt- und institutionelle Faktoren. Diese wirken auf unterschiedlichen Ebenen, behindern sich teils gegenseitig und verlangsamen so den Fortschritt beim Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft.

Mangel an Know-how und Fachkräften

Ein zentrales Problem liegt laut den Wissenschaftlern im Bereich Wissen und Qualifikation. Das Fraunhofer ISI nennt insbesondere fehlende Fachkräfte sowie Defizite im Wissen über Wasserstofftechnologien. Diese Wissenslücken erschwerten die Umsetzung geplanter Projekte. Zudem mangele es vielerorts an systematischer Weiterbildung und praxisnaher Ausbildung.

|

| Whitepaper „Hemmnisse beim Aufbau eines regionalen Wasserstoffökosystems“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Fraunhofer ISI |

Als zweite Hürde beschreibt die Studie wirtschaftliche Faktoren: Hohe Investitionskosten, geringe private Investitionsbereitschaft und eine unzureichende öffentliche Förderung verringern laut Fraunhofer ISI die Attraktivität von Wasserstoffprojekten. Hinzu kommen unsichere Marktbedingungen: Noch ist die regionale Nachfrage gering, und langfristige Abnahmeverträge fehlen häufig. Dadurch fehlen Anreize, Produktions- und Vertriebsstrukturen weiter auszubauen.

Die Forschenden warnen zudem vor politischen Risiken. Änderungen von Förderprogrammen oder Zielvorgaben können Vertrauen zerstören und Investitionen verzögern. Als Beispiel nennt das Institut das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung von Mitteln im Klima- und Transformationsfonds. Der plötzliche Wegfall von Fördergeldern habe insbesondere in der Industrie zu Verunsicherung geführt.

Auch das „Verbrenner-Aus“ habe in der Branche Zweifel an der politischen Verlässlichkeit geweckt, heißt es in der Untersuchung. Hauptautor Lukas Weymann betont, die Akteure im Ländle benötigten klare und stabile politische Leitplanken. Nur so lasse sich die Planungssicherheit erreichen, die für Investitionen in neue Technologien notwendig sei.

Neben Förderprogrammen und klaren Strategien seien laut Fraunhofer ISI auch Maßnahmen zur gesellschaftlichen Akzeptanz wichtig. Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung und Bildung könnten helfen, Vertrauen in die Wasserstofftechnologie aufzubauen und Hemmschwellen abzubauen.

Lehren aus früheren Technologieentwicklungen

Das Whitepaper zieht Parallelen zu früheren Technologien. So erinnert das Fraunhofer ISI daran, dass Deutschland einst eine führende Rolle in der Solar- und Batteriezellindustrie innehatte, diese jedoch aufgrund unklarer Rahmenbedingungen und fehlender Marktstützung verloren hat. Eine ähnliche Entwicklung gelte es beim Wasserstoff unbedingt zu vermeiden.

Um den Aufbau des Wasserstoffökosystems zu beschleunigen, empfiehlt das Fraunhofer ISI der Politik, stabile Übergangsregelungen zu formulieren und Marktmechanismen gezielt zu fördern. Dazu gehöre etwa eine mittelfristige Unterstützung von Wasserstoffanwendungen mit geringerem CO2-Fußabdruck, um die Technologie wettbewerbsfähig zu machen.

Das Institut fordert, dass Modellregionen stärker als Lernräume verstanden werden, aus denen politische und wirtschaftliche Schlüsse gezogen werden. Die Erkenntnisse aus Baden-Württemberg könnten laut Fraunhofer ISI auch anderen Bundesländern helfen, ihre Strategien für eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft zu verbessern.

Trotz aller Herausforderungen sehen die Forschenden das Potenzial des Energieträgers weiterhin als hoch an. Wasserstoff werde in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Energie- und Industriepolitik spielen – vorausgesetzt, die Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nutzen die derzeitige Phase, um stabile Strukturen und Vertrauen aufzubauen.

Das 54-seitige Whitepaper „Hemmnisse beim Aufbau eines regionalen Wasserstoffökosystems“ ist über die Internetseite des Fraunhofer ISI downloadbar.

Die Türkei zielt mit Gasstrategie gegen Russland

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

GASMARKT. Obwohl die Türkei Trumps Appell zu weniger Ölimporten aus Russland wegen ihrer Abhängigkeit nicht sofort folgt, will sie beim russischen Gas nun deutlicher umsteuern.

Die Türkei könnte bis Ende 2028 mehr als die Hälfte ihres Gasbedarfs decken, indem sie die Produktion im Land steigert und die Flüssiggas-Importe aus den USA erhöht, berichtete Reuters am 8. Oktober. Diese Wende drohe, den letzten großen europäischen Markt für russische und iranische Lieferanten zu verkleinern.

Im letzten Jahr importierte die Türkei aus Russland über die Schwarzmeergasleitungen Blue Stream und Turkstream rund 22 Milliarden Kubikmeter Gas. Die betreffenden Lieferverträge laufen zum Ende dieses Jahres aus. Mitte 2026 endet dazu der Liefervertrag mit 10 Milliarden Kubikmetern Gas im Jahr aus dem Iran, während die Verträge mit Aserbaidschan über insgesamt 9,5 Milliarden eine Laufzeit bis 2030 beziehungsweise 2033 haben.

Mehr LNG aus den USA

Bei einem Treffen im Weißen Haus am 25. September drängte US-Präsident Donald Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dazu, russische Energiekäufe einzustellen. Auch wenn hierauf keine offizielle Absage an Moskau folgte, weil nach Angaben der Energiemarktregulierungsbehörde (EPDK) die Nachfrage der Türkei nach Rohöl und Erdölprodukten aus Russland im vergangenen Jahr 66 Prozent und bei Erdgas 41 Prozent erreichte, ist in den Diversifizierungsbemühungen dennoch Bewegung sichtbar. So schloss die türkische Pipeline Gesellschaft Botas kurz zuvor im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York zwei neue Verträge zur Lieferung von LNG aus den USA ab.

Gegenüber CNN Türk betonte Energieminister Alparslan Bayraktar Anfang Oktober die Strategie, die Versorgungssicherheit seines Landes durch Diversifizierung zu gewährleisten. Er erinnerte zudem an die türkische Voraussicht aus dem Jahr 2016 über einen weltweiten LNG-Überschuss. Die tägliche Regasifizierungskapazität in der Türkei sei von damals 30 Millionen Kubikmetern auf heute 161 Millionen Kubikmeter gestiegen. Auf ein Jahr umgerechnet sind das fast 59 Milliarden Kubikmeter Gas. Damit kann die Türkei im Notfall nahezu ihren kompletten Gasbedarf per Schiff abdecken und ist gerüstet, wenn Lieferungen aus Russland, sei es durch Beschuss der Verdichterstation für Turkstream an der russischen Schwarzmeerküste oder durch direkten Druck aus Moskau, ausfallen beziehungsweise schrumpfen.

Weniger Gas aus Russland

Laut Bayraktar unterzeichnete die Türkei Verträge zum Kauf von insgesamt 143 Milliarden Kubikmetern US-LNG im Wert von 43 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 37 Milliarden Euro). Dazu soll sich bis 2028 die Gasproduktion im Schwarzen Meer vervierfachen und 15 bis 16 Milliarden Kubikmeter jährlich umfassen. „Wir wollen, dass Istanbul zu einem wichtigen globalen Erdgashandelszentrum wird. Das weltweit günstigste Erdgas ist am US-amerikanischen Handelszentrum erhältlich, sogar günstiger als in Russland“, erklärte der Energieminister bei Habertürk TV Anfang Oktober.

Aus den USA bezieht die Türkei Bayraktar zufolge derzeit 10 Prozent des aktuellen Gasbedarfs, für den er 60 Milliarden Kubikmeter Gas angab. In Summe importierte die Türkei im vergangenen Jahr etwa das Doppelte an LNG. Knapp die Hälfte kam davon aus Algerien. Gehen die Produktionspläne auf, und pegeln sich die LNG-Importe auf 15 Milliarden Kubikmeter wie schon 2022 ein, benötigt die Türkei für ihren Eigenbedarf inklusive Gaslieferungen aus Aserbaidschan nur noch 20 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland und dem Iran.

Um jedoch LNG für Europa über ihr Pipelinenetz durchzuleiten, eigene Produktionsmengen zu exportieren und importiertes LNG zu reexportieren, dürfte die Türkei mit höheren russischen und iranischen Gasmengen zum Eigenverbrauch kalkulieren.

Dies hängt wiederum vom Gaspreis ab. Günstiges Gas aus Turkmenistan über den Iran und LNG aus den USA sind für die Türkei ein schlagendes Argument, bei dem Russland und der Iran einlenken müssen, um hier keine Marktanteile zu verlieren.

Erwartete Kosten für den Verteilernetzausbaubedarf

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Um die Stromversorgung allgemein und in Bezug auf die Energiewende weiterhin zu gewährleisten, werden laut Bundesnetzagentur zwischen 2024 und 2033 rund 109 Milliarden Euro für den Ausbau des Verteilernetzes benötigt, der Großteil davon im Bereich der Hochspannung.

Firmengebäude der Alliander Netz Heinsberg GmbH. Quelle: Jürgen Ritterbach

Alliander modernisiert Smart-Meter-Administration

IT. Die Alliander Netz Heinsberg GmbH führt ein neues Gateway-Administrationssystem von Kisters und Tremondi ein. Die Plattform soll Daten schneller verarbeiten. Aber nicht nur.

Der Netzbetreiber und Smart-City-Partner der Stadt Heinsberg (Nordrhein-Westfalen), hat, wie er in einer Mitteilung bekannt gibt, seine Gateway-Administration grundlegend modernisiert. Basis ist eine neue Plattform des Aachener IT-Unternehmens Kisters, die auf der iGWA-Software basiert. iGWA steht für „intelligente Gateway-Administration“. Diese Software ist eine Lösung der Tremondi GmbH, die speziell für die Administration von Smart-Meter-Gateways entwickelt worden ist.

Damit will die Alliander Netz Heinsberg GmbH die gesetzlichen Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) erfüllen und zugleich künftige Prozesse für das CLS-Management (Controllable Local Systems) umsetzen − sprich das Management von Geräten, die Energie verbrauchen, speichern oder erzeugen und sich aus der Ferne regeln lassen.

Verbrauchs- und Einspeisedaten nahezu in Echtzeit

Im August 2025 migrierte Alliander rund 400 intelligente Messsysteme auf die neue Plattform, bis Jahresende sollen weitere 600 folgen. Die cloudbasierte Lösung verarbeitet, wie es weiter aus Heinsberg heißt, Verbrauchs- und Einspeisedaten nahezu in Echtzeit. Nach Angaben von Geschäftsführer Martin Büttgen sorgt die Plattform für mehr Transparenz bei den Kunden und stärkt die Netzstabilität. Vorhandene Ressourcen werden effizienter genutzt.

Die iGWA-Software arbeitet eng mit dem bestehenden Meter-Data-Management-System von Kisters zusammen und erweitert das CLS-Management. Alliander betreibt die Lösung im Software-as-a-Service-Modell (SaaS) und bekommt dadurch automatisch Updates und eine flexible Skalierbarkeit.

Nach Angaben von Kisters-Energiechef Markus Probst helfe die Plattform Netz- und Messstellenbetreibern, sich auf steigende Anforderungen durch dynamische Tarife und §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vorzubereiten. Tremondi-Geschäftsfeldentwickler Julian Stenzel ergänzt, dass iGWA bereits bei mehr als 100 Energieversorgern im Einsatz sei und einen hohen Automatisierungsgrad beim Betrieb von Smart-Meter-Gateways biete.

Sicherheit und Betrieb

Die GWA-Plattform läuft in zwei ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren an unterschiedlichen Standorten, die sich gegenseitig absichern. Der Zweck dieser Standort-Redundanz: Fällt ein Rechenzentrum durch Stromausfall, Brand oder andere Störungen aus, übernimmt automatisch das zweite. Dadurch bleibt der Betrieb der Plattform ausfallsicher und zuverlässig.

Die Plattform erfüllt, wie die Partner erklären, die Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Betrieb intelligenter Messsysteme. Damit erhalten Netzbetreiber eine stets aktuelle, abgesicherte Umgebung, in der sicherheitsrelevante Updates zeitnah eingespielt werden.

Auch neue Anwendungen möglich

Mit der modernisierten Infrastruktur sollen künftig neue Anwendungen möglich sein. Etwa die automatische Leistungsreduzierung bei drohenden Netzengpässen oder die netzdienliche Steuerung von PV-Anlagen. Auch dynamische Stromtarife sollen sich auf dieser Basis umsetzen lassen. Seit Anfang 2025 sind Energieanbieter dazu verpflichtet, solche dynamischen Tarife anzubieten, bei denen sich der Strompreis an den Börsenkursen orientiert.

Darüber hinaus können Netzbetreiber Lastspitzen besser managen und Verbrauch sowie Einspeisung effizienter steuern. Alliander sieht darin einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Energiewende in der Region.

Zum Hintergrund: Laut Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sind seit dem 1. Januar dieses Jahres intelligente Messsysteme Pflicht für Haushalte mit einem Jahresverbrauch von über 6.000 kWh sowie für PV-Anlagen ab einer Leistung von 7 kW und steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen und Ladepunkte. Messstellenbetreiber müssen bis Ende 2025 mindestens 20 Prozent dieser Pflichteinbaufälle umsetzen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag die bundesweite Quote zuletzt bei rund 15 Prozent.

Omexom elektrifiziert Stuttgarter ÖPNV

Per Pantografen werden die Busse in Stuttgart künftig geladen. Quelle: Omexom Deutschland

STROMNETZ. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG hat eine neue Ladeinfrastruktur für Elektrobusse errichtet. Sie soll neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz setzen.

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat gemeinsam mit Daimler Buses Solutions und Omexom Deutschland auf dem Busbetriebshof Stuttgart-Gaisburg eine neue Ladeinfrastruktur für Elektrobusse installiert. Die Anlage soll den Weg zur vollständigen Elektrifizierung des Stuttgarter Busverkehrs ebnen und hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz erfüllen. Das gab Omexom in einer Mitteilung bekannt.

Die Ladeinfrastruktur soll schrittweise eine Umstellung der Innenstadtlinien auf Elektrobusse bis 2027 ermöglichen. Bis 2035 plant die SSB, den gesamten Stuttgarter Busverkehr emissionsfrei zu betreiben. Ziel ist es, die rund 165 Millionen Fahrgäste, die jährlich in der baden-württembergischen Landeshauptstadt unterwegs sind, vollständig elektrisch zu befördern.

Der Busdepotkomplex in Gaisburg besteht aus sechs Doppelhallen in modularer Bauweise. Auf dem Gelände installierte Omexom im Auftrag von Daimler Buses Solutions die Anbindung an das öffentliche Stromnetz und errichtete dafür eine eigene Netzstation. Im Zuge dessen wurde auch der „Brandschutz erheblich verbessert“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Für die zunächst 37 Ladepunkte stellt die Anlage eine Gesamtleistung von rund 4 MW bereit. Der Ladevorgang im Depot erfolgt automatisiert über sogenannte Pantografen, die den Strom über die Dächer der Busse übertragen. Die Ladeinfrastruktur wurde parallel zum laufenden Bau- und Betriebsbetrieb errichtet, um Verzögerungen im Linienverkehr zu vermeiden.

100 Ladepunkte bereits anvisiert

Das Areal ist bereits auf eine Erweiterung auf bis zu 100 Ladepunkte vorbereitet. Ein intelligentes Ladelastmanagementsystem sorgt für eine bedarfsgerechte und akkuschonende Ladung der Fahrzeuge. Damit soll die verfügbare Netzleistung optimal ausgenutzt und eine gleichmäßige Belastung des Stromnetzes sichergestellt werden.

Omexom ist die deutsche Marke des französischen Technologiekonzerns Vinci Energies, der Teil des Vinci-Konzerns mit Sitz in Nanterre nahe Paris ist. In Deutschland ist Omexom in den Bereichen Energieversorgung, Netztechnik, Industrie und Verkehr tätig – unter anderem auch für Netzbetreiber, Energieversorger, den Handel, die Industrie sowie die Deutsche Bahn.

Nach eigenen Angaben beschäftigt Omexom Deutschland rund 4.500 Mitarbeitende in 87 Business Units. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Deutlicher Anstieg bei Kabeldiebstahl an Ladesäulen

Quelle: Katia Meyer-Tien

LADEINFRASTRUKTUR. Immer häufiger stehlen Kriminelle Kabel von Ladesäulen und sabotieren die Anlagen. Im Vergleich zu den Vorjahren berichten mehrere Betreiber von einem deutlichen Anstieg.

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW registrierte als führender Anbieter in Deutschland in diesem Jahr schon weit über 900 Kabeldiebstähle an über 130 Schnellladestandorten. „Der Schaden beläuft sich im Moment im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich“, teilte eine Sprecherin mit. In den vergangenen Jahren seien das Problem − und die Schadenssumme − geringer gewesen.

EWE Go mit Sitz in Oldenburg teilte mit: „Während wir zwischen 2022 und 2024 Fälle im sehr niedrigen zweistelligen Bereich festgestellt haben, sind diese in 2025 bei uns auf einen mittleren bis hohen zweistelligen Bereich gestiegen.“ Ionity aus München hatte laut einer Sprecherin von 2022 bis 2024 nur eine Handvoll Fälle von Kabeldiebstählen in Großbritannien und Deutschland verzeichnet. In diesem Jahr liege die Zahl europaweit bei etwas über 100.

Betreiber zeigen Diebstähle an

Eine bundesweite Übersicht zu solchen Fällen gibt es nicht. In der Polizeistatistik werden die Fälle nicht so präzise erfasst, wie das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg erklärten.

„Kabelklau ist in jeder Hinsicht frustrierend“, betonte Volker Rimpler, der bei der EnBW als Chief Technology Officer E-Mobilität arbeitet. E-Autofahrer könnten nicht laden, und für die Betreiber entstehe ein erheblicher monetärer Schaden. „Wir handeln konsequent und zeigen jeden einzelnen Kabeldiebstahl bei der Polizei an“, sagte Rimpler. Zudem werde mit den Ermittlungsbehörden nach präventiven Maßnahmen gesucht.

Quelle: Flexpower

US-Investmentgesellschaft übernimmt Hamburger Stromhändler

BETEILIGUNG. Das vor allem auf Power-Purchase-Agreements (PPA) spezialisierte Handelshaus Flexpower hat einen neuen Eigentümer. Es ist die US-Investmentgesellschaft Citadel

Der Finanzinvestor Citadel übernimmt 100 Prozent des Hamburger Stromhandelsunternehmens „FlexPower“. Das teilte die in Miami beheimatete US-Gesellschaft mit. Flexpower wurde erst 2022 gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Vermarktung von PPA, auch bekannt als direkte Stromlieferverträge. Flexpower behält nach Unternehmensangaben seinen Markennamen und wird künftig unter „FlexPower (a Citadel company)“ auftreten. Details zu den Konditionen und dem Kaufpreis wurden nicht veröffentlicht.

Die Hamburger sind zudem spezialisiert auf Handels- und Risikomanagementlösungen für Betreiber von Erneuerbaren-Energien-Anlagen, Batteriespeichern sowie industrielle Abnehmer. Nach eigenen Angaben verantwortet Flexpower derzeit ein Portfolio von über 1.700 MW in sechs europäischen Ländern und handelt jährlich über 11 Milliarden kWh Strom an kurzfristigen Strommärkten.

Flexpower tritt als Marktmacher auf und fungiert bei PPA als Gegenpartei sowohl für Erzeuger als auch für Abnehmer von Ökostrom. Der Abschluss erfolgt zunächst manuell, während die weiteren Prozesse digitalisiert sind. Nach Angaben des Unternehmens reduziert die Plattform die Zeitspanne für die Anbahnung von PPA von mehreren Monaten auf wenige Stunden.

Im Juli 2025 hat Flexpower mit Flexpower Energy eine Tochtergesellschaft gegründet, die sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb netzgekoppelter Batteriespeicher mit einer Leistung zwischen 2 MW und 50 MW konzentriert. Die neue Gesellschaft soll das Geschäftsfeld der Energiespeicherung ausbauen und die bestehenden Handelsaktivitäten ergänzen.

Die Übernahme von Flexpower reiht sich in die jüngste Expansion von Citadel in neue Märkte ein. 2024 erfolgte die Akquisition des japanischen Stromhändlers Energy Grid, 2025 der Ausbau der Handelsaktivitäten in Australien, heißt es von Citadel.

Citadel LLC ist ein US-amerikanisches Investment- und Hedgefondsunternehmen. Es verwaltet nach Unternehmensangaben Vermögenswerte in Höhe von rund 65 Milliarden US-Dollar (umgerechnet über 56 Milliarden Euro). Der Konzern zählt zu den größten alternativen Vermögensverwaltern der Welt und ist in mehr als 15 Ländern aktiv.

Die Investmentstrategie von Citadel umfasst ein breites Spektrum an Anlageklassen − darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Kreditinstrumente sowie quantitative Handelsstrategien. Das Unternehmen betreibt mehrere spezialisierte Fonds, die unabhängig voneinander agieren und ein gemeinsames Risikomanagement nutzen.

Kaufmännischer Geschäftsführer in Chemnitz geht

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Martin Ridder gibt seinen Geschäftsführerposten beim sächsischen Versorger Eins Energie auf.

Unerwarteter Abgang in Chemnitz: Der kaufmännische Geschäftsführer der „Eins Energie in Sachsen“, Martin Ridder, scheidet Ende März 2026 aus dem Unternehmen aus. Der Schritt erfolge „aus persönlichen Gründen“ und „in bestem gegenseitigem Einvernehmen“, heißt es in einer Mitteilung des Aufsichtsrats. Ridder hat den Posten seit November 2019 inne. Im Juni des laufenden Jahres war der Vertrag des 50-Jährigen bis 2031 verlängert worden.

„Wir bedauern die Entscheidung sehr, danken Herrn Ridder für sein besonderes Engagement, die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Unternehmens und die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Präsidium und Aufsichtsrat“, zitiert Eins Energie den Aufsichtsratsvorsitzenden, Sylvio Krause.

Ridder, der das Unternehmen verlässt, um sich, wie es heißt, „einer neuen Aufgabe zu stellen“, war von der Gasag in Berlin nach Chemnitz gekommen. Davor hatte er für Lekker Energie gearbeitet. Bei Eins Energie folgte er auf Herbert Marquard, der von April 2016 bis Februar 2019 Geschäftsführer war und dann nach Pforzheim wechselte. Ridder arbeitet an der Seite von Roland Warner, der seit dem Jahr 2015 an der Unternehmensspitze in Chemnitz steht. Warners Vertrag wurde diesen Juni bis 31. März 2029 verlängert. Mit der Verlängerung soll er den Energieversorger bis zum Erreichen der Altersgrenze führen.

Die Position des kaufmännischen Geschäftsführers soll nach Ridders Weggang wieder besetzt werden. Derzeit würden alle erforderlichen Vorbereitungen für die Ausschreibung und das Auswahlverfahren getroffen, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Die großen Gesellschafter von Eins Energie sind zu je 25,5 Prozent die Stadt Chemnitz und der Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen, die Thüga ist mit 39,9 Prozent beteiligt. Im Jahr 2023 erzielte die Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG Umsatzerlöse von 1,86 Milliarden Euro. Der Konzernjahresüberschuss betrug laut Geschäftsbericht 61,7 Millionen Euro.

Teil von etwas Großem sein − die Thüga-Gruppe

Quelle: Thüga

ADVERTORIAL. Gemeinsam mit einem starken Partner die Energiezukunft gestalten.

Die Thüga-Gruppe ist für über 100 Stadtwerke und Regionalversorger in Deutschland die erste Wahl − und das aus gutem Grund. Als kommunaler Verbund steht sie für eine sichere, nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Energie-, Wärme- und Wasserversorgung.

Mit einer leistungsfähigen Infrastruktur und einem starken Netzwerk unterstützt Thüga Kommunen und Stadtwerke dabei, die Energiewende umzusetzen und die Versorgungssicherheit vor Ort zu gewährleisten – zuverlässig, effizient und zukunftsorientiert.

Beeindruckende Infrastruktur und Versorgungskompetenz

Mit rund 185.000 km Stromnetz, 81.000 km Gasleitungen und 31.700 km Wasserleitungen gehört die Thüga-Gruppe zu den größten Verteilnetzbetreibern Deutschlands. Über 8 Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen täglich auf ihre Versorgungskompetenz. Sie versorgt 5,4 Millionen Strom-, 2,2 Millionen Gas- und 1,1 Millionen Wasserkunden.

Im Bereich Wasserversorgung nimmt sie mit 342 Millionen Kubikmetern Trinkwasser eine führende Rolle ein. Auch im Bereich Wärmeversorgung zählt die Gruppe zu den größten Anbietern in Deutschland.

Starke Einkaufsgemeinschaft − Vorteile für Partner

Die Thüga-Gruppe bündelt ein verhandeltes Ausschreibungsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro und ist damit die größte Einkaufsgemeinschaft der deutschen Energiebranche. Das Ergebnis: Die Partnerunternehmen profitieren von attraktiven Konditionen, erheblichen Kostenvorteilen und effizienten Prozessen – ein klarer Wettbewerbsvorteil im dynamischen Energiemarkt.

Zukunft aktiv gestalten

Ob E-Mobilität oder Ökostrom − die Thüga-Gruppe investiert gezielt in nachhaltige Technologien. Mit rund 11.000 Ladepunkten betreibt sie das größte Ladenetz Deutschlands. Und mit rund 5 Gigawatt Leistung aus erneuerbaren Energien gehört sie zu den Top 3 der Branche. So entsteht echte Klimaverantwortung – heute schon für morgen. Die Thüga-Gruppe übernimmt Verantwortung für kommende Generationen und gestaltet aktiv die Energiewende mit.

Partnerschaftlicher Verbund − gemeinsam mehr erreichen

„Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.“ − unter diesem Leitmotiv fördert Thüga den Austausch, entwickelt skalierbare Lösungen und stärkt die regionale Wertschöpfung. Beratung, individuelle Unterstützung und gemeinsame Strategien stehen dabei im Mittelpunkt. Die Partner profitieren von einem starken Netzwerk, das Wissen teilt und Innovationen vorantreibt.

Mehr als ein Versorger

Thüga ist Impulsgeber für Wirtschaftlichkeit und Wachstum. Sie begleitet Stadtwerke bei Infrastrukturprojekten, beim Zugang zu neuen Technologien und bei der Umsetzung zukunftsweisender Ideen. So entstehen neue Chancen − für Kommunen, Regionen und die Menschen vor Ort.

Bereit für morgen? Gemeinsam mit uns!

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

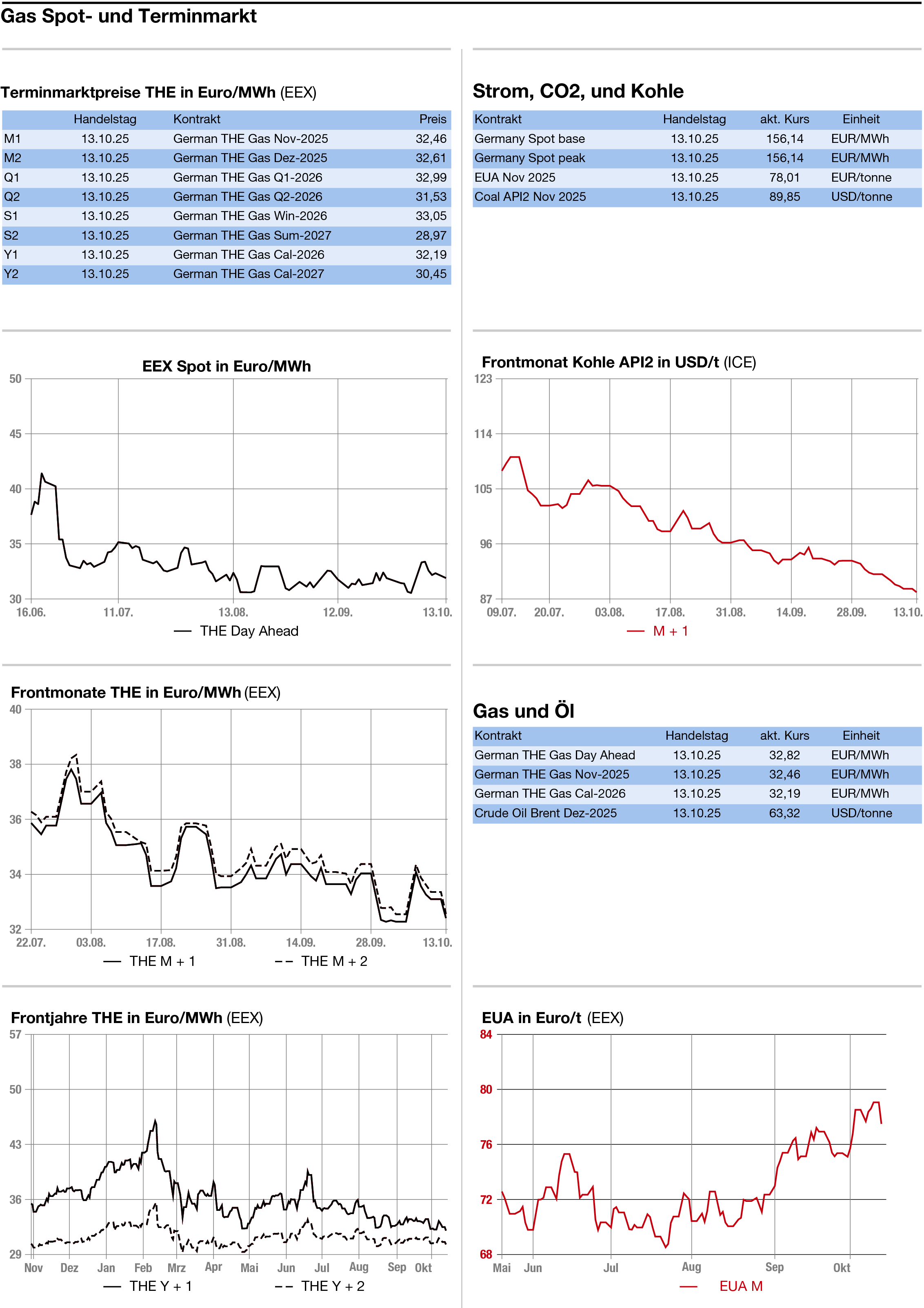

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Experten erwarten mittelfristig günstige Gaspreise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

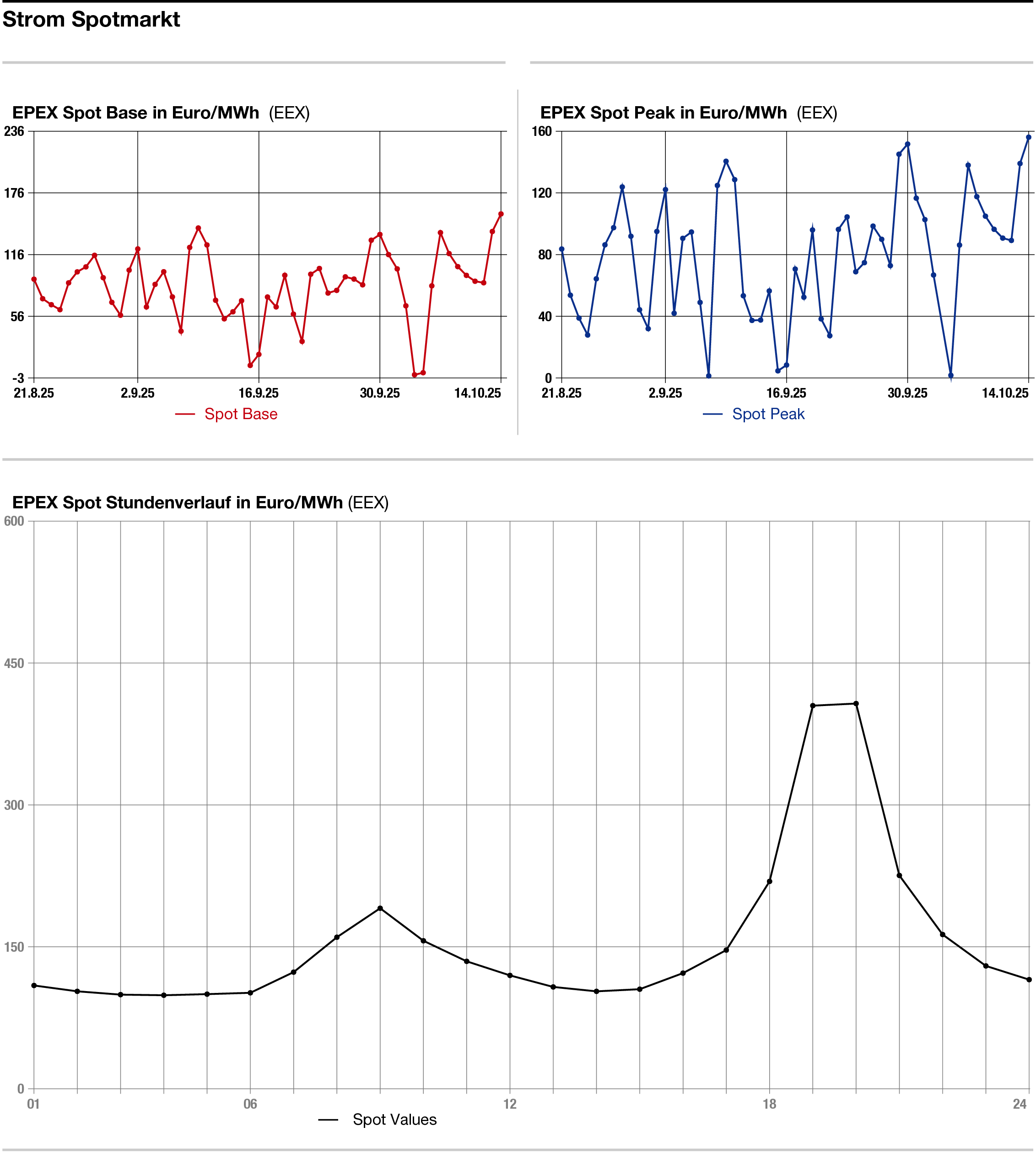

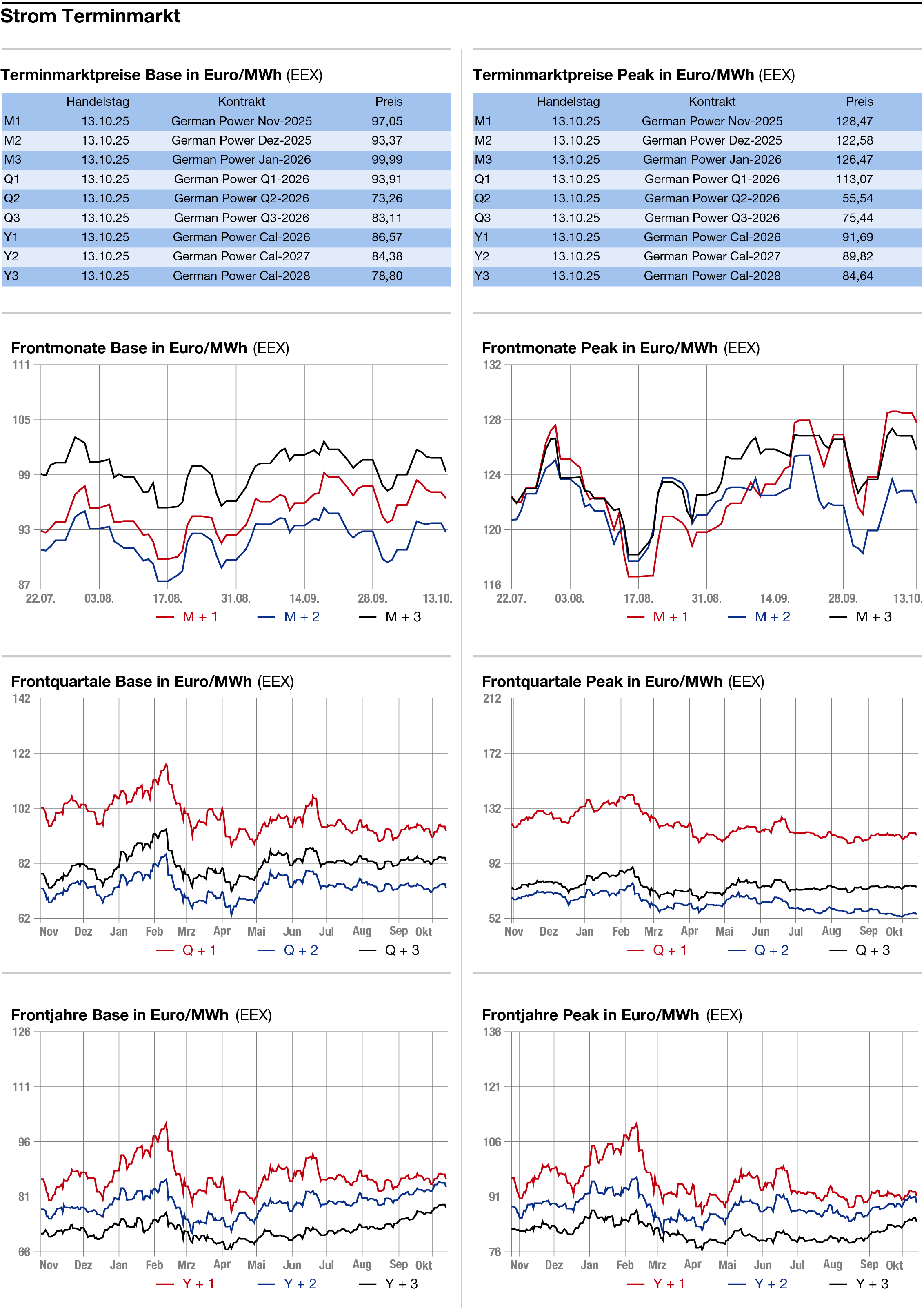

Überwiegend schwächer hat sich der Energiekomplex zum Wochenauftakt präsentiert. Die Strompreise zeigten sich überwiegend schwächer, genau wie die CO2-Zertifikate – letztere belastet durch zusätzliches Auktionsvolumen und konjunkturelle Unsicherheiten infolge neuer Handelskonflikte, wenngleich die Analysten weiterhin eine freundliche Grundstimmung sehen. Im Gashandel dominierten ebenfalls Abgaben: Hohe Speicherstände, schwache LNG-Nachfrage aus Asien und wieder steigende norwegische Zuflüsse drücken die Preise.

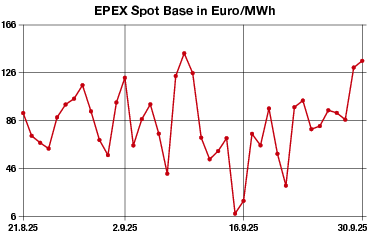

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde im Base mit 156,25 Euro/MWh und im Peak mit 185,00 Euro/MWh gehandelt. An der Börse mussten für die Grundlast 156,14 Euro/MWh und für die Spitzenlast 184,83 Euro/MWh gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Dienstag den Meteorologen von Eurowind zufolge etwas ansteigen und im Verlauf der Woche dann auf einem relativ stabilen Niveau liegen. Das US-Wettermodell geht noch bis 21. Oktober von unterdurchschnittlichen Windstrommengen aus. Die Temperaturen dürften ebenfalls bis zu diesem Tag im unterdurchschnittlichen Bereich liegen, anschließend soll es milder werden.

Am langen Ende gab das Cal 26 um 0,87 Euro auf 86,81 Euro/MWh nach.

CO2: Mit deutlichen Abgaben hat sich der CO2-Markt am Montag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 14 Uhr 1,07 Euro auf 78,60 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 79,74 Euro, das Tief bei 78,35 Euro/Tonne.

Die vierzehntägliche polnische Auktion bringt in der laufenden Woche wieder etwas zusätzliches Auktionsvolumen. Auch wenn der Dec 25 sich in der vergangenen Woche immer mal wieder in Richtung der 80-Euro-Marke bewegt hatte, bleibt den Analysten von Vertis zufolge ein gewisses Abwärtsrisiko bestehen. Wieder aufflammende Handelskonflikte erhöhten die Gefahr stimmungsgetriebener Kursrückgänge, hieß es.

Zwar überwiege fundamental weiterhin ein freundliches Bild, doch bleibe unklar, wie stark mögliche Korrekturen ausfallen und wie steil eine anschließende Erholung verläuft. Die Analysten gehen daher von einer Seitwärtsbewegung aus, wobei der Kontrakt erneut versuchen könnte, die Marke von 80 Euro zu überwinden.

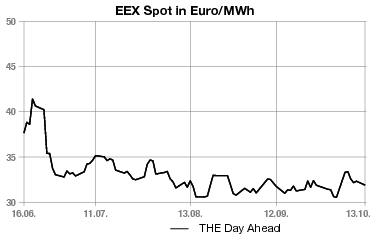

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise zum Start in die neue Arbeitswoche gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 14 Uhr 0,350 Euro auf 31,625 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,05 Euro auf 32,70 Euro/MWh nach unten.

Nach Einschätzung der Analysten der ING-Bank dürften die Gaspreise auch mittelfristig weiterhin unter Druck stehen. Eine Erholung der norwegischen Gasflüsse nach Abschluss geplanter Wartungsarbeiten habe mögliche Versorgungsbedenken zusätzlich gemildert und auch die anhaltend schwache LNG-Nachfrage aus Asien, insbesondere aus China, sorgt dafür, dass Europa weiterhin ausreichend beliefert wird, während die Heizperiode näher rückt.

Mittelfristig erwarten Marktbeobachter demnach sinkende europäische Gaspreise bis ins Jahr 2026 und insbesondere 2027 hinein. Der Hochlauf umfangreicher zusätzlicher LNG-Exportkapazitäten dürfte sicherstellen, dass der Markt zunehmend gut versorgt bleibt, heißt es bei der ING weiter. Damit sollte es der EU auch gelingen, ihre Pläne zum schrittweisen Ausstieg aus russischem Erdgas umzusetzen, ohne dabei für stark ansteigende Preise zu sorgen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: